der Rubel rollt nicht mehr und die Währungsreserven Putins scheinen zur Neige zu gehen – jetzt will dieser eine Verpflichtung erfinden, dass Gas nur noch in Rubel bezahlt werden darf. Ausgestaltung: noch unklar. Eine Woche Zeit für die Details dieses Vertragsbruchs sollen die russischen Behörden nun haben. Die Bundesregierung prüft die Folgen, verweist aber darauf, dass die Verträge mit Privatunternehmen geschlossen seien.

Heute beginnt der Gipfelmarathon in Brüssel, für den auch US-Präsident Joe Biden erwartet wird. Fraglich ist, was er mitbringt. Neue Sanktionen gegen Russland? Eine Energiepartnerschaft mit Europa? Biden nimmt am NATO-Sondergipfel teil, dann an einem Treffen der G7 und anschließend auch noch am EU-Gipfel. Eric Bonse und Falk Steiner haben sich angeschaut, was die kommenden zwei Tage ansteht.

Im Vorfeld zum EU-Gipfel hat die Kommission Notfallmaßnahmen genannt, wie die Mitgliedstaaten auf die hohen Energiepreise reagieren können. Die Maßnahmen reichen von der Implementierung eines Aggregatormodells bis hin zu regulatorischen Eingriffen in die Energiemärkte. Zudem hat die EU-Kommission einen Vorschlag für Mindestspeichermengen für Gas in der EU vorgelegt. Lukas Scheid analysiert die verschiedenen Möglichkeiten, die am Donnerstag und Freitag besprochen werden sollen.

Beim Digital Markets Act steht der finale Trilog an. Doch viele Fragen in den Sektionen Anwendungsbereich und Governance sind noch offen. Am meisten zu tun haben Unterhändler von Europaparlament, Rat und EU-Kommission aber im Bereich der Ver- und Gebote (Gatekeeper). Till Hoppe hat aufgelistet, welche Fragen es noch zu klären gilt.

Ein breiter Konsens und eine große Unbekannte: So beschreiben EU-Diplomaten die Lage vor einem ungewöhnlichen Gipfelmarathon in Brüssel, der ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht. Breiter Konsens herrscht darüber, dass die EU, ebenso wie die NATO und die G7, weiter uneingeschränkt hinter der Ukraine steht. Nach dem Überfall müsse man alles tun, um dem Land zu helfen und Kremlchef Wladimir Putin zu besiegen, sagte Ratspräsident Charles Michel zu CNN.

“Das bedeutet, dass wir vor allem dafür sorgen müssen, dass Putin besiegt wird. Das muss das aktuelle Ziel sein. Das ist eine Frage der Sicherheit für die Zukunft Europas und für die Zukunft der Welt.” Es gehe darum, “unsere Einigkeit zu bekräftigen”, ergänzte ein EU-Beamter. Die große Unbekannte ist, was US-Präsident Joe Biden im Gepäck hat, wenn er am Donnerstag nach Brüssel kommt. Biden nimmt zunächst an einem Sondergipfel der Nato teil, dann an einem Treffen der G7 unter deutschem Vorsitz – und schließlich am EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt.

Er rechne damit, dass die USA neue Sanktionen gegen Russland verhängen, sagte ein EU-Diplomat. Dies würde die EU unter Druck setzen, ihre Strafmaßnahmen ebenfalls zu verschärfen. Denkbar sei aber auch, dass Biden der EU ein Kooperationsangebot für die Energieversorgung macht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie hoffe auf eine Vereinbarung über zusätzliche Lieferungen von Flüssiggas (LNG). Sie werde am Donnerstag mit Biden erörtern, wie Lieferungen der USA an die EU Vorrang bekommen könnten, so die CDU-Politikerin im Europaparlament. “Wir streben eine Zusage über zusätzliche Lieferungen für die nächsten beiden Winter an.”

Zu möglichen neuen Sanktionen sagte von der Leyen nichts. Die Europäer haben bereits vier Sanktionspakete verabschiedet. Allerdings wurde bisher noch kein Embargo auf Öl- und Gaslieferungen aus Russland verhängt, wie in den USA. Für einen Importstopp haben sich neben der Ukraine auch Polen und Litauen ausgesprochen. Deutschland, Ungarn und einige andere EU-Staaten stemmen sich jedoch gegen ein Energieembargo. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Berlin.

Sowohl im Rahmen der G7 als auch der EU würde man bei Sanktionen nun den Fokus stärker auf die Durchsetzung und die Vermeidung der Umgehung legen, hieß es am Mittwoch in Berlin. Sanktionen verhinderten keine Eskalation, da sie keinen direkten Einfluss auf das Kriegsgeschehen hätten, so die Lesart in der Bundeshauptstadt. Die Sanktionspakete müssten jetzt auf ihre Wirksamkeit hin geprüft werden. Sofern jedoch weitere Schritte notwendig würden, wolle man diese auch ergreifen. Mit einem Embargo für russisches Öl und Gas rechnet die Bundesregierung derzeit nicht.

Insbesondere bei den Energiethemen erwartet Berlin intensive Diskussionen. Auf der einen Seite wird die Toolbox der EU gelobt, insbesondere die Möglichkeit, auf soziale Härten einzugehen. Auf der anderen Seite warnt Berlin vor nicht intendierten Wechselwirkungen und Insellösungen – wichtig sei jetzt die weitere Integration der Energiemärkte. Realistisch bleiben, das sei das Motto – etwa auch beim gemeinsamen LNG-Einkauf, den man grundsätzlich positiv sehe. Doch weder die zur Verfügung stehende Menge an LNG noch die Transportkapazitäten würden durch ein solches Vorhaben verändert.

Bei Eingriffen in die Preisgestaltung am Energiemarkt, wie sie etwa Spanien fordert, bleibt Berlin ausgesprochen skeptisch. Wesentlich für die Argumentation der Bundesregierung ist dabei, dass der Energiesektor vor allem aus privatwirtschaftlichen Akteuren bestehe, die oft über mitgliedstaatliche Grenzen hinweg agierten. Diesen könne man nur einen Rahmen setzen. Mit Blick auf die im April erwarteten Ankündigungen der Bundesregierung zum Ausbau Erneuerbarer Energien, des sogenannten Osterpakets, wurde noch einmal auf die Wichtigkeit des europäischen Fit-for-55-Pakets verwiesen. Das Ziel sei, die Abhängigkeit von russischer Energie dauerhaft zu reduzieren. Dafür seien die Erneuerbaren ein besonders wirksames Mittel.

Der Entwurf der Schlussfolgerungen des EU-Gipfels reflektiert die zahlreichen Vorbehalte. Im Bereich der Energiepolitik ist darin nur von gemeinsamen Öl- und Gaskäufen die Rede. “Mit Blick auf den nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend … beim gemeinsamen Kauf von Gas, LNG und Wasserstoff zusammenarbeiten”, heißt es darin. Außerdem sieht der Entwurf einen neuen Solidaritätsfonds für die Ukraine vor. Dazu soll eine Geberkonferenz organisiert werden. Geplant sind auch neue Waffenlieferungen im Wert von bis zu 500 Millionen Euro. Das Geld soll aus der sogenannten Friedensfazilität der EU kommen. Vor zwei Wochen waren bereits 450 Millionen Euro freigegeben worden.

Zudem wollen die Staats- und Regierungschefs die neue Sicherheitsstrategie verabschieden. Der “Strategische Kompass” geht auf die “russische Aggression” in der Ukraine ein und analysiert neue Bedrohungen, etwa durch Desinformation und Cyberangriffe. Außerdem sieht er eine schnelle EU-Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten vor. Die Bundesregierung hat angeboten, im ersten Jahr den Kern dieser neuen Einheit zu stellen. Allerdings dürfte die EU-Truppe erst 2025 einsatzbereit sein. In der Ukraine wird sie wohl nicht mehr eingreifen können. Mit Falk Steiner

Um die hohen Energiepreise abzufedern, hat die EU-Kommission am Mittwoch mögliche Notfallmaßnahmen aufgezeigt, die sie allerdings mit hohen Kosten und weiteren Nachteilen in Verbindung bringt. Die Optionen sind nicht verpflichtend und sollen beim EU-Gipfel diese Woche diskutiert werden.

So könnte eine Möglichkeit darin bestehen, Verbraucher und Unternehmen indirekt zu unterstützen, beispielsweise durch ein Aggregatormodell. Dabei schaffen Mitgliedstaaten eine öffentliche Einrichtung, die Energie zu günstigen Bedingungen einkauft und sie an bestimmte Verbrauchergruppen zu Preisen unterhalb des Marktniveaus weitergibt, indem sie die Differenz zwischen Einzelhandelspreisen und Großhandelspreisen subventioniert.

Andere Optionen bestehen darin, direkt in die Großhandelsmärkte für Strom einzugreifen, indem Stromerzeuger für einen Teil ihrer hohen Brennstoffkosten entschädigt werden, sodass sie ihren Angebotspreis auf dem Großhandelsmarkt senken. Auch eine Deckelung des Strompreises am Großhandelsmarkt wäre denkbar, indem eine Referenzbenchmark festgelegt und die Differenz mit dem Angebotspreis subventioniert wird.

Allerdings besteht laut der Kommission bei diesen Optionen neben hohen Kosten die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung sowie ein Risiko für den grenzüberschreitenden Stromhandel und somit auch für die Versorgungssicherheit. Nachbarländer könnten Strom aufgrund der niedrigeren Preise in Europa einkaufen. Auch Anreize für die geringere Nutzung fossiler Energieträger und den Ausbau der Erneuerbaren-Kapazitäten fehlen, weshalb die Kommission bei diesen Maßnahmen die Frage nach der Klimaverträglichkeit stellt.

Eine weitere Möglichkeit sieht die Kommission in der Limitierung von übermäßigen Gewinnen der Stromerzeuger. Mit Differenzverträgen könnten Stromerzeuger verpflichtet werden, Profite über einem festgelegten Basispreis zurückzuzahlen. Zwar würden Preise dadurch nicht gesenkt, mit den Einnahmen könnten aber Direktzahlungen an Verbraucher und Unternehmen finanziert werden.

Um das Problem der hohen Energiepreise an ihrem Ursprung anzugehen – beim Gaspreis – sieht die Kommission zwei Optionen vor. Ein Preisdeckel nur für Gas: Dadurch würden Verbraucherpreise voraussichtlich sinken, allerdings bestünde die Gefahr geringerer Liefermengen vonseiten der Anbieter, was ein Risiko für die Versorgungssicherheit birgt.

Favorisiert von der Kommission wird die Option der gemeinsamen Gasankäufe von Drittstaaten – ebenso LNG oder Wasserstoff. Dafür will die Kommission eine Taskforce einrichten, die Energiepartnerschaften mit Lieferanten aushandelt. Über die Einrichtung einer solchen Verhandlungsgruppe soll beim EU-Gipfel beraten werden.

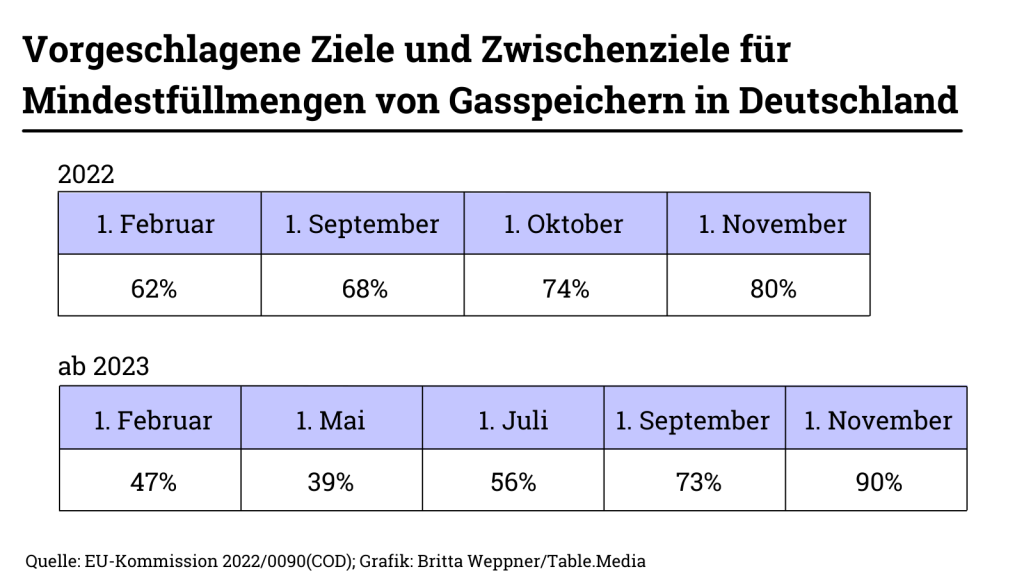

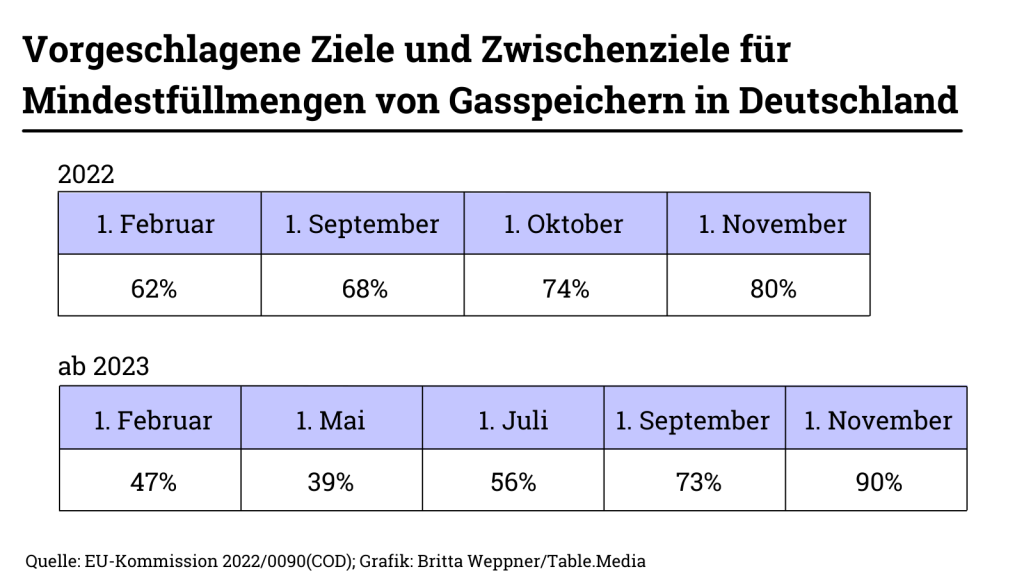

Einen konkreten Legislativvorschlag legte die Kommission für Europas Gasspeicher vor. Die Behörde fordert von den Betreibern von Gasspeichern in Europa verpflichtende Mindestspeichermengen ein. Im kommenden Winter müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Speicher bis zum 1. November zu mindestens 80 Prozent befüllt sind, heißt es in dem Vorschlag der Kommission. Außerdem gibt die Kommission auf dem Weg dorthin Zwischenziele vor.

Ab 2023 beträgt die Mindestfüllmenge 90 Prozent zum 1. November. Allerdings sollen Mitgliedstaaten die Flexibilität erhalten, dieses Ziel erst zum 1. Dezember zu erfüllen, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, “beispielsweise mit den Rohrleitungen […] oder mit den Injektionsanlagen”. Außerdem sollen die Ziele in “EU-weiten Notfällen”, in denen nicht ausreichend Gas verfügbar ist, ebenfalls ausgesetzt werden.

Um Anreize für Speicherbetreiber zu setzen, sollen Mitgliedstaaten “alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich finanzieller Anreize oder Ausgleichszahlungen für Marktteilnehmer” treffen können. Auch ein kompletter Preisnachlass auf die Fernleitungsentgelte am Ein- und Ausspeisepunkt von Speicheranlagen ist laut der Kommission denkbar.

Der Vorschlag beinhaltet außerdem, dass die Betreiber von Speicherstätten den nationalen Behörden die Füllstände melden und die Mitgliedstaaten diese wiederum monatlich kontrollieren und der Kommission Bericht erstatten müssen. Außerdem müssen die Betreiber ihre Anlagen zertifizieren lassen (Europe.Table berichtete), um “potenzielle Risiken durch äußere Einflussnahme auf kritische Speicherinfrastruktur” zu vermeiden. Deutschland verfügt mit 245,3 Terawattstunden über knapp ein Viertel der EU-Gasspeicherkapazität.

Es ist nun zunächst an den Staats- und Regierungschefs und anschließend am EU-Parlament, über den Kommissionsvorschlag zu verhandeln und ebenfalls eine Einigung zu erzielen.

25.03.2022 – 10:30-15:15 Uhr, online

FSR, Workshop Decentralised resources and flexibility

The Florence School of Regulation (FSR) aims at identifying which aspects of the current organisational, regulatory and market design frameworks will need to be adapted to enable the increasing penetration of Distributed Energy Resources (DERs). Infos

28.03.-31.03.2022, online

EEN Nachhaltigkeitswoche

Die Nachhaltigkeitswoche des Enterprise Europe Network (EEN) hat zum Ziel, Unternehmen auf die im Green Deal formulierten ehrgeizigen Ziele zum Klima- und Ressourcenschutz einzustellen. INFOS & ANMELDUNG

29.03.2022 – 09:00-10:30 Uhr, online

SRD, Seminar Health & Law Netzwerktreff

Die Anwaltskanzlei Schürmann, Rosentahl, Dreyer (SRD) gibt einen Überblick über die neuen Anforderungen der IT-Sicherheit im Rahmen des Patientendatenschutzgesetzes und die Möglichkeiten zur Förderung entsprechender Maßnahmen. INFOS & ANMELDUNG

29.03.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

Digital Europe, Roundtable Digital Deep Dive – The EU Chips Act: Asserting Europe’s place in the global tech race

Digital Europe takes a look at the EU Chips Act and the impact it will have on European industry. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 13:15-14:30 Uhr, online

HBS, Discussion European Mobility Atlas: Cross-border cooperation for the European mobility turnaround

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses challenges and opportunities for European cross-border mobility against the backdrop of climate ambitions in the European Green Deal, high fuel prices and risks for social cohesion. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 15:00-16:30 Uhr, online

HBS, Discussion Environmental Responsibility through Supply Chains – Insights from Latin America

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) addresses the EU proposal on a horizontal due diligence legislation regarding its potential impact in Latin America. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 19:00-20:30 Uhr, online

Polis 180, Diskussion Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Polis 180 möchte im Rahmen eines offenen Treffens die internationale Sicherheitslage einordnen und diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

Heute kommen die Unterhändler von Europaparlament, Rat und EU-Kommission zum Digital Markets Act zusammen, zum vierten und voraussichtlich letzten Mal. Das Treffen soll laut Tagesordnung um 15 Uhr beginnen, das Ende bleibt offen. Es dürfte eine lange Sitzung werden: Die Vertreter der drei Institutionen haben noch etliche Punkte zu klären.

Schwellen: EP-Berichterstatter Andreas Schwab (CDU/EVP) will die Schwelle für sogenannte Gatekeeper-Plattformen mit 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und 8 Milliarden Euro Jahresumsatz höher anlegen als der Rat (65 und 6,5 Milliarden). Als möglicher Kompromiss zeichnen sich hier 75 bzw. 7,5 Milliarden Euro ab.

Dienste: Schwab will überdies durchsetzen, dass auch Virtuelle Assistenten und Browser als Core Platform Services gelten und somit unter den DMA fallen. Schon klar ist, dass unter anderem Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Video-Sharing-Plattformen, Messenger, Cloud Computing-Dienste und Werbeplattformen aufgenommen werden.

Der DMA sieht eine Reihe von Verhaltensgeboten und Verboten für die Digitalkonzerne vor, die von der Kommission als Gatekeeper eingestuft werden. Strittig sind noch folgende Vorgaben:

Interoperabilität: Das EP wollte durchsetzen, dass die Gatekeeper sowohl ihre sozialen Netzwerke als auch Messengerdienste für Nutzer von Konkurrenzangeboten öffnen müssen. Rat und Kommission halten das bei Netzwerken wie Facebook, Instagram und Youtube aber nicht für umsetzbar. Das Parlament wird hier wohl einlenken: “Dies ist ein dickes Brett”, sagt S&D-Unterhändler René Repasi.

Bei den Messengerdiensten zeichnet sich hingegen ab, dass Meta es anderen Anbietern wird ermöglichen müssen, sich an WhatsApp anzudocken. Nutzer von Signal oder Telegram könnten dann auch Kontakte bei Marktführer WhatsApp erreichen, kostenlos und Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die sichere Teilnahme an Gruppenchats ist aus Sicht der Kommission aber technisch nicht schnell genug umsetzbar. Das EP drängt darauf, diese Funktion möglichst zügig nachträglich in den DMA aufzunehmen.

Personalisierte Werbung: Im EP hatten gerade Sozialdemokraten, Grüne und Linke darauf gedrungen, insbesondere für die großen Werbevermarkter Google und Facebook das Zusammenführen persönlicher Daten zu begrenzen. Der Kompromiss sieht nun vor, dass die Unternehmen erneut die Einwilligung der Nutzer einholen müssen. Wenn diese verweigern, müssen sie das jeweilige Angebot dennoch weitgehend uneingeschränkt nutzen dürfen. Noch strittig ist die Frage, ob Minderjährige der Verarbeitung der Daten zu Werbezwecken zustimmen dürfen oder nicht. S&D und Co wollen diese Gruppe besonders schützen. Repasi betont: “Wenn Rat und Kommission die Vorgaben im DMA abschwächen wollen, müssen sie eine schärfere Regelung im DSA mittragen”. Im parallel laufenden Trilog zum Digital Services Act wird ebenfalls über den Umgang mit personalisierter Werbung verhandelt.

Voreinstellungen: Das EP will insbesondere Apple und Google dazu zwingen können, ihren Nutzern mehr Alternativen zu ihren eigenen Apps zu bieten. So sollen die Nutzer vorinstallierte Programme leichter löschen können. Noch strittig ist, für welche Anwendungen die Plattformen bei der Installierung auch Auswahlbildschirme bieten müssen: Der Rat will die Liste eng begrenzen, Schwab, Repasi und Co drängen auf eine längere Liste.

Side-Loading: Klar ist, dass Verbraucher in Zukunft auch alternative App Stores auf ihren Endgeräten installieren können. Im vierten Trilog noch geklärt werden muss aber, welche Mindest-Sicherheitsbeschränkungen die Gatekeeper dafür festlegen dürfen. Vor allem Apple hatte sich verbissen gegen die Öffnung seiner AppStore-Umgebung gewehrt und auf die Risiken von Schadsoftware verwiesen.

FRAND-Nutzungsbedingungen: Die Kommission hatte mit Blick auf die Konditionen bei Apple vorgeschlagen, faire und diskriminierungsfreie allgemeine Nutzungsbedingungen in den App Stores der Gatekeeper festzuschreiben. Das EP wollte diese Vorgabe auf alle Core Platform Services ausdehnen. Ein möglicher Kompromiss könnte eine längere Liste der Dienste umfassen, für die die Konzerne die sogenannten FRAND-Bedingungen für Geschäftskunden erfüllen müssen.

Rolle nationaler Behörden: Noch strittig ist die Aufgabenteilung zwischen EU-Kommission und nationalen Kartellbehörden bei der Durchsetzung des DMA – ein Kernanliegen von Bundesregierung und Bundeskartellamt. Es zeichnet sich ab, dass die Kommission das letzte Wort behält, die nationalen Behörden aber über das European Competition Network (ECN) eingebunden werden. Auf das geforderte Veto der Kommission gegen nationale Entscheidungen der Kartellbehörden würde Schwab verzichten, wenn sich der Rat dafür bei den Forderungen zu den Ge- und Verboten bewegt.

Zukunftsfestigkeit: Die Liste der Ge- und Verbote in den Artikel 5 und 6 des DMA soll angepasst werden können, wenn die Digitalkonzerne neue problematische Geschäftspraktiken an den Tag legen. Noch nicht vereinbart ist aber, in welchem rechtlichen Verfahren dies geschehen soll.

Die Europäische Kommission lockert angesichts des Krieges in der Ukraine die Regeln für Staatshilfen. Die Mitgliedstaaten dürfen betroffenen Unternehmen gemäß dem gestern beschlossenen, bis Jahresende befristeten Krisenrahmen direkte Zuschüsse von bis zu 400.000 Euro zahlen. Auch vergünstigte staatliche Garantien und zinsvergünstigte Darlehen sind erlaubt.

Die Regierungen dürfen noch höhere Beihilfen an energieintensive Unternehmen ausreichen, die unter den nach dem russischen Angriff sprunghaft gestiegenen Strom- und Gaspreisen leiden (Europe.Table berichtete). Solche Betriebe dürfen bis zu 30 Prozent der Mehrkosten ersetzt bekommen, bis zur Obergrenze von zwei Millionen Euro. Fährt ein Unternehmen infolge der Folge der Energiepreiskrise Verluste ein, steigt das Limit auf 25 Millionen Euro. In bestimmten Branchen wie Aluminium und anderen Metallen, Zellstoff, Düngemitteln oder vielen Grundchemikalien sind Beihilfen bis zu 50 Millionen Euro erlaubt.

Der Westen hat wegen des Angriffs auf die Ukraine umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese träfen aber auch europäische Firmen und würden dies in den nächsten Monaten weiter tun, sagte Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts müssten abgefedert werden, mit speziellen Hilfen für stark betroffene Sektoren.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einem sehr wichtigen Schritt der Brüsseler Behörde. Laut Wirtschaftsministerium gilt der EU-Rahmen für die Staatshilfen rückwirkend zum 1. Februar 2022. In einem Arbeitspapier der Ampel-Parteien zu möglichen Entlastungen wegen der hohen Energiepreise heißt es, die Bundesregierung werde auf Basis der EU-Vorgaben zügig ein umfassendes Hilfspaket für Unternehmen erarbeiten. Dieses solle insbesondere zinsgünstige Kredite beinhalten, um Unternehmen in Not rasch und unbürokratisch die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen. tho/rtr

Die EU will Landwirte wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine mit rund 500 Millionen Euro unterstützen. Dies ist Teil eines Pakets von Maßnahmen, um Preissteigerungen bei Lebensmitteln und mögliche Engpässe abzufedern. Die am Mittwoch veröffentlichten Vorschläge der EU-Kommission sehen zudem Hilfen über 330 Millionen Euro für die Ukraine vor, um deren Landwirte bei der Aussaat von Mais und Sonnenblumenkernen sowie beim Anbau von Weizen zu unterstützen.

Die Ukraine ist mit einem Anteil von über 50 Prozent am Welthandel einer der global größten Produzenten von Sonnenblumenöl und verfügt über erhebliche Anteile an Weizen, Gerste und Mais, was bereits zu Preissteigerungen und Sorgen über Engpässe geführt hat.

Die EU erklärte allerdings, dass keine unmittelbare Bedrohung für die Ernährungssicherheit in der EU bestehe. Denn die EU sei ein Nettoexporteur von Getreide. Da die Landwirte jedoch mit höheren Kraftstoff- und Futtermittelpreisen rechnen müssen, wird die EU 500 Millionen Euro an die 27 EU-Mitglieder verteilen, um die von der Krise am stärksten betroffenen Landwirte zu unterstützen – vor allem, wenn sie umweltfreundlicher produzieren. Die EU-Kommission wird den Bäuerinnen und Bauern ferner erlauben, vorübergehend Kulturen auf den fast sechs Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in der EU anzubauen, die zur Förderung der biologischen Vielfalt brachliegen. rtr

Versicherern und Rückversicherern von Flugzeugleasing-Firmen drohen nach Schätzungen der Ratingagentur Moody’s wegen des Kriegs in der Ukraine bis zu elf Milliarden Dollar Schäden. Die Eigentümer in Russland stationierter Leasing-Maschinen müssten aber um die Summen voraussichtlich vor Gericht kämpfen, schrieb die Ratingagentur in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Wegen der nach der Invasion in der Ukraine verhängten Sanktionen dürfen Flugzeugleasing-Firmen mit russischen Fluggesellschaften keine Geschäfte mehr machen. Zudem hatte Bermuda, wo viele der Flugzeuge zugelassen sind, allen russischen Maschinen die Lizenz entzogen, weil sich deren Flugtauglichkeit wegen des Krieges nicht mehr überprüfen lasse.

Die russische Regierung hatte ihren Fluggesellschaften daher erlaubt, die geleasten Flugzeuge als ihr Eigentum einzutragen und ihnen russische Lizenzen erteilt. Nach Angaben von Ministerpräsident Michail Mischustin ist das inzwischen bei mehr als der Hälfte der 515 geleasten Maschinen geschehen. Damit sind sie dem Zugriff der Leasinggesellschaften entzogen. Diese sind gegen ein solches Risiko aber versichert. Die weltgrößte Flugzeugleasing-Firma ist die irische AerCap.

Damit könnten auf die Versicherer Belastungen von neun bis elf Milliarden Dollar zukommen, schätzt Moody’s. Zu den größten Flugzeug-Versicherern zählten die Allianz, AXA und AIG. Im Verhältnis zu ihrem gesamten Portfolio seien diese Schäden aber nicht wesentlich. Schwerer getroffen werden könnten kleinere Spezialversicherer. Einen Großteil der Schäden müssten der Ratingagentur zufolge wohl Rückversicherer tragen, an die die Versicherer typischerweise 20 bis 30 Prozent ihrer Luftfahrt-Prämien abgeben. Die Münchener Rück und die Swiss Re sind die weltgrößten Rückversicherer.

Allerdings hätten einige Versicherer versucht, die Deckung zurückzuziehen, noch bevor das russische Gesetz in Kraft trat, schreibt Moody’s. Daher drohten juristische Auseinandersetzungen um die zu erwartenden Schäden. rtr

Zum Sonderausschuss zur Aufklärung der Pegasus-Ausspähaffäre sowie vergleichbarer Software gibt es nun weitere Details. Den Vorsitz des Sonderausschusses erhält dabei die Europäische Volkspartei, die über ihre Mitglieder jedoch noch nicht abschließend entschieden hat. Wer Berichterstatter:in des Ausschusses werden soll, war am Mittwoch ebenfalls noch nicht geklärt, nach Parlamentszuteilungslogik wird die Renew-Fraktion zum Zuge kommen.

Die Parlamentarier:innen wollen den womöglich illegalen Einsatz durch europäische Staaten genau so untersuchen wie den Einsatz durch Drittstaaten außerhalb der Union. Ebenfalls im Auftrag enthalten ist, inwieweit Pegasus und vergleichbare Software insgesamt einem strengeren Regime unterliegen müssen, etwa im Rahmen der Dual-Use-Verordnung. Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt in der EU-Kommission Wissen um den fragwürdigen Einsatz von Spionagesoftware etwa in Ungarn und Polen, aber auch anderen EU-Staaten vorlag, wollen die Parlamentarier:innen thematisieren.

Der Einsatz durch Drittstaaten wie Marokko, mit dem die EU derzeit über ein Handelsabkommen Gespräche führt, sei ebenfalls auf der Agenda, betont Saskia Bricmont (Ecolo, Grüne/EFA). “Eine vertiefte Zusammenarbeit bei Polizei- und Justizangelegenheiten mit Ländern, die uns ausspionieren, das ist eine ernste Angelegenheit”, so Bricmont.

Da das Europaparlament nur über wenig Druckmittel verfügt, um etwa Zeug:innen von Sicherheitsbehörden in der EU vorzuladen, hoffen die Parlamentarier:innen auf eine enge Zusammenarbeit mit nationalen Gremien mit entsprechenden Befugnissen. Offen war am Mittwoch auch, ob die für den Pegasus-Sonderausschuss Benannten MdEP ein erhöhtes Niveau an technischem Schutz erhalten würden – das Interesse an etwaigen Erkenntnissen dürfte nicht nur bei den Herstellern entsprechender Software erhöht sein. fst

Die Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) wird voraussichtlich noch diese Woche grünes Licht für AstraZenecas Medikament Evusheld, eine antikörperbasierte Injektion zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen, geben. Das sagten zwei mit der Prüfung vertraute Personen. Das Medikament wurde bereits in den USA und Großbritannien zugelassen, in Europa sollte es ursprünglich ab Ende Februar verfügbar sein.

Ein Expertengremium der EMA wird diese Woche über das Evusheld-Präparat beraten, wie aus der Website der EMA hervorgeht. Die erwartete Empfehlung der EMA dürfte von der Europäischen Kommission, die das letzte Wort über den Marktzugang hat, rasch bestätigt werden. Die Europäische Kommission hatte Evusheld im Oktober in eine Liste der zehn vielversprechendsten Kandidaten von COVID-19-Behandlungen aufgenommen, hatte aber bisher noch keine Kaufvereinbarung getroffen.

Die Behandlung mit Evusheld ist für Erwachsene gedacht, deren Immunsystem zu schwach für die Entwicklung von Antikörpern infolge einer Covid-Impfung ist. Denn während Impfstoffe auf ein intaktes Immunsystem angewiesen sind, um gezielt Antikörper und infektionsbekämpfende Zellen zu entwickeln, enthält Evusheld im Labor hergestellte Antikörper, die so konzipiert sind, dass sie monatelang im Körper verbleiben und das Virus im Falle einer Infektion eindämmen. Das Medikament dient somit auch dazu, die Belastung der Gesundheitssysteme durch die Pandemie zu verringern. Die Infektionen in Europa sind in diesem Monat wieder stark angestiegen, während die Impfquote bei Erwachsenen bei etwas über 83 Prozent stagniert.

In Studien wurde festgestellt, dass die Therapie das Risiko, an symptomatischem COVID-19 zu erkranken, um 77 Prozent senkt, wobei der Schutz mindestens sechs Monate lang anhält. Es hat sich auch gezeigt, dass es das Fortschreiten der Krankheit verhindert, wenn es kurz nach der Infektion verabreicht wird. rtr

Markus Engels beantwortet die Frage, ob er eine “Global Solution” habe – wider Erwarten – prompt: “Erstens: Multilateralismus funktioniert nur, wenn die Zivilgesellschaft daran beteiligt ist. Zweitens: Das Bruttoinlandsprodukt reicht nicht, um Wohlstand zu messen.”

Der wirtschaftliche habe sich vom sozialen Wohlstand entkoppelt. Das von Global Solutions entwickelte “Recoupling Dashboard” ergänze Faktoren wie Solidarität, individuelle Entfaltung und Umweltschutz. Der neue Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung zeige Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt (BPI) auf, was ein Erfolg sei. “Unternehmen wollen nicht nur bilanzieren, sondern ihr Engagement für Gesellschaft und Umwelt beachtet wissen.”

Nach dem Studium der Sozialwissenschaften und Jura verfasste Engels seine Dissertation zu sozialen Rechten und deren Justiziabilität. Der nachdenklich wirkende Herr, die Stirn im Videogespräch auf die Hand gestützt, schrieb als wissenschaftlicher Berater an der europäischen Grundrechtecharta mit. Stolz darauf gibt er zu erkennen: “Wenn Sie sie lesen, denken Sie an mich. Ich war daran beteiligt.”

Der Wechsel zu Global Solutions 2018 kam nach Jahren bei der SPD unerwartet. Engels begleitete Martin Schulz schon in dessen Zeit als EU-Politiker. Während der Kanzlerkandidatur 2017 übernahm Engels die Wahlkampfleitung. Anfang 2018, also kurz nach der gescheiterten Kandidatur, wurde dann der Wechsel bekannt. Der 54-Jährige erinnert sich an die Zeit; viele Vorurteile über einen rauen Arbeitsalltag unter Politikern würden nicht stimmen: “Ich schloss enge Freundschaften und arbeitete vertrauensvoll mit Kollegen.”

Global Solutions versteht Engels als “öffentliches Gut. Es ist eine gemeinnützige GmbH, doch sie gehört der Welt.” Mit einer “Politik der offenen Arme” würden Vorschläge aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und von NGOs gehört, derzeit vorbereitend für den G7-Gipfel in Deutschland. “Die Kreativität der Menschen, denen ich dabei begegne, beeindruckt mich.” Engels spricht mit ansteckendem Glauben ans Gute. Vorbild sei ihm Egon Bahr, der 1963 mit der Rede “Wandel durch Annäherung” die Ost-West-Politik veränderte. Engels: “Internationale Probleme brauchen internationale Antworten. Klimawandel, Pandemie und Digitalisierung sind ohne Länder wie China oder Saudi-Arabien nicht lösbar.”

Nationale Identität bleibe dennoch bedeutend: “Ich bin Europäer und profitierte vom Wegfall der Grenzen -meine Frau kommt aus der ehemaligen DDR. Ich bin aber mit dem Ruhrpott verbunden, das ist meine lokale Identität”, erklärt Engels. Zum Ende des Gesprächs schweift er in die 1970er Jahre ab. “Männer saßen abends im Sessel und schauten Sportschau. Wir sprachen vom ‘Sack Reis in China’, wenn uns etwas nichts anging. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war.” Vera Almotlak

der Rubel rollt nicht mehr und die Währungsreserven Putins scheinen zur Neige zu gehen – jetzt will dieser eine Verpflichtung erfinden, dass Gas nur noch in Rubel bezahlt werden darf. Ausgestaltung: noch unklar. Eine Woche Zeit für die Details dieses Vertragsbruchs sollen die russischen Behörden nun haben. Die Bundesregierung prüft die Folgen, verweist aber darauf, dass die Verträge mit Privatunternehmen geschlossen seien.

Heute beginnt der Gipfelmarathon in Brüssel, für den auch US-Präsident Joe Biden erwartet wird. Fraglich ist, was er mitbringt. Neue Sanktionen gegen Russland? Eine Energiepartnerschaft mit Europa? Biden nimmt am NATO-Sondergipfel teil, dann an einem Treffen der G7 und anschließend auch noch am EU-Gipfel. Eric Bonse und Falk Steiner haben sich angeschaut, was die kommenden zwei Tage ansteht.

Im Vorfeld zum EU-Gipfel hat die Kommission Notfallmaßnahmen genannt, wie die Mitgliedstaaten auf die hohen Energiepreise reagieren können. Die Maßnahmen reichen von der Implementierung eines Aggregatormodells bis hin zu regulatorischen Eingriffen in die Energiemärkte. Zudem hat die EU-Kommission einen Vorschlag für Mindestspeichermengen für Gas in der EU vorgelegt. Lukas Scheid analysiert die verschiedenen Möglichkeiten, die am Donnerstag und Freitag besprochen werden sollen.

Beim Digital Markets Act steht der finale Trilog an. Doch viele Fragen in den Sektionen Anwendungsbereich und Governance sind noch offen. Am meisten zu tun haben Unterhändler von Europaparlament, Rat und EU-Kommission aber im Bereich der Ver- und Gebote (Gatekeeper). Till Hoppe hat aufgelistet, welche Fragen es noch zu klären gilt.

Ein breiter Konsens und eine große Unbekannte: So beschreiben EU-Diplomaten die Lage vor einem ungewöhnlichen Gipfelmarathon in Brüssel, der ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht. Breiter Konsens herrscht darüber, dass die EU, ebenso wie die NATO und die G7, weiter uneingeschränkt hinter der Ukraine steht. Nach dem Überfall müsse man alles tun, um dem Land zu helfen und Kremlchef Wladimir Putin zu besiegen, sagte Ratspräsident Charles Michel zu CNN.

“Das bedeutet, dass wir vor allem dafür sorgen müssen, dass Putin besiegt wird. Das muss das aktuelle Ziel sein. Das ist eine Frage der Sicherheit für die Zukunft Europas und für die Zukunft der Welt.” Es gehe darum, “unsere Einigkeit zu bekräftigen”, ergänzte ein EU-Beamter. Die große Unbekannte ist, was US-Präsident Joe Biden im Gepäck hat, wenn er am Donnerstag nach Brüssel kommt. Biden nimmt zunächst an einem Sondergipfel der Nato teil, dann an einem Treffen der G7 unter deutschem Vorsitz – und schließlich am EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt.

Er rechne damit, dass die USA neue Sanktionen gegen Russland verhängen, sagte ein EU-Diplomat. Dies würde die EU unter Druck setzen, ihre Strafmaßnahmen ebenfalls zu verschärfen. Denkbar sei aber auch, dass Biden der EU ein Kooperationsangebot für die Energieversorgung macht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie hoffe auf eine Vereinbarung über zusätzliche Lieferungen von Flüssiggas (LNG). Sie werde am Donnerstag mit Biden erörtern, wie Lieferungen der USA an die EU Vorrang bekommen könnten, so die CDU-Politikerin im Europaparlament. “Wir streben eine Zusage über zusätzliche Lieferungen für die nächsten beiden Winter an.”

Zu möglichen neuen Sanktionen sagte von der Leyen nichts. Die Europäer haben bereits vier Sanktionspakete verabschiedet. Allerdings wurde bisher noch kein Embargo auf Öl- und Gaslieferungen aus Russland verhängt, wie in den USA. Für einen Importstopp haben sich neben der Ukraine auch Polen und Litauen ausgesprochen. Deutschland, Ungarn und einige andere EU-Staaten stemmen sich jedoch gegen ein Energieembargo. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Berlin.

Sowohl im Rahmen der G7 als auch der EU würde man bei Sanktionen nun den Fokus stärker auf die Durchsetzung und die Vermeidung der Umgehung legen, hieß es am Mittwoch in Berlin. Sanktionen verhinderten keine Eskalation, da sie keinen direkten Einfluss auf das Kriegsgeschehen hätten, so die Lesart in der Bundeshauptstadt. Die Sanktionspakete müssten jetzt auf ihre Wirksamkeit hin geprüft werden. Sofern jedoch weitere Schritte notwendig würden, wolle man diese auch ergreifen. Mit einem Embargo für russisches Öl und Gas rechnet die Bundesregierung derzeit nicht.

Insbesondere bei den Energiethemen erwartet Berlin intensive Diskussionen. Auf der einen Seite wird die Toolbox der EU gelobt, insbesondere die Möglichkeit, auf soziale Härten einzugehen. Auf der anderen Seite warnt Berlin vor nicht intendierten Wechselwirkungen und Insellösungen – wichtig sei jetzt die weitere Integration der Energiemärkte. Realistisch bleiben, das sei das Motto – etwa auch beim gemeinsamen LNG-Einkauf, den man grundsätzlich positiv sehe. Doch weder die zur Verfügung stehende Menge an LNG noch die Transportkapazitäten würden durch ein solches Vorhaben verändert.

Bei Eingriffen in die Preisgestaltung am Energiemarkt, wie sie etwa Spanien fordert, bleibt Berlin ausgesprochen skeptisch. Wesentlich für die Argumentation der Bundesregierung ist dabei, dass der Energiesektor vor allem aus privatwirtschaftlichen Akteuren bestehe, die oft über mitgliedstaatliche Grenzen hinweg agierten. Diesen könne man nur einen Rahmen setzen. Mit Blick auf die im April erwarteten Ankündigungen der Bundesregierung zum Ausbau Erneuerbarer Energien, des sogenannten Osterpakets, wurde noch einmal auf die Wichtigkeit des europäischen Fit-for-55-Pakets verwiesen. Das Ziel sei, die Abhängigkeit von russischer Energie dauerhaft zu reduzieren. Dafür seien die Erneuerbaren ein besonders wirksames Mittel.

Der Entwurf der Schlussfolgerungen des EU-Gipfels reflektiert die zahlreichen Vorbehalte. Im Bereich der Energiepolitik ist darin nur von gemeinsamen Öl- und Gaskäufen die Rede. “Mit Blick auf den nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend … beim gemeinsamen Kauf von Gas, LNG und Wasserstoff zusammenarbeiten”, heißt es darin. Außerdem sieht der Entwurf einen neuen Solidaritätsfonds für die Ukraine vor. Dazu soll eine Geberkonferenz organisiert werden. Geplant sind auch neue Waffenlieferungen im Wert von bis zu 500 Millionen Euro. Das Geld soll aus der sogenannten Friedensfazilität der EU kommen. Vor zwei Wochen waren bereits 450 Millionen Euro freigegeben worden.

Zudem wollen die Staats- und Regierungschefs die neue Sicherheitsstrategie verabschieden. Der “Strategische Kompass” geht auf die “russische Aggression” in der Ukraine ein und analysiert neue Bedrohungen, etwa durch Desinformation und Cyberangriffe. Außerdem sieht er eine schnelle EU-Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten vor. Die Bundesregierung hat angeboten, im ersten Jahr den Kern dieser neuen Einheit zu stellen. Allerdings dürfte die EU-Truppe erst 2025 einsatzbereit sein. In der Ukraine wird sie wohl nicht mehr eingreifen können. Mit Falk Steiner

Um die hohen Energiepreise abzufedern, hat die EU-Kommission am Mittwoch mögliche Notfallmaßnahmen aufgezeigt, die sie allerdings mit hohen Kosten und weiteren Nachteilen in Verbindung bringt. Die Optionen sind nicht verpflichtend und sollen beim EU-Gipfel diese Woche diskutiert werden.

So könnte eine Möglichkeit darin bestehen, Verbraucher und Unternehmen indirekt zu unterstützen, beispielsweise durch ein Aggregatormodell. Dabei schaffen Mitgliedstaaten eine öffentliche Einrichtung, die Energie zu günstigen Bedingungen einkauft und sie an bestimmte Verbrauchergruppen zu Preisen unterhalb des Marktniveaus weitergibt, indem sie die Differenz zwischen Einzelhandelspreisen und Großhandelspreisen subventioniert.

Andere Optionen bestehen darin, direkt in die Großhandelsmärkte für Strom einzugreifen, indem Stromerzeuger für einen Teil ihrer hohen Brennstoffkosten entschädigt werden, sodass sie ihren Angebotspreis auf dem Großhandelsmarkt senken. Auch eine Deckelung des Strompreises am Großhandelsmarkt wäre denkbar, indem eine Referenzbenchmark festgelegt und die Differenz mit dem Angebotspreis subventioniert wird.

Allerdings besteht laut der Kommission bei diesen Optionen neben hohen Kosten die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung sowie ein Risiko für den grenzüberschreitenden Stromhandel und somit auch für die Versorgungssicherheit. Nachbarländer könnten Strom aufgrund der niedrigeren Preise in Europa einkaufen. Auch Anreize für die geringere Nutzung fossiler Energieträger und den Ausbau der Erneuerbaren-Kapazitäten fehlen, weshalb die Kommission bei diesen Maßnahmen die Frage nach der Klimaverträglichkeit stellt.

Eine weitere Möglichkeit sieht die Kommission in der Limitierung von übermäßigen Gewinnen der Stromerzeuger. Mit Differenzverträgen könnten Stromerzeuger verpflichtet werden, Profite über einem festgelegten Basispreis zurückzuzahlen. Zwar würden Preise dadurch nicht gesenkt, mit den Einnahmen könnten aber Direktzahlungen an Verbraucher und Unternehmen finanziert werden.

Um das Problem der hohen Energiepreise an ihrem Ursprung anzugehen – beim Gaspreis – sieht die Kommission zwei Optionen vor. Ein Preisdeckel nur für Gas: Dadurch würden Verbraucherpreise voraussichtlich sinken, allerdings bestünde die Gefahr geringerer Liefermengen vonseiten der Anbieter, was ein Risiko für die Versorgungssicherheit birgt.

Favorisiert von der Kommission wird die Option der gemeinsamen Gasankäufe von Drittstaaten – ebenso LNG oder Wasserstoff. Dafür will die Kommission eine Taskforce einrichten, die Energiepartnerschaften mit Lieferanten aushandelt. Über die Einrichtung einer solchen Verhandlungsgruppe soll beim EU-Gipfel beraten werden.

Einen konkreten Legislativvorschlag legte die Kommission für Europas Gasspeicher vor. Die Behörde fordert von den Betreibern von Gasspeichern in Europa verpflichtende Mindestspeichermengen ein. Im kommenden Winter müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Speicher bis zum 1. November zu mindestens 80 Prozent befüllt sind, heißt es in dem Vorschlag der Kommission. Außerdem gibt die Kommission auf dem Weg dorthin Zwischenziele vor.

Ab 2023 beträgt die Mindestfüllmenge 90 Prozent zum 1. November. Allerdings sollen Mitgliedstaaten die Flexibilität erhalten, dieses Ziel erst zum 1. Dezember zu erfüllen, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, “beispielsweise mit den Rohrleitungen […] oder mit den Injektionsanlagen”. Außerdem sollen die Ziele in “EU-weiten Notfällen”, in denen nicht ausreichend Gas verfügbar ist, ebenfalls ausgesetzt werden.

Um Anreize für Speicherbetreiber zu setzen, sollen Mitgliedstaaten “alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich finanzieller Anreize oder Ausgleichszahlungen für Marktteilnehmer” treffen können. Auch ein kompletter Preisnachlass auf die Fernleitungsentgelte am Ein- und Ausspeisepunkt von Speicheranlagen ist laut der Kommission denkbar.

Der Vorschlag beinhaltet außerdem, dass die Betreiber von Speicherstätten den nationalen Behörden die Füllstände melden und die Mitgliedstaaten diese wiederum monatlich kontrollieren und der Kommission Bericht erstatten müssen. Außerdem müssen die Betreiber ihre Anlagen zertifizieren lassen (Europe.Table berichtete), um “potenzielle Risiken durch äußere Einflussnahme auf kritische Speicherinfrastruktur” zu vermeiden. Deutschland verfügt mit 245,3 Terawattstunden über knapp ein Viertel der EU-Gasspeicherkapazität.

Es ist nun zunächst an den Staats- und Regierungschefs und anschließend am EU-Parlament, über den Kommissionsvorschlag zu verhandeln und ebenfalls eine Einigung zu erzielen.

25.03.2022 – 10:30-15:15 Uhr, online

FSR, Workshop Decentralised resources and flexibility

The Florence School of Regulation (FSR) aims at identifying which aspects of the current organisational, regulatory and market design frameworks will need to be adapted to enable the increasing penetration of Distributed Energy Resources (DERs). Infos

28.03.-31.03.2022, online

EEN Nachhaltigkeitswoche

Die Nachhaltigkeitswoche des Enterprise Europe Network (EEN) hat zum Ziel, Unternehmen auf die im Green Deal formulierten ehrgeizigen Ziele zum Klima- und Ressourcenschutz einzustellen. INFOS & ANMELDUNG

29.03.2022 – 09:00-10:30 Uhr, online

SRD, Seminar Health & Law Netzwerktreff

Die Anwaltskanzlei Schürmann, Rosentahl, Dreyer (SRD) gibt einen Überblick über die neuen Anforderungen der IT-Sicherheit im Rahmen des Patientendatenschutzgesetzes und die Möglichkeiten zur Förderung entsprechender Maßnahmen. INFOS & ANMELDUNG

29.03.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

Digital Europe, Roundtable Digital Deep Dive – The EU Chips Act: Asserting Europe’s place in the global tech race

Digital Europe takes a look at the EU Chips Act and the impact it will have on European industry. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 13:15-14:30 Uhr, online

HBS, Discussion European Mobility Atlas: Cross-border cooperation for the European mobility turnaround

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses challenges and opportunities for European cross-border mobility against the backdrop of climate ambitions in the European Green Deal, high fuel prices and risks for social cohesion. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 15:00-16:30 Uhr, online

HBS, Discussion Environmental Responsibility through Supply Chains – Insights from Latin America

The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) addresses the EU proposal on a horizontal due diligence legislation regarding its potential impact in Latin America. INFOS & REGISTRATION

29.03.2022 – 19:00-20:30 Uhr, online

Polis 180, Diskussion Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Polis 180 möchte im Rahmen eines offenen Treffens die internationale Sicherheitslage einordnen und diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

Heute kommen die Unterhändler von Europaparlament, Rat und EU-Kommission zum Digital Markets Act zusammen, zum vierten und voraussichtlich letzten Mal. Das Treffen soll laut Tagesordnung um 15 Uhr beginnen, das Ende bleibt offen. Es dürfte eine lange Sitzung werden: Die Vertreter der drei Institutionen haben noch etliche Punkte zu klären.

Schwellen: EP-Berichterstatter Andreas Schwab (CDU/EVP) will die Schwelle für sogenannte Gatekeeper-Plattformen mit 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und 8 Milliarden Euro Jahresumsatz höher anlegen als der Rat (65 und 6,5 Milliarden). Als möglicher Kompromiss zeichnen sich hier 75 bzw. 7,5 Milliarden Euro ab.

Dienste: Schwab will überdies durchsetzen, dass auch Virtuelle Assistenten und Browser als Core Platform Services gelten und somit unter den DMA fallen. Schon klar ist, dass unter anderem Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Video-Sharing-Plattformen, Messenger, Cloud Computing-Dienste und Werbeplattformen aufgenommen werden.

Der DMA sieht eine Reihe von Verhaltensgeboten und Verboten für die Digitalkonzerne vor, die von der Kommission als Gatekeeper eingestuft werden. Strittig sind noch folgende Vorgaben:

Interoperabilität: Das EP wollte durchsetzen, dass die Gatekeeper sowohl ihre sozialen Netzwerke als auch Messengerdienste für Nutzer von Konkurrenzangeboten öffnen müssen. Rat und Kommission halten das bei Netzwerken wie Facebook, Instagram und Youtube aber nicht für umsetzbar. Das Parlament wird hier wohl einlenken: “Dies ist ein dickes Brett”, sagt S&D-Unterhändler René Repasi.

Bei den Messengerdiensten zeichnet sich hingegen ab, dass Meta es anderen Anbietern wird ermöglichen müssen, sich an WhatsApp anzudocken. Nutzer von Signal oder Telegram könnten dann auch Kontakte bei Marktführer WhatsApp erreichen, kostenlos und Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die sichere Teilnahme an Gruppenchats ist aus Sicht der Kommission aber technisch nicht schnell genug umsetzbar. Das EP drängt darauf, diese Funktion möglichst zügig nachträglich in den DMA aufzunehmen.

Personalisierte Werbung: Im EP hatten gerade Sozialdemokraten, Grüne und Linke darauf gedrungen, insbesondere für die großen Werbevermarkter Google und Facebook das Zusammenführen persönlicher Daten zu begrenzen. Der Kompromiss sieht nun vor, dass die Unternehmen erneut die Einwilligung der Nutzer einholen müssen. Wenn diese verweigern, müssen sie das jeweilige Angebot dennoch weitgehend uneingeschränkt nutzen dürfen. Noch strittig ist die Frage, ob Minderjährige der Verarbeitung der Daten zu Werbezwecken zustimmen dürfen oder nicht. S&D und Co wollen diese Gruppe besonders schützen. Repasi betont: “Wenn Rat und Kommission die Vorgaben im DMA abschwächen wollen, müssen sie eine schärfere Regelung im DSA mittragen”. Im parallel laufenden Trilog zum Digital Services Act wird ebenfalls über den Umgang mit personalisierter Werbung verhandelt.

Voreinstellungen: Das EP will insbesondere Apple und Google dazu zwingen können, ihren Nutzern mehr Alternativen zu ihren eigenen Apps zu bieten. So sollen die Nutzer vorinstallierte Programme leichter löschen können. Noch strittig ist, für welche Anwendungen die Plattformen bei der Installierung auch Auswahlbildschirme bieten müssen: Der Rat will die Liste eng begrenzen, Schwab, Repasi und Co drängen auf eine längere Liste.

Side-Loading: Klar ist, dass Verbraucher in Zukunft auch alternative App Stores auf ihren Endgeräten installieren können. Im vierten Trilog noch geklärt werden muss aber, welche Mindest-Sicherheitsbeschränkungen die Gatekeeper dafür festlegen dürfen. Vor allem Apple hatte sich verbissen gegen die Öffnung seiner AppStore-Umgebung gewehrt und auf die Risiken von Schadsoftware verwiesen.

FRAND-Nutzungsbedingungen: Die Kommission hatte mit Blick auf die Konditionen bei Apple vorgeschlagen, faire und diskriminierungsfreie allgemeine Nutzungsbedingungen in den App Stores der Gatekeeper festzuschreiben. Das EP wollte diese Vorgabe auf alle Core Platform Services ausdehnen. Ein möglicher Kompromiss könnte eine längere Liste der Dienste umfassen, für die die Konzerne die sogenannten FRAND-Bedingungen für Geschäftskunden erfüllen müssen.

Rolle nationaler Behörden: Noch strittig ist die Aufgabenteilung zwischen EU-Kommission und nationalen Kartellbehörden bei der Durchsetzung des DMA – ein Kernanliegen von Bundesregierung und Bundeskartellamt. Es zeichnet sich ab, dass die Kommission das letzte Wort behält, die nationalen Behörden aber über das European Competition Network (ECN) eingebunden werden. Auf das geforderte Veto der Kommission gegen nationale Entscheidungen der Kartellbehörden würde Schwab verzichten, wenn sich der Rat dafür bei den Forderungen zu den Ge- und Verboten bewegt.

Zukunftsfestigkeit: Die Liste der Ge- und Verbote in den Artikel 5 und 6 des DMA soll angepasst werden können, wenn die Digitalkonzerne neue problematische Geschäftspraktiken an den Tag legen. Noch nicht vereinbart ist aber, in welchem rechtlichen Verfahren dies geschehen soll.

Die Europäische Kommission lockert angesichts des Krieges in der Ukraine die Regeln für Staatshilfen. Die Mitgliedstaaten dürfen betroffenen Unternehmen gemäß dem gestern beschlossenen, bis Jahresende befristeten Krisenrahmen direkte Zuschüsse von bis zu 400.000 Euro zahlen. Auch vergünstigte staatliche Garantien und zinsvergünstigte Darlehen sind erlaubt.

Die Regierungen dürfen noch höhere Beihilfen an energieintensive Unternehmen ausreichen, die unter den nach dem russischen Angriff sprunghaft gestiegenen Strom- und Gaspreisen leiden (Europe.Table berichtete). Solche Betriebe dürfen bis zu 30 Prozent der Mehrkosten ersetzt bekommen, bis zur Obergrenze von zwei Millionen Euro. Fährt ein Unternehmen infolge der Folge der Energiepreiskrise Verluste ein, steigt das Limit auf 25 Millionen Euro. In bestimmten Branchen wie Aluminium und anderen Metallen, Zellstoff, Düngemitteln oder vielen Grundchemikalien sind Beihilfen bis zu 50 Millionen Euro erlaubt.

Der Westen hat wegen des Angriffs auf die Ukraine umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese träfen aber auch europäische Firmen und würden dies in den nächsten Monaten weiter tun, sagte Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts müssten abgefedert werden, mit speziellen Hilfen für stark betroffene Sektoren.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einem sehr wichtigen Schritt der Brüsseler Behörde. Laut Wirtschaftsministerium gilt der EU-Rahmen für die Staatshilfen rückwirkend zum 1. Februar 2022. In einem Arbeitspapier der Ampel-Parteien zu möglichen Entlastungen wegen der hohen Energiepreise heißt es, die Bundesregierung werde auf Basis der EU-Vorgaben zügig ein umfassendes Hilfspaket für Unternehmen erarbeiten. Dieses solle insbesondere zinsgünstige Kredite beinhalten, um Unternehmen in Not rasch und unbürokratisch die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen. tho/rtr

Die EU will Landwirte wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine mit rund 500 Millionen Euro unterstützen. Dies ist Teil eines Pakets von Maßnahmen, um Preissteigerungen bei Lebensmitteln und mögliche Engpässe abzufedern. Die am Mittwoch veröffentlichten Vorschläge der EU-Kommission sehen zudem Hilfen über 330 Millionen Euro für die Ukraine vor, um deren Landwirte bei der Aussaat von Mais und Sonnenblumenkernen sowie beim Anbau von Weizen zu unterstützen.

Die Ukraine ist mit einem Anteil von über 50 Prozent am Welthandel einer der global größten Produzenten von Sonnenblumenöl und verfügt über erhebliche Anteile an Weizen, Gerste und Mais, was bereits zu Preissteigerungen und Sorgen über Engpässe geführt hat.

Die EU erklärte allerdings, dass keine unmittelbare Bedrohung für die Ernährungssicherheit in der EU bestehe. Denn die EU sei ein Nettoexporteur von Getreide. Da die Landwirte jedoch mit höheren Kraftstoff- und Futtermittelpreisen rechnen müssen, wird die EU 500 Millionen Euro an die 27 EU-Mitglieder verteilen, um die von der Krise am stärksten betroffenen Landwirte zu unterstützen – vor allem, wenn sie umweltfreundlicher produzieren. Die EU-Kommission wird den Bäuerinnen und Bauern ferner erlauben, vorübergehend Kulturen auf den fast sechs Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in der EU anzubauen, die zur Förderung der biologischen Vielfalt brachliegen. rtr

Versicherern und Rückversicherern von Flugzeugleasing-Firmen drohen nach Schätzungen der Ratingagentur Moody’s wegen des Kriegs in der Ukraine bis zu elf Milliarden Dollar Schäden. Die Eigentümer in Russland stationierter Leasing-Maschinen müssten aber um die Summen voraussichtlich vor Gericht kämpfen, schrieb die Ratingagentur in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Wegen der nach der Invasion in der Ukraine verhängten Sanktionen dürfen Flugzeugleasing-Firmen mit russischen Fluggesellschaften keine Geschäfte mehr machen. Zudem hatte Bermuda, wo viele der Flugzeuge zugelassen sind, allen russischen Maschinen die Lizenz entzogen, weil sich deren Flugtauglichkeit wegen des Krieges nicht mehr überprüfen lasse.

Die russische Regierung hatte ihren Fluggesellschaften daher erlaubt, die geleasten Flugzeuge als ihr Eigentum einzutragen und ihnen russische Lizenzen erteilt. Nach Angaben von Ministerpräsident Michail Mischustin ist das inzwischen bei mehr als der Hälfte der 515 geleasten Maschinen geschehen. Damit sind sie dem Zugriff der Leasinggesellschaften entzogen. Diese sind gegen ein solches Risiko aber versichert. Die weltgrößte Flugzeugleasing-Firma ist die irische AerCap.

Damit könnten auf die Versicherer Belastungen von neun bis elf Milliarden Dollar zukommen, schätzt Moody’s. Zu den größten Flugzeug-Versicherern zählten die Allianz, AXA und AIG. Im Verhältnis zu ihrem gesamten Portfolio seien diese Schäden aber nicht wesentlich. Schwerer getroffen werden könnten kleinere Spezialversicherer. Einen Großteil der Schäden müssten der Ratingagentur zufolge wohl Rückversicherer tragen, an die die Versicherer typischerweise 20 bis 30 Prozent ihrer Luftfahrt-Prämien abgeben. Die Münchener Rück und die Swiss Re sind die weltgrößten Rückversicherer.

Allerdings hätten einige Versicherer versucht, die Deckung zurückzuziehen, noch bevor das russische Gesetz in Kraft trat, schreibt Moody’s. Daher drohten juristische Auseinandersetzungen um die zu erwartenden Schäden. rtr

Zum Sonderausschuss zur Aufklärung der Pegasus-Ausspähaffäre sowie vergleichbarer Software gibt es nun weitere Details. Den Vorsitz des Sonderausschusses erhält dabei die Europäische Volkspartei, die über ihre Mitglieder jedoch noch nicht abschließend entschieden hat. Wer Berichterstatter:in des Ausschusses werden soll, war am Mittwoch ebenfalls noch nicht geklärt, nach Parlamentszuteilungslogik wird die Renew-Fraktion zum Zuge kommen.

Die Parlamentarier:innen wollen den womöglich illegalen Einsatz durch europäische Staaten genau so untersuchen wie den Einsatz durch Drittstaaten außerhalb der Union. Ebenfalls im Auftrag enthalten ist, inwieweit Pegasus und vergleichbare Software insgesamt einem strengeren Regime unterliegen müssen, etwa im Rahmen der Dual-Use-Verordnung. Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt in der EU-Kommission Wissen um den fragwürdigen Einsatz von Spionagesoftware etwa in Ungarn und Polen, aber auch anderen EU-Staaten vorlag, wollen die Parlamentarier:innen thematisieren.

Der Einsatz durch Drittstaaten wie Marokko, mit dem die EU derzeit über ein Handelsabkommen Gespräche führt, sei ebenfalls auf der Agenda, betont Saskia Bricmont (Ecolo, Grüne/EFA). “Eine vertiefte Zusammenarbeit bei Polizei- und Justizangelegenheiten mit Ländern, die uns ausspionieren, das ist eine ernste Angelegenheit”, so Bricmont.

Da das Europaparlament nur über wenig Druckmittel verfügt, um etwa Zeug:innen von Sicherheitsbehörden in der EU vorzuladen, hoffen die Parlamentarier:innen auf eine enge Zusammenarbeit mit nationalen Gremien mit entsprechenden Befugnissen. Offen war am Mittwoch auch, ob die für den Pegasus-Sonderausschuss Benannten MdEP ein erhöhtes Niveau an technischem Schutz erhalten würden – das Interesse an etwaigen Erkenntnissen dürfte nicht nur bei den Herstellern entsprechender Software erhöht sein. fst

Die Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) wird voraussichtlich noch diese Woche grünes Licht für AstraZenecas Medikament Evusheld, eine antikörperbasierte Injektion zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen, geben. Das sagten zwei mit der Prüfung vertraute Personen. Das Medikament wurde bereits in den USA und Großbritannien zugelassen, in Europa sollte es ursprünglich ab Ende Februar verfügbar sein.

Ein Expertengremium der EMA wird diese Woche über das Evusheld-Präparat beraten, wie aus der Website der EMA hervorgeht. Die erwartete Empfehlung der EMA dürfte von der Europäischen Kommission, die das letzte Wort über den Marktzugang hat, rasch bestätigt werden. Die Europäische Kommission hatte Evusheld im Oktober in eine Liste der zehn vielversprechendsten Kandidaten von COVID-19-Behandlungen aufgenommen, hatte aber bisher noch keine Kaufvereinbarung getroffen.

Die Behandlung mit Evusheld ist für Erwachsene gedacht, deren Immunsystem zu schwach für die Entwicklung von Antikörpern infolge einer Covid-Impfung ist. Denn während Impfstoffe auf ein intaktes Immunsystem angewiesen sind, um gezielt Antikörper und infektionsbekämpfende Zellen zu entwickeln, enthält Evusheld im Labor hergestellte Antikörper, die so konzipiert sind, dass sie monatelang im Körper verbleiben und das Virus im Falle einer Infektion eindämmen. Das Medikament dient somit auch dazu, die Belastung der Gesundheitssysteme durch die Pandemie zu verringern. Die Infektionen in Europa sind in diesem Monat wieder stark angestiegen, während die Impfquote bei Erwachsenen bei etwas über 83 Prozent stagniert.

In Studien wurde festgestellt, dass die Therapie das Risiko, an symptomatischem COVID-19 zu erkranken, um 77 Prozent senkt, wobei der Schutz mindestens sechs Monate lang anhält. Es hat sich auch gezeigt, dass es das Fortschreiten der Krankheit verhindert, wenn es kurz nach der Infektion verabreicht wird. rtr

Markus Engels beantwortet die Frage, ob er eine “Global Solution” habe – wider Erwarten – prompt: “Erstens: Multilateralismus funktioniert nur, wenn die Zivilgesellschaft daran beteiligt ist. Zweitens: Das Bruttoinlandsprodukt reicht nicht, um Wohlstand zu messen.”

Der wirtschaftliche habe sich vom sozialen Wohlstand entkoppelt. Das von Global Solutions entwickelte “Recoupling Dashboard” ergänze Faktoren wie Solidarität, individuelle Entfaltung und Umweltschutz. Der neue Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung zeige Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt (BPI) auf, was ein Erfolg sei. “Unternehmen wollen nicht nur bilanzieren, sondern ihr Engagement für Gesellschaft und Umwelt beachtet wissen.”

Nach dem Studium der Sozialwissenschaften und Jura verfasste Engels seine Dissertation zu sozialen Rechten und deren Justiziabilität. Der nachdenklich wirkende Herr, die Stirn im Videogespräch auf die Hand gestützt, schrieb als wissenschaftlicher Berater an der europäischen Grundrechtecharta mit. Stolz darauf gibt er zu erkennen: “Wenn Sie sie lesen, denken Sie an mich. Ich war daran beteiligt.”

Der Wechsel zu Global Solutions 2018 kam nach Jahren bei der SPD unerwartet. Engels begleitete Martin Schulz schon in dessen Zeit als EU-Politiker. Während der Kanzlerkandidatur 2017 übernahm Engels die Wahlkampfleitung. Anfang 2018, also kurz nach der gescheiterten Kandidatur, wurde dann der Wechsel bekannt. Der 54-Jährige erinnert sich an die Zeit; viele Vorurteile über einen rauen Arbeitsalltag unter Politikern würden nicht stimmen: “Ich schloss enge Freundschaften und arbeitete vertrauensvoll mit Kollegen.”

Global Solutions versteht Engels als “öffentliches Gut. Es ist eine gemeinnützige GmbH, doch sie gehört der Welt.” Mit einer “Politik der offenen Arme” würden Vorschläge aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und von NGOs gehört, derzeit vorbereitend für den G7-Gipfel in Deutschland. “Die Kreativität der Menschen, denen ich dabei begegne, beeindruckt mich.” Engels spricht mit ansteckendem Glauben ans Gute. Vorbild sei ihm Egon Bahr, der 1963 mit der Rede “Wandel durch Annäherung” die Ost-West-Politik veränderte. Engels: “Internationale Probleme brauchen internationale Antworten. Klimawandel, Pandemie und Digitalisierung sind ohne Länder wie China oder Saudi-Arabien nicht lösbar.”

Nationale Identität bleibe dennoch bedeutend: “Ich bin Europäer und profitierte vom Wegfall der Grenzen -meine Frau kommt aus der ehemaligen DDR. Ich bin aber mit dem Ruhrpott verbunden, das ist meine lokale Identität”, erklärt Engels. Zum Ende des Gesprächs schweift er in die 1970er Jahre ab. “Männer saßen abends im Sessel und schauten Sportschau. Wir sprachen vom ‘Sack Reis in China’, wenn uns etwas nichts anging. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war.” Vera Almotlak