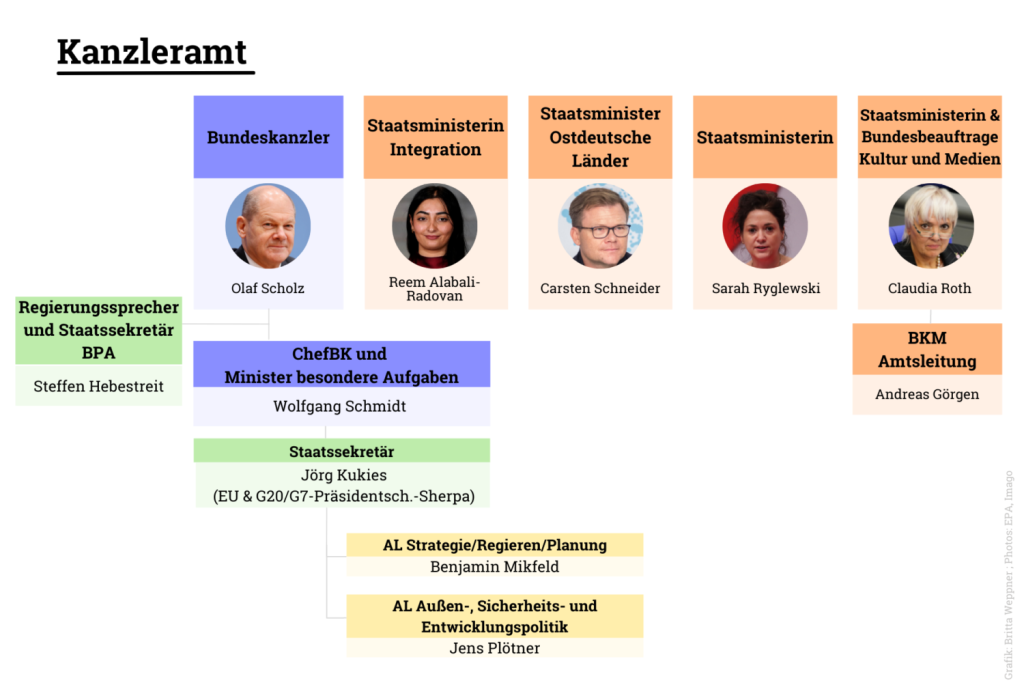

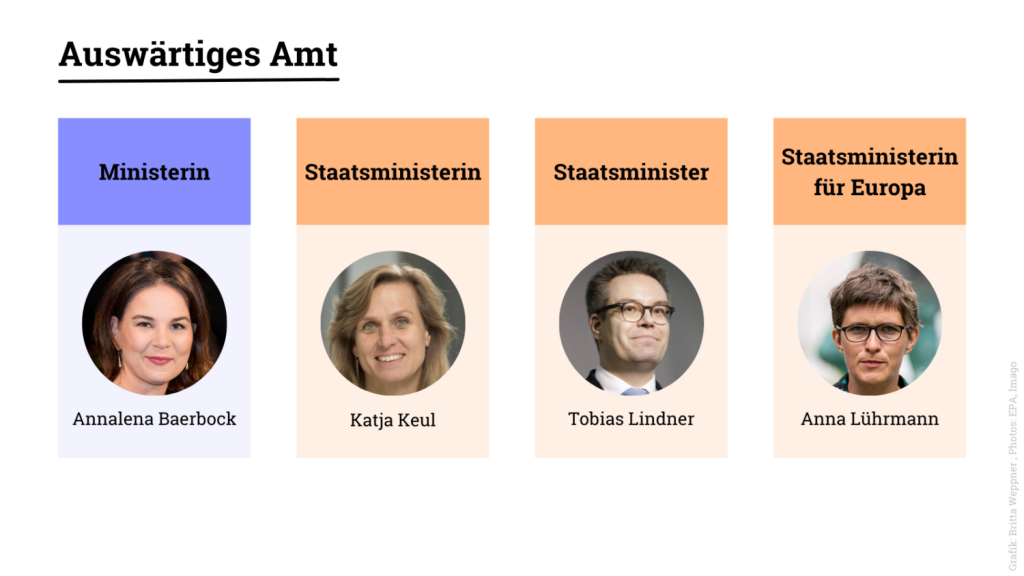

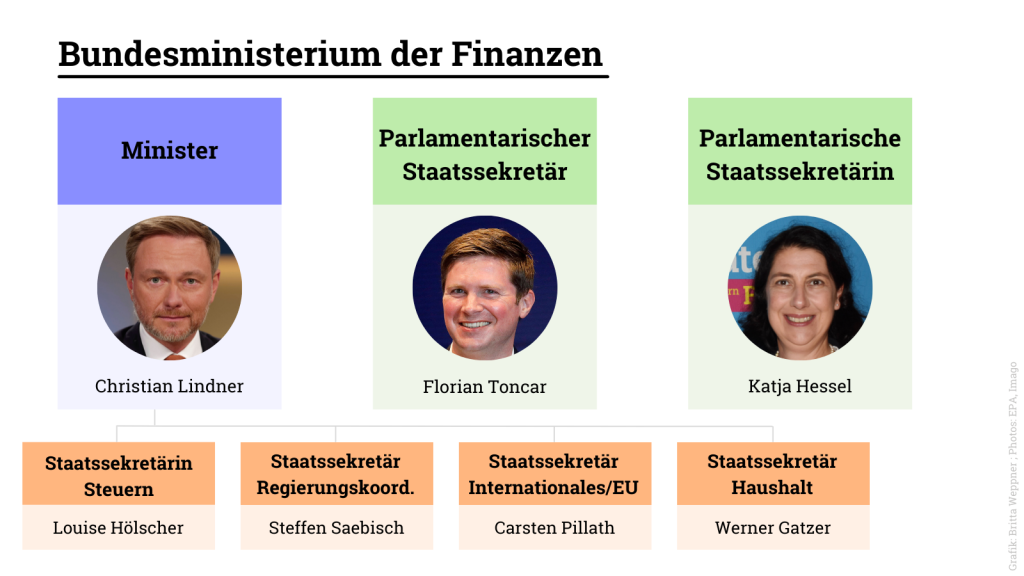

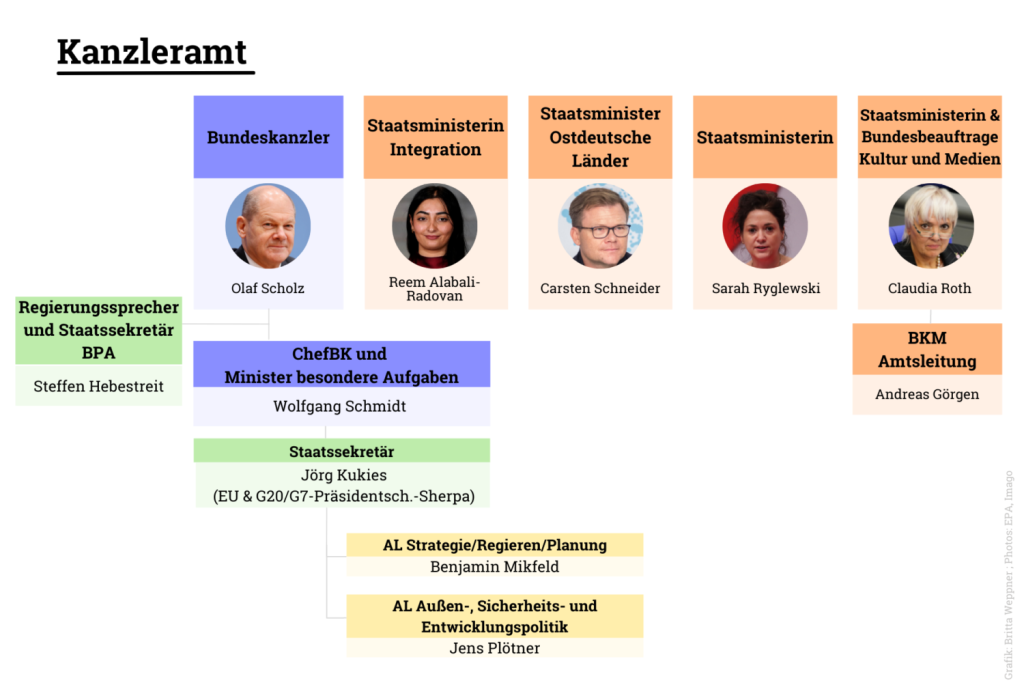

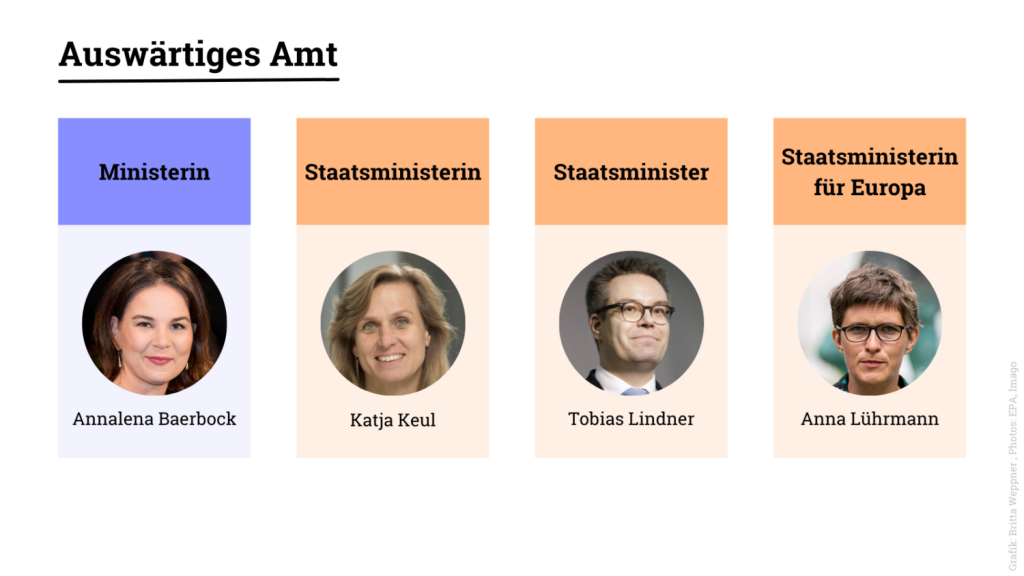

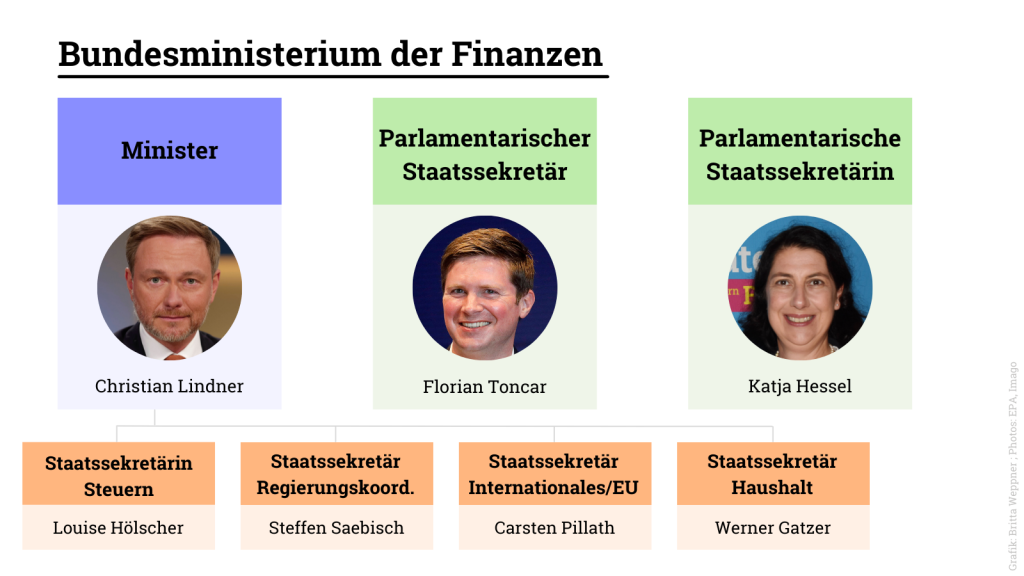

Tag zwei der neuen Ampelregierung ist geschafft. Am Donnerstag haben auch die letzten der neuen Minister:innen ihre Amtsgeschäfte übernommen. Passend dazu haben wir für Sie die Führungsebenen der Ministerien aufgeschlüsselt, die für den Green Deal, die Digitalisierung in Europa sowie für die deutsche Europapolitik besonders relevant sind. Diese Übersicht werden wir in den kommenden Wochen weiter ergänzen. Unter diesem Link finden Sie alle weiteren Entwicklungen.

Die Entwicklungen, die wir von der französischen EU-Ratspräsidentschaft erwarten können, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bekannt gegeben. Meine Kollegin Tanja Kuchenbecker erläutert die wichtigsten Vorhaben. Macron will sich für besseren Grenzschutz, bessere Organisation der Migration und besseren Schutz für klimafreundliche, europäische Produkte durch eine CO₂-Grenzabgabe einsetzen. Letzteres möchte die neue Bundesregierung übrigens lieber durch sogenannte Klimaclubs erreichen.

Apropos Klima: Kommende Woche wird die EU-Kommission ein weiteres Gesetzespaket zur Umsetzung des Green Deals präsentieren, darunter auch eine Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie für Gebäude. Timo Landenberger analysiert, wie die Kommission den Gebäudesektor – der größte Energieverbraucher der EU – klimafreundlicher machen will.

Wie die Kommission gegen prekäre Arbeitsbedingungen auf Online-Plattformen wie Uber und Deliveroo vorgehen will, hat sie am Donnerstag vorgestellt. Rund 5,5 Millionen Plattformarbeiter:innen in der EU werden derzeit als selbstständig eingestuft, obwohl sie laut der Kommission faktisch Arbeitnehmer:innen sind. Jasmin Kohl erklärt, welche sozialen Absicherungen scheinselbstständige Plattformarbeiter:innen künftig erwarten könnten.

Mit der Vorstellung ihres Fit-for-55-Pakets hat die EU-Kommission vergangenen Sommer ein umfangreiches erstes Maßnahmenbündel zur Erreichung der europäischen Klimaziele auf den Tisch gelegt. Nun will die Brüsseler Behörde nachlegen und am 14. Dezember ein weiteres Gesetzespaket präsentieren, inklusive einer Neufassung der Richtlinie über Energieeffizienz in Gebäuden.

Das Regelwerk wird mit Spannung erwartet, soll es doch konkrete Vorgaben zu Solaranlagen auf Dächern, zum Einsatz von Wärmepumpen, zu Mindeststandards bei Sanierungen oder auch zur Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge enthalten, was weitreichende Folgen haben dürfte. Beobachter rechnen außerdem mit detaillierten Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz.

Insidern zufolge sieht der Vorschlag vor, dass alle vollzeitlich genutzten Gebäude mit der niedrigsten Energiestufe G bis 2030 auf eine höhere Stufe saniert werden müssen. Damit würden die EU-Staaten zur Renovierung von Millionen von Wohnhäusern, Büros und Geschäftsgebäuden verpflichtet, wobei die Länder unterschiedlich stark betroffen wären. In Italien hat etwa ein Drittel der Wohngebäude die niedrigste Energieeffizienzklasse G, während es in den Niederlanden nur vier Prozent sind.

Derart konkrete Vorgaben durch die EU-Kommission sorgen deshalb bereits vor der Veröffentlichung der Richtlinie für rechtspolitische Auseinandersetzungen. So hat der Ausschuss für Regulierungsprüfung (Regularory Scrutiny Board, RSB) dem Vernehmen nach den Gesetzesentwurf bereits mehrfach zurückgewiesen, da dieser gegen das Prinzip der Subsidiarität verstoße und den Mitgliedsstaaten nicht genügend Flexibilität bei der Erreichung der Ziele einräume.

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit basieren auf dem Vertrag über die Europäische Union (EUV), garantieren den Schutz der nationalen Souveränität und sehen vor, dass die EU nur dann gesetzgeberisch tätig wird, wenn die Ziele einer Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden können, als durch die Mitgliedsstaaten selbst. Die Notwendigkeit eines klimaneutralen Gebäudebestands in der EU, um die Klimaziele zu erreichen, sei jedoch ein gutes Argument, das eine Top-Down-Gesetzgebung durch die EU rechtfertige, sagt Matthias Buck, Direktor der Abteilung Europa beim Thinktank Agora Energiewende. Die Dekarbonisierung den Mitgliedsstaaten zu überlassen sei “ein hohes Risiko”.

Auch der Europaangeordnete Ciarán Cuffe fordert EU-Mindestnormen für die Gesamtenergieeffizienz und pocht auf einen noch ambitionierteren Fahrplan. “Wir haben nur ein Jahrzehnt, um den Klimanotstand zu bekämpfen”, sagt der irische Politiker, der das Thema für die Fraktion der Grünen/EFA im EU-Parlament behandelt, zu Europe.Table. “Wir können nicht bis 2030 warten, bis die Mindeststandards angewendet werden.” Die Kommission müsse deshalb einen möglichst ehrgeizigen Vorschlag vorgelegen.

Markus Pieper, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU im EU-Parlament sieht das anders und verweist auf den Europäischen Emissionshandel (ETS). Die Pläne der Kommission sehen vor, diesen auf Gebäude auszuweiten (Europe.Table berichtete), wodurch marktwirtschaftliche Anreize für mehr Energieeffizienz und Sanierungen geschaffen werden sollen. “Hier sollen nun massive ordnungspolitische Vorgaben, die besonders den privaten Sektor treffen, obendrauf kommen. Das werden die Mitgliedsstaaten nicht mitmachen”, so der Abgeordnete.

36 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU entfallen auf den Gebäudesektor, zugleich sind nach Angaben der EU-Kommission 75 Prozent des Gebäudebestands nicht energieeffizient. Einer aktuellen Studie von Agora Energiewende zufolge entsprechen sogar nur drei Prozent der Gebäude den Standards der Energieeffizienz, die langfristig zum Erreichen der Klimaziele benötigt würden. Doch energetische Sanierungen sind aufwendig und vor allem teuer. Die jährliche Modernisierungsrate liegt aktuell bei gerade einmal einem Prozent.

Damit ist der Gebäudebereich für 40 Prozent des EU-weiten Energieverbrauchs verantwortlich, was einer der Hauptgründe für wachsende Energiearmut in einigen Teilen Europas darstellt. Ein Problem, das durch die rekordhohen Gas- und Strompreise derzeit noch verschärft wird. “Eine ehrgeizige Gebäuderichtlinie ist unsere beste Antwort im Kampf gegen Energiearmut”, sagt Ciarán Cuffe. Eine höhere Sanierungsquote werde die Bürger:innen schützen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Tatsächlich entstammen laut Agora-Studie mehr als 70 Prozent der Energie für Heizungen aus fossilen Brennstoffen. Die Anzahl der Wärmepumpen müsse bis zum Jahr 2030 von derzeit 14 Millionen auf 50 Millionen ansteigen, fordert Andreas Graf, Autor der Studie. Spätestens 2050 müsse der gesamte Sektor klimaneutral sein und darüber hinaus als Quelle für Erneuerbare fungieren, indem 100 Prozent der potenziellen Dachflächen für Solarenergie genutzt werden.

Wichtig sei eine langfristige Planung nebst einem klaren Fahrplan, der über die reinen Zielvorgaben hinausgeht. Dazu gehören nationale Renovierungspläne sowie “Ausweise” über den Sanierungsfortschritt der eigenen Immobilien für Hausbesitzer auf dem Weg zur Klimaneutralität. Beides sei für die Gebäuderichtlinie im Gespräch, so Graf. Und damit bleibe den Mitgliedsstaaten auch ausreichend Flexibilität.

Kuriere, die für den Essensdienst Deliveroo arbeiten, sind keine Arbeitnehmer, sondern Selbstständige, urteilte das Brüsseler Arbeitsgericht am Mittwoch. Der Fall, der nur 30 Kuriere betraf, steht als Sinnbild für das Problem, das die aufstrebende Plattformökonomie mit sich bringt: Ist eine Plattform ein Arbeitgeber und sind ihre Beschäftigten demnach Arbeitnehmer? Eine europäische Regelung stand bisher aus, was zu vielen unterschiedlichen Gerichtsurteilen in den Mitgliedstaaten führte.

Das Dilemma: Viele Plattformbeschäftigte leiden unter prekären Arbeitsverhältnissen, obwohl sie eigentlich Anspruch auf einen Arbeitnehmerstatus hätten. Zudem wächst der Sektor immens: Die Europäische Kommission schätzt, dass sich die Einnahmen in der Plattformökonomie zwischen 2016 und 2020 verfünffacht haben: von rund 3 auf etwa 14 Milliarden Euro. Die Behörde ist das Problem nun angegangen: Gestern legte sie ihren Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vor.

Der Kern der Richtlinie ist der Kampf gegen Scheinselbstständigkeit. Die Kommission schätzt, dass rund 5,5 Millionen der insgesamt rund 28 Millionen Plattformarbeiter:innen in der EU derzeit fälschlicherweise als selbstständig eingestuft sind, obwohl sie faktisch Arbeitnehmer:innen sind. Dadurch entgehen ihnen unter anderem Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und Rente. Auch ein gesetzlicher Mindestlohn (sofern in dem jeweiligen Mitgliedstaat vorhanden), Tarifverhandlungen, Krankenversicherung, geregelte Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz oder bezahlter Urlaub kommen ihnen dadurch nicht zu.

Damit künftig festgestellt werden kann, ob eine Plattform in einem Beschäftigungsverhältnis die Rolle einer Arbeitgeberin einnimmt, sieht die Kommission fünf Kriterien vor. Treffen mindestens zwei dieser Kriterien auf eine Plattform zu, muss sie als Arbeitgeberin eingestuft werden und die Beschäftigten als Arbeitnehmer:innen.

Das sind die fünf Kriterien:

Plattformen können die Einstufung als Arbeitgeberin nach dem Kriterienkatalog zwar anfechten, dann liegt die Beweislast aber bei ihnen. Dabei gelten die nationalstaatlichen Definitionen für den Arbeitnehmerstatus, da es keine europäische Definition des Arbeitnehmerbegriffs gibt.

“Niemand versucht das Wachstum der Plattformwirtschaft zu töten, zu stoppen oder zu beeinträchtigen“, sagte der für Beschäftigung und soziale Rechte zuständige Kommissar Nicolas Schmit und betonte, dass die klaren Vorgaben des Vorschlags allen Seiten Rechtssicherheit geben sollen. Außerdem wolle die Kommission dadurch kein Instrument gegen Selbstständigkeit schaffen. Plattformen hätten schließlich weiterhin die Möglichkeit, ihre Geschäftsbedingungen so zu ändern, dass sie ganz legal Selbstständige beschäftigen können.

Nicht nur die Geschäftsmodelle von Online-Plattformen basieren auf Algorithmen. Sie nutzen die automatisierten Systeme auch als Management-Tool: Algorithmen entscheiden also über Aufgabenverteilung, überwachen und bewerten Beschäftigte oder verhängen Sanktionen. Die Funktionsweise der Algorithmen bei der Plattformarbeit ist den Beschäftigten bislang aber weitgehend unbekannt. Die neuen Regeln sollen dem ein Ende setzen: Informationen über die Funktionsweise sollen geteilt; nur solche personenbezogenen Daten, die in direktem Zusammenhang mit der Arbeit stehen, sollen erhoben und verarbeitet werden. Zudem müssen Algorithmen von Menschen überwacht werden und algorithmische Entscheidungen anfechtbar sein. Diese Transparenzpflichten kommen nicht nur den Angestellten von Online-Plattformen zugute, sondern auch den Selbstständigen, die mit den Plattformen zusammenarbeiten.

Das Bündnis “Delivery Platforms Europe”, dem auch Uber Eats und Deliveroo angehören, kritisierte das Gesetzesvorhaben bereits bevor es die Kommission überhaupt präsentiert hatte: Eine Studie habe ergeben, dass die von der Kommission vorgesehene Neukategorisierung der Plattformbeschäftigten bis zu 250.000 Kuriere in die Arbeitslosigkeit führen kann. Das Argument: Der Gesetzesvorschlag mache die Flexibilität zunichte, die die Plattformarbeit für Beschäftigte ausmacht. Die Mehrheit der Plattformbeschäftigten wolle aber weiterhin frei über ihre Arbeitszeiten entscheiden können.

“Mit diesem Argument wollen die Plattformen ihre Beschäftigten gegen Angestelltenverhältnisse aufbringen”, sagt Ludovic Voet, zuständiger Sekretär für Plattformarbeit beim Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB/ETUC) auf Anfrage von Europe.Table. Mit der Realität habe das nichts zu tun, denn Take Eat Easy oder Just Eat würden bereits Angestelltenverhältnisse anbieten und ihre Beschäftigten trotzdem frei wählen lassen, wann sie arbeiten möchten. “Wenn Plattformen sich wirklich um ihre Beschäftigten sorgen, sollten sie an den Verhandlungstisch mit den Gewerkschaften kommen und Tarifverhandlungen wie alle anderen verantwortungsvollen Arbeitgeber aufnehmen”, so Voet.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann begrüßt den Vorschlag ausdrücklich: “Mit der Digitalisierung ist ein Schattenarbeitsmarkt auf Arbeitsplattformen entstanden, der dringend faire Regeln braucht. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die EU endlich Licht ins Dunkel bringen will und die Arbeit über digitale Plattformen nicht länger im rechtsfreien Raum stattfindet.”

“Aus meiner Sicht geht das absolut in die richtige Richtung”, kommentiert der Europaabgeordnete und sozialpolitische Sprecher der EVP-Fraktion Dennis Radtke (CDU) auf Anfrage von Europe.Table. Als Schattenberichterstatter für die EVP hat er entscheidend an dem Initiativbericht mitgewirkt, mit dem das Europaparlament bereits Mitte September konkrete Forderungen an die Kommission formuliert hatte, wie die Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit für Beschäftigte verbessert werden sollen. “Der Vorschlag greift an vielen Stellen das auf, was wir als Parlament in unserem Initiativbericht auch gefordert haben. Jetzt haben wir gemeinsam eine große Chance, die Spielregeln in der Plattformökonomie zu verbessern – sowohl für die Beschäftigten, als auch mit Blick auf fairen Wettbewerb”, so Radtke.

Bevor die Richtlinie in Kraft treten kann, muss sie noch im Europaparlament und im Rat verhandelt werden. Sobald die beiden Mitgesetzgeber im Trilog eine gemeinsame Position mit der Kommission finden, haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, das Gesetz umzusetzen.

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

13.12.2021 09:30 Uhr

Akteure: Außenminister:innen

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen Aussprachen zu den Beziehungen zwischen der EU und Afrika, zum Engagement der EU in Zentralasien sowie zur Bewertung des Wahlergebnisses in Venezuela.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: Gesundheitstechnologien, Energieeffizienz

13.12.2021 17:00-22:00 Uhr

Akteure: ENVI, ITRE

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Aussprache zur Bewertung von Gesundheitstechnologien (Abstimmung 14.12., 12:30 Uhr) sowie die Vorstellung des Berichts zur Umsetzung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Abstimmung 14./15.12., jeweils 12:30 Uhr).

Vorläufige Tagesordnung

Gemeinsame Sitzung des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

13.12.2021 20:00-22:00

Akteure: BUDG, ECON

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem ein Dialog über Aufbau und Resilienz mit Valdis Dombrovskis (Kommissar für Handel) und Paolo Gentiloni (Kommissar für Wirtschaft und Währung).

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

14.12.2021

Akteure: EU-Kommission

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen verschiedene Maßnahmen zu Energie und Klima. Dazu zählen die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, die Überarbeitung des dritten Energiepaketes für Gas, die Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden), das Paket “Effiziente und umweltfreundliche Mobilität” sowie die Verbesserung des Umweltschutzes durch das Strafrecht. Im Anschluss findet gegen 15:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Vorläuige Tagesordnung Pressekonferenz Live

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

14.12.2021

Akteure: Europaminister:innen

Agenda: Der Rat für allgemeine Angelegenheiten beschäftigt sich mit der Vorbereitung des Europäischen Rats vom 16.-17.12., mit dem aktuellen Stand in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen und die Werte der EU in Ungarn sowie mit dem Fahrplan für das Europäische Semester 2022.

Mögliche A-Punkte der Tagesordnung Europäisches Semester 2022

Plenartagung des EU-Parlaments: Digital Markets Act, Datenschutz, Luftverkehrsabkommen EU-USA, “Ernährung für Wachstum”

14.12.2021 09:00-22:00 Uhr

Akteure: IMCO, LIBE, TRAN

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Aussprache zum Digital Markets Act (Abstimmung 15.12., 12:30 Uhr), die Abstimmung über eine Richtlinie zur Angleichung an die EU-Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, die Abstimmung zum Luftverkehrsabkommen zwischen EU und USA sowie die Aussprache zu den Ergebnissen des globalen Gipfeltreffens “Ernährung für Wachstum”.

Vorläufige Tagesordnung

Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft

15.12.2021

Akteure: EU-Staaten, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Republik Moldau, Ukraine

Agenda: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der Länder der Östlichen Partnerschaft befassen sich mit der künftigen Zusammenarbeit und ziehen eine Bilanz der Errungenschaften seit dem letzten Gipfeltreffen.

Hintergrund

Europäischer Rat: COVID-19, Krisenmanagement, Energiepreise

16.12.-17.12.2021

Akteure: Staats- und Regierungschefs

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem COVID-19, Krisenmanagement und Resilienz sowie die Energiepreise.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: freier Warenverkehr

16.12.2021 09:00-17:00 Uhr

Akteure: IMCO

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem die Aussprache zu den Hindernissen für den freien Warenverkehr.

Vorläufige Tagesordnung

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hielt Emmanuel Macron wieder eine Pressekonferenz im großen Rahmen des Élysée-Palasts. Der Präsident wirkte selbstsicher. Sein Ton war fest und positiv. Eine Stunde lang sprach er über Europa und seine Vorhaben für die anstehende französische EU-Ratspräsidentschaft. “Zum ersten Mal gibt es existenzielle Probleme“, so Macron, unter anderem beim Klima und der Gesundheit. Europa müsse sich deshalb von Grund auf ändern. Am 19. Januar will er dafür sein Konzept vor dem EU-Parlament in Straßburg vorstellen. Am Donnerstag ließ er schon einmal durchblicken, welche Schwerpunkte er setzen wird.

Sein Hauptziel: ein souveräneres Europa. Dieses Europa müsse seine Grenzen schützen können, so Macron. Mit Blick auf die Migrationskrise zwischen Polen und Belarus kündigte er an, Frankreich werde die Einrichtung eines Krisenreaktionssystems vorschlagen, das bei Krisen an den Grenzen helfen solle. Es soll zudem regelmäßige Treffen geben, um gemeinsam politische Entscheidungen zu treffen. “Wenn ein Mitgliedstaat Probleme hat, muss er auf Frontex zählen, aber auch auf die Unterstützung der übrigen Mitgliedstaaten zurückgreifen können.” Eine bessere Organisation Europas bei der Migration müsse das Ziel sein, erklärte Macron.

Das zweite Element eines souveräneren Europas ist für den französischen Präsidenten das “Vorankommen in der Verteidigungspolitik”. Er forderte ein verteidigungspolitisches Verzeichnis, in dem Bedrohungen und genaue Angaben von bedrohlichen Organisationen aufgeführt und Strategien erörtert werden. Eine Verstärkung der europäischen Verteidigungspolitik sei notwendig, so Macron.

Außerdem müsse Europa seine Wirtschaft und sein Sozialsystem verteidigen, führte er weiter aus. Im März solle es einen Gipfel der europäischen Staatschefs in Frankreich geben. Das Thema: “Das neue europäische Modell des Wachstums und der Investitionen”. Wirtschaft, Industrie, Technologie und Arbeitsplätze sollen darin gestärkt werden. Dafür müsse man bei der Integration Europas weitergehen, führte Macron aus, ohne konkrete Details zu nennen.

Geht es nach dem Staatsoberhaupt, müsse Europa auch zu einer “digitalen Macht” werden. Dafür sollen “digitale Champions” geschaffen und Start-ups unterstützt werden. In der Tech-Welt gebe es bisher keine europäischen Champions, sagte Macron. Deshalb müssten Talente gefördert und die Finanzierung sichergestellt werden. Europa müsse selbst die Regeln für die digitale Welt festlegen.

Auch für den Schutz klimafreundlicher, europäischer Produkte will sich Macron während der französischen EU-Ratspräsidentschaft einsetzen. Man wolle eine CO₂-Abgabe für Importe schaffen, damit Europa nicht gegenüber anderen Ländern benachteiligt ist, die mehr Emissionen bei der Herstellung verursachen. Den Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) erklärte er zum zentralen Bestandteil der EU-Strategie für den Übergang zu einer klimafreundlichen Industrie (Europe.Table berichtete).

Beim Thema Grenzausgleich könnte sich ein neuer deutsch-französischer Streitpunkt auftun. Der frischgebackene deutsche Wirtschaftsstaatsekretär Sven Giegold hat sich am Donnerstag für die sogenannten Klimaclubs anstelle einer europäischen CO₂-Grenzsteuer ausgesprochen. Nachteil der Grenzsteuer sei laut Giegold, dass sie die deutsche Exportwirtschaft auf außereuropäischen Märkten im Wettbewerb mit weniger klimafreundlichen Staaten nicht schütze. “Da haben wir auch tendenziell eine unterschiedliche Interessenlage mit Frankreich, da wir exportstärker sind.” Nach der Idee des Klimaclubs könnten sich die führenden Wirtschaftsnationen der Welt auf Standards für die klimafreundliche Produktion verständigen, sodass auf diesem Feld Wettbewerbsgleichheit bestehen würde. Tanja Kuchenbecker mit rtr

Diese Übersicht wird in den kommenden Wochen von unserer Redaktion um weitere Namen und Funktionen ergänzt, sobald diese bekannt sind.

Wenn Sie die weiteren Personalien verfolgen wollen, schauen Sie regelmäßig unter diesem Link nach, welche weiteren Entwicklungen wir Ihnen mitteilen können.

Gerne können Sie uns auch weitere Ergänzungsvorschläge an Redaktionsleiter Till Hoppe senden, wenn Sie vor uns von weiteren Personalentscheidungen wissen.

Fast 50 Nichtregierungsorganisationen haben die erneute Verzögerung des EU-Lieferkettengesetzes kritisiert. Es sei “inakzeptabel”, dass die Europäische Kommission ein solch wichtiges Gesetzesvorhaben zum dritten Mal verschiebe, heißt es in einem offenen Brief zum EU-Lieferkettengesetz an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den Unterzeichnern zählen Oxfam, Global Witness, die Initiative Lieferkettengesetz und der europäische Gewerkschaftsbund.

Die Kommission hatte die zuletzt für Dezember geplante Vorstellung des EU-Lieferkettengesetzes erneut verschoben, weil der interne Ausschuss für Regulierungskontrolle Einwände gegen das Vorhaben geltend machte (Europe.Table berichtete). Die Vorlage ist jetzt für Ende Februar terminiert. Es sei besorgniserregend, dass die genauen Gründe für die Entscheidung weiter im Dunkeln lägen, so die NOGs. Sie kritisieren “ein völliges Fehlen von Transparenz”.

In der Industrie gibt es erhebliche Vorbehalte gegen das Gesetzesvorhaben. Die Nichtregierungsorganisationen sprechen sich hingegen dafür aus, allen in der EU aktiven Unternehmen Sorgfaltspflichten aufzuerlegen, um Menschenrechtsverstöße und Umweltschäden zu verhindern. Zudem solle der Zugang von Opfern zu Gerichten verbessert werden. tho

Die EU-Staaten wollen Insidern zufolge die Gültigkeitsdauer von Corona-Impfzertifikaten für Reisen auf neun Monate begrenzen. Ein Kommissionsvertreter und ein EU-Diplomat sagten am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die EU-Regierungen darauf voraussichtlich schon an diesem Freitag einigen werden. Einige Länder mit niedrigeren Impfraten seien allerdings noch besorgt über die Auswirkungen, die dies auf das Reisen haben könnte, sagte ein dritter EU-Diplomat.

Die EU-Kommission macht sich für ein einheitliches Vorgehen aller Mitgliedsstaaten stark, da sie ansonsten negative Folgen für den Reiseverkehr durch unterschiedliche Beschränkungen befürchtet. “Unser Hauptziel ist es, abweichende Maßnahmen in der EU zu vermeiden“, sagte Justizkommissar Didier Reynders. Daher wurde eine Standard-Gültigkeitsdauer von neun Monaten für Corona-Impfzertifikate vorgeschlagen, die nach Abschluss der ersten Impfserie ausgestellt wurden.

In den EU-Ländern gelten derzeit unterschiedliche Regeln. Frankreich beispielsweise hat eine Frist von sieben Monaten festgelegt. Sie soll ab dem 15. Januar gelten, während die Kommission einen Start am 10. Januar vorgeschlagen hat. Auch in Zypern soll das Zertifikat sieben Monate gültig sein, während es in Griechenland für ältere Menschen nach sechs Monaten ablaufen würde. Ein EU-Beamter sagten, beide Länder seien nun bereit, auf einen gemeinsamen EU-Grenzwert umzusteigen. rtr

Italiens Kartellbehörde hat Amazon wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,13 Milliarden Euro belegt. Dies ist eine der höchsten Strafen, die gegen einen US-Tech-Riesen in Europa verhängt wurde. Amazon erklärte, es werde Berufung einlegen.

Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde in Italien hat Amazon seine starke Stellung als Plattform für andere Händler missbraucht, um seinen eigenen Logistikdienst “Fulfilment by Amazon” zu begünstigen und konkurrierende Logistikanbieter zu benachteiligen. Demnach hat Amazon die Nutzung seines Logistikangebots mit dem Zugang zu einer Reihe von exklusiven Vorteilen verknüpft, darunter das Prime-Label, das dazu beiträgt, die Sichtbarkeit von Produkten zu erhöhen.

Andere Anbieter würden hingegen daran gehindert, das Prime-Label mit Angeboten zu verknüpfen, so die Behörde. Die Kartellbehörde legt dem Konzern nun Abhilfemaßnahmen auf, die von einem Treuhänder überwacht werden. Amazon hielt dagegen, Fulfilment by Amazon sei ein freiwilliger Service, der von der Mehrheit der Drittverkäufer auf Amazon nicht genutzt werde. “Wenn sich Verkäufer für FBA entscheiden, tun sie dies, weil es effizient, bequem und preislich wettbewerbsfähig ist”, so der US-Konzern in einer Erklärung.

Die EU-Kommission hatte vor gut einem Jahr eine ähnlich gelagerte Untersuchung gegen Amazon eingeleitet, die über Italien hinausreicht. Man habe eng mit den italienischen Behörden zusammengearbeitet, sagte eine Sprecherin der Kommission. Daneben werfen die Brüsseler Wettbewerbshüter dem Konzern vor, seinen Zugriff auf Geschäftsdaten anderer Händler auf seiner Plattform zum eigenen Vorteil missbraucht zu haben. rtr/tho

Das Bundeskartellamt will die Auswirkungen der Übernahme des US-Startups Kustomer durch Facebook auf den deutschen Markt untersuchen. “Unsere Vorprüfung hat gezeigt, dass Kustomer auch in Deutschland tätig ist”, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag. Die geplante Übernahme falle in den Geltungsbereich der deutschen Fusionskontrolle und müsse durch Facebook beim Kartellamt zur Prüfung angemeldet werden.

Der US-Konzern, der sich derzeit in Meta umbenennt, müsse “unverzüglich entsprechende Unterlagen einreichen”. Die EU-Kommission nimmt die Pläne für die Fusion bereits genau unter die Lupe. Die Übernahme des Kundenmanagement-Spezialisten Kustomer durch das weltgrößte soziale Netzwerk könnte den Wettbewerb einschränken und die Marktmacht von Facebook bei Online-Werbung erhöhen, hatten die EU-Wettbewerbshüter gewarnt. Auch die britische Wettbewerbsbehörde CMA untersucht den Fall. rtr

Am frühen Donnerstagmorgen haben sich Parlament, Rat und Kommission der EU auf Änderungen an der Roaming-Verordnung geeinigt. Die Revision umfasst vor allem kleinere Änderungen an der Regelung, die vorschreibt, wie Mobilfunkanbieter Sprach- und Datenverkehr von Nutzern aus dem EU-Ausland behandeln und untereinander abrechnen müssen. Gastnetzbetreiber müssen künftig dieselbe Qualität sicherstellen, die dem Nutzer im Heimatnetz zur Verfügung steht.

Durch umfangreiche Streichungen an der alten Verordnung wird sie etwas allgemeiner gefasst. Über die kommenden Jahre weiter gesenkt werden die Preisobergrenzen für Sprachminuten und Datenverkehr, die Vertragspartner der Kunden im Heimatland an den Gastnetzbetreiber zahlen müssen.

Zudem werden neue Informationspflichten zu nicht vom Roaming gedeckter Mehrwertdienstnutzung im Ausland aufgenommen. Ebenfalls neu sind Vorschriften für Hinweise auf die europaweit nutzbare Notrufnummer 112, die ab Mitte 2022 greifen werden. Eine vom Europaparlament geforderte Deckelung der Roaminggebühren für Intra-EU-Gespräche wurde hingegen nicht in die Roaming-Verordnung aufgenommen. Die Kommission soll dies zunächst bis 2024 prüfen. fst

Eine der markantesten Botschaften des neuen Koalitionsvertrags bezieht sich auf die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Die Ampelparteien fordern die EU-Kommission nicht nur auf, “die bestehenden Instrumente der Rechtsstaatlichkeit konsequenter und zeitnah zu nutzen”. Sie sagen auch, dass Berlin nur dann bereit ist, Gelder aus dem Konjunkturprogramm für Länder wie Ungarn und Polen freizugeben, “wenn Vorbedingungen wie eine unabhängige Justiz erfüllt sind”.

Diese Formulierung spiegelt die Erklärung des niederländischen Premiers Mark Rutte von Ende Oktober wider. In dieser hatte Rutte erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass die Gelder für diese Länder ausgezahlt werden, solange der Streit über die Rechtsstaatlichkeit andauere. Sein belgischer Amtskollege Alexander De Croo äußerte sich noch deutlicher: “Dies ist ein grundlegendes Problem, das politisch gelöst werden muss, und zwar durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament”, sagte er in einer Rede, die Warschau so schockierte, dass der belgische Botschafter vom polnischen Außenministerium vorgeladen wurde.

Es besteht kein Zweifel, dass in der europäischen Debatte über die grundlegenden Normen und Werte der EU ein neuer Ton herrscht. Bis vor kurzem war der Kampf um die Rechtsstaatlichkeit ausschließlich Sache der supranationalen Institutionen – der Kommission, des EU-Gerichtshofs und des Europäischen Parlaments. Die EU-Mitgliedstaaten übertrugen ihnen gerne die undankbare Aufgabe, die schwarzen Schafe der EU in die Schranken zu weisen. Angela Merkel war maßgeblich daran beteiligt, zu betonen, dass die Rechtsstaatlichkeit eine europäische Angelegenheit sei und sich daher die EU-Institutionen darum kümmern sollten – als ob die Mitgliedstaaten nicht die wahren Herren der EU-Verträge wären.

Hinter den Kulissen trat Deutschland auf die Bremse, in der Überzeugung, dass eine Eskalation des Konflikts die EU zerreißen würde. Diese Entpolitisierung der Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die stattdessen an technokratische und juristische Gremien delegiert wurden, führte dazu, dass diese Gremien ihre Instrumente und Befugnisse ausweiteten.

Die Kommission griff auf Vertragsverletzungsverfahren zurück, die normalerweise dazu dienen, die Einhaltung langweiliger sektoraler Vorschriften sicherzustellen, um unabhängige Gerichte und damit die Grundlagen der demokratischen Ordnung zu verteidigen. Der EuGH griff mit Urteilen ein, die die Demontage einiger Grundpfeiler des polnischen Justizsystems verlangten – noch vor wenigen Jahren ein undenkbarer Schritt, selbst für diejenigen, die die angebliche Machtübernahme durch das Gericht am kritischsten sehen.

Während sich die europäischen Politiker zurückhielten, war eine stille institutionelle Revolution im Gange. Natürlich kritisierten prinzipientreue Verfechter der Demokratie den mangelnden Enthusiasmus und die Langsamkeit, mit der sich die EU-Kommission der Herausforderung der Rechtsstaatlichkeit stellte. Doch der Glaube, dass Technokraten und Richter das größte politische Problem unserer Zeit, den Aufstieg des Neo-Autoritarismus in der Mitte Europas, lösen könnten, während demokratisch gewählte Politiker gute Polizisten spielen würden, war vielleicht immer nur eine gefährliche Illusion.

In der Tat hat sich die Krise nur verschärft. Die polnische Regierung hat die Garantien für die Unabhängigkeit der Justiz ausgehebelt, dem Justizminister die volle Kontrolle über das Disziplinarsystem der Richter übertragen und verfolgt diejenigen, die gegen diese autokratische Machtübernahme protestieren. Eine Gegenreaktion gegen die Vorherrschaft des EU-Rechts breitet sich auf dem ganzen Kontinent aus. In Frankreich verweisen die meisten Rivalen von Emmanuel Macron auf das polnische Beispiel als Wegweiser.

Der Zusammenbruch der unabhängigen Justiz in einem EU-Mitgliedstaat ist der schwerste Schlag für die Rechtsordnung der EU. Die Ablehnung der Autorität des EuGH würde dessen Zusammenbruch perfekt machen.

Kein Wunder, dass ihre Politik der Rechtsstaatlichkeit den Staats- und Regierungschefs der EU nun auf die Füße fällt. Langsam wird ihnen klar, dass ihre Strategie des Abwartens bedeuten könnte, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Es war diese Strategie, die die Krise so weit anschwellen ließ, dass sie nun ohne ein riskantes politisches Engagement nicht eingedämmt werden kann.

Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Eher früher als später werden die EU-Mitgliedstaaten entscheiden müssen, ob sie finanzielle Druckmittel gegen Länder einsetzen wollen, die sich falsch verhalten. Viele glauben, dass eine offene Konfrontation die EU zerstören würde. Emmanuel Macron fürchtet, dass die polnische Regierung die französische EU-Ratspräsidentschaft kurz vor den Präsidentschaftswahlen ruinieren könnte.

Die Deutschen neigen dazu, sich hinter ihrer schrecklichen Vergangenheit zu verstecken, um eine Entschuldigung für ein sanftes Vorgehen zu haben. Andere fürchten, dass es zu neuen Austritten aus der EU kommen könnte als Reaktion auf ein zu starkes Beharren auf dem, was das europäische Projekt eigentlich ausmacht. Oder sie glauben, dass ein zu großes Mitspracherecht des EU-Gerichtshofs gegenüber den nationalen Richtern das institutionelle Gleichgewicht der Macht zerstören und den Weg für eine heimliche Föderalisierung ebnen würde.

Dies mögen alles edle Einwände sein. Doch ihre Befürworter sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf dem Spiel steht nicht zuletzt die Frage, ob die EU ein Block von Demokratien bleibt oder zu einer Vereinigung ohne gemeinsames Schicksal erodiert. Die Abschaffung der Gewaltenteilung ebnet den Weg für Autoritarismus.

Die EU hat sich immer als Gentlemen’s Club verstanden, für den die Einhaltung der internen Regeln selbstverständlich ist. Doch dieses Bild ist überholt. Die demokratischen Führer Europas haben keine andere Wahl, als sich ihnen politisch zu stellen.

Vor allem sollten sie die Schlüsselrolle des EuGH als letzte Instanz für die Rechtsstaatlichkeit nachdrücklich unterstützen und verteidigen. Diese Krise hat uns – auch wegen der mangelnden Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten, sich auf politische Auseinandersetzungen einzulassen – vor Augen geführt, dass es keinen besseren Weg gibt, die Grundlagen der EU zu schützen.

Die Angst vor einer Eskalation eines Konflikts ist verständlich. Aber wenn die EU eine politische Familie ist, dann muss sie endlich akzeptieren, dass auch große Auseinandersetzungen sehr oft eine reinigende Wirkung haben. Die EU braucht das mehr denn je.

Der Text ist Teil einer Kooperation zwischen Europe.Table und dem Annual Council Meeting des ECFR, das am 9. und 10. Dezember stattfindet.

In Brüssel war der Donnerstag ein Deutschland-Tag. Gleich zwei frischgebackene Ministerinnen der neuen Ampel-Regierung – Annalena Baerbock und Nancy Faeser – statteten den EU-Institutionen ihren Antrittsbesuch ab. Im Rampenlicht stand vor allem Außenministerin Baerbock. Schließlich ist sie die erste Frau in diesem Amt, und immerhin wurde sie eine Zeitlang als Nachfolgerin von Angela Merkel gehandelt. Das macht neugierig.

Leider gab es nicht viel Neues. Nach einem Treffen mit EU-Chefdiplomat Josep Borrell legte Baerbock ein Bekenntnis zu Europa ab. Die EU sei eine “Erfolgsgeschichte” und liege ihr sehr am Herzen, so Baerbock. So weit, so erwartbar. Wer nach Brüssel reist, bekennt sich zur EU und zur Nato – was sonst? Erwartbar war auch, dass die Amtsnachfolgerin von Heiko Maas “europäische Lösungen” für die Außenpolitik fordern würde. Schließlich steht das ja schon im Koalitionsvertrag. “Europa” taucht darin nicht weniger als 71 Mal auf, auch die “europäische Souveränität” und die “strategische Autonomie” haben Eingang gefunden.

Doch welche europäische Antwort hat Baerbock im Sinn, wenn es um China oder Russland geht? Zu China kennen wir bisher nur eine “amerikanische Lösung” – den Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Die EU hüllt sich in Schweigen.

Auch bei Russland und den Spannungen um die Ukraine geben die USA den Ton an. Beim Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag saß kein Europäer mit am Tisch.

Baerbock wird das ändern müssen, wenn sie eine wahrhaft europäische Lösung anstrebt. Wie schwer das ist, dürfte sie schon bald feststellen: Am Montag ist das nächste reguläre Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Und dann ist kein Deutschland-Tag. Eric Bonse

Tag zwei der neuen Ampelregierung ist geschafft. Am Donnerstag haben auch die letzten der neuen Minister:innen ihre Amtsgeschäfte übernommen. Passend dazu haben wir für Sie die Führungsebenen der Ministerien aufgeschlüsselt, die für den Green Deal, die Digitalisierung in Europa sowie für die deutsche Europapolitik besonders relevant sind. Diese Übersicht werden wir in den kommenden Wochen weiter ergänzen. Unter diesem Link finden Sie alle weiteren Entwicklungen.

Die Entwicklungen, die wir von der französischen EU-Ratspräsidentschaft erwarten können, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bekannt gegeben. Meine Kollegin Tanja Kuchenbecker erläutert die wichtigsten Vorhaben. Macron will sich für besseren Grenzschutz, bessere Organisation der Migration und besseren Schutz für klimafreundliche, europäische Produkte durch eine CO₂-Grenzabgabe einsetzen. Letzteres möchte die neue Bundesregierung übrigens lieber durch sogenannte Klimaclubs erreichen.

Apropos Klima: Kommende Woche wird die EU-Kommission ein weiteres Gesetzespaket zur Umsetzung des Green Deals präsentieren, darunter auch eine Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie für Gebäude. Timo Landenberger analysiert, wie die Kommission den Gebäudesektor – der größte Energieverbraucher der EU – klimafreundlicher machen will.

Wie die Kommission gegen prekäre Arbeitsbedingungen auf Online-Plattformen wie Uber und Deliveroo vorgehen will, hat sie am Donnerstag vorgestellt. Rund 5,5 Millionen Plattformarbeiter:innen in der EU werden derzeit als selbstständig eingestuft, obwohl sie laut der Kommission faktisch Arbeitnehmer:innen sind. Jasmin Kohl erklärt, welche sozialen Absicherungen scheinselbstständige Plattformarbeiter:innen künftig erwarten könnten.

Mit der Vorstellung ihres Fit-for-55-Pakets hat die EU-Kommission vergangenen Sommer ein umfangreiches erstes Maßnahmenbündel zur Erreichung der europäischen Klimaziele auf den Tisch gelegt. Nun will die Brüsseler Behörde nachlegen und am 14. Dezember ein weiteres Gesetzespaket präsentieren, inklusive einer Neufassung der Richtlinie über Energieeffizienz in Gebäuden.

Das Regelwerk wird mit Spannung erwartet, soll es doch konkrete Vorgaben zu Solaranlagen auf Dächern, zum Einsatz von Wärmepumpen, zu Mindeststandards bei Sanierungen oder auch zur Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge enthalten, was weitreichende Folgen haben dürfte. Beobachter rechnen außerdem mit detaillierten Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz.

Insidern zufolge sieht der Vorschlag vor, dass alle vollzeitlich genutzten Gebäude mit der niedrigsten Energiestufe G bis 2030 auf eine höhere Stufe saniert werden müssen. Damit würden die EU-Staaten zur Renovierung von Millionen von Wohnhäusern, Büros und Geschäftsgebäuden verpflichtet, wobei die Länder unterschiedlich stark betroffen wären. In Italien hat etwa ein Drittel der Wohngebäude die niedrigste Energieeffizienzklasse G, während es in den Niederlanden nur vier Prozent sind.

Derart konkrete Vorgaben durch die EU-Kommission sorgen deshalb bereits vor der Veröffentlichung der Richtlinie für rechtspolitische Auseinandersetzungen. So hat der Ausschuss für Regulierungsprüfung (Regularory Scrutiny Board, RSB) dem Vernehmen nach den Gesetzesentwurf bereits mehrfach zurückgewiesen, da dieser gegen das Prinzip der Subsidiarität verstoße und den Mitgliedsstaaten nicht genügend Flexibilität bei der Erreichung der Ziele einräume.

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit basieren auf dem Vertrag über die Europäische Union (EUV), garantieren den Schutz der nationalen Souveränität und sehen vor, dass die EU nur dann gesetzgeberisch tätig wird, wenn die Ziele einer Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden können, als durch die Mitgliedsstaaten selbst. Die Notwendigkeit eines klimaneutralen Gebäudebestands in der EU, um die Klimaziele zu erreichen, sei jedoch ein gutes Argument, das eine Top-Down-Gesetzgebung durch die EU rechtfertige, sagt Matthias Buck, Direktor der Abteilung Europa beim Thinktank Agora Energiewende. Die Dekarbonisierung den Mitgliedsstaaten zu überlassen sei “ein hohes Risiko”.

Auch der Europaangeordnete Ciarán Cuffe fordert EU-Mindestnormen für die Gesamtenergieeffizienz und pocht auf einen noch ambitionierteren Fahrplan. “Wir haben nur ein Jahrzehnt, um den Klimanotstand zu bekämpfen”, sagt der irische Politiker, der das Thema für die Fraktion der Grünen/EFA im EU-Parlament behandelt, zu Europe.Table. “Wir können nicht bis 2030 warten, bis die Mindeststandards angewendet werden.” Die Kommission müsse deshalb einen möglichst ehrgeizigen Vorschlag vorgelegen.

Markus Pieper, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU im EU-Parlament sieht das anders und verweist auf den Europäischen Emissionshandel (ETS). Die Pläne der Kommission sehen vor, diesen auf Gebäude auszuweiten (Europe.Table berichtete), wodurch marktwirtschaftliche Anreize für mehr Energieeffizienz und Sanierungen geschaffen werden sollen. “Hier sollen nun massive ordnungspolitische Vorgaben, die besonders den privaten Sektor treffen, obendrauf kommen. Das werden die Mitgliedsstaaten nicht mitmachen”, so der Abgeordnete.

36 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU entfallen auf den Gebäudesektor, zugleich sind nach Angaben der EU-Kommission 75 Prozent des Gebäudebestands nicht energieeffizient. Einer aktuellen Studie von Agora Energiewende zufolge entsprechen sogar nur drei Prozent der Gebäude den Standards der Energieeffizienz, die langfristig zum Erreichen der Klimaziele benötigt würden. Doch energetische Sanierungen sind aufwendig und vor allem teuer. Die jährliche Modernisierungsrate liegt aktuell bei gerade einmal einem Prozent.

Damit ist der Gebäudebereich für 40 Prozent des EU-weiten Energieverbrauchs verantwortlich, was einer der Hauptgründe für wachsende Energiearmut in einigen Teilen Europas darstellt. Ein Problem, das durch die rekordhohen Gas- und Strompreise derzeit noch verschärft wird. “Eine ehrgeizige Gebäuderichtlinie ist unsere beste Antwort im Kampf gegen Energiearmut”, sagt Ciarán Cuffe. Eine höhere Sanierungsquote werde die Bürger:innen schützen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Tatsächlich entstammen laut Agora-Studie mehr als 70 Prozent der Energie für Heizungen aus fossilen Brennstoffen. Die Anzahl der Wärmepumpen müsse bis zum Jahr 2030 von derzeit 14 Millionen auf 50 Millionen ansteigen, fordert Andreas Graf, Autor der Studie. Spätestens 2050 müsse der gesamte Sektor klimaneutral sein und darüber hinaus als Quelle für Erneuerbare fungieren, indem 100 Prozent der potenziellen Dachflächen für Solarenergie genutzt werden.

Wichtig sei eine langfristige Planung nebst einem klaren Fahrplan, der über die reinen Zielvorgaben hinausgeht. Dazu gehören nationale Renovierungspläne sowie “Ausweise” über den Sanierungsfortschritt der eigenen Immobilien für Hausbesitzer auf dem Weg zur Klimaneutralität. Beides sei für die Gebäuderichtlinie im Gespräch, so Graf. Und damit bleibe den Mitgliedsstaaten auch ausreichend Flexibilität.

Kuriere, die für den Essensdienst Deliveroo arbeiten, sind keine Arbeitnehmer, sondern Selbstständige, urteilte das Brüsseler Arbeitsgericht am Mittwoch. Der Fall, der nur 30 Kuriere betraf, steht als Sinnbild für das Problem, das die aufstrebende Plattformökonomie mit sich bringt: Ist eine Plattform ein Arbeitgeber und sind ihre Beschäftigten demnach Arbeitnehmer? Eine europäische Regelung stand bisher aus, was zu vielen unterschiedlichen Gerichtsurteilen in den Mitgliedstaaten führte.

Das Dilemma: Viele Plattformbeschäftigte leiden unter prekären Arbeitsverhältnissen, obwohl sie eigentlich Anspruch auf einen Arbeitnehmerstatus hätten. Zudem wächst der Sektor immens: Die Europäische Kommission schätzt, dass sich die Einnahmen in der Plattformökonomie zwischen 2016 und 2020 verfünffacht haben: von rund 3 auf etwa 14 Milliarden Euro. Die Behörde ist das Problem nun angegangen: Gestern legte sie ihren Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vor.

Der Kern der Richtlinie ist der Kampf gegen Scheinselbstständigkeit. Die Kommission schätzt, dass rund 5,5 Millionen der insgesamt rund 28 Millionen Plattformarbeiter:innen in der EU derzeit fälschlicherweise als selbstständig eingestuft sind, obwohl sie faktisch Arbeitnehmer:innen sind. Dadurch entgehen ihnen unter anderem Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und Rente. Auch ein gesetzlicher Mindestlohn (sofern in dem jeweiligen Mitgliedstaat vorhanden), Tarifverhandlungen, Krankenversicherung, geregelte Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz oder bezahlter Urlaub kommen ihnen dadurch nicht zu.

Damit künftig festgestellt werden kann, ob eine Plattform in einem Beschäftigungsverhältnis die Rolle einer Arbeitgeberin einnimmt, sieht die Kommission fünf Kriterien vor. Treffen mindestens zwei dieser Kriterien auf eine Plattform zu, muss sie als Arbeitgeberin eingestuft werden und die Beschäftigten als Arbeitnehmer:innen.

Das sind die fünf Kriterien:

Plattformen können die Einstufung als Arbeitgeberin nach dem Kriterienkatalog zwar anfechten, dann liegt die Beweislast aber bei ihnen. Dabei gelten die nationalstaatlichen Definitionen für den Arbeitnehmerstatus, da es keine europäische Definition des Arbeitnehmerbegriffs gibt.

“Niemand versucht das Wachstum der Plattformwirtschaft zu töten, zu stoppen oder zu beeinträchtigen“, sagte der für Beschäftigung und soziale Rechte zuständige Kommissar Nicolas Schmit und betonte, dass die klaren Vorgaben des Vorschlags allen Seiten Rechtssicherheit geben sollen. Außerdem wolle die Kommission dadurch kein Instrument gegen Selbstständigkeit schaffen. Plattformen hätten schließlich weiterhin die Möglichkeit, ihre Geschäftsbedingungen so zu ändern, dass sie ganz legal Selbstständige beschäftigen können.

Nicht nur die Geschäftsmodelle von Online-Plattformen basieren auf Algorithmen. Sie nutzen die automatisierten Systeme auch als Management-Tool: Algorithmen entscheiden also über Aufgabenverteilung, überwachen und bewerten Beschäftigte oder verhängen Sanktionen. Die Funktionsweise der Algorithmen bei der Plattformarbeit ist den Beschäftigten bislang aber weitgehend unbekannt. Die neuen Regeln sollen dem ein Ende setzen: Informationen über die Funktionsweise sollen geteilt; nur solche personenbezogenen Daten, die in direktem Zusammenhang mit der Arbeit stehen, sollen erhoben und verarbeitet werden. Zudem müssen Algorithmen von Menschen überwacht werden und algorithmische Entscheidungen anfechtbar sein. Diese Transparenzpflichten kommen nicht nur den Angestellten von Online-Plattformen zugute, sondern auch den Selbstständigen, die mit den Plattformen zusammenarbeiten.

Das Bündnis “Delivery Platforms Europe”, dem auch Uber Eats und Deliveroo angehören, kritisierte das Gesetzesvorhaben bereits bevor es die Kommission überhaupt präsentiert hatte: Eine Studie habe ergeben, dass die von der Kommission vorgesehene Neukategorisierung der Plattformbeschäftigten bis zu 250.000 Kuriere in die Arbeitslosigkeit führen kann. Das Argument: Der Gesetzesvorschlag mache die Flexibilität zunichte, die die Plattformarbeit für Beschäftigte ausmacht. Die Mehrheit der Plattformbeschäftigten wolle aber weiterhin frei über ihre Arbeitszeiten entscheiden können.

“Mit diesem Argument wollen die Plattformen ihre Beschäftigten gegen Angestelltenverhältnisse aufbringen”, sagt Ludovic Voet, zuständiger Sekretär für Plattformarbeit beim Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB/ETUC) auf Anfrage von Europe.Table. Mit der Realität habe das nichts zu tun, denn Take Eat Easy oder Just Eat würden bereits Angestelltenverhältnisse anbieten und ihre Beschäftigten trotzdem frei wählen lassen, wann sie arbeiten möchten. “Wenn Plattformen sich wirklich um ihre Beschäftigten sorgen, sollten sie an den Verhandlungstisch mit den Gewerkschaften kommen und Tarifverhandlungen wie alle anderen verantwortungsvollen Arbeitgeber aufnehmen”, so Voet.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann begrüßt den Vorschlag ausdrücklich: “Mit der Digitalisierung ist ein Schattenarbeitsmarkt auf Arbeitsplattformen entstanden, der dringend faire Regeln braucht. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die EU endlich Licht ins Dunkel bringen will und die Arbeit über digitale Plattformen nicht länger im rechtsfreien Raum stattfindet.”

“Aus meiner Sicht geht das absolut in die richtige Richtung”, kommentiert der Europaabgeordnete und sozialpolitische Sprecher der EVP-Fraktion Dennis Radtke (CDU) auf Anfrage von Europe.Table. Als Schattenberichterstatter für die EVP hat er entscheidend an dem Initiativbericht mitgewirkt, mit dem das Europaparlament bereits Mitte September konkrete Forderungen an die Kommission formuliert hatte, wie die Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit für Beschäftigte verbessert werden sollen. “Der Vorschlag greift an vielen Stellen das auf, was wir als Parlament in unserem Initiativbericht auch gefordert haben. Jetzt haben wir gemeinsam eine große Chance, die Spielregeln in der Plattformökonomie zu verbessern – sowohl für die Beschäftigten, als auch mit Blick auf fairen Wettbewerb”, so Radtke.

Bevor die Richtlinie in Kraft treten kann, muss sie noch im Europaparlament und im Rat verhandelt werden. Sobald die beiden Mitgesetzgeber im Trilog eine gemeinsame Position mit der Kommission finden, haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, das Gesetz umzusetzen.

Rat der EU: Auswärtige Angelegenheiten

13.12.2021 09:30 Uhr

Akteure: Außenminister:innen

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen Aussprachen zu den Beziehungen zwischen der EU und Afrika, zum Engagement der EU in Zentralasien sowie zur Bewertung des Wahlergebnisses in Venezuela.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: Gesundheitstechnologien, Energieeffizienz

13.12.2021 17:00-22:00 Uhr

Akteure: ENVI, ITRE

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Aussprache zur Bewertung von Gesundheitstechnologien (Abstimmung 14.12., 12:30 Uhr) sowie die Vorstellung des Berichts zur Umsetzung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Abstimmung 14./15.12., jeweils 12:30 Uhr).

Vorläufige Tagesordnung

Gemeinsame Sitzung des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

13.12.2021 20:00-22:00

Akteure: BUDG, ECON

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem ein Dialog über Aufbau und Resilienz mit Valdis Dombrovskis (Kommissar für Handel) und Paolo Gentiloni (Kommissar für Wirtschaft und Währung).

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

14.12.2021

Akteure: EU-Kommission

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen verschiedene Maßnahmen zu Energie und Klima. Dazu zählen die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, die Überarbeitung des dritten Energiepaketes für Gas, die Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden), das Paket “Effiziente und umweltfreundliche Mobilität” sowie die Verbesserung des Umweltschutzes durch das Strafrecht. Im Anschluss findet gegen 15:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Vorläuige Tagesordnung Pressekonferenz Live

Rat der EU: Allgemeine Angelegenheiten

14.12.2021

Akteure: Europaminister:innen

Agenda: Der Rat für allgemeine Angelegenheiten beschäftigt sich mit der Vorbereitung des Europäischen Rats vom 16.-17.12., mit dem aktuellen Stand in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen und die Werte der EU in Ungarn sowie mit dem Fahrplan für das Europäische Semester 2022.

Mögliche A-Punkte der Tagesordnung Europäisches Semester 2022

Plenartagung des EU-Parlaments: Digital Markets Act, Datenschutz, Luftverkehrsabkommen EU-USA, “Ernährung für Wachstum”

14.12.2021 09:00-22:00 Uhr

Akteure: IMCO, LIBE, TRAN

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Aussprache zum Digital Markets Act (Abstimmung 15.12., 12:30 Uhr), die Abstimmung über eine Richtlinie zur Angleichung an die EU-Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, die Abstimmung zum Luftverkehrsabkommen zwischen EU und USA sowie die Aussprache zu den Ergebnissen des globalen Gipfeltreffens “Ernährung für Wachstum”.

Vorläufige Tagesordnung

Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft

15.12.2021

Akteure: EU-Staaten, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Republik Moldau, Ukraine

Agenda: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der Länder der Östlichen Partnerschaft befassen sich mit der künftigen Zusammenarbeit und ziehen eine Bilanz der Errungenschaften seit dem letzten Gipfeltreffen.

Hintergrund

Europäischer Rat: COVID-19, Krisenmanagement, Energiepreise

16.12.-17.12.2021

Akteure: Staats- und Regierungschefs

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem COVID-19, Krisenmanagement und Resilienz sowie die Energiepreise.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: freier Warenverkehr

16.12.2021 09:00-17:00 Uhr

Akteure: IMCO

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem die Aussprache zu den Hindernissen für den freien Warenverkehr.

Vorläufige Tagesordnung

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hielt Emmanuel Macron wieder eine Pressekonferenz im großen Rahmen des Élysée-Palasts. Der Präsident wirkte selbstsicher. Sein Ton war fest und positiv. Eine Stunde lang sprach er über Europa und seine Vorhaben für die anstehende französische EU-Ratspräsidentschaft. “Zum ersten Mal gibt es existenzielle Probleme“, so Macron, unter anderem beim Klima und der Gesundheit. Europa müsse sich deshalb von Grund auf ändern. Am 19. Januar will er dafür sein Konzept vor dem EU-Parlament in Straßburg vorstellen. Am Donnerstag ließ er schon einmal durchblicken, welche Schwerpunkte er setzen wird.

Sein Hauptziel: ein souveräneres Europa. Dieses Europa müsse seine Grenzen schützen können, so Macron. Mit Blick auf die Migrationskrise zwischen Polen und Belarus kündigte er an, Frankreich werde die Einrichtung eines Krisenreaktionssystems vorschlagen, das bei Krisen an den Grenzen helfen solle. Es soll zudem regelmäßige Treffen geben, um gemeinsam politische Entscheidungen zu treffen. “Wenn ein Mitgliedstaat Probleme hat, muss er auf Frontex zählen, aber auch auf die Unterstützung der übrigen Mitgliedstaaten zurückgreifen können.” Eine bessere Organisation Europas bei der Migration müsse das Ziel sein, erklärte Macron.

Das zweite Element eines souveräneren Europas ist für den französischen Präsidenten das “Vorankommen in der Verteidigungspolitik”. Er forderte ein verteidigungspolitisches Verzeichnis, in dem Bedrohungen und genaue Angaben von bedrohlichen Organisationen aufgeführt und Strategien erörtert werden. Eine Verstärkung der europäischen Verteidigungspolitik sei notwendig, so Macron.

Außerdem müsse Europa seine Wirtschaft und sein Sozialsystem verteidigen, führte er weiter aus. Im März solle es einen Gipfel der europäischen Staatschefs in Frankreich geben. Das Thema: “Das neue europäische Modell des Wachstums und der Investitionen”. Wirtschaft, Industrie, Technologie und Arbeitsplätze sollen darin gestärkt werden. Dafür müsse man bei der Integration Europas weitergehen, führte Macron aus, ohne konkrete Details zu nennen.

Geht es nach dem Staatsoberhaupt, müsse Europa auch zu einer “digitalen Macht” werden. Dafür sollen “digitale Champions” geschaffen und Start-ups unterstützt werden. In der Tech-Welt gebe es bisher keine europäischen Champions, sagte Macron. Deshalb müssten Talente gefördert und die Finanzierung sichergestellt werden. Europa müsse selbst die Regeln für die digitale Welt festlegen.

Auch für den Schutz klimafreundlicher, europäischer Produkte will sich Macron während der französischen EU-Ratspräsidentschaft einsetzen. Man wolle eine CO₂-Abgabe für Importe schaffen, damit Europa nicht gegenüber anderen Ländern benachteiligt ist, die mehr Emissionen bei der Herstellung verursachen. Den Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) erklärte er zum zentralen Bestandteil der EU-Strategie für den Übergang zu einer klimafreundlichen Industrie (Europe.Table berichtete).

Beim Thema Grenzausgleich könnte sich ein neuer deutsch-französischer Streitpunkt auftun. Der frischgebackene deutsche Wirtschaftsstaatsekretär Sven Giegold hat sich am Donnerstag für die sogenannten Klimaclubs anstelle einer europäischen CO₂-Grenzsteuer ausgesprochen. Nachteil der Grenzsteuer sei laut Giegold, dass sie die deutsche Exportwirtschaft auf außereuropäischen Märkten im Wettbewerb mit weniger klimafreundlichen Staaten nicht schütze. “Da haben wir auch tendenziell eine unterschiedliche Interessenlage mit Frankreich, da wir exportstärker sind.” Nach der Idee des Klimaclubs könnten sich die führenden Wirtschaftsnationen der Welt auf Standards für die klimafreundliche Produktion verständigen, sodass auf diesem Feld Wettbewerbsgleichheit bestehen würde. Tanja Kuchenbecker mit rtr

Diese Übersicht wird in den kommenden Wochen von unserer Redaktion um weitere Namen und Funktionen ergänzt, sobald diese bekannt sind.

Wenn Sie die weiteren Personalien verfolgen wollen, schauen Sie regelmäßig unter diesem Link nach, welche weiteren Entwicklungen wir Ihnen mitteilen können.

Gerne können Sie uns auch weitere Ergänzungsvorschläge an Redaktionsleiter Till Hoppe senden, wenn Sie vor uns von weiteren Personalentscheidungen wissen.

Fast 50 Nichtregierungsorganisationen haben die erneute Verzögerung des EU-Lieferkettengesetzes kritisiert. Es sei “inakzeptabel”, dass die Europäische Kommission ein solch wichtiges Gesetzesvorhaben zum dritten Mal verschiebe, heißt es in einem offenen Brief zum EU-Lieferkettengesetz an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den Unterzeichnern zählen Oxfam, Global Witness, die Initiative Lieferkettengesetz und der europäische Gewerkschaftsbund.

Die Kommission hatte die zuletzt für Dezember geplante Vorstellung des EU-Lieferkettengesetzes erneut verschoben, weil der interne Ausschuss für Regulierungskontrolle Einwände gegen das Vorhaben geltend machte (Europe.Table berichtete). Die Vorlage ist jetzt für Ende Februar terminiert. Es sei besorgniserregend, dass die genauen Gründe für die Entscheidung weiter im Dunkeln lägen, so die NOGs. Sie kritisieren “ein völliges Fehlen von Transparenz”.

In der Industrie gibt es erhebliche Vorbehalte gegen das Gesetzesvorhaben. Die Nichtregierungsorganisationen sprechen sich hingegen dafür aus, allen in der EU aktiven Unternehmen Sorgfaltspflichten aufzuerlegen, um Menschenrechtsverstöße und Umweltschäden zu verhindern. Zudem solle der Zugang von Opfern zu Gerichten verbessert werden. tho

Die EU-Staaten wollen Insidern zufolge die Gültigkeitsdauer von Corona-Impfzertifikaten für Reisen auf neun Monate begrenzen. Ein Kommissionsvertreter und ein EU-Diplomat sagten am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die EU-Regierungen darauf voraussichtlich schon an diesem Freitag einigen werden. Einige Länder mit niedrigeren Impfraten seien allerdings noch besorgt über die Auswirkungen, die dies auf das Reisen haben könnte, sagte ein dritter EU-Diplomat.

Die EU-Kommission macht sich für ein einheitliches Vorgehen aller Mitgliedsstaaten stark, da sie ansonsten negative Folgen für den Reiseverkehr durch unterschiedliche Beschränkungen befürchtet. “Unser Hauptziel ist es, abweichende Maßnahmen in der EU zu vermeiden“, sagte Justizkommissar Didier Reynders. Daher wurde eine Standard-Gültigkeitsdauer von neun Monaten für Corona-Impfzertifikate vorgeschlagen, die nach Abschluss der ersten Impfserie ausgestellt wurden.

In den EU-Ländern gelten derzeit unterschiedliche Regeln. Frankreich beispielsweise hat eine Frist von sieben Monaten festgelegt. Sie soll ab dem 15. Januar gelten, während die Kommission einen Start am 10. Januar vorgeschlagen hat. Auch in Zypern soll das Zertifikat sieben Monate gültig sein, während es in Griechenland für ältere Menschen nach sechs Monaten ablaufen würde. Ein EU-Beamter sagten, beide Länder seien nun bereit, auf einen gemeinsamen EU-Grenzwert umzusteigen. rtr

Italiens Kartellbehörde hat Amazon wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,13 Milliarden Euro belegt. Dies ist eine der höchsten Strafen, die gegen einen US-Tech-Riesen in Europa verhängt wurde. Amazon erklärte, es werde Berufung einlegen.

Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde in Italien hat Amazon seine starke Stellung als Plattform für andere Händler missbraucht, um seinen eigenen Logistikdienst “Fulfilment by Amazon” zu begünstigen und konkurrierende Logistikanbieter zu benachteiligen. Demnach hat Amazon die Nutzung seines Logistikangebots mit dem Zugang zu einer Reihe von exklusiven Vorteilen verknüpft, darunter das Prime-Label, das dazu beiträgt, die Sichtbarkeit von Produkten zu erhöhen.

Andere Anbieter würden hingegen daran gehindert, das Prime-Label mit Angeboten zu verknüpfen, so die Behörde. Die Kartellbehörde legt dem Konzern nun Abhilfemaßnahmen auf, die von einem Treuhänder überwacht werden. Amazon hielt dagegen, Fulfilment by Amazon sei ein freiwilliger Service, der von der Mehrheit der Drittverkäufer auf Amazon nicht genutzt werde. “Wenn sich Verkäufer für FBA entscheiden, tun sie dies, weil es effizient, bequem und preislich wettbewerbsfähig ist”, so der US-Konzern in einer Erklärung.

Die EU-Kommission hatte vor gut einem Jahr eine ähnlich gelagerte Untersuchung gegen Amazon eingeleitet, die über Italien hinausreicht. Man habe eng mit den italienischen Behörden zusammengearbeitet, sagte eine Sprecherin der Kommission. Daneben werfen die Brüsseler Wettbewerbshüter dem Konzern vor, seinen Zugriff auf Geschäftsdaten anderer Händler auf seiner Plattform zum eigenen Vorteil missbraucht zu haben. rtr/tho

Das Bundeskartellamt will die Auswirkungen der Übernahme des US-Startups Kustomer durch Facebook auf den deutschen Markt untersuchen. “Unsere Vorprüfung hat gezeigt, dass Kustomer auch in Deutschland tätig ist”, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag. Die geplante Übernahme falle in den Geltungsbereich der deutschen Fusionskontrolle und müsse durch Facebook beim Kartellamt zur Prüfung angemeldet werden.

Der US-Konzern, der sich derzeit in Meta umbenennt, müsse “unverzüglich entsprechende Unterlagen einreichen”. Die EU-Kommission nimmt die Pläne für die Fusion bereits genau unter die Lupe. Die Übernahme des Kundenmanagement-Spezialisten Kustomer durch das weltgrößte soziale Netzwerk könnte den Wettbewerb einschränken und die Marktmacht von Facebook bei Online-Werbung erhöhen, hatten die EU-Wettbewerbshüter gewarnt. Auch die britische Wettbewerbsbehörde CMA untersucht den Fall. rtr

Am frühen Donnerstagmorgen haben sich Parlament, Rat und Kommission der EU auf Änderungen an der Roaming-Verordnung geeinigt. Die Revision umfasst vor allem kleinere Änderungen an der Regelung, die vorschreibt, wie Mobilfunkanbieter Sprach- und Datenverkehr von Nutzern aus dem EU-Ausland behandeln und untereinander abrechnen müssen. Gastnetzbetreiber müssen künftig dieselbe Qualität sicherstellen, die dem Nutzer im Heimatnetz zur Verfügung steht.

Durch umfangreiche Streichungen an der alten Verordnung wird sie etwas allgemeiner gefasst. Über die kommenden Jahre weiter gesenkt werden die Preisobergrenzen für Sprachminuten und Datenverkehr, die Vertragspartner der Kunden im Heimatland an den Gastnetzbetreiber zahlen müssen.

Zudem werden neue Informationspflichten zu nicht vom Roaming gedeckter Mehrwertdienstnutzung im Ausland aufgenommen. Ebenfalls neu sind Vorschriften für Hinweise auf die europaweit nutzbare Notrufnummer 112, die ab Mitte 2022 greifen werden. Eine vom Europaparlament geforderte Deckelung der Roaminggebühren für Intra-EU-Gespräche wurde hingegen nicht in die Roaming-Verordnung aufgenommen. Die Kommission soll dies zunächst bis 2024 prüfen. fst

Eine der markantesten Botschaften des neuen Koalitionsvertrags bezieht sich auf die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Die Ampelparteien fordern die EU-Kommission nicht nur auf, “die bestehenden Instrumente der Rechtsstaatlichkeit konsequenter und zeitnah zu nutzen”. Sie sagen auch, dass Berlin nur dann bereit ist, Gelder aus dem Konjunkturprogramm für Länder wie Ungarn und Polen freizugeben, “wenn Vorbedingungen wie eine unabhängige Justiz erfüllt sind”.

Diese Formulierung spiegelt die Erklärung des niederländischen Premiers Mark Rutte von Ende Oktober wider. In dieser hatte Rutte erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass die Gelder für diese Länder ausgezahlt werden, solange der Streit über die Rechtsstaatlichkeit andauere. Sein belgischer Amtskollege Alexander De Croo äußerte sich noch deutlicher: “Dies ist ein grundlegendes Problem, das politisch gelöst werden muss, und zwar durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament”, sagte er in einer Rede, die Warschau so schockierte, dass der belgische Botschafter vom polnischen Außenministerium vorgeladen wurde.

Es besteht kein Zweifel, dass in der europäischen Debatte über die grundlegenden Normen und Werte der EU ein neuer Ton herrscht. Bis vor kurzem war der Kampf um die Rechtsstaatlichkeit ausschließlich Sache der supranationalen Institutionen – der Kommission, des EU-Gerichtshofs und des Europäischen Parlaments. Die EU-Mitgliedstaaten übertrugen ihnen gerne die undankbare Aufgabe, die schwarzen Schafe der EU in die Schranken zu weisen. Angela Merkel war maßgeblich daran beteiligt, zu betonen, dass die Rechtsstaatlichkeit eine europäische Angelegenheit sei und sich daher die EU-Institutionen darum kümmern sollten – als ob die Mitgliedstaaten nicht die wahren Herren der EU-Verträge wären.

Hinter den Kulissen trat Deutschland auf die Bremse, in der Überzeugung, dass eine Eskalation des Konflikts die EU zerreißen würde. Diese Entpolitisierung der Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die stattdessen an technokratische und juristische Gremien delegiert wurden, führte dazu, dass diese Gremien ihre Instrumente und Befugnisse ausweiteten.

Die Kommission griff auf Vertragsverletzungsverfahren zurück, die normalerweise dazu dienen, die Einhaltung langweiliger sektoraler Vorschriften sicherzustellen, um unabhängige Gerichte und damit die Grundlagen der demokratischen Ordnung zu verteidigen. Der EuGH griff mit Urteilen ein, die die Demontage einiger Grundpfeiler des polnischen Justizsystems verlangten – noch vor wenigen Jahren ein undenkbarer Schritt, selbst für diejenigen, die die angebliche Machtübernahme durch das Gericht am kritischsten sehen.

Während sich die europäischen Politiker zurückhielten, war eine stille institutionelle Revolution im Gange. Natürlich kritisierten prinzipientreue Verfechter der Demokratie den mangelnden Enthusiasmus und die Langsamkeit, mit der sich die EU-Kommission der Herausforderung der Rechtsstaatlichkeit stellte. Doch der Glaube, dass Technokraten und Richter das größte politische Problem unserer Zeit, den Aufstieg des Neo-Autoritarismus in der Mitte Europas, lösen könnten, während demokratisch gewählte Politiker gute Polizisten spielen würden, war vielleicht immer nur eine gefährliche Illusion.

In der Tat hat sich die Krise nur verschärft. Die polnische Regierung hat die Garantien für die Unabhängigkeit der Justiz ausgehebelt, dem Justizminister die volle Kontrolle über das Disziplinarsystem der Richter übertragen und verfolgt diejenigen, die gegen diese autokratische Machtübernahme protestieren. Eine Gegenreaktion gegen die Vorherrschaft des EU-Rechts breitet sich auf dem ganzen Kontinent aus. In Frankreich verweisen die meisten Rivalen von Emmanuel Macron auf das polnische Beispiel als Wegweiser.

Der Zusammenbruch der unabhängigen Justiz in einem EU-Mitgliedstaat ist der schwerste Schlag für die Rechtsordnung der EU. Die Ablehnung der Autorität des EuGH würde dessen Zusammenbruch perfekt machen.

Kein Wunder, dass ihre Politik der Rechtsstaatlichkeit den Staats- und Regierungschefs der EU nun auf die Füße fällt. Langsam wird ihnen klar, dass ihre Strategie des Abwartens bedeuten könnte, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Es war diese Strategie, die die Krise so weit anschwellen ließ, dass sie nun ohne ein riskantes politisches Engagement nicht eingedämmt werden kann.

Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Eher früher als später werden die EU-Mitgliedstaaten entscheiden müssen, ob sie finanzielle Druckmittel gegen Länder einsetzen wollen, die sich falsch verhalten. Viele glauben, dass eine offene Konfrontation die EU zerstören würde. Emmanuel Macron fürchtet, dass die polnische Regierung die französische EU-Ratspräsidentschaft kurz vor den Präsidentschaftswahlen ruinieren könnte.

Die Deutschen neigen dazu, sich hinter ihrer schrecklichen Vergangenheit zu verstecken, um eine Entschuldigung für ein sanftes Vorgehen zu haben. Andere fürchten, dass es zu neuen Austritten aus der EU kommen könnte als Reaktion auf ein zu starkes Beharren auf dem, was das europäische Projekt eigentlich ausmacht. Oder sie glauben, dass ein zu großes Mitspracherecht des EU-Gerichtshofs gegenüber den nationalen Richtern das institutionelle Gleichgewicht der Macht zerstören und den Weg für eine heimliche Föderalisierung ebnen würde.

Dies mögen alles edle Einwände sein. Doch ihre Befürworter sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf dem Spiel steht nicht zuletzt die Frage, ob die EU ein Block von Demokratien bleibt oder zu einer Vereinigung ohne gemeinsames Schicksal erodiert. Die Abschaffung der Gewaltenteilung ebnet den Weg für Autoritarismus.

Die EU hat sich immer als Gentlemen’s Club verstanden, für den die Einhaltung der internen Regeln selbstverständlich ist. Doch dieses Bild ist überholt. Die demokratischen Führer Europas haben keine andere Wahl, als sich ihnen politisch zu stellen.

Vor allem sollten sie die Schlüsselrolle des EuGH als letzte Instanz für die Rechtsstaatlichkeit nachdrücklich unterstützen und verteidigen. Diese Krise hat uns – auch wegen der mangelnden Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten, sich auf politische Auseinandersetzungen einzulassen – vor Augen geführt, dass es keinen besseren Weg gibt, die Grundlagen der EU zu schützen.

Die Angst vor einer Eskalation eines Konflikts ist verständlich. Aber wenn die EU eine politische Familie ist, dann muss sie endlich akzeptieren, dass auch große Auseinandersetzungen sehr oft eine reinigende Wirkung haben. Die EU braucht das mehr denn je.

Der Text ist Teil einer Kooperation zwischen Europe.Table und dem Annual Council Meeting des ECFR, das am 9. und 10. Dezember stattfindet.

In Brüssel war der Donnerstag ein Deutschland-Tag. Gleich zwei frischgebackene Ministerinnen der neuen Ampel-Regierung – Annalena Baerbock und Nancy Faeser – statteten den EU-Institutionen ihren Antrittsbesuch ab. Im Rampenlicht stand vor allem Außenministerin Baerbock. Schließlich ist sie die erste Frau in diesem Amt, und immerhin wurde sie eine Zeitlang als Nachfolgerin von Angela Merkel gehandelt. Das macht neugierig.

Leider gab es nicht viel Neues. Nach einem Treffen mit EU-Chefdiplomat Josep Borrell legte Baerbock ein Bekenntnis zu Europa ab. Die EU sei eine “Erfolgsgeschichte” und liege ihr sehr am Herzen, so Baerbock. So weit, so erwartbar. Wer nach Brüssel reist, bekennt sich zur EU und zur Nato – was sonst? Erwartbar war auch, dass die Amtsnachfolgerin von Heiko Maas “europäische Lösungen” für die Außenpolitik fordern würde. Schließlich steht das ja schon im Koalitionsvertrag. “Europa” taucht darin nicht weniger als 71 Mal auf, auch die “europäische Souveränität” und die “strategische Autonomie” haben Eingang gefunden.

Doch welche europäische Antwort hat Baerbock im Sinn, wenn es um China oder Russland geht? Zu China kennen wir bisher nur eine “amerikanische Lösung” – den Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Die EU hüllt sich in Schweigen.

Auch bei Russland und den Spannungen um die Ukraine geben die USA den Ton an. Beim Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag saß kein Europäer mit am Tisch.

Baerbock wird das ändern müssen, wenn sie eine wahrhaft europäische Lösung anstrebt. Wie schwer das ist, dürfte sie schon bald feststellen: Am Montag ist das nächste reguläre Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Und dann ist kein Deutschland-Tag. Eric Bonse