seit August berichten wir für Sie auf Deutsch über die politischen Prozesse in Europa und die europapolitisch relevanten Diskurse in Deutschland. Ab heute bieten wir Ihnen unsere News und Analysen auch auf Englisch an. Viele Beobachter außerhalb Deutschlands fragen sich, wie sich der wichtigste EU-Mitgliedsstaat nach 16 Jahren mit Kanzlerin Angela Merkel künftig in Europa positionieren wird. Diesen Informationsbedarf wollen wir bedienen. Falls Sie selbst die International Edition testen oder sie Ihren Kolleginnen und Kollegen nahelegen wollen, können Sie sich hier registrieren: Europe.Table Professional Briefing

In dieser Ausgabe werden Sie viel zur Klimapolitik finden, einem unserer Themenschwerpunkte – nicht nur während der COP26. Lukas Scheid berichtet über die Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ein Bündnis privater Banken, Versicherer und Investoren, das viele Billionen für erneuerbare Energien und nachhaltiges Wirtschaften mobilisieren will.

Manche wittern hinter der Initiative Greenwashing – die Investoren sollten zunächst aufhören, fossile Brennstoffe zu finanzieren, fordern NGOs. Ein neuer globaler Standard, den das International Sustainability Standards Board (ISSB) erarbeiten will, könnte auf dem Markt für grüne Investments mehr Transparenz schaffen.

Greenwashing der anderen Art beklagt Greta Thunberg: Gemeinsam mit anderen Aktivist:innen unterbrach sie eine Paneldiskussion über sogenannte Offset-Maßnahmen. Diese Form der Kompensation des eigenen CO2-Ausstoßes sei eine “gefährliche Klimalüge” und “scheinheilig“.

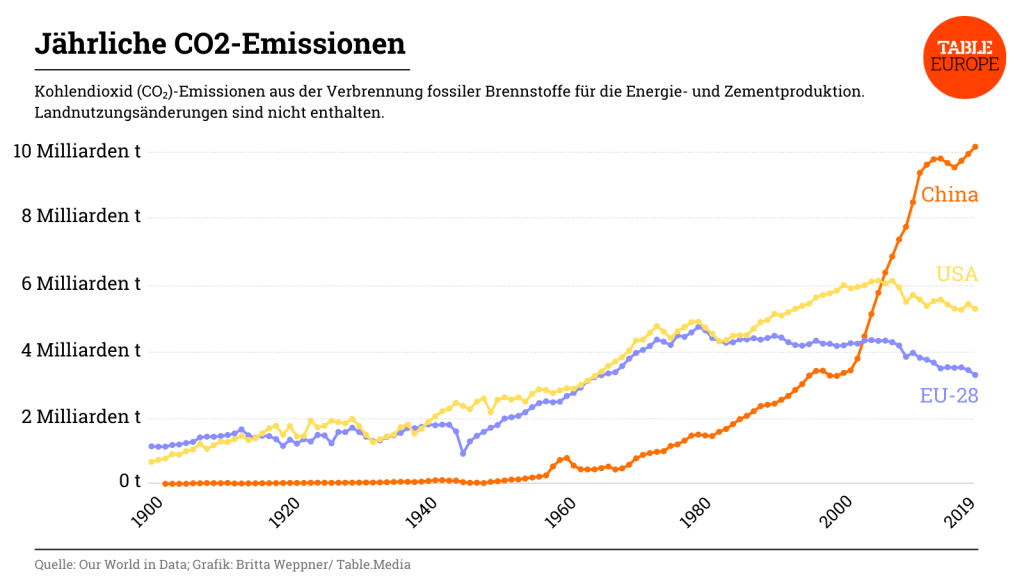

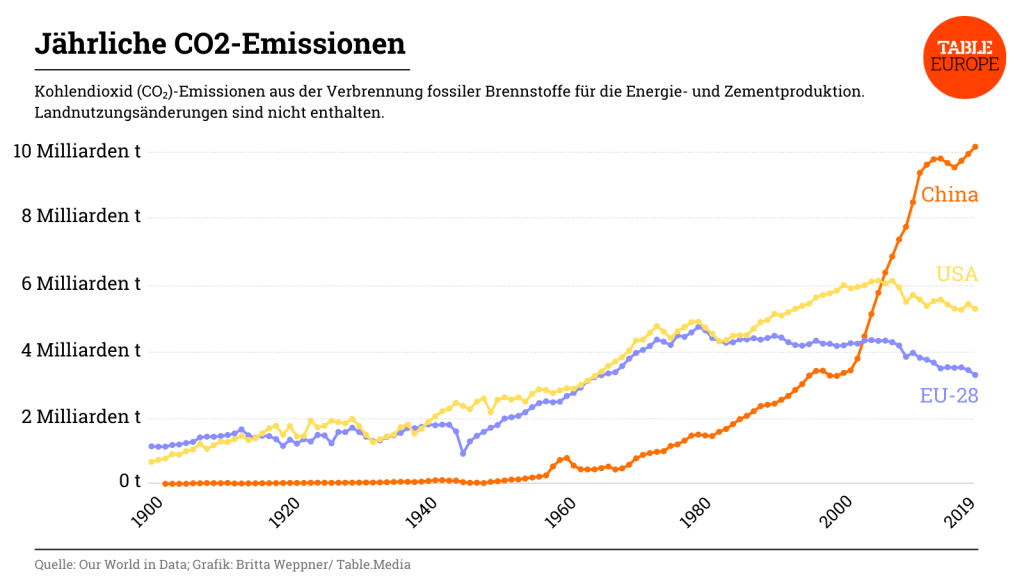

In Europa und den USA oft als Nachzügler beim Klimaschutz gescholten wird China. Für die Wirtschaft, die jährlich gut 28 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, wird es aber eine gigantische Herausforderung, bis 2060 die Emissionen auf “Netto-Null” zu senken, analysiert Nico Beckert.

Als wenig förderlich könnten sich da die Bemühungen der US-Regierung erweisen, über das Stahlabkommen mit der EU Peking auszugrenzen, warnt Susanne Dröge, Handelsexpertin des Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik, in ihrem Gastbeitrag.

Ich hoffe, Sie genießen die Lektüre. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben sollten, lassen Sie es mich gerne wissen: till.hoppe@table.media

Die Mitglieder der Allianz, die rund 40 Prozent des weltweiten Kapitals auf sich vereinen, erklärten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow (COP26), einen “fairen Anteil” an den Bemühungen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen übernehmen zu wollen. Sie wollen bewirken, dass ihre Portfolios bis 2050 klimaneutral werden: durch eine Umschichtung ihrer Investitionen in erneuerbare Energieträger und eine nachhaltige Wirtschaft.

Der UN-Klimabeauftragte Mark Carney, der die GFANZ ins Leben gerufen hat, bezifferte die Investitionen in den nächsten drei Jahrzehnten auf 100 Billionen Dollar. Er sagte, die Finanzindustrie müsse Wege finden, um privates Geld zu beschaffen, damit die Anstrengungen weit über das hinausgingen, was die Staaten allein tun können. Das Geld sei da, aber es müsse in Netto-Null-Projekte fließen.

“Wir müssen das Finanzwesen neu denken”, sagte Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von Blackrock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, der sich der Allianz angeschlossen hat. “Wir können tatsächlich etwas für das Klima tun, aber wir können nicht nur die Rosinen herauspicken und Greenwashing betreiben, indem wir nur die öffentlichen Unternehmen bitten, sich vorwärtszubewegen.” Die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 zeige, was kollektives Handeln erreichen könne.

Zu den GFANZ-Unterzeichnern gehören über 450 Firmen aus 45 Ländern – darunter auch die Dax-Unternehmen Allianz, Munich Re und Deutsche Bank. Sie müssen spätestens 18 Monate nach ihrem Beitritt wissenschaftlich fundierte kurz- sowie langfristige Reduktionsziele vorlegen. Über 90 der Gründungsinstitutionen haben dies bereits getan.

Die Unternehmen müssen ihre Ziele alle fünf Jahre überprüfen, ob sie nach wie vor auf dem Netto-Null-Pfad sind, und jährlich über ihre Fortschritte und über die durch ihre Portfolios verursachten Emissionen berichten. Ein Schwerpunkt der Allianz ist die Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

David Ryfisch, Teamleiter Internationale Klimapolitik bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, begrüßt die Ankündigung. “Die GFANZ verpflichten sich nicht nur zu Net-Zero bis 2050, sondern wollen die Emissionen ihrer Aktivitäten bis 2030 auch um 50 Prozent reduzieren”, sagte er im Gespräch mit Europe.Table. Wie wirkkräftig die Allianz wirklich sei, könne man zwar erst sagen, wenn alle Details bekannt seien. Jedoch sei die Ankündigung, die Verschiebungen der Finanzportfolios hin zu grünen Investments zügig zu vollziehen, ein erster Schritt.

Ausschlaggebend wird das von der GFANZ entwickelte Rahmenwerk sein. Es legt fest, inwieweit Emissionen in den Portfolios der Banken, Versicherer und Investoren zur Erreichung der Ziele reduziert werden müssen. Entscheidend ist dabei, welche Emissionen miteinbezogen werden. Ryfisch fordert, dass auch sogenannte Scope-3-Emissionen berücksichtigt werden – also jene, die entlang der Lieferkette entstehen und nicht direkt vom Unternehmen verursacht werden.

Andere sind jedoch weniger überzeugt. “Hinter diesen fröhlichen Schlagzeilen verbergen sich eine Fülle von Schlupflöchern und Möglichkeiten für Rückschritte“, hieß es von der Environmental Justice Foundation. “Netto-Null-Zusagen bedeuten nichts ohne den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Es ist an der Zeit, dass die Finanzinstitute ihren Worten Taten folgen lassen und aufhören, klimazerstörende fossile Brennstoffe zu finanzieren”, fügte der Geschäftsführer der NGO, Steve Trent, hinzu.

Es wird erwartet, dass beim heutigen Energie-Tag der COP26 mindestens 19 Länder bekannt geben werden, dass sie die öffentliche Finanzierung fossiler Brennstoffe im Ausland bis Ende 2022 aufgeben werden. Die großen privaten Investoren halten sich mit solchen Ankündigungen noch zurück, da sie noch immer einen Großteil ihres Kapitals in emissionsintensive Aktivitäten anlegen.

Für Rachel Rose Jackson, Direktorin für Klimapolitik und Forschung bei der NGO Corporate Accountability, sind die Ankündigungen daher zu unkonkret. “Die Unternehmen müssen genau aufzeigen, wie ihre Billionen in die rasche Umsetzung realer und bewährter Lösungen fließen werden, und nicht in riskante und fantastische technische Lösungen.” Man kenne die Vorgehensweise bereits, dass Unternehmen und Finanziers große Versprechungen mit großen Zahlen machen, sagte sie. “Dann halten sie diese Versprechen nicht ein.”

Auch Heinz Bierbaum, Präsident der Europäischen Linken äußerte sich skeptisch gegenüber dem Versprechen der Finanzindustrie. Es sei fraglich, ob die Änderungen der Anlagestrategien mit den verbundenen Renditeerwartungen kompatibel sind. Vielmehr müssten verbindliche Verpflichtungen her, “die auch politisch unterstützt werden”, so Bierbaum. Mit rtr

Für Berlin und Washington ist Peking bislang Teil des Problems. “Die Rolle von China ist enttäuschend“, sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Dienstag beim Weltklimagipfel in Glasgow (Europe.Table berichtete). Die bisherigen Zusagen des größten Treibhausgas-Emittenten reichten nicht aus. Auch die USA hatten China kritisiert und erklärt, das Land könne mehr leisten.

Doch aus Chinas Sicht sind die eigenen Klimaziele ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie da gewesenen Tempo und Umfang“, sagt die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden.” Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 28 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung.“ Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen.

Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den vergangenen Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

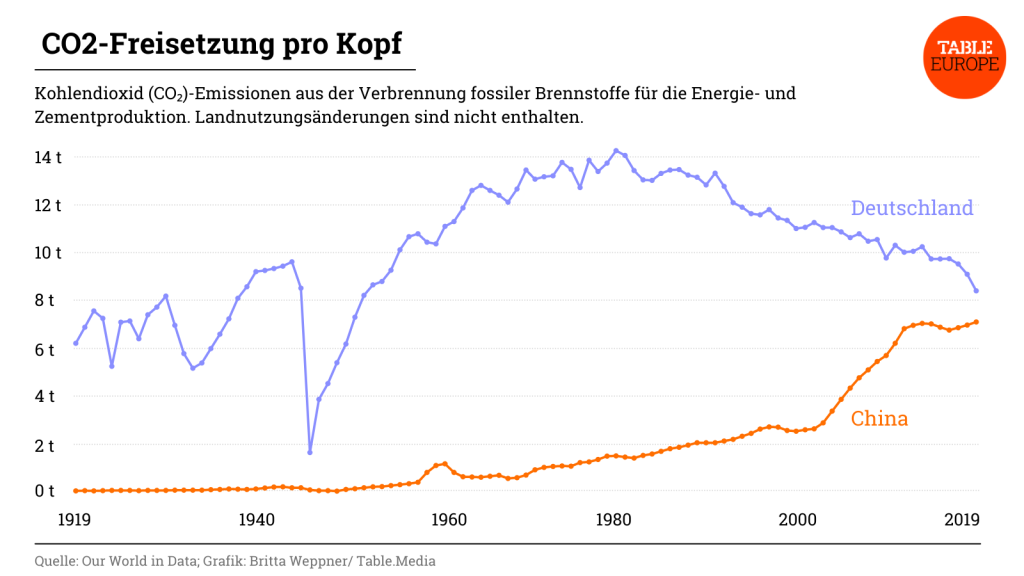

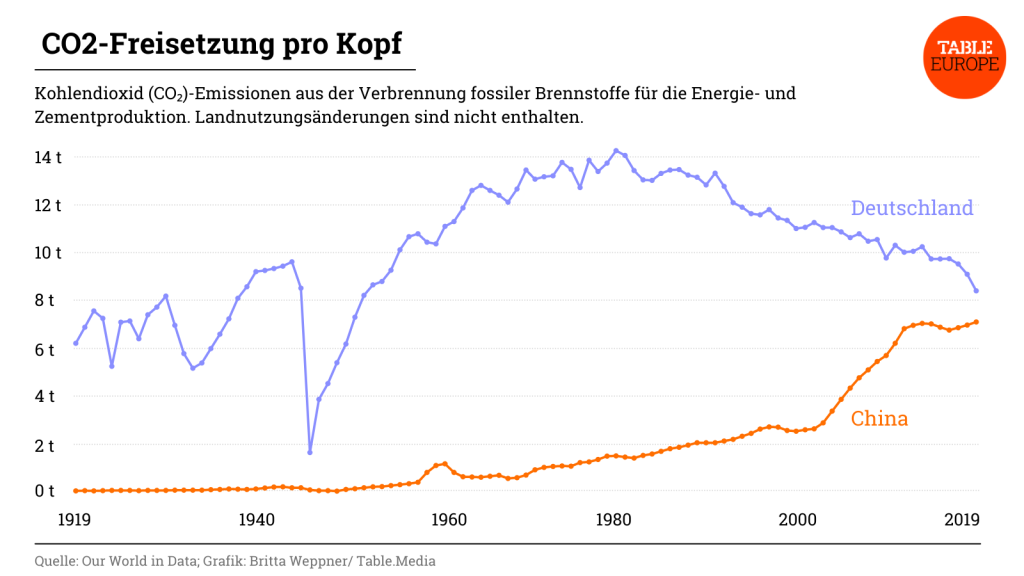

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu.

Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel.

Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten (China.Table berichtete), um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, zu Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen. Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

05.11.2021 – 10:00 Uhr, online

AHK, Konferenz Deutsch-Polnische Zukunftsmärkte

Bei den Deutsch-Polnischen Zukunftsmärkten, organisiert von der Außenhandelskammer (AHK), diskutieren Expert:innen aus deutschen und polnischen Unternehmen über die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung und Zukunftsindustrien. INFOS & ANMELDUNG

05.11.-07.11.2021, online

Diskussion Konferenz zur Zukunft Europas: Europäisches Bürgerforum

Die Bürgerforen sind ein Teil der Konferenz zur Zukunft Europas. Die Ergebnisse der Foren werden veröffentlicht und als Empfehlungen in die Plenarversammlung eingebracht. In diesem Panel geht es um Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze, Jugend, Sport, Kultur, Bildung und digitale Transformation. INFOS & ANMELDUNG

06.11.2021 – 18:30-19:30 Uhr, online

Panel Discussion Textile & Circular Economy

The fashion and textile industry has a significant impact on the environment. The panelists will therefore address the topics of sustainability, circular economy and innovative production models to show how the industry can deal with current challenges. INFOS

08.11.2021 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin/online

VDE, Vortrag Energie(w)ende – und täglich droht der Blackout

Im Hauptvortrag der Veranstaltung des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) geht es um das Problem der ständigen Verfügbarkeit elektrischer Energie zur Versorgung des Industriestandorts Deutschland. Dabei adressiert der Referent die Abschaltung der Kohlekraftwerke im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit erneuerbarer Energien, die als nicht grundlastfähige Quellen eine große Herausforderung an die Versorger darstellen. INFOS & ANMELDUNG

08.11.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Podiumsdiskussion Forum Digital: The next big thing?

Die Veranstaltung der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) steht unter der Leitfrage: Wie gelingt staatliche Innovationsförderung? Dafür diskutieren Vertreter:innen verschiedener staatlicher Förderinstitutionen über Instrumente und Grenzen staatlicher Förderung, über Risiken und die Auswirkung der Förderung auf das Innovationsökosystem. INFOS & ANMELDUNG

08.11.-09.11.2021, Hamburg/online

DENA, Konferenz Energiewende-Kongress 2021

Der Energiewende-Kongress der Deutschen Energie-Agentur (DENA) beschäftigt sich mit den drei Hauptthemen Aufbruch Klimaneutralität, Integrierte Energiewende und Innovation. Dafür präsentieren Vertreter:innen der Branche innovative Produkte, Strategien und Lösungen rund um die Energiewende. ANMELDUNG

09.11.2021 – 16:00-17:30 Uhr, online

Seminar Automate the AI Lifecycle

This event will focus on how to create repeatable and scheduled workflows that automate notebook, data refinery, and machine learning pipelines. Participants will also learn about intuitive user interfaces and modern data science tools. INFOS & REGISTRATION

09.11.2021 – 19:00 Uhr, online

Vortrag Zwölfte Europa-Rede

Die Europa-Rede ist eine Stellungnahme der Präsident:innen des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Gerichtshofs zur Idee und zur Lage Europas. Sie können die Europa-Rede auf der Seite der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) live verfolgen. INFOS & LIVESTREAM

09.11.-11.11.2021, online

Handelsblatt, Messe Auto-Gipfel

Der Autogipfel des Handelsblatts wird sich an drei Tagen mit den Themen Innovation und Technik, Automobilindustrie und Märkte, Mobilität und Gesellschaft beschäftigen. Die Referent:innen werden in ihren Vorträgen dabei unter anderem auf die Bereiche IT, Automotive Technology, Data Security, Automotive Strategies, Customer Focus, Sustainability und Automotive Green eingehen. ANMELDUNG

Auf ein Jahrzehnt der Zielsetzung soll ein Jahrzehnt der Umsetzung folgen. So lautet das Credo auf der Weltklimakonferenz (COP26). Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs unterzeichneten am Dienstag die sogenannte “Glasgow Breakthrough Agenda” mit fünf konkreten gemeinsamen Anliegen bis zum Jahr 2030. Die Staaten, darunter die USA, Indien, China und die EU, wollen ihre Klimaschutzmaßnahmen in besonders emissionsintensiven Bereichen besser koordinieren und verstärken, um die Entwicklung und den Einsatz sauberer Technologien zu beschleunigen und die Kosten möglichst zu senken.

Ziel des Abkommens ist auch, private Investitionen in grüne Technologien zu fördern, indem durch entsprechende Ankündigungen das Vertrauen potenzieller Kapitalgeber in funktionierende Märkte gewonnen wird. Dazu gehört neben dem Energiesektor, dem Verkehrsbereich und der Landwirtschaft auch die globale Stahlindustrie. Bis 2030 soll “nahezu emissionsfreier”, grüner Stahl weltweit zur ersten Wahl werden. Hierfür soll auch grüner Wasserstoff als Energieträger global zur Verfügung stehen. 32 Prozent der weltweiten Stahlproduktion entfallen auf die Unterzeichner-Länder, der Sektor ist wiederum für rund sieben Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Wenn die staatlichen Rahmenbedingungen stimmten, würden die Unternehmen nachziehen und den Weg der Klimaneutralität einschlagen, so Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Dabei habe sich die Politik aber zu lange auf den Energiesektor konzentriert und außer Acht gelassen, dass die Prozesse der Dekarbonisierung in anderen Teilen der Wirtschaft erheblich anspruchsvoller seien. Energieintensive Branchen wie der Stahlsektor bräuchten deshalb nicht nur bei der Umstellung der Produktion Unterstützung. Die innovativen Prozesse seien schließlich auch mit höheren Betriebskosten verbunden.

Als mögliche Lösung werden in Europa bereits sogenannte Carbon Contracts for Difference gehandelt, wobei die Zusatzkosten der emissionsfreien Produktion gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Technologien durch den Staat ausgeglichen werden. “Aber allein durch öffentliche Finanzhilfen wird die Dekarbonisierung der Stahlproduktion nicht gelingen”, so Flasbarth. “Daneben brauchen wir stärkere internationale Kooperation, ein Level Playing Field.”

Ein ebensolches insbesondere zwischen Industrie- und Schwellenländern zu entwickeln, gehört für Aditya Mittal, CEO des Stahlkonzerns Arcelor Mittal, zu den zentralen Anforderungen an die Weltklimakonferenz. Andernfalls werde die Chance auf einen ausgeglichenen Markt verpasst, westliche Staaten würden bei der Dekarbonisierung davonziehen und ärmere Länder ohne entsprechendes Entwicklungspotenzial zurückgelassen.

Mittal begrüßt das jüngste Bekenntnis Indiens zur Klimaneutralität. Das Land habe großes Potenzial für erneuerbare Energien und das Joint Venture mit Nippon Steal für die Produktion von grünem Stahl. Doch Indien sei ein armes Land und könne den Prozess nicht allein stemmen, sagte Mittal und forderte finanzielle Unterstützung durch die Industrienationen.

Einen weiteren Finanzierungsansatz für die Transformation der globalen Stahlindustrie liefert eine aktuelle Studie des Thinktanks Agora Energiewende. Den Autoren zufolge haben weltweit mehr als 70 Prozent der bestehenden kohlebasierten Hochöfen bis 2030 das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht, sodass Reinvestitionen nötig werden. In Japan, Südkorea und China liegt der Wert noch höher und in den USA sogar bei knapp 97 Prozent.

Wenn diese Reinvestitionen in die Umstellung auf grüne Technologien fließen würden, könnten laut Agora etwa 1,3 Millionen bestehende Arbeitsplätze in der Stahlindustrie von kohlebasierter auf saubere Produktion umgestellt werden, während gleichzeitig 240.000 neue grüne Arbeitsplätze in Schwellenländern geschaffen würden. Gleichzeitig könnten dadurch jährlich 1,3 Gigatonnen CO₂ in der Atmosphäre eingespart werden.

Frankfurt wird Hauptsitz des neuen internationalen Gremiums für Nachhaltigkeitsstandards in der Wirtschaft, ISSB. Der Verwaltungsrat werde dort seinen Sitz und der ISSB-Vorsitzende sein Büro haben, teilte die International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS-Stiftung) in Glasgow mit. Weitere Schlüsselfunktionen sollen auch in kanadischen Montreal angesiedelt werden.

Der ISSB soll weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festlegen. “Nachhaltigkeit und besonders Klimawandel ist das bestimmende Thema unserer Zeit”, sagte der Stiftungs-Vorsitzende Erkki Liikanen. Um Chancen und Risiken bewerten zu können, benötigten Investoren eine qualitativ hochwertige, transparente und global vergleichbare Berichterstattung. Unter dem Dach der Stiftung sind bereits die weltweiten IFRS-Rechnungslegungsstandards geschaffen worden.

Bei der Berichterstattung zu Nachhaltigkeits- und Klimafragen besteht derzeit noch ein weltweiter Flickenteppich. Mit der Entwicklung einheitlicher Vorgaben sollen Investoren besser vor “Greenwashing” geschützt werden. Laut Ashley Adler, Vorsitzender der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO), wird die Schaffung eines Sicherheitsrahmens erwogen, in dem überprüft wird, ob Unternehmen die ISSB-Standards auch einhalten. Bei der klassischen Finanzberichterstattung gibt es das schon. rtr

Der umstrittene Hersteller von Überwachungssoftware NSO Group ist auf eine Sanktionsliste für bösartige Cyberakteure des US-amerikanischen Handelsministeriums gesetzt worden. Damit werden der Firma sowohl das Agieren in den USA als auch Beziehungen zu Unternehmen aus den USA erschwert – diese werden genehmigungspflichtig.

Die Einschränkungen könnten den Zugang der Firma zu Hard- und Software, aber auch zu Dienstleistungen erheblich verringern. Auch der für die Firma geschäftskritische Zugang zu bislang unbekannten Sicherheitslücken könnte künftig durch die Aufnahme auf die Liste mit Exportbeschränkungen erschwert sein. Neben der NSO Group wurde mit Candiru ein weiterer israelischer Anbieter auf die Sanktionsliste genommen, ebenso ein Unternehmen aus Singapur und ein weiteres aus Russland.

Handelsministerin Gina Raimondo begründete den Schritt: Die USA fühlten sich verpflichtet, “aggressiv mit Ausfuhrkontrollen solche Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, die Technologien für bösartige Aktivitäten entwickeln, handeln oder benutzen und welche die Cybersicherheit von Angehörigen der Zivilgesellschaft, Dissidenten, Staatsbediensteten und Organisationen hier und im Ausland bedrohen”. Die Einschätzung der Abteilung für Industrie und Sicherheit erwähnt zudem ausdrücklich eine Gefährdung für Geschäftsleute, Akademiker und Botschaftsmitarbeiter.

Ein Sprecher der NSO Group weist diese Einschätzung der US-Behörden zurück. Man sei “bestürzt über diese Entscheidung, da unsere Technologien die nationalen Sicherheitsinteressen und die Politik der USA unterstützen, indem sie Terrorismus und Kriminalität verhindern, und wir werden uns daher dafür einsetzen, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wird.” Man wolle gegenüber der US-Seite vollumfänglich darlegen, “wie man das strengste Compliance- und Menschenrechtsprogramm der Welt” betreibe, das auf den Werten Amerikas basiere, die man teile. Dieses Programm habe bereits mehrfach zu Vertragsauflösungen mit Regierungsstellen geführt, die die Produkte der Firma missbraucht hätten, so ein NSO-Sprecher auf Anfrage von Europe.Table.

Auch durch europäische Staaten und gegen europäische Staatsbürger wurde NSO Software zur Überwachung eingesetzt, insbesondere das Produkt “Pegasus”. Nachweislich betroffen sind unter anderem französische und ungarische Staatsangehörige. Vor allem die Nutzung durch ungarische Behörden steht in der Kritik, aber auch eine Nutzung durch das Bundeskriminalamt ist umstritten.

Das Bundesinnenministerium äußerte sich auf Anfrage von Europe.Table am Mittwoch aus Methodenschutzgründen nicht dazu, ob die US-Sanktionsentscheidung Folgen für die Nutzung durch deutsche Behörden habe (Europe.Table berichtete). Erst am Dienstag sollen sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Israels Premier Naftali Bennet auf eine “diskrete Behandlung” der NSO-Affäre geeinigt haben. fst

Die Koalitions-Unterhändler peilen nach Angaben aus allen drei Parteien eine Abschaffung des Strompreis-Aufschlags für den Ökostrom-Ausbau ab 2023 an. Ab Januar des Jahres solle die sogenannte EEG-Umlage nicht mehr erhoben werden, sagten Vertreter von SPD, Grünen und FDP am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. “Dies ist das richtige Signal angesichts hoher Energiepreise und auch finanzierbar”, sagte ein Unterhändler.

FDP-Chef Christian Lindner bestätigte in der FAZ das schnelle Aus für die EEG-Umlage: “Wenn es gelingt, ohne höhere Steuern die EEG-Umlage entfallen zu lassen, ist das ein Gewinn. Dass sich die drei Parteien darauf verständigt haben, ist ein gutes Signal an die Mitte in unserem Land.” Schon vor der Wahl hatten sich alle drei Parteien für eine Reduzierung beziehungsweise zügige Abschaffung der EEG-Umlage ausgesprochen.

Weniger zügig scheint es hingegen an anderer Stelle voranzugehen: Die Grünen melden offenbar Nachbesserungsbedarf zum gemeinsam vorgestellten Sondierungspapier an. Dies bezieht sich laut Angaben aus allen drei Parteien insbesondere auf den Verkehrsbereich. Im Sondierungspapier wird auf das Fit-for-55-Paket der EU-Kommission verwiesen, das ein faktisches Aus für neue Benziner oder Diesel spätestens im Jahr 2035 vorsieht. Es enthält aber keine Verschärfung der Flottengrenzwerte für Neuwagen beim CO2-Ausstoß bis 2030.

Hier ist noch ein Minus von 55 Prozent gegenüber 2021 verankert, was aber unter Klimaschützern als bei weitem nicht ausreichend gilt. Um den Absatz von Diesel- und Benzin-Autos, die teils über 15 Jahre fahren, einzuschränken, müssten es 75 bis 80 Prozent sein. Dies haben nicht nur Umweltgruppen errechnet, die Einschätzung ist auch in internen Analysen der aktuellen Bundesregierung zu finden, die Reuters vorliegen. rtr

Alphabet plant die Wiedereröffnung seines Dienstes Google News in Spanien Anfang nächsten Jahres. Das Unternehmen gab die Entscheidung bekannt, nachdem die spanische Regierung ein neues Gesetz verabschiedet hatte, das es Medienunternehmen erlaubt, direkt mit dem Tech-Giganten zu verhandeln.

Der Dienst wurde 2014 geschlossen, nachdem die Regierung eine Vorschrift erlassen hatte, die Alphabet und andere Nachrichtenaggregatoren dazu zwang, eine kollektive Lizenzgebühr für die Wiederveröffentlichung von Schlagzeilen oder Nachrichtenschnipseln zu zahlen.

“Ab Anfang nächsten Jahres wird Google News Links zu nützlichen und relevanten Nachrichten bereitstellen”, schrieb Google Spain Country Managerin Fuencisla Clemares in einem Unternehmensblog. “In den kommenden Monaten werden wir mit den Verlegern zusammenarbeiten, um Vereinbarungen zu treffen, die ihre Rechte unter dem neuen Gesetz abdecken”, fügte sie hinzu.

Die spanische Regierung hat am Dienstag eine Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union gebilligt, die es Online-Nachrichtenplattformen erlaubt, direkt mit Inhaltsanbietern zu verhandeln. Die EU-Gesetzgebung, die von allen Mitgliedsstaaten angenommen werden muss, verlangt von Plattformen wie Google, Facebook und anderen, dass sie ihre Einnahmen mit den Verlegern teilen. Gleichzeitig schafft sie aber auch die kollektive Gebühr ab und erlaubt ihnen, individuelle oder Gruppenvereinbarungen mit den Verlegern zu treffen.

In der Debatte um Google News standen sich traditionelle Medien, die das alte System unterstützten, und eine neue Generation von Online-Anbietern gegenüber. Letztere versprachen sich von direkten Vereinbarungen mit Alphabet und anderen Plattformen mehr Einnahmen als von ihrem Anteil an der kollektiven Gebühr. rtr/sas

Susanne Dröge ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik

Während die Welt nach Glasgow schaut und auf klimapolitische Durchbrüche hofft, haben die EU und die USA am Rande des G20-Gipfels vergangenes Wochenende ein Projekt verkündet, das auf neue Weise für Emissionsminderungen sorgen soll. Mit einem “Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium” wollen die beiden Handelspartner nicht nur ihren langwierigen Streit über die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte abräumen, sondern die Dekarbonisierung in den beiden energieintensiven Sektoren vorantreiben. Kann das gelingen und ist das ein tragfähiger “Klimaclub”?

In dreierlei Hinsicht werden die für zwei Jahre geplanten Verhandlungen interessant sein. Zum einen werden umgehend die unter Präsident Trump 2018 eingeführten Sonderzölle von 25 beziehungsweise zehn Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU und weiteren Ländern zurückgenommen. Die EU zweifelte deren Berechtigung vor der WTO an und verhängte im Gegenzug Zölle auf amerikanische Konsumgüter.

Der Konflikt wurde nun entschärft, wenn auch noch nicht vollständig, denn Zollfreiheit gibt es vorerst nur für die Mengen, die bis 2018 gehandelt worden sind. Damit ist aber der Weg frei für eine engere Zusammenarbeit in der Handelspolitik und eine bessere Einbindung klimapolitischer Vorhaben.

Zweitens ist dieses transatlantische Projekt ein wichtiger Test für die klimapolitische Kooperation. Könnten doch die noch zu spezifizierenden Verabredungen dabei helfen, den Ausstoß von CO2-Emissionen aus zwei energieintensiven Sektoren zu mindern. Immerhin trägt die globale Stahlproduktion acht Prozent, die von Aluminium zwei Prozent zur weltweiten jährlichen Menge des Treibhausgases bei. Dafür wollen die beiden Parteien sowohl etwas gegen die weltweiten Überkapazitäten tun als auch über gemeinsame Standards für CO2-Emissionen sprechen und sich auf Methoden zu deren Messung einigen.

Damit nimmt der Deal den Sand aus dem Getriebe, der die Verbindung zwischen dem Green Deal der Kommission und der Klimaagenda von Joe Biden empfindlich stört. Denn die Europäische Kommission hatte mit ihren Plänen für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM dafür gesorgt, dass die noch neue US-Regierung Anfang des Jahres unter dem Druck stand, sich mit eigenen Angeboten und Vorschlägen zu positionieren.

Im Juli hatte die Kommission als Teil des Fit-for-55-Gesetzgebungspakets den Entwurf für den CBAM dann konkretisiert. Eine Abgabe auf Importgüter aus vier Industriesektoren sowie auf Stromimporte, die sich nach deren CO2-Gehalt richtet, soll künftig dafür sorgen, dass die EU-Produzenten angesichts steigender CO2-Preise konkurrenzfähig bleiben.

Die USA waren von dieser Idee nicht begeistert, zumal eine Anrechnung ausländischer CO2-Preise für US-Güter nicht möglich ist – denn die USA haben keinen CO2-Preis. Stattdessen gibt es strenge Standards und andere Regulierungsmaßnahmen, die die CO2-Emissionen in der US-Industrie senken sollen. In den Verhandlungen wird es daher auch über eine Verständigung über gegenseitige Anrechnung von klimapolitischen Maßnahmen gehen.

Mit dem Ausruf eines “globalen” Arrangements scheint auch eine Einladung ausgesprochen zu sein, dass dieser Deal mehr als nur die beiden transatlantischen Partner umfassen könnte und damit das Zeug hätte, eine Blaupause für einen “Klimaclub” zu liefern.

Allerdings haben beide Initiatoren bereits einen wichtigen Partner disqualifiziert: China. Stahl aus China soll sogar mit expliziten Zugangsbeschränkungen zu den Märkten der EU und den USA belegt werden, weil den chinesischen Firmen Dumping vorgeworfen wird und ein zu hoher Ausstoß von CO2-Emissionen. Das Weiße Haus betont, dass dies dem Carbon Leakage Vorschub leiste, adressiert damit aber vor allem amerikanische Wählerinnen und Wähler, die mehr Angst vor chinesischer Job-Konkurrenz als dem Klimawandel haben.

Somit kann sich das Vorhaben auch in ein vergiftetes Geschenk an die Weltgemeinschaft verwandeln, wenn es potenzielle Mitstreiter verprellt und womöglich nur so lange hält, wie die Demokraten in den USA an der Macht bleiben. Für die EU stellt sich also auch die Frage, ob sie Klimaschutz mit einer Marktabschottung vom größten Klimasünder auf Dauer verbinden will. Mit Blick auf die COP26 und deren diplomatische Minenfelder jedenfalls wäre mehr Offenheit gegenüber den chinesischen Partnern besser gewesen.

3.50 britische Pfund, umgerechnet gute 4 Euro – so viel wird den Teilnehmern des Klimagipfels in Glasgow abgeknöpft, wenn sie vor Ort ein Croissant erwerben wollen. Ein stolzer Preis, auch für Post-Brexit-Insel-Verhältnisse. Kritiker vermuteten schon einen Frankreich-Zuschlag nach den aktuellen Vorfällen – aber nein, auch das wohl ohne Grund.

Die buttertriefende Blätterteigspezialität führt nun aus ganz anderen Gründen zu Diskussionen: Bei allen COP26-Speisen werden die CO2-Kosten angegeben. Haben die Veranstalter hierfür etwa Emissionsrechte eingekauft und diese in die Preiskalkulation einbezogen?

Ein aufmerksamer irischer Journalist schoss ein Foto davon, dass ein einziges Croissant laut Auszeichnung 0,5 Kilogramm Kohlendioxid bedeute. Und damit mehr als die 0,4 Kilogramm, die ein Brötchen mit traditionellem Ayrshire Bacon verursachen soll.

Was also ist da los? Werden die Croissants per Flugzeug zum Klimagipfel gebracht?

Britische Investigativmedien jedenfalls stürzten sich auf die Geschichte der leckeren, aber so gesundheitlich wie ökobilanziell fragwürdigen französischen Speisesünde. Selbst die französische Umweltministerin Barbara Pompili wird zitiert, dass sie von den Landsleuten gefordert habe, angesichts der mäßigen Ökobilanz der Croissants auf Alternativen zurückzugreifen.

Die ganze Aufregung um die Glasgow-Croissants entpuppte sich am Schluss als ziemlich sinnentleert: Die Berechnung war schlicht falsch – die Klimagipfel-Croissants sind zwar überteuert, aber dafür vegan.

Darauf ein Baguette Maqique!

seit August berichten wir für Sie auf Deutsch über die politischen Prozesse in Europa und die europapolitisch relevanten Diskurse in Deutschland. Ab heute bieten wir Ihnen unsere News und Analysen auch auf Englisch an. Viele Beobachter außerhalb Deutschlands fragen sich, wie sich der wichtigste EU-Mitgliedsstaat nach 16 Jahren mit Kanzlerin Angela Merkel künftig in Europa positionieren wird. Diesen Informationsbedarf wollen wir bedienen. Falls Sie selbst die International Edition testen oder sie Ihren Kolleginnen und Kollegen nahelegen wollen, können Sie sich hier registrieren: Europe.Table Professional Briefing

In dieser Ausgabe werden Sie viel zur Klimapolitik finden, einem unserer Themenschwerpunkte – nicht nur während der COP26. Lukas Scheid berichtet über die Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ein Bündnis privater Banken, Versicherer und Investoren, das viele Billionen für erneuerbare Energien und nachhaltiges Wirtschaften mobilisieren will.

Manche wittern hinter der Initiative Greenwashing – die Investoren sollten zunächst aufhören, fossile Brennstoffe zu finanzieren, fordern NGOs. Ein neuer globaler Standard, den das International Sustainability Standards Board (ISSB) erarbeiten will, könnte auf dem Markt für grüne Investments mehr Transparenz schaffen.

Greenwashing der anderen Art beklagt Greta Thunberg: Gemeinsam mit anderen Aktivist:innen unterbrach sie eine Paneldiskussion über sogenannte Offset-Maßnahmen. Diese Form der Kompensation des eigenen CO2-Ausstoßes sei eine “gefährliche Klimalüge” und “scheinheilig“.

In Europa und den USA oft als Nachzügler beim Klimaschutz gescholten wird China. Für die Wirtschaft, die jährlich gut 28 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, wird es aber eine gigantische Herausforderung, bis 2060 die Emissionen auf “Netto-Null” zu senken, analysiert Nico Beckert.

Als wenig förderlich könnten sich da die Bemühungen der US-Regierung erweisen, über das Stahlabkommen mit der EU Peking auszugrenzen, warnt Susanne Dröge, Handelsexpertin des Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik, in ihrem Gastbeitrag.

Ich hoffe, Sie genießen die Lektüre. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben sollten, lassen Sie es mich gerne wissen: till.hoppe@table.media

Die Mitglieder der Allianz, die rund 40 Prozent des weltweiten Kapitals auf sich vereinen, erklärten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow (COP26), einen “fairen Anteil” an den Bemühungen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen übernehmen zu wollen. Sie wollen bewirken, dass ihre Portfolios bis 2050 klimaneutral werden: durch eine Umschichtung ihrer Investitionen in erneuerbare Energieträger und eine nachhaltige Wirtschaft.

Der UN-Klimabeauftragte Mark Carney, der die GFANZ ins Leben gerufen hat, bezifferte die Investitionen in den nächsten drei Jahrzehnten auf 100 Billionen Dollar. Er sagte, die Finanzindustrie müsse Wege finden, um privates Geld zu beschaffen, damit die Anstrengungen weit über das hinausgingen, was die Staaten allein tun können. Das Geld sei da, aber es müsse in Netto-Null-Projekte fließen.

“Wir müssen das Finanzwesen neu denken”, sagte Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von Blackrock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, der sich der Allianz angeschlossen hat. “Wir können tatsächlich etwas für das Klima tun, aber wir können nicht nur die Rosinen herauspicken und Greenwashing betreiben, indem wir nur die öffentlichen Unternehmen bitten, sich vorwärtszubewegen.” Die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 zeige, was kollektives Handeln erreichen könne.

Zu den GFANZ-Unterzeichnern gehören über 450 Firmen aus 45 Ländern – darunter auch die Dax-Unternehmen Allianz, Munich Re und Deutsche Bank. Sie müssen spätestens 18 Monate nach ihrem Beitritt wissenschaftlich fundierte kurz- sowie langfristige Reduktionsziele vorlegen. Über 90 der Gründungsinstitutionen haben dies bereits getan.

Die Unternehmen müssen ihre Ziele alle fünf Jahre überprüfen, ob sie nach wie vor auf dem Netto-Null-Pfad sind, und jährlich über ihre Fortschritte und über die durch ihre Portfolios verursachten Emissionen berichten. Ein Schwerpunkt der Allianz ist die Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

David Ryfisch, Teamleiter Internationale Klimapolitik bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, begrüßt die Ankündigung. “Die GFANZ verpflichten sich nicht nur zu Net-Zero bis 2050, sondern wollen die Emissionen ihrer Aktivitäten bis 2030 auch um 50 Prozent reduzieren”, sagte er im Gespräch mit Europe.Table. Wie wirkkräftig die Allianz wirklich sei, könne man zwar erst sagen, wenn alle Details bekannt seien. Jedoch sei die Ankündigung, die Verschiebungen der Finanzportfolios hin zu grünen Investments zügig zu vollziehen, ein erster Schritt.

Ausschlaggebend wird das von der GFANZ entwickelte Rahmenwerk sein. Es legt fest, inwieweit Emissionen in den Portfolios der Banken, Versicherer und Investoren zur Erreichung der Ziele reduziert werden müssen. Entscheidend ist dabei, welche Emissionen miteinbezogen werden. Ryfisch fordert, dass auch sogenannte Scope-3-Emissionen berücksichtigt werden – also jene, die entlang der Lieferkette entstehen und nicht direkt vom Unternehmen verursacht werden.

Andere sind jedoch weniger überzeugt. “Hinter diesen fröhlichen Schlagzeilen verbergen sich eine Fülle von Schlupflöchern und Möglichkeiten für Rückschritte“, hieß es von der Environmental Justice Foundation. “Netto-Null-Zusagen bedeuten nichts ohne den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Es ist an der Zeit, dass die Finanzinstitute ihren Worten Taten folgen lassen und aufhören, klimazerstörende fossile Brennstoffe zu finanzieren”, fügte der Geschäftsführer der NGO, Steve Trent, hinzu.

Es wird erwartet, dass beim heutigen Energie-Tag der COP26 mindestens 19 Länder bekannt geben werden, dass sie die öffentliche Finanzierung fossiler Brennstoffe im Ausland bis Ende 2022 aufgeben werden. Die großen privaten Investoren halten sich mit solchen Ankündigungen noch zurück, da sie noch immer einen Großteil ihres Kapitals in emissionsintensive Aktivitäten anlegen.

Für Rachel Rose Jackson, Direktorin für Klimapolitik und Forschung bei der NGO Corporate Accountability, sind die Ankündigungen daher zu unkonkret. “Die Unternehmen müssen genau aufzeigen, wie ihre Billionen in die rasche Umsetzung realer und bewährter Lösungen fließen werden, und nicht in riskante und fantastische technische Lösungen.” Man kenne die Vorgehensweise bereits, dass Unternehmen und Finanziers große Versprechungen mit großen Zahlen machen, sagte sie. “Dann halten sie diese Versprechen nicht ein.”

Auch Heinz Bierbaum, Präsident der Europäischen Linken äußerte sich skeptisch gegenüber dem Versprechen der Finanzindustrie. Es sei fraglich, ob die Änderungen der Anlagestrategien mit den verbundenen Renditeerwartungen kompatibel sind. Vielmehr müssten verbindliche Verpflichtungen her, “die auch politisch unterstützt werden”, so Bierbaum. Mit rtr

Für Berlin und Washington ist Peking bislang Teil des Problems. “Die Rolle von China ist enttäuschend“, sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Dienstag beim Weltklimagipfel in Glasgow (Europe.Table berichtete). Die bisherigen Zusagen des größten Treibhausgas-Emittenten reichten nicht aus. Auch die USA hatten China kritisiert und erklärt, das Land könne mehr leisten.

Doch aus Chinas Sicht sind die eigenen Klimaziele ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie da gewesenen Tempo und Umfang“, sagt die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden.” Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 28 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung.“ Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen.

Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den vergangenen Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu.

Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel.

Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten (China.Table berichtete), um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, zu Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen. Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

05.11.2021 – 10:00 Uhr, online

AHK, Konferenz Deutsch-Polnische Zukunftsmärkte

Bei den Deutsch-Polnischen Zukunftsmärkten, organisiert von der Außenhandelskammer (AHK), diskutieren Expert:innen aus deutschen und polnischen Unternehmen über die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung und Zukunftsindustrien. INFOS & ANMELDUNG

05.11.-07.11.2021, online

Diskussion Konferenz zur Zukunft Europas: Europäisches Bürgerforum

Die Bürgerforen sind ein Teil der Konferenz zur Zukunft Europas. Die Ergebnisse der Foren werden veröffentlicht und als Empfehlungen in die Plenarversammlung eingebracht. In diesem Panel geht es um Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze, Jugend, Sport, Kultur, Bildung und digitale Transformation. INFOS & ANMELDUNG

06.11.2021 – 18:30-19:30 Uhr, online

Panel Discussion Textile & Circular Economy

The fashion and textile industry has a significant impact on the environment. The panelists will therefore address the topics of sustainability, circular economy and innovative production models to show how the industry can deal with current challenges. INFOS

08.11.2021 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin/online

VDE, Vortrag Energie(w)ende – und täglich droht der Blackout

Im Hauptvortrag der Veranstaltung des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) geht es um das Problem der ständigen Verfügbarkeit elektrischer Energie zur Versorgung des Industriestandorts Deutschland. Dabei adressiert der Referent die Abschaltung der Kohlekraftwerke im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit erneuerbarer Energien, die als nicht grundlastfähige Quellen eine große Herausforderung an die Versorger darstellen. INFOS & ANMELDUNG

08.11.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

KAS, Podiumsdiskussion Forum Digital: The next big thing?

Die Veranstaltung der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) steht unter der Leitfrage: Wie gelingt staatliche Innovationsförderung? Dafür diskutieren Vertreter:innen verschiedener staatlicher Förderinstitutionen über Instrumente und Grenzen staatlicher Förderung, über Risiken und die Auswirkung der Förderung auf das Innovationsökosystem. INFOS & ANMELDUNG

08.11.-09.11.2021, Hamburg/online

DENA, Konferenz Energiewende-Kongress 2021

Der Energiewende-Kongress der Deutschen Energie-Agentur (DENA) beschäftigt sich mit den drei Hauptthemen Aufbruch Klimaneutralität, Integrierte Energiewende und Innovation. Dafür präsentieren Vertreter:innen der Branche innovative Produkte, Strategien und Lösungen rund um die Energiewende. ANMELDUNG

09.11.2021 – 16:00-17:30 Uhr, online

Seminar Automate the AI Lifecycle

This event will focus on how to create repeatable and scheduled workflows that automate notebook, data refinery, and machine learning pipelines. Participants will also learn about intuitive user interfaces and modern data science tools. INFOS & REGISTRATION

09.11.2021 – 19:00 Uhr, online

Vortrag Zwölfte Europa-Rede

Die Europa-Rede ist eine Stellungnahme der Präsident:innen des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Gerichtshofs zur Idee und zur Lage Europas. Sie können die Europa-Rede auf der Seite der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) live verfolgen. INFOS & LIVESTREAM

09.11.-11.11.2021, online

Handelsblatt, Messe Auto-Gipfel

Der Autogipfel des Handelsblatts wird sich an drei Tagen mit den Themen Innovation und Technik, Automobilindustrie und Märkte, Mobilität und Gesellschaft beschäftigen. Die Referent:innen werden in ihren Vorträgen dabei unter anderem auf die Bereiche IT, Automotive Technology, Data Security, Automotive Strategies, Customer Focus, Sustainability und Automotive Green eingehen. ANMELDUNG

Auf ein Jahrzehnt der Zielsetzung soll ein Jahrzehnt der Umsetzung folgen. So lautet das Credo auf der Weltklimakonferenz (COP26). Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs unterzeichneten am Dienstag die sogenannte “Glasgow Breakthrough Agenda” mit fünf konkreten gemeinsamen Anliegen bis zum Jahr 2030. Die Staaten, darunter die USA, Indien, China und die EU, wollen ihre Klimaschutzmaßnahmen in besonders emissionsintensiven Bereichen besser koordinieren und verstärken, um die Entwicklung und den Einsatz sauberer Technologien zu beschleunigen und die Kosten möglichst zu senken.

Ziel des Abkommens ist auch, private Investitionen in grüne Technologien zu fördern, indem durch entsprechende Ankündigungen das Vertrauen potenzieller Kapitalgeber in funktionierende Märkte gewonnen wird. Dazu gehört neben dem Energiesektor, dem Verkehrsbereich und der Landwirtschaft auch die globale Stahlindustrie. Bis 2030 soll “nahezu emissionsfreier”, grüner Stahl weltweit zur ersten Wahl werden. Hierfür soll auch grüner Wasserstoff als Energieträger global zur Verfügung stehen. 32 Prozent der weltweiten Stahlproduktion entfallen auf die Unterzeichner-Länder, der Sektor ist wiederum für rund sieben Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Wenn die staatlichen Rahmenbedingungen stimmten, würden die Unternehmen nachziehen und den Weg der Klimaneutralität einschlagen, so Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Dabei habe sich die Politik aber zu lange auf den Energiesektor konzentriert und außer Acht gelassen, dass die Prozesse der Dekarbonisierung in anderen Teilen der Wirtschaft erheblich anspruchsvoller seien. Energieintensive Branchen wie der Stahlsektor bräuchten deshalb nicht nur bei der Umstellung der Produktion Unterstützung. Die innovativen Prozesse seien schließlich auch mit höheren Betriebskosten verbunden.

Als mögliche Lösung werden in Europa bereits sogenannte Carbon Contracts for Difference gehandelt, wobei die Zusatzkosten der emissionsfreien Produktion gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Technologien durch den Staat ausgeglichen werden. “Aber allein durch öffentliche Finanzhilfen wird die Dekarbonisierung der Stahlproduktion nicht gelingen”, so Flasbarth. “Daneben brauchen wir stärkere internationale Kooperation, ein Level Playing Field.”

Ein ebensolches insbesondere zwischen Industrie- und Schwellenländern zu entwickeln, gehört für Aditya Mittal, CEO des Stahlkonzerns Arcelor Mittal, zu den zentralen Anforderungen an die Weltklimakonferenz. Andernfalls werde die Chance auf einen ausgeglichenen Markt verpasst, westliche Staaten würden bei der Dekarbonisierung davonziehen und ärmere Länder ohne entsprechendes Entwicklungspotenzial zurückgelassen.

Mittal begrüßt das jüngste Bekenntnis Indiens zur Klimaneutralität. Das Land habe großes Potenzial für erneuerbare Energien und das Joint Venture mit Nippon Steal für die Produktion von grünem Stahl. Doch Indien sei ein armes Land und könne den Prozess nicht allein stemmen, sagte Mittal und forderte finanzielle Unterstützung durch die Industrienationen.

Einen weiteren Finanzierungsansatz für die Transformation der globalen Stahlindustrie liefert eine aktuelle Studie des Thinktanks Agora Energiewende. Den Autoren zufolge haben weltweit mehr als 70 Prozent der bestehenden kohlebasierten Hochöfen bis 2030 das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht, sodass Reinvestitionen nötig werden. In Japan, Südkorea und China liegt der Wert noch höher und in den USA sogar bei knapp 97 Prozent.

Wenn diese Reinvestitionen in die Umstellung auf grüne Technologien fließen würden, könnten laut Agora etwa 1,3 Millionen bestehende Arbeitsplätze in der Stahlindustrie von kohlebasierter auf saubere Produktion umgestellt werden, während gleichzeitig 240.000 neue grüne Arbeitsplätze in Schwellenländern geschaffen würden. Gleichzeitig könnten dadurch jährlich 1,3 Gigatonnen CO₂ in der Atmosphäre eingespart werden.

Frankfurt wird Hauptsitz des neuen internationalen Gremiums für Nachhaltigkeitsstandards in der Wirtschaft, ISSB. Der Verwaltungsrat werde dort seinen Sitz und der ISSB-Vorsitzende sein Büro haben, teilte die International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS-Stiftung) in Glasgow mit. Weitere Schlüsselfunktionen sollen auch in kanadischen Montreal angesiedelt werden.

Der ISSB soll weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festlegen. “Nachhaltigkeit und besonders Klimawandel ist das bestimmende Thema unserer Zeit”, sagte der Stiftungs-Vorsitzende Erkki Liikanen. Um Chancen und Risiken bewerten zu können, benötigten Investoren eine qualitativ hochwertige, transparente und global vergleichbare Berichterstattung. Unter dem Dach der Stiftung sind bereits die weltweiten IFRS-Rechnungslegungsstandards geschaffen worden.

Bei der Berichterstattung zu Nachhaltigkeits- und Klimafragen besteht derzeit noch ein weltweiter Flickenteppich. Mit der Entwicklung einheitlicher Vorgaben sollen Investoren besser vor “Greenwashing” geschützt werden. Laut Ashley Adler, Vorsitzender der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO), wird die Schaffung eines Sicherheitsrahmens erwogen, in dem überprüft wird, ob Unternehmen die ISSB-Standards auch einhalten. Bei der klassischen Finanzberichterstattung gibt es das schon. rtr

Der umstrittene Hersteller von Überwachungssoftware NSO Group ist auf eine Sanktionsliste für bösartige Cyberakteure des US-amerikanischen Handelsministeriums gesetzt worden. Damit werden der Firma sowohl das Agieren in den USA als auch Beziehungen zu Unternehmen aus den USA erschwert – diese werden genehmigungspflichtig.

Die Einschränkungen könnten den Zugang der Firma zu Hard- und Software, aber auch zu Dienstleistungen erheblich verringern. Auch der für die Firma geschäftskritische Zugang zu bislang unbekannten Sicherheitslücken könnte künftig durch die Aufnahme auf die Liste mit Exportbeschränkungen erschwert sein. Neben der NSO Group wurde mit Candiru ein weiterer israelischer Anbieter auf die Sanktionsliste genommen, ebenso ein Unternehmen aus Singapur und ein weiteres aus Russland.

Handelsministerin Gina Raimondo begründete den Schritt: Die USA fühlten sich verpflichtet, “aggressiv mit Ausfuhrkontrollen solche Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, die Technologien für bösartige Aktivitäten entwickeln, handeln oder benutzen und welche die Cybersicherheit von Angehörigen der Zivilgesellschaft, Dissidenten, Staatsbediensteten und Organisationen hier und im Ausland bedrohen”. Die Einschätzung der Abteilung für Industrie und Sicherheit erwähnt zudem ausdrücklich eine Gefährdung für Geschäftsleute, Akademiker und Botschaftsmitarbeiter.

Ein Sprecher der NSO Group weist diese Einschätzung der US-Behörden zurück. Man sei “bestürzt über diese Entscheidung, da unsere Technologien die nationalen Sicherheitsinteressen und die Politik der USA unterstützen, indem sie Terrorismus und Kriminalität verhindern, und wir werden uns daher dafür einsetzen, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wird.” Man wolle gegenüber der US-Seite vollumfänglich darlegen, “wie man das strengste Compliance- und Menschenrechtsprogramm der Welt” betreibe, das auf den Werten Amerikas basiere, die man teile. Dieses Programm habe bereits mehrfach zu Vertragsauflösungen mit Regierungsstellen geführt, die die Produkte der Firma missbraucht hätten, so ein NSO-Sprecher auf Anfrage von Europe.Table.

Auch durch europäische Staaten und gegen europäische Staatsbürger wurde NSO Software zur Überwachung eingesetzt, insbesondere das Produkt “Pegasus”. Nachweislich betroffen sind unter anderem französische und ungarische Staatsangehörige. Vor allem die Nutzung durch ungarische Behörden steht in der Kritik, aber auch eine Nutzung durch das Bundeskriminalamt ist umstritten.

Das Bundesinnenministerium äußerte sich auf Anfrage von Europe.Table am Mittwoch aus Methodenschutzgründen nicht dazu, ob die US-Sanktionsentscheidung Folgen für die Nutzung durch deutsche Behörden habe (Europe.Table berichtete). Erst am Dienstag sollen sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Israels Premier Naftali Bennet auf eine “diskrete Behandlung” der NSO-Affäre geeinigt haben. fst

Die Koalitions-Unterhändler peilen nach Angaben aus allen drei Parteien eine Abschaffung des Strompreis-Aufschlags für den Ökostrom-Ausbau ab 2023 an. Ab Januar des Jahres solle die sogenannte EEG-Umlage nicht mehr erhoben werden, sagten Vertreter von SPD, Grünen und FDP am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. “Dies ist das richtige Signal angesichts hoher Energiepreise und auch finanzierbar”, sagte ein Unterhändler.

FDP-Chef Christian Lindner bestätigte in der FAZ das schnelle Aus für die EEG-Umlage: “Wenn es gelingt, ohne höhere Steuern die EEG-Umlage entfallen zu lassen, ist das ein Gewinn. Dass sich die drei Parteien darauf verständigt haben, ist ein gutes Signal an die Mitte in unserem Land.” Schon vor der Wahl hatten sich alle drei Parteien für eine Reduzierung beziehungsweise zügige Abschaffung der EEG-Umlage ausgesprochen.

Weniger zügig scheint es hingegen an anderer Stelle voranzugehen: Die Grünen melden offenbar Nachbesserungsbedarf zum gemeinsam vorgestellten Sondierungspapier an. Dies bezieht sich laut Angaben aus allen drei Parteien insbesondere auf den Verkehrsbereich. Im Sondierungspapier wird auf das Fit-for-55-Paket der EU-Kommission verwiesen, das ein faktisches Aus für neue Benziner oder Diesel spätestens im Jahr 2035 vorsieht. Es enthält aber keine Verschärfung der Flottengrenzwerte für Neuwagen beim CO2-Ausstoß bis 2030.

Hier ist noch ein Minus von 55 Prozent gegenüber 2021 verankert, was aber unter Klimaschützern als bei weitem nicht ausreichend gilt. Um den Absatz von Diesel- und Benzin-Autos, die teils über 15 Jahre fahren, einzuschränken, müssten es 75 bis 80 Prozent sein. Dies haben nicht nur Umweltgruppen errechnet, die Einschätzung ist auch in internen Analysen der aktuellen Bundesregierung zu finden, die Reuters vorliegen. rtr

Alphabet plant die Wiedereröffnung seines Dienstes Google News in Spanien Anfang nächsten Jahres. Das Unternehmen gab die Entscheidung bekannt, nachdem die spanische Regierung ein neues Gesetz verabschiedet hatte, das es Medienunternehmen erlaubt, direkt mit dem Tech-Giganten zu verhandeln.

Der Dienst wurde 2014 geschlossen, nachdem die Regierung eine Vorschrift erlassen hatte, die Alphabet und andere Nachrichtenaggregatoren dazu zwang, eine kollektive Lizenzgebühr für die Wiederveröffentlichung von Schlagzeilen oder Nachrichtenschnipseln zu zahlen.

“Ab Anfang nächsten Jahres wird Google News Links zu nützlichen und relevanten Nachrichten bereitstellen”, schrieb Google Spain Country Managerin Fuencisla Clemares in einem Unternehmensblog. “In den kommenden Monaten werden wir mit den Verlegern zusammenarbeiten, um Vereinbarungen zu treffen, die ihre Rechte unter dem neuen Gesetz abdecken”, fügte sie hinzu.

Die spanische Regierung hat am Dienstag eine Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union gebilligt, die es Online-Nachrichtenplattformen erlaubt, direkt mit Inhaltsanbietern zu verhandeln. Die EU-Gesetzgebung, die von allen Mitgliedsstaaten angenommen werden muss, verlangt von Plattformen wie Google, Facebook und anderen, dass sie ihre Einnahmen mit den Verlegern teilen. Gleichzeitig schafft sie aber auch die kollektive Gebühr ab und erlaubt ihnen, individuelle oder Gruppenvereinbarungen mit den Verlegern zu treffen.

In der Debatte um Google News standen sich traditionelle Medien, die das alte System unterstützten, und eine neue Generation von Online-Anbietern gegenüber. Letztere versprachen sich von direkten Vereinbarungen mit Alphabet und anderen Plattformen mehr Einnahmen als von ihrem Anteil an der kollektiven Gebühr. rtr/sas

Susanne Dröge ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik

Während die Welt nach Glasgow schaut und auf klimapolitische Durchbrüche hofft, haben die EU und die USA am Rande des G20-Gipfels vergangenes Wochenende ein Projekt verkündet, das auf neue Weise für Emissionsminderungen sorgen soll. Mit einem “Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium” wollen die beiden Handelspartner nicht nur ihren langwierigen Streit über die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte abräumen, sondern die Dekarbonisierung in den beiden energieintensiven Sektoren vorantreiben. Kann das gelingen und ist das ein tragfähiger “Klimaclub”?

In dreierlei Hinsicht werden die für zwei Jahre geplanten Verhandlungen interessant sein. Zum einen werden umgehend die unter Präsident Trump 2018 eingeführten Sonderzölle von 25 beziehungsweise zehn Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU und weiteren Ländern zurückgenommen. Die EU zweifelte deren Berechtigung vor der WTO an und verhängte im Gegenzug Zölle auf amerikanische Konsumgüter.

Der Konflikt wurde nun entschärft, wenn auch noch nicht vollständig, denn Zollfreiheit gibt es vorerst nur für die Mengen, die bis 2018 gehandelt worden sind. Damit ist aber der Weg frei für eine engere Zusammenarbeit in der Handelspolitik und eine bessere Einbindung klimapolitischer Vorhaben.

Zweitens ist dieses transatlantische Projekt ein wichtiger Test für die klimapolitische Kooperation. Könnten doch die noch zu spezifizierenden Verabredungen dabei helfen, den Ausstoß von CO2-Emissionen aus zwei energieintensiven Sektoren zu mindern. Immerhin trägt die globale Stahlproduktion acht Prozent, die von Aluminium zwei Prozent zur weltweiten jährlichen Menge des Treibhausgases bei. Dafür wollen die beiden Parteien sowohl etwas gegen die weltweiten Überkapazitäten tun als auch über gemeinsame Standards für CO2-Emissionen sprechen und sich auf Methoden zu deren Messung einigen.

Damit nimmt der Deal den Sand aus dem Getriebe, der die Verbindung zwischen dem Green Deal der Kommission und der Klimaagenda von Joe Biden empfindlich stört. Denn die Europäische Kommission hatte mit ihren Plänen für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM dafür gesorgt, dass die noch neue US-Regierung Anfang des Jahres unter dem Druck stand, sich mit eigenen Angeboten und Vorschlägen zu positionieren.

Im Juli hatte die Kommission als Teil des Fit-for-55-Gesetzgebungspakets den Entwurf für den CBAM dann konkretisiert. Eine Abgabe auf Importgüter aus vier Industriesektoren sowie auf Stromimporte, die sich nach deren CO2-Gehalt richtet, soll künftig dafür sorgen, dass die EU-Produzenten angesichts steigender CO2-Preise konkurrenzfähig bleiben.

Die USA waren von dieser Idee nicht begeistert, zumal eine Anrechnung ausländischer CO2-Preise für US-Güter nicht möglich ist – denn die USA haben keinen CO2-Preis. Stattdessen gibt es strenge Standards und andere Regulierungsmaßnahmen, die die CO2-Emissionen in der US-Industrie senken sollen. In den Verhandlungen wird es daher auch über eine Verständigung über gegenseitige Anrechnung von klimapolitischen Maßnahmen gehen.

Mit dem Ausruf eines “globalen” Arrangements scheint auch eine Einladung ausgesprochen zu sein, dass dieser Deal mehr als nur die beiden transatlantischen Partner umfassen könnte und damit das Zeug hätte, eine Blaupause für einen “Klimaclub” zu liefern.

Allerdings haben beide Initiatoren bereits einen wichtigen Partner disqualifiziert: China. Stahl aus China soll sogar mit expliziten Zugangsbeschränkungen zu den Märkten der EU und den USA belegt werden, weil den chinesischen Firmen Dumping vorgeworfen wird und ein zu hoher Ausstoß von CO2-Emissionen. Das Weiße Haus betont, dass dies dem Carbon Leakage Vorschub leiste, adressiert damit aber vor allem amerikanische Wählerinnen und Wähler, die mehr Angst vor chinesischer Job-Konkurrenz als dem Klimawandel haben.

Somit kann sich das Vorhaben auch in ein vergiftetes Geschenk an die Weltgemeinschaft verwandeln, wenn es potenzielle Mitstreiter verprellt und womöglich nur so lange hält, wie die Demokraten in den USA an der Macht bleiben. Für die EU stellt sich also auch die Frage, ob sie Klimaschutz mit einer Marktabschottung vom größten Klimasünder auf Dauer verbinden will. Mit Blick auf die COP26 und deren diplomatische Minenfelder jedenfalls wäre mehr Offenheit gegenüber den chinesischen Partnern besser gewesen.

3.50 britische Pfund, umgerechnet gute 4 Euro – so viel wird den Teilnehmern des Klimagipfels in Glasgow abgeknöpft, wenn sie vor Ort ein Croissant erwerben wollen. Ein stolzer Preis, auch für Post-Brexit-Insel-Verhältnisse. Kritiker vermuteten schon einen Frankreich-Zuschlag nach den aktuellen Vorfällen – aber nein, auch das wohl ohne Grund.

Die buttertriefende Blätterteigspezialität führt nun aus ganz anderen Gründen zu Diskussionen: Bei allen COP26-Speisen werden die CO2-Kosten angegeben. Haben die Veranstalter hierfür etwa Emissionsrechte eingekauft und diese in die Preiskalkulation einbezogen?

Ein aufmerksamer irischer Journalist schoss ein Foto davon, dass ein einziges Croissant laut Auszeichnung 0,5 Kilogramm Kohlendioxid bedeute. Und damit mehr als die 0,4 Kilogramm, die ein Brötchen mit traditionellem Ayrshire Bacon verursachen soll.

Was also ist da los? Werden die Croissants per Flugzeug zum Klimagipfel gebracht?

Britische Investigativmedien jedenfalls stürzten sich auf die Geschichte der leckeren, aber so gesundheitlich wie ökobilanziell fragwürdigen französischen Speisesünde. Selbst die französische Umweltministerin Barbara Pompili wird zitiert, dass sie von den Landsleuten gefordert habe, angesichts der mäßigen Ökobilanz der Croissants auf Alternativen zurückzugreifen.

Die ganze Aufregung um die Glasgow-Croissants entpuppte sich am Schluss als ziemlich sinnentleert: Die Berechnung war schlicht falsch – die Klimagipfel-Croissants sind zwar überteuert, aber dafür vegan.

Darauf ein Baguette Maqique!