was haben Journalisten, Studierende und die UN-Menschenrechtsbeauftragte gemeinsam? Alle geben die von ihnen verlangten Arbeiten oft erst auf den letzten Drücker ab. Michelle Bachelet hat es besonders spannend gemacht. Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin wollte den Report zur Menschenrechtslage in Xinjiang bis zum 31. August vorlegen. Um 23:52 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging der Report dann online, acht Minuten vor Ende des Stichtags.

Marcel Grzanna hat einen Blick in das Papier geworfen. Erstmals sprechen die Vereinten Nationen in dem Bericht von “schweren Menschenrechtsverletzungen”. Der Bachelet-Report zählt auf, was China in Xinjiang gemacht hat: Lager eingerichtet und ihre Insassen zur Fabrikarbeit gezwungen, die Geburtenrate der Uiguren mit Zwangssterilisationen gedrückt, totale Überwachung eingerichtet, den Islam zurückgedrängt und Moscheen zerstört.

Damit übertrifft die chilenische Politikerin die niedrigen Erwartungen, die Bürgerrechtsgruppen in sie gesetzt hatten. Bachelet gilt als China-freundlich. Zahlreiche Beobachter hatten einen weichgespülten Bericht erwartet. Jetzt folgt sie zwar nicht der Lesart vom “kulturellen Genozid”, nennt aber zahlreiche Verbrechen beim Namen. Sie tut das gegen den ausdrücklichen Protest aus Peking.

Auf die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Bachelet wartet nun eine schwere Aufgabe. Es kursieren derzeit mehrere Namen für den Posten. Eine dankbare Aufgabe wartet aber nicht auf die Kandidaten. Der Druck aus Peking auf das Amt wird in den kommenden Jahren nicht sinken.

Zunehmende Kontrolle spielt auch der Filmindustrie in Hongkong übel mit. Sie gehörte zeitweise zu den größten und vielfältigsten der Welt. Doch das Nationalen Sicherheitsgesetz hat nun als nachfolgende Gesetzgebung auch ein Zensurgesetz hervorgebracht. Damit wurde der kreativen und rebellischen Filmwelt in Hongkong jedoch ein Ende gesetzt, wie Felix Lee schreibt. “Filme aus Hongkong sind heute ausschließlich Filme für China”, sagt der US-Filmexperte Chris Berry. Viele Kreative treibt das aus ihrer Heimat Hongkong nach Europa.

In unserer Rubrik “Heads” blicken wir heute zurück auf das Leben von Michail Gorbatschow. Der Friedensnobelpreisträger ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion wird in Peking mit Verachtung gesehen, wie Fabian Kretschmer schreibt. Denn Gorbatschow wird dort als Verräter an der kommunistischen Idee verstanden, der das Riesenreich der Sowjetunion dem Zerfall preisgegeben hat.

In den finalen Minuten ihrer Amtszeit hat Michelle Bachelet doch noch geliefert. An ihrem letzten Arbeitstag veröffentlichte sie kurz vor Mitternacht am Mittwoch als erste Hochkommissarin für Menschenrechte in der Geschichte der Vereinten Nationen einen Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang. Bachelet hatte bis zuletzt offengelassen, ob das Papier tatsächlich noch unter ihrer Verantwortung und gegen den Willen der chinesischen Regierung herauskommen würde.

Darin heißt es, dass Handlungen der chinesischen Regierung in Xinjiang “internationale Verbrechen darstellen können, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Die Formulierung lässt zwar offen, ob es tatsächlich zu solchen Verbrechen kommt. Doch allein der Hinweis darauf ist ein starkes Signal der Hochkommissarin, zumal sie darin von “glaubhaften” Foltervorwürfen spricht.

Bislang war Bachelet ihrem diplomatischen Stil treu geblieben, der ihr im Umgang mit der Führung in Peking immer wieder als zu weich vorgeworfen wurde. Der Report vermeidet zwar den Ausdruck “Genozid”, der unter anderem von der US-Regierung und mehreren Parlamenten demokratischer Staaten verwendet wird. Doch er thematisiert sehr konkret die Vorwürfe der Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen und Folter.

Die UN zweifelt an, dass die sogenannten Absolventen der als Ausbildungsprogramms deklarierten Umerziehung freiwillig in den Lagern sind. Wie viele Menschen betroffen sind, sei aus Mangel an konkreten Daten jedoch schwer zu ermitteln. Schätzungen von Xinjiang-Forschern belaufen sich auf rund eine Million Menschen, die in den Lagern unterkommen können. Auch das Wort “Zwangsarbeit” wird verwendet.

Zudem gebe es glaubwürdige Hinweise “auf Verletzungen reproduktiver Rechte durch die Zwangsdurchsetzung der Familienplanungspolitik seit 2017”, heißt es in dem Bericht. Frauen uigurischer, aber auch kasachischer Herkunft seien gegen deren Willen Verhütungs-Spiralen eingesetzt oder zwangssterilisiert worden. Die Maßnahmen seien ein Grund für einen signifikanten Rückgang der Geburtenrate in Xinjiang.

An anderer Stelle wird geschildert, wie das Regime die Menschen gefügig macht. Zu den Taktiken gehören Hunger und Injektionen von Drogen, stellt das Hochkommissariat fest. “Fast alle Befragten beschrieben entweder Injektionen, Tabletten oder beides” und “regelmäßige Blutabnahmen”. Und weiter: “Die Befragten waren in ihren Beschreibungen konsistent, wie die verabreichten Medikamente sie schläfrig machten.”

Der Report knüpft in seiner Schärfe an den Bericht des Sonderberichterstatters Tomoya Obokata an, der vor wenigen Wochen “Formen der Sklaverei” in Xinjiang monierte (China.Table berichtete). Er bringt auch die fortschreitende Zerstörung religiöser Stätten zu Sprache. Satellitenbilder würden die Zerstörung von Moscheen oder deren markante äußere Veränderungen belegen.

“Ich hatte gehofft, aber nicht erwartet, dass dieser Bericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar den Tatbestand eines Genozids formuliert. Es ist es ein wichtiges Papier, mit dem die Vereinten Nationen erstmals offiziell die Existenz von Beweisen für die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang anerkennen“, sagt Zumretay Erkin, die für den Weltkongress der Uiguren (WUC) die Anwaltschaft bei den Vereinten Nationen verantwortet.

Peking konnte in einem Annex auf den Bericht antworten. Auf 131 Seiten – fast dreimal so lang wie der UN-Bericht selbst – erklärt die chinesische Regierung, dass “die sogenannte Bewertung China in den Schmutz ziehe” und es verleumde. Der Bericht stelle eine “Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas dar”. “Dies verletzt internationale Prinzipien von Dialog und Kooperation”, betont Peking in seiner Antwort.

Über ein Jahr lang war die Veröffentlichung des Berichts immer wieder verschoben worden. Bachelet hatte die letzte Verzögerung damit begründet, dass sie die Eindrücke ihres Xinjiang-Besuchs Ende Mai in das Dokument integrieren wollte. Allerdings war die Reise nach Xinjiang keine offizielle Untersuchung und in ihrem Umfang stark eingeschränkt. Peking hatte das mit strengen Covid-Auflagen begründet. China bekam zudem das Recht eingeräumt, den Bericht vorab einzusehen und zu kommentieren, eine Praxis, die laut Bachelet allen Mitgliedsstaaten zusteht, wenn sie Gegenstand eines Berichts der Hochkommissarin für Menschenrechte sind.

An dem Bericht und Bachelets Rolle scheiden sich die Geister: Zahlreiche demokratische Staaten und Nichtregierungsorganisationen forderten seine Veröffentlichung. Dem gegenüber hatten sich Dutzende Länder im Schlepptau der chinesischen Regierung formiert, die Folter, willkürliche Verhaftungen und Vergewaltigungen als innere Angelegenheit Chinas behandeln wollen.

Bachelet selbst verteidigt sich gegen Vorwürfe, sie habe sich von der chinesischen Regierung vereinnahmen lassen. Im Mai hatte sie den Sprachgebrauch der chinesischen Propaganda übernommen und in den Augen der Kritiker damit die Lage in Xinjiang verharmlost. Sie sprach von Trainingszentren und von Maßnahmen gegen Terrorismus. Sie habe China nicht lautstark konfrontieren, sondern einen Weg finden wollen, um Peking zur Mitarbeit zu bewegen. Es liege immer noch an den Mitgliedsstaaten, Menschenrechte im eigenen Land zu respektieren und zu fördern, sagte sie kürzlich der Deutschen Welle.

“Dass diese Ausdrucksweise die Realität und die furchtbaren Menschenrechtsverletzungen in Internierungslagern nicht widerspiegelt, muss Frau Bachelet bewusst gewesen sein. Die klare Benennung und Verurteilung von begangenen Menschenrechtsverletzungen dürfen dem nicht zum Opfer fallen”, forderte Renata Alt, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag.

Dass China vor der Veröffentlichung großen Druck ausgeübt habe, wie Bachelet in der Vorwoche sagte, verurteilt Alt “aufs Schärfste”. Überrascht sei sie davon aber kaum. Deshalb hält die FDP-Politikerin die Veröffentlichung des Berichts für essenziell wichtig, “auch für die Glaubwürdigkeit der UN”.

Das sieht auch Michael Polak so. Er ist britisch-australischer Anwalt, der im Namen uigurischer Lobbygruppen vor wenigen Tagen gegen verantwortliche Funktionäre aus Xinjiang wegen Völkermordes Klage vor einem argentinischen Gericht eingereicht hat (China.Table berichtete). “In China gibt es kein Rechtssystem, in dem die Opfer nach Gerechtigkeit suchen können. Deswegen ist Frau Bachelets Positionierung so wichtig. Sie ist die letzte Instanz, an die sich die Betroffenen wenden können”, sagt Polak.

Bachelets Bericht symbolisiert, wie in der knapp 30-jährigen Geschichte des Amtes inzwischen an der Rolle der UN-Wächterin über die Menschenrechte gezerrt wird. Der systemische Wettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Staaten hat längst die menschenrechtliche Arena erreicht. Die Volksrepublik will der Welt ihre eigene Definition des Begriffs Menschenrechte auferlegen. Eine Definition, bei der bürgerliche Freiheiten im Kuhhandel durch ein Recht auf wirtschaftliche Entwicklung ersetzt werden sollen.

Mit entsprechender Aufmerksamkeit dürfte Bachelets Nachfolge international beobachtet werden. Nachdem die Chilenin zwei Wochen nach ihrer China-Reise überraschend ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit erklärt hatte, blieb den UN wenig Zeit, die Nachfolge zu organisieren. Es kursieren mehrere Namen, unter anderem der des Österreichers Volker Türk.

Erst im Januar war Türk von UN-Generalsekretär Antonio Guterres als Untersekretär in dessen Beraterstab berufen worden. Türk war zuvor 30 Jahre lang beim UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR tätig. Für die frühere UN-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Emma Reilly wäre Türk keine gute Wahl. “Ähnlich wie Bachelet würde er nicht sonderlich offensiv für die Menschenrechte eintreten”, glaubt Reilly. Die Juristin wirft Bachelet und Generalsekretär Guterres die Weitergabe von Namen uigurischer Dissidenten an die chinesische Regierung vor.

Im Rennen um die Nachfolge sollen zudem die Lettin Ilze Brands Kehris und der Kroate Ivan Šimonović sein. Brands Kehris ist seit 2020 Assistant Secretary-General for Human Rights in New York. Zwischen 2017 und 2019 war sie als unabhängige Expertin Mitglied des UN-Menschenrechtsrates. Šimonović dagegen ist amtierender Vertreter Kroatiens bei den Vereinten Nationen. Es kursieren jedoch Gerüchte, dass Russland gegen einen Menschenrechts-Hochkommissar aus einem osteuropäischen Staat sein Veto einlegen und deshalb ein Kandidat aus Afrika oder Asien nominiert werden könnte.

Die Jobbeschreibung lieferte kürzlich Kenneth Roth in einem Interview mit der AFP. Roth war seit 1993 Direktor von Human Rights Watch und hatte wie Bachelet am Mittwoch sein Amt niedergelegt. “Dies ist kein Job für einen netten, stillen Diplomaten, denn ein stiller Diplomat hat kein Druckmittel. Niemand hört einem stillen Diplomaten zu. Niemand ändert sein Verhalten wegen eines stillen Diplomaten”, sagte Roth.

Es ist noch nicht lange her, da genossen Filme aus Hongkong einen legendären Ruf. Neben atmosphärisch dichten Produktionen und Kampfsport-Streifen fanden sich auch politische Themen. Gerade in Abgrenzung zum Festland ging es um Freiheit, Bürgerrechte und alternative Lebensweisen. Ein Beispiel ist der Film “Lost in Fumes” der Filmemacherin Nora Lam. Sie porträtiert darin den Politiker Edward Leung, der wegen seiner Teilnahme an Demokratieprotesten im Gefängnis sitzt. Auf dem Dokumentarfilmfestival in Taiwan erhielt das Werk einen Preis.

Seit einem Jahr ist die vitale Filmszene, die solche Werke hervorgebracht hat, jedoch tot. Produktionen, die sich mit Demokratieprotesten und Polizeigewalt beschäftigen, wird es in absehbarer Zeit aus Hongkong nicht mehr geben. Und andere Filme, die der Obrigkeit nicht gefallen, ebenfalls nicht. Seit August 2021 gilt ein Gesetz, das regierungskritische Filme in der einstigen Filmmetropole nicht mehr erlaubt. Das Zensurgesetz verbietet alle Inhalte, die von den Behörden als Aufrufe “zur Spaltung, zum Umsturz, zum Terrorismus oder als geheime Absprachen mit ausländischen Kräften” gedeutet werden. Das Gesetz gilt sowohl für Neuerscheinungen als auch für ältere Filme. “Jeder Film, der öffentlich gezeigt wird, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, muss genehmigt werden”, bestätigte Hongkongs Handelsminister Edward Yau bei der Verkündung des Gesetzes vor einem Jahr.

Das Gesetz hat genau die verheerende Wirkung, die befürchtet worden war. “Independent Filme in Hongkong sind quasi tot”, sagt Chris Berry, Filmwissenschaftler von der University of London, spezialisiert auf Kino aus China, Hongkong und Taiwan. Das Zensurgesetz ist Teil des umfassenden Nationalen Sicherheitsgesetzes, das die chinesische Führung in Peking im Juli 2020 beschlossen hatte und mit dem in Hongkong seitdem so ziemlich alles kriminalisiert wird, was Hongkongs Regierung und die Volksrepublik kritisiert.

Die Bestürzung war umso größer, als Hongkonger Filmschaffende kurz vorher noch einmal richtig nachgelegt hatten. Das Drama “No. 1 Chung Ying Street” beispielsweise räumte beim Osaka Asian Film Festival in Japan die wichtigste Ehrung ab. Der angesehene Hongkonger Regisseur Derek Chiu vergleicht darin die Proteste von 1967 gegen die Kolonialmacht Großbritannien mit den Protesten von 2014 und 2015 gegen China. Auch dieser Film darf in Hongkong nicht mehr gezeigt werden.

Mit dem Sicherheitsgesetz setzte die Führung in Peking der Demokratiebewegung in Hongkong ein abruptes Ende. Denn es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach Auffassung der chinesischen Führung die Sicherheit der Volksrepublik bedrohen. Insbesondere in den Jahren zwischen 2014 und 2019 kam es zu teils massiven Protesten gegen die Einflussnahme Pekings und der Aushöhlung von Hongkongs Autonomiestatus. Von dem neuen Gesetz betroffen sind seit der Einführung auch Forschung, Bildung und die Medien. Es war nur eine Frage der Zeit, dass dieses Gesetz auch auf die Künste ausgeweitet werden würde – und damit auch auf den Hongkonger Film.

Für die einst florierende Filmszene in der chinesischen Sonderverwaltungszone ist das ein Schock. Hongkongs Filmindustrie gehörte zeitweise zu den größten und vielfältigsten der Welt. Und sie blickt auf eine lebendige Tradition zurück. Nach dem Zweiten Weltkriegs kamen zahlreiche chinesische Filmemacher nach Hongkong, die vorher in Shanghai – bis dahin das “Hollywood Asiens” – gearbeitet hatten. Auf dem chinesischen Festland siegten die Kommunisten, Schauspieler und Filmemacher wurden als bourgeois gebrandmarkt und flohen nach Hongkong. Die Kapitalflucht von reichen Investoren sorgte zusätzlich für den Aufbau einer Filmindustrie in der britischen Kronkolonie.

Die Hongkonger Filmbranche belieferte in den nächsten Jahrzehnten zunächst die Klientel in den Chinatowns in Südostasien und Nordamerika. Stars wie Bruce Lee und seine Kung-Fu-Filme wurden rasch auch in anderen Kreisen populär. Und die Hongkonger Filmproduzenten waren fleißig. Mitte der 1960er Jahre produzierten sie mehr Filme als Deutschland und Frankreich zusammen. Und während in den 1970er Jahren viele nationale Filmindustrien in die Krise gerieten und von den Hollywood-Blockbustern überrollt wurden, drehten die Filmstudios in Hongkong fleißig weiter.

In den 1980er und 1990er Jahren wagten sich die Hongkonger Filmemacher auch an komplizierte Genres heran: Regisseur John Woo etwa, der mit sozialkritischen Gangsterfilmen weltweit bekannt wurde. Regisseure wie Wong Kar-Wai berührten ab den 1990er Jahren auch Themen, die in weiten Teilen Asiens Tabu waren: Homosexualität, psychische Krankheiten, Gewalt in der Familie. Dann folgte die Beschäftigung mit Demokratiebestrebungen. Innerhalb der Hongkonger Filmbranche entstand eine eigene Indie-Szene mit Filmemachern, die sich weltweit einen Namen machten.

Zugleich holte die Filmwirtschaft der Volksrepublik im Zuge der Öffnungspolitik zumindest kommerziell rasch auf. Hongkongs Filmbrache verlor daher an Bedeutung. Wurden Anfang der 1990er in Hongkong pro Jahr noch fast 250 Filme fertiggestellt, waren es um die Jahrtausendwende nur noch wenige Dutzend.

Rettung brachte 2003 ausgerechnet ein Gesetz in China. Um die heimische Filmindustrie zu fördern, erlaubt China bis heute in seinen Kinos nur eine begrenzte Anzahl an ausländischen Filmen. Um der Hongkonger Filmindustrie aus der Krise zu helfen, gab die Führung in Peking grünes Licht, Hongkonger Filme ebenfalls als inländische Produktionen anzusehen. Für die Hongkonger Filmindustrie eröffnete sich ein gigantischer Markt.

Aber: Was in der Volksrepublik laufen soll, muss an der Zensur vorbei. Hongkongs Filmindustrie hat sich darauf eingestellt und liefert angepasste Ware. Die meisten Produzenten in Hongkong verzichteten daher von sich aus auf kritische Themen. Sie setzen seitdem auf seichte Stoffe wie Historiendramen, die zuweilen den chinesischen Nationalismus bedienen oder Action-Thriller, die völlig politikfrei sind. “Das chinesische Festland ist heute einer der größten und wertvollsten Kinomärkte der Welt, wahrscheinlich noch wertvoller als der der USA”, sagt Filmexperte Chris Berry. “Filme aus Hongkong sind heute ausschließlich Filme für China.”

Einige Filmschaffende in Hongkong haben sich ihre künstlerische Freiheit aber so lange wie möglich bewahrt. Dazu gehörten Filmemacherinnen und -macher wie Nora Lam oder Derek Chiu. Sie zahlen für ihre Aufrichtigkeit jedoch einen hohen Preis. Ihre Filme werden mit dem neuen Zensurgesetz nun auch in Hongkong nicht mehr gezeigt. Bis 2020 hatte die Indie-Szene noch einen Fokuspunkt in einem jährlichen Dokumentarfilmfestival, das die unabhängige Organisation Ying E Chi präsentierte. Seit 2020 ist auch das tot. Die Webseite von Ying E Chi ist blank.

Viele kritische Filmschaffende haben Hongkong daher in den vergangenen Monaten verlassen. Allein nach London sind rund 80 von ihnen gezogen, schätzt Kit Hung. Der 45-Jährige ist Drehbuchautor und unabhängiger Filmemacher und lebt seit Ende 2021 in London. Er hatte unter anderem mit dem teilautobiografischen Film “Soundless Wind Chime” 2009 den Teddy-Award auf der Berlinale gewonnen. Nun unterrichtet er an der Film School der Westminster Universität in London. Er zählt sich noch zu den weniger stark Betroffenen. “Viele sind nach London gekommen und wissen nicht, was sie tun sollen”, beschreibt er die Lage seiner Kolleginnen und Kollegen. “Sie wissen nur: Nach Hongkong zurückkönnen sie nicht mehr.”

Immer mehr Cyber-Attacken auf deutsche Unternehmen kommen dem Digitalverband Bitkom zufolge aus Russland und China. “Die Angreifer werden immer professioneller und sind häufiger im organisierten Verbrechen zu finden, wobei die Abgrenzung zwischen kriminellen Banden und staatlich gesteuerten Gruppen zunehmend schwerfällt“, sagte Bitkom-Präsident, Achim Berg, am Mittwoch in Berlin. In einer Umfrage des Bitkom unter mehr als 1.000 Firmen aus allen Branchen sind organisierte Gruppen mittlerweile auf Rang eins zu finden. “Gerade Attacken aus Russland und China sind zuletzt sprunghaft angestiegen.“

Geschätzt ist den Unternehmen ein Schaden von 203 Milliarden Euro entstanden. Sie wurden zu Beginn des Jahres zu ihren Fällen in den vergangenen zwölf Monaten befragt. In der Umfrage ein Jahr früher lag der Schaden noch auf dem Rekordwert von 223 Milliarden Euro. “Das ist kein Grund zur Entwarnung”, so Berg. Vor allem Betreiber kritischer Infrastruktur seien zunehmend im Fokus. Vor einigen Jahren sei der jährliche Schaden zudem erst halb so hoch gewesen.

84 Prozent der Firmen gaben an, von Cyber-Angriffen – Spionage, Sabotage oder Diebstahl – betroffen gewesen zu sein. Bei 61 Prozent der Betriebe wurden sensible Daten entwendet. “Man kann sich natürlich schützen”, so Berg. Unternehmen müssten dafür aber investieren. Große Konzerne seien hier deutlich weiter als der Mittelstand. Keinesfalls sollten Lösegelder gezahlt werden. Auch dann kämen gestohlene Daten meist nicht vollständig zurück. rtr/nib

Seit dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat Chinas Volksbefreiungsarmee mehrfach Militärmanöver in den Gewässern gefährlich nah an der Insel abgehalten und dabei auch Raketen abgeschossen. Nun droht Taiwans Armee zurück.

Wenn chinesische Flugzeuge und Schiffe in die Zwölf-Meilen-Zone vor der taiwanischen Küste eindringen sollten, habe Taiwan ein “Recht auf Selbstverteidigung” und werde zum “Gegenangriff” übergehen, sagte der Generalleutnant Lin Wen-huang. Man werde weiterhin “alles tun, um unsere Häuser, unsere Familien und unsere Souveränität zu schützen”, betonte ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums. Chinas jüngste Militärübungen hätten den Status quo in der Straße von Taiwan verletzt.

Der Generalleutnant präzisierte: Um die chinesischen Truppen abzuwehren, werde Taiwan seine See- und Luftstreitkräfte einsetzen sowie von der Küste aus schießen. Je näher die eindringenden Flugzeuge und Schiffe an Taiwan herankämen, “desto stärker werden unsere Gegenmaßnahmen sein”.

Am Dienstag hatte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen auf einem Luftwaffenstützpunkt erklärt, dass sie dem Militär befohlen habe, notwendige und starke Gegenmaßnahmen gegen Chinas Provokationen zu ergreifen. Nach Angaben der Streitkräfte hatten taiwanische Soldaten am Dienstag erstmals auch Warnschüsse auf eine chinesische Militärdrohne abgegeben, die über der zu Taiwan gehörenden Insel Kinmen gesichtet wurde. rtr/flee

Der russische Gasriese Gazprom will die Pläne zum Bau einer zweiten Pipeline nach China vorantreiben. Die Projektvorbereitungen für den Bau der seit Jahren geplanten Pipeline “Kraft Sibiriens 2” sollen bald starten, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller der Nachrichtenagentur Interfax. Die zweite Röhre nach China würde die Möglichkeiten des russischen Gasexports in die Volksrepublik stark erhöhen (China.Table berichtete).

Durch die neue Pipeline könnte erstmals Gas aus den westlichen Feldern Sibiriens, das traditionell für den europäischen Markt bestimmt ist, gen China fließen. Gazprom will auch das Pipeline-Netz innerhalb Russlands ausbauen. Baubeginn von “Kraft Sibiriens 2” soll laut Informationen der Financial Times im Jahr 2024 sein. Mit der Inbetriebnahme der Pipeline wird laut Moscow Times für das Jahr 2030 gerechnet. nib

Nach der Einigung zwischen den USA und China zu Fragen der Aufsicht über börsennotierte Firmen (China.Table berichtete) nehmen die US-Behörden nun tatsächlich chinesischen Unternehmen ins Visier. Die Regulierer haben bereits die Handelskonzerne Alibaba und JD.com sowie die Gastro-Kette Yum China für eine Prüfung ausgewählt, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr.

Alibaba und JD sind zwei der führenden chinesischen Tech-Unternehmen. Yum China ist Eigentümerin der Marken Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und Pizza Hut in China. Sie gehören den Informationen zufolge zur “ersten Gruppe” chinesischer Firmen, deren Zahlenwerk in Hongkong vom Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) inspiziert wird. Das PCAOB ist die Wirtschaftsprüfer-Aufsicht der USA. rtr/fin

Mit Guangzhou hat eine weitere Metropole ihre Corona-Beschränkungen ausgeweitet. Die fast 19 Millionen Einwohner zählende Stadt in der Nähe von Hongkong meldete am Mittwoch zwar nur fünf lokal übertragene Infektionen. Dennoch ordneten die Behörden an, in bestimmten Gebieten die Restaurants bis Samstag zu schließen und auch Veranstaltungen in Innenräumen abzusagen. Auch müssen Kindergärten sowie Grund-, Mittel- und Oberschulen geschlossen bleiben, während die Herbstsemester an den Unis verschoben werden. Bus- und U-Bahn-Verbindungen wurden ebenfalls reduziert.

Die Nachbarmetropole Shenzhen hat für mindestens vier Stadtbezirke mit insgesamt rund neun Millionen Einwohnern die Schließung von Unterhaltungs- und Kulturbetrieben angeordnet. Auch Restaurants können für einige Tage nicht oder nur eingeschränkt öffnen.

Die Provinz Guangdong um die Metropolen Guangzhou und Shenzhen am Perlflussdelta ist die exportstärkste Provinz Chinas. Die Wirtschaftsleistung von Shenzhen und Guangzhou zusammen erreichte im vergangenen Jahr etwa 850 Milliarden Euro, das entspricht etwa der Hälfte des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts.

Nach Aussagen des Finanzhauses Capital Economics befinden sich derzeit 41 Städte inmitten von Coronavirus-Ausbrüchen. Diese Städte stehen für 32 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung. “Im Moment erscheinen die daraus resultierenden Störungen noch bescheiden, aber die Gefahr schädlicher Lockdowns wächst”, sagte Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. “Und selbst wenn sie vermieden werden, erwarten wir, dass das Wachstum auch in Zukunft gedämpft bleibt.”

Dem Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) zufolge verschärfen schon kommunale Lockdowns die Engpässe in den globalen Lieferketten. Die derzeitigen Maßnahmen in Shenzhen und weiteren Städten seien allerdings noch nicht vergleichbar mit dem einschneidenden Lockdown in Shanghai im Frühjahr. “Sollten die Covid-19-Fälle aber weiter steigen, könnte ein harter Lockdown gerade in und um Shenzhen Lieferketten und das Weihnachtsgeschäft belasten”, warnte IfW-Handelsexperte Vincent Stamer. “Auch viele Konsumgüter für den deutschen Markt werden dort produziert.” rtr/flee

In China ist die Anteilnahme an Michail Gorbatschows Tod äußerst verhalten. Mehr noch: Das Ableben des 93-Jährigen wird mit einer gehörigen Portion Häme und Schadenfreude kommentiert. Gorbatschow verdiene lediglich “Verachtung”, schreibt der Kommentator Li Wuwei an seine immerhin knapp 900.000 Follower auf Weibo: Er war ein lahmer, inkompetenter, feiger Politiker”, der für China als “abschreckendes Beispiel” dient. Man könne ihn für diese Lehre nur “danken”. Lis zynische Botschaft an den ehemaligen sowjetischen Präsidenten lautet: “Gute Reise!”

Ex-Global-Times-Chef Hu Xijin bezeichnet Gorbatschow auf seinem Twitter-Account als “einen der umstrittensten Staatsführer der Welt”: Er habe im Westen große Anerkennung erlangt, indem “er die Interessen seines Heimatlandes verkaufte”. Zudem sei er dafür verantwortlich, dass auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion – darunter Tschetschenien, Georgien und Ukraine – weiterhin “Kriege ausbrechen”.

Von “historischer Sünder” über “Verräter” bis hin zu “Mörder der kommunistischen Partei”: Das chinesische Netz ist gefüllt mit negativen Superlativen über den ehemaligen sowjetischen Führer. Doch Fakt ist: Kaum ein Staatsapparat hat die Causa Gorbatschow derart sorgfältig studiert wie die Parteikader der Volksrepublik.

Insbesondere Staatschef Xi Jinping wurde vom Niedergang der Sowjetunion geradezu traumatisiert. Zu Beginn des Jahres 2013, nur kurz nach seinem Amtsantritt, sprach der heute 69-Jährige in einer internen Rede darüber, dass er “historischen Nihilismus” und “ideologische Verwirrung” für den Fall der Sowjetunion verantwortlich machte, wie inzwischen bekannt wurde. Die KPdSU habe es versäumt, ihre Führer Lenin und Stalin in Ehren zu halten. Schuld daran war Gorbatschow, der westliche Demokratie-Reformen ins Land brachte.

Xi schwor sich damals, jene “Fehler” nicht zu wiederholen – und zog bereits in den ersten Jahren als Staatschef die ideologischen Zügel so sehr an wie seit der Herrschaft von Staatsgründer Mao Zedong nicht mehr. Seine Parteikader verdonnerte er zudem dazu, den Untergang der Sowjetunion – als abschreckendes Beispiel – genauestens zu studieren.

Doch für Chinas einst lebendige Zivilgesellschaft war Gorbatschow ganz im Gegenteil ein regelrechter Hoffnungsschimmer. Als der Russe im Mai 1989 nach Peking reiste, demonstrierten dort die Studenten am Tiananmen-Platz gerade gegen Korruption und für mehr politische Mitbestimmung. Damals sagte der Staatsgast in einer bemerkenswerten Rede: “Wirtschaftliche Reformen werden nicht funktionieren, solange sie nicht von einer radikalen Transformation des politischen Systems unterstützt werden”.

Doch Chinas Staatsführung unter Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping entschied sich bekanntermaßen für einen anderen Weg: Die Protestbewegung wurde mit Panzern und Soldaten blutig niedergeschlagen. Dementsprechend knapp fiel am Mittwoch die offizielle Reaktion des Pekinger Außenministeriums aus. Gorbatschow habe einen “positiven Beitrag zur Normalisierung der Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion geleistet”, ließ Sprecher Zhao Lijian nüchtern ausrichten: “Wir sprechen seiner Familie unser Beileid zu seinem krankheitsbedingten Tod aus”. Fabian Kretschmer

Jorge Toledo Albiñana, neuer EU-Botschafter in China, tritt zum heutigen Donnerstag sein Amt an. Er übernimmt von Nicolas Chapuis. Der Posten des chinesischen Botschafters wiederum an die EU bleibt weiterhin unbesetzt. Die Stelle ist seit Dezember vakant. Eine Nachbesetzung wird erst nach dem Parteitag im Oktober erwartet.

Li Fanrong ist neuer Vorstandsvorsitzender der Sinochem Holdings. Zu deren Tochtergesellschaft ChemChina gehören Reifenhersteller wie Pirelli, Aeolus und Prometeon Tyre Group. Li folgt auf Ning Gaoning.

Hong Hao wird Leiter und Chef-Researcher des Hongkonger Büros der Grow Investment Group. Er war zuvor für Bocom, einer Tochter der chinesischen Bank of Communications. Als Analyst sagte er dort Abwärtstendenzen beim chinesischen Wachstum vorher und verließ dann wegen wachsenden Drucks seinen Posten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

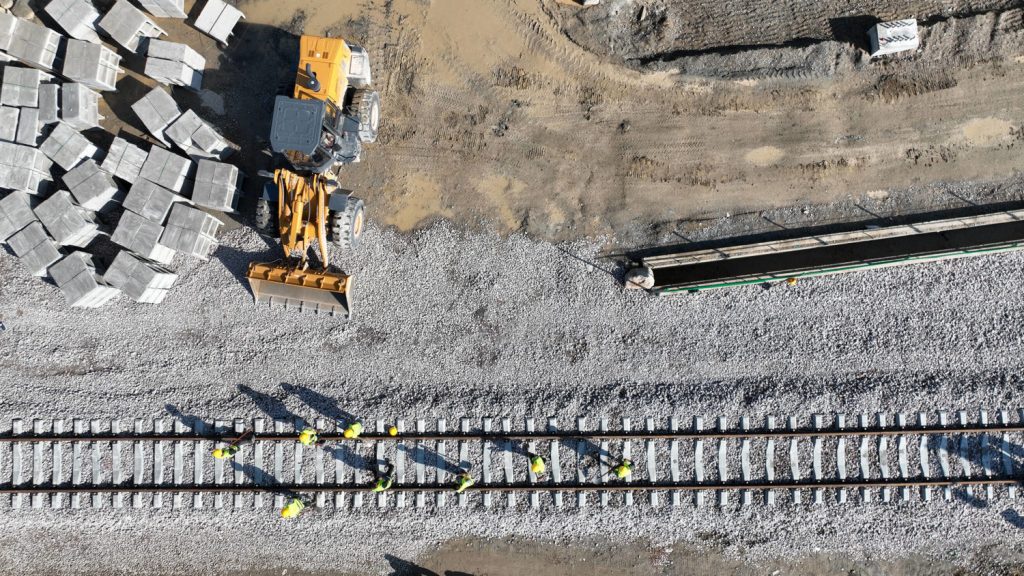

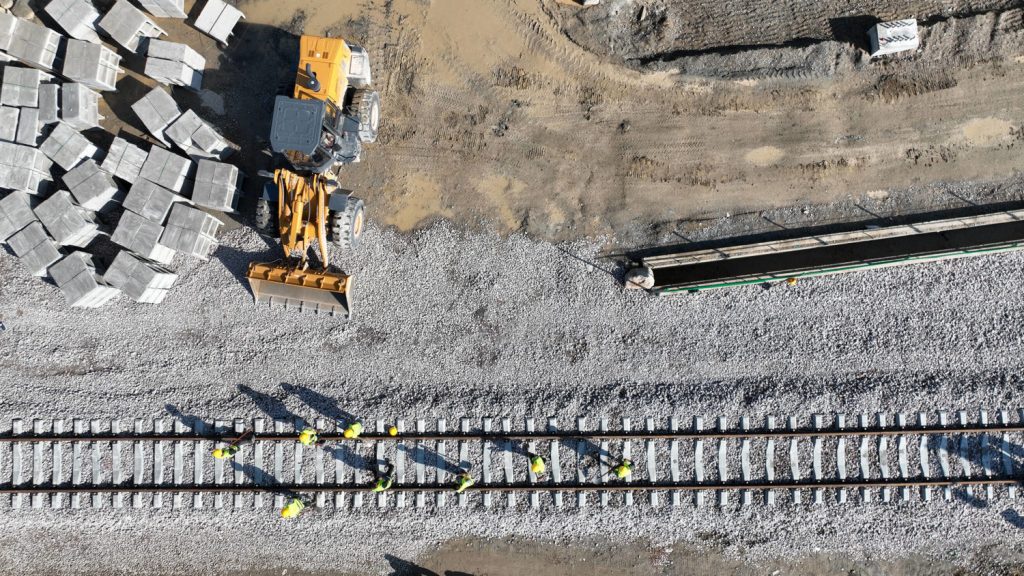

Letzte Meter: Arbeiter haben diese Woche bei Xiamen die letzten fehlenden Schienen für die Strecke Fuzhou-Xiamen verlegt. Die Neubaustrecke in der Provinz Fujian soll die Pendelzeiten zwischen den beiden Städten verkürzen.

was haben Journalisten, Studierende und die UN-Menschenrechtsbeauftragte gemeinsam? Alle geben die von ihnen verlangten Arbeiten oft erst auf den letzten Drücker ab. Michelle Bachelet hat es besonders spannend gemacht. Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin wollte den Report zur Menschenrechtslage in Xinjiang bis zum 31. August vorlegen. Um 23:52 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging der Report dann online, acht Minuten vor Ende des Stichtags.

Marcel Grzanna hat einen Blick in das Papier geworfen. Erstmals sprechen die Vereinten Nationen in dem Bericht von “schweren Menschenrechtsverletzungen”. Der Bachelet-Report zählt auf, was China in Xinjiang gemacht hat: Lager eingerichtet und ihre Insassen zur Fabrikarbeit gezwungen, die Geburtenrate der Uiguren mit Zwangssterilisationen gedrückt, totale Überwachung eingerichtet, den Islam zurückgedrängt und Moscheen zerstört.

Damit übertrifft die chilenische Politikerin die niedrigen Erwartungen, die Bürgerrechtsgruppen in sie gesetzt hatten. Bachelet gilt als China-freundlich. Zahlreiche Beobachter hatten einen weichgespülten Bericht erwartet. Jetzt folgt sie zwar nicht der Lesart vom “kulturellen Genozid”, nennt aber zahlreiche Verbrechen beim Namen. Sie tut das gegen den ausdrücklichen Protest aus Peking.

Auf die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Bachelet wartet nun eine schwere Aufgabe. Es kursieren derzeit mehrere Namen für den Posten. Eine dankbare Aufgabe wartet aber nicht auf die Kandidaten. Der Druck aus Peking auf das Amt wird in den kommenden Jahren nicht sinken.

Zunehmende Kontrolle spielt auch der Filmindustrie in Hongkong übel mit. Sie gehörte zeitweise zu den größten und vielfältigsten der Welt. Doch das Nationalen Sicherheitsgesetz hat nun als nachfolgende Gesetzgebung auch ein Zensurgesetz hervorgebracht. Damit wurde der kreativen und rebellischen Filmwelt in Hongkong jedoch ein Ende gesetzt, wie Felix Lee schreibt. “Filme aus Hongkong sind heute ausschließlich Filme für China”, sagt der US-Filmexperte Chris Berry. Viele Kreative treibt das aus ihrer Heimat Hongkong nach Europa.

In unserer Rubrik “Heads” blicken wir heute zurück auf das Leben von Michail Gorbatschow. Der Friedensnobelpreisträger ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion wird in Peking mit Verachtung gesehen, wie Fabian Kretschmer schreibt. Denn Gorbatschow wird dort als Verräter an der kommunistischen Idee verstanden, der das Riesenreich der Sowjetunion dem Zerfall preisgegeben hat.

In den finalen Minuten ihrer Amtszeit hat Michelle Bachelet doch noch geliefert. An ihrem letzten Arbeitstag veröffentlichte sie kurz vor Mitternacht am Mittwoch als erste Hochkommissarin für Menschenrechte in der Geschichte der Vereinten Nationen einen Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang. Bachelet hatte bis zuletzt offengelassen, ob das Papier tatsächlich noch unter ihrer Verantwortung und gegen den Willen der chinesischen Regierung herauskommen würde.

Darin heißt es, dass Handlungen der chinesischen Regierung in Xinjiang “internationale Verbrechen darstellen können, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Die Formulierung lässt zwar offen, ob es tatsächlich zu solchen Verbrechen kommt. Doch allein der Hinweis darauf ist ein starkes Signal der Hochkommissarin, zumal sie darin von “glaubhaften” Foltervorwürfen spricht.

Bislang war Bachelet ihrem diplomatischen Stil treu geblieben, der ihr im Umgang mit der Führung in Peking immer wieder als zu weich vorgeworfen wurde. Der Report vermeidet zwar den Ausdruck “Genozid”, der unter anderem von der US-Regierung und mehreren Parlamenten demokratischer Staaten verwendet wird. Doch er thematisiert sehr konkret die Vorwürfe der Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen und Folter.

Die UN zweifelt an, dass die sogenannten Absolventen der als Ausbildungsprogramms deklarierten Umerziehung freiwillig in den Lagern sind. Wie viele Menschen betroffen sind, sei aus Mangel an konkreten Daten jedoch schwer zu ermitteln. Schätzungen von Xinjiang-Forschern belaufen sich auf rund eine Million Menschen, die in den Lagern unterkommen können. Auch das Wort “Zwangsarbeit” wird verwendet.

Zudem gebe es glaubwürdige Hinweise “auf Verletzungen reproduktiver Rechte durch die Zwangsdurchsetzung der Familienplanungspolitik seit 2017”, heißt es in dem Bericht. Frauen uigurischer, aber auch kasachischer Herkunft seien gegen deren Willen Verhütungs-Spiralen eingesetzt oder zwangssterilisiert worden. Die Maßnahmen seien ein Grund für einen signifikanten Rückgang der Geburtenrate in Xinjiang.

An anderer Stelle wird geschildert, wie das Regime die Menschen gefügig macht. Zu den Taktiken gehören Hunger und Injektionen von Drogen, stellt das Hochkommissariat fest. “Fast alle Befragten beschrieben entweder Injektionen, Tabletten oder beides” und “regelmäßige Blutabnahmen”. Und weiter: “Die Befragten waren in ihren Beschreibungen konsistent, wie die verabreichten Medikamente sie schläfrig machten.”

Der Report knüpft in seiner Schärfe an den Bericht des Sonderberichterstatters Tomoya Obokata an, der vor wenigen Wochen “Formen der Sklaverei” in Xinjiang monierte (China.Table berichtete). Er bringt auch die fortschreitende Zerstörung religiöser Stätten zu Sprache. Satellitenbilder würden die Zerstörung von Moscheen oder deren markante äußere Veränderungen belegen.

“Ich hatte gehofft, aber nicht erwartet, dass dieser Bericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar den Tatbestand eines Genozids formuliert. Es ist es ein wichtiges Papier, mit dem die Vereinten Nationen erstmals offiziell die Existenz von Beweisen für die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang anerkennen“, sagt Zumretay Erkin, die für den Weltkongress der Uiguren (WUC) die Anwaltschaft bei den Vereinten Nationen verantwortet.

Peking konnte in einem Annex auf den Bericht antworten. Auf 131 Seiten – fast dreimal so lang wie der UN-Bericht selbst – erklärt die chinesische Regierung, dass “die sogenannte Bewertung China in den Schmutz ziehe” und es verleumde. Der Bericht stelle eine “Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas dar”. “Dies verletzt internationale Prinzipien von Dialog und Kooperation”, betont Peking in seiner Antwort.

Über ein Jahr lang war die Veröffentlichung des Berichts immer wieder verschoben worden. Bachelet hatte die letzte Verzögerung damit begründet, dass sie die Eindrücke ihres Xinjiang-Besuchs Ende Mai in das Dokument integrieren wollte. Allerdings war die Reise nach Xinjiang keine offizielle Untersuchung und in ihrem Umfang stark eingeschränkt. Peking hatte das mit strengen Covid-Auflagen begründet. China bekam zudem das Recht eingeräumt, den Bericht vorab einzusehen und zu kommentieren, eine Praxis, die laut Bachelet allen Mitgliedsstaaten zusteht, wenn sie Gegenstand eines Berichts der Hochkommissarin für Menschenrechte sind.

An dem Bericht und Bachelets Rolle scheiden sich die Geister: Zahlreiche demokratische Staaten und Nichtregierungsorganisationen forderten seine Veröffentlichung. Dem gegenüber hatten sich Dutzende Länder im Schlepptau der chinesischen Regierung formiert, die Folter, willkürliche Verhaftungen und Vergewaltigungen als innere Angelegenheit Chinas behandeln wollen.

Bachelet selbst verteidigt sich gegen Vorwürfe, sie habe sich von der chinesischen Regierung vereinnahmen lassen. Im Mai hatte sie den Sprachgebrauch der chinesischen Propaganda übernommen und in den Augen der Kritiker damit die Lage in Xinjiang verharmlost. Sie sprach von Trainingszentren und von Maßnahmen gegen Terrorismus. Sie habe China nicht lautstark konfrontieren, sondern einen Weg finden wollen, um Peking zur Mitarbeit zu bewegen. Es liege immer noch an den Mitgliedsstaaten, Menschenrechte im eigenen Land zu respektieren und zu fördern, sagte sie kürzlich der Deutschen Welle.

“Dass diese Ausdrucksweise die Realität und die furchtbaren Menschenrechtsverletzungen in Internierungslagern nicht widerspiegelt, muss Frau Bachelet bewusst gewesen sein. Die klare Benennung und Verurteilung von begangenen Menschenrechtsverletzungen dürfen dem nicht zum Opfer fallen”, forderte Renata Alt, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag.

Dass China vor der Veröffentlichung großen Druck ausgeübt habe, wie Bachelet in der Vorwoche sagte, verurteilt Alt “aufs Schärfste”. Überrascht sei sie davon aber kaum. Deshalb hält die FDP-Politikerin die Veröffentlichung des Berichts für essenziell wichtig, “auch für die Glaubwürdigkeit der UN”.

Das sieht auch Michael Polak so. Er ist britisch-australischer Anwalt, der im Namen uigurischer Lobbygruppen vor wenigen Tagen gegen verantwortliche Funktionäre aus Xinjiang wegen Völkermordes Klage vor einem argentinischen Gericht eingereicht hat (China.Table berichtete). “In China gibt es kein Rechtssystem, in dem die Opfer nach Gerechtigkeit suchen können. Deswegen ist Frau Bachelets Positionierung so wichtig. Sie ist die letzte Instanz, an die sich die Betroffenen wenden können”, sagt Polak.

Bachelets Bericht symbolisiert, wie in der knapp 30-jährigen Geschichte des Amtes inzwischen an der Rolle der UN-Wächterin über die Menschenrechte gezerrt wird. Der systemische Wettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Staaten hat längst die menschenrechtliche Arena erreicht. Die Volksrepublik will der Welt ihre eigene Definition des Begriffs Menschenrechte auferlegen. Eine Definition, bei der bürgerliche Freiheiten im Kuhhandel durch ein Recht auf wirtschaftliche Entwicklung ersetzt werden sollen.

Mit entsprechender Aufmerksamkeit dürfte Bachelets Nachfolge international beobachtet werden. Nachdem die Chilenin zwei Wochen nach ihrer China-Reise überraschend ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit erklärt hatte, blieb den UN wenig Zeit, die Nachfolge zu organisieren. Es kursieren mehrere Namen, unter anderem der des Österreichers Volker Türk.

Erst im Januar war Türk von UN-Generalsekretär Antonio Guterres als Untersekretär in dessen Beraterstab berufen worden. Türk war zuvor 30 Jahre lang beim UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR tätig. Für die frühere UN-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Emma Reilly wäre Türk keine gute Wahl. “Ähnlich wie Bachelet würde er nicht sonderlich offensiv für die Menschenrechte eintreten”, glaubt Reilly. Die Juristin wirft Bachelet und Generalsekretär Guterres die Weitergabe von Namen uigurischer Dissidenten an die chinesische Regierung vor.

Im Rennen um die Nachfolge sollen zudem die Lettin Ilze Brands Kehris und der Kroate Ivan Šimonović sein. Brands Kehris ist seit 2020 Assistant Secretary-General for Human Rights in New York. Zwischen 2017 und 2019 war sie als unabhängige Expertin Mitglied des UN-Menschenrechtsrates. Šimonović dagegen ist amtierender Vertreter Kroatiens bei den Vereinten Nationen. Es kursieren jedoch Gerüchte, dass Russland gegen einen Menschenrechts-Hochkommissar aus einem osteuropäischen Staat sein Veto einlegen und deshalb ein Kandidat aus Afrika oder Asien nominiert werden könnte.

Die Jobbeschreibung lieferte kürzlich Kenneth Roth in einem Interview mit der AFP. Roth war seit 1993 Direktor von Human Rights Watch und hatte wie Bachelet am Mittwoch sein Amt niedergelegt. “Dies ist kein Job für einen netten, stillen Diplomaten, denn ein stiller Diplomat hat kein Druckmittel. Niemand hört einem stillen Diplomaten zu. Niemand ändert sein Verhalten wegen eines stillen Diplomaten”, sagte Roth.

Es ist noch nicht lange her, da genossen Filme aus Hongkong einen legendären Ruf. Neben atmosphärisch dichten Produktionen und Kampfsport-Streifen fanden sich auch politische Themen. Gerade in Abgrenzung zum Festland ging es um Freiheit, Bürgerrechte und alternative Lebensweisen. Ein Beispiel ist der Film “Lost in Fumes” der Filmemacherin Nora Lam. Sie porträtiert darin den Politiker Edward Leung, der wegen seiner Teilnahme an Demokratieprotesten im Gefängnis sitzt. Auf dem Dokumentarfilmfestival in Taiwan erhielt das Werk einen Preis.

Seit einem Jahr ist die vitale Filmszene, die solche Werke hervorgebracht hat, jedoch tot. Produktionen, die sich mit Demokratieprotesten und Polizeigewalt beschäftigen, wird es in absehbarer Zeit aus Hongkong nicht mehr geben. Und andere Filme, die der Obrigkeit nicht gefallen, ebenfalls nicht. Seit August 2021 gilt ein Gesetz, das regierungskritische Filme in der einstigen Filmmetropole nicht mehr erlaubt. Das Zensurgesetz verbietet alle Inhalte, die von den Behörden als Aufrufe “zur Spaltung, zum Umsturz, zum Terrorismus oder als geheime Absprachen mit ausländischen Kräften” gedeutet werden. Das Gesetz gilt sowohl für Neuerscheinungen als auch für ältere Filme. “Jeder Film, der öffentlich gezeigt wird, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, muss genehmigt werden”, bestätigte Hongkongs Handelsminister Edward Yau bei der Verkündung des Gesetzes vor einem Jahr.

Das Gesetz hat genau die verheerende Wirkung, die befürchtet worden war. “Independent Filme in Hongkong sind quasi tot”, sagt Chris Berry, Filmwissenschaftler von der University of London, spezialisiert auf Kino aus China, Hongkong und Taiwan. Das Zensurgesetz ist Teil des umfassenden Nationalen Sicherheitsgesetzes, das die chinesische Führung in Peking im Juli 2020 beschlossen hatte und mit dem in Hongkong seitdem so ziemlich alles kriminalisiert wird, was Hongkongs Regierung und die Volksrepublik kritisiert.

Die Bestürzung war umso größer, als Hongkonger Filmschaffende kurz vorher noch einmal richtig nachgelegt hatten. Das Drama “No. 1 Chung Ying Street” beispielsweise räumte beim Osaka Asian Film Festival in Japan die wichtigste Ehrung ab. Der angesehene Hongkonger Regisseur Derek Chiu vergleicht darin die Proteste von 1967 gegen die Kolonialmacht Großbritannien mit den Protesten von 2014 und 2015 gegen China. Auch dieser Film darf in Hongkong nicht mehr gezeigt werden.

Mit dem Sicherheitsgesetz setzte die Führung in Peking der Demokratiebewegung in Hongkong ein abruptes Ende. Denn es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach Auffassung der chinesischen Führung die Sicherheit der Volksrepublik bedrohen. Insbesondere in den Jahren zwischen 2014 und 2019 kam es zu teils massiven Protesten gegen die Einflussnahme Pekings und der Aushöhlung von Hongkongs Autonomiestatus. Von dem neuen Gesetz betroffen sind seit der Einführung auch Forschung, Bildung und die Medien. Es war nur eine Frage der Zeit, dass dieses Gesetz auch auf die Künste ausgeweitet werden würde – und damit auch auf den Hongkonger Film.

Für die einst florierende Filmszene in der chinesischen Sonderverwaltungszone ist das ein Schock. Hongkongs Filmindustrie gehörte zeitweise zu den größten und vielfältigsten der Welt. Und sie blickt auf eine lebendige Tradition zurück. Nach dem Zweiten Weltkriegs kamen zahlreiche chinesische Filmemacher nach Hongkong, die vorher in Shanghai – bis dahin das “Hollywood Asiens” – gearbeitet hatten. Auf dem chinesischen Festland siegten die Kommunisten, Schauspieler und Filmemacher wurden als bourgeois gebrandmarkt und flohen nach Hongkong. Die Kapitalflucht von reichen Investoren sorgte zusätzlich für den Aufbau einer Filmindustrie in der britischen Kronkolonie.

Die Hongkonger Filmbranche belieferte in den nächsten Jahrzehnten zunächst die Klientel in den Chinatowns in Südostasien und Nordamerika. Stars wie Bruce Lee und seine Kung-Fu-Filme wurden rasch auch in anderen Kreisen populär. Und die Hongkonger Filmproduzenten waren fleißig. Mitte der 1960er Jahre produzierten sie mehr Filme als Deutschland und Frankreich zusammen. Und während in den 1970er Jahren viele nationale Filmindustrien in die Krise gerieten und von den Hollywood-Blockbustern überrollt wurden, drehten die Filmstudios in Hongkong fleißig weiter.

In den 1980er und 1990er Jahren wagten sich die Hongkonger Filmemacher auch an komplizierte Genres heran: Regisseur John Woo etwa, der mit sozialkritischen Gangsterfilmen weltweit bekannt wurde. Regisseure wie Wong Kar-Wai berührten ab den 1990er Jahren auch Themen, die in weiten Teilen Asiens Tabu waren: Homosexualität, psychische Krankheiten, Gewalt in der Familie. Dann folgte die Beschäftigung mit Demokratiebestrebungen. Innerhalb der Hongkonger Filmbranche entstand eine eigene Indie-Szene mit Filmemachern, die sich weltweit einen Namen machten.

Zugleich holte die Filmwirtschaft der Volksrepublik im Zuge der Öffnungspolitik zumindest kommerziell rasch auf. Hongkongs Filmbrache verlor daher an Bedeutung. Wurden Anfang der 1990er in Hongkong pro Jahr noch fast 250 Filme fertiggestellt, waren es um die Jahrtausendwende nur noch wenige Dutzend.

Rettung brachte 2003 ausgerechnet ein Gesetz in China. Um die heimische Filmindustrie zu fördern, erlaubt China bis heute in seinen Kinos nur eine begrenzte Anzahl an ausländischen Filmen. Um der Hongkonger Filmindustrie aus der Krise zu helfen, gab die Führung in Peking grünes Licht, Hongkonger Filme ebenfalls als inländische Produktionen anzusehen. Für die Hongkonger Filmindustrie eröffnete sich ein gigantischer Markt.

Aber: Was in der Volksrepublik laufen soll, muss an der Zensur vorbei. Hongkongs Filmindustrie hat sich darauf eingestellt und liefert angepasste Ware. Die meisten Produzenten in Hongkong verzichteten daher von sich aus auf kritische Themen. Sie setzen seitdem auf seichte Stoffe wie Historiendramen, die zuweilen den chinesischen Nationalismus bedienen oder Action-Thriller, die völlig politikfrei sind. “Das chinesische Festland ist heute einer der größten und wertvollsten Kinomärkte der Welt, wahrscheinlich noch wertvoller als der der USA”, sagt Filmexperte Chris Berry. “Filme aus Hongkong sind heute ausschließlich Filme für China.”

Einige Filmschaffende in Hongkong haben sich ihre künstlerische Freiheit aber so lange wie möglich bewahrt. Dazu gehörten Filmemacherinnen und -macher wie Nora Lam oder Derek Chiu. Sie zahlen für ihre Aufrichtigkeit jedoch einen hohen Preis. Ihre Filme werden mit dem neuen Zensurgesetz nun auch in Hongkong nicht mehr gezeigt. Bis 2020 hatte die Indie-Szene noch einen Fokuspunkt in einem jährlichen Dokumentarfilmfestival, das die unabhängige Organisation Ying E Chi präsentierte. Seit 2020 ist auch das tot. Die Webseite von Ying E Chi ist blank.

Viele kritische Filmschaffende haben Hongkong daher in den vergangenen Monaten verlassen. Allein nach London sind rund 80 von ihnen gezogen, schätzt Kit Hung. Der 45-Jährige ist Drehbuchautor und unabhängiger Filmemacher und lebt seit Ende 2021 in London. Er hatte unter anderem mit dem teilautobiografischen Film “Soundless Wind Chime” 2009 den Teddy-Award auf der Berlinale gewonnen. Nun unterrichtet er an der Film School der Westminster Universität in London. Er zählt sich noch zu den weniger stark Betroffenen. “Viele sind nach London gekommen und wissen nicht, was sie tun sollen”, beschreibt er die Lage seiner Kolleginnen und Kollegen. “Sie wissen nur: Nach Hongkong zurückkönnen sie nicht mehr.”

Immer mehr Cyber-Attacken auf deutsche Unternehmen kommen dem Digitalverband Bitkom zufolge aus Russland und China. “Die Angreifer werden immer professioneller und sind häufiger im organisierten Verbrechen zu finden, wobei die Abgrenzung zwischen kriminellen Banden und staatlich gesteuerten Gruppen zunehmend schwerfällt“, sagte Bitkom-Präsident, Achim Berg, am Mittwoch in Berlin. In einer Umfrage des Bitkom unter mehr als 1.000 Firmen aus allen Branchen sind organisierte Gruppen mittlerweile auf Rang eins zu finden. “Gerade Attacken aus Russland und China sind zuletzt sprunghaft angestiegen.“

Geschätzt ist den Unternehmen ein Schaden von 203 Milliarden Euro entstanden. Sie wurden zu Beginn des Jahres zu ihren Fällen in den vergangenen zwölf Monaten befragt. In der Umfrage ein Jahr früher lag der Schaden noch auf dem Rekordwert von 223 Milliarden Euro. “Das ist kein Grund zur Entwarnung”, so Berg. Vor allem Betreiber kritischer Infrastruktur seien zunehmend im Fokus. Vor einigen Jahren sei der jährliche Schaden zudem erst halb so hoch gewesen.

84 Prozent der Firmen gaben an, von Cyber-Angriffen – Spionage, Sabotage oder Diebstahl – betroffen gewesen zu sein. Bei 61 Prozent der Betriebe wurden sensible Daten entwendet. “Man kann sich natürlich schützen”, so Berg. Unternehmen müssten dafür aber investieren. Große Konzerne seien hier deutlich weiter als der Mittelstand. Keinesfalls sollten Lösegelder gezahlt werden. Auch dann kämen gestohlene Daten meist nicht vollständig zurück. rtr/nib

Seit dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat Chinas Volksbefreiungsarmee mehrfach Militärmanöver in den Gewässern gefährlich nah an der Insel abgehalten und dabei auch Raketen abgeschossen. Nun droht Taiwans Armee zurück.

Wenn chinesische Flugzeuge und Schiffe in die Zwölf-Meilen-Zone vor der taiwanischen Küste eindringen sollten, habe Taiwan ein “Recht auf Selbstverteidigung” und werde zum “Gegenangriff” übergehen, sagte der Generalleutnant Lin Wen-huang. Man werde weiterhin “alles tun, um unsere Häuser, unsere Familien und unsere Souveränität zu schützen”, betonte ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums. Chinas jüngste Militärübungen hätten den Status quo in der Straße von Taiwan verletzt.

Der Generalleutnant präzisierte: Um die chinesischen Truppen abzuwehren, werde Taiwan seine See- und Luftstreitkräfte einsetzen sowie von der Küste aus schießen. Je näher die eindringenden Flugzeuge und Schiffe an Taiwan herankämen, “desto stärker werden unsere Gegenmaßnahmen sein”.

Am Dienstag hatte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen auf einem Luftwaffenstützpunkt erklärt, dass sie dem Militär befohlen habe, notwendige und starke Gegenmaßnahmen gegen Chinas Provokationen zu ergreifen. Nach Angaben der Streitkräfte hatten taiwanische Soldaten am Dienstag erstmals auch Warnschüsse auf eine chinesische Militärdrohne abgegeben, die über der zu Taiwan gehörenden Insel Kinmen gesichtet wurde. rtr/flee

Der russische Gasriese Gazprom will die Pläne zum Bau einer zweiten Pipeline nach China vorantreiben. Die Projektvorbereitungen für den Bau der seit Jahren geplanten Pipeline “Kraft Sibiriens 2” sollen bald starten, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller der Nachrichtenagentur Interfax. Die zweite Röhre nach China würde die Möglichkeiten des russischen Gasexports in die Volksrepublik stark erhöhen (China.Table berichtete).

Durch die neue Pipeline könnte erstmals Gas aus den westlichen Feldern Sibiriens, das traditionell für den europäischen Markt bestimmt ist, gen China fließen. Gazprom will auch das Pipeline-Netz innerhalb Russlands ausbauen. Baubeginn von “Kraft Sibiriens 2” soll laut Informationen der Financial Times im Jahr 2024 sein. Mit der Inbetriebnahme der Pipeline wird laut Moscow Times für das Jahr 2030 gerechnet. nib

Nach der Einigung zwischen den USA und China zu Fragen der Aufsicht über börsennotierte Firmen (China.Table berichtete) nehmen die US-Behörden nun tatsächlich chinesischen Unternehmen ins Visier. Die Regulierer haben bereits die Handelskonzerne Alibaba und JD.com sowie die Gastro-Kette Yum China für eine Prüfung ausgewählt, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr.

Alibaba und JD sind zwei der führenden chinesischen Tech-Unternehmen. Yum China ist Eigentümerin der Marken Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und Pizza Hut in China. Sie gehören den Informationen zufolge zur “ersten Gruppe” chinesischer Firmen, deren Zahlenwerk in Hongkong vom Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) inspiziert wird. Das PCAOB ist die Wirtschaftsprüfer-Aufsicht der USA. rtr/fin

Mit Guangzhou hat eine weitere Metropole ihre Corona-Beschränkungen ausgeweitet. Die fast 19 Millionen Einwohner zählende Stadt in der Nähe von Hongkong meldete am Mittwoch zwar nur fünf lokal übertragene Infektionen. Dennoch ordneten die Behörden an, in bestimmten Gebieten die Restaurants bis Samstag zu schließen und auch Veranstaltungen in Innenräumen abzusagen. Auch müssen Kindergärten sowie Grund-, Mittel- und Oberschulen geschlossen bleiben, während die Herbstsemester an den Unis verschoben werden. Bus- und U-Bahn-Verbindungen wurden ebenfalls reduziert.

Die Nachbarmetropole Shenzhen hat für mindestens vier Stadtbezirke mit insgesamt rund neun Millionen Einwohnern die Schließung von Unterhaltungs- und Kulturbetrieben angeordnet. Auch Restaurants können für einige Tage nicht oder nur eingeschränkt öffnen.

Die Provinz Guangdong um die Metropolen Guangzhou und Shenzhen am Perlflussdelta ist die exportstärkste Provinz Chinas. Die Wirtschaftsleistung von Shenzhen und Guangzhou zusammen erreichte im vergangenen Jahr etwa 850 Milliarden Euro, das entspricht etwa der Hälfte des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts.

Nach Aussagen des Finanzhauses Capital Economics befinden sich derzeit 41 Städte inmitten von Coronavirus-Ausbrüchen. Diese Städte stehen für 32 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung. “Im Moment erscheinen die daraus resultierenden Störungen noch bescheiden, aber die Gefahr schädlicher Lockdowns wächst”, sagte Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. “Und selbst wenn sie vermieden werden, erwarten wir, dass das Wachstum auch in Zukunft gedämpft bleibt.”

Dem Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) zufolge verschärfen schon kommunale Lockdowns die Engpässe in den globalen Lieferketten. Die derzeitigen Maßnahmen in Shenzhen und weiteren Städten seien allerdings noch nicht vergleichbar mit dem einschneidenden Lockdown in Shanghai im Frühjahr. “Sollten die Covid-19-Fälle aber weiter steigen, könnte ein harter Lockdown gerade in und um Shenzhen Lieferketten und das Weihnachtsgeschäft belasten”, warnte IfW-Handelsexperte Vincent Stamer. “Auch viele Konsumgüter für den deutschen Markt werden dort produziert.” rtr/flee

In China ist die Anteilnahme an Michail Gorbatschows Tod äußerst verhalten. Mehr noch: Das Ableben des 93-Jährigen wird mit einer gehörigen Portion Häme und Schadenfreude kommentiert. Gorbatschow verdiene lediglich “Verachtung”, schreibt der Kommentator Li Wuwei an seine immerhin knapp 900.000 Follower auf Weibo: Er war ein lahmer, inkompetenter, feiger Politiker”, der für China als “abschreckendes Beispiel” dient. Man könne ihn für diese Lehre nur “danken”. Lis zynische Botschaft an den ehemaligen sowjetischen Präsidenten lautet: “Gute Reise!”

Ex-Global-Times-Chef Hu Xijin bezeichnet Gorbatschow auf seinem Twitter-Account als “einen der umstrittensten Staatsführer der Welt”: Er habe im Westen große Anerkennung erlangt, indem “er die Interessen seines Heimatlandes verkaufte”. Zudem sei er dafür verantwortlich, dass auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion – darunter Tschetschenien, Georgien und Ukraine – weiterhin “Kriege ausbrechen”.

Von “historischer Sünder” über “Verräter” bis hin zu “Mörder der kommunistischen Partei”: Das chinesische Netz ist gefüllt mit negativen Superlativen über den ehemaligen sowjetischen Führer. Doch Fakt ist: Kaum ein Staatsapparat hat die Causa Gorbatschow derart sorgfältig studiert wie die Parteikader der Volksrepublik.

Insbesondere Staatschef Xi Jinping wurde vom Niedergang der Sowjetunion geradezu traumatisiert. Zu Beginn des Jahres 2013, nur kurz nach seinem Amtsantritt, sprach der heute 69-Jährige in einer internen Rede darüber, dass er “historischen Nihilismus” und “ideologische Verwirrung” für den Fall der Sowjetunion verantwortlich machte, wie inzwischen bekannt wurde. Die KPdSU habe es versäumt, ihre Führer Lenin und Stalin in Ehren zu halten. Schuld daran war Gorbatschow, der westliche Demokratie-Reformen ins Land brachte.

Xi schwor sich damals, jene “Fehler” nicht zu wiederholen – und zog bereits in den ersten Jahren als Staatschef die ideologischen Zügel so sehr an wie seit der Herrschaft von Staatsgründer Mao Zedong nicht mehr. Seine Parteikader verdonnerte er zudem dazu, den Untergang der Sowjetunion – als abschreckendes Beispiel – genauestens zu studieren.

Doch für Chinas einst lebendige Zivilgesellschaft war Gorbatschow ganz im Gegenteil ein regelrechter Hoffnungsschimmer. Als der Russe im Mai 1989 nach Peking reiste, demonstrierten dort die Studenten am Tiananmen-Platz gerade gegen Korruption und für mehr politische Mitbestimmung. Damals sagte der Staatsgast in einer bemerkenswerten Rede: “Wirtschaftliche Reformen werden nicht funktionieren, solange sie nicht von einer radikalen Transformation des politischen Systems unterstützt werden”.

Doch Chinas Staatsführung unter Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping entschied sich bekanntermaßen für einen anderen Weg: Die Protestbewegung wurde mit Panzern und Soldaten blutig niedergeschlagen. Dementsprechend knapp fiel am Mittwoch die offizielle Reaktion des Pekinger Außenministeriums aus. Gorbatschow habe einen “positiven Beitrag zur Normalisierung der Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion geleistet”, ließ Sprecher Zhao Lijian nüchtern ausrichten: “Wir sprechen seiner Familie unser Beileid zu seinem krankheitsbedingten Tod aus”. Fabian Kretschmer

Jorge Toledo Albiñana, neuer EU-Botschafter in China, tritt zum heutigen Donnerstag sein Amt an. Er übernimmt von Nicolas Chapuis. Der Posten des chinesischen Botschafters wiederum an die EU bleibt weiterhin unbesetzt. Die Stelle ist seit Dezember vakant. Eine Nachbesetzung wird erst nach dem Parteitag im Oktober erwartet.

Li Fanrong ist neuer Vorstandsvorsitzender der Sinochem Holdings. Zu deren Tochtergesellschaft ChemChina gehören Reifenhersteller wie Pirelli, Aeolus und Prometeon Tyre Group. Li folgt auf Ning Gaoning.

Hong Hao wird Leiter und Chef-Researcher des Hongkonger Büros der Grow Investment Group. Er war zuvor für Bocom, einer Tochter der chinesischen Bank of Communications. Als Analyst sagte er dort Abwärtstendenzen beim chinesischen Wachstum vorher und verließ dann wegen wachsenden Drucks seinen Posten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Letzte Meter: Arbeiter haben diese Woche bei Xiamen die letzten fehlenden Schienen für die Strecke Fuzhou-Xiamen verlegt. Die Neubaustrecke in der Provinz Fujian soll die Pendelzeiten zwischen den beiden Städten verkürzen.