stand die verirrte Taube für Taiwan? Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag schien eines der teilnehmenden Kinder zu spät dran zu sein, sich mit seiner leuchtenden Vogel-Figur mit den anderen zu vereinen. Es musste an die Hand genommen werden, um den Weg in die große Harmonie zu finden. Auf beiden Seiten der Taiwanstraße überwog die Interpretation einer politischen Botschaft. Allein die Diskussion darum zeigt wieder: Diese Spiele sind politisch aufgeladen. Ähnlich umstritten war die Wahl einer uigurischen Fackelträgerin für das Entzünden des Feuers. Sportfans und Sportler wünschen sich dagegen Spiele in einem weniger heiklen Umfeld. Schließlich soll es jetzt eigentlich um höher, schneller, stärker gehen.

Ein Experte für sportliche Exzellenz ist der profilierte Skilehrer Michael Brunner. Er hat selbst reichlich Wettkampf-Erfahrung. China.Table hat mit ihm gesprochen, weil er in den vergangenen Jahren in einer besonderen Mission unterwegs war. Er sollte im Schnellverfahren eine Generation chinesischer Skiläuferinnen und Skiläufer heranziehen. Die Talente, die er betreute, waren zwar sehr sportlich, aber zum Teil noch nie im Schnee unterwegs gewesen: junge Kampfkünstler, Tänzer oder Turner. Brunner sollte also typisch chinesische Stärken zu Wintersportfähigkeiten umformen. Was er bei der Umschulung von Spagat-Meisterinnen zu Abfahrtsläuferinnen erlebte, erzählte er Michael Radunski.

Wladimir Putin fährt übrigens selbst ebenfalls Ski. Sein persönlicher Trainer für den Abfahrtslauf war einst Präsident des russischen Olympischen Komitees. Putin interessiert sich also vermutlich auch für die Wettkämpfe. Als Machtpolitiker ist er jedoch aus einem anderen Grund nach Peking gereist. Indem er sich die Rückendeckung Chinas holt, stärkt er seine Position im Streit um die Nato-Osterweiterung und die Ukraine. Xi hat Putin nun die erwünschte Unterstützung gegen den Westen zugesagt. Mehr zum Zusammenrücken der beiden Ost-Mächte finden Sie in unserer Analyse.

Wer ist Chinese? Unter der roten Fahne mit den fünf Sternen nehmen zahlreiche Sportler:innen teil, die in anderen Ländern aufgewachsen sind. Christiane Kühl geht der Frage nach, inwiefern die Einwanderungsbehörden bei der Deutung der Staatsbürgerschaft Ausnahmen im Sinne des Medaillenspiegels machen.

Einen Medaillenspiegel suchen Sie uns zwar vergebens, aber wir möchten Sie in unregelmäßigen Abständen über wichtige chinesische Erfolge auf dem Laufenden halten. Deutschsprachige Medien berichten nun einmal vor allem über deutsche Medaillen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking haben begonnen. Jetzt geht es um Medaillen – und genau hier hat China ein Problem. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang konnten die Athleten der Volksrepublik lediglich eine magere Goldmedaille gewinnen. Das passt so gar nicht zum Selbstverständnis Chinas unter Xi Jinping. Einen Medaillenspiegel, in dem man so wenig Gold gewinnt wie die Slowakei oder Ungarn und weniger als Weißrussland oder Tschechien, will man in Peking nicht nochmal sehen. “Sie haben die Olympischen Winterspiele bekommen und dann festgestellt, dass sie überhaupt keine Skifahrer haben,” stellt Michael Brunner die bittere Diagnose.

Brunner weiß, wovon er spricht, er war früher selbst nah dran an der alpinen Weltspitze, zählte 1994 bei den Spielen in Lillehammer zum deutschen Nationalteam. Inzwischen betreibt er eine Skischule in Garmisch-Partenkirchen.

Brunner ist zweifelsfrei vom Fach. Der Anruf aus China hat ihn dann aber schon etwas überrascht. Der frühere Weltcup-Fahrer soll Chinas alpine Medaillenhoffnungen finden. “Die Chinesen legen dann einfach ein Programm auf. Von oben herunter wird gesagt: Wir wollen in vier Jahren so und so viele Leute dabeihaben. Hier ist das Budget. Macht mal.” Und Brunner macht. Im August 2018 fliegt er nach China und reist an die Enden dieses riesigen Landes: nach Nanning, in eine Stadt nahe der Grenze zu Vietnam, wo es niemals schneit. Oder nach Kaschgar, an den Rand der Taklamakan-Wüste. Brunner veranstaltet das wohl größte Casting der Sportgeschichte: Wer wird Chinas Ski-Ass?

Herr Brunner, wie lief ihre Arbeit in China ab?

Ich habe die lokalen Sportinternate besucht, riesige Areale mit mehreren Hallen. Man kann sich das kaum vorstellen, in welchem Maßstab das in China abläuft. Und dort haben sie mir jeweils 250 Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahren hingestellt.

Was waren das für Athleten?

Das waren Sportler, die schon sehr erfolgreich waren, aber aufgrund ihrer Konstitution, ihrer Fähigkeiten oder Sonstigem nicht in die Weltklasse kommen. Beispielsweise Turner, die zu groß geworden sind. Sie alle waren entsprechend motiviert, denn plötzlich hatten sie die Chance, nochmal erfolgreich zu sein.

Das klingt doch hervorragend: gestandene und motivierte Sportler.

Problematisch war allerdings, dass sie alle aus völlig unterschiedlichen Sportarten kamen: Ringer, Turner, Kung-Fu-Kämpfer und Tänzer. Wild zusammengewürfelt.

Hatten einige schon Erfahrung im Skifahren?

Nein, überhaupt nicht. Von ihnen stand keiner auch nur ein einziges Mal auf Ski, geschweige denn, dass sie mal Schnee gesehen hätten.

Aber was macht man dann mit so einem bunten Haufen? Wie sind Sie vorgegangen?

Wir haben entsprechend Tests gemacht: Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer. Die Physiognomie beurteilt. X-Beine gehen beispielsweise nicht, denn da ist die Gefahr eines Kreuzbandrisses viel zu groß. Und wir haben mit ihnen Fußball gespielt. Aber wir durften nicht ‘spielen’ sagen, war alles viel zu ernst. Deshalb habe ich von ‘body move check ‘ gesprochen. Und am Ende blieben 40 Sportler übrig.

Sie haben quasi ihren eigenen Eignungstest mitgebracht – und wer diesen Test nicht bestand, flog raus?

So einfach war es nicht. Ich habe dabei auch viel dazugelernt und musste mich anpassen.

Wie denn?

Zum Beispiel, dass der Turner aus Nanning dir aus dem Stand einen doppelten Salto zeigt, seine Sprunggelenke dadurch zwar sehr kräftig, aber eben nicht gelenkig genug sind fürs Skifahren. Oder der Tänzer, der sanft in den Spagat heruntergeht, aber die Innenrotation in der Hüfte nicht schafft. Das sind alles Dinge, die man erst hinterher weiß. Es gibt kein Lehrbuch, wie man vom Tänzer zum Skifahrer wird. Oder am besten gleich zum Olympiasieger.

Mit den Ausgewählten ging es dann nach Garmisch in Ihre Skischule.

Nein, nein. So einfach war es dann nicht. Ich war ja eigentlich nur für das Training zuständig. Aber als ich fragte, ob sie sich schon um Unterkunft, Transport oder Visa gekümmert hätten, kam als Antwort: Nein, haben wir nicht. Also habe ich das alles auch noch mit erledigt, weil mich das Projekt wirklich interessiert hat.

Aber die chinesische Seite hatte zumindest ein klares Ziel: Medaillen bei den Olympischen Spielen.

Ich habe denen ganz offen gesagt, dieses Ziel wird sehr schwer zu erreichen sein.

Sehr schwer oder gar nicht?

Gar nicht. Schauens, bei uns in Deutschland hören die meisten mit 14 Jahren schon wieder auf. Unsere Chinesen fangen mit 14 Jahren erst an.

Was bedeutet das für Chinas Medaillenchancen?

Ich habe den Chinesen erklärt, dass in Europa die Kinder im Alter von drei, vier Jahren schon mit Skifahren anfangen und jedes Jahr etliche Tage und etliche Stunden auf die Piste gehen. Sie alle haben dann in diesem Alter also schon zigtausend Skistunden in den Knochen. Und dann sagt der Chinese zu mir: Das ist ganz einfach. Wir fahren ab jetzt 365 Tage im Jahr Ski, trainieren sieben Tage, sechs Stunden am Tag, dann haben wir die Stundenzahl relativ schnell drin.

Sehr gut. Stimmt doch mathematisch ungefähr.

Klar. Aber Sport ist eben nicht Mathematik. Das ist ihnen schon klar. Die Buben und Mädels müssen ja auch mal regenerieren.

Und da haben Sie sich dann durchgesetzt?

Ja, fast immer. Mit den Sportlern gab es überhaupt keine Probleme, aber mit den Funktionären war es schwierig.

Was ist passiert?

Die wollten tatsächlich ihren Mathematik-Plan durchziehen. Eines Tages wollten wir morgens auf die Piste und die Kinder konnten kaum die Treppen hochgehen. Der ganze Ski-Tag war im Eimer. Als ich dann nachgefragt habe, was gestern Abend geschehen sei, haben sie mir erzählt, dass der chinesische Betreuer noch Krafttraining angeordnet hätte. So ein Schmarrn. Das geht eben nicht. Unser Ziel war deshalb, dass die Fahrer die olympische Norm schaffen.

Und wie lief das Training ab, gerade am Anfang?

Wir mussten ganz von vorne beginnen. Noch vor Garmisch haben meine Assistenten in Peking den Sportlern gezeigt, wie man überhaupt in die Skistiefel einsteigt und Ski anschnallt. Bei uns ging es dann auch auf die Zugspitze.

Wie lief die Verständigung ab?

Es gab Dolmetscher, aber wir haben schnell gemerkt, dass wir Kommandos und Anweisungen einfach halten müssen. Mit Fachbegriffen kommt man da nicht weit. Aber das war kein Problem.

Wie war dann das Verhältnis zu den Sportlern?

Sehr gut. Mit vielen habe ich immer noch Kontakt. Wir schreiben uns regelmäßig. Uns sind die Buben und Mädels ans Herz gewachsen. Und sie sagten, wir seien echt nette Trainer, was doch sehr ungewöhnlich sei.

Nach nur einem Jahr haben Sie dann aber aufgehört. Warum?

Es wurde zunehmend schwieriger. Sie wollten tatsächlich 365 Tage im Jahr Ski fahren und immer wieder meinen Trainingsplan umwerfen. Zudem gab es alle vier Wochen einen Wechsel der Betreuer und Funktionäre. Jedes Mal musste ich dann wieder alles von vorne erklären. Das ist man mehr am Reden als am Trainieren. Ich hätte den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, alles aufschreiben und begründen müssen. Die wollten alles wissen. Aber mein Wissen bleibt in meinem Kopf. Ich bin der Praktiker, der mit den Sportlern auf der Piste arbeitet und so Dinge weitergibt.

Wie fällt dann Ihr Fazit aus?

Sportlich war es sehr spannend. Die Fortschritte auf der Piste waren riesig. Vom kaum in die Skistiefel schlupfen können hin zum Schaffen der olympischen Norm. Die Buben und Mädels fahren inzwischen an einem steilen Hang einen guten Slalom runter. Vier von meinen Sportlern sind bei den Spielen dabei.

Dann wird es also doch Medaillen für China im Slalom und in der Abfahrt geben?

Das nicht. Sie werden eher unter dem Radar fahren. Aber trotzdem: Sie haben die Norm geschafft. Das muss man erst mal hinbekommen. Das ist ein großer Erfolg.

Xi Jinping hat derzeit mehrere Gründe zu feiern: Mit dem chinesischen Frühlingsfest beginnt dieser Tage das neue Jahr, es sind die wichtigsten Feiertage der Volksrepublik. Zudem finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt; es ist damit die erste Stadt der Welt, die sowohl Winter- wie auch Sommerspiele ausrichten konnte. Und auch politisch bietet sich Chinas Staatschef Grund zur Freude: Sein guter Freund Wladimir Putin ist eigens für die olympische Eröffnungsfeier angereist. Russlands Präsident ließ die Welt wissen: Die Beziehungen zwischen China und Russland haben “einen wirklich beispiellosen Charakter angenommen”.

Wie wichtig der Besuch Putins ist, zeigt ein kurzer Blick in Xis außenpolitischen Terminkalender: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren hat er keinen Staatsführer mehr persönlich getroffen. Für Putin verlässt Xi nun jedoch seine selbstgewählte diplomatische Corona-Quarantäne. “Putins Besuch ist für China eine wichtige Demonstration der Unterstützung in einer Zeit, in der die USA, Großbritannien und andere Länder einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele ausgerufen haben”, sagt David Shullmann, Direktor der China-Abteilung der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. Entsprechend euphorisch feiern auch Chinas Medien das olympische Zusammentreffen von Xi und Putin: Es öffne ein neues Kapitel in den Beziehungen der beiden Länder.

Daran ließ Putin bei seiner Visite keinen Zweifel aufkommen. Er kenne Xi Jinping schon seit langem. “Als gute Freunde und Politiker, die viele gemeinsame Ansichten über die Lösung von Weltproblemen teilen” habe man eine ähnliche Sicht auf die globale Politik.

Diese Sicht legten die beiden Staatsführer denn auch gleich in einer gemeinsamen Erklärung offen. Sie strotzt vor gegenseitiger Unterstützung gegen den Westen: So fordern Xi und Putin, in Osteuropa müsse die Nato-Erweiterung gestoppt und im Indopazifik der wachsende Einfluss der USA begrenzt werden, denn er gefährde Frieden und Stabilität. Man sei ernsthaft besorgt angesichts der zunehmenden militärischen Zusammenarbeit der Partner USA, Großbritannien, Australien oder auch Japan (China.Table berichtete).

Auch im eskalierenden Ukraine-Konflikt hat sich China zuletzt ungewöhnlich klar auf die Seite Russlands gestellt. Außenminister Wang Yi bezeichnete Russlands Sicherheitsbedenken als “legitim”, die von allen ernst genommen werden sollten. Gespannt blickt man in Peking auf die weitere Entwicklung am Donbass. Sollten Moskaus militärische Eskapaden ohne großen Widerstand des Westens durchgehen, könnte Peking daraus Parallelen für seine eigenen Pläne hinsichtlich einer Wiedereingliederung Taiwans in die Volksrepublik ziehen.

Was der Kreml als “Vision zur internationalen Sicherheitspolitik” ankündigte, ist im Grunde ein verbriefter Schulterschluss gegen den Westen. China und Russland bilden zunehmend einen Block gegen eine von den Vereinigten Staaten angeführte Weltordnung. Juri Uschakow formulierte es vor wenigen Tagen in Moskau wie folgt: “Moskau und Peking sind beide der Meinung, dass es nötig ist, eine gerechtere und rationalere Weltordnung zu schaffen”, sagte der Berater der russischen Führung.

Der chinesische Politikexperte Ruan Zongze vom China Institute of International Studies (CIIS) meint: “Die beiden Länder zeigen ihre Entschlossenheit, weltweit Gerechtigkeit in einer multipolaren Welt aufrechtzuerhalten, während die USA unter dem Deckmantel des Multilateralismus anderen ihre Ideologie aufzwängen und sich in Staaten einmischen, um ihre eigene Hegemonie zu behaupten.”

Auffällig ist die Wortwahl: gerecht, rational, multipolar. Es sind Begriffe, die zeigen, dass man sich zusehends moralisch überlegen wähnt und mit denen sich die beiden autoritär regierenden Staatschefs gegen die liberale Weltordnung des Westens in Stellung bringen.

Putins Besuch in Peking ist das 38. Treffen der beiden Staatschefs seit 2013 – und Russlands Präsident hat nicht nur wortreiche Erklärungen mitgebracht nach Peking, sondern auch Abkommen im Bereich Energie. So soll China unter anderem künftig zusätzliche zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr erhalten. Zum Vergleich: 2021 hat Russland rund 16 Milliarden Kubikmeter Gas an die Volksrepublik geliefert. Das Volumen wird also nahezu verdoppelt (China.Table berichtete). Interessanter als das reine Volumen wird aber der Preis sein, zu dem Peking das russische Gas beziehen wird. Denn beim Lieferpreis für Gas stieß die viel beschworene chinesisch-russische Freundschaft in der Vergangenheit überraschend schnell an ihre Grenzen.

Dennoch ist klar, beide profitieren von dem aktuellen Gas-Geschäft: Xi, weil seine energiehungrige Wirtschaftsmacht den Rohstoff dringend benötigt. Vor allem um bis 2060 CO2-neutral zu sein, muss China schleunigst von seiner schmutzigen Kohle wegkommen. Und Putin, weil der Westen ihm im Ukraine-Konflikt mit weiteren Sanktionen droht und die Gas-Lieferungen an China einen alternativen Exportweg bieten. Allerdings wird Putin europäische Lieferungen nicht einfach umleiten können, da das Gas für China nicht aus den gleichen Quellen wie das Gas für Europa stammt.

Weit wichtiger als die nun vereinbarten zehn Milliarden Kubikmeter Gas sind denn auch die Pläne zum Bau der Gaspipeline “Power of Siberia 2”: Mit einer Kapazität von 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr würde sie nicht nur Russlands Gasexport nach China mit einem Schlag dramatisch erhöhen, sondern aufgrund ihrer Anbindung an das Jamal-Gasfeld dann auch in direkte Konkurrenz zu Gaslieferungen nach Europa treten.

Ein weiterer wichtiger Punkt des aktuellen Treffens sind die Bemühungen der beiden Staaten, den Zahlungsverkehr zwischen dem russischen Rubel und dem chinesischen Yuan zu erleichtern, den Wladimir Putin in einem Gastbeitrag für die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua erwähnt. Auch das ist ein klarer Fingerzeig an den Westen, der im Ukraine-Konflikt damit droht, Moskau vom internationalen Zahlungssystem Swift ausschließen zu können.

Insgesamt hat der Handel zwischen China und Russland in den vergangenen Jahren massiv zugenommen – von rund 10 Milliarden Dollar 2001 auf 140 Milliarden Dollar 2021, wie das chinesische Handelsministerium zuletzt verkündete. Insgesamt sind die Verhältnisse in diesem Bereich allerdings klar verteilt – abseits der Energielieferungen ist Russland wirtschaftlich für China eher von geringer Relevanz.

Ähnliches ist im militärischen Bereich zu erkennen. Zwar nehmen die gemeinsamen Manöver und der bilaterale Waffenhandel stetig zu, doch ändern sich auch hier zusehends die Kraftverhältnisse. Bis in die vergangene Dekade konnte Moskau nicht mehr ganz frisches Equipment wie SU-35-Jets oder S-400-Raketen gewinnbringend an Peking verkaufen. Doch China hat längst aufgeholt – wie die jüngsten Erfolge bei der Entwicklung hypersonischer Waffen zeigt (China.Table berichtete). Und so gerät Moskau auch in diesem Bereich zunehmend in die Position des Juniorpartners.

Insgesamt sei Russland in der aktuellen Situation deutlich mehr auf China angewiesen, als es andersherum der Fall ist, sagte Alexander Gabuev vom Carnegie-Center in Moskau vor wenigen Tagen auf einer Diskussionsveranstaltung. Peking sei sehr pragmatisch und verfüge im Verhältnis zu Russland über viele Hebel. “Chinas Verhandlungsposition verbessert sich von Tag zu Tag. Es ist also besser, heute einen Deal mit China abzuschließen als morgen”, meint Gabuev.

Es stimmt, dass die Beziehungen zwischen China und Russland so gut sind wie nie zuvor – und das hat primär nichts mit dem Westen zu tun. Die Streitigkeiten an der gemeinsamen Grenze wurden beigelegt. Zudem finden die beiden Staaten politisch und wirtschaftlich immer enger zusammen. Und auch der persönliche Aspekt darf in diesem Fall nicht unterschätzt werden: Xi und Putin sind sich sehr ähnlich – als starke Männer an der Spitze von autoritären Staaten und ausgestattet mit theoretisch unbegrenzter Amtszeit sehen sich beide auf einer Mission.

Aber: Ob es sich bei den beiden tatsächlich um Freunde handelt, darf stark bezweifelt werden. Zu schnell stößt man in den einzelnen Bereichen an Grenzen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das chinesisch-russische Kräfteverhältnis immer mehr zugunsten Pekings verschiebt, wodurch potenzielle Konflikte drohen – sei es in Zentralasien oder in der Arktis. Und so sind es aktuell vor allem die geopolitischen Spannungen mit dem liberalen Westen, der China und Russland immer enger zusammenschweißt.

Die Debatte begann mit einem Video. Es zeigt Eileen Gu, die in ihrer Unterkunft einen großen Karton öffnet und ihre Uniform für das chinesische Ski-Freestyle-Team herausholt: Jacken, Hoodies, Handschuhe, Mützen. Gemeinsam mit Chinas Freestyle-Coach Jaime Melton zelebriert sie die Anprobe wie auf einem Laufsteg – und postet das Filmchen davon auf Instagram und Douyin, der chinesischen TikTok-Schwester. Die Bekleidung wird gesponsert von Anta, einem als patriotisch geltenden Hersteller (China.Table berichtete). “Wir haben heute unsere olympische Bekleidung bekommen, und ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir die besten Laufsteg-Models im Olympischen Dorf sind”, schrieb Gu zu dem Video auf Instagram.

Knapp 20.000 Likes bekam Eileen Gu dafür auf Instagram, etwa doppelt so viele auf Douyin. Die 18-Jährige ist im Ski-Freestyle das Maß aller Dinge in der Welt. Und seit die gebürtige Amerikanerin sich 2019 entschied, bei Olympia für China anzutreten, ist sie im Heimatland ihrer Mutter ein Superstar. Doch eine Frage beantwortete sie nie: Hat sie die chinesische Staatsbürgerschaft? Und wenn ja, hat sie die US-amerikanische abgegeben? Oder durfte sie beide Pässe behalten?

Das aber ist in China für Personen ab 18 Jahren eigentlich verboten. Eileen Gu ist am 3. September vergangenen Jahres 18 geworden. “In China bin ich Chinesin, in den USA bin ich Amerikanerin”, sagt sie dazu immer wieder in unterschiedlichen Formulierungen. Dass sie zum Thema Staatsbürgerschaft beharrlich schweigt, verstärkt nur den Verdacht, dass es für sie eine ganz besondere Lösung gegeben haben könnte.

In dem Hype um Gu als trendige Goldmedaillen-Hoffnung blieb diese Frage in China erstaunlich lange unwichtig. Doch mit ihrem Video löste sie zu Beginn der Spiele nun doch eine Debatte auf der chinesischen Sozialmedienplattform Weibo aus. Die South China Morning Post nahm die Kommentare einmal unter die Lupe. Eine Doppel-Staatsbürgerschaft sei in Ordnung, solange “die chinesische Flagge bei der Siegerehrung gehisst wird, wenn sie gewinnt”, lautet demnach eine Meinung. Zumindest sei sie bereit, einen etwaigen Olympiasieg mit China zu teilen. “Spielt es eine Rolle?”, fragt ein anderer. “Sie ist halt von gemischter Herkunft und hat emotionale Verbindungen zu beiden Seiten.”

Die Zeitung zitiert nur einen Beitrag, der die möglicherweise ungleiche Behandlung von Gu und Normalbürgern aufwirft. Ist es eine Doppelmoral, wenn “eine Athletin mit doppelter Staatsbürgerschaft gefeiert wird?”

Von einer offenen Debatte über eine Einführung des Doppelpasses ist China weit entfernt. Das wirft die Frage auf: Hat Peking in diesem Fall einfach pragmatisch entschieden, Eileen Gu nach ihrem 18. Geburtstag entgegen der üblichen Praxis nicht zur Abgabe ihres US-Passes aufzufordern? Gab es eine Absprache? Oder verweigert Gu die Herausgabe im Wissen um ihre Bedeutung für China bei den Spielen? Könnte China sie zur Abgabe des Passes überhaupt zwingen?

Antworten darauf gibt es nicht. Aber zumindest Anzeichen, dass Gu ihren US-Pass sehr wohl noch besitzt. Ihr Name sei nie auf dem Register für ausgebürgerte US-Amerikaner:innen des US-Finanzministeriums aufgetaucht, schreibt etwa das britische Magazin Economist in einem langen Artikel über Gus Spagat zwischen Ost und West. Red Bull, einer von Gus Hauptsponsoren, habe zunächst auf seiner Website geschrieben, Gu habe “beschlossen, ihren amerikanischen Pass aufzugeben.” Doch als ein Reporter des Wall Street Journal das Unternehmen für eine Bestätigung anrief, habe Red Bull die Passage entfernt, so der Economist.

Gu ist die Tochter einer Pekingerin und eines US-Amerikaners, der sich aber offenbar aus dem Staub gemacht hatte. Sie wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in Kalifornien auf. Umgeben war sie einerseits von lokalen Trends, die sie anzogen – zu denen eben auch die freigeistige Freestyle-Szene gehört. Andererseits wurde sie von ihrer Mutter und der chinesischen Großmutter großgezogen. Sie spricht beide Sprachen fließend und balancierte schon immer zwischen den Welten. Jahre vor ihrer Entscheidung, für China anzutreten, war Gu über ihre Mutter bereits in Verbindung mit Chinas Skizirkus gewesen.

Seit ihrem Wechsel ist Eileen Gu ein Superstar in China und bekam auch dort lukrative Werbeverträge (China.Table berichtete). Sie hat 1,3 Millionen Follower auf Weibo – gegenüber “nur” 250.000 auf Instagram. Über die politische Lage in China äußert Gu sich nicht. Ein paar Monate nach den Spielen will sie an der kalifornischen Elite-Uni Stanford ein Studium aufnehmen. Es scheint nicht, als wolle der Freestyle-Star den USA den Rücken kehren.

Immer wieder treten Athletinnen und Athleten bei Olympia für Nationen an, in denen sie nicht geboren sind. Auch Südkorea sicherte sich bei den Heimspielen in Pyeongchang 2018 Verstärkung – unter anderem aus Deutschland. Aileen Frisch aus dem Erzgebirge trat im Rodeln für Team Korea an. Dafür hatte sie mit 24 Jahren die südkoreanische Staatsbürgerschaft angenommen und ihren deutschen Pass abgegeben. Für das Biathlon-Team überredete Südkorea damals auch drei gebürtige Russinnen und Russen zum Wechsel. Auch Fußballnationalmannschaften organisieren sich immer wieder Spieler aus anderen Staaten. Es handelt sich bei diesen Transfers allerdings selten um Stars. In aller Regel wechseln Sportler, die in ihrem Heimatland nicht zum Zuge kommen. Aileen Frisch etwa hatte ihre Karriere früh beendet, da sie nicht so erfolgreich verlaufen war wie als Jugendtalent erhofft. Und anders als bei Gu, war der Umgang bei ihr in der Passfrage offen.

Eileen Gu ist derweil nicht der einzige Neuzugang im Team China. Die Volksrepublik rekrutierte auch die Eiskunstläuferinnen Beverly Zhu and Ashley Lin aus den USA. Schon vor Jahren hatten Chinas Sportfunktionäre für die Winterspiele ein “Einbürgerungsprojekt” gestartet, um Spitzensportler chinesischer Herkunft mit Sitz im Ausland anzuwerben. Wie der Economist herausfand, kamen Zhu und Lin zum Zuge, nachdem die erste Option gescheitert war. Die eigentlich erwählte Alysa Liu sei die Tochter eines 1989 aus China geflohenen Dissidenten. Der Vater stellte sich quer.

Weniger strategisch verlief die Aufnahme von 15 Kanadiern, US-Amerikanern und Russen in Chinas Eishockey-Team. Da der Eishockey-Weltverband IIHF die Leistungsfähigkeit der chinesischen Nationalmannschaft anzweifelte, suchte man hektisch nach einem geeigneten Team. Gemeldet wurde schließlich ein Kader, der ausschließlich aus Spielern des chinesischen Erstliga-Clubs Kunlun Red Star besteht, mit 15 Spielern aus dem Ausland. “Die meisten von ihnen haben chinesische Wurzeln”, erzählt Mark Dreyer, der gerade ein Buch namens “Sporting Superpower” über Chinas gewaltige Sport-Ambitionen geschrieben hat.

Nach zwei Jahren in einer Liga des Aufnahmelandes dürften Athleten nach Olympiaregeln für dieses Land antreten, so Dreyer zu China.Table. “Wenn jemand schon mal für ein anderes Land gestartet ist, sind es vier Jahre. Aber das war bei keinem von ihnen der Fall.” Doch ebenso wie bei Gu wisse niemand Genaues über die Staatsbürgerschaft der 15 Auserwählten.

Die Frage der Staatsangehörigkeit sei “unglaublich undurchsichtig”, sagt Dreyer. Es kursierten alle möglichen Varianten – dass die Spieler ihre Pässe nur vorübergehend abgegeben oder von China eine “Staatsbürgerschaft ohne Dokument” bekommen hätten. Es erscheint unwahrscheinlich, dass 15 Männer einfach mal spontan die Pässe ihres Heimatlandes dauerhaft gegen einen chinesischen Pass eingetauscht haben – auch wenn das die völlig unverhoffte Chance bot, plötzlich Olympionike zu werden.

Mark Dreyer ist sicher, dass die Eishockeyspieler auf die Pass-Frage während der Spiele immer wieder angesprochen werden. Eileen Gu ist trotz ihres zarten Alters inzwischen offenbar geübt darin, diese Frage abperlen zu lassen. Ob das den unverhofft im Rampenlicht stehenden Eishockeyspielern ebenfalls gelingt, ist ungewiss. An einer transparenten Regelung scheint jedenfalls niemandem gelegen zu sein.

Das erste Olympia-Wochenende ist vorbei, die ersten Medaillen verteilt. Und dabei hat China bereits einmal Gold eingefahren – in der Paradedisziplin Short Track.

Das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Peking hat die Quarantänebedingungen für positiv getestete Sportler scharf kritisiert. Das Zimmer, in dem der als Medaillenfavorit angereiste Erik Frenzel seit Freitag isoliert werde, sei “inakzeptabel”, sagte Teamchef Dirk Schimmelpfennig. Sauberkeit, die Qualität des Essens und die Internet-Anbindung seien problematisch. “Das Zimmer muss groß genug sein, damit er seine Übungen machen kann, es muss hygienisch sauber sein, und das Essen muss regelmäßig kommen”, forderte Schimmelpfennig. Der dreifache Goldmedaillengewinner Frenzel ist einer von mehr als 350 Sportlern, Funktionären und Medienvertretern, die bei Anreise in Peking positiv auf das Coronavirus getestet wurden. rtr

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat Chinas Präsidenten Xi Jinping dazu aufgefordert, Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet einen “glaubwürdigen” Besuch in China zu ermöglichen. Guterres hatte sich am Samstag am Rande der Spiele in Peking mit dem chinesischen Präsidenten und Außenminister Wang Yi getroffen. “Der Generalsekretär machte deutlich, dass er erwartet, dass die Kontakte zwischen dem Büro der Kommissarin für Menschenrechte und den chinesischen Behörden einen glaubhaften Besuch der Kommissarin in China und Xinjiang ermöglichen werden”, teilte die Uno mit. Menschenrechts-Chefin Michelle Bachelet bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um einen Zugang zu Xinjiang, um dort die Vorwürfe von Misshandlungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren untersuchen zu können. rtr

Die Bewertung der Olympischen Winterspiele in Peking könnte in China und im Westen kaum unterschiedlicher ausfallen. Für die chinesische Führung sind die Spiele in erster Linie ein großer Prestigeerfolg. Peking kann ein modernes und hochtechnologisiertes Land präsentieren, das selbst unter Pandemiebedingungen in der Lage ist, das weltweit größte Sportereignis perfekt zu organisieren. In Europa und den USA beherrschen stattdessen die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Tibet und Hongkong, die strikte Null-Covid Politik, der politische Boykott der Spiele sowie das Schweigen des IOC zu all diesen Themen die Berichterstattung. Eindrucksvoll zeigen die Diskussionen um die Olympischen Spiele, wie weit China und der Westen sich mittlerweile voneinander entfernt haben.

Im Kontrast zu den Sommerspielen vor 14 Jahren ist Chinas Status als Großmacht vollkommen etabliert. Die Ausrichtung von internationalen Großereignissen ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Kurz vor der Eröffnungsfeier zeigen chinesische Staatsmedien einen mitunter bedächtig wirkenden Staatspräsidenten Xi Jinping, der beim Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach Ende Januar lediglich das Ziel betont, “einfache, sichere und großartige” Spiele abzuliefern. Dieser bescheidene Ton weicht auffällig ab von der bombastischen Darstellung der neugebauten Sportanlagen und farbenfrohen Olympia-Berichterstattung auf dem eigens dafür eingerichteten Kanal des chinesischen Staatsfernsehens. Die verspielte Atmosphäre der Eröffnungsfeier und die selbstbewusste Darstellung von der Einheit des chinesischen Volkes verdeutlichen, dass es der politischen Führung in Peking offenbar nicht mehr in erster Linie darum, der Welt etwas “beweisen” zu müssen.

Vielmehr repräsentieren die Olympischen Spiele der Welt das neue globale China. Denn chinesische Akteure sind mittlerweile fast in jeder Weltregion vertreten und Chinas Regierung ist in den meisten internationalen Organisationen sehr aktiv. “China goes Global” ist Schnee von gestern. Aber dass die Welt mittlerweile auch chinesischer wird, ist immer noch ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. In diesem Sinne verdeutlichen die Winterspiele das Ziel der chinesischen Führung, weltweit die Diskurshoheit zu erringen. Gerade unter Xi geht es nicht nur darum, in internationalen Foren die Agenda zu setzen oder eigene Ideen zu positionieren. Im Mittelpunkt steht vielmehr, existierende Diskurse wie etwa den Begriff des “Olympischen Geistes” (Freundschaft, Solidarität und Fairplay) inhaltlich so anzupassen, dass sie mit einem chinesischen Verständnis kompatibel werden. Auch die Olympischen Spiele werden folglich ein ganzes Stück chinesischer.

Diese Beobachtung hat für das IOC gravierende Folgen: zwar nutzt die politische Führung das Sportereignis, um der Welt Chinas alternativen Modernisierungsweg zu präsentieren – gerade im Kontrast zu westlich-liberalen Demokratien. Doch das Hauptinteresse besteht darin, die Olympischen Spiele selbst an China anzupassen und nicht umgekehrt. Wer also die Spiele nach China vergibt, muss in der Lage sein, die sich wandelnde politische Gemengelage zu dekodieren. Damit auch erkannt wird, wann Interessen des olympischen Sports und wann Interessen der Kommunistischen Partei Chinas vertreten werden. Die gebetsmühlenartigen Wiederholungen der Neutralität in fast jeder öffentlichen Äußerung des IOC unterstreichen, dass es dem IOC an Chinakompetenz fehlt. Trotz der langjährigen Beziehungen mit der Volksrepublik, zeigt sich einmal mehr: Chinaerfahrung ist nicht gleich Chinakompetenz.

Ebenso kritikresistent wie das IOC scheint auch Chinas Führung selbst zu sein. Wer glaubt, Peking stehe wegen der massiven Kritik an Internierungslagern in Xinjiang oder der Niederschlagung der demokratischen Kräfte in Hongkong unter Rechtfertigungsdruck, begeht einen Irrtum. Im Gegenteil: auf jegliche Kritik aus dem Ausland wird reflexartig mit Empörung und Gegenkritik reagiert. Auch hier folgt China seiner eigenen Logik. So verhallt in China die westliche Entrüstung darüber, dass Dinigeer Yilamujiang, eine Sportlerin uigurischer Herkunft, die olympische Flamme entzündete. Insgesamt ist die Vorstellung unzutreffend, die chinesische Führung möchte sich mit perfekt inszenierten Spielen von den Vorwürfen, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, “reinwaschen”.

Wie ist vor diesem Hintergrund die Diskussion um einen politischen Boykott der Winterspiele zu sehen? Es gibt gute Gründe für einen Boykott. Das haben jüngst auch eine Reihe von Mitgliedern des EU-Parlaments in starke Worte gepackt. Ein Boykott ist nicht nur eine symbolische Maßnahme. Er dürfte zumindest einen gewissen Effekt haben, weil er den Propaganda-Wert der Spiele für die kommunistische Partei durchaus schmälert.

Zur Ehrlichkeit zählt jedoch auch, dass ein Boykott zwar eine klare Haltung zum Ausdruck bringt, aber nichts an der Situation in Xinjiang oder Hongkong ändert. Letztendlich ist die hitzige Boykott-Debatte kurz vor den Spielen scheinheilig, da viele Missstände in China schon lange vor der Vergabe der Winterspiele 2015 bekannt waren. Ein Boykott ist politisch auch nicht besonders mutig, sondern vor allem eine Entscheidung aus moralischen Beweggründen, die europäische Staaten in ihrer Position gegenüber China spaltet. Nur wenige Regierungen folgen dem Beispiel der USA mit einem politischen Boykott. Andere begründen ihr Fernbleiben mit der Corona-Pandemie – so auch Deutschland.

Der Boykott-Diskussion fehlt die strategische Abwägung. Es gibt viele gute Gründe für politische Entscheidungsträger*innen gerade jetzt nach China zu fahren, ohne dass dies naiv wäre. Mit der Anwesenheit europäischer Politiker*innen verstreicht die Möglichkeit, Xi Jinping die Stirn zu bieten sowie dem symbolträchtigen Schulterschluss zwischen Xi und Russlands Staatspräsident Putin andere Bilder entgegenzusetzen. Ferner bleibt die Gelegenheit ungenutzt, vor Ort klare Positionen zu beziehen. Denn Xi kann ausländischen Staats- und Regierungschefs – im Gegensatz zu den Sportler*innen – nicht den Mund verbieten. Die Chance wurde verpasst, nicht nur den Olympioniken den Rücken zu stärken, sondern auch immer wieder zu betonen, dass man nicht die Augen davor verschließt, was in anderen Teilen Chinas passiert.

Die Diskussionen um die Winterspiele in Peking sind auch ein Fingerzeig für die Dilemmata, denen sich westliche Regierungen im Umgang mit China immer mehr ausgesetzt sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass nationale China-Debatten zunehmend moralisiert werden. Meist geht es nur noch darum, sich gegenseitig in alternativlosen politischen Bekenntnissen zu bestärken. Dieses Schwarz-Weiß Denken schränkt die politischen Handlungsoptionen westlicher Regierungen zu sehr ein. Beispielsweise kann eine Teilnahme an den Olympischen Spielen politisch nicht mehr gerechtfertigt werden, da sie moralisch bereits verurteilt wurde. Bei aller Verpflichtung, deutliche Kritik an Menschenrechtsverletzungen zu äußern, führen Entweder-Oder-Positionen, die auch in Deutschland vermehrt die China-Debatte prägen, in eine Sackgasse. Sie erschweren es deutlich, strategischer und zukunftsorientierter den Umgang mit China zu gestalten.

Nadine Godehardt ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Maximilian Mayer ist Professor am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Gerhard Seidl ist bei HASCO Magna Electric Drive Systems zum Manager Project Management & System Engineering geworden. Das Unternehmen gehört zum kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna und stellt Systeme für Elektroautos her. Seidl war zuvor Supervisor EPI & System Engineering.

Oskar Haszonits hat in Hongkong das Unternehmen Pharma Medtech Consulting & Trading gegründet. Haszonits war zuvor von Juli 2019 bis Ende 2021 Präsident von Fresenius Kabi Asia-Pazific. Fresenius Kabi ist eine Tochter der Fresenius AG, die auf Infusionen für schwerkranke Patienten spezialisiert ist.

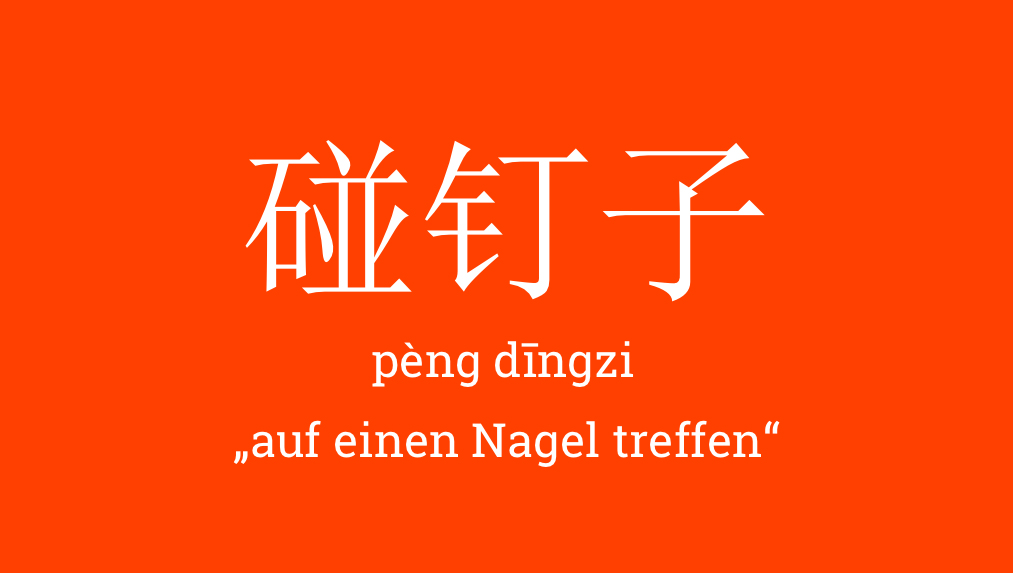

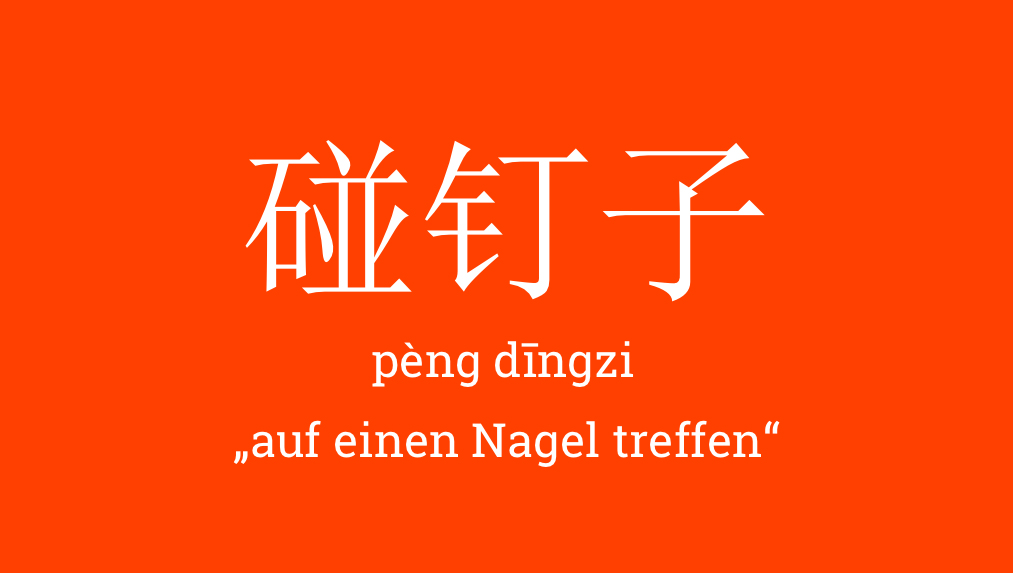

Nägel sind doch eigentlich eine praktische Erfindung und nicht wegzudenken aus der Heimwerkerwelt. Auch sprachlich halten sie so einiges zusammen. Im Deutschen taucht der Nagel etwa in Redensarten auf wie “den Nagel auf den Kopf treffen”, “etwas an den Nagel hängen”, “jemanden auf etw. festnageln”, “alles, was nicht niet- und nagelfest ist” oder “Nägel mit Köpfen machen”.

Und im Chinesischen? Da möchte man eigentlich lieber nicht auf einen Nagel (钉子 dīngzi) treffen. Denn im alten China soll über den Eingangstüren der Residenzen einflussreicher Beamtenfamilien stets ein Türnagel geprangt haben. Klopften einfache Leute mit einem persönlichen Anliegen an die Pforte und stießen auf verschlossene Türen, bekamen sie also statt des erhofften Gesprächspartners nur den Türnagel zu Gesicht. Daraus ist die Redensart 碰钉子 pèng dīngzi – “einen Nagel antreffen” entstanden – auf Deutsch: “einen Korb bekommen” oder “eine Abfuhr erhalten”.

Doch es gibt noch einige weitere interessante Nagelwörter, die es sich beim Lernen in den Kopf zu hämmern lohnt. Wer zum Beispiel im Chinesischen davon spricht, einen “Nagel anzubringen” (安钉子 ān dīngzi), meint damit, einen loyalen, eigenen Mann in den Reihen des Gegners zu platzieren. Der Ausspruch 拔钉子 (bá dīngzi) bedeutet nicht nur “einen Nagel ziehen”, sondern im übertragenen Sinne auch, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und steckt ein Nagel im Auge (眼中钉 yǎnzhōngdīng) – im Deutschen würde man hier von einem “Dorn im Auge” sprechen – stellt sich sicherlich bald das Bedürfnis ein, den Fremdkörper zu entfernen (拔去眼中钉 báqù yǎnzhōngdīng “eine Person aus dem Weg schaffen, die einem ein Dorn im Auge ist”).

Ist ein Nagel aber erst einmal in ein Brett eingeschlagen (板上钉钉 bǎnshàng dìngdīng), gilt etwas als “fest abgemacht” beziehungsweise “endgültig festgelegt”. Und einmal eingeschlagene Nägel können ja bekanntlich sehr widerspenstig sein. Einer der Gründe vielleicht, weshalb man eine resolute und entschlussfreudige Person im Chinesischen auch als 斩钉截铁 (zhǎndīngjiétiě) – “Nägel abschlagend und Metall durchschneidend” – betitelt.

Der widerspenstigste Vertreter des Nagelkabinetts kommt aber zum Schluss. Er hat es in den letzten Jahren sogar bis in die Schlagzeilen in- und ausländischer Medien geschafft. Die Rede ist von Hausbesitzern, die sich hartnäckig Abriss- und Umsiedlungsplänen von Behörden und Stadtplanern widersetzen. Solche resistenten Neinsager nennt man in China 钉子户 (dīngzihù) – “Nagelhaushalte”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Sprachschule New Chinese.

stand die verirrte Taube für Taiwan? Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag schien eines der teilnehmenden Kinder zu spät dran zu sein, sich mit seiner leuchtenden Vogel-Figur mit den anderen zu vereinen. Es musste an die Hand genommen werden, um den Weg in die große Harmonie zu finden. Auf beiden Seiten der Taiwanstraße überwog die Interpretation einer politischen Botschaft. Allein die Diskussion darum zeigt wieder: Diese Spiele sind politisch aufgeladen. Ähnlich umstritten war die Wahl einer uigurischen Fackelträgerin für das Entzünden des Feuers. Sportfans und Sportler wünschen sich dagegen Spiele in einem weniger heiklen Umfeld. Schließlich soll es jetzt eigentlich um höher, schneller, stärker gehen.

Ein Experte für sportliche Exzellenz ist der profilierte Skilehrer Michael Brunner. Er hat selbst reichlich Wettkampf-Erfahrung. China.Table hat mit ihm gesprochen, weil er in den vergangenen Jahren in einer besonderen Mission unterwegs war. Er sollte im Schnellverfahren eine Generation chinesischer Skiläuferinnen und Skiläufer heranziehen. Die Talente, die er betreute, waren zwar sehr sportlich, aber zum Teil noch nie im Schnee unterwegs gewesen: junge Kampfkünstler, Tänzer oder Turner. Brunner sollte also typisch chinesische Stärken zu Wintersportfähigkeiten umformen. Was er bei der Umschulung von Spagat-Meisterinnen zu Abfahrtsläuferinnen erlebte, erzählte er Michael Radunski.

Wladimir Putin fährt übrigens selbst ebenfalls Ski. Sein persönlicher Trainer für den Abfahrtslauf war einst Präsident des russischen Olympischen Komitees. Putin interessiert sich also vermutlich auch für die Wettkämpfe. Als Machtpolitiker ist er jedoch aus einem anderen Grund nach Peking gereist. Indem er sich die Rückendeckung Chinas holt, stärkt er seine Position im Streit um die Nato-Osterweiterung und die Ukraine. Xi hat Putin nun die erwünschte Unterstützung gegen den Westen zugesagt. Mehr zum Zusammenrücken der beiden Ost-Mächte finden Sie in unserer Analyse.

Wer ist Chinese? Unter der roten Fahne mit den fünf Sternen nehmen zahlreiche Sportler:innen teil, die in anderen Ländern aufgewachsen sind. Christiane Kühl geht der Frage nach, inwiefern die Einwanderungsbehörden bei der Deutung der Staatsbürgerschaft Ausnahmen im Sinne des Medaillenspiegels machen.

Einen Medaillenspiegel suchen Sie uns zwar vergebens, aber wir möchten Sie in unregelmäßigen Abständen über wichtige chinesische Erfolge auf dem Laufenden halten. Deutschsprachige Medien berichten nun einmal vor allem über deutsche Medaillen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking haben begonnen. Jetzt geht es um Medaillen – und genau hier hat China ein Problem. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang konnten die Athleten der Volksrepublik lediglich eine magere Goldmedaille gewinnen. Das passt so gar nicht zum Selbstverständnis Chinas unter Xi Jinping. Einen Medaillenspiegel, in dem man so wenig Gold gewinnt wie die Slowakei oder Ungarn und weniger als Weißrussland oder Tschechien, will man in Peking nicht nochmal sehen. “Sie haben die Olympischen Winterspiele bekommen und dann festgestellt, dass sie überhaupt keine Skifahrer haben,” stellt Michael Brunner die bittere Diagnose.

Brunner weiß, wovon er spricht, er war früher selbst nah dran an der alpinen Weltspitze, zählte 1994 bei den Spielen in Lillehammer zum deutschen Nationalteam. Inzwischen betreibt er eine Skischule in Garmisch-Partenkirchen.

Brunner ist zweifelsfrei vom Fach. Der Anruf aus China hat ihn dann aber schon etwas überrascht. Der frühere Weltcup-Fahrer soll Chinas alpine Medaillenhoffnungen finden. “Die Chinesen legen dann einfach ein Programm auf. Von oben herunter wird gesagt: Wir wollen in vier Jahren so und so viele Leute dabeihaben. Hier ist das Budget. Macht mal.” Und Brunner macht. Im August 2018 fliegt er nach China und reist an die Enden dieses riesigen Landes: nach Nanning, in eine Stadt nahe der Grenze zu Vietnam, wo es niemals schneit. Oder nach Kaschgar, an den Rand der Taklamakan-Wüste. Brunner veranstaltet das wohl größte Casting der Sportgeschichte: Wer wird Chinas Ski-Ass?

Herr Brunner, wie lief ihre Arbeit in China ab?

Ich habe die lokalen Sportinternate besucht, riesige Areale mit mehreren Hallen. Man kann sich das kaum vorstellen, in welchem Maßstab das in China abläuft. Und dort haben sie mir jeweils 250 Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahren hingestellt.

Was waren das für Athleten?

Das waren Sportler, die schon sehr erfolgreich waren, aber aufgrund ihrer Konstitution, ihrer Fähigkeiten oder Sonstigem nicht in die Weltklasse kommen. Beispielsweise Turner, die zu groß geworden sind. Sie alle waren entsprechend motiviert, denn plötzlich hatten sie die Chance, nochmal erfolgreich zu sein.

Das klingt doch hervorragend: gestandene und motivierte Sportler.

Problematisch war allerdings, dass sie alle aus völlig unterschiedlichen Sportarten kamen: Ringer, Turner, Kung-Fu-Kämpfer und Tänzer. Wild zusammengewürfelt.

Hatten einige schon Erfahrung im Skifahren?

Nein, überhaupt nicht. Von ihnen stand keiner auch nur ein einziges Mal auf Ski, geschweige denn, dass sie mal Schnee gesehen hätten.

Aber was macht man dann mit so einem bunten Haufen? Wie sind Sie vorgegangen?

Wir haben entsprechend Tests gemacht: Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer. Die Physiognomie beurteilt. X-Beine gehen beispielsweise nicht, denn da ist die Gefahr eines Kreuzbandrisses viel zu groß. Und wir haben mit ihnen Fußball gespielt. Aber wir durften nicht ‘spielen’ sagen, war alles viel zu ernst. Deshalb habe ich von ‘body move check ‘ gesprochen. Und am Ende blieben 40 Sportler übrig.

Sie haben quasi ihren eigenen Eignungstest mitgebracht – und wer diesen Test nicht bestand, flog raus?

So einfach war es nicht. Ich habe dabei auch viel dazugelernt und musste mich anpassen.

Wie denn?

Zum Beispiel, dass der Turner aus Nanning dir aus dem Stand einen doppelten Salto zeigt, seine Sprunggelenke dadurch zwar sehr kräftig, aber eben nicht gelenkig genug sind fürs Skifahren. Oder der Tänzer, der sanft in den Spagat heruntergeht, aber die Innenrotation in der Hüfte nicht schafft. Das sind alles Dinge, die man erst hinterher weiß. Es gibt kein Lehrbuch, wie man vom Tänzer zum Skifahrer wird. Oder am besten gleich zum Olympiasieger.

Mit den Ausgewählten ging es dann nach Garmisch in Ihre Skischule.

Nein, nein. So einfach war es dann nicht. Ich war ja eigentlich nur für das Training zuständig. Aber als ich fragte, ob sie sich schon um Unterkunft, Transport oder Visa gekümmert hätten, kam als Antwort: Nein, haben wir nicht. Also habe ich das alles auch noch mit erledigt, weil mich das Projekt wirklich interessiert hat.

Aber die chinesische Seite hatte zumindest ein klares Ziel: Medaillen bei den Olympischen Spielen.

Ich habe denen ganz offen gesagt, dieses Ziel wird sehr schwer zu erreichen sein.

Sehr schwer oder gar nicht?

Gar nicht. Schauens, bei uns in Deutschland hören die meisten mit 14 Jahren schon wieder auf. Unsere Chinesen fangen mit 14 Jahren erst an.

Was bedeutet das für Chinas Medaillenchancen?

Ich habe den Chinesen erklärt, dass in Europa die Kinder im Alter von drei, vier Jahren schon mit Skifahren anfangen und jedes Jahr etliche Tage und etliche Stunden auf die Piste gehen. Sie alle haben dann in diesem Alter also schon zigtausend Skistunden in den Knochen. Und dann sagt der Chinese zu mir: Das ist ganz einfach. Wir fahren ab jetzt 365 Tage im Jahr Ski, trainieren sieben Tage, sechs Stunden am Tag, dann haben wir die Stundenzahl relativ schnell drin.

Sehr gut. Stimmt doch mathematisch ungefähr.

Klar. Aber Sport ist eben nicht Mathematik. Das ist ihnen schon klar. Die Buben und Mädels müssen ja auch mal regenerieren.

Und da haben Sie sich dann durchgesetzt?

Ja, fast immer. Mit den Sportlern gab es überhaupt keine Probleme, aber mit den Funktionären war es schwierig.

Was ist passiert?

Die wollten tatsächlich ihren Mathematik-Plan durchziehen. Eines Tages wollten wir morgens auf die Piste und die Kinder konnten kaum die Treppen hochgehen. Der ganze Ski-Tag war im Eimer. Als ich dann nachgefragt habe, was gestern Abend geschehen sei, haben sie mir erzählt, dass der chinesische Betreuer noch Krafttraining angeordnet hätte. So ein Schmarrn. Das geht eben nicht. Unser Ziel war deshalb, dass die Fahrer die olympische Norm schaffen.

Und wie lief das Training ab, gerade am Anfang?

Wir mussten ganz von vorne beginnen. Noch vor Garmisch haben meine Assistenten in Peking den Sportlern gezeigt, wie man überhaupt in die Skistiefel einsteigt und Ski anschnallt. Bei uns ging es dann auch auf die Zugspitze.

Wie lief die Verständigung ab?

Es gab Dolmetscher, aber wir haben schnell gemerkt, dass wir Kommandos und Anweisungen einfach halten müssen. Mit Fachbegriffen kommt man da nicht weit. Aber das war kein Problem.

Wie war dann das Verhältnis zu den Sportlern?

Sehr gut. Mit vielen habe ich immer noch Kontakt. Wir schreiben uns regelmäßig. Uns sind die Buben und Mädels ans Herz gewachsen. Und sie sagten, wir seien echt nette Trainer, was doch sehr ungewöhnlich sei.

Nach nur einem Jahr haben Sie dann aber aufgehört. Warum?

Es wurde zunehmend schwieriger. Sie wollten tatsächlich 365 Tage im Jahr Ski fahren und immer wieder meinen Trainingsplan umwerfen. Zudem gab es alle vier Wochen einen Wechsel der Betreuer und Funktionäre. Jedes Mal musste ich dann wieder alles von vorne erklären. Das ist man mehr am Reden als am Trainieren. Ich hätte den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, alles aufschreiben und begründen müssen. Die wollten alles wissen. Aber mein Wissen bleibt in meinem Kopf. Ich bin der Praktiker, der mit den Sportlern auf der Piste arbeitet und so Dinge weitergibt.

Wie fällt dann Ihr Fazit aus?

Sportlich war es sehr spannend. Die Fortschritte auf der Piste waren riesig. Vom kaum in die Skistiefel schlupfen können hin zum Schaffen der olympischen Norm. Die Buben und Mädels fahren inzwischen an einem steilen Hang einen guten Slalom runter. Vier von meinen Sportlern sind bei den Spielen dabei.

Dann wird es also doch Medaillen für China im Slalom und in der Abfahrt geben?

Das nicht. Sie werden eher unter dem Radar fahren. Aber trotzdem: Sie haben die Norm geschafft. Das muss man erst mal hinbekommen. Das ist ein großer Erfolg.

Xi Jinping hat derzeit mehrere Gründe zu feiern: Mit dem chinesischen Frühlingsfest beginnt dieser Tage das neue Jahr, es sind die wichtigsten Feiertage der Volksrepublik. Zudem finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt; es ist damit die erste Stadt der Welt, die sowohl Winter- wie auch Sommerspiele ausrichten konnte. Und auch politisch bietet sich Chinas Staatschef Grund zur Freude: Sein guter Freund Wladimir Putin ist eigens für die olympische Eröffnungsfeier angereist. Russlands Präsident ließ die Welt wissen: Die Beziehungen zwischen China und Russland haben “einen wirklich beispiellosen Charakter angenommen”.

Wie wichtig der Besuch Putins ist, zeigt ein kurzer Blick in Xis außenpolitischen Terminkalender: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren hat er keinen Staatsführer mehr persönlich getroffen. Für Putin verlässt Xi nun jedoch seine selbstgewählte diplomatische Corona-Quarantäne. “Putins Besuch ist für China eine wichtige Demonstration der Unterstützung in einer Zeit, in der die USA, Großbritannien und andere Länder einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele ausgerufen haben”, sagt David Shullmann, Direktor der China-Abteilung der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. Entsprechend euphorisch feiern auch Chinas Medien das olympische Zusammentreffen von Xi und Putin: Es öffne ein neues Kapitel in den Beziehungen der beiden Länder.

Daran ließ Putin bei seiner Visite keinen Zweifel aufkommen. Er kenne Xi Jinping schon seit langem. “Als gute Freunde und Politiker, die viele gemeinsame Ansichten über die Lösung von Weltproblemen teilen” habe man eine ähnliche Sicht auf die globale Politik.

Diese Sicht legten die beiden Staatsführer denn auch gleich in einer gemeinsamen Erklärung offen. Sie strotzt vor gegenseitiger Unterstützung gegen den Westen: So fordern Xi und Putin, in Osteuropa müsse die Nato-Erweiterung gestoppt und im Indopazifik der wachsende Einfluss der USA begrenzt werden, denn er gefährde Frieden und Stabilität. Man sei ernsthaft besorgt angesichts der zunehmenden militärischen Zusammenarbeit der Partner USA, Großbritannien, Australien oder auch Japan (China.Table berichtete).

Auch im eskalierenden Ukraine-Konflikt hat sich China zuletzt ungewöhnlich klar auf die Seite Russlands gestellt. Außenminister Wang Yi bezeichnete Russlands Sicherheitsbedenken als “legitim”, die von allen ernst genommen werden sollten. Gespannt blickt man in Peking auf die weitere Entwicklung am Donbass. Sollten Moskaus militärische Eskapaden ohne großen Widerstand des Westens durchgehen, könnte Peking daraus Parallelen für seine eigenen Pläne hinsichtlich einer Wiedereingliederung Taiwans in die Volksrepublik ziehen.

Was der Kreml als “Vision zur internationalen Sicherheitspolitik” ankündigte, ist im Grunde ein verbriefter Schulterschluss gegen den Westen. China und Russland bilden zunehmend einen Block gegen eine von den Vereinigten Staaten angeführte Weltordnung. Juri Uschakow formulierte es vor wenigen Tagen in Moskau wie folgt: “Moskau und Peking sind beide der Meinung, dass es nötig ist, eine gerechtere und rationalere Weltordnung zu schaffen”, sagte der Berater der russischen Führung.

Der chinesische Politikexperte Ruan Zongze vom China Institute of International Studies (CIIS) meint: “Die beiden Länder zeigen ihre Entschlossenheit, weltweit Gerechtigkeit in einer multipolaren Welt aufrechtzuerhalten, während die USA unter dem Deckmantel des Multilateralismus anderen ihre Ideologie aufzwängen und sich in Staaten einmischen, um ihre eigene Hegemonie zu behaupten.”

Auffällig ist die Wortwahl: gerecht, rational, multipolar. Es sind Begriffe, die zeigen, dass man sich zusehends moralisch überlegen wähnt und mit denen sich die beiden autoritär regierenden Staatschefs gegen die liberale Weltordnung des Westens in Stellung bringen.

Putins Besuch in Peking ist das 38. Treffen der beiden Staatschefs seit 2013 – und Russlands Präsident hat nicht nur wortreiche Erklärungen mitgebracht nach Peking, sondern auch Abkommen im Bereich Energie. So soll China unter anderem künftig zusätzliche zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr erhalten. Zum Vergleich: 2021 hat Russland rund 16 Milliarden Kubikmeter Gas an die Volksrepublik geliefert. Das Volumen wird also nahezu verdoppelt (China.Table berichtete). Interessanter als das reine Volumen wird aber der Preis sein, zu dem Peking das russische Gas beziehen wird. Denn beim Lieferpreis für Gas stieß die viel beschworene chinesisch-russische Freundschaft in der Vergangenheit überraschend schnell an ihre Grenzen.

Dennoch ist klar, beide profitieren von dem aktuellen Gas-Geschäft: Xi, weil seine energiehungrige Wirtschaftsmacht den Rohstoff dringend benötigt. Vor allem um bis 2060 CO2-neutral zu sein, muss China schleunigst von seiner schmutzigen Kohle wegkommen. Und Putin, weil der Westen ihm im Ukraine-Konflikt mit weiteren Sanktionen droht und die Gas-Lieferungen an China einen alternativen Exportweg bieten. Allerdings wird Putin europäische Lieferungen nicht einfach umleiten können, da das Gas für China nicht aus den gleichen Quellen wie das Gas für Europa stammt.

Weit wichtiger als die nun vereinbarten zehn Milliarden Kubikmeter Gas sind denn auch die Pläne zum Bau der Gaspipeline “Power of Siberia 2”: Mit einer Kapazität von 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr würde sie nicht nur Russlands Gasexport nach China mit einem Schlag dramatisch erhöhen, sondern aufgrund ihrer Anbindung an das Jamal-Gasfeld dann auch in direkte Konkurrenz zu Gaslieferungen nach Europa treten.

Ein weiterer wichtiger Punkt des aktuellen Treffens sind die Bemühungen der beiden Staaten, den Zahlungsverkehr zwischen dem russischen Rubel und dem chinesischen Yuan zu erleichtern, den Wladimir Putin in einem Gastbeitrag für die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua erwähnt. Auch das ist ein klarer Fingerzeig an den Westen, der im Ukraine-Konflikt damit droht, Moskau vom internationalen Zahlungssystem Swift ausschließen zu können.

Insgesamt hat der Handel zwischen China und Russland in den vergangenen Jahren massiv zugenommen – von rund 10 Milliarden Dollar 2001 auf 140 Milliarden Dollar 2021, wie das chinesische Handelsministerium zuletzt verkündete. Insgesamt sind die Verhältnisse in diesem Bereich allerdings klar verteilt – abseits der Energielieferungen ist Russland wirtschaftlich für China eher von geringer Relevanz.

Ähnliches ist im militärischen Bereich zu erkennen. Zwar nehmen die gemeinsamen Manöver und der bilaterale Waffenhandel stetig zu, doch ändern sich auch hier zusehends die Kraftverhältnisse. Bis in die vergangene Dekade konnte Moskau nicht mehr ganz frisches Equipment wie SU-35-Jets oder S-400-Raketen gewinnbringend an Peking verkaufen. Doch China hat längst aufgeholt – wie die jüngsten Erfolge bei der Entwicklung hypersonischer Waffen zeigt (China.Table berichtete). Und so gerät Moskau auch in diesem Bereich zunehmend in die Position des Juniorpartners.

Insgesamt sei Russland in der aktuellen Situation deutlich mehr auf China angewiesen, als es andersherum der Fall ist, sagte Alexander Gabuev vom Carnegie-Center in Moskau vor wenigen Tagen auf einer Diskussionsveranstaltung. Peking sei sehr pragmatisch und verfüge im Verhältnis zu Russland über viele Hebel. “Chinas Verhandlungsposition verbessert sich von Tag zu Tag. Es ist also besser, heute einen Deal mit China abzuschließen als morgen”, meint Gabuev.

Es stimmt, dass die Beziehungen zwischen China und Russland so gut sind wie nie zuvor – und das hat primär nichts mit dem Westen zu tun. Die Streitigkeiten an der gemeinsamen Grenze wurden beigelegt. Zudem finden die beiden Staaten politisch und wirtschaftlich immer enger zusammen. Und auch der persönliche Aspekt darf in diesem Fall nicht unterschätzt werden: Xi und Putin sind sich sehr ähnlich – als starke Männer an der Spitze von autoritären Staaten und ausgestattet mit theoretisch unbegrenzter Amtszeit sehen sich beide auf einer Mission.

Aber: Ob es sich bei den beiden tatsächlich um Freunde handelt, darf stark bezweifelt werden. Zu schnell stößt man in den einzelnen Bereichen an Grenzen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das chinesisch-russische Kräfteverhältnis immer mehr zugunsten Pekings verschiebt, wodurch potenzielle Konflikte drohen – sei es in Zentralasien oder in der Arktis. Und so sind es aktuell vor allem die geopolitischen Spannungen mit dem liberalen Westen, der China und Russland immer enger zusammenschweißt.

Die Debatte begann mit einem Video. Es zeigt Eileen Gu, die in ihrer Unterkunft einen großen Karton öffnet und ihre Uniform für das chinesische Ski-Freestyle-Team herausholt: Jacken, Hoodies, Handschuhe, Mützen. Gemeinsam mit Chinas Freestyle-Coach Jaime Melton zelebriert sie die Anprobe wie auf einem Laufsteg – und postet das Filmchen davon auf Instagram und Douyin, der chinesischen TikTok-Schwester. Die Bekleidung wird gesponsert von Anta, einem als patriotisch geltenden Hersteller (China.Table berichtete). “Wir haben heute unsere olympische Bekleidung bekommen, und ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir die besten Laufsteg-Models im Olympischen Dorf sind”, schrieb Gu zu dem Video auf Instagram.

Knapp 20.000 Likes bekam Eileen Gu dafür auf Instagram, etwa doppelt so viele auf Douyin. Die 18-Jährige ist im Ski-Freestyle das Maß aller Dinge in der Welt. Und seit die gebürtige Amerikanerin sich 2019 entschied, bei Olympia für China anzutreten, ist sie im Heimatland ihrer Mutter ein Superstar. Doch eine Frage beantwortete sie nie: Hat sie die chinesische Staatsbürgerschaft? Und wenn ja, hat sie die US-amerikanische abgegeben? Oder durfte sie beide Pässe behalten?

Das aber ist in China für Personen ab 18 Jahren eigentlich verboten. Eileen Gu ist am 3. September vergangenen Jahres 18 geworden. “In China bin ich Chinesin, in den USA bin ich Amerikanerin”, sagt sie dazu immer wieder in unterschiedlichen Formulierungen. Dass sie zum Thema Staatsbürgerschaft beharrlich schweigt, verstärkt nur den Verdacht, dass es für sie eine ganz besondere Lösung gegeben haben könnte.

In dem Hype um Gu als trendige Goldmedaillen-Hoffnung blieb diese Frage in China erstaunlich lange unwichtig. Doch mit ihrem Video löste sie zu Beginn der Spiele nun doch eine Debatte auf der chinesischen Sozialmedienplattform Weibo aus. Die South China Morning Post nahm die Kommentare einmal unter die Lupe. Eine Doppel-Staatsbürgerschaft sei in Ordnung, solange “die chinesische Flagge bei der Siegerehrung gehisst wird, wenn sie gewinnt”, lautet demnach eine Meinung. Zumindest sei sie bereit, einen etwaigen Olympiasieg mit China zu teilen. “Spielt es eine Rolle?”, fragt ein anderer. “Sie ist halt von gemischter Herkunft und hat emotionale Verbindungen zu beiden Seiten.”

Die Zeitung zitiert nur einen Beitrag, der die möglicherweise ungleiche Behandlung von Gu und Normalbürgern aufwirft. Ist es eine Doppelmoral, wenn “eine Athletin mit doppelter Staatsbürgerschaft gefeiert wird?”

Von einer offenen Debatte über eine Einführung des Doppelpasses ist China weit entfernt. Das wirft die Frage auf: Hat Peking in diesem Fall einfach pragmatisch entschieden, Eileen Gu nach ihrem 18. Geburtstag entgegen der üblichen Praxis nicht zur Abgabe ihres US-Passes aufzufordern? Gab es eine Absprache? Oder verweigert Gu die Herausgabe im Wissen um ihre Bedeutung für China bei den Spielen? Könnte China sie zur Abgabe des Passes überhaupt zwingen?

Antworten darauf gibt es nicht. Aber zumindest Anzeichen, dass Gu ihren US-Pass sehr wohl noch besitzt. Ihr Name sei nie auf dem Register für ausgebürgerte US-Amerikaner:innen des US-Finanzministeriums aufgetaucht, schreibt etwa das britische Magazin Economist in einem langen Artikel über Gus Spagat zwischen Ost und West. Red Bull, einer von Gus Hauptsponsoren, habe zunächst auf seiner Website geschrieben, Gu habe “beschlossen, ihren amerikanischen Pass aufzugeben.” Doch als ein Reporter des Wall Street Journal das Unternehmen für eine Bestätigung anrief, habe Red Bull die Passage entfernt, so der Economist.

Gu ist die Tochter einer Pekingerin und eines US-Amerikaners, der sich aber offenbar aus dem Staub gemacht hatte. Sie wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in Kalifornien auf. Umgeben war sie einerseits von lokalen Trends, die sie anzogen – zu denen eben auch die freigeistige Freestyle-Szene gehört. Andererseits wurde sie von ihrer Mutter und der chinesischen Großmutter großgezogen. Sie spricht beide Sprachen fließend und balancierte schon immer zwischen den Welten. Jahre vor ihrer Entscheidung, für China anzutreten, war Gu über ihre Mutter bereits in Verbindung mit Chinas Skizirkus gewesen.

Seit ihrem Wechsel ist Eileen Gu ein Superstar in China und bekam auch dort lukrative Werbeverträge (China.Table berichtete). Sie hat 1,3 Millionen Follower auf Weibo – gegenüber “nur” 250.000 auf Instagram. Über die politische Lage in China äußert Gu sich nicht. Ein paar Monate nach den Spielen will sie an der kalifornischen Elite-Uni Stanford ein Studium aufnehmen. Es scheint nicht, als wolle der Freestyle-Star den USA den Rücken kehren.

Immer wieder treten Athletinnen und Athleten bei Olympia für Nationen an, in denen sie nicht geboren sind. Auch Südkorea sicherte sich bei den Heimspielen in Pyeongchang 2018 Verstärkung – unter anderem aus Deutschland. Aileen Frisch aus dem Erzgebirge trat im Rodeln für Team Korea an. Dafür hatte sie mit 24 Jahren die südkoreanische Staatsbürgerschaft angenommen und ihren deutschen Pass abgegeben. Für das Biathlon-Team überredete Südkorea damals auch drei gebürtige Russinnen und Russen zum Wechsel. Auch Fußballnationalmannschaften organisieren sich immer wieder Spieler aus anderen Staaten. Es handelt sich bei diesen Transfers allerdings selten um Stars. In aller Regel wechseln Sportler, die in ihrem Heimatland nicht zum Zuge kommen. Aileen Frisch etwa hatte ihre Karriere früh beendet, da sie nicht so erfolgreich verlaufen war wie als Jugendtalent erhofft. Und anders als bei Gu, war der Umgang bei ihr in der Passfrage offen.

Eileen Gu ist derweil nicht der einzige Neuzugang im Team China. Die Volksrepublik rekrutierte auch die Eiskunstläuferinnen Beverly Zhu and Ashley Lin aus den USA. Schon vor Jahren hatten Chinas Sportfunktionäre für die Winterspiele ein “Einbürgerungsprojekt” gestartet, um Spitzensportler chinesischer Herkunft mit Sitz im Ausland anzuwerben. Wie der Economist herausfand, kamen Zhu und Lin zum Zuge, nachdem die erste Option gescheitert war. Die eigentlich erwählte Alysa Liu sei die Tochter eines 1989 aus China geflohenen Dissidenten. Der Vater stellte sich quer.

Weniger strategisch verlief die Aufnahme von 15 Kanadiern, US-Amerikanern und Russen in Chinas Eishockey-Team. Da der Eishockey-Weltverband IIHF die Leistungsfähigkeit der chinesischen Nationalmannschaft anzweifelte, suchte man hektisch nach einem geeigneten Team. Gemeldet wurde schließlich ein Kader, der ausschließlich aus Spielern des chinesischen Erstliga-Clubs Kunlun Red Star besteht, mit 15 Spielern aus dem Ausland. “Die meisten von ihnen haben chinesische Wurzeln”, erzählt Mark Dreyer, der gerade ein Buch namens “Sporting Superpower” über Chinas gewaltige Sport-Ambitionen geschrieben hat.

Nach zwei Jahren in einer Liga des Aufnahmelandes dürften Athleten nach Olympiaregeln für dieses Land antreten, so Dreyer zu China.Table. “Wenn jemand schon mal für ein anderes Land gestartet ist, sind es vier Jahre. Aber das war bei keinem von ihnen der Fall.” Doch ebenso wie bei Gu wisse niemand Genaues über die Staatsbürgerschaft der 15 Auserwählten.

Die Frage der Staatsangehörigkeit sei “unglaublich undurchsichtig”, sagt Dreyer. Es kursierten alle möglichen Varianten – dass die Spieler ihre Pässe nur vorübergehend abgegeben oder von China eine “Staatsbürgerschaft ohne Dokument” bekommen hätten. Es erscheint unwahrscheinlich, dass 15 Männer einfach mal spontan die Pässe ihres Heimatlandes dauerhaft gegen einen chinesischen Pass eingetauscht haben – auch wenn das die völlig unverhoffte Chance bot, plötzlich Olympionike zu werden.

Mark Dreyer ist sicher, dass die Eishockeyspieler auf die Pass-Frage während der Spiele immer wieder angesprochen werden. Eileen Gu ist trotz ihres zarten Alters inzwischen offenbar geübt darin, diese Frage abperlen zu lassen. Ob das den unverhofft im Rampenlicht stehenden Eishockeyspielern ebenfalls gelingt, ist ungewiss. An einer transparenten Regelung scheint jedenfalls niemandem gelegen zu sein.

Das erste Olympia-Wochenende ist vorbei, die ersten Medaillen verteilt. Und dabei hat China bereits einmal Gold eingefahren – in der Paradedisziplin Short Track.

Das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Peking hat die Quarantänebedingungen für positiv getestete Sportler scharf kritisiert. Das Zimmer, in dem der als Medaillenfavorit angereiste Erik Frenzel seit Freitag isoliert werde, sei “inakzeptabel”, sagte Teamchef Dirk Schimmelpfennig. Sauberkeit, die Qualität des Essens und die Internet-Anbindung seien problematisch. “Das Zimmer muss groß genug sein, damit er seine Übungen machen kann, es muss hygienisch sauber sein, und das Essen muss regelmäßig kommen”, forderte Schimmelpfennig. Der dreifache Goldmedaillengewinner Frenzel ist einer von mehr als 350 Sportlern, Funktionären und Medienvertretern, die bei Anreise in Peking positiv auf das Coronavirus getestet wurden. rtr

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat Chinas Präsidenten Xi Jinping dazu aufgefordert, Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet einen “glaubwürdigen” Besuch in China zu ermöglichen. Guterres hatte sich am Samstag am Rande der Spiele in Peking mit dem chinesischen Präsidenten und Außenminister Wang Yi getroffen. “Der Generalsekretär machte deutlich, dass er erwartet, dass die Kontakte zwischen dem Büro der Kommissarin für Menschenrechte und den chinesischen Behörden einen glaubhaften Besuch der Kommissarin in China und Xinjiang ermöglichen werden”, teilte die Uno mit. Menschenrechts-Chefin Michelle Bachelet bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um einen Zugang zu Xinjiang, um dort die Vorwürfe von Misshandlungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren untersuchen zu können. rtr

Die Bewertung der Olympischen Winterspiele in Peking könnte in China und im Westen kaum unterschiedlicher ausfallen. Für die chinesische Führung sind die Spiele in erster Linie ein großer Prestigeerfolg. Peking kann ein modernes und hochtechnologisiertes Land präsentieren, das selbst unter Pandemiebedingungen in der Lage ist, das weltweit größte Sportereignis perfekt zu organisieren. In Europa und den USA beherrschen stattdessen die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Tibet und Hongkong, die strikte Null-Covid Politik, der politische Boykott der Spiele sowie das Schweigen des IOC zu all diesen Themen die Berichterstattung. Eindrucksvoll zeigen die Diskussionen um die Olympischen Spiele, wie weit China und der Westen sich mittlerweile voneinander entfernt haben.

Im Kontrast zu den Sommerspielen vor 14 Jahren ist Chinas Status als Großmacht vollkommen etabliert. Die Ausrichtung von internationalen Großereignissen ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Kurz vor der Eröffnungsfeier zeigen chinesische Staatsmedien einen mitunter bedächtig wirkenden Staatspräsidenten Xi Jinping, der beim Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach Ende Januar lediglich das Ziel betont, “einfache, sichere und großartige” Spiele abzuliefern. Dieser bescheidene Ton weicht auffällig ab von der bombastischen Darstellung der neugebauten Sportanlagen und farbenfrohen Olympia-Berichterstattung auf dem eigens dafür eingerichteten Kanal des chinesischen Staatsfernsehens. Die verspielte Atmosphäre der Eröffnungsfeier und die selbstbewusste Darstellung von der Einheit des chinesischen Volkes verdeutlichen, dass es der politischen Führung in Peking offenbar nicht mehr in erster Linie darum, der Welt etwas “beweisen” zu müssen.

Vielmehr repräsentieren die Olympischen Spiele der Welt das neue globale China. Denn chinesische Akteure sind mittlerweile fast in jeder Weltregion vertreten und Chinas Regierung ist in den meisten internationalen Organisationen sehr aktiv. “China goes Global” ist Schnee von gestern. Aber dass die Welt mittlerweile auch chinesischer wird, ist immer noch ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. In diesem Sinne verdeutlichen die Winterspiele das Ziel der chinesischen Führung, weltweit die Diskurshoheit zu erringen. Gerade unter Xi geht es nicht nur darum, in internationalen Foren die Agenda zu setzen oder eigene Ideen zu positionieren. Im Mittelpunkt steht vielmehr, existierende Diskurse wie etwa den Begriff des “Olympischen Geistes” (Freundschaft, Solidarität und Fairplay) inhaltlich so anzupassen, dass sie mit einem chinesischen Verständnis kompatibel werden. Auch die Olympischen Spiele werden folglich ein ganzes Stück chinesischer.

Diese Beobachtung hat für das IOC gravierende Folgen: zwar nutzt die politische Führung das Sportereignis, um der Welt Chinas alternativen Modernisierungsweg zu präsentieren – gerade im Kontrast zu westlich-liberalen Demokratien. Doch das Hauptinteresse besteht darin, die Olympischen Spiele selbst an China anzupassen und nicht umgekehrt. Wer also die Spiele nach China vergibt, muss in der Lage sein, die sich wandelnde politische Gemengelage zu dekodieren. Damit auch erkannt wird, wann Interessen des olympischen Sports und wann Interessen der Kommunistischen Partei Chinas vertreten werden. Die gebetsmühlenartigen Wiederholungen der Neutralität in fast jeder öffentlichen Äußerung des IOC unterstreichen, dass es dem IOC an Chinakompetenz fehlt. Trotz der langjährigen Beziehungen mit der Volksrepublik, zeigt sich einmal mehr: Chinaerfahrung ist nicht gleich Chinakompetenz.

Ebenso kritikresistent wie das IOC scheint auch Chinas Führung selbst zu sein. Wer glaubt, Peking stehe wegen der massiven Kritik an Internierungslagern in Xinjiang oder der Niederschlagung der demokratischen Kräfte in Hongkong unter Rechtfertigungsdruck, begeht einen Irrtum. Im Gegenteil: auf jegliche Kritik aus dem Ausland wird reflexartig mit Empörung und Gegenkritik reagiert. Auch hier folgt China seiner eigenen Logik. So verhallt in China die westliche Entrüstung darüber, dass Dinigeer Yilamujiang, eine Sportlerin uigurischer Herkunft, die olympische Flamme entzündete. Insgesamt ist die Vorstellung unzutreffend, die chinesische Führung möchte sich mit perfekt inszenierten Spielen von den Vorwürfen, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, “reinwaschen”.

Wie ist vor diesem Hintergrund die Diskussion um einen politischen Boykott der Winterspiele zu sehen? Es gibt gute Gründe für einen Boykott. Das haben jüngst auch eine Reihe von Mitgliedern des EU-Parlaments in starke Worte gepackt. Ein Boykott ist nicht nur eine symbolische Maßnahme. Er dürfte zumindest einen gewissen Effekt haben, weil er den Propaganda-Wert der Spiele für die kommunistische Partei durchaus schmälert.

Zur Ehrlichkeit zählt jedoch auch, dass ein Boykott zwar eine klare Haltung zum Ausdruck bringt, aber nichts an der Situation in Xinjiang oder Hongkong ändert. Letztendlich ist die hitzige Boykott-Debatte kurz vor den Spielen scheinheilig, da viele Missstände in China schon lange vor der Vergabe der Winterspiele 2015 bekannt waren. Ein Boykott ist politisch auch nicht besonders mutig, sondern vor allem eine Entscheidung aus moralischen Beweggründen, die europäische Staaten in ihrer Position gegenüber China spaltet. Nur wenige Regierungen folgen dem Beispiel der USA mit einem politischen Boykott. Andere begründen ihr Fernbleiben mit der Corona-Pandemie – so auch Deutschland.

Der Boykott-Diskussion fehlt die strategische Abwägung. Es gibt viele gute Gründe für politische Entscheidungsträger*innen gerade jetzt nach China zu fahren, ohne dass dies naiv wäre. Mit der Anwesenheit europäischer Politiker*innen verstreicht die Möglichkeit, Xi Jinping die Stirn zu bieten sowie dem symbolträchtigen Schulterschluss zwischen Xi und Russlands Staatspräsident Putin andere Bilder entgegenzusetzen. Ferner bleibt die Gelegenheit ungenutzt, vor Ort klare Positionen zu beziehen. Denn Xi kann ausländischen Staats- und Regierungschefs – im Gegensatz zu den Sportler*innen – nicht den Mund verbieten. Die Chance wurde verpasst, nicht nur den Olympioniken den Rücken zu stärken, sondern auch immer wieder zu betonen, dass man nicht die Augen davor verschließt, was in anderen Teilen Chinas passiert.

Die Diskussionen um die Winterspiele in Peking sind auch ein Fingerzeig für die Dilemmata, denen sich westliche Regierungen im Umgang mit China immer mehr ausgesetzt sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass nationale China-Debatten zunehmend moralisiert werden. Meist geht es nur noch darum, sich gegenseitig in alternativlosen politischen Bekenntnissen zu bestärken. Dieses Schwarz-Weiß Denken schränkt die politischen Handlungsoptionen westlicher Regierungen zu sehr ein. Beispielsweise kann eine Teilnahme an den Olympischen Spielen politisch nicht mehr gerechtfertigt werden, da sie moralisch bereits verurteilt wurde. Bei aller Verpflichtung, deutliche Kritik an Menschenrechtsverletzungen zu äußern, führen Entweder-Oder-Positionen, die auch in Deutschland vermehrt die China-Debatte prägen, in eine Sackgasse. Sie erschweren es deutlich, strategischer und zukunftsorientierter den Umgang mit China zu gestalten.

Nadine Godehardt ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Maximilian Mayer ist Professor am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Gerhard Seidl ist bei HASCO Magna Electric Drive Systems zum Manager Project Management & System Engineering geworden. Das Unternehmen gehört zum kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna und stellt Systeme für Elektroautos her. Seidl war zuvor Supervisor EPI & System Engineering.

Oskar Haszonits hat in Hongkong das Unternehmen Pharma Medtech Consulting & Trading gegründet. Haszonits war zuvor von Juli 2019 bis Ende 2021 Präsident von Fresenius Kabi Asia-Pazific. Fresenius Kabi ist eine Tochter der Fresenius AG, die auf Infusionen für schwerkranke Patienten spezialisiert ist.

Nägel sind doch eigentlich eine praktische Erfindung und nicht wegzudenken aus der Heimwerkerwelt. Auch sprachlich halten sie so einiges zusammen. Im Deutschen taucht der Nagel etwa in Redensarten auf wie “den Nagel auf den Kopf treffen”, “etwas an den Nagel hängen”, “jemanden auf etw. festnageln”, “alles, was nicht niet- und nagelfest ist” oder “Nägel mit Köpfen machen”.

Und im Chinesischen? Da möchte man eigentlich lieber nicht auf einen Nagel (钉子 dīngzi) treffen. Denn im alten China soll über den Eingangstüren der Residenzen einflussreicher Beamtenfamilien stets ein Türnagel geprangt haben. Klopften einfache Leute mit einem persönlichen Anliegen an die Pforte und stießen auf verschlossene Türen, bekamen sie also statt des erhofften Gesprächspartners nur den Türnagel zu Gesicht. Daraus ist die Redensart 碰钉子 pèng dīngzi – “einen Nagel antreffen” entstanden – auf Deutsch: “einen Korb bekommen” oder “eine Abfuhr erhalten”.

Doch es gibt noch einige weitere interessante Nagelwörter, die es sich beim Lernen in den Kopf zu hämmern lohnt. Wer zum Beispiel im Chinesischen davon spricht, einen “Nagel anzubringen” (安钉子 ān dīngzi), meint damit, einen loyalen, eigenen Mann in den Reihen des Gegners zu platzieren. Der Ausspruch 拔钉子 (bá dīngzi) bedeutet nicht nur “einen Nagel ziehen”, sondern im übertragenen Sinne auch, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und steckt ein Nagel im Auge (眼中钉 yǎnzhōngdīng) – im Deutschen würde man hier von einem “Dorn im Auge” sprechen – stellt sich sicherlich bald das Bedürfnis ein, den Fremdkörper zu entfernen (拔去眼中钉 báqù yǎnzhōngdīng “eine Person aus dem Weg schaffen, die einem ein Dorn im Auge ist”).

Ist ein Nagel aber erst einmal in ein Brett eingeschlagen (板上钉钉 bǎnshàng dìngdīng), gilt etwas als “fest abgemacht” beziehungsweise “endgültig festgelegt”. Und einmal eingeschlagene Nägel können ja bekanntlich sehr widerspenstig sein. Einer der Gründe vielleicht, weshalb man eine resolute und entschlussfreudige Person im Chinesischen auch als 斩钉截铁 (zhǎndīngjiétiě) – “Nägel abschlagend und Metall durchschneidend” – betitelt.

Der widerspenstigste Vertreter des Nagelkabinetts kommt aber zum Schluss. Er hat es in den letzten Jahren sogar bis in die Schlagzeilen in- und ausländischer Medien geschafft. Die Rede ist von Hausbesitzern, die sich hartnäckig Abriss- und Umsiedlungsplänen von Behörden und Stadtplanern widersetzen. Solche resistenten Neinsager nennt man in China 钉子户 (dīngzihù) – “Nagelhaushalte”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Sprachschule New Chinese.