“Die Winterspiele sind für China eine riesige Werbetrommel”, findet Hans-Martin Renn. Der Architekt aus dem Allgäu hat mitgeholfen, eine Skischanze im Austragungsort Zhangjiakou zu konzipieren – zum Teil ein abenteuerliches Unterfangen, wie er Marcel Grzanna im Interview erzählt. Vor Planungskonferenzen mussten nicht nur Telefone, sondern auch die gesamten Eigentumsrechte an den eingereichten Entwürfen abgegeben werden.

Auf die Trinkgelage mit seinen chinesischen Geschäftspartnern war Renn allerdings vorbereitet. Er habe “zwischen dem Zuprosten alles an Wasser und Suppe” in sich hineingeschüttet, was am Tisch zur Verfügung stand. Jetzt steht die Schanze ganz real in den Bergen nordwestlich von Peking und wird schon ab dem 5. Februar Austragungsort von Wettkämpfen sein.

Der Schnee um die Schanze kommt bekanntlich aus Kanonen, die wiederum mit Strom laufen. Das ist in Anbetracht des hohen Stellenwerts von Klimaschutz und Luftreinhaltung höchst bedauerlich. Denn noch immer kommt ein Großteil des chinesischen Stroms aus Kohle. Deren Verfeuerung wird von schwerfälligen Staatskonzernen besorgt, die trotz Krisen und Engpässen noch immer von der Regierung bevorteilt werden. Dieser Filz muss aufgebrochen werden, wenn China seine Klimaziele erreichen will, schreibt Christiane Kühl. Ein guter Anfang wäre, den geplanten Bau einer ganzen Reihe neuer Kohlekraftwerke effektiv zu stoppen.

Aus gut informierten Hauptstadtkreisen erfuhr China.Table derweil, wer neuer Botschafter in Peking werden soll. Die Wahl des Auswärtigen Amtes ist demnach auf Miguel Berger gefallen. Der Top-Diplomat hat bei der parteipolitischen Rochade nach der Wahl seine Stellung als Staatssekretär verloren. Jetzt geht es wahrscheinlich ab nach Fernost – auf einen schweren Posten, der viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Herr Renn, ist der Bau einer Skisprungschanze in der chinesischen Provinz eines der letzten großen Abenteuer unserer Zeit?

Ein bisschen trifft das zu. Aber wie das so ist mit vielen Abenteuern, sind sie zu Beginn fürchterlich aufregend, und nach einer Weile normalisiert sich alles. Am Ende ist es eine Aufgabe, die man bewältigen muss. Zumal nicht so viele Emotionen drinstecken wie bei unserem Bau der Schanze in Oberstdorf vor einigen Jahren. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug. Und seit Pandemie-Beginn war ich sowieso nicht mehr in China vor Ort.

Was war das Knifflige am Schanzenbau zu Zhangjiakou?

In meiner Verantwortung lag die Ermittlung des Schanzenprofils und wie die Schanze in die Landschaft eingefügt wird. Da besitzt mein Büro in der 3D-Planung eine sehr gute Expertise. Des Weiteren beinhaltete die Beauftragung die Planung aller skisprungrelevanten Belange wie Infrastruktur, Konstruktion und Einhaltung der Normen. Die Topografie auf 1700 Metern Höhe war eine Herausforderung, weil der Auslauf der Schanze in einer Mulde zwischen zwei Hügeln liegt. Was mich aber viel mehr beschäftigte, war die Frage, was mit diesem Dorf geschehen sollte, das in dieser Mulde lag.

Die Optionen blieben vermutlich überschaubar.

Man sagte, dass das wegkommt. Und tatsächlich stand ein Jahr später kein Haus mehr. Die Leute sollen irgendwo anders eine Wohnung bekommen haben und dazu noch zwei Jahresgehälter. Das kann aber nicht so viel gewesen sein. Darauf ließ der Lebensstandard der Leute schließen.

Sie waren an der Planung der Anlage seitens der FIS als Kommissionsdirektor und Architekt beteiligt. Wer saß ihrem Expertengremium von chinesischer Seite gegenüber?

Das waren Vertreter des Organisationskomitees BOCOG und Funktionäre der Kommunistischen Partei, sowohl von Provinzebene als auch von Bezirksebene. Außerdem der spätere Betreiber der Anlage.

Wie ist es, mit Leuten über Skisprungschanzen zu konferieren, die überhaupt keine Ahnung haben, auf was es dabei ankommt?

Der Ansatz war hochprofessionell wie bei der Vergabe der Architekturplanung, bei der ich Teil des Preisgerichts war. Jeder Teilnehmer bekam Simultanübersetzung in seine Landessprache aufs Ohr und einen persönlichen Protokollanten an die Seite. Neu für mich war allerdings, dass wir am Eingang alle unsere Handys abgeben mussten.

Wieso?

Es sollte wohl sichergestellt werden, dass die Kommunikation ausschließlich über die staatlichen Organe vonstatten geht. Wenn man das Große und Ganze sieht, kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Die Winterspiele sind für China eine riesige Werbetrommel. Da wird anscheinend nichts dem Zufall überlassen.

War die Veranstaltung “Top Secret” klassifiziert?

Offenbar war alles, was in dem Saal stattfand, eine Art geistiges Staatseigentum und genoss höchste Prioritätsstufe. Dazu gehörte auch, dass alle Entwürfe der Anlagen, die aus aller Welt eingebracht wurden, in chinesisches Eigentum übergegangen sind. Jeder hat seine Rechte komplett abtreten müssen. Also auch alle Architekten der abgelehnten Entwürfe. Das ist so eigentlich nicht üblich. Aber das waren die von Beginn an kommunizierten Spielregeln.

Vielleicht entsteht später anderswo in China eine weitere Skisprungschanze auf Basis dieser beschlagnahmten Entwürfe.

Das kann sein, aber Beschlagnahmung sehe ich als das falsche Wort. Alle Beteiligten waren darüber im Vorfeld informiert und wussten, worauf sie sich einlassen würden.

Fast schon Glück für Sie, dass Sie keinen eigenen Entwurf eingereicht haben.

Solch ein Projekt wäre auch für unser Büro eine Nummer zu groß gewesen. Es mag reizvoll sein, an solch einem Wettbewerb teilzunehmen. Wenn man aber erlebt, welchen Aufwand alleine die Wettbewerbsteilnehmer für deren Präsentationen betrieben haben, war es eher beruhigend, sich nicht beteiligt zu haben.

Ist denn im Laufe der Zeit tatsächlich nie etwas an die Außenwelt gedrungen?

Ist mir nicht bekannt. Dabei wurden alle Entwürfe mit den Meinungen aller Experten transparent diskutiert. Weshalb dann aber welche Entscheidungen getroffen wurden, war für mich nicht mehr nachzuvollziehen.

Haben sie ein Beispiel?

Naja, ich war der Einzige in einem Gremium von rund 25 Fachleuten, der einen Entwurf der gesamten Anlage mit einer Art Rundgang favorisiert hatte. Mir gefiel diese städtebauliche Idee, die Skisprungschanze, die Biathlon-Anlage und die Langlauf-Loipe durch eine Art Chinesischer Mauer einzukreisen und mit verschiedenen Eingangsbereichen zu versehen.

Und?

Genau dieser Entwurf wurde ausgewählt, obwohl andere Entwürfe größere Unterstützung erhielten.

Vielleicht weil man deutsche Städte in China gerne mag und Sie als Deutscher diese Beziehung repräsentiert haben.

Das mag sein. Ich habe jedenfalls den hohen Respekt der Chinesen für “Made in Germany” wahrgenommen. Aber übrigens genauso ihre Enttäuschung über den Diesel-Skandal, der damals ans Licht gekommen war. ‘Wir hätten nie gedacht, dass die Deutschen betrügen würden’, hat man mir häufiger und unaufgefordert gesagt. Ich glaube nicht, dass alle betroffenen Manager bis heute wissen, was sie für einen Imageschaden angerichtet haben.

China steht in der Kritik, unter anderem für die Behandlung der Uiguren in Xinjiang. Gab es Momente, in denen Sie ein mulmiges Gefühl bekamen, dass Sie der chinesischer Regierung helfen, eines der Olympia-Momumente zu errichten?

Die Frage hat sich mir natürlich gestellt. Aber ich war letztlich auch nur ein Rad im Getriebe. Hätte ich es nicht gemacht, wäre es jemand anderes gewesen. Ich bin nicht für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Es geht ja auch nicht darum, sich daran zu bereichern, sondern dass dort der Sport vernünftig abgewickelt werden kann. Die Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich zum ersten Mal chinesischen Boden betreten habe, waren eher anderer Natur. Da sind mir all die Kameras und die tausenden Polizisten aufgefallen. Da habe ich schon darüber nachgedacht, was passiert, wenn man aus dem Land nicht mehr rauskommt.

Das IOC bejubelt die Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele. Wie steht es um die Nachhaltigkeit der Schanzenanlage?

Zumindest standen auf dem Weg von Peking nach Zhangjiakou überall Windräder, darüber war ich überrascht. Was den Bau der Anlage angeht, sind mir besonders nachhaltige Elemente nicht bekannt. Möglich, dass die Skisprungarena auch für andere Sportarten genutzt werden soll. Im Auslaufbereich ist ein Fußballfeld entstanden. Ich denke, dass man die Nachhaltigkeit nicht daran messen sollte, ob künftig Skispringen stattfindet, sondern ob die vielen touristischen Investitionen rund um die Sportstätten angenommen werden. Die Schanze ist eine richtige Sehenswürdigkeit geworden. Von der Restaurant-Plattform können die Leute dann bestaunen, was in ihrem Land jetzt für Sportarten möglich sind.

Mussten Sie mit den Kadern die erfolgreiche Sondierung der Entwürfe in chinesischer Tradition auch kräftig begießen?

Oh ja. Irgendwann wurde nicht mehr aus Gläsern getrunken, sondern direkt aus den Karaffen. Ich saß gleich neben dem späteren Betreiber, ein massiver Typ mit mongolischen Wurzeln. Zum Glück war ich auf so ein Gelage geistig vorbereitet. Ich habe zwischen dem Zuprosten alles an Wasser und Suppe in mich hineingeschüttet, was zur Verfügung stand. Am nächsten Tag war ich sein gefeierter Held. Andere aus der Delegation hatte es dagegen schwer erwischt.

Welcome to China.

Ist eben die dortige Kultur. Beim Oktoberfest trinken die Geschäftspartner auch krügeweise Bier und tanzen später auf den Tischen.

Der Architekt Hans-Martin Renn, 55, aus Fischen im Allgäu, ist Vorsitzender der Schanzenbau-Kommission des Internationalen Skiverbandes (FIS). Als die Ausrichter der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) den Verband um Hilfe baten, eine geeignete Anlage für die Nordischen Ski-Wettbewerbe Skispringen und Langlauf sowie den Biathlon zu konzipieren, reiste Renn 2017 erstmals in die Volksrepublik China. Auch mit seinem Architektenbüro unterstützte er den Bau der Anlage im chinesischen Zhangjiakou.

Schlote und Solarparks, Kohlekraft und Windkraft: Auch in Chinas Stromsektor ringen Vergangenheit und Zukunft miteinander. Die Welt sorgt sich um eine riesige Pipeline geplanter Kohlekraftwerke im Land. Und zugleich errichtet China wie kein anderes Land Wind- und Solarenergieanlagen. 2021 machten Wind- und Solarparks mehr als die Hälfte der neu ans Netz gegangenen Stromkapazität aus – das fünfte Jahr in Folge. Vor allem die Fotovoltaik boomt: China installierte nach Angaben der Nationalen Energiebehörde fast 55 Gigawatt, 14 Prozent mehr als 2020. Die Windkraft fiel dagegen wegen des Auslaufens von Subventionen für Onshore-Windparks hinter Solar zurück. Neue Windkapazitäten sanken gegenüber 2020 um ein Drittel auf immerhin noch knapp 48 Gigawatt. Zum Vergleich: In der EU wurden 2021 knapp 26 Gigawatt Fotovoltaik-Kapazität in Betrieb genommen, ebenfalls ein Rekord.

Peking will bis 2030 eine Wind- und Solarkapazität von insgesamt 1.200 GW erreichen – knapp das Doppelte der Kapazität von Ende 2021 (635 GW). Der Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Gesamtenergieverbrauch Chinas soll von 20 Prozent im Jahr 2020 auf 25 Prozent bis 2030 steigen. Das bedeutet aber auch, dass 2030 drei Viertel der Energie noch aus fossilen Energieträgern stammen werden. Das wiederum heißt noch immer hauptsächlich: Kohle.

Das zu verändern, ist nicht so einfach. Kraftwerke sind gewaltige Kapitalinvestitionen; gerade neue Anlagen könnten theoretisch noch Jahrzehnte laufen. Der Kohlestromsektor besteht zudem vor allem aus schwerfälligen Staatskonzernen, die China seit Jahrzehnten mit Strom versorgen und gut mit lokalen Regierungen vernetzt sind.

Als China Ende der 1970er-Jahre die Öffnungspolitik begann, die ein beispielloses Wirtschaftswachstum auslöste, expandierte das Land den Stromsektor zunächst auf Basis des damals bestehenden ineffizienten Systems, das schnell überfordert war. Die 1990er-Jahre waren geprägt von häufigen regionalen Stromausfällen. In der Folge begann die Regierung, den Sektor umzubauen. Die Stromerzeugung wurde teilweise für private und ausländische Investoren geöffnet, staatliche Stromriesen wurden immer wieder umstrukturiert. Manche brachten Tochterfirmen oder Teile ihrer Aktien an die Börse, teilweise sogar in New York, wie etwa Huaneng Power International.

Übertragung und Verteilung des Stroms aber blieben bis heute unter staatlicher Kontrolle. Peking verband schrittweise die jahrzehntelang fragmentierten Stromnetze des Landes miteinander. Die größten Netzbetreiber sind heute die ehemalige Monopolgesellschaft State Grid Corporation und China Southern Power Grid.

Staatlich kontrolliert sind in der Volksrepublik traditionell auch die Strompreise. Dies trug mit zu der Stromkrise von 2021 bei. Denn die Stromerzeuger konnten die rasant steigenden Rohstoffpreise nicht an ihre Kunden weitergeben und drosselten die Erzeugung. Im Oktober reagierte die Regierung. Zwar gab sie die Preise nicht frei, doch sie lockerte die Kontrollen. Die Strompreise für die Industrie durften fortan um bis zu 20 Prozent auf beiden Seiten einer festgesetzten Benchmark schwanken. Zuvor durften sie um 10 Prozent steigen oder 15 Prozent fallen. Für die Landwirtschaft und den Wohnsektor blieben die Sätze gleich. Seither stiegen die Preise am Strommarkt in vielen Regionen bis an ihre regional erlaubte Höchstgrenze, etwa in Hebei, Shaanxi und Hainan.

Die Lockerung entlastet zwar die Stromerzeuger ein wenig, ist aber beileibe keine Revolution. Der Staat behält das Sagen – und will offenbar die energieintensive Industrie nicht durch realistisch hohe Strompreise belasten. Viele Kraftwerke werden auch jetzt noch Verluste schreiben, erwartet Yan Qin, Lead Carbon Analyst beim Datenanbieter Refinitiv. Die Erhöhung reiche nicht aus, um den Anstieg der Treibstoffkosten vollständig auszugleichen. “Produzenten, die sehr energieintensiv, aber kostenintensiv sind, könnten aus dem Markt gedrängt werden”, sagte Penny Chen, Senior Director of Asia-Pacific Corporates bei Fitch, der South China Morning Post. Das sei aber Teil der gewollten Strukturreform hin zu nachhaltigeren Unternehmen mit höherer Wertschöpfung.

Eine Reform des Stromsektors ist entscheidend, um Chinas Klimaziele zu erreichen, sind sich die meisten Beobachter einig. Denn die Stromerzeuger verursachen nach Angaben des China Electricity Council rund 41 Prozent der chinesischen CO2-Emissionen. Schon 2028 könne der Sektor die CO2-Wende erreichen, empfahl das CEC vergangene Woche – und damit zwei Jahre vor dem bisher angestrebten Emissions-Höhepunkt 2030. Für 2022 erwartet das CEC aber erst einmal ein Wachstum des Stromverbrauchs um fünf bis sechs Prozent. Die Internationale Energie-Agentur IEA erwartet für die Jahre 2022 bis 2024 dann eine Verlangsamung des Wachstums im Stromverbrauch auf 4,5 Prozent – durch mehr Energieeffizienz und langsameres Wirtschaftswachstum.

Unklar ist, wie das Wachstum des Stromverbrauchs künftig kontrolliert werden soll. 2021 drohten viele Provinzen die von Peking erlassenen Stromverbrauchsziele zu verfehlen – und rationierten daraufhin den Strom. Das war der zweite Grund für die Stromkrise. Künftig will Peking seine klimarelevanten Vorgaben für die Provinzen oder Industrien nicht mehr auf den absoluten Energieverbrauch abzielen, sondern vielmehr die CO2-Emissionen deckeln (China.Table berichtete). Doch Details dazu fehlen bislang.

Eine Schwierigkeit in China für die Transformation ist die hohe Anzahl firmeneigener Kraftwerke. Diese stehen auf dem jeweiligen Fabrikgelände und beliefern vornehmlich diesen Standort. Laut Global Energy Monitor (GEM) waren im Januar 2021 in China 132 Gigawatt (GW) solcher Kohlekapazität in Betrieb, 13 Prozent der gesamten Kohlekraft. 85 Prozent dieser Kapazitäten beliefern laut GEW nur drei Schwerindustriesektoren: Aluminium, Eisen und Stahl sowie Bergbau und Metalle.

Das Problem: Diese Kraftwerke sind besonders schmutzig und entziehen sich teilweise den Richtlinien. Schon während des Smog-Winters von 2013 brandmarkte die Regierung nach einer Studie des Klima-Informationsdienstes Carbon Brief diese Kraftwerke für ihre stinkenden Schlote und verbot den Neubau in sogenannten Umweltkontrollgebieten wie die Beijing-Tianjin-Hebei-Region. Bestehende Standorte wurden angewiesen, von Kohle auf Gas umzustellen. 2015 beschloss Peking, die umweltschädlichsten Eigenkraftwerke schrittweise zu schließen. Viele dieser Kraftwerke seien einfach gebaut worden, bevor sie eine Genehmigung bekamen – mit geringerer Effizienz und höheren Schadstoffemissionen als öffentliche Kraftwerke. Auch das Management entspreche nicht dem Standard öffentlicher Kraftwerke und solle angeglichen werden.

Doch die Regeln wurden nie wirklich durchgesetzt, und der Bau der Firmenkraftwerke ging ungebremst weiter. Allein in Shandong wurden zwischen 2013 und 2017 laut Carbon Brief 110 solcher Kraftwerke illegal gebaut. Neun von zehn der beanstandeten Anlagen bauten allein zwei Aluminium-Großkonzerne, die Weiqiao Pioneering Group und die Xinfa Group. 2020 schloss Shandong immerhin 28 dieser Standorte. Doch das Problem bleibt. Das Central Ecological and Environment Inspection Team (CEEIT) machte im Oktober 2021 die Fabrikkraftwerke dafür verantwortlich, dass China seine eigenen Kohleverbrauchsziele nicht erreiche.

Heute versucht China, solche Kraftwerke mithilfe des neuen Emissionshandelssystems (ETS) einzuhegen. Mehr als ein Drittel der vom ETS erfassten Standorte gehören zu den problematischen Fabrik-Kraftwerken. Allein 105 davon stehen in Shandong.

Da es so schwierig war, diese Kraftwerke mithilfe administrativer Maßnahmen zu schließen, scheine die “CO2-Bepreisung ein effizienter Ansatz zur Lösung des Problems zu sein”, zitierte Carbon Brief Chen Zhibin von der Beratungsfirma Sino-Carbon. Li Lina von Adelphi sagte dem Informationsdienst, dass sich sogar der öffentliche Energiesektor aus Gründen des “Fair Play” dafür eingesetzt habe, die Fabrikkraftwerke in den CO2-Markt aufzunehmen. Was es bringt, wird man sehen.

Auch sonst gibt es viele Baustellen. So ist die Nutzungsrate der erneuerbaren Energien trotz einiger Verbesserung bei Laufzeiten und Übertragungsrate noch immer zu niedrig. Die gesamte Wind- und Solarenergieleistung betrug im Jahr 2020 nur 9,5 Prozent der gesamten Stromerzeugung, obwohl ihre kombinierte installierte Kapazität 18,8 Prozent der Gesamtleistung ausmachte. Kohle- und Erdgaskraftwerke machten zwei Drittel der Gesamtleistung aus. Sie bekommen vielerorts in den Netzleitungen Vorrang vor dem Ökostrom. Um das zu ändern, muss der Filz in den Provinzen aufgebrochen werden, der die langjährigen Kohlekraftbetreiber bevorteilt. Außerdem investiert China in die Entwicklung von Speicherkapazitäten für Ökostrom, was ebenfalls helfen könnte.

Die größte Gefahr für Chinas Klimaziele ist indes die gewaltige Pipeline an neuen Kohlekraftwerken, die viele Provinzen genehmigt haben. Von hunderten Gigawatt ist in verschiedenen Berichten die Rede. Und noch ist völlig unklar, ob diese Kraftwerke wirklich gebaut werden – oder ob die Regierung am Ende doch einen Riegel vorschiebt. Vielfach ist von einem Tauziehen zwischen Peking und den Regionen die Rede. Es ist zu hoffen, dass Peking sich durchsetzt.

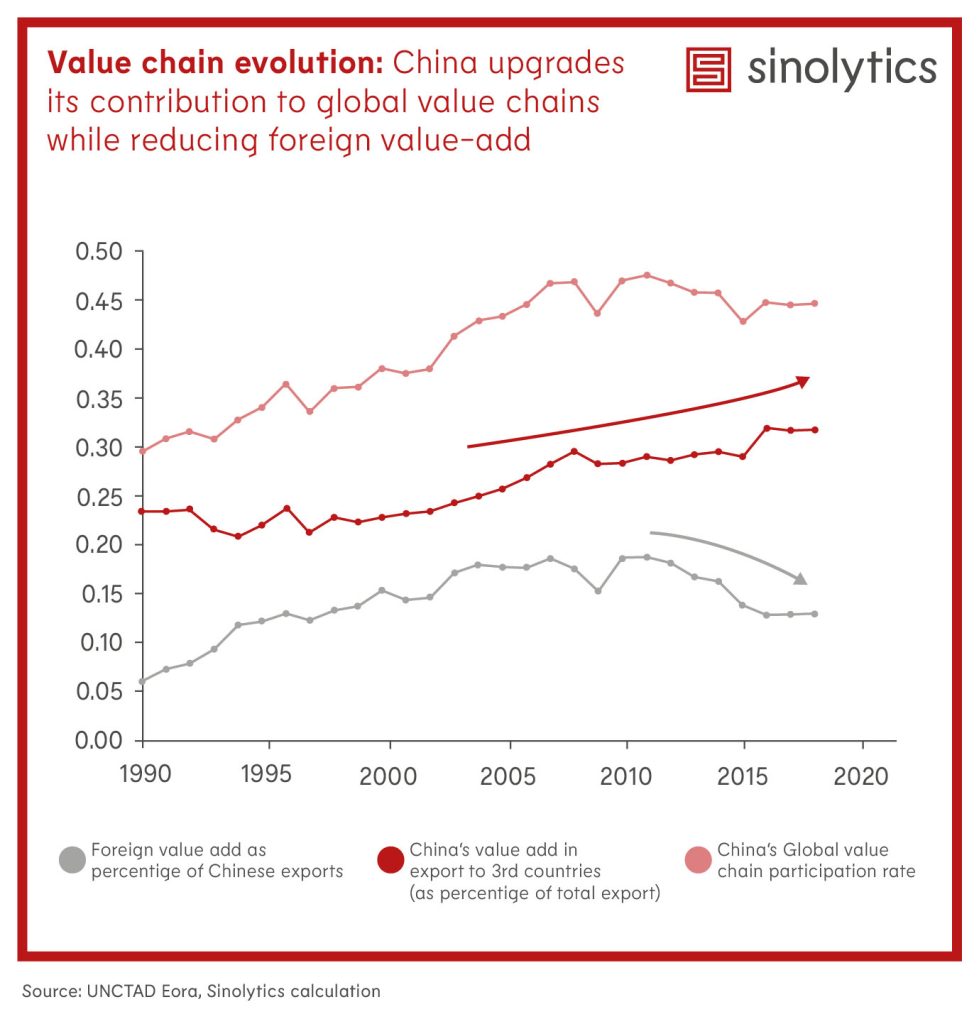

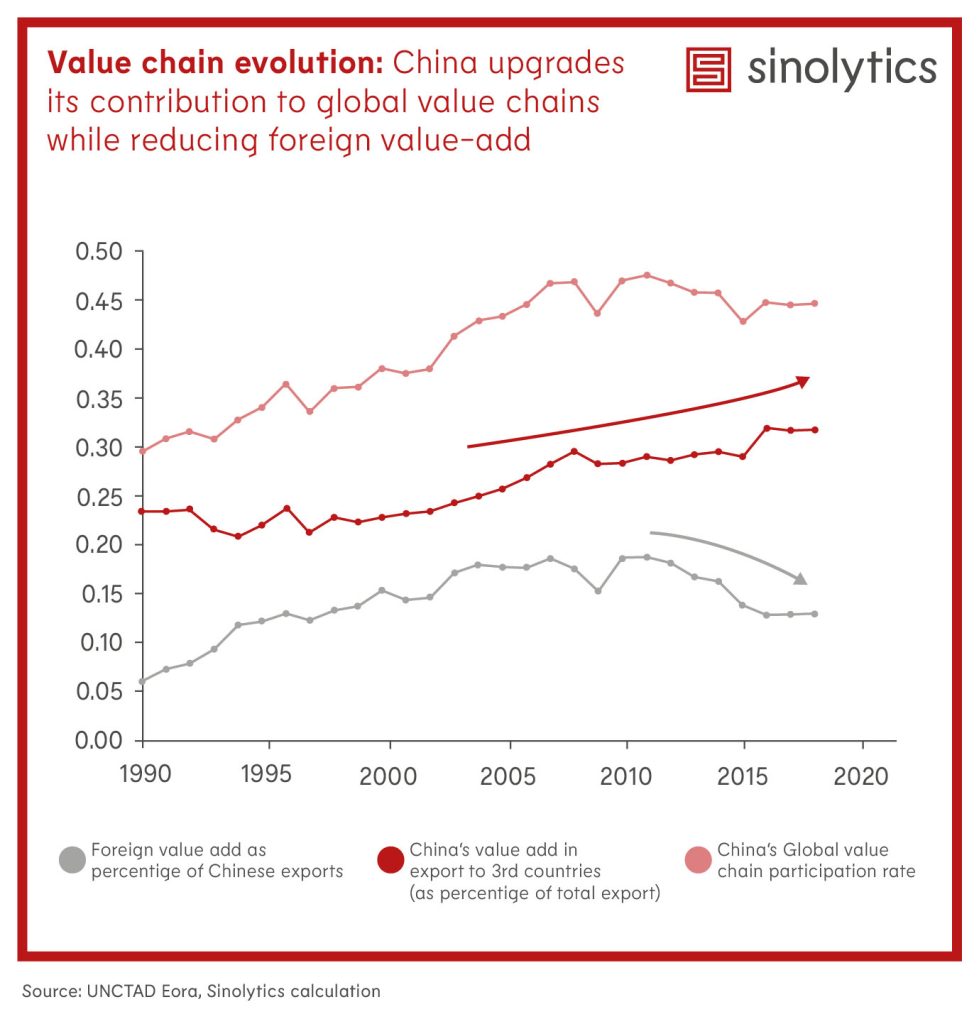

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Der ehemalige Staatssekretär Miguel Berger soll der neue deutsche Botschafter in China werden. Das erfuhr China.Table aus politischen Kreisen in Berlin. Er folgt demnach auf Jan Hecker, der im September unerwartet verstarb (China.Table berichtete). Die Besetzung von Botschafterposten ist Sache des Bundeskabinetts, also der Runde aller Minister. Sie erfolgt auf Vorschlag des Auswärtigen Amtes. Das Ministerium wollte die Personalie am Dienstag “nicht kommentieren”.

Berger wäre eine hochkarätige Besetzung für den wichtigen Posten in Peking. Er hat sich im Außenministerium bisher in Leitungspositionen mit zahlreichen heiklen Themen beschäftigt, darunter globaler Handel, Klima und Energie sowie Nahostpolitik. Zu seinen Karrierestationen gehörten die Vereinten Nationen und das Vertretungsbüro in den Palästinensischen Gebieten.

Berger war von Mai 2020 bis kurz nach der Bundestagswahl 2021 Staatssekretär. Außenministerin Annalena Baerbock besetzte das Amt des Staatssekretärs jedoch gleich nach Amtsantritt mit Andreas Michaelis neu, der zuvor Botschafter in London war und ein grünes Parteibuch mitbringt. Die schnelle Absetzung Bergers brachte Baerbock Kritik ein, obwohl es für Minister:innen nicht unüblich ist, Schlüsselpositionen nach einem Regierungswechsel mit Parteifreunden zu besetzen. Nun würde Berger wieder eine angemessen hohe Stelle erhalten.

Die Botschaft in Peking gehört zu den wichtigsten deutschen Auslandsvertretungen neben Washington und Paris. Nach Heckers Tod kurz vor der Wahl galt als ausgemacht, dass die alte Regierung nicht sofort einen Ersatz benennt, sondern ihre Nachfolgerin über die Top-Personalie entscheiden lässt. fin

Die Übernahme des deutschen Halbleiterspezialisten Siltronic durch den taiwanischen Globalwafers-Konzern ist geplatzt. Globalwafers hatte alle nötigen Zustimmungen eingeholt, auch die der chinesischen Wettbewerbsbehörde. Nur die Zustimmung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz war ausgeblieben. Die Frist zur Einreichung verstrich am 31. Januar. “Bis zum Ablauf dieser Frist konnten nicht alle notwendigen Prüfungsschritte im Rahmen der Investitionsprüfung abgeschlossen werden”, erklärt eine Ministeriumssprecherin. Das beträfe insbesondere die Prüfung der erst am 21. Januar erteilten kartellrechtlichen Genehmigung durch die chinesischen Behörden.

Siltronic aus München gehört zu den führenden Herstellern von Siliziumscheiben (Wafer) für Halbleiter und Chips. Der 4,4 Milliarden Euro schwere Deal hätte Globalwafers nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum weltweit zweitgrößten Hersteller und Anbieter von Siliziumwafern gemacht (China.Table berichtete). Für die Übernahme wäre jedoch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der deutschen Behörden nötig gewesen, die nachweist, dass durch ausländische Investitionen in inländische Unternehmen keine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit des Staates zu erwarten ist. Siltronic beschäftigt um die 4000 Mitarbeiter und produziert unter anderem im sächsischen Freiberg. fpe

Nach Ansicht von Analysten der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) muss die EU wirtschaftlichem Druck aus China effektiver begegnen. In einem am Dienstag erschienenen Report empfehlen sie weitere Schritte zusätzlich zu dem geplanten Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (“anti-coercion instrument”, ACI). Kein Instrument allein könne den Erfolg garantieren, schreiben die Analysten. “Die EU muss eine umfassende Agenda für das geoökonomische Zeitalter entwickeln – einschließlich eines ACI, das in schwerwiegenden Fällen wirtschaftlicher Nötigung sowohl als Abschreckung als auch als letztes Mittel wirkt.” ECFR hatte mit einer eigenen Taskforce wichtige Impulse im Erarbeitungsprozess von ACI gegeben.

Die wirtschaftlichen Erpressungsversuche gegen Europa befänden sich auf einem zutiefst besorgniserregenden Weg, schrieben die Experten. Peking greife im Rahmen des diplomatischen Streits mit Litauen nun in den EU-Markt ein. Brüssel müsse neben ACI generell eine umfassende “Resilienzarchitektur” aufbauen. Der Bericht schlägt den Aufbau eines “EU Resilience Office” vor, das mögliche wirtschaftliche Nötigungsversuche von Drittländern im Auge behalten und diese bewerten könnte. Die Analysten sprechen sich zudem für eine Reform des EU Blocking Statute aus, um indirekten Sanktionen aus China entgegenwirken zu können.

Das ACI hat angesichts des Handelsstreits zwischen Litauen und China eine neue Dringlichkeit erhalten. Brüssel möchte das neue Instrument noch im Rahmen der französischen EU-Ratspräsidentschaft voranbringen. ari

Die bei Homosexuellen beliebte Dating-App Grindr ist aus App-Stores in China verschwunden. Meldungen zufolge sei Grindr schon am vergangenen Donnerstag aus dem App-Store von Apple entfernt worden. Das berichtet das auf Mobilfunk spezialisierte Forschungsunternehmen Qimai. Auch auf Android sowie auf Plattformen, die von chinesischen Unternehmen betrieben werden, war die Dating-App zu Wochenbeginn nicht mehr zu finden. Grindr-Konkurrenten wie die chinesische App Blued können hingegen weiterhin heruntergeladen werden.

Zwischenzeitlich war Grindr sogar chinesisch. Beijing Kunlun Tech hatte die App allerdings vor zwei Jahren auf Druck von US-Behörden an Investoren verkauft. Washington befürchtete, dass die in den USA akkumulierten App-Daten missbraucht und damit eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

Homosexualität ist seit 1997 in China nicht mehr strafbar. Mitte vergangenen Jahres hatte sich mit Li Ying die erste Fußballerin in China als homosexuell geoutet (China.Table berichtete). Die gleichgeschlechtliche Ehe ist aber weiterhin nicht eingeführt und LGBTQ-Themen bleiben tabu. Auch in Filmen dürfen keine homosexuellen Liebesbeziehungen gezeigt werden. Am vergangenen Dienstag hatte Chinas Internetbehörde eine einmonatige Kampagne angekündigt, gegen Gerüchte, Pornografie und andere “sensible Webinhalte” vorgehen zu wollen. Offizielles Ziel sei es, “eine zivilisierte, gesunde, festliche und glückverheißende Atmosphäre im Internet zu schaffen”. rad

China hat trotz des generellen Krypto-Verbots bestimmten Städten und Unternehmen die Erprobung von Blockchain-Anwendungen gestattet. Laut einer Regierungserklärung wurden 15 Pilotzonen ausgewählt und mehrere Anwendungsbereiche identifiziert, um “die innovative Anwendung der Blockchain-Technologie durchzuführen”. Die Pilotzonen umfassen Gebiete in Chinas Großstädten Peking und Shanghai sowie Guangzhou und Chengdu, wie es in einer Erklärung auf dem offiziellen Wechat-Account der Cyberspace-Behörde CAC hieß.

Neben den Pilotgebieten wurden demnach auch 164 Organisationen und Unternehmen für die Durchführung ausgewählter Blockchain-Pilotprojekte ausgesucht. Darunter fallen Krankenhäuser, Universitäten und Unternehmen wie SAIC-GM-Wuling Automobile Co., China National Offshore Oil Corp, Beijing Gas Group Co. und die Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Die Unternehmen sollen Projekte in Bereichen wie der Fertigung, Energie, Regierungs- und Steuerdienstleistungen, aber auch im Bildungs- und Gesundheitssektor durchführen.

Alle Pilotzonen sollten der Einführung von Blockchain-Software- und -Hardware-Technologien und -Produkten mit Interoperabilität und nachhaltigen Entwicklungsfähigkeiten Priorität einräumen, hieß es in der Mitteilung.

Die chinesischen Behörden betrachten Bitcoin und andere digitale Währungen seit langem als eine Gefahr für die Stabilität der chinesischen Wirtschaft (China.Table berichtete). Deshalb wurden sämtliche Krypto-Transaktionen als illegal deklariert. rtr/ari

China hat seit den 1980er-Jahren eine beeindruckende wirtschaftliche Aufholjagd hingelegt. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, ging um fast 800 Millionen Menschen zurück, die Armutsquote (gemessen an einer internationalen Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar pro Tag) ist auf unter 0,5 Prozent der Bevölkerung gesunken.

Doch um weiterhin das Einkommen der Bevölkerung zu steigern, muss Peking neue Wege gehen. Denn bislang war der Schlüssel zum Erfolg ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und die Integration der chinesischen Wirtschaft in die internationalen Wertschöpfungsketten. Chinas heutige Bedingungen bieten jedoch nur noch durchwachsene Aussichten auf Wachstum und Einkommenszuwächse für die Armen.

Auf der einen Seite sind Chinas technologische Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit seiner führenden Unternehmen mit denen der Länder mit hohem Einkommen vergleichbar und seine leistungsstärksten Schulen und Schüler gehören zu den Besten der Welt. Aber diese Fähigkeiten sind nicht auf breiter Basis verteilt. So ist die Streuung des Produktivitätsniveaus zwischen den chinesischen Unternehmen hoch. Der durchschnittliche Bildungsstand der Arbeitskräfte ist im Vergleich zu Ländern mit hohem Einkommen niedrig, und der Zugang zu guter Bildung ist nach wie vor ungleich verteilt. China muss diesen Ungleichheiten mehr Aufmerksamkeit schenken.

Marktorientierte Reformen könnten ein wichtiger Katalysator für eine stärkere Verbreitung technologischer Fähigkeiten und für einen besseren Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen sein. Bei den Unternehmen könnte eine Angleichung der Bedingungen für den Zugang zu Finanzmitteln und Land dazu beitragen, dass vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen wachsen und die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Die Aufhebung der verbleibenden Hukou-Beschränkungen für die Mobilität von Arbeitskräften könnte der jetzigen Generation von Schulkindern den Zugang zu besseren Bildungs- und Gesundheitsdiensten in städtischen Gebieten erleichtern und damit die soziale Mobilität und die wirtschaftlichen Chancen verbessern. Dies würde im Laufe der Zeit dazu beitragen, das Risiko eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften zu verringern, auch im städtischen Dienstleistungssektor, der wahrscheinlich das künftige Produktivitätswachstum vorantreiben wird.

Chinas Verwaltungskapazität ist ein Vorteil beim Übergang zu einem Land hohen Einkommens, aber die Rolle der Regierung bei der Unterstützung der Armen und Schwachen wird sich ändern müssen. Chinas Armutsgrenze liegt unter dem Niveau der meisten Länder mit mittlerem Einkommen und beträgt weniger als die Hälfte der für dergleichen Länder typischen 5,50 Dollar pro Tag. Die Einführung einer höheren Grenze würde das Profil der Armen verändern: Bei 5,50 Dollar würde etwa ein Drittel der rund 180 Millionen Armen in städtischen Gebieten leben, und viele von ihnen wären informelle Wanderarbeiter außerhalb der Landwirtschaft. Bei diesen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Armut nur vorübergehend ist, verbunden mit Zeiten der Arbeitslosigkeit und Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Die Sozialpolitik müsste diese Unterschiede berücksichtigen, so wie man auch die gezielte Armutsbekämpfung auf einer Bewertung der Bedürfnisse der Haushalte in ländlichen Gebieten basiert hatte.

Nach der Beseitigung der absoluten Armut hat sich China das Jahr 2035 als Zieldatum für die Erreichung des allgemeinen Wohlstands gesetzt. Darunter ist zu verstehen, dass allen chinesischen Bürgern die Möglichkeit eines angemessenen Lebensstandards geboten wird. Die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Dienstleistungen, die Nutzung von Marktsignalen und Wettbewerb zur Förderung von Innovationen und der Verbreitung von Technologien sowie die wiederholte Anpassung der Regierungspolitik, um sicherzustellen, dass die Sozialtransfers auf die wichtigsten Schwachstellen ausgerichtet sind und Chinas Bürgern helfen, die Risiken eines raschen sozioökonomischen Wandels zu bewältigen – das sind die Lehren der letzten 40 Jahre. Sie werden China auch auf dem vor ihm liegenden Weg gute Dienste leisten.

Maria Ana Lugo leitende Ökonomin für Armutsanalysen in den Länderabteilungen China, Mongolei und Korea, Ost-Asien und Pazifikregion, Weltbank. Martin Raiser ist Landesdirektor für China und die Mongolei, sowie Direktor für Korea bei der Weltbank. Ruslan Yemtsov ist Leiter der Abteilung für Humankapital und Sozialpolitik im Weltbankbüro China, Mongolei und Korea in Peking,

Martin Raiser wird am Donnerstag zum Thema “Nach 40 Jahren Armutsreduktion in China: Was sind die Herausforderungen?” bei den Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) diskutieren. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Gerald Tropper ist neuer Co-CFO bei Beijing Foton Daimler Automotive in Peking. Tropper war bis Dezember CFO für Daimler Truck China Ltd., ebenfalls in Peking.

Diana Vidal ist seit Beginn des Jahres als International Claims Manager bei der Formel D Group in Peking tätig. Vidal war zuvor Projektassistentin bei der AHK in Peking.

Das Tiger-Jahr ist auch unter Wasser gestartet: Hier führen Künstlerinnen im Aquarium in Hefei in der ostchinesischen Provinz Anhui einen Meerjungfrauentanz auf, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern.

“Die Winterspiele sind für China eine riesige Werbetrommel”, findet Hans-Martin Renn. Der Architekt aus dem Allgäu hat mitgeholfen, eine Skischanze im Austragungsort Zhangjiakou zu konzipieren – zum Teil ein abenteuerliches Unterfangen, wie er Marcel Grzanna im Interview erzählt. Vor Planungskonferenzen mussten nicht nur Telefone, sondern auch die gesamten Eigentumsrechte an den eingereichten Entwürfen abgegeben werden.

Auf die Trinkgelage mit seinen chinesischen Geschäftspartnern war Renn allerdings vorbereitet. Er habe “zwischen dem Zuprosten alles an Wasser und Suppe” in sich hineingeschüttet, was am Tisch zur Verfügung stand. Jetzt steht die Schanze ganz real in den Bergen nordwestlich von Peking und wird schon ab dem 5. Februar Austragungsort von Wettkämpfen sein.

Der Schnee um die Schanze kommt bekanntlich aus Kanonen, die wiederum mit Strom laufen. Das ist in Anbetracht des hohen Stellenwerts von Klimaschutz und Luftreinhaltung höchst bedauerlich. Denn noch immer kommt ein Großteil des chinesischen Stroms aus Kohle. Deren Verfeuerung wird von schwerfälligen Staatskonzernen besorgt, die trotz Krisen und Engpässen noch immer von der Regierung bevorteilt werden. Dieser Filz muss aufgebrochen werden, wenn China seine Klimaziele erreichen will, schreibt Christiane Kühl. Ein guter Anfang wäre, den geplanten Bau einer ganzen Reihe neuer Kohlekraftwerke effektiv zu stoppen.

Aus gut informierten Hauptstadtkreisen erfuhr China.Table derweil, wer neuer Botschafter in Peking werden soll. Die Wahl des Auswärtigen Amtes ist demnach auf Miguel Berger gefallen. Der Top-Diplomat hat bei der parteipolitischen Rochade nach der Wahl seine Stellung als Staatssekretär verloren. Jetzt geht es wahrscheinlich ab nach Fernost – auf einen schweren Posten, der viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Herr Renn, ist der Bau einer Skisprungschanze in der chinesischen Provinz eines der letzten großen Abenteuer unserer Zeit?

Ein bisschen trifft das zu. Aber wie das so ist mit vielen Abenteuern, sind sie zu Beginn fürchterlich aufregend, und nach einer Weile normalisiert sich alles. Am Ende ist es eine Aufgabe, die man bewältigen muss. Zumal nicht so viele Emotionen drinstecken wie bei unserem Bau der Schanze in Oberstdorf vor einigen Jahren. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug. Und seit Pandemie-Beginn war ich sowieso nicht mehr in China vor Ort.

Was war das Knifflige am Schanzenbau zu Zhangjiakou?

In meiner Verantwortung lag die Ermittlung des Schanzenprofils und wie die Schanze in die Landschaft eingefügt wird. Da besitzt mein Büro in der 3D-Planung eine sehr gute Expertise. Des Weiteren beinhaltete die Beauftragung die Planung aller skisprungrelevanten Belange wie Infrastruktur, Konstruktion und Einhaltung der Normen. Die Topografie auf 1700 Metern Höhe war eine Herausforderung, weil der Auslauf der Schanze in einer Mulde zwischen zwei Hügeln liegt. Was mich aber viel mehr beschäftigte, war die Frage, was mit diesem Dorf geschehen sollte, das in dieser Mulde lag.

Die Optionen blieben vermutlich überschaubar.

Man sagte, dass das wegkommt. Und tatsächlich stand ein Jahr später kein Haus mehr. Die Leute sollen irgendwo anders eine Wohnung bekommen haben und dazu noch zwei Jahresgehälter. Das kann aber nicht so viel gewesen sein. Darauf ließ der Lebensstandard der Leute schließen.

Sie waren an der Planung der Anlage seitens der FIS als Kommissionsdirektor und Architekt beteiligt. Wer saß ihrem Expertengremium von chinesischer Seite gegenüber?

Das waren Vertreter des Organisationskomitees BOCOG und Funktionäre der Kommunistischen Partei, sowohl von Provinzebene als auch von Bezirksebene. Außerdem der spätere Betreiber der Anlage.

Wie ist es, mit Leuten über Skisprungschanzen zu konferieren, die überhaupt keine Ahnung haben, auf was es dabei ankommt?

Der Ansatz war hochprofessionell wie bei der Vergabe der Architekturplanung, bei der ich Teil des Preisgerichts war. Jeder Teilnehmer bekam Simultanübersetzung in seine Landessprache aufs Ohr und einen persönlichen Protokollanten an die Seite. Neu für mich war allerdings, dass wir am Eingang alle unsere Handys abgeben mussten.

Wieso?

Es sollte wohl sichergestellt werden, dass die Kommunikation ausschließlich über die staatlichen Organe vonstatten geht. Wenn man das Große und Ganze sieht, kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Die Winterspiele sind für China eine riesige Werbetrommel. Da wird anscheinend nichts dem Zufall überlassen.

War die Veranstaltung “Top Secret” klassifiziert?

Offenbar war alles, was in dem Saal stattfand, eine Art geistiges Staatseigentum und genoss höchste Prioritätsstufe. Dazu gehörte auch, dass alle Entwürfe der Anlagen, die aus aller Welt eingebracht wurden, in chinesisches Eigentum übergegangen sind. Jeder hat seine Rechte komplett abtreten müssen. Also auch alle Architekten der abgelehnten Entwürfe. Das ist so eigentlich nicht üblich. Aber das waren die von Beginn an kommunizierten Spielregeln.

Vielleicht entsteht später anderswo in China eine weitere Skisprungschanze auf Basis dieser beschlagnahmten Entwürfe.

Das kann sein, aber Beschlagnahmung sehe ich als das falsche Wort. Alle Beteiligten waren darüber im Vorfeld informiert und wussten, worauf sie sich einlassen würden.

Fast schon Glück für Sie, dass Sie keinen eigenen Entwurf eingereicht haben.

Solch ein Projekt wäre auch für unser Büro eine Nummer zu groß gewesen. Es mag reizvoll sein, an solch einem Wettbewerb teilzunehmen. Wenn man aber erlebt, welchen Aufwand alleine die Wettbewerbsteilnehmer für deren Präsentationen betrieben haben, war es eher beruhigend, sich nicht beteiligt zu haben.

Ist denn im Laufe der Zeit tatsächlich nie etwas an die Außenwelt gedrungen?

Ist mir nicht bekannt. Dabei wurden alle Entwürfe mit den Meinungen aller Experten transparent diskutiert. Weshalb dann aber welche Entscheidungen getroffen wurden, war für mich nicht mehr nachzuvollziehen.

Haben sie ein Beispiel?

Naja, ich war der Einzige in einem Gremium von rund 25 Fachleuten, der einen Entwurf der gesamten Anlage mit einer Art Rundgang favorisiert hatte. Mir gefiel diese städtebauliche Idee, die Skisprungschanze, die Biathlon-Anlage und die Langlauf-Loipe durch eine Art Chinesischer Mauer einzukreisen und mit verschiedenen Eingangsbereichen zu versehen.

Und?

Genau dieser Entwurf wurde ausgewählt, obwohl andere Entwürfe größere Unterstützung erhielten.

Vielleicht weil man deutsche Städte in China gerne mag und Sie als Deutscher diese Beziehung repräsentiert haben.

Das mag sein. Ich habe jedenfalls den hohen Respekt der Chinesen für “Made in Germany” wahrgenommen. Aber übrigens genauso ihre Enttäuschung über den Diesel-Skandal, der damals ans Licht gekommen war. ‘Wir hätten nie gedacht, dass die Deutschen betrügen würden’, hat man mir häufiger und unaufgefordert gesagt. Ich glaube nicht, dass alle betroffenen Manager bis heute wissen, was sie für einen Imageschaden angerichtet haben.

China steht in der Kritik, unter anderem für die Behandlung der Uiguren in Xinjiang. Gab es Momente, in denen Sie ein mulmiges Gefühl bekamen, dass Sie der chinesischer Regierung helfen, eines der Olympia-Momumente zu errichten?

Die Frage hat sich mir natürlich gestellt. Aber ich war letztlich auch nur ein Rad im Getriebe. Hätte ich es nicht gemacht, wäre es jemand anderes gewesen. Ich bin nicht für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Es geht ja auch nicht darum, sich daran zu bereichern, sondern dass dort der Sport vernünftig abgewickelt werden kann. Die Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich zum ersten Mal chinesischen Boden betreten habe, waren eher anderer Natur. Da sind mir all die Kameras und die tausenden Polizisten aufgefallen. Da habe ich schon darüber nachgedacht, was passiert, wenn man aus dem Land nicht mehr rauskommt.

Das IOC bejubelt die Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele. Wie steht es um die Nachhaltigkeit der Schanzenanlage?

Zumindest standen auf dem Weg von Peking nach Zhangjiakou überall Windräder, darüber war ich überrascht. Was den Bau der Anlage angeht, sind mir besonders nachhaltige Elemente nicht bekannt. Möglich, dass die Skisprungarena auch für andere Sportarten genutzt werden soll. Im Auslaufbereich ist ein Fußballfeld entstanden. Ich denke, dass man die Nachhaltigkeit nicht daran messen sollte, ob künftig Skispringen stattfindet, sondern ob die vielen touristischen Investitionen rund um die Sportstätten angenommen werden. Die Schanze ist eine richtige Sehenswürdigkeit geworden. Von der Restaurant-Plattform können die Leute dann bestaunen, was in ihrem Land jetzt für Sportarten möglich sind.

Mussten Sie mit den Kadern die erfolgreiche Sondierung der Entwürfe in chinesischer Tradition auch kräftig begießen?

Oh ja. Irgendwann wurde nicht mehr aus Gläsern getrunken, sondern direkt aus den Karaffen. Ich saß gleich neben dem späteren Betreiber, ein massiver Typ mit mongolischen Wurzeln. Zum Glück war ich auf so ein Gelage geistig vorbereitet. Ich habe zwischen dem Zuprosten alles an Wasser und Suppe in mich hineingeschüttet, was zur Verfügung stand. Am nächsten Tag war ich sein gefeierter Held. Andere aus der Delegation hatte es dagegen schwer erwischt.

Welcome to China.

Ist eben die dortige Kultur. Beim Oktoberfest trinken die Geschäftspartner auch krügeweise Bier und tanzen später auf den Tischen.

Der Architekt Hans-Martin Renn, 55, aus Fischen im Allgäu, ist Vorsitzender der Schanzenbau-Kommission des Internationalen Skiverbandes (FIS). Als die Ausrichter der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) den Verband um Hilfe baten, eine geeignete Anlage für die Nordischen Ski-Wettbewerbe Skispringen und Langlauf sowie den Biathlon zu konzipieren, reiste Renn 2017 erstmals in die Volksrepublik China. Auch mit seinem Architektenbüro unterstützte er den Bau der Anlage im chinesischen Zhangjiakou.

Schlote und Solarparks, Kohlekraft und Windkraft: Auch in Chinas Stromsektor ringen Vergangenheit und Zukunft miteinander. Die Welt sorgt sich um eine riesige Pipeline geplanter Kohlekraftwerke im Land. Und zugleich errichtet China wie kein anderes Land Wind- und Solarenergieanlagen. 2021 machten Wind- und Solarparks mehr als die Hälfte der neu ans Netz gegangenen Stromkapazität aus – das fünfte Jahr in Folge. Vor allem die Fotovoltaik boomt: China installierte nach Angaben der Nationalen Energiebehörde fast 55 Gigawatt, 14 Prozent mehr als 2020. Die Windkraft fiel dagegen wegen des Auslaufens von Subventionen für Onshore-Windparks hinter Solar zurück. Neue Windkapazitäten sanken gegenüber 2020 um ein Drittel auf immerhin noch knapp 48 Gigawatt. Zum Vergleich: In der EU wurden 2021 knapp 26 Gigawatt Fotovoltaik-Kapazität in Betrieb genommen, ebenfalls ein Rekord.

Peking will bis 2030 eine Wind- und Solarkapazität von insgesamt 1.200 GW erreichen – knapp das Doppelte der Kapazität von Ende 2021 (635 GW). Der Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Gesamtenergieverbrauch Chinas soll von 20 Prozent im Jahr 2020 auf 25 Prozent bis 2030 steigen. Das bedeutet aber auch, dass 2030 drei Viertel der Energie noch aus fossilen Energieträgern stammen werden. Das wiederum heißt noch immer hauptsächlich: Kohle.

Das zu verändern, ist nicht so einfach. Kraftwerke sind gewaltige Kapitalinvestitionen; gerade neue Anlagen könnten theoretisch noch Jahrzehnte laufen. Der Kohlestromsektor besteht zudem vor allem aus schwerfälligen Staatskonzernen, die China seit Jahrzehnten mit Strom versorgen und gut mit lokalen Regierungen vernetzt sind.

Als China Ende der 1970er-Jahre die Öffnungspolitik begann, die ein beispielloses Wirtschaftswachstum auslöste, expandierte das Land den Stromsektor zunächst auf Basis des damals bestehenden ineffizienten Systems, das schnell überfordert war. Die 1990er-Jahre waren geprägt von häufigen regionalen Stromausfällen. In der Folge begann die Regierung, den Sektor umzubauen. Die Stromerzeugung wurde teilweise für private und ausländische Investoren geöffnet, staatliche Stromriesen wurden immer wieder umstrukturiert. Manche brachten Tochterfirmen oder Teile ihrer Aktien an die Börse, teilweise sogar in New York, wie etwa Huaneng Power International.

Übertragung und Verteilung des Stroms aber blieben bis heute unter staatlicher Kontrolle. Peking verband schrittweise die jahrzehntelang fragmentierten Stromnetze des Landes miteinander. Die größten Netzbetreiber sind heute die ehemalige Monopolgesellschaft State Grid Corporation und China Southern Power Grid.

Staatlich kontrolliert sind in der Volksrepublik traditionell auch die Strompreise. Dies trug mit zu der Stromkrise von 2021 bei. Denn die Stromerzeuger konnten die rasant steigenden Rohstoffpreise nicht an ihre Kunden weitergeben und drosselten die Erzeugung. Im Oktober reagierte die Regierung. Zwar gab sie die Preise nicht frei, doch sie lockerte die Kontrollen. Die Strompreise für die Industrie durften fortan um bis zu 20 Prozent auf beiden Seiten einer festgesetzten Benchmark schwanken. Zuvor durften sie um 10 Prozent steigen oder 15 Prozent fallen. Für die Landwirtschaft und den Wohnsektor blieben die Sätze gleich. Seither stiegen die Preise am Strommarkt in vielen Regionen bis an ihre regional erlaubte Höchstgrenze, etwa in Hebei, Shaanxi und Hainan.

Die Lockerung entlastet zwar die Stromerzeuger ein wenig, ist aber beileibe keine Revolution. Der Staat behält das Sagen – und will offenbar die energieintensive Industrie nicht durch realistisch hohe Strompreise belasten. Viele Kraftwerke werden auch jetzt noch Verluste schreiben, erwartet Yan Qin, Lead Carbon Analyst beim Datenanbieter Refinitiv. Die Erhöhung reiche nicht aus, um den Anstieg der Treibstoffkosten vollständig auszugleichen. “Produzenten, die sehr energieintensiv, aber kostenintensiv sind, könnten aus dem Markt gedrängt werden”, sagte Penny Chen, Senior Director of Asia-Pacific Corporates bei Fitch, der South China Morning Post. Das sei aber Teil der gewollten Strukturreform hin zu nachhaltigeren Unternehmen mit höherer Wertschöpfung.

Eine Reform des Stromsektors ist entscheidend, um Chinas Klimaziele zu erreichen, sind sich die meisten Beobachter einig. Denn die Stromerzeuger verursachen nach Angaben des China Electricity Council rund 41 Prozent der chinesischen CO2-Emissionen. Schon 2028 könne der Sektor die CO2-Wende erreichen, empfahl das CEC vergangene Woche – und damit zwei Jahre vor dem bisher angestrebten Emissions-Höhepunkt 2030. Für 2022 erwartet das CEC aber erst einmal ein Wachstum des Stromverbrauchs um fünf bis sechs Prozent. Die Internationale Energie-Agentur IEA erwartet für die Jahre 2022 bis 2024 dann eine Verlangsamung des Wachstums im Stromverbrauch auf 4,5 Prozent – durch mehr Energieeffizienz und langsameres Wirtschaftswachstum.

Unklar ist, wie das Wachstum des Stromverbrauchs künftig kontrolliert werden soll. 2021 drohten viele Provinzen die von Peking erlassenen Stromverbrauchsziele zu verfehlen – und rationierten daraufhin den Strom. Das war der zweite Grund für die Stromkrise. Künftig will Peking seine klimarelevanten Vorgaben für die Provinzen oder Industrien nicht mehr auf den absoluten Energieverbrauch abzielen, sondern vielmehr die CO2-Emissionen deckeln (China.Table berichtete). Doch Details dazu fehlen bislang.

Eine Schwierigkeit in China für die Transformation ist die hohe Anzahl firmeneigener Kraftwerke. Diese stehen auf dem jeweiligen Fabrikgelände und beliefern vornehmlich diesen Standort. Laut Global Energy Monitor (GEM) waren im Januar 2021 in China 132 Gigawatt (GW) solcher Kohlekapazität in Betrieb, 13 Prozent der gesamten Kohlekraft. 85 Prozent dieser Kapazitäten beliefern laut GEW nur drei Schwerindustriesektoren: Aluminium, Eisen und Stahl sowie Bergbau und Metalle.

Das Problem: Diese Kraftwerke sind besonders schmutzig und entziehen sich teilweise den Richtlinien. Schon während des Smog-Winters von 2013 brandmarkte die Regierung nach einer Studie des Klima-Informationsdienstes Carbon Brief diese Kraftwerke für ihre stinkenden Schlote und verbot den Neubau in sogenannten Umweltkontrollgebieten wie die Beijing-Tianjin-Hebei-Region. Bestehende Standorte wurden angewiesen, von Kohle auf Gas umzustellen. 2015 beschloss Peking, die umweltschädlichsten Eigenkraftwerke schrittweise zu schließen. Viele dieser Kraftwerke seien einfach gebaut worden, bevor sie eine Genehmigung bekamen – mit geringerer Effizienz und höheren Schadstoffemissionen als öffentliche Kraftwerke. Auch das Management entspreche nicht dem Standard öffentlicher Kraftwerke und solle angeglichen werden.

Doch die Regeln wurden nie wirklich durchgesetzt, und der Bau der Firmenkraftwerke ging ungebremst weiter. Allein in Shandong wurden zwischen 2013 und 2017 laut Carbon Brief 110 solcher Kraftwerke illegal gebaut. Neun von zehn der beanstandeten Anlagen bauten allein zwei Aluminium-Großkonzerne, die Weiqiao Pioneering Group und die Xinfa Group. 2020 schloss Shandong immerhin 28 dieser Standorte. Doch das Problem bleibt. Das Central Ecological and Environment Inspection Team (CEEIT) machte im Oktober 2021 die Fabrikkraftwerke dafür verantwortlich, dass China seine eigenen Kohleverbrauchsziele nicht erreiche.

Heute versucht China, solche Kraftwerke mithilfe des neuen Emissionshandelssystems (ETS) einzuhegen. Mehr als ein Drittel der vom ETS erfassten Standorte gehören zu den problematischen Fabrik-Kraftwerken. Allein 105 davon stehen in Shandong.

Da es so schwierig war, diese Kraftwerke mithilfe administrativer Maßnahmen zu schließen, scheine die “CO2-Bepreisung ein effizienter Ansatz zur Lösung des Problems zu sein”, zitierte Carbon Brief Chen Zhibin von der Beratungsfirma Sino-Carbon. Li Lina von Adelphi sagte dem Informationsdienst, dass sich sogar der öffentliche Energiesektor aus Gründen des “Fair Play” dafür eingesetzt habe, die Fabrikkraftwerke in den CO2-Markt aufzunehmen. Was es bringt, wird man sehen.

Auch sonst gibt es viele Baustellen. So ist die Nutzungsrate der erneuerbaren Energien trotz einiger Verbesserung bei Laufzeiten und Übertragungsrate noch immer zu niedrig. Die gesamte Wind- und Solarenergieleistung betrug im Jahr 2020 nur 9,5 Prozent der gesamten Stromerzeugung, obwohl ihre kombinierte installierte Kapazität 18,8 Prozent der Gesamtleistung ausmachte. Kohle- und Erdgaskraftwerke machten zwei Drittel der Gesamtleistung aus. Sie bekommen vielerorts in den Netzleitungen Vorrang vor dem Ökostrom. Um das zu ändern, muss der Filz in den Provinzen aufgebrochen werden, der die langjährigen Kohlekraftbetreiber bevorteilt. Außerdem investiert China in die Entwicklung von Speicherkapazitäten für Ökostrom, was ebenfalls helfen könnte.

Die größte Gefahr für Chinas Klimaziele ist indes die gewaltige Pipeline an neuen Kohlekraftwerken, die viele Provinzen genehmigt haben. Von hunderten Gigawatt ist in verschiedenen Berichten die Rede. Und noch ist völlig unklar, ob diese Kraftwerke wirklich gebaut werden – oder ob die Regierung am Ende doch einen Riegel vorschiebt. Vielfach ist von einem Tauziehen zwischen Peking und den Regionen die Rede. Es ist zu hoffen, dass Peking sich durchsetzt.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Der ehemalige Staatssekretär Miguel Berger soll der neue deutsche Botschafter in China werden. Das erfuhr China.Table aus politischen Kreisen in Berlin. Er folgt demnach auf Jan Hecker, der im September unerwartet verstarb (China.Table berichtete). Die Besetzung von Botschafterposten ist Sache des Bundeskabinetts, also der Runde aller Minister. Sie erfolgt auf Vorschlag des Auswärtigen Amtes. Das Ministerium wollte die Personalie am Dienstag “nicht kommentieren”.

Berger wäre eine hochkarätige Besetzung für den wichtigen Posten in Peking. Er hat sich im Außenministerium bisher in Leitungspositionen mit zahlreichen heiklen Themen beschäftigt, darunter globaler Handel, Klima und Energie sowie Nahostpolitik. Zu seinen Karrierestationen gehörten die Vereinten Nationen und das Vertretungsbüro in den Palästinensischen Gebieten.

Berger war von Mai 2020 bis kurz nach der Bundestagswahl 2021 Staatssekretär. Außenministerin Annalena Baerbock besetzte das Amt des Staatssekretärs jedoch gleich nach Amtsantritt mit Andreas Michaelis neu, der zuvor Botschafter in London war und ein grünes Parteibuch mitbringt. Die schnelle Absetzung Bergers brachte Baerbock Kritik ein, obwohl es für Minister:innen nicht unüblich ist, Schlüsselpositionen nach einem Regierungswechsel mit Parteifreunden zu besetzen. Nun würde Berger wieder eine angemessen hohe Stelle erhalten.

Die Botschaft in Peking gehört zu den wichtigsten deutschen Auslandsvertretungen neben Washington und Paris. Nach Heckers Tod kurz vor der Wahl galt als ausgemacht, dass die alte Regierung nicht sofort einen Ersatz benennt, sondern ihre Nachfolgerin über die Top-Personalie entscheiden lässt. fin

Die Übernahme des deutschen Halbleiterspezialisten Siltronic durch den taiwanischen Globalwafers-Konzern ist geplatzt. Globalwafers hatte alle nötigen Zustimmungen eingeholt, auch die der chinesischen Wettbewerbsbehörde. Nur die Zustimmung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz war ausgeblieben. Die Frist zur Einreichung verstrich am 31. Januar. “Bis zum Ablauf dieser Frist konnten nicht alle notwendigen Prüfungsschritte im Rahmen der Investitionsprüfung abgeschlossen werden”, erklärt eine Ministeriumssprecherin. Das beträfe insbesondere die Prüfung der erst am 21. Januar erteilten kartellrechtlichen Genehmigung durch die chinesischen Behörden.

Siltronic aus München gehört zu den führenden Herstellern von Siliziumscheiben (Wafer) für Halbleiter und Chips. Der 4,4 Milliarden Euro schwere Deal hätte Globalwafers nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum weltweit zweitgrößten Hersteller und Anbieter von Siliziumwafern gemacht (China.Table berichtete). Für die Übernahme wäre jedoch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der deutschen Behörden nötig gewesen, die nachweist, dass durch ausländische Investitionen in inländische Unternehmen keine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit des Staates zu erwarten ist. Siltronic beschäftigt um die 4000 Mitarbeiter und produziert unter anderem im sächsischen Freiberg. fpe

Nach Ansicht von Analysten der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) muss die EU wirtschaftlichem Druck aus China effektiver begegnen. In einem am Dienstag erschienenen Report empfehlen sie weitere Schritte zusätzlich zu dem geplanten Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (“anti-coercion instrument”, ACI). Kein Instrument allein könne den Erfolg garantieren, schreiben die Analysten. “Die EU muss eine umfassende Agenda für das geoökonomische Zeitalter entwickeln – einschließlich eines ACI, das in schwerwiegenden Fällen wirtschaftlicher Nötigung sowohl als Abschreckung als auch als letztes Mittel wirkt.” ECFR hatte mit einer eigenen Taskforce wichtige Impulse im Erarbeitungsprozess von ACI gegeben.

Die wirtschaftlichen Erpressungsversuche gegen Europa befänden sich auf einem zutiefst besorgniserregenden Weg, schrieben die Experten. Peking greife im Rahmen des diplomatischen Streits mit Litauen nun in den EU-Markt ein. Brüssel müsse neben ACI generell eine umfassende “Resilienzarchitektur” aufbauen. Der Bericht schlägt den Aufbau eines “EU Resilience Office” vor, das mögliche wirtschaftliche Nötigungsversuche von Drittländern im Auge behalten und diese bewerten könnte. Die Analysten sprechen sich zudem für eine Reform des EU Blocking Statute aus, um indirekten Sanktionen aus China entgegenwirken zu können.

Das ACI hat angesichts des Handelsstreits zwischen Litauen und China eine neue Dringlichkeit erhalten. Brüssel möchte das neue Instrument noch im Rahmen der französischen EU-Ratspräsidentschaft voranbringen. ari

Die bei Homosexuellen beliebte Dating-App Grindr ist aus App-Stores in China verschwunden. Meldungen zufolge sei Grindr schon am vergangenen Donnerstag aus dem App-Store von Apple entfernt worden. Das berichtet das auf Mobilfunk spezialisierte Forschungsunternehmen Qimai. Auch auf Android sowie auf Plattformen, die von chinesischen Unternehmen betrieben werden, war die Dating-App zu Wochenbeginn nicht mehr zu finden. Grindr-Konkurrenten wie die chinesische App Blued können hingegen weiterhin heruntergeladen werden.

Zwischenzeitlich war Grindr sogar chinesisch. Beijing Kunlun Tech hatte die App allerdings vor zwei Jahren auf Druck von US-Behörden an Investoren verkauft. Washington befürchtete, dass die in den USA akkumulierten App-Daten missbraucht und damit eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

Homosexualität ist seit 1997 in China nicht mehr strafbar. Mitte vergangenen Jahres hatte sich mit Li Ying die erste Fußballerin in China als homosexuell geoutet (China.Table berichtete). Die gleichgeschlechtliche Ehe ist aber weiterhin nicht eingeführt und LGBTQ-Themen bleiben tabu. Auch in Filmen dürfen keine homosexuellen Liebesbeziehungen gezeigt werden. Am vergangenen Dienstag hatte Chinas Internetbehörde eine einmonatige Kampagne angekündigt, gegen Gerüchte, Pornografie und andere “sensible Webinhalte” vorgehen zu wollen. Offizielles Ziel sei es, “eine zivilisierte, gesunde, festliche und glückverheißende Atmosphäre im Internet zu schaffen”. rad

China hat trotz des generellen Krypto-Verbots bestimmten Städten und Unternehmen die Erprobung von Blockchain-Anwendungen gestattet. Laut einer Regierungserklärung wurden 15 Pilotzonen ausgewählt und mehrere Anwendungsbereiche identifiziert, um “die innovative Anwendung der Blockchain-Technologie durchzuführen”. Die Pilotzonen umfassen Gebiete in Chinas Großstädten Peking und Shanghai sowie Guangzhou und Chengdu, wie es in einer Erklärung auf dem offiziellen Wechat-Account der Cyberspace-Behörde CAC hieß.

Neben den Pilotgebieten wurden demnach auch 164 Organisationen und Unternehmen für die Durchführung ausgewählter Blockchain-Pilotprojekte ausgesucht. Darunter fallen Krankenhäuser, Universitäten und Unternehmen wie SAIC-GM-Wuling Automobile Co., China National Offshore Oil Corp, Beijing Gas Group Co. und die Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Die Unternehmen sollen Projekte in Bereichen wie der Fertigung, Energie, Regierungs- und Steuerdienstleistungen, aber auch im Bildungs- und Gesundheitssektor durchführen.

Alle Pilotzonen sollten der Einführung von Blockchain-Software- und -Hardware-Technologien und -Produkten mit Interoperabilität und nachhaltigen Entwicklungsfähigkeiten Priorität einräumen, hieß es in der Mitteilung.

Die chinesischen Behörden betrachten Bitcoin und andere digitale Währungen seit langem als eine Gefahr für die Stabilität der chinesischen Wirtschaft (China.Table berichtete). Deshalb wurden sämtliche Krypto-Transaktionen als illegal deklariert. rtr/ari

China hat seit den 1980er-Jahren eine beeindruckende wirtschaftliche Aufholjagd hingelegt. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, ging um fast 800 Millionen Menschen zurück, die Armutsquote (gemessen an einer internationalen Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar pro Tag) ist auf unter 0,5 Prozent der Bevölkerung gesunken.

Doch um weiterhin das Einkommen der Bevölkerung zu steigern, muss Peking neue Wege gehen. Denn bislang war der Schlüssel zum Erfolg ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und die Integration der chinesischen Wirtschaft in die internationalen Wertschöpfungsketten. Chinas heutige Bedingungen bieten jedoch nur noch durchwachsene Aussichten auf Wachstum und Einkommenszuwächse für die Armen.

Auf der einen Seite sind Chinas technologische Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit seiner führenden Unternehmen mit denen der Länder mit hohem Einkommen vergleichbar und seine leistungsstärksten Schulen und Schüler gehören zu den Besten der Welt. Aber diese Fähigkeiten sind nicht auf breiter Basis verteilt. So ist die Streuung des Produktivitätsniveaus zwischen den chinesischen Unternehmen hoch. Der durchschnittliche Bildungsstand der Arbeitskräfte ist im Vergleich zu Ländern mit hohem Einkommen niedrig, und der Zugang zu guter Bildung ist nach wie vor ungleich verteilt. China muss diesen Ungleichheiten mehr Aufmerksamkeit schenken.

Marktorientierte Reformen könnten ein wichtiger Katalysator für eine stärkere Verbreitung technologischer Fähigkeiten und für einen besseren Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen sein. Bei den Unternehmen könnte eine Angleichung der Bedingungen für den Zugang zu Finanzmitteln und Land dazu beitragen, dass vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen wachsen und die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Die Aufhebung der verbleibenden Hukou-Beschränkungen für die Mobilität von Arbeitskräften könnte der jetzigen Generation von Schulkindern den Zugang zu besseren Bildungs- und Gesundheitsdiensten in städtischen Gebieten erleichtern und damit die soziale Mobilität und die wirtschaftlichen Chancen verbessern. Dies würde im Laufe der Zeit dazu beitragen, das Risiko eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften zu verringern, auch im städtischen Dienstleistungssektor, der wahrscheinlich das künftige Produktivitätswachstum vorantreiben wird.

Chinas Verwaltungskapazität ist ein Vorteil beim Übergang zu einem Land hohen Einkommens, aber die Rolle der Regierung bei der Unterstützung der Armen und Schwachen wird sich ändern müssen. Chinas Armutsgrenze liegt unter dem Niveau der meisten Länder mit mittlerem Einkommen und beträgt weniger als die Hälfte der für dergleichen Länder typischen 5,50 Dollar pro Tag. Die Einführung einer höheren Grenze würde das Profil der Armen verändern: Bei 5,50 Dollar würde etwa ein Drittel der rund 180 Millionen Armen in städtischen Gebieten leben, und viele von ihnen wären informelle Wanderarbeiter außerhalb der Landwirtschaft. Bei diesen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Armut nur vorübergehend ist, verbunden mit Zeiten der Arbeitslosigkeit und Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Die Sozialpolitik müsste diese Unterschiede berücksichtigen, so wie man auch die gezielte Armutsbekämpfung auf einer Bewertung der Bedürfnisse der Haushalte in ländlichen Gebieten basiert hatte.

Nach der Beseitigung der absoluten Armut hat sich China das Jahr 2035 als Zieldatum für die Erreichung des allgemeinen Wohlstands gesetzt. Darunter ist zu verstehen, dass allen chinesischen Bürgern die Möglichkeit eines angemessenen Lebensstandards geboten wird. Die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Dienstleistungen, die Nutzung von Marktsignalen und Wettbewerb zur Förderung von Innovationen und der Verbreitung von Technologien sowie die wiederholte Anpassung der Regierungspolitik, um sicherzustellen, dass die Sozialtransfers auf die wichtigsten Schwachstellen ausgerichtet sind und Chinas Bürgern helfen, die Risiken eines raschen sozioökonomischen Wandels zu bewältigen – das sind die Lehren der letzten 40 Jahre. Sie werden China auch auf dem vor ihm liegenden Weg gute Dienste leisten.

Maria Ana Lugo leitende Ökonomin für Armutsanalysen in den Länderabteilungen China, Mongolei und Korea, Ost-Asien und Pazifikregion, Weltbank. Martin Raiser ist Landesdirektor für China und die Mongolei, sowie Direktor für Korea bei der Weltbank. Ruslan Yemtsov ist Leiter der Abteilung für Humankapital und Sozialpolitik im Weltbankbüro China, Mongolei und Korea in Peking,

Martin Raiser wird am Donnerstag zum Thema “Nach 40 Jahren Armutsreduktion in China: Was sind die Herausforderungen?” bei den Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) diskutieren. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Gerald Tropper ist neuer Co-CFO bei Beijing Foton Daimler Automotive in Peking. Tropper war bis Dezember CFO für Daimler Truck China Ltd., ebenfalls in Peking.

Diana Vidal ist seit Beginn des Jahres als International Claims Manager bei der Formel D Group in Peking tätig. Vidal war zuvor Projektassistentin bei der AHK in Peking.

Das Tiger-Jahr ist auch unter Wasser gestartet: Hier führen Künstlerinnen im Aquarium in Hefei in der ostchinesischen Provinz Anhui einen Meerjungfrauentanz auf, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern.