Peking verbreitet sein Chinabild über Sport, Kultur und Sprache – zunehmend aber auch direkt über Anzeigen in westlichen Zeitungen. Immer häufiger erscheinen Beilagen in renommierten ausländischen Medien. Das Ziel: Glaubwürdigkeit und Sympathien zu erlangen. Marcel Grzanna ist den Ursprüngen der Anzeige der KP, die auch in deutschen und US-Medien auftauchen, nachgegangen. Er stellt fest: Chinas Staatspropaganda wird direkt mit der Zeitung an den Frühstückstisch geliefert.

Einst gab es Bilder von Mao Zedong beim Baden am Strand. Xi Jinping wird sich so nicht ablichten lassen. Warum sich Chinas Führung trotzdem an einem Badeort trifft und dass dort teils Entscheidungen mit weitreichenden geopolitischen Folgen besprochen werden, zeigt unser Kolumnist Johnny Erling. Am beliebten Badestrand von Beidaihe – nur zwei Zugstunden nordöstlich von Peking – werden auch wichtige Personalfragen innerhalb der Partei in die Wege geleitet. Ein Generationenwechsel steht der KP bevor. Bis auf Xi Jinping selbst, der sein Amt lebenslang hält, wird kaum ein Funktionär aus der Politelite ewig nach Beidaihe reisen dürfen – zumindest nicht an den abgesperrten und der Politelite vorbehaltenen Teil des Strandes.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Jahrelang hatte sich der US-Ableger der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua seiner Meldepflicht als Auslandsvertretung in den Vereinigten Staaten erfolgreich entzogen. Trotz erstmaliger Aufforderung durch das Justizministerium in Washington im Jahr 2018 dauerte es bis Anfang Mai dieses Jahres, ehe das Staatsmedium die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllte. Die US-Behörden, die Xinhua als Interessenvertretung des chinesischen Staates einordnen und damit als Propaganda-Werkzeug brandmarken, können nun endlich detailliert nachzeichnen, wie viel Geld aus der Volksrepublik ins Land fließt, um die Aktivitäten von Xinhua dort finanziell zu unterstützen. Zwischen März vergangenen Jahres und April 2021 waren es rund 8,6 Millionen US-Dollar.

Auch die China Daily und der TV-Auslandssender CGTN, die ebenso weltweit und konsequent die Linie der Kommunistischen Partei vertreten und vermarkten wie Xinhua, waren der Meldepflicht nur verspätet nachgekommen und hatten erst im vergangenen Jahr ihre Registrierungen als Auslandsvertretungen eingereicht. Die Verschleppung der bürokratischen Akte sorgte dafür, dass die Volksrepublik lange Zeit das finanzielle Volumen ihrer Propaganda in den Vereinigten Staaten verschleiern konnte.

Alle chinesischen Institutionen, die aktuell unter dem Foreign Agents Registration Act (FARA) als Auslandsvertretungen gemeldet sind, erhielten im vergangenen Jahr rund 64 Millionen US-Dollar aus China. Knapp sechseinhalb Mal mehr als 2016, als die drei Medienhäuser noch nicht registriert waren. Kein anderes Land der Welt leistet sich so hohe Ausgaben für seine Lobbyarbeit in den USA. Der Großteil der Summe fließt in die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Laut dem Center for Responsive Politics (CRP), eine unabhängige Non-Profit-Forschungseinrichtung in Washington, die Geldflüsse in der US-Politik transparent macht, strichen Xinhua, China Daily und CGTN 80 Prozent der besagten 64 Millionen US-Dollar ein. FARA ist seit 1938 in Kraft, das Gesetz wurde damals von der US-Regierung implementiert, um nationalsozialistische Propaganda aus Deutschland zu kontern.

Doch was geschieht mit dem Geld konkret? Konservative US-Medien berichten darüber, dass zahlreiche Zeitungen und Magazine beispielsweise die China Daily als Kunden haben, die in der Vergangenheit gegen Zahlungen von sechs- bis siebenstelligen Dollarsummen Anzeigen schaltete oder eigene Beilagen produzierte. Namentlich erwähnt werden das Time Magazine, die Financial Times, das Foreign Policy Magazine, die Washington Post oder das Wall Street Journal.

Die betroffenen Verlage sprechen nicht gerne über zahlungskräftige politische Kunden aus der autoritär regierten zweitgrößten Volkswirtschaft. Schließlich droht ein Reputationsverlust bei jenen Lesern, die es für unangemessen halten, dass eine Regierung, die des Genozids in Xinjiang beschuldigt wird und ihre vertraglichen Zusagen zur Bewahrung demokratischer Bürgerrechte in Hongkong gebrochen hat, eine Plattform für ihre Geschichtsklitterung erhält.

Das gilt für die USA ebenso wie für Deutschland. Die Handelsblatt Media Group etwa bittet um Verständnis, “dass wir keine Stellung zu ihren Fragen beziehen.” Denn die China Daily nutzt hierzulande unter anderem auch das Handelsblatt als einen Multiplikator für ihre Propaganda. In unregelmäßigen Abständen liegt der namhaften Wirtschaftszeitung die Beilage “China Watch” bei. Das mehrseitige Produkt kommt im klassischen Erscheinungsbild einer gewöhnlichen Zeitung daher.

Jüngst wurden auch die Leser der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mit chinesischer Propaganda konfrontiert, als die Nachrichtenagentur Xinhua zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Mitte Juli eine ganzseitige Anzeige schaltete. Der Inhalt war zwar als Anzeige gekennzeichnet, allerdings erinnerte die Aufmachung der Seite nicht zufällig den redaktionellen Inhalten. Auch der Verlag der Süddeutschen Zeitung akzeptierte in der Vergangenheit ähnliche Anfragen chinesischer Medien, weil er nicht auf die Einnahmen verzichten wollte. Die deutschen Leitmedien sind für die chinesische Propaganda deshalb so wertvoll, weil sie ihr ein seriöses Gewand bieten. Das erhöht die Glaubwürdigkeit.

Stets betonen die Verlage, dass ihre Redaktionen und Anzeigenabteilungen unabhängig voneinander arbeiten. “Politische Anzeigen und solche mit starkem Meinungscharakter sind immer Grenzfälle für einen Verlag, über deren grundsätzliche Annahme wir nach interner Prüfung entscheiden. Das war auch in diesem Fall so. Letztendlich aber haben wir der freien Meinungsäußerung den Vorrang gegeben”, begründet die FAZ GmbH ihre Entscheidung in einer Stellungnahme. Natürlich prüfe die FAZ GmbH die Anzeigensujets und verweigere solche, die offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen. “Kritische oder provokante Anzeigen in einer Art vorauseilender Zensur zu verhindern, wäre zumindest mit unserem Verständnis einer in unserer Demokratie legitimen und freien Meinungsäußerung nicht zu vereinbaren.”

Bei China-Kritikern kommt diese Darstellung gar nicht gut an. “Die Begründung der FAZ macht es noch schlimmer. Die Xinhua-Anzeige lobhudelt 100 Jahre KP, verschweigt aber die Millionen von Toten, die die KP zu verantworten hat. Das ist weder ‘provokant’, noch ‘kritisch’, sondern schlicht eine menschenverachtende Geschichtslüge“, urteilt Kai Müller von der International Campaign for Tibet (ICT).

Chinas Propaganda nutzt geschickt jene Grundprinzipien aus, deren Anwendung in der Volksrepublik hart bestraft wird. Gleichzeitig kommt den Urhebern zugute, dass Verlage weltweit unter Druck stehen und dringend auf Anzeigenkunden angewiesen sind. Die chinesische Regierung schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe, weil sie neben der Verbreitung ihrer Narrative die freien Medien an den Rand einer Glaubwürdigkeitskrise drängen. Ein erstrebenswertes Ziel der chinesischen Regierung, die ausländischen Journalisten regelmäßig Lügen und Verzerrungen vorwirft. Zumal westliche Medien eine starke und unverzichtbare Ausprägung demokratischer Systeme sind. Ein Glücksfall für Peking, dass ausgerechnet einige dieser Medien die Plattformen für ein Regime schaffen, das demokratische Werte als Gift bezeichnet und sie erbittert bekämpft.

Beim Deutschen Journalistenverband (DJV) ist man ebenfalls “nicht glücklich” über derartige Anzeigen, betont aber, dass es keine redaktionelle Entscheidung sei, ob eine Anzeige veröffentlicht wird. Verantwortlich dafür seien die Anzeigenabteilungen der Verlage. “Wir gehen davon aus, dass die Verlagsjustitiare den Inhalt der Anzeigen vor der Veröffentlichung kennen und auf mögliche Widersprüche zum Völkerrecht und zu den Menschenrechten prüfen”, heißt es seitens des Verbandes. Einen Imageschaden für den deutschen Journalismus fürchtet der Verband seinerseits nicht.

Dass die Qualität der Texte von besagten Anzeigen oder Beilagen dem Standard der Leitmedien nicht gerecht wird, spielt für ihre Wirkung kaum eine Rolle. Stattdessen ist es die permanente Wiederholung von Narrativen der chinesischen Regierung, die sich in das Unterbewusstsein der Rezipienten einnisten sollen. Ohne kritische Einordnung können sie sich dort zunehmend als valide Argumente entwickeln und Standpunkte verändern. Schon dann hat die Propaganda ihr Ziel erreicht.

Die US-Zweigstelle der Xinhua spielt ihre Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas in ihrem FARA-Antrag jedoch deutlich herunter, obwohl Xinhua, wie auch China Daily oder CGTN, von der KP kontrolliert wird. Nach chinesischem Recht gelte Xinhua als ‘öffentliche Einrichtung’, die staatlicher Aufsicht unterstehe, aber als eigenständige juristische Person geführt werde. Nur ein “kleiner Teil ihrer Betriebsmittel” würde von der chinesischen Regierung finanziert. Xinhua “verlässt sich zunehmend auf seine eigenen Werbe- und Abonnementeinnahmen, um seine weltweiten Nachrichtenaktivitäten aufrechtzuerhalten”, heißt es in dem Antrag.

Die Millionenzahlungen aus der Heimat lassen jedoch darauf schließen, dass die Einnahmen offenbar bei Weitem nicht ausreichen und stellen damit das Geschäftsmodell der Agentur infrage. Wenn es keine Propaganda sein soll, weshalb bricht Xinhua unter diesen betriebswirtschaftlichen Umständen ihre Zelte in den USA nicht ab?

Auch in Deutschland leistet sich Xinhua großzügige Gesten, die einem profitablen Wirtschaften entgegenstehen. Die Agentur stellt hiesigen Redaktionen ihr Angebot teils kostenlos zur Verfügung.

Der Grenzkonflikt zwischen Indien und China hat sich in den vergangenen Monaten abermals zugespitzt. Indien hatte im Juli begonnen, seine Truppen in Ost-Ladakh im Himalaya, einer Region, die sich mit Kaschmir und Tibet überschneidet, um mehr als 50.000 Soldaten auf rund 200.000 Mann aufzustocken. Auch zusätzliche Kampfflugzeuge und fortschrittliche Artillerie sollen die Inder in die Region verlegt haben. Laut indischen Angaben hat die chinesische Volksbefreiungsarmee nun ebenfalls zusätzliche Einheiten in den Himalaya verlegt.

Indische Geheimdienst- und Militärbeamte sprechen von einer Erhöhung der chinesischen Truppenstärke auf rund 50.000 Soldaten, von denen die meisten von Tibet aus in die Hochebene verlegt worden sein sollen. Die Zahl ist ein deutlicher Sprung: Im Juni 2020 sollen nur rund 15.000 Soldaten in dem Gebiet gewesen sein. Damals hatte sich dort im Galwan-Tal eine tödliche Konfrontation zwischen den beiden Ländern zugetragen. 20 indische und vier chinesische Soldaten kamen ums Leben.

Weitere Entwicklungen heizen den Konflikt an: Seit Anfang Juli fährt erstmals ein chinesischer Hochgeschwindigkeitszug direkt von Chengdu über Lhasa bis in die Arunachal Pradesh Region, die von beiden Staaten beansprucht wird. Allein die Strecke von Chengdu nach Lhasa verkürzt sich damit von 48 auf 13 Stunden. “Im Fall einer Krise an der chinesisch-indischen Grenze, wird die Eisenbahnlinie die Versorgung der Region mit strategischem Material viel einfacher machen,” sagt Qian Feng, der Forschungsdirektor des Nationalen Strategie-Instituts an der Pekinger Tsinghua Universtät unmissverständlich.

China baut seit Jahren die Infrastruktur entlang der Grenze zu Tibet im Himalaya aus, dazu zählen Straßen aber auch Landebahnen für Flugzeuge. Fast 150 Milliarden US-Dollar soll Peking dafür investiert haben. Auch Indien hat zwischen März 2018 und 2020 über 1500 Kilometer Straßen gebaut, die meisten davon in Jammu, Kaschmir und Arunachal Pradesh.

Das größte Problem für das Machtgleichgewicht: Indien gerät gegenüber China wirtschaftlich immer stärker in die Defensive. Insgesamt hinkt das südasiatische Land bei Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Volksrepublik hinterher, während der Einfluss der chinesischen Wirtschaft in Indien zunimmt.

Mindestens 750 Jahre lang war die indische Wirtschaft der chinesischen voraus. Bis etwa 1750. Rund 100 Jahre später übernahm der Westen die Führung. In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat China Indien dann an Wirtschaftskraft überholt. 1990 lag Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei gut 326 Milliarden US-Dollar. Chinas bei 396 Milliarden US-Dollar. 2019, dem letzten normalen Jahr vor der Pandemie, kamen knapp 20 Millionen Touristen nach Indien. Und mehr als 60 Millionen nach China.

China hat mehr als 60 Millionen Studierende, Indien weniger als 20 Millionen. Indien hat neun Marken in den Top 500 der globalen Marken – China kann 73 vorweisen. Die Marktkapitalisierung der Börsen ist in China 2,2-Mal so groß. Auch in der Technologisierung der Gesellschaften klafft eine massive Lücke: China hat viermal mehr Fernsehgeräte und sogar zehnmal mehr Mobiltelefone. Die Volksrepublik verfügt über 188 Autos pro 1000 Einwohner, die USA über 838. In Indien sind es 20.

China hatte 2020 am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt einen Anteil von 18,3 Prozent. Indien hingegen nur 6,7 Prozent. Lässt sich dieser Vorsprung einholen? Kaum. Wenn das südasiatische Land bis 2041 mit stolzen acht Prozent wachsen würde und China mit nur vier Prozent, läge China bei 5300 Milliarden US-Dollar – und Indien wäre mit 4000 Milliarden noch immer um mehr als 20 Prozent kleiner.

Entsprechend des langsamen Wirtschaftswachstums verhalten sich auch die militärischen Gleichgewichte. Laut Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI steckt China jährlich mehr als 260 Milliarden US-Dollar in sein Militär, Indien dagegen nur rund 71 Milliarden US-Dollar.

Militärübungen der chinesischen Marine im Indischen Ozean sorgen in Delhi ebenfalls seit längerem für Beunruhigung. Delhi verfügt über 150 Kriegsschiffe und U-Boote sowie einen Flugzeugträger. Wie aus dem jüngsten Militär- und Sicherheitsbericht des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, verfügt die Volksrepublik China dagegen über mehr als 350 Kriegsschiffe sowie mehr als 50 U-Boote und zwei Flugzeugträger.

Peking arbeitet zudem wirtschaftlich im Rahmen der “Belt and Road”- Initiative immer enger mit Nachbarn Indiens zusammen – mit Feinden wie mit Freunden. Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka begrüßen das chinesische Engagement, weil es in der Region ein Gegengewicht zum indischen Nachbarn schafft und ihnen mehr Verhandlungsspielraum gibt, um eigene Interessen zu verteidigen.

Pakistan, Indiens verhasster Gegenspieler, profitiert besonders von den Investitionen Chinas – auch beim Aufbau seiner Armee. Zuletzt verweigerte Indien aufgrund von Chinas Regionalmacht-Ambitionen den Beitritt zum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dem größten Freihandelsabkommen der Welt. Die teilnehmenden Länder Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland sowie die zehn Asean-Staaten Indonesien, Malaysia, Thailand, die Philippinen, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kambodscha und Singapur wurden erst nach langen Verhandlungen mit China einig.

Die Inder fürchteten jedoch, dass chinesische Produkte aufgrund der massiv gesenkten Zölle den indischen Markt überschwemmen und die lokalen Anbieter nachhaltig ins Aus schießen würden. Nach dem Grenzzwist im vergangenen Jahr reagierte Indien gegenüber China bereits mit wirtschaftlichen Sanktionen. 59 chinesische Apps wie WeChat oder TikTok wurden im Land verboten, da sie die “nationale Sicherheit und Souveränität” Indiens gefährden, wie die Behörden sagten.

In manchen Dingen hat Indien der Volksrepublik jedoch etwas, zumindest zahlenmäßig, voraus: Indien wird China in den nächsten zehn Jahren als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Und im Gegensatz zu den Chinesen sind die Inder jung. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung wird hoch bleiben. Ob das in Zeiten der Digitalisierung und Automatisierung ein Vorteil oder gar ein Nachteil sein wird, ist noch nicht abzusehen.

Um der Expansion Chinas etwas entgegenzusetzen, hat Indien in den vergangenen Jahren wirtschaftliche Partnerschaften vorangetrieben und sich verstärkt mit den USA zusammengetan. Indien sei als globaler Machtfaktor und Sicherheitsgarant in der Region der wichtigste Partner der USA im indopazifischen Raum, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, im Februar. Allerdings sprechen die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) eine andere Sprache: Während Indiens FDI im Krisenjahr 2020 rund 64 Milliarden US-Dollar betrugen, gingen laut UNCTAD 149 Milliarden US-Dollar an China – und da ist Hongkong noch nicht einmal eingerechnet.

Um einen geopolitischen Flächenbrand zu vermeiden, hatten sich Delhi und Peking 1996 immerhin darauf verständigt, keine scharfe Munition im Grenzgebiet einsetzen. Der teils ungeklärte Verlauf der 3500 Kilometer langen chinesisch-indischen Grenze ist seit dem Grenzkrieg von 1962, den China ohne signifikante Gebietsgewinne für sich entschied, ein immer wieder aufflammender Konfliktherd.

Für die beiden asiatischen Atommächte geht es nicht nur ums Prinzip, sondern auch um die strategische Kontrolle von Ressourcen, allen voran Wasser. Wichtige Gletscher liegen in dem Gebiet. Eine offizielle Staatsgrenze gibt es nicht. Was auf dem Papier zu finden ist, stammt noch aus britischen Kolonialzeiten. Bereits zu Maos Zeiten erkannte die Volksrepublik diese Grenzziehungen nicht mehr als bindend an.

Am 25. Juni hatten Vertreter Indiens und Chinas eine weitere Runde diplomatischer Gespräche über den Grenzstreit geführt, die bislang jedoch ohne wirkliches Ergebnis blieben. Das Bemühen zeigt jedoch: An einem Krieg haben beide Seiten kein Interesse. Die politischen und wirtschaftlichen Kosten wären zu hoch.

16.08.2021, 13 Uhr

Lunch Talk, Körber-Stiftung: Brüssel, Berlin, Peking – Deutschlands China-Strategie mit Heiko Maas. Mehr

18.08.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, IHK Hamburg: Das neue Exportkontrollgesetz der VR China Mehr

19.08.2021, 9:00-10:30 Uhr (3-4:30 pm Beijing Time)

Vortrag, CNBW & ChinaWebinar Future leaders in Sino-European enterprises Mehr

Im Zuge der coronabedingten Schließung eines Terminals verschärft sich die Überlastung der beiden wichtigsten Containerhäfen Chinas in Shanghai und Ningbo. Rund vierzig Containerschiffe warteten am Donnerstag am äußeren Ankerplatz vor dem Ningbo Zhoushan Hafen. Das waren gut zehn mehr als noch zu Beginn der Woche, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Dort wurde am Meidong-Terminal ab Mittwoch die Arbeit komplett eingestellt, nachdem ein Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war (China.Table berichtete). An weiteren Terminals vor Ort gab es Einschränkungen für die Arbeiter und Schiffe.

Erste Schifffahrtsunternehmen reagierten auf die Schließung in Ningbo: Die französische Reederei CMA CGM gab am Donnerstag laut Reuters bekannt, dass einige Schiffe nach Shanghai umgeleitet oder Hafenanläufe in Ningbo einfach ausgelassen würden. Die deutsche Hapag-Lloyd erwartete laut einer Unternehmensmitteilung durch die temporäre Schließung des Meidong-Terminals Verzögerungen bei einigen geplanten Abfahrten.

Die Häfen im nahe zu Ningbo gelegenen Shanghai erlebten dem Bericht zufolge die höchste Überlastung seit mindestens drei Jahren. Etwa 30 Schiffe warteten demnach vor dem Hafen von Yangshan auf ihre Abfertigung, einem wichtigen Containerterminal in Shanghai.

Der wichtige Container-Verkehr in und aus China hatte in den vergangenen Monate mehrfach gelitten: Erst Ende Juli ging das Umschlagsvolumen an ostchinesischen Häfen zurück, da diese den Betrieb wegen des Taifuns In-Fa temporär einstellen mussten. Ende Mai und Juni wurde bereits der chinesische Handelshafen Yantian wegen Corona-Infektionen gesperrt. Auch die Schiffshavarie der “Ever Given” im Suezkanal im März hatte massive Auswirkungen auf den weltweiten Container-Verkehr.

Dauert die Schließung des Hafens in Ningbo nun weiter an, könnte der Welthandel mehr leiden als im Fall des Hafens Yantian. In Ningbo wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres laut chinesischem Transportministerium 18,7 Millionen Container abgefertigt, so viel wie in keinem anderen Hafen in der Volksrepublik. ari

Seit Peking im vergangenen Sommer das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ausgerufen hat, haben 89.200 Menschen die ehemalige britische Kronkolonie verlassen. Laut Regierungsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, hat die Abwanderung zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerung um 1,2 Prozent auf etwa 7,39 Millionen Menschen geführt.

Schon bevor das Sicherheitsgesetz im Juni vergangenen Jahres in Kraft trat, haben Hongkonger und Expats die Stadt verlassen, weil sie keine sichere Zukunft sahen. So wanderten im zweiten Halbjahr 2019 nach den teils brutalen Straßenprotesten bereits 50.000 Menschen aus Hongkong aus.

Carrie Lam, Regierungschefin der Sonderverwaltungszone, sagte Ende Juli, dass Menschen aus verschiedensten persönlichen Gründen auswanderten und die Stadt nach der Umsetzung des nationalen Sicherheitsgesetzes und mit Unterstützung des chinesischen Festlandes immer noch “unbegrenzte Möglichkeiten” biete. niw

Chinesische Behörden haben Mahjong-Spielstätten als einen Ort mit hoher Übertragung in der jüngsten Corona-Welle im Land ausgemacht. Als Konsequenz seien nun Zehntausende der Mahjong-Räume im ganzen Land geschlossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Allein in der Provinz Jiangsu sind demnach inzwischen mehr als 45.000 Spielstätten für Mahjong und Kartenspiele von der Schließung betroffen. Die Behörden in Peking und mindestens vier anderen Provinzen mit erhöhten Corona-Zahlen – Henan, Zhejiang, Hunan und Heilongjiang – zogen nach.

Dem Bericht zufolge hatte eine 64-Jährige in Yangzhou in einer Spielstätte die Delta-Variante des Virus verbreitet. Die Frau sei zuvor bei einem Verwandten in Nanjing zu Besuch gewesen, wo es bereits ein Cluster gab. Sie sei dann in mehreren Mahjong-Orten in Yangzhou gewesen, bevor sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei, hieß es weiter in dem Bericht. Das Spiel ist vor allem unter der älteren Bevölkerungsschicht in China beliebt.

Das Virus-Cluster in Yangzhou habe deshalb auch vorwiegend ältere Menschen getroffen. Rund 70 Prozent der Infizierten seien älter als 60 Jahre gewesen, berichtete Bloomberg. Gut zwei Drittel der registrierten Infektionen waren demnach auf die Mahjong-Spielstätten zurückzuführen. Hinzu sei gekommen, dass in Yangzhou die Impfrate unter älteren Menschen bei nur rund 40 Prozent liege. Von den dort bisher 448 mit dem Corona-Virus infizierten Menschen hätten 23 schwere Symptome gezeigt. Zwölf Betroffene seien in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. ari

Die jüngsten Änderungen von Beschaffungsrichtlinien in China wird neuen Details zufolge vor allem Hersteller medizinischer Geräte wie Siemens, GE Healtcare und Philips treffen. Peking hatte lokale Behörden angewiesen, bei der Beschaffung von MRT- und Röntgengeräte sowie chirurgischen Endoskopen und PCR-Testgeräten vermehrt auf lokal produzierte Güter zurückzugreifen. Von den 315 betroffenen Produktkategorien stammen allein 200 aus dem medizinischen Bereich, wie aus nun von Nikkei Asia veröffentlichten Details über die Regulierung zur öffentlichen Beschaffung hervorgeht (China.Table berichtete).

Großen ausländischen Herstellern wie Siemens, GE und Philips drohten dadurch Umsatzeinbußen, hieß es weiter in dem Bericht. Die Regulierung ziele auch darauf ab, dass die Hightech-Unternehmen des Gesundheitssektors ihre Produktion in die Volksrepublik verlagerten. Ein Vertreter eines nicht näher genannten ausländischen Wirtschaftsverbands sagte zu Nikkei, die Hersteller befürchteten nun, dass bei einer Produktionsverlagerung, “Technologien an chinesische Wettbewerber fallen könnten”.

Die neuen Regeln gehen auf Vorschriften zurück, die Chinas Finanz- und Industrieministerium schon im Mai erlassen hatten (China.Table berichtete). Bei öffentlichen Aufträgen ist demnach ein Anteil von im Inland produzierter Güter von – je nach Produktkategorie – 25 bis 100 Prozent vorgesehen. Laut der Zeitung sei bisher noch unklar, ob von der neuen Regulierung auch Einkäufe von Staatsunternehmen, Krankenhäusern und lokalen Behörden betroffen seien. nib

Der chinesische Premium-Elektroautobauer Nio will eine eigene Marke gründen, um auf dem Massenmarkt mitzumischen. Damit tritt das Unternehmen direkt in Konkurrenz mit Herstellern wie Volkswagen und Toyota. “Die Beziehung zwischen Nio und unserer neuen Massen-Marke wird ähnlich der zwischen Audi und Volkswagen beziehungsweise Lexus und Toyota sein”, sagte Unternehmens-Chef William Li. Bisher baute der Elektroautobauer als Premiumhersteller von SUV-Fahrzeugen, die umgerechnet um die 40.000 Euro kosten, vor allem Autos für die gleiche Zielgruppe wie die von Audi, BMW oder Tesla.

Li sagte am Donnerstag, dass Nio sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr zwei neue Modelle auf den Markt zu bringen. Neben der bereits angekündigten ET7-Limousine soll ein günstigeres Modell als die aktuellen erscheinen. Die neuen Modelle sollen jedoch nicht im unteren Marktsegment konkurrieren, das vom Hongguang Mini von SAIC-GM-Wuling Automobile Co. dominiert wird, dessen Fahrzeuge umgerechnet 3.850 Euro kosten. niw

Chinas oberste Behörden haben eine “fünfjährige Blaupause” zur Stärkung der regulatorischen Kontrolle über wichtige Wirtschaftssektoren verabschiedet. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und der Staatsrat veröffentlichten ein Grundsatzdokument zur Regulierung vielfältiger Sektoren, darunter die digitale Wirtschaft, die im Finanzsektor tätigen IT-Unternehmen, künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing sowie Lebensmittel und Medikamente, berichteten die Financial Times und Bloomberg.

Ziel der Behörden sei es demzufolge, sicherzustellen, dass sich “neue Geschäftsmodelle auf gesunde Weise entwickeln”. Peking sehe “dringenden Bedarf” an zusätzlichen Gesetzen zur Regelung des Bildungssektors und zur Lösung kartellrechtlicher Fragen sowie im Bereich nationale Sicherheit.

“Wir können aus einzelnen politischen Dokumenten nicht allzu viele Erkenntnisse über die Durchsetzung und die mögliche Form des Durchgreifens ableiten”, sagte Graham Webster, der das DigiChina-Projekt am Stanford University Cyber Policy Center leitet gegenüber Bloomberg. Ein Vertreter der Beratungsfirma AgencyChina sagte der Nachrichtenagentur, er sei der Ansicht, dass diese Ankündigung Investoren “einen besseren Hinweis auf zukünftige regulatorische Brennpunkte gibt”. Es sei die Unsicherheit, die Investoren abschrecke.

Globale Fondsmanager bestätigten diese Einschätzung gegenüber Reuters. “Ich glaube, die Anleger mögen einfach nicht die Unsicherheit, nicht zu wissen, was als nächstes passiert”, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Andere Fondsmanager sehen den Crackdown der vergangenen Wochen und Monate Reuters zufolge als “Übergangsphase” und nicht als politische Richtungsänderung. Insgesamt halten ausländische Anleger chinesische Aktien und Anleihen im Wert von 800 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch 40 Prozent niedriger, so die Financial Times. nib

Parteichef Wang Dongfeng (王东峰) ist der mächtigste Mann in der Pekinger Nachbarprovinz Hebei. Persönlich inspizierte er am 30. Juli alle Kontrollstationen der Polizei an den Einfahrtstraßen, die ans Meer nach Beidaihe führen. Chinas berühmter Badeort der Parteielite, 280 Kilometer Autobahnfahrt von Peking entfernt, untersteht seiner Provinz. Wang äußerte sich zufrieden über die mit ausgefeilter Hightech ausgerüsteten Checkpoints. Sie seien “Schlüsselstellen der Verteidigung, um die soziale Harmonie und Stabilität Chinas zu garantieren.” Mit kombinierter Luft- und Bodenverteidigung und dem Einsatz von Wissenschaft und Technologie wie “Gesichtsüberwachung und künstliche Intelligenz” ließen sich Gefahren abwehren. Wang dachte da wohl besonders an den Schutz von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Denn gleich sieben Mal wird in dem am 2. August gedruckten Bericht der Hebei-Tageszeitung über Provinzchef Wang der Name Xi wiederholt.

Wer es bis dahin nicht wusste: Xi und seine Innere Führung waren im Anmarsch zu ihrer alljährlichen Sommerpause nach Beidaihe. Dort zieht sich die Pekinger Elite alljährlich in ihre zwischen Pinien- und Zedernwäldern versteckten Villen am Lotosberg über einen für sie abgeriegelten Weststrand zurück. Die Politelite ist der eigentliche Adressat der devoten Meldung in der Hebei-Tageszeitung. Chinas Topführer sind, wenn es um ihre Sicherheit und Geheimhaltung geht, so paranoid, dass sie nicht einmal bekannt geben, ob, wie lange und wo sie Urlaub machen. Sie verschwinden einfach von der Bildfläche. Nur das Außenministerium sorgt für ein wenig Transparenz: Am 30. Juli informierte es auf seiner Webseite: “Wir machen Sommerpause (暑期) vom 2. bis 13. August.” Das ist dann auch der Zeitraum, indem Chinas Führung Urlaub macht.

Doch für den, der zwischen den Zeilen liest, ist der Bericht über die Inspektion des Parteichefs der erste von zwei indirekten Hinweisen, mit denen alljährlich Pekings Parteielite öffentlich mitteilt, dass sie auf dem Weg nach Beidaihe ist. Das enthüllte am 10. August die gut vernetzte Nachrichten-Webseite “Duowei Xinwen”. Den zweiten Hinweis gab es bislang immer kurz nach ihrer Ankunft im Badeort. Seit 2000 spendiert Chinas Parteiführung einer Gruppe ausgewählter chinesischer Wissenschaftler jährlich einen einwöchigen Sonderurlaub in Beidaihe. Chinas Parteichef schickt persönlich zwei Vertraute aus seinem Politbüro zu ihnen, um sie in seinem Namen begrüßen zu lassen. Dieses Jahr fiel das eingespielte Verfahren, um so mitzuteilen, dass die Führer in Beidaihe sind, wegen der Covid-19-Pandemie aus – ebenso wie schon 2020. Bis 2019 hatte Chinas Parteiführung insgesamt 19 solcher Gruppen alljährlich empfangen lassen, berichtete die Volkszeitung.

Warum ist es so wichtig, zu erfahren, dass Chinas Führer mit ihren Familien in Beidaihe urlauben? Der heute 80.000 Einwohner-Ort, dient nicht nur ihrer Erholung, sondern bietet ihnen die Kulisse, sich vor ihren Herbstkonferenzen informell zu beraten. Auf jedes Gerücht darüber achtet nicht nur das ganz Land, sondern auch Massen an Funktionären aus der Regierung, den Ministerien und Militärs, die auch in Beidaihe urlauben, aber getrennt von Chinas Elite in Hunderten entfernter Gästehäuser und Sanatorien untergebracht sind und trotz ihrer räumlichen Nähe nichts direkt erfahren.

Immer, wenn Pekings Eliten am Meer Urlaub machen, schlagen sie traditionell hohe politische Wellen, deren Ausläufer erst spät zu spüren sind. Meister darin war Mao Zedong, der von 1954 an elf Mal seinen Sommerurlaub in Beidaihe verbrachte. Er ließ dazu von Juli bis August seinen gesamten Hofstaat der Partei, Regierung und Militär aus Peking mitkommen und in Beidaihe weiter arbeiten. Bald wurde der Badeort “Xiadu” (夏都) genannt – die Sommerhauptstadt Chinas. Erst 2003 ordnete der damalige Parteichef Hu Jintao an, von nun an keine offiziellen Parteiversammlungen und Regierungskonferenzen mehr in Beidaihe abzuhalten. Die auch Normaltouristen seit 1979 geöffnete Sommerfrische wurde dennoch nie zum richtigen Urlaubsort.

Unter Mao fielen in Beidaihe Dutzende folgenschwerer Entscheidungen für Chinas Entwicklung. Westliche Spötter nannten es darauf einen Ort, an dem nicht nur die Topshots des Landes, sondern auch ihr Sozialismus immer wieder baden ging. Revolutionär Mao verstand sein Schwimmen im Meer als Widerstands-Akt gegen alle Strömungen, die ihm nicht passten. Im August 1958 beschloss er in Beidaihe, dass Chinas Gesellschaft reif für einen Großen Sprung nach Vorn “hinein in den Kommunismus” sei. Dutzende Millionen Menschen verhungerten. In Beidaihe schmiedete er Pläne für seinen Überfall auf Taiwan, der am 23. August 1958 zum Artilleriebeschuss der taiwanesischen Insel Qinmen (Quemoy-Krise) und fast zu einem Weltkrieg führte. Im August 1962 propagierte er von Beidaihe aus seine furchtbare Lehre vom nie endenden Klassenkampf, die zur theoretischen Begründung für seine mörderische Kulturrevolution wurde. Nachfolger Deng Xiaoping setzt in Beidaihe Zeichen für seine Reformen. Er verlangte von China “schwimmen zu lernen im Meer der Marktwirtschaft” als Metapher zur Lösung für den von Mao heruntergewirtschafteten Sozialismus.

Was Xi mit seinen engsten Vertrauten derzeit ausmauschelt, wird man erst in einigen Jahren erfahren. Viel Gutes ist nicht zu erwarten. Ihre aktuelle Politik steht nicht nur international im Gegenwind. Xi steuert auf seinen schwierigen 20. Parteitag im kommenden Jahr zu, auf dem ein Generationenwechsel in der Parteiführung auf der Tagesordnung steht. Fast alle derzeitigen Führer müssen dann gehen bis auf ihn, der sich seinen Weiterverbleib im Amt bereits verfassungsrechtlich abgesichert hat. Xi allein wird das Personalkarussell dann drehen.

Da Peking nichts offenlegt blühen die Spekulationen ins Kraut: Schon die äußerliche Atmosphäre in Beidaihe sei angespannt wie noch nie, berichtete ein japanischer Reporter der Nachrichtenagentur Nikkei. Als er am 23. Juli nach Beidaihe kam, eine Woche vor dem Eintreffen der Parteielite, wurde sein Wagen durchsucht und er zu Unrecht beschuldigt, illegal Schranken durchbrochen zu haben. Als er weiterfahren durfte, wurde er von zwei Polizeiwagen ständig beschattet.

Einst wurde das geheimnisvolle Beidaihe und was Pekings Führer dort ausheckten als Barometer für Chinas Politik betrachtet. Es ist es immer noch, nur weniger messbar.

Im Herbst 2021 übernimmt Roland Busch (56) den Vorsitz im Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (APA). Busch ist Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Er folgt auf Joe Kaeser, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens Energy AG. Jedes einzelne Land im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum biete auch große Chancen für die deutsche Wirtschaft, so Busch. “Diese Potenziale zu heben, dafür möchte ich mich als APA-Vorsitzender einsetzen”, erklärte Busch zur Bekanntgabe der Personalie.

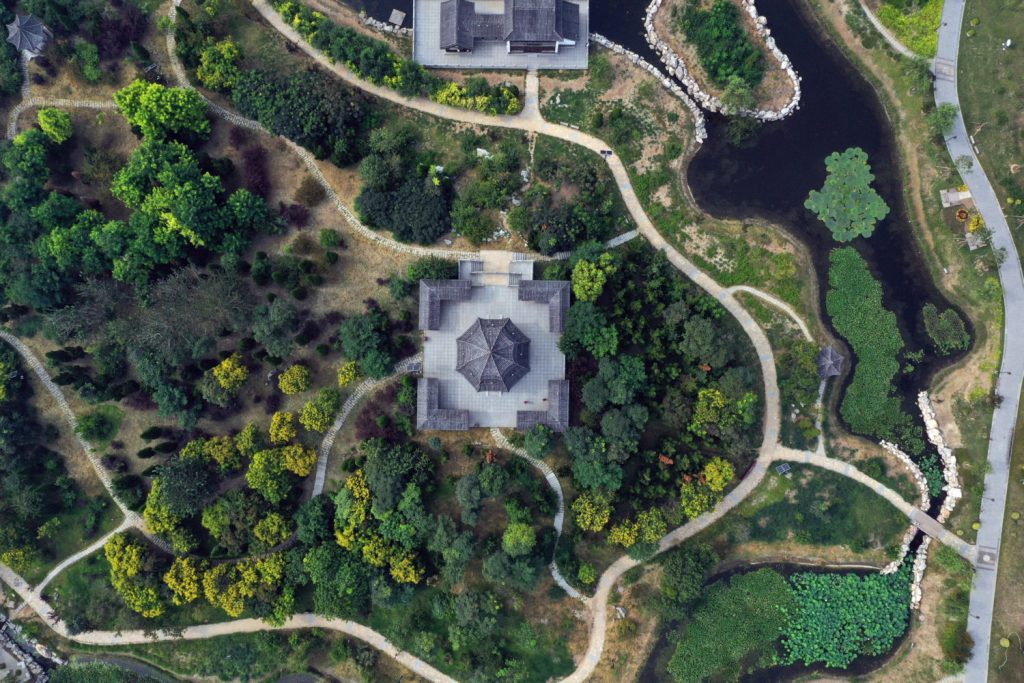

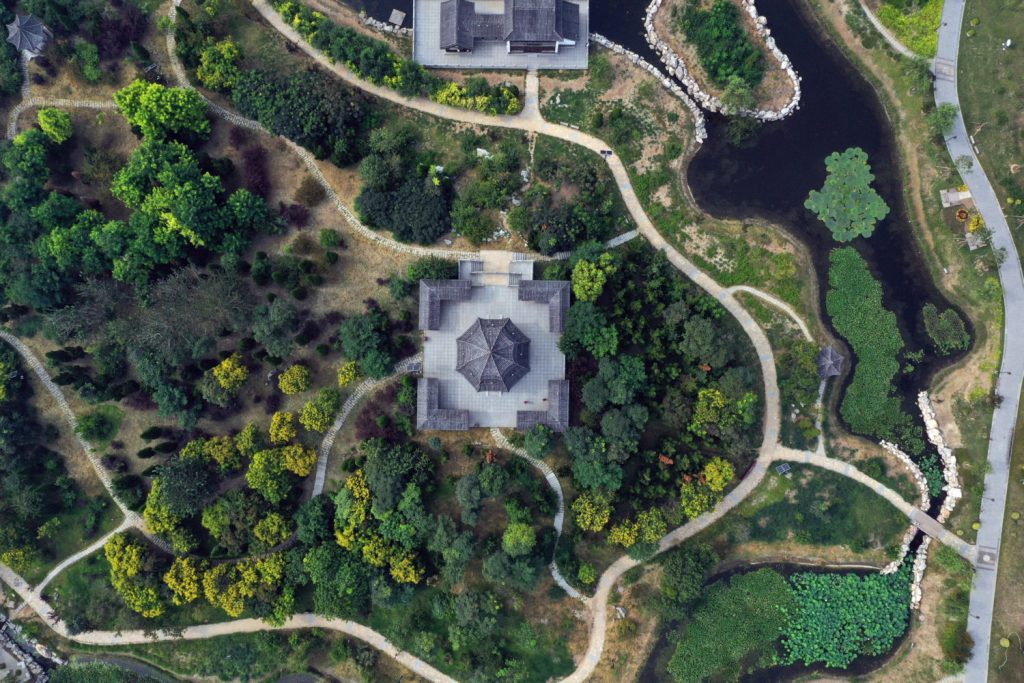

Hejian soll grüner werden. In der Stadt in der nordchinesischen Provinz Hebei sind in den vergangenen Jahren mehr als 20 neue Parks angelegt worden. Die Grünflächen sind im Rahmen einer ökologischen Entwicklungsoffensive in der Stadt geschaffen worden.

Peking verbreitet sein Chinabild über Sport, Kultur und Sprache – zunehmend aber auch direkt über Anzeigen in westlichen Zeitungen. Immer häufiger erscheinen Beilagen in renommierten ausländischen Medien. Das Ziel: Glaubwürdigkeit und Sympathien zu erlangen. Marcel Grzanna ist den Ursprüngen der Anzeige der KP, die auch in deutschen und US-Medien auftauchen, nachgegangen. Er stellt fest: Chinas Staatspropaganda wird direkt mit der Zeitung an den Frühstückstisch geliefert.

Einst gab es Bilder von Mao Zedong beim Baden am Strand. Xi Jinping wird sich so nicht ablichten lassen. Warum sich Chinas Führung trotzdem an einem Badeort trifft und dass dort teils Entscheidungen mit weitreichenden geopolitischen Folgen besprochen werden, zeigt unser Kolumnist Johnny Erling. Am beliebten Badestrand von Beidaihe – nur zwei Zugstunden nordöstlich von Peking – werden auch wichtige Personalfragen innerhalb der Partei in die Wege geleitet. Ein Generationenwechsel steht der KP bevor. Bis auf Xi Jinping selbst, der sein Amt lebenslang hält, wird kaum ein Funktionär aus der Politelite ewig nach Beidaihe reisen dürfen – zumindest nicht an den abgesperrten und der Politelite vorbehaltenen Teil des Strandes.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Jahrelang hatte sich der US-Ableger der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua seiner Meldepflicht als Auslandsvertretung in den Vereinigten Staaten erfolgreich entzogen. Trotz erstmaliger Aufforderung durch das Justizministerium in Washington im Jahr 2018 dauerte es bis Anfang Mai dieses Jahres, ehe das Staatsmedium die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllte. Die US-Behörden, die Xinhua als Interessenvertretung des chinesischen Staates einordnen und damit als Propaganda-Werkzeug brandmarken, können nun endlich detailliert nachzeichnen, wie viel Geld aus der Volksrepublik ins Land fließt, um die Aktivitäten von Xinhua dort finanziell zu unterstützen. Zwischen März vergangenen Jahres und April 2021 waren es rund 8,6 Millionen US-Dollar.

Auch die China Daily und der TV-Auslandssender CGTN, die ebenso weltweit und konsequent die Linie der Kommunistischen Partei vertreten und vermarkten wie Xinhua, waren der Meldepflicht nur verspätet nachgekommen und hatten erst im vergangenen Jahr ihre Registrierungen als Auslandsvertretungen eingereicht. Die Verschleppung der bürokratischen Akte sorgte dafür, dass die Volksrepublik lange Zeit das finanzielle Volumen ihrer Propaganda in den Vereinigten Staaten verschleiern konnte.

Alle chinesischen Institutionen, die aktuell unter dem Foreign Agents Registration Act (FARA) als Auslandsvertretungen gemeldet sind, erhielten im vergangenen Jahr rund 64 Millionen US-Dollar aus China. Knapp sechseinhalb Mal mehr als 2016, als die drei Medienhäuser noch nicht registriert waren. Kein anderes Land der Welt leistet sich so hohe Ausgaben für seine Lobbyarbeit in den USA. Der Großteil der Summe fließt in die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Laut dem Center for Responsive Politics (CRP), eine unabhängige Non-Profit-Forschungseinrichtung in Washington, die Geldflüsse in der US-Politik transparent macht, strichen Xinhua, China Daily und CGTN 80 Prozent der besagten 64 Millionen US-Dollar ein. FARA ist seit 1938 in Kraft, das Gesetz wurde damals von der US-Regierung implementiert, um nationalsozialistische Propaganda aus Deutschland zu kontern.

Doch was geschieht mit dem Geld konkret? Konservative US-Medien berichten darüber, dass zahlreiche Zeitungen und Magazine beispielsweise die China Daily als Kunden haben, die in der Vergangenheit gegen Zahlungen von sechs- bis siebenstelligen Dollarsummen Anzeigen schaltete oder eigene Beilagen produzierte. Namentlich erwähnt werden das Time Magazine, die Financial Times, das Foreign Policy Magazine, die Washington Post oder das Wall Street Journal.

Die betroffenen Verlage sprechen nicht gerne über zahlungskräftige politische Kunden aus der autoritär regierten zweitgrößten Volkswirtschaft. Schließlich droht ein Reputationsverlust bei jenen Lesern, die es für unangemessen halten, dass eine Regierung, die des Genozids in Xinjiang beschuldigt wird und ihre vertraglichen Zusagen zur Bewahrung demokratischer Bürgerrechte in Hongkong gebrochen hat, eine Plattform für ihre Geschichtsklitterung erhält.

Das gilt für die USA ebenso wie für Deutschland. Die Handelsblatt Media Group etwa bittet um Verständnis, “dass wir keine Stellung zu ihren Fragen beziehen.” Denn die China Daily nutzt hierzulande unter anderem auch das Handelsblatt als einen Multiplikator für ihre Propaganda. In unregelmäßigen Abständen liegt der namhaften Wirtschaftszeitung die Beilage “China Watch” bei. Das mehrseitige Produkt kommt im klassischen Erscheinungsbild einer gewöhnlichen Zeitung daher.

Jüngst wurden auch die Leser der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mit chinesischer Propaganda konfrontiert, als die Nachrichtenagentur Xinhua zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Mitte Juli eine ganzseitige Anzeige schaltete. Der Inhalt war zwar als Anzeige gekennzeichnet, allerdings erinnerte die Aufmachung der Seite nicht zufällig den redaktionellen Inhalten. Auch der Verlag der Süddeutschen Zeitung akzeptierte in der Vergangenheit ähnliche Anfragen chinesischer Medien, weil er nicht auf die Einnahmen verzichten wollte. Die deutschen Leitmedien sind für die chinesische Propaganda deshalb so wertvoll, weil sie ihr ein seriöses Gewand bieten. Das erhöht die Glaubwürdigkeit.

Stets betonen die Verlage, dass ihre Redaktionen und Anzeigenabteilungen unabhängig voneinander arbeiten. “Politische Anzeigen und solche mit starkem Meinungscharakter sind immer Grenzfälle für einen Verlag, über deren grundsätzliche Annahme wir nach interner Prüfung entscheiden. Das war auch in diesem Fall so. Letztendlich aber haben wir der freien Meinungsäußerung den Vorrang gegeben”, begründet die FAZ GmbH ihre Entscheidung in einer Stellungnahme. Natürlich prüfe die FAZ GmbH die Anzeigensujets und verweigere solche, die offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen. “Kritische oder provokante Anzeigen in einer Art vorauseilender Zensur zu verhindern, wäre zumindest mit unserem Verständnis einer in unserer Demokratie legitimen und freien Meinungsäußerung nicht zu vereinbaren.”

Bei China-Kritikern kommt diese Darstellung gar nicht gut an. “Die Begründung der FAZ macht es noch schlimmer. Die Xinhua-Anzeige lobhudelt 100 Jahre KP, verschweigt aber die Millionen von Toten, die die KP zu verantworten hat. Das ist weder ‘provokant’, noch ‘kritisch’, sondern schlicht eine menschenverachtende Geschichtslüge“, urteilt Kai Müller von der International Campaign for Tibet (ICT).

Chinas Propaganda nutzt geschickt jene Grundprinzipien aus, deren Anwendung in der Volksrepublik hart bestraft wird. Gleichzeitig kommt den Urhebern zugute, dass Verlage weltweit unter Druck stehen und dringend auf Anzeigenkunden angewiesen sind. Die chinesische Regierung schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe, weil sie neben der Verbreitung ihrer Narrative die freien Medien an den Rand einer Glaubwürdigkeitskrise drängen. Ein erstrebenswertes Ziel der chinesischen Regierung, die ausländischen Journalisten regelmäßig Lügen und Verzerrungen vorwirft. Zumal westliche Medien eine starke und unverzichtbare Ausprägung demokratischer Systeme sind. Ein Glücksfall für Peking, dass ausgerechnet einige dieser Medien die Plattformen für ein Regime schaffen, das demokratische Werte als Gift bezeichnet und sie erbittert bekämpft.

Beim Deutschen Journalistenverband (DJV) ist man ebenfalls “nicht glücklich” über derartige Anzeigen, betont aber, dass es keine redaktionelle Entscheidung sei, ob eine Anzeige veröffentlicht wird. Verantwortlich dafür seien die Anzeigenabteilungen der Verlage. “Wir gehen davon aus, dass die Verlagsjustitiare den Inhalt der Anzeigen vor der Veröffentlichung kennen und auf mögliche Widersprüche zum Völkerrecht und zu den Menschenrechten prüfen”, heißt es seitens des Verbandes. Einen Imageschaden für den deutschen Journalismus fürchtet der Verband seinerseits nicht.

Dass die Qualität der Texte von besagten Anzeigen oder Beilagen dem Standard der Leitmedien nicht gerecht wird, spielt für ihre Wirkung kaum eine Rolle. Stattdessen ist es die permanente Wiederholung von Narrativen der chinesischen Regierung, die sich in das Unterbewusstsein der Rezipienten einnisten sollen. Ohne kritische Einordnung können sie sich dort zunehmend als valide Argumente entwickeln und Standpunkte verändern. Schon dann hat die Propaganda ihr Ziel erreicht.

Die US-Zweigstelle der Xinhua spielt ihre Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas in ihrem FARA-Antrag jedoch deutlich herunter, obwohl Xinhua, wie auch China Daily oder CGTN, von der KP kontrolliert wird. Nach chinesischem Recht gelte Xinhua als ‘öffentliche Einrichtung’, die staatlicher Aufsicht unterstehe, aber als eigenständige juristische Person geführt werde. Nur ein “kleiner Teil ihrer Betriebsmittel” würde von der chinesischen Regierung finanziert. Xinhua “verlässt sich zunehmend auf seine eigenen Werbe- und Abonnementeinnahmen, um seine weltweiten Nachrichtenaktivitäten aufrechtzuerhalten”, heißt es in dem Antrag.

Die Millionenzahlungen aus der Heimat lassen jedoch darauf schließen, dass die Einnahmen offenbar bei Weitem nicht ausreichen und stellen damit das Geschäftsmodell der Agentur infrage. Wenn es keine Propaganda sein soll, weshalb bricht Xinhua unter diesen betriebswirtschaftlichen Umständen ihre Zelte in den USA nicht ab?

Auch in Deutschland leistet sich Xinhua großzügige Gesten, die einem profitablen Wirtschaften entgegenstehen. Die Agentur stellt hiesigen Redaktionen ihr Angebot teils kostenlos zur Verfügung.

Der Grenzkonflikt zwischen Indien und China hat sich in den vergangenen Monaten abermals zugespitzt. Indien hatte im Juli begonnen, seine Truppen in Ost-Ladakh im Himalaya, einer Region, die sich mit Kaschmir und Tibet überschneidet, um mehr als 50.000 Soldaten auf rund 200.000 Mann aufzustocken. Auch zusätzliche Kampfflugzeuge und fortschrittliche Artillerie sollen die Inder in die Region verlegt haben. Laut indischen Angaben hat die chinesische Volksbefreiungsarmee nun ebenfalls zusätzliche Einheiten in den Himalaya verlegt.

Indische Geheimdienst- und Militärbeamte sprechen von einer Erhöhung der chinesischen Truppenstärke auf rund 50.000 Soldaten, von denen die meisten von Tibet aus in die Hochebene verlegt worden sein sollen. Die Zahl ist ein deutlicher Sprung: Im Juni 2020 sollen nur rund 15.000 Soldaten in dem Gebiet gewesen sein. Damals hatte sich dort im Galwan-Tal eine tödliche Konfrontation zwischen den beiden Ländern zugetragen. 20 indische und vier chinesische Soldaten kamen ums Leben.

Weitere Entwicklungen heizen den Konflikt an: Seit Anfang Juli fährt erstmals ein chinesischer Hochgeschwindigkeitszug direkt von Chengdu über Lhasa bis in die Arunachal Pradesh Region, die von beiden Staaten beansprucht wird. Allein die Strecke von Chengdu nach Lhasa verkürzt sich damit von 48 auf 13 Stunden. “Im Fall einer Krise an der chinesisch-indischen Grenze, wird die Eisenbahnlinie die Versorgung der Region mit strategischem Material viel einfacher machen,” sagt Qian Feng, der Forschungsdirektor des Nationalen Strategie-Instituts an der Pekinger Tsinghua Universtät unmissverständlich.

China baut seit Jahren die Infrastruktur entlang der Grenze zu Tibet im Himalaya aus, dazu zählen Straßen aber auch Landebahnen für Flugzeuge. Fast 150 Milliarden US-Dollar soll Peking dafür investiert haben. Auch Indien hat zwischen März 2018 und 2020 über 1500 Kilometer Straßen gebaut, die meisten davon in Jammu, Kaschmir und Arunachal Pradesh.

Das größte Problem für das Machtgleichgewicht: Indien gerät gegenüber China wirtschaftlich immer stärker in die Defensive. Insgesamt hinkt das südasiatische Land bei Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Volksrepublik hinterher, während der Einfluss der chinesischen Wirtschaft in Indien zunimmt.

Mindestens 750 Jahre lang war die indische Wirtschaft der chinesischen voraus. Bis etwa 1750. Rund 100 Jahre später übernahm der Westen die Führung. In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat China Indien dann an Wirtschaftskraft überholt. 1990 lag Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei gut 326 Milliarden US-Dollar. Chinas bei 396 Milliarden US-Dollar. 2019, dem letzten normalen Jahr vor der Pandemie, kamen knapp 20 Millionen Touristen nach Indien. Und mehr als 60 Millionen nach China.

China hat mehr als 60 Millionen Studierende, Indien weniger als 20 Millionen. Indien hat neun Marken in den Top 500 der globalen Marken – China kann 73 vorweisen. Die Marktkapitalisierung der Börsen ist in China 2,2-Mal so groß. Auch in der Technologisierung der Gesellschaften klafft eine massive Lücke: China hat viermal mehr Fernsehgeräte und sogar zehnmal mehr Mobiltelefone. Die Volksrepublik verfügt über 188 Autos pro 1000 Einwohner, die USA über 838. In Indien sind es 20.

China hatte 2020 am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt einen Anteil von 18,3 Prozent. Indien hingegen nur 6,7 Prozent. Lässt sich dieser Vorsprung einholen? Kaum. Wenn das südasiatische Land bis 2041 mit stolzen acht Prozent wachsen würde und China mit nur vier Prozent, läge China bei 5300 Milliarden US-Dollar – und Indien wäre mit 4000 Milliarden noch immer um mehr als 20 Prozent kleiner.

Entsprechend des langsamen Wirtschaftswachstums verhalten sich auch die militärischen Gleichgewichte. Laut Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI steckt China jährlich mehr als 260 Milliarden US-Dollar in sein Militär, Indien dagegen nur rund 71 Milliarden US-Dollar.

Militärübungen der chinesischen Marine im Indischen Ozean sorgen in Delhi ebenfalls seit längerem für Beunruhigung. Delhi verfügt über 150 Kriegsschiffe und U-Boote sowie einen Flugzeugträger. Wie aus dem jüngsten Militär- und Sicherheitsbericht des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, verfügt die Volksrepublik China dagegen über mehr als 350 Kriegsschiffe sowie mehr als 50 U-Boote und zwei Flugzeugträger.

Peking arbeitet zudem wirtschaftlich im Rahmen der “Belt and Road”- Initiative immer enger mit Nachbarn Indiens zusammen – mit Feinden wie mit Freunden. Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka begrüßen das chinesische Engagement, weil es in der Region ein Gegengewicht zum indischen Nachbarn schafft und ihnen mehr Verhandlungsspielraum gibt, um eigene Interessen zu verteidigen.

Pakistan, Indiens verhasster Gegenspieler, profitiert besonders von den Investitionen Chinas – auch beim Aufbau seiner Armee. Zuletzt verweigerte Indien aufgrund von Chinas Regionalmacht-Ambitionen den Beitritt zum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dem größten Freihandelsabkommen der Welt. Die teilnehmenden Länder Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland sowie die zehn Asean-Staaten Indonesien, Malaysia, Thailand, die Philippinen, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kambodscha und Singapur wurden erst nach langen Verhandlungen mit China einig.

Die Inder fürchteten jedoch, dass chinesische Produkte aufgrund der massiv gesenkten Zölle den indischen Markt überschwemmen und die lokalen Anbieter nachhaltig ins Aus schießen würden. Nach dem Grenzzwist im vergangenen Jahr reagierte Indien gegenüber China bereits mit wirtschaftlichen Sanktionen. 59 chinesische Apps wie WeChat oder TikTok wurden im Land verboten, da sie die “nationale Sicherheit und Souveränität” Indiens gefährden, wie die Behörden sagten.

In manchen Dingen hat Indien der Volksrepublik jedoch etwas, zumindest zahlenmäßig, voraus: Indien wird China in den nächsten zehn Jahren als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Und im Gegensatz zu den Chinesen sind die Inder jung. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung wird hoch bleiben. Ob das in Zeiten der Digitalisierung und Automatisierung ein Vorteil oder gar ein Nachteil sein wird, ist noch nicht abzusehen.

Um der Expansion Chinas etwas entgegenzusetzen, hat Indien in den vergangenen Jahren wirtschaftliche Partnerschaften vorangetrieben und sich verstärkt mit den USA zusammengetan. Indien sei als globaler Machtfaktor und Sicherheitsgarant in der Region der wichtigste Partner der USA im indopazifischen Raum, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, im Februar. Allerdings sprechen die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) eine andere Sprache: Während Indiens FDI im Krisenjahr 2020 rund 64 Milliarden US-Dollar betrugen, gingen laut UNCTAD 149 Milliarden US-Dollar an China – und da ist Hongkong noch nicht einmal eingerechnet.

Um einen geopolitischen Flächenbrand zu vermeiden, hatten sich Delhi und Peking 1996 immerhin darauf verständigt, keine scharfe Munition im Grenzgebiet einsetzen. Der teils ungeklärte Verlauf der 3500 Kilometer langen chinesisch-indischen Grenze ist seit dem Grenzkrieg von 1962, den China ohne signifikante Gebietsgewinne für sich entschied, ein immer wieder aufflammender Konfliktherd.

Für die beiden asiatischen Atommächte geht es nicht nur ums Prinzip, sondern auch um die strategische Kontrolle von Ressourcen, allen voran Wasser. Wichtige Gletscher liegen in dem Gebiet. Eine offizielle Staatsgrenze gibt es nicht. Was auf dem Papier zu finden ist, stammt noch aus britischen Kolonialzeiten. Bereits zu Maos Zeiten erkannte die Volksrepublik diese Grenzziehungen nicht mehr als bindend an.

Am 25. Juni hatten Vertreter Indiens und Chinas eine weitere Runde diplomatischer Gespräche über den Grenzstreit geführt, die bislang jedoch ohne wirkliches Ergebnis blieben. Das Bemühen zeigt jedoch: An einem Krieg haben beide Seiten kein Interesse. Die politischen und wirtschaftlichen Kosten wären zu hoch.

16.08.2021, 13 Uhr

Lunch Talk, Körber-Stiftung: Brüssel, Berlin, Peking – Deutschlands China-Strategie mit Heiko Maas. Mehr

18.08.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, IHK Hamburg: Das neue Exportkontrollgesetz der VR China Mehr

19.08.2021, 9:00-10:30 Uhr (3-4:30 pm Beijing Time)

Vortrag, CNBW & ChinaWebinar Future leaders in Sino-European enterprises Mehr

Im Zuge der coronabedingten Schließung eines Terminals verschärft sich die Überlastung der beiden wichtigsten Containerhäfen Chinas in Shanghai und Ningbo. Rund vierzig Containerschiffe warteten am Donnerstag am äußeren Ankerplatz vor dem Ningbo Zhoushan Hafen. Das waren gut zehn mehr als noch zu Beginn der Woche, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Dort wurde am Meidong-Terminal ab Mittwoch die Arbeit komplett eingestellt, nachdem ein Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war (China.Table berichtete). An weiteren Terminals vor Ort gab es Einschränkungen für die Arbeiter und Schiffe.

Erste Schifffahrtsunternehmen reagierten auf die Schließung in Ningbo: Die französische Reederei CMA CGM gab am Donnerstag laut Reuters bekannt, dass einige Schiffe nach Shanghai umgeleitet oder Hafenanläufe in Ningbo einfach ausgelassen würden. Die deutsche Hapag-Lloyd erwartete laut einer Unternehmensmitteilung durch die temporäre Schließung des Meidong-Terminals Verzögerungen bei einigen geplanten Abfahrten.

Die Häfen im nahe zu Ningbo gelegenen Shanghai erlebten dem Bericht zufolge die höchste Überlastung seit mindestens drei Jahren. Etwa 30 Schiffe warteten demnach vor dem Hafen von Yangshan auf ihre Abfertigung, einem wichtigen Containerterminal in Shanghai.

Der wichtige Container-Verkehr in und aus China hatte in den vergangenen Monate mehrfach gelitten: Erst Ende Juli ging das Umschlagsvolumen an ostchinesischen Häfen zurück, da diese den Betrieb wegen des Taifuns In-Fa temporär einstellen mussten. Ende Mai und Juni wurde bereits der chinesische Handelshafen Yantian wegen Corona-Infektionen gesperrt. Auch die Schiffshavarie der “Ever Given” im Suezkanal im März hatte massive Auswirkungen auf den weltweiten Container-Verkehr.

Dauert die Schließung des Hafens in Ningbo nun weiter an, könnte der Welthandel mehr leiden als im Fall des Hafens Yantian. In Ningbo wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres laut chinesischem Transportministerium 18,7 Millionen Container abgefertigt, so viel wie in keinem anderen Hafen in der Volksrepublik. ari

Seit Peking im vergangenen Sommer das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ausgerufen hat, haben 89.200 Menschen die ehemalige britische Kronkolonie verlassen. Laut Regierungsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, hat die Abwanderung zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerung um 1,2 Prozent auf etwa 7,39 Millionen Menschen geführt.

Schon bevor das Sicherheitsgesetz im Juni vergangenen Jahres in Kraft trat, haben Hongkonger und Expats die Stadt verlassen, weil sie keine sichere Zukunft sahen. So wanderten im zweiten Halbjahr 2019 nach den teils brutalen Straßenprotesten bereits 50.000 Menschen aus Hongkong aus.

Carrie Lam, Regierungschefin der Sonderverwaltungszone, sagte Ende Juli, dass Menschen aus verschiedensten persönlichen Gründen auswanderten und die Stadt nach der Umsetzung des nationalen Sicherheitsgesetzes und mit Unterstützung des chinesischen Festlandes immer noch “unbegrenzte Möglichkeiten” biete. niw

Chinesische Behörden haben Mahjong-Spielstätten als einen Ort mit hoher Übertragung in der jüngsten Corona-Welle im Land ausgemacht. Als Konsequenz seien nun Zehntausende der Mahjong-Räume im ganzen Land geschlossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Allein in der Provinz Jiangsu sind demnach inzwischen mehr als 45.000 Spielstätten für Mahjong und Kartenspiele von der Schließung betroffen. Die Behörden in Peking und mindestens vier anderen Provinzen mit erhöhten Corona-Zahlen – Henan, Zhejiang, Hunan und Heilongjiang – zogen nach.

Dem Bericht zufolge hatte eine 64-Jährige in Yangzhou in einer Spielstätte die Delta-Variante des Virus verbreitet. Die Frau sei zuvor bei einem Verwandten in Nanjing zu Besuch gewesen, wo es bereits ein Cluster gab. Sie sei dann in mehreren Mahjong-Orten in Yangzhou gewesen, bevor sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei, hieß es weiter in dem Bericht. Das Spiel ist vor allem unter der älteren Bevölkerungsschicht in China beliebt.

Das Virus-Cluster in Yangzhou habe deshalb auch vorwiegend ältere Menschen getroffen. Rund 70 Prozent der Infizierten seien älter als 60 Jahre gewesen, berichtete Bloomberg. Gut zwei Drittel der registrierten Infektionen waren demnach auf die Mahjong-Spielstätten zurückzuführen. Hinzu sei gekommen, dass in Yangzhou die Impfrate unter älteren Menschen bei nur rund 40 Prozent liege. Von den dort bisher 448 mit dem Corona-Virus infizierten Menschen hätten 23 schwere Symptome gezeigt. Zwölf Betroffene seien in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. ari

Die jüngsten Änderungen von Beschaffungsrichtlinien in China wird neuen Details zufolge vor allem Hersteller medizinischer Geräte wie Siemens, GE Healtcare und Philips treffen. Peking hatte lokale Behörden angewiesen, bei der Beschaffung von MRT- und Röntgengeräte sowie chirurgischen Endoskopen und PCR-Testgeräten vermehrt auf lokal produzierte Güter zurückzugreifen. Von den 315 betroffenen Produktkategorien stammen allein 200 aus dem medizinischen Bereich, wie aus nun von Nikkei Asia veröffentlichten Details über die Regulierung zur öffentlichen Beschaffung hervorgeht (China.Table berichtete).

Großen ausländischen Herstellern wie Siemens, GE und Philips drohten dadurch Umsatzeinbußen, hieß es weiter in dem Bericht. Die Regulierung ziele auch darauf ab, dass die Hightech-Unternehmen des Gesundheitssektors ihre Produktion in die Volksrepublik verlagerten. Ein Vertreter eines nicht näher genannten ausländischen Wirtschaftsverbands sagte zu Nikkei, die Hersteller befürchteten nun, dass bei einer Produktionsverlagerung, “Technologien an chinesische Wettbewerber fallen könnten”.

Die neuen Regeln gehen auf Vorschriften zurück, die Chinas Finanz- und Industrieministerium schon im Mai erlassen hatten (China.Table berichtete). Bei öffentlichen Aufträgen ist demnach ein Anteil von im Inland produzierter Güter von – je nach Produktkategorie – 25 bis 100 Prozent vorgesehen. Laut der Zeitung sei bisher noch unklar, ob von der neuen Regulierung auch Einkäufe von Staatsunternehmen, Krankenhäusern und lokalen Behörden betroffen seien. nib

Der chinesische Premium-Elektroautobauer Nio will eine eigene Marke gründen, um auf dem Massenmarkt mitzumischen. Damit tritt das Unternehmen direkt in Konkurrenz mit Herstellern wie Volkswagen und Toyota. “Die Beziehung zwischen Nio und unserer neuen Massen-Marke wird ähnlich der zwischen Audi und Volkswagen beziehungsweise Lexus und Toyota sein”, sagte Unternehmens-Chef William Li. Bisher baute der Elektroautobauer als Premiumhersteller von SUV-Fahrzeugen, die umgerechnet um die 40.000 Euro kosten, vor allem Autos für die gleiche Zielgruppe wie die von Audi, BMW oder Tesla.

Li sagte am Donnerstag, dass Nio sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr zwei neue Modelle auf den Markt zu bringen. Neben der bereits angekündigten ET7-Limousine soll ein günstigeres Modell als die aktuellen erscheinen. Die neuen Modelle sollen jedoch nicht im unteren Marktsegment konkurrieren, das vom Hongguang Mini von SAIC-GM-Wuling Automobile Co. dominiert wird, dessen Fahrzeuge umgerechnet 3.850 Euro kosten. niw

Chinas oberste Behörden haben eine “fünfjährige Blaupause” zur Stärkung der regulatorischen Kontrolle über wichtige Wirtschaftssektoren verabschiedet. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und der Staatsrat veröffentlichten ein Grundsatzdokument zur Regulierung vielfältiger Sektoren, darunter die digitale Wirtschaft, die im Finanzsektor tätigen IT-Unternehmen, künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing sowie Lebensmittel und Medikamente, berichteten die Financial Times und Bloomberg.

Ziel der Behörden sei es demzufolge, sicherzustellen, dass sich “neue Geschäftsmodelle auf gesunde Weise entwickeln”. Peking sehe “dringenden Bedarf” an zusätzlichen Gesetzen zur Regelung des Bildungssektors und zur Lösung kartellrechtlicher Fragen sowie im Bereich nationale Sicherheit.

“Wir können aus einzelnen politischen Dokumenten nicht allzu viele Erkenntnisse über die Durchsetzung und die mögliche Form des Durchgreifens ableiten”, sagte Graham Webster, der das DigiChina-Projekt am Stanford University Cyber Policy Center leitet gegenüber Bloomberg. Ein Vertreter der Beratungsfirma AgencyChina sagte der Nachrichtenagentur, er sei der Ansicht, dass diese Ankündigung Investoren “einen besseren Hinweis auf zukünftige regulatorische Brennpunkte gibt”. Es sei die Unsicherheit, die Investoren abschrecke.

Globale Fondsmanager bestätigten diese Einschätzung gegenüber Reuters. “Ich glaube, die Anleger mögen einfach nicht die Unsicherheit, nicht zu wissen, was als nächstes passiert”, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Andere Fondsmanager sehen den Crackdown der vergangenen Wochen und Monate Reuters zufolge als “Übergangsphase” und nicht als politische Richtungsänderung. Insgesamt halten ausländische Anleger chinesische Aktien und Anleihen im Wert von 800 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch 40 Prozent niedriger, so die Financial Times. nib

Parteichef Wang Dongfeng (王东峰) ist der mächtigste Mann in der Pekinger Nachbarprovinz Hebei. Persönlich inspizierte er am 30. Juli alle Kontrollstationen der Polizei an den Einfahrtstraßen, die ans Meer nach Beidaihe führen. Chinas berühmter Badeort der Parteielite, 280 Kilometer Autobahnfahrt von Peking entfernt, untersteht seiner Provinz. Wang äußerte sich zufrieden über die mit ausgefeilter Hightech ausgerüsteten Checkpoints. Sie seien “Schlüsselstellen der Verteidigung, um die soziale Harmonie und Stabilität Chinas zu garantieren.” Mit kombinierter Luft- und Bodenverteidigung und dem Einsatz von Wissenschaft und Technologie wie “Gesichtsüberwachung und künstliche Intelligenz” ließen sich Gefahren abwehren. Wang dachte da wohl besonders an den Schutz von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Denn gleich sieben Mal wird in dem am 2. August gedruckten Bericht der Hebei-Tageszeitung über Provinzchef Wang der Name Xi wiederholt.

Wer es bis dahin nicht wusste: Xi und seine Innere Führung waren im Anmarsch zu ihrer alljährlichen Sommerpause nach Beidaihe. Dort zieht sich die Pekinger Elite alljährlich in ihre zwischen Pinien- und Zedernwäldern versteckten Villen am Lotosberg über einen für sie abgeriegelten Weststrand zurück. Die Politelite ist der eigentliche Adressat der devoten Meldung in der Hebei-Tageszeitung. Chinas Topführer sind, wenn es um ihre Sicherheit und Geheimhaltung geht, so paranoid, dass sie nicht einmal bekannt geben, ob, wie lange und wo sie Urlaub machen. Sie verschwinden einfach von der Bildfläche. Nur das Außenministerium sorgt für ein wenig Transparenz: Am 30. Juli informierte es auf seiner Webseite: “Wir machen Sommerpause (暑期) vom 2. bis 13. August.” Das ist dann auch der Zeitraum, indem Chinas Führung Urlaub macht.

Doch für den, der zwischen den Zeilen liest, ist der Bericht über die Inspektion des Parteichefs der erste von zwei indirekten Hinweisen, mit denen alljährlich Pekings Parteielite öffentlich mitteilt, dass sie auf dem Weg nach Beidaihe ist. Das enthüllte am 10. August die gut vernetzte Nachrichten-Webseite “Duowei Xinwen”. Den zweiten Hinweis gab es bislang immer kurz nach ihrer Ankunft im Badeort. Seit 2000 spendiert Chinas Parteiführung einer Gruppe ausgewählter chinesischer Wissenschaftler jährlich einen einwöchigen Sonderurlaub in Beidaihe. Chinas Parteichef schickt persönlich zwei Vertraute aus seinem Politbüro zu ihnen, um sie in seinem Namen begrüßen zu lassen. Dieses Jahr fiel das eingespielte Verfahren, um so mitzuteilen, dass die Führer in Beidaihe sind, wegen der Covid-19-Pandemie aus – ebenso wie schon 2020. Bis 2019 hatte Chinas Parteiführung insgesamt 19 solcher Gruppen alljährlich empfangen lassen, berichtete die Volkszeitung.

Warum ist es so wichtig, zu erfahren, dass Chinas Führer mit ihren Familien in Beidaihe urlauben? Der heute 80.000 Einwohner-Ort, dient nicht nur ihrer Erholung, sondern bietet ihnen die Kulisse, sich vor ihren Herbstkonferenzen informell zu beraten. Auf jedes Gerücht darüber achtet nicht nur das ganz Land, sondern auch Massen an Funktionären aus der Regierung, den Ministerien und Militärs, die auch in Beidaihe urlauben, aber getrennt von Chinas Elite in Hunderten entfernter Gästehäuser und Sanatorien untergebracht sind und trotz ihrer räumlichen Nähe nichts direkt erfahren.

Immer, wenn Pekings Eliten am Meer Urlaub machen, schlagen sie traditionell hohe politische Wellen, deren Ausläufer erst spät zu spüren sind. Meister darin war Mao Zedong, der von 1954 an elf Mal seinen Sommerurlaub in Beidaihe verbrachte. Er ließ dazu von Juli bis August seinen gesamten Hofstaat der Partei, Regierung und Militär aus Peking mitkommen und in Beidaihe weiter arbeiten. Bald wurde der Badeort “Xiadu” (夏都) genannt – die Sommerhauptstadt Chinas. Erst 2003 ordnete der damalige Parteichef Hu Jintao an, von nun an keine offiziellen Parteiversammlungen und Regierungskonferenzen mehr in Beidaihe abzuhalten. Die auch Normaltouristen seit 1979 geöffnete Sommerfrische wurde dennoch nie zum richtigen Urlaubsort.

Unter Mao fielen in Beidaihe Dutzende folgenschwerer Entscheidungen für Chinas Entwicklung. Westliche Spötter nannten es darauf einen Ort, an dem nicht nur die Topshots des Landes, sondern auch ihr Sozialismus immer wieder baden ging. Revolutionär Mao verstand sein Schwimmen im Meer als Widerstands-Akt gegen alle Strömungen, die ihm nicht passten. Im August 1958 beschloss er in Beidaihe, dass Chinas Gesellschaft reif für einen Großen Sprung nach Vorn “hinein in den Kommunismus” sei. Dutzende Millionen Menschen verhungerten. In Beidaihe schmiedete er Pläne für seinen Überfall auf Taiwan, der am 23. August 1958 zum Artilleriebeschuss der taiwanesischen Insel Qinmen (Quemoy-Krise) und fast zu einem Weltkrieg führte. Im August 1962 propagierte er von Beidaihe aus seine furchtbare Lehre vom nie endenden Klassenkampf, die zur theoretischen Begründung für seine mörderische Kulturrevolution wurde. Nachfolger Deng Xiaoping setzt in Beidaihe Zeichen für seine Reformen. Er verlangte von China “schwimmen zu lernen im Meer der Marktwirtschaft” als Metapher zur Lösung für den von Mao heruntergewirtschafteten Sozialismus.

Was Xi mit seinen engsten Vertrauten derzeit ausmauschelt, wird man erst in einigen Jahren erfahren. Viel Gutes ist nicht zu erwarten. Ihre aktuelle Politik steht nicht nur international im Gegenwind. Xi steuert auf seinen schwierigen 20. Parteitag im kommenden Jahr zu, auf dem ein Generationenwechsel in der Parteiführung auf der Tagesordnung steht. Fast alle derzeitigen Führer müssen dann gehen bis auf ihn, der sich seinen Weiterverbleib im Amt bereits verfassungsrechtlich abgesichert hat. Xi allein wird das Personalkarussell dann drehen.

Da Peking nichts offenlegt blühen die Spekulationen ins Kraut: Schon die äußerliche Atmosphäre in Beidaihe sei angespannt wie noch nie, berichtete ein japanischer Reporter der Nachrichtenagentur Nikkei. Als er am 23. Juli nach Beidaihe kam, eine Woche vor dem Eintreffen der Parteielite, wurde sein Wagen durchsucht und er zu Unrecht beschuldigt, illegal Schranken durchbrochen zu haben. Als er weiterfahren durfte, wurde er von zwei Polizeiwagen ständig beschattet.

Einst wurde das geheimnisvolle Beidaihe und was Pekings Führer dort ausheckten als Barometer für Chinas Politik betrachtet. Es ist es immer noch, nur weniger messbar.

Im Herbst 2021 übernimmt Roland Busch (56) den Vorsitz im Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (APA). Busch ist Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Er folgt auf Joe Kaeser, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens Energy AG. Jedes einzelne Land im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum biete auch große Chancen für die deutsche Wirtschaft, so Busch. “Diese Potenziale zu heben, dafür möchte ich mich als APA-Vorsitzender einsetzen”, erklärte Busch zur Bekanntgabe der Personalie.

Hejian soll grüner werden. In der Stadt in der nordchinesischen Provinz Hebei sind in den vergangenen Jahren mehr als 20 neue Parks angelegt worden. Die Grünflächen sind im Rahmen einer ökologischen Entwicklungsoffensive in der Stadt geschaffen worden.