der von Michelle Bachelet vor Monatsfrist vorgelegte Xinjiang-Bericht müsste eigentlich substantielle Konsequenzen mit sich bringen. Schließlich lieferte er detaillierte Indizien, die auf “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” der chinesischen Regierung schließen lassen. Doch der UN-Menschenrechtsrat ist gespalten. Bestenfalls beschließt er gegen Ende nächster Woche eine ausführliche Debatte zu dem Bericht für das kommende Jahr.

Doch immerhin: Würde dieser Antrag angenommen, könnte er den Weg ebnen zur ersten Resolution gegen China in der Geschichte des Menschenrechtsrates. Scheitert der Antrag, hätte China den ersten Sturm weltweiter Entrüstung nach der UN-Anklage erstmal überstanden – zumindest auf UN-Ebene. Doch die Initiatoren sind zuversichtlich, hat Marcel Grzanna erfahren.

Dass Xi Jinping nach dem Parteitag weiterhin oberster Mann im Staat bleiben wird, gilt ebenso als so gut wie sicher. Doch wie sieht es mit seinem Gefolge aus? Die Kandidaten für einen Generationswechsel in der Partei stehen in den Startlöchern. Spitzenämter wie das des Vizepräsidenten, des Ministerpräsidenten sowie des Premierministers müssen neu besetzt werden. Die große Preisfrage beim Postengerangel lautet nun: Kommen nur Xi-Verbündete zum Zuge, oder muss der starke Mann Kompromisse mit anderen Fraktionen eingehen? Mehr über die Top-Kandidaten und einen potenziellen zukünftigen Nachfolger für Xi Jinping nach einer dritten Amtszeit lesen Sie in der Analyse von Christiane Kühl.

Kurz vor dem Parteitag werden auch in der Kunst- und Kulturbranche die Zügel noch einmal enger gezogen. Denn auch wenn in China nicht demokratisch gewählt wird, achtet die Regierung genau darauf, welche Botschaften vor wichtigen politischen Ereignissen die Runde machen. Und so fiel ein Film, der zunächst noch von den staatlichen Medien als “Hommage an das einfache Landleben” gelobt wurde, diese Woche den Zensurbehörden zum Opfer. Der auch in Europa gefeierte “Return to Dust” von Regisseur Li Ruijun beschreibt lebensnah das Leben auf dem Land – und damit auch die Sehnsucht der dortigen Bevölkerung nach einem besseren Leben. Da Xi die “extreme Armut” in China jedoch bereits Anfang 2021 “besiegt” haben will, darf auf der Leinwand nichts Gegenläufiges erzählt werden.

Wer sind Wang Yang, Wang Huning, Hu Chunhua oder Chen Min’er? Nie gehört? Das mag daran liegen, dass Chinas politisches System derzeit hauptsächlich um Xi Jinping kreist – Staats- und Parteichef der letzten zehn Jahre und wer weiß, vielleicht auch der nächsten zehn und mehr. Die vier Genannten gehören zu den aussichtsreichsten Anwärtern für Spitzenjobs in der Kommunistischen Partei nach dem Parteitag am 16. Oktober. Xi hat zwar sowohl die inoffizielle Altersgrenze überschritten und die inoffizielle Begrenzung auf zwei Amtszeiten für Parteiämter erreicht. Doch diese sind eben nur inoffiziell, und so gilt als sicher, dass die Parteitagsdelegierten Xi eine dritte Amtszeit gewähren. Ob in Xis Gefolge aber auch andere Spitzenkader auf ihren Sesseln kleben bleiben werden, ist weit weniger klar.

Generell rechnen Beobachter mit einem Generationswechsel vom Zentralkomitee aufwärts. In den Parteiorganen der Provinzen und Kommunen ist dieser bereits vollzogen. Doch wer welchen Posten ergattern wird, ist für Außenstehende so unklar wie lange nicht mehr. Der Sinologie Klaus Mühlhahn, Präsident der Zeppelin Universität Friedrichshafen, vermutet, dass es innerhalb der Partei heftige Grabenkämpfe um die einzelnen Posten gegeben hat (China.Table berichtete).

Der 69-jährige Xi Jinping steht an der Spitze des Ständigen Ausschusses des Politbüros, dem engsten Machtzirkel der Partei. Die anderen sind derzeit – in hierarchischer Reihenfolge – Premierminister Li Keqiang (67), der Chef des Nationalen Volkskongresses (NVK) Li Zhanshu (72), der Vorsitzende der beratenden Politischen Konsultativkonferenz Wang Yang (67), Ideologie-Zar Wang Huning (67), der Leiter der KP-Disziplinkommission Zhao Leji (65) und Vizepremier Han Zheng (68). Sie alle gehören zur sogenannten Fünften Generation der KP China.

Nach der inoffiziellen “Sieben-Hoch-Acht-Runter”-Regel (七上八下) dürften nur Kader im Amt bleiben, die beim Parteitag 67 Jahre und jünger sind. Ab 68 gehts aufs Altenteil. Eigentlich müssten aus dem Ständigen Ausschuss neben Xi damit auch Li Zhanshu und Han Zheng ausscheiden. Da Xi bleibt, winken also voraussichtlich zwei Spitzenplätze für Neue. Im 25-köpfigen Politbüro wird voraussichtlich die Hälfte der Mitglieder ersetzt.

Die große Preisfrage: Kommen dabei nur Xi-Verbündete zum Zuge, oder muss der starke Mann Kompromisse mit anderen Fraktionen eingehen? Gerade erst hat Xi mithilfe einer Welle von Verurteilungen vornehmlich wegen Korruption den Sicherheitsapparat aufgeräumt und die frei gewordenen Stellen mit Gefolgsleuten besetzt (China.Table berichtete) – ein ominöses Zeichen.

Die Parteitags-Personalien lassen zudem Schlüsse auf die auf dem NVK im März 2023 festzulegenden Veränderungen bei den Staatsämtern zu. Dort sind vor allem der Vizepräsident, der Ministerpräsident, sowie dessen Stellvertreter neu zu besetzen. Premier Li Keqiang hat im März betont, er leiste nun sein letztes Jahr im Amt. Auch gilt als sicher, dass Vizepräsident Wang Qishan im März 2023 in den Ruhestand gehen wird – er ist über 70. Für beide Ämter kursieren keine klaren Favoriten.

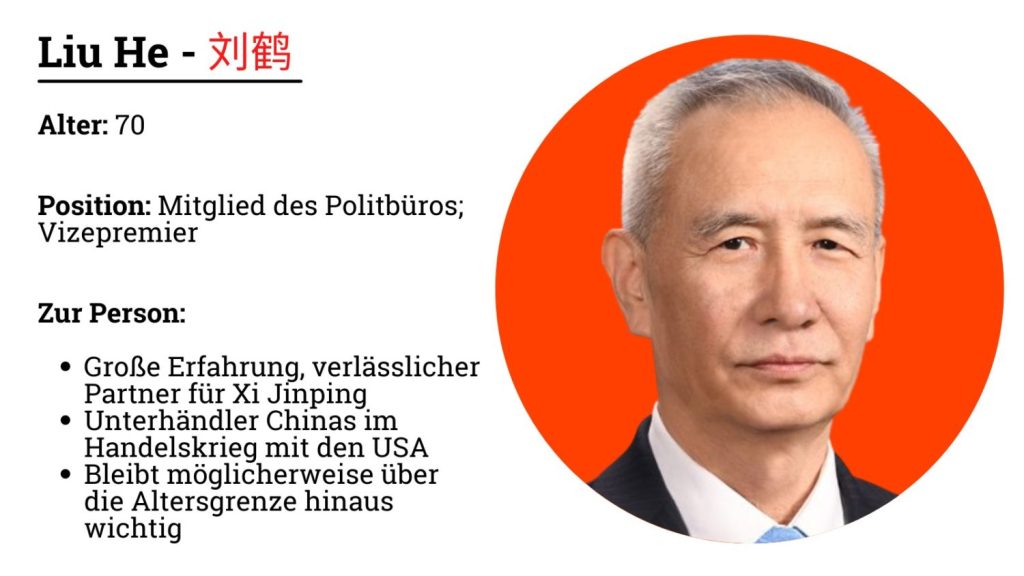

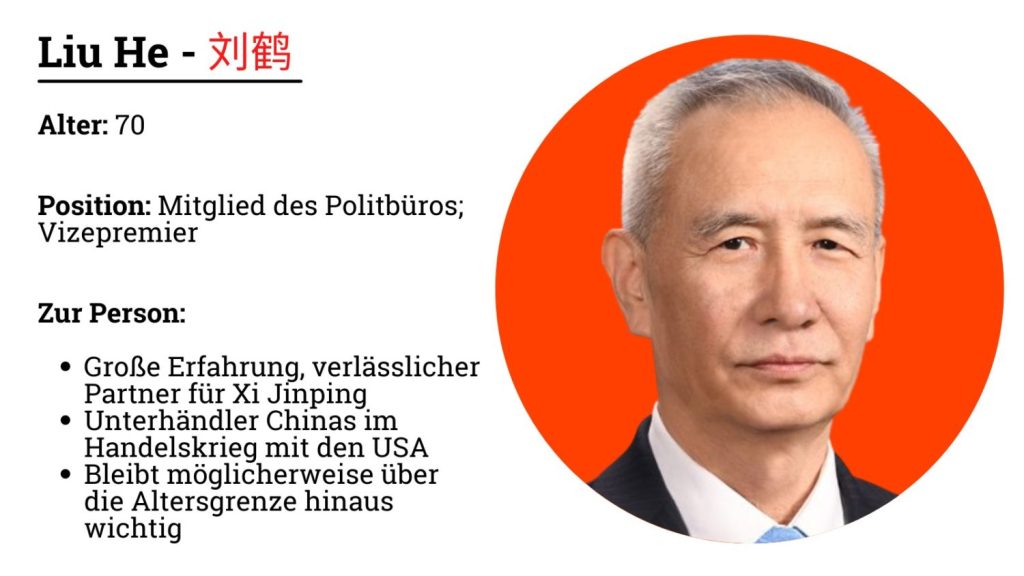

Xi könnte nach Ansicht mancher Beobachter seinen Vertrauten und erfahrenen Wirtschaftspolitiker Liu He zum Vizepräsidenten machen. Liu, in Harvard ausgebildeter Ökonom, führte unter anderem die Verhandlungen im Handelskrieg mit den USA. Er gilt als der Kopf hinter vielen wirtschaftlichen Reformen. Das Problem: Liu ist bereits 70 Jahre alt (Jahrgang 1952) Jahre alt. Doch wer weiß? Auch Wang Qishan war 69, als Xi ihn 2017 zum Vizepräsidenten ernannte – vom Posten des Vizepremiers aus, so wie es bei Liu He jetzt auch der Fall wäre.

Der Vizepräsident war unter Xis Vorgängern zugleich der Kronprinz für die Nachfolge des Chefs: So war Xi selbst Vize seines Vorgängers Hu Jintao. Ein Vizepräsident Liu He wäre also ein Zeichen, dass Xi bisher keineswegs an seine Nachfolge denkt, auch nicht ab 2027. Ein jüngerer Kandidat für den Job drängt sich derweil aber nicht wirklich auf. Man darf also gespannt sein.

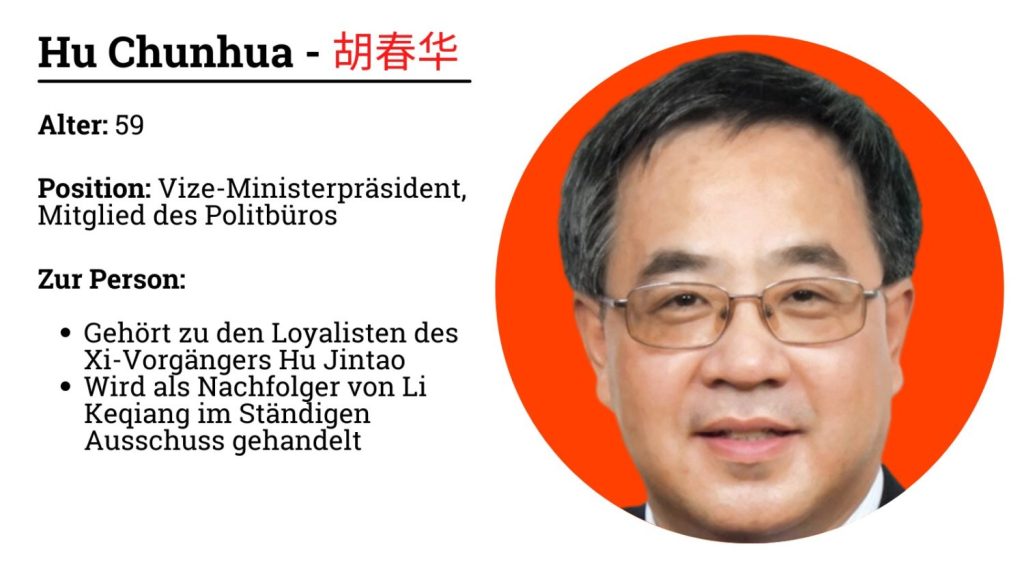

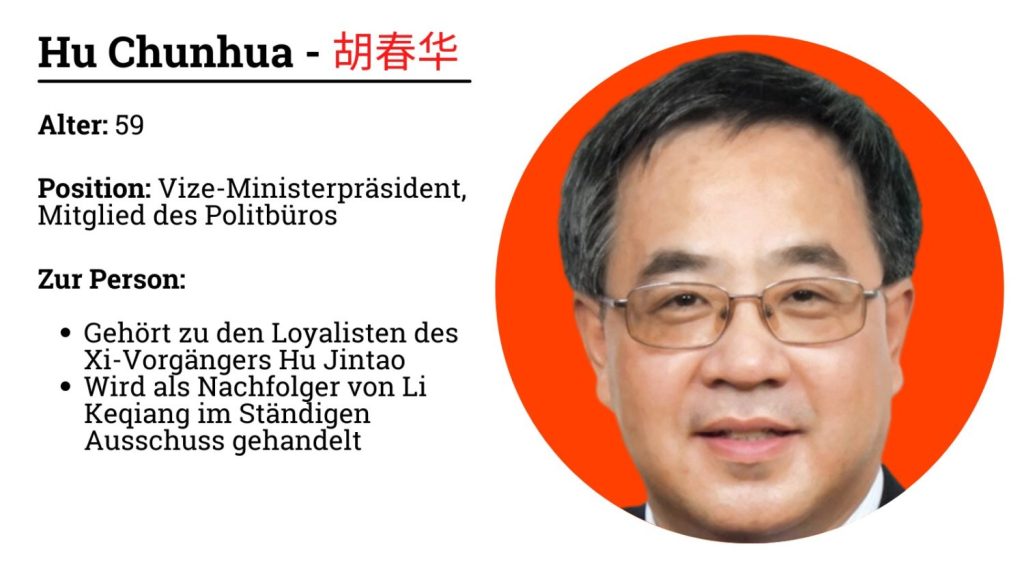

Würde Xi die Regeln befolgen, würde Ministerpräsident Li Keqiang im Ständigen Ausschuss bleiben dürfen und er selbst nicht. Stattdessen ist es umgekehrt. Doch wer folgt Li als Premier, der Chinas strauchelnde Wirtschaft retten muss? Zwei Spitzenkandidaten sind Wang Yang und Vizepremier Hu Chunhua. Sowohl Wang als auch Hu haben als Parteichef die Boomprovinz Guangdong geleitet und gelten als vergleichsweise pragmatische, reformfreudige Politiker. Beide erfüllen die zentrale Voraussetzung, bereits Vizepremier (gewesen) zu sein. Hu ist es jetzt, Wang war es von 2013 bis 2018.

Sollte einer von ihnen den Posten bekommen, wäre das ein Zeichen, dass Xi nicht alle Personalentscheidungen durchdrücken kann. Denn beide gehören wie Li Keqiang und Xis eigener Vorgänger Hu Jintao zur sogenannten Jugendliga-Fraktion der KP – die nicht aus leidenschaftlichen Xi-Loyalisten bestehen soll, auch wenn Wang Yang sich laut einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei Asia in letzter Zeit stets betont Xi-freundlich gab. Ihr Spielraum für größere Veränderungen könnte so oder so im Rahmen des stärker staatlich gelenkten “Xiconomics”-Modells begrenzt sein, sagten Politikinsider zu Reuters.

Weitere mögliche Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten sind der Parteichef von Chongqing, Chen Min’er, und sein Shanghaier Amtskollege Li Qiang. Beide gelten als Xi-Loyalisten. Li Qiang war drei Jahre lang Xis Sekretär, als dieser Parteichef der Provinz Zhejiang war. Doch es ist unklar, ob er das Chaos des Shanghaier Covid-Lockdowns politisch überleben wird.

Auch für die zwei wohl frei werdenden Sitze im Ständigen Ausschuss gibt es mehrere Kandidaten, allesamt männlich. “Sechs Anführer der sechsten Generation – zum Beispiel der Direktor des Allgemeinen Büros des Zentralkomitees Ding Xuexiang (Jg. 1962), Vizepremier Hu Chunhua (1963) und der Parteichef von Chongqing Chen Min’er (1960) – werden zu den Spitzenkandidaten gehören”, erwartet Cheng Li, Direktor des John L. Thornton China Centers der Brookings Institution in Washington.

Ding und Chen sind Xi-Protegés. Auch Shanghais Li Qiang sowie Parteichef Cai Qi, werden immer wieder genannt. Wenn er aufrückt, könnte Hu Chunhua im Ständigen Ausschuss der einzige sein, der nicht zu Xis Gefolgsleuten gehört.

Auch innerhalb des Ständigen Ausschusses ist Raum für einen Aufstieg im Ranking. Zum Beispiel gilt der Xi-Vertraute Wang Huning als Kandidat für höhere Weihen. Er ist als Chef des Zentralen Sekretariats für Ideologie zuständig. Da der höherrangige NVK-Chef Li Zhanshu wohl ausscheidet, käme Wang für sein Amt – oder für den Vorsitz der Konsultativkonferenz – infrage.

Ein Nachfolger für Xi ist derweil nicht in Sicht. Vor zehn Jahren noch wurde Chen Min’er als möglicher Nachfolger gehandelt. Doch wenn Xi noch zehn Jahre im Amt bleibt, wird der 59-jährige Chen dafür am Ende zu alt sein. “Xi wird China noch 10-15 Jahre lang regieren”, glaubt Yang Zhang, KP-Experte und Soziologe an der American University in Washington. “Im Moment muss er keinen Nachfolger ernennen, und niemand wagt es, einen vorzuschlagen. Sein künftiger Nachfolger ist jetzt ein Beamter des mittleren Ranges.” Vielleicht sollten sich China-Watcher schonmal die siebte Generation ansehen.

Am Mittwochvormittag waren die Antragsteller von Dokument A/HRC/51/L.6 zu einer letzten informellen Beratung zusammengekommen. In den Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Genf hatte Großbritannien zur abschließenden Diskussion über einen Beschlussentwurf geladen, der als Lackmustest für die Kräfteverhältnisse im Menschenrechtsrat gilt. Die zentrale Frage lautet: Ist das UN-Gremium grundsätzlich bereit, dem vor Monatsfrist veröffentlichten Xinjiang-Bericht des Hochkommissariats Taten folgen zu lassen?

In der Theorie scheint nichts logischer zu sein als das. Schließlich lieferte der Bericht detaillierte Beweise und Indizien, die auf “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” schließen lassen. Doch in der Praxis ist der Menschenrechtsrat in der Frage gespalten, ob es sich bei Folter, Zwangsarbeit und Internierung von Millionen Uiguren in Xinjiang um eine rein chinesische Angelegenheit handelt.

Das Papier, das sich dieser Frage widmet, bleibt inhaltlich hinter der Forderung konkreter Maßnahmen zurück. Es formuliert stattdessen den Beschluss “auf seiner zweiundfünfzigsten Tagung unter Punkt 2 eine Aussprache über die Lage der Menschenrechte in der autonomen uigurischen Region Xinjiang abzuhalten.” Die 52. Session beginnt im Februar 2023. Die Befürworter des Papiers versuchen, Zeit zu gewinnen, um dann eine mögliche Abstimmung über substanzielle Konsequenzen gewinnen zu können.

Die betroffenen Uiguren, Menschenrechtsorganisationen und Mitglieder der unabhängigen Experten-Kommission hatten schon jetzt auf eine Resolution gehofft. “Jetzt ist dieser Bericht aktuell. Deswegen besteht jetzt die größte Chance, dass Entscheidungen getroffen werden, die den Uiguren in Xinjiang sofort helfen können”, sagt Zumretay Arkin, die als Sprecherin und Lobbyistin des Weltkongresses der Uiguren (WUC) nach Genf gereist ist.

Doch die Initiatoren betonen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Eskalation im Rat vermeiden und stattdessen allen Mitgliedsländern Zeit verschaffen wollen, sich intensiv mit dem UN-Bericht auseinanderzusetzen. Denn der war weniger als zwei Wochen vor Beginn der 51. Session veröffentlicht worden. Bis zum kommenden Jahr wird also definitiv keine Entscheidung gefällt, welche Konsequenzen der Xinjiang-Bericht haben wird.

Diskutiert wird ein sogenannter China-Mechanismus. Dieser würde beinhalten, dass die UN einen eigenen Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverbrechen in der Volksrepublik installieren würde. Davon gibt es bislang elf, beispielsweise für Syrien, Afghanistan, Nordkorea oder Eritrea. Zudem gibt es 44 Themenbereiche, die von Sonderberichterstattern abgedeckt werden, aber nicht länderspezifisch begrenzt sind.

Dass der Zeitpunkt günstig ist, erkennt auch das Hochkommissariat. Die amtierende Leiterin, Nada Al-Nashif, hatte vergangene Woche im Gespräch mit einer Delegation des gastierenden Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag dem Vernehmen nach betont, dass sie ein entschlossenes Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft für zwingend nötig hält. Allerdings ist Al-Nashif nur kommissarisch im Amt, nachdem ihre Vorgängerin Michelle Bachelet relativ kurzfristig entschieden hatte, für keine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Der designierte Nachfolger Volker Türk tritt seinen Posten erst Mitte Oktober an.

Die EU schloss sich in einer Stellungnahme der Forderung an, “dem Menschenrechtsrat Bericht zu erstatten, die Menschenrechtslage in China genau zu beobachten, zu berichten und zu bewerten.” Die jüngsten Dokumente bestätigten den Ernst der Menschenrechtslage in China, insbesondere in Xinjiang, Tibet und der Inneren Mongolei, hieß es seitens der EU-Vertretung.

Eine Abstimmung über die beantragte Entscheidung wird es frühestens am kommenden Donnerstag geben, ehe die Session nach vier Wochen am 7. Oktober schließen wird. Würde der Antrag angenommen, könnte es bei der 52. Session erstmals in der 16-jährigen Geschichte des Gremiums dazu kommen, dass die Volksrepublik China als Mitglied des UN-Sicherheitsrates Bestandteil einer Menschenrechts-Resolution wäre.

Scheitert der Antrag, hätte die Volksrepublik den ersten Sturm weltweiter Entrüstung nach der UN-Anklage schadlos ausgehalten – zumindest auf UN-Ebene. Nationalen Regierungen und Parlamenten, aber auch der EU bliebe es weiterhin vorbehalten, politische Konsequenzen zu ziehen. Man sei jedoch sehr zuversichtlich, dass die Entscheidung durch den Rat gehe, andernfalls würde man sie nicht einbringen, kommentierte eine europäische Diplomatin im Gespräch mit China.Table.

Als zweitgrößte Volkswirtschaft erarbeitet sich China zunehmend Einfluss auf einzelne Staaten und deren Abstimmungsverhalten in UN-Gremien. Auch in Genf werde seit Beginn der Session hinter den Kulissen verhandelt, um Mehrheiten zu organisieren, heißt es. Auch Deutschland ist aktuell Mitglied im Rat und gleichzeitig Befürworter des Antrags.

Neben Großbritannien und den Vereinigten Staaten hatten anfänglich jedoch nur Kanada, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden das Dokument unterzeichnet. Allerdings blieb die Liste zwei Tage lang geöffnet und wurde vor Ablauf der Deadline am MIttwochmittag auch noch von der deutschen Vertretung unterzeichnet.

Die US-Regierung bezeichnet die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang offiziell als Genozid. “Wir fordern die Volksrepublik China auf, diese Gräueltaten unverzüglich einzustellen, die zu Unrecht Inhaftierten freizulassen, über das Schicksal der Verschwundenen Rechenschaft abzulegen und unabhängigen Experten ungehinderten Zugang nach Xinjiang zu gewähren”, heißt es seitens der USA.

Laut UN-Konventionen leitet sich aus der Feststellung eines Genozids eine völkerrechtliche Verpflichtung ab. Darauf wies der frühere Richter Sir Geoffrey Nice hin, der dem unabhängigen Uiguren-Tribunal in Großbritannien zwischen 2020 und Ende 2021 vorgesessen hatte. “Der Internationale Gerichtshof sagt, dass der Anerkennung eines Genozids unmittelbare Taten folgen müssen, um die Verbrechen zu beenden. Die Amerikaner könnten noch viel mehr tun”, sagte Nice bei einer Pressekonferenz in Genf in der Vorwoche.

Zur Generaldebatte der 51. Session am vergangenen Montag hatte die Volksrepublik allen Null-Covid-Maßnahmen zum Trotz gleich drei Funktionäre aus Xinjiang eingeflogen, um sie vor dem Rat sprechen zu lassen. Gleich mehrere Mitglieder des Rates stießen ins selbe Horn. Malaysia, Indonesien oder Indien beispielsweise unterstützten die chinesischen Haltung und vermittelten nachdrücklich, dass eine mögliche Zulassung von Antrag A/HRC/51/L.6 bestenfalls eine hauchdünne Angelegenheit wird.

Dass “Return to Dust” (隐入尘烟, zu deutsch in etwa “Versteckt in Staub und Rauch”, d.Red.) überhaupt jemals auf chinesischen Kinoleinwänden projiziert würde, ist bereits ein kleines Wunder. Denn der sperrige Film, der die unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen einem verarmten Bauern und einer Frau mit körperlicher Behinderung erzählt, wartet mit all jenen Eigenschaften auf, die in der Volksrepublik das Mainstream-Publikum verschrecken und die Zensurbehörden auf den Plan rufen: ein niedriges Budget, statische Kameraeinstellungen und eine schwer zu verdauende Gesellschaftskritik.

Weniger überraschend begeisterte das Werk von Regisseur Li Ruijun zunächst internationale Cineasten, unter anderem während seiner Weltpremiere im Februar auf der Berlinale. Doch entgegen aller Prognosen setzte sich “Return to Dust” schließlich auch auf dem chinesischen Publikumsmarkt durch, wo sonst kommerzielle Blockbuster und Propaganda dominieren: Bis Mitte September spielte der Film über 100 Millionen RMB ein, umgerechnet immerhin fast 15 Millionen Euro.

Doch dann wurden die Zensoren nervös: Zunächst zogen sie “Return to Dust” aus dem offiziellen Kinoprogramm. Und als ob das nicht genug wäre, löschten sie den Film am Montag aus sämtlichen Streaming-Diensten – ohne jegliche Begründung. Das ist insofern besonders zynisch, als der Film einst selbst von der “Volkszeitung” – immerhin offizielles Organ der Kommunistischen Partei – mit einer wohlmeinenden Kritik versehen und als “Hommage an das einfache Landleben” angepriesen wurde.

Und genau jene dokumentarische Authentizität war es auch, die einen Nerv des chinesischen Kinopublikums traf. Regisseur Li ließ seinen gesamten Cast ein ganzes Jahr lang auf einem Bauernhof in der nordwestchinesischen Einöde von Gansu arbeiten, um sich dort an die Dialekte, den wirtschaftlich rückständigen Alltag und das harsche Klima zu gewöhnen. Alles andere, so sagte der Filmemacher vor wenigen Monaten in einem Interview, hätte er als Verrat an jener Gemeinschaft empfunden, in der er selbst aufgewachsen ist.

Der 39-Jährige kennt die Armut nämlich aus eigener Erfahrung. Sein Heimatdorf war bis in die 1990-er Jahre nicht einmal am Stromnetz angeschlossen. Doch mit der Elektrizität kam auch die Liebe zu den Fernsehfilmen, die seinen Wunsch zur Flucht aus der Einöde des chinesischen Nordwestens nährten.

Und aufgrund seines früh erkannten künstlerischen Talents ergatterte Li tatsächlich einen Ausbildungsplatz bei der nationalen Rundfunkbehörde in Peking, wo der junge Chinese plötzlich mit einer ganz neuen Welt konfrontiert war. Er sog die Filme der französischen “Nouvelle Vague” auf und begeisterte sich für den “Neorealismus” der italienischen Regisseure. Ein Meisterwerk von Vittorio de Sica sollte ihn ganz besonders prägen: “Fahrraddiebe” von 1948, welcher in den Straßen Roms gedreht wurde, von einfachen Leuten handelte und teils ohne professionelle Schauspieler auskam.

Diese Arbeitsweise adaptierte Li künftig auch bei seinen eigenen Filmen, die allesamt von den Sorgen und Nöten, aber auch Wünschen und Leidenschaften einfacher Leute erzählen.

Dass seine künstlerische Stimme nun in seiner Heimat verstummt, macht viele Chinesen traurig. “Es ist eine wirkliche Schande”, meint ein User auf der Online-Plattform Weibo. Ein anderer schreibt resigniert: “Dass solch ein einfühlsamer Film einfach gelöscht werden kann…. Es scheint, als ob es hier wirklich keine Hoffnung mehr gibt”. Auch Carlo Chatrian, künstlerischer Leiter der Berlinale, zeigte sich auf seinem Twitter-Account “sehr traurig” über die Zensurmaßnahme.

Doch in der verqueren Logik der chinesischen Regierung ist diese durchaus konsequent. Denn Staatschef Xi Jinping geriert sich zwar als Mann des einfachen Volks, der sich der Armutsbekämpfung in den Provinzen verschrieben hat. Doch gleichzeitig verlangt er, dass sein Volk möglichst wenig von ebenjenen sozialen Problemen zu sehen bekommt: Die Künste sollen laut Xi “positive Energien” verbreiten und die Leute “harmonisieren”. In der offiziellen Propaganda gilt die “extreme Armut” in China dank der Regierungsmaßnahmen bereits seit Anfang 2021 als “besiegt”. Dementsprechend darf sie auch nicht in Werken wie “Return to Dust” porträtiert werden.

Wie wenig Respekt die Zensurbehörden vor der Kunstfreiheit haben, zeigten sie bereits vor mehreren Monaten: Denn noch ehe “Return to Dust” vollständig verboten wurde, änderten sie bereits das deprimierende Ende des Films in ein klassisches “Happy End”. So hieß es in einem nachträglich eingefügten Abspann-Text, dass der verarmte Protagonist nun – mit Hilfe der Regierung – es geschafft habe, von seinem heruntergekommenen Bauernhaus in eine moderne Wohnung zu ziehen. Fabian Kretschmer

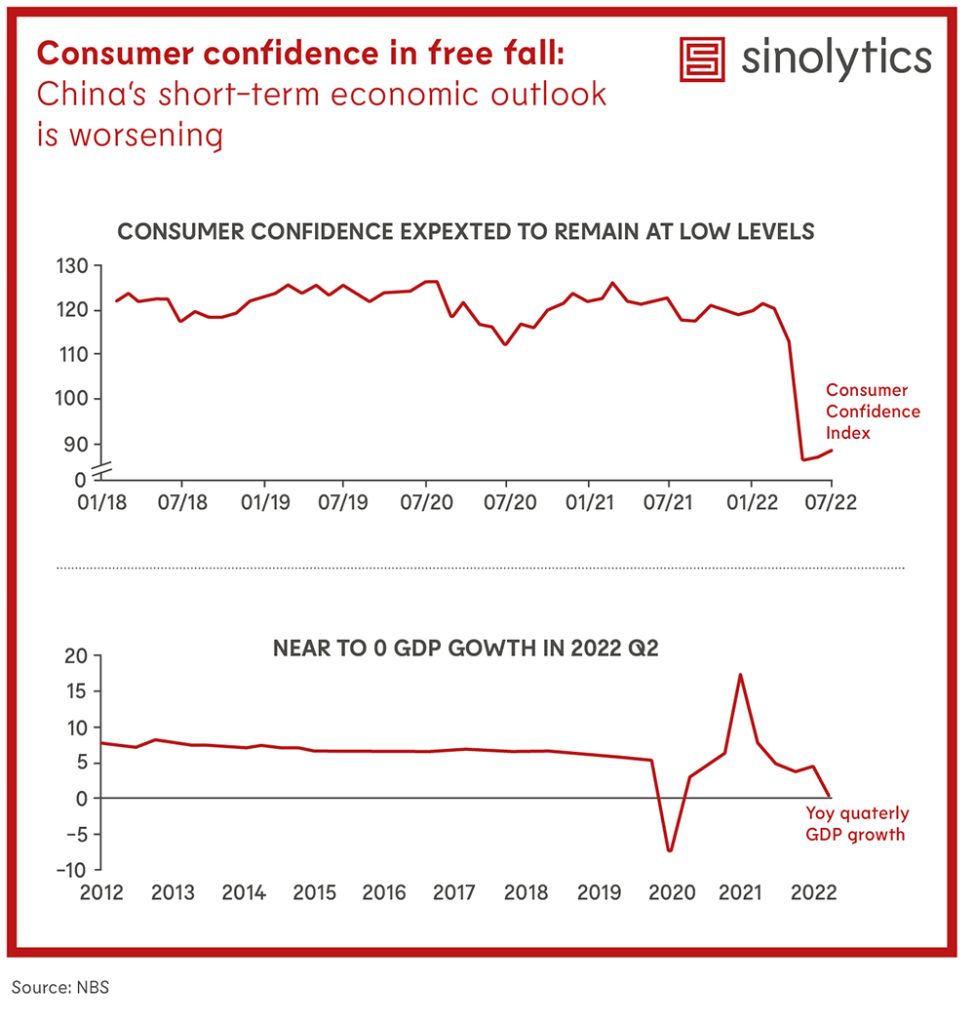

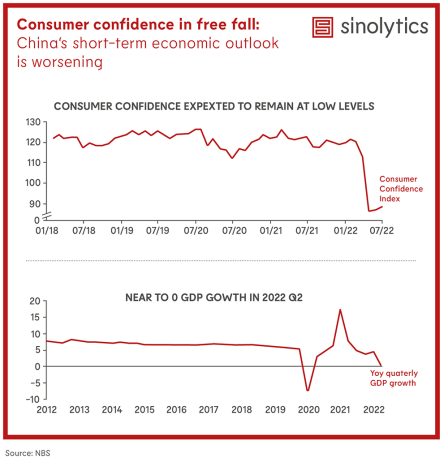

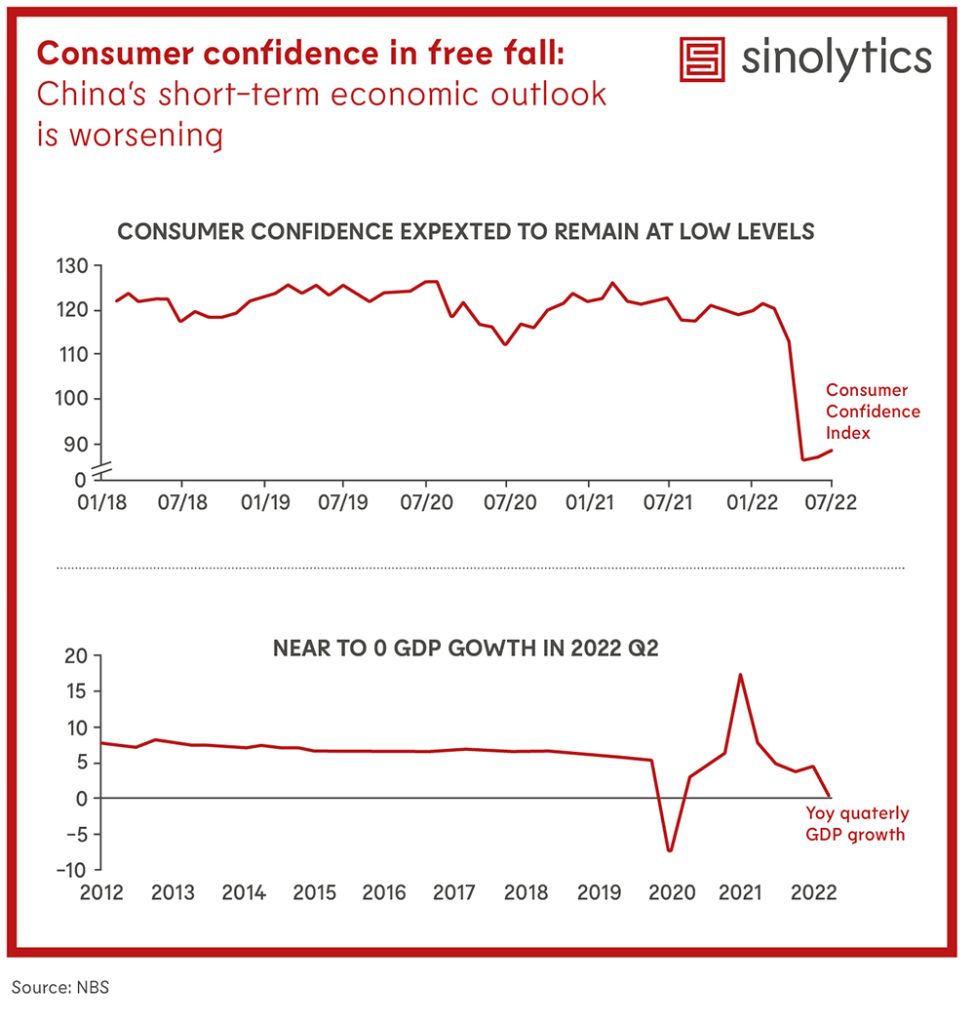

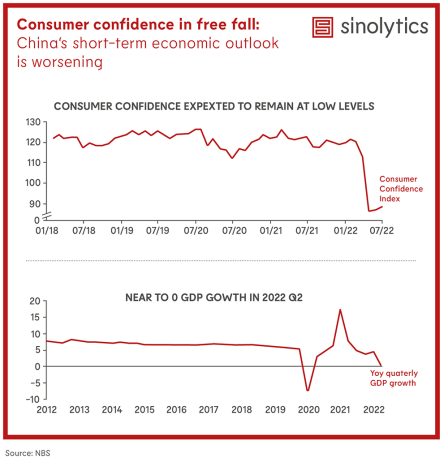

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Peking hat die Befreiung von der Kaufsteuer für Elektroautos verlängert. Diese Steuerbefreiung solle auch für das gesamte Jahr 2023 gelten, teilte die Regierung kürzlich mit. Das Datum des Erwerbs richte sich nach dem Datum der Ausstellung gültiger Dokumente für das Fahrzeug, hieß es. Wie schon jetzt, soll die Befreiung für batteriebetriebene Elektroautos, Plug-in-Hybride sowie Brennstoffzellenfahrzeuge gelten. Die Modelle sind in einem Katalog des IT-Ministeriums enthalten. Für Autos, die vor dem 31. Dezember 2022 in diesen Katalog aufgenommen wurden, läuft nach der Mitteilung die Steuerbefreiung 2023 automatisch weiter.

Normalerweise sind beim Autokauf zehn Prozent des Preises an Kaufsteuer fällig; derzeit aufgrund eines Konjunkturpaketes aber ohnehin nur fünf Prozent. Stromer waren ausgenommen – eine Förderung, die eigentlich schon 2021 auslaufen sollte.

Doch die Wirtschaft lahmt, und Elektrofahrzeuge werden gebraucht als Zugmaschine für den schwächelnden Gesamt-Automarkt in China. Im August wurden erstmals mehr als 600.000 Fahrzeuge mit neuen Antrieben verkauft: Am Gesamtabsatz von 632.000 Fahrzeugen hatten batteriebetriebene Elektroautos mit 490.000 mit Abstand den größten Anteil. “Im Vergleich zum Juli 2022 bedeuten 632.000 verkaufte Elektroautos ein Plus von rund zwölf Prozent”, berichtete der Fachdienst Electrive. Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe sich der Absatz der Stromer mit plus 108 Prozent mehr als verdoppelt. ck

Der angeschlagene Immobilienentwickler Evergrande arbeitet mit der Regierung von Shenzhen zusammen, um mehrere Bauprojekte in der Stadt fertigzustellen, die aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten auf Eis gelegt werden mussten. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung von Evergrande und der im Besitz der Stadt stehenden Immobilieninvestitionsgesellschaft Longgang Ancheng Investment Operation Co Ltd werden beide Unternehmen vier Projekte im Stadtteil Longgang zu Ende bringen, um die Auslieferung der Häuser an die Käufer zu gewährleisten.

Aufgrund von Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar war Evergrande Ende letzten Jahres gezwungen, den Bau zahlreicher geplanter und bereits angefangener Projekte einzustellen. Bis Mitte September wurden 38 von 706 Evergrande-Projekten in China suspendiert, wie das Unternehmen diesen Monat mitteilte. Weil ihre Wohnungen nicht fertig werden, hatten im Juli Zehntausende chinesische Käufer damit gedroht, ihre Hypotheken nicht mehr zu bedienen (China.Table berichtete).

Die staatliche China Construction Bank (CCB) kündigte zudem am Freitag die Einrichtung eines 30-Milliarden-Yuan-Fonds zur Finanzierung von Mietwohnungen an. Die Bank will das Geld dafür selbst bereitstellen, das in Immobilienprojekte investiert werden soll, um diese in erschwingliche Mietwohnungen umzuwandeln,

Evergrande ist nicht der einzige hoch verschuldete Immobilienkonzern des Landes. Diese Woche erklärte der Immobilienentwickler Shanghai Shimao Co, dass die Rückzahlung einer am 21. Oktober fälligen Anleihe in Höhe von eine Milliarde Yuan unsicher sei. Das Unternehmen werde mit den Anleihegläubigern verhandeln, um eine Einigung über die Rückzahlung der Anleihe zu erzielen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. rtr/fpe

Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms hat nach eigenen Angaben ein chinesisches Netzwerk zerschlagen. Dieses habe gefälschte Konten auf Metas Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram sowie auf dem konkurrierenden Dienst Twitter unterhalten, teilte Meta am Dienstag mit. Es sei das erste Mal, das man eine chinesische Operation entdeckt habe, die sich gezielt darauf konzentriere, vor den Zwischenwahlen in den USA im November Nutzer anzusprechen. Zwar sei das Netzwerk klein und habe nicht viele Anhänger. Dennoch sei die Entdeckung bedeutsam, da sie auf eine direktere Einmischung in die US-Innenpolitik hindeute – wie sie bisher vor allem aus Russland bekannt ist.

Die gefälschten Konten gaben sich laut Meta als liberale und konservative Amerikaner in verschiedenen Staaten aus, posteten Memes und lauerten seit November 2021 in den Kommentaren unter Beiträgen öffentlicher Personen. Ein Beispiel-Screenshot zeigt ein Konto, das einen Facebook-Post des republikanischen Senators Marco Rubio kommentierte und ihn aufforderte, Waffengewalt zu stoppen. Dasselbe Netzwerk richtete auch gefälschte Konten ein, die sich als Personen in der Tschechischen Republik ausgaben – und die tschechische Regierung wegen ihrer China-Politik kritisierten, heißt es in dem Bericht. Kürzlich hatte zum Beispiel eine Delegation aus Tschechien Taiwan besucht. Meta hatte zugleich ein großes Netzwerk aus gefälschten russischen Konten ausgehoben, das vor allem Deutschland und andere europäische Staaten im Visier gehabt haben soll. rtr/ck

“Es ist unsere Aufgabe, den politischen Dialog am Leben zu erhalten”, sagt Johann Fuhrmann über seine Arbeit in China. Seit Juli 2021 leitet der 38-Jährige das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in der chinesischen Hauptstadt. Anfang dieses Jahres konnte er einreisen und arbeitet seitdem wieder dauerhaft vor Ort in Peking.

Dort hält er vor allem Kontakt zu Universitäten und Thinktanks. Dabei geht es auch schon mal um Taiwan und das Südchinesische Meer. Tabuthemen gebe es eigentlich keine, sagt Fuhrmann. “In Hintergrundgesprächen werden die Dinge von chinesischer Seite viel differenzierter dargestellt.” Ihm ist es deshalb wichtig, in China vor Ort zu sein.

Seine Erfahrung zeigte ihm: China sei offen für den Austausch. Das habe ihn positiv überrascht, sagt Fuhrmann. “Ich glaube wirklich, dass in China ein ernsthaftes Interesse am Dialog mit Deutschland und Europa besteht.”

Von klassischer Stiftungs- oder Bildungsarbeit kann in China allerdings keine Rede sein. NGOs und Stiftungen müssen seit 2017 mit einer chinesischen Partnerorganisation zusammenarbeiten, damit sie überhaupt aktiv sein dürfen.

Johann Fuhrmann kennt das auch ganz anders. Vor seiner Zeit in China leitete er das KAS-Büro in der Mongolei. Es reizt ihn, immer wieder an neuen Orten zu arbeiten: Fuhrmann studierte in London und wurde später Trainee für die KAS in Moskau. “Die Karriere entlang der Transsibirischen Eisenbahn war so aber nicht geplant”, sagt er.

In der Mongolei geht es der KAS um “Demokratieförderung im ganz klassischen Sinne.” Die Stiftung hat dort unter anderem den Studiengang “Journalismus und Politik” aufgebaut. “Am Ende war ich beim Staatspräsidenten zum Mittagessen eingeladen”, sagt Fuhrmann. Das wird ihm in China wohl nicht so schnell passieren.

Dafür bleibt mehr Zeit für Forschung. Die KAS veröffentlicht in China beispielsweise den “Monitor Entwicklungspolitik” – eine Publikationsreihe, die sich der Rolle nicht-traditioneller Geberländer in der Entwicklungszusammenarbeit widmet. China macht den USA demnach in Sachen globaler Entwicklungsförderung durchaus Konkurrenz.

Dafür hat Peking unter anderem die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) aufgebaut. “Für China ist das ein Instrument, um sich als ernsthafter und verantwortungsvoller Akteur in der Welt zu etablieren”, sagt Fuhrmann.

Dazu gehören auch chinesische Investments in Europa, wie ein Kredit an den ungarischen Staat. Darin sieht Fuhrmann den Versuch, europäische Institutionen gegeneinander auszuspielen – um ernst genommen zu werden, müsse Europa mehr “mit einer Stimme sprechen”. Jana Hemmersmeier

Peter Willemsen wird COO beim chinesischen Batterienzellenhersteller Gotion Global. Der Volkswagen-Zulieferer mit Büros im Silicon Valley und Shanghai rollt derzeit weitere Produktionsstätten in Göttingen, Vietnam und den USA aus. Willemsen ist ehemaliger China-Chef von Rheinmetall Automotive. Weitere berufliche Etappen in China absolvierte er bei Automobilzulieferern wie der Continental AG und Hella Electronics. Sein Tätigkeitsort ist Shanghai.

Kaan Karakaya hat bei Rena Technologies den Posten des Head of Service China übernommen. Das Maschinenbau-Unternehmen aus Gütenbach in Baden-Württemberg hat sich auf Anlagen für die nasschemische Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-, Medizin-, Solar- und Glasindustrie spezialisiert. Karakaya ist seit 2019 für Rena in China im Einsatz. Zuletzt war er für das Unternehmen in Shanghai als Senior Service Manager tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Während des Baubooms der vergangenen Jahre sind in China zahlreiche aufsehenerregende Gebäude aus dem Boden geschossen – wie zum Beispiel ein Hochhaus in Form daoistischer Gottheiten und ein Museum, das einer Teekanne nachempfunden ist. Xi Jinping hatte sich bereits 2014 gegen solch “seltsame, übergroße Architektur” ausgesprochen. Ein Verbot folgte schließlich im vergangenen Jahr. Für niedliche Kunst am Bau gilt das Verbot jedoch offenbar nicht, wie diese Panda-Konstruktion in Nanning in der Provinz Guangxi beweist.

der von Michelle Bachelet vor Monatsfrist vorgelegte Xinjiang-Bericht müsste eigentlich substantielle Konsequenzen mit sich bringen. Schließlich lieferte er detaillierte Indizien, die auf “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” der chinesischen Regierung schließen lassen. Doch der UN-Menschenrechtsrat ist gespalten. Bestenfalls beschließt er gegen Ende nächster Woche eine ausführliche Debatte zu dem Bericht für das kommende Jahr.

Doch immerhin: Würde dieser Antrag angenommen, könnte er den Weg ebnen zur ersten Resolution gegen China in der Geschichte des Menschenrechtsrates. Scheitert der Antrag, hätte China den ersten Sturm weltweiter Entrüstung nach der UN-Anklage erstmal überstanden – zumindest auf UN-Ebene. Doch die Initiatoren sind zuversichtlich, hat Marcel Grzanna erfahren.

Dass Xi Jinping nach dem Parteitag weiterhin oberster Mann im Staat bleiben wird, gilt ebenso als so gut wie sicher. Doch wie sieht es mit seinem Gefolge aus? Die Kandidaten für einen Generationswechsel in der Partei stehen in den Startlöchern. Spitzenämter wie das des Vizepräsidenten, des Ministerpräsidenten sowie des Premierministers müssen neu besetzt werden. Die große Preisfrage beim Postengerangel lautet nun: Kommen nur Xi-Verbündete zum Zuge, oder muss der starke Mann Kompromisse mit anderen Fraktionen eingehen? Mehr über die Top-Kandidaten und einen potenziellen zukünftigen Nachfolger für Xi Jinping nach einer dritten Amtszeit lesen Sie in der Analyse von Christiane Kühl.

Kurz vor dem Parteitag werden auch in der Kunst- und Kulturbranche die Zügel noch einmal enger gezogen. Denn auch wenn in China nicht demokratisch gewählt wird, achtet die Regierung genau darauf, welche Botschaften vor wichtigen politischen Ereignissen die Runde machen. Und so fiel ein Film, der zunächst noch von den staatlichen Medien als “Hommage an das einfache Landleben” gelobt wurde, diese Woche den Zensurbehörden zum Opfer. Der auch in Europa gefeierte “Return to Dust” von Regisseur Li Ruijun beschreibt lebensnah das Leben auf dem Land – und damit auch die Sehnsucht der dortigen Bevölkerung nach einem besseren Leben. Da Xi die “extreme Armut” in China jedoch bereits Anfang 2021 “besiegt” haben will, darf auf der Leinwand nichts Gegenläufiges erzählt werden.

Wer sind Wang Yang, Wang Huning, Hu Chunhua oder Chen Min’er? Nie gehört? Das mag daran liegen, dass Chinas politisches System derzeit hauptsächlich um Xi Jinping kreist – Staats- und Parteichef der letzten zehn Jahre und wer weiß, vielleicht auch der nächsten zehn und mehr. Die vier Genannten gehören zu den aussichtsreichsten Anwärtern für Spitzenjobs in der Kommunistischen Partei nach dem Parteitag am 16. Oktober. Xi hat zwar sowohl die inoffizielle Altersgrenze überschritten und die inoffizielle Begrenzung auf zwei Amtszeiten für Parteiämter erreicht. Doch diese sind eben nur inoffiziell, und so gilt als sicher, dass die Parteitagsdelegierten Xi eine dritte Amtszeit gewähren. Ob in Xis Gefolge aber auch andere Spitzenkader auf ihren Sesseln kleben bleiben werden, ist weit weniger klar.

Generell rechnen Beobachter mit einem Generationswechsel vom Zentralkomitee aufwärts. In den Parteiorganen der Provinzen und Kommunen ist dieser bereits vollzogen. Doch wer welchen Posten ergattern wird, ist für Außenstehende so unklar wie lange nicht mehr. Der Sinologie Klaus Mühlhahn, Präsident der Zeppelin Universität Friedrichshafen, vermutet, dass es innerhalb der Partei heftige Grabenkämpfe um die einzelnen Posten gegeben hat (China.Table berichtete).

Der 69-jährige Xi Jinping steht an der Spitze des Ständigen Ausschusses des Politbüros, dem engsten Machtzirkel der Partei. Die anderen sind derzeit – in hierarchischer Reihenfolge – Premierminister Li Keqiang (67), der Chef des Nationalen Volkskongresses (NVK) Li Zhanshu (72), der Vorsitzende der beratenden Politischen Konsultativkonferenz Wang Yang (67), Ideologie-Zar Wang Huning (67), der Leiter der KP-Disziplinkommission Zhao Leji (65) und Vizepremier Han Zheng (68). Sie alle gehören zur sogenannten Fünften Generation der KP China.

Nach der inoffiziellen “Sieben-Hoch-Acht-Runter”-Regel (七上八下) dürften nur Kader im Amt bleiben, die beim Parteitag 67 Jahre und jünger sind. Ab 68 gehts aufs Altenteil. Eigentlich müssten aus dem Ständigen Ausschuss neben Xi damit auch Li Zhanshu und Han Zheng ausscheiden. Da Xi bleibt, winken also voraussichtlich zwei Spitzenplätze für Neue. Im 25-köpfigen Politbüro wird voraussichtlich die Hälfte der Mitglieder ersetzt.

Die große Preisfrage: Kommen dabei nur Xi-Verbündete zum Zuge, oder muss der starke Mann Kompromisse mit anderen Fraktionen eingehen? Gerade erst hat Xi mithilfe einer Welle von Verurteilungen vornehmlich wegen Korruption den Sicherheitsapparat aufgeräumt und die frei gewordenen Stellen mit Gefolgsleuten besetzt (China.Table berichtete) – ein ominöses Zeichen.

Die Parteitags-Personalien lassen zudem Schlüsse auf die auf dem NVK im März 2023 festzulegenden Veränderungen bei den Staatsämtern zu. Dort sind vor allem der Vizepräsident, der Ministerpräsident, sowie dessen Stellvertreter neu zu besetzen. Premier Li Keqiang hat im März betont, er leiste nun sein letztes Jahr im Amt. Auch gilt als sicher, dass Vizepräsident Wang Qishan im März 2023 in den Ruhestand gehen wird – er ist über 70. Für beide Ämter kursieren keine klaren Favoriten.

Xi könnte nach Ansicht mancher Beobachter seinen Vertrauten und erfahrenen Wirtschaftspolitiker Liu He zum Vizepräsidenten machen. Liu, in Harvard ausgebildeter Ökonom, führte unter anderem die Verhandlungen im Handelskrieg mit den USA. Er gilt als der Kopf hinter vielen wirtschaftlichen Reformen. Das Problem: Liu ist bereits 70 Jahre alt (Jahrgang 1952) Jahre alt. Doch wer weiß? Auch Wang Qishan war 69, als Xi ihn 2017 zum Vizepräsidenten ernannte – vom Posten des Vizepremiers aus, so wie es bei Liu He jetzt auch der Fall wäre.

Der Vizepräsident war unter Xis Vorgängern zugleich der Kronprinz für die Nachfolge des Chefs: So war Xi selbst Vize seines Vorgängers Hu Jintao. Ein Vizepräsident Liu He wäre also ein Zeichen, dass Xi bisher keineswegs an seine Nachfolge denkt, auch nicht ab 2027. Ein jüngerer Kandidat für den Job drängt sich derweil aber nicht wirklich auf. Man darf also gespannt sein.

Würde Xi die Regeln befolgen, würde Ministerpräsident Li Keqiang im Ständigen Ausschuss bleiben dürfen und er selbst nicht. Stattdessen ist es umgekehrt. Doch wer folgt Li als Premier, der Chinas strauchelnde Wirtschaft retten muss? Zwei Spitzenkandidaten sind Wang Yang und Vizepremier Hu Chunhua. Sowohl Wang als auch Hu haben als Parteichef die Boomprovinz Guangdong geleitet und gelten als vergleichsweise pragmatische, reformfreudige Politiker. Beide erfüllen die zentrale Voraussetzung, bereits Vizepremier (gewesen) zu sein. Hu ist es jetzt, Wang war es von 2013 bis 2018.

Sollte einer von ihnen den Posten bekommen, wäre das ein Zeichen, dass Xi nicht alle Personalentscheidungen durchdrücken kann. Denn beide gehören wie Li Keqiang und Xis eigener Vorgänger Hu Jintao zur sogenannten Jugendliga-Fraktion der KP – die nicht aus leidenschaftlichen Xi-Loyalisten bestehen soll, auch wenn Wang Yang sich laut einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei Asia in letzter Zeit stets betont Xi-freundlich gab. Ihr Spielraum für größere Veränderungen könnte so oder so im Rahmen des stärker staatlich gelenkten “Xiconomics”-Modells begrenzt sein, sagten Politikinsider zu Reuters.

Weitere mögliche Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten sind der Parteichef von Chongqing, Chen Min’er, und sein Shanghaier Amtskollege Li Qiang. Beide gelten als Xi-Loyalisten. Li Qiang war drei Jahre lang Xis Sekretär, als dieser Parteichef der Provinz Zhejiang war. Doch es ist unklar, ob er das Chaos des Shanghaier Covid-Lockdowns politisch überleben wird.

Auch für die zwei wohl frei werdenden Sitze im Ständigen Ausschuss gibt es mehrere Kandidaten, allesamt männlich. “Sechs Anführer der sechsten Generation – zum Beispiel der Direktor des Allgemeinen Büros des Zentralkomitees Ding Xuexiang (Jg. 1962), Vizepremier Hu Chunhua (1963) und der Parteichef von Chongqing Chen Min’er (1960) – werden zu den Spitzenkandidaten gehören”, erwartet Cheng Li, Direktor des John L. Thornton China Centers der Brookings Institution in Washington.

Ding und Chen sind Xi-Protegés. Auch Shanghais Li Qiang sowie Parteichef Cai Qi, werden immer wieder genannt. Wenn er aufrückt, könnte Hu Chunhua im Ständigen Ausschuss der einzige sein, der nicht zu Xis Gefolgsleuten gehört.

Auch innerhalb des Ständigen Ausschusses ist Raum für einen Aufstieg im Ranking. Zum Beispiel gilt der Xi-Vertraute Wang Huning als Kandidat für höhere Weihen. Er ist als Chef des Zentralen Sekretariats für Ideologie zuständig. Da der höherrangige NVK-Chef Li Zhanshu wohl ausscheidet, käme Wang für sein Amt – oder für den Vorsitz der Konsultativkonferenz – infrage.

Ein Nachfolger für Xi ist derweil nicht in Sicht. Vor zehn Jahren noch wurde Chen Min’er als möglicher Nachfolger gehandelt. Doch wenn Xi noch zehn Jahre im Amt bleibt, wird der 59-jährige Chen dafür am Ende zu alt sein. “Xi wird China noch 10-15 Jahre lang regieren”, glaubt Yang Zhang, KP-Experte und Soziologe an der American University in Washington. “Im Moment muss er keinen Nachfolger ernennen, und niemand wagt es, einen vorzuschlagen. Sein künftiger Nachfolger ist jetzt ein Beamter des mittleren Ranges.” Vielleicht sollten sich China-Watcher schonmal die siebte Generation ansehen.

Am Mittwochvormittag waren die Antragsteller von Dokument A/HRC/51/L.6 zu einer letzten informellen Beratung zusammengekommen. In den Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Genf hatte Großbritannien zur abschließenden Diskussion über einen Beschlussentwurf geladen, der als Lackmustest für die Kräfteverhältnisse im Menschenrechtsrat gilt. Die zentrale Frage lautet: Ist das UN-Gremium grundsätzlich bereit, dem vor Monatsfrist veröffentlichten Xinjiang-Bericht des Hochkommissariats Taten folgen zu lassen?

In der Theorie scheint nichts logischer zu sein als das. Schließlich lieferte der Bericht detaillierte Beweise und Indizien, die auf “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” schließen lassen. Doch in der Praxis ist der Menschenrechtsrat in der Frage gespalten, ob es sich bei Folter, Zwangsarbeit und Internierung von Millionen Uiguren in Xinjiang um eine rein chinesische Angelegenheit handelt.

Das Papier, das sich dieser Frage widmet, bleibt inhaltlich hinter der Forderung konkreter Maßnahmen zurück. Es formuliert stattdessen den Beschluss “auf seiner zweiundfünfzigsten Tagung unter Punkt 2 eine Aussprache über die Lage der Menschenrechte in der autonomen uigurischen Region Xinjiang abzuhalten.” Die 52. Session beginnt im Februar 2023. Die Befürworter des Papiers versuchen, Zeit zu gewinnen, um dann eine mögliche Abstimmung über substanzielle Konsequenzen gewinnen zu können.

Die betroffenen Uiguren, Menschenrechtsorganisationen und Mitglieder der unabhängigen Experten-Kommission hatten schon jetzt auf eine Resolution gehofft. “Jetzt ist dieser Bericht aktuell. Deswegen besteht jetzt die größte Chance, dass Entscheidungen getroffen werden, die den Uiguren in Xinjiang sofort helfen können”, sagt Zumretay Arkin, die als Sprecherin und Lobbyistin des Weltkongresses der Uiguren (WUC) nach Genf gereist ist.

Doch die Initiatoren betonen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Eskalation im Rat vermeiden und stattdessen allen Mitgliedsländern Zeit verschaffen wollen, sich intensiv mit dem UN-Bericht auseinanderzusetzen. Denn der war weniger als zwei Wochen vor Beginn der 51. Session veröffentlicht worden. Bis zum kommenden Jahr wird also definitiv keine Entscheidung gefällt, welche Konsequenzen der Xinjiang-Bericht haben wird.

Diskutiert wird ein sogenannter China-Mechanismus. Dieser würde beinhalten, dass die UN einen eigenen Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverbrechen in der Volksrepublik installieren würde. Davon gibt es bislang elf, beispielsweise für Syrien, Afghanistan, Nordkorea oder Eritrea. Zudem gibt es 44 Themenbereiche, die von Sonderberichterstattern abgedeckt werden, aber nicht länderspezifisch begrenzt sind.

Dass der Zeitpunkt günstig ist, erkennt auch das Hochkommissariat. Die amtierende Leiterin, Nada Al-Nashif, hatte vergangene Woche im Gespräch mit einer Delegation des gastierenden Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag dem Vernehmen nach betont, dass sie ein entschlossenes Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft für zwingend nötig hält. Allerdings ist Al-Nashif nur kommissarisch im Amt, nachdem ihre Vorgängerin Michelle Bachelet relativ kurzfristig entschieden hatte, für keine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Der designierte Nachfolger Volker Türk tritt seinen Posten erst Mitte Oktober an.

Die EU schloss sich in einer Stellungnahme der Forderung an, “dem Menschenrechtsrat Bericht zu erstatten, die Menschenrechtslage in China genau zu beobachten, zu berichten und zu bewerten.” Die jüngsten Dokumente bestätigten den Ernst der Menschenrechtslage in China, insbesondere in Xinjiang, Tibet und der Inneren Mongolei, hieß es seitens der EU-Vertretung.

Eine Abstimmung über die beantragte Entscheidung wird es frühestens am kommenden Donnerstag geben, ehe die Session nach vier Wochen am 7. Oktober schließen wird. Würde der Antrag angenommen, könnte es bei der 52. Session erstmals in der 16-jährigen Geschichte des Gremiums dazu kommen, dass die Volksrepublik China als Mitglied des UN-Sicherheitsrates Bestandteil einer Menschenrechts-Resolution wäre.

Scheitert der Antrag, hätte die Volksrepublik den ersten Sturm weltweiter Entrüstung nach der UN-Anklage schadlos ausgehalten – zumindest auf UN-Ebene. Nationalen Regierungen und Parlamenten, aber auch der EU bliebe es weiterhin vorbehalten, politische Konsequenzen zu ziehen. Man sei jedoch sehr zuversichtlich, dass die Entscheidung durch den Rat gehe, andernfalls würde man sie nicht einbringen, kommentierte eine europäische Diplomatin im Gespräch mit China.Table.

Als zweitgrößte Volkswirtschaft erarbeitet sich China zunehmend Einfluss auf einzelne Staaten und deren Abstimmungsverhalten in UN-Gremien. Auch in Genf werde seit Beginn der Session hinter den Kulissen verhandelt, um Mehrheiten zu organisieren, heißt es. Auch Deutschland ist aktuell Mitglied im Rat und gleichzeitig Befürworter des Antrags.

Neben Großbritannien und den Vereinigten Staaten hatten anfänglich jedoch nur Kanada, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden das Dokument unterzeichnet. Allerdings blieb die Liste zwei Tage lang geöffnet und wurde vor Ablauf der Deadline am MIttwochmittag auch noch von der deutschen Vertretung unterzeichnet.

Die US-Regierung bezeichnet die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang offiziell als Genozid. “Wir fordern die Volksrepublik China auf, diese Gräueltaten unverzüglich einzustellen, die zu Unrecht Inhaftierten freizulassen, über das Schicksal der Verschwundenen Rechenschaft abzulegen und unabhängigen Experten ungehinderten Zugang nach Xinjiang zu gewähren”, heißt es seitens der USA.

Laut UN-Konventionen leitet sich aus der Feststellung eines Genozids eine völkerrechtliche Verpflichtung ab. Darauf wies der frühere Richter Sir Geoffrey Nice hin, der dem unabhängigen Uiguren-Tribunal in Großbritannien zwischen 2020 und Ende 2021 vorgesessen hatte. “Der Internationale Gerichtshof sagt, dass der Anerkennung eines Genozids unmittelbare Taten folgen müssen, um die Verbrechen zu beenden. Die Amerikaner könnten noch viel mehr tun”, sagte Nice bei einer Pressekonferenz in Genf in der Vorwoche.

Zur Generaldebatte der 51. Session am vergangenen Montag hatte die Volksrepublik allen Null-Covid-Maßnahmen zum Trotz gleich drei Funktionäre aus Xinjiang eingeflogen, um sie vor dem Rat sprechen zu lassen. Gleich mehrere Mitglieder des Rates stießen ins selbe Horn. Malaysia, Indonesien oder Indien beispielsweise unterstützten die chinesischen Haltung und vermittelten nachdrücklich, dass eine mögliche Zulassung von Antrag A/HRC/51/L.6 bestenfalls eine hauchdünne Angelegenheit wird.

Dass “Return to Dust” (隐入尘烟, zu deutsch in etwa “Versteckt in Staub und Rauch”, d.Red.) überhaupt jemals auf chinesischen Kinoleinwänden projiziert würde, ist bereits ein kleines Wunder. Denn der sperrige Film, der die unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen einem verarmten Bauern und einer Frau mit körperlicher Behinderung erzählt, wartet mit all jenen Eigenschaften auf, die in der Volksrepublik das Mainstream-Publikum verschrecken und die Zensurbehörden auf den Plan rufen: ein niedriges Budget, statische Kameraeinstellungen und eine schwer zu verdauende Gesellschaftskritik.

Weniger überraschend begeisterte das Werk von Regisseur Li Ruijun zunächst internationale Cineasten, unter anderem während seiner Weltpremiere im Februar auf der Berlinale. Doch entgegen aller Prognosen setzte sich “Return to Dust” schließlich auch auf dem chinesischen Publikumsmarkt durch, wo sonst kommerzielle Blockbuster und Propaganda dominieren: Bis Mitte September spielte der Film über 100 Millionen RMB ein, umgerechnet immerhin fast 15 Millionen Euro.

Doch dann wurden die Zensoren nervös: Zunächst zogen sie “Return to Dust” aus dem offiziellen Kinoprogramm. Und als ob das nicht genug wäre, löschten sie den Film am Montag aus sämtlichen Streaming-Diensten – ohne jegliche Begründung. Das ist insofern besonders zynisch, als der Film einst selbst von der “Volkszeitung” – immerhin offizielles Organ der Kommunistischen Partei – mit einer wohlmeinenden Kritik versehen und als “Hommage an das einfache Landleben” angepriesen wurde.

Und genau jene dokumentarische Authentizität war es auch, die einen Nerv des chinesischen Kinopublikums traf. Regisseur Li ließ seinen gesamten Cast ein ganzes Jahr lang auf einem Bauernhof in der nordwestchinesischen Einöde von Gansu arbeiten, um sich dort an die Dialekte, den wirtschaftlich rückständigen Alltag und das harsche Klima zu gewöhnen. Alles andere, so sagte der Filmemacher vor wenigen Monaten in einem Interview, hätte er als Verrat an jener Gemeinschaft empfunden, in der er selbst aufgewachsen ist.

Der 39-Jährige kennt die Armut nämlich aus eigener Erfahrung. Sein Heimatdorf war bis in die 1990-er Jahre nicht einmal am Stromnetz angeschlossen. Doch mit der Elektrizität kam auch die Liebe zu den Fernsehfilmen, die seinen Wunsch zur Flucht aus der Einöde des chinesischen Nordwestens nährten.

Und aufgrund seines früh erkannten künstlerischen Talents ergatterte Li tatsächlich einen Ausbildungsplatz bei der nationalen Rundfunkbehörde in Peking, wo der junge Chinese plötzlich mit einer ganz neuen Welt konfrontiert war. Er sog die Filme der französischen “Nouvelle Vague” auf und begeisterte sich für den “Neorealismus” der italienischen Regisseure. Ein Meisterwerk von Vittorio de Sica sollte ihn ganz besonders prägen: “Fahrraddiebe” von 1948, welcher in den Straßen Roms gedreht wurde, von einfachen Leuten handelte und teils ohne professionelle Schauspieler auskam.

Diese Arbeitsweise adaptierte Li künftig auch bei seinen eigenen Filmen, die allesamt von den Sorgen und Nöten, aber auch Wünschen und Leidenschaften einfacher Leute erzählen.

Dass seine künstlerische Stimme nun in seiner Heimat verstummt, macht viele Chinesen traurig. “Es ist eine wirkliche Schande”, meint ein User auf der Online-Plattform Weibo. Ein anderer schreibt resigniert: “Dass solch ein einfühlsamer Film einfach gelöscht werden kann…. Es scheint, als ob es hier wirklich keine Hoffnung mehr gibt”. Auch Carlo Chatrian, künstlerischer Leiter der Berlinale, zeigte sich auf seinem Twitter-Account “sehr traurig” über die Zensurmaßnahme.

Doch in der verqueren Logik der chinesischen Regierung ist diese durchaus konsequent. Denn Staatschef Xi Jinping geriert sich zwar als Mann des einfachen Volks, der sich der Armutsbekämpfung in den Provinzen verschrieben hat. Doch gleichzeitig verlangt er, dass sein Volk möglichst wenig von ebenjenen sozialen Problemen zu sehen bekommt: Die Künste sollen laut Xi “positive Energien” verbreiten und die Leute “harmonisieren”. In der offiziellen Propaganda gilt die “extreme Armut” in China dank der Regierungsmaßnahmen bereits seit Anfang 2021 als “besiegt”. Dementsprechend darf sie auch nicht in Werken wie “Return to Dust” porträtiert werden.

Wie wenig Respekt die Zensurbehörden vor der Kunstfreiheit haben, zeigten sie bereits vor mehreren Monaten: Denn noch ehe “Return to Dust” vollständig verboten wurde, änderten sie bereits das deprimierende Ende des Films in ein klassisches “Happy End”. So hieß es in einem nachträglich eingefügten Abspann-Text, dass der verarmte Protagonist nun – mit Hilfe der Regierung – es geschafft habe, von seinem heruntergekommenen Bauernhaus in eine moderne Wohnung zu ziehen. Fabian Kretschmer

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Peking hat die Befreiung von der Kaufsteuer für Elektroautos verlängert. Diese Steuerbefreiung solle auch für das gesamte Jahr 2023 gelten, teilte die Regierung kürzlich mit. Das Datum des Erwerbs richte sich nach dem Datum der Ausstellung gültiger Dokumente für das Fahrzeug, hieß es. Wie schon jetzt, soll die Befreiung für batteriebetriebene Elektroautos, Plug-in-Hybride sowie Brennstoffzellenfahrzeuge gelten. Die Modelle sind in einem Katalog des IT-Ministeriums enthalten. Für Autos, die vor dem 31. Dezember 2022 in diesen Katalog aufgenommen wurden, läuft nach der Mitteilung die Steuerbefreiung 2023 automatisch weiter.

Normalerweise sind beim Autokauf zehn Prozent des Preises an Kaufsteuer fällig; derzeit aufgrund eines Konjunkturpaketes aber ohnehin nur fünf Prozent. Stromer waren ausgenommen – eine Förderung, die eigentlich schon 2021 auslaufen sollte.

Doch die Wirtschaft lahmt, und Elektrofahrzeuge werden gebraucht als Zugmaschine für den schwächelnden Gesamt-Automarkt in China. Im August wurden erstmals mehr als 600.000 Fahrzeuge mit neuen Antrieben verkauft: Am Gesamtabsatz von 632.000 Fahrzeugen hatten batteriebetriebene Elektroautos mit 490.000 mit Abstand den größten Anteil. “Im Vergleich zum Juli 2022 bedeuten 632.000 verkaufte Elektroautos ein Plus von rund zwölf Prozent”, berichtete der Fachdienst Electrive. Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe sich der Absatz der Stromer mit plus 108 Prozent mehr als verdoppelt. ck

Der angeschlagene Immobilienentwickler Evergrande arbeitet mit der Regierung von Shenzhen zusammen, um mehrere Bauprojekte in der Stadt fertigzustellen, die aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten auf Eis gelegt werden mussten. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung von Evergrande und der im Besitz der Stadt stehenden Immobilieninvestitionsgesellschaft Longgang Ancheng Investment Operation Co Ltd werden beide Unternehmen vier Projekte im Stadtteil Longgang zu Ende bringen, um die Auslieferung der Häuser an die Käufer zu gewährleisten.

Aufgrund von Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar war Evergrande Ende letzten Jahres gezwungen, den Bau zahlreicher geplanter und bereits angefangener Projekte einzustellen. Bis Mitte September wurden 38 von 706 Evergrande-Projekten in China suspendiert, wie das Unternehmen diesen Monat mitteilte. Weil ihre Wohnungen nicht fertig werden, hatten im Juli Zehntausende chinesische Käufer damit gedroht, ihre Hypotheken nicht mehr zu bedienen (China.Table berichtete).

Die staatliche China Construction Bank (CCB) kündigte zudem am Freitag die Einrichtung eines 30-Milliarden-Yuan-Fonds zur Finanzierung von Mietwohnungen an. Die Bank will das Geld dafür selbst bereitstellen, das in Immobilienprojekte investiert werden soll, um diese in erschwingliche Mietwohnungen umzuwandeln,

Evergrande ist nicht der einzige hoch verschuldete Immobilienkonzern des Landes. Diese Woche erklärte der Immobilienentwickler Shanghai Shimao Co, dass die Rückzahlung einer am 21. Oktober fälligen Anleihe in Höhe von eine Milliarde Yuan unsicher sei. Das Unternehmen werde mit den Anleihegläubigern verhandeln, um eine Einigung über die Rückzahlung der Anleihe zu erzielen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. rtr/fpe

Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms hat nach eigenen Angaben ein chinesisches Netzwerk zerschlagen. Dieses habe gefälschte Konten auf Metas Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram sowie auf dem konkurrierenden Dienst Twitter unterhalten, teilte Meta am Dienstag mit. Es sei das erste Mal, das man eine chinesische Operation entdeckt habe, die sich gezielt darauf konzentriere, vor den Zwischenwahlen in den USA im November Nutzer anzusprechen. Zwar sei das Netzwerk klein und habe nicht viele Anhänger. Dennoch sei die Entdeckung bedeutsam, da sie auf eine direktere Einmischung in die US-Innenpolitik hindeute – wie sie bisher vor allem aus Russland bekannt ist.

Die gefälschten Konten gaben sich laut Meta als liberale und konservative Amerikaner in verschiedenen Staaten aus, posteten Memes und lauerten seit November 2021 in den Kommentaren unter Beiträgen öffentlicher Personen. Ein Beispiel-Screenshot zeigt ein Konto, das einen Facebook-Post des republikanischen Senators Marco Rubio kommentierte und ihn aufforderte, Waffengewalt zu stoppen. Dasselbe Netzwerk richtete auch gefälschte Konten ein, die sich als Personen in der Tschechischen Republik ausgaben – und die tschechische Regierung wegen ihrer China-Politik kritisierten, heißt es in dem Bericht. Kürzlich hatte zum Beispiel eine Delegation aus Tschechien Taiwan besucht. Meta hatte zugleich ein großes Netzwerk aus gefälschten russischen Konten ausgehoben, das vor allem Deutschland und andere europäische Staaten im Visier gehabt haben soll. rtr/ck

“Es ist unsere Aufgabe, den politischen Dialog am Leben zu erhalten”, sagt Johann Fuhrmann über seine Arbeit in China. Seit Juli 2021 leitet der 38-Jährige das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in der chinesischen Hauptstadt. Anfang dieses Jahres konnte er einreisen und arbeitet seitdem wieder dauerhaft vor Ort in Peking.

Dort hält er vor allem Kontakt zu Universitäten und Thinktanks. Dabei geht es auch schon mal um Taiwan und das Südchinesische Meer. Tabuthemen gebe es eigentlich keine, sagt Fuhrmann. “In Hintergrundgesprächen werden die Dinge von chinesischer Seite viel differenzierter dargestellt.” Ihm ist es deshalb wichtig, in China vor Ort zu sein.

Seine Erfahrung zeigte ihm: China sei offen für den Austausch. Das habe ihn positiv überrascht, sagt Fuhrmann. “Ich glaube wirklich, dass in China ein ernsthaftes Interesse am Dialog mit Deutschland und Europa besteht.”

Von klassischer Stiftungs- oder Bildungsarbeit kann in China allerdings keine Rede sein. NGOs und Stiftungen müssen seit 2017 mit einer chinesischen Partnerorganisation zusammenarbeiten, damit sie überhaupt aktiv sein dürfen.

Johann Fuhrmann kennt das auch ganz anders. Vor seiner Zeit in China leitete er das KAS-Büro in der Mongolei. Es reizt ihn, immer wieder an neuen Orten zu arbeiten: Fuhrmann studierte in London und wurde später Trainee für die KAS in Moskau. “Die Karriere entlang der Transsibirischen Eisenbahn war so aber nicht geplant”, sagt er.

In der Mongolei geht es der KAS um “Demokratieförderung im ganz klassischen Sinne.” Die Stiftung hat dort unter anderem den Studiengang “Journalismus und Politik” aufgebaut. “Am Ende war ich beim Staatspräsidenten zum Mittagessen eingeladen”, sagt Fuhrmann. Das wird ihm in China wohl nicht so schnell passieren.

Dafür bleibt mehr Zeit für Forschung. Die KAS veröffentlicht in China beispielsweise den “Monitor Entwicklungspolitik” – eine Publikationsreihe, die sich der Rolle nicht-traditioneller Geberländer in der Entwicklungszusammenarbeit widmet. China macht den USA demnach in Sachen globaler Entwicklungsförderung durchaus Konkurrenz.

Dafür hat Peking unter anderem die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) aufgebaut. “Für China ist das ein Instrument, um sich als ernsthafter und verantwortungsvoller Akteur in der Welt zu etablieren”, sagt Fuhrmann.

Dazu gehören auch chinesische Investments in Europa, wie ein Kredit an den ungarischen Staat. Darin sieht Fuhrmann den Versuch, europäische Institutionen gegeneinander auszuspielen – um ernst genommen zu werden, müsse Europa mehr “mit einer Stimme sprechen”. Jana Hemmersmeier

Peter Willemsen wird COO beim chinesischen Batterienzellenhersteller Gotion Global. Der Volkswagen-Zulieferer mit Büros im Silicon Valley und Shanghai rollt derzeit weitere Produktionsstätten in Göttingen, Vietnam und den USA aus. Willemsen ist ehemaliger China-Chef von Rheinmetall Automotive. Weitere berufliche Etappen in China absolvierte er bei Automobilzulieferern wie der Continental AG und Hella Electronics. Sein Tätigkeitsort ist Shanghai.

Kaan Karakaya hat bei Rena Technologies den Posten des Head of Service China übernommen. Das Maschinenbau-Unternehmen aus Gütenbach in Baden-Württemberg hat sich auf Anlagen für die nasschemische Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-, Medizin-, Solar- und Glasindustrie spezialisiert. Karakaya ist seit 2019 für Rena in China im Einsatz. Zuletzt war er für das Unternehmen in Shanghai als Senior Service Manager tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Während des Baubooms der vergangenen Jahre sind in China zahlreiche aufsehenerregende Gebäude aus dem Boden geschossen – wie zum Beispiel ein Hochhaus in Form daoistischer Gottheiten und ein Museum, das einer Teekanne nachempfunden ist. Xi Jinping hatte sich bereits 2014 gegen solch “seltsame, übergroße Architektur” ausgesprochen. Ein Verbot folgte schließlich im vergangenen Jahr. Für niedliche Kunst am Bau gilt das Verbot jedoch offenbar nicht, wie diese Panda-Konstruktion in Nanning in der Provinz Guangxi beweist.