Chinas Wirtschaft ist derzeit beherrscht von zwei Großthemen: der Stromknappheit und der Krise um den strauchelnden Immobilien-Giganten Evergrande. Nachdem wir uns gestern mit der Stromkrise befasst haben, widmen wir uns heute dem neuesten Stand bei Evergrande. Finn Mayer-Kuckuk analysiert, wie Peking nach Wegen sucht, um die Probleme bei Evergrande abzuwickeln, ohne andere Teile der Wirtschaft zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Denn eine Zahlungsunfähigkeit scheint unausweichlich.

Während der Immobiliensektor kriselt, boomt das Elektroauto-Segment Chinas ungebremst. Und dort zeigt sich, dass ein Element immer wichtiger wird: Software, die intelligente Funktionen des Autos steuert. Frank Sieren wirft den Blick auf eines der führenden chinesischen Unternehmen für Auto-Software, das Start-up Banma. Dieses arbeitet bereits mit vielen Herstellern zusammen, darunter Volkswagen. Der japanische Autobauer Honda meldete derweil, dass er in China eine neue Elektromarke aufbauen will. Ab 2030 will Honda dort gar keine neuen Modelle mehr mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen.

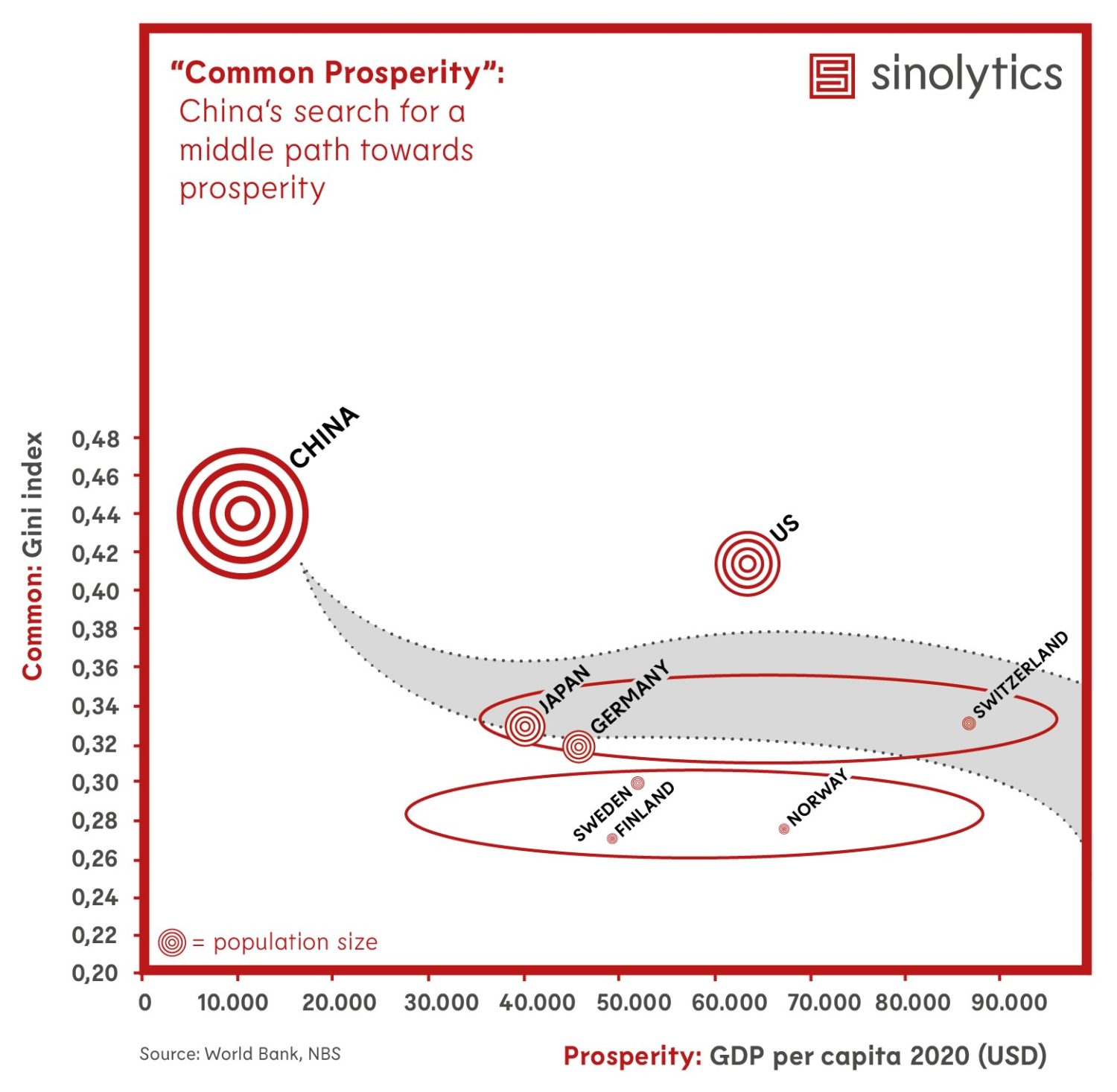

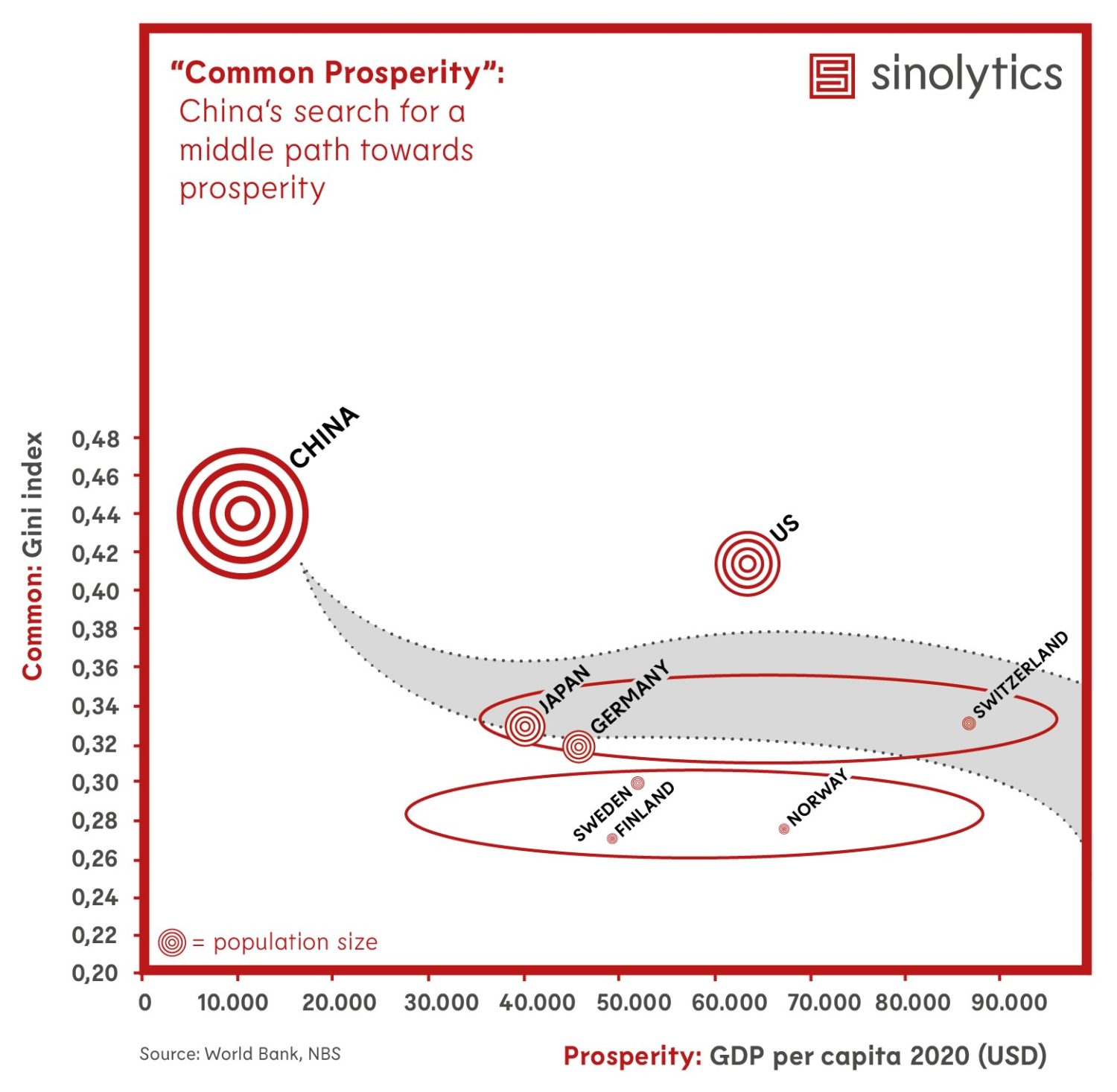

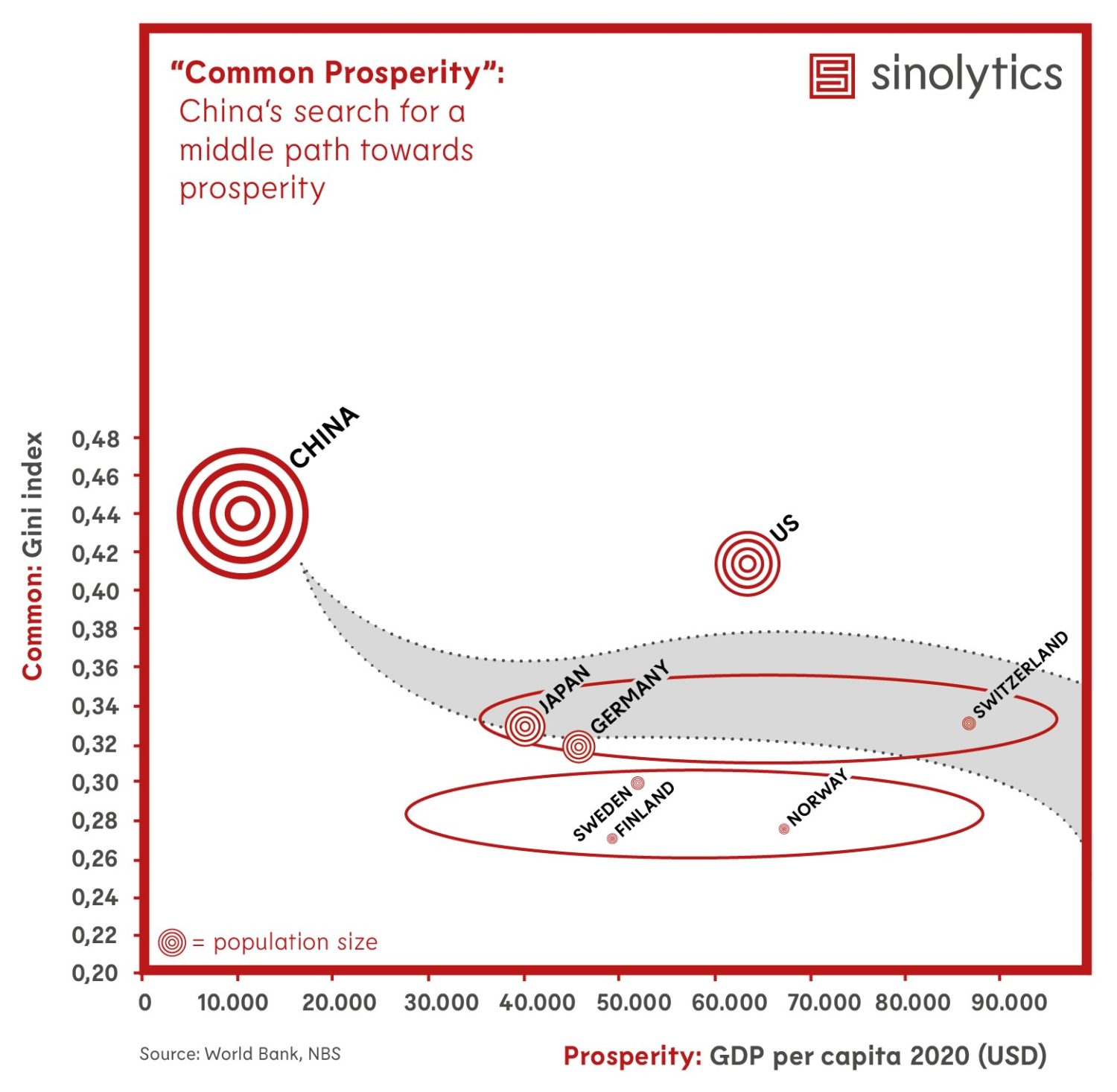

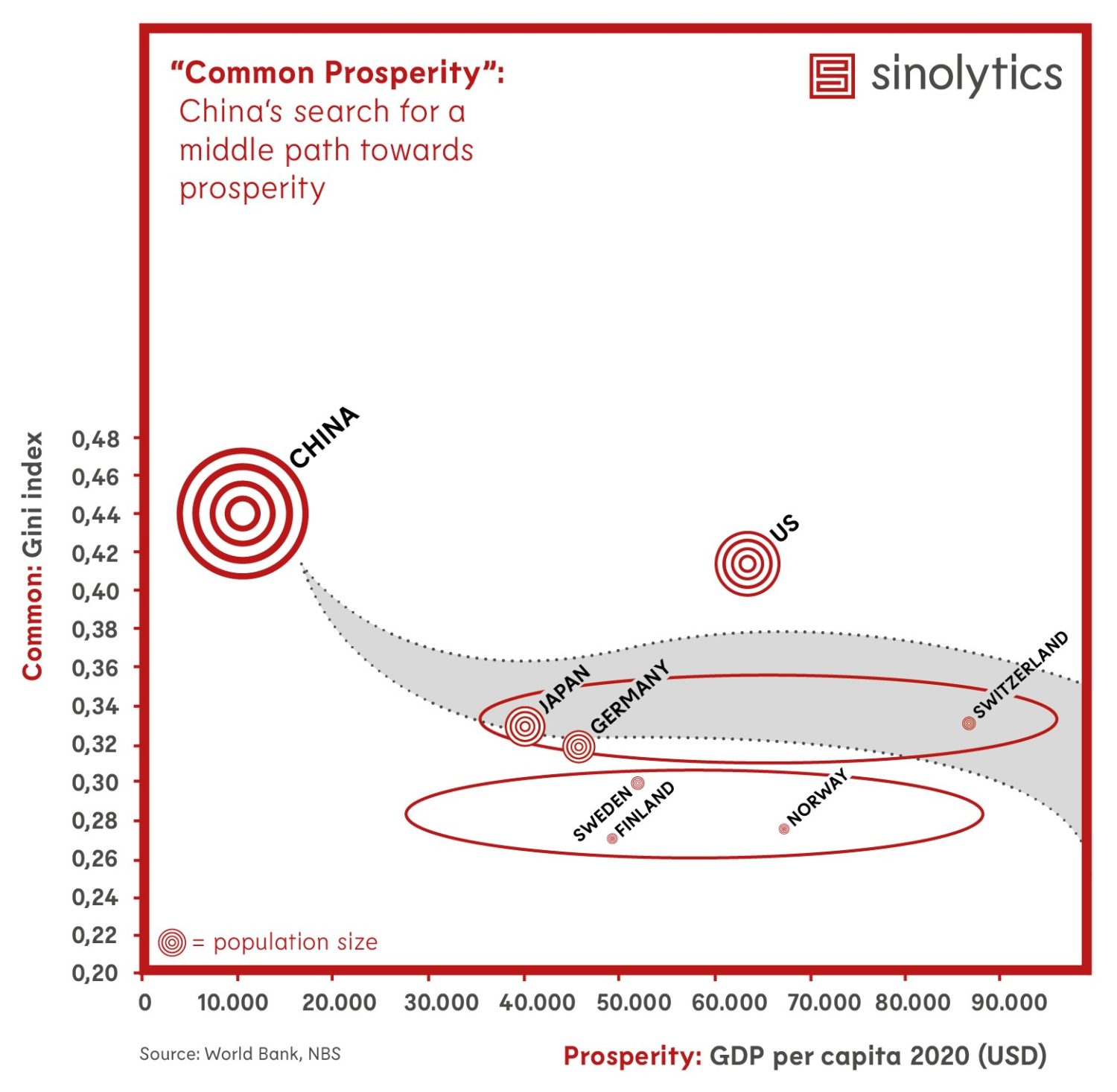

Wir freuen uns außerdem über eine neue Kooperation: Die Beratungsfirma Sinolytics stellt ab sofort wöchentlich bei uns einen Aspekt Chinas in einer Grafik vor. In dieser Woche geht es um das von Präsident Xi Jinping erdachte Konzept der “Common Prosperity”.

Und während die möglichen Nachfolger der Bundesregierung von Angela Merkel miteinander sondieren, telefonierte die Kanzlerin noch einmal mit Xi Jinping. Es war ein “Abschiedsgespräch”, bei dem Xi laut Xinhua bei Merkel dafür warb, dass sie sich auch künftig für produktive Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und China einsetzen möge.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Die Sorge um die Bonität der chinesischen Evergrande-Immobiliengruppe zieht an den Märkten weite Kreise. Das Unternehmen hat im Laufe dieser Woche eine Reihe von Terminen für Zinszahlungen an seine Anleger verpasst. Was aufmerksame Marktteilnehmer schon lange ahnten, wird zur Gewissheit: Das Unternehmen hat nicht genug flüssige Reserven, um seine zahlreichen Kredite zu bedienen. Aus dem Zahlungsverzug wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zahlungsunfähigkeit werden.

Die Kurse von riskanteren chinesischen Anleihen fielen aus diesem Grunde im Verlauf der Woche deutlich. Denn nicht nur Evergrande hat sich zu viel Geld geliehen. Die 21 größten chinesischen Immobilienfirmen müssen für jeden Yuan, den sie verdienen, 1,06 Yuan Zinsen zahlen, wie Analysten errechnet haben. Ihr Schuldenstand ist in dieser Form also keinesfalls tragbar. Am Ende werden die Investoren nicht alles zurückerhalten, was sie den Firmen geliehen haben.

Die Frage ist daher nicht mehr, ob die chinesische Immobilienbranche eine große Veränderung erfahren wird – sondern nur noch, ob diese als katastrophaler Flächenbrand passiert oder als gezieltes Abfackeln der nicht überlebensfähigen Teile. Die chinesischen Regulatoren zielen definitiv darauf, die Lage so zu verwalten, dass eine systemische Ausbreitung der Schuldenprobleme ausbleibt.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat China am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen, die Schuldenkrise der Immobilienbranche ohne große “Ansteckung” anderer Sektoren zu bewältigen. Zugleich warnten die Ökonomen der internationalen Institutionen, eine Rettung dürfe nicht zu früh und zu großzügig erfolgen. Evergrande müsse Finanzmanagern eine Lehre sein. “Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass einzelne Firmen zu groß für eine Pleite (too big to fail) sind.”

Peking will schließlich trotz der klaren Vorherrschaft der Partei mehr Marktkräfte walten lassen (China.Table berichtete). Im derzeitigen Zustand hat die Partei zwar gegenüber der Privatwirtschaft einerseits Macht verloren, und dennoch muss sie die Wirtschaft mühsam-kleinteilig steuern. Xi will stattdessen zu einem Zustand, in dem die Partei unangefochten über eine soziale Marktwirtschaft herrscht.

Die Regulatoren haben die chinesische Immobilienblase daher im vergangenen Jahr gezielt angestochen. Dazu haben sie neue Mindestkapitalverschriften erlassen. Das sind die inzwischen berüchtigten “drei roten Linien”. So dürfen die Schulden eines Unternehmens nicht mehr als 70 Prozent seiner werthaltigen Anlagegüter betragen. Außerdem muss es immer genug flüssige Mittel auf dem Konto haben, um kurzfristige Kredite komplett bedienen zu können.

Firmen wie Evergrande konnten dadurch nicht hemmungslos weiter Anleihen ausgeben, um ihre bestehenden Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Kennzahlen des Unternehmens erreichen die neuen Anforderungen nicht annähernd. Außerdem hat das offensichtliche Misstrauen der Regierung erstmals auch echtes Misstrauen der anderen Akteure geschaffen: Wenn Peking die Immobilienentwickler fallen lässt, will sie plötzlich auch sonst keiner mehr anfassen.

Peking sucht nun Wege, um die Probleme bei Evergrande abzuwickeln, ohne andere Teile der Wirtschaft zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Erhebliche Aufmerksamkeit gilt hier den kleinen Immobilienkäufern. Sie haben zum Teil Wohnungen vorausbezahlt, die Evergrande noch gar nicht gebaut hat. Wie aus China zu hören ist, sollen die Regierungen der Landkreise und Gemeinden sie nun nach Möglichkeit von örtlichen Baufirmen fertigstellen lassen. Denn wenn diese Normalbürger alle leer ausgingen, hätte die Partei eine echte Legitimationskrise am Hals.

Zugleich lässt Staatschef Xi Jinping die allzu guten Beziehungen zwischen den Kadern seiner eigenen Partei, den Großbanken und den privaten Immobilienfirmen entwirren. Er entmachtet damit Finanzinstitutionen und zeigt erneut, wer in China das Sagen hat: die KP, nicht das Privatkapital. Die staatlichen Großbanken werden es am Ende auch sein, die einen Großteil des giftigen Niederschlags der Evergrande-Affäre abbekommen werden. Innerhalb Chinas sind sie die größten Geldgeber – und zugleich der Staatsräson verpflichtet.

Das heißt nicht, dass die Kuh schon vom Eis ist. Allein am Montag blieb Evergrande den Anlegern Zinsen in Höhe von 150 Millionen Dollar schuldig. Das ist Geld, mit dem die Finanzmarktakteure eigentlich gerechnet hatten. Es fehlt nun anderswo im Wirtschaftssystem. Wenn die Banken nun zudem große Mengen an Anleihen komplett abschreiben müssen, werden sie an anderer Stelle mit Krediten geizen. Das wäre schlecht für die Konjunktur.

Auch die Gefahren für die Gesamtwirtschaft sind real (China.Table berichtete). Chinas Immobiliensektor erwirtschaftet jährlich zwischen vier und fünf Billionen Euro und macht damit ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung aus. Ein scharfer Einbruch der Geschäftstätigkeit würde sich auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Die fehlenden Prozentpunkte zum Wachstumsziel sind nur schwer wieder hereinzuholen. Zumal, wenn zugleich eine Energie- und eine Pandemiekrise herrschen.

Während das Hauptgeschäft mit Immobilien unter der Überschuldung zusammenzubrechen droht, macht der E-Auto-Arm von Evergrande offenbar unbeirrt weiter. Zwar ist ein geplanter Börsengang vorerst vom Tisch (China.Table berichtete). Doch Li Yongzhou, der Chef der Autosparte, bekräftigte auf einer Konferenz die Absicht, im kommenden Jahr erste Produkte auf den Markt zu bringen. Das hat insofern Sinn, als die Fabriken schon weitgehend fertig sind. Auch Straßentests der Prototypen sind bereits abgeschlossen. Solange die Finanzierung noch fürs Weitermachen reicht, wird die Autosparte offenbar an ihren Marktplänen festhalten.

Früher einmal prägte die Motorleistung ein Auto, oder vielleicht das Design. Doch in der Zukunft wird sich ein Fahrzeug immer mehr über die darin installierte Software auszeichnen – vor allem in China. “Mehr und mehr definiert die Software das Auto”, fasst es etwa eine Branchenstudie von Business Wire zusammen. Zentral sind dabei sogenannte Over-the-air Updates (OTAs). Das bedeutet, die Software des Autos wird, wie beim Smartphone, ständig upgedatet – was sich die Anbieter durchaus auch gern bezahlen lassen.

Der Faktor Software werde die Autobranche der Zukunft am stärksten prägen, sagte kürzlich auch Tesla-Chef Elon Musk – “bei der Entwicklung, in der Produktion und vor allem beim autonomen Fahren.” Die Verbraucher in China verlangen laut Musk immer mehr vernetzte und intelligente Funktionen. Er sehe für Auto-Software daher großes Wachstumspotenzial, einschließlich beim autonomem Fahren. Bei der Software seien einige chinesische Anbieter sehr gut geworden, findet der Tesla-Chef. Unter anderem entwickeln Chinas Tech-Riesen wie Baidu, Tencent und Huawei eigene In-Car-Softwaresysteme.

Besonderes Augenmerk der Autoentwickler liegt in diesem Bereich heute auf dem Shanghaier Unternehmen Banma Network Technology Co., Ltd., aus Shanghai, einem führenden Zulieferer smarter Auto-Software. Das Start-up war 2015 als Joint Venture zwischen Alibaba und Shanghai Automotive (SAIC), einem der größten staatlichen Automobilhersteller Chinas, gegründet worden. Banma entwickelte seine Software dann auf der Grundlage des von Alibaba entwickelten AliOS-Systems, das in Autos Funktionen wie Navigation, Spracherkennung und Entertainment unterstützt.

Heute sind in China bereits etwa eine Million Autos mit Banma-Technologie auf den Straßen unterwegs. Autobauer wie SAIC, FAW und Volkswagen nutzen die Banma-Software. Auch mit dem Elektro-Startup Nio unterhält Banma seit 2020 eine strategische Partnerschaft.

Die von chinesischen Start-ups entwickelten Stromer sind zunehmend autonom und vernetzt unterwegs. Sie setzen auf eine völlig neue und deutlich einfachere Antriebsarchitektur, bestehend aus Batterien, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen lässt sich die Produktion von Elektroautos leichter in verschiedene Module unterteilen, sagt Wen Gai, leitender Angestellter der Tech-Tochter der Guangzhou Automobile Group (GAC). Damit wird die Produktion eines Autos zukünftig eher der Herstellung eines Smartphones ähneln. Die Software spielt dabei eine Schlüsselrolle. “In der neuen Ära des Automobilbaus wird die Fertigung nur ein Teil der langen Geschäftskette sein, die Software-Services, After-Sales-Services und sogar Finanzdienstleistungen umfasst”, erklärt Gai. “Gerätehersteller können den Markt an vielen Stellen erschließen.”

Dadurch wird auch der Markt für smarte Automobiltechnologie immer lukrativer. Zumal in China der Markt für Elektroautos derzeit verlässlich wächst. Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) stieg der Absatz von New-Energy-Fahrzeugen inklusive Hybrid-Elektroautos in den ersten drei Quartalen 2021 um 190 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 2,16 Millionen Autos – darunter 1,79 Millionen reine Batteriefahrzeuge. Für Zulieferer wie Banma ist indes auch der globale Markt für vernetzte Fahrzeuge von Interesse. Und dieser wird nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Insights zwischen 2018 und 2022 um 270 Prozent wachsen auf mehr als 125 Millionen ausgelieferte Netz-Pkw weltweit.

Das, was eine Auto-Software abdecken muss, wird mit dem autonomen Fahren derweil immer umfassender. Banma arbeitet daher stetig an neuen Entwicklungen. Im Juli erhielt Banma von seinen Hauptaktionären Alibaba, SAIC, CMG-SDIC Capital Management und Yunfeng Capital eine kräftige Finanzspritze von 3 Milliarden Yuan (464 Millionen US-Dollar). Das Geld will Banma vor allem in Forschung und Entwicklung von intelligenten Fahrzeugbetriebssystemen stecken, erklärt Co-Chef Zhang Chunhui, vormals Präsident der OS Business Group von Alibaba.

Es ist bereits die zweite große Finanzierungsrunde des Start-ups, das 2018 bereits mehr als 247 Millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt hatte. Dies brachte ihm damals eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar einbrachte, womit es zu den sogenannten Technologie-Einhörnern zählt. Die derzeitige Bewertung des Unternehmens wird nicht bekannt gegeben.

Noch im Laufe dieses Jahres möchte Banma ein selbst entwickeltes Smart-Cockpit-System auf den Markt bringen. Auch setzt Banma auf Kooperationen mit Anbietern der neuesten Technologien. So schloss das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Robosense, einem führenden Hersteller von 3D-Lidarsensoren in China, und AutoX, einer führenden Plattform für auf künstlicher Intelligenz basierendes Autonomes Fahren. Die drei wollen gemeinsam die Integration intelligenter Cockpits mit autonomen Fahrsystemen fördern. Durch eine Verschmelzung von Hardware, Software und KI-Fähigkeiten soll dabei ein komplettes Ökosystem entstehen. Banma trägt dazu nach den Worten von CIO Qiang Xiu Systemlösungen zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung der Robosense-Lidarsensoren. AutoX stelle Banma “eine umfangreiche Toolchain, Cloud und Endservice-System zur Verfügung.”

Das Konzept der “Common Prosperity” soll Antworten auf eine der grundlegenden Fragen liefern, denen sich China gegenübersieht: Wie wird das Land in Zukunft wachsenden Wohlstand und die massive Ungleichverteilung dieses Wohlstands ausbalancieren. Bisher ergibt sich folgendes Bild:

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Sinolytics berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Letztes Telefonat zwischen Xi Jinping und Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin und Chinas Präsident haben sich per Videokonferenz zu einem “Abschiedsgespräch” zusammengefunden, wie eine Sprecherin der Bundesregierung mitteilte. Merkel und Xi sprachen dabei demnach über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und aktuelle Themen der internationalen Agenda wie die Vorbereitung des bevorstehenden G20-Gipfels und die Corona-Pandemie. Xi wird aller Voraussicht nach nicht persönlich zum Gipfeltreffen in Italien Ende des Monats reisen, so dass es dort keine Möglichkeit zu informellen Gesprächen mit ihm geben wird. Zwar hat Peking noch nicht offiziell abgesagt, doch Xi hat China seit Beginn der Covid-Krise nicht verlassen.

Auch um ein unvollendetes Werk der Bundeskanzlerin ging es laut der Sprecherin: das Investitionsabkommen CAI der EU und China. Merkel hatte dazu während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor einem Jahr eine politische Einigung nach Jahren der Verhandlungen durchgerungen – zum Ende ihrer Kanzlerschaft liegt der Deal zwischen Brüssel und Peking nun aber auf Eis. Merkel und Xi betonten laut der Mitteilung zudem die Bedeutung des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China im kommenden Jahr.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete derweil etwas pathetischer: “Ich erinnere mich immer noch an jeden Austausch, den wir in mehr als einem Jahrzehnt hatten”, sagte die Bundeskanzlerin Xinhua zufolge. Zwischen ihr und Xi habe es einen “tiefgehenden Austausch” gegeben, der zu “einem verbesserten gegenseitigen Verständnis” geführt habe. Xi sagte demnach, er hoffe, dass sich Merkel weiterhin um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und China kümmern und diese unterstützen werde.

Merkel hat in ihren 16 Jahren als Kanzlerin den Aufstieg Chinas und die wachsende Bedeutung, die das Land für die deutsche Wirtschaft bekam, begleitet (China.Table berichtete). Die deutschen Ausfuhren nach China haben sich seit ihrem Amtsantritt mehr als vervierfacht auf zuletzt rund 96 Milliarden Euro. ari

Chinas Exporte steigen immer schneller. Im September legten die Exporte der Volksrepublik gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,1 Prozent zu. Die Importe stiegen um 17,6 Prozent. Schon im August waren die Ausfuhren mit 26,5 Prozent unerwartet stark gewachsen. Die starken Exportzahlen überraschten Experten, die aufgrund von Produktionsausfällen infolge der seit Wochen anhaltenden Stromknappheit mit einer geringeren Steigerung gerechnet hatten.

In den ersten neun Monaten des Jahres sei der Wert der Exporte von elektronischen Geräten um 23 Prozent gestiegen, sagte der Sprecher der Zollbehörde, Li Kuiwen, am Mittwoch. Elektronik stehe für fast zwei Drittel des Werts aller chinesischen Ausfuhren.

Umgekehrt seien die Einfuhren wichtiger Rohstoffe wie Kohle und Öl zwischen Januar und September mengenmäßig leicht zurückgegangen, sagte Li. Die Preise für Rohstoffe wie Eisenerz, Rohöl, Kupfer aber seien um mehr als 30 Prozent gestiegen. Auch deshalb stieg der Wert der Einfuhren – wenngleich auch deutlich langsamer als noch im August (+33,1 Prozent).

Auffallend wenig kaufte China im September derweil in Deutschland und der EU insgesamt ein. Die Importe aus Deutschland gingen laut der Zolldaten um 2,4 Prozent zurück. Jene aus der EU stiegen nur minimal um 1,1 Prozent. Umgekehrt legten die Ausfuhren nach Deutschland um satte 37,5 Prozent zu, und die Exporte in die gesamte EU um 30,6 Prozent. ck

Die Weltnaturschutzkonferenz (COP15) der Vereinten Nationen hat ein vorläufiges Dokument zum Schutz der globalen Artenvielfalt herausgegeben. Die bisher eher vage gehaltene “Erklärung von Kunming” enthält vor allem das Ziel, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Dazu hätten “viele Staaten” aufgerufen. Eine “Kombination von Maßnahmen” sei notwendig, um das bedrohliche Aussterben der Arten aufzuhalten und umzukehren. Die Erklärung listet diese auf: Land- und Seenutzung müssten geändert werden, der Schutz von Ökosystemen verbessert, der Klimawandel abgeschwächt, die Umweltverschmutzung verringert und Raubbau verhindert werden.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte am Dienstag umgerechnet gut 200 Millionen Euro für den globalen Artenschutz versprochen. In seiner per Videoschalte übertragenen Rede kündigte er die Schaffung eines Fonds mit einem chinesischen Finanzbeitrag von 1,5 Milliarden Yuan an. Dieser solle Entwicklungsländer darin unterstützen, ihre Artenvielfalt zu schützen. Xi lud zugleich andere Staaten ein, sich an dem Finanztopf zu beteiligen. Er versprach verstärkte chinesische Anstrengungen im Kampf gegen das gefährliche Aussterben der Arten, darunter den weiteren Ausbau der chinesischen Naturschutzgebiete. Diese nehmen derzeit etwa 18 Prozent der chinesischen Landfläche ein.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte in ihrer Rede gefordert, dass die COP15-Ziele auch in nationale Pläne umgesetzt und überwacht werden: “Diesmal müssen wir sicherstellen, dass keine der Ziele leere Versprechen bleiben.” 2010 hatten sich die knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) im japanischen Aichi als Ziel gesetzt, den Schwund der Artenvielfalt bis 2020 zu stoppen. Die Vorgaben wurden allerdings weit verfehlt. Es sei wichtig, Subventionen auslaufen zu lassen, die umweltschädlich seien oder sich negativ auf die Natur auswirkten, betonte Schulze weiter.

Es folgen nun weitere Verhandlungen im Januar, bevor das endgültige Rahmenabkommen dann auf einem Präsenztreffen vom 25. April bis 8. Mai in Kunming verabschiedet werden soll. Es wird voraussichtlich aber weniger bindend sein als das gern als Modell angesehene Pariser Klimaschutzabkommen – auch weil es laut Experten schwierig ist, Ziele an konkreten Ziffern festzumachen. ck

Der japanische Autobauer Honda Motor will 2022 in China mit einer neuen Elektrofahrzeugmarke an den Start gehen. Die neue Marke mit Namen “e:N Series” werde laut dem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zehn Modelle mit den Joint-Venture-Partnern Guangzhou Auto (GAC) und Dongfeng Motor auf den Markt bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Ab 2030 will Honda dem Bericht zufolge ausschließlich Batteriefahrzeuge, Plug-in Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge auf den chinesischen Markt bringen. Neue Modelle mit Verbrennungsmotor wird es demnach danach in China nicht mehr geben. Bereits existierende Benziner sollen aber auch nach 2030 weiter verkauft werden. Wie lange noch, erwähnte der Bericht nicht.

Die beiden Joint Ventures GAC-Honda und Dongfeng-Honda planen laut Reuters jeweils den Bau einer reinen Elektroauto-Fabrik, in welchen ab 2024 Autos vom Band laufen sollen. Der japanische Autobauer wolle bei allen rund 1.200 Händlern im Land einen “e:N Series”-Bereich einrichten. Der Absatz von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenautos wird 2021 nach einer Prognose des Autoherstellerverbandes CAAM vom Dienstag auf drei Millionen steigen. In den ersten drei Quartalen wuchs der Absatz des Segments um 190 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ck

Viele junge Leute in Chinas Städten zweifeln an der Ehe. Die Zurückhaltung ist bei Frauen noch viel stärker als bei Männern, wie eine Umfrage der kommunistischen Jugendliga ergab. Rund 44 Prozent der befragten Frauen hätten erklärt, nicht heiraten zu wollen oder unsicher zu sein, ob sie den Bund der Ehe schließen wollen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Bei den Männern seien es knapp 25 Prozent. Die Jugendliga hatte 2905 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 26 in verschiedenen Städten befragt.

“In den vergangenen Jahren halten sich immer mehr junge Leute außerhalb der Hochzeitshallen auf”, hieß es in dem Bericht zu der Umfrage. “Das Hinauszögern des Hochzeitsalters und die geringe Bereitschaft junger Leute zur Heirat sind eine versteckte Sorge der gesamten Gesellschaft geworden.” In der Umfrage sagten 46 Prozent der Befragten, dass die Kosten einer Hochzeit zu hoch seien. Auch meinten 56 Prozent, dass Geburten und das Aufziehen von Kindern in China zu teuer seien.

Trotz einer Lockerung seiner strengen Familienplanungspolitik leidet das bevölkerungsreichste Land der Erde heute unter einem massiven Geburtenrückgang (China.Table berichtete). Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Geburten um 18 Prozent auf zwölf Millionen zurück, die Überalterung wächst (China.Table berichtete). ari

Deutsche Bürgerinnen und Bürger haben einer Umfrage zufolge wenig Sorge über einen Konflikt zwischen Europa und China. Rund jede und jeder Zweite hat keine große Angst vor Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik zu haben, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zum Sicherheitsempfinden der Deutschen hervorgeht. Einen Unterschied gab es demnach jedoch zwischen den neuen und alten Bundesländern: So sehen Westdeutsche häufiger als Ostdeutsche ein Bedrohungspotenzial durch Spannungen zwischen China und Europa (26:19 Prozent der Befragten).

Der KAS-Umfrage zufolge aber ist eine Kooperation Deutschlands mit China wenig beliebt: Nur drei Prozent der Befragten sprechen sich für eine “sehr enge Zusammenarbeit” aus. 27 Prozent befürworteten jedoch zumindest eine “enge Kooperation” mit Peking. Knapp jede und jeder Zweite möchte dagegen, dass Deutschland weniger eng mit China kooperiert, als es derzeit der Fall ist. Eine enge oder sehr enge Zusammenarbeit mit China wurde von Westdeutschen geringfügig seltener befürwortet als von Ostdeutschen. Die KAS fragte zudem das Parteien-Spektrum ab. So wünschen sich die Anhängerschaften der FDP (21 Prozent) und der Grünen (19 Prozent) seltener als der Durchschnitt eine enge oder sehr enge Zusammenarbeit mit der Volksrepublik.

Deutsche Bürgerinnen und Bürger sind der Volksrepublik als Partner gegenüber skeptisch eingestellt. Nur zwölf Prozent meinen der Befragung zufolge, dass China ein zuverlässiger Partner für Deutschland in Sicherheitsfragen ist. Auch hier gab es ein Ost-West-Gefälle: In Ostdeutschland drückten mehr Menschen Zuversicht gegenüber China als zuverlässiges Partnerland aus als im Westen (17:11 Prozent). Anhängerinnen und Anhänger der AfD (27 Prozent) und der Linken (21 Prozent) sehen die Volksrepublik überdurchschnittlich häufig als zuverlässigen Partner – leicht unterdurchschnittlich fällt die Zustimmung bei den Anhängerschaften der SPD (neun Prozent) und der Grünen (neun Prozent) aus.

Für die Studie “Gemeinsam oder allein? Deutschlands Sicherheit” wurden laut KAS-Angaben im Januar dieses Jahres 1.003 Wahlberechtigte befragt. ari

Richard Lis erster Schritt in Richtung seines eigenen Imperiums begann mit einem kaputten Satelliten. Zu Beginn der 1990er-Jahre war Li – damals Anfang 20 – nach einem kurzen Abstecher in die kanadische Investmentbranche frisch in seine Heimat Hongkong zurückgekehrt, um dort in derselben Branche anzuheuern. Als er bei seiner Arbeit von dem kaputten Satelliten hörte, entstand eine Vision: Warum nicht den Satelliten reparieren und Fernsehprogramme über kleine Satellitenschüsseln an Zuschauer in ganz Asien übertragen? Mit sieben Angestellten und einer millionenschweren Investition seines Vaters gründete Li den satellitengestützten Kabelfernsehdienst STAR – kurz für Satellite Television Asian Region.

Spätestens an der Anekdote vom spontanen Kauf eines Satelliten wird klar, dass Richard Li nicht gerade der gewöhnliche junge Mann von nebenan war. Auch wenn er sein Studium abbrach und sein Geld zeitweise bei der Fast-Food-Kette McDonald’s sowie als Caddy auf dem Golfplatz verdiente: Li ist der jüngere Sohn des Hongkonger Geschäftsmanns Li Ka-shing, seit Jahrzehnten der reichste Mann der Stadt. Forbes schätzte das Vermögen von Li senior im Februar auf mehr als 35 Milliarden US-Dollar.

Nachdem Li Ka-shing als Jugendlicher mit seiner Familie aus Südchina vor der japanischen Armee nach Hongkong geflohen war, wurde er über die Jahre mit dem Verkauf von Plastikrosen reich. Oft hatte der inzwischen 93-Jährige mit seinen Investments den richtigen Riecher: Er stecke etwa früh Geld in Facebook und Spotify. Von klein auf zeigte Li senior seinen Söhnen Richard und Victor, wie er geschäftliche Verhandlungen führte. “Weder Victor, noch ich, haben eine Business School besucht – wir hatten den besten Professor zu Hause”, zitierte die LA Times Richard Li einmal.

Sonst spricht der Geschäftsmann nur ungern über seine Familie, auch zu politischen Fragen schweigt Richard Li oft lieber. Manche Journalisten erzählen, Li junior zucke bei persönlichen Fragen regelrecht zusammen. Wenig private Informationen finden sich folglich zu dem Mann auf Platz 22 der reichsten Menschen in Hongkong. Ein lizenzierter Pilot und Rettungstaucher sei er, so steht es immer wieder in seiner Vita und Artikeln über ihn. Es scheint wichtig zu sein.

Im Februar 1993 erreichte Richard Lis neues Unternehmen STAR bereits mehr als 45 Millionen Zuschauer. Noch im selben Jahr beschloss Li, den Fernsehdienst für mehr als 950 Millionen US-Dollar an den australischen Medienmogul Rupert Murdoch zu verkaufen. “Einige beschweren sich, dass ich sehr grob und hart gewesen sei. Aber es gab keinen anderen Weg”, sagte er einst der LA Times über seinen Führungsstil in dieser Zeit. Mit dem Geld aus dem STAR-Verkauf gründete Li die Investmentgruppe Pacific Century Group (PCG), die er heute noch leitet. Dabei ist er vor allem den Bereichen Telekommunikation und Technologie treu geblieben: So ist Li etwa an Hongkongs größten Mobilfunkanbieter HKT beteiligt.

Aktuell widmet sich Richard Li gleich zwei größeren Projekten. Einerseits arbeitet er daran, die Lebensversicherung FWD, die ebenfalls zum Portfolio von PCG gehört, in den USA an die Börse zu bringen. Der Grund: Dort könnte Li – anders als in Hongkong – weiterhin die Stimmrechtskontrolle behalten. Drei Milliarden US-Dollar will der 54-Jährige mit dem Börsengang einnehmen, der laut Berichten im September stattfinden könnte.

Zudem folgt Li mit dem Paypal-Co-Gründer Peter Thiel einem Börsentrend: Wie Bloomberg berichtete, haben die beiden für 595 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr eine Special Acquisition Company (SPAC) gegründet. Mit der leeren Firmenhülle wollen die beiden Unternehmer asiatische Firmen aus den Bereichen Technologie, Financial Services und Medien akquirieren und direkt an die Börse bringen. Einer der ersten Deals: Die Fusion ihres SPAC namens Bridgetown 2 Holdings mit dem digitalen Immobilienunternehmen PropertyGuru, das pro Monat mehr als 2,8 Millionen Immobilien-Anzeigen enthält und 37 Millionen Immobiliensuchende aus Ländern wie Singapur und Indonesien bedient. Es ist Lis Versuch, sein Imperium in unsicheren Zeiten auch außerhalb Hongkongs auszubauen – und das, möglichst ohne das chinesische Regime zu verärgern. Lisa Oder

Ralf Schmidt ist neuer Senior Manager Passive Safety and Restraint System bei Daimler Greater China. Schmidt war zuvor bereits in verschiedenen Positionen bei der Daimler AG in China und Deutschland tätig.

Kathrin Mauch hat zu Beginn des Monats die Position als Senior Manager Revenue Controlling Greater China/NAFTA & Pricing Products bei der Mercedes Benz AG angetreten. Sie war zuvor Leiterin Result Controlling MBC bei der Daimler AG.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wieder ohne China? Das Team aus der Volksrepublik verlor das Spiel in Jeddah gegen Saudi-Arabien denkbar knapp mit 3:2. China belegt somit nach vier absolvierten Spielen nur Rang 5 der Asien WM- Qualifikationsgruppe B. Nun braucht es dringend Punkte in den kommenden Partien gegen Oman (11. November) und Australien (16. November), denn nur die beiden erstplatzierten Teams qualifizieren sich direkt für die WM im kommenden Winter in Katar. Und selbst um eine kleine Chance zu wahren, muss China den dritten Rang erreichen, der in eine Playoff-Qualifikationsrunde führt. Bei sechs verbleibenen Partien und 6 Punkten Rückstand auf Platz zwei scheint alles möglich, jedoch spricht der Trend mit neun Gegentoren und nur einem Sieg aus vier Spielen eine deutliche Sprache. Fazit: Die Mannschaft von Trainer Li Tie muss aufhören, sich allein auf die Tore von dem in Spanien aktiven Stürmer Wu Lei zu verlassen, um den WM-Traum am Leben zu erhalten.

Chinas Wirtschaft ist derzeit beherrscht von zwei Großthemen: der Stromknappheit und der Krise um den strauchelnden Immobilien-Giganten Evergrande. Nachdem wir uns gestern mit der Stromkrise befasst haben, widmen wir uns heute dem neuesten Stand bei Evergrande. Finn Mayer-Kuckuk analysiert, wie Peking nach Wegen sucht, um die Probleme bei Evergrande abzuwickeln, ohne andere Teile der Wirtschaft zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Denn eine Zahlungsunfähigkeit scheint unausweichlich.

Während der Immobiliensektor kriselt, boomt das Elektroauto-Segment Chinas ungebremst. Und dort zeigt sich, dass ein Element immer wichtiger wird: Software, die intelligente Funktionen des Autos steuert. Frank Sieren wirft den Blick auf eines der führenden chinesischen Unternehmen für Auto-Software, das Start-up Banma. Dieses arbeitet bereits mit vielen Herstellern zusammen, darunter Volkswagen. Der japanische Autobauer Honda meldete derweil, dass er in China eine neue Elektromarke aufbauen will. Ab 2030 will Honda dort gar keine neuen Modelle mehr mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen.

Wir freuen uns außerdem über eine neue Kooperation: Die Beratungsfirma Sinolytics stellt ab sofort wöchentlich bei uns einen Aspekt Chinas in einer Grafik vor. In dieser Woche geht es um das von Präsident Xi Jinping erdachte Konzept der “Common Prosperity”.

Und während die möglichen Nachfolger der Bundesregierung von Angela Merkel miteinander sondieren, telefonierte die Kanzlerin noch einmal mit Xi Jinping. Es war ein “Abschiedsgespräch”, bei dem Xi laut Xinhua bei Merkel dafür warb, dass sie sich auch künftig für produktive Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und China einsetzen möge.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Die Sorge um die Bonität der chinesischen Evergrande-Immobiliengruppe zieht an den Märkten weite Kreise. Das Unternehmen hat im Laufe dieser Woche eine Reihe von Terminen für Zinszahlungen an seine Anleger verpasst. Was aufmerksame Marktteilnehmer schon lange ahnten, wird zur Gewissheit: Das Unternehmen hat nicht genug flüssige Reserven, um seine zahlreichen Kredite zu bedienen. Aus dem Zahlungsverzug wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zahlungsunfähigkeit werden.

Die Kurse von riskanteren chinesischen Anleihen fielen aus diesem Grunde im Verlauf der Woche deutlich. Denn nicht nur Evergrande hat sich zu viel Geld geliehen. Die 21 größten chinesischen Immobilienfirmen müssen für jeden Yuan, den sie verdienen, 1,06 Yuan Zinsen zahlen, wie Analysten errechnet haben. Ihr Schuldenstand ist in dieser Form also keinesfalls tragbar. Am Ende werden die Investoren nicht alles zurückerhalten, was sie den Firmen geliehen haben.

Die Frage ist daher nicht mehr, ob die chinesische Immobilienbranche eine große Veränderung erfahren wird – sondern nur noch, ob diese als katastrophaler Flächenbrand passiert oder als gezieltes Abfackeln der nicht überlebensfähigen Teile. Die chinesischen Regulatoren zielen definitiv darauf, die Lage so zu verwalten, dass eine systemische Ausbreitung der Schuldenprobleme ausbleibt.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat China am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen, die Schuldenkrise der Immobilienbranche ohne große “Ansteckung” anderer Sektoren zu bewältigen. Zugleich warnten die Ökonomen der internationalen Institutionen, eine Rettung dürfe nicht zu früh und zu großzügig erfolgen. Evergrande müsse Finanzmanagern eine Lehre sein. “Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass einzelne Firmen zu groß für eine Pleite (too big to fail) sind.”

Peking will schließlich trotz der klaren Vorherrschaft der Partei mehr Marktkräfte walten lassen (China.Table berichtete). Im derzeitigen Zustand hat die Partei zwar gegenüber der Privatwirtschaft einerseits Macht verloren, und dennoch muss sie die Wirtschaft mühsam-kleinteilig steuern. Xi will stattdessen zu einem Zustand, in dem die Partei unangefochten über eine soziale Marktwirtschaft herrscht.

Die Regulatoren haben die chinesische Immobilienblase daher im vergangenen Jahr gezielt angestochen. Dazu haben sie neue Mindestkapitalverschriften erlassen. Das sind die inzwischen berüchtigten “drei roten Linien”. So dürfen die Schulden eines Unternehmens nicht mehr als 70 Prozent seiner werthaltigen Anlagegüter betragen. Außerdem muss es immer genug flüssige Mittel auf dem Konto haben, um kurzfristige Kredite komplett bedienen zu können.

Firmen wie Evergrande konnten dadurch nicht hemmungslos weiter Anleihen ausgeben, um ihre bestehenden Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Kennzahlen des Unternehmens erreichen die neuen Anforderungen nicht annähernd. Außerdem hat das offensichtliche Misstrauen der Regierung erstmals auch echtes Misstrauen der anderen Akteure geschaffen: Wenn Peking die Immobilienentwickler fallen lässt, will sie plötzlich auch sonst keiner mehr anfassen.

Peking sucht nun Wege, um die Probleme bei Evergrande abzuwickeln, ohne andere Teile der Wirtschaft zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Erhebliche Aufmerksamkeit gilt hier den kleinen Immobilienkäufern. Sie haben zum Teil Wohnungen vorausbezahlt, die Evergrande noch gar nicht gebaut hat. Wie aus China zu hören ist, sollen die Regierungen der Landkreise und Gemeinden sie nun nach Möglichkeit von örtlichen Baufirmen fertigstellen lassen. Denn wenn diese Normalbürger alle leer ausgingen, hätte die Partei eine echte Legitimationskrise am Hals.

Zugleich lässt Staatschef Xi Jinping die allzu guten Beziehungen zwischen den Kadern seiner eigenen Partei, den Großbanken und den privaten Immobilienfirmen entwirren. Er entmachtet damit Finanzinstitutionen und zeigt erneut, wer in China das Sagen hat: die KP, nicht das Privatkapital. Die staatlichen Großbanken werden es am Ende auch sein, die einen Großteil des giftigen Niederschlags der Evergrande-Affäre abbekommen werden. Innerhalb Chinas sind sie die größten Geldgeber – und zugleich der Staatsräson verpflichtet.

Das heißt nicht, dass die Kuh schon vom Eis ist. Allein am Montag blieb Evergrande den Anlegern Zinsen in Höhe von 150 Millionen Dollar schuldig. Das ist Geld, mit dem die Finanzmarktakteure eigentlich gerechnet hatten. Es fehlt nun anderswo im Wirtschaftssystem. Wenn die Banken nun zudem große Mengen an Anleihen komplett abschreiben müssen, werden sie an anderer Stelle mit Krediten geizen. Das wäre schlecht für die Konjunktur.

Auch die Gefahren für die Gesamtwirtschaft sind real (China.Table berichtete). Chinas Immobiliensektor erwirtschaftet jährlich zwischen vier und fünf Billionen Euro und macht damit ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung aus. Ein scharfer Einbruch der Geschäftstätigkeit würde sich auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Die fehlenden Prozentpunkte zum Wachstumsziel sind nur schwer wieder hereinzuholen. Zumal, wenn zugleich eine Energie- und eine Pandemiekrise herrschen.

Während das Hauptgeschäft mit Immobilien unter der Überschuldung zusammenzubrechen droht, macht der E-Auto-Arm von Evergrande offenbar unbeirrt weiter. Zwar ist ein geplanter Börsengang vorerst vom Tisch (China.Table berichtete). Doch Li Yongzhou, der Chef der Autosparte, bekräftigte auf einer Konferenz die Absicht, im kommenden Jahr erste Produkte auf den Markt zu bringen. Das hat insofern Sinn, als die Fabriken schon weitgehend fertig sind. Auch Straßentests der Prototypen sind bereits abgeschlossen. Solange die Finanzierung noch fürs Weitermachen reicht, wird die Autosparte offenbar an ihren Marktplänen festhalten.

Früher einmal prägte die Motorleistung ein Auto, oder vielleicht das Design. Doch in der Zukunft wird sich ein Fahrzeug immer mehr über die darin installierte Software auszeichnen – vor allem in China. “Mehr und mehr definiert die Software das Auto”, fasst es etwa eine Branchenstudie von Business Wire zusammen. Zentral sind dabei sogenannte Over-the-air Updates (OTAs). Das bedeutet, die Software des Autos wird, wie beim Smartphone, ständig upgedatet – was sich die Anbieter durchaus auch gern bezahlen lassen.

Der Faktor Software werde die Autobranche der Zukunft am stärksten prägen, sagte kürzlich auch Tesla-Chef Elon Musk – “bei der Entwicklung, in der Produktion und vor allem beim autonomen Fahren.” Die Verbraucher in China verlangen laut Musk immer mehr vernetzte und intelligente Funktionen. Er sehe für Auto-Software daher großes Wachstumspotenzial, einschließlich beim autonomem Fahren. Bei der Software seien einige chinesische Anbieter sehr gut geworden, findet der Tesla-Chef. Unter anderem entwickeln Chinas Tech-Riesen wie Baidu, Tencent und Huawei eigene In-Car-Softwaresysteme.

Besonderes Augenmerk der Autoentwickler liegt in diesem Bereich heute auf dem Shanghaier Unternehmen Banma Network Technology Co., Ltd., aus Shanghai, einem führenden Zulieferer smarter Auto-Software. Das Start-up war 2015 als Joint Venture zwischen Alibaba und Shanghai Automotive (SAIC), einem der größten staatlichen Automobilhersteller Chinas, gegründet worden. Banma entwickelte seine Software dann auf der Grundlage des von Alibaba entwickelten AliOS-Systems, das in Autos Funktionen wie Navigation, Spracherkennung und Entertainment unterstützt.

Heute sind in China bereits etwa eine Million Autos mit Banma-Technologie auf den Straßen unterwegs. Autobauer wie SAIC, FAW und Volkswagen nutzen die Banma-Software. Auch mit dem Elektro-Startup Nio unterhält Banma seit 2020 eine strategische Partnerschaft.

Die von chinesischen Start-ups entwickelten Stromer sind zunehmend autonom und vernetzt unterwegs. Sie setzen auf eine völlig neue und deutlich einfachere Antriebsarchitektur, bestehend aus Batterien, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen lässt sich die Produktion von Elektroautos leichter in verschiedene Module unterteilen, sagt Wen Gai, leitender Angestellter der Tech-Tochter der Guangzhou Automobile Group (GAC). Damit wird die Produktion eines Autos zukünftig eher der Herstellung eines Smartphones ähneln. Die Software spielt dabei eine Schlüsselrolle. “In der neuen Ära des Automobilbaus wird die Fertigung nur ein Teil der langen Geschäftskette sein, die Software-Services, After-Sales-Services und sogar Finanzdienstleistungen umfasst”, erklärt Gai. “Gerätehersteller können den Markt an vielen Stellen erschließen.”

Dadurch wird auch der Markt für smarte Automobiltechnologie immer lukrativer. Zumal in China der Markt für Elektroautos derzeit verlässlich wächst. Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) stieg der Absatz von New-Energy-Fahrzeugen inklusive Hybrid-Elektroautos in den ersten drei Quartalen 2021 um 190 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 2,16 Millionen Autos – darunter 1,79 Millionen reine Batteriefahrzeuge. Für Zulieferer wie Banma ist indes auch der globale Markt für vernetzte Fahrzeuge von Interesse. Und dieser wird nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Insights zwischen 2018 und 2022 um 270 Prozent wachsen auf mehr als 125 Millionen ausgelieferte Netz-Pkw weltweit.

Das, was eine Auto-Software abdecken muss, wird mit dem autonomen Fahren derweil immer umfassender. Banma arbeitet daher stetig an neuen Entwicklungen. Im Juli erhielt Banma von seinen Hauptaktionären Alibaba, SAIC, CMG-SDIC Capital Management und Yunfeng Capital eine kräftige Finanzspritze von 3 Milliarden Yuan (464 Millionen US-Dollar). Das Geld will Banma vor allem in Forschung und Entwicklung von intelligenten Fahrzeugbetriebssystemen stecken, erklärt Co-Chef Zhang Chunhui, vormals Präsident der OS Business Group von Alibaba.

Es ist bereits die zweite große Finanzierungsrunde des Start-ups, das 2018 bereits mehr als 247 Millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt hatte. Dies brachte ihm damals eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar einbrachte, womit es zu den sogenannten Technologie-Einhörnern zählt. Die derzeitige Bewertung des Unternehmens wird nicht bekannt gegeben.

Noch im Laufe dieses Jahres möchte Banma ein selbst entwickeltes Smart-Cockpit-System auf den Markt bringen. Auch setzt Banma auf Kooperationen mit Anbietern der neuesten Technologien. So schloss das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Robosense, einem führenden Hersteller von 3D-Lidarsensoren in China, und AutoX, einer führenden Plattform für auf künstlicher Intelligenz basierendes Autonomes Fahren. Die drei wollen gemeinsam die Integration intelligenter Cockpits mit autonomen Fahrsystemen fördern. Durch eine Verschmelzung von Hardware, Software und KI-Fähigkeiten soll dabei ein komplettes Ökosystem entstehen. Banma trägt dazu nach den Worten von CIO Qiang Xiu Systemlösungen zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung der Robosense-Lidarsensoren. AutoX stelle Banma “eine umfangreiche Toolchain, Cloud und Endservice-System zur Verfügung.”

Das Konzept der “Common Prosperity” soll Antworten auf eine der grundlegenden Fragen liefern, denen sich China gegenübersieht: Wie wird das Land in Zukunft wachsenden Wohlstand und die massive Ungleichverteilung dieses Wohlstands ausbalancieren. Bisher ergibt sich folgendes Bild:

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Sinolytics berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Letztes Telefonat zwischen Xi Jinping und Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin und Chinas Präsident haben sich per Videokonferenz zu einem “Abschiedsgespräch” zusammengefunden, wie eine Sprecherin der Bundesregierung mitteilte. Merkel und Xi sprachen dabei demnach über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und aktuelle Themen der internationalen Agenda wie die Vorbereitung des bevorstehenden G20-Gipfels und die Corona-Pandemie. Xi wird aller Voraussicht nach nicht persönlich zum Gipfeltreffen in Italien Ende des Monats reisen, so dass es dort keine Möglichkeit zu informellen Gesprächen mit ihm geben wird. Zwar hat Peking noch nicht offiziell abgesagt, doch Xi hat China seit Beginn der Covid-Krise nicht verlassen.

Auch um ein unvollendetes Werk der Bundeskanzlerin ging es laut der Sprecherin: das Investitionsabkommen CAI der EU und China. Merkel hatte dazu während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor einem Jahr eine politische Einigung nach Jahren der Verhandlungen durchgerungen – zum Ende ihrer Kanzlerschaft liegt der Deal zwischen Brüssel und Peking nun aber auf Eis. Merkel und Xi betonten laut der Mitteilung zudem die Bedeutung des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China im kommenden Jahr.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete derweil etwas pathetischer: “Ich erinnere mich immer noch an jeden Austausch, den wir in mehr als einem Jahrzehnt hatten”, sagte die Bundeskanzlerin Xinhua zufolge. Zwischen ihr und Xi habe es einen “tiefgehenden Austausch” gegeben, der zu “einem verbesserten gegenseitigen Verständnis” geführt habe. Xi sagte demnach, er hoffe, dass sich Merkel weiterhin um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und China kümmern und diese unterstützen werde.

Merkel hat in ihren 16 Jahren als Kanzlerin den Aufstieg Chinas und die wachsende Bedeutung, die das Land für die deutsche Wirtschaft bekam, begleitet (China.Table berichtete). Die deutschen Ausfuhren nach China haben sich seit ihrem Amtsantritt mehr als vervierfacht auf zuletzt rund 96 Milliarden Euro. ari

Chinas Exporte steigen immer schneller. Im September legten die Exporte der Volksrepublik gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,1 Prozent zu. Die Importe stiegen um 17,6 Prozent. Schon im August waren die Ausfuhren mit 26,5 Prozent unerwartet stark gewachsen. Die starken Exportzahlen überraschten Experten, die aufgrund von Produktionsausfällen infolge der seit Wochen anhaltenden Stromknappheit mit einer geringeren Steigerung gerechnet hatten.

In den ersten neun Monaten des Jahres sei der Wert der Exporte von elektronischen Geräten um 23 Prozent gestiegen, sagte der Sprecher der Zollbehörde, Li Kuiwen, am Mittwoch. Elektronik stehe für fast zwei Drittel des Werts aller chinesischen Ausfuhren.

Umgekehrt seien die Einfuhren wichtiger Rohstoffe wie Kohle und Öl zwischen Januar und September mengenmäßig leicht zurückgegangen, sagte Li. Die Preise für Rohstoffe wie Eisenerz, Rohöl, Kupfer aber seien um mehr als 30 Prozent gestiegen. Auch deshalb stieg der Wert der Einfuhren – wenngleich auch deutlich langsamer als noch im August (+33,1 Prozent).

Auffallend wenig kaufte China im September derweil in Deutschland und der EU insgesamt ein. Die Importe aus Deutschland gingen laut der Zolldaten um 2,4 Prozent zurück. Jene aus der EU stiegen nur minimal um 1,1 Prozent. Umgekehrt legten die Ausfuhren nach Deutschland um satte 37,5 Prozent zu, und die Exporte in die gesamte EU um 30,6 Prozent. ck

Die Weltnaturschutzkonferenz (COP15) der Vereinten Nationen hat ein vorläufiges Dokument zum Schutz der globalen Artenvielfalt herausgegeben. Die bisher eher vage gehaltene “Erklärung von Kunming” enthält vor allem das Ziel, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Dazu hätten “viele Staaten” aufgerufen. Eine “Kombination von Maßnahmen” sei notwendig, um das bedrohliche Aussterben der Arten aufzuhalten und umzukehren. Die Erklärung listet diese auf: Land- und Seenutzung müssten geändert werden, der Schutz von Ökosystemen verbessert, der Klimawandel abgeschwächt, die Umweltverschmutzung verringert und Raubbau verhindert werden.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte am Dienstag umgerechnet gut 200 Millionen Euro für den globalen Artenschutz versprochen. In seiner per Videoschalte übertragenen Rede kündigte er die Schaffung eines Fonds mit einem chinesischen Finanzbeitrag von 1,5 Milliarden Yuan an. Dieser solle Entwicklungsländer darin unterstützen, ihre Artenvielfalt zu schützen. Xi lud zugleich andere Staaten ein, sich an dem Finanztopf zu beteiligen. Er versprach verstärkte chinesische Anstrengungen im Kampf gegen das gefährliche Aussterben der Arten, darunter den weiteren Ausbau der chinesischen Naturschutzgebiete. Diese nehmen derzeit etwa 18 Prozent der chinesischen Landfläche ein.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte in ihrer Rede gefordert, dass die COP15-Ziele auch in nationale Pläne umgesetzt und überwacht werden: “Diesmal müssen wir sicherstellen, dass keine der Ziele leere Versprechen bleiben.” 2010 hatten sich die knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) im japanischen Aichi als Ziel gesetzt, den Schwund der Artenvielfalt bis 2020 zu stoppen. Die Vorgaben wurden allerdings weit verfehlt. Es sei wichtig, Subventionen auslaufen zu lassen, die umweltschädlich seien oder sich negativ auf die Natur auswirkten, betonte Schulze weiter.

Es folgen nun weitere Verhandlungen im Januar, bevor das endgültige Rahmenabkommen dann auf einem Präsenztreffen vom 25. April bis 8. Mai in Kunming verabschiedet werden soll. Es wird voraussichtlich aber weniger bindend sein als das gern als Modell angesehene Pariser Klimaschutzabkommen – auch weil es laut Experten schwierig ist, Ziele an konkreten Ziffern festzumachen. ck

Der japanische Autobauer Honda Motor will 2022 in China mit einer neuen Elektrofahrzeugmarke an den Start gehen. Die neue Marke mit Namen “e:N Series” werde laut dem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zehn Modelle mit den Joint-Venture-Partnern Guangzhou Auto (GAC) und Dongfeng Motor auf den Markt bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Ab 2030 will Honda dem Bericht zufolge ausschließlich Batteriefahrzeuge, Plug-in Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge auf den chinesischen Markt bringen. Neue Modelle mit Verbrennungsmotor wird es demnach danach in China nicht mehr geben. Bereits existierende Benziner sollen aber auch nach 2030 weiter verkauft werden. Wie lange noch, erwähnte der Bericht nicht.

Die beiden Joint Ventures GAC-Honda und Dongfeng-Honda planen laut Reuters jeweils den Bau einer reinen Elektroauto-Fabrik, in welchen ab 2024 Autos vom Band laufen sollen. Der japanische Autobauer wolle bei allen rund 1.200 Händlern im Land einen “e:N Series”-Bereich einrichten. Der Absatz von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenautos wird 2021 nach einer Prognose des Autoherstellerverbandes CAAM vom Dienstag auf drei Millionen steigen. In den ersten drei Quartalen wuchs der Absatz des Segments um 190 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ck

Viele junge Leute in Chinas Städten zweifeln an der Ehe. Die Zurückhaltung ist bei Frauen noch viel stärker als bei Männern, wie eine Umfrage der kommunistischen Jugendliga ergab. Rund 44 Prozent der befragten Frauen hätten erklärt, nicht heiraten zu wollen oder unsicher zu sein, ob sie den Bund der Ehe schließen wollen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Bei den Männern seien es knapp 25 Prozent. Die Jugendliga hatte 2905 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 26 in verschiedenen Städten befragt.

“In den vergangenen Jahren halten sich immer mehr junge Leute außerhalb der Hochzeitshallen auf”, hieß es in dem Bericht zu der Umfrage. “Das Hinauszögern des Hochzeitsalters und die geringe Bereitschaft junger Leute zur Heirat sind eine versteckte Sorge der gesamten Gesellschaft geworden.” In der Umfrage sagten 46 Prozent der Befragten, dass die Kosten einer Hochzeit zu hoch seien. Auch meinten 56 Prozent, dass Geburten und das Aufziehen von Kindern in China zu teuer seien.

Trotz einer Lockerung seiner strengen Familienplanungspolitik leidet das bevölkerungsreichste Land der Erde heute unter einem massiven Geburtenrückgang (China.Table berichtete). Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Geburten um 18 Prozent auf zwölf Millionen zurück, die Überalterung wächst (China.Table berichtete). ari

Deutsche Bürgerinnen und Bürger haben einer Umfrage zufolge wenig Sorge über einen Konflikt zwischen Europa und China. Rund jede und jeder Zweite hat keine große Angst vor Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik zu haben, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zum Sicherheitsempfinden der Deutschen hervorgeht. Einen Unterschied gab es demnach jedoch zwischen den neuen und alten Bundesländern: So sehen Westdeutsche häufiger als Ostdeutsche ein Bedrohungspotenzial durch Spannungen zwischen China und Europa (26:19 Prozent der Befragten).

Der KAS-Umfrage zufolge aber ist eine Kooperation Deutschlands mit China wenig beliebt: Nur drei Prozent der Befragten sprechen sich für eine “sehr enge Zusammenarbeit” aus. 27 Prozent befürworteten jedoch zumindest eine “enge Kooperation” mit Peking. Knapp jede und jeder Zweite möchte dagegen, dass Deutschland weniger eng mit China kooperiert, als es derzeit der Fall ist. Eine enge oder sehr enge Zusammenarbeit mit China wurde von Westdeutschen geringfügig seltener befürwortet als von Ostdeutschen. Die KAS fragte zudem das Parteien-Spektrum ab. So wünschen sich die Anhängerschaften der FDP (21 Prozent) und der Grünen (19 Prozent) seltener als der Durchschnitt eine enge oder sehr enge Zusammenarbeit mit der Volksrepublik.

Deutsche Bürgerinnen und Bürger sind der Volksrepublik als Partner gegenüber skeptisch eingestellt. Nur zwölf Prozent meinen der Befragung zufolge, dass China ein zuverlässiger Partner für Deutschland in Sicherheitsfragen ist. Auch hier gab es ein Ost-West-Gefälle: In Ostdeutschland drückten mehr Menschen Zuversicht gegenüber China als zuverlässiges Partnerland aus als im Westen (17:11 Prozent). Anhängerinnen und Anhänger der AfD (27 Prozent) und der Linken (21 Prozent) sehen die Volksrepublik überdurchschnittlich häufig als zuverlässigen Partner – leicht unterdurchschnittlich fällt die Zustimmung bei den Anhängerschaften der SPD (neun Prozent) und der Grünen (neun Prozent) aus.

Für die Studie “Gemeinsam oder allein? Deutschlands Sicherheit” wurden laut KAS-Angaben im Januar dieses Jahres 1.003 Wahlberechtigte befragt. ari

Richard Lis erster Schritt in Richtung seines eigenen Imperiums begann mit einem kaputten Satelliten. Zu Beginn der 1990er-Jahre war Li – damals Anfang 20 – nach einem kurzen Abstecher in die kanadische Investmentbranche frisch in seine Heimat Hongkong zurückgekehrt, um dort in derselben Branche anzuheuern. Als er bei seiner Arbeit von dem kaputten Satelliten hörte, entstand eine Vision: Warum nicht den Satelliten reparieren und Fernsehprogramme über kleine Satellitenschüsseln an Zuschauer in ganz Asien übertragen? Mit sieben Angestellten und einer millionenschweren Investition seines Vaters gründete Li den satellitengestützten Kabelfernsehdienst STAR – kurz für Satellite Television Asian Region.

Spätestens an der Anekdote vom spontanen Kauf eines Satelliten wird klar, dass Richard Li nicht gerade der gewöhnliche junge Mann von nebenan war. Auch wenn er sein Studium abbrach und sein Geld zeitweise bei der Fast-Food-Kette McDonald’s sowie als Caddy auf dem Golfplatz verdiente: Li ist der jüngere Sohn des Hongkonger Geschäftsmanns Li Ka-shing, seit Jahrzehnten der reichste Mann der Stadt. Forbes schätzte das Vermögen von Li senior im Februar auf mehr als 35 Milliarden US-Dollar.

Nachdem Li Ka-shing als Jugendlicher mit seiner Familie aus Südchina vor der japanischen Armee nach Hongkong geflohen war, wurde er über die Jahre mit dem Verkauf von Plastikrosen reich. Oft hatte der inzwischen 93-Jährige mit seinen Investments den richtigen Riecher: Er stecke etwa früh Geld in Facebook und Spotify. Von klein auf zeigte Li senior seinen Söhnen Richard und Victor, wie er geschäftliche Verhandlungen führte. “Weder Victor, noch ich, haben eine Business School besucht – wir hatten den besten Professor zu Hause”, zitierte die LA Times Richard Li einmal.

Sonst spricht der Geschäftsmann nur ungern über seine Familie, auch zu politischen Fragen schweigt Richard Li oft lieber. Manche Journalisten erzählen, Li junior zucke bei persönlichen Fragen regelrecht zusammen. Wenig private Informationen finden sich folglich zu dem Mann auf Platz 22 der reichsten Menschen in Hongkong. Ein lizenzierter Pilot und Rettungstaucher sei er, so steht es immer wieder in seiner Vita und Artikeln über ihn. Es scheint wichtig zu sein.

Im Februar 1993 erreichte Richard Lis neues Unternehmen STAR bereits mehr als 45 Millionen Zuschauer. Noch im selben Jahr beschloss Li, den Fernsehdienst für mehr als 950 Millionen US-Dollar an den australischen Medienmogul Rupert Murdoch zu verkaufen. “Einige beschweren sich, dass ich sehr grob und hart gewesen sei. Aber es gab keinen anderen Weg”, sagte er einst der LA Times über seinen Führungsstil in dieser Zeit. Mit dem Geld aus dem STAR-Verkauf gründete Li die Investmentgruppe Pacific Century Group (PCG), die er heute noch leitet. Dabei ist er vor allem den Bereichen Telekommunikation und Technologie treu geblieben: So ist Li etwa an Hongkongs größten Mobilfunkanbieter HKT beteiligt.

Aktuell widmet sich Richard Li gleich zwei größeren Projekten. Einerseits arbeitet er daran, die Lebensversicherung FWD, die ebenfalls zum Portfolio von PCG gehört, in den USA an die Börse zu bringen. Der Grund: Dort könnte Li – anders als in Hongkong – weiterhin die Stimmrechtskontrolle behalten. Drei Milliarden US-Dollar will der 54-Jährige mit dem Börsengang einnehmen, der laut Berichten im September stattfinden könnte.

Zudem folgt Li mit dem Paypal-Co-Gründer Peter Thiel einem Börsentrend: Wie Bloomberg berichtete, haben die beiden für 595 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr eine Special Acquisition Company (SPAC) gegründet. Mit der leeren Firmenhülle wollen die beiden Unternehmer asiatische Firmen aus den Bereichen Technologie, Financial Services und Medien akquirieren und direkt an die Börse bringen. Einer der ersten Deals: Die Fusion ihres SPAC namens Bridgetown 2 Holdings mit dem digitalen Immobilienunternehmen PropertyGuru, das pro Monat mehr als 2,8 Millionen Immobilien-Anzeigen enthält und 37 Millionen Immobiliensuchende aus Ländern wie Singapur und Indonesien bedient. Es ist Lis Versuch, sein Imperium in unsicheren Zeiten auch außerhalb Hongkongs auszubauen – und das, möglichst ohne das chinesische Regime zu verärgern. Lisa Oder

Ralf Schmidt ist neuer Senior Manager Passive Safety and Restraint System bei Daimler Greater China. Schmidt war zuvor bereits in verschiedenen Positionen bei der Daimler AG in China und Deutschland tätig.

Kathrin Mauch hat zu Beginn des Monats die Position als Senior Manager Revenue Controlling Greater China/NAFTA & Pricing Products bei der Mercedes Benz AG angetreten. Sie war zuvor Leiterin Result Controlling MBC bei der Daimler AG.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wieder ohne China? Das Team aus der Volksrepublik verlor das Spiel in Jeddah gegen Saudi-Arabien denkbar knapp mit 3:2. China belegt somit nach vier absolvierten Spielen nur Rang 5 der Asien WM- Qualifikationsgruppe B. Nun braucht es dringend Punkte in den kommenden Partien gegen Oman (11. November) und Australien (16. November), denn nur die beiden erstplatzierten Teams qualifizieren sich direkt für die WM im kommenden Winter in Katar. Und selbst um eine kleine Chance zu wahren, muss China den dritten Rang erreichen, der in eine Playoff-Qualifikationsrunde führt. Bei sechs verbleibenen Partien und 6 Punkten Rückstand auf Platz zwei scheint alles möglich, jedoch spricht der Trend mit neun Gegentoren und nur einem Sieg aus vier Spielen eine deutliche Sprache. Fazit: Die Mannschaft von Trainer Li Tie muss aufhören, sich allein auf die Tore von dem in Spanien aktiven Stürmer Wu Lei zu verlassen, um den WM-Traum am Leben zu erhalten.