Menschenrechte sollen in der deutschen Wirtschaftspolitik “ein stärkeres Gewicht bekommen”, erklärt Robert Habeck in einem Interview. Um zu beweisen, wie ernst es ihm ist, will der Bundeswirtschaftsminister ein Exempel statuieren. Er will einem deutschen Großkonzern mit Verweis auf die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang Investitionsgarantien verweigern. “Wir können angesichts von Zwangsarbeit und Misshandlung der Uiguren” keine Projekte in China und erst Recht nicht in der Region Xinjiang absichern, so Habeck. Der Vorstoß wäre ein Novum und könnte langfristig auch andere deutsche Unternehmen betreffen, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Die chinesische Seite wird den Vorstoß kaum unkommentiert lassen: Das Engagement ausländischer Unternehmen in Xinjiang hat für Peking großen Symbolwert.

Bei dem Versuch, ihre Klimaziele einzuhalten, stehen europäische Unternehmen in China unter Druck. Laut einer neuen Studie der Europäischen Handelskammer in China gaben 46 Prozent der befragten Unternehmen an, bereits mit der Dekarbonisierung ihrer lokalen Niederlassungen in der Volksrepublik begonnen zu haben. Doch das Umfeld für eine zügige Durchsetzung bleibe schwierig und undurchsichtig, schreibt Christiane Kühl. Der chinesische Energiemix enthalte noch immer zu wenig erneuerbare Energien. Hinzu kommt ein Mangel an offenen Märkten, gemeinsamen Standards und einem Bewusstsein für die Klimakrise auf Provinzebene.

Ihr Tagebuch aus einer abgeriegelten Stadt machte Fang Fang weltberühmt – und in ihrer Heimat geächtet. Dabei hatte die Schriftstellerin schon vor dem “Wuhan Diary” lebensechte Geschichten aus dem chinesischen Alltag geschildert. Im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehe dabei immer das Mitgefühl und Empathie für Menschen, die sonst keine Stimme haben, erzählt Fang Fangs Übersetzer Michael Kahn-Ackermann im Interview mit Ning Wang. Fang Fangs neuer Roman “Wütendes Feuer” ist erneut ein Spiegel der chinesischen Gesellschaft. Angesiedelt in den 1990er-Jahren schildert er die epochalen Umbrüche, die das Land und die Führungspartei bis heute prägen.

Der Zeitrahmen von “Wütendes Feuer” sind die 1990er-Jahre. Was hat sich seitdem in China verändert?

Zunächst muss man fragen, wo hat sich was geändert? Dieser Roman spielt in einem Dorf, vermutlich in der Provinz Hubei, und die Veränderungen, die sich auf dem Land abspielen, sind teilweise andere als die, die sich in den Städten in den letzten 20 bis 30 Jahren abgespielt haben. Wenn man strikt bei diesem Dorf bleibt, dann muss man sagen, dass sich wahrscheinlich an vielen Orten gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Wie der Fall der verkauften und zu Hause angeketteten Frau gezeigt hat, der ja in den chinesischen sozialen Medien einen unglaublichen Widerhall gefunden hat. (In der Provinz wurde im Februar der Fall einer Frau bekannt, die in jungen Jahren entführt, verkauft und dann mehr als 18 Jahre lang angekettet gelebt hat – Anmerkung d. Redaktion.)

Ist die Reaktion so emotional gewesen, weil durch den Fall Erinnerungen aus den eigenen Familien hochkamen?

Der Fall hat gezeigt, dass die Entführung von jungen Mädchen und Frauen und ihr Verkauf an Familien in weniger entwickelten ländlichen Gebieten nach wie vor floriert. Und dass die Behörden kein offensives Verhältnis dazu einnehmen, sondern ein sehr defensives. Das heißt, sie versuchen solche Informationen möglichst zu vertuschen und das Ganze nicht zum Thema einer öffentlichen Debatte werden zu lassen. Aber es war seit langem bekannt, dass es Frauenhandel innerhalb Chinas gibt und dass man auf junge Mädchen aufpassen muss, damit sie auf dem Land und zum Teil auch in den Städten nicht entführt werden. Angesichts solcher Geschehnisse muss man sagen, dass es durchaus sein kann, dass sich in dem Dorf, in dem die Geschichte dieses Romans spielt, gar nicht so viel gewandelt hat. Was die soziale Struktur betrifft, was den Umgang zwischen den männlichen und weiblichen Familienmitgliedern betrifft und was die Lebensverhältnisse betrifft.

Aber die Menschen in China führen doch ein sehr gutes Leben, verglichen zu vielen anderen Ländern.

Global oder national gesehen ist die Veränderung natürlich immens. Doch zugleich haben sich die Unterschiede der Lebensbedingungen zwischen den großen Städten vor allem im Osten und Süden des Landes und den ländlichen Regionen weiter verschärft, sie sind heute noch unterschiedlicher als damals in den 90er-Jahren. Auch die Lebensgewohnheiten sind weiter entfernt voneinander als damals.

Ist “Wütendes Feuer” eine Kritik an den Verhältnissen?

Ich verstehe den Roman gar nicht so sehr als eine Kritik, sondern als die Beschreibung der Verhältnisse in einem für China sehr wichtigen Teil des Landes, nämlich den ländlichen Regionen, in einer epochalen Umbruchszeit, in der mehr oder weniger alles durcheinander gerät. Also die sozialen Strukturen, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die moralischen Vorstellungen, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen, die Sehnsüchte der jungen Generation.

Was Fang Fang da anprangert, gibt es also noch heute?

Ich glaube, dass dieser Prozess, den Fang Fang da beschreibt, bis in die Gegenwart andauert. Auch wenn sich viel verändert hat, ist dieser Umbruch der Verhältnisse, die Schwierigkeit sich in einer extrem widersprüchlichen Gegenwart zurechtzufinden, das eigentliche Thema dieses Romans. Am Beispiel einer jungen Frau, die in dieser Spannung steht, die etwas möchte, was ihre Eltern sich gar nicht vorstellen können und dabei an den festgefügten Familien-, Moral- und Sozialstrukturen scheitert.

Das Buch ist weniger eine Kritik – die ist implizit auch immer enthalten – als vielmehr eine ziemlich genaue Beschreibung einer sozialen Revolution, die wir hier als Revolution nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie nicht von einer politischen Revolution begleitet wird. Das politische System ist das Gleiche geblieben. Aber sämtliche sozialen Verhältnisse haben sich über einen relativ kurzen Zeitraum revolutionär verändert.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Werken “Wuhan Diary”, “Weiches Begräbnis” und “Wütendes Feuer” von Fang Fang?

Es gibt die Gemeinsamkeit in der grundsätzlichen Haltung der Autorin, die Partei für all jene ergreift, die nicht im Scheinwerferlicht stehen, die Opfer dieser Veränderungen werden. Deren Schicksal aus politischen Gründen verschwiegen wird. Aber auch aus der fehlenden Bereitschaft der Eltern- und Großelterngenerationen über diese Zeit zu erzählen. Neben den massiven politischen Tabus, die sich in der schulischen Erziehung, in den Medien, in den Publikationen ja auch überall manifestieren, gibt es natürlich das gleiche Phänomen, das wir Deutsche, vor allem meine Generation, gut kennen: eine Elterngeneration, die über ihre Erfahrungen nicht sprechen möchte.

Insofern findet eigentlich eine Aufarbeitung so gut wie nicht statt – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmefällen. Öffentlich findet sie schon gar nicht statt, sie wird unterbunden, soweit das irgendwie möglich ist. Und in diese Leerstelle bricht Fang Fangs Literatur, wie auch die Literatur einiger anderer Autoren, ein. Aber es sind nicht sehr viele, die sich dieser vergessenen Schicksale der letzten 70 Jahre annehmen.

Kann Fang Fang auch nach dem “Wuhan Diary” noch in China veröffentlichen?

Es gibt kein offiziell verkündetes Schreibverbot. Das ist nirgendwo schriftlich fixiert, aber faktisch wagt kein einziger Verlag, eine Zeile von ihr zu veröffentlichen, keine Zeitung wagt ein Interview mit ihr zu machen. Damit hat sie faktisch ein Schreibverbot.

Wissen Sie, wie es ihr geht?

Ich habe vor Kurzem mit ihr Kontakt gehabt, das geht derzeit ja nur per Wechat. Es geht ihr, obwohl sie es nicht offen ausspricht, sicherlich nicht sehr gut. Sie wird nach wie vor als Vaterlandsverräterin behandelt. Auch wenn das offiziell nicht ausgesprochen wird.

Mit einer Rehabilitierung ist also nicht zu rechnen?

So lange die ganze Null-Covid-Kampagne anhält und weitergeführt werden muss, wird sie in keiner Weise rehabilitiert werden.

Die junge Protagonistin von “Wütendes Feuer” zündet am Ende ihren übergriffigen Ehemann an. Ist das auch eine Kritik an einer Gesellschaft, die aus den Fugen geraten ist?

Was an dem Roman auffällt ist, dass darin die Partei gar nicht und staatliche Institutionen kaum vorkommen. Ich glaube, das ist sehr realistisch. Für diesen bäuerlichen Alltag und für das Privatleben der Personen spielen diese eine eher zu vernachlässigende Rolle. Es zeigt sich gerade in diesem Roman, dass die traditionellen familiären Strukturen, die Clan-Strukturen, im Alltag mächtiger sind als die offiziellen staatlichen Strukturen, die ja die Gleichberechtigung von Männern und Frauen immer als ein politisches Ziel vor sich hertragen.

Ich habe den Eindruck, ohne es je mit ihr diskutiert zu haben, dass sie solche gesellschaftlichen Prozesse als etwas Irreversibles betrachtet, also als etwas, das wie ein Naturereignis die Personen ergreift und in alle möglichen und unmöglichen Situationen bringt. Fang Fang bemüht sich, eindeutige Schuldzuweisungen zu vermeiden. Sie beschreibt diese Veränderungen und verstößt dabei gegen das Verbot, über deren Opfer zu sprechen.

Worauf kommt es Fang Fang in ihrem Werk an?

Mitgefühl mit diesen Menschen ist für sie ein elementares, ihre schriftstellerische Tätigkeit leitendes Empfinden. Es geht ihr weniger darum, mit dem Finger auf etwas oder irgendjemanden zu zeigen. Sie will bewusst machen, dass es große Teile der Bevölkerung gibt, die leiden, die diesen Prozessen einigermaßen wehrlos ausgesetzt sind und die teils durch politischen Druck und teils durch den Wunsch zum Vergessen heute überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Dass sie für das Mitfühlen angegriffen wird, ist etwas, worunter auch sie leidet. Das trifft sie sehr schwer. Sie erlebt, dass in solchen Prozessen niemand oder kaum noch Leute mit ihr mitfühlen. Das ist ja eine Erfahrung, die viele Leute in den letzten 50 oder 70 Jahren gemacht haben: In dem Moment, wo sie von offiziellen Stellen kritisiert oder angegriffen werden, wendet sich ihre Umgebung von ihnen ab und es gibt kein Mitgefühl mehr.

Michael Kahn-Ackermann ist Sinologe und Übersetzer. Seit 2012 ist er als China Special Representative für die Mercator-Stiftung tätig. Kahn-Ackermann war davor langjähriger Leiter des Goethe-Instituts in Peking und Gründungsdirektor des ersten Goethe-Instituts in China. Er lebt in Nanjing.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Werte zur Richtschnur der Handelspolitik machen – und statuiert offenbar ein Exempel an VW. “Ein Unternehmen, das auch in der Provinz der Uiguren tätig ist, wollte Investitionsgarantien verlängern. Dem geben wir nicht statt”, sagte Habeck der Welt am Sonntag. Menschenrechte bekommen in der deutschen Wirtschaftspolitik “ein stärkeres Gewicht.” Es sei das erste Mal, dass solche Garantien nicht zustande kommen, weil ein Unternehmen mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werde. Dem Spiegel zufolge handelt es sich bei dem Unternehmen um Volkswagen.

In dem Interview mit der Welt am Sonntag ging es nicht speziell um China. Hauptthema des Gesprächs waren Waffenlieferungen an die Ukraine und die Rolle von Habeck in der Regierung. Erst im weiteren Verlauf fragte die Welt am Sonntag dann auch nach den Handelsbeziehungen zu China. Habeck kündigte an, die “Abhängigkeiten zu verringern”. “China ist ein großer Handelspartner, aber wir stehen im Systemwettbewerb – da ein autokratisches Regime, hier liberale Demokratien.” Deutschland müsse seine Sicherheitsinteressen wahren.

Über Investitionsgarantien werde auch künftig im Einzelfall entschieden. Es gebe bei der aktuellen Entscheidung aber Kontinuität zu seinem Vorgänger Peter Altmaier (CDU). “Die Leitlinie, die mein Ministerium schon zum Ende der letzten Legislaturperiode entwickelt hat, ist: Wir können angesichts von Zwangsarbeit und Misshandlung der Uiguren keine Projekte in der Region Xinjiang absichern.“

Bei den Investitionsgarantien handelt es sich um eine indirekte Form der Subvention für das Auslandsgeschäft. Deutsche Unternehmen, die zwar im Ausland investieren wollen, dort aber politische Risiken fürchten, können bei der Regierung eine Rückversicherung beantragen. Das soll den Konzernen die Entscheidung für das Engagement erleichtern. Geht das Geschäft schief, weil die ausländische Regierung nicht wie erhofft mitspielt, zahlt der Bund den Verlust. Das Wirtschaftsministerium ist jedoch nicht dazu verpflichtet, dem Privatsektor alle Risiken abzunehmen. Es steht im Ermessen der Regierung, die Garantien zu gewähren. VW selbst gibt sich in Hinblick auf die bevorstehende Ablehnung daher betont gelassen.

Es ging bei dem VW-Antrag nicht um die Absicherung eines neuen Engagements in Xinjiang, sondern um bestehende Garantien für vier Investitionen in anderen Teilen Chinas. Doch Volkswagen betreibt eben auch ein Werk in Urumqi. Es handelt sich zwar um eine vergleichsweise kleine Einrichtung. Für die chinesische Führung hat das Engagement in Xinjiang jedoch erheblichen Symbolwert. VW hat 2012 auf Druck aus Peking in der Hauptstadt der Provinz investiert. Die Aktivitäten internationaler Firmen geben der Xinjiang-Politik Legitimität. Schließlich behauptet Peking, dort zum Wohle der Bürger die Wirtschaft anzukurbeln. Die Verträge wurden im Beisein von Angela Merkel unterzeichnet.

Die Unterdrückung der Uiguren war 2012 zwar auch schon ein dominierendes Thema. Das damalige Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen ist jedoch nicht mit den Entwicklungen seit 2018 zu vergleichen. Damals hatten die Einwohner noch Bewegungsfreiheit; heute sind Millionen von Uiguren in Lager gesperrt, es herrscht totale Überwachung. Der Geschäftserfolg von Volkswagen ist zugleich vom Wohlwollen der chinesischen Regierung abhängig.

Wenn das Vorgehen Habecks richtungsweisend ist für die künftigen Steuerungssignale der Bundesregierung an die Wirtschaft, dann könnte noch ein zweites Dax-Unternehmen von den Entscheidungen seines Hauses beeinflusst werden. BASF hat ebenfalls in Xinjiang investiert. Anders als der Autobauer, für den Urumqi kein naheliegender Standort ist, profitiert der Chemiekonzern von den Gasvorkommen in der Region.

Anfang 2023 wird in Deutschland ein Lieferkettengesetz wirksam. Es schreibt den Unternehmen Sorgfalt bei der Einhaltung internationaler Standards für Arbeitsbedingungen vor – auch bei Lieferanten. Ein Unternehmen wie BASF ist in China eng mit der örtlichen Wirtschaft verflochten. Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten überprüft das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle (BAFA). Es ist direkt Robert Habeck unterstellt. Von seinen Vorgaben hängt ab, wie genau die Beamten hinsehen werden. Es gibt ihm bei dem neuen Werte-Fokus also einen zusätzlichen Hebel, der weit über die Verweigerung von Investitionsgarantien hinausgeht (China.Table berichtete).

Das BAFA erhält an einem neuen Standort Borna eigenes Personal, um das Gesetz anzuwenden. Die Beamten können nicht nur schriftlich Auskünfte verlangen, sondern auch Geschäftsräume betreten und Unterlagen einfordern. Vor allem können sie konkrete Vorgaben für Verbesserungen machen und mit Bußgeldern durchsetzen.

Dekarbonisierung ist das Gebot der Stunde – und das gilt auch für europäische Unternehmen in China. Sie stehen unter dem Druck ihrer Hauptquartiere: Die meisten Großfirmen haben sich konzernweite Emissionsziele gesetzt, und die China-Standorte sollen diese nicht gefährden. Sie müssen daher in einem schwierigeren Umfeld als etwa in der EU ihren Ausstoß an schädlichen Gasen rasch senken. “Die Zeitleiste wird von den Hauptquartieren vorgegeben, nicht von China“, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China (EUCCC). Das freue die Kader vor Ort, denn sie können die Erfolge der ausländischen Unternehmen den chinesischen Staatsunternehmen als Vorbild präsentieren.

Immerhin 46 Prozent der für eine neue Studie der EUCCC und Roland Berger zum Thema befragten Unternehmen in China gaben an, bereits mit der Dekarbonisierung ihrer lokalen Aktivitäten begonnen zu haben. Fünf Prozent operieren nach eigenen Angaben in China sogar schon klimaneutral. Und 16 Prozent sind in der Planungsphase. BASF etwa baut derzeit einen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang, der mit Ökostrom betrieben werden soll (China.Table berichtete). Auch das Volvo-Werk in Daqing läuft nach Firmenangaben mit erneuerbarer Energie.

Viele Firmen nehmen Chinas Klimaziele der Studie zufolge als sehr ehrgeizig wahr. 60 Prozent halten sie für “aggressiv”, weitere 22 Prozent für “angemessen” – was auch immer sie selbst darunter verstehen. Drei Viertel der befragten Firmen trauen China laut der am Mittwoch in Peking vorgestellten Studie zu, seine sogenannten 30/60-Ziele zu erreichen. Diese hatte Staatschef Xi Jinping im September 2020 auf der UN-Generalversammlung verkündet: Emissionshöhepunkt bis 2030, Klimaneutralität ab 2060.

Die befragten Unternehmen vor Ort registrieren durchaus Aktivität der Behörden für den Klimaschutz. “Die chinesische Regierung hat damit begonnen, der Wirtschaft in Form ihres 1+N-Rahmenwerks umfassende Leitlinien zur Erreichung ihrer 30/60-Ziele bereitzustellen”, heißt es. Die 1 steht für die übergreifende Agenda, während die N-Pläne konkrete Maßgaben für einzelne Sektoren enthalten sollen. Doch derzeit sei dieser Rahmen noch “weitgehend theoretisch und enthält nicht viel an konkreten Zielen oder Koordinierungsmechanismen“, so die Studie. Schrittweise sollen in den nächsten Monaten mehr N-Pläne hinzukommen.

Die Abhängigkeit der Industrie von billiger, meist klimaschädlicher Energieträger wie Kohle zu verringern und gleichzeitig die Energiesicherheit aufrechtzuerhalten, ist nach den Angaben der EU-Firmen die größte Herausforderung für China auf dem Pfad zum Klimaziel. Der Energiemix enthalte noch immer zu wenig erneuerbare Energien. Vor allem im Rostgürtel Nordostchinas verläuft der Ausbau der Erneuerbaren laut Wuttke schleppend. Das Angebot an erneuerbarem Strom sei zudem schlecht in ein unflexibles Netz integriert, schreibt die Studie. Landesweite Strommärkte sind erst im Aufbau; viele Firmen bekommen daher nicht so viel Ökostrom, wie sie gerne hätten (China.Table berichtete).

Daraus ergäben sich ganz neue Dimensionen für nötige Entscheidungen, sagt Jörg Wuttke. “Wer in Nordostchina eine energieintensive Fabrik gebaut hat und nun die Erneuerbaren nicht bekommt, muss möglicherweise in einen anderen Teil Chinas umziehen.” Das geschieht offenbar bereits. “Chinesische Firmen beeilen sich, Zugang zu Erneuerbaren-Kapazitäten zu bekommen”, sagt Denis Depoux von Roland Berger, Mitautor der Studie. Manche schlossen Standorte im Nordosten und eröffneten neue im Südwesten, wo es viel Wasserkraft gebe – etwa in Guangxi oder Yunnan. “Allerdings ist es damit wohl bald vorbei, denn diese Regionen wollen keine Schwerindustrie-Cluster, sondern lieber neue Industrien anziehen”, so Depoux.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn die Lieferkette eines Unternehmens weiter auf billige Kohle-Energie setzt, wie es in China viele lokale Unternehmen tun. “Lieferanten mit einem großen CO2-Fußabdruck können meinen eigenen Fußabdruck beschädigen”, erklärt Wuttke. Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen gaben außerdem an, dass ihnen fehlende industriellen Richtlinien und Best Practice-Beispiele bei der Dekarbonisierung im Weg stehen könnten. Diese Dinge seien aber wichtig für die nötige Planungssicherheit, um die teuren Investitionen in neue Umwelttechnologie tätigen zu können.

Für das nötige Wissen seien derzeit Nichtregierungsorganisationen entscheidend, sagt Wuttke und nennt vor allem das Institute of Public & Environmental Affairs des bekannten Wasserexperten und Umweltschützers Ma Jun, das seit vielen Jahre akribisch Daten über Wasser- und Luftverschmutzung durch Unternehmen im gesamten Land sammelt. “Provinz- und Kommunalverwaltungen haben dagegen derzeit nur ein begrenztes Verständnis dafür, wie hochrangige Ziele umgesetzt werden können, und es mangelt an branchenspezifischen Kenntnissen”, so die Studie. “Viele Lokalregierungen haben zum Beispiel keinen Überblick über die Emissionen des Aluminiumsektors”, sagt Wuttke. Es sei daher kein Wunder, dass der Sektor erst einmal nicht in Chinas Emissionshandel aufgenommen werden könne. Dafür bräuchte es eine klare Datenlage.

Konsultation ist wichtig, das zeigt die Studie ebenfalls – mit der Regierung, der Planungskommission NDRC, den mächtigen Wirtschaftsverbänden. “Es gibt zudem wenig oder gar keinen Dialog auf Branchenebene zwischen Unternehmen, die in denselben Sektoren tätig sind”, stellt die Studie fest. Fast die Hälfte der Befragten gab an, nicht zu wissen, wie sich ihr eigenes Unternehmen bei der Dekarbonisierung im Vergleich zur lokalen Konkurrenz schlägt.

Doch die EUCCC wäre keine Handelskammer, wenn sie nicht für die eigenen Firmen werben und besseren Zugang zum Markt fordern würde. “Chinas Erfolg wird von seiner Fähigkeit abhängen, so viel Fachwissen wie möglich zu nutzen. Dazu müsste europäischen Unternehmen ein besserer Marktzugang und gleiche Wettbewerbsbedingungen geboten werden, damit sie größere Beiträge leisten können”, heißt es etwa. Der Mangel an offenen Märkten, gemeinsamen Standards und einem Bewusstsein für die Klimakrise behindere die Einführung kohlenstoffarmer Technologien.

Chinas Klimagesandter Xie Zhenhua kündigte unterdessen am Dienstag auf dem World Economic Forum in Davos an, dass China die 30/60-Ziele noch schneller erreichen wolle. Bisher hätten 37 Sektoren und Industrien Pläne zur Emissionsreduzierung angekündigt oder umgesetzt, sagte Xie. “Es geht nicht mehr nur um Worte – es geht um Taten. Klimaschutzmaßnahmen sind jetzt entscheidend”, so Xie. Die EU-Firmen in China werden hoffen, dass die Behörden auf ihn hören. Christiane Kühl

China hat seinen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, deren rechtlicher Status derzeit nicht geklärt ist. Flugzeugen von Boeing und Airbus werde demnach die Lande- und Überflugerlaubnis entzogen. Damit reagiert China auf die westlichen Sanktionen gegenüber russischen Fluggesellschaften.

Die EU und die USA hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine die Lieferung von Zivilflugzeugen und Ersatzteilen nach Russland sowie deren Wartung und Versicherung verboten. Ein Großteil der in Russland betriebenen Luftflotte wird von westlichen Leasingfirmen bereitgestellt. Moskau weigert sich, die Flugzeuge zurückzugeben und hat die Maschinen zur Umgehung der Sanktionen umregistriert.

Seit diesem Monat fordert China von den russischen Airlines einen Registrierungsnachweis, der einwandfrei nachweist, dass die Flugzeuge nicht mehr im Ausland gelistet seien. Entsprechende Dokumente haben jedoch nicht vorgelegt werden können, berichtet die russische Nachrichtenagentur RBK.

Seit Monaten steht China in der Kritik, keine eindeutige Position gegenüber dem russischen Angriffskrieg einzunehmen und die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mittragen zu wollen. Chinas normaler Handel mit Moskau dürfe “nicht beeinträchtigt werden”, hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums noch im vergangenen Monat erklärt. fpe

Die Shanghaier Behörden haben für Mittwoch, den 1. Juni, erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt. Um sich im öffentlichen Raum aufzuhalten oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, ist ab Mittwoch nur noch ein negativer PCR-Test nötig, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zuvor war ein 48 Stunden lang gültiger Test nötig. Am Mittwoch sollen 240 Geldinstitute wiedereröffnen. Einkaufszentren und Kaufhäuser sollen ebenfalls am 1. Juni wieder öffnen, Schulen ab dem 6. Juni etappenweise den Unterricht aufnehmen. Bereits seit Ende April ist wichtigen Herstellern der Auto-, Chemie- und Halbleiterbranche die Produktion wieder erlaubt.

Seit knapp zwei Monaten schränkt der Lockdown das öffentliche Leben und die Wirtschaft in der 25-Millionen-Einwohner-Metropole massiv ein. Die aktuelle epidemische Lage habe sich jedoch stabilisiert und verbessere sich weiter, erklärt Yin Xi, eine Sprecherin der Regierung von Shanghai. Am Sonntag wurden in Shanghai nur noch rund hundert Coronafälle gemeldet. Die Strategie sei nun eine “normalisierte Vorsorge und Kontrolle”, so Yin. Durch die gelockerten Testbestimmungen soll das Arbeitsleben wieder aufgenommen werden können.

Der chinesische Handel– und Industriesektor wurde durch die strengen Regelungen härter getroffen als erwartet. So brach die Industrieproduktion in Shanghai im April um 61,5 Prozent ein. Landesweit ging der Handel um 2,9 Prozent zurück. Die Immobilienverkäufe brachen im April landesweit so stark ein wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosenquote schnellte auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Um die Wirtschaft anzukurbeln will die Zentralbank nun noch mehr Kredite an kleinere Unternehmen bewilligen.

Auch im Ausland werden die Auswirkungen des Lockdown spürbar. Die Londoner Schifffahrtsberatung Drewry schätzt, dass im Hafen von Shanghai allein im April 260.000 für den Export bestimmte Container nicht verladen werden konnten. Die Lieferengpässe, die unter anderem Vorprodukte für den Maschinenbau und die Automobilproduktion betreffen, werden auch in Deutschland über höhere Preise zu spüren sein, erklären Wirtschaftsexperten. fpe

China will seine Klimaziele schon früher erreichen. Das gab der Klimagesandte Xie Zhenhua auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt. Die Volksrepublik hat sich verpflichtet, bis 2030 den Höchststand beim Ausstoß von CO2 zu erreichen. Bis 2060 will das Land die Kohlenstoffneutralität umsetzen. Eine absolute Zahl, wie hoch die Emissionen bis 2030 sein dürfen, hat das Land bisher nicht genannt. Als Teil der Bemühungen zum Klimaschutz will China bis 2030 70 Milliarden Bäume pflanzen, erklärte Xie laut dem Wirtschaftsportal Caixin. Xie und sein US-Gegenpart John Kerry zeigten sich auf dem Gipfeltreffen versöhnlich. Laut Xie haben sich die beiden seit dem Klima-Gipfel in Glasgow im letzten Jahr alle acht, neun Tage zum Klimawandel ausgetauscht. Kerry zufolge machen beide Seiten Fortschritte bei der Zusammenstellung einer gemeinsamen Gruppe, die auf die rasche Reduzierung der Treibhausgasemissionen hinarbeiten soll.

Klima-Experten gehen davon aus, dass China den Emissions-Höchststand eventuell schon im Jahr 2025 erreichen kann. Die Pläne zum Ausbau der erneuerbaren Energien sind so umfangreich, dass grüne Energieträger das komplette Wachstum der Stromnachfrage in den kommenden Jahren decken könnten. Ein frühes Erreichen des 2030-Ziels ist allerdings auch erforderlich, um die Ziele des Pariser Klima-Abkommens in die Tat umzusetzen (China.Table berichtete). nib

Kritiker fühlen sich bestätigt: Keine Fortschritte bei der Menschenrechtsfrage, unabhängige Medienvertreter durften sie auf ihrer Reise in der Uiguren-Provinz Xinjiang nicht begleiten. Ihr Besuch verschaffte der kommunistischen Führung einen Propaganda-Erfolg. Selbst Rücktrittsforderungen wurden laut. Nun verteidigt sich UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet.

In ihrer Abschluss-Pressekonferenz sagte Bachelet am Samstag, sie habe ihre Gespräche in Xinjiang ohne Beaufsichtigung durch die Behörden führen können. Zugleich hob sie hervor, ihre China-Reise sei “keine Untersuchung” von Menschenrechtsverstößen gewesen.

Sechs Tage lang war die UN-Menschenrechtskommissarin in China unterwegs – davon zwei Tage in der Uiguren-Region Xinjiang im Nordwesten des Landes. “Uns ist bewusst, dass viele Menschen auf Neuigkeiten über das Schicksal ihrer Angehörigen warten“, sagte Bachelet laut der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf zahlreiche gefangen gehaltene Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. “Dieses und andere Themen wurden bei den Behörden angesprochen.”

Eigenen Angaben zufolge besichtigte Bachelet in Kashgar ein Gefängnis. Ihr Zugang sei “recht offen, recht transparent” gewesen. Die Regierung von Xinjiang habe ihr versichert, dass das Netz der sogenannten Fortbildungszentren “zerschlagen” worden sei. Sie habe ein ehemaliges Zentrum besichtigt.

Bachelet rief die chinesischen Behörden auf, “willkürliche und wahllose” Maßnahmen in Xinjiang zu vermeiden. Zugleich erkannte sie aber Schäden durch “gewaltsame, extremistische Taten” an. Bachelet bilanzierte, ihr Besuch in der Volksrepublik sei eine Gelegenheit gewesen, in “Offenheit” mit den chinesischen Behörden wie auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen zu sprechen.

Es war der erste China-Besuch einer UN-Menschenrechtskommissarin seit 17 Jahren. Nach Angaben ihres Büros besuchte Bachelet Urumqi und Kashgar in Xinjiang. Details zu diesen Reisestationen und Fotos davon wurden nicht veröffentlicht. US-Außenminister Antony Blinken kritisierte Pekings Bestrebungen, den Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin “zu manipulieren”. Die Bedingungen der chinesischen Behörden hätten “eine umfassende und unabhängige Beurteilung der Menschenrechtslage in China, einschließlich Xinjiang, nicht ermöglicht”, erklärte Blinken. flee

Chinas Zug nach Westen ist abgefahren. Wie oft habe ich in den vergangenen 45 Jahren, in denen ich mit der Volksrepublik zu tun hatte, diesen Satz von deutschen Politikern oder Wirtschaftsführern gehört? Die Gesellschaft hätte sich von den Verführern des kapitalistischen Traums, ob in Mode, Popmusik oder Lifestyle, ihren Fastfoodketten, Softdrinks oder Pkws vereinnahmen lassen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Partei hat sich die westlichen Krämerseelen untertan gemacht und nach dem Markt süchtig werden lassen. Sie setzt Chinas Nachfragemacht ein, um die US-Softpower nach Art Hollywoods zu unterwandern und “deren Inhalte zu beeinflussen”.

Ein neues Buch “Roter Teppich – Hollywood und China”, (Red Carpet, Penguin 2022) beschreibt erstmals, wie es Peking gelungen ist, in der “globalen Schlacht um kulturelle Vorherrschaft” stark zu punkten. Der Hollywood-Korrespondent des Wall Street Journal (WSJ) und Buchautor, Erich Schwartzel, kommt zum Schluss: “In den vergangenen 20 Jahren hat China seine wirtschaftlichen Hebel zu politischen Hebeln umwandeln können.” Mit durchschlagendem Erfolg.

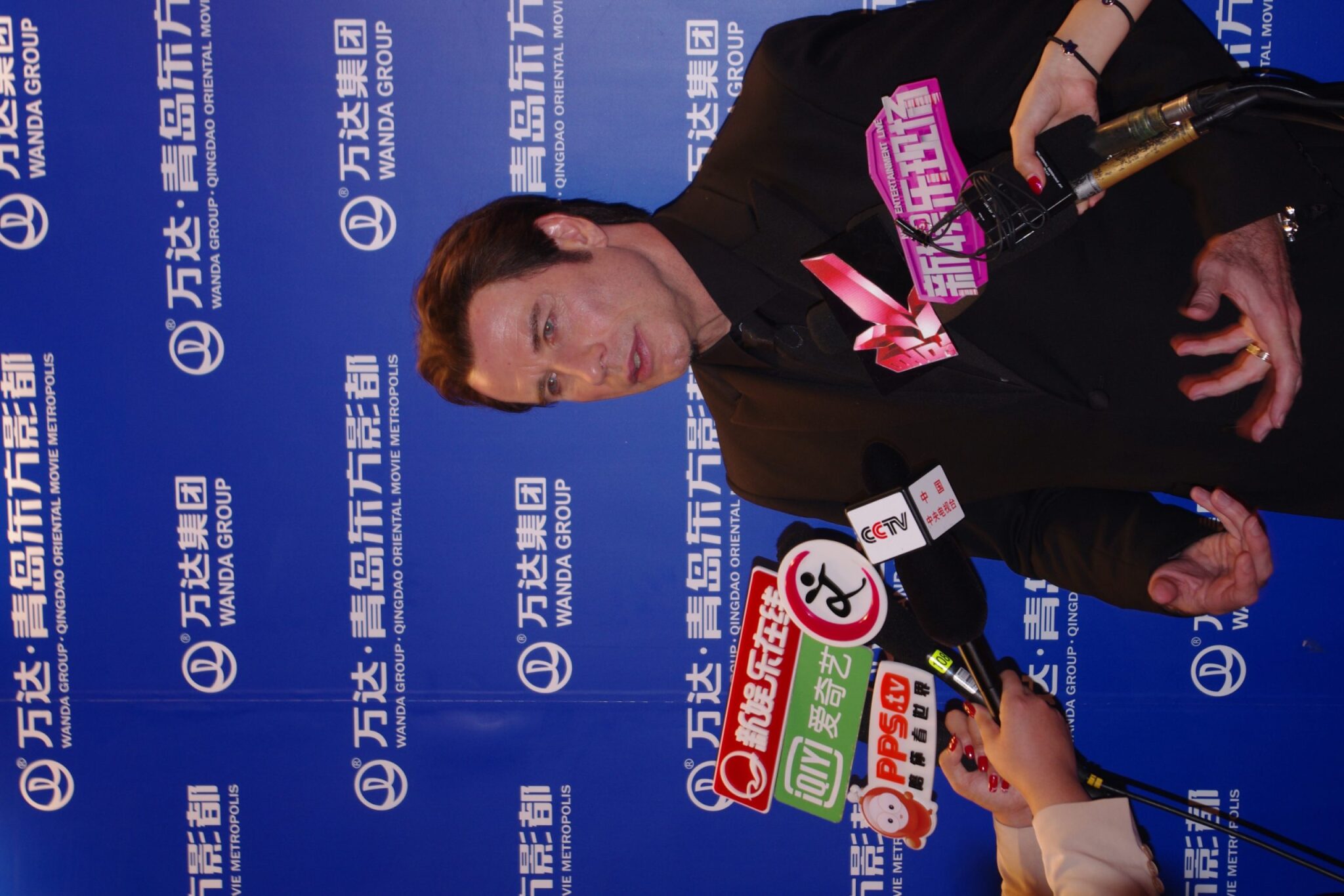

Einen Teil dieser Saga beobachtete ich selbst mit. “Die Zukunft gehört uns. Wir sind 1,3 Milliarden Menschen. Ab 2018 werden wir die Größten im Filmbusiness sein“, brüstete sich Wang Jianlin, (王健林) Chef des Immobilienkonzerns Wanda und Multimilliardär im September 2013 während der Grundsteinlegung für eine neue Kinostadt in Qingdao. Deren Name “Filmhauptstadt des Ostens” (东方影都) ließ er in meterhohen Schriftzeichen am Hügel des Sonnenberges (朝阳山) vor der Westküste der Hafenstadt aufstellen. Als Gegenpart zum Schriftzug “Hollywood” an den Beverly Hills, dem weltberühmten Logo für die Softpower der USA.

Wang versprach, die technisch modernsten und größten Filmstudios der Welt zu bauen. Ab 2018 würden pro Jahr “mindestens hundert Filme” produziert werden, darunter 30 internationale Blockbuster, die auch mit Hollywood-Studios gemeinsam produziert würden. Zugleich kündigte er jährliche Filmfestspiele an. Qingdao würde zum chinesischen Cannes.

Ich gehörte zur Handvoll ausländischer Korrespondenten, die Wang zur Teilnahme am zweitägigen Spektakel einlud. Das Erste, was wir sahen, war ein ungewöhnlich langer roter Teppich. Wang plante einen spektakulären Clou, für den er alle zu sich einfliegen ließ, die in Hollywood Rang und Namen hatten. Noch im Jetlag mussten sie abends für ihn über den Teppich laufen. Ich notierte damals: “Wang hält Hof, lässt 27 Megastars defilieren. Alle sind dabei: Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones, John Travolta, Kate Beckinsale, Ewan McGregor, Christoph Waltz. Für China kommen Zhang Ziyi, Jet Li bis Tony Leung. Mit von der Partie sind die Studiochefs von Warner Brothers, Universal, Paramount, Sony, Lions Gate, Harvey Weinstein und der Präsident der “Academy of Motion Picture”, die die Oscars verleiht. WSJ meldet: Wang hätte für die Anreise 50 Millionen US-Dollar gezahlt.

Die Hollywoodstars kannten, bevor sie einjetteten, nicht mal den Namen Qingdao. John Travolta spreizt seine Finger, als Journalisten ihn fragen, was er von der (noch nicht existenten) Kooperation zwischen Hollywood und Chinas Filmindustrie hält. Er sagt wenig überzeugend, er sei “begeistert.” Christoph Waltz antwortet schlagfertig, wie er sich auf einem Läufer fühlt, der nirgendwo hinführt: “Der rote Teppich ist hier ein bisschen röter als sonst.”

Die Studiobosse hatten ihre Stars zum Mitfahren überredet. Sie glaubten, dass Wang ihnen Zugang zum Filmgeschäft mit China verschaffen würde. Das Zauberwort hieß Kinoeinnahmen (Box Office Income). 2012 stieg die Volksrepublik mit 2,7 Milliarden US-Dollar Umsatz ihrer Kinokassen zur zweitstärksten Kinomacht nach den USA auf. Noch attraktiver wurde der neue Markt, nachdem Peking seine Importquoten für US-Filme von 20 pro Jahr auf 34 erhöht hatte. Zudem konnten die Studios vom Erlös ihrer Filme an den Kinokassen statt bislang 13 Prozent ein Viertel der Einnahmen erhalten.

Hollywood wurde 2012 auf Wang aufmerksam, als er für 2,5 Milliarden US-Dollar die AMC-Gruppe kaufte, einen der größten Kinobetreiber der USA. Wang hatte zuvor sein Immobilienbusiness um das neue Standbein “Unterhaltung” erweitert und investierte in Film– und Kulturgeschäfte. Er kaufte chinesische Kinoketten. Mit AMC gehörte ihm plötzlich jedes zehnte Kino in der Welt und ein Drittel aller IMAX-Filmtheater.

Nach seiner Milliardeninvestition in das Qingdao-Filmstadt-Projekt schien Wangs weiterer Aufstieg unaufhaltsam. 2016 übernahm er für 3,5 Milliarden Dollar das Hollywood-Filmstudio “Legendary Entertainment”, das Blockbuster wie Batman produziert hatte. Er kaufte sich weitere Kinoketten und baute in China ein halbes Dutzend großer Themen- und Vergnügungsparks, um Disney Konkurrenz zu machen.

Der Aufstieg Wangs endete abrupt 2017. Er trennte sich von allen Auslandsbeteiligungen und inländischen Kultur-, Freizeit- und Erlebnisparks. Er verkaufte sie, darunter auch seine Filmstadt Qingdao, für umgerechnet sechs Milliarden Euro an den Immobilienkonzern Sunac. Wang habe nicht einmal ein Zehntel seiner Gesamtinvestitionen zurückerhalten, schrieb die finanzpolitische Zeitschrift “Caijing”.

Peking hatte ihn gestoppt. Er war bei Parteichef Xi Jinping in Ungnade gefallen. Dabei hatte er lange auf Fußballfan Xi bauen können, für den er die Rolle eines Sportlobbyisten bei der Fifa spielte und sich 2015 für 46 Millionen Dollar einen 20-prozentigen Anteil an der spanischen Mannschaft “Atlético de Madrid” kaufte. Auch seine Absicht, mit einer chinesischen Filmstadt die kulturelle Vorherrschaft Hollywoods zu brechen, waren in Xis Sinn. Doch Wang hatte mehr als 20 Milliarden US-Dollar in seine Auslandprojekte und noch mehr in Kulturparks investiert. So wie Wang stürzte eine Gruppe weiterer chinesischer Milliardäre ab, die weltweit Prestigeprojekte gekauft hatten. Xi misstraute ihnen. Zudem witterte er Kapitalflucht.

Im Buch “Red Carpet” widmet Autor Erich Schwartzel dem “Aufstieg und Fall des reichsten Mannes Chinas” ein eigenes Kapitel. Er enthüllt, dass Xi 2017 “persönlich Chinas staatseigenen Banken verbot, Wanda Kredite für weitere Auslandserwerbungen zu geben.” Parteimitglied Wang verstand die Warnung, verkaufte und kehrte zum früheren Immobilien-Kerngeschäft zurück. So überlebte er wirtschaftlich den Tiefschlag. Seit 2020 investiert er wieder, aber “low key” in die Nordost-Metropole Changchun, in ein kombiniertes Kino-, Immobilien-, Tourismus- und Sportprojekt.

Die Filmstadt Qingdao öffnete 2018 unter ihrem neuen Besitzer ebenfalls “low key”. In ihren modernen Studios sind bislang nur wenige mit Hollwood gemeinsam gedrehte Blockbuster produziert worden, wie “Pacific Rim 2″《环太平洋:雷霆再起》oder “Große Mauer”《长城). Qingdao wird vor allem von inländischen Fernsehproduktionen genutzt.

Den Wettbewerb gegen den Einfluss der Softpower der USA führt Peking mit den vertrauten Methoden wirtschaftlicher Erpressung und Drohungen. “Red Carpet” schildert, wie Chinas Einfluss auf Hollywood und den Disney-Konzern wächst. Beide Giganten knicken vor Pekings Zensoren immer wieder ein, aus Angst, den Markt mit dem seit 2020 höchsten Box-Office-Absatz der Welt zu verlieren.

In seinem Kapitel “Zensur” zählt Schwartzel Dutzende Beispiele auf, wie China seine wirtschaftliche Macht als politischen Hebel nutzt, um Filme und Drehbücher zu verändern, die angeblich die Volksrepublik herabwürdigen oder ihrem System schaden würden. Die Lektüre ist empfehlenswert. Denn das Thema chinesischer Einflussnahme ist in Europa und Deutschland ebenso aktuell wie in den USA.

Dort hat Peking Hollywood, dessen Filme China erst seit 1994 einzuführen erlaubt, den Schneid abgekauft. Keine Frage scheint Peking zu gering, um nicht Anstoß zu nehmen. Chinas Zensur protestierte etwa gegen eine Verfolgungsszene im 2006 gedrehten Film “Mission Impossible III”. Als Tom Cruise durch Shanghais Straßen hetzt, erhascht die Kamera ein Bild von der zum Trocknen aufgehängte Wäsche zwischen den engen Wohnblöcken. Das passte nicht zum Stadtbild vom modernen Shanghai. Paramount Pictures schnitt die Szene heraus.

Weniger komisch ist die Forderung der Aufpasser, aus der neuen Folge der Alien-Komödie “Man in Black 3” alle Szenen zu streichen, wo Will Smith und Tommy Lee Jones ihre Hightech-Eraser zücken, um die Erinnerung von Augenzeugen zu löschen. Das könnte als Anspielung auf Chinas Kontrolle missverstanden werden.

Zensoren würden Hollywood immer dann zur Änderung zwingen, sobald sie sensible Details vermuten, ob es dabei um Tibet, Tiananmen oder Chinas Anspruch auf das Südchinesische Meer geht. Tabu seien auch Sexszenen, selbst bei James Bond. Aus dem Fantasy-Film “Pixel” aus dem Jahr 2015 flog die Szene raus, in der Videospielfiguren Chinas Große Mauer zerstören. Stattdessen löst sich das Taj Mahal auf. Vorzensur und vorauseilender Gehorsam greifen bei den US-Filmstudios um sich.

Dabei hatte Hollywood Parteimitglied Wang, als er 2012 die Kinokette AMC kaufte und seinen Konzern umbaute, bewundert, wie marktwirtschaftlich ein kommunistischer Unternehmer handeln würde. Schwartzel schreibt: “Es brauchte nur ein paar Monate zwischen 2016 und 2017, damit Hollywood lernte, wer in China wirklich das Sagen hat.”

Diese Erkenntnis im Fall Wang aus dem Jar 2017 sprach sich von Hollywood nicht bis zur Wallstreet weiter. 2020 schockte es die dortigen Börsenmakler, als Parteichef Xi unter den ihm zu kapitalistisch und politisch zu übermütig handelnden Hightech-Überfliegern Chinas aufräumte. Er stutzte die Alibabas und Tencents scheinbar aus heiterem Himmel zusammen. Eigentlich hätte es die Wallstreet kommen sehen müssen.

Urs Thoma wurde kürzlich Koordinator für Denso in Peking. Das Unternehmen stellt Automobilkomponenten her.

Rui Zhu ist neue Vorstandsdirektorin von ATRenew, einer chinesischen Transaktions- und Dienstleistungsplattform für gebrauchte Unterhaltungselektronik.

Lust auf Lagerfeuerromantik, aber im Luxusgewand? Dann ab zum “Glamping”! Das nämlich ist der neue Sammelbegriff für “glamouröses Camping”. Und das ist unter Chinas Großstädtern gerade schwer angesagt. Ursprünglich stammt die wilde Wortneuschöpfung aus dem englischsprachigen Raum. Doch mittlerweile ist die Idee des Outdoorerlebnisses ohne große Komfortabstriche bis nach China übergeschwappt. Hier ist das Ganze unter dem Namen 精致露营 jīngzhì lùyíng (“exquisites Camping”) bekannt.

Die Idee: Naturnähe ja, aber bitte mit zivilisatorischem Komfort. So kann man sich in den Vororten chinesischer Metropolen mittlerweile bei verschiedensten Anbietern in komfortabel ausgestattete Zeltsiedlungen einmieten. Diese liegen landschaftlich schön in oft malerischer Kulisse, sind aber quasi die handzahme Kuschelvariante von rauer Schlafsack- und Isomattenrealität. 领包入住 lǐng bāo rùzhù – “mit der Tasche unterm Arm einziehen” heißt der Slogan, mit dessen Hilfe viele Anbieter um Touristen aus der Stadt buhlen. Und das ist nicht zu viel versprochen: Manche Zelte sind sogar mit Teppich und Doppelbett, Klimaanlage und Minibar ausgestattet. Ein Hotelzimmer unter Zeltplanen quasi, nur eben mit Grillplatz direkt vor dem Reisverschluss und freiem Blick auf den Sternenhimmel.

Generell ist Camping im Reich der Mitte momentan groß im Aufwind, nicht nur auf Campingplätzen. In den Parks und an den Uferpromenaden der großen Metropolen sieht man immer häufiger kräftig aufgerüstete Freiluftfanatiker – mit bunten Zelten und Hängematten, mit Lümmelliegestühlen und stylischen Klapptischen, darauf Outdoor-Thermoskannen und Öllampen im Vintagestil sowie natürlich jede Menge Proviant. Befeuert wurde die neue Freiluftlust auch von der Coronapandemie. Immer häufiger zieht es die Chinesen seither zum Mini-Urlaub (微旅游 wēi-lǚyóu) in Grünanlagen und Vorstädte, also zur Naherholung.

Dass die Zeit reif ist für alternative Urlaubserlebnisse, beweist auch der Erfolg zahlreicher Unterhaltungsformate (综艺节目 zōngyì-jiémù) rund ums Camping. Den Anfang machte 2019 die japanische Doku-Reihe “Camping for one” (一人露营 Yī rén lùyíng), die sich bald auch in China unter Hipstern und Trendsettern einen Namen machte. Im vergangenen Jahr lockten dann die koreanischen Realityshows “Spring Camping” (春季露营 Chūnjì lùyíng) und “Smart Camping Life” (机智的露营生活 jīzhì de lùyíng shēnghuó) viele junge Chinesen vor die Bildschirme und befeuerten damit den Camping-Hype. Auf Chinas Filmrating-Plattform Douban (豆瓣 Dòubàn) sind beide Formate mit mehr als 9 von 10 möglichen Punkten gerankt.

Auch chinesische Produktionsfirmen haben mittlerweile Lunte gerochen und ziehen mit eigenen Sendungen nach. So etwa der Sender Hunan TV, der in diesem Jahr die vierte Staffel seines Reise-Erfolgsformats “Divas hit the road” unter das Motto “Camping” stellte (花儿与少年露营季 Huār yǔ shàonián – lùyíng jì). Chinas Streamingriese iQiyi (爱奇艺 Àiqíyì) lässt sich ebenfalls nicht lumpen und springt mit “Lasst uns campen gehen!” (一起露营吧 Yìqǐ lùyíng ba) seit Ende April auf die Karawane auf.

Die schwächelnde chinesische Wirtschaft freut es, eröffnet das neue Volkshobby doch vielversprechende Marktsegemente mit Wachstumspotential, etwa im Bereich Tourismus und Ausrüstung. Und auch im persönlichen Austausch mit Chinesen tun sich so ja vielleicht neue Interessenschnittmengen und Themen zum Fachsimpeln auf, mit uns im camping- und outdoorverliebten Deutschland.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

Menschenrechte sollen in der deutschen Wirtschaftspolitik “ein stärkeres Gewicht bekommen”, erklärt Robert Habeck in einem Interview. Um zu beweisen, wie ernst es ihm ist, will der Bundeswirtschaftsminister ein Exempel statuieren. Er will einem deutschen Großkonzern mit Verweis auf die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang Investitionsgarantien verweigern. “Wir können angesichts von Zwangsarbeit und Misshandlung der Uiguren” keine Projekte in China und erst Recht nicht in der Region Xinjiang absichern, so Habeck. Der Vorstoß wäre ein Novum und könnte langfristig auch andere deutsche Unternehmen betreffen, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Die chinesische Seite wird den Vorstoß kaum unkommentiert lassen: Das Engagement ausländischer Unternehmen in Xinjiang hat für Peking großen Symbolwert.

Bei dem Versuch, ihre Klimaziele einzuhalten, stehen europäische Unternehmen in China unter Druck. Laut einer neuen Studie der Europäischen Handelskammer in China gaben 46 Prozent der befragten Unternehmen an, bereits mit der Dekarbonisierung ihrer lokalen Niederlassungen in der Volksrepublik begonnen zu haben. Doch das Umfeld für eine zügige Durchsetzung bleibe schwierig und undurchsichtig, schreibt Christiane Kühl. Der chinesische Energiemix enthalte noch immer zu wenig erneuerbare Energien. Hinzu kommt ein Mangel an offenen Märkten, gemeinsamen Standards und einem Bewusstsein für die Klimakrise auf Provinzebene.

Ihr Tagebuch aus einer abgeriegelten Stadt machte Fang Fang weltberühmt – und in ihrer Heimat geächtet. Dabei hatte die Schriftstellerin schon vor dem “Wuhan Diary” lebensechte Geschichten aus dem chinesischen Alltag geschildert. Im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehe dabei immer das Mitgefühl und Empathie für Menschen, die sonst keine Stimme haben, erzählt Fang Fangs Übersetzer Michael Kahn-Ackermann im Interview mit Ning Wang. Fang Fangs neuer Roman “Wütendes Feuer” ist erneut ein Spiegel der chinesischen Gesellschaft. Angesiedelt in den 1990er-Jahren schildert er die epochalen Umbrüche, die das Land und die Führungspartei bis heute prägen.

Der Zeitrahmen von “Wütendes Feuer” sind die 1990er-Jahre. Was hat sich seitdem in China verändert?

Zunächst muss man fragen, wo hat sich was geändert? Dieser Roman spielt in einem Dorf, vermutlich in der Provinz Hubei, und die Veränderungen, die sich auf dem Land abspielen, sind teilweise andere als die, die sich in den Städten in den letzten 20 bis 30 Jahren abgespielt haben. Wenn man strikt bei diesem Dorf bleibt, dann muss man sagen, dass sich wahrscheinlich an vielen Orten gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Wie der Fall der verkauften und zu Hause angeketteten Frau gezeigt hat, der ja in den chinesischen sozialen Medien einen unglaublichen Widerhall gefunden hat. (In der Provinz wurde im Februar der Fall einer Frau bekannt, die in jungen Jahren entführt, verkauft und dann mehr als 18 Jahre lang angekettet gelebt hat – Anmerkung d. Redaktion.)

Ist die Reaktion so emotional gewesen, weil durch den Fall Erinnerungen aus den eigenen Familien hochkamen?

Der Fall hat gezeigt, dass die Entführung von jungen Mädchen und Frauen und ihr Verkauf an Familien in weniger entwickelten ländlichen Gebieten nach wie vor floriert. Und dass die Behörden kein offensives Verhältnis dazu einnehmen, sondern ein sehr defensives. Das heißt, sie versuchen solche Informationen möglichst zu vertuschen und das Ganze nicht zum Thema einer öffentlichen Debatte werden zu lassen. Aber es war seit langem bekannt, dass es Frauenhandel innerhalb Chinas gibt und dass man auf junge Mädchen aufpassen muss, damit sie auf dem Land und zum Teil auch in den Städten nicht entführt werden. Angesichts solcher Geschehnisse muss man sagen, dass es durchaus sein kann, dass sich in dem Dorf, in dem die Geschichte dieses Romans spielt, gar nicht so viel gewandelt hat. Was die soziale Struktur betrifft, was den Umgang zwischen den männlichen und weiblichen Familienmitgliedern betrifft und was die Lebensverhältnisse betrifft.

Aber die Menschen in China führen doch ein sehr gutes Leben, verglichen zu vielen anderen Ländern.

Global oder national gesehen ist die Veränderung natürlich immens. Doch zugleich haben sich die Unterschiede der Lebensbedingungen zwischen den großen Städten vor allem im Osten und Süden des Landes und den ländlichen Regionen weiter verschärft, sie sind heute noch unterschiedlicher als damals in den 90er-Jahren. Auch die Lebensgewohnheiten sind weiter entfernt voneinander als damals.

Ist “Wütendes Feuer” eine Kritik an den Verhältnissen?

Ich verstehe den Roman gar nicht so sehr als eine Kritik, sondern als die Beschreibung der Verhältnisse in einem für China sehr wichtigen Teil des Landes, nämlich den ländlichen Regionen, in einer epochalen Umbruchszeit, in der mehr oder weniger alles durcheinander gerät. Also die sozialen Strukturen, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die moralischen Vorstellungen, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen, die Sehnsüchte der jungen Generation.

Was Fang Fang da anprangert, gibt es also noch heute?

Ich glaube, dass dieser Prozess, den Fang Fang da beschreibt, bis in die Gegenwart andauert. Auch wenn sich viel verändert hat, ist dieser Umbruch der Verhältnisse, die Schwierigkeit sich in einer extrem widersprüchlichen Gegenwart zurechtzufinden, das eigentliche Thema dieses Romans. Am Beispiel einer jungen Frau, die in dieser Spannung steht, die etwas möchte, was ihre Eltern sich gar nicht vorstellen können und dabei an den festgefügten Familien-, Moral- und Sozialstrukturen scheitert.

Das Buch ist weniger eine Kritik – die ist implizit auch immer enthalten – als vielmehr eine ziemlich genaue Beschreibung einer sozialen Revolution, die wir hier als Revolution nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie nicht von einer politischen Revolution begleitet wird. Das politische System ist das Gleiche geblieben. Aber sämtliche sozialen Verhältnisse haben sich über einen relativ kurzen Zeitraum revolutionär verändert.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Werken “Wuhan Diary”, “Weiches Begräbnis” und “Wütendes Feuer” von Fang Fang?

Es gibt die Gemeinsamkeit in der grundsätzlichen Haltung der Autorin, die Partei für all jene ergreift, die nicht im Scheinwerferlicht stehen, die Opfer dieser Veränderungen werden. Deren Schicksal aus politischen Gründen verschwiegen wird. Aber auch aus der fehlenden Bereitschaft der Eltern- und Großelterngenerationen über diese Zeit zu erzählen. Neben den massiven politischen Tabus, die sich in der schulischen Erziehung, in den Medien, in den Publikationen ja auch überall manifestieren, gibt es natürlich das gleiche Phänomen, das wir Deutsche, vor allem meine Generation, gut kennen: eine Elterngeneration, die über ihre Erfahrungen nicht sprechen möchte.

Insofern findet eigentlich eine Aufarbeitung so gut wie nicht statt – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmefällen. Öffentlich findet sie schon gar nicht statt, sie wird unterbunden, soweit das irgendwie möglich ist. Und in diese Leerstelle bricht Fang Fangs Literatur, wie auch die Literatur einiger anderer Autoren, ein. Aber es sind nicht sehr viele, die sich dieser vergessenen Schicksale der letzten 70 Jahre annehmen.

Kann Fang Fang auch nach dem “Wuhan Diary” noch in China veröffentlichen?

Es gibt kein offiziell verkündetes Schreibverbot. Das ist nirgendwo schriftlich fixiert, aber faktisch wagt kein einziger Verlag, eine Zeile von ihr zu veröffentlichen, keine Zeitung wagt ein Interview mit ihr zu machen. Damit hat sie faktisch ein Schreibverbot.

Wissen Sie, wie es ihr geht?

Ich habe vor Kurzem mit ihr Kontakt gehabt, das geht derzeit ja nur per Wechat. Es geht ihr, obwohl sie es nicht offen ausspricht, sicherlich nicht sehr gut. Sie wird nach wie vor als Vaterlandsverräterin behandelt. Auch wenn das offiziell nicht ausgesprochen wird.

Mit einer Rehabilitierung ist also nicht zu rechnen?

So lange die ganze Null-Covid-Kampagne anhält und weitergeführt werden muss, wird sie in keiner Weise rehabilitiert werden.

Die junge Protagonistin von “Wütendes Feuer” zündet am Ende ihren übergriffigen Ehemann an. Ist das auch eine Kritik an einer Gesellschaft, die aus den Fugen geraten ist?

Was an dem Roman auffällt ist, dass darin die Partei gar nicht und staatliche Institutionen kaum vorkommen. Ich glaube, das ist sehr realistisch. Für diesen bäuerlichen Alltag und für das Privatleben der Personen spielen diese eine eher zu vernachlässigende Rolle. Es zeigt sich gerade in diesem Roman, dass die traditionellen familiären Strukturen, die Clan-Strukturen, im Alltag mächtiger sind als die offiziellen staatlichen Strukturen, die ja die Gleichberechtigung von Männern und Frauen immer als ein politisches Ziel vor sich hertragen.

Ich habe den Eindruck, ohne es je mit ihr diskutiert zu haben, dass sie solche gesellschaftlichen Prozesse als etwas Irreversibles betrachtet, also als etwas, das wie ein Naturereignis die Personen ergreift und in alle möglichen und unmöglichen Situationen bringt. Fang Fang bemüht sich, eindeutige Schuldzuweisungen zu vermeiden. Sie beschreibt diese Veränderungen und verstößt dabei gegen das Verbot, über deren Opfer zu sprechen.

Worauf kommt es Fang Fang in ihrem Werk an?

Mitgefühl mit diesen Menschen ist für sie ein elementares, ihre schriftstellerische Tätigkeit leitendes Empfinden. Es geht ihr weniger darum, mit dem Finger auf etwas oder irgendjemanden zu zeigen. Sie will bewusst machen, dass es große Teile der Bevölkerung gibt, die leiden, die diesen Prozessen einigermaßen wehrlos ausgesetzt sind und die teils durch politischen Druck und teils durch den Wunsch zum Vergessen heute überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Dass sie für das Mitfühlen angegriffen wird, ist etwas, worunter auch sie leidet. Das trifft sie sehr schwer. Sie erlebt, dass in solchen Prozessen niemand oder kaum noch Leute mit ihr mitfühlen. Das ist ja eine Erfahrung, die viele Leute in den letzten 50 oder 70 Jahren gemacht haben: In dem Moment, wo sie von offiziellen Stellen kritisiert oder angegriffen werden, wendet sich ihre Umgebung von ihnen ab und es gibt kein Mitgefühl mehr.

Michael Kahn-Ackermann ist Sinologe und Übersetzer. Seit 2012 ist er als China Special Representative für die Mercator-Stiftung tätig. Kahn-Ackermann war davor langjähriger Leiter des Goethe-Instituts in Peking und Gründungsdirektor des ersten Goethe-Instituts in China. Er lebt in Nanjing.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Werte zur Richtschnur der Handelspolitik machen – und statuiert offenbar ein Exempel an VW. “Ein Unternehmen, das auch in der Provinz der Uiguren tätig ist, wollte Investitionsgarantien verlängern. Dem geben wir nicht statt”, sagte Habeck der Welt am Sonntag. Menschenrechte bekommen in der deutschen Wirtschaftspolitik “ein stärkeres Gewicht.” Es sei das erste Mal, dass solche Garantien nicht zustande kommen, weil ein Unternehmen mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werde. Dem Spiegel zufolge handelt es sich bei dem Unternehmen um Volkswagen.

In dem Interview mit der Welt am Sonntag ging es nicht speziell um China. Hauptthema des Gesprächs waren Waffenlieferungen an die Ukraine und die Rolle von Habeck in der Regierung. Erst im weiteren Verlauf fragte die Welt am Sonntag dann auch nach den Handelsbeziehungen zu China. Habeck kündigte an, die “Abhängigkeiten zu verringern”. “China ist ein großer Handelspartner, aber wir stehen im Systemwettbewerb – da ein autokratisches Regime, hier liberale Demokratien.” Deutschland müsse seine Sicherheitsinteressen wahren.

Über Investitionsgarantien werde auch künftig im Einzelfall entschieden. Es gebe bei der aktuellen Entscheidung aber Kontinuität zu seinem Vorgänger Peter Altmaier (CDU). “Die Leitlinie, die mein Ministerium schon zum Ende der letzten Legislaturperiode entwickelt hat, ist: Wir können angesichts von Zwangsarbeit und Misshandlung der Uiguren keine Projekte in der Region Xinjiang absichern.“

Bei den Investitionsgarantien handelt es sich um eine indirekte Form der Subvention für das Auslandsgeschäft. Deutsche Unternehmen, die zwar im Ausland investieren wollen, dort aber politische Risiken fürchten, können bei der Regierung eine Rückversicherung beantragen. Das soll den Konzernen die Entscheidung für das Engagement erleichtern. Geht das Geschäft schief, weil die ausländische Regierung nicht wie erhofft mitspielt, zahlt der Bund den Verlust. Das Wirtschaftsministerium ist jedoch nicht dazu verpflichtet, dem Privatsektor alle Risiken abzunehmen. Es steht im Ermessen der Regierung, die Garantien zu gewähren. VW selbst gibt sich in Hinblick auf die bevorstehende Ablehnung daher betont gelassen.

Es ging bei dem VW-Antrag nicht um die Absicherung eines neuen Engagements in Xinjiang, sondern um bestehende Garantien für vier Investitionen in anderen Teilen Chinas. Doch Volkswagen betreibt eben auch ein Werk in Urumqi. Es handelt sich zwar um eine vergleichsweise kleine Einrichtung. Für die chinesische Führung hat das Engagement in Xinjiang jedoch erheblichen Symbolwert. VW hat 2012 auf Druck aus Peking in der Hauptstadt der Provinz investiert. Die Aktivitäten internationaler Firmen geben der Xinjiang-Politik Legitimität. Schließlich behauptet Peking, dort zum Wohle der Bürger die Wirtschaft anzukurbeln. Die Verträge wurden im Beisein von Angela Merkel unterzeichnet.

Die Unterdrückung der Uiguren war 2012 zwar auch schon ein dominierendes Thema. Das damalige Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen ist jedoch nicht mit den Entwicklungen seit 2018 zu vergleichen. Damals hatten die Einwohner noch Bewegungsfreiheit; heute sind Millionen von Uiguren in Lager gesperrt, es herrscht totale Überwachung. Der Geschäftserfolg von Volkswagen ist zugleich vom Wohlwollen der chinesischen Regierung abhängig.

Wenn das Vorgehen Habecks richtungsweisend ist für die künftigen Steuerungssignale der Bundesregierung an die Wirtschaft, dann könnte noch ein zweites Dax-Unternehmen von den Entscheidungen seines Hauses beeinflusst werden. BASF hat ebenfalls in Xinjiang investiert. Anders als der Autobauer, für den Urumqi kein naheliegender Standort ist, profitiert der Chemiekonzern von den Gasvorkommen in der Region.

Anfang 2023 wird in Deutschland ein Lieferkettengesetz wirksam. Es schreibt den Unternehmen Sorgfalt bei der Einhaltung internationaler Standards für Arbeitsbedingungen vor – auch bei Lieferanten. Ein Unternehmen wie BASF ist in China eng mit der örtlichen Wirtschaft verflochten. Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten überprüft das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle (BAFA). Es ist direkt Robert Habeck unterstellt. Von seinen Vorgaben hängt ab, wie genau die Beamten hinsehen werden. Es gibt ihm bei dem neuen Werte-Fokus also einen zusätzlichen Hebel, der weit über die Verweigerung von Investitionsgarantien hinausgeht (China.Table berichtete).

Das BAFA erhält an einem neuen Standort Borna eigenes Personal, um das Gesetz anzuwenden. Die Beamten können nicht nur schriftlich Auskünfte verlangen, sondern auch Geschäftsräume betreten und Unterlagen einfordern. Vor allem können sie konkrete Vorgaben für Verbesserungen machen und mit Bußgeldern durchsetzen.

Dekarbonisierung ist das Gebot der Stunde – und das gilt auch für europäische Unternehmen in China. Sie stehen unter dem Druck ihrer Hauptquartiere: Die meisten Großfirmen haben sich konzernweite Emissionsziele gesetzt, und die China-Standorte sollen diese nicht gefährden. Sie müssen daher in einem schwierigeren Umfeld als etwa in der EU ihren Ausstoß an schädlichen Gasen rasch senken. “Die Zeitleiste wird von den Hauptquartieren vorgegeben, nicht von China“, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China (EUCCC). Das freue die Kader vor Ort, denn sie können die Erfolge der ausländischen Unternehmen den chinesischen Staatsunternehmen als Vorbild präsentieren.

Immerhin 46 Prozent der für eine neue Studie der EUCCC und Roland Berger zum Thema befragten Unternehmen in China gaben an, bereits mit der Dekarbonisierung ihrer lokalen Aktivitäten begonnen zu haben. Fünf Prozent operieren nach eigenen Angaben in China sogar schon klimaneutral. Und 16 Prozent sind in der Planungsphase. BASF etwa baut derzeit einen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang, der mit Ökostrom betrieben werden soll (China.Table berichtete). Auch das Volvo-Werk in Daqing läuft nach Firmenangaben mit erneuerbarer Energie.

Viele Firmen nehmen Chinas Klimaziele der Studie zufolge als sehr ehrgeizig wahr. 60 Prozent halten sie für “aggressiv”, weitere 22 Prozent für “angemessen” – was auch immer sie selbst darunter verstehen. Drei Viertel der befragten Firmen trauen China laut der am Mittwoch in Peking vorgestellten Studie zu, seine sogenannten 30/60-Ziele zu erreichen. Diese hatte Staatschef Xi Jinping im September 2020 auf der UN-Generalversammlung verkündet: Emissionshöhepunkt bis 2030, Klimaneutralität ab 2060.

Die befragten Unternehmen vor Ort registrieren durchaus Aktivität der Behörden für den Klimaschutz. “Die chinesische Regierung hat damit begonnen, der Wirtschaft in Form ihres 1+N-Rahmenwerks umfassende Leitlinien zur Erreichung ihrer 30/60-Ziele bereitzustellen”, heißt es. Die 1 steht für die übergreifende Agenda, während die N-Pläne konkrete Maßgaben für einzelne Sektoren enthalten sollen. Doch derzeit sei dieser Rahmen noch “weitgehend theoretisch und enthält nicht viel an konkreten Zielen oder Koordinierungsmechanismen“, so die Studie. Schrittweise sollen in den nächsten Monaten mehr N-Pläne hinzukommen.

Die Abhängigkeit der Industrie von billiger, meist klimaschädlicher Energieträger wie Kohle zu verringern und gleichzeitig die Energiesicherheit aufrechtzuerhalten, ist nach den Angaben der EU-Firmen die größte Herausforderung für China auf dem Pfad zum Klimaziel. Der Energiemix enthalte noch immer zu wenig erneuerbare Energien. Vor allem im Rostgürtel Nordostchinas verläuft der Ausbau der Erneuerbaren laut Wuttke schleppend. Das Angebot an erneuerbarem Strom sei zudem schlecht in ein unflexibles Netz integriert, schreibt die Studie. Landesweite Strommärkte sind erst im Aufbau; viele Firmen bekommen daher nicht so viel Ökostrom, wie sie gerne hätten (China.Table berichtete).

Daraus ergäben sich ganz neue Dimensionen für nötige Entscheidungen, sagt Jörg Wuttke. “Wer in Nordostchina eine energieintensive Fabrik gebaut hat und nun die Erneuerbaren nicht bekommt, muss möglicherweise in einen anderen Teil Chinas umziehen.” Das geschieht offenbar bereits. “Chinesische Firmen beeilen sich, Zugang zu Erneuerbaren-Kapazitäten zu bekommen”, sagt Denis Depoux von Roland Berger, Mitautor der Studie. Manche schlossen Standorte im Nordosten und eröffneten neue im Südwesten, wo es viel Wasserkraft gebe – etwa in Guangxi oder Yunnan. “Allerdings ist es damit wohl bald vorbei, denn diese Regionen wollen keine Schwerindustrie-Cluster, sondern lieber neue Industrien anziehen”, so Depoux.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn die Lieferkette eines Unternehmens weiter auf billige Kohle-Energie setzt, wie es in China viele lokale Unternehmen tun. “Lieferanten mit einem großen CO2-Fußabdruck können meinen eigenen Fußabdruck beschädigen”, erklärt Wuttke. Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen gaben außerdem an, dass ihnen fehlende industriellen Richtlinien und Best Practice-Beispiele bei der Dekarbonisierung im Weg stehen könnten. Diese Dinge seien aber wichtig für die nötige Planungssicherheit, um die teuren Investitionen in neue Umwelttechnologie tätigen zu können.

Für das nötige Wissen seien derzeit Nichtregierungsorganisationen entscheidend, sagt Wuttke und nennt vor allem das Institute of Public & Environmental Affairs des bekannten Wasserexperten und Umweltschützers Ma Jun, das seit vielen Jahre akribisch Daten über Wasser- und Luftverschmutzung durch Unternehmen im gesamten Land sammelt. “Provinz- und Kommunalverwaltungen haben dagegen derzeit nur ein begrenztes Verständnis dafür, wie hochrangige Ziele umgesetzt werden können, und es mangelt an branchenspezifischen Kenntnissen”, so die Studie. “Viele Lokalregierungen haben zum Beispiel keinen Überblick über die Emissionen des Aluminiumsektors”, sagt Wuttke. Es sei daher kein Wunder, dass der Sektor erst einmal nicht in Chinas Emissionshandel aufgenommen werden könne. Dafür bräuchte es eine klare Datenlage.

Konsultation ist wichtig, das zeigt die Studie ebenfalls – mit der Regierung, der Planungskommission NDRC, den mächtigen Wirtschaftsverbänden. “Es gibt zudem wenig oder gar keinen Dialog auf Branchenebene zwischen Unternehmen, die in denselben Sektoren tätig sind”, stellt die Studie fest. Fast die Hälfte der Befragten gab an, nicht zu wissen, wie sich ihr eigenes Unternehmen bei der Dekarbonisierung im Vergleich zur lokalen Konkurrenz schlägt.

Doch die EUCCC wäre keine Handelskammer, wenn sie nicht für die eigenen Firmen werben und besseren Zugang zum Markt fordern würde. “Chinas Erfolg wird von seiner Fähigkeit abhängen, so viel Fachwissen wie möglich zu nutzen. Dazu müsste europäischen Unternehmen ein besserer Marktzugang und gleiche Wettbewerbsbedingungen geboten werden, damit sie größere Beiträge leisten können”, heißt es etwa. Der Mangel an offenen Märkten, gemeinsamen Standards und einem Bewusstsein für die Klimakrise behindere die Einführung kohlenstoffarmer Technologien.

Chinas Klimagesandter Xie Zhenhua kündigte unterdessen am Dienstag auf dem World Economic Forum in Davos an, dass China die 30/60-Ziele noch schneller erreichen wolle. Bisher hätten 37 Sektoren und Industrien Pläne zur Emissionsreduzierung angekündigt oder umgesetzt, sagte Xie. “Es geht nicht mehr nur um Worte – es geht um Taten. Klimaschutzmaßnahmen sind jetzt entscheidend”, so Xie. Die EU-Firmen in China werden hoffen, dass die Behörden auf ihn hören. Christiane Kühl

China hat seinen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, deren rechtlicher Status derzeit nicht geklärt ist. Flugzeugen von Boeing und Airbus werde demnach die Lande- und Überflugerlaubnis entzogen. Damit reagiert China auf die westlichen Sanktionen gegenüber russischen Fluggesellschaften.

Die EU und die USA hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine die Lieferung von Zivilflugzeugen und Ersatzteilen nach Russland sowie deren Wartung und Versicherung verboten. Ein Großteil der in Russland betriebenen Luftflotte wird von westlichen Leasingfirmen bereitgestellt. Moskau weigert sich, die Flugzeuge zurückzugeben und hat die Maschinen zur Umgehung der Sanktionen umregistriert.

Seit diesem Monat fordert China von den russischen Airlines einen Registrierungsnachweis, der einwandfrei nachweist, dass die Flugzeuge nicht mehr im Ausland gelistet seien. Entsprechende Dokumente haben jedoch nicht vorgelegt werden können, berichtet die russische Nachrichtenagentur RBK.

Seit Monaten steht China in der Kritik, keine eindeutige Position gegenüber dem russischen Angriffskrieg einzunehmen und die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mittragen zu wollen. Chinas normaler Handel mit Moskau dürfe “nicht beeinträchtigt werden”, hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums noch im vergangenen Monat erklärt. fpe

Die Shanghaier Behörden haben für Mittwoch, den 1. Juni, erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt. Um sich im öffentlichen Raum aufzuhalten oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, ist ab Mittwoch nur noch ein negativer PCR-Test nötig, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zuvor war ein 48 Stunden lang gültiger Test nötig. Am Mittwoch sollen 240 Geldinstitute wiedereröffnen. Einkaufszentren und Kaufhäuser sollen ebenfalls am 1. Juni wieder öffnen, Schulen ab dem 6. Juni etappenweise den Unterricht aufnehmen. Bereits seit Ende April ist wichtigen Herstellern der Auto-, Chemie- und Halbleiterbranche die Produktion wieder erlaubt.

Seit knapp zwei Monaten schränkt der Lockdown das öffentliche Leben und die Wirtschaft in der 25-Millionen-Einwohner-Metropole massiv ein. Die aktuelle epidemische Lage habe sich jedoch stabilisiert und verbessere sich weiter, erklärt Yin Xi, eine Sprecherin der Regierung von Shanghai. Am Sonntag wurden in Shanghai nur noch rund hundert Coronafälle gemeldet. Die Strategie sei nun eine “normalisierte Vorsorge und Kontrolle”, so Yin. Durch die gelockerten Testbestimmungen soll das Arbeitsleben wieder aufgenommen werden können.

Der chinesische Handel– und Industriesektor wurde durch die strengen Regelungen härter getroffen als erwartet. So brach die Industrieproduktion in Shanghai im April um 61,5 Prozent ein. Landesweit ging der Handel um 2,9 Prozent zurück. Die Immobilienverkäufe brachen im April landesweit so stark ein wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosenquote schnellte auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Um die Wirtschaft anzukurbeln will die Zentralbank nun noch mehr Kredite an kleinere Unternehmen bewilligen.

Auch im Ausland werden die Auswirkungen des Lockdown spürbar. Die Londoner Schifffahrtsberatung Drewry schätzt, dass im Hafen von Shanghai allein im April 260.000 für den Export bestimmte Container nicht verladen werden konnten. Die Lieferengpässe, die unter anderem Vorprodukte für den Maschinenbau und die Automobilproduktion betreffen, werden auch in Deutschland über höhere Preise zu spüren sein, erklären Wirtschaftsexperten. fpe

China will seine Klimaziele schon früher erreichen. Das gab der Klimagesandte Xie Zhenhua auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt. Die Volksrepublik hat sich verpflichtet, bis 2030 den Höchststand beim Ausstoß von CO2 zu erreichen. Bis 2060 will das Land die Kohlenstoffneutralität umsetzen. Eine absolute Zahl, wie hoch die Emissionen bis 2030 sein dürfen, hat das Land bisher nicht genannt. Als Teil der Bemühungen zum Klimaschutz will China bis 2030 70 Milliarden Bäume pflanzen, erklärte Xie laut dem Wirtschaftsportal Caixin. Xie und sein US-Gegenpart John Kerry zeigten sich auf dem Gipfeltreffen versöhnlich. Laut Xie haben sich die beiden seit dem Klima-Gipfel in Glasgow im letzten Jahr alle acht, neun Tage zum Klimawandel ausgetauscht. Kerry zufolge machen beide Seiten Fortschritte bei der Zusammenstellung einer gemeinsamen Gruppe, die auf die rasche Reduzierung der Treibhausgasemissionen hinarbeiten soll.

Klima-Experten gehen davon aus, dass China den Emissions-Höchststand eventuell schon im Jahr 2025 erreichen kann. Die Pläne zum Ausbau der erneuerbaren Energien sind so umfangreich, dass grüne Energieträger das komplette Wachstum der Stromnachfrage in den kommenden Jahren decken könnten. Ein frühes Erreichen des 2030-Ziels ist allerdings auch erforderlich, um die Ziele des Pariser Klima-Abkommens in die Tat umzusetzen (China.Table berichtete). nib

Kritiker fühlen sich bestätigt: Keine Fortschritte bei der Menschenrechtsfrage, unabhängige Medienvertreter durften sie auf ihrer Reise in der Uiguren-Provinz Xinjiang nicht begleiten. Ihr Besuch verschaffte der kommunistischen Führung einen Propaganda-Erfolg. Selbst Rücktrittsforderungen wurden laut. Nun verteidigt sich UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet.

In ihrer Abschluss-Pressekonferenz sagte Bachelet am Samstag, sie habe ihre Gespräche in Xinjiang ohne Beaufsichtigung durch die Behörden führen können. Zugleich hob sie hervor, ihre China-Reise sei “keine Untersuchung” von Menschenrechtsverstößen gewesen.

Sechs Tage lang war die UN-Menschenrechtskommissarin in China unterwegs – davon zwei Tage in der Uiguren-Region Xinjiang im Nordwesten des Landes. “Uns ist bewusst, dass viele Menschen auf Neuigkeiten über das Schicksal ihrer Angehörigen warten“, sagte Bachelet laut der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf zahlreiche gefangen gehaltene Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. “Dieses und andere Themen wurden bei den Behörden angesprochen.”

Eigenen Angaben zufolge besichtigte Bachelet in Kashgar ein Gefängnis. Ihr Zugang sei “recht offen, recht transparent” gewesen. Die Regierung von Xinjiang habe ihr versichert, dass das Netz der sogenannten Fortbildungszentren “zerschlagen” worden sei. Sie habe ein ehemaliges Zentrum besichtigt.

Bachelet rief die chinesischen Behörden auf, “willkürliche und wahllose” Maßnahmen in Xinjiang zu vermeiden. Zugleich erkannte sie aber Schäden durch “gewaltsame, extremistische Taten” an. Bachelet bilanzierte, ihr Besuch in der Volksrepublik sei eine Gelegenheit gewesen, in “Offenheit” mit den chinesischen Behörden wie auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen zu sprechen.

Es war der erste China-Besuch einer UN-Menschenrechtskommissarin seit 17 Jahren. Nach Angaben ihres Büros besuchte Bachelet Urumqi und Kashgar in Xinjiang. Details zu diesen Reisestationen und Fotos davon wurden nicht veröffentlicht. US-Außenminister Antony Blinken kritisierte Pekings Bestrebungen, den Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin “zu manipulieren”. Die Bedingungen der chinesischen Behörden hätten “eine umfassende und unabhängige Beurteilung der Menschenrechtslage in China, einschließlich Xinjiang, nicht ermöglicht”, erklärte Blinken. flee

Chinas Zug nach Westen ist abgefahren. Wie oft habe ich in den vergangenen 45 Jahren, in denen ich mit der Volksrepublik zu tun hatte, diesen Satz von deutschen Politikern oder Wirtschaftsführern gehört? Die Gesellschaft hätte sich von den Verführern des kapitalistischen Traums, ob in Mode, Popmusik oder Lifestyle, ihren Fastfoodketten, Softdrinks oder Pkws vereinnahmen lassen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Partei hat sich die westlichen Krämerseelen untertan gemacht und nach dem Markt süchtig werden lassen. Sie setzt Chinas Nachfragemacht ein, um die US-Softpower nach Art Hollywoods zu unterwandern und “deren Inhalte zu beeinflussen”.

Ein neues Buch “Roter Teppich – Hollywood und China”, (Red Carpet, Penguin 2022) beschreibt erstmals, wie es Peking gelungen ist, in der “globalen Schlacht um kulturelle Vorherrschaft” stark zu punkten. Der Hollywood-Korrespondent des Wall Street Journal (WSJ) und Buchautor, Erich Schwartzel, kommt zum Schluss: “In den vergangenen 20 Jahren hat China seine wirtschaftlichen Hebel zu politischen Hebeln umwandeln können.” Mit durchschlagendem Erfolg.

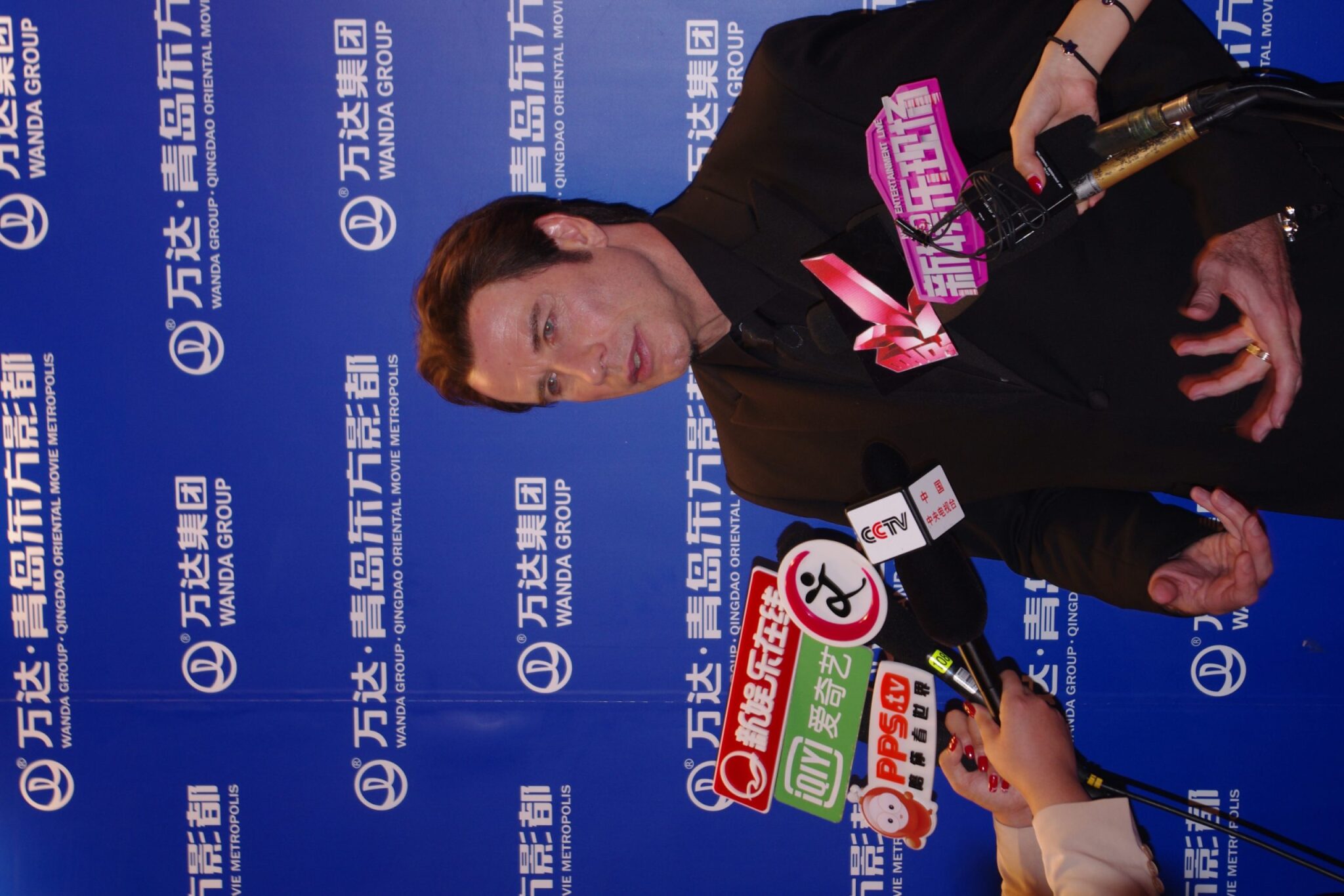

Einen Teil dieser Saga beobachtete ich selbst mit. “Die Zukunft gehört uns. Wir sind 1,3 Milliarden Menschen. Ab 2018 werden wir die Größten im Filmbusiness sein“, brüstete sich Wang Jianlin, (王健林) Chef des Immobilienkonzerns Wanda und Multimilliardär im September 2013 während der Grundsteinlegung für eine neue Kinostadt in Qingdao. Deren Name “Filmhauptstadt des Ostens” (东方影都) ließ er in meterhohen Schriftzeichen am Hügel des Sonnenberges (朝阳山) vor der Westküste der Hafenstadt aufstellen. Als Gegenpart zum Schriftzug “Hollywood” an den Beverly Hills, dem weltberühmten Logo für die Softpower der USA.

Wang versprach, die technisch modernsten und größten Filmstudios der Welt zu bauen. Ab 2018 würden pro Jahr “mindestens hundert Filme” produziert werden, darunter 30 internationale Blockbuster, die auch mit Hollywood-Studios gemeinsam produziert würden. Zugleich kündigte er jährliche Filmfestspiele an. Qingdao würde zum chinesischen Cannes.

Ich gehörte zur Handvoll ausländischer Korrespondenten, die Wang zur Teilnahme am zweitägigen Spektakel einlud. Das Erste, was wir sahen, war ein ungewöhnlich langer roter Teppich. Wang plante einen spektakulären Clou, für den er alle zu sich einfliegen ließ, die in Hollywood Rang und Namen hatten. Noch im Jetlag mussten sie abends für ihn über den Teppich laufen. Ich notierte damals: “Wang hält Hof, lässt 27 Megastars defilieren. Alle sind dabei: Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones, John Travolta, Kate Beckinsale, Ewan McGregor, Christoph Waltz. Für China kommen Zhang Ziyi, Jet Li bis Tony Leung. Mit von der Partie sind die Studiochefs von Warner Brothers, Universal, Paramount, Sony, Lions Gate, Harvey Weinstein und der Präsident der “Academy of Motion Picture”, die die Oscars verleiht. WSJ meldet: Wang hätte für die Anreise 50 Millionen US-Dollar gezahlt.

Die Hollywoodstars kannten, bevor sie einjetteten, nicht mal den Namen Qingdao. John Travolta spreizt seine Finger, als Journalisten ihn fragen, was er von der (noch nicht existenten) Kooperation zwischen Hollywood und Chinas Filmindustrie hält. Er sagt wenig überzeugend, er sei “begeistert.” Christoph Waltz antwortet schlagfertig, wie er sich auf einem Läufer fühlt, der nirgendwo hinführt: “Der rote Teppich ist hier ein bisschen röter als sonst.”

Die Studiobosse hatten ihre Stars zum Mitfahren überredet. Sie glaubten, dass Wang ihnen Zugang zum Filmgeschäft mit China verschaffen würde. Das Zauberwort hieß Kinoeinnahmen (Box Office Income). 2012 stieg die Volksrepublik mit 2,7 Milliarden US-Dollar Umsatz ihrer Kinokassen zur zweitstärksten Kinomacht nach den USA auf. Noch attraktiver wurde der neue Markt, nachdem Peking seine Importquoten für US-Filme von 20 pro Jahr auf 34 erhöht hatte. Zudem konnten die Studios vom Erlös ihrer Filme an den Kinokassen statt bislang 13 Prozent ein Viertel der Einnahmen erhalten.

Hollywood wurde 2012 auf Wang aufmerksam, als er für 2,5 Milliarden US-Dollar die AMC-Gruppe kaufte, einen der größten Kinobetreiber der USA. Wang hatte zuvor sein Immobilienbusiness um das neue Standbein “Unterhaltung” erweitert und investierte in Film– und Kulturgeschäfte. Er kaufte chinesische Kinoketten. Mit AMC gehörte ihm plötzlich jedes zehnte Kino in der Welt und ein Drittel aller IMAX-Filmtheater.

Nach seiner Milliardeninvestition in das Qingdao-Filmstadt-Projekt schien Wangs weiterer Aufstieg unaufhaltsam. 2016 übernahm er für 3,5 Milliarden Dollar das Hollywood-Filmstudio “Legendary Entertainment”, das Blockbuster wie Batman produziert hatte. Er kaufte sich weitere Kinoketten und baute in China ein halbes Dutzend großer Themen- und Vergnügungsparks, um Disney Konkurrenz zu machen.

Der Aufstieg Wangs endete abrupt 2017. Er trennte sich von allen Auslandsbeteiligungen und inländischen Kultur-, Freizeit- und Erlebnisparks. Er verkaufte sie, darunter auch seine Filmstadt Qingdao, für umgerechnet sechs Milliarden Euro an den Immobilienkonzern Sunac. Wang habe nicht einmal ein Zehntel seiner Gesamtinvestitionen zurückerhalten, schrieb die finanzpolitische Zeitschrift “Caijing”.

Peking hatte ihn gestoppt. Er war bei Parteichef Xi Jinping in Ungnade gefallen. Dabei hatte er lange auf Fußballfan Xi bauen können, für den er die Rolle eines Sportlobbyisten bei der Fifa spielte und sich 2015 für 46 Millionen Dollar einen 20-prozentigen Anteil an der spanischen Mannschaft “Atlético de Madrid” kaufte. Auch seine Absicht, mit einer chinesischen Filmstadt die kulturelle Vorherrschaft Hollywoods zu brechen, waren in Xis Sinn. Doch Wang hatte mehr als 20 Milliarden US-Dollar in seine Auslandprojekte und noch mehr in Kulturparks investiert. So wie Wang stürzte eine Gruppe weiterer chinesischer Milliardäre ab, die weltweit Prestigeprojekte gekauft hatten. Xi misstraute ihnen. Zudem witterte er Kapitalflucht.

Im Buch “Red Carpet” widmet Autor Erich Schwartzel dem “Aufstieg und Fall des reichsten Mannes Chinas” ein eigenes Kapitel. Er enthüllt, dass Xi 2017 “persönlich Chinas staatseigenen Banken verbot, Wanda Kredite für weitere Auslandserwerbungen zu geben.” Parteimitglied Wang verstand die Warnung, verkaufte und kehrte zum früheren Immobilien-Kerngeschäft zurück. So überlebte er wirtschaftlich den Tiefschlag. Seit 2020 investiert er wieder, aber “low key” in die Nordost-Metropole Changchun, in ein kombiniertes Kino-, Immobilien-, Tourismus- und Sportprojekt.

Die Filmstadt Qingdao öffnete 2018 unter ihrem neuen Besitzer ebenfalls “low key”. In ihren modernen Studios sind bislang nur wenige mit Hollwood gemeinsam gedrehte Blockbuster produziert worden, wie “Pacific Rim 2″《环太平洋:雷霆再起》oder “Große Mauer”《长城). Qingdao wird vor allem von inländischen Fernsehproduktionen genutzt.

Den Wettbewerb gegen den Einfluss der Softpower der USA führt Peking mit den vertrauten Methoden wirtschaftlicher Erpressung und Drohungen. “Red Carpet” schildert, wie Chinas Einfluss auf Hollywood und den Disney-Konzern wächst. Beide Giganten knicken vor Pekings Zensoren immer wieder ein, aus Angst, den Markt mit dem seit 2020 höchsten Box-Office-Absatz der Welt zu verlieren.

In seinem Kapitel “Zensur” zählt Schwartzel Dutzende Beispiele auf, wie China seine wirtschaftliche Macht als politischen Hebel nutzt, um Filme und Drehbücher zu verändern, die angeblich die Volksrepublik herabwürdigen oder ihrem System schaden würden. Die Lektüre ist empfehlenswert. Denn das Thema chinesischer Einflussnahme ist in Europa und Deutschland ebenso aktuell wie in den USA.