ob die Art021 in Shanghai oder die West Bund Art & Design Kunstmesse – der Kunstmarkt in China boomt. Längst verfügt die Volksrepublik über einen der größten Märkte für zeitgenössische Werke, jedes Jahr werden Milliarden Dollar umgesetzt. Bislang profitieren davon vor allem ausländische Galerien und Künstler, doch längst hat sich auch in China eine starke Künstlerszene etabliert, zeigt Ning Wang in ihrer Analyse des chinesischen Kunstmarkts. Allerdings ist sie bei ihrer Recherche auch auf Misstöne und Sorgen der Galeristen gestoßen. Vor allem die Kampagnen von Staats- und Parteichef Xi Jinping könnten den aktuellen Boom zunichtemachen.

Unser Pekinger Autorenteam nimmt Sie heute mit in die Tiefen eines wahren Polit-Krimis. Im Oktober 2018 verschwand der erste chinesische Chef von Interpol plötzlich. Viele Tage fehlte jede Spur, ehe die Führung in Peking erklärte, man habe Meng Hongwei wegen Korruption verhaftet. Nun meldet sich Mengs Frau öffentlich zu Wort. In einem spektakulären Interview erklärt sie, dass ihr Mann einer Säuberungsaktion von Staatschef Xi Jinping zum Opfer gefallen sei. Die Partei macht bei ihren Festnahmen auch nicht vor international sichtbaren Funktionären halt.

Schon lange wird über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung diskutiert. Doch was steckt dahinter: die Internationalisierung des Yuan? Gar die Ablösung des US-Dollars als Leitwährung? Frank Sieren hat sich angeschaut, was der chinesische Notenbankchef zu den Zielen sagt, die sich hinter einem solch gewaltigen Schritt verbergen. Unser Autor in Peking bilanziert: Chinas Führung will vor allem die Marktmacht der Internetgiganten brechen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Der Andrang war groß: Für die Teilnahme an der Shanghaier Kunstmesse Art021 hatten sich mehr als 400 Galerien beworben. Nur rund ein Viertel der Bewerber wurden angenommen, wie David Chau, einer der Co-Gründer der 2012 ins Leben gerufenen Kunstmesse, erklärt. Die Art021 konzentriert sich auf zeitgenössische Kunst. Ausländische Aussteller, die teilweise aufgrund der strikten Reisevorschriften in China nicht persönlich anwesend sein konnten, waren mit ihren chinesischen Ablegern vertreten.

Auch die gleichzeitig stattfindende West Bund Art & Design Kunstmesse konnte sich vor ausstellungswilligen Galerien kaum retten: Die Messe musste sogar erweitern und in den West Bund Dome, einer ehemaligen Zementfabrik, ausweichen. Rund 120 Galerien und Kunstinstitutionen, davon 48 aus dem Ausland, waren dort vertreten. “Die Pandemie Art021 und West Bund sind zu den ‘Brückenköpfen’ des chinesischen Marktes geworden”, sagt Ray Dong, der das Art Market Research Center der renommierten Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Peking leitet. “Weil die Leute nicht ins Ausland reisen können, müssen wir [nach Shanghai] kommen. Shanghais Stellung auf dem Markt und in den Köpfen chinesischer Sammler wird immer wichtiger“, sagte Dong gegenüber The Art Newspaper. Auch mehrere Privatmuseen in Shanghai, wie das Yuz und das Long Museum, locken derzeit mit neuen Ausstellungseröffnungen.

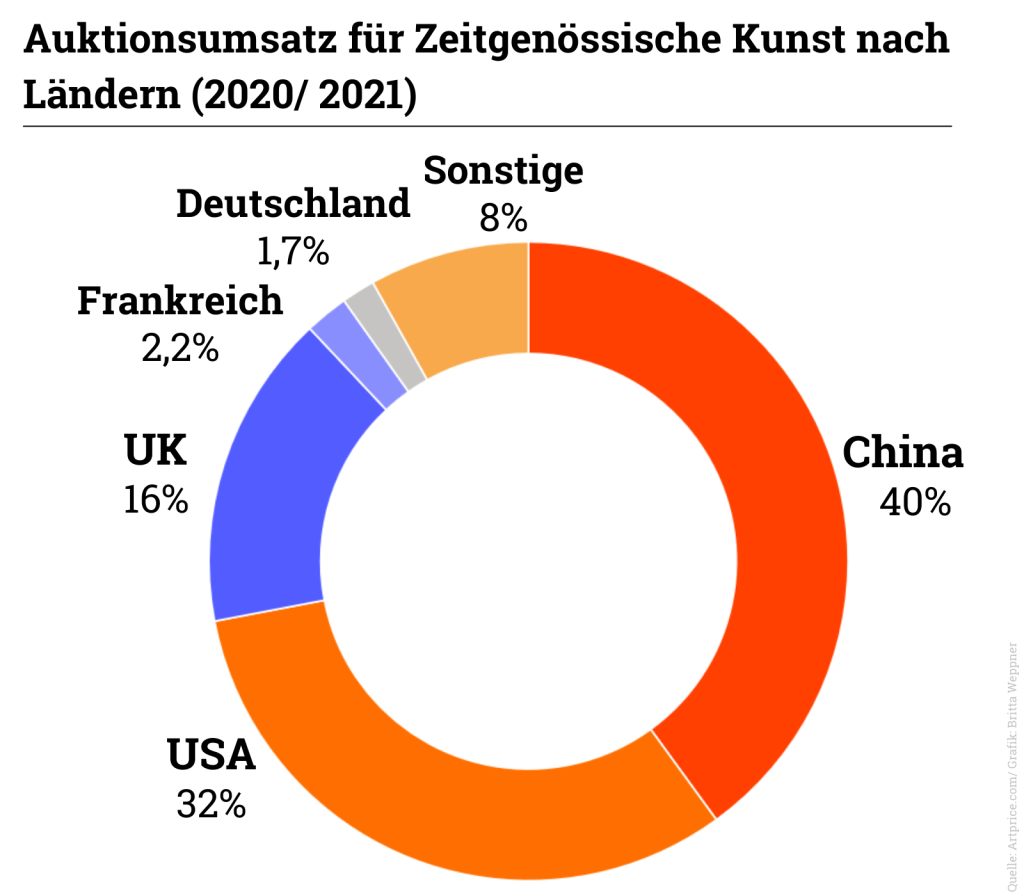

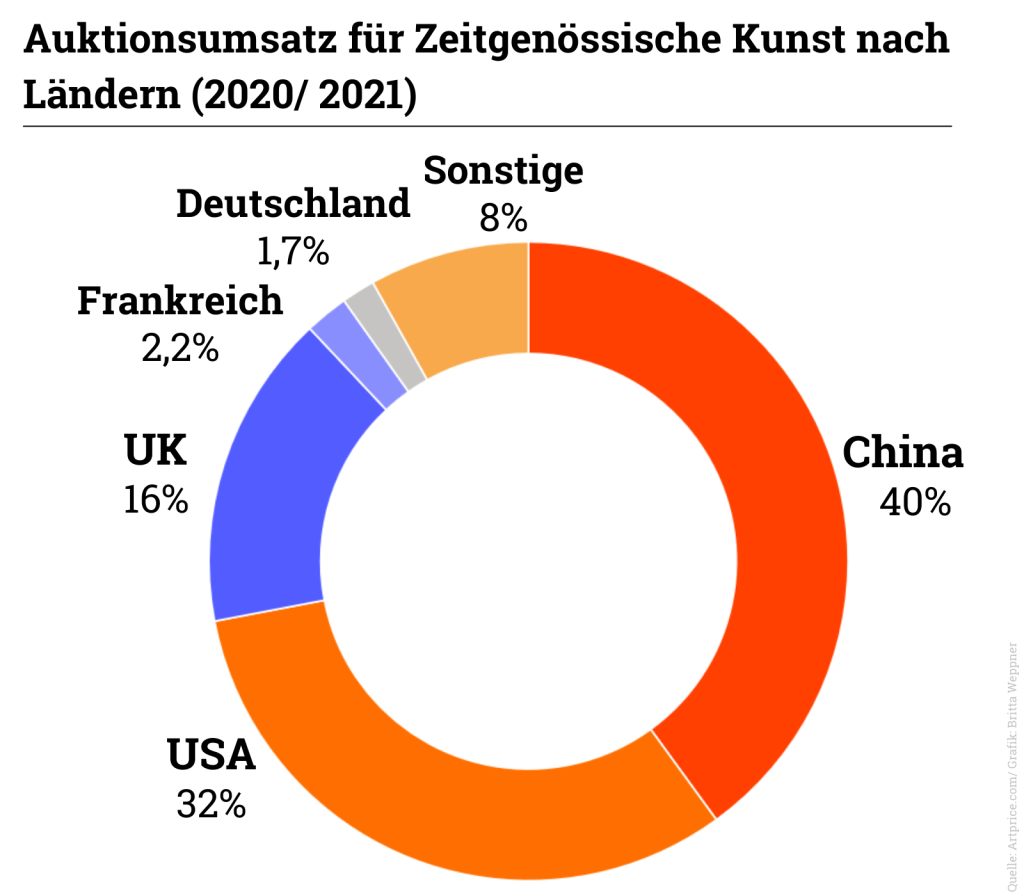

Dass die Messen und Ausstellungen boomen, ist nicht verwunderlich. China zählt laut der Branchenplattform artprice.com mittlerweile zu den Top-Drei-Ländern mit dem größten Markt für zeitgenössische Kunst, nach den USA und Großbritannien. “Nach einem sehr schwierigen Jahr 2020 haben China, Hongkong und Taiwan in der zweiten Jahreshälfte und in der ersten Jahreshälfte 2021 zum globalen Markt von zeitgenössischer Kunst (mit einem Wert von ca. eine Milliarde US-Dollar) 40 Prozent beigetragen”, heißt es dort. “Der asiatische Markt ist damit praktisch zur weltweit wichtigsten Zone für den Austausch zeitgenössischer Kunstwerke geworden, und zwar nicht nur für asiatische Künstler, sondern auch für eine wachsende Zahl westlicher Künstler”, so eine der Kernaussagen des Contemporary Art Market Report 2021.

Die Stimmung auf den Kunstmessen in Shanghai war dennoch gedämpft. Freuten sich Galeristen, Künstler, Sammler vor gut einem Jahr noch darüber, dass nach den harten Lockdowns in China die Messen, Eröffnungen und Ausstellungen endlich wieder stattfanden, waren die Kunstmessen in diesem Jahr gleich von mehreren Ereignissen überschattet worden.

Nicht nur die zuletzt immer wieder verschärften Corona-Restriktionen im Land drücken auf die Stimmung: Die Messe konnte nur mit negativem Test und grünem QR-Code auf dem Telefon besucht werden, was zwar die heimische Kunstszene nicht davon abhielt – aber die internationalen Besucher fehlten dann doch. Auch PU-Einladungsbriefe, die Galeristen für eine Einreise in die Volksrepublik benötigt hätten, wurden von den zuständigen Behörden nicht ausgestellt. Hinzu kommt weiterhin eine dreiwöchige Quarantäne.

Aber auch das 6. Plenum, das fast zeitgleich in Peking tagte (China.Table berichtet), beobachteten Galeristen und Künstler mit gemischten Gefühlen. Besonders die Aussicht, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping noch bis 2027 als “Steuermann” der Partei und des Landes die Fäden in der Hand halten wird, sorgte für Unsicherheit.

Die Ansagen Xis ließ die Sorge wachsen, dass sich die zahlreichen “Kampagnen” im Land nochmals verschärfen und sich dann auch auf den Kunstmarkt ausweiten könnten. Seit gut einem Jahr schreibt Peking der Unterhaltungsbranche, dem Online-Bildungssektor und aber vor allem der Technologie- und Immobilienbranche härtere Regeln vor, um das dort bisher unregulierte Wachstum zu ordnen und unter staatliche Kontrolle zu bringen (China.Table berichtete).

Und Chinas Kunstmarkt ist einer der größten unregulierten Märkte, der zudem Milliarden wert ist. Die von Xi Jinping mantraartig beschworene “Common prosperity” – also der gemeinsame Wohlstand – soll die Kluft zwischen Arm und Reich verringern (China.Table berichtete). Aber 45 Prozent der weltweit abgesetzten Luxusgüter werden von chinesischen Konsumenten gekauft. Sollten die Reichen im Land finanziell durch höhere Steuern oder Abgaben belastet werden, um Xis Ziele umzusetzen, wird dies auch Auswirkungen auf den Kunstmarkt haben, befürchten viele in der Kunstszene.

Die Entwicklung des chinesischen Kunstmarkts zeigt sich beispielhaft in der Biografie von Liu Yiqian. Der einstige Taxifahrer hat mit seiner Frau Wang Wei innerhalb weniger Jahre nicht nur drei Privatmuseen in Shanghai und Chongqing eröffnet. Er gehört heute auch zu den prominentesten chinesischen Sammlern. Bekannt über die Grenzen der Volksrepublik hinaus ist er spätestens, seit er 2015 Amedeo Modiglianis “Nu Couché” für mehr als 170 Millionen US-Dollar erwarb. Damit gehört Liu zu Sammlern, die den Kunstmarkt anheizen.

Denn China spielt eine tragende Rolle auf dem weltweiten Markt: Im vergangenen Jahr machte die Volksrepublik 21 Prozent des international gut 50 Milliarden US-Dollar schweren Kunst- und Antiquitätenhandels aus. Vor zehn Jahren war Chinas Anteil am globalen Kunstmarkt sogar noch größer und lag vor dem der USA. Doch die Blase platzte. Auch weil die heimischen Auktionshäuser wie Poly Auction Beijing und Guardian es nicht schafften, Fälschungen zu erkennen und zudem viele Auktionsgebote nie von den Bietenden bezahlt worden waren.

In den vergangenen Jahren hat sich der chinesische Kunstmarkt von solchen Rückschlägen weitgehend erholt. Die steigenden Gewinne aus dem Immobilienmarkt führten mangels Anlagealternativen dazu, dass vermehrt in Kunst investiert wurde. Mit der derzeitigen Immobilienkrise, ausgelöst durch die Zahlungsengpässe des Immobilienentwicklers Evergrande (China.Table berichtete), stellt sich aber die Frage, ob den Auktionen auch weiterhin so viel Geld zufließt.

Laut der Asien-Direktorin der Thaddaeus Ropaq Galerie, Dawn Zhu, wurden bei den Kunstmessen in Shanghai Werke in der Preisspanne von 150.000 bis 200.000 US-Dollar leicht abgesetzt. Sobald die Preise bei einer Million US-Dollar lagen, sei aber gezögert und Bedenkzeit erbeten worden. “Diese Arbeiten waren nicht so einfach zu verkaufen”, sagt Zhu. Profitiert habe man vor allem davon, dass die Käufer nicht mehr ins Ausland reisen und daher mehr im Land für Kunst ausgeben. “Der chinesische Kunstmarkt in Shanghai zeigt sich robust”, urteilt eine Brancheninterne, die Kunstmessen organisiert.

Hinzugekommen sind vor allem junge Sammler, die auch verstärkt junge und diverse Künstler sowie andere Kunstformen wie NFT sammeln. Sogenannte Non-Fungible-Tokens können auch ein Kunstwerk sein. Aber auch sogenannten Blue-Chip-Kunst von bereits renommierten und bekannten Künstlern ist bei jungen Sammlern gefragt. So kaufte der 31 Jahre alte Kryptounternehmer Justin Sun bei den Abendversteigerungen in New York Mitte vergangener Woche “Le Nez” – eine seltene Giacometti-Bronzefigur für 68 Millionen US-Dollar beim Auktionshaus Sotheby´s. Sun zeigte damit, wie viel Geld er mit seinem Krypto-Unternehmen verdient. Mit seiner Neuerwerbung hielt er nicht lange hinter dem Berg: Dass er der neue Besitzer ist, verkündete Sun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Oktober 2018 spielte sich ein Krimi vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab. In der Hauptrolle: Meng Hongwei, der damalige Chef der mächtigen internationalen Polizeiorganisation Interpol. Der damals 64-Jährige war der erste Chinese auf diesem Posten. Doch dann verschwand er plötzlich. Über Nacht.

Fast 14 Tage suchte seine eigene Behörde nach ihm. Man wusste nur, dass Meng in seine Heimat China gereist war. Dann lüftete Peking das Geheimnis um seinen Verbleib. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, dass gegen den Interpol-Chef wegen des Verdachts ermittelt werde, “Bestechungsgelder angenommen” zu haben und in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. Nach dieser Verlautbarung erhielt Interpol umgehend ein angeblich von Meng aufgesetztes Schreiben, in dem dieser seinen sofortigen Rücktritt erklärte.

Als letztes Lebenszeichen aus China sandte Meng Hongwei seiner Frau Grace Meng noch ein Emoji-Piktogramm mit einem Messer als Botschaft auf ihr Handy. Vielleicht weil er wusste, dass das Spiel aus war.

Erstmals seit der Festnahme ihres Mannes hat Grace Meng nun der US-Nachrichtenagentur AP ein ausführliches Interview gegeben, in dem sie schwere Vorwürfe sowohl gegen Interpol als auch gegen die chinesische Regierung erhebt. Sie habe seit der letzten SMS vor rund drei Jahren kein Wort mehr von ihrem Mann gehört, sagte sie in dem Gespräch. Auch Schreiben ihrer Anwälte an die chinesischen Behörden seien unbeantwortet geblieben. Sie sei sich nicht einmal sicher, ob ihr Mann noch lebe.

Nach offiziellen Angaben war Meng Hongwei im Januar 2020 wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von mehr als zwei Millionen Dollar zu 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht erklärte, er habe sich schuldig bekannt und sein Bedauern ausgedrückt. Seine Frau, die Chinas Führung in dem Interview mit AP als “Monster” bezeichnet, hat eigenen Angaben zufolge seither aus dem Gefängnis keinen einzigen Brief von ihrem Mann erhalten.

Die Ehefrau äußerte sich zudem empört darüber, dass Interpol den Rücktritt ihres Mannes einfach so akzeptiert und keine weiteren Nachforschungen unternommen habe. “Kann jemand, der gewaltsam verschwunden ist, aus freiem Willen ein Rücktrittsschreiben verfassen?”, fragt sie. Die Polizeiorganisation und ihre Mitgliedstaaten hätten sich nicht einfach der Version beugen dürfen, die von Peking verbreitet wurde. Die Korruptions-Anschuldigungen gegen ihren Mann seien frei erfunden. Vielmehr sei er ausgeschaltet worden, weil er seine ranghohe Position genutzt habe, um auf Veränderungen hinzuwirken.

“Es ist ein Beispiel dafür, wie eine politische Meinungsverschiedenheit in eine kriminelle Angelegenheit verwandelt wird”, sagt Grace Meng. Und weiter: “Das Ausmaß der Korruption in China ist heute sehr ernst. Sie ist allgegenwärtig. Aber es gibt zwei verschiedene Meinungen darüber, wie das Problem gelöst werden kann. Die eine ist die jetzt angewandte Methode. Die andere ist, sich in Richtung einer konstitutionellen Demokratie zu bewegen, um das Problem an der Wurzel zu lösen.”

Grace Meng deutet somit an, dass ihr Mann Opfer eines Machtkampfes wurde. Eine Theorie, die bereits kurz nach dem Verschwinden des ehemaligen Interpol-Chefs von vielen Beobachtern geäußert wurde. Wenn Meng nur korrupt gewesen wäre, hätte Chinas Führung wohl kaum diesen beschämenden Schritt unternommen, und ihren gerade erst an der Spitze von Interpol installierten Mann selbst abgesägt. “Ich denke, es geht um mehr als Korruption”, sagte damals etwa der kritische Historiker Zhang Lifan. “Dahinter steckt ein politischer Machtkampf”. Nach seinen Informationen seien auch andere Vertreter des Polizeiministeriums damals verhaftet worden.

Vielfach wurde darauf verwiesen, dass Meng Hongwei seine Karriere im Pekinger Polizeiministerium gemacht hat. Dieses stand damals noch unter der Führung des später gestürzten und 2015 zu lebenslanger Haft verurteilten Sicherheitschefs Zhou Yongkang, der als gefährlicher Rivale von Staats- und Parteichef Xi Jinping galt. Meng Hongwei, so wurde vermutetet, könnte somit das Opfer einer breiten Aufräumaktion gewesen sein, mit der Xi seine Macht weiter zementieren wollte.

Grace Meng und ihre Familie haben nach ihren Angaben traumatische Jahre hinter sich. Vor allem ihre Kinder würden leiden. “Wenn sie jemanden an die Tür klopfen hören, sehen sie immer nach. Ich weiß, dass sie hoffen, dass die Person, die hereinkommt, ihr Vater sein wird. Aber jedes Mal, wenn sie merken, dass es nicht der Vater ist, senken sie leise den Kopf.” Joern Petring/Gregor Koppenburg

Chinas digitale Zentralbankwährung hat neue Meilensteine auf dem Weg zu ihrer Nutzung im Alltag erreicht. Yi Gang, Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), ist auf einer Online-Konferenz zum 30. Jubiläum des Bank of Finland Institute for Emerging Economics in der vorvergangenen Woche erstmals auf Details der Einführung eingegangen. Der Notenbankchef gab aktuelle Zahlen bekannt und enthüllte unverblümt das wichtigste Ziel des Projekts: Die Führung will der Macht der Internetkonzerne weiter einhegen.

Laut Yi wurden in China bereits über 123 Millionen digitale Wallets zum Zwecke der Nutzung des E-Yuan eröffnet. Zusammen kommen sie auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden Yuan (neun Milliarden US-Dollar). Das soll jedoch nur der Anfang sein.

Yi beklagte, dass mobile und digitale Zahlungsdienste in China bisher vor allem von Privatunternehmen angeboten werden. Bislang wird der Markt von Alipay und Wechat Pay dominiert. Das berge die “Gefahr einer Verletzung der Privatsphäre”, sagte Yi. Er begrüßte zwar die Beliebtheit des digitalen Bezahlens; es erreiche in China bereits eine Marktdurchdringung von 86 Prozent. “Das hat das tägliche Leben der Menschen erheblich erleichtert”, so Yi. Der Staat strebe jedoch eine bessere Kontrolle über die Finanzströme an. Yi kündigte also unverhohlen eine weitere Eindämmung des Einflusses der Tech-Konzerne an.

Der Grund für die Aufteilung auf zwei private Spieler liegt in der Historie des mobilen Bezahlens in China. Mit der Verbreitung von Smartphones wurden Alipay und WeChat Pay, hinter denen die Tech-Giganten Alibaba und Tencent stehen, innerhalb weniger Jahre zu Chinas Duopol im Bereich digitaler Zahlungs- und Fintech-Dienstleistungen. Dazu gehört auch mehr und mehr das Geschäft mit Krediten. Die Technik-Firmen machten sich also in der Finanzbranche breit.

Mit dem E-Yuan möchte der Staat nun die Macht dieser Firmen eindämmen. “Digitale Zentralbankwährungen ermöglichen es den Zentralbanken, im digitalen Zeitalter weiterhin ein glaubwürdiges und sicheres Zahlungsmittel bereitzustellen und gleichzeitig die Effizienz und Integrität des Zahlungssystems zu verbessern”, sagte Yi. Die Vorteile für den Staat liegen auf der Hand: Mit dem E-Yuan können die Behörden umfassender kontrollieren, wohin große Zahlungsströme fließen und wo Schulden gemacht werden. Außerdem soll der E-Yuan auch offline verwendbar sein. Das wäre ein Vorteil gegenüber den bisherigen Mobile-Payment-Diensten in China, die auf eine aktive Internetverbindung angewiesen sind.

Die PBoC arbeitet seit 2014 an einer “Central Bank Digital Currency” (CBDC). In den Städten Shenzhen, Chengdu und Suzhou konnte man in Pilotprojekten bereits Bargeld in den digitalen Yuan wechseln. Auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai, Chinas wichtigster Importmesse, konnte der E-Yuan in Restaurants und an Automaten verwendet werden. Dabei wurden Rabatte zwischen “30 bis 50 Prozent” eingeräumt, um das Geschäft anzuheizen. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 soll die Währung den nächsten groß angelegten Praxistest erfahren. Dann dürfen auch Ausländer erstmals die Währung benutzten.

Ursprünglich hatte Peking geplant, die Währung schon vor dem Sport-Großevent landesweit einzuführen. Das war jedoch offensichtlich ein zu ehrgeiziges Ziel. Ein neues Datum für den landesweiten Launch der Digital-Währung gibt es bislang noch nicht.

In der Version vom 23. Oktober eines Entwurfs für eine Neufassung des chinesischen Zentralbankgesetzes finden sich Absätze zum E-Yuan. Sie sollen den nötigen Rechtsrahmen für die Digitalwährung festlegen. Demnach räumt der Gesetzgeber ihr der gleichen Rechtsstatus wie dem physischen Yuan ein.

Notenbankchef Yi gab auch zu, dass die Informatiker seines Hauses noch an zahlreichen Baustellen arbeiten. Vor allem die Sicherheit vor Hackern macht noch Sorge. Die Schnittstellen zur realen Welt sind auch noch nicht alle ausgereift. “Wir bemühen uns, ein an Bargeld und Bankkonten angelehntes Verwaltungsmodell für den E-Yuan zu etablieren, das die Effizienz, den Datenschutz und die Fälschungssicherheit verbessern und die Interoperabilität mit bestehenden Zahlungstools zu erhöhen”, so Yi in seiner Rede. Neue Verschlüsselungsalgorithmen sollen die Sicherheitsstandards anheben.

Personenbezogene Daten sollen demnach nur bei “großen Transaktionen” durch den Staat zurück verfolgbar sein. Dazu soll es Obergrenzen des Wallet-Guthabens sowie limitierte Transaktionsbeträge geben. Der E-Yuan sei nicht das Ende des Bargelds, begegnet Yi den Sorgen der Menschen: “Solange Bargeldnachfrage besteht, werden wir weiterhin Bargeld anbieten.”

Bis die Bahamas im Oktober 2020 ihren “Sand Dollar” vorstellten, war China im Bereich der staatlichen Zentralbankwährungen immerhin am weitesten vorangekommen. Allerdings leben auf den Bahamas nur knapp 400 000 Menschen. Das ist also gegen die 123 Millionen Wallets, die es in China bereits gibt, ein vergleichsweise überschaubares Projekt.

In Europa haben nur Schweden und der EU-Beitrittskandidat Ukraine bislang ernsthafte Pilotprojekte in Angriff genommen. Die russische Notenbank will ebenfalls nächstes Jahr in einer Pilotphase einen digitalen Rubel testen, erklärte Russlands Zentralbankchefin Elwira Nabiullina. Durch die Corona-Pandemie wurde die Entwicklung noch beschleunigt. Der Anteil kontaktloser Zahlungen bei weltweiten Kartentransaktionen stieg laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) im März auf mehr als 33 Prozent, gegenüber den rund 27 Prozent, die sechs Monate vor dem Corona-Ausbruch erhoben wurden.

Der Vorstoß der PBoC hat auch das Ziel, die digitale Währung grenzübergreifend einsetzbar zu machen. “Wir möchten die Zusammenarbeit mit anderen Zentralbanken und internationalen Organisationen zum Thema CBDC verstärken.” Eine Reihe von Institutionen haben bereits ein multilaterales Kooperationsprojekt gestartet, um die Rolle der digitalen Zentralbankwährungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu untersuchen:

Auf der Konferenz gab Yi die Anbahnung einer weiteren Kooperation bekannt: “Wir haben auch einen regelmäßigen technischen Austausch mit der Europäischen Zentralbank.”

Zudem gilt der E-Yuan als entscheidender Schritt Chinas beim Aufbau einer Weltwährung, die dem US-Dollar Konkurrenz machen soll. “Wie der E-Yuan den allmächtigen US-Dollar herausfordern könnte”, titelt das US-Magazin Time. Und die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei fragt bereits: “Wird Chinas digitaler Yuan den Dollar bezwingen?”. Der Nikkei zufolge könnte eine neue Ära des internationalen Finanzsystems 50 Jahre nach dem Nixon-Schock anbrechen. Im August 1971 hatte US-Präsident Richard Nixon die Bindung des US-Dollars an Gold gelöst. Damit hat er ein System fester Wechselkurse beendet, in das auch die D-Mark eingebunden war. Die Zeit des internationalen nicht abgestimmten Druckens von US-Dollar begann.

Wenn es nach Peking geht, soll der digitale Yuan natürlich auch im Handel mit den Ländern der neuen Seidenstraße eine bedeutende Rolle spielen. Eine Hürde sind dabei aber nach wie vor die strengen Kapitalkontrollen Chinas. Die “grenzüberschreitende Nutzung von digitalen Zentralbankwährungen beinhaltet kompliziertere Themen wie etwa die Bekämpfung von Geldwäsche”, so Yi. Sicherheit und Finanzstabilität gehen für Peking weiterhin vor.

Zwar soll sich der E-Yuan in dieser ersten Phase der Implementierung auf den inländischen Zahlungsverkehr beschränken. Dazu gehören zum Beispiel die Zahlungen von Rechnungen, Lebensmitteleinkäufe oder staatliche Dienstleistungen. Allerdings ist in einer zweiten Stufe die Internationalisierung des E-Yuan geplant. Damit es wie bei Bitcoin keine unkontrollierbaren Zahlungsströme gibt, soll es einen internationalen E-Yuan geben. Die Umtauschmenge kann so vom Staat kontrolliert werden. Der E-Yuan gilt als entscheidender Schritt.

Der Autokonzern Great Wall Motor (GWM) hat in München seine neue Europazentrale eröffnet. Damit werde die Stadt zum zentralen Standort für den kontinentaleuropäischen Markt, teilte das Unternehmen mit. “Als einer der erfolgreichsten Automobilhersteller Chinas haben wir bereits in vielen internationalen Märkten erfolgreich Fuß gefasst. Der Start in Europa ist ein wichtiger Meilenstein für Great Wall Motor. Wir haben auch für diesen Markt ehrgeizige Ziele“, sagte GWM-Chef Qiao Xianghua. In der Zentrale in der bayerischen Landeshauptstadt sollen ab dem kommenden Jahr rund 300 Angestellte arbeiten.

Den Kunden gegenüber will GWM mit den beiden Automarken Wey und Ora auftreten (China.Table berichtete). Diese hatte der Konzern im September auf der IAA präsentiert. Beide Marken sollen vor allem durch ihre Nutzerorientierung überzeugen. Für Ora und Wey ist je eine App geplant, mit der die Nutzer mit der Marke und ihren Produkten interagieren können. Man wolle ein “Lifestyle-Ökosystem für europäische Nutzer”, das unter anderem einen Ladeservice und einen Wartungs- und Reparaturservice umfasse, teilte GWM mit. “Wir wollen das Auto zu einem emotionalen, intelligenten und bequemen dritten mobilen Raum machen”, sagt Qiao. Die Vernetzung von Fahrzeugen und mobilen Endgeräten wird zunehmend wichtiger (China.Table berichtete). ari

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat abermals beteuert, keine Machtpolitik zu betreiben. Die Volksrepublik wolle mit seinen Nachbarn friedlich auskommen, suche niemals Vorherrschaft und schikaniere als großes Land auch nicht kleinere Staaten, versicherte Xi am Montag bei einem virtuellen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Asean-Staaten. “China war, ist und wird immer ein guter Nachbar, guter Freund und guter Partner der Asean sein”, zitierten chinesische Staatsmedien Xi. Anlass für den Gipfel war der 30. Jahrestag der Kooperation Chinas mit dem Staatenverbund.

Xi sagte Medienberichten zufolge, dass China und die Asean-Staaten “die Düsternis des Kalten Krieges abgelegt haben” und gemeinsam die regionale Stabilität aufrechterhalten würden. Xis Rede vorausgegangen waren etliche Auseinandersetzungen Chinas mit den Asean-Mitgliedern Philippinen, Malaysia und Vietnam in Seegebieten, in denen Chinas Territorialansprüche mit denen der Nachbarländer kollidieren. Xi geht mit seiner Rede also auf konkrete Ängste seiner südlichen Nachbarn ein.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte betonte den Berichten zufolge, dass er die Auseinandersetzung “verabscheue” und Rechtsstaatlichkeit der einzige Ausweg sei. Duterte verwies auf das internationale Schiedsurteil aus dem Jahr 2016. In diesem in wurde festgestellt, dass Chinas maritimer Anspruch keine Rechtsgrundlage habe. Peking ignoriert den Beschluss allerdings. “Das sieht nicht gut aus für die Beziehungen zwischen unseren Nationen“, sagte Duterte in Richtung Chinas. Die Philippinen hatten vergangene Woche den Einsatz von drei chinesischen Küstenwachschiffen verurteilt. Diese sollen Wasserwerfer gegen philippinische Nachschubboote gebraucht haben.

Eigentlich gilt Duterte als China-freundlich, seit seiner Amtsübernahme 2016 suchte der umstrittene Staatschef in der Hoffnung auf Investitionen und Handelsgeschäfte immer wieder den Schulterschluss mit Peking. In seiner Rede versprach Xi den Asean-Staaten zudem 1,5 Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe über drei Jahre, um die Pandemie zu bekämpfen und ihre Volkswirtschaften wieder in Schwung zu bringen. China wolle außerdem 150 Millionen Impfdosen spenden. ari

Eine schwere Immobilienkrise in China würde auch die deutsche Wirtschaft treffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Bundesbank. Eine entsprechende Simulation zeige, dass von einer solchen Krise spürbare realwirtschaftliche Effekte auf Deutschland und andere Länder ausgehen könnten, schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht November (Seite 14).

Chinas Import würde der Simulation zufolge um ein Fünftel sinken. Der Exporteur Deutschland könnte das deutlich zu spüren bekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde allein durch die sinkende Nachfrage aus China um 0,6 Prozent zurückgehen. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass ihr Modell die Auswirkungen vermutlich unterschätzt. Schließlich wirken die Ereignisse in China auch auf alle anderen Handelspartner Deutschlands, die dann vermutlich ebenfalls weniger bestellen. “Für einige Volkswirtschaften mit einer höheren Handelsabhängigkeit von China fallen die BIP-Verluste noch größer aus”, heißt es im Bericht. Für Japan liegen die BIP-Einbußen in dem Modell bei fast ein Prozent, für Südkorea sogar bei mehr als zwei Prozent. Für Australien lägen sie bei rund 1,6 Prozent.

In ihrem Szenario orientiert sich die Bundesbank an der Immobilienkrise in den USA zwischen 2006 und 2009. Sie geht unter anderem von einer Halbierung der Wohnungsbauinvestitionen in China aus. Zudem nimmt sie an, dass die chinesischen Häuserpreise um ein Fünftel sinken.

Die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten zuletzt Befürchtungen vor einer Immobilienkrise in China ausgelöst. Zuletzt hatte sich der Konzern mit überraschenden Zinsrückzahlungen wieder etwas Zeit verschafft (China.Table berichtete). rad

Der Tischtennisweltverband ITTF hat am Montag “Historisches” verkündet: Bei den am Dienstag in Houston beginnenden Weltmeisterschaften werden die Spieler aus China und den USA zusammen antreten. Damit soll das 50. Jubiläum der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie gefeiert werden.

Demnach werden die Chinesin Lin Gaoyuan und die Amerikanerin Lily Zhang zusammenspielen, während Wang Manyu mit Kanak Jha im gemischten Doppel antreten wird. Das Duo Wang/Jha könnten dabei schon in der zweiten Runde auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen.

Der Präsident des chinesischen Tischtennisverbands, Liu Guoliang, zeigte sich begeistert: Die außergewöhnlichen Paarungen würden “auf der chinesisch-amerikanischen Freundschaft aufbauen”. Sie schlagen “ein neues Kapitel der Ping-Pong-Diplomatie in dieser neuen Ära” auf.

Die sogenannte Ping-Pong-Diplomatie bezieht sich auf eine Reihe von Freundschaftsspielen zwischen chinesischen und amerikanischen Mannschaften im Jahr 1971. Sie haben den Weg geebnet für diplomatische Beziehungen zwischen Washington und dem damals international isolierten China. rad

Der chinesische Technologiekonzern Build Your Dreams (BYD) hat Elektrobusse an die Deutsche Bahn AG in Deutschland geliefert. Die Übergabe der fünf elektrischen 12-Meter-Busse habe in Ettlingen bei Karlsruhe stattgefunden, wie BYD am Montag mitteilte. DB hatte mit BYD im März 2021 einen Rahmenvertrag über die Einführung von Elektrobussen im Jahr 2021 und darüber hinaus geschlossen. Die Elektrobusse wurden von Oosterhoud in den Niederlanden bis zum Zielort gefahren. Sie sollen im Landkreis Karlsruhe eingesetzt werden. Eine Ladung der 422-KWh-Batterie soll BYD zufolge eine Reichweite von rund 400 Kilometern haben. ari

Als der Chemieriese BASF im Mai die ersten Geschäftszahlen des Jahres bekannt gab, war der Optimismus, der aus der Zentrale in Ludwigshafen kam, deutlich hörbar. Denn die Ziele für 2021 wurden nach oben geschraubt, was vor allem dem chinesischen Markt zu verdanken war. Die Verkäufe in der Volksrepublik stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 43 Prozent. In Europa waren es lediglich drei Prozent Zuwachs.

Aktuell investiert BASF rund zehn Milliarden Euro in den Bau eines neuen Chemiestandorts in der südchinesischen Provinz Guangdong. Ein Ausbau der Batterieproduktion wurde ebenso angekündigt. In Ludwigshafen hofft man, dass das China-Geschäft noch lange boomt. Im Zentrum der Aktivitäten steht Konzernchef Martin Brudermüller. Er steuerte zwischen 2006 und 2015 vom Dienstsitz in Hongkong aus die Geschäftsaktivitäten in Asien.

Der 60-Jährige gilt als ausgesprochener China-Anhänger. “Die chinesische Kultur ist eine der ältesten und für mich faszinierendsten der Welt. Ich finde sie unheimlich beeindruckend”, sagt Brudermüller. “Mir gefällt auch die chinesische Mentalität. Sie ist offen und direkt, das liegt mir und passt gut zur deutschen Mentalität: das langfristige, strategische Denken, die technologische Orientierung.”

Nach seiner Rückkehr aus Hongkong stieg Brudermüller zum Chief Technology Officer auf, bevor er 2018 den Konzernvorsitz von BASF übernahm. Seine berufliche Karriere ist eng mit Ostasien und besonders China verknüpft. Aufgrund seiner Zuneigung zu China wird Brudermüller des Öfteren von Kritikern attackiert. “Vielleicht fehlt ihm das Stück Distanz, dass ein Vorstandsvorsitzender gegenüber allen Geschäftsfeldern zeigen sollte. Langfristig könnte sich die Volksrepublik als gefährliche Achillesferse des Konzerns erweisen”, meint etwa der ehemalige Handelsblatt-Chef Bernd Ziesemer.

Doch Brudermüller lässt sich von seiner Linie nicht abbringen. “Diesen Kritikern entgegne ich, dass sie, wenn sie als Chemieunternehmen weltweit vorn mit dabei sein wollen, an China überhaupt nicht vorbeikommen. Mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent ist China ist schon heute der weltgrößte Chemiemarkt und bestimmt das Wachstum der globalen Chemieproduktion”, sagt der Schwabe. Es werde erwartet, dass der Anteil bis 2030 auf rund 50 Prozent ansteige und in den kommenden zehn Jahren mehr als zwei Drittel des weltweiten Chemiewachstums aus China kommen werden. “BASF ist seit 1885 in China aktiv. Wir haben bereits in der Vergangenheit an der Entwicklung des Landes partizipiert und planen dies auch für die Zukunft”, kündigt Brudermüller an.

Obwohl sich China zunehmend von ausländischen Technologieimporten entkoppeln möchte, sieht der promovierte Chemiker eine Zukunft für BASF in der Volksrepublik. “Auch für China ist die chemische Industrie eine Schlüsselindustrie und wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten verarbeitenden Sektors. China will nachhaltiger werden und den CO2-Fußabdruck reduzieren – da ist die Chemie unverzichtbar”, argumentiert er. “BASF ist dort als ein Investor willkommen, der Weltklasse-Technologien, Nachhaltigkeit und Sicherheitsstandards mitbringt.”

Aus seiner Zeit in China positiv in Erinnerung hat Brudermüller nicht nur die allseits bekannten Großmetropolen wie Peking, sondern auch andere Millionenstädte. “Chongqing finde ich spannend, die Entwicklung der Stadt konnte ich in meiner Zeit in China aufmerksam verfolgen und vor Ort erleben. Es hat mich sehr gefreut, dass mir Chongqing damals die Ehrenbürgerschaft verliehen hat”, sagt er.

Negativ ausgewirkt hat sich unterdessen die Pandemie auf seine persönlichen Beziehungen in die Volksrepublik. “Ich habe in meinen über zehn Jahren vertrauensvolle Kontakte in Politik, Industrie und Gesellschaft Chinas aufgebaut. Doch durch Corona haben viele dieser regelmäßig gepflegten persönlichen Beziehungen gelitten. Auch viele Freunde, die ich in Hongkong habe, konnte ich leider seit 2019 nicht mehr besuchen.” Constantin Eckner

Joy Fan wird ab Februar 2022 Präsidentin und CEO des US-Kosmetikkonzerns Estée Lauder Companies für China.

Einfach ziehen lassen: In Harbin gehört für diesen rosa Schneehasen der Rodelreifen zum bevorzugten Transportmittel. Blizzards haben die nordostchinesische Provinz Heilongjiang zu Beginn der Woche mit Schnee bedeckt.

ob die Art021 in Shanghai oder die West Bund Art & Design Kunstmesse – der Kunstmarkt in China boomt. Längst verfügt die Volksrepublik über einen der größten Märkte für zeitgenössische Werke, jedes Jahr werden Milliarden Dollar umgesetzt. Bislang profitieren davon vor allem ausländische Galerien und Künstler, doch längst hat sich auch in China eine starke Künstlerszene etabliert, zeigt Ning Wang in ihrer Analyse des chinesischen Kunstmarkts. Allerdings ist sie bei ihrer Recherche auch auf Misstöne und Sorgen der Galeristen gestoßen. Vor allem die Kampagnen von Staats- und Parteichef Xi Jinping könnten den aktuellen Boom zunichtemachen.

Unser Pekinger Autorenteam nimmt Sie heute mit in die Tiefen eines wahren Polit-Krimis. Im Oktober 2018 verschwand der erste chinesische Chef von Interpol plötzlich. Viele Tage fehlte jede Spur, ehe die Führung in Peking erklärte, man habe Meng Hongwei wegen Korruption verhaftet. Nun meldet sich Mengs Frau öffentlich zu Wort. In einem spektakulären Interview erklärt sie, dass ihr Mann einer Säuberungsaktion von Staatschef Xi Jinping zum Opfer gefallen sei. Die Partei macht bei ihren Festnahmen auch nicht vor international sichtbaren Funktionären halt.

Schon lange wird über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung diskutiert. Doch was steckt dahinter: die Internationalisierung des Yuan? Gar die Ablösung des US-Dollars als Leitwährung? Frank Sieren hat sich angeschaut, was der chinesische Notenbankchef zu den Zielen sagt, die sich hinter einem solch gewaltigen Schritt verbergen. Unser Autor in Peking bilanziert: Chinas Führung will vor allem die Marktmacht der Internetgiganten brechen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Der Andrang war groß: Für die Teilnahme an der Shanghaier Kunstmesse Art021 hatten sich mehr als 400 Galerien beworben. Nur rund ein Viertel der Bewerber wurden angenommen, wie David Chau, einer der Co-Gründer der 2012 ins Leben gerufenen Kunstmesse, erklärt. Die Art021 konzentriert sich auf zeitgenössische Kunst. Ausländische Aussteller, die teilweise aufgrund der strikten Reisevorschriften in China nicht persönlich anwesend sein konnten, waren mit ihren chinesischen Ablegern vertreten.

Auch die gleichzeitig stattfindende West Bund Art & Design Kunstmesse konnte sich vor ausstellungswilligen Galerien kaum retten: Die Messe musste sogar erweitern und in den West Bund Dome, einer ehemaligen Zementfabrik, ausweichen. Rund 120 Galerien und Kunstinstitutionen, davon 48 aus dem Ausland, waren dort vertreten. “Die Pandemie Art021 und West Bund sind zu den ‘Brückenköpfen’ des chinesischen Marktes geworden”, sagt Ray Dong, der das Art Market Research Center der renommierten Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Peking leitet. “Weil die Leute nicht ins Ausland reisen können, müssen wir [nach Shanghai] kommen. Shanghais Stellung auf dem Markt und in den Köpfen chinesischer Sammler wird immer wichtiger“, sagte Dong gegenüber The Art Newspaper. Auch mehrere Privatmuseen in Shanghai, wie das Yuz und das Long Museum, locken derzeit mit neuen Ausstellungseröffnungen.

Dass die Messen und Ausstellungen boomen, ist nicht verwunderlich. China zählt laut der Branchenplattform artprice.com mittlerweile zu den Top-Drei-Ländern mit dem größten Markt für zeitgenössische Kunst, nach den USA und Großbritannien. “Nach einem sehr schwierigen Jahr 2020 haben China, Hongkong und Taiwan in der zweiten Jahreshälfte und in der ersten Jahreshälfte 2021 zum globalen Markt von zeitgenössischer Kunst (mit einem Wert von ca. eine Milliarde US-Dollar) 40 Prozent beigetragen”, heißt es dort. “Der asiatische Markt ist damit praktisch zur weltweit wichtigsten Zone für den Austausch zeitgenössischer Kunstwerke geworden, und zwar nicht nur für asiatische Künstler, sondern auch für eine wachsende Zahl westlicher Künstler”, so eine der Kernaussagen des Contemporary Art Market Report 2021.

Die Stimmung auf den Kunstmessen in Shanghai war dennoch gedämpft. Freuten sich Galeristen, Künstler, Sammler vor gut einem Jahr noch darüber, dass nach den harten Lockdowns in China die Messen, Eröffnungen und Ausstellungen endlich wieder stattfanden, waren die Kunstmessen in diesem Jahr gleich von mehreren Ereignissen überschattet worden.

Nicht nur die zuletzt immer wieder verschärften Corona-Restriktionen im Land drücken auf die Stimmung: Die Messe konnte nur mit negativem Test und grünem QR-Code auf dem Telefon besucht werden, was zwar die heimische Kunstszene nicht davon abhielt – aber die internationalen Besucher fehlten dann doch. Auch PU-Einladungsbriefe, die Galeristen für eine Einreise in die Volksrepublik benötigt hätten, wurden von den zuständigen Behörden nicht ausgestellt. Hinzu kommt weiterhin eine dreiwöchige Quarantäne.

Aber auch das 6. Plenum, das fast zeitgleich in Peking tagte (China.Table berichtet), beobachteten Galeristen und Künstler mit gemischten Gefühlen. Besonders die Aussicht, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping noch bis 2027 als “Steuermann” der Partei und des Landes die Fäden in der Hand halten wird, sorgte für Unsicherheit.

Die Ansagen Xis ließ die Sorge wachsen, dass sich die zahlreichen “Kampagnen” im Land nochmals verschärfen und sich dann auch auf den Kunstmarkt ausweiten könnten. Seit gut einem Jahr schreibt Peking der Unterhaltungsbranche, dem Online-Bildungssektor und aber vor allem der Technologie- und Immobilienbranche härtere Regeln vor, um das dort bisher unregulierte Wachstum zu ordnen und unter staatliche Kontrolle zu bringen (China.Table berichtete).

Und Chinas Kunstmarkt ist einer der größten unregulierten Märkte, der zudem Milliarden wert ist. Die von Xi Jinping mantraartig beschworene “Common prosperity” – also der gemeinsame Wohlstand – soll die Kluft zwischen Arm und Reich verringern (China.Table berichtete). Aber 45 Prozent der weltweit abgesetzten Luxusgüter werden von chinesischen Konsumenten gekauft. Sollten die Reichen im Land finanziell durch höhere Steuern oder Abgaben belastet werden, um Xis Ziele umzusetzen, wird dies auch Auswirkungen auf den Kunstmarkt haben, befürchten viele in der Kunstszene.

Die Entwicklung des chinesischen Kunstmarkts zeigt sich beispielhaft in der Biografie von Liu Yiqian. Der einstige Taxifahrer hat mit seiner Frau Wang Wei innerhalb weniger Jahre nicht nur drei Privatmuseen in Shanghai und Chongqing eröffnet. Er gehört heute auch zu den prominentesten chinesischen Sammlern. Bekannt über die Grenzen der Volksrepublik hinaus ist er spätestens, seit er 2015 Amedeo Modiglianis “Nu Couché” für mehr als 170 Millionen US-Dollar erwarb. Damit gehört Liu zu Sammlern, die den Kunstmarkt anheizen.

Denn China spielt eine tragende Rolle auf dem weltweiten Markt: Im vergangenen Jahr machte die Volksrepublik 21 Prozent des international gut 50 Milliarden US-Dollar schweren Kunst- und Antiquitätenhandels aus. Vor zehn Jahren war Chinas Anteil am globalen Kunstmarkt sogar noch größer und lag vor dem der USA. Doch die Blase platzte. Auch weil die heimischen Auktionshäuser wie Poly Auction Beijing und Guardian es nicht schafften, Fälschungen zu erkennen und zudem viele Auktionsgebote nie von den Bietenden bezahlt worden waren.

In den vergangenen Jahren hat sich der chinesische Kunstmarkt von solchen Rückschlägen weitgehend erholt. Die steigenden Gewinne aus dem Immobilienmarkt führten mangels Anlagealternativen dazu, dass vermehrt in Kunst investiert wurde. Mit der derzeitigen Immobilienkrise, ausgelöst durch die Zahlungsengpässe des Immobilienentwicklers Evergrande (China.Table berichtete), stellt sich aber die Frage, ob den Auktionen auch weiterhin so viel Geld zufließt.

Laut der Asien-Direktorin der Thaddaeus Ropaq Galerie, Dawn Zhu, wurden bei den Kunstmessen in Shanghai Werke in der Preisspanne von 150.000 bis 200.000 US-Dollar leicht abgesetzt. Sobald die Preise bei einer Million US-Dollar lagen, sei aber gezögert und Bedenkzeit erbeten worden. “Diese Arbeiten waren nicht so einfach zu verkaufen”, sagt Zhu. Profitiert habe man vor allem davon, dass die Käufer nicht mehr ins Ausland reisen und daher mehr im Land für Kunst ausgeben. “Der chinesische Kunstmarkt in Shanghai zeigt sich robust”, urteilt eine Brancheninterne, die Kunstmessen organisiert.

Hinzugekommen sind vor allem junge Sammler, die auch verstärkt junge und diverse Künstler sowie andere Kunstformen wie NFT sammeln. Sogenannte Non-Fungible-Tokens können auch ein Kunstwerk sein. Aber auch sogenannten Blue-Chip-Kunst von bereits renommierten und bekannten Künstlern ist bei jungen Sammlern gefragt. So kaufte der 31 Jahre alte Kryptounternehmer Justin Sun bei den Abendversteigerungen in New York Mitte vergangener Woche “Le Nez” – eine seltene Giacometti-Bronzefigur für 68 Millionen US-Dollar beim Auktionshaus Sotheby´s. Sun zeigte damit, wie viel Geld er mit seinem Krypto-Unternehmen verdient. Mit seiner Neuerwerbung hielt er nicht lange hinter dem Berg: Dass er der neue Besitzer ist, verkündete Sun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Oktober 2018 spielte sich ein Krimi vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab. In der Hauptrolle: Meng Hongwei, der damalige Chef der mächtigen internationalen Polizeiorganisation Interpol. Der damals 64-Jährige war der erste Chinese auf diesem Posten. Doch dann verschwand er plötzlich. Über Nacht.

Fast 14 Tage suchte seine eigene Behörde nach ihm. Man wusste nur, dass Meng in seine Heimat China gereist war. Dann lüftete Peking das Geheimnis um seinen Verbleib. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, dass gegen den Interpol-Chef wegen des Verdachts ermittelt werde, “Bestechungsgelder angenommen” zu haben und in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. Nach dieser Verlautbarung erhielt Interpol umgehend ein angeblich von Meng aufgesetztes Schreiben, in dem dieser seinen sofortigen Rücktritt erklärte.

Als letztes Lebenszeichen aus China sandte Meng Hongwei seiner Frau Grace Meng noch ein Emoji-Piktogramm mit einem Messer als Botschaft auf ihr Handy. Vielleicht weil er wusste, dass das Spiel aus war.

Erstmals seit der Festnahme ihres Mannes hat Grace Meng nun der US-Nachrichtenagentur AP ein ausführliches Interview gegeben, in dem sie schwere Vorwürfe sowohl gegen Interpol als auch gegen die chinesische Regierung erhebt. Sie habe seit der letzten SMS vor rund drei Jahren kein Wort mehr von ihrem Mann gehört, sagte sie in dem Gespräch. Auch Schreiben ihrer Anwälte an die chinesischen Behörden seien unbeantwortet geblieben. Sie sei sich nicht einmal sicher, ob ihr Mann noch lebe.

Nach offiziellen Angaben war Meng Hongwei im Januar 2020 wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von mehr als zwei Millionen Dollar zu 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht erklärte, er habe sich schuldig bekannt und sein Bedauern ausgedrückt. Seine Frau, die Chinas Führung in dem Interview mit AP als “Monster” bezeichnet, hat eigenen Angaben zufolge seither aus dem Gefängnis keinen einzigen Brief von ihrem Mann erhalten.

Die Ehefrau äußerte sich zudem empört darüber, dass Interpol den Rücktritt ihres Mannes einfach so akzeptiert und keine weiteren Nachforschungen unternommen habe. “Kann jemand, der gewaltsam verschwunden ist, aus freiem Willen ein Rücktrittsschreiben verfassen?”, fragt sie. Die Polizeiorganisation und ihre Mitgliedstaaten hätten sich nicht einfach der Version beugen dürfen, die von Peking verbreitet wurde. Die Korruptions-Anschuldigungen gegen ihren Mann seien frei erfunden. Vielmehr sei er ausgeschaltet worden, weil er seine ranghohe Position genutzt habe, um auf Veränderungen hinzuwirken.

“Es ist ein Beispiel dafür, wie eine politische Meinungsverschiedenheit in eine kriminelle Angelegenheit verwandelt wird”, sagt Grace Meng. Und weiter: “Das Ausmaß der Korruption in China ist heute sehr ernst. Sie ist allgegenwärtig. Aber es gibt zwei verschiedene Meinungen darüber, wie das Problem gelöst werden kann. Die eine ist die jetzt angewandte Methode. Die andere ist, sich in Richtung einer konstitutionellen Demokratie zu bewegen, um das Problem an der Wurzel zu lösen.”

Grace Meng deutet somit an, dass ihr Mann Opfer eines Machtkampfes wurde. Eine Theorie, die bereits kurz nach dem Verschwinden des ehemaligen Interpol-Chefs von vielen Beobachtern geäußert wurde. Wenn Meng nur korrupt gewesen wäre, hätte Chinas Führung wohl kaum diesen beschämenden Schritt unternommen, und ihren gerade erst an der Spitze von Interpol installierten Mann selbst abgesägt. “Ich denke, es geht um mehr als Korruption”, sagte damals etwa der kritische Historiker Zhang Lifan. “Dahinter steckt ein politischer Machtkampf”. Nach seinen Informationen seien auch andere Vertreter des Polizeiministeriums damals verhaftet worden.

Vielfach wurde darauf verwiesen, dass Meng Hongwei seine Karriere im Pekinger Polizeiministerium gemacht hat. Dieses stand damals noch unter der Führung des später gestürzten und 2015 zu lebenslanger Haft verurteilten Sicherheitschefs Zhou Yongkang, der als gefährlicher Rivale von Staats- und Parteichef Xi Jinping galt. Meng Hongwei, so wurde vermutetet, könnte somit das Opfer einer breiten Aufräumaktion gewesen sein, mit der Xi seine Macht weiter zementieren wollte.

Grace Meng und ihre Familie haben nach ihren Angaben traumatische Jahre hinter sich. Vor allem ihre Kinder würden leiden. “Wenn sie jemanden an die Tür klopfen hören, sehen sie immer nach. Ich weiß, dass sie hoffen, dass die Person, die hereinkommt, ihr Vater sein wird. Aber jedes Mal, wenn sie merken, dass es nicht der Vater ist, senken sie leise den Kopf.” Joern Petring/Gregor Koppenburg

Chinas digitale Zentralbankwährung hat neue Meilensteine auf dem Weg zu ihrer Nutzung im Alltag erreicht. Yi Gang, Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), ist auf einer Online-Konferenz zum 30. Jubiläum des Bank of Finland Institute for Emerging Economics in der vorvergangenen Woche erstmals auf Details der Einführung eingegangen. Der Notenbankchef gab aktuelle Zahlen bekannt und enthüllte unverblümt das wichtigste Ziel des Projekts: Die Führung will der Macht der Internetkonzerne weiter einhegen.

Laut Yi wurden in China bereits über 123 Millionen digitale Wallets zum Zwecke der Nutzung des E-Yuan eröffnet. Zusammen kommen sie auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden Yuan (neun Milliarden US-Dollar). Das soll jedoch nur der Anfang sein.

Yi beklagte, dass mobile und digitale Zahlungsdienste in China bisher vor allem von Privatunternehmen angeboten werden. Bislang wird der Markt von Alipay und Wechat Pay dominiert. Das berge die “Gefahr einer Verletzung der Privatsphäre”, sagte Yi. Er begrüßte zwar die Beliebtheit des digitalen Bezahlens; es erreiche in China bereits eine Marktdurchdringung von 86 Prozent. “Das hat das tägliche Leben der Menschen erheblich erleichtert”, so Yi. Der Staat strebe jedoch eine bessere Kontrolle über die Finanzströme an. Yi kündigte also unverhohlen eine weitere Eindämmung des Einflusses der Tech-Konzerne an.

Der Grund für die Aufteilung auf zwei private Spieler liegt in der Historie des mobilen Bezahlens in China. Mit der Verbreitung von Smartphones wurden Alipay und WeChat Pay, hinter denen die Tech-Giganten Alibaba und Tencent stehen, innerhalb weniger Jahre zu Chinas Duopol im Bereich digitaler Zahlungs- und Fintech-Dienstleistungen. Dazu gehört auch mehr und mehr das Geschäft mit Krediten. Die Technik-Firmen machten sich also in der Finanzbranche breit.

Mit dem E-Yuan möchte der Staat nun die Macht dieser Firmen eindämmen. “Digitale Zentralbankwährungen ermöglichen es den Zentralbanken, im digitalen Zeitalter weiterhin ein glaubwürdiges und sicheres Zahlungsmittel bereitzustellen und gleichzeitig die Effizienz und Integrität des Zahlungssystems zu verbessern”, sagte Yi. Die Vorteile für den Staat liegen auf der Hand: Mit dem E-Yuan können die Behörden umfassender kontrollieren, wohin große Zahlungsströme fließen und wo Schulden gemacht werden. Außerdem soll der E-Yuan auch offline verwendbar sein. Das wäre ein Vorteil gegenüber den bisherigen Mobile-Payment-Diensten in China, die auf eine aktive Internetverbindung angewiesen sind.

Die PBoC arbeitet seit 2014 an einer “Central Bank Digital Currency” (CBDC). In den Städten Shenzhen, Chengdu und Suzhou konnte man in Pilotprojekten bereits Bargeld in den digitalen Yuan wechseln. Auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai, Chinas wichtigster Importmesse, konnte der E-Yuan in Restaurants und an Automaten verwendet werden. Dabei wurden Rabatte zwischen “30 bis 50 Prozent” eingeräumt, um das Geschäft anzuheizen. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 soll die Währung den nächsten groß angelegten Praxistest erfahren. Dann dürfen auch Ausländer erstmals die Währung benutzten.

Ursprünglich hatte Peking geplant, die Währung schon vor dem Sport-Großevent landesweit einzuführen. Das war jedoch offensichtlich ein zu ehrgeiziges Ziel. Ein neues Datum für den landesweiten Launch der Digital-Währung gibt es bislang noch nicht.

In der Version vom 23. Oktober eines Entwurfs für eine Neufassung des chinesischen Zentralbankgesetzes finden sich Absätze zum E-Yuan. Sie sollen den nötigen Rechtsrahmen für die Digitalwährung festlegen. Demnach räumt der Gesetzgeber ihr der gleichen Rechtsstatus wie dem physischen Yuan ein.

Notenbankchef Yi gab auch zu, dass die Informatiker seines Hauses noch an zahlreichen Baustellen arbeiten. Vor allem die Sicherheit vor Hackern macht noch Sorge. Die Schnittstellen zur realen Welt sind auch noch nicht alle ausgereift. “Wir bemühen uns, ein an Bargeld und Bankkonten angelehntes Verwaltungsmodell für den E-Yuan zu etablieren, das die Effizienz, den Datenschutz und die Fälschungssicherheit verbessern und die Interoperabilität mit bestehenden Zahlungstools zu erhöhen”, so Yi in seiner Rede. Neue Verschlüsselungsalgorithmen sollen die Sicherheitsstandards anheben.

Personenbezogene Daten sollen demnach nur bei “großen Transaktionen” durch den Staat zurück verfolgbar sein. Dazu soll es Obergrenzen des Wallet-Guthabens sowie limitierte Transaktionsbeträge geben. Der E-Yuan sei nicht das Ende des Bargelds, begegnet Yi den Sorgen der Menschen: “Solange Bargeldnachfrage besteht, werden wir weiterhin Bargeld anbieten.”

Bis die Bahamas im Oktober 2020 ihren “Sand Dollar” vorstellten, war China im Bereich der staatlichen Zentralbankwährungen immerhin am weitesten vorangekommen. Allerdings leben auf den Bahamas nur knapp 400 000 Menschen. Das ist also gegen die 123 Millionen Wallets, die es in China bereits gibt, ein vergleichsweise überschaubares Projekt.

In Europa haben nur Schweden und der EU-Beitrittskandidat Ukraine bislang ernsthafte Pilotprojekte in Angriff genommen. Die russische Notenbank will ebenfalls nächstes Jahr in einer Pilotphase einen digitalen Rubel testen, erklärte Russlands Zentralbankchefin Elwira Nabiullina. Durch die Corona-Pandemie wurde die Entwicklung noch beschleunigt. Der Anteil kontaktloser Zahlungen bei weltweiten Kartentransaktionen stieg laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) im März auf mehr als 33 Prozent, gegenüber den rund 27 Prozent, die sechs Monate vor dem Corona-Ausbruch erhoben wurden.

Der Vorstoß der PBoC hat auch das Ziel, die digitale Währung grenzübergreifend einsetzbar zu machen. “Wir möchten die Zusammenarbeit mit anderen Zentralbanken und internationalen Organisationen zum Thema CBDC verstärken.” Eine Reihe von Institutionen haben bereits ein multilaterales Kooperationsprojekt gestartet, um die Rolle der digitalen Zentralbankwährungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu untersuchen:

Auf der Konferenz gab Yi die Anbahnung einer weiteren Kooperation bekannt: “Wir haben auch einen regelmäßigen technischen Austausch mit der Europäischen Zentralbank.”

Zudem gilt der E-Yuan als entscheidender Schritt Chinas beim Aufbau einer Weltwährung, die dem US-Dollar Konkurrenz machen soll. “Wie der E-Yuan den allmächtigen US-Dollar herausfordern könnte”, titelt das US-Magazin Time. Und die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei fragt bereits: “Wird Chinas digitaler Yuan den Dollar bezwingen?”. Der Nikkei zufolge könnte eine neue Ära des internationalen Finanzsystems 50 Jahre nach dem Nixon-Schock anbrechen. Im August 1971 hatte US-Präsident Richard Nixon die Bindung des US-Dollars an Gold gelöst. Damit hat er ein System fester Wechselkurse beendet, in das auch die D-Mark eingebunden war. Die Zeit des internationalen nicht abgestimmten Druckens von US-Dollar begann.

Wenn es nach Peking geht, soll der digitale Yuan natürlich auch im Handel mit den Ländern der neuen Seidenstraße eine bedeutende Rolle spielen. Eine Hürde sind dabei aber nach wie vor die strengen Kapitalkontrollen Chinas. Die “grenzüberschreitende Nutzung von digitalen Zentralbankwährungen beinhaltet kompliziertere Themen wie etwa die Bekämpfung von Geldwäsche”, so Yi. Sicherheit und Finanzstabilität gehen für Peking weiterhin vor.

Zwar soll sich der E-Yuan in dieser ersten Phase der Implementierung auf den inländischen Zahlungsverkehr beschränken. Dazu gehören zum Beispiel die Zahlungen von Rechnungen, Lebensmitteleinkäufe oder staatliche Dienstleistungen. Allerdings ist in einer zweiten Stufe die Internationalisierung des E-Yuan geplant. Damit es wie bei Bitcoin keine unkontrollierbaren Zahlungsströme gibt, soll es einen internationalen E-Yuan geben. Die Umtauschmenge kann so vom Staat kontrolliert werden. Der E-Yuan gilt als entscheidender Schritt.

Der Autokonzern Great Wall Motor (GWM) hat in München seine neue Europazentrale eröffnet. Damit werde die Stadt zum zentralen Standort für den kontinentaleuropäischen Markt, teilte das Unternehmen mit. “Als einer der erfolgreichsten Automobilhersteller Chinas haben wir bereits in vielen internationalen Märkten erfolgreich Fuß gefasst. Der Start in Europa ist ein wichtiger Meilenstein für Great Wall Motor. Wir haben auch für diesen Markt ehrgeizige Ziele“, sagte GWM-Chef Qiao Xianghua. In der Zentrale in der bayerischen Landeshauptstadt sollen ab dem kommenden Jahr rund 300 Angestellte arbeiten.

Den Kunden gegenüber will GWM mit den beiden Automarken Wey und Ora auftreten (China.Table berichtete). Diese hatte der Konzern im September auf der IAA präsentiert. Beide Marken sollen vor allem durch ihre Nutzerorientierung überzeugen. Für Ora und Wey ist je eine App geplant, mit der die Nutzer mit der Marke und ihren Produkten interagieren können. Man wolle ein “Lifestyle-Ökosystem für europäische Nutzer”, das unter anderem einen Ladeservice und einen Wartungs- und Reparaturservice umfasse, teilte GWM mit. “Wir wollen das Auto zu einem emotionalen, intelligenten und bequemen dritten mobilen Raum machen”, sagt Qiao. Die Vernetzung von Fahrzeugen und mobilen Endgeräten wird zunehmend wichtiger (China.Table berichtete). ari

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat abermals beteuert, keine Machtpolitik zu betreiben. Die Volksrepublik wolle mit seinen Nachbarn friedlich auskommen, suche niemals Vorherrschaft und schikaniere als großes Land auch nicht kleinere Staaten, versicherte Xi am Montag bei einem virtuellen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Asean-Staaten. “China war, ist und wird immer ein guter Nachbar, guter Freund und guter Partner der Asean sein”, zitierten chinesische Staatsmedien Xi. Anlass für den Gipfel war der 30. Jahrestag der Kooperation Chinas mit dem Staatenverbund.

Xi sagte Medienberichten zufolge, dass China und die Asean-Staaten “die Düsternis des Kalten Krieges abgelegt haben” und gemeinsam die regionale Stabilität aufrechterhalten würden. Xis Rede vorausgegangen waren etliche Auseinandersetzungen Chinas mit den Asean-Mitgliedern Philippinen, Malaysia und Vietnam in Seegebieten, in denen Chinas Territorialansprüche mit denen der Nachbarländer kollidieren. Xi geht mit seiner Rede also auf konkrete Ängste seiner südlichen Nachbarn ein.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte betonte den Berichten zufolge, dass er die Auseinandersetzung “verabscheue” und Rechtsstaatlichkeit der einzige Ausweg sei. Duterte verwies auf das internationale Schiedsurteil aus dem Jahr 2016. In diesem in wurde festgestellt, dass Chinas maritimer Anspruch keine Rechtsgrundlage habe. Peking ignoriert den Beschluss allerdings. “Das sieht nicht gut aus für die Beziehungen zwischen unseren Nationen“, sagte Duterte in Richtung Chinas. Die Philippinen hatten vergangene Woche den Einsatz von drei chinesischen Küstenwachschiffen verurteilt. Diese sollen Wasserwerfer gegen philippinische Nachschubboote gebraucht haben.

Eigentlich gilt Duterte als China-freundlich, seit seiner Amtsübernahme 2016 suchte der umstrittene Staatschef in der Hoffnung auf Investitionen und Handelsgeschäfte immer wieder den Schulterschluss mit Peking. In seiner Rede versprach Xi den Asean-Staaten zudem 1,5 Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe über drei Jahre, um die Pandemie zu bekämpfen und ihre Volkswirtschaften wieder in Schwung zu bringen. China wolle außerdem 150 Millionen Impfdosen spenden. ari

Eine schwere Immobilienkrise in China würde auch die deutsche Wirtschaft treffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Bundesbank. Eine entsprechende Simulation zeige, dass von einer solchen Krise spürbare realwirtschaftliche Effekte auf Deutschland und andere Länder ausgehen könnten, schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht November (Seite 14).

Chinas Import würde der Simulation zufolge um ein Fünftel sinken. Der Exporteur Deutschland könnte das deutlich zu spüren bekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde allein durch die sinkende Nachfrage aus China um 0,6 Prozent zurückgehen. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass ihr Modell die Auswirkungen vermutlich unterschätzt. Schließlich wirken die Ereignisse in China auch auf alle anderen Handelspartner Deutschlands, die dann vermutlich ebenfalls weniger bestellen. “Für einige Volkswirtschaften mit einer höheren Handelsabhängigkeit von China fallen die BIP-Verluste noch größer aus”, heißt es im Bericht. Für Japan liegen die BIP-Einbußen in dem Modell bei fast ein Prozent, für Südkorea sogar bei mehr als zwei Prozent. Für Australien lägen sie bei rund 1,6 Prozent.

In ihrem Szenario orientiert sich die Bundesbank an der Immobilienkrise in den USA zwischen 2006 und 2009. Sie geht unter anderem von einer Halbierung der Wohnungsbauinvestitionen in China aus. Zudem nimmt sie an, dass die chinesischen Häuserpreise um ein Fünftel sinken.

Die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten zuletzt Befürchtungen vor einer Immobilienkrise in China ausgelöst. Zuletzt hatte sich der Konzern mit überraschenden Zinsrückzahlungen wieder etwas Zeit verschafft (China.Table berichtete). rad

Der Tischtennisweltverband ITTF hat am Montag “Historisches” verkündet: Bei den am Dienstag in Houston beginnenden Weltmeisterschaften werden die Spieler aus China und den USA zusammen antreten. Damit soll das 50. Jubiläum der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie gefeiert werden.

Demnach werden die Chinesin Lin Gaoyuan und die Amerikanerin Lily Zhang zusammenspielen, während Wang Manyu mit Kanak Jha im gemischten Doppel antreten wird. Das Duo Wang/Jha könnten dabei schon in der zweiten Runde auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen.

Der Präsident des chinesischen Tischtennisverbands, Liu Guoliang, zeigte sich begeistert: Die außergewöhnlichen Paarungen würden “auf der chinesisch-amerikanischen Freundschaft aufbauen”. Sie schlagen “ein neues Kapitel der Ping-Pong-Diplomatie in dieser neuen Ära” auf.

Die sogenannte Ping-Pong-Diplomatie bezieht sich auf eine Reihe von Freundschaftsspielen zwischen chinesischen und amerikanischen Mannschaften im Jahr 1971. Sie haben den Weg geebnet für diplomatische Beziehungen zwischen Washington und dem damals international isolierten China. rad

Der chinesische Technologiekonzern Build Your Dreams (BYD) hat Elektrobusse an die Deutsche Bahn AG in Deutschland geliefert. Die Übergabe der fünf elektrischen 12-Meter-Busse habe in Ettlingen bei Karlsruhe stattgefunden, wie BYD am Montag mitteilte. DB hatte mit BYD im März 2021 einen Rahmenvertrag über die Einführung von Elektrobussen im Jahr 2021 und darüber hinaus geschlossen. Die Elektrobusse wurden von Oosterhoud in den Niederlanden bis zum Zielort gefahren. Sie sollen im Landkreis Karlsruhe eingesetzt werden. Eine Ladung der 422-KWh-Batterie soll BYD zufolge eine Reichweite von rund 400 Kilometern haben. ari

Als der Chemieriese BASF im Mai die ersten Geschäftszahlen des Jahres bekannt gab, war der Optimismus, der aus der Zentrale in Ludwigshafen kam, deutlich hörbar. Denn die Ziele für 2021 wurden nach oben geschraubt, was vor allem dem chinesischen Markt zu verdanken war. Die Verkäufe in der Volksrepublik stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 43 Prozent. In Europa waren es lediglich drei Prozent Zuwachs.

Aktuell investiert BASF rund zehn Milliarden Euro in den Bau eines neuen Chemiestandorts in der südchinesischen Provinz Guangdong. Ein Ausbau der Batterieproduktion wurde ebenso angekündigt. In Ludwigshafen hofft man, dass das China-Geschäft noch lange boomt. Im Zentrum der Aktivitäten steht Konzernchef Martin Brudermüller. Er steuerte zwischen 2006 und 2015 vom Dienstsitz in Hongkong aus die Geschäftsaktivitäten in Asien.

Der 60-Jährige gilt als ausgesprochener China-Anhänger. “Die chinesische Kultur ist eine der ältesten und für mich faszinierendsten der Welt. Ich finde sie unheimlich beeindruckend”, sagt Brudermüller. “Mir gefällt auch die chinesische Mentalität. Sie ist offen und direkt, das liegt mir und passt gut zur deutschen Mentalität: das langfristige, strategische Denken, die technologische Orientierung.”

Nach seiner Rückkehr aus Hongkong stieg Brudermüller zum Chief Technology Officer auf, bevor er 2018 den Konzernvorsitz von BASF übernahm. Seine berufliche Karriere ist eng mit Ostasien und besonders China verknüpft. Aufgrund seiner Zuneigung zu China wird Brudermüller des Öfteren von Kritikern attackiert. “Vielleicht fehlt ihm das Stück Distanz, dass ein Vorstandsvorsitzender gegenüber allen Geschäftsfeldern zeigen sollte. Langfristig könnte sich die Volksrepublik als gefährliche Achillesferse des Konzerns erweisen”, meint etwa der ehemalige Handelsblatt-Chef Bernd Ziesemer.

Doch Brudermüller lässt sich von seiner Linie nicht abbringen. “Diesen Kritikern entgegne ich, dass sie, wenn sie als Chemieunternehmen weltweit vorn mit dabei sein wollen, an China überhaupt nicht vorbeikommen. Mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent ist China ist schon heute der weltgrößte Chemiemarkt und bestimmt das Wachstum der globalen Chemieproduktion”, sagt der Schwabe. Es werde erwartet, dass der Anteil bis 2030 auf rund 50 Prozent ansteige und in den kommenden zehn Jahren mehr als zwei Drittel des weltweiten Chemiewachstums aus China kommen werden. “BASF ist seit 1885 in China aktiv. Wir haben bereits in der Vergangenheit an der Entwicklung des Landes partizipiert und planen dies auch für die Zukunft”, kündigt Brudermüller an.

Obwohl sich China zunehmend von ausländischen Technologieimporten entkoppeln möchte, sieht der promovierte Chemiker eine Zukunft für BASF in der Volksrepublik. “Auch für China ist die chemische Industrie eine Schlüsselindustrie und wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten verarbeitenden Sektors. China will nachhaltiger werden und den CO2-Fußabdruck reduzieren – da ist die Chemie unverzichtbar”, argumentiert er. “BASF ist dort als ein Investor willkommen, der Weltklasse-Technologien, Nachhaltigkeit und Sicherheitsstandards mitbringt.”

Aus seiner Zeit in China positiv in Erinnerung hat Brudermüller nicht nur die allseits bekannten Großmetropolen wie Peking, sondern auch andere Millionenstädte. “Chongqing finde ich spannend, die Entwicklung der Stadt konnte ich in meiner Zeit in China aufmerksam verfolgen und vor Ort erleben. Es hat mich sehr gefreut, dass mir Chongqing damals die Ehrenbürgerschaft verliehen hat”, sagt er.

Negativ ausgewirkt hat sich unterdessen die Pandemie auf seine persönlichen Beziehungen in die Volksrepublik. “Ich habe in meinen über zehn Jahren vertrauensvolle Kontakte in Politik, Industrie und Gesellschaft Chinas aufgebaut. Doch durch Corona haben viele dieser regelmäßig gepflegten persönlichen Beziehungen gelitten. Auch viele Freunde, die ich in Hongkong habe, konnte ich leider seit 2019 nicht mehr besuchen.” Constantin Eckner

Joy Fan wird ab Februar 2022 Präsidentin und CEO des US-Kosmetikkonzerns Estée Lauder Companies für China.

Einfach ziehen lassen: In Harbin gehört für diesen rosa Schneehasen der Rodelreifen zum bevorzugten Transportmittel. Blizzards haben die nordostchinesische Provinz Heilongjiang zu Beginn der Woche mit Schnee bedeckt.