das 6. Plenum ist nun endgültig überstanden. Mit der Veröffentlichung des Textes der großen Resolution ist die offizielle Neuausrichtung abgeschlossen. Wir haben uns den Text in einem ersten Durchgang angesehen. Wie erwartet spielen die knapp zehn Jahre unter Xi eine überproportional große Rolle. Wir haben in dem Text keine größeren Überraschungen gefunden.

Offensichtlich musste sich Xi, um den Konsens in der Partei zu erhalten, weitgehend an die bisher schon beschlossenen Sprachregelungen halten. Die Resolution bestätigt eher noch einmal die wichtigsten Trends. Dazu gehören die Stärkung des Sicherheitsapparats und der Staatsbetriebe. Auch das Bekenntnis zu mehr wirtschaftlicher Autarkie gehörte wieder in den Kanon der ständig wiederholten Politikziele.

Das Streben nach technischer Eigenständigkeit zeigt sich auch im Umgang mit Krypto-Währungen wie Bitcoin. China hat zwar den Handel verboten, genauso wie das Schürfen. Dennoch gibt es chinesische Anbieter wie Huobi, die sich weiter in dem Geschäft tummeln. China hat also diesen Teil seines Finanzsystems abgeriegelt, will und kann aber dennoch international mitspielen, analysiert Frank Sieren. Derzeit ist das eine typische Kombination.

Wer Bitcoins schürfen will, braucht Strom. Kommt dieser vor allem aus der Kohleverbrennung, wird der Bitcoin-Abbau schnell zum Umweltproblem. Chinas Behörden wollen deshalb mit noch mehr Druck gegen Krypto-Mining vorgehen: Die Praxis sei “extrem schädlich” und gefährde die Bemühungen des Landes, seine CO2-Emissionen zu reduzieren, sagte die Sprecherin der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Meng Wei, am Dienstag. Institutionen, die verbilligten Strom “missbrauchten”, um Kryptowährungen zu schürfen, müssten mit einer Preiserhöhung rechnen. Nach ihren Anmerkungen fiel der Bitcoin-Preis um mehr als sieben Prozent auf 60.889 US-Dollar, dem niedrigsten Wert seit mehr als einer Woche. Auch die zweitgrößte Digitaldevise Ethereum rutschte am Dienstag um mehr als acht Prozent ab.

Die Volksrepublik hatte dem Krypto-Mining eigentlich bereits im September offiziell den Stecker gezogen: Das Schürfen und der Handel mit den digitalen Währungen ist seither praktisch verboten. Illegal wird aber weitergeschürft, weshalb Peking nun nachlegte.

China steht dem Wachstumsmarkt unabhängiger Kryptowährungen sehr kritisch gegenüber: Denn dezentral angelegte Kryptowährungen wie Bitcoin entziehen sich der Kontrolle des Staates (China.Table berichtete). Mit den digitalen Währungen wäre es möglich, große Mengen Geld außer Landes zu schaffen und die strengen Kapitalverkehrskontrollen Pekings zu unterlaufen. Diese sind Peking jedoch wichtig, weil die Führung so verhindern kann, dass das Land finanziell ausblutet, wie Russland in den 90er-Jahren.

Zudem kann Peking so den Yuan stabil halten. 2017 wurden die Regeln noch einmal verschärft. Seitdem darf jeder Chinese nur maximal umgerechnet 50.000 US-Dollar im Jahr ins Ausland überweisen. Einzelüberweisungen von mehr als 50.000 Yuan (7.200 US-Dollar) müssen gemeldet werden. Davor waren noch 200.000 US-Dollar erlaubt. Diese Regelung wurde zwischenzeitlich vom Bitcoin-Handel unterlaufen – denn China war zeitweise die Heimat des weltgrößten Bitcoin-Handelsplatzes, BTC China. Das Land verfügte zudem über einige der größten Bitcoin-Minen des Planeten und kam zeitweise auf mehr Bitcoin-Wallet-Downloads als der Rest der Welt zusammen.

So ganz kann aber auch Peking nicht von Krypto lassen – und lässt deshalb chinesische Unternehmen weiter Geschäfte damit machen, allerdings nur über Hongkong. Eines der führenden Unternehmen, das in China entstanden ist und nun weiter am Krypto-Boom teilhaben darf, ist die Huobi Group. Die 2013 von Leon Li, einem Absolventen der Pekinger Tsinghua-Universität, gegründete Firma, versteht sich als globaler Finanzdienstleister für digitale Vermögenswerte. Registriert ist Huobi auf den Seychellen. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen an der Börse in Hongkong notiert, nachdem es 74 Prozent am Hongkonger Elektronikhersteller Pantronics Holdings erworben hatte.

Heute unterhält die Gruppe Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea. Huobi betreibt auch eine eigene Krypto-Börse, Huobi Global, die eine eigene Kryptowährung, den Huobi Token, anbietet. Nach dem kompletten Krypto-Verbot, verkündete Huobi jedoch, keine Kunden mehr auf dem chinesischen Festland bedienen zu wollen.

Huobi konzentriert sich heute vor allem auf das globale Asset-Management von Kryptowährungen, also blockchainbasierte Dienstleistungen wie Treuhandgeschäfte, Kapitalmanagement und Krypto-Verwahrung. Aber auch in Bereichen wie Bildung, Marktforschung und Inkubation ist das Unternehmen laut eigenen Angaben tätig. “Wir fungieren als Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Welt der virtuellen Vermögenswerte”, erklärt Lily Zhang, Chief Financial Officer von Huobi Tech.

Es handelt sich hier auch ohne den chinesischen Heimatmarkt um ein attraktives Geschäftsfeld. Der Markt für Krypto-Asset-Management hatte im Jahr 2020 ein Volumen von rund 670 Millionen US-Dollar und könnte laut den Analysten von Allied Market Research bis 2030 auf 9,36 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Im August 2020 erhielt Huobi von Hongkongs Marktaufsicht SFC die Genehmigung, Beratungen zu Wertpapieren und Vermögensverwaltung durchzuführen. Im vergangenen Dezember wurde die US-Tochtergesellschaft von Huobi Tech, Huobi Trust US, von der Financial Institutions Division des Nevada Department of Business and Industry lizenziert.

Dieses Jahr veröffentlichte das Unternehmen ein Krypto-Asset-Management-Portfolio über die Tochtergesellschaft Huobi Asset Management. Das Angebot umfasst Bitcoin- und Ethereum-Tracker-Fonds sowie einen Multi-Asset-Fonds, der eine Kombination verschiedener Anlageklassen beinhaltet, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Krypto-Assets.

Die Huobi Group hat zudem am 1. November einen eigenen Marktplatz für Non-Fungible Tokens (NFTs) eröffnet. Ein NFT ist ein Echtheitszertifikat für jede digitale Datei. Wer ein NFT kauft, kauft einen Token, beziehungsweise ein Objekt, das damit verknüpft ist. Das kann digitale Kunst sein, digitale Sammelkarten, Musik oder virtuelles Land, zum Beispiel innerhalb eines Computerspiels.

Das NFT ist auf der Blockchain gespeichert und somit einzigartig authentifiziert und fälschungssicher. Im 1. Quartal des Jahres 2021 wurden bereits zehn Prozent des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt über NFTs erzielt. Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit NFTs in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt. “NFTs haben die Augen der Öffentlichkeit für die große Bandbreite an verfügbaren Blockchain-Anwendungen geöffnet”, erklärt Jeff Mei, Direktor der Strategieabteilung bei Huobi. “Das Konzept der NFTs als unveränderlicher Eigentumsnachweis ist äußerst kraftvoll, daher sind wir gespannt, wohin uns dieser NFT-Marktplatz führen wird.”

Das Beispiel Huobi zeigt einmal mehr, dass China nicht auf den Finanzplatz Hongkong verzichten kann, weil es sich nicht von internationalen Entwicklungen abhängen lassen will – und diese Geschäfte sind in China nur in Hongkong möglich.

Eine gute Woche nach einem politisch wichtigen Treffen der Parteiführung hat die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag den Volltext der Beschlüsse online gestellt. Die Resolution des 6. Plenums gibt einen Überblick über 100 Jahre Parteigeschichte bis heute. Sie beschreibt in subjektiver Weise die Entwicklung ihrer Strukturen und ihrer Ideologie und gibt einen programmatischen Ausblick auf die Zukunft. Wie erwartet steht Xi Jinping mit 23 Erwähnungen im Mittelpunkt des Interesses. Der “Steuermann” der Partei hat am Dienstag auch gleich seine eigene Interpretation der Resolution veröffentlichen lassen.

Bei Weitem nicht alles an dem Dokument ist neu. Lange Passagen des Textes beschränken sich auf die Wiederholung der üblichen Formulierungen und Phrasen. Andere Stellen sind direkt aus vorhandenen Parteibeschlüssen übernommen. Im Gesamtbild ergibt sich dennoch ein Schnappschuss der Vorstellungen von Machthaber Xi Jinping für China.

Die Partei lobt in dem Dokument umfangreich ihre Fähigkeit, sich selbst wirksam zu überwachen. Das selbst geschaffene System

Dieser Abschnitt ist bemerkenswert, weil er verdeutlichen soll, wie unnötig Demokratie in China ist. Nach der Weltsicht der Resolution schafft die Partei auch ohne Gewaltenteilung und externe Überwachung ein hohes Maß an Integrität – und das ohne die Umstände und die Reibungsverluste westlicher Systeme. Die vorige Führungsgeneration unter Jiang Zemin hat das noch anders gesehen. Unabhängige Kontrolle war hier durchaus ein Thema.

Die Passage wirft jedoch Fragen auf. Wenn der Sieg über die Korruption so rein und vollständig ist, warum laufen dann weiterhin ständig neue Ermittlungsverfahren an? Und wenn der Zustand bereits so gut ist, warum ist dann weiter eine Führung mit harter Hand nötig, um Partei und Land auf Kurs zu halten?

Die Rolle von Xi Jinping als “Kern des Zentrums der Partei” 党中央的核心 wird hier noch einmal verdeutlicht. So wie die Partei die Vorhut der Volksmassen ist, ist Xi der “Hauptrepräsentant” der Partei. Er fokussiert ihre Kräfte, um das Projekt der Erneuerung Chinas voranzutreiben. Auf Basis des bisher Erreichten bringe er der Welt ein “neues Zeitalter des Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken”.

Zwei lange Abschnitte des Dokuments beschäftigen sich dann umfangreich mit der Entscheidungsfindung durch Zentralkomitee und Politbüro sowie der Schaffung von Rechtsstaatlichkeit in China. Einen Widerspruch zwischen beiden Prinzipien sieht das Dokument nicht. Der “sozialistische Rechtsstaat” 社会主义法治 lässt ich allerdings auch als “sozialistische Regierung durch Gesetze” übersetzen. Selbstkritisch erkennt die Partei an, dass laxer Umgang mit Gesetzen und Fehlurteile weiterhin vorkommen. Der Rechtsstaat mit chinesischen Charakteristiken verhindere jedoch Willkür und ein “Abgleiten ins Chaos”.

Die Resolution geht auf die Demokratiebewegung und ihre Niederschlagung 1989 ein. “Internationale anti-kommunistische Feindkräfte, das internationale Klima und die Situation im Inland haben im Frühjahr und Sommer 1989 zu einem ernsthaften politischen Sturm geführt”, stellt das Dokument fest. Der Sturm dauerte jedoch nicht lang: “Die Partei und die Regierung konnten sich darauf verlassen, dass das Volk sich den Unruhestiftern entgegenstellte und die sozialistische Staatsmacht verteidigte.”

Dieser Interpretation zufolge war es nicht die Parteiführung, die ihre Armee gegen das Volk in Form der jungen Studenten in Marsch gesetzt hat. Sondern die Studenten waren vom Ausland gesteuert, und das eigentliche chinesische Volk hat die Unruhe in einer Abwehrreaktion abgelehnt. Diese Deutung der Ereignisse gilt allerdings in ihren Grundzügen schon seit 2007.

Interessanterweise folgt im gleichen Absatz eine rasche Aufzählung weiterer Schwierigkeiten, die die Partei seit 1990 überwunden hat. Es handelt sich jedoch fast nur um Naturkatastrophen wie das Erdbeben von 2008 oder verschiedene Überflutungen. Die Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz stehen damit unter den Herausforderungen für die Partei neben Ereignissen wie Finanzkrisen und Epidemien, für die sie selbst nichts kann.

Taiwan findet Erwähnung als offene Herausforderung: “das große Ziel einer Vereinigung des Vaterlandes”. Deng Xiaoping habe hierfür als Blaupause das Konzept von “einem Land, zwei Systemen” geschaffen. Hongkong und Macau seien bereits darunter zurückgeführt worden. Als Nächstes komme die “Lösung der Taiwan-Frage” dran.

Die Resolution lobt kurz die Reform- und Öffnungspolitik der 80er-Jahre, ohne Deng Xiaoping als deren Urheber zu nennen. Fast im selben Satz listet sie zudem schon die Probleme der damaligen Weichenstellung auf: mangelnde Nachhaltigkeit, Ungleichheit, mangelnde Koordination. An Stelle der klassischen Reform- und Öffnungspolitik trete nun “strategische Planung unter gebündelter Führung der Wirtschaft”. Es stehe eine neue Phase der “qualitativ hochwertigen Entwicklung” bevor. Risiken sollen vermindert werden – das bedeutet: Der Schuldenstand von Kommunen sowie Staats- und Privatunternehmen soll sinken. Auch der Umweltschutz findet Erwähnung. Die Binnennachfrage soll weiter steigen, um die Abhängigkeit vom Export zu überwinden.

Das neue Wirtschaftssystem unter Xi betont in der Resolution vor allem sozialistische Elemente:

Dieses Programm soll von einer neuen Phase der Öffnung und der Reformen flankiert werden. Diese seien ein “ewiger Prozess”, in dem die Institutionen sich immer wieder erneuern müssen. Der lange Abschnitt beschränkt sich jedoch dann auf die Wiederholung von Phrasen ohne viel Substanz.

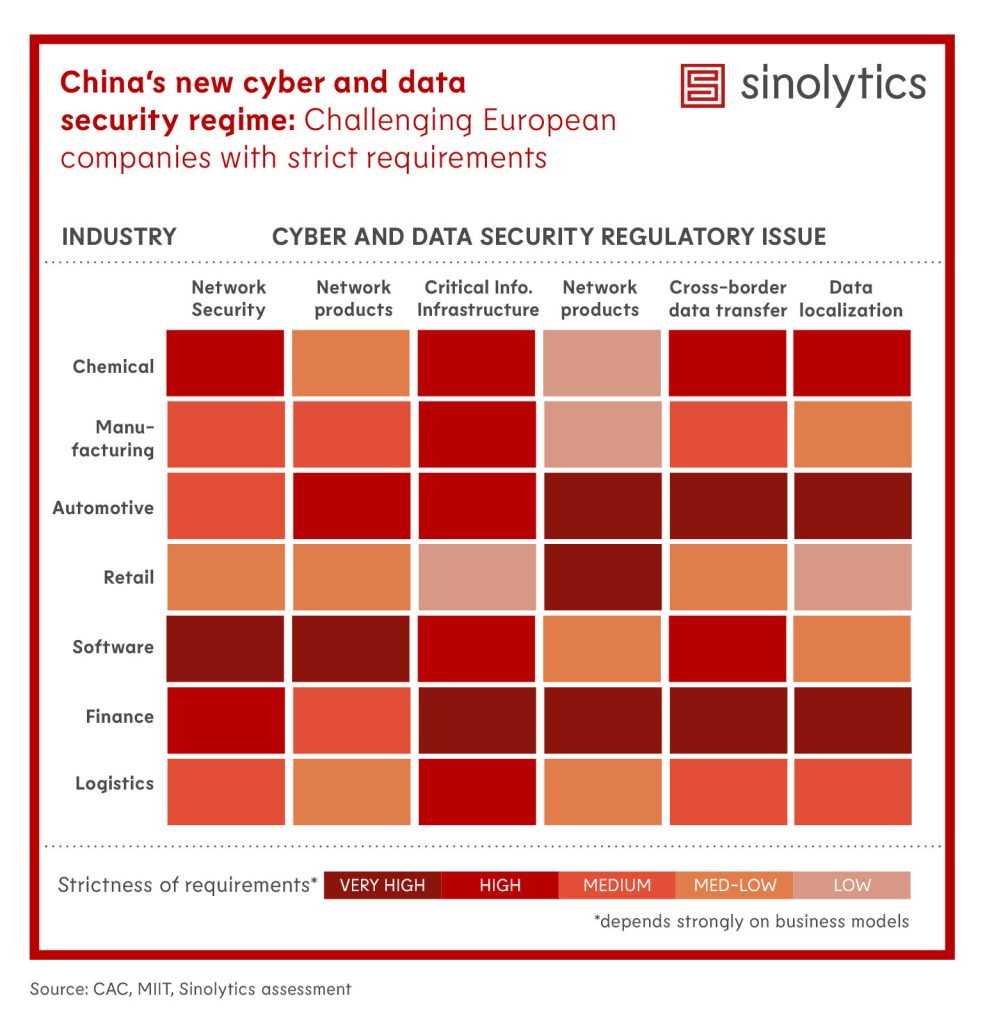

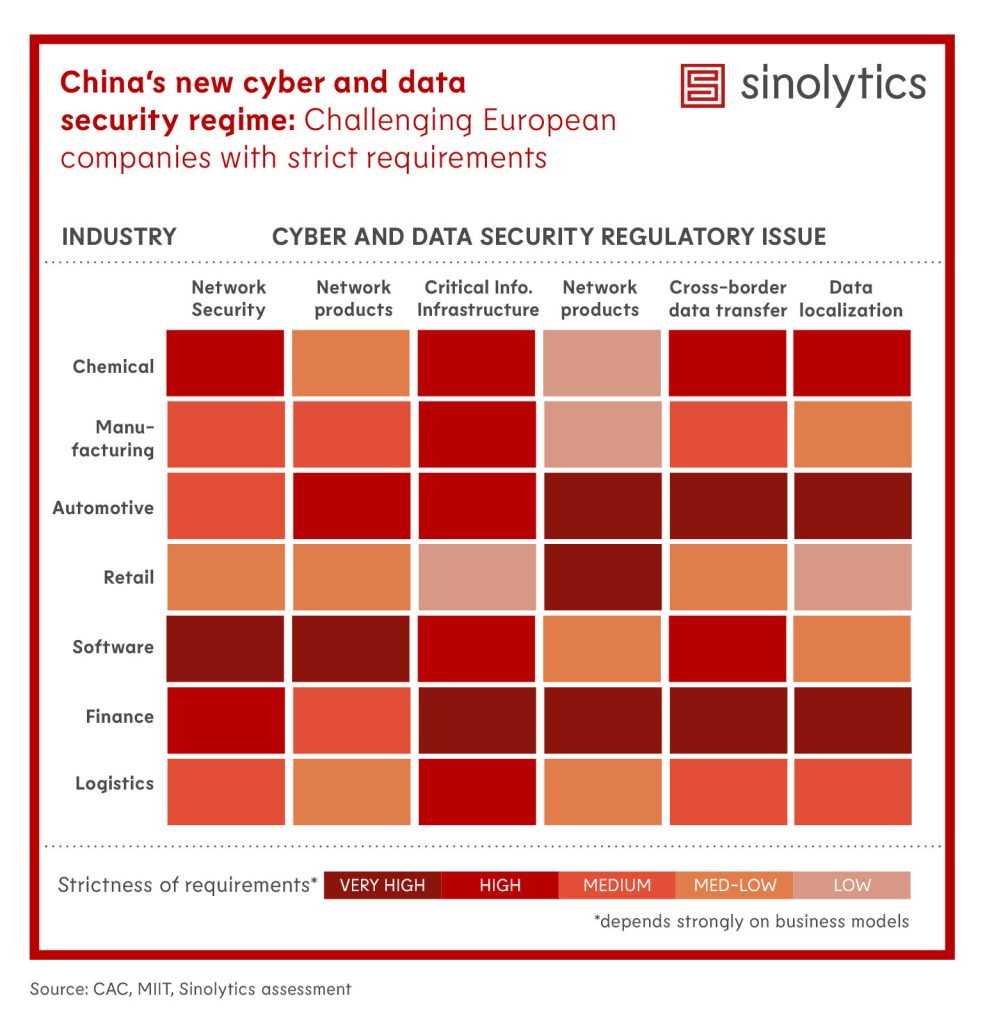

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Volkswagen zieht seinen China-Chef Stephan Wöllenstein zum 1. Februar von seinem Posten ab. Das berichtet das Magazin Automobilwoche unter Berufung auf Firmenkreise. Die Nachrichtenagentur Reuters erhielt die Bestätigung, dass Wöllenstein das Land verlassen werde. Unter Wöllenstein war der Absatz der Elektrofahrzeuge des Unternehmens monatelang nicht in Gang gekommen und hatte damit die Konzernziele gefährdet (China.Table berichtete). Wöllenstein soll nun eine andere Aufgabe im Konzern finden. Ein Volkswagen-Sprecher wollte die Spekulationen am Dienstag gegenüber China.Table nicht kommentieren.

Wöllenstein war drei Jahre im Land. China ist bei weitem der wichtigste Markt des Unternehmens. Doch zuletzt lief es hier alles andere als rund. Während die Marke VW weiterhin viele Verbrenner verkaufte, gingen nach Markteinführung des ID.4 nur knapp über tausend Exemplare des E-Autos pro Monat weg. Der Konzern musste daher sogar Emissionspunkte von fortschrittlicheren Anbietern zukaufen (China.Table berichtete). Zudem sank die Marge pro Auto, weil das Unternehmen keine so hohen Preisaufschläge mehr durchsetzen kann wie früher. Im Oktober war der Absatz des Elektroautos ID.4 dank einer Verbesserung des Vertriebsnetzes immerhin über 12.000 Stück gestiegen.

Noch am Dienstagabend kursierten erste Gerüchte über die mögliche Nachfolge. Im Gespräch ist Alexander Seitz, der seit März vergangenen Jahres bei VW als Vorstandsmitglied für die Marke Volkswagen das Controlling leitet. Er kommt von Daimler, kennt sich also mit dem Premium-Segment aus, und hat reichlich China-Erfahrung. Von 2013 bis 2017 war Seitz einer der zwei Chefs des Gemeinschaftsunternehmens SAIC Volkswagen in Shanghai. Später war er in seiner Vorstandstätigkeit zeitweilig für das Chinageschäft verantwortlich. In der Branche gilt er als logische Wahl für den größten Markt des Konzerns. fin

Bei ihrem ersten virtuellen Online-Gipfel haben Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden versöhnliche Töne angeschlagen. Biden erklärte, dass China und die USA “insbesondere in wichtigen globalen Fragen wie dem Klimawandel” kooperieren sollten. Als größte Volkswirtschaften und ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat müssten beide Länder “aktive Schritte unternehmen, um die Beziehungen zwischen China und den USA in eine positive Richtung zu bewegen”, erklärte Xi laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Im Laufe des Gesprächs habe Chinas Staatschef Biden demnach gar als “Lao Pengyou” bezeichnet, als “alten Freund”.

Bei allen vordergründigen Freundschaftsbekundungen bleiben die Minenfelder zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt aber zahlreich: Xis Forderungen, Taiwan “mit dem Mutterland” zu vereinigen, hatten den Tonfall zwischen Washington und Peking zuletzt noch einmal verschärft. Ende Oktober hatte Biden in einem Fernsehinterview erklärt, dass die USA die “Verpflichtung” haben, Taiwan im Falle einer Invasion zu verteidigen (China.Table berichtete).

Im Gespräch mit Xi bekräftigte Biden, dass die USA weiter an der Ein-China-Politik festhalten. “Einseitige Bemühungen”, den Status quo Taiwans zu ändern, würden jedoch entschieden abgelehnt. Xi führte die jüngsten Spannungen laut der staatlichen Zeitung Global Times auf “wiederholte Versuche der taiwanesischen Behörden” zurück, Unterstützung in Washington zu suchen. Die USA wollten demnach Taiwan zur Eindämmung Chinas nutzen. Xi warnte: “Solche Schritte sind extrem gefährlich, genau wie das Spielen mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Auch Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong sowie die einseitigen Handelsbedingungen zwischen China und den USA seien im Laufe des Gesprächs Thema gewesen, teilte das Weiße Haus mit. Der Video-Gipfel war die erste Begegnung zwischen den beiden Politikern, seit Biden am 20. Januar dieses Jahres das Amt als US-Präsident angetreten hat. In seiner Zeit als Vize-Präsident unter Barack Obama hatte er Xi jedoch bereits mehrfach getroffen. Dem Sender CNN erklärte Biden gar, dass kein anderer Staatschef soviel Zeit mit Xi verbracht habe wie er.

Peking erhofft sich von den USA unter Biden mehr diplomatische Stabilität und eine Neuverhandlung des Handelsdeals. Seit Beginn eines Handelskriegs unter Donald Trump haben beide Länder einen Kurs der gegenseitigen Entkoppelung eingeschlagen. Ein Teil davon waren Sanktionen gegen Tech-Unternehmen wie Huawei. “Natürlich muss China seine eigene Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen schützen”, betonte Xi während des Gesprächs gegenüber Biden. Dennoch sei es an der Zeit, die gegenseitigen Differenzen zu überwinden, “um zu verhindern, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten”. fpe

Die Bundesregierung setzt sich für eine Freilassung der chinesischen Bloggerin Zhang Zhan ein. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hörfunk in Shanghai. Die Deutsche Botschaft in China hat sich demnach an das chinesische Außenministerium gewandt und die “unverzügliche Freilassung” von Zhang gefordert. Auch das US-Außenministerium hatte bereits Sorgen über den Gesundheitszustand der inhaftierten Bürger-Journalistin geäußert (China.Table berichtete).

Zhang hatte über den Ausbruch des Corona-Virus in Wuhan berichtet und dabei auch die Inhaftierung von Journalisten, überfüllte Krankenhäuser und leere Supermärkte dokumentiert. Laut AFP befindet sich Zhang Zhan seit einigen Wochen im Hungerstreik und wird zwangsernährt. Ihr Bruder schrieb auf Twitter, dass sie stark untergewichtig sei. Er befürchtet, dass Zhang den Winter nicht überleben könnte. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert die Freilassung Zhangs. ari

Chinas EU-Botschafter erhofft sich von Deutschlands kommender Regierung eine Fortsetzung von Angela Merkels politischer Ausrichtung gegenüber Peking. “Wir hoffen, dass die neue Bundesregierung auf dem politischen Erbe von Bundeskanzlerin Merkel aufbauen und die pragmatische China-Politik fortsetzen kann, die den Erwartungen unserer beiden Völker folgt”, sagte Chinas Botschafter bei der Europäischen Union, Zhang Ming, am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung des Thinktanks European Policy Center. China und Deutschland seien “umfassende strategische Partner”, so Zhang. Als große Länder müssten sie zusammenarbeiten, um ein “Win-win-Ergebnis” zu erzielen. Diesen Weg sollten die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und Deutschland sowie der EU auch künftig nehmen, sagte der Botschafter.

In Bezug auf das derzeit lahmgelegte Investitionsabkommen CAI sagte Zhang, dass Chinas Entscheidung, das Abkommen einzuhalten, weiterhin bestehe. “Der Ball liegt ehrlich gesagt bei Brüssel.” Das Europaparlament hatte in Folge von Sanktionen gegen mehrere Europa-Abgeordnete die Arbeit an dem Text zunächst eingestellt. Peking hatte die Strafmaßnahmen als “tit-for-tat”-Schritt verhängt: Brüssel hatte zuvor mehrere Beamte in Xinjiang wegen Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. Diese Sanktionen kommenden Ende des Jahres in Brüssel wieder auf den Tisch und sollen gegebenenfalls verlängert werden. Zhang wich der Frage aus, ob sich China dafür erneut rächen werde. Auch die Frage, ob EU-Abgeordneten Sanktionen drohen, wenn sie sich für EU-Beziehungen zu Taiwan einsetzen, beantwortete Zhang nicht.

Der EU-Botschafter hatte zu Beginn der Woche mit einem Interview für Verwunderung gesorgt. In dem Gespräch mit der Financial Times warf Zhang Brüssel vor, mit seiner Politik weitere Störungen der weltweiten Lieferketten zu riskieren. Die Botschaft des chinesischen Vertreters in Brüssel war direkt gegen die Kommission gerichtet. Zhang bemühte Äußerungen “einiger chinesischer Unternehmen” als Beleg für seinen Vorwurf. Diese sähen die Anstrengungen der EU-Kommission zum Ausbau der von Instrumenten der Handelspolitik als “mehr nach innen gerichtete und unilaterale Maßnahmen”. Folge sei die Schaffung “neuer Handelsbarrieren”.

Solche Schritte der EU könnten zudem global Folgen haben und “den Druck auf die weltweiten Liefer- und Produktionsketten erhöhen”, warnte Zhang. Er kritisierte auch die jüngste Einigung zwischen der EU und den USA im Streit über Stahl- und Aluzölle. Dabei wurde eine Beschränkung von Stahl- und Aluimporten aus Ländern mit größerem CO2-Ausstoß vereinbart, was China direkt betrifft. ari

Der chinesische Rennfahrer Zhou Guanyu ist der erste feste Profi seines Landes in der Formel 1. Alfa Romeo hat den 22-Jährigen neben dem etablierten Valtteri Bottas aus Finnland als Stammfahrer berufen. Er ersetzt den Italiener Antonio Giovinazzi. “Es ist sowohl aus sportlicher als auch aus kommerzieller Sicht großartig”, erklärte Alfa-Romeo-Teamchef Fredric Vasseur gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Zhou twitterte: “Ein Kindheitstraum wird wahr.” Er wird erstmals in der Saison 2022 dabei sein.

Für die Formel 1 ist ein chinesischer Fahrer deshalb kommerziell wichtig, weil seine Teilnahme das Interesse in seiner Heimat schüren wird. China ist ein riesiger Markt für Werbung und Lizenzrechte. Der enttäuschte Giovinazzi vermutet hinter der Entscheidung daher vor allem finanzielle Erwägungen. “Das Geld diktiert die Regeln.” Talent und Fähigkeiten von Zhou sind jedoch unbestritten: Er liegt auf Platz zwei der Formel-1-Meisterschaft der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). fin

Vier Jahre ist es her, dass Eckehard Scharfschwerdt sich eine goldene Medaille mit einer Gravur der Chinesischen Mauer um den Hals hängen durfte. Der 57-Jährige lebt heute im Dorf Edelweiler im nördlichen Schwarzwald, arbeitet als Hausarzt in der benachbarten Kleinstadt Altensteig. Und: Er ist Träger des “Freundschaftspreises der Volksrepublik China”, der höchsten chinesischen Auszeichnung für Ausländer, die Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes würdigen soll.

Den Preis, der Scharfschwerdt im Jahr 2017 verliehen wurde, hat der Arzt für sein Wirken in der südwestchinesischen Provinz Yunnan erhalten. 17 Jahre lang, von 2000 bis 2016, lebte und arbeitete er dort. Über eine christliche Organisation waren Scharfschwerdt und seine Frau, die ebenfalls Ärztin ist, an ein Kreiskrankenhaus in der Kleinstadt Heqing vermittelt worden. Die Motivation des Arztes: “Ich wollte mich dort einbringen, wo meine Hilfe dringend gebraucht wird – auch aus meinem christlichen Glauben heraus.”

Bewusst entschied sich Scharfschwerdt, der selbst vom Land kommt, für den Weg in die Provinz. Yunnan ist äußerst vielfältig: Der höchste Berg ist 6740 Meter hoch, während in tiefen Regionen tropisches Klima herrscht. Heqing liegt in den Bergen auf 2200 Meter Höhe. Zwei Jahre lang lernten Scharfschwerdt und seine Frau Chinesisch, dann trafen sie mit ihren beiden kleinen Kindern in der neuen Heimat ein. “Man wurde ständig irgendwo eingeladen”, erinnert sich Scharfschwerdt. Er arbeitete als Narkosearzt, führte in dem Krankenhaus die Vollnarkose neu ein. Nach einer Operation lud die Familie des Patienten alle Beteiligten zum Essen ein. Auch von Beamten erhielt er oft offizielle Einladungen, lernte chinesische Trinksprüche.

Scharfschwerdt erlebte auch die Auswirkungen der SARS-Pandemie der Jahre 2002 und 2003. Die Bevölkerung in Yunnan erfuhr lange nichts von dem neuen Virus. Dann wurde das Krankenhaus über Nacht zur Fieberklinik umgebaut, die ganze Stadt mit weißem Kalk bestäubt. Die Pandemie habe auch die Entwicklung des Gesundheitssystems beeinflusst: Vorher habe es einen Trend zur Privatisierung gegeben. “SARS hat der Regierung dann gezeigt, wie wichtig es ist, Kontrolle über die Basisgesundheitsversorgung zu haben.” Die damals etablierten neuen Meldesysteme hätten sich nun auch in der Corona-Pandemie bewährt.

Heute ist das Krankenhaus in Heqing ein 18-stöckiges Hochhaus mit 20 Fachabteilungen und umfassender medizinischer Ausstattung. Als Scharfschwerdt im Jahr 2000 eintraf, sah es ganz anders aus: Er fand drei Abteilungen mit 200 Betten vor, von denen nur die Hälfte belegt war. “Es gab ein Röntgen-, ein Ultraschall- und ein EKG-Gerät für die ganze Klinik.”

Bereits rund um die Olympischen Spiele im Jahr 2008 habe der Staat enorm viel Geld in Infrastruktur gesteckt – auch in das Gesundheitssystem. Entscheidend sei auch die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung in Yunnan im Jahr 2006 gewesen. “Danach brauchte man viel mehr Betten, weil die Leute ihre Krankheiten und Verletzungen jetzt behandeln lassen konnten.” Dabei war das Modell zunächst kein Erfolg. “Erst als die Regierung die vierfache Summe des Eigenanteils übernahm, strömten die Menschen plötzlich in die Krankenhäuser”, erinnert sich Scharfschwerdt. Heute sind die meisten Chinesen krankenversichert. Noch immer gebe es aber große Unterschiede in der Versorgung: Während die größten Krankenhäuser längst Spitzenmedizin böten, hinkten andere Kliniken, vor allem auf dem Land, noch hinterher.

In Kontakt kam Scharfschwerdt auch mit der traditionellen chinesischen Medizin. Ein junger Kollege brachte ihm Akupunktur bei. “Das war sehr spannend, aber auch sehr fremd.” Die chinesische Medizin lasse Widersprüche zu, unterschiedliche Interpretationen des menschlichen Körpers existierten nebeneinander. Heute helfen ihm die Erfahrungen im Alltag in seiner Praxis: “Ich habe Geduld gelernt, kann es besser akzeptieren, wenn Patienten auch mal ungewöhnliche Erklärungen für ihre Beschwerden liefern.”

Scharfschwerdt engagierte sich aber nicht nur als Mediziner. Der deutsche Arzt interessierte sich für die Menschen in abgelegenen Bergdörfern. Drei Stunden Fußmarsch von Heqing entfernt lebt eine ethnische Minderheit, die damals kaum Kontakt zur Außenwelt hatte. Von Zeit zu Zeit schauten chinesische Beamte dort nach dem Rechten. Scharfschwerdt begleitete sie, sprach mit den Dorfbewohnern über ihre Sorgen und Nöte. In Zusammenarbeit mit seiner Organisation und chinesischen Ämtern startete er ehrenamtlich mehrere Hilfsprojekte: Die Dorfbewohner erhielten etwa Ziegen zur Leihe, mit denen sie eine Zucht aufbauen sollten.

Bald ließen ihn die Beamten das Dorf auch alleine besuchen. Wenn er sich näherte, klopften die Bewohner mit Hämmern auf Steine, um seine Ankunft anzukündigen. Der Klang erfüllte das ganze Tal. Er durfte auch an traditionellen Hochzeiten teilnehmen. “Die Menschen waren arm, aber sehr fröhlich und gastfreundlich.” Sie verließen das Dorf selten. Wenn doch, habe derjenige stundenlang am offenen Feuer erzählt, was er “draußen” alles erlebt habe.

Die Zeiten haben sich mittlerweile geändert: Die Regierung hat eine Straße hinauf in das Dorf gebaut, viele Bewohner arbeiten auf weiter entfernten Baustellen. Den Menschen im Dorf gehe es heute wirtschaftlich deutlich besser – allerdings habe sich auch ihre traditionelle Lebensweise stark verändert.

Zu der Auszeichnung durch die Regierung kam Scharfschwerdt völlig unverhofft. “Ich habe mich selbst sehr darüber gewundert”, sagt er. Auslöser war zunächst ein Artikel der Deutschen Welle, der über ihn berichtete. Der Bericht verbreitete sich in China und wurde von großen Zeitungen wie der Xinhua News Agency aufgegriffen. Deren Reporter machten in Yunnan möglichst viele ehemalige Kontakte Scharfschwerdts ausfindig, interviewten Freunde und Beamte. Die Geschichte des deutschen Arztes drang bis zur Regierung vor – und Scharfschwerdt erhielt eine Einladung zur Preisverleihung in Peking. Dort hielt er eine Rede, saß neben dem Ministerpräsidenten Li Keqiang, nahm am traditionellen Essen vor dem Nationalfeiertag teil. “Meine chinesischen Freunde waren unglaublich stolz.” Jan Wittenbrink

Pradeep Kumar Rawat soll Medienberichten zufolge neuer indischer Botschafter in China werden. Rawat war demnach bereits viele Jahre in Hongkong und Peking im Einsatz und spricht fließend Mandarin. Derzeit ist Rawat der indische Botschafter in den Niederlanden.

Isaac Meng wird Leiter des Bereichs chinesische Anleihen bei Manulife Investment Management. Meng soll die China-Strategie neu aufstellen und ein besseres Verständnis für den dortigen Anleihemarkt einbringen. Er wird am Standort Hongkong für das kanadische Unternehmen tätig sein.

Mit Flaggen und Fanfaren wurde am Montag der chinesische Agrar-Experte Yuan Longping zu Grabe getragen. Der im Alter von 90 Jahren verstorbene Wissenschaftler erhielt ein Staatsbegräbnis. Mit der Züchtung besonders ertragreicher Hybrid-Reissorten half Yuan, schlimme Hungersnöte in China zu vermeiden. Das Begräbnis war dabei nicht die höchste aller Ehren: 1999 wurde sogar ein Kleinplanet nach ihm benannt.

das 6. Plenum ist nun endgültig überstanden. Mit der Veröffentlichung des Textes der großen Resolution ist die offizielle Neuausrichtung abgeschlossen. Wir haben uns den Text in einem ersten Durchgang angesehen. Wie erwartet spielen die knapp zehn Jahre unter Xi eine überproportional große Rolle. Wir haben in dem Text keine größeren Überraschungen gefunden.

Offensichtlich musste sich Xi, um den Konsens in der Partei zu erhalten, weitgehend an die bisher schon beschlossenen Sprachregelungen halten. Die Resolution bestätigt eher noch einmal die wichtigsten Trends. Dazu gehören die Stärkung des Sicherheitsapparats und der Staatsbetriebe. Auch das Bekenntnis zu mehr wirtschaftlicher Autarkie gehörte wieder in den Kanon der ständig wiederholten Politikziele.

Das Streben nach technischer Eigenständigkeit zeigt sich auch im Umgang mit Krypto-Währungen wie Bitcoin. China hat zwar den Handel verboten, genauso wie das Schürfen. Dennoch gibt es chinesische Anbieter wie Huobi, die sich weiter in dem Geschäft tummeln. China hat also diesen Teil seines Finanzsystems abgeriegelt, will und kann aber dennoch international mitspielen, analysiert Frank Sieren. Derzeit ist das eine typische Kombination.

Wer Bitcoins schürfen will, braucht Strom. Kommt dieser vor allem aus der Kohleverbrennung, wird der Bitcoin-Abbau schnell zum Umweltproblem. Chinas Behörden wollen deshalb mit noch mehr Druck gegen Krypto-Mining vorgehen: Die Praxis sei “extrem schädlich” und gefährde die Bemühungen des Landes, seine CO2-Emissionen zu reduzieren, sagte die Sprecherin der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Meng Wei, am Dienstag. Institutionen, die verbilligten Strom “missbrauchten”, um Kryptowährungen zu schürfen, müssten mit einer Preiserhöhung rechnen. Nach ihren Anmerkungen fiel der Bitcoin-Preis um mehr als sieben Prozent auf 60.889 US-Dollar, dem niedrigsten Wert seit mehr als einer Woche. Auch die zweitgrößte Digitaldevise Ethereum rutschte am Dienstag um mehr als acht Prozent ab.

Die Volksrepublik hatte dem Krypto-Mining eigentlich bereits im September offiziell den Stecker gezogen: Das Schürfen und der Handel mit den digitalen Währungen ist seither praktisch verboten. Illegal wird aber weitergeschürft, weshalb Peking nun nachlegte.

China steht dem Wachstumsmarkt unabhängiger Kryptowährungen sehr kritisch gegenüber: Denn dezentral angelegte Kryptowährungen wie Bitcoin entziehen sich der Kontrolle des Staates (China.Table berichtete). Mit den digitalen Währungen wäre es möglich, große Mengen Geld außer Landes zu schaffen und die strengen Kapitalverkehrskontrollen Pekings zu unterlaufen. Diese sind Peking jedoch wichtig, weil die Führung so verhindern kann, dass das Land finanziell ausblutet, wie Russland in den 90er-Jahren.

Zudem kann Peking so den Yuan stabil halten. 2017 wurden die Regeln noch einmal verschärft. Seitdem darf jeder Chinese nur maximal umgerechnet 50.000 US-Dollar im Jahr ins Ausland überweisen. Einzelüberweisungen von mehr als 50.000 Yuan (7.200 US-Dollar) müssen gemeldet werden. Davor waren noch 200.000 US-Dollar erlaubt. Diese Regelung wurde zwischenzeitlich vom Bitcoin-Handel unterlaufen – denn China war zeitweise die Heimat des weltgrößten Bitcoin-Handelsplatzes, BTC China. Das Land verfügte zudem über einige der größten Bitcoin-Minen des Planeten und kam zeitweise auf mehr Bitcoin-Wallet-Downloads als der Rest der Welt zusammen.

So ganz kann aber auch Peking nicht von Krypto lassen – und lässt deshalb chinesische Unternehmen weiter Geschäfte damit machen, allerdings nur über Hongkong. Eines der führenden Unternehmen, das in China entstanden ist und nun weiter am Krypto-Boom teilhaben darf, ist die Huobi Group. Die 2013 von Leon Li, einem Absolventen der Pekinger Tsinghua-Universität, gegründete Firma, versteht sich als globaler Finanzdienstleister für digitale Vermögenswerte. Registriert ist Huobi auf den Seychellen. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen an der Börse in Hongkong notiert, nachdem es 74 Prozent am Hongkonger Elektronikhersteller Pantronics Holdings erworben hatte.

Heute unterhält die Gruppe Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea. Huobi betreibt auch eine eigene Krypto-Börse, Huobi Global, die eine eigene Kryptowährung, den Huobi Token, anbietet. Nach dem kompletten Krypto-Verbot, verkündete Huobi jedoch, keine Kunden mehr auf dem chinesischen Festland bedienen zu wollen.

Huobi konzentriert sich heute vor allem auf das globale Asset-Management von Kryptowährungen, also blockchainbasierte Dienstleistungen wie Treuhandgeschäfte, Kapitalmanagement und Krypto-Verwahrung. Aber auch in Bereichen wie Bildung, Marktforschung und Inkubation ist das Unternehmen laut eigenen Angaben tätig. “Wir fungieren als Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Welt der virtuellen Vermögenswerte”, erklärt Lily Zhang, Chief Financial Officer von Huobi Tech.

Es handelt sich hier auch ohne den chinesischen Heimatmarkt um ein attraktives Geschäftsfeld. Der Markt für Krypto-Asset-Management hatte im Jahr 2020 ein Volumen von rund 670 Millionen US-Dollar und könnte laut den Analysten von Allied Market Research bis 2030 auf 9,36 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Im August 2020 erhielt Huobi von Hongkongs Marktaufsicht SFC die Genehmigung, Beratungen zu Wertpapieren und Vermögensverwaltung durchzuführen. Im vergangenen Dezember wurde die US-Tochtergesellschaft von Huobi Tech, Huobi Trust US, von der Financial Institutions Division des Nevada Department of Business and Industry lizenziert.

Dieses Jahr veröffentlichte das Unternehmen ein Krypto-Asset-Management-Portfolio über die Tochtergesellschaft Huobi Asset Management. Das Angebot umfasst Bitcoin- und Ethereum-Tracker-Fonds sowie einen Multi-Asset-Fonds, der eine Kombination verschiedener Anlageklassen beinhaltet, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Krypto-Assets.

Die Huobi Group hat zudem am 1. November einen eigenen Marktplatz für Non-Fungible Tokens (NFTs) eröffnet. Ein NFT ist ein Echtheitszertifikat für jede digitale Datei. Wer ein NFT kauft, kauft einen Token, beziehungsweise ein Objekt, das damit verknüpft ist. Das kann digitale Kunst sein, digitale Sammelkarten, Musik oder virtuelles Land, zum Beispiel innerhalb eines Computerspiels.

Das NFT ist auf der Blockchain gespeichert und somit einzigartig authentifiziert und fälschungssicher. Im 1. Quartal des Jahres 2021 wurden bereits zehn Prozent des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt über NFTs erzielt. Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit NFTs in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt. “NFTs haben die Augen der Öffentlichkeit für die große Bandbreite an verfügbaren Blockchain-Anwendungen geöffnet”, erklärt Jeff Mei, Direktor der Strategieabteilung bei Huobi. “Das Konzept der NFTs als unveränderlicher Eigentumsnachweis ist äußerst kraftvoll, daher sind wir gespannt, wohin uns dieser NFT-Marktplatz führen wird.”

Das Beispiel Huobi zeigt einmal mehr, dass China nicht auf den Finanzplatz Hongkong verzichten kann, weil es sich nicht von internationalen Entwicklungen abhängen lassen will – und diese Geschäfte sind in China nur in Hongkong möglich.

Eine gute Woche nach einem politisch wichtigen Treffen der Parteiführung hat die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag den Volltext der Beschlüsse online gestellt. Die Resolution des 6. Plenums gibt einen Überblick über 100 Jahre Parteigeschichte bis heute. Sie beschreibt in subjektiver Weise die Entwicklung ihrer Strukturen und ihrer Ideologie und gibt einen programmatischen Ausblick auf die Zukunft. Wie erwartet steht Xi Jinping mit 23 Erwähnungen im Mittelpunkt des Interesses. Der “Steuermann” der Partei hat am Dienstag auch gleich seine eigene Interpretation der Resolution veröffentlichen lassen.

Bei Weitem nicht alles an dem Dokument ist neu. Lange Passagen des Textes beschränken sich auf die Wiederholung der üblichen Formulierungen und Phrasen. Andere Stellen sind direkt aus vorhandenen Parteibeschlüssen übernommen. Im Gesamtbild ergibt sich dennoch ein Schnappschuss der Vorstellungen von Machthaber Xi Jinping für China.

Die Partei lobt in dem Dokument umfangreich ihre Fähigkeit, sich selbst wirksam zu überwachen. Das selbst geschaffene System

Dieser Abschnitt ist bemerkenswert, weil er verdeutlichen soll, wie unnötig Demokratie in China ist. Nach der Weltsicht der Resolution schafft die Partei auch ohne Gewaltenteilung und externe Überwachung ein hohes Maß an Integrität – und das ohne die Umstände und die Reibungsverluste westlicher Systeme. Die vorige Führungsgeneration unter Jiang Zemin hat das noch anders gesehen. Unabhängige Kontrolle war hier durchaus ein Thema.

Die Passage wirft jedoch Fragen auf. Wenn der Sieg über die Korruption so rein und vollständig ist, warum laufen dann weiterhin ständig neue Ermittlungsverfahren an? Und wenn der Zustand bereits so gut ist, warum ist dann weiter eine Führung mit harter Hand nötig, um Partei und Land auf Kurs zu halten?

Die Rolle von Xi Jinping als “Kern des Zentrums der Partei” 党中央的核心 wird hier noch einmal verdeutlicht. So wie die Partei die Vorhut der Volksmassen ist, ist Xi der “Hauptrepräsentant” der Partei. Er fokussiert ihre Kräfte, um das Projekt der Erneuerung Chinas voranzutreiben. Auf Basis des bisher Erreichten bringe er der Welt ein “neues Zeitalter des Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken”.

Zwei lange Abschnitte des Dokuments beschäftigen sich dann umfangreich mit der Entscheidungsfindung durch Zentralkomitee und Politbüro sowie der Schaffung von Rechtsstaatlichkeit in China. Einen Widerspruch zwischen beiden Prinzipien sieht das Dokument nicht. Der “sozialistische Rechtsstaat” 社会主义法治 lässt ich allerdings auch als “sozialistische Regierung durch Gesetze” übersetzen. Selbstkritisch erkennt die Partei an, dass laxer Umgang mit Gesetzen und Fehlurteile weiterhin vorkommen. Der Rechtsstaat mit chinesischen Charakteristiken verhindere jedoch Willkür und ein “Abgleiten ins Chaos”.

Die Resolution geht auf die Demokratiebewegung und ihre Niederschlagung 1989 ein. “Internationale anti-kommunistische Feindkräfte, das internationale Klima und die Situation im Inland haben im Frühjahr und Sommer 1989 zu einem ernsthaften politischen Sturm geführt”, stellt das Dokument fest. Der Sturm dauerte jedoch nicht lang: “Die Partei und die Regierung konnten sich darauf verlassen, dass das Volk sich den Unruhestiftern entgegenstellte und die sozialistische Staatsmacht verteidigte.”

Dieser Interpretation zufolge war es nicht die Parteiführung, die ihre Armee gegen das Volk in Form der jungen Studenten in Marsch gesetzt hat. Sondern die Studenten waren vom Ausland gesteuert, und das eigentliche chinesische Volk hat die Unruhe in einer Abwehrreaktion abgelehnt. Diese Deutung der Ereignisse gilt allerdings in ihren Grundzügen schon seit 2007.

Interessanterweise folgt im gleichen Absatz eine rasche Aufzählung weiterer Schwierigkeiten, die die Partei seit 1990 überwunden hat. Es handelt sich jedoch fast nur um Naturkatastrophen wie das Erdbeben von 2008 oder verschiedene Überflutungen. Die Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz stehen damit unter den Herausforderungen für die Partei neben Ereignissen wie Finanzkrisen und Epidemien, für die sie selbst nichts kann.

Taiwan findet Erwähnung als offene Herausforderung: “das große Ziel einer Vereinigung des Vaterlandes”. Deng Xiaoping habe hierfür als Blaupause das Konzept von “einem Land, zwei Systemen” geschaffen. Hongkong und Macau seien bereits darunter zurückgeführt worden. Als Nächstes komme die “Lösung der Taiwan-Frage” dran.

Die Resolution lobt kurz die Reform- und Öffnungspolitik der 80er-Jahre, ohne Deng Xiaoping als deren Urheber zu nennen. Fast im selben Satz listet sie zudem schon die Probleme der damaligen Weichenstellung auf: mangelnde Nachhaltigkeit, Ungleichheit, mangelnde Koordination. An Stelle der klassischen Reform- und Öffnungspolitik trete nun “strategische Planung unter gebündelter Führung der Wirtschaft”. Es stehe eine neue Phase der “qualitativ hochwertigen Entwicklung” bevor. Risiken sollen vermindert werden – das bedeutet: Der Schuldenstand von Kommunen sowie Staats- und Privatunternehmen soll sinken. Auch der Umweltschutz findet Erwähnung. Die Binnennachfrage soll weiter steigen, um die Abhängigkeit vom Export zu überwinden.

Das neue Wirtschaftssystem unter Xi betont in der Resolution vor allem sozialistische Elemente:

Dieses Programm soll von einer neuen Phase der Öffnung und der Reformen flankiert werden. Diese seien ein “ewiger Prozess”, in dem die Institutionen sich immer wieder erneuern müssen. Der lange Abschnitt beschränkt sich jedoch dann auf die Wiederholung von Phrasen ohne viel Substanz.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich vollständig auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen zur strategischen Ausrichtung und spezifischen Geschäftsaktivitäten in China.

Volkswagen zieht seinen China-Chef Stephan Wöllenstein zum 1. Februar von seinem Posten ab. Das berichtet das Magazin Automobilwoche unter Berufung auf Firmenkreise. Die Nachrichtenagentur Reuters erhielt die Bestätigung, dass Wöllenstein das Land verlassen werde. Unter Wöllenstein war der Absatz der Elektrofahrzeuge des Unternehmens monatelang nicht in Gang gekommen und hatte damit die Konzernziele gefährdet (China.Table berichtete). Wöllenstein soll nun eine andere Aufgabe im Konzern finden. Ein Volkswagen-Sprecher wollte die Spekulationen am Dienstag gegenüber China.Table nicht kommentieren.

Wöllenstein war drei Jahre im Land. China ist bei weitem der wichtigste Markt des Unternehmens. Doch zuletzt lief es hier alles andere als rund. Während die Marke VW weiterhin viele Verbrenner verkaufte, gingen nach Markteinführung des ID.4 nur knapp über tausend Exemplare des E-Autos pro Monat weg. Der Konzern musste daher sogar Emissionspunkte von fortschrittlicheren Anbietern zukaufen (China.Table berichtete). Zudem sank die Marge pro Auto, weil das Unternehmen keine so hohen Preisaufschläge mehr durchsetzen kann wie früher. Im Oktober war der Absatz des Elektroautos ID.4 dank einer Verbesserung des Vertriebsnetzes immerhin über 12.000 Stück gestiegen.

Noch am Dienstagabend kursierten erste Gerüchte über die mögliche Nachfolge. Im Gespräch ist Alexander Seitz, der seit März vergangenen Jahres bei VW als Vorstandsmitglied für die Marke Volkswagen das Controlling leitet. Er kommt von Daimler, kennt sich also mit dem Premium-Segment aus, und hat reichlich China-Erfahrung. Von 2013 bis 2017 war Seitz einer der zwei Chefs des Gemeinschaftsunternehmens SAIC Volkswagen in Shanghai. Später war er in seiner Vorstandstätigkeit zeitweilig für das Chinageschäft verantwortlich. In der Branche gilt er als logische Wahl für den größten Markt des Konzerns. fin

Bei ihrem ersten virtuellen Online-Gipfel haben Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden versöhnliche Töne angeschlagen. Biden erklärte, dass China und die USA “insbesondere in wichtigen globalen Fragen wie dem Klimawandel” kooperieren sollten. Als größte Volkswirtschaften und ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat müssten beide Länder “aktive Schritte unternehmen, um die Beziehungen zwischen China und den USA in eine positive Richtung zu bewegen”, erklärte Xi laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Im Laufe des Gesprächs habe Chinas Staatschef Biden demnach gar als “Lao Pengyou” bezeichnet, als “alten Freund”.

Bei allen vordergründigen Freundschaftsbekundungen bleiben die Minenfelder zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt aber zahlreich: Xis Forderungen, Taiwan “mit dem Mutterland” zu vereinigen, hatten den Tonfall zwischen Washington und Peking zuletzt noch einmal verschärft. Ende Oktober hatte Biden in einem Fernsehinterview erklärt, dass die USA die “Verpflichtung” haben, Taiwan im Falle einer Invasion zu verteidigen (China.Table berichtete).

Im Gespräch mit Xi bekräftigte Biden, dass die USA weiter an der Ein-China-Politik festhalten. “Einseitige Bemühungen”, den Status quo Taiwans zu ändern, würden jedoch entschieden abgelehnt. Xi führte die jüngsten Spannungen laut der staatlichen Zeitung Global Times auf “wiederholte Versuche der taiwanesischen Behörden” zurück, Unterstützung in Washington zu suchen. Die USA wollten demnach Taiwan zur Eindämmung Chinas nutzen. Xi warnte: “Solche Schritte sind extrem gefährlich, genau wie das Spielen mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Auch Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong sowie die einseitigen Handelsbedingungen zwischen China und den USA seien im Laufe des Gesprächs Thema gewesen, teilte das Weiße Haus mit. Der Video-Gipfel war die erste Begegnung zwischen den beiden Politikern, seit Biden am 20. Januar dieses Jahres das Amt als US-Präsident angetreten hat. In seiner Zeit als Vize-Präsident unter Barack Obama hatte er Xi jedoch bereits mehrfach getroffen. Dem Sender CNN erklärte Biden gar, dass kein anderer Staatschef soviel Zeit mit Xi verbracht habe wie er.

Peking erhofft sich von den USA unter Biden mehr diplomatische Stabilität und eine Neuverhandlung des Handelsdeals. Seit Beginn eines Handelskriegs unter Donald Trump haben beide Länder einen Kurs der gegenseitigen Entkoppelung eingeschlagen. Ein Teil davon waren Sanktionen gegen Tech-Unternehmen wie Huawei. “Natürlich muss China seine eigene Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen schützen”, betonte Xi während des Gesprächs gegenüber Biden. Dennoch sei es an der Zeit, die gegenseitigen Differenzen zu überwinden, “um zu verhindern, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten”. fpe

Die Bundesregierung setzt sich für eine Freilassung der chinesischen Bloggerin Zhang Zhan ein. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hörfunk in Shanghai. Die Deutsche Botschaft in China hat sich demnach an das chinesische Außenministerium gewandt und die “unverzügliche Freilassung” von Zhang gefordert. Auch das US-Außenministerium hatte bereits Sorgen über den Gesundheitszustand der inhaftierten Bürger-Journalistin geäußert (China.Table berichtete).

Zhang hatte über den Ausbruch des Corona-Virus in Wuhan berichtet und dabei auch die Inhaftierung von Journalisten, überfüllte Krankenhäuser und leere Supermärkte dokumentiert. Laut AFP befindet sich Zhang Zhan seit einigen Wochen im Hungerstreik und wird zwangsernährt. Ihr Bruder schrieb auf Twitter, dass sie stark untergewichtig sei. Er befürchtet, dass Zhang den Winter nicht überleben könnte. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert die Freilassung Zhangs. ari

Chinas EU-Botschafter erhofft sich von Deutschlands kommender Regierung eine Fortsetzung von Angela Merkels politischer Ausrichtung gegenüber Peking. “Wir hoffen, dass die neue Bundesregierung auf dem politischen Erbe von Bundeskanzlerin Merkel aufbauen und die pragmatische China-Politik fortsetzen kann, die den Erwartungen unserer beiden Völker folgt”, sagte Chinas Botschafter bei der Europäischen Union, Zhang Ming, am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung des Thinktanks European Policy Center. China und Deutschland seien “umfassende strategische Partner”, so Zhang. Als große Länder müssten sie zusammenarbeiten, um ein “Win-win-Ergebnis” zu erzielen. Diesen Weg sollten die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und Deutschland sowie der EU auch künftig nehmen, sagte der Botschafter.

In Bezug auf das derzeit lahmgelegte Investitionsabkommen CAI sagte Zhang, dass Chinas Entscheidung, das Abkommen einzuhalten, weiterhin bestehe. “Der Ball liegt ehrlich gesagt bei Brüssel.” Das Europaparlament hatte in Folge von Sanktionen gegen mehrere Europa-Abgeordnete die Arbeit an dem Text zunächst eingestellt. Peking hatte die Strafmaßnahmen als “tit-for-tat”-Schritt verhängt: Brüssel hatte zuvor mehrere Beamte in Xinjiang wegen Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. Diese Sanktionen kommenden Ende des Jahres in Brüssel wieder auf den Tisch und sollen gegebenenfalls verlängert werden. Zhang wich der Frage aus, ob sich China dafür erneut rächen werde. Auch die Frage, ob EU-Abgeordneten Sanktionen drohen, wenn sie sich für EU-Beziehungen zu Taiwan einsetzen, beantwortete Zhang nicht.

Der EU-Botschafter hatte zu Beginn der Woche mit einem Interview für Verwunderung gesorgt. In dem Gespräch mit der Financial Times warf Zhang Brüssel vor, mit seiner Politik weitere Störungen der weltweiten Lieferketten zu riskieren. Die Botschaft des chinesischen Vertreters in Brüssel war direkt gegen die Kommission gerichtet. Zhang bemühte Äußerungen “einiger chinesischer Unternehmen” als Beleg für seinen Vorwurf. Diese sähen die Anstrengungen der EU-Kommission zum Ausbau der von Instrumenten der Handelspolitik als “mehr nach innen gerichtete und unilaterale Maßnahmen”. Folge sei die Schaffung “neuer Handelsbarrieren”.

Solche Schritte der EU könnten zudem global Folgen haben und “den Druck auf die weltweiten Liefer- und Produktionsketten erhöhen”, warnte Zhang. Er kritisierte auch die jüngste Einigung zwischen der EU und den USA im Streit über Stahl- und Aluzölle. Dabei wurde eine Beschränkung von Stahl- und Aluimporten aus Ländern mit größerem CO2-Ausstoß vereinbart, was China direkt betrifft. ari

Der chinesische Rennfahrer Zhou Guanyu ist der erste feste Profi seines Landes in der Formel 1. Alfa Romeo hat den 22-Jährigen neben dem etablierten Valtteri Bottas aus Finnland als Stammfahrer berufen. Er ersetzt den Italiener Antonio Giovinazzi. “Es ist sowohl aus sportlicher als auch aus kommerzieller Sicht großartig”, erklärte Alfa-Romeo-Teamchef Fredric Vasseur gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Zhou twitterte: “Ein Kindheitstraum wird wahr.” Er wird erstmals in der Saison 2022 dabei sein.

Für die Formel 1 ist ein chinesischer Fahrer deshalb kommerziell wichtig, weil seine Teilnahme das Interesse in seiner Heimat schüren wird. China ist ein riesiger Markt für Werbung und Lizenzrechte. Der enttäuschte Giovinazzi vermutet hinter der Entscheidung daher vor allem finanzielle Erwägungen. “Das Geld diktiert die Regeln.” Talent und Fähigkeiten von Zhou sind jedoch unbestritten: Er liegt auf Platz zwei der Formel-1-Meisterschaft der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). fin

Vier Jahre ist es her, dass Eckehard Scharfschwerdt sich eine goldene Medaille mit einer Gravur der Chinesischen Mauer um den Hals hängen durfte. Der 57-Jährige lebt heute im Dorf Edelweiler im nördlichen Schwarzwald, arbeitet als Hausarzt in der benachbarten Kleinstadt Altensteig. Und: Er ist Träger des “Freundschaftspreises der Volksrepublik China”, der höchsten chinesischen Auszeichnung für Ausländer, die Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes würdigen soll.

Den Preis, der Scharfschwerdt im Jahr 2017 verliehen wurde, hat der Arzt für sein Wirken in der südwestchinesischen Provinz Yunnan erhalten. 17 Jahre lang, von 2000 bis 2016, lebte und arbeitete er dort. Über eine christliche Organisation waren Scharfschwerdt und seine Frau, die ebenfalls Ärztin ist, an ein Kreiskrankenhaus in der Kleinstadt Heqing vermittelt worden. Die Motivation des Arztes: “Ich wollte mich dort einbringen, wo meine Hilfe dringend gebraucht wird – auch aus meinem christlichen Glauben heraus.”

Bewusst entschied sich Scharfschwerdt, der selbst vom Land kommt, für den Weg in die Provinz. Yunnan ist äußerst vielfältig: Der höchste Berg ist 6740 Meter hoch, während in tiefen Regionen tropisches Klima herrscht. Heqing liegt in den Bergen auf 2200 Meter Höhe. Zwei Jahre lang lernten Scharfschwerdt und seine Frau Chinesisch, dann trafen sie mit ihren beiden kleinen Kindern in der neuen Heimat ein. “Man wurde ständig irgendwo eingeladen”, erinnert sich Scharfschwerdt. Er arbeitete als Narkosearzt, führte in dem Krankenhaus die Vollnarkose neu ein. Nach einer Operation lud die Familie des Patienten alle Beteiligten zum Essen ein. Auch von Beamten erhielt er oft offizielle Einladungen, lernte chinesische Trinksprüche.

Scharfschwerdt erlebte auch die Auswirkungen der SARS-Pandemie der Jahre 2002 und 2003. Die Bevölkerung in Yunnan erfuhr lange nichts von dem neuen Virus. Dann wurde das Krankenhaus über Nacht zur Fieberklinik umgebaut, die ganze Stadt mit weißem Kalk bestäubt. Die Pandemie habe auch die Entwicklung des Gesundheitssystems beeinflusst: Vorher habe es einen Trend zur Privatisierung gegeben. “SARS hat der Regierung dann gezeigt, wie wichtig es ist, Kontrolle über die Basisgesundheitsversorgung zu haben.” Die damals etablierten neuen Meldesysteme hätten sich nun auch in der Corona-Pandemie bewährt.

Heute ist das Krankenhaus in Heqing ein 18-stöckiges Hochhaus mit 20 Fachabteilungen und umfassender medizinischer Ausstattung. Als Scharfschwerdt im Jahr 2000 eintraf, sah es ganz anders aus: Er fand drei Abteilungen mit 200 Betten vor, von denen nur die Hälfte belegt war. “Es gab ein Röntgen-, ein Ultraschall- und ein EKG-Gerät für die ganze Klinik.”

Bereits rund um die Olympischen Spiele im Jahr 2008 habe der Staat enorm viel Geld in Infrastruktur gesteckt – auch in das Gesundheitssystem. Entscheidend sei auch die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung in Yunnan im Jahr 2006 gewesen. “Danach brauchte man viel mehr Betten, weil die Leute ihre Krankheiten und Verletzungen jetzt behandeln lassen konnten.” Dabei war das Modell zunächst kein Erfolg. “Erst als die Regierung die vierfache Summe des Eigenanteils übernahm, strömten die Menschen plötzlich in die Krankenhäuser”, erinnert sich Scharfschwerdt. Heute sind die meisten Chinesen krankenversichert. Noch immer gebe es aber große Unterschiede in der Versorgung: Während die größten Krankenhäuser längst Spitzenmedizin böten, hinkten andere Kliniken, vor allem auf dem Land, noch hinterher.

In Kontakt kam Scharfschwerdt auch mit der traditionellen chinesischen Medizin. Ein junger Kollege brachte ihm Akupunktur bei. “Das war sehr spannend, aber auch sehr fremd.” Die chinesische Medizin lasse Widersprüche zu, unterschiedliche Interpretationen des menschlichen Körpers existierten nebeneinander. Heute helfen ihm die Erfahrungen im Alltag in seiner Praxis: “Ich habe Geduld gelernt, kann es besser akzeptieren, wenn Patienten auch mal ungewöhnliche Erklärungen für ihre Beschwerden liefern.”

Scharfschwerdt engagierte sich aber nicht nur als Mediziner. Der deutsche Arzt interessierte sich für die Menschen in abgelegenen Bergdörfern. Drei Stunden Fußmarsch von Heqing entfernt lebt eine ethnische Minderheit, die damals kaum Kontakt zur Außenwelt hatte. Von Zeit zu Zeit schauten chinesische Beamte dort nach dem Rechten. Scharfschwerdt begleitete sie, sprach mit den Dorfbewohnern über ihre Sorgen und Nöte. In Zusammenarbeit mit seiner Organisation und chinesischen Ämtern startete er ehrenamtlich mehrere Hilfsprojekte: Die Dorfbewohner erhielten etwa Ziegen zur Leihe, mit denen sie eine Zucht aufbauen sollten.

Bald ließen ihn die Beamten das Dorf auch alleine besuchen. Wenn er sich näherte, klopften die Bewohner mit Hämmern auf Steine, um seine Ankunft anzukündigen. Der Klang erfüllte das ganze Tal. Er durfte auch an traditionellen Hochzeiten teilnehmen. “Die Menschen waren arm, aber sehr fröhlich und gastfreundlich.” Sie verließen das Dorf selten. Wenn doch, habe derjenige stundenlang am offenen Feuer erzählt, was er “draußen” alles erlebt habe.

Die Zeiten haben sich mittlerweile geändert: Die Regierung hat eine Straße hinauf in das Dorf gebaut, viele Bewohner arbeiten auf weiter entfernten Baustellen. Den Menschen im Dorf gehe es heute wirtschaftlich deutlich besser – allerdings habe sich auch ihre traditionelle Lebensweise stark verändert.

Zu der Auszeichnung durch die Regierung kam Scharfschwerdt völlig unverhofft. “Ich habe mich selbst sehr darüber gewundert”, sagt er. Auslöser war zunächst ein Artikel der Deutschen Welle, der über ihn berichtete. Der Bericht verbreitete sich in China und wurde von großen Zeitungen wie der Xinhua News Agency aufgegriffen. Deren Reporter machten in Yunnan möglichst viele ehemalige Kontakte Scharfschwerdts ausfindig, interviewten Freunde und Beamte. Die Geschichte des deutschen Arztes drang bis zur Regierung vor – und Scharfschwerdt erhielt eine Einladung zur Preisverleihung in Peking. Dort hielt er eine Rede, saß neben dem Ministerpräsidenten Li Keqiang, nahm am traditionellen Essen vor dem Nationalfeiertag teil. “Meine chinesischen Freunde waren unglaublich stolz.” Jan Wittenbrink

Pradeep Kumar Rawat soll Medienberichten zufolge neuer indischer Botschafter in China werden. Rawat war demnach bereits viele Jahre in Hongkong und Peking im Einsatz und spricht fließend Mandarin. Derzeit ist Rawat der indische Botschafter in den Niederlanden.

Isaac Meng wird Leiter des Bereichs chinesische Anleihen bei Manulife Investment Management. Meng soll die China-Strategie neu aufstellen und ein besseres Verständnis für den dortigen Anleihemarkt einbringen. Er wird am Standort Hongkong für das kanadische Unternehmen tätig sein.

Mit Flaggen und Fanfaren wurde am Montag der chinesische Agrar-Experte Yuan Longping zu Grabe getragen. Der im Alter von 90 Jahren verstorbene Wissenschaftler erhielt ein Staatsbegräbnis. Mit der Züchtung besonders ertragreicher Hybrid-Reissorten half Yuan, schlimme Hungersnöte in China zu vermeiden. Das Begräbnis war dabei nicht die höchste aller Ehren: 1999 wurde sogar ein Kleinplanet nach ihm benannt.