der Koalitionsvertrag liegt auf dem Tisch. Bei der Vorstellung des Papiers war zwar nur einmal kurz von China die Rede. Das Thema Corona hat die Pressekonferenz verständlicherweise dominiert. Doch im Text finden sich erstaunlich klare Worte zur Außenpolitik. Die neue Bundesregierung will sich für den Erhalt des Status quo an der Taiwan-Straße einsetzen und nennt China einen “Systemrivalen”. Die Themen Xinjiang und Hongkong wollen die Koalitionäre gegenüber Peking deutlich ansprechen. Sie fordern zudem ein friedliches Verhalten im Indopazifik. Und nicht zuletzt liegt ihnen an freiem, fairen Handel.

Doch die Analyse unserer Politik-Experten Amelie Richter und Felix Lee zeigt, dass die Regierungsparteien damit durchaus keine völlig neue Haltung einnehmen. Zwar befasst sich das Dokument klarer und intensiver mit diesen Themen als der vorige Koalitionsvertrag vor vier Jahren. Doch die Koalitionäre orientieren sich bis hinunter zu einzelnen Formulierungen an EU-Positionen. Diese sind in Brüssel bereits Grundlage der gemeinsamen Fernost-Politik.

Insgesamt findet der Koalitionsvertrag eine ordentliche Balance. Er signalisiert mehr Selbstbewusstsein gegenüber China, ohne auf populistische Sprüche zu verfallen. Auch die Betonung der Menschenrechte als Grundlage zivilisierter Politik hat darin ihren Platz.

An der Menschenrechts-Front gibt es derweil erheblichen Gesprächsbedarf. Der Aufenthaltsort der Tennisspielerin Peng Shuai ist weiterhin unklar. Eine unabhängige Untersuchung ihrer Vorwürfe ist nicht zu erkennen – stattdessen unterdrückt China die MeToo-Bewegung. Marcel Grzanna hat sich bei Deutschlands Sportverbänden umgehört, wie diese den Fall sehen. Ein Boykott von Olympia kommt für die Funktionäre trotz aller Sorge um Peng nicht infrage. Stattdessen sollen sich einzelne Sportler zur Lage in China äußern.

In der kommenden Woche findet der nächste China-Afrika-Gipfel statt. Unser Gastautor Robert Kappel von der Universität Leipzig ordnet für uns die Investitionen der Seidenstraßen-Macht ein. Der Wirtschaftsprofessor kann nachweisen: Chinas Engagement hat nicht so viele Arbeitsplätze geschaffen, wie vor zehn Jahren erhofft, hatte aber erhebliche Nebenwirkungen. Das Land komme daher nicht als der “Heilsbringer” nach Afrika, als das es sich gerne zeigt.

Zwei Monate lang haben rund 300 Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP in 22 Arbeitsgruppen verhandelt. Am Mittwoch hat die neue Ampel-Koalition ihren Koalitionsvertrag schließlich vorgestellt. Dem Thema China haben die künftigen Regierungsparteien einen eigenen Abschnitt gewidmet. Und der hat es in sich. “Wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität gestalten”, heißt es in dem von den drei Parteien ausgehandelten Vertrag.

Auf Grundlage der Menschenrechte und des internationalen Rechts werde die neue Bundesregierung zwar die Kooperation mit China suchen und im zunehmendem Wettbewerb mit China faire Spielregeln aushandeln. Aber der Vertrag enthält auch eine direkte Botschaft in Richtung Peking: “Unsere Erwartungen an die chinesische Außenpolitik ist, dass sie eine verantwortungsvolle Rolle für Frieden und Stabilität in ihrer Nachbarschaft spielt.”

Der Vertrag lässt es nicht bei allgemeinen Worten. Die Koalitionäre verdeutlichen konkret, was sie meinen. “Wir thematisieren klar Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang.” Dem Prinzip “ein Land, zwei Systeme in Hongkong” müsse wieder Geltung verschafft werden. Auch das aggressive Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer wird genannt.

Zum ersten Mal wird auch die Taiwan-Frage in einem deutschen Koalitionsvertrag erwähnt. Die neue Bundesregierung sagt der Insel Unterstützung zu, ohne von der bisherigen Sprachregelung abzuweichen: “Eine Veränderung im Status quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.” Im Rahmen der Ein-China-Politik der EU werde eine Einbindung Taiwans in internationale Organisationen befürwortet.

Mit diesen Punkten nimmt die künftige Bundesregierung im Gegensatz zur Vorgängerregierung ganz bewusst den Konflikt mit der kommunistischen Führung in Kauf. Deutsche Alleingänge im Umgang mit China soll es unter Rot-Grün-Gelb nicht mehr geben. Die Ampel-Koalition will viel stärker auf eine gemeinsame Strategie mit der EU setzen. “Um in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen China-EU-Politik”, heißt es im Koalitionsvertrag. In Brüssel wird diese Passage mit Wohlwollen aufgenommen werden. Immer wieder war dort Kritik laut geworden, dass Deutschland zu sehr die eigenen wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellt.

Dem Dreiklang aus “Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale” folgt die EU bereits seit der 2019 veröffentlichten China-Strategie. Nun klingt er in dem Ampel-Papier an. Das ist auch nicht verwunderlich. Sowohl an dem Papier vor knapp zwei Jahren als auch jetzt bei der Passage im Koalitionsvertrag arbeitete maßgeblich der Grünen-Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer mit. Der langjährige China-Kenner blickt schon seit Jahren mit Sorge auf die immer autoritäreren Züge der Volksrepublik unter Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bütikofer warnt vor einer zu großen Abhängigkeit einiger großer deutscher Unternehmen von China. Und auch die FDP blickt sehr viel kritischer auf die Volksrepublik als es die bisherige Kanzlerin getan hat.

Im großen geopolitischen Streit zwischen den beiden Supermächten China und den USA bezieht die Ampelregierung ganz klar Position: für die USA. “Wir streben eine transatlantische Abstimmung in der China-Politik an und suchen die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern, um strategische Abhängigkeiten zu reduzieren”, steht in der Abmachung der neuen Koalition. Die bisherige Bundesregierung unter Angela Merkel war auch in dieser Frage nicht eindeutig. Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte bei der Präsentation des Koalitionsvertrags die “zentrale Bedeutung” der Zusammenarbeit mit den USA. Wer Deutschland künftig als Außenminister vertreten wird, stand offiziell zwar noch nicht fest. Es gilt aber als ausgemacht, dass Annalena Baerbock von den Grünen das Auswärtige Amt erhält.

An anderer Stelle des Koalitionsvertrags wird auch das EU-China-Investitionsabkommen CAI infrage gestellt, allerdings auch nicht klar abgelehnt. Die Ampel lässt ihm eine Hintertür offen: Wenn China und die EU es nachjustieren, erhält es doch noch eine Chance. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das vor allem die alte Bundesregierung vorangetrieben hat. Es liegt derzeit auf Eis (China.Table berichtete). “Eine Ratifikation des EU-China-Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus verschiedenen Gründen zurzeit nicht stattfinden. Wir werden uns für Reziprozität einsetzen”, heißt es in dem Papier. Die Grünen machen keinen Hehl daraus, dass sie das Abkommen ablehnen. Und auch die FDP hatte sich im Wahlkampf für eine Neuverhandlung des CAI ausgesprochen.

Die künftige Bundesregierung will zudem das Netz der Außenhandelskammern stärken. Für chinesische Investoren in Deutschland könnte hingegen bald Gegenwind wehen. Denn Übernahmen von kritischer Infrastruktur wie Strom- oder Breitbandnetz durch ausländische Investoren sollen auf Sicherheitsgefährdungen geprüft und gegebenenfalls schneller darauf reagiert werden. Eine Premiere in einem Koalitionspapier stellt auch das Ziel dar, die Asien- und China-Kompetenz “deutlich” auszubauen.

Einen Platz im Koalitionsvertrag findet die Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” aus Brüssel, die der chinesischen “Belt and Road Initiative” direkt Konkurrenz machen soll. “Global Gateway” sei ein wichtiges Instrument, um sich “aktiv für eine Infrastrukturentwicklung nach qualitativ hohen internationalen Standards” einzusetzen. Im Regierungspapier der Großen Koalition wurde lediglich davon gesprochen, “umfassende, moderne bilaterale Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum” zu schließen.

EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke sieht im Koalitionsvertrag eine Widerspiegelung der öffentlichen Meinung zu China-Themen: “Deutsche Politik wird sich sehr viel stärker auf Werte beziehen, was auch dem sehr viel kritischeren Meinungsbild der deutschen Öffentlichkeit gegenüber China entspricht.” Die deutschen Wirtschaftsinteressen bleiben gleichzeitig wichtig, betonte Wuttke gegenüber China.Table. Er hoffe, dass eine gute Balance gefunden werde und China auch “etwas feinfühliger sein wird für die öffentliche Meinung in Europa”. Für europäische Unternehmen in China bedeute das: “Firmen müssen sich auf komplexere Zeiten einstellen.”

Für den CDU-Europapolitiker David McAllister ist wichtig, dass die neuen Ansätze Deutschlands nun auch in Brüssel gehört werden: “Kein anderes europäisches Land pflegt so intensive bilaterale Beziehungen zu China wie Deutschland. Entscheidend ist daher, dass die deutsche Position in eine neue China-Strategie der Europäischen Union eingebettet wird.” Inwiefern sich die künftige Bundesregierung wirklich für die strategische Souveränität Europas einsetze, werde sich zeigen müssen, meint der Vorsitzende des Ausschusses für Außenpolitik des Europaparlaments. Der G7-Vorsitz Deutschlands im kommenden Jahr werde dafür “ein echter Realitätstest”, so McAllister. Amelie Richter/Felix Lee

Der Fall Peng Shuai bringt den deutschen Sport wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) in die Zwickmühle. Zwar äußert sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in einer Stellungnahme gegenüber China.Table. Doch die liest sich alles andere als eindeutig. Gefangen zwischen “Verantwortung gegenüber den Athlet:innen” und seiner “gesellschaftspolitischen Verantwortung” bemüht sich der Verband um eine Positionierung. Sportlicher Boykott: keinesfalls. Diplomatischer Boykott: müssen andere entscheiden.

Der Sportbund wehrt sich dagegen, in Angelegenheiten der Politik hineingezogen zu werden. “Ein sportlicher Boykott würde unserer Meinung nach dazu dienen, die Sportler:innen als Werkzeug zu instrumentalisieren, um Ziele zu verfolgen, die die Politik bisher nicht erreichen konnte”, so der DOSB in der Stellungnahme. “Es wäre somit mehr als unsportlich, die Olympischen und Paralympischen Teams quasi vorzuschicken und auf ihre Kosten ein symbolisches Zeichen zu setzen, das man aus politischen, strategischen und wirtschaftlichen Gründen selbst meidet.”

Stattdessen informiere man sich “umfassend in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt, Menschenrechtsexpert:innen und NGOs, wie etwa Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen und der Gesellschaft für bedrohte Völker”. Dies geschehe “insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking und der menschenrechtspolitischen Situation im Gastgeberland”. Gleichzeitig sei es dem Verband ein Anliegen, “unsere Sportler:innen über kritische Themen zu informieren, damit diese sich eine eigene Meinung dazu bilden und sich entsprechend äußern können, wenn sie darauf angesprochen werden”.

Das klingt gut, bedeutet in der Praxis aber auch, dass der DOSB Kritik an der chinesischen Regierung lieber seine Sportler:innen üben lässt, statt seine “gesellschaftspolitische Verantwortung” in öffentlichkeitswirksame Rhetorik umzusetzen. Mehr als der Ausdruck der Sorge und die Forderung um Klarheit im Fall Peng Shuai hat der DOSB bislang nicht in Richtung der chinesischen Regierung geäußert. Damit begibt sich der DOSB ins Fahrwasser des Internationalen Olympische Komitees (IOC), das offene Kritik an der Pekinger Führung vermeidet.

Die 35 Jahre alte Peng Shuai hatte am 2. November in einem Posting auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo ihre Affäre mit dem früheren Vizepremierminister Zhang Gaoli öffentlich gemacht. Sie warf dem mächtigen Politiker, der bis 2017 als Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros zum innersten Machtzirkel der Kommunistischen Partei gehörte, darin vor, sie mindestens einmal zum Sex gezwungen zu haben.

Unmittelbar danach verschwand die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel von der Bildfläche und tauchte erst wieder auf, nachdem im Ausland zunehmend Fragen über ihren Verbleib laut wurden (China.Table berichtete). Fotos und Videosequenzen sollten dokumentieren, dass Peng einem normalen Tagesablauf nachgehe und um Privatsphäre bitte. Während Peking darin ausreichend Belege erkennen will, dass Peng wegen ihrer Anschuldigungen im Land nichts zu befürchten habe, bleibt man außerhalb Chinas skeptisch.

Die noch relativ junge Athletenvereinigung Global Athlete forderte das IOC auf, “das Chinesische Olympische Komitee sofort zu suspendieren”, bis Peng Shuai sicher aus China ausreisen könne und eine vollständige und transparente Untersuchung ihrer Vorwürfe der sexuellen Nötigung durchgeführt würde. Die Organisation betonte, dass eine Videoschalte nicht garantiere, dass sich Peng tatsächlich in Sicherheit befinde und wohlauf sei. Global Athlete warf IOC-Präsident Thomas Bach vor, er habe die “todernste Situation verspottet, die leider zu vielen weiblichen Athleten sehr vertraut ist”. Bach hatte Peng im Rahmen der IOC-Videoschalte im Beisein einer chinesischen Funktionärin zu einem gemeinsamen Abendessen in Peking eingeladen.

Unzweifelhaft sind das Verschwinden der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin und ihre mysteriösen Lebenszeichen der vergangenen Tage ein unangenehmes Thema, mit dem sich die Verbände nicht intensiv befassen wollen. Beim Deutschen Skiverband (DSV) nimmt man die Ereignisse um Peng “zwar wahr”, aber man bittet auch um Verständnis dafür, dass man momentan gerade “sehr viel zu tun habe”, nachdem im vergangenen Monat die Wettkampf-Saison begonnen hat. Als Teil des DOSB fühlt sich der DSV “nicht berufen, die Vorkommnisse politisch einzuordnen”, wie ein Sprecher im Gespräch mit China.Table betont. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Konsequenzen aus der Welt des Sports drohen der Volksrepublik bislang nur vom Frauentennis-Weltverband WTA. Verbandsboss Steve Simon schließt einen Abzug aller WTA-Turniere aus China nicht aus. Unterstützung erhält er nicht nur von Stars der Szene, sondern auch vom Deutschen Tennis Bund (DTB). Dessen Präsident Dietloff von Arnim hält das für “eine klare positive Äußerung zu Menschenrechten”. Der DTB unterstütze die Haltung des Weltverbandes. “Wichtiger als das Geschäft sind die moralischen Werte, für die wir einstehen. Aber die wenigsten agieren so. Aber so langsam hat man das Gefühl, die Uhr schlägt ein bisschen um”, sagte von Arnim im Deutschlandfunk.

Anlass genug zu einer kritischen Bewertung von Geschäftsinteressen im Land des Olympia-Gastgebers hätte es aber schon vor dem Fall Peng Shuai ausreichend gegeben. Die Tennisspielerin ist nicht die erste Frau in China, die in jüngster Vergangenheit auf sexuelle Übergriffe durch Männer aufmerksam gemacht hat. Eine Handvoll weiterer Fälle ist ans Licht gekommen. Doch deren Aufarbeitung wird vom Staat mit allen Mitteln verhindert.

So werden die beiden Aktivistinnen Huang Xueqin und Wang Jianbing seit einigen Wochen ebenfalls vermisst. Sie unterstützten und berieten andere Frauen darin, ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Gegen weitere Aktivistinnen sind Schmutzkampagnen in sozialen Medien losgetreten worden. Sie müssen sich dort vorwerfen lassen, als Werkzeuge des Auslands zu handeln, um dem Mutterland zu schaden.

Zhou Xiaoxuan, die den bekannten TV-Moderator Zhu Jun beschuldigt, sie begrapscht zu haben, erhielt beispielsweise eine Nachricht, in der ihr nahegelegt wird, das Land zu verlassen. “Raus aus China. Ich bin angeekelt, mit einem Typ Mensch auf dem gleichen Fleck Erde zu leben wie du”, zitiert die Nachrichtenagentur AP aus einer privaten Nachricht an Zhou.

Ob der Staat mit seiner Armee an Sozialmedien-Kommentatoren solche Kampagnen unterstützt, ist nicht nachzuweisen. Doch während er Vorwürfe sexuellen Missbrauchs scharf und schnell zensiert, lässt er Beleidigungen gegen Frauenrechtlerinnen zu und sperrt deren Konten. Damit beraubt er sie der Möglichkeit einer offenen Auseinandersetzung mit ihren Kritiker:innen. Und verhindert gleichzeitig, dass sich andere Nutzer solidarisch zeigen können.

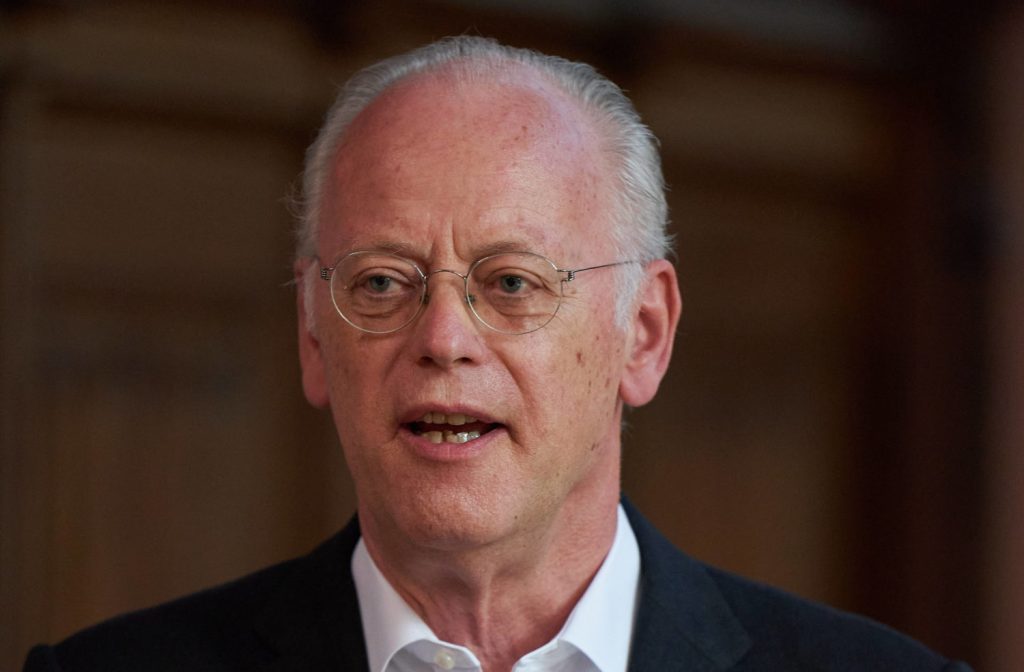

Rudolf Scharping veranstaltet seit acht Jahren eine deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz mit hochkarätigen Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. In diesem Jahr sprachen die Teilnehmer drei Tage über Themen wie Mobilität, Handel und Logistik, Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit; China.Table war Kooperationspartner. Mit seiner Beratungsfirma RSBK unterstützt der ehemalige Verteidigungsminister und SPD-Vorsitzende seit über 15 Jahren Unternehmen beim Markteintritt in China.

Das Motto der diesjährigen China-Konferenz von RSBK ist “Zukunft gemeinsam gestalten”. Wo liegen aus Sicht der Teilnehmer die aktuellen Herausforderungen?

Die Konferenz ist mit der Absicht verbunden, Verständnis untereinander zu fördern, Informationen zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen, Gebiete der Zusammenarbeit zu beschreiben, auch neue Gebiete zu identifizieren. Teilnehmer aus Deutschland und auch aus China schätzen, dass sie zusätzliche Informationen erhalten, künftige Trends besser einschätzen und auch Kontakte knüpfen können.

Was wäre so eine Information, die da aus China transportiert wird?

Ein Beispiel ist: Deutsche Unternehmen investieren in großem Umfang weiterhin in China. Das betrifft vor allem Forschung, Entwicklung und Innovation. Aber auch in die Gebiete Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz, Materialien und Ressourceneffizienz fließen weiterhin hohe Investitionen. Wir sind eng verzahnt, beide Volkswirtschaften, auch auf dem Gebiet von Innovationen. Europa, mit ihm Deutschland, China – man braucht sich. In meinen Augen ist es ziemlicher Unsinn ist, von einem Decoupling zu reden. Nicht zu vergessen: Hochschulen, Wissenschaft, Kultur – überall sollten wir uns besser verstehen lernen und zusammenarbeiten.

Haben Sie ein Beispiel für so eine aktuelle Technikinvestition?

Da wäre zum Beispiel die Zusammenarbeit der Continental AG und dem chinesischen Unternehmen Horizon Robotics. Oder die lange Liste von Unternehmen, die Forschung und Entwicklung in China betreiben, um in China, wie es ein Kollege von BMW ausgedrückt hat, nicht nur “Made in China”, sondern auch “Created in China” voranzubringen.

Wie beurteilen Sie und die Konferenzteilnehmer die derzeitigen Unregelmäßigkeiten entlang der Lieferkette?

Die sind aktuell ein Riesenproblem. Grundsätzlich müssen die Lieferketten resilienter werden. Also müssen sich Unternehmen auch diversifizieren, damit man nicht von einem Standort oder von zwei Standorten auf der ganzen Welt abhängig ist. Das ist der eine Punkt. Der andere betrifft die Frage: Was kommt denn aus welchem Land? Und wie lässt sich das fair und sinnvoll miteinander gestalten? Es gibt aber noch eine dritte Ebene. Sie betrifft alles, was mit der Vermutung zu tun hat, dass eine Volkswirtschaft sich abkoppeln könnte. Also Schwierigkeiten in den Lieferketten, Engpässe bei Materialien, höhere Frachtkosten und dergleichen mehr als Vorwand zu nutzen, um sich von anderen abzukoppeln oder abzuschotten. Die deutsche Wirtschaft bemüht sich derzeit, Abhängigkeiten zu verringern. Eine Abkopplung liegt aber in niemandes Interesse und wird ja auch nicht gewollt.

Haben die Unternehmen konkrete Beispiele genannt?

Das allgemein bekannte Problem sind Halbleiter; oder die Verknappung von Magnesium. Es gibt in China das Problem mit der Budgetierung der Strommengen und daraus folgend Produktionsausfällen. Das beklagen alle Unternehmen, die plötzlich nur noch auf einem Level von manchmal 30 oder 40 Prozent ihrer Produktionskapazität arbeiten können. China entkoppelt sein Wachstum vom Energieverbrauch, wie Deutschland früher ja auch. Manchmal übertreibt es China sehr mit administrativem Druck auf diesem Gebiet.

Das Risiko einer Immobilienkrise infolge der Zahlungsschwierigkeiten bei Evergrande – ist das derzeit in Wirtschaftskreisen ein dominierendes Thema?

Ja, aber meine Einschätzung lautet, dass es sich um ein innenpolitisches Thema handelt. Hier geht es eher um die Menschen, die Anzahlungen auf eine Wohnung geleistet haben. Dieses Thema wird China in den Griff bekommen. Wenn dabei Investoren Geld verlieren, dann wird China das hinnehmen, solange daraus kein weltweites Problem wird. Die Chinesen selbst spotten manchmal, das sei ihre Art von Mietendeckel.

Joe Biden hat im Zusammenhang mit Taiwan das Wort Unabhängigkeit in den Mund genommen, was zunächst einmal riskant erscheint. Gibt es Sorge um das Verhältnis der beiden pazifischen Großmächte?

Sicher, auch wenn das kein Konferenzthema war. Aber ich kann nur mit Blick auf Deutschland und Europa sagen, dass sie klug beraten sind, an der “Ein-China-Politik” festzuhalten. Meine Prognose ist, dass auch die USA und China größte Anstrengungen unternehmen, um zu kooperieren, um globale Themen gemeinsam anzupacken und folglich Konflikte möglichst einzuhegen.

Wie sieht es mit der Handelspolitik der EU aus?

Die Chinesen haben gemeinsam mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und den Asean-Staaten, also mit südostasiatischen Staaten unabhängig von ihrer politischen Verfasstheit, die Freihandelszone RCEP gegründet. Die wird in ihrem Umfang den europäischen Binnenmarkt bald übertreffen. Wir können es uns nicht leisten, unser eigenes Abkommen mit China, das CAI, im Kühlschrank erfrieren zu lassen.

Sie sind also dafür, es schnell zu ratifizieren?

Ich bin dafür, politisch umfassender zu denken; das Abkommen kann man ja praktizieren, ohne es schon sofort zu ratifizieren. Vor allem: Politik darf sich nicht erschöpfen in Handel oder Wirtschaft und Investitionen.

Ebenfalls aktuell sind derzeit Fragen der Klimapolitik. Wie bewerten Sie den Stand der Kooperation mit China?

Es könnte sehr interessant sein, zwischen den drei großen Wirtschaftsräumen, also China, den USA und Europa etwas zustande zu bringen auf dem Gebiet der CO2-Bepreisung. Durch eine tatkräftige Initiative aus Deutschland ist eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen gelungen. Eine höchst interessante Initiative könnte sein, das Thema Klimawandel auch gemeinsam weltweit dadurch anzugehen, dass man wirksame Maßnahmen schon zum Schutz der Regenwälder ergreift. Da ist dann auch etwas mit China sehr intensiv zu erörtern. Denn der Holzbedarf in China oder in Europa – wir haben eben über Engpässe gesprochen – ist ja wesentlich größer als für die Umwelt insgesamt gut ist. Also müssen wir uns auch über solche Fragen im globalen Maßstab unterhalten.

Stehen sie bereit, sich für eine solche Klimainitiative zu engagieren und da etwas Greifbares zwischen den beiden Ländern einzufädeln?

Wenn ich darüber rede, dürfen Sie davon ausgehen, dass ich das auch schon tue. Keine der großen Herausforderungen auf der Erde und solche, die das Überleben der Menschheit betreffen oder Sicherheit und Frieden, keine der Überlebensfragen auf diesem kleinen Erdball, nichts davon kann ohne China oder gar gegen China besser und zukunftsweisender beantwortet werden als mit China.

US-Präsident Joe Biden hat Vertreter aus Taiwan zu einer Demokratie-Konferenz eingeladen und damit die erwartbare Reaktion aus Peking provoziert. Auf dem “Summit for Democracy” sollen im kommenden Monat 110 freiheitlich organisierte Staaten zusammenkommen. Für Taiwan nehmen Digitalministerin Audrey Tang und die Repräsentantin in Washington, Hsiao Bi-khim, online teil. Der Interpretation des US-Senders CNN zufolge will Biden damit seine Ankündigung wahr machen, autoritär regierten Staaten wieder bestimmter gegenüberzutreten. Russland, die Türkei und China sind ausdrücklich nicht eingeladen.

Biden hatte Anfang des Monats gegenüber Xi Jinping gesagt, seine Regierung lehne eine “einseitige Änderung des Status quo” von Taiwan ab. Das Büro für Taiwan-Angelegenheiten der chinesischen Regierung nannte die Konferenz derweil einen “Fehler”. “China lehnt die Einladung der taiwanischen Behörden zur Teilnahme an dem Gipfel ab”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. “Es gibt auf der Welt nur ein China und die Regierung der Volksrepublik China ist sein einzig legaler Vertreter.” fin

Der chinesische Batteriehersteller CATL sichert sich langfristig die Versorgung mit dem Grundstoff Lithium, indem er das kanadische Bergbauunternehmen Millennial Lithium übernimmt. Der Kaufpreis beträgt gut 260 Millionen Euro. Das gilt als hoher Preis, ist aber dadurch gerechtfertigt, dass der Zugriff auf den Rohstoff hart umkämpft ist. Die Produktion von Akkus für E-Autos hängt von seiner Verfügbarkeit ab.

Der Chef des chinesischen Herstellers Ganfeng Lithium bestätigte unterdessen, dass die Nachfrage hoch bleiben wird. Alternative Batterietechniken seien noch nicht ausgereift und könnten vorerst eher entlastend auf die überstreckten Lithium-Lieferketten wirken, statt sie zu ersetzen. Der Preis von Lithium für die Batterieproduktion hat sich allein im Laufe dieses Jahres vervierfacht. Der US-Elektroauto-Marktführer Tesla lässt sich vermutlich ab kommendem Jahr von Ganfeng beliefern. fin

Die italienische Regierung hat die Übernahme einer Firma aus der Chip-Industrie durch das chinesische Unternehmen Zhejiang Jingsheng Mechanical verhindert, wie Reuters berichtet. Zhejiang Jingsheng Mechanical wollte ein Joint Venture mit der Hongkonger Niederlassung von Applied Materials gründen, um eine Tochter von Applied Materials in Italien zu übernehmen. Zu den Produkten von des Unternehmens gehören Maschinen für die Herstellung von Halbleitern und anderen Hightech-Komponenten.

Es handelt sich bereits um das dritte Veto der Draghi-Regierung, seitdem sie die Regierungsgeschäfte im Februar übernommen hat. Der italienische Industrieminister Giancarlo Giorgetti argumentierte, der Chip-Sektor habe strategische Relevanz. Italien behält sich das Recht vor, Übernahmen in strategischen Sektoren abzuwehren. Im Oktober hatte die Regierung den Kauf eines Saatgutherstellers durch den chinesisch-schweizerischen Konzern Syngenta verhindert. Und im April war bereits ein Veto gegen eine Mehrheitsbeteiligung durch Shenzhen Invenland Holdings an einem Unternehmen in der Herstellung von Halbleiterausrüstung eingelegt worden. nib

China behauptet immer wieder, chinesisches Engagement sei gut für die Entwicklung der afrikanischen Länder. Keine Frage: Der Außenhandel Afrikas mit China ist stark angestiegen. Vor ein paar Jahren wurde China sogar dafür gelobt, dass es Afrika zur Hilfe komme, um die technologische und wirtschaftliche Kluft zu überbrücken. Die Volksrepublik wollte bereitwilliger investieren als Europa und die USA. China hat sich durch die Neue Seidenstraße am Ausbau der Infrastruktur wie kein anderes Land zuvor eingebracht. Einige Beobachter gingen sogar so weit zu behaupten, chinesische Privatunternehmen hätten in den letzten Jahrzehnten mit ihren Investitionen Afrikas Industrialisierung vorangetrieben und einen Beschäftigungsschub gezündet und damit die Lebensbedingungen der Menschen verbessert. Aber bei näherem Hinsehen erweisen sich diese Angaben als wenig glaubwürdig.

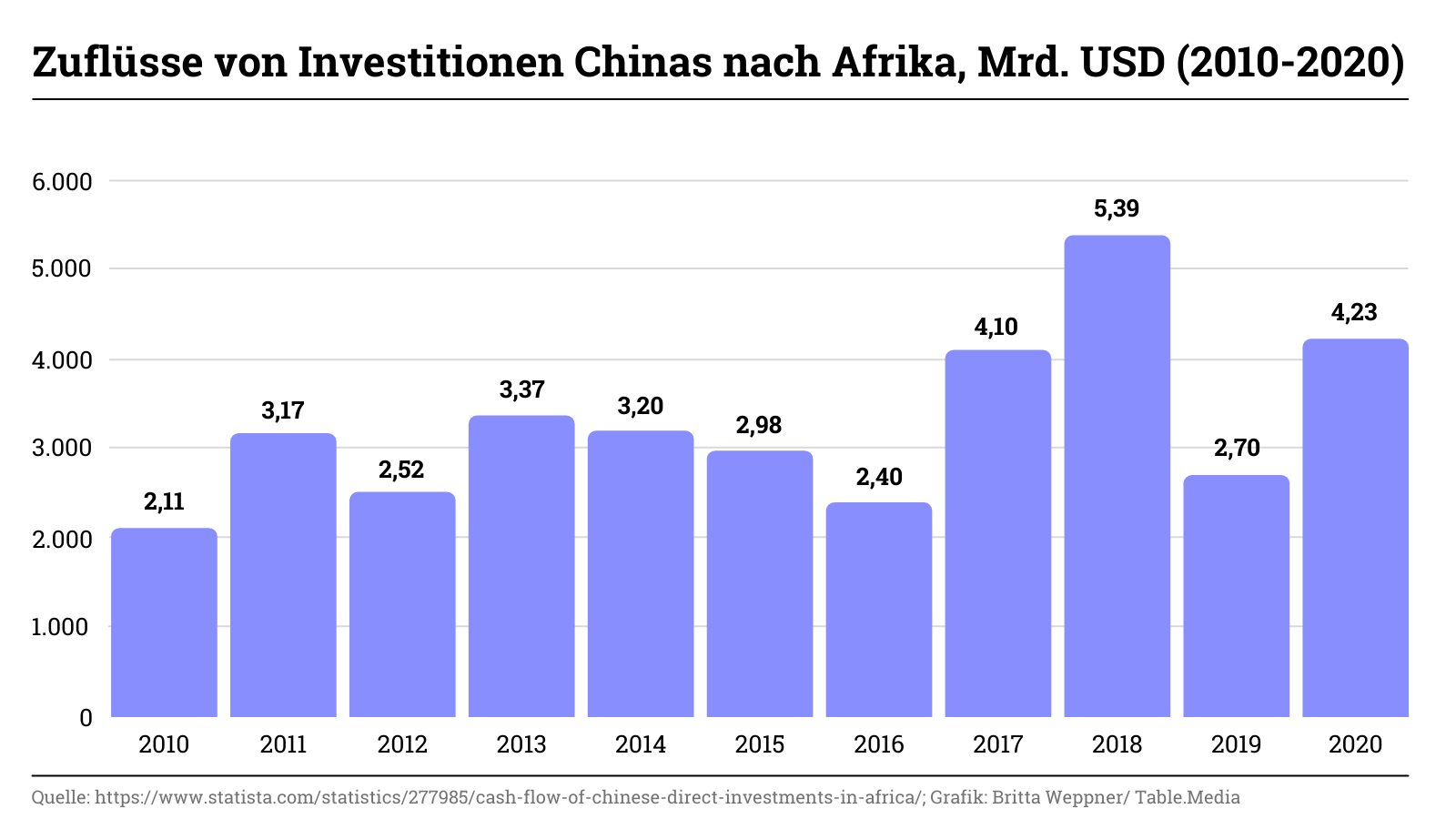

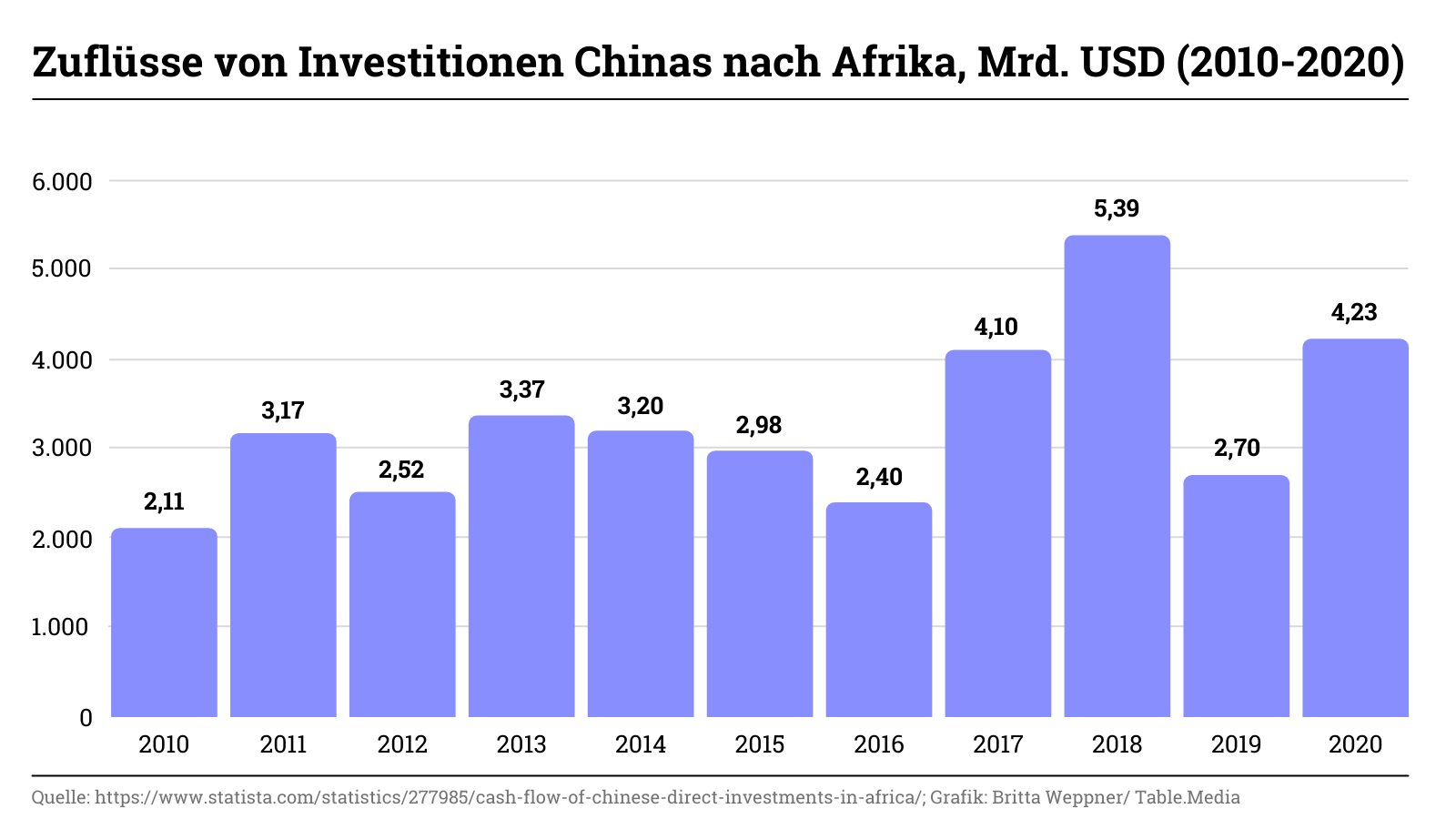

Chinas Direktinvestitionen in Afrika stiegen bis Ende des Jahres 2020 auf einen Wert von über 56 Milliarden US-Dollar an (Bestandsgrößen). Die chinesischen Zuflüsse an Investitionen in Afrika südlich der Sahara haben zugenommen (Grafik 1). Im Jahr 2020 beliefen sie sich auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Folgende Länder gehören zu den wichtigen Zielen: Südafrika (ca. 14 Prozent), DR Kongo (12,5 Prozent), Angola 6,5 Prozent, Sambia 6,5 Prozent, Äthiopien 5,6 Prozent und Ghana 4,1 Prozent.

Ein Blick auf einzelne Länder zeigt, dass es China nicht nur um Rohstoffe und Energie geht, sondern auch um den Zugang zu Märkten: Chinesische Investitionen in Nigeria konzentrieren sich auf die verarbeitende Industrie, unter anderem auf die Produktion von Baumaterialien, Möbeln, Lebensmitteln, Getränken und Verpackungen. In vielen dieser Sektoren haben chinesische Firmen nigerianische Unternehmen verdrängt. Die meisten Unternehmen befinden sich jetzt in chinesischem Besitz. Ein Großteil der Arbeitskräfte ist jedoch einheimisch. In der Freihandelszone von Lekki (der Lagune vor Lagos am Golf von Guinea, Anm. d. Red.) beispielsweise waren 70 Prozent der Arbeitskräfte chinesischer Unternehmen Nigerianer. Chinesische Investitionen in Tansania fließen größtenteils in die Textil- und Bekleidungsindustrie. 2016 gab es in Kenia 400 Unternehmen in chinesischem Besitz, von denen die meisten in der Leichtindustrie, im Baugewerbe, im Tourismus und bei der Ausbeutung natürlicher Ressourcen tätig waren. Darüber hinaus investierten chinesische Firmen in die Metall-, die Kommunikations- und die Automobilindustrie in Kenia.

In vielen afrikanischen Ländern gibt es weniger staatliche Vorschriften für Unternehmen, sodass auch die zunehmend strengeren Umweltvorschriften in China viele chinesische Unternehmen veranlasst haben, im Ausland zu investieren. Die Aussicht auf wachsende Märkte und Mittelschichten ist ein weiterer Anziehungspunkt für chinesische Unternehmen. Schließlich locken Zollbefreiungen für den Handel mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union exportorientierte chinesische Hersteller nach Afrika.

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass China ein zentraler Wirtschaftsakteur auf dem afrikanischen Kontinent ist.

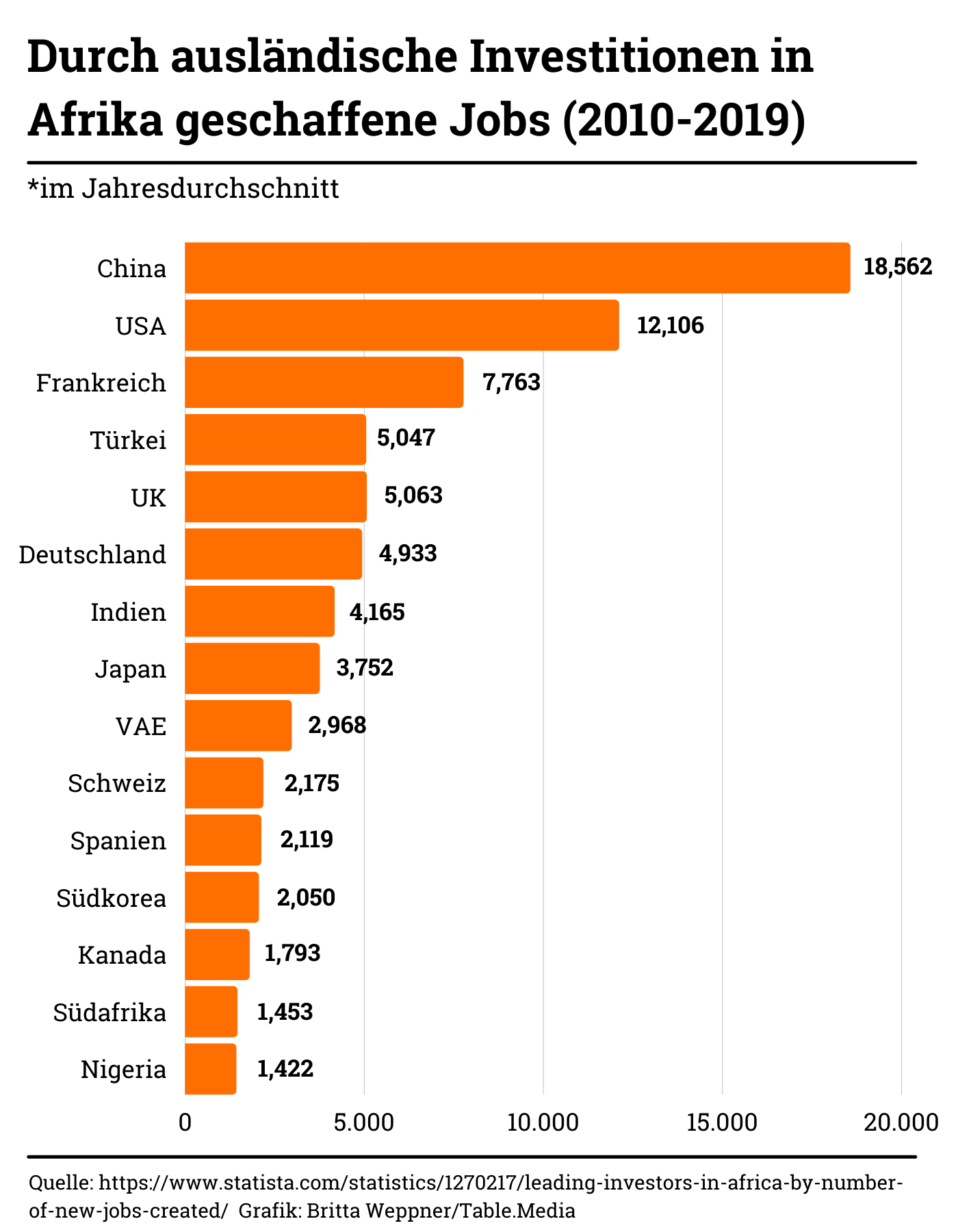

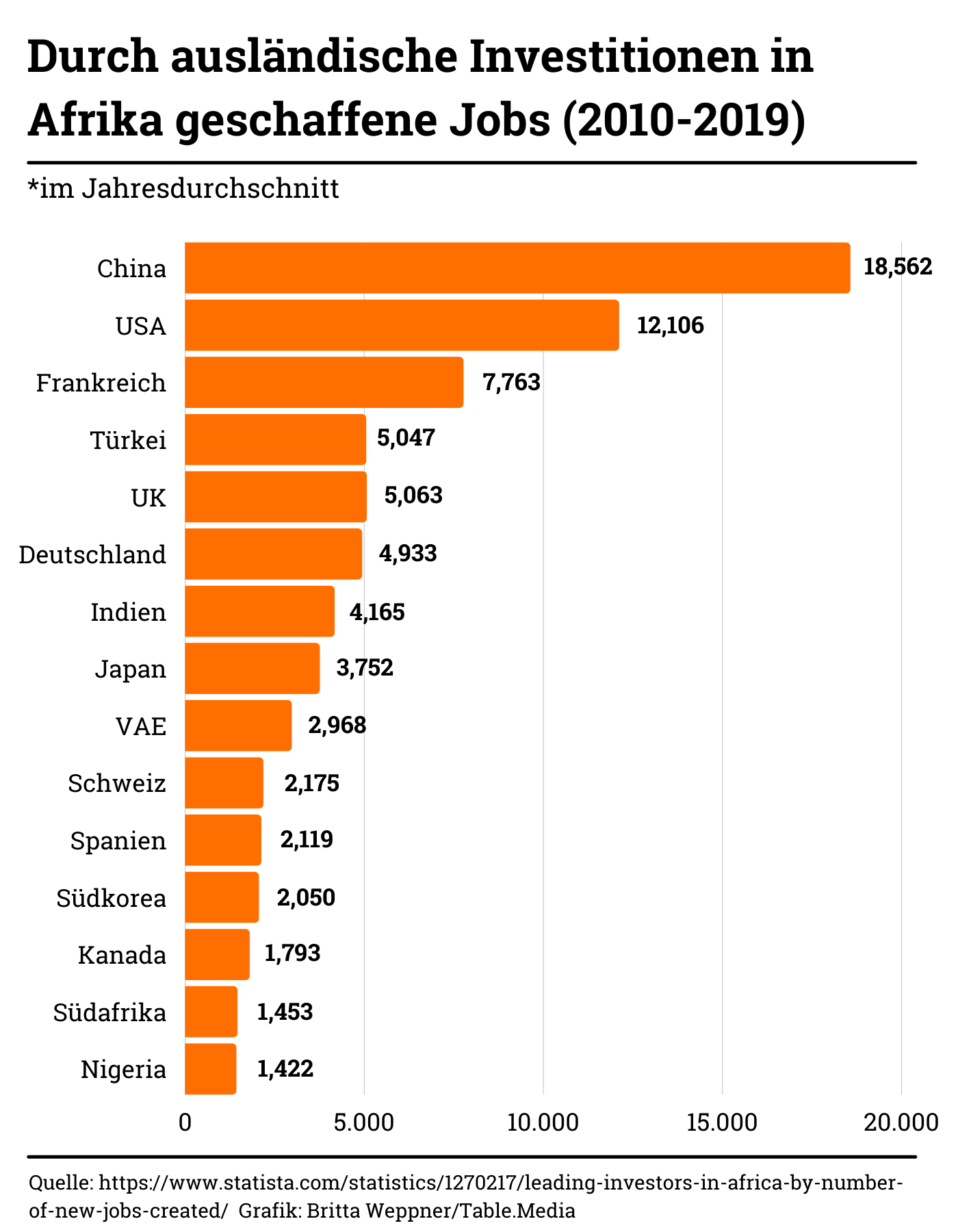

Chinesische Investitionen wirken sich positiv auf die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum in Subsahara-Afrika aus. Ein Anstieg der chinesischen Investitionen um ein Prozent führte zu einem marginalen Anstieg der Beschäftigung um 0,2 Prozent und zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums um 0,17 Prozent. Damit bleibt China weit hinter den europäischen Investoren.

Ein wesentlicher Aspekt der chinesischen Investitionen in Afrika ist ihre sektorale Konzentration. Mit Ausnahme eines relativ kleinen Teils der Greenfield-Investitionen in der verarbeitenden Industrie ist der Großteil der chinesischen Investitionen beziehungsweise der Kreditvergabe auf die strategischen Ziele Chinas ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass chinesische Investitionen nur eine geringe Zahl von Jobs geschaffen haben (nur 1,8 Beschäftigte pro eine Million US-Dollar Investition) – hingegen deutsche Investoren immerhin 4,6.

Im Westen herrscht helle Aufregung über das chinesische Engagement. Beobachter glauben, dass chinesische Unternehmen Millionen von Arbeitsplätzen in Afrika wegen der steigenden Löhne in China schaffen werden und Europa damit noch weiter ins Hintertreffen geraten könnte. So erklärte der ehemalige Chefökonom und Senior Vice President für Entwicklungsökonomie der Weltbank, Justin Lin, im Jahr 2011: China stehe kurz davor, sich von den niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie zu verabschieden und ein ‘führender Drache’ zu werden. Dadurch würden fast Millionen arbeitsintensive Arbeitsplätze in China frei, genug, um die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe in Niedrigeinkommensländern mehr als zu vervierfachen.

Zahlreiche Beobachter glaubten sogar, dass Afrika das nächste große Produktionszentrum der Welt sein würde, da die chinesische Industrie in kostengünstigeren Regionen produzieren und sich 100 Millionen Arbeitsplätze von China nach Afrika verlagern könnten. Wenn dies zuträfe, könnte China tatsächlich als “Entwicklungsrolltreppe” Afrikas gesehen werden, da mehr Arbeitsplätze als je zuvor entstünden, höheres Wachstum generiert und Armut beseitigt würde.

In der Tat haben chinesische Unternehmen und der chinesische Staat investiert und auch Arbeitsplätze für Afrikaner geschaffen – allerdings in einem weitaus geringeren Umfang. So gab es nach Angaben der äthiopischen Investitionskommission im Jahr 2020 etwa 620 aktive chinesische Investitionsprojekte (vor allem in der verarbeitenden Industrie und im Bausektor), in denen rund 200.000 Arbeitnehmer beschäftigt waren. In den Sonderwirtschaftszonen Äthiopiens waren dies im Jahr 2020 rund 86.000 Arbeitsplätze (rund 29.000 im Jahr 2018) und Anfang 2021 aufgrund der Pandemie nur noch 74.000. In anderen Ländern liegen die Zahlen deutlich niedriger. Insgesamt wurden im Zeitraum von 2010 bis 2019 im Durchschnitt jährlich etwa 19.000 Arbeitsplätze durch chinesische Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent geschaffen – weit mehr als US-amerikanische Firmen leisten, aber weit weniger als alle europäischen Investoren.

Viele Autoren begründen die Möglichkeit steigender Investitionen in Subsahara-Afrika mit dem Argument, dass die Löhne in China steigen und Afrika daher ein Ziel für ausländische Direktinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe werden kann. Das Argument der niedrigen Löhne ist jedoch nicht sehr überzeugend. In afrikanischen Ländern sind die Lohnstückkosten – verglichen mit vielen asiatischen Ländern – meist hoch. Die meisten chinesischen Investitionen erfolgen zudem im Energie- und Rohstoffsektor, d. h. es handelt sich um kapital- und rohstoffintensive Investitionen, die nicht wegen möglicher Lohnunterschiede, sondern wegen der durch die Modernisierung der chinesischen Wirtschaft geschaffenen Nachfrage nach Rohstoffen getätigt werden.

Im Vergleich zu China sind die Lohnstückkosten in afrikanischen Ländern nach wie vor höher. Darüber hinaus wirken sich eine unzureichende und teure Infrastruktur (Straßen, Strom, schwache Informations- und Kommunikationstechnologien; geringe Forschungsaktivitäten) und schwache Institutionen negativ auf das Geschäftsumfeld für ausländische Investitionen aus. Vor allem die asiatischen Niedrigeinkommensländer Bangladesch oder Vietnam sind gegenüber den afrikanischen Ländern deutlich im Vorteil, weshalb chinesische Investoren eher in der Nachbarregion als in afrikanischen Ländern investieren.

Und was noch hinzukommt:

Die afrikanischen Länder sollten nicht in den Fehler verfallen, China als wohlwollenden Akteur zu betrachten. Er unterscheidet sich nicht von anderen globalen Mächten, die ihre wirtschaftlichen und außenpolitischen Interessen verfolgen. Zwischen China und Afrika gibt es strukturelle Asymmetrien, die sich am deutlichsten in den Handels- und Investitionsmustern zeigen: China importiert aus Afrika vor allem Rohstoffe, während die afrikanischen Länder aus China hauptsächlich Industrie- und Konsumgüter von höherer Wertschöpfung einführen. Diese Importe erschweren auch die Möglichkeit der afrikanischen Industrieentwicklung.

Die chinesische Regierung ist der Ansicht, dass der letzte China-Afrika-Gipfel (FOCAC) ein Erfolg war und dass die geplanten Vorhaben weitgehend umgesetzt wurden: Industrieförderung, Vernetzung der Infrastruktur, Handelserleichterung, umweltfreundliche Entwicklung, Kapazitätsaufbau, Gesundheitsversorgung, vertiefter Austausch in der Ausbildung sowie Frieden und Sicherheit. In vielen afrikanischen Ländern wird die Kooperation jedoch nicht so positiv gesehen. In immer mehr afrikanischen Staaten beginnt sich Kritik über Chinas Agieren Bahn zu brechen. Denn viele Versprechen wurden nicht eingehalten, beziehungsweise waren mit hohen Kosten verbunden (Schuldenfalle). Und so ist auch der Beitrag zur Industrialisierung Afrikas bislang sehr gering.

Zu den Themenbereichen, die auf dem FOCAC-Gipfel 2021 in Dakar beraten werden, gehört:

Wenn China tatsächlich Interesse an einer erfolgreichen Investitions- und Kooperationsstrategie in Afrika hat, wird die chinesische Regierung umsteuern und den Schwerpunkt seiner Investitionen viel stärker auf die arbeitsintensivere verarbeitende Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssektoren verlagern und vor Ort mit lokalen Unternehmen kooperieren müssen.

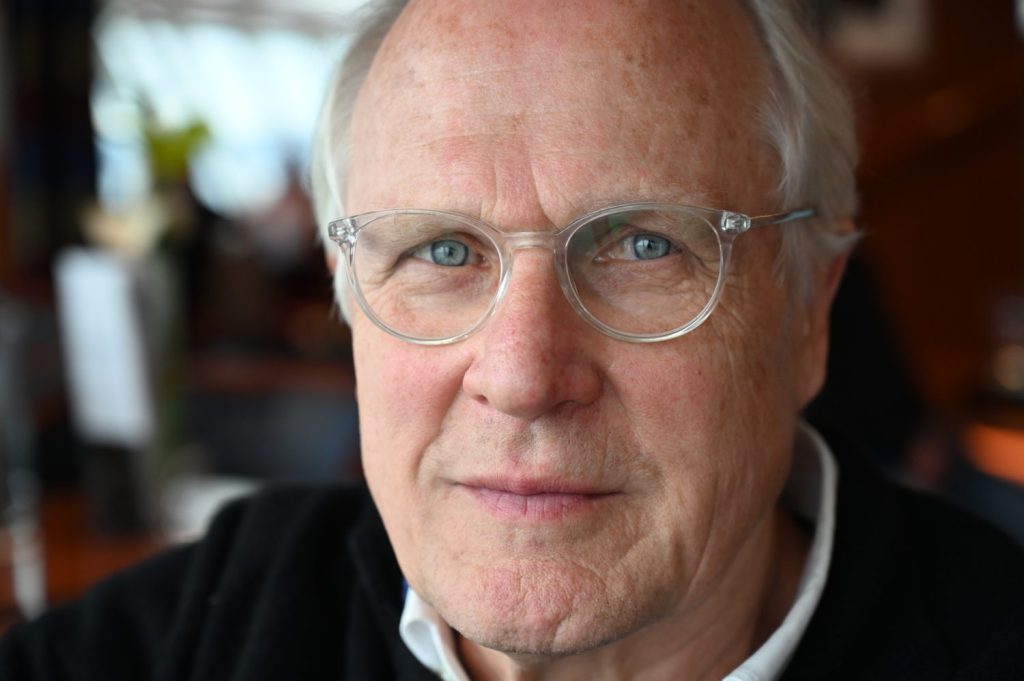

Robert Kappel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Leipzig, beschäftigt sich bereits seit vier Jahrzehnten mit der Ökonomie der Entwicklungszusammenarbeit. Von 2004 bis 2011 war Kappel Präsident des German Institute of Global and Area Studies, Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) und Professor an den Universitäten Hamburg und Leipzig.

Ross Dilkes verlässt im Januar die Singapur-Niederlassung der Schweizer Großbank UBS, wo er die Investitionen in asiatische Anleihen federführend betreut hat. Sein Mitarbeiter Brian Lou, ein Fondsmanager am Standort Shanghai, verlässt die Bank zeitgleich mit Dilkes. Marktgerüchten zufolge leidet das Anleihe-Portfolio der UBS unter einem erheblichen Engagement in Papieren von Evergrande.

Kinderimpfung in einer Grundschule in Hohhot: China gibt jetzt zügig auch den 3- bis 11-Jährigen die schützende Spritze. Die flächendeckende Impfung soll die Grundlage dafür legen, den Weg aus der strengen Eindämmung zu finden. Doch angesichts der begrenzten Wirksamkeit der Vakzine gegen Delta kann es bis dahin noch eine ganze Weile dauern – trotz der gründlichen Erfassung aller Altersgruppen durch die Impfkampagne.

der Koalitionsvertrag liegt auf dem Tisch. Bei der Vorstellung des Papiers war zwar nur einmal kurz von China die Rede. Das Thema Corona hat die Pressekonferenz verständlicherweise dominiert. Doch im Text finden sich erstaunlich klare Worte zur Außenpolitik. Die neue Bundesregierung will sich für den Erhalt des Status quo an der Taiwan-Straße einsetzen und nennt China einen “Systemrivalen”. Die Themen Xinjiang und Hongkong wollen die Koalitionäre gegenüber Peking deutlich ansprechen. Sie fordern zudem ein friedliches Verhalten im Indopazifik. Und nicht zuletzt liegt ihnen an freiem, fairen Handel.

Doch die Analyse unserer Politik-Experten Amelie Richter und Felix Lee zeigt, dass die Regierungsparteien damit durchaus keine völlig neue Haltung einnehmen. Zwar befasst sich das Dokument klarer und intensiver mit diesen Themen als der vorige Koalitionsvertrag vor vier Jahren. Doch die Koalitionäre orientieren sich bis hinunter zu einzelnen Formulierungen an EU-Positionen. Diese sind in Brüssel bereits Grundlage der gemeinsamen Fernost-Politik.

Insgesamt findet der Koalitionsvertrag eine ordentliche Balance. Er signalisiert mehr Selbstbewusstsein gegenüber China, ohne auf populistische Sprüche zu verfallen. Auch die Betonung der Menschenrechte als Grundlage zivilisierter Politik hat darin ihren Platz.

An der Menschenrechts-Front gibt es derweil erheblichen Gesprächsbedarf. Der Aufenthaltsort der Tennisspielerin Peng Shuai ist weiterhin unklar. Eine unabhängige Untersuchung ihrer Vorwürfe ist nicht zu erkennen – stattdessen unterdrückt China die MeToo-Bewegung. Marcel Grzanna hat sich bei Deutschlands Sportverbänden umgehört, wie diese den Fall sehen. Ein Boykott von Olympia kommt für die Funktionäre trotz aller Sorge um Peng nicht infrage. Stattdessen sollen sich einzelne Sportler zur Lage in China äußern.

In der kommenden Woche findet der nächste China-Afrika-Gipfel statt. Unser Gastautor Robert Kappel von der Universität Leipzig ordnet für uns die Investitionen der Seidenstraßen-Macht ein. Der Wirtschaftsprofessor kann nachweisen: Chinas Engagement hat nicht so viele Arbeitsplätze geschaffen, wie vor zehn Jahren erhofft, hatte aber erhebliche Nebenwirkungen. Das Land komme daher nicht als der “Heilsbringer” nach Afrika, als das es sich gerne zeigt.

Zwei Monate lang haben rund 300 Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP in 22 Arbeitsgruppen verhandelt. Am Mittwoch hat die neue Ampel-Koalition ihren Koalitionsvertrag schließlich vorgestellt. Dem Thema China haben die künftigen Regierungsparteien einen eigenen Abschnitt gewidmet. Und der hat es in sich. “Wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität gestalten”, heißt es in dem von den drei Parteien ausgehandelten Vertrag.

Auf Grundlage der Menschenrechte und des internationalen Rechts werde die neue Bundesregierung zwar die Kooperation mit China suchen und im zunehmendem Wettbewerb mit China faire Spielregeln aushandeln. Aber der Vertrag enthält auch eine direkte Botschaft in Richtung Peking: “Unsere Erwartungen an die chinesische Außenpolitik ist, dass sie eine verantwortungsvolle Rolle für Frieden und Stabilität in ihrer Nachbarschaft spielt.”

Der Vertrag lässt es nicht bei allgemeinen Worten. Die Koalitionäre verdeutlichen konkret, was sie meinen. “Wir thematisieren klar Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang.” Dem Prinzip “ein Land, zwei Systeme in Hongkong” müsse wieder Geltung verschafft werden. Auch das aggressive Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer wird genannt.

Zum ersten Mal wird auch die Taiwan-Frage in einem deutschen Koalitionsvertrag erwähnt. Die neue Bundesregierung sagt der Insel Unterstützung zu, ohne von der bisherigen Sprachregelung abzuweichen: “Eine Veränderung im Status quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.” Im Rahmen der Ein-China-Politik der EU werde eine Einbindung Taiwans in internationale Organisationen befürwortet.

Mit diesen Punkten nimmt die künftige Bundesregierung im Gegensatz zur Vorgängerregierung ganz bewusst den Konflikt mit der kommunistischen Führung in Kauf. Deutsche Alleingänge im Umgang mit China soll es unter Rot-Grün-Gelb nicht mehr geben. Die Ampel-Koalition will viel stärker auf eine gemeinsame Strategie mit der EU setzen. “Um in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen China-EU-Politik”, heißt es im Koalitionsvertrag. In Brüssel wird diese Passage mit Wohlwollen aufgenommen werden. Immer wieder war dort Kritik laut geworden, dass Deutschland zu sehr die eigenen wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellt.

Dem Dreiklang aus “Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale” folgt die EU bereits seit der 2019 veröffentlichten China-Strategie. Nun klingt er in dem Ampel-Papier an. Das ist auch nicht verwunderlich. Sowohl an dem Papier vor knapp zwei Jahren als auch jetzt bei der Passage im Koalitionsvertrag arbeitete maßgeblich der Grünen-Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer mit. Der langjährige China-Kenner blickt schon seit Jahren mit Sorge auf die immer autoritäreren Züge der Volksrepublik unter Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bütikofer warnt vor einer zu großen Abhängigkeit einiger großer deutscher Unternehmen von China. Und auch die FDP blickt sehr viel kritischer auf die Volksrepublik als es die bisherige Kanzlerin getan hat.

Im großen geopolitischen Streit zwischen den beiden Supermächten China und den USA bezieht die Ampelregierung ganz klar Position: für die USA. “Wir streben eine transatlantische Abstimmung in der China-Politik an und suchen die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern, um strategische Abhängigkeiten zu reduzieren”, steht in der Abmachung der neuen Koalition. Die bisherige Bundesregierung unter Angela Merkel war auch in dieser Frage nicht eindeutig. Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte bei der Präsentation des Koalitionsvertrags die “zentrale Bedeutung” der Zusammenarbeit mit den USA. Wer Deutschland künftig als Außenminister vertreten wird, stand offiziell zwar noch nicht fest. Es gilt aber als ausgemacht, dass Annalena Baerbock von den Grünen das Auswärtige Amt erhält.

An anderer Stelle des Koalitionsvertrags wird auch das EU-China-Investitionsabkommen CAI infrage gestellt, allerdings auch nicht klar abgelehnt. Die Ampel lässt ihm eine Hintertür offen: Wenn China und die EU es nachjustieren, erhält es doch noch eine Chance. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das vor allem die alte Bundesregierung vorangetrieben hat. Es liegt derzeit auf Eis (China.Table berichtete). “Eine Ratifikation des EU-China-Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus verschiedenen Gründen zurzeit nicht stattfinden. Wir werden uns für Reziprozität einsetzen”, heißt es in dem Papier. Die Grünen machen keinen Hehl daraus, dass sie das Abkommen ablehnen. Und auch die FDP hatte sich im Wahlkampf für eine Neuverhandlung des CAI ausgesprochen.

Die künftige Bundesregierung will zudem das Netz der Außenhandelskammern stärken. Für chinesische Investoren in Deutschland könnte hingegen bald Gegenwind wehen. Denn Übernahmen von kritischer Infrastruktur wie Strom- oder Breitbandnetz durch ausländische Investoren sollen auf Sicherheitsgefährdungen geprüft und gegebenenfalls schneller darauf reagiert werden. Eine Premiere in einem Koalitionspapier stellt auch das Ziel dar, die Asien- und China-Kompetenz “deutlich” auszubauen.

Einen Platz im Koalitionsvertrag findet die Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” aus Brüssel, die der chinesischen “Belt and Road Initiative” direkt Konkurrenz machen soll. “Global Gateway” sei ein wichtiges Instrument, um sich “aktiv für eine Infrastrukturentwicklung nach qualitativ hohen internationalen Standards” einzusetzen. Im Regierungspapier der Großen Koalition wurde lediglich davon gesprochen, “umfassende, moderne bilaterale Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum” zu schließen.

EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke sieht im Koalitionsvertrag eine Widerspiegelung der öffentlichen Meinung zu China-Themen: “Deutsche Politik wird sich sehr viel stärker auf Werte beziehen, was auch dem sehr viel kritischeren Meinungsbild der deutschen Öffentlichkeit gegenüber China entspricht.” Die deutschen Wirtschaftsinteressen bleiben gleichzeitig wichtig, betonte Wuttke gegenüber China.Table. Er hoffe, dass eine gute Balance gefunden werde und China auch “etwas feinfühliger sein wird für die öffentliche Meinung in Europa”. Für europäische Unternehmen in China bedeute das: “Firmen müssen sich auf komplexere Zeiten einstellen.”

Für den CDU-Europapolitiker David McAllister ist wichtig, dass die neuen Ansätze Deutschlands nun auch in Brüssel gehört werden: “Kein anderes europäisches Land pflegt so intensive bilaterale Beziehungen zu China wie Deutschland. Entscheidend ist daher, dass die deutsche Position in eine neue China-Strategie der Europäischen Union eingebettet wird.” Inwiefern sich die künftige Bundesregierung wirklich für die strategische Souveränität Europas einsetze, werde sich zeigen müssen, meint der Vorsitzende des Ausschusses für Außenpolitik des Europaparlaments. Der G7-Vorsitz Deutschlands im kommenden Jahr werde dafür “ein echter Realitätstest”, so McAllister. Amelie Richter/Felix Lee

Der Fall Peng Shuai bringt den deutschen Sport wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) in die Zwickmühle. Zwar äußert sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in einer Stellungnahme gegenüber China.Table. Doch die liest sich alles andere als eindeutig. Gefangen zwischen “Verantwortung gegenüber den Athlet:innen” und seiner “gesellschaftspolitischen Verantwortung” bemüht sich der Verband um eine Positionierung. Sportlicher Boykott: keinesfalls. Diplomatischer Boykott: müssen andere entscheiden.

Der Sportbund wehrt sich dagegen, in Angelegenheiten der Politik hineingezogen zu werden. “Ein sportlicher Boykott würde unserer Meinung nach dazu dienen, die Sportler:innen als Werkzeug zu instrumentalisieren, um Ziele zu verfolgen, die die Politik bisher nicht erreichen konnte”, so der DOSB in der Stellungnahme. “Es wäre somit mehr als unsportlich, die Olympischen und Paralympischen Teams quasi vorzuschicken und auf ihre Kosten ein symbolisches Zeichen zu setzen, das man aus politischen, strategischen und wirtschaftlichen Gründen selbst meidet.”

Stattdessen informiere man sich “umfassend in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt, Menschenrechtsexpert:innen und NGOs, wie etwa Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen und der Gesellschaft für bedrohte Völker”. Dies geschehe “insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking und der menschenrechtspolitischen Situation im Gastgeberland”. Gleichzeitig sei es dem Verband ein Anliegen, “unsere Sportler:innen über kritische Themen zu informieren, damit diese sich eine eigene Meinung dazu bilden und sich entsprechend äußern können, wenn sie darauf angesprochen werden”.

Das klingt gut, bedeutet in der Praxis aber auch, dass der DOSB Kritik an der chinesischen Regierung lieber seine Sportler:innen üben lässt, statt seine “gesellschaftspolitische Verantwortung” in öffentlichkeitswirksame Rhetorik umzusetzen. Mehr als der Ausdruck der Sorge und die Forderung um Klarheit im Fall Peng Shuai hat der DOSB bislang nicht in Richtung der chinesischen Regierung geäußert. Damit begibt sich der DOSB ins Fahrwasser des Internationalen Olympische Komitees (IOC), das offene Kritik an der Pekinger Führung vermeidet.

Die 35 Jahre alte Peng Shuai hatte am 2. November in einem Posting auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo ihre Affäre mit dem früheren Vizepremierminister Zhang Gaoli öffentlich gemacht. Sie warf dem mächtigen Politiker, der bis 2017 als Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros zum innersten Machtzirkel der Kommunistischen Partei gehörte, darin vor, sie mindestens einmal zum Sex gezwungen zu haben.

Unmittelbar danach verschwand die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel von der Bildfläche und tauchte erst wieder auf, nachdem im Ausland zunehmend Fragen über ihren Verbleib laut wurden (China.Table berichtete). Fotos und Videosequenzen sollten dokumentieren, dass Peng einem normalen Tagesablauf nachgehe und um Privatsphäre bitte. Während Peking darin ausreichend Belege erkennen will, dass Peng wegen ihrer Anschuldigungen im Land nichts zu befürchten habe, bleibt man außerhalb Chinas skeptisch.

Die noch relativ junge Athletenvereinigung Global Athlete forderte das IOC auf, “das Chinesische Olympische Komitee sofort zu suspendieren”, bis Peng Shuai sicher aus China ausreisen könne und eine vollständige und transparente Untersuchung ihrer Vorwürfe der sexuellen Nötigung durchgeführt würde. Die Organisation betonte, dass eine Videoschalte nicht garantiere, dass sich Peng tatsächlich in Sicherheit befinde und wohlauf sei. Global Athlete warf IOC-Präsident Thomas Bach vor, er habe die “todernste Situation verspottet, die leider zu vielen weiblichen Athleten sehr vertraut ist”. Bach hatte Peng im Rahmen der IOC-Videoschalte im Beisein einer chinesischen Funktionärin zu einem gemeinsamen Abendessen in Peking eingeladen.

Unzweifelhaft sind das Verschwinden der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin und ihre mysteriösen Lebenszeichen der vergangenen Tage ein unangenehmes Thema, mit dem sich die Verbände nicht intensiv befassen wollen. Beim Deutschen Skiverband (DSV) nimmt man die Ereignisse um Peng “zwar wahr”, aber man bittet auch um Verständnis dafür, dass man momentan gerade “sehr viel zu tun habe”, nachdem im vergangenen Monat die Wettkampf-Saison begonnen hat. Als Teil des DOSB fühlt sich der DSV “nicht berufen, die Vorkommnisse politisch einzuordnen”, wie ein Sprecher im Gespräch mit China.Table betont. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Konsequenzen aus der Welt des Sports drohen der Volksrepublik bislang nur vom Frauentennis-Weltverband WTA. Verbandsboss Steve Simon schließt einen Abzug aller WTA-Turniere aus China nicht aus. Unterstützung erhält er nicht nur von Stars der Szene, sondern auch vom Deutschen Tennis Bund (DTB). Dessen Präsident Dietloff von Arnim hält das für “eine klare positive Äußerung zu Menschenrechten”. Der DTB unterstütze die Haltung des Weltverbandes. “Wichtiger als das Geschäft sind die moralischen Werte, für die wir einstehen. Aber die wenigsten agieren so. Aber so langsam hat man das Gefühl, die Uhr schlägt ein bisschen um”, sagte von Arnim im Deutschlandfunk.

Anlass genug zu einer kritischen Bewertung von Geschäftsinteressen im Land des Olympia-Gastgebers hätte es aber schon vor dem Fall Peng Shuai ausreichend gegeben. Die Tennisspielerin ist nicht die erste Frau in China, die in jüngster Vergangenheit auf sexuelle Übergriffe durch Männer aufmerksam gemacht hat. Eine Handvoll weiterer Fälle ist ans Licht gekommen. Doch deren Aufarbeitung wird vom Staat mit allen Mitteln verhindert.

So werden die beiden Aktivistinnen Huang Xueqin und Wang Jianbing seit einigen Wochen ebenfalls vermisst. Sie unterstützten und berieten andere Frauen darin, ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Gegen weitere Aktivistinnen sind Schmutzkampagnen in sozialen Medien losgetreten worden. Sie müssen sich dort vorwerfen lassen, als Werkzeuge des Auslands zu handeln, um dem Mutterland zu schaden.

Zhou Xiaoxuan, die den bekannten TV-Moderator Zhu Jun beschuldigt, sie begrapscht zu haben, erhielt beispielsweise eine Nachricht, in der ihr nahegelegt wird, das Land zu verlassen. “Raus aus China. Ich bin angeekelt, mit einem Typ Mensch auf dem gleichen Fleck Erde zu leben wie du”, zitiert die Nachrichtenagentur AP aus einer privaten Nachricht an Zhou.

Ob der Staat mit seiner Armee an Sozialmedien-Kommentatoren solche Kampagnen unterstützt, ist nicht nachzuweisen. Doch während er Vorwürfe sexuellen Missbrauchs scharf und schnell zensiert, lässt er Beleidigungen gegen Frauenrechtlerinnen zu und sperrt deren Konten. Damit beraubt er sie der Möglichkeit einer offenen Auseinandersetzung mit ihren Kritiker:innen. Und verhindert gleichzeitig, dass sich andere Nutzer solidarisch zeigen können.

Rudolf Scharping veranstaltet seit acht Jahren eine deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz mit hochkarätigen Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. In diesem Jahr sprachen die Teilnehmer drei Tage über Themen wie Mobilität, Handel und Logistik, Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit; China.Table war Kooperationspartner. Mit seiner Beratungsfirma RSBK unterstützt der ehemalige Verteidigungsminister und SPD-Vorsitzende seit über 15 Jahren Unternehmen beim Markteintritt in China.

Das Motto der diesjährigen China-Konferenz von RSBK ist “Zukunft gemeinsam gestalten”. Wo liegen aus Sicht der Teilnehmer die aktuellen Herausforderungen?

Die Konferenz ist mit der Absicht verbunden, Verständnis untereinander zu fördern, Informationen zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen, Gebiete der Zusammenarbeit zu beschreiben, auch neue Gebiete zu identifizieren. Teilnehmer aus Deutschland und auch aus China schätzen, dass sie zusätzliche Informationen erhalten, künftige Trends besser einschätzen und auch Kontakte knüpfen können.

Was wäre so eine Information, die da aus China transportiert wird?

Ein Beispiel ist: Deutsche Unternehmen investieren in großem Umfang weiterhin in China. Das betrifft vor allem Forschung, Entwicklung und Innovation. Aber auch in die Gebiete Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz, Materialien und Ressourceneffizienz fließen weiterhin hohe Investitionen. Wir sind eng verzahnt, beide Volkswirtschaften, auch auf dem Gebiet von Innovationen. Europa, mit ihm Deutschland, China – man braucht sich. In meinen Augen ist es ziemlicher Unsinn ist, von einem Decoupling zu reden. Nicht zu vergessen: Hochschulen, Wissenschaft, Kultur – überall sollten wir uns besser verstehen lernen und zusammenarbeiten.

Haben Sie ein Beispiel für so eine aktuelle Technikinvestition?

Da wäre zum Beispiel die Zusammenarbeit der Continental AG und dem chinesischen Unternehmen Horizon Robotics. Oder die lange Liste von Unternehmen, die Forschung und Entwicklung in China betreiben, um in China, wie es ein Kollege von BMW ausgedrückt hat, nicht nur “Made in China”, sondern auch “Created in China” voranzubringen.

Wie beurteilen Sie und die Konferenzteilnehmer die derzeitigen Unregelmäßigkeiten entlang der Lieferkette?

Die sind aktuell ein Riesenproblem. Grundsätzlich müssen die Lieferketten resilienter werden. Also müssen sich Unternehmen auch diversifizieren, damit man nicht von einem Standort oder von zwei Standorten auf der ganzen Welt abhängig ist. Das ist der eine Punkt. Der andere betrifft die Frage: Was kommt denn aus welchem Land? Und wie lässt sich das fair und sinnvoll miteinander gestalten? Es gibt aber noch eine dritte Ebene. Sie betrifft alles, was mit der Vermutung zu tun hat, dass eine Volkswirtschaft sich abkoppeln könnte. Also Schwierigkeiten in den Lieferketten, Engpässe bei Materialien, höhere Frachtkosten und dergleichen mehr als Vorwand zu nutzen, um sich von anderen abzukoppeln oder abzuschotten. Die deutsche Wirtschaft bemüht sich derzeit, Abhängigkeiten zu verringern. Eine Abkopplung liegt aber in niemandes Interesse und wird ja auch nicht gewollt.

Haben die Unternehmen konkrete Beispiele genannt?

Das allgemein bekannte Problem sind Halbleiter; oder die Verknappung von Magnesium. Es gibt in China das Problem mit der Budgetierung der Strommengen und daraus folgend Produktionsausfällen. Das beklagen alle Unternehmen, die plötzlich nur noch auf einem Level von manchmal 30 oder 40 Prozent ihrer Produktionskapazität arbeiten können. China entkoppelt sein Wachstum vom Energieverbrauch, wie Deutschland früher ja auch. Manchmal übertreibt es China sehr mit administrativem Druck auf diesem Gebiet.

Das Risiko einer Immobilienkrise infolge der Zahlungsschwierigkeiten bei Evergrande – ist das derzeit in Wirtschaftskreisen ein dominierendes Thema?

Ja, aber meine Einschätzung lautet, dass es sich um ein innenpolitisches Thema handelt. Hier geht es eher um die Menschen, die Anzahlungen auf eine Wohnung geleistet haben. Dieses Thema wird China in den Griff bekommen. Wenn dabei Investoren Geld verlieren, dann wird China das hinnehmen, solange daraus kein weltweites Problem wird. Die Chinesen selbst spotten manchmal, das sei ihre Art von Mietendeckel.

Joe Biden hat im Zusammenhang mit Taiwan das Wort Unabhängigkeit in den Mund genommen, was zunächst einmal riskant erscheint. Gibt es Sorge um das Verhältnis der beiden pazifischen Großmächte?

Sicher, auch wenn das kein Konferenzthema war. Aber ich kann nur mit Blick auf Deutschland und Europa sagen, dass sie klug beraten sind, an der “Ein-China-Politik” festzuhalten. Meine Prognose ist, dass auch die USA und China größte Anstrengungen unternehmen, um zu kooperieren, um globale Themen gemeinsam anzupacken und folglich Konflikte möglichst einzuhegen.

Wie sieht es mit der Handelspolitik der EU aus?

Die Chinesen haben gemeinsam mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und den Asean-Staaten, also mit südostasiatischen Staaten unabhängig von ihrer politischen Verfasstheit, die Freihandelszone RCEP gegründet. Die wird in ihrem Umfang den europäischen Binnenmarkt bald übertreffen. Wir können es uns nicht leisten, unser eigenes Abkommen mit China, das CAI, im Kühlschrank erfrieren zu lassen.

Sie sind also dafür, es schnell zu ratifizieren?

Ich bin dafür, politisch umfassender zu denken; das Abkommen kann man ja praktizieren, ohne es schon sofort zu ratifizieren. Vor allem: Politik darf sich nicht erschöpfen in Handel oder Wirtschaft und Investitionen.

Ebenfalls aktuell sind derzeit Fragen der Klimapolitik. Wie bewerten Sie den Stand der Kooperation mit China?

Es könnte sehr interessant sein, zwischen den drei großen Wirtschaftsräumen, also China, den USA und Europa etwas zustande zu bringen auf dem Gebiet der CO2-Bepreisung. Durch eine tatkräftige Initiative aus Deutschland ist eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen gelungen. Eine höchst interessante Initiative könnte sein, das Thema Klimawandel auch gemeinsam weltweit dadurch anzugehen, dass man wirksame Maßnahmen schon zum Schutz der Regenwälder ergreift. Da ist dann auch etwas mit China sehr intensiv zu erörtern. Denn der Holzbedarf in China oder in Europa – wir haben eben über Engpässe gesprochen – ist ja wesentlich größer als für die Umwelt insgesamt gut ist. Also müssen wir uns auch über solche Fragen im globalen Maßstab unterhalten.

Stehen sie bereit, sich für eine solche Klimainitiative zu engagieren und da etwas Greifbares zwischen den beiden Ländern einzufädeln?

Wenn ich darüber rede, dürfen Sie davon ausgehen, dass ich das auch schon tue. Keine der großen Herausforderungen auf der Erde und solche, die das Überleben der Menschheit betreffen oder Sicherheit und Frieden, keine der Überlebensfragen auf diesem kleinen Erdball, nichts davon kann ohne China oder gar gegen China besser und zukunftsweisender beantwortet werden als mit China.

US-Präsident Joe Biden hat Vertreter aus Taiwan zu einer Demokratie-Konferenz eingeladen und damit die erwartbare Reaktion aus Peking provoziert. Auf dem “Summit for Democracy” sollen im kommenden Monat 110 freiheitlich organisierte Staaten zusammenkommen. Für Taiwan nehmen Digitalministerin Audrey Tang und die Repräsentantin in Washington, Hsiao Bi-khim, online teil. Der Interpretation des US-Senders CNN zufolge will Biden damit seine Ankündigung wahr machen, autoritär regierten Staaten wieder bestimmter gegenüberzutreten. Russland, die Türkei und China sind ausdrücklich nicht eingeladen.

Biden hatte Anfang des Monats gegenüber Xi Jinping gesagt, seine Regierung lehne eine “einseitige Änderung des Status quo” von Taiwan ab. Das Büro für Taiwan-Angelegenheiten der chinesischen Regierung nannte die Konferenz derweil einen “Fehler”. “China lehnt die Einladung der taiwanischen Behörden zur Teilnahme an dem Gipfel ab”, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. “Es gibt auf der Welt nur ein China und die Regierung der Volksrepublik China ist sein einzig legaler Vertreter.” fin

Der chinesische Batteriehersteller CATL sichert sich langfristig die Versorgung mit dem Grundstoff Lithium, indem er das kanadische Bergbauunternehmen Millennial Lithium übernimmt. Der Kaufpreis beträgt gut 260 Millionen Euro. Das gilt als hoher Preis, ist aber dadurch gerechtfertigt, dass der Zugriff auf den Rohstoff hart umkämpft ist. Die Produktion von Akkus für E-Autos hängt von seiner Verfügbarkeit ab.

Der Chef des chinesischen Herstellers Ganfeng Lithium bestätigte unterdessen, dass die Nachfrage hoch bleiben wird. Alternative Batterietechniken seien noch nicht ausgereift und könnten vorerst eher entlastend auf die überstreckten Lithium-Lieferketten wirken, statt sie zu ersetzen. Der Preis von Lithium für die Batterieproduktion hat sich allein im Laufe dieses Jahres vervierfacht. Der US-Elektroauto-Marktführer Tesla lässt sich vermutlich ab kommendem Jahr von Ganfeng beliefern. fin

Die italienische Regierung hat die Übernahme einer Firma aus der Chip-Industrie durch das chinesische Unternehmen Zhejiang Jingsheng Mechanical verhindert, wie Reuters berichtet. Zhejiang Jingsheng Mechanical wollte ein Joint Venture mit der Hongkonger Niederlassung von Applied Materials gründen, um eine Tochter von Applied Materials in Italien zu übernehmen. Zu den Produkten von des Unternehmens gehören Maschinen für die Herstellung von Halbleitern und anderen Hightech-Komponenten.

Es handelt sich bereits um das dritte Veto der Draghi-Regierung, seitdem sie die Regierungsgeschäfte im Februar übernommen hat. Der italienische Industrieminister Giancarlo Giorgetti argumentierte, der Chip-Sektor habe strategische Relevanz. Italien behält sich das Recht vor, Übernahmen in strategischen Sektoren abzuwehren. Im Oktober hatte die Regierung den Kauf eines Saatgutherstellers durch den chinesisch-schweizerischen Konzern Syngenta verhindert. Und im April war bereits ein Veto gegen eine Mehrheitsbeteiligung durch Shenzhen Invenland Holdings an einem Unternehmen in der Herstellung von Halbleiterausrüstung eingelegt worden. nib

China behauptet immer wieder, chinesisches Engagement sei gut für die Entwicklung der afrikanischen Länder. Keine Frage: Der Außenhandel Afrikas mit China ist stark angestiegen. Vor ein paar Jahren wurde China sogar dafür gelobt, dass es Afrika zur Hilfe komme, um die technologische und wirtschaftliche Kluft zu überbrücken. Die Volksrepublik wollte bereitwilliger investieren als Europa und die USA. China hat sich durch die Neue Seidenstraße am Ausbau der Infrastruktur wie kein anderes Land zuvor eingebracht. Einige Beobachter gingen sogar so weit zu behaupten, chinesische Privatunternehmen hätten in den letzten Jahrzehnten mit ihren Investitionen Afrikas Industrialisierung vorangetrieben und einen Beschäftigungsschub gezündet und damit die Lebensbedingungen der Menschen verbessert. Aber bei näherem Hinsehen erweisen sich diese Angaben als wenig glaubwürdig.

Chinas Direktinvestitionen in Afrika stiegen bis Ende des Jahres 2020 auf einen Wert von über 56 Milliarden US-Dollar an (Bestandsgrößen). Die chinesischen Zuflüsse an Investitionen in Afrika südlich der Sahara haben zugenommen (Grafik 1). Im Jahr 2020 beliefen sie sich auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Folgende Länder gehören zu den wichtigen Zielen: Südafrika (ca. 14 Prozent), DR Kongo (12,5 Prozent), Angola 6,5 Prozent, Sambia 6,5 Prozent, Äthiopien 5,6 Prozent und Ghana 4,1 Prozent.

Ein Blick auf einzelne Länder zeigt, dass es China nicht nur um Rohstoffe und Energie geht, sondern auch um den Zugang zu Märkten: Chinesische Investitionen in Nigeria konzentrieren sich auf die verarbeitende Industrie, unter anderem auf die Produktion von Baumaterialien, Möbeln, Lebensmitteln, Getränken und Verpackungen. In vielen dieser Sektoren haben chinesische Firmen nigerianische Unternehmen verdrängt. Die meisten Unternehmen befinden sich jetzt in chinesischem Besitz. Ein Großteil der Arbeitskräfte ist jedoch einheimisch. In der Freihandelszone von Lekki (der Lagune vor Lagos am Golf von Guinea, Anm. d. Red.) beispielsweise waren 70 Prozent der Arbeitskräfte chinesischer Unternehmen Nigerianer. Chinesische Investitionen in Tansania fließen größtenteils in die Textil- und Bekleidungsindustrie. 2016 gab es in Kenia 400 Unternehmen in chinesischem Besitz, von denen die meisten in der Leichtindustrie, im Baugewerbe, im Tourismus und bei der Ausbeutung natürlicher Ressourcen tätig waren. Darüber hinaus investierten chinesische Firmen in die Metall-, die Kommunikations- und die Automobilindustrie in Kenia.

In vielen afrikanischen Ländern gibt es weniger staatliche Vorschriften für Unternehmen, sodass auch die zunehmend strengeren Umweltvorschriften in China viele chinesische Unternehmen veranlasst haben, im Ausland zu investieren. Die Aussicht auf wachsende Märkte und Mittelschichten ist ein weiterer Anziehungspunkt für chinesische Unternehmen. Schließlich locken Zollbefreiungen für den Handel mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union exportorientierte chinesische Hersteller nach Afrika.

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass China ein zentraler Wirtschaftsakteur auf dem afrikanischen Kontinent ist.

Chinesische Investitionen wirken sich positiv auf die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum in Subsahara-Afrika aus. Ein Anstieg der chinesischen Investitionen um ein Prozent führte zu einem marginalen Anstieg der Beschäftigung um 0,2 Prozent und zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums um 0,17 Prozent. Damit bleibt China weit hinter den europäischen Investoren.

Ein wesentlicher Aspekt der chinesischen Investitionen in Afrika ist ihre sektorale Konzentration. Mit Ausnahme eines relativ kleinen Teils der Greenfield-Investitionen in der verarbeitenden Industrie ist der Großteil der chinesischen Investitionen beziehungsweise der Kreditvergabe auf die strategischen Ziele Chinas ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass chinesische Investitionen nur eine geringe Zahl von Jobs geschaffen haben (nur 1,8 Beschäftigte pro eine Million US-Dollar Investition) – hingegen deutsche Investoren immerhin 4,6.

Im Westen herrscht helle Aufregung über das chinesische Engagement. Beobachter glauben, dass chinesische Unternehmen Millionen von Arbeitsplätzen in Afrika wegen der steigenden Löhne in China schaffen werden und Europa damit noch weiter ins Hintertreffen geraten könnte. So erklärte der ehemalige Chefökonom und Senior Vice President für Entwicklungsökonomie der Weltbank, Justin Lin, im Jahr 2011: China stehe kurz davor, sich von den niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie zu verabschieden und ein ‘führender Drache’ zu werden. Dadurch würden fast Millionen arbeitsintensive Arbeitsplätze in China frei, genug, um die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe in Niedrigeinkommensländern mehr als zu vervierfachen.

Zahlreiche Beobachter glaubten sogar, dass Afrika das nächste große Produktionszentrum der Welt sein würde, da die chinesische Industrie in kostengünstigeren Regionen produzieren und sich 100 Millionen Arbeitsplätze von China nach Afrika verlagern könnten. Wenn dies zuträfe, könnte China tatsächlich als “Entwicklungsrolltreppe” Afrikas gesehen werden, da mehr Arbeitsplätze als je zuvor entstünden, höheres Wachstum generiert und Armut beseitigt würde.

In der Tat haben chinesische Unternehmen und der chinesische Staat investiert und auch Arbeitsplätze für Afrikaner geschaffen – allerdings in einem weitaus geringeren Umfang. So gab es nach Angaben der äthiopischen Investitionskommission im Jahr 2020 etwa 620 aktive chinesische Investitionsprojekte (vor allem in der verarbeitenden Industrie und im Bausektor), in denen rund 200.000 Arbeitnehmer beschäftigt waren. In den Sonderwirtschaftszonen Äthiopiens waren dies im Jahr 2020 rund 86.000 Arbeitsplätze (rund 29.000 im Jahr 2018) und Anfang 2021 aufgrund der Pandemie nur noch 74.000. In anderen Ländern liegen die Zahlen deutlich niedriger. Insgesamt wurden im Zeitraum von 2010 bis 2019 im Durchschnitt jährlich etwa 19.000 Arbeitsplätze durch chinesische Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent geschaffen – weit mehr als US-amerikanische Firmen leisten, aber weit weniger als alle europäischen Investoren.

Viele Autoren begründen die Möglichkeit steigender Investitionen in Subsahara-Afrika mit dem Argument, dass die Löhne in China steigen und Afrika daher ein Ziel für ausländische Direktinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe werden kann. Das Argument der niedrigen Löhne ist jedoch nicht sehr überzeugend. In afrikanischen Ländern sind die Lohnstückkosten – verglichen mit vielen asiatischen Ländern – meist hoch. Die meisten chinesischen Investitionen erfolgen zudem im Energie- und Rohstoffsektor, d. h. es handelt sich um kapital- und rohstoffintensive Investitionen, die nicht wegen möglicher Lohnunterschiede, sondern wegen der durch die Modernisierung der chinesischen Wirtschaft geschaffenen Nachfrage nach Rohstoffen getätigt werden.

Im Vergleich zu China sind die Lohnstückkosten in afrikanischen Ländern nach wie vor höher. Darüber hinaus wirken sich eine unzureichende und teure Infrastruktur (Straßen, Strom, schwache Informations- und Kommunikationstechnologien; geringe Forschungsaktivitäten) und schwache Institutionen negativ auf das Geschäftsumfeld für ausländische Investitionen aus. Vor allem die asiatischen Niedrigeinkommensländer Bangladesch oder Vietnam sind gegenüber den afrikanischen Ländern deutlich im Vorteil, weshalb chinesische Investoren eher in der Nachbarregion als in afrikanischen Ländern investieren.

Und was noch hinzukommt:

Die afrikanischen Länder sollten nicht in den Fehler verfallen, China als wohlwollenden Akteur zu betrachten. Er unterscheidet sich nicht von anderen globalen Mächten, die ihre wirtschaftlichen und außenpolitischen Interessen verfolgen. Zwischen China und Afrika gibt es strukturelle Asymmetrien, die sich am deutlichsten in den Handels- und Investitionsmustern zeigen: China importiert aus Afrika vor allem Rohstoffe, während die afrikanischen Länder aus China hauptsächlich Industrie- und Konsumgüter von höherer Wertschöpfung einführen. Diese Importe erschweren auch die Möglichkeit der afrikanischen Industrieentwicklung.

Die chinesische Regierung ist der Ansicht, dass der letzte China-Afrika-Gipfel (FOCAC) ein Erfolg war und dass die geplanten Vorhaben weitgehend umgesetzt wurden: Industrieförderung, Vernetzung der Infrastruktur, Handelserleichterung, umweltfreundliche Entwicklung, Kapazitätsaufbau, Gesundheitsversorgung, vertiefter Austausch in der Ausbildung sowie Frieden und Sicherheit. In vielen afrikanischen Ländern wird die Kooperation jedoch nicht so positiv gesehen. In immer mehr afrikanischen Staaten beginnt sich Kritik über Chinas Agieren Bahn zu brechen. Denn viele Versprechen wurden nicht eingehalten, beziehungsweise waren mit hohen Kosten verbunden (Schuldenfalle). Und so ist auch der Beitrag zur Industrialisierung Afrikas bislang sehr gering.

Zu den Themenbereichen, die auf dem FOCAC-Gipfel 2021 in Dakar beraten werden, gehört:

Wenn China tatsächlich Interesse an einer erfolgreichen Investitions- und Kooperationsstrategie in Afrika hat, wird die chinesische Regierung umsteuern und den Schwerpunkt seiner Investitionen viel stärker auf die arbeitsintensivere verarbeitende Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssektoren verlagern und vor Ort mit lokalen Unternehmen kooperieren müssen.

Robert Kappel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Leipzig, beschäftigt sich bereits seit vier Jahrzehnten mit der Ökonomie der Entwicklungszusammenarbeit. Von 2004 bis 2011 war Kappel Präsident des German Institute of Global and Area Studies, Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) und Professor an den Universitäten Hamburg und Leipzig.

Ross Dilkes verlässt im Januar die Singapur-Niederlassung der Schweizer Großbank UBS, wo er die Investitionen in asiatische Anleihen federführend betreut hat. Sein Mitarbeiter Brian Lou, ein Fondsmanager am Standort Shanghai, verlässt die Bank zeitgleich mit Dilkes. Marktgerüchten zufolge leidet das Anleihe-Portfolio der UBS unter einem erheblichen Engagement in Papieren von Evergrande.

Kinderimpfung in einer Grundschule in Hohhot: China gibt jetzt zügig auch den 3- bis 11-Jährigen die schützende Spritze. Die flächendeckende Impfung soll die Grundlage dafür legen, den Weg aus der strengen Eindämmung zu finden. Doch angesichts der begrenzten Wirksamkeit der Vakzine gegen Delta kann es bis dahin noch eine ganze Weile dauern – trotz der gründlichen Erfassung aller Altersgruppen durch die Impfkampagne.