Hals über Kopf ist Bob Pickard, ein ehemaliger Mitarbeiter der Investitionsbank AIIB, diese Woche aus China geflüchtet. Der Kanadier wirft der 2016 von China gegründeten Finanzinstitution vor, fest in den Händen der Kommunistischen Partei zu sein und letztendlich nur Pekings Interessen zu dienen. Kritiker der AIIB äußern diesen Verdacht seit langem.

Die kanadische Regierung hat auf die Vorwürfe des vormaligen Direktor Global Communications der Investitionsbank reagiert und nun alle Aktivitäten mit der AIIB eingefroren. Finanzministerin Chrystia Freeland mahnt die Demokratien der Welt, dass sie sich darüber im Klaren sein müssten, auf welche Weise autoritäre Regierungen Einfluss auf sie ausüben.

Kanada ist nur eines von 106 Mitgliedern der AIIB. Auch Deutschland ist an der Bank beteiligt. Hinter China, Russland und Indien besitzt die Bundesrepublik mit rund vier Prozent die meisten Stimmrechte. Was die Kontroverse nun für Deutschland bedeutet, analysiert für Sie Marcel Grzanna.

Die EU-Kommission könnte ihre Anti-Dumping-Instrumente bald gegen den Import kostengünstiger E-Autos aus China nutzen. Billige Einfuhren, die zudem immer schneller auf den Markt kommen, werden mehr und zum Problem für die eigene Industrie, erklärt Marktkommissar Thierry Breton.

Doch auch die Zölle werden nichts an den Grundproblemen ändern. Zum einen kann China auf dem eigenen Markt wie auch auf dem Weltmarkt weiterhin zahlreiche Preisvorteile ausspielen, wie Finn Mayer-Kuckuk, Markus Grabitz und Till Hoppe in ihrer Analyse aufzeigen. Zum anderen haben die chinesischen Autos die deutschen Autobauer schon jetzt in Sachen technologischer Finesse in vielen Bereichen abgehängt. Vom Schutz durch Zölle allein wird die deutsche Industrie eben auch nicht schneller, besser oder fortschrittlicher.

Die Flucht eines hochrangigen kanadischen Ex-Mitarbeiters der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) aus der Volksrepublik China wirft neue Fragen über die Rolle des Hauses (AIIB) auf. Der Direktor Global Communications, Bob Pickard, folgte offenbar dem Rat eines Hinweisgebers, dass er das Land schnellstmöglich verlassen und “in nächster Zeit keinen Fuß nach China setzen” solle. Pickard bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass er daraufhin umgehend nach Japan geflogen sei.

Pickard hatte offenbar zu Wochenbeginn gekündigt. Reuters beschrieb die Umstände der Trennung als “scharf”, ohne im Detail darauf einzugehen. Erst danach sei ihm zur Flucht geraten worden. Der Kanadier begründete seine Kündigung damit, dass innerhalb der AIIB eine hochgradig “toxische Kultur” herrsche und die Bank von Mitgliedern der Kommunistischen Partei. dominiert sei “Ich bin der Meinung, dass die Steuerzahler meines Landes diese Organisation nicht finanzieren sollten, die letztendlich mehr für China als für Kanada von Nutzen sein wird”, sagte er.

Peking habe innerhalb der Bank Kanadas “Fähigkeit, klar und transparent zu kommunizieren, beeinträchtigt”, sagte Pickard. Kanada ist eines von 106 Mitgliedern der Bank. Das Land war im März 2018 beigetreten. Die AIIB wies die Anschuldigungen derweil als “unbegründet und enttäuschend” zurück. Die chinesische Botschaft in Ottawa bezichtigte Pickard der “Lüge”.

Auch Deutschland ist an der Bank beteiligt. Hinter China, Russland und Indien besitzt die Bundesrepublik mit rund vier Prozent die meisten Stimmrechte. Die Bundesregierung reagierte jedoch zurückhaltend auf den Bericht. Das zuständige Bundesfinanzministerium teilte lediglich mit: “AIIB-Präsident Jin hat unmittelbar nach Bekanntwerden eine Untersuchung zu den Vorwürfen angekündigt und dabei volle Transparenz und Kooperation mit dem Exekutivdirektorium zugesichert. Deutschland wird sich aktiv an der Untersuchung beteiligen.”

Derweil könnte die Eskalation sogar zum Ausstieg Kanadas aus der AIIB führen. “Die kanadische Regierung wird sofort alle von der Regierung geführten Aktivitäten in der Bank einstellen. Und ich habe das Finanzministerium angewiesen, eine sofortige Überprüfung der erhobenen Vorwürfe und der kanadischen Beteiligung an der AIIB zu leiten”, sagte Finanzministerin Chrystia Freeland. Sie betonte, dass sie kein Ergebnis der Untersuchung ausschließe. Freeland mahnte die Demokratien der Welt, dass sie sich darüber im Klaren sein müssen, auf welche Weise autoritäre Regierungen ihren Einfluss ausüben.

Wer ihm zur Flucht riet, sagte Pickard indes nicht. Weshalb er dem Ratschlag nachkam, dagegen schon. “In einem Land, in dem die beiden Michaels von der Regierung entführt wurden, sind wir vielleicht etwas sensibler oder besorgter, was solche Dinge angeht”, sagte er mit Bezug auf die Fälle der beiden wegen angeblicher Spionage jahrelang inhaftierten kanadischen Staatsbürger Michael Kovrig und Michael Spavor.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befinden sich seit Jahren auf dem Tiefpunkt. Kanada beschuldigt China unter anderem, sich durch verschiedene Maßnahmen in kanadische Angelegenheiten einzumischen, darunter illegale Polizeistationen und die gezielte Einflussnahme auf kanadische Gesetzgeber. Peking bestreitet diese Anschuldigungen.

China nimmt seinerseits der Regierung in Kanada übel, dass Ottawa die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou jahrelang auf Drängen der USA zu Ermittlungszwecken im Land festgehalten hatte. Die anschließenden Inhaftierungen von Kovrig und Spavor wurde im Westen als Vergeltung für den Fall Meng aufgefasst.

Nora Sausmikat vom gemeinnützigen Verein Urgewald aus Köln ist als Senior Advisor zuständig für Kampagnen zu Institutionen wie der AIIB: “Seit Jahren hören wir von den europäischen Anteilseignern der AIIB, dass sie kaum Einfluss hätten und daher positive Veränderungen kaum möglich wären. Würden sich die europäische Stimmrechtsgruppe zusammentun, hätten sie zusammen einen Anteil von 22 Prozent- durchaus eine Entscheidungsmacht.”

Stattdessen aber würde die Entscheidungsmacht innerhalb der AIIB an den Präsidenten und damit in die Hände der chinesischen Hauptanteilseigner delegiert. Eine ausreichende Kontrolle durch den Verwaltungsrat sei nicht gewährleistet. “Erst kürzlich auf einem Treffen in Rom haben viele der europäischen Anteilseigner bekräftigt, sie würden hierin kein Problem sehen. Es ist an der Zeit, aufzuwachen”, sagt Sausmikat.

Bei der Bank würde viel Wert auf den Konsens aller Mitglieder gelegt, hatte der deutsche Vizepräsident der AIIB, Ludger Schuknecht, kürzlich im Gespräch mit China.Table betont. Allerdings war die AIIB in jüngster Vergangenheit schon wegen fragwürdiger Verfahren zur Kreditvergabe in die Kritik geraten. Auch die Bundesregierung beschäftigte sich mit ihrem Engagement in der Bank, nachdem sich die staatliche Förderbank KfW als Geldgeber zurückgezogen hatte. Berlin wolle darauf hinwirken, dass die “hohen Kreditstandards der AIIB” den Regularien der Bank gemäß umgesetzt würden.

Die EU-Kommission könnte ihre Anti-Dumping-Instrumente gegen den Import kostengünstiger E-Autos aus China nutzen. Der rasche Anstieg der Einfuhren werde zum Problem für die eigene Industrie, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton zu Politico. Der zuständige Vize-Generaldirektor für Handel, Denis Redonnet, diskutiert demnach, ein Verfahren gegen Anbieter einzuleiten, denen er einen Verkauf zu allzu niedrigen Preisen vorwerfen kann. Eine Sprecherin der EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern.

Besonders die französische Regierung übe Druck auf die Kommission aus, heißt es in Brüssel. Paris fürchte die Konkurrenz für seine Volumenhersteller Stellantis und Renault. Die Bundesregierung bremst hingegen. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies auf die EU-Vorschriften für Anti-Dumping-Prozeduren, die “ein geregeltes Entscheidungs- und Umsetzungsverfahren” vorsähen. Die EU hatte ihre Methodik 2017 eigens wegen der Herausforderungen mit Chinas Staatskapitalismus modernisiert.

Ohne fundierte Beschwerden der europäischen Hersteller wird die Generaldirektion Handel kaum ein Verfahren gegen die chinesischen Hersteller einleiten. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, sieht dafür “zurzeit keine hinreichenden Anhaltspunkte. Ein Großteil der Wertschöpfung geschieht ja durch die Batterien und die werden fast baugleich von europäischen Herstellern verwandt”, sagte der SPD-Politiker Table.Media. Zudem gebe es kaum belastbare Zahlen, dass die Preise für chinesische Elektrofahrzeuge deutlich unter europäischen Anbietern lägen. Überdies sei deren Marktdurchdringung in Europa bislang gering.

Dagegen berichten Branchenbeobachter, dass chinesische Anbieter von E-Autos seit etwa ein bis zwei Jahren gezielt den französischen Markt angriffen. Vor allem die Volumenhersteller mit Marken wie Peugeot, Renault, Fiat und Seat registrierten, dass chinesische Hersteller “Kampfpreise” aufriefen. Der MG4 Electric – ein familientauglicher Viersitzer des chinesischen Herstellers SAIC mit Reichweite von über 400 Kilometer – werde in Frankreich etwa für Preise abgegeben, zu denen dort lediglich der kleinere Renault Zoe zu haben sei. Der vergleichbare vollelektrische Mégane von Renault koste 5.000 bis 10.000 Euro mehr.

Die französische Regierung diskutiert bereits Pläne, die E-Auto-Förderung zu verändern. Demnach soll die Prämie von bis zu 6.000 Euro künftig nur noch gezahlt werden, wenn etwa der Stahl mit nachhaltigen Methoden bearbeitet wurde und die Elektrizität für die Herstellung des Autos nachweislich einen geringen CO₂-Fußabdruck hatte. Es soll auch ökologische Anforderungen an die Batterieherstellung geben. Es gehe darum, Autos aus chinesischer Produktion nicht offen zu diskriminieren und gleichzeitig die ökologisch anspruchsvolleren Methoden der europäischen Hersteller zu belohnen.

Die Hersteller halten sich mit einer offiziellen Kommentierung zurück. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass französische und deutsche Hersteller unterschiedliche Interessen haben. Die deutschen Premiummarken machen noch immer hohe Profite mit den Verkäufen von Verbrennern in Asien. Sie fürchten, dass bei EU-Strafzöllen umgehend Vergeltungsmaßnahmen durch China ergriffen würden. Auf dem europäischen Markt würden sie dagegen von Schutzzöllen kaum profitieren, weil E-Autos aus China für sie keine Konkurrenz darstellen. Bei Renault oder Stellantis ist die Ausgangslage genau umgekehrt.

Grund für eine Reaktion auf Dumping liegt nach EU-Definition vor, wenn

Ob Dumping oder einfach günstige Preise: Die Sorge um eine Schwemme attraktiver chinesischer Autos ist berechtigt. Ein E-Auto ist ebenso sehr ein Elektronikprodukt wie ein Fahrzeug. Daher gelten zu einem guten Teil die Spielregeln der Elektronikindustrie. Die Herstellung von Elektronik in großen Stückzahlen ist in China generell kostengünstiger. Das gilt für Handys, Bildschirme, Solarzellen, Batterien, PCs, Spielkonsolen, Kameras – und künftig eben auch für Autos.

Die chinesischen Kostenvorteile haben mehrere Gründe:

Für einen günstigen Preis kommen aus China zudem sehr ordentliche Autos. Die Anbieter dort haben die deutschen Autobauer zuletzt technisch nicht nur eingeholt, sondern zum Teil auch überholt. Das gilt vor allem für die Digitaltechnik der Fahrzeuge. Während Deutschlands Ingenieure noch an Pleuelstangen und Kolben gefeilt haben, galt der Fokus in China bereits der Integration von Apps in das smarte Gerät Auto.

Was die Sicherheit der Insassen und die Laufruhe angeht, hatten Chinas Hersteller mehrere Jahrzehnte Zeit, sich alle Tricks bei Vorbildern aus Deutschland, Japan oder den USA abzuschauen. Schließlich mussten diese in Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern produzieren, was einen geregelten Techniktransfer ermöglichte.

Der Volumenvorteil des chinesischen Marktes zeigt sich längst in den Zahlen. Der größte chinesische Anbieter BYD hat im vergangenen Jahr gut 900.000 reine Elektroautos verkauft. Das ist bereits ein Zehntel der Gesamtproduktion (elektrisch und fossil) des Weltmarktführers Toyota. VW kam auf einen Absatz von 570.000 rein batteriegetriebenen Autos.

Andere chinesische Angreifer sind auch wegen ihrer neuen Konzepte interessant:

Eine Studie der Allianz sieht in den chinesischen Angreifern die größte Gefahr für die deutsche Industrie. Stellantis-Chef Carlos Tavares erwartet bereits einen “furchtbaren Kampf” mit der chinesischen Konkurrenz und ruft nach Hilfe des Staates vor deren aggressiven Preisen.

Auch die Zölle werden jedoch nichts an dem Grundproblem ändern, dass China auf dem eigenen Markt und dem Weltmarkt zahlreiche Preisvorteile ausspielen kann. Selbst wenn die USA mitziehen, hat die deutsche Industrie in weiten Teilen der Welt ein Preisproblem. Finn Mayer-Kuckuk/Markus Grabitz/Till Hoppe

19.06.2023, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing time)

IHK Pfalz / IHK Rheinhessen, Webinar: Chinageschäft im Krisenmodus – Risikominimierung und Schadensbegrenzung Mehr

20.06.2023, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

IHK Pfalz / Deutsche Botschaft Peking / Kompetenzstelle für die Ernährungs- und Agrarwirtschaft China, Webinar: E-Commerce als Umsatz-Booster in der Lebensmittelbranche Mehr

20.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

stars – for Leaders of the Next Generation, conversation series: China-EU Relations: Beijing’s View on Challenges and Opportunities (mit Fu Cong) Mehr

20.06.2023, 14:30 Uhr

Volksregierung der Stadt Taicang / China Netzwerk Baden-Württemberg, Networking-Event (in Stuttgart): Vom Pionier der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit zum erfolgreichen High-Tech- und Zukunftsstandort Mehr

20.06.2023, 15:30 Uhr

Stadtregierung Qingdao, Wirtschaftskonferenz (in München): Das kühle Blonde aus dem Osten – Wirtschaftskonferenz mit Chinas Küstenstadt Qingdao Mehr

23.06.2023, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag: Themenmotive im Erzählzyklus des daoistischen Unsterblichen Han Xiangzi Mehr

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat die Mitgliedstaaten der EU erneut aufgefordert, risikobehaftete Anbieter beim Aufbau ihrer 5G-Mobilfunknetze auszuschließen. Dabei erwähnte Breton namentlich die beiden chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE. Die EU-Kommission selbst wolle künftig keine Dienstleistungen mehr in Anspruch nehmen, bei denen Technik von ZTE oder Huawei zum Einsatz gekommen sei.

Breton forderte alle EU-Staaten und Telekommunikationsbetreiber auf, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Es sei der EU gelungen, die Abhängigkeiten in anderen Sektoren wie etwa Energiesektor in kürzester Zeit zu verringern. “Bei 5G sollte es nicht anders sein”, sagte Breton. “Wir können es uns nicht leisten, kritische Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die zu einer Waffe gegen unsere Interessen werden könnten.” Breton betonte dabei die strategische Bedeutung, die die Mobilfunknetze in vielen Bereichen künftig haben werden – angefangen beim autonomen Fahren bis hin zur Telemedizin.

Der Binnenmarktkommissar legte am Donnerstag einen Fortschrittsbericht vor, inwieweit die Mitgliedstaaten die Grundsätze aus der 2020 beschlossenen Toolbox bisher in nationales Recht umgesetzt haben. Demnach haben lediglich zehn Mitgliedstaaten solche Beschränkungen eingeführt. Drei Mitgliedstaaten arbeiten derzeit an der Umsetzung der entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften.

Die Entscheidung einiger EU-Länder, den Einfluss von Huawei und ZTE auf ihre 5G-Netze einzuschränken oder sie gar ganz davon auszuschließen, sei gerechtfertigt, sagte Breton. Ein EU-weites Verbot von Anbietern wie Huawei und ZTE aus China kann die EU nicht umsetzen, wie Table.Media bereits berichtete. Denn der Umgang mit Hochrisiko-Anbietern ist eine Frage der nationalen Sicherheit – und damit Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht der EU. Deshalb hatten sich Kommission und die NIS Cooperation Group mit Vertretern der Mitgliedstaaten auf Empfehlungen beschränkt. vis

Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist weiter gestiegen und hat im Mai einen neuen Rekordwert erreicht. Die Quote, die 16- bis 24-Jährige in städtischen Gebieten berücksichtigt, stieg von 20,4 Prozent im April auf 20,8 Prozent im Mai. Damit ist sie viermal so hoch wie die Arbeitslosigkeit in der Gesamtbevölkerung, die unverändert bei 5,2 Prozent liegt. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes hervor, berichtet Bloomberg.

Mehr als 33 Millionen junge Menschen seien neu in den Arbeitsmarkt eingetreten, und mehr als sechs Millionen derzeit arbeitslos, sagte NBS-Sprecher Fu Linghui am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Insgesamt gibt es in China etwa 96 Millionen 16- bis 24-Jährige. Viele von ihnen seien nicht auf Arbeitssuche, weil sie noch zur Schule gingen, sagte Fu.

Nach Schätzungen von Wirtschaftsexperten von Goldman Sachs ist die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen heute um drei Millionen höher als vor der Pandemie. Sie ist seit Anfang 2022 auf hohem Niveau, da die Pandemie und der Einbruch am Immobilienmarkt die bereits bestehenden strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt noch verschärft haben. cyb

Siemens plant, die Kapazitäten seines Automatisierungswerks in Chengdu um 40 Prozent aufzustocken. Dafür will der Technologiekonzern 140 Millionen Euro ausgeben. Gleichzeitig will er sich mit Investitionen unter anderem in Singapur unabhängiger von China machen.

Das Unternehmen will in diesem Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro zusätzlich investieren, vor allem in neue Werke. “Wir sehen derzeit sehr gutes Wachstum in allen Bereichen und wollen noch einmal beschleunigen”, sagte Vorstandschef Roland Busch dem Handelsblatt.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Siemens unter dem Projektnamen “Marco Polo” hohe Investitionen in China plant. Das Unternehmen will bis 2025 seine Digitalumsätze verdoppeln. Damit die Abhängigkeit von der Volksrepublik aber nicht zu groß wird, soll in China künftig vor allem für China produziert werden. In anderen Ländern will der Konzern seine Kapazitäten stärker erweitern. Geplant sind unter anderem Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in ein neues Automatisierungswerk in Singapur. “Wir wollen von hier aus die starke Nachfrage in Südostasien bedienen”, sagte Busch. Indien habe derzeit “wirklich einen Lauf”, auch in Märkten wie Thailand und Vietnam sei die Nachfrage hoch. cyb

Chinas Ministerpräsident Li Qiang wird am kommenden Dienstag in München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treffen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wollen Li und Söder über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Bayern sprechen, über fairen Wettbewerb und den Klimawandel. Auch “Mahnungen zu Rechtsstaatlichkeit” seien Thema, erklärt die Staatskanzlei – “Dialog ist die einzig richtige Möglichkeit in einer immer globaleren Welt”.

Beim Empfang in der Münchner Residenz sollen auch hochrangige Vertreter der bayerischen Wirtschaft anwesend sein. China ist der größte Handelspartner für Unternehmen aus Bayern. Der Freistaat unterhält mit drei chinesischen Provinzen Partnerprogramme. Li Qiang hält sich in der kommenden Woche anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Deutschland auf. Es ist Lis erste offizielle Amtsreise nach Europa,seit seiner Ernennung zum Ministerpräsident im März. fpe

Eine Woche, nachdem die Protesthymne “Glory to Hongkong” die Spitze der lokalen iTunes-Charts erreichte, ist sie bei verschiedenen Musikstreaming-Diensten nicht mehr verfügbar. Unter anderem ist sie aus iTunes, Spotify, KKBox in Taiwan und Moov in Hongkong verschwunden. Das Justizministerium in Hongkong hatte zuvor angekündigt, ein Verbot des Songs zu prüfen. Das hatte dem Stück einen Popularitätsschub verschafft. Ein Verbot wäre ein weiterer Schritt, die Redefreiheit in der Stadt auszuhöhlen.

Am Mittwoch waren die von “ThomasDGX & HongKongers” – mutmaßlich der Komponist des Liedes -eingestellten Titel nicht mehr auf Apple Music verfügbar, eine Version der taiwanesischen Band The Chairman war jedoch weiterhin erhältlich, berichtete Bloomberg. Am Donnerstag teilte Spotify mit, Versionen des umstrittenen Lieds seien von seinem Vertreiber und nicht von der Plattform selbst entfernt wurden, wie die South China Morning Post schreibt. Das entspricht einer Erklärung, die der Komponist des Liedes am Vorabend gemacht hatte.

Das Lied hatten Protestierende 2019 während der pro-demokratischen Demonstrationen in der Stadt gesungen. Offiziell hat die Sonderverwaltungszone keine eigene Hymne. “ThomasDGX & HongKongers”, der die verschwundenen Versionen eingestellt hatte, erklärte, es handele sich um technische Probleme, die nicht mit den Streaming-Plattformen zusammenhängen, und entschuldigte sich für die vorübergehende Unterbrechung. Welche Probleme das genau sind, blieb unklar. Mehrere Musikvideos von “Glory to Hongkong”, die von demselben Urheber hochgeladen wurden, waren weiterhin auf YouTube verfügbar. cyb

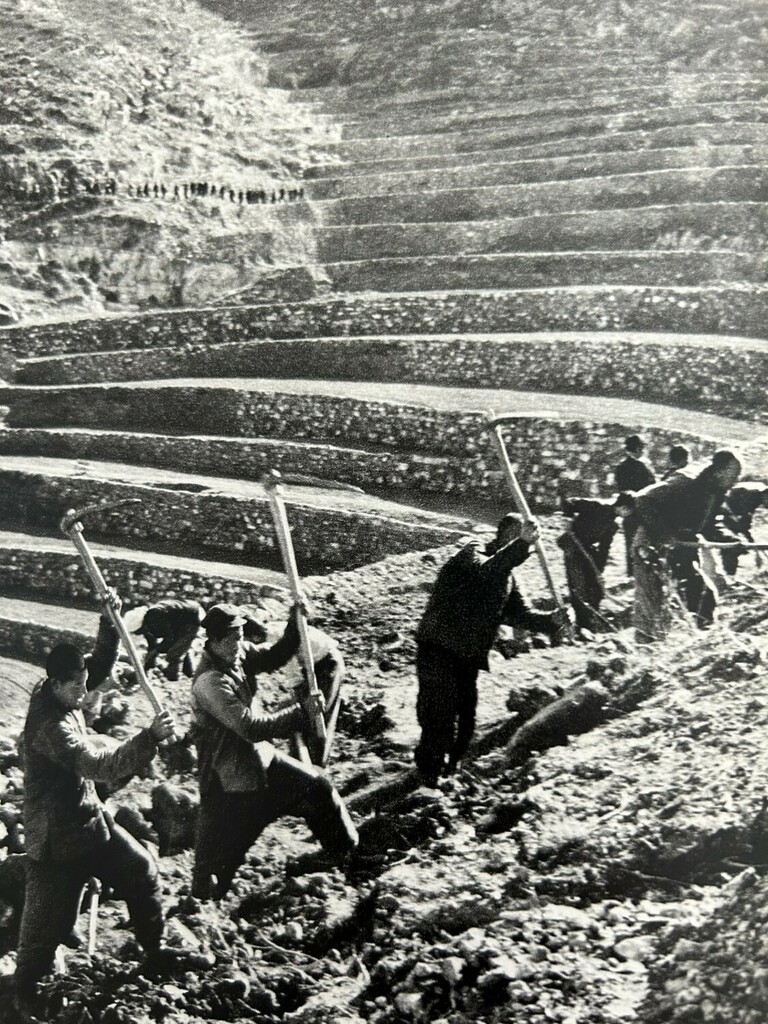

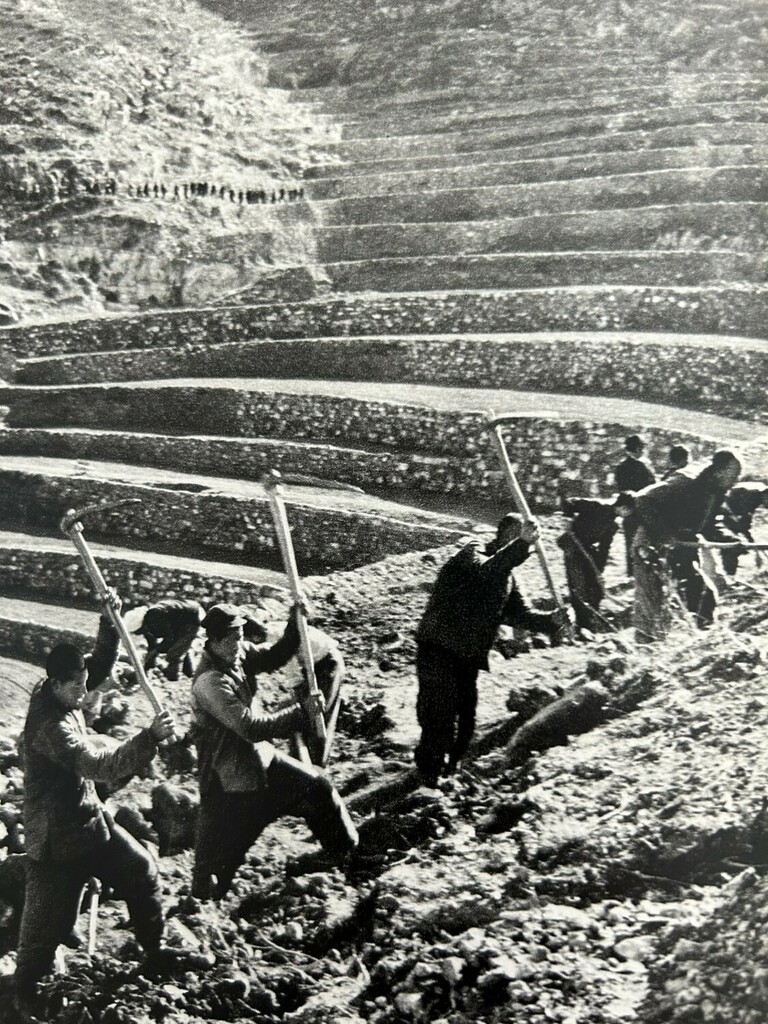

Die “Große grüne Mauer”, ein ab 1978 gepflanzter, mehr als 4000 Kilometer langer Schutzwall gegen die Bodenerosion Nordchinas, ist eine ökologische Erfolgsstory. Ebenso auch die Aufforstung des Agrarlandes durch eine Umwandlung der Felder in Wälder und Wiesen (退耕还林还草).

Pekings Kampagne, große Mengen Ackerland aufzuforsten (退耕还林), begann 1999, erinnert sich Gao Juncai (高俊才), einer der höchsten Agrarbeamten unter Premier Zhu Rongqi. Chinas damalige Flutkatastrophen von 1998 gaben den Anlass, nachdem Erosion und wirtschaftlicher Raubbau an der Natur als Ursachen erkannt worden waren. Das gigantische Programm war ungewöhnlich erfolgreich und lief über fast 20 Jahre.

Bis Ende 2021 wurden nach Angaben der nationalen Forstbehörden mehr als 41 Millionen Ackerbauern und 158 Millionen Hirten in 22 Provinzen für die Renaturierung von Millionen Hektar Ackerflächen und Weideland mit 551,5 Milliarden Yuan entschädigt.

Damit sollte aber wieder Schluss sein: Xi Jinping versucht seit 2020 gegenzusteuern, verlangt, Teile der Aufforstung rückgängig und aus Wäldern wieder viele Felder zu machen. Der Parteichef ist geplagt von Ängsten um die Sicherheit der Ernährung der Nation und vom Rückgang der Ackerflächen um fünf Prozent unter Chinas “Rote Linie” von 120 Millionen Hektar Agrarboden.

Doch auf seiner jüngsten Inspektionsreise in die von Wüsten bedrohte Innere Mongolei kündigte Xi erneut eine Kehrtwende zurück an. Was hat es mit dem Zickzackkurs auf sich?

Seit zwei Jahren hilft der indische China-Experte Manoj Kewalramani, das Kauderwelsch der “Volkszeitung” zu dechiffrieren. Er wertet sie täglich in seinem Newsletter aus. Der Sinologe versteht sich nicht nur auf die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen. Er merkt auch, welche chinesischen Sätze die offizielle englische Xinhua-Übersetzung unterschlägt.

Ein Beispiel ist der 7. Juni. Die KP-Zeitung widmete an dem Tag ihre Titelseite Xi Jinpings Äußerungen bei seiner Inspektionsreise durch die Innere Mongolei. Er besuchte sie stellvertretend für Chinas Großregionen im Norden und Nordwesten (三北), die unter Wüsten und Dürren besonders leiden.

Der offizielle Volkszeitungs-Report begann propagandistisch wie üblich. Xi nannte die Bekämpfung der Erosion einen “riesigen, weltweit bewunderten Erfolg” (取得举世瞩目的巨大成就). Der “Wandel hat Himmel und Erde erschüttert.” (翻天覆地的变化). Der “Wüstensand, der die Menschen zum Rückzug zwang” sei “durch Aufforstung vertrieben” worden (从”沙进人退”到”绿进沙退”的历史性转变).

Doch was er wirklich erfuhr, belehrte ihn eines Besseren. China bleibe weiterhin weltweit eines der Länder “mit den schlimmsten Wüsten”. Das “ökologische Desaster” sei eine “Herausforderung für das Überleben und die Entwicklung von Chinas Nation” (对中华民族的生存、发展构成挑战). Nötig seien weitere zehn Jahre harter Arbeit, um eine “unzerstörbare, große grüne Mauer als ökologische Sicherheitsbarriere zu errichten”.

Im Klartext: Xi gestand erstmals ein Scheitern ein. Er erklärte auch, warum er so ernüchtert urteilte. Diese Sätze fehlen in der offiziellen englischen Übersetzung allerdings. Xi sagte: “In den letzten zwei Jahren habe als Folge des abnormen Einflusses des Klimawandels die Zahl der Sandstürme in Nordchina zugenommen. Die Realität zeigt uns, wie schlecht es um Vorbeugung und Kontrolle nach wie vor steht.” (这两年,受气候变化异常影响,我国北方沙尘天气次数有所增加。现实表明,我国荒漠化防治和防沙治沙工作形势依然严峻). China müsse weiter auf ökologische Schwerpunkte setzen und Agrarboden aufforsten und begrünen. Indirekt machte er also einen Rückzieher seiner 2020 angekündigten Kurswende.

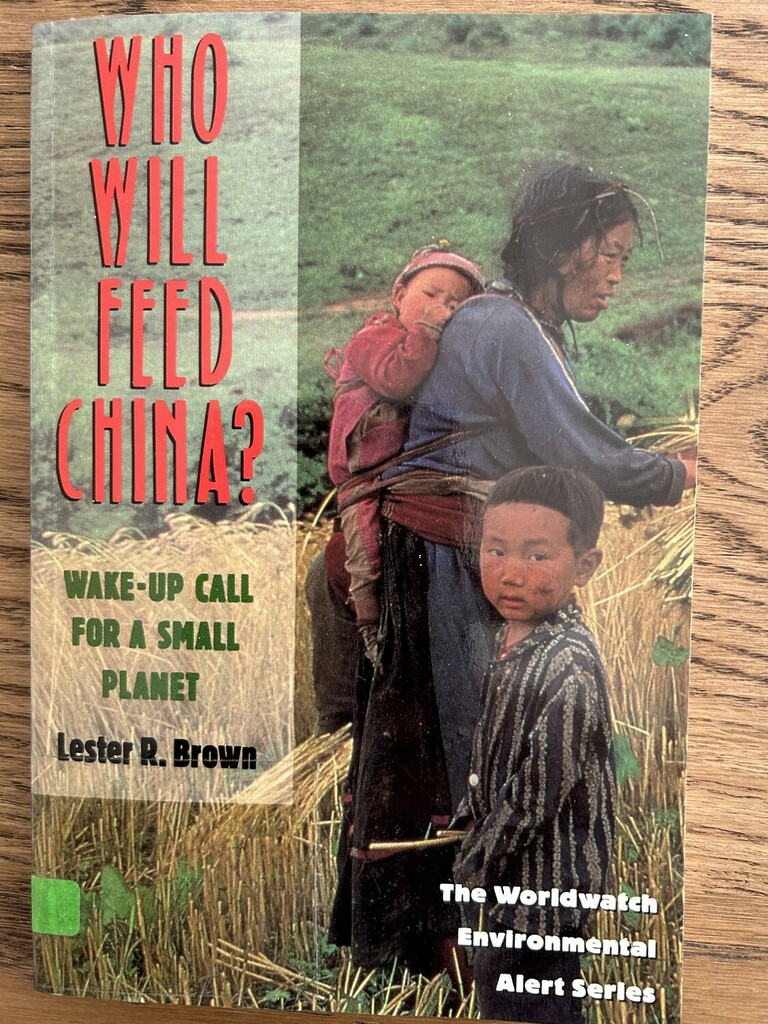

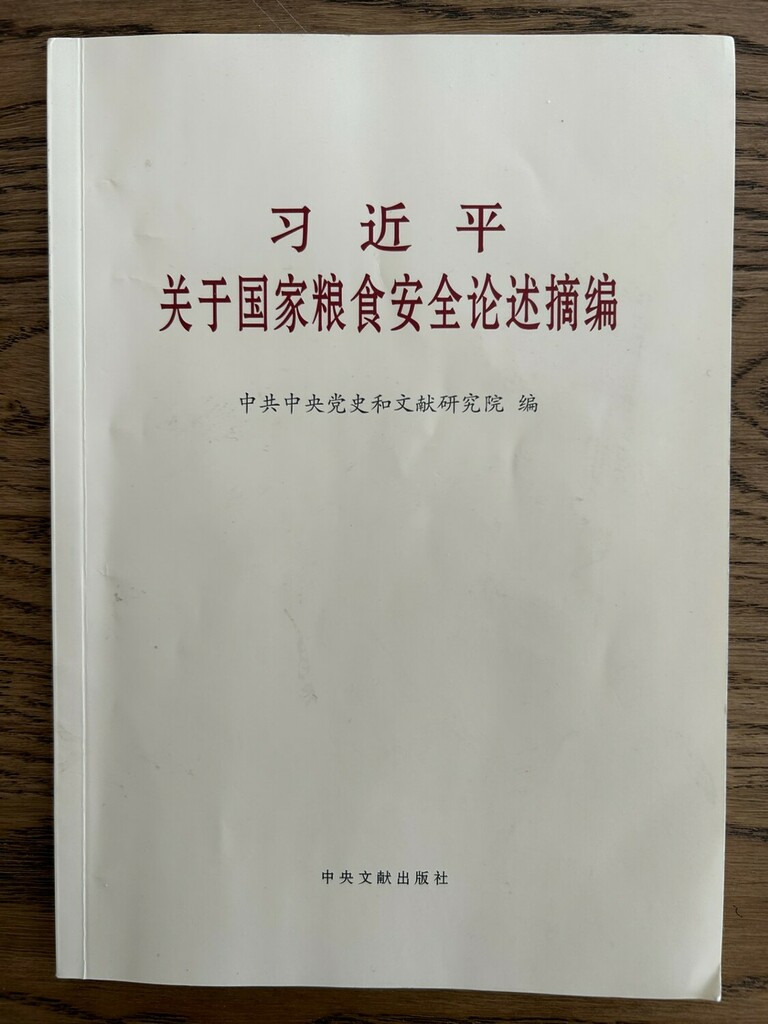

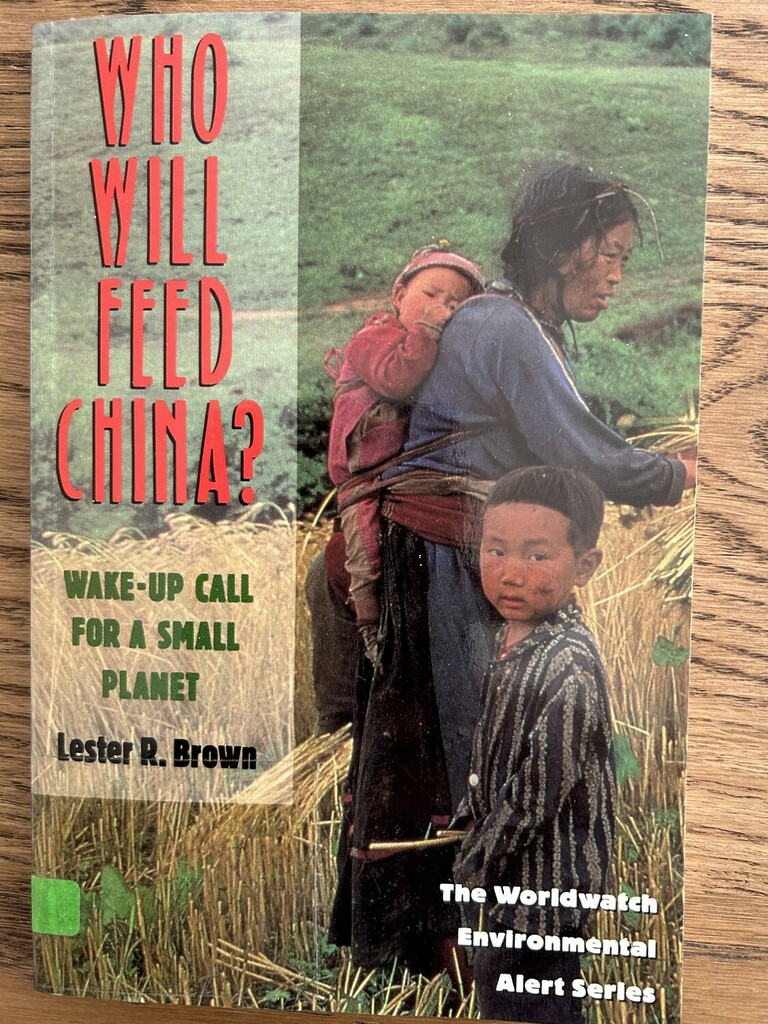

Xi hat seine Angst eingeholt, dass China vom Ernährungsnotstand bedroht ist. Weltweit gebe es im Fall einer Agrarkrise nicht genug Handelsgetreide, um den Hunger China stillen zu können, sagte er 2013. Seine Furcht wuchs noch, nachdem sich Chinas Beziehungen zu den USA dramatisch verschlechtert hatten. Seit 2020 warnt er, “die Welt steht vor großen Wandlungen wie seit einem Jahrhundert nicht mehr”. In Xis strategischem Denken gewinnt die Selbstversorgung eine neue Dimension, wegen Chinas Abhängigkeit von US-Agrarimporten (Getreide, Soja, Mais), besonders auch seit Putins Überfall auf die Ukraine, die einst Chinas Großlieferant für Getreide, Mais und Sonnenblumen-Öl war. “Wir müssen vermeiden, dass uns die USA die Luft abschnüren” (防着美国卡中国脖子).

Der langjährige Nikkei-Korrespondent Katsuji Nakazawa weist zudem auf Chinas militärische Aufrüstung und den Taiwan-Konflikt hin. Das alles zwinge Peking, sich ausreichend Nahrungsreserven zu sichern.

Auch Meldungen über Chinas neue Rekordernten stellen Xi nicht zufrieden. Am 23. Dezember 2022 forderte er: “Seit acht Jahren ernten wir zwar alljährlich jeweils mehr als 650 Millionen Tonnen Getreide. Aber es wird schwieriger, wir müssen die Erträge um weitere 50 Millionen Tonnen Getreide erhöhen.” Prompt nennt drei Monate später der scheidende Premier Li Keqiang in seinem Abschluss-Rechenschaftsbericht vor dem Volkskongress die neue Kennziffer: Chinas Getreideertrag müsse jährlich um 50 Millionen Tonnen wachsen. Dies würde gelingen, wenn sich die Anbaufläche sichern lasse.

Genau das hatte Xi im Sinn, als er erstmals verlangte, Forste wieder in Felder umzuwandeln. Am 28. Dezember 2020 nennt er den Schutz des Ackerlandes so wichtig wie “den Schutz von Pandabären”. “1,8 Milliarden Mu Fläche für Chinas Getreideanbau sind unsere rote Linie.” Doch “einige Gegenden legen Felder, Forste, Fischbecken und Zierteiche für den Tourismus an. Oder wandeln Dutzende bis Hunderte Meter breite, bislang zum Anbau genutzte Seitenstreifen entlang Straßen, Eisenbahnen und Flussufern zu Grüngürteln um.”

Seit den Anfängen von Pekings Kampagne, große Mengen Ackerland aufzuforsten, im Jahr 1999 – zuerst als Reaktion auf die Flutkatastrophen am Yangtse-Strom beschlossen – verdoppelten sich bisher die begrünten Flächen Chinas; allein in den zehn Jahren unter der Herrschaft Xi Jinpings 2012 bis 2022 wurden rund 200.000 Quadratkilometer Wälder, Forste und Plantagen neu gepflanzt, fast die doppelte Fläche von ganz Südkorea.

Nun heißt es wegen des Willens von Alleinherrscher Xi: Kommando zurück, oder – vielleicht auch nicht. “Die Realität” (现实表明) zwinge ihn dazu, begründete Xi gerade sein erneutes Umdenken in Sachen Aufforstung. Vielleicht beschränkt er seine Einsicht nicht nur auf den Sonderfall Innere Mongolei, sondern bewertet auch “andere Realitäten” neu, die er seinen ideologischen Maximen geopfert hat.

Maike Jungblut ist seit Juni Managerin im Bereich Controlling bei Mercedes-Benz Cars China. Jungblut arbeitet seit mehr als sechs Jahren für Daimler. Asien-Erfahrung sammelte sie unter anderem als Studentin in Taoyuan und Guangzhou.

Yue Yan hat bei der Ferag AG den Posten der China Market Development Managerin übernommen. Das Schweizer Unternehmen hat sich auf Förder- und Verarbeitungssysteme spezialisiert.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Donnerstag begann im ostchinesischen Hangzhou der 100-tägige Countdown für die 19. Asienspiele. Bei der Entzündung der Flamme interpretierten Tänzer eine Sonnenanbetung der neolithischen Liangzhu-Kultur, die zwischen 3.400 und 2.000 v. Chr. in der Region gelebt haben soll und als Beweis für Chinas Kontinuität als Kulturnation gilt. Das Logo der Asienspiele ist eine rote Sonne, die 16 Flammen ausstrahlt und Asien als Sonnenaufgang im Osten der Welt darstellt.

Hals über Kopf ist Bob Pickard, ein ehemaliger Mitarbeiter der Investitionsbank AIIB, diese Woche aus China geflüchtet. Der Kanadier wirft der 2016 von China gegründeten Finanzinstitution vor, fest in den Händen der Kommunistischen Partei zu sein und letztendlich nur Pekings Interessen zu dienen. Kritiker der AIIB äußern diesen Verdacht seit langem.

Die kanadische Regierung hat auf die Vorwürfe des vormaligen Direktor Global Communications der Investitionsbank reagiert und nun alle Aktivitäten mit der AIIB eingefroren. Finanzministerin Chrystia Freeland mahnt die Demokratien der Welt, dass sie sich darüber im Klaren sein müssten, auf welche Weise autoritäre Regierungen Einfluss auf sie ausüben.

Kanada ist nur eines von 106 Mitgliedern der AIIB. Auch Deutschland ist an der Bank beteiligt. Hinter China, Russland und Indien besitzt die Bundesrepublik mit rund vier Prozent die meisten Stimmrechte. Was die Kontroverse nun für Deutschland bedeutet, analysiert für Sie Marcel Grzanna.

Die EU-Kommission könnte ihre Anti-Dumping-Instrumente bald gegen den Import kostengünstiger E-Autos aus China nutzen. Billige Einfuhren, die zudem immer schneller auf den Markt kommen, werden mehr und zum Problem für die eigene Industrie, erklärt Marktkommissar Thierry Breton.

Doch auch die Zölle werden nichts an den Grundproblemen ändern. Zum einen kann China auf dem eigenen Markt wie auch auf dem Weltmarkt weiterhin zahlreiche Preisvorteile ausspielen, wie Finn Mayer-Kuckuk, Markus Grabitz und Till Hoppe in ihrer Analyse aufzeigen. Zum anderen haben die chinesischen Autos die deutschen Autobauer schon jetzt in Sachen technologischer Finesse in vielen Bereichen abgehängt. Vom Schutz durch Zölle allein wird die deutsche Industrie eben auch nicht schneller, besser oder fortschrittlicher.

Die Flucht eines hochrangigen kanadischen Ex-Mitarbeiters der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) aus der Volksrepublik China wirft neue Fragen über die Rolle des Hauses (AIIB) auf. Der Direktor Global Communications, Bob Pickard, folgte offenbar dem Rat eines Hinweisgebers, dass er das Land schnellstmöglich verlassen und “in nächster Zeit keinen Fuß nach China setzen” solle. Pickard bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass er daraufhin umgehend nach Japan geflogen sei.

Pickard hatte offenbar zu Wochenbeginn gekündigt. Reuters beschrieb die Umstände der Trennung als “scharf”, ohne im Detail darauf einzugehen. Erst danach sei ihm zur Flucht geraten worden. Der Kanadier begründete seine Kündigung damit, dass innerhalb der AIIB eine hochgradig “toxische Kultur” herrsche und die Bank von Mitgliedern der Kommunistischen Partei. dominiert sei “Ich bin der Meinung, dass die Steuerzahler meines Landes diese Organisation nicht finanzieren sollten, die letztendlich mehr für China als für Kanada von Nutzen sein wird”, sagte er.

Peking habe innerhalb der Bank Kanadas “Fähigkeit, klar und transparent zu kommunizieren, beeinträchtigt”, sagte Pickard. Kanada ist eines von 106 Mitgliedern der Bank. Das Land war im März 2018 beigetreten. Die AIIB wies die Anschuldigungen derweil als “unbegründet und enttäuschend” zurück. Die chinesische Botschaft in Ottawa bezichtigte Pickard der “Lüge”.

Auch Deutschland ist an der Bank beteiligt. Hinter China, Russland und Indien besitzt die Bundesrepublik mit rund vier Prozent die meisten Stimmrechte. Die Bundesregierung reagierte jedoch zurückhaltend auf den Bericht. Das zuständige Bundesfinanzministerium teilte lediglich mit: “AIIB-Präsident Jin hat unmittelbar nach Bekanntwerden eine Untersuchung zu den Vorwürfen angekündigt und dabei volle Transparenz und Kooperation mit dem Exekutivdirektorium zugesichert. Deutschland wird sich aktiv an der Untersuchung beteiligen.”

Derweil könnte die Eskalation sogar zum Ausstieg Kanadas aus der AIIB führen. “Die kanadische Regierung wird sofort alle von der Regierung geführten Aktivitäten in der Bank einstellen. Und ich habe das Finanzministerium angewiesen, eine sofortige Überprüfung der erhobenen Vorwürfe und der kanadischen Beteiligung an der AIIB zu leiten”, sagte Finanzministerin Chrystia Freeland. Sie betonte, dass sie kein Ergebnis der Untersuchung ausschließe. Freeland mahnte die Demokratien der Welt, dass sie sich darüber im Klaren sein müssen, auf welche Weise autoritäre Regierungen ihren Einfluss ausüben.

Wer ihm zur Flucht riet, sagte Pickard indes nicht. Weshalb er dem Ratschlag nachkam, dagegen schon. “In einem Land, in dem die beiden Michaels von der Regierung entführt wurden, sind wir vielleicht etwas sensibler oder besorgter, was solche Dinge angeht”, sagte er mit Bezug auf die Fälle der beiden wegen angeblicher Spionage jahrelang inhaftierten kanadischen Staatsbürger Michael Kovrig und Michael Spavor.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befinden sich seit Jahren auf dem Tiefpunkt. Kanada beschuldigt China unter anderem, sich durch verschiedene Maßnahmen in kanadische Angelegenheiten einzumischen, darunter illegale Polizeistationen und die gezielte Einflussnahme auf kanadische Gesetzgeber. Peking bestreitet diese Anschuldigungen.

China nimmt seinerseits der Regierung in Kanada übel, dass Ottawa die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou jahrelang auf Drängen der USA zu Ermittlungszwecken im Land festgehalten hatte. Die anschließenden Inhaftierungen von Kovrig und Spavor wurde im Westen als Vergeltung für den Fall Meng aufgefasst.

Nora Sausmikat vom gemeinnützigen Verein Urgewald aus Köln ist als Senior Advisor zuständig für Kampagnen zu Institutionen wie der AIIB: “Seit Jahren hören wir von den europäischen Anteilseignern der AIIB, dass sie kaum Einfluss hätten und daher positive Veränderungen kaum möglich wären. Würden sich die europäische Stimmrechtsgruppe zusammentun, hätten sie zusammen einen Anteil von 22 Prozent- durchaus eine Entscheidungsmacht.”

Stattdessen aber würde die Entscheidungsmacht innerhalb der AIIB an den Präsidenten und damit in die Hände der chinesischen Hauptanteilseigner delegiert. Eine ausreichende Kontrolle durch den Verwaltungsrat sei nicht gewährleistet. “Erst kürzlich auf einem Treffen in Rom haben viele der europäischen Anteilseigner bekräftigt, sie würden hierin kein Problem sehen. Es ist an der Zeit, aufzuwachen”, sagt Sausmikat.

Bei der Bank würde viel Wert auf den Konsens aller Mitglieder gelegt, hatte der deutsche Vizepräsident der AIIB, Ludger Schuknecht, kürzlich im Gespräch mit China.Table betont. Allerdings war die AIIB in jüngster Vergangenheit schon wegen fragwürdiger Verfahren zur Kreditvergabe in die Kritik geraten. Auch die Bundesregierung beschäftigte sich mit ihrem Engagement in der Bank, nachdem sich die staatliche Förderbank KfW als Geldgeber zurückgezogen hatte. Berlin wolle darauf hinwirken, dass die “hohen Kreditstandards der AIIB” den Regularien der Bank gemäß umgesetzt würden.

Die EU-Kommission könnte ihre Anti-Dumping-Instrumente gegen den Import kostengünstiger E-Autos aus China nutzen. Der rasche Anstieg der Einfuhren werde zum Problem für die eigene Industrie, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton zu Politico. Der zuständige Vize-Generaldirektor für Handel, Denis Redonnet, diskutiert demnach, ein Verfahren gegen Anbieter einzuleiten, denen er einen Verkauf zu allzu niedrigen Preisen vorwerfen kann. Eine Sprecherin der EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern.

Besonders die französische Regierung übe Druck auf die Kommission aus, heißt es in Brüssel. Paris fürchte die Konkurrenz für seine Volumenhersteller Stellantis und Renault. Die Bundesregierung bremst hingegen. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies auf die EU-Vorschriften für Anti-Dumping-Prozeduren, die “ein geregeltes Entscheidungs- und Umsetzungsverfahren” vorsähen. Die EU hatte ihre Methodik 2017 eigens wegen der Herausforderungen mit Chinas Staatskapitalismus modernisiert.

Ohne fundierte Beschwerden der europäischen Hersteller wird die Generaldirektion Handel kaum ein Verfahren gegen die chinesischen Hersteller einleiten. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, sieht dafür “zurzeit keine hinreichenden Anhaltspunkte. Ein Großteil der Wertschöpfung geschieht ja durch die Batterien und die werden fast baugleich von europäischen Herstellern verwandt”, sagte der SPD-Politiker Table.Media. Zudem gebe es kaum belastbare Zahlen, dass die Preise für chinesische Elektrofahrzeuge deutlich unter europäischen Anbietern lägen. Überdies sei deren Marktdurchdringung in Europa bislang gering.

Dagegen berichten Branchenbeobachter, dass chinesische Anbieter von E-Autos seit etwa ein bis zwei Jahren gezielt den französischen Markt angriffen. Vor allem die Volumenhersteller mit Marken wie Peugeot, Renault, Fiat und Seat registrierten, dass chinesische Hersteller “Kampfpreise” aufriefen. Der MG4 Electric – ein familientauglicher Viersitzer des chinesischen Herstellers SAIC mit Reichweite von über 400 Kilometer – werde in Frankreich etwa für Preise abgegeben, zu denen dort lediglich der kleinere Renault Zoe zu haben sei. Der vergleichbare vollelektrische Mégane von Renault koste 5.000 bis 10.000 Euro mehr.

Die französische Regierung diskutiert bereits Pläne, die E-Auto-Förderung zu verändern. Demnach soll die Prämie von bis zu 6.000 Euro künftig nur noch gezahlt werden, wenn etwa der Stahl mit nachhaltigen Methoden bearbeitet wurde und die Elektrizität für die Herstellung des Autos nachweislich einen geringen CO₂-Fußabdruck hatte. Es soll auch ökologische Anforderungen an die Batterieherstellung geben. Es gehe darum, Autos aus chinesischer Produktion nicht offen zu diskriminieren und gleichzeitig die ökologisch anspruchsvolleren Methoden der europäischen Hersteller zu belohnen.

Die Hersteller halten sich mit einer offiziellen Kommentierung zurück. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass französische und deutsche Hersteller unterschiedliche Interessen haben. Die deutschen Premiummarken machen noch immer hohe Profite mit den Verkäufen von Verbrennern in Asien. Sie fürchten, dass bei EU-Strafzöllen umgehend Vergeltungsmaßnahmen durch China ergriffen würden. Auf dem europäischen Markt würden sie dagegen von Schutzzöllen kaum profitieren, weil E-Autos aus China für sie keine Konkurrenz darstellen. Bei Renault oder Stellantis ist die Ausgangslage genau umgekehrt.

Grund für eine Reaktion auf Dumping liegt nach EU-Definition vor, wenn

Ob Dumping oder einfach günstige Preise: Die Sorge um eine Schwemme attraktiver chinesischer Autos ist berechtigt. Ein E-Auto ist ebenso sehr ein Elektronikprodukt wie ein Fahrzeug. Daher gelten zu einem guten Teil die Spielregeln der Elektronikindustrie. Die Herstellung von Elektronik in großen Stückzahlen ist in China generell kostengünstiger. Das gilt für Handys, Bildschirme, Solarzellen, Batterien, PCs, Spielkonsolen, Kameras – und künftig eben auch für Autos.

Die chinesischen Kostenvorteile haben mehrere Gründe:

Für einen günstigen Preis kommen aus China zudem sehr ordentliche Autos. Die Anbieter dort haben die deutschen Autobauer zuletzt technisch nicht nur eingeholt, sondern zum Teil auch überholt. Das gilt vor allem für die Digitaltechnik der Fahrzeuge. Während Deutschlands Ingenieure noch an Pleuelstangen und Kolben gefeilt haben, galt der Fokus in China bereits der Integration von Apps in das smarte Gerät Auto.

Was die Sicherheit der Insassen und die Laufruhe angeht, hatten Chinas Hersteller mehrere Jahrzehnte Zeit, sich alle Tricks bei Vorbildern aus Deutschland, Japan oder den USA abzuschauen. Schließlich mussten diese in Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern produzieren, was einen geregelten Techniktransfer ermöglichte.

Der Volumenvorteil des chinesischen Marktes zeigt sich längst in den Zahlen. Der größte chinesische Anbieter BYD hat im vergangenen Jahr gut 900.000 reine Elektroautos verkauft. Das ist bereits ein Zehntel der Gesamtproduktion (elektrisch und fossil) des Weltmarktführers Toyota. VW kam auf einen Absatz von 570.000 rein batteriegetriebenen Autos.

Andere chinesische Angreifer sind auch wegen ihrer neuen Konzepte interessant:

Eine Studie der Allianz sieht in den chinesischen Angreifern die größte Gefahr für die deutsche Industrie. Stellantis-Chef Carlos Tavares erwartet bereits einen “furchtbaren Kampf” mit der chinesischen Konkurrenz und ruft nach Hilfe des Staates vor deren aggressiven Preisen.

Auch die Zölle werden jedoch nichts an dem Grundproblem ändern, dass China auf dem eigenen Markt und dem Weltmarkt zahlreiche Preisvorteile ausspielen kann. Selbst wenn die USA mitziehen, hat die deutsche Industrie in weiten Teilen der Welt ein Preisproblem. Finn Mayer-Kuckuk/Markus Grabitz/Till Hoppe

19.06.2023, 14:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing time)

IHK Pfalz / IHK Rheinhessen, Webinar: Chinageschäft im Krisenmodus – Risikominimierung und Schadensbegrenzung Mehr

20.06.2023, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

IHK Pfalz / Deutsche Botschaft Peking / Kompetenzstelle für die Ernährungs- und Agrarwirtschaft China, Webinar: E-Commerce als Umsatz-Booster in der Lebensmittelbranche Mehr

20.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

stars – for Leaders of the Next Generation, conversation series: China-EU Relations: Beijing’s View on Challenges and Opportunities (mit Fu Cong) Mehr

20.06.2023, 14:30 Uhr

Volksregierung der Stadt Taicang / China Netzwerk Baden-Württemberg, Networking-Event (in Stuttgart): Vom Pionier der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit zum erfolgreichen High-Tech- und Zukunftsstandort Mehr

20.06.2023, 15:30 Uhr

Stadtregierung Qingdao, Wirtschaftskonferenz (in München): Das kühle Blonde aus dem Osten – Wirtschaftskonferenz mit Chinas Küstenstadt Qingdao Mehr

23.06.2023, 18:00 Uhr (00:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Vortrag: Themenmotive im Erzählzyklus des daoistischen Unsterblichen Han Xiangzi Mehr

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat die Mitgliedstaaten der EU erneut aufgefordert, risikobehaftete Anbieter beim Aufbau ihrer 5G-Mobilfunknetze auszuschließen. Dabei erwähnte Breton namentlich die beiden chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE. Die EU-Kommission selbst wolle künftig keine Dienstleistungen mehr in Anspruch nehmen, bei denen Technik von ZTE oder Huawei zum Einsatz gekommen sei.

Breton forderte alle EU-Staaten und Telekommunikationsbetreiber auf, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Es sei der EU gelungen, die Abhängigkeiten in anderen Sektoren wie etwa Energiesektor in kürzester Zeit zu verringern. “Bei 5G sollte es nicht anders sein”, sagte Breton. “Wir können es uns nicht leisten, kritische Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die zu einer Waffe gegen unsere Interessen werden könnten.” Breton betonte dabei die strategische Bedeutung, die die Mobilfunknetze in vielen Bereichen künftig haben werden – angefangen beim autonomen Fahren bis hin zur Telemedizin.

Der Binnenmarktkommissar legte am Donnerstag einen Fortschrittsbericht vor, inwieweit die Mitgliedstaaten die Grundsätze aus der 2020 beschlossenen Toolbox bisher in nationales Recht umgesetzt haben. Demnach haben lediglich zehn Mitgliedstaaten solche Beschränkungen eingeführt. Drei Mitgliedstaaten arbeiten derzeit an der Umsetzung der entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften.

Die Entscheidung einiger EU-Länder, den Einfluss von Huawei und ZTE auf ihre 5G-Netze einzuschränken oder sie gar ganz davon auszuschließen, sei gerechtfertigt, sagte Breton. Ein EU-weites Verbot von Anbietern wie Huawei und ZTE aus China kann die EU nicht umsetzen, wie Table.Media bereits berichtete. Denn der Umgang mit Hochrisiko-Anbietern ist eine Frage der nationalen Sicherheit – und damit Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht der EU. Deshalb hatten sich Kommission und die NIS Cooperation Group mit Vertretern der Mitgliedstaaten auf Empfehlungen beschränkt. vis

Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist weiter gestiegen und hat im Mai einen neuen Rekordwert erreicht. Die Quote, die 16- bis 24-Jährige in städtischen Gebieten berücksichtigt, stieg von 20,4 Prozent im April auf 20,8 Prozent im Mai. Damit ist sie viermal so hoch wie die Arbeitslosigkeit in der Gesamtbevölkerung, die unverändert bei 5,2 Prozent liegt. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes hervor, berichtet Bloomberg.

Mehr als 33 Millionen junge Menschen seien neu in den Arbeitsmarkt eingetreten, und mehr als sechs Millionen derzeit arbeitslos, sagte NBS-Sprecher Fu Linghui am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Insgesamt gibt es in China etwa 96 Millionen 16- bis 24-Jährige. Viele von ihnen seien nicht auf Arbeitssuche, weil sie noch zur Schule gingen, sagte Fu.

Nach Schätzungen von Wirtschaftsexperten von Goldman Sachs ist die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen heute um drei Millionen höher als vor der Pandemie. Sie ist seit Anfang 2022 auf hohem Niveau, da die Pandemie und der Einbruch am Immobilienmarkt die bereits bestehenden strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt noch verschärft haben. cyb

Siemens plant, die Kapazitäten seines Automatisierungswerks in Chengdu um 40 Prozent aufzustocken. Dafür will der Technologiekonzern 140 Millionen Euro ausgeben. Gleichzeitig will er sich mit Investitionen unter anderem in Singapur unabhängiger von China machen.

Das Unternehmen will in diesem Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro zusätzlich investieren, vor allem in neue Werke. “Wir sehen derzeit sehr gutes Wachstum in allen Bereichen und wollen noch einmal beschleunigen”, sagte Vorstandschef Roland Busch dem Handelsblatt.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Siemens unter dem Projektnamen “Marco Polo” hohe Investitionen in China plant. Das Unternehmen will bis 2025 seine Digitalumsätze verdoppeln. Damit die Abhängigkeit von der Volksrepublik aber nicht zu groß wird, soll in China künftig vor allem für China produziert werden. In anderen Ländern will der Konzern seine Kapazitäten stärker erweitern. Geplant sind unter anderem Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in ein neues Automatisierungswerk in Singapur. “Wir wollen von hier aus die starke Nachfrage in Südostasien bedienen”, sagte Busch. Indien habe derzeit “wirklich einen Lauf”, auch in Märkten wie Thailand und Vietnam sei die Nachfrage hoch. cyb

Chinas Ministerpräsident Li Qiang wird am kommenden Dienstag in München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treffen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wollen Li und Söder über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Bayern sprechen, über fairen Wettbewerb und den Klimawandel. Auch “Mahnungen zu Rechtsstaatlichkeit” seien Thema, erklärt die Staatskanzlei – “Dialog ist die einzig richtige Möglichkeit in einer immer globaleren Welt”.

Beim Empfang in der Münchner Residenz sollen auch hochrangige Vertreter der bayerischen Wirtschaft anwesend sein. China ist der größte Handelspartner für Unternehmen aus Bayern. Der Freistaat unterhält mit drei chinesischen Provinzen Partnerprogramme. Li Qiang hält sich in der kommenden Woche anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Deutschland auf. Es ist Lis erste offizielle Amtsreise nach Europa,seit seiner Ernennung zum Ministerpräsident im März. fpe

Eine Woche, nachdem die Protesthymne “Glory to Hongkong” die Spitze der lokalen iTunes-Charts erreichte, ist sie bei verschiedenen Musikstreaming-Diensten nicht mehr verfügbar. Unter anderem ist sie aus iTunes, Spotify, KKBox in Taiwan und Moov in Hongkong verschwunden. Das Justizministerium in Hongkong hatte zuvor angekündigt, ein Verbot des Songs zu prüfen. Das hatte dem Stück einen Popularitätsschub verschafft. Ein Verbot wäre ein weiterer Schritt, die Redefreiheit in der Stadt auszuhöhlen.

Am Mittwoch waren die von “ThomasDGX & HongKongers” – mutmaßlich der Komponist des Liedes -eingestellten Titel nicht mehr auf Apple Music verfügbar, eine Version der taiwanesischen Band The Chairman war jedoch weiterhin erhältlich, berichtete Bloomberg. Am Donnerstag teilte Spotify mit, Versionen des umstrittenen Lieds seien von seinem Vertreiber und nicht von der Plattform selbst entfernt wurden, wie die South China Morning Post schreibt. Das entspricht einer Erklärung, die der Komponist des Liedes am Vorabend gemacht hatte.

Das Lied hatten Protestierende 2019 während der pro-demokratischen Demonstrationen in der Stadt gesungen. Offiziell hat die Sonderverwaltungszone keine eigene Hymne. “ThomasDGX & HongKongers”, der die verschwundenen Versionen eingestellt hatte, erklärte, es handele sich um technische Probleme, die nicht mit den Streaming-Plattformen zusammenhängen, und entschuldigte sich für die vorübergehende Unterbrechung. Welche Probleme das genau sind, blieb unklar. Mehrere Musikvideos von “Glory to Hongkong”, die von demselben Urheber hochgeladen wurden, waren weiterhin auf YouTube verfügbar. cyb

Die “Große grüne Mauer”, ein ab 1978 gepflanzter, mehr als 4000 Kilometer langer Schutzwall gegen die Bodenerosion Nordchinas, ist eine ökologische Erfolgsstory. Ebenso auch die Aufforstung des Agrarlandes durch eine Umwandlung der Felder in Wälder und Wiesen (退耕还林还草).

Pekings Kampagne, große Mengen Ackerland aufzuforsten (退耕还林), begann 1999, erinnert sich Gao Juncai (高俊才), einer der höchsten Agrarbeamten unter Premier Zhu Rongqi. Chinas damalige Flutkatastrophen von 1998 gaben den Anlass, nachdem Erosion und wirtschaftlicher Raubbau an der Natur als Ursachen erkannt worden waren. Das gigantische Programm war ungewöhnlich erfolgreich und lief über fast 20 Jahre.

Bis Ende 2021 wurden nach Angaben der nationalen Forstbehörden mehr als 41 Millionen Ackerbauern und 158 Millionen Hirten in 22 Provinzen für die Renaturierung von Millionen Hektar Ackerflächen und Weideland mit 551,5 Milliarden Yuan entschädigt.

Damit sollte aber wieder Schluss sein: Xi Jinping versucht seit 2020 gegenzusteuern, verlangt, Teile der Aufforstung rückgängig und aus Wäldern wieder viele Felder zu machen. Der Parteichef ist geplagt von Ängsten um die Sicherheit der Ernährung der Nation und vom Rückgang der Ackerflächen um fünf Prozent unter Chinas “Rote Linie” von 120 Millionen Hektar Agrarboden.

Doch auf seiner jüngsten Inspektionsreise in die von Wüsten bedrohte Innere Mongolei kündigte Xi erneut eine Kehrtwende zurück an. Was hat es mit dem Zickzackkurs auf sich?

Seit zwei Jahren hilft der indische China-Experte Manoj Kewalramani, das Kauderwelsch der “Volkszeitung” zu dechiffrieren. Er wertet sie täglich in seinem Newsletter aus. Der Sinologe versteht sich nicht nur auf die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen. Er merkt auch, welche chinesischen Sätze die offizielle englische Xinhua-Übersetzung unterschlägt.

Ein Beispiel ist der 7. Juni. Die KP-Zeitung widmete an dem Tag ihre Titelseite Xi Jinpings Äußerungen bei seiner Inspektionsreise durch die Innere Mongolei. Er besuchte sie stellvertretend für Chinas Großregionen im Norden und Nordwesten (三北), die unter Wüsten und Dürren besonders leiden.

Der offizielle Volkszeitungs-Report begann propagandistisch wie üblich. Xi nannte die Bekämpfung der Erosion einen “riesigen, weltweit bewunderten Erfolg” (取得举世瞩目的巨大成就). Der “Wandel hat Himmel und Erde erschüttert.” (翻天覆地的变化). Der “Wüstensand, der die Menschen zum Rückzug zwang” sei “durch Aufforstung vertrieben” worden (从”沙进人退”到”绿进沙退”的历史性转变).

Doch was er wirklich erfuhr, belehrte ihn eines Besseren. China bleibe weiterhin weltweit eines der Länder “mit den schlimmsten Wüsten”. Das “ökologische Desaster” sei eine “Herausforderung für das Überleben und die Entwicklung von Chinas Nation” (对中华民族的生存、发展构成挑战). Nötig seien weitere zehn Jahre harter Arbeit, um eine “unzerstörbare, große grüne Mauer als ökologische Sicherheitsbarriere zu errichten”.

Im Klartext: Xi gestand erstmals ein Scheitern ein. Er erklärte auch, warum er so ernüchtert urteilte. Diese Sätze fehlen in der offiziellen englischen Übersetzung allerdings. Xi sagte: “In den letzten zwei Jahren habe als Folge des abnormen Einflusses des Klimawandels die Zahl der Sandstürme in Nordchina zugenommen. Die Realität zeigt uns, wie schlecht es um Vorbeugung und Kontrolle nach wie vor steht.” (这两年,受气候变化异常影响,我国北方沙尘天气次数有所增加。现实表明,我国荒漠化防治和防沙治沙工作形势依然严峻). China müsse weiter auf ökologische Schwerpunkte setzen und Agrarboden aufforsten und begrünen. Indirekt machte er also einen Rückzieher seiner 2020 angekündigten Kurswende.

Xi hat seine Angst eingeholt, dass China vom Ernährungsnotstand bedroht ist. Weltweit gebe es im Fall einer Agrarkrise nicht genug Handelsgetreide, um den Hunger China stillen zu können, sagte er 2013. Seine Furcht wuchs noch, nachdem sich Chinas Beziehungen zu den USA dramatisch verschlechtert hatten. Seit 2020 warnt er, “die Welt steht vor großen Wandlungen wie seit einem Jahrhundert nicht mehr”. In Xis strategischem Denken gewinnt die Selbstversorgung eine neue Dimension, wegen Chinas Abhängigkeit von US-Agrarimporten (Getreide, Soja, Mais), besonders auch seit Putins Überfall auf die Ukraine, die einst Chinas Großlieferant für Getreide, Mais und Sonnenblumen-Öl war. “Wir müssen vermeiden, dass uns die USA die Luft abschnüren” (防着美国卡中国脖子).

Der langjährige Nikkei-Korrespondent Katsuji Nakazawa weist zudem auf Chinas militärische Aufrüstung und den Taiwan-Konflikt hin. Das alles zwinge Peking, sich ausreichend Nahrungsreserven zu sichern.

Auch Meldungen über Chinas neue Rekordernten stellen Xi nicht zufrieden. Am 23. Dezember 2022 forderte er: “Seit acht Jahren ernten wir zwar alljährlich jeweils mehr als 650 Millionen Tonnen Getreide. Aber es wird schwieriger, wir müssen die Erträge um weitere 50 Millionen Tonnen Getreide erhöhen.” Prompt nennt drei Monate später der scheidende Premier Li Keqiang in seinem Abschluss-Rechenschaftsbericht vor dem Volkskongress die neue Kennziffer: Chinas Getreideertrag müsse jährlich um 50 Millionen Tonnen wachsen. Dies würde gelingen, wenn sich die Anbaufläche sichern lasse.

Genau das hatte Xi im Sinn, als er erstmals verlangte, Forste wieder in Felder umzuwandeln. Am 28. Dezember 2020 nennt er den Schutz des Ackerlandes so wichtig wie “den Schutz von Pandabären”. “1,8 Milliarden Mu Fläche für Chinas Getreideanbau sind unsere rote Linie.” Doch “einige Gegenden legen Felder, Forste, Fischbecken und Zierteiche für den Tourismus an. Oder wandeln Dutzende bis Hunderte Meter breite, bislang zum Anbau genutzte Seitenstreifen entlang Straßen, Eisenbahnen und Flussufern zu Grüngürteln um.”

Seit den Anfängen von Pekings Kampagne, große Mengen Ackerland aufzuforsten, im Jahr 1999 – zuerst als Reaktion auf die Flutkatastrophen am Yangtse-Strom beschlossen – verdoppelten sich bisher die begrünten Flächen Chinas; allein in den zehn Jahren unter der Herrschaft Xi Jinpings 2012 bis 2022 wurden rund 200.000 Quadratkilometer Wälder, Forste und Plantagen neu gepflanzt, fast die doppelte Fläche von ganz Südkorea.

Nun heißt es wegen des Willens von Alleinherrscher Xi: Kommando zurück, oder – vielleicht auch nicht. “Die Realität” (现实表明) zwinge ihn dazu, begründete Xi gerade sein erneutes Umdenken in Sachen Aufforstung. Vielleicht beschränkt er seine Einsicht nicht nur auf den Sonderfall Innere Mongolei, sondern bewertet auch “andere Realitäten” neu, die er seinen ideologischen Maximen geopfert hat.

Maike Jungblut ist seit Juni Managerin im Bereich Controlling bei Mercedes-Benz Cars China. Jungblut arbeitet seit mehr als sechs Jahren für Daimler. Asien-Erfahrung sammelte sie unter anderem als Studentin in Taoyuan und Guangzhou.

Yue Yan hat bei der Ferag AG den Posten der China Market Development Managerin übernommen. Das Schweizer Unternehmen hat sich auf Förder- und Verarbeitungssysteme spezialisiert.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Donnerstag begann im ostchinesischen Hangzhou der 100-tägige Countdown für die 19. Asienspiele. Bei der Entzündung der Flamme interpretierten Tänzer eine Sonnenanbetung der neolithischen Liangzhu-Kultur, die zwischen 3.400 und 2.000 v. Chr. in der Region gelebt haben soll und als Beweis für Chinas Kontinuität als Kulturnation gilt. Das Logo der Asienspiele ist eine rote Sonne, die 16 Flammen ausstrahlt und Asien als Sonnenaufgang im Osten der Welt darstellt.