der Handel mit Emissionsrechten gilt in China genauso wie in der EU als wichtiges Instrument zum Erreichen der Klimaziele. Doch während die Preise für den Ausstoß von Treibhausgasen in Europa steil in die Höhe geschossen sind, machen sie in China bisher kaum einen Unterschied. Es fehlen noch entscheidende Zutaten, analysiert Christiane Kühl in einer ersten Bilanz des noch jungen chinesischen Emissionshandels. So richtig greifen wird das System wohl erst 2025. Ab dann soll laut Plan der Ausstoß an schädlichen Gasen sinken.

Japan und Australien schließen derweil einen Militärpakt. Die zwei großen Pazifik-Inseln nennen den Grund für ihre neue Sicherheitsallianz zwar nicht beim Namen. Doch sie richtet sich eindeutig gegen China. Die Aufrüstung der Volksrepublik zur See treibt die Nachbarn zusammen. So zieht jede Aktion ihre Gegenreaktion nach sich. Das gilt natürlich auch für den Abschluss neuer, exklusiver Allianzen, analysiert Michael Radunski.

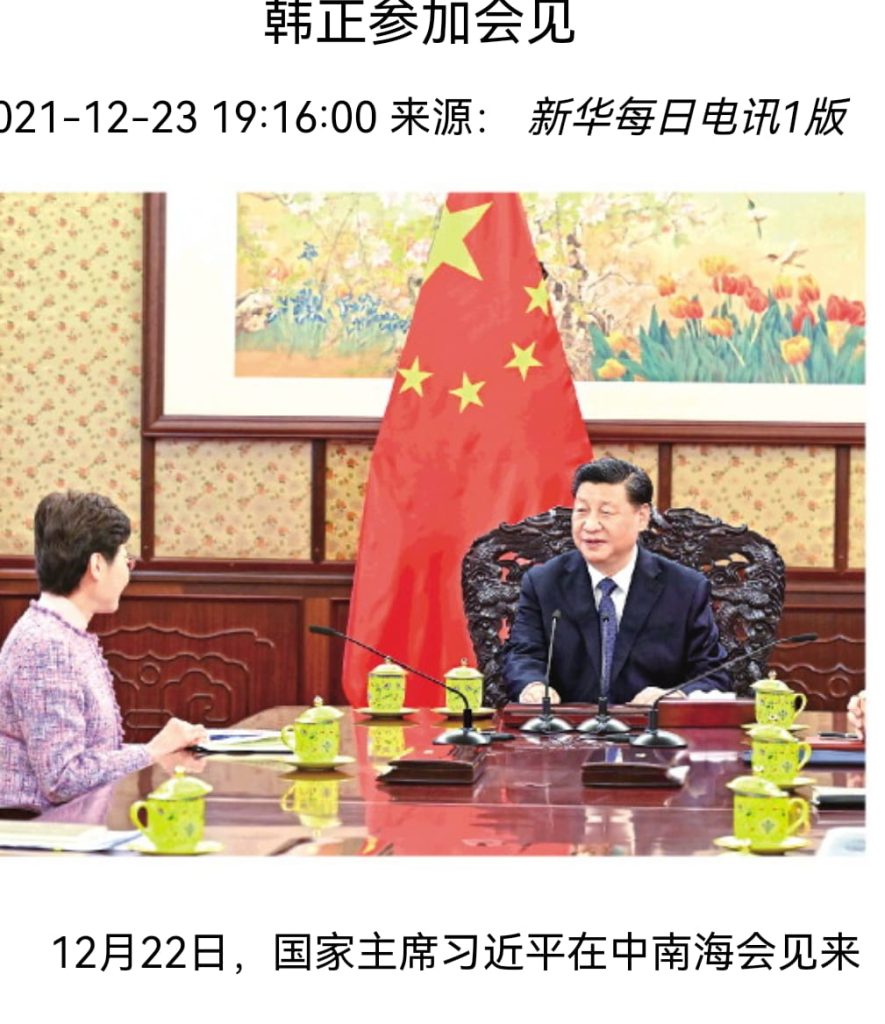

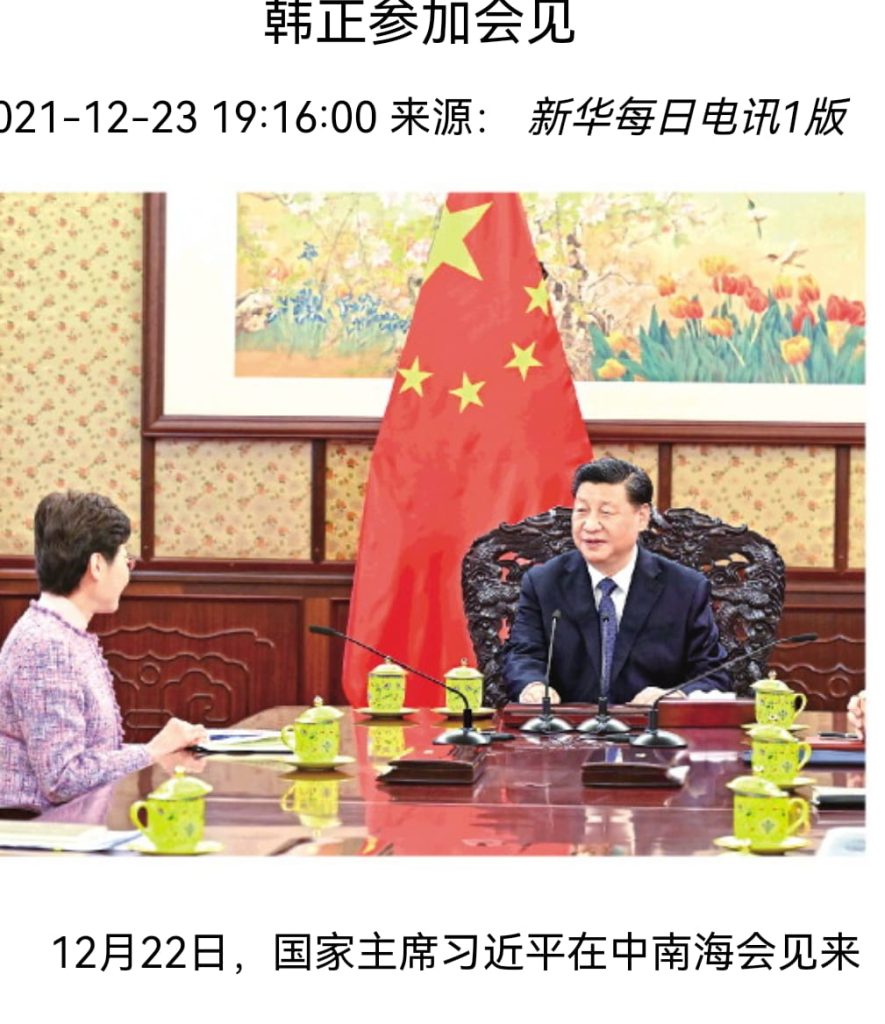

Xi Jinping tritt immer mehr auf wie eine neue Version des Kaisers von China. Das ist verblüffend, weil der Feudalismus eigentlich der natürliche Feind des Kommunismus ist. Doch wie sonst lässt sich ein Stuhl mit Drachen-Schnitzereien deuten, dem alten Symbol kaiserlicher Stärke? Oder die kostbaren Teetassen in imperialem Gelb? Johnny Erling interpretiert für uns die Symbole eines Treffens mit der Hongkonger Verwaltungschefin in einem Palastgebäude – und stellt den Zusammenhang zu Mao und dem letzten (echten) Kaiser her.

Der erste Handelszyklus des chinesischen Emissionshandelssystems (ETS) ist abgeschlossen: Zeit für eine erste Bilanz. Sie fällt gemischt aus. Positiv ist der gelungene Start des Systems: Seit Mitte Juli läuft der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten an der Shanghaier Umwelt- und Energiebörse (Shanghai Environment and Energy Exchange/SEEE). Doch auch wenn es am Markt reale Transaktionen gab, muss 2021 eher als ein Testlauf für ein künftiges, umfassenderes ETS gesehen werden. Denn das Instrument macht wegen geringer Reichweite bisher kaum einen Unterschied für die Emissionen:

Zum Stichtag am 31. Dezember erfüllten mit 99,5 Prozent praktisch alle der rund 2.200 teilnehmenden Unternehmen die Auflagen, wie das Umweltministerium am Silvestertag mitteilte. Das bedeutet, sie konnten ausreichend Emissionsberechtigungen für ihre verifizierten CO2-Emissionen aus 2019 und 2020 vorlegen und abgeben. Diese Berechtigungszertifikate haben sie entweder aus der Zuteilung oder kauften sie über das ETS hinzu. In der Regel erwerben ältere Kraftwerke mit hohem CO2-Ausstoß dabei überschüssige Zertifikate effizienterer neuer Anlagen.

Nach Berechnungen des Finanzdienstleisters Refinitiv emittierten die 99,5 Prozent als regelkonform gemeldeten Firmen in den beiden Jahren gewaltige 8,693 Gigatonnen CO2-Äquivalent, also rund 4,35 Gigatonnen pro Jahr. Das entspricht gut 40 Prozent der Emissionen Chinas und laut der britischen Fachwebsite Carbon Brief etwa zwölf Prozent der globalen Emissionen. Zum Vergleich: Die 1.817 vom ETS der EU erfassten deutschen Anlagen stießen 2020 nur 320 Millionen Tonnen (0,32 Gigatonnen) an Treibhausgasen aus.

Die gesamten CO2-Emissionen Deutschlands lagen 2020 nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) bei knapp 0,59 Gigatonnen. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig das ETS in China für das Weltklima sein wird, wenn es irgendwann richtig funktioniert.

Insgesamt wurden nach Refinitiv-Daten 2021 Berechtigungen für gut 178 Millionen Tonnen CO2 gehandelt. Hinzu kamen knapp 33 Millionen Tonnen sogenannte Zertifizierte Emissionsreduktionen (Chinese Certified Emissions Reductions/CCER). CCER verifizieren Klimaschutzprojekte der ETS-Unternehmen zum Ausgleich (Offset) ihrer Emissionen, etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien, Kohlenstoffsenken oder Methannutzung. In Chinas ETS dürfen Unternehmen bis zu fünf Prozent ihrer Compliance-Verpflichtungen mit solchen CCER ausgleichen. Refinitiv geht davon aus, dass derzeit CCER für weitere 30 Millionen Tonnen CO2 im Markt verblieben sind, die Firmen nun in diesem Jahr zukaufen können.

Generell bemängeln Kritiker, dass es in Chinas ETS einen Überschuss an Emissionsberechtigungen gibt, weil die Verteilungskriterien zu locker oder zu ungenau sind. (China.Table berichtete). Auch setzt das ETS den Firmen kaum Anreize zur Senkung ihrer Emissionen. Grund ist laut Carbon Brief, dass Kraftwerke nur für die ersten 20 Prozent Emissionen oberhalb ihrer zugeteilten Berechtigungen zusätzliche Zertifikate hinzukaufen müssen. Wer noch mehr emittiert, muss nicht mit Folgen rechnen.

Die wenigen Gaskraftwerke im ETS müssen sogar gar keine Zertifikate zukaufen, wenn sie mehr als die zugeteilte Menge CO2 emittieren. Der einzige Anreiz zum CO2-Sparen: Der Verkauf von Berechtigungen bringt Geld. Doch das haben nach Ansicht vieler Experten die meisten Kraftwerke bislang kaum auf dem Schirm.

Aufgrund dieser Probleme ist der Marktpreis am ETS ausgesprochen niedrig. Am Ende des Neujahrstages kostete die Berechtigung für eine Tonne CO2-Emissionen laut Refinitiv 54,22 Yuan (7,52 Euro), 13 Prozent mehr als zum Handelsstart am 16. Juli 2021. Im Durchschnitt lag der Preis demnach an den 104 Handelstagen des vergangenen Jahres bei 43,85 Yuan. Im EU-Emissionshandel stiegen die Preise zuletzt rasant und liegen heute über 60 Euro pro Tonne CO2. Auch das ETS der EU hatte anfangs wegen niedriger Preise in der Kritik gestanden.

Einer der am häufigsten kritisierten Mängel in China sind indes die niedrigen Strafen für Regelverstöße oder gefälschte Emissions-Daten: Die Höchststrafen betragen nur 30.000 Yuan (4.175 Euro).

Kinderkrankheiten wie diese seien bei einem neuen System aber normal, urteilten Yan Qin und Yuan Lin in der neuesten Refinitiv-Studie zum ETS vom Dezember. Es ist für alle Beteiligten ein Lernprozess. Teile des Regelwerks wurden erst aufgebaut, als der Handel bereits lief: So gab das Umweltministerium erst Ende Oktober Richtlinien wie die Compliance-Deadline im Dezember heraus. Die für Ende September vorgesehene Verteilung der Emissionsberechtigungen verzögerte sich bis November. Zwischendrin verlangte das Umweltministerium auch noch eine Überprüfung aller verifizierten Emissionsdaten, nachdem ein Datenbetrug in der Inneren Mongolei aufgeflogen war.

Das aktuelle ETS-System sei ein Kompromiss mit dem Ziel, die Teilnahme der Konzerne zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden, sagt Chen Zhibin, Senior Consultant der Pekinger Beraterfirma Sino-Carbon Innovation & Investment. “Es ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen zwischen Aufsichtsbehörden, Branchenverbänden und großen Unternehmen.”

Bisher gibt es deshalb im ETS keine feste Obergrenze der verteilten CO2-Berechtigungen. Das Maximum kann je nach tatsächlicher Energieproduktion der Kraftwerke jedes Jahr variieren. Noch gibt es keine konkreten Pläne, CO2-Zertifikate aus dem Markt zu nehmen. Bloomberg berichtete am Donnerstag immerhin von ersten Vorschlägen, die Berechtigungen um maximal ein Prozent zu reduzieren. Noch hat China die in seinen Klimaschutzzielen angepeilten Emissionshöhepunkte nicht erreicht. Steigerungen sind zumindest bis 2025 in den meisten energieintensiven Sektoren erlaubt. Das dürfte sich auch im ETS-Format widerspiegeln.

Bis Ende März müssen die Energiekonzerne nun ihre Emissionen für 2021 zur Verifikation einreichen. Experten erwarten, dass diese weiterhin bei über vier Gigatonnen liegen werden.

Immerhin soll das System bald weitere Sektoren umfassen. SEEE-Chef Lai Xiaoming will zunächst Finanzunternehmen und dann Konzerne aus energieintensiven Sektoren wie Nichteisenmetallen oder Baustoffen aufnehmen. Das könne schon 2022 beginnen. Bis 2025 sollen laut Lai alle acht wichtigen emissionsintensiven Industrien Chinas einbezogen sein. Dazu gehören etwa Chemie, Zement, Raffinerien, Stahl sowie die Zellstoff- und Papierproduktion. Deren einflussreiche Industrieverbände müssen die Teilnahme bereits vorbereiten. Die Firmen dieser Sektoren mussten zudem bis Silvester ihre Emissionen für 2020 melden und verifizieren lassen.

Außerdem will die SEEE CO2-bezogene Derivateprodukte auf den Markt bringen, wie Lai Ende Dezember der Shanghaier Börsenzeitung sagte. Dazu gehören Swaps, Forwards und Optionen. Ziel sei es, China zu einem globalen Zentrum für CO2-Handel und -Preise zu machen. Irgendwann sollen die Berechtigungen laut den ETS-Regeln des Umweltministeriums auch etwas kosten und versteigert werden. Zeitpläne für all diese Reformen gibt es aber noch nicht.

Es ist klar, dass die CO2-Emissionen in China deutlich teurer und die Berechtigungen knapper werden müssen. Sonst hätte das ETS keinerlei Lenkungswirkung. Viele Experten gehen davon aus, dass nur ein so genanntes Cap-and-Trade-System mit stetig sinkender “Cap”, also einer Obergrenze für alle CO2-Zertifikate im Markt, wirkliche Effekte für eine Senkung der Emissionen hat. So, wie es in der EU geregelt ist.

Der wichtigste Effekt des ETS in seiner jetzigen Form ist daher, dass es den Beginn einer landesweiten CO2-Bepreisung darstellt – mit dem Potenzial für eine spätere Ausweitung und Verschärfung.

Australien und Japan haben am Donnerstag ein Abkommen zur verstärkten militärischen Kooperation unterzeichnet. In Artikel II des sogenannten Reciprocal Access Agreement (RAA) wird als Hauptziel ausgegeben, die defensive Zusammenarbeit der beiden Staaten zum gegenseitigen Nutzen zu verbessern.

Australiens Premierminister Scott Morrison nannte das Abkommen am Donnerstag einen historischen Meilenstein. “Dieser Vertrag ist Ausdruck dafür, dass unsere beiden Nationen bei unseren geeinsamen strategischen Sicherheitsherausforderungen zusammenarbeiten wollen und so zu einem sicheren und stabilen Indo-Pazifik beitragen wollen”, sagte Morrison. Angesichts “gemeinsamer strategischer Sicherheitsherausforderungen” sei es nötig, die Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder zu verstärken.

Die japanische Seite betonte am Donnerstag den defensiven Charakter des Vertrags. Man wolle damit vor allem einen freien und offenen Indo-Pazifik garantieren, sagte der japanische Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno. Und in der Tat liest sich das Abkommen wie eine harmlose Auflistung technischer Details: Wie lange im Voraus Truppenbesuche anzukündigen seien, oder welche Regelungen und Zollvorschriften dann jeweils gelten.

Doch die aus dem Vertrag hervorgehenden Möglichkeiten sind durchaus weitreichend: So könnte in Zukunft eine signifikante Zahl japanischer Soldaten mit australischen oder US-amerikanischen Truppen im Gebiet um den australischen Hafen von Darwin Manöver abhalten. Der Hafen liegt strategisch günstig, dient als Eingangstor zu den Märkten Asiens und potenzielle Drehscheibe für Rohstoff- und Agrarexporte (China.Table berichtete). Gleichzeitig könnten Australiens U-Boote regelmäßig japanische Stützpunkte anlaufen und nutzen.

Experten halten das Abkommen für wichtiger, als es sein bisher unauffälliges Profil vermuten lässt. “Das ist ein machtvoller Ausdruck dafür, wie stark zwei gleichgesinnte Demokratien zusammenarbeiten können, um die regionale Sicherheit zu formen”, beurteilt Peter Jennings das RAA-Abkommen. Und dann fügt der Direktor des Australian Strategic Policy Institute (ASPI) noch eine weitere Stoßrichtung des Abkommens hinzu: “Die Nachricht an die Region lautet: Wir haben bessere Optionen, als nur zitternd den Wünschen Pekings zu gehorchen.”

Denn so defensiv und technisch das Reciprocal Access Agreement (RAA) auf den ersten Blick daherkommen mag, es ist zweifellos eine Reaktion auf das zunehmend dominierende Auftreten Chinas in der Region. Seit Jahren weitet China seine militärische und wirtschaftliche Einflusssphäre im Indo-Pazifik aus, sei es durch den Bau von Landebahnen, die Einrichtung von Militärstützpunkten oder gar das simple Aufschütten von Inseln.

Im Grunde habe Chinas auftrumpfendes Verhalten das RAA erst möglich gemacht, meint Alessio Patalano im Gespräch mit China.Table. “Die Verhandlungen zwischen Australien und Japan haben schon 2014 begonnen, aber fast ein Jahrzehnt lang gab es kaum Fortschritte”, erklärt der Professor für Krieg und Strategie am King’s College in London. Das habe sich geändert, als China anfing, seine Muskeln spielen zu lassen und ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Nachbarstaaten auftrat. Patalano geht davon aus, dass die Regierung in Peking das Abkommen zwischen Australien und Japan als einen weiteren Versuch demokratischer Industrienationen brandmarken wird, den Aufstieg der Volksrepublik zu verhindern.

Die Reaktion in Peking auf das Abkommen fiel jedoch zunächst durchaus zurückhaltend aus. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte am Mittwoch schon vor der Vertragsunterzeichnung gesagt, der Pazifische Ozean sei “groß genug für die gemeinsame Entwicklung der Länder in der Region”. Dann schob einer aber doch noch eine kleine Warnung hinterher: Kooperation und Zusammenarbeit seien gut. Aber sie sollten nicht die Interessen einer dritten Partei verletzen.

Peter Jennings zufolge tue China selbst jedoch genau das Gegenteil. “China ist voll damit beschäftigt zu versuchen, die Staaten aus dem Verband Südostasiatischer Nationen von den westlichen Demokratien zu trennen und ihre regionale Zusammenarbeit zu schwächen.” Nur durch eine verstärkte Kooperation gleichgesinnter Staaten könne man verhindern, dass Peking die Region in eine Vielzahl individueller Akteure aufsplittere. Auf sich allein gestellt haben einzelne Staaten China kaum etwas entgegenzusetzen.

Doch Canberra und Tokio haben nicht nur China mit diesem Abkommen im Blick, sondern wohl auch ihren gemeinsamen großen Verbündeten: die USA. In Amerika macht sich zunehmend eine isolationistische Stimmung breit. Die Amerikaner sind es überdrüssig, die Rolle des Weltpolizisten zu spielen. Nicht zuletzt der chaotische Abzug aus Afghanistan verdeutlicht, wie unpopulär die weltweiten Einsätze geworden sind, die viel Geld und vor allem die Leben etlicher US-Soldaten kosten.

Zwar versicherte Joe Biden bei seinem Amtsantritt, die USA seien zurück auf der geostrategischen Bühne, doch hat das Vertrauen in die Bündnistreue Amerikas zuletzt massiv gelitten. Sollten sich die Amerikaner dagegen weiter aus der Weltpolitik zurückziehen, würden Abkommen wie das RAA zum sicherheitspolitischen Herzstück demokratischer Staaten gegen die autoritäre Bedrohung aus Peking, meint Peter Jennings.

Zu guter Letzt hat das RAA zwischen Australien und Japan noch eine dritte Komponente, die nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich wird: Energiesicherheit. Australiens größtes Exportgut nach Japan war 2019/2020 Erdgas im Wert von mehr als 19 Milliarden AUS-Dollar (rund zwölf Mrd. Euro). Hinzu kamen Kohlelieferungen im Wert von rund 14 Milliarden AUS-Dollar. Im Jahr 2019 wurde 88 Prozent der japanischen Energie aus importierten fossilen Energieträgern gewonnen, mehr als zwei Drittel stammen aus Erdgas und Kohle; Erdgas macht derzeit rund 37 Prozent der japanischen Energieversorgung aus, Kohle 32 Prozent.

Vor diesem Hintergrund – und zusammen mit der Atomkatastrophe von Fukushima – ist die Energiesicherheit ein wichtiger Bestandteil der japanischen Außenpolitik und ein nicht zu unterschätzender Punkt in der Partnerschaft mit Australien.

Bei genauer Betrachtung des Reciprocal Access Agreement zwischen Australien und Japan wird klar: So technisch und defensiv das Abkommen erscheinen mag, es ist weit mehr als das. Es drückt den Willen zu mehr militärischer Zusammenarbeit aus – und liegt damit voll im Trend. Nach Jahren im Dornröschenschlaf erwachte zunächst Mitte 2021 der “Quadrilateral Security Dialogue”, kurz Quad, zu neuem Leben (China.Table berichtete). Das ist das informelle Gesprächsforum der USA, Japan, Australien und Indien.

Im September wurde mit AUKUS ein weiteres Bündnis ins Leben gerufen, dieses Mal zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Gegenstand des Abkommens ist unter anderem, dass Australien bis März 2023 insbesondere bei der Entwicklung und dem Einsatz von Atom-U-Booten durch die USA und Großbritannien unterstützt wird.

Nun wurde mit dem Reciprocal Access Argeement ein nächster Schritt getan. So unterschiedlich die einzelnen Abkommen in ihren technischen Inhalten auch sind, eines ist ihnen allen gemein: In offiziellen Erklärungen wird vermieden, China explizit zu erwähnen. Und doch ist allen klar ist, worum es sowohl bei Quad, AUKUS oder nun RAA geht: Gegengewichte zu China aufzubauen.

11.01.2022, 19:00 Uhr (Beijing Time), vor Ort

AHK East China: Deutscher Stammtisch in Shanghai Mehr

13.01.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EUSME Centre, Roadshow: European Petfood Virtual Roadshow Mehr

13.01.2022, 19:00 Uhr, vor Ort

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf: Stammtisch-Treffen Mehr

13.01.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

AHK North China, Webinar: GCC Knowledge Hub: China 2022 – Perspectives from Experts on the Ground Mehr

13.01.2022, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing Time)

UK Royal Society of Medicine, Webinar: Digital Health and COVID: China and UK perspectives Mehr

13.01.2022, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Asian General Chamber of New Retail, Webinar: Unlock the Cross-border E-commerce Market in China Mehr

14.01.2022, 19:30 Uhr (02:30 Uhr Beijing Time)

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Buchvorstellung mit Prof. Dr. Hans van Ess: Chinesische Philosophie – von Konfuzius bis zur Gegenwart Mehr

14.01.2022, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Merics, Webinar: Xi Jinping’s China auf dem Weg zum 20. Parteitag, Teil 2 Mehr

Eine menschliche Tragödie aus dem Lockdown in Xi’an schlägt in China hohe Wellen und führt zu einer Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Coronavirus-Vorschriften. Die Stadtverwaltung der 13-Millionen-Einwohnerstadt hat den leitenden Angestellten eines örtlichen Krankenhauses entlassen und weitere Mitarbeiter:innen suspendiert. Anlass war der Tod eines ungeborenen Kindes, deren Mutter im achten Monat der Schwangerschaft vom Krankenhaus am Samstagabend abgewiesen worden war. Die Frau hatte einen Covid-19-Test vorgelegt, dessen Gültigkeit vier Stunden zuvor abgelaufen war.

Im Internet kursierte ein Video der offenbar hochschwangere Frau vor dem Xi’an Gaoxin Krankenhaus in Xi’an, der Blut an den Beinen herunterläuft. Zwei Stunden lang soll ihr der Eintritt trotz der Notlage verwehrt geblieben sein, heißt es. Das chinesische Nachrichtenportal City Link zitierte einen nicht namentlich genannten Mitarbeiter der Klinik, der sagte: “Wir haben das getan, was man uns gesagt hat.”

Dennoch schob die Verwaltung die Verantwortung für die Tragödie auf das Krankenhaus. In einer Stellungnahme der Behörden hieß es, das Krankenhaus solle sich öffentlich entschuldigen und seine Arbeitsabläufe hinterfragen und verbessern. Die Disziplinarkommission der Stadt verwarnte zudem zwei hochrangige Parteifunktionäre, darunter den Direktor der städtischen Gesundheitskommission. grz

Alle Autos, die in China hergestellt werden, brauchen ab diesem Monat einen Unfalldatenspeicher. Das berichtet das Portal Automobil Industrie. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnik hat den Datenrekorder im April zur Pflicht gemacht, jetzt trete die Regelung in Kraft. Auch in den USA ist die “Black Box” im Auto bereits vorgeschrieben. fin

Die geplante Einführung einer landesweiten Grundsteuer könnte einem regierungsnahen Analysten zufolge wegen der Turbulenzen auf dem chinesischen Immobilienmarkt verschoben werden. “Jetzt ist möglicherweise kein geeigneter Zeitpunkt, um die Prozesse einzuleiten, da sowohl die Wirtschaft als auch der Immobilienmarkt unter Druck stehen”, zitiert Bloomberg Liu Jianwen, Professor an der Peking-Universität. Liu ist Rechtsberater des Finanzministeriums und des Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses. Die führenden Politiker seien derzeit “sehr vorsichtig”, was die Grundsteuer angehe, so der Professor. Die Idee werde jedoch nicht lange auf Eis gelegt, da die Führung “sehr entschlossen” sei, die neue Grundsteuer einzuführen, so Liu.

Chinas Regierung will mit ihren seit Jahren debattierten Plänen Ernst machen und schrittweise eine neue Grundsteuer einführen (China.Table berichtete). Es handelt sich dabei um ein hochemotionales Thema, das in der Volksrepublik so gut wie jeden betrifft. Denn mehr als 90 Prozent der Haushalte in China leben in ihren eigenen vier Wänden. Das ist deutlich mehr als in Deutschland, wo es viel üblicher ist, eine Wohnung zu mieten. ari

Der US-amerikanische Chemiker und Nanoforscher Charles Lieber ist wegen nicht angegebener China-Verbindungen von einem Gericht in Boston schuldig gesprochen worden. Er hatte von chinesischen Universitäten und Förderprogrammen erhebliche Summen bezogen, ohne diese in den USA korrekt angezeigt zu haben. So hat er seit 2011 von der Wuhan University of Technology ein Gehalt von 50.000 Dollar im Monat erhalten. Liebers Anwälte bestanden darauf, dass das wissenschaftliche Engagement und die Bezahlung dafür seinerzeit vollständig legal gewesen seien. Die Regierung unter Donald Trump hatte eine Kampagne gegen Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage durch China gestartet. Im Zuge engmaschiger Ermittlungen wurde Lieber Anfang 2020 verhaftet. Er wurde vorher als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. fin

Für den Verkehr ist der Taihu schon seit jeher wichtig. Chinas drittgrößter Süßwassersee ist nicht nur mit dem berühmten Kaiserkanal verbunden, sondern speist sich aus mehreren wichtigen Flüssen. Nun kommt eine ganz neue Art von Verkehrsachse hinzu. Die Provinzregierung von Jiangsu hat am Donnerstag feierlich Chinas längsten Unterwasser-Tunnel für den Autoverkehr freigegeben.

Der 10,8 Kilometer lange und 7,3 Meter hohe Tunnel verläuft direkt unter dem Taihu und ist Teil der neuen Autobahn zwischen den prosperierenden Millionenstädten Changzhou und Wuxi, die am Donnerstag ebenfalls freigegeben wurde. Sie dient auch als Alternativstrecke zur ständig überlasteten Autobahn zwischen den Metropolen Nanjing und Shanghai.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua hatten die Bauarbeiten rund zehn Milliarden Renminbi (umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro) gekostet. Mehr als zwei Millionen Kubikmeter Beton wurden für den Bau des sechsspurigen Tunnels verwendet. Besonderes Gimmick: Die Decke des Tunnels ist mit bunten LED-Leuchten ausgestattet. Das soll Ermüdung des Fahrers vorbeugen. flee

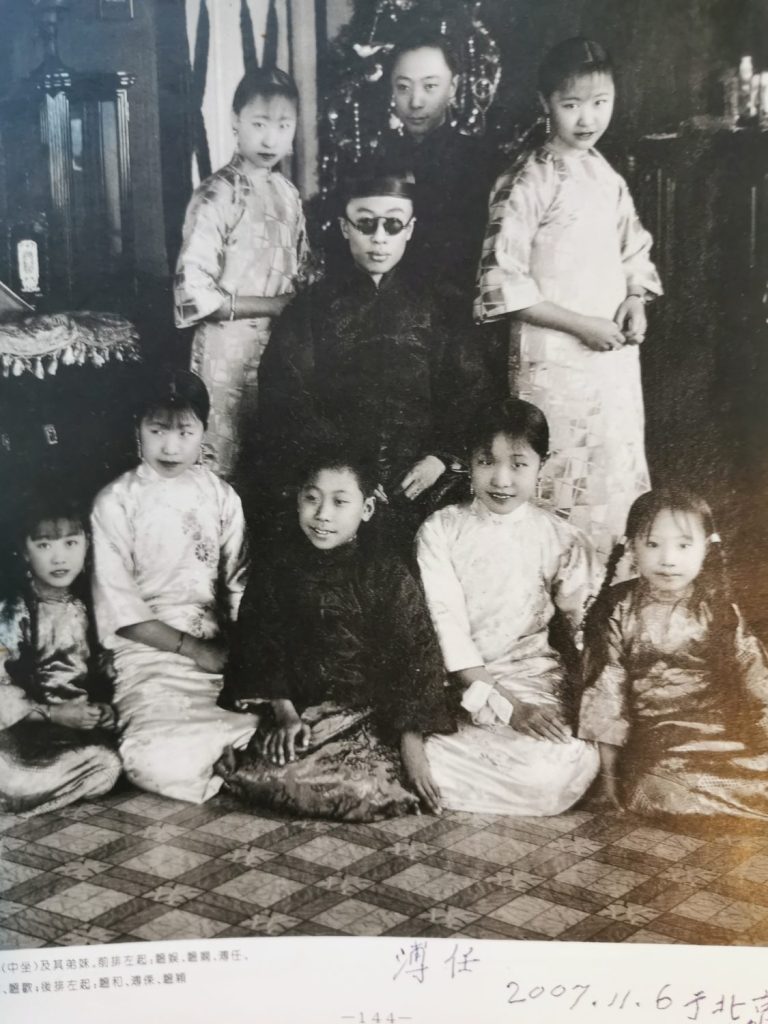

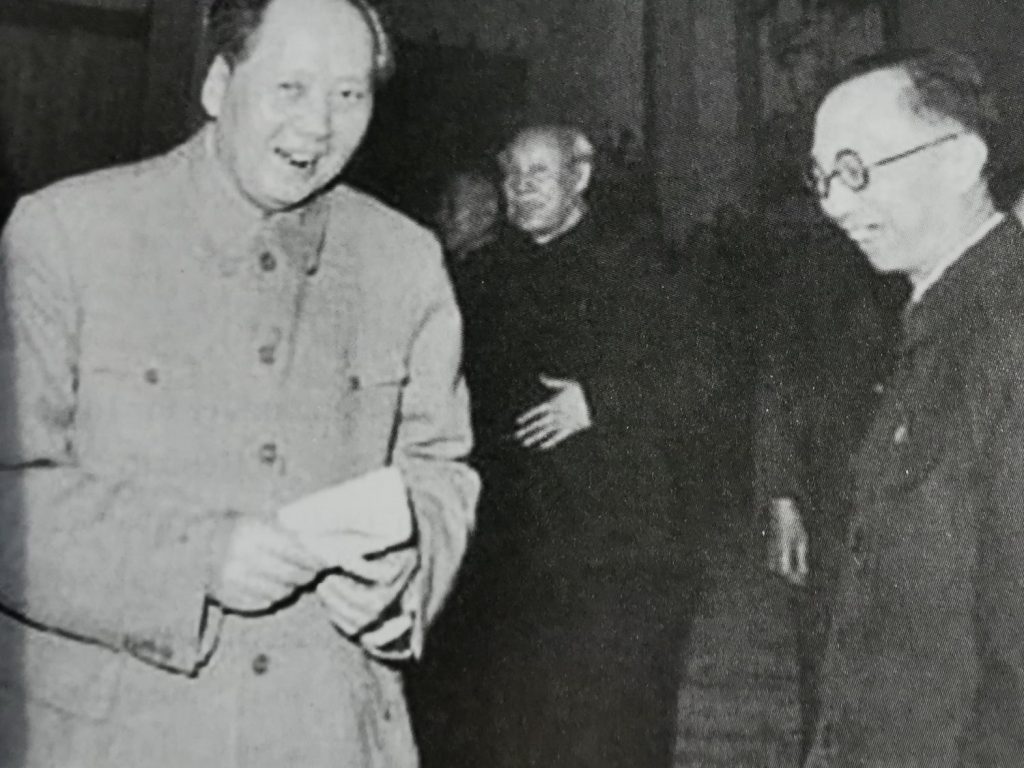

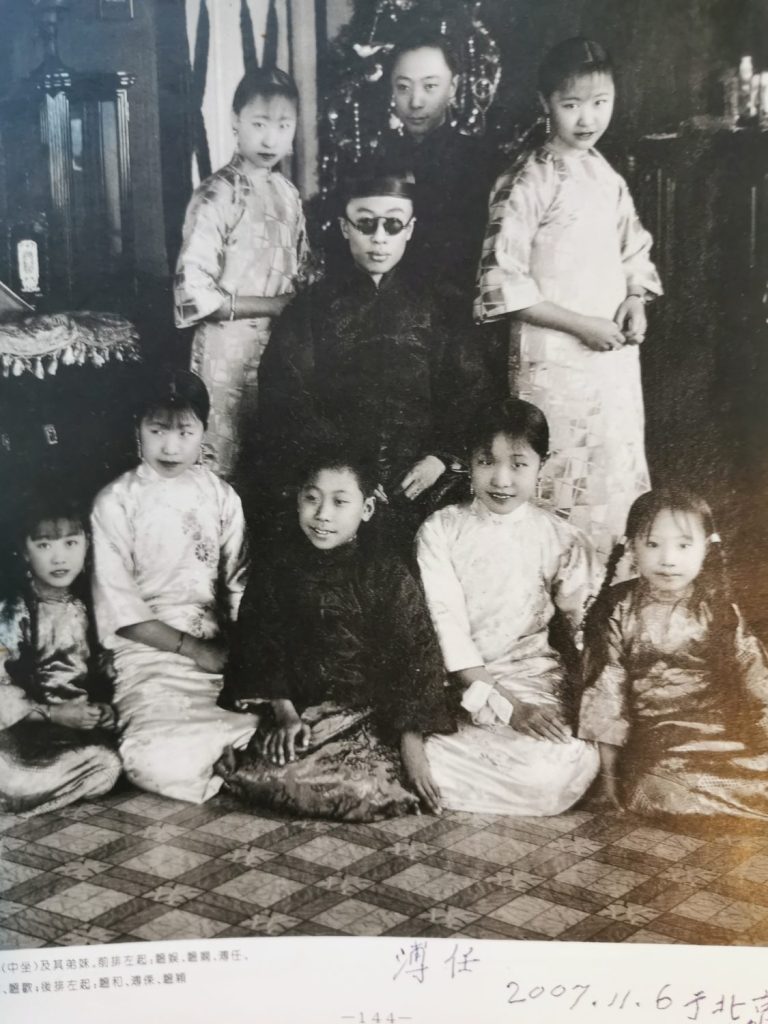

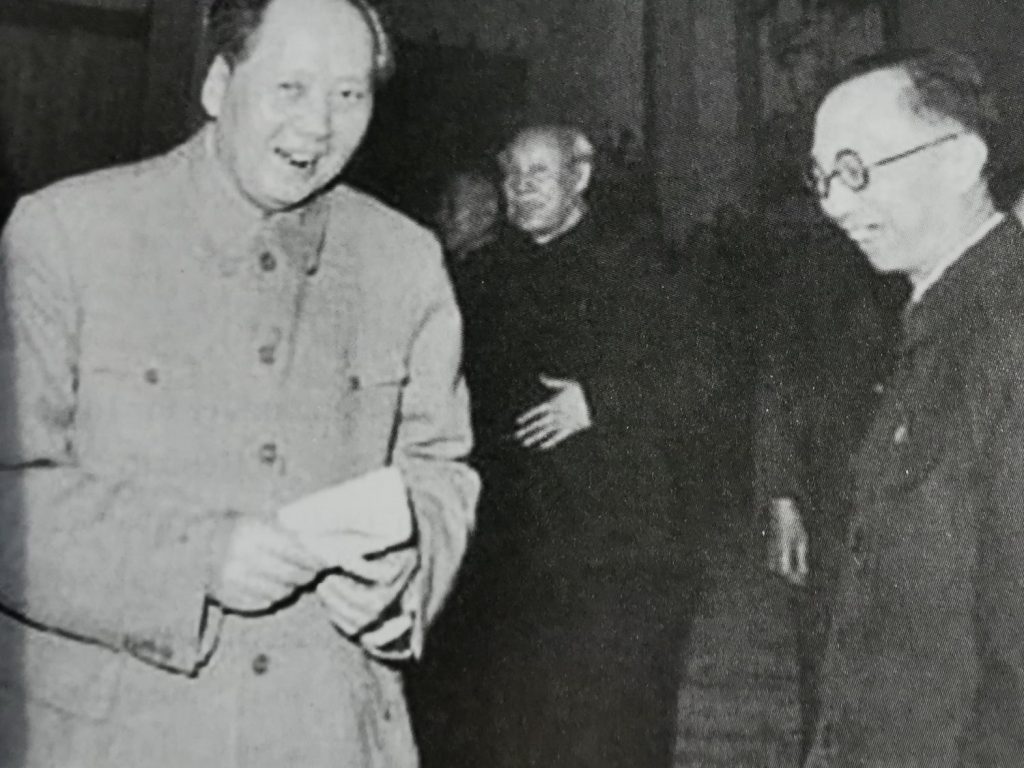

Wie bewirtet ein neuer Alleinherrscher seinen entthronten Vorgänger? Vor 60 Jahren gab Vorsitzender Mao Zedong dem letzten Kaiser von China, Pu Yi, (溥仪) ein groteskes Mittagessen. Ein Jahrzehnt hatte er ihn als seinen prominentesten Gefangenen einsperren lasse, bevor er ihn begnadigte. Dann lud er plötzlich Pu Yi als seinen Überraschungsgast zum privaten Lunch in den Yingtai-Palais (瀛台) ein, einer der Prachtbauten der einst kaiserlichen Gärten von Zhongnanhai. Mao hatte die Bauten nach Gründung der Volksrepublik 1949 als seinen Partei- und Wohnsitz requiriert.

Nun trat Präsident Xi Jinping in Maos Fußstapfen. Am 22. Dezember holte er sich seine Hongkonger Statthalterin Carrie Lam zum Rapport in den gleichen Yingtai-Pavillon. Dort wurde der Tee in kaiserlich-gelben Porzellantassen serviert. Xi präsidierte über die Sitzung in einem mit Drachenmotiven beschnitzten pompösen Holzstuhl.

Es war der 31. Januar 1962. Vier Tage vor Beginn der damaligen Frühlingsfest-Feiern zum Jahr des Tigers lud Mao Zedong seine vier ältesten Freunde, die aus seiner Heimatprovinz Hunan stammten, zum privaten Mittagessen ein. Er wählte dafür als besondere Location den Yingtai-Pavillon am nördlichen See von Zhongnanhai aus. Schon Kaiser Qianlong hatte einst vom “Märchenland am Wasser” geschwärmt.

Mao freute sich wie ein Kind, als er seinen Landsleuten einen Überraschungsgast ankündigte. Sie würden nie erraten, “wer es ist, obwohl ihr ihn alle als Euren obersten Boss kennt” (顶头上司). Feixend ließ er einen im Vorraum wartenden, schmächtigen Mann eintreten und stellte ihn unter seinem früheren Dynastienamen vor: “Der hier ist unser Kaiser Xuantong. Wir waren alle seine Untertanen.” (“他就是宣统皇帝嘛!我们都曾经是他的臣民.”)

Gemeint war Chinas letzter Kaiser Pu Yi (gelebt 1906 bis 1967), der als Kleinkind mit zweieinhalb Jahren auf den Drachenthron kam, bevor sein feudales Reich in der bürgerlichen Revolution von 1911 zusammenbrach und er abdanken musste. In seiner späterer Odyssee wurde er von den nach China einfallenden Japanern als ihr Marionettenkaiser über die besetzte Mandschurei inthronisiert. Nach Tokios Kapitulation fiel er im August 1945 in die Hände sowjetischer Truppen.Wang Qingxiang (王庆祥) Historiker und Biograf von Pu Yi fand heraus, dass er aus Angst nach China ausgeliefert und hingerichtet zu werden, einst Stalin bat, in der Sowjetunion bleiben zu können. Er sei bereit, in die KPdSU einzutreten.

Doch als Maos Kommunisten 1949 an die Macht kamen, lieferte Stalin auf Verlangen Maos Pu Yi im Herbst 1950 aus. In China wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Mao ließ ihn am 4. Dezember 1959 begnadigen. Er hatte eigens Pu Yis Namen als Nummer 001 auf eine Liste von 1000 Kriegsverbrechern gesetzt, die Peking zum zehnten Nationalfeiertag der Volksrepublik amnestieren ließ.

Zwei Jahre lebte Pu Yi bereits wieder in Peking, als Mao ihn aus einer spontanen Laune heraus zu sich rufen ließ. Biograf Wang schilderte das jahrzehntelang geheim gehaltene Treffen zwischen Chinas neuem Herrscher und dem letzten Kaiser erstmals 2003 in einem zweiteiligen Aufsatz für die Zeitschrift “Zong Heng” (纵横). Schon der Zeitpunkt war brisant. Noch am Vortag, am 30. Januar 1962, hatte sich Mao vor 7.000 Funktionären auf einer Pekinger Mammut-Arbeitskonferenz scheinbar selbstkritisch mit der Hungerkatastrophe seines Großen Sprungs nach Vorn und der Volkskommunen befasst. Er bekannte sich zu seiner Verantwortung für Fehler der ultralinken Pekinger Politik. Doch während die Partei weiter über Auswege aus der Krise brütete, absentierte sich Mao, um den Ex-Kaiser zu hofieren.

Als er ihn seinen vier Landsleuten vorstellte, die einst am Wuhaner Aufstand zum Sturz des Kaiserreiches 1911 teilgenommen hatten, sprang Pu Yi unterwürfig auf und verbeugte sich vor jedem. Mao stoppte ihn: “Bleib sitzen. Das sind alles meine Freunde. Du bist es, der hier Gast ist.” Pu Yi sollte auch aufhören, sich permanent zu entschuldigen. Zhang Baochang, (张宝昌) , der damals im Yingtai-Palais bediente, erzählte in der 2013 offiziell erschienenen Reihe “Parteigeschichte – Augenzeugen berichten” (中国共产党口述史料丛书), wie das fünfstündige Treffen begann: Kaum hatte er den Tee eingeschenkt, hätte sich Pu Yi schon bezichtigt: “Ich bin ein Mensch, der todeswürdige Verbrechen gegen Staat und Volk verbrochen hat. Heute habe ich das Glück von Vorsitzendem Mao empfangen zu werden. Das ist die größte Ehre meines Lebens.” Mao winkte ab und dozierte über Chinas verflossene Dynastien: Pu Yi sei nicht nur der letzte Kaiser der Qing-Dynastie gewesen, sondern verkörpere “auch den letzten Kaiser überhaupt in der mehr als 2.000-jährigen Feudalherrschaft über China”, für die nun sein neues Zeitalter beginne.

Beim Lunch machte sich Mao einen Spaß daraus, die pfeffrige Lieblingskost seiner Heimat Hunan aufzutischen. Er bugsierte in Chilischoten gebratene Bittermelone (青椒炒苦瓜) in Pu Yis Ess-Schale. Der solch scharfe Kost ungewohnte Ex-Kaiser stöhnte: “Schmeckt sehr gut”. Das Treffen gipfelte in einem gemeinsamen Foto. Mao bestand darauf, mit Pu Yi auf Augenhöhe zu posieren. Die Tischrunde feierte das Foto als “Der Staatengründer und der letzte Kaiser” .(这叫开国元首与末代皇帝). Pu Yis spätere Frau Li Shuxian (李淑贤) enthüllte lange nach dessen Tod, wie Rotgardisten während der Kulturrevolution von Pu Yi die Herausgabe aller Fotos verlangten, die den “Erzverbrecher” zusammen mit Chinas Führer zeigten. Aus Angst habe Pu Yi das Foto einem Staatsarchiv übergeben, wo es verschwand. Heute gibt es nur noch eine einzige, unvorteilhafte Aufnahme von dem Treffen mit Mao.

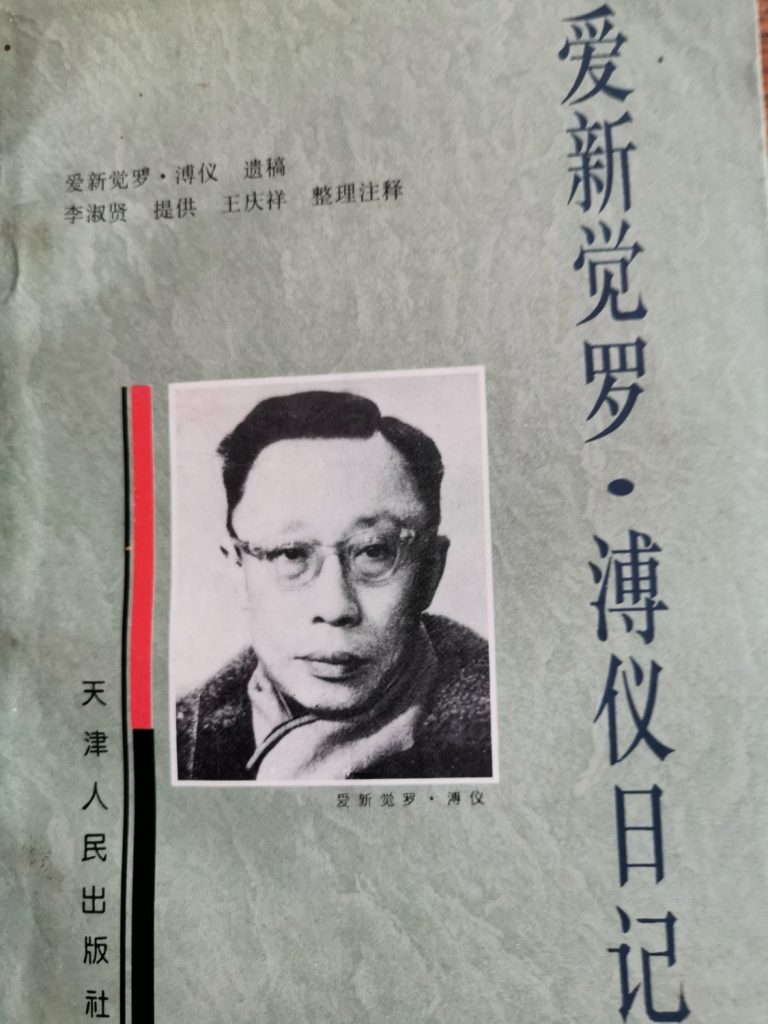

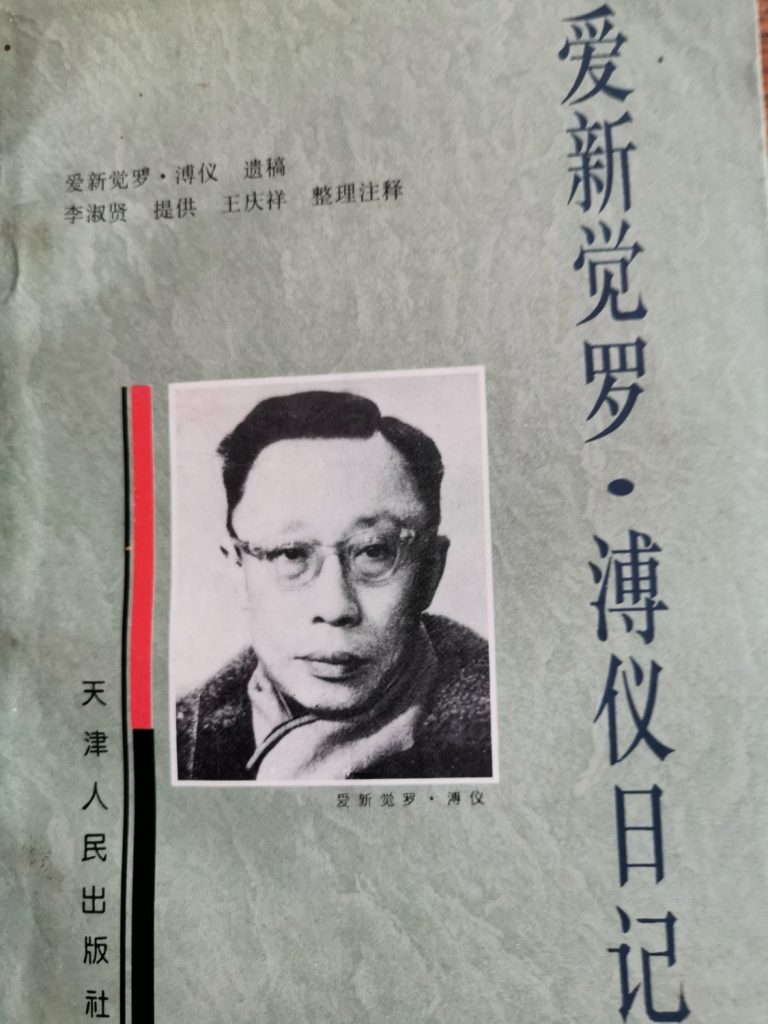

Noch mehr Interesse als an der Person zeigte Mao an dessen biografischer Lebensbeichte. Peking stellte nach der Haftentlassung Pu Yi als Ghostwriter den Verlagsleiter Li Wenda (李文达) zur Seite. Von Januar 1960 bis Frühjahr 1964 half er Pu Yi die weltberühmt gewordenen Memoiren über die Umerziehung vom Kaiser zum Bürger zu verfassen. Li schrieb später, dass er das Manuskript neunmal neu schreiben und überarbeiten musste, bevor es als Bestseller erschien. Pu Yi wurde zum Stichwortgeber für einen der größten Propagandacoups Pekings. An der im März 1964 erschienenen Ausgabe (die deutsche Fassung kam 1965) arbeiteten auch Historiker und Schriftsteller mit, von Jian Bocan und Wu Han bis Guo Moruo, Lao She oder Cao Yu.

Als Mao Pu Yi traf, hatte er bereits das erste Manuskript gelesen, das auf der Grundlage der schriftlichen Haftgeständnisse Pu Yis entstand – und war unzufrieden. “Nach der Hälfte las ich es nicht weiter,” sagte er. Er wollte eine anschauliche und lebendige Schilderung vom Werden eines Kaisers bis zu dessen Umerziehung zum Mao-treuen Bürger. Immer wieder brüstete sich Mao vor seinen ausländischen Besuchern, wie erfolgreich Pu Yis Umwandlung vor sich ging.

Was der letzte Kaiser wirklich fühlte und dachte, nahm er mit sich in sein Grab, als er Ende 1967 starb. Interessant ist, dass er das Treffen mit Mao 1962 in seinem 800-Seiten starken, 1993 erschienenen Tagebuch über seine Jahre 1914 bis 1967 nicht erwähnt. Chronologisch überspringt er das gesamte Jahr 1962.

Wird man jemals erfahren, was sich Hongkongs Verwaltungschefin Carrie Lam dachte? Präsident Xi Jinping bestellte sie zwei Tage vor Weihnachten am 22. Dezember ein. Sie sollte ihm über die Lage in Hongkong zu berichten. Xi bewirtete sie und ihr Gefolge mit Tee aus kaiserlich gelben Porzellantassen. Der Ort war das gleiche Yingtai-Palais, wo sich einst Mao und Pu Yi trafen. Xi thronte in einem besonders wuchtigen, mit Drachenfiguren geschmückten Stuhl und präsidierte über das Meeting.

Da steckt Kalkül dahinter. Schon im November 2014 hatte Xi den damaligen US-Präsidenten Barack Obama den Yingtai-Pavillon als besonderen Ort gezeigt, wo schon 1681 der Qing-Kaiser Kangxi über die Entwicklung einer nationalen Strategie nachdachte. Xinhua zitierte, dass er dabei Obama erklärte, dass “die Kenntnis der modernen Geschichte Chinas von großer Bedeutung ist, um die Ideale des chinesischen Volkes und seinen Entwicklungsweg verstehen zu können.” Sich mit kaiserlichem Flair zu umgeben und das imperiale Erbe anzutreten, ist Teil des Selbstverständnisses von Pekings neuen Herrschern.

Zhang Yang wird neuer CEO der Automarke Aiways aus Shanghai. Zhang hat zuvor für den direkten Elektroauto-Konkurrenten Nio gearbeitet.

Katharina Kohse-Höinghaus wurde in die Chinesische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Kohse-Höinghaus ist Professorin für Physikalische Chemie in Bielefeld.

Wer entdeckt den Panzer vom Typ CM-34 auf diesem Bild? Die taiwanische Armee übt wie jedes Jahr vor dem chinesischen Neujahrsfest für den Fall einer Invasion. Angesichts zunehmender Spannungen mit der Volksrepublik nehmen die Berufssoldaten und Wehrpflichtigen ihre Manöver diesmal besonders ernst.

der Handel mit Emissionsrechten gilt in China genauso wie in der EU als wichtiges Instrument zum Erreichen der Klimaziele. Doch während die Preise für den Ausstoß von Treibhausgasen in Europa steil in die Höhe geschossen sind, machen sie in China bisher kaum einen Unterschied. Es fehlen noch entscheidende Zutaten, analysiert Christiane Kühl in einer ersten Bilanz des noch jungen chinesischen Emissionshandels. So richtig greifen wird das System wohl erst 2025. Ab dann soll laut Plan der Ausstoß an schädlichen Gasen sinken.

Japan und Australien schließen derweil einen Militärpakt. Die zwei großen Pazifik-Inseln nennen den Grund für ihre neue Sicherheitsallianz zwar nicht beim Namen. Doch sie richtet sich eindeutig gegen China. Die Aufrüstung der Volksrepublik zur See treibt die Nachbarn zusammen. So zieht jede Aktion ihre Gegenreaktion nach sich. Das gilt natürlich auch für den Abschluss neuer, exklusiver Allianzen, analysiert Michael Radunski.

Xi Jinping tritt immer mehr auf wie eine neue Version des Kaisers von China. Das ist verblüffend, weil der Feudalismus eigentlich der natürliche Feind des Kommunismus ist. Doch wie sonst lässt sich ein Stuhl mit Drachen-Schnitzereien deuten, dem alten Symbol kaiserlicher Stärke? Oder die kostbaren Teetassen in imperialem Gelb? Johnny Erling interpretiert für uns die Symbole eines Treffens mit der Hongkonger Verwaltungschefin in einem Palastgebäude – und stellt den Zusammenhang zu Mao und dem letzten (echten) Kaiser her.

Der erste Handelszyklus des chinesischen Emissionshandelssystems (ETS) ist abgeschlossen: Zeit für eine erste Bilanz. Sie fällt gemischt aus. Positiv ist der gelungene Start des Systems: Seit Mitte Juli läuft der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten an der Shanghaier Umwelt- und Energiebörse (Shanghai Environment and Energy Exchange/SEEE). Doch auch wenn es am Markt reale Transaktionen gab, muss 2021 eher als ein Testlauf für ein künftiges, umfassenderes ETS gesehen werden. Denn das Instrument macht wegen geringer Reichweite bisher kaum einen Unterschied für die Emissionen:

Zum Stichtag am 31. Dezember erfüllten mit 99,5 Prozent praktisch alle der rund 2.200 teilnehmenden Unternehmen die Auflagen, wie das Umweltministerium am Silvestertag mitteilte. Das bedeutet, sie konnten ausreichend Emissionsberechtigungen für ihre verifizierten CO2-Emissionen aus 2019 und 2020 vorlegen und abgeben. Diese Berechtigungszertifikate haben sie entweder aus der Zuteilung oder kauften sie über das ETS hinzu. In der Regel erwerben ältere Kraftwerke mit hohem CO2-Ausstoß dabei überschüssige Zertifikate effizienterer neuer Anlagen.

Nach Berechnungen des Finanzdienstleisters Refinitiv emittierten die 99,5 Prozent als regelkonform gemeldeten Firmen in den beiden Jahren gewaltige 8,693 Gigatonnen CO2-Äquivalent, also rund 4,35 Gigatonnen pro Jahr. Das entspricht gut 40 Prozent der Emissionen Chinas und laut der britischen Fachwebsite Carbon Brief etwa zwölf Prozent der globalen Emissionen. Zum Vergleich: Die 1.817 vom ETS der EU erfassten deutschen Anlagen stießen 2020 nur 320 Millionen Tonnen (0,32 Gigatonnen) an Treibhausgasen aus.

Die gesamten CO2-Emissionen Deutschlands lagen 2020 nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) bei knapp 0,59 Gigatonnen. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig das ETS in China für das Weltklima sein wird, wenn es irgendwann richtig funktioniert.

Insgesamt wurden nach Refinitiv-Daten 2021 Berechtigungen für gut 178 Millionen Tonnen CO2 gehandelt. Hinzu kamen knapp 33 Millionen Tonnen sogenannte Zertifizierte Emissionsreduktionen (Chinese Certified Emissions Reductions/CCER). CCER verifizieren Klimaschutzprojekte der ETS-Unternehmen zum Ausgleich (Offset) ihrer Emissionen, etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien, Kohlenstoffsenken oder Methannutzung. In Chinas ETS dürfen Unternehmen bis zu fünf Prozent ihrer Compliance-Verpflichtungen mit solchen CCER ausgleichen. Refinitiv geht davon aus, dass derzeit CCER für weitere 30 Millionen Tonnen CO2 im Markt verblieben sind, die Firmen nun in diesem Jahr zukaufen können.

Generell bemängeln Kritiker, dass es in Chinas ETS einen Überschuss an Emissionsberechtigungen gibt, weil die Verteilungskriterien zu locker oder zu ungenau sind. (China.Table berichtete). Auch setzt das ETS den Firmen kaum Anreize zur Senkung ihrer Emissionen. Grund ist laut Carbon Brief, dass Kraftwerke nur für die ersten 20 Prozent Emissionen oberhalb ihrer zugeteilten Berechtigungen zusätzliche Zertifikate hinzukaufen müssen. Wer noch mehr emittiert, muss nicht mit Folgen rechnen.

Die wenigen Gaskraftwerke im ETS müssen sogar gar keine Zertifikate zukaufen, wenn sie mehr als die zugeteilte Menge CO2 emittieren. Der einzige Anreiz zum CO2-Sparen: Der Verkauf von Berechtigungen bringt Geld. Doch das haben nach Ansicht vieler Experten die meisten Kraftwerke bislang kaum auf dem Schirm.

Aufgrund dieser Probleme ist der Marktpreis am ETS ausgesprochen niedrig. Am Ende des Neujahrstages kostete die Berechtigung für eine Tonne CO2-Emissionen laut Refinitiv 54,22 Yuan (7,52 Euro), 13 Prozent mehr als zum Handelsstart am 16. Juli 2021. Im Durchschnitt lag der Preis demnach an den 104 Handelstagen des vergangenen Jahres bei 43,85 Yuan. Im EU-Emissionshandel stiegen die Preise zuletzt rasant und liegen heute über 60 Euro pro Tonne CO2. Auch das ETS der EU hatte anfangs wegen niedriger Preise in der Kritik gestanden.

Einer der am häufigsten kritisierten Mängel in China sind indes die niedrigen Strafen für Regelverstöße oder gefälschte Emissions-Daten: Die Höchststrafen betragen nur 30.000 Yuan (4.175 Euro).

Kinderkrankheiten wie diese seien bei einem neuen System aber normal, urteilten Yan Qin und Yuan Lin in der neuesten Refinitiv-Studie zum ETS vom Dezember. Es ist für alle Beteiligten ein Lernprozess. Teile des Regelwerks wurden erst aufgebaut, als der Handel bereits lief: So gab das Umweltministerium erst Ende Oktober Richtlinien wie die Compliance-Deadline im Dezember heraus. Die für Ende September vorgesehene Verteilung der Emissionsberechtigungen verzögerte sich bis November. Zwischendrin verlangte das Umweltministerium auch noch eine Überprüfung aller verifizierten Emissionsdaten, nachdem ein Datenbetrug in der Inneren Mongolei aufgeflogen war.

Das aktuelle ETS-System sei ein Kompromiss mit dem Ziel, die Teilnahme der Konzerne zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden, sagt Chen Zhibin, Senior Consultant der Pekinger Beraterfirma Sino-Carbon Innovation & Investment. “Es ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen zwischen Aufsichtsbehörden, Branchenverbänden und großen Unternehmen.”

Bisher gibt es deshalb im ETS keine feste Obergrenze der verteilten CO2-Berechtigungen. Das Maximum kann je nach tatsächlicher Energieproduktion der Kraftwerke jedes Jahr variieren. Noch gibt es keine konkreten Pläne, CO2-Zertifikate aus dem Markt zu nehmen. Bloomberg berichtete am Donnerstag immerhin von ersten Vorschlägen, die Berechtigungen um maximal ein Prozent zu reduzieren. Noch hat China die in seinen Klimaschutzzielen angepeilten Emissionshöhepunkte nicht erreicht. Steigerungen sind zumindest bis 2025 in den meisten energieintensiven Sektoren erlaubt. Das dürfte sich auch im ETS-Format widerspiegeln.

Bis Ende März müssen die Energiekonzerne nun ihre Emissionen für 2021 zur Verifikation einreichen. Experten erwarten, dass diese weiterhin bei über vier Gigatonnen liegen werden.

Immerhin soll das System bald weitere Sektoren umfassen. SEEE-Chef Lai Xiaoming will zunächst Finanzunternehmen und dann Konzerne aus energieintensiven Sektoren wie Nichteisenmetallen oder Baustoffen aufnehmen. Das könne schon 2022 beginnen. Bis 2025 sollen laut Lai alle acht wichtigen emissionsintensiven Industrien Chinas einbezogen sein. Dazu gehören etwa Chemie, Zement, Raffinerien, Stahl sowie die Zellstoff- und Papierproduktion. Deren einflussreiche Industrieverbände müssen die Teilnahme bereits vorbereiten. Die Firmen dieser Sektoren mussten zudem bis Silvester ihre Emissionen für 2020 melden und verifizieren lassen.

Außerdem will die SEEE CO2-bezogene Derivateprodukte auf den Markt bringen, wie Lai Ende Dezember der Shanghaier Börsenzeitung sagte. Dazu gehören Swaps, Forwards und Optionen. Ziel sei es, China zu einem globalen Zentrum für CO2-Handel und -Preise zu machen. Irgendwann sollen die Berechtigungen laut den ETS-Regeln des Umweltministeriums auch etwas kosten und versteigert werden. Zeitpläne für all diese Reformen gibt es aber noch nicht.

Es ist klar, dass die CO2-Emissionen in China deutlich teurer und die Berechtigungen knapper werden müssen. Sonst hätte das ETS keinerlei Lenkungswirkung. Viele Experten gehen davon aus, dass nur ein so genanntes Cap-and-Trade-System mit stetig sinkender “Cap”, also einer Obergrenze für alle CO2-Zertifikate im Markt, wirkliche Effekte für eine Senkung der Emissionen hat. So, wie es in der EU geregelt ist.

Der wichtigste Effekt des ETS in seiner jetzigen Form ist daher, dass es den Beginn einer landesweiten CO2-Bepreisung darstellt – mit dem Potenzial für eine spätere Ausweitung und Verschärfung.

Australien und Japan haben am Donnerstag ein Abkommen zur verstärkten militärischen Kooperation unterzeichnet. In Artikel II des sogenannten Reciprocal Access Agreement (RAA) wird als Hauptziel ausgegeben, die defensive Zusammenarbeit der beiden Staaten zum gegenseitigen Nutzen zu verbessern.

Australiens Premierminister Scott Morrison nannte das Abkommen am Donnerstag einen historischen Meilenstein. “Dieser Vertrag ist Ausdruck dafür, dass unsere beiden Nationen bei unseren geeinsamen strategischen Sicherheitsherausforderungen zusammenarbeiten wollen und so zu einem sicheren und stabilen Indo-Pazifik beitragen wollen”, sagte Morrison. Angesichts “gemeinsamer strategischer Sicherheitsherausforderungen” sei es nötig, die Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder zu verstärken.

Die japanische Seite betonte am Donnerstag den defensiven Charakter des Vertrags. Man wolle damit vor allem einen freien und offenen Indo-Pazifik garantieren, sagte der japanische Kabinettssekretär Hirokazu Matsuno. Und in der Tat liest sich das Abkommen wie eine harmlose Auflistung technischer Details: Wie lange im Voraus Truppenbesuche anzukündigen seien, oder welche Regelungen und Zollvorschriften dann jeweils gelten.

Doch die aus dem Vertrag hervorgehenden Möglichkeiten sind durchaus weitreichend: So könnte in Zukunft eine signifikante Zahl japanischer Soldaten mit australischen oder US-amerikanischen Truppen im Gebiet um den australischen Hafen von Darwin Manöver abhalten. Der Hafen liegt strategisch günstig, dient als Eingangstor zu den Märkten Asiens und potenzielle Drehscheibe für Rohstoff- und Agrarexporte (China.Table berichtete). Gleichzeitig könnten Australiens U-Boote regelmäßig japanische Stützpunkte anlaufen und nutzen.

Experten halten das Abkommen für wichtiger, als es sein bisher unauffälliges Profil vermuten lässt. “Das ist ein machtvoller Ausdruck dafür, wie stark zwei gleichgesinnte Demokratien zusammenarbeiten können, um die regionale Sicherheit zu formen”, beurteilt Peter Jennings das RAA-Abkommen. Und dann fügt der Direktor des Australian Strategic Policy Institute (ASPI) noch eine weitere Stoßrichtung des Abkommens hinzu: “Die Nachricht an die Region lautet: Wir haben bessere Optionen, als nur zitternd den Wünschen Pekings zu gehorchen.”

Denn so defensiv und technisch das Reciprocal Access Agreement (RAA) auf den ersten Blick daherkommen mag, es ist zweifellos eine Reaktion auf das zunehmend dominierende Auftreten Chinas in der Region. Seit Jahren weitet China seine militärische und wirtschaftliche Einflusssphäre im Indo-Pazifik aus, sei es durch den Bau von Landebahnen, die Einrichtung von Militärstützpunkten oder gar das simple Aufschütten von Inseln.

Im Grunde habe Chinas auftrumpfendes Verhalten das RAA erst möglich gemacht, meint Alessio Patalano im Gespräch mit China.Table. “Die Verhandlungen zwischen Australien und Japan haben schon 2014 begonnen, aber fast ein Jahrzehnt lang gab es kaum Fortschritte”, erklärt der Professor für Krieg und Strategie am King’s College in London. Das habe sich geändert, als China anfing, seine Muskeln spielen zu lassen und ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Nachbarstaaten auftrat. Patalano geht davon aus, dass die Regierung in Peking das Abkommen zwischen Australien und Japan als einen weiteren Versuch demokratischer Industrienationen brandmarken wird, den Aufstieg der Volksrepublik zu verhindern.

Die Reaktion in Peking auf das Abkommen fiel jedoch zunächst durchaus zurückhaltend aus. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte am Mittwoch schon vor der Vertragsunterzeichnung gesagt, der Pazifische Ozean sei “groß genug für die gemeinsame Entwicklung der Länder in der Region”. Dann schob einer aber doch noch eine kleine Warnung hinterher: Kooperation und Zusammenarbeit seien gut. Aber sie sollten nicht die Interessen einer dritten Partei verletzen.

Peter Jennings zufolge tue China selbst jedoch genau das Gegenteil. “China ist voll damit beschäftigt zu versuchen, die Staaten aus dem Verband Südostasiatischer Nationen von den westlichen Demokratien zu trennen und ihre regionale Zusammenarbeit zu schwächen.” Nur durch eine verstärkte Kooperation gleichgesinnter Staaten könne man verhindern, dass Peking die Region in eine Vielzahl individueller Akteure aufsplittere. Auf sich allein gestellt haben einzelne Staaten China kaum etwas entgegenzusetzen.

Doch Canberra und Tokio haben nicht nur China mit diesem Abkommen im Blick, sondern wohl auch ihren gemeinsamen großen Verbündeten: die USA. In Amerika macht sich zunehmend eine isolationistische Stimmung breit. Die Amerikaner sind es überdrüssig, die Rolle des Weltpolizisten zu spielen. Nicht zuletzt der chaotische Abzug aus Afghanistan verdeutlicht, wie unpopulär die weltweiten Einsätze geworden sind, die viel Geld und vor allem die Leben etlicher US-Soldaten kosten.

Zwar versicherte Joe Biden bei seinem Amtsantritt, die USA seien zurück auf der geostrategischen Bühne, doch hat das Vertrauen in die Bündnistreue Amerikas zuletzt massiv gelitten. Sollten sich die Amerikaner dagegen weiter aus der Weltpolitik zurückziehen, würden Abkommen wie das RAA zum sicherheitspolitischen Herzstück demokratischer Staaten gegen die autoritäre Bedrohung aus Peking, meint Peter Jennings.

Zu guter Letzt hat das RAA zwischen Australien und Japan noch eine dritte Komponente, die nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich wird: Energiesicherheit. Australiens größtes Exportgut nach Japan war 2019/2020 Erdgas im Wert von mehr als 19 Milliarden AUS-Dollar (rund zwölf Mrd. Euro). Hinzu kamen Kohlelieferungen im Wert von rund 14 Milliarden AUS-Dollar. Im Jahr 2019 wurde 88 Prozent der japanischen Energie aus importierten fossilen Energieträgern gewonnen, mehr als zwei Drittel stammen aus Erdgas und Kohle; Erdgas macht derzeit rund 37 Prozent der japanischen Energieversorgung aus, Kohle 32 Prozent.

Vor diesem Hintergrund – und zusammen mit der Atomkatastrophe von Fukushima – ist die Energiesicherheit ein wichtiger Bestandteil der japanischen Außenpolitik und ein nicht zu unterschätzender Punkt in der Partnerschaft mit Australien.

Bei genauer Betrachtung des Reciprocal Access Agreement zwischen Australien und Japan wird klar: So technisch und defensiv das Abkommen erscheinen mag, es ist weit mehr als das. Es drückt den Willen zu mehr militärischer Zusammenarbeit aus – und liegt damit voll im Trend. Nach Jahren im Dornröschenschlaf erwachte zunächst Mitte 2021 der “Quadrilateral Security Dialogue”, kurz Quad, zu neuem Leben (China.Table berichtete). Das ist das informelle Gesprächsforum der USA, Japan, Australien und Indien.

Im September wurde mit AUKUS ein weiteres Bündnis ins Leben gerufen, dieses Mal zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Gegenstand des Abkommens ist unter anderem, dass Australien bis März 2023 insbesondere bei der Entwicklung und dem Einsatz von Atom-U-Booten durch die USA und Großbritannien unterstützt wird.

Nun wurde mit dem Reciprocal Access Argeement ein nächster Schritt getan. So unterschiedlich die einzelnen Abkommen in ihren technischen Inhalten auch sind, eines ist ihnen allen gemein: In offiziellen Erklärungen wird vermieden, China explizit zu erwähnen. Und doch ist allen klar ist, worum es sowohl bei Quad, AUKUS oder nun RAA geht: Gegengewichte zu China aufzubauen.

11.01.2022, 19:00 Uhr (Beijing Time), vor Ort

AHK East China: Deutscher Stammtisch in Shanghai Mehr

13.01.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EUSME Centre, Roadshow: European Petfood Virtual Roadshow Mehr

13.01.2022, 19:00 Uhr, vor Ort

Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf: Stammtisch-Treffen Mehr

13.01.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

AHK North China, Webinar: GCC Knowledge Hub: China 2022 – Perspectives from Experts on the Ground Mehr

13.01.2022, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing Time)

UK Royal Society of Medicine, Webinar: Digital Health and COVID: China and UK perspectives Mehr

13.01.2022, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

Asian General Chamber of New Retail, Webinar: Unlock the Cross-border E-commerce Market in China Mehr

14.01.2022, 19:30 Uhr (02:30 Uhr Beijing Time)

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Buchvorstellung mit Prof. Dr. Hans van Ess: Chinesische Philosophie – von Konfuzius bis zur Gegenwart Mehr

14.01.2022, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Merics, Webinar: Xi Jinping’s China auf dem Weg zum 20. Parteitag, Teil 2 Mehr

Eine menschliche Tragödie aus dem Lockdown in Xi’an schlägt in China hohe Wellen und führt zu einer Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Coronavirus-Vorschriften. Die Stadtverwaltung der 13-Millionen-Einwohnerstadt hat den leitenden Angestellten eines örtlichen Krankenhauses entlassen und weitere Mitarbeiter:innen suspendiert. Anlass war der Tod eines ungeborenen Kindes, deren Mutter im achten Monat der Schwangerschaft vom Krankenhaus am Samstagabend abgewiesen worden war. Die Frau hatte einen Covid-19-Test vorgelegt, dessen Gültigkeit vier Stunden zuvor abgelaufen war.

Im Internet kursierte ein Video der offenbar hochschwangere Frau vor dem Xi’an Gaoxin Krankenhaus in Xi’an, der Blut an den Beinen herunterläuft. Zwei Stunden lang soll ihr der Eintritt trotz der Notlage verwehrt geblieben sein, heißt es. Das chinesische Nachrichtenportal City Link zitierte einen nicht namentlich genannten Mitarbeiter der Klinik, der sagte: “Wir haben das getan, was man uns gesagt hat.”

Dennoch schob die Verwaltung die Verantwortung für die Tragödie auf das Krankenhaus. In einer Stellungnahme der Behörden hieß es, das Krankenhaus solle sich öffentlich entschuldigen und seine Arbeitsabläufe hinterfragen und verbessern. Die Disziplinarkommission der Stadt verwarnte zudem zwei hochrangige Parteifunktionäre, darunter den Direktor der städtischen Gesundheitskommission. grz

Alle Autos, die in China hergestellt werden, brauchen ab diesem Monat einen Unfalldatenspeicher. Das berichtet das Portal Automobil Industrie. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnik hat den Datenrekorder im April zur Pflicht gemacht, jetzt trete die Regelung in Kraft. Auch in den USA ist die “Black Box” im Auto bereits vorgeschrieben. fin

Die geplante Einführung einer landesweiten Grundsteuer könnte einem regierungsnahen Analysten zufolge wegen der Turbulenzen auf dem chinesischen Immobilienmarkt verschoben werden. “Jetzt ist möglicherweise kein geeigneter Zeitpunkt, um die Prozesse einzuleiten, da sowohl die Wirtschaft als auch der Immobilienmarkt unter Druck stehen”, zitiert Bloomberg Liu Jianwen, Professor an der Peking-Universität. Liu ist Rechtsberater des Finanzministeriums und des Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses. Die führenden Politiker seien derzeit “sehr vorsichtig”, was die Grundsteuer angehe, so der Professor. Die Idee werde jedoch nicht lange auf Eis gelegt, da die Führung “sehr entschlossen” sei, die neue Grundsteuer einzuführen, so Liu.

Chinas Regierung will mit ihren seit Jahren debattierten Plänen Ernst machen und schrittweise eine neue Grundsteuer einführen (China.Table berichtete). Es handelt sich dabei um ein hochemotionales Thema, das in der Volksrepublik so gut wie jeden betrifft. Denn mehr als 90 Prozent der Haushalte in China leben in ihren eigenen vier Wänden. Das ist deutlich mehr als in Deutschland, wo es viel üblicher ist, eine Wohnung zu mieten. ari

Der US-amerikanische Chemiker und Nanoforscher Charles Lieber ist wegen nicht angegebener China-Verbindungen von einem Gericht in Boston schuldig gesprochen worden. Er hatte von chinesischen Universitäten und Förderprogrammen erhebliche Summen bezogen, ohne diese in den USA korrekt angezeigt zu haben. So hat er seit 2011 von der Wuhan University of Technology ein Gehalt von 50.000 Dollar im Monat erhalten. Liebers Anwälte bestanden darauf, dass das wissenschaftliche Engagement und die Bezahlung dafür seinerzeit vollständig legal gewesen seien. Die Regierung unter Donald Trump hatte eine Kampagne gegen Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage durch China gestartet. Im Zuge engmaschiger Ermittlungen wurde Lieber Anfang 2020 verhaftet. Er wurde vorher als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. fin

Für den Verkehr ist der Taihu schon seit jeher wichtig. Chinas drittgrößter Süßwassersee ist nicht nur mit dem berühmten Kaiserkanal verbunden, sondern speist sich aus mehreren wichtigen Flüssen. Nun kommt eine ganz neue Art von Verkehrsachse hinzu. Die Provinzregierung von Jiangsu hat am Donnerstag feierlich Chinas längsten Unterwasser-Tunnel für den Autoverkehr freigegeben.

Der 10,8 Kilometer lange und 7,3 Meter hohe Tunnel verläuft direkt unter dem Taihu und ist Teil der neuen Autobahn zwischen den prosperierenden Millionenstädten Changzhou und Wuxi, die am Donnerstag ebenfalls freigegeben wurde. Sie dient auch als Alternativstrecke zur ständig überlasteten Autobahn zwischen den Metropolen Nanjing und Shanghai.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua hatten die Bauarbeiten rund zehn Milliarden Renminbi (umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro) gekostet. Mehr als zwei Millionen Kubikmeter Beton wurden für den Bau des sechsspurigen Tunnels verwendet. Besonderes Gimmick: Die Decke des Tunnels ist mit bunten LED-Leuchten ausgestattet. Das soll Ermüdung des Fahrers vorbeugen. flee

Wie bewirtet ein neuer Alleinherrscher seinen entthronten Vorgänger? Vor 60 Jahren gab Vorsitzender Mao Zedong dem letzten Kaiser von China, Pu Yi, (溥仪) ein groteskes Mittagessen. Ein Jahrzehnt hatte er ihn als seinen prominentesten Gefangenen einsperren lasse, bevor er ihn begnadigte. Dann lud er plötzlich Pu Yi als seinen Überraschungsgast zum privaten Lunch in den Yingtai-Palais (瀛台) ein, einer der Prachtbauten der einst kaiserlichen Gärten von Zhongnanhai. Mao hatte die Bauten nach Gründung der Volksrepublik 1949 als seinen Partei- und Wohnsitz requiriert.

Nun trat Präsident Xi Jinping in Maos Fußstapfen. Am 22. Dezember holte er sich seine Hongkonger Statthalterin Carrie Lam zum Rapport in den gleichen Yingtai-Pavillon. Dort wurde der Tee in kaiserlich-gelben Porzellantassen serviert. Xi präsidierte über die Sitzung in einem mit Drachenmotiven beschnitzten pompösen Holzstuhl.

Es war der 31. Januar 1962. Vier Tage vor Beginn der damaligen Frühlingsfest-Feiern zum Jahr des Tigers lud Mao Zedong seine vier ältesten Freunde, die aus seiner Heimatprovinz Hunan stammten, zum privaten Mittagessen ein. Er wählte dafür als besondere Location den Yingtai-Pavillon am nördlichen See von Zhongnanhai aus. Schon Kaiser Qianlong hatte einst vom “Märchenland am Wasser” geschwärmt.

Mao freute sich wie ein Kind, als er seinen Landsleuten einen Überraschungsgast ankündigte. Sie würden nie erraten, “wer es ist, obwohl ihr ihn alle als Euren obersten Boss kennt” (顶头上司). Feixend ließ er einen im Vorraum wartenden, schmächtigen Mann eintreten und stellte ihn unter seinem früheren Dynastienamen vor: “Der hier ist unser Kaiser Xuantong. Wir waren alle seine Untertanen.” (“他就是宣统皇帝嘛!我们都曾经是他的臣民.”)

Gemeint war Chinas letzter Kaiser Pu Yi (gelebt 1906 bis 1967), der als Kleinkind mit zweieinhalb Jahren auf den Drachenthron kam, bevor sein feudales Reich in der bürgerlichen Revolution von 1911 zusammenbrach und er abdanken musste. In seiner späterer Odyssee wurde er von den nach China einfallenden Japanern als ihr Marionettenkaiser über die besetzte Mandschurei inthronisiert. Nach Tokios Kapitulation fiel er im August 1945 in die Hände sowjetischer Truppen.Wang Qingxiang (王庆祥) Historiker und Biograf von Pu Yi fand heraus, dass er aus Angst nach China ausgeliefert und hingerichtet zu werden, einst Stalin bat, in der Sowjetunion bleiben zu können. Er sei bereit, in die KPdSU einzutreten.

Doch als Maos Kommunisten 1949 an die Macht kamen, lieferte Stalin auf Verlangen Maos Pu Yi im Herbst 1950 aus. In China wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Mao ließ ihn am 4. Dezember 1959 begnadigen. Er hatte eigens Pu Yis Namen als Nummer 001 auf eine Liste von 1000 Kriegsverbrechern gesetzt, die Peking zum zehnten Nationalfeiertag der Volksrepublik amnestieren ließ.

Zwei Jahre lebte Pu Yi bereits wieder in Peking, als Mao ihn aus einer spontanen Laune heraus zu sich rufen ließ. Biograf Wang schilderte das jahrzehntelang geheim gehaltene Treffen zwischen Chinas neuem Herrscher und dem letzten Kaiser erstmals 2003 in einem zweiteiligen Aufsatz für die Zeitschrift “Zong Heng” (纵横). Schon der Zeitpunkt war brisant. Noch am Vortag, am 30. Januar 1962, hatte sich Mao vor 7.000 Funktionären auf einer Pekinger Mammut-Arbeitskonferenz scheinbar selbstkritisch mit der Hungerkatastrophe seines Großen Sprungs nach Vorn und der Volkskommunen befasst. Er bekannte sich zu seiner Verantwortung für Fehler der ultralinken Pekinger Politik. Doch während die Partei weiter über Auswege aus der Krise brütete, absentierte sich Mao, um den Ex-Kaiser zu hofieren.

Als er ihn seinen vier Landsleuten vorstellte, die einst am Wuhaner Aufstand zum Sturz des Kaiserreiches 1911 teilgenommen hatten, sprang Pu Yi unterwürfig auf und verbeugte sich vor jedem. Mao stoppte ihn: “Bleib sitzen. Das sind alles meine Freunde. Du bist es, der hier Gast ist.” Pu Yi sollte auch aufhören, sich permanent zu entschuldigen. Zhang Baochang, (张宝昌) , der damals im Yingtai-Palais bediente, erzählte in der 2013 offiziell erschienenen Reihe “Parteigeschichte – Augenzeugen berichten” (中国共产党口述史料丛书), wie das fünfstündige Treffen begann: Kaum hatte er den Tee eingeschenkt, hätte sich Pu Yi schon bezichtigt: “Ich bin ein Mensch, der todeswürdige Verbrechen gegen Staat und Volk verbrochen hat. Heute habe ich das Glück von Vorsitzendem Mao empfangen zu werden. Das ist die größte Ehre meines Lebens.” Mao winkte ab und dozierte über Chinas verflossene Dynastien: Pu Yi sei nicht nur der letzte Kaiser der Qing-Dynastie gewesen, sondern verkörpere “auch den letzten Kaiser überhaupt in der mehr als 2.000-jährigen Feudalherrschaft über China”, für die nun sein neues Zeitalter beginne.

Beim Lunch machte sich Mao einen Spaß daraus, die pfeffrige Lieblingskost seiner Heimat Hunan aufzutischen. Er bugsierte in Chilischoten gebratene Bittermelone (青椒炒苦瓜) in Pu Yis Ess-Schale. Der solch scharfe Kost ungewohnte Ex-Kaiser stöhnte: “Schmeckt sehr gut”. Das Treffen gipfelte in einem gemeinsamen Foto. Mao bestand darauf, mit Pu Yi auf Augenhöhe zu posieren. Die Tischrunde feierte das Foto als “Der Staatengründer und der letzte Kaiser” .(这叫开国元首与末代皇帝). Pu Yis spätere Frau Li Shuxian (李淑贤) enthüllte lange nach dessen Tod, wie Rotgardisten während der Kulturrevolution von Pu Yi die Herausgabe aller Fotos verlangten, die den “Erzverbrecher” zusammen mit Chinas Führer zeigten. Aus Angst habe Pu Yi das Foto einem Staatsarchiv übergeben, wo es verschwand. Heute gibt es nur noch eine einzige, unvorteilhafte Aufnahme von dem Treffen mit Mao.

Noch mehr Interesse als an der Person zeigte Mao an dessen biografischer Lebensbeichte. Peking stellte nach der Haftentlassung Pu Yi als Ghostwriter den Verlagsleiter Li Wenda (李文达) zur Seite. Von Januar 1960 bis Frühjahr 1964 half er Pu Yi die weltberühmt gewordenen Memoiren über die Umerziehung vom Kaiser zum Bürger zu verfassen. Li schrieb später, dass er das Manuskript neunmal neu schreiben und überarbeiten musste, bevor es als Bestseller erschien. Pu Yi wurde zum Stichwortgeber für einen der größten Propagandacoups Pekings. An der im März 1964 erschienenen Ausgabe (die deutsche Fassung kam 1965) arbeiteten auch Historiker und Schriftsteller mit, von Jian Bocan und Wu Han bis Guo Moruo, Lao She oder Cao Yu.

Als Mao Pu Yi traf, hatte er bereits das erste Manuskript gelesen, das auf der Grundlage der schriftlichen Haftgeständnisse Pu Yis entstand – und war unzufrieden. “Nach der Hälfte las ich es nicht weiter,” sagte er. Er wollte eine anschauliche und lebendige Schilderung vom Werden eines Kaisers bis zu dessen Umerziehung zum Mao-treuen Bürger. Immer wieder brüstete sich Mao vor seinen ausländischen Besuchern, wie erfolgreich Pu Yis Umwandlung vor sich ging.

Was der letzte Kaiser wirklich fühlte und dachte, nahm er mit sich in sein Grab, als er Ende 1967 starb. Interessant ist, dass er das Treffen mit Mao 1962 in seinem 800-Seiten starken, 1993 erschienenen Tagebuch über seine Jahre 1914 bis 1967 nicht erwähnt. Chronologisch überspringt er das gesamte Jahr 1962.

Wird man jemals erfahren, was sich Hongkongs Verwaltungschefin Carrie Lam dachte? Präsident Xi Jinping bestellte sie zwei Tage vor Weihnachten am 22. Dezember ein. Sie sollte ihm über die Lage in Hongkong zu berichten. Xi bewirtete sie und ihr Gefolge mit Tee aus kaiserlich gelben Porzellantassen. Der Ort war das gleiche Yingtai-Palais, wo sich einst Mao und Pu Yi trafen. Xi thronte in einem besonders wuchtigen, mit Drachenfiguren geschmückten Stuhl und präsidierte über das Meeting.

Da steckt Kalkül dahinter. Schon im November 2014 hatte Xi den damaligen US-Präsidenten Barack Obama den Yingtai-Pavillon als besonderen Ort gezeigt, wo schon 1681 der Qing-Kaiser Kangxi über die Entwicklung einer nationalen Strategie nachdachte. Xinhua zitierte, dass er dabei Obama erklärte, dass “die Kenntnis der modernen Geschichte Chinas von großer Bedeutung ist, um die Ideale des chinesischen Volkes und seinen Entwicklungsweg verstehen zu können.” Sich mit kaiserlichem Flair zu umgeben und das imperiale Erbe anzutreten, ist Teil des Selbstverständnisses von Pekings neuen Herrschern.

Zhang Yang wird neuer CEO der Automarke Aiways aus Shanghai. Zhang hat zuvor für den direkten Elektroauto-Konkurrenten Nio gearbeitet.

Katharina Kohse-Höinghaus wurde in die Chinesische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Kohse-Höinghaus ist Professorin für Physikalische Chemie in Bielefeld.

Wer entdeckt den Panzer vom Typ CM-34 auf diesem Bild? Die taiwanische Armee übt wie jedes Jahr vor dem chinesischen Neujahrsfest für den Fall einer Invasion. Angesichts zunehmender Spannungen mit der Volksrepublik nehmen die Berufssoldaten und Wehrpflichtigen ihre Manöver diesmal besonders ernst.