Sie erhalten den China.Table heute früher als sonst in Form einer Sonderausgabe zur China-Strategie der Bundesregierung. Das Kabinett hat sie heute Vormittag verabschiedet und mittags öffentlich gemacht. Wir bieten Ihnen schon jetzt ein umfangreiches Paket an Analysen zu dem Papier.

Geopolitik: Michael Radunski beschreibt, was die Neupositionierung für die Verortung Deutschlands im Beziehungs-Dreieck USA-EU-China bedeutet.

Wirtschaft: Das Hauptthema ist hier das De-Risking. Die Allgemeinheit soll den Großunternehmen die Risiken nicht mehr abnehmen – diese sollen Risiken verstärkt selbst tragen und daher realistisch bewerten.

Zivilgesellschaft: Zum Thema Menschenrechte findet die Strategie klare Worte, findet Marcel Grzanna. Auch wer China respektiert, darf die Lage der Uiguren kritisieren, stellt das Papier klar.

Klimaschutz: Die Umweltzusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt der Strategie. Nico Beckert sieht allerdings einen Zielkonflikt zwischen mehr Kooperation und mehr Unabhängigkeit von Lieferungen aus China.

Hochschulen: Forschende in Deutschland sind derzeit im Umgang mit China besonders verunsichert. Tim Gabel beschreibt, wie wenig Orientierung ihnen das Strategiepapier bietet.

Europa: Brüssel erwartet dringend chinapolitische Signale aus Berlin – ebenso wie Berlin seine Politik an Brüssel ausrichten will. Deutschlands China-kritische Neuausrichtung komme in der EU gut an, sagt Till Hoppe.

Annalena Baerbock wurde heute auf einer Veranstaltung des China-Forschungsinstitut Merics noch wesentlich deutlicher als das Papier, das die Minister wenige Minuten zuvor im Kanzleramt verabschiedet hatten. Das Außenministerium hatte zwar die Federführung bei seiner Abfassung, doch es ist die gemeinsame Strategie aller Ministerien und des Kanzleramts. Die Sprache klingt daher immer dort besonders vorsichtig, wo viele Interessen berührt werden.

Die Grünen-Ministerin machte aus ihren Vorbehalten in zwei Richtungen keinen Hehl. Sie stellte den Aspekt von China als Rivalen, gegen den Deutschland sich zu wappnen habe, eindeutig in den Vordergrund. Und sie teilte gegen die Industrie aus, der sie unterstellte, darauf zu setzen, dass sie der Steuerzahler rette, wenn es eine China-Krise gibt.

In der Strategie finden sich diese Gedanken auch, aber zurückhaltender ausgedrückt. Was Peking darüber denkt? Das wissen wir nicht. Die deutsche Regierung hat die Übersetzung in Mandarin noch nicht fertig.

Sie ist prägnanter und eindeutiger ausgefallen, als nach dem langen Gerangel innerhalb der Koalition im Vorfeld befürchtet wurde: Am letzten Tag vor der Sommerpause hat die Bundesregierung Deutschlands erste China-Strategie veröffentlicht. Das Warten bis Donnerstag hat sich gelohnt. Umrisse eines ganz neuen Umgangs mit der zweitgrößten Volkswirtschaft lassen sich in dieser Strategie erkennen.

“China hat sich verändert – dies und die politischen Entscheidungen Chinas machen eine Veränderung unseres Umgangs mit China erforderlich”, heißt es gleich zu Beginn der 64-seitigen Strategie. Das ist eine ganz zentrale Botschaft an all jene in Deutschland, die denken, man könne ewig weiter gute Wirtschaftsbeziehungen mit der autoritären Volksrepublik pflegen, die massiv zugenommenen Menschenrechtsverletzungen im Innern und die zunehmend aggressive Außenpolitik und die geopolitischen Veränderungen aber ignorieren.

“Wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden”, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einer Rede vor dem China-Thinktank Merics in Berlin.

Drei Aspekte der China-Strategie waren der Außenministerin besonders wichtig:

Als Adressaten der Strategie sind vor allem vier Gruppen zu erkennen:

Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Baerbock betonten den Willen zur Zusammenarbeit mit dem größten Handelspartner Deutschlands. “Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an”, betonte der Kanzler auf Twitter. “Wir brauchen China, aber China braucht auch uns in Europa”, sagte Baerbock bei der Merics-Veranstaltung. “Wir sind realistisch, aber nicht naiv.”

Streit hatte es insbesondere zwischen Kanzleramt und den grün-geführten Außen- und Wirtschaftsministerien gegeben. Baerbock und das von Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium hatten für eine härtere Gangart nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den Unternehmen gefordert, die massiv auf das China-Geschäft setzen, namentlich Volkswagen, BASF, Mercedes-Benz und Siemens.

“Die China-Strategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen”, schrieb nun auch Scholz auf Twitter. Deutschland wolle “kritische Abhängigkeiten künftig vermeiden”. Eine Minderheitsbeteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einer Betreibergesellschaft am Container-Terminal im Hamburger Hafen, wie sie Scholz gegen den Widerstand der Grünen noch vor einigen Wochen durchgesetzt hatte, dürfte es mit der nun formulierten China-Strategie vermutlich nicht mehr geben.

Die Unionsfraktion im Bundestag unterstützt die Ampel-Regierung. Die Union sei zu einem “nationalen Konsens” bereit, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Zippelius. Zugleich habe er sich in einigen Bereichen “mehr gewünscht”, etwa ein nationales China-Kompetenzzentrum.

In Peking äußerte sich niemand unmittelbar auf die Veröffentlichung der China-Strategie. Doch schon bei der Vorstellung der deutschen Sicherheitsstrategie vor einem Monat hatte die kommunistische Führung deutliche Kritik geübt. Internationale Beziehungen aufzubauen, “indem man andere als Konkurrenten, Rivalen oder sogar Gegner betrachtet und normale Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und Politik verwandelt, wird unsere Welt nur in einen Strudel der Spaltung und Konfrontation treiben”, hatte Außenamtssprecher Wang Wenbin gesagt.

Die neue Strategie der Bundesregierung gibt der Wirtschaft eine Handreichung, wie sie künftig mit China-Risiken umgehen sollte. Da sie auch die Grundlage für künftige Regulierung und andere Schwerpunkte in der Förderung bietet, werden die Unternehmen und Wirtschaftsverbände sie sehr genau lesen. Oberthema ist wie erwartet die Risikominimierung (De-Risking). Ein weiteres Kernthema ist die Stärkung der eigenen technischen Fertigkeiten und der Wettbewerbsfähigkeit, um China wieder mehr entgegensetzen zu können.

Die Strategie stellt jedoch auch klar, dass China aktuell ein wichtiger und sogar unentbehrlicher Wirtschaftspartner ist (Abschnitt 3.4). Dort steht sogar ausdrücklich: “An der wirtschaftlichen Verflechtung mit China wollen wir festhalten.” Die Regierung gibt den Unternehmen weiter freie Hand, im Ausland nach eigener Einschätzung den für sie besten Kurs zu finden.

Doch das Papier bietet auch den Weg in eine Zukunft mit geringeren geopolitischen Abhängigkeiten. Diesen Prozess sollten die Firmen bei künftigen Entscheidungen mit einbeziehen, lautet die Botschaft. Die Regierung will die Firmen für die Risiken “sensibilisieren”.

Eine Sorge vor allem der grün geführten Ministerien gilt der Vergesellschaftlichung unternehmerischer Risiken. Diese zeigt sich immer wieder in Finanzkrisen, wenn der Staat wichtige Kreditinstitute rettet, die zuvor hohe Gewinne erwirtschaftet haben – und zwar indem sie entsprechende Risiken eingegangen sind. Doch nicht nur Banken sind zu groß, um Pleite gehen zu dürfen. In diese Kategorie fallen beispielsweise auch VW und BASF, zwei Firmen mit tiefer Verstrickung in China.

Das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck hat schon vor über einem Jahr begonnen, die staatlichen Garantien für das Chinageschäft zu überdenken und dann zurückzufahren. Seine Parteikollegin Annalena Baerbock unterstützt diesen Ansatz ausdrücklich.

Die Garantien, die nun auslaufen sollen, haben bisher Investitionen abgesichert. Das funktioniert beispielsweise so: Ein Unternehmen baut also für einen Milliardenbetrag eine Fabrik in einem unsicheren Land, das Projekt scheitert wegen eines Regierungseingriffs – dann springt der deutsche Staat mit einer Entschädigung ein. Bei ihrer Einführung sollten diese Garantien die Unternehmen ermutigen, weltweit zu investieren.

Gerade gegenüber China setzen diese Garantien aber aus Sicht der derzeitigen Regierung die falschen Anreize. Die China-Risiken sollen schließlich sinken. Da ist es kontraproduktiv, noch höhere Investitionen staatlich abzusichern. All das findet sich in der China-Strategie im Abschnitt 4.6. In der Praxis ist die Übernahme von Garantien und sonstige Förderung des Chinageschäfts in den vergangenen Monaten bereits dramatisch zurückgegangen.

Generell spricht aus der Strategie die Botschaft an deutsche Großunternehmen: Wenn es um China geht, sind die Risiken künftig euer Problem, nicht dasjenige des Steuerzahlers. Insgesamt findet gerade in Außen- und Wirtschaftsministerium derzeit eine Neuausrichtung statt: Statt der beste Partner der Unternehmen zu sein und sie liebevoll zu pflegen, stehen deren Aktivitäten unter genauer Beobachtung.

Das gilt auch für das Thema Investitionskontrolle. Zwar findet sich in der Strategie keine Vorgabe für die lückenlose Überwachung internationaler Investitionen. Doch in Abschnitt 4.6 findet sich der Satz “Wir erkennen in diesem Kontext an, dass angemessene Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, mit Auslandsinvestitionen verbundenen Risiken entgegenzutreten, wichtig sein könnten.” Dann folgt der Hinweis auf geplante EU-Regeln.

Einen eigenen Abschnitt gibt es zum Schutz kritischer Infrastruktur, die im Regulierungs-Jargon heute “Kritis” heißt. Dabei handelt es sich um Einrichtungen, deren Ausfall dramatische Folgen für das Gemeinwesen hätten. Dazu gehören traditionell das Strom-, das Transport-, das Daten- oder das Handynetz. Auch die Wasserversorgung und das Finanzwesen zählen dazu, ebenso wie die Lebensmittelversorgung.

Die Strategie kündigt in Abschnitt 4.8 ein “Kritis-Dachgesetz” an. Ziel ist die “unverzügliche Minderung von Risiken”. Details, was dazugehören wird, lässt das Papier offen und verweist auf künftige Gesetze und laufende Behördenprüfungen. Eine weitere Beteiligung der chinesischen IT-Ausrüster Huawei und ZTE am Ausbau der deutschen Daten- und Mobilfunknetze würde allerdings dem Geist des Abschnitts widersprechen. Ebenso wendet sie sich gegen chinesische Übernahmen von Medienhäusern.

Das Strategiepapier identifiziert zudem zwei konkrete Produktgruppen, bei denen Deutschland keinesfalls von China abhängig sein soll (Abschnitt 4.2):

Die Diversifizierung soll aber “zu vertretbaren Kosten” erfolgen.

Unter geopolitischen Aspekten glänzt die deutsche China-Strategie zu Beginn mit Klarheit. “China versucht auf verschiedenen Wegen, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten”, heißt es zu Beginn in der Einleitung. Und unter Absatz 1.4 wird aufgeführt, wie Deutschland dieser Rivalität begegnen will: gemeinsam in der Europäischen Union und der nordatlantischen Allianz mit den USA. Der Vorstellung einer losgelösten, europäischen Autonomie wird damit gleich zu Beginn indirekt eine Absage erteilt.

Insgesamt wird deutlich, dass die Regierung erkannt hat, wie offensiv China geopolitisch auftritt: sei es offen militärisch durch eine massive Aufrüstung oder verdeckt diplomatisch durch Initiativen wie die Global Security Initiative. Unter Absatz 5 wird nüchtern konstatiert: China versuche, “auf allen Kontinenten und in internationalen Organisationen (…) die bestehende regelbasierte internationale Ordnung nach chinesischen Vorstellungen zu verändern”.

In kurzen Absätzen werden deshalb tatsächlich sämtliche Kontinente und Ebenen aufgeführt. Afrika wird als zentrales Ziel der EU auserkoren, Lateinamerika und die Karibik gar als natürliche Partner für Deutschland und Europa gepriesen. Selbst Arktis und Antarktis, der Welt- und Cyberraum sowie Unterseeglasfaserkabel und Satellitennavigation finden Erwähnung. Es ist gut, dass damit der Umfang der chinesischen Herausforderung erfasst wird. Auch, wie China versucht, die UN von innen zu unterwandern (Absatz 5.6). Allerdings wirkt so manche Formulierung mitunter realitätsfern.

An vielen Stellen meidet die Bundesregierung klare Worte. So heißt es zur potenziellen Gefahr der US-China-Rivalität: “Chinas antagonistisches Verhältnis zu den USA steht im Widerspruch” zu Deutschlands Sicherheit. Und Chinas Haltung im Ukraine-Krieg wird wie folgt bewertet: “Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verteidigt China nicht glaubwürdig”.

Vor allem in diesem Punkt hätte man sich durchaus mehr Klarheit erlauben dürfen. Vor allem, weil Außenministerin Annalena Baerbock dies selbst in Peking getan hat. Ohnehin fällt auf, dass die geopolitischen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs kaum Beachtung finden – nämlich die immer enger werdende Blockbildung von China und Russland gegen den Westen.

Dezidierter gibt sich die Bundesregierung hingegen beim Thema Taiwan. Insgesamt 13 Mal findet die Insel in der deutschen China-Strategie Erwähnung. Gleich zu Beginn stellt man zunächst klar: “Die Ein-China-Politik bleibt Grundlage unseres Handelns. Diplomatische Beziehungen bestehen nur mit der Volksrepublik China.”

Allerdings heißt es unter Absatz 5.7: “Eine Veränderung des Status quo in der Taiwan-Straße dürfe nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.” Zudem unterstütze man “die sachbezogene Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen“.

Hier wie an vielen anderen Stellen auch gilt es nun, die strategischen Leitlinien in die Realität zu überführen. Und es stellen sich etliche Fragen: Wenn beispielsweise auf dem Papier mehr deutsche Militärpräsenz im Indo-Pazifik angekündigt wird, kreuzen dann zukünftig deutsche Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße?

Insgesamt atmet der geopolitische Teil der deutschen China-Strategie ein wenig den Geist der deutschen Zeitenwende. Es scheint, als wage sich Deutschland auf den Weg, zu einem außenpolitischen Faktor zu werden. Man würde damit seiner Verantwortung als führende europäische Industrienation ein Stück weit gerechter werden. Noch wirkt es allerdings an etlichen Stellen der China-Strategie, als erschrecke sich die Bundesregierung mitunter vor ihrer eigenen Courage.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen von 1948 ist der Volksrepublik China ein Dorn im Auge. Der universelle Geltungsanspruch der Charta schafft eine große Angriffsfläche, auf der ein zunehmend totalitäres Regime wie das chinesische immer wieder zur Zielscheibe wird. Chinas perfider Absicht, sich der Welt als freundliche Diktatur zu präsentieren, läuft die UN-Erklärung diametral entgegen.

Mit ihrer China-Strategie setzt die Bundesregierung der permanenten Verwässerungstaktik aus Peking ein Stoppschild entgegen. “Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch Grundfesten der regelbasierten Ordnung, wie bspw. die Stellung der Menschenrechte, zu relativieren”, heißt es in der Einleitung des Papiers.

Die Strategie thematisiert die Menschenrechtsproblematik auf breiter Front und erhebt sie zu einem zentralen Faktor der eigenen politischen Ausrichtung gegenüber dem Land. “Wir können unsere Augen vor den Veränderungen in Chinas Politik nicht verschließen; sie beeinflussen die Qualität unserer Beziehungen.”

Kritisiert werden die Unterdrückungspolitik gegen Uiguren, Tibeter und andere ethnische Minderheiten, die politische Säuberung gegen Oppositionelle in Hongkong, der Umgang mit Meinungsfreiheit und Bürgerrechtlern, aber auch mit Frauen und marginalisierten Gruppen. Dies sei “ein Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft”.

Das Papier gesteht China keine Sonderrolle zu. “Wir respektieren die jeweils eigene Geschichte und Kultur jedes Landes. Gleichzeitig sind die universellen Menschenrechte nicht relativierbar, sondern unveräußerlich und weltweit gültig”, heißt es.

Die Bundesregierung betrachtet die Situation der Uiguren im europäischen Kontext. “Aus der Verletzung von Menschenrechten dürfen keine Wettbewerbsvorteile entstehen. China hat die beiden grundlegenden Standards der Internationalen Arbeitsorganisation zum Verbot von Zwangsarbeit ratifiziert; die Bundesregierung legt besonderen Wert auf deren umfassende praktische Umsetzung und setzt sich dafür ein, dass Produkte aus Zwangsarbeit nicht im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden dürfen.”

Der Weltkongress der Uiguren (WUC) begrüßte die Unterstützung einer EU-Verordnung für ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. “Wir erwarten daher nun, dass Politik und Unternehmen wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen”, sagte Berlin-Direktor Haiyuer Kuerban.

Auch aus dem EU-Parlament gab es Zustimmung. China sei für die EU nicht zuletzt deshalb ein wirtschaftlicher Rivale, weil sich Peking durch die Umgehung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards Vorteile verschaffe, sagte der Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, René Repasi (SPD). Ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit und das europäische Lieferkettengesetz seien daher Instrumente, die auch für eine Durchsetzung europäischer Wirtschaftsinteressen gegenüber China sorgten.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, Renata Alt (FDP), forderte eine schnelle Umsetzung des Papiers: “Es ist wichtig, dass die Strategie die Menschenrechte betont und auch die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet anprangert, jedoch müssen den Worten nun dringend Taten folgen.”

Der Geschäftsführer der International Campaign for Tibet (ICT), Kai Müller, begrüßte prinzipiell die Nennung der prekären Lage von Uiguren, Tibetern und Hongkongern, hätte sich aber eine noch deutlichere Sprache gewünscht, um das Ausmaß der ‘Verbrechen gegen die Menschlichkeit’ zu beschreiben. “Das Bild ist gemischt, und es wird darauf ankommen, wie die Strategie konkret umgesetzt wird und ob im Schwerpunkt Wirtschafts- und Handelspolitik unseren Diskurs bestimmen werden”, sagte Müller.

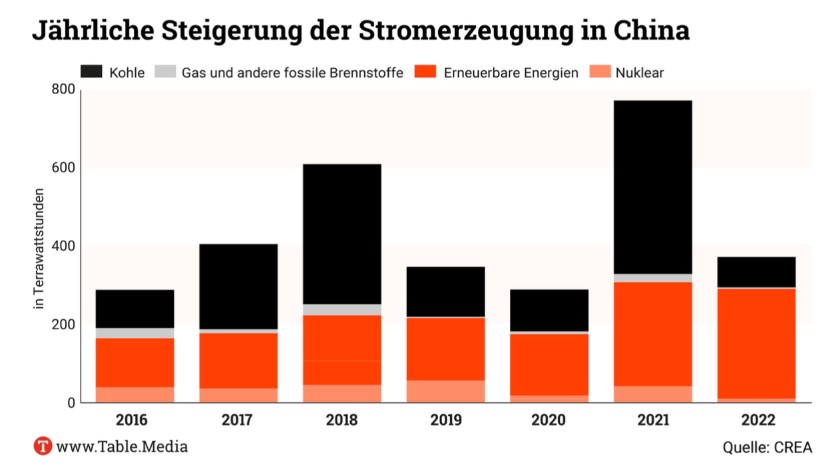

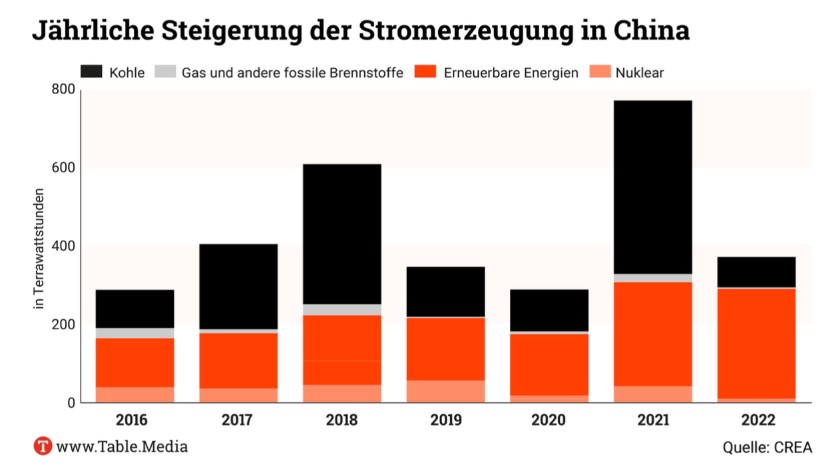

Bei grünen Technologien wie Solaranlagen oder Lithiumbatterien, sowie bei Rohstoffen für die Energiewende gebe es “kritische Abhängigkeiten” von China, warnt die neue China-Strategie. Diese Abhängigkeiten habe die Volksrepublik “im Umgang mit anderen Ländern bereits instrumentalisiert” Berlin strebt daher eine Diversifizierung der Lieferketten an und will “Europas Innovationskraft und Produktionskapazitäten auch bei Umwelttechnologien” stärken. Dafür soll laut dem Papier der “Einsatz staatlicher Mittel”, also die Subventionierung von Investitionen, vereinfacht werden.

Von der Unterstützung eines “Importstopps aus Regionen mit besonders schweren Menschenrechtsverletzungen” – wie er sich noch in einem älteren Leak der Strategie fand – ist in der finalen Version allerdings nicht mehr die Rede. Das könnte der Debatte über die solare Lieferkette und die Vorwürfe zu Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz Xinjiang neue Nahrung geben.

Allerdings kann die Bundesregierung bei der Diversifizierung auch gar nicht allzu konfrontativ auftreten. Denn wenn China sich angegriffen fühlt, könnte es zurückschlagen. Im Januar wurden aus Peking Exportbeschränkungen für Solarproduktionsanlagen publik – die konkrete Umsetzung wird laut Branchenexperten derzeit noch von der chinesischen Regierung diskutiert. Und erst vor wenigen Tagen hat China den Export von Gallium und Germanium eingeschränkt. Grüne Industrien sind davon zwar nur sehr bedingt betroffen, weil die beiden Metalle nur bei wenigen speziellen Solaranwendungen gebraucht werden. Aber die Entscheidung wird als Warnsignal Chinas verstanden: “De-Risking” könnte neue Risiken für diese Lieferketten bedeuten.

Schon bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni in Berlin wurde klar: In der internationalen Klimapolitik will die Bundesregierung China stärker fordern. “Für den Erhalt des Weltklimas steht China in besonderem Maße in Verantwortung“, heißt es in der Strategie. “Wenn Scholz das nächste Mal mit Xi Jinping spricht, gehört das Thema Klima auf seinen Sprechzettel”, betont Lutz Weischer von der Umwelt- und Entwicklungs-NGO Germanwatch angesichts der hohen Bedeutung des Themas in der Strategie.

Der Hintergrund: China ist derzeit mit weitem Abstand der größte CO₂-Emittent. Das chinesische Klimaziel, den Emissionshöhepunkt bis 2030 zu erreichen, ist nicht mit den Pariser Klimazielen vereinbar. Würden alle Staaten ähnlich unambitionierte Maßnahmen umsetzen, würde die globale Erwärmung bis zu drei Grad erreichen, so der Climate Action Tracker. China beruft sich bei seinem Ziel indes auf seinen Status als Schwellenland mit Nachholbedarf in der Entwicklung.

Die Bundesregierung will jedenfalls künftig “China zu ambitionierteren Zielen bei der Senkung der Treibhausgasemissionen bewegen“. China als zweitgrößte Volkswirtschaft solle “entsprechend ihren Möglichkeiten und Verantwortung zum Klimaschutz beiträgt”, so die Erwartung.

Klimaschutz soll zu einem “Schwerpunkt der bilateralen Zusammenarbeit” werden. Dabei will die Regierung auch den Kohleausstieg in China thematisieren. Klare Forderungen oder Angebote der Zusammenarbeit dazu stehen nicht in der Strategie und wurden auch nicht bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen beschlossen. Denn das Thema ist sensibel: Kohle ist für Chinas Energiesicherheit von großer Bedeutung. Zudem gibt es eine starke Kohlelobby. Auch will die Bundesregierung den Klima- und Transformationsdialog mit China nutzen, um “Industrieprozesse klimafreundlicher zu machen, die Energiewende zu beschleunigen, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu erleichtern”.

China dürfe die Zusammenarbeit beim Klimaschutz aber nicht “als Druckmittel” verwenden, um Interessen in anderen Bereichen durchzusetzen, warnt die Strategie, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Ein Beitritt zu Scholz’ Klimaclub stehe China bei “entsprechendem klimapolitischen Ambitionsniveau” offen, so die Strategie.

Die Bundesregierung will zudem erreichen, dass sich China an der sogenannten globalen Loss-and-Damage-Finanzierung über einen neuen Fonds beteiligt – also Finanzmittel von Schäden und Anpassung an die Klimakrise in ärmeren Staaten bereitstellt. China zieht sich auch bei der Klimafinanzierung regelmäßig auf den Standpunkt zurück, es sei laut offizieller Lesart ein Entwicklungsland und müsse sich deshalb nicht beteiligen.

Weischer bemängelt jedoch auch einige Leerstellen der Strategie. So fehle das Thema “Reduktion der Methan-Emissionen, die für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels wichtig sind. Auch werden kaum konkrete Maßnahmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit genannt, wie die Emissionen Chinas kurzfristig gesenkt werden könnten.”

Es werde jetzt entscheidend sein, wie die Strategie umgesetzt wird, so Weischer. “Ich sehe da viele Arbeitsaufträge an das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, beispielsweise zum Dialog zum Kohleausstieg oder Chinas Rolle in der Klimafinanzierung. Im AA und BMWK müssen jetzt neue Ressourcen bereitgestellt werden, um die Strategie mit Leben zu füllen“, fordert der Germanwatch-Experte.

Im Bereich Forschung will die Bundesregierung mit ihrer China-Strategie zwei Pole vereinen: Einerseits will man die Zusammenarbeit in wichtigen Zukunftsfeldern wie KI, Quanten oder Klimaschutz weiterentwickeln. Andererseits aber die Risiken von dual-use und einseitigem Wissenstransfer minimieren (Stichwort: De-Risking).

Dabei fällt gleich zu Beginn auf: Der Ton der China-Strategie ist deutlich gemäßigter – im Gegensatz zu den Ausführungen der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Allerdings bleibt man bei möglichen Umsetzungen oder konkreten Aktivitäten leider im Ungefähren.

Hatte die Forschungsministerin in den Konsultationen der chinesischen Seite “nur begrenzt Spielräume für neue Kooperationen” angekündigt und den Hochschulen in Interviews ein “kritisches Hinterfragen” der Verbindungen zu den Konfuzius-Instituten nahegelegt, sieht die China-Strategie vor, “Wissenschaftsbeziehungen werte- und interessengeleitet weiterzuentwickeln” und “den Dialog mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu stärken.”

Eine stärkere Dokumentation von China-Kooperationen oder sogar ein Zentralregister für Forschungskooperationen, wie es einige China-Experten Anfang des Jahres vorgeschlagen hatten, ist nicht vorgesehen. Dafür verspricht die Bundesregierung, die Wissenschaft dabei zu beraten, “Vorsorge vor Risiken im Umgang mit China zu treffen und die Entstehung einseitiger Abhängigkeiten in diesen Kooperationen zu verhindern”.

Mit Blick auf die Gefahr einer militärischen Nutzung von Forschungsergebnissen will die Regierung die Zeichen der Zeit erkannt haben: “Wir berücksichtigen, dass auch zivile Forschungsprojekte, inklusive Grundlagenforschung, von China strategisch auf ihre militärische Verwendbarkeit hin betrachtet werden.” US-Sicherheitsexperte Jeffrey Stoff, Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), hatte in einem Bericht offengelegt, wie naiv deutsche Forschungsinstitutionen und Unternehmen mit chinesischen Einrichtungen kooperierten.

Im Interview mit Table.Media forderte Stoff, dass Regierungen, “Richtlinien bereitstellen und Dinge auflisten, vor denen sie warnen oder die sie einschränken möchten”. Konkrete Pläne oder Angebote, die in diese Richtung gehen, sucht man in der Strategie vergebens. Mutmaßlich um einen diplomatischen Ton zu wahren, der vor allem aus dem Kanzleramt angemahnt wurde, bleibt das Papier an diesen Stellen eher kryptisch. Man verspricht, ein “besseres gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Förderstrukturen und Prozesse” anzustreben.

Vieles will die Bundesregierung zudem nicht auf nationaler Ebene lösen, sondern verweist auf die EU – und hier vor allem auf den Rahmen von Horizon Europe. Aufgeführt werden etwa Einschränkungen beim transnationalen Datenverkehr oder Ungleichgewichte beim Zugang zu chinesischen Großforschungseinrichtungen. China hatte sich aus den Verhandlungen zu einheitlichen internationalen Bestimmungen im Zuge der “EU-China Science, Technology, Innovation-Roadmap” zurückgezogen.

Gespräche mit der chinesischen Regierung kündigt die Bundesregierung in ihrer Strategie zur “Verbesserung der Arbeitsbedingungen deutscher Wissenschaftsorganisationen in China” an. Hier hatte zuletzt die aktualisierte Fassung des chinesischen Spionageabwehrgesetzes für Unruhe unter Wissenschaftsorganisationen und bei einzelnen Forschern gesorgt. Das Gesetz erlaubt es China Behörden gegen ausländische Institutionen vorzugehen, die die nationale Sicherheit und nationale Interessen gefährden.

Aus Kreisen der chinesischen Regierung erfuhr Table.Media, dass diese Besorgnis in China auf wenig Verständnis stößt. Es sei für deutsche Forscher weiterhin sicher, in der Volksrepublik zu arbeiten.

Gleichzeitig bemühe man sich, den Austausch von Forschern nach der Corona-Pandemie wiederzubeleben. Auch die deutsche Regierung bekennt sich in ihrer China-Strategie dazu, weltweit für Deutschland als Standort für Studium, Lehre und Forschung zu werben. Ziel ist allerdings, “chinesische Talente langfristig in Deutschland und Europa zu halten”.

Zu Zeiten von Kanzlerin Angela Merkel stand die Bundesregierung in Brüssel im Ruf, zu Peking-freundlich zu sein. Mit ihrer am Donnerstag veröffentlichten China-Strategie wechselt Berlin zumindest auf dem Papier ins Lager der Falken: Ein De-risking sei “dringend geboten”, schreibt die Bundesregierung und stößt damit ins gleiche Horn wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

In Brüssel wird das zufrieden zur Kenntnis genommen. Die deutsche Strategie sei in Einklang mit dem eigenen Ansatz, heißt es in der EU-Kommission. Der Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, lobt, das Papier formuliere “eine realistische Verortung der deutschen Politik gegenüber Peking” und benenne die notwendige europäische Einbindung.

Allerdings, so der Grünen-Abgeordnete, sei die China-Strategie nicht das Ende des gebotenen Prozesses der Neuorientierung, sondern deren Anfang: “Das De-risking, zu dem sie sich als Ziel bekennt, muss mit konkreter Politik ausgefüllt werden”. Das werde nicht ohne Widersprüche und weiteres Ringen abgehen. Vor allem in der deutschen Industrie gibt es Widerstand gegen eine Distanzierung von Peking.

Die EU-Kommission hatte kürzlich in ihrer Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Die Bundesregierung macht sich diese zumindest teilweise zu eigen:

Daneben will die Bundesregierung ein EU-weites Monitoring von kritischen Abhängigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten unterstützen, wie es im Rahmen des Brüsseler Critical Raw Materials Act vorgesehen ist. Sie bekennt sich auch dazu, auf China zielende EU-Gesetzgebungsvorhaben wie die Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit zu unterstützen. “Besonders begrüßenswert ist der Standpunkt der Bundesregierung, dass aus der Verletzung von Menschenrechten keine Wettbewerbsvorteile entstehen dürfen”, sagt der Vize-Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, René Repasi (SPD).

Die Bundesregierung bekennt sich auch grundsätzlich dazu, ihre China-Politik eng mit den EU-Partnern abzustimmen: “Ein erfolgreicher Umgang mit China erfordert das Gewicht ganz Europas”. Dafür befürworte man häufigere Aussprachen im Europäischen Rat und den unterschiedlichen Ratsformationen, um zu einem gemeinsamen Verständnis europäischer Interessen beizutragen.Dazu wolle man sich auch bei der Vorbereitung der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im EU-Kreis konsultieren.

Bütikofer mahnt allerdings an, die europafreundliche Rhetorik dürfe “in der Umsetzung nicht vergessen werden, wie es bei den Regierungskonsultationen im Juni der Fall war”: Dort sei die europäische Ausgestaltung “aus dem Kanzleramt heraus blockiert worden”. Der Co-Vorsitzende des CDU/CSU-Abgeordneten im EU-Parlament, Daniel Caspary, fordert überdies mehr Einsatz der Bundesregierung für Freihandelsabkommen mit anderen Staaten: “Wer Abhängigkeiten von China reduzieren möchte, der muss den Unternehmen auch Alternativen bieten”.

18.07.2023, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

IHK-Region Stuttgart, Webinar: Internationale Mitarbeitende gewinnen Mehr

18.07.2023, 03:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Policy Meeting: Current Policy Dynamics on State-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises Mehr

19.07.2023, 19:00 Uhr

Pforzheimer Zeitung, Autorenlesung (in Pforzheim): Die dreckige Seidenstraße Mehr

19.07.2023, 20:00 Uhr

Universität Freiburg, Vortrag (in Freiburg): Taiwan im Spannungsfeld weltpolitischer Herausforderungen Mehr

20.07.2023, 08:30 Uhr

Dezan Shira & Associates, Vorträge und Networking (in München): Opportunities for German SMEs in Western China’s Advanced Industries Mehr

20.07.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IfW Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations: Russlands Bindung an China: Hilfreich oder hinderlich für den Weg des Yuan zur internationalen Währung? Mehr

20.07.2023, 19:00 Uhr

Internationale Deutsch-Chinesische Assoziation e.V., Vortrag und Get-together (in Stuttgart): Ist China eine neue Weinwelt, eine alte Weinwelt oder eine ganz eigene chinesische? Mehr

Großbritanniens parlamentarischer Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss (ISC) kritisiert die China-Strategie der Londoner Regierung. Mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit durch die Volksrepublik werde völlig falsch umgegangen und langfristigen Risiken zu wenig Beachtung geschenkt. Derweil stünden kurzfristige wirtschaftliche Vorteile von Investitionen im Vordergrund.

ISC-Chef Julian Lewis wies insbesondere auf die Gefahr der politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme hin. Diese stelle möglicherweise “eine existenzielle Bedrohung für liberale, demokratische Systeme” dar. China nutze seine umfangreichen Nachrichtendienste, um aggressiv gegen britische Interessen vorzugehen und in jeden Bereich der Wirtschaft vorzudringen. Dies geschehe größtenteils völlig offen durch Firmenübernahmen sowie Verbindungen in Industrie und Wissenschaft. Von der chinesischen Botschaft in London kam zunächst keine Stellungnahme.

Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte zu dem Bericht, China stelle für die Weltordnung eine Herausforderung dar, die eine ganze Epoche präge. Sunak steht in seiner konservativen Partei unter Druck, eine härtere Linie gegenüber der Volksrepublik zu verfolgen. Der Regierungschef tendiert zwar inzwischen mehr in diese Richtung, warnt aber zugleich – letztlich im Einklang mit den meisten Stimmen in Europa – vor einer Entkopplung des Westens von China. rtr

Exportweltmeister China bekommt die Konjunkturflaute bei wichtigen Handelspartnern weltweit zu spüren. Die Ausfuhren der Volksrepublik fielen im Juni im Jahresvergleich um 12,4 Prozent, wie am Donnerstag aus Daten der Zollbehörde hervorging. Das ist der größte Rückgang seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als drei Jahren. Chinas Einfuhren schrumpften um 6,8 Prozent.

Beide Zahlen fielen schwächer aus, als von Analysten erwartet. So hatten die Experten im Schnitt einen Rückgang der Ausfuhren um 9,5 Prozent und der Einfuhren um 4 Prozent erwartet. Ein besonders düsteres Vorzeichen sind die schwachen Importe aus Südkorea, die im Juni um 19 Prozent zurückgingen. Das deutet auf eine anhaltende Schwäche der chinesischen Nachfrage nach Halbleitern und anderen Bauteilen für die Herstellung elektronischer Geräte in der Volksrepublik hin.

Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage hatten die Erholung der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Monaten ausgebremst. Die Regierung in Peking hat sich für dieses Jahr ein moderates Wachstumsziel von rund fünf Prozent gesetzt, nachdem das Ziel für 2022 deutlich verfehlt worden war. Ministerpräsident Li Qiang hat seit seinem Amtsantritt im März immer wieder Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung in Aussicht gestellt, konkrete Schritte blieben bisher aber weitgehend aus. rtr

Der Handel zwischen China und Russland ist im Juni auf den höchsten Stand seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine gestiegen. Beide Länder tauschten Waren im Wert von 21 Milliarden Dollar aus, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des chinesischen Zolls hervorgeht. Die Importe der Volksrepublik wuchsen demnach gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf elf Milliarden Dollar und damit noch schneller als im Mai.

China kauft russisches Öl, Kohle und einige Metalle mit Preisnachlässen. Die Ausfuhren nach Russland stiegen im Juni um 91 Prozent auf insgesamt 9,6 Milliarden Dollar, nachdem es im Mai sogar ein Plus von 114 Prozent gegeben hatte. Nach Angaben der Analyseagentur Autostat sind inzwischen sechs der zehn größten Anbieter von Fahrzeugen auf dem russischen Automarkt chinesische Unternehmen wie Haval, Chery und Geely. Sie füllen das Vakuum, das westliche Firmen mit ihrem Rückzug aufgrund westlicher Sanktionen hinterlassen haben.

Chinas Präsident Xi Jinping hat erst am Montag zugesagt, die Zusammenarbeit mit Russland fortzusetzen und eine umfassende strategische Partnerschaft zu entwickeln. Der Kreml erklärte am Mittwoch, dass ein Besuch von Präsident Wladimir Putin in China auf der Tagesordnung stehe. rtr

Alvin Liu wurde zum Interimspräsidenten von Boeing China ernannt. Der US-Flugzeugbauer teilte am Montag mit, dass die jetzige Präsidentin, Sherry Carbar, im Laufe des Jahres in den Ruhestand treten will. Liu verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in China, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender von Ford Greater China.

Markus Blümchen ist seit Juli Head of Radiology Informatics Implementation Europe & China bei Philips. Der Diplom-Ingenieur für Netz- und Softwarekommunikation wird seine Position von Böblingen aus ausüben.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinas moderne Vorstellung von Romantik: Windräder säumen die Berggipfel vor den Toren Chongqings, davor ein Paar in einem Blumenfeld, das sich den Sonnenuntergang anschaut – und das E-SUV darf natürlich auch nicht fehlen. Da kommt man wahrlich ins Schwärmen.

Sie erhalten den China.Table heute früher als sonst in Form einer Sonderausgabe zur China-Strategie der Bundesregierung. Das Kabinett hat sie heute Vormittag verabschiedet und mittags öffentlich gemacht. Wir bieten Ihnen schon jetzt ein umfangreiches Paket an Analysen zu dem Papier.

Geopolitik: Michael Radunski beschreibt, was die Neupositionierung für die Verortung Deutschlands im Beziehungs-Dreieck USA-EU-China bedeutet.

Wirtschaft: Das Hauptthema ist hier das De-Risking. Die Allgemeinheit soll den Großunternehmen die Risiken nicht mehr abnehmen – diese sollen Risiken verstärkt selbst tragen und daher realistisch bewerten.

Zivilgesellschaft: Zum Thema Menschenrechte findet die Strategie klare Worte, findet Marcel Grzanna. Auch wer China respektiert, darf die Lage der Uiguren kritisieren, stellt das Papier klar.

Klimaschutz: Die Umweltzusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt der Strategie. Nico Beckert sieht allerdings einen Zielkonflikt zwischen mehr Kooperation und mehr Unabhängigkeit von Lieferungen aus China.

Hochschulen: Forschende in Deutschland sind derzeit im Umgang mit China besonders verunsichert. Tim Gabel beschreibt, wie wenig Orientierung ihnen das Strategiepapier bietet.

Europa: Brüssel erwartet dringend chinapolitische Signale aus Berlin – ebenso wie Berlin seine Politik an Brüssel ausrichten will. Deutschlands China-kritische Neuausrichtung komme in der EU gut an, sagt Till Hoppe.

Annalena Baerbock wurde heute auf einer Veranstaltung des China-Forschungsinstitut Merics noch wesentlich deutlicher als das Papier, das die Minister wenige Minuten zuvor im Kanzleramt verabschiedet hatten. Das Außenministerium hatte zwar die Federführung bei seiner Abfassung, doch es ist die gemeinsame Strategie aller Ministerien und des Kanzleramts. Die Sprache klingt daher immer dort besonders vorsichtig, wo viele Interessen berührt werden.

Die Grünen-Ministerin machte aus ihren Vorbehalten in zwei Richtungen keinen Hehl. Sie stellte den Aspekt von China als Rivalen, gegen den Deutschland sich zu wappnen habe, eindeutig in den Vordergrund. Und sie teilte gegen die Industrie aus, der sie unterstellte, darauf zu setzen, dass sie der Steuerzahler rette, wenn es eine China-Krise gibt.

In der Strategie finden sich diese Gedanken auch, aber zurückhaltender ausgedrückt. Was Peking darüber denkt? Das wissen wir nicht. Die deutsche Regierung hat die Übersetzung in Mandarin noch nicht fertig.

Sie ist prägnanter und eindeutiger ausgefallen, als nach dem langen Gerangel innerhalb der Koalition im Vorfeld befürchtet wurde: Am letzten Tag vor der Sommerpause hat die Bundesregierung Deutschlands erste China-Strategie veröffentlicht. Das Warten bis Donnerstag hat sich gelohnt. Umrisse eines ganz neuen Umgangs mit der zweitgrößten Volkswirtschaft lassen sich in dieser Strategie erkennen.

“China hat sich verändert – dies und die politischen Entscheidungen Chinas machen eine Veränderung unseres Umgangs mit China erforderlich”, heißt es gleich zu Beginn der 64-seitigen Strategie. Das ist eine ganz zentrale Botschaft an all jene in Deutschland, die denken, man könne ewig weiter gute Wirtschaftsbeziehungen mit der autoritären Volksrepublik pflegen, die massiv zugenommenen Menschenrechtsverletzungen im Innern und die zunehmend aggressive Außenpolitik und die geopolitischen Veränderungen aber ignorieren.

“Wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden”, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einer Rede vor dem China-Thinktank Merics in Berlin.

Drei Aspekte der China-Strategie waren der Außenministerin besonders wichtig:

Als Adressaten der Strategie sind vor allem vier Gruppen zu erkennen:

Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Baerbock betonten den Willen zur Zusammenarbeit mit dem größten Handelspartner Deutschlands. “Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an”, betonte der Kanzler auf Twitter. “Wir brauchen China, aber China braucht auch uns in Europa”, sagte Baerbock bei der Merics-Veranstaltung. “Wir sind realistisch, aber nicht naiv.”

Streit hatte es insbesondere zwischen Kanzleramt und den grün-geführten Außen- und Wirtschaftsministerien gegeben. Baerbock und das von Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium hatten für eine härtere Gangart nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den Unternehmen gefordert, die massiv auf das China-Geschäft setzen, namentlich Volkswagen, BASF, Mercedes-Benz und Siemens.

“Die China-Strategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen”, schrieb nun auch Scholz auf Twitter. Deutschland wolle “kritische Abhängigkeiten künftig vermeiden”. Eine Minderheitsbeteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einer Betreibergesellschaft am Container-Terminal im Hamburger Hafen, wie sie Scholz gegen den Widerstand der Grünen noch vor einigen Wochen durchgesetzt hatte, dürfte es mit der nun formulierten China-Strategie vermutlich nicht mehr geben.

Die Unionsfraktion im Bundestag unterstützt die Ampel-Regierung. Die Union sei zu einem “nationalen Konsens” bereit, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Zippelius. Zugleich habe er sich in einigen Bereichen “mehr gewünscht”, etwa ein nationales China-Kompetenzzentrum.

In Peking äußerte sich niemand unmittelbar auf die Veröffentlichung der China-Strategie. Doch schon bei der Vorstellung der deutschen Sicherheitsstrategie vor einem Monat hatte die kommunistische Führung deutliche Kritik geübt. Internationale Beziehungen aufzubauen, “indem man andere als Konkurrenten, Rivalen oder sogar Gegner betrachtet und normale Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und Politik verwandelt, wird unsere Welt nur in einen Strudel der Spaltung und Konfrontation treiben”, hatte Außenamtssprecher Wang Wenbin gesagt.

Die neue Strategie der Bundesregierung gibt der Wirtschaft eine Handreichung, wie sie künftig mit China-Risiken umgehen sollte. Da sie auch die Grundlage für künftige Regulierung und andere Schwerpunkte in der Förderung bietet, werden die Unternehmen und Wirtschaftsverbände sie sehr genau lesen. Oberthema ist wie erwartet die Risikominimierung (De-Risking). Ein weiteres Kernthema ist die Stärkung der eigenen technischen Fertigkeiten und der Wettbewerbsfähigkeit, um China wieder mehr entgegensetzen zu können.

Die Strategie stellt jedoch auch klar, dass China aktuell ein wichtiger und sogar unentbehrlicher Wirtschaftspartner ist (Abschnitt 3.4). Dort steht sogar ausdrücklich: “An der wirtschaftlichen Verflechtung mit China wollen wir festhalten.” Die Regierung gibt den Unternehmen weiter freie Hand, im Ausland nach eigener Einschätzung den für sie besten Kurs zu finden.

Doch das Papier bietet auch den Weg in eine Zukunft mit geringeren geopolitischen Abhängigkeiten. Diesen Prozess sollten die Firmen bei künftigen Entscheidungen mit einbeziehen, lautet die Botschaft. Die Regierung will die Firmen für die Risiken “sensibilisieren”.

Eine Sorge vor allem der grün geführten Ministerien gilt der Vergesellschaftlichung unternehmerischer Risiken. Diese zeigt sich immer wieder in Finanzkrisen, wenn der Staat wichtige Kreditinstitute rettet, die zuvor hohe Gewinne erwirtschaftet haben – und zwar indem sie entsprechende Risiken eingegangen sind. Doch nicht nur Banken sind zu groß, um Pleite gehen zu dürfen. In diese Kategorie fallen beispielsweise auch VW und BASF, zwei Firmen mit tiefer Verstrickung in China.

Das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck hat schon vor über einem Jahr begonnen, die staatlichen Garantien für das Chinageschäft zu überdenken und dann zurückzufahren. Seine Parteikollegin Annalena Baerbock unterstützt diesen Ansatz ausdrücklich.

Die Garantien, die nun auslaufen sollen, haben bisher Investitionen abgesichert. Das funktioniert beispielsweise so: Ein Unternehmen baut also für einen Milliardenbetrag eine Fabrik in einem unsicheren Land, das Projekt scheitert wegen eines Regierungseingriffs – dann springt der deutsche Staat mit einer Entschädigung ein. Bei ihrer Einführung sollten diese Garantien die Unternehmen ermutigen, weltweit zu investieren.

Gerade gegenüber China setzen diese Garantien aber aus Sicht der derzeitigen Regierung die falschen Anreize. Die China-Risiken sollen schließlich sinken. Da ist es kontraproduktiv, noch höhere Investitionen staatlich abzusichern. All das findet sich in der China-Strategie im Abschnitt 4.6. In der Praxis ist die Übernahme von Garantien und sonstige Förderung des Chinageschäfts in den vergangenen Monaten bereits dramatisch zurückgegangen.

Generell spricht aus der Strategie die Botschaft an deutsche Großunternehmen: Wenn es um China geht, sind die Risiken künftig euer Problem, nicht dasjenige des Steuerzahlers. Insgesamt findet gerade in Außen- und Wirtschaftsministerium derzeit eine Neuausrichtung statt: Statt der beste Partner der Unternehmen zu sein und sie liebevoll zu pflegen, stehen deren Aktivitäten unter genauer Beobachtung.

Das gilt auch für das Thema Investitionskontrolle. Zwar findet sich in der Strategie keine Vorgabe für die lückenlose Überwachung internationaler Investitionen. Doch in Abschnitt 4.6 findet sich der Satz “Wir erkennen in diesem Kontext an, dass angemessene Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, mit Auslandsinvestitionen verbundenen Risiken entgegenzutreten, wichtig sein könnten.” Dann folgt der Hinweis auf geplante EU-Regeln.

Einen eigenen Abschnitt gibt es zum Schutz kritischer Infrastruktur, die im Regulierungs-Jargon heute “Kritis” heißt. Dabei handelt es sich um Einrichtungen, deren Ausfall dramatische Folgen für das Gemeinwesen hätten. Dazu gehören traditionell das Strom-, das Transport-, das Daten- oder das Handynetz. Auch die Wasserversorgung und das Finanzwesen zählen dazu, ebenso wie die Lebensmittelversorgung.

Die Strategie kündigt in Abschnitt 4.8 ein “Kritis-Dachgesetz” an. Ziel ist die “unverzügliche Minderung von Risiken”. Details, was dazugehören wird, lässt das Papier offen und verweist auf künftige Gesetze und laufende Behördenprüfungen. Eine weitere Beteiligung der chinesischen IT-Ausrüster Huawei und ZTE am Ausbau der deutschen Daten- und Mobilfunknetze würde allerdings dem Geist des Abschnitts widersprechen. Ebenso wendet sie sich gegen chinesische Übernahmen von Medienhäusern.

Das Strategiepapier identifiziert zudem zwei konkrete Produktgruppen, bei denen Deutschland keinesfalls von China abhängig sein soll (Abschnitt 4.2):

Die Diversifizierung soll aber “zu vertretbaren Kosten” erfolgen.

Unter geopolitischen Aspekten glänzt die deutsche China-Strategie zu Beginn mit Klarheit. “China versucht auf verschiedenen Wegen, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten”, heißt es zu Beginn in der Einleitung. Und unter Absatz 1.4 wird aufgeführt, wie Deutschland dieser Rivalität begegnen will: gemeinsam in der Europäischen Union und der nordatlantischen Allianz mit den USA. Der Vorstellung einer losgelösten, europäischen Autonomie wird damit gleich zu Beginn indirekt eine Absage erteilt.

Insgesamt wird deutlich, dass die Regierung erkannt hat, wie offensiv China geopolitisch auftritt: sei es offen militärisch durch eine massive Aufrüstung oder verdeckt diplomatisch durch Initiativen wie die Global Security Initiative. Unter Absatz 5 wird nüchtern konstatiert: China versuche, “auf allen Kontinenten und in internationalen Organisationen (…) die bestehende regelbasierte internationale Ordnung nach chinesischen Vorstellungen zu verändern”.

In kurzen Absätzen werden deshalb tatsächlich sämtliche Kontinente und Ebenen aufgeführt. Afrika wird als zentrales Ziel der EU auserkoren, Lateinamerika und die Karibik gar als natürliche Partner für Deutschland und Europa gepriesen. Selbst Arktis und Antarktis, der Welt- und Cyberraum sowie Unterseeglasfaserkabel und Satellitennavigation finden Erwähnung. Es ist gut, dass damit der Umfang der chinesischen Herausforderung erfasst wird. Auch, wie China versucht, die UN von innen zu unterwandern (Absatz 5.6). Allerdings wirkt so manche Formulierung mitunter realitätsfern.

An vielen Stellen meidet die Bundesregierung klare Worte. So heißt es zur potenziellen Gefahr der US-China-Rivalität: “Chinas antagonistisches Verhältnis zu den USA steht im Widerspruch” zu Deutschlands Sicherheit. Und Chinas Haltung im Ukraine-Krieg wird wie folgt bewertet: “Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verteidigt China nicht glaubwürdig”.

Vor allem in diesem Punkt hätte man sich durchaus mehr Klarheit erlauben dürfen. Vor allem, weil Außenministerin Annalena Baerbock dies selbst in Peking getan hat. Ohnehin fällt auf, dass die geopolitischen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs kaum Beachtung finden – nämlich die immer enger werdende Blockbildung von China und Russland gegen den Westen.

Dezidierter gibt sich die Bundesregierung hingegen beim Thema Taiwan. Insgesamt 13 Mal findet die Insel in der deutschen China-Strategie Erwähnung. Gleich zu Beginn stellt man zunächst klar: “Die Ein-China-Politik bleibt Grundlage unseres Handelns. Diplomatische Beziehungen bestehen nur mit der Volksrepublik China.”

Allerdings heißt es unter Absatz 5.7: “Eine Veränderung des Status quo in der Taiwan-Straße dürfe nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.” Zudem unterstütze man “die sachbezogene Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen“.

Hier wie an vielen anderen Stellen auch gilt es nun, die strategischen Leitlinien in die Realität zu überführen. Und es stellen sich etliche Fragen: Wenn beispielsweise auf dem Papier mehr deutsche Militärpräsenz im Indo-Pazifik angekündigt wird, kreuzen dann zukünftig deutsche Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße?

Insgesamt atmet der geopolitische Teil der deutschen China-Strategie ein wenig den Geist der deutschen Zeitenwende. Es scheint, als wage sich Deutschland auf den Weg, zu einem außenpolitischen Faktor zu werden. Man würde damit seiner Verantwortung als führende europäische Industrienation ein Stück weit gerechter werden. Noch wirkt es allerdings an etlichen Stellen der China-Strategie, als erschrecke sich die Bundesregierung mitunter vor ihrer eigenen Courage.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen von 1948 ist der Volksrepublik China ein Dorn im Auge. Der universelle Geltungsanspruch der Charta schafft eine große Angriffsfläche, auf der ein zunehmend totalitäres Regime wie das chinesische immer wieder zur Zielscheibe wird. Chinas perfider Absicht, sich der Welt als freundliche Diktatur zu präsentieren, läuft die UN-Erklärung diametral entgegen.

Mit ihrer China-Strategie setzt die Bundesregierung der permanenten Verwässerungstaktik aus Peking ein Stoppschild entgegen. “Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch Grundfesten der regelbasierten Ordnung, wie bspw. die Stellung der Menschenrechte, zu relativieren”, heißt es in der Einleitung des Papiers.

Die Strategie thematisiert die Menschenrechtsproblematik auf breiter Front und erhebt sie zu einem zentralen Faktor der eigenen politischen Ausrichtung gegenüber dem Land. “Wir können unsere Augen vor den Veränderungen in Chinas Politik nicht verschließen; sie beeinflussen die Qualität unserer Beziehungen.”

Kritisiert werden die Unterdrückungspolitik gegen Uiguren, Tibeter und andere ethnische Minderheiten, die politische Säuberung gegen Oppositionelle in Hongkong, der Umgang mit Meinungsfreiheit und Bürgerrechtlern, aber auch mit Frauen und marginalisierten Gruppen. Dies sei “ein Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft”.

Das Papier gesteht China keine Sonderrolle zu. “Wir respektieren die jeweils eigene Geschichte und Kultur jedes Landes. Gleichzeitig sind die universellen Menschenrechte nicht relativierbar, sondern unveräußerlich und weltweit gültig”, heißt es.

Die Bundesregierung betrachtet die Situation der Uiguren im europäischen Kontext. “Aus der Verletzung von Menschenrechten dürfen keine Wettbewerbsvorteile entstehen. China hat die beiden grundlegenden Standards der Internationalen Arbeitsorganisation zum Verbot von Zwangsarbeit ratifiziert; die Bundesregierung legt besonderen Wert auf deren umfassende praktische Umsetzung und setzt sich dafür ein, dass Produkte aus Zwangsarbeit nicht im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden dürfen.”

Der Weltkongress der Uiguren (WUC) begrüßte die Unterstützung einer EU-Verordnung für ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit. “Wir erwarten daher nun, dass Politik und Unternehmen wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen”, sagte Berlin-Direktor Haiyuer Kuerban.

Auch aus dem EU-Parlament gab es Zustimmung. China sei für die EU nicht zuletzt deshalb ein wirtschaftlicher Rivale, weil sich Peking durch die Umgehung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards Vorteile verschaffe, sagte der Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, René Repasi (SPD). Ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit und das europäische Lieferkettengesetz seien daher Instrumente, die auch für eine Durchsetzung europäischer Wirtschaftsinteressen gegenüber China sorgten.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, Renata Alt (FDP), forderte eine schnelle Umsetzung des Papiers: “Es ist wichtig, dass die Strategie die Menschenrechte betont und auch die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet anprangert, jedoch müssen den Worten nun dringend Taten folgen.”

Der Geschäftsführer der International Campaign for Tibet (ICT), Kai Müller, begrüßte prinzipiell die Nennung der prekären Lage von Uiguren, Tibetern und Hongkongern, hätte sich aber eine noch deutlichere Sprache gewünscht, um das Ausmaß der ‘Verbrechen gegen die Menschlichkeit’ zu beschreiben. “Das Bild ist gemischt, und es wird darauf ankommen, wie die Strategie konkret umgesetzt wird und ob im Schwerpunkt Wirtschafts- und Handelspolitik unseren Diskurs bestimmen werden”, sagte Müller.

Bei grünen Technologien wie Solaranlagen oder Lithiumbatterien, sowie bei Rohstoffen für die Energiewende gebe es “kritische Abhängigkeiten” von China, warnt die neue China-Strategie. Diese Abhängigkeiten habe die Volksrepublik “im Umgang mit anderen Ländern bereits instrumentalisiert” Berlin strebt daher eine Diversifizierung der Lieferketten an und will “Europas Innovationskraft und Produktionskapazitäten auch bei Umwelttechnologien” stärken. Dafür soll laut dem Papier der “Einsatz staatlicher Mittel”, also die Subventionierung von Investitionen, vereinfacht werden.

Von der Unterstützung eines “Importstopps aus Regionen mit besonders schweren Menschenrechtsverletzungen” – wie er sich noch in einem älteren Leak der Strategie fand – ist in der finalen Version allerdings nicht mehr die Rede. Das könnte der Debatte über die solare Lieferkette und die Vorwürfe zu Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz Xinjiang neue Nahrung geben.

Allerdings kann die Bundesregierung bei der Diversifizierung auch gar nicht allzu konfrontativ auftreten. Denn wenn China sich angegriffen fühlt, könnte es zurückschlagen. Im Januar wurden aus Peking Exportbeschränkungen für Solarproduktionsanlagen publik – die konkrete Umsetzung wird laut Branchenexperten derzeit noch von der chinesischen Regierung diskutiert. Und erst vor wenigen Tagen hat China den Export von Gallium und Germanium eingeschränkt. Grüne Industrien sind davon zwar nur sehr bedingt betroffen, weil die beiden Metalle nur bei wenigen speziellen Solaranwendungen gebraucht werden. Aber die Entscheidung wird als Warnsignal Chinas verstanden: “De-Risking” könnte neue Risiken für diese Lieferketten bedeuten.

Schon bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni in Berlin wurde klar: In der internationalen Klimapolitik will die Bundesregierung China stärker fordern. “Für den Erhalt des Weltklimas steht China in besonderem Maße in Verantwortung“, heißt es in der Strategie. “Wenn Scholz das nächste Mal mit Xi Jinping spricht, gehört das Thema Klima auf seinen Sprechzettel”, betont Lutz Weischer von der Umwelt- und Entwicklungs-NGO Germanwatch angesichts der hohen Bedeutung des Themas in der Strategie.

Der Hintergrund: China ist derzeit mit weitem Abstand der größte CO₂-Emittent. Das chinesische Klimaziel, den Emissionshöhepunkt bis 2030 zu erreichen, ist nicht mit den Pariser Klimazielen vereinbar. Würden alle Staaten ähnlich unambitionierte Maßnahmen umsetzen, würde die globale Erwärmung bis zu drei Grad erreichen, so der Climate Action Tracker. China beruft sich bei seinem Ziel indes auf seinen Status als Schwellenland mit Nachholbedarf in der Entwicklung.

Die Bundesregierung will jedenfalls künftig “China zu ambitionierteren Zielen bei der Senkung der Treibhausgasemissionen bewegen“. China als zweitgrößte Volkswirtschaft solle “entsprechend ihren Möglichkeiten und Verantwortung zum Klimaschutz beiträgt”, so die Erwartung.

Klimaschutz soll zu einem “Schwerpunkt der bilateralen Zusammenarbeit” werden. Dabei will die Regierung auch den Kohleausstieg in China thematisieren. Klare Forderungen oder Angebote der Zusammenarbeit dazu stehen nicht in der Strategie und wurden auch nicht bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen beschlossen. Denn das Thema ist sensibel: Kohle ist für Chinas Energiesicherheit von großer Bedeutung. Zudem gibt es eine starke Kohlelobby. Auch will die Bundesregierung den Klima- und Transformationsdialog mit China nutzen, um “Industrieprozesse klimafreundlicher zu machen, die Energiewende zu beschleunigen, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu erleichtern”.

China dürfe die Zusammenarbeit beim Klimaschutz aber nicht “als Druckmittel” verwenden, um Interessen in anderen Bereichen durchzusetzen, warnt die Strategie, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Ein Beitritt zu Scholz’ Klimaclub stehe China bei “entsprechendem klimapolitischen Ambitionsniveau” offen, so die Strategie.

Die Bundesregierung will zudem erreichen, dass sich China an der sogenannten globalen Loss-and-Damage-Finanzierung über einen neuen Fonds beteiligt – also Finanzmittel von Schäden und Anpassung an die Klimakrise in ärmeren Staaten bereitstellt. China zieht sich auch bei der Klimafinanzierung regelmäßig auf den Standpunkt zurück, es sei laut offizieller Lesart ein Entwicklungsland und müsse sich deshalb nicht beteiligen.

Weischer bemängelt jedoch auch einige Leerstellen der Strategie. So fehle das Thema “Reduktion der Methan-Emissionen, die für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels wichtig sind. Auch werden kaum konkrete Maßnahmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit genannt, wie die Emissionen Chinas kurzfristig gesenkt werden könnten.”

Es werde jetzt entscheidend sein, wie die Strategie umgesetzt wird, so Weischer. “Ich sehe da viele Arbeitsaufträge an das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, beispielsweise zum Dialog zum Kohleausstieg oder Chinas Rolle in der Klimafinanzierung. Im AA und BMWK müssen jetzt neue Ressourcen bereitgestellt werden, um die Strategie mit Leben zu füllen“, fordert der Germanwatch-Experte.

Im Bereich Forschung will die Bundesregierung mit ihrer China-Strategie zwei Pole vereinen: Einerseits will man die Zusammenarbeit in wichtigen Zukunftsfeldern wie KI, Quanten oder Klimaschutz weiterentwickeln. Andererseits aber die Risiken von dual-use und einseitigem Wissenstransfer minimieren (Stichwort: De-Risking).

Dabei fällt gleich zu Beginn auf: Der Ton der China-Strategie ist deutlich gemäßigter – im Gegensatz zu den Ausführungen der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Allerdings bleibt man bei möglichen Umsetzungen oder konkreten Aktivitäten leider im Ungefähren.

Hatte die Forschungsministerin in den Konsultationen der chinesischen Seite “nur begrenzt Spielräume für neue Kooperationen” angekündigt und den Hochschulen in Interviews ein “kritisches Hinterfragen” der Verbindungen zu den Konfuzius-Instituten nahegelegt, sieht die China-Strategie vor, “Wissenschaftsbeziehungen werte- und interessengeleitet weiterzuentwickeln” und “den Dialog mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu stärken.”

Eine stärkere Dokumentation von China-Kooperationen oder sogar ein Zentralregister für Forschungskooperationen, wie es einige China-Experten Anfang des Jahres vorgeschlagen hatten, ist nicht vorgesehen. Dafür verspricht die Bundesregierung, die Wissenschaft dabei zu beraten, “Vorsorge vor Risiken im Umgang mit China zu treffen und die Entstehung einseitiger Abhängigkeiten in diesen Kooperationen zu verhindern”.

Mit Blick auf die Gefahr einer militärischen Nutzung von Forschungsergebnissen will die Regierung die Zeichen der Zeit erkannt haben: “Wir berücksichtigen, dass auch zivile Forschungsprojekte, inklusive Grundlagenforschung, von China strategisch auf ihre militärische Verwendbarkeit hin betrachtet werden.” US-Sicherheitsexperte Jeffrey Stoff, Gründer und Präsident des “Center for Research Security & Integrity” (CRSI), hatte in einem Bericht offengelegt, wie naiv deutsche Forschungsinstitutionen und Unternehmen mit chinesischen Einrichtungen kooperierten.

Im Interview mit Table.Media forderte Stoff, dass Regierungen, “Richtlinien bereitstellen und Dinge auflisten, vor denen sie warnen oder die sie einschränken möchten”. Konkrete Pläne oder Angebote, die in diese Richtung gehen, sucht man in der Strategie vergebens. Mutmaßlich um einen diplomatischen Ton zu wahren, der vor allem aus dem Kanzleramt angemahnt wurde, bleibt das Papier an diesen Stellen eher kryptisch. Man verspricht, ein “besseres gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Förderstrukturen und Prozesse” anzustreben.

Vieles will die Bundesregierung zudem nicht auf nationaler Ebene lösen, sondern verweist auf die EU – und hier vor allem auf den Rahmen von Horizon Europe. Aufgeführt werden etwa Einschränkungen beim transnationalen Datenverkehr oder Ungleichgewichte beim Zugang zu chinesischen Großforschungseinrichtungen. China hatte sich aus den Verhandlungen zu einheitlichen internationalen Bestimmungen im Zuge der “EU-China Science, Technology, Innovation-Roadmap” zurückgezogen.

Gespräche mit der chinesischen Regierung kündigt die Bundesregierung in ihrer Strategie zur “Verbesserung der Arbeitsbedingungen deutscher Wissenschaftsorganisationen in China” an. Hier hatte zuletzt die aktualisierte Fassung des chinesischen Spionageabwehrgesetzes für Unruhe unter Wissenschaftsorganisationen und bei einzelnen Forschern gesorgt. Das Gesetz erlaubt es China Behörden gegen ausländische Institutionen vorzugehen, die die nationale Sicherheit und nationale Interessen gefährden.

Aus Kreisen der chinesischen Regierung erfuhr Table.Media, dass diese Besorgnis in China auf wenig Verständnis stößt. Es sei für deutsche Forscher weiterhin sicher, in der Volksrepublik zu arbeiten.

Gleichzeitig bemühe man sich, den Austausch von Forschern nach der Corona-Pandemie wiederzubeleben. Auch die deutsche Regierung bekennt sich in ihrer China-Strategie dazu, weltweit für Deutschland als Standort für Studium, Lehre und Forschung zu werben. Ziel ist allerdings, “chinesische Talente langfristig in Deutschland und Europa zu halten”.

Zu Zeiten von Kanzlerin Angela Merkel stand die Bundesregierung in Brüssel im Ruf, zu Peking-freundlich zu sein. Mit ihrer am Donnerstag veröffentlichten China-Strategie wechselt Berlin zumindest auf dem Papier ins Lager der Falken: Ein De-risking sei “dringend geboten”, schreibt die Bundesregierung und stößt damit ins gleiche Horn wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

In Brüssel wird das zufrieden zur Kenntnis genommen. Die deutsche Strategie sei in Einklang mit dem eigenen Ansatz, heißt es in der EU-Kommission. Der Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, lobt, das Papier formuliere “eine realistische Verortung der deutschen Politik gegenüber Peking” und benenne die notwendige europäische Einbindung.

Allerdings, so der Grünen-Abgeordnete, sei die China-Strategie nicht das Ende des gebotenen Prozesses der Neuorientierung, sondern deren Anfang: “Das De-risking, zu dem sie sich als Ziel bekennt, muss mit konkreter Politik ausgefüllt werden”. Das werde nicht ohne Widersprüche und weiteres Ringen abgehen. Vor allem in der deutschen Industrie gibt es Widerstand gegen eine Distanzierung von Peking.

Die EU-Kommission hatte kürzlich in ihrer Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Die Bundesregierung macht sich diese zumindest teilweise zu eigen:

Daneben will die Bundesregierung ein EU-weites Monitoring von kritischen Abhängigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten unterstützen, wie es im Rahmen des Brüsseler Critical Raw Materials Act vorgesehen ist. Sie bekennt sich auch dazu, auf China zielende EU-Gesetzgebungsvorhaben wie die Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit zu unterstützen. “Besonders begrüßenswert ist der Standpunkt der Bundesregierung, dass aus der Verletzung von Menschenrechten keine Wettbewerbsvorteile entstehen dürfen”, sagt der Vize-Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament, René Repasi (SPD).

Die Bundesregierung bekennt sich auch grundsätzlich dazu, ihre China-Politik eng mit den EU-Partnern abzustimmen: “Ein erfolgreicher Umgang mit China erfordert das Gewicht ganz Europas”. Dafür befürworte man häufigere Aussprachen im Europäischen Rat und den unterschiedlichen Ratsformationen, um zu einem gemeinsamen Verständnis europäischer Interessen beizutragen.Dazu wolle man sich auch bei der Vorbereitung der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im EU-Kreis konsultieren.

Bütikofer mahnt allerdings an, die europafreundliche Rhetorik dürfe “in der Umsetzung nicht vergessen werden, wie es bei den Regierungskonsultationen im Juni der Fall war”: Dort sei die europäische Ausgestaltung “aus dem Kanzleramt heraus blockiert worden”. Der Co-Vorsitzende des CDU/CSU-Abgeordneten im EU-Parlament, Daniel Caspary, fordert überdies mehr Einsatz der Bundesregierung für Freihandelsabkommen mit anderen Staaten: “Wer Abhängigkeiten von China reduzieren möchte, der muss den Unternehmen auch Alternativen bieten”.

18.07.2023, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

IHK-Region Stuttgart, Webinar: Internationale Mitarbeitende gewinnen Mehr

18.07.2023, 03:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Policy Meeting: Current Policy Dynamics on State-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises Mehr

19.07.2023, 19:00 Uhr

Pforzheimer Zeitung, Autorenlesung (in Pforzheim): Die dreckige Seidenstraße Mehr

19.07.2023, 20:00 Uhr

Universität Freiburg, Vortrag (in Freiburg): Taiwan im Spannungsfeld weltpolitischer Herausforderungen Mehr

20.07.2023, 08:30 Uhr

Dezan Shira & Associates, Vorträge und Networking (in München): Opportunities for German SMEs in Western China’s Advanced Industries Mehr

20.07.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IfW Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations: Russlands Bindung an China: Hilfreich oder hinderlich für den Weg des Yuan zur internationalen Währung? Mehr

20.07.2023, 19:00 Uhr

Internationale Deutsch-Chinesische Assoziation e.V., Vortrag und Get-together (in Stuttgart): Ist China eine neue Weinwelt, eine alte Weinwelt oder eine ganz eigene chinesische? Mehr

Großbritanniens parlamentarischer Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss (ISC) kritisiert die China-Strategie der Londoner Regierung. Mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit durch die Volksrepublik werde völlig falsch umgegangen und langfristigen Risiken zu wenig Beachtung geschenkt. Derweil stünden kurzfristige wirtschaftliche Vorteile von Investitionen im Vordergrund.

ISC-Chef Julian Lewis wies insbesondere auf die Gefahr der politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme hin. Diese stelle möglicherweise “eine existenzielle Bedrohung für liberale, demokratische Systeme” dar. China nutze seine umfangreichen Nachrichtendienste, um aggressiv gegen britische Interessen vorzugehen und in jeden Bereich der Wirtschaft vorzudringen. Dies geschehe größtenteils völlig offen durch Firmenübernahmen sowie Verbindungen in Industrie und Wissenschaft. Von der chinesischen Botschaft in London kam zunächst keine Stellungnahme.

Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte zu dem Bericht, China stelle für die Weltordnung eine Herausforderung dar, die eine ganze Epoche präge. Sunak steht in seiner konservativen Partei unter Druck, eine härtere Linie gegenüber der Volksrepublik zu verfolgen. Der Regierungschef tendiert zwar inzwischen mehr in diese Richtung, warnt aber zugleich – letztlich im Einklang mit den meisten Stimmen in Europa – vor einer Entkopplung des Westens von China. rtr

Exportweltmeister China bekommt die Konjunkturflaute bei wichtigen Handelspartnern weltweit zu spüren. Die Ausfuhren der Volksrepublik fielen im Juni im Jahresvergleich um 12,4 Prozent, wie am Donnerstag aus Daten der Zollbehörde hervorging. Das ist der größte Rückgang seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als drei Jahren. Chinas Einfuhren schrumpften um 6,8 Prozent.

Beide Zahlen fielen schwächer aus, als von Analysten erwartet. So hatten die Experten im Schnitt einen Rückgang der Ausfuhren um 9,5 Prozent und der Einfuhren um 4 Prozent erwartet. Ein besonders düsteres Vorzeichen sind die schwachen Importe aus Südkorea, die im Juni um 19 Prozent zurückgingen. Das deutet auf eine anhaltende Schwäche der chinesischen Nachfrage nach Halbleitern und anderen Bauteilen für die Herstellung elektronischer Geräte in der Volksrepublik hin.

Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage hatten die Erholung der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Monaten ausgebremst. Die Regierung in Peking hat sich für dieses Jahr ein moderates Wachstumsziel von rund fünf Prozent gesetzt, nachdem das Ziel für 2022 deutlich verfehlt worden war. Ministerpräsident Li Qiang hat seit seinem Amtsantritt im März immer wieder Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung in Aussicht gestellt, konkrete Schritte blieben bisher aber weitgehend aus. rtr

Der Handel zwischen China und Russland ist im Juni auf den höchsten Stand seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine gestiegen. Beide Länder tauschten Waren im Wert von 21 Milliarden Dollar aus, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des chinesischen Zolls hervorgeht. Die Importe der Volksrepublik wuchsen demnach gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf elf Milliarden Dollar und damit noch schneller als im Mai.

China kauft russisches Öl, Kohle und einige Metalle mit Preisnachlässen. Die Ausfuhren nach Russland stiegen im Juni um 91 Prozent auf insgesamt 9,6 Milliarden Dollar, nachdem es im Mai sogar ein Plus von 114 Prozent gegeben hatte. Nach Angaben der Analyseagentur Autostat sind inzwischen sechs der zehn größten Anbieter von Fahrzeugen auf dem russischen Automarkt chinesische Unternehmen wie Haval, Chery und Geely. Sie füllen das Vakuum, das westliche Firmen mit ihrem Rückzug aufgrund westlicher Sanktionen hinterlassen haben.

Chinas Präsident Xi Jinping hat erst am Montag zugesagt, die Zusammenarbeit mit Russland fortzusetzen und eine umfassende strategische Partnerschaft zu entwickeln. Der Kreml erklärte am Mittwoch, dass ein Besuch von Präsident Wladimir Putin in China auf der Tagesordnung stehe. rtr

Alvin Liu wurde zum Interimspräsidenten von Boeing China ernannt. Der US-Flugzeugbauer teilte am Montag mit, dass die jetzige Präsidentin, Sherry Carbar, im Laufe des Jahres in den Ruhestand treten will. Liu verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in China, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender von Ford Greater China.

Markus Blümchen ist seit Juli Head of Radiology Informatics Implementation Europe & China bei Philips. Der Diplom-Ingenieur für Netz- und Softwarekommunikation wird seine Position von Böblingen aus ausüben.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinas moderne Vorstellung von Romantik: Windräder säumen die Berggipfel vor den Toren Chongqings, davor ein Paar in einem Blumenfeld, das sich den Sonnenuntergang anschaut – und das E-SUV darf natürlich auch nicht fehlen. Da kommt man wahrlich ins Schwärmen.