kann man über China einfach Alltagsgeschichten im Netz posten? Oder müssen sich Vlogger und andere Influencer politisch positionieren? Die Frage der Haltung zur Volksrepublik ist dabei nicht neu. Auslandskorrespondenten haben sich damit schon lange auseinandergesetzt, bevor es das Internet gab.

Doch das Genre, das Fabian Peltsch in unserer Analyse betrachtet, ist ein aktuelleres Phänomen: In China ist eine Reihe von deutschen Influencern mit gut gemachten Videos auf Chinesisch zu nationaler Bekanntheit aufgestiegen. Sie berichten über Alltagserlebnisse, lehren auf lockere Weise Deutsch oder teilen Kochvideos. Sie sehen sich als Kulturmittler. Doch diese Art harmloser Völkerverständigung ruft auch Kritiker auf den Plan, etwa den Blogger Christoph Rehage, der aufgrund seiner provokativen politischen Aussagen von der Plattform Weibo verbannt wurde.

In Brüssel herrscht kurz vor Jahresende Unzufriedenheit über die Beziehungen der EU zu China. Beim G20-Gipfel auf Bali hatte Chinas Staatschef Xi Jinping einen Bogen um Ratschef Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen gemacht. Der Frust zeigte sich am Dienstag in einer Debatte zum Umgang mit der Volksrepublik im EU-Parlament, wie Amelie Richter analysiert.

Mehrere EU-Abgeordnete kritisierten, dass die Union in der China-Politik gespalten sei. Der EU-Außenbeauftragte Borrell reagierte mit einem gewissen Trotz, und wies den Vorwurf der Planlosigkeit in Sachen China vehement zurück. Trotz allem Streit scheint aber eines sicher: die baldige Verlängerung der Sanktionen im Zusammenhang mit der Menschenrechtslage in Xinjiang.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Mit grundsympathischen Videos über sein Leben in China ist Thomas Derksen zum wichtigsten deutschen Kulturbotschafter in der Volksrepublik geworden. Der gelernte Bankkaufmann aus Marienheide durfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dessen letzter China-Reise begleiten. Lothar Matthäus führte er als Teil der Kampagne “FC Bayern Legend Trophy Tour” durch seine Heimatstadt Shanghai. Erkannt hat die Fußballlegende kaum jemand. Ganz im Gegensatz zu Derksen, der einem hier als Werbebotschafter deutscher Marken mittlerweile von Plakatwänden entgegenlächelt.

Sein Künstlername Afu 阿福 lässt sich grob mit “der Glückliche” übersetzen. In China bespielt Derksen 21 Social-Media-Kanäle. Insgesamt rund zehn Millionen Menschen folgen ihm hier. Auch auf Youtube hat der 34-Jährige 665.000 Abonnenten, viele von ihnen Auslandschinesen oder Bürger aus Taiwan, Hongkong und Malaysia.

Seine chinesische Frau Liping hatte ihn vor rund zehn Jahren überzeugt, mit dem Vlogging anzufangen. Anfangs waren es noch klamaukige Videos, in denen Afu mit Perücke und Zigarette im Mundwinkel seine chinesischen Schwiegereltern parodierte. Seitdem ist aus dem Heinz-Erhardt-Wiedergänger mit dem Buddhabauch ein durchtrainierter Entrepreneur geworden, dessen Videos von Kindererziehung bis zur Energiekrise ein breites Spektrum an Themen aufgreifen. Auch in Deutschland kennt man ihn mittlerweile. Derksen hat zwei Bücher über das Leben mit seinen chinesischen Schwiegereltern veröffentlicht. Bei Markus Lanz gab er Sprachlektionen aus dem Alltag, etwa wie man eine Frau auf Chinesisch anspricht.

Fragen beantwortet der medienerfahrene Derksen jovial und locker wie ein Fußballtrainer. “Wenn du mich vor sechs Jahren gefragt hättest, was ich mal mit meinem Leben mache, wäre ich nie drauf gekommen, dass ich Influencer werde”, resümiert er im Interview mit China.Table. Sechs Monate hatte er in China für den deutschen Mittelständler Rothstein Metallfördergurte gearbeitet. Dann wurde Influencer sein Vollzeitjob.

Heute versucht Derksen mit einem Team von drei Mitarbeitern mindestens einen Beitrag pro Woche zu veröffentlichen. Gerade filmt er vor allem aus Deutschland. Während der Pandemie hat er Shanghai verlassen, um den 70. Geburtstag seines Vaters zu feiern – was ihm in China viel Kritik einbrachte. Er habe schon vor der Pandemie abwechselnd zwei Monate in der Volksrepublik und zwei Monate in Deutschland verbracht, verteidigt sich Derksen. Dass er vor dem harten Lockdown nach Deutschland geflohen sei, wäre Unsinn.

Für einen seiner jüngsten Beiträge besuchte Derksen einen Hidden Champion aus Baden-Württemberg, der sich auf Lackierpistolen spezialisiert hat. Das Video sei mit ein bis zwei Millionen Aufrufen auf fast allen Kanälen überdurchschnittlich gut gelaufen, sagt der selbsternannte Brückenbauer. “Viele Chinesen sind fasziniert, dass man in Deutschland nicht an die Uni gehen muss, um Karriere zu machen.” In China herrsche derzeit große Jugendarbeitslosigkeit. Da seien neue Konzepte willkommen.

Michael Bochmann-Tao alias Deguomixia, ein Vlogger, der auf chinesischen Kanälen deutsche Sprachkurse anbietet, beobachtet einen ähnlichen Trend. “Viele Chinesen interessieren sich gerade sehr für Jobs und Berufsausbildung in Deutschland”, so der Wirtschaftssinologe und zertifizierte Deutschlehrer. “Auswandern ist ein Riesenthema.” Viele seiner Schüler kommen aus der unteren Mittelschicht und interessieren sich für Stellen als Pflegekräfte oder Köche. “Die sehen meine Sprachkurse als Investment”, so Bochmann-Tao, der zwischen 2011 und 2016 für drei Gaming-Unternehmen in China tätig war. Heute arbeitet er als Lokalisierungsspezialist in Berlin. Die Videos für seine rund 600.000 Follower in China macht er nur nebenbei. Sein erstes ging 2018 online, ein improvisierter Versuch, chinesisch zu kochen, der innerhalb kurzer Zeit tausende Klicks erzielte. “Da war die Videoplattform Douyin noch relativ neu, und ich als chinesischsprechender Ausländer noch ein Hingucker“, sagt der 37-Jährige.

“Man hat als Ausländer, der Chinesisch spricht, komplett andere Chancen”, bestätigt Melina Weber. “Man agiert dann aber auch stellvertretend für sein Land. Das muss einem klar sein.” Weber ist seit 2019 im Influencer-Geschäft. In einem ihrer Videos bezeichnet sich die 29-jährige Business-Absolventin als “deutsch-ostasiatische Kulturbotschafterin, die positiv zur Völkerverständigung beitragen möchte.” Chinesisch gelernt hat sie als Austauschschülerin und Praktikantin in Malaysia, Taiwan und Peking, wo sie unter anderem einen auf Mandarin unterrichteten Schauspielkurs an der Beijing Film Academy besuchte. Theoretisch sei sie dort noch immer eingeschrieben, erzählt sie China.Table. Die Pandemie hat jedoch auch ihr vorerst den Weg zurück nach China versperrt.

Webers Videos spielen nun vor allem in ihrer Heimat am Bodensee, wo sie zum Beispiel Yoga-und Kochlektionen erteilt oder ihren 652.000 chinesischen Followern zeigt, was man für 350 Renminbi, knapp 50 Euro, alles in einem deutschen Supermarkt kaufen kann. “Die Leute interessieren sich für das ganz normale Leben“, sagt Weber. An Live-Streaming, mit dem man in China am meisten Geld verdienen kann, tastet sie sich noch heran. Ganze Medien-Akademien haben sich hier mittlerweile darauf spezialisiert, Verkäufer und Werbebotschafter für E-Commerce-Plattformen wie JD.com auszubilden. Weber arbeitet zwar ebenfalls projektbasiert mit chinesischen Marketingagenturen zusammen. Die Kontrolle über die Inhalte bleibe jedoch bei ihr, wie sie betont.

Jede Seite hat ihre Guidelines. Dazu gehört etwa, dass Rauchen, Alkoholkonsum oder die Zurschaustellung eines dekadent luxuriösen Lebensstils nicht gerne gesehen werden. “In Asien darfst du generell auch kein Dekolleté zeigen, ob das nun in Indien, Japan oder Korea ist. Bauchfrei ist dagegen ok”, sagt Weber. Videos, die gegen diese Regeln verstoßen, werden nicht unbedingt gelöscht, sondern ihre Reichweite gedrosselt. Inhalte werden dann etwa nicht mehr vom System empfohlen und sind dadurch so gut wie unauffindbar. Man spricht in diesem Zusammenhang von “Shadow Banning”. Auch die Kommentarfunktion wird mitunter abgeschaltet, um politische Diskussionen und Hassnachrichten zu kontrollieren.

Alle drei Influencer sind gut im Geschäft. Sie wurden bereits von chinesischen Staatsmedien um Kooperationen gebeten. Derksen trat in seinen Anfangstagen in einer Talkshow bei Shanghai TV auf. Weber beteiligte sich an einer Expat-Gesprächsrunde auf dem Kanal CGTN. Bochmann-Tao drehte in Berlin ein Kochvideo mit einem Xinhua-Reporter, das am Ende jedoch nur auf seinem eigenen Kanal erschien.

Keiner von ihnen hatte dabei das Gefühl instrumentalisiert worden zu sein, wie etwa der israelische Vlogger Raz Gal-Or. Der ließ sich sich Reisen nach Xinjiang bezahlen (China.Table berichtete), um dort über die sorglosen uigurischen Bauern zu berichten. “Ich fühlte mich da nicht in die Enge getrieben”, sagt Weber über ihren Auftritt bei CGTN. “Man muss immer die Werte vertreten, mit denen man aufgewachsen ist. Und man kann auch ein Freund Chinas sein, ohne diese Werte zu verraten.” Weber fände es wünschenswert, wenn sich mehr Deutsche für das Thema China interessieren würden. Für ihren Geschmack werde sie zu oft auf politische Themen angesprochen. Derksen sieht das ähnlich: “Das China-Bild in Deutschland ist sehr negativ, das muss man schon sagen, weil es immer nur ums Politische geht. Wenn mich Freunde und Bekannte in China besuchen, sagen die oft: Das ist ein Land, in dem man auch gut leben kann.” Extreme gäbe es auf beiden Seiten, so Derksen.

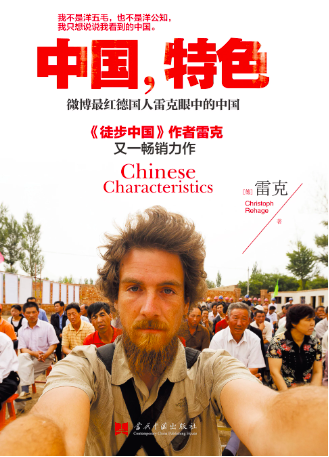

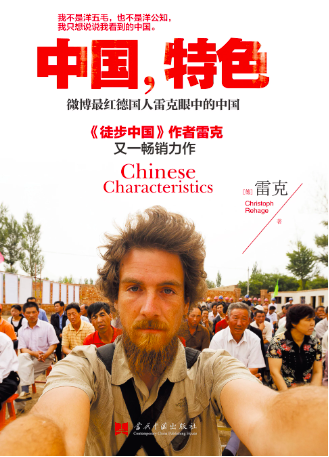

Ein scharfer Kritiker dieser Art softer Völkerverständigung ist Christoph Rehage. “Als Bürger einer Demokratie kann man nicht einfach sagen, dass man sich nicht für politische Themen interessiert. Zumal am Ende eben doch vieles politisch ist an diesen Videos.” Rehage war für kurze Zeit selbst einer der berühmtesten Deutschen in China. Um das Jahr 2015 hatte Lei Ke, so sein chinesischer Name, auf Weibo rund 800.000 Follower. Der gebürtige Hannoveraner war bekannt geworden, nachdem er im Jahr 2007 von Peking nach Ürümqi gelaufen war – eine herausfordernde, 4.500 Kilometer lange Reise, die er in einem weltweit gefeierten Zeitraffervideo auf fünf Minuten runter dampfte. Ein chinesischer Verlag übersetzte Buch und Bildband zur Reise. Doch 2015 kam es zum Bruch, nachdem sich Rehage über die Nationalhelden Lei Feng und Hua Mulan lustig gemacht hatte. In den Kommentarspalten wurde er offen angefeindet, schließlich löschte Weibo seinen Account.

Sieben Jahre später postet Rehage noch immer Videos, oftmals auf Chinesisch, jetzt jedoch vor allem auf Youtube und Twitter, wo ihm zusammen knapp 250.000 Menschen folgen. Seine Beiträge sind oft provokant und politisch, regelmäßig kritisiert er den chinesischen Staat. Ausländischen Influencern wie dem Neuseeländer Andy Boreham, der sich stolz als Freund Pekings präsentiert, hinterlässt er hämische Kommentare. “Es gibt Überzeugungstäter wie Andy Boreham. Das sind aber nicht die gefährlichen, weil sie mit ihrer offenen Propaganda im Ausland keinen Markt haben”, so Rehage.

“Leute wie Afu sind viel perfider, weil er als sogenannter Brückenbauer mit Steinmeier rumreist und mit seiner Frau bei Lanz erklärt, wie lustig und süß es in China zugeht.” Gleichzeitig wisse jemand wie Derksen genau, was sich dort für Tragödien abspielen. “Während die Menschen in seiner Heimatstadt Shanghai in der Pandemie von den Häusern sprangen, machte Afu ein Video davon, wie voll sein Kühlschrank ist. Ich finde das zynisch.”

Dass Influencer wie Afu oder sogar Boreham vom Staat bezahlt werden, glaubt Rehage aber nicht. “Da kommt kein Kader und setzt die auf seine Gehaltsliste, das wäre auch viel zu peinlich, wenn es rauskäme. Direkte Bezahlung ist nicht der Antrieb für diese Menschen – der Antrieb ist, dass der Kanal wächst, da kommt das Geld von ganz alleine.” Und dafür nähmen die Influencer in Kauf, zu sich bestimmten Themen einfach nicht zu äußern, sagt Rehage. Die Diktatur werde durch diese Selbstzensur verharmlost. “Man sagt, ich mag die Leute da, ich mag das Essen. Gleichzeitig tue ich so, als würde ich all die schlechten Seiten nicht sehen.”

Eins ist allen klar: Mit offener Kritik am chinesischen Staat funktioniert das Geschäftsmodell des Influencers in China nicht. Damit ähnelt ihre Situation der von VW und Co: Wer in China präsent sein will, muss in der Öffentlichkeit vage bleiben – und politische Bekenntnisse, so gut es geht, umgehen. “Ich will kein Propagandainstrument sein, für keine Seite”, sagt Derksen. “Am Ende machen sich die Zuschauer ohnehin ihr eigenes Bild.” Er sei einfach nur Afu, der aus seinem Leben erzählt.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu – und die EU scheint weiterhin nach einem einheitlichen und nachhaltigen Umgang mit China zu suchen. “Weder naiv, noch alarmistisch” sollten die Beziehungen zu Peking gestaltet werden, betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend bei einer Debatte zu dem Thema im EU-Parlament. Zuletzt hatte sich das Plenum im April dieses Jahres in dieser Form mit der Causa China auseinandergesetzt. Damals erhielt der eher schlecht gelaufene EU-China-Gipfel Anfang des Monats viel Kritik. Borrell selbst hatte die Videoschalte einen “Dialog der Gehörlosen” genannt (China.Table berichtete).

Fast acht Monate später ist kein großes Vorankommen in der Diplomatie zwischen Brüssel und Peking zu erkennen. Persönlicher Kontakt zwischen hochrangigen Vertretern – auf EU-Seite Ratschef Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und Chinas Staatschef Xi Jinping oder Premier Li Keqiang – fand nicht statt. Das Absage einer Videobotschaft von Michel, die für die Eröffnung des 5. Hongqiao Forum (CIIE) in Shanghai gedacht war, hatte zuletzt zu Aufsehen geführt (China.Table berichtete).

Auch beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali in der vergangenen Woche kam es nicht zu einem persönlichen Treffen zwischen Xi und den EU-Vertretern. Zwar waren sowohl EU-Ratschef Michel als auch EU-Kommissionschefin von der Leyen vor Ort – Chinas Präsident zog es aber offenbar vor, stattdessen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten zu treffen (China.Table berichtete).

Einerseits verweisen EU-Kreise auf Treffen mit China auf Arbeits- und niedrigerer diplomatischer Ebene, was oft intensivere Fortschritte bedeuten kann als optisch repräsentative Termine der Spitzen. Andererseits lassen teilweise unwirsche Reaktionen von EU-Personal darauf schließen, dass Brüssel nicht zufrieden ist, wie es derzeit mit dem China-Plan läuft – und weiterhin seinen eigenen Weg suchen muss.

Am Dienstagabend appellierte EU-Außenpolitiker Borrell an die Einheit der EU, die man gegenüber China unbedingt brauche. Die Kritik am Allein-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking – die unter anderem andere EU-Regierungschefs und Außenminister vorgebracht hatten – wies Borrell dann aber zurück. “Ich kann nicht verstehen, warum der Austausch zwischen dem deutschen Bundeskanzler und China so beunruhigt. Der Handel mit China ist ein bedeutender Teil des deutschen BIP, warum ist das also ein so großes Problem? Vor Scholz, wie oft war Merkel da in China?”, fragte Borrell mit Blick auf die ehemalige Bundeskanzlerin.

Mehrere EU-Abgeordnete hatten zuvor kritisiert, dass die Mitgliedsstaaten gespalten seien. Borrell warf im Gegenzug dem EU-Parlament fehlende Einigkeit vor – was angesichts der Reden der EU-Parlamentarier und stets großer Mehrheiten bei Abstimmungen zu China-bezogenen Resolutionen fast schon trotzig wirkte. Anschließend zählte der Spanier eine Reihe an Handelsinstrumenten auf, an welchen die EU arbeitet, um sich gegen Praktiken aus China abzusichern. “Also stellen Sie sich hier bitte nicht hin und sagen, wir würden nichts tun.” Die Europa-Abgeordneten müssten mehr Realitätssinn an den Tag legen und in Zukunft “die Komplexität der Dinge und die Notwendigkeit eines Beitrags des EU-Parlaments dazu berücksichtigen”, rügte Borrell die Haltung des Parlaments.

Das EU-Parlament hatte beispielsweise seine Arbeit am fertig ausgehandelten Investitionsabkommen CAI gestoppt, nachdem Peking 2021 Strafmaßnahmen gegen mehrere EU-Abgeordnete verhängt hatte. Auslöser für den Sanktions-Rundumschlag Chinas im März waren Strafmaßnahmen gegen vier chinesische Beamte und eine Organisation wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Genau diese Sanktionen sollen nun verlängert werden.

In EU-Kreisen hört sich die Verlängerung der Sanktionen an wie eine bereits entschiedene Sache. Die Lage in der Region habe sich offensichtlich nicht zum Positiven verändert, heißt es auch mit Verweis auf einen UN-Bericht der damaligen Menschenrechts-Hochkommissarin Michelle Bachelet. Die Verlängerung der Sanktionen wird in der kommenden Woche beim Treffen der EU-Botschafter besprochen. Anfang Dezember soll beim Treffen der EU-Außenminister dann die Bestätigung erfolgen.

Die EU-Sanktionen treffen Zhu Hailun, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der KPCh in Xinjiang, sowie Wang Junzheng, Parteisekretär des Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps (Xinjiang Production and Construction Corps. XPCC), einer wirtschaftlichen und paramilitärischen Organisationseinheit in Xinjiang, die der Zentralregierung in Peking unterstellt ist. Laut EU ist sie auch für die Verwaltung von Haftzentren zuständig. Die Strafmaßnahmen richten sich außerdem gegen Wang Mingshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses der KPCh Xinjiang und Chen Mingguo, Direktor des Xinjiang Public Security Bureau (PSB), der regionalen Sicherheitsbehörde in der Provinz. Das zu XPCC gehörige PSB ist zudem separat als Organisation mit auf der Sanktionsliste.

Für die Betroffenen gilt ein Einreiseverbot für die EU, außerdem werden ihre Vermögen eingefroren. Zudem dürfen sie keine finanziellen Mittel oder wirtschaftliche Unterstützung aus der Europäischen Union von Organisationen oder Einzelpersonen bekommen.

“Es wäre ein fatales Signal, wenn die Sanktionen nicht verlängert würden. Aber eine Verlängerung ist nur das Mindeste, was getan werden kann, weil die momentanen Sanktionen kaum mehr sind als Symbolik”, sagt Haiyuer Kuerban, Direktor des Berlin-Büros des Weltkongresses der Uiguren. “Die sanktionierten Regionalfunktionäre werden nicht empfindlich getroffen.” Deswegen werde eine Ausweitung der Sanktionen auf Entscheidungsträger der Zentralregierung gefordert.

Wie mit Peking umgegangen werden soll, treibt nicht nur Brüssel um. Auch die Bundesregierung arbeitet weiterhin an ihrer China-Strategie, was wiederum genau in den anderen EU-Hauptstädten verfolgt wird. Die geplante China-Strategie hatte die CDU am Dienstag auch im Bundestag auf die Tagesordnung setzen lassen – eine Antwort zu Details lehnte die Bundesregierung jedoch ab. Da es sich bei der Erstellung der China-Strategie “um einen laufenden, regierungsinternen Abstimmungs-Vorgang handelt”, könne derzeit nichts zu den Details gesagt werden.

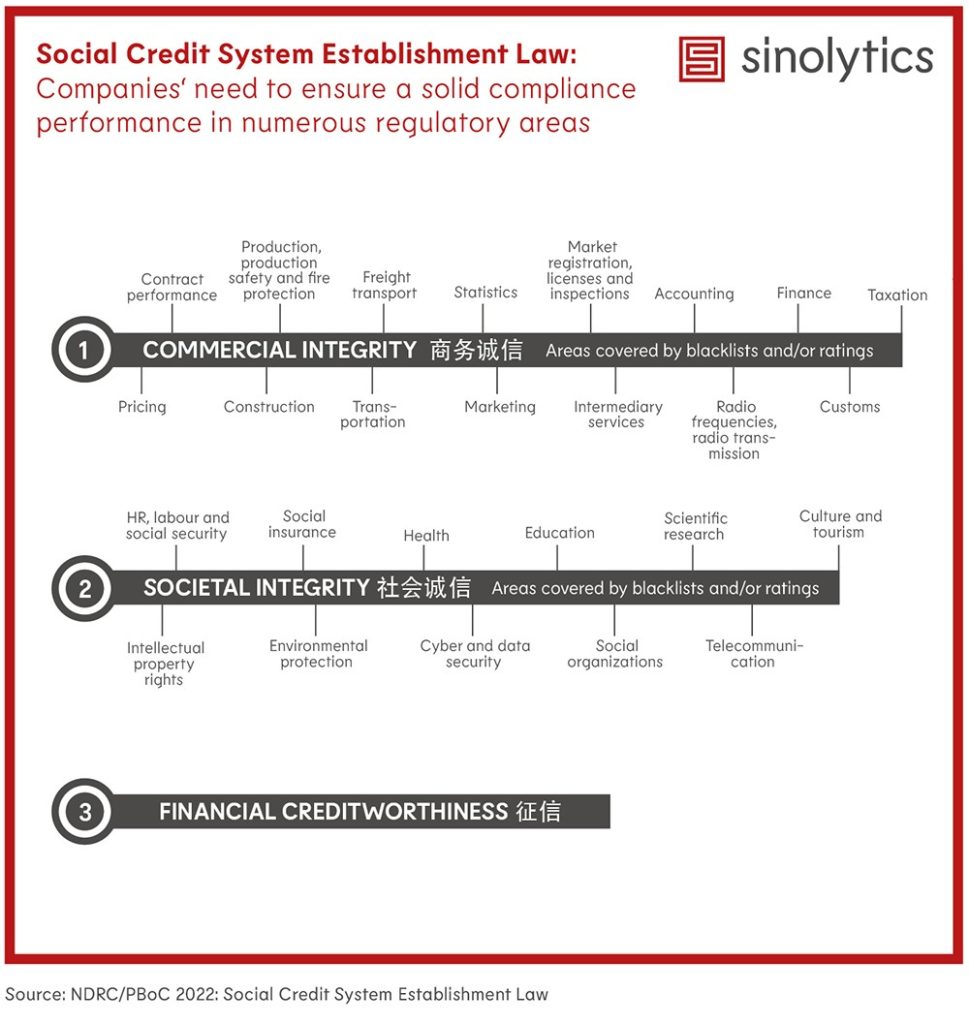

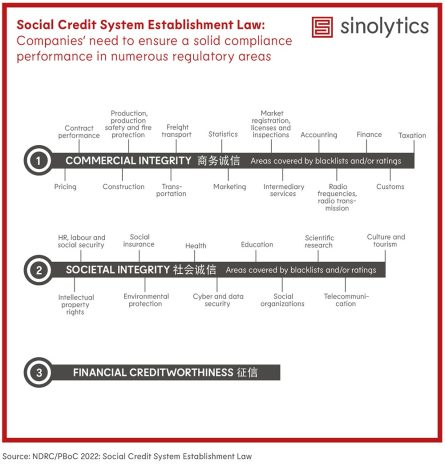

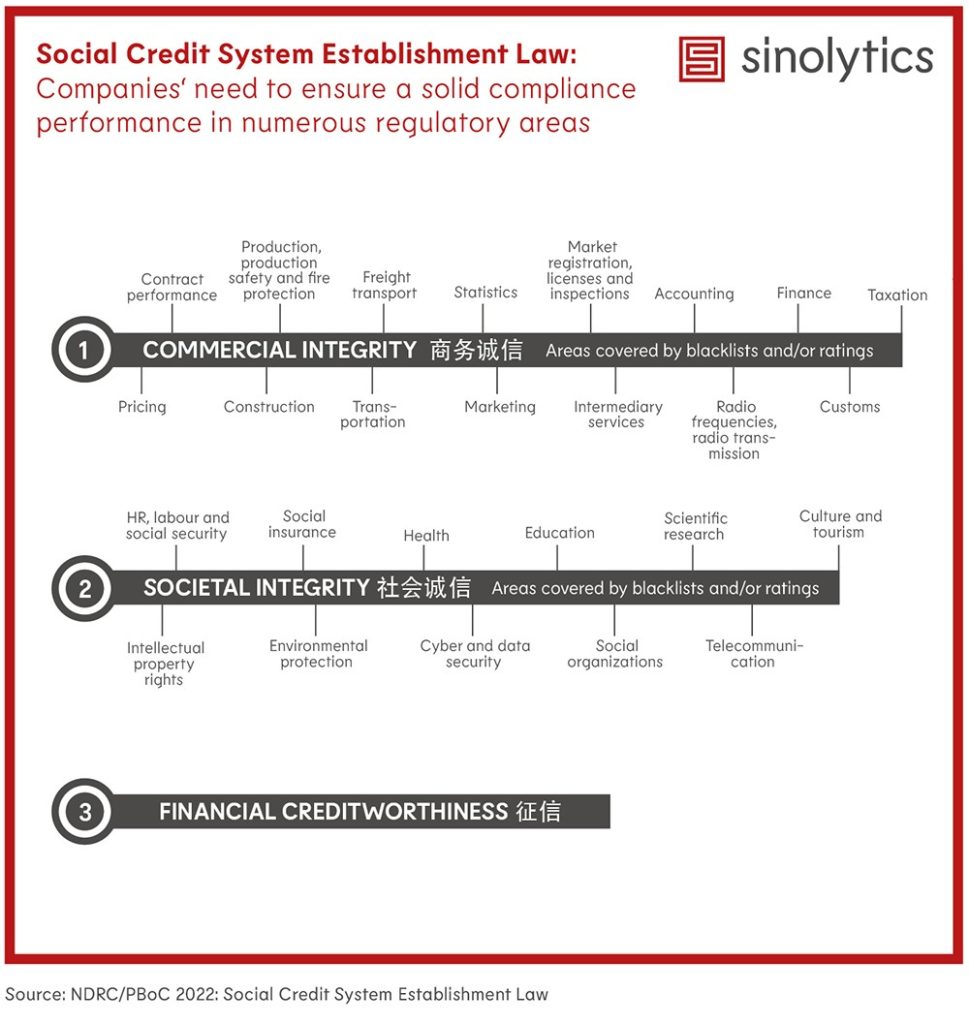

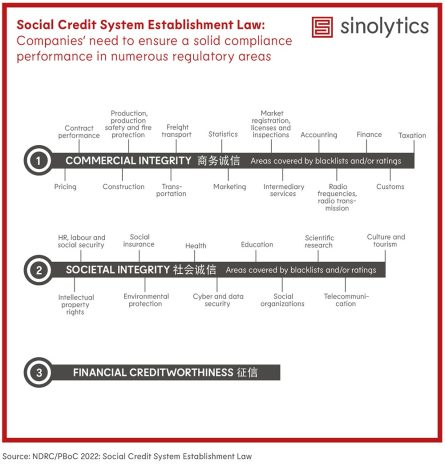

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Den Namen China nannte US-Vizepräsidentin Kamala Harris zwar nicht, doch war offensichtlich, an wen sie ihre Worte richtete. Bei ihrem Besuch auf den Philippinen rief Harris dazu auf, die freie Schifffahrt im Südchinesischen Meer nicht einzuschränken. “Angesichts von Einschüchterung und Nötigung” würden die USA ihrem Verbündeten Philippinen dort weiter den Rücken stärken, versprach die US-Vizepräsidentin. “Verantwortungsloses Verhalten” werde nicht geduldet.

Sie hielt ihre Rede am Dienstag an Bord eines Schiffs der philippinischen Küstenwache im Hafen von Puerto Princesa, Hauptort der Insel Palawan, die in der Nähe eines zwischen Manila und Peking umstrittenen Meeresgebiets liegt. China beansprucht fast das komplette Südchinesische Meer und versucht, mit dem Bau von künstlichen Inseln Tatsachen zu schaffen. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen China und den Anrainerstaaten. Direkt vor der Ankunft von Harris war es zwischen den Philippinen und China auf See in der Nähe der Insel Pag-asa zu einem Zwischenfall gekommen (China.Table berichtete).

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte zudem bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe seine Besorgnis über das “zunehmend gefährliche” Verhalten chinesischer Militärflugzeuge im Südchinesischen Meer. Austin und Wei hatten sich in Kambodscha getroffen; es war die erste offizielle Begegnung der beiden, nachdem China aus Protest gegen den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf Taiwan sämtliche Dialogformate unterbrochen hatte. Die beiden Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping hatten am Rande des G20-Gipfels auf Bali eine Wiederaufnahme bilateraler Gespräche in Aussicht gestellt.

Austin rief China bei dem Treffen auch dazu auf, “destabilisierende Aktionen gegenüber Taiwan” zu unterlassen. Das etwa 90-minütige Treffen wurde von einem Mitarbeiter Austins dennoch als “produktiv und professionell” beschrieben. flee

Deutschland ist nicht das einzige Land, das sich für Flüssiggaslieferungen aus Katar interessiert. Auch China, das eigentlich bestens versorgt ist und sich immer neue Quellen erschließt (China.Table berichtete), sichert sich seinen Teil des begehrten Brennstoffs.

Nun hat der staatliche Ölkonzern Sinopec mit seinem ebenfalls staatlichen Gegenstück QatarEnergy einen 27-Jahresvertrag zur Lieferung von verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) abgeschlossen. Mit einem Volumen von vier Millionen Tonnen im Jahr handelt es sich um einen der am längsten laufenden Festverträge der Branche. Chinas langfristiges Engagement sollte Vorbild für europäische Länder sein, die jetzt um Gasgeschäfte bitten, sagte der Chef von QatarEnergy, Saad el-Kaabi.

China investiert bereits seit Jahren mit langem Horizont in Katar (China.Table berichtete). Die EU will dagegen zwar kurzfristig LNG aus Katar beziehen, um die aktuellen Versorgungslöcher zu stopfen; auf lange Frist ist jedoch der Ausstieg aus Gas das Ziel. Vor Verträgen mit mehreren Jahrzehnten Laufzeit schreckt gerade Deutschland daher zurück. fin

Nach dem tödlichen Brand in einer Fabrik in der Provinz Henan haben die Behörden am Dienstag zwei Verdächtige festgenommen. Details nannten offizielle Medien aber nicht. In dem Feuer bei der Firma Kaixinda Trading Co. in der Stadt Anyang waren nach offiziellen Angaben am Montag 36 Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden noch vermisst. Außerdem seien zwei Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

In China kommt es häufig zu Industrieunfällen, bei denen auch immer wieder viele Menschen sterben. Die Sicherheitsstandards sind unzureichend; auch gibt es Korruption unter den Beamten, die solche Standards eigentlich durchsetzen sollen. 2021 kamen bei einer Gasexplosion in der zentralen Stadt Shiyan 25 Menschen ums Leben. Im März 2019 starben 78 Menschen bei der Explosion in einer Chemiefabrik in Yancheng, 260 km von Shanghai entfernt. Die Detonation zerstörte Dutzende Häuser in der Umgebung. Der schlimmste Unfall dieser Art war die verheerende Explosion in einem Chemielager im Norden der Hafenstadt Tianjin, bei der 165 Menschen ums Leben kamen. Die damals vielfach auf sozialen Medien geteilte Explosion hinterließ zudem eine gewaltige Schneise der Zerstörung.

Zuletzt starb im Juni nach Angaben der South China Morning Post im Juni ein Mensch bei der Explosion in einem Chemiewerk des Staatskonzerns Sinopec in Shanghai mit drei Brandherden an verschiedenen Stellen. Ein weiterer wurde verletzt. ck

Chinas Marktaufsichtsbehörde will Technologiefirmen mit strengeren Regeln zum unlauteren Wettbewerb weiter einhegen. Die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) präsentierte am Dienstag einen Entwurf zur Reform des Wettbewerbsgesetzes von 1993, der nun für Wettbewerbsvergehen durch Internetkonzerne Geldstrafen von bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes betroffener Unternehmen vorsieht.

Dem Entwurf zufolge dürfen unter anderem Firmen wie auch Plattformbetreiber keine Daten, Algorithmen, Technologien oder Kapitalvorteile nutzen, um unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Auch ihre Monopolstellung dürfen sie nicht ausnutzen – etwa durch “unangemessene unterschiedliche Behandlung oder unangemessene Einschränkungen” der Nutzer oder durch Analyse der Präferenzen und Gewohnheiten der Nutzer. Es wäre die dritte Revision des Wettbewerbsgesetzes. Die Öffentlichkeit darf noch bis zum 22. Dezember zu den Vorschlägen Stellung nehmen.

Derzeit bereitet die Zentralbank einem Bericht von Reuters unter Berufung auf sechs ungenannte Quellen zufolge eine Geldstrafe von umgerechnet mehr als einer Milliarde US-Dollar gegen den Alibaba-Finanzdienstleister Ant Group vor. Die Zentralbank betreibt eine Umstrukturierung von Ant, seit der Börsengang der Firma im Jahr 2020 in letzter Minute verhindert wurde. Die Abwicklung der lange erwarteten Geldbuße könnte laut Reuters Ant nun den Weg zu einer Lizenz als Finanzholdinggesellschaft freimachen – eine spätere Wiederbelebung der Börsenpläne inklusive. Ant-Konzernmutter Alibaba Group bekam 2021 wegen Kartellverstößen eine Rekordstrafe von 18 Milliarden Yuan (2,51 Milliarden US-Dollar) aufgebrummt. rtr/ck

Europa muss nach Ansicht des französischen Wirtschaftsministers seine strategische Autonomie im Weltraum stärken. Nur so könne mit Ländern wie China und den USA konkurriert werden, sagte Bruno Le Maire am Dienstag in Paris bei einem Ministertreffen der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), an dem auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck teilnahm. Die europäischen Hauptstädte müssten gemeinsam für den “autonomen Zugang zum Weltraum” aufkommen, so Le Maire. “Es muss ein einheitliches Europa, eine einheitliche europäische Raumfahrtpolitik und unerschütterliche Einheit geben, um den chinesischen Ambitionen und den US-amerikanischen Ambitionen gegenüberzutreten.” Beim Esa-Ministerratstreffen, das am heutigen Mittwoch endet, hofft die Raumfahrtbehörde auf grünes Licht der 22 Mitgliedsländer für neue und veränderte Missionen sowie einen höheres Budget. ari

Der kürzliche Besuch von Olaf Scholz in China könnte baldige Stippvisiten deutscher und europäischer Delegationen in die Volksrepublik nach sich ziehen. Das zumindest hofft Sergio Grassi, der neue Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Peking. Die Scholz-Visite könnte sich als Impuls dafür erweisen, dass sich Europa und China nach Jahren der Distanzierung wieder einander annähern können. “Spätestens im nächsten Jahr möchten wir wieder regelmäßigen Austausch in beide Richtungen haben”, sagt Grassi.

Der 43-Jährige, der als Kind einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters zwischen den Kulturen aufgewachsen ist, sieht seine Aufgabe darin, Brücken zu bauen – damit Entscheidungsträger und Wissenschaftler einander wieder besser verstehen und gemeinsame Interessen formulieren können.

Im Sommer ist Sergio Grassi mit seiner Familie in Peking angekommen. Ein Sprung ins Unbekannte war das für ihn aber nicht. In der chinesischen Hauptstadt liegen seine akademischen Wurzeln, zu denen er nun zurückgekehrt ist. Seinem Arbeitgeber ist er treu geblieben, seitdem er in Peking während seines Studiums der Sinologie und Volkswirtschaft ein einjähriges Praktikum absolviert und seine Abschlussarbeit geschrieben hatte.

Dreieinhalb Jahre war er nach dem Abschluss für die FES in Peking tätig – lange her allerdings: zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. “Peking ist heute wegen der verbesserten Luftqualität und Infrastruktur noch lebenswerter als damals”, findet der China-Experte.

Bis zum Sommer 2021 war Sergio Grassi von Jakarta aus sechs Jahre lang für die Länderprojekte der FES in Indonesien und Malaysia zuständig. Davor war er in der Berliner Zentrale im Europa, sowie im Subsahara-Afrika-Referat tätig, wo er eine neue Perspektive auf China bekam. “Der Einfluss Chinas auf viele afrikanische Länder ist überwältigend: Der Flughafen, auf dem man landet, die Straßen, auf denen man in die Stadt hineinfährt, die Brücken, die man überquert, die Gebäude der Ministerien – alles wurde von chinesischen Firmen gebaut”, erzählt er.

Während der letzten Monate in seiner Heimatstadt Berlin und in Brüssel konnte Sergio Grassi erleben, wie China in Deutschland und Europa aktuell gesehen wird – in Zeiten der coronabedingten Kontaktbeschränkungen, des selbstbewussteren außenpolitischen Auftritt Chinas und der russischen Invasion in der Ukraine, zu der sich beide Seiten unterschiedlich positionieren. “Die chinesische Seite nimmt wahr, dass sich die Stimmung eingetrübt hat – und man blickt dort auch mit Skepsis auf das anstehende China-Strategie-Papier, das Anfang kommenden Jahres herausgebracht werden soll”, sagt er.

Und doch sieht Grassi einen Handlungsspielraum, den er nutzen will. Ob es um Außen- oder Sicherheitspolitik, Wirtschaftstechnologie oder soziale Sicherung, Rechtsstaatlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit oder Entwicklungs- und Gesellschaftspolitik geht: “Wir sind seit fast vierzig Jahren als FES mit eigenen Büros vor Ort und hatten immer den Anspruch, auf der Grundlage eines respektvollen Verständnisses für die Bedeutung Chinas und seiner Geschichte im kritisch-konstruktiven Dialog zu bleiben – auch wenn es unterschiedliche Ansichten gibt.” Janna-Degener Storr

Patrick Fabian Schulz ist seit September Direktor für Qualitätskontrolle beim Arzneimittelhersteller Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals in Shanghai. Vorher leitete er die Produktionskontrolle bei Global Biopharma Quality.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Da hat nicht jemand seinen Sperrmüll in den Jangtse geworfen. Was die Archäologen in der Nähe von Shanghai aus dem Schlamm ziehen, ist Teil eines gigantischen hölzernen Schiffwracks aus dem 19. Jahrhundert. Experten gehen davon aus, dass das Schiff zwischen 1862 und 1875 unter Kaiser Tongzhi der Qing-Dynastie im Einsatz war. Sie hoffen Aufschluss über die damalige chinesische Schiffbautechnologie zu erhalten, die zu den fortschrittlichsten galt – bevor die Dampffschifffahrt auch in Fernost Einzug hielt.

kann man über China einfach Alltagsgeschichten im Netz posten? Oder müssen sich Vlogger und andere Influencer politisch positionieren? Die Frage der Haltung zur Volksrepublik ist dabei nicht neu. Auslandskorrespondenten haben sich damit schon lange auseinandergesetzt, bevor es das Internet gab.

Doch das Genre, das Fabian Peltsch in unserer Analyse betrachtet, ist ein aktuelleres Phänomen: In China ist eine Reihe von deutschen Influencern mit gut gemachten Videos auf Chinesisch zu nationaler Bekanntheit aufgestiegen. Sie berichten über Alltagserlebnisse, lehren auf lockere Weise Deutsch oder teilen Kochvideos. Sie sehen sich als Kulturmittler. Doch diese Art harmloser Völkerverständigung ruft auch Kritiker auf den Plan, etwa den Blogger Christoph Rehage, der aufgrund seiner provokativen politischen Aussagen von der Plattform Weibo verbannt wurde.

In Brüssel herrscht kurz vor Jahresende Unzufriedenheit über die Beziehungen der EU zu China. Beim G20-Gipfel auf Bali hatte Chinas Staatschef Xi Jinping einen Bogen um Ratschef Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen gemacht. Der Frust zeigte sich am Dienstag in einer Debatte zum Umgang mit der Volksrepublik im EU-Parlament, wie Amelie Richter analysiert.

Mehrere EU-Abgeordnete kritisierten, dass die Union in der China-Politik gespalten sei. Der EU-Außenbeauftragte Borrell reagierte mit einem gewissen Trotz, und wies den Vorwurf der Planlosigkeit in Sachen China vehement zurück. Trotz allem Streit scheint aber eines sicher: die baldige Verlängerung der Sanktionen im Zusammenhang mit der Menschenrechtslage in Xinjiang.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Mit grundsympathischen Videos über sein Leben in China ist Thomas Derksen zum wichtigsten deutschen Kulturbotschafter in der Volksrepublik geworden. Der gelernte Bankkaufmann aus Marienheide durfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dessen letzter China-Reise begleiten. Lothar Matthäus führte er als Teil der Kampagne “FC Bayern Legend Trophy Tour” durch seine Heimatstadt Shanghai. Erkannt hat die Fußballlegende kaum jemand. Ganz im Gegensatz zu Derksen, der einem hier als Werbebotschafter deutscher Marken mittlerweile von Plakatwänden entgegenlächelt.

Sein Künstlername Afu 阿福 lässt sich grob mit “der Glückliche” übersetzen. In China bespielt Derksen 21 Social-Media-Kanäle. Insgesamt rund zehn Millionen Menschen folgen ihm hier. Auch auf Youtube hat der 34-Jährige 665.000 Abonnenten, viele von ihnen Auslandschinesen oder Bürger aus Taiwan, Hongkong und Malaysia.

Seine chinesische Frau Liping hatte ihn vor rund zehn Jahren überzeugt, mit dem Vlogging anzufangen. Anfangs waren es noch klamaukige Videos, in denen Afu mit Perücke und Zigarette im Mundwinkel seine chinesischen Schwiegereltern parodierte. Seitdem ist aus dem Heinz-Erhardt-Wiedergänger mit dem Buddhabauch ein durchtrainierter Entrepreneur geworden, dessen Videos von Kindererziehung bis zur Energiekrise ein breites Spektrum an Themen aufgreifen. Auch in Deutschland kennt man ihn mittlerweile. Derksen hat zwei Bücher über das Leben mit seinen chinesischen Schwiegereltern veröffentlicht. Bei Markus Lanz gab er Sprachlektionen aus dem Alltag, etwa wie man eine Frau auf Chinesisch anspricht.

Fragen beantwortet der medienerfahrene Derksen jovial und locker wie ein Fußballtrainer. “Wenn du mich vor sechs Jahren gefragt hättest, was ich mal mit meinem Leben mache, wäre ich nie drauf gekommen, dass ich Influencer werde”, resümiert er im Interview mit China.Table. Sechs Monate hatte er in China für den deutschen Mittelständler Rothstein Metallfördergurte gearbeitet. Dann wurde Influencer sein Vollzeitjob.

Heute versucht Derksen mit einem Team von drei Mitarbeitern mindestens einen Beitrag pro Woche zu veröffentlichen. Gerade filmt er vor allem aus Deutschland. Während der Pandemie hat er Shanghai verlassen, um den 70. Geburtstag seines Vaters zu feiern – was ihm in China viel Kritik einbrachte. Er habe schon vor der Pandemie abwechselnd zwei Monate in der Volksrepublik und zwei Monate in Deutschland verbracht, verteidigt sich Derksen. Dass er vor dem harten Lockdown nach Deutschland geflohen sei, wäre Unsinn.

Für einen seiner jüngsten Beiträge besuchte Derksen einen Hidden Champion aus Baden-Württemberg, der sich auf Lackierpistolen spezialisiert hat. Das Video sei mit ein bis zwei Millionen Aufrufen auf fast allen Kanälen überdurchschnittlich gut gelaufen, sagt der selbsternannte Brückenbauer. “Viele Chinesen sind fasziniert, dass man in Deutschland nicht an die Uni gehen muss, um Karriere zu machen.” In China herrsche derzeit große Jugendarbeitslosigkeit. Da seien neue Konzepte willkommen.

Michael Bochmann-Tao alias Deguomixia, ein Vlogger, der auf chinesischen Kanälen deutsche Sprachkurse anbietet, beobachtet einen ähnlichen Trend. “Viele Chinesen interessieren sich gerade sehr für Jobs und Berufsausbildung in Deutschland”, so der Wirtschaftssinologe und zertifizierte Deutschlehrer. “Auswandern ist ein Riesenthema.” Viele seiner Schüler kommen aus der unteren Mittelschicht und interessieren sich für Stellen als Pflegekräfte oder Köche. “Die sehen meine Sprachkurse als Investment”, so Bochmann-Tao, der zwischen 2011 und 2016 für drei Gaming-Unternehmen in China tätig war. Heute arbeitet er als Lokalisierungsspezialist in Berlin. Die Videos für seine rund 600.000 Follower in China macht er nur nebenbei. Sein erstes ging 2018 online, ein improvisierter Versuch, chinesisch zu kochen, der innerhalb kurzer Zeit tausende Klicks erzielte. “Da war die Videoplattform Douyin noch relativ neu, und ich als chinesischsprechender Ausländer noch ein Hingucker“, sagt der 37-Jährige.

“Man hat als Ausländer, der Chinesisch spricht, komplett andere Chancen”, bestätigt Melina Weber. “Man agiert dann aber auch stellvertretend für sein Land. Das muss einem klar sein.” Weber ist seit 2019 im Influencer-Geschäft. In einem ihrer Videos bezeichnet sich die 29-jährige Business-Absolventin als “deutsch-ostasiatische Kulturbotschafterin, die positiv zur Völkerverständigung beitragen möchte.” Chinesisch gelernt hat sie als Austauschschülerin und Praktikantin in Malaysia, Taiwan und Peking, wo sie unter anderem einen auf Mandarin unterrichteten Schauspielkurs an der Beijing Film Academy besuchte. Theoretisch sei sie dort noch immer eingeschrieben, erzählt sie China.Table. Die Pandemie hat jedoch auch ihr vorerst den Weg zurück nach China versperrt.

Webers Videos spielen nun vor allem in ihrer Heimat am Bodensee, wo sie zum Beispiel Yoga-und Kochlektionen erteilt oder ihren 652.000 chinesischen Followern zeigt, was man für 350 Renminbi, knapp 50 Euro, alles in einem deutschen Supermarkt kaufen kann. “Die Leute interessieren sich für das ganz normale Leben“, sagt Weber. An Live-Streaming, mit dem man in China am meisten Geld verdienen kann, tastet sie sich noch heran. Ganze Medien-Akademien haben sich hier mittlerweile darauf spezialisiert, Verkäufer und Werbebotschafter für E-Commerce-Plattformen wie JD.com auszubilden. Weber arbeitet zwar ebenfalls projektbasiert mit chinesischen Marketingagenturen zusammen. Die Kontrolle über die Inhalte bleibe jedoch bei ihr, wie sie betont.

Jede Seite hat ihre Guidelines. Dazu gehört etwa, dass Rauchen, Alkoholkonsum oder die Zurschaustellung eines dekadent luxuriösen Lebensstils nicht gerne gesehen werden. “In Asien darfst du generell auch kein Dekolleté zeigen, ob das nun in Indien, Japan oder Korea ist. Bauchfrei ist dagegen ok”, sagt Weber. Videos, die gegen diese Regeln verstoßen, werden nicht unbedingt gelöscht, sondern ihre Reichweite gedrosselt. Inhalte werden dann etwa nicht mehr vom System empfohlen und sind dadurch so gut wie unauffindbar. Man spricht in diesem Zusammenhang von “Shadow Banning”. Auch die Kommentarfunktion wird mitunter abgeschaltet, um politische Diskussionen und Hassnachrichten zu kontrollieren.

Alle drei Influencer sind gut im Geschäft. Sie wurden bereits von chinesischen Staatsmedien um Kooperationen gebeten. Derksen trat in seinen Anfangstagen in einer Talkshow bei Shanghai TV auf. Weber beteiligte sich an einer Expat-Gesprächsrunde auf dem Kanal CGTN. Bochmann-Tao drehte in Berlin ein Kochvideo mit einem Xinhua-Reporter, das am Ende jedoch nur auf seinem eigenen Kanal erschien.

Keiner von ihnen hatte dabei das Gefühl instrumentalisiert worden zu sein, wie etwa der israelische Vlogger Raz Gal-Or. Der ließ sich sich Reisen nach Xinjiang bezahlen (China.Table berichtete), um dort über die sorglosen uigurischen Bauern zu berichten. “Ich fühlte mich da nicht in die Enge getrieben”, sagt Weber über ihren Auftritt bei CGTN. “Man muss immer die Werte vertreten, mit denen man aufgewachsen ist. Und man kann auch ein Freund Chinas sein, ohne diese Werte zu verraten.” Weber fände es wünschenswert, wenn sich mehr Deutsche für das Thema China interessieren würden. Für ihren Geschmack werde sie zu oft auf politische Themen angesprochen. Derksen sieht das ähnlich: “Das China-Bild in Deutschland ist sehr negativ, das muss man schon sagen, weil es immer nur ums Politische geht. Wenn mich Freunde und Bekannte in China besuchen, sagen die oft: Das ist ein Land, in dem man auch gut leben kann.” Extreme gäbe es auf beiden Seiten, so Derksen.

Ein scharfer Kritiker dieser Art softer Völkerverständigung ist Christoph Rehage. “Als Bürger einer Demokratie kann man nicht einfach sagen, dass man sich nicht für politische Themen interessiert. Zumal am Ende eben doch vieles politisch ist an diesen Videos.” Rehage war für kurze Zeit selbst einer der berühmtesten Deutschen in China. Um das Jahr 2015 hatte Lei Ke, so sein chinesischer Name, auf Weibo rund 800.000 Follower. Der gebürtige Hannoveraner war bekannt geworden, nachdem er im Jahr 2007 von Peking nach Ürümqi gelaufen war – eine herausfordernde, 4.500 Kilometer lange Reise, die er in einem weltweit gefeierten Zeitraffervideo auf fünf Minuten runter dampfte. Ein chinesischer Verlag übersetzte Buch und Bildband zur Reise. Doch 2015 kam es zum Bruch, nachdem sich Rehage über die Nationalhelden Lei Feng und Hua Mulan lustig gemacht hatte. In den Kommentarspalten wurde er offen angefeindet, schließlich löschte Weibo seinen Account.

Sieben Jahre später postet Rehage noch immer Videos, oftmals auf Chinesisch, jetzt jedoch vor allem auf Youtube und Twitter, wo ihm zusammen knapp 250.000 Menschen folgen. Seine Beiträge sind oft provokant und politisch, regelmäßig kritisiert er den chinesischen Staat. Ausländischen Influencern wie dem Neuseeländer Andy Boreham, der sich stolz als Freund Pekings präsentiert, hinterlässt er hämische Kommentare. “Es gibt Überzeugungstäter wie Andy Boreham. Das sind aber nicht die gefährlichen, weil sie mit ihrer offenen Propaganda im Ausland keinen Markt haben”, so Rehage.

“Leute wie Afu sind viel perfider, weil er als sogenannter Brückenbauer mit Steinmeier rumreist und mit seiner Frau bei Lanz erklärt, wie lustig und süß es in China zugeht.” Gleichzeitig wisse jemand wie Derksen genau, was sich dort für Tragödien abspielen. “Während die Menschen in seiner Heimatstadt Shanghai in der Pandemie von den Häusern sprangen, machte Afu ein Video davon, wie voll sein Kühlschrank ist. Ich finde das zynisch.”

Dass Influencer wie Afu oder sogar Boreham vom Staat bezahlt werden, glaubt Rehage aber nicht. “Da kommt kein Kader und setzt die auf seine Gehaltsliste, das wäre auch viel zu peinlich, wenn es rauskäme. Direkte Bezahlung ist nicht der Antrieb für diese Menschen – der Antrieb ist, dass der Kanal wächst, da kommt das Geld von ganz alleine.” Und dafür nähmen die Influencer in Kauf, zu sich bestimmten Themen einfach nicht zu äußern, sagt Rehage. Die Diktatur werde durch diese Selbstzensur verharmlost. “Man sagt, ich mag die Leute da, ich mag das Essen. Gleichzeitig tue ich so, als würde ich all die schlechten Seiten nicht sehen.”

Eins ist allen klar: Mit offener Kritik am chinesischen Staat funktioniert das Geschäftsmodell des Influencers in China nicht. Damit ähnelt ihre Situation der von VW und Co: Wer in China präsent sein will, muss in der Öffentlichkeit vage bleiben – und politische Bekenntnisse, so gut es geht, umgehen. “Ich will kein Propagandainstrument sein, für keine Seite”, sagt Derksen. “Am Ende machen sich die Zuschauer ohnehin ihr eigenes Bild.” Er sei einfach nur Afu, der aus seinem Leben erzählt.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu – und die EU scheint weiterhin nach einem einheitlichen und nachhaltigen Umgang mit China zu suchen. “Weder naiv, noch alarmistisch” sollten die Beziehungen zu Peking gestaltet werden, betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend bei einer Debatte zu dem Thema im EU-Parlament. Zuletzt hatte sich das Plenum im April dieses Jahres in dieser Form mit der Causa China auseinandergesetzt. Damals erhielt der eher schlecht gelaufene EU-China-Gipfel Anfang des Monats viel Kritik. Borrell selbst hatte die Videoschalte einen “Dialog der Gehörlosen” genannt (China.Table berichtete).

Fast acht Monate später ist kein großes Vorankommen in der Diplomatie zwischen Brüssel und Peking zu erkennen. Persönlicher Kontakt zwischen hochrangigen Vertretern – auf EU-Seite Ratschef Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und Chinas Staatschef Xi Jinping oder Premier Li Keqiang – fand nicht statt. Das Absage einer Videobotschaft von Michel, die für die Eröffnung des 5. Hongqiao Forum (CIIE) in Shanghai gedacht war, hatte zuletzt zu Aufsehen geführt (China.Table berichtete).

Auch beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali in der vergangenen Woche kam es nicht zu einem persönlichen Treffen zwischen Xi und den EU-Vertretern. Zwar waren sowohl EU-Ratschef Michel als auch EU-Kommissionschefin von der Leyen vor Ort – Chinas Präsident zog es aber offenbar vor, stattdessen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten zu treffen (China.Table berichtete).

Einerseits verweisen EU-Kreise auf Treffen mit China auf Arbeits- und niedrigerer diplomatischer Ebene, was oft intensivere Fortschritte bedeuten kann als optisch repräsentative Termine der Spitzen. Andererseits lassen teilweise unwirsche Reaktionen von EU-Personal darauf schließen, dass Brüssel nicht zufrieden ist, wie es derzeit mit dem China-Plan läuft – und weiterhin seinen eigenen Weg suchen muss.

Am Dienstagabend appellierte EU-Außenpolitiker Borrell an die Einheit der EU, die man gegenüber China unbedingt brauche. Die Kritik am Allein-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking – die unter anderem andere EU-Regierungschefs und Außenminister vorgebracht hatten – wies Borrell dann aber zurück. “Ich kann nicht verstehen, warum der Austausch zwischen dem deutschen Bundeskanzler und China so beunruhigt. Der Handel mit China ist ein bedeutender Teil des deutschen BIP, warum ist das also ein so großes Problem? Vor Scholz, wie oft war Merkel da in China?”, fragte Borrell mit Blick auf die ehemalige Bundeskanzlerin.

Mehrere EU-Abgeordnete hatten zuvor kritisiert, dass die Mitgliedsstaaten gespalten seien. Borrell warf im Gegenzug dem EU-Parlament fehlende Einigkeit vor – was angesichts der Reden der EU-Parlamentarier und stets großer Mehrheiten bei Abstimmungen zu China-bezogenen Resolutionen fast schon trotzig wirkte. Anschließend zählte der Spanier eine Reihe an Handelsinstrumenten auf, an welchen die EU arbeitet, um sich gegen Praktiken aus China abzusichern. “Also stellen Sie sich hier bitte nicht hin und sagen, wir würden nichts tun.” Die Europa-Abgeordneten müssten mehr Realitätssinn an den Tag legen und in Zukunft “die Komplexität der Dinge und die Notwendigkeit eines Beitrags des EU-Parlaments dazu berücksichtigen”, rügte Borrell die Haltung des Parlaments.

Das EU-Parlament hatte beispielsweise seine Arbeit am fertig ausgehandelten Investitionsabkommen CAI gestoppt, nachdem Peking 2021 Strafmaßnahmen gegen mehrere EU-Abgeordnete verhängt hatte. Auslöser für den Sanktions-Rundumschlag Chinas im März waren Strafmaßnahmen gegen vier chinesische Beamte und eine Organisation wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Genau diese Sanktionen sollen nun verlängert werden.

In EU-Kreisen hört sich die Verlängerung der Sanktionen an wie eine bereits entschiedene Sache. Die Lage in der Region habe sich offensichtlich nicht zum Positiven verändert, heißt es auch mit Verweis auf einen UN-Bericht der damaligen Menschenrechts-Hochkommissarin Michelle Bachelet. Die Verlängerung der Sanktionen wird in der kommenden Woche beim Treffen der EU-Botschafter besprochen. Anfang Dezember soll beim Treffen der EU-Außenminister dann die Bestätigung erfolgen.

Die EU-Sanktionen treffen Zhu Hailun, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der KPCh in Xinjiang, sowie Wang Junzheng, Parteisekretär des Xinjiang Produktions- und Aufbaukorps (Xinjiang Production and Construction Corps. XPCC), einer wirtschaftlichen und paramilitärischen Organisationseinheit in Xinjiang, die der Zentralregierung in Peking unterstellt ist. Laut EU ist sie auch für die Verwaltung von Haftzentren zuständig. Die Strafmaßnahmen richten sich außerdem gegen Wang Mingshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses der KPCh Xinjiang und Chen Mingguo, Direktor des Xinjiang Public Security Bureau (PSB), der regionalen Sicherheitsbehörde in der Provinz. Das zu XPCC gehörige PSB ist zudem separat als Organisation mit auf der Sanktionsliste.

Für die Betroffenen gilt ein Einreiseverbot für die EU, außerdem werden ihre Vermögen eingefroren. Zudem dürfen sie keine finanziellen Mittel oder wirtschaftliche Unterstützung aus der Europäischen Union von Organisationen oder Einzelpersonen bekommen.

“Es wäre ein fatales Signal, wenn die Sanktionen nicht verlängert würden. Aber eine Verlängerung ist nur das Mindeste, was getan werden kann, weil die momentanen Sanktionen kaum mehr sind als Symbolik”, sagt Haiyuer Kuerban, Direktor des Berlin-Büros des Weltkongresses der Uiguren. “Die sanktionierten Regionalfunktionäre werden nicht empfindlich getroffen.” Deswegen werde eine Ausweitung der Sanktionen auf Entscheidungsträger der Zentralregierung gefordert.

Wie mit Peking umgegangen werden soll, treibt nicht nur Brüssel um. Auch die Bundesregierung arbeitet weiterhin an ihrer China-Strategie, was wiederum genau in den anderen EU-Hauptstädten verfolgt wird. Die geplante China-Strategie hatte die CDU am Dienstag auch im Bundestag auf die Tagesordnung setzen lassen – eine Antwort zu Details lehnte die Bundesregierung jedoch ab. Da es sich bei der Erstellung der China-Strategie “um einen laufenden, regierungsinternen Abstimmungs-Vorgang handelt”, könne derzeit nichts zu den Details gesagt werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Den Namen China nannte US-Vizepräsidentin Kamala Harris zwar nicht, doch war offensichtlich, an wen sie ihre Worte richtete. Bei ihrem Besuch auf den Philippinen rief Harris dazu auf, die freie Schifffahrt im Südchinesischen Meer nicht einzuschränken. “Angesichts von Einschüchterung und Nötigung” würden die USA ihrem Verbündeten Philippinen dort weiter den Rücken stärken, versprach die US-Vizepräsidentin. “Verantwortungsloses Verhalten” werde nicht geduldet.

Sie hielt ihre Rede am Dienstag an Bord eines Schiffs der philippinischen Küstenwache im Hafen von Puerto Princesa, Hauptort der Insel Palawan, die in der Nähe eines zwischen Manila und Peking umstrittenen Meeresgebiets liegt. China beansprucht fast das komplette Südchinesische Meer und versucht, mit dem Bau von künstlichen Inseln Tatsachen zu schaffen. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen China und den Anrainerstaaten. Direkt vor der Ankunft von Harris war es zwischen den Philippinen und China auf See in der Nähe der Insel Pag-asa zu einem Zwischenfall gekommen (China.Table berichtete).

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte zudem bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe seine Besorgnis über das “zunehmend gefährliche” Verhalten chinesischer Militärflugzeuge im Südchinesischen Meer. Austin und Wei hatten sich in Kambodscha getroffen; es war die erste offizielle Begegnung der beiden, nachdem China aus Protest gegen den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf Taiwan sämtliche Dialogformate unterbrochen hatte. Die beiden Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping hatten am Rande des G20-Gipfels auf Bali eine Wiederaufnahme bilateraler Gespräche in Aussicht gestellt.

Austin rief China bei dem Treffen auch dazu auf, “destabilisierende Aktionen gegenüber Taiwan” zu unterlassen. Das etwa 90-minütige Treffen wurde von einem Mitarbeiter Austins dennoch als “produktiv und professionell” beschrieben. flee

Deutschland ist nicht das einzige Land, das sich für Flüssiggaslieferungen aus Katar interessiert. Auch China, das eigentlich bestens versorgt ist und sich immer neue Quellen erschließt (China.Table berichtete), sichert sich seinen Teil des begehrten Brennstoffs.

Nun hat der staatliche Ölkonzern Sinopec mit seinem ebenfalls staatlichen Gegenstück QatarEnergy einen 27-Jahresvertrag zur Lieferung von verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) abgeschlossen. Mit einem Volumen von vier Millionen Tonnen im Jahr handelt es sich um einen der am längsten laufenden Festverträge der Branche. Chinas langfristiges Engagement sollte Vorbild für europäische Länder sein, die jetzt um Gasgeschäfte bitten, sagte der Chef von QatarEnergy, Saad el-Kaabi.

China investiert bereits seit Jahren mit langem Horizont in Katar (China.Table berichtete). Die EU will dagegen zwar kurzfristig LNG aus Katar beziehen, um die aktuellen Versorgungslöcher zu stopfen; auf lange Frist ist jedoch der Ausstieg aus Gas das Ziel. Vor Verträgen mit mehreren Jahrzehnten Laufzeit schreckt gerade Deutschland daher zurück. fin

Nach dem tödlichen Brand in einer Fabrik in der Provinz Henan haben die Behörden am Dienstag zwei Verdächtige festgenommen. Details nannten offizielle Medien aber nicht. In dem Feuer bei der Firma Kaixinda Trading Co. in der Stadt Anyang waren nach offiziellen Angaben am Montag 36 Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden noch vermisst. Außerdem seien zwei Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

In China kommt es häufig zu Industrieunfällen, bei denen auch immer wieder viele Menschen sterben. Die Sicherheitsstandards sind unzureichend; auch gibt es Korruption unter den Beamten, die solche Standards eigentlich durchsetzen sollen. 2021 kamen bei einer Gasexplosion in der zentralen Stadt Shiyan 25 Menschen ums Leben. Im März 2019 starben 78 Menschen bei der Explosion in einer Chemiefabrik in Yancheng, 260 km von Shanghai entfernt. Die Detonation zerstörte Dutzende Häuser in der Umgebung. Der schlimmste Unfall dieser Art war die verheerende Explosion in einem Chemielager im Norden der Hafenstadt Tianjin, bei der 165 Menschen ums Leben kamen. Die damals vielfach auf sozialen Medien geteilte Explosion hinterließ zudem eine gewaltige Schneise der Zerstörung.

Zuletzt starb im Juni nach Angaben der South China Morning Post im Juni ein Mensch bei der Explosion in einem Chemiewerk des Staatskonzerns Sinopec in Shanghai mit drei Brandherden an verschiedenen Stellen. Ein weiterer wurde verletzt. ck

Chinas Marktaufsichtsbehörde will Technologiefirmen mit strengeren Regeln zum unlauteren Wettbewerb weiter einhegen. Die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) präsentierte am Dienstag einen Entwurf zur Reform des Wettbewerbsgesetzes von 1993, der nun für Wettbewerbsvergehen durch Internetkonzerne Geldstrafen von bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes betroffener Unternehmen vorsieht.

Dem Entwurf zufolge dürfen unter anderem Firmen wie auch Plattformbetreiber keine Daten, Algorithmen, Technologien oder Kapitalvorteile nutzen, um unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Auch ihre Monopolstellung dürfen sie nicht ausnutzen – etwa durch “unangemessene unterschiedliche Behandlung oder unangemessene Einschränkungen” der Nutzer oder durch Analyse der Präferenzen und Gewohnheiten der Nutzer. Es wäre die dritte Revision des Wettbewerbsgesetzes. Die Öffentlichkeit darf noch bis zum 22. Dezember zu den Vorschlägen Stellung nehmen.

Derzeit bereitet die Zentralbank einem Bericht von Reuters unter Berufung auf sechs ungenannte Quellen zufolge eine Geldstrafe von umgerechnet mehr als einer Milliarde US-Dollar gegen den Alibaba-Finanzdienstleister Ant Group vor. Die Zentralbank betreibt eine Umstrukturierung von Ant, seit der Börsengang der Firma im Jahr 2020 in letzter Minute verhindert wurde. Die Abwicklung der lange erwarteten Geldbuße könnte laut Reuters Ant nun den Weg zu einer Lizenz als Finanzholdinggesellschaft freimachen – eine spätere Wiederbelebung der Börsenpläne inklusive. Ant-Konzernmutter Alibaba Group bekam 2021 wegen Kartellverstößen eine Rekordstrafe von 18 Milliarden Yuan (2,51 Milliarden US-Dollar) aufgebrummt. rtr/ck

Europa muss nach Ansicht des französischen Wirtschaftsministers seine strategische Autonomie im Weltraum stärken. Nur so könne mit Ländern wie China und den USA konkurriert werden, sagte Bruno Le Maire am Dienstag in Paris bei einem Ministertreffen der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), an dem auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck teilnahm. Die europäischen Hauptstädte müssten gemeinsam für den “autonomen Zugang zum Weltraum” aufkommen, so Le Maire. “Es muss ein einheitliches Europa, eine einheitliche europäische Raumfahrtpolitik und unerschütterliche Einheit geben, um den chinesischen Ambitionen und den US-amerikanischen Ambitionen gegenüberzutreten.” Beim Esa-Ministerratstreffen, das am heutigen Mittwoch endet, hofft die Raumfahrtbehörde auf grünes Licht der 22 Mitgliedsländer für neue und veränderte Missionen sowie einen höheres Budget. ari

Der kürzliche Besuch von Olaf Scholz in China könnte baldige Stippvisiten deutscher und europäischer Delegationen in die Volksrepublik nach sich ziehen. Das zumindest hofft Sergio Grassi, der neue Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Peking. Die Scholz-Visite könnte sich als Impuls dafür erweisen, dass sich Europa und China nach Jahren der Distanzierung wieder einander annähern können. “Spätestens im nächsten Jahr möchten wir wieder regelmäßigen Austausch in beide Richtungen haben”, sagt Grassi.

Der 43-Jährige, der als Kind einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters zwischen den Kulturen aufgewachsen ist, sieht seine Aufgabe darin, Brücken zu bauen – damit Entscheidungsträger und Wissenschaftler einander wieder besser verstehen und gemeinsame Interessen formulieren können.

Im Sommer ist Sergio Grassi mit seiner Familie in Peking angekommen. Ein Sprung ins Unbekannte war das für ihn aber nicht. In der chinesischen Hauptstadt liegen seine akademischen Wurzeln, zu denen er nun zurückgekehrt ist. Seinem Arbeitgeber ist er treu geblieben, seitdem er in Peking während seines Studiums der Sinologie und Volkswirtschaft ein einjähriges Praktikum absolviert und seine Abschlussarbeit geschrieben hatte.

Dreieinhalb Jahre war er nach dem Abschluss für die FES in Peking tätig – lange her allerdings: zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. “Peking ist heute wegen der verbesserten Luftqualität und Infrastruktur noch lebenswerter als damals”, findet der China-Experte.

Bis zum Sommer 2021 war Sergio Grassi von Jakarta aus sechs Jahre lang für die Länderprojekte der FES in Indonesien und Malaysia zuständig. Davor war er in der Berliner Zentrale im Europa, sowie im Subsahara-Afrika-Referat tätig, wo er eine neue Perspektive auf China bekam. “Der Einfluss Chinas auf viele afrikanische Länder ist überwältigend: Der Flughafen, auf dem man landet, die Straßen, auf denen man in die Stadt hineinfährt, die Brücken, die man überquert, die Gebäude der Ministerien – alles wurde von chinesischen Firmen gebaut”, erzählt er.

Während der letzten Monate in seiner Heimatstadt Berlin und in Brüssel konnte Sergio Grassi erleben, wie China in Deutschland und Europa aktuell gesehen wird – in Zeiten der coronabedingten Kontaktbeschränkungen, des selbstbewussteren außenpolitischen Auftritt Chinas und der russischen Invasion in der Ukraine, zu der sich beide Seiten unterschiedlich positionieren. “Die chinesische Seite nimmt wahr, dass sich die Stimmung eingetrübt hat – und man blickt dort auch mit Skepsis auf das anstehende China-Strategie-Papier, das Anfang kommenden Jahres herausgebracht werden soll”, sagt er.

Und doch sieht Grassi einen Handlungsspielraum, den er nutzen will. Ob es um Außen- oder Sicherheitspolitik, Wirtschaftstechnologie oder soziale Sicherung, Rechtsstaatlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit oder Entwicklungs- und Gesellschaftspolitik geht: “Wir sind seit fast vierzig Jahren als FES mit eigenen Büros vor Ort und hatten immer den Anspruch, auf der Grundlage eines respektvollen Verständnisses für die Bedeutung Chinas und seiner Geschichte im kritisch-konstruktiven Dialog zu bleiben – auch wenn es unterschiedliche Ansichten gibt.” Janna-Degener Storr

Patrick Fabian Schulz ist seit September Direktor für Qualitätskontrolle beim Arzneimittelhersteller Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals in Shanghai. Vorher leitete er die Produktionskontrolle bei Global Biopharma Quality.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Da hat nicht jemand seinen Sperrmüll in den Jangtse geworfen. Was die Archäologen in der Nähe von Shanghai aus dem Schlamm ziehen, ist Teil eines gigantischen hölzernen Schiffwracks aus dem 19. Jahrhundert. Experten gehen davon aus, dass das Schiff zwischen 1862 und 1875 unter Kaiser Tongzhi der Qing-Dynastie im Einsatz war. Sie hoffen Aufschluss über die damalige chinesische Schiffbautechnologie zu erhalten, die zu den fortschrittlichsten galt – bevor die Dampffschifffahrt auch in Fernost Einzug hielt.