China war lange Zeit der “Goldesel” deutscher Unternehmen. Die Autobranche, die Chemie und Maschinenbauer profitierten in den letzten Jahrzehnten vom Wirtschaftswunder in China. Die Volksrepublik verwandelte sich zum größten Absatzmarkt für zahlreiche Firmen. Und bei Rohstoffen und Vorprodukten war lange Zeit niemand so günstig wie das Reich der Mitte. Doch mit Russlands Einmarsch in der Ukraine wird sich Deutschland den China-Abhängigkeiten zunehmend bewusst. Die Globalisierung steht vor einer Neuaufstellung, sagen Experten. Für viele Unternehmen wird China immer unattraktiver. Das Land koppelt sich nicht nur wegen Corona ab, sondern bemüht sich auch eigene Wirtschafts-Champions hervorzubringen, die ausländische Unternehmen verdrängen sollen. Auch die Bundesregierung arbeitet an einer neuen China-Strategie. Es steht eine Zeitenwende bevor.

Nach fast zwei Jahren Pause haben Brüssel und Peking sich in einem gesonderten Dialog-Format wieder über Handelsthemen ausgetauscht. Dabei sprachen EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He unter anderem über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie, die Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine. Die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die durch das europäische Lieferkettengesetz stärker geahndet werden sollen, wurden jedoch nicht angerissen, berichtet Amelie Richter. Nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April wollte die europäische Seite offenbar erreichen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft und die beiden Seiten wieder Gemeinsamkeiten finden.

Ärgerlich, dass es mit den Träumen manchmal so kompliziert sein muss! Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” ist ein schönes Ziel, doch leider funkt die wenig rosarote Realität dazwischen: Geprellte Sparer, magere Wachstumszahlen, erzürnte Immobilienkäufer, enttäuschte Absolventen, die von der Uni direkt in eine Rekord-Arbeitslosigkeit schlittern. Die Probleme türmen sich, analysiert unser Autor Fabian Kretschmer aus Peking. Und das nur wenige Monate vor dem Parteitag, der Xi Jinpings dritte Amtszeit einleiten soll.

Über Jahre hinweg galt China als einer der bevorzugten Partner der deutschen Politik und Wirtschaft. Die Volksrepublik war Garant für deutsches Wachstum und ist längst zu Deutschlands größtem Handelspartner aufgestiegen. Auto- und Maschinenbauer machen in der Volksrepublik große Umsätze.

Doch vieles deutet darauf, dass das China-Engagement der deutschen Wirtschaft vor einem Wendepunkt steht. Die Corona-Lockdowns und der chinesische Fokus auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit machen das Land zunehmend unattraktiver.

Hinzu kommt die neue Furcht vor zu großen Abhängigkeiten: Deutschlands Gas-Abhängigkeit von Russland wird im Winter wohl zu einer Rezession führen. Vor diesem Hintergrund werden auch die China-Abhängigkeiten Deutschlands neu bewertet. Außenministerin Annalena Baerbock sagte jüngst, es sei ihr “sehr ernst” mit der Reduzierung der Abhängigkeiten von China.

Leicht wird das nicht. “Europas wirtschaftliche Verflechtungen mit China sind wesentlicher komplexer” als jene mit Russland “und betreffen Sektoren mit einer tief verzweigten Wertschöpfungskette”, sagt Max Zenglein, Chefökonom beim China-Think-Tank Merics gegenüber China.Table.

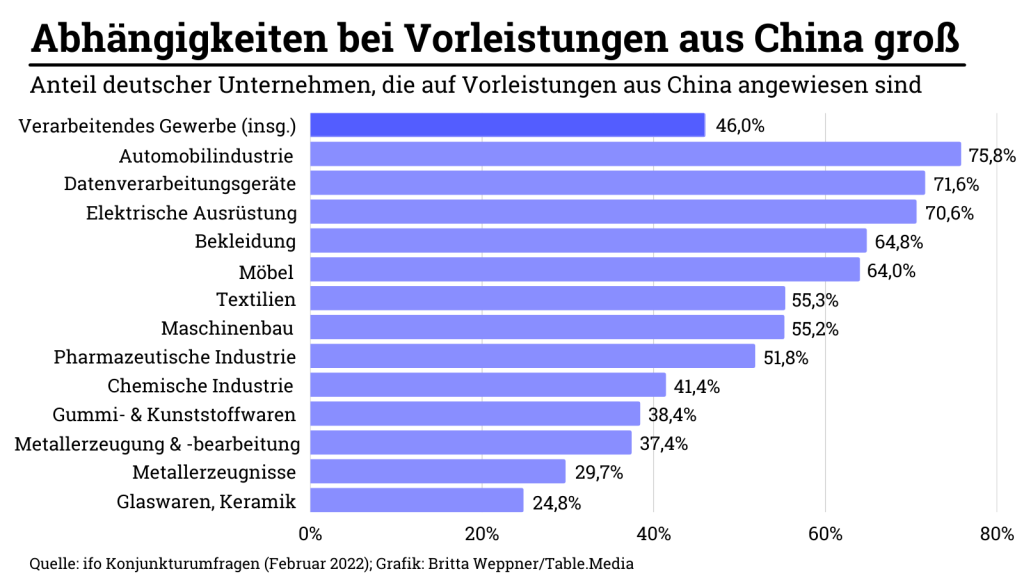

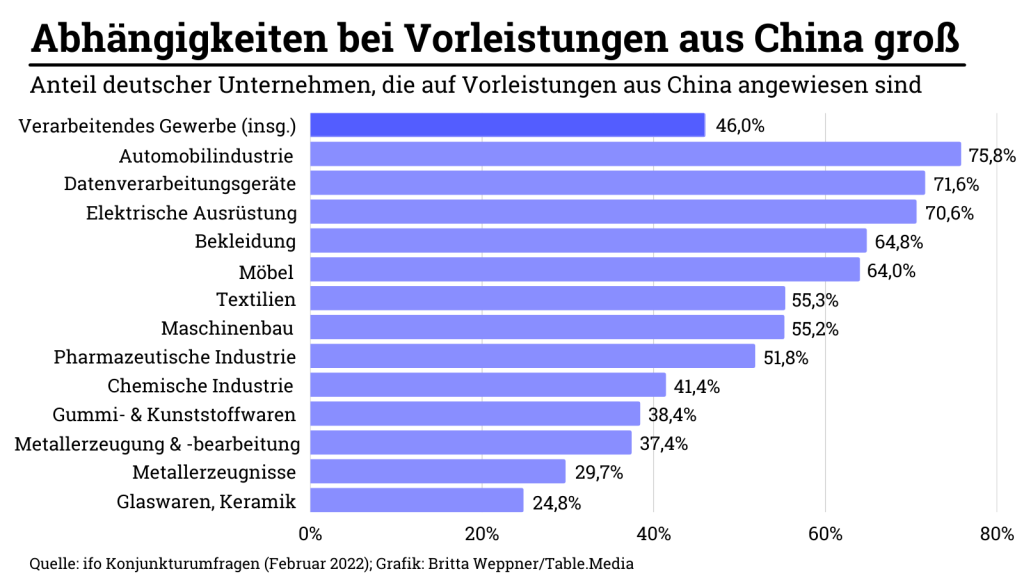

Bei Seltenen Erden, Magnesium und anderen Rohstoffen gibt es gar kritische Abhängigkeiten (China.Table berichtete). Auch bei Industriegütern haben die Abhängigkeiten stark zugenommen. Laut Merics befinden sich die EU-Staaten in 103 Produktkategorien in einer “kritischen strategischen Abhängigkeit” von China. Das heißt: Die Staaten importieren mindestens 50 Prozent eines bestimmten Produkts aus China, zudem hat die Volksrepublik einen globalen Marktanteil von mindestens 30 Prozent. Dazu zählen beispielsweise pharmazeutische Produkte, Chemikalien und Elektronikteile wie bestimmte Leiterplatten, kleine Transformatoren oder Batteriezellen. Zahlreiche Branchen sind auf Vorleistungen aus China angewiesen.

Bei all diesen Produkten wäre es schwierig, kurzfristig andere Zulieferer zu finden. Einen Lieferstopp könnte die deutsche Wirtschaft kaum verkraften. Zenglein empfiehlt deshalb: “Es wäre durchaus hilfreich, wenn Politik und Wirtschaft Mechanismen ergreifen, um die Abhängigkeiten zu identifizieren und diese in kritischen Bereichen – beispielsweise bei erneuerbaren Energien, pharmazeutischen Grundstoffen oder Elektronikbauteilen – zu reduzieren.”

China macht das schon. Peking hat es sich zum Ziel gesetzt, technologisch an die Weltspitze zu rücken und westliche Anbieter zu überholen. Chinas Unternehmen sollen innovativer werden und eine Tech-Dominanz aufbauen, die zukünftig für Wachstum sorgt. “Im Falle von geopolitischen Eskalationen” wäre China dann besser gerüstet, sagt Zenglein.

Um technologisch aufzuholen, nutzt China auch ausländische Konzerne. Einige Forscher warnen deshalb, die deutsche Industrie dürfe nicht zu naiv agieren. “Ausländische Investoren müssen sich vergegenwärtigen, dass sie diesem Ziel dienen sollen”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gegenüber China.Table. Als warnendes Beispiel diene die Autoindustrie. Deutsche Unternehmen “haben chinesischen Firmen das nötige Know-how geliefert, um von diesen zukünftig ersetzt werden zu können“, erklärt der Handelsexperte.

Was daraus folgt, zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW): “Deutschland hängt vor allem auf der Exportseite, aber auch importseitig, wesentlich stärker von China ab als umgekehrt.” Und Chinas Importe werden in Zukunft weiter sinken, wie die Prognose zeigt. Der Grund ist in Peking zu finden. “Die chinesische Regierung will ihre Abhängigkeiten vom Ausland durch die Dual-Circulation-Strategie weiter abbauen”, schreibt der Autor der Studie, Jürgen Matthes.

Doch nicht alle Entwicklungen gehen auf eine aktive Entscheidung Pekings zurück. So verliert China in letzter Zeit als Absatzmarkt wie auch im täglichen Geschäft zunehmend an Attraktivität. Unternehmen und Verbände beklagen die strikte Null-Covid-Politik und die zahlreichen Lockdowns. Laut einer Umfrage der EU-Handelskammer in China überlegt ein immer größerer Teil der Unternehmen, Investitionen aus China abzuziehen (China.Table berichtete). Für 77 Prozent der befragten Unternehmen hat China als Investitionsziel an Attraktivität verloren.

Und auch Unternehmen in Deutschland wollen ihre China-Abhängigkeit verringern. Fast jedes zweite Industrieunternehmen, das Vorleistungen aus der Volksrepublik bezieht, will seine Importe aus China reduzieren, zeigt eine Ifo-Studie vom April. Ob dieser Stimmungsumschwung allerdings auch “einen grundsätzlichen Strategiewechsel bei den europäischen Unternehmen einleiten wird, bleibt noch abzuwarten”, sagt Zenglein.

Doch global stehen die Zeichen auf Entflechtung. “Die Globalisierung steht am Anfang einer Neu-Aufstellung”, sagt Zenglein. Risikofaktoren müssten in den Kalkulationen der Unternehmen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Dabei gehe es nicht um eine Abkopplung. Vielmehr plädiert Zenglein für eine Diversifizierung. Das “wird Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen”.

Rolf Langhammer gibt zu bedenken, dass der chinesische Markt derzeit noch zu wichtig sei. “Unternehmen werden die Fokussierung auf den chinesischen Markt, wenn überhaupt, nur sehr langsam abbauen können”, meint der IfW-Forscher. Aber vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Realitäten “kann es noch kostspieliger werden, nicht zu reagieren“, sagt Zenglein.

Genau hier könnte die größte Herausforderung liegen. Denn die Firmen setzen lieber auf kurzfristige Gewinne denn auf langfristige Sicherheit. Schließlich steht man im Wettbewerb. Es ist das klassische Gefangenen-Dilemma: Gibt ein Unternehmen die Umsätze in China auf, eröffnen sich Chancen für Wettbewerber, die in die Lücke vorstoßen können und dem Unternehmen Marktanteile abnehmen. Ähnliches gilt für den Einkauf günstiger Vorprodukte und Rohstoffe aus China. Doch ob dieses Vorgehen langfristig den größten Nutzen bringt, steht spätestens nach dem Russland-Debakel infrage.

Werden die deutsche Politik und die Wirtschaft die richtigen Lehren ziehen und sich auf die neue Globalisierung einstellen? Eine neue China-Strategie des Außenministeriums könnte bald Aufschluss geben. Außenministerin Baerbock sagte jüngst, weil China ein Systemrivale sei, müssten wir klarstellen, dass wir nicht erpressbar sind, so “wie wir es bei der russischen Gasabhängigkeit waren”. Und auch Robert Habeck will einen neuen Kurs einschlagen. “Wir diversifizieren uns stärker und verringern unsere Abhängigkeiten auch von China”, sagte der Wirtschaftsminister kürzlich. Die Regierung wird sich an diesen Aussagen messen lassen müssen.

Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat es gestern gut zusammengefasst: “Seit dem letzten ranghohen Handelsdialog im Jahr 2020 haben sich viele Probleme angesammelt“, schrieb sie auf Twitter nach den ersten Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Peking nach gut zwei Jahren. Das auf Eis gelegte Investitionsabkommen CAI und die Handelsblockade gegen EU-Staat Litauen sind nur zwei dieser Probleme – die Liste der Tagesordnungspunkte für das 9. Treffen des sogenannten EU-China High-Level Economic and Trade Dialogue (kurz HED) war lang.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He sprachen über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine, wie die EU-Kommission nach dem Gespräch mitteilte. Die EU habe “die Bereitschaft Chinas zur Kenntnis genommen, bei der Gewährleistung der Stabilität der Weltmärkte und der Bekämpfung der weltweiten Ernährungsunsicherheit zusammenzuarbeiten, auch durch den Export von Düngemitteln”, hieß es in einer Erklärung aus Brüssel.

Außerdem habe man sich darauf verständigt, dass die Unterbrechung von Lieferketten verhindert werden müsse. Mehr Transparenz soll es bei Informationen über die Lieferungen bestimmter kritischer Rohstoffe (China.Table berichtete) geben. Fortschritte gab es im Bereich der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen. Aber auch das sich verschlechternde Geschäftsumfeld in China für europäische Unternehmen, marktverzerrende Subventionen und die Rolle von Staatsunternehmen seien angesprochen worden. Ebenso der auf Litauen ausgeübte wirtschaftliche Zwang und die nächsten Schritte für eine WTO-Reform.

Menschenrechtsverletzungen oder die Lage in Xinjiang – wo einige EU-Unternehmen Werke haben – waren der offiziellen Mitteilung zufolge bei dem Gespräch kein Thema. Es scheint ein wenig, als habe Brüssel nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April sichergehen wollen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft. Nach der zweijährigen Pause ist der Dialog aber ein gutes Zeichen, auch wenn er erneut nur als Videocall stattfinden konnte. Einen zweiten HED wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, der nächste wird erst im Jahr 2023 stattfinden. Vielleicht dann wieder persönlich.

Verwirrung gab es indes um eine Einladung europäischer Regierungschefs in die Volksrepublik: Die Tageszeitung South China Morning Post hatte über ein mutmaßliches Gesprächsangebot von Xi Jinping berichtet. Dieser habe Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Staatschef Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Premier Pedro Sánchez zu einem persönlichen Treffen im November in Peking eingeladen, schrieb die SCMP unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bestätigungen oder Stellungnahmen zu dem Bericht gab es aus den vier europäischen Hauptstädten nicht. Berlin wollte Reisepläne nicht kommentieren.

Peking antwortete am Dienstag dann jedoch mit einem klaren Dementi: “Ich weiß nicht, woher die Informationen stammen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian. Die Einladung an die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten für Xi eine Rückkehr zur persönlichen Diplomatie mit europäischen Politikern bedeutet. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich kein europäischer Politiker mit dem chinesischen Staatschef bilateral direkt getroffen. Der Austausch fand immer über Video statt.

Nach Veröffentlichung des Berichts hatte es Kritik an der mutmaßlichen Einladung an Scholz, Macron, Draghi und Sánchez gegeben. Zweifel kamen auch auf, da das Gesprächsangebot für einen Zeitpunkt ausgesprochen worden sein soll, der nach dem Parteitag der KPCh im Oktober liegt. Bei diesem will sich Xi allerdings erst im Amt bestätigen lassen. Vielleicht war Peking aufgefallen, dass es für die Außenwirkung einer echten Wahl nicht sonderlich vorteilhaft ist, wenn ein vermeintlich noch um seinen Posten “bangender” Staatspräsident bereits jetzt große Einladungen ausspricht – daher der öffentliche Rückzieher.

Auch die Auswahl der Europäer kam nicht sonderlich gut an: Mit Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hätte China die größten EU-Wirtschaftspartner eingeladen. Diese würden in Peking dann dem “Partei-Kaiser” direkt nach dem Parteitag ihren Respekt zollen, kritisierte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Er mahnte an, über die Antwort zu der Einladung gut nachzudenken. Außerdem gab es Kritik am Ausschluss anderer EU-Staaten. Die mittel- und osteuropäischen Staaten seien “jahrelang als Trojanische Pferde beschuldigt” worden, schrieb der slowakische China-Analyst Matej Šimalčík auf Twitter. Der einzig moralisch akzeptable Schritt für die vier EU-Staaten sei es deshalb “höflich abzulehnen und um ein vollständiges EU27+China-Treffen zu bitten”, so Šimalčík.

Bis es zu einem hochrangigen Besuch aus Europa in China kommt, wird es noch dauern. Nicht zuletzt deshalb erhielt nun die Reise der Vizepräsidentin des Europaparlaments und deutschen FDP-Europaabgeordneten, Nicola Beer, nach Taiwan besondere Aufmerksamkeit. Beer ist ab Dienstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Taipeh. Es handelt sich dabei um den ersten Besuch Beers als Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Taiwan. Am Dienstag traf die FDP-Politikerin Taiwans Ministerpräsidenten Su Tseng-chang, am Mittwoch soll ein Gespräch mit Präsidentin Tsai Ing-wen folgen. Aus Peking kam zu Beers Besuch die bereits bekannte Kritik: Die EU-Politikerin missachte das “Ein-China-Prinzip”.

Beer rief zum Auftakt ihres Besuchs dazu auf, den Inselstaat gegen China zu unterstützen. “Taiwans Blüte ist auch Europas Blüte. Wir werden Chinas Drohungen gegen Taiwan nicht ignorieren”, so Beer laut Medienberichten. Sie stellte einen direkten Bezug ihres Besuchs zur russischen Invasion in der Ukraine her. Beer sagte laut der Nachrichtenagentur AFP: “Es gibt keinen Raum für chinesische Aggression im demokratischen Taiwan. Derzeit werden wir Zeugen eines Krieges in Europa. Wir wollen nicht Zeugen eines Krieges in Asien werden.”

Taipeh soll einem Bericht zufolge im August noch weiteren Besuch erhalten, der Peking bereits jetzt erzürnt. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider berichtete, plant Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, noch im August einen Besuch in Taipeh. Die Visite ist demnach Teil einer Reise einer US-Delegation, die auch Japan, Malaysia, Singapur und dem indopazifischen Kommando der US-Streitkräfte auf Hawaii einen Besuch abstatten soll. Offiziell bestätigt wurde die Reise zunächst weder vom US-Außenministerium, noch von Taiwan. Ursprünglich war ein Besuch schon im April geplant. Er musste wegen einer Corona-Infektion Pelosis aber abgesagt werden. Schon im April hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gesagt, ein Besuch von Pelosi auf Taiwan wäre eine “bösartige Provokation”.

Was mehreren tausend Kleinsparern in der zentralchinesischen Provinz Henan widerfahren ist, dürfte ihre Weltsicht von Grund auf erschüttert haben. Seit Monaten haben sie keinen Zugriff auf ihre Konten, nachdem diese von vier ländlichen Banken nach einem mutmaßlichen Spekulationsskandal eingefroren wurden (China.Table berichtete).

Bei dem Bankenskandal in Henan mag es sich zwar volkswirtschaftlich gesehen nur um eine vergleichsweise geringe Summe handeln. Dennoch weckt er eine Urangst der Bevölkerung. Seit Beginn der wirtschaftlichen Öffnung des Landes wird die Gesellschaft von einer stillen Übereinkunft zusammengehalten: Die Chinesen geben bereitwillig ihren Anspruch auf politische Mitsprache ab, solange die Parteiführung in Peking für eine stete Verbesserung des materiellen Lebensstandards sorgt. Und Jahrzehnte ging der Plan exzellent auf: Zwischen 1978, dem Beginn der Reformpolitik Deng Xiaopings, und dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahr 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas um mehr als das 64-fache gestiegen.

Doch spätestens im Zuge der dogmatischen “Null Covid”-Politik hat sich das Blatt vollkommen gewendet. Das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Erliegen gekommen: Zwischen April und Juni wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich nur noch um 0,4 Prozent. Nimmt man das erste Jahresquartal als Vergleichswert, dann ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sogar um 2,6 Prozent geschrumpft. Die unmittelbaren Auswirkungen der drohenden Rezession zeigen sich immer deutlicher. In der überhitzten Immobilienbranche, einer zentralen Säule der heimischen Volkswirtschaft, droht bereits eine Abwärtsspirale: Aktuell drohen zehntausende Chinesinnen und Chinesen, ihre Hypothekenzahlungen auszusetzen, da ihre Apartmentsiedlungen unfertig in der Landschaft herumstehen (China.Table berichtete).

Gleichzeitig befindet sich die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten auf einem Rekordhoch: Fast jeder fünfte Chinese zwischen 16 und 24 Jahren hat derzeit kein Einkommen. Allein dieses Jahr strömen mit knapp elf Millionen Universitätsabsolventen so viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt wie noch nie. Viele von ihnen werden sich trotz guter Qualifikation mit prekären Gelegenheitsjobs abfinden müssen. Laut einer Prognose der US-Bank Merrill Lynch könnte die Jugendarbeitslosigkeit noch in diesem Jahr auf bis zu 23 Prozent ansteigen. Die wirtschaftliche Misere ist dabei zu weiten Teilen hausgemacht. Pekings exzessive Regulierungswelle gegen die Tech-Branche, die immerhin die international erfolgreichsten Konzerne des Landes hervorgebracht hat, sorgte im letzten Jahr für bisher nie dagewesene Massenentlassungen.

Ohne Frage steht Xi Jinping – kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit – vor der bisher größten Herausforderung in seiner politischen Laufbahn. Schließlich ist der 69-Jährige vor allem mit der Vision angetreten, die chinesische Gesellschaft fairer und gerechter zu gestalten. “Gemeinsamer Wohlstand” lautet der propagierte Paradigmenwechsel, den Xi in praktisch jeder seiner Reden umreißt. Das Konzept ist auch eine Reaktion auf die Goldgräberstimmung der 2000er-Jahre, in der Chinas Bruttoinlandsprodukt zwar im zweistelligen Prozentbereich wuchs, doch gleichzeitig auch Korruption, exzessiver Reichtum und radikale Ungleichheit wucherten.

Doch bislang ist Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” nichts weiter als eine vage Formulierung. Die Maßnahmen, die Chinas Staatschef bislang angekündigt hat, wirken eher populistisch denn nachhaltig: So wurden Unternehmen dazu verdonnert, mehr überschüssige Gewinne in Form von philanthropischen Spenden an die Allgemeinheit zurückzugeben; und Banken sollen die “exzessiven” Gehälter ihrer Vorstände drosseln (China.Table berichtete).

Wie weit die Volksrepublik vom “gemeinsamen Wohlstand” entfernt ist, haben zuletzt die aktuellen Daten des nationalen Statistikamts ergeben. Demnach müssen von den 1,4 Milliarden Chinesen mehr als 960 Millionen Menschen mit einem monatlichen Einkommen von unter 2.000 Renminbi auskommen, umgerechnet sind das weniger als 290 Euro. Der schwache Einkommensanteil der Bevölkerung am Bruttoinlandsprodukt legt auch die ökonomische Achillesferse der chinesischen Wirtschaft offen: der schwächelnde Binnenkonsum.

Dementsprechend hoch ist die Gefahr, dass China in der sogenannten “middle income trap” gefangen bleiben könnte, aus der es bislang nur wenige ehemalige Entwicklungsländer – allen voran Südkorea, Taiwan und Singapur – heraus geschafft haben. Das rapide Wachstum der Volksrepublik China beruhte nicht zuletzt auf günstigen Arbeitskräften, gepaart mit einem Staat, der seine reichhaltigen Ersparnisse massiv in Infrastruktur, Technologie und Produktionskapazitäten investierte.

Doch jenes Wirtschaftsmodell gerät schon bald an seine Grenzen: Um nachhaltig zu wachsen, müsste das Land seine Einkommensverteilung neu justieren und dadurch den Binnenkonsum ankurbeln. Die notwendigen Reformen würden jedoch einen schmerzhaften Übergangsprozess auslösen, vor dem sich die um soziale Stabilität besorgte Regierung wohl zu Recht sorgt.

Doch das Zeitfenster für China droht sich langsam zu schließen: Der demografische Wandel schreitet rasant voran, die Geburtenrate befindet sich gleichzeitig auf einem Rekordtief. Das Abflachen der jährlichen Wachstumsraten setzt dementsprechend derzeit viel zu früh ein: Trotz des beachtlichen Aufstiegs der Volksrepublik China hat sie nämlich gemessen am BIP pro Kopf nur ein Drittel des Niveaus von Südkorea und ein Achtel des Niveaus der Schweiz erreicht. Fabian Kretschmer

Die Stadt Shenzhen hat 100 großen Unternehmen ein Closed Loop System verordnet, um die Kontakte der Arbeiterschaft zu verringern. Die Maßnahme soll dazu dienen, die Covid-Infektionen in der Metropole zu reduzieren. Betroffen sind große Industrieunternehmen wie BYD, Foxconn, Huawei, ZTE, der Drohnenhersteller DJI oder auch der Ölkonzern CNOOC, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Die Maßnahme gilt demnach zunächst für sieben Tage. Die Arbeiter und Angestellten sollen dabei von Kontakten außerhalb der Fabriken und ihrer Büros abgeschirmt werden. Shenzhen hat in den vergangenen Tagen jeweils rund 20 neue Covid-Infektionen vermeldet.

Das System der Closed Loops wurde schon im Frühsommer während des großen Lockdowns in Shanghai praktiziert. Damals wurden zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter teils monatelang in den Fabriken isoliert, um Ansteckungen zu verhindern. Das System wurde auch von internationalen Firmen wie Tesla, Bosch und deutschen Mittelständlern angewandt. Teilweise kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Die Zustände in den Fabriken waren teils sehr schlecht. Es gab Berichte, dass sich Schichtarbeiter bei Tesla die Betten teilen mussten (China.Table berichtete). nib

Die US-Regierung ist optimistisch, dass auch verbündete Staaten und Handelspartner demnächst Gesetze zum Verbot von Importen aus Zwangsarbeit in Xinjiang verabschieden. Eine stellvertretende Staatssekretärin aus dem US-Arbeitsministerium habe mit ihren Amtskollegen aus der EU und Kanada gesprochen, wie die Länder eigene Regulierungen für Waren aus Zwangsarbeit umsetzen könnten, berichtet Reuters.

“Die Unternehmen zeichnet derzeit etwas aus, das ich als bewusste Ignoranz bezeichnen würde. Sie müssen es nicht wissen, also wissen sie es nicht”, sagte Thea Lee zu Kenntnissen über Zwangsarbeit in der Lieferkette. Der EU-Fokus auf die Entwicklung einer verbindlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen sei ein guter Ausgangspunkt. Auch Kanada und Mexiko arbeiten im Rahmen des trilateralen Handelsabkommens mit den USA auf einen “gemeinsamen nordamerikanischen Standard” zum Verbot von Waren aus Zwangsarbeit hin.

Der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) der Vereinigten Staaten trat letzten Monat in Kraft, um die Einfuhr von Produkten aus Xinjiang zu unterbinden. Washington wirft China vor, einen Völkermord an ethnischen Uiguren und anderen Muslimen zu begehen und sie in Lagern zur Zwangsarbeit zu zwingen.

Das Gesetz sieht vor, dass Importeure nachweisen müssen, dass Waren oder Bestandteile von Produkten aus der Region nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden (China.Table berichtete). Bis das nicht belegt ist, werden die Güter von den US-Zollbehörden festgesetzt. Was das für Folgen für die US-Wirtschaft haben wird, ist noch unklar. Möglich wäre etwa, dass die Versorgung der USA mit Solarmodulen gefährdet wird. Ein Großteil der Module wird in China hergestellt – es gibt Berichte, dass dabei auch Zwangsarbeit zum Einsatz kommt. Das Ziel, den US-Energiesektor bis 2035 zu dekarbonisieren wäre durch einen Import-Stopp gefährdet. Einige US-Gesetzgeber hatten bereits darauf hingewiesen, dass drei große chinesische Solarenergieunternehmen nicht auf der Liste verbotener Importeure geführt werden, obwohl es Anzeichen für Zwangsarbeit in ihren Lieferketten gibt. nib/fpe

Die vergangene Bundesregierung mit Peter Altmaier (CDU) als Wirtschaftsminister setzte noch auf einen moderaten Umgang mit dem umstrittenen chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei. Man wolle schließlich kein Unternehmen “diskriminieren”, wie Altmaier hervorhob. Die jetzige Bundesregierung hingegen scheut den Konflikt nicht.

Wie das Handelsblatt am Montag unter Verweis auf Angaben des Bundesinnenministeriums berichtet, könnte Berlin Netzbetreibern in Deutschland auftragen, kritische Bauteile von “nicht vertrauenswürdigen” Herstellern auszubauen. Selbst die Verwendung bereits verbauter Komponenten könne untersagt werden, “wenn der weitere Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt” sei, heißt es in dem Bericht.

Das wäre vor allem für die deutschen Netzbetreiber ein großes Problem. Huawei ist der weltweit führende Telekommunikationsausrüster. Alle großen Netzbetreiber haben beim Netzausbau in den vergangenen Jahren auf chinesische Hersteller wie ZTE und Huawei gesetzt. Allein bei der Telekom kommen beim 4G-Netz rund 65 Prozent aller verbauten Komponenten von Huawei. Beim Ausbau des 5G-Netzwerkes sollte Huawei ursprünglich eine noch größere Rolle spielen. 5G ist die Grundlage für künftige Produktionsprozesse, in denen Maschinen selbstständig miteinander interagieren können. Selbstfahrende Autos basieren ebenso auf dieser Technik wie das Stromnetz. Ein Rauswurf der chinesischen Anbieter würde den ohnehin viel zu langsamen Ausbau des 5G-Netzwerkes noch weiter verzögern.

Schon seit längerem wird Huawei verdächtigt, Daten der Nutzerinnen und Nutzer unbemerkt abzugreifen, Huawei-Technik könnte ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sein. Belege für eine solche Überwachung sind die westlichen Geheimdienste der Öffentlichkeit bislang schuldig geblieben. Dass dies aber technisch ohne weiteres möglich wäre, hat der Whistleblower Edward Snowden 2013 enthüllt. Allerdings war es Snowden zufolge die amerikanische NSA, die bei Systemen des US-Netzwerkausrüsters Cisco “Hintertürchen” einbaute, um fremde Daten auszuspähen.

Mehrere Länder, darunter die USA und Großbritannien, haben Huawei bereits vom Ausbau ihrer 5G-Netze ausgeschlossen. Die deutschen Netzbetreiber wollten bislang weiter auf das Unternehmen setzen. Doch inzwischen ist auch hierzulande die Stimmung gekippt. Unter dem Eindruck der russischen Aggression gegen die Ukraine und Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas, bewertet die Bundesregierung die Risiken wirtschaftlicher Verflechtungen mit autoritären Staaten neu, darunter auch die Abhängigkeit von China. flee

Chinas Halbleiterhersteller SMIC hat einem Branchen-Bericht zufolge trotz US-Sanktionen wichtige Fortschritte in der heimischen Semiconductor-Produktion gemacht. SMIC liefert demnach bereits seit vergangenem Jahr erste 7-nm-Chips aus. Diese würden zwar primär für Nischen-Produkte verwendet, zeigten aber, dass die Volksrepublik bei der eigenen Halbleiter-Produktion bereits fortschrittlicher sei als angenommen, erklärten Analysten von TechInsights. “Obwohl SMIC aufgrund der derzeit geltenden Sanktionen keinen Zugang zu den fortschrittlichsten Geräten hatte, scheinen sie die 7-nm-Technologie verwendet zu haben, um das MinerVa Bitcoin Miner System auf Chip herzustellen”, schreiben die Tech-Analysten.

Seit Ende 2020 haben die USA den nicht lizenzierten Verkauf von Geräten, die zur Herstellung von Halbleitern mit 10 nm und darüber verwendet werden können, an die chinesische Firma verboten. Interessant ist zudem: Laut der Analysten ist die gefundene Technologie von SMIC wohl eine ziemlich nahe Kopie des N7-Prozesses der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC und SMIC lagen über angeblich gestohlene Technologien durch den chinesischen Konzern bereits vor einiger Zeit im Clinch.

Der überraschende Fortschritt von SMIC wirft Fragen darüber auf, wie effektiv der Exportkontrollmechanismus der USA war und ob Washington tatsächlich Chinas Ambitionen, eine erstklassige Chipindustrie im Inland zu fördern, vereiteln kann. ari

Das US-Außenministerium hat in seinem Jahresbericht über Menschenhandel Zwangsarbeit in Chinas “Neuer Seidenstraße” angeprangert. Zwangsarbeit sei der “versteckte Preis” der “Belt and Road”- Initiative (BRI), so das Ministerium. In einigen Projekten der Neuen Seidenstraße komme es zu Vergehen wie:

Die zuständigen Behörden in China hätten demnach keine ausreichende Aufsicht über die Arbeitsbedingungen und würden Missbrauch nicht ausreichend verhindern. Die Auslandsbotschaften hätten es versäumt, ausgebeuteten Arbeitern zu helfen, so das Außenministerium. Das Ministerium sieht dabei auch die Regierungen der Gastländer, in denen BRI-Projekte durchgeführt werden, in der Pflicht. Sie sollten die BRI-Baustellen häufiger inspizieren und ausgebeutete Arbeiter besser schützen.

Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Neuen Seidenstraße sind nicht neu. Im vergangenen Jahr hatte das Business and Human Rights Resource Centre in einer Studie 679 Vorwürfe gegen China und seine Unternehmen zusammengetragen (China.Table berichtete). nib

Russland war auch im Juni der größte Erdöl-Lieferant der Volksrepublik. Chinesische Importeure nutzen den Preisvorteil, der aufgrund von westlichen Sanktionen mit russischen Lieferungen einhergeht und reduzierten teurere Lieferungen aus Saudi-Arabien, wie Reuters berichtet. Im Juni importierte China demnach durchschnittlich 1,77 Millionen Barrel pro Tag aus Russland. Das ist etwas weniger als noch im Mai, aber übertrifft die Lieferungen aus Saudi-Arabien (1,23 Millionen Barrel pro Tag) deutlich. Bei den Lieferungen seit Jahresanfang liegt Saudi-Arabien noch knapp vor Russland. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland jedoch aufgeholt. China ist dementsprechend ein Profiteur des Krieges.

Auch die LNG-Importe aus Russland stiegen stark an. Im ersten Halbjahr lagen sie bei 2,36 Millionen Tonnen – ein Anstieg um 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Dem steht ein Rückgang der gesamten LNG-Importe Russlands um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gegenüber. Die Analysefirma Wood Mackenzie prognostiziert, dass Chinas LNG-Importe in diesem Jahr um 14 Prozent auf 69 Millionen Tonnen zurückgehen. Japan würde den Prognosen zufolge wieder zum weltweit größten Importeur aufsteigen.

Insgesamt sanken Chinas Erdölimporte im Juni auf ein Vierjahrestief. Die Corona-Lockdowns und das geringe Wirtschaftswachstum sind Ursachen für den Import-Rückgang. Während China auch weiterhin Öl aus dem Iran bezieht, meidet die Volksrepublik Importe aus Venezuela. Beide Staaten stehen unter US-Sanktionen. nib

Der chinesische Autobauer BYD strebt mit seinen E-Autos auf den wichtigen japanischen Automarkt. Ab dem kommenden Jahr sollen drei E-Modelle in Japan angeboten werden, wie das Unternehmen bekannt gab. Anbieten will BYD einen SUV, einen Kompaktwagen und eine Limousine, wie Nikkei Asia berichtet.

Derzeit machen E-Autos nur ein Prozent der Autoverkäufe in Japan aus. Doch die Regierung verfolgt das Ziel, dass ab 2035 nur noch E-Autos und Hybride verkauft werden dürfen. BYD will in Japan demnach vor allem im unteren und mittleren Preissegment Marktanteile gewinnen. Derzeit verkauft das Unternehmen noch über neun von zehn Autos im Heimatmarkt. In Japan bietet BYD schon elektrische Busse an. nib

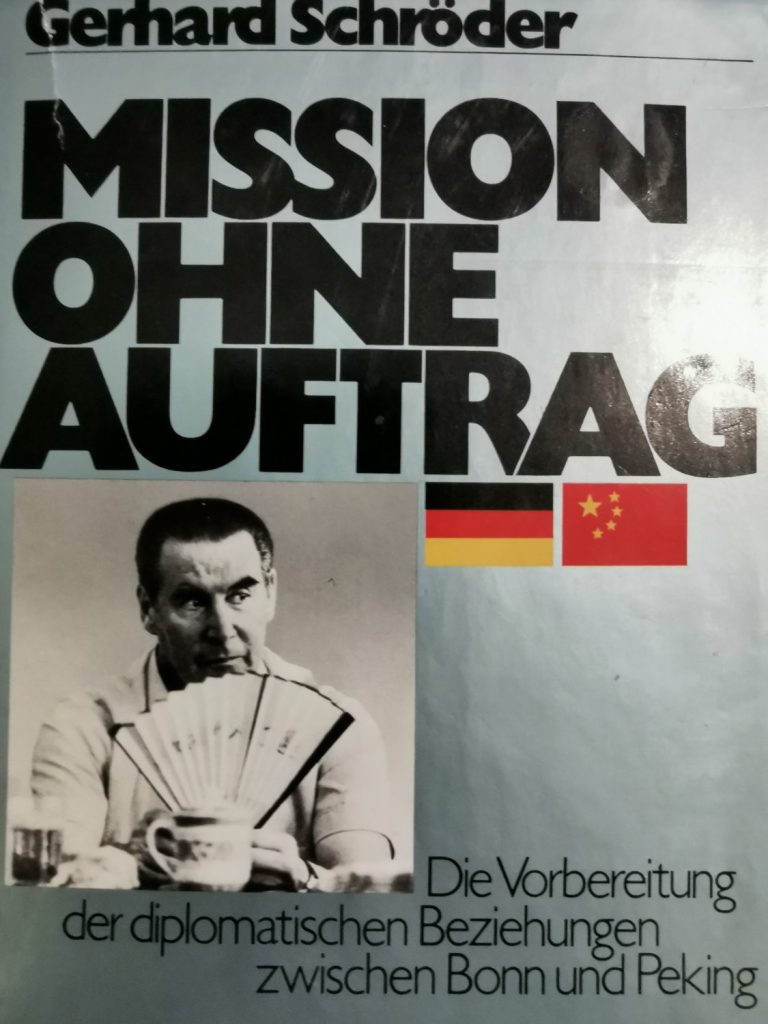

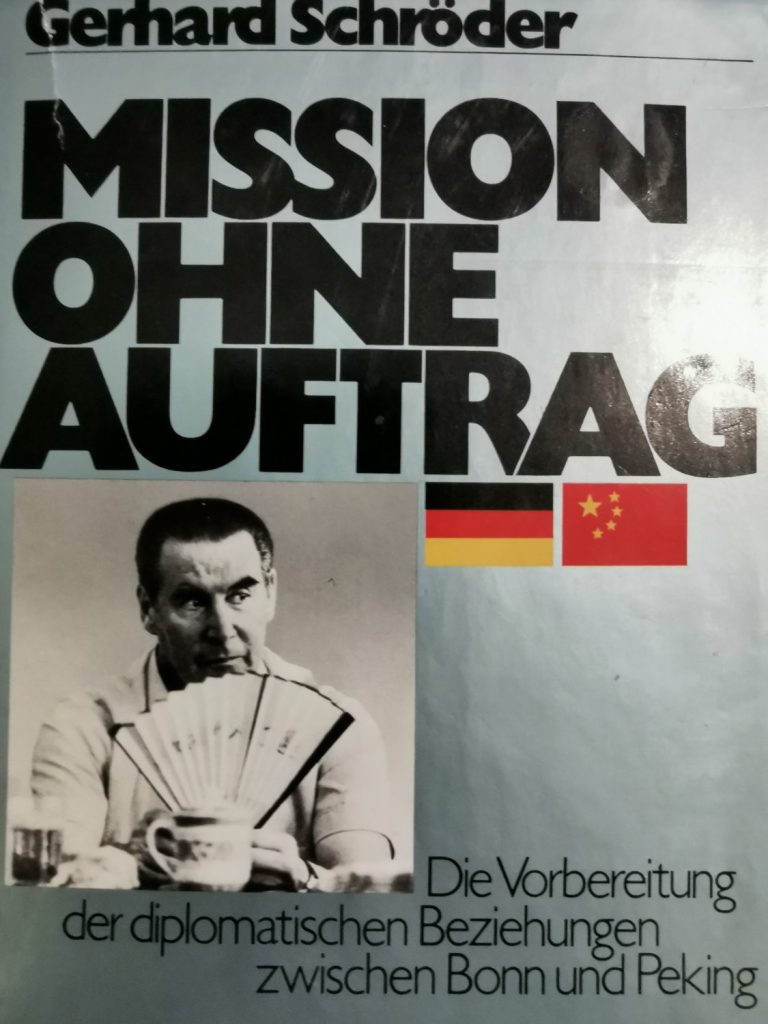

Vor exakt 50 Jahren brachten Bonn und Peking in der vorletzten Juli-Woche 1972 die Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen auf den Weg. Beide spielten dabei über Bande. Das kam nicht von Ungefähr. Denn zu den Einfädlern gehörten ein Oppositionspolitiker der CDU und auf chinesischer Seite ein Xinhua-Journalist in Bonn. Die ungewöhnlichen Akteure sprangen über ihren Schatten und gerade mal elf Wochen später besiegelten die Bundesrepublik und die Volksrepublik ihr neues Verhältnis mit einem offiziellen Schriftsatz. Er wird auch das kürzeste Kommuniqué in Chinas diplomatischer Geschichte genannt.

Wang Shu (王殊) Leiter der Nachrichtenagentur Xinhua (Neues China) in Bonn, ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Schon mehr als drei Stunden dauerte sein Gespräch mit CDU-Politiker Gerhard Schröder – nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter aus Niedersachsen und späteren SPD-Bundeskanzler. Doch der Satz, auf den er wartete, kam seinem Gesprächspartner nicht über die Lippen.

Es war der 21. Februar 1972. Eine SPD-FDP-Koalition regierte die Bundesrepublik. Oppositionsmann Schröder, der einst Außen- und Verteidigungsminister für die Union gewesen war, führte den Vorsitz über den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. “Wir redeten über die Weltlage” erinnerte sich Wang. “Aber ich dachte nur: Wann fragt er mich endlich? Draußen wurde es schon dunkel.” Schließlich habe er alle Höflichkeit fallen lassen. “Ich unterbrach Schröder. Ob er daran interessiert sei, China in Kürze zu besuchen?” Sein Gegenüber reagierte sofort: “Sehr gern, und wenn möglich noch in dieser Sommerpause.”

Als mir Wang die Anekdote 25 Jahre später im Jahr 1997 erzählte, schüttelte er sich vor Lachen und tat noch immer entrüstet: “War das eine Zeitverschwendung! Und nur, weil Schröder zu vornehm war, um zuerst zu fragen.”

Wang sollte sondieren, ob China über eine Einladung an Schröder seinem Wunsch nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland näherkommen würde. Eigentlich passte die Person Schröder nicht, weil er der Opposition angehörte. Die von Willy Brandt geführte SPD-FDP-Koalition aber hielt sich mit Kontakten zu China bedeckt, um ihre “Neue Ostpolitik” der Aussöhnung mit Moskau und Ostberlin nicht zu belasten.

Pekings Politik, Moskau heftig zu attackieren und Annäherungs-Pingpong mit den USA zu spielen, löste Fantasien in der CDU/CSU aus, die “China-Karte” zu spielen. Wang berichtete darüber nach Hause. Positiv hob er vor allem Schröder hervor. Als Diplomat der alten Schule und Ex-Außenminister sei er kompetent und als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss überparteilich genug, um die amtierende Regierung nicht vor den Kopf zu stoßen, falls China ihn einladen sollte.

Wang nahm Kontakt auf. Er wusste nicht, dass auch Schröder darüber nachdachte, wie er zu einer Einladung kommen könne. Frau Brigitte schrieb in den 1988 gemeinsam veröffentlichen Erinnerungen: “Mission ohne Auftrag”: “Wir werden bestimmt nach China reisen, hat mir mein Mann an einem Tag im Januar 1972 gesagt.” Noch kein deutscher Politiker hatte bis dahin China besucht.

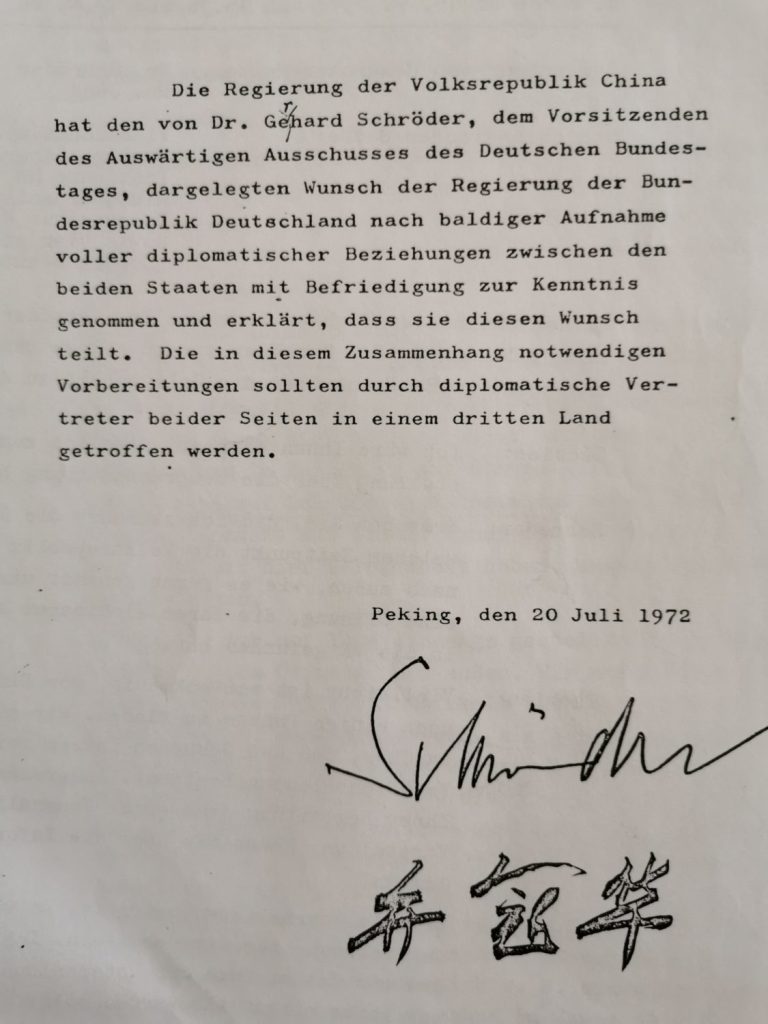

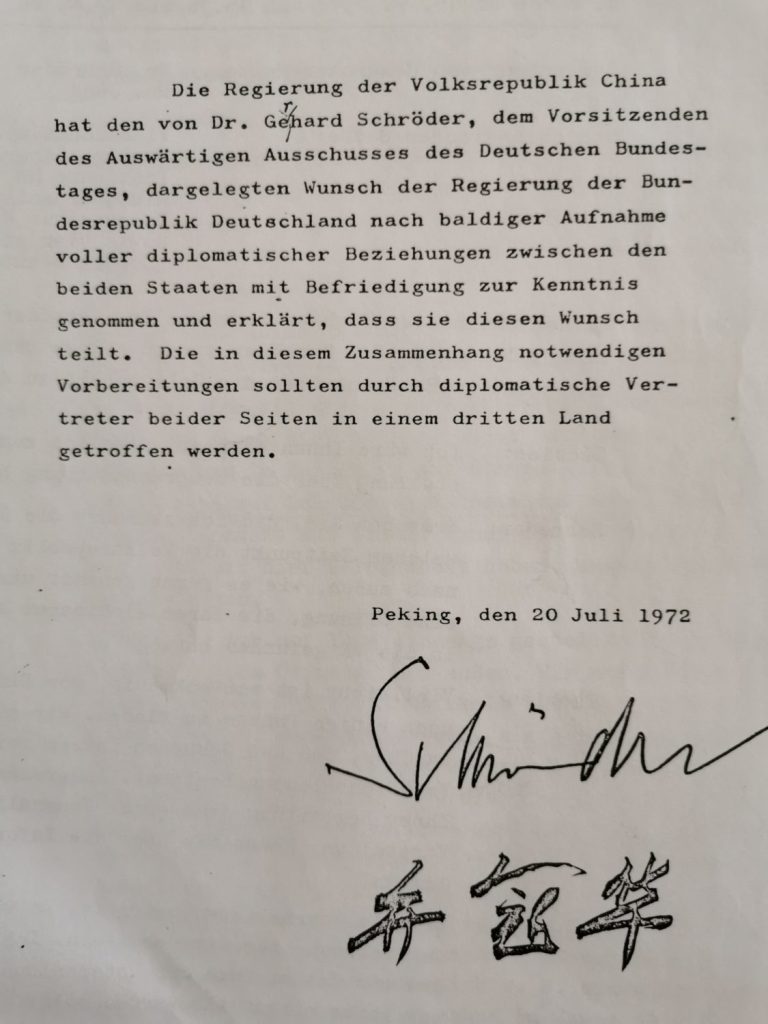

Fünf Monate, am 19. Juli, saß das Ehepaar Premier Zhou Enlai in Peking gegenüber. Wie sich Wang erhofft hatte, hatte Schröder Kanzler Brandt und Außenminister Scheel vor Reiseantritt informiert, ihr Einvernehmen auch für sein vertrauliches Memorandum eingeholt, das er als Blaupause für kommende offizielle Verhandlungen nutzen wollte. Zhou billigte den Entwurf. Schröder und Vizeaußenminister Qiao Guanhua unterzeichneten ihn am 20. Juli.

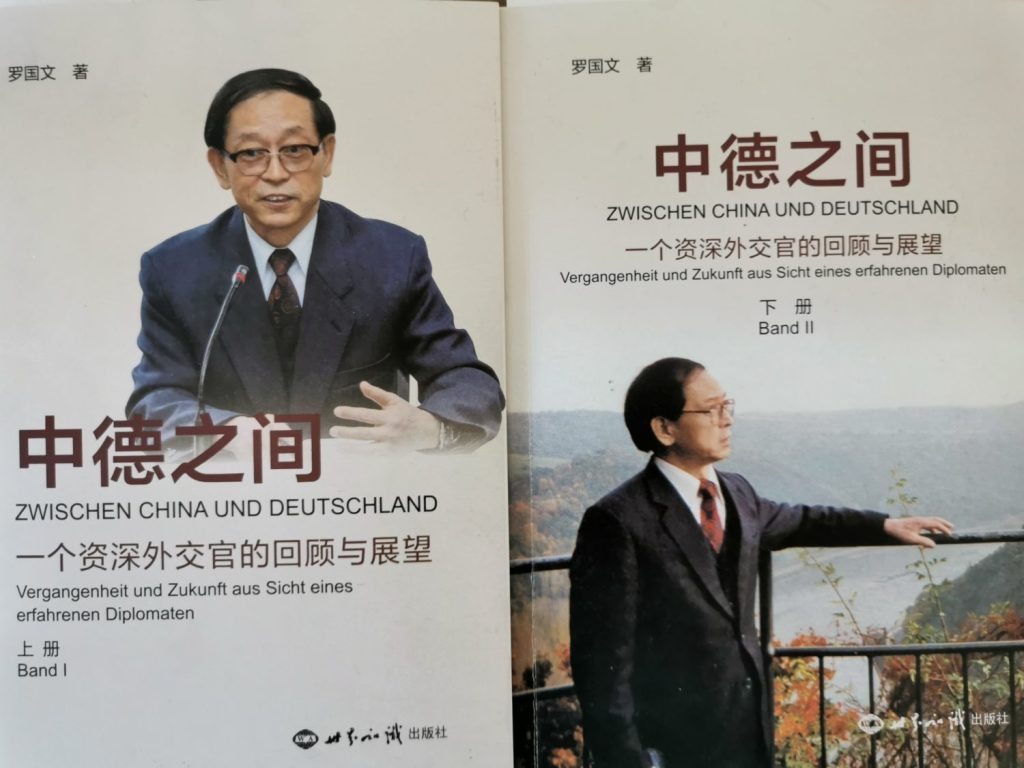

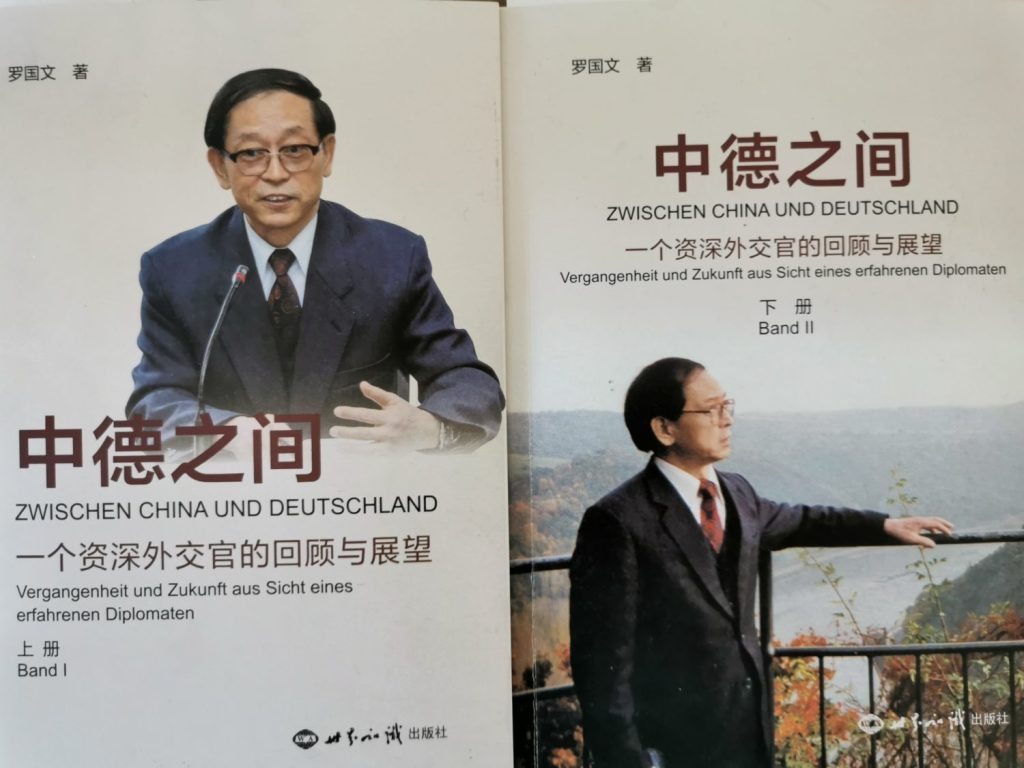

So startete der Countdown zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, der nach 40 Tagen und acht Verhandlungsrunden zum offiziellen Vertrag führte. Am 11. Oktober 1972 paraphierte ihn der nach Peking angereiste Außenminister Walter Scheel für die SPD-FDP-Koalition. Diplomat Luo Guowen 罗国文 nennt die Vereinbarung in seinem neuen zweibändigen Buch “Zwischen China und Deutschland” (中德之间) “Chinas kürzestes Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen” (最短的建交公报).

Es besteht aus nur einem Satz: “Die Regierung der Volksrepublik China und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben am 11. Oktober 1972 beschlossen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und in kurzer Zeit Botschafter auszutauschen.” Im Kommuniqué stehen weder die “fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz” noch das “Ein-China Prinzip” der Taiwan-Frage. Aber auch kein Wort zur Berlin-Frage. Doch Peking akzeptierte den Vertretungsanspruch Bonns für Weltberlin. Nur willigte es in eine pragmatische Lösung ein. China habe einem von der deutschen Seite mündlich verlesenen Text zugestimmt, wonach Westberlin von Bonn vertreten werde. Genauso dürfe Bonn das auch verkünden.

Scheel würdigte Jahrzehnte später die Rolle Wang Shus und Schröders als Einfädler: “Beziehungen mit China? Für uns wollte das wohlüberlegt sein. Dass China Schröder als Eisbrecher wählte, war ein guter Griff: Vor seiner Reise hatten wir eine ausführliche Unterhaltung mit ihm. Nach seiner Rückkehr besuchte er mich in meinem Urlaubsort in Österreich, um über seine Eindrücke zu berichten.”

Hinter der Eile und der simplen Prozedur steckte – wie wir heute wissen – auch Kalkül, von Premier Zhou Enlai im Auftrag Mao Zedongs. Der Vorsitzende brütete nach Aufnahme der Volksrepublik in die UN 1971 und nach dem spektakulären Peking-Besuch von US-Präsident Nixon im Februar 1972 über weitere Befreiungsöffnungen nach, um der sowjetischen Bedrohung zu entgehen. Maos Motto lautete: “Im Osten öffnen wir uns nach Japan, im Westen nach Deutschland.” Im September nahmen Peking und Tokio Beziehungen auf, im Oktober war Bonn an der Reihe.

Zhou drängte Schröder, alles zu tun, dass sich Peking mit Bonn noch vor der Bundestagswahl Ende 1972 auf diplomatische Beziehungen verständigen könne. “Für unsere Länder besteht nicht die Frage der Normalisierung, sondern einfach die der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.” Das sei anders als mit Japan und berühre auch nicht die Taiwan-Frage. Für die sei “entscheidend, dass Deutschland nie Beziehungen zu Chiang Kai-shek hatte. Das ist Adenauer zu verdanken.”

Heute sind die 70-seitigen Wortprotokolle der Gespräche Schröders mit Peking zugänglich. Sie zeigen, wie Chinas Diplomaten auf ihn einredeten, der Sowjetunion nicht über den Weg zu trauen. “Wir verwenden für sie gerne ein Wort, über das sie sich sehr ärgern: Die neuen Zaren”, sagte Qiao. Sie “halten sich an keine Verträge.” Drastisch warnte Zhou vor Moskaus “nicht aufhörender Begierde nach Expansion.” Peking habe “den Eindruck, dass die jetzige Administration der USA das begriffen hat.” China sei vorbereitet, falls die Sowjets gegen den Osten vorgingen. Aber sei Europa es, wenn es gegen den Westen ginge? Wenn sich dort “ein falsches Sicherheitsgefühl ausbreiten würde infolge der Ratifizierung der Ostverträge und der Berlin-Vereinbarung, wäre das sehr gefährlich.” Zhou: “Ich sage das Ihnen, weil Ihre Partei das versteht, und sagen Sie das nicht Ihrer Regierung, weil die SPD das nicht versteht.”

Wie sich die Zeiten nach 50 Jahren ändern. Heute verteidigt Peking unter Xi Jinpings Führung Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Während SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am 17. Juli in einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt: “Putins Umgang mit der Ukraine und anderen Ländern in Osteuropa trägt neokoloniale Züge. Ganz offen träumt er davon, nach dem Modell der Sowjetunion oder des Zarenreichs ein neues Imperium zu errichten.” Und in seiner Regierungserklärung verspricht er: Deutschland müsse seine “China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden.”

Für den Journalisten Wang Shu, der 20 Jahre lang als Korrespondent in Asien und Afrika arbeitete, wenig Englisch und Französisch konnte, war alles neu, als er Ende 1969 nach Deutschland geschickt wurde. Sein Vorteil war: “Ich kam ohne festgelegte Meinungen oder ideologische Vorurteile an”. Doch das war auch gefährlich, unter den misstrauischen Augen seiner Heimatredaktion und in einer vergifteten innenpolitischen Atmosphäre voller Intrigen. Als Wang mir das erzählte, unterbrach uns seine Frau Yuan Jie: “Ich habe damals Todesängste ausgestanden”.

Wang hatte aber, ohne es zu wissen, in Mao einen mächtigen Beschützer. Der kritzelte auf einem von Wangs Berichten sogar: “Der taugt zum Botschafter”, was Wang tatsächlich 1974 in Bonn wurde. Denn der Vorsitzende brütete nach dem blutigen Grenzscharmützel 1969 mit der Sowjetunion über die veränderte Weltlage, die China zur Öffnung nach Westen zwinge. Wangs Berichte kamen ihm gerade Recht.

China wusste mehr über die Deutschen als umgekehrt. Diese kamen 1972 in ein von der Kulturevolution schwer gezeichnetes Land. Dabei kam es zu einem ungewollt komischen Fauxpas. Außenminister Scheel hatte für sein Abschiedsbankett im Oktober in der großen Halle des Volkes aus Deutschland eingeflogene Spezialitäten auftischen lassen. Der stolze Chefkoch begrüßte alle Eingeladenen und wollte wissen, wie es ihnen schmecke, schildert Diplomat Luo. Mit seiner weißen Kochmütze verschreckte er jedoch die chinesischen Gäste, darunter hochrangige Beamte. Sie fühlten sich an die hohen weißen Schandhüte erinnert, mit denen Rotgardisten sie einst schaulaufen ließen. Luo beschreibt die damalige Gefühlslage in der Halle des Volkes mit einem deutschen Wort. Er setzt es in Klammern (Schock).

Den sich rasant entwickelnden Beziehungen seither schadete es nicht.

Es ist neun Uhr morgens, aber Michael Clauß verzichtet dankend auf einen Kaffee. Er habe schon zwei Frühstückstermine hinter sich, sagt der deutsche EU-Botschafter, sein Koffeinbedarf ist daher gedeckt. Der nächste Termin steht bereits an, er führt Clauß in den sogenannten Beichtstuhl. Das Kabinett von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lotet einmal mehr in kleinen Gruppen aus, welche Befindlichkeiten die Mitgliedstaaten in Bezug auf die neuen Sanktionen gegen Russland haben.

Der Brüsseler Politikbetrieb geht im August in die obligatorische Sommerpause, Krieg und Krisen zum Trotz. Krise türmt sich inzwischen auf Krise, und Clauß ist mittendrin in den politischen Bemühungen der EU, diese einzuhegen. Er kennt den EU-Betrieb wie kaum ein anderer. Der 60-Jährige hat die vergangenen beiden Ratspräsidentschaften Deutschlands gemanagt, 2020 als Botschafter, 2007 als stellvertretender Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt. Den Prozess zur Erarbeitung einer europäischen Verfassung hat er als Leiter des deutschen Konventsekretariats begleitet, vom Start 2002 weg bis zu dessen bitteren Ende – den ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden.

Vorgestellt hatte sich Clauß das allerdings ganz anders. Er sollte nach seinen ersten Jahren im Außenamt eigentlich Botschafter in Sierra Leone werden, “meine Frau und ich fanden das Abenteuer sehr reizvoll”, sagt er. Wenige Stunden vor Abflug aber wurde in dem westafrikanischen Land geputscht, die deutsche Vertretung in der Hauptstadt Freetown musste evakuiert werden. Also musste eine andere Verwendung für Clauß gefunden werden – als Botschaftsrat an der EU-Vertretung. “Dass ich stattdessen nach Brüssel entsandt wurde, war reiner Zufall”, sagt er.

Begeistert war Clauß davon zunächst nicht. Er kannte Belgien aus der Schulzeit, sein Vater war als Bundeswehr-Offizier zeitweise beim Nato-Oberkommando in Mons stationiert. Clauß aber wollte ferne Länder kennenlernen. Auch deshalb hatte er sich, nach zweijährigem Dienst als Zeitsoldat, für den diplomatischen Dienst entschieden – und gegen die Truppe, in der es sein Vater bis zum Vier-Sterne General brachte.

So aber wurde es Brüssel statt Freetown. Anschließend folgten 14 Jahre in der Zentrale am Werderschen Markt, zuletzt als Leiter der Europaabteilung. 2013 sei es dann Zeit für einen Tapetenwechsel gewesen, sagt Clauß: Er wurde Botschafter in China. “Es ist heilsam und hilfreich, die Dinge auch mal von außen zu betrachten”, sagt er. “Von Peking aus betrachtet ist Brüssel nicht der Nabel der Welt.” Verglichen mit der enormen Dynamik in China seien die Prozesse in Europa oft mühsam und bürokratisch.

Für Ausländer ist es schwierig, in Peking hinter die Kulissen des chinesischen Systems zu blicken. Kontakt zu westlichen Diplomaten ist für KP-Kader unerwünscht. Seine Frau aber verschaffte Clauß Einblicke, die er sonst nicht bekommen hätte. Über sie bekam er Zugang zur chinesischen Elite, Mitgliedern der sogenannten Revolutionary Families: Söhne, Töchter und Enkel der einstigen Weggefährten von Mao, ohne offizielle Parteiposition, aber dennoch einflussreich und gut informiert. Viele von ihnen wurden an US-Eliteuniversitäten ausgebildet und sprechen daher sehr gut Englisch.

“Die Frauen haben sich am Wochenende hin und wieder verabredet und wir Männer sind einfach mitgekommen”, erzählt Clauß. In diesem Rahmen sei es möglich gewesen, teils recht offen miteinander zu sprechen. “Das hat mir die Tür aufgestoßen zu einer abgeschirmten Welt. Und es half dabei, die offiziellen Informationen einzuordnen.”

Illusionen über Funktionsweise und Machtanspruch des Systems macht er sich seither keine mehr. “China leitet aus seiner Entwicklung ein großes Selbstbewusstsein ab und stellt unser politisches und gesellschaftliches System infrage”, sagt er. Die KP werde zunehmend repressiv und versuche, die internationale Ordnung in ihrem Sinne umzukrempeln. So diene die “Belt and Road”-Initiative dazu, ein hierarchisches Verhältnis zu anderen Staaten zu etablieren, mit Peking an der Spitze. “In Europa wurde lange nicht gesehen, dass China ein systemischer Rivale ist. Mir war wichtig, hier in Brüssel zu vermitteln, dass wir diese Naivität ablegen müssen.”

Inzwischen ist diese Botschaft angekommen. Clauß hat nach der Versetzung nach Brüssel 2018 dazu beigetragen, Hand in Hand mit anderen China-Kennern wie dem Grünen-Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer. Inzwischen hat die EU ein 300 Milliarden Euro schweres Gegenstück zur Neuen Seidenstraße aufgelegt. “Global Gateway hat das Potenzial, eine echte Alternative zu sein”, sagt Clauß. “Jetzt aber müssen wir voranschreiten, und zwar wertebasiert, aber auch realistisch vorgehen, um möglichst viele Länder einzubinden.”

In Berlin wird der Diplomat für seine Kompetenz und seine Sachlichkeit parteiübergreifend geschätzt, auch die Ampel-Regierung hält an ihm fest. Clauß selbst hat kein Parteibuch, das verträgt sich nicht mit seinem Beamtenethos. Er versucht, die Brüsseler Einblicke in die europapolitischen Abstimmungsprozesse in der Bundesregierung einzuspeisen, etwa was die Mehrheitsverhältnisse im Rat und Europaparlament betrifft.

Um den Stress abzuschütteln, geht Clauß jedes Wochenende viele, viele Kilometer laufen, bisweilen steigt er auch aufs Rennrad. Unter der Woche versucht er, sich einen weiteren Termin im Kalender dafür freizuhalten. “Ich bin Langstreckenläufer, das ist eine echte Leidenschaft”, sagt er. Er brauche den sportlichen Ausgleich für die physische Gesundheit, aber auch für die geistige Hygiene.

Dass ihn seine Karriere statt in den afrikanischen Regenwald in den EU-Paragrafendschungel geführt hat, damit hat Clauß längst seinen Frieden gemacht. “Brüssel ist zwar nicht so exotisch”, sagt er, “abenteuerlich geht es hier aber bisweilen auch zu”. Till Hoppe

China war lange Zeit der “Goldesel” deutscher Unternehmen. Die Autobranche, die Chemie und Maschinenbauer profitierten in den letzten Jahrzehnten vom Wirtschaftswunder in China. Die Volksrepublik verwandelte sich zum größten Absatzmarkt für zahlreiche Firmen. Und bei Rohstoffen und Vorprodukten war lange Zeit niemand so günstig wie das Reich der Mitte. Doch mit Russlands Einmarsch in der Ukraine wird sich Deutschland den China-Abhängigkeiten zunehmend bewusst. Die Globalisierung steht vor einer Neuaufstellung, sagen Experten. Für viele Unternehmen wird China immer unattraktiver. Das Land koppelt sich nicht nur wegen Corona ab, sondern bemüht sich auch eigene Wirtschafts-Champions hervorzubringen, die ausländische Unternehmen verdrängen sollen. Auch die Bundesregierung arbeitet an einer neuen China-Strategie. Es steht eine Zeitenwende bevor.

Nach fast zwei Jahren Pause haben Brüssel und Peking sich in einem gesonderten Dialog-Format wieder über Handelsthemen ausgetauscht. Dabei sprachen EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He unter anderem über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie, die Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine. Die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die durch das europäische Lieferkettengesetz stärker geahndet werden sollen, wurden jedoch nicht angerissen, berichtet Amelie Richter. Nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April wollte die europäische Seite offenbar erreichen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft und die beiden Seiten wieder Gemeinsamkeiten finden.

Ärgerlich, dass es mit den Träumen manchmal so kompliziert sein muss! Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” ist ein schönes Ziel, doch leider funkt die wenig rosarote Realität dazwischen: Geprellte Sparer, magere Wachstumszahlen, erzürnte Immobilienkäufer, enttäuschte Absolventen, die von der Uni direkt in eine Rekord-Arbeitslosigkeit schlittern. Die Probleme türmen sich, analysiert unser Autor Fabian Kretschmer aus Peking. Und das nur wenige Monate vor dem Parteitag, der Xi Jinpings dritte Amtszeit einleiten soll.

Über Jahre hinweg galt China als einer der bevorzugten Partner der deutschen Politik und Wirtschaft. Die Volksrepublik war Garant für deutsches Wachstum und ist längst zu Deutschlands größtem Handelspartner aufgestiegen. Auto- und Maschinenbauer machen in der Volksrepublik große Umsätze.

Doch vieles deutet darauf, dass das China-Engagement der deutschen Wirtschaft vor einem Wendepunkt steht. Die Corona-Lockdowns und der chinesische Fokus auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit machen das Land zunehmend unattraktiver.

Hinzu kommt die neue Furcht vor zu großen Abhängigkeiten: Deutschlands Gas-Abhängigkeit von Russland wird im Winter wohl zu einer Rezession führen. Vor diesem Hintergrund werden auch die China-Abhängigkeiten Deutschlands neu bewertet. Außenministerin Annalena Baerbock sagte jüngst, es sei ihr “sehr ernst” mit der Reduzierung der Abhängigkeiten von China.

Leicht wird das nicht. “Europas wirtschaftliche Verflechtungen mit China sind wesentlicher komplexer” als jene mit Russland “und betreffen Sektoren mit einer tief verzweigten Wertschöpfungskette”, sagt Max Zenglein, Chefökonom beim China-Think-Tank Merics gegenüber China.Table.

Bei Seltenen Erden, Magnesium und anderen Rohstoffen gibt es gar kritische Abhängigkeiten (China.Table berichtete). Auch bei Industriegütern haben die Abhängigkeiten stark zugenommen. Laut Merics befinden sich die EU-Staaten in 103 Produktkategorien in einer “kritischen strategischen Abhängigkeit” von China. Das heißt: Die Staaten importieren mindestens 50 Prozent eines bestimmten Produkts aus China, zudem hat die Volksrepublik einen globalen Marktanteil von mindestens 30 Prozent. Dazu zählen beispielsweise pharmazeutische Produkte, Chemikalien und Elektronikteile wie bestimmte Leiterplatten, kleine Transformatoren oder Batteriezellen. Zahlreiche Branchen sind auf Vorleistungen aus China angewiesen.

Bei all diesen Produkten wäre es schwierig, kurzfristig andere Zulieferer zu finden. Einen Lieferstopp könnte die deutsche Wirtschaft kaum verkraften. Zenglein empfiehlt deshalb: “Es wäre durchaus hilfreich, wenn Politik und Wirtschaft Mechanismen ergreifen, um die Abhängigkeiten zu identifizieren und diese in kritischen Bereichen – beispielsweise bei erneuerbaren Energien, pharmazeutischen Grundstoffen oder Elektronikbauteilen – zu reduzieren.”

China macht das schon. Peking hat es sich zum Ziel gesetzt, technologisch an die Weltspitze zu rücken und westliche Anbieter zu überholen. Chinas Unternehmen sollen innovativer werden und eine Tech-Dominanz aufbauen, die zukünftig für Wachstum sorgt. “Im Falle von geopolitischen Eskalationen” wäre China dann besser gerüstet, sagt Zenglein.

Um technologisch aufzuholen, nutzt China auch ausländische Konzerne. Einige Forscher warnen deshalb, die deutsche Industrie dürfe nicht zu naiv agieren. “Ausländische Investoren müssen sich vergegenwärtigen, dass sie diesem Ziel dienen sollen”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gegenüber China.Table. Als warnendes Beispiel diene die Autoindustrie. Deutsche Unternehmen “haben chinesischen Firmen das nötige Know-how geliefert, um von diesen zukünftig ersetzt werden zu können“, erklärt der Handelsexperte.

Was daraus folgt, zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW): “Deutschland hängt vor allem auf der Exportseite, aber auch importseitig, wesentlich stärker von China ab als umgekehrt.” Und Chinas Importe werden in Zukunft weiter sinken, wie die Prognose zeigt. Der Grund ist in Peking zu finden. “Die chinesische Regierung will ihre Abhängigkeiten vom Ausland durch die Dual-Circulation-Strategie weiter abbauen”, schreibt der Autor der Studie, Jürgen Matthes.

Doch nicht alle Entwicklungen gehen auf eine aktive Entscheidung Pekings zurück. So verliert China in letzter Zeit als Absatzmarkt wie auch im täglichen Geschäft zunehmend an Attraktivität. Unternehmen und Verbände beklagen die strikte Null-Covid-Politik und die zahlreichen Lockdowns. Laut einer Umfrage der EU-Handelskammer in China überlegt ein immer größerer Teil der Unternehmen, Investitionen aus China abzuziehen (China.Table berichtete). Für 77 Prozent der befragten Unternehmen hat China als Investitionsziel an Attraktivität verloren.

Und auch Unternehmen in Deutschland wollen ihre China-Abhängigkeit verringern. Fast jedes zweite Industrieunternehmen, das Vorleistungen aus der Volksrepublik bezieht, will seine Importe aus China reduzieren, zeigt eine Ifo-Studie vom April. Ob dieser Stimmungsumschwung allerdings auch “einen grundsätzlichen Strategiewechsel bei den europäischen Unternehmen einleiten wird, bleibt noch abzuwarten”, sagt Zenglein.

Doch global stehen die Zeichen auf Entflechtung. “Die Globalisierung steht am Anfang einer Neu-Aufstellung”, sagt Zenglein. Risikofaktoren müssten in den Kalkulationen der Unternehmen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Dabei gehe es nicht um eine Abkopplung. Vielmehr plädiert Zenglein für eine Diversifizierung. Das “wird Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen”.

Rolf Langhammer gibt zu bedenken, dass der chinesische Markt derzeit noch zu wichtig sei. “Unternehmen werden die Fokussierung auf den chinesischen Markt, wenn überhaupt, nur sehr langsam abbauen können”, meint der IfW-Forscher. Aber vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Realitäten “kann es noch kostspieliger werden, nicht zu reagieren“, sagt Zenglein.

Genau hier könnte die größte Herausforderung liegen. Denn die Firmen setzen lieber auf kurzfristige Gewinne denn auf langfristige Sicherheit. Schließlich steht man im Wettbewerb. Es ist das klassische Gefangenen-Dilemma: Gibt ein Unternehmen die Umsätze in China auf, eröffnen sich Chancen für Wettbewerber, die in die Lücke vorstoßen können und dem Unternehmen Marktanteile abnehmen. Ähnliches gilt für den Einkauf günstiger Vorprodukte und Rohstoffe aus China. Doch ob dieses Vorgehen langfristig den größten Nutzen bringt, steht spätestens nach dem Russland-Debakel infrage.

Werden die deutsche Politik und die Wirtschaft die richtigen Lehren ziehen und sich auf die neue Globalisierung einstellen? Eine neue China-Strategie des Außenministeriums könnte bald Aufschluss geben. Außenministerin Baerbock sagte jüngst, weil China ein Systemrivale sei, müssten wir klarstellen, dass wir nicht erpressbar sind, so “wie wir es bei der russischen Gasabhängigkeit waren”. Und auch Robert Habeck will einen neuen Kurs einschlagen. “Wir diversifizieren uns stärker und verringern unsere Abhängigkeiten auch von China”, sagte der Wirtschaftsminister kürzlich. Die Regierung wird sich an diesen Aussagen messen lassen müssen.

Die EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, hat es gestern gut zusammengefasst: “Seit dem letzten ranghohen Handelsdialog im Jahr 2020 haben sich viele Probleme angesammelt“, schrieb sie auf Twitter nach den ersten Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Peking nach gut zwei Jahren. Das auf Eis gelegte Investitionsabkommen CAI und die Handelsblockade gegen EU-Staat Litauen sind nur zwei dieser Probleme – die Liste der Tagesordnungspunkte für das 9. Treffen des sogenannten EU-China High-Level Economic and Trade Dialogue (kurz HED) war lang.

EU-Vizepräsident und Handelskommissar Valdis Dombrovskis und der chinesische Vizepremier Liu He sprachen über Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine, wie die EU-Kommission nach dem Gespräch mitteilte. Die EU habe “die Bereitschaft Chinas zur Kenntnis genommen, bei der Gewährleistung der Stabilität der Weltmärkte und der Bekämpfung der weltweiten Ernährungsunsicherheit zusammenzuarbeiten, auch durch den Export von Düngemitteln”, hieß es in einer Erklärung aus Brüssel.

Außerdem habe man sich darauf verständigt, dass die Unterbrechung von Lieferketten verhindert werden müsse. Mehr Transparenz soll es bei Informationen über die Lieferungen bestimmter kritischer Rohstoffe (China.Table berichtete) geben. Fortschritte gab es im Bereich der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen. Aber auch das sich verschlechternde Geschäftsumfeld in China für europäische Unternehmen, marktverzerrende Subventionen und die Rolle von Staatsunternehmen seien angesprochen worden. Ebenso der auf Litauen ausgeübte wirtschaftliche Zwang und die nächsten Schritte für eine WTO-Reform.

Menschenrechtsverletzungen oder die Lage in Xinjiang – wo einige EU-Unternehmen Werke haben – waren der offiziellen Mitteilung zufolge bei dem Gespräch kein Thema. Es scheint ein wenig, als habe Brüssel nach dem desaströsen EU-China-Gipfel im April sichergehen wollen, dass der Handelsdialog konstruktiv verläuft. Nach der zweijährigen Pause ist der Dialog aber ein gutes Zeichen, auch wenn er erneut nur als Videocall stattfinden konnte. Einen zweiten HED wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, der nächste wird erst im Jahr 2023 stattfinden. Vielleicht dann wieder persönlich.

Verwirrung gab es indes um eine Einladung europäischer Regierungschefs in die Volksrepublik: Die Tageszeitung South China Morning Post hatte über ein mutmaßliches Gesprächsangebot von Xi Jinping berichtet. Dieser habe Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Staatschef Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Premier Pedro Sánchez zu einem persönlichen Treffen im November in Peking eingeladen, schrieb die SCMP unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bestätigungen oder Stellungnahmen zu dem Bericht gab es aus den vier europäischen Hauptstädten nicht. Berlin wollte Reisepläne nicht kommentieren.

Peking antwortete am Dienstag dann jedoch mit einem klaren Dementi: “Ich weiß nicht, woher die Informationen stammen”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian. Die Einladung an die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten für Xi eine Rückkehr zur persönlichen Diplomatie mit europäischen Politikern bedeutet. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich kein europäischer Politiker mit dem chinesischen Staatschef bilateral direkt getroffen. Der Austausch fand immer über Video statt.

Nach Veröffentlichung des Berichts hatte es Kritik an der mutmaßlichen Einladung an Scholz, Macron, Draghi und Sánchez gegeben. Zweifel kamen auch auf, da das Gesprächsangebot für einen Zeitpunkt ausgesprochen worden sein soll, der nach dem Parteitag der KPCh im Oktober liegt. Bei diesem will sich Xi allerdings erst im Amt bestätigen lassen. Vielleicht war Peking aufgefallen, dass es für die Außenwirkung einer echten Wahl nicht sonderlich vorteilhaft ist, wenn ein vermeintlich noch um seinen Posten “bangender” Staatspräsident bereits jetzt große Einladungen ausspricht – daher der öffentliche Rückzieher.

Auch die Auswahl der Europäer kam nicht sonderlich gut an: Mit Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hätte China die größten EU-Wirtschaftspartner eingeladen. Diese würden in Peking dann dem “Partei-Kaiser” direkt nach dem Parteitag ihren Respekt zollen, kritisierte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Er mahnte an, über die Antwort zu der Einladung gut nachzudenken. Außerdem gab es Kritik am Ausschluss anderer EU-Staaten. Die mittel- und osteuropäischen Staaten seien “jahrelang als Trojanische Pferde beschuldigt” worden, schrieb der slowakische China-Analyst Matej Šimalčík auf Twitter. Der einzig moralisch akzeptable Schritt für die vier EU-Staaten sei es deshalb “höflich abzulehnen und um ein vollständiges EU27+China-Treffen zu bitten”, so Šimalčík.

Bis es zu einem hochrangigen Besuch aus Europa in China kommt, wird es noch dauern. Nicht zuletzt deshalb erhielt nun die Reise der Vizepräsidentin des Europaparlaments und deutschen FDP-Europaabgeordneten, Nicola Beer, nach Taiwan besondere Aufmerksamkeit. Beer ist ab Dienstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Taipeh. Es handelt sich dabei um den ersten Besuch Beers als Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Taiwan. Am Dienstag traf die FDP-Politikerin Taiwans Ministerpräsidenten Su Tseng-chang, am Mittwoch soll ein Gespräch mit Präsidentin Tsai Ing-wen folgen. Aus Peking kam zu Beers Besuch die bereits bekannte Kritik: Die EU-Politikerin missachte das “Ein-China-Prinzip”.

Beer rief zum Auftakt ihres Besuchs dazu auf, den Inselstaat gegen China zu unterstützen. “Taiwans Blüte ist auch Europas Blüte. Wir werden Chinas Drohungen gegen Taiwan nicht ignorieren”, so Beer laut Medienberichten. Sie stellte einen direkten Bezug ihres Besuchs zur russischen Invasion in der Ukraine her. Beer sagte laut der Nachrichtenagentur AFP: “Es gibt keinen Raum für chinesische Aggression im demokratischen Taiwan. Derzeit werden wir Zeugen eines Krieges in Europa. Wir wollen nicht Zeugen eines Krieges in Asien werden.”

Taipeh soll einem Bericht zufolge im August noch weiteren Besuch erhalten, der Peking bereits jetzt erzürnt. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider berichtete, plant Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, noch im August einen Besuch in Taipeh. Die Visite ist demnach Teil einer Reise einer US-Delegation, die auch Japan, Malaysia, Singapur und dem indopazifischen Kommando der US-Streitkräfte auf Hawaii einen Besuch abstatten soll. Offiziell bestätigt wurde die Reise zunächst weder vom US-Außenministerium, noch von Taiwan. Ursprünglich war ein Besuch schon im April geplant. Er musste wegen einer Corona-Infektion Pelosis aber abgesagt werden. Schon im April hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gesagt, ein Besuch von Pelosi auf Taiwan wäre eine “bösartige Provokation”.

Was mehreren tausend Kleinsparern in der zentralchinesischen Provinz Henan widerfahren ist, dürfte ihre Weltsicht von Grund auf erschüttert haben. Seit Monaten haben sie keinen Zugriff auf ihre Konten, nachdem diese von vier ländlichen Banken nach einem mutmaßlichen Spekulationsskandal eingefroren wurden (China.Table berichtete).

Bei dem Bankenskandal in Henan mag es sich zwar volkswirtschaftlich gesehen nur um eine vergleichsweise geringe Summe handeln. Dennoch weckt er eine Urangst der Bevölkerung. Seit Beginn der wirtschaftlichen Öffnung des Landes wird die Gesellschaft von einer stillen Übereinkunft zusammengehalten: Die Chinesen geben bereitwillig ihren Anspruch auf politische Mitsprache ab, solange die Parteiführung in Peking für eine stete Verbesserung des materiellen Lebensstandards sorgt. Und Jahrzehnte ging der Plan exzellent auf: Zwischen 1978, dem Beginn der Reformpolitik Deng Xiaopings, und dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahr 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas um mehr als das 64-fache gestiegen.

Doch spätestens im Zuge der dogmatischen “Null Covid”-Politik hat sich das Blatt vollkommen gewendet. Das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Erliegen gekommen: Zwischen April und Juni wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich nur noch um 0,4 Prozent. Nimmt man das erste Jahresquartal als Vergleichswert, dann ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sogar um 2,6 Prozent geschrumpft. Die unmittelbaren Auswirkungen der drohenden Rezession zeigen sich immer deutlicher. In der überhitzten Immobilienbranche, einer zentralen Säule der heimischen Volkswirtschaft, droht bereits eine Abwärtsspirale: Aktuell drohen zehntausende Chinesinnen und Chinesen, ihre Hypothekenzahlungen auszusetzen, da ihre Apartmentsiedlungen unfertig in der Landschaft herumstehen (China.Table berichtete).

Gleichzeitig befindet sich die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten auf einem Rekordhoch: Fast jeder fünfte Chinese zwischen 16 und 24 Jahren hat derzeit kein Einkommen. Allein dieses Jahr strömen mit knapp elf Millionen Universitätsabsolventen so viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt wie noch nie. Viele von ihnen werden sich trotz guter Qualifikation mit prekären Gelegenheitsjobs abfinden müssen. Laut einer Prognose der US-Bank Merrill Lynch könnte die Jugendarbeitslosigkeit noch in diesem Jahr auf bis zu 23 Prozent ansteigen. Die wirtschaftliche Misere ist dabei zu weiten Teilen hausgemacht. Pekings exzessive Regulierungswelle gegen die Tech-Branche, die immerhin die international erfolgreichsten Konzerne des Landes hervorgebracht hat, sorgte im letzten Jahr für bisher nie dagewesene Massenentlassungen.

Ohne Frage steht Xi Jinping – kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit – vor der bisher größten Herausforderung in seiner politischen Laufbahn. Schließlich ist der 69-Jährige vor allem mit der Vision angetreten, die chinesische Gesellschaft fairer und gerechter zu gestalten. “Gemeinsamer Wohlstand” lautet der propagierte Paradigmenwechsel, den Xi in praktisch jeder seiner Reden umreißt. Das Konzept ist auch eine Reaktion auf die Goldgräberstimmung der 2000er-Jahre, in der Chinas Bruttoinlandsprodukt zwar im zweistelligen Prozentbereich wuchs, doch gleichzeitig auch Korruption, exzessiver Reichtum und radikale Ungleichheit wucherten.

Doch bislang ist Xi Jinpings Vision vom “gemeinsamen Wohlstand” nichts weiter als eine vage Formulierung. Die Maßnahmen, die Chinas Staatschef bislang angekündigt hat, wirken eher populistisch denn nachhaltig: So wurden Unternehmen dazu verdonnert, mehr überschüssige Gewinne in Form von philanthropischen Spenden an die Allgemeinheit zurückzugeben; und Banken sollen die “exzessiven” Gehälter ihrer Vorstände drosseln (China.Table berichtete).

Wie weit die Volksrepublik vom “gemeinsamen Wohlstand” entfernt ist, haben zuletzt die aktuellen Daten des nationalen Statistikamts ergeben. Demnach müssen von den 1,4 Milliarden Chinesen mehr als 960 Millionen Menschen mit einem monatlichen Einkommen von unter 2.000 Renminbi auskommen, umgerechnet sind das weniger als 290 Euro. Der schwache Einkommensanteil der Bevölkerung am Bruttoinlandsprodukt legt auch die ökonomische Achillesferse der chinesischen Wirtschaft offen: der schwächelnde Binnenkonsum.

Dementsprechend hoch ist die Gefahr, dass China in der sogenannten “middle income trap” gefangen bleiben könnte, aus der es bislang nur wenige ehemalige Entwicklungsländer – allen voran Südkorea, Taiwan und Singapur – heraus geschafft haben. Das rapide Wachstum der Volksrepublik China beruhte nicht zuletzt auf günstigen Arbeitskräften, gepaart mit einem Staat, der seine reichhaltigen Ersparnisse massiv in Infrastruktur, Technologie und Produktionskapazitäten investierte.

Doch jenes Wirtschaftsmodell gerät schon bald an seine Grenzen: Um nachhaltig zu wachsen, müsste das Land seine Einkommensverteilung neu justieren und dadurch den Binnenkonsum ankurbeln. Die notwendigen Reformen würden jedoch einen schmerzhaften Übergangsprozess auslösen, vor dem sich die um soziale Stabilität besorgte Regierung wohl zu Recht sorgt.

Doch das Zeitfenster für China droht sich langsam zu schließen: Der demografische Wandel schreitet rasant voran, die Geburtenrate befindet sich gleichzeitig auf einem Rekordtief. Das Abflachen der jährlichen Wachstumsraten setzt dementsprechend derzeit viel zu früh ein: Trotz des beachtlichen Aufstiegs der Volksrepublik China hat sie nämlich gemessen am BIP pro Kopf nur ein Drittel des Niveaus von Südkorea und ein Achtel des Niveaus der Schweiz erreicht. Fabian Kretschmer

Die Stadt Shenzhen hat 100 großen Unternehmen ein Closed Loop System verordnet, um die Kontakte der Arbeiterschaft zu verringern. Die Maßnahme soll dazu dienen, die Covid-Infektionen in der Metropole zu reduzieren. Betroffen sind große Industrieunternehmen wie BYD, Foxconn, Huawei, ZTE, der Drohnenhersteller DJI oder auch der Ölkonzern CNOOC, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Die Maßnahme gilt demnach zunächst für sieben Tage. Die Arbeiter und Angestellten sollen dabei von Kontakten außerhalb der Fabriken und ihrer Büros abgeschirmt werden. Shenzhen hat in den vergangenen Tagen jeweils rund 20 neue Covid-Infektionen vermeldet.

Das System der Closed Loops wurde schon im Frühsommer während des großen Lockdowns in Shanghai praktiziert. Damals wurden zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter teils monatelang in den Fabriken isoliert, um Ansteckungen zu verhindern. Das System wurde auch von internationalen Firmen wie Tesla, Bosch und deutschen Mittelständlern angewandt. Teilweise kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Die Zustände in den Fabriken waren teils sehr schlecht. Es gab Berichte, dass sich Schichtarbeiter bei Tesla die Betten teilen mussten (China.Table berichtete). nib

Die US-Regierung ist optimistisch, dass auch verbündete Staaten und Handelspartner demnächst Gesetze zum Verbot von Importen aus Zwangsarbeit in Xinjiang verabschieden. Eine stellvertretende Staatssekretärin aus dem US-Arbeitsministerium habe mit ihren Amtskollegen aus der EU und Kanada gesprochen, wie die Länder eigene Regulierungen für Waren aus Zwangsarbeit umsetzen könnten, berichtet Reuters.

“Die Unternehmen zeichnet derzeit etwas aus, das ich als bewusste Ignoranz bezeichnen würde. Sie müssen es nicht wissen, also wissen sie es nicht”, sagte Thea Lee zu Kenntnissen über Zwangsarbeit in der Lieferkette. Der EU-Fokus auf die Entwicklung einer verbindlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen sei ein guter Ausgangspunkt. Auch Kanada und Mexiko arbeiten im Rahmen des trilateralen Handelsabkommens mit den USA auf einen “gemeinsamen nordamerikanischen Standard” zum Verbot von Waren aus Zwangsarbeit hin.

Der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) der Vereinigten Staaten trat letzten Monat in Kraft, um die Einfuhr von Produkten aus Xinjiang zu unterbinden. Washington wirft China vor, einen Völkermord an ethnischen Uiguren und anderen Muslimen zu begehen und sie in Lagern zur Zwangsarbeit zu zwingen.

Das Gesetz sieht vor, dass Importeure nachweisen müssen, dass Waren oder Bestandteile von Produkten aus der Region nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden (China.Table berichtete). Bis das nicht belegt ist, werden die Güter von den US-Zollbehörden festgesetzt. Was das für Folgen für die US-Wirtschaft haben wird, ist noch unklar. Möglich wäre etwa, dass die Versorgung der USA mit Solarmodulen gefährdet wird. Ein Großteil der Module wird in China hergestellt – es gibt Berichte, dass dabei auch Zwangsarbeit zum Einsatz kommt. Das Ziel, den US-Energiesektor bis 2035 zu dekarbonisieren wäre durch einen Import-Stopp gefährdet. Einige US-Gesetzgeber hatten bereits darauf hingewiesen, dass drei große chinesische Solarenergieunternehmen nicht auf der Liste verbotener Importeure geführt werden, obwohl es Anzeichen für Zwangsarbeit in ihren Lieferketten gibt. nib/fpe

Die vergangene Bundesregierung mit Peter Altmaier (CDU) als Wirtschaftsminister setzte noch auf einen moderaten Umgang mit dem umstrittenen chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei. Man wolle schließlich kein Unternehmen “diskriminieren”, wie Altmaier hervorhob. Die jetzige Bundesregierung hingegen scheut den Konflikt nicht.

Wie das Handelsblatt am Montag unter Verweis auf Angaben des Bundesinnenministeriums berichtet, könnte Berlin Netzbetreibern in Deutschland auftragen, kritische Bauteile von “nicht vertrauenswürdigen” Herstellern auszubauen. Selbst die Verwendung bereits verbauter Komponenten könne untersagt werden, “wenn der weitere Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt” sei, heißt es in dem Bericht.

Das wäre vor allem für die deutschen Netzbetreiber ein großes Problem. Huawei ist der weltweit führende Telekommunikationsausrüster. Alle großen Netzbetreiber haben beim Netzausbau in den vergangenen Jahren auf chinesische Hersteller wie ZTE und Huawei gesetzt. Allein bei der Telekom kommen beim 4G-Netz rund 65 Prozent aller verbauten Komponenten von Huawei. Beim Ausbau des 5G-Netzwerkes sollte Huawei ursprünglich eine noch größere Rolle spielen. 5G ist die Grundlage für künftige Produktionsprozesse, in denen Maschinen selbstständig miteinander interagieren können. Selbstfahrende Autos basieren ebenso auf dieser Technik wie das Stromnetz. Ein Rauswurf der chinesischen Anbieter würde den ohnehin viel zu langsamen Ausbau des 5G-Netzwerkes noch weiter verzögern.

Schon seit längerem wird Huawei verdächtigt, Daten der Nutzerinnen und Nutzer unbemerkt abzugreifen, Huawei-Technik könnte ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sein. Belege für eine solche Überwachung sind die westlichen Geheimdienste der Öffentlichkeit bislang schuldig geblieben. Dass dies aber technisch ohne weiteres möglich wäre, hat der Whistleblower Edward Snowden 2013 enthüllt. Allerdings war es Snowden zufolge die amerikanische NSA, die bei Systemen des US-Netzwerkausrüsters Cisco “Hintertürchen” einbaute, um fremde Daten auszuspähen.

Mehrere Länder, darunter die USA und Großbritannien, haben Huawei bereits vom Ausbau ihrer 5G-Netze ausgeschlossen. Die deutschen Netzbetreiber wollten bislang weiter auf das Unternehmen setzen. Doch inzwischen ist auch hierzulande die Stimmung gekippt. Unter dem Eindruck der russischen Aggression gegen die Ukraine und Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas, bewertet die Bundesregierung die Risiken wirtschaftlicher Verflechtungen mit autoritären Staaten neu, darunter auch die Abhängigkeit von China. flee

Chinas Halbleiterhersteller SMIC hat einem Branchen-Bericht zufolge trotz US-Sanktionen wichtige Fortschritte in der heimischen Semiconductor-Produktion gemacht. SMIC liefert demnach bereits seit vergangenem Jahr erste 7-nm-Chips aus. Diese würden zwar primär für Nischen-Produkte verwendet, zeigten aber, dass die Volksrepublik bei der eigenen Halbleiter-Produktion bereits fortschrittlicher sei als angenommen, erklärten Analysten von TechInsights. “Obwohl SMIC aufgrund der derzeit geltenden Sanktionen keinen Zugang zu den fortschrittlichsten Geräten hatte, scheinen sie die 7-nm-Technologie verwendet zu haben, um das MinerVa Bitcoin Miner System auf Chip herzustellen”, schreiben die Tech-Analysten.

Seit Ende 2020 haben die USA den nicht lizenzierten Verkauf von Geräten, die zur Herstellung von Halbleitern mit 10 nm und darüber verwendet werden können, an die chinesische Firma verboten. Interessant ist zudem: Laut der Analysten ist die gefundene Technologie von SMIC wohl eine ziemlich nahe Kopie des N7-Prozesses der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC und SMIC lagen über angeblich gestohlene Technologien durch den chinesischen Konzern bereits vor einiger Zeit im Clinch.

Der überraschende Fortschritt von SMIC wirft Fragen darüber auf, wie effektiv der Exportkontrollmechanismus der USA war und ob Washington tatsächlich Chinas Ambitionen, eine erstklassige Chipindustrie im Inland zu fördern, vereiteln kann. ari

Das US-Außenministerium hat in seinem Jahresbericht über Menschenhandel Zwangsarbeit in Chinas “Neuer Seidenstraße” angeprangert. Zwangsarbeit sei der “versteckte Preis” der “Belt and Road”- Initiative (BRI), so das Ministerium. In einigen Projekten der Neuen Seidenstraße komme es zu Vergehen wie:

Die zuständigen Behörden in China hätten demnach keine ausreichende Aufsicht über die Arbeitsbedingungen und würden Missbrauch nicht ausreichend verhindern. Die Auslandsbotschaften hätten es versäumt, ausgebeuteten Arbeitern zu helfen, so das Außenministerium. Das Ministerium sieht dabei auch die Regierungen der Gastländer, in denen BRI-Projekte durchgeführt werden, in der Pflicht. Sie sollten die BRI-Baustellen häufiger inspizieren und ausgebeutete Arbeiter besser schützen.

Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Neuen Seidenstraße sind nicht neu. Im vergangenen Jahr hatte das Business and Human Rights Resource Centre in einer Studie 679 Vorwürfe gegen China und seine Unternehmen zusammengetragen (China.Table berichtete). nib

Russland war auch im Juni der größte Erdöl-Lieferant der Volksrepublik. Chinesische Importeure nutzen den Preisvorteil, der aufgrund von westlichen Sanktionen mit russischen Lieferungen einhergeht und reduzierten teurere Lieferungen aus Saudi-Arabien, wie Reuters berichtet. Im Juni importierte China demnach durchschnittlich 1,77 Millionen Barrel pro Tag aus Russland. Das ist etwas weniger als noch im Mai, aber übertrifft die Lieferungen aus Saudi-Arabien (1,23 Millionen Barrel pro Tag) deutlich. Bei den Lieferungen seit Jahresanfang liegt Saudi-Arabien noch knapp vor Russland. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland jedoch aufgeholt. China ist dementsprechend ein Profiteur des Krieges.

Auch die LNG-Importe aus Russland stiegen stark an. Im ersten Halbjahr lagen sie bei 2,36 Millionen Tonnen – ein Anstieg um 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Dem steht ein Rückgang der gesamten LNG-Importe Russlands um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gegenüber. Die Analysefirma Wood Mackenzie prognostiziert, dass Chinas LNG-Importe in diesem Jahr um 14 Prozent auf 69 Millionen Tonnen zurückgehen. Japan würde den Prognosen zufolge wieder zum weltweit größten Importeur aufsteigen.

Insgesamt sanken Chinas Erdölimporte im Juni auf ein Vierjahrestief. Die Corona-Lockdowns und das geringe Wirtschaftswachstum sind Ursachen für den Import-Rückgang. Während China auch weiterhin Öl aus dem Iran bezieht, meidet die Volksrepublik Importe aus Venezuela. Beide Staaten stehen unter US-Sanktionen. nib

Der chinesische Autobauer BYD strebt mit seinen E-Autos auf den wichtigen japanischen Automarkt. Ab dem kommenden Jahr sollen drei E-Modelle in Japan angeboten werden, wie das Unternehmen bekannt gab. Anbieten will BYD einen SUV, einen Kompaktwagen und eine Limousine, wie Nikkei Asia berichtet.

Derzeit machen E-Autos nur ein Prozent der Autoverkäufe in Japan aus. Doch die Regierung verfolgt das Ziel, dass ab 2035 nur noch E-Autos und Hybride verkauft werden dürfen. BYD will in Japan demnach vor allem im unteren und mittleren Preissegment Marktanteile gewinnen. Derzeit verkauft das Unternehmen noch über neun von zehn Autos im Heimatmarkt. In Japan bietet BYD schon elektrische Busse an. nib