Reinhard Bütikofer ist einer der erfahrensten China-Kenner der deutschen Politik. Im Interview spricht Felix Lee mit ihm über Merkels Chinapolitik und was eine grüne Bundeskanzlerin anders machen würde. Bütikofer kritisiert dabei deutsche Alleingänge, die Europas Position gegenüber Peking eher schwächen. Er erklärt, warum Xis Amtsantritt 2013 einen Wandel zum Negativen bedeutet und warum China längst angefangen habe, sich vom Westen zu entkoppeln. Der EU-Parlamentarier der Grünen plädiert, Deutschland dürfe sich nicht völlig in Abhängigkeit von China begeben und müsse stattdessen mit gleichgesinnten Partnern Pekings Hegemonialstreben entgegentreten.

Gestern gingen die olympischen Spiele in Tokio zu Ende. Über die kommenden Winterspiele in Peking wird schon seit Monaten diskutiert: Soll man sie wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang boykottieren? Die Organisatoren versuchen, die Boykottdebatte mit einem positiven Spin zu kontern. Sie versprechen die ersten “Grünen Winterspiele”: Die Sportstätten sollen ausschließlich mit Öko-Strom betrieben, der Transport mit Elektro- und Brennstoffzellenautos und -bussen bestritten werden. Christiane Kühl analysiert das Konzept der “Grünen Spiele” und hat einige fragwürdige Punkte gefunden.

Einen guten Wochenstart!

Reinhard Bütikofer (68) war in den 70er-Jahren in der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft aktiv. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen sitzt seit 2009 im EU-Parlament. Er gestaltet die europäische China-Politik in den Ausschüssen für Auswärtige Angelegenheiten und für Handel mit. Außerdem ist er Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China und Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Sein Engagement bringt ihm zuweilen Ärger ein: Seit März steht er auf einer Liste von Personen, die nicht nach China reisen dürfen. Die Strafmaßnahme war Teil einer Antwort Pekings auf europäische Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang. Bütikofer hatte die Sanktionen befürwortet.

Herr Bütikofer, kein anderes westliches Industrieland hat vom Aufstieg Chinas so sehr profitiert wie Deutschland. Welche Bilanz ziehen Sie nach 16 Jahren Angela Merkel als Kanzlerin?

Diese 16 Jahre China-Politik kann man nicht über einen Leisten schlagen. Heute ist es kaum noch erinnerlich, aber zu Beginn ihrer Kanzlerschaft hat sich Angela Merkel getraut, den Dalai Lama zu empfangen, obwohl sie wusste, dass das in Peking auf allerhöchstes Missfallen stoßen würde. Vor einigen Jahren noch kam eine Gruppe europäischer China-Thinktanks in einer Studie zu dem Ergebnis, Frau Merkel gehöre zu den wenigen Führungspersönlichkeiten Europas, die auch öffentlich über Menschenrechte in China redeten. Sie hat es geschafft, dass die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, nach jahrelangem Hausarrest nach Deutschland ausreisen durfte. Und doch steht heute Merkels China-Politik ganz eigentümlich veraltet in der Landschaft.

Inwiefern?

Sie hat sich zuletzt besonders profiliert als verlässliche Partnerin von Xi Jinping, als eine Politikerin, die bereit ist, zugunsten intensiver Kooperation mit dem Xi-Regime nicht nur Menschenrechtsbelange wieder kleiner zu schreiben, sondern auch deutsche Alleingänge zu machen, die Europas Positionen gegenüber China nur schwächen können. Die enge wirtschaftliche Verflechtung, die Spötter dazu brachte zu sagen, Deutschland habe gegenüber China gar keine Außenpolitik, sondern nur eine Automobil-Außenpolitik, erklärt das nicht allein.

Wenn man mal von Großkonzernen wie VW absieht, hat sich die deutsche Wirtschaft deutlich kritischer gegenüber China gezeigt als das Bundeskanzleramt. Mir scheint, dass bei Merkel eine erhebliche Portion Defätismus im Spiel ist. So als ob die Kanzlerin überzeugt wäre, dass Chinas Propaganda vom unaufhaltsamen Aufstieg zutreffe und man letztlich nur die Wahl habe, sich heute zu arrangieren oder morgen unter weniger günstigen Bedingungen. Ich halte das für eine falsche und gefährliche Haltung, die uns in eine Position der Hilflosigkeit gegenüber einem immer arroganteren Regime zu führen droht.

Aber Merkel wird doch ein recht gutes Gespür für Wandel in der Weltpolitik nachgesagt.

Die Machtübernahme durch Xi Jinping 2013 ist gleichzusetzen mit einem grundlegenden Roll-Back in China und mit einer ebenso dramatischen Wende zu offener Großmacht-Anmaßung in den Außenbeziehungen. Zu Beginn seiner Amtszeit hatten Beobachter gehofft, Xi könnte sich als Reformer herausstellen. Das war eine Illusion. Die Menschenrechtsanwälte, die vor zehn Jahren ihre Mandanten vor Gericht mutig verteidigen konnten, sitzen heute selbst in Haft. Die Politik gegenüber den nationalen Minderheiten hat Xi brutal verschärft.

In Xinjiang herrscht heute der schlimmste Polizeistaat, allenfalls noch vergleichbar mit Nordkorea. Die Kommunistische Partei drängt sich wieder in jede Ritze im Alltag der Menschen und gängelt die Wirtschaft immer mehr. Xi hat seine Kampagne gegen Korruption genutzt, um alle Macht in einer Art Partei-Kaisertum zu konzentrieren – etwas, das seit der Zeit von Deng Xiaoping als unbedingt zu vermeidender Irrweg gegolten hatte. Frau Merkels China-Politik folgte über viele Jahre dem Grundgedanken, man müsse mit Geduld und Leidenschaft dicke Bretter bohren. Aber das Xi-Regime hat die dicken Bretter durch Stahlplatten ersetzt. Mit dem Holzbohrer richtet Merkel da nicht mehr viel aus.

Die Frage ist ja, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Sollte sich Deutschland von China entkoppeln?

Die Idee des generellen Entkoppelns, die Präsident Trump propagierte, habe ich nie für eine intelligente Perspektive gehalten. Das steht unserem europäischen Grundgedanken der multilateralen Kooperation diametral entgegen. Wir wollen keine Mauern bauen. Aber man muss dabei doch zur Kenntnis nehmen, dass China mit dem Entkoppeln längst angefangen hat. Nach wie vor ist es so, dass europäische Unternehmen an den chinesischen Beschaffungsmärkten keine Schnitte machen, während unsere Beschaffungsmärkte für chinesische Staatsunternehmen sperrangelweit offen stehen. China setzt auf immer mehr Autarkie, betreibt Abkopplung in der Bildung, im Mediensektor, in der IT-Branche, im Bereich der Seltenen Erden. Entkoppeln war eine Ideologie von Trump, ist aber eine Realität von Xi.

Also doch entkoppeln?

In einer Situation, in der ein Partner bereit ist, ökonomische Verflechtungen zu einer politischen Waffe zu machen, kann man nicht naiv sagen: Unsere Offenheit kennt keine Grenze. Ein Beispiel bietet der Ausbau des 5G-Netzwerks, das ja das Nervensystem unserer künftigen Kommunikation gerade auch im industriellen Bereich sein wird. Ich möchte nicht, dass eine chinesische Firma Teil des Infrastrukturausbaus wird, die nach geltendem chinesischen Gesetz den dortigen Sicherheitsbehörden bedingungslos zu Willen sein muss. Es ist keine Entkopplungsphilosophie, sondern schlicht praktische Vernunft, sich gegenüber einem Wettbewerber, der nicht fair spielt, nicht völlig in die Abhängigkeit zu begeben.

Wie wollen Sie das einem Konzern wie VW erklären, der inzwischen die Hälfte seines Umsatzes in China macht?

Es ist klar, dass ein Großkonzern nicht auf dem Absatz umkehren und sagen kann, ab sofort sei der chinesische Markt uninteressant. Ich glaube aber schon, dass auch die Strategen in den Konzernzentralen erkannt haben, das Chinas Wirtschaftsstrategie mittel- und langfristig eben nicht auf Partnerschaft mit dem Westen setzt. Das fing schon an mit der Strategie “Made in China 2025” vor sechs Jahren. Das wird jetzt im 14. Fünfjahresplan fortgesetzt mit der sogenannten doppelten Zirkulation. Für internationale Partner ist nur ein Platz vorgesehen, wenn sie sich der ökonomischen und politischen Logik Chinas unterwerfen. Statt weiter in eine Sackgasse zu laufen, sollten wir neue Wege suchen. Einfach wird das nicht.

Welche China-Politik halten Sie dazu für angemessen?

Wir haben in der EU eine Formel gefunden, die unser Verhältnis zu China zutreffend definiert. Und zwar als eines des Wettbewerbs, der Partnerschaft und der systemischen Rivalität. Die Biden-Administration hat diese Triade übernommen. Alle drei Dimensionen werden eine ganze Weile parallel bestehen. Den Wettbewerb und die systemische Rivalität meistern wir nicht alleine. Daher halte ich es für angemessen, dass wir uns mit gleichgesinnten Partnern zusammentun, um Pekings Hegemonialstreben aufzuhalten.

Die USA verfolgen in ihrer Rivalität mit China ihre eigenen Interessen, fordern Deutschland und Europa aber auf, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie künftig stehen.

US-Außenminister Antony Blinken hat mehrfach gesagt, dass er das von den Partnern der USA nicht verlangt. Es wäre allerdings unselig, wollten wir so tun, als wäre dieser Systemkonflikt gar nicht unserer, sondern bloß einer zwischen den USA und China. Die Systemrivalität bezieht sich auf Grundwerte wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus. In der Hinsicht ist die EU nicht ein Neutrum, sondern ganz klar Partner von Ländern wie USA, Australien, Kanada, Japan, Indien und anderen. Bei aller Offenheit für Kooperation muss auch klar sein: Wir machen keine Deals, bei denen wir etwa Klimaschutz gegen unser Engagement für Menschenrechte eintauschen.

Keine Deals? Die internationale Gemeinschaft hat Taiwan schon vor einer Weile geopfert und sämtliche diplomatischen Verbindungen gekappt, weil China das so wollte. Nun ist der Status quo von Taiwan mehr denn je gefährdet. Müsste sich eine künftige Bundesregierung nicht klarer positionieren?

Ja, das muss sie. Das Europäische Parlament spielt übrigens eine führende Rolle dabei, eine neue Taiwan-Politik zu formulieren. In ihrem Grundanliegen ist diese Politik konservativ: Wir wollen den Status quo nicht durch einseitige Maßnahmen von einem der beiden Akteure geändert sehen. Das schließt eine von Xi Jinping mehrfach angedrohte militärische Eroberung Taiwans genauso aus wie eine etwaige taiwanesische Unabhängigkeitserklärung. Da aber Peking den Status quo ständig mehr infrage stellt, müssen wir unsere Unterstützung für die Demokratie Taiwans deutlicher machen. Das heißt: Taiwan etwa in der Weltgesundheitsorganisation oder bei Weltklimakonferenzen stärker einzubinden suchen; ein EU-Investitionsabkommen mit Taiwan verhandeln; den politischen und kulturellen Austausch mehr fördern.

Was würde eine grüne Kanzlerin in der China-Politik anders machen?

Wenn wir regieren, regieren wir in einer Koalition. Da macht keiner allein Außenpolitik. Trotzdem hoffe ich auf Veränderungen in der deutschen China-Politik.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scheint sich im Wahlkampf außenpolitisch bislang zurückzuhalten.

Im Gegenteil. Sie war sowohl zur Europapolitik als auch hinsichtlich der transatlantischen Beziehungen sowie zum Umgang mit autoritären Regimes sehr deutlich. “Dialog und Härte” ist ihre Formel für das Verhältnis zu letzteren. Damit zieht sie gegenüber China oder Russland klarere Grenzen als Laschet oder Scholz, die da für meinen Geschmack zu viel merkeln oder schrödern.

Und Angela Merkel? Sie genießt in China weiter hohes Ansehen. Was glauben Sie, wird sie nach ihrer Kanzlerschaft vielleicht Vermittlerin im schwierigen Verhältnissen zu China wie einst Henry Kissinger oder Helmut Schmidt?

Merkels Ruf in China ist nicht mehr so majestätisch wie er einmal war. China sieht, dass Merkel bei allem Engagement nicht so liefern kann, wie Peking das gerne hätte. Zum Beispiel wollte sie unbedingt das Investitionsabkommen durchdrücken, das jetzt aber doch im Eisschrank liegt. Sie konnte vom Kanzleramt aus China-Politik immer weniger prägen, wieso sollte sie ohne Amt daran weiter scheitern wollen? Im Übrigens glaube ich nicht, dass sie sich danach sehnt, eine christdemokratische Helmut Schmidt oder europäische Henry Kissinger zu werden.

Und Ihre künftige Rolle? Jahrzehntelang haben Sie China regelmäßig besucht und zu dem Land gearbeitet. Jetzt hat Peking sie persönlich auf eine Liste der unerwünschten Personen gesetzt.

Ich werde mich natürlich weiter engagieren. Solange ich nicht nach China fahren kann, werde ich vielleicht öfter Taiwan besuchen. Schließlich werde ich 2053 hundert Jahre alt und hoffe, dass es in China davor eine Wende zum Besseren geben wird und ich doch wieder willkommen bin.

Nach den Spielen ist vor den Spielen. Nun, da das olympische Feuer in Tokio gelöscht ist, sind es nur noch rund sechs Monate, bis es bei den Winterspielen 2022 in Peking wieder entzündet werden soll. Die Spiele in Peking werden voraussichtlich ebenso wenig “normal” ablaufen wie jene in Tokio. So ist unklar, ob und wie China seine strikten Corona-Einreisebeschränkungen anpassen will – und wenn ja, für wen. In der westlichen Welt gibt es derweil Debatten über einen diplomatischen Boykott der Spiele, um ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen unter anderem in Xinjiang zu setzen (China.Table berichtete).

Von all dem will Peking selbst zunächst nichts wissen: Das Augenmerk liegt in Chinas Hauptstadt derzeit auf einer perfekten Vorbereitung der Winterspiele – und auf dem Anspruch, dass es “Grüne Spiele” werden. So verkündete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua im Januar: “Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympiade werden alle Austragungsorte ausschließlich mit Ökostrom betrieben.” Auch beim olympischen Transport setzt Peking auf Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge und baute eigens eine neue Hochgeschwindigkeits-Zugtrasse aus der Innenstadt zu den Skistätten in der Umgebung. Im Juni meldete das Organisationskomitee BOCOG, dass alle 26 Sportstätten fertiggestellt seien.

Nachhaltigkeit gehört seit einiger Zeit zu den Grundprinzipien der Olympischen Spiele – zumindest theoretisch. In Tokio gab es etwa faltbare Pappbetten im Olympischen Dorf, und die Medaillen bestanden aus recyceltem Edelmetall. Doch Umweltschützer kritisierten etwa die Verbauung von nicht zertifiziertem Tropenholz an einigen Stätten. Die Spiele seien seit 1992 immer weniger nachhaltig geworden, sagt Sven Daniel Wolfe, der mit einigen anderen Forschern sämtliche Olympischen Spiele seit den Winterspielen von Albertville vor knapp 30 Jahren untersuchte.

Nachhaltigkeit bedeutete für die Forschenden neben Umweltschutz auch Nachhaltigkeit bei Kosten und sozialen Fragen. “Winterspiele verursachen in der Regel mehr Umweltschäden als Sommerspiele“, sagt Wolfe im Gespräch mit China.Table. “Das liegt einfach an der Natur des Wintersports.” Man braucht Pisten und Loipen mit Stadien, Rodelrennbahnen und Skisprungschanzen in den Bergen – die nicht an jedem Olympia-Austragungsort schon vorhanden sind, weil er etwa bereits Weltcups ausrichtet. “Die Spiele 2014 in Sotschi waren enorm zerstörerisch für die Natur”, so Wolfe. “All die neue Infrastruktur wurde in geschütztem natürlichen Wald errichtet.”

Auch Peking richtete bisher kaum Winter-Weltcups aus und musste all diese Anlagen neu bauen – Alpin- und Rodel/Bob-Infrastruktur im Distrikt Yanqing jenseits der Großen Mauer sowie Stadien für nordische Skisportarten in Zhangjiakou, das schon zur benachbarten Provinz Hebei gehört. Immerhin: Die Disziplinen Snowboard und Trickski finden in bereits existierenden Ski-Resorts bei Zhangjiakou statt.

Doch ein Problem ist nicht lösbar: In Peking schneit es nicht. Zwar sind die Winter kalt – doch zugleich enorm trocken. So muss Kunstschnee her. Zwar greifen auch Skiorte etwa in den Alpen bei Weltcups zunehmend auf den besser pressbaren Kunstschnee zurück. Doch gerade in einer ariden Region wie Peking erscheint dies nicht eben nachhaltig. Immerhin soll das für den Kunstschnee verwendete Wasser immer wieder recycelt werden.

Mit Unterstützung von Architektur- und Umweltwissenschaftlern hat das Pekinger Organisationskomitee (BOCOG) eine Reihe von Umweltbewertungsstandards für den Bau aller Outdoor-Schneesportstätten der Spiele in Yanqing und Zhangjiakou entwickelt – unter anderem für das Recycling des Kunstschnee-Wassers, aber auch für Vegetationsschutz und die Auswirkungen von Bergsportanlagen auf die Tierwelt. Die Standards seien weltweit die ersten ihrer Art und würden später auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines umweltfreundlichen Ski- und Bergtourismus in China spielen, zitierte die Staatszeitung China Daily Liu Yumin, Direktor der BOCOG-Planungs- und Bauabteilung. Während der Bauarbeiten des National Alpine Skiing Center in Yanqing pflanzten Arbeiter empfindliche alpine Wiesen vorübergehend um, die sie nach Fertigstellung erfolgreich zurückversetzten. Auch wurden Übergänge für kleine Tiere gestaltet.

Für Indoor-Sportarten setzte Peking nach Möglichkeit auf existierende Stadien. Olympiazentrum, Capital Indoor Stadium und das Beijing Wukesong Sports Center, die zu den wichtigsten Austragungsorten der Olympischen Sommerspiele 2008 gehörten, wurden umgebaut für Eiswettbewerbe wie Eisschnelllauf oder Curling. Der Strom für alle Sportstätten soll laut Xinhua durch Wind- und Solarkraftwerke in Hebei generiert werden und durch ein flexibles Gleichstromnetz, das auch die Hauptstadt versorgt, zu den verschiedenen Austragungsorten fließen.

Als Beispiel nannte Xinhua die Arena für Snowboard- und Freestyle-Ski-Wettbewerbe. Während Olympia werde diese voraussichtlich 100.000 kWh Strom verbrauchen. “Die Menge entspricht dem Verbrauch von 500 Dreierhaushalten in einem Monat, aber der gesamte Strom wird aus sauberer und erneuerbarer Energie stammen”, zitierte Xinhua den Bau-Verantwortlichen Xu Yan. Nur wenn die Stätten über ein eigenes Mikro-Stromnetz verbunden sind, lasse sich indes eindeutig belegen, dass die Energie wirklich aus Ökostrom kommt, betont Richard Brubaker, Gründer der Nachhaltigkeits-Beratungsagentur Collective Responsibility in Shanghai, gegenüber China.Table. “Ansonsten ist es in China schwierig, sich der Energiequelle ganz sicher zu sein.” Man wird sehen, wie genau die Dokumentation am Ende ist.

Um Strom und klimaschädliche Emissionen bei den Eissportarten zu sparen, will Peking für die Eisherstellung Kohlendioxid-Kältemittel nutzen, das sei laut Xinhua die am wenigsten giftige und umweltfreundlichste Alternative. Die neue Technologie könne die Kühleffizienz um 20 Prozent verbessern und damit den Stromverbrauch senken. Die Technologie wird eine Demonstrationsrolle für den Bau neuer Austragungsorte für Winterspiele weltweit spielen, zitierte die Agentur einen Beamten des Organisationskomitees BOCOG.

Außerdem hat Peking neben der neuen Hochgeschwindigkeitsbahn auch neue U-Bahn-Linien, sowie Ladestationen für Elektro- und Brennstoffzellenautos in den drei Wettbewerbszonen der Innenstadt von Peking, Yanqing und Zhangjiakou errichtet. Vom offiziellen Athletentransport bis zu Shuttles vom Bahnhof zu den Wettbewerben sollen alle offiziellen Olympia-Fahrzeuge laut China Daily mit Strom oder Wasserstoff laufen. In Zhangjiakou werden zum Beispiel 150 Brennstoffzellen-Busse verschiedener chinesischer Hersteller eingesetzt.

Der Wasserstoff für diese Busse soll im Wasserstoff-Industriepark in Yanqing produziert werden, dessen zweite Phase derzeit im Bau ist. “Unabhängig davon, wie nachhaltig die Veranstaltung selbst ist: Interessant ist am Wasserstoff bei Olympia, dass es Schaufenster für das ist, was möglich ist”, sagt Brubaker. Schon 2008 habe Peking bei den Sommerspielen Brennstoffzellenbusse eingesetzt, damals etwas völlig Neues in China. Auch die Wasserstoff-Busse in Zhangjiakou sind ein Pilotprojekt für öffentlichen Transport insgesamt (China.Table berichtete).

Macht all das die Spiele nachhaltig? Großveranstaltungen wie Olympia seien oft das Gegenteil von Nachhaltigkeit, meint Brubaker. “Aber ich würde auch argumentieren, dass aus Veranstaltungen, bei denen Nachhaltigkeit als Teil des Planungsprozesses berücksichtigt wird, viele Lehren gezogen werden können.” Wolfe sieht die Kosten für Umwelt, Soziales und lokale Haushalte durch den Aufwand für Mega-Events wie Olympia eher kritisch. Er plädiert daher dafür, die Spiele künftig zwischen wenigen früheren Austragungsorten zu rotieren, in denen die Infrastruktur bereits steht – und weiter genutzt werden könne. Wenn sich die Idee durchsetzt, wird Peking seine Olympiastätten wohl noch öfter nutzen können.

Bytedance plant nach Informationen der Financial Times (FT) einen Börsengang zum Ende dieses Jahres oder Anfang 2022. Laut drei Quellen der FT reicht das Unternehmen derzeit die nötigen Unterlagen bei den chinesischen Behörden ein und plant einen Börsengang in Hongkong. Bytedance gab zu den Spekulationen zunächst keine Stellungnahme ab.

Der Anbieter der populären Video-App Tiktok hatte erst im Juli Pläne für einen Börsengang auf Eis gelegt, wie das Wall Street Journal damals berichtete. Bytedance steht, wie viele Wettbewerber aus der Tech-Branche derzeit, unter verstärkter Beobachtung der Behörden in Peking. Die Vorwürfe gegen die Unternehmen sind weitreichend: Ihnen wird unter anderem die Ausnutzung ihrer Monopolstellung, Kartellverstöße und Verstöße gegen den Datenschutz vorgeworfen (China.Table berichtete). nib

Chinas E-Commerce-Händler Alibaba Group hat am Wochenende mehrere Mitarbeiter suspendiert, nachdem eine Angestellte ihrem Vorgesetzten und einem Kunden sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatte. Auch die Polizei ermittelt. Schon seit einigen Monaten setzen sich junge Frauen immer häufiger öffentlich gegen Missbrauch oder sexuelle Belästigung zu Wehr. Zuletzt hatten die Vorwürfe auch das Pop-Idol Kris Wu getroffen, der seit mehr als einer Woche in Peking in Untersuchungshaft sitzt. Eine 19-jährige Influencerin beschuldigt Wu, zum Teil minderjährige Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Bisher versucht Peking die #MeToo-Diskussionen in den sozialen Medien zu zensieren, auch aus Angst vor der Entstehung eines neuen Graswurzel-Aktivismus.

Die Angestellte veröffentlichte am Samstag auf den sozialen Medien ein mehrseitiges Dokument mit Details zu den Vorwürfen, die sich auf einer Geschäftsreise Ende Juli zugetragen haben sollen. Das Thema gehörte zu den Topthemen auf Weibo, dem chinesischen Pendant von Twitter. Die Zentrale von Alibaba reagierte am Sonntag mit einem Statement: “Die Alibaba Group verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber sexuellem Fehlverhalten, und die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes für alle unsere Mitarbeiter hat für Alibaba oberste Priorität”.

Der Konzern hatte den Vorgesetzten nicht entlassen oder freigestellt, wie der Angestellten zunächst versichert worden war. Sie hatte den Vorfall am 2. August der Personalabteilung und dem oberen Management gemeldet. Alibaba-CEO Daniel Zhang soll laut Staatsmedien in einem internen Memo gesagt haben, dass er “schockiert, wütend und beschämt” über den Fall sei. niw

Die Millionenstadt Wuhan hat nach dem Anstieg von Corona-Fällen der Delta-Variante einen breit angelegten Massentest abgeschlossen. Die lokale Regierung habe 11,3 Millionen Menschen auf das Virus getestet, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf die Behörden vor Ort. Damit war demnach der größte Teil der Bevölkerung abgedeckt, lediglich Student:innen in den Sommerferien und Kinder unter sechs Jahren waren noch ohne Test. Bei den Tests wurden dem Bericht zufolge neun positive Fälle festgestellt und die infizierten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt meldeten die Behörden für Samstag 96 neue Infektionen, 11 weniger als am Vortag.

Derweil wird die Kritik an der “Null-Covid”-Strategie der chinesischen Regierung lauter. Die Volksrepublik müsse dazu übergehen, einerseits zwar mehr zu impfen und erkrankte Personen schnell zu behandeln, andererseits aber auch mehr Geschäfts- und Reisetätigkeit zu erlauben als bisher, sagt Xi Chen, ein auf den Gesundheitssektor spezialisierter Ökonom von der Yale School of Public Health laut eines Berichts der Nachrichtenagentur AP. “Ich denke nicht, dass ‘Null Toleranz’ aufrechterhalten werden kann“, sagt Chen. “Selbst wenn man alle Regionen Chinas abschotten würde, könnten immer noch Menschen sterben. Und viele weitere könnten als Folge von Hunger oder dem Verlust von Arbeitsplätzen sterben.”

Auch Experten aus China drückten Bedenken über die Strategie aus: Der Direktor des China Center for Health Economic Research der Peking-Universität, Liu Guoen, sagte, es sei für das Land schwierig, angesichts der schnellen Verbreitung der Delta-Variante null Fälle zu erreichen. Bei einem von der Technologiefirma Baidu organisierten Webinar betonte der Wissenschaftler, dass eine “ernsthafte und systematische Diskussion” erforderlich sei, um zu entscheiden, ob “die aktuelle Strategie angepasst und optimiert werden soll”, berichtete die South China Morning Post.

Auf derselben Veranstaltung sagte demnach Zeng Guang, Chefepidemiologe am Zentrum für Kontrolle und Prävention von Krankheiten der Volksrepublik, dass Änderungen erforderlich seien, um eine stärkere Herdenimmunität aufzubauen. Er sprach sich dafür aus, den “Null-Covid-19-Ansatz” zu beenden. Die überwiegende Mehrheit der neu registrierten Infektionen seien leichte Fälle gewesen, die “nicht so viel Panik und Druck hätten auslösen sollen”, sagte Zeng demnach. “Bei null Fällen zu bleiben ist aus Sicht der ganzen Welt absolut unmöglich (…) und andere Länder werden nicht auf null Fälle warten, bevor sie ihre Grenzen öffnen”, so Zeng. ari

Chinas Außenminister Wang Yi hat für das laufende Jahr die Lieferung von zwei Milliarden Einheiten der chinesischen Corona-Impfstoffe an andere Länder angekündigt. Auf dem International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation, das virtuell stattfand, forderte er zudem eine Initiative der Welthandelsorganisation WTO, Patente auf Impfstoffe für die Produktion in ärmeren Ländern freizugeben. Er bestätigte eine Zusage von 100 Millionen US-Dollar für das internationale Impf-Programm Covax und sagte dem Projekt die Unterstützung der Volksrepublik zu.

In der Zahl von zwei Milliarden Impfdosen sind vermutlich die 770 Millionen Einheiten enthalten, die die Volksrepublik bereits ausgeführt hat. Unklar ist dagegen, ob die 550 Millionen Dosen, die das Land bereits für Covax zugesagt hat (China.Table berichtete), eingerechnet sind. Chinas Impflieferungen sind im Globalen Süden einerseits hochwillkommen, weil die reichen Länder zuerst ihre eigene Bevölkerung immunisieren, andererseits gibt es Zweifel an ihrer Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Der Hersteller Sinopharm will jetzt in die Herstellung eigener Impfstoffe gegen die Virus-Mutationen einsteigen. fin

Die US-Athleten und -Athletinnen haben Chinas Sportlerinnen und Sportler am letzten Tag der olympischen Spiele im Medaillenspiegel noch überholt. In insgesamt 339 Wettkämpfen gewannen die USA 39 Goldmedaillen, die Volksrepublik 38. Bei der Gesamtzahl der errungenen Medaillen liegen die USA etwas weiter vorne (113 zu 88).

Peking kann mit der Ausbeute jedoch zufrieden sein. Bei den letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro holte das chinesische Team 26 Goldmedaillen und 70 Medaillen insgesamt.

Eine Auswahl chinesischer Olympia-Siege:

In der Autonomen Region Xinjiang übernimmt ein neuer Kommandeur den Befehl über die örtlichen Einheiten der Volksbefreiungsarmee. General Wang Haijiang 汪海江 (58) wechselt von einem vergleichbaren Posten in Tibet nach Xinjiang, wo er seit Dezember 2019 die Streitkräfte befehligt hatte. Er gilt daher als erfahrener Spezialist für schwierige Regionen. Seine Karriere ähnelt damit der von Provinzchef Chen Quanguo, der ebenfalls zuvor in Tibet eingesetzt war.

China baut die Militärpräsenz in Xinjiang derzeit aus. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit dem Truppenabzug im benachbarten Afghanistan. Das traditionell instabile Land könnte wieder zur Brutstätte für Terrornetzwerke werden, fürchten die Nachbarländer. Doch auch das ebenfalls angrenzende Pakistan, ein enger Verbündeter Chinas, gilt als Gefahrenherd.

Die Aufrüstung hat zudem eine innenpolitische Dimension. Die Regierung fährt die Präsenz von Sicherheitskräften aller Sparten hoch, nachdem die heftige Unterdrückung des Glaubens und der Lebensweise der Uiguren (China.Table berichtete) immer größeren Ärger in der Bevölkerung geweckt hat. fin

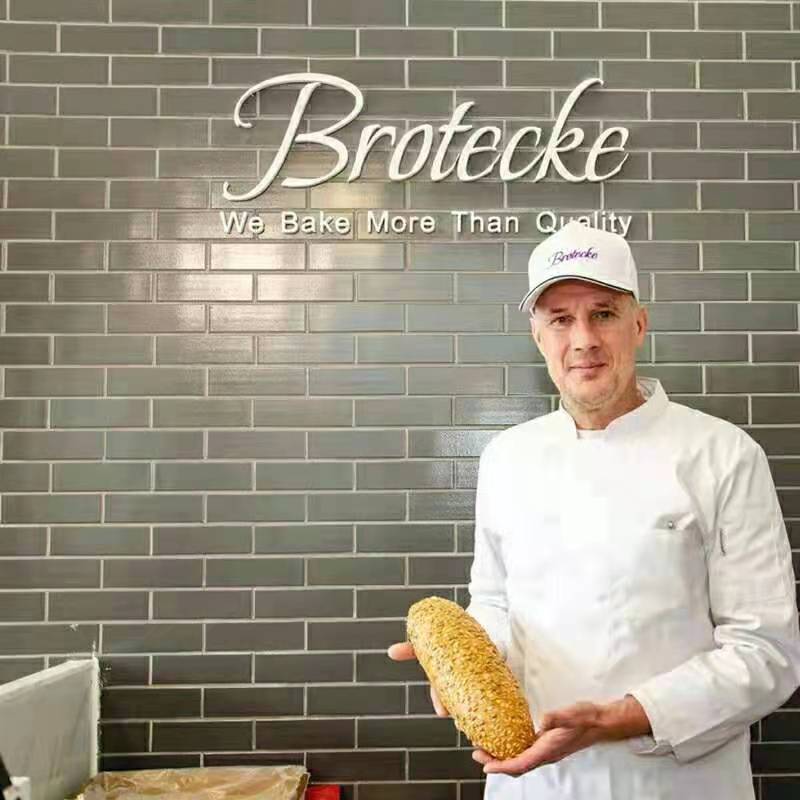

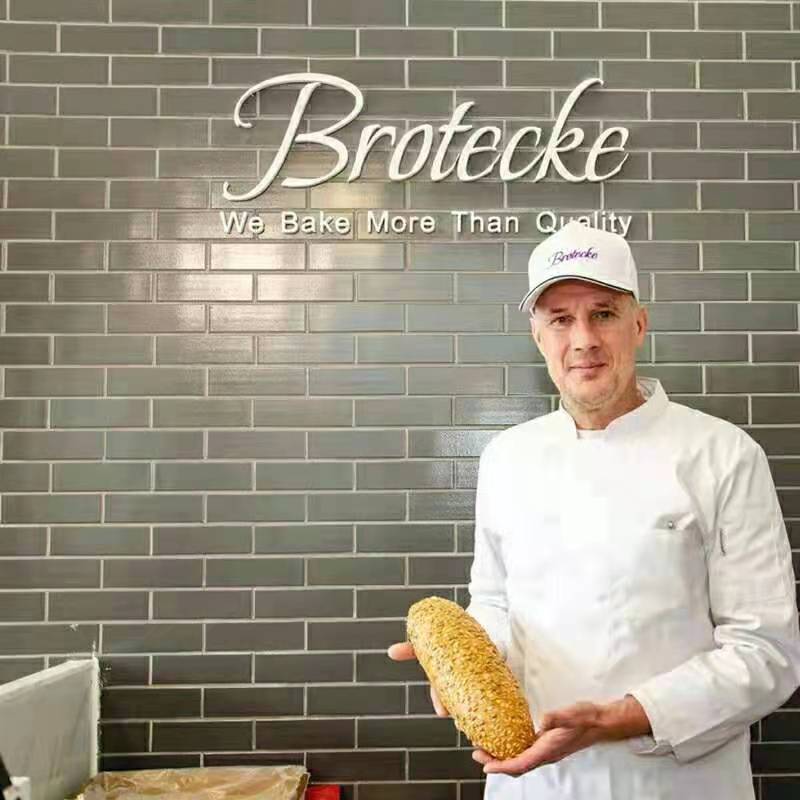

Als Erwin Gerber 2013 durch eine alte Straße in Shaxi lief, einem kleinen Vorort von Taicang, wünschte er sich, ein kleines Café mit leckerem Kuchen besuchen zu können. Doch es gab keines. Nach dem Tag in Shaxi suchte er in der ganzen Gegend, von Shanghai bis Kunshan nach einem Café mit einer “vernünftigen” Schwarzwälder Kirsch- oder Haselnusstorte. Nach einem Jahr gab er auf und entschloss, wenn er nichts findet, dann muss er es eben selbst machen. So erzählt er vom Start seines Unternehmens. Heute ist seine Bäckerei “Brotecke” weit über Taicang hinaus für ihre deutschen Backwaren bekannt.

“Hier wird über das Internet bestellt”, sagt Gerber und erklärt, dass die Brote und Brezeln, die er in seiner Backstube bei Taicang herstellt auch mal ins 1.200 Kilometer entfernte Peking verschickt werden. In einem Tag sei alles da. “In Deutschland bestellt sich niemand Brötchen aus Hamburg nach München.” Aber selbst ohne Laufkundschaft ist die Bäckerei seit ihrer Eröffnung 2015 trotzdem jedes Jahr gewachsen.

Erwin Gerber war Anfang 50 als er entschied, es einfach selbst zu machen. In Koblenz aufgewachsen, hatte er in Deutschland eine Schreinerei, bis man ihn abwarb und Stationen in Irland, Kanada und Dubai folgten. Als er gerade dabei war, ein Terminal an Dubais Flughafen auszubauen, merkte er, was der Stress mit ihm machte. “Ich hatte Angst mit 55 einen Herzinfarkt zu bekommen”, sagt Gerber. Er entschied sich, zusammen mit seiner Frau in deren Heimatland zu gehen und Taicang zog ihn an. “Es war damals schon eine sehr saubere und organisierte Stadt“, sagt Gerber. Nicht zuletzt wegen der vielen Deutschen, die die Offiziellen der Stadt beeinflusst hätten. Die 800.000-Einwohner-Stadt beherbergt fast 400 deutsche Unternehmen, wird auch “Little Swabia” genannt.

Die neue Heimat fand der inzwischen 57-Jährige wegen der “deutschen Sauberkeit”. Nach Deutschland zurückkehren? Das könnte er sich nicht mehr vorstellen. “Als ich das letzte Mal in Deutschland war, habe ich gemerkt, dass sich die Deutschen nicht verändert haben, aber ich mich selbst“, sagt Gerber. Das habe auch etwas mit der chinesischen Mentalität zu tun. “Ich war früher ein relativ großer Choleriker”, sagt er. In Taicang habe er gelernt, nach Lösungen für die Probleme zu suchen, anstatt an die Decke zu gehen. Anders funktioniere es in China sonst nicht. “Ich bin viel ruhiger geworden”, sagt er.

Ohne Probleme, für die Lösungen gefunden werden mussten, ging es nämlich auch nicht. Angestellte in einer der reichsten Provinzen Chinas zu finden, die bereit seien um 3:30 Uhr aufzustehen, sei schwierig gewesen, sagt Gerber. Und das Wichtigste: auch einen deutschen Bäcker finden. Weil er das Handwerk selbst nie erlernt hatte, schaltete er in Deutschland über das Arbeitsamt und Webseiten Anzeigen. Mit Erfolg. Inzwischen sucht er wieder. “Es wäre schön, jemanden zu finden, der keine Angst hat, nach China zu kommen”, sagt Gerber. Dann könne er sich vielleicht irgendwann aus dem Geschäft zurückziehen. Bis dahin sitzt er jeden Morgen um 5:20 Uhr mit Kaffee und einem Streuselteil in der Backstube. “Qualitätskontrolle” nennt er das. Marita Wehlus

Khalid Mansoor wird Pakistans neuer Leiter für den “China-Pakistan Economic Corridor”. Die lokale Behörde der “Belt and Road”-Initiative (BRI) ist in Pakistan für Projekte im Wert von rund 50 Milliarden Dollar zuständig. Der Energieexperte Mansoor folgt auf General Asim Saleem Bajwa. Mansoor gilt als Favorit Pekings. Er soll die ins Stocken geratenen Projekte vorantreiben, wie Nikkei Asia berichtet.

“Aus diesem Grund sollten Sie NICHT Chinesisch lernen!”, “10 Dinge, die Ihnen keiner über Mandarin verrät!”, “Wie viel wissen Sie wirklich über die Hanzi???” Na, angeködert? Dann sind Sie gerade der “Überschriften-Bande” auf den Leim gegangen! In unserem Sprachraum besser bekannt als “Clickbaiting” (von engl. “bait” – “Köder, ködern”). In China nennt man solche Klickfischer, die durch reißerische oder neugierig machende Headlines Onlinetraffic generieren, 标题党 biāotídǎng (zusammengesetzt aus 标题 biāotí = “Überschrift” und 党 dǎng “Partei” oder auch “Bande, Clique, Klüngel”).

Die Überschriftenclique ist übrigens nicht die einzige “Bande” die sich im Chinesischen einen Namen gemacht hat. Ebenfalls im Online-Dschungel unterwegs ist zum Beispiel die sogenannte 剁手党 duòshǒudǎng, die “Handabhack-Clique”. Keine Bange! Die Aggression zielt hier nicht gegen andere, sondern ist rein selbstgerichtet, und auch das glücklicherweise nur im übertragenen Sinne. Denn während die eingangs erwähnten Headline-Hunter nach Klicks jagen, ist die “duòshǒudǎng” auf permanenter Online-Schnäppchenjagd. Es handelt sich also um “Online-Shopaholics”. Und unter ihnen schwört eben mancher nach ausufernden Onlineshopping-Orgien – zum Beispiel rund um Chinas Doppelelf-Shoppingfestival zum 11. November (双十一 shuāng-shíyī) – reumütig-scherzhaft, sich zur Taobao-Abstinenz in Zukunft einfach die Handyhand “abzuhacken” (剁 duò “hacken, abhacken”). Daher also der Name. Letztlich betrifft die “Selbstverstümmelung” dann aber doch nur das Portemonnaie.

Weitere berüchtigte “Banden” sind außerdem die “Schnellblitzer” (快闪党 kuàishǎndǎng – Flashmobber), die “Hausrinder” (黄牛党 huángniúdǎng – (Ticket-)Schwarzhändler), die “Schwarzhände” (黑手党 hēishǒudǎng – Mafia) und die “Taschenwegschlepper” (拎包党 līnbāodǎng – Taschendiebe). Nicht zu verwechseln mit den “Handausstreckern” (伸手党 shēnshǒudǎng), was nicht etwa Langfinger, sondern “Schnorrer, Schmarotzer, Trittbrettfahrer” bedeutet. Gemeint sind hier Zeitgenossen, die sich aus Bequemlichkeit bei jeder noch so kleinen Gelegenheit der Hilfe anderer bedienen oder fremde Lorbeeren einfach dreist für sich deklarieren.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

Reinhard Bütikofer ist einer der erfahrensten China-Kenner der deutschen Politik. Im Interview spricht Felix Lee mit ihm über Merkels Chinapolitik und was eine grüne Bundeskanzlerin anders machen würde. Bütikofer kritisiert dabei deutsche Alleingänge, die Europas Position gegenüber Peking eher schwächen. Er erklärt, warum Xis Amtsantritt 2013 einen Wandel zum Negativen bedeutet und warum China längst angefangen habe, sich vom Westen zu entkoppeln. Der EU-Parlamentarier der Grünen plädiert, Deutschland dürfe sich nicht völlig in Abhängigkeit von China begeben und müsse stattdessen mit gleichgesinnten Partnern Pekings Hegemonialstreben entgegentreten.

Gestern gingen die olympischen Spiele in Tokio zu Ende. Über die kommenden Winterspiele in Peking wird schon seit Monaten diskutiert: Soll man sie wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang boykottieren? Die Organisatoren versuchen, die Boykottdebatte mit einem positiven Spin zu kontern. Sie versprechen die ersten “Grünen Winterspiele”: Die Sportstätten sollen ausschließlich mit Öko-Strom betrieben, der Transport mit Elektro- und Brennstoffzellenautos und -bussen bestritten werden. Christiane Kühl analysiert das Konzept der “Grünen Spiele” und hat einige fragwürdige Punkte gefunden.

Einen guten Wochenstart!

Reinhard Bütikofer (68) war in den 70er-Jahren in der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft aktiv. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen sitzt seit 2009 im EU-Parlament. Er gestaltet die europäische China-Politik in den Ausschüssen für Auswärtige Angelegenheiten und für Handel mit. Außerdem ist er Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China und Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Sein Engagement bringt ihm zuweilen Ärger ein: Seit März steht er auf einer Liste von Personen, die nicht nach China reisen dürfen. Die Strafmaßnahme war Teil einer Antwort Pekings auf europäische Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang. Bütikofer hatte die Sanktionen befürwortet.

Herr Bütikofer, kein anderes westliches Industrieland hat vom Aufstieg Chinas so sehr profitiert wie Deutschland. Welche Bilanz ziehen Sie nach 16 Jahren Angela Merkel als Kanzlerin?

Diese 16 Jahre China-Politik kann man nicht über einen Leisten schlagen. Heute ist es kaum noch erinnerlich, aber zu Beginn ihrer Kanzlerschaft hat sich Angela Merkel getraut, den Dalai Lama zu empfangen, obwohl sie wusste, dass das in Peking auf allerhöchstes Missfallen stoßen würde. Vor einigen Jahren noch kam eine Gruppe europäischer China-Thinktanks in einer Studie zu dem Ergebnis, Frau Merkel gehöre zu den wenigen Führungspersönlichkeiten Europas, die auch öffentlich über Menschenrechte in China redeten. Sie hat es geschafft, dass die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, nach jahrelangem Hausarrest nach Deutschland ausreisen durfte. Und doch steht heute Merkels China-Politik ganz eigentümlich veraltet in der Landschaft.

Inwiefern?

Sie hat sich zuletzt besonders profiliert als verlässliche Partnerin von Xi Jinping, als eine Politikerin, die bereit ist, zugunsten intensiver Kooperation mit dem Xi-Regime nicht nur Menschenrechtsbelange wieder kleiner zu schreiben, sondern auch deutsche Alleingänge zu machen, die Europas Positionen gegenüber China nur schwächen können. Die enge wirtschaftliche Verflechtung, die Spötter dazu brachte zu sagen, Deutschland habe gegenüber China gar keine Außenpolitik, sondern nur eine Automobil-Außenpolitik, erklärt das nicht allein.

Wenn man mal von Großkonzernen wie VW absieht, hat sich die deutsche Wirtschaft deutlich kritischer gegenüber China gezeigt als das Bundeskanzleramt. Mir scheint, dass bei Merkel eine erhebliche Portion Defätismus im Spiel ist. So als ob die Kanzlerin überzeugt wäre, dass Chinas Propaganda vom unaufhaltsamen Aufstieg zutreffe und man letztlich nur die Wahl habe, sich heute zu arrangieren oder morgen unter weniger günstigen Bedingungen. Ich halte das für eine falsche und gefährliche Haltung, die uns in eine Position der Hilflosigkeit gegenüber einem immer arroganteren Regime zu führen droht.

Aber Merkel wird doch ein recht gutes Gespür für Wandel in der Weltpolitik nachgesagt.

Die Machtübernahme durch Xi Jinping 2013 ist gleichzusetzen mit einem grundlegenden Roll-Back in China und mit einer ebenso dramatischen Wende zu offener Großmacht-Anmaßung in den Außenbeziehungen. Zu Beginn seiner Amtszeit hatten Beobachter gehofft, Xi könnte sich als Reformer herausstellen. Das war eine Illusion. Die Menschenrechtsanwälte, die vor zehn Jahren ihre Mandanten vor Gericht mutig verteidigen konnten, sitzen heute selbst in Haft. Die Politik gegenüber den nationalen Minderheiten hat Xi brutal verschärft.

In Xinjiang herrscht heute der schlimmste Polizeistaat, allenfalls noch vergleichbar mit Nordkorea. Die Kommunistische Partei drängt sich wieder in jede Ritze im Alltag der Menschen und gängelt die Wirtschaft immer mehr. Xi hat seine Kampagne gegen Korruption genutzt, um alle Macht in einer Art Partei-Kaisertum zu konzentrieren – etwas, das seit der Zeit von Deng Xiaoping als unbedingt zu vermeidender Irrweg gegolten hatte. Frau Merkels China-Politik folgte über viele Jahre dem Grundgedanken, man müsse mit Geduld und Leidenschaft dicke Bretter bohren. Aber das Xi-Regime hat die dicken Bretter durch Stahlplatten ersetzt. Mit dem Holzbohrer richtet Merkel da nicht mehr viel aus.

Die Frage ist ja, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Sollte sich Deutschland von China entkoppeln?

Die Idee des generellen Entkoppelns, die Präsident Trump propagierte, habe ich nie für eine intelligente Perspektive gehalten. Das steht unserem europäischen Grundgedanken der multilateralen Kooperation diametral entgegen. Wir wollen keine Mauern bauen. Aber man muss dabei doch zur Kenntnis nehmen, dass China mit dem Entkoppeln längst angefangen hat. Nach wie vor ist es so, dass europäische Unternehmen an den chinesischen Beschaffungsmärkten keine Schnitte machen, während unsere Beschaffungsmärkte für chinesische Staatsunternehmen sperrangelweit offen stehen. China setzt auf immer mehr Autarkie, betreibt Abkopplung in der Bildung, im Mediensektor, in der IT-Branche, im Bereich der Seltenen Erden. Entkoppeln war eine Ideologie von Trump, ist aber eine Realität von Xi.

Also doch entkoppeln?

In einer Situation, in der ein Partner bereit ist, ökonomische Verflechtungen zu einer politischen Waffe zu machen, kann man nicht naiv sagen: Unsere Offenheit kennt keine Grenze. Ein Beispiel bietet der Ausbau des 5G-Netzwerks, das ja das Nervensystem unserer künftigen Kommunikation gerade auch im industriellen Bereich sein wird. Ich möchte nicht, dass eine chinesische Firma Teil des Infrastrukturausbaus wird, die nach geltendem chinesischen Gesetz den dortigen Sicherheitsbehörden bedingungslos zu Willen sein muss. Es ist keine Entkopplungsphilosophie, sondern schlicht praktische Vernunft, sich gegenüber einem Wettbewerber, der nicht fair spielt, nicht völlig in die Abhängigkeit zu begeben.

Wie wollen Sie das einem Konzern wie VW erklären, der inzwischen die Hälfte seines Umsatzes in China macht?

Es ist klar, dass ein Großkonzern nicht auf dem Absatz umkehren und sagen kann, ab sofort sei der chinesische Markt uninteressant. Ich glaube aber schon, dass auch die Strategen in den Konzernzentralen erkannt haben, das Chinas Wirtschaftsstrategie mittel- und langfristig eben nicht auf Partnerschaft mit dem Westen setzt. Das fing schon an mit der Strategie “Made in China 2025” vor sechs Jahren. Das wird jetzt im 14. Fünfjahresplan fortgesetzt mit der sogenannten doppelten Zirkulation. Für internationale Partner ist nur ein Platz vorgesehen, wenn sie sich der ökonomischen und politischen Logik Chinas unterwerfen. Statt weiter in eine Sackgasse zu laufen, sollten wir neue Wege suchen. Einfach wird das nicht.

Welche China-Politik halten Sie dazu für angemessen?

Wir haben in der EU eine Formel gefunden, die unser Verhältnis zu China zutreffend definiert. Und zwar als eines des Wettbewerbs, der Partnerschaft und der systemischen Rivalität. Die Biden-Administration hat diese Triade übernommen. Alle drei Dimensionen werden eine ganze Weile parallel bestehen. Den Wettbewerb und die systemische Rivalität meistern wir nicht alleine. Daher halte ich es für angemessen, dass wir uns mit gleichgesinnten Partnern zusammentun, um Pekings Hegemonialstreben aufzuhalten.

Die USA verfolgen in ihrer Rivalität mit China ihre eigenen Interessen, fordern Deutschland und Europa aber auf, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie künftig stehen.

US-Außenminister Antony Blinken hat mehrfach gesagt, dass er das von den Partnern der USA nicht verlangt. Es wäre allerdings unselig, wollten wir so tun, als wäre dieser Systemkonflikt gar nicht unserer, sondern bloß einer zwischen den USA und China. Die Systemrivalität bezieht sich auf Grundwerte wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus. In der Hinsicht ist die EU nicht ein Neutrum, sondern ganz klar Partner von Ländern wie USA, Australien, Kanada, Japan, Indien und anderen. Bei aller Offenheit für Kooperation muss auch klar sein: Wir machen keine Deals, bei denen wir etwa Klimaschutz gegen unser Engagement für Menschenrechte eintauschen.

Keine Deals? Die internationale Gemeinschaft hat Taiwan schon vor einer Weile geopfert und sämtliche diplomatischen Verbindungen gekappt, weil China das so wollte. Nun ist der Status quo von Taiwan mehr denn je gefährdet. Müsste sich eine künftige Bundesregierung nicht klarer positionieren?

Ja, das muss sie. Das Europäische Parlament spielt übrigens eine führende Rolle dabei, eine neue Taiwan-Politik zu formulieren. In ihrem Grundanliegen ist diese Politik konservativ: Wir wollen den Status quo nicht durch einseitige Maßnahmen von einem der beiden Akteure geändert sehen. Das schließt eine von Xi Jinping mehrfach angedrohte militärische Eroberung Taiwans genauso aus wie eine etwaige taiwanesische Unabhängigkeitserklärung. Da aber Peking den Status quo ständig mehr infrage stellt, müssen wir unsere Unterstützung für die Demokratie Taiwans deutlicher machen. Das heißt: Taiwan etwa in der Weltgesundheitsorganisation oder bei Weltklimakonferenzen stärker einzubinden suchen; ein EU-Investitionsabkommen mit Taiwan verhandeln; den politischen und kulturellen Austausch mehr fördern.

Was würde eine grüne Kanzlerin in der China-Politik anders machen?

Wenn wir regieren, regieren wir in einer Koalition. Da macht keiner allein Außenpolitik. Trotzdem hoffe ich auf Veränderungen in der deutschen China-Politik.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scheint sich im Wahlkampf außenpolitisch bislang zurückzuhalten.

Im Gegenteil. Sie war sowohl zur Europapolitik als auch hinsichtlich der transatlantischen Beziehungen sowie zum Umgang mit autoritären Regimes sehr deutlich. “Dialog und Härte” ist ihre Formel für das Verhältnis zu letzteren. Damit zieht sie gegenüber China oder Russland klarere Grenzen als Laschet oder Scholz, die da für meinen Geschmack zu viel merkeln oder schrödern.

Und Angela Merkel? Sie genießt in China weiter hohes Ansehen. Was glauben Sie, wird sie nach ihrer Kanzlerschaft vielleicht Vermittlerin im schwierigen Verhältnissen zu China wie einst Henry Kissinger oder Helmut Schmidt?

Merkels Ruf in China ist nicht mehr so majestätisch wie er einmal war. China sieht, dass Merkel bei allem Engagement nicht so liefern kann, wie Peking das gerne hätte. Zum Beispiel wollte sie unbedingt das Investitionsabkommen durchdrücken, das jetzt aber doch im Eisschrank liegt. Sie konnte vom Kanzleramt aus China-Politik immer weniger prägen, wieso sollte sie ohne Amt daran weiter scheitern wollen? Im Übrigens glaube ich nicht, dass sie sich danach sehnt, eine christdemokratische Helmut Schmidt oder europäische Henry Kissinger zu werden.

Und Ihre künftige Rolle? Jahrzehntelang haben Sie China regelmäßig besucht und zu dem Land gearbeitet. Jetzt hat Peking sie persönlich auf eine Liste der unerwünschten Personen gesetzt.

Ich werde mich natürlich weiter engagieren. Solange ich nicht nach China fahren kann, werde ich vielleicht öfter Taiwan besuchen. Schließlich werde ich 2053 hundert Jahre alt und hoffe, dass es in China davor eine Wende zum Besseren geben wird und ich doch wieder willkommen bin.

Nach den Spielen ist vor den Spielen. Nun, da das olympische Feuer in Tokio gelöscht ist, sind es nur noch rund sechs Monate, bis es bei den Winterspielen 2022 in Peking wieder entzündet werden soll. Die Spiele in Peking werden voraussichtlich ebenso wenig “normal” ablaufen wie jene in Tokio. So ist unklar, ob und wie China seine strikten Corona-Einreisebeschränkungen anpassen will – und wenn ja, für wen. In der westlichen Welt gibt es derweil Debatten über einen diplomatischen Boykott der Spiele, um ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen unter anderem in Xinjiang zu setzen (China.Table berichtete).

Von all dem will Peking selbst zunächst nichts wissen: Das Augenmerk liegt in Chinas Hauptstadt derzeit auf einer perfekten Vorbereitung der Winterspiele – und auf dem Anspruch, dass es “Grüne Spiele” werden. So verkündete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua im Januar: “Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympiade werden alle Austragungsorte ausschließlich mit Ökostrom betrieben.” Auch beim olympischen Transport setzt Peking auf Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge und baute eigens eine neue Hochgeschwindigkeits-Zugtrasse aus der Innenstadt zu den Skistätten in der Umgebung. Im Juni meldete das Organisationskomitee BOCOG, dass alle 26 Sportstätten fertiggestellt seien.

Nachhaltigkeit gehört seit einiger Zeit zu den Grundprinzipien der Olympischen Spiele – zumindest theoretisch. In Tokio gab es etwa faltbare Pappbetten im Olympischen Dorf, und die Medaillen bestanden aus recyceltem Edelmetall. Doch Umweltschützer kritisierten etwa die Verbauung von nicht zertifiziertem Tropenholz an einigen Stätten. Die Spiele seien seit 1992 immer weniger nachhaltig geworden, sagt Sven Daniel Wolfe, der mit einigen anderen Forschern sämtliche Olympischen Spiele seit den Winterspielen von Albertville vor knapp 30 Jahren untersuchte.

Nachhaltigkeit bedeutete für die Forschenden neben Umweltschutz auch Nachhaltigkeit bei Kosten und sozialen Fragen. “Winterspiele verursachen in der Regel mehr Umweltschäden als Sommerspiele“, sagt Wolfe im Gespräch mit China.Table. “Das liegt einfach an der Natur des Wintersports.” Man braucht Pisten und Loipen mit Stadien, Rodelrennbahnen und Skisprungschanzen in den Bergen – die nicht an jedem Olympia-Austragungsort schon vorhanden sind, weil er etwa bereits Weltcups ausrichtet. “Die Spiele 2014 in Sotschi waren enorm zerstörerisch für die Natur”, so Wolfe. “All die neue Infrastruktur wurde in geschütztem natürlichen Wald errichtet.”

Auch Peking richtete bisher kaum Winter-Weltcups aus und musste all diese Anlagen neu bauen – Alpin- und Rodel/Bob-Infrastruktur im Distrikt Yanqing jenseits der Großen Mauer sowie Stadien für nordische Skisportarten in Zhangjiakou, das schon zur benachbarten Provinz Hebei gehört. Immerhin: Die Disziplinen Snowboard und Trickski finden in bereits existierenden Ski-Resorts bei Zhangjiakou statt.

Doch ein Problem ist nicht lösbar: In Peking schneit es nicht. Zwar sind die Winter kalt – doch zugleich enorm trocken. So muss Kunstschnee her. Zwar greifen auch Skiorte etwa in den Alpen bei Weltcups zunehmend auf den besser pressbaren Kunstschnee zurück. Doch gerade in einer ariden Region wie Peking erscheint dies nicht eben nachhaltig. Immerhin soll das für den Kunstschnee verwendete Wasser immer wieder recycelt werden.

Mit Unterstützung von Architektur- und Umweltwissenschaftlern hat das Pekinger Organisationskomitee (BOCOG) eine Reihe von Umweltbewertungsstandards für den Bau aller Outdoor-Schneesportstätten der Spiele in Yanqing und Zhangjiakou entwickelt – unter anderem für das Recycling des Kunstschnee-Wassers, aber auch für Vegetationsschutz und die Auswirkungen von Bergsportanlagen auf die Tierwelt. Die Standards seien weltweit die ersten ihrer Art und würden später auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines umweltfreundlichen Ski- und Bergtourismus in China spielen, zitierte die Staatszeitung China Daily Liu Yumin, Direktor der BOCOG-Planungs- und Bauabteilung. Während der Bauarbeiten des National Alpine Skiing Center in Yanqing pflanzten Arbeiter empfindliche alpine Wiesen vorübergehend um, die sie nach Fertigstellung erfolgreich zurückversetzten. Auch wurden Übergänge für kleine Tiere gestaltet.

Für Indoor-Sportarten setzte Peking nach Möglichkeit auf existierende Stadien. Olympiazentrum, Capital Indoor Stadium und das Beijing Wukesong Sports Center, die zu den wichtigsten Austragungsorten der Olympischen Sommerspiele 2008 gehörten, wurden umgebaut für Eiswettbewerbe wie Eisschnelllauf oder Curling. Der Strom für alle Sportstätten soll laut Xinhua durch Wind- und Solarkraftwerke in Hebei generiert werden und durch ein flexibles Gleichstromnetz, das auch die Hauptstadt versorgt, zu den verschiedenen Austragungsorten fließen.

Als Beispiel nannte Xinhua die Arena für Snowboard- und Freestyle-Ski-Wettbewerbe. Während Olympia werde diese voraussichtlich 100.000 kWh Strom verbrauchen. “Die Menge entspricht dem Verbrauch von 500 Dreierhaushalten in einem Monat, aber der gesamte Strom wird aus sauberer und erneuerbarer Energie stammen”, zitierte Xinhua den Bau-Verantwortlichen Xu Yan. Nur wenn die Stätten über ein eigenes Mikro-Stromnetz verbunden sind, lasse sich indes eindeutig belegen, dass die Energie wirklich aus Ökostrom kommt, betont Richard Brubaker, Gründer der Nachhaltigkeits-Beratungsagentur Collective Responsibility in Shanghai, gegenüber China.Table. “Ansonsten ist es in China schwierig, sich der Energiequelle ganz sicher zu sein.” Man wird sehen, wie genau die Dokumentation am Ende ist.

Um Strom und klimaschädliche Emissionen bei den Eissportarten zu sparen, will Peking für die Eisherstellung Kohlendioxid-Kältemittel nutzen, das sei laut Xinhua die am wenigsten giftige und umweltfreundlichste Alternative. Die neue Technologie könne die Kühleffizienz um 20 Prozent verbessern und damit den Stromverbrauch senken. Die Technologie wird eine Demonstrationsrolle für den Bau neuer Austragungsorte für Winterspiele weltweit spielen, zitierte die Agentur einen Beamten des Organisationskomitees BOCOG.

Außerdem hat Peking neben der neuen Hochgeschwindigkeitsbahn auch neue U-Bahn-Linien, sowie Ladestationen für Elektro- und Brennstoffzellenautos in den drei Wettbewerbszonen der Innenstadt von Peking, Yanqing und Zhangjiakou errichtet. Vom offiziellen Athletentransport bis zu Shuttles vom Bahnhof zu den Wettbewerben sollen alle offiziellen Olympia-Fahrzeuge laut China Daily mit Strom oder Wasserstoff laufen. In Zhangjiakou werden zum Beispiel 150 Brennstoffzellen-Busse verschiedener chinesischer Hersteller eingesetzt.

Der Wasserstoff für diese Busse soll im Wasserstoff-Industriepark in Yanqing produziert werden, dessen zweite Phase derzeit im Bau ist. “Unabhängig davon, wie nachhaltig die Veranstaltung selbst ist: Interessant ist am Wasserstoff bei Olympia, dass es Schaufenster für das ist, was möglich ist”, sagt Brubaker. Schon 2008 habe Peking bei den Sommerspielen Brennstoffzellenbusse eingesetzt, damals etwas völlig Neues in China. Auch die Wasserstoff-Busse in Zhangjiakou sind ein Pilotprojekt für öffentlichen Transport insgesamt (China.Table berichtete).

Macht all das die Spiele nachhaltig? Großveranstaltungen wie Olympia seien oft das Gegenteil von Nachhaltigkeit, meint Brubaker. “Aber ich würde auch argumentieren, dass aus Veranstaltungen, bei denen Nachhaltigkeit als Teil des Planungsprozesses berücksichtigt wird, viele Lehren gezogen werden können.” Wolfe sieht die Kosten für Umwelt, Soziales und lokale Haushalte durch den Aufwand für Mega-Events wie Olympia eher kritisch. Er plädiert daher dafür, die Spiele künftig zwischen wenigen früheren Austragungsorten zu rotieren, in denen die Infrastruktur bereits steht – und weiter genutzt werden könne. Wenn sich die Idee durchsetzt, wird Peking seine Olympiastätten wohl noch öfter nutzen können.

Bytedance plant nach Informationen der Financial Times (FT) einen Börsengang zum Ende dieses Jahres oder Anfang 2022. Laut drei Quellen der FT reicht das Unternehmen derzeit die nötigen Unterlagen bei den chinesischen Behörden ein und plant einen Börsengang in Hongkong. Bytedance gab zu den Spekulationen zunächst keine Stellungnahme ab.

Der Anbieter der populären Video-App Tiktok hatte erst im Juli Pläne für einen Börsengang auf Eis gelegt, wie das Wall Street Journal damals berichtete. Bytedance steht, wie viele Wettbewerber aus der Tech-Branche derzeit, unter verstärkter Beobachtung der Behörden in Peking. Die Vorwürfe gegen die Unternehmen sind weitreichend: Ihnen wird unter anderem die Ausnutzung ihrer Monopolstellung, Kartellverstöße und Verstöße gegen den Datenschutz vorgeworfen (China.Table berichtete). nib

Chinas E-Commerce-Händler Alibaba Group hat am Wochenende mehrere Mitarbeiter suspendiert, nachdem eine Angestellte ihrem Vorgesetzten und einem Kunden sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatte. Auch die Polizei ermittelt. Schon seit einigen Monaten setzen sich junge Frauen immer häufiger öffentlich gegen Missbrauch oder sexuelle Belästigung zu Wehr. Zuletzt hatten die Vorwürfe auch das Pop-Idol Kris Wu getroffen, der seit mehr als einer Woche in Peking in Untersuchungshaft sitzt. Eine 19-jährige Influencerin beschuldigt Wu, zum Teil minderjährige Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Bisher versucht Peking die #MeToo-Diskussionen in den sozialen Medien zu zensieren, auch aus Angst vor der Entstehung eines neuen Graswurzel-Aktivismus.

Die Angestellte veröffentlichte am Samstag auf den sozialen Medien ein mehrseitiges Dokument mit Details zu den Vorwürfen, die sich auf einer Geschäftsreise Ende Juli zugetragen haben sollen. Das Thema gehörte zu den Topthemen auf Weibo, dem chinesischen Pendant von Twitter. Die Zentrale von Alibaba reagierte am Sonntag mit einem Statement: “Die Alibaba Group verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber sexuellem Fehlverhalten, und die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes für alle unsere Mitarbeiter hat für Alibaba oberste Priorität”.

Der Konzern hatte den Vorgesetzten nicht entlassen oder freigestellt, wie der Angestellten zunächst versichert worden war. Sie hatte den Vorfall am 2. August der Personalabteilung und dem oberen Management gemeldet. Alibaba-CEO Daniel Zhang soll laut Staatsmedien in einem internen Memo gesagt haben, dass er “schockiert, wütend und beschämt” über den Fall sei. niw

Die Millionenstadt Wuhan hat nach dem Anstieg von Corona-Fällen der Delta-Variante einen breit angelegten Massentest abgeschlossen. Die lokale Regierung habe 11,3 Millionen Menschen auf das Virus getestet, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf die Behörden vor Ort. Damit war demnach der größte Teil der Bevölkerung abgedeckt, lediglich Student:innen in den Sommerferien und Kinder unter sechs Jahren waren noch ohne Test. Bei den Tests wurden dem Bericht zufolge neun positive Fälle festgestellt und die infizierten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt meldeten die Behörden für Samstag 96 neue Infektionen, 11 weniger als am Vortag.

Derweil wird die Kritik an der “Null-Covid”-Strategie der chinesischen Regierung lauter. Die Volksrepublik müsse dazu übergehen, einerseits zwar mehr zu impfen und erkrankte Personen schnell zu behandeln, andererseits aber auch mehr Geschäfts- und Reisetätigkeit zu erlauben als bisher, sagt Xi Chen, ein auf den Gesundheitssektor spezialisierter Ökonom von der Yale School of Public Health laut eines Berichts der Nachrichtenagentur AP. “Ich denke nicht, dass ‘Null Toleranz’ aufrechterhalten werden kann“, sagt Chen. “Selbst wenn man alle Regionen Chinas abschotten würde, könnten immer noch Menschen sterben. Und viele weitere könnten als Folge von Hunger oder dem Verlust von Arbeitsplätzen sterben.”

Auch Experten aus China drückten Bedenken über die Strategie aus: Der Direktor des China Center for Health Economic Research der Peking-Universität, Liu Guoen, sagte, es sei für das Land schwierig, angesichts der schnellen Verbreitung der Delta-Variante null Fälle zu erreichen. Bei einem von der Technologiefirma Baidu organisierten Webinar betonte der Wissenschaftler, dass eine “ernsthafte und systematische Diskussion” erforderlich sei, um zu entscheiden, ob “die aktuelle Strategie angepasst und optimiert werden soll”, berichtete die South China Morning Post.

Auf derselben Veranstaltung sagte demnach Zeng Guang, Chefepidemiologe am Zentrum für Kontrolle und Prävention von Krankheiten der Volksrepublik, dass Änderungen erforderlich seien, um eine stärkere Herdenimmunität aufzubauen. Er sprach sich dafür aus, den “Null-Covid-19-Ansatz” zu beenden. Die überwiegende Mehrheit der neu registrierten Infektionen seien leichte Fälle gewesen, die “nicht so viel Panik und Druck hätten auslösen sollen”, sagte Zeng demnach. “Bei null Fällen zu bleiben ist aus Sicht der ganzen Welt absolut unmöglich (…) und andere Länder werden nicht auf null Fälle warten, bevor sie ihre Grenzen öffnen”, so Zeng. ari

Chinas Außenminister Wang Yi hat für das laufende Jahr die Lieferung von zwei Milliarden Einheiten der chinesischen Corona-Impfstoffe an andere Länder angekündigt. Auf dem International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation, das virtuell stattfand, forderte er zudem eine Initiative der Welthandelsorganisation WTO, Patente auf Impfstoffe für die Produktion in ärmeren Ländern freizugeben. Er bestätigte eine Zusage von 100 Millionen US-Dollar für das internationale Impf-Programm Covax und sagte dem Projekt die Unterstützung der Volksrepublik zu.

In der Zahl von zwei Milliarden Impfdosen sind vermutlich die 770 Millionen Einheiten enthalten, die die Volksrepublik bereits ausgeführt hat. Unklar ist dagegen, ob die 550 Millionen Dosen, die das Land bereits für Covax zugesagt hat (China.Table berichtete), eingerechnet sind. Chinas Impflieferungen sind im Globalen Süden einerseits hochwillkommen, weil die reichen Länder zuerst ihre eigene Bevölkerung immunisieren, andererseits gibt es Zweifel an ihrer Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Der Hersteller Sinopharm will jetzt in die Herstellung eigener Impfstoffe gegen die Virus-Mutationen einsteigen. fin

Die US-Athleten und -Athletinnen haben Chinas Sportlerinnen und Sportler am letzten Tag der olympischen Spiele im Medaillenspiegel noch überholt. In insgesamt 339 Wettkämpfen gewannen die USA 39 Goldmedaillen, die Volksrepublik 38. Bei der Gesamtzahl der errungenen Medaillen liegen die USA etwas weiter vorne (113 zu 88).

Peking kann mit der Ausbeute jedoch zufrieden sein. Bei den letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro holte das chinesische Team 26 Goldmedaillen und 70 Medaillen insgesamt.

Eine Auswahl chinesischer Olympia-Siege:

In der Autonomen Region Xinjiang übernimmt ein neuer Kommandeur den Befehl über die örtlichen Einheiten der Volksbefreiungsarmee. General Wang Haijiang 汪海江 (58) wechselt von einem vergleichbaren Posten in Tibet nach Xinjiang, wo er seit Dezember 2019 die Streitkräfte befehligt hatte. Er gilt daher als erfahrener Spezialist für schwierige Regionen. Seine Karriere ähnelt damit der von Provinzchef Chen Quanguo, der ebenfalls zuvor in Tibet eingesetzt war.

China baut die Militärpräsenz in Xinjiang derzeit aus. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit dem Truppenabzug im benachbarten Afghanistan. Das traditionell instabile Land könnte wieder zur Brutstätte für Terrornetzwerke werden, fürchten die Nachbarländer. Doch auch das ebenfalls angrenzende Pakistan, ein enger Verbündeter Chinas, gilt als Gefahrenherd.

Die Aufrüstung hat zudem eine innenpolitische Dimension. Die Regierung fährt die Präsenz von Sicherheitskräften aller Sparten hoch, nachdem die heftige Unterdrückung des Glaubens und der Lebensweise der Uiguren (China.Table berichtete) immer größeren Ärger in der Bevölkerung geweckt hat. fin

Als Erwin Gerber 2013 durch eine alte Straße in Shaxi lief, einem kleinen Vorort von Taicang, wünschte er sich, ein kleines Café mit leckerem Kuchen besuchen zu können. Doch es gab keines. Nach dem Tag in Shaxi suchte er in der ganzen Gegend, von Shanghai bis Kunshan nach einem Café mit einer “vernünftigen” Schwarzwälder Kirsch- oder Haselnusstorte. Nach einem Jahr gab er auf und entschloss, wenn er nichts findet, dann muss er es eben selbst machen. So erzählt er vom Start seines Unternehmens. Heute ist seine Bäckerei “Brotecke” weit über Taicang hinaus für ihre deutschen Backwaren bekannt.

“Hier wird über das Internet bestellt”, sagt Gerber und erklärt, dass die Brote und Brezeln, die er in seiner Backstube bei Taicang herstellt auch mal ins 1.200 Kilometer entfernte Peking verschickt werden. In einem Tag sei alles da. “In Deutschland bestellt sich niemand Brötchen aus Hamburg nach München.” Aber selbst ohne Laufkundschaft ist die Bäckerei seit ihrer Eröffnung 2015 trotzdem jedes Jahr gewachsen.

Erwin Gerber war Anfang 50 als er entschied, es einfach selbst zu machen. In Koblenz aufgewachsen, hatte er in Deutschland eine Schreinerei, bis man ihn abwarb und Stationen in Irland, Kanada und Dubai folgten. Als er gerade dabei war, ein Terminal an Dubais Flughafen auszubauen, merkte er, was der Stress mit ihm machte. “Ich hatte Angst mit 55 einen Herzinfarkt zu bekommen”, sagt Gerber. Er entschied sich, zusammen mit seiner Frau in deren Heimatland zu gehen und Taicang zog ihn an. “Es war damals schon eine sehr saubere und organisierte Stadt“, sagt Gerber. Nicht zuletzt wegen der vielen Deutschen, die die Offiziellen der Stadt beeinflusst hätten. Die 800.000-Einwohner-Stadt beherbergt fast 400 deutsche Unternehmen, wird auch “Little Swabia” genannt.

Die neue Heimat fand der inzwischen 57-Jährige wegen der “deutschen Sauberkeit”. Nach Deutschland zurückkehren? Das könnte er sich nicht mehr vorstellen. “Als ich das letzte Mal in Deutschland war, habe ich gemerkt, dass sich die Deutschen nicht verändert haben, aber ich mich selbst“, sagt Gerber. Das habe auch etwas mit der chinesischen Mentalität zu tun. “Ich war früher ein relativ großer Choleriker”, sagt er. In Taicang habe er gelernt, nach Lösungen für die Probleme zu suchen, anstatt an die Decke zu gehen. Anders funktioniere es in China sonst nicht. “Ich bin viel ruhiger geworden”, sagt er.

Ohne Probleme, für die Lösungen gefunden werden mussten, ging es nämlich auch nicht. Angestellte in einer der reichsten Provinzen Chinas zu finden, die bereit seien um 3:30 Uhr aufzustehen, sei schwierig gewesen, sagt Gerber. Und das Wichtigste: auch einen deutschen Bäcker finden. Weil er das Handwerk selbst nie erlernt hatte, schaltete er in Deutschland über das Arbeitsamt und Webseiten Anzeigen. Mit Erfolg. Inzwischen sucht er wieder. “Es wäre schön, jemanden zu finden, der keine Angst hat, nach China zu kommen”, sagt Gerber. Dann könne er sich vielleicht irgendwann aus dem Geschäft zurückziehen. Bis dahin sitzt er jeden Morgen um 5:20 Uhr mit Kaffee und einem Streuselteil in der Backstube. “Qualitätskontrolle” nennt er das. Marita Wehlus

Khalid Mansoor wird Pakistans neuer Leiter für den “China-Pakistan Economic Corridor”. Die lokale Behörde der “Belt and Road”-Initiative (BRI) ist in Pakistan für Projekte im Wert von rund 50 Milliarden Dollar zuständig. Der Energieexperte Mansoor folgt auf General Asim Saleem Bajwa. Mansoor gilt als Favorit Pekings. Er soll die ins Stocken geratenen Projekte vorantreiben, wie Nikkei Asia berichtet.

“Aus diesem Grund sollten Sie NICHT Chinesisch lernen!”, “10 Dinge, die Ihnen keiner über Mandarin verrät!”, “Wie viel wissen Sie wirklich über die Hanzi???” Na, angeködert? Dann sind Sie gerade der “Überschriften-Bande” auf den Leim gegangen! In unserem Sprachraum besser bekannt als “Clickbaiting” (von engl. “bait” – “Köder, ködern”). In China nennt man solche Klickfischer, die durch reißerische oder neugierig machende Headlines Onlinetraffic generieren, 标题党 biāotídǎng (zusammengesetzt aus 标题 biāotí = “Überschrift” und 党 dǎng “Partei” oder auch “Bande, Clique, Klüngel”).

Die Überschriftenclique ist übrigens nicht die einzige “Bande” die sich im Chinesischen einen Namen gemacht hat. Ebenfalls im Online-Dschungel unterwegs ist zum Beispiel die sogenannte 剁手党 duòshǒudǎng, die “Handabhack-Clique”. Keine Bange! Die Aggression zielt hier nicht gegen andere, sondern ist rein selbstgerichtet, und auch das glücklicherweise nur im übertragenen Sinne. Denn während die eingangs erwähnten Headline-Hunter nach Klicks jagen, ist die “duòshǒudǎng” auf permanenter Online-Schnäppchenjagd. Es handelt sich also um “Online-Shopaholics”. Und unter ihnen schwört eben mancher nach ausufernden Onlineshopping-Orgien – zum Beispiel rund um Chinas Doppelelf-Shoppingfestival zum 11. November (双十一 shuāng-shíyī) – reumütig-scherzhaft, sich zur Taobao-Abstinenz in Zukunft einfach die Handyhand “abzuhacken” (剁 duò “hacken, abhacken”). Daher also der Name. Letztlich betrifft die “Selbstverstümmelung” dann aber doch nur das Portemonnaie.

Weitere berüchtigte “Banden” sind außerdem die “Schnellblitzer” (快闪党 kuàishǎndǎng – Flashmobber), die “Hausrinder” (黄牛党 huángniúdǎng – (Ticket-)Schwarzhändler), die “Schwarzhände” (黑手党 hēishǒudǎng – Mafia) und die “Taschenwegschlepper” (拎包党 līnbāodǎng – Taschendiebe). Nicht zu verwechseln mit den “Handausstreckern” (伸手党 shēnshǒudǎng), was nicht etwa Langfinger, sondern “Schnorrer, Schmarotzer, Trittbrettfahrer” bedeutet. Gemeint sind hier Zeitgenossen, die sich aus Bequemlichkeit bei jeder noch so kleinen Gelegenheit der Hilfe anderer bedienen oder fremde Lorbeeren einfach dreist für sich deklarieren.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.