das Statistikamt in Peking hat am Montag aktuelle Wirtschaftszahlen vorgelegt: ein Plus von 8,1 Prozent kann für das Jahr 2021 verzeichnet werden. Das klingt beeindruckend und übertrifft selbst die Vorgaben der Regierung in Peking. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Daten jedoch genauer angeschaut und zeigt: Ob im Immobiliensektor, bei der Infrastruktur oder auf dem Automobilmarkt – Chinas Wirtschaft steht gleich von mehreren Seiten unter Druck. Die chinesische Notenbank tut also gut daran, zu Wochenbeginn die Leitzinsen gesenkt zu haben.

China ist Exportweltmeister. Das ist vor allem in Deutschland bekannt, hat man den Titel doch einst an die Volksrepublik abgeben müssen. Weitaus weniger bekannt ist hingegen, dass China auch stark von Importen abhängig ist. Christiane Kühl analysiert, wie stark China angewiesen ist auf technische Vorprodukte und Rohstoffe. Bei Sojabohnen, Eisenerz, Kupfer oder Bauxit stammen 80 Prozent des chinesischen Verbrauchs aus dem Ausland. Und kein anderes Land auf der Welt importiert derart viele Halbleiter. Der Regierung in Peking ist das ein Dorn im Auge. Längst sucht man intensiv nach Auswegen aus dieser Abhängigkeit.

Recycling ist in China bislang eher ein Geschäftsmodell für Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. Für ein paar Yuan kaufen Händler Papier, leere Plastikflaschen und sonstigen Müll von den Verbrauchern und fahren den Unrat am Ende des Tages mit ihren Lastenrädern auf die Recyclinganlagen außerhalb der Stadt. Doch das soll sich jetzt ändern. Vor allem die Lieferdienste sollen mehr zum Umweltschutz beitragen. Peking will, dass 90 Prozent der ausgelieferten Pakete aus umweltfreundlich zertifizierten Verpackungsmaterialien bestehen. Ning Wang hat sich mal genauer angeschaut, was die Lieferbranche in Sachen Wiederverwertung unternimmt. Das Ergebnis: Das Geschäft boomt, doch Umweltschutz genießt keine sonderliche Priorität.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

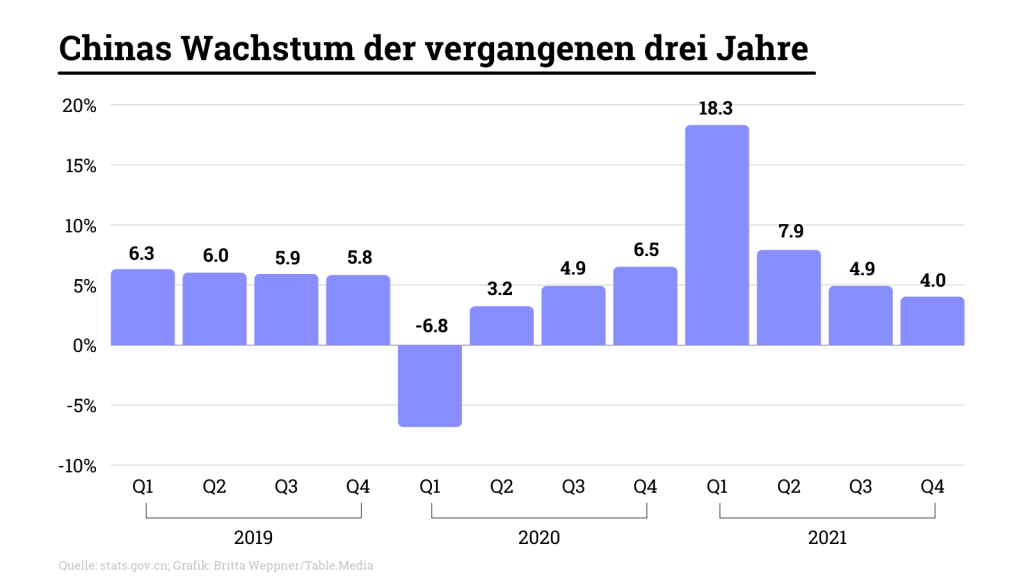

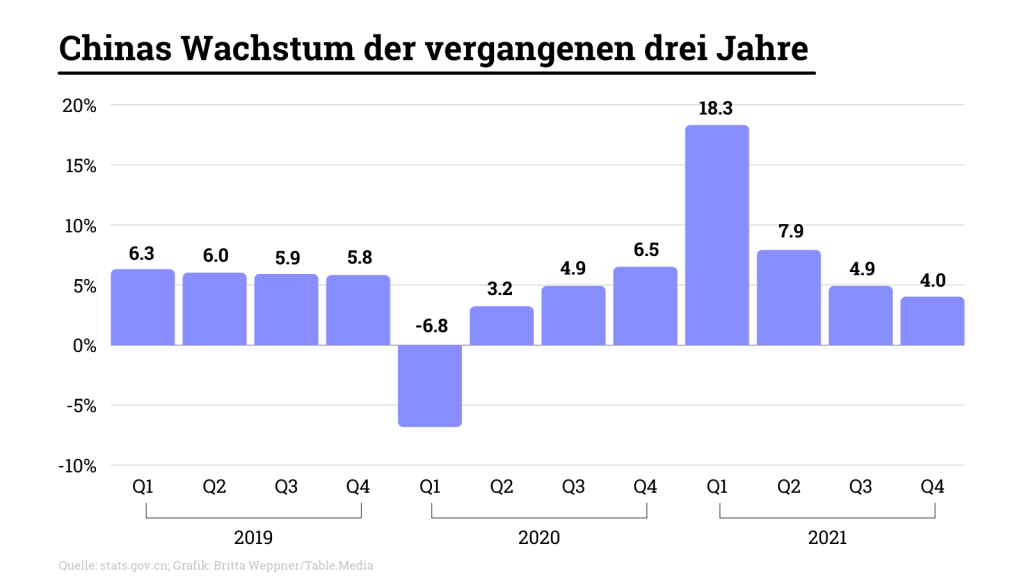

Chinas Wachstum hat die eigenen Planvorgaben abermals übertroffen. Die Wirtschaftsleistung ist 2021 um 8,1 Prozent gestiegen. Das teilte das Nationale Statistikamt in Peking am Montag mit. Premier Li Keqiang hatte im vergangenen März “über sechs Prozent” angekündigt. Angesichts der Immobilien-Schwäche und einer langgestreckten Pandemie erwarten Analysten für das laufende Jahr jedoch einen niedrigeren Wert. Die Chinese Academy of Social Sciences rechnet für 2022 mit 5,5 Prozent. Die chinesische Notenbank teilt diese Einschätzung.

Ein weiterer Grund für niedrigere Wachstumserwartungen liegt in der Statistik selbst. Der hohe Wert des vergangenen Jahres war vom Corona-Durchhänger vor zwei Jahren beeinflusst. Die Verteilung im Jahresverlauf zeigte daher auch eine stark abnehmende Kurve. Zu Jahresbeginn gab es einen ersten Post-Corona-Effekt mit einem Wachstum von 18,3 Prozent. Das Jahresendquartal kam dann nur noch auf ein Plus von knapp vier Prozent.

Die Wachstumszahlen der ersten Monate 2021 beziehen sich eben auf das Horror-Quartal des ersten Corona-Ausbruchs Anfang 2020. Die Wirtschaftsdaten gegen Jahresende mussten sich dagegen wieder mit einer gesunden Situation vergleichen lassen. Das gilt auch für das laufende erste Quartal des aktuellen Jahres. Die Märkte müssen sich also wieder an niedrige einstellige Zahlen gewöhnen.

Für die Analysten des Bankhauses Nomura stehen derzeit die Corona-Risiken im Vordergrund. Bis zum Ende der Olympischen Winterspiele in China (4. bis 20. Februar) werden selbst einzelne positive Testergebnisse zu großflächigen Lockdowns führen. Diese schlagen wiederum auf die Wirtschaftsaktivität. “Wie im vergangenen Jahr werden viele Menschen zudem nicht zum chinesischen Neujahrsfest in ihre Heimatorte zurückkehren können”, erwarten die Nomura-Ökonomen Lu Ting und Wang Jing. Das bremse den Konsum und die Reise-Umsätze.

Die kurzfristig so ungünstigen Wirtschaftsaussichten sind auch der Grund für die Handlungen der Zentralbank vom Montag. Die People’s Bank of China (PBoC) hat zwei Leitzinsen gesenkt. Angesicht des gerade erst gemeldeten Turbo-Wachstums von über acht Prozent wirkt das zunächst paradox. Doch die PBoC will das Wachstum stützen, bevor es ganz in den Keller rauscht. Dazu führt sie der Wirtschaft mehr Geld zu.

Experten erwarten im Jahresverlauf daher eine weiterhin lockere Geldpolitik. In der ersten Jahreshälfte könnte es weitere Zinssenkungen geben, so die Nomura-Analysten. Auch eine Senkung des Mindestreservesatzes sei möglich. Das gäbe den Banken mehr Spielraum, um Kredite zu vergeben.

Parallel könnte die PBoC zudem Währungen wie Euro und Dollar am Devisenmarkt kaufen. So würde sie den Kurs des Yuan drücken. Die Rückkehr von Corona durch weltweite Omikron-Ausbrüche werden nach Auffassung von Analysten den Handel belasten. Ein niedrigerer Yuan-Kurs könnte da den Export stützen.

Parallel ist mit einer Ausweitung der staatlichen Ausgaben für Infrastruktur zu rechnen. Wenn den privaten Immobilienfirmen das Geld ausgeht (China.Table berichtete), dann springt eben der Staat ein, um für neue Bauprojekte zu sorgen. Und derzeit sehen die Indikatoren im Immobiliensektor ziemlich düster aus. Die Investitionen sind im Dezember im Jahresvergleich um 13,9 Prozent gefallen. Der Verkauf neuer Wohnungen und Häuser fiel im November und Dezember um 17,8 und 15,6 Prozent. Der Indikator für neue Hausbauprojekte stürzte gar um 31,1 Prozent ab. Die Immobilienfirmen haben schlicht kein Geld mehr.

Auch die anderen wichtigen Stützen der Konjunktur schwächeln. Der Einzelhandel verzeichnete im Dezember lediglich ein Wachstum von 1,7 Prozent. Da die Inflation zugleich 2,2 Prozent betrug, ist der Umsatz preisbereinigt sogar zurückgegangen. Auch der Automarkt sah nicht gut aus. Im Dezember sank der Verkauf um 7,4 Prozent, nachdem er im November bereits um neun Prozent zurückgegangen war. Anders als die Absatzzahlen nach Stück beziehen sich diese Werte auf den Wert der umgesetzten Ware.

Es ergibt sich also das Gesamtbild einer Wirtschaft, die von zwei Seiten unter Druck steht. Die Pandemie zieht sich länger hin als erhofft. Zugleich wirken langfristige Effekte: Die Schwäche am Immobilienmarkt ist die Rechnung für einen kreditgetriebenen Boom. Eine Krise kommt eben selten allein. Außerdem befindet sich das chinesische Wachstum insgesamt im Sinkflug. Je größer eine Volkswirtschaft wird, desto weniger hohe prozentuale Zuwächse sind zu erwarten.

Zugleich bleibt die Regierung wie gewohnt handlungsfähig. Zwar befindet sich das Land derzeit in einer Zero-Covid-Falle mit unzureichender Grundimmunität (China.Table berichtete). Umso befreiender und spektakulärer würde ein Ende der Lockdowns wirken. Auch eine Öffnung für internationale Geschäftsreisende hätte einen enorm belebenden Effekt. Derzeit deutet aber vieles darauf hin, dass es auch im Jahr 2022 dazu nicht kommen wird.

Beim Stichwort Importabhängigkeit drängt sich vor allem ein Rohstoff auf: Erdöl. Die Volksrepublik China ist seit 2017 der weltgrößte Ölimporteur. Und die Lücke zwischen einer stagnierenden Produktionsmenge zuhause und der noch immer wachsenden Nachfrage wird immer größer. Damit nicht genug: Öl ist nicht der einzige Rohstoff, von dem China zu wenig besitzt. Außer der fragilen Energiesicherheit gibt es weitere Schwachstellen.

China müsse eine “strategische Basis” für die Selbstversorgung mit wichtigen Rohstoffen von Energie bis Sojabohnen schaffen, betonte Präsident Xi Jinping im Dezember auf der jährlichen Wirtschaftskonferenz der Kommunistischen Partei. “Für ein großes Land wie unseres ist es eine zentrale strategische Frage, dass wir die Versorgung mit Vorprodukten sicherstellen können”, beschwor Xi die Delegierten. “Sojabohnen, Eisenerz, Rohöl, Erdgas, Kupfer und Aluminiumerze sind alle verknüpft mit dem Schicksal unserer Nation.”

2021 wuchsen Chinas Importe um 21,5 Prozent auf 17,37 Billionen Yuan (2,4 Billionen Euro). Der Zuwachs wurde zuletzt vor allem von der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen für den Energiesektor sowie Metallen angetrieben. Konzepte wie die von Xi 2020 präsentierte “Duale Zirkulation” sollen daher die Rolle des Binnenmarktes stärken. Der 14. Fünfjahresplan peilt etwa eine technologische Unabhängigkeit des Landes bis 2025 an. Doch zumindest kurzfristig braucht China die Einfuhren.

Das Thema gewinnt daher auf der langfristigen Agenda des Landes unter Xi immer größere Priorität. Bei Rohstoffen wie Sojabohnen, Eisenerz, Rohöl, Erdgas, Kupfer, Bauxit und Gold stammen bis zu 80 Prozent des chinesischen Verbrauchs aus dem Ausland. Im Technologiesektor sind es vor allem Halbleiter, die China einführen muss: Das Land ist seit 2005 der weltgrößte Chip-Importeur. Doch auch andere Technologien und Komponenten muss China weitgehend im Ausland beschaffen. Dazu gehören nach einer neuen Studie des Center for Security and Emerging Technology (CEST) der US-amerikanischen Georgetown University etwa Lidar-Systeme für selbstfahrende Autos, Motorgehäuse für Verkehrsflugzeuge oder Reagenzien für Gen-Editing-Kits.

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und dem Westen, allen voran mit den USA, haben längst Einfluss auf die Importe des Landes. 2018 gerieten die Lieferungen amerikanischer Sojabohnen nach China in den Mahlstrom des Handelskrieges. Der wachsende Fleischkonsum der Chinesen treibt die Nachfrage nach Mais und Sojabohnen als Futtermittel enorm nach oben. In den vergangenen 20 Jahren verzehnfachten sich die Sojabohnenimporte von 10,4 Millionen auf 100,3 Millionen Tonnen. Auch hier ist die Volksrepublik mit großem Abstand Spitzenreiter in der Welt.

Durch den Handelskonflikt mit Washington halbierten sich die chinesischen Einfuhren von US-Sojabohnen von 32,9 Milliarden Tonnen im Jahr 2017 auf nur noch 16,6 Millionen Tonnen im Jahr 2018. China wandte sich an Brasilien, um die Lücke zu schließen. Heute liefert Brasilien 60 Prozent der Soja-Importe des Landes. 30 Prozent kommen nach wie vor aus den USA. Doch Brasiliens Produktion kommt der Nachfrage aus China nicht mehr hinterher. Peking versucht daher, sich weitere Kanäle in Russland und Südostasien aufzubauen. Zumal der Import-Bedarf noch weiter zunehmen wird, weil im eigenen Land die Anbaufläche schrumpft; 2021 um satte 14,8 Prozent. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes geben viele Bauern aufgrund der niedrigen Margen den Soja-Anbau auf.

Auch schneidet die US-Politik der “schwarzen Listen” von Ex-Präsident Donald Trump seit Jahren viele chinesische Firmen von wichtigen Komponenten ab. Trump setzte ab 2018 hunderte chinesische Unternehmen auf die harmlos klingende “Entity List” des Handelsministeriums. Das kam einem Verbot für amerikanischen Unternehmen gleich, an diese chinesischen Unternehmen zu verkaufen. Die Biden-Regierung hat diese Liste beibehalten. Im Dezember fügte sie sogar weitere Firmen hinzu, darunter den KI-Spezialisten Sensetime und den führenden Drohnenhersteller DJI.

China profitierte in früheren Jahren auch vom Technologietransfer des Auslands. Doch die Tech-Investitionen der USA brachen laut CEST seit 2016 um 96 Prozent ein: “Peking war gezwungen, nach neuen Wegen zur Beschaffung von Schlüsseltechnologien zu suchen – und sich an Briefkastenfirmen und Zwischenhändler zu wenden, um ausländische Komponenten, Reagenzien und andere relevante Geräte zu beschaffen.” Zwar seien weniger als zehn Prozent der Ausrüstungslieferanten des chinesischen Militärs auf den US-Exportkontroll- und Sanktionslisten aufgeführt, so die Experten. Aber: “Manche machen ihr Geschäft damit, Ausrüstungen mit US-Ursprung zu verpacken und an sanktionierte chinesische Militäreinheiten weiterzuverkaufen.” Diese Grauzone hilft China zwar kurzfristig. Die Abhängigkeit vom Ausland aber schmälert dieser Kniff nicht.

China sei bei 35 Schlüsseltechnologien auf Importe angewiesen, die es im Inland nicht in ausreichender Qualität oder Quantität produzieren könne, schrieb CEST-Forscherin Emily Weinstein Anfang Januar unter Berufung auf Chinas Bildungsministerium. Zu diesen Technologien gehören Hochleistungs-Gasturbinen, Hochdruck-Kolbenpumpen, Stahl für hochwertige Lager, Fotolithografiemaschinen, industrielle Software und mehr. Also ein ganzes Arsenal an Hochtechnologie, das eine Wirtschaftsmacht benötigt, um langfristig eine Führungsrolle in der Welt beanspruchen zu können.

Heute, in Zeiten des globalen Chipmangels, ringt Peking zudem mit der EU und den USA um Halbleiter-Lieferungen des taiwanischen Weltmarktführers TSMC. 2020 importierte China Halbleiter im Wert von 350 Milliarden US-Dollar – mehr als sein Importvolumen für Erdöl. Laut dem Fachmagazin Technode verzeichnete China 2020 bei Halbleitern ein Handelsdefizit von 233,4 Milliarden US-Dollar. Bei Rohöl waren es “nur” 185,6 Milliarden US-Dollar. Trotz des Defizits verzeichnete die Volksrepublik 2020 über alle Warengruppen hinweg einen Handelsüberschuss von rund 590 Milliarden US-Dollar, 2021 kletterte der Überschuss sogar auf 676 Milliarden. 60 Prozent der importierten Halbleiter waren 2020 übrigens Komponenten für Chinas Exportprodukte wie Tablets und andere Elektronikwaren.

Nachdem Washington Chinas Branchenprimus SMIC aus Shenzhen 2020 auf die “Entity List” gesetzt hatte, hatte das Unternehmen Mühe, moderne 7-Nanometer-Chips herzustellen. “SMIC fehlen die teuren Werkzeugmaschinen, um sie herzustellen”, schrieb Forscherin Weinstein. US-Exportkontrollen legten demnach die Chip-Tochter HiSilicon von Huawei lahm. Auch deshalb will China 70 Prozent der für seine Tech-Industrie und den Autosektor benötigten Chips ab 2025 selbst produzieren. Doch das Ziel ist vage formuliert; und selbst dann wird es weiterhin viele der unzähligen Vorprodukte aus dem Ausland beziehen müssen.

Trotz aller Maßnahmen zur Stärkung von Chinas Position als Wissenschafts- und Technologiezentrum tue sich die Kommunistische Partei schwer, inländische Lieferketten für wichtige Rohstoffe wie Halbleiter und Gasturbinen aufzubauen, schreibt Weinstein. China werde wahrscheinlich bis weit in die 2020er Jahre auf ausländische Ausrüstung angewiesen bleiben. Darüber hinaus führe Chinas Weg zu ausländischer Technologie vor allem über US-Verbündete wie Australien, Japan, Südkorea und Großbritannien.

Auch Rohstoffe muss China von geopolitischen Rivalen beziehen – so etwa das Erdgas für den Winter (China.Table berichtete). 60 Prozent seiner Eisenerz-Importe bezieht China derweil aus Australien. Mit Canberra aber sind Pekings Beziehungen auf dem Tiefpunkt. China piesackt Australien mit Strafzöllen oder Einfuhrverboten etwa für Rindfleisch, Hummer, Gerste und Wein, seit Canberra eine unabhängige Untersuchung der Ursprünge von Covid-19 gefordert hat. Australien hat sich seither mehreren Sicherheitsbündnissen angeschlossen, die implizit gegen China gerichtet sind. Gerade erst besiegelte es eine Partnerschaft mit Japan (China.Table berichtete).

An die Eisenerz-Importe aus Down Under wagte sich Peking bislang nicht heran. Doch missfällt China die Abhängigkeit von australischem Erz. Die Volksrepublik sucht deshalb nach Alternativen. Eine fand es 2020 in der Hügelkette Simandou im westafrikanischen Guinea. Dort soll die weltweit größte Reserve an unerschlossenem hochwertigen Eisenerz liegen. Neben der Erschließung der Mine müssen 650 Kilometer Eisenbahnstrecke und ein moderner Erzhafen gebaut werden. 2020 sicherte sich China als Teil eines Konsortiums mit Firmen aus Frankreich und Singapur zwei von vier Abschnitten der geplanten Mine.

Doch Guinea ist politisch instabil. Erst im September 2021 stürzte ein Militärputsch den Präsidenten Alpha Conde. Seither regiert der Putschistenführer, Oberst Mamady Doumbouya. Peking kritisierte den Putsch – ungewöhnlicherweise. Denn niemand weiß, ob die Armee nun den Minen-Vertrag anerkennt. Doch China ist schon jetzt abhängig von Guinea: Das Land liefert den Chinesen 55 Prozent seines Bauxit-Bedarfs für die Aluminiumindustrie.

Rühmten sich Chinas Paketlieferdienste bislang damit, sich bei der Anzahl ihrer Lieferungen ständig zu überbieten, ist nun ein neuer Trend entstanden: Wer ist der Grünste? Plötzlich hat die Nachhaltigkeit im Wettbewerb zwischen den Plazthirschen in der Volksrepublik enorm an Bedeutung gewonnen.

Cainiao, die Logistiksparte des E-Commerce-Händlers Alibaba, hatte schon vor einigen Jahren damit begonnen, große Sammelstationen für Pappkartons vor Wohnhäusern aufzustellen. So können Bewohner die Überreste ihrer Warenlieferungen dort gleich wieder entsorgen, um sie der sicheren Wiederverwertung zuzuführen. Alternativ kann man sie auch zurück zur jeweiligen Abholstation bringen. Mehr als 80.000 solcher Rücknahmestellen soll Cainiao landesweit bereits anbieten.

Die Logistiksparte von JD.com und der Eletronik-Anbieter Suning konzentrieren sich beim “Grün-werden” dagegen auf die Herstellung ihrer Pakete. Beide Unternehmen haben deshalb ein sogenanntes Grüne-Verpackung-Programm aufgelegt. Alibaba hat derweil das ganz große Ziel ausgerufen und will bis 2030 kohlenstoffneutral sein. Gemeinsam mit Händlern und Verbrauchern will der E-Commerce-Gigant seine CO2-Emissionen bis 2035 um 1,5 Gigatonnen reduzieren. Die E-Commerce-Branche ist für etwa 80 Prozent der Lieferungen in der Volksrepublik verantwortlich.

Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und einer weiter wachsenden Mittelschicht hat das Liefergeschäft in den vergangenen Jahren mächtig zugelegt. Im Jahr 2021 haben Kurierdienste insgesamt 108,5 Milliarden Pakete ausgeliefert. Das sind 30 Prozent mehr Pakete als 2020. Und das trotz gestiegener Energiepreise, trotz wirtschaftlicher Folgen der Pandemie-Maßnahmen und trotz immer wieder auftretender Lockdowns.

Das neue Bewusstsein der Logistikunternehmen für mehr Umweltschutz ist allerdings weniger ihrem schlechten Gewissen in Hinblick auf den Klimawandel geschuldet. Vielmehr sind es die zunehmend strengeren Vorgaben aus Peking, weshalb die Konzerne nun ihre Lieferketten nachhaltiger gestalten wollen. So hat das Staatliche Postamt gemeinsam mit dem Handelsministerium und der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) Anfang Januar ein neues Gesetz verkündet, das die Kurierdienste dazu bringen soll, noch mehr recycelte Verpackungsmaterialien zu verwenden.

In der Ankündigung des Staatlichen Postbüros vom 6. Januar heißt es: Um die “Qualität und Effizienz der Branche zu verbessern”, soll eine umweltfreundliche Produktzertifizierung für Verpackungen von Expresslieferdiensten eingeführt werden. Die Lieferunternehmen sollten künftig vermehrt diese zertifizierten Produkte verwenden. Bis Ende des Jahres müsse der Anteil bei 90 Prozent liegen.

Darüber hinaus wollen die Behörden die Prozesse von Verpackungsvorgängen standardisieren und dadurch den Verbrauch von Verpackungsmaterialien wie Wellpappenrohpapier und Klebebändern reduzieren. Bis Jahresende soll die Zahl der wiederverwertbaren Kartons auf zehn Millionen Stück steigen, die Zahl der recyclten Wellpappenkartons sogar auf 700 Millionen.

Nun soll es aber nicht nur um Kartons und Plastiktüten gehen. Auch Luftpolsterfolien, Klebebänder und Etiketten sind dafür verantwortlich, dass allein die Lieferdienste in China jedes Jahr mehr als neun Millionen Tonnen Papiermüll und 1,8 Millionen Tonnen Plastikmüll produzieren. Das zeigen die Daten der Kartellbehörde. Experten gehen davon aus, dass drei Viertel des Verpackungsmülls durch Kurierdienste verursacht werden.

Das alles will Peking dieses Jahr ändern – und zwar schnell. Neben den Vorgaben für die Lieferdienstbranche, die verwendeten Materialien zu verringern oder zu recyceln, kündigte die Zentralregierung ein zweijähriges Pilotprogramm an, um den Gebrauch von recycelten Material zu unterstützen. Es beginnt sofort.

Schon seit Jahren versucht Peking, mit Vorgaben und Richtlinien, die Unternehmen zum Recycling zu bringen. Bislang sieht die Realität allerdings völlig anders aus: Der Anteil von recyceltem Papier hat sich seit Jahren kaum verändert. Im Jahr 2020 erreichte die Recyclingquote von Papier und Pappe in China 46,5 Prozent. Dabei lag sie 2014 mit über 48 Prozent schon mal höher.

Dass bisher kaum etwas in Richtung Umweltschutz unternommen wurde, liegt womöglich auch daran, dass die Logistikbranche wegen des stetig wachsenden Konsums mit dem Ausliefern kaum hinterherkam. Die Lieferdienste hatten vielmehr mit Personal- und Logistikproblemen zu kämpfen, vor allem durch die immer wiederkehrenden Lockdowns im Land. Umwelt- und Klimaschutz waren da eher nachrangig.

Wie wenig sich Unternehmen bislang mit dem Thema Recycling beschäftigt haben, zeigt auch eine Umfrage im Auftrag zweier Umweltschutzorganisationen. Sie kommt zu einem erschütternden Ergebnis: Bei den beiden Lieferdiensten JD Logistics und SF Express wurden bei weniger als 0,5 Prozent der Bestellungen nachhaltige Kartons oder Verpackungen verwendet. 70 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, bisher überhaupt keine wiederverwertbaren Verpackungen verwendet zu haben.

Recycling in China war bislang vor allem ein Geschäftsmodell für Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. In einer Art Kleinhandel kaufen sie neben Schrott, Stahl und Plastik für eine Handvoll Yuan vor allem Papier von den Endverbrauchern. Am Ende des Tages fahren dann Kolonnen an Lastenrädern mit den “Wertstoffen” zu den staatlichen Recyclinganlagen außerhalb der Stadt, um dort etwas mehr Geld dafür zu bekommen, als sie den Papier-Sammlern zuvor bezahlt haben.

Ob die neuen Vorschriften die Wende bringen, wagt Zhou Jiangming zu bezweifeln. Der Projektmanager von Plastic Free China kritisiert, dass die aktuellen Vorschriften vor allem die Kurierunternehmen betreffen und somit ein Regel-Vakuum zwischen den E-Commerce-Händlern und den Lieferunternehmen schaffen würden. “Umweltprobleme durch Kurierverpackungen zu lösen, ist eine systematische Arbeit”, sagte Zhou dem Online-Magazin Sixth Tone. Sie nur auf einen Akteur zu konzentrieren, führe nicht zum Ziel.

Der Lieferdienst Cainiao hat jedenfalls bereits einen ganz eigenen Ansatz gefunden, um bei sich die Recyclingquote zu erhöhen: Für jeden zurückgebrachten Karton erhält der Kunde als Gegenleistung ein Ei.

Chinas Bevölkerung ist abermals nur sehr langsam gewachsen – im Jahr 2021 um 480.000 Menschen auf 1,413 Milliarden. Diese Zahlen veröffentlichte die chinesische Statistikbehörde am Montag in Peking. Sorgen bereitet den Verantwortlichen dabei vor allem die Geburtenrate: Die Zahl der Neugeborenen ging offiziellen Angaben zufolge um 11,5 Prozent auf 10,6 Millionen zurück. Damit rutschte die Geburtenrate mit 7,5 Neugeborenen auf 1000 Menschen drastisch ab. Es ist der niedrigste Wert, der im statistischen Jahrbuch des Landes seit 1978 verzeichnet wurde, und auch der niedrigste seit der Gründung der Volksrepublik 1949.

Auch der Anteil der Menschen im offiziellen Erwerbsalter – also zwischen 16 bis 59 Jahren – ist 2021 gesunken. Er fiel von 63,3 Prozent auf 62,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vor zehn Jahren lag er noch bei rund 70 Prozent. Demografen erwarten, dass dieser Anteil bis 2050 sogar auf 50 Prozent zurückgehen könnte. Gleichzeitig wird China immer älter: Die Zahl der Menschen im Alter über 60 Jahren innerhalb eines Jahres wuchs von 18,7 Prozent auf 18,9 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Seit Jahrzehnten hat die Kommunistische Partei (KP China) die Geburtenrate genau im Blick: Die 1980 eingeführte Ein-Kind-Politik sollte einst das Bevölkerungswachstum begrenzen. Als die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter früher als erwartet zu schrumpfen begann, setzte bei den Verantwortlichen ein Umdenken ein: 2015 wurde die Ein-Kind-Politik abgeschafft; von nun an durften Paare zwei Kinder haben. Das sorgte allerdings nur kurzzeitig für einen leichten Anstieg der Geburten, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Seit Mai 2021 sind deshalb sogar drei Kinder pro Paar erlaubt.

Das Statistikamt nannte am Montag unter anderem die Coronavirus-Pandemie als Ursache für den erneuten Rückgang bei Geburten. Auch andere externe Faktoren halten Paare davon ab, mehrere Kinder zu bekommen: hohe Kosten für Wohnraum, Ausbildung und Gesundheit, beengte Wohnverhältnisse sowie die berufliche Diskriminierung von Müttern. Die Regierung wirbt inzwischen mit Steuervorteilen für mehr Geburten (China-Table berichtete).

Experten warnen angesichts dieser Entwicklungen – weniger Geburten, weniger Erwerbstätige und immer mehr alte Menschen – vor einer “demografischen Zeitbombe” (China.Table berichtete). Schon bald könnten in der Volksrepublik zu wenige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um eine wachsende Zahl älterer Menschen zu versorgen. rad

Angesichts der steigender Corona-Neuinfektionen hat das Organisationskomitee BOCoG der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) den freien Ticketverkauf gestoppt. In Anbetracht der ernsten und komplizierten Lage und zur Sicherheit aller Teilnehmer und Zuschauer, habe man beschlossen, keine Eintrittskarten mehr zu verkaufen, erklärte BOCOG am Montag. Stattdessen wolle man die verfügbaren Kapazitäten nutzen, um bestimmte Zuschauergruppen einzuladen.

Von den ausgewählten Zuschauern wird zudem erwartet, dass sie sich vor, während und nach jeder Veranstaltung strikt an die COVID-19-Gegenmaßnahmen halten. Das sei Voraussetzung für eine sichere und reibungslose Durchführung der Spiele. Berichten zufolge haben die Organisatoren bereits damit begonnen, über Behörden gezielt Zuschauer für die Eröffnung der Spiele einzuladen.

Auch die Teilnehmer dürfen sich nicht frei bewegen, sondern nur in strikt abgetrennten Bereichen. Es ist eine Art Blase, in der sich Athleten, freiwillige Helfer, Journalisten und Offizielle aufhalten werden – isoliert vom Rest des Landes. Sie alle müssen sich täglich testen und dürfen keinen Kontakt nach außen haben. Auf diese Weise soll eine Einschleppung des Coronavirus verhindert werden.

Ausländische Zuschauer sind zu den Wettkämpfen ohnehin nicht zugelassen. Das wurde bereits im September beschlossen. Bei den Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr waren überhaupt keine Besucher zugelassen.

Unterdessen erreichte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China am Montag den höchsten Stand seit März 2020. Landesweit wurden 223 neue Fälle gemeldet, davon 80 in der vom Virus betroffenen Hafenstadt Tianjin und neun weitere in Guangzhou im Süden des Landes. Weitere 68 Fälle wurden aus der zentral gelegenen Provinz Henan gemeldet, wo für mehrere Millionen Einwohner teilweise Lockdown-Maßnahmen gelten und eine massive Testkampagne durchgeführt wurde. Am Wochenende war zudem der erste Omikron-Fall in der Hauptstadt registriert worden (China.Table berichtete). rad

Chinas Staatspräsident Xi Jingping hat am Montag Online-Konferenz “Davos Agenda” des Weltwirtschaftsforums (WEF) eröffnet. In seiner Rede rief Xi zur Stabilisierung der globalen Konjunktur auf und plädierte für eine größere internationale Zusammenarbeit. In Zeiten der Corona-Pandemie müsse man verhindern, dass die globale Wirtschaft wieder einen Durchhänger erleide, so Xi.

China werde in wenigen Tagen das Jahr des Tigers beginnen. Er symbolisiere Mut und Stärke – Eigenschafften, die sich auch die Staaten der Welt zu eigen machen sollten, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern. Xi mahnte denn auch, die Industrieländer sollten in diesen Zeiten nicht weniger Geld ausgeben. Würden sie geldpolitisch auf die Bremse treten oder gar eine Wende vollziehen, würde das negative Folgen für die weltweite Wirtschafts- und Finanzstabilität haben, warnte Xi. Die Hauptlast einer solchen Politik würden die Entwicklungsländer tragen müssen. Diese Länder seien jedoch durch die Pandemie ohnehin schon stark getroffen, viele in Armut und Instabilität zurückgefallen.

Die Weltbank hatte jüngst vor einer deutlichen Abkühlung der globalen Konjunktur gewarnt. In diesem Jahr dürfte die Weltwirtschaft noch um 4,1 Prozent wachsen, 2023 dann um 3,2 Prozent. Vor allem ärmere Länder stünden deshalb unter Druck.

“Lassen Sie uns voller Vertrauen die Hände reichen für eine gemeinsame Zukunft”, appellierte Chinas Präsident. Insbesondere im Kampf gegen das Coronavirus gehe es darum, die Kräfte zu bündeln, um der Pandemie ein Ende zu bereiten. Xi unterstrich die Bedeutung von Impfstoffen und ihre gerechte Verteilung, um die weltweite Impflücke zu schließen. China werde sich weiterhin aktiv an der internationalen Zusammenarbeit zur Pandemie-Bekämpfung beteiligen.

Als weitere Redner stehen unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und der indische Premierminister Narendra Modi auf dem Programm. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz will am Mittwoch an dem virtuellen Davos-Dialog teilnehmen.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos, das traditionell Mitte Januar stattfindet, war wegen der Corona-Lage verschoben worden. Stattdessen hatte die Stiftung angekündigt, Führungskräfte digital zusammenbringen. rad

Peng Jingtang tritt seinen neuen Posten mit einem markigen Versprechen an. Als Chef der Hongkonger Garnison der Volksbefreiungsarmee werde er “Verteidigungspflichten in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfüllen, die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen verteidigen und den langfristigen Wohlstand und die Stabilität Hongkongs fest schützen”.

Pengs Worte dürfen die verbliebenen pro-demokratischen Kräfte in der Stadt durchaus als Drohung verstehen. Peking setzt ein klares Signal mit der Ernennung des Generalmajors zum örtlichen PLA-Chef, der sich auch gleich ermächtigt fühlte, in der Sicherheitspolitik der Stadt ein Wörtchen mitzureden. Gemäß dem Basic Law, das gemeinhin auch als Mini-Verfassung Hongkongs bezeichnet wird, hat Peking die Hoheit über Hongkongs Außen- und Verteidigungspolitik. Zwischen den Zeilen formulierte Peng relativ unverblümt, dass die chinesische Regierung in Zukunft bereit ist, das Militär gegen die Menschen in Hongkong einzusetzen.

In der vergangenen Woche versicherte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam dem lokalen Oberbefehlshaber bereits, dass ihre Regierung mit Peng eng zusammenarbeiten werde. Die Chancen, dass die dortige pro-demokratische Protestbewegung noch einmal aufflammt, ist zwar verschwindend gering. Schließlich sitzen nahezu alle führenden Köpfe der Opposition in Haft oder sind ins Ausland geflohen. Doch Peking hat aus den Erfahrungen im eigenen Land gelernt, dass autoritäre Staatsführung vor allem mit Abschreckung funktioniert. Da kommt ein berüchtigter Militär mit Erfahrung im vermeintlichen Anti-Terrorkampf als Menetekel genau richtig.

Denn Peng Jingtang kommandierte vor seiner Berufung nach Hongkong die paramilitärische bewaffnete Volkspolizei in Xinjiang. Seit 2018 war er dort mitverantwortlich für die Verhaftungen von Hunderttausenden uigurischen Männern und Frauen. Rund eine Million Menschen sitzt dort in Internierungslagern ein. Peking rechtfertigt die Existenz der Lager unter anderem mit dem Verweis auf die Terrorgefahr in der Region. Mehrere Regierungen, darunter die amerikanische, haben die Vorgehensweise Pekings in Xinjiang dagegen als Völkermord eingestuft.

Dass die Versetzung Pengs nach Hongkong kein zufälliges Posten-Roulette ist, sondern Kalkül, bestätigte Staatspräsident Xi Jinping mit seiner persönlichen Signatur unter der Berufung des neuen Manns. Zuvor war bereits der Sicherheitschef der Provinz Xinjiang versetzt worden (China.Table berichtete). Wang Junzheng wurde nach knapp zwei Jahren nach Tibet abkommandiert. Auch dort ist die Sicherheitslage seit Jahren extrem angespannt. Marcel Grzanna

Jingwei Jia hat den Schweizer Rückversicherer Swiss Re verlassen. Nach 15 Jahren im Unternehmen und zuletzt sechs Jahren als CEO Greater China stieg Jia Anfang Januar aus dem Zürcher Konzern aus. Seine Interimsnachfolge übernimmt Jonathan Rake, bislang CEO für Asien-Pazifik.

Elvis He ist der neue Head of Technology, Media and Telecom for China der Schweizer Großbank UBS Group AG. He war zuvor vor vier Jahre lang Head of TMT bei der Hongkonger Canon Law Society of America (CLSA), einer Tochtergesellschaft der Investmentbank CITIC Securities aus Shenzhen.

Neue chinesische Tennishoffnung: Die 19 Jahre alte Zheng Qinwen feierte in der Nacht zum Montag ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den Australian Open in Melbourne besiegte sie die Weißrussin Aljaksandra Sasnovich in drei Sätzen. Der Einzug in die zweite Runde beschert Zheng ein Preisgeld in Höhe von 140.000 US-Dollar, weit mehr als das Doppelte von dem, was sie bisher in ihrer Karriere eingespielt hatte. Chinas Tennisfans dürfen also auf einen neuen Star hoffen, nachdem die 35-Jährige Peng Shuai ihre Laufbahn nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen ranghohen Parteikader vor wenigen Wochen abrupt beenden musste.

das Statistikamt in Peking hat am Montag aktuelle Wirtschaftszahlen vorgelegt: ein Plus von 8,1 Prozent kann für das Jahr 2021 verzeichnet werden. Das klingt beeindruckend und übertrifft selbst die Vorgaben der Regierung in Peking. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Daten jedoch genauer angeschaut und zeigt: Ob im Immobiliensektor, bei der Infrastruktur oder auf dem Automobilmarkt – Chinas Wirtschaft steht gleich von mehreren Seiten unter Druck. Die chinesische Notenbank tut also gut daran, zu Wochenbeginn die Leitzinsen gesenkt zu haben.

China ist Exportweltmeister. Das ist vor allem in Deutschland bekannt, hat man den Titel doch einst an die Volksrepublik abgeben müssen. Weitaus weniger bekannt ist hingegen, dass China auch stark von Importen abhängig ist. Christiane Kühl analysiert, wie stark China angewiesen ist auf technische Vorprodukte und Rohstoffe. Bei Sojabohnen, Eisenerz, Kupfer oder Bauxit stammen 80 Prozent des chinesischen Verbrauchs aus dem Ausland. Und kein anderes Land auf der Welt importiert derart viele Halbleiter. Der Regierung in Peking ist das ein Dorn im Auge. Längst sucht man intensiv nach Auswegen aus dieser Abhängigkeit.

Recycling ist in China bislang eher ein Geschäftsmodell für Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. Für ein paar Yuan kaufen Händler Papier, leere Plastikflaschen und sonstigen Müll von den Verbrauchern und fahren den Unrat am Ende des Tages mit ihren Lastenrädern auf die Recyclinganlagen außerhalb der Stadt. Doch das soll sich jetzt ändern. Vor allem die Lieferdienste sollen mehr zum Umweltschutz beitragen. Peking will, dass 90 Prozent der ausgelieferten Pakete aus umweltfreundlich zertifizierten Verpackungsmaterialien bestehen. Ning Wang hat sich mal genauer angeschaut, was die Lieferbranche in Sachen Wiederverwertung unternimmt. Das Ergebnis: Das Geschäft boomt, doch Umweltschutz genießt keine sonderliche Priorität.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Chinas Wachstum hat die eigenen Planvorgaben abermals übertroffen. Die Wirtschaftsleistung ist 2021 um 8,1 Prozent gestiegen. Das teilte das Nationale Statistikamt in Peking am Montag mit. Premier Li Keqiang hatte im vergangenen März “über sechs Prozent” angekündigt. Angesichts der Immobilien-Schwäche und einer langgestreckten Pandemie erwarten Analysten für das laufende Jahr jedoch einen niedrigeren Wert. Die Chinese Academy of Social Sciences rechnet für 2022 mit 5,5 Prozent. Die chinesische Notenbank teilt diese Einschätzung.

Ein weiterer Grund für niedrigere Wachstumserwartungen liegt in der Statistik selbst. Der hohe Wert des vergangenen Jahres war vom Corona-Durchhänger vor zwei Jahren beeinflusst. Die Verteilung im Jahresverlauf zeigte daher auch eine stark abnehmende Kurve. Zu Jahresbeginn gab es einen ersten Post-Corona-Effekt mit einem Wachstum von 18,3 Prozent. Das Jahresendquartal kam dann nur noch auf ein Plus von knapp vier Prozent.

Die Wachstumszahlen der ersten Monate 2021 beziehen sich eben auf das Horror-Quartal des ersten Corona-Ausbruchs Anfang 2020. Die Wirtschaftsdaten gegen Jahresende mussten sich dagegen wieder mit einer gesunden Situation vergleichen lassen. Das gilt auch für das laufende erste Quartal des aktuellen Jahres. Die Märkte müssen sich also wieder an niedrige einstellige Zahlen gewöhnen.

Für die Analysten des Bankhauses Nomura stehen derzeit die Corona-Risiken im Vordergrund. Bis zum Ende der Olympischen Winterspiele in China (4. bis 20. Februar) werden selbst einzelne positive Testergebnisse zu großflächigen Lockdowns führen. Diese schlagen wiederum auf die Wirtschaftsaktivität. “Wie im vergangenen Jahr werden viele Menschen zudem nicht zum chinesischen Neujahrsfest in ihre Heimatorte zurückkehren können”, erwarten die Nomura-Ökonomen Lu Ting und Wang Jing. Das bremse den Konsum und die Reise-Umsätze.

Die kurzfristig so ungünstigen Wirtschaftsaussichten sind auch der Grund für die Handlungen der Zentralbank vom Montag. Die People’s Bank of China (PBoC) hat zwei Leitzinsen gesenkt. Angesicht des gerade erst gemeldeten Turbo-Wachstums von über acht Prozent wirkt das zunächst paradox. Doch die PBoC will das Wachstum stützen, bevor es ganz in den Keller rauscht. Dazu führt sie der Wirtschaft mehr Geld zu.

Experten erwarten im Jahresverlauf daher eine weiterhin lockere Geldpolitik. In der ersten Jahreshälfte könnte es weitere Zinssenkungen geben, so die Nomura-Analysten. Auch eine Senkung des Mindestreservesatzes sei möglich. Das gäbe den Banken mehr Spielraum, um Kredite zu vergeben.

Parallel könnte die PBoC zudem Währungen wie Euro und Dollar am Devisenmarkt kaufen. So würde sie den Kurs des Yuan drücken. Die Rückkehr von Corona durch weltweite Omikron-Ausbrüche werden nach Auffassung von Analysten den Handel belasten. Ein niedrigerer Yuan-Kurs könnte da den Export stützen.

Parallel ist mit einer Ausweitung der staatlichen Ausgaben für Infrastruktur zu rechnen. Wenn den privaten Immobilienfirmen das Geld ausgeht (China.Table berichtete), dann springt eben der Staat ein, um für neue Bauprojekte zu sorgen. Und derzeit sehen die Indikatoren im Immobiliensektor ziemlich düster aus. Die Investitionen sind im Dezember im Jahresvergleich um 13,9 Prozent gefallen. Der Verkauf neuer Wohnungen und Häuser fiel im November und Dezember um 17,8 und 15,6 Prozent. Der Indikator für neue Hausbauprojekte stürzte gar um 31,1 Prozent ab. Die Immobilienfirmen haben schlicht kein Geld mehr.

Auch die anderen wichtigen Stützen der Konjunktur schwächeln. Der Einzelhandel verzeichnete im Dezember lediglich ein Wachstum von 1,7 Prozent. Da die Inflation zugleich 2,2 Prozent betrug, ist der Umsatz preisbereinigt sogar zurückgegangen. Auch der Automarkt sah nicht gut aus. Im Dezember sank der Verkauf um 7,4 Prozent, nachdem er im November bereits um neun Prozent zurückgegangen war. Anders als die Absatzzahlen nach Stück beziehen sich diese Werte auf den Wert der umgesetzten Ware.

Es ergibt sich also das Gesamtbild einer Wirtschaft, die von zwei Seiten unter Druck steht. Die Pandemie zieht sich länger hin als erhofft. Zugleich wirken langfristige Effekte: Die Schwäche am Immobilienmarkt ist die Rechnung für einen kreditgetriebenen Boom. Eine Krise kommt eben selten allein. Außerdem befindet sich das chinesische Wachstum insgesamt im Sinkflug. Je größer eine Volkswirtschaft wird, desto weniger hohe prozentuale Zuwächse sind zu erwarten.

Zugleich bleibt die Regierung wie gewohnt handlungsfähig. Zwar befindet sich das Land derzeit in einer Zero-Covid-Falle mit unzureichender Grundimmunität (China.Table berichtete). Umso befreiender und spektakulärer würde ein Ende der Lockdowns wirken. Auch eine Öffnung für internationale Geschäftsreisende hätte einen enorm belebenden Effekt. Derzeit deutet aber vieles darauf hin, dass es auch im Jahr 2022 dazu nicht kommen wird.

Beim Stichwort Importabhängigkeit drängt sich vor allem ein Rohstoff auf: Erdöl. Die Volksrepublik China ist seit 2017 der weltgrößte Ölimporteur. Und die Lücke zwischen einer stagnierenden Produktionsmenge zuhause und der noch immer wachsenden Nachfrage wird immer größer. Damit nicht genug: Öl ist nicht der einzige Rohstoff, von dem China zu wenig besitzt. Außer der fragilen Energiesicherheit gibt es weitere Schwachstellen.

China müsse eine “strategische Basis” für die Selbstversorgung mit wichtigen Rohstoffen von Energie bis Sojabohnen schaffen, betonte Präsident Xi Jinping im Dezember auf der jährlichen Wirtschaftskonferenz der Kommunistischen Partei. “Für ein großes Land wie unseres ist es eine zentrale strategische Frage, dass wir die Versorgung mit Vorprodukten sicherstellen können”, beschwor Xi die Delegierten. “Sojabohnen, Eisenerz, Rohöl, Erdgas, Kupfer und Aluminiumerze sind alle verknüpft mit dem Schicksal unserer Nation.”

2021 wuchsen Chinas Importe um 21,5 Prozent auf 17,37 Billionen Yuan (2,4 Billionen Euro). Der Zuwachs wurde zuletzt vor allem von der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen für den Energiesektor sowie Metallen angetrieben. Konzepte wie die von Xi 2020 präsentierte “Duale Zirkulation” sollen daher die Rolle des Binnenmarktes stärken. Der 14. Fünfjahresplan peilt etwa eine technologische Unabhängigkeit des Landes bis 2025 an. Doch zumindest kurzfristig braucht China die Einfuhren.

Das Thema gewinnt daher auf der langfristigen Agenda des Landes unter Xi immer größere Priorität. Bei Rohstoffen wie Sojabohnen, Eisenerz, Rohöl, Erdgas, Kupfer, Bauxit und Gold stammen bis zu 80 Prozent des chinesischen Verbrauchs aus dem Ausland. Im Technologiesektor sind es vor allem Halbleiter, die China einführen muss: Das Land ist seit 2005 der weltgrößte Chip-Importeur. Doch auch andere Technologien und Komponenten muss China weitgehend im Ausland beschaffen. Dazu gehören nach einer neuen Studie des Center for Security and Emerging Technology (CEST) der US-amerikanischen Georgetown University etwa Lidar-Systeme für selbstfahrende Autos, Motorgehäuse für Verkehrsflugzeuge oder Reagenzien für Gen-Editing-Kits.

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und dem Westen, allen voran mit den USA, haben längst Einfluss auf die Importe des Landes. 2018 gerieten die Lieferungen amerikanischer Sojabohnen nach China in den Mahlstrom des Handelskrieges. Der wachsende Fleischkonsum der Chinesen treibt die Nachfrage nach Mais und Sojabohnen als Futtermittel enorm nach oben. In den vergangenen 20 Jahren verzehnfachten sich die Sojabohnenimporte von 10,4 Millionen auf 100,3 Millionen Tonnen. Auch hier ist die Volksrepublik mit großem Abstand Spitzenreiter in der Welt.

Durch den Handelskonflikt mit Washington halbierten sich die chinesischen Einfuhren von US-Sojabohnen von 32,9 Milliarden Tonnen im Jahr 2017 auf nur noch 16,6 Millionen Tonnen im Jahr 2018. China wandte sich an Brasilien, um die Lücke zu schließen. Heute liefert Brasilien 60 Prozent der Soja-Importe des Landes. 30 Prozent kommen nach wie vor aus den USA. Doch Brasiliens Produktion kommt der Nachfrage aus China nicht mehr hinterher. Peking versucht daher, sich weitere Kanäle in Russland und Südostasien aufzubauen. Zumal der Import-Bedarf noch weiter zunehmen wird, weil im eigenen Land die Anbaufläche schrumpft; 2021 um satte 14,8 Prozent. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes geben viele Bauern aufgrund der niedrigen Margen den Soja-Anbau auf.

Auch schneidet die US-Politik der “schwarzen Listen” von Ex-Präsident Donald Trump seit Jahren viele chinesische Firmen von wichtigen Komponenten ab. Trump setzte ab 2018 hunderte chinesische Unternehmen auf die harmlos klingende “Entity List” des Handelsministeriums. Das kam einem Verbot für amerikanischen Unternehmen gleich, an diese chinesischen Unternehmen zu verkaufen. Die Biden-Regierung hat diese Liste beibehalten. Im Dezember fügte sie sogar weitere Firmen hinzu, darunter den KI-Spezialisten Sensetime und den führenden Drohnenhersteller DJI.

China profitierte in früheren Jahren auch vom Technologietransfer des Auslands. Doch die Tech-Investitionen der USA brachen laut CEST seit 2016 um 96 Prozent ein: “Peking war gezwungen, nach neuen Wegen zur Beschaffung von Schlüsseltechnologien zu suchen – und sich an Briefkastenfirmen und Zwischenhändler zu wenden, um ausländische Komponenten, Reagenzien und andere relevante Geräte zu beschaffen.” Zwar seien weniger als zehn Prozent der Ausrüstungslieferanten des chinesischen Militärs auf den US-Exportkontroll- und Sanktionslisten aufgeführt, so die Experten. Aber: “Manche machen ihr Geschäft damit, Ausrüstungen mit US-Ursprung zu verpacken und an sanktionierte chinesische Militäreinheiten weiterzuverkaufen.” Diese Grauzone hilft China zwar kurzfristig. Die Abhängigkeit vom Ausland aber schmälert dieser Kniff nicht.

China sei bei 35 Schlüsseltechnologien auf Importe angewiesen, die es im Inland nicht in ausreichender Qualität oder Quantität produzieren könne, schrieb CEST-Forscherin Emily Weinstein Anfang Januar unter Berufung auf Chinas Bildungsministerium. Zu diesen Technologien gehören Hochleistungs-Gasturbinen, Hochdruck-Kolbenpumpen, Stahl für hochwertige Lager, Fotolithografiemaschinen, industrielle Software und mehr. Also ein ganzes Arsenal an Hochtechnologie, das eine Wirtschaftsmacht benötigt, um langfristig eine Führungsrolle in der Welt beanspruchen zu können.

Heute, in Zeiten des globalen Chipmangels, ringt Peking zudem mit der EU und den USA um Halbleiter-Lieferungen des taiwanischen Weltmarktführers TSMC. 2020 importierte China Halbleiter im Wert von 350 Milliarden US-Dollar – mehr als sein Importvolumen für Erdöl. Laut dem Fachmagazin Technode verzeichnete China 2020 bei Halbleitern ein Handelsdefizit von 233,4 Milliarden US-Dollar. Bei Rohöl waren es “nur” 185,6 Milliarden US-Dollar. Trotz des Defizits verzeichnete die Volksrepublik 2020 über alle Warengruppen hinweg einen Handelsüberschuss von rund 590 Milliarden US-Dollar, 2021 kletterte der Überschuss sogar auf 676 Milliarden. 60 Prozent der importierten Halbleiter waren 2020 übrigens Komponenten für Chinas Exportprodukte wie Tablets und andere Elektronikwaren.

Nachdem Washington Chinas Branchenprimus SMIC aus Shenzhen 2020 auf die “Entity List” gesetzt hatte, hatte das Unternehmen Mühe, moderne 7-Nanometer-Chips herzustellen. “SMIC fehlen die teuren Werkzeugmaschinen, um sie herzustellen”, schrieb Forscherin Weinstein. US-Exportkontrollen legten demnach die Chip-Tochter HiSilicon von Huawei lahm. Auch deshalb will China 70 Prozent der für seine Tech-Industrie und den Autosektor benötigten Chips ab 2025 selbst produzieren. Doch das Ziel ist vage formuliert; und selbst dann wird es weiterhin viele der unzähligen Vorprodukte aus dem Ausland beziehen müssen.

Trotz aller Maßnahmen zur Stärkung von Chinas Position als Wissenschafts- und Technologiezentrum tue sich die Kommunistische Partei schwer, inländische Lieferketten für wichtige Rohstoffe wie Halbleiter und Gasturbinen aufzubauen, schreibt Weinstein. China werde wahrscheinlich bis weit in die 2020er Jahre auf ausländische Ausrüstung angewiesen bleiben. Darüber hinaus führe Chinas Weg zu ausländischer Technologie vor allem über US-Verbündete wie Australien, Japan, Südkorea und Großbritannien.

Auch Rohstoffe muss China von geopolitischen Rivalen beziehen – so etwa das Erdgas für den Winter (China.Table berichtete). 60 Prozent seiner Eisenerz-Importe bezieht China derweil aus Australien. Mit Canberra aber sind Pekings Beziehungen auf dem Tiefpunkt. China piesackt Australien mit Strafzöllen oder Einfuhrverboten etwa für Rindfleisch, Hummer, Gerste und Wein, seit Canberra eine unabhängige Untersuchung der Ursprünge von Covid-19 gefordert hat. Australien hat sich seither mehreren Sicherheitsbündnissen angeschlossen, die implizit gegen China gerichtet sind. Gerade erst besiegelte es eine Partnerschaft mit Japan (China.Table berichtete).

An die Eisenerz-Importe aus Down Under wagte sich Peking bislang nicht heran. Doch missfällt China die Abhängigkeit von australischem Erz. Die Volksrepublik sucht deshalb nach Alternativen. Eine fand es 2020 in der Hügelkette Simandou im westafrikanischen Guinea. Dort soll die weltweit größte Reserve an unerschlossenem hochwertigen Eisenerz liegen. Neben der Erschließung der Mine müssen 650 Kilometer Eisenbahnstrecke und ein moderner Erzhafen gebaut werden. 2020 sicherte sich China als Teil eines Konsortiums mit Firmen aus Frankreich und Singapur zwei von vier Abschnitten der geplanten Mine.

Doch Guinea ist politisch instabil. Erst im September 2021 stürzte ein Militärputsch den Präsidenten Alpha Conde. Seither regiert der Putschistenführer, Oberst Mamady Doumbouya. Peking kritisierte den Putsch – ungewöhnlicherweise. Denn niemand weiß, ob die Armee nun den Minen-Vertrag anerkennt. Doch China ist schon jetzt abhängig von Guinea: Das Land liefert den Chinesen 55 Prozent seines Bauxit-Bedarfs für die Aluminiumindustrie.

Rühmten sich Chinas Paketlieferdienste bislang damit, sich bei der Anzahl ihrer Lieferungen ständig zu überbieten, ist nun ein neuer Trend entstanden: Wer ist der Grünste? Plötzlich hat die Nachhaltigkeit im Wettbewerb zwischen den Plazthirschen in der Volksrepublik enorm an Bedeutung gewonnen.

Cainiao, die Logistiksparte des E-Commerce-Händlers Alibaba, hatte schon vor einigen Jahren damit begonnen, große Sammelstationen für Pappkartons vor Wohnhäusern aufzustellen. So können Bewohner die Überreste ihrer Warenlieferungen dort gleich wieder entsorgen, um sie der sicheren Wiederverwertung zuzuführen. Alternativ kann man sie auch zurück zur jeweiligen Abholstation bringen. Mehr als 80.000 solcher Rücknahmestellen soll Cainiao landesweit bereits anbieten.

Die Logistiksparte von JD.com und der Eletronik-Anbieter Suning konzentrieren sich beim “Grün-werden” dagegen auf die Herstellung ihrer Pakete. Beide Unternehmen haben deshalb ein sogenanntes Grüne-Verpackung-Programm aufgelegt. Alibaba hat derweil das ganz große Ziel ausgerufen und will bis 2030 kohlenstoffneutral sein. Gemeinsam mit Händlern und Verbrauchern will der E-Commerce-Gigant seine CO2-Emissionen bis 2035 um 1,5 Gigatonnen reduzieren. Die E-Commerce-Branche ist für etwa 80 Prozent der Lieferungen in der Volksrepublik verantwortlich.

Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und einer weiter wachsenden Mittelschicht hat das Liefergeschäft in den vergangenen Jahren mächtig zugelegt. Im Jahr 2021 haben Kurierdienste insgesamt 108,5 Milliarden Pakete ausgeliefert. Das sind 30 Prozent mehr Pakete als 2020. Und das trotz gestiegener Energiepreise, trotz wirtschaftlicher Folgen der Pandemie-Maßnahmen und trotz immer wieder auftretender Lockdowns.

Das neue Bewusstsein der Logistikunternehmen für mehr Umweltschutz ist allerdings weniger ihrem schlechten Gewissen in Hinblick auf den Klimawandel geschuldet. Vielmehr sind es die zunehmend strengeren Vorgaben aus Peking, weshalb die Konzerne nun ihre Lieferketten nachhaltiger gestalten wollen. So hat das Staatliche Postamt gemeinsam mit dem Handelsministerium und der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) Anfang Januar ein neues Gesetz verkündet, das die Kurierdienste dazu bringen soll, noch mehr recycelte Verpackungsmaterialien zu verwenden.

In der Ankündigung des Staatlichen Postbüros vom 6. Januar heißt es: Um die “Qualität und Effizienz der Branche zu verbessern”, soll eine umweltfreundliche Produktzertifizierung für Verpackungen von Expresslieferdiensten eingeführt werden. Die Lieferunternehmen sollten künftig vermehrt diese zertifizierten Produkte verwenden. Bis Ende des Jahres müsse der Anteil bei 90 Prozent liegen.

Darüber hinaus wollen die Behörden die Prozesse von Verpackungsvorgängen standardisieren und dadurch den Verbrauch von Verpackungsmaterialien wie Wellpappenrohpapier und Klebebändern reduzieren. Bis Jahresende soll die Zahl der wiederverwertbaren Kartons auf zehn Millionen Stück steigen, die Zahl der recyclten Wellpappenkartons sogar auf 700 Millionen.

Nun soll es aber nicht nur um Kartons und Plastiktüten gehen. Auch Luftpolsterfolien, Klebebänder und Etiketten sind dafür verantwortlich, dass allein die Lieferdienste in China jedes Jahr mehr als neun Millionen Tonnen Papiermüll und 1,8 Millionen Tonnen Plastikmüll produzieren. Das zeigen die Daten der Kartellbehörde. Experten gehen davon aus, dass drei Viertel des Verpackungsmülls durch Kurierdienste verursacht werden.

Das alles will Peking dieses Jahr ändern – und zwar schnell. Neben den Vorgaben für die Lieferdienstbranche, die verwendeten Materialien zu verringern oder zu recyceln, kündigte die Zentralregierung ein zweijähriges Pilotprogramm an, um den Gebrauch von recycelten Material zu unterstützen. Es beginnt sofort.

Schon seit Jahren versucht Peking, mit Vorgaben und Richtlinien, die Unternehmen zum Recycling zu bringen. Bislang sieht die Realität allerdings völlig anders aus: Der Anteil von recyceltem Papier hat sich seit Jahren kaum verändert. Im Jahr 2020 erreichte die Recyclingquote von Papier und Pappe in China 46,5 Prozent. Dabei lag sie 2014 mit über 48 Prozent schon mal höher.

Dass bisher kaum etwas in Richtung Umweltschutz unternommen wurde, liegt womöglich auch daran, dass die Logistikbranche wegen des stetig wachsenden Konsums mit dem Ausliefern kaum hinterherkam. Die Lieferdienste hatten vielmehr mit Personal- und Logistikproblemen zu kämpfen, vor allem durch die immer wiederkehrenden Lockdowns im Land. Umwelt- und Klimaschutz waren da eher nachrangig.

Wie wenig sich Unternehmen bislang mit dem Thema Recycling beschäftigt haben, zeigt auch eine Umfrage im Auftrag zweier Umweltschutzorganisationen. Sie kommt zu einem erschütternden Ergebnis: Bei den beiden Lieferdiensten JD Logistics und SF Express wurden bei weniger als 0,5 Prozent der Bestellungen nachhaltige Kartons oder Verpackungen verwendet. 70 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, bisher überhaupt keine wiederverwertbaren Verpackungen verwendet zu haben.

Recycling in China war bislang vor allem ein Geschäftsmodell für Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. In einer Art Kleinhandel kaufen sie neben Schrott, Stahl und Plastik für eine Handvoll Yuan vor allem Papier von den Endverbrauchern. Am Ende des Tages fahren dann Kolonnen an Lastenrädern mit den “Wertstoffen” zu den staatlichen Recyclinganlagen außerhalb der Stadt, um dort etwas mehr Geld dafür zu bekommen, als sie den Papier-Sammlern zuvor bezahlt haben.

Ob die neuen Vorschriften die Wende bringen, wagt Zhou Jiangming zu bezweifeln. Der Projektmanager von Plastic Free China kritisiert, dass die aktuellen Vorschriften vor allem die Kurierunternehmen betreffen und somit ein Regel-Vakuum zwischen den E-Commerce-Händlern und den Lieferunternehmen schaffen würden. “Umweltprobleme durch Kurierverpackungen zu lösen, ist eine systematische Arbeit”, sagte Zhou dem Online-Magazin Sixth Tone. Sie nur auf einen Akteur zu konzentrieren, führe nicht zum Ziel.

Der Lieferdienst Cainiao hat jedenfalls bereits einen ganz eigenen Ansatz gefunden, um bei sich die Recyclingquote zu erhöhen: Für jeden zurückgebrachten Karton erhält der Kunde als Gegenleistung ein Ei.

Chinas Bevölkerung ist abermals nur sehr langsam gewachsen – im Jahr 2021 um 480.000 Menschen auf 1,413 Milliarden. Diese Zahlen veröffentlichte die chinesische Statistikbehörde am Montag in Peking. Sorgen bereitet den Verantwortlichen dabei vor allem die Geburtenrate: Die Zahl der Neugeborenen ging offiziellen Angaben zufolge um 11,5 Prozent auf 10,6 Millionen zurück. Damit rutschte die Geburtenrate mit 7,5 Neugeborenen auf 1000 Menschen drastisch ab. Es ist der niedrigste Wert, der im statistischen Jahrbuch des Landes seit 1978 verzeichnet wurde, und auch der niedrigste seit der Gründung der Volksrepublik 1949.

Auch der Anteil der Menschen im offiziellen Erwerbsalter – also zwischen 16 bis 59 Jahren – ist 2021 gesunken. Er fiel von 63,3 Prozent auf 62,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vor zehn Jahren lag er noch bei rund 70 Prozent. Demografen erwarten, dass dieser Anteil bis 2050 sogar auf 50 Prozent zurückgehen könnte. Gleichzeitig wird China immer älter: Die Zahl der Menschen im Alter über 60 Jahren innerhalb eines Jahres wuchs von 18,7 Prozent auf 18,9 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Seit Jahrzehnten hat die Kommunistische Partei (KP China) die Geburtenrate genau im Blick: Die 1980 eingeführte Ein-Kind-Politik sollte einst das Bevölkerungswachstum begrenzen. Als die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter früher als erwartet zu schrumpfen begann, setzte bei den Verantwortlichen ein Umdenken ein: 2015 wurde die Ein-Kind-Politik abgeschafft; von nun an durften Paare zwei Kinder haben. Das sorgte allerdings nur kurzzeitig für einen leichten Anstieg der Geburten, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Seit Mai 2021 sind deshalb sogar drei Kinder pro Paar erlaubt.

Das Statistikamt nannte am Montag unter anderem die Coronavirus-Pandemie als Ursache für den erneuten Rückgang bei Geburten. Auch andere externe Faktoren halten Paare davon ab, mehrere Kinder zu bekommen: hohe Kosten für Wohnraum, Ausbildung und Gesundheit, beengte Wohnverhältnisse sowie die berufliche Diskriminierung von Müttern. Die Regierung wirbt inzwischen mit Steuervorteilen für mehr Geburten (China-Table berichtete).

Experten warnen angesichts dieser Entwicklungen – weniger Geburten, weniger Erwerbstätige und immer mehr alte Menschen – vor einer “demografischen Zeitbombe” (China.Table berichtete). Schon bald könnten in der Volksrepublik zu wenige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um eine wachsende Zahl älterer Menschen zu versorgen. rad

Angesichts der steigender Corona-Neuinfektionen hat das Organisationskomitee BOCoG der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) den freien Ticketverkauf gestoppt. In Anbetracht der ernsten und komplizierten Lage und zur Sicherheit aller Teilnehmer und Zuschauer, habe man beschlossen, keine Eintrittskarten mehr zu verkaufen, erklärte BOCOG am Montag. Stattdessen wolle man die verfügbaren Kapazitäten nutzen, um bestimmte Zuschauergruppen einzuladen.

Von den ausgewählten Zuschauern wird zudem erwartet, dass sie sich vor, während und nach jeder Veranstaltung strikt an die COVID-19-Gegenmaßnahmen halten. Das sei Voraussetzung für eine sichere und reibungslose Durchführung der Spiele. Berichten zufolge haben die Organisatoren bereits damit begonnen, über Behörden gezielt Zuschauer für die Eröffnung der Spiele einzuladen.

Auch die Teilnehmer dürfen sich nicht frei bewegen, sondern nur in strikt abgetrennten Bereichen. Es ist eine Art Blase, in der sich Athleten, freiwillige Helfer, Journalisten und Offizielle aufhalten werden – isoliert vom Rest des Landes. Sie alle müssen sich täglich testen und dürfen keinen Kontakt nach außen haben. Auf diese Weise soll eine Einschleppung des Coronavirus verhindert werden.

Ausländische Zuschauer sind zu den Wettkämpfen ohnehin nicht zugelassen. Das wurde bereits im September beschlossen. Bei den Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr waren überhaupt keine Besucher zugelassen.

Unterdessen erreichte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China am Montag den höchsten Stand seit März 2020. Landesweit wurden 223 neue Fälle gemeldet, davon 80 in der vom Virus betroffenen Hafenstadt Tianjin und neun weitere in Guangzhou im Süden des Landes. Weitere 68 Fälle wurden aus der zentral gelegenen Provinz Henan gemeldet, wo für mehrere Millionen Einwohner teilweise Lockdown-Maßnahmen gelten und eine massive Testkampagne durchgeführt wurde. Am Wochenende war zudem der erste Omikron-Fall in der Hauptstadt registriert worden (China.Table berichtete). rad

Chinas Staatspräsident Xi Jingping hat am Montag Online-Konferenz “Davos Agenda” des Weltwirtschaftsforums (WEF) eröffnet. In seiner Rede rief Xi zur Stabilisierung der globalen Konjunktur auf und plädierte für eine größere internationale Zusammenarbeit. In Zeiten der Corona-Pandemie müsse man verhindern, dass die globale Wirtschaft wieder einen Durchhänger erleide, so Xi.

China werde in wenigen Tagen das Jahr des Tigers beginnen. Er symbolisiere Mut und Stärke – Eigenschafften, die sich auch die Staaten der Welt zu eigen machen sollten, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern. Xi mahnte denn auch, die Industrieländer sollten in diesen Zeiten nicht weniger Geld ausgeben. Würden sie geldpolitisch auf die Bremse treten oder gar eine Wende vollziehen, würde das negative Folgen für die weltweite Wirtschafts- und Finanzstabilität haben, warnte Xi. Die Hauptlast einer solchen Politik würden die Entwicklungsländer tragen müssen. Diese Länder seien jedoch durch die Pandemie ohnehin schon stark getroffen, viele in Armut und Instabilität zurückgefallen.

Die Weltbank hatte jüngst vor einer deutlichen Abkühlung der globalen Konjunktur gewarnt. In diesem Jahr dürfte die Weltwirtschaft noch um 4,1 Prozent wachsen, 2023 dann um 3,2 Prozent. Vor allem ärmere Länder stünden deshalb unter Druck.

“Lassen Sie uns voller Vertrauen die Hände reichen für eine gemeinsame Zukunft”, appellierte Chinas Präsident. Insbesondere im Kampf gegen das Coronavirus gehe es darum, die Kräfte zu bündeln, um der Pandemie ein Ende zu bereiten. Xi unterstrich die Bedeutung von Impfstoffen und ihre gerechte Verteilung, um die weltweite Impflücke zu schließen. China werde sich weiterhin aktiv an der internationalen Zusammenarbeit zur Pandemie-Bekämpfung beteiligen.

Als weitere Redner stehen unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und der indische Premierminister Narendra Modi auf dem Programm. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz will am Mittwoch an dem virtuellen Davos-Dialog teilnehmen.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos, das traditionell Mitte Januar stattfindet, war wegen der Corona-Lage verschoben worden. Stattdessen hatte die Stiftung angekündigt, Führungskräfte digital zusammenbringen. rad

Peng Jingtang tritt seinen neuen Posten mit einem markigen Versprechen an. Als Chef der Hongkonger Garnison der Volksbefreiungsarmee werde er “Verteidigungspflichten in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfüllen, die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen verteidigen und den langfristigen Wohlstand und die Stabilität Hongkongs fest schützen”.

Pengs Worte dürfen die verbliebenen pro-demokratischen Kräfte in der Stadt durchaus als Drohung verstehen. Peking setzt ein klares Signal mit der Ernennung des Generalmajors zum örtlichen PLA-Chef, der sich auch gleich ermächtigt fühlte, in der Sicherheitspolitik der Stadt ein Wörtchen mitzureden. Gemäß dem Basic Law, das gemeinhin auch als Mini-Verfassung Hongkongs bezeichnet wird, hat Peking die Hoheit über Hongkongs Außen- und Verteidigungspolitik. Zwischen den Zeilen formulierte Peng relativ unverblümt, dass die chinesische Regierung in Zukunft bereit ist, das Militär gegen die Menschen in Hongkong einzusetzen.

In der vergangenen Woche versicherte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam dem lokalen Oberbefehlshaber bereits, dass ihre Regierung mit Peng eng zusammenarbeiten werde. Die Chancen, dass die dortige pro-demokratische Protestbewegung noch einmal aufflammt, ist zwar verschwindend gering. Schließlich sitzen nahezu alle führenden Köpfe der Opposition in Haft oder sind ins Ausland geflohen. Doch Peking hat aus den Erfahrungen im eigenen Land gelernt, dass autoritäre Staatsführung vor allem mit Abschreckung funktioniert. Da kommt ein berüchtigter Militär mit Erfahrung im vermeintlichen Anti-Terrorkampf als Menetekel genau richtig.

Denn Peng Jingtang kommandierte vor seiner Berufung nach Hongkong die paramilitärische bewaffnete Volkspolizei in Xinjiang. Seit 2018 war er dort mitverantwortlich für die Verhaftungen von Hunderttausenden uigurischen Männern und Frauen. Rund eine Million Menschen sitzt dort in Internierungslagern ein. Peking rechtfertigt die Existenz der Lager unter anderem mit dem Verweis auf die Terrorgefahr in der Region. Mehrere Regierungen, darunter die amerikanische, haben die Vorgehensweise Pekings in Xinjiang dagegen als Völkermord eingestuft.

Dass die Versetzung Pengs nach Hongkong kein zufälliges Posten-Roulette ist, sondern Kalkül, bestätigte Staatspräsident Xi Jinping mit seiner persönlichen Signatur unter der Berufung des neuen Manns. Zuvor war bereits der Sicherheitschef der Provinz Xinjiang versetzt worden (China.Table berichtete). Wang Junzheng wurde nach knapp zwei Jahren nach Tibet abkommandiert. Auch dort ist die Sicherheitslage seit Jahren extrem angespannt. Marcel Grzanna

Jingwei Jia hat den Schweizer Rückversicherer Swiss Re verlassen. Nach 15 Jahren im Unternehmen und zuletzt sechs Jahren als CEO Greater China stieg Jia Anfang Januar aus dem Zürcher Konzern aus. Seine Interimsnachfolge übernimmt Jonathan Rake, bislang CEO für Asien-Pazifik.

Elvis He ist der neue Head of Technology, Media and Telecom for China der Schweizer Großbank UBS Group AG. He war zuvor vor vier Jahre lang Head of TMT bei der Hongkonger Canon Law Society of America (CLSA), einer Tochtergesellschaft der Investmentbank CITIC Securities aus Shenzhen.

Neue chinesische Tennishoffnung: Die 19 Jahre alte Zheng Qinwen feierte in der Nacht zum Montag ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den Australian Open in Melbourne besiegte sie die Weißrussin Aljaksandra Sasnovich in drei Sätzen. Der Einzug in die zweite Runde beschert Zheng ein Preisgeld in Höhe von 140.000 US-Dollar, weit mehr als das Doppelte von dem, was sie bisher in ihrer Karriere eingespielt hatte. Chinas Tennisfans dürfen also auf einen neuen Star hoffen, nachdem die 35-Jährige Peng Shuai ihre Laufbahn nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen ranghohen Parteikader vor wenigen Wochen abrupt beenden musste.