Joe Biden wird demnächst zu seiner ersten Asien-Reise als US-Präsident aufbrechen. Zunächst wird er die engen Alliierten Japan und Südkorea besuchen. Schon gestern hat er die Staats- und Regierungschefs der Asean-Gruppe in Washington bei einem Sondergipfel begrüßt. Chinas Führer werden all das mit großem Interesse verfolgen. Denn China und die USA ringen um Einfluss in Asien und insbesondere im Indopazifik. Die Volksrepublik ist in den letzten Jahren mit ihrer Seidenstraße in die Region vorgestoßen. Weniger freundlich gesinnt agiert China im Südchinesischen Meer. Washington hat die Region schon unter Barack Obama zu einem Schwerpunkt ihrer Außenpolitik gemacht. Was kann Biden den Staaten anbieten, um näher an die USA zu rücken? Christiane Kühl hat die Antworten.

Konfliktträchtig ist auch die Verleihung des Internationalen Menschenrechtspreises der Stadt Nürnberg. Nachdem bekannt wurde, dass der Preis an eine Chinesin und Zeugin der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang gehen soll, gab es wie zu erwarten Proteste aus China. Eine Städtepartnerschaft litt darunter. Es gab Drohungen, dass Nürnburger Unternehmer wirtschaftlich unter der Preisverleihung leiden würden. Doch die Verantwortlichen ließen sich zum Glück nicht einschüchtern. Sayragul Sauytbay, die als eine der ersten auf Folter, Inhaftierungen und die Unterdrückung der Uiguren aufmerksam machte, wird den Menschenrechtspreis am Sonntag erhalten.

Chinas Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten massiv aufgeholt. In vielen Bereichen haben sie technologisch mit westlichen Konkurrenten aufgeschlossen, in einigen liegen sie sogar vorn. Vor dreißig, vierzig Jahren war das fast unvorstellbar. Doch was oft untergeht: Es waren deutsche Experten, die Chinas Industrie mit aufgebaut haben, wie Johnny Erling in seiner heutigen Kolumne zeigt. Mitunter wurden die Deutschen als Helden verehrt – so beispielsweise Werner Gerich. Ihm zu Ehren wurde in Wuhan sogar ein Denkmal gebaut. Für zwei Jahre leitete er eine Motorenfabrik. Reformpolitiker hingen an seinen Lippen, wenn er die laxen Produktionsprozesse kritisierte. Die Entsendung der Industrie-Experten geschah damals nicht aus uneigennützigen Gedanken. Vielmehr wollte man neue Exportmärkte für deutsche Industriegüter aufbauen. War man dabei mitunter zu naiv und stärkte einen zukünftigen Wettbewerber und Systemrivalen?

Zwischen dem 20. und 24. Mai stehen für Biden auf seiner Asienreise mehrere Staatsbesuche an. Zuerst geht es zu den Verbündeten Südkorea und Japan. Dort wird Biden neben Sicherheitsfragen voraussichtlich die Wirtschaftsagenda seiner Regierung für die Indopazifik-Region konkretisieren. Xi Jinping dürfte den US-Präsidenten dabei genau im Auge behalten. Die Konkurrenz mit China ist ein zentrales Thema von Bidens Besuch in der Region.

Derzeit bemühten sich beide Staaten darum, “blinde Flecken” in ihren Strategien auszufüllen, schreibt James Crabtree, Executive Director des International Institute for Strategic Studies-Asia. Den USA fehlt bisher ein wirtschaftliches Angebot an die Staaten Asiens. Deren ökonomische Verflechtung mit China nimmt stetig zu, etwa durch die neue Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Zu RCEP gehören neben China auch Australien, Japan und Korea – nicht aber die USA.

Umgekehrt hat Peking bisher keine überzeugende Antwort auf das Geflecht überlappender Sicherheitsallianzen wie Quad oder AUKUS, die Washington im Indopazifik schmiedet. China beunruhigt seine Nachbarstaaten mit dem Ausbau von Militärbasen im Südchinesischen Meer und Plänen einer möglichen Marinepräsenz auf den Salomonen-Inseln – während die USA ihnen Sicherheitsgarantien bieten. (China.Table berichtete).

Bidens Reise nach Japan und Südkorea werde der Startschuss für eine neue US-Wirtschaftsstrategie, so Japans Botschafter in den USA, Koji Tomita. Seit die USA unter Ex-Präsident Donald Trump den transpazifischen Handelspakt TPP aufgekündigt haben, fehlt Washington eine wirtschaftliche Präsenz in der Region. Als Reaktion hatte die Biden-Regierung im Oktober 2021 den sogenannten “Indo-Pacific Economic Framework” (IPEF) angekündigt. IPEF werde Handel, digitale Standards, Arbeitsfragen, saubere Energie und Infrastruktur umfassen. Die Form eines “traditionellen Handelsabkommens” werde es aber nicht annehmen, teilte US-Handelsministerin Gina Raimondo mit.

Aus innenpolitischen Gründen will oder kann Biden keine wirkliche Marktöffnung anbieten. Handelsabkommen müssen vom US-Kongress ratifiziert werden; und Biden hat versprochen, heimische Arbeitsplätze zu schützen. Auch Korruption, Steuern oder Regeln für den Handel gehören zu IPEF, schreibt Crabtree. “Traditionell unterschreiben Schwellenländer wie die des Asean-Bündnisses solche Auflagen, weil sie im Gegenzug Zollsenkungen und Marktzugang erhalten,” so der Analyst. Doch was, wenn diese gar nicht im Angebot sind? Eher kommen die entwickelten Partner Südkorea und Japan für IPEF infrage. Für sie spielen die Sicherheitsgarantien der USA eine noch größere Rolle als für Asean.

Vor diesem Hintergrund kündigte Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem Boao Forum for Asia im April Pläne für eine sogenannte “Global Security Initiative” (GSI) an. Diese solle dazu beitragen, “eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen” und “die Mentalität des Kalten Krieges zurückzuweisen, sich dem Unilateralismus zu widersetzen und ‘Nein’ zu sagen zu Gruppenpolitik und der Konfrontation von Blöcken”, sagte Xi dort. Details blieben wie so oft bei Chinas neuen Initiativen Mangelware.

“Warum China entschieden hat, dass es einen solchen Plan braucht, liegt auf der Hand”, meint Crabtree. Peking sei “ernsthaft beunruhigt über die Richtung der Weltordnung infolge der Ukraine-Krise.” Angesichts der Rivalität mit den USA habe man in Peking keine andere Option gesehen, als Russland zu unterstützen. “Und nachdem Washington kürzlich eine neue Indopazifik-Strategie entwickelt hat, um Peking entgegenzuwirken, glaubt Peking jetzt, dass es eine neue globale Strategie braucht, um Washington entgegenzutreten.“

Vizeaußenminister Le Yucheng sagte kürzlich, dass China bald “aktive Schritte zur Operationalisierung der GSI unternehmen” werde. GSI werde sich gegen “unilaterale Sanktionen” richten – eine Anspielung auf die von Peking abgelehnten, aber bisher wohl nicht unterlaufenen Sanktionen des Westens gegen Russland.

“Dies deutet darauf hin, dass China die GSI so positionieren wird, dass sie die vielfältigen Bemühungen bündelt, globale Freunde zu gewinnen – und gleichzeitig gegen Versuche der USA vorgeht, China über Gruppierungen wie Quad anzugreifen”, schreibt Crabtree. Dass China mithilfe der GSI die USA als Sicherheitsgarant in der Welt oder in Asien ersetzen kann, ist dagegen wenig wahrscheinlich – vor allem angesichts seines sonstigen Gebarens etwa im Südchinesischen Meer.

Es scheint, dass für Washington und Peking der jeweils andere stets im Zentrum ihres außenpolitischen Tuns steht. Für die USA gilt das langfristig wohl trotz des Ukraine-Krieges. Umgekehrt wächst in China die Sorge vor einer Eindämmungspolitik Washingtons. Den russischen Feldzug in der Ukraine sieht die Volksrepublik vor allem unter dem Brennglas des Konfliktes mit den USA: Pekings Außenamtssprecher werden nicht müde, den USA und der Nato die Schuld am Ukraine-Krieg zu geben.

In Washington wird Chinas autoritäres System immer stärker als Gefahr für die Weltordnung wahrgenommen, und so setzen sich die Falken mit einer immer härteren Linie gegenüber China durch. “Chinesische Äußerungen über die globalen Ambitionen des Landes sind notorisch vage und zwingen US-Politiker dazu, sie als Hinweise auf Pekings Strategie zu interpretieren”, sagt der prominente China-Experte Andrew J. Nathan von der Columbia University. Dass China versucht, die privilegierte Position der USA in Asien herauszufordern, steht laut Nathan außer Zweifel. “Aber beabsichtigt China, noch weiter zu gehen – die Vereinigten Staaten als globalen Hegemon abzulösen, die liberale internationale Ordnung neu zu gestalten, und überall Freiheit und Demokratie zu bedrohen – und wenn ja, hat Peking die Mittel dazu?” Von der Antwort auf diese Fragen hänge die künftige US-Strategie gegenüber China und der gesamten Region ab.

Nun kommt Biden erst einmal nach Asien, um die Verbündeten – wie seine Sprecherin Jen Psaki sagt – “des felsenfesten Bekenntnisses der USA zu einem freien und offenen Indopazifik und zu Bündnissen mit der Republik Korea und Japan” zu versichern.

Für Sayragul Sauytbay ist die Auszeichnung eine Würdigung ihres Mutes. Denn sie hat nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als sie der Welt Einblicke in die systematischen Menschenrechtsverbrechen durch chinesische Behörden in der autonomen Region Xinjiang lieferte. Am kommenden Sonntagvormittag wird Sauytbay im Opernhaus der Stadt offiziell geehrt.

Die 45-Jährige arbeitete als Lehrerin im Staatsdienst für kasachisch-stämmige Häftlinge in einem Internierungslager in Xinjiang und lebte dabei selbst unter haftähnlichen Bedingungen. Dort wurde sie Zeugin von Folterungen durch chinesische Beamte. 2018 gelang ihr die Flucht nach Kasachstan. Ihr Mann und ihre Kinder waren bereits zwei Jahre zuvor ausgereist, weil die Entwicklung in Xinjiang der Familie zunehmend Angst bereitet hatte. Sauytbay selbst hatte China jedoch nicht legal verlassen können, weil sie keinen Reisepass besaß. Die Behörden hatten ihr das Dokument abgenommen.

In dem Buch “Die Kronzeugin” schildert die deutsche Journalistin Alexandra Cavelius die Erfahrungen Sauytbays in dem Lager und berichtet ausführlich von der Unterdrückung der muslimischen Bevölkerung in Xinjiang.

Der Nürnberger Menschenrechtspreis ist nicht Sauytbays erste Auszeichnung: 2020 ehrte sie das US-Außenministerium mit dem International Women of Courage Award. Im Herbst des gleichen Jahres wurde sie vom Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages angehört.

Die Vergabe des Nürnberger Menschenrechtspreises, die alle zwei Jahre stattfindet, war eigentlich schon für 2021 vorgesehen, aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Als die Preisträgerin bekannt gegeben wurde, rief dies reflexartige Proteste der diplomatischen Vertretung Chinas in Deutschland hervor. Der Generalkonsul in München versuchte, die Stadt Nürnberg davon zu überzeugen, dass Sauytbay eine Terroristin und Betrügerin sei, die Lügen verbreite. Im Nürnberg schloss man sich dieser Darstellung jedoch nicht an.

Als Reaktion darauf schraubte die chinesische Seite ihr Engagement in der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Shenzhen in Südchina auf ein Minimum zurück. Die Planungen für die Feierlichkeiten zum anstehenden 25-jährigen Jubiläum der Beziehungen liegen momentan auf Eis, heißt es. Auch die in solchen Fällen gängigen Hinweise auf mögliche Schäden für Geschäftsinteressen Nürnberger Unternehmen in der Volksrepublik seien von chinesischer Seite vermittelt worden.

Thematisieren möchte die Stadt Nürnberg die chinesischen Reaktionen aber nicht. Dies würde nur die Aufmerksamkeit von der Preisträgerin weglenken. Tatsächlich kam die Stadt den Diplomaten aber dennoch ein kleines Stück entgegen. Nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt in Berlin verzichtete sie in ihren öffentlichen Mitteilungen auf die Bezeichnung Ost-Turkestan für Xinjiang. Damit knickte Nürnberg jedoch weniger vor chinesischer Entrüstung ein, als dass es üblichen internationalen Standards folgte. “Die gesamte Spitze der Stadt Nürnberg steht hinter der Entscheidung der Jury. Daran ändert sich nichts”, sagte die Leiterin des Nürnberger Menschenrechtsbüros, Martina Mittenhuber zu China.Table.

Sauytbay hat mit ihrer Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, eine Welle losgetreten, welche die Kommunistische Partei Chinas zunehmend in Erklärungsnot bringt. Die Zahl der Uiguren, Kasachen und anderer ethnischer Minderheiten in Xinjiang, die China öffentlich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis hin zum Völkermords anklagen, ist deutlich gestiegen. Einige kommen auch im neuen Buch von Cavelius und Sauytbay zu Wort. Es heißt “China Protokolle” (Europaverlag) und ist 2021 erschienen. Darin legen viele unterschiedliche Stimmen Zeugnis ab von Mord, Folter, Zwangssterilisationen, Organraub, Zwangsarbeit und Vergewaltigungen.

“In meinem 40-Jährigen Leben in Ost-Turkestan habe ich mit eigenen Augen die Brutalität der KPCh gesehen. Nur wenige Menschen verstehen das Denken dieser politischen Organisation so gut wie wir Zeugen,” schreibt Sauytbay in dem Buch. Und wirbt darum, den Aussagen Beachtung zu schenken.

Bei der Arbeit an “China Protokolle” machte auch Autorin Cavelius Erfahrungen mit chinesischer Einflussnahme. Ein kasachischer Übersetzer beendete mitten in den Interviews der betroffenen Protagonistinnen seine Arbeit und begann, die Autorin zu diffamieren. “Ich vermute, dass der Mann unter Druck gesetzt worden ist und aus Angst die Seiten gewechselt hat”, sagt Cavelius.

16.05.2022, 17:00 Uhr (GMT+1) / 18:00 Uhr (MEZ)

SOAS, Seminar: China’s future: The Politics of Economic Growth and Innovation Mehr

16.05.2022, 19:00 Uhr (MEZ)

Konfuzius-Institut Bonn e.V., Vortrag: Chinas Industrie 4.0: Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit Mehr

17.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (CST)

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Buchvorstellung: “Hongkong: Umkämpfte Metropole – von 1841 bis heute” Mehr

17.05.2022, 15:00 Uhr (MEZ)

IHK Karlsruhe, Vortrag: “Vorsicht Falle! Wie Sie betrügerische Geschäftsangebote aus China erkennen und sich davor schützen” Mehr

18.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ)

IHK Pfalz, Webinar: E-Commerce-Markt China Mehr

18.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ)

IHK Hamburg, Workshop: Politisches Risikomanagement für KMU Mehr

19.05.2022, 18:30 Uhr (MEZ)

Friedrich Naumann Stiftung, Vortrag: Parteistaat und Ideologie: Chinas moderne Herrschaftspraktiken dekodieren Mehr

Nur ein kleiner Teil der deutschen Unternehmen in China kann unter den aktuellen Corona-Maßnahmen den Betrieb fortsetzen. Das hat eine Blitzumfrage der Außenhandelskammer in China ergeben. An der Umfrage Anfang Mai nahmen 460 Unternehmen teil. Fast drei Viertel von ihnen sind aktuell von mehr oder weniger strengen Corona-Maßnahmen betroffen.

In Gegenden, in denen Lockdowns gelten, sind rund 19 Prozent der deutschen Unternehmen weiterhin tätig, allerdings in dem sogenannten Closed-Loop-System. Aufgrund der Maßnahmen erreichen sie im Durchschnitt nur 46 Prozent ihrer üblichen Kapazität. Gründe dafür sind laut den Unternehmen Logistikprobleme, fehlende Rohstoffe und vorproduzierte Teile, Unsicherheit durch häufig wechselnde politische Vorgaben und Mitarbeiter, die ihre Wohnanlage oder ihren Stadtteil nicht verlassen können, um zur Arbeit zu kommen.

Mehr als 25 Prozent der befragten deutschen Unternehmen in China würden den Betrieb gerne fortsetzen, sind dazu aber nicht in der Lage. Als Gründe führen sie langwierige und schwierige Antragsprozesse, schwer zu erfüllende Auflagen und als zu hoch empfundene Risiken an.

Ein weiteres Problem kommt erst noch auf die Unternehmen zu: Fast ein Drittel (28 Prozent) der ausländischen Mitarbeiter in China planen, das Land wegen der strengen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu verlassen. Während 18 Prozent noch darauf warten wollen, bis ihr Arbeitsvertrag ausläuft, planen zehn Prozent, bereits vorzeitig und trotz gültigen Arbeitsvertrages in ihr Heimatland zurückzukehren. Für die Unternehmen dürfte es schwierig werden, diese Mitarbeiter durch neues Personal aus dem Ausland zu ersetzen, insbesondere in Anbetracht von Chinas Corona-Maßnahmen, warnt Maximilian Butek von der DAHK in Shanghai. jul

Chinas Behörden wollen die Ein- und Ausreisebedingungen verschärfen. Die Regierung werde “unnötige Ausreiseaktivitäten” chinesischer Bürger stark beschränken, gab die Nationale Einwanderungsbehörde bekannt. Die Vergabe von Reisepässen solle stärker kontrolliert werden, berichtet Caixin. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Maßnahmen sollen laut Behördenangaben der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie dienen.

Die neuen Maßnahmen scheinen sich bereits niederzuschlagen. Am Flughafen in Guangzhou sollen Sicherheitskräfte einreisende Chinesen stärker kontrolliert und zu den Gründen für ihre Reise befragt haben. Teilweise sollen dabei Reisepässe ungültig gemacht worden sein, berichtet Radio Free Asia. Laut dem Bericht habe die Regierung zudem die Erlaubnis für Minderjährige, Schulen im Ausland zu besuchen, ausgesetzt. Auch Studierende, die für ein Auslandsstudium ausreisen wollten, sollen daran gehindert worden sein.

Bereits im Februar hatte Chinas Nationale Einwanderungsbehörde mitgeteilt, keine Pässe mehr für Reisen auszustellen, die nicht unbedingt notwendig seien. Chinesen, die im Ausland studieren, sollten dazu aber weiter in der Lage sein. Ebenso Arbeitnehmer und Geschäftsreisende. nib

Der Immobilien-Entwickler Sunac China kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das hat der Konzern am Donnerstag bekannt gegeben. Das Unternehmen hat Zinszahlungen für eine Auslandsanleihe nicht bedient, wie Nikkei Asia berichtet.

Schon im letzten Monat war es zu Verzögerungen gekommen. Jetzt musste Sunac nach einer 30-Tages-Frist den Zahlungsausfall mitteilen. Es handelt sich um die Zinszahlungen für eine Anleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar. Sunac ist einer der größten Immobilien-Entwickler der Volksrepublik. Das Unternehmen muss bis Juni 2023 mehr als drei Milliarden US-Dollar an Anleihen im In- und Ausland zurückzahlen.

Sunacs Chairman machte dem Bericht zufolge die “dramatischen Veränderungen im Makro-Umfeld des Immobiliensektors in China” verantwortlich. Die Verkaufszahlen waren im vergangenen Jahr eingebrochen. Die Regierung hatte gegen die hohe Verschuldung der Immobilien-Konzerne durchgegriffen. Die Covid-Lockdowns verschärfen das Geschäftsumfeld zusätzlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte auch der Immobilien-Entwickler Shimao um einen Zahlungsaufschub gebeten. Eine 70-Millionen-Anleihe soll erst im kommenden Jahr bedient werden. nib

China hat die Ausweitung des nationalen Emissionshandels (ETS) auf die Sektoren Zement, Stahl und Aluminium auf das Jahr 2023 verschoben. Der Handel mit Emissions-Zertifikaten für diese drei Sektoren soll sogar erst 2025 starten. Als Ursache werden “Probleme der Datenqualität” genannt.

Am bisherigen Emissionshandels-System müssen lediglich fossile Kraftwerke, zumeist Kohlemeiler, teilnehmen. Schon bei der Einführung des derzeitigen Systems gab es jahrelange Verzögerungen. Anfang 2016 war zudem geplant, auch die Branchen Chemie und Raffinerien, Zementherstellung, Stahl sowie Zellstoff- und Papierproduktion und sogar den Flugverkehr in den Emissionshandel einzubeziehen. Analysten gehen davon aus, dass die Klimawirkungen des chinesischen Emissionshandels aktuell gering sind (China.Table berichtete).

Dass die Ausweitung des Emissionshandels auf wichtige Industriesektoren verschoben wird, könnte mit der derzeit stockenden Wirtschaftsdynamik zusammenhängen. Die Zentralregierung hat jüngst neue Infrastruktur- und Bau-Ausgaben angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln. Eine Integration des Zement-, Stahl- und Aluminiumsektors in den Emissionshandel wäre neben den Covid-Lockdowns eine weitere Belastung für viele Unternehmen. nib

China hat die Provinzen ermahnt, die Stromversorgung der Unternehmen sicherzustellen. Premierminister Li Keqiang sagte auf einem Treffen des Staatsrats, man dürfe Stromausfälle “niemals erlauben”. Die südlichen Provinzen riefen die Kohlekraftwerke auf, die Lager weiter aufzufüllen. Hintergrund ist eine prognostizierte erhöhte Stromnachfrage zum Ende des Monats, falls die regionalen Lockdowns enden. Zudem könnte es einen Engpass bei der Versorgung mit Kohle geben, sollten Lieferungen aus den nördlichen Landesteilen durch starke Regenfälle unterbrochen werden, berichtet Bloomberg. Die vorhergesagten starken Regenfälle könnten jedoch auch Druck von den Kohlekraftwerken nehmen, weil mehr Strom durch Wasserkraft produziert werden kann.

Im letzten Herbst war es in zahlreichen Provinzen zu anhaltenden Stromausfällen und -rationierungen gekommen. Damals hatten die Kohlekraftwerke aufgrund hoher Rohstoffpreise nicht ausreichend Kohle vorgehalten (China.Table berichtete). Im Anschluss war es zu Reformen gekommen. So wurden die Strompreise angepasst, sodass die Kraftwerke bei hohen Kohlepreisen nicht mehr defizitär arbeiten müssen. Auch die einheimische Kohleproduktion wurde erhöht. Der Verband China Coal Transportation and Distribution Association geht davon aus, dass China dieses Jahr 4,35 Milliarden Tonnen Kohle produzieren wird. Das wäre ein Anstieg um sieben Prozent zum Vorjahr. nib

Die EU sollte ihre Lieferketten für grüne Energietechnologien rasch überdenken und ihre Abhängigkeit von China in Teilbereichen reduzieren. Das formulieren die Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) und Rhodium Group in einem Policy Paper. Notwendig seien dafür eine verstärkte Innenpolitik und die stärkere Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und Verbündeten. China komplett aus den Lieferketten herauszuhalten, sei jedoch weder möglich noch wünschenswert.

Das Papier fasst die wichtigsten Risiken in der Lieferkette grüner Energietechnologien zusammen. Für viele wesentliche Schritte der Lieferkette seien die EU und andere Abnehmerländer auf Länder wie China angewiesen. Dazu gehören etwa der Abbau und die Verarbeitung der Rohstoffe und die Herstellung der Zwischen- und Endprodukte. Geopolitische Spannungen wie zurzeit mit Russland oder Betriebsstörungen im Herstellerland können deshalb die gesamte Lieferkette beeinträchtigen und den Zugang zu den Technologien einschränken. Eine Gefahr seien auch das fehlende Know-how in den Abnehmerländern sowie die Cybersicherheit.

Die Risiken unterscheiden sich je nach Branche, in der Technologien für erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, heißt es in der Analyse. Die Energiespeicherindustrie etwa, die sowohl für die Stromnetze als auch für Elektrofahrzeuge wichtig ist, berge hohe Risiken in der gesamten Lieferkette: Für die Herstellung von Batterien werden knappe und zugleich geografisch konzentrierte Rohstoffe wie Kobalt, Nickel und Lithium benötigt.

In der Solarindustrie seien die Risiken in Bezug auf kritische Mineralien am geringsten, “da die Rohstoffe, die den Großteil der Panele ausmachen, insbesondere Siliziumdioxid, weltweit im Überfluss vorhanden sind”. Dafür sei hier das Risiko der geografischen Konzentration umso höher, da der größte Teil der Produktionskette in China stattfinde. Sieben der zehn größten Hersteller von Polysilizium seien Chinesisch, und 97 Prozent der weltweiten Ingot- und Waferproduktion entfielen auf China (China.Table berichtete).

Die Risiken für kritische Mineralien in der Windindustrie seien wiederum hoch, da seltene Erden wie Neodym für die Herstellung der Windturbinen gebraucht werden, die vor allem in China abgebaut und raffiniert werden. In der Produktion von Zwischen- und Endprodukten seien europäische und andere westliche Unternehmen hingegen noch wettbewerbsfähig. Die EU sei zum Beispiel “weltweit führend bei der Ausfuhr von Windturbinengeneratoren”.

Für die grüne Wasserstoffindustrie könnten die Risiken noch nicht vollständig benannt werden, da die Lieferketten noch zu wenig gefestigt seien. Elektrolyseure und Brennstoffzellen benötigten allerdings seltene Mineralien wie Platin und Iridium, deren größte Vorkommen sich in Russland und Südafrika befinden. In der Produktion der Elektrolyseure seien europäische Unternehmen momentan wettbewerbsfähig. Allerdings könnten die massiven Investitionen Chinas in diesem Bereich in der Zukunft ähnliche Risiken erzeugen wie in der Solarindustrie, so das Papier.

ECFR und Rhodium Group formulieren auch Strategien, mit denen die EU die Abhängigkeit von China verringern kann. Zuerst müsse die EU eine “gründliche und realistische Bewertung der Risiken in den Lieferketten” durchführen und grüne Energietechnologien als Teil der kritischen Infrastruktur behandeln. Die Abhängigkeit von China sollte man verringern, und stattdessen lokale Lieferketten mit anderen Wirtschaftspartnern aufbauen. China müsse und könne man nicht komplett ausschließen; “in Bereichen, in denen die Sicherheitsbedenken am geringsten sind”, sollte man die Lieferketten selektiv beibehalten.

Ein komplettes Reshoring der Produktionsprozesse sei keine Option, da dies mit immensen Kosten verbunden wäre und am Ende die Energiewende sogar verzögern würde. Ein Reshoring sollte deshalb nur für die Prozesse mit den größten Sicherheitsrisiken erwogen werden, heißt es. Die EU sollte deshalb in jedem Fall ihre Bezugsquellen diversifizieren und dafür gezielte Anreize wie Subventionen oder Steuererleichterungen nutzen. Sie sollte sich zudem um eine Harmonisierung von Normen und Standards mit gleichgesinnten Partnern bemühen. Auch eine stärkere Lagerhaltung sei für bestimmte Waren und Materialien denkbar.

Es werde Jahre dauern und “erhebliche öffentliche und private Investitionen erfordern”, um die Risiken in den Lieferketten zu mindern. Die EU müsse deshalb die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen verbessern und Vorhersehbarkeit und Kontinuität ihrer Politik gewährleisten. Zugleich müssen hohe ökologische und ethische Standards aufrechterhalten werden, um mit den Technologien auch tatsächlich die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. leo

Beim Aufbau der eigenen Industrie erhielt China einige Hilfe aus dem Ausland. Peking profitierte besonders von dem 1983 als Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit gegründeten Senior Experten Service (SES). Bis 2019 entsandte er rund 60.000-mal ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand in 160 Länder. China erhielt mit 6.663 SES-Einsätzen als Nummer Eins-Empfängerland sechsmal soviel Aufbauhilfe wie Indien.

Als eine der ersten Fachkräfte reiste 1984 der pensionierte Maschinenbau-Ingenieur Werner Gerich nach Wuhan. Das dortige Staatsunternehmen, das er auf Vordermann brachte, ging nach seinem Weggang zwar pleite. Der Deutsche wurde aber dennoch zur Legende. Nach seinem Tod 2003 setzte ihm Wuhan ein Denkmal und prägte als Slogan: “Schaffen wir viele neue Gerichs unter uns”.

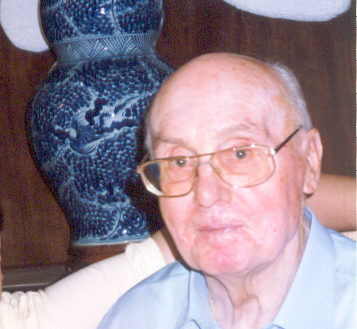

Zum letzten Mal kam Werner Gerich (格里希) im Juni 2000 nach Wuhan. Der Techniker aus Bretten bei Karlsruhe war 81 Jahre alt. Er wollte sein altes Wirkungsfeld besuchen: Das Dieselmotorenwerk Wuhan, kurz Wuchai (武柴) genannt. Dort war der deutsche Rentner bis 1986 zwei Jahre lang Fabrikdirektor gewesen – als erster Ausländer seit Gründung der Volksrepublik. Wuhans Gastgeber, die Gerich sonst eigentlich jeden Wunsch von den Lippen ablasen, drucksten verlegen herum. Straßenbauten würden alle Zufahrten behindern, machten einen Besuch des Werkes zu unbequem für den “altehrwürdigen Herrn Ge” (格老).

Es war eine höfliche Lüge, enthüllte 20 Jahre später ein Onlinereport unter dem Titel: “Der Fortgang des ausländischen Direktors brachte auch das Aus für Wuchai” (洋厂长走了,结果武柴没了). Der von Gerich von bis 1986 gemanagte und sanierte Staatsbetrieb mit 2.100 Beschäftigten “fing ab 1993 an, Geld zu verlieren. 1998 meldete er Konkurs an. Alle Mitarbeiter verloren ihren Job; die Anlagen wurden restrukturiert.” Gerich wurde die Fabrik nicht gezeigt, weil es sie nicht mehr gab.

Freilich wusste der Deutsche längst, dass sich das Staatsunternehmen im Markt nicht behaupten konnte. Aber er hoffte, wie er mir bei zwei Treffen sagte, dass es dem Werk auch ohne Privatisierung gelänge, sich unter Bedingungen des Wettbewerbs behaupten zu können. Doch Chinas KP zeigte sich unfähig, die nötigen Rahmenbedingungen für eine echte Marktwirtschaft zu setzen. Unter Xi Jinping weicht sie noch weiter vom Weg dorthin ab.

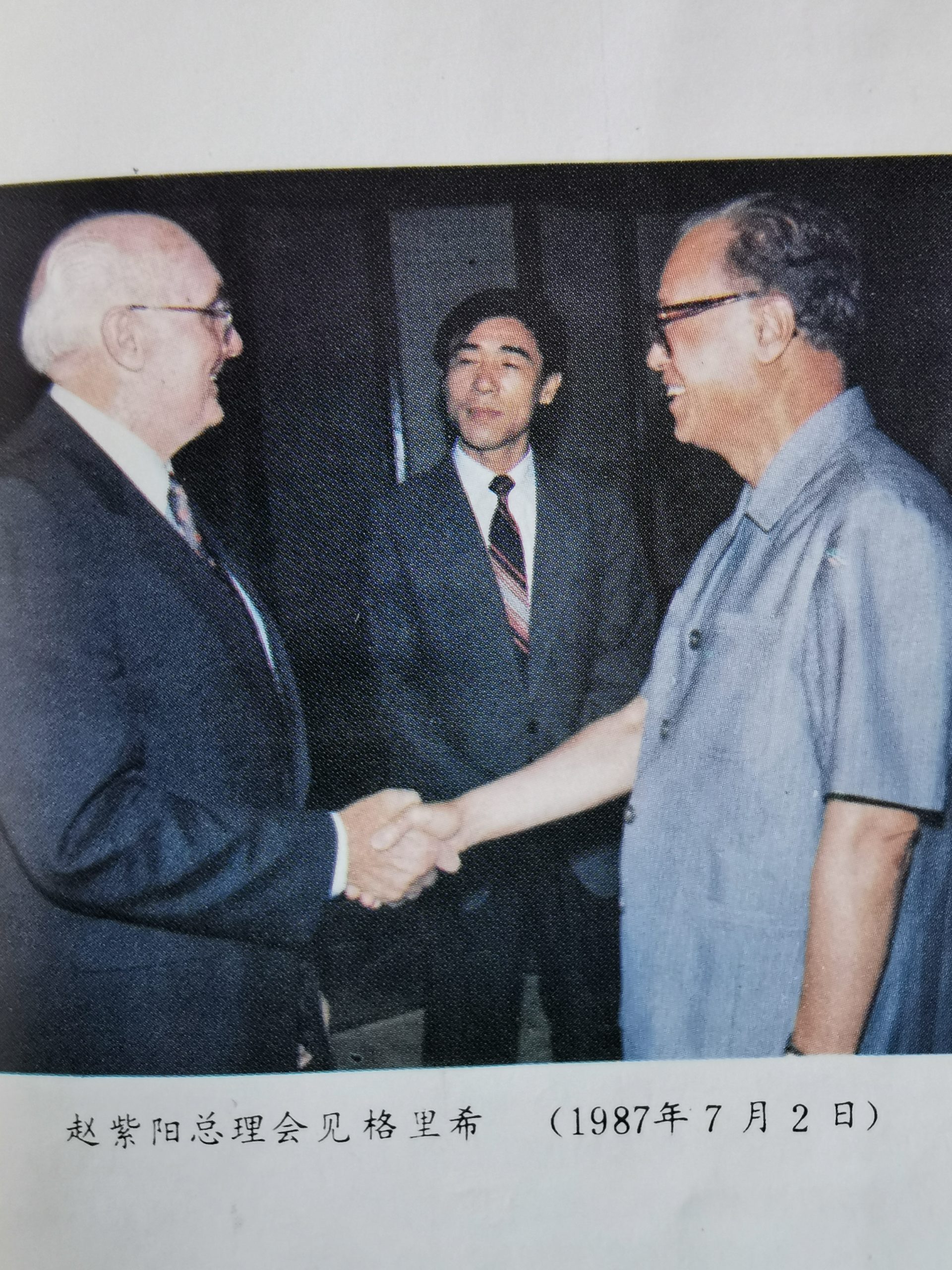

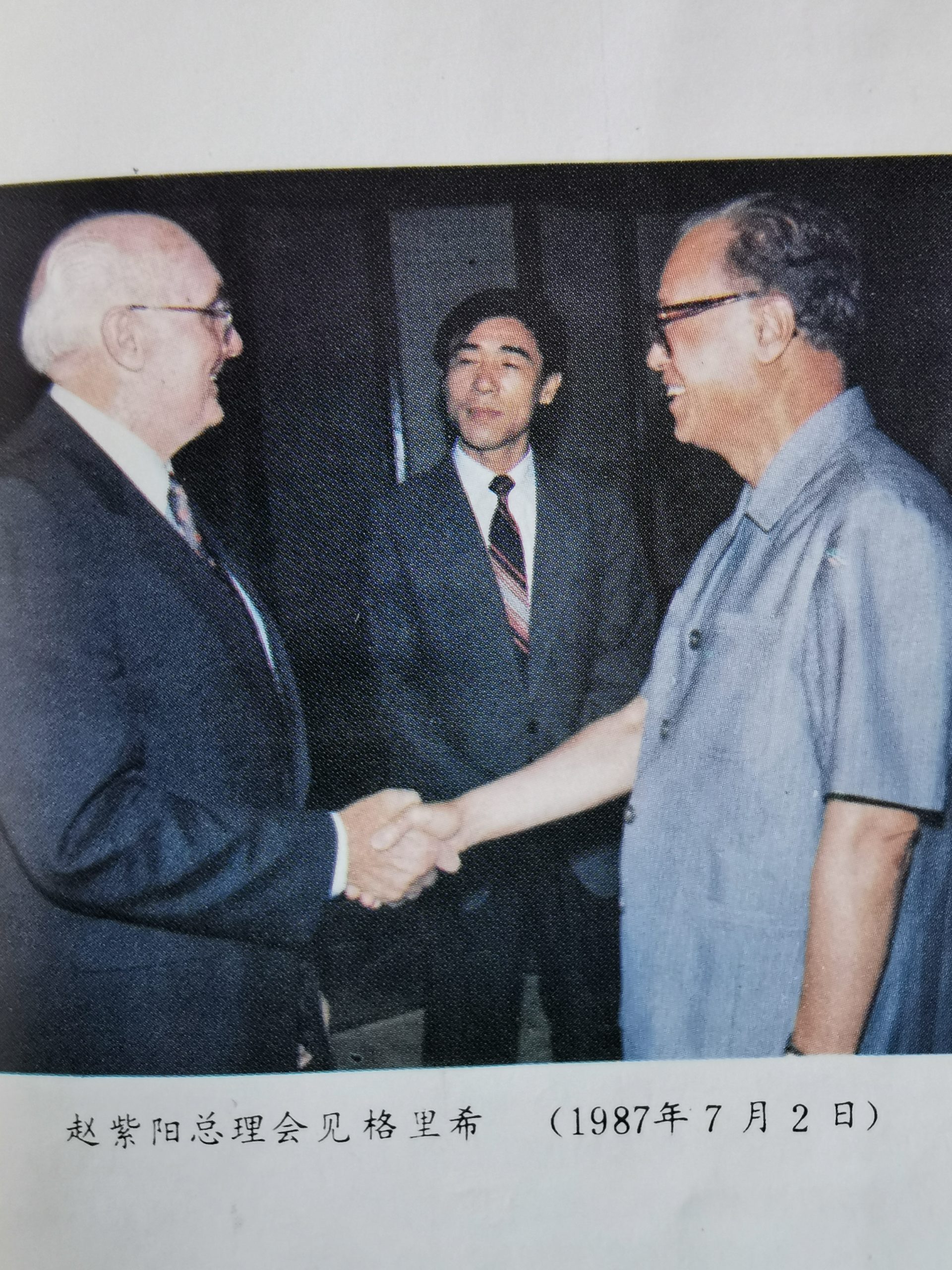

Gerich kam zu einer Zeit nach China, als es innerhalb der Pekinger Führung politische Erneuerer gab, die auch systemische Reformen anpacken wollten. Sie machten aus ihm ihre ausländische Galionsfigur: ein deutscher Ingenieur, der selbstlos helfen wollte. Gerich wurde in Peking herumgereicht. In demonstrativer Geste luden ihn “liberale” Politbüromitglieder wie Wan Li (万里, Hu Qili (胡启立) und Tian Jiyun (田纪云) als Vierten im Bunde zum Tennis-Doppel ins Staatsgästehaus Diaoyutao ein. Wirtschaftsführer wie Vizepremier Yao Yilin (姚依林) oder Staatsrat Zhang Jinfu (张劲夫) trafen ihn mehrfach. Chinas damaliger Premier und späterer Parteichef Zhao Ziyang (赵紫阳), der 1989 innerparteilich gestürzt wurde und bis zu seinem Tod unter Hausarrest stand, sagte zu Gerich im Juli 1987: Für China sei es wichtiger, Leute wie ihn “ins Land holen zu können, als Kapital und Ausrüstungen zu importieren.”

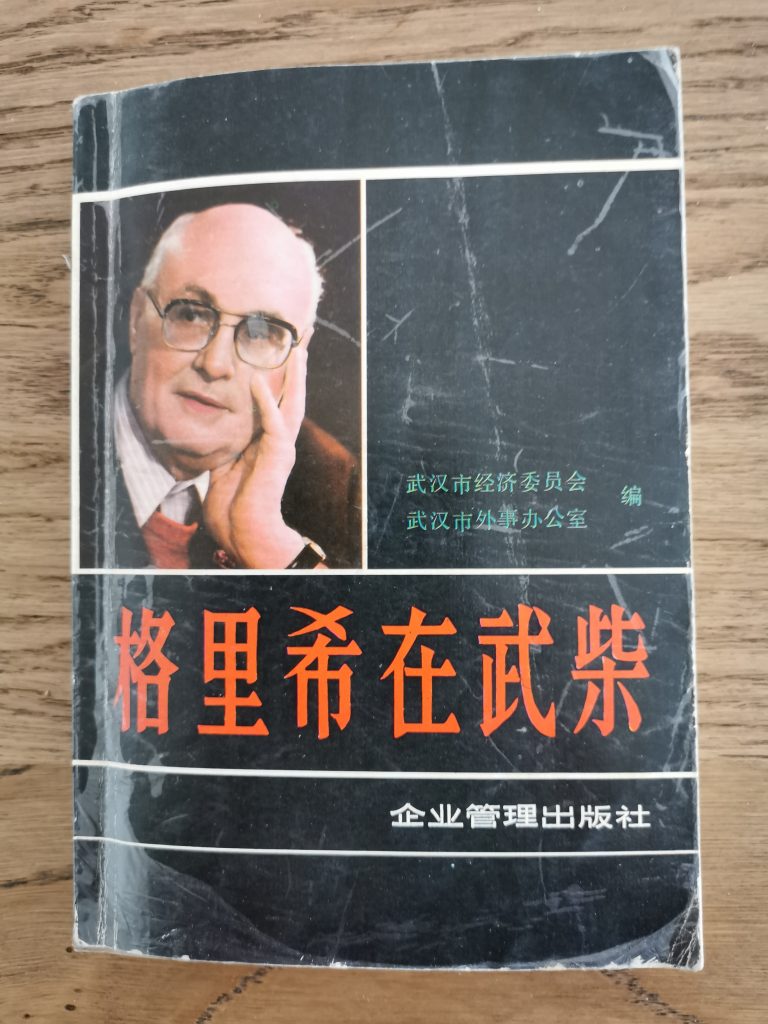

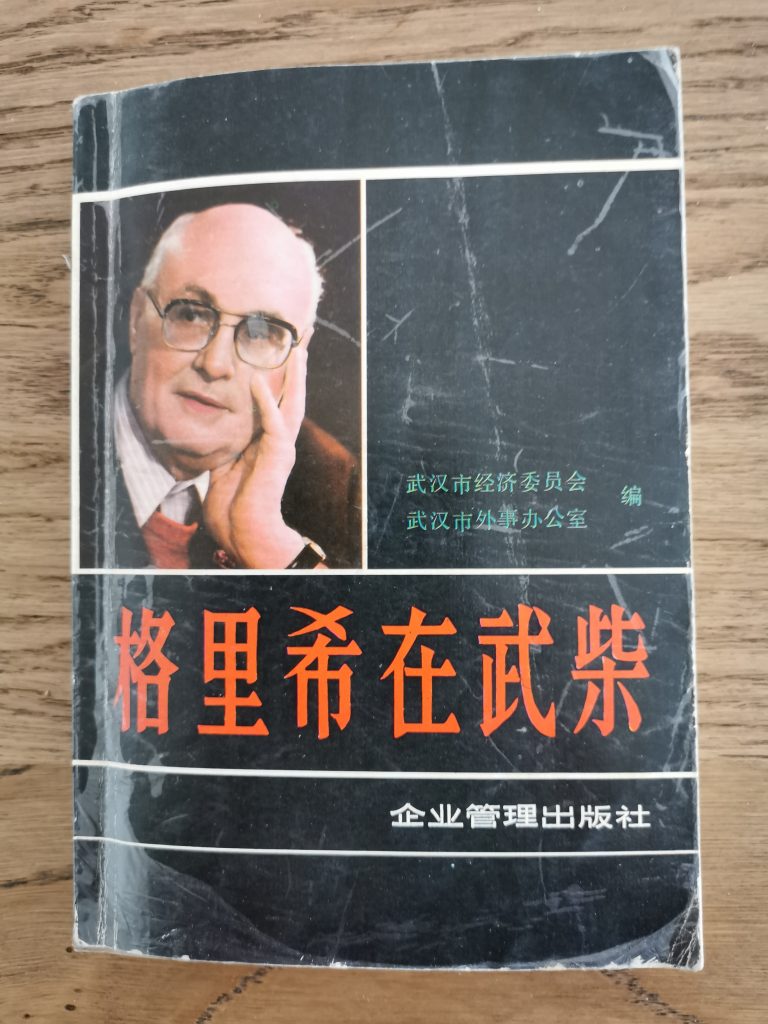

Shanghais Oberbürgermeister Zhu Rongji (朱镕基) baute Gerich zur Kultfigur aus. Chinas späterer Premier lobte seine “strenge Hand in der Produktion”. Er ließ Gerichs Erfahrungen in der Wuhaner Dieselmotorenfabrik in Buchform als Pflichtlektüre für Konzernchefs drucken, schrieb selbst das Vorwort für diese Lehrstunde in “chinesisch-sozialistischer Betriebswirtschaft”. Zhu beauftragte Gerich, einen Monat lang 17 Shanghaier Staatsfirmen auf Herz und Nieren zu prüfen. Am 29. November 1988 diskutierte er mit ihm seine Eindrücke. Gerich nahm dabei kein Blatt vor den Mund: Bei einem Kolbenhersteller hätte es ausgesehen “wie in Deutschland 1945, fünf Minuten nach Ende des Zweiten Weltkriegs”. Zhu befahl 1.200 Shanghaier Konzernchefs, sich am 1. Dezember von Gerich belehren zu lassen, wie sie ihre Betriebe besser führen könnten. Im Schlusswort sagte er, dass für Gerichs Urteil über Shanghais Staatsbetriebe ein Schriftzeichen ausreiche: “脏” : Ein Haufen Dreck. Zhu forderte Reformen: “Qualität muss zur Lebensnorm von Shanghai werden.”

Zhu ließ das achtseitige Protokoll seines denkwürdigen Gesprächs mit Gerich in seine 2013 erschienene Auswahl von “Reden” aufnehmen. Der Ex-Premier setzte dem Deutschen damit ein Denkmal.

Die Saga um den SES-Experten begann mit seiner Ankunft in Wuhan. Der einstige Qualitätsprüfer beim Kernforschungsinstitut Karlsruhe hatte sich mit 65 Jahren für den Ruhestand zu jung gefühlt. Und so meldete er sich als einer der ersten beim neu gegründeten Bonner Senioren-Experten-Dienst für einen Einsatz in China.

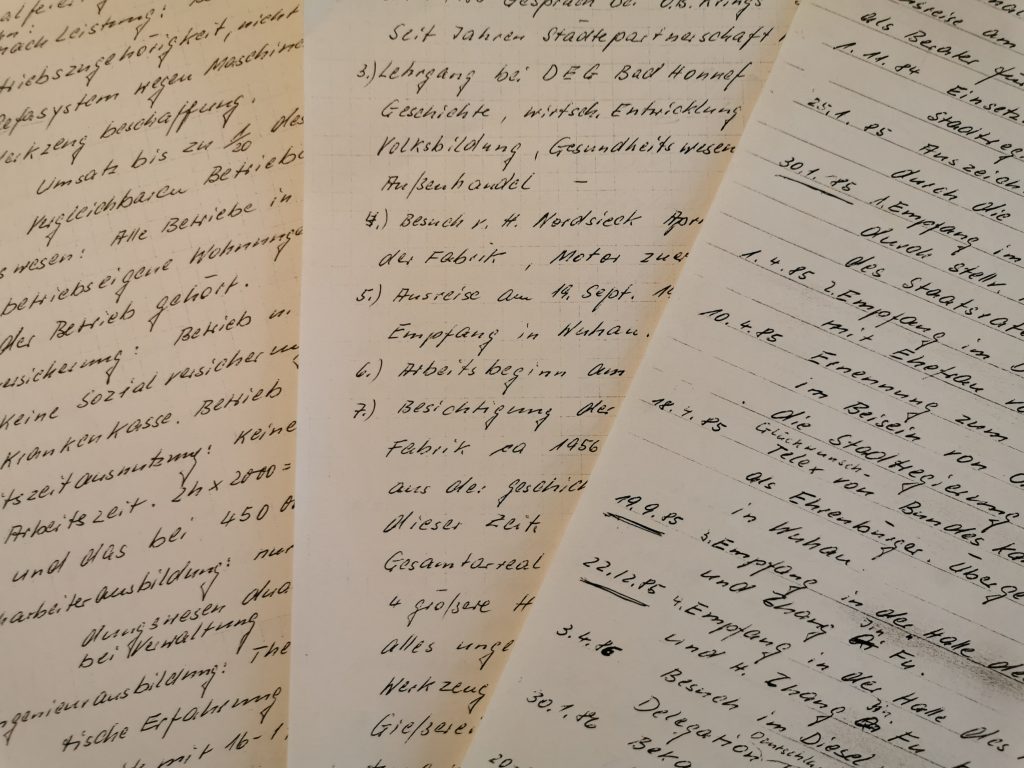

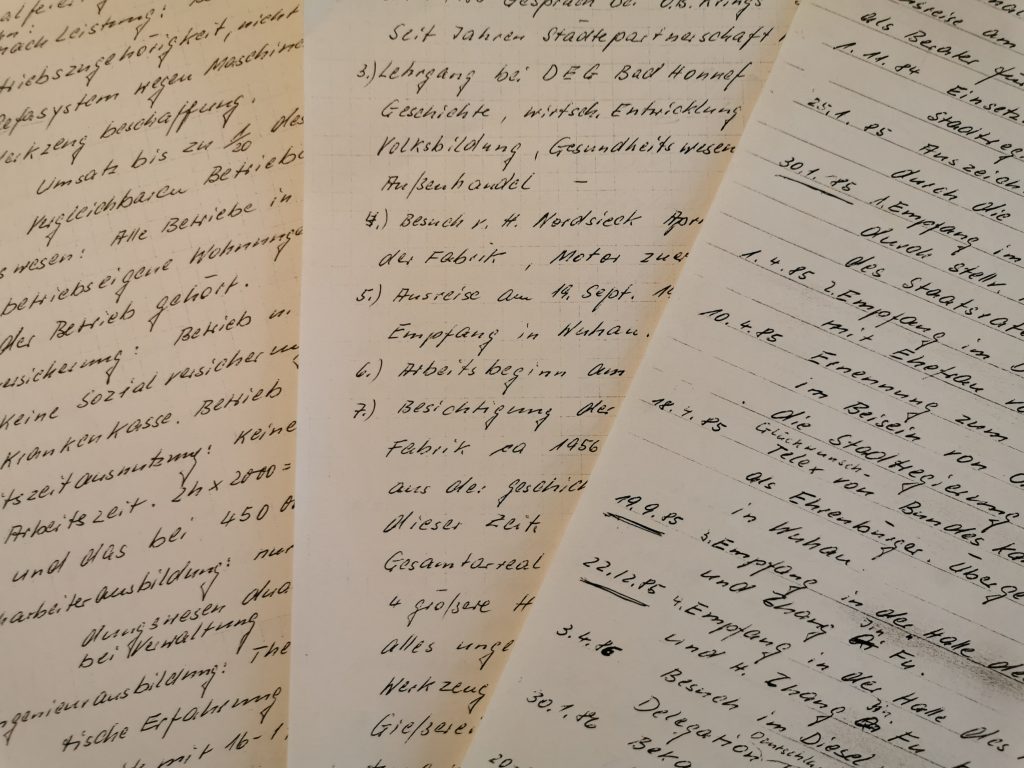

Handschriftlich notiert Gerich: “Ohne Xiuxi” (ohne Pause) nahm er nach seiner Ankunft “gleich am nächsten Tag” mit begleitendem Dolmetscher seine auf “zwei bis drei Monate befristete Beratertätigkeit” auf. Er wolle die dort “jährlich von 2000 Mitarbeitern produzierten 18.000 wassergekühlten Einzylinder-Dieselmotoren qualitätsmäßig verbessern”. Die Hallen und Schuppen entsetzten ihn, wie aus diesen Notizen hervorgeht: “Alles ist ungeheizt, bei +41 Grad C und -11 Grad C im Winter, 88 Prozent Luftfeuchtigkeit. Werkzeugmaschinen von 1960 und älter und 3x abgeschrieben. Gießerei: Zustand Europa 1935. Ausschuss ca. 45 Prozent (in Deutschland Ausschuss ca 2,5 Prozent). Keine Fensterscheiben in Hallen und Büros… Der Betrieb machte äußerlich einen äußerst desolaten Eindruck.” Das Motorenlager sei ein “Durcheinander wie Kraut und Rüben ohne Plastikabdeckung … voller Rost.” Qualitätskontrolle sei ein Fremdwort. Die zuständige Abteilung verspottete er als “Pflegeheim für Alte und Kranke, Anlegehafen für Faule, Sanatorium für Leute mit Vitamin B.”

Gerich listete 38 notwendige Veränderungen auf, um Betrieb, Management, und Qualitätskontrolle “ohne zusätzliche Investition” in Ordnung bringen zu können. Er meckerte laut, was anders wäre, wenn er den Laden führen müsste. Das wurde der Stadtregierung zugetragen. Die wollte ein Reformexperiment starten und suchte nur nach einem Anlass, wie eine in Wuhan erschienene Biografie “Gerich und die Gerichianer” (格里希与”格里希们) schreibt, eines von sechs Bänden einer neuen Buchreihe “Forschungen über den ausländischen Fabrikchef” (中国”洋厂长”研究丛书).

Im handschriftlichen Lebenslauf notierte Gerich untereinander die beiden Daten, die sein Leben veränderten, so als wäre dazwischen nichts geschehen: 16.9.1984 Ausreise nach Dieselmotorenwerk Wuhan als Berater für Fertigung und Qualität. 1.11.1984 Einsetzung als General-Direktor durch die Stadtregierung Wuhan bei dem Dieselmotorenwerk Wuhan.

Als erster ausländischer Fabrikchef seit 1949 griff er durch. Den Aufseher über Qualität ließ er zusammen mit dem Chefingenieur des Werkes feuern – ungeheuerlich für ein sozialistisches Unternehmen. Das schaffte auch böses Blut. Nach zwei Jahren gab er seinen Job als Direktor ab.

Gerich lebte nach 1945 zuerst in der sowjetischen Zone Berlins und kam zuerst nach Jena. Er arbeitete in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) als Ingenieur in Motorenwerken, bevor er 1961 nach Westberlin umsiedeln konnte. Ihm kam für seine Arbeit in Wuhan zugute, wie sich sein Sohn Bernd erinnerte, dass “die Situation, die mein Vater 1945 und in den 50er-Jahren in der DDR erlebt hatte, ähnlich wie die Zeit vor 1978 in China war.”

Bis 2000 fuhr Gerich fast jedes Jahr nach China. Sein Name öffnete ihm viele Türen in chinesischen Firmen, die er mit deutschen Unternehmen zusammen brachte. Er wurde mit Ehrungen von allen Seiten überhäuft, von der Ehrenbürgerschaft und Ehrenprofessur Wuhans bis zum Bundesverdienstkreuz.

Nur wenigen Ausländern gelang es, in Gerichs Fußstapfen zu treten und “Rein nach China” zu wirken. Peking kündigte zwar viele Pläne an, ausländische Führungskräfte anzuwerben, um Chinas Staatskonzerne zu Global Playern zu machen. Sie zerschlugen sich meist wieder, wie Hongkongs South China Morning Post herausfand. In der heutigen Pandemie sind Ausländer wieder on the run: Diesmal aber “Raus aus China”.

Jens Drewes wird neuer Leiter beim Logistiker Kühne+Nagel für die Region Europa. Drewes war seit 1997 in Führungsfunktionen bei Kühne+Nagel in Asien tätig. Seit 2013 war er verantwortlich für die Region Asien-Pazifik.

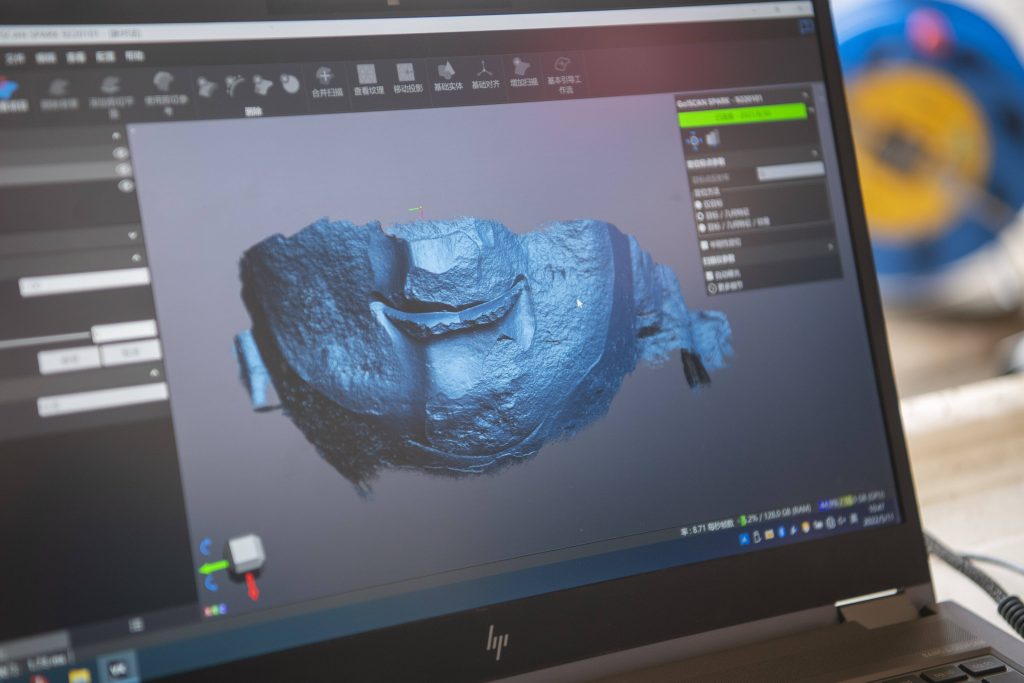

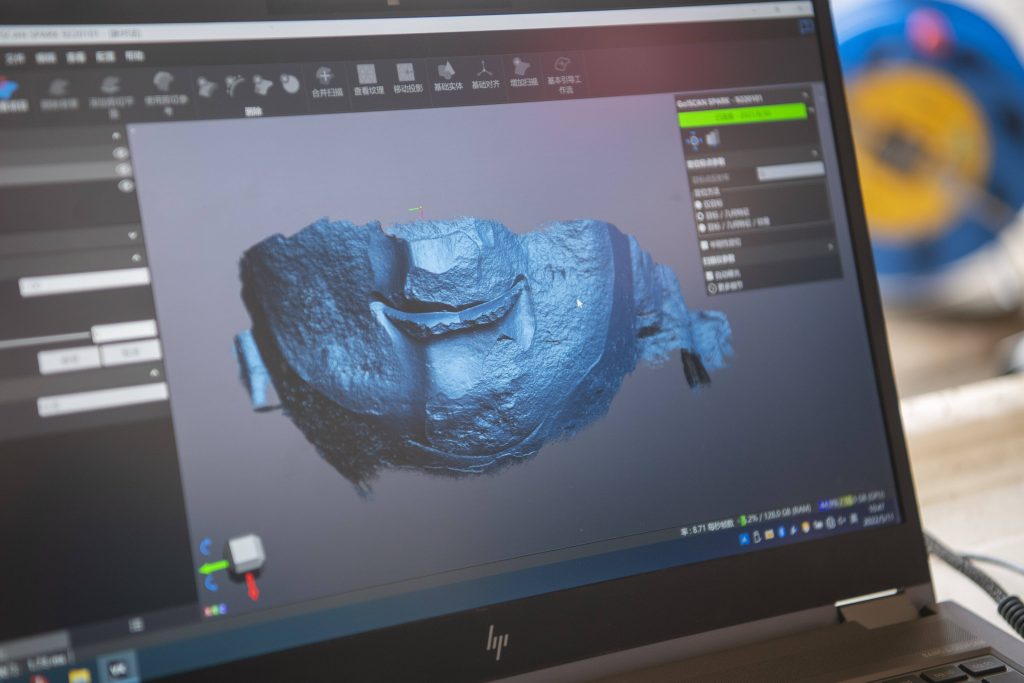

Dieses Grafikprogramm erbringt Höchstleistungen: Die Software erfasst selbst die feinsten Details einer seltenen Buddha-Statue. Mit hochauflösenden 3D-Aufnahmen konservieren Wissenschaftler die Relikte der Yungang-Grotten in Datong, Provinz Shanxi. Eine große Hilfe bei der Forschung.

Joe Biden wird demnächst zu seiner ersten Asien-Reise als US-Präsident aufbrechen. Zunächst wird er die engen Alliierten Japan und Südkorea besuchen. Schon gestern hat er die Staats- und Regierungschefs der Asean-Gruppe in Washington bei einem Sondergipfel begrüßt. Chinas Führer werden all das mit großem Interesse verfolgen. Denn China und die USA ringen um Einfluss in Asien und insbesondere im Indopazifik. Die Volksrepublik ist in den letzten Jahren mit ihrer Seidenstraße in die Region vorgestoßen. Weniger freundlich gesinnt agiert China im Südchinesischen Meer. Washington hat die Region schon unter Barack Obama zu einem Schwerpunkt ihrer Außenpolitik gemacht. Was kann Biden den Staaten anbieten, um näher an die USA zu rücken? Christiane Kühl hat die Antworten.

Konfliktträchtig ist auch die Verleihung des Internationalen Menschenrechtspreises der Stadt Nürnberg. Nachdem bekannt wurde, dass der Preis an eine Chinesin und Zeugin der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang gehen soll, gab es wie zu erwarten Proteste aus China. Eine Städtepartnerschaft litt darunter. Es gab Drohungen, dass Nürnburger Unternehmer wirtschaftlich unter der Preisverleihung leiden würden. Doch die Verantwortlichen ließen sich zum Glück nicht einschüchtern. Sayragul Sauytbay, die als eine der ersten auf Folter, Inhaftierungen und die Unterdrückung der Uiguren aufmerksam machte, wird den Menschenrechtspreis am Sonntag erhalten.

Chinas Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten massiv aufgeholt. In vielen Bereichen haben sie technologisch mit westlichen Konkurrenten aufgeschlossen, in einigen liegen sie sogar vorn. Vor dreißig, vierzig Jahren war das fast unvorstellbar. Doch was oft untergeht: Es waren deutsche Experten, die Chinas Industrie mit aufgebaut haben, wie Johnny Erling in seiner heutigen Kolumne zeigt. Mitunter wurden die Deutschen als Helden verehrt – so beispielsweise Werner Gerich. Ihm zu Ehren wurde in Wuhan sogar ein Denkmal gebaut. Für zwei Jahre leitete er eine Motorenfabrik. Reformpolitiker hingen an seinen Lippen, wenn er die laxen Produktionsprozesse kritisierte. Die Entsendung der Industrie-Experten geschah damals nicht aus uneigennützigen Gedanken. Vielmehr wollte man neue Exportmärkte für deutsche Industriegüter aufbauen. War man dabei mitunter zu naiv und stärkte einen zukünftigen Wettbewerber und Systemrivalen?

Zwischen dem 20. und 24. Mai stehen für Biden auf seiner Asienreise mehrere Staatsbesuche an. Zuerst geht es zu den Verbündeten Südkorea und Japan. Dort wird Biden neben Sicherheitsfragen voraussichtlich die Wirtschaftsagenda seiner Regierung für die Indopazifik-Region konkretisieren. Xi Jinping dürfte den US-Präsidenten dabei genau im Auge behalten. Die Konkurrenz mit China ist ein zentrales Thema von Bidens Besuch in der Region.

Derzeit bemühten sich beide Staaten darum, “blinde Flecken” in ihren Strategien auszufüllen, schreibt James Crabtree, Executive Director des International Institute for Strategic Studies-Asia. Den USA fehlt bisher ein wirtschaftliches Angebot an die Staaten Asiens. Deren ökonomische Verflechtung mit China nimmt stetig zu, etwa durch die neue Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Zu RCEP gehören neben China auch Australien, Japan und Korea – nicht aber die USA.

Umgekehrt hat Peking bisher keine überzeugende Antwort auf das Geflecht überlappender Sicherheitsallianzen wie Quad oder AUKUS, die Washington im Indopazifik schmiedet. China beunruhigt seine Nachbarstaaten mit dem Ausbau von Militärbasen im Südchinesischen Meer und Plänen einer möglichen Marinepräsenz auf den Salomonen-Inseln – während die USA ihnen Sicherheitsgarantien bieten. (China.Table berichtete).

Bidens Reise nach Japan und Südkorea werde der Startschuss für eine neue US-Wirtschaftsstrategie, so Japans Botschafter in den USA, Koji Tomita. Seit die USA unter Ex-Präsident Donald Trump den transpazifischen Handelspakt TPP aufgekündigt haben, fehlt Washington eine wirtschaftliche Präsenz in der Region. Als Reaktion hatte die Biden-Regierung im Oktober 2021 den sogenannten “Indo-Pacific Economic Framework” (IPEF) angekündigt. IPEF werde Handel, digitale Standards, Arbeitsfragen, saubere Energie und Infrastruktur umfassen. Die Form eines “traditionellen Handelsabkommens” werde es aber nicht annehmen, teilte US-Handelsministerin Gina Raimondo mit.

Aus innenpolitischen Gründen will oder kann Biden keine wirkliche Marktöffnung anbieten. Handelsabkommen müssen vom US-Kongress ratifiziert werden; und Biden hat versprochen, heimische Arbeitsplätze zu schützen. Auch Korruption, Steuern oder Regeln für den Handel gehören zu IPEF, schreibt Crabtree. “Traditionell unterschreiben Schwellenländer wie die des Asean-Bündnisses solche Auflagen, weil sie im Gegenzug Zollsenkungen und Marktzugang erhalten,” so der Analyst. Doch was, wenn diese gar nicht im Angebot sind? Eher kommen die entwickelten Partner Südkorea und Japan für IPEF infrage. Für sie spielen die Sicherheitsgarantien der USA eine noch größere Rolle als für Asean.

Vor diesem Hintergrund kündigte Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem Boao Forum for Asia im April Pläne für eine sogenannte “Global Security Initiative” (GSI) an. Diese solle dazu beitragen, “eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen” und “die Mentalität des Kalten Krieges zurückzuweisen, sich dem Unilateralismus zu widersetzen und ‘Nein’ zu sagen zu Gruppenpolitik und der Konfrontation von Blöcken”, sagte Xi dort. Details blieben wie so oft bei Chinas neuen Initiativen Mangelware.

“Warum China entschieden hat, dass es einen solchen Plan braucht, liegt auf der Hand”, meint Crabtree. Peking sei “ernsthaft beunruhigt über die Richtung der Weltordnung infolge der Ukraine-Krise.” Angesichts der Rivalität mit den USA habe man in Peking keine andere Option gesehen, als Russland zu unterstützen. “Und nachdem Washington kürzlich eine neue Indopazifik-Strategie entwickelt hat, um Peking entgegenzuwirken, glaubt Peking jetzt, dass es eine neue globale Strategie braucht, um Washington entgegenzutreten.“

Vizeaußenminister Le Yucheng sagte kürzlich, dass China bald “aktive Schritte zur Operationalisierung der GSI unternehmen” werde. GSI werde sich gegen “unilaterale Sanktionen” richten – eine Anspielung auf die von Peking abgelehnten, aber bisher wohl nicht unterlaufenen Sanktionen des Westens gegen Russland.

“Dies deutet darauf hin, dass China die GSI so positionieren wird, dass sie die vielfältigen Bemühungen bündelt, globale Freunde zu gewinnen – und gleichzeitig gegen Versuche der USA vorgeht, China über Gruppierungen wie Quad anzugreifen”, schreibt Crabtree. Dass China mithilfe der GSI die USA als Sicherheitsgarant in der Welt oder in Asien ersetzen kann, ist dagegen wenig wahrscheinlich – vor allem angesichts seines sonstigen Gebarens etwa im Südchinesischen Meer.

Es scheint, dass für Washington und Peking der jeweils andere stets im Zentrum ihres außenpolitischen Tuns steht. Für die USA gilt das langfristig wohl trotz des Ukraine-Krieges. Umgekehrt wächst in China die Sorge vor einer Eindämmungspolitik Washingtons. Den russischen Feldzug in der Ukraine sieht die Volksrepublik vor allem unter dem Brennglas des Konfliktes mit den USA: Pekings Außenamtssprecher werden nicht müde, den USA und der Nato die Schuld am Ukraine-Krieg zu geben.

In Washington wird Chinas autoritäres System immer stärker als Gefahr für die Weltordnung wahrgenommen, und so setzen sich die Falken mit einer immer härteren Linie gegenüber China durch. “Chinesische Äußerungen über die globalen Ambitionen des Landes sind notorisch vage und zwingen US-Politiker dazu, sie als Hinweise auf Pekings Strategie zu interpretieren”, sagt der prominente China-Experte Andrew J. Nathan von der Columbia University. Dass China versucht, die privilegierte Position der USA in Asien herauszufordern, steht laut Nathan außer Zweifel. “Aber beabsichtigt China, noch weiter zu gehen – die Vereinigten Staaten als globalen Hegemon abzulösen, die liberale internationale Ordnung neu zu gestalten, und überall Freiheit und Demokratie zu bedrohen – und wenn ja, hat Peking die Mittel dazu?” Von der Antwort auf diese Fragen hänge die künftige US-Strategie gegenüber China und der gesamten Region ab.

Nun kommt Biden erst einmal nach Asien, um die Verbündeten – wie seine Sprecherin Jen Psaki sagt – “des felsenfesten Bekenntnisses der USA zu einem freien und offenen Indopazifik und zu Bündnissen mit der Republik Korea und Japan” zu versichern.

Für Sayragul Sauytbay ist die Auszeichnung eine Würdigung ihres Mutes. Denn sie hat nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als sie der Welt Einblicke in die systematischen Menschenrechtsverbrechen durch chinesische Behörden in der autonomen Region Xinjiang lieferte. Am kommenden Sonntagvormittag wird Sauytbay im Opernhaus der Stadt offiziell geehrt.

Die 45-Jährige arbeitete als Lehrerin im Staatsdienst für kasachisch-stämmige Häftlinge in einem Internierungslager in Xinjiang und lebte dabei selbst unter haftähnlichen Bedingungen. Dort wurde sie Zeugin von Folterungen durch chinesische Beamte. 2018 gelang ihr die Flucht nach Kasachstan. Ihr Mann und ihre Kinder waren bereits zwei Jahre zuvor ausgereist, weil die Entwicklung in Xinjiang der Familie zunehmend Angst bereitet hatte. Sauytbay selbst hatte China jedoch nicht legal verlassen können, weil sie keinen Reisepass besaß. Die Behörden hatten ihr das Dokument abgenommen.

In dem Buch “Die Kronzeugin” schildert die deutsche Journalistin Alexandra Cavelius die Erfahrungen Sauytbays in dem Lager und berichtet ausführlich von der Unterdrückung der muslimischen Bevölkerung in Xinjiang.

Der Nürnberger Menschenrechtspreis ist nicht Sauytbays erste Auszeichnung: 2020 ehrte sie das US-Außenministerium mit dem International Women of Courage Award. Im Herbst des gleichen Jahres wurde sie vom Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages angehört.

Die Vergabe des Nürnberger Menschenrechtspreises, die alle zwei Jahre stattfindet, war eigentlich schon für 2021 vorgesehen, aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Als die Preisträgerin bekannt gegeben wurde, rief dies reflexartige Proteste der diplomatischen Vertretung Chinas in Deutschland hervor. Der Generalkonsul in München versuchte, die Stadt Nürnberg davon zu überzeugen, dass Sauytbay eine Terroristin und Betrügerin sei, die Lügen verbreite. Im Nürnberg schloss man sich dieser Darstellung jedoch nicht an.

Als Reaktion darauf schraubte die chinesische Seite ihr Engagement in der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Shenzhen in Südchina auf ein Minimum zurück. Die Planungen für die Feierlichkeiten zum anstehenden 25-jährigen Jubiläum der Beziehungen liegen momentan auf Eis, heißt es. Auch die in solchen Fällen gängigen Hinweise auf mögliche Schäden für Geschäftsinteressen Nürnberger Unternehmen in der Volksrepublik seien von chinesischer Seite vermittelt worden.

Thematisieren möchte die Stadt Nürnberg die chinesischen Reaktionen aber nicht. Dies würde nur die Aufmerksamkeit von der Preisträgerin weglenken. Tatsächlich kam die Stadt den Diplomaten aber dennoch ein kleines Stück entgegen. Nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt in Berlin verzichtete sie in ihren öffentlichen Mitteilungen auf die Bezeichnung Ost-Turkestan für Xinjiang. Damit knickte Nürnberg jedoch weniger vor chinesischer Entrüstung ein, als dass es üblichen internationalen Standards folgte. “Die gesamte Spitze der Stadt Nürnberg steht hinter der Entscheidung der Jury. Daran ändert sich nichts”, sagte die Leiterin des Nürnberger Menschenrechtsbüros, Martina Mittenhuber zu China.Table.

Sauytbay hat mit ihrer Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, eine Welle losgetreten, welche die Kommunistische Partei Chinas zunehmend in Erklärungsnot bringt. Die Zahl der Uiguren, Kasachen und anderer ethnischer Minderheiten in Xinjiang, die China öffentlich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis hin zum Völkermords anklagen, ist deutlich gestiegen. Einige kommen auch im neuen Buch von Cavelius und Sauytbay zu Wort. Es heißt “China Protokolle” (Europaverlag) und ist 2021 erschienen. Darin legen viele unterschiedliche Stimmen Zeugnis ab von Mord, Folter, Zwangssterilisationen, Organraub, Zwangsarbeit und Vergewaltigungen.

“In meinem 40-Jährigen Leben in Ost-Turkestan habe ich mit eigenen Augen die Brutalität der KPCh gesehen. Nur wenige Menschen verstehen das Denken dieser politischen Organisation so gut wie wir Zeugen,” schreibt Sauytbay in dem Buch. Und wirbt darum, den Aussagen Beachtung zu schenken.

Bei der Arbeit an “China Protokolle” machte auch Autorin Cavelius Erfahrungen mit chinesischer Einflussnahme. Ein kasachischer Übersetzer beendete mitten in den Interviews der betroffenen Protagonistinnen seine Arbeit und begann, die Autorin zu diffamieren. “Ich vermute, dass der Mann unter Druck gesetzt worden ist und aus Angst die Seiten gewechselt hat”, sagt Cavelius.

16.05.2022, 17:00 Uhr (GMT+1) / 18:00 Uhr (MEZ)

SOAS, Seminar: China’s future: The Politics of Economic Growth and Innovation Mehr

16.05.2022, 19:00 Uhr (MEZ)

Konfuzius-Institut Bonn e.V., Vortrag: Chinas Industrie 4.0: Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit Mehr

17.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (CST)

China-Netzwerk Baden-Württemberg, Buchvorstellung: “Hongkong: Umkämpfte Metropole – von 1841 bis heute” Mehr

17.05.2022, 15:00 Uhr (MEZ)

IHK Karlsruhe, Vortrag: “Vorsicht Falle! Wie Sie betrügerische Geschäftsangebote aus China erkennen und sich davor schützen” Mehr

18.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ)

IHK Pfalz, Webinar: E-Commerce-Markt China Mehr

18.05.2022, 10:00 Uhr (MEZ)

IHK Hamburg, Workshop: Politisches Risikomanagement für KMU Mehr

19.05.2022, 18:30 Uhr (MEZ)

Friedrich Naumann Stiftung, Vortrag: Parteistaat und Ideologie: Chinas moderne Herrschaftspraktiken dekodieren Mehr

Nur ein kleiner Teil der deutschen Unternehmen in China kann unter den aktuellen Corona-Maßnahmen den Betrieb fortsetzen. Das hat eine Blitzumfrage der Außenhandelskammer in China ergeben. An der Umfrage Anfang Mai nahmen 460 Unternehmen teil. Fast drei Viertel von ihnen sind aktuell von mehr oder weniger strengen Corona-Maßnahmen betroffen.

In Gegenden, in denen Lockdowns gelten, sind rund 19 Prozent der deutschen Unternehmen weiterhin tätig, allerdings in dem sogenannten Closed-Loop-System. Aufgrund der Maßnahmen erreichen sie im Durchschnitt nur 46 Prozent ihrer üblichen Kapazität. Gründe dafür sind laut den Unternehmen Logistikprobleme, fehlende Rohstoffe und vorproduzierte Teile, Unsicherheit durch häufig wechselnde politische Vorgaben und Mitarbeiter, die ihre Wohnanlage oder ihren Stadtteil nicht verlassen können, um zur Arbeit zu kommen.

Mehr als 25 Prozent der befragten deutschen Unternehmen in China würden den Betrieb gerne fortsetzen, sind dazu aber nicht in der Lage. Als Gründe führen sie langwierige und schwierige Antragsprozesse, schwer zu erfüllende Auflagen und als zu hoch empfundene Risiken an.

Ein weiteres Problem kommt erst noch auf die Unternehmen zu: Fast ein Drittel (28 Prozent) der ausländischen Mitarbeiter in China planen, das Land wegen der strengen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu verlassen. Während 18 Prozent noch darauf warten wollen, bis ihr Arbeitsvertrag ausläuft, planen zehn Prozent, bereits vorzeitig und trotz gültigen Arbeitsvertrages in ihr Heimatland zurückzukehren. Für die Unternehmen dürfte es schwierig werden, diese Mitarbeiter durch neues Personal aus dem Ausland zu ersetzen, insbesondere in Anbetracht von Chinas Corona-Maßnahmen, warnt Maximilian Butek von der DAHK in Shanghai. jul

Chinas Behörden wollen die Ein- und Ausreisebedingungen verschärfen. Die Regierung werde “unnötige Ausreiseaktivitäten” chinesischer Bürger stark beschränken, gab die Nationale Einwanderungsbehörde bekannt. Die Vergabe von Reisepässen solle stärker kontrolliert werden, berichtet Caixin. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Maßnahmen sollen laut Behördenangaben der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie dienen.

Die neuen Maßnahmen scheinen sich bereits niederzuschlagen. Am Flughafen in Guangzhou sollen Sicherheitskräfte einreisende Chinesen stärker kontrolliert und zu den Gründen für ihre Reise befragt haben. Teilweise sollen dabei Reisepässe ungültig gemacht worden sein, berichtet Radio Free Asia. Laut dem Bericht habe die Regierung zudem die Erlaubnis für Minderjährige, Schulen im Ausland zu besuchen, ausgesetzt. Auch Studierende, die für ein Auslandsstudium ausreisen wollten, sollen daran gehindert worden sein.

Bereits im Februar hatte Chinas Nationale Einwanderungsbehörde mitgeteilt, keine Pässe mehr für Reisen auszustellen, die nicht unbedingt notwendig seien. Chinesen, die im Ausland studieren, sollten dazu aber weiter in der Lage sein. Ebenso Arbeitnehmer und Geschäftsreisende. nib

Der Immobilien-Entwickler Sunac China kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das hat der Konzern am Donnerstag bekannt gegeben. Das Unternehmen hat Zinszahlungen für eine Auslandsanleihe nicht bedient, wie Nikkei Asia berichtet.

Schon im letzten Monat war es zu Verzögerungen gekommen. Jetzt musste Sunac nach einer 30-Tages-Frist den Zahlungsausfall mitteilen. Es handelt sich um die Zinszahlungen für eine Anleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar. Sunac ist einer der größten Immobilien-Entwickler der Volksrepublik. Das Unternehmen muss bis Juni 2023 mehr als drei Milliarden US-Dollar an Anleihen im In- und Ausland zurückzahlen.

Sunacs Chairman machte dem Bericht zufolge die “dramatischen Veränderungen im Makro-Umfeld des Immobiliensektors in China” verantwortlich. Die Verkaufszahlen waren im vergangenen Jahr eingebrochen. Die Regierung hatte gegen die hohe Verschuldung der Immobilien-Konzerne durchgegriffen. Die Covid-Lockdowns verschärfen das Geschäftsumfeld zusätzlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte auch der Immobilien-Entwickler Shimao um einen Zahlungsaufschub gebeten. Eine 70-Millionen-Anleihe soll erst im kommenden Jahr bedient werden. nib

China hat die Ausweitung des nationalen Emissionshandels (ETS) auf die Sektoren Zement, Stahl und Aluminium auf das Jahr 2023 verschoben. Der Handel mit Emissions-Zertifikaten für diese drei Sektoren soll sogar erst 2025 starten. Als Ursache werden “Probleme der Datenqualität” genannt.

Am bisherigen Emissionshandels-System müssen lediglich fossile Kraftwerke, zumeist Kohlemeiler, teilnehmen. Schon bei der Einführung des derzeitigen Systems gab es jahrelange Verzögerungen. Anfang 2016 war zudem geplant, auch die Branchen Chemie und Raffinerien, Zementherstellung, Stahl sowie Zellstoff- und Papierproduktion und sogar den Flugverkehr in den Emissionshandel einzubeziehen. Analysten gehen davon aus, dass die Klimawirkungen des chinesischen Emissionshandels aktuell gering sind (China.Table berichtete).

Dass die Ausweitung des Emissionshandels auf wichtige Industriesektoren verschoben wird, könnte mit der derzeit stockenden Wirtschaftsdynamik zusammenhängen. Die Zentralregierung hat jüngst neue Infrastruktur- und Bau-Ausgaben angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln. Eine Integration des Zement-, Stahl- und Aluminiumsektors in den Emissionshandel wäre neben den Covid-Lockdowns eine weitere Belastung für viele Unternehmen. nib

China hat die Provinzen ermahnt, die Stromversorgung der Unternehmen sicherzustellen. Premierminister Li Keqiang sagte auf einem Treffen des Staatsrats, man dürfe Stromausfälle “niemals erlauben”. Die südlichen Provinzen riefen die Kohlekraftwerke auf, die Lager weiter aufzufüllen. Hintergrund ist eine prognostizierte erhöhte Stromnachfrage zum Ende des Monats, falls die regionalen Lockdowns enden. Zudem könnte es einen Engpass bei der Versorgung mit Kohle geben, sollten Lieferungen aus den nördlichen Landesteilen durch starke Regenfälle unterbrochen werden, berichtet Bloomberg. Die vorhergesagten starken Regenfälle könnten jedoch auch Druck von den Kohlekraftwerken nehmen, weil mehr Strom durch Wasserkraft produziert werden kann.

Im letzten Herbst war es in zahlreichen Provinzen zu anhaltenden Stromausfällen und -rationierungen gekommen. Damals hatten die Kohlekraftwerke aufgrund hoher Rohstoffpreise nicht ausreichend Kohle vorgehalten (China.Table berichtete). Im Anschluss war es zu Reformen gekommen. So wurden die Strompreise angepasst, sodass die Kraftwerke bei hohen Kohlepreisen nicht mehr defizitär arbeiten müssen. Auch die einheimische Kohleproduktion wurde erhöht. Der Verband China Coal Transportation and Distribution Association geht davon aus, dass China dieses Jahr 4,35 Milliarden Tonnen Kohle produzieren wird. Das wäre ein Anstieg um sieben Prozent zum Vorjahr. nib

Die EU sollte ihre Lieferketten für grüne Energietechnologien rasch überdenken und ihre Abhängigkeit von China in Teilbereichen reduzieren. Das formulieren die Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) und Rhodium Group in einem Policy Paper. Notwendig seien dafür eine verstärkte Innenpolitik und die stärkere Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und Verbündeten. China komplett aus den Lieferketten herauszuhalten, sei jedoch weder möglich noch wünschenswert.

Das Papier fasst die wichtigsten Risiken in der Lieferkette grüner Energietechnologien zusammen. Für viele wesentliche Schritte der Lieferkette seien die EU und andere Abnehmerländer auf Länder wie China angewiesen. Dazu gehören etwa der Abbau und die Verarbeitung der Rohstoffe und die Herstellung der Zwischen- und Endprodukte. Geopolitische Spannungen wie zurzeit mit Russland oder Betriebsstörungen im Herstellerland können deshalb die gesamte Lieferkette beeinträchtigen und den Zugang zu den Technologien einschränken. Eine Gefahr seien auch das fehlende Know-how in den Abnehmerländern sowie die Cybersicherheit.

Die Risiken unterscheiden sich je nach Branche, in der Technologien für erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, heißt es in der Analyse. Die Energiespeicherindustrie etwa, die sowohl für die Stromnetze als auch für Elektrofahrzeuge wichtig ist, berge hohe Risiken in der gesamten Lieferkette: Für die Herstellung von Batterien werden knappe und zugleich geografisch konzentrierte Rohstoffe wie Kobalt, Nickel und Lithium benötigt.

In der Solarindustrie seien die Risiken in Bezug auf kritische Mineralien am geringsten, “da die Rohstoffe, die den Großteil der Panele ausmachen, insbesondere Siliziumdioxid, weltweit im Überfluss vorhanden sind”. Dafür sei hier das Risiko der geografischen Konzentration umso höher, da der größte Teil der Produktionskette in China stattfinde. Sieben der zehn größten Hersteller von Polysilizium seien Chinesisch, und 97 Prozent der weltweiten Ingot- und Waferproduktion entfielen auf China (China.Table berichtete).

Die Risiken für kritische Mineralien in der Windindustrie seien wiederum hoch, da seltene Erden wie Neodym für die Herstellung der Windturbinen gebraucht werden, die vor allem in China abgebaut und raffiniert werden. In der Produktion von Zwischen- und Endprodukten seien europäische und andere westliche Unternehmen hingegen noch wettbewerbsfähig. Die EU sei zum Beispiel “weltweit führend bei der Ausfuhr von Windturbinengeneratoren”.

Für die grüne Wasserstoffindustrie könnten die Risiken noch nicht vollständig benannt werden, da die Lieferketten noch zu wenig gefestigt seien. Elektrolyseure und Brennstoffzellen benötigten allerdings seltene Mineralien wie Platin und Iridium, deren größte Vorkommen sich in Russland und Südafrika befinden. In der Produktion der Elektrolyseure seien europäische Unternehmen momentan wettbewerbsfähig. Allerdings könnten die massiven Investitionen Chinas in diesem Bereich in der Zukunft ähnliche Risiken erzeugen wie in der Solarindustrie, so das Papier.

ECFR und Rhodium Group formulieren auch Strategien, mit denen die EU die Abhängigkeit von China verringern kann. Zuerst müsse die EU eine “gründliche und realistische Bewertung der Risiken in den Lieferketten” durchführen und grüne Energietechnologien als Teil der kritischen Infrastruktur behandeln. Die Abhängigkeit von China sollte man verringern, und stattdessen lokale Lieferketten mit anderen Wirtschaftspartnern aufbauen. China müsse und könne man nicht komplett ausschließen; “in Bereichen, in denen die Sicherheitsbedenken am geringsten sind”, sollte man die Lieferketten selektiv beibehalten.

Ein komplettes Reshoring der Produktionsprozesse sei keine Option, da dies mit immensen Kosten verbunden wäre und am Ende die Energiewende sogar verzögern würde. Ein Reshoring sollte deshalb nur für die Prozesse mit den größten Sicherheitsrisiken erwogen werden, heißt es. Die EU sollte deshalb in jedem Fall ihre Bezugsquellen diversifizieren und dafür gezielte Anreize wie Subventionen oder Steuererleichterungen nutzen. Sie sollte sich zudem um eine Harmonisierung von Normen und Standards mit gleichgesinnten Partnern bemühen. Auch eine stärkere Lagerhaltung sei für bestimmte Waren und Materialien denkbar.

Es werde Jahre dauern und “erhebliche öffentliche und private Investitionen erfordern”, um die Risiken in den Lieferketten zu mindern. Die EU müsse deshalb die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen verbessern und Vorhersehbarkeit und Kontinuität ihrer Politik gewährleisten. Zugleich müssen hohe ökologische und ethische Standards aufrechterhalten werden, um mit den Technologien auch tatsächlich die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. leo

Beim Aufbau der eigenen Industrie erhielt China einige Hilfe aus dem Ausland. Peking profitierte besonders von dem 1983 als Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit gegründeten Senior Experten Service (SES). Bis 2019 entsandte er rund 60.000-mal ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand in 160 Länder. China erhielt mit 6.663 SES-Einsätzen als Nummer Eins-Empfängerland sechsmal soviel Aufbauhilfe wie Indien.

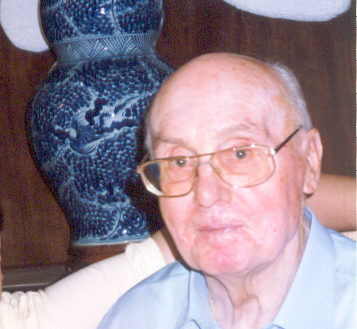

Als eine der ersten Fachkräfte reiste 1984 der pensionierte Maschinenbau-Ingenieur Werner Gerich nach Wuhan. Das dortige Staatsunternehmen, das er auf Vordermann brachte, ging nach seinem Weggang zwar pleite. Der Deutsche wurde aber dennoch zur Legende. Nach seinem Tod 2003 setzte ihm Wuhan ein Denkmal und prägte als Slogan: “Schaffen wir viele neue Gerichs unter uns”.

Zum letzten Mal kam Werner Gerich (格里希) im Juni 2000 nach Wuhan. Der Techniker aus Bretten bei Karlsruhe war 81 Jahre alt. Er wollte sein altes Wirkungsfeld besuchen: Das Dieselmotorenwerk Wuhan, kurz Wuchai (武柴) genannt. Dort war der deutsche Rentner bis 1986 zwei Jahre lang Fabrikdirektor gewesen – als erster Ausländer seit Gründung der Volksrepublik. Wuhans Gastgeber, die Gerich sonst eigentlich jeden Wunsch von den Lippen ablasen, drucksten verlegen herum. Straßenbauten würden alle Zufahrten behindern, machten einen Besuch des Werkes zu unbequem für den “altehrwürdigen Herrn Ge” (格老).

Es war eine höfliche Lüge, enthüllte 20 Jahre später ein Onlinereport unter dem Titel: “Der Fortgang des ausländischen Direktors brachte auch das Aus für Wuchai” (洋厂长走了,结果武柴没了). Der von Gerich von bis 1986 gemanagte und sanierte Staatsbetrieb mit 2.100 Beschäftigten “fing ab 1993 an, Geld zu verlieren. 1998 meldete er Konkurs an. Alle Mitarbeiter verloren ihren Job; die Anlagen wurden restrukturiert.” Gerich wurde die Fabrik nicht gezeigt, weil es sie nicht mehr gab.

Freilich wusste der Deutsche längst, dass sich das Staatsunternehmen im Markt nicht behaupten konnte. Aber er hoffte, wie er mir bei zwei Treffen sagte, dass es dem Werk auch ohne Privatisierung gelänge, sich unter Bedingungen des Wettbewerbs behaupten zu können. Doch Chinas KP zeigte sich unfähig, die nötigen Rahmenbedingungen für eine echte Marktwirtschaft zu setzen. Unter Xi Jinping weicht sie noch weiter vom Weg dorthin ab.

Gerich kam zu einer Zeit nach China, als es innerhalb der Pekinger Führung politische Erneuerer gab, die auch systemische Reformen anpacken wollten. Sie machten aus ihm ihre ausländische Galionsfigur: ein deutscher Ingenieur, der selbstlos helfen wollte. Gerich wurde in Peking herumgereicht. In demonstrativer Geste luden ihn “liberale” Politbüromitglieder wie Wan Li (万里, Hu Qili (胡启立) und Tian Jiyun (田纪云) als Vierten im Bunde zum Tennis-Doppel ins Staatsgästehaus Diaoyutao ein. Wirtschaftsführer wie Vizepremier Yao Yilin (姚依林) oder Staatsrat Zhang Jinfu (张劲夫) trafen ihn mehrfach. Chinas damaliger Premier und späterer Parteichef Zhao Ziyang (赵紫阳), der 1989 innerparteilich gestürzt wurde und bis zu seinem Tod unter Hausarrest stand, sagte zu Gerich im Juli 1987: Für China sei es wichtiger, Leute wie ihn “ins Land holen zu können, als Kapital und Ausrüstungen zu importieren.”

Shanghais Oberbürgermeister Zhu Rongji (朱镕基) baute Gerich zur Kultfigur aus. Chinas späterer Premier lobte seine “strenge Hand in der Produktion”. Er ließ Gerichs Erfahrungen in der Wuhaner Dieselmotorenfabrik in Buchform als Pflichtlektüre für Konzernchefs drucken, schrieb selbst das Vorwort für diese Lehrstunde in “chinesisch-sozialistischer Betriebswirtschaft”. Zhu beauftragte Gerich, einen Monat lang 17 Shanghaier Staatsfirmen auf Herz und Nieren zu prüfen. Am 29. November 1988 diskutierte er mit ihm seine Eindrücke. Gerich nahm dabei kein Blatt vor den Mund: Bei einem Kolbenhersteller hätte es ausgesehen “wie in Deutschland 1945, fünf Minuten nach Ende des Zweiten Weltkriegs”. Zhu befahl 1.200 Shanghaier Konzernchefs, sich am 1. Dezember von Gerich belehren zu lassen, wie sie ihre Betriebe besser führen könnten. Im Schlusswort sagte er, dass für Gerichs Urteil über Shanghais Staatsbetriebe ein Schriftzeichen ausreiche: “脏” : Ein Haufen Dreck. Zhu forderte Reformen: “Qualität muss zur Lebensnorm von Shanghai werden.”

Zhu ließ das achtseitige Protokoll seines denkwürdigen Gesprächs mit Gerich in seine 2013 erschienene Auswahl von “Reden” aufnehmen. Der Ex-Premier setzte dem Deutschen damit ein Denkmal.

Die Saga um den SES-Experten begann mit seiner Ankunft in Wuhan. Der einstige Qualitätsprüfer beim Kernforschungsinstitut Karlsruhe hatte sich mit 65 Jahren für den Ruhestand zu jung gefühlt. Und so meldete er sich als einer der ersten beim neu gegründeten Bonner Senioren-Experten-Dienst für einen Einsatz in China.

Handschriftlich notiert Gerich: “Ohne Xiuxi” (ohne Pause) nahm er nach seiner Ankunft “gleich am nächsten Tag” mit begleitendem Dolmetscher seine auf “zwei bis drei Monate befristete Beratertätigkeit” auf. Er wolle die dort “jährlich von 2000 Mitarbeitern produzierten 18.000 wassergekühlten Einzylinder-Dieselmotoren qualitätsmäßig verbessern”. Die Hallen und Schuppen entsetzten ihn, wie aus diesen Notizen hervorgeht: “Alles ist ungeheizt, bei +41 Grad C und -11 Grad C im Winter, 88 Prozent Luftfeuchtigkeit. Werkzeugmaschinen von 1960 und älter und 3x abgeschrieben. Gießerei: Zustand Europa 1935. Ausschuss ca. 45 Prozent (in Deutschland Ausschuss ca 2,5 Prozent). Keine Fensterscheiben in Hallen und Büros… Der Betrieb machte äußerlich einen äußerst desolaten Eindruck.” Das Motorenlager sei ein “Durcheinander wie Kraut und Rüben ohne Plastikabdeckung … voller Rost.” Qualitätskontrolle sei ein Fremdwort. Die zuständige Abteilung verspottete er als “Pflegeheim für Alte und Kranke, Anlegehafen für Faule, Sanatorium für Leute mit Vitamin B.”

Gerich listete 38 notwendige Veränderungen auf, um Betrieb, Management, und Qualitätskontrolle “ohne zusätzliche Investition” in Ordnung bringen zu können. Er meckerte laut, was anders wäre, wenn er den Laden führen müsste. Das wurde der Stadtregierung zugetragen. Die wollte ein Reformexperiment starten und suchte nur nach einem Anlass, wie eine in Wuhan erschienene Biografie “Gerich und die Gerichianer” (格里希与”格里希们) schreibt, eines von sechs Bänden einer neuen Buchreihe “Forschungen über den ausländischen Fabrikchef” (中国”洋厂长”研究丛书).

Im handschriftlichen Lebenslauf notierte Gerich untereinander die beiden Daten, die sein Leben veränderten, so als wäre dazwischen nichts geschehen: 16.9.1984 Ausreise nach Dieselmotorenwerk Wuhan als Berater für Fertigung und Qualität. 1.11.1984 Einsetzung als General-Direktor durch die Stadtregierung Wuhan bei dem Dieselmotorenwerk Wuhan.

Als erster ausländischer Fabrikchef seit 1949 griff er durch. Den Aufseher über Qualität ließ er zusammen mit dem Chefingenieur des Werkes feuern – ungeheuerlich für ein sozialistisches Unternehmen. Das schaffte auch böses Blut. Nach zwei Jahren gab er seinen Job als Direktor ab.

Gerich lebte nach 1945 zuerst in der sowjetischen Zone Berlins und kam zuerst nach Jena. Er arbeitete in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) als Ingenieur in Motorenwerken, bevor er 1961 nach Westberlin umsiedeln konnte. Ihm kam für seine Arbeit in Wuhan zugute, wie sich sein Sohn Bernd erinnerte, dass “die Situation, die mein Vater 1945 und in den 50er-Jahren in der DDR erlebt hatte, ähnlich wie die Zeit vor 1978 in China war.”

Bis 2000 fuhr Gerich fast jedes Jahr nach China. Sein Name öffnete ihm viele Türen in chinesischen Firmen, die er mit deutschen Unternehmen zusammen brachte. Er wurde mit Ehrungen von allen Seiten überhäuft, von der Ehrenbürgerschaft und Ehrenprofessur Wuhans bis zum Bundesverdienstkreuz.

Nur wenigen Ausländern gelang es, in Gerichs Fußstapfen zu treten und “Rein nach China” zu wirken. Peking kündigte zwar viele Pläne an, ausländische Führungskräfte anzuwerben, um Chinas Staatskonzerne zu Global Playern zu machen. Sie zerschlugen sich meist wieder, wie Hongkongs South China Morning Post herausfand. In der heutigen Pandemie sind Ausländer wieder on the run: Diesmal aber “Raus aus China”.

Jens Drewes wird neuer Leiter beim Logistiker Kühne+Nagel für die Region Europa. Drewes war seit 1997 in Führungsfunktionen bei Kühne+Nagel in Asien tätig. Seit 2013 war er verantwortlich für die Region Asien-Pazifik.

Dieses Grafikprogramm erbringt Höchstleistungen: Die Software erfasst selbst die feinsten Details einer seltenen Buddha-Statue. Mit hochauflösenden 3D-Aufnahmen konservieren Wissenschaftler die Relikte der Yungang-Grotten in Datong, Provinz Shanxi. Eine große Hilfe bei der Forschung.