die Olympischen Winterspiele werden von Peking und dem IOC mit Pomp und Fanfaren zelebriert werden. China wird die große Weltbühne erneut nutzen, um sich im besten Licht zu präsentieren. Die Sportlerinnen und Sportler werden zu Statisten in der großen Show degradiert.

Das zeigt sich schon vor Beginn der Spiele, beispielsweise an einer App, die alle Sportlerinnen, Funktionäre, Journalistinnen und Helfer nutzen müssen – sonst bekommen sie erst gar nicht Zugang zu den Wettkampfstätten. Eine Untersuchung hat Sicherheitslücken in der App aufgedeckt. Anstatt jedoch darauf einzugehen, wischt das IOC die Bedenken zur Seite, wie Marcel Grzanna schreibt. Dieser Fall zeigt die Probleme der Vergabe von Sport-Großveranstaltungen an autoritäre Regime.

Nicht nur das IOC wird wegen seiner großen Nähe zu China kritisiert. Internationale Großkonzerne sehen sich immer häufiger Kritik ausgesetzt, wenn sie weiterhin Produkte aus Xinjiang beziehen, die unter dem Verdacht stehen, mit Zwangsarbeit hergestellt worden zu sein. Doch China dreht den Spieß auch um. Aktuell benutzen die Behörden das Cybersicherheits-Gesetz, um Walmart bloßzustellen, berichtet Frank Sieren. Der US-Handelsriese wurde wegen vermeintlicher Sicherheitslücken in seinem Online-Auftritt gerügt. Doch das ist eine kaum verschleierte Retourkutsche für Walmarts Entscheidung, zum Teil auf Waren aus Xinjiang zu verzichten.

Internationale Unternehmen sehen sich in einer Zwickmühle: Ihre Heimatländer erlassen zunehmend Gesetze gegen Produkte aus Zwangsarbeit – doch wenn sie sich daran halten, droht der Zorn Chinas. Einfache Lösungen? Gibt es nicht.

Ich wünsche viele Erkenntnisse bei der Lektüre und ein schönes Wochenende!

Die Freundschaft zwischen der Volksrepublik China und Thomas Bach ist buchstäblich in Stein gemeißelt. Im Dongsi-Park, etwas nördlich der Verbotenen Stadt, steht seit dem vergangenen Wochenende eine 72 cm große Steinbüste, die den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) darstellt. Das Antlitz des früheren Weltklasse-Fechters, unter dessen Verantwortung die Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) nach Peking vergeben wurden, gesellt sich zu bereits vorhandenen Statuen einiger seiner Amtsvorgänger. Darunter Juan Antonio Samaranch und Jacques Rogge, die Peking die Sommerspiele 2008 beschert hatten.

Die steinerne Verewigung ist Ausdruck des Danks der Kommunistischen Partei an Bach. Dessen unermüdlicher Einsatz, die erneute Vergabe von Olympischen Spielen an eine Diktatur zu rechtfertigen, und jeden Angriff auf die Gastgeber zu parieren, weiß das Regime zu schätzen.

Das IOC stellte seine Zuverlässigkeit als Anwalt Pekings nun Mitte der Woche einmal mehr unter Beweis. Die mächtige Sportorganisation verteidigte die in die Kritik geratene Olympia-App My2022. Eine Untersuchung durch das Citizen Lab der Universität Toronto hatte erhebliche Sicherheitsmängel der Software aufgedeckt. Doch statt die Bedenken von IT-Experten öffentlich ernstzunehmen, wischte das IOC die Diskussion vom Tisch.

Es seien wegen der Corona-Pandemie “besondere Maßnahmen” notwendig, um die “Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Peking 2022 sowie die chinesischen Bürger zu schützen”, sagte ein IOC-Sprecher dem Branchenmagazin ZDNet. Die App My2022 würde die Maßnahmen als Gesundheitstracker unterstützen.

Die Anwendung ist für alle akkreditierten Sportler, Funktionäre, Sponsoren, Journalisten und freiwilligen Helfer verpflichtend zu nutzen. Ohne Registrierung bei My2022 ist der Zugang zu den Olympischen Spielen nicht möglich. Nicht einmal für Thomas Bach. Die Untersuchung hat nun aber ergeben, dass die App so konzipiert ist, dass persönliche Daten, Inhalte von Sprach- oder Textnachrichten abfließen können. Zudem gibt es Hinweise, dass die Applikation konkrete Schlüsselbegriffe wie Xinjiang oder Tibet filtern und zensieren kann.

Allein der Verdacht sollte das IOC alarmieren. Stattdessen versuchen die Wächter der fünf Ringe, die Gemüter zu beschwichtigen. Die Nutzer hätten die Kontrolle über die App und könnten jederzeit die Einstellungen der Software ändern. Die großen Softwareplattformen von Google und Apple hätten ihre Genehmigungen zum Download erteilt. Es sei zudem nicht verpflichtend, die Anwendung auf das eigene Mobiltelefon herunterzuladen. Die Registrierung könne auch über die Internetseite erfolgen. In der Praxis dürfte dies für alle Betroffenen aber erhebliche Verzögerungen in alltäglichen Prozessen bedeuten.

Ron Deibert vom Citizen Lab warf dem IOC via ZDNet vor, seine Verantwortung nicht ernstzunehmen. Stattdessen hoffe die Organisation darauf, dass die Nutzer die persönlichen Daten-Risiken minimieren. Die Forscher sehen jedoch sowohl die Allgemeinen Geschäftbedingungen von Google als auch von Apple verletzt. Sogar chinesische Gesetze zum Datenschutz sollen laut Citizen Lab durch My2022 gebrochen werden.

Das Thema beschäftigt auch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der 146 Athletinnen und Athleten in die chinesische Hauptstadt schickt. Am Mittwochabend war ein Vertreter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Gast beim digitalen Treffen des Teams Deutschland. In der regelmäßigen Zusammenkunft tauschen sich DOSB-Funktionäre vor Olympia “mit Athlet:innen und Betreuer:innen über den aktuellen Informationsstand aus”, wie der Verband mitteilt. Thema diesmal: Die App My2022.

“Unsere Athleten werden in Peking mit einem Smartphone des IOC-Partners Samsung ausgestattet. Das BSI empfiehlt, ‘My2022’ auf diesen Geräten in China zu verwenden, die App bei der Rückkehr nach Deutschland zu deinstallieren und die Geräte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen”, teilt der DOSB in einer Stellungnahme an China.Table mit.

Die Möglichkeit zum Datenraub und zur Zensur nicht mit großer Entschlossenheit zu verhindern, widerspricht nicht nur dem demokratischen Menschenverstand. Es widerspricht auch dem Geist der Olympischen Charta, auf deren Einhaltung das IOC an anderer Stelle pocht. Hier aber biegt es seine eigenen Grundsätze, bis sie mit den autoritären Vorstellungen Pekings übereinstimmen.

So garantiert Artikel 50 der Charta den Athletinnen und Athleten das Recht zu politischen Äußerungen. Einzige Bedingung: Während der Wettkämpfe oder der Medaillenzeremonien sind sie verboten. Bei Pressekonferenzen sind sie dagegen erlaubt. Dennoch weist das IOC darauf hin, dass die Teilnehmer sich an die örtlichen Gesetze halten müssen. Der Verband unterstützt auch mit dieser Äußerung die Haltung Pekings.

Am Dienstag hatte ein Vertreter des Organisationskomitees BOCOG eine Warnung an ausländische Sportlerinnen und Sportler ausgesprochen: “Jedes Verhalten oder jede Äußerung, die gegen den olympischen Geist verstößt, insbesondere gegen chinesische Gesetze und Vorschriften, unterliegt ebenfalls bestimmten Strafen.” Die Athletenvereinigung Global Athletes warf dem IOC Komplizenschaft vor, weil es Athletinnen und Athleten nicht ausreichend schütze.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Mittwoch gewarnt: “Die Olympischen Winterspiele in Peking dürfen nicht dem Sportwashing dienen.” (China.Table berichtete.) Der neue Begriff bezeichnet Bemühungen, den Ruf eines Landes durch die Organisation eines sportlichen Großereignisses zu verbessern. Wenn Peking die Spiele als Aushängeschild nutzen wolle, dann müsse es alle Personen aus dem Gefängnis entlassen, “die lediglich aufgrund der friedlichen Wahrnehmung ihrer Menschenrechte strafverfolgt und inhaftiert sind”, sagte Julia Duchrow, Stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty in Deutschland.

Walmart wurde in China wegen Verstößen gegen das Cybersicherheits-Gesetz gerügt. Die Behörden in der Tech-Metropole Shenzhen hatten bereits im November 19 Sicherheitslücken innerhalb des Online-Auftritts des Unternehmens in China identifiziert, die potenziell dazu dienen könnten, Kunden auszunutzen. Das Unternehmen aus den USA hätte zudem nicht rechtzeitig auf die Beschwerden des Shenzhen Public Security Bureaus reagiert und die Probleme nicht behoben.

Mit dem Cybersecurity-Gesetz, von dem am 15. Februar eine Neufassung in Kraft tritt, möchte China stärker kontrollieren, vor allem wie Daten von Unternehmen über Kunden gesammelt, gespeichert und verwendet werden. Dabei orientiert sich China eng am europäischen Datenschutzgesetz.

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie forderte die Unternehmen im Land dazu auf, Schwachstellen in ihrer eigenen Software ausfindig zu machen und über eine staatliche Webseite zu melden. Auch chinesische Unternehmen, wie der Fahrdienstleister Didi Chuxing, wurden mehrfach wegen Verstößen gegen das Gesetz gerügt (China Table berichtete). Das ist im Grunde fortschrittlich und sinnvoll. Zumindest, solange die Regeln nicht vom Staat missbraucht werden, um politischen Druck gegen Unternehmen aufzubauen.

Dass die Rüge gegen Walmart jetzt noch einmal öffentlichkeitswirksam vorgebracht wird, ist kein Zufall. Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, ist in China in den vergangenen Wochen in den Fokus der Kritik geraten. Chinesische Internetnutzer hatten entdeckt, dass Walmarts Sparte “Sam’s Club” keine Produkte mehr aus Xinjiang in seinem Online-Shop verkauft. Sam’s Club ist ein eigener Bereich, der nur Mitgliedern zugänglich ist.

Hier fehlen nun vor allem Datteln und Rosinen aus der muslimisch geprägten Provinz. “Alle Produkte ohne triftigen Grund aus einer Region abzuziehen, offenbart eine verborgene Agenda”, erklärte die Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CCDI) als Reaktion auf die Welle der Online-Empörung. Die Behörde warf dem US-Unternehmen zudem “Dummheit und Kurzsichtigkeit vor”. Walmart müsse nun mit Konsequenzen rechnen.

China Quality News, das Online-Sprachrohr der State Administration for Market Regulation, wirft Walmart nun sogar vor, bereits seit fünf Jahren immer wieder gegen chinesische Gesetze verstoßen zu haben: “Von 2017 bis 2020 hat Walmart mehrfach gegen Gesetze in Bezug auf Lebensmittel, Gesundheitsprodukte, Werbung und Kundenrechte verstoßen, und die Marktaufsichtsbehörde hat das Unternehmen gemäß den einschlägigen Gesetzen bestraft”, heißt es in einem Artikel.

China ist für Walmart ein wichtiger Wachstumsmarkt. Die Einzelhandelskette ist dort nicht nur im Online-Geschäft tätig, sondern unterhält auch 423 Geschäfte. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Januar endete, konnte das US-Unternehmen in China einen Umsatz von elf Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Bei rund 560 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz sind das allerdings erst gut zwei Prozent.

Ende Dezember hatte US-Präsident Joe Biden ein Gesetz mit dem Titel “Uyghur Forced Labor Prevention Act” unterzeichnet, nach dem die USA keine Produkte mehr aus Xinjiang importieren wollen. In der Provinz sind zumindest nach Angaben des US-Außenministeriums bis zu zwei Millionen Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Lagern untergebracht, die dort unter anderem, so der US-amerikanische Vorwurf, Zwangsarbeit leisten müssen.

Auch andere westliche Unternehmen wie H&M, Nike, Adidas und Intel wurde bereits mit Boykott gedroht, nachdem sie erklärt hatten, auf die Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsbedingungen in der Region zu achten. Intel entschuldigte sich nach massivem Druck auf Chinas Social-Media-Kanälen mit einem offenen Brief. “Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen, für die Verwirrung, die wir bei unseren geschätzten chinesischen Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit ausgelöst haben.” Man sei leider gezwungen, den US-amerikanischen Regelungen zu folgen.

Xinjiang wird für die globale Wirtschaft immer mehr zum Eiertanz. Laut dem Kundenservice von Sam’s Club handele es sich um ein “Missverständnis”. Die Produkte seien aufgrund von Lieferengpässen und Lagerschwierigkeiten aus dem Sortiment verschwunden. Doch da war das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Der Hashtag “Sam’s Club Card Cancellation” ging auf Chinas Social-Media-Plattformen viral. Walmart-Konkurrenten brachten sich öffentlichkeitswirksam in Stellung, indem sie Produkte aus Xinjiang patriotisch promoteten.

Andersherum ergeht es Tesla. Der E-Autobauer wird im Westen dafür kritisiert, einen Showroom in Xinjiang eröffnet zu haben (China Table berichtete). Tesla-Chef Elon Musk wollte sich bislang nicht dazu äußern. In all diesen Fällen kann sich das neue Datenschutzgesetz als Druckmittel erweisen, die westlichen Firmen im Sinne Pekings zu disziplinieren.

24.01.2022, 9:00-11:00 Uhr (Brüssel Time), 4:00-6:00 PM (Beijing Time)

Webinar/ EU SME Centre & CICC: China Export and Marketing Requirements for Fashion and Apparel Emerging Brands Mehr

24.01.2022, 17:00-19:00 Uhr CST, (11:00-13:00 Uhr Berlin Time)

Networking Online/ AHK China: AHK Spring Festival 2022 – Virtual Networking Night Mehr

24.01.2022, 19:00-20:00 Uhr

Webinar/ Deutsch-Chinesische Gesellschaft Südbaden e.V.: Winterolympiade 2022 in China. Wo und was ist Zhangjiakou? Mehr

25.01.2022, 8:30-10:00 Uhr (Brüssel Time), 3:30-5:00 PM (Beijing Time)

Webinar/ EU SME Centre: Policy Interpretation: China’s 14th Five-Year Plan for Promoting SME Development Mehr

25.01.2022, 10:00 -11:00 Uhr (Brüssel Time), 5:00-6:00 PM (Beijing Time)

Report Launch/ EU SME Centre: The Automotive and New Energy Vehicle Market in China Mehr

26.01.2022, 11:30-1:00 PM (London Time)

Virtual Event/ SOAS London: The Job Market for Foreign Talent in Taiwan Mehr

26.01.2022, 14:00-16:00 Uhr

Event/ Merics: MERICS China Forecast 2022 Mehr

26.01.2022, 5:00-7:00 PM (London Time), 18:00-20:00 Uhr

Talk/ ROC Government: Studying and Research in Taiwan: Briefing on Scholarship and Research Funding Opportunities, and Youth Mobility Scheme Mehr

26.01.2022, 12:30-2:00 PM (EST), 18:30-20:00 Uhr

Webinar/ Harvard University: Featuring Jennifer Pan – Wielding Welfare to Support Autocracy Mehr

26.01.2022, 19:00-20:30 Uhr

Webtalk/ Friedrich Naumann Stiftung: Chinas Zensur und Chinas Propaganda: Wie das Land versucht, die Geschichte umzuschreiben Mehr

26.01.2022, 8:30-9:30 Uhr

Webinar/ Chinaforum Bayern: Chinesische Investitionen in Deutschland in Zeiten von Corona Mehr

26.01.2022, 18:00-21.00 Uhr

Workshop/ Rosa-Luxemburg-Stiftung: Rassismus gegen ostasiatisch gelesene Menschen in Deutschland Mehr

22.01.2022 bis 1.05.2022

Ausstellung/ Linden-Museum Stuttgart: Chapter Germany – Alltagserfahrungen Tübinger Studierender aus China (22. Januar bis 1. Mai) Mehr

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zur Vorsicht bei Wissenschafts-Kooperationen mit Russland und China gemahnt. Es sei “grundsätzlich sinnvoll”, wenn man mit beiden Ländern bei Großprojekten wie etwa dem Kernfusions-Forschungsprojekt ITER zusammenarbeite (China.Table berichtete), sagte die FDP-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Wenn aber ein Projektpartner wie derzeit Russland derart eskaliert, müssen wir uns fragen, wie man künftig damit umgeht”, fügte sie in Anspielung auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hinzu.

Auch mit Blick auf China rief sie zu Zurückhaltung auf. “Wir sind in einem Systemwettbewerb und vertreten andere Werte als China. Das darf man auch im Bereich der Wissenschaft nicht verleugnen”, sagte Stark-Watzinger. In Forschungsbereichen mit strategischem Know-how müsse man Grenzen setzen. “Bei Drittmitteln aus China an deutschen Universitäten müssen die Verträge genau geprüft werden. Wir müssen grundsätzlich hinterfragen, was passiert mit den Erkenntnissen, gibt es eine unerwünschte Einflussnahme?”, betonte Stark-Watzinger. Hintergrund sind Berichte, dass China über finanzielle Förderung von Forschungsprojekten Einfluss auf deutsche Hochschulen nehme. Die französische EU-Ratspräsidentschaft wolle das Thema Wissenschaftsfreiheit auch mit Blick auf diese Themen angehen, sagte die Forschungsministerin.

“Gerade wenn es um Technologietransfer geht, müssen wir besonders achtsam sein“, sagte sie. Die Zusammenarbeit mit China im Bereich der Wissenschaft müsse man deshalb differenziert sehen. Sinnvoll sei etwa die Kooperation im Bereich großer Herausforderungen wie dem Klimawandel. “Aber wir dürfen nicht naiv sein. Zudem sind in China Staat und Wissenschaft, Staat und Unternehmen viel stärker verflochten als bei uns.” Die niederländische Datenanalysefirma Datenna hatte laut “Handelsblatt” darauf verwiesen, dass bei 13.000 Joint Ventures mit ausländischen Firmen in China in etwa 30 Prozent der Fälle der chinesische Staat auf signifikante Weise involviert sei.

Stark-Watzinger machte allerdings deutlich, dass es das falsche Signal wäre, die Zahl der in Deutschland studierenden Chinesinnen und Chinesen zu begrenzen. “Der Austausch ist und bleibt wichtig. Es ist gut, wenn junge Menschen nach Deutschland kommen und unsere pluralistische Gesellschaft und unsere Demokratie kennenlernen”, sagte sie. Laut Statistischem Bundesamt waren chinesische Studenten im Wintersemester 2020/21 die größte nationale Gruppe ausländischer Studierender.

Generell sprach sich die FDP-Politikerin für eine fortlaufende Überprüfung internationaler Großforschungsprojekte aus. Bei der weiteren Finanzierung der Forschung am Kernfusionsreaktor ITER erwartet die FDP-Politikerin keine Einwände des Grünen-Koalitionspartners. “Wir wollen uns ja als Land von fossilen Brennstoffen lösen. Im Gegensatz zur Kernspaltung fallen auch keine radioaktiven Abfälle an”, sagte sie. Forschung mit Blick auf Kernfusion finde in Deutschland etwa in Greifswald oder Garching statt – “auch nach dem Ausstieg aus der Atomenergie. Wir müssen uns das Wissen über diese Technologie erhalten.” rtr/nib

Erstkontakt der Top-Diplomaten: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Donnerstag per Videokonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi ausgetauscht. Baerbock und Wang versicherten sich, dass die Zusammenarbeit ihrer Länder auf der Grundlage des Völkerrechts stattfinden solle. Koordination zwischen China und Deutschland sei für die Bewältigung zahlreicher Krisen wichtig.

In der Version der deutschen Seite kommt auch ein Hinweis auf die Wahrung der Menschenrechte vor. Dieses Detail fehlte in der chinesischen Darstellung. Wang betonte dafür demnach, die Beziehung zwischen den beiden Ländern sei ein Modell für eine “Win-Win-Kooperation”. Beide Seiten sollten “den Grundton des Dialogs und der Zusammenarbeit” bewahren. Baerbock habe versichert, an der Ein-China-Politik festzuhalten.

Das Gespräch bestand demnach aus der Wiederholung bewährter Phrasen aus dem diplomatischen Werkzeugkasten beider Länder. Es bot keine großen Überraschungen. Damit entsprach es dem, was von einem ersten Kennenlernen in einer komplexen internationalen Lage zu erhoffen war. fin

Die französische Nationalversammlung hat die Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung an der uigurischen Minderheit in Xinjiang als Völkermord eingestuft. In einer Abstimmung am Donnerstag fiel das Urteil der Abgeordneten eindeutig aus. 169 Parlamentarier:innen votierten mit Ja. Es gab nur eine Nein-Stimme.

Das Ergebnis der Abstimmung wird nun offiziell der französischen Regierung vorgelegt, die eine öffentliche Verurteilung “der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Genozids” formulieren und außenpolitische Maßnahmen zur Beendigung des Völkermords ergreifen soll. Das Votum ist für die Regierung jedoch nicht bindend. Initiiert wurde die Abstimmung von den oppositionellen Sozialisten. Doch auch die Fraktion der Regierungspartei LREM von Staatspräsident Emmanuel Macron unterstützte die Resolution. “China ist eine Großmacht. Wir lieben das chinesische Volk. Aber wir weigern uns, uns der Propaganda eines Regimes zu unterwerfen, das auf unsere Feigheit und unsere Gier setzt, um vor aller Augen einen Völkermord zu begehen”, sagte der Vorsitzende der sozialistischen Partei, Olivier Faure.

Die französischen Abgeordneten kamen damit zu der gleichen Einschätzung wie zuvor die Parlamentarier in Kanada, den Niederlanden und Litauen sowie der tschechische Senat. Auch die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sprechen offiziell von einem Genozid. Das belgische Parlament sieht das uigurische Volk einem “hohen Risiko” ausgesetzt, Opfer eines Völkermordes zu werden.

In Xinjiang sind laut Schätzungen etwa eine Million Uiguren in Internierungslagern inhaftiert. Chinas Regierung behauptet, die Lager seien Ausbildungszentren, um der lokalen Bevölkerung bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Unabhängige Untersuchungen oder Recherchen durch die Vereinten Nationen, EU-Politiker, Diplomaten, Menschenrechtsgruppen oder Journalisten lässt die Volksrepublik nicht zu.

Ehemalige Häftlinge berichten jedoch von Folter, Vergewaltigungen und Gehirnwäsche, die die Menschen in den Lagern über sich ergehen lassen müssen. Uigurische Exilanten werfen Peking strikte und teils brutale Mittel zur Geburtenkontrolle vor, um eine Fortpflanzung zu verhindern. grz

China will in den nächsten Jahren zehntausende Kilometer an neuen Autobahnen und Hochgeschwindigkeits-Strecken für Züge bauen. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten 14. Fünfjahresplan für die Entwicklung eines modernen Verkehrssystems hervor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Bis 2025 soll das Hochgeschwindigkeitsnetz für Züge um 12.000 auf dann 50.000 Kilometer ausgebaut werden. Im gleichen Zeitraum sollen fast 30.000 Kilometer neue Autobahnen (derzeit 161.000 Kilometer) und 3.400 Kilometer städtischer U-Bahnen gebaut werden (derzeit 6.600 Kilometer).

Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes übersteigt die addierte Netzgröße in Spanien, Japan, Frankreich, Deutschland und Finnland, wie die South China Morning Post berichtet. Während die Pläne beeindruckend klingen, könnten sie auch die Ineffizienz steigern. In der Volksrepublik wird der Großteil der Strecken aufgrund eines zu geringen Passagieraufkommens nicht kostendeckend betrieben. Experten sind sich zudem einig, dass China erneut auf teure Infrastrukturprojekte setzt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. nib

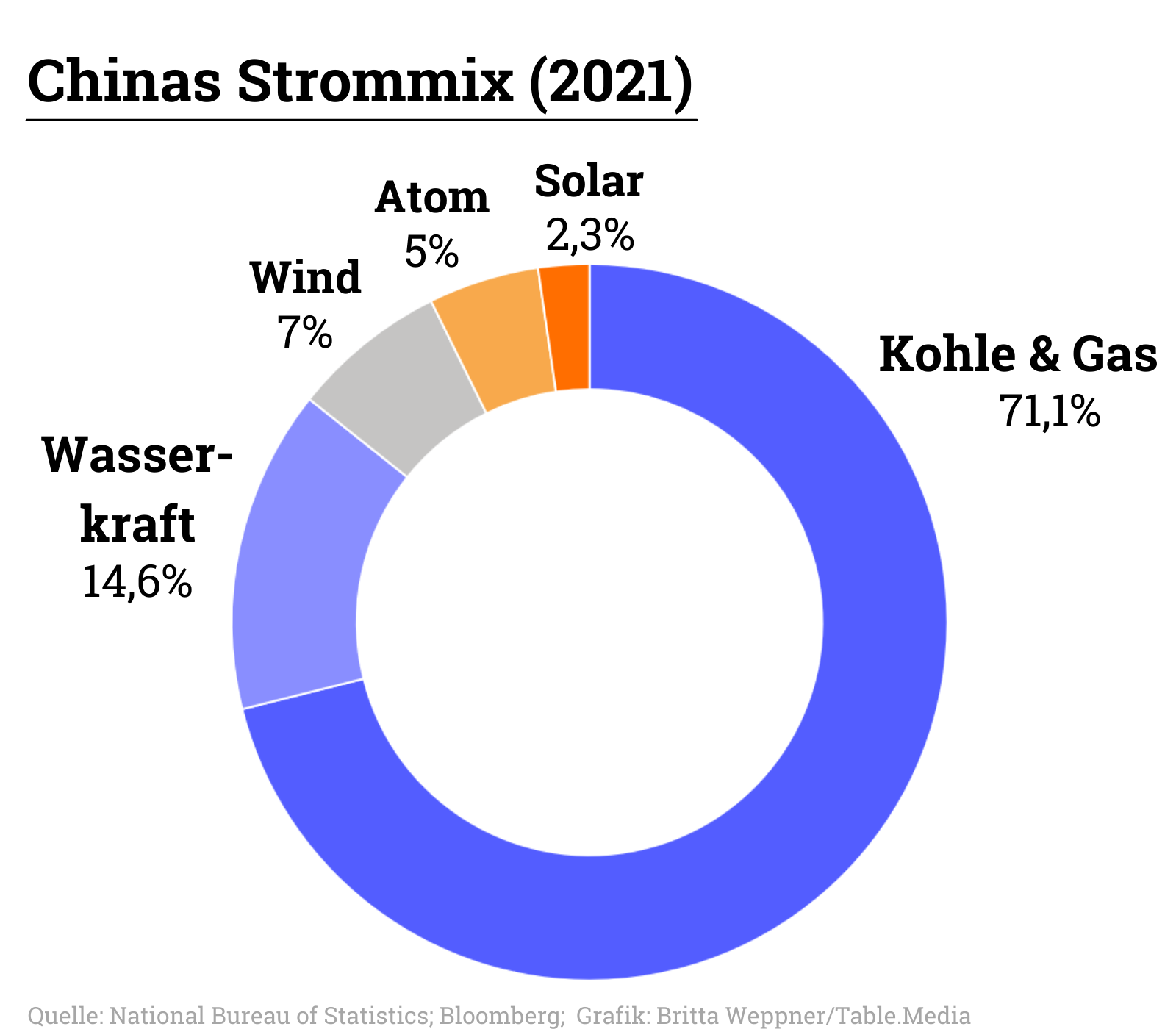

China hat für das vergangene Jahr einen Rekord beim Bau von Solaranlagen auf Gebäudedächern verzeichnet. Laut Bloomberg wurden in Wohngebieten mehr Solaranlagen gebaut als in Solarparks. Die Volksrepublik verfügt demnach über 108 Gigawatt an Solar-Kapazität auf den Dächern von Gebäuden – ein Zuwachs von 29 Gigawatt im letzten Jahr. Der Bau von Solarparks sei aufgrund von hohen Kosten und Projektverzögerungen ins Stocken geraten.

Im vergangenen Jahr hatte China ein Pilotprogramm gestartet, um den Ausbau der Solarmodule auf Dächern zu beschleunigen. Daran nehmen hunderte Städte und Dörfer teil. Laut Bloomberg sollen die Teilnehmer:

Solaranlagen installieren. Experten bewerten den starken Ausbau der dezentralen Solaranlagen als positives Signal.

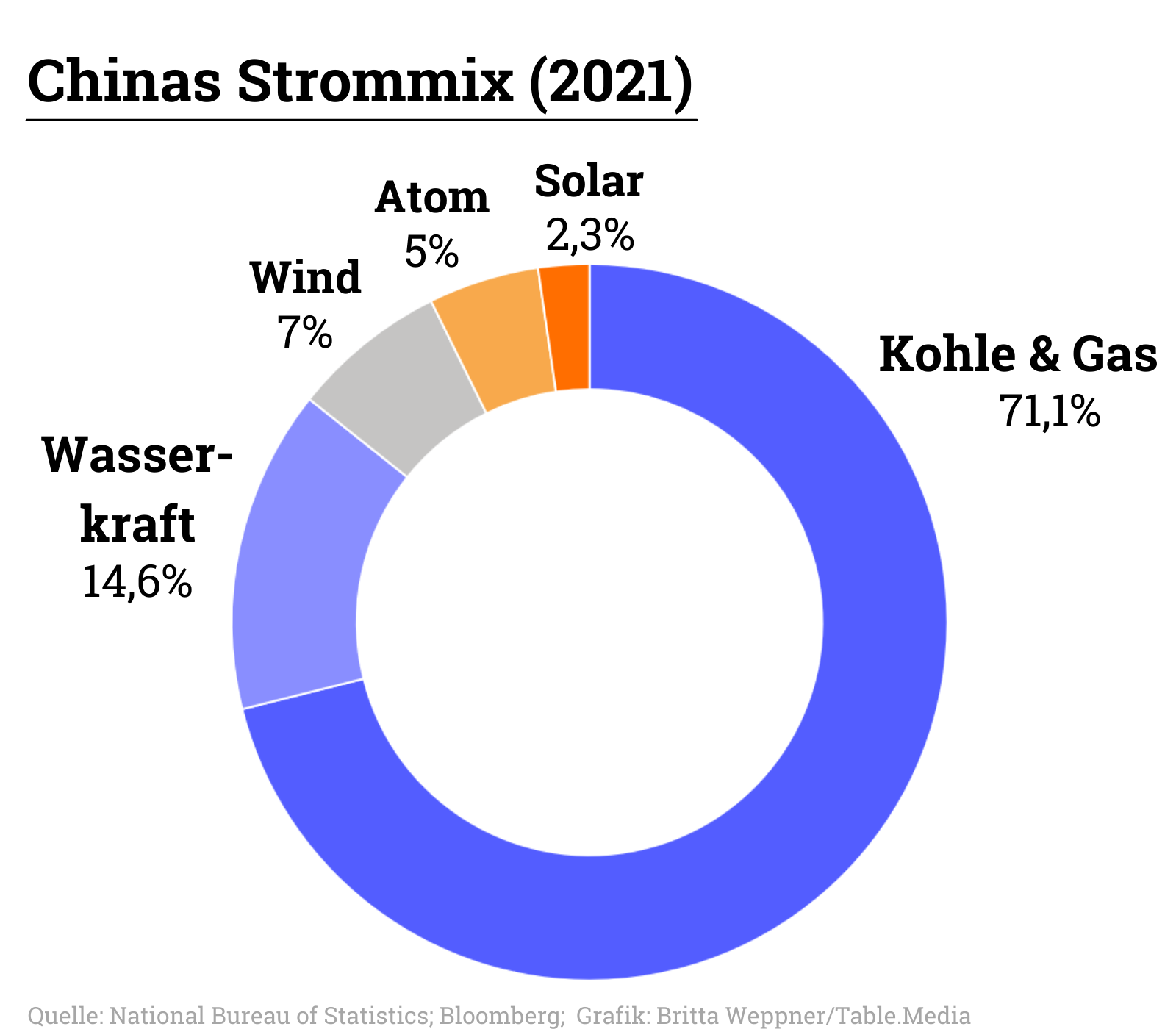

In den letzten Monaten war der Preis für Polysilizium, dem Ausgangsstoff für Solarmodulen, auf einen Rekordwert gestiegen. Doch mittelfristig soll der Preis wieder sinken, so Analysten (China.Table berichtete), was auch die Kosten für den Solarausbau in China und anderen ambitionierten Staaten wieder senken wird. Trotz des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien, machen Kohle und Gas noch immer 71 Prozent des Strommixes aus. Der Anteil der Solarenergie liegt bei 2,3 Prozent. nib

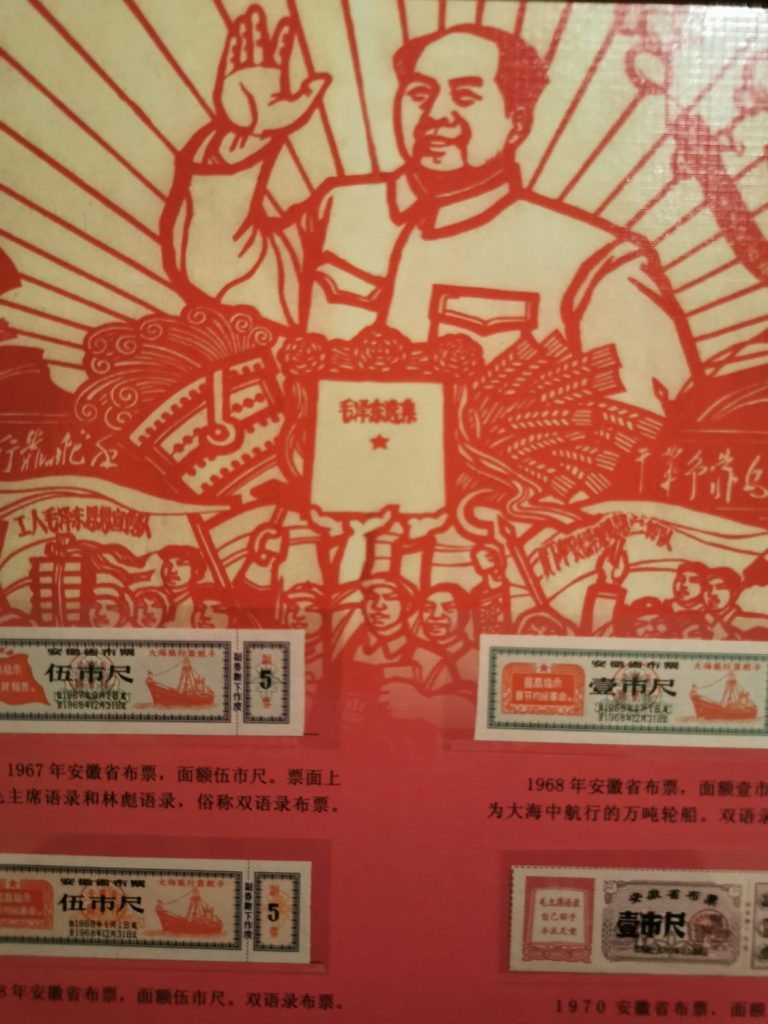

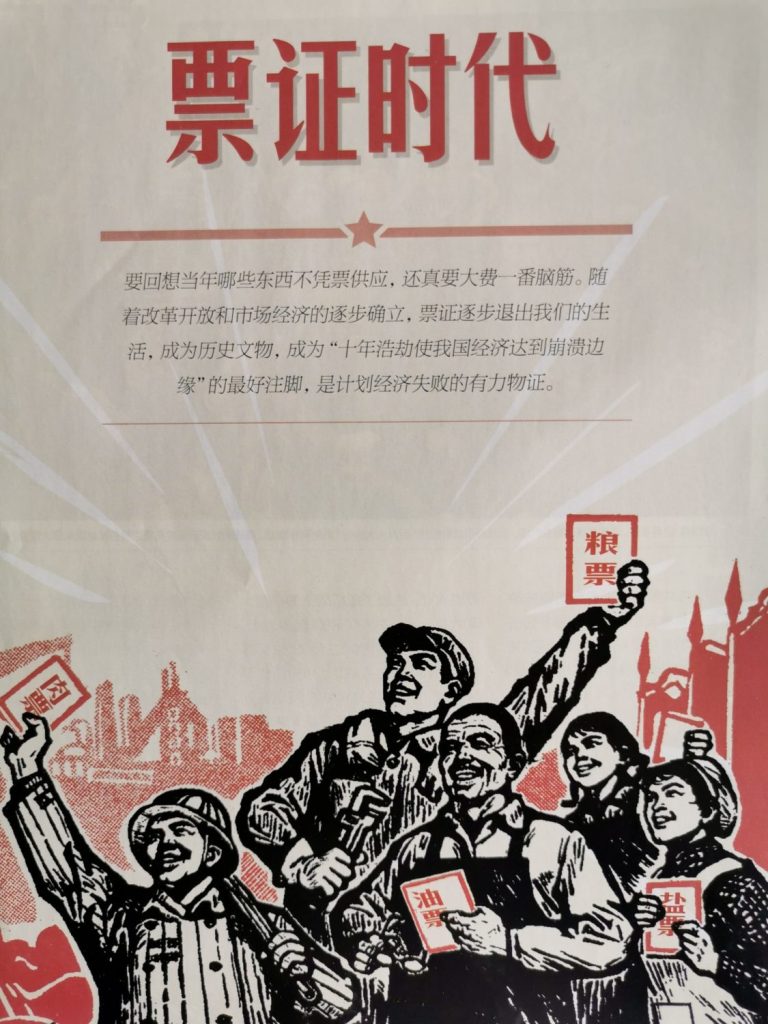

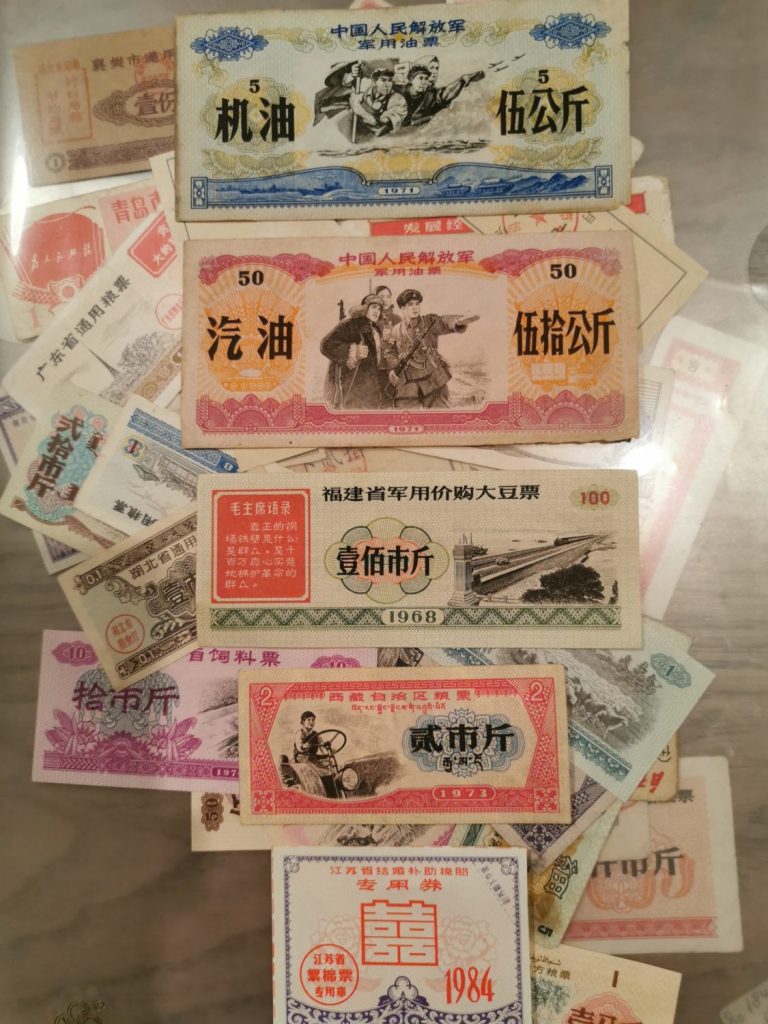

Genau 30 Jahre sind seit Deng Xiaopings legendärer Inspektionsreise in Chinas Süden (南巡) vergangen. In Wuhan, Shanghai, Kanton und Shenzhen brach er erneut eine Lanze für seine vom Rückfall in die Planwirtschaft bedrohte Reform- und Öffnungspolitik. Dengs Reise initiierte die Gründung von Börsen und Sonderwirtschaftszonen, förderte die Privatinitiative und beendete die ideologische Debatte, ob das Land “kapitalistisch oder sozialistisch” sei (姓资姓社). Im Januar 1992 stand die Partei, drei Jahre nach dem Tianan’men-Massaker, das Deng angeordnet und verschuldet hatte, an der Schwelle ihrer Rückkehr zum dogmatischen Sozialismus alter Prägung.

Dengs Plädoyer für Marktreformen brach die erstarrten Strukturen wieder auf, führte aber zugleich zu extremen sozialen Ungerechtigkeiten. Sie dienen dem heutigen Führer Xi Jinping als Vorwand, den Kurs zu korrigieren. Dengs Reise in den Süden feierte er mit keinem Wort in seiner Neujahrsansprache. Reform und Öffnung lässt er klein schreiben. Hightech und künstliche Intelligenz sollen stattdessen die von ihm bevorzugte Kommandowirtschaft zum Erfolg führen. Dabei weiß er es besser. Er hat unter Chinas systembedingter Mangelgesellschaft und chronischen Rationierungen selbst gelitten. Aber Kontrolle geht ihm vor.

Unsere Tochter Anita kam Ende 1981 in Peking auf die Welt. Ihre Mutter war damals chinesische Staatsbürgerin. Trotz des deutschen Vaters wurde Anita nach der Nationalität der Mutter als Einzelkind im Pass meiner Frau registriert. Wir erhielten einen speziellen Ausweis für Ein-Kind-Familien mit dazugehörendem Bonus von fünf Yuan (damals fünf Euro), ein Badetuch und Seife. Auch einige briefmarkengroße Bezugsscheine waren beigelegt zum Kauf von rationiertem Getreide, Speiseöl und Baumwolle.

Als mir das Konvolut jüngst wieder in die Hände fiel, erinnerte es mich, was China den heute wieder umstrittenen marktwirtschaftlichen Reformen unter der Ära Deng Xiaoping zu verdanken hatte – sie erst sorgten für das Ende der über vier Jahrzehnten dauernden Knappheiten.

Die ab 1953 erzwungenen Rationierungen wurden zum Wahrzeichen der chinesischen Planwirtschaft. Wie sehr, erkannte ich erst, als ich auf Pekings Flohmarkt Panjiayuan auf einen Ende 1991 erschienenen voluminösen Dokumentenband des Getreideamtes von Peking stieß.

Das Machwerk mit über 1.600 Seiten ist für Ökonomen und Historiker eine Fundgrube. Das Buch wurde öffentlich verramscht, als Peking am 16. Oktober 1993 nach 40 Jahren die Ausgabe der letzten Liangpiao-Getreidemarken offiziell einstellte.

Über Chinas Planwirtschaft wachten Hunderttausende Bürokraten mit immer ausgefeilteren Rationierungsverordnungen. Alles begann am 16. Oktober 1953 mit dem Beschluss des Zentralkomitees den An- und Verkauf von Getreide unter einheitliches Staatsmonopol zu stellen. Am 25. August 1955 erließ der Staatsrat dann für alle Städte und Gemeinden detaillierte Regeln, wie viel Getreide (Reis, Weizen, Hirse, Mais) einem Stadtbewohner nach Art seiner Arbeit, Geschlecht und Alter zustehen. Für Erwachsene lag die Ration zwischen 12,5 und 17,5 Kilo, für Kinder zwischen 1,5 bis zehn Kilo, für die es Liangpiao gab. Bald wurden auch andere Nahrungsmittel, Fleisch und Gemüse, Wolle oder Stoffe und schließlich Bedarfs- und Industriegüter aller Art rationiert. Chinas Forscher fanden, nach Angaben der Rechtszeitung “Fazhi Zhoumo” vom 26.12. 2013 heraus, dass es mindestens 14.000 verschiedene Rationierungsmarken gegeben hat. Nur Funktionäre, Dienstreisende und Soldaten konnten landesweit gültige Coupons erhalten. Ansonsten verteilte jede Stadt und Provinz nur regional gültige Bezugsscheine.

Ohne Coupons konnte niemand in einen anderen Ort reisen, erst recht nicht Chinas Bauern: “Partei und Regierung verschafften sich völlige Kontrolle über das alltägliche Leben der Stadtbevölkerung,” schrieb die 2012 im Verlag der Enzyklopädie erschienene Monografie “Wandel im Sozialleben Chinas” (中国社会生活变迁高智勇). “Bezugsscheine wurden Symbole für die persönliche Identität.” Von einer “zweiter Währung” sprach der Volksmund.

China “war dabei sozialistischer als selbst die Sowjetunion”, schrieb der ehemalige Xinhua-Journalist Yang Jisheng (杨继绳) 2008 in der Zeitschrift Caijing. In späteren Enthüllungsbüchern klagte er Mao an, wegen dessen verheerender Politik des Großen Sprungs nach Vorn und der Volkskommunen 1959 bis 1961 verantwortlich für die schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise des Landes und mehr als 36 Millionen verhungerter Chinesen zu sein. Bezugsmarken spiegeln die Krise wider. Die Zahl rationierter Produkte stieg 1961 auf 156 verschiedenste Waren. Auch die Hauptstadt, die Anfang 1962 erst acht Nahrungsmittel, Baumwolle und Speiseöl rationieren ließ, musste das ab Mitte Juni für 102 Waren tun.

Der ungarische Wirtschaftswissenschaftler János Kornai (1928-2021) wies als erster in seiner 1980 erschienenen Studie zur “Ökonomie der Knappheite” nach, wie chronische Knappheiten systembedingte Folgen des sozialistischen Wirtschaftssystems waren. Chinas Plan- und besondere Kommandowirtschaft der Partei, deren angebliche Vorzüge Xi Jinping heute wieder herausstellen lässt, sei die eigentliche Ursache, schrieb Kornai, dessen Denken Chinas Reformen in ihrer Anfangsphase beeinflusste. Sein Buch erzielte Millionenauflagen, prägte die Pekinger Führung und die erste Generation von Wirtschaftsreformern, die heute immer weniger zu sagen haben.

Das Ende des Mangels dank der Deng’schen Reformen in den neunziger Jahren verwandelten die einst verhassten bunten Rationierungsmarken plötzlich zu Sammlerobjekten. Tauschbörsen, Spezialauktionen und Preiskataloge machten sie so kostbar wie Briefmarken. Private Sammler eröffneten Museen. Li Santai brachte in seiner Ausstellung in Südwestchinas Liuzhou bis 2014 mehr als 50.000 Coupons zusammen. Selbst das Propagandablatt China Daily urteilte nach einem Besuch süffisant: “Alles war rationiert, nur das kleine rote Buch mit den Sprüchen Maos gab es ohne Bezugsschein.” Der Hype ist inzwischen abgeebbt. Die Partei, die unter Xi Chinas Geschichte neu interpretieren lässt, will ungern erinnert werden, wie sie das Land einst heruntergewirtschaftet hat.

Chinas Bürokratie konnte in einem System ohne Freizügigkeit über Coupons alle Vorgänge im einzelnen Haushalt kontrollieren. Doch seither strömten Hunderte Millionen Bauern in die Städte auf Arbeitssuche, mehr als 500 Millionen Chinesen lebten Ende 2021 woanders, als sie haushaltsmäßig gemeldet sind. Mit Bargeld, Kreditkarte und Smartphone ist alles frei käuflich. Peking muss sich umstellen. Das ist wohl einer der Gründe, warum die Volksrepublik weltweit an der Spitze modernster Überwachungstechnologien bei erkennungsmäßiger Hightech und künstlicher Intelligenz steht.

Obwohl China heute dank seiner seit Deng Xiaoping wieder privat organisierten Bauernwirtschaft Rekordmengen von jährlich mehr als 650 Millionen Tonnen Getreide erntet und weltweit größter Produzent für Baumwolle, Gemüse, Obst oder Nüssen ist, sorgt sich seine Führung immer wieder vor einer Agrarkrise.

Zuletzt warnte Ende Dezember Parteichef Xi davor, diese Gefahr zu unterschätzen. “Die Reisschüssel muss immer fest in der Hand des chinesischen Volkes bleiben. Sie muss chinesisch produzierte Nahrungsmittel enthalten. Wir müssen die Getreidesicherheit garantieren” (中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮。保证粮食安全). Das Gleiche gelte auch für die Versorgung mit Fleisch und Gemüse.

Seit Amtsantritt treibt Xi dieser Gedanke um. Bereits am 23. Dezember 2013 sagte er auf einer Agrarkonferenz (在中央农村工作会议上的讲话): “Wenn es um die Frage der Getreidesicherheit geht, erinnere ich mich sofort an die Getreidecoupons. Heute vor 20 Jahren wurden sie abgeschafft. (…) Das war ein Meilenstein in der Reformentwicklung unseres Landes. (…) Ein kleines dünnes Stück Papier entschied direkt über das Recht des Menschen auf Essen.” Xi schreibt, er gehöre “noch einer Generation an, für die es wie gestern ist, wenn sie das Wort ‘Rationierungskarten’ hört”. Dann warnte er Chinas langfristige Agrarprobleme zu missachten, “nur weil wir mehrere Jahre hintereinander gute Ernten erzielt haben. Wir dürfen nicht naiv sein”. Auf dem gesamten Weltmarkt würden nicht mehr als 300 Millionen Tonnen Handelsgetreide angeboten. “Selbst, wenn wir im Krisenfall alles aufkauften, reichte es nicht einmal für die Hälfte von Chinas jährlichem Getreidebedarf. Zudem würden wir die Weltversorgung und die Weltmarktpreise ins Chaos stürzen.”

Doch acht Jahre später wendet sich Xi auch bei der Planung der Landwirtschaft wieder sozialistischen Modellen zu. Er scheint seine früheren Erkenntnisse verdrängt zu haben.

Ungarns Knappheitsökonom Kornai, einst Berater der chinesischen Reformer, starb im Oktober 2021 mit 94 Jahren in Budapest. Jüngst hatte er das immer autokratischer werdende Regime unter Xi kritisiert. Drei Monate vor seinem Tod rechnete Korsai in einem Essay für die Financial Times mit Peking ab. Er bedauere in seiner Rolle als Berater Chinas bei der Erschaffung eines reformfeindlichen “Frankenstein’schen Monstersystems” mitgeholfen zu haben. Auch er fühle sich verantwortlich. Peking schwieg bislang über das verbitterte Urteil Korsais.

Dennis Tak Yeung Hau tritt von seinem Posten als Group Vice President der Tencent Music Entertainment Group zurück. Er nennt private Gründe für seinen Schritt. CEO Ross Liang übernimmt vorläufig einen Teil seiner Aufgaben.

Randy Jernejcic wird CEO des ersten Krankenhauses, das der US-Hospitalbetreiber University of Pittsburgh Medical Center in Chengdu eröffnet. Jernejcic war zuvor Medizinischer Leiter des Beijing United Family Hospital.

In der Nähe des Dorfs Huyu bei Peking klettern Kinder auf einem gefrorenen Wasserfall herum. Auch das mag zu den Wintersportaktivitäten gehören, die China der breiten Masse in den Jahren vor den Winterspielen nahe gebracht haben will. Vielleicht haben die Pekinger auch nur von sich aus erkannt, wie viel Spaß man an den gefrorenen Seen vor der Hauptstadt haben kann.

die Olympischen Winterspiele werden von Peking und dem IOC mit Pomp und Fanfaren zelebriert werden. China wird die große Weltbühne erneut nutzen, um sich im besten Licht zu präsentieren. Die Sportlerinnen und Sportler werden zu Statisten in der großen Show degradiert.

Das zeigt sich schon vor Beginn der Spiele, beispielsweise an einer App, die alle Sportlerinnen, Funktionäre, Journalistinnen und Helfer nutzen müssen – sonst bekommen sie erst gar nicht Zugang zu den Wettkampfstätten. Eine Untersuchung hat Sicherheitslücken in der App aufgedeckt. Anstatt jedoch darauf einzugehen, wischt das IOC die Bedenken zur Seite, wie Marcel Grzanna schreibt. Dieser Fall zeigt die Probleme der Vergabe von Sport-Großveranstaltungen an autoritäre Regime.

Nicht nur das IOC wird wegen seiner großen Nähe zu China kritisiert. Internationale Großkonzerne sehen sich immer häufiger Kritik ausgesetzt, wenn sie weiterhin Produkte aus Xinjiang beziehen, die unter dem Verdacht stehen, mit Zwangsarbeit hergestellt worden zu sein. Doch China dreht den Spieß auch um. Aktuell benutzen die Behörden das Cybersicherheits-Gesetz, um Walmart bloßzustellen, berichtet Frank Sieren. Der US-Handelsriese wurde wegen vermeintlicher Sicherheitslücken in seinem Online-Auftritt gerügt. Doch das ist eine kaum verschleierte Retourkutsche für Walmarts Entscheidung, zum Teil auf Waren aus Xinjiang zu verzichten.

Internationale Unternehmen sehen sich in einer Zwickmühle: Ihre Heimatländer erlassen zunehmend Gesetze gegen Produkte aus Zwangsarbeit – doch wenn sie sich daran halten, droht der Zorn Chinas. Einfache Lösungen? Gibt es nicht.

Ich wünsche viele Erkenntnisse bei der Lektüre und ein schönes Wochenende!

Die Freundschaft zwischen der Volksrepublik China und Thomas Bach ist buchstäblich in Stein gemeißelt. Im Dongsi-Park, etwas nördlich der Verbotenen Stadt, steht seit dem vergangenen Wochenende eine 72 cm große Steinbüste, die den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) darstellt. Das Antlitz des früheren Weltklasse-Fechters, unter dessen Verantwortung die Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) nach Peking vergeben wurden, gesellt sich zu bereits vorhandenen Statuen einiger seiner Amtsvorgänger. Darunter Juan Antonio Samaranch und Jacques Rogge, die Peking die Sommerspiele 2008 beschert hatten.

Die steinerne Verewigung ist Ausdruck des Danks der Kommunistischen Partei an Bach. Dessen unermüdlicher Einsatz, die erneute Vergabe von Olympischen Spielen an eine Diktatur zu rechtfertigen, und jeden Angriff auf die Gastgeber zu parieren, weiß das Regime zu schätzen.

Das IOC stellte seine Zuverlässigkeit als Anwalt Pekings nun Mitte der Woche einmal mehr unter Beweis. Die mächtige Sportorganisation verteidigte die in die Kritik geratene Olympia-App My2022. Eine Untersuchung durch das Citizen Lab der Universität Toronto hatte erhebliche Sicherheitsmängel der Software aufgedeckt. Doch statt die Bedenken von IT-Experten öffentlich ernstzunehmen, wischte das IOC die Diskussion vom Tisch.

Es seien wegen der Corona-Pandemie “besondere Maßnahmen” notwendig, um die “Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Peking 2022 sowie die chinesischen Bürger zu schützen”, sagte ein IOC-Sprecher dem Branchenmagazin ZDNet. Die App My2022 würde die Maßnahmen als Gesundheitstracker unterstützen.

Die Anwendung ist für alle akkreditierten Sportler, Funktionäre, Sponsoren, Journalisten und freiwilligen Helfer verpflichtend zu nutzen. Ohne Registrierung bei My2022 ist der Zugang zu den Olympischen Spielen nicht möglich. Nicht einmal für Thomas Bach. Die Untersuchung hat nun aber ergeben, dass die App so konzipiert ist, dass persönliche Daten, Inhalte von Sprach- oder Textnachrichten abfließen können. Zudem gibt es Hinweise, dass die Applikation konkrete Schlüsselbegriffe wie Xinjiang oder Tibet filtern und zensieren kann.

Allein der Verdacht sollte das IOC alarmieren. Stattdessen versuchen die Wächter der fünf Ringe, die Gemüter zu beschwichtigen. Die Nutzer hätten die Kontrolle über die App und könnten jederzeit die Einstellungen der Software ändern. Die großen Softwareplattformen von Google und Apple hätten ihre Genehmigungen zum Download erteilt. Es sei zudem nicht verpflichtend, die Anwendung auf das eigene Mobiltelefon herunterzuladen. Die Registrierung könne auch über die Internetseite erfolgen. In der Praxis dürfte dies für alle Betroffenen aber erhebliche Verzögerungen in alltäglichen Prozessen bedeuten.

Ron Deibert vom Citizen Lab warf dem IOC via ZDNet vor, seine Verantwortung nicht ernstzunehmen. Stattdessen hoffe die Organisation darauf, dass die Nutzer die persönlichen Daten-Risiken minimieren. Die Forscher sehen jedoch sowohl die Allgemeinen Geschäftbedingungen von Google als auch von Apple verletzt. Sogar chinesische Gesetze zum Datenschutz sollen laut Citizen Lab durch My2022 gebrochen werden.

Das Thema beschäftigt auch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der 146 Athletinnen und Athleten in die chinesische Hauptstadt schickt. Am Mittwochabend war ein Vertreter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Gast beim digitalen Treffen des Teams Deutschland. In der regelmäßigen Zusammenkunft tauschen sich DOSB-Funktionäre vor Olympia “mit Athlet:innen und Betreuer:innen über den aktuellen Informationsstand aus”, wie der Verband mitteilt. Thema diesmal: Die App My2022.

“Unsere Athleten werden in Peking mit einem Smartphone des IOC-Partners Samsung ausgestattet. Das BSI empfiehlt, ‘My2022’ auf diesen Geräten in China zu verwenden, die App bei der Rückkehr nach Deutschland zu deinstallieren und die Geräte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen”, teilt der DOSB in einer Stellungnahme an China.Table mit.

Die Möglichkeit zum Datenraub und zur Zensur nicht mit großer Entschlossenheit zu verhindern, widerspricht nicht nur dem demokratischen Menschenverstand. Es widerspricht auch dem Geist der Olympischen Charta, auf deren Einhaltung das IOC an anderer Stelle pocht. Hier aber biegt es seine eigenen Grundsätze, bis sie mit den autoritären Vorstellungen Pekings übereinstimmen.

So garantiert Artikel 50 der Charta den Athletinnen und Athleten das Recht zu politischen Äußerungen. Einzige Bedingung: Während der Wettkämpfe oder der Medaillenzeremonien sind sie verboten. Bei Pressekonferenzen sind sie dagegen erlaubt. Dennoch weist das IOC darauf hin, dass die Teilnehmer sich an die örtlichen Gesetze halten müssen. Der Verband unterstützt auch mit dieser Äußerung die Haltung Pekings.

Am Dienstag hatte ein Vertreter des Organisationskomitees BOCOG eine Warnung an ausländische Sportlerinnen und Sportler ausgesprochen: “Jedes Verhalten oder jede Äußerung, die gegen den olympischen Geist verstößt, insbesondere gegen chinesische Gesetze und Vorschriften, unterliegt ebenfalls bestimmten Strafen.” Die Athletenvereinigung Global Athletes warf dem IOC Komplizenschaft vor, weil es Athletinnen und Athleten nicht ausreichend schütze.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Mittwoch gewarnt: “Die Olympischen Winterspiele in Peking dürfen nicht dem Sportwashing dienen.” (China.Table berichtete.) Der neue Begriff bezeichnet Bemühungen, den Ruf eines Landes durch die Organisation eines sportlichen Großereignisses zu verbessern. Wenn Peking die Spiele als Aushängeschild nutzen wolle, dann müsse es alle Personen aus dem Gefängnis entlassen, “die lediglich aufgrund der friedlichen Wahrnehmung ihrer Menschenrechte strafverfolgt und inhaftiert sind”, sagte Julia Duchrow, Stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty in Deutschland.

Walmart wurde in China wegen Verstößen gegen das Cybersicherheits-Gesetz gerügt. Die Behörden in der Tech-Metropole Shenzhen hatten bereits im November 19 Sicherheitslücken innerhalb des Online-Auftritts des Unternehmens in China identifiziert, die potenziell dazu dienen könnten, Kunden auszunutzen. Das Unternehmen aus den USA hätte zudem nicht rechtzeitig auf die Beschwerden des Shenzhen Public Security Bureaus reagiert und die Probleme nicht behoben.

Mit dem Cybersecurity-Gesetz, von dem am 15. Februar eine Neufassung in Kraft tritt, möchte China stärker kontrollieren, vor allem wie Daten von Unternehmen über Kunden gesammelt, gespeichert und verwendet werden. Dabei orientiert sich China eng am europäischen Datenschutzgesetz.

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie forderte die Unternehmen im Land dazu auf, Schwachstellen in ihrer eigenen Software ausfindig zu machen und über eine staatliche Webseite zu melden. Auch chinesische Unternehmen, wie der Fahrdienstleister Didi Chuxing, wurden mehrfach wegen Verstößen gegen das Gesetz gerügt (China Table berichtete). Das ist im Grunde fortschrittlich und sinnvoll. Zumindest, solange die Regeln nicht vom Staat missbraucht werden, um politischen Druck gegen Unternehmen aufzubauen.

Dass die Rüge gegen Walmart jetzt noch einmal öffentlichkeitswirksam vorgebracht wird, ist kein Zufall. Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, ist in China in den vergangenen Wochen in den Fokus der Kritik geraten. Chinesische Internetnutzer hatten entdeckt, dass Walmarts Sparte “Sam’s Club” keine Produkte mehr aus Xinjiang in seinem Online-Shop verkauft. Sam’s Club ist ein eigener Bereich, der nur Mitgliedern zugänglich ist.

Hier fehlen nun vor allem Datteln und Rosinen aus der muslimisch geprägten Provinz. “Alle Produkte ohne triftigen Grund aus einer Region abzuziehen, offenbart eine verborgene Agenda”, erklärte die Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CCDI) als Reaktion auf die Welle der Online-Empörung. Die Behörde warf dem US-Unternehmen zudem “Dummheit und Kurzsichtigkeit vor”. Walmart müsse nun mit Konsequenzen rechnen.

China Quality News, das Online-Sprachrohr der State Administration for Market Regulation, wirft Walmart nun sogar vor, bereits seit fünf Jahren immer wieder gegen chinesische Gesetze verstoßen zu haben: “Von 2017 bis 2020 hat Walmart mehrfach gegen Gesetze in Bezug auf Lebensmittel, Gesundheitsprodukte, Werbung und Kundenrechte verstoßen, und die Marktaufsichtsbehörde hat das Unternehmen gemäß den einschlägigen Gesetzen bestraft”, heißt es in einem Artikel.

China ist für Walmart ein wichtiger Wachstumsmarkt. Die Einzelhandelskette ist dort nicht nur im Online-Geschäft tätig, sondern unterhält auch 423 Geschäfte. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Januar endete, konnte das US-Unternehmen in China einen Umsatz von elf Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Bei rund 560 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz sind das allerdings erst gut zwei Prozent.

Ende Dezember hatte US-Präsident Joe Biden ein Gesetz mit dem Titel “Uyghur Forced Labor Prevention Act” unterzeichnet, nach dem die USA keine Produkte mehr aus Xinjiang importieren wollen. In der Provinz sind zumindest nach Angaben des US-Außenministeriums bis zu zwei Millionen Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Lagern untergebracht, die dort unter anderem, so der US-amerikanische Vorwurf, Zwangsarbeit leisten müssen.

Auch andere westliche Unternehmen wie H&M, Nike, Adidas und Intel wurde bereits mit Boykott gedroht, nachdem sie erklärt hatten, auf die Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsbedingungen in der Region zu achten. Intel entschuldigte sich nach massivem Druck auf Chinas Social-Media-Kanälen mit einem offenen Brief. “Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen, für die Verwirrung, die wir bei unseren geschätzten chinesischen Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit ausgelöst haben.” Man sei leider gezwungen, den US-amerikanischen Regelungen zu folgen.

Xinjiang wird für die globale Wirtschaft immer mehr zum Eiertanz. Laut dem Kundenservice von Sam’s Club handele es sich um ein “Missverständnis”. Die Produkte seien aufgrund von Lieferengpässen und Lagerschwierigkeiten aus dem Sortiment verschwunden. Doch da war das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Der Hashtag “Sam’s Club Card Cancellation” ging auf Chinas Social-Media-Plattformen viral. Walmart-Konkurrenten brachten sich öffentlichkeitswirksam in Stellung, indem sie Produkte aus Xinjiang patriotisch promoteten.

Andersherum ergeht es Tesla. Der E-Autobauer wird im Westen dafür kritisiert, einen Showroom in Xinjiang eröffnet zu haben (China Table berichtete). Tesla-Chef Elon Musk wollte sich bislang nicht dazu äußern. In all diesen Fällen kann sich das neue Datenschutzgesetz als Druckmittel erweisen, die westlichen Firmen im Sinne Pekings zu disziplinieren.

24.01.2022, 9:00-11:00 Uhr (Brüssel Time), 4:00-6:00 PM (Beijing Time)

Webinar/ EU SME Centre & CICC: China Export and Marketing Requirements for Fashion and Apparel Emerging Brands Mehr

24.01.2022, 17:00-19:00 Uhr CST, (11:00-13:00 Uhr Berlin Time)

Networking Online/ AHK China: AHK Spring Festival 2022 – Virtual Networking Night Mehr

24.01.2022, 19:00-20:00 Uhr

Webinar/ Deutsch-Chinesische Gesellschaft Südbaden e.V.: Winterolympiade 2022 in China. Wo und was ist Zhangjiakou? Mehr

25.01.2022, 8:30-10:00 Uhr (Brüssel Time), 3:30-5:00 PM (Beijing Time)

Webinar/ EU SME Centre: Policy Interpretation: China’s 14th Five-Year Plan for Promoting SME Development Mehr

25.01.2022, 10:00 -11:00 Uhr (Brüssel Time), 5:00-6:00 PM (Beijing Time)

Report Launch/ EU SME Centre: The Automotive and New Energy Vehicle Market in China Mehr

26.01.2022, 11:30-1:00 PM (London Time)

Virtual Event/ SOAS London: The Job Market for Foreign Talent in Taiwan Mehr

26.01.2022, 14:00-16:00 Uhr

Event/ Merics: MERICS China Forecast 2022 Mehr

26.01.2022, 5:00-7:00 PM (London Time), 18:00-20:00 Uhr

Talk/ ROC Government: Studying and Research in Taiwan: Briefing on Scholarship and Research Funding Opportunities, and Youth Mobility Scheme Mehr

26.01.2022, 12:30-2:00 PM (EST), 18:30-20:00 Uhr

Webinar/ Harvard University: Featuring Jennifer Pan – Wielding Welfare to Support Autocracy Mehr

26.01.2022, 19:00-20:30 Uhr

Webtalk/ Friedrich Naumann Stiftung: Chinas Zensur und Chinas Propaganda: Wie das Land versucht, die Geschichte umzuschreiben Mehr

26.01.2022, 8:30-9:30 Uhr

Webinar/ Chinaforum Bayern: Chinesische Investitionen in Deutschland in Zeiten von Corona Mehr

26.01.2022, 18:00-21.00 Uhr

Workshop/ Rosa-Luxemburg-Stiftung: Rassismus gegen ostasiatisch gelesene Menschen in Deutschland Mehr

22.01.2022 bis 1.05.2022

Ausstellung/ Linden-Museum Stuttgart: Chapter Germany – Alltagserfahrungen Tübinger Studierender aus China (22. Januar bis 1. Mai) Mehr

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zur Vorsicht bei Wissenschafts-Kooperationen mit Russland und China gemahnt. Es sei “grundsätzlich sinnvoll”, wenn man mit beiden Ländern bei Großprojekten wie etwa dem Kernfusions-Forschungsprojekt ITER zusammenarbeite (China.Table berichtete), sagte die FDP-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Wenn aber ein Projektpartner wie derzeit Russland derart eskaliert, müssen wir uns fragen, wie man künftig damit umgeht”, fügte sie in Anspielung auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hinzu.

Auch mit Blick auf China rief sie zu Zurückhaltung auf. “Wir sind in einem Systemwettbewerb und vertreten andere Werte als China. Das darf man auch im Bereich der Wissenschaft nicht verleugnen”, sagte Stark-Watzinger. In Forschungsbereichen mit strategischem Know-how müsse man Grenzen setzen. “Bei Drittmitteln aus China an deutschen Universitäten müssen die Verträge genau geprüft werden. Wir müssen grundsätzlich hinterfragen, was passiert mit den Erkenntnissen, gibt es eine unerwünschte Einflussnahme?”, betonte Stark-Watzinger. Hintergrund sind Berichte, dass China über finanzielle Förderung von Forschungsprojekten Einfluss auf deutsche Hochschulen nehme. Die französische EU-Ratspräsidentschaft wolle das Thema Wissenschaftsfreiheit auch mit Blick auf diese Themen angehen, sagte die Forschungsministerin.

“Gerade wenn es um Technologietransfer geht, müssen wir besonders achtsam sein“, sagte sie. Die Zusammenarbeit mit China im Bereich der Wissenschaft müsse man deshalb differenziert sehen. Sinnvoll sei etwa die Kooperation im Bereich großer Herausforderungen wie dem Klimawandel. “Aber wir dürfen nicht naiv sein. Zudem sind in China Staat und Wissenschaft, Staat und Unternehmen viel stärker verflochten als bei uns.” Die niederländische Datenanalysefirma Datenna hatte laut “Handelsblatt” darauf verwiesen, dass bei 13.000 Joint Ventures mit ausländischen Firmen in China in etwa 30 Prozent der Fälle der chinesische Staat auf signifikante Weise involviert sei.

Stark-Watzinger machte allerdings deutlich, dass es das falsche Signal wäre, die Zahl der in Deutschland studierenden Chinesinnen und Chinesen zu begrenzen. “Der Austausch ist und bleibt wichtig. Es ist gut, wenn junge Menschen nach Deutschland kommen und unsere pluralistische Gesellschaft und unsere Demokratie kennenlernen”, sagte sie. Laut Statistischem Bundesamt waren chinesische Studenten im Wintersemester 2020/21 die größte nationale Gruppe ausländischer Studierender.

Generell sprach sich die FDP-Politikerin für eine fortlaufende Überprüfung internationaler Großforschungsprojekte aus. Bei der weiteren Finanzierung der Forschung am Kernfusionsreaktor ITER erwartet die FDP-Politikerin keine Einwände des Grünen-Koalitionspartners. “Wir wollen uns ja als Land von fossilen Brennstoffen lösen. Im Gegensatz zur Kernspaltung fallen auch keine radioaktiven Abfälle an”, sagte sie. Forschung mit Blick auf Kernfusion finde in Deutschland etwa in Greifswald oder Garching statt – “auch nach dem Ausstieg aus der Atomenergie. Wir müssen uns das Wissen über diese Technologie erhalten.” rtr/nib

Erstkontakt der Top-Diplomaten: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Donnerstag per Videokonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi ausgetauscht. Baerbock und Wang versicherten sich, dass die Zusammenarbeit ihrer Länder auf der Grundlage des Völkerrechts stattfinden solle. Koordination zwischen China und Deutschland sei für die Bewältigung zahlreicher Krisen wichtig.

In der Version der deutschen Seite kommt auch ein Hinweis auf die Wahrung der Menschenrechte vor. Dieses Detail fehlte in der chinesischen Darstellung. Wang betonte dafür demnach, die Beziehung zwischen den beiden Ländern sei ein Modell für eine “Win-Win-Kooperation”. Beide Seiten sollten “den Grundton des Dialogs und der Zusammenarbeit” bewahren. Baerbock habe versichert, an der Ein-China-Politik festzuhalten.

Das Gespräch bestand demnach aus der Wiederholung bewährter Phrasen aus dem diplomatischen Werkzeugkasten beider Länder. Es bot keine großen Überraschungen. Damit entsprach es dem, was von einem ersten Kennenlernen in einer komplexen internationalen Lage zu erhoffen war. fin

Die französische Nationalversammlung hat die Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung an der uigurischen Minderheit in Xinjiang als Völkermord eingestuft. In einer Abstimmung am Donnerstag fiel das Urteil der Abgeordneten eindeutig aus. 169 Parlamentarier:innen votierten mit Ja. Es gab nur eine Nein-Stimme.

Das Ergebnis der Abstimmung wird nun offiziell der französischen Regierung vorgelegt, die eine öffentliche Verurteilung “der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Genozids” formulieren und außenpolitische Maßnahmen zur Beendigung des Völkermords ergreifen soll. Das Votum ist für die Regierung jedoch nicht bindend. Initiiert wurde die Abstimmung von den oppositionellen Sozialisten. Doch auch die Fraktion der Regierungspartei LREM von Staatspräsident Emmanuel Macron unterstützte die Resolution. “China ist eine Großmacht. Wir lieben das chinesische Volk. Aber wir weigern uns, uns der Propaganda eines Regimes zu unterwerfen, das auf unsere Feigheit und unsere Gier setzt, um vor aller Augen einen Völkermord zu begehen”, sagte der Vorsitzende der sozialistischen Partei, Olivier Faure.

Die französischen Abgeordneten kamen damit zu der gleichen Einschätzung wie zuvor die Parlamentarier in Kanada, den Niederlanden und Litauen sowie der tschechische Senat. Auch die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sprechen offiziell von einem Genozid. Das belgische Parlament sieht das uigurische Volk einem “hohen Risiko” ausgesetzt, Opfer eines Völkermordes zu werden.

In Xinjiang sind laut Schätzungen etwa eine Million Uiguren in Internierungslagern inhaftiert. Chinas Regierung behauptet, die Lager seien Ausbildungszentren, um der lokalen Bevölkerung bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Unabhängige Untersuchungen oder Recherchen durch die Vereinten Nationen, EU-Politiker, Diplomaten, Menschenrechtsgruppen oder Journalisten lässt die Volksrepublik nicht zu.

Ehemalige Häftlinge berichten jedoch von Folter, Vergewaltigungen und Gehirnwäsche, die die Menschen in den Lagern über sich ergehen lassen müssen. Uigurische Exilanten werfen Peking strikte und teils brutale Mittel zur Geburtenkontrolle vor, um eine Fortpflanzung zu verhindern. grz

China will in den nächsten Jahren zehntausende Kilometer an neuen Autobahnen und Hochgeschwindigkeits-Strecken für Züge bauen. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten 14. Fünfjahresplan für die Entwicklung eines modernen Verkehrssystems hervor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Bis 2025 soll das Hochgeschwindigkeitsnetz für Züge um 12.000 auf dann 50.000 Kilometer ausgebaut werden. Im gleichen Zeitraum sollen fast 30.000 Kilometer neue Autobahnen (derzeit 161.000 Kilometer) und 3.400 Kilometer städtischer U-Bahnen gebaut werden (derzeit 6.600 Kilometer).

Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes übersteigt die addierte Netzgröße in Spanien, Japan, Frankreich, Deutschland und Finnland, wie die South China Morning Post berichtet. Während die Pläne beeindruckend klingen, könnten sie auch die Ineffizienz steigern. In der Volksrepublik wird der Großteil der Strecken aufgrund eines zu geringen Passagieraufkommens nicht kostendeckend betrieben. Experten sind sich zudem einig, dass China erneut auf teure Infrastrukturprojekte setzt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. nib

China hat für das vergangene Jahr einen Rekord beim Bau von Solaranlagen auf Gebäudedächern verzeichnet. Laut Bloomberg wurden in Wohngebieten mehr Solaranlagen gebaut als in Solarparks. Die Volksrepublik verfügt demnach über 108 Gigawatt an Solar-Kapazität auf den Dächern von Gebäuden – ein Zuwachs von 29 Gigawatt im letzten Jahr. Der Bau von Solarparks sei aufgrund von hohen Kosten und Projektverzögerungen ins Stocken geraten.

Im vergangenen Jahr hatte China ein Pilotprogramm gestartet, um den Ausbau der Solarmodule auf Dächern zu beschleunigen. Daran nehmen hunderte Städte und Dörfer teil. Laut Bloomberg sollen die Teilnehmer:

Solaranlagen installieren. Experten bewerten den starken Ausbau der dezentralen Solaranlagen als positives Signal.

In den letzten Monaten war der Preis für Polysilizium, dem Ausgangsstoff für Solarmodulen, auf einen Rekordwert gestiegen. Doch mittelfristig soll der Preis wieder sinken, so Analysten (China.Table berichtete), was auch die Kosten für den Solarausbau in China und anderen ambitionierten Staaten wieder senken wird. Trotz des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien, machen Kohle und Gas noch immer 71 Prozent des Strommixes aus. Der Anteil der Solarenergie liegt bei 2,3 Prozent. nib

Genau 30 Jahre sind seit Deng Xiaopings legendärer Inspektionsreise in Chinas Süden (南巡) vergangen. In Wuhan, Shanghai, Kanton und Shenzhen brach er erneut eine Lanze für seine vom Rückfall in die Planwirtschaft bedrohte Reform- und Öffnungspolitik. Dengs Reise initiierte die Gründung von Börsen und Sonderwirtschaftszonen, förderte die Privatinitiative und beendete die ideologische Debatte, ob das Land “kapitalistisch oder sozialistisch” sei (姓资姓社). Im Januar 1992 stand die Partei, drei Jahre nach dem Tianan’men-Massaker, das Deng angeordnet und verschuldet hatte, an der Schwelle ihrer Rückkehr zum dogmatischen Sozialismus alter Prägung.

Dengs Plädoyer für Marktreformen brach die erstarrten Strukturen wieder auf, führte aber zugleich zu extremen sozialen Ungerechtigkeiten. Sie dienen dem heutigen Führer Xi Jinping als Vorwand, den Kurs zu korrigieren. Dengs Reise in den Süden feierte er mit keinem Wort in seiner Neujahrsansprache. Reform und Öffnung lässt er klein schreiben. Hightech und künstliche Intelligenz sollen stattdessen die von ihm bevorzugte Kommandowirtschaft zum Erfolg führen. Dabei weiß er es besser. Er hat unter Chinas systembedingter Mangelgesellschaft und chronischen Rationierungen selbst gelitten. Aber Kontrolle geht ihm vor.

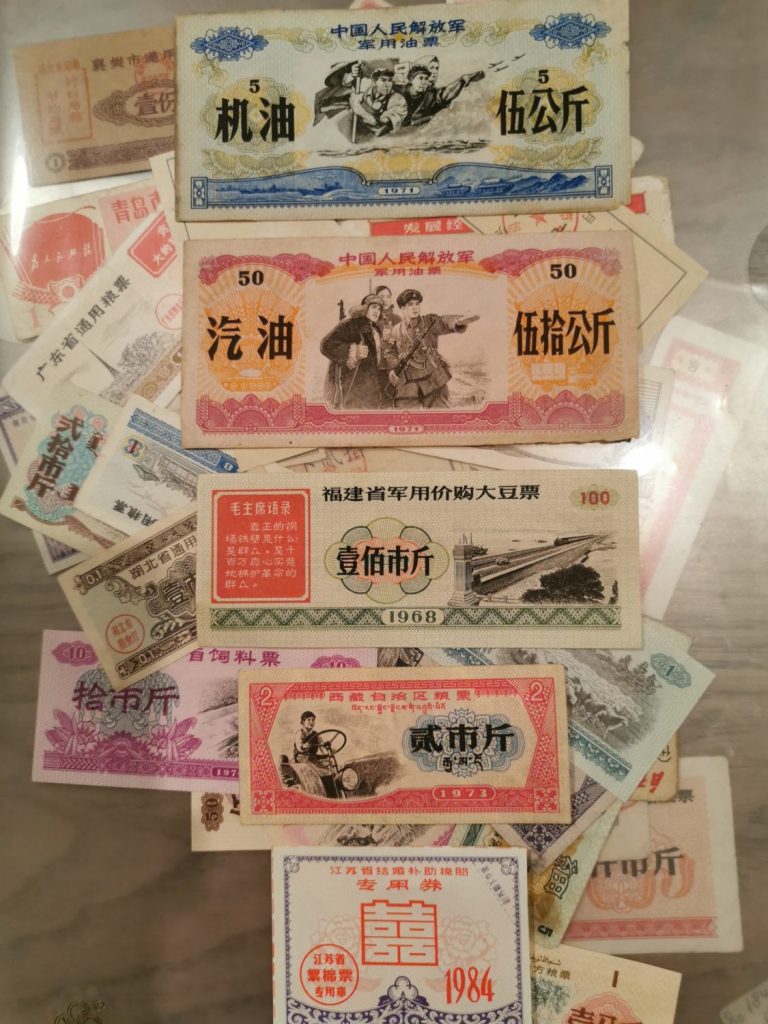

Unsere Tochter Anita kam Ende 1981 in Peking auf die Welt. Ihre Mutter war damals chinesische Staatsbürgerin. Trotz des deutschen Vaters wurde Anita nach der Nationalität der Mutter als Einzelkind im Pass meiner Frau registriert. Wir erhielten einen speziellen Ausweis für Ein-Kind-Familien mit dazugehörendem Bonus von fünf Yuan (damals fünf Euro), ein Badetuch und Seife. Auch einige briefmarkengroße Bezugsscheine waren beigelegt zum Kauf von rationiertem Getreide, Speiseöl und Baumwolle.

Als mir das Konvolut jüngst wieder in die Hände fiel, erinnerte es mich, was China den heute wieder umstrittenen marktwirtschaftlichen Reformen unter der Ära Deng Xiaoping zu verdanken hatte – sie erst sorgten für das Ende der über vier Jahrzehnten dauernden Knappheiten.

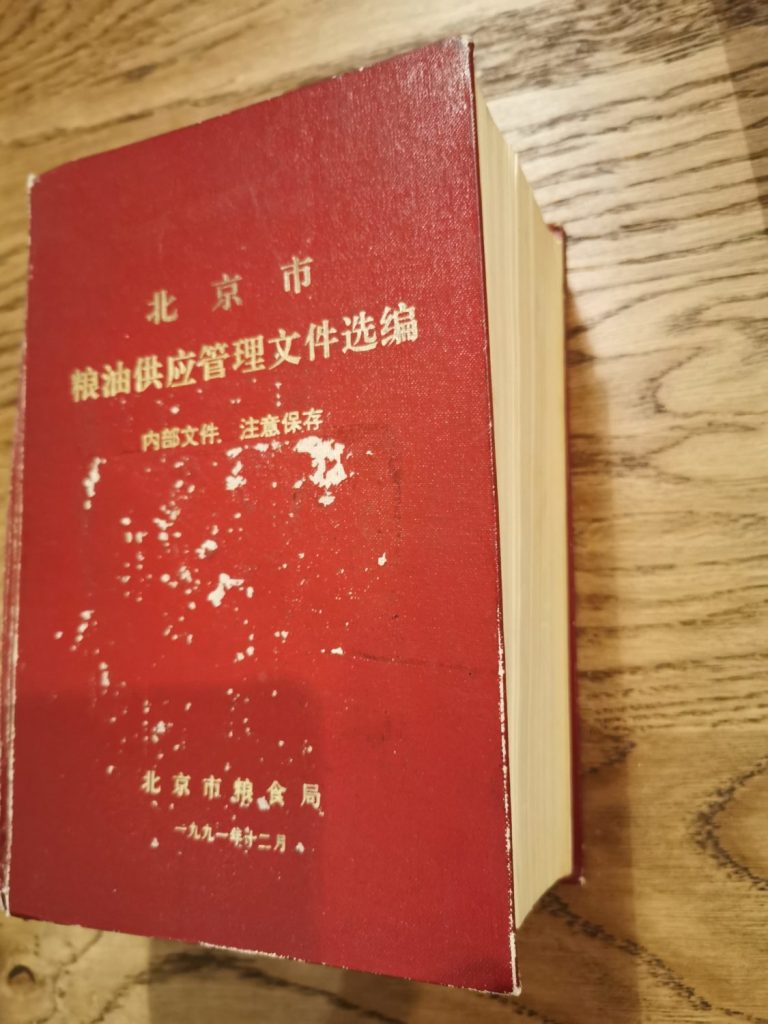

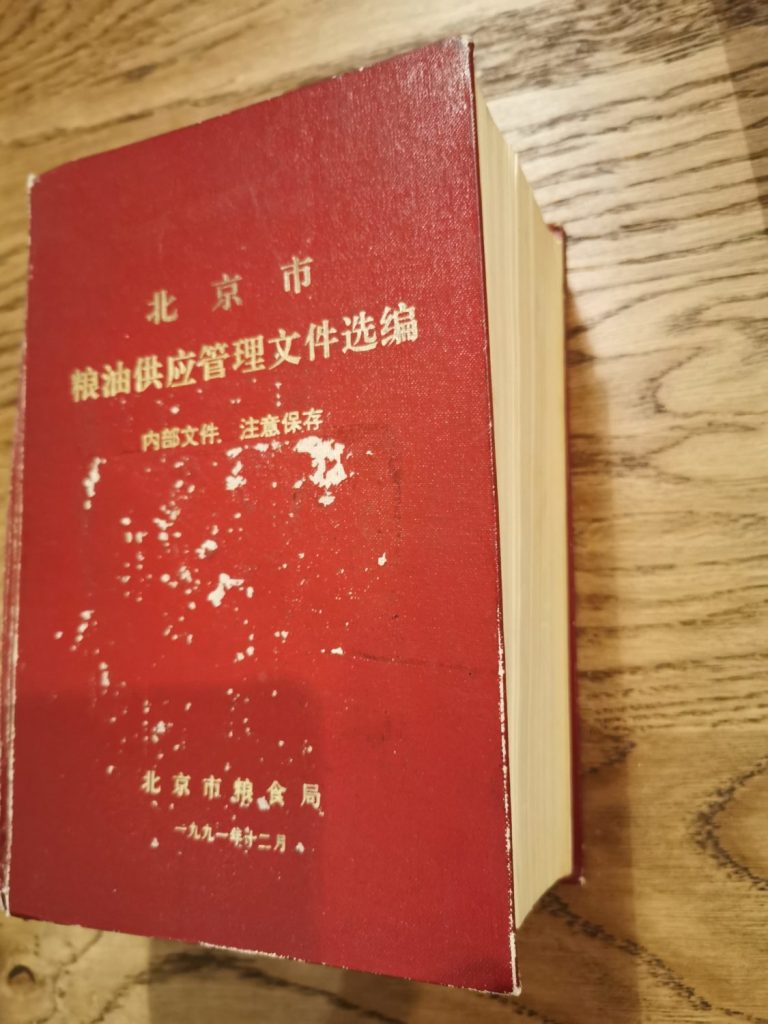

Die ab 1953 erzwungenen Rationierungen wurden zum Wahrzeichen der chinesischen Planwirtschaft. Wie sehr, erkannte ich erst, als ich auf Pekings Flohmarkt Panjiayuan auf einen Ende 1991 erschienenen voluminösen Dokumentenband des Getreideamtes von Peking stieß.

Das Machwerk mit über 1.600 Seiten ist für Ökonomen und Historiker eine Fundgrube. Das Buch wurde öffentlich verramscht, als Peking am 16. Oktober 1993 nach 40 Jahren die Ausgabe der letzten Liangpiao-Getreidemarken offiziell einstellte.

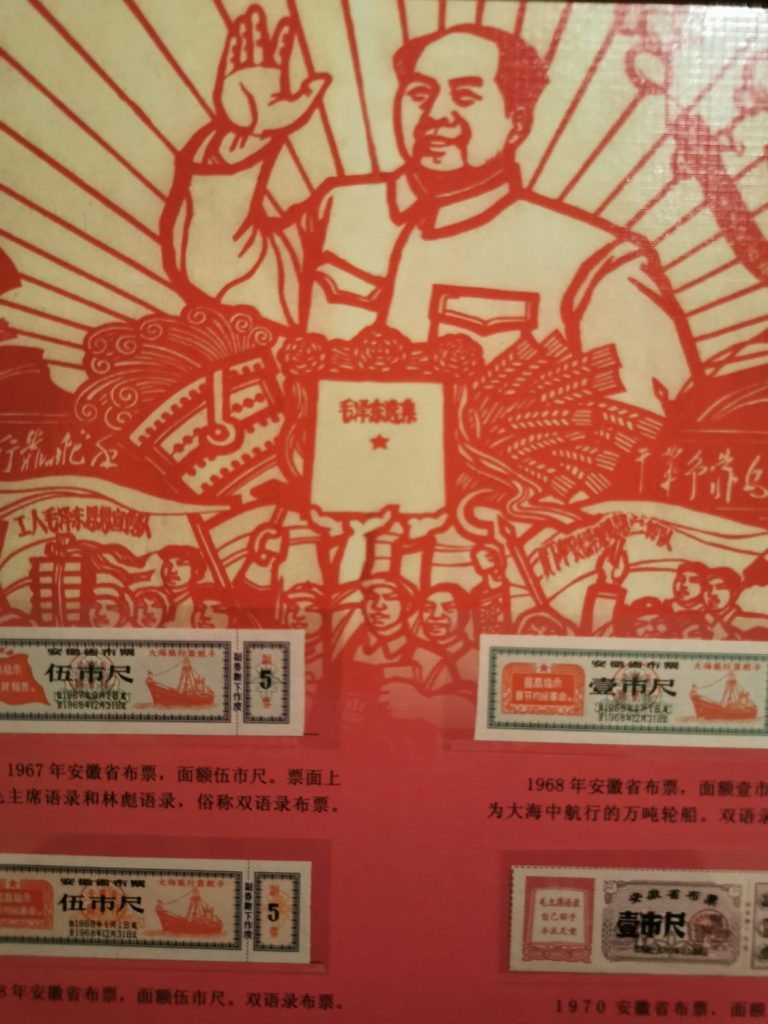

Über Chinas Planwirtschaft wachten Hunderttausende Bürokraten mit immer ausgefeilteren Rationierungsverordnungen. Alles begann am 16. Oktober 1953 mit dem Beschluss des Zentralkomitees den An- und Verkauf von Getreide unter einheitliches Staatsmonopol zu stellen. Am 25. August 1955 erließ der Staatsrat dann für alle Städte und Gemeinden detaillierte Regeln, wie viel Getreide (Reis, Weizen, Hirse, Mais) einem Stadtbewohner nach Art seiner Arbeit, Geschlecht und Alter zustehen. Für Erwachsene lag die Ration zwischen 12,5 und 17,5 Kilo, für Kinder zwischen 1,5 bis zehn Kilo, für die es Liangpiao gab. Bald wurden auch andere Nahrungsmittel, Fleisch und Gemüse, Wolle oder Stoffe und schließlich Bedarfs- und Industriegüter aller Art rationiert. Chinas Forscher fanden, nach Angaben der Rechtszeitung “Fazhi Zhoumo” vom 26.12. 2013 heraus, dass es mindestens 14.000 verschiedene Rationierungsmarken gegeben hat. Nur Funktionäre, Dienstreisende und Soldaten konnten landesweit gültige Coupons erhalten. Ansonsten verteilte jede Stadt und Provinz nur regional gültige Bezugsscheine.

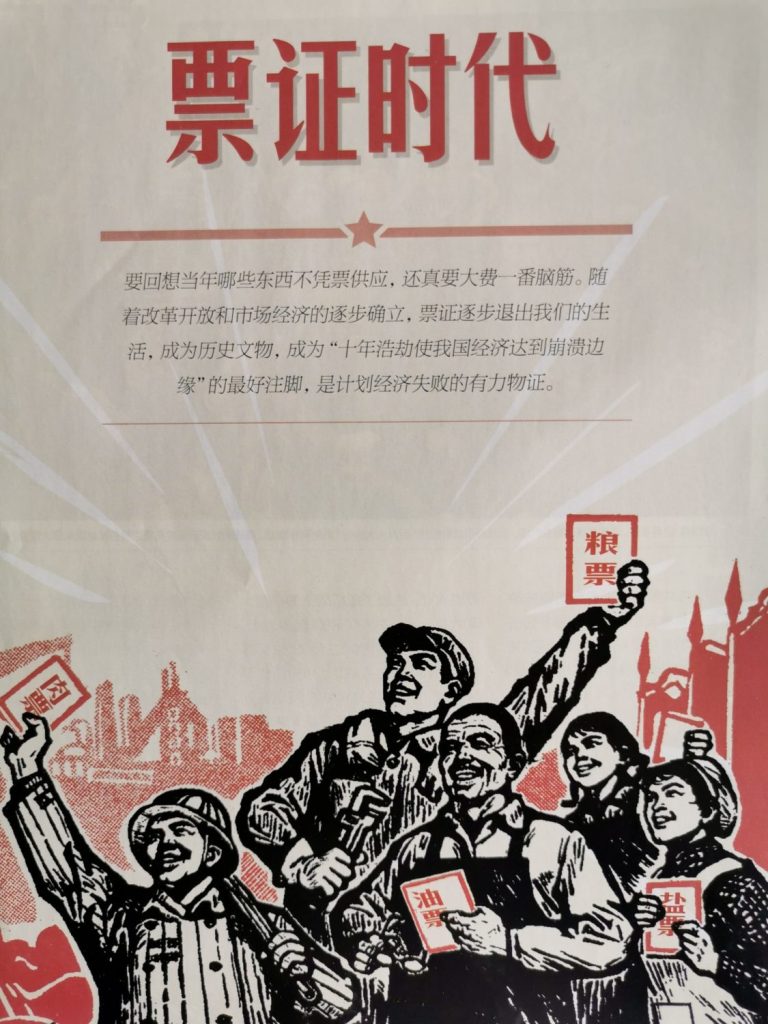

Ohne Coupons konnte niemand in einen anderen Ort reisen, erst recht nicht Chinas Bauern: “Partei und Regierung verschafften sich völlige Kontrolle über das alltägliche Leben der Stadtbevölkerung,” schrieb die 2012 im Verlag der Enzyklopädie erschienene Monografie “Wandel im Sozialleben Chinas” (中国社会生活变迁高智勇). “Bezugsscheine wurden Symbole für die persönliche Identität.” Von einer “zweiter Währung” sprach der Volksmund.

China “war dabei sozialistischer als selbst die Sowjetunion”, schrieb der ehemalige Xinhua-Journalist Yang Jisheng (杨继绳) 2008 in der Zeitschrift Caijing. In späteren Enthüllungsbüchern klagte er Mao an, wegen dessen verheerender Politik des Großen Sprungs nach Vorn und der Volkskommunen 1959 bis 1961 verantwortlich für die schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise des Landes und mehr als 36 Millionen verhungerter Chinesen zu sein. Bezugsmarken spiegeln die Krise wider. Die Zahl rationierter Produkte stieg 1961 auf 156 verschiedenste Waren. Auch die Hauptstadt, die Anfang 1962 erst acht Nahrungsmittel, Baumwolle und Speiseöl rationieren ließ, musste das ab Mitte Juni für 102 Waren tun.

Der ungarische Wirtschaftswissenschaftler János Kornai (1928-2021) wies als erster in seiner 1980 erschienenen Studie zur “Ökonomie der Knappheite” nach, wie chronische Knappheiten systembedingte Folgen des sozialistischen Wirtschaftssystems waren. Chinas Plan- und besondere Kommandowirtschaft der Partei, deren angebliche Vorzüge Xi Jinping heute wieder herausstellen lässt, sei die eigentliche Ursache, schrieb Kornai, dessen Denken Chinas Reformen in ihrer Anfangsphase beeinflusste. Sein Buch erzielte Millionenauflagen, prägte die Pekinger Führung und die erste Generation von Wirtschaftsreformern, die heute immer weniger zu sagen haben.

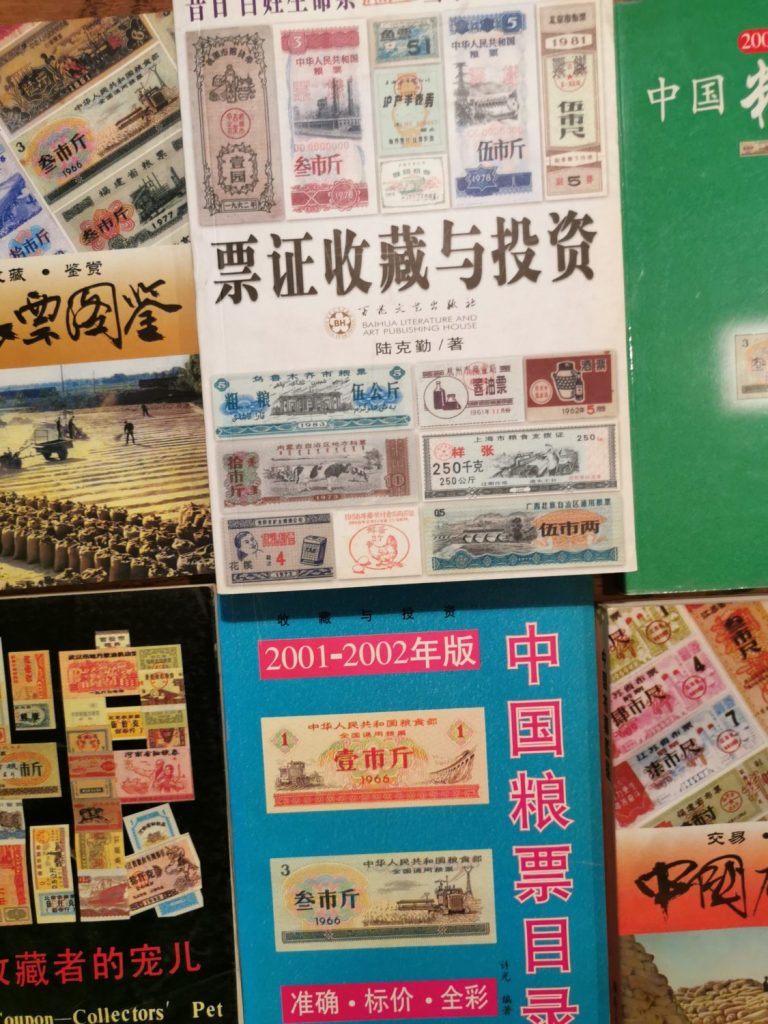

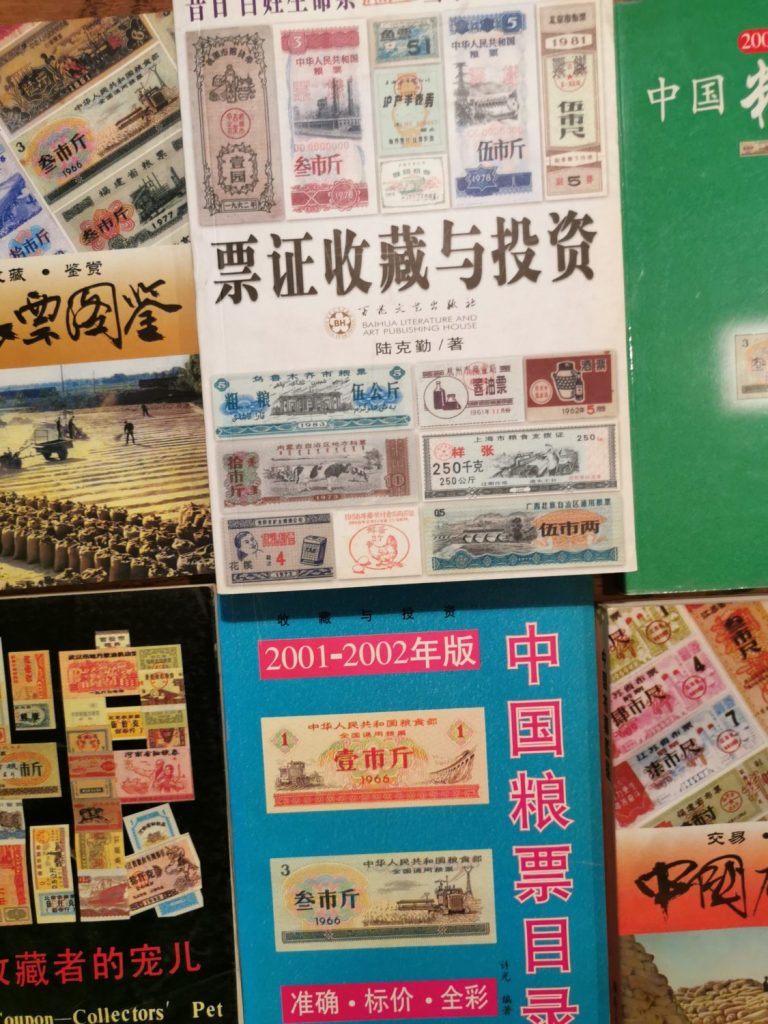

Das Ende des Mangels dank der Deng’schen Reformen in den neunziger Jahren verwandelten die einst verhassten bunten Rationierungsmarken plötzlich zu Sammlerobjekten. Tauschbörsen, Spezialauktionen und Preiskataloge machten sie so kostbar wie Briefmarken. Private Sammler eröffneten Museen. Li Santai brachte in seiner Ausstellung in Südwestchinas Liuzhou bis 2014 mehr als 50.000 Coupons zusammen. Selbst das Propagandablatt China Daily urteilte nach einem Besuch süffisant: “Alles war rationiert, nur das kleine rote Buch mit den Sprüchen Maos gab es ohne Bezugsschein.” Der Hype ist inzwischen abgeebbt. Die Partei, die unter Xi Chinas Geschichte neu interpretieren lässt, will ungern erinnert werden, wie sie das Land einst heruntergewirtschaftet hat.

Chinas Bürokratie konnte in einem System ohne Freizügigkeit über Coupons alle Vorgänge im einzelnen Haushalt kontrollieren. Doch seither strömten Hunderte Millionen Bauern in die Städte auf Arbeitssuche, mehr als 500 Millionen Chinesen lebten Ende 2021 woanders, als sie haushaltsmäßig gemeldet sind. Mit Bargeld, Kreditkarte und Smartphone ist alles frei käuflich. Peking muss sich umstellen. Das ist wohl einer der Gründe, warum die Volksrepublik weltweit an der Spitze modernster Überwachungstechnologien bei erkennungsmäßiger Hightech und künstlicher Intelligenz steht.

Obwohl China heute dank seiner seit Deng Xiaoping wieder privat organisierten Bauernwirtschaft Rekordmengen von jährlich mehr als 650 Millionen Tonnen Getreide erntet und weltweit größter Produzent für Baumwolle, Gemüse, Obst oder Nüssen ist, sorgt sich seine Führung immer wieder vor einer Agrarkrise.

Zuletzt warnte Ende Dezember Parteichef Xi davor, diese Gefahr zu unterschätzen. “Die Reisschüssel muss immer fest in der Hand des chinesischen Volkes bleiben. Sie muss chinesisch produzierte Nahrungsmittel enthalten. Wir müssen die Getreidesicherheit garantieren” (中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮。保证粮食安全). Das Gleiche gelte auch für die Versorgung mit Fleisch und Gemüse.

Seit Amtsantritt treibt Xi dieser Gedanke um. Bereits am 23. Dezember 2013 sagte er auf einer Agrarkonferenz (在中央农村工作会议上的讲话): “Wenn es um die Frage der Getreidesicherheit geht, erinnere ich mich sofort an die Getreidecoupons. Heute vor 20 Jahren wurden sie abgeschafft. (…) Das war ein Meilenstein in der Reformentwicklung unseres Landes. (…) Ein kleines dünnes Stück Papier entschied direkt über das Recht des Menschen auf Essen.” Xi schreibt, er gehöre “noch einer Generation an, für die es wie gestern ist, wenn sie das Wort ‘Rationierungskarten’ hört”. Dann warnte er Chinas langfristige Agrarprobleme zu missachten, “nur weil wir mehrere Jahre hintereinander gute Ernten erzielt haben. Wir dürfen nicht naiv sein”. Auf dem gesamten Weltmarkt würden nicht mehr als 300 Millionen Tonnen Handelsgetreide angeboten. “Selbst, wenn wir im Krisenfall alles aufkauften, reichte es nicht einmal für die Hälfte von Chinas jährlichem Getreidebedarf. Zudem würden wir die Weltversorgung und die Weltmarktpreise ins Chaos stürzen.”

Doch acht Jahre später wendet sich Xi auch bei der Planung der Landwirtschaft wieder sozialistischen Modellen zu. Er scheint seine früheren Erkenntnisse verdrängt zu haben.

Ungarns Knappheitsökonom Kornai, einst Berater der chinesischen Reformer, starb im Oktober 2021 mit 94 Jahren in Budapest. Jüngst hatte er das immer autokratischer werdende Regime unter Xi kritisiert. Drei Monate vor seinem Tod rechnete Korsai in einem Essay für die Financial Times mit Peking ab. Er bedauere in seiner Rolle als Berater Chinas bei der Erschaffung eines reformfeindlichen “Frankenstein’schen Monstersystems” mitgeholfen zu haben. Auch er fühle sich verantwortlich. Peking schwieg bislang über das verbitterte Urteil Korsais.

Dennis Tak Yeung Hau tritt von seinem Posten als Group Vice President der Tencent Music Entertainment Group zurück. Er nennt private Gründe für seinen Schritt. CEO Ross Liang übernimmt vorläufig einen Teil seiner Aufgaben.

Randy Jernejcic wird CEO des ersten Krankenhauses, das der US-Hospitalbetreiber University of Pittsburgh Medical Center in Chengdu eröffnet. Jernejcic war zuvor Medizinischer Leiter des Beijing United Family Hospital.

In der Nähe des Dorfs Huyu bei Peking klettern Kinder auf einem gefrorenen Wasserfall herum. Auch das mag zu den Wintersportaktivitäten gehören, die China der breiten Masse in den Jahren vor den Winterspielen nahe gebracht haben will. Vielleicht haben die Pekinger auch nur von sich aus erkannt, wie viel Spaß man an den gefrorenen Seen vor der Hauptstadt haben kann.