für China-Watcher ist ein Plenum des Zentralkomitees jedes Jahr ein kleines Fest. Schon der Klang des Wortes bestätigt uns, dass wir es weiterhin mit einem System zu tun haben, dessen Strukturen einst Lenin geprägt hat. Bei aller Undurchsichtigkeit der politischen Vorgänge des Landes gibt das etwas Sicherheit. Wenn das ZK sich zu bedeutenden Beschlüssen trifft, dann sind auch bedeutende Beschlüsse zu erwarten. Am Montag geht es wieder los, und zwar mit dem sechsten und letzten Plenum des aktuellen ZKs. Michael Radunski analysiert, welche Signale sich für die ideologische Ausrichtung Chinas schon im Vorfeld deuten lassen. Xi Jinping fällt dabei nicht durch ausgeprägte Bescheidenheit auf.

Während Xi seine Macht festigt, bleibt die einst so wirtschaftsfreundliche Agenda des Landes zum Teil auf der Strecke. Deutsche Unternehmen vor Ort spüren das mehr und mehr, wie aus einer Umfrage der Handelskammer hervorgeht. Vom Optimismus im Frühjahr ist nichts mehr übrig. Die Konjunktur hellt sich nicht auf, sondern es braut sich ein perfekter Sturm zusammen. Probleme mit Lieferketten, Logistik, Corona, Energieversorgung und höheren Preisen verstärken sich weiterhin gegenseitig in einem Teufelskreis, analysiert Amelie Richter.

Die Regierung versucht derweil, ein drängendes Problem der chinesischen Bürger anzugehen, nämlich die hohen Hauspreise. Geplant ist ein Instrument, das in Deutschland schon lange bekannt ist: eine Grundsteuer. Die Einführung einer neuen Belastung für Millionen von Hausbesitzern ist jedoch rechtlich, organisatorisch und propagandistisch eine heikle Operation, die gut vorbereitet sein will. Unser Team in Peking gibt einen Überblick über den Stand der Diskussion.

Diese Woche wird historisch. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Denn seit Montag tritt das 6. Plenum des 19. Zentralkomitees in Peking zusammen. Die 370 Delegierten sollen unter anderem eine “historische Resolution” verabschieden. Was genau in diesem Beschluss von Präsident Xi Jinping drin stehen wird, ist zwar noch nicht bekannt, in den chinesischen Medien wird allerdings schon seit Tagen berichtet, dass damit “die großen Erfolge und historischen Errungenschaften der Partei in ihrem 100-jährigen Kampf” gefeiert werden sollen.

Das 6. Plenum vom 8. bis 11. November wäre sicherlich der geeignete Anlass für eine Verlautbarung von epischer Tragweite. In China werden die Treffen der jeweils amtierenden Zentralkomitees durchnummeriert. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei üblicherweise das 3. Plenum und das 6. Plenum: Während auf dem 3. Plenum besondere Reformprojekte bekannt gegeben werden, werden auf dem 6. Plenum als finalem Treffen vor dem Parteitag weitreichende Grundsatzentscheidungen getroffen, die für Jahrzehnte nachwirken. Auch dieses Mal soll es eine “historische Resolution” geben.

Xi nimmt sich viel vor. Beschlüsse, die das Etikett einer “historischen Resolution” erhalten, sind sehr selten und stehen aus der Flut der Parteiverlautbarungen deutlich heraus. In 100 Jahren Parteigeschichte gab es solche Resolutionen erst zweimal:

Die Gleichstellung mit Mao und Deng verdeutlicht bereits, auf welcher Stufe sich Staatspräsident Xi Jinping wähnt.

Doch derartige Resolutionen haben nicht nur einen hohen Symbolwert, sie sind zudem ein wichtiges Instrument in der chinesischen Politik. Im Grunde erfüllen sie zwei praktische Funktionen: Zum einen wird mit ihnen eine Bewertung vergangener Ereignisse vorgenommen. Xi reklamiert mit der “historischen Resolution” also die Deutungshoheit über die Geschichte. Er entscheidet, wie vergangene Geschehnisse zu bewerten sind, was gut und was schlecht für das chinesische Volk ist. Zum anderen gibt die Führung mit derartigen Resolutionen die zukünftige Richtung für die Partei und das Land vor.

Die “historischen Resolutionen” von Mao und Deng folgten ganz diesem Muster. Sie waren geprägt von kritischem Rückblick und ideologischer Vorausschau. Mao rief 1945 zur “Korrektur-Bewegung” auf, was im Grunde vor allem eines bedeutete: die Abrechnung mit seinen innerparteilichen Gegnern. Sie wurden gezwungen, mittels harscher Selbstkritiken eigene Fehler einzugestehen. Am Ende stand Mao als unumstrittener Führer an der Spitze von Partei und Land.

Deng Xiaopings historische Revolution hatte genau die gegenteilige Stoßrichtung. Er griff 1981 zu diesem Mittel, um mit den Fehlern der Mao-Zeit abzurechnen, vor allem mit der Kulturrevolution und ihren Folgen. Dabei gelang es Deng, eine feine Unterscheidung einzuführen zwischen Maos Erfolgen – vor allem rund um die Gründung der Volksrepublik – und Maos Fehlern, die Deng vor allem in den Jahren vor Maos Tod verortete. Als Vorausschau legte Deng damals die ideologische Grundlage für seine folgende Öffnungs- und Reformpolitik.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – sei es mit Maos Kulturrevolution oder gar mit den Ereignissen rund um den Tian’anmen-Platz 1989 – wird es in Xis “historischer Resolution” wohl nicht geben. Im Gegenteil. Es werde vor allem um Lob und Selbstlob gehen, schreibt der abtrünnige Partei-Chronist Deng Yuwen auf der Internetseite Yibao.

In welchem Tonfall die Verkündigung der Resolution ablaufen wird, lässt ein Blick in den letzten Report des Politbüros von Mitte Oktober erahnen. Dort heißt es: “Die Kommunistische Partei Chinas hat alle ethnischen Gruppen des Landes in den vergangenen 100 Jahren zu bedeutsamen Errungenschaften in der menschlichen Entwicklung geführt.” Chinas Bevölkerung sei unterworfen und tyrannisiert worden. Doch nun sei man aufgestanden. Unter der Führung von Xi Jinping befinde sich das Land auf dem Weg hin zu gemeinsamem Wohlstand und spiritueller und nationaler Verjüngung. Kurz: Die 100 Jahre seit Gründung der KP China 1921 in Shanghai sind eine einzige Erfolgsgeschichte, und Xi Jinping der richtige Mann für China.

Es wird deutlich, was Xi auf dem 6. Plenum erreichen will: Mit dem Formulieren einer “historischen Resolution” unterstreicht er abermals seine herausgehobene Stellung in der chinesischen Geschichte. Er steht damit auf einer Stufe mit Mao und Deng. Mindestens. Denn Xi trachtet danach, die beiden Partei-Ikonen noch zu übertreffen, in dem er auf dem 6. Plenum eine Hierarchie der chinesischen Führer installieren will.

An der Spitze stehen dann nur noch er und Mao. In einigem Abstand folgen demnach Deng Xiaoping, dann Jiang Zemin und Hu Jintao. Geht es nach Xi, soll von nun an die Geschichte der Kommunistischen Partei in drei Perioden unterteilt werden können: eine erste Phase unter Mao, dann eine weniger wichtige Zwischenzeit und schließlich die Ära Xi. Der große Reformer Deng Xiaoping wird so zur bloßen Episode.

Diese klare Rangordnung ist aus zwei Gründen für Xi wichtig: aufgrund seines Führungsstils und aufgrund seiner Ziele. Denn Xis Führungsstil stellt eine klare Abkehr von Deng Xiaoping dar. Deng war es, der nach den Irrungen der Mao-Zeit samt Hungerkatastrophe und Kulturrevolution eindringlich davor warnte, jemals wieder eine einzige Person derart mächtig werden zu lassen. In Chinas politischer Kultur endete der Personenkult. Die Amtszeiten der chinesischen Staatspräsidenten waren vor Xi auf zwei Perioden zu je fünf Jahren begrenzt. Xi hat beides einkassiert.

Und auch inhaltlich wandelt Xi auf den Spuren Maos. Aus Sicht vieler Beobachter verordnet Xi dem Land derzeit nicht weniger als eine Art Kulturrevolution 2.0. Zunächst wurde mit äußerster Schärfe gegen korrupte und anderweitig missliebige Kader vorgegangen, nicht wenige Beobachter sprachen in Anlehnung an die Mao-Zeit von einer “Säuberung” der Parteireihen. Auch die Bereiche Wirtschaft (Crackdown gegen große Technologie-Konzerne) und Bildung (neue Lehrpläne an Schulen und Universitäten, Verbote für private Bildungsanbieter) werden völlig umstrukturiert. Alles gepaart mit einer starken Re-Ideologisierung der Gesellschaft (hin zu alten Werten, weg vom Ausland).

Wie weitreichend diese Vorgänge auch innerhalb Chinas wahrgenommen werden, verdeutlichte vor wenigen Wochen der einflussreiche Blogger Li Guangman (李光满) mit seinem Aufsatz “Jeder einzelne kann spüren, dass grundlegende Veränderungen geschehen” (每个人都能感受到,一场深刻的变革正在进行.) Li veröffentlichte den Aufsatz zunächst auf seinem WeChat-Konto, doch innerhalb kürzester Zeit wurde seine Zeilen von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, der Zeitung People’s Daily und dem Fernsehsender CCTV aufgegriffen.

Li lobt darin, wie es vulgären, geldversessenen Individuen endlich an den Kragen gehe – ähnlich wie bei einer Revolution. Das Motiv jener Revolution unter Xi sei es, die auf Geld und Profit fokussierte Gesellschaft zu verändern hin zu einer Gemeinschaft, in der der Mensch und das Gemeinwohl wieder im Zentrum stehen. Es sei die Rückkehr zu den wahren Intentionen (初心) und der Quintessenzen (本质) der KPCh sowie des wahren chinesischen Sozialismus.

Es sind diese Ideen und Schlagworte, mit denen Xi Jinping in den kommenden Jahren die Politik Chinas bestimmen will – und die deshalb wohl auch die “historische Resolution” auf dem 6. Plenum prägen werden.

Doch warum bedarf es dann noch einer “historische Resolution”? Eine oft gehörte Begründung lautet: So stark Xi Jinping nach außen auch wirken mag, innerhalb Chinas sind sowohl sein Führungsstil als auch seine inhaltlichen Ziele umstritten. Doch nur selten zeigen sich Risse im nach außen oft monolithisch wirkenden Gebilde der KP. Aber es gibt sie: Zweifel, Unzufriedenheit, manchmal Misstöne und mitunter gar Kritik. Wie beispielsweise von Zhang Weiying (张维迎). Der Wirtschaftsprofessor der Peking-Universität stellte Anfang September das Konzept des “gemeinschaftlichen Wohlstands” (common prosperity) in Frage. Der Ansatz widerspreche den Grundsätzen einer Marktwirtschaft und könne gar in “gemeinschaftliche Armut” (common poverty) enden.

Und so geht es für Xi auf dem 6. Plenum mit einer “historischen Resolution” um Dreierlei:

Energie- und Rohstoffknappheit, unklare wirtschaftspolitische Vorgaben und Reiserestriktionen haben die Konjunkturerwartungen deutscher Unternehmen in China massiv verschlechtert. Deutsche Unternehmen gehen nur noch 37 Prozent von einer Verbesserung aus – im Vergleich dazu waren es Frühjahr 2021 noch 69 Prozent. Das geht aus einer Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) und der Außenhandelskammer (AHK) hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Gleichzeitig vervierfachte sich die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden zwölf Monaten mit einer Verschlechterung des Geschäftsumfeldes in China rechnen: Waren es im Frühjahr noch fünf Prozent, gehen nun im Herbst 21 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sich ihre Geschäfte schlechter entwickeln werden. Die Einschätzung hat DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier zufolge auch Auswirkungen auf geplante Investitionen: “Die Investitionspläne deutscher Unternehmen steigen, außer in China.”

Der noch im Frühjahr erwartete wirtschaftliche Aufschwung scheine sich somit nicht nachhaltig einzustellen, heißt es im “AHK World Business Outlook”. “Im Herbst 2020 und Frühjahr 2021 hatten die Erwartungen der Unternehmen in China noch weit über dem globalen Schnitt gelegen.” Das globale wirtschaftliche Umfeld wird aus DIHK-Sicht jedoch auch generell “ungemütlicher”, wie Treier sagte. Vor allem Lieferkettenprobleme spitzen sich zu.

Der Umfrage zufolge beklagten 69 Prozent der Unternehmen in China Probleme in ihren Lieferketten beziehungsweise der Logistik in Folge der Corona-Pandemie. Besonders Industrie- und Bauunternehmen seien von Lieferkettenstörungen und deren Auswirkungen betroffen. Neben einer gestiegenen Nachfrage auf der einen und zu geringen Produktionskapazitäten auf der anderen Seite sehen die Unternehmen laut Befragung Transportprobleme – insbesondere aufgrund von mangelnden Containern und Frachtkapazitäten auf Schiffen sowie Produktionsausfällen bei Zulieferern.

Angesichts der Herausforderungen im internationalen Geschäft wollen nun 54 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Lieferketten anpassen, wie Treier erklärte. Unter diesen Firmen suchten 72 Prozent nach neuen Lieferanten, 32 Prozent planten eine Veränderung beziehungsweise Verkürzung der Lieferwege. Auffällig sei, dass 15 Prozent der Firmen ihre Produktion oder Teile ihrer Produktion an neue Standorte verlagern wollten, so Treier. Details für die entsprechenden Antworten in China legte der Bericht nicht vor.

Es gebe jedoch Verschiebungen heraus aus China in den Indo-Pazifik-Raum, so Treier. “Malaysia und Indien werden attraktiver.” Gleichzeitig sei jedoch auch ein Ausbau der Lieferketten deutscher Unternehmen in China ein Thema. Der Grund dafür sind auch Local-Content-Vorschriften, also die Vorgabe, einen Mindestanteil an Teilen im Inland zu beschaffen.

Die Themen Decoupling und Lokalisierung der Lieferketten spielten in China eine große Rolle, so der Chef der AHK in Peking, Jens Hildebrandt. Unsicherheit schaffe demnach vor allem die Nationalisierung der chinesischen Lieferketten. Zudem ließen vage formulierte wirtschaftspolitische Vorstöße wie “Common Prosperity” (China.Table berichtete) die Unternehmen mit Fragezeichen zurück, so Hildebrandt. 45 Prozent der Unternehmen gaben die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der Befragung zufolge als größtes Geschäftsrisiko an.

Die Aussichten in der Volksrepublik würden zudem durch Rohstoff- und Energieengpässe getrübt, erklärte Hildebrandt. Die Energieengpässe seien mittlerweile zwar besser koordiniert. Es sei beobachtet worden, dass die Nachfrage die Förderung von Kohle befeuert habe und Energiepreise angepasst wurden (China.Table berichtete). Hildebrandt geht dennoch davon aus, dass die Energie- und Rohstoffknappheit bis ins Frühjahr des kommenden Jahres zu spüren sei. Die hohen Rohstoffpreise stellen der Umfrage zufolge für 61 Prozent der Unternehmen in China das größte Geschäftsrisiko dar.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie: Von Reiseeinschränkungen sind 85 Prozent der Unternehmen in China betroffen. Hildebrandt rechnete weiterhin mit Reiserestriktionen im gesamten Jahr 2022.

Der “AHK World Business Outlook” basiert auf einer regelmäßigen DIHK-Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen der Deutschen Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen. Die aktuelle Umfrage erfasste im Herbst 2021 die Rückmeldungen von weltweit mehr als 3.200 deutschen Unternehmen. Demnach stammen 41 Prozent der antwortenden Unternehmen aus dem Bereich Industrie- und Baugewerbe, 37 Prozent aus dem Dienstleistungssektor und weitere 22 Prozent sind Handelsunternehmen.

Chinas Regierung will mit ihren seit Jahren debattierten Plänen Ernst machen und schrittweise eine neue Grundsteuer einführen. Es handelt sich um ein hochemotionales Thema, das in der Volksrepublik so gut wie jeden betrifft. Schließlich leben mehr als 90 Prozent der Haushalte in China in ihren eigenen vier Wänden. Das ist deutlich mehr als in Deutschland, wo es viel üblicher ist, eine Wohnung zu mieten. Hier liegt die Quote der Immobilienbesitzer bei rund 50 Prozent.

Dass die meisten Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben, ist aus Sicht der chinesischen Führung natürlich erfreulich. Als problematisch wird dagegen die nicht enden wollende Spekulation auf dem Immobilienmarkt angesehen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, haben bereits 31 Prozent der chinesischen Hausbesitzer zwei Wohnungen und 10,5 Prozent drei oder mehr Wohnungen.

Der Kauf von Immobilien gilt in China als eine lukrative Einbahnstraße: Die Preise können nur nach oben gehen, lautet die weitverbreitete Überzeugung. Wer Geld hat, legt es deshalb in Betongold an. Dabei werden viele der erworbenen Zweit- und Drittimmobilien im Anschluss nicht einmal vermietet. Rund ein Fünftel der verfügbaren Wohnungen in China steht laut einiger Schätzungen leer.

Doch während wohlhabende Familien eine Wohnung nach der nächsten kaufen, sind Immobilien vor allem in Großstädten wie Peking, Shanghai und Shenzhen für junge Erstkäufer so gut wie unerschwinglich geworden. Chinas Präsident Xi Jinping will die geplante Immobiliensteuer als ein weiteres Instrument nutzen, um den aufgeblasenen Immobilienmarkt abzukühlen. Gleichzeitig will er seine Pläne für einen “allgemeinen Wohlstand” voranbringen. Aus Xis Sicht gehört dazu auch, dass Wohnungen wieder erschwinglicher werden.

Ende Oktober beauftragte der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses den Staatsrat damit, in ausgewählten Regionen ein fünfjähriges Probeprogramm für die neue Grundsteuer zu starten. Laut einem Bericht von Reuters werden zehn Städte, darunter Shenzhen, Haikou und Hangzhou, teilnehmen. Nanjing, Suzhou und Peking werden ebenfalls als Kandidaten gehandelt.

Ob eine weiter gefasste Grundsteuer jedoch das richtige Instrument ist, um Wohnraum wieder bezahlbarer zu machen, wird von vielen Experten bezweifelt. Shanghai und Chongqing, zwei der größten urbanen Zentren Chinas, geben einen Hinweis darauf, wie eine Immobiliensteuer wirken könnte. Die beiden Metropolen waren 2011 die ersten Städte, in denen eine solche Abgabe getestet wurde.

In China gibt es neben solchen örtlichen Steuern der Kommunen bisher keine einheitliche Grundsteuer für Wohnimmobilien.

Auch andere Staaten setzen auf Immobiliensteuern: In den USA liegen die Tarife zwischen 0,5 und 2,13 Prozent pro Jahr, während Großbritannien eine Steuer von 1,93 Prozent erhebt. Hongkong erhebt eine Abgabe von fünf Prozent auf der Grundlage der geschätzten Jahresmiete der Immobilie. In Deutschland variiert die Grundsteuer je nach Gemeinde. Sie wurde nach einem besonders komplizierten Verfahren berechnet. Daher haben Bund und Länder es nach langer Diskussion reformiert, doch die Änderungen treten erst 2025 in Kraft. Auch in anderen Ländern ist die Erhebung der Grundsteuer also ein brisantes Thema.

Noch ist nicht bekannt, wie die neuen chinesischen Steuerpläne im Detail aussehen sollen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, es sei sehr wahrscheinlich, dass diesmal alle bestehenden Wohnhäuser einbezogen werden, um die Steuerbasis zu erweitern. Damit würden Erstwohnungen wahrscheinlich nicht von der Abgabe befreit, aber der Steuersatz für diese wahrscheinlich niedrig angesetzt. Die Lokalregierungen könnten zudem 30 bis 60 Quadratmeter für jedes Haushaltsmitglied von der Steuer befreien. Mit diesem Mechanismus würde erreicht werden, dass überwiegend wohlhabende Familien mit großzügigen Wohnungen besteuert werden.

Auch wenn Beobachter skeptisch sind, dass die neue Steuer die Preise auf dem Immobilienmarkt abkühlen wird. Eine lukrative Einnahmequelle für Chinas Lokalregierungen dürfte sie alle mal werden. So schätzt etwa die australische-neuseeländische ANZ Bank, dass jährlich umgerechnet bis zu 200 Milliarden US-Dollar eingenommen werden könnten. Jörn Petring/ Gregor Koppenburg

08.11.2021, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

Danish Institute for International Studies, Vortrag: Webinar: US-China tech competition and Europe’s democracies Mehr

09.11.2021, 12:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing Time)

Universität Genf, Vortrag: Common Prosperity in China: Background, Challenges and Policy Options Mehr

09.11.2021, 12:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing Time)

IfW Kiel, Forschungsseminar: The Carbon Footprint of Global Trade Imbalances Mehr

10.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing & Doing Business in Foshan – Industrial Upgrade & Automation in the GBA Mehr

10.11.2021, 13:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing Time)

Buchvorstellung von c.j. Ng: Winning the B2B Sale in China Mehr

11.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: The Organic & Natural Cosmetics Sector in China Mehr

11.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: The Partners of HCCI in China Mehr

12.11.2021, 18:00 Uhr (13.11.2021, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern Chinese Humanities Seminar Featuring Michel Hockx – The Shifting Limits of Reform: Literature and Censorship in China since 1979 Mehr

13.11.2021, 01:30 Uhr (08:30 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Podiumsdiskussion: Taiwan Studies: New Questions and Challenges Mehr

Am Donnerstag haben sich auf dem Klimagipfel in Glasgow weitere Länder dem Ziel verpflichtet, die Verstromung von Kohle in den 2040er-Jahren auslaufen zu lassen – doch China ist bisher nicht dabei. Außerdem fehlen noch die USA, Indien und Japan. Damit verweigern sich einige der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen der Verpflichtung zum Abbau von Kohlekraftwerken, für die Gastgeber Großbritannien intensiv wirbt. Experten bezweifeln den Wert des Versprechens, wenn nicht alle großen Verschmutzer an Bord kommen.

Die Initiative ist als “Powering Past Coal Alliance” (PPCA) bekannt. Sie wurde 2017 auf COP23 in Bonn ins Leben gerufen. Mit einer Reihe von neuen Beitritten am Donnerstag sind nun 48 Staaten dabei. Deutschland ist der Allianz bereits 2019 beigetreten. COP-Präsident Alok Sharma lobte die Verpflichtungen, die China auch ohne Teilnahme an der PPCA bereits eingegangen ist. “Doch wir würden von China gerne mehr Einzelheiten sehen.”

Einem parallel abgeschlossenen Pakt von 25 Staaten gegen die Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen verweigerte China ebenfalls die Unterschrift. Peking befindet sich hier in Gesellschaft zahlreicher anderer Großverschmutzer, nämlich Deutschland, Südkorea, Japan und Spanien. Die Übereinkunft kam auf Betreiben des britischen Energieministers Greg Hands zustande. Sie sieht vor, bis 2022 vollständig aus Investitionen zur Förderung oder Nutzung von Kohle, Gas und Öl auszusteigen. Das Dokument ist allerdings nicht bindend. Außerdem betrifft es nur neue Pläne, bereits laufende Vorhaben können weiter finanziert werden. Hands traut dem Pakt dennoch zu, 18 Milliarden Dollar jährlich an öffentlichem Geld von schmutzigen in saubere Projekte umzulenken.

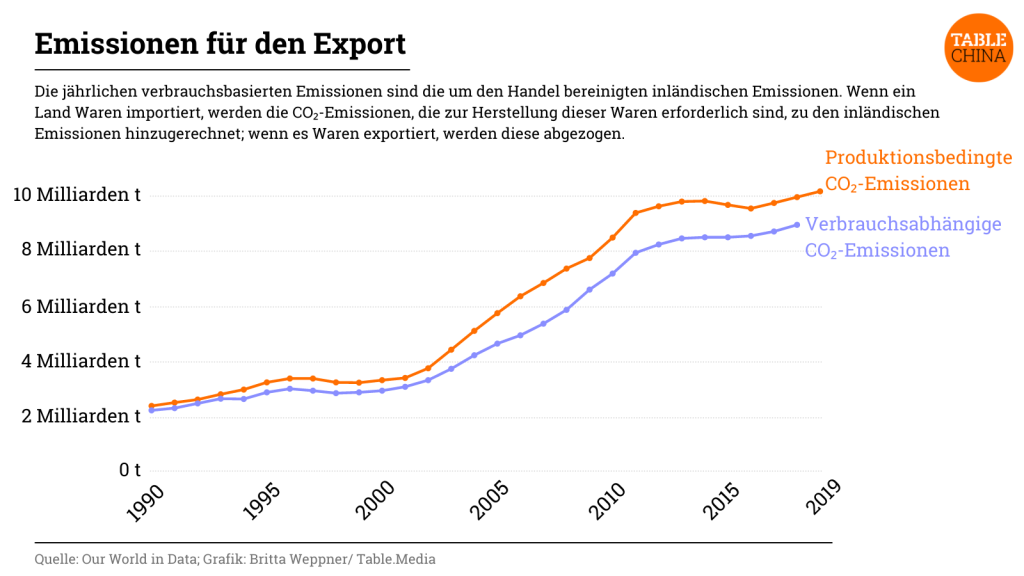

Ein Beitritt Chinas an beiden Vereinbarungen wäre hochwillkommen gewesen: China war 2020 für mehr als 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die in der Nacht zu Donnerstag veröffentlicht wurden. Zwischen 2019 und 2020 stieg Chinas Anteil an den globalen Emissionen um zwei Prozentpunkte. Allerdings hing das auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Infolge des längeren Lockdowns in westlichen Staaten sanken die Emissionen in den entsprechenden Staaten signifikant. Klima-Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Corona-Effekt bei den Emissionen nur kurzfristig war. Für das Jahr 2021 werden für die USA und Europa steigende CO2-Emissionen erwartet.

Umgerechnet auf die Bevölkerung lag der Treibhausgasausstoß in China bei durchschnittlich 7,4 Tonnen pro Einwohner und somit nur noch knapp hinter dem Wert für Deutschland (7,7 Tonnen pro Kopf). US-Amerikaner:innen verursachten 2020 im Durchschnitt über 14 Tonnen CO2 pro Jahr. Allerdings sind auch diese Zahlen wiederum mit Vorsicht zu genießen. Denn gut ein Zehntel des in China verursachten Treibhausgasausstoßes ist durch den hohen Exportüberschuss bedingt und wird somit indirekt im Ausland verursacht. Nichtsdestotrotz bleibt China einer der wichtigsten Akteure auf der derzeit stattfindenden Klimakonferenz in Glasgow. nib/fin

Eine Delegation des Europäischen Parlaments hat Taiwan Unterstützung zugesagt und eine Stärkung der Beziehungen zwischen Brüssel und Taipeh gefordert. “Wir sind mit einer ganz einfachen, sehr klaren Botschaft hierhergekommen: Sie sind nicht allein. Europa steht Ihnen bei”, sagte der französische EU-Politiker Raphaël Glucksmann in Anwesenheit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in einer live auf Facebook übertragenen Sitzung. “Unser Besuch ist als wichtiger erster Schritt zu werten”, so Glucksmann, der die Delegation leitet. Als Nächstes brauche es eine “konkrete Agenda hochrangiger Treffen”, um eine stärkere Partnerschaft zwischen EU und Taiwan aufzubauen. Taiwans Demokratie sei ein Schatz, der beschützt werden müsse, so Glucksmann.

Tsai warnte vor zunehmenden chinesischen Bemühungen, in Taiwan Einfluss zu gewinnen. Sie forderte die Sicherheitsbehörden auf, den Bestrebungen zur Unterwanderung in Taiwan entgegenzuwirken – mithilfe der EU. “Wir hoffen, ein demokratisches Bündnis gegen Desinformation aufzubauen”, so Tsai. Die Delegation ist die erste offiziell entsandte Abordnung aus dem EU-Parlament, die Taiwan besucht. Die Abgeordneten sind Mitglieder des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE).

Die Regierung in Peking verurteilte das Treffen: Chinas Auswärtiges Amt äußerte “starke Unzufriedenheit und entschiedenen Widerstand” gegen den Besuch. “Wir haben die EU aufgefordert, diese Fehler zu korrigieren und den separatistischen Kräften, die für die Unabhängigkeit Taiwans eintreten, keine falschen Signale zu senden.” Ein Beamter sagte, die Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten “die Komplexität und Sensibilität der Taiwan-Frage voll und ganz verstehen, sich an das Bekenntnis der EU zum Ein-China-Prinzip halten und die politische Grundlage für die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU sichern”.

Taipeh streckt angesichts zunehmender Aggressionen aus Peking seine Fühler in Richtung EU aus – Brüssel hadert derzeit jedoch noch mit einer einheitlichen Linie (China.Table berichtete). ari

Die Bundeswehr-Fregatte “Bayern” legt am Freitag im Tokioter Hafen an. Nach ihrem Besuch in der japanischen Hauptstadt nimmt sie im Rahmen ihrer Indopazifik-Mission an einem gemeinsamen Manöver mit den USA, Australien, Japan und Kanada teil. Dabei handelt es sich um die Länder, von denen sich China zunehmend eingekreist fühlt. Zuletzt ist in dem angelsächsisch geprägten Pakt “Aukus” eine pazifische Koalition gegen China näher zusammengerückt (China.Table berichtete). Die Fregatte hatte zuvor den Tag der Deutschen Einheit in Australien aufs Freundlichste begangen. In Shanghai war die Bayern dagegen unerwünscht.

Tatsächlich hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Mission ausdrücklich damit begründet, zur “Wahrung der regelbasierten maritimen Ordnung” beitragen zu wollen. Es gehe darum, “Flagge zu zeigen”, sagte der zuständige Vizeadmiral. Der Störer der Ordnung ist nicht ausdrücklich genannt. Aber allen Beteiligten ist klar, dass China gemeint ist. Das Land macht im Südchinesischen Meer weit ausufernde Gebietsansprüche geltend. Die japanische Interpretation des Fregatten-Besuchs in Tokio ist derweil ebenso klar: Deutschland wolle befreundete Demokratien in der Pazifikregion stärken. Die Wirtschaftszeitung Nikkei geht davon aus, dass die Bundesregierung im Zeitalter nach Merkel eine Wende zu einem kritischen Kurs gegenüber China fahren werde. fin

Die Provinz Shaanxi verfolgt Pläne, den bezahlten Mutterschaftsurlaub auf knapp ein Jahr auszuweiten. Der Vorschlag soll die Geburtenrate erhöhen. Bisher haben Mütter Anspruch auf 168 Tage Mutterschaftsurlaub. Die Ausweitung um ein weiteres halbes Jahr würde den Standard in Shaanxi auf eine Ebene mit Deutschland und Norwegen heben, berichtet Reuters. Die Provinz verfolge demnach auch Pläne, den Vaterschaftsurlaub beim dritten Kind auf 30 Tage zu verdoppeln.

Im Mai hatte China Paaren erlaubt, drei Kinder zu bekommen (China.Table berichtete). Schon damals gab es Zweifel, ob die Einführung der Drei-Kind-Politik allein zu mehr Geburten führen würden. In vielen Städten sind die Lebenshaltungskosten so hoch, dass sich Paare kaum Kinder leisten können. Schon damals gab es Forderungen nach unterstützenden Maßnahmen für Familien. nib

Seitdem es Geschäftsleute aus aller Welt – im Zuge von Pekings Reform- und Öffnungspolitik – nach China zieht, haben Schulungen Konjunktur, wie man sich dort interkulturell verhalten solle, um keinen Fauxpas zu begehen. Richtig mit Visitenkarten umzugehen, steht auf der Benimm-Liste von Consulting-Unternehmen ganz oben. Schließlich folge die Volksrepublik uralten Traditionen. Daran stimmt aber nur, dass Visitenkarten in China erstmals schon vor mehr als 2.000 Jahren im Gebrauch waren. Doch die modernen Namens- und Businesskarten und wie man sie überreicht oder entgegennimmt, schauten sich Chinesen von Europäern und Japanern ab. Erst seit der Digitalisierung der Visitenkarte hat Peking erneut die Nase vorn.

Zwei traditionelle Namenskarten spielten dagegen vor 121 Jahren im weltpolitischen Geschehen eine Rolle. Sie trugen zum Gefühl der Demütigung des chinesischen Kaiserreichs bei. Es ging darum, wie der deutsche Oberbefehlshaber der alliierten Interventionstruppen zur Niederschlagung des Boxeraufstandes mit ihm umging. Alfred Graf von Waldersee ließ die höchstrangigen Abgesandten des Hofes, Li Hongzhang und Prinz Qing, lange Zeit warten, bevor er sich herabließ, sie zu empfangen, obwohl sich beide mit ihren Visitenkarten formvollendet angekündigt hatten.

Noch provozierender war, dass ihm die Emissäre von Kaiserinwitwe Cixi ihre Aufwartung in Pekings imperialer Garten- und Seenanlage Zhongnanhai (中南海) machen mussten. Denn dort hatte Waldersee sein Hauptquartier aufgeschlagen. Er wohnte im Ziguangge (紫光阁), dem mehr als 200 Jahre alten “purpurstrahlenden Pavillon”. In den Gebäuden nebenan war seine deutsche Entourage untergebracht.

Es war der 15. November 1900. “Um 3 Uhr nachmittags blühte uns ein historischer Moment”, notierte Oberstallmeister Fedor von Rauch in seinem Tagebuch: “Der Chef erwartete die beiden chinesischen Würdenträger… Ihnen mag es hart angekommen sein, dem deutschen Feldmarschall in den Gemächern ihrer Herrscherin ihren ehrfurchtsvollen Gruß darzubringen. Die Audienz dauerte gute anderthalb Stunden.”

Der Kaiserhof hatte Li Hongzhang “zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigen Minister zum Zwecke der Wiederherstellung des Friedens zwischen China und den fremden Mächten” ernannt. Prinz Qing assistierte. Waldersee aber war zum Treffen mit ihnen erst bereit, als “sie sich nach wochenlangen Verhandlungen bequemten, ein schriftliches Audienzgesuch an ihn zu richten”, berichtete von Rauch. Beide Mandarine ließen ihren Besuch in traditioneller chinesischer Weise avisieren und schickten ihm vorab ihre Visitenkarten.

Im Nachlass des Hauptmanns von Schönberg entdeckte ich die Namenskarten von Li und Prinz Qing. Sie hatten sie mit jeweils drei Schriftzeichen in schwarzer Tusche von oben nach unten geschrieben und auf längliches rotes Papier gepinselt. Ganz anders sahen die Karten der Vertreter der alliierten Truppen aus acht Staaten aus, ob von Japanern, Russen, Amerikanern oder Franzosen. Sie waren bereits in den heute bekannten viereckigen Formaten auf dünnem weißem Papier gedruckt. In Großbritannien konnte die 1884 gegründete Firma Oscar Friedheim schon 1889 bis zu 100.000 Einzelkarten pro Tag herstellen. Ihre Kartenschneid- und Gravurmaschinen stammten aus Deutschland.

Nicht Europa lernte von China, wenn es um die Handhabung der modernen Visitenkarte “Mingpian” (名片) geht, wie uns viele China-Knigge belehren. Es war umgekehrt. Die Chinesen kopierten das europäische Format, die Zweisprachigkeit der Karte und ihre Drucktechnik. Von den Japanern lernten sie den Umgang. Diese hatten zwar die Schriftzeichen für den Begriff Namenskarte “Mingci” (名刺) aus dem Altchinesischen übernommen, aber entwickelten für sie ein formvollendetes Ritual. Es beginnt damit, dass die flache Karte zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände gehalten und dem Gegenüber mit angedeutetem Diener überreicht werden muss.

China lernte schnell. 2018 nannte die Pekinger Tageszeitung die heute massenweise Verbreitung von Namenskarten in der Volksrepublik ein wichtiges “Instrument für Sozialkontakte” (“社会交往的重要工具”). Genutzt wurden die Karten seit mehr als 2.000 Jahren in China. Adlige aus entfernten Fürstentümern oder Königreichen, die höherstehende Herrscher besuchten, legten ihren Geschenken und Tributen Plättchen aus Bambus oder Holz bei, die Ye (谒) hießen. Auf ihnen standen die Namen der Überbringer, oft auch Angaben zu ihrem Rang und von wo sie kamen. Spätere Dynastien verwendeten dann Seide, Stoffe und ab der Ming-Zeit auch Papier.

Moderne gedruckte Karten kamen massenweise mit dem Wirtschaftsaufschwung nach der Kulturrevolution 1978 in China auf. Anfangs verzweifelten die Kunden von Pekings kleingewerblichen Druckereien. Denn diese konnten keine Fremdsprachen und brachten es nicht fertig, ausländisch geschriebene Namen fehlerfrei zu setzen. Erst Kopier- und Scantechniken lösten das hartnäckige Problem.

Die IT-Revolution verhalf China aufzuholen und heute sogar Vorreiter der elektronischen Visitenkarte zu werden. Vor allem, nachdem 2011 WeChat aufkam und die digitale Businesskarte die gedruckte Namenskarte verdrängte. Nach aktuellen Angaben nutzten von 2011 bis 2021 mehr als 230 Millionen Chinesen Businesskarten, darunter seit 2017 mehr als 50 Millionen nur noch digital über Apps, WeChat und QR-Codes. In Metropolen wie Shanghai, Peking und Shenzhen stirbt die gedruckte Karte aus.

Ein halbes Jahrhundert, nachdem Waldersee sein kurzzeitiges Gastspiel im Zhongnanhai gegeben hatte, bezogen am 15. Juni 1949 Chinas Kommunisten den einstigen Park der Kaiser, noch bevor sie ihre Volksrepublik ausriefen. Mao Zedong machte Zhongnanhai zum Sitz der Partei und wohnte dort auch privat. Der Volksmund nennt das schwer bewachte Areal westlich vom Kaiserpalast seither die “neue verbotene Stadt.”

In seinem Purpurpalast (Ziguange) empfängt Chinas Führung heute manchmal illustre ausländische Gäste. Sie mag nicht an die kaiserlichen Vorbewohner erinnert werden. Noch weniger an die Zeit, als ein deutscher Oberbefehlshaber hier residierte und Abgesandte des Kaiserhauses bei ihm ihre Visitenkarten abgeben mussten. Nicht nur diese nahmen die Deutschen bei ihrem Abzug mit. Sie sollen auch allerlei andere Kunstschätze gleich mit abtransportiert haben.

Gerardo Madonna ist für seine neue Position aus China zurückgekehrt: Madonna ist seit Beginn des Monats in der Projektsteuerung bei VW in Wolfsburg tätig. Zuvor war er Manager bei FAW-Volkswagen in Changchun.

Wolfgang Schröer ist neuer HR-Direktor für Production Joint Venture bei Daimler Greater China. Schröer war zuvor bei der Daimler AG in verschiedenen Positionen tätig.

Nebel in Tianjin. Oder eher Wolken? Das Dach des Tianjin World Financial Center ragt jedenfalls aus der Suppe heraus. Aus der Vogelperspektive der Drohne wirkt es wie ein Schiff im Meer des weißen Wogen. Mit 337 Metern ist der “Jin-Tower” hoch genug, um von seinen höchsten Stockwerken aus einen Ausblick wie aus einem Flugzeug zu ermöglichen.

für China-Watcher ist ein Plenum des Zentralkomitees jedes Jahr ein kleines Fest. Schon der Klang des Wortes bestätigt uns, dass wir es weiterhin mit einem System zu tun haben, dessen Strukturen einst Lenin geprägt hat. Bei aller Undurchsichtigkeit der politischen Vorgänge des Landes gibt das etwas Sicherheit. Wenn das ZK sich zu bedeutenden Beschlüssen trifft, dann sind auch bedeutende Beschlüsse zu erwarten. Am Montag geht es wieder los, und zwar mit dem sechsten und letzten Plenum des aktuellen ZKs. Michael Radunski analysiert, welche Signale sich für die ideologische Ausrichtung Chinas schon im Vorfeld deuten lassen. Xi Jinping fällt dabei nicht durch ausgeprägte Bescheidenheit auf.

Während Xi seine Macht festigt, bleibt die einst so wirtschaftsfreundliche Agenda des Landes zum Teil auf der Strecke. Deutsche Unternehmen vor Ort spüren das mehr und mehr, wie aus einer Umfrage der Handelskammer hervorgeht. Vom Optimismus im Frühjahr ist nichts mehr übrig. Die Konjunktur hellt sich nicht auf, sondern es braut sich ein perfekter Sturm zusammen. Probleme mit Lieferketten, Logistik, Corona, Energieversorgung und höheren Preisen verstärken sich weiterhin gegenseitig in einem Teufelskreis, analysiert Amelie Richter.

Die Regierung versucht derweil, ein drängendes Problem der chinesischen Bürger anzugehen, nämlich die hohen Hauspreise. Geplant ist ein Instrument, das in Deutschland schon lange bekannt ist: eine Grundsteuer. Die Einführung einer neuen Belastung für Millionen von Hausbesitzern ist jedoch rechtlich, organisatorisch und propagandistisch eine heikle Operation, die gut vorbereitet sein will. Unser Team in Peking gibt einen Überblick über den Stand der Diskussion.

Diese Woche wird historisch. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Denn seit Montag tritt das 6. Plenum des 19. Zentralkomitees in Peking zusammen. Die 370 Delegierten sollen unter anderem eine “historische Resolution” verabschieden. Was genau in diesem Beschluss von Präsident Xi Jinping drin stehen wird, ist zwar noch nicht bekannt, in den chinesischen Medien wird allerdings schon seit Tagen berichtet, dass damit “die großen Erfolge und historischen Errungenschaften der Partei in ihrem 100-jährigen Kampf” gefeiert werden sollen.

Das 6. Plenum vom 8. bis 11. November wäre sicherlich der geeignete Anlass für eine Verlautbarung von epischer Tragweite. In China werden die Treffen der jeweils amtierenden Zentralkomitees durchnummeriert. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei üblicherweise das 3. Plenum und das 6. Plenum: Während auf dem 3. Plenum besondere Reformprojekte bekannt gegeben werden, werden auf dem 6. Plenum als finalem Treffen vor dem Parteitag weitreichende Grundsatzentscheidungen getroffen, die für Jahrzehnte nachwirken. Auch dieses Mal soll es eine “historische Resolution” geben.

Xi nimmt sich viel vor. Beschlüsse, die das Etikett einer “historischen Resolution” erhalten, sind sehr selten und stehen aus der Flut der Parteiverlautbarungen deutlich heraus. In 100 Jahren Parteigeschichte gab es solche Resolutionen erst zweimal:

Die Gleichstellung mit Mao und Deng verdeutlicht bereits, auf welcher Stufe sich Staatspräsident Xi Jinping wähnt.

Doch derartige Resolutionen haben nicht nur einen hohen Symbolwert, sie sind zudem ein wichtiges Instrument in der chinesischen Politik. Im Grunde erfüllen sie zwei praktische Funktionen: Zum einen wird mit ihnen eine Bewertung vergangener Ereignisse vorgenommen. Xi reklamiert mit der “historischen Resolution” also die Deutungshoheit über die Geschichte. Er entscheidet, wie vergangene Geschehnisse zu bewerten sind, was gut und was schlecht für das chinesische Volk ist. Zum anderen gibt die Führung mit derartigen Resolutionen die zukünftige Richtung für die Partei und das Land vor.

Die “historischen Resolutionen” von Mao und Deng folgten ganz diesem Muster. Sie waren geprägt von kritischem Rückblick und ideologischer Vorausschau. Mao rief 1945 zur “Korrektur-Bewegung” auf, was im Grunde vor allem eines bedeutete: die Abrechnung mit seinen innerparteilichen Gegnern. Sie wurden gezwungen, mittels harscher Selbstkritiken eigene Fehler einzugestehen. Am Ende stand Mao als unumstrittener Führer an der Spitze von Partei und Land.

Deng Xiaopings historische Revolution hatte genau die gegenteilige Stoßrichtung. Er griff 1981 zu diesem Mittel, um mit den Fehlern der Mao-Zeit abzurechnen, vor allem mit der Kulturrevolution und ihren Folgen. Dabei gelang es Deng, eine feine Unterscheidung einzuführen zwischen Maos Erfolgen – vor allem rund um die Gründung der Volksrepublik – und Maos Fehlern, die Deng vor allem in den Jahren vor Maos Tod verortete. Als Vorausschau legte Deng damals die ideologische Grundlage für seine folgende Öffnungs- und Reformpolitik.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – sei es mit Maos Kulturrevolution oder gar mit den Ereignissen rund um den Tian’anmen-Platz 1989 – wird es in Xis “historischer Resolution” wohl nicht geben. Im Gegenteil. Es werde vor allem um Lob und Selbstlob gehen, schreibt der abtrünnige Partei-Chronist Deng Yuwen auf der Internetseite Yibao.

In welchem Tonfall die Verkündigung der Resolution ablaufen wird, lässt ein Blick in den letzten Report des Politbüros von Mitte Oktober erahnen. Dort heißt es: “Die Kommunistische Partei Chinas hat alle ethnischen Gruppen des Landes in den vergangenen 100 Jahren zu bedeutsamen Errungenschaften in der menschlichen Entwicklung geführt.” Chinas Bevölkerung sei unterworfen und tyrannisiert worden. Doch nun sei man aufgestanden. Unter der Führung von Xi Jinping befinde sich das Land auf dem Weg hin zu gemeinsamem Wohlstand und spiritueller und nationaler Verjüngung. Kurz: Die 100 Jahre seit Gründung der KP China 1921 in Shanghai sind eine einzige Erfolgsgeschichte, und Xi Jinping der richtige Mann für China.

Es wird deutlich, was Xi auf dem 6. Plenum erreichen will: Mit dem Formulieren einer “historischen Resolution” unterstreicht er abermals seine herausgehobene Stellung in der chinesischen Geschichte. Er steht damit auf einer Stufe mit Mao und Deng. Mindestens. Denn Xi trachtet danach, die beiden Partei-Ikonen noch zu übertreffen, in dem er auf dem 6. Plenum eine Hierarchie der chinesischen Führer installieren will.

An der Spitze stehen dann nur noch er und Mao. In einigem Abstand folgen demnach Deng Xiaoping, dann Jiang Zemin und Hu Jintao. Geht es nach Xi, soll von nun an die Geschichte der Kommunistischen Partei in drei Perioden unterteilt werden können: eine erste Phase unter Mao, dann eine weniger wichtige Zwischenzeit und schließlich die Ära Xi. Der große Reformer Deng Xiaoping wird so zur bloßen Episode.

Diese klare Rangordnung ist aus zwei Gründen für Xi wichtig: aufgrund seines Führungsstils und aufgrund seiner Ziele. Denn Xis Führungsstil stellt eine klare Abkehr von Deng Xiaoping dar. Deng war es, der nach den Irrungen der Mao-Zeit samt Hungerkatastrophe und Kulturrevolution eindringlich davor warnte, jemals wieder eine einzige Person derart mächtig werden zu lassen. In Chinas politischer Kultur endete der Personenkult. Die Amtszeiten der chinesischen Staatspräsidenten waren vor Xi auf zwei Perioden zu je fünf Jahren begrenzt. Xi hat beides einkassiert.

Und auch inhaltlich wandelt Xi auf den Spuren Maos. Aus Sicht vieler Beobachter verordnet Xi dem Land derzeit nicht weniger als eine Art Kulturrevolution 2.0. Zunächst wurde mit äußerster Schärfe gegen korrupte und anderweitig missliebige Kader vorgegangen, nicht wenige Beobachter sprachen in Anlehnung an die Mao-Zeit von einer “Säuberung” der Parteireihen. Auch die Bereiche Wirtschaft (Crackdown gegen große Technologie-Konzerne) und Bildung (neue Lehrpläne an Schulen und Universitäten, Verbote für private Bildungsanbieter) werden völlig umstrukturiert. Alles gepaart mit einer starken Re-Ideologisierung der Gesellschaft (hin zu alten Werten, weg vom Ausland).

Wie weitreichend diese Vorgänge auch innerhalb Chinas wahrgenommen werden, verdeutlichte vor wenigen Wochen der einflussreiche Blogger Li Guangman (李光满) mit seinem Aufsatz “Jeder einzelne kann spüren, dass grundlegende Veränderungen geschehen” (每个人都能感受到,一场深刻的变革正在进行.) Li veröffentlichte den Aufsatz zunächst auf seinem WeChat-Konto, doch innerhalb kürzester Zeit wurde seine Zeilen von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, der Zeitung People’s Daily und dem Fernsehsender CCTV aufgegriffen.

Li lobt darin, wie es vulgären, geldversessenen Individuen endlich an den Kragen gehe – ähnlich wie bei einer Revolution. Das Motiv jener Revolution unter Xi sei es, die auf Geld und Profit fokussierte Gesellschaft zu verändern hin zu einer Gemeinschaft, in der der Mensch und das Gemeinwohl wieder im Zentrum stehen. Es sei die Rückkehr zu den wahren Intentionen (初心) und der Quintessenzen (本质) der KPCh sowie des wahren chinesischen Sozialismus.

Es sind diese Ideen und Schlagworte, mit denen Xi Jinping in den kommenden Jahren die Politik Chinas bestimmen will – und die deshalb wohl auch die “historische Resolution” auf dem 6. Plenum prägen werden.

Doch warum bedarf es dann noch einer “historische Resolution”? Eine oft gehörte Begründung lautet: So stark Xi Jinping nach außen auch wirken mag, innerhalb Chinas sind sowohl sein Führungsstil als auch seine inhaltlichen Ziele umstritten. Doch nur selten zeigen sich Risse im nach außen oft monolithisch wirkenden Gebilde der KP. Aber es gibt sie: Zweifel, Unzufriedenheit, manchmal Misstöne und mitunter gar Kritik. Wie beispielsweise von Zhang Weiying (张维迎). Der Wirtschaftsprofessor der Peking-Universität stellte Anfang September das Konzept des “gemeinschaftlichen Wohlstands” (common prosperity) in Frage. Der Ansatz widerspreche den Grundsätzen einer Marktwirtschaft und könne gar in “gemeinschaftliche Armut” (common poverty) enden.

Und so geht es für Xi auf dem 6. Plenum mit einer “historischen Resolution” um Dreierlei:

Energie- und Rohstoffknappheit, unklare wirtschaftspolitische Vorgaben und Reiserestriktionen haben die Konjunkturerwartungen deutscher Unternehmen in China massiv verschlechtert. Deutsche Unternehmen gehen nur noch 37 Prozent von einer Verbesserung aus – im Vergleich dazu waren es Frühjahr 2021 noch 69 Prozent. Das geht aus einer Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) und der Außenhandelskammer (AHK) hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Gleichzeitig vervierfachte sich die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden zwölf Monaten mit einer Verschlechterung des Geschäftsumfeldes in China rechnen: Waren es im Frühjahr noch fünf Prozent, gehen nun im Herbst 21 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sich ihre Geschäfte schlechter entwickeln werden. Die Einschätzung hat DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier zufolge auch Auswirkungen auf geplante Investitionen: “Die Investitionspläne deutscher Unternehmen steigen, außer in China.”

Der noch im Frühjahr erwartete wirtschaftliche Aufschwung scheine sich somit nicht nachhaltig einzustellen, heißt es im “AHK World Business Outlook”. “Im Herbst 2020 und Frühjahr 2021 hatten die Erwartungen der Unternehmen in China noch weit über dem globalen Schnitt gelegen.” Das globale wirtschaftliche Umfeld wird aus DIHK-Sicht jedoch auch generell “ungemütlicher”, wie Treier sagte. Vor allem Lieferkettenprobleme spitzen sich zu.

Der Umfrage zufolge beklagten 69 Prozent der Unternehmen in China Probleme in ihren Lieferketten beziehungsweise der Logistik in Folge der Corona-Pandemie. Besonders Industrie- und Bauunternehmen seien von Lieferkettenstörungen und deren Auswirkungen betroffen. Neben einer gestiegenen Nachfrage auf der einen und zu geringen Produktionskapazitäten auf der anderen Seite sehen die Unternehmen laut Befragung Transportprobleme – insbesondere aufgrund von mangelnden Containern und Frachtkapazitäten auf Schiffen sowie Produktionsausfällen bei Zulieferern.

Angesichts der Herausforderungen im internationalen Geschäft wollen nun 54 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Lieferketten anpassen, wie Treier erklärte. Unter diesen Firmen suchten 72 Prozent nach neuen Lieferanten, 32 Prozent planten eine Veränderung beziehungsweise Verkürzung der Lieferwege. Auffällig sei, dass 15 Prozent der Firmen ihre Produktion oder Teile ihrer Produktion an neue Standorte verlagern wollten, so Treier. Details für die entsprechenden Antworten in China legte der Bericht nicht vor.

Es gebe jedoch Verschiebungen heraus aus China in den Indo-Pazifik-Raum, so Treier. “Malaysia und Indien werden attraktiver.” Gleichzeitig sei jedoch auch ein Ausbau der Lieferketten deutscher Unternehmen in China ein Thema. Der Grund dafür sind auch Local-Content-Vorschriften, also die Vorgabe, einen Mindestanteil an Teilen im Inland zu beschaffen.

Die Themen Decoupling und Lokalisierung der Lieferketten spielten in China eine große Rolle, so der Chef der AHK in Peking, Jens Hildebrandt. Unsicherheit schaffe demnach vor allem die Nationalisierung der chinesischen Lieferketten. Zudem ließen vage formulierte wirtschaftspolitische Vorstöße wie “Common Prosperity” (China.Table berichtete) die Unternehmen mit Fragezeichen zurück, so Hildebrandt. 45 Prozent der Unternehmen gaben die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der Befragung zufolge als größtes Geschäftsrisiko an.

Die Aussichten in der Volksrepublik würden zudem durch Rohstoff- und Energieengpässe getrübt, erklärte Hildebrandt. Die Energieengpässe seien mittlerweile zwar besser koordiniert. Es sei beobachtet worden, dass die Nachfrage die Förderung von Kohle befeuert habe und Energiepreise angepasst wurden (China.Table berichtete). Hildebrandt geht dennoch davon aus, dass die Energie- und Rohstoffknappheit bis ins Frühjahr des kommenden Jahres zu spüren sei. Die hohen Rohstoffpreise stellen der Umfrage zufolge für 61 Prozent der Unternehmen in China das größte Geschäftsrisiko dar.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie: Von Reiseeinschränkungen sind 85 Prozent der Unternehmen in China betroffen. Hildebrandt rechnete weiterhin mit Reiserestriktionen im gesamten Jahr 2022.

Der “AHK World Business Outlook” basiert auf einer regelmäßigen DIHK-Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen der Deutschen Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen. Die aktuelle Umfrage erfasste im Herbst 2021 die Rückmeldungen von weltweit mehr als 3.200 deutschen Unternehmen. Demnach stammen 41 Prozent der antwortenden Unternehmen aus dem Bereich Industrie- und Baugewerbe, 37 Prozent aus dem Dienstleistungssektor und weitere 22 Prozent sind Handelsunternehmen.

Chinas Regierung will mit ihren seit Jahren debattierten Plänen Ernst machen und schrittweise eine neue Grundsteuer einführen. Es handelt sich um ein hochemotionales Thema, das in der Volksrepublik so gut wie jeden betrifft. Schließlich leben mehr als 90 Prozent der Haushalte in China in ihren eigenen vier Wänden. Das ist deutlich mehr als in Deutschland, wo es viel üblicher ist, eine Wohnung zu mieten. Hier liegt die Quote der Immobilienbesitzer bei rund 50 Prozent.

Dass die meisten Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben, ist aus Sicht der chinesischen Führung natürlich erfreulich. Als problematisch wird dagegen die nicht enden wollende Spekulation auf dem Immobilienmarkt angesehen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, haben bereits 31 Prozent der chinesischen Hausbesitzer zwei Wohnungen und 10,5 Prozent drei oder mehr Wohnungen.

Der Kauf von Immobilien gilt in China als eine lukrative Einbahnstraße: Die Preise können nur nach oben gehen, lautet die weitverbreitete Überzeugung. Wer Geld hat, legt es deshalb in Betongold an. Dabei werden viele der erworbenen Zweit- und Drittimmobilien im Anschluss nicht einmal vermietet. Rund ein Fünftel der verfügbaren Wohnungen in China steht laut einiger Schätzungen leer.

Doch während wohlhabende Familien eine Wohnung nach der nächsten kaufen, sind Immobilien vor allem in Großstädten wie Peking, Shanghai und Shenzhen für junge Erstkäufer so gut wie unerschwinglich geworden. Chinas Präsident Xi Jinping will die geplante Immobiliensteuer als ein weiteres Instrument nutzen, um den aufgeblasenen Immobilienmarkt abzukühlen. Gleichzeitig will er seine Pläne für einen “allgemeinen Wohlstand” voranbringen. Aus Xis Sicht gehört dazu auch, dass Wohnungen wieder erschwinglicher werden.

Ende Oktober beauftragte der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses den Staatsrat damit, in ausgewählten Regionen ein fünfjähriges Probeprogramm für die neue Grundsteuer zu starten. Laut einem Bericht von Reuters werden zehn Städte, darunter Shenzhen, Haikou und Hangzhou, teilnehmen. Nanjing, Suzhou und Peking werden ebenfalls als Kandidaten gehandelt.

Ob eine weiter gefasste Grundsteuer jedoch das richtige Instrument ist, um Wohnraum wieder bezahlbarer zu machen, wird von vielen Experten bezweifelt. Shanghai und Chongqing, zwei der größten urbanen Zentren Chinas, geben einen Hinweis darauf, wie eine Immobiliensteuer wirken könnte. Die beiden Metropolen waren 2011 die ersten Städte, in denen eine solche Abgabe getestet wurde.

In China gibt es neben solchen örtlichen Steuern der Kommunen bisher keine einheitliche Grundsteuer für Wohnimmobilien.

Auch andere Staaten setzen auf Immobiliensteuern: In den USA liegen die Tarife zwischen 0,5 und 2,13 Prozent pro Jahr, während Großbritannien eine Steuer von 1,93 Prozent erhebt. Hongkong erhebt eine Abgabe von fünf Prozent auf der Grundlage der geschätzten Jahresmiete der Immobilie. In Deutschland variiert die Grundsteuer je nach Gemeinde. Sie wurde nach einem besonders komplizierten Verfahren berechnet. Daher haben Bund und Länder es nach langer Diskussion reformiert, doch die Änderungen treten erst 2025 in Kraft. Auch in anderen Ländern ist die Erhebung der Grundsteuer also ein brisantes Thema.

Noch ist nicht bekannt, wie die neuen chinesischen Steuerpläne im Detail aussehen sollen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, es sei sehr wahrscheinlich, dass diesmal alle bestehenden Wohnhäuser einbezogen werden, um die Steuerbasis zu erweitern. Damit würden Erstwohnungen wahrscheinlich nicht von der Abgabe befreit, aber der Steuersatz für diese wahrscheinlich niedrig angesetzt. Die Lokalregierungen könnten zudem 30 bis 60 Quadratmeter für jedes Haushaltsmitglied von der Steuer befreien. Mit diesem Mechanismus würde erreicht werden, dass überwiegend wohlhabende Familien mit großzügigen Wohnungen besteuert werden.

Auch wenn Beobachter skeptisch sind, dass die neue Steuer die Preise auf dem Immobilienmarkt abkühlen wird. Eine lukrative Einnahmequelle für Chinas Lokalregierungen dürfte sie alle mal werden. So schätzt etwa die australische-neuseeländische ANZ Bank, dass jährlich umgerechnet bis zu 200 Milliarden US-Dollar eingenommen werden könnten. Jörn Petring/ Gregor Koppenburg

08.11.2021, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

Danish Institute for International Studies, Vortrag: Webinar: US-China tech competition and Europe’s democracies Mehr

09.11.2021, 12:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing Time)

Universität Genf, Vortrag: Common Prosperity in China: Background, Challenges and Policy Options Mehr

09.11.2021, 12:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing Time)

IfW Kiel, Forschungsseminar: The Carbon Footprint of Global Trade Imbalances Mehr

10.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing & Doing Business in Foshan – Industrial Upgrade & Automation in the GBA Mehr

10.11.2021, 13:00 Uhr (20:00 Uhr Beijing Time)

Buchvorstellung von c.j. Ng: Winning the B2B Sale in China Mehr

11.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: The Organic & Natural Cosmetics Sector in China Mehr

11.11.2021, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: The Partners of HCCI in China Mehr

12.11.2021, 18:00 Uhr (13.11.2021, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern Chinese Humanities Seminar Featuring Michel Hockx – The Shifting Limits of Reform: Literature and Censorship in China since 1979 Mehr

13.11.2021, 01:30 Uhr (08:30 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Podiumsdiskussion: Taiwan Studies: New Questions and Challenges Mehr

Am Donnerstag haben sich auf dem Klimagipfel in Glasgow weitere Länder dem Ziel verpflichtet, die Verstromung von Kohle in den 2040er-Jahren auslaufen zu lassen – doch China ist bisher nicht dabei. Außerdem fehlen noch die USA, Indien und Japan. Damit verweigern sich einige der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen der Verpflichtung zum Abbau von Kohlekraftwerken, für die Gastgeber Großbritannien intensiv wirbt. Experten bezweifeln den Wert des Versprechens, wenn nicht alle großen Verschmutzer an Bord kommen.

Die Initiative ist als “Powering Past Coal Alliance” (PPCA) bekannt. Sie wurde 2017 auf COP23 in Bonn ins Leben gerufen. Mit einer Reihe von neuen Beitritten am Donnerstag sind nun 48 Staaten dabei. Deutschland ist der Allianz bereits 2019 beigetreten. COP-Präsident Alok Sharma lobte die Verpflichtungen, die China auch ohne Teilnahme an der PPCA bereits eingegangen ist. “Doch wir würden von China gerne mehr Einzelheiten sehen.”

Einem parallel abgeschlossenen Pakt von 25 Staaten gegen die Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen verweigerte China ebenfalls die Unterschrift. Peking befindet sich hier in Gesellschaft zahlreicher anderer Großverschmutzer, nämlich Deutschland, Südkorea, Japan und Spanien. Die Übereinkunft kam auf Betreiben des britischen Energieministers Greg Hands zustande. Sie sieht vor, bis 2022 vollständig aus Investitionen zur Förderung oder Nutzung von Kohle, Gas und Öl auszusteigen. Das Dokument ist allerdings nicht bindend. Außerdem betrifft es nur neue Pläne, bereits laufende Vorhaben können weiter finanziert werden. Hands traut dem Pakt dennoch zu, 18 Milliarden Dollar jährlich an öffentlichem Geld von schmutzigen in saubere Projekte umzulenken.

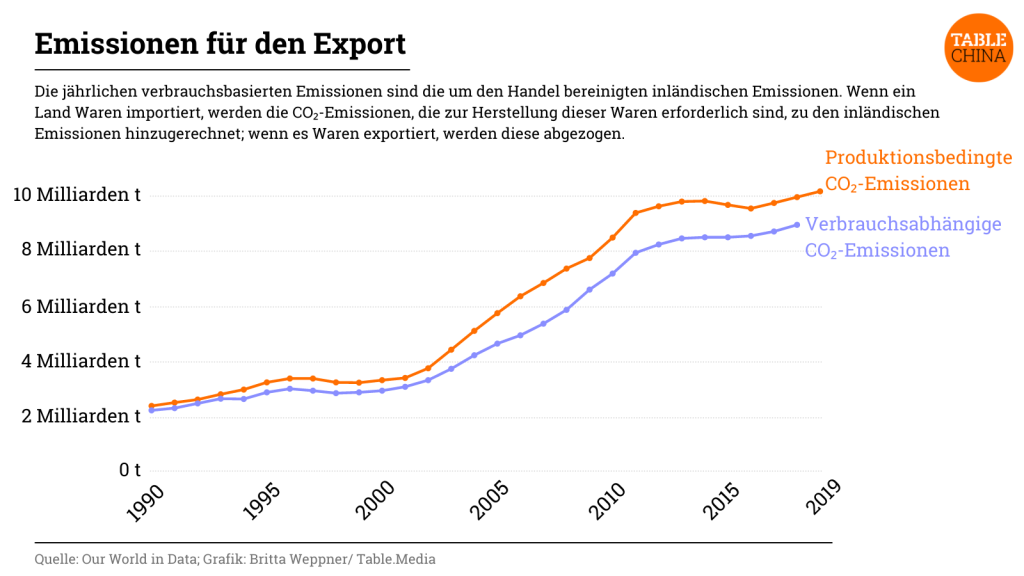

Ein Beitritt Chinas an beiden Vereinbarungen wäre hochwillkommen gewesen: China war 2020 für mehr als 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die in der Nacht zu Donnerstag veröffentlicht wurden. Zwischen 2019 und 2020 stieg Chinas Anteil an den globalen Emissionen um zwei Prozentpunkte. Allerdings hing das auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Infolge des längeren Lockdowns in westlichen Staaten sanken die Emissionen in den entsprechenden Staaten signifikant. Klima-Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Corona-Effekt bei den Emissionen nur kurzfristig war. Für das Jahr 2021 werden für die USA und Europa steigende CO2-Emissionen erwartet.

Umgerechnet auf die Bevölkerung lag der Treibhausgasausstoß in China bei durchschnittlich 7,4 Tonnen pro Einwohner und somit nur noch knapp hinter dem Wert für Deutschland (7,7 Tonnen pro Kopf). US-Amerikaner:innen verursachten 2020 im Durchschnitt über 14 Tonnen CO2 pro Jahr. Allerdings sind auch diese Zahlen wiederum mit Vorsicht zu genießen. Denn gut ein Zehntel des in China verursachten Treibhausgasausstoßes ist durch den hohen Exportüberschuss bedingt und wird somit indirekt im Ausland verursacht. Nichtsdestotrotz bleibt China einer der wichtigsten Akteure auf der derzeit stattfindenden Klimakonferenz in Glasgow. nib/fin

Eine Delegation des Europäischen Parlaments hat Taiwan Unterstützung zugesagt und eine Stärkung der Beziehungen zwischen Brüssel und Taipeh gefordert. “Wir sind mit einer ganz einfachen, sehr klaren Botschaft hierhergekommen: Sie sind nicht allein. Europa steht Ihnen bei”, sagte der französische EU-Politiker Raphaël Glucksmann in Anwesenheit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in einer live auf Facebook übertragenen Sitzung. “Unser Besuch ist als wichtiger erster Schritt zu werten”, so Glucksmann, der die Delegation leitet. Als Nächstes brauche es eine “konkrete Agenda hochrangiger Treffen”, um eine stärkere Partnerschaft zwischen EU und Taiwan aufzubauen. Taiwans Demokratie sei ein Schatz, der beschützt werden müsse, so Glucksmann.

Tsai warnte vor zunehmenden chinesischen Bemühungen, in Taiwan Einfluss zu gewinnen. Sie forderte die Sicherheitsbehörden auf, den Bestrebungen zur Unterwanderung in Taiwan entgegenzuwirken – mithilfe der EU. “Wir hoffen, ein demokratisches Bündnis gegen Desinformation aufzubauen”, so Tsai. Die Delegation ist die erste offiziell entsandte Abordnung aus dem EU-Parlament, die Taiwan besucht. Die Abgeordneten sind Mitglieder des Sonderausschusses für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE).

Die Regierung in Peking verurteilte das Treffen: Chinas Auswärtiges Amt äußerte “starke Unzufriedenheit und entschiedenen Widerstand” gegen den Besuch. “Wir haben die EU aufgefordert, diese Fehler zu korrigieren und den separatistischen Kräften, die für die Unabhängigkeit Taiwans eintreten, keine falschen Signale zu senden.” Ein Beamter sagte, die Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten “die Komplexität und Sensibilität der Taiwan-Frage voll und ganz verstehen, sich an das Bekenntnis der EU zum Ein-China-Prinzip halten und die politische Grundlage für die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU sichern”.

Taipeh streckt angesichts zunehmender Aggressionen aus Peking seine Fühler in Richtung EU aus – Brüssel hadert derzeit jedoch noch mit einer einheitlichen Linie (China.Table berichtete). ari

Die Bundeswehr-Fregatte “Bayern” legt am Freitag im Tokioter Hafen an. Nach ihrem Besuch in der japanischen Hauptstadt nimmt sie im Rahmen ihrer Indopazifik-Mission an einem gemeinsamen Manöver mit den USA, Australien, Japan und Kanada teil. Dabei handelt es sich um die Länder, von denen sich China zunehmend eingekreist fühlt. Zuletzt ist in dem angelsächsisch geprägten Pakt “Aukus” eine pazifische Koalition gegen China näher zusammengerückt (China.Table berichtete). Die Fregatte hatte zuvor den Tag der Deutschen Einheit in Australien aufs Freundlichste begangen. In Shanghai war die Bayern dagegen unerwünscht.

Tatsächlich hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Mission ausdrücklich damit begründet, zur “Wahrung der regelbasierten maritimen Ordnung” beitragen zu wollen. Es gehe darum, “Flagge zu zeigen”, sagte der zuständige Vizeadmiral. Der Störer der Ordnung ist nicht ausdrücklich genannt. Aber allen Beteiligten ist klar, dass China gemeint ist. Das Land macht im Südchinesischen Meer weit ausufernde Gebietsansprüche geltend. Die japanische Interpretation des Fregatten-Besuchs in Tokio ist derweil ebenso klar: Deutschland wolle befreundete Demokratien in der Pazifikregion stärken. Die Wirtschaftszeitung Nikkei geht davon aus, dass die Bundesregierung im Zeitalter nach Merkel eine Wende zu einem kritischen Kurs gegenüber China fahren werde. fin

Die Provinz Shaanxi verfolgt Pläne, den bezahlten Mutterschaftsurlaub auf knapp ein Jahr auszuweiten. Der Vorschlag soll die Geburtenrate erhöhen. Bisher haben Mütter Anspruch auf 168 Tage Mutterschaftsurlaub. Die Ausweitung um ein weiteres halbes Jahr würde den Standard in Shaanxi auf eine Ebene mit Deutschland und Norwegen heben, berichtet Reuters. Die Provinz verfolge demnach auch Pläne, den Vaterschaftsurlaub beim dritten Kind auf 30 Tage zu verdoppeln.

Im Mai hatte China Paaren erlaubt, drei Kinder zu bekommen (China.Table berichtete). Schon damals gab es Zweifel, ob die Einführung der Drei-Kind-Politik allein zu mehr Geburten führen würden. In vielen Städten sind die Lebenshaltungskosten so hoch, dass sich Paare kaum Kinder leisten können. Schon damals gab es Forderungen nach unterstützenden Maßnahmen für Familien. nib

Seitdem es Geschäftsleute aus aller Welt – im Zuge von Pekings Reform- und Öffnungspolitik – nach China zieht, haben Schulungen Konjunktur, wie man sich dort interkulturell verhalten solle, um keinen Fauxpas zu begehen. Richtig mit Visitenkarten umzugehen, steht auf der Benimm-Liste von Consulting-Unternehmen ganz oben. Schließlich folge die Volksrepublik uralten Traditionen. Daran stimmt aber nur, dass Visitenkarten in China erstmals schon vor mehr als 2.000 Jahren im Gebrauch waren. Doch die modernen Namens- und Businesskarten und wie man sie überreicht oder entgegennimmt, schauten sich Chinesen von Europäern und Japanern ab. Erst seit der Digitalisierung der Visitenkarte hat Peking erneut die Nase vorn.

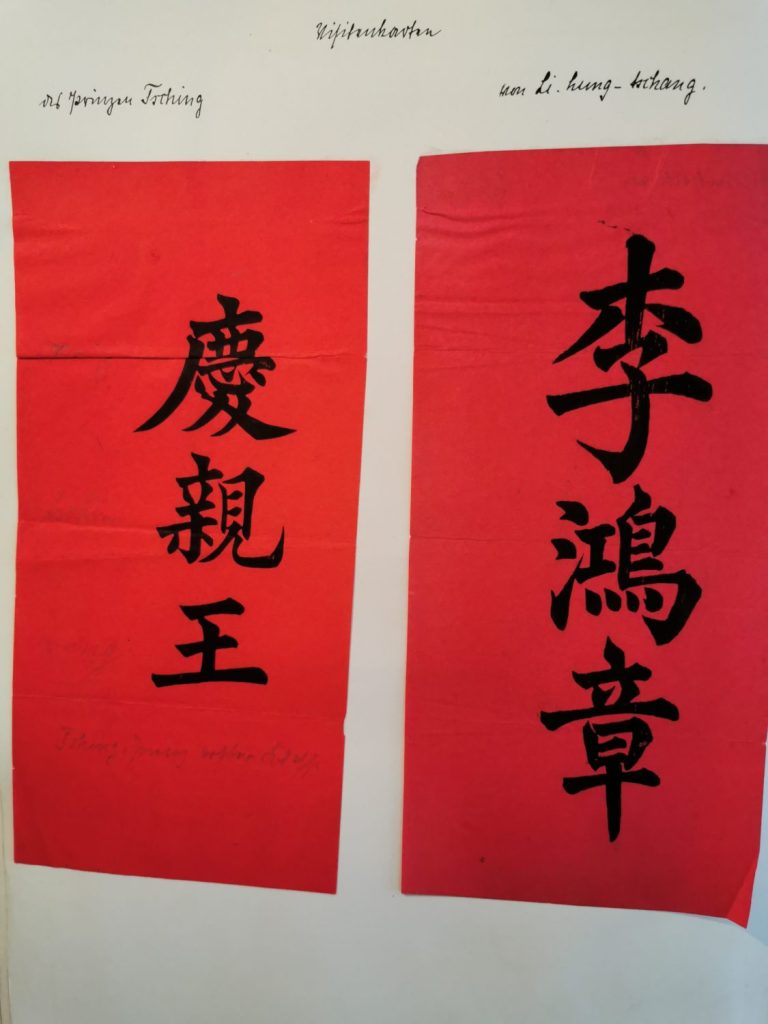

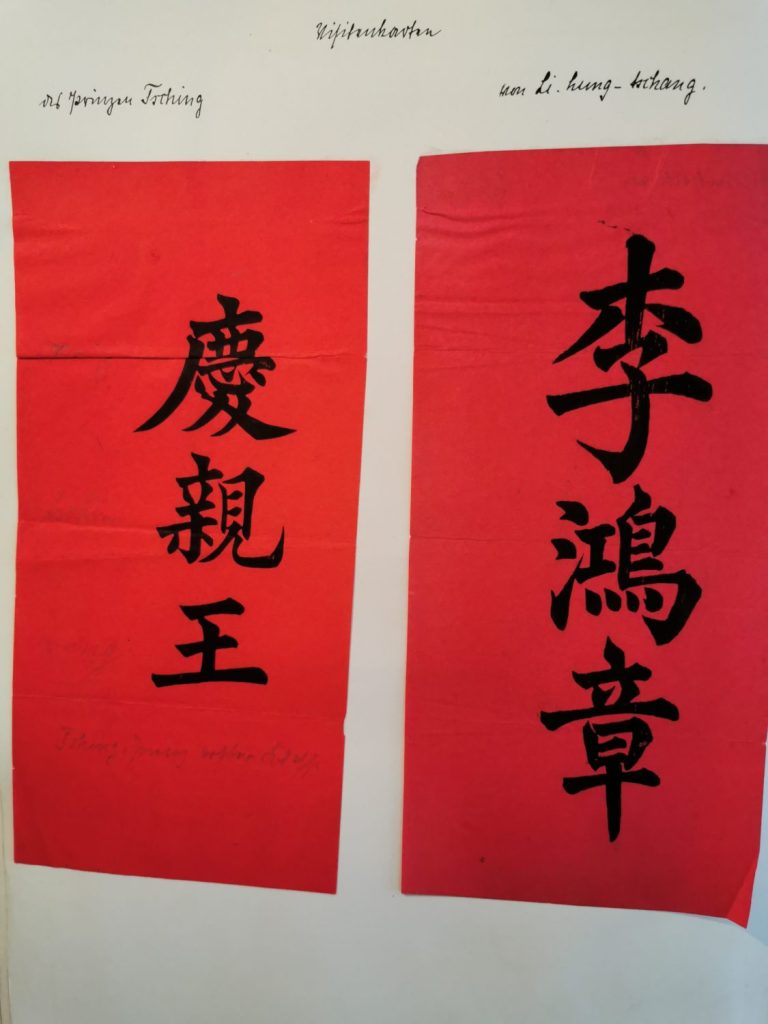

Zwei traditionelle Namenskarten spielten dagegen vor 121 Jahren im weltpolitischen Geschehen eine Rolle. Sie trugen zum Gefühl der Demütigung des chinesischen Kaiserreichs bei. Es ging darum, wie der deutsche Oberbefehlshaber der alliierten Interventionstruppen zur Niederschlagung des Boxeraufstandes mit ihm umging. Alfred Graf von Waldersee ließ die höchstrangigen Abgesandten des Hofes, Li Hongzhang und Prinz Qing, lange Zeit warten, bevor er sich herabließ, sie zu empfangen, obwohl sich beide mit ihren Visitenkarten formvollendet angekündigt hatten.

Noch provozierender war, dass ihm die Emissäre von Kaiserinwitwe Cixi ihre Aufwartung in Pekings imperialer Garten- und Seenanlage Zhongnanhai (中南海) machen mussten. Denn dort hatte Waldersee sein Hauptquartier aufgeschlagen. Er wohnte im Ziguangge (紫光阁), dem mehr als 200 Jahre alten “purpurstrahlenden Pavillon”. In den Gebäuden nebenan war seine deutsche Entourage untergebracht.

Es war der 15. November 1900. “Um 3 Uhr nachmittags blühte uns ein historischer Moment”, notierte Oberstallmeister Fedor von Rauch in seinem Tagebuch: “Der Chef erwartete die beiden chinesischen Würdenträger… Ihnen mag es hart angekommen sein, dem deutschen Feldmarschall in den Gemächern ihrer Herrscherin ihren ehrfurchtsvollen Gruß darzubringen. Die Audienz dauerte gute anderthalb Stunden.”

Der Kaiserhof hatte Li Hongzhang “zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigen Minister zum Zwecke der Wiederherstellung des Friedens zwischen China und den fremden Mächten” ernannt. Prinz Qing assistierte. Waldersee aber war zum Treffen mit ihnen erst bereit, als “sie sich nach wochenlangen Verhandlungen bequemten, ein schriftliches Audienzgesuch an ihn zu richten”, berichtete von Rauch. Beide Mandarine ließen ihren Besuch in traditioneller chinesischer Weise avisieren und schickten ihm vorab ihre Visitenkarten.

Im Nachlass des Hauptmanns von Schönberg entdeckte ich die Namenskarten von Li und Prinz Qing. Sie hatten sie mit jeweils drei Schriftzeichen in schwarzer Tusche von oben nach unten geschrieben und auf längliches rotes Papier gepinselt. Ganz anders sahen die Karten der Vertreter der alliierten Truppen aus acht Staaten aus, ob von Japanern, Russen, Amerikanern oder Franzosen. Sie waren bereits in den heute bekannten viereckigen Formaten auf dünnem weißem Papier gedruckt. In Großbritannien konnte die 1884 gegründete Firma Oscar Friedheim schon 1889 bis zu 100.000 Einzelkarten pro Tag herstellen. Ihre Kartenschneid- und Gravurmaschinen stammten aus Deutschland.

Nicht Europa lernte von China, wenn es um die Handhabung der modernen Visitenkarte “Mingpian” (名片) geht, wie uns viele China-Knigge belehren. Es war umgekehrt. Die Chinesen kopierten das europäische Format, die Zweisprachigkeit der Karte und ihre Drucktechnik. Von den Japanern lernten sie den Umgang. Diese hatten zwar die Schriftzeichen für den Begriff Namenskarte “Mingci” (名刺) aus dem Altchinesischen übernommen, aber entwickelten für sie ein formvollendetes Ritual. Es beginnt damit, dass die flache Karte zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände gehalten und dem Gegenüber mit angedeutetem Diener überreicht werden muss.

China lernte schnell. 2018 nannte die Pekinger Tageszeitung die heute massenweise Verbreitung von Namenskarten in der Volksrepublik ein wichtiges “Instrument für Sozialkontakte” (“社会交往的重要工具”). Genutzt wurden die Karten seit mehr als 2.000 Jahren in China. Adlige aus entfernten Fürstentümern oder Königreichen, die höherstehende Herrscher besuchten, legten ihren Geschenken und Tributen Plättchen aus Bambus oder Holz bei, die Ye (谒) hießen. Auf ihnen standen die Namen der Überbringer, oft auch Angaben zu ihrem Rang und von wo sie kamen. Spätere Dynastien verwendeten dann Seide, Stoffe und ab der Ming-Zeit auch Papier.

Moderne gedruckte Karten kamen massenweise mit dem Wirtschaftsaufschwung nach der Kulturrevolution 1978 in China auf. Anfangs verzweifelten die Kunden von Pekings kleingewerblichen Druckereien. Denn diese konnten keine Fremdsprachen und brachten es nicht fertig, ausländisch geschriebene Namen fehlerfrei zu setzen. Erst Kopier- und Scantechniken lösten das hartnäckige Problem.

Die IT-Revolution verhalf China aufzuholen und heute sogar Vorreiter der elektronischen Visitenkarte zu werden. Vor allem, nachdem 2011 WeChat aufkam und die digitale Businesskarte die gedruckte Namenskarte verdrängte. Nach aktuellen Angaben nutzten von 2011 bis 2021 mehr als 230 Millionen Chinesen Businesskarten, darunter seit 2017 mehr als 50 Millionen nur noch digital über Apps, WeChat und QR-Codes. In Metropolen wie Shanghai, Peking und Shenzhen stirbt die gedruckte Karte aus.

Ein halbes Jahrhundert, nachdem Waldersee sein kurzzeitiges Gastspiel im Zhongnanhai gegeben hatte, bezogen am 15. Juni 1949 Chinas Kommunisten den einstigen Park der Kaiser, noch bevor sie ihre Volksrepublik ausriefen. Mao Zedong machte Zhongnanhai zum Sitz der Partei und wohnte dort auch privat. Der Volksmund nennt das schwer bewachte Areal westlich vom Kaiserpalast seither die “neue verbotene Stadt.”

In seinem Purpurpalast (Ziguange) empfängt Chinas Führung heute manchmal illustre ausländische Gäste. Sie mag nicht an die kaiserlichen Vorbewohner erinnert werden. Noch weniger an die Zeit, als ein deutscher Oberbefehlshaber hier residierte und Abgesandte des Kaiserhauses bei ihm ihre Visitenkarten abgeben mussten. Nicht nur diese nahmen die Deutschen bei ihrem Abzug mit. Sie sollen auch allerlei andere Kunstschätze gleich mit abtransportiert haben.

Gerardo Madonna ist für seine neue Position aus China zurückgekehrt: Madonna ist seit Beginn des Monats in der Projektsteuerung bei VW in Wolfsburg tätig. Zuvor war er Manager bei FAW-Volkswagen in Changchun.

Wolfgang Schröer ist neuer HR-Direktor für Production Joint Venture bei Daimler Greater China. Schröer war zuvor bei der Daimler AG in verschiedenen Positionen tätig.

Nebel in Tianjin. Oder eher Wolken? Das Dach des Tianjin World Financial Center ragt jedenfalls aus der Suppe heraus. Aus der Vogelperspektive der Drohne wirkt es wie ein Schiff im Meer des weißen Wogen. Mit 337 Metern ist der “Jin-Tower” hoch genug, um von seinen höchsten Stockwerken aus einen Ausblick wie aus einem Flugzeug zu ermöglichen.