gleich zu Beginn des Jahres gibt es Bewegung im Kosmos der Bildungspolitik: “Ein Januar der langjährigen bildungspolitischen Weichenstellungen zeichnet sich ab”, schreibt mein Kollege Holger Schleper. Das Startchancen-Programm ist kurz vor der Zielgeraden – es fehlt noch das Einverständnis der Länder. Über den aktuellen Stand der Bund-Länder-Vereinbarung, die weiteren Etappen und die Zusammenhänge mit einem möglichen Digitalpakt II lesen Sie in dieser Ausgabe.

Dass der Digitalpakt I “nicht funktioniert hat”, dieses Urteil fällt Silke Müller, Schulleiterin einer digitalen Vorreiterschule. Sie fordert mehr Raum, um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Mit ihr und zwei weiteren renommierten Schulleiterinnen hat Christian Füller über Lehren aus Pisa gesprochen. Alle drei sind entsetzt über die Passivität der Kultusminister. Sie fordern einen schnelleren Einsatz von Studierenden im Unterricht, endlich freie Schulbudgets – und berichten von Problemen mit Eltern.

Im Ausblick lesen Sie, was im neuen Jahr wichtig wird: Christine Streichert-Clivot aus dem Saarland wird neue KMK-Präsidentin, die SWK liefert gleich mehrere Expertisen, es gibt einen neuen Leistungsvergleich von Viertklässlern – und im September wählen Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

Auch die Wahl des Europäischen Parlaments steht 2024 an, im Juni. Zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 Jahren an die Wahlurne. Im Standpunkt plädiert Dominik Geier, Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalisten für Berlin-Brandenburg, für eine schnelle Verbesserung der politischen Europabildung. Und er hat konkrete Vorschläge, was die Kultusminister und Lehrer jetzt tun können.

Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr und freuen uns, wenn unsere Briefings Ihnen dafür neue Perspektiven, Erkenntnisse und Anregungen liefern – und wir Sie auch wieder live bei Veranstaltungen begrüßen dürfen!

Ein Januar der langjährigen bildungspolitischen Weichenstellungen zeichnet sich ab. Ende dieses Monats, so die Hoffnung der Startchancen-Verhandlungsgruppe, soll es eine Sondersitzung der Kultusministerkonferenz geben, bei der alle 16 Länder grünes Licht für das Programm geben. Ebenfalls für die letzten Januartage ist eine Klausursitzung der Digitalpakt-Verhandlungsgruppe geplant.

Am 22. Dezember hatten alle Länder die in der Verhandlungsgruppe getroffene Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancen-Programm erhalten. Diese Gruppe bilden das BMBF sowie Hamburg, Rheinland-Pfalz (für die SPD-Länderseite), Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (für die CDU-Länderseite).

Zur Erinnerung: Bundesweit sollen etwa eine Million Schüler an 4.000 Schulen vom Startchancen-Programm profitieren. 60 Prozent an Grundschulen und 40 Prozent an weiterführenden Schulen. Ein zentraler Anspruch des insgesamt etwa 20 Milliarden Euro schweren Programms ist es, an den ausgewählten Schulen die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, zu halbieren.

Nun also liegt es ausformuliert auf dem Tisch, das wichtigste schulpolitische Vorhaben (Koalitionsvertrag, Seiten 95/96) der Ampel-Regierung. Im Schuljahr 2024/2025 soll es starten. Es lohnt sich, auf Details im Startchancen-Papier zu schauen. Zentrale Forderungen, die zuletzt nach dem zweiten Pisa-Schock besonders laut wurden, nimmt das Programm auf. Bemerkenswert ist: Ein besonderes Augenmerk soll auch auf beruflichen Schulen und der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung liegen.

Auf der Ebene der Schulen zählen die Professionalisierung der Kollegien und die Vernetzung in den Sozialraum, also die stärkere Zusammenarbeit etwa mit der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendzentren, Sportvereinen oder auch Unternehmen, zu den Zielen. Dass Partner in der beruflichen Bildung eine große Rolle spielen sollen, ist ein weiteres klares Signal. Das Startchancen-Programm soll die berufliche Orientierung stärken.

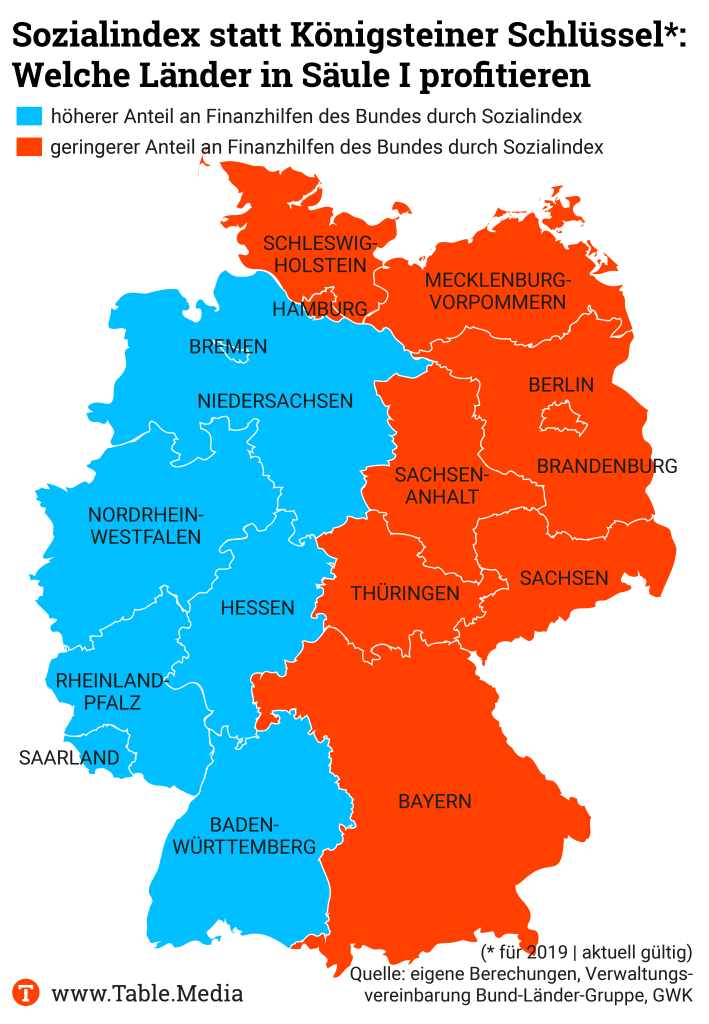

Insgesamt 20 Milliarden Euro, zu gleichen Teilen von Bund und Ländern, über einen Zeitraum von zehn Jahren: Je nach Lesart wurde diese Ankündigung als “Gamechanger” in einer noch nie dagewesenen Größenordnung bejubelt oder als Tropfen auf den heißen Stein geringgeschätzt. Genauso stellt sich die Frage, ob die teilweise Abkehr vom Königsteiner Schlüssel ein politischer Paradigmenwechsel ist oder aber ein zu kleiner Wurf, um das “Prinzip Gießkanne” hinter sich zu lassen.

Fest steht: In Säule I des Programms (Schulbau und -ausstattung) gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen von bis zu vier Milliarden Euro, um in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung zu investieren. Genauer gesagt sind es etwa 3,8 Milliarden Euro. Denn bis zu fünf Prozent will der Bund nutzen, um das Programm wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren.

Schon vor Monaten hatte sich Bildungsforscher Marcel Helbig positiv überrascht gezeigt, dass im Startchancen-Programm ausdrücklich eine Evaluierung der Wirkung angelegt ist. Drei Erhebungen sind geplant: zur Ausgangslage am Programmbeginn, im Jahr 2028 sowie eine Abschlussevaluation.

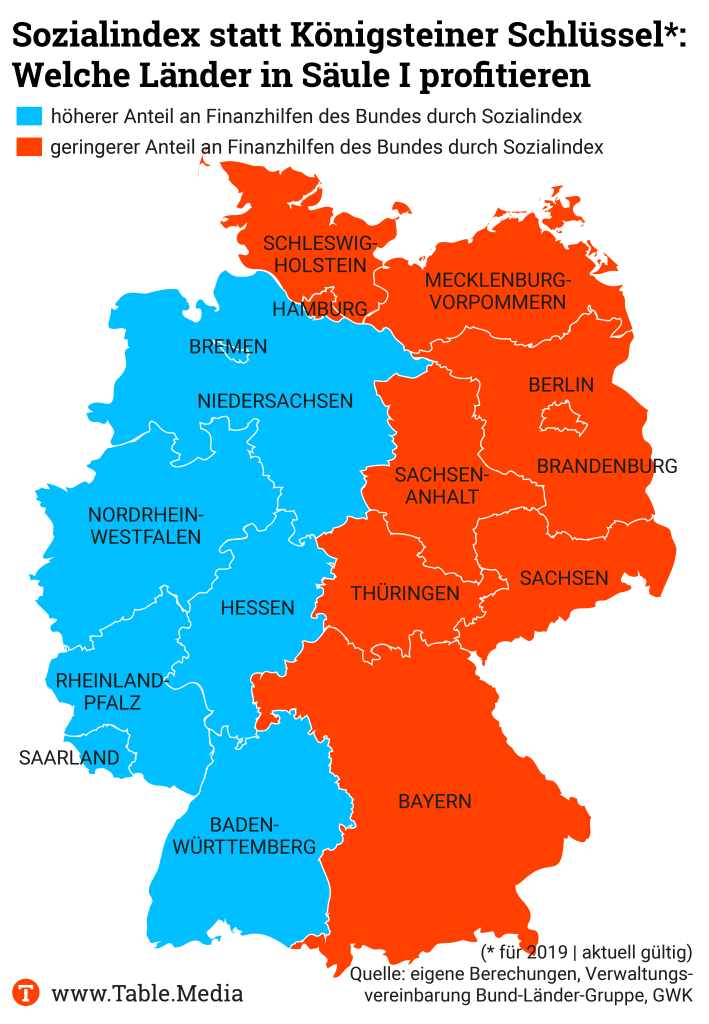

Die 3,8 Milliarden Euro in Säule I fließen nicht aufgeteilt nach dem Königsteiner Schlüssel in die Länder, sondern nach einem Sozialindex. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Die Konsequenz: Verglichen mit dem derzeit gültigen Königsteiner Schlüssel erhalten sieben Bundesländer mehr Geld. Die größten Zuwächse haben NRW (etwa +4,3 Prozentpunkte) und Hessen (etwa +1,2 Prozentpunkte). Bayern (etwa -2,8 Prozentpunkte) und Sachsen (etwa -1,2 Prozentpunkte) haben demgegenüber die größten Einbußen.

Für die gleich großen Säulen II (Stärkung der Schulautonomie) und III (Förderung multiprofessioneller Teams) erhöht der Bund den Anteil der Länder an der Umsatzsteuer um insgesamt 600 Millionen Euro jährlich. Konkreter soll für beide Säulen jeweils gelten: 150 Millionen Euro in 2024, 300 Millionen Euro von 2025 bis 2033 und schließlich 150 Millionen Euro im Jahr 2034. Was unterm Strich auch heißt: 60 Prozent der Mittel im Startchancen-Programm vergibt der Bund nicht bedarfsorientiert.

Das zentrale Streitthema der Ko-Finanzierung konnte die Verhandlungsgruppe ausräumen: Die Länder können eigene Programme, die den Startchancen-Zielen entsprechen, auf ihre jährliche Landes-Milliarde anrechnen. Interessant ist auch die Ankündigung, dass die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark” nach der ersten Phase (2021-2025) beendet werden soll. Sie soll in das Startchancen-Programm übergehen.

Die Auswahl ihrer Startchancen-Schulen nehmen die Länder selbst vor, jeweils orientiert an einem Sozialindex, der in jedem Fall die Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration enthalten muss. Bis zum 1. Juni sollen die ausgewählten Schulen benannt sein.

Soweit einige prägende Eckpunkte der vorliegenden Vereinbarung. Noch stehen sie lediglich auf dem Papier. Die weiteren Etappen sind im Anschreiben der Verhandlungsgruppe an alle Länder genannt: eine Sonder-Amtschefkonferenz am 8. Januar, ein Austausch aller Länder (auf Einladung der Fach-AG) am 9. Januar und ein zweitägiges Zusammenkommen im KMK-Sekretariat am 15. und 16. Januar.

Bis zum 19. Januar, so die Hoffnung, soll der Abstimmungsprozess unter den Ländern abgeschlossen sein. Dann könnten sich in der Woche vom 22. bis zum 26. Januar der Bund und die Länder final verständigen und schließlich die Länder dem Programm Ende Januar bei einer Sonder-KMK zustimmen.

Bis dahin gilt es noch, letzte Hürden zu überwinden. Wilfried Kühner, Amtschef in Sachsens Kultusministerium, hatte jüngst im Gespräch mit Table.Media die Zustimmung zum Startchancen-Programm von einem klaren Bekenntnis der Bundesregierung zum Digitalpakt II abhängig gemacht – wie auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Genau das forderte kurz vor dem Jahreswechsel auch Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg: Das Bekenntnis gebe es noch immer nicht. “Sicher ist bis jetzt ein Ende mit offenem Ausgang.”

Pionierinnen unter den deutschen Schulleitern sind sprachlos und entsetzt über die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz nach Pisa. Sie fordern mutige und schnelle Schritte, um den Mathematikunterricht attraktiver und schülerorientierter zu machen – aber auch, um Schule insgesamt zu reformieren. Table.Media hat mit der Schulleiterin und Bestsellerautorin Silke Müller, der für den Schulpreis nominierten Heike Herrmann und der Leiterin einer der erfolgreichsten Reformschulen Deutschlands, Caroline Treier, über Pisa gesprochen. Das Ergebnis: Die Lehrerausbildung muss praxisorientierter werden – und zwar sofort. Aber es gibt auch unkonventionelle Forderungen.

Die Pisa-Studie hatte kurz vor Weihnachten mit dem bisher schlechtesten Ergebnis seit Erhebung des Ländervergleichs Bürger, Lehrer und Eltern aufgeschreckt. Ein Drittel der 15-Jährigen erreicht in Mathe nicht die Mindeststandards. Die Kultusministerkonferenz hatte daraufhin einen Katalog beschlossen, der praktisch identisch ist mit dem von 2001. Es gibt lediglich eine Sofortmaßnahme, die allerdings schon lange in der Pipeline ist: den Start des Programms für Brennpunktschulen Mitte des Jahres.

Die Nicht-Reaktion der Kultusminister auf Pisa hat die Schulleiterinnen schockiert: “Ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos nach der Lektüre dieser Pisa-Antwort der Kultusminister. Ich nenne das eine charmante Ruinenverwaltung”, sagte Silke Müller von der Waldschule Hatten (Niedersachsen). “Es ist kein Ruck in der Erklärung der Kultusminister, kein Wort dazu, dass es dringend notwendig ist, Unterricht und Schule so zu reformieren, dass sie zu den heutigen Zeiten passen”, sagte die Schulleiterin.

“In den Maßnahmen der Kultusminister fehlt mir der Mut zum echten Gestalten und zur Transformation”, meint Caroline Treier von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. “Wir bearbeiten seit über 20 Jahren dieselben Themen. Ich bin darüber entsetzt!”

Große Einigkeit herrschte bei der Pisa-Analyse der Schulleiterinnen, obwohl sie verschiedene Länder und Schulformen vertreten, bei einem Thema: Die Lehrerausbildung muss anders werden. Am radikalsten vertritt diesen Ansatz Heike Herrmann von der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel (Sachsen-Anhalt), die 2022 auf der Shortlist für den Deutschen Schulpreis stand. “Wir sollten die Lehrerausbildung komplett entrümpeln und wieder auf pädagogische Hochschulen nach dem Modell der DDR setzen.” Dann brauche man auch kein Referendariat und die Lehrerausbildung verkürze sich. “Darum weg mit dem Bachelor-Master-System. Lehramtsstudenten sofort in die Schulen bringen. Her mit dem dualen Studium!”

Herrmann praktiziert das, was sie einfordert, bereits erfolgreich an ihrer Schule. In ihrem Kollegium sind ständig Master-Studierende, die zunächst eingeübt werden und dann in Teilzeit Unterricht geben – mit regulärer Entlohnung und nicht mit Honorarverträgen oder Billigtarifen. Aber auch Müller und Treier setzen große Hoffnung in das, was mutmaßlich sehr lange dauern wird, nämlich die Lehrerausbildung zu verändern. “Studierende sollten neue Methoden, die sie in der Universität kennengelernt haben, direkt bei uns in der Schule anwenden können”, sagte Treier. “Sie können umgekehrt auch bei uns etwas lernen, was vielleicht in der Universität noch gar nicht besprochen wird.”

Müller, bekannt für den Bestseller “Wir verlieren unsere Kinder!”, bläst in dasselbe Horn. Studierende müssten mithelfen, eine völlig neue Prüfungskultur für das Lernen im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz zu entwickeln. “Wir brauchen ein praxisnäheres Referendariat, das sich nicht nur an Bürokratie abarbeitet. Es ist nicht normal, was Lehramtsanwärter pro Unterrichtsbesuch an Papierkram darlegen müssen.”

Allen drei Leiterinnen ist zudem wichtig, dass Mathematik anders gelehrt wird, als bisher: schülerorientiert, in Projekten, die den Schülern den Sinn der abstrakten Mathematik plausibel machen. Wie Herrmann wies Schulleiterin Müller in ihrer Pisa-Analyse auf völlig veränderte Lebenswelten der Schüler hin, denen die Schule Rechnung tragen müsse. Müller meint damit digital gestütztes Lernen.

Digitalisierung komme im jüngsten Pisa-Beschluss der Kultusminister nur im Rahmen des Digitalpakts vor – “der aber nicht funktioniert hat”, sagt Müller. “Was fehlt, ist der Hinweis auf adaptive Lernsysteme und mehr Zeit für Informatik. Schüler müssen auch eine lebensnahe Medienbildung bekommen, die ihnen hilft, mit digitalen Endgeräten und Social Media fertig zu werden.” Es wäre wichtig, so Müller, Lehrpläne zu entfrachten, “alte Inhalte rauszukicken und Platz für dringend nötige digitale Kompetenzen zu schaffen.”

Herrmann bezieht die veränderte Lebenswelt der Schüler ebenfalls aufs Digitale – und auf Eltern. “Die beiden größten Probleme sind aus meiner Sicht eine zu beobachtende Generation ‘Lustlos’ und eine Generation von Eltern, die nicht gegensteuern, überfordert sind und sogar das System Schule anzweifeln.” Sie gingen sogar so weit, immer häufiger ihre Interessen mit Rechtsbeistand durchzusetzen.

Herrmann schildert eine paradoxe Situation. Ihre Kollegen böten freiwillig freitags eine Zusatzstunde Mathe an. Aber: die Schüler kämen oft nicht zur Nachhilfe. “Kein Bock, keine Zeit, Mutti sagt, ich brauch’ nicht”, beschreibt Herrmann die Lage. “Und wenn wir dann Nacharbeit wegen vergessener Hausaufgaben oder Störungen im Unterricht anordnen, bekomme ich Anrufe von aufgebrachten Eltern, die mir das verbieten oder ihre Kinder einfach abholen.” Fast immer bekomme sie als Direktorin die Anrufe. Klassenleiter und Fachlehrer werden übersprungen. “Eltern haben hier Rechte, die kontraproduktiv sind und uns Lehrer bedingt handlungsunfähig machen.”

Große Einigkeit herrscht bei den Schulleiterinnen in Bezug auf Pisa beim Budget. Herrmann fordert für sich ein freies Schulbudget, “das zwar Kontrollen unterliegt, aber keinen starren Zwängen.” Sie müsse jederzeit Nachhilfe organisieren können, ohne ein Führungszeugnis der helfenden Person zu verlangen oder umfangreiche Verträge ans Schulamt wegzuschicken und die Externen somit wochenlang auf Geld warten zu lassen.

Treier sagte, jedes freie Budget sei hilfreich für eine Direktorin, um Nachhilfe zu organisieren. Aber gleichzeitig ist ihr die Wut anzumerken, die sie ob der Endlosschleife dieser Forderung bewegt. “Warum reden wir seit gefühlt 100 Jahren über Budgets für Schulleiterinnen und Schulleiter – und geben sie ihnen nicht endlich?”

Das Sympathische an den Schulleiterinnen ist, dass sie auch unkonventionelle Forderungen radikal vertreten. Treier stellt das dreigliedrige Schulsystem infrage. Müller will den Bildungsföderalismus abschaffen, Herrmann die Rechte der Eltern zurückdrängen. “Schule muss wieder handeln dürfen, ohne den Rechtsanwalt der Eltern im Nacken zu spüren. Schule muss zum Beispiel wieder erziehen und sanktionieren dürfen, wenn Nacharbeit nötig ist. Immer im Sinne des Schülers natürlich.”

Gleich drei große Untersuchungen der Schülerkompetenzen hielten der Bildungspolitik 2023 den Spiegel vor (Iglu, IQB, Pisa). Das Bild ist klar: Der Reform- und Innovationsbedarf im Bildungssystem ist riesig. Bildung.Table gibt einen Überblick, was 2024 für Entscheiderinnen und Entscheider wichtig wird.

Natürlich richten sich die Blicke auch 2024 auf die Kultusministerkonferenz. Gleich zu Beginn des Jahres, am 12. Januar, findet die Präsidentschaftsübergabe statt. Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) folgt auf Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Die erste planmäßige Konferenz der KMK ist auf den 14./15. März terminiert.

Streichert-Clivot hat schon angekündigt, kein spezielles Thema für ihre Präsidentschaft zu setzen. Sie wolle die Kultusminister hinter der Leitidee “Bildung in Zeiten des Wandels – Transformation mutig gemeinsam gestalten” vereinen. Dabei hat sie die Reform der KMK auf dem Zettel. Und sie will die Zusammenarbeit mit der Jugend- und Familienministerkonferenz vertiefen – um den Ganztagsanspruch ab 2026 zu realisieren und den Übergang von der Kita in die Schule zu verbessern.

Lesen Sie auch: “Um an der KMK zu arbeiten, wäre ein zweites Jahr hilfreich”

Bis Ende Januar wollen sich Bund und Länder final zum Startchancen-Programm verständigen, bis März könnten die Länder dann noch für die Paraphierung brauchen. Die Zeit drängt, damit der angepeilte Zeitplan aufgeht: Eigentlich ist der Plan, dass das Programm, von dem etwa 4.000 Schulen profitieren sollen, zum neuen Schuljahr an den Start geht.

Parallel werden auch die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Fortsetzung des Digitalpaktes weiterlaufen. Der Digitalpakt I, 2019 begonnen und insgesamt 6,5 Milliarden Euro schwer, endet in diesem Jahr. Und Kommunen und Länder treibt die Sorge um, dass ein fehlender Anschluss alles bislang Erreichte gefährden würde.

Absehbar viel Aufmerksamkeit wird auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) erhalten, die die KMK berät. Angekündigt ist für den Januar das Impulspapier “Large Language Models und ihre Potenziale im Bildungssystem”. Es geht unter anderem darauf ein, wie sich Prüfungsformate durch ChatGPT und Co. verändern.

Im Jahresverlauf folgen dann Stellungnahmen zur Berufsorientierung an Schulen (aktuell geplant für April/Mai) und – Ende 2024/Anfang 2025 – zur pädagogischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Zudem legt die SWK laut Plan am Jahresende ein Gutachten über die “Sicherung von schulischen Kompetenzen am Ende der Sekundarstufe I für den Übergang in die berufliche Erstausbildung” vor.

Der Ausbildungsmarkt war 2023, wie schon in den Vorjahren, in der Krise. Sorge muss vor allem machen, dass Lehrstellen unbesetzt blieben, gleichzeitig aber nicht alle Jugendliche eine Ausbildung fanden. Neuen Aufschluss könnten 2024 der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung geben. Ihn verabschiedet das Kabinett im Mai. Ebenso der Nationale Bildungsbericht, ein alle zwei Jahre erscheinender Expertenbericht unter Federführung des DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information. Er fokussiert die berufliche Bildung in diesem Jahr in seinem Schwerpunktkapitel.

Den Berufsschulen soll sich ab dem zweiten Quartal 2024 eine “Kommunikations- und Austauschplattform” widmen. KMK und BMBF wollen regelmäßig mit Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium, Sozialpartnern, Lehrerverbänden, Schulträgern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesinstitut für Berufsbildung zusammentreten. Jedes Jahr soll es ein Schwerpunktthema geben, etwa die digitale Ausstattung. Was sich für die Berufsschulen konkret bessern wird, bleibt abzuwarten.

Spannend könnten zwei Veranstaltungen werden: der Fachkräftekongress vom Bundesarbeitsministerium am 26. Februar. Und eine Bildungskonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) im Sommer. Einen ersten Vorgeschmack lieferte im vergangenen März eine Stellungnahme von DGB und BDA zum Bildungsgipfel. Darin warnten Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor einer “Bildungskatastrophe”.

In gleich drei ostdeutschen Bundesländern stehen im September Landtagswahlen an: Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die AfD könnte durch die Wahlen erstarken, stabile Regierungsmehrheiten könnten schwieriger werden, wie es in Thüringen schon der Fall ist. Dass Bildung für die AfD ein Wahlkampfthema ist, hat der Thüringer Landeschef Björn Höcke bereits bewiesen: Er forderte im vergangenen Sommer “gesunde Schulen”, die Kinder mit Handicaps ausschließen und in denen maximal zehn Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben.

Auch die Kultusminister könnten bei neuen Landesregierungen wechseln. In Sachsen amtiert aktuell Christian Piwarz (CDU), in Thüringen Helmut Holter (Linke) und in Brandenburg Steffen Freiberg (SPD), der erst im vergangenen Frühjahr seine Parteikollegin Britta Ernst abgelöst hat.

Im Dezember werden dann die Ergebnisse eines neuen Leistungsvergleichs ein viel beachtetes Thema sein, der TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Die international vergleichende Untersuchung erhebt seit 1995 weltweit Kompetenzen von Viert- und Achtklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften. Deutschland nimmt seit 2007 mit Schülern am Ende der vierten Klasse teil.

Auch die Kompetenzen von Azubis könnten im Heimatland der dualen Ausbildung künftig mehr auf den Prüfstand kommen: Ende des Jahres soll sich entscheiden, ob die OECD eine Pilotphase für ein Berufsbildungs-Pisa (Pisa Vet) startet.

Es war eine Parlamentsdebatte wie aus dem Lehrbuch. Zwei Tage lang haben Schüler:innen miteinander um Argumente und politische Strategien gerungen. Die Simulation des Europäischen Parlaments (SIMEP), ein europapolitisches Planspiel, das wir als Junge Europäische Föderalist:innen (JEF) seit vielen Jahren organisieren, war auch 2023 ein Erfolg. Und doch, und das macht nachdenklich, haben wir mit der SIMEP gerade einmal 150 Schüler:innen erreicht, überwiegend Gymnasiast:innen.

Mit Blick auf die Europawahlen im Juni, bei der erstmals das neue Wahlrecht ab 16 Jahren greift, sind Deutschlands Bildungspolitiker:innen gut beraten, sich nicht weiter darauf zu verlassen, dass die Zivilgesellschaft ihren Job übernimmt. Europabildung muss in allen Schularten, nicht erst im Oberstufen-Politikunterricht, als Pflichtaufgabe in den Lehrplänen verankert sein – und im Unterricht auch tatsächlich ankommen. Der Zugang zur europäischen Dimension unserer Gesellschaft darf nicht vom Engagement einzelner Lehrer:innen abhängen.

Deutschland hat sich verpflichtet, an der Entwicklung der EU mitzuwirken – mehr noch: Jeder von uns ist Unionsbürger. Die Unionsbürgerschaft, ausbuchstabiert in Artikel 9 des EU-Vertrags, tritt neben den deutschen Pass. Doch bei nüchterner Betrachtung ist eine europäische Identität oft mehr Wunsch als Wirklichkeit.

Was macht das mit unserer Demokratie, wenn sich parallel, gerade in den Krisen der vergangenen 15 Jahre, immer mehr Entscheidungen von Berlin nach Brüssel verlagern? Finanzmärkte, Migration, Gesundheit, Klima, Künstliche Intelligenz: Parlament, Rat und Kommission entscheiden über zentrale Zukunftsdossiers. Wissen unsere Schüler:innen das?

Bürger zu sein, erfordert im 21. Jahrhundert mehr als ein oberflächliches Verständnis für europäische Politik – gerade jetzt, wo die EU vor entscheidenden Reformen steht. Unsere Demokratie versagt, wenn wir die Jugend auf die neue politische Realität jenseits des Nationalstaats nicht besser vorbereiten, wie es zuletzt die JEF Deutschland in einem Positionspapier forderte.

Seit 1978 gibt es eine KMK-Strategie zur Europabildung; überarbeitet wurde sie zuletzt vor drei Jahren (zum Download). Doch die Lektüre der 13 Seiten ist ernüchternd. Die KMK könnte konkrete Ziele formulieren: “In den nächsten fünf Jahren soll ein Drittel aller Lehrkräfte, mindestens aber ein Kollege je Fachbereich je Schule, eine Fortbildung zur Europabildung erhalten.” Das wär’s! In ihrer Strategie jedoch begnügen sich die Länder mit Leerformeln: “Die Länder verständigen sich auf Fortbildungsmaßnahmen zur europäischen Dimension im Unterricht.”

Die KMK will die “inhaltlichen Bezüge zur Europabildung in den curricularen Vorgaben” ausweiten. Klingt gut, gleicht aber dem Ziel, Analysis in der Mathematik zu stärken. Da wüsste auch niemand, ob es nun um Grenzwertberechnungen oder Integralfunktionen geht. Und es ist, so hart es klingt, keine brauchbare Strategie, wenn es bereits an einem systematischen Monitoring fehlt. Was ist seit 2020 passiert? Wie viele der Leerformeln haben Kontur angenommen? Mit Europa-Poesie allein ist niemandem geholfen.

Wenn die KMK ihren Verfassungsauftrag ernst nimmt, sollte sie eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation beauftragen, welche die Schulen durchleuchtet. Unterrichtskonzepte, Schulprofile, Projekte: Erst auf Basis eines solchen “Reality-Checks” werden die blinden Flecke in der Europabildung sichtbar. Dazu gehört, dass Gymnasiast:innen einen besseren Zugang zur politischen Bildung bekommen, wie es auch ein Diskussionspapier der Stiftung Lernen durch Engagement feststellt. Dazu kommen Baustellen in der Didaktik: “Viele Unterrichtsmaterialien richten sich an die gymnasiale Oberstufe, während niedrigschwellige Angebote für die Europabildung überschaubar sind”, schreibt der Politikwissenschaftler Helmar Schöne.

Wer die Europabildung an Haupt- und Berufsschulen vernachlässigt, braucht sich über europaskeptische – in letzter Konsequenz demokratiegefährdende – Ressentiments nicht zu wundern. 61 Prozent der Jugendlichen, die das Abitur anstreben oder es bereits erreicht haben, haben laut Shell-Jugendstudie 2019 ein positives Bild von der Europäischen Union. Bei den Jugendlichen, die die Mittlere Reife anstreben oder erreicht haben, sind es nur 37 Prozent. Das ist auch ein Scheitern der Schulen.

Wir wissen, wie stark Auslandsaufenthalte eine Bildungsbiografie prägen können. Und wir wissen, dass Familien mit wenig Geld sich solche Programme selten leisten können. Effektivere staatliche Zuschüsse wären ein Hebel, um Europa emotional erfahrbar zu machen. Doch kulturelle Kompetenz allein genügt nicht. Wissen bleibt Voraussetzung, um kritisch an europäischer Politik teilhaben zu können. Dazu gehört, dass moderne europäische Geschichte genauso unterrichtet werden muss wie das komplexe Zusammenspiel der europäischen Institutionen – auch wenn es altmodisch klingt.

Niemand muss dafür das Rad neu erfinden. Projekte wie die SIMEP, Europe@School, das European Youth Parliament oder Unboxing Europe zeigen beispielhaft, wie moderne Institutionenlehre aussehen kann. Das Europäische Parlament hat ein Botschafter:innenprogramm aufgelegt, über das Schulen Materialien erhalten. Die Europaschulen haben seit 2004 ein eigenes Netzwerk.

Eurotopics übersetzt Presseberichte aus ganz Europa, die sich im Unterricht einbinden lassen. Die Schwarzkopf Stiftung Junges Europa bietet über das Netzwerk Understanding Europe Peer-Education-Workshops an. Und mit Jumper hat die Universität Göttingen ein Planspiel entwickelt, das sich besonders an Jugendliche richtet, die kaum von derlei Bildungsangeboten profitieren. Ideal für Schulen sind auch die Angebote der deutschlandweit über 50 EuropeDirect-Zentren, die auch einen Expert:innen-Pool vorhalten.

Aufgabe der Länder wäre es nun, das Engagement zu bündeln, institutionelle Strukturen zu schaffen und die Projekte verbindlich so zu skalieren, dass sie in jedem Klassenzimmer ankommen. Vor der EU-Wahl im nächsten Jahr wird das sicher nicht mehr gelingen, also ist Kreativität gefragt – und ein klares politisches Signal.

Die Kultusminister:innen sollten die Schulen verpflichten, bis Juni einen Unterrichtstag den Europawahlen zu widmen – und den Schulleiter:innen dafür den nötigen Freiraum einräumen. Uns ist bewusst, dass die Belastung vieler Lehrer:innen hoch ist, daher sind die Schulinstitute oder andere Ad-hoc-Gremien gefordert, bis März geeignete Pakete mit Materialien, Planspielen und Projektskizzen bereitzustellen, um den Europatag durchzuführen. Am 9. Juni 2024 wissen wir, ob der Bildungsföderalismus auch Flexibilität beherrscht.

Dominik Geier ist Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalist:innen Berlin-Brandenburg. Die JEF ist ein überparteilicher, europaweit organisierter Verband, der sich für die Vollendung des europäischen Projekts als Europäische Föderation einsetzt.

Praktika in MINT-Berufen speziell für Mädchen – ab diesem Monat finden Nutzer auf einer neu gegründeten Plattform über 1.000 Angebote deutschlandweit. Aufgesetzt hat die Website MINTvernetzt, eine vom BMBF finanzierte Vernetzungsstelle außerschulischer MINT-Akteure, an der Mitarbeiter der Körber-Stiftung, des Nationalen MINT Forums und anderer Partner beteiligt sind.

Die Initiative namens “empowergirl” ist eine Public Private Partnership und wird von 15 Unternehmen, darunter BMW und die Deutsche Bahn, sowie dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanziert. Die Konzerne bieten selbst Praktika auf der Website an, neben rund 45 weiteren Unternehmen. Stephanie Kowitz-Harms, Geschäftsführerin von MINTvernetzt, ging Ende Dezember von 1.400 verfügbaren Praktikumsplätzen aus.

Idee der Initiative ist es, Jugendlichen Einblick in Berufe zu geben, für die es bisher nur wenige Praktikumsplätze gibt – etwa in der IT, der Automobilindustrie oder der Pharmazie. Es sollen insbesondere Mädchen angesprochen werden, da Frauen in MINT-Berufen bisher unterrepräsentiert sind. Nur 9 Prozent aller Frauen, die eine Lehre machen, entscheiden sich für einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf, das hat MINTvernetzt aus Daten der Bundesagentur für Arbeit errechnet. Viele Schülerinnen, die MINT-Fächer an sich interessieren, trauen sich zudem keinen MINT-Beruf zu, wie eine Studie der Internationalen Hochschule Erfurt zeigt.

Zwar konnten Jugendliche bisher schon Praktika bei Angeboten wie Sprungbrett Bayern oder Lehrstellenradar vom Handwerksverband finden. “Bislang gab es jedoch keine Plattform mit diesem Profil: Mädchen, MINT, Praktikum – deutschlandweit, branchenübergreifend und kostenfrei“, sagt Stephanie Kowitz-Harms, Geschäftsführerin von MINTvernetzt.

Workshops, Leitfäden und Informationsmaterial sollen die Unternehmen zudem dabei unterstützen, ihr Angebot stärker für Mädchen zu öffnen. “Das beginnt bei der Bildsprache, ob auf einem Foto zur Ausschreibung etwa auch Mädchen abgebildet sind. Oder es geht um die Ansprache im Text, also ob Betriebe zum Beispiel schreiben, gesucht sei jemand, der zu Hause ,Herr des WLANs’ ist”, sagt Kowitz-Harms.

Erreichen soll das Angebot Schülerinnen über Multiplikatoren wie die Bundesagentur für Arbeit oder das Netzwerk Schulewirtschaft, die ,empowergirl’ unterstützen. Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, hat zudem angekündigt, Schulen in ihrem Bundesland auf das neue Angebot hinzuweisen. Kowitz-Harms wünscht sich, dass andere Kultusminister nachziehen. “Oft machen Schüler heute noch Verlegenheitspraktika”, sagt sie. “Wir brauchen einen besseren Zugang zu Praktikumsangeboten, der nicht von persönlichen Kontakten abhängt.” Anna Parrisius

Eltern müssen einer schulischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz nicht zustimmen. Das gilt auch für minderjährige Schüler. So sieht das jedenfalls der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann. Der Datenschützer mischt sich damit in eine Diskussion um die Nutzung von ChatGPT über Dritt-Accounts durch Lehrkräfte und Schüler ein. Eine Änderung der “terms of business” von OpenAI für Drittanbieter hatte verlangt, dass bei der Nutzung durch Minderjährige die Eltern zustimmen müssen. (Table.Media berichtete)

Auf Nachfrage präzisierte nun der Datenschutzbeauftragte aus Rheinland-Pfalz seine Aussage. Die Einwilligung der Eltern komme als Rechtsgrundlage “für Schulen grundsätzlich nicht in Betracht. Wird ein digitales System durch Schulen gem. § 1 Abs. 6 i.V.m § 67 Abs. 1 SchulG als verbindliches Lehr- und Lernmittel eingeführt, ist hierzu keine Einwilligung der Eltern oder der Schüler:innen erforderlich.” Das ließ Kugelmann Table.Media mitteilen. Das Alter der Schüler spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle.

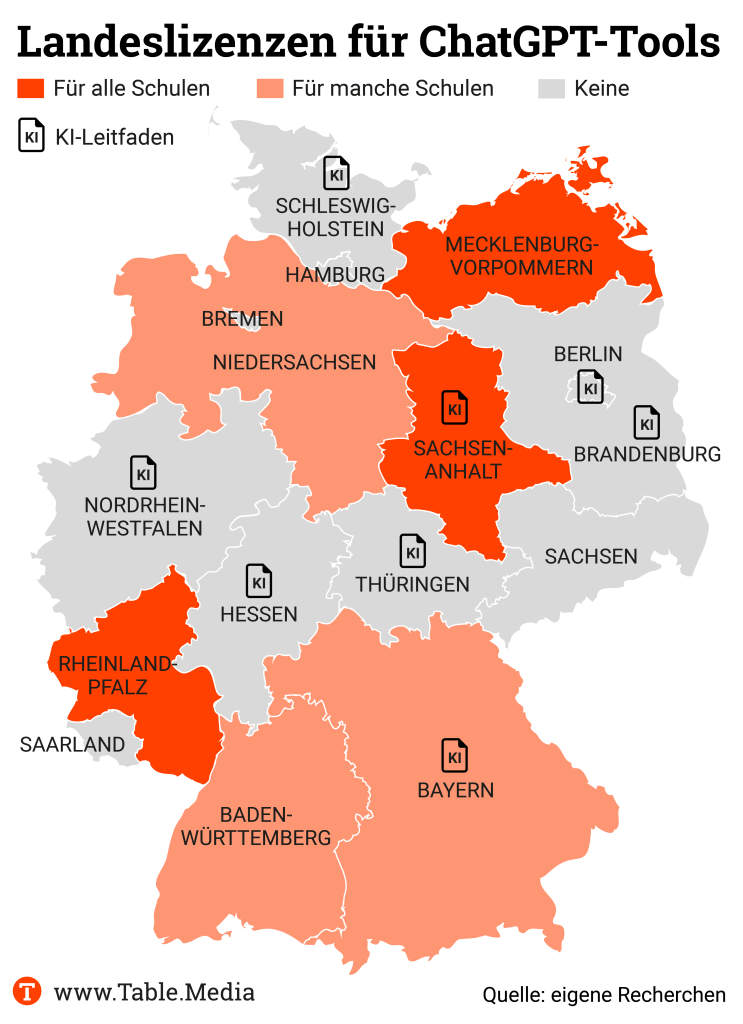

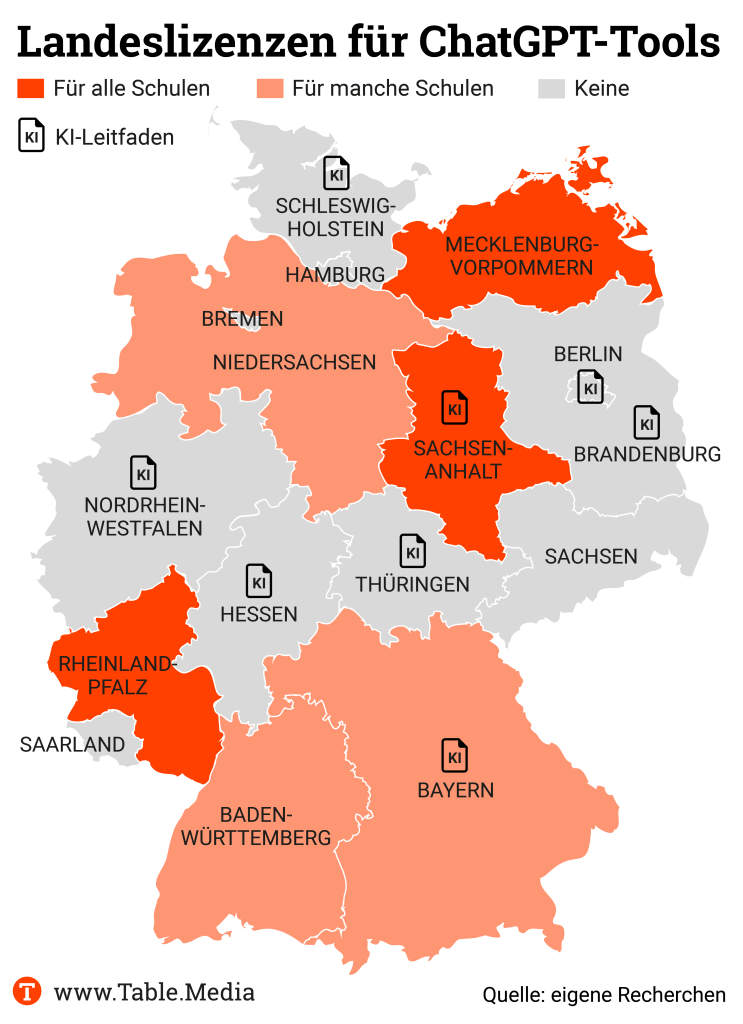

Die Frage, wie man die AGB von OpenAI interpretiert, ist für die Nutzung des KI-Chatbots namens ChatGPT von Bedeutung. Nimmt man die Geschäftsbedingungen von OpenAI ernst, dann müssten die Eltern der Schüler unter 16 bzw. 18 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz ihr Einverständnis erteilen. Dort bietet das digitale Fortbildungsunternehmen Fobizz unter einer Landeslizenz Zugänge zu ChatGPT für alle Schulen an. Daneben steht nur in Sachsen-Anhalt ChatGPT allen Schulen zur Verfügung.

Die Nutzung von ChatGPT über die Anbieter “SchulKI” (in Niedersachsen und Bayern) und “Fiete.AI” sind von der Diskussion über die “terms of business” nicht betroffen. Die beiden Angebote werden nicht über eine Schnittstelle bei OpenAI bereitgestellt. Die Geschäftsführer sagten Table.Media auf Anfrage, die API (Programmierschnittstellen) liefen bei SchulKI und Fiete über Azure, das keine Zustimmung der Eltern erfordere. Wie so oft im Digitalen stellt sich nun eine Grundsatzfrage. Gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – oder das Wort des Datenschutzbeauftragten des Landes? cif

Schüler in Thüringen können bei einem Praktikum im Handwerk künftig einen finanziellen Zuschuss aus der Landeskasse erhalten. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 15 Jahre alt sind, das Praktikum in den Ferien stattfindet und der Betrieb ausbildungsberechtigt ist. Die Einführung der Praktikumsprämie sei mit dem Landeshaushalt für 2024 beschlossen worden, teilte der Wirtschaftspolitiker der Linken-Landtagsfraktion, Andreas Schubert, am Samstag in Erfurt mit.

“Wir wollen bei der Berufswahl Orientierung geben und analog zu Sachsen-Anhalt eine finanzielle Unterstützung von 120 Euro für Schülerinnen und Schüler anbieten, die mindestens ein einwöchiges Praktikum in einem Thüringer Handwerksbetrieb machen”, erklärte Schubert. In den nächsten Sommerferien soll das Förderprogramm zur Unterstützung der Nachwuchsgewinnung greifen. Das Land fördert pro Schüler maximal vier Praktikumswochen mit insgesamt 480 Euro.

100.000 Euro stehen im thüringischen Landeshaushalt dafür zur Verfügung. Sachsen-Anhalt, das die Prämie schon 2020 eingeführt hat, veranschlagte im vergangenen Jahr 200.000 Euro für die Maßnahme. 868 Schüler nahmen die Prämie dort in Anspruch, im November waren die Mittel ausgeschöpft. Der Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts, Sven Schulze (CDU), hatte angekündigt, die Prämie auch auf Praktika in der Landwirtschaft ausweiten zu wollen. Handwerkskammern in weiteren Bundesländern haben die Prämie zuletzt gefordert, darunter die Nordkonferenz, zu der 17 Kammern gehören. dpa/anpa

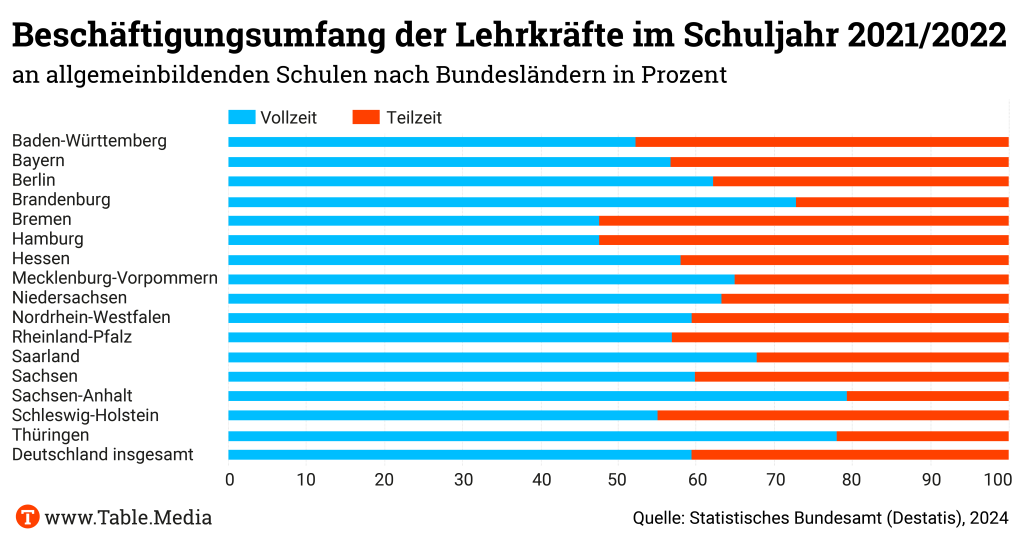

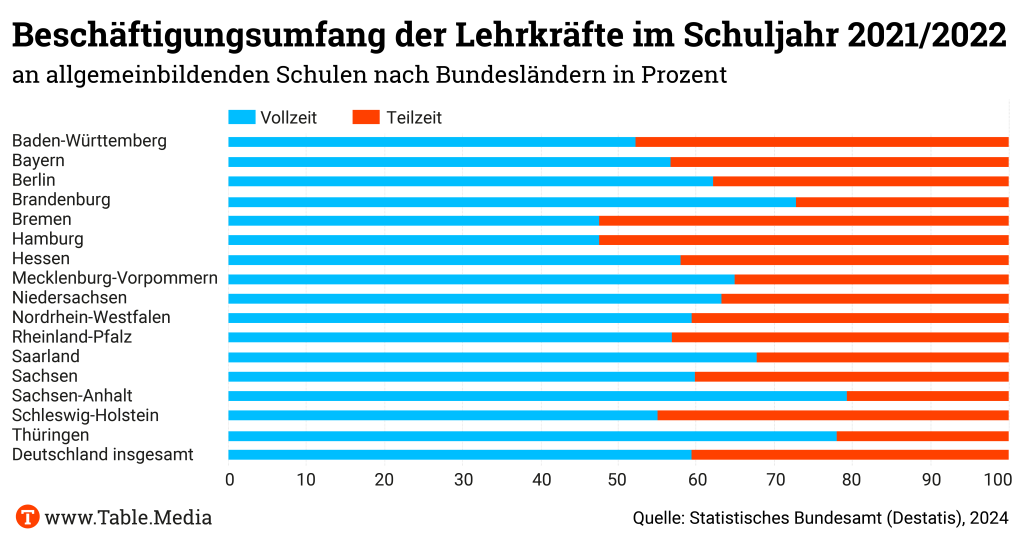

Die Quote der Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, liegt in Niedersachsen bei 36,6 Prozent. Das geht aus einer Anfrage eines Abgeordneten der CDU von Anfang Dezember hervor, die einige Verwirrung gestiftet hat. Manche Zeitungen und Agenturen hatten gemeldet, in Niedersachsen sei die Teilzeitquote auf ein Viertel der Lehrer gestiegen. Richtig ist: Der Anteil an Teilzeit liegt in den westlichen Ländern durchgehend zwischen 35 und 50 Prozent, in den östlichen bei 20 bis 40 Prozent. Die höchsten Quoten haben Bremen und Hamburg mit knapp über 50 Prozent. Die niedrigsten gibt es in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit etwas über 20 Prozent. (Siehe Grafik)

Nach Auskunft des Kultusministeriums unterrichten 4,4 Prozent der Lehrkräfte Niedersachsens mit weniger als der Hälfte der Arbeitszeit. Knapp ein Fünftel der Lehrer arbeitete zwischen 50 und 75 Prozent des Pensums einer vollen Stelle. Und weitere 13,7 Prozent haben das Äquivalent einer Viertage-Woche. So teilte es ein Sprecher von Ministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) mit. Das Reduzieren der Teilzeit bei Lehrern gilt unter Ministerpräsidenten als ein Weg, den Lehrermangel zu bekämpfen.

Niedersachsen versucht hier einen anderen Weg zu gehen als Länder, die offen drohten, die Teilzeit amtlicherseits zu verringern. Man bevorzuge “lösungsorientierte Beratungsgespräche von Schulleitungen mit TZ-Lehrkräften, um die Motivation der Betroffenen zu steigern”. Schulen hätten steigende Stundenbedarfe durch Inklusion, Ganztag oder Sprachkurse, sagte ein Sprecher. Angesichts dessen setze man darauf, dass Lehrer in Teilzeit von sich aus mehr arbeiten und Stunden aufstocken. cif

Schon als junge Wissenschaftlerin nervt es Kerstin Schneider, dass sie nicht immer alle Daten hat, die sie für ihre Forschung braucht. Als Doktorandin in den USA und später als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Dortmund ärgert es sie, dass sie viele bildungspolitisch interessante Fragen deshalb nicht beantworten kann.

Inzwischen ist Schneider Professorin für Finanzwissenschaft und Steuerlehre an der Uni Wuppertal und stellvertretende Vorsitzende des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten, der die Bundesregierung und die Landesregierungen seit 2004 zur Forschungsdateninfrastruktur berät. Und immer noch hat die deutsche Politik kein vernünftiges Bildungsverlaufsregister eingeführt, um evidenzbasiert politische Entscheidungen treffen zu können. “Damit schaden wir nicht nur der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft, sondern letztlich leidet darunter die gesamte Bildungs- und die Wirtschaftspolitik“, sagt Schneider. Andere Länder wie Dänemark seien Deutschland weit voraus.

In den Achtzigerjahren studiert Schneider zunächst Geschichte und VWL in Deutschland und nimmt dann an einem Austauschprogramm mit den USA teil. Die US-amerikanische Universitätskultur gefällt ihr. Nach ihrem Master an der University of Georgia promoviert sie. “In den USA habe ich gelernt, härter zu arbeiten und fokussierter zu sein”, sagt sie rückblickend.

Zurück in Deutschland habe ihr das geholfen. Insbesondere die Lehre macht Schneider, die als Schülerin überlegt hatte, Lehrerin zu werden, Spaß. “Durch das Weitergeben von Wissen lernt man selbst nochmal viel”, sagt sie. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Bildungsökonomik. Schneider forscht unter anderem zu den Effekten und Erträgen von Bildung – von der Kita bis zur Uni. Außerdem beschäftigt sie sich mit der Evaluation bildungspolitischer Maßnahmen. Dabei merkt Schneider immer wieder, dass in Deutschland zu wenig Daten rund um den Bildungsverlauf verfügbar sind.

Seit mehr als zwanzig Jahren versucht die KMK dafür zu sorgen, dass die Länder mehr Bildungsdaten erheben und vergleichen. Lange herrschte Stillstand. Jetzt könnte es passieren, sagt Schneider. Mittlerweile liegt eine Konzeption für ein Statistisches Bildungsverlaufsregister in Deutschland vor. Und in der Ampel-Koalition werde an einem Forschungsdatengesetz gearbeitet. Wie genau das aussieht, ist aber noch unklar.

Lesen Sie auch: Bildungsdaten: Ankunft im 21. Jahrhundert?

“Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen”, sagt Schneider. Die Forschung bräuchte nicht nur die Daten ab der Schulzeit, sondern von der frühkindlichen Bildung beginnend bis hin zu Ausbildung, Studium und eigentlich noch darüber hinaus, um wirklich effektiv forschen zu können. Nur so könne Geld, etwa beim Startchancen-Programm, auch effektiv und überprüft verteilt werden. BMBF und KMK zu überzeugen, sei daher nur der Anfang. Überzeugungsarbeit sei auf mehreren politischen Ebenen gefragt, von den Ländern bis hin zu den einzelnen Ministerien.

Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten, Monika Jungbauer-Gans, versucht Schneider auch in ihrer zweiten Berufungsperiode, die im Sommer 2023 begann, deshalb mit möglichst vielen Entscheidungsträgern über die Notwendigkeit von mehr zugänglichen Bildungsdaten zu sprechen. Schneider betont dabei immer wieder, dass es nicht um den gläsernen Schüler geht. Selbstverständlich müsse alles datenschutzkonform ablaufen müsse. “Andere europäische Länder unterliegen auch der DSGVO und schaffen das trotzdem”, sagt sie.

Gewisse Skepsis in Teilen von Gesellschaft und Politik gegenüber der Erhebung von Daten zu Forschungszwecken versteht Schneider nicht. “Wissenschaftler haben gar kein Interesse daran, Personenprofile zu erstellen.” Ihnen gehe es vielmehr darum, allgemeine Strukturen zu erkennen und Zusammenhänge herauszuarbeiten. Zum Beispiel zur Frage, welchen Einfluss der finanzielle Hintergrund auf den Bildungserfolg hat. Auf Basis der Ergebnisse könnte die Politik gute Entscheidungen treffen. Caroline Becker

Research.Table: Wünsche für die Wissenschaft in 2024: “Nicht in Angst versinken“. Christoph Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist prädestiniert für eine Neujahrsansprache. In ihr formuliert er die Hoffnung auf ein realistisches Vertrauen in die Wissenschaft und eine sinnvolle Prioritätensetzung in Zeiten multipler Krisen. Mehr

PISA | Schulen können gesellschaftliche Probleme nicht alleine lösen. Stattdessen müssten sich die verschiedenen Verantwortlichen aufeinander abstimmen, um eine gemeinsame Zielperspektive zu entwickeln. Wiarda

Frankreich | In der Mittelstufe soll künftig eine Leistungsdifferenzierung vorgenommen werden. Bildungs- und Jugendminister Gabriel Attal möchte die Schüler und Schülerinnen in drei Gruppen aufteilen, um sie speziell zu fördern. Faz

Andreas Schleicher | In vielen aufstrebenden Nationen genießt Bildung eine andere Priorität. Gleichzeitig kann die Schule nicht alles auffangen, deshalb müssten die Familien mehr eingebunden werden. Tagesspiegel

Azubis | In diesem Jahrgang gab es 219 Azubis, die als Bundesbeste abgeschlossen haben. Ob als Holzspielzeugmacherin oder als Süßwarentechnologe – sie alle haben große Ziele. Spiegel

KMK | Christine Streichert-Clivot möchte als neue Vorsitzende die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen verstärken. Auf diese Weise sollen mehr Absolventen in Ausbildungsberufe kommen. Mehr Mitsprache für den Bund lehnt sie hingegen ab. Handelsblatt

Bildungsnotstand | Schülerinnen und Schülern würden nicht mehr die nötigen Wissensgrundlagen vermittelt, um originelle Wissenschaftler zu werden. Das befürchtet Gerald Haug, der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Auch in dem aktuellen Umgang mit KI sieht er ein Risiko. Faz

11. Januar 2024, 15:00 bis 16:00 Uhr, digital

Infoveranstaltung Impulse für schüleraktivierenden, motivierenden Fremdsprachenunterricht mit eTwinning

Erasmus+ Schule lädt zu einer Informationsveranstaltung über die Plattform eTwinning ein. Anhand vergangener Projekte im Englisch- und Französischunterricht werden die Chancen und Grenzen der länderübergreifenden Onlineprojektarbeit aufgezeigt. INFOS & ANMELDUNG

18. Januar 2024, 16:00 bis 17:30 Uhr, digital

Spotlight Kooperative Praxis – Neue Wege der Zusammenarbeit in der Bildungsverwaltung

Das Forum Bildung Digitalisierung stellt das Impulspapier “Bildungsverwaltung in Deutschland. Innere und äußere Schulangelegenheiten im Dialog” vor. Anschließend diskutieren Fachleute aus der Praxis und Wissenschaft, welches Potenzial sich aus den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht und Schulträger bietet. INFOS & ANMELDUNG

19. Januar 2024, 10:00 bis 11:00 Uhr ,digital

Infoveranstaltung Berufsschul-Digi-Teams: Infoveranstaltung zur ersten Förderrunde

In ausgewählten Hoch- und Berufsschulen sowie Ausbildungsbetrieben sollen bis 2027 Projekte zur Stärkung der digitalen Kompetenzen in der beruflichen Bildung gefördert werden. Der Stifterverband und der Mercedes-Benz Fonds werden ihr Förderprogramm vorstellen. INFOS & ANMELDUNG

22. Februar 2024, Gießen

Winterakademie Mehr Weiterbildung – aber mit wem? Fachkräftemangel in der “Weiterbildungsrepublik”

Bei der Winterakademie lädt die GEW zusammen mit dem Lehrstuhl für Weiterbildung an der

Justus-Liebig-Universität Gießen Fachleute aus Praxis, Wissenschaft und Politik ein. Gemeinsam soll die aktuelle und künftige Situation der Weiterbildung diskutiert werden. Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2024. INFOS & ANMELDUNG

25. Januar 2024, 9:00 bis 16:30 Uhr, Berlin

Austauschveranstaltung Trialog Bildung 2035

Wie kann die Nutzung digitaler Tools für die Vermittlung von Basiskompetenzen gefördert werden?

Akteure aus Bildungspraxis, Wissenschaft und Bildungsverwaltung diskutieren die Ergebnisse vorangegangener Workshops. INFOS & ANMELDUNG

gleich zu Beginn des Jahres gibt es Bewegung im Kosmos der Bildungspolitik: “Ein Januar der langjährigen bildungspolitischen Weichenstellungen zeichnet sich ab”, schreibt mein Kollege Holger Schleper. Das Startchancen-Programm ist kurz vor der Zielgeraden – es fehlt noch das Einverständnis der Länder. Über den aktuellen Stand der Bund-Länder-Vereinbarung, die weiteren Etappen und die Zusammenhänge mit einem möglichen Digitalpakt II lesen Sie in dieser Ausgabe.

Dass der Digitalpakt I “nicht funktioniert hat”, dieses Urteil fällt Silke Müller, Schulleiterin einer digitalen Vorreiterschule. Sie fordert mehr Raum, um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Mit ihr und zwei weiteren renommierten Schulleiterinnen hat Christian Füller über Lehren aus Pisa gesprochen. Alle drei sind entsetzt über die Passivität der Kultusminister. Sie fordern einen schnelleren Einsatz von Studierenden im Unterricht, endlich freie Schulbudgets – und berichten von Problemen mit Eltern.

Im Ausblick lesen Sie, was im neuen Jahr wichtig wird: Christine Streichert-Clivot aus dem Saarland wird neue KMK-Präsidentin, die SWK liefert gleich mehrere Expertisen, es gibt einen neuen Leistungsvergleich von Viertklässlern – und im September wählen Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

Auch die Wahl des Europäischen Parlaments steht 2024 an, im Juni. Zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 Jahren an die Wahlurne. Im Standpunkt plädiert Dominik Geier, Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalisten für Berlin-Brandenburg, für eine schnelle Verbesserung der politischen Europabildung. Und er hat konkrete Vorschläge, was die Kultusminister und Lehrer jetzt tun können.

Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr und freuen uns, wenn unsere Briefings Ihnen dafür neue Perspektiven, Erkenntnisse und Anregungen liefern – und wir Sie auch wieder live bei Veranstaltungen begrüßen dürfen!

Ein Januar der langjährigen bildungspolitischen Weichenstellungen zeichnet sich ab. Ende dieses Monats, so die Hoffnung der Startchancen-Verhandlungsgruppe, soll es eine Sondersitzung der Kultusministerkonferenz geben, bei der alle 16 Länder grünes Licht für das Programm geben. Ebenfalls für die letzten Januartage ist eine Klausursitzung der Digitalpakt-Verhandlungsgruppe geplant.

Am 22. Dezember hatten alle Länder die in der Verhandlungsgruppe getroffene Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancen-Programm erhalten. Diese Gruppe bilden das BMBF sowie Hamburg, Rheinland-Pfalz (für die SPD-Länderseite), Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (für die CDU-Länderseite).

Zur Erinnerung: Bundesweit sollen etwa eine Million Schüler an 4.000 Schulen vom Startchancen-Programm profitieren. 60 Prozent an Grundschulen und 40 Prozent an weiterführenden Schulen. Ein zentraler Anspruch des insgesamt etwa 20 Milliarden Euro schweren Programms ist es, an den ausgewählten Schulen die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, zu halbieren.

Nun also liegt es ausformuliert auf dem Tisch, das wichtigste schulpolitische Vorhaben (Koalitionsvertrag, Seiten 95/96) der Ampel-Regierung. Im Schuljahr 2024/2025 soll es starten. Es lohnt sich, auf Details im Startchancen-Papier zu schauen. Zentrale Forderungen, die zuletzt nach dem zweiten Pisa-Schock besonders laut wurden, nimmt das Programm auf. Bemerkenswert ist: Ein besonderes Augenmerk soll auch auf beruflichen Schulen und der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung liegen.

Auf der Ebene der Schulen zählen die Professionalisierung der Kollegien und die Vernetzung in den Sozialraum, also die stärkere Zusammenarbeit etwa mit der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendzentren, Sportvereinen oder auch Unternehmen, zu den Zielen. Dass Partner in der beruflichen Bildung eine große Rolle spielen sollen, ist ein weiteres klares Signal. Das Startchancen-Programm soll die berufliche Orientierung stärken.

Insgesamt 20 Milliarden Euro, zu gleichen Teilen von Bund und Ländern, über einen Zeitraum von zehn Jahren: Je nach Lesart wurde diese Ankündigung als “Gamechanger” in einer noch nie dagewesenen Größenordnung bejubelt oder als Tropfen auf den heißen Stein geringgeschätzt. Genauso stellt sich die Frage, ob die teilweise Abkehr vom Königsteiner Schlüssel ein politischer Paradigmenwechsel ist oder aber ein zu kleiner Wurf, um das “Prinzip Gießkanne” hinter sich zu lassen.

Fest steht: In Säule I des Programms (Schulbau und -ausstattung) gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen von bis zu vier Milliarden Euro, um in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung zu investieren. Genauer gesagt sind es etwa 3,8 Milliarden Euro. Denn bis zu fünf Prozent will der Bund nutzen, um das Programm wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren.

Schon vor Monaten hatte sich Bildungsforscher Marcel Helbig positiv überrascht gezeigt, dass im Startchancen-Programm ausdrücklich eine Evaluierung der Wirkung angelegt ist. Drei Erhebungen sind geplant: zur Ausgangslage am Programmbeginn, im Jahr 2028 sowie eine Abschlussevaluation.

Die 3,8 Milliarden Euro in Säule I fließen nicht aufgeteilt nach dem Königsteiner Schlüssel in die Länder, sondern nach einem Sozialindex. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Die Konsequenz: Verglichen mit dem derzeit gültigen Königsteiner Schlüssel erhalten sieben Bundesländer mehr Geld. Die größten Zuwächse haben NRW (etwa +4,3 Prozentpunkte) und Hessen (etwa +1,2 Prozentpunkte). Bayern (etwa -2,8 Prozentpunkte) und Sachsen (etwa -1,2 Prozentpunkte) haben demgegenüber die größten Einbußen.

Für die gleich großen Säulen II (Stärkung der Schulautonomie) und III (Förderung multiprofessioneller Teams) erhöht der Bund den Anteil der Länder an der Umsatzsteuer um insgesamt 600 Millionen Euro jährlich. Konkreter soll für beide Säulen jeweils gelten: 150 Millionen Euro in 2024, 300 Millionen Euro von 2025 bis 2033 und schließlich 150 Millionen Euro im Jahr 2034. Was unterm Strich auch heißt: 60 Prozent der Mittel im Startchancen-Programm vergibt der Bund nicht bedarfsorientiert.

Das zentrale Streitthema der Ko-Finanzierung konnte die Verhandlungsgruppe ausräumen: Die Länder können eigene Programme, die den Startchancen-Zielen entsprechen, auf ihre jährliche Landes-Milliarde anrechnen. Interessant ist auch die Ankündigung, dass die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark” nach der ersten Phase (2021-2025) beendet werden soll. Sie soll in das Startchancen-Programm übergehen.

Die Auswahl ihrer Startchancen-Schulen nehmen die Länder selbst vor, jeweils orientiert an einem Sozialindex, der in jedem Fall die Benachteiligungsdimensionen Armut und Migration enthalten muss. Bis zum 1. Juni sollen die ausgewählten Schulen benannt sein.

Soweit einige prägende Eckpunkte der vorliegenden Vereinbarung. Noch stehen sie lediglich auf dem Papier. Die weiteren Etappen sind im Anschreiben der Verhandlungsgruppe an alle Länder genannt: eine Sonder-Amtschefkonferenz am 8. Januar, ein Austausch aller Länder (auf Einladung der Fach-AG) am 9. Januar und ein zweitägiges Zusammenkommen im KMK-Sekretariat am 15. und 16. Januar.

Bis zum 19. Januar, so die Hoffnung, soll der Abstimmungsprozess unter den Ländern abgeschlossen sein. Dann könnten sich in der Woche vom 22. bis zum 26. Januar der Bund und die Länder final verständigen und schließlich die Länder dem Programm Ende Januar bei einer Sonder-KMK zustimmen.

Bis dahin gilt es noch, letzte Hürden zu überwinden. Wilfried Kühner, Amtschef in Sachsens Kultusministerium, hatte jüngst im Gespräch mit Table.Media die Zustimmung zum Startchancen-Programm von einem klaren Bekenntnis der Bundesregierung zum Digitalpakt II abhängig gemacht – wie auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Genau das forderte kurz vor dem Jahreswechsel auch Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg: Das Bekenntnis gebe es noch immer nicht. “Sicher ist bis jetzt ein Ende mit offenem Ausgang.”

Pionierinnen unter den deutschen Schulleitern sind sprachlos und entsetzt über die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz nach Pisa. Sie fordern mutige und schnelle Schritte, um den Mathematikunterricht attraktiver und schülerorientierter zu machen – aber auch, um Schule insgesamt zu reformieren. Table.Media hat mit der Schulleiterin und Bestsellerautorin Silke Müller, der für den Schulpreis nominierten Heike Herrmann und der Leiterin einer der erfolgreichsten Reformschulen Deutschlands, Caroline Treier, über Pisa gesprochen. Das Ergebnis: Die Lehrerausbildung muss praxisorientierter werden – und zwar sofort. Aber es gibt auch unkonventionelle Forderungen.

Die Pisa-Studie hatte kurz vor Weihnachten mit dem bisher schlechtesten Ergebnis seit Erhebung des Ländervergleichs Bürger, Lehrer und Eltern aufgeschreckt. Ein Drittel der 15-Jährigen erreicht in Mathe nicht die Mindeststandards. Die Kultusministerkonferenz hatte daraufhin einen Katalog beschlossen, der praktisch identisch ist mit dem von 2001. Es gibt lediglich eine Sofortmaßnahme, die allerdings schon lange in der Pipeline ist: den Start des Programms für Brennpunktschulen Mitte des Jahres.

Die Nicht-Reaktion der Kultusminister auf Pisa hat die Schulleiterinnen schockiert: “Ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos nach der Lektüre dieser Pisa-Antwort der Kultusminister. Ich nenne das eine charmante Ruinenverwaltung”, sagte Silke Müller von der Waldschule Hatten (Niedersachsen). “Es ist kein Ruck in der Erklärung der Kultusminister, kein Wort dazu, dass es dringend notwendig ist, Unterricht und Schule so zu reformieren, dass sie zu den heutigen Zeiten passen”, sagte die Schulleiterin.

“In den Maßnahmen der Kultusminister fehlt mir der Mut zum echten Gestalten und zur Transformation”, meint Caroline Treier von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. “Wir bearbeiten seit über 20 Jahren dieselben Themen. Ich bin darüber entsetzt!”

Große Einigkeit herrschte bei der Pisa-Analyse der Schulleiterinnen, obwohl sie verschiedene Länder und Schulformen vertreten, bei einem Thema: Die Lehrerausbildung muss anders werden. Am radikalsten vertritt diesen Ansatz Heike Herrmann von der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel (Sachsen-Anhalt), die 2022 auf der Shortlist für den Deutschen Schulpreis stand. “Wir sollten die Lehrerausbildung komplett entrümpeln und wieder auf pädagogische Hochschulen nach dem Modell der DDR setzen.” Dann brauche man auch kein Referendariat und die Lehrerausbildung verkürze sich. “Darum weg mit dem Bachelor-Master-System. Lehramtsstudenten sofort in die Schulen bringen. Her mit dem dualen Studium!”

Herrmann praktiziert das, was sie einfordert, bereits erfolgreich an ihrer Schule. In ihrem Kollegium sind ständig Master-Studierende, die zunächst eingeübt werden und dann in Teilzeit Unterricht geben – mit regulärer Entlohnung und nicht mit Honorarverträgen oder Billigtarifen. Aber auch Müller und Treier setzen große Hoffnung in das, was mutmaßlich sehr lange dauern wird, nämlich die Lehrerausbildung zu verändern. “Studierende sollten neue Methoden, die sie in der Universität kennengelernt haben, direkt bei uns in der Schule anwenden können”, sagte Treier. “Sie können umgekehrt auch bei uns etwas lernen, was vielleicht in der Universität noch gar nicht besprochen wird.”

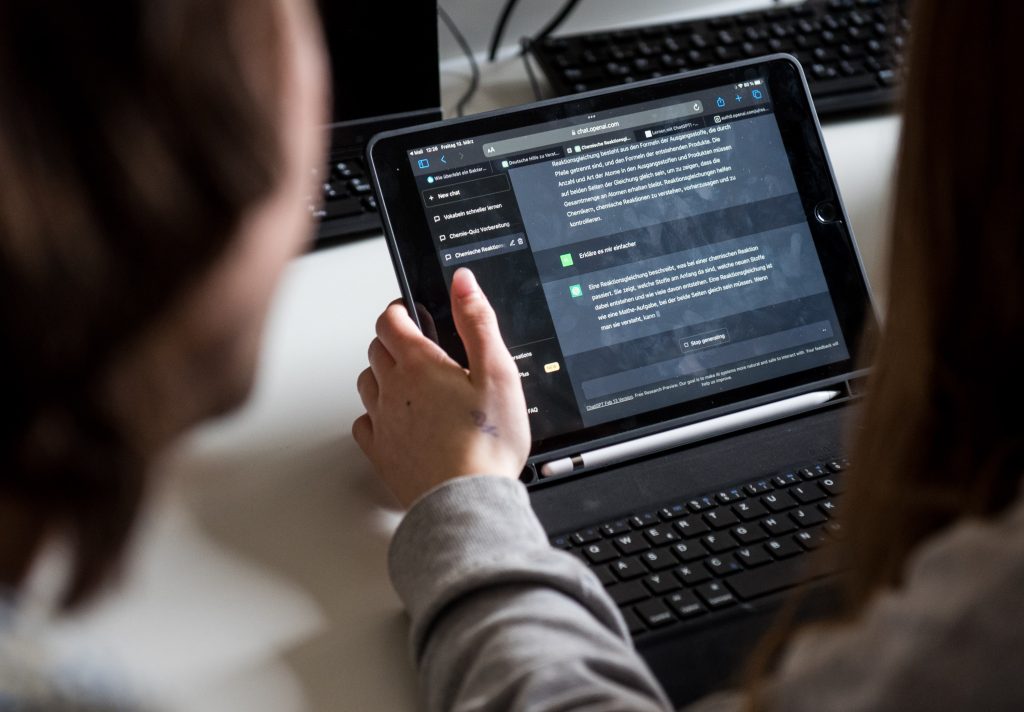

Müller, bekannt für den Bestseller “Wir verlieren unsere Kinder!”, bläst in dasselbe Horn. Studierende müssten mithelfen, eine völlig neue Prüfungskultur für das Lernen im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz zu entwickeln. “Wir brauchen ein praxisnäheres Referendariat, das sich nicht nur an Bürokratie abarbeitet. Es ist nicht normal, was Lehramtsanwärter pro Unterrichtsbesuch an Papierkram darlegen müssen.”

Allen drei Leiterinnen ist zudem wichtig, dass Mathematik anders gelehrt wird, als bisher: schülerorientiert, in Projekten, die den Schülern den Sinn der abstrakten Mathematik plausibel machen. Wie Herrmann wies Schulleiterin Müller in ihrer Pisa-Analyse auf völlig veränderte Lebenswelten der Schüler hin, denen die Schule Rechnung tragen müsse. Müller meint damit digital gestütztes Lernen.

Digitalisierung komme im jüngsten Pisa-Beschluss der Kultusminister nur im Rahmen des Digitalpakts vor – “der aber nicht funktioniert hat”, sagt Müller. “Was fehlt, ist der Hinweis auf adaptive Lernsysteme und mehr Zeit für Informatik. Schüler müssen auch eine lebensnahe Medienbildung bekommen, die ihnen hilft, mit digitalen Endgeräten und Social Media fertig zu werden.” Es wäre wichtig, so Müller, Lehrpläne zu entfrachten, “alte Inhalte rauszukicken und Platz für dringend nötige digitale Kompetenzen zu schaffen.”

Herrmann bezieht die veränderte Lebenswelt der Schüler ebenfalls aufs Digitale – und auf Eltern. “Die beiden größten Probleme sind aus meiner Sicht eine zu beobachtende Generation ‘Lustlos’ und eine Generation von Eltern, die nicht gegensteuern, überfordert sind und sogar das System Schule anzweifeln.” Sie gingen sogar so weit, immer häufiger ihre Interessen mit Rechtsbeistand durchzusetzen.

Herrmann schildert eine paradoxe Situation. Ihre Kollegen böten freiwillig freitags eine Zusatzstunde Mathe an. Aber: die Schüler kämen oft nicht zur Nachhilfe. “Kein Bock, keine Zeit, Mutti sagt, ich brauch’ nicht”, beschreibt Herrmann die Lage. “Und wenn wir dann Nacharbeit wegen vergessener Hausaufgaben oder Störungen im Unterricht anordnen, bekomme ich Anrufe von aufgebrachten Eltern, die mir das verbieten oder ihre Kinder einfach abholen.” Fast immer bekomme sie als Direktorin die Anrufe. Klassenleiter und Fachlehrer werden übersprungen. “Eltern haben hier Rechte, die kontraproduktiv sind und uns Lehrer bedingt handlungsunfähig machen.”

Große Einigkeit herrscht bei den Schulleiterinnen in Bezug auf Pisa beim Budget. Herrmann fordert für sich ein freies Schulbudget, “das zwar Kontrollen unterliegt, aber keinen starren Zwängen.” Sie müsse jederzeit Nachhilfe organisieren können, ohne ein Führungszeugnis der helfenden Person zu verlangen oder umfangreiche Verträge ans Schulamt wegzuschicken und die Externen somit wochenlang auf Geld warten zu lassen.

Treier sagte, jedes freie Budget sei hilfreich für eine Direktorin, um Nachhilfe zu organisieren. Aber gleichzeitig ist ihr die Wut anzumerken, die sie ob der Endlosschleife dieser Forderung bewegt. “Warum reden wir seit gefühlt 100 Jahren über Budgets für Schulleiterinnen und Schulleiter – und geben sie ihnen nicht endlich?”

Das Sympathische an den Schulleiterinnen ist, dass sie auch unkonventionelle Forderungen radikal vertreten. Treier stellt das dreigliedrige Schulsystem infrage. Müller will den Bildungsföderalismus abschaffen, Herrmann die Rechte der Eltern zurückdrängen. “Schule muss wieder handeln dürfen, ohne den Rechtsanwalt der Eltern im Nacken zu spüren. Schule muss zum Beispiel wieder erziehen und sanktionieren dürfen, wenn Nacharbeit nötig ist. Immer im Sinne des Schülers natürlich.”

Gleich drei große Untersuchungen der Schülerkompetenzen hielten der Bildungspolitik 2023 den Spiegel vor (Iglu, IQB, Pisa). Das Bild ist klar: Der Reform- und Innovationsbedarf im Bildungssystem ist riesig. Bildung.Table gibt einen Überblick, was 2024 für Entscheiderinnen und Entscheider wichtig wird.

Natürlich richten sich die Blicke auch 2024 auf die Kultusministerkonferenz. Gleich zu Beginn des Jahres, am 12. Januar, findet die Präsidentschaftsübergabe statt. Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) folgt auf Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Die erste planmäßige Konferenz der KMK ist auf den 14./15. März terminiert.

Streichert-Clivot hat schon angekündigt, kein spezielles Thema für ihre Präsidentschaft zu setzen. Sie wolle die Kultusminister hinter der Leitidee “Bildung in Zeiten des Wandels – Transformation mutig gemeinsam gestalten” vereinen. Dabei hat sie die Reform der KMK auf dem Zettel. Und sie will die Zusammenarbeit mit der Jugend- und Familienministerkonferenz vertiefen – um den Ganztagsanspruch ab 2026 zu realisieren und den Übergang von der Kita in die Schule zu verbessern.

Lesen Sie auch: “Um an der KMK zu arbeiten, wäre ein zweites Jahr hilfreich”

Bis Ende Januar wollen sich Bund und Länder final zum Startchancen-Programm verständigen, bis März könnten die Länder dann noch für die Paraphierung brauchen. Die Zeit drängt, damit der angepeilte Zeitplan aufgeht: Eigentlich ist der Plan, dass das Programm, von dem etwa 4.000 Schulen profitieren sollen, zum neuen Schuljahr an den Start geht.

Parallel werden auch die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Fortsetzung des Digitalpaktes weiterlaufen. Der Digitalpakt I, 2019 begonnen und insgesamt 6,5 Milliarden Euro schwer, endet in diesem Jahr. Und Kommunen und Länder treibt die Sorge um, dass ein fehlender Anschluss alles bislang Erreichte gefährden würde.

Absehbar viel Aufmerksamkeit wird auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) erhalten, die die KMK berät. Angekündigt ist für den Januar das Impulspapier “Large Language Models und ihre Potenziale im Bildungssystem”. Es geht unter anderem darauf ein, wie sich Prüfungsformate durch ChatGPT und Co. verändern.

Im Jahresverlauf folgen dann Stellungnahmen zur Berufsorientierung an Schulen (aktuell geplant für April/Mai) und – Ende 2024/Anfang 2025 – zur pädagogischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Zudem legt die SWK laut Plan am Jahresende ein Gutachten über die “Sicherung von schulischen Kompetenzen am Ende der Sekundarstufe I für den Übergang in die berufliche Erstausbildung” vor.

Der Ausbildungsmarkt war 2023, wie schon in den Vorjahren, in der Krise. Sorge muss vor allem machen, dass Lehrstellen unbesetzt blieben, gleichzeitig aber nicht alle Jugendliche eine Ausbildung fanden. Neuen Aufschluss könnten 2024 der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung geben. Ihn verabschiedet das Kabinett im Mai. Ebenso der Nationale Bildungsbericht, ein alle zwei Jahre erscheinender Expertenbericht unter Federführung des DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information. Er fokussiert die berufliche Bildung in diesem Jahr in seinem Schwerpunktkapitel.

Den Berufsschulen soll sich ab dem zweiten Quartal 2024 eine “Kommunikations- und Austauschplattform” widmen. KMK und BMBF wollen regelmäßig mit Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium, Sozialpartnern, Lehrerverbänden, Schulträgern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesinstitut für Berufsbildung zusammentreten. Jedes Jahr soll es ein Schwerpunktthema geben, etwa die digitale Ausstattung. Was sich für die Berufsschulen konkret bessern wird, bleibt abzuwarten.

Spannend könnten zwei Veranstaltungen werden: der Fachkräftekongress vom Bundesarbeitsministerium am 26. Februar. Und eine Bildungskonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) im Sommer. Einen ersten Vorgeschmack lieferte im vergangenen März eine Stellungnahme von DGB und BDA zum Bildungsgipfel. Darin warnten Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor einer “Bildungskatastrophe”.

In gleich drei ostdeutschen Bundesländern stehen im September Landtagswahlen an: Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die AfD könnte durch die Wahlen erstarken, stabile Regierungsmehrheiten könnten schwieriger werden, wie es in Thüringen schon der Fall ist. Dass Bildung für die AfD ein Wahlkampfthema ist, hat der Thüringer Landeschef Björn Höcke bereits bewiesen: Er forderte im vergangenen Sommer “gesunde Schulen”, die Kinder mit Handicaps ausschließen und in denen maximal zehn Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben.

Auch die Kultusminister könnten bei neuen Landesregierungen wechseln. In Sachsen amtiert aktuell Christian Piwarz (CDU), in Thüringen Helmut Holter (Linke) und in Brandenburg Steffen Freiberg (SPD), der erst im vergangenen Frühjahr seine Parteikollegin Britta Ernst abgelöst hat.

Im Dezember werden dann die Ergebnisse eines neuen Leistungsvergleichs ein viel beachtetes Thema sein, der TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Die international vergleichende Untersuchung erhebt seit 1995 weltweit Kompetenzen von Viert- und Achtklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften. Deutschland nimmt seit 2007 mit Schülern am Ende der vierten Klasse teil.

Auch die Kompetenzen von Azubis könnten im Heimatland der dualen Ausbildung künftig mehr auf den Prüfstand kommen: Ende des Jahres soll sich entscheiden, ob die OECD eine Pilotphase für ein Berufsbildungs-Pisa (Pisa Vet) startet.

Es war eine Parlamentsdebatte wie aus dem Lehrbuch. Zwei Tage lang haben Schüler:innen miteinander um Argumente und politische Strategien gerungen. Die Simulation des Europäischen Parlaments (SIMEP), ein europapolitisches Planspiel, das wir als Junge Europäische Föderalist:innen (JEF) seit vielen Jahren organisieren, war auch 2023 ein Erfolg. Und doch, und das macht nachdenklich, haben wir mit der SIMEP gerade einmal 150 Schüler:innen erreicht, überwiegend Gymnasiast:innen.

Mit Blick auf die Europawahlen im Juni, bei der erstmals das neue Wahlrecht ab 16 Jahren greift, sind Deutschlands Bildungspolitiker:innen gut beraten, sich nicht weiter darauf zu verlassen, dass die Zivilgesellschaft ihren Job übernimmt. Europabildung muss in allen Schularten, nicht erst im Oberstufen-Politikunterricht, als Pflichtaufgabe in den Lehrplänen verankert sein – und im Unterricht auch tatsächlich ankommen. Der Zugang zur europäischen Dimension unserer Gesellschaft darf nicht vom Engagement einzelner Lehrer:innen abhängen.

Deutschland hat sich verpflichtet, an der Entwicklung der EU mitzuwirken – mehr noch: Jeder von uns ist Unionsbürger. Die Unionsbürgerschaft, ausbuchstabiert in Artikel 9 des EU-Vertrags, tritt neben den deutschen Pass. Doch bei nüchterner Betrachtung ist eine europäische Identität oft mehr Wunsch als Wirklichkeit.

Was macht das mit unserer Demokratie, wenn sich parallel, gerade in den Krisen der vergangenen 15 Jahre, immer mehr Entscheidungen von Berlin nach Brüssel verlagern? Finanzmärkte, Migration, Gesundheit, Klima, Künstliche Intelligenz: Parlament, Rat und Kommission entscheiden über zentrale Zukunftsdossiers. Wissen unsere Schüler:innen das?

Bürger zu sein, erfordert im 21. Jahrhundert mehr als ein oberflächliches Verständnis für europäische Politik – gerade jetzt, wo die EU vor entscheidenden Reformen steht. Unsere Demokratie versagt, wenn wir die Jugend auf die neue politische Realität jenseits des Nationalstaats nicht besser vorbereiten, wie es zuletzt die JEF Deutschland in einem Positionspapier forderte.

Seit 1978 gibt es eine KMK-Strategie zur Europabildung; überarbeitet wurde sie zuletzt vor drei Jahren (zum Download). Doch die Lektüre der 13 Seiten ist ernüchternd. Die KMK könnte konkrete Ziele formulieren: “In den nächsten fünf Jahren soll ein Drittel aller Lehrkräfte, mindestens aber ein Kollege je Fachbereich je Schule, eine Fortbildung zur Europabildung erhalten.” Das wär’s! In ihrer Strategie jedoch begnügen sich die Länder mit Leerformeln: “Die Länder verständigen sich auf Fortbildungsmaßnahmen zur europäischen Dimension im Unterricht.”

Die KMK will die “inhaltlichen Bezüge zur Europabildung in den curricularen Vorgaben” ausweiten. Klingt gut, gleicht aber dem Ziel, Analysis in der Mathematik zu stärken. Da wüsste auch niemand, ob es nun um Grenzwertberechnungen oder Integralfunktionen geht. Und es ist, so hart es klingt, keine brauchbare Strategie, wenn es bereits an einem systematischen Monitoring fehlt. Was ist seit 2020 passiert? Wie viele der Leerformeln haben Kontur angenommen? Mit Europa-Poesie allein ist niemandem geholfen.

Wenn die KMK ihren Verfassungsauftrag ernst nimmt, sollte sie eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation beauftragen, welche die Schulen durchleuchtet. Unterrichtskonzepte, Schulprofile, Projekte: Erst auf Basis eines solchen “Reality-Checks” werden die blinden Flecke in der Europabildung sichtbar. Dazu gehört, dass Gymnasiast:innen einen besseren Zugang zur politischen Bildung bekommen, wie es auch ein Diskussionspapier der Stiftung Lernen durch Engagement feststellt. Dazu kommen Baustellen in der Didaktik: “Viele Unterrichtsmaterialien richten sich an die gymnasiale Oberstufe, während niedrigschwellige Angebote für die Europabildung überschaubar sind”, schreibt der Politikwissenschaftler Helmar Schöne.

Wer die Europabildung an Haupt- und Berufsschulen vernachlässigt, braucht sich über europaskeptische – in letzter Konsequenz demokratiegefährdende – Ressentiments nicht zu wundern. 61 Prozent der Jugendlichen, die das Abitur anstreben oder es bereits erreicht haben, haben laut Shell-Jugendstudie 2019 ein positives Bild von der Europäischen Union. Bei den Jugendlichen, die die Mittlere Reife anstreben oder erreicht haben, sind es nur 37 Prozent. Das ist auch ein Scheitern der Schulen.

Wir wissen, wie stark Auslandsaufenthalte eine Bildungsbiografie prägen können. Und wir wissen, dass Familien mit wenig Geld sich solche Programme selten leisten können. Effektivere staatliche Zuschüsse wären ein Hebel, um Europa emotional erfahrbar zu machen. Doch kulturelle Kompetenz allein genügt nicht. Wissen bleibt Voraussetzung, um kritisch an europäischer Politik teilhaben zu können. Dazu gehört, dass moderne europäische Geschichte genauso unterrichtet werden muss wie das komplexe Zusammenspiel der europäischen Institutionen – auch wenn es altmodisch klingt.

Niemand muss dafür das Rad neu erfinden. Projekte wie die SIMEP, Europe@School, das European Youth Parliament oder Unboxing Europe zeigen beispielhaft, wie moderne Institutionenlehre aussehen kann. Das Europäische Parlament hat ein Botschafter:innenprogramm aufgelegt, über das Schulen Materialien erhalten. Die Europaschulen haben seit 2004 ein eigenes Netzwerk.

Eurotopics übersetzt Presseberichte aus ganz Europa, die sich im Unterricht einbinden lassen. Die Schwarzkopf Stiftung Junges Europa bietet über das Netzwerk Understanding Europe Peer-Education-Workshops an. Und mit Jumper hat die Universität Göttingen ein Planspiel entwickelt, das sich besonders an Jugendliche richtet, die kaum von derlei Bildungsangeboten profitieren. Ideal für Schulen sind auch die Angebote der deutschlandweit über 50 EuropeDirect-Zentren, die auch einen Expert:innen-Pool vorhalten.

Aufgabe der Länder wäre es nun, das Engagement zu bündeln, institutionelle Strukturen zu schaffen und die Projekte verbindlich so zu skalieren, dass sie in jedem Klassenzimmer ankommen. Vor der EU-Wahl im nächsten Jahr wird das sicher nicht mehr gelingen, also ist Kreativität gefragt – und ein klares politisches Signal.

Die Kultusminister:innen sollten die Schulen verpflichten, bis Juni einen Unterrichtstag den Europawahlen zu widmen – und den Schulleiter:innen dafür den nötigen Freiraum einräumen. Uns ist bewusst, dass die Belastung vieler Lehrer:innen hoch ist, daher sind die Schulinstitute oder andere Ad-hoc-Gremien gefordert, bis März geeignete Pakete mit Materialien, Planspielen und Projektskizzen bereitzustellen, um den Europatag durchzuführen. Am 9. Juni 2024 wissen wir, ob der Bildungsföderalismus auch Flexibilität beherrscht.

Dominik Geier ist Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalist:innen Berlin-Brandenburg. Die JEF ist ein überparteilicher, europaweit organisierter Verband, der sich für die Vollendung des europäischen Projekts als Europäische Föderation einsetzt.

Praktika in MINT-Berufen speziell für Mädchen – ab diesem Monat finden Nutzer auf einer neu gegründeten Plattform über 1.000 Angebote deutschlandweit. Aufgesetzt hat die Website MINTvernetzt, eine vom BMBF finanzierte Vernetzungsstelle außerschulischer MINT-Akteure, an der Mitarbeiter der Körber-Stiftung, des Nationalen MINT Forums und anderer Partner beteiligt sind.

Die Initiative namens “empowergirl” ist eine Public Private Partnership und wird von 15 Unternehmen, darunter BMW und die Deutsche Bahn, sowie dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanziert. Die Konzerne bieten selbst Praktika auf der Website an, neben rund 45 weiteren Unternehmen. Stephanie Kowitz-Harms, Geschäftsführerin von MINTvernetzt, ging Ende Dezember von 1.400 verfügbaren Praktikumsplätzen aus.

Idee der Initiative ist es, Jugendlichen Einblick in Berufe zu geben, für die es bisher nur wenige Praktikumsplätze gibt – etwa in der IT, der Automobilindustrie oder der Pharmazie. Es sollen insbesondere Mädchen angesprochen werden, da Frauen in MINT-Berufen bisher unterrepräsentiert sind. Nur 9 Prozent aller Frauen, die eine Lehre machen, entscheiden sich für einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf, das hat MINTvernetzt aus Daten der Bundesagentur für Arbeit errechnet. Viele Schülerinnen, die MINT-Fächer an sich interessieren, trauen sich zudem keinen MINT-Beruf zu, wie eine Studie der Internationalen Hochschule Erfurt zeigt.

Zwar konnten Jugendliche bisher schon Praktika bei Angeboten wie Sprungbrett Bayern oder Lehrstellenradar vom Handwerksverband finden. “Bislang gab es jedoch keine Plattform mit diesem Profil: Mädchen, MINT, Praktikum – deutschlandweit, branchenübergreifend und kostenfrei“, sagt Stephanie Kowitz-Harms, Geschäftsführerin von MINTvernetzt.

Workshops, Leitfäden und Informationsmaterial sollen die Unternehmen zudem dabei unterstützen, ihr Angebot stärker für Mädchen zu öffnen. “Das beginnt bei der Bildsprache, ob auf einem Foto zur Ausschreibung etwa auch Mädchen abgebildet sind. Oder es geht um die Ansprache im Text, also ob Betriebe zum Beispiel schreiben, gesucht sei jemand, der zu Hause ,Herr des WLANs’ ist”, sagt Kowitz-Harms.

Erreichen soll das Angebot Schülerinnen über Multiplikatoren wie die Bundesagentur für Arbeit oder das Netzwerk Schulewirtschaft, die ,empowergirl’ unterstützen. Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, hat zudem angekündigt, Schulen in ihrem Bundesland auf das neue Angebot hinzuweisen. Kowitz-Harms wünscht sich, dass andere Kultusminister nachziehen. “Oft machen Schüler heute noch Verlegenheitspraktika”, sagt sie. “Wir brauchen einen besseren Zugang zu Praktikumsangeboten, der nicht von persönlichen Kontakten abhängt.” Anna Parrisius

Eltern müssen einer schulischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz nicht zustimmen. Das gilt auch für minderjährige Schüler. So sieht das jedenfalls der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann. Der Datenschützer mischt sich damit in eine Diskussion um die Nutzung von ChatGPT über Dritt-Accounts durch Lehrkräfte und Schüler ein. Eine Änderung der “terms of business” von OpenAI für Drittanbieter hatte verlangt, dass bei der Nutzung durch Minderjährige die Eltern zustimmen müssen. (Table.Media berichtete)

Auf Nachfrage präzisierte nun der Datenschutzbeauftragte aus Rheinland-Pfalz seine Aussage. Die Einwilligung der Eltern komme als Rechtsgrundlage “für Schulen grundsätzlich nicht in Betracht. Wird ein digitales System durch Schulen gem. § 1 Abs. 6 i.V.m § 67 Abs. 1 SchulG als verbindliches Lehr- und Lernmittel eingeführt, ist hierzu keine Einwilligung der Eltern oder der Schüler:innen erforderlich.” Das ließ Kugelmann Table.Media mitteilen. Das Alter der Schüler spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Die Frage, wie man die AGB von OpenAI interpretiert, ist für die Nutzung des KI-Chatbots namens ChatGPT von Bedeutung. Nimmt man die Geschäftsbedingungen von OpenAI ernst, dann müssten die Eltern der Schüler unter 16 bzw. 18 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz ihr Einverständnis erteilen. Dort bietet das digitale Fortbildungsunternehmen Fobizz unter einer Landeslizenz Zugänge zu ChatGPT für alle Schulen an. Daneben steht nur in Sachsen-Anhalt ChatGPT allen Schulen zur Verfügung.

Die Nutzung von ChatGPT über die Anbieter “SchulKI” (in Niedersachsen und Bayern) und “Fiete.AI” sind von der Diskussion über die “terms of business” nicht betroffen. Die beiden Angebote werden nicht über eine Schnittstelle bei OpenAI bereitgestellt. Die Geschäftsführer sagten Table.Media auf Anfrage, die API (Programmierschnittstellen) liefen bei SchulKI und Fiete über Azure, das keine Zustimmung der Eltern erfordere. Wie so oft im Digitalen stellt sich nun eine Grundsatzfrage. Gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – oder das Wort des Datenschutzbeauftragten des Landes? cif

Schüler in Thüringen können bei einem Praktikum im Handwerk künftig einen finanziellen Zuschuss aus der Landeskasse erhalten. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 15 Jahre alt sind, das Praktikum in den Ferien stattfindet und der Betrieb ausbildungsberechtigt ist. Die Einführung der Praktikumsprämie sei mit dem Landeshaushalt für 2024 beschlossen worden, teilte der Wirtschaftspolitiker der Linken-Landtagsfraktion, Andreas Schubert, am Samstag in Erfurt mit.

“Wir wollen bei der Berufswahl Orientierung geben und analog zu Sachsen-Anhalt eine finanzielle Unterstützung von 120 Euro für Schülerinnen und Schüler anbieten, die mindestens ein einwöchiges Praktikum in einem Thüringer Handwerksbetrieb machen”, erklärte Schubert. In den nächsten Sommerferien soll das Förderprogramm zur Unterstützung der Nachwuchsgewinnung greifen. Das Land fördert pro Schüler maximal vier Praktikumswochen mit insgesamt 480 Euro.

100.000 Euro stehen im thüringischen Landeshaushalt dafür zur Verfügung. Sachsen-Anhalt, das die Prämie schon 2020 eingeführt hat, veranschlagte im vergangenen Jahr 200.000 Euro für die Maßnahme. 868 Schüler nahmen die Prämie dort in Anspruch, im November waren die Mittel ausgeschöpft. Der Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts, Sven Schulze (CDU), hatte angekündigt, die Prämie auch auf Praktika in der Landwirtschaft ausweiten zu wollen. Handwerkskammern in weiteren Bundesländern haben die Prämie zuletzt gefordert, darunter die Nordkonferenz, zu der 17 Kammern gehören. dpa/anpa

Die Quote der Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, liegt in Niedersachsen bei 36,6 Prozent. Das geht aus einer Anfrage eines Abgeordneten der CDU von Anfang Dezember hervor, die einige Verwirrung gestiftet hat. Manche Zeitungen und Agenturen hatten gemeldet, in Niedersachsen sei die Teilzeitquote auf ein Viertel der Lehrer gestiegen. Richtig ist: Der Anteil an Teilzeit liegt in den westlichen Ländern durchgehend zwischen 35 und 50 Prozent, in den östlichen bei 20 bis 40 Prozent. Die höchsten Quoten haben Bremen und Hamburg mit knapp über 50 Prozent. Die niedrigsten gibt es in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit etwas über 20 Prozent. (Siehe Grafik)

Nach Auskunft des Kultusministeriums unterrichten 4,4 Prozent der Lehrkräfte Niedersachsens mit weniger als der Hälfte der Arbeitszeit. Knapp ein Fünftel der Lehrer arbeitete zwischen 50 und 75 Prozent des Pensums einer vollen Stelle. Und weitere 13,7 Prozent haben das Äquivalent einer Viertage-Woche. So teilte es ein Sprecher von Ministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) mit. Das Reduzieren der Teilzeit bei Lehrern gilt unter Ministerpräsidenten als ein Weg, den Lehrermangel zu bekämpfen.

Niedersachsen versucht hier einen anderen Weg zu gehen als Länder, die offen drohten, die Teilzeit amtlicherseits zu verringern. Man bevorzuge “lösungsorientierte Beratungsgespräche von Schulleitungen mit TZ-Lehrkräften, um die Motivation der Betroffenen zu steigern”. Schulen hätten steigende Stundenbedarfe durch Inklusion, Ganztag oder Sprachkurse, sagte ein Sprecher. Angesichts dessen setze man darauf, dass Lehrer in Teilzeit von sich aus mehr arbeiten und Stunden aufstocken. cif

Schon als junge Wissenschaftlerin nervt es Kerstin Schneider, dass sie nicht immer alle Daten hat, die sie für ihre Forschung braucht. Als Doktorandin in den USA und später als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Dortmund ärgert es sie, dass sie viele bildungspolitisch interessante Fragen deshalb nicht beantworten kann.