was folgt aus den Erkenntnissen des Bildungstrends? Während die Kultusminister auf die Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission warten, sprechen Forscher notwendige Konsequenzen längst in die Mikrofone, so auch IQB-Chefin Petra Stanat gestern in unserem Live-Briefing. Christian Füller stellt vor, wohin die Reise geht: evidenzbasierte Förderung, Kernkompetenzen und Brennpunktschulen stärken. Und die Wissenschaftler machen jetzt schon klar, dass für ihre nächste Studie nicht die 3G-Regel gelten dürfe: gelesen, gelacht, gelocht.

Im Briefing blicken wir heute außerdem auf zwei einschneidende strukturelle Änderungen für das Bildungssystem – unter Federführung des Arbeitsministeriums. Ein exklusiver Blick in eine Studie zeigt, wie eine Ausbildungsgarantie umgesetzt werden könnte. Die haben die Ampelparteien im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt. Die Studienautoren schlagen vor, nach Österreich zu schauen, und auf zwei spezielle Gruppen – und sie nehmen neben den Betrieben auch den Staat in die Pflicht. Zudem haben wir recherchiert, was das Urteil zur Arbeitszeiterfassung für Schulen bedeutet. Denn die (digitale) Stechuhr muss bald auch ins Lehrerzimmer einziehen – und könnte den Lehrberuf attraktiver machen.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht

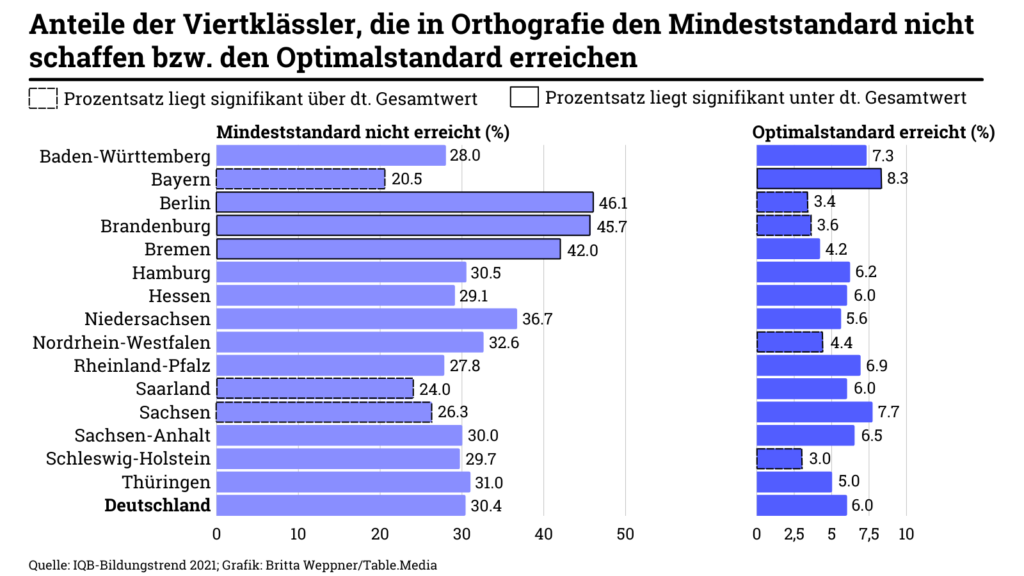

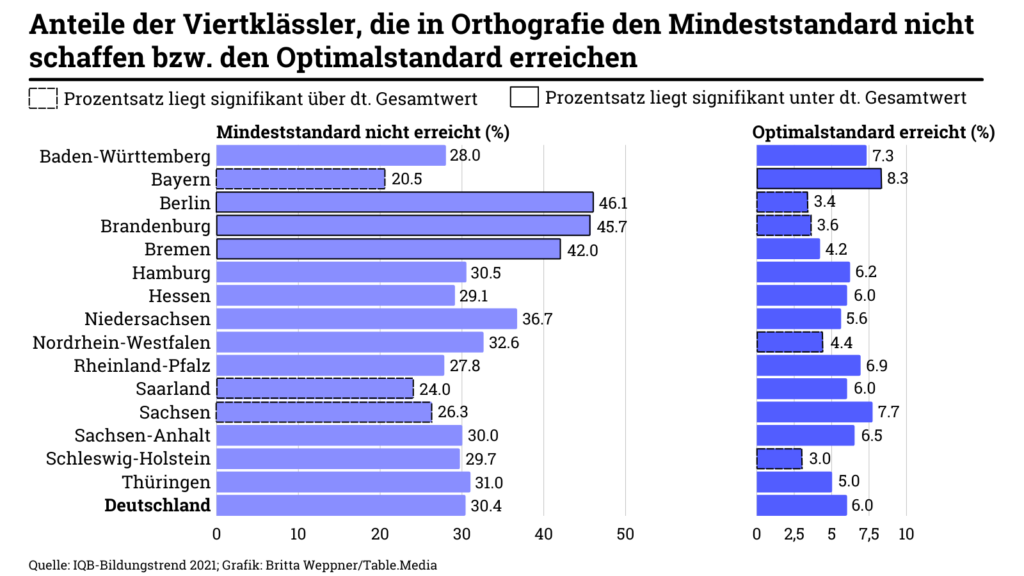

Es ist die Grafik des Grauens nach dem IQB-Bildungstrend. Vergleicht man beim Schreiben jene Viertklässler aus der Gruppe der Verlierer mit der Kohorte der Topschüler, so stellt man fest: Die deutsche Schule ist eine Loseranstalt. Es gibt in Baden-Württemberg viermal so viele Risikoschüler wie Topschüler, in ganz Deutschland, Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt fünfmal so viele. In NRW zeigen sich die funktionalen Analphabeten den Eleven zahlenmäßig siebenfach überlegen. In Bremen sind es zehnmal so viele schwache wie sehr gute Schüler, in Brandenburg zwölfmal so viele, in Berlin 13-mal so viele. Allein Bayern hat lediglich doppelt so viele Schreibschwache wie -talente. Das ist, wichtig zu sagen, nicht die Schuld der Schülerinnen und Schüler. Aber soll so Schule in Deutschland aussehen?

Die Diagnose der Studie ist erschreckend. Was könnte die Therapie sein? Offiziell wollen die Kultusminister ein Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) abwarten. Das betonte die Präsidentin der KMK, Karin Prien (CDU). Wer nun in den vergangenen beiden Tagen den beteiligten Forschern, allen voran Petra Stanat im gestrigen Live-Briefing des Bildung.Table, gut zuhörte, der weiß, wohin die Reise geht. Die Kommission wird im Dezember im Wesentlichen vier Vorschläge unterbreiten:

Drei dieser Vorschläge konterkariert die Politik allerdings, ehe sie auch nur beschlossen sind. Zwei sind möglicherweise gegen das Personal in Kitas und Grundschulen durchzusetzen.

Evidenzbasierte Förderkonzepte: Das Wort stammt von dem Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, Olaf Köller. Er wie auch Petra Stanat meinen damit, dass auf der Grundlage von Vergleichsarbeiten und Diagnoseinstrumenten zunächst jene Schüler identifiziert werden, die Förderbedarf haben. Und diese Lernenden dann auch die nötige Unterstützung bekommen. Stanat lobte den Stadtstaat Hamburg, der konsequent auf diesen Kurs setze. “Hamburg hat Stabilität im Bildungstrend erreicht. Das hat mit der datenbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu tun”, lobte Stanat im Live-Talk. “Dort ist eine regelrechte Kultur des Hinschauens entstanden. Wir sollten den Hamburger Weg einschlagen.”

Aber: Es sind die Kultusminister selbst, die ihre Diagnoseinstrumente entweder nicht einsetzen oder verstecken. Bildung.Table hat das Hütchenspiel der Bildungsverantwortlichen lange begleitet. Die Minister der KMK haben Petra Stanats IQB schriftlich untersagt, Ländervergleiche anzufertigen.

Sprachförderung schon in der Kita: Diese Therapie ist nach dem Bildungstrend für Zehnjährige noch wichtiger als nach den Pisatests, die die Leseleistungen 15-Jähriger messen. Petra Stanats Kritik an den Erzieherinnen ist knackig. Sie nennt es gelegentlich “unterlassene Hilfeleistung“, was in Kitas an Bildungselementen nicht stattfindet. Im gestrigen Live-Talk forderte sie, “in Kitas Fachkräfte zu engagieren, die bestimmte Lernangebote machen, um Basiskompetenzen gezielt zu fördern.” Lesen Schritt für Schritt zu lernen sei richtiges Training und Kärrnerarbeit. Im Elementarbereich wolle man so etwas aber teils gar nicht.

Das Problem ist hier ein doppeltes. Die Kultusminister haben bereits im Jahr 2000 die Sprachförderung in Kitas gefordert und beschlossen. Aber was ist eigentlich in den letzten 20 Jahren in den Kindergärten passiert? Karin Prien klagt, viele Kultusminister seien nicht zuständig, sondern die Sozial- bzw. Jugendministerien der Länder. Der behindernde Faktor, wenden viele Forscher ein, seien zudem die pädagogischen Mythen der Lehrpersonen. Sprich: In der Kita soll gespielt werden, und es ist verpönt, Buchstaben oder Zahlen zu lernen. In Frankreichs école maternelle ist das selbstverständlich.

Kernfächer Deutsch und Mathematik in der Grundschule stärken: Pädagogen in Grundschulen klagen seit langem darüber. Es sei einfach nicht genug Zeit, um mit Primarschülern gründlich das ABC und das kleine Einmaleins zu üben. Daher plädiert Olaf Köller für, wie er es nennt, die Sicherung der Basiskompetenzen. Das bedeutet: mehr Zeit für Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule. Der Co-Vorsitzende der Kommission ergänzt zugleich mit Blick auf die Lehrer in der Primarstufe: “Keiner fordert, Musik oder Kunst abzuschaffen”. Auch die Leiterin der IQB-Studie, Petra Stanat, forderte, Mindeststandards zu definieren und zu implementieren. “Die basalen Kompetenzen müssen gefördert werden – und das hat viel mit Üben zu tun.”

Auch hier ist Widerstand vonseiten der Lehrpersonen zu erwarten. Die Pädagogen vor allem in Grundschulen setzen gern auf reformpädagogische Konzepte, also wenig Leistungsorientierung, am besten keine Noten und viel Freiheit für die Lernenden. Das, was Petra Stanat und die anderen Forscher fordern, ist allerdings keine Drill- und Paukschule in der Grundstufe. Sie wollen mehr Üben, verbindliche Standards, bessere und gezielte Hilfen für benachteiligte Schüler. “Wir müssen dafür sorgen”, sagte Stanat, “dass die Evidenz, die es gibt, in den Schulen ankommt. Wir wissen, wie Lernen funktioniert.“

Gezielte Förderung von Brennpunktschulen: Auch über diese Idee gibt es keine Zweifel, weder bei den Pädagogen selber, noch in der Politik oder der Forschung. Das beste Beispiel dafür ist die Verwandlung der berühmten Neuköllner Rütli-Schule. Aus der Schule, in der vor beinahe 20 Jahren die Lehrer eine Art Kapitulationserklärung abgaben, wurde binnen kurzer Zeit eine Vorzeigeschule, in der sogar das Abitur möglich ist.

Leider ist das Aber auch hier groß zu schreiben. Für den Rütli-Campus legten sich sowohl der Staat als auch Stiftungen mächtig ins Zeug. Sogar eine Straße wurde stillgelegt, um in Neukölln einen Campus für bisher benachteiligte Schüler entstehen zu lassen. Bei den anderen 50 ehemaligen Hauptschulen in Berlin sieht es ganz anders aus: Die standen nicht im Rampenlicht, also wurden sie auch nicht derart gut gefördert.

Sogar der Bund hat inzwischen verstanden, dass es eine gezielte Förderung von Brennpunktschulen geben muss. Daher hat die Ampel ein ambitioniertes Startchancen-Programm in ihre Koalitionsvereinbarung geschrieben. Allerdings ist dieses ursprünglich mit bis zu 2,5 Milliarden Euro jährlich geplante Förderprogramm für 4.000 benachteiligte Schulen inzwischen in die Mühlen von Bund und Ländern geraten. Gerade musste die liberale Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verkünden, dass das Programm frühestens 2024 startet.

Was ist also davon zu halten, wenn die Politik drei von vier ihrer eigenen Rezepte gegen die grassierende Bildungsarmut nicht einhält? Olaf Köller zeigt sich da ziemlich selbstbewusst. Die 3G-Regel in der Zusammenarbeit von Politik und Kommissionen werde er nicht zulassen: gelesen, gelacht, gelocht.

“Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann”. So steht es in einem aktuellen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts. Schon 2019 hatte der Europäische Gerichtshof die Mitgliedsländer aufgefordert, ein System der Arbeitszeiterfassung einzuführen, was in Deutschland bisher noch nicht passiert ist. Bildungspolitik und Gewerkschaften sind jetzt gespannt, wie ein solches Gesetz ausgestaltet wird: Wird es auch auf Lehrkräfte angewendet? Und welche Konsequenzen hätte das für die Schulen?

Aus juristischer Sicht sei die Frage klar, sagt die Frankfurter Arbeitsrechtlerin Asma Hussain-Hämäläinen: “Das Bundesarbeitsgericht hat im Vorgriff auf eine überfällige gesetzliche Regelung festgestellt, dass die Arbeitszeit vollständig erfasst werden muss – damit muss künftig auch die Arbeitszeit von Lehrern erfasst werden.” Das Bundesarbeitsministerium äußert sich noch nicht zu der Frage, bis wann es einen konkreten gesetzlichen Rahmen für die Arbeitszeiterfassung geben wird. “Welche Konsequenzen sich konkret aus der Entscheidung des BAG für den Gesetzgeber ergeben, muss geprüft werden und hängt im Detail von den noch nicht veröffentlichten Entscheidungsgründen ab”, sagt eine Sprecherin gegenüber Bildung.Table. In einem auf der Website veröffentlichten FAQ heißt es außerdem, das BMAS werde im nächsten Jahr einen neuen Rechtsrahmen für das mobile Arbeiten vorlegen.

Dass gerade in den Schulen Handlungsbedarf besteht, liegt auf der Hand. Denn Studien wie das aktuelle Schulbarometer und die Göttinger Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie aus dem Jahr 2020 zeigen, dass Lehrkräfte zu viel arbeiten. Viele entscheiden sich aus diesem Grund für eine Teilzeittätigkeit, um dann faktisch für weniger Geld Vollzeit zu arbeiten. Ein Gesetz, das die Dienstherren zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet, würde den Handlungsdruck bei den Verantwortlichen erhöhen. Die GEW begrüßt das BAG-Urteil deshalb. “Es ist seit sehr langer Zeit bekannt, dass die eigentlich angesagte Arbeitszeit an den Schulen überstiegen wird – doch die Bildungspolitik schiebt die Tatsache einfach weg”, sagt Anja Bensinger-Stolze, die im Vorstand der Gewerkschaft für den Bereich Schule verantwortlich ist. Seit Jahrzehnten kämen ständig neue Aufgaben dazu, die Lehrkräfte übernehmen müssen – von der Inklusion bis zur Berufsorientierung – ohne dass sich dies in der Berechnung der Arbeitszeiten niederschlagen würde.

Doch wie lassen sich die Arbeitszeiten von Lehrkräften in der Praxis dokumentieren? Erfasst werden müssten idealerweise alle Tätigkeiten, denen Lehrkräfte nachgehen: Die Zeiten, in denen eine Lehrkraft Unterricht gibt oder Klassenfahrten begleitet, lassen sich leicht nachvollziehen. Mithilfe digitaler Stechuhren könnte man auch festhalten, wie viel Zeit Lehrkräfte beispielsweise damit verbringen, Elterngespräche in der Schule zu führen, an Konferenzen teilzunehmen, Fortbildungen zu besuchen oder am heimischen Schreibtisch Unterricht vor- oder nachzubereiten. “Der Einsatz von Stechuhren darf nicht bedeuten, dass mobiles Arbeiten unmöglich wird”, betont Anja Bensinger-Stolze. Denn für Lehrkräfte ist es schon lange selbstverständlich und aufgrund fehlender Arbeitsplätze in den Schulen auch notwendig, einen großen Teil ihrer Tätigkeiten im Homeoffice zu erledigen.

Und was passiert, wenn die Arbeitszeiterfassung zeigt, was ja ohnehin schon alle wissen? Nämlich dass unterschiedliche Lehrkräfte unterschiedlich viel arbeiten; die meisten aber zu viel? Womöglich könnten Überstunden ausgeglichen werden. Bis jetzt geschieht das häufig nicht – selbst wenn eine Lehrkraft mehr Unterricht gibt als vorgesehen. An bayerischen Gymnasien beispielsweise werden Überstunden finanziell ausgeglichen, während Lehrkräfte an bayerischen Grund- und Mittelschulen auf Anordnung mehr Stunden vor der Klasse stehen müssen – ohne einen Ausgleich dafür zu erhalten. “Für uns wäre es schon ein großer Schritt, wenn das angepasst würde”, sagt Gerd Nitschke, erster Vizepräsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.

Die systematische Arbeitszeiterfassung sollte im besten Fall auch dazu führen, dass Arbeitsstunden dauerhaft an die zu leistenden Tätigkeiten angepasst werden: In vielen Bundesländern muss beispielsweise ein Deutschlehrer, der womöglich auch noch eine Klasse leitet, mehr Elternkontakte hat und mehr Zeit für Korrekturen aufbringen muss als ein Sportlehrer, für das gleiche Geld die gleiche Anzahl an Unterrichtsstunden leisten. Die Daten, die die digitalen Stechuhren liefern, könnten dafür genutzt werden, die Arbeitsbelastung von Lehrkräften regelmäßig zu prüfen – und die Arbeitszeiten entsprechend anzupassen.

Eine Entlastung von Lehrkräften könnte eine logische Konsequenz der Arbeitszeiterfassung sein. Sie könnte etwa Argumente dafür liefern, dass und an welchen Stellen es an den Schulen Unterstützungssysteme für Lehrkräfte braucht – etwa in Verwaltung, Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie. Und sie könnte nahelegen, dass bestimmte “Zusatzaufgaben” gedeckelt werden – beispielsweise indem festgelegt wird, wie viele Elternabende oder Konferenzen pro Schuljahr stattfinden sollen.

Dennoch wird es immer ein Stück weit in der Selbstverantwortung der Lehrkräfte liegen, wann und wie lange sie außerhalb des Unterrichts arbeiten. “Viele Lehrkräfte finden es toll, dass sie ihre Arbeitszeiten frei einteilen können – daran sollte nicht gerüttelt werden”, betont Gerd Nitschke. Ziel einer systematischen Arbeitszeiterfassung solle nicht sein, die Arbeitszeiten der Lehrkräfte zu kontrollieren, sondern ihre Arbeit wertzuschätzen und sie punktuell zu entlasten. So könnte die Stechuhr auf lange Sicht vielleicht sogar die Attraktivität des Lehrerberufs steigern.

Herr Euler, am Freitag stellen Sie mit Wirtschaftspädagogin Susan Seeber eine Studie zur Ausbildungsgarantie in der Friedrich-Ebert-Stiftung vor. Gerade liest man oft vom “Azubimangel”. Versagt die berufliche Bildung?

Das Problem ist das Matching: Betriebe können offene Stellen nicht besetzen, gleichzeitig finden Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Klingt paradox, denn wieso besetzen die Suchenden nicht einfach die noch offenen Stellen? Schaut man genauer hin, ist aber durchaus nachvollziehbar, wieso Jugendliche viele der offenen Stellen nicht anstreben: Oft bieten sie keine guten Einkommens- und Karrierechancen, die Arbeitsplatzsicherheit ist gering. Auf der anderen Seite haben manche Jugendliche unrealistische Berufswünsche: Sie wollen in Berufe, für die ein höherer Schulabschluss vorausgesetzt wird.

Hat die Pandemie das Fass zum Überlaufen gebracht?

Sicherlich haben es noch mehr Jugendliche als sonst verpasst, eine interessante und realistische Ausbildungsoption zu finden. Berufsorientierung war nur begrenzt möglich, Ausbildungsmessen sind ausgefallen. Das Passungsproblem gibt es aber bereits seit einigen Jahren, die Pandemie hat es nur verstärkt.

In Ihrer noch nicht veröffentlichten Studie formulieren Sie einen Vorschlag, wie die Ausbildungsgarantie aussehen soll. Wie überzeugt sind Sie als Wissenschaftler von diesem Instrument?

Bund und Länder finanzieren bereits seit Jahren zahlreiche Fördermaßnahmen zur Stabilisierung der dualen Berufsausbildung. Allein 2021 wurden durch den Bund rund 1,4 Milliarden Euro zur Förderung der dualen Berufsausbildung aufgewendet. Die Nachfrage nach und das Angebot an Ausbildungsplätzen haben in den vergangenen Jahren dennoch kontinuierlich abgenommen, trotz guter Konjunktur und Wirtschaftslage bis 2020. Daher, und weil wir sehen, dass die Ausbildungsgarantie in Österreich gut wirkt, halten wir das Instrument für erfolgversprechend. Dass wir genau jetzt den Impuls liefern, ist der politischen Situation geschuldet: Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist die Einführung einer Ausbildungsgarantie vorgesehen, ohne konkrete Umsetzungsschritte zu skizzieren. Wir wollen die politischen Entscheidungsträger beraten und ihnen konkrete Kriterien an die Hand geben.

Bisher landen Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden, im sogenannten Übergangssystem, sie kommen in eine weitere schulische Ausbildung oder Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsvorbereitung.

Das Ursprungsversprechen des Übergangssektors war, dass Jugendliche nach einem Jahr in eine Berufsausbildung kommen. Für viele Jugendliche werden die Maßnahmen trotz zahlreicher Optimierungsansätze immer noch zu einer Warteschleife, die ins Leere führt. Nach einem Jahr gelingt gerade mal 30 Prozent der Übergang in eine Ausbildung, nach vier Jahren sind es etwas mehr als 60 Prozent. Etwa 40 Prozent schaffen gar nicht den Übergang. Es sind also neue Impulse und Ansätze erforderlich – daher die Vorschläge zur Umsetzung einer Ausbildungsgarantie. Man könnte die Jugendlichen so in vergleichsweise kurzer Zeit zum Abschluss führen.

Wie soll das konkret funktionieren?

Wichtig wäre zunächst, zu identifizieren, welche Jugendlichen Unterstützung brauchen, um eine Berufsausbildung zu schaffen. Dazu sind drei Gruppen zu unterscheiden: Zum einen gibt es junge Menschen, die aus dem Stand eine duale Berufsausbildung schaffen können und primär aufgrund regionaler Marktgegebenheiten keine Stelle gefunden haben, die ihren Vorstellungen entspricht. Die zweite Gruppe besteht aus Jugendlichen, die gute Chancen haben, eine Ausbildung mit ergänzenden Fördermaßnahmen zu absolvieren, aber zum Beispiel eine sprachliche Förderung brauchen. Bestehende Instrumente wie die Assistierte Ausbildung sollten diese jungen Menschen weiterhin unterstützen, die Ausbildungsgarantie soll da kein völliger Ersatz sein. Die dritte Gruppe bilden Jugendliche, die trotz starker Förderung vermutlich ad hoc keine Ausbildung absolvieren werden und die man gezielt und individuell auf eine Ausbildung vorbereiten muss. Die Ausbildungsgarantie sollte vor allem die ersten beiden Gruppen in den Blick nehmen.

Wie stark orientieren Sie sich an der österreichischen Ausbildungsgarantie?

Wie in Österreich sollten Jugendliche hierzulande nur nachrangig mithilfe einer staatlichen Förderung ausgebildet werden. Sprich: Wenn sie keinen dualen Ausbildungsplatz finden. Und sie sollen am besten schon im ersten Ausbildungsjahr in eine duale Berufsausbildung übergehen. Dafür braucht es Kooperationsbetriebe, die von Beginn an in die staatlich geförderte Ausbildung eingebunden sind. Einiges haben wir aber auch nicht von Österreich übernommen, da die kulturellen und ausbildungspolitischen Bedingungen dort zum Teil andere sind. Stattdessen können wir in Deutschland an bestehende Erfahrungen und Konzepte anknüpfen: Jugendliche, die keinen dualen Ausbildungsplatz finden, kommen in Hamburg seit einigen Jahren in eine staatlich geförderte Berufsqualifizierung an einer Berufsschule. Diese hat das Ziel, die jungen Menschen möglichst früh in eine reguläre Ausbildung zu überführen. Auf Bundesebene gibt es die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE), die durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert wird. Sie richtet sich bisher aber nur an eng definierte Zielgruppen und wurde aus politischen Gründen in den vergangenen Jahren zurückgefahren. An sie sollte eine Ausbildungsgarantie anknüpfen, quasi als BaE Plus.

Ginge es nach den Arbeitgebern, gäbe es keine Ausbildungsgarantie, sondern zum Beispiel mehr Berufsorientierung. Tatsächlich kenne viele Jugendliche oft nur wenige Standardberufe und wer Abitur macht, will studieren. Wie sehen Sie das?

Natürlich können wir die Berufsorientierung in Deutschland weiter verbessern, wir werden das Problem des Übergangssektors damit aber nicht lösen. Bei vielen Jugendlichen laufen die an sich guten Ansätze der Berufsorientierung ins Leere, weil sie sich während der Schulzeit nur wenig dafür interessieren, was nach der Schule kommt. Bei Kritikern einer Ausbildungsgarantie hat man zum Teil den Eindruck, dass sie eine noch intensivere Berufsorientierung deshalb als Alternative vorschlagen, weil diese die unversorgten Jugendlichen in noch offene Ausbildungsstellen kanalisieren soll. Wir wissen aber aus der Forschung, dass Jugendliche, die eine Ausbildung anfangen, die ihren Interessen widerstrebt, diese mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abbrechen. Daher empfehlen wir auch, dass die Jugendlichen bei einer Ausbildungsgarantie den Ausbildungsberuf frei wählen können – unabhängig vom regionalen Bedarf.

Womit Sie die Sorge der Arbeitgebervertreter bestätigen, es könnte am eigentlichen Bedarf vorbei ausgebildet werden …

Das würde ich so nicht sagen. Prognosen über den jeweils aktuellen regionalen Bedarf sind zumeist mit Vorsicht zu genießen: Innerhalb von drei Ausbildungsjahren hat sich der Bedarf oft schon wieder geändert. In Hamburg ist die staatlich finanzierte Berufsqualifizierung daher bereits vom Bedarfskriterium abgerückt, seit 2020 wählen die Jugendlichen dort aus mehr als 60 Berufen.

Damit eine Ausbildungsgarantie erfolgreich sein kann, muss die Politik zunächst die Arbeitgeber von ihr überzeugen. Ist das realistisch?

In der Tat sollte die Ausbildungsgarantie letztlich auch der Wirtschaft und den Betrieben zugutekommen. Es gibt starke Argumente, die viele Betriebe mit ins Boot holen können. Viele Unternehmen haben selbst kein ausgebildetes Personal, um Jugendliche über die berufsfachliche Seite hinaus sprachlich, sozial oder kognitiv zu fördern. Für sie ist es daher von Vorteil, wenn die Jugendlichen mit einem ergänzenden Förderbedarf bei einem Bildungsträger erstmal auf Stand gebracht und berufsfachlich grundqualifiziert werden. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr können sie dann die Jugendlichen direkt produktiv in ihren Betrieb integrieren.

Dieter Euler ist emeritierter Professor für Educational Management an der Universität St. Gallen. Nach seiner dualen Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann studierte er BWL, Wirtschaftspädagogik, Soziologie und Sozialphilosophie. 1994 habilitierte er sich an der Universität Köln. Er lehrte an den Universitäten Potsdam und Erlangen-Nürnberg, bevor er 2000 an die Universität St. Gallen wechselte. Von April bis November 2021 war er kommissarischer Gründungspräsident der Beruflichen Hochschule Hamburg. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Bildungsinnovationen und digitale Mediendidaktik.

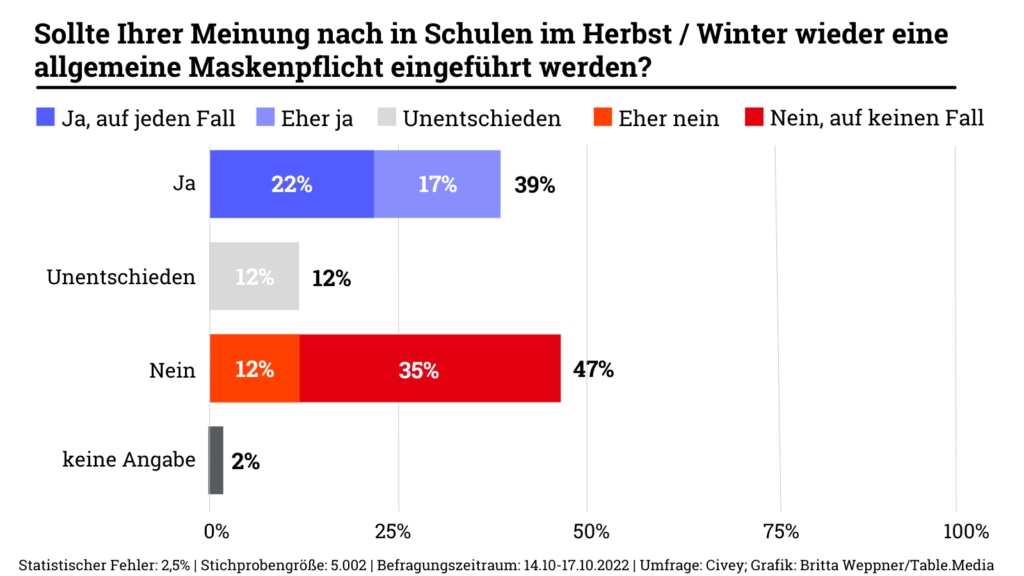

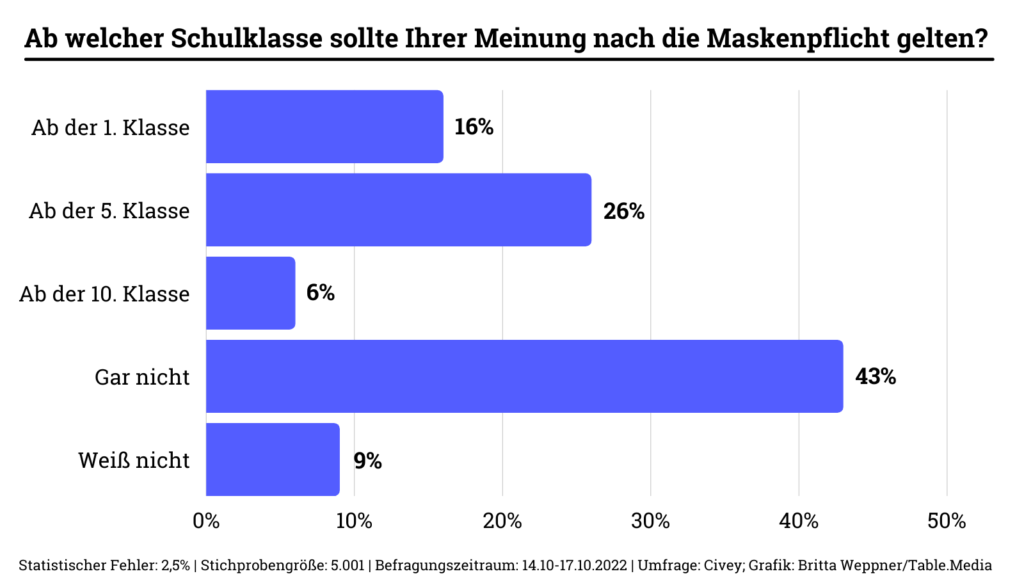

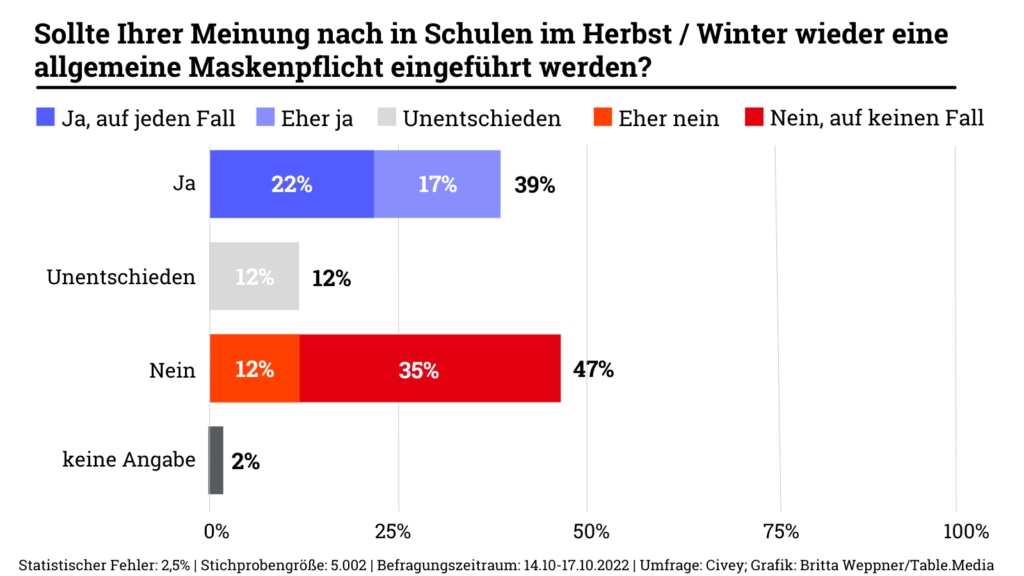

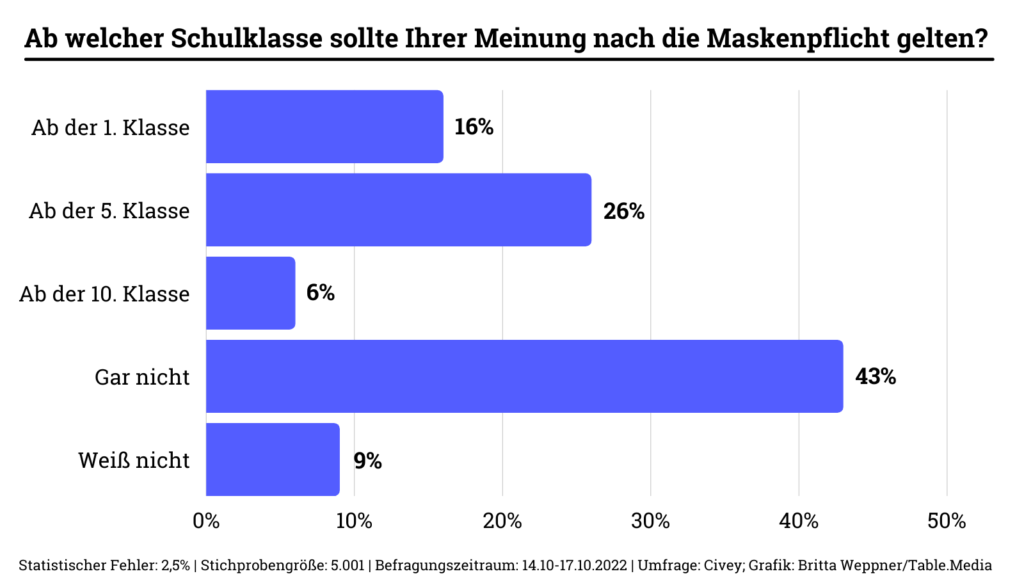

Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen die erneute Einführung der Masken in den Schulen im kommenden Herbst und Winter aus. In einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey lehnten 47 Prozent der Befragten eine Maskenpflicht ab, 39 Prozent waren dafür. Die Ablehnung der Maske an den Schulen war bei Wählern der AfD (79 Prozent) und der FDP (71 Prozent) am ausgeprägtesten, für eine allgemeine Maskenpflicht sprachen sich 58 Prozent der Anhänger der Grünen aus. Auf Anfrage teilte kein Bundesland mit, dass dort Maskenpflicht an Schulen gilt. Die Ministerien aus Brandenburg und Bremen ließen die Anfrage unbeantwortet. Den Ländern steht es laut aktuellem Infektionsschutzgesetz frei, eine Maskenpflicht “zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichts” ab der 5. Klassenstufe einzuführen. Auch die Befragten geben an, dass die Pflicht am ehesten ab der 5. Klasse gelten sollte.

Keine Schule in Deutschland stellt momentan den Präsenzunterricht gänzlich ein. In eingeschränktem Betrieb befinden sich in Bayern 23, in Nordrhein-Westfalen 18 und in Mecklenburg-Vorpommern fünf Schulen. Das bedeutet, dass einzelne Klassen in Distanz unterrichtet werden. In den übrigen Bundesländern läuft der Schulbetrieb normal – oder ist in den Ferien. Die Ministerien aus Brandenburg und Bremen äußerten sich nicht.

Sorge bereitet der GEW der hohe Krankenstand unter Lehrkräften. “Die GEW erhält aus Schulen Rückmeldungen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erkrankt sind”, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Baden-Württemberg meldet auf Anfrage einen Krankenstand von 9,2 Prozent, Hamburg von 8 Prozent und Bayern von 6,7 Prozent. Daten über den Krankenstand der Lehrkräfte erheben nur die wenigsten Bundesländer tages- oder wochenaktuell. Zudem stellt die Kultusministerkonferenz seit Mitte April keine schulstatistischen Daten zur Covid-19-Pandemie mehr bereit.

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen und Forderungen von Medizinern nach mehr Schutzmaßnahmen drängt auch der Schutz in Schulen auf die Tagesordnung. Der Deutsche Lehrerverband fordert von den Bundesländern klarere Vorgaben für Schutzmaßnahmen. Es sei wichtig, “dass die Bundesländer jetzt endlich mal alle konkret die Kriterien definieren, ab wann erhöhte Schutzmaßnahmen wie etwa Test- und Maskenpflicht an der Einzelschule ergriffen werden können”, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post. Auch die GEW fordert Bund und Länder auf, für besseren Corona-Schutz an Schulen zu sorgen “mit Präventions- und Hygienekonzepten, vor allem aber mit zusätzlichem Personal“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. maw/npr

In den vergangenen Pandemiewintern mussten Betriebe ihre Azubis häufig kurzfristig online unterrichten, anfangs meist ganz ohne Vorbereitung. 71,1 Prozent der Ausbilder berichten, dass es zu Lernrückständen bei Auszubildenden kam. Überwiegend waren es jedoch kleine Rückstände (38,6 Prozent), nur selten große Lernlücken (5,7 Prozent). Die größten Lernrückstände gab es, wenn der Unterricht gänzlich ausfallen musste. Das ergibt eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Rückmeldungen von rund 674 Ausbildern wurden ausgewertet. Dabei ging es auch um die Frage, ob es einen Unterschied machte, wie gut Ausbilder und Azubis auf den Remote-Unterricht vorbereitet waren.

Ökonomin Regina Flake war am IW hauptverantwortlich für die Auswertung. Sie sagte Bildung.Table: “Ausbilder bei Unternehmen, die strategisch digital unterrichten, stellen als einzige keine großen Lernrückstände fest.” Die Forscher sehen darin die Hypothese bestätigt, dass nicht digitales Lernen an sich zu Lernrückständen führt, sondern eher ein unvorbereiteter Wechsel auf den Distanzunterricht.

“Ein strategischer Einsatz digitaler Formate kann alle Azubis mitnehmen”, sagt Flake. “Wer etwas noch nicht verstanden hat, kann sich zum Beispiel Lernvideos nochmal ansehen. Leistungsstärkere können schon mit Zusatzinhalten weitermachen.” Mehr als die Hälfte der Ausbilder gab in der Befragung an, dass sie bis heute zeitweise Distanzlehre einsetzt, wenn es notwendig ist. 8,5 Prozent setzen Onlineunterricht strategisch ein, damit ihre Auszubildenden in der digitalen Zusammenarbeit fit werden, die auch in ihrem Arbeitsalltag gefragt ist.

Die Rückmeldungen der Ausbilder zeigen aber auch: Manche Ausbildungsinhalte, zum Beispiel im Handwerk oder gewerblich-technischen Berufen, eignen sich nicht für das Lernen auf Distanz. Ähnlich sehen manche Ausbilder es bei der Vermittlung sozialer Kompetenzen. Einen Vorteil der dualen Ausbildung unterstreiche die Erhebung Regina Flake zufolge: “Viele Ausbilder haben zusätzlichen Aufwand betrieben, um Lernrückstände auch wieder aufzuholen und ihre Azubis durch die Ausbildung zu bekommen.”Anna Parrisius

Etwa die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Horten (53 Prozent) bezweifelt, dass die Bildung von heute Kinder ausreichend auf die Zukunft vorbereitet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter pädagogischen Fach- und Leitungskräften (N=521). Das Sozialforschungsinstitut uzbonn führte sie 2021 im Auftrag vom Haus der kleinen Forscher durch. Die gemeinnützige Stiftung engagiert sich für MINT-Bildung in Kitas und Grundschulen. Sie wird unter anderem vom BMBF gefördert.

Die Umfrage wird heute veröffentlicht. Die Stiftung wollte herausfinden, wie gut pädagogische Fachkräfte und Kita- und Hortleitungen auf die Vermittlung von Zukunftskompetenzen vorbereitet sind. Die OECD definiert in ihrem Lernkompass 2030 Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler für eine robuste und erfolgreiche Entwicklung brauchen. Das Ergebnis der Befragung: 90 Prozent wünschen sich noch stärkere Weiterbildungsbemühungen.

“Pädagoginnen und Pädagogen leisten implizit bereits gute Arbeit im Sinne der OECD-Zukunftskompetenzen”, sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. “Ziel muss es nun sein, dass das Wissen darüber explizit wird und pädagogische Fachkräfte für die benötigten Kompetenzen der Zukunft wie Kreativität, kritisches Denken, Neugier, Empathie und Mut sensibilisiert sind.”

Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) gab jedoch an, dass die Rahmenbedingungen in Kita, Hort und Grundschule nicht geeignet sind, um dem Bildungsideal gerecht zu werden. Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung betont, man könne Erzieher zwar weiterbilden. “Die Rahmenbedingungen und die Verankerung der Zukunftskompetenzen im Bildungsort Kita müssen jedoch politisch und gesellschaftlich erfolgen.” Anouk Schlung

Ihr Vater war Handwerker, ihre Mutter Krankenschwester. Und sie selbst träumte als Jugendliche davon, Informatikerin zu werden, doch traute sich nicht. Stattdessen studierte Jennifer Nicolay Spanisch und Philosophie auf Lehramt. An der Schule wurde sie nicht glücklich. “Immer wieder stolperte ich in meinem beruflichen Leben darüber, dass ich nicht aus einem akademischen Elternhaus stamme“, erzählt die 36-Jährige. Gleichzeitig stieß sie oft auf Menschen, die es im Leben nicht leicht hatten und sich – oft mithilfe eines Mentors – zu starken Persönlichkeiten entwickelt hatten.

Genau solche Menschen hatte Jennifer Nicolay im Blick, als sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Kollegin Fiona von Prónay die gemeinnützige Azubi Digital Akademie (ADA) gründete. Sie wollen (zukünftige) Azubis erreichen, die vom IT-Bereich träumen. Besonderen Fokus legen sie auf jene, die keinen Abschluss haben oder nicht aus Akademiker-Haushalten stammen. Weil die Azubis viel Zeit im Betrieb und in der Berufsschule verbringen, finden die Präsenzphasen des Bildungsprogramms zu den Randzeiten statt. Und weil jede und jeder im eigenen Tempo lernt, ist das Programm zeitlich flexibel angelegt.

Das inzwischen sechsköpfige ADA-Team liefert auf digitalem Weg Input, der auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Der eine überlegt zum Beispiel noch, wohin er sich beruflich entwickeln will. Und die andere sucht konkret nach Möglichkeiten, sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Wichtig ist den Macherinnen, dass die Jugendlichen in einer Peer-to-Peer-Community voneinander lernen.

Von der gegenseitigen Unterstützung sollen insbesondere auch Jugendliche profitieren, die keinen makellosen Lebenslauf haben. “Wir sensibilisieren diese jungen Menschen für IT-Tätigkeiten, also für Ausbildungsberufe wie den Fachinformatiker und zeigen ihnen, dass sie in der Lage sind, die dafür notwendigen Kompetenzen zu erwerben”, erklärt Jennifer Nicolay.

Die Jugendlichen formulieren zunächst ihren Lebenstraum und erstellen aus ihrem Lebenslauf eine Website, die sie als Portfolio gestalten und später für die Bewerbung nutzen können. In speziellen Bootcamps werden Grundkenntnisse der HTML-Programmierung oder der Programmiersprache Python vermittelt. Online-Challenges – Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können – bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, an ihren sozialen Skills zu arbeiten.

Mehr als 100 Jugendliche haben seit vergangenem Jahr an den Bootcamps teilgenommen, so Jennifer Nicolay. Über 70 Prozent hätten im Anschluss eine Ausbildung angetreten, viele davon im IT-Bereich. Seit März kooperieren Jennifer Nicolay und ihr Team auch mit Unternehmen, um deren Auszubildende für einige Monate zu begleiten. Jennifer Nicolay betreut jetzt vor allem die Jugendlichen, die ins Coding einsteigen möchten. Dabei helfen ihr das Studium der Wirtschaftsinformatik, das sie im Anschluss doch noch begann, aber auch die vielen persönlichen Weiterbildungen, unter anderem in der Beratung und im systemischen Coaching. Janna Degener-Storr

21. Oktober 2022, 10:00 bis 15:00 Uhr, Stuttgart

Fachtag: Scheitern mit Ansage? Rechtsverbindliche Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026?

Bis 2026 müssen in Baden-Württemberg mehr als 200.000 Ganztags-Betreuungsplätze geschaffen werden. Wie das Land und die Kommunen diese Aufgabe stemmen wollen, wird auf diesem Fachtag der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert. In einer Podiumsdiskussion und verschiedenen Workshops widmen sich Teilnehmende Fragen nach der Finanzierung und der Sicherung der pädagogischen Qualität der Betreuung. INFOS & ANMELDUNG

21. Oktober 2022, 10:00 bis 14.45 Uhr, Berlin

Fachkonferenz: Soziale Integration und Fachkräftesicherung – Wie garantieren wir gute berufliche Bildung für alle?

Aktuell fehlen in fast allen Bereichen des Arbeitsmarktes Fachkräfte. Neben der demographischen Entwicklung liegt das daran, dass die Passung von Ausbildungsnachfrage und -angebot in vielen Berufen und Regionen nur unzureichend gelingt. Bei dieser Fachkonferenz geht es darum, wie die von der Ampel-Koalition angekündige Ausbildungsgarantie hiergegen helfen soll. Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung erarbeitete Studie von Prof. Dieter Euler und Prof. Susan Seeber. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Oktober 2022, online

Sektionstagung: Kommission Bildungsplanung, Bildungsorganisation und Bildungsrecht

Ziel der Sektionstagung der KBBB der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist, die Chancen und Grenzen von Wissensproduktion, Wissensmobilisierung und Wissenstransfer in den Blick zu nehmen. Die Beiträge der Tagung sollen dabei helfen, das Feld der Relationierung von Forschung und Praxis zu systematisieren. Am 27. Oktober findet die Nachwuchstagung statt, am 28. die Hauptkonferenz. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Oktober 2022, Bonn

BIBB-Kongress 2022: Future Skills – Fortschritt denken

Der Kongress des Bundesinstituts für Berufsbildung beschäftigt sich mit Ansätzen für die Zukunft der dualen Berufsausbildung. Zu den Programmhighlights gehören eine Keynote von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und eine Talkrunde, die sich mit den Chancen von Technologie, Zuwanderung und Qualifizierung für den Wandel der Berufsausbildung auseinandersetzt. Anmeldeschluss ist am 19. Oktober! INFOS & ANMELDUNG

02. November 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr, online

Vortrag: Simulation Games – Using Digitization for Learning International Collaboration Competencies

In diesem von den Universitäten Gießen und Marburg und der Technischen Hochschule Mittelhessen organisierten Vortrag geht es um die Förderung interkultureller und digitaler Kompetenzen durch die virtuellen Planspiele “Megacities” und “Bilangon”. Außerdem geht es um die Vielfalt, die interkulturelle Lernprozesse annehmen können. INFOS & ANMELDUNG

03. November 2022, 09:00 bis 18:30 Uhr, München

Bildungsrechtstag: Schulrecht und Lehrkräftebildung

Der Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München will mit dieser Veranstaltung etwas gegen die Unterrepräsentierung rechtlicher Themen in der Lehrkräftebildung tun. Neben Vorträgen findet eine Podiumsdiskussion statt zur Frage, wie relevant (Schul-)Recht für den Alltag von Lehrerkräften wirklich ist. Anmeldeschluss ist am 21. Oktober. INFOS & ANMELDUNG

04. November 2022, ab 13:30 Uhr, online

Dialogkonferenz: Making – Changing – Learning: Digital Culture Goes School

Die Ruhr-Uni Bochum stellt in dieser Dialogkonferenz neue Handlungsräume von Digital Culture in der Schule vor. Das Konzept der Veranstaltung ist das Flipped-Classroom-Prinzip, bei dem die Beiträge der Sessions im Vorfeld auf Moodle veröffentlicht werden. Themen der Sessions sind zum Beispiel der Einsatz von Videospielen im Kunstunterricht oder Performancekunst unter postdigitalen Bedingungen. INFOS & ANMELDUNG

was folgt aus den Erkenntnissen des Bildungstrends? Während die Kultusminister auf die Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission warten, sprechen Forscher notwendige Konsequenzen längst in die Mikrofone, so auch IQB-Chefin Petra Stanat gestern in unserem Live-Briefing. Christian Füller stellt vor, wohin die Reise geht: evidenzbasierte Förderung, Kernkompetenzen und Brennpunktschulen stärken. Und die Wissenschaftler machen jetzt schon klar, dass für ihre nächste Studie nicht die 3G-Regel gelten dürfe: gelesen, gelacht, gelocht.

Im Briefing blicken wir heute außerdem auf zwei einschneidende strukturelle Änderungen für das Bildungssystem – unter Federführung des Arbeitsministeriums. Ein exklusiver Blick in eine Studie zeigt, wie eine Ausbildungsgarantie umgesetzt werden könnte. Die haben die Ampelparteien im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt. Die Studienautoren schlagen vor, nach Österreich zu schauen, und auf zwei spezielle Gruppen – und sie nehmen neben den Betrieben auch den Staat in die Pflicht. Zudem haben wir recherchiert, was das Urteil zur Arbeitszeiterfassung für Schulen bedeutet. Denn die (digitale) Stechuhr muss bald auch ins Lehrerzimmer einziehen – und könnte den Lehrberuf attraktiver machen.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht

Es ist die Grafik des Grauens nach dem IQB-Bildungstrend. Vergleicht man beim Schreiben jene Viertklässler aus der Gruppe der Verlierer mit der Kohorte der Topschüler, so stellt man fest: Die deutsche Schule ist eine Loseranstalt. Es gibt in Baden-Württemberg viermal so viele Risikoschüler wie Topschüler, in ganz Deutschland, Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt fünfmal so viele. In NRW zeigen sich die funktionalen Analphabeten den Eleven zahlenmäßig siebenfach überlegen. In Bremen sind es zehnmal so viele schwache wie sehr gute Schüler, in Brandenburg zwölfmal so viele, in Berlin 13-mal so viele. Allein Bayern hat lediglich doppelt so viele Schreibschwache wie -talente. Das ist, wichtig zu sagen, nicht die Schuld der Schülerinnen und Schüler. Aber soll so Schule in Deutschland aussehen?

Die Diagnose der Studie ist erschreckend. Was könnte die Therapie sein? Offiziell wollen die Kultusminister ein Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) abwarten. Das betonte die Präsidentin der KMK, Karin Prien (CDU). Wer nun in den vergangenen beiden Tagen den beteiligten Forschern, allen voran Petra Stanat im gestrigen Live-Briefing des Bildung.Table, gut zuhörte, der weiß, wohin die Reise geht. Die Kommission wird im Dezember im Wesentlichen vier Vorschläge unterbreiten:

Drei dieser Vorschläge konterkariert die Politik allerdings, ehe sie auch nur beschlossen sind. Zwei sind möglicherweise gegen das Personal in Kitas und Grundschulen durchzusetzen.

Evidenzbasierte Förderkonzepte: Das Wort stammt von dem Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, Olaf Köller. Er wie auch Petra Stanat meinen damit, dass auf der Grundlage von Vergleichsarbeiten und Diagnoseinstrumenten zunächst jene Schüler identifiziert werden, die Förderbedarf haben. Und diese Lernenden dann auch die nötige Unterstützung bekommen. Stanat lobte den Stadtstaat Hamburg, der konsequent auf diesen Kurs setze. “Hamburg hat Stabilität im Bildungstrend erreicht. Das hat mit der datenbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu tun”, lobte Stanat im Live-Talk. “Dort ist eine regelrechte Kultur des Hinschauens entstanden. Wir sollten den Hamburger Weg einschlagen.”

Aber: Es sind die Kultusminister selbst, die ihre Diagnoseinstrumente entweder nicht einsetzen oder verstecken. Bildung.Table hat das Hütchenspiel der Bildungsverantwortlichen lange begleitet. Die Minister der KMK haben Petra Stanats IQB schriftlich untersagt, Ländervergleiche anzufertigen.

Sprachförderung schon in der Kita: Diese Therapie ist nach dem Bildungstrend für Zehnjährige noch wichtiger als nach den Pisatests, die die Leseleistungen 15-Jähriger messen. Petra Stanats Kritik an den Erzieherinnen ist knackig. Sie nennt es gelegentlich “unterlassene Hilfeleistung“, was in Kitas an Bildungselementen nicht stattfindet. Im gestrigen Live-Talk forderte sie, “in Kitas Fachkräfte zu engagieren, die bestimmte Lernangebote machen, um Basiskompetenzen gezielt zu fördern.” Lesen Schritt für Schritt zu lernen sei richtiges Training und Kärrnerarbeit. Im Elementarbereich wolle man so etwas aber teils gar nicht.

Das Problem ist hier ein doppeltes. Die Kultusminister haben bereits im Jahr 2000 die Sprachförderung in Kitas gefordert und beschlossen. Aber was ist eigentlich in den letzten 20 Jahren in den Kindergärten passiert? Karin Prien klagt, viele Kultusminister seien nicht zuständig, sondern die Sozial- bzw. Jugendministerien der Länder. Der behindernde Faktor, wenden viele Forscher ein, seien zudem die pädagogischen Mythen der Lehrpersonen. Sprich: In der Kita soll gespielt werden, und es ist verpönt, Buchstaben oder Zahlen zu lernen. In Frankreichs école maternelle ist das selbstverständlich.

Kernfächer Deutsch und Mathematik in der Grundschule stärken: Pädagogen in Grundschulen klagen seit langem darüber. Es sei einfach nicht genug Zeit, um mit Primarschülern gründlich das ABC und das kleine Einmaleins zu üben. Daher plädiert Olaf Köller für, wie er es nennt, die Sicherung der Basiskompetenzen. Das bedeutet: mehr Zeit für Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule. Der Co-Vorsitzende der Kommission ergänzt zugleich mit Blick auf die Lehrer in der Primarstufe: “Keiner fordert, Musik oder Kunst abzuschaffen”. Auch die Leiterin der IQB-Studie, Petra Stanat, forderte, Mindeststandards zu definieren und zu implementieren. “Die basalen Kompetenzen müssen gefördert werden – und das hat viel mit Üben zu tun.”

Auch hier ist Widerstand vonseiten der Lehrpersonen zu erwarten. Die Pädagogen vor allem in Grundschulen setzen gern auf reformpädagogische Konzepte, also wenig Leistungsorientierung, am besten keine Noten und viel Freiheit für die Lernenden. Das, was Petra Stanat und die anderen Forscher fordern, ist allerdings keine Drill- und Paukschule in der Grundstufe. Sie wollen mehr Üben, verbindliche Standards, bessere und gezielte Hilfen für benachteiligte Schüler. “Wir müssen dafür sorgen”, sagte Stanat, “dass die Evidenz, die es gibt, in den Schulen ankommt. Wir wissen, wie Lernen funktioniert.“

Gezielte Förderung von Brennpunktschulen: Auch über diese Idee gibt es keine Zweifel, weder bei den Pädagogen selber, noch in der Politik oder der Forschung. Das beste Beispiel dafür ist die Verwandlung der berühmten Neuköllner Rütli-Schule. Aus der Schule, in der vor beinahe 20 Jahren die Lehrer eine Art Kapitulationserklärung abgaben, wurde binnen kurzer Zeit eine Vorzeigeschule, in der sogar das Abitur möglich ist.

Leider ist das Aber auch hier groß zu schreiben. Für den Rütli-Campus legten sich sowohl der Staat als auch Stiftungen mächtig ins Zeug. Sogar eine Straße wurde stillgelegt, um in Neukölln einen Campus für bisher benachteiligte Schüler entstehen zu lassen. Bei den anderen 50 ehemaligen Hauptschulen in Berlin sieht es ganz anders aus: Die standen nicht im Rampenlicht, also wurden sie auch nicht derart gut gefördert.

Sogar der Bund hat inzwischen verstanden, dass es eine gezielte Förderung von Brennpunktschulen geben muss. Daher hat die Ampel ein ambitioniertes Startchancen-Programm in ihre Koalitionsvereinbarung geschrieben. Allerdings ist dieses ursprünglich mit bis zu 2,5 Milliarden Euro jährlich geplante Förderprogramm für 4.000 benachteiligte Schulen inzwischen in die Mühlen von Bund und Ländern geraten. Gerade musste die liberale Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verkünden, dass das Programm frühestens 2024 startet.

Was ist also davon zu halten, wenn die Politik drei von vier ihrer eigenen Rezepte gegen die grassierende Bildungsarmut nicht einhält? Olaf Köller zeigt sich da ziemlich selbstbewusst. Die 3G-Regel in der Zusammenarbeit von Politik und Kommissionen werde er nicht zulassen: gelesen, gelacht, gelocht.

“Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann”. So steht es in einem aktuellen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts. Schon 2019 hatte der Europäische Gerichtshof die Mitgliedsländer aufgefordert, ein System der Arbeitszeiterfassung einzuführen, was in Deutschland bisher noch nicht passiert ist. Bildungspolitik und Gewerkschaften sind jetzt gespannt, wie ein solches Gesetz ausgestaltet wird: Wird es auch auf Lehrkräfte angewendet? Und welche Konsequenzen hätte das für die Schulen?

Aus juristischer Sicht sei die Frage klar, sagt die Frankfurter Arbeitsrechtlerin Asma Hussain-Hämäläinen: “Das Bundesarbeitsgericht hat im Vorgriff auf eine überfällige gesetzliche Regelung festgestellt, dass die Arbeitszeit vollständig erfasst werden muss – damit muss künftig auch die Arbeitszeit von Lehrern erfasst werden.” Das Bundesarbeitsministerium äußert sich noch nicht zu der Frage, bis wann es einen konkreten gesetzlichen Rahmen für die Arbeitszeiterfassung geben wird. “Welche Konsequenzen sich konkret aus der Entscheidung des BAG für den Gesetzgeber ergeben, muss geprüft werden und hängt im Detail von den noch nicht veröffentlichten Entscheidungsgründen ab”, sagt eine Sprecherin gegenüber Bildung.Table. In einem auf der Website veröffentlichten FAQ heißt es außerdem, das BMAS werde im nächsten Jahr einen neuen Rechtsrahmen für das mobile Arbeiten vorlegen.

Dass gerade in den Schulen Handlungsbedarf besteht, liegt auf der Hand. Denn Studien wie das aktuelle Schulbarometer und die Göttinger Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie aus dem Jahr 2020 zeigen, dass Lehrkräfte zu viel arbeiten. Viele entscheiden sich aus diesem Grund für eine Teilzeittätigkeit, um dann faktisch für weniger Geld Vollzeit zu arbeiten. Ein Gesetz, das die Dienstherren zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet, würde den Handlungsdruck bei den Verantwortlichen erhöhen. Die GEW begrüßt das BAG-Urteil deshalb. “Es ist seit sehr langer Zeit bekannt, dass die eigentlich angesagte Arbeitszeit an den Schulen überstiegen wird – doch die Bildungspolitik schiebt die Tatsache einfach weg”, sagt Anja Bensinger-Stolze, die im Vorstand der Gewerkschaft für den Bereich Schule verantwortlich ist. Seit Jahrzehnten kämen ständig neue Aufgaben dazu, die Lehrkräfte übernehmen müssen – von der Inklusion bis zur Berufsorientierung – ohne dass sich dies in der Berechnung der Arbeitszeiten niederschlagen würde.

Doch wie lassen sich die Arbeitszeiten von Lehrkräften in der Praxis dokumentieren? Erfasst werden müssten idealerweise alle Tätigkeiten, denen Lehrkräfte nachgehen: Die Zeiten, in denen eine Lehrkraft Unterricht gibt oder Klassenfahrten begleitet, lassen sich leicht nachvollziehen. Mithilfe digitaler Stechuhren könnte man auch festhalten, wie viel Zeit Lehrkräfte beispielsweise damit verbringen, Elterngespräche in der Schule zu führen, an Konferenzen teilzunehmen, Fortbildungen zu besuchen oder am heimischen Schreibtisch Unterricht vor- oder nachzubereiten. “Der Einsatz von Stechuhren darf nicht bedeuten, dass mobiles Arbeiten unmöglich wird”, betont Anja Bensinger-Stolze. Denn für Lehrkräfte ist es schon lange selbstverständlich und aufgrund fehlender Arbeitsplätze in den Schulen auch notwendig, einen großen Teil ihrer Tätigkeiten im Homeoffice zu erledigen.

Und was passiert, wenn die Arbeitszeiterfassung zeigt, was ja ohnehin schon alle wissen? Nämlich dass unterschiedliche Lehrkräfte unterschiedlich viel arbeiten; die meisten aber zu viel? Womöglich könnten Überstunden ausgeglichen werden. Bis jetzt geschieht das häufig nicht – selbst wenn eine Lehrkraft mehr Unterricht gibt als vorgesehen. An bayerischen Gymnasien beispielsweise werden Überstunden finanziell ausgeglichen, während Lehrkräfte an bayerischen Grund- und Mittelschulen auf Anordnung mehr Stunden vor der Klasse stehen müssen – ohne einen Ausgleich dafür zu erhalten. “Für uns wäre es schon ein großer Schritt, wenn das angepasst würde”, sagt Gerd Nitschke, erster Vizepräsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.

Die systematische Arbeitszeiterfassung sollte im besten Fall auch dazu führen, dass Arbeitsstunden dauerhaft an die zu leistenden Tätigkeiten angepasst werden: In vielen Bundesländern muss beispielsweise ein Deutschlehrer, der womöglich auch noch eine Klasse leitet, mehr Elternkontakte hat und mehr Zeit für Korrekturen aufbringen muss als ein Sportlehrer, für das gleiche Geld die gleiche Anzahl an Unterrichtsstunden leisten. Die Daten, die die digitalen Stechuhren liefern, könnten dafür genutzt werden, die Arbeitsbelastung von Lehrkräften regelmäßig zu prüfen – und die Arbeitszeiten entsprechend anzupassen.

Eine Entlastung von Lehrkräften könnte eine logische Konsequenz der Arbeitszeiterfassung sein. Sie könnte etwa Argumente dafür liefern, dass und an welchen Stellen es an den Schulen Unterstützungssysteme für Lehrkräfte braucht – etwa in Verwaltung, Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie. Und sie könnte nahelegen, dass bestimmte “Zusatzaufgaben” gedeckelt werden – beispielsweise indem festgelegt wird, wie viele Elternabende oder Konferenzen pro Schuljahr stattfinden sollen.

Dennoch wird es immer ein Stück weit in der Selbstverantwortung der Lehrkräfte liegen, wann und wie lange sie außerhalb des Unterrichts arbeiten. “Viele Lehrkräfte finden es toll, dass sie ihre Arbeitszeiten frei einteilen können – daran sollte nicht gerüttelt werden”, betont Gerd Nitschke. Ziel einer systematischen Arbeitszeiterfassung solle nicht sein, die Arbeitszeiten der Lehrkräfte zu kontrollieren, sondern ihre Arbeit wertzuschätzen und sie punktuell zu entlasten. So könnte die Stechuhr auf lange Sicht vielleicht sogar die Attraktivität des Lehrerberufs steigern.

Herr Euler, am Freitag stellen Sie mit Wirtschaftspädagogin Susan Seeber eine Studie zur Ausbildungsgarantie in der Friedrich-Ebert-Stiftung vor. Gerade liest man oft vom “Azubimangel”. Versagt die berufliche Bildung?

Das Problem ist das Matching: Betriebe können offene Stellen nicht besetzen, gleichzeitig finden Jugendliche keinen Ausbildungsplatz. Klingt paradox, denn wieso besetzen die Suchenden nicht einfach die noch offenen Stellen? Schaut man genauer hin, ist aber durchaus nachvollziehbar, wieso Jugendliche viele der offenen Stellen nicht anstreben: Oft bieten sie keine guten Einkommens- und Karrierechancen, die Arbeitsplatzsicherheit ist gering. Auf der anderen Seite haben manche Jugendliche unrealistische Berufswünsche: Sie wollen in Berufe, für die ein höherer Schulabschluss vorausgesetzt wird.

Hat die Pandemie das Fass zum Überlaufen gebracht?

Sicherlich haben es noch mehr Jugendliche als sonst verpasst, eine interessante und realistische Ausbildungsoption zu finden. Berufsorientierung war nur begrenzt möglich, Ausbildungsmessen sind ausgefallen. Das Passungsproblem gibt es aber bereits seit einigen Jahren, die Pandemie hat es nur verstärkt.

In Ihrer noch nicht veröffentlichten Studie formulieren Sie einen Vorschlag, wie die Ausbildungsgarantie aussehen soll. Wie überzeugt sind Sie als Wissenschaftler von diesem Instrument?

Bund und Länder finanzieren bereits seit Jahren zahlreiche Fördermaßnahmen zur Stabilisierung der dualen Berufsausbildung. Allein 2021 wurden durch den Bund rund 1,4 Milliarden Euro zur Förderung der dualen Berufsausbildung aufgewendet. Die Nachfrage nach und das Angebot an Ausbildungsplätzen haben in den vergangenen Jahren dennoch kontinuierlich abgenommen, trotz guter Konjunktur und Wirtschaftslage bis 2020. Daher, und weil wir sehen, dass die Ausbildungsgarantie in Österreich gut wirkt, halten wir das Instrument für erfolgversprechend. Dass wir genau jetzt den Impuls liefern, ist der politischen Situation geschuldet: Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist die Einführung einer Ausbildungsgarantie vorgesehen, ohne konkrete Umsetzungsschritte zu skizzieren. Wir wollen die politischen Entscheidungsträger beraten und ihnen konkrete Kriterien an die Hand geben.

Bisher landen Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden, im sogenannten Übergangssystem, sie kommen in eine weitere schulische Ausbildung oder Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsvorbereitung.

Das Ursprungsversprechen des Übergangssektors war, dass Jugendliche nach einem Jahr in eine Berufsausbildung kommen. Für viele Jugendliche werden die Maßnahmen trotz zahlreicher Optimierungsansätze immer noch zu einer Warteschleife, die ins Leere führt. Nach einem Jahr gelingt gerade mal 30 Prozent der Übergang in eine Ausbildung, nach vier Jahren sind es etwas mehr als 60 Prozent. Etwa 40 Prozent schaffen gar nicht den Übergang. Es sind also neue Impulse und Ansätze erforderlich – daher die Vorschläge zur Umsetzung einer Ausbildungsgarantie. Man könnte die Jugendlichen so in vergleichsweise kurzer Zeit zum Abschluss führen.

Wie soll das konkret funktionieren?

Wichtig wäre zunächst, zu identifizieren, welche Jugendlichen Unterstützung brauchen, um eine Berufsausbildung zu schaffen. Dazu sind drei Gruppen zu unterscheiden: Zum einen gibt es junge Menschen, die aus dem Stand eine duale Berufsausbildung schaffen können und primär aufgrund regionaler Marktgegebenheiten keine Stelle gefunden haben, die ihren Vorstellungen entspricht. Die zweite Gruppe besteht aus Jugendlichen, die gute Chancen haben, eine Ausbildung mit ergänzenden Fördermaßnahmen zu absolvieren, aber zum Beispiel eine sprachliche Förderung brauchen. Bestehende Instrumente wie die Assistierte Ausbildung sollten diese jungen Menschen weiterhin unterstützen, die Ausbildungsgarantie soll da kein völliger Ersatz sein. Die dritte Gruppe bilden Jugendliche, die trotz starker Förderung vermutlich ad hoc keine Ausbildung absolvieren werden und die man gezielt und individuell auf eine Ausbildung vorbereiten muss. Die Ausbildungsgarantie sollte vor allem die ersten beiden Gruppen in den Blick nehmen.

Wie stark orientieren Sie sich an der österreichischen Ausbildungsgarantie?

Wie in Österreich sollten Jugendliche hierzulande nur nachrangig mithilfe einer staatlichen Förderung ausgebildet werden. Sprich: Wenn sie keinen dualen Ausbildungsplatz finden. Und sie sollen am besten schon im ersten Ausbildungsjahr in eine duale Berufsausbildung übergehen. Dafür braucht es Kooperationsbetriebe, die von Beginn an in die staatlich geförderte Ausbildung eingebunden sind. Einiges haben wir aber auch nicht von Österreich übernommen, da die kulturellen und ausbildungspolitischen Bedingungen dort zum Teil andere sind. Stattdessen können wir in Deutschland an bestehende Erfahrungen und Konzepte anknüpfen: Jugendliche, die keinen dualen Ausbildungsplatz finden, kommen in Hamburg seit einigen Jahren in eine staatlich geförderte Berufsqualifizierung an einer Berufsschule. Diese hat das Ziel, die jungen Menschen möglichst früh in eine reguläre Ausbildung zu überführen. Auf Bundesebene gibt es die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE), die durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert wird. Sie richtet sich bisher aber nur an eng definierte Zielgruppen und wurde aus politischen Gründen in den vergangenen Jahren zurückgefahren. An sie sollte eine Ausbildungsgarantie anknüpfen, quasi als BaE Plus.

Ginge es nach den Arbeitgebern, gäbe es keine Ausbildungsgarantie, sondern zum Beispiel mehr Berufsorientierung. Tatsächlich kenne viele Jugendliche oft nur wenige Standardberufe und wer Abitur macht, will studieren. Wie sehen Sie das?

Natürlich können wir die Berufsorientierung in Deutschland weiter verbessern, wir werden das Problem des Übergangssektors damit aber nicht lösen. Bei vielen Jugendlichen laufen die an sich guten Ansätze der Berufsorientierung ins Leere, weil sie sich während der Schulzeit nur wenig dafür interessieren, was nach der Schule kommt. Bei Kritikern einer Ausbildungsgarantie hat man zum Teil den Eindruck, dass sie eine noch intensivere Berufsorientierung deshalb als Alternative vorschlagen, weil diese die unversorgten Jugendlichen in noch offene Ausbildungsstellen kanalisieren soll. Wir wissen aber aus der Forschung, dass Jugendliche, die eine Ausbildung anfangen, die ihren Interessen widerstrebt, diese mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abbrechen. Daher empfehlen wir auch, dass die Jugendlichen bei einer Ausbildungsgarantie den Ausbildungsberuf frei wählen können – unabhängig vom regionalen Bedarf.

Womit Sie die Sorge der Arbeitgebervertreter bestätigen, es könnte am eigentlichen Bedarf vorbei ausgebildet werden …

Das würde ich so nicht sagen. Prognosen über den jeweils aktuellen regionalen Bedarf sind zumeist mit Vorsicht zu genießen: Innerhalb von drei Ausbildungsjahren hat sich der Bedarf oft schon wieder geändert. In Hamburg ist die staatlich finanzierte Berufsqualifizierung daher bereits vom Bedarfskriterium abgerückt, seit 2020 wählen die Jugendlichen dort aus mehr als 60 Berufen.

Damit eine Ausbildungsgarantie erfolgreich sein kann, muss die Politik zunächst die Arbeitgeber von ihr überzeugen. Ist das realistisch?

In der Tat sollte die Ausbildungsgarantie letztlich auch der Wirtschaft und den Betrieben zugutekommen. Es gibt starke Argumente, die viele Betriebe mit ins Boot holen können. Viele Unternehmen haben selbst kein ausgebildetes Personal, um Jugendliche über die berufsfachliche Seite hinaus sprachlich, sozial oder kognitiv zu fördern. Für sie ist es daher von Vorteil, wenn die Jugendlichen mit einem ergänzenden Förderbedarf bei einem Bildungsträger erstmal auf Stand gebracht und berufsfachlich grundqualifiziert werden. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr können sie dann die Jugendlichen direkt produktiv in ihren Betrieb integrieren.

Dieter Euler ist emeritierter Professor für Educational Management an der Universität St. Gallen. Nach seiner dualen Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann studierte er BWL, Wirtschaftspädagogik, Soziologie und Sozialphilosophie. 1994 habilitierte er sich an der Universität Köln. Er lehrte an den Universitäten Potsdam und Erlangen-Nürnberg, bevor er 2000 an die Universität St. Gallen wechselte. Von April bis November 2021 war er kommissarischer Gründungspräsident der Beruflichen Hochschule Hamburg. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Bildungsinnovationen und digitale Mediendidaktik.

Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen die erneute Einführung der Masken in den Schulen im kommenden Herbst und Winter aus. In einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey lehnten 47 Prozent der Befragten eine Maskenpflicht ab, 39 Prozent waren dafür. Die Ablehnung der Maske an den Schulen war bei Wählern der AfD (79 Prozent) und der FDP (71 Prozent) am ausgeprägtesten, für eine allgemeine Maskenpflicht sprachen sich 58 Prozent der Anhänger der Grünen aus. Auf Anfrage teilte kein Bundesland mit, dass dort Maskenpflicht an Schulen gilt. Die Ministerien aus Brandenburg und Bremen ließen die Anfrage unbeantwortet. Den Ländern steht es laut aktuellem Infektionsschutzgesetz frei, eine Maskenpflicht “zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichts” ab der 5. Klassenstufe einzuführen. Auch die Befragten geben an, dass die Pflicht am ehesten ab der 5. Klasse gelten sollte.

Keine Schule in Deutschland stellt momentan den Präsenzunterricht gänzlich ein. In eingeschränktem Betrieb befinden sich in Bayern 23, in Nordrhein-Westfalen 18 und in Mecklenburg-Vorpommern fünf Schulen. Das bedeutet, dass einzelne Klassen in Distanz unterrichtet werden. In den übrigen Bundesländern läuft der Schulbetrieb normal – oder ist in den Ferien. Die Ministerien aus Brandenburg und Bremen äußerten sich nicht.

Sorge bereitet der GEW der hohe Krankenstand unter Lehrkräften. “Die GEW erhält aus Schulen Rückmeldungen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erkrankt sind”, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Baden-Württemberg meldet auf Anfrage einen Krankenstand von 9,2 Prozent, Hamburg von 8 Prozent und Bayern von 6,7 Prozent. Daten über den Krankenstand der Lehrkräfte erheben nur die wenigsten Bundesländer tages- oder wochenaktuell. Zudem stellt die Kultusministerkonferenz seit Mitte April keine schulstatistischen Daten zur Covid-19-Pandemie mehr bereit.

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen und Forderungen von Medizinern nach mehr Schutzmaßnahmen drängt auch der Schutz in Schulen auf die Tagesordnung. Der Deutsche Lehrerverband fordert von den Bundesländern klarere Vorgaben für Schutzmaßnahmen. Es sei wichtig, “dass die Bundesländer jetzt endlich mal alle konkret die Kriterien definieren, ab wann erhöhte Schutzmaßnahmen wie etwa Test- und Maskenpflicht an der Einzelschule ergriffen werden können”, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post. Auch die GEW fordert Bund und Länder auf, für besseren Corona-Schutz an Schulen zu sorgen “mit Präventions- und Hygienekonzepten, vor allem aber mit zusätzlichem Personal“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. maw/npr

In den vergangenen Pandemiewintern mussten Betriebe ihre Azubis häufig kurzfristig online unterrichten, anfangs meist ganz ohne Vorbereitung. 71,1 Prozent der Ausbilder berichten, dass es zu Lernrückständen bei Auszubildenden kam. Überwiegend waren es jedoch kleine Rückstände (38,6 Prozent), nur selten große Lernlücken (5,7 Prozent). Die größten Lernrückstände gab es, wenn der Unterricht gänzlich ausfallen musste. Das ergibt eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Rückmeldungen von rund 674 Ausbildern wurden ausgewertet. Dabei ging es auch um die Frage, ob es einen Unterschied machte, wie gut Ausbilder und Azubis auf den Remote-Unterricht vorbereitet waren.

Ökonomin Regina Flake war am IW hauptverantwortlich für die Auswertung. Sie sagte Bildung.Table: “Ausbilder bei Unternehmen, die strategisch digital unterrichten, stellen als einzige keine großen Lernrückstände fest.” Die Forscher sehen darin die Hypothese bestätigt, dass nicht digitales Lernen an sich zu Lernrückständen führt, sondern eher ein unvorbereiteter Wechsel auf den Distanzunterricht.

“Ein strategischer Einsatz digitaler Formate kann alle Azubis mitnehmen”, sagt Flake. “Wer etwas noch nicht verstanden hat, kann sich zum Beispiel Lernvideos nochmal ansehen. Leistungsstärkere können schon mit Zusatzinhalten weitermachen.” Mehr als die Hälfte der Ausbilder gab in der Befragung an, dass sie bis heute zeitweise Distanzlehre einsetzt, wenn es notwendig ist. 8,5 Prozent setzen Onlineunterricht strategisch ein, damit ihre Auszubildenden in der digitalen Zusammenarbeit fit werden, die auch in ihrem Arbeitsalltag gefragt ist.

Die Rückmeldungen der Ausbilder zeigen aber auch: Manche Ausbildungsinhalte, zum Beispiel im Handwerk oder gewerblich-technischen Berufen, eignen sich nicht für das Lernen auf Distanz. Ähnlich sehen manche Ausbilder es bei der Vermittlung sozialer Kompetenzen. Einen Vorteil der dualen Ausbildung unterstreiche die Erhebung Regina Flake zufolge: “Viele Ausbilder haben zusätzlichen Aufwand betrieben, um Lernrückstände auch wieder aufzuholen und ihre Azubis durch die Ausbildung zu bekommen.”Anna Parrisius

Etwa die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Horten (53 Prozent) bezweifelt, dass die Bildung von heute Kinder ausreichend auf die Zukunft vorbereitet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter pädagogischen Fach- und Leitungskräften (N=521). Das Sozialforschungsinstitut uzbonn führte sie 2021 im Auftrag vom Haus der kleinen Forscher durch. Die gemeinnützige Stiftung engagiert sich für MINT-Bildung in Kitas und Grundschulen. Sie wird unter anderem vom BMBF gefördert.

Die Umfrage wird heute veröffentlicht. Die Stiftung wollte herausfinden, wie gut pädagogische Fachkräfte und Kita- und Hortleitungen auf die Vermittlung von Zukunftskompetenzen vorbereitet sind. Die OECD definiert in ihrem Lernkompass 2030 Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler für eine robuste und erfolgreiche Entwicklung brauchen. Das Ergebnis der Befragung: 90 Prozent wünschen sich noch stärkere Weiterbildungsbemühungen.

“Pädagoginnen und Pädagogen leisten implizit bereits gute Arbeit im Sinne der OECD-Zukunftskompetenzen”, sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. “Ziel muss es nun sein, dass das Wissen darüber explizit wird und pädagogische Fachkräfte für die benötigten Kompetenzen der Zukunft wie Kreativität, kritisches Denken, Neugier, Empathie und Mut sensibilisiert sind.”

Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) gab jedoch an, dass die Rahmenbedingungen in Kita, Hort und Grundschule nicht geeignet sind, um dem Bildungsideal gerecht zu werden. Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung betont, man könne Erzieher zwar weiterbilden. “Die Rahmenbedingungen und die Verankerung der Zukunftskompetenzen im Bildungsort Kita müssen jedoch politisch und gesellschaftlich erfolgen.” Anouk Schlung

Ihr Vater war Handwerker, ihre Mutter Krankenschwester. Und sie selbst träumte als Jugendliche davon, Informatikerin zu werden, doch traute sich nicht. Stattdessen studierte Jennifer Nicolay Spanisch und Philosophie auf Lehramt. An der Schule wurde sie nicht glücklich. “Immer wieder stolperte ich in meinem beruflichen Leben darüber, dass ich nicht aus einem akademischen Elternhaus stamme“, erzählt die 36-Jährige. Gleichzeitig stieß sie oft auf Menschen, die es im Leben nicht leicht hatten und sich – oft mithilfe eines Mentors – zu starken Persönlichkeiten entwickelt hatten.

Genau solche Menschen hatte Jennifer Nicolay im Blick, als sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Kollegin Fiona von Prónay die gemeinnützige Azubi Digital Akademie (ADA) gründete. Sie wollen (zukünftige) Azubis erreichen, die vom IT-Bereich träumen. Besonderen Fokus legen sie auf jene, die keinen Abschluss haben oder nicht aus Akademiker-Haushalten stammen. Weil die Azubis viel Zeit im Betrieb und in der Berufsschule verbringen, finden die Präsenzphasen des Bildungsprogramms zu den Randzeiten statt. Und weil jede und jeder im eigenen Tempo lernt, ist das Programm zeitlich flexibel angelegt.

Das inzwischen sechsköpfige ADA-Team liefert auf digitalem Weg Input, der auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Der eine überlegt zum Beispiel noch, wohin er sich beruflich entwickeln will. Und die andere sucht konkret nach Möglichkeiten, sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Wichtig ist den Macherinnen, dass die Jugendlichen in einer Peer-to-Peer-Community voneinander lernen.

Von der gegenseitigen Unterstützung sollen insbesondere auch Jugendliche profitieren, die keinen makellosen Lebenslauf haben. “Wir sensibilisieren diese jungen Menschen für IT-Tätigkeiten, also für Ausbildungsberufe wie den Fachinformatiker und zeigen ihnen, dass sie in der Lage sind, die dafür notwendigen Kompetenzen zu erwerben”, erklärt Jennifer Nicolay.

Die Jugendlichen formulieren zunächst ihren Lebenstraum und erstellen aus ihrem Lebenslauf eine Website, die sie als Portfolio gestalten und später für die Bewerbung nutzen können. In speziellen Bootcamps werden Grundkenntnisse der HTML-Programmierung oder der Programmiersprache Python vermittelt. Online-Challenges – Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können – bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, an ihren sozialen Skills zu arbeiten.

Mehr als 100 Jugendliche haben seit vergangenem Jahr an den Bootcamps teilgenommen, so Jennifer Nicolay. Über 70 Prozent hätten im Anschluss eine Ausbildung angetreten, viele davon im IT-Bereich. Seit März kooperieren Jennifer Nicolay und ihr Team auch mit Unternehmen, um deren Auszubildende für einige Monate zu begleiten. Jennifer Nicolay betreut jetzt vor allem die Jugendlichen, die ins Coding einsteigen möchten. Dabei helfen ihr das Studium der Wirtschaftsinformatik, das sie im Anschluss doch noch begann, aber auch die vielen persönlichen Weiterbildungen, unter anderem in der Beratung und im systemischen Coaching. Janna Degener-Storr

21. Oktober 2022, 10:00 bis 15:00 Uhr, Stuttgart

Fachtag: Scheitern mit Ansage? Rechtsverbindliche Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026?

Bis 2026 müssen in Baden-Württemberg mehr als 200.000 Ganztags-Betreuungsplätze geschaffen werden. Wie das Land und die Kommunen diese Aufgabe stemmen wollen, wird auf diesem Fachtag der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert. In einer Podiumsdiskussion und verschiedenen Workshops widmen sich Teilnehmende Fragen nach der Finanzierung und der Sicherung der pädagogischen Qualität der Betreuung. INFOS & ANMELDUNG

21. Oktober 2022, 10:00 bis 14.45 Uhr, Berlin

Fachkonferenz: Soziale Integration und Fachkräftesicherung – Wie garantieren wir gute berufliche Bildung für alle?

Aktuell fehlen in fast allen Bereichen des Arbeitsmarktes Fachkräfte. Neben der demographischen Entwicklung liegt das daran, dass die Passung von Ausbildungsnachfrage und -angebot in vielen Berufen und Regionen nur unzureichend gelingt. Bei dieser Fachkonferenz geht es darum, wie die von der Ampel-Koalition angekündige Ausbildungsgarantie hiergegen helfen soll. Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung erarbeitete Studie von Prof. Dieter Euler und Prof. Susan Seeber. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Oktober 2022, online

Sektionstagung: Kommission Bildungsplanung, Bildungsorganisation und Bildungsrecht

Ziel der Sektionstagung der KBBB der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist, die Chancen und Grenzen von Wissensproduktion, Wissensmobilisierung und Wissenstransfer in den Blick zu nehmen. Die Beiträge der Tagung sollen dabei helfen, das Feld der Relationierung von Forschung und Praxis zu systematisieren. Am 27. Oktober findet die Nachwuchstagung statt, am 28. die Hauptkonferenz. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Oktober 2022, Bonn

BIBB-Kongress 2022: Future Skills – Fortschritt denken

Der Kongress des Bundesinstituts für Berufsbildung beschäftigt sich mit Ansätzen für die Zukunft der dualen Berufsausbildung. Zu den Programmhighlights gehören eine Keynote von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und eine Talkrunde, die sich mit den Chancen von Technologie, Zuwanderung und Qualifizierung für den Wandel der Berufsausbildung auseinandersetzt. Anmeldeschluss ist am 19. Oktober! INFOS & ANMELDUNG

02. November 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr, online

Vortrag: Simulation Games – Using Digitization for Learning International Collaboration Competencies

In diesem von den Universitäten Gießen und Marburg und der Technischen Hochschule Mittelhessen organisierten Vortrag geht es um die Förderung interkultureller und digitaler Kompetenzen durch die virtuellen Planspiele “Megacities” und “Bilangon”. Außerdem geht es um die Vielfalt, die interkulturelle Lernprozesse annehmen können. INFOS & ANMELDUNG

03. November 2022, 09:00 bis 18:30 Uhr, München

Bildungsrechtstag: Schulrecht und Lehrkräftebildung

Der Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München will mit dieser Veranstaltung etwas gegen die Unterrepräsentierung rechtlicher Themen in der Lehrkräftebildung tun. Neben Vorträgen findet eine Podiumsdiskussion statt zur Frage, wie relevant (Schul-)Recht für den Alltag von Lehrerkräften wirklich ist. Anmeldeschluss ist am 21. Oktober. INFOS & ANMELDUNG

04. November 2022, ab 13:30 Uhr, online

Dialogkonferenz: Making – Changing – Learning: Digital Culture Goes School

Die Ruhr-Uni Bochum stellt in dieser Dialogkonferenz neue Handlungsräume von Digital Culture in der Schule vor. Das Konzept der Veranstaltung ist das Flipped-Classroom-Prinzip, bei dem die Beiträge der Sessions im Vorfeld auf Moodle veröffentlicht werden. Themen der Sessions sind zum Beispiel der Einsatz von Videospielen im Kunstunterricht oder Performancekunst unter postdigitalen Bedingungen. INFOS & ANMELDUNG