fast alle Bundesländer sind im Sommerferien-Modus – bald auch die traditionellen Nachzügler Baden-Württemberg und Bayern. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, was Schülern und Lehrkräften nach der warmen Jahreszeit blüht. Könnte auch in den Schulen der Gashahn zu- und die Temperatur empfindlich heruntergehen? Die meisten Bürger haben hierzu eine klare Meinung, wie Sie unserer Analyse einer exklusiven Civey-Umfrage entnehmen können. Meine Kollegen Moritz Baumann und Niklas Prenzel beleuchten zudem, wer am Ende entscheidet und welche Lösung gerade wahrscheinlich ist.

Auch wenn es beim versprochenen Präsenzunterricht bleibt, sind digitale Plattformen aus den Schulen nicht mehr wegzudenken. Ob dennoch Microsoftprodukte an Schulen unterbunden werden sollten, erörtert Christian Füller im Interview mit dem österreichischen Datenschutzaktivisten Maximilian Schrems, bekannt durch seine erfolgreichen Klagen gegen Facebook. Der Europäische Gerichtshof erklärte infolgedessen in den Urteilen Schrems I und II bisherige Abkommen zum Datenaustausch zwischen den USA und der Europäischen Union für ungültig. Im Gespräch geht der Datenschützer mit Beratungsunternehmen und Kanzleien hart ins Gericht.

Mit Blick auf die letzten Zeugnisse, die in Süddeutschland noch auf ihre Vergabe warten, sei Ihnen unser Blogpost empfohlen: Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie, führt darin aus, welche empirischen Erkenntnisse in der Debatte um die Abschaffung von Schulnoten teilweise ignoriert werden. Abschließend noch ein Korrekturhinweis zu unserer Ausgabe in der vergangenen Woche: Dort hatten wir die MINT-Fachkräftelücke mit 440.000 angegeben, tatsächlich konnten im Juni 340.000 Stellen nicht besetzt werden.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen

Deutschlandweit arbeiten sich Bürgermeister und Beamte derzeit durch Verordnungen, Gesetze und FAQs. Sie schmieden Pläne für die Krise. Auch Michael Makurath, Bürgermeister der schwäbischen Gemeinde Ditzingen, ist Tag für Tag damit beschäftigt, sich auf einen möglichen Gasmangel vorzubereiten. Die öffentlichen Saunen werden geschlossen, Warmwasser in den Schulen abgestellt, die Raumtemperatur gesenkt. Schulen, das ist klar, sind laut EU-Verordnung geschützte Kunden. Aber welchen dieser Kunden müssten sie zuerst den Gashahn zudrehen, sollte die Notfallstufe ausgerufen werden? Die Kommunen fühlen sich alleingelassen. “Wir erwarten endlich Klarheit von der Bundesnetzagentur”, sagt Makurath.

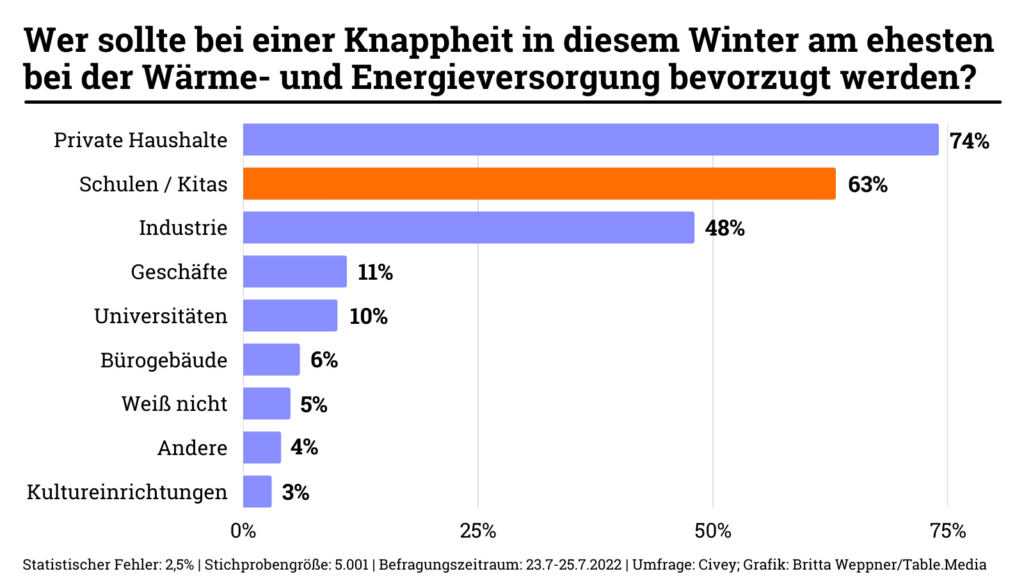

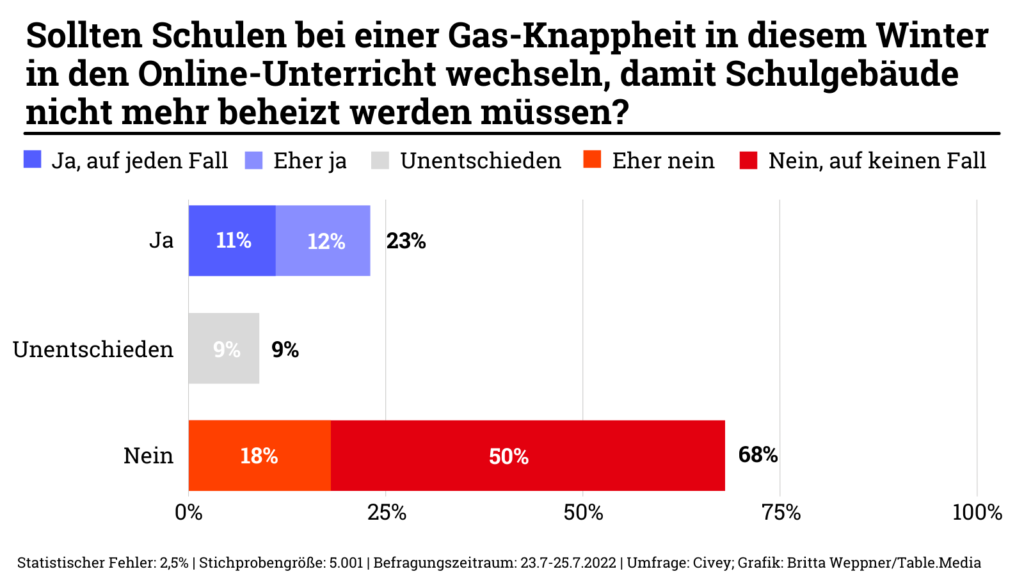

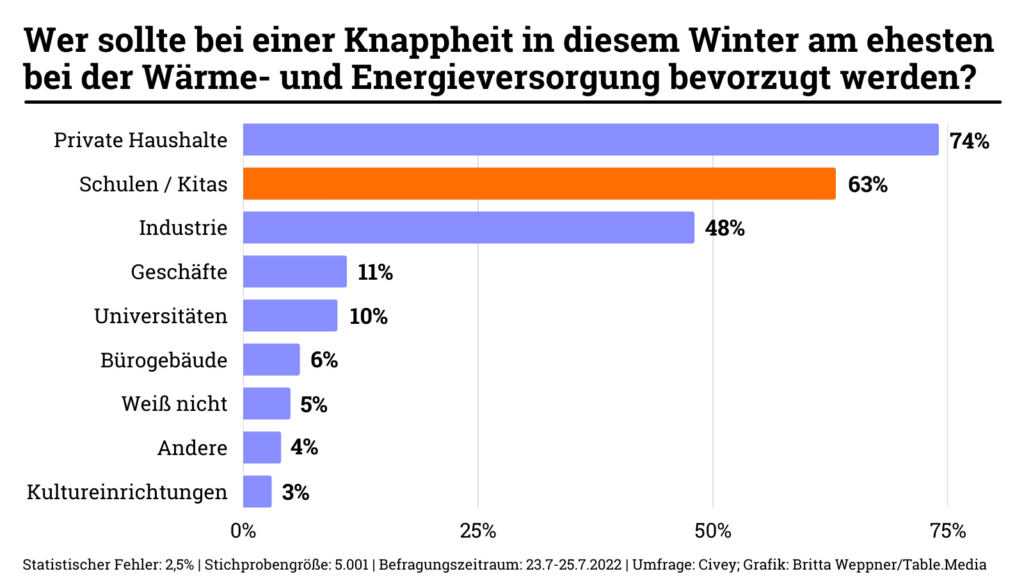

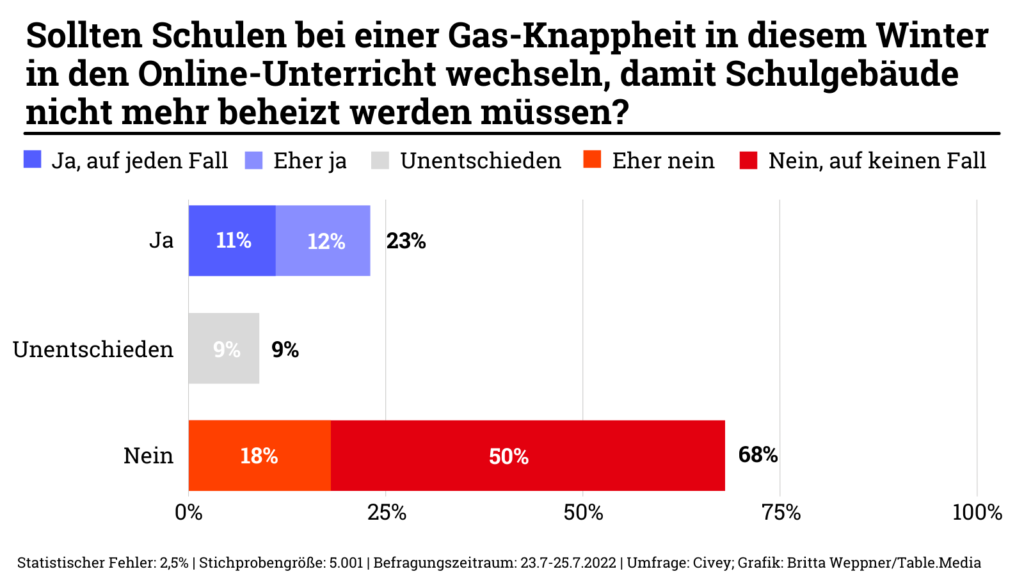

Eine exklusive, repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag von Bildung.Table zeigt, wie wichtig der Bevölkerung die Schulen sind. Wenn das Gas knapp wird, sollen zunächst private Haushalte versorgt werden. Doch Schulen rangieren auf der Liste knapp dahinter – noch vor der Industrie, Geschäften, Universitäten und Büros. Einen Wechsel in den Online-Unterricht als Maßnahme zum Energiesparen lehnen fast 70 Prozent der Befragten ab.

Die Hälfte der Befragten würde im Fall einer Gasknappheit nicht einmal die Heizungen herunterregeln, während immerhin 40 Prozent sagen, dass Schulen durchaus weniger beheizt werden könnten. Eine Mehrheit (47 Prozent) hält eine Zimmertemperatur von 19 bis 21 Grad im Klassenzimmer für angemessen. 23 Prozent finden, das Thermometer müsste noch höher eingestellt werden, 29 Prozent sehen Temperaturen unter 19 Grad als noch vertretbar an.

In Deutschlands mehr als 40.000 Schulen könnte eine Menge Energie eingespart werden. Allein der Gasverbrauch der Hamburger Schulen entspricht dem von 24.900 Haushalten, wie die Welt vorrechnet. Und das Potenzial ist nochmals größer, wenn man alle Bildungsbauten, also auch Universitäten oder Kindergärten, hinzurechnet. Die Hamburger Schulbehörde sagt, dass Schulschließungen “keine vertretbare Option” seien und schließt Fernunterricht aufgrund von Energieknappheit aus. Auch der Landkreistag gibt zu Protokoll, “dass die Schulen in jedem Fall offen gehalten werden”.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages unterstreicht die herausragende Rolle der Bildungseinrichtungen. “Wenn es zu einem Gasmangel kommt, muss alles getan werden, damit Schulen und Kitas in ihrem Betrieb nicht gefährdet werden”, sagt Helmut Dedy gegenüber Bildung.Table. Denn “schon durch Corona mussten Eltern und ihre Kinder erhebliche Einschränkungen hinnehmen.”

Zwar will Dedy nicht mit “Gradzahlen um sich werfen”, aber natürlich werde es in der Heizperiode auch um die Temperatur in öffentlichen Gebäuden, Verwaltungen und Schulen gehen. Stilllegung sei jedoch keine Option. “Wir wollen bei einem Gasmangel alles tun, um Schul- und Kitaschließungen zu vermeiden”, betont Dedy.

“Wir dürfen die Bildung in Schulen im Winter nicht einfrieren lassen”, sagt auch die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Ria Schröder. “Bildung ist Grundversorgung. Deshalb müssen Schulen auf der Prioritätenliste der Gasversorgung sehr weit oben angesiedelt werden.”

Nur bisher drückt sich die Bundesregierung davor. Ein klares Bekenntnis? Fehlanzeige. Zwar warnte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor Unterrichtsausfall wegen der Energiekrise. Doch sie sitzt nicht am entscheidenden Hebel. Es ist das Ministerium von Robert Habeck, das den politischen Rahmen für die Bundesnetzagentur absteckt – per Gesetz. So hat der Wirtschaftsminister gerade erst die Priorisierung von privaten Haushalten gegenüber der Industrie infrage gestellt hat.

Das zeigt, dass die Regierung den Kreis der geschützten Kunden neu oder anders ziehen kann. Die EU-Verordnung regelt nur sehr grundlegend, wer dazu gehört. Die genaue Definition legt das Wirtschaftsministerium fest. Dort wird ausbuchstabiert, was unter “Bildung” zu verstehen ist: Ist das auch eine Uni oder nur ein Kindergarten, eine Berufsschule oder das Landschulheim?

Kanzler Olaf Scholz hatte versprochen, dass es im Winter keine Schulschließungen mehr geben wird. Und aktuell sieht es so aus, als müssten die geschützten Kunden nicht zittern. Die Versorger könnten für die Grundversorgung genügend Gas aus den Niederlanden und Norwegen importieren, heißt es seitens der Bundesnetzagentur. Damit wären Schulschließungen sowieso vom Tisch.

Doch was passiert im Fall eines akuten Notstands? Die Pandemie hat gezeigt, wie schwach die Schullobby ist. Könnte den energieintensiven Schulbauten also doch früher der Gashahn zugedreht werden? Letztlich weiß das nur die Bundesnetzagentur. Die will keine “abstrakte Abschalt-Reihenfolge” bekannt geben, und betont, dass Schulen und Universitäten zu den geschützten Kunden zählen.

Aber: Käme es zur Notfallstufe, müsste die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler “die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs” sicherstellen. “Das bedeutet, dass in diesem Falle auch die geschützten Kundengruppen nicht ‘absolut’ geschützt sind,” teilt die Behörde auf Anfrage von Bildung.Table mit. Ob im Ernstfall der Bäckerei oder der Schule im Ort das Gas abgedreht wird? Diese Prioritäten muss die Bundesnetzagentur festlegen, solange Robert Habeck kein neues Gesetz vorlegt. Es betreten damit zwei neue Akteure das bildungspolitische Spielfeld.

Derweil setzt der alte Player der Bildungspolitik, die KMK, vorsorglich die Gasversorgung von Schulen auf die Tagesordnung. Am 5. August tagt das Präsidium der Kultusministerkonferenz. Dabei werden die Bildungs- und Wissenschaftsminister auch über kalte Klassenzimmer und Hörsäle sprechen. Es soll ein “abgestimmtes Vorgehen” erreicht werden, heißt es aus Schleswig-Holstein. Nur: Am Ende entscheidet die Bundesnetzagentur. Worüber also will die Ministerrunde sprechen und mit welchem Ziel? Darauf gibt es von der KMK keine Antwort. “Die Inhalte der Präsidien sind vertraulich”, so ein Sprecher. Ein Satz, der einem aus der Corona-Krise irgendwie bekannt vorkommt. Moritz Baumann und Niklas Prenzel

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund einer missverständlichen Formulierung hat die Hamburger Senatsverwaltung ihre Position präzisiert. Anders als ursprünglich berichtet, schließt Schulsenator Ties Rabe Schulschließungen aufgrund von Energieknappheit aus.

Herr Schrems, wir sprechen am Rande einer Konferenz des deutschen Telekommunikationsausrüsters Lancom Systems. Obwohl sich hier eine Community trifft, für die die Datenschutzgrundverordnung einen Wettbewerbsvorteil darstellt, hat man Sie nach Ihrer Keynote regelrecht gegrillt. “Der blöde Datenschutz behindert unseren Fortschritt”, lautete die Kritik sinngemäß. Wie fühlt man sich, wenn man wie Sie Privatsphäre als europäischen Menschenrechtsstandard etabliert hat – und dann so begrüßt wird?

Max Schrems: Das perlt an mir ab. Ich fühle da nicht viel. Ich finde es eher inhaltlich interessant, dass Deutschland die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Tode diskutiert. Wir sehen irgendwelche absurden und kruden Theorien herumeiern.

Wie gehen Sie damit um?

Ich verstehe es nicht, weil jeder Satz der DSGVO inzwischen hin und her gewendet worden ist. Wir könnten es jetzt einfach mal so anwenden, wie es da steht.

Warum klappt das in Deutschland nicht?

Mein Eindruck ist, dass es hier eine ganze Reihe von Beratungsunternehmen und Kanzleien gibt, die ihr Geld damit verdienen, die ganze Angelegenheit komplizierter zu machen. Obwohl vieles in der DSGVO überhaupt nicht kompliziert ist.

Ist der Lobbyismus der Big-5-Konzerne wie Microsoft oder Google zu mächtig?

Ja, nur gibt es hier Big2000. Beratungsbedarf existiert nicht – er wird generiert. Und bei der DSGVO ist tatsächlich viel fabriziert worden.

Konkret: Hat der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz recht, wenn er ein Microsoftprodukt an Schulen nicht weiter zulässt?

Ja, und eigentlich müsste es schon in ganz Europa unterbunden sein. Rechtlich gesehen ist das vollkommen klar.

Warum setzen die vielen deutschen Landesdatenschutzbeauftragten die Regeln dann nicht durch?

Das ist eine sehr gute Frage. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im zweiten Privatsphäre-Urteil sogar explizit gefordert, dass Recht endlich durchzusetzen. Wir haben in Europa sehr viele Datenschutzbehörden. Man kann die sicherlich nicht alle in einen Topf schmeißen, aber generell lässt sich sagen: Das Recht auf Privatsphäre ist das einzige Grundrecht, das durchgehend nicht ernst genommen wird. Niemand muss sich erklären, wenn er sagt, ich möchte ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das wird fraglos akzeptiert.

Warum ist es beim Datenschutz anders?

Wir haben einfach sehr lange sehr viel akzeptiert. Das ist wie bei einer Favela. Bis an den Rand der Favela gilt das Recht – aber ab dann hat sich der Staat zurückgezogen. Er setzt seine Regeln nicht mehr durch. Und so ist es im Datenschutz. Hier ist in vielen Ländern Europas der Staat einfach nicht präsent.

Soll das heißen, dass Europa datenschutzrechtlich eine Favela ist?

Sicher nicht ganz Europa. Aber man hat doch einige Favela-Gegenden. Und es ist schwer für den Staat, solche verlorenen Areale wieder zurückzuholen. Die Akzeptanz des Rechts und die Tatsache, dass bei Nichteinhaltung Konsequenzen folgen, ist dort vollkommen verschwunden. Wenn das aber mal weg ist, ist es wahnsinnig kompliziert, das Recht wieder zu etablieren.

Sind die Datenschützer zu lasch?

Es gibt Leute in Datenschutzbehörden, die haben in ihrem ganzen Leben noch keinen Bußgeldbescheid geschrieben. Das ist vielleicht nicht in Deutschland der Fall, aber in anderen Staaten. Das bedeutet, es fehlt oft das Know-how, wie man ein Verfahren führt – und Privatsphäre durchsetzt.

Deutschlands Datenschutzbehörden scheinen zu klein und zu zersplittert. Manche geben ganz offen zu, dass sie selbst weder Kontrollen noch Verfahren durchführen.

Von den Ressourcen und der Personenanzahl her hat Deutschland absurd viele Datenschutzbehörden. Daran liegt es nicht. Ich denke, dass Datenschutz in Deutschland einfach extrem politisch ist. Die Personen, die dort auf den Sesseln sitzen, sind ja eher politische als Fachpersonen. Eine Behörde soll aber einfach nur das Recht umsetzen. Man will ja auch keinen politischen Richter oder eine politische Staatsanwaltschaft. Datenschutzbehörden haben aber oft eine politische Denke. Ich finde nur, dass Grundrechte sich dafür nicht eignen. Denn es ist weder fair für ein Unternehmen, dass es hunderte Untersuchungen gibt, die politisch motiviert und nicht begründet sind. Noch kann es sein, dass wir Regeln einfach nicht umsetzen, weil man es politisch für nicht opportun hält. Da fehlt mir der rechtspositivistische Zugang: “Da steht’s, so ist es – und fertig.”

In einigen Ländern haben Datenschützer Microsoftprodukte bereits infrage gestellt. Was raten Sie einem Schulleiter, der sagt: “Ja, aber Microsoft flutscht halt. Was soll ich nur machen?”

Zunächst ist das ein schrittweiser Prozess. Man kann ja zum Beispiel auch nicht auf einen Schlag dekarbonisieren. Und dann stellt sich die Frage, wie sehr kann man so etwas gemeinsam mit anderen Schulen machen oder sich da wenigstens informieren? Den Großteil dessen, was eine normale Schule braucht, wird man irgendwo in Europa bekommen. Ich verstehe natürlich die Nöte an den Schulen. Allein einen IT-Leiter zu finden, der das alles draufhat, ist nicht so einfach. Wir haben hier ein Personalproblem.

Warum sind eigentlich Schülerdaten besonders schützenswert?

Ich weiß gar nicht, ob sie besonders schützenswert sind. Ein Kind besitzt in meinen Augen kein höheres Grundrecht etwa auf Meinungsfreiheit als ein Erwachsener. Interessanter ist für mich, dass wir an Schulen eine ganze Generation prägen. Die gesellschaftliche Verantwortung des Datenschutzes besteht dort darin, Schüler für ihr Grundrecht auf Privatsphäre zu sensibilisieren.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben sich kürzlich auf ein neues Datenschutzabkommen verständigt, das im Detail noch auszuarbeiten ist. Verändert diese Abmachung aktuell schon irgendetwas?

Nein, denn Recht wird bei uns nicht bei Pressekonferenzen erlassen, sondern im offiziellen Journal der Europäischen Union veröffentlicht. Und da findet sich noch gar nichts dazu.

Kennen Sie schon Bausteine der Vereinbarung?

Es soll eine Executive Order des US-Präsidenten geben, die so etwas wie eine interne Dienstanweisung wäre. Da soll drinstehen, dass Datenverarbeitung künftig nur noch verhältnismäßig – das ist der entscheidende Begriff – passiert. Allerdings wollen sie dann scheinbar genauso weitermachen wie bisher.

Soll das heißen, dass man ein paar Girlanden an das alte “Privacy Shield“-Abkommen hängen will?

Ja. Bisher sehe ich leider nur mehr Fragezeichen als Antworten.

Die beiden wichtigsten Privatsphäre-Urteile des Europäischen Gerichtshofs Schrems I und II tragen ihren Namen. Wie wichtig ist Ihnen, dass ein Schrems III verkündet wird?

Ich bin da überhaupt nicht scharf drauf. Wenn die jetzt mit einer supertollen Lösung aufkreuzen, welche die US-Überwachung einschränkt, dann lass ich die Sektkorken knallen und freue mich. So wie das im Moment ausschaut, passiert das aber nicht.

Was heißt das dann?

Dann haben wir ein Rechtsstaatsproblem. Weil dann die Europäische Kommission den EuGH einfach ignoriert. Es nagt an unserer rechtsstaatlichen Ordnung, wenn höchstrichterliche Urteile einfach nicht beachtet werden.

Wie lange wird es bis Schrems 3 dauern?

Wir gehen davon aus, dass wir den Fall in ein paar Monaten wieder dem EuGH vorlegen können. Dann liegt er dort eineinhalb Jahre. Aber das Gericht kann bereits während dieser Wartezeit das Abkommen zwischen Biden und von der Leyen für unanwendbar erklären. Und das muss der EuGH eigentlich allein schon deswegen machen, um seine eigene Legalität aufrechtzuerhalten.

Max Schrems verklagte 2011 Facebook auf die Herausgabe seiner Daten – und löste so eine Entwicklung aus, die zur Verabschiedung der DSGVO und dem Privatsphäre-Urteil des Europäischen Gerichtshofs führte. Er gründete 2017 “none of your business” (noyb), das “Europäische Zentrum für Digitale Rechte” .

Gastbeitrag von Oliver Dickhäuser

Es ist wieder so weit: In vielen Bundesländern haben die Ferien begonnen. Zeugniszeit! Und natürlich, wie könnte es anders sein, kocht wieder die Debatte über den Sinn und Unsinn von Noten. So weit, so bekannt. Nur: Es ist erschreckend, wie uninformiert die Diskussion mitunter geführt wird. Einige der Kritiker ignorieren empirische Erkenntnisse zur Aussagekraft von Noten – und beschädigen damit den Diskurs.

Kürzlich machte mich ein Satz in einem ZEIT-Interview stutzig. Der Pädagoge Björn Nölte meint: “Kein Mensch glaubt ernsthaft, dass ein Abiturdurchschnitt wirklich Auskunft darüber gibt, ob dieser Mensch gut Medizin oder Maschinenbau studieren kann.” Doch! Es gibt gute empirische Evidenz, genau das zu glauben.

Nur, dafür müssen wir zunächst die Frage beantworten, was eigentlich unter Studienerfolg zu verstehen ist. Die Note im Examen? Die Zufriedenheit im Studium? Erfolg im Beruf?

Modelle in der Hochschulforschung konzeptualisieren Studienerfolg als multipel. Sie sehen die Leistung im Studium – neben Merkmalen wie etwa der Studiendauer oder der Zufriedenheit im Studium – als ein Element des Erfolgs. Meta-Analysen zeigen nun, dass sich über die Abiturnote die Leistung im Studium oder im Examen bis zu einem gewissen Grad prognostizieren lässt.

Lesen Sie auch: Gastbeitrag von Björn Nölte – die “Master-or-Die”-Methode

Für die statistischen Feinschmecker hier bei Bildung.Table: Es ist tatsächlich mehr als nur ein loser Zusammenhang. Schulnoten und Leistung im Studium weisen eine mittlere – und damit bedeutende – Korrelation auf (= 0,3; 9 Prozent gemeinsame Varianz). Der Vorhersagebeitrag für den späteren Studienerfolg ist signifikant. Dabei steigt die Prognosekraft von Noten, wenn Leistungen über mehrere Fächern und einen längeren Zeitraum gebündelt werden (zur Studie).

Darüber hinaus zeigen Meta-Analysen auch positive Zusammenhänge zwischen Noten und späterem Berufserfolg. Die empirischen Beziehungen sind statistisch belastbar und liegen hinsichtlich ihrer Höhe im Bereich mittlerer Zusammenhänge. Andere Merkmale (z. B. Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit für neue Erfahrungen) erweisen sich in Analysen als deutlich weniger oder überhaupt nicht erklärungsstark für die späteren Studienleistungen (zur Studie).

Was bedeutet das für die Noten-Debatte? Die Ziffern im Zeugnis ermöglichen es, den späteren Erfolg im Studium (gemessen über Noten) und im Beruf (beispielsweise gemessen über Beurteilungen von Vorgesetzten) in Teilen vorherzusagen. Die Befunde unterstreichen aber auch: Erfolg in Studium und Beruf hängt von vielen Faktoren ab – nicht allein von den Leistungen in der Schule. Es ist somit nicht verwunderlich, dass manche Studierende sehr gute Leistungen erbringen, die zuvor in der Schule weniger gut dastanden.

Nun sind Studienplätze, zumindest in manchen Fächern, eine begrenzte Ressource. Es braucht ein Auswahlverfahren. Dabei ist es, das wurde oben gezeigt, empirisch gerechtfertigt, den Zugang an Unis und Hochschulen von den Leistungen im Abitur abhängig zu machen. Noten sind geeigneter als andere Kriterien, deren prognostische Aussagekraft geringer oder unbekannt ist.

Wer diese empirischen Befunde anerkennt, kann darauf aufbauend über weitere Verbesserungen nachdenken: So können Fakultäten die Qualität ihrer Auswahlverfahren erhöhen, indem ergänzend über Zulassungstests bestimmte kognitive Eignungskriterien abgefragt werden. Ein solches Verfahren korrigiert auch Teile der bekannten Fehlereinflüsse auf Abiturnoten, etwa deren eingeschränkte Vergleichbarkeit über die Grenzen einzelner Bundesländer hinweg.

Weitere Baustellen liegen in der Schule selbst – und der Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer Noten erstellen und die Leistung von Schülerinnen und Schülern beurteilen. Denn: Allein als blanke Ziffern sind Noten keine Form des Feedbacks, das Schülern wirklich hilft, Lern- und Wissenslücken zu schließen. Ein Zeugnis ist ein überwiegend summatives Urteil – ein “assessment of learning”. Besser wäre ein “assessment for learning”, bei dem die Schülerinnen und Schüler genau erfahren, wo sie stehen, welches nächste Lernziel sie anstreben und welche Wege hierfür zu beschreiten sind. Ein solches Feedback ist eine Ergänzung und muss nicht direkt in Konkurrenz zur Ziffernnote stehen. Björn Nölte gibt im bereits erwähnten Interview einige gute Beispiele dafür.

Nur dafür braucht es Zeit und Ressourcen, weshalb sich zwangsläufig die Frage stellt: Ist die Dichte von Lernerfolgskontrollen – Prüfungen, Schulaufgaben, Tests – zu hoch? Verbringen Lehrkräfte zu viel Zeit mit aufwändigen Korrekturen anstatt diese in “lernförderliches Feedback” zu investieren?

Und das Gleiche gilt umgekehrt: Die vielen Tests und Schulaufgaben, als Grundlage für die Vergabe von Zeugnisnoten, kosten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Zeit, die sie nicht in das Lernen investieren können. Die Pandemie hat hier beträchtliche Schieflagen offenbart – etwa weil Prüfungen durchgeboxt wurden, statt verpassten Unterricht nachzuholen und Lernstoff zu wiederholen.

Die Kritik, dass im Schulalltag zu wenig das Lernen der Schülerinnen und Schüler gefördert wird und stattdessen ein zu starkes Gewicht auf den “summative assessments” liegt, ist also berechtigt. Die beschriebenen Schieflagen müssen Bildungspolitik und Bildungspraxis gemeinsam angehen. Nur: Die empirisch nachgewiesene Prognosekraft von Noten für den spätere Studien- und Berufserfolg bleibt davon unberührt. Hier krankt die Debatte.

Lesen Sie auch: Was Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger zur “Schule ohne Noten” sagt

Oliver Dickhäuser ist Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim. Er forscht zur Leistungsfähigkeit und Motivation sowohl von Lernenden als auch von Lehrkräften. Er geht unter anderem der Frage nach, wie man Motivation etwa durch Trainings fördern kann und beschäftigt sich mit Qualitätssicherung im Bildungskontext, unter anderem an Hochschulen. Dickhäuser ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung.

Das Startchancen-Programm – von den Ampel-Parteien zum Regierungsantritt lautstark bejubelt – wird wohl nicht über den regulären BMBF-Haushalt laufen. Das deutete Jens Brandenburg am Montag im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda an. “Klar ist, dass es sich um ein Instrument von einer Größenordnung handelt, die wir nicht aus dem regulären Haushalt des Ministeriums herausschneiden können”, erklärt der FDP-Politiker.

Über dem Programm schwebte zuletzt ein großes Fragezeichen. Zwar soll der Haushalt des BMBF im kommenden Jahr um 190 Millionen Euro wachsen (+0,9 Prozent im Vergleich zu 2022). Doch um insgesamt bis zu 8.000 Schulen durch Bundesmittel zu unterstützen, bräuchte es realistischerweise viele Milliarden mehr. Geld, das Finanzminister Christian Lindner gerade nicht hat.

Und so lässt Brandenburg keinen Zweifel daran: Die fetten Jahre sind vorbei. Denn es bleibe nicht aus, “dass wir manche Dinge künftig nicht mehr ohne Weiteres bezahlen können oder strecken müssen”, sagt er. Eine Zeitenwende, an die sich die Bildungs- und Wissenschafts-Community wird gewöhnen müssen.

Doch besorgt klingt Brandenburg nicht. Das Startchancen-Programm nennt er ein “Leuchtturmprojekt der Ampel-Koalition” – als wüsste er, dass sein Parteifreund Lindner am Ende doch noch Extra-Milliarden für die Bildung bewilligt. Oder aber: Er pokert mit hohem politischen Einsatz.

Wann die Schulen Geld aus dem Startchancen-Topf erhalten, lässt er weiter offen. Das BMBF arbeite “mit hoher zeitlicher und inhaltlicher Dringlichkeit” daran, bis Ende September Eckpunkte vorzulegen. Doch wie immer bei Bund-Länder-Vereinbarungen wird es wohl kompliziert. Das geplante Investitionsprogramm für Schulgebäude, so Brandenburg, könnte über ein separates Sondervermögen finanziert werden – wie bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Beim Chancenbudget, das die Schulen frei verwenden können, denkt er an eine “Umverteilung von Umsatzsteuerpunkten“.

Statt bei den eigenen teuren Koalitionsversprechen zurückzurudern, kritisiert Brandenburg die Vorgängerregierung: “Sie hat jede Menge nicht im Haushalt hinterlegter Versprechungen hinterlassen“, sagt er im Interview. Und auch die Länder spüren, dass der Bund mit härteren Bandagen verhandelt. Das BMBF werde nicht “einfach noch einen Fördertopf öffnen”, sondern mit “alten Ritualen” brechen. Und noch einen Seitenhieb kann sich der Parlamentarier nicht verkneifen: “Niemand hält die Länder davon ab, im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbst weiter zu investieren”, sagt Brandenburg. Moritz Baumann

Was Azubis in der Berufsschule lernen, wird ab dem 1. August zeitgemäßer sein als bisher – zumindest in zwölf der derzeit 324 Ausbildungsberufe. Dann startet das Ausbildungsjahr und es treten neue Ausbildungsregelungen in Kraft. Die Kultusministerkonferenz hat dazu mit dem Bund einige Rahmenlehrpläne neu gefasst.

Angehende Köche sollen künftig etwa eine Vertiefung für vegetarische und vegane Küche belegen können. Zahntechniker-Azubis erlernen, wie sie Zahnersatz am Computer planen und gestalten. Zahnmedizinische Fachangestellte sollen neben mehr digitalem Know-how auch bessere Skills für die Kommunikation mit Patienten erwerben. So erwähnt der neue Rahmenlehrplan – anders als sein Vorgänger von 2001 – dass die Berufsschüler Patienten auch “in einer fremden Sprache” aufnehmen und ihnen “patientengerecht die zahnärztliche Behandlung und die entsprechenden Praxisabläufe” erläutern können sollten.

Neben der Digitalisierung spielt Nachhaltigkeit bei den Änderungen eine Rolle: Angehende Kauffrauen und -männer für Versicherungen und Finanzanlagen sollen künftig nicht nur darin geschult werden, wie der eigene Betrieb nachhaltiger wirtschaften kann, sondern auch, wie sie “kundenspezifische, nachhaltige Versicherungslösungen” planen können.

Eine Modernisierung verweist darauf, womit Ausbildungen konkurrieren: Eine Hotelkauffrau, künftig Kauffrau für Hotelmanagement genannt, soll stärker im kaufmännischen Bereich ausgebildet werden. So stelle die Ausbildung eine Alternative zu praxisorientierten Bachelorstudiengängen dar.

Neu kommen zwei Ausbildungen hinzu: Neben Binnenschiffern sollen künftig auch Binnenschifffahrtskapitäne mit Schwerpunkt auf Nautik und Schiffsteuerung ausgebildet werden sowie “Fachkräfte Küche”, die Köche unterstützen. Mit den Rahmenlehrplänen wird für die Berufsschulen ein verbindlicher Standard festgelegt, der Qualität und Vergleichbarkeit der Ausbildung in allen 16 Ländern gewährleisten soll. Die Lehrpläne sind dabei nach den zu erwerbenden Kompetenzen gegliedert. Anna Parrisius

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) stellt am kommenden Freitag seine Nationale OER-Strategie für Schulen und Bildungseinrichtungen vor. OER bedeutet “Open Educational Resources”, also für jeden offen zugängliche Lernmaterialien. Allerdings erfüllt die Auftakt-Veranstaltung das Wesensmerkmal “offen” nicht. Denn der Staatssekretär für Bildung, Jens Brandenburg (FDP), wird in Frankfurt am Main die Open-Strategie in geschlossener Gesellschaft vorstellen. Nur ein handverlesener Kreis von Personen und Organisationen nimmt an der Strategiesitzung teil. Auch die Presse ist ausgeschlossen.

OER gelten als ein Schlüssel für die Digitalisierung des Lernens. Offene Lernmaterialien sollen grundsätzlich in einem wechselseitigen Prozess der Herstellung und Wiederbearbeitung durch Lehrkräfte zustande kommen. Das Prinzip heißt “create, remix and share”. In der Theorie könnten “Open Educational Resources” das de-facto-Inhalte-Monopol der Schulbuchverlage brechen. Der Bund hat in den letzten zehn Jahren einige Millionen in die Produktion und Werbung für OER gesteckt.

Das BMBF förderte auch entsprechende Communities bei OER-Camps. Allerdings gibt es immer wieder Kritik. OER würden am Markt vorbei “von zum Teil sehr kleinen, staatlich geförderten Gruppen oder Institutionen vor sich hin produziert werden.” Als eine Alternative zu den im Idealfall kostenfreien OER hat sich die Plattform Eduki (früher: lehrermarktplatz) entwickelt, auf der Lehrmaterialien gegen kleines Geld getauscht werden. Im Gegensatz zu den relativ schlecht besuchten staatlichen OER-Plattformen verzeichnet Eduki monatlich mehr als eine Million Downloads.

Offene, freie Bildungsmaterialien böten spezifische Potenziale bei Kooperation und Kollaboration, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. “OER ist geeignet, Lernende und Lehrende in allen Bildungsbereichen in einer digitalen Lebens- und Arbeitswelt im 21. Jahrhundert wirksam zu begleiten”, sagte ein Sprecher. Daher wolle das Ministerium den innovativen Gestaltungsraum fördern, “den digitale Bildungsmedien und -materialien bieten.” Dass die Vorstellung der nationalen OER-Strategie in Frankfurt am Main im Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) stattfindet, ist nur auf den ersten Blick verständlich. Das DIPF hatte OER erforscht und zeitweise eine eigene OER-Informationsstelle eingerichtet. Allerdings ist das DIPF diesmal nur Konferenzraum. Ein Sprecher des DIPF teilte Bildung.Table mit, dass es bei der OER-Strategie keinerlei inhaltliche Zusammenarbeit mit dem BMBF gegeben habe. Christian Füller

Personen, die dem “Querdenker”-Milieu nahestehen, darunter eine ehemalige AfD-Landtagskandidatin, wollen laut Bericht des SWR eine Privatschule gründen. Hinter der geplanten Gründung steht der Verein “Lernen mit mehr Freude” aus Aichtal im Landkreis Esslingen südwestlich von Stuttgart, der nach Angaben des Amtsgerichts Stuttgart im Mai 2022 gegründet worden ist. Das Regierungspräsidium habe dem SWR mitgeteilt, dass aktuell ein Antrag des Vereins für die neue Schule auf staatliche Anerkennung als Privatschule in freier Trägerschaft bearbeitet werde.

Als Kontakt zum Schulgründungsprojekt und dem dahinterstehenden Verein ist auf der Webseite Sigrid Borst angegeben, die 2021 für die AfD als Landtagskandidatin in Baden-Württemberg angetreten war, jedoch kein Mandat erhielt. Vor zwei Jahren ließ sie die Marke “Querdenken” beim Patentamt eintragen. Medienberichten zufolge hatte Borst sich als Teil der “Querdenken 711”-Bewegung bezeichnet sowie als “rechte Hand” von deren Gründer, Michael Ballweg. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug.

Hinter dem Schulprojekt soll laut Angaben des SWR zudem eine Frau stehen, die sich beim Messenger-Dienst Telegram zu der Behauptung bekannte, die Bundesrepublik Deutschland sei kein souveräner Staat. Eine Ansicht, die selbst ernannte Reichsbürger und “Querdenker” vertreten. Sigrid Borst bestreitet gegenüber Bildung.Table, dass sie oder der Verein “Lernen mit mehr Freude” der “Querdenken”-Szene nahestehen. Sie habe außerdem keine Verbindung mehr zur AfD.

Laut baden-württembergischem Gesetz darf eine Privatschule “in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den bestehenden öffentlichen Schulen” zurückstehen. Der Webseite der geplanten Schule ist jedoch zu entnehmen, dass künftige Lehrkräfte dort keine Informationen vermitteln, also lehren. Sie sollen lediglich als Mentoren “Beziehungen zur Natur, zu den Menschen und zum Selbst schaffen”. Fragen der Kinder sollen “durch Eigenrecherche oder durch einen Paten, Lernbegleiter o. ä.” beantwortet werden. Der Webseite zufolge suchen die Gründer aktuell eine geeignete Immobilie und Lehrer mit zweitem Staatsexamen. Für die Finanzierung sollten interessierte Eltern pro Kind monatlich 299 Euro zahlen, zuzüglich der Mehrwertsteuer.

Bereits im März hatte der SWR von Versuchen von Gegnern der Corona-Maßnahmen berichtet, in Baden-Württemberg private Schulen zu gründen. Aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen gab es außerdem Berichte über Eltern aus der Szene der “Querdenker” und Reichsbürger, die in der Pandemie die Aussetzung der Präsenzpflicht genutzt haben. Sie unterrichteten ihre Kinder in schulähnlichen Gruppen, um sie vor angeblicher staatlicher Indoktrination zu schützen. Im sächsischen Grimma und im bayerischen Rosenheim wurden illegale Schulen geschlossen. Anna Parrisius

Eigentlich ist Greenpeace für provokative Protestaktionen bekannt – das Entern von Frachtschiffen oder waghalsige Flugaktionen. Weniger Schlagzeilen macht die Bildungsarbeit der Umweltschutzorganisation. “Bildung muss zukunftsfähig werden”, betont Thomas Hohn, der im Berliner Greenpeace-Bildungsteam das “Bündnis ZukunftsBildung” koordiniert. Die Allianz aus NGOs lobbyiert dafür, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu einem politischen Schlüsselprojekt wird.

Die Uhr ticke, sagt Hohn. “Das Artensterben und die Klimakrise bringen schwer absehbare Entwicklungen mit sich”, so der Umweltaktivist. “Das sind Ereignisse, die Schüler:innen plötzlich vor neue Fakten stellen, mit denen sie umgehen müssen.” Hier setze BNE an: “Das Konzept stärkt nicht nur Klimafreundlichkeit, sondern auch den Wandel hin zu einer gerechten, friedlichen, inklusiven und resilienten Welt.”

Hohn selbst war vor vielen Jahren an der Gründung der Stiftung Bildung beteiligt. Heute treibt er bei Greenpeace die BNE-Agenda voran – mit einer klaren Vision. An den Schulen, so Hohn, bräuchte es multiprofessionelle Lehrerteams, “eigenperspektivische Schülerarbeit”, die von Lehrkräften nur noch begleitet wird, und mehr Freiräume für Aktionen.

Ein Prestigeprojekt von Greenpeace ist “Schools for Earth“. Das Ziel: Schulen sollen sich auf den Weg in Richtung Klimaneutralität machen. Greenpeace unterstützt mit einem CO2-Rechner und passenden Materialien für den Unterricht. “Hier geht es nicht um reine Umweltbildung“, sagt Hohn. “Wir wollen Schüler:innen die Möglichkeiten an die Hand geben, lösungsorientiert und selbständig zu handeln.”

Lesen Sie auch diese Analyse: Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität – wozu all die Labels?

Hohn will nicht nur abstrakt über die Klimakatastrophe sprechen. Die Schule müsse Kinder und Jugendliche darin bestärken, an politischen Prozessen teilzuhaben. “Schüler:innen werden nicht erst in 20 Jahren zu Entscheidungstragenden.” Schon heute übe die junge Generation Druck auf die Politik aus. Fridays-for-Future sei dafür das beste Beispiel. Dennoch würden Schüler häufig nur bei Projekttagen oder der Weihnachtsfeier nach ihrer Meinung gefragt.

“Eine der Kernaussagen von BNE2030 der UNESCO ist, dass Menschen befähigt werden, sich politisch direkt zu engagieren“, betont Hohn. Und das beginne schon bei der Planung von Bushaltestellen. In Bonn, erzählt er, seien beispielsweise Schüler direkt an den Bürgermeister herangetreten. Sie forderten mehr Haltestellen, damit ihre Eltern nicht mehr mit dem Auto bis zum Klassenzimmer fahren müssen. Ginge es nach Greenpeace, müssten Schulen solches Engagement viel stärker fördern.

In der Bildungsarbeit setzt die Umweltorganisation unter anderem Augmented Reality ein. “Unsere AR-Anwendung ,Artenvielfalt auf der Spur‘ ist ein innovativer Ansatz”, betont Hohn. Damit tauchen Schüler ein in die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef, einen Ameisenbau im Amazonas oder streifen durch den Regenwald. Mittels der AR-Technologie können sie Ökosysteme am anderen Ende der Welt erkunden und so komplexe Umweltprozesse besser verstehen. Maria Köpf

28. Juli 2022 und 29. Juli 2022

International Conference on Innovation in Higher Education

Die ICIHE 22 will eine Plattform zum interdisziplinären Austausch bieten, auf der Forschende ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema Innovation in der Hochschulbildung teilen können. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der von der World Academy of Science, Engineering and Technology. INFOS

30. Juli 2022, 16 bis 18 Uhr

Unser Dialog über Künstliche Intelligenz

Ziel von Unser Dialog ist, gesellschaftspolitische Themen in Modulreihen aus Wissens-, Dialog- und Lösungsmodulen anzugehen. Am 30. Juli ist die Einführungsveranstaltung von Unser Dialog über KI – KI gemeinsam gestalten! Im Anschluss an die 24 wöchentlich stattfindenden Dialogveranstaltungen plant die Organisation einen KI-Bürger:innenrat ins Leben zu rufen. INFOS & ANMELDUNG

fast alle Bundesländer sind im Sommerferien-Modus – bald auch die traditionellen Nachzügler Baden-Württemberg und Bayern. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, was Schülern und Lehrkräften nach der warmen Jahreszeit blüht. Könnte auch in den Schulen der Gashahn zu- und die Temperatur empfindlich heruntergehen? Die meisten Bürger haben hierzu eine klare Meinung, wie Sie unserer Analyse einer exklusiven Civey-Umfrage entnehmen können. Meine Kollegen Moritz Baumann und Niklas Prenzel beleuchten zudem, wer am Ende entscheidet und welche Lösung gerade wahrscheinlich ist.

Auch wenn es beim versprochenen Präsenzunterricht bleibt, sind digitale Plattformen aus den Schulen nicht mehr wegzudenken. Ob dennoch Microsoftprodukte an Schulen unterbunden werden sollten, erörtert Christian Füller im Interview mit dem österreichischen Datenschutzaktivisten Maximilian Schrems, bekannt durch seine erfolgreichen Klagen gegen Facebook. Der Europäische Gerichtshof erklärte infolgedessen in den Urteilen Schrems I und II bisherige Abkommen zum Datenaustausch zwischen den USA und der Europäischen Union für ungültig. Im Gespräch geht der Datenschützer mit Beratungsunternehmen und Kanzleien hart ins Gericht.

Mit Blick auf die letzten Zeugnisse, die in Süddeutschland noch auf ihre Vergabe warten, sei Ihnen unser Blogpost empfohlen: Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie, führt darin aus, welche empirischen Erkenntnisse in der Debatte um die Abschaffung von Schulnoten teilweise ignoriert werden. Abschließend noch ein Korrekturhinweis zu unserer Ausgabe in der vergangenen Woche: Dort hatten wir die MINT-Fachkräftelücke mit 440.000 angegeben, tatsächlich konnten im Juni 340.000 Stellen nicht besetzt werden.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen

Deutschlandweit arbeiten sich Bürgermeister und Beamte derzeit durch Verordnungen, Gesetze und FAQs. Sie schmieden Pläne für die Krise. Auch Michael Makurath, Bürgermeister der schwäbischen Gemeinde Ditzingen, ist Tag für Tag damit beschäftigt, sich auf einen möglichen Gasmangel vorzubereiten. Die öffentlichen Saunen werden geschlossen, Warmwasser in den Schulen abgestellt, die Raumtemperatur gesenkt. Schulen, das ist klar, sind laut EU-Verordnung geschützte Kunden. Aber welchen dieser Kunden müssten sie zuerst den Gashahn zudrehen, sollte die Notfallstufe ausgerufen werden? Die Kommunen fühlen sich alleingelassen. “Wir erwarten endlich Klarheit von der Bundesnetzagentur”, sagt Makurath.

Eine exklusive, repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag von Bildung.Table zeigt, wie wichtig der Bevölkerung die Schulen sind. Wenn das Gas knapp wird, sollen zunächst private Haushalte versorgt werden. Doch Schulen rangieren auf der Liste knapp dahinter – noch vor der Industrie, Geschäften, Universitäten und Büros. Einen Wechsel in den Online-Unterricht als Maßnahme zum Energiesparen lehnen fast 70 Prozent der Befragten ab.

Die Hälfte der Befragten würde im Fall einer Gasknappheit nicht einmal die Heizungen herunterregeln, während immerhin 40 Prozent sagen, dass Schulen durchaus weniger beheizt werden könnten. Eine Mehrheit (47 Prozent) hält eine Zimmertemperatur von 19 bis 21 Grad im Klassenzimmer für angemessen. 23 Prozent finden, das Thermometer müsste noch höher eingestellt werden, 29 Prozent sehen Temperaturen unter 19 Grad als noch vertretbar an.

In Deutschlands mehr als 40.000 Schulen könnte eine Menge Energie eingespart werden. Allein der Gasverbrauch der Hamburger Schulen entspricht dem von 24.900 Haushalten, wie die Welt vorrechnet. Und das Potenzial ist nochmals größer, wenn man alle Bildungsbauten, also auch Universitäten oder Kindergärten, hinzurechnet. Die Hamburger Schulbehörde sagt, dass Schulschließungen “keine vertretbare Option” seien und schließt Fernunterricht aufgrund von Energieknappheit aus. Auch der Landkreistag gibt zu Protokoll, “dass die Schulen in jedem Fall offen gehalten werden”.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages unterstreicht die herausragende Rolle der Bildungseinrichtungen. “Wenn es zu einem Gasmangel kommt, muss alles getan werden, damit Schulen und Kitas in ihrem Betrieb nicht gefährdet werden”, sagt Helmut Dedy gegenüber Bildung.Table. Denn “schon durch Corona mussten Eltern und ihre Kinder erhebliche Einschränkungen hinnehmen.”

Zwar will Dedy nicht mit “Gradzahlen um sich werfen”, aber natürlich werde es in der Heizperiode auch um die Temperatur in öffentlichen Gebäuden, Verwaltungen und Schulen gehen. Stilllegung sei jedoch keine Option. “Wir wollen bei einem Gasmangel alles tun, um Schul- und Kitaschließungen zu vermeiden”, betont Dedy.

“Wir dürfen die Bildung in Schulen im Winter nicht einfrieren lassen”, sagt auch die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Ria Schröder. “Bildung ist Grundversorgung. Deshalb müssen Schulen auf der Prioritätenliste der Gasversorgung sehr weit oben angesiedelt werden.”

Nur bisher drückt sich die Bundesregierung davor. Ein klares Bekenntnis? Fehlanzeige. Zwar warnte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor Unterrichtsausfall wegen der Energiekrise. Doch sie sitzt nicht am entscheidenden Hebel. Es ist das Ministerium von Robert Habeck, das den politischen Rahmen für die Bundesnetzagentur absteckt – per Gesetz. So hat der Wirtschaftsminister gerade erst die Priorisierung von privaten Haushalten gegenüber der Industrie infrage gestellt hat.

Das zeigt, dass die Regierung den Kreis der geschützten Kunden neu oder anders ziehen kann. Die EU-Verordnung regelt nur sehr grundlegend, wer dazu gehört. Die genaue Definition legt das Wirtschaftsministerium fest. Dort wird ausbuchstabiert, was unter “Bildung” zu verstehen ist: Ist das auch eine Uni oder nur ein Kindergarten, eine Berufsschule oder das Landschulheim?

Kanzler Olaf Scholz hatte versprochen, dass es im Winter keine Schulschließungen mehr geben wird. Und aktuell sieht es so aus, als müssten die geschützten Kunden nicht zittern. Die Versorger könnten für die Grundversorgung genügend Gas aus den Niederlanden und Norwegen importieren, heißt es seitens der Bundesnetzagentur. Damit wären Schulschließungen sowieso vom Tisch.

Doch was passiert im Fall eines akuten Notstands? Die Pandemie hat gezeigt, wie schwach die Schullobby ist. Könnte den energieintensiven Schulbauten also doch früher der Gashahn zugedreht werden? Letztlich weiß das nur die Bundesnetzagentur. Die will keine “abstrakte Abschalt-Reihenfolge” bekannt geben, und betont, dass Schulen und Universitäten zu den geschützten Kunden zählen.

Aber: Käme es zur Notfallstufe, müsste die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler “die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs” sicherstellen. “Das bedeutet, dass in diesem Falle auch die geschützten Kundengruppen nicht ‘absolut’ geschützt sind,” teilt die Behörde auf Anfrage von Bildung.Table mit. Ob im Ernstfall der Bäckerei oder der Schule im Ort das Gas abgedreht wird? Diese Prioritäten muss die Bundesnetzagentur festlegen, solange Robert Habeck kein neues Gesetz vorlegt. Es betreten damit zwei neue Akteure das bildungspolitische Spielfeld.

Derweil setzt der alte Player der Bildungspolitik, die KMK, vorsorglich die Gasversorgung von Schulen auf die Tagesordnung. Am 5. August tagt das Präsidium der Kultusministerkonferenz. Dabei werden die Bildungs- und Wissenschaftsminister auch über kalte Klassenzimmer und Hörsäle sprechen. Es soll ein “abgestimmtes Vorgehen” erreicht werden, heißt es aus Schleswig-Holstein. Nur: Am Ende entscheidet die Bundesnetzagentur. Worüber also will die Ministerrunde sprechen und mit welchem Ziel? Darauf gibt es von der KMK keine Antwort. “Die Inhalte der Präsidien sind vertraulich”, so ein Sprecher. Ein Satz, der einem aus der Corona-Krise irgendwie bekannt vorkommt. Moritz Baumann und Niklas Prenzel

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund einer missverständlichen Formulierung hat die Hamburger Senatsverwaltung ihre Position präzisiert. Anders als ursprünglich berichtet, schließt Schulsenator Ties Rabe Schulschließungen aufgrund von Energieknappheit aus.

Herr Schrems, wir sprechen am Rande einer Konferenz des deutschen Telekommunikationsausrüsters Lancom Systems. Obwohl sich hier eine Community trifft, für die die Datenschutzgrundverordnung einen Wettbewerbsvorteil darstellt, hat man Sie nach Ihrer Keynote regelrecht gegrillt. “Der blöde Datenschutz behindert unseren Fortschritt”, lautete die Kritik sinngemäß. Wie fühlt man sich, wenn man wie Sie Privatsphäre als europäischen Menschenrechtsstandard etabliert hat – und dann so begrüßt wird?

Max Schrems: Das perlt an mir ab. Ich fühle da nicht viel. Ich finde es eher inhaltlich interessant, dass Deutschland die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Tode diskutiert. Wir sehen irgendwelche absurden und kruden Theorien herumeiern.

Wie gehen Sie damit um?

Ich verstehe es nicht, weil jeder Satz der DSGVO inzwischen hin und her gewendet worden ist. Wir könnten es jetzt einfach mal so anwenden, wie es da steht.

Warum klappt das in Deutschland nicht?

Mein Eindruck ist, dass es hier eine ganze Reihe von Beratungsunternehmen und Kanzleien gibt, die ihr Geld damit verdienen, die ganze Angelegenheit komplizierter zu machen. Obwohl vieles in der DSGVO überhaupt nicht kompliziert ist.

Ist der Lobbyismus der Big-5-Konzerne wie Microsoft oder Google zu mächtig?

Ja, nur gibt es hier Big2000. Beratungsbedarf existiert nicht – er wird generiert. Und bei der DSGVO ist tatsächlich viel fabriziert worden.

Konkret: Hat der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz recht, wenn er ein Microsoftprodukt an Schulen nicht weiter zulässt?

Ja, und eigentlich müsste es schon in ganz Europa unterbunden sein. Rechtlich gesehen ist das vollkommen klar.

Warum setzen die vielen deutschen Landesdatenschutzbeauftragten die Regeln dann nicht durch?

Das ist eine sehr gute Frage. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im zweiten Privatsphäre-Urteil sogar explizit gefordert, dass Recht endlich durchzusetzen. Wir haben in Europa sehr viele Datenschutzbehörden. Man kann die sicherlich nicht alle in einen Topf schmeißen, aber generell lässt sich sagen: Das Recht auf Privatsphäre ist das einzige Grundrecht, das durchgehend nicht ernst genommen wird. Niemand muss sich erklären, wenn er sagt, ich möchte ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das wird fraglos akzeptiert.

Warum ist es beim Datenschutz anders?

Wir haben einfach sehr lange sehr viel akzeptiert. Das ist wie bei einer Favela. Bis an den Rand der Favela gilt das Recht – aber ab dann hat sich der Staat zurückgezogen. Er setzt seine Regeln nicht mehr durch. Und so ist es im Datenschutz. Hier ist in vielen Ländern Europas der Staat einfach nicht präsent.

Soll das heißen, dass Europa datenschutzrechtlich eine Favela ist?

Sicher nicht ganz Europa. Aber man hat doch einige Favela-Gegenden. Und es ist schwer für den Staat, solche verlorenen Areale wieder zurückzuholen. Die Akzeptanz des Rechts und die Tatsache, dass bei Nichteinhaltung Konsequenzen folgen, ist dort vollkommen verschwunden. Wenn das aber mal weg ist, ist es wahnsinnig kompliziert, das Recht wieder zu etablieren.

Sind die Datenschützer zu lasch?

Es gibt Leute in Datenschutzbehörden, die haben in ihrem ganzen Leben noch keinen Bußgeldbescheid geschrieben. Das ist vielleicht nicht in Deutschland der Fall, aber in anderen Staaten. Das bedeutet, es fehlt oft das Know-how, wie man ein Verfahren führt – und Privatsphäre durchsetzt.

Deutschlands Datenschutzbehörden scheinen zu klein und zu zersplittert. Manche geben ganz offen zu, dass sie selbst weder Kontrollen noch Verfahren durchführen.

Von den Ressourcen und der Personenanzahl her hat Deutschland absurd viele Datenschutzbehörden. Daran liegt es nicht. Ich denke, dass Datenschutz in Deutschland einfach extrem politisch ist. Die Personen, die dort auf den Sesseln sitzen, sind ja eher politische als Fachpersonen. Eine Behörde soll aber einfach nur das Recht umsetzen. Man will ja auch keinen politischen Richter oder eine politische Staatsanwaltschaft. Datenschutzbehörden haben aber oft eine politische Denke. Ich finde nur, dass Grundrechte sich dafür nicht eignen. Denn es ist weder fair für ein Unternehmen, dass es hunderte Untersuchungen gibt, die politisch motiviert und nicht begründet sind. Noch kann es sein, dass wir Regeln einfach nicht umsetzen, weil man es politisch für nicht opportun hält. Da fehlt mir der rechtspositivistische Zugang: “Da steht’s, so ist es – und fertig.”

In einigen Ländern haben Datenschützer Microsoftprodukte bereits infrage gestellt. Was raten Sie einem Schulleiter, der sagt: “Ja, aber Microsoft flutscht halt. Was soll ich nur machen?”

Zunächst ist das ein schrittweiser Prozess. Man kann ja zum Beispiel auch nicht auf einen Schlag dekarbonisieren. Und dann stellt sich die Frage, wie sehr kann man so etwas gemeinsam mit anderen Schulen machen oder sich da wenigstens informieren? Den Großteil dessen, was eine normale Schule braucht, wird man irgendwo in Europa bekommen. Ich verstehe natürlich die Nöte an den Schulen. Allein einen IT-Leiter zu finden, der das alles draufhat, ist nicht so einfach. Wir haben hier ein Personalproblem.

Warum sind eigentlich Schülerdaten besonders schützenswert?

Ich weiß gar nicht, ob sie besonders schützenswert sind. Ein Kind besitzt in meinen Augen kein höheres Grundrecht etwa auf Meinungsfreiheit als ein Erwachsener. Interessanter ist für mich, dass wir an Schulen eine ganze Generation prägen. Die gesellschaftliche Verantwortung des Datenschutzes besteht dort darin, Schüler für ihr Grundrecht auf Privatsphäre zu sensibilisieren.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben sich kürzlich auf ein neues Datenschutzabkommen verständigt, das im Detail noch auszuarbeiten ist. Verändert diese Abmachung aktuell schon irgendetwas?

Nein, denn Recht wird bei uns nicht bei Pressekonferenzen erlassen, sondern im offiziellen Journal der Europäischen Union veröffentlicht. Und da findet sich noch gar nichts dazu.

Kennen Sie schon Bausteine der Vereinbarung?

Es soll eine Executive Order des US-Präsidenten geben, die so etwas wie eine interne Dienstanweisung wäre. Da soll drinstehen, dass Datenverarbeitung künftig nur noch verhältnismäßig – das ist der entscheidende Begriff – passiert. Allerdings wollen sie dann scheinbar genauso weitermachen wie bisher.

Soll das heißen, dass man ein paar Girlanden an das alte “Privacy Shield“-Abkommen hängen will?

Ja. Bisher sehe ich leider nur mehr Fragezeichen als Antworten.

Die beiden wichtigsten Privatsphäre-Urteile des Europäischen Gerichtshofs Schrems I und II tragen ihren Namen. Wie wichtig ist Ihnen, dass ein Schrems III verkündet wird?

Ich bin da überhaupt nicht scharf drauf. Wenn die jetzt mit einer supertollen Lösung aufkreuzen, welche die US-Überwachung einschränkt, dann lass ich die Sektkorken knallen und freue mich. So wie das im Moment ausschaut, passiert das aber nicht.

Was heißt das dann?

Dann haben wir ein Rechtsstaatsproblem. Weil dann die Europäische Kommission den EuGH einfach ignoriert. Es nagt an unserer rechtsstaatlichen Ordnung, wenn höchstrichterliche Urteile einfach nicht beachtet werden.

Wie lange wird es bis Schrems 3 dauern?

Wir gehen davon aus, dass wir den Fall in ein paar Monaten wieder dem EuGH vorlegen können. Dann liegt er dort eineinhalb Jahre. Aber das Gericht kann bereits während dieser Wartezeit das Abkommen zwischen Biden und von der Leyen für unanwendbar erklären. Und das muss der EuGH eigentlich allein schon deswegen machen, um seine eigene Legalität aufrechtzuerhalten.

Max Schrems verklagte 2011 Facebook auf die Herausgabe seiner Daten – und löste so eine Entwicklung aus, die zur Verabschiedung der DSGVO und dem Privatsphäre-Urteil des Europäischen Gerichtshofs führte. Er gründete 2017 “none of your business” (noyb), das “Europäische Zentrum für Digitale Rechte” .

Gastbeitrag von Oliver Dickhäuser

Es ist wieder so weit: In vielen Bundesländern haben die Ferien begonnen. Zeugniszeit! Und natürlich, wie könnte es anders sein, kocht wieder die Debatte über den Sinn und Unsinn von Noten. So weit, so bekannt. Nur: Es ist erschreckend, wie uninformiert die Diskussion mitunter geführt wird. Einige der Kritiker ignorieren empirische Erkenntnisse zur Aussagekraft von Noten – und beschädigen damit den Diskurs.

Kürzlich machte mich ein Satz in einem ZEIT-Interview stutzig. Der Pädagoge Björn Nölte meint: “Kein Mensch glaubt ernsthaft, dass ein Abiturdurchschnitt wirklich Auskunft darüber gibt, ob dieser Mensch gut Medizin oder Maschinenbau studieren kann.” Doch! Es gibt gute empirische Evidenz, genau das zu glauben.

Nur, dafür müssen wir zunächst die Frage beantworten, was eigentlich unter Studienerfolg zu verstehen ist. Die Note im Examen? Die Zufriedenheit im Studium? Erfolg im Beruf?

Modelle in der Hochschulforschung konzeptualisieren Studienerfolg als multipel. Sie sehen die Leistung im Studium – neben Merkmalen wie etwa der Studiendauer oder der Zufriedenheit im Studium – als ein Element des Erfolgs. Meta-Analysen zeigen nun, dass sich über die Abiturnote die Leistung im Studium oder im Examen bis zu einem gewissen Grad prognostizieren lässt.

Lesen Sie auch: Gastbeitrag von Björn Nölte – die “Master-or-Die”-Methode

Für die statistischen Feinschmecker hier bei Bildung.Table: Es ist tatsächlich mehr als nur ein loser Zusammenhang. Schulnoten und Leistung im Studium weisen eine mittlere – und damit bedeutende – Korrelation auf (= 0,3; 9 Prozent gemeinsame Varianz). Der Vorhersagebeitrag für den späteren Studienerfolg ist signifikant. Dabei steigt die Prognosekraft von Noten, wenn Leistungen über mehrere Fächern und einen längeren Zeitraum gebündelt werden (zur Studie).

Darüber hinaus zeigen Meta-Analysen auch positive Zusammenhänge zwischen Noten und späterem Berufserfolg. Die empirischen Beziehungen sind statistisch belastbar und liegen hinsichtlich ihrer Höhe im Bereich mittlerer Zusammenhänge. Andere Merkmale (z. B. Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit für neue Erfahrungen) erweisen sich in Analysen als deutlich weniger oder überhaupt nicht erklärungsstark für die späteren Studienleistungen (zur Studie).

Was bedeutet das für die Noten-Debatte? Die Ziffern im Zeugnis ermöglichen es, den späteren Erfolg im Studium (gemessen über Noten) und im Beruf (beispielsweise gemessen über Beurteilungen von Vorgesetzten) in Teilen vorherzusagen. Die Befunde unterstreichen aber auch: Erfolg in Studium und Beruf hängt von vielen Faktoren ab – nicht allein von den Leistungen in der Schule. Es ist somit nicht verwunderlich, dass manche Studierende sehr gute Leistungen erbringen, die zuvor in der Schule weniger gut dastanden.

Nun sind Studienplätze, zumindest in manchen Fächern, eine begrenzte Ressource. Es braucht ein Auswahlverfahren. Dabei ist es, das wurde oben gezeigt, empirisch gerechtfertigt, den Zugang an Unis und Hochschulen von den Leistungen im Abitur abhängig zu machen. Noten sind geeigneter als andere Kriterien, deren prognostische Aussagekraft geringer oder unbekannt ist.

Wer diese empirischen Befunde anerkennt, kann darauf aufbauend über weitere Verbesserungen nachdenken: So können Fakultäten die Qualität ihrer Auswahlverfahren erhöhen, indem ergänzend über Zulassungstests bestimmte kognitive Eignungskriterien abgefragt werden. Ein solches Verfahren korrigiert auch Teile der bekannten Fehlereinflüsse auf Abiturnoten, etwa deren eingeschränkte Vergleichbarkeit über die Grenzen einzelner Bundesländer hinweg.

Weitere Baustellen liegen in der Schule selbst – und der Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer Noten erstellen und die Leistung von Schülerinnen und Schülern beurteilen. Denn: Allein als blanke Ziffern sind Noten keine Form des Feedbacks, das Schülern wirklich hilft, Lern- und Wissenslücken zu schließen. Ein Zeugnis ist ein überwiegend summatives Urteil – ein “assessment of learning”. Besser wäre ein “assessment for learning”, bei dem die Schülerinnen und Schüler genau erfahren, wo sie stehen, welches nächste Lernziel sie anstreben und welche Wege hierfür zu beschreiten sind. Ein solches Feedback ist eine Ergänzung und muss nicht direkt in Konkurrenz zur Ziffernnote stehen. Björn Nölte gibt im bereits erwähnten Interview einige gute Beispiele dafür.

Nur dafür braucht es Zeit und Ressourcen, weshalb sich zwangsläufig die Frage stellt: Ist die Dichte von Lernerfolgskontrollen – Prüfungen, Schulaufgaben, Tests – zu hoch? Verbringen Lehrkräfte zu viel Zeit mit aufwändigen Korrekturen anstatt diese in “lernförderliches Feedback” zu investieren?

Und das Gleiche gilt umgekehrt: Die vielen Tests und Schulaufgaben, als Grundlage für die Vergabe von Zeugnisnoten, kosten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Zeit, die sie nicht in das Lernen investieren können. Die Pandemie hat hier beträchtliche Schieflagen offenbart – etwa weil Prüfungen durchgeboxt wurden, statt verpassten Unterricht nachzuholen und Lernstoff zu wiederholen.

Die Kritik, dass im Schulalltag zu wenig das Lernen der Schülerinnen und Schüler gefördert wird und stattdessen ein zu starkes Gewicht auf den “summative assessments” liegt, ist also berechtigt. Die beschriebenen Schieflagen müssen Bildungspolitik und Bildungspraxis gemeinsam angehen. Nur: Die empirisch nachgewiesene Prognosekraft von Noten für den spätere Studien- und Berufserfolg bleibt davon unberührt. Hier krankt die Debatte.

Lesen Sie auch: Was Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger zur “Schule ohne Noten” sagt

Oliver Dickhäuser ist Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim. Er forscht zur Leistungsfähigkeit und Motivation sowohl von Lernenden als auch von Lehrkräften. Er geht unter anderem der Frage nach, wie man Motivation etwa durch Trainings fördern kann und beschäftigt sich mit Qualitätssicherung im Bildungskontext, unter anderem an Hochschulen. Dickhäuser ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung.

Das Startchancen-Programm – von den Ampel-Parteien zum Regierungsantritt lautstark bejubelt – wird wohl nicht über den regulären BMBF-Haushalt laufen. Das deutete Jens Brandenburg am Montag im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda an. “Klar ist, dass es sich um ein Instrument von einer Größenordnung handelt, die wir nicht aus dem regulären Haushalt des Ministeriums herausschneiden können”, erklärt der FDP-Politiker.

Über dem Programm schwebte zuletzt ein großes Fragezeichen. Zwar soll der Haushalt des BMBF im kommenden Jahr um 190 Millionen Euro wachsen (+0,9 Prozent im Vergleich zu 2022). Doch um insgesamt bis zu 8.000 Schulen durch Bundesmittel zu unterstützen, bräuchte es realistischerweise viele Milliarden mehr. Geld, das Finanzminister Christian Lindner gerade nicht hat.

Und so lässt Brandenburg keinen Zweifel daran: Die fetten Jahre sind vorbei. Denn es bleibe nicht aus, “dass wir manche Dinge künftig nicht mehr ohne Weiteres bezahlen können oder strecken müssen”, sagt er. Eine Zeitenwende, an die sich die Bildungs- und Wissenschafts-Community wird gewöhnen müssen.

Doch besorgt klingt Brandenburg nicht. Das Startchancen-Programm nennt er ein “Leuchtturmprojekt der Ampel-Koalition” – als wüsste er, dass sein Parteifreund Lindner am Ende doch noch Extra-Milliarden für die Bildung bewilligt. Oder aber: Er pokert mit hohem politischen Einsatz.

Wann die Schulen Geld aus dem Startchancen-Topf erhalten, lässt er weiter offen. Das BMBF arbeite “mit hoher zeitlicher und inhaltlicher Dringlichkeit” daran, bis Ende September Eckpunkte vorzulegen. Doch wie immer bei Bund-Länder-Vereinbarungen wird es wohl kompliziert. Das geplante Investitionsprogramm für Schulgebäude, so Brandenburg, könnte über ein separates Sondervermögen finanziert werden – wie bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Beim Chancenbudget, das die Schulen frei verwenden können, denkt er an eine “Umverteilung von Umsatzsteuerpunkten“.

Statt bei den eigenen teuren Koalitionsversprechen zurückzurudern, kritisiert Brandenburg die Vorgängerregierung: “Sie hat jede Menge nicht im Haushalt hinterlegter Versprechungen hinterlassen“, sagt er im Interview. Und auch die Länder spüren, dass der Bund mit härteren Bandagen verhandelt. Das BMBF werde nicht “einfach noch einen Fördertopf öffnen”, sondern mit “alten Ritualen” brechen. Und noch einen Seitenhieb kann sich der Parlamentarier nicht verkneifen: “Niemand hält die Länder davon ab, im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbst weiter zu investieren”, sagt Brandenburg. Moritz Baumann

Was Azubis in der Berufsschule lernen, wird ab dem 1. August zeitgemäßer sein als bisher – zumindest in zwölf der derzeit 324 Ausbildungsberufe. Dann startet das Ausbildungsjahr und es treten neue Ausbildungsregelungen in Kraft. Die Kultusministerkonferenz hat dazu mit dem Bund einige Rahmenlehrpläne neu gefasst.

Angehende Köche sollen künftig etwa eine Vertiefung für vegetarische und vegane Küche belegen können. Zahntechniker-Azubis erlernen, wie sie Zahnersatz am Computer planen und gestalten. Zahnmedizinische Fachangestellte sollen neben mehr digitalem Know-how auch bessere Skills für die Kommunikation mit Patienten erwerben. So erwähnt der neue Rahmenlehrplan – anders als sein Vorgänger von 2001 – dass die Berufsschüler Patienten auch “in einer fremden Sprache” aufnehmen und ihnen “patientengerecht die zahnärztliche Behandlung und die entsprechenden Praxisabläufe” erläutern können sollten.

Neben der Digitalisierung spielt Nachhaltigkeit bei den Änderungen eine Rolle: Angehende Kauffrauen und -männer für Versicherungen und Finanzanlagen sollen künftig nicht nur darin geschult werden, wie der eigene Betrieb nachhaltiger wirtschaften kann, sondern auch, wie sie “kundenspezifische, nachhaltige Versicherungslösungen” planen können.

Eine Modernisierung verweist darauf, womit Ausbildungen konkurrieren: Eine Hotelkauffrau, künftig Kauffrau für Hotelmanagement genannt, soll stärker im kaufmännischen Bereich ausgebildet werden. So stelle die Ausbildung eine Alternative zu praxisorientierten Bachelorstudiengängen dar.

Neu kommen zwei Ausbildungen hinzu: Neben Binnenschiffern sollen künftig auch Binnenschifffahrtskapitäne mit Schwerpunkt auf Nautik und Schiffsteuerung ausgebildet werden sowie “Fachkräfte Küche”, die Köche unterstützen. Mit den Rahmenlehrplänen wird für die Berufsschulen ein verbindlicher Standard festgelegt, der Qualität und Vergleichbarkeit der Ausbildung in allen 16 Ländern gewährleisten soll. Die Lehrpläne sind dabei nach den zu erwerbenden Kompetenzen gegliedert. Anna Parrisius

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) stellt am kommenden Freitag seine Nationale OER-Strategie für Schulen und Bildungseinrichtungen vor. OER bedeutet “Open Educational Resources”, also für jeden offen zugängliche Lernmaterialien. Allerdings erfüllt die Auftakt-Veranstaltung das Wesensmerkmal “offen” nicht. Denn der Staatssekretär für Bildung, Jens Brandenburg (FDP), wird in Frankfurt am Main die Open-Strategie in geschlossener Gesellschaft vorstellen. Nur ein handverlesener Kreis von Personen und Organisationen nimmt an der Strategiesitzung teil. Auch die Presse ist ausgeschlossen.

OER gelten als ein Schlüssel für die Digitalisierung des Lernens. Offene Lernmaterialien sollen grundsätzlich in einem wechselseitigen Prozess der Herstellung und Wiederbearbeitung durch Lehrkräfte zustande kommen. Das Prinzip heißt “create, remix and share”. In der Theorie könnten “Open Educational Resources” das de-facto-Inhalte-Monopol der Schulbuchverlage brechen. Der Bund hat in den letzten zehn Jahren einige Millionen in die Produktion und Werbung für OER gesteckt.

Das BMBF förderte auch entsprechende Communities bei OER-Camps. Allerdings gibt es immer wieder Kritik. OER würden am Markt vorbei “von zum Teil sehr kleinen, staatlich geförderten Gruppen oder Institutionen vor sich hin produziert werden.” Als eine Alternative zu den im Idealfall kostenfreien OER hat sich die Plattform Eduki (früher: lehrermarktplatz) entwickelt, auf der Lehrmaterialien gegen kleines Geld getauscht werden. Im Gegensatz zu den relativ schlecht besuchten staatlichen OER-Plattformen verzeichnet Eduki monatlich mehr als eine Million Downloads.

Offene, freie Bildungsmaterialien böten spezifische Potenziale bei Kooperation und Kollaboration, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. “OER ist geeignet, Lernende und Lehrende in allen Bildungsbereichen in einer digitalen Lebens- und Arbeitswelt im 21. Jahrhundert wirksam zu begleiten”, sagte ein Sprecher. Daher wolle das Ministerium den innovativen Gestaltungsraum fördern, “den digitale Bildungsmedien und -materialien bieten.” Dass die Vorstellung der nationalen OER-Strategie in Frankfurt am Main im Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) stattfindet, ist nur auf den ersten Blick verständlich. Das DIPF hatte OER erforscht und zeitweise eine eigene OER-Informationsstelle eingerichtet. Allerdings ist das DIPF diesmal nur Konferenzraum. Ein Sprecher des DIPF teilte Bildung.Table mit, dass es bei der OER-Strategie keinerlei inhaltliche Zusammenarbeit mit dem BMBF gegeben habe. Christian Füller

Personen, die dem “Querdenker”-Milieu nahestehen, darunter eine ehemalige AfD-Landtagskandidatin, wollen laut Bericht des SWR eine Privatschule gründen. Hinter der geplanten Gründung steht der Verein “Lernen mit mehr Freude” aus Aichtal im Landkreis Esslingen südwestlich von Stuttgart, der nach Angaben des Amtsgerichts Stuttgart im Mai 2022 gegründet worden ist. Das Regierungspräsidium habe dem SWR mitgeteilt, dass aktuell ein Antrag des Vereins für die neue Schule auf staatliche Anerkennung als Privatschule in freier Trägerschaft bearbeitet werde.

Als Kontakt zum Schulgründungsprojekt und dem dahinterstehenden Verein ist auf der Webseite Sigrid Borst angegeben, die 2021 für die AfD als Landtagskandidatin in Baden-Württemberg angetreten war, jedoch kein Mandat erhielt. Vor zwei Jahren ließ sie die Marke “Querdenken” beim Patentamt eintragen. Medienberichten zufolge hatte Borst sich als Teil der “Querdenken 711”-Bewegung bezeichnet sowie als “rechte Hand” von deren Gründer, Michael Ballweg. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug.

Hinter dem Schulprojekt soll laut Angaben des SWR zudem eine Frau stehen, die sich beim Messenger-Dienst Telegram zu der Behauptung bekannte, die Bundesrepublik Deutschland sei kein souveräner Staat. Eine Ansicht, die selbst ernannte Reichsbürger und “Querdenker” vertreten. Sigrid Borst bestreitet gegenüber Bildung.Table, dass sie oder der Verein “Lernen mit mehr Freude” der “Querdenken”-Szene nahestehen. Sie habe außerdem keine Verbindung mehr zur AfD.

Laut baden-württembergischem Gesetz darf eine Privatschule “in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den bestehenden öffentlichen Schulen” zurückstehen. Der Webseite der geplanten Schule ist jedoch zu entnehmen, dass künftige Lehrkräfte dort keine Informationen vermitteln, also lehren. Sie sollen lediglich als Mentoren “Beziehungen zur Natur, zu den Menschen und zum Selbst schaffen”. Fragen der Kinder sollen “durch Eigenrecherche oder durch einen Paten, Lernbegleiter o. ä.” beantwortet werden. Der Webseite zufolge suchen die Gründer aktuell eine geeignete Immobilie und Lehrer mit zweitem Staatsexamen. Für die Finanzierung sollten interessierte Eltern pro Kind monatlich 299 Euro zahlen, zuzüglich der Mehrwertsteuer.

Bereits im März hatte der SWR von Versuchen von Gegnern der Corona-Maßnahmen berichtet, in Baden-Württemberg private Schulen zu gründen. Aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen gab es außerdem Berichte über Eltern aus der Szene der “Querdenker” und Reichsbürger, die in der Pandemie die Aussetzung der Präsenzpflicht genutzt haben. Sie unterrichteten ihre Kinder in schulähnlichen Gruppen, um sie vor angeblicher staatlicher Indoktrination zu schützen. Im sächsischen Grimma und im bayerischen Rosenheim wurden illegale Schulen geschlossen. Anna Parrisius

Eigentlich ist Greenpeace für provokative Protestaktionen bekannt – das Entern von Frachtschiffen oder waghalsige Flugaktionen. Weniger Schlagzeilen macht die Bildungsarbeit der Umweltschutzorganisation. “Bildung muss zukunftsfähig werden”, betont Thomas Hohn, der im Berliner Greenpeace-Bildungsteam das “Bündnis ZukunftsBildung” koordiniert. Die Allianz aus NGOs lobbyiert dafür, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu einem politischen Schlüsselprojekt wird.

Die Uhr ticke, sagt Hohn. “Das Artensterben und die Klimakrise bringen schwer absehbare Entwicklungen mit sich”, so der Umweltaktivist. “Das sind Ereignisse, die Schüler:innen plötzlich vor neue Fakten stellen, mit denen sie umgehen müssen.” Hier setze BNE an: “Das Konzept stärkt nicht nur Klimafreundlichkeit, sondern auch den Wandel hin zu einer gerechten, friedlichen, inklusiven und resilienten Welt.”

Hohn selbst war vor vielen Jahren an der Gründung der Stiftung Bildung beteiligt. Heute treibt er bei Greenpeace die BNE-Agenda voran – mit einer klaren Vision. An den Schulen, so Hohn, bräuchte es multiprofessionelle Lehrerteams, “eigenperspektivische Schülerarbeit”, die von Lehrkräften nur noch begleitet wird, und mehr Freiräume für Aktionen.

Ein Prestigeprojekt von Greenpeace ist “Schools for Earth“. Das Ziel: Schulen sollen sich auf den Weg in Richtung Klimaneutralität machen. Greenpeace unterstützt mit einem CO2-Rechner und passenden Materialien für den Unterricht. “Hier geht es nicht um reine Umweltbildung“, sagt Hohn. “Wir wollen Schüler:innen die Möglichkeiten an die Hand geben, lösungsorientiert und selbständig zu handeln.”

Lesen Sie auch diese Analyse: Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität – wozu all die Labels?

Hohn will nicht nur abstrakt über die Klimakatastrophe sprechen. Die Schule müsse Kinder und Jugendliche darin bestärken, an politischen Prozessen teilzuhaben. “Schüler:innen werden nicht erst in 20 Jahren zu Entscheidungstragenden.” Schon heute übe die junge Generation Druck auf die Politik aus. Fridays-for-Future sei dafür das beste Beispiel. Dennoch würden Schüler häufig nur bei Projekttagen oder der Weihnachtsfeier nach ihrer Meinung gefragt.

“Eine der Kernaussagen von BNE2030 der UNESCO ist, dass Menschen befähigt werden, sich politisch direkt zu engagieren“, betont Hohn. Und das beginne schon bei der Planung von Bushaltestellen. In Bonn, erzählt er, seien beispielsweise Schüler direkt an den Bürgermeister herangetreten. Sie forderten mehr Haltestellen, damit ihre Eltern nicht mehr mit dem Auto bis zum Klassenzimmer fahren müssen. Ginge es nach Greenpeace, müssten Schulen solches Engagement viel stärker fördern.

In der Bildungsarbeit setzt die Umweltorganisation unter anderem Augmented Reality ein. “Unsere AR-Anwendung ,Artenvielfalt auf der Spur‘ ist ein innovativer Ansatz”, betont Hohn. Damit tauchen Schüler ein in die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef, einen Ameisenbau im Amazonas oder streifen durch den Regenwald. Mittels der AR-Technologie können sie Ökosysteme am anderen Ende der Welt erkunden und so komplexe Umweltprozesse besser verstehen. Maria Köpf

28. Juli 2022 und 29. Juli 2022

International Conference on Innovation in Higher Education

Die ICIHE 22 will eine Plattform zum interdisziplinären Austausch bieten, auf der Forschende ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema Innovation in der Hochschulbildung teilen können. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der von der World Academy of Science, Engineering and Technology. INFOS

30. Juli 2022, 16 bis 18 Uhr

Unser Dialog über Künstliche Intelligenz

Ziel von Unser Dialog ist, gesellschaftspolitische Themen in Modulreihen aus Wissens-, Dialog- und Lösungsmodulen anzugehen. Am 30. Juli ist die Einführungsveranstaltung von Unser Dialog über KI – KI gemeinsam gestalten! Im Anschluss an die 24 wöchentlich stattfindenden Dialogveranstaltungen plant die Organisation einen KI-Bürger:innenrat ins Leben zu rufen. INFOS & ANMELDUNG