als letzte der drei Ampel-Parteien haben nun auch die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Rund 86 Prozent der etwa 125.000 Grünen-Mitglieder sprachen sich für den Koalitionsvertrag aus. “Das ist ein ziemliches Mega-Ergebnis”, sagte die künftige Kultur-Staatsministerin im Kanzleramt, Claudia Roth.

Und ein weiterer, lang erwarteter Schritt Richtung Ampel-Regierung ist getan: Olaf Scholz hat seine Ministerriege bekannt gegeben und für eine Überraschung gesorgt. Karl Lauterbach heißt der kommende Gesundheitsminister – trotz seiner Popularität hatten viele Beobachter:innen nicht mit dieser Entscheidung gerechnet.

Eine deutlich geringere Rolle als die Besetzung von Ministerposten spielt in der öffentlichen Wahrnehmung die Frage, wie sich die Koalition auf EU-Ebene positioniert. Doch für die künftige Regierung selbst ist diese Frage zentral – sowohl für die Vorhaben im europäischen Rahmen als auch in Deutschland. Die Grünen haben das offenbar verstanden. Wie Till Hoppe analysiert, machen sie sich gerade daran, die wesentlichen Schaltstellen für die europapolitische Koordinierung zu besetzen. Diese starke Position in der EU-Politik sei “ein enormer institutioneller Erfolg” für die Partei, heißt bei einem der neuen Partner.

Aus der Popkultur kennt man die “Supergroup” – die Bezeichnung fällt in der Regel dann, wenn sich berühmte Musiker:innen zu einer neuen Band zusammenschließen. In der künftigen Bundesregierung sollen nun in einem “Superministerium” zwei Bereiche zusammengehen, die sich bislang oft diametral gegenüberstanden: Klimaschutz und Wirtschaft. Timo Landenberger hat erfahren, warum dieser Plan eine “riskante Strategie” ist, wo der künftige Minister Robert Habeck mit Gegenwind rechnen muss und in welchen Punkten die designierte Außenministerin Annalena Baerbock beim Thema Klima federführend sein wird.

Das neue Bundeskabinett ist inzwischen komplett, nachdem die SPD als letzte der drei Parteien am Montag ihre Minister und Ministerinnen vorgestellt hat. Das Personaltableau steht also weitgehend, die Strukturen noch nicht. In der Digitalpolitik etwa rangeln mehrere Ministerien auch einen Tag vor der Wahl des neuen Bundeskanzlers noch heftig um Zuständigkeiten.

Eines aber zeichnet sich bereits klar ab: Die Grünen werden künftig maßgeblich beeinflussen, wie sich die neue Bundesregierung auf EU-Ebene positioniert. In der Öffentlichkeit spielt das Thema kaum eine Rolle, für die Machttektonik der neuen Bundesregierung aber ist es zentral. Auf europäischer Ebene werden gerade große Weichen gestellt, sei es in der Klima-, Industrie- oder Digitalpolitik. Wer die deutsche Position im EU-Rat vorgibt, kann über den Umweg Brüssel die eigene Agenda auch in Deutschland vorantreiben.

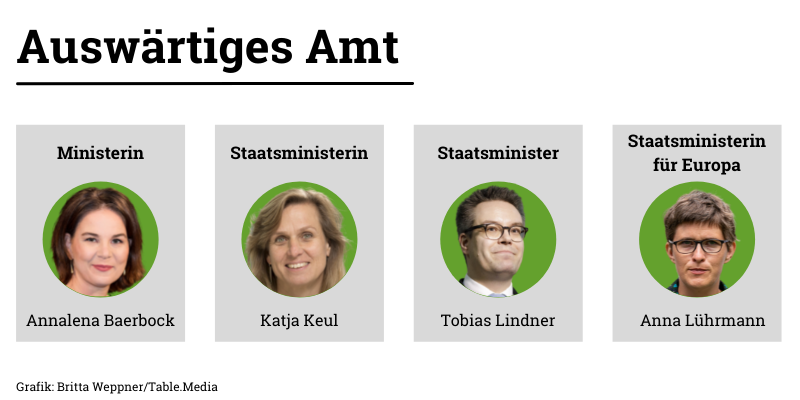

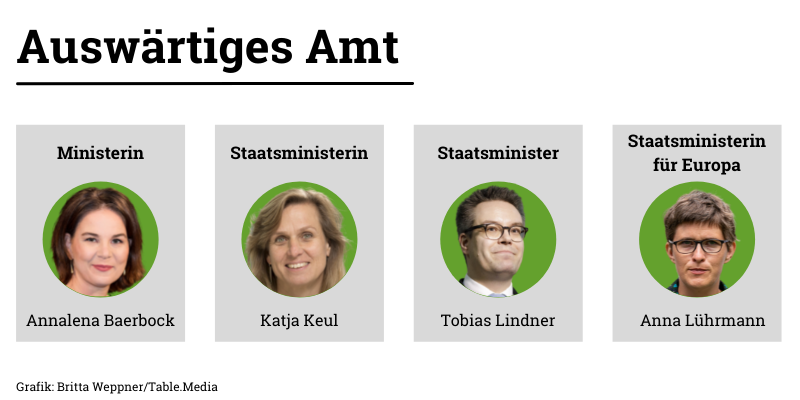

Die Grünen haben das erkannt und schicken sich an, die entsprechenden Schaltstellen im Berliner Regierungsapparat zu besetzen. Sie kontrollieren das Bundeswirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt, jene beiden Häuser also, die seit 2005 für die europapolitische Koordinierung zuständig sind – und es wohl auch bleiben. Robert Habeck und Annalena Baerbock holen zudem mit Sven Giegold und Franziska Brantner profilierte Europapolitiker:innen zu sich, die die Brüsseler Maschinerie bestens kennen.

Bislang galt es als wahrscheinlich, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die wesentlichen Entscheidungen in der EU-Politik noch stärker an sich ziehen würde als Angela Merkel dies tat. Die Europäische Bewegung Deutschland und andere Experten empfahlen auch eine stärkere Zentralisierung der europapolitischen Koordinierung im Kanzleramt, mit zusätzlichen Personalressourcen, um die bisherigen Reibungsverluste in der Ressortabstimmung zu verringern (Europe.Table berichtete). Im Koalitionsvertrag sprechen sich SPD, Grüne und FDP denn auch für eine “stringentere Koordinierung” aus.

Allerdings verstehen die Grünen darunter etwas anderes als die Kanzlerpartei SPD und besagte Experten. “Für die Umsetzung einer starken deutschen Europapolitik sind wir Grünen stark aufgestellt, denn alle Vorlagen zu EU-Fragen im Rat gehen durch entweder das Bundeswirtschaftsministerium (AStV 1) oder das Außenministerium (AStV 2)”, schreibt Giegold in einem Beitrag auf seiner Homepage. Durch die neue Konstellation, mit beiden Häusern in einer Hand, könne man eine “konsistente Europakoordinierung gewährleisten”, heißt es bei den Grünen.

In der Öffentlichkeit gelten die Grünen bislang als Verlierer des Ampel-Machtpokers. Bei SPD und FDP schwant inzwischen aber manchem, dass man dem Koalitionspartner da ein wichtiges machtpolitisches Instrument in die Hand gibt. Zumal die Ökopartei mit dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium zwei weitere Häuser kontrolliert, die in Brüssel eine wichtige Rolle spielen, und sich ein Vorschlagsrecht für den nächsten deutschen EU-Kommissar gesichert hat. Von einer personellen Stärkung der Europaabteilung im Kanzleramt ist bislang keine Rede.

Die starke Position bei der Europapolitik sei “ein enormer institutioneller Erfolg” für die Partei, heißt es warnend bei einem der neuen Partner. Damit könnten die Grünen die deutsche Positionierung im EU-Rat gerade bei der Green-Deal-Gesetzgebung prägen.

Über den Umweg Brüssel könnten die Grünen etwa darauf hinwirken, die CO2-Grenzwerte für Pkw noch stärker nachzuschärfen. Die Federführung für das Dossier innerhalb der Bundesregierung bleibt absehbar im BMU. Das FDP-geführte Verkehrsministerium könnte sich auf die Hinterbeine stellen, bekäme es dann aber mit dem BMU und Habecks Klimaministerium als Schlichter zu tun.

Habeck scheint entschlossen, diesen Hebel einzusetzen. Er konzentriert in seinem neuen Superministerium die Energie- und Klimapolitik, holt dafür auch Abteilungen aus dem Bundesumweltministerium zu sich (siehe Analyse zur Klimapolitik).

Die fachliche Aufsicht über die Klima- und Energiepolitik unter den verbeamteten Staatssekretären liegt bei Patrick Graichen, Ex-Exekutivdirektor von Agora Energiewende (Europe.Table berichtete). Als Schnittstelle zu Brüssel wird Giegold fungieren, dem unter anderem die Europaabteilung untersteht. Der Attac-Mitgründer wird damit für die Weisungen an die Ständige Vertretung in Brüssel zuständig sein, die in den Arbeitsbereich des AStV 1 fallen. Giegold gilt als durchsetzungsstark und ist dafür bekannt, sich tief in seine Themen einzuarbeiten. Der langjährige Europaabgeordnete macht keinen Hehl daraus, dass er seine neue Position nutzen will.

Als Parlamentarische Staatssekretärin bei Habeck wird Franziska Brantner weniger eng in die Gesetzgebungsvorhaben auf EU-Ebene eingebunden sein als Giegold. Die 42-Jährige hat Erfahrung im Bundestag und im Europaparlament gesammelt und ist in anderen Hauptstädten gut vernetzt. Frankreichs Europastaatssekretär Clément Beaune etwa kennt sie aus dem Studium. Brantner dürfte daher stärker auf diplomatischer Ebene wirken.

Auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock ist europapolitisch geprägt. In Berlin wird erwartet, dass sie sich deutlich intensiver auf EU-Ebene einbringen wird als ihr Vorgänger Heiko Maas. Das AA ist überdies die zweite wichtige Schnittstelle nach Brüssel, es koordiniert die Ressortabstimmung und unterzeichnet die Weisungen für den AStV 2, in dem die Außen- und Finanzpolitik verhandelt wird.

Die Ampelkoalition will ihre Klimapolitik umstrukturieren, und dazu gehört auch eine Neuausrichtung der Ministerien. Die größte Veränderung verantwortet Robert Habeck, der als Wirtschaftsminister der Ampelkoalition in der neuen Regierung künftig auch für den Bereich Klimaschutz zuständig sein soll – mit Ausnahme der internationalen Klimapolitik, die Insidern zufolge wohl dem Auswärtigen Amt zugeordnet werden soll. Demnach wird auf Klimakonferenzen künftig Außenministerin Annalena Baerbock die deutsche Position vertreten. Das Umweltministerium hingegen muss deutlich Federn lassen.

Ungewöhnlich sind die gelegentlichen Anpassungen der Verantwortungsbereiche zwar nicht. Zuletzt hatte das Wirtschaftsministerium im Jahr 2013 unter Sigmar Gabriel die Energiepolitik dazubekommen und ist somit bereits seit einigen Jahren für einen Kernbereich des Klimaschutzes zuständig. Dass nun aber der gesamte Bereich der europäischen sowie nationalen Klimapolitik vom Umwelt- ins Wirtschaftsministerium wandert, ist doch ein großer Schritt der Ampelkoalition. Eine vergleichbare Ausweitung der Kompetenzen erfolgte zuletzt 2002 durch die (letztlich erfolglose) Integration des Ressorts Arbeit und brachte dem BMWi damals wie heute die Bezeichnung “Superministerium” ein.

Mit der Zusammenführung werden nun erneut zwei Bereiche unter einem Dach vereint, die sich in der Vergangenheit oft diametral gegenüberstanden, was zwischen BMU und BMWi immer wieder für Auseinandersetzungen sorgte. Damit soll nun Schluss sein. Klimapolitik aus einem Guss, so der Plan der Grünen für die Ampelkoalition.

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch, nennt diesen Plan eine “riskante Strategie”. Habeck und sein Team müssten nun “für alle Sektoren schlagkräftige Abteilungen für die Umsetzung einer ökologisch, ökonomisch und sozial gerechten Transformation formen, obwohl viele in diesen Abteilungen bisher eher auf der Bremse standen”, sagt Bals zu Europe.Table. “Wenn das gelingt, ist es wesentlich wirkungsvoller als die bisherige Kakophonie des BMWi mit dem BMU. Wenn das misslingt, fehlt der Druck eines den Klima- und Nachhaltigkeitszielen verpflichteten BMU.”

Mit Gegenwind wird der neue “Superminister” Habeck jedenfalls rechnen müssen. Schließlich gehören auch die liberal geführten Finanz- und Verkehrsministerien zu den Schlüsselressorts beim Klimaschutz. Schon der Verzicht auf das Verkehrsministerium hatte in der Grünen-Basis für Unmut bis Entsetzen gesorgt. Die dann folgende Ankündigung des designierten Ministers Volker Wissing, zunächst die Autofahrer entlasten zu wollen, sorgte nicht gerade dafür, dass sich die grünen Gemüter beruhigten. Und auch Finanzminister Christian Lindner kann als Kassenwart viele Klimapläne der Grünen durchkreuzen.

Ein entsprechendes Äquivalent könnte aber auch Robert Habeck bald zur Verfügung stehen. In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Ampel dafür ausgesprochen, sämtliche Gesetzesvorhaben auf ihre Klimawirkung hin überprüfen zu wollen. Wie genau dieser “Klimacheck” aussehen soll, wird zwar nicht näher ausgeführt. Jedoch haben damit sowohl Liberale als auch Grüne Instrumente zur Hand, um sich gegenseitig Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Das gilt auch für die europäische Ebene, wo beispielsweise die Rolle von Erdgas für das Erreichen der EU-Klimaziele nach wie vor umstritten ist. Grüne und FDP haben hier keine gemeinsame Position. Im Koalitionsvertrag setzen zwar beide auf einen schnellen Markthochlauf von Wasserstoff und auf europäische Importpartnerschaften.

Die “technologieoffene Ausgestaltung” schließt jedoch die H2-Produktion durch fossile Brennstoffe mit ein und trägt klar die Handschrift der Liberalen. Gleiches gilt für das Bekenntnis zur Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr, was von den Grünen in Brüssel bislang abgelehnt wurde.

Dass sich BMU und BMWi nicht mehr gegenseitig im Weg stehen, wird hier andererseits von Vorteil sein. Sofern die Vermählung von Klimaschutz und Industrie-Interessen gelingt, könnte Deutschland tatsächlich die Vorreiterrolle einnehmen, die es anstrebt.

08.12.-09.12.2021

EC, Presentation Citizen’s Energy Forum

The European Commission’s (EC) conference focuses on consumer rights and needs in the process of transformation in the energy sector. INFOS & REGISTRATION

08.12.2021 – 10:00-11:00 Uhr, online

BSI, Seminar Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse (UBI)

Das Seminar des Bundesamtes für Informationssicherheit (BSI) beschäftigt sich mit den Auswirkungen des zweiten Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) auf UBI. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 17:15-18:15 Uhr, online

ET, Diskussion Neustart in Berlin – frischer Wind für die EU?

Europe.Table fragt Nicola Beer (Vizepräsidentin des Europaparlaments, FDP) und Prof. Dr. Henning Vöpel (Direktor, CEP Berlin), welche Pläne SPD, Grüne und FDP für Europa haben. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 18:00-19:00 Uhr, online

Niedersächsische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Ein Jahr Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich: Bilanz und Ausblick

Die Niedersächsische Landesvertretung bei der EU wirft einen Ausblick auf die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 18:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

CER, Panel Discussion Building back better with rail

The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) approaches the potential of the Recovery and Resilience Facility (RRF) for the railway industry. INFOS & REGISTRATION

08.12.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

Polis 180, Diskussion Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Polis 180 stellt Ideen für das Programm im Bereich Sicherheit und Verteidigung zur Diskussion. INFOS & ANMELDUNG

09.12.-10.12.2021, Berlin

ECFR Annual Council Meeting 2021

The European Council on Foreign Relations (ECFR) asks how post-Merkel Germany will operate within Europe and takes a closer look at possible aftereffects of the French presidential elections 2022. INFOS

09.12.-10.12.2021, online

EC, The 2021 EU Agricultural Outlook Conference

The European Commission’s (EC) conference focuses on the resilience of the EU agri-food systems and of rural areas. INFOS & REGISTRATION

09.12.-10.12.2021, Trier/online

ERA Annual Conference on EU Competition Law 2021

This conference provides a forum for discussion for competition law experts from across Europe on the latest developments in the enforcement of EU competition law at both EU and national level. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 09:00 Uhr, online

EFPIA, Seminar Bend but don’t break: Future-proofing the pharmaceutical supply chain

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) inquires what lessons should be learned from the COVID-19 pandemic. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 09:30-11:00 Uhr, online

Eurogas, Seminar Digitalisation of gas distribution networks: a key enabler for the energy transition

The event addresses how innovative digital technologies are contributing to the decarbonisation of Europe, delivering the objectives of carbon neutrality before 2050 and the benefit such technologies bring to the EU in terms of clean tech industrial leadership. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 14:00-15:30 Uhr, online

Discussion European cross-border initiatives: toward fair medicine deals?

Several organisations from the public health sector facilitate a discussion on the opportunities and challenges for cross-border initiatives and joint EU level procurement. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 16:00-17:00 Uhr, online

SNV, Workshop Halbleiterwettbewerb mit China – Wie die EU jetzt handeln sollte

Der Workshop der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) stellt zur Diskussion, auf welche Aspekte sich eine Halbleiterstrategie der EU fokussieren sollte. ANMELDUNG VIA E-MAIL

09.12.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

HBS, Diskussion KI in Justiz und Polizei

Die Diskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) setzt sich mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen KI Justiz und Polizeiarbeit gerechter machen kann. INFOS & ANMELDUNG

Im Streit um die Aufnahme von Atomstrom (Europe.Table berichtete) und Erdgas in die EU-Taxonomie hat der französische EU-Parlamentarier Pascal Canfin (Renew) der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen eigenen Kompromissvorschlag vorgelegt. Dieser sieht vor, sowohl Erdgas als auch Kernenergie als nachhaltige Geschäftstätigkeiten zu kennzeichnen. Eine solche Lösung wird von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt.

Allerdings würde dieses Label mit Einschränkungen und teilweise nur übergangsweise gelten. Investitionen in Erdgas wären nur nachhaltig, wenn sie Kohlestromgewinnung ersetzen. Ab 2045 würde Erdgas wieder aus der EU-Taxonomie fallen. Kernenergieanlagen würden mit besonderen Anforderungen für den Umgang mit radioaktiven Abfällen belegt werden.

Canfin, ein Vertrauter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, drängt die Kommission in dem ungewöhnlichen Schritt, schnell Fakten zu schaffen. Die neue Bundesregierung würde dies aber als Affront werten. Nicht nur die Grünen – auch Olaf Scholz hat dem Vernehmen nach von der Leyen mitgeteilt, dass er die Kernkraft ablehnt und nicht gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit deren Aufnahme in die EU-Taxonomie konfrontiert sein möchte. Erdgas ist für die Ampel-Koalition hingegen eine legitime Übergangslösung zugunsten eines beschleunigten Kohleausstiegs (Europe.Table berichtete).

Von der Leyen steht nun eine schwierige Entscheidung bevor. Die Vorlage des Delegierten Rechtsaktes ist nach Informationen von Europe.Table derzeit für den 22. Dezember vorgesehen. Laut Canfin wird von der Leyen den Vorschlag persönlich vorstellen. luk

Mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge stoßen Abgastests zufolge nicht weniger giftige Stickoxide (NoX) aus als Autos, die mit herkömmlichen fossilen Kraftstoffen betrieben wurden. Die Tests wurden vom Forschungsinstitut IFP Energies Nouvelles durchgeführt und vom Umweltdachverband Transport and Environment (T&E) in Auftrag gegeben, der die Testergebnisse in einem Bericht zusammengefasst hat.

Für die Tests wurden drei verschiedene Mischungen der synthetisch hergestellten E-Fuels (Europe.Table berichtete) mit E10-Benzin verglichen. Sowohl bei Labor- als auch bei den Straßentests (RDE) ergaben sich kaum Unterschiede bei den NoX-Emissionen. Im Labor verursachte der fossile Kraftstoff 24 Milligramm Stickoxide pro Kilometer, auf der Straße waren es 21 Milligramm. E-Fuels emittierten 22 bis 23 Milligramm pro Kilometer im Labor und 21 bis 22 Milligramm auf der Straße, je nach Mischung.

Stickoxide sind durch Feinstaubbildung besonders gesundheitsschädigend, können aber auch zur Ozonbildung beitragen und haben somit eine indirekte Klimawirkung. T&E kommt deshalb zu dem Schluss, dass E-Fuels nicht klimaneutral sind. E-Fuel-Befürworter, wie die E-Fuel Alliance oder der Verband der Automobilindustrie (VDA), werben für synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr als “klimaneutrale” Alternative für fossile Kraftstoffe. Stef Cornelis, Direktor von T&E Deutschland, widerspricht: “Für Autofahrer sind vollelektrische Pkw der sauberste, effizienteste und erschwinglichste Weg zur Dekarbonisierung.”

Die Vergleichstests ergaben außerdem, dass bei der Verbrennung von synthetischem Benzin fast dreimal so viel Kohlenmonoxid und bis zu doppelt so viel Ammoniak entsteht. Die beiden toxischen Gase sind ebenfalls stark gesundheitsschädlich. Positiv fielen E-Fuels dagegen bei den Partikelemissionen auf. Zwar seien es laut T&E noch immer “mehr als zwei Milliarden Partikel pro gefahrenem Kilometer, die ein mit E-Fuel betriebenes Fahrzeug emittiert”, jedoch sei dies eine Reduzierung um bis zu 97 Prozent im Vergleich zu E10.

T&E plädiert dafür, E-Fuels statt im Straßenverkehr ausschließlich für Flugzeuge und Schiffe zu verwenden, wo es derzeit noch keine Elektrifizierungsmöglichkeiten gibt. Die Glaubwürdigkeit der europäischen Richtlinien für emissionsarme Fahrzeuge stehe auf dem Spiel, so Cornelis. Eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Überarbeitung der Flottengrenzwerte sieht vor, dass ab 2035 alle neu zugelassenen Fahrzeuge emissionsfrei sein müssen. Eine Ausnahme für E-Fuels sieht der Vorschlag nicht vor.

Der VDA fordert “Technologieoffenheit” bei der Verkehrswende und den Markthochlauf von E-Fuels, auch aus Furcht vor Jobverlusten in der Branche. Eine Untersuchung des europäischen Verbands der Automobilzulieferer (CLEPA) ergab, dass je nach Elektrifizierungsgeschwindigkeit in der europäischen Autobranche über eine Viertelmillion Stellen verschwinden könnten.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller kommentierte diese Ergebnisse: “Es muss sichergestellt werden, dass der europäische Green Deal keine Technologien verbietet und nicht nur die Einführung der E-Mobilität unterstützt, sondern auch Anreize für Investitionen in Wasserstoff und E-Kraftstoffe schafft.” Der VDA hofft, dass E-Fuels Teil der Dekarbonisierungsstrategie der EU werden, sodass Verbrenner auch über 2035 hinaus auf den Markt kommen können. luk

Nach mehreren Sitzungen auf der technischen Ebene der Mitarbeiter:innen vergangene Woche (Europe.Table berichtete) haben die EU-Verhandler:innen gestern Abend die letzte politische Verhandlungsrunde zum Digital Services Act abgeschlossen.

Die Berichterstatterin Christel Schaldemose (DK, S&D) hat die final besprochenen Kompromissvorschläge gestern spät abends an die Schattenberichterstatter:innen der anderen Fraktionen und Ausschüsse geschickt. Diese müssen bis heute morgen um 10 Uhr grünes Licht geben und können bis zu dieser Frist auch noch alternative Kompromissvorschläge einreichen, heißt es aus Verhandlungskreisen. Die Wahrscheinlichkeit für alternative Kompromissvorschläge sei jedoch gering. Man stehe kurz vor der finalen Einigung.

Bis zuletzt hatten die EU-Abgeordneten darum gerungen, wie genau die Pflichten von Anbietern von Vermittlungsdiensten in Bezug auf das Vorgehen gegen illegale Inhalte (Artikel 8) und die Auskunftsanordnungen (Artikel 9) im Digital Services Act zu regeln sind.

Bei der Frage, ob Cloud Services explizit aus der Definition von Online-Plattformen ausgeschlossen werden sollen (Artikel 2 h), einigten sie sich auf folgenden Kompromiss: Statt im Artikel 2 h steht im Erwägungsgrund 13, dass die Cloud Services “nicht als Online-Plattformen betrachtet werden sollen, wenn die Verbreitung von Inhalten für die Services nur eine unwesentliche oder nebensächliche Funktion ist”.

Sollten die EU-Verhandler:innen den finalen Kompromissen zum Digital Services Act heute zustimmen, was Verhandlungskreise als wahrscheinlich ansehen, stehen sie am 13. Dezember zunächst zur Abstimmung im Binnenmarktausschuss (IMCO). Einen Tag später könnte dann das Plenum des Europaparlaments den Schaldemose-Bericht annehmen. koj

Die meisten wiederaufladbaren Batterien sind entweder nicht austauschbar oder nicht reparierbar, was zu einer kürzeren Produktlebensdauer, mehr Elektroschrott und dem Verlust von Batterierohstoffen führt. Das ergab eine Untersuchung des European Environmental Bureau (EEB) in Zusammenarbeit mit der Aktivisten-Kampagne Right to Repair sowie Forschern der Universität der südschwedischen Stadt Lund.

42 Prozent der Reparaturen an Smartphones und 27 Prozent der Reparaturen an Laptops seien auf defekte Akkus zurückzuführen, schreiben die Autoren. Doch aufgrund unzugänglicher Designs, Softwaresperren und fehlender Reparaturmöglichkeiten würden viele Batterien nicht ersetzt, repariert oder recycelt. Der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien und den dafür notwendigen Rohstoffen wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen – nicht zuletzt aufgrund der anvisierten Elektrifizierung des Straßenverkehrs.

Im EU-Parlament und im Umweltrat wird derzeit über den Kommissionsvorschlag einer überarbeiteten Batterie-Verordnung debattiert. Demnach sollen Batterien am Ende der Lebensdauer “wiederaufbereitet oder recycelt werden, sodass wertvolle Materialien in die Wirtschaft zurückfließen”, schreibt die Kommission.

Die Studienautoren empfehlen deshalb eine Klausel innerhalb der Verordnung, dass Batterien aus tragbaren Geräten von Benutzer:innen entfernt und ersetzt werden können müssen. Hersteller sollen keine speziellen Softwares oder Werkzeuge für die Entnahme und Reparatur der Batterien voraussetzen können, sodass die Reparatur vereinfacht und Elektroschrott und der Verlust von Rohstoffen vermieden wird.

Würden alle neuen in der EU verkauften Smartphones und Tablets mit austauschbaren Akkus hergestellt werden, könnten die Treibhausgas-Emissionen der Geräte jährlich um 30 Prozent reduziert und knapp 20 Milliarden Euro an Kosten für Verbraucher:innen eingespart werden, heißt es in der Studie. luk

Die Deutschen und Europäer müssen sich einer Klimastudie zufolge auf längere, heiße Sommer und auch auf Phasen mit intensivem Dauerregen einstellen. Lang anhaltende Wetterlagen im Sommer über Europa, dem Nordatlantik und auch Sibirien würden sich immer ähnlicher und begünstigten Extrem-Wetter, heißt es in der Untersuchung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die am Montag veröffentlicht wurde.

“Das bedeutet, dass die Menschen, vor allem im dicht besiedelten Europa, wahrscheinlich mehr und auch stärkere und gefährlichere Wetterereignisse erleben werden“, erklärte Studienautor Peter Hoffmann. Vor allem in Europa, aber auch in Russland, hätten die anhaltenden Wetterlagen in den vergangenen Jahrzehnten an Zahl und Stärke zugenommen.

Um dies zu belegen, analysierten die Wissenschaftler die sogenannte Persistenz bestimmter Wetterbedingungen. Sie verwendeten unter anderem Atmosphärendaten und verglichen Millionen aufeinander folgende Wetterzirkulationsmuster weltweit aus den vergangenen 40 Jahren. Genauer untersuchten sie die Hitzewelle 2010 in Russland und den außergewöhnlich trockenen Sommer 2018 in Europa.

“Wir haben festgestellt, dass die Wettermuster im Allgemeinen heute beständiger sind als noch vor einigen Jahrzehnten”, sagte Hoffmann. “Vor allem im Sommer dauern Hitzewellen jetzt oft länger, und auch Niederschlagsereignisse neigen dazu, länger zu dauern und intensiver zu sein.” Je länger diese Wetterlagen sich festsetzten, desto intensiver könnten die Extreme werden.

Möglicherweise seien zudem die Klimamodelle bisher etwas zu konservativ gewesen und hätten den Anstieg der Wetterpersistenz unterschätzt – und damit auch die Wetterextreme über Europa. rtr

In der Auseinandersetzung um russische Vorgaben für Digitalunternehmen ist Moskau ist zu Gesprächen mit ausländischen Tech-Unternehmen bereit, auch wenn diese bis Ende des Jahres keine offizielle Vertretung in Russland haben. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf die staatliche Kommunikationsaufsicht Roskomnadzor.

Hintergrund ist ein umstrittenes Gesetz, das am 1. Juli in Kraft getreten ist. Es schreibt ausländischen Social-Media-Giganten und Tech-Unternehmen mit mehr als 500.000 täglichen Nutzern vor, eine Niederlassung in Russland zu unterhalten.

In dem Bericht heißt es, dass Unternehmen nur als letztes Mittel blockiert werden sollen. Damit wurde die Forderung der Regulierungsbehörde Roskomnadzor vom vergangenen Monat leicht zurückgenommen. Die Behörde hatte verlangt, dass sich 13 ausländische, vor allem US-amerikanische Tech-Unternehmen bis zum 1. Januar in Russland niederlassen sollen – andernfalls würden Einschränkungen oder sogar Verbote drohen.

Russland drosselt seit März die Geschwindigkeit von Twitter als Strafmaßnahme dafür, dass das Unternehmen sich weigert, Inhalte zu löschen, die Moskau als illegal ansieht. Twitter bestreitet, dass die Plattform zur Förderung illegalen Verhaltens genutzt werden kann. Alphabets Google und Facebook müssen sich in diesem Monat wegen wiederholter Verstöße gegen bestimmte Gesetze vor einem russischen Gericht verantworten. Keines der beiden Unternehmen war zu einer Stellungnahme bereit.

Vorschriften der Russischen Föderation zum Umgang mit nach Kreml-Lesart illegalen Inhalten sind seit Jahren Gegenstand von Auseinandersetzungen. Während russische Anbieter wie Yandex sich dem Zugriff russischer Behörden nicht entziehen können, haben US-Tech-Unternehmen bislang die von Menschenrechtsorganisationen als Zensurmaßnahmen eingestuften Anforderungen Russlands weitgehend ignoriert und sind auch bei russischen Bürgern überaus beliebt. Würden die Firmen der Niederlassungsverpflichtung folgen, würde dies den russischen Behörden einen unmittelbaren Zugriff ermöglichen.

“Verlangsamungen und Sperrungen sind nichts, was wir prinzipiell anwenden wollen”, sagte der stellvertretende Leiter von Roskomnadzor, Vadim Subbotin, gegenüber Interfax. “Es ist ein letztes Mittel, wenn andere Argumente nicht mehr greifen.”

Gelinge es den Unternehmen nicht, bis zum Stichtag Niederlassungen in Russland zu eröffnen, bedeute das nicht, dass man sofort gegen die Tech-Unternehmen vorgehe. “Es bedeutet aber, dass wir ab dem 1. Januar anfangen werden, darüber nachzudenken”, so Subbotin weiter. Die Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor sei bereit, mit Unternehmen zu sprechen, die zeigen, dass sie sich um eine Einhaltung der Rechtsvorschriften bemühten. sas/rtr

Es ist eine der wichtigsten Initiativen im neuen Kreislaufwirtschaftspaket der EU-Kommission, das für das erste Quartal 2022 geplant ist. In der Theorie ist die Idee des Digitalen Produktpasses (DPP) gut: EU-Unternehmen dokumentieren künftig alle Stoffe, die in ihren Produkten zum Einsatz kommen. Sie benennen Ersatzteile und berechnen den CO2-Fußabdruck ihres Tuns. Damit werden Prozesse transparenter und Produkte erhalten Nachhaltigkeitskriterien. So kann die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden.

Für die Herstellung eines T-Shirts oder eines Föhns mag das auch funktionieren. Je weniger Abfall wir produzieren und je mehr Produkte innerhalb einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft integriert sind, desto stärker schützen wir unseren Planeten und tragen zur Nachhaltigkeit bei.

Das Problem einer solchen Regulierungsidee, wie im Digitalen Produktpass der EU vorgesehen, ist aber die Gleichstellung von unterschiedlichen Industrien. Konsumgüter wie Kleidung oder Kleinelektronik dürfen weder mit komplexen Maschinen und Anlagen gleichgesetzt noch mit den gleichen Regeln versehen werden. Anders als Konsumgüter sind Investitionsgüter immer reparaturfähig, aufrüstbar, oft wiederverwendbar und haben eine Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr. Daher ist klar: Eine Einheitslösung für alle Industrien darf es unter dem Digitalen Produktpass nicht geben.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine exportorientierte Industrie, agiert auf globalen Märkten und ist Teil komplexer Wertschöpfungsketten. Eine Maschine, die in der Regel ein auf spezielle Kundenwünsche maßgeschneidertes Produkt ist, besteht aus Tausenden von Komponenten und jeder Menge Input von externen Zulieferern. All diese Daten im Digitalen Produktpass der EU zu sammeln, wäre insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe eine Überforderung. Weder Maschinenhersteller noch deren Zulieferer können in der alltäglichen Praxis alle Daten entlang der komplexen Lieferketten zur Verfügung zu stellen.

Und die notwendige Unterstützung seitens der Politik fehlt auch: Es gibt zum Beispiel keine frei verfügbaren Tools zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks, die die spezifischen Bedürfnisse der Industrie berücksichtigen. Hier driften Zielsetzung der Politik und unternehmerische Realität weit auseinander. Es drohen ein bürokratisches Chaos, steigende Kosten und sich überschneidende Meldepflichten etwa mit der SCIP-Datenbank, die bereits bedenkliche Stoffe in Produkten ausweist.

Wie kann der Digitale Produktpass nun dennoch zu einem Erfolg werden? Denn die Grundidee der EU-Kommission, nur noch nachhaltige und kreislauffähige Produkte auf den europäischen Markt zu bringen, ist richtig und wichtig. Auch um die Klimaziele des Green Deals zu erreichen. Hier kann jeder – ob Bürger, Unternehmen oder Industrie – einen Beitrag leisten.

Für den Maschinen- und Anlagenbau ist die Kreislaufwirtschaft schon seit einigen Jahren ein Megatrend. Wir produzieren Maschinen, die nicht nur über Jahrzehnte genutzt werden, sondern auch als Material in den Kreislauf zurückgeführt werden. Von der Wiederverwendung von Komponenten über den Einsatz von modernster Recyclingtechnologie bis hin zur Optimierung der eigenen Produktionsprozesse – der Maschinenbau ist für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft essenziell. Dieses Potenzial zu nutzen und Innovationen voranzutreiben, muss im Interesse und Aufgabe der Politik sein.

Um die benötigte Klimaneutralität der Wirtschaft zu erreichen, braucht es deshalb viel mehr Dialog der Politik mit der Industrie. Dafür steht der Maschinen- und Anlagenbau bereit. Wir wollen uns in die Konzeption des Digitalen Produktpasses einbringen und gemeinsam mit der EU Wege finden, die auch für die zahlreichen Hidden Champions innerhalb Europas gangbar sind.

Richtig gemacht, ist der Digitale Produktpass der EU nicht nur ein Schritt zu mehr Klimaschutz, sondern auch ein Instrument, das neue Geschäftsmodelle ermöglicht und Lerneffekte für die Industrie erlaubt. So könnte er tatsächlich zum Mehrwert für die Maschinenbauindustrie und zur Chance für alle Mittelständler werden.

als letzte der drei Ampel-Parteien haben nun auch die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Rund 86 Prozent der etwa 125.000 Grünen-Mitglieder sprachen sich für den Koalitionsvertrag aus. “Das ist ein ziemliches Mega-Ergebnis”, sagte die künftige Kultur-Staatsministerin im Kanzleramt, Claudia Roth.

Und ein weiterer, lang erwarteter Schritt Richtung Ampel-Regierung ist getan: Olaf Scholz hat seine Ministerriege bekannt gegeben und für eine Überraschung gesorgt. Karl Lauterbach heißt der kommende Gesundheitsminister – trotz seiner Popularität hatten viele Beobachter:innen nicht mit dieser Entscheidung gerechnet.

Eine deutlich geringere Rolle als die Besetzung von Ministerposten spielt in der öffentlichen Wahrnehmung die Frage, wie sich die Koalition auf EU-Ebene positioniert. Doch für die künftige Regierung selbst ist diese Frage zentral – sowohl für die Vorhaben im europäischen Rahmen als auch in Deutschland. Die Grünen haben das offenbar verstanden. Wie Till Hoppe analysiert, machen sie sich gerade daran, die wesentlichen Schaltstellen für die europapolitische Koordinierung zu besetzen. Diese starke Position in der EU-Politik sei “ein enormer institutioneller Erfolg” für die Partei, heißt bei einem der neuen Partner.

Aus der Popkultur kennt man die “Supergroup” – die Bezeichnung fällt in der Regel dann, wenn sich berühmte Musiker:innen zu einer neuen Band zusammenschließen. In der künftigen Bundesregierung sollen nun in einem “Superministerium” zwei Bereiche zusammengehen, die sich bislang oft diametral gegenüberstanden: Klimaschutz und Wirtschaft. Timo Landenberger hat erfahren, warum dieser Plan eine “riskante Strategie” ist, wo der künftige Minister Robert Habeck mit Gegenwind rechnen muss und in welchen Punkten die designierte Außenministerin Annalena Baerbock beim Thema Klima federführend sein wird.

Das neue Bundeskabinett ist inzwischen komplett, nachdem die SPD als letzte der drei Parteien am Montag ihre Minister und Ministerinnen vorgestellt hat. Das Personaltableau steht also weitgehend, die Strukturen noch nicht. In der Digitalpolitik etwa rangeln mehrere Ministerien auch einen Tag vor der Wahl des neuen Bundeskanzlers noch heftig um Zuständigkeiten.

Eines aber zeichnet sich bereits klar ab: Die Grünen werden künftig maßgeblich beeinflussen, wie sich die neue Bundesregierung auf EU-Ebene positioniert. In der Öffentlichkeit spielt das Thema kaum eine Rolle, für die Machttektonik der neuen Bundesregierung aber ist es zentral. Auf europäischer Ebene werden gerade große Weichen gestellt, sei es in der Klima-, Industrie- oder Digitalpolitik. Wer die deutsche Position im EU-Rat vorgibt, kann über den Umweg Brüssel die eigene Agenda auch in Deutschland vorantreiben.

Die Grünen haben das erkannt und schicken sich an, die entsprechenden Schaltstellen im Berliner Regierungsapparat zu besetzen. Sie kontrollieren das Bundeswirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt, jene beiden Häuser also, die seit 2005 für die europapolitische Koordinierung zuständig sind – und es wohl auch bleiben. Robert Habeck und Annalena Baerbock holen zudem mit Sven Giegold und Franziska Brantner profilierte Europapolitiker:innen zu sich, die die Brüsseler Maschinerie bestens kennen.

Bislang galt es als wahrscheinlich, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die wesentlichen Entscheidungen in der EU-Politik noch stärker an sich ziehen würde als Angela Merkel dies tat. Die Europäische Bewegung Deutschland und andere Experten empfahlen auch eine stärkere Zentralisierung der europapolitischen Koordinierung im Kanzleramt, mit zusätzlichen Personalressourcen, um die bisherigen Reibungsverluste in der Ressortabstimmung zu verringern (Europe.Table berichtete). Im Koalitionsvertrag sprechen sich SPD, Grüne und FDP denn auch für eine “stringentere Koordinierung” aus.

Allerdings verstehen die Grünen darunter etwas anderes als die Kanzlerpartei SPD und besagte Experten. “Für die Umsetzung einer starken deutschen Europapolitik sind wir Grünen stark aufgestellt, denn alle Vorlagen zu EU-Fragen im Rat gehen durch entweder das Bundeswirtschaftsministerium (AStV 1) oder das Außenministerium (AStV 2)”, schreibt Giegold in einem Beitrag auf seiner Homepage. Durch die neue Konstellation, mit beiden Häusern in einer Hand, könne man eine “konsistente Europakoordinierung gewährleisten”, heißt es bei den Grünen.

In der Öffentlichkeit gelten die Grünen bislang als Verlierer des Ampel-Machtpokers. Bei SPD und FDP schwant inzwischen aber manchem, dass man dem Koalitionspartner da ein wichtiges machtpolitisches Instrument in die Hand gibt. Zumal die Ökopartei mit dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium zwei weitere Häuser kontrolliert, die in Brüssel eine wichtige Rolle spielen, und sich ein Vorschlagsrecht für den nächsten deutschen EU-Kommissar gesichert hat. Von einer personellen Stärkung der Europaabteilung im Kanzleramt ist bislang keine Rede.

Die starke Position bei der Europapolitik sei “ein enormer institutioneller Erfolg” für die Partei, heißt es warnend bei einem der neuen Partner. Damit könnten die Grünen die deutsche Positionierung im EU-Rat gerade bei der Green-Deal-Gesetzgebung prägen.

Über den Umweg Brüssel könnten die Grünen etwa darauf hinwirken, die CO2-Grenzwerte für Pkw noch stärker nachzuschärfen. Die Federführung für das Dossier innerhalb der Bundesregierung bleibt absehbar im BMU. Das FDP-geführte Verkehrsministerium könnte sich auf die Hinterbeine stellen, bekäme es dann aber mit dem BMU und Habecks Klimaministerium als Schlichter zu tun.

Habeck scheint entschlossen, diesen Hebel einzusetzen. Er konzentriert in seinem neuen Superministerium die Energie- und Klimapolitik, holt dafür auch Abteilungen aus dem Bundesumweltministerium zu sich (siehe Analyse zur Klimapolitik).

Die fachliche Aufsicht über die Klima- und Energiepolitik unter den verbeamteten Staatssekretären liegt bei Patrick Graichen, Ex-Exekutivdirektor von Agora Energiewende (Europe.Table berichtete). Als Schnittstelle zu Brüssel wird Giegold fungieren, dem unter anderem die Europaabteilung untersteht. Der Attac-Mitgründer wird damit für die Weisungen an die Ständige Vertretung in Brüssel zuständig sein, die in den Arbeitsbereich des AStV 1 fallen. Giegold gilt als durchsetzungsstark und ist dafür bekannt, sich tief in seine Themen einzuarbeiten. Der langjährige Europaabgeordnete macht keinen Hehl daraus, dass er seine neue Position nutzen will.

Als Parlamentarische Staatssekretärin bei Habeck wird Franziska Brantner weniger eng in die Gesetzgebungsvorhaben auf EU-Ebene eingebunden sein als Giegold. Die 42-Jährige hat Erfahrung im Bundestag und im Europaparlament gesammelt und ist in anderen Hauptstädten gut vernetzt. Frankreichs Europastaatssekretär Clément Beaune etwa kennt sie aus dem Studium. Brantner dürfte daher stärker auf diplomatischer Ebene wirken.

Auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock ist europapolitisch geprägt. In Berlin wird erwartet, dass sie sich deutlich intensiver auf EU-Ebene einbringen wird als ihr Vorgänger Heiko Maas. Das AA ist überdies die zweite wichtige Schnittstelle nach Brüssel, es koordiniert die Ressortabstimmung und unterzeichnet die Weisungen für den AStV 2, in dem die Außen- und Finanzpolitik verhandelt wird.

Die Ampelkoalition will ihre Klimapolitik umstrukturieren, und dazu gehört auch eine Neuausrichtung der Ministerien. Die größte Veränderung verantwortet Robert Habeck, der als Wirtschaftsminister der Ampelkoalition in der neuen Regierung künftig auch für den Bereich Klimaschutz zuständig sein soll – mit Ausnahme der internationalen Klimapolitik, die Insidern zufolge wohl dem Auswärtigen Amt zugeordnet werden soll. Demnach wird auf Klimakonferenzen künftig Außenministerin Annalena Baerbock die deutsche Position vertreten. Das Umweltministerium hingegen muss deutlich Federn lassen.

Ungewöhnlich sind die gelegentlichen Anpassungen der Verantwortungsbereiche zwar nicht. Zuletzt hatte das Wirtschaftsministerium im Jahr 2013 unter Sigmar Gabriel die Energiepolitik dazubekommen und ist somit bereits seit einigen Jahren für einen Kernbereich des Klimaschutzes zuständig. Dass nun aber der gesamte Bereich der europäischen sowie nationalen Klimapolitik vom Umwelt- ins Wirtschaftsministerium wandert, ist doch ein großer Schritt der Ampelkoalition. Eine vergleichbare Ausweitung der Kompetenzen erfolgte zuletzt 2002 durch die (letztlich erfolglose) Integration des Ressorts Arbeit und brachte dem BMWi damals wie heute die Bezeichnung “Superministerium” ein.

Mit der Zusammenführung werden nun erneut zwei Bereiche unter einem Dach vereint, die sich in der Vergangenheit oft diametral gegenüberstanden, was zwischen BMU und BMWi immer wieder für Auseinandersetzungen sorgte. Damit soll nun Schluss sein. Klimapolitik aus einem Guss, so der Plan der Grünen für die Ampelkoalition.

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch, nennt diesen Plan eine “riskante Strategie”. Habeck und sein Team müssten nun “für alle Sektoren schlagkräftige Abteilungen für die Umsetzung einer ökologisch, ökonomisch und sozial gerechten Transformation formen, obwohl viele in diesen Abteilungen bisher eher auf der Bremse standen”, sagt Bals zu Europe.Table. “Wenn das gelingt, ist es wesentlich wirkungsvoller als die bisherige Kakophonie des BMWi mit dem BMU. Wenn das misslingt, fehlt der Druck eines den Klima- und Nachhaltigkeitszielen verpflichteten BMU.”

Mit Gegenwind wird der neue “Superminister” Habeck jedenfalls rechnen müssen. Schließlich gehören auch die liberal geführten Finanz- und Verkehrsministerien zu den Schlüsselressorts beim Klimaschutz. Schon der Verzicht auf das Verkehrsministerium hatte in der Grünen-Basis für Unmut bis Entsetzen gesorgt. Die dann folgende Ankündigung des designierten Ministers Volker Wissing, zunächst die Autofahrer entlasten zu wollen, sorgte nicht gerade dafür, dass sich die grünen Gemüter beruhigten. Und auch Finanzminister Christian Lindner kann als Kassenwart viele Klimapläne der Grünen durchkreuzen.

Ein entsprechendes Äquivalent könnte aber auch Robert Habeck bald zur Verfügung stehen. In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Ampel dafür ausgesprochen, sämtliche Gesetzesvorhaben auf ihre Klimawirkung hin überprüfen zu wollen. Wie genau dieser “Klimacheck” aussehen soll, wird zwar nicht näher ausgeführt. Jedoch haben damit sowohl Liberale als auch Grüne Instrumente zur Hand, um sich gegenseitig Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Das gilt auch für die europäische Ebene, wo beispielsweise die Rolle von Erdgas für das Erreichen der EU-Klimaziele nach wie vor umstritten ist. Grüne und FDP haben hier keine gemeinsame Position. Im Koalitionsvertrag setzen zwar beide auf einen schnellen Markthochlauf von Wasserstoff und auf europäische Importpartnerschaften.

Die “technologieoffene Ausgestaltung” schließt jedoch die H2-Produktion durch fossile Brennstoffe mit ein und trägt klar die Handschrift der Liberalen. Gleiches gilt für das Bekenntnis zur Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr, was von den Grünen in Brüssel bislang abgelehnt wurde.

Dass sich BMU und BMWi nicht mehr gegenseitig im Weg stehen, wird hier andererseits von Vorteil sein. Sofern die Vermählung von Klimaschutz und Industrie-Interessen gelingt, könnte Deutschland tatsächlich die Vorreiterrolle einnehmen, die es anstrebt.

08.12.-09.12.2021

EC, Presentation Citizen’s Energy Forum

The European Commission’s (EC) conference focuses on consumer rights and needs in the process of transformation in the energy sector. INFOS & REGISTRATION

08.12.2021 – 10:00-11:00 Uhr, online

BSI, Seminar Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse (UBI)

Das Seminar des Bundesamtes für Informationssicherheit (BSI) beschäftigt sich mit den Auswirkungen des zweiten Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) auf UBI. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 17:15-18:15 Uhr, online

ET, Diskussion Neustart in Berlin – frischer Wind für die EU?

Europe.Table fragt Nicola Beer (Vizepräsidentin des Europaparlaments, FDP) und Prof. Dr. Henning Vöpel (Direktor, CEP Berlin), welche Pläne SPD, Grüne und FDP für Europa haben. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 18:00-19:00 Uhr, online

Niedersächsische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Ein Jahr Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich: Bilanz und Ausblick

Die Niedersächsische Landesvertretung bei der EU wirft einen Ausblick auf die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. INFOS & ANMELDUNG

08.12.2021 – 18:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

CER, Panel Discussion Building back better with rail

The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) approaches the potential of the Recovery and Resilience Facility (RRF) for the railway industry. INFOS & REGISTRATION

08.12.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

Polis 180, Diskussion Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Polis 180 stellt Ideen für das Programm im Bereich Sicherheit und Verteidigung zur Diskussion. INFOS & ANMELDUNG

09.12.-10.12.2021, Berlin

ECFR Annual Council Meeting 2021

The European Council on Foreign Relations (ECFR) asks how post-Merkel Germany will operate within Europe and takes a closer look at possible aftereffects of the French presidential elections 2022. INFOS

09.12.-10.12.2021, online

EC, The 2021 EU Agricultural Outlook Conference

The European Commission’s (EC) conference focuses on the resilience of the EU agri-food systems and of rural areas. INFOS & REGISTRATION

09.12.-10.12.2021, Trier/online

ERA Annual Conference on EU Competition Law 2021

This conference provides a forum for discussion for competition law experts from across Europe on the latest developments in the enforcement of EU competition law at both EU and national level. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 09:00 Uhr, online

EFPIA, Seminar Bend but don’t break: Future-proofing the pharmaceutical supply chain

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) inquires what lessons should be learned from the COVID-19 pandemic. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 09:30-11:00 Uhr, online

Eurogas, Seminar Digitalisation of gas distribution networks: a key enabler for the energy transition

The event addresses how innovative digital technologies are contributing to the decarbonisation of Europe, delivering the objectives of carbon neutrality before 2050 and the benefit such technologies bring to the EU in terms of clean tech industrial leadership. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 14:00-15:30 Uhr, online

Discussion European cross-border initiatives: toward fair medicine deals?

Several organisations from the public health sector facilitate a discussion on the opportunities and challenges for cross-border initiatives and joint EU level procurement. INFOS & REGISTRATION

09.12.2021 – 16:00-17:00 Uhr, online

SNV, Workshop Halbleiterwettbewerb mit China – Wie die EU jetzt handeln sollte

Der Workshop der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) stellt zur Diskussion, auf welche Aspekte sich eine Halbleiterstrategie der EU fokussieren sollte. ANMELDUNG VIA E-MAIL

09.12.2021 – 19:00-20:30 Uhr, online

HBS, Diskussion KI in Justiz und Polizei

Die Diskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) setzt sich mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen KI Justiz und Polizeiarbeit gerechter machen kann. INFOS & ANMELDUNG

Im Streit um die Aufnahme von Atomstrom (Europe.Table berichtete) und Erdgas in die EU-Taxonomie hat der französische EU-Parlamentarier Pascal Canfin (Renew) der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen eigenen Kompromissvorschlag vorgelegt. Dieser sieht vor, sowohl Erdgas als auch Kernenergie als nachhaltige Geschäftstätigkeiten zu kennzeichnen. Eine solche Lösung wird von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt.

Allerdings würde dieses Label mit Einschränkungen und teilweise nur übergangsweise gelten. Investitionen in Erdgas wären nur nachhaltig, wenn sie Kohlestromgewinnung ersetzen. Ab 2045 würde Erdgas wieder aus der EU-Taxonomie fallen. Kernenergieanlagen würden mit besonderen Anforderungen für den Umgang mit radioaktiven Abfällen belegt werden.

Canfin, ein Vertrauter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, drängt die Kommission in dem ungewöhnlichen Schritt, schnell Fakten zu schaffen. Die neue Bundesregierung würde dies aber als Affront werten. Nicht nur die Grünen – auch Olaf Scholz hat dem Vernehmen nach von der Leyen mitgeteilt, dass er die Kernkraft ablehnt und nicht gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit deren Aufnahme in die EU-Taxonomie konfrontiert sein möchte. Erdgas ist für die Ampel-Koalition hingegen eine legitime Übergangslösung zugunsten eines beschleunigten Kohleausstiegs (Europe.Table berichtete).

Von der Leyen steht nun eine schwierige Entscheidung bevor. Die Vorlage des Delegierten Rechtsaktes ist nach Informationen von Europe.Table derzeit für den 22. Dezember vorgesehen. Laut Canfin wird von der Leyen den Vorschlag persönlich vorstellen. luk

Mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge stoßen Abgastests zufolge nicht weniger giftige Stickoxide (NoX) aus als Autos, die mit herkömmlichen fossilen Kraftstoffen betrieben wurden. Die Tests wurden vom Forschungsinstitut IFP Energies Nouvelles durchgeführt und vom Umweltdachverband Transport and Environment (T&E) in Auftrag gegeben, der die Testergebnisse in einem Bericht zusammengefasst hat.

Für die Tests wurden drei verschiedene Mischungen der synthetisch hergestellten E-Fuels (Europe.Table berichtete) mit E10-Benzin verglichen. Sowohl bei Labor- als auch bei den Straßentests (RDE) ergaben sich kaum Unterschiede bei den NoX-Emissionen. Im Labor verursachte der fossile Kraftstoff 24 Milligramm Stickoxide pro Kilometer, auf der Straße waren es 21 Milligramm. E-Fuels emittierten 22 bis 23 Milligramm pro Kilometer im Labor und 21 bis 22 Milligramm auf der Straße, je nach Mischung.

Stickoxide sind durch Feinstaubbildung besonders gesundheitsschädigend, können aber auch zur Ozonbildung beitragen und haben somit eine indirekte Klimawirkung. T&E kommt deshalb zu dem Schluss, dass E-Fuels nicht klimaneutral sind. E-Fuel-Befürworter, wie die E-Fuel Alliance oder der Verband der Automobilindustrie (VDA), werben für synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr als “klimaneutrale” Alternative für fossile Kraftstoffe. Stef Cornelis, Direktor von T&E Deutschland, widerspricht: “Für Autofahrer sind vollelektrische Pkw der sauberste, effizienteste und erschwinglichste Weg zur Dekarbonisierung.”

Die Vergleichstests ergaben außerdem, dass bei der Verbrennung von synthetischem Benzin fast dreimal so viel Kohlenmonoxid und bis zu doppelt so viel Ammoniak entsteht. Die beiden toxischen Gase sind ebenfalls stark gesundheitsschädlich. Positiv fielen E-Fuels dagegen bei den Partikelemissionen auf. Zwar seien es laut T&E noch immer “mehr als zwei Milliarden Partikel pro gefahrenem Kilometer, die ein mit E-Fuel betriebenes Fahrzeug emittiert”, jedoch sei dies eine Reduzierung um bis zu 97 Prozent im Vergleich zu E10.

T&E plädiert dafür, E-Fuels statt im Straßenverkehr ausschließlich für Flugzeuge und Schiffe zu verwenden, wo es derzeit noch keine Elektrifizierungsmöglichkeiten gibt. Die Glaubwürdigkeit der europäischen Richtlinien für emissionsarme Fahrzeuge stehe auf dem Spiel, so Cornelis. Eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Überarbeitung der Flottengrenzwerte sieht vor, dass ab 2035 alle neu zugelassenen Fahrzeuge emissionsfrei sein müssen. Eine Ausnahme für E-Fuels sieht der Vorschlag nicht vor.

Der VDA fordert “Technologieoffenheit” bei der Verkehrswende und den Markthochlauf von E-Fuels, auch aus Furcht vor Jobverlusten in der Branche. Eine Untersuchung des europäischen Verbands der Automobilzulieferer (CLEPA) ergab, dass je nach Elektrifizierungsgeschwindigkeit in der europäischen Autobranche über eine Viertelmillion Stellen verschwinden könnten.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller kommentierte diese Ergebnisse: “Es muss sichergestellt werden, dass der europäische Green Deal keine Technologien verbietet und nicht nur die Einführung der E-Mobilität unterstützt, sondern auch Anreize für Investitionen in Wasserstoff und E-Kraftstoffe schafft.” Der VDA hofft, dass E-Fuels Teil der Dekarbonisierungsstrategie der EU werden, sodass Verbrenner auch über 2035 hinaus auf den Markt kommen können. luk

Nach mehreren Sitzungen auf der technischen Ebene der Mitarbeiter:innen vergangene Woche (Europe.Table berichtete) haben die EU-Verhandler:innen gestern Abend die letzte politische Verhandlungsrunde zum Digital Services Act abgeschlossen.

Die Berichterstatterin Christel Schaldemose (DK, S&D) hat die final besprochenen Kompromissvorschläge gestern spät abends an die Schattenberichterstatter:innen der anderen Fraktionen und Ausschüsse geschickt. Diese müssen bis heute morgen um 10 Uhr grünes Licht geben und können bis zu dieser Frist auch noch alternative Kompromissvorschläge einreichen, heißt es aus Verhandlungskreisen. Die Wahrscheinlichkeit für alternative Kompromissvorschläge sei jedoch gering. Man stehe kurz vor der finalen Einigung.

Bis zuletzt hatten die EU-Abgeordneten darum gerungen, wie genau die Pflichten von Anbietern von Vermittlungsdiensten in Bezug auf das Vorgehen gegen illegale Inhalte (Artikel 8) und die Auskunftsanordnungen (Artikel 9) im Digital Services Act zu regeln sind.

Bei der Frage, ob Cloud Services explizit aus der Definition von Online-Plattformen ausgeschlossen werden sollen (Artikel 2 h), einigten sie sich auf folgenden Kompromiss: Statt im Artikel 2 h steht im Erwägungsgrund 13, dass die Cloud Services “nicht als Online-Plattformen betrachtet werden sollen, wenn die Verbreitung von Inhalten für die Services nur eine unwesentliche oder nebensächliche Funktion ist”.

Sollten die EU-Verhandler:innen den finalen Kompromissen zum Digital Services Act heute zustimmen, was Verhandlungskreise als wahrscheinlich ansehen, stehen sie am 13. Dezember zunächst zur Abstimmung im Binnenmarktausschuss (IMCO). Einen Tag später könnte dann das Plenum des Europaparlaments den Schaldemose-Bericht annehmen. koj

Die meisten wiederaufladbaren Batterien sind entweder nicht austauschbar oder nicht reparierbar, was zu einer kürzeren Produktlebensdauer, mehr Elektroschrott und dem Verlust von Batterierohstoffen führt. Das ergab eine Untersuchung des European Environmental Bureau (EEB) in Zusammenarbeit mit der Aktivisten-Kampagne Right to Repair sowie Forschern der Universität der südschwedischen Stadt Lund.

42 Prozent der Reparaturen an Smartphones und 27 Prozent der Reparaturen an Laptops seien auf defekte Akkus zurückzuführen, schreiben die Autoren. Doch aufgrund unzugänglicher Designs, Softwaresperren und fehlender Reparaturmöglichkeiten würden viele Batterien nicht ersetzt, repariert oder recycelt. Der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien und den dafür notwendigen Rohstoffen wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen – nicht zuletzt aufgrund der anvisierten Elektrifizierung des Straßenverkehrs.

Im EU-Parlament und im Umweltrat wird derzeit über den Kommissionsvorschlag einer überarbeiteten Batterie-Verordnung debattiert. Demnach sollen Batterien am Ende der Lebensdauer “wiederaufbereitet oder recycelt werden, sodass wertvolle Materialien in die Wirtschaft zurückfließen”, schreibt die Kommission.

Die Studienautoren empfehlen deshalb eine Klausel innerhalb der Verordnung, dass Batterien aus tragbaren Geräten von Benutzer:innen entfernt und ersetzt werden können müssen. Hersteller sollen keine speziellen Softwares oder Werkzeuge für die Entnahme und Reparatur der Batterien voraussetzen können, sodass die Reparatur vereinfacht und Elektroschrott und der Verlust von Rohstoffen vermieden wird.

Würden alle neuen in der EU verkauften Smartphones und Tablets mit austauschbaren Akkus hergestellt werden, könnten die Treibhausgas-Emissionen der Geräte jährlich um 30 Prozent reduziert und knapp 20 Milliarden Euro an Kosten für Verbraucher:innen eingespart werden, heißt es in der Studie. luk

Die Deutschen und Europäer müssen sich einer Klimastudie zufolge auf längere, heiße Sommer und auch auf Phasen mit intensivem Dauerregen einstellen. Lang anhaltende Wetterlagen im Sommer über Europa, dem Nordatlantik und auch Sibirien würden sich immer ähnlicher und begünstigten Extrem-Wetter, heißt es in der Untersuchung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die am Montag veröffentlicht wurde.

“Das bedeutet, dass die Menschen, vor allem im dicht besiedelten Europa, wahrscheinlich mehr und auch stärkere und gefährlichere Wetterereignisse erleben werden“, erklärte Studienautor Peter Hoffmann. Vor allem in Europa, aber auch in Russland, hätten die anhaltenden Wetterlagen in den vergangenen Jahrzehnten an Zahl und Stärke zugenommen.

Um dies zu belegen, analysierten die Wissenschaftler die sogenannte Persistenz bestimmter Wetterbedingungen. Sie verwendeten unter anderem Atmosphärendaten und verglichen Millionen aufeinander folgende Wetterzirkulationsmuster weltweit aus den vergangenen 40 Jahren. Genauer untersuchten sie die Hitzewelle 2010 in Russland und den außergewöhnlich trockenen Sommer 2018 in Europa.

“Wir haben festgestellt, dass die Wettermuster im Allgemeinen heute beständiger sind als noch vor einigen Jahrzehnten”, sagte Hoffmann. “Vor allem im Sommer dauern Hitzewellen jetzt oft länger, und auch Niederschlagsereignisse neigen dazu, länger zu dauern und intensiver zu sein.” Je länger diese Wetterlagen sich festsetzten, desto intensiver könnten die Extreme werden.

Möglicherweise seien zudem die Klimamodelle bisher etwas zu konservativ gewesen und hätten den Anstieg der Wetterpersistenz unterschätzt – und damit auch die Wetterextreme über Europa. rtr

In der Auseinandersetzung um russische Vorgaben für Digitalunternehmen ist Moskau ist zu Gesprächen mit ausländischen Tech-Unternehmen bereit, auch wenn diese bis Ende des Jahres keine offizielle Vertretung in Russland haben. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf die staatliche Kommunikationsaufsicht Roskomnadzor.

Hintergrund ist ein umstrittenes Gesetz, das am 1. Juli in Kraft getreten ist. Es schreibt ausländischen Social-Media-Giganten und Tech-Unternehmen mit mehr als 500.000 täglichen Nutzern vor, eine Niederlassung in Russland zu unterhalten.

In dem Bericht heißt es, dass Unternehmen nur als letztes Mittel blockiert werden sollen. Damit wurde die Forderung der Regulierungsbehörde Roskomnadzor vom vergangenen Monat leicht zurückgenommen. Die Behörde hatte verlangt, dass sich 13 ausländische, vor allem US-amerikanische Tech-Unternehmen bis zum 1. Januar in Russland niederlassen sollen – andernfalls würden Einschränkungen oder sogar Verbote drohen.

Russland drosselt seit März die Geschwindigkeit von Twitter als Strafmaßnahme dafür, dass das Unternehmen sich weigert, Inhalte zu löschen, die Moskau als illegal ansieht. Twitter bestreitet, dass die Plattform zur Förderung illegalen Verhaltens genutzt werden kann. Alphabets Google und Facebook müssen sich in diesem Monat wegen wiederholter Verstöße gegen bestimmte Gesetze vor einem russischen Gericht verantworten. Keines der beiden Unternehmen war zu einer Stellungnahme bereit.

Vorschriften der Russischen Föderation zum Umgang mit nach Kreml-Lesart illegalen Inhalten sind seit Jahren Gegenstand von Auseinandersetzungen. Während russische Anbieter wie Yandex sich dem Zugriff russischer Behörden nicht entziehen können, haben US-Tech-Unternehmen bislang die von Menschenrechtsorganisationen als Zensurmaßnahmen eingestuften Anforderungen Russlands weitgehend ignoriert und sind auch bei russischen Bürgern überaus beliebt. Würden die Firmen der Niederlassungsverpflichtung folgen, würde dies den russischen Behörden einen unmittelbaren Zugriff ermöglichen.

“Verlangsamungen und Sperrungen sind nichts, was wir prinzipiell anwenden wollen”, sagte der stellvertretende Leiter von Roskomnadzor, Vadim Subbotin, gegenüber Interfax. “Es ist ein letztes Mittel, wenn andere Argumente nicht mehr greifen.”

Gelinge es den Unternehmen nicht, bis zum Stichtag Niederlassungen in Russland zu eröffnen, bedeute das nicht, dass man sofort gegen die Tech-Unternehmen vorgehe. “Es bedeutet aber, dass wir ab dem 1. Januar anfangen werden, darüber nachzudenken”, so Subbotin weiter. Die Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor sei bereit, mit Unternehmen zu sprechen, die zeigen, dass sie sich um eine Einhaltung der Rechtsvorschriften bemühten. sas/rtr

Es ist eine der wichtigsten Initiativen im neuen Kreislaufwirtschaftspaket der EU-Kommission, das für das erste Quartal 2022 geplant ist. In der Theorie ist die Idee des Digitalen Produktpasses (DPP) gut: EU-Unternehmen dokumentieren künftig alle Stoffe, die in ihren Produkten zum Einsatz kommen. Sie benennen Ersatzteile und berechnen den CO2-Fußabdruck ihres Tuns. Damit werden Prozesse transparenter und Produkte erhalten Nachhaltigkeitskriterien. So kann die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden.

Für die Herstellung eines T-Shirts oder eines Föhns mag das auch funktionieren. Je weniger Abfall wir produzieren und je mehr Produkte innerhalb einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft integriert sind, desto stärker schützen wir unseren Planeten und tragen zur Nachhaltigkeit bei.

Das Problem einer solchen Regulierungsidee, wie im Digitalen Produktpass der EU vorgesehen, ist aber die Gleichstellung von unterschiedlichen Industrien. Konsumgüter wie Kleidung oder Kleinelektronik dürfen weder mit komplexen Maschinen und Anlagen gleichgesetzt noch mit den gleichen Regeln versehen werden. Anders als Konsumgüter sind Investitionsgüter immer reparaturfähig, aufrüstbar, oft wiederverwendbar und haben eine Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr. Daher ist klar: Eine Einheitslösung für alle Industrien darf es unter dem Digitalen Produktpass nicht geben.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine exportorientierte Industrie, agiert auf globalen Märkten und ist Teil komplexer Wertschöpfungsketten. Eine Maschine, die in der Regel ein auf spezielle Kundenwünsche maßgeschneidertes Produkt ist, besteht aus Tausenden von Komponenten und jeder Menge Input von externen Zulieferern. All diese Daten im Digitalen Produktpass der EU zu sammeln, wäre insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe eine Überforderung. Weder Maschinenhersteller noch deren Zulieferer können in der alltäglichen Praxis alle Daten entlang der komplexen Lieferketten zur Verfügung zu stellen.

Und die notwendige Unterstützung seitens der Politik fehlt auch: Es gibt zum Beispiel keine frei verfügbaren Tools zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks, die die spezifischen Bedürfnisse der Industrie berücksichtigen. Hier driften Zielsetzung der Politik und unternehmerische Realität weit auseinander. Es drohen ein bürokratisches Chaos, steigende Kosten und sich überschneidende Meldepflichten etwa mit der SCIP-Datenbank, die bereits bedenkliche Stoffe in Produkten ausweist.

Wie kann der Digitale Produktpass nun dennoch zu einem Erfolg werden? Denn die Grundidee der EU-Kommission, nur noch nachhaltige und kreislauffähige Produkte auf den europäischen Markt zu bringen, ist richtig und wichtig. Auch um die Klimaziele des Green Deals zu erreichen. Hier kann jeder – ob Bürger, Unternehmen oder Industrie – einen Beitrag leisten.

Für den Maschinen- und Anlagenbau ist die Kreislaufwirtschaft schon seit einigen Jahren ein Megatrend. Wir produzieren Maschinen, die nicht nur über Jahrzehnte genutzt werden, sondern auch als Material in den Kreislauf zurückgeführt werden. Von der Wiederverwendung von Komponenten über den Einsatz von modernster Recyclingtechnologie bis hin zur Optimierung der eigenen Produktionsprozesse – der Maschinenbau ist für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft essenziell. Dieses Potenzial zu nutzen und Innovationen voranzutreiben, muss im Interesse und Aufgabe der Politik sein.

Um die benötigte Klimaneutralität der Wirtschaft zu erreichen, braucht es deshalb viel mehr Dialog der Politik mit der Industrie. Dafür steht der Maschinen- und Anlagenbau bereit. Wir wollen uns in die Konzeption des Digitalen Produktpasses einbringen und gemeinsam mit der EU Wege finden, die auch für die zahlreichen Hidden Champions innerhalb Europas gangbar sind.

Richtig gemacht, ist der Digitale Produktpass der EU nicht nur ein Schritt zu mehr Klimaschutz, sondern auch ein Instrument, das neue Geschäftsmodelle ermöglicht und Lerneffekte für die Industrie erlaubt. So könnte er tatsächlich zum Mehrwert für die Maschinenbauindustrie und zur Chance für alle Mittelständler werden.