im Bemühen um eine Deeskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine will Bundeskanzler Scholz direkte Gespräche mit Kreml-Chef Wladimir Putin führen. Scholz kündigte im ZDF an, nach seinem Besuch in den USA werde er in Kürze auch nach Moskau reisen. Einen konkreten Termin nannte er nicht. Scholz betonte, die Lage in der Ukraine sei ernst. Man könne nicht übersehen, dass da sehr viele Soldaten und Truppen an der Grenze aufmarschiert seien. Im Falle eines Angriffs auf die territoriale Integrität der Ukraine werde dies einen sehr hohen Preis haben.

Die USA erklärten gestern, Truppen nach Polen, Rumänien und ein kleineres Kontingent auch nach Deutschland zu entsenden. Etwa 1000 Soldaten sollen aus Vilseck nahe Nürnberg nach Rumänien verlegt werden, dafür kommen 300 bisher in den USA stationierte Soldaten nach Mittelfranken. Weitere 1700 sollen nach Polen geschickt werden. Ministeriumssprecher John Kirby sprach von einem “unmissverständlichen Signal” an Putin, dass “die Nato den USA und unseren Verbündeten wichtig ist”. Aus Moskau kamen dagegen Unfreundlichkeiten gegenüber Boris Johnson und Mitgliedern seiner Regierung. Deeskalation und Diplomatie, wie es Emmanuel Macron und Putin noch vor wenigen Tagen inszeniert haben, sehen anders aus.

Angespannt waren Nerven aller in Brüssel auch, als Finanz-Kommissarin Mairead McGuinness gestern den finalen Kommissionsvorschlag für den zweiten delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie vorstellte. Kritik von allen Seiten musste die Behörde in den vergangenen Wochen für ihren vorläufigen Entwurf zur Ergänzung der EU-Taxonomie einstecken. An den Plänen, Erdgas und Kernenergie in das Regelwerk für nachhaltige Finanztransaktionen aufzunehmen und unter bestimmten Voraussetzungen als “grün” zu klassifizieren, hielt die Brüsseler Behörde dennoch fest.

Lediglich kleinere Anpassungen hatten die Verantwortlichen angekündigt. So wurden etwa die Auflagen für Gaskraftwerke im Vergleich zum bereits heftig diskutierten Entwurf noch einmal gelockert. Sehr zur Freude der Industrie. Umweltschützer hingegen laufen Sturm. Ob das umstrittene Vorhaben vor dem Inkrafttreten noch gekippt werden kann, bleibt derweil fraglich. Timo Landenberger und Charlotte Wirth haben die Reaktionen zusammengefasst.

Seit Jahrzehnten handeln Experten aus Industrie und Forschung in den Normungsgremien in Europa technische Spezifikationen und Verfahren aus, abseits der Öffentlichkeit und weitgehend unbehelligt von der Politik. Das soll sich nach dem Willen der EU-Kommission ändern: Regierungen, Industrie und Experten sollen an einen Tisch, damit Europa nicht weiter Boden verliert auf China oder die USA. Denn: Was lange eine Spielwiese für Nerds war, ist inzwischen ein Spielfeld der großen Geopolitik. Till Hoppe analysiert, welches Ziel die Kommission mit ihrer neuen Standardisierungsstrategie verfolgt.

EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness sprach von einem “wichtigen Schritt zur klimaneutralen Wirtschaft”. Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihren delegierten Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie offiziell vorgelegt und darin Kernenergie und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltige Übergangslösungen eingestuft. Dies bedeute eine “zentrale Weiterentwicklung des Finanzsektors in Richtung Nachhaltigkeit”, womit die EU ihren ehrgeizigen Klimazielen gerecht werde.

In den vergangenen Wochen hatte es hingegen von vielen Seiten Kritik an dem Vorhaben gegeben. Auch die Wissenschaftler der Plattform für nachhaltiges Finanzwesen (Europe.Table berichtete), eine Expertengruppe der Kommission, die ursprünglich mit der Ausarbeitung der Taxonomie-Kriterien betraut wurde, hatten deutliche Nachbesserungen gefordert. Dem kam die Brüsseler Behörde nun aber nur in kleinen Teilen nach.

Für Gaskraftwerke hatten die Experten gefordert, die Grenzwerte von 270 Gramm CO2 pro kWh beziehungsweise von maximal 550kg CO2 jährlich deutlich zu verschärfen. Das hat die Kommission nicht getan. Vielmehr wurden die Bestimmungen sogar noch gelockert und die Zwischenziele für die Beimischung von CO2-ärmeren Gasen gestrichen. Lediglich die Vorgabe, dass Gaskraftwerke bis 2035 einen sogenannten Fuel Switch auf erneuerbare oder CO2-arme Gase vornehmen müssen, blieb bestehen.

Auch den Nachhaltigkeitsstempel für Atomkraft hatte die Plattform kritisiert. Zu lax seien die Kriterien, insbesondere auch für die Frage der Lagerung des radioaktiven Abfalls, für die es nach wie vor keine Lösung gebe. Dennoch hat die Kommission lediglich die Bestimmungen für die Pläne für geologische Tiefenlager etwas klarer gefasst, die die Mitgliedstaaten vorlegen müssen.

Das Problem der Endlagerung müsse man angehen, sagte McGuinness. Eben das sehe der Vorschlag aber auch vor. “Wir konzentrieren uns darauf, dass es einen Abfallplan gibt. Das ist ein Schritt nach vorne. Die Industrie muss voll verantwortlich sein für die Entsorgung.” Dabei hob die Kommissarin die Bedeutung einer Überprüfungsklausel hervor. Derzufolge sollen die Kriterien alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Bei allen Technologien würden signifikante Fortschritte dann berücksichtigt, Sicherheitslösungen inklusive.

“Wir müssen uns schneller von der Kohle wegbewegen, die noch immer 15 Prozent der Stromerzeugung in der EU ausmacht. Nun haben wir ganz klare Vorgaben mit engen Grenzen geschaffen, wie Erdgas und Atomenergie hierbei einen Beitrag leisten können”, sagte McGuinness. So fördere der vorgelegte Rechtsakt sogar Verbesserungen in den Technologien, die für den Übergang unabdingbar seien. Es geht nicht darum, diesen die Farbe Grün zu geben, sondern deren Bedeutung als Brückentechnologien anzuerkennen.

Die Kommissarin räumte aber ein: “Die Positionen liegen in den Mitgliedsstaaten wie auch in den EU-Institutionen weit auseinander“. Aber man habe “ein gutes Gleichgewicht gefunden”. Die Kommission habe über den Rechtsakt abgestimmt – “mit einer überwältigenden Zustimmung des Kollegiums”, so McGuinness.

Für Luxemburgs Energieminister Claude Turmes ist der Rechtsakt, wie er gestern von der Kommission angenommen wurde, “noch schlechter als der vorige Entwurf.” Es sei also noch akuter, ihn abzulehnen. Der Grünen-Politiker kritisierte außerdem das Zustandekommen des Regelwerks scharf: “Ich habe es noch nie erlebt, dass man ein Gesetz über die sekundäre Gesetzgebung ändert”, sagte er Europe.Table.

Turmes wirft der Brüsseler Behörde “klaren Machtmissbrauch” vor. “Wenn die Kommission jetzt auch in anderen Bereichen so handelt, dann sind wir nicht mehr in einer Demokratie, in der kleine Länder noch eine Chance haben, demokratisch mitzuentscheiden”, so der Minister. Gemeinsam mit Österreich werde Luxemburg deshalb Klage gegen den Rechtsakt vor dem EuGH einreichen (Europe.Table berichtete).

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) bekräftigten gestern ihre ablehnende Haltung. “Wir haben wiederholt deutlich gemacht, dass wir die Einbeziehung von Atomenergie in die Taxonomie für falsch halten. Das Ganze konterkariert das gute Konzept der Taxonomie und läuft ihren Zielen zuwider”, so Habeck. Die Bundesregierung werde jetzt beraten, wie sie mit dem Beschluss der EU-Kommission umgehe. Der Minister hatte bereits deutlich gemacht, dass Deutschland den Rechtsakt ablehnen sollte, sollte er in wesentlichen Punkten unverändert bleiben. Habeck: “Die für uns notwendigen Veränderungen sehen wir nicht.”

Andreas Golthau, Energieexperte am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, kann die Aufnahme von Erdgas und Kernenergie in die EU-Taxonomie nicht nachvollziehen und auch der Einstufung als Brückentechnologie nichts abgewinnen: “Wenn das eine Brücke sein soll, ist sie ziemlich kurz. Bis 2030 haben wir eine starke Gasnachfrage, aber danach geht es ganz schnell zurück. Wir reden also über acht bis zehn Jahre. Das ist keine Brücke. Das ist höchstens ein Hüpfer”, sagt der Politikwissenschaftler. Er ergänzte mit Blick auf die lange Bauzeit von Atomkraftwerken: “Wenn wir die Klimaziele bis 2030 und 2055 ernst meinen, dann können wir nicht auf Technologien hoffen, die als Energiequellen in 15 bis 20 Jahren zur Verfügung stehen”.

Die Industrie hingegen begrüßt den Kommissionvorschlag und insbesondere die Anpassungen im Gasbereich. “Mit einem Wolkenkuckucksheim von Zwischenzielen wie im Entwurf hätte die Kommission die Transformation mehr ausgebremst statt beschleunigt”, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

Auch der Bundesverband der Wasser- und Energiewirtschaft (BDEW) begrüßt die Streichung der Zwischenschritte. Die Anforderungen seien hier jedoch weiterhin sehr ambitioniert, vor allem der vollständige Fuel Switch auf erneuerbare und dekarbonisierte Gase als Brennstoff bis Ende 2035. “Entscheidend sind jetzt die richtigen politischen Rahmenbedingungen seitens der EU und auf nationaler Ebene. So ist beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zwingende Voraussetzung”, so BDEW-Geschäftsführerin Kerstin Andreae.

Zuversichtlich ist auch Markus Pieper, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU im EU-Parlament. “Die Gasbewertung hilft der Energiewende und den Energiepreisen in Deutschland. Es wird so auch für private Investoren attraktiv, in neue Gaskraftwerke einzusteigen. Die Umstellung auf Wasserstoff bekommt eine realistische Perspektive.”

Außerdem berücksichtige die EU-Taxonomie “angemessen die Energiehistorie der Staaten, die auf Kernkraft setzen. Die klaren Sicherheits- und Technologievorgaben sollten Deutschland und Österreich jetzt davon abhalten, sich in die Belange Finnlands oder Frankreichs einzumischen“, sagt Pieper mit Blick auf die ablehnende Haltung der Regierungen gegenüber der Aufnahme von Atomkraft in das Regelwerk.

Für Joachim Schuster, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Europaabgeordneten, hat die EU-Kommission mit der Annahme des Rechtsaktes eine wichtige Chance vertan. Klare Kriterien, nach denen beurteilt werden könne, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht, seien für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen des Green Deals von großem Wert. “Das geht aber nur auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht durch politische faule Kompromisse”, so der Abgeordnete.

Nun sieht der Politiker eine Gefahr auch für öffentliche Finanzierungsvorhaben: “Wenn man das einmal auf den Kapitalmärkten regelt, wird es natürlich auch zu einer Leitschnur für Ausgaben der EU selbst”, so Schuster. “Immer dann, wenn es um nachhaltige Projekte gehen soll, braucht man dafür eine Definition. Und es ergibt keinen Sinn, Nachhaltigkeit dann anders zu definieren als jetzt. Damit holen wir uns einen permanenten Streit ins Haus.”

Dass das Vorhaben der Kommission tatsächlich noch gestoppt werden kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Dafür bedürfte es im Rat einer qualifizierten Mehrheit von 20 der 27 Mitgliedsstaaten. Im Parlament müssten 353 der 705 Abgeordneten dagegen stimmen. Grüne, S&D sowie die Linken hatten bereits Widerstand angekündigt, sollte der Rechtsakt in dieser Form in Kraft treten. Sie kommen gemeinsam auf 260 Stimmen. Das Zünglein an der Waage könnten die Christdemokraten sein, denn die EVP-Fraktion ist in dieser Frage gespalten. Während Markus Pieper für eine “klare Zustimmung” plädiert, hatte Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der CDU/CSU, zuletzt deutliche Kritik geäußert und angekündigt, es sei wohl das Beste, “den Rechtsakt einzustampfen”.

Parlament und Rat haben nun vier Monate Zeit, den delegierten Rechtsakt zu prüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Die EU-Kommission geht gegenwärtig davon aus, dass der delegierte Rechtsakt zur Taxonomie am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Mit Charlotte Wirth

Seit Jahrzehnten handeln Experten aus Industrie und Forschung in den Normungsgremien in Europa technische Spezifikationen und Verfahren aus, abseits der Öffentlichkeit und weitgehend unbehelligt von der Politik. Die EU-Kommission will das nun ändern: Politik und Wirtschaft in Europa sollen sich des Themas auf hoher Ebene annehmen.

Technische Normen seien von strategischer Bedeutung, sagte Industriekommissar Thierry Breton bei der Vorstellung der neuen Standardisierungsstrategie. “Europas technologische Souveränität, die Fähigkeit, Abhängigkeiten zu verringern, und der Schutz der Werte der EU werden von unserer Fähigkeit abhängen, weltweit Normen festzulegen.”

Vor allem der schnell wachsende Einfluss Chinas, aber auch der USA, in dieser traditionellen Domäne Europas haben Politik und Industrie aufgeschreckt. “Die europäische Standardisierung bewegt sich in einem zunehmend umkämpften globalen Kontext”, schreibt die Kommission in ihrer Strategie. Bei kritischen Technologien wie Lithiumbatterien oder der Gesichtserkennung hätten andere Länder die Führung übernommen in internationalen Normungsgremien. Ihre Lösungen seien aber häufig unvereinbar mit europäischen Werten und Prioritäten. Zudem verschafften sie ihren Unternehmen dadurch Wettbewerbsvorteile auf den internationalen Märkten.

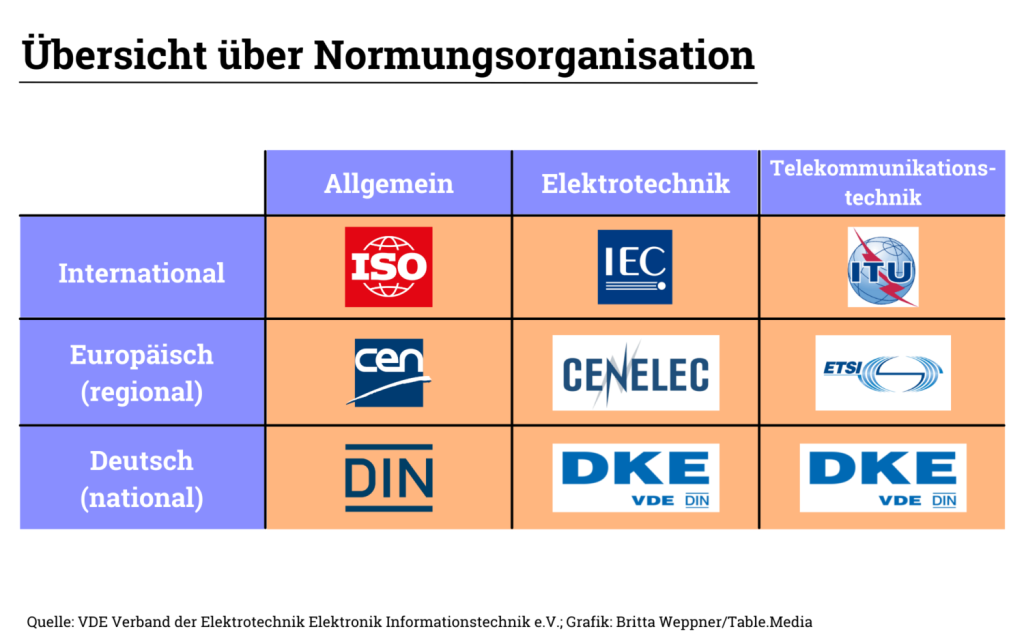

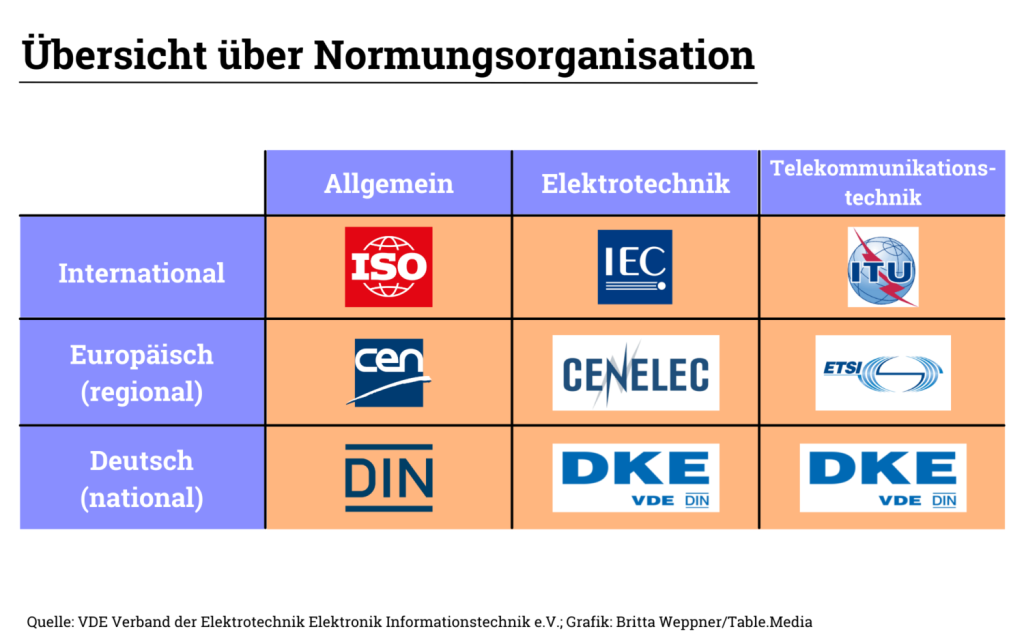

Europa müsse auf dem Gebiet daher agiler werden und künftigen Normungsbedarf frühzeitig erkennen, argumentiert die Kommission (Europe.Table berichtete). Sie schlägt dafür ein neues hochrangiges Forum vor, das Prioritäten identifizieren und die Vertretung europäischer Interessen in internationalen Gremien wie der Internationalen Organisation für Normung (ISO) oder der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) gewährleisten soll. In dem Forum sollen sich hochrangige Vertreter der Mitgliedstaaten, der nationalen und europäischen Normungsorganisationen sowie von Industrie und Zivilgesellschaft abstimmen. Das jährlich tagende Forum soll mit themenspezifischen Untergruppen unterlegt werden und mit den europäischen Industrieallianzen etwa für Batterien oder grünen Wasserstoff kooperieren.

Hinter diesem Konstrukt stehe der Versuch der Kommission, die Führungsetagen in Wirtschaft und Politik mit der Ebene der technischen Experten zu verknüpfen, so Sibylle Gabler, Leiterin der Regierungsbeziehungen beim Deutschen Institut für Normung (DIN). Das sei einen Versuch wert, “denn die ‘Chefsache Normung’ ist eben oft gerade nicht im Bewusstsein der Chefs”.

Auf Arbeitsebene will die Kommission einen neuen “Excellence Hub” schaffen, der die Expertise aus den unterschiedlichen Generaldirektionen der Behörde und den EU-Agenturen bündeln soll. Die Fachleute sollen frühzeitig technologische Trends antizipieren und neue Normungsprozesse anstoßen. Geleitet werden soll der Hub von einem Chief Standardisation Officer.

In ihrem neuen Arbeitsprogramm für 2022 hat die Kommission bereits sechs Gebiete identifiziert, in denen unter Hochdruck neue Spezifikationen erarbeitet werden sollen. Dazu zählen Standards für Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19, für das Recycling von kritischen Rohstoffen, für den Einsatz von grünem Wasserstoff, für CO2-armem Zement sowie für die Zertifizierung von Halbleitern und den Austausch von Daten. Die europäischen Standardisierungsorganisation CEN, CENELEC und ETSI sollen diese Bereiche nun in ihrer Arbeit priorisieren.

Die drei Organisationen sollen sich ebenfalls wandeln. Das gilt vor allem für ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen). Die Kommission zeigt sich besorgt, dass nicht-europäische Konzerne wie Huawei dort zu großes Gewicht haben: “Einige multinationale Unternehmen haben dort mehr Stimmen als die Organisationen, die die gesamte Gemeinschaft der Stakeholder vertreten”, heißt es in der Strategie.

Um den Einfluss zurückzudrängen, will die Kommission die EU-Normungsverordnung ergänzen: Die nationalen Standardisierungsorganisationen sollen eingebunden werden bei der Formulierung sogenannter harmonisierter Normen, die von der Kommission zur Umsetzung von EU-Recht in Auftrag gegeben wurden. Bei CEN und CENELEC ist diese Rückbindung bereits üblich, bei ETSI nicht. Bei DIN und Co verfügen ausländische Großunternehmen über weniger Gewicht.

Daneben will die Kommission die Dauer der Normungsverfahren durch eine Reihe von Maßnahmen verkürzen. Der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Andreas Schwab (CDU/EVP), sieht aber auch die Behörde selbst in der Verantwortung: Diese ziehe den Prozess unnötig in die Länge, “indem fertige Standards oft erst mit großer Verspätung im Amtsblatt veröffentlicht werden”.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist aber kaum strittig. “Mit großer Sorge” verfolge die deutsche Industrie die gezielte internationale Verbreitung von staatlich getriebenen, nationalen Technologiestandards aus China (China.Table berichtete), sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Dadurch entstehe die Gefahr einer Zersplitterung der technischen Marktzugangsbedingungen und ein Rückgang der Nachfrage nach deutschen und europäischen Technologien.

DIN-Chef Christoph Winterhalter lobt den Ansatz der Kommission: “Das sehr strategische Vorgehen Chinas in der Normung erfordert eine gemeinsame Identifizierung und Priorisierung von strategischen Schlüsseltechnologien Europas”, sagte er Europe.Table.

Wolfgang Weber, Geschäftsführer des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) betont, europäische Positionen müssten sich wieder vermehrt in internationalen Normen wiederfinden. Anderenfalls drohe die Gefahr, bei Zukunftstechnologien abgehängt zu werden. Die Einführung eines hochrangigen Forums stelle hier die Weichen, “um das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und den Normungsorganisationen zu intensivieren”.

04.02.2022 – 09:00-18:00 Uhr, online

EEN, Seminar Matchmaking für Horizon Europe Cluster 5 “Klima, Energie, Mobilität”

Bei der Veranstaltung des Enterprise Europe Network (EEN) werden unter anderem Lösungen für den Klimawandel, eine nachhaltige Energieversorgung und -nutzung, den Verkehr und intelligente Mobilitätsdienste thematisiert. INFOS

04.02.-06.02.2022, online

HSS, Seminar EU-Agrarpolitik

Bei diesem Seminar zur EU-Agrarpolitik der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Landwirtschaft diskutiert. Weitere Themen sind die Folgen der Energiekrise, des Klimawandels und der EU-Klimapolitik für die Landwirte Europas. INFOS & ANMELDUNG

07.02.2022 – 09:00-10:00 Uhr, online

GMF, Presentation Russia’s Security Ultimatums: A Conversation with Latvia’s Defense Minister on Implications for NATO

The German Marshall Fund (GMF) will be hosting a discussion with Latvian Defense Minister and Deputy Prime Minister Artis Pabriks to discuss the current Russia-Ukraine conflict and the role of NATO. REGISTRATION

07.02.-09.02.2022, online

Konferenz Europe 2022 – Towards A Competitive Europe

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt und Wirtschaftswoche diskutieren führenden Entscheider:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über aktuelle Herausforderungen in Europa, wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Sicherheitspolitik. INFOS & ANMELDUNG

08.02.2022 – 10:00-13:00 Uhr, online

Eco, Seminar Safer Internet Day

Das Seminar des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) soll über den geeigneten Umgang mit eigenen und fremden Bildern im digitalen Raum sowie über Online-Straftaten im schulischen Kontext informieren. INFOS & ANMELDUNG

08.02.2022 – 13:30-16:30 Uhr, online

VDE, Seminar Software Updates bei Medizinprodukten: Was ist aus regulatorischer Sicht zu beachten?

Die Referenten des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) berichten von Erfahrungen im Umgang mit medizinischer Software und von der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. INFOS & ANMELDUNG

08.02.-09.02.2022, online

Eurelectric, Conference E-Vision 2022 – Power Sector Accelerating e-mobility

E-Vision 2022 will discuss current trends, challenges and opportunities in e-mobility. In various sessions visions of e-mobility, collaboration opportunities among sectors, policy and regulation as well as innovation will be discussed. INFOS & REGISTRATION

09.02.2022 – 17:30-19:00 Uhr, online

EU-Kommission, Diskussion Unser Europa, unsere Zukunft

Bei dieser Veranstaltung werden die Ergebnisse der Konsultation “Unser Europa, unsere Zukunft” mit Vertreter:innen des Auswärtigen Amts, des französischen Ministeriums für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, des Bundestags und der Europäischen Kommission diskutiert. ANMELDUNG BIS 06.02.2022

Die belgische Datenschutzbehörde hat am Mittwoch ihre lange erwartete Entscheidung zu einem zentralen Aspekt von Cookie-Bannern vorgelegt. Demnach ist das “Transparency and Consent Framework” (TCF), auf dem praktisch alle europäischen Cookie-Banner basieren, nicht mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu vereinbaren. Obwohl die Behörde nur ein vergleichsweise geringes Bußgeld von 250.000 Euro verhängt hat, bringt sie mit ihrer Entscheidung die Milliardenindustrie der Onlinewerbung ins Wanken.

Worum geht es? Wann immer Nutzer einen Cookie-Banner akzeptieren oder zurückweisen, wird ein sogenannter “TC String” an mitunter Hunderte Werbepartner und Dienstleister geschickt. Hierin ist festgehalten, welchen Datenverarbeitungen zugestimmt wurde. Diese Information wird dann an die Werbepartner einer Website oder App verschickt, die daraufhin die entsprechenden Informationen in Nutzerprofilen kombinieren. In dem Real Time Bidding-Verfahren werden anschließend Werbeplätze einzeln versteigert.

Laut einer Studie der Grünen/EFA laufen solche Werbeauktionen pro Internetnutzer über 300 Mal pro Tag ab (Europe.Table berichtete). Deshalb sehen die Datenschützer diese Datenweitergabe höchst kritisch. Sie haben entschieden, dass es sich bei dem “TC String” auch um ein personengebundenes Datum handelt, obwohl er keinen Hinweis auf den Namen der Person enthält. Es reicht aber aus, den TC-String zum Beispiel mit der IP-Adresse zu kombinieren, um einzelne Internetnutzer nachverfolgbar zu machen. Die Beschwerdeführer unterstellen, dass aus dem System systematisch Nutzerdaten ohne deren Einverständnis abgezogen werden.

Diese regulatorische Weichenstellung hat fundamentale Auswirkungen. Das TCF wurde eigentlich als “freiwilliger Standard” entwickelt, an dem sich alle Beteiligten der Werbeindustrie auf eigene Verantwortung beteiligen können. Die belgischen Datenschützer sehen die IAB Europe, die den Standard entwickelt hat, aber in der Verantwortung für die Daten, die über das System verbreitet werden. Die Werbe-Organisation hat nun zunächst zwei Monate Zeit, um einen Plan vorzulegen, um die Mängel zu beseitigen.

Diese Mängel sind gemäß der 127 Seiten langen Begründung der Entscheidung gravierend. So halten die Datenschützer das System in der heutigen Form intransparent und unfair gegenüber den Verbrauchern. Diese hätten keine Kenntnis, in welchem Umfang im Hintergrund ihre Daten zwischen Hunderten Firmen ausgetauscht werden. “Im TCF-System muss Ordnung hergestellt werden, damit die Nutzer wieder die Kontrolle über ihre Daten zurückerhalten”, sagt der für das Verfahren zuständige Datenschützer Hielke Hijmans.

Die IAB Europe widerspricht der Entscheidung. Gegen die Feststellung, dass sie für die Datenverarbeitung von über 1000 Firmen mitverantwortlich sein soll, will sie sich die Organisation gegebenenfalls mit juristischen Mitteln wehren. Gleichzeitig zeigt sich die IAB Europe optimistisch, im vorgegebenen Zeitrahmen von maximal einem halben Jahr einen DSGVO-kompatiblen Nachfolger des heutigen TCF-Systems vorlegen zu können.

Die Entscheidung könnte auch auf die derzeitigen Trilog-Verhandlungen zum Digital Services Act Einfluss haben (Europe.Table berichtete). Die Abgeordneten des Europaparlaments wollen der Werbewirtschaft enge Beschränkungen auferlegen, welche Daten sie zu Werbezwecken austauschen können. Ändert sich nun die Art wie das Werbesystem funktioniert auf fundamentale Weise, könnten Regeln ins Leere greifen oder im Gegenteil noch größere Wirkung entfalten.

Die Europaabgeordnete Alexandra Geese (Grüne/EFA) zeigt sich hocherfreut: “Die Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde bestätigt, was wir schon seit längerem wussten: Die Online-Werbeindustrie und ihr Brachenverband IAB haben die Grundrechte von Millionen Europäer:innen systematisch untergraben“, sagt sie auf Anfrage von Europe.Table. Lediglich das Bußgeld sei viel zu gering ausgefallen. Der Europaabgeordnete Tiemo Wölken (SPD/S&D) erwartet, dass die Effekte enorm sein werden: “Die heutige Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde ist ein wahrhaftiges Datenschutz-Erdbeben.” Es solle niemand mehr gegen den eigenen Willen ausspioniert werden. “Das Europäische Parlament fordert das mit klarer Mehrheit, der Rat muss sich jetzt entscheiden, was ihm wichtiger ist: die Interessen von Großunternehmen oder die Grundrechte europäischer Bürger:innen”, so Wölken.

Auch die Beschwerdeführer zeigen sich zufrieden. “Die heutige Entscheidung befreit Hunderte Millionen Europäer von dem Konsens-Spam und von der tieferen Gefahr, dass ihre persönlichsten Daten unter Tausenden von Firmen herumgereicht werden”, sagte Johnny Ryan vom Irish Council for Civil Liberties (ICCL). Er hatte zusammen mit anderen europäischen Organisationen das Verfahren in Gang gebracht. Torsten Kleinz

Seit drei Wochen verhandeln EU-Parlament, Rat und Kommission über den Digital Markets Act, die ersten Kompromisse könnten nun heute beim zweiten Trilog fixiert werden. Dazu zählt dem Vernehmen nach auch, Webbrowser und Virtuelle Assistenten in den Geltungsbereich des Regelungswerks aufzunehmen. Auch bei den Bestimmungen, die ein Umgehen der Verhaltensvorgaben durch Gatekeeper-Plattformen verhindern sollen (Artikel 7), habe man sich bereits weitgehend angenähert, heißt es in Verhandlungskreisen.

Der zweite Trilog zum Digital Markets Act werde “die bereits auf Arbeitsebene erreichten Einigungen festzurren”, sagt der Berichterstatter des EU-Parlaments, Andreas Schwab (CDU/EVP). Außerdem werde man über die Gebote und Verbote für Gatekeeper (Artikel 5 und 6) sprechen. Das Parlament habe diese Gebote und Verbote in einigen wenigen Schlüsselpunkten gestärkt, um für mehr Wettbewerb und Innovation in digitalen Märkten zu sorgen. Der Rat müsse sich nun ernsthaft mit den Vorschlägen auseinandersetzen.

Dabei geht es zum einen um die Forderung des Parlaments, die großen Plattformen zur Interoperabilität ihrer Messengerdienste und sozialen Netzwerke mit Konkurrenzangeboten zu zwingen. Hier werden laut Teilnehmern zwei Modelle diskutiert: Das erste würde etwa Facebook dazu zwingen, eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, damit Nutzer von Signal oder Telegram auch WhatsApp-Kunden erreichen können; die Alternative wäre ein offener Standard, der als Basis für die Kommunikation der unterschiedlichen Dienste dient. Dabei müsse man darauf achten, nicht Innovationen abzuwürgen oder die Anbieter auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner etwa in Sachen Datenschutz zu verpflichten.

Ein zweiter großer Diskussionspunkt ist die Forderung des Parlaments, das Sammeln personenbezogener Daten für zielgerichtete Werbung zu beschränken. Hierüber wird auch im parallellaufenden Trilog zum Digital Services Act gesprochen (Europe.Table berichtete). Der Rat hat sich dabei, wie bei den anderen Geboten und Verboten, bislang kaum bewegt. Die französische Ratspräsidentschaft werde auf Basis eines unveränderten Mandats in den zweiten Trilog gehen, heißt es. Die heiße Phase der Verhandlungen beginne daher erst danach. Das erklärte Ziel, bis Ende März eine Einigung zu erzielen, sei aber weiter realistisch. tho

Die französische Ratspräsidentschaft will einen ethischen Rahmen als Grundlage für den geplanten Europäischen Gesundheitsdatenraum entwickeln (Europe.Table berichtete). Auf der Fachkonferenz “Citizenship, Ethics and Health Data” fiel der Startschuss für die Initiative. Die Ziele, die man mit der Schaffung des European Health Data Space (EHDS) verfolge, seien ohne das Vertrauen der Bürger:innen nicht zu erreichen, betonte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. “Der EHDS wird für und mit den Bürger:innen geschaffen oder gar nicht”, sagte er.

Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), begrüßte die französische Initiative, sich auf gemeinsame ethische Prinzipien im Umgang mit digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen zu verständigen. Sie verwies dabei auf die von der EU veröffentlichten ethischen Prinzipien im Umgang mit digitaler Gesundheit. Diese würden einen wertvollen Beitrag für eine wertebasierte Ausgestaltung eines europäischen Gesundheitsdatenraums leisten.

Ein ethischer Rahmen sei wichtig, auch um den Unterschied zur Nutzung der Digitalisierung in anderen Regionen der Welt zu verdeutlichen. “Weder maximale Profitsteigerung noch vollständige staatliche Kontrollmöglichkeiten sind das Ziel unserer Digitalisierungsanstrengungen”, sagte Dittmar.

Die finnische Gesundheitsministerin Ingvild Kjerkol betonte, dass die Umsetzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen mit einer intensiven Diskussion der ethischen Fragen einhergehen muss. Das zeige die Erfahrung bei der Schaffung des finnischen Gesundheitsdatenraums. Auch in Bezug auf den European Health Data Space müsse eine einheitliche europäische Position erarbeitet werden. ank

Energiekommissarin Kadri Simson sieht die EU gegen Versorgungsengpässe gewappnet. “Wir gehen davon aus, dass die in der EU verfügbaren Gasvorräte und unsere gut ausgebauten Netze von Energieterminals uns vor größeren Problemen bei der Versorgungssicherheit schützen werden”, sagte sie bei einer Aussprache im Industrie-Ausschuss (ITRE) des EU-Parlaments. Dennoch sei es “sehr wichtig, dass wir die Situation weiter beobachten und uns auf regionaler und nationaler Ebene sorgfältig auf jedes Szenario vorbereiten”.

Steigende LNG-Importe im Januar als Reaktion auf die rekordhohen Energiepreise im Dezember hätten gezeigt, dass Europa auf eine diversifizierte und “voll funktionsfähige Gasinfrastruktur” zählen könne. Die vergangenen Monate hätten insgesamt gezeigt, wie widerstandsfähig der europäische Energiemarkt sei und inwieweit man auf die abnehmenden Gaslieferungen aus Russland reagieren könne (Europe.Table berichtete), so die Estin.

Um auch langfristig drastischen Preisschwankungen entgegenzuwirken, sprach sie sich unter anderem für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, für ausreichende Gasspeicherungsmöglichkeiten vor dem Winter, die Ermöglichung gemeinsamer Gaseinkäufe und eine weitere Diversifizierung der Versorgung aus. Es gebe zudem noch freie LNG-Kapazitäten, die genutzt werden könnten, um zusätzliche Gaslieferungen in den europäischen LNG-Terminals aufzunehmen, sagte Simson.

Einige EU-Parlamentarier:innen wie die dänische EVP-Abgeordnete Pernille Weiss kritisierten Simson, da sie die Energieautarkie der Mitgliedstaaten in Gefahr sehen. Jens Geier (S&D/SPD) dagegen begrüßte Simsons “Schritte in Richtung Energieaußenpolitik”. Dies sei nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig notwendig, da er davon ausgehe, dass die EU von Energieimporten abhängig bleibe. luk

Das zweithöchste Gericht der EU hat gestern eine Entscheidung der EU-Kommission bestätigt, eine langjährige Kartelluntersuchung gegen den russischen Gasriesen Gazprom ohne Zahlung einer Geld-Strafe beizulegen. Die Kommission hatte 2018 die Zugeständnisse von Gazprom in der Untersuchung akzeptiert, darunter die Zusage, seine Preisstruktur zu reformieren und Konkurrenten in Osteuropa Fuß fassen zu lassen. Dadurch konnte Gazprom eine Strafe vermeiden, die theoretisch bis zu zehn Prozent seines weltweiten Umsatzes hätte betragen können.

Der polnische Konkurrent PGNiG, die polnische Regierung und einige osteuropäische Länder kritisierten den Vergleich als zu milde für Gazprom. PGNiG hat den Vergleich vor dem Gericht in Luxemburg angefochten und das EU-Gericht gebeten, die Zurückweisung ihrer Beschwerde über die angeblich missbräuchlichen Praktiken von Gazprom durch die Kommission aufzuheben. Das lehnten die Richter ab.

Das Gericht wies jedoch in einem zweiten Urteil die Entscheidung der Kommission zurück, die Beschwerde von PGNiG gegen Gazprom abzulehnen, da die Kommission die Verfahrensrechte des Unternehmens nicht beachtet habe. “Das Urteil des Gerichts bedeutet, dass die Europäische Kommission die Beschwerde von PGNiG erneut prüfen muss”, erklärte der Vorstandsvorsitzende von PGNiG, Pawel Majewski, auf Twitter. “Wir hoffen, dass die Europäische Kommission die Gelegenheit des heutigen Urteils nutzen wird, um entschieden gegen die Verstöße von Gazprom gegen das Wettbewerbsrecht vorzugehen”, fügte er hinzu.

Gazprom lehnte eine Stellungnahme ab. Das Unternehmen musste seinen Kunden erlauben, niedrigere Preise zu verlangen, wenn seine Preise von Benchmarks wie den westeuropäischen Gashandelsplätzen abwichen, indem es sein altes System der Kopplung der Preise an den Ölpreis abschaffte. Diese Regelung erwies sich als umstritten. Die Spotgaspreise in Europa erreichten im Dezember ein Allzeithoch und lagen weit über den von Gazprom in seinen langfristigen Verträgen festgelegten Preisen. Vertreter der russischen Regierung hatten kürzlich erklärt, dass Russland bereit sei, seine Gasexporte im Rahmen langfristiger Verträge zu erhöhen. rtr

Die Volkswagen-Tochter Scania hat den Rechtsstreit über eine hohe Geldbuße wegen des Lkw-Kartells vor dem EU-Gericht in Luxemburg verloren. Die Klage werde abgewiesen und die verhängte Geldbuße von rund 880 Millionen Euro bestätigt, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Scania hatte den Bußgeldbeschluss von 2017 angefochten, weil dieser auf denselben Beweisen beruhte wie ein Vergleichsverfahren der EU-Kommission mit anderen am Kartell beteiligten Herstellern. An diesem hatten sich die Schweden zunächst auch beteiligt, dann aber einen Rückzieher gemacht. Das zweigleisige Vorgehen der EU sei rechtmäßig, erklärte das EU-Gericht.

Die EU-Kommission hatte 2016 gegen die vier europäischen Lkw-Hersteller Daimler, Volvo, Iveco und DAF wegen Preisabsprachen eine Rekordstrafe von fast drei Milliarden Euro verhängt. Auf Daimler als Marktführer entfiel mit etwa einer Milliarde Euro der größte Teil. Das Bußgeld gegen Scania wurde 2017 verhängt. Der Scania-Schwester MAN wurde die Strafe nach der Kronzeugenregelung erlassen, weil sie das Kartell verraten hatte. Das illegale Bündnis bestand der EU zufolge von 1997 bis zur ersten Razzia der Behörde 2011. Bis 2004 hätten sich Mitglieder der höchsten Führungsebene am Rande von Messen oder Konferenzen abgesprochen, mit dem Ziel, den Wettbewerb am Lkw-Markt in Europa zu beschränken. rtr

Im Jahr 2021 gehörten Alphabet (Googles Mutterkonzern), Amazon, Apple, Meta (wie sich Facebook heute nennt) und Microsoft gemessen an Umsatz und Gewinn zu den größten Unternehmen der Welt. Allein diese fünf Unternehmen haben ihre Marktkapitalisierung um einen Betrag gesteigert, der größer ist als das BIP Italiens (2,5 Billionen Dollar gegenüber 2,1 Billionen Dollar). Auf Big Tech entfällt inzwischen fast ein Viertel der Marktkapitalisierung des US-Leitindex S&P 500 und ein Viertel der Forschungs- und Entwicklungsausgaben börsennotierter US-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. Amazon ist der fünftgrößte Arbeitgeber der Welt, und er wächst weiter.

Was kann gegen die wachsende Marktdominanz dieser Unternehmen getan werden? Zunächst einmal erfordert die Situation eine proaktivere Regulierungsagenda, damit die Behörden nicht ständig Anstrengungen unternehmen müssen, um gleichzuziehen. Was wir heute haben, ist ein fallweise geführter regulatorischer “Zermürbungskrieg”, der häufig in Form von Rechtsstreitigkeiten wegen früherer Geschäftspraktiken ausgetragen wird. Nach einem langwierigen Berufungsverfahren läuft das Ergebnis fast immer auf “zu wenig, zu spät” hinaus.

Das Problem wird durch einen Mangel an aufgeschlüsselter finanzieller Offenlegung der großen Technologieunternehmen noch verschärft. Anhand ihrer aggregierten Angaben lässt sich nicht einmal mehr ansatzweise erklären, wie sie arbeiten. Investoren und Regulierungsbehörden müssen mehr wissen. Wie viele Menschen nutzen WhatsApp jeden Monat und wie viele Stunden lang? Wie hoch ist die Gewinnspanne des Apple App Store? Wie groß ist der Anteil von Microsoft Azure am Cloud-Computing-Markt?

Ja, manchmal kann man ungefähre Antworten auf solche Fragen in der Google-Suche finden, aber nur, wenn sie von einem Whistleblower, durch ein nicht geschwärztes Gerichtsdokument oder die Schätzung eines Website-Traffic-Unternehmens offenbart wurden. Die Antworten sind sicherlich nicht in den öffentlichen 10-Ks von Big Tech zu finden, den jährlichen Finanzberichten, die alle börsennotierten US-Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde einreichen müssen.

Diese Auslassungen ergeben sich aus zwei Merkmalen des mächtigen Plattform-Geschäftsmodells von Big Tech. Erstens wird der Nutzen einer Plattform häufig durch “kostenlose” oder subventionierte Produkte untermauert, die die Nutzerakzeptanz fördern. Auch wenn diese Produkte letztendlich zu Geld gemacht werden – entweder indirekt durch Werbung oder direkt durch Abonnements, Verkäufe und Gebühren – müssen sie nicht in den 10-K aufgeführt werden, solange sie für den Verbraucher weitgehend “kostenlos” bleiben.

Nehmen wir Alphabet, das mindestens neun Produkte – darunter YouTube, Android, Chrome, Gmail und Google Maps – besitzt, die mehr als eine Milliarde aktive monatliche Nutzer haben. Obwohl jedes Produkt den Weltmarkt in seinem Sektor dominiert, werden in den 10-K-Finanzberichten von Alphabet lediglich eine aggregierte Kategorie “Werbung” und einige wenige Finanzkennzahlen für YouTube und Google Cloud aufgeführt. Diese Undurchsichtigkeit hat dem Unternehmen geholfen, sich der behördlichen Kontrolle zu entziehen, während es gleichzeitig auf den wichtigsten digitalen Märkten weltweit Fuß gefasst hat.

Zwar geben die großen Technologieunternehmen bei der Verkündung ihrer Geschäftsergebnisse an die Investoren manchmal die monatliche Zahl der aktiven Nutzer an, doch diese Zahlen werden nicht systematisch in ihren 10-K-Jahresberichten offengelegt, bei denen die rechtliche Verpflichtung strenger ist. Eine ordnungsgemäße Offenlegung der “Nutzer-Kennzahlen” ist dringend erforderlich, da die Marktbeherrschung dieser Unternehmen (und der damit verbundene Machtmissbrauch) zunehmend nicht-preislichen Charakter hat. Entscheidend für diese Vormachtstellung ist ein großer Nutzerstamm.

Ein großer Nutzerstamm bei einem Produkt, wie etwa MS Word, kann es einem Unternehmen ermöglichen, seine Dominanz durch Bündelung auf andere Märkte auszuweiten (man denke an MS Teams). Die Marktmacht der großen Technologieunternehmen liegt zunehmend in den von ihnen kontrollierten “Ökosystemen” und nicht in einem einzelnen Produkt. Diese Macht ermöglicht es ihnen, Nutzer an sich zu binden, Wettbewerber zu verdrängen und Datenfestungen zu errichten.

Das zweite Merkmal des Geschäftsmodells von Big Tech, das zur finanziellen Intransparenz beiträgt, ist die Produktdiversifizierung. Durch die Diversifizierung ihres Produktangebots – oft durch neue Produktbündel – können Technologieplattformen Nutzer in ihrem Ökosystem halten und so mehr Umsatz generieren. Diese zunehmend diffusen Gewinnquellen werden in den 10-K-Jahresberichten allerdings nur selten offengelegt. Obwohl die derzeitigen Regeln für die “Segmentberichterstattung” darauf abzielen, dass große, diversifizierte Konglomerate aufgeschlüsselte Finanzinformationen veröffentlichen, lassen die Regeln den Unternehmen in der Praxis einen großen Ermessensspielraum bei der Definition dessen, was als “operatives Segment” gilt. Apple beispielsweise definiert seine Segmente nicht nach Produkten, sondern nach geografischen Gesichtspunkten, sodass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, die Gewinne aus dem App Store auszuweisen.

Diese Flexibilität ermöglicht es Big-Tech-Unternehmen, die Finanzdaten einiger ihrer führenden Produkte zu verbergen, selbst wenn diese eigentlich den Schwellenwert für die Berichterstattung überschreiten, weil sie 10 Prozent oder mehr des Gesamtvermögens, der Einnahmen oder des Gewinns/Verlusts ausmachen. Big-Tech-Firmen sind mittlerweile so groß, dass selbst riesige Produktsegmente mit einem Umsatz von über 20 Milliarden Dollar so eingestuft werden können, dass sie den Schwellenwert überhaupt nicht erreichen. Der volle Umfang des Cloud-Geschäfts von Amazon Web Services scheint also länger als erlaubt vor den Wettbewerbern verborgen geblieben zu sein.

Das Fehlen detaillierter Finanz- und Betriebsinformationen bedeutet, dass Regulierungsbehörden, die mit der Feststellung eines möglichen Missbrauchs von Marktmacht beauftragt sind, bei jedem Fall praktisch bei Null anfangen müssen. Um die Macht eines Unternehmens feststellen zu können, müssen Aufsichtsbehörden in der Lage sein, das Verhältnis zwischen Preisen, Kosten und Kapitalaufwand zu analysieren. Diese Faktoren werden jedoch verschleiert, wenn die Finanzdaten für alle Produkte zusammengefasst werden. Wertschaffende Aktivitäten werden regelmäßig mit unproduktiven Nullsummenaktivitäten vermischt. Und obwohl Big-Tech-Unternehmen mit “kostenlosen” Produkten zu Gatekeepern für ganze Märkte geworden sind, sind sie weiterhin lediglich verpflichtet, Gewinne und Verluste offenzulegen.

In einem neuen Bericht, den wir gemeinsam mit Tim O’Reilly und Josh Ryan-Collins verfasst haben, erörtern wir, dass die 10-K-Jahresberichte, die der US-Börsenaufsichtsbehörde vorzulegen sind, dringend angepasst werden müssen. Die Aufsichtsbehörden müssen jenseits von Angaben über “Gewinn und Verlust” für alle Produkte, die einen bestimmten Schwellenwert an monatlich aktiven Nutzern erreichen, spezifische nicht-finanzielle Betriebsangaben verlangen. Diese Regel würde aufgeschlüsselte operative Angaben zu Produkten wie Google Search, YouTube, Chrome und Android von Alphabet oder Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger von Meta voraussetzen. Da die Unternehmen bereits intern Betriebsdaten über die Nutzer verwenden, um die Produktleistung zu bewerten, würden sie durch eine obligatorische Offenlegung in ihren 10-K-Jahresberichten nicht belastet.

Darüber hinaus muss dafür gesorgt werden, dass die Regeln für die Segmentberichterstattung auch tatsächlich greifen, und sie müssen an die Unternehmensgröße angepasst werden, um die Freigabe “versteckter Daten” aus Konzernabschlüssen zu gewährleisten. Um beide Probleme zu lösen, sollten die Unternehmen verpflichtet werden, detaillierte Finanzdaten für jedes Produkt mit einem Jahresumsatz von mindestens 5 Milliarden Dollar offenzulegen. Die Höhe dieser Summe würde beispielsweise zur Offenlegung von Finanzinformationen über Apples AirPods und Microsofts Azure führen.

So wie die Berichterstattung über Umwelt- und Sozialfragen sowie zur Unternehmensführung für die Bewältigung des Klimawandels unverzichtbar wird, ist eine verbesserte 10-K-Berichterstattung notwendig, um Art und Umfang der Marktdominanz von Big Tech aufzudecken. Nur dann können wir sehen, ob diese Giganten ihr anhaltendes Wachstum der Wertschöpfung oder der Wertabschöpfung verdanken.

In Kooperation mit Project Syndicate, 2022. Aus dem Englischen von Sandra Pontow.

im Bemühen um eine Deeskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine will Bundeskanzler Scholz direkte Gespräche mit Kreml-Chef Wladimir Putin führen. Scholz kündigte im ZDF an, nach seinem Besuch in den USA werde er in Kürze auch nach Moskau reisen. Einen konkreten Termin nannte er nicht. Scholz betonte, die Lage in der Ukraine sei ernst. Man könne nicht übersehen, dass da sehr viele Soldaten und Truppen an der Grenze aufmarschiert seien. Im Falle eines Angriffs auf die territoriale Integrität der Ukraine werde dies einen sehr hohen Preis haben.

Die USA erklärten gestern, Truppen nach Polen, Rumänien und ein kleineres Kontingent auch nach Deutschland zu entsenden. Etwa 1000 Soldaten sollen aus Vilseck nahe Nürnberg nach Rumänien verlegt werden, dafür kommen 300 bisher in den USA stationierte Soldaten nach Mittelfranken. Weitere 1700 sollen nach Polen geschickt werden. Ministeriumssprecher John Kirby sprach von einem “unmissverständlichen Signal” an Putin, dass “die Nato den USA und unseren Verbündeten wichtig ist”. Aus Moskau kamen dagegen Unfreundlichkeiten gegenüber Boris Johnson und Mitgliedern seiner Regierung. Deeskalation und Diplomatie, wie es Emmanuel Macron und Putin noch vor wenigen Tagen inszeniert haben, sehen anders aus.

Angespannt waren Nerven aller in Brüssel auch, als Finanz-Kommissarin Mairead McGuinness gestern den finalen Kommissionsvorschlag für den zweiten delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie vorstellte. Kritik von allen Seiten musste die Behörde in den vergangenen Wochen für ihren vorläufigen Entwurf zur Ergänzung der EU-Taxonomie einstecken. An den Plänen, Erdgas und Kernenergie in das Regelwerk für nachhaltige Finanztransaktionen aufzunehmen und unter bestimmten Voraussetzungen als “grün” zu klassifizieren, hielt die Brüsseler Behörde dennoch fest.

Lediglich kleinere Anpassungen hatten die Verantwortlichen angekündigt. So wurden etwa die Auflagen für Gaskraftwerke im Vergleich zum bereits heftig diskutierten Entwurf noch einmal gelockert. Sehr zur Freude der Industrie. Umweltschützer hingegen laufen Sturm. Ob das umstrittene Vorhaben vor dem Inkrafttreten noch gekippt werden kann, bleibt derweil fraglich. Timo Landenberger und Charlotte Wirth haben die Reaktionen zusammengefasst.

Seit Jahrzehnten handeln Experten aus Industrie und Forschung in den Normungsgremien in Europa technische Spezifikationen und Verfahren aus, abseits der Öffentlichkeit und weitgehend unbehelligt von der Politik. Das soll sich nach dem Willen der EU-Kommission ändern: Regierungen, Industrie und Experten sollen an einen Tisch, damit Europa nicht weiter Boden verliert auf China oder die USA. Denn: Was lange eine Spielwiese für Nerds war, ist inzwischen ein Spielfeld der großen Geopolitik. Till Hoppe analysiert, welches Ziel die Kommission mit ihrer neuen Standardisierungsstrategie verfolgt.

EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness sprach von einem “wichtigen Schritt zur klimaneutralen Wirtschaft”. Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihren delegierten Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie offiziell vorgelegt und darin Kernenergie und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltige Übergangslösungen eingestuft. Dies bedeute eine “zentrale Weiterentwicklung des Finanzsektors in Richtung Nachhaltigkeit”, womit die EU ihren ehrgeizigen Klimazielen gerecht werde.

In den vergangenen Wochen hatte es hingegen von vielen Seiten Kritik an dem Vorhaben gegeben. Auch die Wissenschaftler der Plattform für nachhaltiges Finanzwesen (Europe.Table berichtete), eine Expertengruppe der Kommission, die ursprünglich mit der Ausarbeitung der Taxonomie-Kriterien betraut wurde, hatten deutliche Nachbesserungen gefordert. Dem kam die Brüsseler Behörde nun aber nur in kleinen Teilen nach.

Für Gaskraftwerke hatten die Experten gefordert, die Grenzwerte von 270 Gramm CO2 pro kWh beziehungsweise von maximal 550kg CO2 jährlich deutlich zu verschärfen. Das hat die Kommission nicht getan. Vielmehr wurden die Bestimmungen sogar noch gelockert und die Zwischenziele für die Beimischung von CO2-ärmeren Gasen gestrichen. Lediglich die Vorgabe, dass Gaskraftwerke bis 2035 einen sogenannten Fuel Switch auf erneuerbare oder CO2-arme Gase vornehmen müssen, blieb bestehen.

Auch den Nachhaltigkeitsstempel für Atomkraft hatte die Plattform kritisiert. Zu lax seien die Kriterien, insbesondere auch für die Frage der Lagerung des radioaktiven Abfalls, für die es nach wie vor keine Lösung gebe. Dennoch hat die Kommission lediglich die Bestimmungen für die Pläne für geologische Tiefenlager etwas klarer gefasst, die die Mitgliedstaaten vorlegen müssen.

Das Problem der Endlagerung müsse man angehen, sagte McGuinness. Eben das sehe der Vorschlag aber auch vor. “Wir konzentrieren uns darauf, dass es einen Abfallplan gibt. Das ist ein Schritt nach vorne. Die Industrie muss voll verantwortlich sein für die Entsorgung.” Dabei hob die Kommissarin die Bedeutung einer Überprüfungsklausel hervor. Derzufolge sollen die Kriterien alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Bei allen Technologien würden signifikante Fortschritte dann berücksichtigt, Sicherheitslösungen inklusive.

“Wir müssen uns schneller von der Kohle wegbewegen, die noch immer 15 Prozent der Stromerzeugung in der EU ausmacht. Nun haben wir ganz klare Vorgaben mit engen Grenzen geschaffen, wie Erdgas und Atomenergie hierbei einen Beitrag leisten können”, sagte McGuinness. So fördere der vorgelegte Rechtsakt sogar Verbesserungen in den Technologien, die für den Übergang unabdingbar seien. Es geht nicht darum, diesen die Farbe Grün zu geben, sondern deren Bedeutung als Brückentechnologien anzuerkennen.

Die Kommissarin räumte aber ein: “Die Positionen liegen in den Mitgliedsstaaten wie auch in den EU-Institutionen weit auseinander“. Aber man habe “ein gutes Gleichgewicht gefunden”. Die Kommission habe über den Rechtsakt abgestimmt – “mit einer überwältigenden Zustimmung des Kollegiums”, so McGuinness.

Für Luxemburgs Energieminister Claude Turmes ist der Rechtsakt, wie er gestern von der Kommission angenommen wurde, “noch schlechter als der vorige Entwurf.” Es sei also noch akuter, ihn abzulehnen. Der Grünen-Politiker kritisierte außerdem das Zustandekommen des Regelwerks scharf: “Ich habe es noch nie erlebt, dass man ein Gesetz über die sekundäre Gesetzgebung ändert”, sagte er Europe.Table.

Turmes wirft der Brüsseler Behörde “klaren Machtmissbrauch” vor. “Wenn die Kommission jetzt auch in anderen Bereichen so handelt, dann sind wir nicht mehr in einer Demokratie, in der kleine Länder noch eine Chance haben, demokratisch mitzuentscheiden”, so der Minister. Gemeinsam mit Österreich werde Luxemburg deshalb Klage gegen den Rechtsakt vor dem EuGH einreichen (Europe.Table berichtete).

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) bekräftigten gestern ihre ablehnende Haltung. “Wir haben wiederholt deutlich gemacht, dass wir die Einbeziehung von Atomenergie in die Taxonomie für falsch halten. Das Ganze konterkariert das gute Konzept der Taxonomie und läuft ihren Zielen zuwider”, so Habeck. Die Bundesregierung werde jetzt beraten, wie sie mit dem Beschluss der EU-Kommission umgehe. Der Minister hatte bereits deutlich gemacht, dass Deutschland den Rechtsakt ablehnen sollte, sollte er in wesentlichen Punkten unverändert bleiben. Habeck: “Die für uns notwendigen Veränderungen sehen wir nicht.”

Andreas Golthau, Energieexperte am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, kann die Aufnahme von Erdgas und Kernenergie in die EU-Taxonomie nicht nachvollziehen und auch der Einstufung als Brückentechnologie nichts abgewinnen: “Wenn das eine Brücke sein soll, ist sie ziemlich kurz. Bis 2030 haben wir eine starke Gasnachfrage, aber danach geht es ganz schnell zurück. Wir reden also über acht bis zehn Jahre. Das ist keine Brücke. Das ist höchstens ein Hüpfer”, sagt der Politikwissenschaftler. Er ergänzte mit Blick auf die lange Bauzeit von Atomkraftwerken: “Wenn wir die Klimaziele bis 2030 und 2055 ernst meinen, dann können wir nicht auf Technologien hoffen, die als Energiequellen in 15 bis 20 Jahren zur Verfügung stehen”.

Die Industrie hingegen begrüßt den Kommissionvorschlag und insbesondere die Anpassungen im Gasbereich. “Mit einem Wolkenkuckucksheim von Zwischenzielen wie im Entwurf hätte die Kommission die Transformation mehr ausgebremst statt beschleunigt”, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

Auch der Bundesverband der Wasser- und Energiewirtschaft (BDEW) begrüßt die Streichung der Zwischenschritte. Die Anforderungen seien hier jedoch weiterhin sehr ambitioniert, vor allem der vollständige Fuel Switch auf erneuerbare und dekarbonisierte Gase als Brennstoff bis Ende 2035. “Entscheidend sind jetzt die richtigen politischen Rahmenbedingungen seitens der EU und auf nationaler Ebene. So ist beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zwingende Voraussetzung”, so BDEW-Geschäftsführerin Kerstin Andreae.

Zuversichtlich ist auch Markus Pieper, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU im EU-Parlament. “Die Gasbewertung hilft der Energiewende und den Energiepreisen in Deutschland. Es wird so auch für private Investoren attraktiv, in neue Gaskraftwerke einzusteigen. Die Umstellung auf Wasserstoff bekommt eine realistische Perspektive.”

Außerdem berücksichtige die EU-Taxonomie “angemessen die Energiehistorie der Staaten, die auf Kernkraft setzen. Die klaren Sicherheits- und Technologievorgaben sollten Deutschland und Österreich jetzt davon abhalten, sich in die Belange Finnlands oder Frankreichs einzumischen“, sagt Pieper mit Blick auf die ablehnende Haltung der Regierungen gegenüber der Aufnahme von Atomkraft in das Regelwerk.

Für Joachim Schuster, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Europaabgeordneten, hat die EU-Kommission mit der Annahme des Rechtsaktes eine wichtige Chance vertan. Klare Kriterien, nach denen beurteilt werden könne, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht, seien für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen des Green Deals von großem Wert. “Das geht aber nur auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht durch politische faule Kompromisse”, so der Abgeordnete.

Nun sieht der Politiker eine Gefahr auch für öffentliche Finanzierungsvorhaben: “Wenn man das einmal auf den Kapitalmärkten regelt, wird es natürlich auch zu einer Leitschnur für Ausgaben der EU selbst”, so Schuster. “Immer dann, wenn es um nachhaltige Projekte gehen soll, braucht man dafür eine Definition. Und es ergibt keinen Sinn, Nachhaltigkeit dann anders zu definieren als jetzt. Damit holen wir uns einen permanenten Streit ins Haus.”

Dass das Vorhaben der Kommission tatsächlich noch gestoppt werden kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Dafür bedürfte es im Rat einer qualifizierten Mehrheit von 20 der 27 Mitgliedsstaaten. Im Parlament müssten 353 der 705 Abgeordneten dagegen stimmen. Grüne, S&D sowie die Linken hatten bereits Widerstand angekündigt, sollte der Rechtsakt in dieser Form in Kraft treten. Sie kommen gemeinsam auf 260 Stimmen. Das Zünglein an der Waage könnten die Christdemokraten sein, denn die EVP-Fraktion ist in dieser Frage gespalten. Während Markus Pieper für eine “klare Zustimmung” plädiert, hatte Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der CDU/CSU, zuletzt deutliche Kritik geäußert und angekündigt, es sei wohl das Beste, “den Rechtsakt einzustampfen”.

Parlament und Rat haben nun vier Monate Zeit, den delegierten Rechtsakt zu prüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Die EU-Kommission geht gegenwärtig davon aus, dass der delegierte Rechtsakt zur Taxonomie am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Mit Charlotte Wirth

Seit Jahrzehnten handeln Experten aus Industrie und Forschung in den Normungsgremien in Europa technische Spezifikationen und Verfahren aus, abseits der Öffentlichkeit und weitgehend unbehelligt von der Politik. Die EU-Kommission will das nun ändern: Politik und Wirtschaft in Europa sollen sich des Themas auf hoher Ebene annehmen.

Technische Normen seien von strategischer Bedeutung, sagte Industriekommissar Thierry Breton bei der Vorstellung der neuen Standardisierungsstrategie. “Europas technologische Souveränität, die Fähigkeit, Abhängigkeiten zu verringern, und der Schutz der Werte der EU werden von unserer Fähigkeit abhängen, weltweit Normen festzulegen.”

Vor allem der schnell wachsende Einfluss Chinas, aber auch der USA, in dieser traditionellen Domäne Europas haben Politik und Industrie aufgeschreckt. “Die europäische Standardisierung bewegt sich in einem zunehmend umkämpften globalen Kontext”, schreibt die Kommission in ihrer Strategie. Bei kritischen Technologien wie Lithiumbatterien oder der Gesichtserkennung hätten andere Länder die Führung übernommen in internationalen Normungsgremien. Ihre Lösungen seien aber häufig unvereinbar mit europäischen Werten und Prioritäten. Zudem verschafften sie ihren Unternehmen dadurch Wettbewerbsvorteile auf den internationalen Märkten.

Europa müsse auf dem Gebiet daher agiler werden und künftigen Normungsbedarf frühzeitig erkennen, argumentiert die Kommission (Europe.Table berichtete). Sie schlägt dafür ein neues hochrangiges Forum vor, das Prioritäten identifizieren und die Vertretung europäischer Interessen in internationalen Gremien wie der Internationalen Organisation für Normung (ISO) oder der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) gewährleisten soll. In dem Forum sollen sich hochrangige Vertreter der Mitgliedstaaten, der nationalen und europäischen Normungsorganisationen sowie von Industrie und Zivilgesellschaft abstimmen. Das jährlich tagende Forum soll mit themenspezifischen Untergruppen unterlegt werden und mit den europäischen Industrieallianzen etwa für Batterien oder grünen Wasserstoff kooperieren.

Hinter diesem Konstrukt stehe der Versuch der Kommission, die Führungsetagen in Wirtschaft und Politik mit der Ebene der technischen Experten zu verknüpfen, so Sibylle Gabler, Leiterin der Regierungsbeziehungen beim Deutschen Institut für Normung (DIN). Das sei einen Versuch wert, “denn die ‘Chefsache Normung’ ist eben oft gerade nicht im Bewusstsein der Chefs”.

Auf Arbeitsebene will die Kommission einen neuen “Excellence Hub” schaffen, der die Expertise aus den unterschiedlichen Generaldirektionen der Behörde und den EU-Agenturen bündeln soll. Die Fachleute sollen frühzeitig technologische Trends antizipieren und neue Normungsprozesse anstoßen. Geleitet werden soll der Hub von einem Chief Standardisation Officer.

In ihrem neuen Arbeitsprogramm für 2022 hat die Kommission bereits sechs Gebiete identifiziert, in denen unter Hochdruck neue Spezifikationen erarbeitet werden sollen. Dazu zählen Standards für Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19, für das Recycling von kritischen Rohstoffen, für den Einsatz von grünem Wasserstoff, für CO2-armem Zement sowie für die Zertifizierung von Halbleitern und den Austausch von Daten. Die europäischen Standardisierungsorganisation CEN, CENELEC und ETSI sollen diese Bereiche nun in ihrer Arbeit priorisieren.

Die drei Organisationen sollen sich ebenfalls wandeln. Das gilt vor allem für ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen). Die Kommission zeigt sich besorgt, dass nicht-europäische Konzerne wie Huawei dort zu großes Gewicht haben: “Einige multinationale Unternehmen haben dort mehr Stimmen als die Organisationen, die die gesamte Gemeinschaft der Stakeholder vertreten”, heißt es in der Strategie.

Um den Einfluss zurückzudrängen, will die Kommission die EU-Normungsverordnung ergänzen: Die nationalen Standardisierungsorganisationen sollen eingebunden werden bei der Formulierung sogenannter harmonisierter Normen, die von der Kommission zur Umsetzung von EU-Recht in Auftrag gegeben wurden. Bei CEN und CENELEC ist diese Rückbindung bereits üblich, bei ETSI nicht. Bei DIN und Co verfügen ausländische Großunternehmen über weniger Gewicht.

Daneben will die Kommission die Dauer der Normungsverfahren durch eine Reihe von Maßnahmen verkürzen. Der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Andreas Schwab (CDU/EVP), sieht aber auch die Behörde selbst in der Verantwortung: Diese ziehe den Prozess unnötig in die Länge, “indem fertige Standards oft erst mit großer Verspätung im Amtsblatt veröffentlicht werden”.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist aber kaum strittig. “Mit großer Sorge” verfolge die deutsche Industrie die gezielte internationale Verbreitung von staatlich getriebenen, nationalen Technologiestandards aus China (China.Table berichtete), sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Dadurch entstehe die Gefahr einer Zersplitterung der technischen Marktzugangsbedingungen und ein Rückgang der Nachfrage nach deutschen und europäischen Technologien.

DIN-Chef Christoph Winterhalter lobt den Ansatz der Kommission: “Das sehr strategische Vorgehen Chinas in der Normung erfordert eine gemeinsame Identifizierung und Priorisierung von strategischen Schlüsseltechnologien Europas”, sagte er Europe.Table.

Wolfgang Weber, Geschäftsführer des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) betont, europäische Positionen müssten sich wieder vermehrt in internationalen Normen wiederfinden. Anderenfalls drohe die Gefahr, bei Zukunftstechnologien abgehängt zu werden. Die Einführung eines hochrangigen Forums stelle hier die Weichen, “um das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und den Normungsorganisationen zu intensivieren”.

04.02.2022 – 09:00-18:00 Uhr, online

EEN, Seminar Matchmaking für Horizon Europe Cluster 5 “Klima, Energie, Mobilität”

Bei der Veranstaltung des Enterprise Europe Network (EEN) werden unter anderem Lösungen für den Klimawandel, eine nachhaltige Energieversorgung und -nutzung, den Verkehr und intelligente Mobilitätsdienste thematisiert. INFOS

04.02.-06.02.2022, online

HSS, Seminar EU-Agrarpolitik

Bei diesem Seminar zur EU-Agrarpolitik der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Landwirtschaft diskutiert. Weitere Themen sind die Folgen der Energiekrise, des Klimawandels und der EU-Klimapolitik für die Landwirte Europas. INFOS & ANMELDUNG

07.02.2022 – 09:00-10:00 Uhr, online

GMF, Presentation Russia’s Security Ultimatums: A Conversation with Latvia’s Defense Minister on Implications for NATO

The German Marshall Fund (GMF) will be hosting a discussion with Latvian Defense Minister and Deputy Prime Minister Artis Pabriks to discuss the current Russia-Ukraine conflict and the role of NATO. REGISTRATION

07.02.-09.02.2022, online

Konferenz Europe 2022 – Towards A Competitive Europe

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt und Wirtschaftswoche diskutieren führenden Entscheider:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über aktuelle Herausforderungen in Europa, wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Sicherheitspolitik. INFOS & ANMELDUNG

08.02.2022 – 10:00-13:00 Uhr, online

Eco, Seminar Safer Internet Day

Das Seminar des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) soll über den geeigneten Umgang mit eigenen und fremden Bildern im digitalen Raum sowie über Online-Straftaten im schulischen Kontext informieren. INFOS & ANMELDUNG

08.02.2022 – 13:30-16:30 Uhr, online

VDE, Seminar Software Updates bei Medizinprodukten: Was ist aus regulatorischer Sicht zu beachten?

Die Referenten des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) berichten von Erfahrungen im Umgang mit medizinischer Software und von der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. INFOS & ANMELDUNG

08.02.-09.02.2022, online

Eurelectric, Conference E-Vision 2022 – Power Sector Accelerating e-mobility

E-Vision 2022 will discuss current trends, challenges and opportunities in e-mobility. In various sessions visions of e-mobility, collaboration opportunities among sectors, policy and regulation as well as innovation will be discussed. INFOS & REGISTRATION

09.02.2022 – 17:30-19:00 Uhr, online

EU-Kommission, Diskussion Unser Europa, unsere Zukunft

Bei dieser Veranstaltung werden die Ergebnisse der Konsultation “Unser Europa, unsere Zukunft” mit Vertreter:innen des Auswärtigen Amts, des französischen Ministeriums für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, des Bundestags und der Europäischen Kommission diskutiert. ANMELDUNG BIS 06.02.2022

Die belgische Datenschutzbehörde hat am Mittwoch ihre lange erwartete Entscheidung zu einem zentralen Aspekt von Cookie-Bannern vorgelegt. Demnach ist das “Transparency and Consent Framework” (TCF), auf dem praktisch alle europäischen Cookie-Banner basieren, nicht mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu vereinbaren. Obwohl die Behörde nur ein vergleichsweise geringes Bußgeld von 250.000 Euro verhängt hat, bringt sie mit ihrer Entscheidung die Milliardenindustrie der Onlinewerbung ins Wanken.

Worum geht es? Wann immer Nutzer einen Cookie-Banner akzeptieren oder zurückweisen, wird ein sogenannter “TC String” an mitunter Hunderte Werbepartner und Dienstleister geschickt. Hierin ist festgehalten, welchen Datenverarbeitungen zugestimmt wurde. Diese Information wird dann an die Werbepartner einer Website oder App verschickt, die daraufhin die entsprechenden Informationen in Nutzerprofilen kombinieren. In dem Real Time Bidding-Verfahren werden anschließend Werbeplätze einzeln versteigert.

Laut einer Studie der Grünen/EFA laufen solche Werbeauktionen pro Internetnutzer über 300 Mal pro Tag ab (Europe.Table berichtete). Deshalb sehen die Datenschützer diese Datenweitergabe höchst kritisch. Sie haben entschieden, dass es sich bei dem “TC String” auch um ein personengebundenes Datum handelt, obwohl er keinen Hinweis auf den Namen der Person enthält. Es reicht aber aus, den TC-String zum Beispiel mit der IP-Adresse zu kombinieren, um einzelne Internetnutzer nachverfolgbar zu machen. Die Beschwerdeführer unterstellen, dass aus dem System systematisch Nutzerdaten ohne deren Einverständnis abgezogen werden.

Diese regulatorische Weichenstellung hat fundamentale Auswirkungen. Das TCF wurde eigentlich als “freiwilliger Standard” entwickelt, an dem sich alle Beteiligten der Werbeindustrie auf eigene Verantwortung beteiligen können. Die belgischen Datenschützer sehen die IAB Europe, die den Standard entwickelt hat, aber in der Verantwortung für die Daten, die über das System verbreitet werden. Die Werbe-Organisation hat nun zunächst zwei Monate Zeit, um einen Plan vorzulegen, um die Mängel zu beseitigen.

Diese Mängel sind gemäß der 127 Seiten langen Begründung der Entscheidung gravierend. So halten die Datenschützer das System in der heutigen Form intransparent und unfair gegenüber den Verbrauchern. Diese hätten keine Kenntnis, in welchem Umfang im Hintergrund ihre Daten zwischen Hunderten Firmen ausgetauscht werden. “Im TCF-System muss Ordnung hergestellt werden, damit die Nutzer wieder die Kontrolle über ihre Daten zurückerhalten”, sagt der für das Verfahren zuständige Datenschützer Hielke Hijmans.

Die IAB Europe widerspricht der Entscheidung. Gegen die Feststellung, dass sie für die Datenverarbeitung von über 1000 Firmen mitverantwortlich sein soll, will sie sich die Organisation gegebenenfalls mit juristischen Mitteln wehren. Gleichzeitig zeigt sich die IAB Europe optimistisch, im vorgegebenen Zeitrahmen von maximal einem halben Jahr einen DSGVO-kompatiblen Nachfolger des heutigen TCF-Systems vorlegen zu können.

Die Entscheidung könnte auch auf die derzeitigen Trilog-Verhandlungen zum Digital Services Act Einfluss haben (Europe.Table berichtete). Die Abgeordneten des Europaparlaments wollen der Werbewirtschaft enge Beschränkungen auferlegen, welche Daten sie zu Werbezwecken austauschen können. Ändert sich nun die Art wie das Werbesystem funktioniert auf fundamentale Weise, könnten Regeln ins Leere greifen oder im Gegenteil noch größere Wirkung entfalten.

Die Europaabgeordnete Alexandra Geese (Grüne/EFA) zeigt sich hocherfreut: “Die Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde bestätigt, was wir schon seit längerem wussten: Die Online-Werbeindustrie und ihr Brachenverband IAB haben die Grundrechte von Millionen Europäer:innen systematisch untergraben“, sagt sie auf Anfrage von Europe.Table. Lediglich das Bußgeld sei viel zu gering ausgefallen. Der Europaabgeordnete Tiemo Wölken (SPD/S&D) erwartet, dass die Effekte enorm sein werden: “Die heutige Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde ist ein wahrhaftiges Datenschutz-Erdbeben.” Es solle niemand mehr gegen den eigenen Willen ausspioniert werden. “Das Europäische Parlament fordert das mit klarer Mehrheit, der Rat muss sich jetzt entscheiden, was ihm wichtiger ist: die Interessen von Großunternehmen oder die Grundrechte europäischer Bürger:innen”, so Wölken.

Auch die Beschwerdeführer zeigen sich zufrieden. “Die heutige Entscheidung befreit Hunderte Millionen Europäer von dem Konsens-Spam und von der tieferen Gefahr, dass ihre persönlichsten Daten unter Tausenden von Firmen herumgereicht werden”, sagte Johnny Ryan vom Irish Council for Civil Liberties (ICCL). Er hatte zusammen mit anderen europäischen Organisationen das Verfahren in Gang gebracht. Torsten Kleinz

Seit drei Wochen verhandeln EU-Parlament, Rat und Kommission über den Digital Markets Act, die ersten Kompromisse könnten nun heute beim zweiten Trilog fixiert werden. Dazu zählt dem Vernehmen nach auch, Webbrowser und Virtuelle Assistenten in den Geltungsbereich des Regelungswerks aufzunehmen. Auch bei den Bestimmungen, die ein Umgehen der Verhaltensvorgaben durch Gatekeeper-Plattformen verhindern sollen (Artikel 7), habe man sich bereits weitgehend angenähert, heißt es in Verhandlungskreisen.

Der zweite Trilog zum Digital Markets Act werde “die bereits auf Arbeitsebene erreichten Einigungen festzurren”, sagt der Berichterstatter des EU-Parlaments, Andreas Schwab (CDU/EVP). Außerdem werde man über die Gebote und Verbote für Gatekeeper (Artikel 5 und 6) sprechen. Das Parlament habe diese Gebote und Verbote in einigen wenigen Schlüsselpunkten gestärkt, um für mehr Wettbewerb und Innovation in digitalen Märkten zu sorgen. Der Rat müsse sich nun ernsthaft mit den Vorschlägen auseinandersetzen.

Dabei geht es zum einen um die Forderung des Parlaments, die großen Plattformen zur Interoperabilität ihrer Messengerdienste und sozialen Netzwerke mit Konkurrenzangeboten zu zwingen. Hier werden laut Teilnehmern zwei Modelle diskutiert: Das erste würde etwa Facebook dazu zwingen, eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, damit Nutzer von Signal oder Telegram auch WhatsApp-Kunden erreichen können; die Alternative wäre ein offener Standard, der als Basis für die Kommunikation der unterschiedlichen Dienste dient. Dabei müsse man darauf achten, nicht Innovationen abzuwürgen oder die Anbieter auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner etwa in Sachen Datenschutz zu verpflichten.

Ein zweiter großer Diskussionspunkt ist die Forderung des Parlaments, das Sammeln personenbezogener Daten für zielgerichtete Werbung zu beschränken. Hierüber wird auch im parallellaufenden Trilog zum Digital Services Act gesprochen (Europe.Table berichtete). Der Rat hat sich dabei, wie bei den anderen Geboten und Verboten, bislang kaum bewegt. Die französische Ratspräsidentschaft werde auf Basis eines unveränderten Mandats in den zweiten Trilog gehen, heißt es. Die heiße Phase der Verhandlungen beginne daher erst danach. Das erklärte Ziel, bis Ende März eine Einigung zu erzielen, sei aber weiter realistisch. tho

Die französische Ratspräsidentschaft will einen ethischen Rahmen als Grundlage für den geplanten Europäischen Gesundheitsdatenraum entwickeln (Europe.Table berichtete). Auf der Fachkonferenz “Citizenship, Ethics and Health Data” fiel der Startschuss für die Initiative. Die Ziele, die man mit der Schaffung des European Health Data Space (EHDS) verfolge, seien ohne das Vertrauen der Bürger:innen nicht zu erreichen, betonte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. “Der EHDS wird für und mit den Bürger:innen geschaffen oder gar nicht”, sagte er.

Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), begrüßte die französische Initiative, sich auf gemeinsame ethische Prinzipien im Umgang mit digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen zu verständigen. Sie verwies dabei auf die von der EU veröffentlichten ethischen Prinzipien im Umgang mit digitaler Gesundheit. Diese würden einen wertvollen Beitrag für eine wertebasierte Ausgestaltung eines europäischen Gesundheitsdatenraums leisten.

Ein ethischer Rahmen sei wichtig, auch um den Unterschied zur Nutzung der Digitalisierung in anderen Regionen der Welt zu verdeutlichen. “Weder maximale Profitsteigerung noch vollständige staatliche Kontrollmöglichkeiten sind das Ziel unserer Digitalisierungsanstrengungen”, sagte Dittmar.

Die finnische Gesundheitsministerin Ingvild Kjerkol betonte, dass die Umsetzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen mit einer intensiven Diskussion der ethischen Fragen einhergehen muss. Das zeige die Erfahrung bei der Schaffung des finnischen Gesundheitsdatenraums. Auch in Bezug auf den European Health Data Space müsse eine einheitliche europäische Position erarbeitet werden. ank

Energiekommissarin Kadri Simson sieht die EU gegen Versorgungsengpässe gewappnet. “Wir gehen davon aus, dass die in der EU verfügbaren Gasvorräte und unsere gut ausgebauten Netze von Energieterminals uns vor größeren Problemen bei der Versorgungssicherheit schützen werden”, sagte sie bei einer Aussprache im Industrie-Ausschuss (ITRE) des EU-Parlaments. Dennoch sei es “sehr wichtig, dass wir die Situation weiter beobachten und uns auf regionaler und nationaler Ebene sorgfältig auf jedes Szenario vorbereiten”.

Steigende LNG-Importe im Januar als Reaktion auf die rekordhohen Energiepreise im Dezember hätten gezeigt, dass Europa auf eine diversifizierte und “voll funktionsfähige Gasinfrastruktur” zählen könne. Die vergangenen Monate hätten insgesamt gezeigt, wie widerstandsfähig der europäische Energiemarkt sei und inwieweit man auf die abnehmenden Gaslieferungen aus Russland reagieren könne (Europe.Table berichtete), so die Estin.

Um auch langfristig drastischen Preisschwankungen entgegenzuwirken, sprach sie sich unter anderem für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, für ausreichende Gasspeicherungsmöglichkeiten vor dem Winter, die Ermöglichung gemeinsamer Gaseinkäufe und eine weitere Diversifizierung der Versorgung aus. Es gebe zudem noch freie LNG-Kapazitäten, die genutzt werden könnten, um zusätzliche Gaslieferungen in den europäischen LNG-Terminals aufzunehmen, sagte Simson.

Einige EU-Parlamentarier:innen wie die dänische EVP-Abgeordnete Pernille Weiss kritisierten Simson, da sie die Energieautarkie der Mitgliedstaaten in Gefahr sehen. Jens Geier (S&D/SPD) dagegen begrüßte Simsons “Schritte in Richtung Energieaußenpolitik”. Dies sei nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig notwendig, da er davon ausgehe, dass die EU von Energieimporten abhängig bleibe. luk

Das zweithöchste Gericht der EU hat gestern eine Entscheidung der EU-Kommission bestätigt, eine langjährige Kartelluntersuchung gegen den russischen Gasriesen Gazprom ohne Zahlung einer Geld-Strafe beizulegen. Die Kommission hatte 2018 die Zugeständnisse von Gazprom in der Untersuchung akzeptiert, darunter die Zusage, seine Preisstruktur zu reformieren und Konkurrenten in Osteuropa Fuß fassen zu lassen. Dadurch konnte Gazprom eine Strafe vermeiden, die theoretisch bis zu zehn Prozent seines weltweiten Umsatzes hätte betragen können.

Der polnische Konkurrent PGNiG, die polnische Regierung und einige osteuropäische Länder kritisierten den Vergleich als zu milde für Gazprom. PGNiG hat den Vergleich vor dem Gericht in Luxemburg angefochten und das EU-Gericht gebeten, die Zurückweisung ihrer Beschwerde über die angeblich missbräuchlichen Praktiken von Gazprom durch die Kommission aufzuheben. Das lehnten die Richter ab.

Das Gericht wies jedoch in einem zweiten Urteil die Entscheidung der Kommission zurück, die Beschwerde von PGNiG gegen Gazprom abzulehnen, da die Kommission die Verfahrensrechte des Unternehmens nicht beachtet habe. “Das Urteil des Gerichts bedeutet, dass die Europäische Kommission die Beschwerde von PGNiG erneut prüfen muss”, erklärte der Vorstandsvorsitzende von PGNiG, Pawel Majewski, auf Twitter. “Wir hoffen, dass die Europäische Kommission die Gelegenheit des heutigen Urteils nutzen wird, um entschieden gegen die Verstöße von Gazprom gegen das Wettbewerbsrecht vorzugehen”, fügte er hinzu.

Gazprom lehnte eine Stellungnahme ab. Das Unternehmen musste seinen Kunden erlauben, niedrigere Preise zu verlangen, wenn seine Preise von Benchmarks wie den westeuropäischen Gashandelsplätzen abwichen, indem es sein altes System der Kopplung der Preise an den Ölpreis abschaffte. Diese Regelung erwies sich als umstritten. Die Spotgaspreise in Europa erreichten im Dezember ein Allzeithoch und lagen weit über den von Gazprom in seinen langfristigen Verträgen festgelegten Preisen. Vertreter der russischen Regierung hatten kürzlich erklärt, dass Russland bereit sei, seine Gasexporte im Rahmen langfristiger Verträge zu erhöhen. rtr

Die Volkswagen-Tochter Scania hat den Rechtsstreit über eine hohe Geldbuße wegen des Lkw-Kartells vor dem EU-Gericht in Luxemburg verloren. Die Klage werde abgewiesen und die verhängte Geldbuße von rund 880 Millionen Euro bestätigt, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Scania hatte den Bußgeldbeschluss von 2017 angefochten, weil dieser auf denselben Beweisen beruhte wie ein Vergleichsverfahren der EU-Kommission mit anderen am Kartell beteiligten Herstellern. An diesem hatten sich die Schweden zunächst auch beteiligt, dann aber einen Rückzieher gemacht. Das zweigleisige Vorgehen der EU sei rechtmäßig, erklärte das EU-Gericht.

Die EU-Kommission hatte 2016 gegen die vier europäischen Lkw-Hersteller Daimler, Volvo, Iveco und DAF wegen Preisabsprachen eine Rekordstrafe von fast drei Milliarden Euro verhängt. Auf Daimler als Marktführer entfiel mit etwa einer Milliarde Euro der größte Teil. Das Bußgeld gegen Scania wurde 2017 verhängt. Der Scania-Schwester MAN wurde die Strafe nach der Kronzeugenregelung erlassen, weil sie das Kartell verraten hatte. Das illegale Bündnis bestand der EU zufolge von 1997 bis zur ersten Razzia der Behörde 2011. Bis 2004 hätten sich Mitglieder der höchsten Führungsebene am Rande von Messen oder Konferenzen abgesprochen, mit dem Ziel, den Wettbewerb am Lkw-Markt in Europa zu beschränken. rtr

Im Jahr 2021 gehörten Alphabet (Googles Mutterkonzern), Amazon, Apple, Meta (wie sich Facebook heute nennt) und Microsoft gemessen an Umsatz und Gewinn zu den größten Unternehmen der Welt. Allein diese fünf Unternehmen haben ihre Marktkapitalisierung um einen Betrag gesteigert, der größer ist als das BIP Italiens (2,5 Billionen Dollar gegenüber 2,1 Billionen Dollar). Auf Big Tech entfällt inzwischen fast ein Viertel der Marktkapitalisierung des US-Leitindex S&P 500 und ein Viertel der Forschungs- und Entwicklungsausgaben börsennotierter US-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. Amazon ist der fünftgrößte Arbeitgeber der Welt, und er wächst weiter.

Was kann gegen die wachsende Marktdominanz dieser Unternehmen getan werden? Zunächst einmal erfordert die Situation eine proaktivere Regulierungsagenda, damit die Behörden nicht ständig Anstrengungen unternehmen müssen, um gleichzuziehen. Was wir heute haben, ist ein fallweise geführter regulatorischer “Zermürbungskrieg”, der häufig in Form von Rechtsstreitigkeiten wegen früherer Geschäftspraktiken ausgetragen wird. Nach einem langwierigen Berufungsverfahren läuft das Ergebnis fast immer auf “zu wenig, zu spät” hinaus.

Das Problem wird durch einen Mangel an aufgeschlüsselter finanzieller Offenlegung der großen Technologieunternehmen noch verschärft. Anhand ihrer aggregierten Angaben lässt sich nicht einmal mehr ansatzweise erklären, wie sie arbeiten. Investoren und Regulierungsbehörden müssen mehr wissen. Wie viele Menschen nutzen WhatsApp jeden Monat und wie viele Stunden lang? Wie hoch ist die Gewinnspanne des Apple App Store? Wie groß ist der Anteil von Microsoft Azure am Cloud-Computing-Markt?