heute Nachmittag stellt die Kommission ihr Paket gegen hohe Energiepreise vor. Wie aus einem Entwurf hervorgeht, ist geplant, eine dynamische Preisobergrenze für den wichtigsten Leitindex TTF festzulegen – ein Kompromiss in der seit Monaten anhaltenden Debatte um den allgemeinen Gaspreisdeckel. Der Entwurf, der Europe.Table vorliegt, sieht zudem Jointventures zum gemeinsamen Gaseinkauf vor. Kommission und Mitgliedstaaten sollen in einem Lenkungsgremium vertreten sein. Details zu den Kommissionsplänen hat Manuel Berkel.

Partner, Wettbewerber, Systemrivale – das ist der Dreiklang, mit dem die EU ihre Einschätzung Chinas beschreibt. Das soll so beibehalten werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern nach dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Doch in den Vordergrund rücke zunehmend der mittlere Teil: Wettbewerber. Eine deutlich härtere Linie gegenüber Peking empfiehlt auch der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS). Vor allem die Taiwan-Frage habe “sehr störende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der EU und China gehabt”, heißt es in einer neuen Einschätzung des EEAS. Amelie Richter berichtet über die aktuelle europäische Perspektive auf die Volksrepublik.

Ismail Ertug (SPD), der Berichterstatter für die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR), ist noch nicht zufrieden mit seinem Bericht. Er wünscht sich einen Sanktionsmechanismus, der dafür sorgen soll, dass die Mitgliedstaaten die Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur auch wirklich umsetzen. Weil er dafür im Verkehrsausschuss keine Mehrheit bekommen hat, bringt er ihn morgen noch einmal im Plenum zur Abstimmung. Bis dahin muss er vor allem Abgeordnete der EVP und der Renew-Fraktion überzeugen. Die aber fürchten Bürokratie und fehlende Rechtssicherheit, wie Lukas Scheid analysiert.

Trotz schwerer Krisen ist Samih Shoukry, designierter Präsident der COP27, zuversichtlich, was die weltweiten Anstrengungen für den Klimaschutz betrifft. Doch in vielen Punkten sieht er vor allem die Industrieländer in der Pflicht, wie Sie im Standpunkt lesen können.

Seit Monaten setzen sich einige Mitgliedstaaten für einen allgemeinen Gaspreisdeckel in der EU ein. Die Kommission buchstabiert nun den Kompromiss aus: Der Rat soll eine dynamische Preisobergrenze für den wichtigsten Leitindex TTF festlegen, heißt es in einem Entwurf für eine Verordnung des Rates aus der Kommission, welcher Europe.Table am Montag vorlag. Die endgültige Fassung will die Kommission heute Nachmittag vorstellen.

Ausdrücklich weiter möglich sein sollen nach dem Entwurf sogenannte Over-the-counter-Geschäfte abseits der Börsen. “Wenn sich die EU auf eine Preisobergrenze für den TTF einigt, besteht die Gefahr, dass Händler auf andere Marktplätze ausweichen oder Gas außerbörslich handeln”, bestätigt die Energierechtlerin Catherine Banet vom Centre on Regulation in Europe (Cerre). “Dies hängt jedoch von der genauen Formulierung in den langfristigen Lieferverträgen ab. Wenn der Preis explizit an den TTF und den TTF-Vertragsverlauf gekoppelt ist und nicht an mögliche andere Indizes, hat der Käufer kaum eine Möglichkeit auszuweichen.”

Der Notfalleingriff soll auf maximal drei Monate befristet werden, wie es in dem Kommissionsentwurf heißt. Die Regulierungsagentur ACER wird zudem beauftragt, kurzfristig mehr Transparenz über die Preise von LNG-Importen herzustellen. Mit der Zeit soll daraus der alternative Preisindex entstehen, den die Kommission schon seit Längerem in Aussicht stellt.

“Möglichkeiten für den Gaskäufer zu klagen, sehe ich kaum“, sagt Banet. “Mit neuen Marktmechanismen für den TTF würde die EU nicht direkt in die Lieferverträge zwischen Verkäufern und Käufern eingreifen.”

Begrenzen will die Kommission außerdem wie angekündigt die Volatilität im Strom- und Gashandel. In einem Rechtsakt will die Kommission Regeln für Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages festlegen – mit dem Schwerpunkt auf Derivaten für den Frontmonat. Händler sollen außerdem die Möglichkeiten bekommen, auch bargeldlose Sicherheiten zu hinterlegen – einschließlich Staatsgarantien. Entsprechende Regeln entwickelt derzeit die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).

Mit dem Gesetzentwurf will die Kommission das Gassparen stärken. Die Mitgliedstaaten sollen ausdrücklich das Recht bekommen, unter Umständen den “nicht lebensnotwendigen Bedarf” geschützter Kunden zu reduzieren. Zu diesen zählen auch Haushalte. Im deutschen Energierecht gibt es die Unterscheidung in lebensnotwendigen und nicht-lebensnotwendigen Bedarf bereits. “Sowohl nicht geschützte als auch geschützte Kunden können lebenswichtigen Bedarf an Gas haben”, schrieb die Bundesnetzagentur bereits Anfang September.

Die Kommission stellt aber klar, dass der Bedarf von “schutzbedürftigen Kunden” im Sinne der Gasbinnenmarkt-Richtlinie nicht reduziert werden darf. Welche dies sind, legen die Mitgliedstaaten fest. Geschützten Kunden darf außerdem nicht die Gasversorgung abgeklemmt werden, so der Entwurf. Ausgeweitet wird zudem die bevorzugte Gasversorgung von Kraftwerken, die zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung wichtig sind. Deutschland wird dabei nach einem Anhang der Verordnung bis Ende 2023 der Staat sein, der nach Italien und Spanien die drittgrößten Mengen an Gas zur Verstromung verbrauchen wird.

Für eine Gasmangellage sieht der Entwurf nun genauere Regeln vor, falls ein Mitgliedstaat einem anderen Gas liefert und beide zuvor keine Solidaritätsvereinbarung abgeschlossen haben. Geregelt wird nun unter anderem, dass sich die Vergütung nach einem 30-Tages-Durchschnitt des Gaspreises richtet, um hohe Schwankungen zu nivellieren.

Ein Schwerpunkt des Pakets ist die Energieplattform, über die im kommenden Sommerhalbjahr die Gasspeicher wieder befüllt werden sollen. Bis zum “frühen Frühjahr 2023” soll der temporäre Mechanismus zur gemeinsamen Gasbeschaffung installiert sein.

Im ersten Schritt soll ein einzelner privater Dienstleister die Nachfrage der Gasunternehmen in der EU aggregieren. Grundsätzlich ist die Teilnahme freiwillig. Allerdings sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 15 Prozent ihrer Gasspeicherverpflichtungen über die gemeinsame Plattform zu erfüllen. Für die EU insgesamt würde dies 13,5 Milliarden Kubikmeter ausmachen, heißt es in dem Entwurf.

Im zweiten Schritt können Gasunternehmen, die sich an der Nachfrage-Plattform beteiligt haben, Jointventures für die gemeinsame Beschaffung bilden. Die Kommission will ausdrücklich mehrere Zusammenschlüsse ermöglichen, weil sich die Anforderungen in der Staatengemeinschaft unterschieden. Kommission und Mitgliedstaaten sollen in einem Lenkungsgremium vertreten sein.

“Für Joint Ventures zur gemeinsamen Gasbeschaffung muss die Kommission einen Weg finden, der mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist”, sagt Regulierungsexpertin Banet. Es gebe bereits Präzedenzfälle für die gemeinsame Beschaffung, zum Beispiel während der Corona-Krise. “Die Kommission muss jedoch einen Mechanismus finden, der den Wettbewerb weniger verzerrt“, sagt Banet. “Zu diesem Zweck sollte sie sich an den jüngsten Änderungen der horizontalen Gruppenfreistellungsverordnungen und der horizontalen Leitlinien orientieren, die derzeit überarbeitet werden.”

Weitere Maßnahmen plant die Kommission, wie aus dem Entwurf hervorgeht, um LNG-Terminals und Leitungen für den Weitertransport innerhalb der EU optimal auszunutzen. So sollen Netzbetreiber Durchleitungsrechte schneller wieder vergeben können, falls sie nicht genutzt werden. Für Flüssiggas-Terminals soll eine Regelung aus dem neuen Gasbinnenmarkt-Paket vorgezogen werden, um einen Sekundärmarkt für ungenutzte Kapazitäten zu etablieren.

In Peking kommt der Parteitag zusammen – und auch gut 8.000 Kilometer Luftlinie weiter im Westen spielt die künftige Ausrichtung der Volksrepublik eine entscheidende Rolle. Die EU wird ihren bekannten Dreiklang aus “Partner-Wettbewerber-Systemrivale” zunächst in dieser Form beibehalten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach dem Treffen der Außenminister der EU-Staaten in Luxemburg. Der derzeit in der Mitte stehenden “Wettbewerber” (auf Englisch “competitor”) komme aber zunehmend zu Tragen, sagte Borrell. Denn so trete China derzeit auf. “Wir können nicht so tun, als gäbe es China nicht”, betonte der Spanier.

Die EU-Außenminister hatten zuvor erstmals seit längerer Zeit die EU-China-Strategie sowie eine neue Einschätzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) besprochen. Auch über die Rede des chinesischen Staatschefs Xi Jinping habe man beim Außenrat debattiert, so Borrell. Diese habe gezeigt, wie China auch künftig im Weltgeschehen “eingreifen” werde. Vergangene Woche hatte der EU-Außenchef noch mit weit schärferen Aussagen für Aufsehen gesorgt (China.Table berichtete). “Sie – China und Russland – haben unseren Wohlstand begründet. Das ist eine Welt, die es nicht mehr gibt”, hatte Borrell gewarnt.

Eine Woche später klingt Borrell weniger inbrünstig. Die Tendenz ist jedoch auch hier deutlich: Es geht in Richtung zunehmender Konfrontation mit Peking. Wo es möglich sei, müsste allerdings weiterhin kooperiert werden, betonte unter anderem die französische Außenministerin Catherine Colonna nach dem Treffen. Am Donnerstag stehen die Beziehungen zu Asien auf der EU-Gipfel-Agenda der Staats- und Regierungschefs – welchen Teil China dabei einnehmen wird, ist jedoch noch nicht klar.

Auch ob die Einschätzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes bei dem Gipfeltreffen besprochen wird, ist noch offen. In dem Papier empfiehlt der EEAS eine deutlich härtere Linie gegenüber der Volksrepublik: Die Volksrepublik müsse uneingeschränkt als Konkurrent mit nur begrenzten Bereichen für eine potenzielle Zusammenarbeit betrachtet werden. “China ist zu einem noch stärkeren globalen Wettbewerber für die EU, die USA und andere gleichgesinnte Partner geworden”, heißt es in dem Text. Die Bewertung des EEAS unterstreicht so die bemerkenswerte Verschlechterung der Beziehungen zwischen Brüssel und Peking seit dem Aufsetzen der China-Strategie im Jahr 2019.

Vor allem die Taiwan-Frage habe “sehr störende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der EU und China gehabt”. Die Lösung müsse sein, “sich auf Deeskalation und Abschreckung zu konzentrieren, um die Erosion des Status quo zu verhindern”, rät der Auswärtige Dienst. Aber auch Chinas “Demontage von ‘Ein Land, zwei Systeme’ in Hongkong”, das Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger sowie schwere Menschenrechtsverletzungen seien Signale für eine “verstärkte politische Abschottung und staatlich geführten Interventionismus”, warnt der Außendienst.

Brüssel müsse außerdem seine Strategie gegenüber Drittstaaten, vor allem im globalen Süden, ausbauen. China sei der Ansicht, dass die derzeitige Weltordnung “nicht an die Realität” der Entwicklungsländer angepasst sei, betont das EEAS-Papier. Das bedeute, China werde Positionen “entgegengesetzt zu denen der EU in multilateralen Foren” unterstützen. Zu sehen ist das bereits an der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (China.Table berichtete).

Im Kampf der Narrative müsse die EU dringend ihre Reichweite erhöhen, “um auf Widersprüche und Risiken hinzuweisen” in Chinas Darstellungen reagieren zu können. Die Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” könne dabei laut EEAS einen Schlüssel darstellen. “Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass chinesische Angebote an seine Partner weiterhin eine große Attraktivität haben. Die EU sollte ein besseres Angebot machen, indem sie ihre eigenen Versprechen einlöst”, betont das Papier.

Daneben führt der Auswärtige Dienst Empfehlungen an, die in Brüssel nicht zum ersten Mal zu hören sind: Die EU sollte enger mit den USA kooperieren und ihre Abwehr gegen Cyber- und hybride Bedrohungen besser aufstellen. Der EEAS wartet bereits seit längerem auf ein Mandat der EU-Kommission, um chinesische Desinformation durch eine eigene Taskforce angehen zu können.

Zudem müssten die Lieferketten diverser gestaltet und Beziehungen zu Staaten in der Indo-Pazifik-Region gestärkt werden, heißt es in der Einschätzung. Die Abhängigkeit der EU von China bei Halbleitern und bestimmten Seltenerdmetallen wird in dem Papier als “strategische Schwachstelle” bezeichnet, in der neben den diversifizierten Lieferketten auch eine stärkere Inlandsproduktion und andere Initiativen wie ein besseres Recycling innerhalb der EU gefordert werden. Das fünfseitige Dokument enthält nur einen Absatz zu Bereichen mit demnach “begrenzter potenzieller Zusammenarbeit” mit China: Klima, Umwelt und Gesundheit.

Die EU müsse eine einheitliche Botschaft gegenüber China ausdrücken, betont der EEAS in seiner Einschätzung. Beobachter sahen das am Montag nicht zuletzt als Wink in Richtung Berlin. Denn dort bereitet sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf seine erste Reise nach Peking vor. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron soll ebenfalls bald in die Volksrepublik reisen. “Bei den Besuchen ist es sinnvoll, eine gemeinsame Botschaft zu haben – auch wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen, muss es eine Botschaft sein”, zitiert “South China Morning Post” einen EU-Diplomaten. Ob auch Berlin in China zukünftig vor allem einen “Wettbewerber” sieht, wird sich zeigen.

19.10.-21.10.2022, Hannover

Messe CMM – Connected mobile Machines and Mobility

Die Messe bietet technische Komponenten und Dienstleistungen, die mobile Maschinen und Fahrzeuge autonom machen. INFOS & ANMELDUNG

19.10.-20.10.2022, Berlin

DGAP, Conference European Think Tank Conference 2022

The German Council on Foreign Relations (DGAP) brings together think tankers and think tank partners from all over Europe to discuss trends, share good practices and hear about inspiring new approaches in key areas. INFOS & REGISTRATION

19.10.2022 – 10:00-15:00 Uhr, online

VDE, Konferenz Best of Automation Day 2022

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) stellt Produktneuheiten und Highlights der Automatisierung vor. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2022 – 13:00-15:00 Uhr, online

TÜV Rheinland, Seminar Neuigkeiten zu den UKCA-Konformitätsbewertungsverfahren nach dem Brexit

Der TÜV Rheinland widmet sich den Änderungen und Neuigkeiten hinsichtlich der Vorgaben für das Inverkehrbringen von Produkten auf dem britischen Markt nach dem Brexit. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

FSR, Discussion Can Energy Communities Contribute to the Transition and Solving the Energy Crisis?

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the question whether viable business models can be built around the notion of community energy. INFOS & REGISTRATION

19.10.2022 – 16:00-17:00 Uhr, online

HBS, Diskussion Midterm-Wahlen in den USA: Wohin steuert die amerikanische Demokratie?

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) widmet sich den Auswirkungen der Midterm-Wahlen auf das Parteiensystem und die versprochenen strukturellen Reformen der Biden-Regierung. INFOS & ANMELDUNG

20.10.2022 – 14:30-18:00 Uhr, Berlin

BDI 7. BDI-Rohstoffkongress

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert die Voraussetzungen für das Gelingen der grünen und digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. INFOS & ANMELDUNG

20.10.2022 – 18:00-00:00 Uhr, München

Eco, Konferenz Gaia-X Roadshow

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) beschäftigt sich mit dem möglichen Mehrwert von Gaia-X für die deutsche und europäische Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

26.10.2022 – 19:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Landesvertretung Sachsen-Anhalt Herbstfest

Die Landesvertretung Sachsen-Anhalt bei der EU lädt zum Herbstfest. ANMELDUNG PER E-MAIL BIS 18.10.

03.11.-08.12.2022, online

FSR, Seminar Charging Infrastructure & Power System Integration of Electric Vehicles

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the impact of the transition of EV manufacturers for the power sector. ANMELDUNG BIS 20.10.

Die Mitgliedstaaten brauchen Druck, mahnt Ismail Ertug (SPD). Druck, dass sie die Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Brüssel ihnen setzen wird, auch umsetzen. Der verantwortliche Berichterstatter für die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) ist noch nicht 100-prozentig zufrieden mit seinem Bericht. Denn für den Sanktionsmechanismus, der ebenjenen Druck ausüben soll, hat er im Verkehrsausschuss keine Mehrheit bekommen (Europe.Table berichtete). Deshalb wird er ihn im Plenum noch einmal zur Abstimmung bringen.

Ertugs Sanktionsmechanismus sieht zweierlei vor: Zum einen würde der Fortschritt beim Aufbau der in der AFIR erforderlichen Lademengen von der Kommission überwacht werden. Haben die Mitgliedstaaten die Vorgaben nicht erreicht, sollte die Kommission in der Lage sein, zusätzlich zum Vertragsverletzungsverfahren einen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Land anzustoßen. Für jeden in der AFIR vorgesehenen, aber nicht erbauten Ladepunkt würden dann täglich 1.000 Euro Strafe fällig werden, bis die Ladesäule steht.

Zum anderen möchte Ertug auch die Vorgaben für die Betreiber der Ladepunkte strenger durchsetzen. Es geht darum, dass Ladesäulen die AFIR-Anforderungen auch erfüllen, unter anderem in puncto mögliche Zahlungsmittel, transparente Preisangaben und Standort. Tun sie das nicht, sollten die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Rechtsprechung entsprechende Strafmaßnahmen ermöglichen.

Die Unterstützung der Grünen und Linken im EU-Parlament hat Ertug, auf die der ultrakonservativen EKR- und der rechten ID-Fraktion kann und will er nicht setzen. Noch bis zur Plenarabstimmung am Mittwoch (19. Oktober) wird Ertug daher versuchen, vor allem Abgeordnete der EVP und der Renew-Fraktion zu überzeugen, um doch noch eine knappe Mehrheit zusammenzubekommen.

Doch der EVP-Schattenberichterstatter Jens Gieseke lässt keinen Zweifel an seiner Ablehnung von Strafmaßnahmen. Der CDU-Politiker fürchtet einen bürokratieintensiven und komplizierten Mechanismus, da die Daten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur überprüft und an die Kommission gesendet werden müssten. Der Gang vor ein Verwaltungsgericht böte zudem die Möglichkeit für einen rechtlichen Widerspruch, was den Mechanismus hochgradig anfällig für langwierige juristische Auseinandersetzungen mache. Das Vertragsverletzungsverfahren ist aus seiner Sicht deshalb das bessere Rechtsinstrument.

Renew-Schattenbericherstatterin Caroline Nagtegaal aus den Niederlanden zweifelt die rechtliche Durchführbarkeit eines Sanktionsmechanismus an, da er Änderungen des nationalen Verwaltungs- oder sogar Strafrechts erfordere, die nicht in die Zuständigkeit der EU fielen. “Unternehmen wie Kriminelle zu behandeln, ist letztlich der falsche Ansatzpunkt für den schnellstmöglichen Ausbau der Ladeinfrastruktur.” Das Geld könne besser verwendet werden, sagt Nagtegaal.

Ertugs Möglichkeiten, doch noch weitere Abgeordnete auf seine Seite zu bringen, sind begrenzt. Denn klar ist auch: Selbst wenn er keine Mehrheit für den Sanktionsmechanismus bekommt, wird seine Fraktion den Bericht keinesfalls ablehnen. Also versucht er mit rationalen Argumenten überzeugen.

Für den Aufbau eines benutzerfreundlichen Ladenetzes sei es unverzichtbar, dass alle Ladepunkte die gleichen überprüfbaren Voraussetzungen erfüllen, argumentiert der Oberpfälzer. Anders als bei ölbasierten Brennstoffen, wo man sich notfalls auch mit dem Benzinkanister helfen kann, sei man mit dem E-Auto darauf angewiesen, dass dort, wo die Ladesäule verzeichnet ist, auch tatsächlich eine steht, wo man wie gewohnt mit der Kreditkarte die benötigte Menge laden kann. “Die Mitgliedstaaten müssen darauf achten, dass die Infrastruktur auch wirklich gebaut wird. Wenn nicht, müssen sie sanktioniert werden.”

Rückendeckung bekommt er von der grünen Schattenberichterstatterin Anna Deparnay-Grunenberg. Sie wisse aus Erfahrung, dass die Vertragsverletzungsverfahren häufig nicht wirken. Deshalb sieht sie den Sanktionsmechanismus als Handreichung für die Mitgliedstaaten, bereits bei der Ausschreibung von Ladepunkten auf die Verpflichtungen verweisen zu können, die damit einhergehen.

Die Abstimmung am Mittwoch dürfte die letzte Chance für den Sanktionsmechanismus sein. Kommission und Rat hatten keinerlei Strafmaßnahmen für die Nichteinhaltung der AFIR vorgesehen, weshalb dies bei einer Ablehnung im Parlament auch im Trilog kein Thema mehr werden würde.

Die EU-Kommission verschiebt ihren Vorschlag für ein Recht auf Reparatur ins nächste Jahr. Der Entwurf zum “nachhaltigen Konsum von Gütern” sollte eigentlich Ende November im Rahmen des zweiten Pakets zur Kreislaufwirtschaft vorgestellt werden. Nach einer negativen Stellungnahme des internen Regulatory Scrutiny Boards werde der Termin voraussichtlich auf März 2023 verschoben, heißt es in EU-Kreisen.

Die Kommission arbeite intensiv an dem Vorschlag, sagte ein Sprecher. Dabei gehe Qualität aber vor Schnelligkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass Vizepräsidentin Věra Jourová und Justizkommissar Didier Reynders den im März 2020 angekündigten Vorschlag verschieben müssen. Im Europaparlament sorgt die erneute Verspätung für Ärger: “Es ist ein Skandal, dass dieser wichtige Baustein der Kreislaufwirtschaft wegen einer negativen Einschätzung des Normenkontrollrats auf die lange Bank geschoben werden soll”, sagt die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini.

Das Recht auf Reparatur sei nach der Chemikalienverordnung REACH das zweite wichtige Gesetzgebungsverfahren des EU Green Deal, das ausgebremst werde, so die Grünen-Abgeordnete. Damit es noch vor den Europawahlen 2024 Gesetz werden könne, müsse die Kommission den Vorschlag innerhalb des nächsten halben Jahres vorstellen. tho

Das Bundesamt für Justiz hat den Anbieter Telegram mit zwei Bußgeldern belegt. Beide Strafzahlungen wurden für die Nichteinhaltung der Anforderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) verhängt: 4,25 Millionen Euro soll die in Dubai ansässige Firma für das Fehlen von Meldewegen für rechtswidrige Inhalte zahlen, weitere 750.000 Euro aufgrund des Fehlens eines gesetzlichen Vertreters mit ladungsfähiger Anschrift in Deutschland.

Telegram und das Bundesamt für Justiz befinden sich bereits seit eineinhalb Jahren in einer Auseinandersetzung darüber, ob der Anbieter unter das NetzDG fällt. Nach Auffassung der Betreiber handelt es sich bei Telegram um einen interpersonalen Kommunikationsdienst, nach Auffassung des BfJ zudem aber auch um eine Plattform im Sinne des NetzDG.

Sofern die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Telegram eine Plattform im Sinne des Digital Services Act darstellt, wird die Zuständigkeit dafür mit Inkrafttreten des DSA 2024 bei der EU-Kommission liegen. Auch dort beobachtet man den Fall daher mit Interesse: Als besondere Schwierigkeit hatte sich im Verfahren herausgestellt, dass Telegram kein Tochterunternehmen in der EU hat. Hierdurch musste erst die diplomatische Zustellung über das Auswärtige Amt an die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten versucht werden.

Das scheiterte laut BfJ. Im März hatte das BfJ daraufhin eine sogenannte öffentliche Zustellung vorgenommen: Die Anhörungsschreiben wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht – was ersatzweise geschehen kann, wenn sonst keine Zustellung möglich ist.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) begrüßte das Vorgehen seiner nachgeordneten Behörde: “Die Anbieter von Messengerdiensten und Sozialen Netzwerke tragen eine besondere Verantwortung, gegen Hetze und Gewaltaufrufe auf den Plattformen vorzugehen”, ließ er sich auf Twitter von seinem Ministerium zitieren. “Dazu gehört die Pflicht, Beschwerdesysteme für Meldungen strafbarer Inhalte durch Nutzer einzurichten.” Diese Pflicht wird der DSA künftig noch weiter fassen. Allerdings fallen Messengerdienste ohne Plattformfunktionen weder unter das NetzDG noch unter den DSA.

Beide nun verhängten Bußgelder sind noch nicht rechtskräftig. Telegram kann gegen die jetzige Entscheidung Einspruch einlegen – und die Erfolgschancen stehen gar nicht so schlecht. fst

Wettbewerber von Google haben erneut einen Beschwerdebrief an die EU-Kommissare Margrethe Vestager und Thierry Breton geschickt. Darin erneuern 43 Preisvergleichsdienste (CSS) aus ganz Europa ihre Forderung, dass die Alphabet-Tochter eine EU-Anordnung aus dem Jahr 2017 einhält, die mehr Wettbewerb auf ihrer Suchseite vorsieht. Der Brief, den unter anderem die deutschen Unternehmen Auspreiser.de, Billiger.de und Idealo.de unterschrieben haben, liegt Europe.Table vor.

Die Unterzeichner begrüßen darin die jüngsten Urteile zur Google-Suche (Shopping) und zu Android wie auch das Verbot der Begünstigung eigener Angebote durch Suchmaschinen im Digital Markets Act (DMA). Sie kritisieren jedoch, dass Google es versäumt habe, die Gleichbehandlung auf den allgemeinen Suchergebnisseiten zu gewährleisten.

Im Gegensatz dazu erklärte Google bereits 2017, es werde seinen eigenen Shopping-Dienst genauso behandeln wie die Wettbewerber, wenn diese in einer Auktion für Anzeigen in der Shopping-Box bieten, die oben auf einer Suchseite erscheint. Ebenso beim Android-Urteil 2018. Die Unterzeichner bestehen jedoch darauf, sie hätten andere Erfahrungen gemacht. Sie fordern daher erneut formelle Schritte gegen Google.

Mit dem gemeinsamen Schreiben wollen die CSS nach eigener Aussage dafür sorgen, dass dieses Thema “oberste Priorität der Kommission” werde. Es sei ihnen nicht wichtig, ob die EU-Wettbewerbshüter sich für ihr Vorgehen auf die Wettbewerbsregeln oder auf den DMA stützten. Die Kommission müsse jedoch dafür sorgen, dass der Platz auf den allgemeinen Suchergebnisseiten wieder für die relevantesten Anbieter frei werde, indem Google seine Shopping-Einheiten abschaffe, “die keinen Wettbewerb zulassen, sondern zu höheren Preisen und weniger Auswahl für die Verbraucher führen und eine unfaire Übertragung von Gewinnspannen von Händlern und konkurrierenden CSS auf Google bewirken”. vis

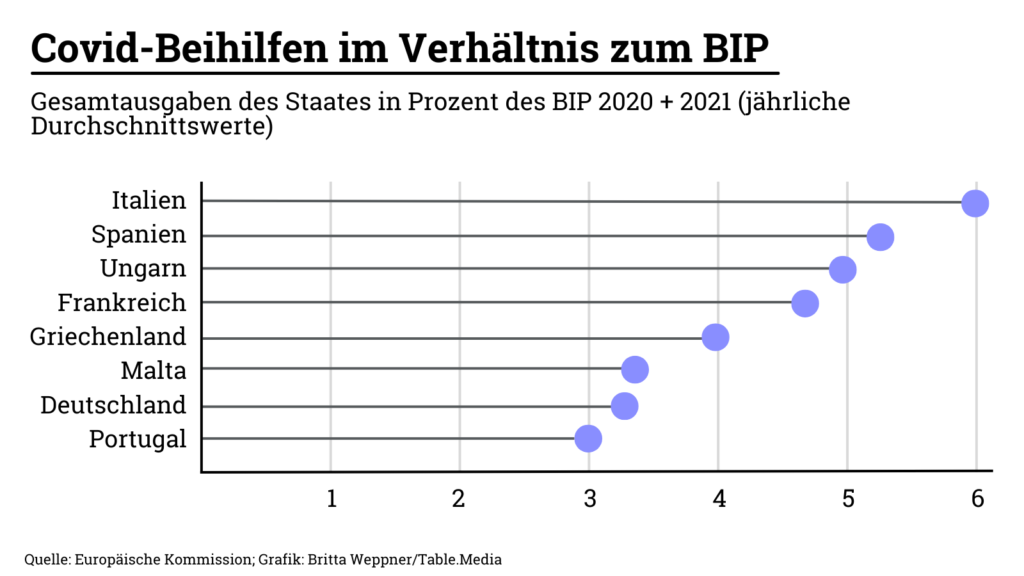

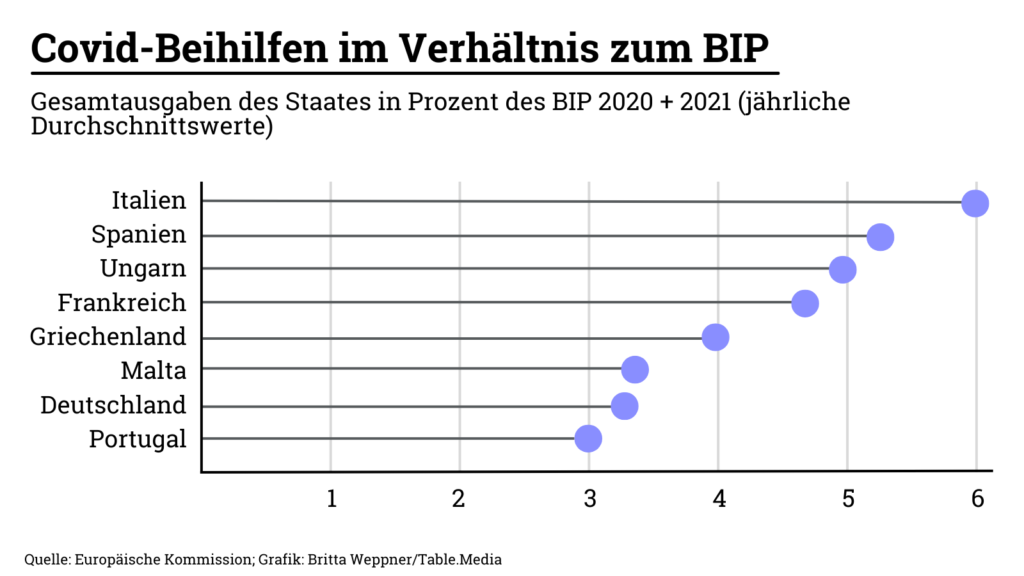

Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil sie bis zu 200 Milliarden Euro für ihren “Abwehrschirm” gegen die Energiekrise bereitstellt. In der Corona-Pandemie fand sich Deutschland wegen üppiger Hilfen ebenfalls in der EU am Pranger wieder. Neue Zahlen der EU-Kommission unterfüttern die Debatte jetzt nachträglich mit einigen Fakten.

Die Kritik entzündete sich vor allem am üppigen Rahmen der deutschen Hilfsprogramme: Die Bundesregierung meldete allein mehr als die Hälfte der insgesamt 3,1 Billionen Euro an Beihilfen bei den Wettbewerbshütern in Brüssel an. Der Rahmen wurde dann aber bei weitem nicht ausgeschöpft, weder in Deutschland noch EU-weit.

Laut Kommission haben die 27 Mitgliedstaaten 2020 und 2021 rund 940 Milliarden Euro an Staatshilfen an Unternehmen geleistet, das entspricht 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. In absoluten Summen gaben Deutschland und Frankreich dabei am meisten. Gemessen am BIP aber lagen Italien (6,0 Prozent) und Spanien (5,3 Prozent) vorne, gefolgt von Ungarn (5,0 Prozent) und Frankreich (4,7 Prozent). Deutschland liegt hier bei gut drei Prozent.

Allerdings fielen die deutschen Beihilfen deutlich großzügiger aus als in anderen EU-Staaten. Die Summe der absolut geflossenen Hilfen belief sich demnach im Jahr 2020 auf 63,7 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie in Frankreich oder Italien. Wegen des geringeren Haushaltsspielraums bestanden die Hilfspakete dort vor allem aus Mitteln, die die Unternehmen später zurückzahlen müssen.

Hinzu kommt: Die Wirtschaft war in Italien, Spanien und Frankreich zu Beginn der Pandemie auch besonders stark eingebrochen. Gemessen an der Tiefe der Rezession lagen die Hilfen im EU-Vergleich im Mittelfeld, ebenso wie Deutschland. Daran gemessen, waren Polen, Slowenien und Ungarn besonders großzügig. Allerdings berücksichtigt die Auswertung der Kommission nur die gezahlten Beihilfen. Andere Programme, etwa zur Kurzarbeit oder die Senkung der Mehrwertsteuer, fließen nicht ein. tho

Die EU-Kommission droht Polen wegen der umstrittenen Reform des Justizsystems, weitere Milliarden nicht auszuzahlen. Der Löwenanteil der 75 Milliarden Euro bis 2027 sei davon betroffen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Dabei geht es um Mittel aus dem Kohäsionsfonds des EU-Haushalts für den Zeitraum 2021 bis 2027. Das sind Mittel zur Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU. Sie seien in Gefahr, sollte die Regierung in Warschau nicht demokratische Standards für die Unabhängigkeit des Justizsystems achten.

Die Kommission hat bereits rund 35 Milliarden Euro eingefroren, die für Polen aus dem Corona-Hilfstopf der EU vorgesehen waren. Diese Gelder sollen nach der Pandemie für Investitionen sorgen.

Polen werden ebenso wie Ungarn immer wieder Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. Die national-konservative Regierung unter Führung der PiS-Partei wirft der EU Einmischung in nationale Angelegenheiten vor. Die EU moniert unter anderem, durch die von der Regierung in Warschau vorangetriebenen Justizreform werde die Unabhängigkeit der Richter untergraben und ein der Regierung verpflichteter Justizapparat geschaffen. rtr

Am heutigen Dienstag ist in Frankreich ein landesweiter Streiktag geplant. Angekündigt sind branchenübergreifende Arbeitsniederlegungen unter anderem im Nah- und Fernverkehr, in den Raffinerien, aber auch beim Versorger EDF und in den Schulen. Mit der Ausweitung der Proteste wollen die Gewerkschaften die Regierung unter Druck setzen.

Allerdings zeichnete sich schon am Montag ab, dass die Streiks sich vor allem im Nahverkehr in den Pariser Metros in Grenzen halten würden. Doch für den Fernverkehr der Staatsbahn SNCF sind die Aussichten düsterer und Gewerkschaftler warnen, der Streik könnte fortgesetzt werden – kurz vor den Herbstferien, die am Samstag in Frankreich beginnen.

Allen geht es um Lohnerhöhungen in Zeiten der Inflation. Die Proteste richten sich aber auch gegen die geplante Rentenreform und eine Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre. Derzeit wird in der Nationalversammlung zudem über den Haushalt für 2023 diskutiert, bei dem sich Regierung und Opposition nicht einig sind. Es gibt genug sozialen Brennstoff. Viele befürchten schon neue Proteste wie die der Gelbwesten zwischen 2018 und 2019.

Um die Proteste abzumildern, macht die Regierung schon seit Monaten umfangreiche Zugeständnisse an die Bevölkerung und deckelt mit Milliardenausgaben die Energiekosten. Dadurch liegt Frankreich bei der Inflation derzeit nur bei etwa sechs Prozent, während sie in vielen anderen Ländern die zehn Prozent übersteigt. Doch vielen Arbeitnehmern scheint das noch nicht auszureichen – und schon gar nicht den Gewerkschaften.

Hier liegt der Unterschied zu den Sozialprotesten der Gelbwesten. Denn diese hatten sich aus der Bevölkerung gebildet. Bei dem heutigen Streiktag dagegen handelt es sich um einen klassischen französischen Konflikt, wie er schon seit Jahrzehnten immer wieder gern von den Gewerkschaften initiiert wird. Vor allem die Gewerkschaft CGT treibt die Arbeitnehmer vor sich her. Doch eine einheitliche Gewerkschaftsfront hat sich bisher nicht gebildet. Die gemäßigten Gewerkschaften haben schon Einigungen mit dem Ölkonzern TotalEnergies ausgehandelt, und die Regierung hat Arbeiter in den Raffinerien zum Dienst verpflichtet, um den Streik zu brechen.

Helfen könnte Macron die Uneinigkeit seiner Gegner – das betrifft nicht nur die Gewerkschaften untereinander, sondern auch die Gewerkschaften und die linken Parteien. Nupes, das Bündnis aus Linken und Grünen, hatte am Sonntag zu einem “Marsch gegen das teure Leben” aufgerufen. Die Zahl der Teilnehmer hielt sich in Grenzen – 30.000 laut Polizei und 140.000 laut Veranstalter – und die Gewerkschaften sagten ganz ab. CGT-Generalsekretär Philippe Martinez sagte, man sollte lieber die Gewerkschaften unterstützen, statt Parallelveranstaltungen zu organisieren.

Noch sieht es in Frankreich so aus, als würde jeder seine eigene Macht zur Schau stellen. Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon träumt von einer neuen “Volksfront”. Sollte sich die Front der Sozialproteste vereinen, könnte es für Macron in diesem Herbst ungemütlich werden. tak

Einige befürchten, dass die diesjährige Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die vom 6. bis 18. November in Sharm El-Sheikh stattfinden wird, ungewollt den geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Herausforderungen zum Opfer fallen wird, mit denen die Welt konfrontiert ist. Ich glaube das Gegenteil: Die COP27 bietet zur rechten Zeit eine ganz besondere Gelegenheit für die Welt, zusammenzukommen, unsere gemeinsamen Interessen zu erkennen und die multilaterale Zusammenarbeit wiederherzustellen.

Fast jeden Tag sorgen die Todesopfer, die der Klimawandel fordert, für Schlagzeilen. Die globale Erwärmung ist keine ferne oder theoretische Bedrohung mehr, sondern eine unmittelbar materielle – ein Phänomen, das jeden von uns, unsere Familien und unsere Nachbarn betrifft. Es gibt keine Gesellschaft, die ungeschoren von häufigeren und intensiveren Dürren, Waldbränden, Stürmen und Überschwemmungen davongekommen ist. Millionen von Menschen kämpfen bereits ums Überleben.

Und das, obwohl die Temperaturen im Vergleich zum vorindustriellen Niveau nur um 1,1 Grad gestiegen sind. Wie der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change) deutlich gemacht hat, verschlimmert jedes weitere Zehntelgrad die Situation. Doch die Änderungen, die erforderlich sind, um eine Katastrophe abzuwenden, werden nicht vorgenommen, zumindest nicht schnell genug, und die Entwicklungsländer sind zunehmend frustriert über die Weigerung reicher Länder, ihren gerechten Anteil für eine Krise zu bezahlen, für die sie die Hauptverantwortung tragen.

Aber es gibt Grund zur Hoffnung. In meinen Gesprächen mit Delegationen aus aller Welt erlebe ich ihre Entschlossenheit, die COP27 zum Erfolg zu führen. Gesellschaften beginnen bereits zu handeln. Die Anpassung an den Klimawandel und neue Formen der Zusammenarbeit gewinnen an Dynamik, Investitionen in Klimatechnologien boomen. Dazu gehören neue Technologien zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, Lösungen für den Stromtransport und erneuerbare Energien. Infolgedessen sinken die Preise für saubere Energien weiter: Fast zwei Drittel der in den G20-Ländern bis 2021 hinzugefügten erneuerbaren Energiequellen kosten weniger als die billigsten kohlebefeuerten Optionen. Mein Land, Ägypten, ist auf dem besten Weg, bis 2035 42 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen.

Gleichzeitig entwickelt die Zivilgesellschaft Mechanismen, um Unternehmen und Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, sich vor Greenwashing zu schützen und einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Wiederherstellung der Natur.

Es braucht mehr Ehrgeiz, umfangreichere Maßnahmen und mehr Tempo, und die Regeln sind nach wie vor unklar oder umstritten. Aber es ist ein Prozess im Gange, und es gibt kein Zurück mehr. Selbst in Ländern, in denen es den Anschein hat, dass sie von ihren Verpflichtungen abrücken – etwa durch Investitionen in die Infrastruktur für fossile Brennstoffe – beharren Behördenvertreter darauf, dass die aufgrund der unmittelbaren Herausforderungen erforderlichen Überbrückungsmaßnahmen nicht mit langfristigen Strategien verwechselt werden dürfen. Niemand zweifelt am grüneren Weg, der vor uns liegt.

Uns Teilnehmern an der COP27 stellt sich eine einfache Frage: Wie können wir die Konferenz nutzen, um das Gefühl zu erzeugen, dass alle an einem Strang ziehen, um Rückschritte zu verhindern und einen Ansatz zu fördern, der auf Wissenschaft, Vertrauen, Gerechtigkeit und Gleichheit beruht?

Im Grunde sind Klimaschutzmaßnahmen eine Abmachung. Die Entwicklungsländer haben sich in gutem Glauben bereit erklärt, zur Bewältigung einer Krise beizutragen, die sie nicht verursacht haben, wobei sie davon ausgingen, dass ihre eigenen Anstrengungen, die aufgrund ihrer knappen Ressourcen und konkurrierender Entwicklungsbedürfnisse oft begrenzt sind, durch Unterstützung – insbesondere finanzielle Unterstützung – ergänzt werden. Die Industrieländer müssen ihren Teil der Abmachung einhalten, indem sie sowohl den Klimaschutz als auch die Anpassung an den Klimawandel unterstützen und so ihre im Pariser Abkommen vorgesehene Verantwortung erfüllen.

Was die Eindämmung des Klimawandels betrifft, so müssen wir bei der Senkung unserer Treibhausgasemissionen und der Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre von Worten zu Taten übergehen. Alle Länder müssen ehrgeizigere, national festgelegte Klimabeiträge leisten und diese Zusagen dann in Programme umsetzen. Wir müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass Entwicklungsländern angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können.

Gleichzeitig müssen wir eine transformative Anpassungsagenda erstellen, damit sich Gemeinden – insbesondere in klimatisch anfälligen Regionen – vor den bereits unvermeidlichen Auswirkungen schützen können. Die Rechnung für diese Agenda muss gerecht aufgeteilt werden.

Bislang wurde ein unverhältnismäßig hoher Anteil der Klimafinanzierung in die Abschwächung der Folgen des Klimawandels gesteckt, sodass die Entwicklungsländer bei der Finanzierung von Anpassungsinvestitionen weitgehend auf sich allein gestellt sind. Aber selbst die für die Abschwächung der Folgen bereitgestellten Mittel reichen bei weitem nicht aus und wurden nicht mit den geeigneten Instrumenten bereitgestellt.

Im Jahr 2009 verpflichteten sich die Industrieländer, bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern bereitzustellen. Dies ist nur ein kleiner Teil der mehr als 5,8 Billionen Dollar, die laut des Ständigen Finanzausschusses des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (bis 2030) benötigt werden. Und dennoch wurde dieser Betrag noch nicht bereitgestellt. Wir brauchen auf der COP27 höhere Finanzzusagen – insbesondere für die Anpassung – als auf der COP26 in Glasgow.

Die Industrieländer müssen auch ihre Zusage aus dem vergangenen Jahr einhalten, die Anpassungsfinanzierung bis 2025 zu verdoppeln, und sie sollten die erforderlichen Zusicherungen für die Auffüllung des Grünen Klimafonds geben.

Außerdem ist es an der Zeit, sich mit den Verlusten und Schäden zu befassen, die von Ländern erlitten wurden, die die Klimakrise nicht verursacht haben. Dies ist nach wie vor umstritten, aber ich glaube, dass wir dieses Thema konstruktiv angehen können, indem wir uns von den Prioritäten der Entwicklungsländer leiten lassen, zum Wohle aller.

Ein gerechter Übergang muss den Bedürfnissen verschiedener Regionen Rechnung tragen. So haben sich afrikanische Länder prinzipiell verpflichtet, erneuerbare Energien einzusetzen und auf die Ausbeutung ihrer Ressourcen an fossilen Brennstoffen zu verzichten. Doch 600 Millionen Menschen in Afrika – insgesamt 43 Prozent der Bevölkerung des Kontinents – haben derzeit keinen Strom, und rund 900 Millionen haben keinen Zugang zu sauberen Brennstoffen zum Kochen. Die Abmachung, dem Klimawandel entgegenzuwirken, verlangt, dass diese Probleme angegangen werden und der allgemeine Entwicklungsbedarf des Kontinents auf nachhaltige Weise gedeckt wird.

Die Erfüllung all dieser Erfordernisse muss parallel angestrebt werden, mit einem sorgfältig konzipierten Maßnahmenpaket und nicht durch Einzelmaßnahmen. Sie sind die Säulen eines gerechten Übergangs. Fehlt eines, stürzt das gesamte Gebäude ein.

Im Vorfeld der COP 2015 in Paris glaubten nur wenige, dass ein Abkommen zustande kommen würde. Doch Delegierte aus der ganzen Welt kamen zusammen und erzielten mit Geschick und Ausdauer eine bahnbrechende Einigung. Im Jahr 2022 stehen wir vor noch höheren Hürden, also müssen wir noch härter daran arbeiten, sie zu überwinden. Wenn uns das gelingt, werden wir ein neues Zeitalter der sauberen Energie, des Innovationsaustauschs, der Ernährungs- und Wasserversorgungssicherheit und der Klimagerechtigkeit einläuten. So gewaltig diese Herausforderung auch ist, wir haben keine andere Wahl, als uns ihr zu stellen. Wir müssen miteinander verhandeln, denn mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln.

In Kooperation mit Project Syndicate. Aus dem Englischen von Sandra Pontow.

heute Nachmittag stellt die Kommission ihr Paket gegen hohe Energiepreise vor. Wie aus einem Entwurf hervorgeht, ist geplant, eine dynamische Preisobergrenze für den wichtigsten Leitindex TTF festzulegen – ein Kompromiss in der seit Monaten anhaltenden Debatte um den allgemeinen Gaspreisdeckel. Der Entwurf, der Europe.Table vorliegt, sieht zudem Jointventures zum gemeinsamen Gaseinkauf vor. Kommission und Mitgliedstaaten sollen in einem Lenkungsgremium vertreten sein. Details zu den Kommissionsplänen hat Manuel Berkel.

Partner, Wettbewerber, Systemrivale – das ist der Dreiklang, mit dem die EU ihre Einschätzung Chinas beschreibt. Das soll so beibehalten werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern nach dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Doch in den Vordergrund rücke zunehmend der mittlere Teil: Wettbewerber. Eine deutlich härtere Linie gegenüber Peking empfiehlt auch der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS). Vor allem die Taiwan-Frage habe “sehr störende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der EU und China gehabt”, heißt es in einer neuen Einschätzung des EEAS. Amelie Richter berichtet über die aktuelle europäische Perspektive auf die Volksrepublik.

Ismail Ertug (SPD), der Berichterstatter für die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR), ist noch nicht zufrieden mit seinem Bericht. Er wünscht sich einen Sanktionsmechanismus, der dafür sorgen soll, dass die Mitgliedstaaten die Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur auch wirklich umsetzen. Weil er dafür im Verkehrsausschuss keine Mehrheit bekommen hat, bringt er ihn morgen noch einmal im Plenum zur Abstimmung. Bis dahin muss er vor allem Abgeordnete der EVP und der Renew-Fraktion überzeugen. Die aber fürchten Bürokratie und fehlende Rechtssicherheit, wie Lukas Scheid analysiert.

Trotz schwerer Krisen ist Samih Shoukry, designierter Präsident der COP27, zuversichtlich, was die weltweiten Anstrengungen für den Klimaschutz betrifft. Doch in vielen Punkten sieht er vor allem die Industrieländer in der Pflicht, wie Sie im Standpunkt lesen können.

Seit Monaten setzen sich einige Mitgliedstaaten für einen allgemeinen Gaspreisdeckel in der EU ein. Die Kommission buchstabiert nun den Kompromiss aus: Der Rat soll eine dynamische Preisobergrenze für den wichtigsten Leitindex TTF festlegen, heißt es in einem Entwurf für eine Verordnung des Rates aus der Kommission, welcher Europe.Table am Montag vorlag. Die endgültige Fassung will die Kommission heute Nachmittag vorstellen.

Ausdrücklich weiter möglich sein sollen nach dem Entwurf sogenannte Over-the-counter-Geschäfte abseits der Börsen. “Wenn sich die EU auf eine Preisobergrenze für den TTF einigt, besteht die Gefahr, dass Händler auf andere Marktplätze ausweichen oder Gas außerbörslich handeln”, bestätigt die Energierechtlerin Catherine Banet vom Centre on Regulation in Europe (Cerre). “Dies hängt jedoch von der genauen Formulierung in den langfristigen Lieferverträgen ab. Wenn der Preis explizit an den TTF und den TTF-Vertragsverlauf gekoppelt ist und nicht an mögliche andere Indizes, hat der Käufer kaum eine Möglichkeit auszuweichen.”

Der Notfalleingriff soll auf maximal drei Monate befristet werden, wie es in dem Kommissionsentwurf heißt. Die Regulierungsagentur ACER wird zudem beauftragt, kurzfristig mehr Transparenz über die Preise von LNG-Importen herzustellen. Mit der Zeit soll daraus der alternative Preisindex entstehen, den die Kommission schon seit Längerem in Aussicht stellt.

“Möglichkeiten für den Gaskäufer zu klagen, sehe ich kaum“, sagt Banet. “Mit neuen Marktmechanismen für den TTF würde die EU nicht direkt in die Lieferverträge zwischen Verkäufern und Käufern eingreifen.”

Begrenzen will die Kommission außerdem wie angekündigt die Volatilität im Strom- und Gashandel. In einem Rechtsakt will die Kommission Regeln für Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages festlegen – mit dem Schwerpunkt auf Derivaten für den Frontmonat. Händler sollen außerdem die Möglichkeiten bekommen, auch bargeldlose Sicherheiten zu hinterlegen – einschließlich Staatsgarantien. Entsprechende Regeln entwickelt derzeit die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).

Mit dem Gesetzentwurf will die Kommission das Gassparen stärken. Die Mitgliedstaaten sollen ausdrücklich das Recht bekommen, unter Umständen den “nicht lebensnotwendigen Bedarf” geschützter Kunden zu reduzieren. Zu diesen zählen auch Haushalte. Im deutschen Energierecht gibt es die Unterscheidung in lebensnotwendigen und nicht-lebensnotwendigen Bedarf bereits. “Sowohl nicht geschützte als auch geschützte Kunden können lebenswichtigen Bedarf an Gas haben”, schrieb die Bundesnetzagentur bereits Anfang September.

Die Kommission stellt aber klar, dass der Bedarf von “schutzbedürftigen Kunden” im Sinne der Gasbinnenmarkt-Richtlinie nicht reduziert werden darf. Welche dies sind, legen die Mitgliedstaaten fest. Geschützten Kunden darf außerdem nicht die Gasversorgung abgeklemmt werden, so der Entwurf. Ausgeweitet wird zudem die bevorzugte Gasversorgung von Kraftwerken, die zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung wichtig sind. Deutschland wird dabei nach einem Anhang der Verordnung bis Ende 2023 der Staat sein, der nach Italien und Spanien die drittgrößten Mengen an Gas zur Verstromung verbrauchen wird.

Für eine Gasmangellage sieht der Entwurf nun genauere Regeln vor, falls ein Mitgliedstaat einem anderen Gas liefert und beide zuvor keine Solidaritätsvereinbarung abgeschlossen haben. Geregelt wird nun unter anderem, dass sich die Vergütung nach einem 30-Tages-Durchschnitt des Gaspreises richtet, um hohe Schwankungen zu nivellieren.

Ein Schwerpunkt des Pakets ist die Energieplattform, über die im kommenden Sommerhalbjahr die Gasspeicher wieder befüllt werden sollen. Bis zum “frühen Frühjahr 2023” soll der temporäre Mechanismus zur gemeinsamen Gasbeschaffung installiert sein.

Im ersten Schritt soll ein einzelner privater Dienstleister die Nachfrage der Gasunternehmen in der EU aggregieren. Grundsätzlich ist die Teilnahme freiwillig. Allerdings sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 15 Prozent ihrer Gasspeicherverpflichtungen über die gemeinsame Plattform zu erfüllen. Für die EU insgesamt würde dies 13,5 Milliarden Kubikmeter ausmachen, heißt es in dem Entwurf.

Im zweiten Schritt können Gasunternehmen, die sich an der Nachfrage-Plattform beteiligt haben, Jointventures für die gemeinsame Beschaffung bilden. Die Kommission will ausdrücklich mehrere Zusammenschlüsse ermöglichen, weil sich die Anforderungen in der Staatengemeinschaft unterschieden. Kommission und Mitgliedstaaten sollen in einem Lenkungsgremium vertreten sein.

“Für Joint Ventures zur gemeinsamen Gasbeschaffung muss die Kommission einen Weg finden, der mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist”, sagt Regulierungsexpertin Banet. Es gebe bereits Präzedenzfälle für die gemeinsame Beschaffung, zum Beispiel während der Corona-Krise. “Die Kommission muss jedoch einen Mechanismus finden, der den Wettbewerb weniger verzerrt“, sagt Banet. “Zu diesem Zweck sollte sie sich an den jüngsten Änderungen der horizontalen Gruppenfreistellungsverordnungen und der horizontalen Leitlinien orientieren, die derzeit überarbeitet werden.”

Weitere Maßnahmen plant die Kommission, wie aus dem Entwurf hervorgeht, um LNG-Terminals und Leitungen für den Weitertransport innerhalb der EU optimal auszunutzen. So sollen Netzbetreiber Durchleitungsrechte schneller wieder vergeben können, falls sie nicht genutzt werden. Für Flüssiggas-Terminals soll eine Regelung aus dem neuen Gasbinnenmarkt-Paket vorgezogen werden, um einen Sekundärmarkt für ungenutzte Kapazitäten zu etablieren.

In Peking kommt der Parteitag zusammen – und auch gut 8.000 Kilometer Luftlinie weiter im Westen spielt die künftige Ausrichtung der Volksrepublik eine entscheidende Rolle. Die EU wird ihren bekannten Dreiklang aus “Partner-Wettbewerber-Systemrivale” zunächst in dieser Form beibehalten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach dem Treffen der Außenminister der EU-Staaten in Luxemburg. Der derzeit in der Mitte stehenden “Wettbewerber” (auf Englisch “competitor”) komme aber zunehmend zu Tragen, sagte Borrell. Denn so trete China derzeit auf. “Wir können nicht so tun, als gäbe es China nicht”, betonte der Spanier.

Die EU-Außenminister hatten zuvor erstmals seit längerer Zeit die EU-China-Strategie sowie eine neue Einschätzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) besprochen. Auch über die Rede des chinesischen Staatschefs Xi Jinping habe man beim Außenrat debattiert, so Borrell. Diese habe gezeigt, wie China auch künftig im Weltgeschehen “eingreifen” werde. Vergangene Woche hatte der EU-Außenchef noch mit weit schärferen Aussagen für Aufsehen gesorgt (China.Table berichtete). “Sie – China und Russland – haben unseren Wohlstand begründet. Das ist eine Welt, die es nicht mehr gibt”, hatte Borrell gewarnt.

Eine Woche später klingt Borrell weniger inbrünstig. Die Tendenz ist jedoch auch hier deutlich: Es geht in Richtung zunehmender Konfrontation mit Peking. Wo es möglich sei, müsste allerdings weiterhin kooperiert werden, betonte unter anderem die französische Außenministerin Catherine Colonna nach dem Treffen. Am Donnerstag stehen die Beziehungen zu Asien auf der EU-Gipfel-Agenda der Staats- und Regierungschefs – welchen Teil China dabei einnehmen wird, ist jedoch noch nicht klar.

Auch ob die Einschätzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes bei dem Gipfeltreffen besprochen wird, ist noch offen. In dem Papier empfiehlt der EEAS eine deutlich härtere Linie gegenüber der Volksrepublik: Die Volksrepublik müsse uneingeschränkt als Konkurrent mit nur begrenzten Bereichen für eine potenzielle Zusammenarbeit betrachtet werden. “China ist zu einem noch stärkeren globalen Wettbewerber für die EU, die USA und andere gleichgesinnte Partner geworden”, heißt es in dem Text. Die Bewertung des EEAS unterstreicht so die bemerkenswerte Verschlechterung der Beziehungen zwischen Brüssel und Peking seit dem Aufsetzen der China-Strategie im Jahr 2019.

Vor allem die Taiwan-Frage habe “sehr störende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der EU und China gehabt”. Die Lösung müsse sein, “sich auf Deeskalation und Abschreckung zu konzentrieren, um die Erosion des Status quo zu verhindern”, rät der Auswärtige Dienst. Aber auch Chinas “Demontage von ‘Ein Land, zwei Systeme’ in Hongkong”, das Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger sowie schwere Menschenrechtsverletzungen seien Signale für eine “verstärkte politische Abschottung und staatlich geführten Interventionismus”, warnt der Außendienst.

Brüssel müsse außerdem seine Strategie gegenüber Drittstaaten, vor allem im globalen Süden, ausbauen. China sei der Ansicht, dass die derzeitige Weltordnung “nicht an die Realität” der Entwicklungsländer angepasst sei, betont das EEAS-Papier. Das bedeute, China werde Positionen “entgegengesetzt zu denen der EU in multilateralen Foren” unterstützen. Zu sehen ist das bereits an der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (China.Table berichtete).

Im Kampf der Narrative müsse die EU dringend ihre Reichweite erhöhen, “um auf Widersprüche und Risiken hinzuweisen” in Chinas Darstellungen reagieren zu können. Die Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” könne dabei laut EEAS einen Schlüssel darstellen. “Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass chinesische Angebote an seine Partner weiterhin eine große Attraktivität haben. Die EU sollte ein besseres Angebot machen, indem sie ihre eigenen Versprechen einlöst”, betont das Papier.

Daneben führt der Auswärtige Dienst Empfehlungen an, die in Brüssel nicht zum ersten Mal zu hören sind: Die EU sollte enger mit den USA kooperieren und ihre Abwehr gegen Cyber- und hybride Bedrohungen besser aufstellen. Der EEAS wartet bereits seit längerem auf ein Mandat der EU-Kommission, um chinesische Desinformation durch eine eigene Taskforce angehen zu können.

Zudem müssten die Lieferketten diverser gestaltet und Beziehungen zu Staaten in der Indo-Pazifik-Region gestärkt werden, heißt es in der Einschätzung. Die Abhängigkeit der EU von China bei Halbleitern und bestimmten Seltenerdmetallen wird in dem Papier als “strategische Schwachstelle” bezeichnet, in der neben den diversifizierten Lieferketten auch eine stärkere Inlandsproduktion und andere Initiativen wie ein besseres Recycling innerhalb der EU gefordert werden. Das fünfseitige Dokument enthält nur einen Absatz zu Bereichen mit demnach “begrenzter potenzieller Zusammenarbeit” mit China: Klima, Umwelt und Gesundheit.

Die EU müsse eine einheitliche Botschaft gegenüber China ausdrücken, betont der EEAS in seiner Einschätzung. Beobachter sahen das am Montag nicht zuletzt als Wink in Richtung Berlin. Denn dort bereitet sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf seine erste Reise nach Peking vor. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron soll ebenfalls bald in die Volksrepublik reisen. “Bei den Besuchen ist es sinnvoll, eine gemeinsame Botschaft zu haben – auch wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen, muss es eine Botschaft sein”, zitiert “South China Morning Post” einen EU-Diplomaten. Ob auch Berlin in China zukünftig vor allem einen “Wettbewerber” sieht, wird sich zeigen.

19.10.-21.10.2022, Hannover

Messe CMM – Connected mobile Machines and Mobility

Die Messe bietet technische Komponenten und Dienstleistungen, die mobile Maschinen und Fahrzeuge autonom machen. INFOS & ANMELDUNG

19.10.-20.10.2022, Berlin

DGAP, Conference European Think Tank Conference 2022

The German Council on Foreign Relations (DGAP) brings together think tankers and think tank partners from all over Europe to discuss trends, share good practices and hear about inspiring new approaches in key areas. INFOS & REGISTRATION

19.10.2022 – 10:00-15:00 Uhr, online

VDE, Konferenz Best of Automation Day 2022

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) stellt Produktneuheiten und Highlights der Automatisierung vor. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2022 – 13:00-15:00 Uhr, online

TÜV Rheinland, Seminar Neuigkeiten zu den UKCA-Konformitätsbewertungsverfahren nach dem Brexit

Der TÜV Rheinland widmet sich den Änderungen und Neuigkeiten hinsichtlich der Vorgaben für das Inverkehrbringen von Produkten auf dem britischen Markt nach dem Brexit. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

FSR, Discussion Can Energy Communities Contribute to the Transition and Solving the Energy Crisis?

The Florence School of Regulation (FSR) discusses the question whether viable business models can be built around the notion of community energy. INFOS & REGISTRATION

19.10.2022 – 16:00-17:00 Uhr, online

HBS, Diskussion Midterm-Wahlen in den USA: Wohin steuert die amerikanische Demokratie?

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) widmet sich den Auswirkungen der Midterm-Wahlen auf das Parteiensystem und die versprochenen strukturellen Reformen der Biden-Regierung. INFOS & ANMELDUNG

20.10.2022 – 14:30-18:00 Uhr, Berlin

BDI 7. BDI-Rohstoffkongress

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert die Voraussetzungen für das Gelingen der grünen und digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. INFOS & ANMELDUNG

20.10.2022 – 18:00-00:00 Uhr, München

Eco, Konferenz Gaia-X Roadshow

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) beschäftigt sich mit dem möglichen Mehrwert von Gaia-X für die deutsche und europäische Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

26.10.2022 – 19:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Landesvertretung Sachsen-Anhalt Herbstfest

Die Landesvertretung Sachsen-Anhalt bei der EU lädt zum Herbstfest. ANMELDUNG PER E-MAIL BIS 18.10.

03.11.-08.12.2022, online

FSR, Seminar Charging Infrastructure & Power System Integration of Electric Vehicles

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the impact of the transition of EV manufacturers for the power sector. ANMELDUNG BIS 20.10.

Die Mitgliedstaaten brauchen Druck, mahnt Ismail Ertug (SPD). Druck, dass sie die Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Brüssel ihnen setzen wird, auch umsetzen. Der verantwortliche Berichterstatter für die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) ist noch nicht 100-prozentig zufrieden mit seinem Bericht. Denn für den Sanktionsmechanismus, der ebenjenen Druck ausüben soll, hat er im Verkehrsausschuss keine Mehrheit bekommen (Europe.Table berichtete). Deshalb wird er ihn im Plenum noch einmal zur Abstimmung bringen.

Ertugs Sanktionsmechanismus sieht zweierlei vor: Zum einen würde der Fortschritt beim Aufbau der in der AFIR erforderlichen Lademengen von der Kommission überwacht werden. Haben die Mitgliedstaaten die Vorgaben nicht erreicht, sollte die Kommission in der Lage sein, zusätzlich zum Vertragsverletzungsverfahren einen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Land anzustoßen. Für jeden in der AFIR vorgesehenen, aber nicht erbauten Ladepunkt würden dann täglich 1.000 Euro Strafe fällig werden, bis die Ladesäule steht.

Zum anderen möchte Ertug auch die Vorgaben für die Betreiber der Ladepunkte strenger durchsetzen. Es geht darum, dass Ladesäulen die AFIR-Anforderungen auch erfüllen, unter anderem in puncto mögliche Zahlungsmittel, transparente Preisangaben und Standort. Tun sie das nicht, sollten die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Rechtsprechung entsprechende Strafmaßnahmen ermöglichen.

Die Unterstützung der Grünen und Linken im EU-Parlament hat Ertug, auf die der ultrakonservativen EKR- und der rechten ID-Fraktion kann und will er nicht setzen. Noch bis zur Plenarabstimmung am Mittwoch (19. Oktober) wird Ertug daher versuchen, vor allem Abgeordnete der EVP und der Renew-Fraktion zu überzeugen, um doch noch eine knappe Mehrheit zusammenzubekommen.

Doch der EVP-Schattenberichterstatter Jens Gieseke lässt keinen Zweifel an seiner Ablehnung von Strafmaßnahmen. Der CDU-Politiker fürchtet einen bürokratieintensiven und komplizierten Mechanismus, da die Daten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur überprüft und an die Kommission gesendet werden müssten. Der Gang vor ein Verwaltungsgericht böte zudem die Möglichkeit für einen rechtlichen Widerspruch, was den Mechanismus hochgradig anfällig für langwierige juristische Auseinandersetzungen mache. Das Vertragsverletzungsverfahren ist aus seiner Sicht deshalb das bessere Rechtsinstrument.

Renew-Schattenbericherstatterin Caroline Nagtegaal aus den Niederlanden zweifelt die rechtliche Durchführbarkeit eines Sanktionsmechanismus an, da er Änderungen des nationalen Verwaltungs- oder sogar Strafrechts erfordere, die nicht in die Zuständigkeit der EU fielen. “Unternehmen wie Kriminelle zu behandeln, ist letztlich der falsche Ansatzpunkt für den schnellstmöglichen Ausbau der Ladeinfrastruktur.” Das Geld könne besser verwendet werden, sagt Nagtegaal.

Ertugs Möglichkeiten, doch noch weitere Abgeordnete auf seine Seite zu bringen, sind begrenzt. Denn klar ist auch: Selbst wenn er keine Mehrheit für den Sanktionsmechanismus bekommt, wird seine Fraktion den Bericht keinesfalls ablehnen. Also versucht er mit rationalen Argumenten überzeugen.

Für den Aufbau eines benutzerfreundlichen Ladenetzes sei es unverzichtbar, dass alle Ladepunkte die gleichen überprüfbaren Voraussetzungen erfüllen, argumentiert der Oberpfälzer. Anders als bei ölbasierten Brennstoffen, wo man sich notfalls auch mit dem Benzinkanister helfen kann, sei man mit dem E-Auto darauf angewiesen, dass dort, wo die Ladesäule verzeichnet ist, auch tatsächlich eine steht, wo man wie gewohnt mit der Kreditkarte die benötigte Menge laden kann. “Die Mitgliedstaaten müssen darauf achten, dass die Infrastruktur auch wirklich gebaut wird. Wenn nicht, müssen sie sanktioniert werden.”

Rückendeckung bekommt er von der grünen Schattenberichterstatterin Anna Deparnay-Grunenberg. Sie wisse aus Erfahrung, dass die Vertragsverletzungsverfahren häufig nicht wirken. Deshalb sieht sie den Sanktionsmechanismus als Handreichung für die Mitgliedstaaten, bereits bei der Ausschreibung von Ladepunkten auf die Verpflichtungen verweisen zu können, die damit einhergehen.

Die Abstimmung am Mittwoch dürfte die letzte Chance für den Sanktionsmechanismus sein. Kommission und Rat hatten keinerlei Strafmaßnahmen für die Nichteinhaltung der AFIR vorgesehen, weshalb dies bei einer Ablehnung im Parlament auch im Trilog kein Thema mehr werden würde.

Die EU-Kommission verschiebt ihren Vorschlag für ein Recht auf Reparatur ins nächste Jahr. Der Entwurf zum “nachhaltigen Konsum von Gütern” sollte eigentlich Ende November im Rahmen des zweiten Pakets zur Kreislaufwirtschaft vorgestellt werden. Nach einer negativen Stellungnahme des internen Regulatory Scrutiny Boards werde der Termin voraussichtlich auf März 2023 verschoben, heißt es in EU-Kreisen.

Die Kommission arbeite intensiv an dem Vorschlag, sagte ein Sprecher. Dabei gehe Qualität aber vor Schnelligkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass Vizepräsidentin Věra Jourová und Justizkommissar Didier Reynders den im März 2020 angekündigten Vorschlag verschieben müssen. Im Europaparlament sorgt die erneute Verspätung für Ärger: “Es ist ein Skandal, dass dieser wichtige Baustein der Kreislaufwirtschaft wegen einer negativen Einschätzung des Normenkontrollrats auf die lange Bank geschoben werden soll”, sagt die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini.

Das Recht auf Reparatur sei nach der Chemikalienverordnung REACH das zweite wichtige Gesetzgebungsverfahren des EU Green Deal, das ausgebremst werde, so die Grünen-Abgeordnete. Damit es noch vor den Europawahlen 2024 Gesetz werden könne, müsse die Kommission den Vorschlag innerhalb des nächsten halben Jahres vorstellen. tho

Das Bundesamt für Justiz hat den Anbieter Telegram mit zwei Bußgeldern belegt. Beide Strafzahlungen wurden für die Nichteinhaltung der Anforderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) verhängt: 4,25 Millionen Euro soll die in Dubai ansässige Firma für das Fehlen von Meldewegen für rechtswidrige Inhalte zahlen, weitere 750.000 Euro aufgrund des Fehlens eines gesetzlichen Vertreters mit ladungsfähiger Anschrift in Deutschland.

Telegram und das Bundesamt für Justiz befinden sich bereits seit eineinhalb Jahren in einer Auseinandersetzung darüber, ob der Anbieter unter das NetzDG fällt. Nach Auffassung der Betreiber handelt es sich bei Telegram um einen interpersonalen Kommunikationsdienst, nach Auffassung des BfJ zudem aber auch um eine Plattform im Sinne des NetzDG.

Sofern die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Telegram eine Plattform im Sinne des Digital Services Act darstellt, wird die Zuständigkeit dafür mit Inkrafttreten des DSA 2024 bei der EU-Kommission liegen. Auch dort beobachtet man den Fall daher mit Interesse: Als besondere Schwierigkeit hatte sich im Verfahren herausgestellt, dass Telegram kein Tochterunternehmen in der EU hat. Hierdurch musste erst die diplomatische Zustellung über das Auswärtige Amt an die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten versucht werden.

Das scheiterte laut BfJ. Im März hatte das BfJ daraufhin eine sogenannte öffentliche Zustellung vorgenommen: Die Anhörungsschreiben wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht – was ersatzweise geschehen kann, wenn sonst keine Zustellung möglich ist.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) begrüßte das Vorgehen seiner nachgeordneten Behörde: “Die Anbieter von Messengerdiensten und Sozialen Netzwerke tragen eine besondere Verantwortung, gegen Hetze und Gewaltaufrufe auf den Plattformen vorzugehen”, ließ er sich auf Twitter von seinem Ministerium zitieren. “Dazu gehört die Pflicht, Beschwerdesysteme für Meldungen strafbarer Inhalte durch Nutzer einzurichten.” Diese Pflicht wird der DSA künftig noch weiter fassen. Allerdings fallen Messengerdienste ohne Plattformfunktionen weder unter das NetzDG noch unter den DSA.

Beide nun verhängten Bußgelder sind noch nicht rechtskräftig. Telegram kann gegen die jetzige Entscheidung Einspruch einlegen – und die Erfolgschancen stehen gar nicht so schlecht. fst

Wettbewerber von Google haben erneut einen Beschwerdebrief an die EU-Kommissare Margrethe Vestager und Thierry Breton geschickt. Darin erneuern 43 Preisvergleichsdienste (CSS) aus ganz Europa ihre Forderung, dass die Alphabet-Tochter eine EU-Anordnung aus dem Jahr 2017 einhält, die mehr Wettbewerb auf ihrer Suchseite vorsieht. Der Brief, den unter anderem die deutschen Unternehmen Auspreiser.de, Billiger.de und Idealo.de unterschrieben haben, liegt Europe.Table vor.

Die Unterzeichner begrüßen darin die jüngsten Urteile zur Google-Suche (Shopping) und zu Android wie auch das Verbot der Begünstigung eigener Angebote durch Suchmaschinen im Digital Markets Act (DMA). Sie kritisieren jedoch, dass Google es versäumt habe, die Gleichbehandlung auf den allgemeinen Suchergebnisseiten zu gewährleisten.

Im Gegensatz dazu erklärte Google bereits 2017, es werde seinen eigenen Shopping-Dienst genauso behandeln wie die Wettbewerber, wenn diese in einer Auktion für Anzeigen in der Shopping-Box bieten, die oben auf einer Suchseite erscheint. Ebenso beim Android-Urteil 2018. Die Unterzeichner bestehen jedoch darauf, sie hätten andere Erfahrungen gemacht. Sie fordern daher erneut formelle Schritte gegen Google.

Mit dem gemeinsamen Schreiben wollen die CSS nach eigener Aussage dafür sorgen, dass dieses Thema “oberste Priorität der Kommission” werde. Es sei ihnen nicht wichtig, ob die EU-Wettbewerbshüter sich für ihr Vorgehen auf die Wettbewerbsregeln oder auf den DMA stützten. Die Kommission müsse jedoch dafür sorgen, dass der Platz auf den allgemeinen Suchergebnisseiten wieder für die relevantesten Anbieter frei werde, indem Google seine Shopping-Einheiten abschaffe, “die keinen Wettbewerb zulassen, sondern zu höheren Preisen und weniger Auswahl für die Verbraucher führen und eine unfaire Übertragung von Gewinnspannen von Händlern und konkurrierenden CSS auf Google bewirken”. vis

Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil sie bis zu 200 Milliarden Euro für ihren “Abwehrschirm” gegen die Energiekrise bereitstellt. In der Corona-Pandemie fand sich Deutschland wegen üppiger Hilfen ebenfalls in der EU am Pranger wieder. Neue Zahlen der EU-Kommission unterfüttern die Debatte jetzt nachträglich mit einigen Fakten.

Die Kritik entzündete sich vor allem am üppigen Rahmen der deutschen Hilfsprogramme: Die Bundesregierung meldete allein mehr als die Hälfte der insgesamt 3,1 Billionen Euro an Beihilfen bei den Wettbewerbshütern in Brüssel an. Der Rahmen wurde dann aber bei weitem nicht ausgeschöpft, weder in Deutschland noch EU-weit.

Laut Kommission haben die 27 Mitgliedstaaten 2020 und 2021 rund 940 Milliarden Euro an Staatshilfen an Unternehmen geleistet, das entspricht 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. In absoluten Summen gaben Deutschland und Frankreich dabei am meisten. Gemessen am BIP aber lagen Italien (6,0 Prozent) und Spanien (5,3 Prozent) vorne, gefolgt von Ungarn (5,0 Prozent) und Frankreich (4,7 Prozent). Deutschland liegt hier bei gut drei Prozent.

Allerdings fielen die deutschen Beihilfen deutlich großzügiger aus als in anderen EU-Staaten. Die Summe der absolut geflossenen Hilfen belief sich demnach im Jahr 2020 auf 63,7 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie in Frankreich oder Italien. Wegen des geringeren Haushaltsspielraums bestanden die Hilfspakete dort vor allem aus Mitteln, die die Unternehmen später zurückzahlen müssen.

Hinzu kommt: Die Wirtschaft war in Italien, Spanien und Frankreich zu Beginn der Pandemie auch besonders stark eingebrochen. Gemessen an der Tiefe der Rezession lagen die Hilfen im EU-Vergleich im Mittelfeld, ebenso wie Deutschland. Daran gemessen, waren Polen, Slowenien und Ungarn besonders großzügig. Allerdings berücksichtigt die Auswertung der Kommission nur die gezahlten Beihilfen. Andere Programme, etwa zur Kurzarbeit oder die Senkung der Mehrwertsteuer, fließen nicht ein. tho

Die EU-Kommission droht Polen wegen der umstrittenen Reform des Justizsystems, weitere Milliarden nicht auszuzahlen. Der Löwenanteil der 75 Milliarden Euro bis 2027 sei davon betroffen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Dabei geht es um Mittel aus dem Kohäsionsfonds des EU-Haushalts für den Zeitraum 2021 bis 2027. Das sind Mittel zur Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU. Sie seien in Gefahr, sollte die Regierung in Warschau nicht demokratische Standards für die Unabhängigkeit des Justizsystems achten.

Die Kommission hat bereits rund 35 Milliarden Euro eingefroren, die für Polen aus dem Corona-Hilfstopf der EU vorgesehen waren. Diese Gelder sollen nach der Pandemie für Investitionen sorgen.

Polen werden ebenso wie Ungarn immer wieder Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. Die national-konservative Regierung unter Führung der PiS-Partei wirft der EU Einmischung in nationale Angelegenheiten vor. Die EU moniert unter anderem, durch die von der Regierung in Warschau vorangetriebenen Justizreform werde die Unabhängigkeit der Richter untergraben und ein der Regierung verpflichteter Justizapparat geschaffen. rtr

Am heutigen Dienstag ist in Frankreich ein landesweiter Streiktag geplant. Angekündigt sind branchenübergreifende Arbeitsniederlegungen unter anderem im Nah- und Fernverkehr, in den Raffinerien, aber auch beim Versorger EDF und in den Schulen. Mit der Ausweitung der Proteste wollen die Gewerkschaften die Regierung unter Druck setzen.

Allerdings zeichnete sich schon am Montag ab, dass die Streiks sich vor allem im Nahverkehr in den Pariser Metros in Grenzen halten würden. Doch für den Fernverkehr der Staatsbahn SNCF sind die Aussichten düsterer und Gewerkschaftler warnen, der Streik könnte fortgesetzt werden – kurz vor den Herbstferien, die am Samstag in Frankreich beginnen.

Allen geht es um Lohnerhöhungen in Zeiten der Inflation. Die Proteste richten sich aber auch gegen die geplante Rentenreform und eine Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre. Derzeit wird in der Nationalversammlung zudem über den Haushalt für 2023 diskutiert, bei dem sich Regierung und Opposition nicht einig sind. Es gibt genug sozialen Brennstoff. Viele befürchten schon neue Proteste wie die der Gelbwesten zwischen 2018 und 2019.

Um die Proteste abzumildern, macht die Regierung schon seit Monaten umfangreiche Zugeständnisse an die Bevölkerung und deckelt mit Milliardenausgaben die Energiekosten. Dadurch liegt Frankreich bei der Inflation derzeit nur bei etwa sechs Prozent, während sie in vielen anderen Ländern die zehn Prozent übersteigt. Doch vielen Arbeitnehmern scheint das noch nicht auszureichen – und schon gar nicht den Gewerkschaften.

Hier liegt der Unterschied zu den Sozialprotesten der Gelbwesten. Denn diese hatten sich aus der Bevölkerung gebildet. Bei dem heutigen Streiktag dagegen handelt es sich um einen klassischen französischen Konflikt, wie er schon seit Jahrzehnten immer wieder gern von den Gewerkschaften initiiert wird. Vor allem die Gewerkschaft CGT treibt die Arbeitnehmer vor sich her. Doch eine einheitliche Gewerkschaftsfront hat sich bisher nicht gebildet. Die gemäßigten Gewerkschaften haben schon Einigungen mit dem Ölkonzern TotalEnergies ausgehandelt, und die Regierung hat Arbeiter in den Raffinerien zum Dienst verpflichtet, um den Streik zu brechen.

Helfen könnte Macron die Uneinigkeit seiner Gegner – das betrifft nicht nur die Gewerkschaften untereinander, sondern auch die Gewerkschaften und die linken Parteien. Nupes, das Bündnis aus Linken und Grünen, hatte am Sonntag zu einem “Marsch gegen das teure Leben” aufgerufen. Die Zahl der Teilnehmer hielt sich in Grenzen – 30.000 laut Polizei und 140.000 laut Veranstalter – und die Gewerkschaften sagten ganz ab. CGT-Generalsekretär Philippe Martinez sagte, man sollte lieber die Gewerkschaften unterstützen, statt Parallelveranstaltungen zu organisieren.

Noch sieht es in Frankreich so aus, als würde jeder seine eigene Macht zur Schau stellen. Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon träumt von einer neuen “Volksfront”. Sollte sich die Front der Sozialproteste vereinen, könnte es für Macron in diesem Herbst ungemütlich werden. tak

Einige befürchten, dass die diesjährige Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die vom 6. bis 18. November in Sharm El-Sheikh stattfinden wird, ungewollt den geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Herausforderungen zum Opfer fallen wird, mit denen die Welt konfrontiert ist. Ich glaube das Gegenteil: Die COP27 bietet zur rechten Zeit eine ganz besondere Gelegenheit für die Welt, zusammenzukommen, unsere gemeinsamen Interessen zu erkennen und die multilaterale Zusammenarbeit wiederherzustellen.

Fast jeden Tag sorgen die Todesopfer, die der Klimawandel fordert, für Schlagzeilen. Die globale Erwärmung ist keine ferne oder theoretische Bedrohung mehr, sondern eine unmittelbar materielle – ein Phänomen, das jeden von uns, unsere Familien und unsere Nachbarn betrifft. Es gibt keine Gesellschaft, die ungeschoren von häufigeren und intensiveren Dürren, Waldbränden, Stürmen und Überschwemmungen davongekommen ist. Millionen von Menschen kämpfen bereits ums Überleben.

Und das, obwohl die Temperaturen im Vergleich zum vorindustriellen Niveau nur um 1,1 Grad gestiegen sind. Wie der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change) deutlich gemacht hat, verschlimmert jedes weitere Zehntelgrad die Situation. Doch die Änderungen, die erforderlich sind, um eine Katastrophe abzuwenden, werden nicht vorgenommen, zumindest nicht schnell genug, und die Entwicklungsländer sind zunehmend frustriert über die Weigerung reicher Länder, ihren gerechten Anteil für eine Krise zu bezahlen, für die sie die Hauptverantwortung tragen.

Aber es gibt Grund zur Hoffnung. In meinen Gesprächen mit Delegationen aus aller Welt erlebe ich ihre Entschlossenheit, die COP27 zum Erfolg zu führen. Gesellschaften beginnen bereits zu handeln. Die Anpassung an den Klimawandel und neue Formen der Zusammenarbeit gewinnen an Dynamik, Investitionen in Klimatechnologien boomen. Dazu gehören neue Technologien zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, Lösungen für den Stromtransport und erneuerbare Energien. Infolgedessen sinken die Preise für saubere Energien weiter: Fast zwei Drittel der in den G20-Ländern bis 2021 hinzugefügten erneuerbaren Energiequellen kosten weniger als die billigsten kohlebefeuerten Optionen. Mein Land, Ägypten, ist auf dem besten Weg, bis 2035 42 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen.

Gleichzeitig entwickelt die Zivilgesellschaft Mechanismen, um Unternehmen und Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, sich vor Greenwashing zu schützen und einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Wiederherstellung der Natur.

Es braucht mehr Ehrgeiz, umfangreichere Maßnahmen und mehr Tempo, und die Regeln sind nach wie vor unklar oder umstritten. Aber es ist ein Prozess im Gange, und es gibt kein Zurück mehr. Selbst in Ländern, in denen es den Anschein hat, dass sie von ihren Verpflichtungen abrücken – etwa durch Investitionen in die Infrastruktur für fossile Brennstoffe – beharren Behördenvertreter darauf, dass die aufgrund der unmittelbaren Herausforderungen erforderlichen Überbrückungsmaßnahmen nicht mit langfristigen Strategien verwechselt werden dürfen. Niemand zweifelt am grüneren Weg, der vor uns liegt.

Uns Teilnehmern an der COP27 stellt sich eine einfache Frage: Wie können wir die Konferenz nutzen, um das Gefühl zu erzeugen, dass alle an einem Strang ziehen, um Rückschritte zu verhindern und einen Ansatz zu fördern, der auf Wissenschaft, Vertrauen, Gerechtigkeit und Gleichheit beruht?

Im Grunde sind Klimaschutzmaßnahmen eine Abmachung. Die Entwicklungsländer haben sich in gutem Glauben bereit erklärt, zur Bewältigung einer Krise beizutragen, die sie nicht verursacht haben, wobei sie davon ausgingen, dass ihre eigenen Anstrengungen, die aufgrund ihrer knappen Ressourcen und konkurrierender Entwicklungsbedürfnisse oft begrenzt sind, durch Unterstützung – insbesondere finanzielle Unterstützung – ergänzt werden. Die Industrieländer müssen ihren Teil der Abmachung einhalten, indem sie sowohl den Klimaschutz als auch die Anpassung an den Klimawandel unterstützen und so ihre im Pariser Abkommen vorgesehene Verantwortung erfüllen.

Was die Eindämmung des Klimawandels betrifft, so müssen wir bei der Senkung unserer Treibhausgasemissionen und der Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre von Worten zu Taten übergehen. Alle Länder müssen ehrgeizigere, national festgelegte Klimabeiträge leisten und diese Zusagen dann in Programme umsetzen. Wir müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass Entwicklungsländern angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können.

Gleichzeitig müssen wir eine transformative Anpassungsagenda erstellen, damit sich Gemeinden – insbesondere in klimatisch anfälligen Regionen – vor den bereits unvermeidlichen Auswirkungen schützen können. Die Rechnung für diese Agenda muss gerecht aufgeteilt werden.

Bislang wurde ein unverhältnismäßig hoher Anteil der Klimafinanzierung in die Abschwächung der Folgen des Klimawandels gesteckt, sodass die Entwicklungsländer bei der Finanzierung von Anpassungsinvestitionen weitgehend auf sich allein gestellt sind. Aber selbst die für die Abschwächung der Folgen bereitgestellten Mittel reichen bei weitem nicht aus und wurden nicht mit den geeigneten Instrumenten bereitgestellt.

Im Jahr 2009 verpflichteten sich die Industrieländer, bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern bereitzustellen. Dies ist nur ein kleiner Teil der mehr als 5,8 Billionen Dollar, die laut des Ständigen Finanzausschusses des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (bis 2030) benötigt werden. Und dennoch wurde dieser Betrag noch nicht bereitgestellt. Wir brauchen auf der COP27 höhere Finanzzusagen – insbesondere für die Anpassung – als auf der COP26 in Glasgow.

Die Industrieländer müssen auch ihre Zusage aus dem vergangenen Jahr einhalten, die Anpassungsfinanzierung bis 2025 zu verdoppeln, und sie sollten die erforderlichen Zusicherungen für die Auffüllung des Grünen Klimafonds geben.

Außerdem ist es an der Zeit, sich mit den Verlusten und Schäden zu befassen, die von Ländern erlitten wurden, die die Klimakrise nicht verursacht haben. Dies ist nach wie vor umstritten, aber ich glaube, dass wir dieses Thema konstruktiv angehen können, indem wir uns von den Prioritäten der Entwicklungsländer leiten lassen, zum Wohle aller.