für die Autoindustrie wird auch das kommende Jahr nicht einfach. Felix Lee sprach mit dem Auto-Experten Stefan Bratzel über die Herausforderungen des Sektors. In China sei die Konkurrenz durch Newcomer wie Nio und Xpeng mittlerweile stärker und zahlreicher als in Europa. Bratzel hat einige Schwachstellen der deutschen Anbieter ausgemacht: Bei der Software hinken sie hinterher und bei den Lieferketten sollten sie sich in Corona-Zeiten flexibler aufstellen. Insgesamt sollten die deutschen Hersteller ihre hohe Abhängigkeit von China hinterfragen, sagt der Branchenkenner vom Center of Automotive Management. Denn Handelsstreitigkeiten und Fragen zu Menschenrechten können sich schnell auch auf das Milliardengeschäft der deutschen Autoindustrie auswirken.

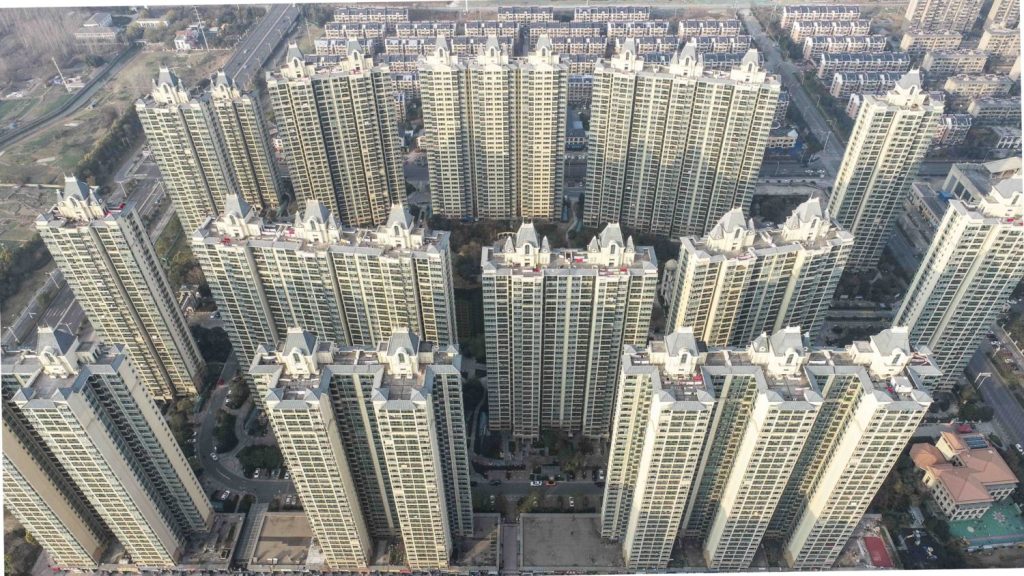

Immobilien waren in China bisher eine Art Turbo-Sparbuch für viele Menschen aus der Mittel- und Oberschicht. Denn jedes Jahr stiegen die Preise von Wohneigentum – und zwar häufig um mehrere Prozent. Mit dieser Entwicklung könnte bald Schluss sein, wie unser Team in Peking in einer Analyse zum Immobilienmarkt berichtet – der Krise bei Evergrande und anderen Immobilienentwicklern sei “Dank”. Doch gerade die Tatsache, dass ein großer Anteil der privaten Haushaltsersparnisse in Immobilien steckt, könnte Reformen des Sektors verlangsamen. Peking muss vorsichtig vorgehen, will es nicht noch mehr Proteste von Sparern auslösen.

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Drohnen, die Essen ausliefern. Doch in China könnten die kleinen Flieger schon in diesem Jahr in den Regelbetrieb gehen. So lauten jedenfalls Pläne des Essenslieferanten Meituan, berichtet Frank Sieren. Chinas Straßen sind schließlich so verstopft, dass die Lieferung per Luftfracht wichtige Minuten sparen könnte. Zudem steht Meituan regelmäßig in der Kritik: Die Fahrer verdienen zu wenig und sind durch computergesteuerten Zeitdruck zu modernen Sklaven geworden. Doch allein über Meituan wurden im vergangenen Jahr 27 Millionen Bestellungen pro Tag geliefert. Die Lieferung per Drohne wird auch deswegen erst mal ein Nischenmarkt bleiben.

Herr Bratzel, die Pandemie, Chipmangel, Lieferengpässe, die deutsche Automobilindustrie hatte 2021 wahrlich kein leichtes Jahr. Wird 2022 besser?

Stefan Bratzel: Die Branche befindet sich im größten Umbruch ihrer Geschichte – und zusätzlich zu dieser Transformation kommen nun die verschiedenen Krisen hinzu. Ich gehe davon aus, dass die Chip-Krise auch 2022 anhalten und eine Belastung für die Autobranche bleiben wird. Wahrscheinlich wird es ab Frühjahr eine leichte Entspannung geben. Das Thema dürfte aber das ganze Jahr über auf der Agenda bleiben. Das Drama spielt sich vor dem Hintergrund der großen technologischen Veränderungen ab: Elektromobilität, Vernetzung, autonomes Fahren. Für alle diese Themen sind Chips fundamental.

Wie lässt sich das Chip-Problem lösen?

Die Autohersteller versuchen, ihre Technik flexibler zu machen, um auf unterschiedliche Hersteller ausweichen zu können. Vor allem aber treten die Autobauer mit den Herstellern direkt in Kontakt, um sich Chargen zu sichern und auf die Hersteller einzuwirken, die Kapazitäten auszuweiten. Aber das dauert ein, zwei Jahre, bis die Fabriken entsprechend erweitert sind. Zudem sind nicht alle Chip-Hersteller dazu bereit. Für sie ist eine hohe Auslastung ganz zentral. Wenn sie nicht bei über 70 oder 80 Prozent liegt, schreiben sie keine schwarzen Zahlen mehr und befürchten ein Überangebot. Sie investieren also nicht wild in die Zukunft, weil sie sonst ihr eigenes Geschäft kaputt machen.

Wäre es nicht sinnvoll, wenn die deutsche Autobranche selbst stärker in die Chip-Entwicklung einsteigen würde?

Ja, das ist teilweise auch schon der Fall. Längst sind es nicht nur Hersteller wie Apple, die eigene Chips entwickeln. Tesla ist in der Entwicklung schon sehr involviert. Ich habe erst vor Kurzem mit dem Entwicklungschef von Daimler gesprochen. Dieser bestätigte, dass auch sein Unternehmen in die Chip-Entwicklung geht und die Software-Entwicklung zum großen Teil selbst übernehmen will. Die Einsicht ist also da, dass Software in allen Bereichen wichtiger geworden ist. Das wird allerdings nicht jeder hinbekommen, sondern nur die Hersteller, die in diesem Bereich bereits eine gewisse Kompetenz erworben haben.

Welche Autokonzerne meinen Sie konkret?

Herstellern wie Daimler oder BMW traue ich das zu. Auch Volkswagen hat sich dem Thema Software als Kernstrategie angenommen. Aber ob VW das so schnell hinbekommen wird – da bin ich ein bisschen skeptisch. Bei BMW und Daimler bin ich optimistischer.

Bei der Entwicklung der E-Mobilität hinken doch eher Daimler und BMW hinterher und VW gilt als fortschrittlich?

Das muss man differenziert betrachten. Tatsächlich setzt Volkswagen seit dem Dieselskandal intensiv auf E-Mobilität. Im Vergleich dazu hinkt Daimler hinterher. Inzwischen holt Daimler aber auf. BMW hatte bei der Elektromobilität eine Weile eine Vorreiterrolle, dann legten die Münchner eine Pause ein, sind jetzt aber wieder stark im Kommen.

Nicht zuletzt, weil China die Pandemie vor anderthalb Jahren rasch in den Griff bekam, liefen die Geschäfte für die deutschen Autobauer verhältnismäßig gut. Doch mit Omikron geht es auch dort wieder los und Chinas Führung setzt radikal auf Lockdowns ganzer Millionenstädte. Was wird das für die Autobranche bedeuten?

Die Auswirkungen auf Lieferketten sind schwer kalkulierbar. Es hängt immer davon ab, wo gerade ein Ausbruch stattfindet. Wenn dies in einer Stadt oder bei einem Zulieferer passiert, der von heute auf morgen dicht machen muss – und das kann bei der strengen chinesischen Corona-Politik leicht passieren – bringt das natürlich schnell die Lieferketten in Gefahr. Inzwischen weiß man, dass Chinas Impfstoff bislang nur schlecht vor der Omikron-Variante schützt. Die Gefahr von Lockdowns ganzer Regionen ist also durchaus vorhanden. Akut lässt sich da gar nicht viel machen. Mittelfristig sollten sich die Unternehmer bei den Lieferketten flexibler aufstellen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan in dieser Anlagen-basierten Industrie in Zeiten von stark gestiegenen Fixkosten.

VW mit seinen über zwei Dutzend Werken in der Volksrepublik steht also vor einem großen Problem, sollte die Pandemie auch in China wieder ausbrechen.

Ja, denn wer wie Volkswagen 40 Prozent seines globalen Absatzes in China macht, muss per se genau schauen, was dort gerade passiert. Hinzu kommt das bereits erwähnte Thema Elektromobilität. Beim Verbrennungsmotor ist VW in China weiter führend, nicht aber bei E-Autos. In dem Bereich ist der Wettbewerb ein ganz anderer. Insbesondere chinesische Anbieter im Low-Cost-Bereich sind sehr stark in China. VW kann da bislang nicht mithalten. Das sind schon große Herausforderungen für den neuen China-Chef von Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Ist die chinesische Konkurrenz technisch denn wirklich so viel besser?

Einige chinesische Newcomer wie Nio oder Xpeng profitieren vom Greenfield-Ansatz, also dem kompletten Neuanfang. Sie müssen nicht umständlich einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen. Hinzu kommen Player wie BYD, die schon lange das Thema Elektromobilität in ihrer Wertschöpfungskette haben. Dann gibt es beispielsweise auch die Marke Wuling, ein Joint Venture von GM mit SAIC, die sehr stark ist. Und Tesla ist mit einem eigenen Werk in China auch bereits gut vertreten. Es gibt für die deutschen Autobauer also sehr viel mehr Konkurrenz in China als derzeit in Europa.

Der Auftakt seiner ID-Elektromodelle lief für VW nicht wie erhofft. Müsste sich VW in China nicht anders aufstellen, vielleicht mit der chinesischen Konkurrenz zusammenarbeiten?

Die Grundsatz-Strategie ist schon richtig. Mit dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) hat VW eine starke Plattform. Für China hat VW ein bisschen spät angefangen. Volkswagen ist daher nach wie vor nicht in allen Segmenten aktiv. Insbesondere im niedrigen Segment hat VW noch nichts im Angebot.

Bisher haben die deutschen Hersteller in China vor allem auch im hochpreisigen Segment gepunktet. Vielleicht wollen sie gar nicht das Billig-Segment abdecken.

Für die Premium-Anbieter Audi, Mercedes und BMW mag das zutreffen. VW ist zwar auch kein Low-Cost-Anbieter, aber schon auf breiteren Segmenten unterwegs. Und in den Bereichen muss VW aufpassen, keine Marktanteile zu verlieren. Insbesondere im Software-Bereich hinken die deutschen Hersteller zur chinesischen Konkurrenz hinterher. Die Autohersteller müssen bei E-Autos zudem den Batterie-Bereich gut im Griff haben. Auch da sind chinesische Hersteller, allen voran BYD – ursprünglich ein reiner Batterie-Hersteller – klar voraus.

Mittlerweile sind chinesische E-Autobauer auch in Europa auf dem Vormarsch. Mehrere chinesische Anbieter planen 2022 ihren Markteintritt. Wie schätzen Sie deren Erfolgschancen ein?

Ja, chinesische Autobauer wollen auch global vertreten sein, übrigens gedeckt durch die chinesische Regierung. Klar ist aber auch: Für die chinesischen E-Autohersteller wird es kein Selbstläufer sein, in Europa Fuß zu fassen. Denn sie müssen die europäischen Geschmäcker treffen. Das war bei vergangenen Versuchen nicht gelungen. Die Welle, die jetzt kommt, hat größere Chancen. Ich rechne fest damit, dass der eine oder andere hier erfolgreich sein wird. Mit Geely-Volvo haben wir ja auch schon einen europäischen Hersteller mit chinesischer Mutter. Die Autos verkaufen sich entsprechend gut.

Zugleich nehmen die politischen Spannungen auch zwischen China und der neuen Bundesregierung zu. Inwiefern wird sich diese Entwicklung aufs Autogeschäft auswirken?

Das ist keine plötzliche Neuentwicklung. Chinas geopolitische Ambitionen stellen schon seit einigen Jahren eine Bedrohung dar – auch für das Autogeschäft. Natürlich ist China auch auf Europa angewiesen. China will aber Weltmacht werden und die Autoindustrie ist ein Faustpfand. Und wenn die politischen Konflikte eskalieren, kann das zu großen handelspolitischen Verwerfungen führen, die auch die Autoindustrie massiv in Mitleidenschaft ziehen. Diese Verwundbarkeit ist ein großes Problem.

Die deutschen Autobauer haben auch hunderttausende Arbeitsplätze in China geschaffen. Beruht die Abhängigkeit nicht auf Gegenseitigkeit?

Im Zweifel überwiegen trotz des langjährigen deutschen Engagements der Nationalstolz und die politischen Ambitionen.

Was kann die Autobranche tun?

Das wird für die deutschen Autobauer wirklich schwierig. Das haben wir schon mit Volkswagen und den Uiguren gesehen: Wenn die chinesische Regierung etwas will, müssen die Autohersteller reagieren. Ich denke, bei solchen Fragen sollte sich künftig auch die Bundesregierung stärker einschalten. Die Konzerne können das nicht mehr aus eigener Kraft verhandeln. Zugleich sollten die Autohersteller ihre Marktposition mehr ausbalancieren und nicht zu sehr auf einen einzelnen Markt setzen. Die hohe Abhängigkeit von China sollten sie hinterfragen.

Stefan Bratzel ist Direktor des “Center of Automotive Management” der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Er erforscht insbesondere die Erfolgs- und Überlebensbedingungen von Fahrzeugherstellern.

Die US-Ratingagentur Fitch liefert einen düsteren Ausblick auf Chinas Immobilienmarkt. In ihrem aktuellen Bericht zum globalem Häusermarkt warnen die Experten, dass ausgerechnet die Volksrepublik eines der wenigen Länder weltweit sein könnte, in denen die Preise für Immobilien nicht weiter steigen – sondern kräftig zurückgehen könnten.

Fitch sagt voraus, dass die chinesischen Eigenheimpreise sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr um drei bis fünf Prozent sinken dürften, was vor allem an den weiterhin bestehenden Schwierigkeiten der großen chinesischen Immobilienentwickler liege. Die Agentur prognostiziert, dass weitere Entwickler mit ihren Krediten in Zahlungsverzug geraten werden, was zu Vertrauensverlusten bei Hauskäufern führen dürfte. “Obwohl wir erwarten, dass die Behörden eingreifen, um die Marktvolatilität einzudämmen, sind die Abwärtsrisiken erheblich”, schreibt Fitch.

Bei der Frage, wie es für Chinas Immobilienentwickler weitergeht, wird vor allem das Schicksal von Evergrande eine Rolle spielen. Der in akuten Zahlungsschwierigkeiten steckende Immobilienriese versucht weiterhin alles, um irgendwie zu überleben. Zumindest bemüht sich der Konzern, den Eindruck zu erwecken, auf Hochtouren an einer Lösung für seine Gläubiger zu arbeiten.

Nachdem bereits Firmenflugzeuge verkauft wurden, hat sich der Konzern nun auch von seinem Hauptsitz in der südchinesischen Metropole Shenzhen getrennt. Die Mitarbeiter des schmucken Hochhauses im Stadtteil Nanshan waren bereits vor gut einem Monat ausgezogen. Am Montag schraubten Bauarbeiter das Firmenlogo vom Dach. Künftig sollen die Geschäfte wieder aus der Nachbarstadt Guangzhou geführt werden, wo Evergrande einst gegründet wurde.

Doch der Verkauf von Tafelsilber sowie die Verkleinerung der eigenen Büroflächen ändert nicht viel an der fast aussichtslosen Lage des Konzerns. Mit seiner schnellen Expansion hat Evergrande mehr als 260 Milliarden Euro an Schulden angehäuft. Zumindest so viel steht in den Büchern. Doch darüber hinaus soll es weitere Verpflichtungen von 150 Milliarden Dollar geben.

Luft verschaffen will sich Evergrande durch Verhandlungen mit seinen Gläubigern. Vergangene Woche kündigte der Konzern einen Plan an, wonach bald fällige Zinszahlungen um ein halbes Jahr auf den Sommer verschoben werden sollen. Auch kleinere Konkurrenten wie Kaisa oder die Aoyuan-Gruppe loten aus, wie sie ihren Hals noch einmal aus der Schlinge ziehen können.

Am Ende wird es jedoch weniger auf das eigene Verhandlungsgeschick und mehr auf die weiteren Pläne Pekings ankommen. Schließlich stecken Chinas Immobilienentwickler vor allem in der Patsche, weil die Regierung im vergangenen Jahr aus Angst vor einer Schuldenblase plötzlich die Zügel für die gesamte Branche angezogen hat. Peking will die Verschuldung reduzieren und stärker gegen Spekulation mit Wohnungen vorgehen.

Dafür wurden “drei rote Linien” gezogen: Das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten darf nicht mehr als 70 Prozent betragen. Auch darf der Nettoverschuldungsgrad bei nicht mehr als 100 Prozent liegen. Die dritte “rote Linie” betrifft das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von Unternehmen, das über dem Faktor eins liegen muss. Zwar hat die Regierung deutlich gemacht, dass an Evergrande ein Exempel statuiert werden soll, weshalb eine komplette Rettung unwahrscheinlich bleibt. Doch die Entsendung einer Expertengruppe in den Konzern zeigt auch, dass ein Zusammenbruch ebenfalls nicht akzeptiert wird.

Peking weiß: Der Immobiliensektor macht mehr als ein Viertel des chinesischen Wirtschaftswachstums aus. 70 Prozent der chinesischen Haushaltsvermögen stecken in Immobilien, weshalb ein Crash zu wütenden Reaktionen der Bevölkerung führen würde. Deshalb scheint die Regierung zu der Erkenntnis gekommen zu sein, dass Reformen zwar weiterhin notwendig sind, aber nicht unbedingt mit der Brechstange erfolgen müssen. Das scheint sogar für die drei roten Linien zu gelten. Staatsmedien berichteten am Freitag, dass Peking plant, diese doch wieder ein Stück weit entschärfen zu wollen.

Laut Beobachtern könnten die gelockerten Regeln dafür sorgen, dass bei noch relativ gesunden Entwicklern die Bereitschaft steigt, Bauprojekte von Krisenkonzernen wie Evergrande zu erwerben und sich dafür weiter zu verschulden. Der Markt könnte sich so im besten Fall durch Fusionen und Übernahmen ohne große Verwerfungen neu sortierten. Trifft dieses Szenario ein, dann dürfte der große Preisverfall an Chinas Häusermarkt 2022 wohl ausbleiben. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Meituan möchte bereits in diesem Jahr Drohnen zur Essenslieferung einsetzen. Damit wäre das Unternehmen aus Peking weltweit das erste, das diese Art kontaktloser Luftfracht im Alltagsbetrieb einsetzt. Der Service ist bereits im südchinesischen Shenzhen in die Testphase gegangen, berichtet die South China Morning Post (SCMP). Dort liefert eine Flotte von Drohnen nun Mahlzeiten in einem Umkreis von drei Kilometern rund um den Longgang Galaxy Coco Park, einem Einkaufs- und Bürokomplex im Osten der Stadt.

Die Meituan-Fahrer bringen das Essen zunächst zur Drohnen-Station. Dort werden die Pakete auf die Fluggeräte umgeladen. Diese fliegen die Lieferung dann an einem festgelegten Landeplatz, der so ähnlich aussieht wie ein Getränkeautomat. Die Kunden können ihre Bestellungen nach Eingabe einer Geheimzahl abholen. Das Unternehmen warte derzeit auf die Behördenfreigabe für eine Ausweitung des Dienstes, sagt Mao Yinian, Leiter der Drohnen-Sparte bei Meituan, der SCMP.

Die Tech-Metropole gilt als idealer Ort für logistische Flugprojekte in niedriger Höhe. Die Lokalregierung darf hier mit Erlaubnis aus Peking besonders lockere Regelungen ausloten, um die Zukunftstechnologie voranzutreiben. Die Bewegungen der Drohnen werden hier von den chinesischen Flugbehörden überwacht. Die Polizei sowie das Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) kontrolliert ihre Sicherheit.

Die Drohnen, die Meituan einsetzt, wiegen rund vier Kilogramm und können eine Ladung mit einem Gewicht von bis zu drei Kilogramm tragen. Das hat auch regulatorische Gründe: Die Behörden begrenzen das Gesamtgewicht solcher Lieferdrohnen bislang noch auf sieben Kilogramm. Wenn alles gut funktioniert, könnte dieses Limit jedoch angehoben werden, glaubt Meituan.

Chinas Markt für Essens- und Warenlieferungen boomt. Branchenkenner gehen davon aus, dass bis 2025 bereits 93 Milliarden Bestellungen pro Jahr erreicht werden können. Meituan ist Chinas größter Lebensmittellieferdienst. Im Jahr 2020 kam das Unternehmen auf einen Marktanteil von 68,5 Prozent. Investoren halten Meituans Geschäftsmodell für überzeugend. Im April vergangenen Jahres hat Meituan in einer Finanzierungsrunde knapp zehn Milliarden US-Dollar eingesammelt, die vor allem in die Liefertechnologie mit Drohnen und selbstfahrenden Autos fließen sollen.

Erstaunlich ist: 90 Prozent der Drohnen-Komponenten entwickelt der Lieferservice laut eigenen Angaben schon jetzt im eigenen Haus. Das zeigt, wie wichtig dieser Bereich ist. Drohnen-Manager Mao erwartet dennoch zunächst den Einsatz in begrenzten Bereichen. Er geht davon aus, dass die Drohnen in den nächsten zehn Jahren nur zehn Prozent des Logistik-Bedarfs decken können. Das wären allerdings gemessen an den Prognosen für 2025 über neun Milliarden Flüge in ganz China.

Trotz des Einsatzes der fliegenden Roboter bleiben Personalengpässe ein Faktor. “Wir haben immer noch einen Mangel an Fahrern, insbesondere zu Stoßzeiten wie der Mittagszeit”. Allerdings brauche auch die Lieferung mit Drohnen bis auf Weiteres noch die Unterstützung von Menschen, so Mao. “Sie wird also vor allem eine Ergänzung zu unserem Fahrernetzwerk sein.” Langfristig stellt sich Meituan “ein kollaboratives, integriertes Netzwerk vor, in dem Drohnen und Lieferfahrer nahtlos zusammenarbeiten”. Im Jahr 2020 beschäftigte Meituan rund drei Millionen Fahrer, die durchschnittlich mehr als 27 Millionen Essensbestellungen pro Tag auslieferten.

Meituans Wettbewerber wollen ebenfalls baldmöglichst Drohnen zu Lieferzwecken einsetzen. Das E-Commerce-Unternehmen JD.com und der Logistikriese SF Holdings erklärten im vergangenen Jahr, den ersten unbemannten Frachtflug Chinas absolviert zu haben. Die Nutzlast ihrer Drohne soll 1,5 Tonnen betragen haben.

Das Weltwirtschaftsforum hat im Juli 2020 gar das “goldene Zeitalter der Drohnenlieferung” ausgerufen. Der Osnabrücker Speditionskonzern Hellmann etwa will auch in diesem Jahr europaweit per Drohne liefern.

Die Deutsche-Post-Tochter DHL hat ihr Drohnen-Entwicklungsprojekt “Paketkopter” unterdessen eingestellt. Zwar habe man in den diversen Anwendungsfällen “wichtige Erkenntnisse” gewonnen. Ein Regelbetrieb im Bereich der Zustellung per Paketdrohne sei anschließend “in Deutschland nicht geplant.” Offenbar ist der Service zu teuer, die technischen und bürokratischen Hürden zu hoch.

Auch Amazon verfolgt sein Drohnenprojekt “Prime-Air” offenbar nur noch auf Sparflamme. “Wir haben vor Kurzem organisatorische Änderungen in unserem Prime-Air-Geschäft vorgenommen”, erklärt das Unternehmen. Wie es weitergeht, ist offen. Die Chinesen scheinen hier den längeren Atem zu haben. Und den größeren Handlungsdruck, angesichts des Essenslieferbooms.

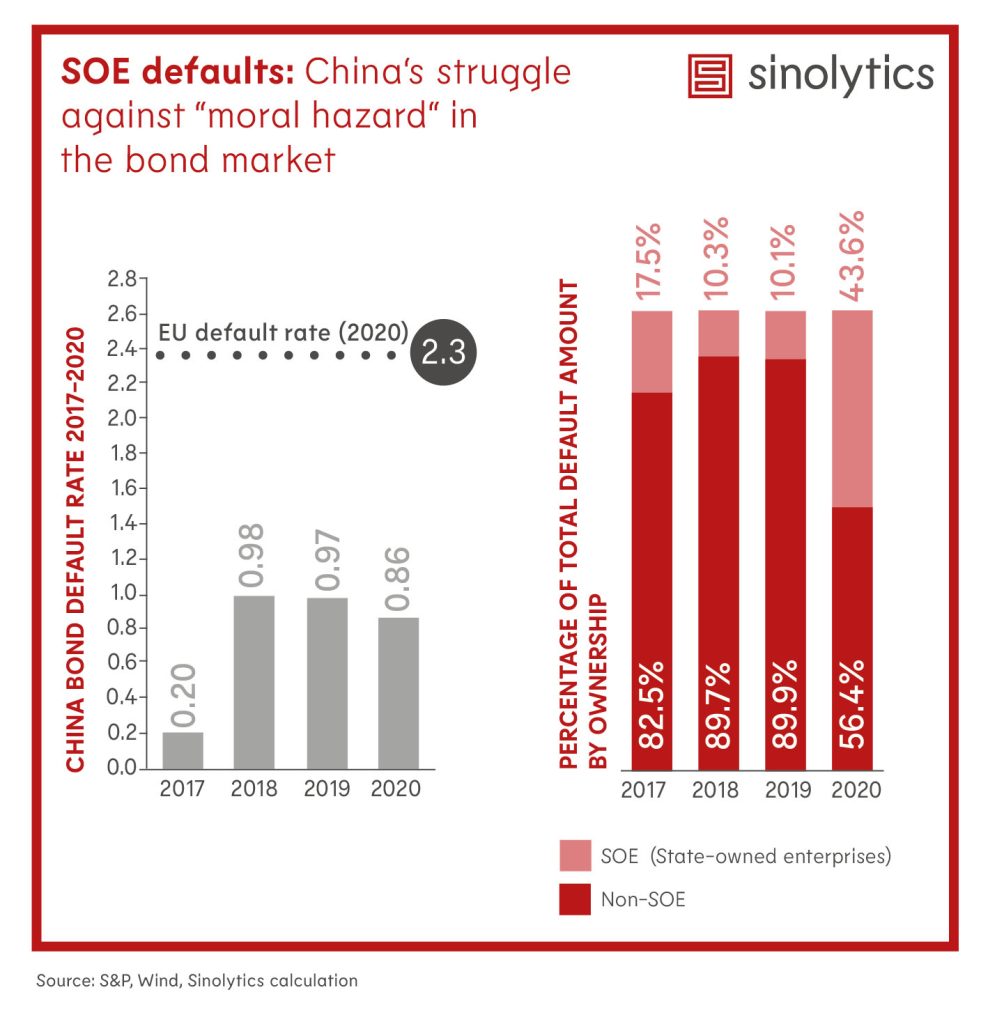

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Die Volkswagen-Gruppe hat im letzten Jahr in China 14 Prozent weniger Autos abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Damit hat der Konzern auf seinem wichtigsten Einzelmarkt hohe Einbußen verzeichnet. Als Gründe nannte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein den Mangel an Chips und Probleme in den Lieferketten. “600.000 Autos sind in der Produktion verloren gegangen”, klagte Wöllenstein. “2021 war eines der schwierigsten Jahre in unserer Geschichte in China.” Vor allem die volumenstarken Marken Skoda und Volkswagen verzeichnen deutlich weniger Absatz. Auch Audi hat 3,6 Prozent weniger Autos verkauft. Die Premiummarken Porsche (plus acht Prozent) und Bentley (plus 43 Prozent) konnten ihre Absätze hingegen ausbauen.

Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe, der in der Volksrepublik lange bei 14 oder 15 Prozent gelegen hatte, fiel auf 11,7 Prozent. Trotzdem blieb die Marke Volkswagen die Nummer 1 bei den chinesischen Kunden. Insgesamt seien 3,3 Millionen Autos ausgeliefert worden, davon 2,4 Millionen der Kernmarke Volkswagen.

Enttäuscht hat aus Sicht des Konzerns auch der Verkauf an E-Autos. 70.625 batteriebetriebene Fahrzeuge hat VW im letzten Jahr in China verkauft. Volkswagen verfehlte sein selbstgestecktes Ziel damit deutlich. Das Unternehmen wollte zwischen 80.000 und 100.000 Einheiten verkaufen. Der Marktstart der neuen ID-Familie überzeugte viele chinesische Kunden offenbar nicht. Wöllenstein ist zuversichtlich, dass 2022 ein besseres Jahr für den Konzern wird. Er erwartet ein Plus von 15 Prozent. Bei E-Autos strebt Volkswagen sogar eine Verdopplung des Absatzes an. Eine wichtige Voraussetzung dafür sei jedoch die Versorgung mit Chips. flee

Chinas strikte No-Covid-Politik könnte sich demnächst auf den Hafen in Shenzhen auswirken. Bloomberg berichtet, dass sich vor dem viertgrößten Hafen der Welt schon 31 Schiffe stauen. Jüngst waren in Shenzhen acht neue Covid-Infektionen aufgetreten. Einer der Infizierten ist Hafenarbeiter. Die Behörden mutmaßen, dass die Covid-Fälle durch importierte Waren übertragen wurden. Sie reagierten mit Massentests der Bürger und der Mitarbeiter des Hafens. Es wird befürchtet, dass die Massentests den Transport von Waren vom und zum Hafen einschränken könnten, so Bloomberg.

Schon im Mai des vergangenen Jahres wurde das Yantian Terminal des Shenzhener Hafens wegen Corona-Fällen unter den Arbeitern teilweise geschlossen. Das führte dazu, dass sich die Containerwaren einen Monat lang stapelten. In der letzten Woche kam es zudem zu einer Einschränkung des LKW-Verkehrs in einigen Teilen der östlichen Provinz Zhejiang, um das Coronavirus einzudämmen. Das führte dazu, dass sich auch der Warenverkehr zum Terminal in Ningbo verzögert hat. Mittlerweile sind allerdings 75 Prozent des Verkehrs wieder hergestellt, so Bloomberg. Auch im August letzten Jahres kam es am Terminal in Ningbo zu langen Verzögerungen aufgrund von lokalen Corona-Ausbrüchen (China.Table berichtete).

In den letzten Tagen wurden erste Omikron-Fälle in China verzeichnet. Die Volksrepublik reagierte auf diese Infektionen und weitere Infektionen mit der Delta-Variante mit weitreichenden Maßnahmen. Gestern wurde ein Lockdown über die 5,5 Millionen-Stadt Anyang verhängt, nachdem dort zwei Covid-Infektionen bestätigt wurden, wie AP vermeldet. Es ist der dritte Lockdown einer chinesischen Millionen-Stadt in kürzester Zeit. Insgesamt dürfen demnach derzeit 20 Millionen Chinesen und Chinesinnen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Die Hafenstadt Tianjin mit 14 Millionen Einwohnern nahe Peking befindet sich seit Montag in einem Teil-Lockdown (China.Table berichtete). nib

Kanada und Taiwan wollen Gespräche über ein Investitionsschutzabkommen aufnehmen. Darauf verständigten sich Wirtschaftsvertreter aus Taipeh und Ottawa bei einem virtuellen Gipfeltreffen am Montag. Die “Erkundungsgespräche” seien ein wichtiger Meilenstein in der Stärkung der gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, heißt es in einer Pressemitteilung der kanadischen Regierung.

Ein Investitionsschutzabkommen gilt als Vorstufe zu einem Freihandelsvertrag. Der Inselstaat will sich durch neue Handelsvereinbarungen unabhängiger von der Volksrepublik machen. Obwohl Taiwan Mitglied der Welthandelsorganisation ist, hat es bisher nur mit Singapur und Neuseeland Freihandelspakte abschließen können. Taiwan ist Kanadas sechstgrößter Handelspartner in Asien. Gleichzeitig unterhält Kanada mit Rücksicht auf Pekings “Ein-China-Politik” keine diplomatischen Beziehungen zu Taipeh.

Kanadas Wirtschaftsministerin Mary Ng erklärte nach dem Gipfel, Taiwan sei ein wichtiger “Handels- und Investitionspartner, um Kanadas Handelsbeziehungen auszubauen und seine Wirtschaftspartnerschaften in der Indopazifik-Region zu vertiefen”. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, kritisierte das Treffen. Die kanadische Seite müsse das Ein-China-Prinzip respektieren und relevante Probleme umsichtig behandeln”. fpe

Die Übernahme des Münchener Halbleiterkonzerns Siltronic durch den Wettbewerber Globalwafers aus Taiwan ist offenbar so gut wie beschlossene Sache. Das meldet die FAZ unter Berufung auf ein Interview mit Doris Hsu, der Vorstandsvorsitzenden von Globalwafers. Laut Hsu hängt der Verkauf noch an der Zustimmung durch die chinesische Wettbewerbsbehörde State Administration for Market Regulation (SAMR). Das sei allerdings nur noch “ein technisches Prozedere”, so Hsu. Auch das Bundeswirtschaftsministerium muss noch seine endgültige Zustimmung geben. Das Bundeskartellamt hatte die Transaktion bereits Anfang 2021 genehmigt.

Durch die 4,4 Milliarden Euro teure Übernahme würde Globalwafers nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum weltweit zweitgrößten Hersteller und Anbieter von Siliziumwafern aufsteigen. Marktbeobachter glauben, dass die Bundesregierung die Genehmigung absichtlich verschleppt. Europa und Deutschland sind bemüht, eine eigene Halbleiter-Industrie aufzubauen. Hsu sagte der FAZ, das Ziel der neuen Bundesregierung sei es, Europa zu einem Powerhouse der Chipfertigung zu machen. “Die Zentrale von Globalwafers aber steht in Taiwan. So gesehen, sind wir kein europäisches Unternehmen”, erklärte Hsu hinsichtlich solcher Bedenken.

Sollte die Übernahme doch nicht gelingen, könnte Globalwafers theoretisch einen zweiten Anlauf nehmen, schreibt das Handelsblatt. Dann müssten die Taiwaner aber tiefer in die Tasche greifen als bei ihrem ersten Angebot im vergangenen Jahr. Seit der Corona-Pandemie erlebt die Chip-Branche einen Boom. Auch die Aktien von Siltronic haben deutlich zugelegt. fpe

Eigentlich war es eine Niederlage, die Johannes Vogel nach China führte. Der FDP-Politiker hatte gerade seinen Job als Bundestagsabgeordneter verloren. Die Partei war bei den Bundestagswahlen 2013 krachend gescheitert. Von 14,6 Prozent rauschten die Liberalen auf 4,8 Prozent ab. Vogel sagt, damals habe er miterlebt, wie man eine Partei vor die Wand fährt. Und was machte er? Ging erst einmal weg. Nach dem Wahlfiasko entschied er, für ein Vierteljahr zu einem Freund nach Peking zu ziehen, um Chinesisch zu lernen.

Dort nahm er in einer Sprachschule Einzelunterricht. Wenn er von diesen knapp drei Monaten berichtet, in denen Politik nur noch ein “zeitintensives Hobby” für ihn war, dann erzählt er von den Reisen durch ein Land der Polaritäten. Nach seinem Sprachkurs war er in der inneren Mongolei, auf deren Hochebenen gigantische Windparks entstehen. Er war in menschenleeren Geisterstädten, die so schnell hochgezogen wurden, dass sie noch komplett unbewohnt sind. Er besuchte Landstriche ohne Kanalisation deren Bewohner ihre Brunnen deshalb regelmäßig reinigen mussten.

Das alles ist jetzt zwei Legislaturperioden her. Heute ist der 39-Jährige zurück im politischen Berlin. Bei den Wahlen 2021 zog er auf Platz fünf der NRW-Landesliste in den Bundestag ein. Mitte Dezember wurde er zum parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Von seinem eigentlichen Job als Leiter der Strategieabteilung der Arbeitsagentur ist er seit dem politischen Comeback seiner Partei 2017 beurlaubt. China hat er, der auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe ist, aber weiter im Blick.

“Für dieses Land kann man sich einfach nicht nicht interessieren”, erklärt er. Und gerade jetzt, nach dem Politikwechsel in Berlin, rückt das wechselseitige deutsch-chinesische Interesse wieder in den Fokus. Wie sieht die China-Politik der neuen Bundesregierung aus? Die FDP gilt als eine Partei, die eine besonders strenge Linie gegenüber China verfolgt – trotz wirtschaftlicher Interessen. Die Ratifikation des EU-China-Investitionsabkommens wird “zurzeit nicht stattfinden”. So steht es im Koalitionsvertrag. “Das wird auch nicht passieren, solange China Sanktionen gegen EU-Politiker verhängt”, ergänzt Vogel. Gemeint sind unter anderem die deutschen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer (Grüne) und Michael Gahler (CDU). Stattdessen will die neue Bundesregierung “Chinas Menschenrechtsverletzungen klar thematisieren”.

Wie passt das zu einer wirtschaftsliberalen Partei? Man stehe für wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheiten. Das hat der Politikwissenschaftler Vogel bereits in einem China.Table-Interview kurz vor der Bundestagswahl betont. Das seien unteilbare Aspekte – und Kernwerte der Liberalen. Lange hoffte man, die Liberalisierung der Wirtschaft in China führe auch zu einer freieren Gesellschaft. Seit Xi Jinping weiß man, dass diese Hoffnungen unerfüllt bleiben werden. Was das bedeuten kann, hat Vogel selbst erlebt: In Hongkong erzählt er, sprach er einst noch mit freien Abgeordneten, die inzwischen inhaftiert sind. In diesem Systemwettbewerb dürfe Deutschland nicht schweigen, fordert er. Aber was bedeutet das genau?

Vogel plädiert dafür, den Austausch mit anderen asiatischen Akteuren zu verstärken: Malaysia, Australien – und eben mit Hongkong. “Das ist der große Hebel”, sagt er, der schon einmal als “der Mann hinter und neben Parteichef Christian Lindner” bezeichnet wurde.

Aufgewachsen sind beide in der Kleinstadt Wermelskirchen im Bergischen Land. Nach der Schule absolvierte Vogel seinen Zivildienst als Rettungssanitäter. Später studierte er in Bonn Politikwissenschaften, Geschichte und Völkerrecht. Einen seiner neuen Koalitionspartner kennt Vogel noch aus alten Zeiten: Zwischenzeitlich engagiert er sich für die Grüne Jugend. Dort störte ihn, wie über das Unternehmertum gesprochen wurde. Seit 1999 ist er Mitglied bei der FDP. Wenige Jahre später wurde er Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. In dieser Zeit leitete er eine Delegationsreise nach China. Später wurde Vogel stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, die den Kontakt zu den Parlamenten der jeweiligen Partnerländer pflegen.

Gegenüber China fehle eine gemeinsame EU-Strategie, kritisiert Vogel. Dabei seien die derzeitigen Entwicklungen mehr als besorgniserregend. Der chinesische Sicherheitsapparat wachse rasant. Seit Corona werde die digitale Überwachung in China immer umfassender. Dass sie irgendwann nach der Pandemie wieder zurückgefahren wird, hält Vogel für unwahrscheinlich. “Corona ist eine Zäsur.” Vielmehr warnt er vor einer zur großen Abhängigkeit von China. Und betont, es brauche stattdessen Reziprozität – also Wechselseitigkeit.

Ob das auch im wechselseitigen Einvernehmen zwischen den Koalitionspartnern aufgehen wird? Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Angela Merkel versichert, dass sich an der grundsätzlichen Linie der deutsch-chinesischen Beziehungen nichts ändern werde, berichtete die Wirtschaftswoche. In Sachen China-Politik könnte dem neuen parlamentarischen Geschäftsführer noch der ein oder andere Konflikt drohen. Pauline Schinkels

Javid Qaem, Afghanistans Botschafter in China, hat gekündigt, nachdem er sechs Monate kein Gehalt erhalten hatte. Die afghanische Botschaft im wichtigen Partnerland China hat nun nur noch einen Angestellten, wie Bloomberg berichtet. Qaem gehörte der von den Taliban gestürzten Regierung der Islamischen Republik an.

Roland Palmer wird Alibabas neuer General Manager für Großbritannien, die Niederlande und Skandinavien. Palmer war zuvor Leiter von Alipay Europa, Alibabas Zahlungsdienstleister. Der chinesische E-Commerce-Gigant plant mit seinen Online-Plattformen Tmall, Small Global, AliExpress and Alibaba.com noch stärker nach Europa zu expandieren.

In Jingdezhen wird Ende Februar die Keramik-Kunstausstellung “Jingdezhen International Ceramic Art Biennale” eröffnet. Einige Besucher durften schon vorab in die Ausstellungsräume. Die Ausstellung zeigt 206 Keramik-Kunstwerke aus aller Welt. Jingdezhen gilt als Chinas “Porzellan-Hauptstadt”. Schon vor 1.000 Jahren ließen chinesische Herrscher hier ihre kaiserliche Keramik brennen.

für die Autoindustrie wird auch das kommende Jahr nicht einfach. Felix Lee sprach mit dem Auto-Experten Stefan Bratzel über die Herausforderungen des Sektors. In China sei die Konkurrenz durch Newcomer wie Nio und Xpeng mittlerweile stärker und zahlreicher als in Europa. Bratzel hat einige Schwachstellen der deutschen Anbieter ausgemacht: Bei der Software hinken sie hinterher und bei den Lieferketten sollten sie sich in Corona-Zeiten flexibler aufstellen. Insgesamt sollten die deutschen Hersteller ihre hohe Abhängigkeit von China hinterfragen, sagt der Branchenkenner vom Center of Automotive Management. Denn Handelsstreitigkeiten und Fragen zu Menschenrechten können sich schnell auch auf das Milliardengeschäft der deutschen Autoindustrie auswirken.

Immobilien waren in China bisher eine Art Turbo-Sparbuch für viele Menschen aus der Mittel- und Oberschicht. Denn jedes Jahr stiegen die Preise von Wohneigentum – und zwar häufig um mehrere Prozent. Mit dieser Entwicklung könnte bald Schluss sein, wie unser Team in Peking in einer Analyse zum Immobilienmarkt berichtet – der Krise bei Evergrande und anderen Immobilienentwicklern sei “Dank”. Doch gerade die Tatsache, dass ein großer Anteil der privaten Haushaltsersparnisse in Immobilien steckt, könnte Reformen des Sektors verlangsamen. Peking muss vorsichtig vorgehen, will es nicht noch mehr Proteste von Sparern auslösen.

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Drohnen, die Essen ausliefern. Doch in China könnten die kleinen Flieger schon in diesem Jahr in den Regelbetrieb gehen. So lauten jedenfalls Pläne des Essenslieferanten Meituan, berichtet Frank Sieren. Chinas Straßen sind schließlich so verstopft, dass die Lieferung per Luftfracht wichtige Minuten sparen könnte. Zudem steht Meituan regelmäßig in der Kritik: Die Fahrer verdienen zu wenig und sind durch computergesteuerten Zeitdruck zu modernen Sklaven geworden. Doch allein über Meituan wurden im vergangenen Jahr 27 Millionen Bestellungen pro Tag geliefert. Die Lieferung per Drohne wird auch deswegen erst mal ein Nischenmarkt bleiben.

Herr Bratzel, die Pandemie, Chipmangel, Lieferengpässe, die deutsche Automobilindustrie hatte 2021 wahrlich kein leichtes Jahr. Wird 2022 besser?

Stefan Bratzel: Die Branche befindet sich im größten Umbruch ihrer Geschichte – und zusätzlich zu dieser Transformation kommen nun die verschiedenen Krisen hinzu. Ich gehe davon aus, dass die Chip-Krise auch 2022 anhalten und eine Belastung für die Autobranche bleiben wird. Wahrscheinlich wird es ab Frühjahr eine leichte Entspannung geben. Das Thema dürfte aber das ganze Jahr über auf der Agenda bleiben. Das Drama spielt sich vor dem Hintergrund der großen technologischen Veränderungen ab: Elektromobilität, Vernetzung, autonomes Fahren. Für alle diese Themen sind Chips fundamental.

Wie lässt sich das Chip-Problem lösen?

Die Autohersteller versuchen, ihre Technik flexibler zu machen, um auf unterschiedliche Hersteller ausweichen zu können. Vor allem aber treten die Autobauer mit den Herstellern direkt in Kontakt, um sich Chargen zu sichern und auf die Hersteller einzuwirken, die Kapazitäten auszuweiten. Aber das dauert ein, zwei Jahre, bis die Fabriken entsprechend erweitert sind. Zudem sind nicht alle Chip-Hersteller dazu bereit. Für sie ist eine hohe Auslastung ganz zentral. Wenn sie nicht bei über 70 oder 80 Prozent liegt, schreiben sie keine schwarzen Zahlen mehr und befürchten ein Überangebot. Sie investieren also nicht wild in die Zukunft, weil sie sonst ihr eigenes Geschäft kaputt machen.

Wäre es nicht sinnvoll, wenn die deutsche Autobranche selbst stärker in die Chip-Entwicklung einsteigen würde?

Ja, das ist teilweise auch schon der Fall. Längst sind es nicht nur Hersteller wie Apple, die eigene Chips entwickeln. Tesla ist in der Entwicklung schon sehr involviert. Ich habe erst vor Kurzem mit dem Entwicklungschef von Daimler gesprochen. Dieser bestätigte, dass auch sein Unternehmen in die Chip-Entwicklung geht und die Software-Entwicklung zum großen Teil selbst übernehmen will. Die Einsicht ist also da, dass Software in allen Bereichen wichtiger geworden ist. Das wird allerdings nicht jeder hinbekommen, sondern nur die Hersteller, die in diesem Bereich bereits eine gewisse Kompetenz erworben haben.

Welche Autokonzerne meinen Sie konkret?

Herstellern wie Daimler oder BMW traue ich das zu. Auch Volkswagen hat sich dem Thema Software als Kernstrategie angenommen. Aber ob VW das so schnell hinbekommen wird – da bin ich ein bisschen skeptisch. Bei BMW und Daimler bin ich optimistischer.

Bei der Entwicklung der E-Mobilität hinken doch eher Daimler und BMW hinterher und VW gilt als fortschrittlich?

Das muss man differenziert betrachten. Tatsächlich setzt Volkswagen seit dem Dieselskandal intensiv auf E-Mobilität. Im Vergleich dazu hinkt Daimler hinterher. Inzwischen holt Daimler aber auf. BMW hatte bei der Elektromobilität eine Weile eine Vorreiterrolle, dann legten die Münchner eine Pause ein, sind jetzt aber wieder stark im Kommen.

Nicht zuletzt, weil China die Pandemie vor anderthalb Jahren rasch in den Griff bekam, liefen die Geschäfte für die deutschen Autobauer verhältnismäßig gut. Doch mit Omikron geht es auch dort wieder los und Chinas Führung setzt radikal auf Lockdowns ganzer Millionenstädte. Was wird das für die Autobranche bedeuten?

Die Auswirkungen auf Lieferketten sind schwer kalkulierbar. Es hängt immer davon ab, wo gerade ein Ausbruch stattfindet. Wenn dies in einer Stadt oder bei einem Zulieferer passiert, der von heute auf morgen dicht machen muss – und das kann bei der strengen chinesischen Corona-Politik leicht passieren – bringt das natürlich schnell die Lieferketten in Gefahr. Inzwischen weiß man, dass Chinas Impfstoff bislang nur schlecht vor der Omikron-Variante schützt. Die Gefahr von Lockdowns ganzer Regionen ist also durchaus vorhanden. Akut lässt sich da gar nicht viel machen. Mittelfristig sollten sich die Unternehmer bei den Lieferketten flexibler aufstellen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan in dieser Anlagen-basierten Industrie in Zeiten von stark gestiegenen Fixkosten.

VW mit seinen über zwei Dutzend Werken in der Volksrepublik steht also vor einem großen Problem, sollte die Pandemie auch in China wieder ausbrechen.

Ja, denn wer wie Volkswagen 40 Prozent seines globalen Absatzes in China macht, muss per se genau schauen, was dort gerade passiert. Hinzu kommt das bereits erwähnte Thema Elektromobilität. Beim Verbrennungsmotor ist VW in China weiter führend, nicht aber bei E-Autos. In dem Bereich ist der Wettbewerb ein ganz anderer. Insbesondere chinesische Anbieter im Low-Cost-Bereich sind sehr stark in China. VW kann da bislang nicht mithalten. Das sind schon große Herausforderungen für den neuen China-Chef von Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Ist die chinesische Konkurrenz technisch denn wirklich so viel besser?

Einige chinesische Newcomer wie Nio oder Xpeng profitieren vom Greenfield-Ansatz, also dem kompletten Neuanfang. Sie müssen nicht umständlich einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen. Hinzu kommen Player wie BYD, die schon lange das Thema Elektromobilität in ihrer Wertschöpfungskette haben. Dann gibt es beispielsweise auch die Marke Wuling, ein Joint Venture von GM mit SAIC, die sehr stark ist. Und Tesla ist mit einem eigenen Werk in China auch bereits gut vertreten. Es gibt für die deutschen Autobauer also sehr viel mehr Konkurrenz in China als derzeit in Europa.

Der Auftakt seiner ID-Elektromodelle lief für VW nicht wie erhofft. Müsste sich VW in China nicht anders aufstellen, vielleicht mit der chinesischen Konkurrenz zusammenarbeiten?

Die Grundsatz-Strategie ist schon richtig. Mit dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) hat VW eine starke Plattform. Für China hat VW ein bisschen spät angefangen. Volkswagen ist daher nach wie vor nicht in allen Segmenten aktiv. Insbesondere im niedrigen Segment hat VW noch nichts im Angebot.

Bisher haben die deutschen Hersteller in China vor allem auch im hochpreisigen Segment gepunktet. Vielleicht wollen sie gar nicht das Billig-Segment abdecken.

Für die Premium-Anbieter Audi, Mercedes und BMW mag das zutreffen. VW ist zwar auch kein Low-Cost-Anbieter, aber schon auf breiteren Segmenten unterwegs. Und in den Bereichen muss VW aufpassen, keine Marktanteile zu verlieren. Insbesondere im Software-Bereich hinken die deutschen Hersteller zur chinesischen Konkurrenz hinterher. Die Autohersteller müssen bei E-Autos zudem den Batterie-Bereich gut im Griff haben. Auch da sind chinesische Hersteller, allen voran BYD – ursprünglich ein reiner Batterie-Hersteller – klar voraus.

Mittlerweile sind chinesische E-Autobauer auch in Europa auf dem Vormarsch. Mehrere chinesische Anbieter planen 2022 ihren Markteintritt. Wie schätzen Sie deren Erfolgschancen ein?

Ja, chinesische Autobauer wollen auch global vertreten sein, übrigens gedeckt durch die chinesische Regierung. Klar ist aber auch: Für die chinesischen E-Autohersteller wird es kein Selbstläufer sein, in Europa Fuß zu fassen. Denn sie müssen die europäischen Geschmäcker treffen. Das war bei vergangenen Versuchen nicht gelungen. Die Welle, die jetzt kommt, hat größere Chancen. Ich rechne fest damit, dass der eine oder andere hier erfolgreich sein wird. Mit Geely-Volvo haben wir ja auch schon einen europäischen Hersteller mit chinesischer Mutter. Die Autos verkaufen sich entsprechend gut.

Zugleich nehmen die politischen Spannungen auch zwischen China und der neuen Bundesregierung zu. Inwiefern wird sich diese Entwicklung aufs Autogeschäft auswirken?

Das ist keine plötzliche Neuentwicklung. Chinas geopolitische Ambitionen stellen schon seit einigen Jahren eine Bedrohung dar – auch für das Autogeschäft. Natürlich ist China auch auf Europa angewiesen. China will aber Weltmacht werden und die Autoindustrie ist ein Faustpfand. Und wenn die politischen Konflikte eskalieren, kann das zu großen handelspolitischen Verwerfungen führen, die auch die Autoindustrie massiv in Mitleidenschaft ziehen. Diese Verwundbarkeit ist ein großes Problem.

Die deutschen Autobauer haben auch hunderttausende Arbeitsplätze in China geschaffen. Beruht die Abhängigkeit nicht auf Gegenseitigkeit?

Im Zweifel überwiegen trotz des langjährigen deutschen Engagements der Nationalstolz und die politischen Ambitionen.

Was kann die Autobranche tun?

Das wird für die deutschen Autobauer wirklich schwierig. Das haben wir schon mit Volkswagen und den Uiguren gesehen: Wenn die chinesische Regierung etwas will, müssen die Autohersteller reagieren. Ich denke, bei solchen Fragen sollte sich künftig auch die Bundesregierung stärker einschalten. Die Konzerne können das nicht mehr aus eigener Kraft verhandeln. Zugleich sollten die Autohersteller ihre Marktposition mehr ausbalancieren und nicht zu sehr auf einen einzelnen Markt setzen. Die hohe Abhängigkeit von China sollten sie hinterfragen.

Stefan Bratzel ist Direktor des “Center of Automotive Management” der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Er erforscht insbesondere die Erfolgs- und Überlebensbedingungen von Fahrzeugherstellern.

Die US-Ratingagentur Fitch liefert einen düsteren Ausblick auf Chinas Immobilienmarkt. In ihrem aktuellen Bericht zum globalem Häusermarkt warnen die Experten, dass ausgerechnet die Volksrepublik eines der wenigen Länder weltweit sein könnte, in denen die Preise für Immobilien nicht weiter steigen – sondern kräftig zurückgehen könnten.

Fitch sagt voraus, dass die chinesischen Eigenheimpreise sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr um drei bis fünf Prozent sinken dürften, was vor allem an den weiterhin bestehenden Schwierigkeiten der großen chinesischen Immobilienentwickler liege. Die Agentur prognostiziert, dass weitere Entwickler mit ihren Krediten in Zahlungsverzug geraten werden, was zu Vertrauensverlusten bei Hauskäufern führen dürfte. “Obwohl wir erwarten, dass die Behörden eingreifen, um die Marktvolatilität einzudämmen, sind die Abwärtsrisiken erheblich”, schreibt Fitch.

Bei der Frage, wie es für Chinas Immobilienentwickler weitergeht, wird vor allem das Schicksal von Evergrande eine Rolle spielen. Der in akuten Zahlungsschwierigkeiten steckende Immobilienriese versucht weiterhin alles, um irgendwie zu überleben. Zumindest bemüht sich der Konzern, den Eindruck zu erwecken, auf Hochtouren an einer Lösung für seine Gläubiger zu arbeiten.

Nachdem bereits Firmenflugzeuge verkauft wurden, hat sich der Konzern nun auch von seinem Hauptsitz in der südchinesischen Metropole Shenzhen getrennt. Die Mitarbeiter des schmucken Hochhauses im Stadtteil Nanshan waren bereits vor gut einem Monat ausgezogen. Am Montag schraubten Bauarbeiter das Firmenlogo vom Dach. Künftig sollen die Geschäfte wieder aus der Nachbarstadt Guangzhou geführt werden, wo Evergrande einst gegründet wurde.

Doch der Verkauf von Tafelsilber sowie die Verkleinerung der eigenen Büroflächen ändert nicht viel an der fast aussichtslosen Lage des Konzerns. Mit seiner schnellen Expansion hat Evergrande mehr als 260 Milliarden Euro an Schulden angehäuft. Zumindest so viel steht in den Büchern. Doch darüber hinaus soll es weitere Verpflichtungen von 150 Milliarden Dollar geben.

Luft verschaffen will sich Evergrande durch Verhandlungen mit seinen Gläubigern. Vergangene Woche kündigte der Konzern einen Plan an, wonach bald fällige Zinszahlungen um ein halbes Jahr auf den Sommer verschoben werden sollen. Auch kleinere Konkurrenten wie Kaisa oder die Aoyuan-Gruppe loten aus, wie sie ihren Hals noch einmal aus der Schlinge ziehen können.

Am Ende wird es jedoch weniger auf das eigene Verhandlungsgeschick und mehr auf die weiteren Pläne Pekings ankommen. Schließlich stecken Chinas Immobilienentwickler vor allem in der Patsche, weil die Regierung im vergangenen Jahr aus Angst vor einer Schuldenblase plötzlich die Zügel für die gesamte Branche angezogen hat. Peking will die Verschuldung reduzieren und stärker gegen Spekulation mit Wohnungen vorgehen.

Dafür wurden “drei rote Linien” gezogen: Das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten darf nicht mehr als 70 Prozent betragen. Auch darf der Nettoverschuldungsgrad bei nicht mehr als 100 Prozent liegen. Die dritte “rote Linie” betrifft das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von Unternehmen, das über dem Faktor eins liegen muss. Zwar hat die Regierung deutlich gemacht, dass an Evergrande ein Exempel statuiert werden soll, weshalb eine komplette Rettung unwahrscheinlich bleibt. Doch die Entsendung einer Expertengruppe in den Konzern zeigt auch, dass ein Zusammenbruch ebenfalls nicht akzeptiert wird.

Peking weiß: Der Immobiliensektor macht mehr als ein Viertel des chinesischen Wirtschaftswachstums aus. 70 Prozent der chinesischen Haushaltsvermögen stecken in Immobilien, weshalb ein Crash zu wütenden Reaktionen der Bevölkerung führen würde. Deshalb scheint die Regierung zu der Erkenntnis gekommen zu sein, dass Reformen zwar weiterhin notwendig sind, aber nicht unbedingt mit der Brechstange erfolgen müssen. Das scheint sogar für die drei roten Linien zu gelten. Staatsmedien berichteten am Freitag, dass Peking plant, diese doch wieder ein Stück weit entschärfen zu wollen.

Laut Beobachtern könnten die gelockerten Regeln dafür sorgen, dass bei noch relativ gesunden Entwicklern die Bereitschaft steigt, Bauprojekte von Krisenkonzernen wie Evergrande zu erwerben und sich dafür weiter zu verschulden. Der Markt könnte sich so im besten Fall durch Fusionen und Übernahmen ohne große Verwerfungen neu sortierten. Trifft dieses Szenario ein, dann dürfte der große Preisverfall an Chinas Häusermarkt 2022 wohl ausbleiben. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Meituan möchte bereits in diesem Jahr Drohnen zur Essenslieferung einsetzen. Damit wäre das Unternehmen aus Peking weltweit das erste, das diese Art kontaktloser Luftfracht im Alltagsbetrieb einsetzt. Der Service ist bereits im südchinesischen Shenzhen in die Testphase gegangen, berichtet die South China Morning Post (SCMP). Dort liefert eine Flotte von Drohnen nun Mahlzeiten in einem Umkreis von drei Kilometern rund um den Longgang Galaxy Coco Park, einem Einkaufs- und Bürokomplex im Osten der Stadt.

Die Meituan-Fahrer bringen das Essen zunächst zur Drohnen-Station. Dort werden die Pakete auf die Fluggeräte umgeladen. Diese fliegen die Lieferung dann an einem festgelegten Landeplatz, der so ähnlich aussieht wie ein Getränkeautomat. Die Kunden können ihre Bestellungen nach Eingabe einer Geheimzahl abholen. Das Unternehmen warte derzeit auf die Behördenfreigabe für eine Ausweitung des Dienstes, sagt Mao Yinian, Leiter der Drohnen-Sparte bei Meituan, der SCMP.

Die Tech-Metropole gilt als idealer Ort für logistische Flugprojekte in niedriger Höhe. Die Lokalregierung darf hier mit Erlaubnis aus Peking besonders lockere Regelungen ausloten, um die Zukunftstechnologie voranzutreiben. Die Bewegungen der Drohnen werden hier von den chinesischen Flugbehörden überwacht. Die Polizei sowie das Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) kontrolliert ihre Sicherheit.

Die Drohnen, die Meituan einsetzt, wiegen rund vier Kilogramm und können eine Ladung mit einem Gewicht von bis zu drei Kilogramm tragen. Das hat auch regulatorische Gründe: Die Behörden begrenzen das Gesamtgewicht solcher Lieferdrohnen bislang noch auf sieben Kilogramm. Wenn alles gut funktioniert, könnte dieses Limit jedoch angehoben werden, glaubt Meituan.

Chinas Markt für Essens- und Warenlieferungen boomt. Branchenkenner gehen davon aus, dass bis 2025 bereits 93 Milliarden Bestellungen pro Jahr erreicht werden können. Meituan ist Chinas größter Lebensmittellieferdienst. Im Jahr 2020 kam das Unternehmen auf einen Marktanteil von 68,5 Prozent. Investoren halten Meituans Geschäftsmodell für überzeugend. Im April vergangenen Jahres hat Meituan in einer Finanzierungsrunde knapp zehn Milliarden US-Dollar eingesammelt, die vor allem in die Liefertechnologie mit Drohnen und selbstfahrenden Autos fließen sollen.

Erstaunlich ist: 90 Prozent der Drohnen-Komponenten entwickelt der Lieferservice laut eigenen Angaben schon jetzt im eigenen Haus. Das zeigt, wie wichtig dieser Bereich ist. Drohnen-Manager Mao erwartet dennoch zunächst den Einsatz in begrenzten Bereichen. Er geht davon aus, dass die Drohnen in den nächsten zehn Jahren nur zehn Prozent des Logistik-Bedarfs decken können. Das wären allerdings gemessen an den Prognosen für 2025 über neun Milliarden Flüge in ganz China.

Trotz des Einsatzes der fliegenden Roboter bleiben Personalengpässe ein Faktor. “Wir haben immer noch einen Mangel an Fahrern, insbesondere zu Stoßzeiten wie der Mittagszeit”. Allerdings brauche auch die Lieferung mit Drohnen bis auf Weiteres noch die Unterstützung von Menschen, so Mao. “Sie wird also vor allem eine Ergänzung zu unserem Fahrernetzwerk sein.” Langfristig stellt sich Meituan “ein kollaboratives, integriertes Netzwerk vor, in dem Drohnen und Lieferfahrer nahtlos zusammenarbeiten”. Im Jahr 2020 beschäftigte Meituan rund drei Millionen Fahrer, die durchschnittlich mehr als 27 Millionen Essensbestellungen pro Tag auslieferten.

Meituans Wettbewerber wollen ebenfalls baldmöglichst Drohnen zu Lieferzwecken einsetzen. Das E-Commerce-Unternehmen JD.com und der Logistikriese SF Holdings erklärten im vergangenen Jahr, den ersten unbemannten Frachtflug Chinas absolviert zu haben. Die Nutzlast ihrer Drohne soll 1,5 Tonnen betragen haben.

Das Weltwirtschaftsforum hat im Juli 2020 gar das “goldene Zeitalter der Drohnenlieferung” ausgerufen. Der Osnabrücker Speditionskonzern Hellmann etwa will auch in diesem Jahr europaweit per Drohne liefern.

Die Deutsche-Post-Tochter DHL hat ihr Drohnen-Entwicklungsprojekt “Paketkopter” unterdessen eingestellt. Zwar habe man in den diversen Anwendungsfällen “wichtige Erkenntnisse” gewonnen. Ein Regelbetrieb im Bereich der Zustellung per Paketdrohne sei anschließend “in Deutschland nicht geplant.” Offenbar ist der Service zu teuer, die technischen und bürokratischen Hürden zu hoch.

Auch Amazon verfolgt sein Drohnenprojekt “Prime-Air” offenbar nur noch auf Sparflamme. “Wir haben vor Kurzem organisatorische Änderungen in unserem Prime-Air-Geschäft vorgenommen”, erklärt das Unternehmen. Wie es weitergeht, ist offen. Die Chinesen scheinen hier den längeren Atem zu haben. Und den größeren Handlungsdruck, angesichts des Essenslieferbooms.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Die Volkswagen-Gruppe hat im letzten Jahr in China 14 Prozent weniger Autos abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Damit hat der Konzern auf seinem wichtigsten Einzelmarkt hohe Einbußen verzeichnet. Als Gründe nannte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein den Mangel an Chips und Probleme in den Lieferketten. “600.000 Autos sind in der Produktion verloren gegangen”, klagte Wöllenstein. “2021 war eines der schwierigsten Jahre in unserer Geschichte in China.” Vor allem die volumenstarken Marken Skoda und Volkswagen verzeichnen deutlich weniger Absatz. Auch Audi hat 3,6 Prozent weniger Autos verkauft. Die Premiummarken Porsche (plus acht Prozent) und Bentley (plus 43 Prozent) konnten ihre Absätze hingegen ausbauen.

Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe, der in der Volksrepublik lange bei 14 oder 15 Prozent gelegen hatte, fiel auf 11,7 Prozent. Trotzdem blieb die Marke Volkswagen die Nummer 1 bei den chinesischen Kunden. Insgesamt seien 3,3 Millionen Autos ausgeliefert worden, davon 2,4 Millionen der Kernmarke Volkswagen.

Enttäuscht hat aus Sicht des Konzerns auch der Verkauf an E-Autos. 70.625 batteriebetriebene Fahrzeuge hat VW im letzten Jahr in China verkauft. Volkswagen verfehlte sein selbstgestecktes Ziel damit deutlich. Das Unternehmen wollte zwischen 80.000 und 100.000 Einheiten verkaufen. Der Marktstart der neuen ID-Familie überzeugte viele chinesische Kunden offenbar nicht. Wöllenstein ist zuversichtlich, dass 2022 ein besseres Jahr für den Konzern wird. Er erwartet ein Plus von 15 Prozent. Bei E-Autos strebt Volkswagen sogar eine Verdopplung des Absatzes an. Eine wichtige Voraussetzung dafür sei jedoch die Versorgung mit Chips. flee

Chinas strikte No-Covid-Politik könnte sich demnächst auf den Hafen in Shenzhen auswirken. Bloomberg berichtet, dass sich vor dem viertgrößten Hafen der Welt schon 31 Schiffe stauen. Jüngst waren in Shenzhen acht neue Covid-Infektionen aufgetreten. Einer der Infizierten ist Hafenarbeiter. Die Behörden mutmaßen, dass die Covid-Fälle durch importierte Waren übertragen wurden. Sie reagierten mit Massentests der Bürger und der Mitarbeiter des Hafens. Es wird befürchtet, dass die Massentests den Transport von Waren vom und zum Hafen einschränken könnten, so Bloomberg.

Schon im Mai des vergangenen Jahres wurde das Yantian Terminal des Shenzhener Hafens wegen Corona-Fällen unter den Arbeitern teilweise geschlossen. Das führte dazu, dass sich die Containerwaren einen Monat lang stapelten. In der letzten Woche kam es zudem zu einer Einschränkung des LKW-Verkehrs in einigen Teilen der östlichen Provinz Zhejiang, um das Coronavirus einzudämmen. Das führte dazu, dass sich auch der Warenverkehr zum Terminal in Ningbo verzögert hat. Mittlerweile sind allerdings 75 Prozent des Verkehrs wieder hergestellt, so Bloomberg. Auch im August letzten Jahres kam es am Terminal in Ningbo zu langen Verzögerungen aufgrund von lokalen Corona-Ausbrüchen (China.Table berichtete).

In den letzten Tagen wurden erste Omikron-Fälle in China verzeichnet. Die Volksrepublik reagierte auf diese Infektionen und weitere Infektionen mit der Delta-Variante mit weitreichenden Maßnahmen. Gestern wurde ein Lockdown über die 5,5 Millionen-Stadt Anyang verhängt, nachdem dort zwei Covid-Infektionen bestätigt wurden, wie AP vermeldet. Es ist der dritte Lockdown einer chinesischen Millionen-Stadt in kürzester Zeit. Insgesamt dürfen demnach derzeit 20 Millionen Chinesen und Chinesinnen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Die Hafenstadt Tianjin mit 14 Millionen Einwohnern nahe Peking befindet sich seit Montag in einem Teil-Lockdown (China.Table berichtete). nib

Kanada und Taiwan wollen Gespräche über ein Investitionsschutzabkommen aufnehmen. Darauf verständigten sich Wirtschaftsvertreter aus Taipeh und Ottawa bei einem virtuellen Gipfeltreffen am Montag. Die “Erkundungsgespräche” seien ein wichtiger Meilenstein in der Stärkung der gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, heißt es in einer Pressemitteilung der kanadischen Regierung.

Ein Investitionsschutzabkommen gilt als Vorstufe zu einem Freihandelsvertrag. Der Inselstaat will sich durch neue Handelsvereinbarungen unabhängiger von der Volksrepublik machen. Obwohl Taiwan Mitglied der Welthandelsorganisation ist, hat es bisher nur mit Singapur und Neuseeland Freihandelspakte abschließen können. Taiwan ist Kanadas sechstgrößter Handelspartner in Asien. Gleichzeitig unterhält Kanada mit Rücksicht auf Pekings “Ein-China-Politik” keine diplomatischen Beziehungen zu Taipeh.

Kanadas Wirtschaftsministerin Mary Ng erklärte nach dem Gipfel, Taiwan sei ein wichtiger “Handels- und Investitionspartner, um Kanadas Handelsbeziehungen auszubauen und seine Wirtschaftspartnerschaften in der Indopazifik-Region zu vertiefen”. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, kritisierte das Treffen. Die kanadische Seite müsse das Ein-China-Prinzip respektieren und relevante Probleme umsichtig behandeln”. fpe

Die Übernahme des Münchener Halbleiterkonzerns Siltronic durch den Wettbewerber Globalwafers aus Taiwan ist offenbar so gut wie beschlossene Sache. Das meldet die FAZ unter Berufung auf ein Interview mit Doris Hsu, der Vorstandsvorsitzenden von Globalwafers. Laut Hsu hängt der Verkauf noch an der Zustimmung durch die chinesische Wettbewerbsbehörde State Administration for Market Regulation (SAMR). Das sei allerdings nur noch “ein technisches Prozedere”, so Hsu. Auch das Bundeswirtschaftsministerium muss noch seine endgültige Zustimmung geben. Das Bundeskartellamt hatte die Transaktion bereits Anfang 2021 genehmigt.

Durch die 4,4 Milliarden Euro teure Übernahme würde Globalwafers nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum weltweit zweitgrößten Hersteller und Anbieter von Siliziumwafern aufsteigen. Marktbeobachter glauben, dass die Bundesregierung die Genehmigung absichtlich verschleppt. Europa und Deutschland sind bemüht, eine eigene Halbleiter-Industrie aufzubauen. Hsu sagte der FAZ, das Ziel der neuen Bundesregierung sei es, Europa zu einem Powerhouse der Chipfertigung zu machen. “Die Zentrale von Globalwafers aber steht in Taiwan. So gesehen, sind wir kein europäisches Unternehmen”, erklärte Hsu hinsichtlich solcher Bedenken.

Sollte die Übernahme doch nicht gelingen, könnte Globalwafers theoretisch einen zweiten Anlauf nehmen, schreibt das Handelsblatt. Dann müssten die Taiwaner aber tiefer in die Tasche greifen als bei ihrem ersten Angebot im vergangenen Jahr. Seit der Corona-Pandemie erlebt die Chip-Branche einen Boom. Auch die Aktien von Siltronic haben deutlich zugelegt. fpe

Eigentlich war es eine Niederlage, die Johannes Vogel nach China führte. Der FDP-Politiker hatte gerade seinen Job als Bundestagsabgeordneter verloren. Die Partei war bei den Bundestagswahlen 2013 krachend gescheitert. Von 14,6 Prozent rauschten die Liberalen auf 4,8 Prozent ab. Vogel sagt, damals habe er miterlebt, wie man eine Partei vor die Wand fährt. Und was machte er? Ging erst einmal weg. Nach dem Wahlfiasko entschied er, für ein Vierteljahr zu einem Freund nach Peking zu ziehen, um Chinesisch zu lernen.

Dort nahm er in einer Sprachschule Einzelunterricht. Wenn er von diesen knapp drei Monaten berichtet, in denen Politik nur noch ein “zeitintensives Hobby” für ihn war, dann erzählt er von den Reisen durch ein Land der Polaritäten. Nach seinem Sprachkurs war er in der inneren Mongolei, auf deren Hochebenen gigantische Windparks entstehen. Er war in menschenleeren Geisterstädten, die so schnell hochgezogen wurden, dass sie noch komplett unbewohnt sind. Er besuchte Landstriche ohne Kanalisation deren Bewohner ihre Brunnen deshalb regelmäßig reinigen mussten.

Das alles ist jetzt zwei Legislaturperioden her. Heute ist der 39-Jährige zurück im politischen Berlin. Bei den Wahlen 2021 zog er auf Platz fünf der NRW-Landesliste in den Bundestag ein. Mitte Dezember wurde er zum parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. Von seinem eigentlichen Job als Leiter der Strategieabteilung der Arbeitsagentur ist er seit dem politischen Comeback seiner Partei 2017 beurlaubt. China hat er, der auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe ist, aber weiter im Blick.

“Für dieses Land kann man sich einfach nicht nicht interessieren”, erklärt er. Und gerade jetzt, nach dem Politikwechsel in Berlin, rückt das wechselseitige deutsch-chinesische Interesse wieder in den Fokus. Wie sieht die China-Politik der neuen Bundesregierung aus? Die FDP gilt als eine Partei, die eine besonders strenge Linie gegenüber China verfolgt – trotz wirtschaftlicher Interessen. Die Ratifikation des EU-China-Investitionsabkommens wird “zurzeit nicht stattfinden”. So steht es im Koalitionsvertrag. “Das wird auch nicht passieren, solange China Sanktionen gegen EU-Politiker verhängt”, ergänzt Vogel. Gemeint sind unter anderem die deutschen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer (Grüne) und Michael Gahler (CDU). Stattdessen will die neue Bundesregierung “Chinas Menschenrechtsverletzungen klar thematisieren”.

Wie passt das zu einer wirtschaftsliberalen Partei? Man stehe für wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheiten. Das hat der Politikwissenschaftler Vogel bereits in einem China.Table-Interview kurz vor der Bundestagswahl betont. Das seien unteilbare Aspekte – und Kernwerte der Liberalen. Lange hoffte man, die Liberalisierung der Wirtschaft in China führe auch zu einer freieren Gesellschaft. Seit Xi Jinping weiß man, dass diese Hoffnungen unerfüllt bleiben werden. Was das bedeuten kann, hat Vogel selbst erlebt: In Hongkong erzählt er, sprach er einst noch mit freien Abgeordneten, die inzwischen inhaftiert sind. In diesem Systemwettbewerb dürfe Deutschland nicht schweigen, fordert er. Aber was bedeutet das genau?

Vogel plädiert dafür, den Austausch mit anderen asiatischen Akteuren zu verstärken: Malaysia, Australien – und eben mit Hongkong. “Das ist der große Hebel”, sagt er, der schon einmal als “der Mann hinter und neben Parteichef Christian Lindner” bezeichnet wurde.

Aufgewachsen sind beide in der Kleinstadt Wermelskirchen im Bergischen Land. Nach der Schule absolvierte Vogel seinen Zivildienst als Rettungssanitäter. Später studierte er in Bonn Politikwissenschaften, Geschichte und Völkerrecht. Einen seiner neuen Koalitionspartner kennt Vogel noch aus alten Zeiten: Zwischenzeitlich engagiert er sich für die Grüne Jugend. Dort störte ihn, wie über das Unternehmertum gesprochen wurde. Seit 1999 ist er Mitglied bei der FDP. Wenige Jahre später wurde er Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. In dieser Zeit leitete er eine Delegationsreise nach China. Später wurde Vogel stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, die den Kontakt zu den Parlamenten der jeweiligen Partnerländer pflegen.

Gegenüber China fehle eine gemeinsame EU-Strategie, kritisiert Vogel. Dabei seien die derzeitigen Entwicklungen mehr als besorgniserregend. Der chinesische Sicherheitsapparat wachse rasant. Seit Corona werde die digitale Überwachung in China immer umfassender. Dass sie irgendwann nach der Pandemie wieder zurückgefahren wird, hält Vogel für unwahrscheinlich. “Corona ist eine Zäsur.” Vielmehr warnt er vor einer zur großen Abhängigkeit von China. Und betont, es brauche stattdessen Reziprozität – also Wechselseitigkeit.

Ob das auch im wechselseitigen Einvernehmen zwischen den Koalitionspartnern aufgehen wird? Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Angela Merkel versichert, dass sich an der grundsätzlichen Linie der deutsch-chinesischen Beziehungen nichts ändern werde, berichtete die Wirtschaftswoche. In Sachen China-Politik könnte dem neuen parlamentarischen Geschäftsführer noch der ein oder andere Konflikt drohen. Pauline Schinkels

Javid Qaem, Afghanistans Botschafter in China, hat gekündigt, nachdem er sechs Monate kein Gehalt erhalten hatte. Die afghanische Botschaft im wichtigen Partnerland China hat nun nur noch einen Angestellten, wie Bloomberg berichtet. Qaem gehörte der von den Taliban gestürzten Regierung der Islamischen Republik an.

Roland Palmer wird Alibabas neuer General Manager für Großbritannien, die Niederlande und Skandinavien. Palmer war zuvor Leiter von Alipay Europa, Alibabas Zahlungsdienstleister. Der chinesische E-Commerce-Gigant plant mit seinen Online-Plattformen Tmall, Small Global, AliExpress and Alibaba.com noch stärker nach Europa zu expandieren.

In Jingdezhen wird Ende Februar die Keramik-Kunstausstellung “Jingdezhen International Ceramic Art Biennale” eröffnet. Einige Besucher durften schon vorab in die Ausstellungsräume. Die Ausstellung zeigt 206 Keramik-Kunstwerke aus aller Welt. Jingdezhen gilt als Chinas “Porzellan-Hauptstadt”. Schon vor 1.000 Jahren ließen chinesische Herrscher hier ihre kaiserliche Keramik brennen.