mehr als 600 Millionen Überwachungskameras verfolgen laut Schätzungen das öffentliche Leben in China. Ein Unternehmen, das davon besonders profitiert, ist Sensetime. Der Tech-Konzern beliefert die Polizei mit Software zur Bilderkennung und -analyse und sorgt so dafür, dass die Behörden Passanten und Verkehrsteilnehmer digital über die ganze Stadt verfolgen können. Chinas wertvollstes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz will nun in Hongkong den Börsengang wagen. Doch das jüngste regulatorische Durchgreifen der Behörden gefährdet auch Sensetime, analysieren Jörn Petring und Gregor Koppenburg.

Wir hatten es kürzlich schon angekündigt: Die Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Weltgesundheitsorganisation hat nun eine Beratungsgruppe gegründet, um die Ursprünge eventuell doch noch aufzuklären. Es könnte die letzte Chance sein, da die Zeit drängt, so ein WHO-Epidemiologe. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Details der Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, kurz SAGO, angeschaut.

Unser Kolumnist Johnny Erling widmet sich heute dem Thema Reue und Entschuldigung. Die chinesische Führung lässt auf dem Weg zur Weltmacht weder Selbstzweifel zu, noch gesteht sie Fehler ein. Kritische Bürger und Bürgerinnen werden zensiert oder weggesperrt. Widerrede aus dem Ausland mit Wolfskrieger-Diplomatie begegnet. Dabei hat die Volksrepublik nach der Kulturrevolution eine kurze Phase der Toleranz erlebt. Doch diese Phase endete spätestens 2017, wie Johnny Erling berichtet.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

An der Hongkonger Börse gab es in den letzten zwölf Monaten nur wenig zu feiern. Vor einem Jahr fieberte der Finanzplatz dem Börsengang der Ant Group entgegen. Es wäre einer der größten Börsengänge der Welt geworden. Doch nur zwei Tage vor dem geplanten Datum wurde das Debüt der Finanztochter des Online-Riesen Alibaba auf Geheiß Pekings abgesagt (China.Table berichtete). Es war der Auftakt eines regulatorischen Durchgriffs in der chinesischen Technologie-Branche, der die Börsenwerte zahlreiche chinesischer Tech-Konzerne seitdem in die Tiefe gerissen hat. Doch langsam scheint die Zuversicht zurückzukehren.

Mit Sensetime will nun erstmal seit Beginn des Crackdowns wieder ein namhaftes chinesisches Start-up einen Börsengang wagen. Mit einer Bewertung von zuletzt zwölf Milliarden US-Dollar ist Sensetime Chinas wertvollstes Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Laut Berichten will das Start-Up bei seinem Börsengang mindestens zwei Milliarden Dollar einsammeln.

Die intelligente Bilderkennungs- und Analysesoftware der Firma setzt Maßstäbe. Was technisch möglich ist, zeigt Sensetime in seinen Pekinger Vorführräumen. Von dort ist eine ballförmige weiße Kamera auf eine hundert Meter entfernte Kreuzung am Firmensitz gerichtet. Trotz der Entfernung hat das System keine Probleme, Autos, Passanten und Rollerfahrer mit digitalen Vierecken zu umfassen und daneben Informationen wie Geschlecht oder Fahrzeugtyp anzuzeigen. Hat das System einen Fußgänger einmal markiert, kann er theoretisch durch die ganze Stadt verfolgt werden. Kameras, die von der chinesischen Polizei eingesetzt werden, sehen nicht nur alles, sondern werden dank Firmen wie Sensetime auch immer schlauer.

Schon heute wachen Tausende sogenannte intelligente Kameras über Kreuzungen und in U-Bahnstationen der chinesischen Hauptstadt und erfassen alles, was an ihnen vorbeiläuft oder -fährt. Im ganzen Land hängen nach einigen Schätzungen mehr als 600 Millionen Überwachungskameras. Freilich arbeitet der Konzern nicht ausschließlich an Produkten, die der Polizeiarbeit dienen. So zeigt das Unternehmen in seiner Pekinger Niederlassung auch Anwendungen, die dabei helfen, den Kundenstrom in Einkaufszentren zu analysieren. Auch für den Bereich autonomes Fahren entwickelt Sensetime Software.

Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass das Unternehmen ohne Überwachungs-Aufträge der chinesischen Regierung deutlich weniger Umsätze hätte. Aus den Dokumenten, die das Unternehmen an der Hongkonger Börse eingereicht hat, geht hervor, in welchem Maße es von Peking abhängig ist. Software von Sensetime wurde so bereits in mehr als 100 chinesischen Städten eingesetzt. Das sogenannte Smart-City-Geschäft, das Gesichtserkennung und Polizeiarbeit umfasst, trug im vergangenen Jahr rund 40 Prozent zum Umsatz bei.

Wie andere KI-Firmen in China wird auch Sensetime beschuldigt, der chinesischen Regierung durch seine Technologie dabei zu helfen, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Die Vorwürfe führten dazu, dass der Konzern im Oktober 2019 von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, die den “Kauf oder anderweitigen Zugriff auf bestimmte Waren, Software und Technologie aus dem Ausland einschränkt” und sich “nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken kann”, wie es das Unternehmen selbst in seinem Börsenantrag schreibt.

Interessanterweise ist dort jedoch noch von einem weiteren Risiko die Rede, das ausgerechnet vom bisher wichtigsten Kunden des Unternehmens ausgehen könnte – der chinesischen Regierung. So warnt Sensetime davor, dass es, ähnlich wie zuletzt viele andere Tech-Konzerne des Landes, Opfer einer strengeren Regulierung werden könnte.

“Wir unterliegen komplexen und sich weiterentwickelnden Gesetzen, Vorschriften und Regierungsrichtlinien in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz”, heißt es in den Antragspapieren. Eine Nichteinhaltung von Datenschutzgesetzen, -vorschriften und Regierungsrichtlinien könnte “erhebliche rechtliche, finanzielle und betriebliche Konsequenzen” nach sich ziehen.

Einen ersten Warnschuss haben die Regulatoren bereits abgegeben. Der Schutz der nationalen Sicherheit sowie der Interessen und der Privatsphäre der Benutzer sollte bei zunehmender Einführung von KI von größter Bedeutung bleiben, sagte Zhao Zeliang, stellvertretender Direktor der chinesischen Cyberspace-Aufsicht, kürzlich auf einer Pressekonferenz. Die Regulierung der KI-Branche sei genauso wichtig wie ihre Entwicklung. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Noch weiß keiner, wo das neue Corona-Virus herkommt, das die Welt schon so lange plagt. Vermutlich wird nie ganz aufgeklärt werden, wann und wo es auf den Menschen übergesprungen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lässt die Sache jedoch nicht auf sich beruhen und beruft ein Gremium ein, das wissenschaftliche Erkenntnisse dazu zusammentragen und bewerten soll. Der Name der Kommission: Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, kurz SAGO. Die SAGO hat drei Aufgaben:

Die Liste der möglichen Mitglieder der Forschergruppe stellt die weltweit renommiertesten Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der Virologie zusammen. Auf Platz sechs der alphabetisch nach Nachnamen sortierten Aufstellung findet sich Christian Drosten von der Charité. Am Ende steht Yang Yungui von der Chinese Academy of Sciences (CAS). Wer tatsächlich zusagt und an dem Projekt teilnimmt, ist noch offen. Doch die Zeit drängt: “Das könnte unsere letzte Chance sein, die Ursprünge des Virus zu verstehen”, sagt der WHO-Epidemiologe Michael Ryan. SAGO soll über das aktuelle Projekt hinaus permanent arbeiten und die WHO in Zukunft laufend beraten.

Der Fokus der Öffentlichkeit gilt natürlich sofort China, schließlich ist Covid-19 hier zuerst aufgetreten. Die “Laborthese” ist dabei nur eine von mehreren konkurrierenden Theorien. Sie besagt, dass das Virus im Zentrallabor für Virologie in Wuhan entstanden ist und dann durch einen Unfall freigesetzt wurde. Die Laborthese impliziert dabei Fehler in Chinas Umgang mit der Infektionskrankheit und gibt dem Land eine Mitschuld am weltweiten Infektionsgeschehen.

Offiziell geht es bei der WHO-Mission um eine Aufklärung des Übergangs des Virus von Tier zu Mensch. Für die künftige Seuchenverhütung sind vor allem die Mechanismen und Umstände wichtig, die dazu geführt haben. Das Sars-Coronavirus-2 hat seine Ursprünge mit Sicherheit bei Säugetierarten in Asien wie Fledermäusen, Schuppentieren oder Marderhunden. Diese sind mit dem Menschen hinreichend verwandt, um ein Überspringen zu ermöglichen.

Die Forscher blicken dabei auch über China hinaus. Aus Laos kommen beispielsweise gerade neue Erkenntnisse. In Fledermäusen im Norden des Landes haben Forscher Viren gefunden, die in vielen Eigenschaften Sars-CoV-2 verblüffend ähneln. Fledermäuse gelten ohnehin ziemlich sicher als Ursprung des Virus. Drosten nimmt an, dass das Virus über Marderhunde in Pelztierfarmen in China auf die Arbeiter dort umgesprungen ist. Er hält nicht viel von der Annahme, dass am Wuhan-Labor etwas schrecklich schiefgelaufen sein soll. Andere Wissenschaftler halten die Laborthese ebenfalls für weniger wahrscheinlich als ein Überspringen in anderen Lebensbereichen.

Eine zumindest einigermaßen plausible Mischthese geht von einem vertuschten Laborunfall aus. Forscher am Institut für Virologie Wuhan haben demnach Viren erforscht, die sie so bereits in freier Wildbahn gefunden haben. Durch Unachtsamkeit könnte ein Mitarbeiter das Virus nach draußen getragen haben. Je nach Variante der Theorie haben sich diese Viren schon in der Natur weitgehend an den Menschen angepasst; vielleicht kursierten sie bereits sogar an anderer Stelle unter Menschen. Oder sie haben diesen Schritt erst im Labor vollzogen.

Als äußerst unwahrscheinlich gilt die extreme Version, dass die Forscher ein für Menschen gefährliches, neues Virus überhaupt erst mit gentechnischen Methoden erschaffen haben. Ebenfalls wenig Erkenntniswert hat der Umstand, dass sich das Institut in der Nähe des ersten Ausbruchs befindet. Die Einrichtung liegt aus gutem Grund in einem Gebiet, in dem viele Fledermäuse leben und viele neue Viren auftreten. Die räumliche Nähe zeigt also vermutlich keine Kausalität, sondern hat eine gemeinsame Ursache mit dem Erscheinen neuer Viren.

Die Frage des Übersprungs in Natur, auf einem Pelztierhof oder im Labor ließe sich besser klären, wenn rechtzeitig reichlich Virenproben an den entscheidenden Stellen genommen und aufbewahrt worden wären. Doch China befeuert hier das Misstrauen der Weltgemeinschaft, indem es unabhängigen Beobachtern schon seit Ausbruch der Pandemie keinen echten Zugang gewährt. Ein Rundgang auf dem ehemaligen Wildtiermarkt der Stadt Wuhan ersetzt keine langwierige, kleinteilige Detektivarbeit vor Ort.

China zeigt sich also wieder einmal höchst intransparent. Ob aus Prinzip, aus Trotz oder aus Schuldbewusstsein kann derzeit noch niemand sagen. Die erste WHO-Studie vom Februar erbrachte daher kein klares Ergebnis. Klar ist nur: Das Virus ist höchst wahrscheinlich durch natürliche Anpassung auf den Menschen übergegangen.

Die Situation wird für die SAGO-Wissenschaftler dadurch erschwert, dass die Frage nach der Herkunft von Covid-19 längst eine politische Dimension hat. Schon US-Präsident Donald Trump hat auf China als Schuldigen an der weltweiten Katastrophe verwiesen. Auch sein Nachfolger Joe Biden flirtet mit der Idee. Sie bietet eben erhebliche innenpolitische Vorteile. Das alles hat wohlgemerkt nichts mit der Frage zu tun, ob Fehler chinesischer Behörden am Anfang der Ereigniskette stehen.

China hat sich zur WHO-Beratungsgruppe bereits zu Wort gemeldet. Ein Regierungssprecher begrüßte die Einberufung der SAGO grundsätzlich. Doch er fordert “eine objektive, unvoreingenommene, wissenschaftliche Haltung” von den Forschern – und deutete damit an, dass China so eine Einstellung bei den bisherigen Missionen zum Virusursprung vermisst hat. Mit Christian Drosten an Bord würden nun zumindest deutsche Podcast-Hörer gut über die Gedanken und Erkenntnisse der Arbeitsgruppe informiert sein.

18.10.2021, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: How China’s Corporate Social Credit System Impacts Your Dealings with China Mehr

19.10.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: East Flanders – Hebei Life Sciences & Healthcare Conference & Matchmaking Event Mehr

20.10.2021, 02:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern China Lecture Series Featuring Fang Xiaoping – Pandemics and Politics in Mao’s China: The Rise of the Emergency Disciplinary State Mehr

20.10.2021, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Critical Issues Confronting China featuring Kellee Tsai – Evolutionary Governance under Authoritarianism in Contemporary China Mehr

21.10.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: How to Protect your Intellectual Property in China: A Comprehensive Guide Mehr

21.10.2021-22.10.2021, 09:00 – 12:30 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: Understanding China Training Programme Mehr

22.10.2021 – 29.10.2021, 18:00 Uhr

Department of Commerce of Guangdong Province, Online-Exhibition: 2021 Asia Virtual Expo on PV, Battery, Power Supply & New Energy Mehr

In China sind die Erzeugerpreise im September um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Nationale Statistikamt Chinas mitteilt. Das ist der kräftigste Anstieg der Preise für Produkte wie Rohstoffe und Industrieerzeugnisse seit Erhebung der Daten Ende 1996. Die Erzeugerpreise geben die Preise für Güter an, bevor sie weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Als Ursache für den hohen Preisanstieg werden hohe Kohle- und Rohstoffpreise genannt (China.Table berichtete).

Bisher haben sich die höheren Preise nicht auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Letztere haben im September nur um 0,7 Prozent zugelegt. Allerdings könnten Produzenten ihre höheren Kosten in Zukunft an die Verbraucher weitergehen, zitiert Bloomberg einen Analysten. Da Deutschland Waren im Wert von 116 Milliarden Euro aus China importiert (Stand 2020), könnten die höheren Preise auch die Inflation in Deutschland treiben. In Deutschland verzeichneten die Erzeugerpreise im August ebenfalls einen Rekordanstieg. nib

Microsoft wird die lokale Version des Karriere-Netzwerks LinkedIn in China einstellen. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, LinkedIn aufgrund eines “deutlich schwierigeren Betriebsumfelds und höherer Compliance-Anforderungen in China” zu beenden. Stattdessen werde eine Jobbörse in China eingeführt, die nicht über die sozialen Funktionen der bekannten Karriere-Plattform verfüge. Die neue Plattform namens InJobs soll der Mitteilung zufolge keinen Feed enthalten oder es Benutzer:innen ermöglichen, Beiträge oder Artikel zu teilen.

LinkedIn war 2014 in China bereits mit eingeschränkten Funktionen eingeführt worden, um die strengeren Internetgesetze des Landes einzuhalten. Die Karriere-Plattform war das letzte große von den USA betriebene soziale Netzwerk, das noch in China aktiv war. Twitter oder Facebook sind ohne VPN in der Volksrepublik nicht zu erreichen.

Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde hatte das Netzwerk bereits im März angewiesen, seinen Inhalt verstärkt zu moderieren. Konten von Journalisten und Journalistinnen sowie Aktivisten und Aktivistinnen wurden vermehrt wegen “verbotener Inhalte” geblockt (China.Table berichtete).

China ist Statista-Daten zufolge der drittgrößte Markt des Netzwerkes. Microsoft hatte LinkedIn 2016 für 26,2 Milliarden US-Dollar übernommen. ari

Angestellte chinesischer Tech-Konzerne und freischaffende Programmierer machen im Internet gegen exzessive Überstunden in der Branche mobil. In der Kampagne “Worker Lives Matter” werden die Angestellten von Technologieunternehmen und anderer Firmen aufgefordert, ihre Arbeitszeiten öffentlich festzuhalten. Eine Tabelle auf der Plattform GitHub erhielt am Donnerstag online viel Aufmerksamkeit und wurde in sozialen Netzwerken geteilt. Die dort eingetragenen Arbeitszeiten stammen GitHub zufolge von rund 4.000 Arbeitern chinesischer Tech-Riesen wie Alibaba, Baidu, Bytedance und Tencent. Ein Großteil der Einträge in der Tabelle zeigt, dass eine Fünf-Tage-Woche zwar die Norm ist, viele Mitarbeiter jedoch zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeiten.

Die Liste sei eine Reaktion auf den “vorherrschenden und unregulierten Status von Überstunden in verschiedenen Unternehmen, darunter auch Internetfirmen”, heißt es in der Beschreibung der Initiatoren. Auf GitHub entstanden außerdem Listen zu Arbeitszeiten in der Finanzindustrie, öffentlichen Institutionen, der Baubranche und anderen Arbeitszweigen. “Wir hoffen, einen Beitrag zum Boykott von ‘996’ und der Popularisierung von ‘955’ zu leisten”, sagte einer der Macher in dem Forum Zhihu. “955” bedeutet 9 bis 17 Uhr an fünf Tagen der Woche. “996” steht hingegen für Arbeiten von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen – was Mitarbeitern zufolge die gängige Praxis bei den Tech-Konzernen ist. Chinas Justiz hatte die “996”-Arbeitskultur zuletzt jedoch als illegal eingestuft (China.Table berichtete). ari

China versucht mit höheren Kohleimporten aus Russland, der Mongolei und Indonesien die Energiekrise im Land zu mildern. In Heilongjiang an der Grenze zu Russland wurde Bahninfrastruktur verbessert, um mehr Kohlelieferungen transportieren zu können. Ein russischer Diplomat in Harbin sagte Medienberichten zufolge, dass die Kohleexporte in die Provinz Heilongjiang aufgrund verschärfter Pandemiemaßnahmen und wegen zu weniger Eisenbahnwaggons seit Jahresbeginn um 40 Prozent abgenommen hätten. Nun sollen die Einfuhren aus Russland wieder gestiegen seien. Peking strebt zudem eine Verdopplung der Stromlieferungen aus Russland im November und Dezember an.

Premierminister Li Keqiang hatte sich kürzlich mit dem Premierminister der Mongolei, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, ausgetauscht, um die Kohleeinfuhren aus dem Nachbarland zu erhöhen. Die nordöstliche Provinz Jilin gab bekannt, dass sie auch vermehrt Kohle aus Indonesien, Russland und der Mongolei einführen möchte. Chinas Importe aus Indonesien, dem derzeit wichtigsten Handelspartner, nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zu, wie die Global Times berichtet.

Die Kohleimporte Chinas lagen im September mit 33 Millionen Tonnen auf einem Jahreshöchstwert, wie die South China Morning Post berichtet. Allerdings machen die Importe nur einen kleinen Teil des chinesischen Kohlebedarfs aus. Die Volksrepublik verbraucht pro Jahr vier Milliarden Tonnen Kohle. Nur 7,5 Prozent davon werden bisher durch Importe gedeckt.

Die Regierung versucht für die Wintermonate ein stabiles Energieangebot sicherzustellen. In den nordöstlichen Provinzen Jilin, Heilongjiang und Liaoning und einigen nördlichen Provinzen haben die Einwohner bereits mit dem Heizen begonnen. Dort wird hauptsächlich Kohle verbrannt. Das Wetter ist in diesen Regionen derzeit kälter als normalerweise. Chinas Nationales Meteorologisches Zentrum hat für die nächste Woche starke Winde vorhergesagt, die die Temperatur in großen Teilen des Landes um bis zu 14 Grad fallen lassen könnten. Die Nachfrage nach Kohle bleibt dementsprechend hoch. nib

Mehr als ein Dutzend Provinzregierungen haben im Zuge der jüngsten Bildungsreform wegen zu wenigen Kindergartenplätzen und knapper Schulfinanzierung Alarm geschlagen. Die Behörden von Guangdong, Zhejiang und Henan hätten in Evaluationsberichten zum lokalen Schulsystem darauf hingewiesen, dass öffentliche Mittel und Lehrkräfte fehlten, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin. Die zentral- und westchinesischen Provinzen Hunan, Anhui, Guangxi und Qinghai stellten demnach in einigen Regionen im Vergleich zu 2019 knappere Budgets für die öffentlichen Bildungsausgaben pro Schüler fest.

In der Wirtschaftsmetropole Shanghai gibt es indes Anzeichen dafür, dass immer weniger des Steuergeldes in den Bildungssektor investiert wird: Im vergangenen Jahr habe die Stadt rund 97,2 Milliarden Yuan (umgerechnet 13 Milliarden Euro) für Bildung ausgegeben, was einem Anstieg von nur 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, hieß es in dem Bericht.

Die Berichte aus den Lokalregierungen zeigen die Herausforderungen, denen sich die Kommunalverwaltungen in der Bildungsreform gegenübersehen: Während die Zentralregierung darauf drängt, dass mehr Kinder öffentliche Kindergärten und weniger private Erziehungseinrichtungen besuchen, fehlt es an Finanzierung sowie Lehrerinnen und Lehrern. Die Regierung hatte im Juli eine umfassende Überarbeitung seines privaten Bildungssektors eingeleitet (China.Table berichtete). Das Ziel ist es, die Belastung der Schüler durch Hausaufgaben und Nachhilfe nach der Schule zu verringern. Die Zentralregierung versucht außerdem, das Wachstum von Privatschulen im ganzen Land einzudämmen. ari

Das Foto von Willy Brandts Kniefall, aufgenommen am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto, bewegte nicht nur Europa. Die Bitte um Vergebung des Bundeskanzlers berührte damals ebenso die Menschen in China. Vergangenen Dezember, zum 50. Jahrestag der Demuts-Geste Brandts, erinnerten sich noch viele Chinesen online. Kommentare verlangten, dass sich auch Japan so eindeutig wie einst Deutschland zu seiner Kriegsschuld bekennt.

Allerdings wollte keiner der Blogger wissen, ob sich jemals ein chinesischer Führer für Fehler seines Landes entschuldigt oder sie bedauert hat. Nur Ding Zilin, Gründerin der Hinterbliebenenvereinigung “Mütter des Tiananmen”, traute sich, die Pekinger Führung öffentlich zu fragen, wann sie das Massaker des 4. Juni 1989 bereuen würde. Ihre Elterninitiative setzte sich vergeblich Jahr um Jahr für die Rehabilitierung ihrer in der damaligen Nacht getöteten Kinder ein – darunter auch Dings 17-jähriger Sohn. Wahllos hatte die Armee auf Demonstranten und Studenten geschossen. Die Forderung der Mütter, die einst Verantwortlichen für den Schießbefehl anzuklagen, verhallte ungehört, ebenso wie ihr Appell an die heutige Führung, die Tiananmen-Tragödie neu zu bewerten.

Peking denkt nicht daran. Im Gegenteil: Es will alle Welt zwingen, das Tiananmen-Massaker von 1989 zu vergessen. Hongkong macht das gerade mit. Auf Druck des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes musste sich die “Hongkong Allianz zur Unterstützung patriotischer demokratischer Bewegungen in China” selbst auflösen, die seit Jahrzehnten die jährlichen Tiananmen-Mahnwachen organisierte. Diese Woche sollte nun die seit 1997 in der Universität von Hongkong (HKU) stehende “Säule der Schande” demontiert werden. Der dänische Künstler Jens Galschiøt hatte die acht Meter hohe Skulptur geschaffen – gedacht als ständiges Mahnmal an die Opfer von 1989.

Hongkong muss dem Vorbild der Volksrepublik folgen, wo allein die Erwähnung von Tiananmen 1989 tabu ist. Pekings Zensoren gehen im Inland noch einen Schritt weiter. Sie lassen die Kulturrevolution und andere mörderische Verfolgungskampagnen Maos als “in guter Absicht” begangene Irrtümer neu deuten. China braucht sie daher nicht zu bereuen. Die Schulbücher sind gerade dazu umgeschrieben worden.

Seit die Kommunistische Partei auf ihrem großen Parteitag 2017 den “Beginn eines neuen sozialistischen Zeitalters” unter den Leitgedanken von Parteichef Xi Jinping ausrufen ließ, kehrt eine alte Tradition zurück. Immer schon war es eine Besonderheit des chinesischen Nationalcharakters, freiwillig weder Fehler einzugestehen noch sie öffentlich zu bereuen, um das Gesicht nicht zu verlieren.

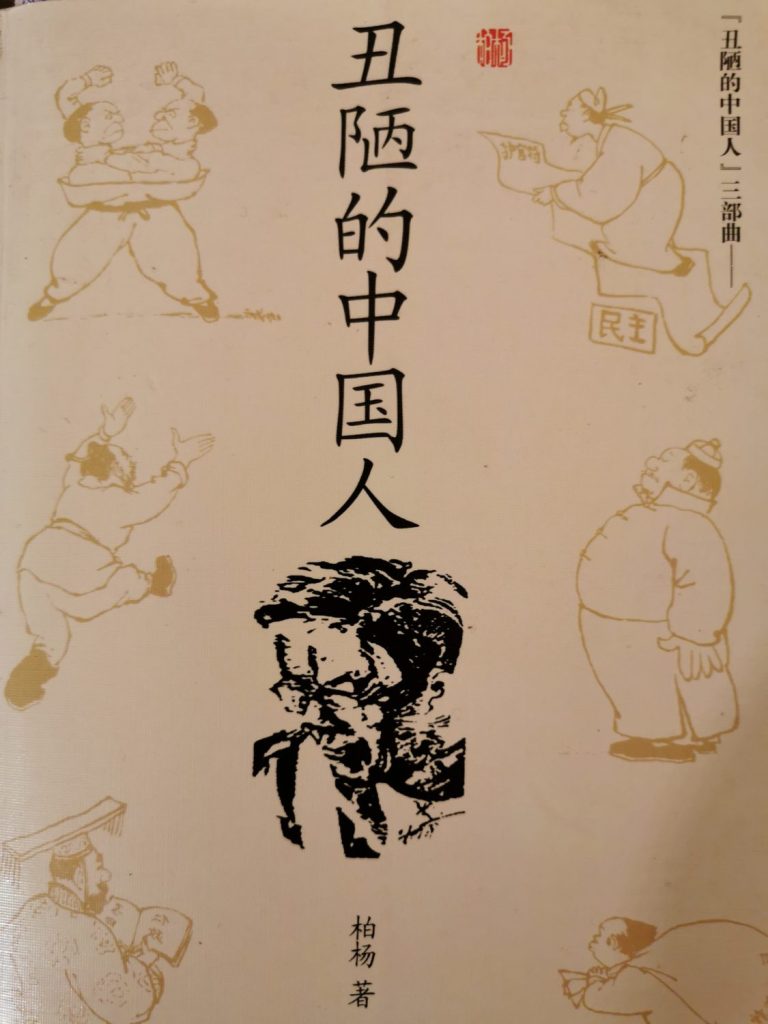

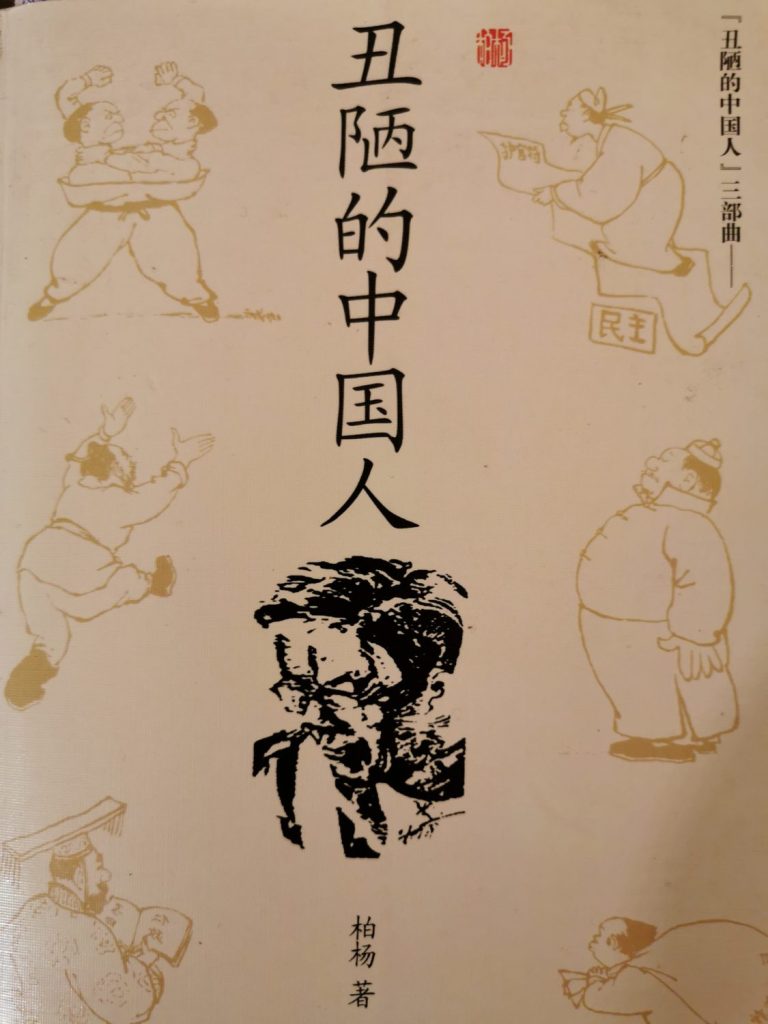

Nach dem Ende der Kulturrevolution hatte die erste Politikergeneration mit politisch-kulturellen Reformen versucht, solche alten Denk- und Verhaltensweisen aufzubrechen, weil sie der Modernisierung Chinas im Weg standen. So förderte der reformorientierte Parteichef Hu Yaobang 1985 die spektakuläre Veröffentlichung eines negativen Psychogramms des chinesischen Nationalcharakters, verfasst von dem auf Taiwan lebenden Historiker und Kulturkritiker Bo Yang (柏杨). Sein Buch “Der hässliche Chinese” (丑陋的中国人) erschütterte das chinesische Selbstbewusstsein.

Bo Yang schrieb – satirisch überspitzt – den Chinesen ins Stammbuch, kulturell und charakterlich unfähig zu sein, ihre Fehler einzugestehen, geschweige denn sie zu bereuen. Er führt das unter anderem auf einen tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex und die ständige Angst zurück, das Gesicht zu verlieren. Das trotz ideologischer Zensur zum Bestseller gewordene Buch löste eine Bo-Yang-Begeisterung in China aus

Selbst die nationalistische Global Times lobte ihn einst: Augenzwinkernd schrieb sie, dass das Buch ” Der hässliche Chinese und die Krise der chinesischen Kultur” möglichst nicht an Ausländer weiterempfohlen werden sollte, damit die nicht erkennen, “wie wir Chinesen wirklich sind. Seit seiner Veröffentlichung 1985 hat das Buch eine Debatte über die dunkle Seite im chinesischen Leben provoziert.”

Und 2013 schrieb die Global Times: “Chinesen sind nicht gut darin, Kritik zu akzeptieren. In seinem Buch stellt der taiwanesische Autor Bo Yang heraus, dass die ‘Krankheit’ der Chinesen in ihrer Angst liegt, das Gesicht zu verlieren und in ihrer Weigerung, ihre Fehler einzugestehen. Wenn sie Kritik hören, ist ihre erste Reaktion nicht darüber nachzudenken, sondern hart zurückzuschlagen.”

Chinas Öffentlichkeit akzeptierte solche Kritik. Heute ist das nach nur wenigen Jahren nicht mehr vorstellbar. Peking sieht sich vom Ausland bedroht, attackiert und verleumdet und lässt nach Innen allen Dissens brutal verfolgen.

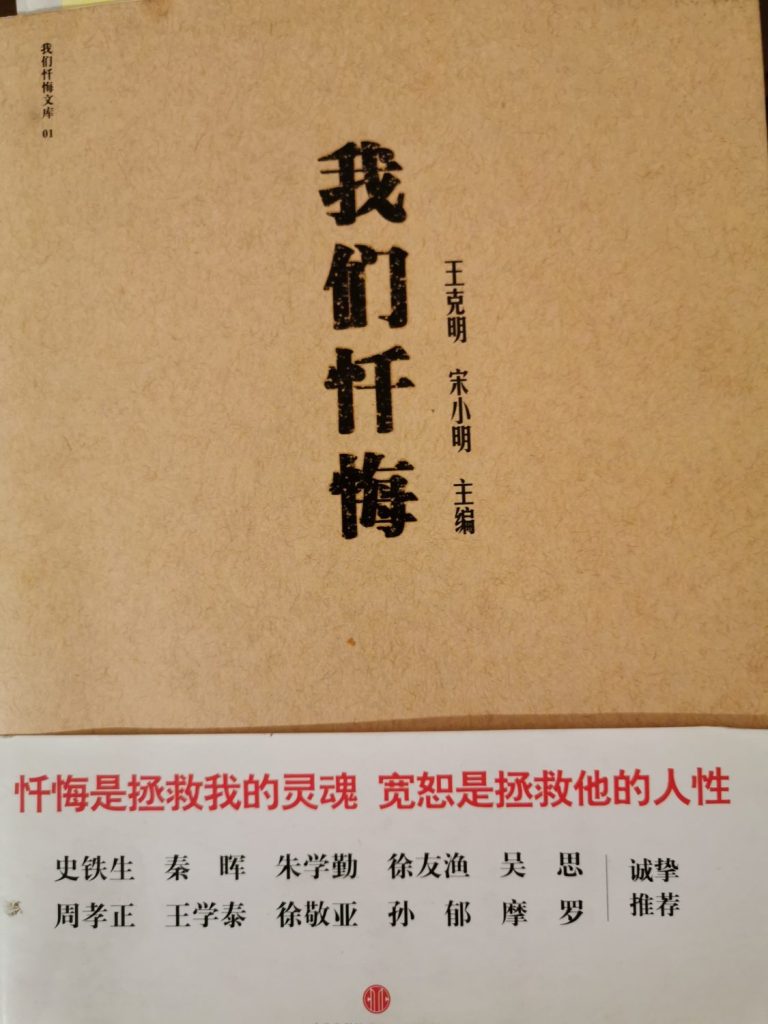

Die Phase der Toleranz war nur kurzlebig, erlaubte aber, dass ehemalige Rotgardisten ihre Vergangenheit ernsthaft aufzuarbeiten begannen. Sie gestanden Verbrechen, die sie während der Kulturrevolution begingen, bekannten sich zu Schuld und Verantwortung. 2014 erschien noch eine Aufsehen erregende Essaysammlung. Unter dem Titel. “Wir bereuen” (我们忏悔) meldeten sich irregeführte einstige Rotgardisten zu Wort, ebenso wie bekannte Intellektuelle mit kritischen Analysen. Wiederholt nutzten sie den Begriff “daoqian” (道歉), der in Chinesisch stärkste Ausdruck für tiefe Reue.

Solche Versuche zur Vergangenheitsbewältigung passen nicht zur Agenda der heutigen chinesischen Führung, die auf ihrem Weg zur Weltmacht weder Selbstzweifel, noch das Eingestehen von Fehlern erlaubt. Statt objektive Geschichtsschreibung steht patriotische Propaganda auf ihrer Tagesordnung.

Am früheren Enthüllungsreporter Luo Changping (罗昌平) statuierte Peking gerade ein Exempel. Vergangene Woche wurde der 40-Jährige festgenommen, nachdem er einen Mikroblog über den im Koreakrieg (1950-1953) spielenden patriotischen Kriegsfilm “Die Schlacht am Changjin See” gepostet hatte. Der neue Blockbuster-Actionfilm, der alle Kinokassenrekorde gebrochen hat, ist eine Heldensaga im Kampf China gegen die USA.

Luos Verbrechen bestand darin, eine der Schlüsselszenen spöttisch zu kommentieren. Chinesische Soldaten erfrieren in Kompaniestärke bei extremen Minus-Temperaturen zu “Eisskulpturen”. Luo nennt sie in einem Wortspiel Sandfiguren (im Sinne von Dummköpfen), die den “weisen Befehlen” ihrer Kommandeure blind folgen. Ohnehin gebe es nur wenige Chinesen, die heute noch danach fragten, ob der Krieg einst gerechtfertigt war.

Luo hätte Helden beleidigt, denunzierte ihn das Staatsfernsehen namentlich. Die Global Times schrieb schrill, er hätte “spirituellen Verrat” an den Werten der chinesischen Nation begangen, “blasphemisch” das Opfer der Soldaten geschmäht und die “Volksrepublik beleidigt.” Luo könnte nach dem im Februar erlassenen neue Gesetz zum Schutz der Helden und Märtyrer nun zu bis zu drei Jahren Haft verurteilt werden.

“Warum können wir Chinesen keine Fehler zugeben?” (我们为什么不认错) fragte der Chinesischprofessor Yi Zhongtian (易中天) 2012 in einem literarischen Aufsatz. Er suchte nach Antworten in der feudalen kaiserlichen Ordnung, der klassischen Kultur und nach dem Zusammenhang mit dem Gesichtsverlust. Eine entscheidende Rolle spielte die Kulturrevolution, weil sie das gesamte Volk auf Mammutsitzungen zwang, “tief das eigene Ich und den Revisionismus zu kritisieren” (斗私批修). Die unablässigen moralisch motivierten, absurden Selbstbezichtigungen und Selbstkasteiungen “waren die einzige Zeit, wo Chinesen sich für alles kritisieren und alles eingestehen konnten, ohne dabei wirklich ihr Gesicht zu verlieren.”

Doch die Angst, Fehler einzugestehen, sitze vielen noch im Nacken, warnt Yi. Sie nicht aufzuarbeiten und zu überwinden könnte eine erneute Kulturrevolution begünstigen.

Mathias Reimann ist seit diesem Monat neuer Vice President Driver Assistance Systems und Vorsitzender der regionalen Geschäftseinheit für Bosch in China tätig. Reiman war zuvor als Vice President Engineering und in weiteren Positionen bei Bosch tätig.

Benjamin Friedel ist neuer Head of HR (Human Resources) Global Consultation China bei der Daimler AG. Friedel hatte auch zuvor schon eine leitende Position im Bereich Human Resources bei Daimler in der Region Asien / Pazifik.

Drei chinesische Astronaut:innen wollen einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen: Sechs Monate wollen Zhai Zhigang, Ye Guangfu und Wang Yaping im Kernmodul “Tianhe” wohnen. Das Raumschiff “Shenzhou 13” soll in der Nacht zum Samstag um 00.23 Uhr Ortszeit (Freitag 18.23 Uhr) mit einer Rakete vom Typ “Langer Marsch 2F” vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi abheben, wie Xinhua berichtete. Mit Wang Yaping ist erstmals seit 2013 ist auch wieder eine Astronautin dabei. Die dreiköpfige Crew will bei ihrem Langzeitflug die Systeme des Kernmoduls testen, außerhalb des Raumschiffs arbeiten und wissenschaftliche Experimente durchführen.

mehr als 600 Millionen Überwachungskameras verfolgen laut Schätzungen das öffentliche Leben in China. Ein Unternehmen, das davon besonders profitiert, ist Sensetime. Der Tech-Konzern beliefert die Polizei mit Software zur Bilderkennung und -analyse und sorgt so dafür, dass die Behörden Passanten und Verkehrsteilnehmer digital über die ganze Stadt verfolgen können. Chinas wertvollstes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz will nun in Hongkong den Börsengang wagen. Doch das jüngste regulatorische Durchgreifen der Behörden gefährdet auch Sensetime, analysieren Jörn Petring und Gregor Koppenburg.

Wir hatten es kürzlich schon angekündigt: Die Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Weltgesundheitsorganisation hat nun eine Beratungsgruppe gegründet, um die Ursprünge eventuell doch noch aufzuklären. Es könnte die letzte Chance sein, da die Zeit drängt, so ein WHO-Epidemiologe. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Details der Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, kurz SAGO, angeschaut.

Unser Kolumnist Johnny Erling widmet sich heute dem Thema Reue und Entschuldigung. Die chinesische Führung lässt auf dem Weg zur Weltmacht weder Selbstzweifel zu, noch gesteht sie Fehler ein. Kritische Bürger und Bürgerinnen werden zensiert oder weggesperrt. Widerrede aus dem Ausland mit Wolfskrieger-Diplomatie begegnet. Dabei hat die Volksrepublik nach der Kulturrevolution eine kurze Phase der Toleranz erlebt. Doch diese Phase endete spätestens 2017, wie Johnny Erling berichtet.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

An der Hongkonger Börse gab es in den letzten zwölf Monaten nur wenig zu feiern. Vor einem Jahr fieberte der Finanzplatz dem Börsengang der Ant Group entgegen. Es wäre einer der größten Börsengänge der Welt geworden. Doch nur zwei Tage vor dem geplanten Datum wurde das Debüt der Finanztochter des Online-Riesen Alibaba auf Geheiß Pekings abgesagt (China.Table berichtete). Es war der Auftakt eines regulatorischen Durchgriffs in der chinesischen Technologie-Branche, der die Börsenwerte zahlreiche chinesischer Tech-Konzerne seitdem in die Tiefe gerissen hat. Doch langsam scheint die Zuversicht zurückzukehren.

Mit Sensetime will nun erstmal seit Beginn des Crackdowns wieder ein namhaftes chinesisches Start-up einen Börsengang wagen. Mit einer Bewertung von zuletzt zwölf Milliarden US-Dollar ist Sensetime Chinas wertvollstes Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Laut Berichten will das Start-Up bei seinem Börsengang mindestens zwei Milliarden Dollar einsammeln.

Die intelligente Bilderkennungs- und Analysesoftware der Firma setzt Maßstäbe. Was technisch möglich ist, zeigt Sensetime in seinen Pekinger Vorführräumen. Von dort ist eine ballförmige weiße Kamera auf eine hundert Meter entfernte Kreuzung am Firmensitz gerichtet. Trotz der Entfernung hat das System keine Probleme, Autos, Passanten und Rollerfahrer mit digitalen Vierecken zu umfassen und daneben Informationen wie Geschlecht oder Fahrzeugtyp anzuzeigen. Hat das System einen Fußgänger einmal markiert, kann er theoretisch durch die ganze Stadt verfolgt werden. Kameras, die von der chinesischen Polizei eingesetzt werden, sehen nicht nur alles, sondern werden dank Firmen wie Sensetime auch immer schlauer.

Schon heute wachen Tausende sogenannte intelligente Kameras über Kreuzungen und in U-Bahnstationen der chinesischen Hauptstadt und erfassen alles, was an ihnen vorbeiläuft oder -fährt. Im ganzen Land hängen nach einigen Schätzungen mehr als 600 Millionen Überwachungskameras. Freilich arbeitet der Konzern nicht ausschließlich an Produkten, die der Polizeiarbeit dienen. So zeigt das Unternehmen in seiner Pekinger Niederlassung auch Anwendungen, die dabei helfen, den Kundenstrom in Einkaufszentren zu analysieren. Auch für den Bereich autonomes Fahren entwickelt Sensetime Software.

Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass das Unternehmen ohne Überwachungs-Aufträge der chinesischen Regierung deutlich weniger Umsätze hätte. Aus den Dokumenten, die das Unternehmen an der Hongkonger Börse eingereicht hat, geht hervor, in welchem Maße es von Peking abhängig ist. Software von Sensetime wurde so bereits in mehr als 100 chinesischen Städten eingesetzt. Das sogenannte Smart-City-Geschäft, das Gesichtserkennung und Polizeiarbeit umfasst, trug im vergangenen Jahr rund 40 Prozent zum Umsatz bei.

Wie andere KI-Firmen in China wird auch Sensetime beschuldigt, der chinesischen Regierung durch seine Technologie dabei zu helfen, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Die Vorwürfe führten dazu, dass der Konzern im Oktober 2019 von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, die den “Kauf oder anderweitigen Zugriff auf bestimmte Waren, Software und Technologie aus dem Ausland einschränkt” und sich “nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken kann”, wie es das Unternehmen selbst in seinem Börsenantrag schreibt.

Interessanterweise ist dort jedoch noch von einem weiteren Risiko die Rede, das ausgerechnet vom bisher wichtigsten Kunden des Unternehmens ausgehen könnte – der chinesischen Regierung. So warnt Sensetime davor, dass es, ähnlich wie zuletzt viele andere Tech-Konzerne des Landes, Opfer einer strengeren Regulierung werden könnte.

“Wir unterliegen komplexen und sich weiterentwickelnden Gesetzen, Vorschriften und Regierungsrichtlinien in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz”, heißt es in den Antragspapieren. Eine Nichteinhaltung von Datenschutzgesetzen, -vorschriften und Regierungsrichtlinien könnte “erhebliche rechtliche, finanzielle und betriebliche Konsequenzen” nach sich ziehen.

Einen ersten Warnschuss haben die Regulatoren bereits abgegeben. Der Schutz der nationalen Sicherheit sowie der Interessen und der Privatsphäre der Benutzer sollte bei zunehmender Einführung von KI von größter Bedeutung bleiben, sagte Zhao Zeliang, stellvertretender Direktor der chinesischen Cyberspace-Aufsicht, kürzlich auf einer Pressekonferenz. Die Regulierung der KI-Branche sei genauso wichtig wie ihre Entwicklung. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Noch weiß keiner, wo das neue Corona-Virus herkommt, das die Welt schon so lange plagt. Vermutlich wird nie ganz aufgeklärt werden, wann und wo es auf den Menschen übergesprungen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lässt die Sache jedoch nicht auf sich beruhen und beruft ein Gremium ein, das wissenschaftliche Erkenntnisse dazu zusammentragen und bewerten soll. Der Name der Kommission: Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, kurz SAGO. Die SAGO hat drei Aufgaben:

Die Liste der möglichen Mitglieder der Forschergruppe stellt die weltweit renommiertesten Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der Virologie zusammen. Auf Platz sechs der alphabetisch nach Nachnamen sortierten Aufstellung findet sich Christian Drosten von der Charité. Am Ende steht Yang Yungui von der Chinese Academy of Sciences (CAS). Wer tatsächlich zusagt und an dem Projekt teilnimmt, ist noch offen. Doch die Zeit drängt: “Das könnte unsere letzte Chance sein, die Ursprünge des Virus zu verstehen”, sagt der WHO-Epidemiologe Michael Ryan. SAGO soll über das aktuelle Projekt hinaus permanent arbeiten und die WHO in Zukunft laufend beraten.

Der Fokus der Öffentlichkeit gilt natürlich sofort China, schließlich ist Covid-19 hier zuerst aufgetreten. Die “Laborthese” ist dabei nur eine von mehreren konkurrierenden Theorien. Sie besagt, dass das Virus im Zentrallabor für Virologie in Wuhan entstanden ist und dann durch einen Unfall freigesetzt wurde. Die Laborthese impliziert dabei Fehler in Chinas Umgang mit der Infektionskrankheit und gibt dem Land eine Mitschuld am weltweiten Infektionsgeschehen.

Offiziell geht es bei der WHO-Mission um eine Aufklärung des Übergangs des Virus von Tier zu Mensch. Für die künftige Seuchenverhütung sind vor allem die Mechanismen und Umstände wichtig, die dazu geführt haben. Das Sars-Coronavirus-2 hat seine Ursprünge mit Sicherheit bei Säugetierarten in Asien wie Fledermäusen, Schuppentieren oder Marderhunden. Diese sind mit dem Menschen hinreichend verwandt, um ein Überspringen zu ermöglichen.

Die Forscher blicken dabei auch über China hinaus. Aus Laos kommen beispielsweise gerade neue Erkenntnisse. In Fledermäusen im Norden des Landes haben Forscher Viren gefunden, die in vielen Eigenschaften Sars-CoV-2 verblüffend ähneln. Fledermäuse gelten ohnehin ziemlich sicher als Ursprung des Virus. Drosten nimmt an, dass das Virus über Marderhunde in Pelztierfarmen in China auf die Arbeiter dort umgesprungen ist. Er hält nicht viel von der Annahme, dass am Wuhan-Labor etwas schrecklich schiefgelaufen sein soll. Andere Wissenschaftler halten die Laborthese ebenfalls für weniger wahrscheinlich als ein Überspringen in anderen Lebensbereichen.

Eine zumindest einigermaßen plausible Mischthese geht von einem vertuschten Laborunfall aus. Forscher am Institut für Virologie Wuhan haben demnach Viren erforscht, die sie so bereits in freier Wildbahn gefunden haben. Durch Unachtsamkeit könnte ein Mitarbeiter das Virus nach draußen getragen haben. Je nach Variante der Theorie haben sich diese Viren schon in der Natur weitgehend an den Menschen angepasst; vielleicht kursierten sie bereits sogar an anderer Stelle unter Menschen. Oder sie haben diesen Schritt erst im Labor vollzogen.

Als äußerst unwahrscheinlich gilt die extreme Version, dass die Forscher ein für Menschen gefährliches, neues Virus überhaupt erst mit gentechnischen Methoden erschaffen haben. Ebenfalls wenig Erkenntniswert hat der Umstand, dass sich das Institut in der Nähe des ersten Ausbruchs befindet. Die Einrichtung liegt aus gutem Grund in einem Gebiet, in dem viele Fledermäuse leben und viele neue Viren auftreten. Die räumliche Nähe zeigt also vermutlich keine Kausalität, sondern hat eine gemeinsame Ursache mit dem Erscheinen neuer Viren.

Die Frage des Übersprungs in Natur, auf einem Pelztierhof oder im Labor ließe sich besser klären, wenn rechtzeitig reichlich Virenproben an den entscheidenden Stellen genommen und aufbewahrt worden wären. Doch China befeuert hier das Misstrauen der Weltgemeinschaft, indem es unabhängigen Beobachtern schon seit Ausbruch der Pandemie keinen echten Zugang gewährt. Ein Rundgang auf dem ehemaligen Wildtiermarkt der Stadt Wuhan ersetzt keine langwierige, kleinteilige Detektivarbeit vor Ort.

China zeigt sich also wieder einmal höchst intransparent. Ob aus Prinzip, aus Trotz oder aus Schuldbewusstsein kann derzeit noch niemand sagen. Die erste WHO-Studie vom Februar erbrachte daher kein klares Ergebnis. Klar ist nur: Das Virus ist höchst wahrscheinlich durch natürliche Anpassung auf den Menschen übergegangen.

Die Situation wird für die SAGO-Wissenschaftler dadurch erschwert, dass die Frage nach der Herkunft von Covid-19 längst eine politische Dimension hat. Schon US-Präsident Donald Trump hat auf China als Schuldigen an der weltweiten Katastrophe verwiesen. Auch sein Nachfolger Joe Biden flirtet mit der Idee. Sie bietet eben erhebliche innenpolitische Vorteile. Das alles hat wohlgemerkt nichts mit der Frage zu tun, ob Fehler chinesischer Behörden am Anfang der Ereigniskette stehen.

China hat sich zur WHO-Beratungsgruppe bereits zu Wort gemeldet. Ein Regierungssprecher begrüßte die Einberufung der SAGO grundsätzlich. Doch er fordert “eine objektive, unvoreingenommene, wissenschaftliche Haltung” von den Forschern – und deutete damit an, dass China so eine Einstellung bei den bisherigen Missionen zum Virusursprung vermisst hat. Mit Christian Drosten an Bord würden nun zumindest deutsche Podcast-Hörer gut über die Gedanken und Erkenntnisse der Arbeitsgruppe informiert sein.

18.10.2021, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: How China’s Corporate Social Credit System Impacts Your Dealings with China Mehr

19.10.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: East Flanders – Hebei Life Sciences & Healthcare Conference & Matchmaking Event Mehr

20.10.2021, 02:00 Uhr (08:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern China Lecture Series Featuring Fang Xiaoping – Pandemics and Politics in Mao’s China: The Rise of the Emergency Disciplinary State Mehr

20.10.2021, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Critical Issues Confronting China featuring Kellee Tsai – Evolutionary Governance under Authoritarianism in Contemporary China Mehr

21.10.2021, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: How to Protect your Intellectual Property in China: A Comprehensive Guide Mehr

21.10.2021-22.10.2021, 09:00 – 12:30 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

EU SME Centre, Webinar: Understanding China Training Programme Mehr

22.10.2021 – 29.10.2021, 18:00 Uhr

Department of Commerce of Guangdong Province, Online-Exhibition: 2021 Asia Virtual Expo on PV, Battery, Power Supply & New Energy Mehr

In China sind die Erzeugerpreise im September um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Nationale Statistikamt Chinas mitteilt. Das ist der kräftigste Anstieg der Preise für Produkte wie Rohstoffe und Industrieerzeugnisse seit Erhebung der Daten Ende 1996. Die Erzeugerpreise geben die Preise für Güter an, bevor sie weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Als Ursache für den hohen Preisanstieg werden hohe Kohle- und Rohstoffpreise genannt (China.Table berichtete).

Bisher haben sich die höheren Preise nicht auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Letztere haben im September nur um 0,7 Prozent zugelegt. Allerdings könnten Produzenten ihre höheren Kosten in Zukunft an die Verbraucher weitergehen, zitiert Bloomberg einen Analysten. Da Deutschland Waren im Wert von 116 Milliarden Euro aus China importiert (Stand 2020), könnten die höheren Preise auch die Inflation in Deutschland treiben. In Deutschland verzeichneten die Erzeugerpreise im August ebenfalls einen Rekordanstieg. nib

Microsoft wird die lokale Version des Karriere-Netzwerks LinkedIn in China einstellen. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, LinkedIn aufgrund eines “deutlich schwierigeren Betriebsumfelds und höherer Compliance-Anforderungen in China” zu beenden. Stattdessen werde eine Jobbörse in China eingeführt, die nicht über die sozialen Funktionen der bekannten Karriere-Plattform verfüge. Die neue Plattform namens InJobs soll der Mitteilung zufolge keinen Feed enthalten oder es Benutzer:innen ermöglichen, Beiträge oder Artikel zu teilen.

LinkedIn war 2014 in China bereits mit eingeschränkten Funktionen eingeführt worden, um die strengeren Internetgesetze des Landes einzuhalten. Die Karriere-Plattform war das letzte große von den USA betriebene soziale Netzwerk, das noch in China aktiv war. Twitter oder Facebook sind ohne VPN in der Volksrepublik nicht zu erreichen.

Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde hatte das Netzwerk bereits im März angewiesen, seinen Inhalt verstärkt zu moderieren. Konten von Journalisten und Journalistinnen sowie Aktivisten und Aktivistinnen wurden vermehrt wegen “verbotener Inhalte” geblockt (China.Table berichtete).

China ist Statista-Daten zufolge der drittgrößte Markt des Netzwerkes. Microsoft hatte LinkedIn 2016 für 26,2 Milliarden US-Dollar übernommen. ari

Angestellte chinesischer Tech-Konzerne und freischaffende Programmierer machen im Internet gegen exzessive Überstunden in der Branche mobil. In der Kampagne “Worker Lives Matter” werden die Angestellten von Technologieunternehmen und anderer Firmen aufgefordert, ihre Arbeitszeiten öffentlich festzuhalten. Eine Tabelle auf der Plattform GitHub erhielt am Donnerstag online viel Aufmerksamkeit und wurde in sozialen Netzwerken geteilt. Die dort eingetragenen Arbeitszeiten stammen GitHub zufolge von rund 4.000 Arbeitern chinesischer Tech-Riesen wie Alibaba, Baidu, Bytedance und Tencent. Ein Großteil der Einträge in der Tabelle zeigt, dass eine Fünf-Tage-Woche zwar die Norm ist, viele Mitarbeiter jedoch zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeiten.

Die Liste sei eine Reaktion auf den “vorherrschenden und unregulierten Status von Überstunden in verschiedenen Unternehmen, darunter auch Internetfirmen”, heißt es in der Beschreibung der Initiatoren. Auf GitHub entstanden außerdem Listen zu Arbeitszeiten in der Finanzindustrie, öffentlichen Institutionen, der Baubranche und anderen Arbeitszweigen. “Wir hoffen, einen Beitrag zum Boykott von ‘996’ und der Popularisierung von ‘955’ zu leisten”, sagte einer der Macher in dem Forum Zhihu. “955” bedeutet 9 bis 17 Uhr an fünf Tagen der Woche. “996” steht hingegen für Arbeiten von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen – was Mitarbeitern zufolge die gängige Praxis bei den Tech-Konzernen ist. Chinas Justiz hatte die “996”-Arbeitskultur zuletzt jedoch als illegal eingestuft (China.Table berichtete). ari

China versucht mit höheren Kohleimporten aus Russland, der Mongolei und Indonesien die Energiekrise im Land zu mildern. In Heilongjiang an der Grenze zu Russland wurde Bahninfrastruktur verbessert, um mehr Kohlelieferungen transportieren zu können. Ein russischer Diplomat in Harbin sagte Medienberichten zufolge, dass die Kohleexporte in die Provinz Heilongjiang aufgrund verschärfter Pandemiemaßnahmen und wegen zu weniger Eisenbahnwaggons seit Jahresbeginn um 40 Prozent abgenommen hätten. Nun sollen die Einfuhren aus Russland wieder gestiegen seien. Peking strebt zudem eine Verdopplung der Stromlieferungen aus Russland im November und Dezember an.

Premierminister Li Keqiang hatte sich kürzlich mit dem Premierminister der Mongolei, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, ausgetauscht, um die Kohleeinfuhren aus dem Nachbarland zu erhöhen. Die nordöstliche Provinz Jilin gab bekannt, dass sie auch vermehrt Kohle aus Indonesien, Russland und der Mongolei einführen möchte. Chinas Importe aus Indonesien, dem derzeit wichtigsten Handelspartner, nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zu, wie die Global Times berichtet.

Die Kohleimporte Chinas lagen im September mit 33 Millionen Tonnen auf einem Jahreshöchstwert, wie die South China Morning Post berichtet. Allerdings machen die Importe nur einen kleinen Teil des chinesischen Kohlebedarfs aus. Die Volksrepublik verbraucht pro Jahr vier Milliarden Tonnen Kohle. Nur 7,5 Prozent davon werden bisher durch Importe gedeckt.

Die Regierung versucht für die Wintermonate ein stabiles Energieangebot sicherzustellen. In den nordöstlichen Provinzen Jilin, Heilongjiang und Liaoning und einigen nördlichen Provinzen haben die Einwohner bereits mit dem Heizen begonnen. Dort wird hauptsächlich Kohle verbrannt. Das Wetter ist in diesen Regionen derzeit kälter als normalerweise. Chinas Nationales Meteorologisches Zentrum hat für die nächste Woche starke Winde vorhergesagt, die die Temperatur in großen Teilen des Landes um bis zu 14 Grad fallen lassen könnten. Die Nachfrage nach Kohle bleibt dementsprechend hoch. nib

Mehr als ein Dutzend Provinzregierungen haben im Zuge der jüngsten Bildungsreform wegen zu wenigen Kindergartenplätzen und knapper Schulfinanzierung Alarm geschlagen. Die Behörden von Guangdong, Zhejiang und Henan hätten in Evaluationsberichten zum lokalen Schulsystem darauf hingewiesen, dass öffentliche Mittel und Lehrkräfte fehlten, berichtete das Wirtschaftsmagazin Caixin. Die zentral- und westchinesischen Provinzen Hunan, Anhui, Guangxi und Qinghai stellten demnach in einigen Regionen im Vergleich zu 2019 knappere Budgets für die öffentlichen Bildungsausgaben pro Schüler fest.

In der Wirtschaftsmetropole Shanghai gibt es indes Anzeichen dafür, dass immer weniger des Steuergeldes in den Bildungssektor investiert wird: Im vergangenen Jahr habe die Stadt rund 97,2 Milliarden Yuan (umgerechnet 13 Milliarden Euro) für Bildung ausgegeben, was einem Anstieg von nur 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, hieß es in dem Bericht.

Die Berichte aus den Lokalregierungen zeigen die Herausforderungen, denen sich die Kommunalverwaltungen in der Bildungsreform gegenübersehen: Während die Zentralregierung darauf drängt, dass mehr Kinder öffentliche Kindergärten und weniger private Erziehungseinrichtungen besuchen, fehlt es an Finanzierung sowie Lehrerinnen und Lehrern. Die Regierung hatte im Juli eine umfassende Überarbeitung seines privaten Bildungssektors eingeleitet (China.Table berichtete). Das Ziel ist es, die Belastung der Schüler durch Hausaufgaben und Nachhilfe nach der Schule zu verringern. Die Zentralregierung versucht außerdem, das Wachstum von Privatschulen im ganzen Land einzudämmen. ari

Das Foto von Willy Brandts Kniefall, aufgenommen am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto, bewegte nicht nur Europa. Die Bitte um Vergebung des Bundeskanzlers berührte damals ebenso die Menschen in China. Vergangenen Dezember, zum 50. Jahrestag der Demuts-Geste Brandts, erinnerten sich noch viele Chinesen online. Kommentare verlangten, dass sich auch Japan so eindeutig wie einst Deutschland zu seiner Kriegsschuld bekennt.

Allerdings wollte keiner der Blogger wissen, ob sich jemals ein chinesischer Führer für Fehler seines Landes entschuldigt oder sie bedauert hat. Nur Ding Zilin, Gründerin der Hinterbliebenenvereinigung “Mütter des Tiananmen”, traute sich, die Pekinger Führung öffentlich zu fragen, wann sie das Massaker des 4. Juni 1989 bereuen würde. Ihre Elterninitiative setzte sich vergeblich Jahr um Jahr für die Rehabilitierung ihrer in der damaligen Nacht getöteten Kinder ein – darunter auch Dings 17-jähriger Sohn. Wahllos hatte die Armee auf Demonstranten und Studenten geschossen. Die Forderung der Mütter, die einst Verantwortlichen für den Schießbefehl anzuklagen, verhallte ungehört, ebenso wie ihr Appell an die heutige Führung, die Tiananmen-Tragödie neu zu bewerten.

Peking denkt nicht daran. Im Gegenteil: Es will alle Welt zwingen, das Tiananmen-Massaker von 1989 zu vergessen. Hongkong macht das gerade mit. Auf Druck des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes musste sich die “Hongkong Allianz zur Unterstützung patriotischer demokratischer Bewegungen in China” selbst auflösen, die seit Jahrzehnten die jährlichen Tiananmen-Mahnwachen organisierte. Diese Woche sollte nun die seit 1997 in der Universität von Hongkong (HKU) stehende “Säule der Schande” demontiert werden. Der dänische Künstler Jens Galschiøt hatte die acht Meter hohe Skulptur geschaffen – gedacht als ständiges Mahnmal an die Opfer von 1989.

Hongkong muss dem Vorbild der Volksrepublik folgen, wo allein die Erwähnung von Tiananmen 1989 tabu ist. Pekings Zensoren gehen im Inland noch einen Schritt weiter. Sie lassen die Kulturrevolution und andere mörderische Verfolgungskampagnen Maos als “in guter Absicht” begangene Irrtümer neu deuten. China braucht sie daher nicht zu bereuen. Die Schulbücher sind gerade dazu umgeschrieben worden.

Seit die Kommunistische Partei auf ihrem großen Parteitag 2017 den “Beginn eines neuen sozialistischen Zeitalters” unter den Leitgedanken von Parteichef Xi Jinping ausrufen ließ, kehrt eine alte Tradition zurück. Immer schon war es eine Besonderheit des chinesischen Nationalcharakters, freiwillig weder Fehler einzugestehen noch sie öffentlich zu bereuen, um das Gesicht nicht zu verlieren.

Nach dem Ende der Kulturrevolution hatte die erste Politikergeneration mit politisch-kulturellen Reformen versucht, solche alten Denk- und Verhaltensweisen aufzubrechen, weil sie der Modernisierung Chinas im Weg standen. So förderte der reformorientierte Parteichef Hu Yaobang 1985 die spektakuläre Veröffentlichung eines negativen Psychogramms des chinesischen Nationalcharakters, verfasst von dem auf Taiwan lebenden Historiker und Kulturkritiker Bo Yang (柏杨). Sein Buch “Der hässliche Chinese” (丑陋的中国人) erschütterte das chinesische Selbstbewusstsein.

Bo Yang schrieb – satirisch überspitzt – den Chinesen ins Stammbuch, kulturell und charakterlich unfähig zu sein, ihre Fehler einzugestehen, geschweige denn sie zu bereuen. Er führt das unter anderem auf einen tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex und die ständige Angst zurück, das Gesicht zu verlieren. Das trotz ideologischer Zensur zum Bestseller gewordene Buch löste eine Bo-Yang-Begeisterung in China aus

Selbst die nationalistische Global Times lobte ihn einst: Augenzwinkernd schrieb sie, dass das Buch ” Der hässliche Chinese und die Krise der chinesischen Kultur” möglichst nicht an Ausländer weiterempfohlen werden sollte, damit die nicht erkennen, “wie wir Chinesen wirklich sind. Seit seiner Veröffentlichung 1985 hat das Buch eine Debatte über die dunkle Seite im chinesischen Leben provoziert.”

Und 2013 schrieb die Global Times: “Chinesen sind nicht gut darin, Kritik zu akzeptieren. In seinem Buch stellt der taiwanesische Autor Bo Yang heraus, dass die ‘Krankheit’ der Chinesen in ihrer Angst liegt, das Gesicht zu verlieren und in ihrer Weigerung, ihre Fehler einzugestehen. Wenn sie Kritik hören, ist ihre erste Reaktion nicht darüber nachzudenken, sondern hart zurückzuschlagen.”

Chinas Öffentlichkeit akzeptierte solche Kritik. Heute ist das nach nur wenigen Jahren nicht mehr vorstellbar. Peking sieht sich vom Ausland bedroht, attackiert und verleumdet und lässt nach Innen allen Dissens brutal verfolgen.

Die Phase der Toleranz war nur kurzlebig, erlaubte aber, dass ehemalige Rotgardisten ihre Vergangenheit ernsthaft aufzuarbeiten begannen. Sie gestanden Verbrechen, die sie während der Kulturrevolution begingen, bekannten sich zu Schuld und Verantwortung. 2014 erschien noch eine Aufsehen erregende Essaysammlung. Unter dem Titel. “Wir bereuen” (我们忏悔) meldeten sich irregeführte einstige Rotgardisten zu Wort, ebenso wie bekannte Intellektuelle mit kritischen Analysen. Wiederholt nutzten sie den Begriff “daoqian” (道歉), der in Chinesisch stärkste Ausdruck für tiefe Reue.

Solche Versuche zur Vergangenheitsbewältigung passen nicht zur Agenda der heutigen chinesischen Führung, die auf ihrem Weg zur Weltmacht weder Selbstzweifel, noch das Eingestehen von Fehlern erlaubt. Statt objektive Geschichtsschreibung steht patriotische Propaganda auf ihrer Tagesordnung.

Am früheren Enthüllungsreporter Luo Changping (罗昌平) statuierte Peking gerade ein Exempel. Vergangene Woche wurde der 40-Jährige festgenommen, nachdem er einen Mikroblog über den im Koreakrieg (1950-1953) spielenden patriotischen Kriegsfilm “Die Schlacht am Changjin See” gepostet hatte. Der neue Blockbuster-Actionfilm, der alle Kinokassenrekorde gebrochen hat, ist eine Heldensaga im Kampf China gegen die USA.

Luos Verbrechen bestand darin, eine der Schlüsselszenen spöttisch zu kommentieren. Chinesische Soldaten erfrieren in Kompaniestärke bei extremen Minus-Temperaturen zu “Eisskulpturen”. Luo nennt sie in einem Wortspiel Sandfiguren (im Sinne von Dummköpfen), die den “weisen Befehlen” ihrer Kommandeure blind folgen. Ohnehin gebe es nur wenige Chinesen, die heute noch danach fragten, ob der Krieg einst gerechtfertigt war.

Luo hätte Helden beleidigt, denunzierte ihn das Staatsfernsehen namentlich. Die Global Times schrieb schrill, er hätte “spirituellen Verrat” an den Werten der chinesischen Nation begangen, “blasphemisch” das Opfer der Soldaten geschmäht und die “Volksrepublik beleidigt.” Luo könnte nach dem im Februar erlassenen neue Gesetz zum Schutz der Helden und Märtyrer nun zu bis zu drei Jahren Haft verurteilt werden.

“Warum können wir Chinesen keine Fehler zugeben?” (我们为什么不认错) fragte der Chinesischprofessor Yi Zhongtian (易中天) 2012 in einem literarischen Aufsatz. Er suchte nach Antworten in der feudalen kaiserlichen Ordnung, der klassischen Kultur und nach dem Zusammenhang mit dem Gesichtsverlust. Eine entscheidende Rolle spielte die Kulturrevolution, weil sie das gesamte Volk auf Mammutsitzungen zwang, “tief das eigene Ich und den Revisionismus zu kritisieren” (斗私批修). Die unablässigen moralisch motivierten, absurden Selbstbezichtigungen und Selbstkasteiungen “waren die einzige Zeit, wo Chinesen sich für alles kritisieren und alles eingestehen konnten, ohne dabei wirklich ihr Gesicht zu verlieren.”

Doch die Angst, Fehler einzugestehen, sitze vielen noch im Nacken, warnt Yi. Sie nicht aufzuarbeiten und zu überwinden könnte eine erneute Kulturrevolution begünstigen.

Mathias Reimann ist seit diesem Monat neuer Vice President Driver Assistance Systems und Vorsitzender der regionalen Geschäftseinheit für Bosch in China tätig. Reiman war zuvor als Vice President Engineering und in weiteren Positionen bei Bosch tätig.

Benjamin Friedel ist neuer Head of HR (Human Resources) Global Consultation China bei der Daimler AG. Friedel hatte auch zuvor schon eine leitende Position im Bereich Human Resources bei Daimler in der Region Asien / Pazifik.

Drei chinesische Astronaut:innen wollen einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen: Sechs Monate wollen Zhai Zhigang, Ye Guangfu und Wang Yaping im Kernmodul “Tianhe” wohnen. Das Raumschiff “Shenzhou 13” soll in der Nacht zum Samstag um 00.23 Uhr Ortszeit (Freitag 18.23 Uhr) mit einer Rakete vom Typ “Langer Marsch 2F” vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi abheben, wie Xinhua berichtete. Mit Wang Yaping ist erstmals seit 2013 ist auch wieder eine Astronautin dabei. Die dreiköpfige Crew will bei ihrem Langzeitflug die Systeme des Kernmoduls testen, außerhalb des Raumschiffs arbeiten und wissenschaftliche Experimente durchführen.