die akademische Kooperation ist eines der wenigen Felder, auf denen noch Austausch mit China möglich ist. Gerade ein Wiederanfahren der gegenseitigen Programme für Gaststudenten wäre höchst wünschenswert. Der Kontakt zu chinesischen Wissenschaftlern ist sinnvoll und förderungswürdig. Denn der Zugang zu verlässlichen Informationen über das Geschehen in der Volksrepublik wird zunehmend eingeschränkt.

Erschreckend ist aber auch, wie blauäugig manche Akademiker an eine Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern herangehen. Eine Erhebung der Denkfabrik CEIAS hat zutage gefördert: Europäische Universitäten arbeiten auch mit Forschungspartnern zusammen, die Verbindungen zur Volksbefreiungsarmee haben. Und das auch auf Feldern wie Informatik oder Biowissenschaften. So profitiert das chinesische Militär von europäischen Forschungskooperationen. Es besteht ein “großes Risiko” eines “erzwungenen Technologietransfers“, sagt Matej Šimalčík, der geschäftsführende Direktor des CEIAS, im Interview mit Amelie Richter. Das Sicherheitsbewusstsein bei den Universitäten ist viel zu gering.

Kooperationen sind eine gute Sache, aber sie sollten gerade in sicherheitsrelevanten Fächern auch gut gemacht sein. Deutsche Universitäten sind jedoch auf die Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen nicht ausreichend vorbereitet, so Šimalčík.

Wenig kooperativ geht China derzeit verbal gegen den angestrebten Besuch Nancy Pelosis in Taiwan vor. Einige Wolfskrieger und die Staatsmedien fahren ganz neue verbale Geschütze auf, analysiert Michael Radunski. Das Säbelrasseln wird lauter und gefährlicher. Auf den ersten Blick gibt es kaum einen guten Ausweg. Sagt Pelosi ihre Reise ab, hat Chinas Aggression Erfolg. Reist sie hin, könnte der Besuch die US-Beziehungen zur Volksrepublik weiter verschlechtern. Doch es gibt einen Ausweg, wie unser Autor aufzeigt.

Welche Universitäten und Forschungsinstitute in Europa arbeiten mit chinesischen Einrichtungen zusammen? Der “Academic engagement tracker” der mitteleuropäischen Denkfabrik The Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) hat mehr als 2.300 Verbindungen von akademischen Einrichtungen mit chinesischen Kooperationspartnern festgehalten und Details zu der jeweiligen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zusammengetragen.

Herr Šimalčík, welche Bereiche der akademischen Kooperation bereiten Ihnen am meisten Sorgen?

Es gibt einige besorgniserregende Trends: Erstens sehen wir einen hohen Anteil an Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen, die mit dem Verteidigungssektor wie der Volksbefreiungsarmee sowie der militärischen Forschung und Entwicklung verbunden sind. Durchschnittlich führen mehr als 40 Prozent aller Verbindungen zu Einrichtungen, die ihrerseits mit dem Militär verbunden sind. Am höchsten ist dieser Anteil in Österreich und Deutschland, wo er bei rund 55 Prozent liegt. Alle bis auf eine der zehn in Kooperationen aktivsten Unis der Volksrepublik sind mit dem chinesischen Verteidigungssektor verbunden.

Gibt es weitere problematische Verbindungen?

Ja, wir können beobachten, dass in den mittel- und osteuropäischen Staaten ein sehr hohes Maß an Abhängigkeit von Konfuzius-Instituten besteht, die den ansonsten unterfinanzierten Einrichtungen Lehrer, Material und Finanzen zur Verfügung stellen. Das ist ein großes Problem. Künftige Generationen von China-Experten werden in einem Umfeld ausgebildet, das von Chinas Kommunistischen Partei kontrolliert wird.

Der dritte besorgniserregende Punkt ist, dass mehrere europäische Universitäten mit chinesischen Universitäten in Xinjiang kooperieren. Das sind vor allem deutsche und polnische Institutionen, aber auch aus Bulgarien, Ungarn und Georgien. Dabei ist es auch zu vielen neuen Verbindungen gekommen, nachdem Informationen über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang bereits öffentlich zugänglich waren.

Konzentriert sich China auf bestimmte akademische Felder bei der Zusammenarbeit?

Ja, der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Sozial- und Geisteswissenschaften sind in der chinesisch-europäischen Wissenschaftszusammenarbeit nur von untergeordneter Bedeutung. Folglich sind auch erzwungene Technologietransfers das größte Risiko, dem die europäische Wissenschaft bei der Zusammenarbeit mit China ausgesetzt ist. Dieses Risiko wird zunehmend von westlichen Sicherheitseinrichtungen hervorgehoben, so zum Beispiel in einer gemeinsamen Erklärung der Direktoren der Geheimdienste FBI und MI5. Auch Geheimdienste im mittel- und osteuropäischen Raum haben schon vor den Risiken des Technologiediebstahls gewarnt.

In welchem Land haben Sie das engste Verbindungsnetz gefunden?

Der Tracker konzentriert sich auf elf europäische Länder: Österreich, Bulgarien, Tschechien, Georgien, Deutschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei. Am aktivsten sind die deutschen und polnischen Universitäten und Forschungsinstitute. Betrachtet man die Top 10 der aktivsten akademischen Einrichtungen, kamen alle entweder aus Deutschland oder Polen.

Wie haben Sie all die Daten gesammelt?

Wir haben den Tracker auf Daten gestützt, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und die Interaktion zwischen europäischen akademischen Einrichtungen und chinesischen Einrichtungen zeigen. Unsere Methodik bestand zunächst darin, Daten durch Anfragen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes an die öffentlichen Universitäten und Forschungsinstitute zu sammeln. Wenn das nicht möglich war, haben wir ähnliche Ansätze angewendet. So haben wir Daten über den Umfang und die Ergebnisse der Kooperationen mit chinesischen Einrichtungen gesammelt.

Wir konnten auch die Finanzströme bewerten. Dass wir die Daten teilweise durch das Informationsfreiheitsgesetz angefragt haben, beziehungsweise anfragen mussten, hat uns auch Hinweise darauf gegeben, wie offen die akademischen Einrichtungen mit ihren Verbindungen nach China umgehen. Außerdem haben wir die gesammelten Daten mit Informationen aus Medienberichten und anderen öffentlichen Quellen ergänzt. In Fällen, in denen es erlaubt ist, zum Beispiel in der Slowakei oder in Tschechien, haben wir uns auch auf öffentlich zugängliche Verträge gestützt, um verschiedene Kooperationsvereinbarungen auf ihre Transparenz zu prüfen.

In dem Tracker haben sie auch jeweils das Risiko der einzelnen Kooperationen eingeschätzt. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wo es möglich war, haben wir unsere gesammelten Daten mit Tracker-Daten der Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute China Defense University (ASPI) abgeglichen. Diese zeigen, wo es Zusammenarbeit von akademischen Einrichtungen in China mit der Volksbefreiungsarmee gibt. So haben wir dann ungefähre Risikostufen zugeordnet. Bisher verlässt sich unser Tracker also auf diesen Querverweis von ASPI.

Das ist allerdings auch nur die oberflächlichste Ebene der Risikoeinschätzung. Tiefergehend müssen natürlich noch weitreichendere Bewertungen durchgeführt und weitere Faktoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel zu den Übertragungen von intellektuellem Eigentum oder in welchem Wissenschaftsbereich genau die Zusammenarbeit stattfindet. Diese Faktoren können dann auch zu der Schlussfolgerung führen, dass das Risiko höher oder niedriger ist als die von ASPI zugewiesene Stufe, die auch in unserem Tracker auftaucht.

Das ist eine Aufgabe, die die Universitäten selbst erledigen sollten. In der Realität tun sie das aber nur selten. Dabei kann die Durchführung einer strengen Risikobewertung Universitäten helfen, geeignete Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu entwickeln und gleichzeitig weiterhin mit chinesischen Partnern akademisch zusammenarbeiten zu können.

Ich habe Sinologie an der LMU in München studiert. Mein Auslandsjahr habe ich an der Tongji in Shanghai verbracht, was damals für mein Studium und auch heute für meine Arbeit unerlässlich war und ist. Ist denn jede Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten gleich “schlecht”?

Nein, offensichtlich ist nicht jede akademische Interaktion mit China problematisch. Gegenseitiger Austausch kann europäischen Akademikern zugutekommen, sofern er nachhaltig und fair erfolgt. Aufgrund des autoritären Charakters des chinesischen Regimes, das zur Durchsetzung seiner Interessen auf einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz setzt – einschließlich der akademischen Institutionen, der Zivilgesellschaft und der Unternehmen – birgt die Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen aber eben spezifische Risiken.

Wie können sich europäische Universitäten besser für eine Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen wappnen?

Bisher sind die Hochschulen nicht wirklich darauf vorbereitet, sich den Herausforderungen einer akademischen Kooperation mit China zu stellen. Nur wenige der Studienländer haben überhaupt spezifische Maßnahmen, um den Missbrauch der Verbindungen zu verhindern. Infolgedessen ist auch das Bewusstsein für die potenziellen Risiken in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Die Reaktion auf diese Herausforderungen sollte dreigleisig sein und sich auf Sensibilisierung, Risikobewertung und maßgeschneiderte Maßnahmen zur Risikominderung sowie Förderung der Transparenz konzentrieren.

Matej Šimalčík ist geschäftsführender Direktor des Central European Institute of Asian Studies (CEIAS), einer Denkfabrik mit Fokus auf die Außen- und Sicherheitspolitik in Ostasien und den mittel- und osteuropäischen Ländern. Die Institute des CEIAS befinden sich in Bratislava (Slowakei), Olmütz (Tschechische Republik) und Wien (Österreich).

Noch ist es nicht offiziell, ob Nancy Pelosi im August nach Taiwan fliegen wird. Eigentlich wollte die Vorsitzende des amerikanischen Repräsentantenhauses schon im April nach Taipeh fliegen, doch dann erkrankte sie an Corona. Nun soll der Besuch nachgeholt werden. Entsprechend groß ist der Ärger in Peking.

Pelosi gilt als eine der mächtigsten Politikerinnen der USA. Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist sie die Nummer drei im Staat, nach US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris. Und so warnte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums: Ein solcher Besuch würde die Souveränität und territoriale Einheit Chinas ernsthaft gefährden. Man werde energische Gegenmaßnahmen ergreifen, drohte Wang Wenbin und stellte klar: “Wir meinen, was wir sagen.”

Am Wochenende soll Peking seine Warnungen gegenüber Washington verschärft haben. Wie die Zeitung Financial Times berichtet, seien die vorgetragenen Drohungen drastischer denn je. In nicht-öffentlichen Gesprächen werde gar eine mögliche militärische Reaktion in Betracht gezogen.

Nun spricht China immer scharfe Drohungen aus, wann immer der Besuch eines US-Politikers in Taiwan auch nur diskutiert wird. Doch dieses Mal handelt es sich wohl nicht um die obligatorische Aufregung Pekings, wie ein Blick auf das Editorial der nationalistischen Zeitung Global Times zeigt. Darin wird explizit Gewalt angedroht: “China hat das Recht, jederzeit gewaltsame Maßnahmen gegen die sezessionistischen Kräfte der ‘Unabhängigkeit Taiwans’ und extraterritoriale Kräfte zu ergreifen, wenn sich die Lage ändert, einschließlich gegen die Reise und Pelosi selbst.” Chinas Volksbefreiungsarmee solle Pelosi einen Albtraum bescheren.

Ebenfalls neu und ungewöhnlich: Ganz offen werden konkrete Vergeltungsmaßnahmen gefordert. Unter anderem sollte Pelosi auf die chinesische Sanktionsliste gesetzt werden, um so die China-Geschäfte von Pelosis Ehemann Paul zu treffen, einem erfolgreichen Immobilien- und Risikokapitalinvestor.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Hu Xijin. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Global Times schreibt auf Twitter: “Joe Biden sollte eigentlich in der Lage sein, den verantwortungslosen Pelosi-Besuch zu verhindern. Wenn die USA Pelosi nicht kontrollieren können, sollten sie China freie Hand geben, sie zurückzuhalten und zu bestrafen.” Die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee werde “ihren Besuch sicherlich zu einer Schande für sie und die USA machen”.

In Washington nimmt man Chinas Warnung offenbar ernst. US-Präsident Joe Biden räumte ein, das US-Verteidigungsministerium hege Bedenken gegen einen Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi: “Das Militär hält es gegenwärtig nicht für eine gute Idee.” Pelosi selbst sagte: “Das Militär hat vielleicht Angst, dass unser Flugzeug von den Chinesen abgeschossen wird oder etwas Ähnliches.”

Und in der Tat verfügt China über mehrere Möglichkeiten, Pelosis Anreise zu verhindern oder zumindest sehr unangenehm werden zu lassen:

Der Streit kommt für beide Präsidenten zur Unzeit. In China steht im Herbst der 20. Parteitag an, wo Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Präsident beginnen will. In einem solch empfindlichen Moment kann Xi es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Schon gar nicht in Bezug auf Taiwan.

Aber auch Joe Biden steht unter Druck. Angesichts der hohen Inflation und einer drohenden Rezession will er die Handelsbeziehungen mit Peking entspannen. Eine Pelosi-Reise würde diese Pläne empfindlich stören. Andererseits: Würde Biden die Reise verhindern, könnte das als Einknicken vor Chinas Drohungen ausgelegt werden und die Chancen der Demokraten bei der anstehenden Zwischenwahl im Herbst enorm schmälern.

Es scheint, als gäbe es für beide Seiten nur schlechte Optionen. Doch es gäbe auch Auswege aus der zugespitzten Lage: In China ist die Pelosi-Reise vor allem in englischsprachigen Medien ein riesiger Streitpunkt, während heimische Publikationen darüber bislang kaum berichten. Das eröffnet der Führung in Peking die Möglichkeit, vor der großen Mehrheit der Chinesen gesichtswahrend zurückzustecken. Und in Amerika könnte Pelosi die Reise absagen und sich dabei auf die aktuelle Corona-Erkrankung von Präsident Biden beziehen. Zudem wollen Biden und Xi in den kommenden Tagen miteinander telefonieren – das erste Mal seit vier Monaten.

Am Wochenende wollte Pelosi ihre mögliche Taiwan-Reise jedenfalls weder bestätigen noch dementieren. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit 25 Jahren. 1997 hatte der frühere “Sprecher” des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, Taiwan besucht. Ein damaliger Offizieller aus Taiwan sagte kürzlich: Zu jener Zeit waren die US-China-Beziehungen gut, und “die Sonne würde wieder scheinen, nachdem sich die Wolken verzogen haben”.

Das könnte dieses Mal anders sein. Im Streit um die Pelosi-Reise ist eine sehr beunruhigende Schärfe offen zutage getreten. Sie spiegelt die neue Realität im Verhältnis der beiden Weltmächte wider: auf der einen Seite die vermeintliche Schwächung Amerikas, auf der anderen Seite die gewachsenen Fähigkeiten und das neue Selbstbewusstsein Chinas. Es ist eine hochexplosive Situation, in der beide Seiten nicht unnötig Funken schlagen sollten – weder durch unbesonnene Reisepläne noch durch wilde Drohungen.

In seinem jährlichen Sicherheitsbericht warnt Japan vor einer zunehmenden militärischen Bedrohung durch China, Russland und Nordkorea. In dem von der liberal-demokratischen Regierung von Premierminister Fumio Kishida verabschiedeten Weißbuch zur Verteidigung wird China demnach als “großes Sicherheitsrisiko” bezeichnet. Die Gefahr durch Peking habe sich “in den vergangenen Jahren verstärkt”, insbesondere in Hinblick auf eine Invasion Taiwans. “Seit der russischen Invasion der Ukraine arbeitet Taiwan daran, seine Fähigkeit zur Selbstverteidigung weiter zu verstärken”, heißt es dort unter anderem.

China erklärte umgehend, man lehne Japans neues Verteidigungsweißbuch entschieden ab. Es “erhebt Anschuldigungen und verleumdet Chinas Verteidigungspolitik, marktwirtschaftliche Entwicklung und legitime maritime Aktivitäten”, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei der Pressekonferenz am Freitag. Japan übertreibe die “sogenannte chinesische Bedrohung” und mische sich in die inneren Angelegenheiten Chinas bezüglich Taiwan ein. “China hat seine starke Unzufriedenheit und seinen entschiedenen Widerstand zum Ausdruck gebracht und ist bei der japanischen Seite diesbezüglich vorstellig geworden”, so Wang weiter.

Japan, das die Sanktionen der EU und der USA gegen Russland mitträgt, ist seit Monaten mit verstärkter militärischer Aktivität Russlands und Chinas vor den eigenen Grenzen konfrontiert. Im Mai führten chinesische und russische Militärjets Manöver nahe des japanischen Luftraums durch, kurz nachdem sich in Tokio die Quad-Gruppe aus Japan, Australien, Indien und der USA beraten hatte.

Regierungschef Fumio Kishida plant, den Verteidigungshaushalt Japans auf zwei Prozent des BIP zu verdoppeln. Zwar wächst der Betrag, den Japan für seine Verteidigung ausgibt, seit Jahren. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung verwendet das Land aber nach wie vor den niedrigsten Anteil aller G7-Staaten für militärische Zwecke.

Die meisten Japaner scheinen die Besorgnis der Regierung über die sich verschlechternde Sicherheitslage Japans zu teilen. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass mehr als 50 Prozent der Befragten eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben befürworten. rtr/fpe

Der bisherige VW-Chef Herbert Diess wird zum 1. September von Oliver Blume, Vorsitzender des Sportwagenkonzerns Porsche, an der Spitze des Autokonzerns abgelöst. Das gab das Wolfsburger Unternehmen am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt.

Der ehemalige BMW-Manager Diess führt Volkswagen seit gut vier Jahren und war auch für das China-Geschäft verantwortlich. Schon in dieser Position sollte er zum 1. August von Ralf Brandstätter abgelöst werden (China.Table berichtete). Nun folgt der Rücktritt von Diess als Konzernvorstand.

Diess war im Konzern schon lange Zeit umstritten. Seine Kommunikation gilt unter Branchenexperten als miserabel. Technische Probleme beim neuen Golf oder dem ersten wichtigen Elektroautomodell ID.3, die Schwäche des wichtigen China-Geschäfts und Verzögerungen beim Aufbau der Software-Tochter Cariad kamen hinzu. Die Liste von Managementfehlern, die man Diess zur Last legte, wurde immer länger.

Seinem Nachfolger Blume ist China nicht unbekannt. 2001 promovierte er am Institut für Fahrzeugtechnik an der Tongji Universität in Shanghai. Blume soll auch nach einem möglichen Börsengang von Porsche, der für den Herbst geplant ist, beide Autobauer in Personalunion führen. nib/rtr

Der chinesische Autobauer BYD strebt mit seinen E-Autos auf den wichtigen japanischen Automarkt. Ab dem kommenden Jahr sollen drei E-Modelle in Japan angeboten werden, wie das Unternehmen bekannt gab. Anbieten will BYD einen SUV, einen Kompaktwagen und eine Limousine, wie Nikkei Asia berichtet.

Derzeit machen E-Autos nur ein Prozent der Autoverkäufe in Japan aus. Doch die Regierung verfolgt das Ziel, dass ab 2035 nur noch E-Autos und Hybride verkauft werden dürfen. BYD will in Japan demnach vor allem im unteren und mittleren Preissegment Marktanteile gewinnen. Derzeit verkauft das Unternehmen noch über neun von zehn Autos im Heimatmarkt. In Japan bietet BYD schon elektrische Busse an. nib

China will der Financial Times zufolge im Streit um Prüfberichte für Firmen, deren Aktien an US-Börsen notiert sind, auf die USA zugehen. Damit wolle man den Behörden entgegenkommen und verhindern, dass Hunderte chinesische Firmen nicht mehr an den US-Börsen geführt werden dürfen, berichtete die Zeitung. Dabei geht es um den Zugang etwa der US-Börsenaufsicht zu den Prüfberichten der chinesischen Firmen, die diese bislang nicht vollständig offenlegen wollen. China hatte dies bislang mit Sicherheitsbedenken begründet.

Dem Bericht zufolge sollen nun die Unternehmen in drei Kategorien aufgeteilt werden: Solche ohne vertrauliche Informationen, mit vertraulichen und solche mit geheimen Daten. Von der chinesischen Aufsichtsbehörde CSRC war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Bereits im März hatte China einem Reuters-Bericht zufolge einige Firmen darauf vorbereitet, dass sie mehr Informationen zur Verfügung stellen müssten. Dies betraf unter anderem die Internet-Firmen wie den Online-Händler Alibaba, Weibo sowie den Spiele-Anbieter NetEase. Der Streit und der drohende Ausschluss von den US-Börsen hatte chinesische Aktien zeitweise unter Druck gesetzt. rtr/nib

Ein Jahr nach dem Start des chinesischen Emissionshandels zeigen sich Experten enttäuscht über die Wirkung des Klimaschutz-Instruments. “Die Auswirkungen auf die Umwelt sind eindeutig begrenzt“, sagt Matt Gray, Mitbegründer von TransitionZero, einer Denkfabrik für den Klimaschutz gegenüber Reuters. Als Ursachen werden ein Überschuss von CO2-Zertifikaten und ungenaue Emissionsdaten der teilnehmenden Unternehmen angeführt.

Die Emissions-Zertifikate werden kostenlos an die mehr als 2.000 teilnehmenden Unternehmen aus dem Strom- und Wärmesektor vergeben. Zudem gibt es keine absolute Obergrenze für die Zertifikate und noch keine Pläne, die Anzahl der Zertifikate zu verringern, sodass die Lenkungswirkung des Handelssystems sehr gering ist (China.Table berichtete). Auch betrügen einige teilnehmende Unternehmen bei ihren Emissionsdaten. Mithilfe von Datenprüfungs-Agenturen werden gefälschte Berichte angefertigt und an die Behörden übermittelt. Die Aufklärung solcher Vergehen gestaltet sich mitunter schwierig (China.Table berichtete).

Laut Analysten könnten die Probleme schnell gelöst werden, wenn der Emissionshandel reformiert würde. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Regierung das Thema in diesem Jahr als Priorität betrachtet, da sie versucht, die Energieversorgung zu gewährleisten und eine Wirtschaft zu beleben, die durch die Lockdowns betroffen ist, sagt Matt Gray gegenüber Reuters. nib

China ist – wie zahlreiche andere Länder weltweit – erneut von einer Hitzewelle betroffen. Die Nutzung von Klimaanlagen in den großen Städten belastet dabei gerade im Süden das Stromnetz ganz erheblich: In der Provinz Guangdong kommt es bereits zu Engpässen.

In China steigen die Temperaturen infolge des Klimawandels stärker als im globalen Durchschnitt. Die Wetterwarten des Landes melden fast monatlich neue Rekorde. Am Mittwoch wurden in großen Teilen Südchinas Temperaturen von über 35 Grad, teils sogar bis zu 40 Grad verzeichnet, ebenso in Xinjiang.

Die Sorgen vor den Auswirkungen extremer Sommer-Hitze steigen. Die Leitende Meteorologin der Provinz Xinjiang, Chen Chunyan, warnte am vergangenen Samstag, die Hitzewelle sei mit bislang zehn Tagen nun schon außergewöhnlich lang und betreffe zudem weite Teile der Region.

Die Provinz Xinjiang ist zwei Mal so groß wie Frankreich und liegt im Nordwesten des Landes. “Die anhaltend hohen Temperaturen beschleunigen die Gletscherschmelze in den Bergregionen und lösen vielerorts Naturkatastrophen wie Sturzfluten, Schlammlawinen und Erdrutsche aus”, sagte Chen. Laut Vorhersage werden an vielen Orten die Temperaturen die 40-Grad-Marke überschreiten. In der Stadt Turpan im Zentrum der Provinz werden in den kommenden 24 Stunden Spitzentemperaturen um die 45 Grad Celsius erwartet.

Chen warnte vor Auswirkungen des Extremwetters auf die Landwirtschaft. Ein Fünftel des weltweiten Baumwoll-Anbaus liegt in Xinjiang. Um ein Kilogramm Baumwolle – genug für ein T-Shirt und ein Paar Hosen – zu ernten, werden rund 20.000 Liter Wasser benötigt. Auch andere Regionen Chinas sind von der Gluthitze betroffen. In den Küstenprovinzen und der Wirtschaftsmetropole Shanghai werden am Wochenende Spitzentemperaturen von 39 Grad erwartet. nib/rtr/fin

Inmitten der chinesischen Kulturrevolution und der Hungersnot wuchs Li Shuhong in Chengdu auf. Ihre Mutter malte gerne und viel, wenn auch nicht professionell. “Das Interesse an der Kunst habe ich von ihr geerbt”, sagt Li. Sie studierte Anglistik und westliche Kunstgeschichte in China und wollte mit 23 Jahren in die Vereinigten Staaten, um das Studium fortzusetzen – es wurde dann jedoch Europa.

Li lernte ihren heutigen Mann in China kennen, einen Österreicher. “Er sagte mir, dass man westliche Kunstgeschichte nur in Europa studieren könne. Zum Beispiel in Wien, wo Kunstgeschichte einfach auf der Straße liegt.” Vielleicht handelte ihr Mann damals nicht ganz uneigennützig, aber diese Wendung geriet wohl beiden zum Vorteil.

In Wien sei sie eine richtige Malerin geworden, sagt Li. Was sie kann, hat sie sich selbst beigebracht. “Ich male die Natur, vor allem Blumen, aber auch Portraits und Stillleben”. Aber sie übersetzt auch und schreibt selbst. Ihre Essays sind inzwischen in mehreren Bänden auf Chinesisch erschienen.

“Mit meinen Büchern möchte ich das Bewusstsein wecken für die Lage der Frauen in China”, sagt Li. “In China wurden und werden Frauen in großem Maße unterdrückt und missbraucht.” Die Wahrheit sei ein Tabu, sie werde unter den Teppich gekehrt. “Die chinesische Zivilisation ist eine Fortsetzung von Despotie, Frauenfeindlichkeit und Aberglaube.”

Li geht es um die konfuzianische Ideologie, bei der Frauen an unterster Stelle der familiären und gesellschaftlichen Hierarchie stehen. “Frauen werden in China nicht als gleichwertig betrachtet, diese Ideologie verursacht im Zusammenspiel mit der Ein-Kind-Politik auch ein Ungleichgewicht der neugeborenen Mädchen und Frauen”, sagt Li. Besonders auf dem Land würden weiblich Föten gezielt abgetrieben. “Auch in der politischen Führung von Partei und Staat sind Frauen nur in symbolischer Anzahl anzutreffen.”

Aktuell arbeitet Li mit ihrem Mann an einem Manuskript über die moderne chinesische Geschichte. Aber im Sommer verbringt sie vor allem viel Zeit im Garten. “Dort kümmere ich mich um das Gemüse und die Obstbäume. Dazwischen koche ich und male meine Bilder, beides mit Öl und Gusto.”

Das alte Chengdu, ihre Heimat, vermisst sie nur selten. Die Stadt, wie sie sie kennt, sei auch kaum noch zu finden. “Die alten Straßen, kleinen Garküchen, das Essen, die legere Lebensweise, die Langsamkeit und Gemütlichkeit der Menschen in Chengdu” – all das sei fort. Mit etwas Wehmut erinnert sie sich an das Chengdu-Kabarett, das sie früher oft besuchte, eine Art Stand-Up Comedy in den Teehäusern. “Ich flanierte gerne durch die Stadt oder besuchte den Bauernmarkt, auf dem man nur vom Anschauen der verschiedenen Lebensmittel, Gewürze und allen erdenklichen Naschereien in allen möglichen Formen und Farben süchtig wurde.” Svenja Napp

Yue Lu hat den Posten des Director of Tool Management China bei Läpple Automotive übernommen. Das Unternehmen aus Heilbronn hat sich auf Pressteile und Karosseriemodule für Premium-Fahrzeuge spezialisiert. Yue Lu war zuvor bereits fünf Jahre für Läpple in Deutschland tätig.

Bethany Allen-Ebrahimian wird ab diesem Monat als Korrespondentin für Axios aus Taiwan berichten. Das US-Nachrichtenportal, das sich auf Smartphone-taugliche Kurznachrichten spezialisiert hat, möchte vor allem die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China im Indo-Pazifik-Raum abbilden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

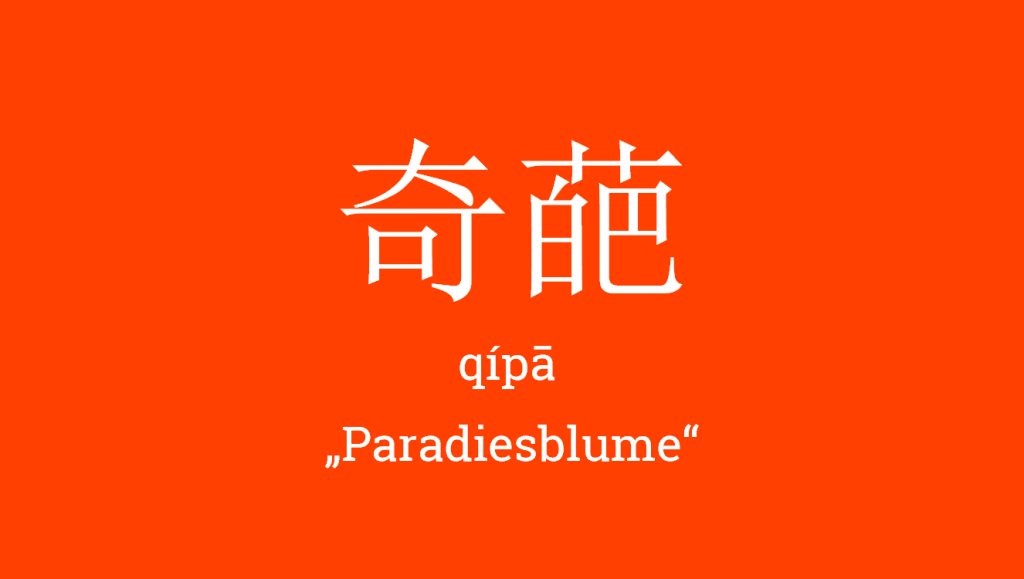

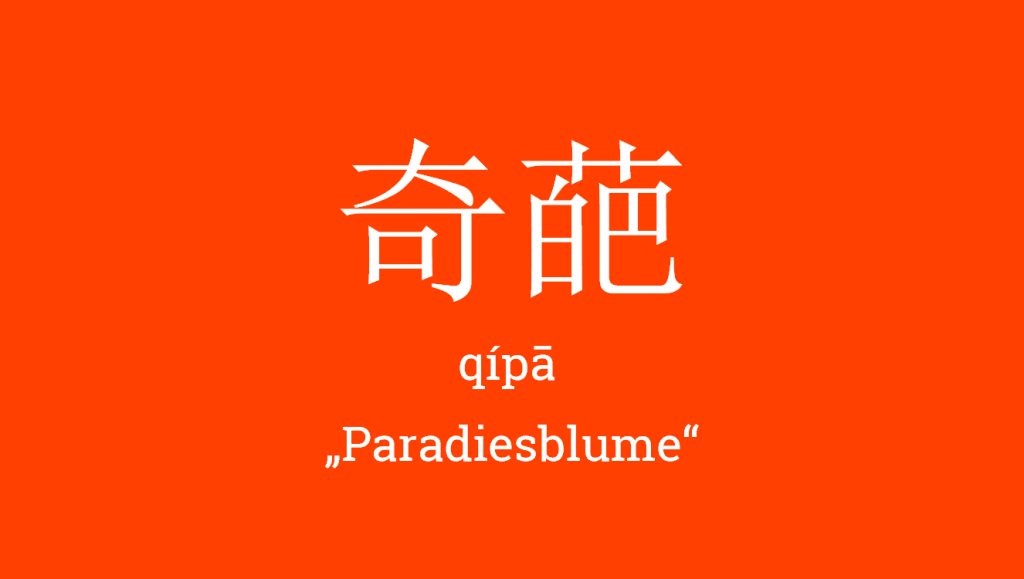

Wie sieht es in ihrem Bürogärtchen beziehungsweise im Privatumfeld so aus? Wächst alles in Reih und Glied oder sprießt da vielleicht das eine oder andere exotische Pflänzchen im Kollegen- oder Bekanntenkreis? Gewächse, die aus der Biomasse herausstechen, nennt man in China 奇葩 qípā – wörtlich exotische oder seltsame Blumen. Das Wort ist das geerdete Pendant zu dem, was bei uns als “Paradiesvogel” oder “schräger Vogel” durch die Gesellschaft flattert. Gemeint sind also schillernde Exoten und Exzentriker, die durch einen abgefahrenen Lifestyle, schräge Ideen oder verrückte Kleidung auffallen. Manchmal ist das Sprachgewächs auch eher abwertend gemeint. Zudem wird es mit Vorliebe auch als Eigenschaftswort eingesetzt – wie in 有奇葩的想法 yǒu qípā de xiǎngfǎ “schräge Ideen/Ansichten haben” oder 做奇葩的事情 zuò qípā de shìqing “schräge Dinge tun”.

Qípā hat sich in den letzten Jahren in China außerdem als Namensgeber einer quietschbunten Streaming-Show einen Namen gemacht. 奇葩说 qípā shuō – “Die exotische Blume spricht” – heißt der Entertainment-Dauerbrenner, der bereits seit 2014 produziert wird und in diesem Jahr in seine achte Staffel startet. In der quirligen Debattiershow wird alles andere als durch die Blume gesprochen. Aufgabe der Teilnehmer ist es nämlich, sich zu tiefgründigen bis ausgeflippten Themen ein Wortgefecht zu liefern. Das treibt manchmal argumentativ ausgefallene Blüten, lässt aber auch neue Ideen sprießen, und bietet – nicht zu vergessen – neuen Vokabelinput für uns als Sprachenlerner.

Wer sich auf eigene Faust tiefer ins lexikalische Dickicht des Putonghua vorwagt, wird bemerken, dass ihm hier noch viele blumige Überraschungen blühen. Etwa wenn er das noch gängigere Schriftzeichen für Blume – nämlich 花 huā – im Wörterbuch ausgräbt. Dieses versteckt sich zum Beispiel in so poetischen Wortspielereien wie “Rauchblume” (烟花 yānhuā – Feuerwerk), “Wellenblume” (浪花 lànghuā – Gischt), “Feuerblume” (火花 huǒhuā – Funke) oder “Baumwollblume” (棉花 miánhuā – Watte).

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass man in China keine Sternchen sieht, sondern Blümchen (眼花 yǎnhuā “verschwommen sehen, Sternchen sehen”). Blumenmetaphorik rankt sich außerdem um das Thema Weiblichkeit. So im Falle der “Klassenblume” (班花 bānhuā – Klassenschönheit, schönstes Mädchen in der Klasse) oder der “Schulblume” (校花 xiàohuā – Campusschönheit, schönstes Mädchen der Schule). Die Feld- oder Wildblume (野花 yěhuā) hingegen weckt beim einen Abenteuerlust und beim anderen Impulse zum Unkraut jäten – sie ist nämlich die blumige Bezeichnung für eine außereheliche Gespielin beziehungsweise Nebenbuhlerin.

Doch damit hat es sich noch längst nicht ausgeblüht. Blumen landen in China nämlich auch gelegentlich auf dem Tisch – und zwar nicht als Deko. Nicht nur in Form würzig geschmorten “Blumengemüses” (花菜 huācài) – bei uns als “Blumenkohl” bekannt -, sondern auch als Blumentee (花茶 huāchá) oder blumiges Gebäck – hier ist vor allem die Rose (玫瑰花 méiguīhuā) beziehungsweise deren Blütenblatt als musmäßiges Füllmaterial für Küchlein und Nachspeisen beliebt. Feinschmecker gönnen sich in China gerne auch schon mal “Tofublumen” (豆花 dòuhuā), die es in süßer und deftiger Ausführung gibt. Es handelt sich dabei um einen zart auf der Zunge zerschmelzenden Tofu-Pudding, der mancherorts gerne zum Frühstück verzehrt wird.

Wem das zu wild ist, der findet als Deutscher vielleicht ein Stück Vorgartenheimeligkeit in der “Bierblume” (beziehungsweise dem aus ihr gebrauten Getränk). 啤酒花 píjiǔhuā ist nämlich tatsächlich das chinesische Wort für “Hopfen”. Pollenfreier Flüssiggenuss ist hier also garantiert. Und das bringt doch auch neue Geschenkideen, zum Beispiel für Allergiker. Warum beim nächsten Mal statt eines Blumenstraußes nicht einfach mal ein Biersträußchen schenken? Das passende Argument haben Sie ja jetzt – der chinesischen Sprache sei Dank.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

die akademische Kooperation ist eines der wenigen Felder, auf denen noch Austausch mit China möglich ist. Gerade ein Wiederanfahren der gegenseitigen Programme für Gaststudenten wäre höchst wünschenswert. Der Kontakt zu chinesischen Wissenschaftlern ist sinnvoll und förderungswürdig. Denn der Zugang zu verlässlichen Informationen über das Geschehen in der Volksrepublik wird zunehmend eingeschränkt.

Erschreckend ist aber auch, wie blauäugig manche Akademiker an eine Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern herangehen. Eine Erhebung der Denkfabrik CEIAS hat zutage gefördert: Europäische Universitäten arbeiten auch mit Forschungspartnern zusammen, die Verbindungen zur Volksbefreiungsarmee haben. Und das auch auf Feldern wie Informatik oder Biowissenschaften. So profitiert das chinesische Militär von europäischen Forschungskooperationen. Es besteht ein “großes Risiko” eines “erzwungenen Technologietransfers“, sagt Matej Šimalčík, der geschäftsführende Direktor des CEIAS, im Interview mit Amelie Richter. Das Sicherheitsbewusstsein bei den Universitäten ist viel zu gering.

Kooperationen sind eine gute Sache, aber sie sollten gerade in sicherheitsrelevanten Fächern auch gut gemacht sein. Deutsche Universitäten sind jedoch auf die Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen nicht ausreichend vorbereitet, so Šimalčík.

Wenig kooperativ geht China derzeit verbal gegen den angestrebten Besuch Nancy Pelosis in Taiwan vor. Einige Wolfskrieger und die Staatsmedien fahren ganz neue verbale Geschütze auf, analysiert Michael Radunski. Das Säbelrasseln wird lauter und gefährlicher. Auf den ersten Blick gibt es kaum einen guten Ausweg. Sagt Pelosi ihre Reise ab, hat Chinas Aggression Erfolg. Reist sie hin, könnte der Besuch die US-Beziehungen zur Volksrepublik weiter verschlechtern. Doch es gibt einen Ausweg, wie unser Autor aufzeigt.

Welche Universitäten und Forschungsinstitute in Europa arbeiten mit chinesischen Einrichtungen zusammen? Der “Academic engagement tracker” der mitteleuropäischen Denkfabrik The Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) hat mehr als 2.300 Verbindungen von akademischen Einrichtungen mit chinesischen Kooperationspartnern festgehalten und Details zu der jeweiligen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zusammengetragen.

Herr Šimalčík, welche Bereiche der akademischen Kooperation bereiten Ihnen am meisten Sorgen?

Es gibt einige besorgniserregende Trends: Erstens sehen wir einen hohen Anteil an Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen, die mit dem Verteidigungssektor wie der Volksbefreiungsarmee sowie der militärischen Forschung und Entwicklung verbunden sind. Durchschnittlich führen mehr als 40 Prozent aller Verbindungen zu Einrichtungen, die ihrerseits mit dem Militär verbunden sind. Am höchsten ist dieser Anteil in Österreich und Deutschland, wo er bei rund 55 Prozent liegt. Alle bis auf eine der zehn in Kooperationen aktivsten Unis der Volksrepublik sind mit dem chinesischen Verteidigungssektor verbunden.

Gibt es weitere problematische Verbindungen?

Ja, wir können beobachten, dass in den mittel- und osteuropäischen Staaten ein sehr hohes Maß an Abhängigkeit von Konfuzius-Instituten besteht, die den ansonsten unterfinanzierten Einrichtungen Lehrer, Material und Finanzen zur Verfügung stellen. Das ist ein großes Problem. Künftige Generationen von China-Experten werden in einem Umfeld ausgebildet, das von Chinas Kommunistischen Partei kontrolliert wird.

Der dritte besorgniserregende Punkt ist, dass mehrere europäische Universitäten mit chinesischen Universitäten in Xinjiang kooperieren. Das sind vor allem deutsche und polnische Institutionen, aber auch aus Bulgarien, Ungarn und Georgien. Dabei ist es auch zu vielen neuen Verbindungen gekommen, nachdem Informationen über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang bereits öffentlich zugänglich waren.

Konzentriert sich China auf bestimmte akademische Felder bei der Zusammenarbeit?

Ja, der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Sozial- und Geisteswissenschaften sind in der chinesisch-europäischen Wissenschaftszusammenarbeit nur von untergeordneter Bedeutung. Folglich sind auch erzwungene Technologietransfers das größte Risiko, dem die europäische Wissenschaft bei der Zusammenarbeit mit China ausgesetzt ist. Dieses Risiko wird zunehmend von westlichen Sicherheitseinrichtungen hervorgehoben, so zum Beispiel in einer gemeinsamen Erklärung der Direktoren der Geheimdienste FBI und MI5. Auch Geheimdienste im mittel- und osteuropäischen Raum haben schon vor den Risiken des Technologiediebstahls gewarnt.

In welchem Land haben Sie das engste Verbindungsnetz gefunden?

Der Tracker konzentriert sich auf elf europäische Länder: Österreich, Bulgarien, Tschechien, Georgien, Deutschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei. Am aktivsten sind die deutschen und polnischen Universitäten und Forschungsinstitute. Betrachtet man die Top 10 der aktivsten akademischen Einrichtungen, kamen alle entweder aus Deutschland oder Polen.

Wie haben Sie all die Daten gesammelt?

Wir haben den Tracker auf Daten gestützt, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und die Interaktion zwischen europäischen akademischen Einrichtungen und chinesischen Einrichtungen zeigen. Unsere Methodik bestand zunächst darin, Daten durch Anfragen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes an die öffentlichen Universitäten und Forschungsinstitute zu sammeln. Wenn das nicht möglich war, haben wir ähnliche Ansätze angewendet. So haben wir Daten über den Umfang und die Ergebnisse der Kooperationen mit chinesischen Einrichtungen gesammelt.

Wir konnten auch die Finanzströme bewerten. Dass wir die Daten teilweise durch das Informationsfreiheitsgesetz angefragt haben, beziehungsweise anfragen mussten, hat uns auch Hinweise darauf gegeben, wie offen die akademischen Einrichtungen mit ihren Verbindungen nach China umgehen. Außerdem haben wir die gesammelten Daten mit Informationen aus Medienberichten und anderen öffentlichen Quellen ergänzt. In Fällen, in denen es erlaubt ist, zum Beispiel in der Slowakei oder in Tschechien, haben wir uns auch auf öffentlich zugängliche Verträge gestützt, um verschiedene Kooperationsvereinbarungen auf ihre Transparenz zu prüfen.

In dem Tracker haben sie auch jeweils das Risiko der einzelnen Kooperationen eingeschätzt. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wo es möglich war, haben wir unsere gesammelten Daten mit Tracker-Daten der Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute China Defense University (ASPI) abgeglichen. Diese zeigen, wo es Zusammenarbeit von akademischen Einrichtungen in China mit der Volksbefreiungsarmee gibt. So haben wir dann ungefähre Risikostufen zugeordnet. Bisher verlässt sich unser Tracker also auf diesen Querverweis von ASPI.

Das ist allerdings auch nur die oberflächlichste Ebene der Risikoeinschätzung. Tiefergehend müssen natürlich noch weitreichendere Bewertungen durchgeführt und weitere Faktoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel zu den Übertragungen von intellektuellem Eigentum oder in welchem Wissenschaftsbereich genau die Zusammenarbeit stattfindet. Diese Faktoren können dann auch zu der Schlussfolgerung führen, dass das Risiko höher oder niedriger ist als die von ASPI zugewiesene Stufe, die auch in unserem Tracker auftaucht.

Das ist eine Aufgabe, die die Universitäten selbst erledigen sollten. In der Realität tun sie das aber nur selten. Dabei kann die Durchführung einer strengen Risikobewertung Universitäten helfen, geeignete Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu entwickeln und gleichzeitig weiterhin mit chinesischen Partnern akademisch zusammenarbeiten zu können.

Ich habe Sinologie an der LMU in München studiert. Mein Auslandsjahr habe ich an der Tongji in Shanghai verbracht, was damals für mein Studium und auch heute für meine Arbeit unerlässlich war und ist. Ist denn jede Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten gleich “schlecht”?

Nein, offensichtlich ist nicht jede akademische Interaktion mit China problematisch. Gegenseitiger Austausch kann europäischen Akademikern zugutekommen, sofern er nachhaltig und fair erfolgt. Aufgrund des autoritären Charakters des chinesischen Regimes, das zur Durchsetzung seiner Interessen auf einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz setzt – einschließlich der akademischen Institutionen, der Zivilgesellschaft und der Unternehmen – birgt die Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen aber eben spezifische Risiken.

Wie können sich europäische Universitäten besser für eine Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen wappnen?

Bisher sind die Hochschulen nicht wirklich darauf vorbereitet, sich den Herausforderungen einer akademischen Kooperation mit China zu stellen. Nur wenige der Studienländer haben überhaupt spezifische Maßnahmen, um den Missbrauch der Verbindungen zu verhindern. Infolgedessen ist auch das Bewusstsein für die potenziellen Risiken in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Die Reaktion auf diese Herausforderungen sollte dreigleisig sein und sich auf Sensibilisierung, Risikobewertung und maßgeschneiderte Maßnahmen zur Risikominderung sowie Förderung der Transparenz konzentrieren.

Matej Šimalčík ist geschäftsführender Direktor des Central European Institute of Asian Studies (CEIAS), einer Denkfabrik mit Fokus auf die Außen- und Sicherheitspolitik in Ostasien und den mittel- und osteuropäischen Ländern. Die Institute des CEIAS befinden sich in Bratislava (Slowakei), Olmütz (Tschechische Republik) und Wien (Österreich).

Noch ist es nicht offiziell, ob Nancy Pelosi im August nach Taiwan fliegen wird. Eigentlich wollte die Vorsitzende des amerikanischen Repräsentantenhauses schon im April nach Taipeh fliegen, doch dann erkrankte sie an Corona. Nun soll der Besuch nachgeholt werden. Entsprechend groß ist der Ärger in Peking.

Pelosi gilt als eine der mächtigsten Politikerinnen der USA. Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist sie die Nummer drei im Staat, nach US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris. Und so warnte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums: Ein solcher Besuch würde die Souveränität und territoriale Einheit Chinas ernsthaft gefährden. Man werde energische Gegenmaßnahmen ergreifen, drohte Wang Wenbin und stellte klar: “Wir meinen, was wir sagen.”

Am Wochenende soll Peking seine Warnungen gegenüber Washington verschärft haben. Wie die Zeitung Financial Times berichtet, seien die vorgetragenen Drohungen drastischer denn je. In nicht-öffentlichen Gesprächen werde gar eine mögliche militärische Reaktion in Betracht gezogen.

Nun spricht China immer scharfe Drohungen aus, wann immer der Besuch eines US-Politikers in Taiwan auch nur diskutiert wird. Doch dieses Mal handelt es sich wohl nicht um die obligatorische Aufregung Pekings, wie ein Blick auf das Editorial der nationalistischen Zeitung Global Times zeigt. Darin wird explizit Gewalt angedroht: “China hat das Recht, jederzeit gewaltsame Maßnahmen gegen die sezessionistischen Kräfte der ‘Unabhängigkeit Taiwans’ und extraterritoriale Kräfte zu ergreifen, wenn sich die Lage ändert, einschließlich gegen die Reise und Pelosi selbst.” Chinas Volksbefreiungsarmee solle Pelosi einen Albtraum bescheren.

Ebenfalls neu und ungewöhnlich: Ganz offen werden konkrete Vergeltungsmaßnahmen gefordert. Unter anderem sollte Pelosi auf die chinesische Sanktionsliste gesetzt werden, um so die China-Geschäfte von Pelosis Ehemann Paul zu treffen, einem erfolgreichen Immobilien- und Risikokapitalinvestor.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Hu Xijin. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Global Times schreibt auf Twitter: “Joe Biden sollte eigentlich in der Lage sein, den verantwortungslosen Pelosi-Besuch zu verhindern. Wenn die USA Pelosi nicht kontrollieren können, sollten sie China freie Hand geben, sie zurückzuhalten und zu bestrafen.” Die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee werde “ihren Besuch sicherlich zu einer Schande für sie und die USA machen”.

In Washington nimmt man Chinas Warnung offenbar ernst. US-Präsident Joe Biden räumte ein, das US-Verteidigungsministerium hege Bedenken gegen einen Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi: “Das Militär hält es gegenwärtig nicht für eine gute Idee.” Pelosi selbst sagte: “Das Militär hat vielleicht Angst, dass unser Flugzeug von den Chinesen abgeschossen wird oder etwas Ähnliches.”

Und in der Tat verfügt China über mehrere Möglichkeiten, Pelosis Anreise zu verhindern oder zumindest sehr unangenehm werden zu lassen:

Der Streit kommt für beide Präsidenten zur Unzeit. In China steht im Herbst der 20. Parteitag an, wo Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Präsident beginnen will. In einem solch empfindlichen Moment kann Xi es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Schon gar nicht in Bezug auf Taiwan.

Aber auch Joe Biden steht unter Druck. Angesichts der hohen Inflation und einer drohenden Rezession will er die Handelsbeziehungen mit Peking entspannen. Eine Pelosi-Reise würde diese Pläne empfindlich stören. Andererseits: Würde Biden die Reise verhindern, könnte das als Einknicken vor Chinas Drohungen ausgelegt werden und die Chancen der Demokraten bei der anstehenden Zwischenwahl im Herbst enorm schmälern.

Es scheint, als gäbe es für beide Seiten nur schlechte Optionen. Doch es gäbe auch Auswege aus der zugespitzten Lage: In China ist die Pelosi-Reise vor allem in englischsprachigen Medien ein riesiger Streitpunkt, während heimische Publikationen darüber bislang kaum berichten. Das eröffnet der Führung in Peking die Möglichkeit, vor der großen Mehrheit der Chinesen gesichtswahrend zurückzustecken. Und in Amerika könnte Pelosi die Reise absagen und sich dabei auf die aktuelle Corona-Erkrankung von Präsident Biden beziehen. Zudem wollen Biden und Xi in den kommenden Tagen miteinander telefonieren – das erste Mal seit vier Monaten.

Am Wochenende wollte Pelosi ihre mögliche Taiwan-Reise jedenfalls weder bestätigen noch dementieren. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit 25 Jahren. 1997 hatte der frühere “Sprecher” des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, Taiwan besucht. Ein damaliger Offizieller aus Taiwan sagte kürzlich: Zu jener Zeit waren die US-China-Beziehungen gut, und “die Sonne würde wieder scheinen, nachdem sich die Wolken verzogen haben”.

Das könnte dieses Mal anders sein. Im Streit um die Pelosi-Reise ist eine sehr beunruhigende Schärfe offen zutage getreten. Sie spiegelt die neue Realität im Verhältnis der beiden Weltmächte wider: auf der einen Seite die vermeintliche Schwächung Amerikas, auf der anderen Seite die gewachsenen Fähigkeiten und das neue Selbstbewusstsein Chinas. Es ist eine hochexplosive Situation, in der beide Seiten nicht unnötig Funken schlagen sollten – weder durch unbesonnene Reisepläne noch durch wilde Drohungen.

In seinem jährlichen Sicherheitsbericht warnt Japan vor einer zunehmenden militärischen Bedrohung durch China, Russland und Nordkorea. In dem von der liberal-demokratischen Regierung von Premierminister Fumio Kishida verabschiedeten Weißbuch zur Verteidigung wird China demnach als “großes Sicherheitsrisiko” bezeichnet. Die Gefahr durch Peking habe sich “in den vergangenen Jahren verstärkt”, insbesondere in Hinblick auf eine Invasion Taiwans. “Seit der russischen Invasion der Ukraine arbeitet Taiwan daran, seine Fähigkeit zur Selbstverteidigung weiter zu verstärken”, heißt es dort unter anderem.

China erklärte umgehend, man lehne Japans neues Verteidigungsweißbuch entschieden ab. Es “erhebt Anschuldigungen und verleumdet Chinas Verteidigungspolitik, marktwirtschaftliche Entwicklung und legitime maritime Aktivitäten”, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei der Pressekonferenz am Freitag. Japan übertreibe die “sogenannte chinesische Bedrohung” und mische sich in die inneren Angelegenheiten Chinas bezüglich Taiwan ein. “China hat seine starke Unzufriedenheit und seinen entschiedenen Widerstand zum Ausdruck gebracht und ist bei der japanischen Seite diesbezüglich vorstellig geworden”, so Wang weiter.

Japan, das die Sanktionen der EU und der USA gegen Russland mitträgt, ist seit Monaten mit verstärkter militärischer Aktivität Russlands und Chinas vor den eigenen Grenzen konfrontiert. Im Mai führten chinesische und russische Militärjets Manöver nahe des japanischen Luftraums durch, kurz nachdem sich in Tokio die Quad-Gruppe aus Japan, Australien, Indien und der USA beraten hatte.

Regierungschef Fumio Kishida plant, den Verteidigungshaushalt Japans auf zwei Prozent des BIP zu verdoppeln. Zwar wächst der Betrag, den Japan für seine Verteidigung ausgibt, seit Jahren. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung verwendet das Land aber nach wie vor den niedrigsten Anteil aller G7-Staaten für militärische Zwecke.

Die meisten Japaner scheinen die Besorgnis der Regierung über die sich verschlechternde Sicherheitslage Japans zu teilen. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass mehr als 50 Prozent der Befragten eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben befürworten. rtr/fpe

Der bisherige VW-Chef Herbert Diess wird zum 1. September von Oliver Blume, Vorsitzender des Sportwagenkonzerns Porsche, an der Spitze des Autokonzerns abgelöst. Das gab das Wolfsburger Unternehmen am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt.

Der ehemalige BMW-Manager Diess führt Volkswagen seit gut vier Jahren und war auch für das China-Geschäft verantwortlich. Schon in dieser Position sollte er zum 1. August von Ralf Brandstätter abgelöst werden (China.Table berichtete). Nun folgt der Rücktritt von Diess als Konzernvorstand.

Diess war im Konzern schon lange Zeit umstritten. Seine Kommunikation gilt unter Branchenexperten als miserabel. Technische Probleme beim neuen Golf oder dem ersten wichtigen Elektroautomodell ID.3, die Schwäche des wichtigen China-Geschäfts und Verzögerungen beim Aufbau der Software-Tochter Cariad kamen hinzu. Die Liste von Managementfehlern, die man Diess zur Last legte, wurde immer länger.

Seinem Nachfolger Blume ist China nicht unbekannt. 2001 promovierte er am Institut für Fahrzeugtechnik an der Tongji Universität in Shanghai. Blume soll auch nach einem möglichen Börsengang von Porsche, der für den Herbst geplant ist, beide Autobauer in Personalunion führen. nib/rtr

Der chinesische Autobauer BYD strebt mit seinen E-Autos auf den wichtigen japanischen Automarkt. Ab dem kommenden Jahr sollen drei E-Modelle in Japan angeboten werden, wie das Unternehmen bekannt gab. Anbieten will BYD einen SUV, einen Kompaktwagen und eine Limousine, wie Nikkei Asia berichtet.

Derzeit machen E-Autos nur ein Prozent der Autoverkäufe in Japan aus. Doch die Regierung verfolgt das Ziel, dass ab 2035 nur noch E-Autos und Hybride verkauft werden dürfen. BYD will in Japan demnach vor allem im unteren und mittleren Preissegment Marktanteile gewinnen. Derzeit verkauft das Unternehmen noch über neun von zehn Autos im Heimatmarkt. In Japan bietet BYD schon elektrische Busse an. nib

China will der Financial Times zufolge im Streit um Prüfberichte für Firmen, deren Aktien an US-Börsen notiert sind, auf die USA zugehen. Damit wolle man den Behörden entgegenkommen und verhindern, dass Hunderte chinesische Firmen nicht mehr an den US-Börsen geführt werden dürfen, berichtete die Zeitung. Dabei geht es um den Zugang etwa der US-Börsenaufsicht zu den Prüfberichten der chinesischen Firmen, die diese bislang nicht vollständig offenlegen wollen. China hatte dies bislang mit Sicherheitsbedenken begründet.

Dem Bericht zufolge sollen nun die Unternehmen in drei Kategorien aufgeteilt werden: Solche ohne vertrauliche Informationen, mit vertraulichen und solche mit geheimen Daten. Von der chinesischen Aufsichtsbehörde CSRC war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Bereits im März hatte China einem Reuters-Bericht zufolge einige Firmen darauf vorbereitet, dass sie mehr Informationen zur Verfügung stellen müssten. Dies betraf unter anderem die Internet-Firmen wie den Online-Händler Alibaba, Weibo sowie den Spiele-Anbieter NetEase. Der Streit und der drohende Ausschluss von den US-Börsen hatte chinesische Aktien zeitweise unter Druck gesetzt. rtr/nib

Ein Jahr nach dem Start des chinesischen Emissionshandels zeigen sich Experten enttäuscht über die Wirkung des Klimaschutz-Instruments. “Die Auswirkungen auf die Umwelt sind eindeutig begrenzt“, sagt Matt Gray, Mitbegründer von TransitionZero, einer Denkfabrik für den Klimaschutz gegenüber Reuters. Als Ursachen werden ein Überschuss von CO2-Zertifikaten und ungenaue Emissionsdaten der teilnehmenden Unternehmen angeführt.

Die Emissions-Zertifikate werden kostenlos an die mehr als 2.000 teilnehmenden Unternehmen aus dem Strom- und Wärmesektor vergeben. Zudem gibt es keine absolute Obergrenze für die Zertifikate und noch keine Pläne, die Anzahl der Zertifikate zu verringern, sodass die Lenkungswirkung des Handelssystems sehr gering ist (China.Table berichtete). Auch betrügen einige teilnehmende Unternehmen bei ihren Emissionsdaten. Mithilfe von Datenprüfungs-Agenturen werden gefälschte Berichte angefertigt und an die Behörden übermittelt. Die Aufklärung solcher Vergehen gestaltet sich mitunter schwierig (China.Table berichtete).

Laut Analysten könnten die Probleme schnell gelöst werden, wenn der Emissionshandel reformiert würde. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Regierung das Thema in diesem Jahr als Priorität betrachtet, da sie versucht, die Energieversorgung zu gewährleisten und eine Wirtschaft zu beleben, die durch die Lockdowns betroffen ist, sagt Matt Gray gegenüber Reuters. nib

China ist – wie zahlreiche andere Länder weltweit – erneut von einer Hitzewelle betroffen. Die Nutzung von Klimaanlagen in den großen Städten belastet dabei gerade im Süden das Stromnetz ganz erheblich: In der Provinz Guangdong kommt es bereits zu Engpässen.

In China steigen die Temperaturen infolge des Klimawandels stärker als im globalen Durchschnitt. Die Wetterwarten des Landes melden fast monatlich neue Rekorde. Am Mittwoch wurden in großen Teilen Südchinas Temperaturen von über 35 Grad, teils sogar bis zu 40 Grad verzeichnet, ebenso in Xinjiang.

Die Sorgen vor den Auswirkungen extremer Sommer-Hitze steigen. Die Leitende Meteorologin der Provinz Xinjiang, Chen Chunyan, warnte am vergangenen Samstag, die Hitzewelle sei mit bislang zehn Tagen nun schon außergewöhnlich lang und betreffe zudem weite Teile der Region.

Die Provinz Xinjiang ist zwei Mal so groß wie Frankreich und liegt im Nordwesten des Landes. “Die anhaltend hohen Temperaturen beschleunigen die Gletscherschmelze in den Bergregionen und lösen vielerorts Naturkatastrophen wie Sturzfluten, Schlammlawinen und Erdrutsche aus”, sagte Chen. Laut Vorhersage werden an vielen Orten die Temperaturen die 40-Grad-Marke überschreiten. In der Stadt Turpan im Zentrum der Provinz werden in den kommenden 24 Stunden Spitzentemperaturen um die 45 Grad Celsius erwartet.

Chen warnte vor Auswirkungen des Extremwetters auf die Landwirtschaft. Ein Fünftel des weltweiten Baumwoll-Anbaus liegt in Xinjiang. Um ein Kilogramm Baumwolle – genug für ein T-Shirt und ein Paar Hosen – zu ernten, werden rund 20.000 Liter Wasser benötigt. Auch andere Regionen Chinas sind von der Gluthitze betroffen. In den Küstenprovinzen und der Wirtschaftsmetropole Shanghai werden am Wochenende Spitzentemperaturen von 39 Grad erwartet. nib/rtr/fin

Inmitten der chinesischen Kulturrevolution und der Hungersnot wuchs Li Shuhong in Chengdu auf. Ihre Mutter malte gerne und viel, wenn auch nicht professionell. “Das Interesse an der Kunst habe ich von ihr geerbt”, sagt Li. Sie studierte Anglistik und westliche Kunstgeschichte in China und wollte mit 23 Jahren in die Vereinigten Staaten, um das Studium fortzusetzen – es wurde dann jedoch Europa.

Li lernte ihren heutigen Mann in China kennen, einen Österreicher. “Er sagte mir, dass man westliche Kunstgeschichte nur in Europa studieren könne. Zum Beispiel in Wien, wo Kunstgeschichte einfach auf der Straße liegt.” Vielleicht handelte ihr Mann damals nicht ganz uneigennützig, aber diese Wendung geriet wohl beiden zum Vorteil.

In Wien sei sie eine richtige Malerin geworden, sagt Li. Was sie kann, hat sie sich selbst beigebracht. “Ich male die Natur, vor allem Blumen, aber auch Portraits und Stillleben”. Aber sie übersetzt auch und schreibt selbst. Ihre Essays sind inzwischen in mehreren Bänden auf Chinesisch erschienen.

“Mit meinen Büchern möchte ich das Bewusstsein wecken für die Lage der Frauen in China”, sagt Li. “In China wurden und werden Frauen in großem Maße unterdrückt und missbraucht.” Die Wahrheit sei ein Tabu, sie werde unter den Teppich gekehrt. “Die chinesische Zivilisation ist eine Fortsetzung von Despotie, Frauenfeindlichkeit und Aberglaube.”

Li geht es um die konfuzianische Ideologie, bei der Frauen an unterster Stelle der familiären und gesellschaftlichen Hierarchie stehen. “Frauen werden in China nicht als gleichwertig betrachtet, diese Ideologie verursacht im Zusammenspiel mit der Ein-Kind-Politik auch ein Ungleichgewicht der neugeborenen Mädchen und Frauen”, sagt Li. Besonders auf dem Land würden weiblich Föten gezielt abgetrieben. “Auch in der politischen Führung von Partei und Staat sind Frauen nur in symbolischer Anzahl anzutreffen.”

Aktuell arbeitet Li mit ihrem Mann an einem Manuskript über die moderne chinesische Geschichte. Aber im Sommer verbringt sie vor allem viel Zeit im Garten. “Dort kümmere ich mich um das Gemüse und die Obstbäume. Dazwischen koche ich und male meine Bilder, beides mit Öl und Gusto.”

Das alte Chengdu, ihre Heimat, vermisst sie nur selten. Die Stadt, wie sie sie kennt, sei auch kaum noch zu finden. “Die alten Straßen, kleinen Garküchen, das Essen, die legere Lebensweise, die Langsamkeit und Gemütlichkeit der Menschen in Chengdu” – all das sei fort. Mit etwas Wehmut erinnert sie sich an das Chengdu-Kabarett, das sie früher oft besuchte, eine Art Stand-Up Comedy in den Teehäusern. “Ich flanierte gerne durch die Stadt oder besuchte den Bauernmarkt, auf dem man nur vom Anschauen der verschiedenen Lebensmittel, Gewürze und allen erdenklichen Naschereien in allen möglichen Formen und Farben süchtig wurde.” Svenja Napp

Yue Lu hat den Posten des Director of Tool Management China bei Läpple Automotive übernommen. Das Unternehmen aus Heilbronn hat sich auf Pressteile und Karosseriemodule für Premium-Fahrzeuge spezialisiert. Yue Lu war zuvor bereits fünf Jahre für Läpple in Deutschland tätig.

Bethany Allen-Ebrahimian wird ab diesem Monat als Korrespondentin für Axios aus Taiwan berichten. Das US-Nachrichtenportal, das sich auf Smartphone-taugliche Kurznachrichten spezialisiert hat, möchte vor allem die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China im Indo-Pazifik-Raum abbilden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wie sieht es in ihrem Bürogärtchen beziehungsweise im Privatumfeld so aus? Wächst alles in Reih und Glied oder sprießt da vielleicht das eine oder andere exotische Pflänzchen im Kollegen- oder Bekanntenkreis? Gewächse, die aus der Biomasse herausstechen, nennt man in China 奇葩 qípā – wörtlich exotische oder seltsame Blumen. Das Wort ist das geerdete Pendant zu dem, was bei uns als “Paradiesvogel” oder “schräger Vogel” durch die Gesellschaft flattert. Gemeint sind also schillernde Exoten und Exzentriker, die durch einen abgefahrenen Lifestyle, schräge Ideen oder verrückte Kleidung auffallen. Manchmal ist das Sprachgewächs auch eher abwertend gemeint. Zudem wird es mit Vorliebe auch als Eigenschaftswort eingesetzt – wie in 有奇葩的想法 yǒu qípā de xiǎngfǎ “schräge Ideen/Ansichten haben” oder 做奇葩的事情 zuò qípā de shìqing “schräge Dinge tun”.

Qípā hat sich in den letzten Jahren in China außerdem als Namensgeber einer quietschbunten Streaming-Show einen Namen gemacht. 奇葩说 qípā shuō – “Die exotische Blume spricht” – heißt der Entertainment-Dauerbrenner, der bereits seit 2014 produziert wird und in diesem Jahr in seine achte Staffel startet. In der quirligen Debattiershow wird alles andere als durch die Blume gesprochen. Aufgabe der Teilnehmer ist es nämlich, sich zu tiefgründigen bis ausgeflippten Themen ein Wortgefecht zu liefern. Das treibt manchmal argumentativ ausgefallene Blüten, lässt aber auch neue Ideen sprießen, und bietet – nicht zu vergessen – neuen Vokabelinput für uns als Sprachenlerner.

Wer sich auf eigene Faust tiefer ins lexikalische Dickicht des Putonghua vorwagt, wird bemerken, dass ihm hier noch viele blumige Überraschungen blühen. Etwa wenn er das noch gängigere Schriftzeichen für Blume – nämlich 花 huā – im Wörterbuch ausgräbt. Dieses versteckt sich zum Beispiel in so poetischen Wortspielereien wie “Rauchblume” (烟花 yānhuā – Feuerwerk), “Wellenblume” (浪花 lànghuā – Gischt), “Feuerblume” (火花 huǒhuā – Funke) oder “Baumwollblume” (棉花 miánhuā – Watte).

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass man in China keine Sternchen sieht, sondern Blümchen (眼花 yǎnhuā “verschwommen sehen, Sternchen sehen”). Blumenmetaphorik rankt sich außerdem um das Thema Weiblichkeit. So im Falle der “Klassenblume” (班花 bānhuā – Klassenschönheit, schönstes Mädchen in der Klasse) oder der “Schulblume” (校花 xiàohuā – Campusschönheit, schönstes Mädchen der Schule). Die Feld- oder Wildblume (野花 yěhuā) hingegen weckt beim einen Abenteuerlust und beim anderen Impulse zum Unkraut jäten – sie ist nämlich die blumige Bezeichnung für eine außereheliche Gespielin beziehungsweise Nebenbuhlerin.

Doch damit hat es sich noch längst nicht ausgeblüht. Blumen landen in China nämlich auch gelegentlich auf dem Tisch – und zwar nicht als Deko. Nicht nur in Form würzig geschmorten “Blumengemüses” (花菜 huācài) – bei uns als “Blumenkohl” bekannt -, sondern auch als Blumentee (花茶 huāchá) oder blumiges Gebäck – hier ist vor allem die Rose (玫瑰花 méiguīhuā) beziehungsweise deren Blütenblatt als musmäßiges Füllmaterial für Küchlein und Nachspeisen beliebt. Feinschmecker gönnen sich in China gerne auch schon mal “Tofublumen” (豆花 dòuhuā), die es in süßer und deftiger Ausführung gibt. Es handelt sich dabei um einen zart auf der Zunge zerschmelzenden Tofu-Pudding, der mancherorts gerne zum Frühstück verzehrt wird.

Wem das zu wild ist, der findet als Deutscher vielleicht ein Stück Vorgartenheimeligkeit in der “Bierblume” (beziehungsweise dem aus ihr gebrauten Getränk). 啤酒花 píjiǔhuā ist nämlich tatsächlich das chinesische Wort für “Hopfen”. Pollenfreier Flüssiggenuss ist hier also garantiert. Und das bringt doch auch neue Geschenkideen, zum Beispiel für Allergiker. Warum beim nächsten Mal statt eines Blumenstraußes nicht einfach mal ein Biersträußchen schenken? Das passende Argument haben Sie ja jetzt – der chinesischen Sprache sei Dank.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.