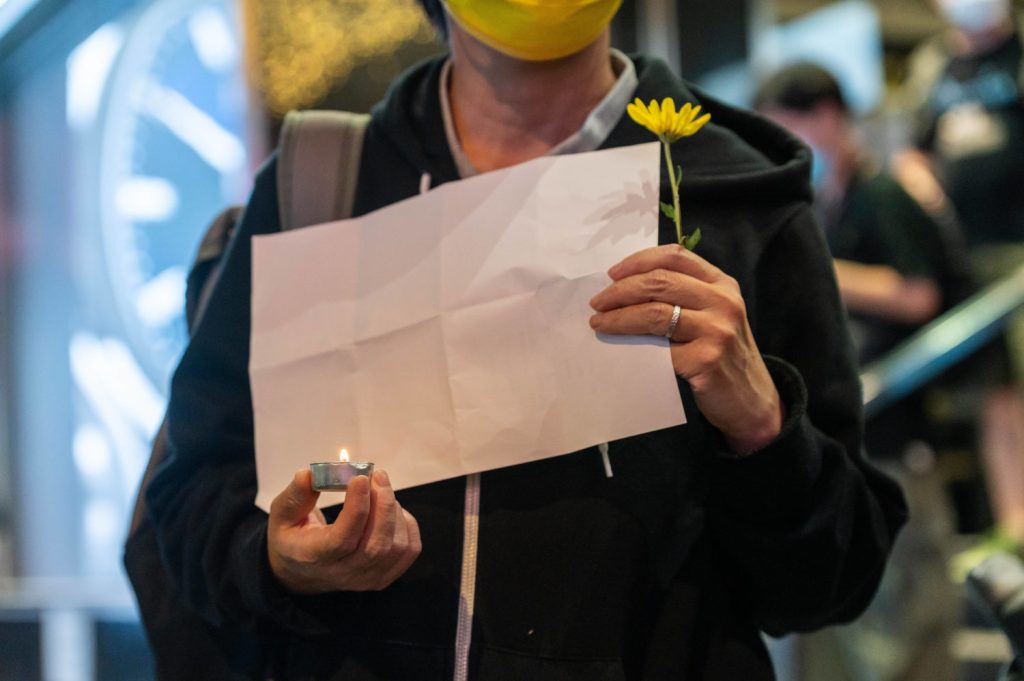

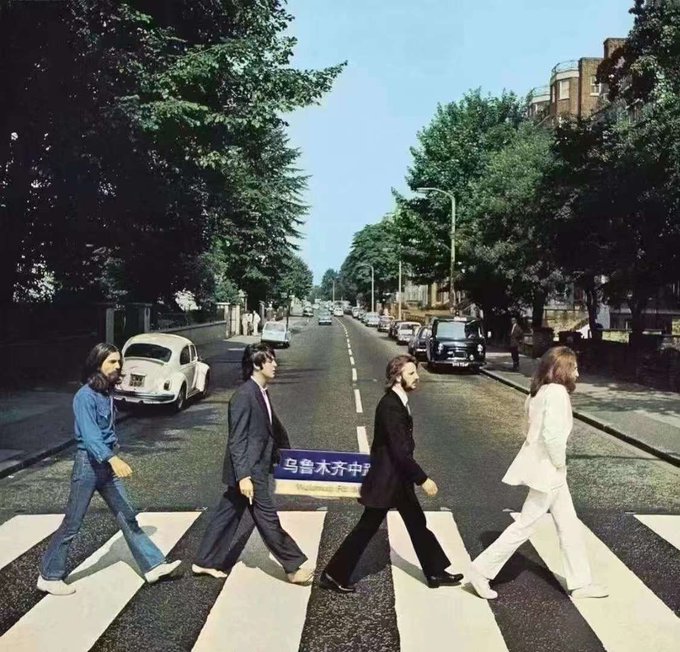

wie kann man in einem hochgradig zensierten Umfeld seinen Unmut kundtun? Welche Form des Protests kann man wählen in einer Welt, in der selbst Städtenamen aus dem Internet und historische Ereignisse aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden? Die Menschen, die derzeit in China auf die Straße gehen, haben eine so einfache wie geniale Waffe gefunden: Ein weißes Blatt Papier. “Das weiße Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können”, erklärte ein junger Demonstrant am Montag in Peking. Das Beste daran: Im Gegensatz zu Blumen oder gelben Regenschirmen hat fast jeder weißes Papier im Haus. Es zu verbieten, käme einem Kampf gegen Windmühlen gleich.

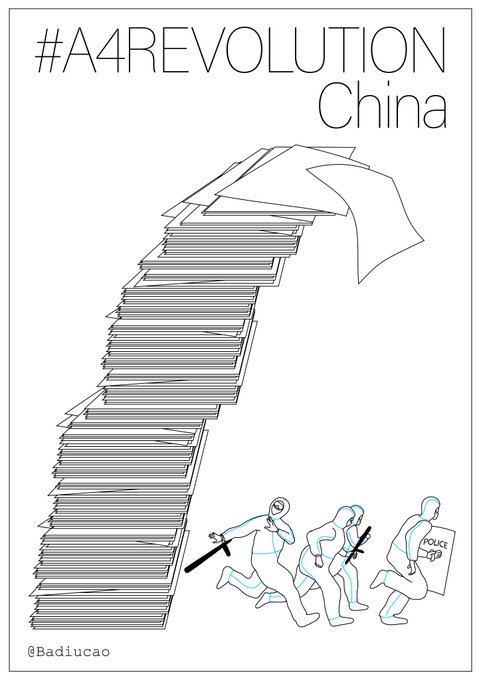

Peking versucht trotzdem alles, die Proteste – die nun passend “A4Revolution” genannt werden – im Keim zu ersticken. An den Straßen, an denen die Menschen in den vergangenen Tagen zusammenkamen, ist die Polizei nun stets präsent. Sie machen punktuelle Handykontrollen. Demonstranten bekommen Anrufe von den Behörden. Unis schicken Studierende vorzeitig in die Semesterferien. Die “A4”-Revolution ist jedoch noch nicht am Ende, wie Michael Radunski analysiert. Mit Kreativität und Ironie sind die Protestierenden den Zensoren noch immer einen Schritt voraus.

Inmitten der Proteste reist derweil EU-Ratschef Charles Michel nach China. Das Timing könnte für Schweißausbrüche sorgen: Viele EU-Parlamentarier fordern von ihm ein klares Zeichen in Richtung Peking. Europaparlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer schlägt gar vor, dass Michel Xi Jinping mit einem weißen Blatt Papier entgegentreten soll. Dass es dazu kommt, ist natürlich genauso unwahrscheinlich wie eine öffentliche Entschuldigung Xis für die außer Kontrolle geratenen Corona-Restriktionen in seinem Land.

Auch sonst dürfe man von dem Treffen keine klaren Ergebnisse erwarten, schreibt Amelie Richter. Für die EU wird der Besuch im besten Fall ein Beschnuppern nach einer langen Pause. Für Xi kann das Treffen allerdings zum Imagegewinn werden. Denn zeitgleich findet in Washington ein Treffen des EU-USA-Dialogs zu China und der Indo-Pazifik-Region statt. Von der einheimischen Presse könnte Michels Besuch daher als Beweis für Risse in der transatlantischen Freundschaft umgedeutet werden – nach dem Besuch von Scholz ein weiterer Punktgewinn für Chinas starken Mann.

Ob in Peking oder Shanghai, in Chengdu, Dali oder Wuhan; egal, ob der Rücktritt von Xi Jinping gefordert wird, Wahlen und Meinungsfreiheit oder schlicht das Ende der strikten Null-Covid-Politik – eines haben die Demonstrierenden der vergangenen Tage in China gemein: Sie halten ein leeres, weißes Blatt Papier in ihren Händen (China.Table berichtete).

“Das weiße Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können”, erklärte ein junger Demonstrant am Montag in Peking. “Wir wollen wieder ein normales Leben führen. Wir wollen Würde haben.”

Am Dienstag gelang es den chinesischen Behörden durch massive Polizeipräsenz ein Wiederaufflammen der Proteste zu verhindern. Die Lage auf den Straßen blieb weitgehend ruhig. Zudem schickten mehrere Universitäten ihre Studentinnen und Studenten nach Hause. Einige Universitäten organisierten sogar Busse, um die Studierenden zu den Bahnhöfen zu bringen. Auf diese Weise wolle man weitere Corona-Infektionen verhindern, heißt es offiziell. Doch allen ist klar, was in Wirklichkeit mit diesem Schritt erreicht werden soll: das Ende der Proteste.

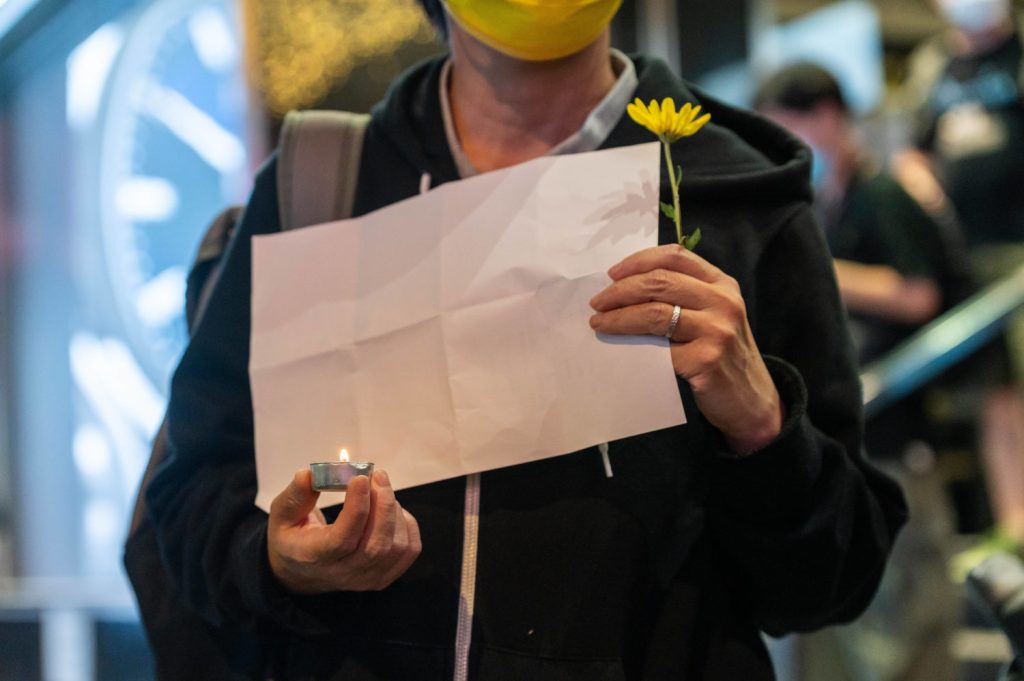

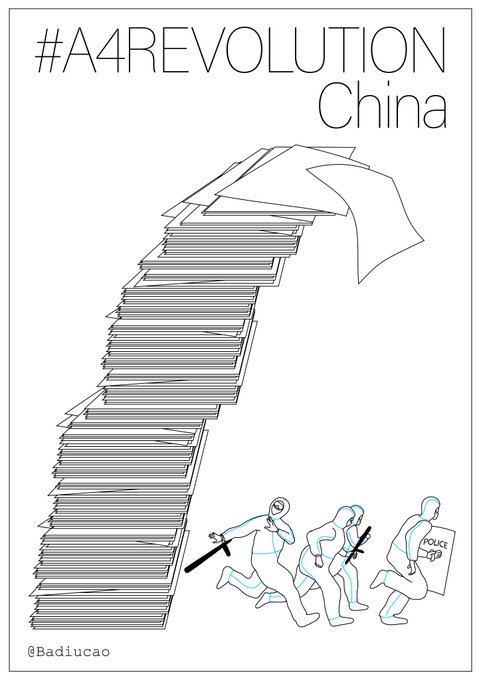

Doch das leere weiße Blatt Papier sorgte auch am Dienstag weiter für Aufregung – wenn schon nicht auf den Straßen, dann eben virtuell in den digitalen Medien. In ihren WeChat-Timelines oder auf Weibo veröffentlichten User leere, weiße Quadrate. Die Mutigeren unter ihnen posteten gar Fotos von sich mit leeren Blättern in der Hand. Unter manchen Bildern war zu lesen: “Schweigen spricht lauter. Die es verstehen, wissen es.” Der bekannte Dissident Badiucao entwarf eigens Bilder, um den Protest zu unterstützen und die Kraft des so harmlos daherkommenden Symbols zu verdeutlichen.

Besondere Aufmerksamkeit zog zudem ein Video aus Wuzhen auf sich: Es zeigt eine junge Frau, die durch die Gassen der Altstadt spaziert – ihre Hände sind in Ketten gelegt, ihr Mund mit Klebeband verschlossen und in den Händen trägt auch sie ein leeres, weißes Blatt Papier.

Doch wie auf den Straßen in Chinas Städten geht auch in der digitalen Welt der chinesische Staat mit gnadenloser Konsequenz gegen das Symbol des Widerstands vor: Bilder und Videos wie aus Wuzhen werden gelöscht. Im üblichen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nutzern und Zensoren entstehen immer neue einfallsreiche Hashtags wie “WhitePaperExercise” oder “A4Revolution” in Anlehnung an die Größe jener umstürzlerischen Waffe. Immer wieder gelingt es, den Zensoren ein Schnippchen zu schlagen und den Unmut der Menschen digital zu verbreiten.

Doch es ist ein ungleicher Kampf – und innerhalb kürzester Zeit wird alles, was auch nur entfernt in Zusammenhang mit dem blanken Zellstoff steht, wieder blockiert (China.Table berichtete). Ein leeres weißes Papier – die Menschen zeigen damit, dass ihnen jegliche Unmutsäußerung untersagt wird und sie dennoch die Machthaber in Angst und Schrecken versetzen können.

Auf die Spitze treibt es dann die vermeintliche Ankündigung eines der größten Schreibwarenunternehmen Chinas: Darin heißt es, man werde ab sofort den Verkauf von A4-Papier einstellen, um “die nationale Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten”. Kurze Zeit später sieht sich das Unternehmen zu einer offiziellen Erklärung genötigt, wonach die Nachricht erfunden sei und der Verkauf natürlich wie gewohnt weitergehen werde.

Dass ausgerechnet ein leeres, weißes Papier zum Symbol der aktuellen Proteste werden konnte, hat mehrere Gründe. Weiß ist in China die Farbe der Trauer. Auslöser der Proteste war der Brand eines Wohnhauses in Urumqi, der Hauptstadt des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Mit Weiß trauert man um die Verstorbenen.

Doch schnell äußerten Beobachter und Betroffene den Verdacht, dass eine mögliche Rettung durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert worden war. Und so richteten sich die Wut, Trauer und Unzufriedenheit der Menschen zunehmend gegen die strikte Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung.

Nur: Wie protestiert man in einem Land, in dem protestieren im Grunde verboten ist? In einem Land, in dem Hashtags und Suchbegriffe innerhalb weniger Stunden geblockt werden. In einem Land, in dem selbst pummelige Comicfiguren zensiert werden, weil manch einer eine Ähnlichkeit zwischen Winnie Puh und dem Mann an der Spitze des Staates erkannt haben mag. In einem Land, in dem der Staat sogar die Geschehnisse jenes Sommers vor 33 Jahren komplett ausradiert – aus Büchern, aus dem Unterricht, aus dem Gedächtnis der Menschen. Die Antwort: Der Protest muss schwer fassbar sein, kreativ, ironisch. Wie ein leeres, weißes Blatt Papier.

In Hongkong hatten Aktivisten vor zwei Jahren die gleiche Idee: Auch sie hielten damals leere weiße Blätter in den Himmel, um so Slogans oder Stichworte zu vermeiden, die nach dem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz der Stadt verboten sind.

Angesprochen auf dieses Symbol erzählten einige Demonstranten am Wochenende in Peking einen alten sowjetischen Witz: Einst habe ein Mann auf dem Roten Platz in Moskau eifrig Flugblätter verteilt, der russischen Polizei war dies jedoch ein Dorn im Auge. Auf einem nahegelegenen Bahnhof stellten sie den Mann und wollten ihn anhand der verbliebenen Flugblätter der Anstachelung zum Aufruf überführen. Allerdings mussten die Beamten zu ihrer Verwunderung feststellen, dass sämtliche Blätter weiß waren. Der Mann erwiderte lapidar: “Jeder kennt das Problem. Warum sich also die Mühe machen, es aufzuschreiben?“

Einer von vielen Demonstranten brachte es am Wochenende bei den Protesten wie folgt auf den Punkt: “Werden Sie mich verhaften, weil ich ein Schild mit ‘Nichts’ in der Hand habe?” Mögen in China Begriffe wie Tian’anmen, 1989 oder Liu Xiaobo auch auf dem Index stehen – ein weißes Blatt reicht nicht aus, um verhaftet zu werden. Zumindest bislang.

Die Reise von EU-Ratschef Charles Michel nach China fällt in eine heikle politische Phase. Denn der EU-Ratspräsident ist der erste westliche Vertreter, der Staatschef Xi Jinping seit Beginn der massiven Proteste gegen die Null-Covid-Politik treffen wird. Außerdem ist das Meeting zwischen Xi und Michel das erste Aufeinandertreffen auf dieser ranghohen Ebene seit 2018.

Vor allem EU-Parlamentarier fordern ein klares Zeichen Michels an Peking. Dass der Belgier die Proteste in der Volksrepublik direkt ansprechen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Auch andere große Fortschritte werden nicht erwartet. Ob es beispielsweise eine gemeinsame Erklärung oder Pressekonferenz – und nicht nur getrennte Statements – nach dem Treffen geben wird, ist noch offen. Was aber bereits klar ist: Für Xi ist Michel am Donnerstag ein gefundener Fototermin. Denn am selben Tag findet in Washington ein Treffen des EU-USA-Dialogs zu China und der Indo-Pazifik-Region statt.

Der Zeitpunkt des Besuchs am 1. Dezember sei durchaus problematisch, erklärt Merics-Analyst Grzegorz Stec im Gespräch mit China.Table. Dass Michel genau am Tag des Dialogs zwischen EU- und US-Vertretern in Peking mit Xi zusammentrifft, könnte den Eindruck von Rissen in der transatlantischen Koordinierung wecken. Das sei ein Gewinn für Peking, sagt Stec. Die Delegation in Washington wird vom Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS), Stefano Sannino, geleitet – also weniger hochrangig, dafür aber effektiver auf der Arbeitsebene.

Sannino ist innerhalb des EEAS primär für geopolitische Themen zuständig. Auf der Agenda steht EU-Kreisen zufolge erneut Chinas Rolle im russischen Krieg in der Ukraine. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Proteste in der Volksrepublik ebenfalls Gesprächsstoff sein werden.

EU-China-Beobachter Stec erwartet indes von Michels Reise keine größeren Ergebnisse oder Veränderungen für die Beziehungen zwischen Brüssel und Peking. Der EU-Ratschef wolle in Peking mögliche Kooperationsmöglichkeiten mit der Volksrepublik bei Schlüsselfragen ausloten, hieß es von EU-Seite vor Michels Abreise aus Brüssel am Dienstag.

Der EU-Ratschef, der die 27 EU-Mitgliedsstaaten repräsentiert, trifft sich mit Präsident Xi, Ministerpräsident Li Keqiang und dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses, Li Zhanshu. Die Visite solle als erster Dialog betrachtet werden, so ein EU-Beamter. “Was unserer Meinung nach notwendig ist, ist ein neuer Impuls für die Beziehung – auch um zu überprüfen, was sich geändert hat und was die neuen Parameter sind”.

Die Liste der Gesprächspunkte ist lang: Michel und seine Gesprächspartner sollen über geopolitische Entwicklungen, sowie die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sprechen. Auch “andere globale Herausforderungen” wie Klimawandel, Gesundheit sowie steigende Nahrungsmittel- und Energiepreise sollen diskutiert werden, wie vorab mitgeteilt wurde. Ein richtiger Fokus auf ein Thema oder zumindest Themenbereich fehlt. Die Agenda ist mehr ein Rundumschlag, ein erstes persönliches Beschnuppern nach einer langen Pause.

Konkrete Gespräche zu vielen Punkten sind ohnehin schwer. Denn Michel reist ohne EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Kommission als oberste EU-Behörde ist allerdings federführend bei der Implementierung von Gesetzgebungen wie beispielsweise den meisten Handelsinstrumenten. Bei EU-Gipfeln wird Brüssel immer von beiden vertreten. Dass Michels Besuch nun nicht mit anderen europäischen Institutionen koordiniert zu sein scheint, ist in der Außenwirkung ein Nachteil.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten bei ihrem Gipfel im Oktober Michel ein klares Mandat für den Ansatz gegenüber China erteilt (China.Table berichtete), hieß es von offizieller Seite – bei dem EU-Gipfel wurde der bekannte Dreiklang aus Partner-Wettbewerber-Systemrivale bestätigt und vor zu hoher Abhängigkeit gewarnt. Dass die verschiedenen EU-Hauptstädte durchaus sehr unterschiedliche Ansichten zum Umgang mit der Volksrepublik haben, ist kein Geheimnis.

Der EU-Ratspräsident soll auch “Fragen zu Menschenrechten und unseren Werten” ansprechen, hieß in einem Briefing für Journalisten Ende vergangener Woche – also vor den Wochenend-Protesten in der Volksrepublik. Als Themen wurden damals die “jüngsten Entwicklungen in Hongkong und Xinjiang” genannt. Ob und in welcher Form die Protestwelle in China bei dem Treffen angesprochen werden könnte, ist unklar. Bisher teilte der EEAS mit, die Vorgänge in der Volksrepublik zu verfolgen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Dienstag in Brüssel erstmals direkt die Proteste an. “In diesen Tagen sehen wir die wachsenden Kosten von [Chinas] Null-Covid-Politik und die wachsende Sorgen der chinesischen Bürger über Lockdowns.” In China passiere “etwas sehr Wichtiges”, betonte Borrell.

Abgeordnete des EU-Parlaments forderten nun ein klares Zeichen von Michel. “Statt eines Handschlags sollte Ratspräsident Michel unübersehbar ein weißes Blatt in den Händen halten”, forderte Europaparlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP). Europa müsse unmissverständlich auf der Seite derer stehen, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit forderten, sagte Beer zu China.Table. “Europa muss diesen Menschen politischen Rückenwind geben und darf hier nicht stummer Zaungast sein.” Auch Reinhard Bütikofer, Grünen-Europapolitiker, und der CDU-Abgeordnete Michael Gahler forderten ein Zeichen.

In der Praxis könnte das aber schwer werden, findet Merics-Analyst Stec: Einerseits müsse Michel das Thema Proteste neben den anderen Bedenken der EU ansprechen, um zu zeigen, dass Brüssel die Menschenrechte und die systemische Rivalität ernst meint. Andererseits, so Stec, wolle der EU-Ratschef nicht, dass diese Botschaft seinen Besuch dominiert. Es ist eine diplomatische Gratwanderung.

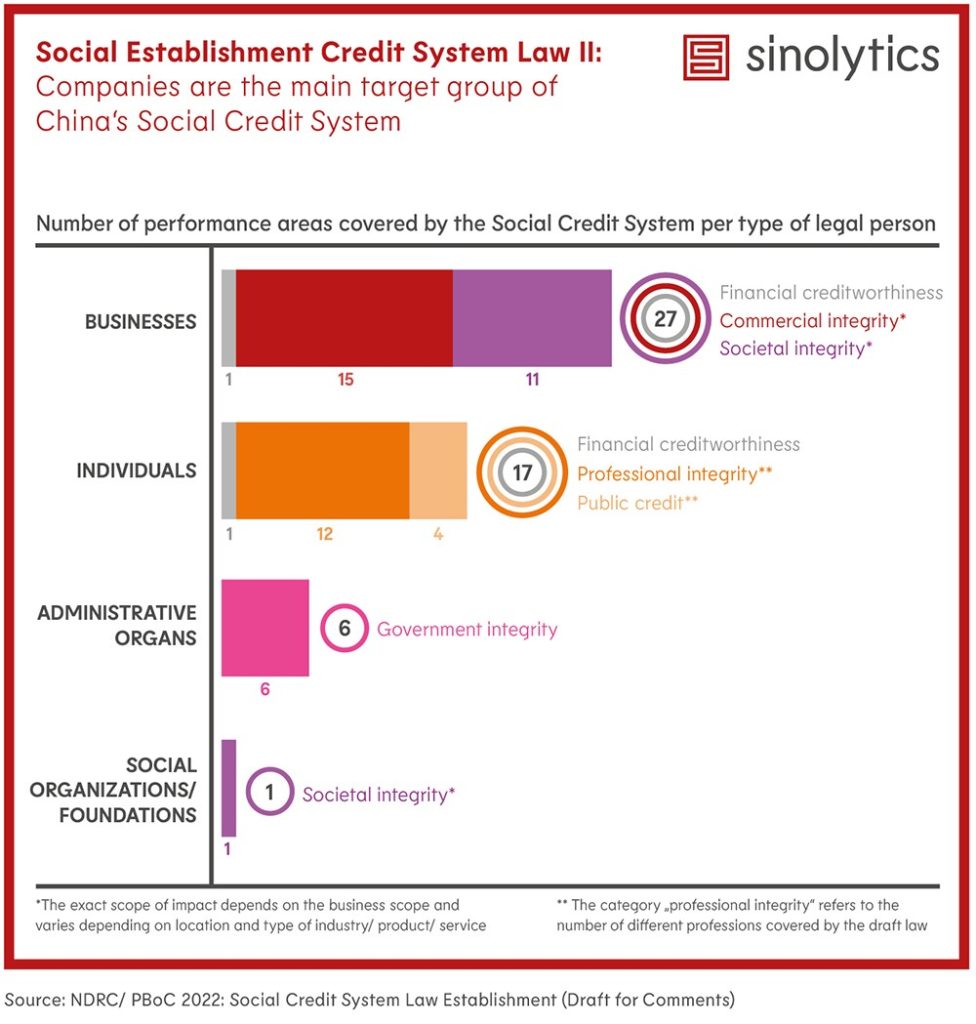

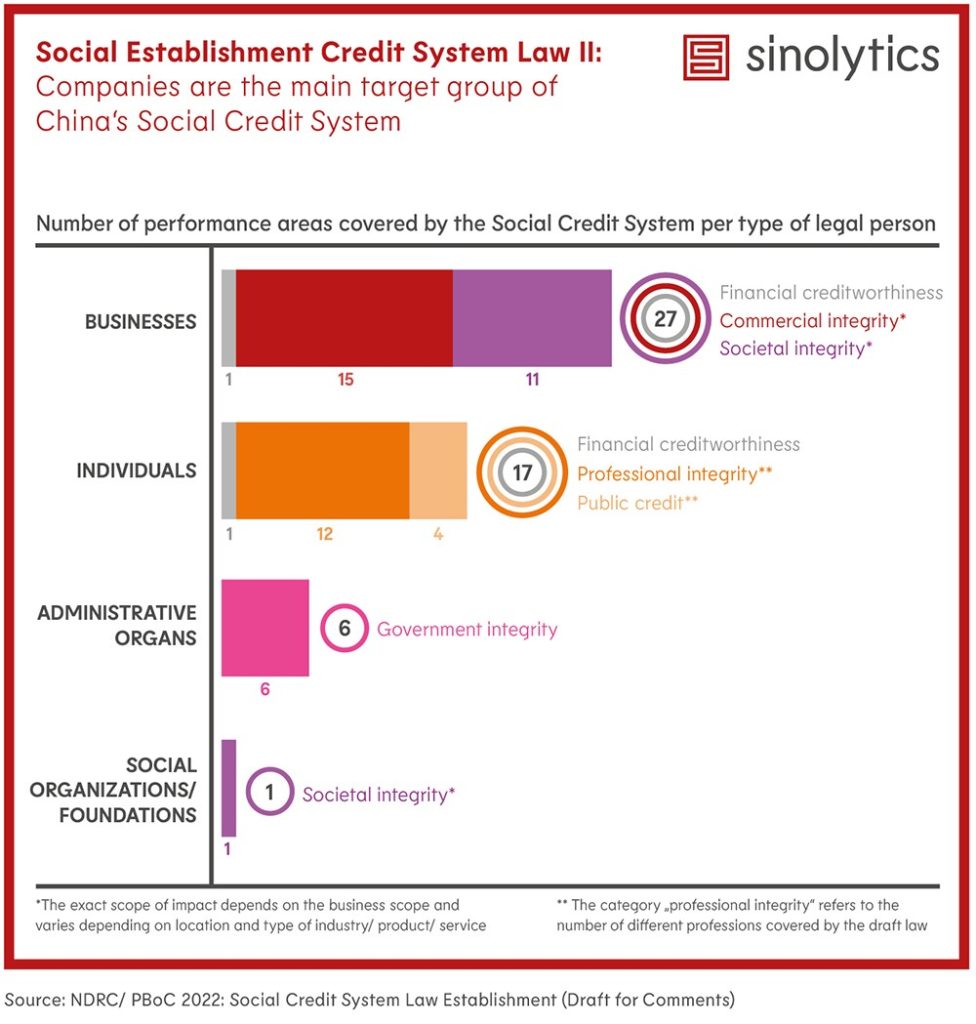

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Nach den Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen haben die Gesundheitsbehörden des Landes am Dienstag angekündigt, die Impfkampagne für ältere Menschen schneller vorantreiben zu wollen. Auf die Proteste nahm die Behörde dabei nicht direkt Bezug. Sie erklärte jedoch, “Unannehmlichkeiten” und die “falsche Praxis” zusätzlicher Maßnahmen verringern zu wollen.

Cheng Youquan von der Nationalen Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention betonte bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dass es eine “bessere Einteilung in Hoch- und Niedrigrisikogebiete” geben müsse. Solche Bereiche dürften nicht “willkürlich ausgeweitet werden”, so der Beamte. Von einer generellen Abkehr der Zero-Covid-Politik ist bislang aber nicht die Rede. Am Montag wurden in China mehr als 40.000 neue Fälle gemeldet, darunter 36.500 ohne Symptome.

Die Hauptstadt Peking hat ihre Covid-Maßnahmen indes bereits stellenweise gelockert. Laut der Nachrichtenagentur AP kündigte die Stadtverwaltung an, keine Wohnanlagen mehr einzuzäunen, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden. “Die Durchgänge müssen für medizinische Transporte, Flucht und Rettung frei bleiben”, sagte der für die Seuchenbekämpfung zuständige Beamte der Stadt, Wang Daguang, der staatlichen Nachrichtenagentur China News Service. Die zuletzt besonders betroffene Produktions- und Handelsmetropole Guangzhou kündigte an, einige Einwohner nicht länger zu Massentests zu verpflichten.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin bestätigten diese Woche, dass die Bundesregierung mit Peking über einen Einsatz der Biontech-Vakzine in Verbindung stehe. Bei dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking sei vereinbart worden, dass der Biontech-Impfstoff in China zumindest für die dort lebenden Ausländerinnen und Ausländer eingesetzt werden dürfe. fpe

China soll sich stärker in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingemischt haben als bisher in der westlichen Öffentlichkeit angenommen. Einem Bericht des britischen Wochenmagazins Spectator zufolge soll China durch geheime Gespräche mit der US-Regierung im Frühjahr die Lieferung von gut 30 Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 aus Polen an die Ukraine verhindert haben. Der Regierung in Peking sei dies wichtig gewesen, weil sich ihrer Ansicht nach die Nato durch den MiG-Deal operativ in den Krieg eingemischt habe und damit die Gefahr einer nuklearen Eskalation gestiegen wäre.

Teil des von Polen vorgeschlagenen Plans war es, die MiG-29 durch ukrainische Piloten von US-Stützpunkten auf Nato-Gebiet aus fliegen zu lassen. In dem Spectator-Bericht heißt es, nachdem Washington Zustimmung signalisiert habe, hätten nicht weiter konkretisierte europäische Regierungsvertreter gemeinsam mit China hinter den Kulissen auf die Biden-Regierung eingewirkt.

Pekings oberste Priorität sei es, einen Nuklearwaffen-Einsatz zu verhindern und zu einem Waffenstillstand in der Ukraine beizutragen. Die MiG-29 stammten ursprünglich aus der DDR, bevor sie nach der Wende von der Bundeswehr für etwa 15 Jahre übernommen und schließlich für einen Euro an Polen verkauft wurden. Als Ersatz habe Polen amerikanische F-16 beschaffen wollen.

China, das durch ein Freundschaftsabkommen mit Russland verbunden ist, machte mit seiner Initiative deutlich, dass es seit Kriegsbeginn sowohl mit Russland als auch mit der Nato spricht. So äußerten ranghohe chinesische Vertreter einerseits, Putin nachhaltig dabei zu unterstützen, “das russische Volk zu vereinen und zu führen”, andererseits aber liefert Peking keine Waffen und zwingt Moskau damit, Drohnen und Raketen im Iran zu kaufen. Auch hat sich Staatschef Xi Jinping bei Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Biden gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen und damit indirekt gegen Putins Atomdrohungen positioniert (China.Table berichtete). ms

Großbritannien hat den chinesischen Staatskonzern CGN effektiv vom geplanten Neubau eines Atomkraftwerks in Sizewell im ostenglischen Suffolk verdrängt. Die Regierung werde gemeinsam mit dem französischen Stromkonzern Electricité de France (EDF) rund 700 Millionen Pfund (rund 810 Millionen Euro) in das Projekt investieren, berichtete Bloomberg am Dienstag. Das entspreche 50 Prozent der Entwicklungskosten. Entscheidend ist, dass diese Finanzierung den Erwerb der Anteile des bisherigen Partners China General Nuclear Power Corp (CGN) umfasst.

Bislang hielt CGN 20 Prozent an dem geplanten Atomprojekt Sizewell C. Doch bereits im Sommer 2021 wurde bekannt, dass London das Atomkraftwerk lieber ohne China bauen will (China.Table berichtete). Im Juni 2022 erwarb die Regierung in London dazu bereits eine Option auf die 20-prozentige Beteiligung am Kernkraftwerk Sizewell C erworben.

Die Beziehungen zwischen London und Peking haben sich zuletzt deutlich verschlechtert. Am Montag erklärte der neue Premierminister Rishi Sunak die “goldene Ära” der Beziehungen zu China für beendet. Er warf Peking vor, in einen “immer größeren Autoritarismus” abzugleiten und betonte, die systemische Herausforderung Großbritanniens durch China verschärfe sich zunehmend.

Der Einstieg von CGN in dem Sizewell-Projekt basiert auf einem Vertrag von 2015 der Regierung in London mit dem Atomkonzern. Darin sagte CGN zu, Sizewell und einen weiteren Reaktor im Atomkraftwerk Hinkley Point zu finanzieren. Auch umfasst der Vertrag einen chinesischen Reaktor für das Atomkraftwerk Bradwell (China.Table berichtete). Den für Bradwell vorgesehenen chinesischen Reaktor “Hualong One” in britischen Atomanlagen genehmigte im Februar das “Office for Nuclear Regulation and the Environment Agency”. Der Reaktor genüge den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz, hieß es. (China.Table berichtete). CGN treibt das Projekt für den Meiler Bradwell B gemeinsam mit EDF voran. ck

Das britische Außenministerium hat im diplomatischen Streit um die Festnahme des BBC-Journalisten Ed Lawrence in Shanghai den Botschafter Chinas in London, Zheng Zeguang, einbestellt. Die BBC wirft Shanghaier Polizisten vor, ihren Kameramann, der die Proteste gegen die Null-Covid-Politik filmen wollte, auch geschlagen und getreten zu haben. “Wir haben deutlich gemacht, dass dieses Verhalten der chinesischen Behörden völlig inakzeptabel ist”, zitierten britische Medien eine ungenannte Quelle aus dem Außenministerium

Außenminister James Cleverly hatte den Vorfall am Montag als “zutiefst verstörend” bezeichnet. Das chinesische Außenministerium hat Berichten zufolge der BBC widersprochen und betont, Ed Lawrence habe sich nicht als Journalist ausgewiesen. Kabinettsministerin Michelle Donelan kritisierte wiederum Aussagen des chinesischen Außenministeriums, die BBC habe sich wegen des Vorfalls in Shanghai böswillig als Opfer inszeniert. ck

Das chinesische Unternehmen Botree Cycling plant den Bau einer Recyclinganlage für E-Auto-Batterien im brandenburgischen Guben. Mitte November sei eine Absichtserklärung für den Kauf des Grundstücks unterschrieben worden, teilte die Stadt in der Lausitz am vergangenen Dienstag mit. Planmäßig soll die Anlage 2025 im Industriegebiet Süd in Betrieb gehen. Dann sollen hier rund 100 Mitarbeitende tätig sein. Neben der Fabrik soll ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für Fachkräfte entstehen. Insgesamt will das erst 2019 gegründete Unternehmen aus Peking in seinen ersten Standort in Europa bis zu 100 Millionen Euro investieren.

Botree Cycling hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten intensiv nach einem Standort gesucht. Dabei haben die Chinesen Hilfe von der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Germany Trade and Invest, erhalten. Eine Expansion in der Region schließt das Unternehmen mit Hauptsitz im Pekinger Haidian-Distrikt nicht aus. Auch andere Firmen aus der Batteriebranche investieren in Guben. So will dort das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium bis 2025 eine Produktionsanlage für Lithiumhydroxid zu errichten.

Ein anderes chinesisches Unternehmen, Svolt Energy Technology, hatte dagegen im September den Bau einer geplanten Batterie-Fabrik im Saarland verschoben. Statt Ende 2023 soll die Produktion in der Nähe von Überherrn nun doch erst 2027 anlaufen. Grund sei eine “Komplexität der Themenfelder wie Brandschutz, Verkehrsplanung oder Lärmschutz und der damit verbundenen und notwendigen internen und externen Abstimmungen”, hieß es. Dafür plant das Unternehmen aus der Provinz Jiangsu im brandenburgischen Lauchhammer, 60 km nördlich von Dresden, eine weitere Batteriezellfabrik. Diese soll den europäischen Markt mit Lithium-Ionen-Batterien und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeicher versorgen. Weltweit beschäftigt Svolt nach eigenen Angaben rund 12.000 Menschen, davon 3.000 in der Forschung und Entwicklung. fpe

Für das Studienfach Sinologie entschied sich Frank Kraushaar “völlig ahnungslos”, wie er heute sagt. “Ich wollte meine literarischen Interessen leben, interessierte mich aber nicht für klassische europäische Literaturtheorien und Lehrmeinungen.” Er blätterte durch einen Studienratgeber und stieß auf die Sinologie. “Es gab ein gefühltes Bedürfnis, Literatur neu zu denken”, erinnert sich Kraushaar. Er schrieb sich ein und stellte bald fest, dass besonders die ältere Literatur Chinas sich wunderbar für sein Vorhaben eignete. “Von Schrift und Sprache ganz zu schweigen, ist schon die Geschichte literarischer Gattungen vollkommen verschieden von der antik-griechisch-judäisch-christlich-europäischen.”

Kraushaar fand in der Sinologie zwar das, was er gesucht hatte – doch für viele Jahre fehlte ihm der Bezug zu China. Die Aufenthalte im Land blieben kurz und hinterließen einen bitteren Beigeschmack: “Für mich hatte die damals allgemeine Wahrnehmung der ‘rasanten Entwicklung’ Chinas etwas Selbstbetrügerisches”, sagt Kraushaar in Erinnerung an einen Aufenthalt in Hangzhou und Shanghai Ende der Neunzigerjahre. “Selbst bei kürzeren Besuchen wurde ja nur allzu deutlich, dass mit dem strotzenden Reichtum neue, so bislang in China nicht gekannte Armut wuchs – eine Verarmung an Hoffnung und an Vertrauen in Gegenwart und Zukunft.”

Zurück in Deutschland wandte sich Kraushaar immer wieder ab vom China der Gegenwart. Er vertiefte sich stattdessen in die klassische chinesische Literatur, die für viele Jahre sein Forschungsschwerpunkt blieb. “Aber meine Aufmerksamkeit für China hat sich erweitert und geändert mit der Zeit.” Kraushaar lebt seit 2004 in Lettland und begann damals, die Entwicklungen des modernen China und die des modernen Europas synchron zu betrachten.

“Tatsächlich ‘liest’ sich diese Geschichte sehr viel anders, wenn man sie nicht vom Standpunkt einer europäischen ‘Kultur-‘ und ‘Führungsnation’ betrachtet – sondern aus der Lage der Länder, die zwischen den Ansprüchen auf politische und kulturelle Vormacht ihre Freiheit und Existenz behaupten müssen.” So wie die baltischen Staaten.

Nach Lettland hatte Kraushaar eine Einladung der Universität Lettlands in Riga geführt, sich am Aufbau eines neuen Instituts für Asienstudien zu beteiligen. Später wurde er dessen Leiter. Es folgten verschiedene Professuren für chinesische Literatur in Riga und Tallinn. “In diesem Zeitraum versuchte ich, die Sinologie beziehungsweise Chinastudien im Baltikum institutionell besser zu verbinden, was in mancher Hinsicht gelang.” 2015 führte Kraushaar den Studiengang Interkulturelle Kommunikation Lettland-Ostasien an der Nationalen Kulturakademie in Riga ein.

Kraushaars eigene Forschung hat es währenddessen längst in die Gegenwart gezogen. “Man kann sich mit dem ‘alten China’ eigentlich nicht dauerhaft beschäftigen, ohne im Jetzt anzukommen.” Im vergangenen Jahr schloss er an einem Forschungskolleg in Trier eine Arbeit über chinesische Cyberlyrik ab. Aktuell forscht er zum Wandel des kulturellen Gedächtnisses von chinesischen Kunst- und Kulturschaffenden – und untersucht dafür unter anderem Texte des 21. Jahrhunderts. Svenja Napp

Justus Bäse hat im November die Rolle des Head of Risk bei Volkswagen Finance China übernommen. Der Risikomanager ist seit 2018 für VW tätig, unter anderem in Braunschweig und Lissabon. Sein neuer Tätigkeitsort ist Peking.

Das amerikanisch-chinesische E-Auto-Startup Faraday Future Intelligent Electric hat am Montag Xuefeng Chen zum Global Chief Executive Officer ernannt. Er soll nun unter anderem dafür sorgen, dass das Debütmodell FF 91 auf den Markt kommt. Chen war zuletzt CEO der China-Sparte des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Carsten Breitfeld an, der vom Vorstand abberufen wurde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

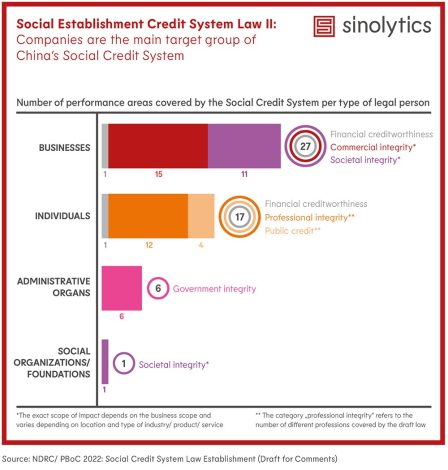

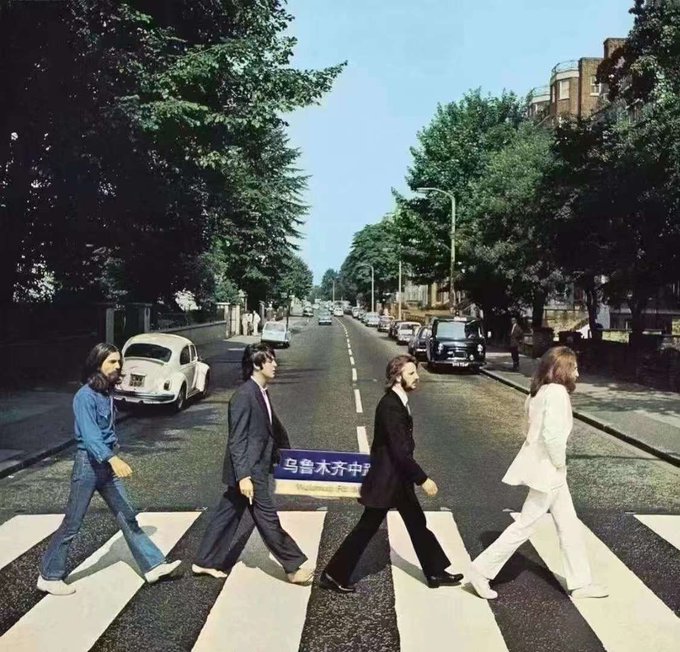

Die jüngsten Proteste haben Chinas Internetnutzer wieder zu zahlreichen Illustrationen und Memes inspiriert. In dieses “Abbey Road”-Albumcover der Beatles hat jemand das Straßenschild der Wulumuqi Road gephotoshoppt – ein ironischer Wink an die Männer mit Bauarbeiterhelmen, die besagtes Schild am Tag nach den ersten Demonstrationen in Shanghai abmontiert und im Gleichschritt abtransportiert hatten.

wie kann man in einem hochgradig zensierten Umfeld seinen Unmut kundtun? Welche Form des Protests kann man wählen in einer Welt, in der selbst Städtenamen aus dem Internet und historische Ereignisse aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden? Die Menschen, die derzeit in China auf die Straße gehen, haben eine so einfache wie geniale Waffe gefunden: Ein weißes Blatt Papier. “Das weiße Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können”, erklärte ein junger Demonstrant am Montag in Peking. Das Beste daran: Im Gegensatz zu Blumen oder gelben Regenschirmen hat fast jeder weißes Papier im Haus. Es zu verbieten, käme einem Kampf gegen Windmühlen gleich.

Peking versucht trotzdem alles, die Proteste – die nun passend “A4Revolution” genannt werden – im Keim zu ersticken. An den Straßen, an denen die Menschen in den vergangenen Tagen zusammenkamen, ist die Polizei nun stets präsent. Sie machen punktuelle Handykontrollen. Demonstranten bekommen Anrufe von den Behörden. Unis schicken Studierende vorzeitig in die Semesterferien. Die “A4”-Revolution ist jedoch noch nicht am Ende, wie Michael Radunski analysiert. Mit Kreativität und Ironie sind die Protestierenden den Zensoren noch immer einen Schritt voraus.

Inmitten der Proteste reist derweil EU-Ratschef Charles Michel nach China. Das Timing könnte für Schweißausbrüche sorgen: Viele EU-Parlamentarier fordern von ihm ein klares Zeichen in Richtung Peking. Europaparlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer schlägt gar vor, dass Michel Xi Jinping mit einem weißen Blatt Papier entgegentreten soll. Dass es dazu kommt, ist natürlich genauso unwahrscheinlich wie eine öffentliche Entschuldigung Xis für die außer Kontrolle geratenen Corona-Restriktionen in seinem Land.

Auch sonst dürfe man von dem Treffen keine klaren Ergebnisse erwarten, schreibt Amelie Richter. Für die EU wird der Besuch im besten Fall ein Beschnuppern nach einer langen Pause. Für Xi kann das Treffen allerdings zum Imagegewinn werden. Denn zeitgleich findet in Washington ein Treffen des EU-USA-Dialogs zu China und der Indo-Pazifik-Region statt. Von der einheimischen Presse könnte Michels Besuch daher als Beweis für Risse in der transatlantischen Freundschaft umgedeutet werden – nach dem Besuch von Scholz ein weiterer Punktgewinn für Chinas starken Mann.

Ob in Peking oder Shanghai, in Chengdu, Dali oder Wuhan; egal, ob der Rücktritt von Xi Jinping gefordert wird, Wahlen und Meinungsfreiheit oder schlicht das Ende der strikten Null-Covid-Politik – eines haben die Demonstrierenden der vergangenen Tage in China gemein: Sie halten ein leeres, weißes Blatt Papier in ihren Händen (China.Table berichtete).

“Das weiße Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können”, erklärte ein junger Demonstrant am Montag in Peking. “Wir wollen wieder ein normales Leben führen. Wir wollen Würde haben.”

Am Dienstag gelang es den chinesischen Behörden durch massive Polizeipräsenz ein Wiederaufflammen der Proteste zu verhindern. Die Lage auf den Straßen blieb weitgehend ruhig. Zudem schickten mehrere Universitäten ihre Studentinnen und Studenten nach Hause. Einige Universitäten organisierten sogar Busse, um die Studierenden zu den Bahnhöfen zu bringen. Auf diese Weise wolle man weitere Corona-Infektionen verhindern, heißt es offiziell. Doch allen ist klar, was in Wirklichkeit mit diesem Schritt erreicht werden soll: das Ende der Proteste.

Doch das leere weiße Blatt Papier sorgte auch am Dienstag weiter für Aufregung – wenn schon nicht auf den Straßen, dann eben virtuell in den digitalen Medien. In ihren WeChat-Timelines oder auf Weibo veröffentlichten User leere, weiße Quadrate. Die Mutigeren unter ihnen posteten gar Fotos von sich mit leeren Blättern in der Hand. Unter manchen Bildern war zu lesen: “Schweigen spricht lauter. Die es verstehen, wissen es.” Der bekannte Dissident Badiucao entwarf eigens Bilder, um den Protest zu unterstützen und die Kraft des so harmlos daherkommenden Symbols zu verdeutlichen.

Besondere Aufmerksamkeit zog zudem ein Video aus Wuzhen auf sich: Es zeigt eine junge Frau, die durch die Gassen der Altstadt spaziert – ihre Hände sind in Ketten gelegt, ihr Mund mit Klebeband verschlossen und in den Händen trägt auch sie ein leeres, weißes Blatt Papier.

Doch wie auf den Straßen in Chinas Städten geht auch in der digitalen Welt der chinesische Staat mit gnadenloser Konsequenz gegen das Symbol des Widerstands vor: Bilder und Videos wie aus Wuzhen werden gelöscht. Im üblichen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nutzern und Zensoren entstehen immer neue einfallsreiche Hashtags wie “WhitePaperExercise” oder “A4Revolution” in Anlehnung an die Größe jener umstürzlerischen Waffe. Immer wieder gelingt es, den Zensoren ein Schnippchen zu schlagen und den Unmut der Menschen digital zu verbreiten.

Doch es ist ein ungleicher Kampf – und innerhalb kürzester Zeit wird alles, was auch nur entfernt in Zusammenhang mit dem blanken Zellstoff steht, wieder blockiert (China.Table berichtete). Ein leeres weißes Papier – die Menschen zeigen damit, dass ihnen jegliche Unmutsäußerung untersagt wird und sie dennoch die Machthaber in Angst und Schrecken versetzen können.

Auf die Spitze treibt es dann die vermeintliche Ankündigung eines der größten Schreibwarenunternehmen Chinas: Darin heißt es, man werde ab sofort den Verkauf von A4-Papier einstellen, um “die nationale Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten”. Kurze Zeit später sieht sich das Unternehmen zu einer offiziellen Erklärung genötigt, wonach die Nachricht erfunden sei und der Verkauf natürlich wie gewohnt weitergehen werde.

Dass ausgerechnet ein leeres, weißes Papier zum Symbol der aktuellen Proteste werden konnte, hat mehrere Gründe. Weiß ist in China die Farbe der Trauer. Auslöser der Proteste war der Brand eines Wohnhauses in Urumqi, der Hauptstadt des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Mit Weiß trauert man um die Verstorbenen.

Doch schnell äußerten Beobachter und Betroffene den Verdacht, dass eine mögliche Rettung durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert worden war. Und so richteten sich die Wut, Trauer und Unzufriedenheit der Menschen zunehmend gegen die strikte Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung.

Nur: Wie protestiert man in einem Land, in dem protestieren im Grunde verboten ist? In einem Land, in dem Hashtags und Suchbegriffe innerhalb weniger Stunden geblockt werden. In einem Land, in dem selbst pummelige Comicfiguren zensiert werden, weil manch einer eine Ähnlichkeit zwischen Winnie Puh und dem Mann an der Spitze des Staates erkannt haben mag. In einem Land, in dem der Staat sogar die Geschehnisse jenes Sommers vor 33 Jahren komplett ausradiert – aus Büchern, aus dem Unterricht, aus dem Gedächtnis der Menschen. Die Antwort: Der Protest muss schwer fassbar sein, kreativ, ironisch. Wie ein leeres, weißes Blatt Papier.

In Hongkong hatten Aktivisten vor zwei Jahren die gleiche Idee: Auch sie hielten damals leere weiße Blätter in den Himmel, um so Slogans oder Stichworte zu vermeiden, die nach dem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz der Stadt verboten sind.

Angesprochen auf dieses Symbol erzählten einige Demonstranten am Wochenende in Peking einen alten sowjetischen Witz: Einst habe ein Mann auf dem Roten Platz in Moskau eifrig Flugblätter verteilt, der russischen Polizei war dies jedoch ein Dorn im Auge. Auf einem nahegelegenen Bahnhof stellten sie den Mann und wollten ihn anhand der verbliebenen Flugblätter der Anstachelung zum Aufruf überführen. Allerdings mussten die Beamten zu ihrer Verwunderung feststellen, dass sämtliche Blätter weiß waren. Der Mann erwiderte lapidar: “Jeder kennt das Problem. Warum sich also die Mühe machen, es aufzuschreiben?“

Einer von vielen Demonstranten brachte es am Wochenende bei den Protesten wie folgt auf den Punkt: “Werden Sie mich verhaften, weil ich ein Schild mit ‘Nichts’ in der Hand habe?” Mögen in China Begriffe wie Tian’anmen, 1989 oder Liu Xiaobo auch auf dem Index stehen – ein weißes Blatt reicht nicht aus, um verhaftet zu werden. Zumindest bislang.

Die Reise von EU-Ratschef Charles Michel nach China fällt in eine heikle politische Phase. Denn der EU-Ratspräsident ist der erste westliche Vertreter, der Staatschef Xi Jinping seit Beginn der massiven Proteste gegen die Null-Covid-Politik treffen wird. Außerdem ist das Meeting zwischen Xi und Michel das erste Aufeinandertreffen auf dieser ranghohen Ebene seit 2018.

Vor allem EU-Parlamentarier fordern ein klares Zeichen Michels an Peking. Dass der Belgier die Proteste in der Volksrepublik direkt ansprechen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Auch andere große Fortschritte werden nicht erwartet. Ob es beispielsweise eine gemeinsame Erklärung oder Pressekonferenz – und nicht nur getrennte Statements – nach dem Treffen geben wird, ist noch offen. Was aber bereits klar ist: Für Xi ist Michel am Donnerstag ein gefundener Fototermin. Denn am selben Tag findet in Washington ein Treffen des EU-USA-Dialogs zu China und der Indo-Pazifik-Region statt.

Der Zeitpunkt des Besuchs am 1. Dezember sei durchaus problematisch, erklärt Merics-Analyst Grzegorz Stec im Gespräch mit China.Table. Dass Michel genau am Tag des Dialogs zwischen EU- und US-Vertretern in Peking mit Xi zusammentrifft, könnte den Eindruck von Rissen in der transatlantischen Koordinierung wecken. Das sei ein Gewinn für Peking, sagt Stec. Die Delegation in Washington wird vom Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS), Stefano Sannino, geleitet – also weniger hochrangig, dafür aber effektiver auf der Arbeitsebene.

Sannino ist innerhalb des EEAS primär für geopolitische Themen zuständig. Auf der Agenda steht EU-Kreisen zufolge erneut Chinas Rolle im russischen Krieg in der Ukraine. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Proteste in der Volksrepublik ebenfalls Gesprächsstoff sein werden.

EU-China-Beobachter Stec erwartet indes von Michels Reise keine größeren Ergebnisse oder Veränderungen für die Beziehungen zwischen Brüssel und Peking. Der EU-Ratschef wolle in Peking mögliche Kooperationsmöglichkeiten mit der Volksrepublik bei Schlüsselfragen ausloten, hieß es von EU-Seite vor Michels Abreise aus Brüssel am Dienstag.

Der EU-Ratschef, der die 27 EU-Mitgliedsstaaten repräsentiert, trifft sich mit Präsident Xi, Ministerpräsident Li Keqiang und dem Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses, Li Zhanshu. Die Visite solle als erster Dialog betrachtet werden, so ein EU-Beamter. “Was unserer Meinung nach notwendig ist, ist ein neuer Impuls für die Beziehung – auch um zu überprüfen, was sich geändert hat und was die neuen Parameter sind”.

Die Liste der Gesprächspunkte ist lang: Michel und seine Gesprächspartner sollen über geopolitische Entwicklungen, sowie die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sprechen. Auch “andere globale Herausforderungen” wie Klimawandel, Gesundheit sowie steigende Nahrungsmittel- und Energiepreise sollen diskutiert werden, wie vorab mitgeteilt wurde. Ein richtiger Fokus auf ein Thema oder zumindest Themenbereich fehlt. Die Agenda ist mehr ein Rundumschlag, ein erstes persönliches Beschnuppern nach einer langen Pause.

Konkrete Gespräche zu vielen Punkten sind ohnehin schwer. Denn Michel reist ohne EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Kommission als oberste EU-Behörde ist allerdings federführend bei der Implementierung von Gesetzgebungen wie beispielsweise den meisten Handelsinstrumenten. Bei EU-Gipfeln wird Brüssel immer von beiden vertreten. Dass Michels Besuch nun nicht mit anderen europäischen Institutionen koordiniert zu sein scheint, ist in der Außenwirkung ein Nachteil.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten bei ihrem Gipfel im Oktober Michel ein klares Mandat für den Ansatz gegenüber China erteilt (China.Table berichtete), hieß es von offizieller Seite – bei dem EU-Gipfel wurde der bekannte Dreiklang aus Partner-Wettbewerber-Systemrivale bestätigt und vor zu hoher Abhängigkeit gewarnt. Dass die verschiedenen EU-Hauptstädte durchaus sehr unterschiedliche Ansichten zum Umgang mit der Volksrepublik haben, ist kein Geheimnis.

Der EU-Ratspräsident soll auch “Fragen zu Menschenrechten und unseren Werten” ansprechen, hieß in einem Briefing für Journalisten Ende vergangener Woche – also vor den Wochenend-Protesten in der Volksrepublik. Als Themen wurden damals die “jüngsten Entwicklungen in Hongkong und Xinjiang” genannt. Ob und in welcher Form die Protestwelle in China bei dem Treffen angesprochen werden könnte, ist unklar. Bisher teilte der EEAS mit, die Vorgänge in der Volksrepublik zu verfolgen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Dienstag in Brüssel erstmals direkt die Proteste an. “In diesen Tagen sehen wir die wachsenden Kosten von [Chinas] Null-Covid-Politik und die wachsende Sorgen der chinesischen Bürger über Lockdowns.” In China passiere “etwas sehr Wichtiges”, betonte Borrell.

Abgeordnete des EU-Parlaments forderten nun ein klares Zeichen von Michel. “Statt eines Handschlags sollte Ratspräsident Michel unübersehbar ein weißes Blatt in den Händen halten”, forderte Europaparlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP). Europa müsse unmissverständlich auf der Seite derer stehen, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit forderten, sagte Beer zu China.Table. “Europa muss diesen Menschen politischen Rückenwind geben und darf hier nicht stummer Zaungast sein.” Auch Reinhard Bütikofer, Grünen-Europapolitiker, und der CDU-Abgeordnete Michael Gahler forderten ein Zeichen.

In der Praxis könnte das aber schwer werden, findet Merics-Analyst Stec: Einerseits müsse Michel das Thema Proteste neben den anderen Bedenken der EU ansprechen, um zu zeigen, dass Brüssel die Menschenrechte und die systemische Rivalität ernst meint. Andererseits, so Stec, wolle der EU-Ratschef nicht, dass diese Botschaft seinen Besuch dominiert. Es ist eine diplomatische Gratwanderung.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Nach den Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen haben die Gesundheitsbehörden des Landes am Dienstag angekündigt, die Impfkampagne für ältere Menschen schneller vorantreiben zu wollen. Auf die Proteste nahm die Behörde dabei nicht direkt Bezug. Sie erklärte jedoch, “Unannehmlichkeiten” und die “falsche Praxis” zusätzlicher Maßnahmen verringern zu wollen.

Cheng Youquan von der Nationalen Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention betonte bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dass es eine “bessere Einteilung in Hoch- und Niedrigrisikogebiete” geben müsse. Solche Bereiche dürften nicht “willkürlich ausgeweitet werden”, so der Beamte. Von einer generellen Abkehr der Zero-Covid-Politik ist bislang aber nicht die Rede. Am Montag wurden in China mehr als 40.000 neue Fälle gemeldet, darunter 36.500 ohne Symptome.

Die Hauptstadt Peking hat ihre Covid-Maßnahmen indes bereits stellenweise gelockert. Laut der Nachrichtenagentur AP kündigte die Stadtverwaltung an, keine Wohnanlagen mehr einzuzäunen, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden. “Die Durchgänge müssen für medizinische Transporte, Flucht und Rettung frei bleiben”, sagte der für die Seuchenbekämpfung zuständige Beamte der Stadt, Wang Daguang, der staatlichen Nachrichtenagentur China News Service. Die zuletzt besonders betroffene Produktions- und Handelsmetropole Guangzhou kündigte an, einige Einwohner nicht länger zu Massentests zu verpflichten.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin bestätigten diese Woche, dass die Bundesregierung mit Peking über einen Einsatz der Biontech-Vakzine in Verbindung stehe. Bei dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking sei vereinbart worden, dass der Biontech-Impfstoff in China zumindest für die dort lebenden Ausländerinnen und Ausländer eingesetzt werden dürfe. fpe

China soll sich stärker in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingemischt haben als bisher in der westlichen Öffentlichkeit angenommen. Einem Bericht des britischen Wochenmagazins Spectator zufolge soll China durch geheime Gespräche mit der US-Regierung im Frühjahr die Lieferung von gut 30 Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 aus Polen an die Ukraine verhindert haben. Der Regierung in Peking sei dies wichtig gewesen, weil sich ihrer Ansicht nach die Nato durch den MiG-Deal operativ in den Krieg eingemischt habe und damit die Gefahr einer nuklearen Eskalation gestiegen wäre.

Teil des von Polen vorgeschlagenen Plans war es, die MiG-29 durch ukrainische Piloten von US-Stützpunkten auf Nato-Gebiet aus fliegen zu lassen. In dem Spectator-Bericht heißt es, nachdem Washington Zustimmung signalisiert habe, hätten nicht weiter konkretisierte europäische Regierungsvertreter gemeinsam mit China hinter den Kulissen auf die Biden-Regierung eingewirkt.

Pekings oberste Priorität sei es, einen Nuklearwaffen-Einsatz zu verhindern und zu einem Waffenstillstand in der Ukraine beizutragen. Die MiG-29 stammten ursprünglich aus der DDR, bevor sie nach der Wende von der Bundeswehr für etwa 15 Jahre übernommen und schließlich für einen Euro an Polen verkauft wurden. Als Ersatz habe Polen amerikanische F-16 beschaffen wollen.

China, das durch ein Freundschaftsabkommen mit Russland verbunden ist, machte mit seiner Initiative deutlich, dass es seit Kriegsbeginn sowohl mit Russland als auch mit der Nato spricht. So äußerten ranghohe chinesische Vertreter einerseits, Putin nachhaltig dabei zu unterstützen, “das russische Volk zu vereinen und zu führen”, andererseits aber liefert Peking keine Waffen und zwingt Moskau damit, Drohnen und Raketen im Iran zu kaufen. Auch hat sich Staatschef Xi Jinping bei Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Biden gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen und damit indirekt gegen Putins Atomdrohungen positioniert (China.Table berichtete). ms

Großbritannien hat den chinesischen Staatskonzern CGN effektiv vom geplanten Neubau eines Atomkraftwerks in Sizewell im ostenglischen Suffolk verdrängt. Die Regierung werde gemeinsam mit dem französischen Stromkonzern Electricité de France (EDF) rund 700 Millionen Pfund (rund 810 Millionen Euro) in das Projekt investieren, berichtete Bloomberg am Dienstag. Das entspreche 50 Prozent der Entwicklungskosten. Entscheidend ist, dass diese Finanzierung den Erwerb der Anteile des bisherigen Partners China General Nuclear Power Corp (CGN) umfasst.

Bislang hielt CGN 20 Prozent an dem geplanten Atomprojekt Sizewell C. Doch bereits im Sommer 2021 wurde bekannt, dass London das Atomkraftwerk lieber ohne China bauen will (China.Table berichtete). Im Juni 2022 erwarb die Regierung in London dazu bereits eine Option auf die 20-prozentige Beteiligung am Kernkraftwerk Sizewell C erworben.

Die Beziehungen zwischen London und Peking haben sich zuletzt deutlich verschlechtert. Am Montag erklärte der neue Premierminister Rishi Sunak die “goldene Ära” der Beziehungen zu China für beendet. Er warf Peking vor, in einen “immer größeren Autoritarismus” abzugleiten und betonte, die systemische Herausforderung Großbritanniens durch China verschärfe sich zunehmend.

Der Einstieg von CGN in dem Sizewell-Projekt basiert auf einem Vertrag von 2015 der Regierung in London mit dem Atomkonzern. Darin sagte CGN zu, Sizewell und einen weiteren Reaktor im Atomkraftwerk Hinkley Point zu finanzieren. Auch umfasst der Vertrag einen chinesischen Reaktor für das Atomkraftwerk Bradwell (China.Table berichtete). Den für Bradwell vorgesehenen chinesischen Reaktor “Hualong One” in britischen Atomanlagen genehmigte im Februar das “Office for Nuclear Regulation and the Environment Agency”. Der Reaktor genüge den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz, hieß es. (China.Table berichtete). CGN treibt das Projekt für den Meiler Bradwell B gemeinsam mit EDF voran. ck

Das britische Außenministerium hat im diplomatischen Streit um die Festnahme des BBC-Journalisten Ed Lawrence in Shanghai den Botschafter Chinas in London, Zheng Zeguang, einbestellt. Die BBC wirft Shanghaier Polizisten vor, ihren Kameramann, der die Proteste gegen die Null-Covid-Politik filmen wollte, auch geschlagen und getreten zu haben. “Wir haben deutlich gemacht, dass dieses Verhalten der chinesischen Behörden völlig inakzeptabel ist”, zitierten britische Medien eine ungenannte Quelle aus dem Außenministerium

Außenminister James Cleverly hatte den Vorfall am Montag als “zutiefst verstörend” bezeichnet. Das chinesische Außenministerium hat Berichten zufolge der BBC widersprochen und betont, Ed Lawrence habe sich nicht als Journalist ausgewiesen. Kabinettsministerin Michelle Donelan kritisierte wiederum Aussagen des chinesischen Außenministeriums, die BBC habe sich wegen des Vorfalls in Shanghai böswillig als Opfer inszeniert. ck

Das chinesische Unternehmen Botree Cycling plant den Bau einer Recyclinganlage für E-Auto-Batterien im brandenburgischen Guben. Mitte November sei eine Absichtserklärung für den Kauf des Grundstücks unterschrieben worden, teilte die Stadt in der Lausitz am vergangenen Dienstag mit. Planmäßig soll die Anlage 2025 im Industriegebiet Süd in Betrieb gehen. Dann sollen hier rund 100 Mitarbeitende tätig sein. Neben der Fabrik soll ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für Fachkräfte entstehen. Insgesamt will das erst 2019 gegründete Unternehmen aus Peking in seinen ersten Standort in Europa bis zu 100 Millionen Euro investieren.

Botree Cycling hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten intensiv nach einem Standort gesucht. Dabei haben die Chinesen Hilfe von der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Germany Trade and Invest, erhalten. Eine Expansion in der Region schließt das Unternehmen mit Hauptsitz im Pekinger Haidian-Distrikt nicht aus. Auch andere Firmen aus der Batteriebranche investieren in Guben. So will dort das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium bis 2025 eine Produktionsanlage für Lithiumhydroxid zu errichten.

Ein anderes chinesisches Unternehmen, Svolt Energy Technology, hatte dagegen im September den Bau einer geplanten Batterie-Fabrik im Saarland verschoben. Statt Ende 2023 soll die Produktion in der Nähe von Überherrn nun doch erst 2027 anlaufen. Grund sei eine “Komplexität der Themenfelder wie Brandschutz, Verkehrsplanung oder Lärmschutz und der damit verbundenen und notwendigen internen und externen Abstimmungen”, hieß es. Dafür plant das Unternehmen aus der Provinz Jiangsu im brandenburgischen Lauchhammer, 60 km nördlich von Dresden, eine weitere Batteriezellfabrik. Diese soll den europäischen Markt mit Lithium-Ionen-Batterien und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeicher versorgen. Weltweit beschäftigt Svolt nach eigenen Angaben rund 12.000 Menschen, davon 3.000 in der Forschung und Entwicklung. fpe

Für das Studienfach Sinologie entschied sich Frank Kraushaar “völlig ahnungslos”, wie er heute sagt. “Ich wollte meine literarischen Interessen leben, interessierte mich aber nicht für klassische europäische Literaturtheorien und Lehrmeinungen.” Er blätterte durch einen Studienratgeber und stieß auf die Sinologie. “Es gab ein gefühltes Bedürfnis, Literatur neu zu denken”, erinnert sich Kraushaar. Er schrieb sich ein und stellte bald fest, dass besonders die ältere Literatur Chinas sich wunderbar für sein Vorhaben eignete. “Von Schrift und Sprache ganz zu schweigen, ist schon die Geschichte literarischer Gattungen vollkommen verschieden von der antik-griechisch-judäisch-christlich-europäischen.”

Kraushaar fand in der Sinologie zwar das, was er gesucht hatte – doch für viele Jahre fehlte ihm der Bezug zu China. Die Aufenthalte im Land blieben kurz und hinterließen einen bitteren Beigeschmack: “Für mich hatte die damals allgemeine Wahrnehmung der ‘rasanten Entwicklung’ Chinas etwas Selbstbetrügerisches”, sagt Kraushaar in Erinnerung an einen Aufenthalt in Hangzhou und Shanghai Ende der Neunzigerjahre. “Selbst bei kürzeren Besuchen wurde ja nur allzu deutlich, dass mit dem strotzenden Reichtum neue, so bislang in China nicht gekannte Armut wuchs – eine Verarmung an Hoffnung und an Vertrauen in Gegenwart und Zukunft.”

Zurück in Deutschland wandte sich Kraushaar immer wieder ab vom China der Gegenwart. Er vertiefte sich stattdessen in die klassische chinesische Literatur, die für viele Jahre sein Forschungsschwerpunkt blieb. “Aber meine Aufmerksamkeit für China hat sich erweitert und geändert mit der Zeit.” Kraushaar lebt seit 2004 in Lettland und begann damals, die Entwicklungen des modernen China und die des modernen Europas synchron zu betrachten.

“Tatsächlich ‘liest’ sich diese Geschichte sehr viel anders, wenn man sie nicht vom Standpunkt einer europäischen ‘Kultur-‘ und ‘Führungsnation’ betrachtet – sondern aus der Lage der Länder, die zwischen den Ansprüchen auf politische und kulturelle Vormacht ihre Freiheit und Existenz behaupten müssen.” So wie die baltischen Staaten.

Nach Lettland hatte Kraushaar eine Einladung der Universität Lettlands in Riga geführt, sich am Aufbau eines neuen Instituts für Asienstudien zu beteiligen. Später wurde er dessen Leiter. Es folgten verschiedene Professuren für chinesische Literatur in Riga und Tallinn. “In diesem Zeitraum versuchte ich, die Sinologie beziehungsweise Chinastudien im Baltikum institutionell besser zu verbinden, was in mancher Hinsicht gelang.” 2015 führte Kraushaar den Studiengang Interkulturelle Kommunikation Lettland-Ostasien an der Nationalen Kulturakademie in Riga ein.

Kraushaars eigene Forschung hat es währenddessen längst in die Gegenwart gezogen. “Man kann sich mit dem ‘alten China’ eigentlich nicht dauerhaft beschäftigen, ohne im Jetzt anzukommen.” Im vergangenen Jahr schloss er an einem Forschungskolleg in Trier eine Arbeit über chinesische Cyberlyrik ab. Aktuell forscht er zum Wandel des kulturellen Gedächtnisses von chinesischen Kunst- und Kulturschaffenden – und untersucht dafür unter anderem Texte des 21. Jahrhunderts. Svenja Napp

Justus Bäse hat im November die Rolle des Head of Risk bei Volkswagen Finance China übernommen. Der Risikomanager ist seit 2018 für VW tätig, unter anderem in Braunschweig und Lissabon. Sein neuer Tätigkeitsort ist Peking.

Das amerikanisch-chinesische E-Auto-Startup Faraday Future Intelligent Electric hat am Montag Xuefeng Chen zum Global Chief Executive Officer ernannt. Er soll nun unter anderem dafür sorgen, dass das Debütmodell FF 91 auf den Markt kommt. Chen war zuletzt CEO der China-Sparte des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Carsten Breitfeld an, der vom Vorstand abberufen wurde.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die jüngsten Proteste haben Chinas Internetnutzer wieder zu zahlreichen Illustrationen und Memes inspiriert. In dieses “Abbey Road”-Albumcover der Beatles hat jemand das Straßenschild der Wulumuqi Road gephotoshoppt – ein ironischer Wink an die Männer mit Bauarbeiterhelmen, die besagtes Schild am Tag nach den ersten Demonstrationen in Shanghai abmontiert und im Gleichschritt abtransportiert hatten.