die Corona-Pandemie hat auch in China bei vielen Menschen mentale Probleme, Verunsicherung und Sinnkrisen ausgelöst. Außerdem leiden viele Chinesen unter Stress und langen Arbeitszeiten. Daher gibt es einen wahren Run auf Meditation, Ruhe und Achtsamkeit. Und China wäre nicht China, wenn es dafür nicht auch eine Vielzahl neuer Mindfulness-Apps gäbe, die bereits heftig miteinander konkurrieren. Fabian Peltsch hat sich den chinesischen Meditations-Trend einmal genauer angesehen.

Raus aus den verstopften Straßen der Großstadt heißt es auch für die Entwickler elektrischer Flugtaxis: An dem Traum, dem Verkehrschaos am Boden in die Lüfte zu entkommen, arbeiten einige Start-ups in Ost und West. Eines der vielversprechendsten Unternehmen für Flugautos ist HT Aero, eine Tochter des Elektroautobauers Xiaopeng Motors. Frank Sieren berichtet über die neuesten Entwicklungen in diesem High-Tech-Segment und das neue futuristische HT Aero-Flugauto-Modell, das sich nicht nur aufgrund seiner vier Räder auch auf der Straße gut macht.

Forschung und Entwicklung stehen im innovationsverrückten China hoch im Kurs. Seit vielen Jahren fördert die Regierung diese Entwicklung durch Subventionen. Diese haben allerdings nicht immer den erwünschten Effekt. Bettina Peters und Philipp Böing vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erläutern im heutigen Standpunkt Probleme, Entwicklungen und Reformen in der chinesischen Innovationsförderung.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

“Warum klaut der Westen unsere traditionelle chinesische Kultur und verkauft sie an uns zurück?”, echauffierte sich Zeng Xianglong, ein Psychologie-Professor der Beijing Normal University Mitte des Jahres in einem Interview. Sein wütender Kommentar galt der Achtsamkeit, englisch “Mindfulness”, einer auf den gegenwärtigen Moment ausgerichteten Meditationspraxis. Diese erlebt auch in China einen Boom. In wohlhabenden Metropolen wie Shanghai oder Shenzhen sind Mindfulness-Studios in den vergangenen drei Jahren aus dem Boden geschossen. Hunderte Achtsamkeits-Apps locken mit geführten Meditationen, Videos oder Musikstücken, die entspannen, Angstzustände lindern oder beim Einschlafen helfen sollen. Sogar große chinesische Konzerne wie Huawei oder Didi Chuxing bieten ihren Mitarbeitern mittlerweile Atemübungen zur Stressreduktion an. Das Kalkül des aus dem Silicon-Valley übernommenen Trends: Wer inneren Frieden fühlt, arbeitet effizienter.

Professor Zeng hat zugleich jedoch recht: Der aktuelle Trend kommt zwar aus dem Westen. Doch China ist neben Indien das Mutterland der Mindfulness. Im chinesischen Chan-Buddhismus wird Achtsamkeitsmeditation seit Jahrhunderten praktiziert. Die Kommunisten sahen in der individualistischen Innenschau zunächst vor allem einen Aberglauben. Während der Kulturrevolution wurden Praktizierende dann offen attackiert und buddhistische Tempel zerstört.

Die westlich-moderne, vom religiösen Kontext weitgehend bereinigte Achtsamkeitsmeditation geht nun zum Teil auf den amerikanischen Wissenschaftler Jon Kabat Zinn zurück. Als der Professor für Molekularbiologie im Jahr 2011 zum ersten Mal nach China reiste, pries er die positiven Reaktionen der größtenteils säkular aufgewachsenen Chinesen mit den Worten: “Es ist, als hätte sich ein karmischer Kreislauf geschlossen.”

Traditionelle Achtsamkeitsübungen wie Tai Qi, Qi Gong oder Kalligraphie gelten unter jungen Chinesinnen und Chinesen heute vor allem als Zeitvertreib für Rentner. Um ihrem stressigen Alltag zu entkommen, greifen die Jüngeren lieber zu einer Mindfulness-App – und sei es auch nur in Form einer zehnminütigen Kopfhörer-Meditation in der U-Bahn. “Das Fehlen einer religiösen Komponente trägt in China eher noch zur Popularität der Achtsamkeit bei“, sagt Dalida Turkovic, die in der Nähe des Pekinger Lama-Tempels das Beijing Mindfulness Centre betreibt. Die als Business-Coach ausgebildete Mindfulness-Lehrerin kam 1993 nach China. Nachdem ihr Heimatland Jugoslawien auseinandergefallen war, litt sie jahrelang an Depressionen. Über traditionelle chinesische Kampfkunst landete sie schließlich bei der Achtsamkeitsmeditation, die ihr aus der schlimmsten Krise herausgeholfen habe. “Im Gegensatz zu traditionellen Lehren wie Qi Gong stärkt die westliche Art der Mindfulness das psychologische Selbstbewusstsein”, erklärt die 52-Jährige.

Für viele Chinesen ist Mindfulness heute vor allem auch ein Lifestyle. Der Markt chinesischer Mindfulness-Apps ist dementsprechend hart umkämpft. Platzhirsche wie Headspace oder Calm im Westen haben sich in China noch nicht herauskristallisiert. In chinesischer Sprache verfügbare Plattformen wie Tide (潮汐) oder das 2016 gegründete Now Meditation (Now冥想) ähneln inhaltlich westlichen Anbietern. Allerdings gibt es bei ihnen gegen Aufpreis noch Workshops und Vertiefungskurse in der hauseigenen Mindfulness Academy dazu.

Auf den Ausbruch von Covid-19 regierten fast alle Start-ups mit speziellen Entspannungsübungen, die die schlimmsten Existenzängste mindern sollten. “In dieser unsicheren Zeit haben viele Chinesen Sinnkrisen bekommen“, sagt Dalida Turkovic vom Beijing Mindfulness Center. Auch die Lockdowns haben zur Verunsicherung beigetragen. “Viele glauben nicht, dass sich bis zur Olympiade daran etwas ändert. Eine gute Gelegenheit, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.”

Die Corona-Pandemie hat auch in China ein Schlaglicht auf das Thema “Mental Health” geworfen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass in der Volksrepublik rund 54 Millionen Menschen an Depressionen, 41 Millionen unter Angstzuständen und 300 Millionen an Schlaflosigkeit leiden. Dabei spielt natürlich auch der wirtschaftliche Druck eine Rolle. Sechs Tage die Woche von 9 bis 21 Uhr zu arbeiten ist für viele Chinesen, gerade in der Tech-Branche, zur Norm geworden (China.Table berichtete). Viel Zeit zur Problembewältigung und Sinnsuche bleibt da nicht. Dass Hou Xi, einer der Mitgründer der in Chengdu ansässigen Meditations-App Ease, früher als Banker für Goldman Sachs tätig war, spricht Bände.

In der chinesischen Gesellschaft sind psychische Probleme oft noch stigmatisiert. Laut der World Mental Health Survey, einer globalen Umfrage der Weltgesundheitsorganisation, suchen 87 Prozent der betroffenen Chinesen keinen Arzt auf, wenn sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 48 Prozent. Anpassungsstörungen oder leichte bis mittelschwere Depressionen werden in China meist gar nicht als Krankheit eingestuft und bleiben dementsprechend unbehandelt. In ihrem Buch “Mental Health in China” (Polity Press, Cambridge, 2018) argumentiert die Anthropologin Jie Yang, dass die Tabus um psychische Erkrankungen auf das kollektivistische konfuzianische Erbe, aber auch auf die Mao-Zeit zurückgehen, in der Psychologie als “bourgeoise Pseudowissenschaft” verteufelt wurde.

Online-Plattformen wie Know Yourself (知我探索), Jiandan Xinli (简单心理) oder Yi Xinli (壹心理) versuchen mit einer Mischung aus Wellness, Psychotherapie und spiritueller Sinnsuche diese Lücke im chinesischen Gesundheitssystem zu schließen. Auf “Know Yourself” veröffentlichte Artikel zu Themen wie “Selbstvertrauen aufbauen”, “Self-Care,” oder “Karrieredruck” werden im Schnitt mehrere hunderttausend Mal gelesen. Zusätzlich vermittelt das Shanghaier Start-up zertifizierte Video-Therapeuten an seine User. Allein auf WeChat folgen Know Yourself mittlerweile rund 2,8 Millionen Menschen.

Die Chinesen nennen den Trend zur psychologischen Selbsthilfe Xinling Jitang (心灵鸡汤): “Hühnersuppe für die Seele”, angelehnt an den auch in China äußerst populären US-Selbsthilferatgeber “Chicken Soup For The Soul”. Auf Chinas Buchmarkt machen Selbsthilfetitel heute schätzungsweise ein Drittel aus.

Peking begrüßt die Eigeninitiative der Bürger, da es in China noch immer an psychologischen Fachkräften mangelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) errechnete bei der letzten Erhebung im Jahr 2017, dass auf 100.000 Chinesen weniger als neun Psychiater kommen. In ihrer Initiative “Healthy China 2030” empfahl die chinesische Regierung Meditation deshalb ausdrücklich als Methode, um mit dem Lockdown-Stress umzugehen.

Natürlich gibt es auch einen ökonomischen Faktor: China will sein Wirtschaftswachstum mehr und mehr im Dienstleistungssektor erzeugen. Wellness-Angebote spielen dabei eine immer größere Rolle. Alleine der Umsatz im chinesischen Yoga-Markt wurde im vergangenen Jahr auf 46,8 Milliarden Yuan geschätzt, rund 6,5 Milliarden Euro. Das in Shanghai ansässige Mindfulness-Zentrum “Creative Shelter” entwickelt gar schalldichte Meditationskammern, die wie die in China allgegenwärtigen Massage-Sessel eines Tages in jedem Einkaufszentrum stehen sollen. “Spirituelle Fürsorge kann auch wirtschaftliche Vorteile bringen”, erklärt der staatliche Fernsehsender CCTV2.

Gleichzeitig dürfte die Partei genau darüber wachen, wie sich die Wellness-und Mental-Health-Bewegung weiterentwickelt. In Chinas Geschichte lief spirituell gefärbte Körperertüchtigung gerne einmal auf offene Rebellion hinaus, etwa als die sogenannten Boxer am Ende der Qing-Dynastie gegen Ausländer aufbegehrten oder die Roten Turbane im 14. Jahrhundert die Mongolenherrschaft stürzten. Der jüngste Fall einer spirituellen Massenbewegung ereignete sich in den 90er-Jahren. Damals wollten die meditierenden Jünger der Falun Gong die spirituellen Bedürfnisse der vielen Chinesen befriedigen, die während der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen nach Halt suchten.

Zunächst wurde Falun Gong von der Regierung unterstützt. Als die Mitgliederzahl jedoch 70 Millionen überschritt – mehr als die Kommunistische Partei zu jener Zeit hatte – wurde die Bewegung von Staatschef Jiang Zemin als “spirituelles Opium” und “Gefahr für die soziale Stabilität” verboten. Ihre Mitglieder wurden in der Folge rigoros verfolgt. Was “Innerer Frieden” ist, und wie man ihn aufrechterhält, bestimmt die Partei eben ganz allein.

Optisch wirkt das elektrische Flugfahrzeug, dessen Entwurf kürzlich von der Xpeng-Tochtergesellschaft HT Aero vorgestellt wurde, wie aus einem James-Bond-Film: Neben den vier Rädern verfügt der schnittige, maximal leichte Zweisitzer über zwei langgestreckte Rotor-Arme mit gut 12 Metern Spannweite. Sind sie eingeklappt, ist das Fahrzeug ein straßentauglicher Sportwagen. Sind sie ausgeklappt, wird es zur senkrecht startenden Passagierdrohne. Als Sicherheits-Feature sind neben zwei Airbags auch Fallschirme mit an Bord.

Das Vehikel, das noch keinen Namen hat, soll über ein Lenkrad für die Straßenfahrt sowie einen Hebel für den Flugmodus verfügen, berichtet das Magazin Techcrunch. Auch werde es nach Unternehmensangaben über ein fortschrittliches Wahrnehmungssystem verfügen, das vor dem Start die Umgebung und die Wetterbedingungen vollständig bewerten könne.

Der Produktionsstart ist für 2024 angepeilt. Das Design des Mini-Flugzeugs sei noch nicht definitiv und könnte sich bis zur vollständigen Marktreife noch wandeln, erklärt das Unternehmen. Der Preis könnte voraussichtlich bei umgerechnet rund 140.000 Euro liegen.

Das in Guangzhou ansässige Start-up HT Aero konnte kürzlich rund 500 Millionen US-Dollar an Risikokapital einsammeln. Das Unternehmen spricht von der bisher größten Venture-Finanzierungsrunde für ein Startup in Asiens Passagier-Flugfahrzeugsektor. Die große Zahl von namhaften Geldgebern zeigt, dass die Investoren an dieses neue Marktsegment glauben. Die Finanzspritze für HT Aero soll vor allem in die Forschung und Entwicklung und die Rekrutierung neuer Top-Talente fließen, erklärt Zhao Deli, Gründer und Präsident des Unternehmens.

Allein in diesem Jahr wurden bis August rund 4,3 Milliarden Dollar in Flugauto-Startups investiert, wie die “Financial Times” berichtet. Das US-Beratungsunternehmen Morgan Stanley prognostiziert, dass der Markt für Flugautos bereits in 20 Jahren einen Wert von 1,5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Die Unternehmensberatung Roland Berger rechnet damit, dass 2050 weltweit rund 160.000 kommerzielle Shuttle-Drohnen durch die Lüfte fliegen werden.

Flugautos unterscheiden sich von dem, was bisher unter dem Namen Flugtaxi entwickelt wurde, durch die Straßenfähigkeit. Flugtaxis oder fliegende Drohnen gibt es bereits testweise von einigen Herstellern. Doch das sind bisher keine fliegenden Straßenautos mit Rädern. Stattdessen starten sie senkrecht von festen Plätzen aus. Ob das für 2024 geplante Flugauto von HT Aero auch aus der Fahrt in den Flugmodus umschwenken kann, ist noch ungewiss.

Xiaopeng und HT Aero haben bereits mehrere ebenfalls elektrische Vorgängermodelle vorgestellt, darunter die bemannten Modelle Voyager X1 und X2. Beide befinden sich noch in der Entwicklung und haben nach einem Bericht des Fachmagazins Elektrek bereits mehr als 10.000 Testflüge erfolgreich absolviert. Straßentestes sollen demnach in China noch in diesem Jahr starten. Der X2 kann nach Firmenangaben ein maximales Startgewicht von 760 kg inklusive zweier Passagiere bewältigen und maximal 35 Minuten fliegen. Die angestrebte Flughöhe liege unterhalb von 1000 Metern.

Aufgrund der vorerst geringen Reichweite werden Flugtaxis wie diese zunächst vor allem für urbane Kurzstrecken in geringer Höhe in Frage kommen, etwa Shuttle-Services zum Flughafen. Aber genau das ist die Nutzung, die man in den verstopften Städten Chinas braucht.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Zu den zahlreichen Flugtaxi-Konkurrenten gehören etwa das US-Start-up Joby Aviation, das unter anderem von Toyota unterstützt wird, oder das deutsche Start-up Lilium aus dem bayerischen Weßling. Lilium zählt unter anderem den chinesischen Tech-Giganten Tencent zu seinen Investoren.

Bei Flugautos mit Straßenfähigkeit ist in Europa das niederländische Unternehmen Pal-V weit vorn. Es will mit seinem Flugauto namens Liberty noch in diesem Jahr die Serienproduktion starten – nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen weltweit. Zertifiziert von der European Union Aviation Safety Agency (EASA) ist das Fluggerät bereits. Eine Zertifizierung, die auch in China und den USA akzeptiert wird. Die Liberty, ein Zweisitzer auf Basis der Gyrokoptertechnologie kann vier Stunden oder 500 Kilometer fliegen, aber gleichzeitig mit drei Rädern 160 Km/h schnell fahren. Mit eingeklappten Rotoren ist sie nicht größer als ein normales Auto.

Auch VW hat angekündigt, in China eine Machbarkeitsstudie über fliegende Autos durchzuführen. Auch wollen die Wolfsburger eigene Investitionen und die Suche nach einem potenziellen Kooperationspartner schnellstmöglich vorantreiben. Im März kündigte der chinesische Autohersteller Geely an, ebenfalls bis 2024 ein fliegendes Auto auf den chinesischen Markt bringen zu wollen. Mit an Bord der Chinesen ist das deutsche Startup Volocopter, das seinen Sitz in der baden-württembergischen Stadt Bruchsal hat.

Der größte Konkurrent für HT Aero in China ist jedoch momentan die Firma EHang, die ebenfalls aus Guangzhou stammt. Das seit 2019 börsennotierte Startup hat mit der Passagierdrohne EHang 184 und dem Zweisitzer EHang 216 zwei der bislang ausgereiftesten Elektro-Flugtaxi-Modelle entwickelt. Allerdings produziert auch EHang bisher keine straßentauglichen Flugautos. Es hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 70 Exemplare seiner “autonomen Flugobjekte” verkauft. Allerdings kann es durchaus sein, dass auch EHang rasch in die Flugauto-Entwicklung einsteigt: Der Schwerpunkt des Know-hows liegt beim Fliegen und nicht beim Fahren.

Xiaopeng Motors und HT Aero planen für das namenlose Flugauto bereits für 2024 die Massenproduktion. Das erscheint in Anbetracht der regulatorischen Hürden und dem Fehlen eines landesweit einheitlichen Regelwerks allerdings sehr ambitioniert. Nur wenige Provinzen wie Anhui und Jiangxi haben bislang Pilotzonen eröffnet, in denen Lufttaxis durchgehend getestet werden dürfen. Es geht neben technischen Fragen auch darum, wo Flugautos und Flugtaxis starten und landen dürfen.

Im Gegensatz zu den meisten Entwicklern, die ihre Flugfahrzeuge hauptsächlich an Firmen verkaufen, möchte HT Aero vor allem an Privatkunden ausliefern. Firmenchef Zhao erklärt, dass HT Aeros Flugtaxis aber auch für Luftbesichtigungen, Polizeieinsätze oder Notfallrettungen verwendet werden sollen. Zahlreiche Stützpunkte am Boden sollen die Überwachung und die Fernsteuerung im Notfall gewährleisten. Doch zunächst benötigt der X2 erst einmal das Lufttüchtigkeitszeugnis der Aufsichtsbehörden. Dann kann es losgehen für den Senkrechtstarter.

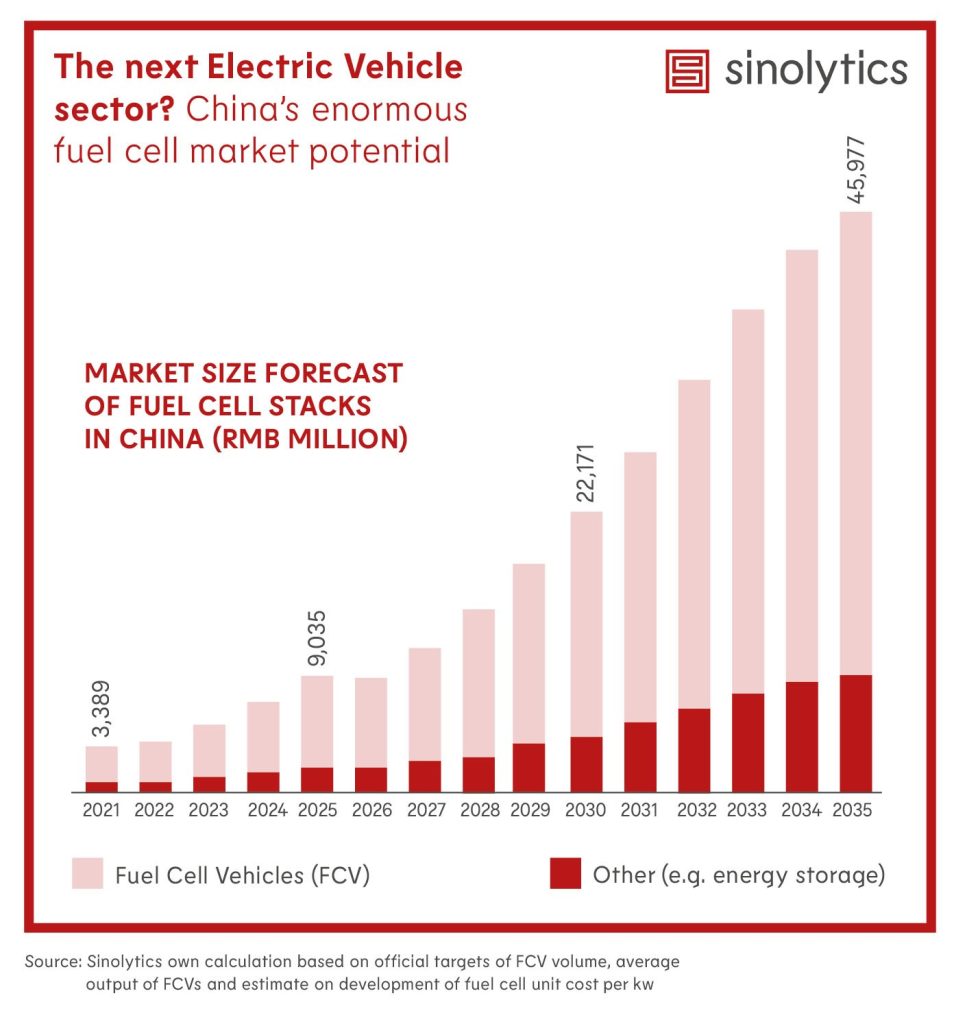

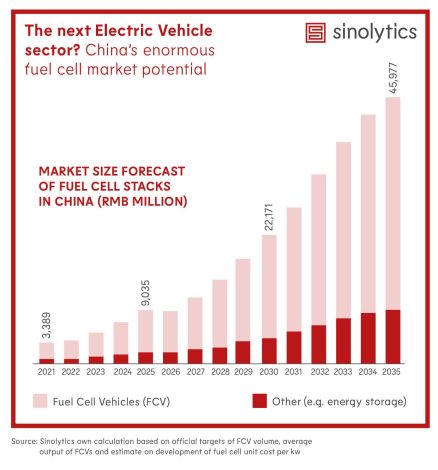

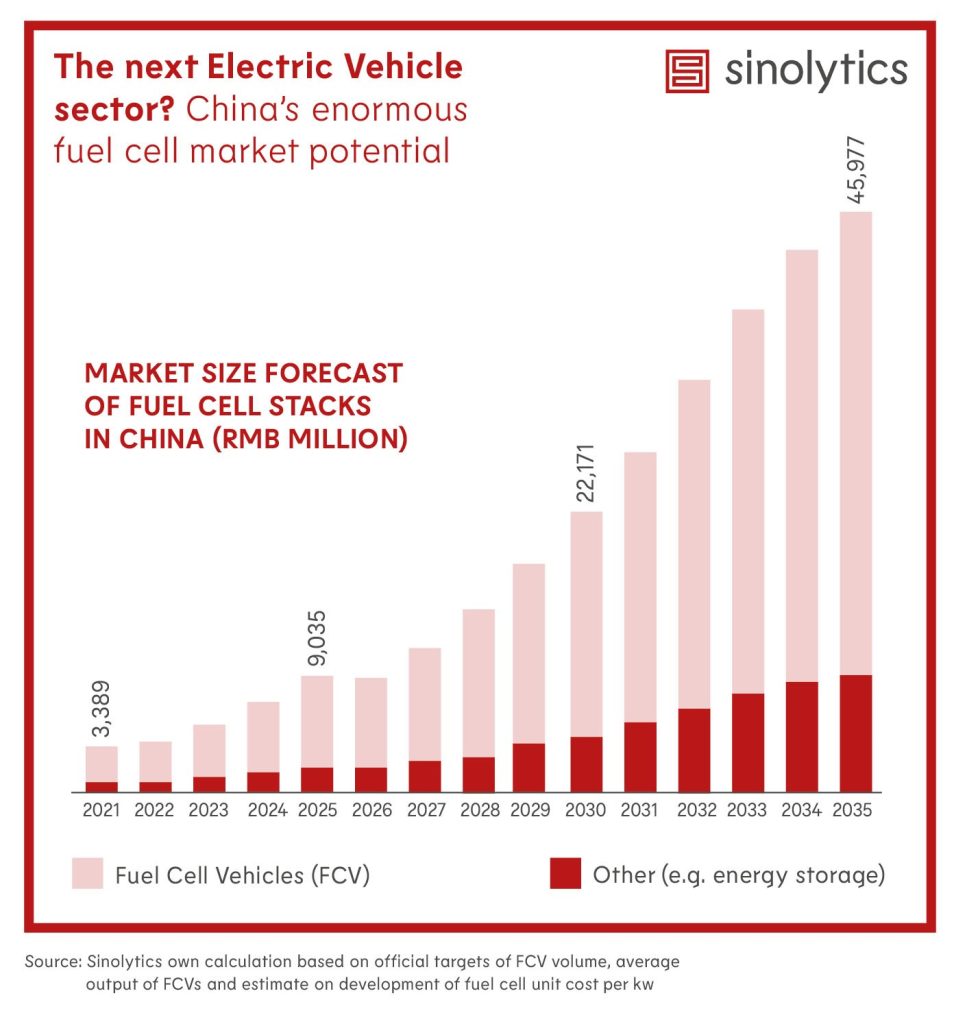

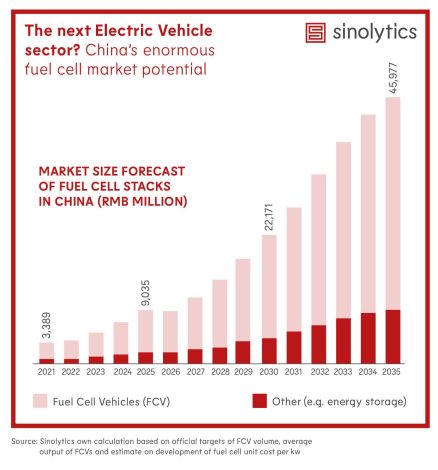

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Grönland hat einem chinesischen Bergbauunternehmen die Lizenz für eine Eisenerzlagerstätte in der Nähe der Hauptstadt Nuuk entzogen. Grund sei die jahrelange Inaktivität an dem Standort Isua, teilte die Regierung am Montag mit. Auch habe das in Hongkong gegründete Unternehmen mit Namen General Nice die vereinbarten Garantiezahlungen nicht geleistet, hieß es. “Wir können nicht akzeptieren, dass ein Lizenzinhaber vereinbarte Fristen wiederholt nicht einhält”, sagte Grönlands Ressourcenministerin Naaja Nathanielsen. Die Regierung kündigte laut einem Bericht von Reuters an, die Lizenz nach der offiziellen Rückgabe durch General Nice anderen interessierten Unternehmen anzubieten.

Die Lagerstätte ist seit Jahren im Blick chinesischer Interessenten, die aber am Ende nie aktiv wurden. 2013 hatte eine britische Firma namens London Mining die Abbaulizenz erhalten. Das Unternehmen wollte rund 2.000 chinesische Arbeiter für den Bau des Projekts einstellen und China mit rund 15 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr beliefern. Doch die Finanzierung gelang nicht, und das London Mining ging pleite. General Nice, ein chinesischer Importeur von Kohle und Eisenerz, übernahm 2015.

Das rohstoffreiche Grönland und die dänische Regierung sehen chinesische Investitionen seit Jahren skeptisch. Als General Nice Dänemark 2016 eine verlassene Marinestation in Grönland abkaufen wollte, legte Kopenhagen wegen Sicherheitsbedenken sein Veto ein, wie Quellen damals Reuters mitgeteilt hatten. 2018 lehnte Grönland außerdem das Angebot einer chinesischen Staatsbank und eines staatlichen Bauunternehmens ab, zwei Flughäfen in Grönland zu finanzieren und zu bauen. In diesem Jahr verbot die neue Regierung in Nuuk aus Umweltschutzgründen den Uranabbau und stoppte damit effektiv die Erschließung der Mine Kuannersuit. Diese gilt als eine der weltweit größten Lagerstätten für Seltene Erden. Das chinesische Unternehmen Shenghe Resources hatte sich zuvor dort Abbaurechte gesichert. ck

Der ehemalige Botschafter Singapurs bei den Vereinten Nationen, Kishore Mahbubani, hat vor der Möglichkeit eines Atomkriegs zwischen den USA und China gewarnt. Der Taiwan-Konflikt könne eskalieren, wenn Washington nicht an seiner Ein-China-Politik festhalte, sagte Mahbubani bei einer Veranstaltung zum 25. Geburtstag des Media Programme Asia der Konrad Adenauer Stiftung in Singapur. China sei “auf allen Feldern ein rationaler Akteur, mit einer Ausnahme: bei Taiwan ist China ein emotionaler Akteur“. Sollten Washington oder Taipeh hingegen entgegen den Versicherungen von US-Präsident Joe Biden die Unabhängigkeit Taiwans durchzusetzen versuchen, werde für Peking eine “rote Linie” überschritten, warnt der profilierte, zum Teil aber auch umstrittene Politikbeobachter.

Mahbubani diskutierte auf der Veranstaltung mit dem ehemaligen Spiegel-Chef Stefan Aust, der seinerseits gerade ein Buch zu Xi Jinping veröffentlicht hat. Aust zufolge sei es China, das den Status quo ändern will. Mahbubani widersprach: “Die Chinesen werden von sich aus nicht losziehen und Taiwan besetzen.” Ohne äußere Provokationen werde China entsprechende Ambitionen noch einige Jahre zurückstellen, bis es “die größte Wirtschaftsmacht der Welt” sei. Für die Zeit danach deutete Mahbubani dann eine Bereitschaft Taipehs an, sich dem Festland doch wieder anzuschließen.

Die Lage um Taiwan wirkt derzeit angespannt: Von chinesischer Seite aus häufen sich die kleinen und großen Provokationen (China.Table berichtete), während Biden im Zusammenhang mit der Insel das Wort “Unabhängigkeit” verwendet hat. Seine Mitarbeiter haben die Äußerung als ein Versehen gedeutet. Doch Peking könnte den Wechsel im Sprachgebrauch als Andeutung einer politischen Kursänderung verstehen. fin

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Anwesenheit beim Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking zugesagt. “Xi Jinping lädt seinen guten Freund, Präsident Putin, zur Teilnahme an den Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele in Peking ein”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Das zeige erneut, wie tief die Partnerschaft zwischen China und Russland sei. “China und Russland haben eine gute Tradition, Großereignisse zusammen zu feiern.”

Peking betont den Besuch aus Moskau so auffällig, weil US-Präsident Joe Biden bereits laut über einen diplomatischen Olympia-Boykott aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in China nachgedacht hat. Großbritannien würde sich diesem Boykott möglicherweise anschließen. Dies bedeutet, dass keine offizielle Regierungsdelegation beider Staaten nach Peking reisen würde. Putin betonte dagegen den Berichten in Staatsmedien zufolge, die chinesisch-russischen Beziehungen seien “stärker denn je”. Die Winterspiele finden im Februar 2022 statt. fin

China droht in diesem Jahr sein eigenes Ausbauziel für Solarenergie zu verfehlen. Aufgrund der steigenden Preise in den Solar-Lieferketten seien Fotovoltaikzellen 2021 erstmals seit acht Jahren wieder teurer geworden, berichtet Bloomberg. Daher habe China bislang zwischen Januar und Oktober erst 29.3 Gigawatt Solarkapazität hinzugefügt, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Chinas nationale Energiebehörde. Das liege weit unter der Jahresprognose der China Photovoltaic Industry Association von 55 bis 65 Gigawatt neuer Fotovoltaik-Kapazität.

Chinas Entwickler erneuerbarer Energien installieren zwar laut Bloomberg oft große Teile ihrer Kapazität zum Jahresende, um Subventionsfristen und eigene Zielvorgaben einzuhalten. In diesem Jahr aber ist ein solcher Anstieg in den letzten Monaten weniger wahrscheinlich: Die Regierung biete für die meisten Großsolaranlagen keine Subventionen mehr an, und die Quote für die Dachsolarförderung sei Ende Oktober bereits fast erreicht gewesen. Der weltgrößte Solarmodul-Hersteller Longi Green Energy Technology erwarte für 2021 nur noch 40 bis 45 Gigawatt neuer Kapazität, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Analysten von Morgan Stanley.

China installiert seit Jahren mehr Fotovoltaikanlagen als jedes andere Land der Welt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte kürzlich mit der Ankündigung überrascht, in Chinas Wüsten 100 Gigawatt Kapazität für Windkraft und Solarenergie errichten zu wollen. Teile der Projekte seien bereits im Bau (China.Table berichtete). Doch nun könnte sich das Ausbautempo verlangsamen. ck

Wuling, das Joint Venture von General Motors und dem chinesischen Autokonzern SAIC, hat am Montag die “Nano”-Version des Wuling Hongguang Mini EV vorgestellt. Mit einer Länge von 2,50 Metern und einem Radstand von 1,60 Metern ist der Nano EV noch kleiner als das Standardmodell. Die Länge ist 42 Zentimeter kürzer, der Radstand 34 Zentimeter. Der schnittige Zweisitzer kommt mit einem 24 Kilowatt-Elektromotor. Er soll mit einer Batterie-Ladung 305 Kilometer weit fahren. Zur Kapazität des Akkus machte das Unternehmen mit Sitz im südwestlichen Liuzhou noch keine Angaben.

Der Wuling Hongguang Mini EV zählt in China nach wie vor zu den meistverkauften E-Autos (China.Table berichtete). Zwischen Januar und September machte er dort mehr als ein Fünftel der Neuzulassungen aus. Das Fahrzeug schließt in der Volksrepublik eine Lücke. Viele Chinesen, die zuvor nur mit Trikes und E-Scootern unterwegs waren, haben nun genug Kaufkraft, um sich einen günstigen Kleinstwagen als Einstiegsfahrzeug leisten zu können. Die im Nano erhältlichen Fahrer-Airbags und Parksensoren sind für diese Kundschaft geradezu Luxus. Je nach Ausstattung kostet der Nano umgerechnet zwischen 6.300 bis 8.300 Euro. Trotz der geringeren Maße ist er damit teurer als das Standardmodell. Der normal große Wuling Mini EV ist in China bereits ab 4.000 Euro zu haben. fpe

Das Bevölkerungswachstum in China hat sich verlangsamt. Laut dem neuesten Jahrbuch des National Bureau of Statistics wurden im vergangenen Jahr 8,5 Geburten pro 1.000 Einwohner verzeichnet. Diese Daten des Pekinger Statistikamts zeigen, dass Chinas Geburtenrate im Jahr 2020 so sehr gesunken ist wie seit 1978 nicht mehr. Die Gesundheitskommission hatte bereits im Juli erklärt, dass die Zahl der Neugeborenen in China bald wieder zurückgehen könne. Zu Gründen für die Entwicklungen wollten sich die offiziellen Stellen nicht äußern.

Gleichzeitig wurden die Zensusdaten nach oben korrigiert: Für die Jahre von 2011 bis 2017 sei eine höhere Geburtenrate als bei früheren Schätzungen verzeichnet worden. He Yafu, ein unabhängiger Demograf, sagte gegenüber Bloomberg, dass diese Änderung “wahrscheinlich die Unterzählung von Geburten in den Vorjahren widerspiegelt”. Experten hatten sich nach der Veröffentlichung der offiziellen Bevölkerungsdaten Anfang dieses Jahres überrascht über die Höhe des Rückgangs der Geburtenrate in China gezeigt (China.Table berichtete). Doch viele Paare, gerade in den Großstädten Chinas, wollen aufgrund der hohen Lebens- und Bildungskosten kein zweites Kind mehr, obwohl Peking aus Furcht vor Überalterung seit ein paar Monaten Familien erlaubt, drei Kinder zu bekommen.

Unterdessen zeigt die Statistik des Ministeriums für zivile Angelegenheiten, dass in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 5,88 Millionen Ehen registriert wurden. Laut der Staatszeitung Global Times ein Rückgang von 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch während der Pandemie fiel nicht nur die Zahl der geschlossenen Ehen, auch die der Scheidungen ging zurück. So wurdem im ersten Halbjahr dieses Jahres nur 966.000 Ehen geschieden – 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. niw

In den letzten zwei Jahrzehnten waren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Unternehmen (Business Expenditure on Research and Development, BERD) die wichtigste Triebkraft für das FuE-Wachstum in China. Die jährliche BERD-Wachstumsrate lag dabei stetig über dem durchschnittlichen Wachstum der OECD-Staaten. Gleichzeitig erreichte die staatliche Förderung von FuE-Ausgaben in China zwischen 2003 und 2018 offiziell nur 4,3 Prozent, deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 6,7 Prozent. Um innovationsfähiger zu werden, sollen Chinas FuE-Ausgaben in den kommenden fünf Jahren um mindestens sieben Prozent jährlich steigen, unterstützt durch staatliche FuE-Subventionen. Jedoch ist es damit nicht getan: Wie eine aktuelle Studie des ZEW (Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) in Mannheim zeigt, ist FuE-Subventionsmissbrauch in der Vergangenheit in China weit verbreitet gewesen und steht schon lange einem effizienten Einsatz der staatlichen Fördermittel im Weg.

Daher wurde bereits 2006 eine Neuausrichtung von Chinas Innovations- und Industriepolitik von zahlreichen Maßnahmen begleitet, um sowohl die Förderinstrumente zu verbessern als auch deren Missbrauch einzudämmen. Sollten solche Maßnahmen in Zukunft noch besser greifen, wird China ein zunehmend innovativer Wettbewerber auf dem Weltmarkt werden und gleichzeitig an Attraktivität als FuE-Standort für ausländische Unternehmen gewinnen.

In China ist der Anteil der Subventionsempfänger unter den börsennotierten Unternehmen nach der Jahrtausendwende enorm gestiegen: Betrug er 2001 noch 32 Prozent, lag er 2011 bereits bei 90 Prozent. Durchschnittlich waren rund 10 Prozent der gesamten staatlichen Unternehmenssubventionen speziell für FuE-Aktivitäten vorgesehen. Unsere Studie zeigt jedoch, dass etwa 42 Prozent der Empfänger von FuE-Subventionen im Zeitraum 2001 bis 2011 diese staatlichen Mittel vollständig oder zumindest teilweise für Nicht-Forschungszwecke ausgegeben haben. Diese Form des Subventionsmissbrauchs wurde gemessen durch einen Vergleich der von den Unternehmen in ihren Geschäftsberichten jeweils veröffentlichten FuE-Ausgaben und den erhaltenen FuE-Subventionen. Insgesamt flossen 53 Prozent aller für FuE vorgesehenen Subventionszahlungen in andere, also Nicht-Forschungszwecke. Oftmals werden zum Beispiel die Fördermittel zur Quersubventionierung von Investitionen ohne FuE-Bezug zweckentfremdet, was auch zur raschen Senkung von Produktionskosten und Wettbewerbsverzerrung auf internationalen Märkten führen kann.

Laut der Studienergebnisse haben die FuE-Ausgaben durch die Subventionen zwar zugenommen, allerdings hätte die Steigerung in den geförderten Unternehmen mehr als doppelt so hoch sein können, wie sie es tatsächlich war. Die staatliche FuE-Förderung hat bei den Unternehmen auch zum Anstieg der Investitionen in Sachanlagen, Beschäftigung und Umsatz geführt. Keine Effekte zeigte die FuE-Förderung der Studie zufolge jedoch auf die Produktivität der Unternehmen, die Anzahl an IT-Hightech-Erfindungen und die Hochschulkooperationen. Weiterhin offenbart die Analyse auch Optimierungspotenzial bei der Auswahl der geförderten Unternehmen. Bei Staatsbetrieben bleibt die FuE-Förderung bislang völlig ohne Wirkung, und auch die Unterstützung des Hochtechnologiesektors sollte in Zukunft noch differenzierter gestaltet werden. Laut der Studienergebnisse können neben dem Missbrauch von Subventionen auch zu häufige oder zu hohe Zahlungen zu Ineffizienzen führen.

Weiter stellen wir fest, dass die Zweckentfremdung im Laufe der Zeit deutlich zurückgeht: Von 81 Prozent in 2001 auf 18 Prozent im Jahr 2011. Diesen Rückgang erreichte die chinesische Regierung auch durch ihren “Mittel- bis Langfristplan für die Entwicklung von Wissenschaft und Technik”. Durch ihn konnte China bereits einige strukturelle Probleme seines Innovationssystems angehen und notwendige Verbesserungen einleiten. Außerdem wurde die Verwaltung von Förderprogrammen so umstrukturiert, dass Unternehmen nun genauer ausgewählt und die Verwendung der Subventionen besser kontrolliert werden können. Diese Reformen zeigten bereits eine deutliche Wirkung. Allerdings kam es auch im Jahr 2020 noch zu umfangreicher Veruntreuung von staatlicher Förderung in der Halbleiterfertigung, einer Schlüsselindustrie für die von China angestrebte technologische Souveränität.

China hat bisher noch nicht bewiesen, dass es in der Lage ist, besser als die weltweit führenden Innovationssysteme in den Vereinigten Staaten Innovationen und Spitzentechnologie hervorzubringen. Gelingt es China jedoch, mit dem 14. Fünfjahresplan eine weitere Verbesserung von Konzeption und Implementierung seiner Innovationspolitik durchzusetzen, ist zu erwarten, dass künftig auch die Unternehmensproduktivität steigen und zu einem höheren Wirtschaftswachstum aufgrund von “Innovation Made in China” führen wird. Politik und Wirtschaft in den USA und Europa sollten sich bereits jetzt für eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs, insbesondere in Hochtechnologiesektoren, rüsten.

Philipp Böing ist Senior Researcher des Forschungsbereichs “Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik” und Chinaexperte am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

Bettina Peters ist stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs “Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik” und Professorin an der Universität Luxemburg.

Dieser Beitrag gehört in den Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Am Donnerstag diskutieren Philipp Böing, Senior Researcher am ZEW in Mannheim, und Wolfgang Krieger, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in China, im Rahmen dieses Formats über das Thema: “Innovation Made in China” – Wie wirksam ist Pekings Innovationspolitik? China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

HSBC Asset Management hat Daisy Ho zur neuen regionalen Chief Executive Officer für Asien-Pazifik und Hongkong ernannt. Ho ist in Hongkong ansässig und untersteht dem Vorstandsvorsitzenden Nicolas Moreau. Ho verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche unter anderem von JP Morgan, Axa und der Hang Seng Bank und kommt von Fidelity International, wo sie zuletzt Präsidentin für China war.

June Wong ist zur Group President der in Hongkong ansässigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Value Partners gewählt worden. Wong hat drei Jahrzehnte Erfahrungen in der Branche und ist Mitglied des Beratungsausschusses der Regulierungsbehörde Securities and Futures Commission von Hongkong.

Pingpong-Diplomatie in Action: Zwei US-chinesische Mixed-Teams trainieren für die Weltmeisterschaften im Tischtennis-Doppel im texanischen Houston. Die USA und China feiern mit dem historischen Team–Work das 50. Jubiläum der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie, die einst das Tauwetter zwischen beiden Staaten einleitete. Vorn im Bild sind die US-Amerikanerin Lily Zhang und der Chinese Lin Gaoyuan. Im Hintergrund spielen die Chinesin Wang Manyu und der US-Amerikaner Kanak Jha. Startschuss für die WM war am Dienstag Ortszeit. Das Duo Wang/Jha könnte bei den Wettkämpfen in der zweiten Runde auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen.

die Corona-Pandemie hat auch in China bei vielen Menschen mentale Probleme, Verunsicherung und Sinnkrisen ausgelöst. Außerdem leiden viele Chinesen unter Stress und langen Arbeitszeiten. Daher gibt es einen wahren Run auf Meditation, Ruhe und Achtsamkeit. Und China wäre nicht China, wenn es dafür nicht auch eine Vielzahl neuer Mindfulness-Apps gäbe, die bereits heftig miteinander konkurrieren. Fabian Peltsch hat sich den chinesischen Meditations-Trend einmal genauer angesehen.

Raus aus den verstopften Straßen der Großstadt heißt es auch für die Entwickler elektrischer Flugtaxis: An dem Traum, dem Verkehrschaos am Boden in die Lüfte zu entkommen, arbeiten einige Start-ups in Ost und West. Eines der vielversprechendsten Unternehmen für Flugautos ist HT Aero, eine Tochter des Elektroautobauers Xiaopeng Motors. Frank Sieren berichtet über die neuesten Entwicklungen in diesem High-Tech-Segment und das neue futuristische HT Aero-Flugauto-Modell, das sich nicht nur aufgrund seiner vier Räder auch auf der Straße gut macht.

Forschung und Entwicklung stehen im innovationsverrückten China hoch im Kurs. Seit vielen Jahren fördert die Regierung diese Entwicklung durch Subventionen. Diese haben allerdings nicht immer den erwünschten Effekt. Bettina Peters und Philipp Böing vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erläutern im heutigen Standpunkt Probleme, Entwicklungen und Reformen in der chinesischen Innovationsförderung.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

“Warum klaut der Westen unsere traditionelle chinesische Kultur und verkauft sie an uns zurück?”, echauffierte sich Zeng Xianglong, ein Psychologie-Professor der Beijing Normal University Mitte des Jahres in einem Interview. Sein wütender Kommentar galt der Achtsamkeit, englisch “Mindfulness”, einer auf den gegenwärtigen Moment ausgerichteten Meditationspraxis. Diese erlebt auch in China einen Boom. In wohlhabenden Metropolen wie Shanghai oder Shenzhen sind Mindfulness-Studios in den vergangenen drei Jahren aus dem Boden geschossen. Hunderte Achtsamkeits-Apps locken mit geführten Meditationen, Videos oder Musikstücken, die entspannen, Angstzustände lindern oder beim Einschlafen helfen sollen. Sogar große chinesische Konzerne wie Huawei oder Didi Chuxing bieten ihren Mitarbeitern mittlerweile Atemübungen zur Stressreduktion an. Das Kalkül des aus dem Silicon-Valley übernommenen Trends: Wer inneren Frieden fühlt, arbeitet effizienter.

Professor Zeng hat zugleich jedoch recht: Der aktuelle Trend kommt zwar aus dem Westen. Doch China ist neben Indien das Mutterland der Mindfulness. Im chinesischen Chan-Buddhismus wird Achtsamkeitsmeditation seit Jahrhunderten praktiziert. Die Kommunisten sahen in der individualistischen Innenschau zunächst vor allem einen Aberglauben. Während der Kulturrevolution wurden Praktizierende dann offen attackiert und buddhistische Tempel zerstört.

Die westlich-moderne, vom religiösen Kontext weitgehend bereinigte Achtsamkeitsmeditation geht nun zum Teil auf den amerikanischen Wissenschaftler Jon Kabat Zinn zurück. Als der Professor für Molekularbiologie im Jahr 2011 zum ersten Mal nach China reiste, pries er die positiven Reaktionen der größtenteils säkular aufgewachsenen Chinesen mit den Worten: “Es ist, als hätte sich ein karmischer Kreislauf geschlossen.”

Traditionelle Achtsamkeitsübungen wie Tai Qi, Qi Gong oder Kalligraphie gelten unter jungen Chinesinnen und Chinesen heute vor allem als Zeitvertreib für Rentner. Um ihrem stressigen Alltag zu entkommen, greifen die Jüngeren lieber zu einer Mindfulness-App – und sei es auch nur in Form einer zehnminütigen Kopfhörer-Meditation in der U-Bahn. “Das Fehlen einer religiösen Komponente trägt in China eher noch zur Popularität der Achtsamkeit bei“, sagt Dalida Turkovic, die in der Nähe des Pekinger Lama-Tempels das Beijing Mindfulness Centre betreibt. Die als Business-Coach ausgebildete Mindfulness-Lehrerin kam 1993 nach China. Nachdem ihr Heimatland Jugoslawien auseinandergefallen war, litt sie jahrelang an Depressionen. Über traditionelle chinesische Kampfkunst landete sie schließlich bei der Achtsamkeitsmeditation, die ihr aus der schlimmsten Krise herausgeholfen habe. “Im Gegensatz zu traditionellen Lehren wie Qi Gong stärkt die westliche Art der Mindfulness das psychologische Selbstbewusstsein”, erklärt die 52-Jährige.

Für viele Chinesen ist Mindfulness heute vor allem auch ein Lifestyle. Der Markt chinesischer Mindfulness-Apps ist dementsprechend hart umkämpft. Platzhirsche wie Headspace oder Calm im Westen haben sich in China noch nicht herauskristallisiert. In chinesischer Sprache verfügbare Plattformen wie Tide (潮汐) oder das 2016 gegründete Now Meditation (Now冥想) ähneln inhaltlich westlichen Anbietern. Allerdings gibt es bei ihnen gegen Aufpreis noch Workshops und Vertiefungskurse in der hauseigenen Mindfulness Academy dazu.

Auf den Ausbruch von Covid-19 regierten fast alle Start-ups mit speziellen Entspannungsübungen, die die schlimmsten Existenzängste mindern sollten. “In dieser unsicheren Zeit haben viele Chinesen Sinnkrisen bekommen“, sagt Dalida Turkovic vom Beijing Mindfulness Center. Auch die Lockdowns haben zur Verunsicherung beigetragen. “Viele glauben nicht, dass sich bis zur Olympiade daran etwas ändert. Eine gute Gelegenheit, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.”

Die Corona-Pandemie hat auch in China ein Schlaglicht auf das Thema “Mental Health” geworfen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass in der Volksrepublik rund 54 Millionen Menschen an Depressionen, 41 Millionen unter Angstzuständen und 300 Millionen an Schlaflosigkeit leiden. Dabei spielt natürlich auch der wirtschaftliche Druck eine Rolle. Sechs Tage die Woche von 9 bis 21 Uhr zu arbeiten ist für viele Chinesen, gerade in der Tech-Branche, zur Norm geworden (China.Table berichtete). Viel Zeit zur Problembewältigung und Sinnsuche bleibt da nicht. Dass Hou Xi, einer der Mitgründer der in Chengdu ansässigen Meditations-App Ease, früher als Banker für Goldman Sachs tätig war, spricht Bände.

In der chinesischen Gesellschaft sind psychische Probleme oft noch stigmatisiert. Laut der World Mental Health Survey, einer globalen Umfrage der Weltgesundheitsorganisation, suchen 87 Prozent der betroffenen Chinesen keinen Arzt auf, wenn sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 48 Prozent. Anpassungsstörungen oder leichte bis mittelschwere Depressionen werden in China meist gar nicht als Krankheit eingestuft und bleiben dementsprechend unbehandelt. In ihrem Buch “Mental Health in China” (Polity Press, Cambridge, 2018) argumentiert die Anthropologin Jie Yang, dass die Tabus um psychische Erkrankungen auf das kollektivistische konfuzianische Erbe, aber auch auf die Mao-Zeit zurückgehen, in der Psychologie als “bourgeoise Pseudowissenschaft” verteufelt wurde.

Online-Plattformen wie Know Yourself (知我探索), Jiandan Xinli (简单心理) oder Yi Xinli (壹心理) versuchen mit einer Mischung aus Wellness, Psychotherapie und spiritueller Sinnsuche diese Lücke im chinesischen Gesundheitssystem zu schließen. Auf “Know Yourself” veröffentlichte Artikel zu Themen wie “Selbstvertrauen aufbauen”, “Self-Care,” oder “Karrieredruck” werden im Schnitt mehrere hunderttausend Mal gelesen. Zusätzlich vermittelt das Shanghaier Start-up zertifizierte Video-Therapeuten an seine User. Allein auf WeChat folgen Know Yourself mittlerweile rund 2,8 Millionen Menschen.

Die Chinesen nennen den Trend zur psychologischen Selbsthilfe Xinling Jitang (心灵鸡汤): “Hühnersuppe für die Seele”, angelehnt an den auch in China äußerst populären US-Selbsthilferatgeber “Chicken Soup For The Soul”. Auf Chinas Buchmarkt machen Selbsthilfetitel heute schätzungsweise ein Drittel aus.

Peking begrüßt die Eigeninitiative der Bürger, da es in China noch immer an psychologischen Fachkräften mangelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) errechnete bei der letzten Erhebung im Jahr 2017, dass auf 100.000 Chinesen weniger als neun Psychiater kommen. In ihrer Initiative “Healthy China 2030” empfahl die chinesische Regierung Meditation deshalb ausdrücklich als Methode, um mit dem Lockdown-Stress umzugehen.

Natürlich gibt es auch einen ökonomischen Faktor: China will sein Wirtschaftswachstum mehr und mehr im Dienstleistungssektor erzeugen. Wellness-Angebote spielen dabei eine immer größere Rolle. Alleine der Umsatz im chinesischen Yoga-Markt wurde im vergangenen Jahr auf 46,8 Milliarden Yuan geschätzt, rund 6,5 Milliarden Euro. Das in Shanghai ansässige Mindfulness-Zentrum “Creative Shelter” entwickelt gar schalldichte Meditationskammern, die wie die in China allgegenwärtigen Massage-Sessel eines Tages in jedem Einkaufszentrum stehen sollen. “Spirituelle Fürsorge kann auch wirtschaftliche Vorteile bringen”, erklärt der staatliche Fernsehsender CCTV2.

Gleichzeitig dürfte die Partei genau darüber wachen, wie sich die Wellness-und Mental-Health-Bewegung weiterentwickelt. In Chinas Geschichte lief spirituell gefärbte Körperertüchtigung gerne einmal auf offene Rebellion hinaus, etwa als die sogenannten Boxer am Ende der Qing-Dynastie gegen Ausländer aufbegehrten oder die Roten Turbane im 14. Jahrhundert die Mongolenherrschaft stürzten. Der jüngste Fall einer spirituellen Massenbewegung ereignete sich in den 90er-Jahren. Damals wollten die meditierenden Jünger der Falun Gong die spirituellen Bedürfnisse der vielen Chinesen befriedigen, die während der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen nach Halt suchten.

Zunächst wurde Falun Gong von der Regierung unterstützt. Als die Mitgliederzahl jedoch 70 Millionen überschritt – mehr als die Kommunistische Partei zu jener Zeit hatte – wurde die Bewegung von Staatschef Jiang Zemin als “spirituelles Opium” und “Gefahr für die soziale Stabilität” verboten. Ihre Mitglieder wurden in der Folge rigoros verfolgt. Was “Innerer Frieden” ist, und wie man ihn aufrechterhält, bestimmt die Partei eben ganz allein.

Optisch wirkt das elektrische Flugfahrzeug, dessen Entwurf kürzlich von der Xpeng-Tochtergesellschaft HT Aero vorgestellt wurde, wie aus einem James-Bond-Film: Neben den vier Rädern verfügt der schnittige, maximal leichte Zweisitzer über zwei langgestreckte Rotor-Arme mit gut 12 Metern Spannweite. Sind sie eingeklappt, ist das Fahrzeug ein straßentauglicher Sportwagen. Sind sie ausgeklappt, wird es zur senkrecht startenden Passagierdrohne. Als Sicherheits-Feature sind neben zwei Airbags auch Fallschirme mit an Bord.

Das Vehikel, das noch keinen Namen hat, soll über ein Lenkrad für die Straßenfahrt sowie einen Hebel für den Flugmodus verfügen, berichtet das Magazin Techcrunch. Auch werde es nach Unternehmensangaben über ein fortschrittliches Wahrnehmungssystem verfügen, das vor dem Start die Umgebung und die Wetterbedingungen vollständig bewerten könne.

Der Produktionsstart ist für 2024 angepeilt. Das Design des Mini-Flugzeugs sei noch nicht definitiv und könnte sich bis zur vollständigen Marktreife noch wandeln, erklärt das Unternehmen. Der Preis könnte voraussichtlich bei umgerechnet rund 140.000 Euro liegen.

Das in Guangzhou ansässige Start-up HT Aero konnte kürzlich rund 500 Millionen US-Dollar an Risikokapital einsammeln. Das Unternehmen spricht von der bisher größten Venture-Finanzierungsrunde für ein Startup in Asiens Passagier-Flugfahrzeugsektor. Die große Zahl von namhaften Geldgebern zeigt, dass die Investoren an dieses neue Marktsegment glauben. Die Finanzspritze für HT Aero soll vor allem in die Forschung und Entwicklung und die Rekrutierung neuer Top-Talente fließen, erklärt Zhao Deli, Gründer und Präsident des Unternehmens.

Allein in diesem Jahr wurden bis August rund 4,3 Milliarden Dollar in Flugauto-Startups investiert, wie die “Financial Times” berichtet. Das US-Beratungsunternehmen Morgan Stanley prognostiziert, dass der Markt für Flugautos bereits in 20 Jahren einen Wert von 1,5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Die Unternehmensberatung Roland Berger rechnet damit, dass 2050 weltweit rund 160.000 kommerzielle Shuttle-Drohnen durch die Lüfte fliegen werden.

Flugautos unterscheiden sich von dem, was bisher unter dem Namen Flugtaxi entwickelt wurde, durch die Straßenfähigkeit. Flugtaxis oder fliegende Drohnen gibt es bereits testweise von einigen Herstellern. Doch das sind bisher keine fliegenden Straßenautos mit Rädern. Stattdessen starten sie senkrecht von festen Plätzen aus. Ob das für 2024 geplante Flugauto von HT Aero auch aus der Fahrt in den Flugmodus umschwenken kann, ist noch ungewiss.

Xiaopeng und HT Aero haben bereits mehrere ebenfalls elektrische Vorgängermodelle vorgestellt, darunter die bemannten Modelle Voyager X1 und X2. Beide befinden sich noch in der Entwicklung und haben nach einem Bericht des Fachmagazins Elektrek bereits mehr als 10.000 Testflüge erfolgreich absolviert. Straßentestes sollen demnach in China noch in diesem Jahr starten. Der X2 kann nach Firmenangaben ein maximales Startgewicht von 760 kg inklusive zweier Passagiere bewältigen und maximal 35 Minuten fliegen. Die angestrebte Flughöhe liege unterhalb von 1000 Metern.

Aufgrund der vorerst geringen Reichweite werden Flugtaxis wie diese zunächst vor allem für urbane Kurzstrecken in geringer Höhe in Frage kommen, etwa Shuttle-Services zum Flughafen. Aber genau das ist die Nutzung, die man in den verstopften Städten Chinas braucht.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Zu den zahlreichen Flugtaxi-Konkurrenten gehören etwa das US-Start-up Joby Aviation, das unter anderem von Toyota unterstützt wird, oder das deutsche Start-up Lilium aus dem bayerischen Weßling. Lilium zählt unter anderem den chinesischen Tech-Giganten Tencent zu seinen Investoren.

Bei Flugautos mit Straßenfähigkeit ist in Europa das niederländische Unternehmen Pal-V weit vorn. Es will mit seinem Flugauto namens Liberty noch in diesem Jahr die Serienproduktion starten – nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen weltweit. Zertifiziert von der European Union Aviation Safety Agency (EASA) ist das Fluggerät bereits. Eine Zertifizierung, die auch in China und den USA akzeptiert wird. Die Liberty, ein Zweisitzer auf Basis der Gyrokoptertechnologie kann vier Stunden oder 500 Kilometer fliegen, aber gleichzeitig mit drei Rädern 160 Km/h schnell fahren. Mit eingeklappten Rotoren ist sie nicht größer als ein normales Auto.

Auch VW hat angekündigt, in China eine Machbarkeitsstudie über fliegende Autos durchzuführen. Auch wollen die Wolfsburger eigene Investitionen und die Suche nach einem potenziellen Kooperationspartner schnellstmöglich vorantreiben. Im März kündigte der chinesische Autohersteller Geely an, ebenfalls bis 2024 ein fliegendes Auto auf den chinesischen Markt bringen zu wollen. Mit an Bord der Chinesen ist das deutsche Startup Volocopter, das seinen Sitz in der baden-württembergischen Stadt Bruchsal hat.

Der größte Konkurrent für HT Aero in China ist jedoch momentan die Firma EHang, die ebenfalls aus Guangzhou stammt. Das seit 2019 börsennotierte Startup hat mit der Passagierdrohne EHang 184 und dem Zweisitzer EHang 216 zwei der bislang ausgereiftesten Elektro-Flugtaxi-Modelle entwickelt. Allerdings produziert auch EHang bisher keine straßentauglichen Flugautos. Es hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 70 Exemplare seiner “autonomen Flugobjekte” verkauft. Allerdings kann es durchaus sein, dass auch EHang rasch in die Flugauto-Entwicklung einsteigt: Der Schwerpunkt des Know-hows liegt beim Fliegen und nicht beim Fahren.

Xiaopeng Motors und HT Aero planen für das namenlose Flugauto bereits für 2024 die Massenproduktion. Das erscheint in Anbetracht der regulatorischen Hürden und dem Fehlen eines landesweit einheitlichen Regelwerks allerdings sehr ambitioniert. Nur wenige Provinzen wie Anhui und Jiangxi haben bislang Pilotzonen eröffnet, in denen Lufttaxis durchgehend getestet werden dürfen. Es geht neben technischen Fragen auch darum, wo Flugautos und Flugtaxis starten und landen dürfen.

Im Gegensatz zu den meisten Entwicklern, die ihre Flugfahrzeuge hauptsächlich an Firmen verkaufen, möchte HT Aero vor allem an Privatkunden ausliefern. Firmenchef Zhao erklärt, dass HT Aeros Flugtaxis aber auch für Luftbesichtigungen, Polizeieinsätze oder Notfallrettungen verwendet werden sollen. Zahlreiche Stützpunkte am Boden sollen die Überwachung und die Fernsteuerung im Notfall gewährleisten. Doch zunächst benötigt der X2 erst einmal das Lufttüchtigkeitszeugnis der Aufsichtsbehörden. Dann kann es losgehen für den Senkrechtstarter.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Grönland hat einem chinesischen Bergbauunternehmen die Lizenz für eine Eisenerzlagerstätte in der Nähe der Hauptstadt Nuuk entzogen. Grund sei die jahrelange Inaktivität an dem Standort Isua, teilte die Regierung am Montag mit. Auch habe das in Hongkong gegründete Unternehmen mit Namen General Nice die vereinbarten Garantiezahlungen nicht geleistet, hieß es. “Wir können nicht akzeptieren, dass ein Lizenzinhaber vereinbarte Fristen wiederholt nicht einhält”, sagte Grönlands Ressourcenministerin Naaja Nathanielsen. Die Regierung kündigte laut einem Bericht von Reuters an, die Lizenz nach der offiziellen Rückgabe durch General Nice anderen interessierten Unternehmen anzubieten.

Die Lagerstätte ist seit Jahren im Blick chinesischer Interessenten, die aber am Ende nie aktiv wurden. 2013 hatte eine britische Firma namens London Mining die Abbaulizenz erhalten. Das Unternehmen wollte rund 2.000 chinesische Arbeiter für den Bau des Projekts einstellen und China mit rund 15 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr beliefern. Doch die Finanzierung gelang nicht, und das London Mining ging pleite. General Nice, ein chinesischer Importeur von Kohle und Eisenerz, übernahm 2015.

Das rohstoffreiche Grönland und die dänische Regierung sehen chinesische Investitionen seit Jahren skeptisch. Als General Nice Dänemark 2016 eine verlassene Marinestation in Grönland abkaufen wollte, legte Kopenhagen wegen Sicherheitsbedenken sein Veto ein, wie Quellen damals Reuters mitgeteilt hatten. 2018 lehnte Grönland außerdem das Angebot einer chinesischen Staatsbank und eines staatlichen Bauunternehmens ab, zwei Flughäfen in Grönland zu finanzieren und zu bauen. In diesem Jahr verbot die neue Regierung in Nuuk aus Umweltschutzgründen den Uranabbau und stoppte damit effektiv die Erschließung der Mine Kuannersuit. Diese gilt als eine der weltweit größten Lagerstätten für Seltene Erden. Das chinesische Unternehmen Shenghe Resources hatte sich zuvor dort Abbaurechte gesichert. ck

Der ehemalige Botschafter Singapurs bei den Vereinten Nationen, Kishore Mahbubani, hat vor der Möglichkeit eines Atomkriegs zwischen den USA und China gewarnt. Der Taiwan-Konflikt könne eskalieren, wenn Washington nicht an seiner Ein-China-Politik festhalte, sagte Mahbubani bei einer Veranstaltung zum 25. Geburtstag des Media Programme Asia der Konrad Adenauer Stiftung in Singapur. China sei “auf allen Feldern ein rationaler Akteur, mit einer Ausnahme: bei Taiwan ist China ein emotionaler Akteur“. Sollten Washington oder Taipeh hingegen entgegen den Versicherungen von US-Präsident Joe Biden die Unabhängigkeit Taiwans durchzusetzen versuchen, werde für Peking eine “rote Linie” überschritten, warnt der profilierte, zum Teil aber auch umstrittene Politikbeobachter.

Mahbubani diskutierte auf der Veranstaltung mit dem ehemaligen Spiegel-Chef Stefan Aust, der seinerseits gerade ein Buch zu Xi Jinping veröffentlicht hat. Aust zufolge sei es China, das den Status quo ändern will. Mahbubani widersprach: “Die Chinesen werden von sich aus nicht losziehen und Taiwan besetzen.” Ohne äußere Provokationen werde China entsprechende Ambitionen noch einige Jahre zurückstellen, bis es “die größte Wirtschaftsmacht der Welt” sei. Für die Zeit danach deutete Mahbubani dann eine Bereitschaft Taipehs an, sich dem Festland doch wieder anzuschließen.

Die Lage um Taiwan wirkt derzeit angespannt: Von chinesischer Seite aus häufen sich die kleinen und großen Provokationen (China.Table berichtete), während Biden im Zusammenhang mit der Insel das Wort “Unabhängigkeit” verwendet hat. Seine Mitarbeiter haben die Äußerung als ein Versehen gedeutet. Doch Peking könnte den Wechsel im Sprachgebrauch als Andeutung einer politischen Kursänderung verstehen. fin

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Anwesenheit beim Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking zugesagt. “Xi Jinping lädt seinen guten Freund, Präsident Putin, zur Teilnahme an den Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele in Peking ein”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Das zeige erneut, wie tief die Partnerschaft zwischen China und Russland sei. “China und Russland haben eine gute Tradition, Großereignisse zusammen zu feiern.”

Peking betont den Besuch aus Moskau so auffällig, weil US-Präsident Joe Biden bereits laut über einen diplomatischen Olympia-Boykott aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in China nachgedacht hat. Großbritannien würde sich diesem Boykott möglicherweise anschließen. Dies bedeutet, dass keine offizielle Regierungsdelegation beider Staaten nach Peking reisen würde. Putin betonte dagegen den Berichten in Staatsmedien zufolge, die chinesisch-russischen Beziehungen seien “stärker denn je”. Die Winterspiele finden im Februar 2022 statt. fin

China droht in diesem Jahr sein eigenes Ausbauziel für Solarenergie zu verfehlen. Aufgrund der steigenden Preise in den Solar-Lieferketten seien Fotovoltaikzellen 2021 erstmals seit acht Jahren wieder teurer geworden, berichtet Bloomberg. Daher habe China bislang zwischen Januar und Oktober erst 29.3 Gigawatt Solarkapazität hinzugefügt, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Chinas nationale Energiebehörde. Das liege weit unter der Jahresprognose der China Photovoltaic Industry Association von 55 bis 65 Gigawatt neuer Fotovoltaik-Kapazität.

Chinas Entwickler erneuerbarer Energien installieren zwar laut Bloomberg oft große Teile ihrer Kapazität zum Jahresende, um Subventionsfristen und eigene Zielvorgaben einzuhalten. In diesem Jahr aber ist ein solcher Anstieg in den letzten Monaten weniger wahrscheinlich: Die Regierung biete für die meisten Großsolaranlagen keine Subventionen mehr an, und die Quote für die Dachsolarförderung sei Ende Oktober bereits fast erreicht gewesen. Der weltgrößte Solarmodul-Hersteller Longi Green Energy Technology erwarte für 2021 nur noch 40 bis 45 Gigawatt neuer Kapazität, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Analysten von Morgan Stanley.

China installiert seit Jahren mehr Fotovoltaikanlagen als jedes andere Land der Welt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte kürzlich mit der Ankündigung überrascht, in Chinas Wüsten 100 Gigawatt Kapazität für Windkraft und Solarenergie errichten zu wollen. Teile der Projekte seien bereits im Bau (China.Table berichtete). Doch nun könnte sich das Ausbautempo verlangsamen. ck

Wuling, das Joint Venture von General Motors und dem chinesischen Autokonzern SAIC, hat am Montag die “Nano”-Version des Wuling Hongguang Mini EV vorgestellt. Mit einer Länge von 2,50 Metern und einem Radstand von 1,60 Metern ist der Nano EV noch kleiner als das Standardmodell. Die Länge ist 42 Zentimeter kürzer, der Radstand 34 Zentimeter. Der schnittige Zweisitzer kommt mit einem 24 Kilowatt-Elektromotor. Er soll mit einer Batterie-Ladung 305 Kilometer weit fahren. Zur Kapazität des Akkus machte das Unternehmen mit Sitz im südwestlichen Liuzhou noch keine Angaben.

Der Wuling Hongguang Mini EV zählt in China nach wie vor zu den meistverkauften E-Autos (China.Table berichtete). Zwischen Januar und September machte er dort mehr als ein Fünftel der Neuzulassungen aus. Das Fahrzeug schließt in der Volksrepublik eine Lücke. Viele Chinesen, die zuvor nur mit Trikes und E-Scootern unterwegs waren, haben nun genug Kaufkraft, um sich einen günstigen Kleinstwagen als Einstiegsfahrzeug leisten zu können. Die im Nano erhältlichen Fahrer-Airbags und Parksensoren sind für diese Kundschaft geradezu Luxus. Je nach Ausstattung kostet der Nano umgerechnet zwischen 6.300 bis 8.300 Euro. Trotz der geringeren Maße ist er damit teurer als das Standardmodell. Der normal große Wuling Mini EV ist in China bereits ab 4.000 Euro zu haben. fpe

Das Bevölkerungswachstum in China hat sich verlangsamt. Laut dem neuesten Jahrbuch des National Bureau of Statistics wurden im vergangenen Jahr 8,5 Geburten pro 1.000 Einwohner verzeichnet. Diese Daten des Pekinger Statistikamts zeigen, dass Chinas Geburtenrate im Jahr 2020 so sehr gesunken ist wie seit 1978 nicht mehr. Die Gesundheitskommission hatte bereits im Juli erklärt, dass die Zahl der Neugeborenen in China bald wieder zurückgehen könne. Zu Gründen für die Entwicklungen wollten sich die offiziellen Stellen nicht äußern.

Gleichzeitig wurden die Zensusdaten nach oben korrigiert: Für die Jahre von 2011 bis 2017 sei eine höhere Geburtenrate als bei früheren Schätzungen verzeichnet worden. He Yafu, ein unabhängiger Demograf, sagte gegenüber Bloomberg, dass diese Änderung “wahrscheinlich die Unterzählung von Geburten in den Vorjahren widerspiegelt”. Experten hatten sich nach der Veröffentlichung der offiziellen Bevölkerungsdaten Anfang dieses Jahres überrascht über die Höhe des Rückgangs der Geburtenrate in China gezeigt (China.Table berichtete). Doch viele Paare, gerade in den Großstädten Chinas, wollen aufgrund der hohen Lebens- und Bildungskosten kein zweites Kind mehr, obwohl Peking aus Furcht vor Überalterung seit ein paar Monaten Familien erlaubt, drei Kinder zu bekommen.

Unterdessen zeigt die Statistik des Ministeriums für zivile Angelegenheiten, dass in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 5,88 Millionen Ehen registriert wurden. Laut der Staatszeitung Global Times ein Rückgang von 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch während der Pandemie fiel nicht nur die Zahl der geschlossenen Ehen, auch die der Scheidungen ging zurück. So wurdem im ersten Halbjahr dieses Jahres nur 966.000 Ehen geschieden – 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. niw

In den letzten zwei Jahrzehnten waren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Unternehmen (Business Expenditure on Research and Development, BERD) die wichtigste Triebkraft für das FuE-Wachstum in China. Die jährliche BERD-Wachstumsrate lag dabei stetig über dem durchschnittlichen Wachstum der OECD-Staaten. Gleichzeitig erreichte die staatliche Förderung von FuE-Ausgaben in China zwischen 2003 und 2018 offiziell nur 4,3 Prozent, deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 6,7 Prozent. Um innovationsfähiger zu werden, sollen Chinas FuE-Ausgaben in den kommenden fünf Jahren um mindestens sieben Prozent jährlich steigen, unterstützt durch staatliche FuE-Subventionen. Jedoch ist es damit nicht getan: Wie eine aktuelle Studie des ZEW (Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) in Mannheim zeigt, ist FuE-Subventionsmissbrauch in der Vergangenheit in China weit verbreitet gewesen und steht schon lange einem effizienten Einsatz der staatlichen Fördermittel im Weg.

Daher wurde bereits 2006 eine Neuausrichtung von Chinas Innovations- und Industriepolitik von zahlreichen Maßnahmen begleitet, um sowohl die Förderinstrumente zu verbessern als auch deren Missbrauch einzudämmen. Sollten solche Maßnahmen in Zukunft noch besser greifen, wird China ein zunehmend innovativer Wettbewerber auf dem Weltmarkt werden und gleichzeitig an Attraktivität als FuE-Standort für ausländische Unternehmen gewinnen.

In China ist der Anteil der Subventionsempfänger unter den börsennotierten Unternehmen nach der Jahrtausendwende enorm gestiegen: Betrug er 2001 noch 32 Prozent, lag er 2011 bereits bei 90 Prozent. Durchschnittlich waren rund 10 Prozent der gesamten staatlichen Unternehmenssubventionen speziell für FuE-Aktivitäten vorgesehen. Unsere Studie zeigt jedoch, dass etwa 42 Prozent der Empfänger von FuE-Subventionen im Zeitraum 2001 bis 2011 diese staatlichen Mittel vollständig oder zumindest teilweise für Nicht-Forschungszwecke ausgegeben haben. Diese Form des Subventionsmissbrauchs wurde gemessen durch einen Vergleich der von den Unternehmen in ihren Geschäftsberichten jeweils veröffentlichten FuE-Ausgaben und den erhaltenen FuE-Subventionen. Insgesamt flossen 53 Prozent aller für FuE vorgesehenen Subventionszahlungen in andere, also Nicht-Forschungszwecke. Oftmals werden zum Beispiel die Fördermittel zur Quersubventionierung von Investitionen ohne FuE-Bezug zweckentfremdet, was auch zur raschen Senkung von Produktionskosten und Wettbewerbsverzerrung auf internationalen Märkten führen kann.

Laut der Studienergebnisse haben die FuE-Ausgaben durch die Subventionen zwar zugenommen, allerdings hätte die Steigerung in den geförderten Unternehmen mehr als doppelt so hoch sein können, wie sie es tatsächlich war. Die staatliche FuE-Förderung hat bei den Unternehmen auch zum Anstieg der Investitionen in Sachanlagen, Beschäftigung und Umsatz geführt. Keine Effekte zeigte die FuE-Förderung der Studie zufolge jedoch auf die Produktivität der Unternehmen, die Anzahl an IT-Hightech-Erfindungen und die Hochschulkooperationen. Weiterhin offenbart die Analyse auch Optimierungspotenzial bei der Auswahl der geförderten Unternehmen. Bei Staatsbetrieben bleibt die FuE-Förderung bislang völlig ohne Wirkung, und auch die Unterstützung des Hochtechnologiesektors sollte in Zukunft noch differenzierter gestaltet werden. Laut der Studienergebnisse können neben dem Missbrauch von Subventionen auch zu häufige oder zu hohe Zahlungen zu Ineffizienzen führen.

Weiter stellen wir fest, dass die Zweckentfremdung im Laufe der Zeit deutlich zurückgeht: Von 81 Prozent in 2001 auf 18 Prozent im Jahr 2011. Diesen Rückgang erreichte die chinesische Regierung auch durch ihren “Mittel- bis Langfristplan für die Entwicklung von Wissenschaft und Technik”. Durch ihn konnte China bereits einige strukturelle Probleme seines Innovationssystems angehen und notwendige Verbesserungen einleiten. Außerdem wurde die Verwaltung von Förderprogrammen so umstrukturiert, dass Unternehmen nun genauer ausgewählt und die Verwendung der Subventionen besser kontrolliert werden können. Diese Reformen zeigten bereits eine deutliche Wirkung. Allerdings kam es auch im Jahr 2020 noch zu umfangreicher Veruntreuung von staatlicher Förderung in der Halbleiterfertigung, einer Schlüsselindustrie für die von China angestrebte technologische Souveränität.

China hat bisher noch nicht bewiesen, dass es in der Lage ist, besser als die weltweit führenden Innovationssysteme in den Vereinigten Staaten Innovationen und Spitzentechnologie hervorzubringen. Gelingt es China jedoch, mit dem 14. Fünfjahresplan eine weitere Verbesserung von Konzeption und Implementierung seiner Innovationspolitik durchzusetzen, ist zu erwarten, dass künftig auch die Unternehmensproduktivität steigen und zu einem höheren Wirtschaftswachstum aufgrund von “Innovation Made in China” führen wird. Politik und Wirtschaft in den USA und Europa sollten sich bereits jetzt für eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs, insbesondere in Hochtechnologiesektoren, rüsten.

Philipp Böing ist Senior Researcher des Forschungsbereichs “Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik” und Chinaexperte am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

Bettina Peters ist stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs “Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik” und Professorin an der Universität Luxemburg.

Dieser Beitrag gehört in den Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Am Donnerstag diskutieren Philipp Böing, Senior Researcher am ZEW in Mannheim, und Wolfgang Krieger, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in China, im Rahmen dieses Formats über das Thema: “Innovation Made in China” – Wie wirksam ist Pekings Innovationspolitik? China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

HSBC Asset Management hat Daisy Ho zur neuen regionalen Chief Executive Officer für Asien-Pazifik und Hongkong ernannt. Ho ist in Hongkong ansässig und untersteht dem Vorstandsvorsitzenden Nicolas Moreau. Ho verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche unter anderem von JP Morgan, Axa und der Hang Seng Bank und kommt von Fidelity International, wo sie zuletzt Präsidentin für China war.

June Wong ist zur Group President der in Hongkong ansässigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Value Partners gewählt worden. Wong hat drei Jahrzehnte Erfahrungen in der Branche und ist Mitglied des Beratungsausschusses der Regulierungsbehörde Securities and Futures Commission von Hongkong.

Pingpong-Diplomatie in Action: Zwei US-chinesische Mixed-Teams trainieren für die Weltmeisterschaften im Tischtennis-Doppel im texanischen Houston. Die USA und China feiern mit dem historischen Team–Work das 50. Jubiläum der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie, die einst das Tauwetter zwischen beiden Staaten einleitete. Vorn im Bild sind die US-Amerikanerin Lily Zhang und der Chinese Lin Gaoyuan. Im Hintergrund spielen die Chinesin Wang Manyu und der US-Amerikaner Kanak Jha. Startschuss für die WM war am Dienstag Ortszeit. Das Duo Wang/Jha könnte bei den Wettkämpfen in der zweiten Runde auf die deutschen Europameister Dang Qiu und Nina Mittelham treffen.