aus China kommt oft der Wunsch, nicht alles zu politisieren. Es fällt schwer, diesem Wunsch nachzukommen. Denn die Kommunistische Partei macht ihrerseits alles, was sie anfasst, zum Gegenstand eines Systemwettbewerbs. Das gilt auch für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele, die heute um 20 Uhr chinesischer Zeit, 13 Uhr deutscher Zeit, beginnt. Unser Interesse als China.Table gilt daher auch und vor allem der Bedeutung dieser Spiele für die internationalen Beziehungen, und hier insbesondere zu Deutschland.

Die CDU ist inzwischen in der Opposition, doch sie hat bis vor kurzem für 16 Jahre durchgehend regiert. Wir haben den menschenrechtspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion nach seinen Ansichten zu den Spielen 2022 in China gefragt. Michael Brand zeigt in dem Gespräch keinerlei Zurückhaltung. Das IOC prostituiere sich für Geld und verrate damit die olympische Idee, sagt Brand. Er fordert auch jetzt noch einen diplomatischen Boykott der Spiele, weil schon die Vergabe an China ein Fehler gewesen sei. Wenn Werte keine Rolle mehr spielen, werden die Spiele “an die Wand gefahren”, glaubt Brand. Deutschland dürfe bei einem Genozid nicht wegsehen.

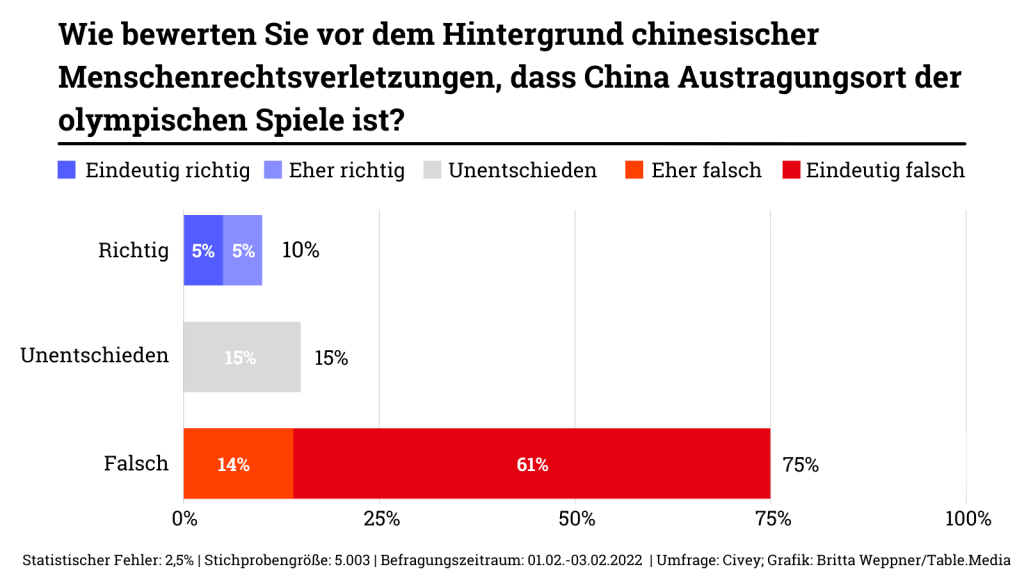

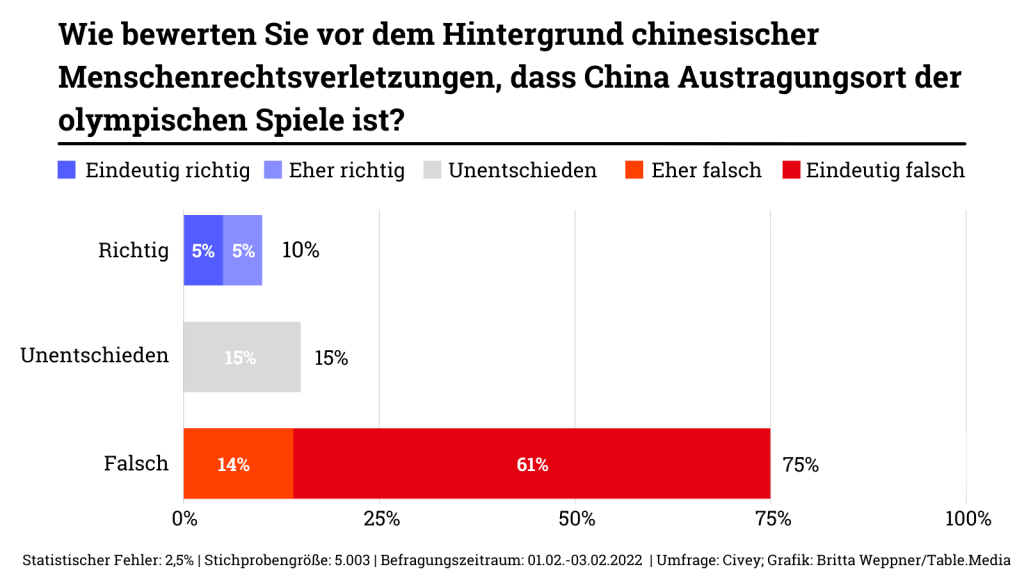

Wir haben in einer exklusiven Umfrage die Meinung der deutschen Bevölkerung zu diesem Thema durch das Meinungsforschungsinstitut Civey abfragen lassen. Das Ergebnis gibt Brand recht. Drei Viertel der Befragten finden es falsch, dass ein Land Austragungsort sein darf, in dem schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Auch von Bürgergruppen und anderen Organisationen schlägt den Spielen zur Eröffnungsfeier Kritik entgegen, schreibt Marcel Grzanna. Die angereisten Staatschefs kommen vor allem aus autoritär regierten Ländern.

Ein wenig Olympia-Stimmung kommt derweil immerhin in der Wintersportbranche auf. Es mögen zwar nicht ganz so viele Chinesen zu aktiven Skifahrern geworden sein, wie zuweilen behauptet. Doch Sportschulen und -ausrüster sehen in diesem Jahr einen ganz deutlichen Anstieg des Absatzes im Reich der Mitte. Zumindest das kommerzielle Versprechen der Spiele erfüllt sich hier zum Teil, schreiben unsere Peking-Korrespondenten. Wenn da nicht zugleich noch Corona wäre. Die Pandemie bremst das Geschäft.

Johnny Erling schreibt derweil über das Rätsel, das die heutige Jugend in China darstellt. Zwar ist es dem Propagandaapparat gelungen, die nach dem Jahr 2000 Geborenen mit Patriotismus einzufangen. Doch diese Generation ist zugleich sehr selbstbewusst und weltläufig. Ob sie Xi immer so brav folgt, wie dieser wohl derzeit hofft, muss sich noch zeigen.

Herr Brand, schauen Sie sich die Übertragungen der Olympischen Winterspiele an?

Ich bin sportbegeistert und ich schaue gerne Olympische Spiele an. Aber mit der Vergabe an Peking haben die Spiele ihre Unschuld verloren. Das IOC verrät die olympische Idee. Ich jedenfalls werde mir die Inszenierung des chinesischen Regimes bei der Eröffnungsfeier nicht anschauen, das muss man sich wirklich nicht antun. Umso mehr drücke ich allen, vor allem den deutschen Sportlern, die Daumen und hoffe darauf, dass sie viel Freude und Erfolg haben werden.

Was konkret kritisieren Sie am Internationalen Olympischen Komitee?

Die Fehler sind nicht erst bei Peking 2022 gemacht worden. Das IOC weiß ganz genau, dass sportliche Großveranstaltungen von autoritären Staaten missbraucht werden, um sich ein besseres Image zu geben. Und dass diese Regime dafür bereit sind, enorme Preise zu bezahlen. Inzwischen ist das IOC zu einer Prostituierten von Regimen geworden, die genug zahlen. Dass ausgerechnet ein deutscher Präsident diesen Weg des IOC skizziert, ist schwer auszuhalten. Die Olympischen Winterspiele 2022 finden statt in einer Zeit, in der Peking zeitgleich mit äußerster Brutalität sowohl im Inneren als auch im Äußeren vorgeht, die Demokratie in Hongkong erwürgt, Taiwan offen mit Krieg droht, eine nie dagewesene militärische Aufrüstung betreibt und in der Provinz Xinjiang über eine Million unschuldige Uiguren in Internierungslager steckt.

Das IOC und der jetzige Präsident Thomas Bach haben schon 2008 gesagt: Die Spiele seien eine gute Gelegenheit, über Menschenrechtsverletzungen zu sprechen und auf diese Weise Wandel zu bringen.

Das Schlimme ist: Bach weiß, dass das völliger Unsinn ist, er kennt seinen Freund und Diktator Xi nur zu gut. Seit 2008 hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil: Die Brutalität ist total. Die Olympischen Spielen standen einmal für Werte wie Frieden und Verständigung. Xi Jinping steht für das exakte Gegenteil, für Repression im Innern und für Aggression nach außen. Und Thomas Bach ist zu seinem Komplizen geworden. Wer zu Völkermord schweigt, macht sich mitschuldig. Das IOC ist zu einer milliardenschweren Geldmaschine degeneriert, Menschenrechte sind inzwischen egal.

Bei den Spielen vor 14 Jahren hatte man noch den Eindruck, das IOC pocht auf die Einhaltung der Olympischen Charta. Das scheint dieses Mal kein Thema mehr zu sein. Ist China auch für das IOC zu mächtig geworden?

Schon seit vielen Jahren geht es dem IOC nicht um die Olympische Charta, sondern um Milliardenumsätze und sonst nichts. Schon 2015 hat das IOC bei der Vergabe vieles gar nicht mehr eingefordert, weil Thomas Bach und die anderen wussten, dass Regime dann nicht mehr zahlen. Spätestens seit 2017 weiß die Welt von den Internierungslagern in Xinjiang. Da hätte das IOC Konsequenzen ziehen müssen, zugunsten der Inhaftierten intervenieren können. Diesen Entscheidungsspielraum gibt es, man muss dazu allerdings Interesse an Menschenrechten haben. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin näherte man auch die Illusion, man könnte den nach innen brutalen und nach außen aggressiven Nationalsozialismus bändigen. Wir wissen, was daraus geworden ist. Das IOC macht sich erneut zum Komplizen einer brutalen Diktatur.

Hat die deutsche Politik denn keinen Kontakt zu Thomas Bach?

Leute wie Thomas Bach haben mit Deutschland und unseren Grundwerten nicht mehr viel zu tun. Sie leben in einer anderen Welt, in der Geld viel und der Mensch wenig zählt. Wir haben als Parlamentarier im Bundestag die Sportverbände mehrfach auf die enormen Probleme hingewiesen. Nur, um nicht völlig schlecht dazustehen, wird gerade das absolute Minimum unternommen, das eigene Interesse wird über die Menschenrechte gestellt.

Ein konkretes Beispiel: Ein tibetischer Dokumentarfilmer war für eine 2008 gedrehte Dokumentation über die Repressionen in Tibet für vier Jahre inhaftiert, wurde gefoltert, und seine Familie wurde in Sippenhaft genommen. Der Mann lebt heute in den USA. Vor kurzem war er in Berlin und sprach mit dem Deutschen Olympischen Komitee. Im Anschluss daran sagte er mir, er habe sich im Kern nicht ernst genommen gefühlt, die Sportfunktionäre hätten sich nicht für seine Informationen und Erfahrungen interessiert. Nach draußen zeigt sich der Verband zwar interessiert, aber eigentlich schaut er weg, akzeptiert die brutale Unterdrückung in China. Denen geht es neben dem Wettbewerb auch um den finanziellen Profit.

Was bedeutet ein solches Verhalten für den Sport?

Ich glaube, auf diese Weise werden die Olympischen Spiele auf Dauer an die Wand gefahren. Natürlich widert es auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler an, dass das IOC die Spiele zu einem reinen Instrument von Kommerz und Macht verkommen lässt. Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz und natürlich die Menschenrechte spielen bei Sportlern eine große Rolle. Und auch das Publikum fühlt sich belogen. Das IOC muss endlich einen Kurswechsel vornehmen.

Befürworten Sie einen Boykott dieser Spiele?

China ist mit seinem Machtgebaren heute eine größere Gefahr als die Sowjetunion im Kalten Krieg. Insofern halte ich es schon für notwendig, ein deutliches Signal zu setzen. Dass die neue Bundesregierung sich noch nicht einmal dazu durchringen konnte, einen diplomatischen Boykott zu erklären, halte ich für einen großen Fehler. Die Sportler sollen zwar teilnehmen können. Ein diplomatischer Boykott wäre aber das Mindeste gewesen.

Ist das nicht reine Symbolpolitik?

Darum geht es doch auch, um Symbole. Ein diplomatischer Boykott ist ein starkes Symbol. Gerade solche Symbole sind einem autoritären Regime wie dem von Xi Jinping enorm wichtig. Wir erleben doch, wie das chinesische Regime inzwischen selbst hier in Deutschland versucht, selbst kleine Symbole an Solidarität mit Minderheiten, ob Flaggen oder öffentliche Kundgebungen, zu unterdrücken. Symbole sind nicht die alleinige Antwort auf ein brutales und aggressives Regime. Aber sie bleiben wichtig. Inzwischen gibt es zum Thema Menschenrechte veränderte Positionen selbst in der Wirtschaft, wie etwa beim BDI. Unternehmen erleben konkret, wie Mitarbeiter in China unter massiven Druck geraten. Wenn dann Außenministerin Baerbock von werteorientierter Außenpolitik spricht und Kanzler Scholz diese Aussagen wieder einsammelt, ist das nicht Haltung, sondern feiger Kotau. Welche Haltung hat der neue deutsche Bundeskanzler? Hat er überhaupt eine Haltung, ist er stark genug, um unser Land und unsere Demokratie wirksam zu verteidigen?

Die gleiche Frage könnte man der Vorgängerregierung stellen, an der Ihre Partei beteiligt war.

Beim Thema Menschenrechte hat sich meine Haltung nicht verändert, unabhängig davon, ob wir in der Regierung sind oder in der Opposition. Angela Merkel war eine der letzten europäischen Spitzenpolitiker, die Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen haben. Schon damals haben andere und ich gefordert, dass wir angesichts der unter Xi Jinping immer brutaler werdenden Repression nach innen und wachsender Aggression nach außen eine andere Gangart brauchen.

Der Verweis auf damals hilft aber für die Zukunft nicht. Die strategische Auseinandersetzung mit einem immer aggressiveren China macht eine Neupositionierung unvermeidlich. Leider liefert Bundeskanzler Scholz auch hier nicht die versprochene Führung, man hört von ihm nichts zu den Internierungslagern und den Menschenrechtsverletzungen. Das muss sich ändern: Wir müssen selbstbewusst auftreten, dürfen uns nicht herumschubsen lassen.

Ist dieses Vorgehen wirklich verwunderlich? Im SPD-Stammland Niedersachsen sitzt schließlich Volkswagen, das inzwischen fast die Hälfte seiner Fahrzeuge in China verkauft. Das Land Niedersachsen ist an VW sogar beteiligt.

Deutschland hat natürlich ein Interesse an guten wirtschaftlichen Beziehungen auch mit China. Die Frage ist aber, ob wir alle anderen Interessen unseres Landes allein der Wirtschaft unterordnen. Immer noch exportiert China mehr nach Deutschland als umgekehrt, im Verhältnis zur EU ist China noch mehr auf uns angewiesen. Wir können nicht länger darauf verzichten, unsere eigenen Interessen und Wertvorstellungen zur Geltung zu bringen. Xi Jinping agiert sehr aggressiv gegenüber Mitgliedsstaaten der EU und anderen, und das schon lange. Wir dürfen uns nicht länger kleiner machen, als wir sind.

Das könnte der deutschen Wirtschaft aber teuer zu stehen kommen.

Wenn wir nicht bereit sind, für unsere Unabhängigkeit auch einen Preis zu zahlen, werden wir am Ende einen viel höheren Preis zahlen. Volkswagen hat auf Druck der chinesischen Führung ein Werk in der Provinzhauptstadt von Xinjiang errichtet, quasi in unmittelbarer Nachbarschaft zu Internierungslagern, in denen hunderttausende unschuldige Bürger unter brutalen Bedingungen inhaftiert sind. Im Land von VW und Siemens zählen Menschenrechte zur Staatsraison, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind zentrale Werte. Diese Werte und Grundrechte sind nicht verkäuflich, wir können sie nicht über Bord werfen, weil einzelne Unternehmen um Exporteinbußen fürchten.

Aber was fordern Sie konkret?

VW und Siemens und andere müssen endlich Transparenz praktizieren. Was ist konkret vereinbart worden an strategischer Kooperation zwischen VW und China? Wie konkret wird VW ausschließen, dass in Xinjiang und in den Lieferketten keine Zwangsarbeiter involviert werden? Was hat Siemens in den Aufträgen zur Unterstützung der digitalen Überwachung mit dem chinesischen Staat konkret vereinbart? Vor allem gilt: Wegsehen bei Genozid ist eine Schande, und man macht sich mitschuldig. Gerade deutsche Unternehmen tragen eine besondere Verantwortung, wenn in ihrem Umfeld Völkermord begangen wird.

Michael Brand, 48, sitzt seit 2005 im Bundestag. Er ist Mitglied des Fraktionsvorstandes der CDU/CSU und Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Weges seines Eintretens für die Menschenrechte, unter anderem für Tibeter, Uiguren und Christen, wurde Brand bei einer Delegationsreise des Bundestagsausschusses für Menschenrechte in die Volksrepublik im Mai 2016 die Einreise verweigert.

Mehr als ein Dutzend führender Industrienationen und demokratische Regierungen der Welt werden keine Regierungsvertreter oder Diplomaten nach Peking senden. Manche davon nennen es offiziell Boykott. Andere, darunter die Bundesrepublik, vermeiden den Begriff, bleiben den Spielen aber trotzdem fern. Über 250 internationale Nichtregierungsorganisationen haben sich einer Erklärung angeschlossen, die weitere Staaten auffordert, sich einem politischen Boykott anzuschließen. Auch die Athletinnen und Athleten werden darin aufgerufen, “die Menschenrechtsverletzungen der Regierung nicht zu legitimieren”.

Die Ablehnung, die das Ausrichterland erfährt, ist für Olympische Winterspiele beispiellos in der Geschichte. Allenfalls die Sommerspiele von Berlin 1936 wurden einst ähnlich kontrovers diskutiert. Mit ihrer dramatisch schlechten Menschenrechtsbilanz durch die Behandlung der Uiguren in Xinjiang, die politische Säuberung in Hongkong, die Unterdrückung Tibets oder durch Einzelschicksale wie das der Tennisspielerin Peng Shuai erzürnt die chinesische Regierung große Teile der demokratischen Welt. Ein anderer Teil steht an Pekings Seite und verteidigt das Land gegen seine Kritiker.

Auch in Deutschland stößt China als Gastgeber auf breiten Unmut. In einer exklusiven Umfrage des China.Table, durchgeführt von Civey, hielten drei von vier Befragten die Vergabe an die Volksrepublik für falsch bis eindeutig falsch. Nur zehn Prozent glauben, dass das IOC richtig entschieden hat. 15 Prozent der Teilnehmer waren unschlüssig.

Schon die Eröffnungsfeier der Spiele (4. bis 20. Februar) steht deshalb unter besonderer Beobachtung. Seit Monaten ermutigen Aktivisten die Sportler dazu, der Auftaktveranstaltung fernzubleiben, um ein Zeichen zu setzen. Mehrfach trafen Vertreter verschiedener Organisationen mit Olympia-Teilnehmerinnen zusammen, um sie über die Menschenrechtssituation in der Volksrepublik zu informieren. Students for a Free Tibet (SFT) hatten dazu Reisen von Exil-Tibetern, -Uiguren und Hongkongern zu Weltcup-Veranstaltungen des Wintersport-Kalenders organisiert.

Weil vornehmlich US-Aktivisten in die Initiative integriert sind, feuert die chinesische Staatspresse scharf in Richtung Washington. Die US-Regierung stecke hinter einem “böswilligen und schmutzigen” Komplott. Sie belohne Sportler aus verschiedenen Ländern fürstlich dafür, wenn diese ihr Missfallen über die Ausrichtung der Spiele durch die Volksrepublik zum Ausdruck brächten, behauptet die China Daily. Die Tageszeitung verweist in ihrer Argumentation auf “anonyme Quellen”.

Unterstützung erhielt China aus Russland. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes sagte, ihm lägen “umfangreiche Informationen” vor, dass es konzertierte Aktionen des US-Verteidigungsministeriums gebe, um die Ausrichtung der Winterspiele zu trüben. IOC-Präsident Thomas Bach wusch derweil am Donnerstag einmal mehr seine Hände in Unschuld. Es gehe bei Olympia um die Integration der ganzen Welt. Die Spiele könnten nicht die Probleme der Welt lösen.

Zumindest aber hätte das IOC mit einem “Nein” zu Peking vorausschauend verhindern können, zu ihrer weiteren Spaltung beizutragen. Die Geister, die Bach und das Komitee mit der erwartbaren Kontroverse riefen, werden die Sportfunktionäre jetzt nicht mehr los. Bach klagt sogar, dass “die Boykott-Geister wieder ihre hässlichen Köpfe recken.”

Für die chinesische Regierung ist die Teilnahme hochrangiger Politiker und Funktionäre von enormer innenpolitischer Relevanz. Staatschef Xi Jinping hat das eigene Land seit Ausbruch der Corona-Pandemie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr verlassen. Er sendete damit das Signal, dass er sich während dieser Zeit ausschließlich in China sicher fühlte. Wenn sich nun Staatschefs aus all den Ländern blicken lassen, die deutlich mehr Corona-Tote zu verzeichnen haben, soll an die chinesische Bevölkerung der Eindruck vermittelt werden, dass auch das Ausland dem chinesischen Krisenmanagement vertraut.

Die extreme Politisierung der diesjährigen Spiele hat das IOC selbst mit zu verantworten. Eine breite Allianz hatte bereits die Ausrichtung der Sommerspiele 2008 an Peking kritisiert. Seitdem hat sich die Menschenrechtsbilanz dramatisch verschlechtert. Damit hat auch die Lautstärke ihrer Kritiker drastisch zugenommen. Dennoch ging der Zuschlag 2015 erneut an China. “Die letzten Olympischen Spiele in Peking im Jahr 2008 haben zu einer massiven Eskalation der chinesischen Brutalität in Tibet geführt. Offenbar war sich die chinesische Regierung sicher, ungestraft handeln zu können“, urteilt die International Campaign for Tibet.

Mit ihrer gemeinsamen Erklärung, die inzwischen mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet haben, demonstrieren die Gegner der Vergabe auch eine zivilgesellschaftliche Geschlossenheit jenseits der politischen Sphäre. Renee Xia, Direktorin von Chinese Human Rights Defenders, warnt vor den Konsequenzen der chinesischen Ausrichtung. “Dass die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden, ist ein Signal an die Welt, dass die Regierung von Xi Jinping unproblematisch ist.”

Viele Regierungen lassen sich aus unterschiedlichsten Beweggründen dennoch nicht davon abbringen, bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein. Darunter auch zahlreiche Staaten der Europäischen Union. Frankreich schickt die beigeordnete Ministerin für Sport, Roxana Mărăcineanu. Wohl auch aus Sorge um entsprechende Reaktionen auf die eigene Ausrichtung der Sommerspiele 2024.

Aus Polen reist Regierungschef Andrzej Duda an. Griechenlands Botschafter Georgios Iliopoulos nahm sogar am Fackellauf teil. Er empfing das Olympische Feuer am Mittwoch wohl nicht zufällig von Chinas Basketball-Ikone Yao Ming. Damit wurde die mediale Präsenz seiner Teilnahme durch die Organisatoren noch einmal erhöht. Die Bundesregierung begründete ihren Verzicht auf eine offizielle Verlautbarung eines diplomatischen Boykotts mit der mangelnden Einigkeit in der EU.

Erwartet werden auch europäische Fürsprecher der Kommunistischen Partei Chinas wie Russlands Staatspräsident Wladimir Putin oder Serbiens Aleksandar Vučić, dessen Regierung die Hauptstadt Belgrad mit Dankes-Plakaten an Xi Jinping für dessen Corona-Hilfe gepflastert hatte. Die Vereinten Nationen, in deren Unterorganisationen inzwischen zahlreiche Chinesen den Vorsitz haben, sind ausgesprochen stark vertreten.

Neben UN-Generalsekretär António Guterres werden der Präsident der Generalversammlung Abdulla Shahid von den Malediven und der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien sowie der chinesische Generaldirektor der UN-Weltorganisation für geistiges Eigentum, Deng Hongsen, auf der Tribüne Platz nehmen. Auch Tedros Teilnahme ist ein Erfolg für die chinesische Regierung, weil auch seine Präsenz das Corona-Management der Volksrepublik goutiert.

Hinzu kommen der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman sowie der Emir von Katar und der Kronprinz von Abu Dhabi, die allesamt für ihre autoritäre Staatsführung bekannt sind. Und nicht zuletzt zeigt auch Kassym-Schomart Tokajew sein Gesicht. Der kasachische Staatspräsident machte erst vor wenigen Wochen Schlagzeilen, weil er Aufständische in seinem Land zu Tausenden erschießen ließ. Bei ihm dürfte jedoch etwas olympische Wehmut aufkommen. Kasachstan hatte als einziger Mitbewerber Pekings bei der Vergabe der Winterspiele 2022 den Kürzeren gezogen.

Für Schneesport-Fans in Peking haben sich die Winterspiele schon jetzt ausgezahlt. Brauchten sie früher bis zu vier Stunden, um das beliebte Ski-Gebiet Chongli zu erreichen, das zu Pekings nördlicher Nachbarstadt Zhangjiakou gehört, hat sich die Anreisezeit seit dem vergangenen Jahr drastisch reduziert.

Dank der neuen Schnellzugstrecke, die für die Olympischen Winterspiele zwischen Peking und der Co-Gastgeberstadt gebaut wurde, dauert es nun in der Regel nicht mehr als eineinhalb Stunden, um von der Haustür auf eine der Pisten in Chongli zu kommen. In Chongli gibt es nicht nur deutlich mehr Abfahrten zur Auswahl als zuvor, auch das Drumherum mit neuer Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten wurde deutlich aufgewertet.

Die Pläne der Regierung gehen jedoch deutlich weiter, als nur in der Hauptstadt und Umgebung Ski-Begeisterten einen Gefallen zu tun. Als 2015 feststand, dass Peking den Zuschlag für die Winterspiele erhalten wird, legten die Behörden einen umfassenden Entwicklungsplan für die Wintersport-Industrie des Landes vor. Demnach sollen bis 2025 rund 300 Millionen Menschen für Eis- und Schneesportarten begeistert werden. Die Branche soll bis dahin pro Jahr eine Billion Yuan (etwa 140 Milliarden Euro) erwirtschaften.

Natürlich kann das nicht nur mit zusätzlichen Pisten rund um Peking gelingen. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Daxue ist die Zahl neuer Ski-Gebiete und Eislauf-Anlagen in den vergangenen Jahren landesweit in die Höhe geschossen. Gab es 2015 noch 568 Ski-Ressorts in China, waren es bis Ende 2019 bereits 770. Die Qualität der Anlagen geht jedoch weit auseinander. Laut Daxue verfügten demnach bis 2019 lediglich 155 von ihnen auch über Lifte. Die Zahl der Besucher in Ski-Ressorts hat sich im gleichen Zeitraum auf rund 20 Millionen verdoppelt.

Der Plan der Regierung konzentriert sich nicht nur auf die Infrastruktur: Er umfasst auch ein umfangreiches Bildungsprogramm, um jüngere Generationen mit dem Wintersport in China vertraut zu machen. Grund- und Mittelschulen in den nördlichen Provinzen müssen verschiedene Wintersport-Disziplinen in den Lehrplan des Sportunterrichts aufnehmen. Die Zahl der Schulen, die Wintersport im Angebot haben, soll sich bis 2025 auf 5.000 belaufen.

Neben Skifahren hat vor allem Eislaufen in den vergangenen Jahren nach der Einführung des Entwicklungsplans der Regierung einen Boom erlebt. So ordnete etwa die Stadtregierung von Peking an, dass jeder Bezirk in der Stadt bis 2022 eine neu gebaute Indoor-Eisbahn von mindestens 1.800 Quadratmetern Größe haben muss. Zahlreiche andere Städte folgten diesem Vorbild, was dazu führte, dass sich die Zahl von Eisbahnen seit 2015 landesweit auf 650 mehr als vervierfacht hat.

Jedoch haben die Betreiber vieler neuer Eis- und Ski-Anlagen einen holprigen Start hinter sich. Zwar ist China glimpflicher als andere Weltregionen durch die Coronavirus-Pandemie gekommen. Die Wintersaison 2019/2020, als in Wuhan das Virus erstmals entdeckt wurde, fiel trotzdem komplett den harten Lockdowns im Land zum Opfer. Die Industrie kam praktisch zum Stillstand und brauchte einige Zeit, um sich wieder zu erholen.

Nun macht der Wintersport-Boom sich auch bei Chinas Online-Händlern bemerkbar, bei denen sich der Umsatz mit Ski-Ausrüstung zuletzt vervielfacht hat. “Die Menschen interessieren sich mehr und mehr für Wintersport, was Eis- und Schneesportarten einen Schub geben dürfte”, sagt der Pekinger Ökonom Huang Weiping. Laut Huang habe die Coronavirus-Pandemie die Branche zwar zunächst ein wenig ausgebremst. Dennoch seien die Geschäfte für Betreiber von Ski-Ressorts und Wintersport-Schulen zuletzt besser denn je gelaufen.

Mit mehr jungen Menschen, die sich für Skifahren und Eislauf interessieren, hofft China, in Zukunft auch bei internationalen Wintersport-Turnieren immer weiter an die Spitze zu rücken. Die Suche nach einem Team für die Winterspiele im eigenen Land verlief dagegen noch ziemlich mühselig. Zum Teil mussten Athleten aus anderen Disziplinen erst auf Wintersportarten umtrainiert werden, weil es an Talenten mangelte. Viele junge Sportler wurden ins Ausland geschickt, um dort an der Seite von Profis zu trainieren. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

07.02.2022, 16:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Environment in Asia Series featuring Brian Lander – The Ecology of China’s Early Political Systems Mehr

07.02.2022, 18:00 Uhr (08.02.2022, 01:00 Uhr)

SOAS China Institute, Vortrag: Terror Capitalism: Producing the ‘Terrorist-Worker’ through Uyghur Subtraction in Northwest China Mehr

07.02.2022, 18:15 Uhr (08.02.2022, 01:15 Uhr)

Konfuzius Institut Berlin, Vortrag: Gebrauch und Schutz von Daten – zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und datenbasierter Wirtschaft im Lichte der neueren chinesischen Gesetzgebung Mehr

07.02.2022, 19:00 Uhr (08.02.2022, 02:00 Uhr Beijing Time)

Stanford Digital Economy Lab, Vortrag: Robert Seamans: Robots at Work in China Mehr

08.02.2022, 19:00 Uhr Beijing Time

AHK Greater China, vor Ort: Deutscher Stammtisch Shanghai Mehr

09.02.2022, 18:00 Uhr (10.02., 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairban Center, Vorlesung: China’s Role in the World: Is China Exporting Authoritarianism? Mehr

10.02.2022, 21:30 Uhr (11.02.2022, 04:30 Uhr Beijing Time)

CSIS, Vortrag: What can the Cold War Teach Us About the U.S.-China Rivalry? Mehr

12.02.2022, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

AHK Greater China: Olympic Public Viewing with Gold Medalist Britta Heidemann Mehr

Chinas Führung meint es mit ihrem Vorstoß zur Bekämpfung der Ungleichheit ernst. Das ist das Ergebnis einer Gesprächsveranstaltung des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit dem Titel “Nach 40 Jahren Armutsreduzierung in China: Was sind die Herausforderungen?”. Internationale Experten sehen in der Trendwende zu sozialerer Politik sogar einen globalen Trend. “Wir registrieren das Ende der Reagan-Deng-Xiaoping-Ära steigender Ungleichheit”, sagt Ökonom Branko Milanović von Stone Center für Sozioökonomische Ungleichheiten an der City University of New York. Er spielt damit auf US-Präsident Ronald Reagan und den chinesischen Staatsführer Deng Xiaoping an, die unabhängig voneinander Anfang der 1980er-Jahre mehr Ungleichheit zugelassen haben – mit dem Ziel, mehr wirtschaftliche Dynamik zu erhalten.

Martin Raiser, Länderdirektor der Weltbank für China und die Mongolei, sieht derweil Probleme bei der “letzten Meile” der Armutsbekämpfung in China. Zwar mache China hier schnelle Fortschritte, doch die Maßnahmen sind überproportional teuer. Als die Armutsverringerung noch im Zuge hoher allgemeiner Wachstumsraten und von Einkommenszuwächsen in der Landwirtschaft stattfand, haben Marktkräfte den Prozess getrieben. Inzwischen nimmt die Bedeutung von Transfers zu. “Zunächst sollten einige schneller reich werden, doch ab 2010 ist die Bekämpfung der Ungleichheit in den Vordergrund gerückt”, so Raiser. fin

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations des IfW findet am 17. Februar unter dem Titel “Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus?” statt. Sprecher sind der Anwalt Alexander Honrath von der Kanzlei Eversheds Sutherland in München und der Politikanalyst Joachim Pohl von der Investitionsabteilung der OECD. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Chinas Oberster Volksgerichtshof hat Medienberichten zufolge den öffentlichen Zugriff auf Gerichtsurteile auf seinem Webportal China Judgements Online (CJO) eingeschränkt. Bereits Anfang 2021 seien mehrere Millionen Fälle aus der CJO-Datenbank entfernt worden, berichtet Chinafile. Ein Richter des Volksgerichtshofs erklärte dem Online-Magazin, die Gerichtsentscheidungen und Details zu den Fällen seien gelöscht worden, damit sie nicht zur Nachahmung für weitere Straftaten dienen könnten.

Der Bericht vermutet jedoch eine andere Motivation: Demzufolge hatten die verschwundenen Gerichtsurteile mit Korruption in öffentlichen Stellen und der Nutzung des Strafjustizsystems durch die Partei zu tun. Auch andere Fälle, die ein wenig schmeichelhaftes Bild der chinesischen Gesellschaft vermitteln, seien aus der Datenbank verschwunden, so der Bericht.

Die CJO-Datenbank war 2013 als Teil einer umfassenden Reform des Gerichtshofs ins Leben gerufen worden. Im November des Jahres hatte der Volksgerichtshof eine Vorschrift erlassen, die alle Gerichte verpflichteten, ihre Entscheidungen innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung in die CJO-Datenbank hochzuladen. 2016 wurde die Vorschrift sogar noch einmal verschärft. Laut Statistiken des Volksgerichtshofs hatten die Gerichte bis August 2020 mehr als 100 Millionen Fälle auf dem CJO-Webportal veröffentlicht. Dieses verzeichnete demnach mehr als 48 Milliarden Besuche.

Neben der Aussortierung von Fällen hat der Volksgerichtshof zusätzliche Schritte unternommen, um den Zugang der Öffentlichkeit zu den Gerichtsurteilen einzuschränken, wie Chinafile berichtet. Ab August 2021 sei beispielsweise von den Nutzern verlangt worden, ihre Telefonnummer zu registrieren, um Zugriff auf die Datenbank zu erhalten. Dadurch solle sichergestellt werden, dass alle Suchanfragen einem bestimmten Benutzer zugeordnet werden können. ari

Volkswagen wird laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter ab 2023 bis zu eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr in China bauen können – etwa 20 Prozent der gesamten Produktionskapazität des Unternehmens in China. Dazu werde das neue Werk in der Provinz Anhui beitragen, sagte der Manager der japanischen Zeitung Nikkei. In der Fabrik, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der chinesischen Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC), sollen von 2023 an jährlich 300.000 E-Autos produziert werden.

Volkswagen werde auch die lokale Entwicklung vorantreiben, um chinesische Autofahrer stärker anzusprechen. “Wir nutzen diese Technologietrends auch für den Rest der Welt und unsere anderen Unternehmen”, sagte Brandstätter gegenüber Nikkei.Asia. Zu den angesprochenen Technologien zählten mit dem Internet verbundene Autos sowie E-Modelle mit Selbstfahr-Funktionen.

“In der Vergangenheit war unser Ansatz, in Deutschland zu entwickeln und in China zu lokalisieren”, sagte Brandstätter. “Aber dieser Ansatz wird sich deutlich ändern, indem wir mehr lokale Ressourcen für Forschung und Entwicklung aufbauen, insbesondere für Software, um schneller und unabhängiger in China zu sein.”

Volkswagen hatte seine E-Auto-Ziele in China im vergangenen Jahr verfehlt. Der Konzern führte den Chipmangel als Ursache an. Branchenexperten sagen jedoch, die dürftige Nachfrage liege auch an den speziellen Wünschen der chinesischen Kundschaft, auf die Volkswagen bisher schlecht eingestellt sei. China ist der größte Einzelmarkt für Volkswagen und macht gut 40 Prozent der Verkäufe des Unternehmens aus. nib/rtr

Die China National Nuclear Corp. wird einen Atomreaktor in Argentinien bauen. Das chinesische Staatsunternehmen hat einen Vertrag mit dem Unternehmen Nucleoeléctrica Argentina S.A. zum Bau des Atucha III-Atomprojekts abgeschlossen, wie Reuters berichtet. Das Projekt war demnach schon in der Amtszeit der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner angeschoben worden. Es kam jedoch zu Verzögerungen.

Das gesamte Projekt hat ein Volumen von mehr als acht Milliarden US-Dollar, wie Argentinien bekannt gab. Bisher wurden keine Details über die Finanzierung veröffentlicht. Argentinien befindet sich derzeit erneut in einer Schuldenkrise. Erst vor wenigen Tagen hat sich das Land im letzten Moment mit dem Internationalen Währungsfonds auf eine spätere Rückzahlung fälliger Schulden geeinigt.

Die China National Nuclear Corp. wird in der Stadt Lima (Provinz Buenos Aires) den von China entwickelten Hualong One Reaktor bauen (China.Table berichtete). Die Volksrepublik betreibt einen solchen Reaktor in Fujian. Das Projekt in Argentinien wird nach Pakistan der zweite Standort in Übersee sein, an dem die Hualong One-Technologie zum Einsatz kommt. nib

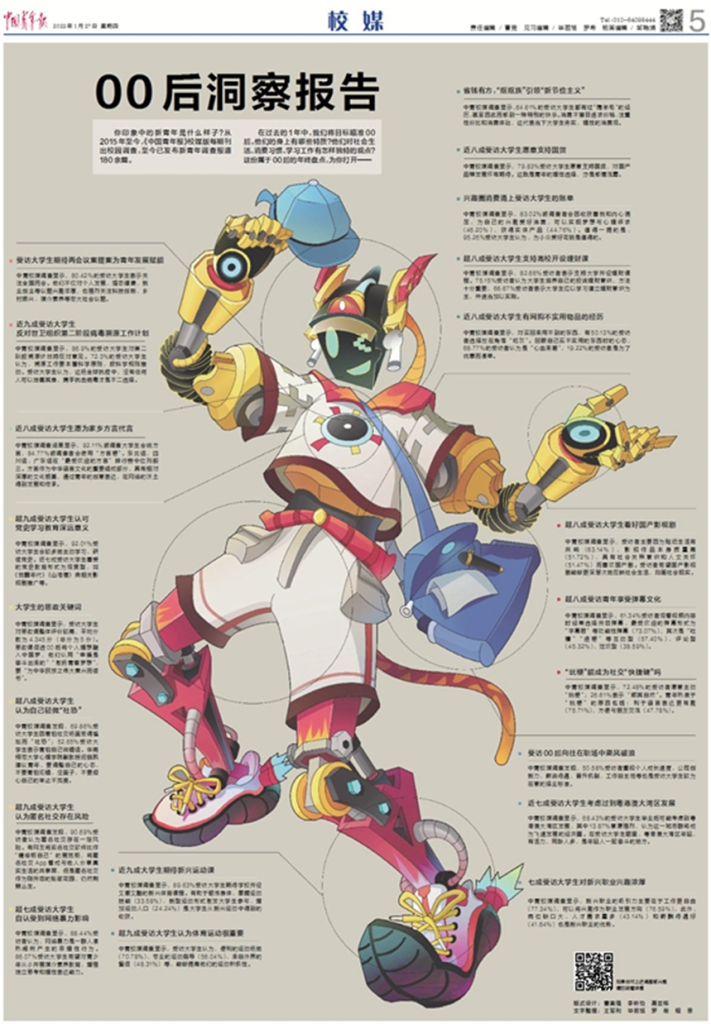

Chinas Jugend nennt sich selbst die “nach 2000 geborene” Generation (Lingling-Hou – 00后). Einst wurden sie als Einzelkinder verhätschelt, wuchsen privilegiert in Zeiten zweistelligen Wachstums und touristischen Reisens auf, waren die Generation Internet und wurden zugleich stupide durch die Mühlen rigoroser Schulerziehung gedroschen. Während über Millennials im Ausland seit Jahren geforscht wird, ist Chinas Generation Z, die nun erwachsen wird, noch ein unbeschriebenes Blatt. Sind sie unselbstständige kleine Kaiser, ausgebuffte Hightech-Nerds, welterfahrene Globetrotter, Rebellen – oder international umworbene Konsumfreaks? Lassen sie sich seit der Pandemie von KP-Chef Xi Jinping in sein Korsett aus engstirnigem Patriotismus und leninistischen Parteidoktrinen pressen? Auch in China wird darüber gerätselt.

Die Pekinger Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2022 wird am Freitag alle Blicke auf sich ziehen. Das gilt auch für den Staatsregisseur Zhang Yimou, der das Imageprojekt im Vogelnest-Stadium aufführen lässt, dort, wo er bereits den Auftakt für die Sommerspiele 2008 inszenierte. Die Propaganda feiert Zhang im Voraus. Chinas soziale Medien aber erinnern auch daran, dass er einst in Ungnade fiel, weil er sich dem Zwang der Einkind-Familienpolitik entzog. Zhang hatte eine Tochter, als er 2001, 2004 und 2008 noch drei Kinder ins Leben setzte. 2013 wurde er mit 7,48 Millionen Yuan Bußgeld bestraft (damals gut 900.000 Euro).

Der damalige Skandal ist vergessen, zumal Peking wieder zum Kinderkriegen drängt. Blogger fordern daher augenzwinkernd, dem Starkünstler seine Strafe mit Zinsen zu erstatten und ihm dazu noch einen Orden zu verleihen. Schließlich hätte Peking selbst seine Geburtenplanung gestoppt und 2015 allen Familien zuerst erlaubt, wieder zwei Kinder und seit Mai 2021 drei Kinder zu haben. Zhang wäre nur seiner Zeit etwas voraus gewesen.

Das ist der Spott von Chinas Millennials, der zwischen 2000 und heute geborenen Jugend. Sie reagieren auf Pekings unvermittelten Stopp seines 35-Jahre dauernden Einkind-Zwangs. Dafür gab es gute Gründe. 2021 verzeichnete das 1,4 Milliarden Volk mit einer auf 0,75 Prozent gefallenen Geburtenrate das geringste Plus seit Gründung der Volksrepublik. Bei einer Sterberate von 0,72 Prozent legte die Bevölkerung nur noch um 480.000 Menschen zu. Zugleich stiegen die Zahlen der über 65-Jährigen auf mehr als 14 Prozent aller Chinesen. Das “Reich der Mitte” muss sich bald umbenennen in das neue “Reich des Alters.”

Um die Fehler seiner Geburtenplanung auszubügeln, ruft Peking seine jüngste Generation zur Hilfe. Die Nachrichtenagentur Xinhua drängt: Ab 2022 treten die “Lingling-Hou” ins gesetzliche Heiratsalter von 20 Jahren für Frauen und 22 Jahre für Männer ein. Sie sollten gefälligst heiraten und Babys kriegen. Doch die Generation nach-Zweitausend hat null Bock darauf. Peking will sie zwingen. Es sei Zeit, sie in die Gesellschaft “einzuordnen und zurecht zu hämmern”, ( 现在,轮到00后进入社会”受锤”了), warnte Shanghais Online-News “Thepaper”.

Immerhin geht es statistisch um 146 Millionen Chinesen, die meist als Einzelkinder zwischen 2000 und 2010 geboren wurden und nun erwachsen werden. Zusammen mit ihren Eltern-Generationen der “Nach-80er” (1980 – 89 geboren) und der “Nach-90er” Jugend (1999 bis 2000 geboren) sind es mehr als eine halbe Milliarde Menschen. Sie wurden von Chinas Reform- und Öffnungsperiode tief beeinflusst. Nach Maos Tod 1976 kamen die Begriffe “nach 80er-” und “nach 90er-Generation” in Mode, als der Wandel von Wirtschaft, Gesellschaft, Internet und erstmaliger Freizügigkeit das Leben jedes Einzelnen in Zehn-Jahressprüngen prägte.

Chinas KP unter Parteichef Xi Jinping kämpft um den Einfluss auf ihre Seelen. In seiner zum Frühlingsfest vom Theoriemagazin “Qiushi” veröffentlichten Rede an junge KP-Nachrücker fordert er Gehorsam. “Macht alles, was die Partei von Euch verlangt und geht dorthin, wohin Euch die Partei schickt.”

Das, was die polyglott aufgewachsenen “Lingling-Hou” denken, fühlen und künftig tun, ist auch im Ausland ein Rätsel. Chinas Generation Z sei “auch im internationalen Vergleich schneller und tiefer ins digitale Zeitalter eingetaucht als die Jugend woanders. Sie ist nicht mehr das Geschöpf der Vergangenheit ihres Landes, sondern Gestalter seiner Zukunft,” schreibt einer der besten China-Experten der USA und Brookings-Institutsdirektor, Cheng Li, in seiner Einführung für eine Aufsatzsammlung der Jugendforscherin Li Chunling der Pekinger Akademie für Sozialwissenschaften (Li Chunling: China’s Youth Increasing Diversity amid Persistent Inequality).

Li analysiert eine Generation, die als Teil der neuen Mittelschicht Chinas voller innerer Widersprüche steckt – zwischen alten und neuen, modernen und traditionellen Werten, Rebellion und Anpassung. Es bleibe abzuwarten, ob sich der Wandel in ihren Lebensweisen auch in ihren Ansichten zur Politik niederschlägt. Auch Cheng Li schreibt: Die Frage sei offen, ob Chinas Jugend heute genauso oder weniger nationalistisch als vorhergehende Generationen sein wird.

Seit der Pandemie und Pekings verstärkter ideologischer Indoktrination der Gesellschaft beschäftigt das viele. Überraschend sorgte sich jetzt der linkspatriotisch eingestellte und bekannte Dekan des Instituts für internationale Studien der Tsinghua Universität, Yan Xuetong, dass Chinas “Nach 2000er”- Generation überzuversichtlich geworden sei. Er beobachte bei Erstsemestern, dass ihnen Chinas Rolle als zweitstärkste Volkswirtschaft der Welt zu Kopf gestiegen sei. Sie glaubten “an wirtschaftlichen Determinismus”, denken, dass es für China “sehr einfach ist, seine außenpolitischen Ziele zu erreichen”, seien anfällig für Verschwörungstheorien und agitatorische Reden im Internet. Yan störte sich an ihrem “engstirnigen Nationalismus (狭隘民族主义), dem man durch Aufklärung entgegenwirken muss”.

Das Thema treibt auch die kommunistische Jugendzeitung um, die seit 2015 mehr als 180 Untersuchungen über das Verhalten der Generation Z druckte und gerade ihre umfassendste Umfrage veröffentlichte. 80 Prozent der befragten Hochschüler forderten den im März zusammentretenden Volkskongress (Chinas sozialistisches Parlament) auf, ihre persönlichen und sozialen Probleme auf die Tagesordnung zu setzen. Sie fürchten auch um ihre Jobs, nachdem Chinas erstarrtes Ausbildungssystem und die Folgen der Einkind-Politik zu einer nie dagewesenen Akademikerschwemme führten. Für 2022 rechnet das Erziehungsministerium mit einem Rekord von 10,76 Millionen Hochschul-Absolventen nach 9,09 Millionen 2021. Akademische Arbeitslosigkeit sei ein potenzieller Quell für soziale Unruhen. Interessant ist auch der stärkere patriotische Tonfall. Fast 80 Prozent der Befragten wollen den Kauf einheimischer Produkte ausländischen vorziehen. Sie würden sich dabei auch von ihren Gefühlen leiten lassen.

Das war vor der Pandemie und Re-Ideologisierung noch anders. Die “Lingling-Hou” wurden als konsumfreudige neue Generation zum Liebling der Werbeagenturen. Obwohl sie nur 15 Prozent der chinesischen Bevölkerung stellen, bestreiten sie 25 Prozent des Konsums von vor allem westlichen Markenprodukten. Wonach sie heute verlangen, wird morgen zum Massentrend, fanden der E-Commerce-Riese Alibaba und seine B2C-Marktplätze Tmall und Taobao heraus.

Doch das beginnt sich zu ändern. Den größten Wandel im Lebensstil und Denken der Generation Z brachte das abrupte Ende des Auslandstourismus mit sich, worin sie einst Weltmeister war. Das fand die erste systematische Befragung von 15.000 “Lingling-Hou” durch Chinas Internetkonzern Tencent noch Mitte 2019 heraus.

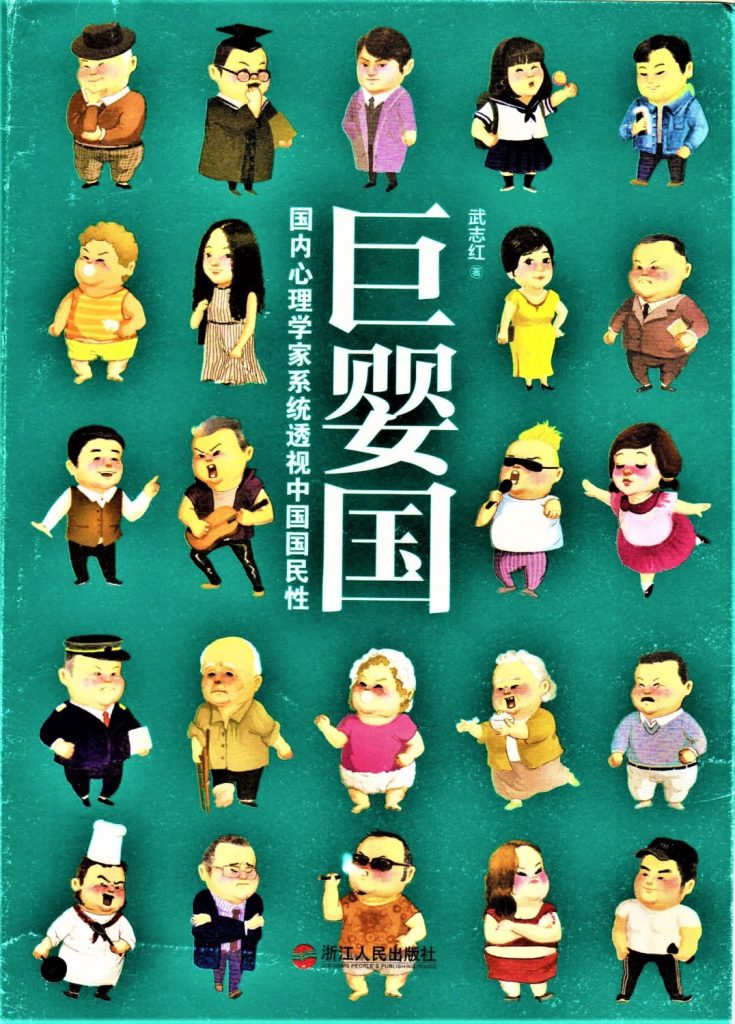

Auch andere Gewissheiten kommen auf den Prüfstand. Mehr als 35 Jahre strikter Geburtenplanung hatten in China eine Jugend geprägt, die pauschal als verhätschelte “Kleine Kaiser” und lebensuntüchtig beschrieben wurde. Der Kantoner Psychologe Wu Zhihong beschrieb das 2016 kritisch in seinem Aufsehen erregenden Buch: Die Nation der Riesenbabys. “Zuhause mussten sie auf ihre Eltern hören, in der Schule auf die Lehrer, in der Gesellschaft auf ihre Führer, Partei und Regierung”. Doch Wu erkannte auch, wie sich die neue Generation davon zu emanzipieren versuchte. Sein 480-Seiten-starkes Buch wurde rasch von der Zensur indiziert, denn er plädierte für den Ausbau von Rechtssystemen und der Freiheit in China, um den “Teufelskreis” einer in Unmündigkeit und kindlichem Gemüt gehaltenen Jugend zu durchbrechen,

Solche Forderungen dürfen heute erst recht nicht mehr diskutiert werden. Peking versucht, die “Lingling-Hou” patriotisch zu vereinnahmen, sie in ideologische Korsette zu schnüren. Die Frage ist nicht entschieden, ob sie dabei mitmachen, sich anpassen oder ob sie sich gar verweigern.

Karlheinz Möschke ist neuer Regionaldirektor China für den Verpackungsmaschinen-Hersteller Uhlmann in Shanghai. Möschke war zuvor Senior Executive Consultant bei der schwedischen Beratungsfirma Bagiu Consulting AB.

Chang Cheng, Vizepräsident und Geschäftsführer der Smartphone-Sektion von Xiaomi, hat das Unternehmen nach zwei Jahren verlassen. Auf ihn folgt Zeng Xuezhong, der bisher ebenfalls einen hochrangigen Posten im Unternehmensbereich Smartphones innehatte.

Christian Schweichler ist von der Beijing Sport University zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Schweichler ist seit Beginn des Jahres als Developer International Relations und Torwarttrainer bei dem Bundesligisten im Einsatz.

Die Chinesische Mauer? Oder doch eine Snowboard-Abfahrt? Wenn die Spiele schon in Peking stattfinden, dann dürfen die Sportanlagen auch wie die Sehenswürdigkeiten aussehen – zumal ausländische Besucher die Bubble ohnehin nicht verlassen dürfen, um sich die echte Mauer anzusehen.

aus China kommt oft der Wunsch, nicht alles zu politisieren. Es fällt schwer, diesem Wunsch nachzukommen. Denn die Kommunistische Partei macht ihrerseits alles, was sie anfasst, zum Gegenstand eines Systemwettbewerbs. Das gilt auch für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele, die heute um 20 Uhr chinesischer Zeit, 13 Uhr deutscher Zeit, beginnt. Unser Interesse als China.Table gilt daher auch und vor allem der Bedeutung dieser Spiele für die internationalen Beziehungen, und hier insbesondere zu Deutschland.

Die CDU ist inzwischen in der Opposition, doch sie hat bis vor kurzem für 16 Jahre durchgehend regiert. Wir haben den menschenrechtspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion nach seinen Ansichten zu den Spielen 2022 in China gefragt. Michael Brand zeigt in dem Gespräch keinerlei Zurückhaltung. Das IOC prostituiere sich für Geld und verrate damit die olympische Idee, sagt Brand. Er fordert auch jetzt noch einen diplomatischen Boykott der Spiele, weil schon die Vergabe an China ein Fehler gewesen sei. Wenn Werte keine Rolle mehr spielen, werden die Spiele “an die Wand gefahren”, glaubt Brand. Deutschland dürfe bei einem Genozid nicht wegsehen.

Wir haben in einer exklusiven Umfrage die Meinung der deutschen Bevölkerung zu diesem Thema durch das Meinungsforschungsinstitut Civey abfragen lassen. Das Ergebnis gibt Brand recht. Drei Viertel der Befragten finden es falsch, dass ein Land Austragungsort sein darf, in dem schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Auch von Bürgergruppen und anderen Organisationen schlägt den Spielen zur Eröffnungsfeier Kritik entgegen, schreibt Marcel Grzanna. Die angereisten Staatschefs kommen vor allem aus autoritär regierten Ländern.

Ein wenig Olympia-Stimmung kommt derweil immerhin in der Wintersportbranche auf. Es mögen zwar nicht ganz so viele Chinesen zu aktiven Skifahrern geworden sein, wie zuweilen behauptet. Doch Sportschulen und -ausrüster sehen in diesem Jahr einen ganz deutlichen Anstieg des Absatzes im Reich der Mitte. Zumindest das kommerzielle Versprechen der Spiele erfüllt sich hier zum Teil, schreiben unsere Peking-Korrespondenten. Wenn da nicht zugleich noch Corona wäre. Die Pandemie bremst das Geschäft.

Johnny Erling schreibt derweil über das Rätsel, das die heutige Jugend in China darstellt. Zwar ist es dem Propagandaapparat gelungen, die nach dem Jahr 2000 Geborenen mit Patriotismus einzufangen. Doch diese Generation ist zugleich sehr selbstbewusst und weltläufig. Ob sie Xi immer so brav folgt, wie dieser wohl derzeit hofft, muss sich noch zeigen.

Herr Brand, schauen Sie sich die Übertragungen der Olympischen Winterspiele an?

Ich bin sportbegeistert und ich schaue gerne Olympische Spiele an. Aber mit der Vergabe an Peking haben die Spiele ihre Unschuld verloren. Das IOC verrät die olympische Idee. Ich jedenfalls werde mir die Inszenierung des chinesischen Regimes bei der Eröffnungsfeier nicht anschauen, das muss man sich wirklich nicht antun. Umso mehr drücke ich allen, vor allem den deutschen Sportlern, die Daumen und hoffe darauf, dass sie viel Freude und Erfolg haben werden.

Was konkret kritisieren Sie am Internationalen Olympischen Komitee?

Die Fehler sind nicht erst bei Peking 2022 gemacht worden. Das IOC weiß ganz genau, dass sportliche Großveranstaltungen von autoritären Staaten missbraucht werden, um sich ein besseres Image zu geben. Und dass diese Regime dafür bereit sind, enorme Preise zu bezahlen. Inzwischen ist das IOC zu einer Prostituierten von Regimen geworden, die genug zahlen. Dass ausgerechnet ein deutscher Präsident diesen Weg des IOC skizziert, ist schwer auszuhalten. Die Olympischen Winterspiele 2022 finden statt in einer Zeit, in der Peking zeitgleich mit äußerster Brutalität sowohl im Inneren als auch im Äußeren vorgeht, die Demokratie in Hongkong erwürgt, Taiwan offen mit Krieg droht, eine nie dagewesene militärische Aufrüstung betreibt und in der Provinz Xinjiang über eine Million unschuldige Uiguren in Internierungslager steckt.

Das IOC und der jetzige Präsident Thomas Bach haben schon 2008 gesagt: Die Spiele seien eine gute Gelegenheit, über Menschenrechtsverletzungen zu sprechen und auf diese Weise Wandel zu bringen.

Das Schlimme ist: Bach weiß, dass das völliger Unsinn ist, er kennt seinen Freund und Diktator Xi nur zu gut. Seit 2008 hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil: Die Brutalität ist total. Die Olympischen Spielen standen einmal für Werte wie Frieden und Verständigung. Xi Jinping steht für das exakte Gegenteil, für Repression im Innern und für Aggression nach außen. Und Thomas Bach ist zu seinem Komplizen geworden. Wer zu Völkermord schweigt, macht sich mitschuldig. Das IOC ist zu einer milliardenschweren Geldmaschine degeneriert, Menschenrechte sind inzwischen egal.

Bei den Spielen vor 14 Jahren hatte man noch den Eindruck, das IOC pocht auf die Einhaltung der Olympischen Charta. Das scheint dieses Mal kein Thema mehr zu sein. Ist China auch für das IOC zu mächtig geworden?

Schon seit vielen Jahren geht es dem IOC nicht um die Olympische Charta, sondern um Milliardenumsätze und sonst nichts. Schon 2015 hat das IOC bei der Vergabe vieles gar nicht mehr eingefordert, weil Thomas Bach und die anderen wussten, dass Regime dann nicht mehr zahlen. Spätestens seit 2017 weiß die Welt von den Internierungslagern in Xinjiang. Da hätte das IOC Konsequenzen ziehen müssen, zugunsten der Inhaftierten intervenieren können. Diesen Entscheidungsspielraum gibt es, man muss dazu allerdings Interesse an Menschenrechten haben. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin näherte man auch die Illusion, man könnte den nach innen brutalen und nach außen aggressiven Nationalsozialismus bändigen. Wir wissen, was daraus geworden ist. Das IOC macht sich erneut zum Komplizen einer brutalen Diktatur.

Hat die deutsche Politik denn keinen Kontakt zu Thomas Bach?

Leute wie Thomas Bach haben mit Deutschland und unseren Grundwerten nicht mehr viel zu tun. Sie leben in einer anderen Welt, in der Geld viel und der Mensch wenig zählt. Wir haben als Parlamentarier im Bundestag die Sportverbände mehrfach auf die enormen Probleme hingewiesen. Nur, um nicht völlig schlecht dazustehen, wird gerade das absolute Minimum unternommen, das eigene Interesse wird über die Menschenrechte gestellt.

Ein konkretes Beispiel: Ein tibetischer Dokumentarfilmer war für eine 2008 gedrehte Dokumentation über die Repressionen in Tibet für vier Jahre inhaftiert, wurde gefoltert, und seine Familie wurde in Sippenhaft genommen. Der Mann lebt heute in den USA. Vor kurzem war er in Berlin und sprach mit dem Deutschen Olympischen Komitee. Im Anschluss daran sagte er mir, er habe sich im Kern nicht ernst genommen gefühlt, die Sportfunktionäre hätten sich nicht für seine Informationen und Erfahrungen interessiert. Nach draußen zeigt sich der Verband zwar interessiert, aber eigentlich schaut er weg, akzeptiert die brutale Unterdrückung in China. Denen geht es neben dem Wettbewerb auch um den finanziellen Profit.

Was bedeutet ein solches Verhalten für den Sport?

Ich glaube, auf diese Weise werden die Olympischen Spiele auf Dauer an die Wand gefahren. Natürlich widert es auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler an, dass das IOC die Spiele zu einem reinen Instrument von Kommerz und Macht verkommen lässt. Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz und natürlich die Menschenrechte spielen bei Sportlern eine große Rolle. Und auch das Publikum fühlt sich belogen. Das IOC muss endlich einen Kurswechsel vornehmen.

Befürworten Sie einen Boykott dieser Spiele?

China ist mit seinem Machtgebaren heute eine größere Gefahr als die Sowjetunion im Kalten Krieg. Insofern halte ich es schon für notwendig, ein deutliches Signal zu setzen. Dass die neue Bundesregierung sich noch nicht einmal dazu durchringen konnte, einen diplomatischen Boykott zu erklären, halte ich für einen großen Fehler. Die Sportler sollen zwar teilnehmen können. Ein diplomatischer Boykott wäre aber das Mindeste gewesen.

Ist das nicht reine Symbolpolitik?

Darum geht es doch auch, um Symbole. Ein diplomatischer Boykott ist ein starkes Symbol. Gerade solche Symbole sind einem autoritären Regime wie dem von Xi Jinping enorm wichtig. Wir erleben doch, wie das chinesische Regime inzwischen selbst hier in Deutschland versucht, selbst kleine Symbole an Solidarität mit Minderheiten, ob Flaggen oder öffentliche Kundgebungen, zu unterdrücken. Symbole sind nicht die alleinige Antwort auf ein brutales und aggressives Regime. Aber sie bleiben wichtig. Inzwischen gibt es zum Thema Menschenrechte veränderte Positionen selbst in der Wirtschaft, wie etwa beim BDI. Unternehmen erleben konkret, wie Mitarbeiter in China unter massiven Druck geraten. Wenn dann Außenministerin Baerbock von werteorientierter Außenpolitik spricht und Kanzler Scholz diese Aussagen wieder einsammelt, ist das nicht Haltung, sondern feiger Kotau. Welche Haltung hat der neue deutsche Bundeskanzler? Hat er überhaupt eine Haltung, ist er stark genug, um unser Land und unsere Demokratie wirksam zu verteidigen?

Die gleiche Frage könnte man der Vorgängerregierung stellen, an der Ihre Partei beteiligt war.

Beim Thema Menschenrechte hat sich meine Haltung nicht verändert, unabhängig davon, ob wir in der Regierung sind oder in der Opposition. Angela Merkel war eine der letzten europäischen Spitzenpolitiker, die Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen haben. Schon damals haben andere und ich gefordert, dass wir angesichts der unter Xi Jinping immer brutaler werdenden Repression nach innen und wachsender Aggression nach außen eine andere Gangart brauchen.

Der Verweis auf damals hilft aber für die Zukunft nicht. Die strategische Auseinandersetzung mit einem immer aggressiveren China macht eine Neupositionierung unvermeidlich. Leider liefert Bundeskanzler Scholz auch hier nicht die versprochene Führung, man hört von ihm nichts zu den Internierungslagern und den Menschenrechtsverletzungen. Das muss sich ändern: Wir müssen selbstbewusst auftreten, dürfen uns nicht herumschubsen lassen.

Ist dieses Vorgehen wirklich verwunderlich? Im SPD-Stammland Niedersachsen sitzt schließlich Volkswagen, das inzwischen fast die Hälfte seiner Fahrzeuge in China verkauft. Das Land Niedersachsen ist an VW sogar beteiligt.

Deutschland hat natürlich ein Interesse an guten wirtschaftlichen Beziehungen auch mit China. Die Frage ist aber, ob wir alle anderen Interessen unseres Landes allein der Wirtschaft unterordnen. Immer noch exportiert China mehr nach Deutschland als umgekehrt, im Verhältnis zur EU ist China noch mehr auf uns angewiesen. Wir können nicht länger darauf verzichten, unsere eigenen Interessen und Wertvorstellungen zur Geltung zu bringen. Xi Jinping agiert sehr aggressiv gegenüber Mitgliedsstaaten der EU und anderen, und das schon lange. Wir dürfen uns nicht länger kleiner machen, als wir sind.

Das könnte der deutschen Wirtschaft aber teuer zu stehen kommen.

Wenn wir nicht bereit sind, für unsere Unabhängigkeit auch einen Preis zu zahlen, werden wir am Ende einen viel höheren Preis zahlen. Volkswagen hat auf Druck der chinesischen Führung ein Werk in der Provinzhauptstadt von Xinjiang errichtet, quasi in unmittelbarer Nachbarschaft zu Internierungslagern, in denen hunderttausende unschuldige Bürger unter brutalen Bedingungen inhaftiert sind. Im Land von VW und Siemens zählen Menschenrechte zur Staatsraison, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind zentrale Werte. Diese Werte und Grundrechte sind nicht verkäuflich, wir können sie nicht über Bord werfen, weil einzelne Unternehmen um Exporteinbußen fürchten.

Aber was fordern Sie konkret?

VW und Siemens und andere müssen endlich Transparenz praktizieren. Was ist konkret vereinbart worden an strategischer Kooperation zwischen VW und China? Wie konkret wird VW ausschließen, dass in Xinjiang und in den Lieferketten keine Zwangsarbeiter involviert werden? Was hat Siemens in den Aufträgen zur Unterstützung der digitalen Überwachung mit dem chinesischen Staat konkret vereinbart? Vor allem gilt: Wegsehen bei Genozid ist eine Schande, und man macht sich mitschuldig. Gerade deutsche Unternehmen tragen eine besondere Verantwortung, wenn in ihrem Umfeld Völkermord begangen wird.

Michael Brand, 48, sitzt seit 2005 im Bundestag. Er ist Mitglied des Fraktionsvorstandes der CDU/CSU und Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Weges seines Eintretens für die Menschenrechte, unter anderem für Tibeter, Uiguren und Christen, wurde Brand bei einer Delegationsreise des Bundestagsausschusses für Menschenrechte in die Volksrepublik im Mai 2016 die Einreise verweigert.

Mehr als ein Dutzend führender Industrienationen und demokratische Regierungen der Welt werden keine Regierungsvertreter oder Diplomaten nach Peking senden. Manche davon nennen es offiziell Boykott. Andere, darunter die Bundesrepublik, vermeiden den Begriff, bleiben den Spielen aber trotzdem fern. Über 250 internationale Nichtregierungsorganisationen haben sich einer Erklärung angeschlossen, die weitere Staaten auffordert, sich einem politischen Boykott anzuschließen. Auch die Athletinnen und Athleten werden darin aufgerufen, “die Menschenrechtsverletzungen der Regierung nicht zu legitimieren”.

Die Ablehnung, die das Ausrichterland erfährt, ist für Olympische Winterspiele beispiellos in der Geschichte. Allenfalls die Sommerspiele von Berlin 1936 wurden einst ähnlich kontrovers diskutiert. Mit ihrer dramatisch schlechten Menschenrechtsbilanz durch die Behandlung der Uiguren in Xinjiang, die politische Säuberung in Hongkong, die Unterdrückung Tibets oder durch Einzelschicksale wie das der Tennisspielerin Peng Shuai erzürnt die chinesische Regierung große Teile der demokratischen Welt. Ein anderer Teil steht an Pekings Seite und verteidigt das Land gegen seine Kritiker.

Auch in Deutschland stößt China als Gastgeber auf breiten Unmut. In einer exklusiven Umfrage des China.Table, durchgeführt von Civey, hielten drei von vier Befragten die Vergabe an die Volksrepublik für falsch bis eindeutig falsch. Nur zehn Prozent glauben, dass das IOC richtig entschieden hat. 15 Prozent der Teilnehmer waren unschlüssig.

Schon die Eröffnungsfeier der Spiele (4. bis 20. Februar) steht deshalb unter besonderer Beobachtung. Seit Monaten ermutigen Aktivisten die Sportler dazu, der Auftaktveranstaltung fernzubleiben, um ein Zeichen zu setzen. Mehrfach trafen Vertreter verschiedener Organisationen mit Olympia-Teilnehmerinnen zusammen, um sie über die Menschenrechtssituation in der Volksrepublik zu informieren. Students for a Free Tibet (SFT) hatten dazu Reisen von Exil-Tibetern, -Uiguren und Hongkongern zu Weltcup-Veranstaltungen des Wintersport-Kalenders organisiert.

Weil vornehmlich US-Aktivisten in die Initiative integriert sind, feuert die chinesische Staatspresse scharf in Richtung Washington. Die US-Regierung stecke hinter einem “böswilligen und schmutzigen” Komplott. Sie belohne Sportler aus verschiedenen Ländern fürstlich dafür, wenn diese ihr Missfallen über die Ausrichtung der Spiele durch die Volksrepublik zum Ausdruck brächten, behauptet die China Daily. Die Tageszeitung verweist in ihrer Argumentation auf “anonyme Quellen”.

Unterstützung erhielt China aus Russland. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes sagte, ihm lägen “umfangreiche Informationen” vor, dass es konzertierte Aktionen des US-Verteidigungsministeriums gebe, um die Ausrichtung der Winterspiele zu trüben. IOC-Präsident Thomas Bach wusch derweil am Donnerstag einmal mehr seine Hände in Unschuld. Es gehe bei Olympia um die Integration der ganzen Welt. Die Spiele könnten nicht die Probleme der Welt lösen.

Zumindest aber hätte das IOC mit einem “Nein” zu Peking vorausschauend verhindern können, zu ihrer weiteren Spaltung beizutragen. Die Geister, die Bach und das Komitee mit der erwartbaren Kontroverse riefen, werden die Sportfunktionäre jetzt nicht mehr los. Bach klagt sogar, dass “die Boykott-Geister wieder ihre hässlichen Köpfe recken.”

Für die chinesische Regierung ist die Teilnahme hochrangiger Politiker und Funktionäre von enormer innenpolitischer Relevanz. Staatschef Xi Jinping hat das eigene Land seit Ausbruch der Corona-Pandemie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr verlassen. Er sendete damit das Signal, dass er sich während dieser Zeit ausschließlich in China sicher fühlte. Wenn sich nun Staatschefs aus all den Ländern blicken lassen, die deutlich mehr Corona-Tote zu verzeichnen haben, soll an die chinesische Bevölkerung der Eindruck vermittelt werden, dass auch das Ausland dem chinesischen Krisenmanagement vertraut.

Die extreme Politisierung der diesjährigen Spiele hat das IOC selbst mit zu verantworten. Eine breite Allianz hatte bereits die Ausrichtung der Sommerspiele 2008 an Peking kritisiert. Seitdem hat sich die Menschenrechtsbilanz dramatisch verschlechtert. Damit hat auch die Lautstärke ihrer Kritiker drastisch zugenommen. Dennoch ging der Zuschlag 2015 erneut an China. “Die letzten Olympischen Spiele in Peking im Jahr 2008 haben zu einer massiven Eskalation der chinesischen Brutalität in Tibet geführt. Offenbar war sich die chinesische Regierung sicher, ungestraft handeln zu können“, urteilt die International Campaign for Tibet.

Mit ihrer gemeinsamen Erklärung, die inzwischen mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet haben, demonstrieren die Gegner der Vergabe auch eine zivilgesellschaftliche Geschlossenheit jenseits der politischen Sphäre. Renee Xia, Direktorin von Chinese Human Rights Defenders, warnt vor den Konsequenzen der chinesischen Ausrichtung. “Dass die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden, ist ein Signal an die Welt, dass die Regierung von Xi Jinping unproblematisch ist.”

Viele Regierungen lassen sich aus unterschiedlichsten Beweggründen dennoch nicht davon abbringen, bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein. Darunter auch zahlreiche Staaten der Europäischen Union. Frankreich schickt die beigeordnete Ministerin für Sport, Roxana Mărăcineanu. Wohl auch aus Sorge um entsprechende Reaktionen auf die eigene Ausrichtung der Sommerspiele 2024.

Aus Polen reist Regierungschef Andrzej Duda an. Griechenlands Botschafter Georgios Iliopoulos nahm sogar am Fackellauf teil. Er empfing das Olympische Feuer am Mittwoch wohl nicht zufällig von Chinas Basketball-Ikone Yao Ming. Damit wurde die mediale Präsenz seiner Teilnahme durch die Organisatoren noch einmal erhöht. Die Bundesregierung begründete ihren Verzicht auf eine offizielle Verlautbarung eines diplomatischen Boykotts mit der mangelnden Einigkeit in der EU.

Erwartet werden auch europäische Fürsprecher der Kommunistischen Partei Chinas wie Russlands Staatspräsident Wladimir Putin oder Serbiens Aleksandar Vučić, dessen Regierung die Hauptstadt Belgrad mit Dankes-Plakaten an Xi Jinping für dessen Corona-Hilfe gepflastert hatte. Die Vereinten Nationen, in deren Unterorganisationen inzwischen zahlreiche Chinesen den Vorsitz haben, sind ausgesprochen stark vertreten.

Neben UN-Generalsekretär António Guterres werden der Präsident der Generalversammlung Abdulla Shahid von den Malediven und der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien sowie der chinesische Generaldirektor der UN-Weltorganisation für geistiges Eigentum, Deng Hongsen, auf der Tribüne Platz nehmen. Auch Tedros Teilnahme ist ein Erfolg für die chinesische Regierung, weil auch seine Präsenz das Corona-Management der Volksrepublik goutiert.

Hinzu kommen der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman sowie der Emir von Katar und der Kronprinz von Abu Dhabi, die allesamt für ihre autoritäre Staatsführung bekannt sind. Und nicht zuletzt zeigt auch Kassym-Schomart Tokajew sein Gesicht. Der kasachische Staatspräsident machte erst vor wenigen Wochen Schlagzeilen, weil er Aufständische in seinem Land zu Tausenden erschießen ließ. Bei ihm dürfte jedoch etwas olympische Wehmut aufkommen. Kasachstan hatte als einziger Mitbewerber Pekings bei der Vergabe der Winterspiele 2022 den Kürzeren gezogen.

Für Schneesport-Fans in Peking haben sich die Winterspiele schon jetzt ausgezahlt. Brauchten sie früher bis zu vier Stunden, um das beliebte Ski-Gebiet Chongli zu erreichen, das zu Pekings nördlicher Nachbarstadt Zhangjiakou gehört, hat sich die Anreisezeit seit dem vergangenen Jahr drastisch reduziert.

Dank der neuen Schnellzugstrecke, die für die Olympischen Winterspiele zwischen Peking und der Co-Gastgeberstadt gebaut wurde, dauert es nun in der Regel nicht mehr als eineinhalb Stunden, um von der Haustür auf eine der Pisten in Chongli zu kommen. In Chongli gibt es nicht nur deutlich mehr Abfahrten zur Auswahl als zuvor, auch das Drumherum mit neuer Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten wurde deutlich aufgewertet.

Die Pläne der Regierung gehen jedoch deutlich weiter, als nur in der Hauptstadt und Umgebung Ski-Begeisterten einen Gefallen zu tun. Als 2015 feststand, dass Peking den Zuschlag für die Winterspiele erhalten wird, legten die Behörden einen umfassenden Entwicklungsplan für die Wintersport-Industrie des Landes vor. Demnach sollen bis 2025 rund 300 Millionen Menschen für Eis- und Schneesportarten begeistert werden. Die Branche soll bis dahin pro Jahr eine Billion Yuan (etwa 140 Milliarden Euro) erwirtschaften.

Natürlich kann das nicht nur mit zusätzlichen Pisten rund um Peking gelingen. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Daxue ist die Zahl neuer Ski-Gebiete und Eislauf-Anlagen in den vergangenen Jahren landesweit in die Höhe geschossen. Gab es 2015 noch 568 Ski-Ressorts in China, waren es bis Ende 2019 bereits 770. Die Qualität der Anlagen geht jedoch weit auseinander. Laut Daxue verfügten demnach bis 2019 lediglich 155 von ihnen auch über Lifte. Die Zahl der Besucher in Ski-Ressorts hat sich im gleichen Zeitraum auf rund 20 Millionen verdoppelt.

Der Plan der Regierung konzentriert sich nicht nur auf die Infrastruktur: Er umfasst auch ein umfangreiches Bildungsprogramm, um jüngere Generationen mit dem Wintersport in China vertraut zu machen. Grund- und Mittelschulen in den nördlichen Provinzen müssen verschiedene Wintersport-Disziplinen in den Lehrplan des Sportunterrichts aufnehmen. Die Zahl der Schulen, die Wintersport im Angebot haben, soll sich bis 2025 auf 5.000 belaufen.

Neben Skifahren hat vor allem Eislaufen in den vergangenen Jahren nach der Einführung des Entwicklungsplans der Regierung einen Boom erlebt. So ordnete etwa die Stadtregierung von Peking an, dass jeder Bezirk in der Stadt bis 2022 eine neu gebaute Indoor-Eisbahn von mindestens 1.800 Quadratmetern Größe haben muss. Zahlreiche andere Städte folgten diesem Vorbild, was dazu führte, dass sich die Zahl von Eisbahnen seit 2015 landesweit auf 650 mehr als vervierfacht hat.

Jedoch haben die Betreiber vieler neuer Eis- und Ski-Anlagen einen holprigen Start hinter sich. Zwar ist China glimpflicher als andere Weltregionen durch die Coronavirus-Pandemie gekommen. Die Wintersaison 2019/2020, als in Wuhan das Virus erstmals entdeckt wurde, fiel trotzdem komplett den harten Lockdowns im Land zum Opfer. Die Industrie kam praktisch zum Stillstand und brauchte einige Zeit, um sich wieder zu erholen.

Nun macht der Wintersport-Boom sich auch bei Chinas Online-Händlern bemerkbar, bei denen sich der Umsatz mit Ski-Ausrüstung zuletzt vervielfacht hat. “Die Menschen interessieren sich mehr und mehr für Wintersport, was Eis- und Schneesportarten einen Schub geben dürfte”, sagt der Pekinger Ökonom Huang Weiping. Laut Huang habe die Coronavirus-Pandemie die Branche zwar zunächst ein wenig ausgebremst. Dennoch seien die Geschäfte für Betreiber von Ski-Ressorts und Wintersport-Schulen zuletzt besser denn je gelaufen.

Mit mehr jungen Menschen, die sich für Skifahren und Eislauf interessieren, hofft China, in Zukunft auch bei internationalen Wintersport-Turnieren immer weiter an die Spitze zu rücken. Die Suche nach einem Team für die Winterspiele im eigenen Land verlief dagegen noch ziemlich mühselig. Zum Teil mussten Athleten aus anderen Disziplinen erst auf Wintersportarten umtrainiert werden, weil es an Talenten mangelte. Viele junge Sportler wurden ins Ausland geschickt, um dort an der Seite von Profis zu trainieren. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

07.02.2022, 16:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Environment in Asia Series featuring Brian Lander – The Ecology of China’s Early Political Systems Mehr

07.02.2022, 18:00 Uhr (08.02.2022, 01:00 Uhr)

SOAS China Institute, Vortrag: Terror Capitalism: Producing the ‘Terrorist-Worker’ through Uyghur Subtraction in Northwest China Mehr

07.02.2022, 18:15 Uhr (08.02.2022, 01:15 Uhr)

Konfuzius Institut Berlin, Vortrag: Gebrauch und Schutz von Daten – zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und datenbasierter Wirtschaft im Lichte der neueren chinesischen Gesetzgebung Mehr

07.02.2022, 19:00 Uhr (08.02.2022, 02:00 Uhr Beijing Time)

Stanford Digital Economy Lab, Vortrag: Robert Seamans: Robots at Work in China Mehr

08.02.2022, 19:00 Uhr Beijing Time

AHK Greater China, vor Ort: Deutscher Stammtisch Shanghai Mehr

09.02.2022, 18:00 Uhr (10.02., 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairban Center, Vorlesung: China’s Role in the World: Is China Exporting Authoritarianism? Mehr

10.02.2022, 21:30 Uhr (11.02.2022, 04:30 Uhr Beijing Time)

CSIS, Vortrag: What can the Cold War Teach Us About the U.S.-China Rivalry? Mehr

12.02.2022, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing Time)

AHK Greater China: Olympic Public Viewing with Gold Medalist Britta Heidemann Mehr

Chinas Führung meint es mit ihrem Vorstoß zur Bekämpfung der Ungleichheit ernst. Das ist das Ergebnis einer Gesprächsveranstaltung des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit dem Titel “Nach 40 Jahren Armutsreduzierung in China: Was sind die Herausforderungen?”. Internationale Experten sehen in der Trendwende zu sozialerer Politik sogar einen globalen Trend. “Wir registrieren das Ende der Reagan-Deng-Xiaoping-Ära steigender Ungleichheit”, sagt Ökonom Branko Milanović von Stone Center für Sozioökonomische Ungleichheiten an der City University of New York. Er spielt damit auf US-Präsident Ronald Reagan und den chinesischen Staatsführer Deng Xiaoping an, die unabhängig voneinander Anfang der 1980er-Jahre mehr Ungleichheit zugelassen haben – mit dem Ziel, mehr wirtschaftliche Dynamik zu erhalten.

Martin Raiser, Länderdirektor der Weltbank für China und die Mongolei, sieht derweil Probleme bei der “letzten Meile” der Armutsbekämpfung in China. Zwar mache China hier schnelle Fortschritte, doch die Maßnahmen sind überproportional teuer. Als die Armutsverringerung noch im Zuge hoher allgemeiner Wachstumsraten und von Einkommenszuwächsen in der Landwirtschaft stattfand, haben Marktkräfte den Prozess getrieben. Inzwischen nimmt die Bedeutung von Transfers zu. “Zunächst sollten einige schneller reich werden, doch ab 2010 ist die Bekämpfung der Ungleichheit in den Vordergrund gerückt”, so Raiser. fin

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations des IfW findet am 17. Februar unter dem Titel “Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus?” statt. Sprecher sind der Anwalt Alexander Honrath von der Kanzlei Eversheds Sutherland in München und der Politikanalyst Joachim Pohl von der Investitionsabteilung der OECD. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Chinas Oberster Volksgerichtshof hat Medienberichten zufolge den öffentlichen Zugriff auf Gerichtsurteile auf seinem Webportal China Judgements Online (CJO) eingeschränkt. Bereits Anfang 2021 seien mehrere Millionen Fälle aus der CJO-Datenbank entfernt worden, berichtet Chinafile. Ein Richter des Volksgerichtshofs erklärte dem Online-Magazin, die Gerichtsentscheidungen und Details zu den Fällen seien gelöscht worden, damit sie nicht zur Nachahmung für weitere Straftaten dienen könnten.

Der Bericht vermutet jedoch eine andere Motivation: Demzufolge hatten die verschwundenen Gerichtsurteile mit Korruption in öffentlichen Stellen und der Nutzung des Strafjustizsystems durch die Partei zu tun. Auch andere Fälle, die ein wenig schmeichelhaftes Bild der chinesischen Gesellschaft vermitteln, seien aus der Datenbank verschwunden, so der Bericht.

Die CJO-Datenbank war 2013 als Teil einer umfassenden Reform des Gerichtshofs ins Leben gerufen worden. Im November des Jahres hatte der Volksgerichtshof eine Vorschrift erlassen, die alle Gerichte verpflichteten, ihre Entscheidungen innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung in die CJO-Datenbank hochzuladen. 2016 wurde die Vorschrift sogar noch einmal verschärft. Laut Statistiken des Volksgerichtshofs hatten die Gerichte bis August 2020 mehr als 100 Millionen Fälle auf dem CJO-Webportal veröffentlicht. Dieses verzeichnete demnach mehr als 48 Milliarden Besuche.

Neben der Aussortierung von Fällen hat der Volksgerichtshof zusätzliche Schritte unternommen, um den Zugang der Öffentlichkeit zu den Gerichtsurteilen einzuschränken, wie Chinafile berichtet. Ab August 2021 sei beispielsweise von den Nutzern verlangt worden, ihre Telefonnummer zu registrieren, um Zugriff auf die Datenbank zu erhalten. Dadurch solle sichergestellt werden, dass alle Suchanfragen einem bestimmten Benutzer zugeordnet werden können. ari

Volkswagen wird laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter ab 2023 bis zu eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr in China bauen können – etwa 20 Prozent der gesamten Produktionskapazität des Unternehmens in China. Dazu werde das neue Werk in der Provinz Anhui beitragen, sagte der Manager der japanischen Zeitung Nikkei. In der Fabrik, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der chinesischen Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC), sollen von 2023 an jährlich 300.000 E-Autos produziert werden.

Volkswagen werde auch die lokale Entwicklung vorantreiben, um chinesische Autofahrer stärker anzusprechen. “Wir nutzen diese Technologietrends auch für den Rest der Welt und unsere anderen Unternehmen”, sagte Brandstätter gegenüber Nikkei.Asia. Zu den angesprochenen Technologien zählten mit dem Internet verbundene Autos sowie E-Modelle mit Selbstfahr-Funktionen.

“In der Vergangenheit war unser Ansatz, in Deutschland zu entwickeln und in China zu lokalisieren”, sagte Brandstätter. “Aber dieser Ansatz wird sich deutlich ändern, indem wir mehr lokale Ressourcen für Forschung und Entwicklung aufbauen, insbesondere für Software, um schneller und unabhängiger in China zu sein.”

Volkswagen hatte seine E-Auto-Ziele in China im vergangenen Jahr verfehlt. Der Konzern führte den Chipmangel als Ursache an. Branchenexperten sagen jedoch, die dürftige Nachfrage liege auch an den speziellen Wünschen der chinesischen Kundschaft, auf die Volkswagen bisher schlecht eingestellt sei. China ist der größte Einzelmarkt für Volkswagen und macht gut 40 Prozent der Verkäufe des Unternehmens aus. nib/rtr

Die China National Nuclear Corp. wird einen Atomreaktor in Argentinien bauen. Das chinesische Staatsunternehmen hat einen Vertrag mit dem Unternehmen Nucleoeléctrica Argentina S.A. zum Bau des Atucha III-Atomprojekts abgeschlossen, wie Reuters berichtet. Das Projekt war demnach schon in der Amtszeit der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner angeschoben worden. Es kam jedoch zu Verzögerungen.

Das gesamte Projekt hat ein Volumen von mehr als acht Milliarden US-Dollar, wie Argentinien bekannt gab. Bisher wurden keine Details über die Finanzierung veröffentlicht. Argentinien befindet sich derzeit erneut in einer Schuldenkrise. Erst vor wenigen Tagen hat sich das Land im letzten Moment mit dem Internationalen Währungsfonds auf eine spätere Rückzahlung fälliger Schulden geeinigt.

Die China National Nuclear Corp. wird in der Stadt Lima (Provinz Buenos Aires) den von China entwickelten Hualong One Reaktor bauen (China.Table berichtete). Die Volksrepublik betreibt einen solchen Reaktor in Fujian. Das Projekt in Argentinien wird nach Pakistan der zweite Standort in Übersee sein, an dem die Hualong One-Technologie zum Einsatz kommt. nib

Chinas Jugend nennt sich selbst die “nach 2000 geborene” Generation (Lingling-Hou – 00后). Einst wurden sie als Einzelkinder verhätschelt, wuchsen privilegiert in Zeiten zweistelligen Wachstums und touristischen Reisens auf, waren die Generation Internet und wurden zugleich stupide durch die Mühlen rigoroser Schulerziehung gedroschen. Während über Millennials im Ausland seit Jahren geforscht wird, ist Chinas Generation Z, die nun erwachsen wird, noch ein unbeschriebenes Blatt. Sind sie unselbstständige kleine Kaiser, ausgebuffte Hightech-Nerds, welterfahrene Globetrotter, Rebellen – oder international umworbene Konsumfreaks? Lassen sie sich seit der Pandemie von KP-Chef Xi Jinping in sein Korsett aus engstirnigem Patriotismus und leninistischen Parteidoktrinen pressen? Auch in China wird darüber gerätselt.

Die Pekinger Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2022 wird am Freitag alle Blicke auf sich ziehen. Das gilt auch für den Staatsregisseur Zhang Yimou, der das Imageprojekt im Vogelnest-Stadium aufführen lässt, dort, wo er bereits den Auftakt für die Sommerspiele 2008 inszenierte. Die Propaganda feiert Zhang im Voraus. Chinas soziale Medien aber erinnern auch daran, dass er einst in Ungnade fiel, weil er sich dem Zwang der Einkind-Familienpolitik entzog. Zhang hatte eine Tochter, als er 2001, 2004 und 2008 noch drei Kinder ins Leben setzte. 2013 wurde er mit 7,48 Millionen Yuan Bußgeld bestraft (damals gut 900.000 Euro).

Der damalige Skandal ist vergessen, zumal Peking wieder zum Kinderkriegen drängt. Blogger fordern daher augenzwinkernd, dem Starkünstler seine Strafe mit Zinsen zu erstatten und ihm dazu noch einen Orden zu verleihen. Schließlich hätte Peking selbst seine Geburtenplanung gestoppt und 2015 allen Familien zuerst erlaubt, wieder zwei Kinder und seit Mai 2021 drei Kinder zu haben. Zhang wäre nur seiner Zeit etwas voraus gewesen.

Das ist der Spott von Chinas Millennials, der zwischen 2000 und heute geborenen Jugend. Sie reagieren auf Pekings unvermittelten Stopp seines 35-Jahre dauernden Einkind-Zwangs. Dafür gab es gute Gründe. 2021 verzeichnete das 1,4 Milliarden Volk mit einer auf 0,75 Prozent gefallenen Geburtenrate das geringste Plus seit Gründung der Volksrepublik. Bei einer Sterberate von 0,72 Prozent legte die Bevölkerung nur noch um 480.000 Menschen zu. Zugleich stiegen die Zahlen der über 65-Jährigen auf mehr als 14 Prozent aller Chinesen. Das “Reich der Mitte” muss sich bald umbenennen in das neue “Reich des Alters.”

Um die Fehler seiner Geburtenplanung auszubügeln, ruft Peking seine jüngste Generation zur Hilfe. Die Nachrichtenagentur Xinhua drängt: Ab 2022 treten die “Lingling-Hou” ins gesetzliche Heiratsalter von 20 Jahren für Frauen und 22 Jahre für Männer ein. Sie sollten gefälligst heiraten und Babys kriegen. Doch die Generation nach-Zweitausend hat null Bock darauf. Peking will sie zwingen. Es sei Zeit, sie in die Gesellschaft “einzuordnen und zurecht zu hämmern”, ( 现在,轮到00后进入社会”受锤”了), warnte Shanghais Online-News “Thepaper”.

Immerhin geht es statistisch um 146 Millionen Chinesen, die meist als Einzelkinder zwischen 2000 und 2010 geboren wurden und nun erwachsen werden. Zusammen mit ihren Eltern-Generationen der “Nach-80er” (1980 – 89 geboren) und der “Nach-90er” Jugend (1999 bis 2000 geboren) sind es mehr als eine halbe Milliarde Menschen. Sie wurden von Chinas Reform- und Öffnungsperiode tief beeinflusst. Nach Maos Tod 1976 kamen die Begriffe “nach 80er-” und “nach 90er-Generation” in Mode, als der Wandel von Wirtschaft, Gesellschaft, Internet und erstmaliger Freizügigkeit das Leben jedes Einzelnen in Zehn-Jahressprüngen prägte.

Chinas KP unter Parteichef Xi Jinping kämpft um den Einfluss auf ihre Seelen. In seiner zum Frühlingsfest vom Theoriemagazin “Qiushi” veröffentlichten Rede an junge KP-Nachrücker fordert er Gehorsam. “Macht alles, was die Partei von Euch verlangt und geht dorthin, wohin Euch die Partei schickt.”

Das, was die polyglott aufgewachsenen “Lingling-Hou” denken, fühlen und künftig tun, ist auch im Ausland ein Rätsel. Chinas Generation Z sei “auch im internationalen Vergleich schneller und tiefer ins digitale Zeitalter eingetaucht als die Jugend woanders. Sie ist nicht mehr das Geschöpf der Vergangenheit ihres Landes, sondern Gestalter seiner Zukunft,” schreibt einer der besten China-Experten der USA und Brookings-Institutsdirektor, Cheng Li, in seiner Einführung für eine Aufsatzsammlung der Jugendforscherin Li Chunling der Pekinger Akademie für Sozialwissenschaften (Li Chunling: China’s Youth Increasing Diversity amid Persistent Inequality).

Li analysiert eine Generation, die als Teil der neuen Mittelschicht Chinas voller innerer Widersprüche steckt – zwischen alten und neuen, modernen und traditionellen Werten, Rebellion und Anpassung. Es bleibe abzuwarten, ob sich der Wandel in ihren Lebensweisen auch in ihren Ansichten zur Politik niederschlägt. Auch Cheng Li schreibt: Die Frage sei offen, ob Chinas Jugend heute genauso oder weniger nationalistisch als vorhergehende Generationen sein wird.