Annalena Baerbock – der Name war bisher in China vielen noch kein Begriff. Seit sie aber eine “schärfere Handelspolitik” gegenüber Peking im jüngsten Interview angekündigt hat, steht die Frage im Raum, ob sich die chinesisch-deutschen Handelsbeziehungen mit einer neuen Regierung, die das fordert, verschärfen werden. Baerbock Drohung mit mehr Protektionismus lässt die Manager der deutschen Autobauer bestimmt nicht besser schlafen. Doch treffen höhere Zölle wirklich nur China? Auch für deutsche Verbraucher werden viele Waren damit teurer. Hier droht ein Eigentor.

Die Sommerpause in Brüssel dauert noch etwas an. Unsere Brüssel-Korrespondentin Amelie Richter gibt Ihnen aber jetzt schon einen Ausblick auf die China-Politik der EU im weiteren Verlauf des Jahres. Der Herbst wird in dieser Hinsicht noch einige Überraschungen mit sich bringen, die auch Peking nicht kaltlassen werden.

Kalter Wind, das ist ein Thema in dem CEO-Talk, den Frank Sieren mit der deutschen Ärztin und Klinik-Gründerin Michaela Heinke in Peking geführt hat. Heinke berichtet von der Qualität chinesischer Krankenhäuser, den Mentalitätsunterschieden beim Kampf gegen Covid und guten Gründen, auch die traditionelle Medizin ernstzunehmen. Das gesamte Interview können Sie sich auch hier anschauen.

Unsere Rubrik “Zur Sprache” entfällt in dieser Woche urlaubsbedingt. Unsere Mandarin-Expertin und Stilistin Verena Menzel lässt sich nicht ersetzen, wie jedem Leser ihrer Texte klar sein dürfte.

Eine gute Woche wünscht

Seit einem Vierteljahrhundert ist Michaela Heinke in China – keine deutsche Ärztin wirkt bereits länger in der Volksrepublik. Sie hat Chinesen behandelt und deutsche Expats, die CEOs großer Dax-Firmen in China begleitet und weltberühmte Stars wie Nicolas Cage oder Victoria Beckham. Die Fachärztin für Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Psychotherapie fährt auch schon mal mit der Rikscha zu Patienten, selbst der chinesische Gesundheitsminister kennt sie. Heinke hat für die Pekinger Universitätsklinik ganze Abteilungen auf- und umgebaut und hat inzwischen die erste deutsche Kliniklizenz in China. Sie können sich die Langfassung unseres CEO-Talks auch im Video ansehen.

Ist es ratsam, als Ausländer in China in ein chinesisches Krankenhaus zu gehen?

Also ich würde jederzeit in eine Universitätsklinik gehen und mich dort von einem chinesischen Spezialisten behandeln lassen. Und, wenn ich nicht verstehe, was er mir sagt, würde ich mir lieber einen Übersetzer mitnehmen, als in eine dieser englischsprachigen Privatkliniken zu gehen, die es in den großen Städten gibt, und die sich auf Ausländer und reiche Chinesen spezialisiert haben. Die müssen nämlich im Verlauf der Behandlung doch wieder auf chinesische Spezialisten zurückgreifen, weil ihre eigenen Ärzte meist nur sehr allgemein ausgebildet sind.

Wenn Sie die Wahl hätten, sich in Deutschland zu behandeln lassen oder in China. Wo würden sie hingehen?

Also erst einmal in China, weil es dort einfach schneller geht. In Deutschland muss ich schon mal drei Wochen auf einen Diagnostik-Termin warten. Die Kapazitäten sind nicht da. Das ist in China anders. Hinzu kommt: Hier gibt es mehr Spezialgeräte. Ein normales Krankenhaus hat schon mal 4000 Patienten am Tag. Das ist doppelt so viel wie die Berliner Charité, das größte Krankenhaus Deutschlands. In China lohnen sich deshalb deutlich mehr Geräte für Computertomographie und besser ausgebildetes Personal an den Geräten. Da macht sich sogar ein eigener Ingenieur für die Geräte bezahlt, der die Geräte auf einzelnen Körperteile genau einstellt. Der Arzt kann in dieser Hinsicht nur so gut sein wie die Bilder, die er bekommt.

Aber sind die westlichen Ärzte nicht doch noch besser als die chinesischen?

Das kann man generell nicht so sagen. Die chinesischen Ärzte haben inzwischen im vergleichbaren Alter in jedem Fall mehr Übung und damit mehr Erfahrung, weil sie mehr Patienten pro Tag behandeln. Damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Krankheiten früher erkennen oder Operationen verlässlicher durchführen können. Und sie können sich viel stärker spezialisieren. Es gibt selbst auch für seltenere Operationen oder Behandlungen viel mehr Fälle.

Sie haben eine sehr seltene Lizenz für ein voll ausländisches Krankenhaus kommen. Die Adler Kliniken. Ist das überhaupt noch sinnvoll?

Ja, weil wir vieles anders machen. Ich baue kein neues traditionelles Krankenhaus auf, sondern ein Netzwerk von Spezialisten, die im ersten Schritt über Telemedizin miteinander vernetzt sind, übrigens nicht nur in China, sondern auch in Deutschland. Die wirklich guten Leute sitzen ja nicht alle in einem Krankenhaus, sondern sind verstreut, in der Stadt, in einem Land, im Zweifel weltweit. Darauf wollen wir uns bei unserer innovativen Diagnostik einstellen. Damit sind wir schneller, gründlicher und der Patient muss unter Umständen erst einmal gar nicht zu uns kommen. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir auch deutsche oder westliche Patienten, aber eben auch chinesische haben, die nicht in Peking leben, sondern ein bis zwei Flugstunden entfernt.

Aber man braucht immer noch die medizinischen Geräte. Nur Ferndiagnose geht nicht.

Als ich Kind war, habe ich im Fernsehen Science-Fiction-Filme gesehen. Da hatte ein Arzt ein Gerät, das so aussah, wie ein Handy. Damit hat er den Patienten abgetastet und dann festgestellt: “Das muss operiert werden”. Damals unvorstellbar. Heute gibt es bereits Ultraschall-Köpfe für iPhones. Ich habe mir gerade einen bestellt. In dem Film sollte das das Jahr 2300 sein. Wir haben aber jetzt erst 2021. Trotzdem ist die Technologie schon so weit entwickelt. In dieser Richtung müssen wir weiterdenken. Es ist auch denkbar, dass die Geräte zu den Patienten gefahren werden und nicht umgekehrt. Das alles geht in China einfacher als in Deutschland. Denn hier ist die Offenheit für technologische Innovationen viel höher.

Hat das traditionelle Krankenhaus ausgedient?

Jedenfalls kommen gewaltige Veränderungen auf uns zu. Das große Problem eines Krankenhauses: Wenn man mal die Maschinen und Ärzte bereitstellt, muss das Krankenhaus ausgelastet sein, was schnell dazu führen kann, dass die Rentabilität wichtiger wird als die sinnvolle Behandlung der Patienten.

Das klingt zynisch.

Sie sagen es. Das führt dann dazu, dass man schneller das Krankenhaus verlassen muss als sinnvoll oder länger dabehalten wird, damit Geräte und Betten ausgelastet sind. Dafür sind die Zimmer dann 5 Sterne und man kann ein Candle-Light-Dinner mit seinem Ehemann gewinnen. Kein Scherz. Das habe ich alles schon erlebt hier in Peking. Oder ich komme ins Foyer und da sitzt ein Pianist am Flügel und spielt Schubert. Da muss man sich schon fragen: Wie kapitalistisch möchte ich als Arzt arbeiten?

Ihre Behandlung ist sicherlich auch nicht billig. Können sich denn auch einfache Chinesen Ihre Klinik leisten?

Ja, wir haben zwei Preislisten, eine für chinesische Versicherungen und eine für internationale. Das geht nicht anders. Die Einkommen und die Versicherungsleistungen sind zu unterschiedlich. Wir wollen ja auch die älteren Damen versorgen, die ganz analog aus der Nachbarschaft zu uns kommen für einen Plausch und zum Blutdruckmessen. Diese Bodenständigkeit beschützt uns auch vor dem Abheben in diesem überkandidelten privatmedizinischen Bereich.

Interessiert Sie die traditionelle chinesische Medizin?

Ich finde TCM hochinteressant. Und die westliche Medizin beschäftigt sich immer mehr damit. Es gibt bereits einen Computer, der die Veränderung von Magnetfeldern im Körper misst, um Störungen zu finden. Da kommt dann die Akupunkturnadel ins Spiel, die diese Felder beeinflusst. Sehr spannend. Wenig halte ich allerdings von Ärzten, die nur auf die eine oder die andere Richtung schwören.

Die TCM-Ärzte und viele Chinesen glauben zum Beispiel, dass viele Krankheiten vom Wind herkommen. Der kalte Wind macht die Menschen krank. Das kann stimmen. Aber es ist eben nicht immer der kalte Wind. Manchmal ist es auch ein Virus oder es fällt jemand vom Baum. Aber da kann natürlich auch Wind im Spiel sein. Interessant ist auch der chinesische Glaube, dass die Energie des Menschen angeboren ist und eigentlich ein Leben lang erhalten werden muss. Das kennen wir im Westen nicht. Solche Vorstellungen können verbunden mit den westlichen Erkenntnissen die moderne Medizin durchaus weiterbringen. Sie zwingen uns jedenfalls, in eine andere, neue Richtung zu schauen. Und das ist wichtig.

Und welche Rolle spielen Sie in der Klinik?

Mein Team und ich sind für das Vertrauen zuständig. So ein Netzwerk funktioniert nur, wenn man Vertrauen hat. Ich habe ja mit manchen chinesischen Kollegen schon Jahrzehnte zusammengearbeitet. Und wir sind dafür zuständig das Fremde zu dämpfen, wenn ein Patient in ein chinesisches Krankenhaus muss, weil dort ein Spezialist sitzt, eine Maschine gebraucht wird. Das ist ja zum Teil schon noch sehr anders als wir es im Westen kennen.

Inwiefern?

In Deutschland will ich erstmal einen Arzt sprechen, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Dann will ich eine Diagnose. In China ziehe ich eine Nummer und warte bis ich dran bin. Dann zahle ich erstmal mein Röntgenbild, falls ich eins will. Denn das kriege ich nur, wenn ich vorab bezahlt habe. Da steigen westliche Patienten schon aus. Hinzu kommen ganz andere Vorstellungen von Intimität und Schmerz. Und wir passen auf, dass sich die Kollegen nicht zu schnell auf eine Diagnose festlegen, sondern im Sinne der Differenzialdiagnose denken: Also sagen es könnte das sein, aber womöglich auch dies oder jenes.

Ist die hohe Spezialisierung der chinesischen Ärzte nicht ein Problem? Ich war in einem chinesischen Krankenhaus. Da sitzt eine Oberärztin, die macht den ganzen Tag alle drei Minuten einen Herzultraschall bei einem neuen Patienten.

Das ist ein großer Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Sie kann wahrscheinlich ihrer Enkelin kein Pflaster aufs Knie kleben, wenn sie die Treppe heruntergefallen ist. Aber beim Herzen übersieht sie nichts. Mit Lebensqualität hat ihre Arbeit allerdings wenig zu tun. Ich möchte nicht mit ihr tauschen.

Welche Rolle spielen Roboter als Ärzte? In China hat ja schon vor einigen Jahren ein Roboter die Ärzteprüfung geschafft.

Also in meinem Leben werde ich nicht mehr durch einen Roboter ersetzt.

Aber ein Roboter könnte ein guter Assistent sein, weil er sehr viele Daten sehr schnell verarbeiten kann.

Natürlich kann der Roboter das. Dazu brauchen wir aber vor allem Langzeitdaten. Die haben wir noch nicht. Aber das wird kommen. Ansätze dazu gab es schon vor 30 Jahren. Da gab es Auswertungen, dass zehn Prozent der Patienten nierenkrank sein müssten. Ich hatte aber nur einen in Marbach in einem 1000 Einwohner Dorf, wo ich meine Praxis habe. Also habe ich ein Urinanalyse-Gerät gekauft und die anderen gefunden.

Das kann man jetzt im großen Stil machen. Das ist sinnvoll. Aber dabei dürfen wir die psychosozialen Bereiche nicht vergessen. Ich erinnere mich bei diesem Thema gerne an meine Mutter. Der Arzt hat ihr gesagt, sie soll vorsichtig sein mit Schokoladentorten. Also hat sie den Kuchen ganz langsam und vorsichtig gegessen und sich dann gefragt: “Warum ist denn mein Zucker trotzdem noch so hoch?”

Bei der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus in China spielten Daten und Technologie allerdings eine viel größere Rolle als die psychosozialen Faktoren. Sie wurden sogar zum Teil hinten angestellt. Kaum ein anderes Land hat in der Corona-Bekämpfung seine Bürger strenger isoliert. Sie haben sich in Forschungsarbeiten in Deutschland intensiv mit der Frage beschäftigt, welche psychische Belastungen die Isolierung von Menschen mit sich bringt. In Ihren Forschungen ging es um Knochenmarktransplantationen. Was haben Sie daraus für Corona gelernt?

Also erstmals gibt es zur Isolation bei Infektionsgefahr keine sinnvolle Alternative. Das Problem dabei ist die Hilflosigkeit. Wir wollen jedoch etwas tun, so sind wir im Westen trainiert. Abwarten, das können nur die wenigsten. Aber manchmal ist das der beste Weg. Stillstehen. Nichts machen. Das können, glaube ich, die Chinesen besser. Sie haben in dieser Hinsicht eine andere Philosophie. Sie sind geduldiger und weniger aggressiv.

Es wird ihnen ja gern das Gegenteil angedichtet. Aber das entspricht nicht meiner Erfahrung in den vergangenen gut 20 Jahren. Sie fragen sich viel eher: Warum soll ich mich mit dem Typen oder mit der Situation anlegen? Das kostet mich nur Kraft und Zeit. Da lächle ich doch lieber, gehe weg oder halte durch. Insofern ist es für Chinesen einfacher die Zumutungen der Corona-Isolation zu ertragen. Und für die Politik war es einfacher, sie durchzusetzen.

Ein ganz wichtiges Thema bei Corona ist auch das Thema Datenschutz. In China spielt er eine geringere Rolle. Dadurch war es möglich, die Viruscluster effizienter zu bekämpfen. In Deutschland war das nicht möglich, dafür ist die Privatsphäre viel besser geschützt. Wie sehen Sie das?

Mit Datenschutz kenne ich mich nicht aus. Aber ich spreche mit meiner Tochter, einer promovierten Juristin, immer wieder darüber. Und ich als Laie sage dann: Es muss doch möglich sein, Daten zu sammeln, ohne Namen und Adresse preiszugeben. Es muss doch möglich sein, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, ohne gleich ein gläsernes Volk zu haben.

Warum geht das nicht? Aus medizinischer Sicht brauchen wir die Daten jedenfalls. Die Lage ist ernst. Wir haben zum Glück keinen Atomwaffenkrieg und auch keinen wirklichen Wirtschaftskrieg zwischen Nationen. Aber wir befinden uns gerade in einem Krieg aller Menschen gegen Mikroorganismen. Und, wenn wir in diesem Kampf erfolgreich sein wollen, dann müssen wir zusammenhalten – international zusammenarbeiten. Das kann allerdings nicht funktionieren, wenn jeder nur seine Daten schützt. Nationen ebenso wie der Einzelne.

Was halten Sie vom den nationalen Impfstoff-Wettkämpfen? Welcher Impfstoff ist der beste?

Ich halte nichts davon. Uns fehlen noch die Daten, um das verlässlich sagen zu können. Das, was wir bisher wissen, sind nicht mehr als Trends. Das Grundproblem ist: Man weiß gar nicht, wie gut die Abwehrkräfte des Geimpften sind und wie vielen Viren die Menschen ausgesetzt sind. Der eine ist vielleicht geimpft, hat aber auch gute Abwehrkräfte. Ist es nun die Impfung oder sind es die Abwehrkräfte?

Und dann bekommt er einen ganzen Eimer von den bösen Viren ab und erkrankt trotzdem. Der nächste kommt nur mit einer Tasse voller Viren in Berührung, ist geimpft, hat aber schwache Abwehrkräfte. Was dann? Die Statistiken geben ja nur wieder, wie viele der Geimpften erkrankt sind. Doch die Wirklichkeit ist viel komplexer. Ein Grund mehr so viele Daten wie möglich international auszutauschen. Denn das Virus greift alle Menschen an. Nicht nur den Deutschen, den Russen, den Amerikaner oder den Chinesen.

Zugegebenermaßen, komplett ruhig ist es in der EU-China-Bubble während dieser Sommerpause nicht. Die diplomatische Auseinandersetzung zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Litauen und der Volksrepublik wegen eines “Taiwan”-Büros in dem baltischen Land hat weiter Wirbel verursacht (China.Table berichtete). Die Auseinandersetzung im Dreieck Taiwan, Vilnius und Peking wegen der Handelsvertretungen wirft bereits ihren Schatten auf die Wiederaufnahme der Brüsseler Geschäfte in gut zwei Wochen.

Doch auch andere Themen beschäftigen die China-Experten in den EU-Institutionen. Ein Blick auf die wichtigsten Punkte:

Die Sonderverwaltungszone Hongkong wird die Dauer der Pflichtquarantäne bei der Einreise vermutlich noch am Montag hochsetzen. Ankommende Reisende sind dann wieder 14 Tage statt bisher sieben Tage im Hotelzimmer eingesperrt. Die Kehrtwende ist eine Reaktion auf einen viel beachteten Fall: Eine Haushaltshilfe wurde erst nach Verlassen der siebentägigen Isolation positiv getestet. Die Person war erfolgreich durchgeimpft. Sie war am 1. August von den USA kommend eingereist, hatte die Quarantäne nach einer Woche verlassen und sich danach unter Leute gemischt. Ein Routinetest zeigte am 12. Tag eine aktive Infektion an. Der oder die Hausangestellte zeigte keine Symptome, die PCR ergab jedoch eine hohe Viruslast.

Hongkong hatte die Quarantänedauer im Juni für Geimpfte und Genese auf sieben Tage verkürzt. Der aktuelle Fall zeigt, dass diese Praxis eine Einschleppung von Covid-19 nicht in allen Fällen verhindert. Da Hongkong eine strikte Null-Covid-Politik verfolgt, gelten dort auch kleine Lücken und Restrisiken als inakzeptabel. Da es kaum Infektionen in der Stadt gibt, ist die Impfbereitschaft jedoch vergleichsweise gering. Unter den Senioren liegt die Quote nur bei 28 Prozent. Für Bewohner der Sonderverwaltungszone, die sich derzeit auf Besuch im Ausland befinden, würde die Verkürzung der Quarantänezeit ein besonders Ärgernis bedeuten. Sie müssen umplanen und eine Woche länger in der Hotelisolation verbringen. fin

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock befürwortet einen strengeren Kurs im Umgang mit China. Als Kanzlerin würde sie unter Umständen höhere Zölle auf chinesische Waren erheben, sagte sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. “Wir müssen auf die Einhaltung von Standards achten, wenn es in anderen Weltregionen Dumping gibt. Zum Beispiel durch einen entsprechenden Aufschlag für Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt subventioniert worden sind oder bei denen es keine Umweltstandards gibt.”

Europa brauche wirksamere Instrumente gegenüber Wirtschaftsblöcken, in denen Unternehmen in den Genuss hoher Subventionen kommen. So könne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert werden, sagte Baerbock in dem Interview. Sie sprach sich zudem für mehr staatliche Steuerung der Industrie aus. “Europäische Staaten sollten in sensiblen Bereichen Konsortien unterstützen – so wie Europas Antwort auf Boeing das europäische Flugzeugkonsortium Airbus war.” Die EU sollte Schlüsseltechnologien definieren und fördern, so Baerbock. fin

Deutschland verliert gegenüber chinesischen Maschinenbauern immer mehr an Rang. Chinas Exporte von Maschinen und Anlagen werden dieses Jahr um fast 31 Prozent auf 296 Milliarden Dollar zulegen. Dagegen werden die Exporte der deutschen Maschinenbauer nur um 13 Prozent auf 249 Milliarden Dollar wachsen, ergaben Berechnungen in einer aktuellen Studie von Germany Trade & Invest (GTAI). “Chinesische Wettbewerber werden in deutschen Kernbranchen immer stärker”, so das Ergebnis des Berichts von Katharina Viklenko von der GTAI.

Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, könnte es langfristig dazu führen, dass die Zahl der deutschen Exporte von Maschinen- und Anlagenbau gegenüber denen aus der Volksrepublik weiterhin sinken. China habe vor allem von dem schnellen Hochfahren der Industrie nach dem strikten Lockdown im ersten Quartal 2020 profitiert. Die verhalf der Wirtschaft zum Aufschwung, sodass die entsprechenden Branchenausfuhren trotz der Coronakrise gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent zunahm. In Deutschland verzeichneten die betroffenen Anbieter durch die deutlich längeren Schließungen im gleichen Zeitraum ein Minus von 11 Prozent.

Nur noch in die Europäische Union und nach Osteuropa lieferte Deutschland im vergangenen Jahr mehr Maschinen als in die Volksrepublik, so die GTAI. Chinas Vorsprung konnte demnach in Asien und Afrika besonders stark zulegen. In sämtlichen betrachteten Regionen verzeichneten chinesische Exporteure im Zehnjahresvergleich einen Zuwachs im hohen zweistelligen und sogar dreistelligen Bereich. Deutsche Anbieter hingegen mussten zwischen 2010 und 2020 bei den Ausfuhren nach Lateinamerika (-32,4 Prozent), nach Afrika (-13,2 Prozent) und Asien (-3,2 Prozent) Federn lassen. niw

Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde (SAC) hat im Zuge der Verschärfung der Preismechanismen bei Börsengängen 19 institutionelle Anleger bestraft. Der Schritt folgte, nachdem die SAC ein “hohes Auftreten einheitlicher Angebotspreise” bei Börsengängen an der chinesischen Technologiebörse Star-Markt aufgedeckt hatte.

Wegen schwachen internen Kontrollen und der Nichtbeachtung vorgeschriebener Verfahren und anderer Vergehen hat die SAC einem Versicherer die Teilnahme an IPOs vorübergehend untersagt und acht Fondshäuser und ein Vermögensverwalter dürfen einen Monat lang nicht am Aktienhandel teilnehmen. Die SAC kündigte an, die Aufsicht zu stärken und die Strafen gegen Fehlverhalten zu erhöhen, um die Ordnung bei der Preisfestsetzung beim Börsengang aufrechtzuerhalten und die Anleger zu schützen. Der im Juni 2019 eingeführte Star-Market in Shanghai basiert wie die US-Börsen auf einem registrierungsbasierten Börsengangsystem und ermöglicht kürzere Überprüfungsverfahren als an den anderen Börsen Chinas. niw

Am 10. Juni 2021 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses das Sanktionsabwehrgesetz (auf Englisch “Anti-Foreign Sanctions Law”). Die politischen Entscheidungsträger hatten das Gesetz hastig im Zusammenhang mit Sanktionen verabschiedet. Die USA, die EU, Großbritannien, Kanada sowie weitere Staaten hatten die Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Beamte und Organisationen wegen Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung in der Region Xinjiang und anderswo verhängt.

Das Gesetz gibt der chinesischen Regierung ein rechtliches Instrument, um auf ausländische Sanktionen mit eigenen Gegensanktionen zu reagieren (China.Table berichtete). Diese könnten Einzelpersonen und Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sowie andere im Land tätige ausländische Akteure treffen. Die Umsetzung des Gesetzes stellt ein weiteres potenzielles Risiko für Unternehmen in China dar, da politische Spannungen ein unsichereres Geschäftsumfeld schaffen.

China hat das Gesetz nach mehr als drei Jahren immer weiter eskalierender politischer und wirtschaftlicher Streitigkeiten mit dem Ausland, darunter den USA und die EU, verabschiedet.

Im Juli 2018 hatten die USA unter der Führung des damaligen Präsidenten Donald Trump Zölle auf chinesische Produkte im Wert von rund 34 Milliarden US-Dollar erhoben und damit einen Handelsstreit eingeleitet, der noch immer nicht beigelegt ist.

Während dieser Zeit wurden auch Chinas führende Telekommunikationsunternehmen – Huawei und ZTE – von ausländischen Regierungen stark unter die Lupe genommen. Die USA sanktionierten ZTE, die Huawei-Managerin Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen, zahlreiche Länder schränkten die Benutzung von Huawei-Produkten ein (China.Table berichtete). Dann folgten im März die Sanktionen gegen China vonseiten der USA, EU, Großbritanniens und Kanadas wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.

Im Juni führten die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden weitere Beschränkungen ein: Unter anderem, indem sie US-Amerikanern verboten, in mehrere chinesische Unternehmen zu investieren, die im Militär-, Sicherheits- und Überwachungssektor tätig sind.

Als Reaktion auf die politischen und wirtschaftlichen Spannungen verabschiedete China das Sanktionsabwehrgesetz, um ein Instrument zur Abwehr ausländischer Strafmaßnahmen zu installieren. Obwohl die Volksrepublik auf einige der Entwicklungen bereits mit eigenen Gegensanktionen reagiert hatte, bietet das Gesetz einen stärkeren Rechtsrahmen für die Entwicklung und auch die Umsetzung zukünftiger Gegensanktionen.

Das Sanktionsabwehrgesetz beschreibt in groben Zügen, wann chinesische Behörden Gegensanktionen verhängen können, wer Anspruch auf Sanktionen hat und was die Strafmaßnahmen nach sich ziehen.

Laut Artikel 3 des Gesetzes können Einzelpersonen oder Organisationen, die an der Ergreifung oder Umsetzung von “diskriminierenden Maßnahmen gegen chinesische Staatsbürger” oder “Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten” beteiligt sind, auf eine schwarze Liste oder “Gegenliste” gesetzt werden. Das schließt auch Personen oder Organisationen ein, die indirekt an der Formulierung, Entscheidung oder Umsetzung solcher Sanktionsmaßnahmen beteiligt sind.

Artikel 5 des Sanktionsabwehrgesetzes besagt, dass auch die Ehepartner und unmittelbare Familienangehörige der Betroffenen auf die schwarze Liste gesetzt werden können. Organisationen, an denen die Personen beteiligt sind, und leitende Personen innerhalb solcher Organisationen können ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt werden. Es liegt im Ermessen der “relevanten Abteilungen des Staatsrates”, zu bestimmen, wer auf die schwarze Liste aufgenommen oder von ihr entfernt wird.

Personen und Organisationen auf der schwarzen Liste können gemäß Artikel 6 des Gesetzes Visa für die Volksrepublik oder die Einreise in das Land verweigert werden oder aus China abgeschoben werden. Darüber hinaus können sie von Finanztransaktionen mit chinesischen Institutionen ausgeschlossen oder an der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen gehindert werden. Auch können ihre Vermögenswerte blockiert, beschlagnahmt oder eingefroren werden. Darüber hinaus können auf die schwarze Liste gesetzte Personen noch mit “anderen notwendigen Maßnahmen” sanktioniert werden.

Darüber hinaus besagt Artikel 12, dass Einzelpersonen und Organisationen keine diskriminierenden Maßnahmen eines anderen Landes gegen China durchführen oder bei deren Umsetzung helfen dürfen – diese können sonst von chinesischen Bürgern und Organisationen auf Schadensersatz verklagt werden.

Schließlich enthalten Artikel 13 und Artikel 15 des Anti-Sanktions-Gesetzes weit gefasste Maßnahmen, die besagen, dass Handlungen ausländischer Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden, anderen Gegenmaßnahmen unterliegen können, die aber nicht im Gesetz enthalten sind.

Vor der Verabschiedung des Sanktionsabwehrgesetzes hatte China bereits in den vergangenen Jahren Strafmaßnahmen ausgesprochen. Seit 2019 hat China gegen eine Reihe von Einzelpersonen und Organisationen Sanktionen verhängt, hauptsächlich in Bezug auf Hongkong, Taiwan und Xinjiang. Bisher hat China vor allem – aber nicht ausschließlich – Politiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sanktioniert, obwohl auch einige Unternehmen der Rüstungsindustrie ins Visier genommen wurden.

Zu den Zielen der chinesischen Sanktionen gehörten unter anderem US-amerikanische Politiker wie Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley und Tom Cotton, der kanadische Politiker Michael Chong und EU-Politiker wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments, europäische Wissenschaftler und Think-tanks und NGOs wie Human Rights Watch, Freedom House, die National Endowment for Democracy und Merics.

Bisher sind Unternehmen der Rüstungsindustrie die einzigen Privatunternehmen, die von China im Zusammenhang mit Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert wurden. Betroffen sind Lockheed Martin, Boeing Defense und Raytheon. China hatte außerdem als Reaktion auf politische Streitigkeiten Handelszölle auf eine Reihe ausländischer Produkte wie beispielsweise australischen Wein erhoben. Diese Handelszölle sind jedoch von Sanktionen getrennt.

Es ist unklar, ob das Gesetz China dazu veranlassen wird, seine Sanktionen zu verstärken, oder ob es lediglich bestehende Praktiken kodifiziert, also in einem Gesetzeswerk zusammenfasst.

Das Gesetz richtet sich nicht explizit gegen ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Geschäfte machen – sie sind bisher auch den chinesischen Sanktionen (aber nicht den Handelszöllen) weitgehend entgangen. Mit der Gesetzesnovelle könnten sie nun sanktioniert werden, und einige Firmen könnten sich in Situationen wiederfinden, die sie angreifbarer machen.

Beispielsweise verbietet der US-amerikanische Uyghur Forced Labour Prevention Act Unternehmen den Verkauf von Produkten in den USA, die mit Zwangsarbeit in Xinjiang hergestellt wurden. Sollte ein ausländisches Unternehmen, das in Xinjiang Waren produziert oder bezieht, auf diese Gesetzgebung reagieren, indem es die Produktion an einen anderen Ort verlagert, könnte die Firma im Falle eines politischen Streits mit der Volksrepublik mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Zielscheibe chinesischer Sanktionen werden.

Zunehmend eskalierende Sanktionen und Gegensanktionen sowie andere Beschränkungen aufgrund internationaler Meinungsverschiedenheiten werden es ausländischen Unternehmen erschweren, gleichzeitig Gesetze in China und auf ausländischen Märkten einzuhalten. Darüber hinaus ist das Anti-Sanktionsgesetz so vage und weit gefasst, dass seine Grenzen und praktische Anwendbarkeit schwer zu bestimmen sind.

Dementsprechend wird Unternehmen und anderen Organisationen, die in China tätig sind, empfohlen, eine Risk-Map zu erstellen, um ihre Gefährdung durch chinesische Sanktionen gemäß dem neuen Gesetz einzuschätzen. Das könnte beispielsweise die Identifizierung der Verbindungen in die politisch sensiblen Gebiete Hongkong, Taiwan, Xinjiang und Tibet beinhalten – sowohl im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit als auch auf die Netzwerke von Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Darüber hinaus tun Unternehmen gut daran, Notfallpläne zu entwickeln und Reaktionsszenarien zu modellieren, um sich auf potenzielle Sanktionen vorzubereiten.

Obwohl sich ausländische Unternehmen in China durchaus darauf vorbereiten sollten, wie sie auf das Anti-Sanktionsgesetz reagieren könnten, ändert die Gesetzesnovelle nicht grundlegend die Rechtslandschaft. Im Jahr 2020 hat China beispielsweise eine “Liste unzuverlässiger Entitäten” als potenzielles Vergeltungsinstrument im Handelskrieg zwischen den USA und China erstellt – die aber anscheinend nicht wirklich genutzt wurde.

Das Sanktionsabwehrgesetz als solches unterstreicht jedoch abermals, dass sich ausländische Unternehmen in China eine Strategie für ihr Risikomanagement zulegen sollten, um sich an ein zunehmend unsicheres Umfeld anzupassen.

Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Holger Rosemann übernimmt zum 1. September die Leitung von AstorMueller AG. Das Schuhunternehmen mit Sitz in der Schweiz führt exklusive Kooperationen in Deutschland und China. Rosemann war zuletzt als Head of Operations Value Chain bei der LSG Group tätig. Dort trieb er insbesondere die Schaffung von strategischen Initiativen und Prozessen voran. Zuvor war der 52-Jährige unter anderem für die Sportmarken Puma, On und Adidas in leitenden Funktionen in den Bereichen Operations, Supply Chain Management und Sourcing zuständig.

Wan Long ist als CEO des Schweinefleischproduzenten WH Group zurückgetreten. Wan, ein Veteran mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der fleischverarbeitenden Industrie, bleibt Vorsitzender und Executive Director. Der 81-Jährige war seit Oktober 2013 CEO. Sein Rücktritt soll dem Konzern helfen, den Corporate Governance-Kodex der Hongkonger Börse einzuhalten, der besagt, dass die Rollen des Vorsitzenden und des CEO getrennt und nicht von derselben Person ausgeübt werden sollten. Wan besitzt laut dem jüngsten Jahresbericht mehr als ein Fünftel der Aktien von WH. Die WH Group ernannte Guo Lijun, den bisherigen Chief Financial Officer, zum neuen CEO.

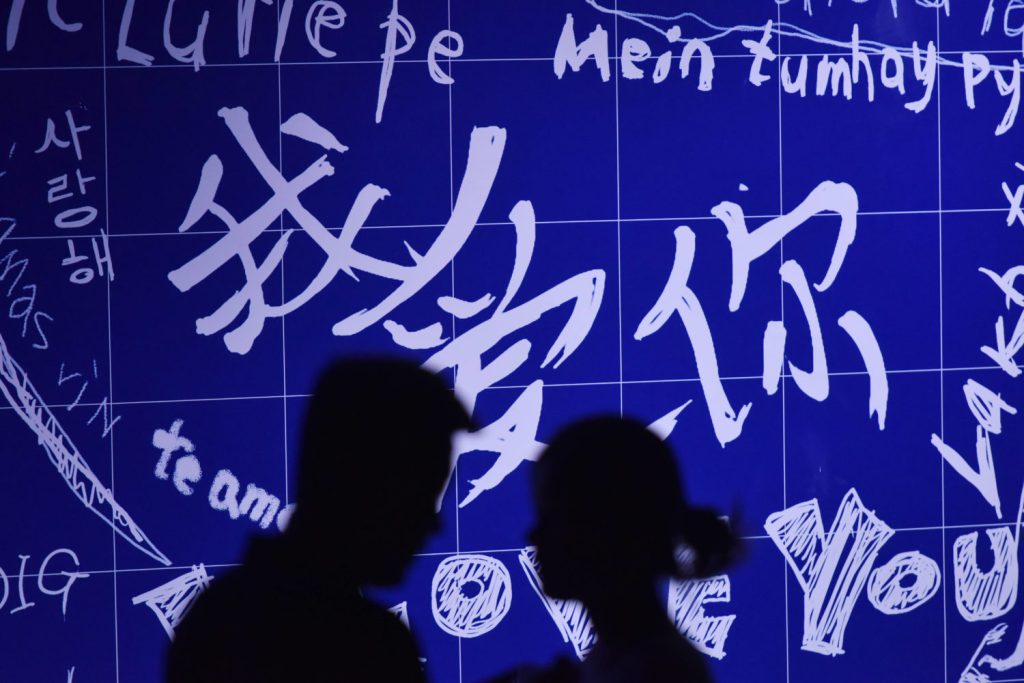

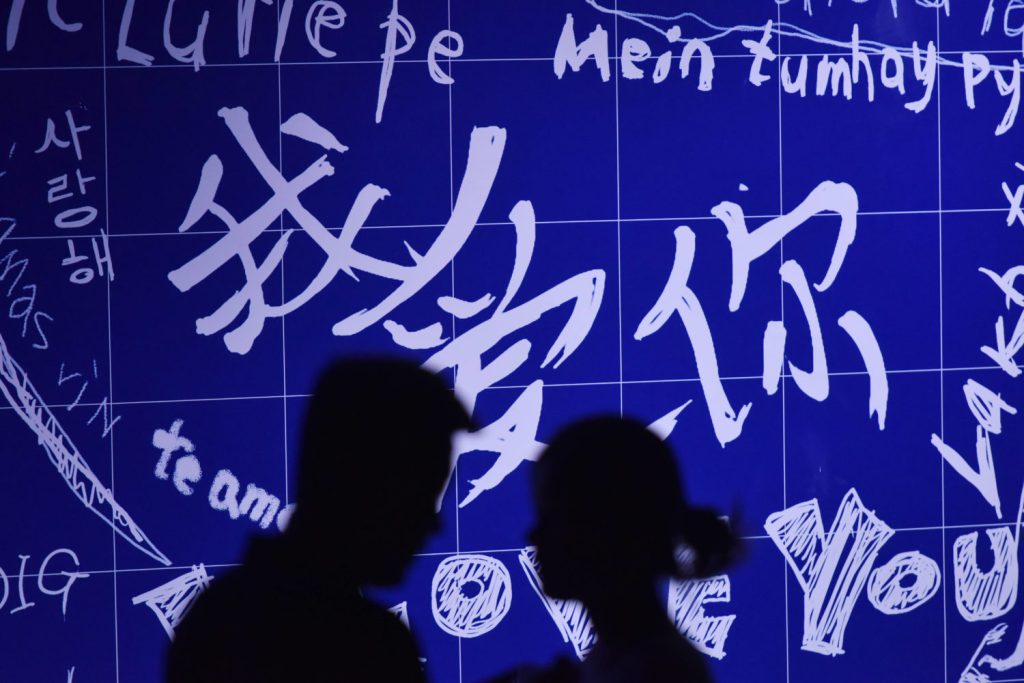

Das Qixi-Fest 七夕 ist mit der romantischen Legende vom Webermädchen (das eigentlich eine Fee ist) und dem armen Hirtenjungen verbunden, die sich nach einigen Verwicklungen nur noch einmal im Jahr am 7.7. des Mondkalenders sehen dürfen. Es gilt daher als Fest der Liebenden. Diese Wand in der Stadt Taiyuan war anlässlich des Feiertags am Samstag mit dem schönen Satz “Ich liebe Dich” in verschiedenen Sprachen geschmückt. Im Zentrum steht, natürlich: “Wo ai ni 我爱你.”

Annalena Baerbock – der Name war bisher in China vielen noch kein Begriff. Seit sie aber eine “schärfere Handelspolitik” gegenüber Peking im jüngsten Interview angekündigt hat, steht die Frage im Raum, ob sich die chinesisch-deutschen Handelsbeziehungen mit einer neuen Regierung, die das fordert, verschärfen werden. Baerbock Drohung mit mehr Protektionismus lässt die Manager der deutschen Autobauer bestimmt nicht besser schlafen. Doch treffen höhere Zölle wirklich nur China? Auch für deutsche Verbraucher werden viele Waren damit teurer. Hier droht ein Eigentor.

Die Sommerpause in Brüssel dauert noch etwas an. Unsere Brüssel-Korrespondentin Amelie Richter gibt Ihnen aber jetzt schon einen Ausblick auf die China-Politik der EU im weiteren Verlauf des Jahres. Der Herbst wird in dieser Hinsicht noch einige Überraschungen mit sich bringen, die auch Peking nicht kaltlassen werden.

Kalter Wind, das ist ein Thema in dem CEO-Talk, den Frank Sieren mit der deutschen Ärztin und Klinik-Gründerin Michaela Heinke in Peking geführt hat. Heinke berichtet von der Qualität chinesischer Krankenhäuser, den Mentalitätsunterschieden beim Kampf gegen Covid und guten Gründen, auch die traditionelle Medizin ernstzunehmen. Das gesamte Interview können Sie sich auch hier anschauen.

Unsere Rubrik “Zur Sprache” entfällt in dieser Woche urlaubsbedingt. Unsere Mandarin-Expertin und Stilistin Verena Menzel lässt sich nicht ersetzen, wie jedem Leser ihrer Texte klar sein dürfte.

Eine gute Woche wünscht

Seit einem Vierteljahrhundert ist Michaela Heinke in China – keine deutsche Ärztin wirkt bereits länger in der Volksrepublik. Sie hat Chinesen behandelt und deutsche Expats, die CEOs großer Dax-Firmen in China begleitet und weltberühmte Stars wie Nicolas Cage oder Victoria Beckham. Die Fachärztin für Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Psychotherapie fährt auch schon mal mit der Rikscha zu Patienten, selbst der chinesische Gesundheitsminister kennt sie. Heinke hat für die Pekinger Universitätsklinik ganze Abteilungen auf- und umgebaut und hat inzwischen die erste deutsche Kliniklizenz in China. Sie können sich die Langfassung unseres CEO-Talks auch im Video ansehen.

Ist es ratsam, als Ausländer in China in ein chinesisches Krankenhaus zu gehen?

Also ich würde jederzeit in eine Universitätsklinik gehen und mich dort von einem chinesischen Spezialisten behandeln lassen. Und, wenn ich nicht verstehe, was er mir sagt, würde ich mir lieber einen Übersetzer mitnehmen, als in eine dieser englischsprachigen Privatkliniken zu gehen, die es in den großen Städten gibt, und die sich auf Ausländer und reiche Chinesen spezialisiert haben. Die müssen nämlich im Verlauf der Behandlung doch wieder auf chinesische Spezialisten zurückgreifen, weil ihre eigenen Ärzte meist nur sehr allgemein ausgebildet sind.

Wenn Sie die Wahl hätten, sich in Deutschland zu behandeln lassen oder in China. Wo würden sie hingehen?

Also erst einmal in China, weil es dort einfach schneller geht. In Deutschland muss ich schon mal drei Wochen auf einen Diagnostik-Termin warten. Die Kapazitäten sind nicht da. Das ist in China anders. Hinzu kommt: Hier gibt es mehr Spezialgeräte. Ein normales Krankenhaus hat schon mal 4000 Patienten am Tag. Das ist doppelt so viel wie die Berliner Charité, das größte Krankenhaus Deutschlands. In China lohnen sich deshalb deutlich mehr Geräte für Computertomographie und besser ausgebildetes Personal an den Geräten. Da macht sich sogar ein eigener Ingenieur für die Geräte bezahlt, der die Geräte auf einzelnen Körperteile genau einstellt. Der Arzt kann in dieser Hinsicht nur so gut sein wie die Bilder, die er bekommt.

Aber sind die westlichen Ärzte nicht doch noch besser als die chinesischen?

Das kann man generell nicht so sagen. Die chinesischen Ärzte haben inzwischen im vergleichbaren Alter in jedem Fall mehr Übung und damit mehr Erfahrung, weil sie mehr Patienten pro Tag behandeln. Damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Krankheiten früher erkennen oder Operationen verlässlicher durchführen können. Und sie können sich viel stärker spezialisieren. Es gibt selbst auch für seltenere Operationen oder Behandlungen viel mehr Fälle.

Sie haben eine sehr seltene Lizenz für ein voll ausländisches Krankenhaus kommen. Die Adler Kliniken. Ist das überhaupt noch sinnvoll?

Ja, weil wir vieles anders machen. Ich baue kein neues traditionelles Krankenhaus auf, sondern ein Netzwerk von Spezialisten, die im ersten Schritt über Telemedizin miteinander vernetzt sind, übrigens nicht nur in China, sondern auch in Deutschland. Die wirklich guten Leute sitzen ja nicht alle in einem Krankenhaus, sondern sind verstreut, in der Stadt, in einem Land, im Zweifel weltweit. Darauf wollen wir uns bei unserer innovativen Diagnostik einstellen. Damit sind wir schneller, gründlicher und der Patient muss unter Umständen erst einmal gar nicht zu uns kommen. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir auch deutsche oder westliche Patienten, aber eben auch chinesische haben, die nicht in Peking leben, sondern ein bis zwei Flugstunden entfernt.

Aber man braucht immer noch die medizinischen Geräte. Nur Ferndiagnose geht nicht.

Als ich Kind war, habe ich im Fernsehen Science-Fiction-Filme gesehen. Da hatte ein Arzt ein Gerät, das so aussah, wie ein Handy. Damit hat er den Patienten abgetastet und dann festgestellt: “Das muss operiert werden”. Damals unvorstellbar. Heute gibt es bereits Ultraschall-Köpfe für iPhones. Ich habe mir gerade einen bestellt. In dem Film sollte das das Jahr 2300 sein. Wir haben aber jetzt erst 2021. Trotzdem ist die Technologie schon so weit entwickelt. In dieser Richtung müssen wir weiterdenken. Es ist auch denkbar, dass die Geräte zu den Patienten gefahren werden und nicht umgekehrt. Das alles geht in China einfacher als in Deutschland. Denn hier ist die Offenheit für technologische Innovationen viel höher.

Hat das traditionelle Krankenhaus ausgedient?

Jedenfalls kommen gewaltige Veränderungen auf uns zu. Das große Problem eines Krankenhauses: Wenn man mal die Maschinen und Ärzte bereitstellt, muss das Krankenhaus ausgelastet sein, was schnell dazu führen kann, dass die Rentabilität wichtiger wird als die sinnvolle Behandlung der Patienten.

Das klingt zynisch.

Sie sagen es. Das führt dann dazu, dass man schneller das Krankenhaus verlassen muss als sinnvoll oder länger dabehalten wird, damit Geräte und Betten ausgelastet sind. Dafür sind die Zimmer dann 5 Sterne und man kann ein Candle-Light-Dinner mit seinem Ehemann gewinnen. Kein Scherz. Das habe ich alles schon erlebt hier in Peking. Oder ich komme ins Foyer und da sitzt ein Pianist am Flügel und spielt Schubert. Da muss man sich schon fragen: Wie kapitalistisch möchte ich als Arzt arbeiten?

Ihre Behandlung ist sicherlich auch nicht billig. Können sich denn auch einfache Chinesen Ihre Klinik leisten?

Ja, wir haben zwei Preislisten, eine für chinesische Versicherungen und eine für internationale. Das geht nicht anders. Die Einkommen und die Versicherungsleistungen sind zu unterschiedlich. Wir wollen ja auch die älteren Damen versorgen, die ganz analog aus der Nachbarschaft zu uns kommen für einen Plausch und zum Blutdruckmessen. Diese Bodenständigkeit beschützt uns auch vor dem Abheben in diesem überkandidelten privatmedizinischen Bereich.

Interessiert Sie die traditionelle chinesische Medizin?

Ich finde TCM hochinteressant. Und die westliche Medizin beschäftigt sich immer mehr damit. Es gibt bereits einen Computer, der die Veränderung von Magnetfeldern im Körper misst, um Störungen zu finden. Da kommt dann die Akupunkturnadel ins Spiel, die diese Felder beeinflusst. Sehr spannend. Wenig halte ich allerdings von Ärzten, die nur auf die eine oder die andere Richtung schwören.

Die TCM-Ärzte und viele Chinesen glauben zum Beispiel, dass viele Krankheiten vom Wind herkommen. Der kalte Wind macht die Menschen krank. Das kann stimmen. Aber es ist eben nicht immer der kalte Wind. Manchmal ist es auch ein Virus oder es fällt jemand vom Baum. Aber da kann natürlich auch Wind im Spiel sein. Interessant ist auch der chinesische Glaube, dass die Energie des Menschen angeboren ist und eigentlich ein Leben lang erhalten werden muss. Das kennen wir im Westen nicht. Solche Vorstellungen können verbunden mit den westlichen Erkenntnissen die moderne Medizin durchaus weiterbringen. Sie zwingen uns jedenfalls, in eine andere, neue Richtung zu schauen. Und das ist wichtig.

Und welche Rolle spielen Sie in der Klinik?

Mein Team und ich sind für das Vertrauen zuständig. So ein Netzwerk funktioniert nur, wenn man Vertrauen hat. Ich habe ja mit manchen chinesischen Kollegen schon Jahrzehnte zusammengearbeitet. Und wir sind dafür zuständig das Fremde zu dämpfen, wenn ein Patient in ein chinesisches Krankenhaus muss, weil dort ein Spezialist sitzt, eine Maschine gebraucht wird. Das ist ja zum Teil schon noch sehr anders als wir es im Westen kennen.

Inwiefern?

In Deutschland will ich erstmal einen Arzt sprechen, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Dann will ich eine Diagnose. In China ziehe ich eine Nummer und warte bis ich dran bin. Dann zahle ich erstmal mein Röntgenbild, falls ich eins will. Denn das kriege ich nur, wenn ich vorab bezahlt habe. Da steigen westliche Patienten schon aus. Hinzu kommen ganz andere Vorstellungen von Intimität und Schmerz. Und wir passen auf, dass sich die Kollegen nicht zu schnell auf eine Diagnose festlegen, sondern im Sinne der Differenzialdiagnose denken: Also sagen es könnte das sein, aber womöglich auch dies oder jenes.

Ist die hohe Spezialisierung der chinesischen Ärzte nicht ein Problem? Ich war in einem chinesischen Krankenhaus. Da sitzt eine Oberärztin, die macht den ganzen Tag alle drei Minuten einen Herzultraschall bei einem neuen Patienten.

Das ist ein großer Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Sie kann wahrscheinlich ihrer Enkelin kein Pflaster aufs Knie kleben, wenn sie die Treppe heruntergefallen ist. Aber beim Herzen übersieht sie nichts. Mit Lebensqualität hat ihre Arbeit allerdings wenig zu tun. Ich möchte nicht mit ihr tauschen.

Welche Rolle spielen Roboter als Ärzte? In China hat ja schon vor einigen Jahren ein Roboter die Ärzteprüfung geschafft.

Also in meinem Leben werde ich nicht mehr durch einen Roboter ersetzt.

Aber ein Roboter könnte ein guter Assistent sein, weil er sehr viele Daten sehr schnell verarbeiten kann.

Natürlich kann der Roboter das. Dazu brauchen wir aber vor allem Langzeitdaten. Die haben wir noch nicht. Aber das wird kommen. Ansätze dazu gab es schon vor 30 Jahren. Da gab es Auswertungen, dass zehn Prozent der Patienten nierenkrank sein müssten. Ich hatte aber nur einen in Marbach in einem 1000 Einwohner Dorf, wo ich meine Praxis habe. Also habe ich ein Urinanalyse-Gerät gekauft und die anderen gefunden.

Das kann man jetzt im großen Stil machen. Das ist sinnvoll. Aber dabei dürfen wir die psychosozialen Bereiche nicht vergessen. Ich erinnere mich bei diesem Thema gerne an meine Mutter. Der Arzt hat ihr gesagt, sie soll vorsichtig sein mit Schokoladentorten. Also hat sie den Kuchen ganz langsam und vorsichtig gegessen und sich dann gefragt: “Warum ist denn mein Zucker trotzdem noch so hoch?”

Bei der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus in China spielten Daten und Technologie allerdings eine viel größere Rolle als die psychosozialen Faktoren. Sie wurden sogar zum Teil hinten angestellt. Kaum ein anderes Land hat in der Corona-Bekämpfung seine Bürger strenger isoliert. Sie haben sich in Forschungsarbeiten in Deutschland intensiv mit der Frage beschäftigt, welche psychische Belastungen die Isolierung von Menschen mit sich bringt. In Ihren Forschungen ging es um Knochenmarktransplantationen. Was haben Sie daraus für Corona gelernt?

Also erstmals gibt es zur Isolation bei Infektionsgefahr keine sinnvolle Alternative. Das Problem dabei ist die Hilflosigkeit. Wir wollen jedoch etwas tun, so sind wir im Westen trainiert. Abwarten, das können nur die wenigsten. Aber manchmal ist das der beste Weg. Stillstehen. Nichts machen. Das können, glaube ich, die Chinesen besser. Sie haben in dieser Hinsicht eine andere Philosophie. Sie sind geduldiger und weniger aggressiv.

Es wird ihnen ja gern das Gegenteil angedichtet. Aber das entspricht nicht meiner Erfahrung in den vergangenen gut 20 Jahren. Sie fragen sich viel eher: Warum soll ich mich mit dem Typen oder mit der Situation anlegen? Das kostet mich nur Kraft und Zeit. Da lächle ich doch lieber, gehe weg oder halte durch. Insofern ist es für Chinesen einfacher die Zumutungen der Corona-Isolation zu ertragen. Und für die Politik war es einfacher, sie durchzusetzen.

Ein ganz wichtiges Thema bei Corona ist auch das Thema Datenschutz. In China spielt er eine geringere Rolle. Dadurch war es möglich, die Viruscluster effizienter zu bekämpfen. In Deutschland war das nicht möglich, dafür ist die Privatsphäre viel besser geschützt. Wie sehen Sie das?

Mit Datenschutz kenne ich mich nicht aus. Aber ich spreche mit meiner Tochter, einer promovierten Juristin, immer wieder darüber. Und ich als Laie sage dann: Es muss doch möglich sein, Daten zu sammeln, ohne Namen und Adresse preiszugeben. Es muss doch möglich sein, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, ohne gleich ein gläsernes Volk zu haben.

Warum geht das nicht? Aus medizinischer Sicht brauchen wir die Daten jedenfalls. Die Lage ist ernst. Wir haben zum Glück keinen Atomwaffenkrieg und auch keinen wirklichen Wirtschaftskrieg zwischen Nationen. Aber wir befinden uns gerade in einem Krieg aller Menschen gegen Mikroorganismen. Und, wenn wir in diesem Kampf erfolgreich sein wollen, dann müssen wir zusammenhalten – international zusammenarbeiten. Das kann allerdings nicht funktionieren, wenn jeder nur seine Daten schützt. Nationen ebenso wie der Einzelne.

Was halten Sie vom den nationalen Impfstoff-Wettkämpfen? Welcher Impfstoff ist der beste?

Ich halte nichts davon. Uns fehlen noch die Daten, um das verlässlich sagen zu können. Das, was wir bisher wissen, sind nicht mehr als Trends. Das Grundproblem ist: Man weiß gar nicht, wie gut die Abwehrkräfte des Geimpften sind und wie vielen Viren die Menschen ausgesetzt sind. Der eine ist vielleicht geimpft, hat aber auch gute Abwehrkräfte. Ist es nun die Impfung oder sind es die Abwehrkräfte?

Und dann bekommt er einen ganzen Eimer von den bösen Viren ab und erkrankt trotzdem. Der nächste kommt nur mit einer Tasse voller Viren in Berührung, ist geimpft, hat aber schwache Abwehrkräfte. Was dann? Die Statistiken geben ja nur wieder, wie viele der Geimpften erkrankt sind. Doch die Wirklichkeit ist viel komplexer. Ein Grund mehr so viele Daten wie möglich international auszutauschen. Denn das Virus greift alle Menschen an. Nicht nur den Deutschen, den Russen, den Amerikaner oder den Chinesen.

Zugegebenermaßen, komplett ruhig ist es in der EU-China-Bubble während dieser Sommerpause nicht. Die diplomatische Auseinandersetzung zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Litauen und der Volksrepublik wegen eines “Taiwan”-Büros in dem baltischen Land hat weiter Wirbel verursacht (China.Table berichtete). Die Auseinandersetzung im Dreieck Taiwan, Vilnius und Peking wegen der Handelsvertretungen wirft bereits ihren Schatten auf die Wiederaufnahme der Brüsseler Geschäfte in gut zwei Wochen.

Doch auch andere Themen beschäftigen die China-Experten in den EU-Institutionen. Ein Blick auf die wichtigsten Punkte:

Die Sonderverwaltungszone Hongkong wird die Dauer der Pflichtquarantäne bei der Einreise vermutlich noch am Montag hochsetzen. Ankommende Reisende sind dann wieder 14 Tage statt bisher sieben Tage im Hotelzimmer eingesperrt. Die Kehrtwende ist eine Reaktion auf einen viel beachteten Fall: Eine Haushaltshilfe wurde erst nach Verlassen der siebentägigen Isolation positiv getestet. Die Person war erfolgreich durchgeimpft. Sie war am 1. August von den USA kommend eingereist, hatte die Quarantäne nach einer Woche verlassen und sich danach unter Leute gemischt. Ein Routinetest zeigte am 12. Tag eine aktive Infektion an. Der oder die Hausangestellte zeigte keine Symptome, die PCR ergab jedoch eine hohe Viruslast.

Hongkong hatte die Quarantänedauer im Juni für Geimpfte und Genese auf sieben Tage verkürzt. Der aktuelle Fall zeigt, dass diese Praxis eine Einschleppung von Covid-19 nicht in allen Fällen verhindert. Da Hongkong eine strikte Null-Covid-Politik verfolgt, gelten dort auch kleine Lücken und Restrisiken als inakzeptabel. Da es kaum Infektionen in der Stadt gibt, ist die Impfbereitschaft jedoch vergleichsweise gering. Unter den Senioren liegt die Quote nur bei 28 Prozent. Für Bewohner der Sonderverwaltungszone, die sich derzeit auf Besuch im Ausland befinden, würde die Verkürzung der Quarantänezeit ein besonders Ärgernis bedeuten. Sie müssen umplanen und eine Woche länger in der Hotelisolation verbringen. fin

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock befürwortet einen strengeren Kurs im Umgang mit China. Als Kanzlerin würde sie unter Umständen höhere Zölle auf chinesische Waren erheben, sagte sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. “Wir müssen auf die Einhaltung von Standards achten, wenn es in anderen Weltregionen Dumping gibt. Zum Beispiel durch einen entsprechenden Aufschlag für Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt subventioniert worden sind oder bei denen es keine Umweltstandards gibt.”

Europa brauche wirksamere Instrumente gegenüber Wirtschaftsblöcken, in denen Unternehmen in den Genuss hoher Subventionen kommen. So könne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert werden, sagte Baerbock in dem Interview. Sie sprach sich zudem für mehr staatliche Steuerung der Industrie aus. “Europäische Staaten sollten in sensiblen Bereichen Konsortien unterstützen – so wie Europas Antwort auf Boeing das europäische Flugzeugkonsortium Airbus war.” Die EU sollte Schlüsseltechnologien definieren und fördern, so Baerbock. fin

Deutschland verliert gegenüber chinesischen Maschinenbauern immer mehr an Rang. Chinas Exporte von Maschinen und Anlagen werden dieses Jahr um fast 31 Prozent auf 296 Milliarden Dollar zulegen. Dagegen werden die Exporte der deutschen Maschinenbauer nur um 13 Prozent auf 249 Milliarden Dollar wachsen, ergaben Berechnungen in einer aktuellen Studie von Germany Trade & Invest (GTAI). “Chinesische Wettbewerber werden in deutschen Kernbranchen immer stärker”, so das Ergebnis des Berichts von Katharina Viklenko von der GTAI.

Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, könnte es langfristig dazu führen, dass die Zahl der deutschen Exporte von Maschinen- und Anlagenbau gegenüber denen aus der Volksrepublik weiterhin sinken. China habe vor allem von dem schnellen Hochfahren der Industrie nach dem strikten Lockdown im ersten Quartal 2020 profitiert. Die verhalf der Wirtschaft zum Aufschwung, sodass die entsprechenden Branchenausfuhren trotz der Coronakrise gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent zunahm. In Deutschland verzeichneten die betroffenen Anbieter durch die deutlich längeren Schließungen im gleichen Zeitraum ein Minus von 11 Prozent.

Nur noch in die Europäische Union und nach Osteuropa lieferte Deutschland im vergangenen Jahr mehr Maschinen als in die Volksrepublik, so die GTAI. Chinas Vorsprung konnte demnach in Asien und Afrika besonders stark zulegen. In sämtlichen betrachteten Regionen verzeichneten chinesische Exporteure im Zehnjahresvergleich einen Zuwachs im hohen zweistelligen und sogar dreistelligen Bereich. Deutsche Anbieter hingegen mussten zwischen 2010 und 2020 bei den Ausfuhren nach Lateinamerika (-32,4 Prozent), nach Afrika (-13,2 Prozent) und Asien (-3,2 Prozent) Federn lassen. niw

Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde (SAC) hat im Zuge der Verschärfung der Preismechanismen bei Börsengängen 19 institutionelle Anleger bestraft. Der Schritt folgte, nachdem die SAC ein “hohes Auftreten einheitlicher Angebotspreise” bei Börsengängen an der chinesischen Technologiebörse Star-Markt aufgedeckt hatte.

Wegen schwachen internen Kontrollen und der Nichtbeachtung vorgeschriebener Verfahren und anderer Vergehen hat die SAC einem Versicherer die Teilnahme an IPOs vorübergehend untersagt und acht Fondshäuser und ein Vermögensverwalter dürfen einen Monat lang nicht am Aktienhandel teilnehmen. Die SAC kündigte an, die Aufsicht zu stärken und die Strafen gegen Fehlverhalten zu erhöhen, um die Ordnung bei der Preisfestsetzung beim Börsengang aufrechtzuerhalten und die Anleger zu schützen. Der im Juni 2019 eingeführte Star-Market in Shanghai basiert wie die US-Börsen auf einem registrierungsbasierten Börsengangsystem und ermöglicht kürzere Überprüfungsverfahren als an den anderen Börsen Chinas. niw

Am 10. Juni 2021 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses das Sanktionsabwehrgesetz (auf Englisch “Anti-Foreign Sanctions Law”). Die politischen Entscheidungsträger hatten das Gesetz hastig im Zusammenhang mit Sanktionen verabschiedet. Die USA, die EU, Großbritannien, Kanada sowie weitere Staaten hatten die Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Beamte und Organisationen wegen Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung in der Region Xinjiang und anderswo verhängt.

Das Gesetz gibt der chinesischen Regierung ein rechtliches Instrument, um auf ausländische Sanktionen mit eigenen Gegensanktionen zu reagieren (China.Table berichtete). Diese könnten Einzelpersonen und Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sowie andere im Land tätige ausländische Akteure treffen. Die Umsetzung des Gesetzes stellt ein weiteres potenzielles Risiko für Unternehmen in China dar, da politische Spannungen ein unsichereres Geschäftsumfeld schaffen.

China hat das Gesetz nach mehr als drei Jahren immer weiter eskalierender politischer und wirtschaftlicher Streitigkeiten mit dem Ausland, darunter den USA und die EU, verabschiedet.

Im Juli 2018 hatten die USA unter der Führung des damaligen Präsidenten Donald Trump Zölle auf chinesische Produkte im Wert von rund 34 Milliarden US-Dollar erhoben und damit einen Handelsstreit eingeleitet, der noch immer nicht beigelegt ist.

Während dieser Zeit wurden auch Chinas führende Telekommunikationsunternehmen – Huawei und ZTE – von ausländischen Regierungen stark unter die Lupe genommen. Die USA sanktionierten ZTE, die Huawei-Managerin Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen, zahlreiche Länder schränkten die Benutzung von Huawei-Produkten ein (China.Table berichtete). Dann folgten im März die Sanktionen gegen China vonseiten der USA, EU, Großbritanniens und Kanadas wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang.

Im Juni führten die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden weitere Beschränkungen ein: Unter anderem, indem sie US-Amerikanern verboten, in mehrere chinesische Unternehmen zu investieren, die im Militär-, Sicherheits- und Überwachungssektor tätig sind.

Als Reaktion auf die politischen und wirtschaftlichen Spannungen verabschiedete China das Sanktionsabwehrgesetz, um ein Instrument zur Abwehr ausländischer Strafmaßnahmen zu installieren. Obwohl die Volksrepublik auf einige der Entwicklungen bereits mit eigenen Gegensanktionen reagiert hatte, bietet das Gesetz einen stärkeren Rechtsrahmen für die Entwicklung und auch die Umsetzung zukünftiger Gegensanktionen.

Das Sanktionsabwehrgesetz beschreibt in groben Zügen, wann chinesische Behörden Gegensanktionen verhängen können, wer Anspruch auf Sanktionen hat und was die Strafmaßnahmen nach sich ziehen.

Laut Artikel 3 des Gesetzes können Einzelpersonen oder Organisationen, die an der Ergreifung oder Umsetzung von “diskriminierenden Maßnahmen gegen chinesische Staatsbürger” oder “Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten” beteiligt sind, auf eine schwarze Liste oder “Gegenliste” gesetzt werden. Das schließt auch Personen oder Organisationen ein, die indirekt an der Formulierung, Entscheidung oder Umsetzung solcher Sanktionsmaßnahmen beteiligt sind.

Artikel 5 des Sanktionsabwehrgesetzes besagt, dass auch die Ehepartner und unmittelbare Familienangehörige der Betroffenen auf die schwarze Liste gesetzt werden können. Organisationen, an denen die Personen beteiligt sind, und leitende Personen innerhalb solcher Organisationen können ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt werden. Es liegt im Ermessen der “relevanten Abteilungen des Staatsrates”, zu bestimmen, wer auf die schwarze Liste aufgenommen oder von ihr entfernt wird.

Personen und Organisationen auf der schwarzen Liste können gemäß Artikel 6 des Gesetzes Visa für die Volksrepublik oder die Einreise in das Land verweigert werden oder aus China abgeschoben werden. Darüber hinaus können sie von Finanztransaktionen mit chinesischen Institutionen ausgeschlossen oder an der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen gehindert werden. Auch können ihre Vermögenswerte blockiert, beschlagnahmt oder eingefroren werden. Darüber hinaus können auf die schwarze Liste gesetzte Personen noch mit “anderen notwendigen Maßnahmen” sanktioniert werden.

Darüber hinaus besagt Artikel 12, dass Einzelpersonen und Organisationen keine diskriminierenden Maßnahmen eines anderen Landes gegen China durchführen oder bei deren Umsetzung helfen dürfen – diese können sonst von chinesischen Bürgern und Organisationen auf Schadensersatz verklagt werden.

Schließlich enthalten Artikel 13 und Artikel 15 des Anti-Sanktions-Gesetzes weit gefasste Maßnahmen, die besagen, dass Handlungen ausländischer Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährden, anderen Gegenmaßnahmen unterliegen können, die aber nicht im Gesetz enthalten sind.

Vor der Verabschiedung des Sanktionsabwehrgesetzes hatte China bereits in den vergangenen Jahren Strafmaßnahmen ausgesprochen. Seit 2019 hat China gegen eine Reihe von Einzelpersonen und Organisationen Sanktionen verhängt, hauptsächlich in Bezug auf Hongkong, Taiwan und Xinjiang. Bisher hat China vor allem – aber nicht ausschließlich – Politiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sanktioniert, obwohl auch einige Unternehmen der Rüstungsindustrie ins Visier genommen wurden.

Zu den Zielen der chinesischen Sanktionen gehörten unter anderem US-amerikanische Politiker wie Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley und Tom Cotton, der kanadische Politiker Michael Chong und EU-Politiker wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments, europäische Wissenschaftler und Think-tanks und NGOs wie Human Rights Watch, Freedom House, die National Endowment for Democracy und Merics.

Bisher sind Unternehmen der Rüstungsindustrie die einzigen Privatunternehmen, die von China im Zusammenhang mit Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert wurden. Betroffen sind Lockheed Martin, Boeing Defense und Raytheon. China hatte außerdem als Reaktion auf politische Streitigkeiten Handelszölle auf eine Reihe ausländischer Produkte wie beispielsweise australischen Wein erhoben. Diese Handelszölle sind jedoch von Sanktionen getrennt.

Es ist unklar, ob das Gesetz China dazu veranlassen wird, seine Sanktionen zu verstärken, oder ob es lediglich bestehende Praktiken kodifiziert, also in einem Gesetzeswerk zusammenfasst.

Das Gesetz richtet sich nicht explizit gegen ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Geschäfte machen – sie sind bisher auch den chinesischen Sanktionen (aber nicht den Handelszöllen) weitgehend entgangen. Mit der Gesetzesnovelle könnten sie nun sanktioniert werden, und einige Firmen könnten sich in Situationen wiederfinden, die sie angreifbarer machen.

Beispielsweise verbietet der US-amerikanische Uyghur Forced Labour Prevention Act Unternehmen den Verkauf von Produkten in den USA, die mit Zwangsarbeit in Xinjiang hergestellt wurden. Sollte ein ausländisches Unternehmen, das in Xinjiang Waren produziert oder bezieht, auf diese Gesetzgebung reagieren, indem es die Produktion an einen anderen Ort verlagert, könnte die Firma im Falle eines politischen Streits mit der Volksrepublik mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Zielscheibe chinesischer Sanktionen werden.

Zunehmend eskalierende Sanktionen und Gegensanktionen sowie andere Beschränkungen aufgrund internationaler Meinungsverschiedenheiten werden es ausländischen Unternehmen erschweren, gleichzeitig Gesetze in China und auf ausländischen Märkten einzuhalten. Darüber hinaus ist das Anti-Sanktionsgesetz so vage und weit gefasst, dass seine Grenzen und praktische Anwendbarkeit schwer zu bestimmen sind.

Dementsprechend wird Unternehmen und anderen Organisationen, die in China tätig sind, empfohlen, eine Risk-Map zu erstellen, um ihre Gefährdung durch chinesische Sanktionen gemäß dem neuen Gesetz einzuschätzen. Das könnte beispielsweise die Identifizierung der Verbindungen in die politisch sensiblen Gebiete Hongkong, Taiwan, Xinjiang und Tibet beinhalten – sowohl im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit als auch auf die Netzwerke von Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Darüber hinaus tun Unternehmen gut daran, Notfallpläne zu entwickeln und Reaktionsszenarien zu modellieren, um sich auf potenzielle Sanktionen vorzubereiten.

Obwohl sich ausländische Unternehmen in China durchaus darauf vorbereiten sollten, wie sie auf das Anti-Sanktionsgesetz reagieren könnten, ändert die Gesetzesnovelle nicht grundlegend die Rechtslandschaft. Im Jahr 2020 hat China beispielsweise eine “Liste unzuverlässiger Entitäten” als potenzielles Vergeltungsinstrument im Handelskrieg zwischen den USA und China erstellt – die aber anscheinend nicht wirklich genutzt wurde.

Das Sanktionsabwehrgesetz als solches unterstreicht jedoch abermals, dass sich ausländische Unternehmen in China eine Strategie für ihr Risikomanagement zulegen sollten, um sich an ein zunehmend unsicheres Umfeld anzupassen.

Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Holger Rosemann übernimmt zum 1. September die Leitung von AstorMueller AG. Das Schuhunternehmen mit Sitz in der Schweiz führt exklusive Kooperationen in Deutschland und China. Rosemann war zuletzt als Head of Operations Value Chain bei der LSG Group tätig. Dort trieb er insbesondere die Schaffung von strategischen Initiativen und Prozessen voran. Zuvor war der 52-Jährige unter anderem für die Sportmarken Puma, On und Adidas in leitenden Funktionen in den Bereichen Operations, Supply Chain Management und Sourcing zuständig.

Wan Long ist als CEO des Schweinefleischproduzenten WH Group zurückgetreten. Wan, ein Veteran mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der fleischverarbeitenden Industrie, bleibt Vorsitzender und Executive Director. Der 81-Jährige war seit Oktober 2013 CEO. Sein Rücktritt soll dem Konzern helfen, den Corporate Governance-Kodex der Hongkonger Börse einzuhalten, der besagt, dass die Rollen des Vorsitzenden und des CEO getrennt und nicht von derselben Person ausgeübt werden sollten. Wan besitzt laut dem jüngsten Jahresbericht mehr als ein Fünftel der Aktien von WH. Die WH Group ernannte Guo Lijun, den bisherigen Chief Financial Officer, zum neuen CEO.

Das Qixi-Fest 七夕 ist mit der romantischen Legende vom Webermädchen (das eigentlich eine Fee ist) und dem armen Hirtenjungen verbunden, die sich nach einigen Verwicklungen nur noch einmal im Jahr am 7.7. des Mondkalenders sehen dürfen. Es gilt daher als Fest der Liebenden. Diese Wand in der Stadt Taiyuan war anlässlich des Feiertags am Samstag mit dem schönen Satz “Ich liebe Dich” in verschiedenen Sprachen geschmückt. Im Zentrum steht, natürlich: “Wo ai ni 我爱你.”