die menschliche und außenpolitische Katastrophe in Afghanistan hat die Sicht auf die USA abermals verändert. Während alles, was unter Donald Trump geschah, als Ausreißer gelten konnte, müssen wir die Ereignisse unter Joe Biden als Normalbetrieb ernst nehmen. Im Interview mit dem China.Table legt der renommierte Politikwissenschaftler Li Mingjian aus Singapur dar, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und China nun weiterentwickeln könnte. Eigentlich wollten die USA mit dem Truppenabzug ihre Glaubwürdigkeit stärken, doch kurzfristig ist erst einmal das Gegenteil geschehen, sagt Li.

Der erfahrene Politikbeobachter rät dazu, Kritik an China so auszudrücken, dass sie im Inland auch gehört wird. Völkermord-Vorwürfe entsprechen eben nicht dem Selbstbild und führen zu kompletter Ablehnung des Gesagten. Allerdings ist China derzeit auch übertrieben empfindlich. “Die Staatsmedien reagieren jedoch auf jede Kleinigkeit und wollen sicherstellen, dass der Rest der Welt der chinesischen Position voll und ganz zustimmt”, klagt Li. Klar, dass das nicht funktionieren kann. Das offizielle China brauche ein dickeres Fell, wenn es international mitspielen wolle. Auf traditionelle US-Verbündete wie Deutschland kommen derweil harte Entscheidungen zu. China will Normen setzen und zwinge seine Wirtschaftspartner, mitzuziehen.

Auch im Datenschutz setzt das Land derzeit neue Standards. Am Freitag hat der Volkskongress das PIPL verabschiedet, das neue Gesetz zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Ning Wang ordnet das ein, was über die Auswirkungen des Gesetzes nach derzeitigem Stand bekannt ist.

Einen guten Start in die Woche wünscht

Li Mingjiang, Sie beschäftigen sich seit anderthalb Jahrzehnten mit den Beziehungen zwischen den USA und China. Hätten Sie vor fünfzehn Jahren solche Spannungen vorhergesagt, wie wir sie derzeit erleben?

Nein, vor fünfzehn Jahren waren die Beziehungen recht stabil und kooperativ. Nur wenige Analysten hatten einen so schnellen Anstieg der Spannungen vorhergesagt, auch weil der schnelle und robuste Aufstieg Chinas überrascht hat. Und viele Amerikaner hatten damals nicht damit gerechnet, dass die Volksrepublik heute eine so große Herausforderung oder gar Bedrohung für die USA sein würde.

Was trug zum Anstieg der Spannungen bei?

Wir haben mehrere Faktoren. Kampf um Macht, Einfluss und Status sind ein Faktor. Ein zweiter besteht aus politischen Differenzen, ideologischen Lücken und Unterschieden in der innerstaatlichen Regierungsführung. Hinzu kommen Sicherheitskonflikte und divergierende wirtschaftliche Interessen und politische Praktiken als drittes Set. Und wir können darüber hinaus eine vierte Gruppe von Faktoren wie Fehleinschätzungen und falschen Wahrnehmungen sowie innenpolitische Erwägungen identifizieren.

Welche Sicherheitsaspekte sind das vornehmlich?

In der amerikanischen Definition würden wir vom Indopazifik sprechen. Gerade hier existieren in allen wichtigen Fragen strukturell unterschiedliche Interessen und Ziele. Bei wichtigen ostasiatischen Sicherheitsangelegenheiten können wir – auch auf die Gefahr der Vereinfachung – sagen, dass fast alles, was die USA wollen, von China abgelehnt wird, und fast alles, was China will, von den USA abgelehnt wird.

Schauen Sie sich zum Beispiel das Südchinesische Meer an, wo beide Mächte um die militärische Vorherrschaft streiten, sich gegenseitig verdächtigen, die Handelsrouten kontrollieren zu wollen und Seegesetze unterschiedlich auslegen. In keinem dieser Punkte besteht Konsens.

Und Taiwan ist die Mutter aller Konflikte?

Taiwan ist sicher am gefährlichsten und vereint viele Aspekte. Es geht um die Sicherheitshegemonie in der Region, um eine mögliche US-Militärintervention in der Taiwanstraße, um US-Bündnisse und die Glaubwürdigkeit der US-Sicherheitsverpflichtungen. China hat zu all diesen Dingen unterschiedliche Ansichten und Ziele. Für China ist es vielleicht der letzte große Meilenstein auf dem Weg zu einer großen nationalen Wiederauferstehung. Die Taiwan-Frage ist ein Pulverfass in der Region, das die größte Gefahr für einen militärischen Konflikt darstellt.

Chinesische Staatsmedien, die auf Afghanistan verweisen, behaupten nun, die USA lassen ihren Verbündeten Taiwan im Stich, wie sie Afghanistan im Stich lassen. Ist diese Schlussfolgerung plausibel?

Zumindest sendet das Chaos in Afghanistan einige negative Signale an einen bestimmten Teil der sozialpolitischen Eliten in Ostasien, einschließlich denen in Taiwan. Es ist keine Mainstream-Ansicht, aber einige fangen an, die Glaubwürdigkeit der USA anzuzweifeln. Das ist das Gegenteil von dem, was die Vereinigten Staaten anstreben. Washington hat versucht, die Glaubwürdigkeit seiner Sicherheitsverpflichtungen in Ostasien zu stärken.

Wie kann angesichts all dieser Konfliktpunkte die dringend notwendige Kooperation zwischen den USA und China zustande kommen, die in vielerlei Hinsicht unausweichlich ist. Zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel?

Im Moment ist die Atmosphäre so negativ, so kompetitiv, dass eine enge Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Großmächten in globalen Fragen einfach unrealistisch erscheint. Ein sogenanntes G2 aus beiden Mächten, das die Welt durch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts steuert, ist auf absehbare Zeit sogar völlig ausgeschlossen. Für mindestens ein Jahrzehnt, vielleicht zwei, erwarte ich eine Atmosphäre Kalten Friedens und noch mehr strategischen Wettbewerb.

Was bedeutet das für den Rest der Welt?

Geostrategische Spannungen in bestimmten Regionen wirken sich natürlich negativ auf die Anrainerstaaten aus, die durch verschärften Sicherheitswettbewerb zwischen Washington und Peking stärker unter Druck geraten. Aber das ist nicht das einzige Minenfeld. Der Kampf um die technologische Vorherrschaft kann Verbündete und Partner beider Staaten ins Chaos stürzen, wenn sie sich zwischen einem US- oder einem chinesischen Standard entscheiden müssen. Auch die US-Verbündeten werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob chinesischen Tech-Firmen Zugang zu ihren Märkten gewährt werden kann oder nicht.

Gibt es überhaupt keine Profiteure?

Doch. Wenn die USA und Europa wie angekündigt ein Gegenangebot zur Belt-and-Road-Initiative entwickeln, dann wird es Staaten geben, die davon profitieren. Auch Bildungsprogramme sind Teil des Wettbewerbs und könnten einigen Ländern Chancen eröffnen. Doch der Nutzen dieser Konstellation ist deutlich geringer als der Schaden und die Risiken.

Das klingt alles sehr pessimistisch. Sehen Sie keinen Ausweg aus diesem Dilemma?

Ich sehe nur sehr wenige Gründe, optimistisch zu sein. Obwohl beide Seiten die Möglichkeiten hätten, die Beziehungen zu entspannen.

Was also empfehlen Sie den Amerikanern?

Politisch wird sich die Volksrepublik wahrscheinlich nicht so entwickeln, wie es die Amerikaner gerne hätten. Das ist eines der Missverständnisse, die wir wahrscheinlich hervorheben müssen. Alle großen gesellschaftspolitischen Veränderungen in China seit den Opiumkriegen wurden von Kräften innerhalb des Landes selbst initiiert. Die Amerikaner sollten dies akzeptieren und berücksichtigen.

Die Legitimation der Herrschaft der Kommunistischen Partei ist heute größer, als sie es vermuten. Viele Chinesen unterstützen den politischen Status quo im Land, weil sie glauben, auf dem Weg zu einer wohlhabenderen Gesellschaft zu sein. Stattdessen versuchen die Vereinigten Staaten, einen Keil zwischen das einfache Volk und die Kommunistische Partei zu treiben, und hoffen auf eine dramatische politische Transformation in China. Dies scheint nicht zu funktionieren.

Warum nicht?

Grundsätzlich schätzen die Chinesen die wirtschaftlichen Vorteile und die deutliche Verbesserung des Lebensstandards, die sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik in den letzten Jahrzehnten ergeben haben. Trotz ihrer Beschwerden über Korruption, soziale Ungleichheit und Machtmissbrauch durch lokale Regierungen in bestimmten Fragen erkennen sie im Großen und Ganzen an, dass die regierende politische Partei bei der Lenkung Chinas gute Arbeit geleistet hat. Es gibt immer einige liberal gesinnte Eliten, die westliche Kritik an China unterstützen; aber sie sind eine Minderheit in der Volksrepublik.

Und es gibt noch einen anderen Grund: Die Informationen, die in China zirkulieren, werden zu einem großen Teil vom Staat kontrolliert. Wenn Sie China kritisieren, starten Sie damit keine Debatte im Land. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich die Kritik gegen Sie wendet. Dann spielt es keine Rolle, was kritisiert wird, die Propaganda und viele Chinesen werden zu dem Schluss kommen, dass da nur westliche Heuchelei und böse Absichten hinter stecken.

Bedeutet das, die USA sollten die Volksrepublik lieber nicht kritisieren?

Nein. Aber sie sollten versuchen, ihre Kritik sensibler zu äußern.

Erwarten Sie im Westen mehr Verständnis dafür, dass Uiguren in Xinjiang gefoltert werden?

Menschenrechtsverletzungen müssen in jedem Land kritisiert werden, wenn sie passieren. In China beneiden die meisten Menschen aber auch die Privilegien, die für Minderheiten gelten, beispielsweise bei der Geburtenkontrolle. Menschenrechte genießen in verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen Entwicklungsstadien unterschiedliche Prioritäten. Chinas Entwicklungserfolg in den letzten Jahrzehnten beruhte auf der Praxis, dass die Interessen und Rechte einiger Gruppen geopfert oder unterbewertet wurden.

In den sozioökonomischen Bereichen hat die Politik zum Beispiel immer Effizienz auf Kosten von Gerechtigkeit priorisiert. Politisch wurde ein autoritärer Kurs gefahren, um die Volksrepublik auf dem Weg der sozioökonomischen Entwicklung zu halten, statt polarisierende Politik und Instabilität zu riskieren, wie wir sie in vielen anderen Entwicklungsländern sehen können. Beim speziellen Thema Xinjiang stellt sich die Frage, ob die US-Regierung wirklich von Genozid sprechen muss.

Weshalb?

Diese Rhetorik hilft niemandem. Die Menschen in China haben einen gewissen Stolz und die Verwendung der Völkermord-Terminologie zerstört die Glaubwürdigkeit einer solchen Kritik in der chinesischen Gesellschaft vollständig. Sie empfinden solch harsche Kritik an ihrem Land als harsche Kritik an sich selbst. Dies erhöht die gegenseitige Feindseligkeit in den Gesellschaften.

Gibt es eine Form der Kritik an China, die nicht als Dämonisierung gebrandmarkt wird?

Zugegeben, das ist nicht einfach. Aber es würde helfen, wenn die Vereinigten Staaten versuchen würden anzuerkennen, dass die chinesische Regierung mit ihrer Minderheitenpolitik auch legitime Absichten verfolgt. Peking will dafür sorgen, dass eine nationale Identität geschaffen und gestärkt wird und die ethnischen Minderheiten am Wohlstand teilhaben können. Im Grunde ist das nichts Schlechtes. Natürlich ist die Umsetzung bestimmter Politiken durch die lokalen Regierungsbeamten erzwungen und zu brutal. Dennoch würde diese Form amerikanischer Empathie für die chinesische Innenpolitik die Möglichkeiten zum Dialog erhöhen.

Und was kann Peking tun, um die Beziehungen zu den USA zu verbessern?

Ziemlich viel. Das fängt damit an, dass die chinesische Regierung mehr Toleranz zeigen muss, wenn es um Kritik an ihrer Politik geht. Die Partei muss verstehen, dass jedes Land der Welt auf die eine oder andere Weise unter Beschuss gerät. Das ist völlig normal. Die USA und ihre politischen Führer werden ständig für alle möglichen Dinge kritisiert. Chinesische Staatsmedien reagieren jedoch auf jede Kleinigkeit und wollen sicherstellen, dass der Rest der Welt der chinesischen Position voll und ganz zustimmt. Das kann nicht funktionieren. Ein bisschen Toleranz und Gelassenheit würden hier auch nicht schaden.

Sie sagen, China sollte weniger sensibel sein. Sollte das Land auch sein Handeln ändern?

Die Regierung muss ihre eigene Politik sensibler reflektieren. Die soziale Gestaltung einer Gesellschaft unter Einbeziehung der Minderheiten nimmt viele Jahre in Anspruch. Die Partei glaubt jedoch, dass über Nacht tiefgreifende Veränderungen erreicht werden können. Entsprechend hart ist ihr Vorgehen, was wiederum berechtigte Kritik provoziert. Peking kann einen anderen Ansatz verfolgen, der mehr Geduld und größere Sensibilität für mögliche Gegenreaktionen beinhaltet.

Aber Chinas rechthaberisches Auftreten irritiert weite Teile der Welt. Sehen sie dort Verbesserungspotenzial?

Möglicherweise ist eine ernsthaftere Überprüfung der Richtlinien erforderlich. Im Südchinesischen Meer beispielsweise täte Peking gut daran, weniger rechthaberisch zu sein und ernsthaft nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Dabei wäre es hilfreich, wenn sich China stärker am Völkerrecht, insbesondere am Seerecht, orientiert und die eigenen Positionen etwas stärker an den Erwartungen der Anrainerstaaten ausrichtet. Aber ich befürchte, dass es in China einige Kräfte gibt, die eine solche Neubewertung der eigenen Politik niemals zulassen werden. Es gibt also Ansätze, die amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu entspannen, aber diese sind anscheinend kaum realisierbar.

Was kann die Europäische Union tun?

Was für die Amerikaner gilt, gilt auch für die EU: Bei aller berechtigten Kritik an China sollten die Europäer versuchen, ein realistisches Verständnis dafür zu entwickeln, wie chinesische Innenpolitik und Politik zustande kommt. Auch könnte die EU mit Peking über Sicherheitsfragen in Ostasien unabhängiger diskutieren und nicht den Eindruck erwecken, dass sie einfach nur die amerikanische Position vertritt. Hier könnte sich die EU Spielräume für mehr Einfluss verschaffen.

Professor Li Mingjiang von der Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapur beschäftigt sich seit 15 Jahren mit den US-chinesischen-Beziehungen. Li hat seinen Doktortitel von der Boston University. Er ist Autor und Herausgeber von 15 Büchern.

Der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses hat am Freitag das neue Datenschutzgesetz abgenickt. Es soll am 1. November in Kraft treten. Die neuen Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten treffen Tencent, Alibaba, Bytedance und andere Onlinekonzerne hart. Denn das Personal Information Protection Law (PIPL) (中华人民共和国个人信息保护法) sieht erhebliche Änderungen vor:

Die Reichweite des neuen Datengesetzes endet nicht an den Grenzen der Volksrepublik, sondern geht über sie hinaus. Ab November sollen die persönlichen Daten chinesischer Staatsbürger nicht mehr in Länder abfließen, in denen niedrigeren Standards für die Datensicherheit gelten. Auf Unternehmen, die dies nicht einhalten, kommen saftige Geldstrafen in Höhe von bis zu 50 Millionen Yuan (6,6 Millionen Euro), oder fünf Prozent ihres Jahresumsatzes aus dem Vorjahr zu.

Der Volltext der finalen Version des Gesetzes ist noch nicht veröffentlicht. Doch die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet bereits erste Details. Experten erwarten nicht, dass sich die Grundzüge seit dem zweiten Entwurf noch einmal entscheidend geändert haben.

Mit diesem Datenschutzgesetz hat China ein Schutzlevel ähnlich wie Japan und die EU erreicht, von dem aber die USA in der Form noch weit entfernt sind (China.Table berichtete). Einige ausländische Unternehmen haben hierbei einen Vorsprung, da sich das PIPL stark an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) orientiert. “Wenn Unternehmen die europäische DSGVO einhalten, “wird es ihnen nicht schwerfallen, das chinesische PIPL-Datenschutzgesetz einzuhalten”, sagte Alexa Lee, Senior Manager of Policy beim Information Technology Industry Council, einem in Washington ansässigen Handelsverband von Hightech-Unternehmen der US-Wirtschaftszeitung Wall Street Journal.

Die Kosten aller Unternehmen werden steigen, um den neuen Regulierungen nachzukommen. Denn bei grenzüberschreitendem Transfer von Informationen sieht das PIPL vor, Netzwerkbetreiber kritischer Informationsinfrastrukturen (Critical Information Infrastructure Operators (CII)) und Verarbeiter von personenbezogenen Daten sich einer Sicherheitsbewertung der Staatlichen Abteilung für Netzwerkinformationen unterziehen müssen. Sie müssen zudem die persönlichen Daten innerhalb Chinas speichern.

In anderen Fällen unterliegt die grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten einer Zertifizierung durch professionelle Organisationen, oder die Verarbeiter müssen einen Vertrag mit dem Empfänger im Ausland abschließen.

Die Angst vor den Folgen des von Peking am Freitag verkündeten PIPL-Datenschutzgesetzes war deutlich an den Börsen in Hongkong und Shanghai zu spüren. Titel von Alibaba verloren an der Hongkonger Börse über zwei Prozent. Auf die Woche gesehen haben Aktien von Alibaba 14 Prozent nachgegeben. Auch Investoren aus dem Ausland hatten noch nicht eingepreist, welche Folgen das neue Gesetz auf ihre Investitionen in chinesische Techaktien haben werden, so die Einschätzung von Experten.

Zwar wurden die endgültigen Details um das strengere PIPL-Datenschutzgesetz noch nicht bekannt, dennoch sind die Internetkonzerne von der Flut an Regulierungen überrascht worden. Die Gesetzesankündigung kommt in einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum des Landes abflaut (China.Table berichtete). Die Bedeutung von Chinas Internetfirmen für dessen Wirtschaftswachstum ist in den vergangenen Jahren auch ohne strenge rechtliche Auflagen vonseiten der Regierung schnell gewachsen. Peking kann das Feld der Datenhoheit, auch zum Schutz seiner Wirtschaft, nicht mehr den Techfirmen überlassen. Das ist umso wichtiger, um im Technologiestreit den USA weiterhin die Stirn bieten zu können.

Bereits zum 1. September 2021 wird das Datensicherheitsgesetz (Data Security Law) in Kraft treten (China.Table berichtete). In Kombination mit dem nun ab November greifenden Datenschutzgesetz wird Pekings Befugnis auf Daten zuzugreifen größer – egal ob auf heimische oder ausländische. Zwar stand zunächst im Fokus, den Wildwuchs bei heimischen Technologiekonzernen zu beenden und das Problem bei der Wurzel zu packen. Das Gesetz führt nun aber dazu, dass Peking auch gleich bei globalen Standards für Datensicherheit vor der eigenen Haustür aufräumt. Insgesamt ist ein Zeichen, dass die KP Rechtssicherheit für Chinas Internetnutzer stärken will. Doch ob es auch einen stärkeren Verbraucherschutz geben wird, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Denn letztlich liegt es bei der Partei zu entscheiden, wie mit den Daten der Bürger umgegangen wird.

Der chinesische Autobauer Great Wall Motors (GWM) hat ein Daimler-Werk im brasilianischen Iracemápolis erworben. Das Unternehmen übernimmt bis Jahresende die Grundstücke, Anlagen, Maschinen und Ausrüstung von Daimler. Laut eigenen Angaben will GWM damit seine Präsenz in Südamerika vergrößern. “Brasilien ist einer der wichtigsten strategischen Überseemärkte für GWM”, sagte der Vize-Präsident von Great Wall Motors, Liu Xiangshang. Das Unternehmen plant jährlich 100.000 Autos in der Fabrik herzustellen.

Laut Medienberichten will GWM demnächst auch zwei seiner Marken in Europa vertreiben. Es handelt sich um den mittelgroßen SUV Wey V71 und die Elektroautos der Konzernmarke Ora. In China baut GWM ein Werk mit dem Kooperationspartner BMW. Der Autobauer hat kürzlich hohe Wachstumsziele verkündet. Er plant, ab 2025 pro Jahr vier Millionen Fahrzeuge abzusetzen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 1,1 Millionen Autos verkauft (China.Table berichtete). nib

Die chinesische Konkurrenz setzt der deutschen Industrie immer härter zu. Die EU führt seit dem Jahr 2000 immer mehr Waren aus China ein. Deutsche Produkte verkaufen sich dagegen im Vergleich etwas schlechter, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln in einer Studie nachweist. In den Ländern der EU lag der Anteil der Importe aus Deutschland zu Beginn des Jahrhunderts noch bei 14 Prozent während Produkte aus China nur 2,7 Prozent ausmachten. Bis zum Jahr 2019 war der Anteil der Waren aus China jedoch auf 7,6 Prozent gestiegen, während der deutsche Anteil im gleichen Zeitraum auf 13,8 Prozent gesunken war. fin

Die chinesischen Behörden haben den chinesischen Partner des US-Arbeitsrechtsprüfers Verité geschlossen, berichtet das Wall Street Journal. Damit verliert das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen die Befugnis, Unternehmen in arbeitsrechtlichen Fragen in chinesischen Fabriken zu beraten. Verité ist ein Unternehmen, das mit der US-Arbeitsrechtsorganisation Verité Inc. in Massachusetts verbunden ist. Zu den Kunden in China gehören Unternehmen wie Walt Disney oder Apple. Verité verliert mit dem Beschluss der Behörden auch die Erlaubnis, für seine Kunden Arbeitsrechtsprüfungen und Recherchen in China durchzuführen.

Verité hat unter anderem an einem Bericht über Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang für die Better Cotton Initiative mitgewirkt (China.Table berichtete). Das Staatsmedium Global Times veröffentlichte als Reaktion auf den Bericht des Wall Street Journal einen Artikel, in dem es Verité Shenzhen beschuldigt, die Xinjiang-Untersuchungen gefälscht zu haben. Der Global Times zufolge stammen das Material für den Bericht nicht aus erster Hand. Der Bericht sei demzufolge “mit voreingenommenen Berichten aus dem Ausland über die Berufsbildungszentren in Xinjiang zusammengestellt worden”, lautet der Vorwurf der Staatszeitung, die auch als Sprachrohr der KP gilt. niw

Die Börse Shenzhen hat einen geplanten Börsengang von BYD Semiconductor vorerst ausgesetzt. Grund ist eine Überprüfung der beratenden Anwaltskanzlei durch die Börsenaufsicht, berichtet das Portal Equal Ocean. Die Kanzlei Beijing Tian Yuan hatte zuletzt mehrere hochkarätige Börsengänge juristisch unterstützt. Dazu gehören die Erstnotizen der Video-Seite Bilibili und des Mineralwasserabfüllers Nongfu Spring (China.Table berichtete). Die Security Regulatory Commission hat nun alle Vorgänge ausgesetzt, an denen Beijing Tian Yuan beteiligt ist. Was genau das Misstrauen der Behörde geweckt hat, geht aus der Börsenmitteilung nicht hervor. Insgesamt sind derzeit in Shenzhen 42 Börsengänge blockiert.

BYD, einer der größten Hersteller von Elektroautos und von Batterien, hatte den Börsengang seiner Halbleiter-Tochter besonders rasch vorangetrieben. Die Ankündigung erfolgte im Mai, der Handel sollte noch im Sommer starten. Hintergrund ist der Mangel an Chips für die Autoindustrie. Indem der Fahrzeuganbieter seine eigene Herstellung von Elektro-Bauteilen aufzieht, macht er sich und die chinesische Autoindustrie unabhängiger von Lieferungen aus Taiwan und anderen Ländern. Das Unternehmen teilte mit, es wolle die Börsenpläne nach Abschluss der Prüfung so schnell wie möglich wieder aufnehmen. fin

Die chinesischen Wetterdienste warnen erneut vor heftigen Regenfällen und Hochwasser in mehreren Regionen. Am Gelben Fluss und dem Fluss Huaihe seien weitere Überschwemmungen zu erwarten. In der Provinz Henan drohe erneut Starkregen, warnt die Nachrichtenagentur Xinhua. Der mittlere Abschnitt der Kanäle zur Süd-Nord-Wasserumlenkung sei akut von Schäden bedroht. Es werde aber alles getan, um das Projekt zu schützen. Auf Sozialmedien teilen Nutzer bereits Videos von Überflutungen in der nordwestlich gelegenen Provinz Shaanxi.

Premier Li Keqiang hat am Freitag harte Strafen für Verantwortlichen für die Flut-Schäden in Henan vom vergangenen Monat angekündigt. Allein in der Hauptstadt Zhengzhou starben 292 Menschen in den Wassermassen. Li besichtigte einen U-Bahntunnel, in dem ein Zug mit Passagieren voll Wasser lief. Bürger der Stadt werfen den verantwortlichen Behörden vor, die U-Bahn nicht rechtzeitig geschlossen zu haben. fin

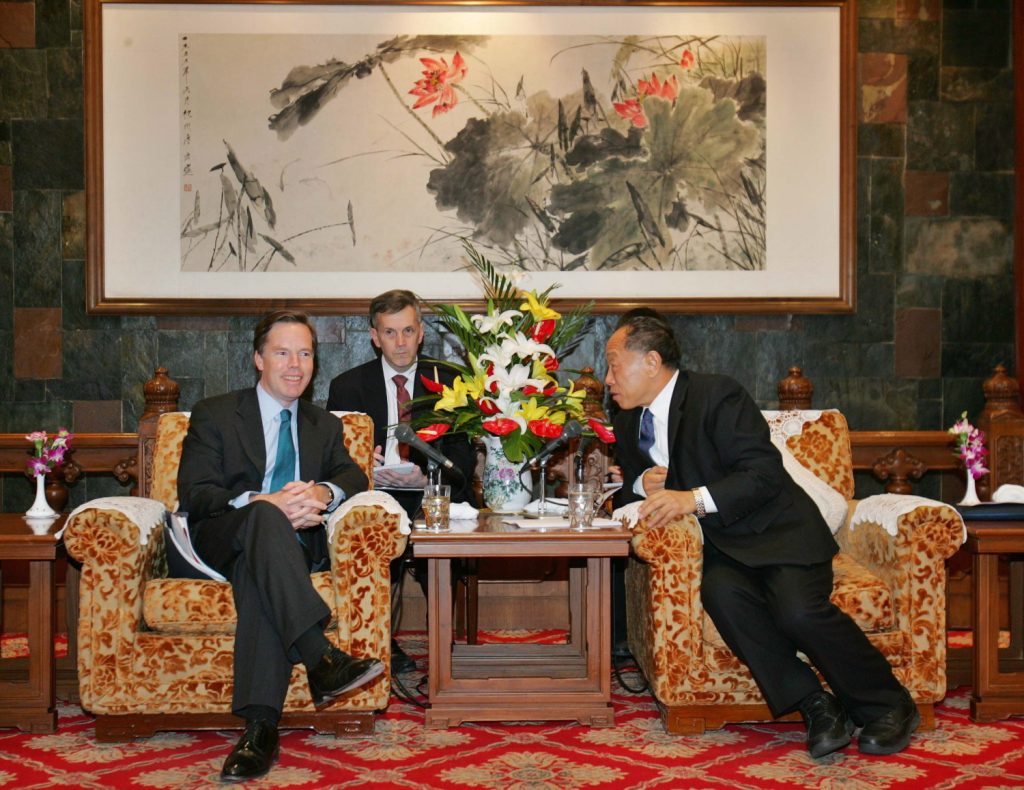

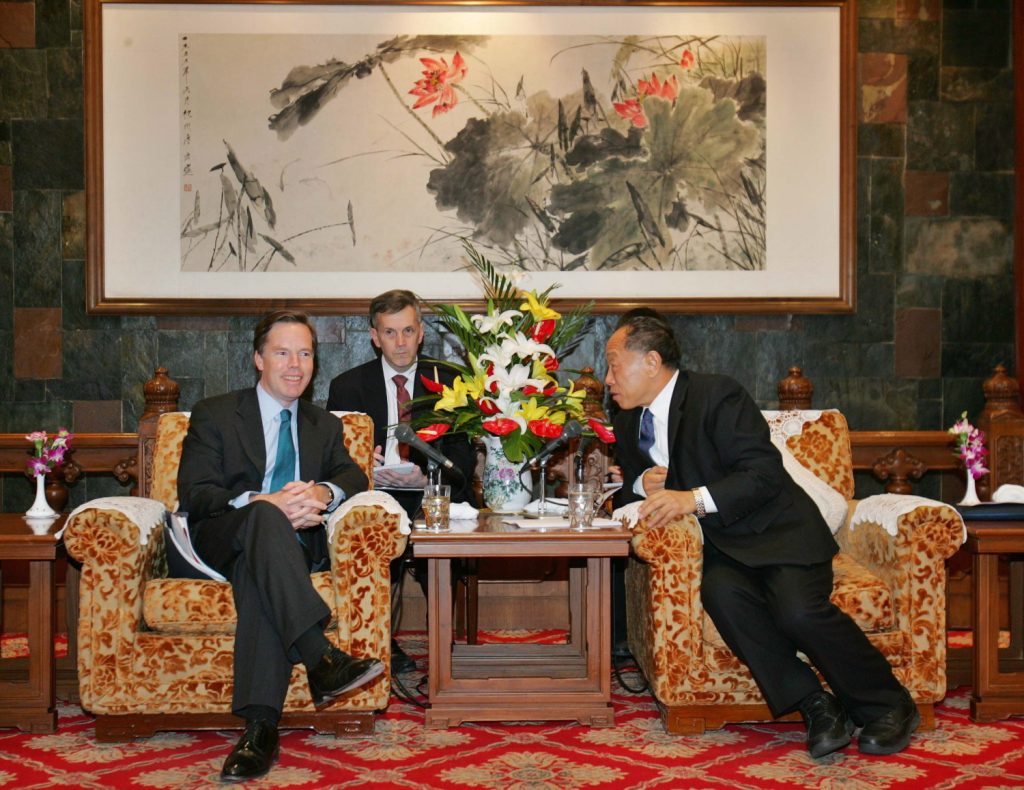

Er ist ein Karriere-Diplomat, keine politische Besetzung. Nicholas Burns hat sich als Fachmann im US-Außenministerium hochgearbeitet und bringt reichlich diplomatische Erfahrung mit. Er war Botschafter bei der Nato und in Griechenland. In Washington war er stellvertretender Minister, also das, was in Deutschland ein Staatssekretär ist. Unter dem älteren George Bush war er bereits an allen Verhandlungen mit der Sowjetunion in ihrer Endzeit beteiligt. Jetzt wird der 65-Jährige der neue US-Botschafter in China.

Der Unterschied zwischen politischen Besetzungen und Karriere-Experten ist wichtig. Donald Trump hat in seiner Amtszeit viele Botschafterposten aus Gefälligkeit an Persönlichkeiten vergeben, die ihm nahe standen oder denen er einen Gefallen schuldete. Nicholas Burns gehört zwar fest ins Lager von Joe Biden, doch er ist in erster Linie ein Fachmann für internationale Beziehungen. Er spricht Französisch, Arabisch und Griechisch.

Seine Ansichten zu China klingen bisher ermutigend. Nicholas Burns beobachtet den Aufstieg des Landes und die zunehmende Rivalität als Geostratege schon lange. “Ich möchte Amerika an eins erinnern: Weltfriede und -sicherheit hängen mehr von uns ab als von jedem anderen Land”, schrieb er 2014 in einem Gastbeitrag für die Zeitung Boston Globe.

Zwar habe der Aufstieg einer neuen Macht in der Vergangenheit oft zum Krieg geführt. So ein Szenario sei auch zwischen China und den USA möglich, analysiert Burns die Lage in dem Text. Doch es liege in der Verantwortung der Regierungen in Washington, einen offenen Konflikt zu verhindern. Dafür müsse man China auch entgegenkommen.

Angesichts solcher Ansichten wundert es wenig, dass ihm die chinesische Seite grundsätzlich positiv gegenübersteht. Schon vor fünf Jahren lobten ihn die Staatsmedien als US-Diplomaten mit außenpolitischer “Vision” und eine “Stimme der Vernunft”. Sogar die Global Times hat am Freitag nach seiner Ernennung positive Worte gefunden. Die Staatszeitung assoziiert mit ihm die Möglichkeit, die “Differenzen und Missverständnisse” zwischen den Supermächten wieder beizulegen. Sie schränkt zwar ein, dass dies derzeit schwierig sei. Doch von einer Propaganda-Sirene wie der Global Times war das schon ein freundliches Willkommen für den neuen US-Vertreter in China.

Tatsächlich ist die Lage zwischen den beiden Supermächten derzeit kompliziert. Der Handelskonflikt ist festgefahren und lässt sich kaum noch einfach auflösen. Xi Jinping wird die Gebietsansprüche seines Landes vermutlich immer nachdrücklicher durchsetzen. Zugleich akzeptiert China immer weniger Hinweise von außen. Burns selber sagte am Wochenende, er freue sich, “den strategischen Wettbewerb zwischen den USA und der VR China und andere Herausforderungen an diesem wichtigen Scheideweg” anzugehen.

Nicholas Burns hat schon in den 70er-Jahren in Frankreich studiert und seinen ersten Abschluss in Europäischer Geschichte in Boston gemacht. An der Johns Hopkins Universität im Bundesstaat Maryland hat er dann noch seinen Master in Internationalen Beziehungen erworben. Direkt nach der Uni fing er als Praktikant in der US-Vertretung in Nouakchott an, der Hauptstadt Mauretaniens. Seitdem ging es immer nur aufwärts bis zum Posten als Vize-Minister unter dem jüngeren George Bush. Burns diente unter republikanischen und demokratischen Präsidenten gleichermaßen in hohen Positionen.

Tatsächlich hatte Burns bisher einen Fokus bei Europa-, Osteuropa- und Nahostpolitik. Doch er bringt durchaus auch Ostasien-Erfahrung mit. So hat er schon im Jahr 2006 in seiner Rolle als Staatssekretär mit Peking über Abrüstung in Nordkorea verhandelt. Im Jahr 2008 hat er sich im Alter von 52 Jahren vorerst aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und sich auf eine Rolle als Akademiker und Berater beschränkt. Jetzt reaktiviert ihn Biden.

Seine Ernennung kam, nachdem der Botschafterposten in Peking monatelang verwaist war. Sie zeigt, dass Biden die Position wichtig ist und er dort einen hart arbeitenden Experten braucht, der nur wenige Fehler macht und einen klaren Kopf bewahrt. Finn Mayer-Kuckuk

Joaquin Duato steigt Anfang Januar zum neuen CEO des Pharma- und Konsumgütergiganten Johnson & Johnson auf. Duato sitzt auch im Verwaltungsrat der Tsinghua University School of Pharmaceutical Sciences. Er ist in Peking bestens vernetzt.

Joe Cheng ist neuer CEO beim Hongkonger Lebens- und Krankenversicherer FTLife Insurance Co. Cheng kommt von der asiatischen Versicherungsgruppe AIA. Dort hat er seit 1988 verschiedene leitende Funktionen. Zuletzt hat er mit seinem Team einen der Topplätze im internationalem Ranking erreicht.

“Das sind ja Chinakohlpreise!”, könnten Sie doch zur Abwechslung einmal jauchzen, wenn Sie das nächste Mal durch das Werbeblättchen des Discounters Ihres Vertrauens blättern. Denn der Begriff 白菜价 báicàijià (白菜 báicài “Chinakohl” und 价 jià von 价格 jiàgé “Preis”) ist die sympathische chinesische Version von “Schleuderpreis” oder “Spottpreis”.

Seine Wurzeln findet das Wort in Chinas gemüseanbaumäßig eher weniger verwöhntem Norden. Hier landete Chinakohl in der kalten Jahreszeit einst mangels Alternativen bevorzugt auf dem Teller. Zwar sind die langgestreckten Kohlköpfe aus Anbauperspektive pflegeleicht und ertragreich, aus Händlersicht jedoch leider sehr lagerplatzraubend. Wenn sie nach der Ernte zu Winteranfang in großen Mengen den Markt überschwemmten und sich in den Auslagen türmten, wurden sie deshalb zu Tiefstpreisen verhökert. Das Lagerungsproblem wurde dadurch im Übrigen aber nur “verlagert”, nämlich auf die Privathaushalte. Chinakohlhäufchen als Winterreserve gehörten in Peking lange zur alljährlich wiederkehrenden Stadtkulisse und begrünten Balkone und Hinterhöfe.

Mittlerweile hat sich der “Chinakohlpreis” als gängiges Synonym für Tiefstpreise in ganz China durchgesetzt. Es gibt sogar ein bekanntes Online-Discountportal, das diesen Namen trägt. Man findet es unter der Webadresse “ibaicaijia.com”. In China heißt das Motto also nicht “Geiz ist geil”, sondern “Ich chinakohle!”.

Wer im Reich der Mitte auf Schnäppchenjagd geht, sollte außerdem noch einige weitere Discountvokabeln im Repertoire haben. So etwa die beliebte Lockangebotsformel 买一送一 (mǎi yī sòng yī), sprich: “Buy one, get one free”. Diese kreischt Besuchern chinesischer Malls und Märkte genau so oder in beliebigen Varianten – z.B. 买三送一 (mǎi sān sòng yī) oder noch besser 买一送二 (mǎi yī sòng èr) – von Werbepostern und Preisschildern entgegen. Contenance ist dagegen unter aufgepeitschten ausländischen Kaufwütigen geboten, wenn Rabatt-Versprechen mit dem Zeichen 折 zhé (von打折 dǎzhé “einen Rabatt geben”) garniert sind. Denn anders als man es aus unseren Breiten gewohnt ist, verweisen diese Angaben nicht auf die Höhe des Rabatts, sondern auf den prozentualen Endpreis. Ein Beispiel: Preist ein chinesisches Geschäft einen 9折-Rabatt (jiǔzhé) an, sollte man nicht in verfrühten Freudentaumel verfallen. Hier ist nicht etwa ein unglaublicher Nachlass von 90 Prozent gemeint, sondern lediglich, dass das Produkt zu 90 Prozent des Ursprungspreises angeboten wird.

Ganz generell sollte man es mit der Pfennigfuchserei ohnehin auch in China nicht übertreiben, sonst folgt sprachlicher Spott auf dem Fuße. Geizkrägen nennt man in China nämlich “Geizgeister” 小气鬼 xiǎoqìguǐ (von 小气 xiǎoqì “geizig” und 鬼 guǐ “Geist”, ganz wörtlich eigentlich “Geister mit wenig lebensenergetischem Qi”), oder noch schlimmer “Blechgockel” (铁公鸡 tiěgōngjī). Die Geflügelmetapher entstammt dem zweiteiligen Sprichwort 铁公鸡,一毛不拔 (tiěgōngjī, yī máo bù bá) – “einem blechernen Hahn lässt sich keine einzige Feder ausreißen”. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich also, doch lieber ein paar Federn zu lassen, und dafür das Gesicht zu wahren.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

die menschliche und außenpolitische Katastrophe in Afghanistan hat die Sicht auf die USA abermals verändert. Während alles, was unter Donald Trump geschah, als Ausreißer gelten konnte, müssen wir die Ereignisse unter Joe Biden als Normalbetrieb ernst nehmen. Im Interview mit dem China.Table legt der renommierte Politikwissenschaftler Li Mingjian aus Singapur dar, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und China nun weiterentwickeln könnte. Eigentlich wollten die USA mit dem Truppenabzug ihre Glaubwürdigkeit stärken, doch kurzfristig ist erst einmal das Gegenteil geschehen, sagt Li.

Der erfahrene Politikbeobachter rät dazu, Kritik an China so auszudrücken, dass sie im Inland auch gehört wird. Völkermord-Vorwürfe entsprechen eben nicht dem Selbstbild und führen zu kompletter Ablehnung des Gesagten. Allerdings ist China derzeit auch übertrieben empfindlich. “Die Staatsmedien reagieren jedoch auf jede Kleinigkeit und wollen sicherstellen, dass der Rest der Welt der chinesischen Position voll und ganz zustimmt”, klagt Li. Klar, dass das nicht funktionieren kann. Das offizielle China brauche ein dickeres Fell, wenn es international mitspielen wolle. Auf traditionelle US-Verbündete wie Deutschland kommen derweil harte Entscheidungen zu. China will Normen setzen und zwinge seine Wirtschaftspartner, mitzuziehen.

Auch im Datenschutz setzt das Land derzeit neue Standards. Am Freitag hat der Volkskongress das PIPL verabschiedet, das neue Gesetz zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Ning Wang ordnet das ein, was über die Auswirkungen des Gesetzes nach derzeitigem Stand bekannt ist.

Einen guten Start in die Woche wünscht

Li Mingjiang, Sie beschäftigen sich seit anderthalb Jahrzehnten mit den Beziehungen zwischen den USA und China. Hätten Sie vor fünfzehn Jahren solche Spannungen vorhergesagt, wie wir sie derzeit erleben?

Nein, vor fünfzehn Jahren waren die Beziehungen recht stabil und kooperativ. Nur wenige Analysten hatten einen so schnellen Anstieg der Spannungen vorhergesagt, auch weil der schnelle und robuste Aufstieg Chinas überrascht hat. Und viele Amerikaner hatten damals nicht damit gerechnet, dass die Volksrepublik heute eine so große Herausforderung oder gar Bedrohung für die USA sein würde.

Was trug zum Anstieg der Spannungen bei?

Wir haben mehrere Faktoren. Kampf um Macht, Einfluss und Status sind ein Faktor. Ein zweiter besteht aus politischen Differenzen, ideologischen Lücken und Unterschieden in der innerstaatlichen Regierungsführung. Hinzu kommen Sicherheitskonflikte und divergierende wirtschaftliche Interessen und politische Praktiken als drittes Set. Und wir können darüber hinaus eine vierte Gruppe von Faktoren wie Fehleinschätzungen und falschen Wahrnehmungen sowie innenpolitische Erwägungen identifizieren.

Welche Sicherheitsaspekte sind das vornehmlich?

In der amerikanischen Definition würden wir vom Indopazifik sprechen. Gerade hier existieren in allen wichtigen Fragen strukturell unterschiedliche Interessen und Ziele. Bei wichtigen ostasiatischen Sicherheitsangelegenheiten können wir – auch auf die Gefahr der Vereinfachung – sagen, dass fast alles, was die USA wollen, von China abgelehnt wird, und fast alles, was China will, von den USA abgelehnt wird.

Schauen Sie sich zum Beispiel das Südchinesische Meer an, wo beide Mächte um die militärische Vorherrschaft streiten, sich gegenseitig verdächtigen, die Handelsrouten kontrollieren zu wollen und Seegesetze unterschiedlich auslegen. In keinem dieser Punkte besteht Konsens.

Und Taiwan ist die Mutter aller Konflikte?

Taiwan ist sicher am gefährlichsten und vereint viele Aspekte. Es geht um die Sicherheitshegemonie in der Region, um eine mögliche US-Militärintervention in der Taiwanstraße, um US-Bündnisse und die Glaubwürdigkeit der US-Sicherheitsverpflichtungen. China hat zu all diesen Dingen unterschiedliche Ansichten und Ziele. Für China ist es vielleicht der letzte große Meilenstein auf dem Weg zu einer großen nationalen Wiederauferstehung. Die Taiwan-Frage ist ein Pulverfass in der Region, das die größte Gefahr für einen militärischen Konflikt darstellt.

Chinesische Staatsmedien, die auf Afghanistan verweisen, behaupten nun, die USA lassen ihren Verbündeten Taiwan im Stich, wie sie Afghanistan im Stich lassen. Ist diese Schlussfolgerung plausibel?

Zumindest sendet das Chaos in Afghanistan einige negative Signale an einen bestimmten Teil der sozialpolitischen Eliten in Ostasien, einschließlich denen in Taiwan. Es ist keine Mainstream-Ansicht, aber einige fangen an, die Glaubwürdigkeit der USA anzuzweifeln. Das ist das Gegenteil von dem, was die Vereinigten Staaten anstreben. Washington hat versucht, die Glaubwürdigkeit seiner Sicherheitsverpflichtungen in Ostasien zu stärken.

Wie kann angesichts all dieser Konfliktpunkte die dringend notwendige Kooperation zwischen den USA und China zustande kommen, die in vielerlei Hinsicht unausweichlich ist. Zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel?

Im Moment ist die Atmosphäre so negativ, so kompetitiv, dass eine enge Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Großmächten in globalen Fragen einfach unrealistisch erscheint. Ein sogenanntes G2 aus beiden Mächten, das die Welt durch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts steuert, ist auf absehbare Zeit sogar völlig ausgeschlossen. Für mindestens ein Jahrzehnt, vielleicht zwei, erwarte ich eine Atmosphäre Kalten Friedens und noch mehr strategischen Wettbewerb.

Was bedeutet das für den Rest der Welt?

Geostrategische Spannungen in bestimmten Regionen wirken sich natürlich negativ auf die Anrainerstaaten aus, die durch verschärften Sicherheitswettbewerb zwischen Washington und Peking stärker unter Druck geraten. Aber das ist nicht das einzige Minenfeld. Der Kampf um die technologische Vorherrschaft kann Verbündete und Partner beider Staaten ins Chaos stürzen, wenn sie sich zwischen einem US- oder einem chinesischen Standard entscheiden müssen. Auch die US-Verbündeten werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob chinesischen Tech-Firmen Zugang zu ihren Märkten gewährt werden kann oder nicht.

Gibt es überhaupt keine Profiteure?

Doch. Wenn die USA und Europa wie angekündigt ein Gegenangebot zur Belt-and-Road-Initiative entwickeln, dann wird es Staaten geben, die davon profitieren. Auch Bildungsprogramme sind Teil des Wettbewerbs und könnten einigen Ländern Chancen eröffnen. Doch der Nutzen dieser Konstellation ist deutlich geringer als der Schaden und die Risiken.

Das klingt alles sehr pessimistisch. Sehen Sie keinen Ausweg aus diesem Dilemma?

Ich sehe nur sehr wenige Gründe, optimistisch zu sein. Obwohl beide Seiten die Möglichkeiten hätten, die Beziehungen zu entspannen.

Was also empfehlen Sie den Amerikanern?

Politisch wird sich die Volksrepublik wahrscheinlich nicht so entwickeln, wie es die Amerikaner gerne hätten. Das ist eines der Missverständnisse, die wir wahrscheinlich hervorheben müssen. Alle großen gesellschaftspolitischen Veränderungen in China seit den Opiumkriegen wurden von Kräften innerhalb des Landes selbst initiiert. Die Amerikaner sollten dies akzeptieren und berücksichtigen.

Die Legitimation der Herrschaft der Kommunistischen Partei ist heute größer, als sie es vermuten. Viele Chinesen unterstützen den politischen Status quo im Land, weil sie glauben, auf dem Weg zu einer wohlhabenderen Gesellschaft zu sein. Stattdessen versuchen die Vereinigten Staaten, einen Keil zwischen das einfache Volk und die Kommunistische Partei zu treiben, und hoffen auf eine dramatische politische Transformation in China. Dies scheint nicht zu funktionieren.

Warum nicht?

Grundsätzlich schätzen die Chinesen die wirtschaftlichen Vorteile und die deutliche Verbesserung des Lebensstandards, die sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik in den letzten Jahrzehnten ergeben haben. Trotz ihrer Beschwerden über Korruption, soziale Ungleichheit und Machtmissbrauch durch lokale Regierungen in bestimmten Fragen erkennen sie im Großen und Ganzen an, dass die regierende politische Partei bei der Lenkung Chinas gute Arbeit geleistet hat. Es gibt immer einige liberal gesinnte Eliten, die westliche Kritik an China unterstützen; aber sie sind eine Minderheit in der Volksrepublik.

Und es gibt noch einen anderen Grund: Die Informationen, die in China zirkulieren, werden zu einem großen Teil vom Staat kontrolliert. Wenn Sie China kritisieren, starten Sie damit keine Debatte im Land. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich die Kritik gegen Sie wendet. Dann spielt es keine Rolle, was kritisiert wird, die Propaganda und viele Chinesen werden zu dem Schluss kommen, dass da nur westliche Heuchelei und böse Absichten hinter stecken.

Bedeutet das, die USA sollten die Volksrepublik lieber nicht kritisieren?

Nein. Aber sie sollten versuchen, ihre Kritik sensibler zu äußern.

Erwarten Sie im Westen mehr Verständnis dafür, dass Uiguren in Xinjiang gefoltert werden?

Menschenrechtsverletzungen müssen in jedem Land kritisiert werden, wenn sie passieren. In China beneiden die meisten Menschen aber auch die Privilegien, die für Minderheiten gelten, beispielsweise bei der Geburtenkontrolle. Menschenrechte genießen in verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen Entwicklungsstadien unterschiedliche Prioritäten. Chinas Entwicklungserfolg in den letzten Jahrzehnten beruhte auf der Praxis, dass die Interessen und Rechte einiger Gruppen geopfert oder unterbewertet wurden.

In den sozioökonomischen Bereichen hat die Politik zum Beispiel immer Effizienz auf Kosten von Gerechtigkeit priorisiert. Politisch wurde ein autoritärer Kurs gefahren, um die Volksrepublik auf dem Weg der sozioökonomischen Entwicklung zu halten, statt polarisierende Politik und Instabilität zu riskieren, wie wir sie in vielen anderen Entwicklungsländern sehen können. Beim speziellen Thema Xinjiang stellt sich die Frage, ob die US-Regierung wirklich von Genozid sprechen muss.

Weshalb?

Diese Rhetorik hilft niemandem. Die Menschen in China haben einen gewissen Stolz und die Verwendung der Völkermord-Terminologie zerstört die Glaubwürdigkeit einer solchen Kritik in der chinesischen Gesellschaft vollständig. Sie empfinden solch harsche Kritik an ihrem Land als harsche Kritik an sich selbst. Dies erhöht die gegenseitige Feindseligkeit in den Gesellschaften.

Gibt es eine Form der Kritik an China, die nicht als Dämonisierung gebrandmarkt wird?

Zugegeben, das ist nicht einfach. Aber es würde helfen, wenn die Vereinigten Staaten versuchen würden anzuerkennen, dass die chinesische Regierung mit ihrer Minderheitenpolitik auch legitime Absichten verfolgt. Peking will dafür sorgen, dass eine nationale Identität geschaffen und gestärkt wird und die ethnischen Minderheiten am Wohlstand teilhaben können. Im Grunde ist das nichts Schlechtes. Natürlich ist die Umsetzung bestimmter Politiken durch die lokalen Regierungsbeamten erzwungen und zu brutal. Dennoch würde diese Form amerikanischer Empathie für die chinesische Innenpolitik die Möglichkeiten zum Dialog erhöhen.

Und was kann Peking tun, um die Beziehungen zu den USA zu verbessern?

Ziemlich viel. Das fängt damit an, dass die chinesische Regierung mehr Toleranz zeigen muss, wenn es um Kritik an ihrer Politik geht. Die Partei muss verstehen, dass jedes Land der Welt auf die eine oder andere Weise unter Beschuss gerät. Das ist völlig normal. Die USA und ihre politischen Führer werden ständig für alle möglichen Dinge kritisiert. Chinesische Staatsmedien reagieren jedoch auf jede Kleinigkeit und wollen sicherstellen, dass der Rest der Welt der chinesischen Position voll und ganz zustimmt. Das kann nicht funktionieren. Ein bisschen Toleranz und Gelassenheit würden hier auch nicht schaden.

Sie sagen, China sollte weniger sensibel sein. Sollte das Land auch sein Handeln ändern?

Die Regierung muss ihre eigene Politik sensibler reflektieren. Die soziale Gestaltung einer Gesellschaft unter Einbeziehung der Minderheiten nimmt viele Jahre in Anspruch. Die Partei glaubt jedoch, dass über Nacht tiefgreifende Veränderungen erreicht werden können. Entsprechend hart ist ihr Vorgehen, was wiederum berechtigte Kritik provoziert. Peking kann einen anderen Ansatz verfolgen, der mehr Geduld und größere Sensibilität für mögliche Gegenreaktionen beinhaltet.

Aber Chinas rechthaberisches Auftreten irritiert weite Teile der Welt. Sehen sie dort Verbesserungspotenzial?

Möglicherweise ist eine ernsthaftere Überprüfung der Richtlinien erforderlich. Im Südchinesischen Meer beispielsweise täte Peking gut daran, weniger rechthaberisch zu sein und ernsthaft nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Dabei wäre es hilfreich, wenn sich China stärker am Völkerrecht, insbesondere am Seerecht, orientiert und die eigenen Positionen etwas stärker an den Erwartungen der Anrainerstaaten ausrichtet. Aber ich befürchte, dass es in China einige Kräfte gibt, die eine solche Neubewertung der eigenen Politik niemals zulassen werden. Es gibt also Ansätze, die amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu entspannen, aber diese sind anscheinend kaum realisierbar.

Was kann die Europäische Union tun?

Was für die Amerikaner gilt, gilt auch für die EU: Bei aller berechtigten Kritik an China sollten die Europäer versuchen, ein realistisches Verständnis dafür zu entwickeln, wie chinesische Innenpolitik und Politik zustande kommt. Auch könnte die EU mit Peking über Sicherheitsfragen in Ostasien unabhängiger diskutieren und nicht den Eindruck erwecken, dass sie einfach nur die amerikanische Position vertritt. Hier könnte sich die EU Spielräume für mehr Einfluss verschaffen.

Professor Li Mingjiang von der Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapur beschäftigt sich seit 15 Jahren mit den US-chinesischen-Beziehungen. Li hat seinen Doktortitel von der Boston University. Er ist Autor und Herausgeber von 15 Büchern.

Der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses hat am Freitag das neue Datenschutzgesetz abgenickt. Es soll am 1. November in Kraft treten. Die neuen Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten treffen Tencent, Alibaba, Bytedance und andere Onlinekonzerne hart. Denn das Personal Information Protection Law (PIPL) (中华人民共和国个人信息保护法) sieht erhebliche Änderungen vor:

Die Reichweite des neuen Datengesetzes endet nicht an den Grenzen der Volksrepublik, sondern geht über sie hinaus. Ab November sollen die persönlichen Daten chinesischer Staatsbürger nicht mehr in Länder abfließen, in denen niedrigeren Standards für die Datensicherheit gelten. Auf Unternehmen, die dies nicht einhalten, kommen saftige Geldstrafen in Höhe von bis zu 50 Millionen Yuan (6,6 Millionen Euro), oder fünf Prozent ihres Jahresumsatzes aus dem Vorjahr zu.

Der Volltext der finalen Version des Gesetzes ist noch nicht veröffentlicht. Doch die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet bereits erste Details. Experten erwarten nicht, dass sich die Grundzüge seit dem zweiten Entwurf noch einmal entscheidend geändert haben.

Mit diesem Datenschutzgesetz hat China ein Schutzlevel ähnlich wie Japan und die EU erreicht, von dem aber die USA in der Form noch weit entfernt sind (China.Table berichtete). Einige ausländische Unternehmen haben hierbei einen Vorsprung, da sich das PIPL stark an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) orientiert. “Wenn Unternehmen die europäische DSGVO einhalten, “wird es ihnen nicht schwerfallen, das chinesische PIPL-Datenschutzgesetz einzuhalten”, sagte Alexa Lee, Senior Manager of Policy beim Information Technology Industry Council, einem in Washington ansässigen Handelsverband von Hightech-Unternehmen der US-Wirtschaftszeitung Wall Street Journal.

Die Kosten aller Unternehmen werden steigen, um den neuen Regulierungen nachzukommen. Denn bei grenzüberschreitendem Transfer von Informationen sieht das PIPL vor, Netzwerkbetreiber kritischer Informationsinfrastrukturen (Critical Information Infrastructure Operators (CII)) und Verarbeiter von personenbezogenen Daten sich einer Sicherheitsbewertung der Staatlichen Abteilung für Netzwerkinformationen unterziehen müssen. Sie müssen zudem die persönlichen Daten innerhalb Chinas speichern.

In anderen Fällen unterliegt die grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten einer Zertifizierung durch professionelle Organisationen, oder die Verarbeiter müssen einen Vertrag mit dem Empfänger im Ausland abschließen.

Die Angst vor den Folgen des von Peking am Freitag verkündeten PIPL-Datenschutzgesetzes war deutlich an den Börsen in Hongkong und Shanghai zu spüren. Titel von Alibaba verloren an der Hongkonger Börse über zwei Prozent. Auf die Woche gesehen haben Aktien von Alibaba 14 Prozent nachgegeben. Auch Investoren aus dem Ausland hatten noch nicht eingepreist, welche Folgen das neue Gesetz auf ihre Investitionen in chinesische Techaktien haben werden, so die Einschätzung von Experten.

Zwar wurden die endgültigen Details um das strengere PIPL-Datenschutzgesetz noch nicht bekannt, dennoch sind die Internetkonzerne von der Flut an Regulierungen überrascht worden. Die Gesetzesankündigung kommt in einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum des Landes abflaut (China.Table berichtete). Die Bedeutung von Chinas Internetfirmen für dessen Wirtschaftswachstum ist in den vergangenen Jahren auch ohne strenge rechtliche Auflagen vonseiten der Regierung schnell gewachsen. Peking kann das Feld der Datenhoheit, auch zum Schutz seiner Wirtschaft, nicht mehr den Techfirmen überlassen. Das ist umso wichtiger, um im Technologiestreit den USA weiterhin die Stirn bieten zu können.

Bereits zum 1. September 2021 wird das Datensicherheitsgesetz (Data Security Law) in Kraft treten (China.Table berichtete). In Kombination mit dem nun ab November greifenden Datenschutzgesetz wird Pekings Befugnis auf Daten zuzugreifen größer – egal ob auf heimische oder ausländische. Zwar stand zunächst im Fokus, den Wildwuchs bei heimischen Technologiekonzernen zu beenden und das Problem bei der Wurzel zu packen. Das Gesetz führt nun aber dazu, dass Peking auch gleich bei globalen Standards für Datensicherheit vor der eigenen Haustür aufräumt. Insgesamt ist ein Zeichen, dass die KP Rechtssicherheit für Chinas Internetnutzer stärken will. Doch ob es auch einen stärkeren Verbraucherschutz geben wird, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Denn letztlich liegt es bei der Partei zu entscheiden, wie mit den Daten der Bürger umgegangen wird.

Der chinesische Autobauer Great Wall Motors (GWM) hat ein Daimler-Werk im brasilianischen Iracemápolis erworben. Das Unternehmen übernimmt bis Jahresende die Grundstücke, Anlagen, Maschinen und Ausrüstung von Daimler. Laut eigenen Angaben will GWM damit seine Präsenz in Südamerika vergrößern. “Brasilien ist einer der wichtigsten strategischen Überseemärkte für GWM”, sagte der Vize-Präsident von Great Wall Motors, Liu Xiangshang. Das Unternehmen plant jährlich 100.000 Autos in der Fabrik herzustellen.

Laut Medienberichten will GWM demnächst auch zwei seiner Marken in Europa vertreiben. Es handelt sich um den mittelgroßen SUV Wey V71 und die Elektroautos der Konzernmarke Ora. In China baut GWM ein Werk mit dem Kooperationspartner BMW. Der Autobauer hat kürzlich hohe Wachstumsziele verkündet. Er plant, ab 2025 pro Jahr vier Millionen Fahrzeuge abzusetzen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 1,1 Millionen Autos verkauft (China.Table berichtete). nib

Die chinesische Konkurrenz setzt der deutschen Industrie immer härter zu. Die EU führt seit dem Jahr 2000 immer mehr Waren aus China ein. Deutsche Produkte verkaufen sich dagegen im Vergleich etwas schlechter, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln in einer Studie nachweist. In den Ländern der EU lag der Anteil der Importe aus Deutschland zu Beginn des Jahrhunderts noch bei 14 Prozent während Produkte aus China nur 2,7 Prozent ausmachten. Bis zum Jahr 2019 war der Anteil der Waren aus China jedoch auf 7,6 Prozent gestiegen, während der deutsche Anteil im gleichen Zeitraum auf 13,8 Prozent gesunken war. fin

Die chinesischen Behörden haben den chinesischen Partner des US-Arbeitsrechtsprüfers Verité geschlossen, berichtet das Wall Street Journal. Damit verliert das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen die Befugnis, Unternehmen in arbeitsrechtlichen Fragen in chinesischen Fabriken zu beraten. Verité ist ein Unternehmen, das mit der US-Arbeitsrechtsorganisation Verité Inc. in Massachusetts verbunden ist. Zu den Kunden in China gehören Unternehmen wie Walt Disney oder Apple. Verité verliert mit dem Beschluss der Behörden auch die Erlaubnis, für seine Kunden Arbeitsrechtsprüfungen und Recherchen in China durchzuführen.

Verité hat unter anderem an einem Bericht über Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang für die Better Cotton Initiative mitgewirkt (China.Table berichtete). Das Staatsmedium Global Times veröffentlichte als Reaktion auf den Bericht des Wall Street Journal einen Artikel, in dem es Verité Shenzhen beschuldigt, die Xinjiang-Untersuchungen gefälscht zu haben. Der Global Times zufolge stammen das Material für den Bericht nicht aus erster Hand. Der Bericht sei demzufolge “mit voreingenommenen Berichten aus dem Ausland über die Berufsbildungszentren in Xinjiang zusammengestellt worden”, lautet der Vorwurf der Staatszeitung, die auch als Sprachrohr der KP gilt. niw

Die Börse Shenzhen hat einen geplanten Börsengang von BYD Semiconductor vorerst ausgesetzt. Grund ist eine Überprüfung der beratenden Anwaltskanzlei durch die Börsenaufsicht, berichtet das Portal Equal Ocean. Die Kanzlei Beijing Tian Yuan hatte zuletzt mehrere hochkarätige Börsengänge juristisch unterstützt. Dazu gehören die Erstnotizen der Video-Seite Bilibili und des Mineralwasserabfüllers Nongfu Spring (China.Table berichtete). Die Security Regulatory Commission hat nun alle Vorgänge ausgesetzt, an denen Beijing Tian Yuan beteiligt ist. Was genau das Misstrauen der Behörde geweckt hat, geht aus der Börsenmitteilung nicht hervor. Insgesamt sind derzeit in Shenzhen 42 Börsengänge blockiert.

BYD, einer der größten Hersteller von Elektroautos und von Batterien, hatte den Börsengang seiner Halbleiter-Tochter besonders rasch vorangetrieben. Die Ankündigung erfolgte im Mai, der Handel sollte noch im Sommer starten. Hintergrund ist der Mangel an Chips für die Autoindustrie. Indem der Fahrzeuganbieter seine eigene Herstellung von Elektro-Bauteilen aufzieht, macht er sich und die chinesische Autoindustrie unabhängiger von Lieferungen aus Taiwan und anderen Ländern. Das Unternehmen teilte mit, es wolle die Börsenpläne nach Abschluss der Prüfung so schnell wie möglich wieder aufnehmen. fin

Die chinesischen Wetterdienste warnen erneut vor heftigen Regenfällen und Hochwasser in mehreren Regionen. Am Gelben Fluss und dem Fluss Huaihe seien weitere Überschwemmungen zu erwarten. In der Provinz Henan drohe erneut Starkregen, warnt die Nachrichtenagentur Xinhua. Der mittlere Abschnitt der Kanäle zur Süd-Nord-Wasserumlenkung sei akut von Schäden bedroht. Es werde aber alles getan, um das Projekt zu schützen. Auf Sozialmedien teilen Nutzer bereits Videos von Überflutungen in der nordwestlich gelegenen Provinz Shaanxi.

Premier Li Keqiang hat am Freitag harte Strafen für Verantwortlichen für die Flut-Schäden in Henan vom vergangenen Monat angekündigt. Allein in der Hauptstadt Zhengzhou starben 292 Menschen in den Wassermassen. Li besichtigte einen U-Bahntunnel, in dem ein Zug mit Passagieren voll Wasser lief. Bürger der Stadt werfen den verantwortlichen Behörden vor, die U-Bahn nicht rechtzeitig geschlossen zu haben. fin

Er ist ein Karriere-Diplomat, keine politische Besetzung. Nicholas Burns hat sich als Fachmann im US-Außenministerium hochgearbeitet und bringt reichlich diplomatische Erfahrung mit. Er war Botschafter bei der Nato und in Griechenland. In Washington war er stellvertretender Minister, also das, was in Deutschland ein Staatssekretär ist. Unter dem älteren George Bush war er bereits an allen Verhandlungen mit der Sowjetunion in ihrer Endzeit beteiligt. Jetzt wird der 65-Jährige der neue US-Botschafter in China.

Der Unterschied zwischen politischen Besetzungen und Karriere-Experten ist wichtig. Donald Trump hat in seiner Amtszeit viele Botschafterposten aus Gefälligkeit an Persönlichkeiten vergeben, die ihm nahe standen oder denen er einen Gefallen schuldete. Nicholas Burns gehört zwar fest ins Lager von Joe Biden, doch er ist in erster Linie ein Fachmann für internationale Beziehungen. Er spricht Französisch, Arabisch und Griechisch.

Seine Ansichten zu China klingen bisher ermutigend. Nicholas Burns beobachtet den Aufstieg des Landes und die zunehmende Rivalität als Geostratege schon lange. “Ich möchte Amerika an eins erinnern: Weltfriede und -sicherheit hängen mehr von uns ab als von jedem anderen Land”, schrieb er 2014 in einem Gastbeitrag für die Zeitung Boston Globe.

Zwar habe der Aufstieg einer neuen Macht in der Vergangenheit oft zum Krieg geführt. So ein Szenario sei auch zwischen China und den USA möglich, analysiert Burns die Lage in dem Text. Doch es liege in der Verantwortung der Regierungen in Washington, einen offenen Konflikt zu verhindern. Dafür müsse man China auch entgegenkommen.

Angesichts solcher Ansichten wundert es wenig, dass ihm die chinesische Seite grundsätzlich positiv gegenübersteht. Schon vor fünf Jahren lobten ihn die Staatsmedien als US-Diplomaten mit außenpolitischer “Vision” und eine “Stimme der Vernunft”. Sogar die Global Times hat am Freitag nach seiner Ernennung positive Worte gefunden. Die Staatszeitung assoziiert mit ihm die Möglichkeit, die “Differenzen und Missverständnisse” zwischen den Supermächten wieder beizulegen. Sie schränkt zwar ein, dass dies derzeit schwierig sei. Doch von einer Propaganda-Sirene wie der Global Times war das schon ein freundliches Willkommen für den neuen US-Vertreter in China.

Tatsächlich ist die Lage zwischen den beiden Supermächten derzeit kompliziert. Der Handelskonflikt ist festgefahren und lässt sich kaum noch einfach auflösen. Xi Jinping wird die Gebietsansprüche seines Landes vermutlich immer nachdrücklicher durchsetzen. Zugleich akzeptiert China immer weniger Hinweise von außen. Burns selber sagte am Wochenende, er freue sich, “den strategischen Wettbewerb zwischen den USA und der VR China und andere Herausforderungen an diesem wichtigen Scheideweg” anzugehen.

Nicholas Burns hat schon in den 70er-Jahren in Frankreich studiert und seinen ersten Abschluss in Europäischer Geschichte in Boston gemacht. An der Johns Hopkins Universität im Bundesstaat Maryland hat er dann noch seinen Master in Internationalen Beziehungen erworben. Direkt nach der Uni fing er als Praktikant in der US-Vertretung in Nouakchott an, der Hauptstadt Mauretaniens. Seitdem ging es immer nur aufwärts bis zum Posten als Vize-Minister unter dem jüngeren George Bush. Burns diente unter republikanischen und demokratischen Präsidenten gleichermaßen in hohen Positionen.

Tatsächlich hatte Burns bisher einen Fokus bei Europa-, Osteuropa- und Nahostpolitik. Doch er bringt durchaus auch Ostasien-Erfahrung mit. So hat er schon im Jahr 2006 in seiner Rolle als Staatssekretär mit Peking über Abrüstung in Nordkorea verhandelt. Im Jahr 2008 hat er sich im Alter von 52 Jahren vorerst aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und sich auf eine Rolle als Akademiker und Berater beschränkt. Jetzt reaktiviert ihn Biden.

Seine Ernennung kam, nachdem der Botschafterposten in Peking monatelang verwaist war. Sie zeigt, dass Biden die Position wichtig ist und er dort einen hart arbeitenden Experten braucht, der nur wenige Fehler macht und einen klaren Kopf bewahrt. Finn Mayer-Kuckuk

Joaquin Duato steigt Anfang Januar zum neuen CEO des Pharma- und Konsumgütergiganten Johnson & Johnson auf. Duato sitzt auch im Verwaltungsrat der Tsinghua University School of Pharmaceutical Sciences. Er ist in Peking bestens vernetzt.

Joe Cheng ist neuer CEO beim Hongkonger Lebens- und Krankenversicherer FTLife Insurance Co. Cheng kommt von der asiatischen Versicherungsgruppe AIA. Dort hat er seit 1988 verschiedene leitende Funktionen. Zuletzt hat er mit seinem Team einen der Topplätze im internationalem Ranking erreicht.

“Das sind ja Chinakohlpreise!”, könnten Sie doch zur Abwechslung einmal jauchzen, wenn Sie das nächste Mal durch das Werbeblättchen des Discounters Ihres Vertrauens blättern. Denn der Begriff 白菜价 báicàijià (白菜 báicài “Chinakohl” und 价 jià von 价格 jiàgé “Preis”) ist die sympathische chinesische Version von “Schleuderpreis” oder “Spottpreis”.

Seine Wurzeln findet das Wort in Chinas gemüseanbaumäßig eher weniger verwöhntem Norden. Hier landete Chinakohl in der kalten Jahreszeit einst mangels Alternativen bevorzugt auf dem Teller. Zwar sind die langgestreckten Kohlköpfe aus Anbauperspektive pflegeleicht und ertragreich, aus Händlersicht jedoch leider sehr lagerplatzraubend. Wenn sie nach der Ernte zu Winteranfang in großen Mengen den Markt überschwemmten und sich in den Auslagen türmten, wurden sie deshalb zu Tiefstpreisen verhökert. Das Lagerungsproblem wurde dadurch im Übrigen aber nur “verlagert”, nämlich auf die Privathaushalte. Chinakohlhäufchen als Winterreserve gehörten in Peking lange zur alljährlich wiederkehrenden Stadtkulisse und begrünten Balkone und Hinterhöfe.

Mittlerweile hat sich der “Chinakohlpreis” als gängiges Synonym für Tiefstpreise in ganz China durchgesetzt. Es gibt sogar ein bekanntes Online-Discountportal, das diesen Namen trägt. Man findet es unter der Webadresse “ibaicaijia.com”. In China heißt das Motto also nicht “Geiz ist geil”, sondern “Ich chinakohle!”.

Wer im Reich der Mitte auf Schnäppchenjagd geht, sollte außerdem noch einige weitere Discountvokabeln im Repertoire haben. So etwa die beliebte Lockangebotsformel 买一送一 (mǎi yī sòng yī), sprich: “Buy one, get one free”. Diese kreischt Besuchern chinesischer Malls und Märkte genau so oder in beliebigen Varianten – z.B. 买三送一 (mǎi sān sòng yī) oder noch besser 买一送二 (mǎi yī sòng èr) – von Werbepostern und Preisschildern entgegen. Contenance ist dagegen unter aufgepeitschten ausländischen Kaufwütigen geboten, wenn Rabatt-Versprechen mit dem Zeichen 折 zhé (von打折 dǎzhé “einen Rabatt geben”) garniert sind. Denn anders als man es aus unseren Breiten gewohnt ist, verweisen diese Angaben nicht auf die Höhe des Rabatts, sondern auf den prozentualen Endpreis. Ein Beispiel: Preist ein chinesisches Geschäft einen 9折-Rabatt (jiǔzhé) an, sollte man nicht in verfrühten Freudentaumel verfallen. Hier ist nicht etwa ein unglaublicher Nachlass von 90 Prozent gemeint, sondern lediglich, dass das Produkt zu 90 Prozent des Ursprungspreises angeboten wird.

Ganz generell sollte man es mit der Pfennigfuchserei ohnehin auch in China nicht übertreiben, sonst folgt sprachlicher Spott auf dem Fuße. Geizkrägen nennt man in China nämlich “Geizgeister” 小气鬼 xiǎoqìguǐ (von 小气 xiǎoqì “geizig” und 鬼 guǐ “Geist”, ganz wörtlich eigentlich “Geister mit wenig lebensenergetischem Qi”), oder noch schlimmer “Blechgockel” (铁公鸡 tiěgōngjī). Die Geflügelmetapher entstammt dem zweiteiligen Sprichwort 铁公鸡,一毛不拔 (tiěgōngjī, yī máo bù bá) – “einem blechernen Hahn lässt sich keine einzige Feder ausreißen”. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich also, doch lieber ein paar Federn zu lassen, und dafür das Gesicht zu wahren.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.