vom Kugelschreiber bis zur Autobahnbrücke – staatliche Stellen geben über die öffentliche Beschaffung jährlich Milliarden-Summen aus. Kein Wunder also, dass sich westliche Unternehmen über die Beschaffungspraxis in China regelmäßig empören. Die Behörden der Volksrepublik bevorteilen einheimische Firmen. Und im Ausland untergraben chinesische Unternehmen mit Dumping-Angeboten den fairen Wettbewerb. Die EU will nun Abhilfe schaffen. Mit einem neuen Instrument soll der europäische Beschaffungsmarkt gerechter werden und China zur Marktöffnung gezwungen werden. Ob das wirklich klappt, ist fraglich, analysiert Amelie Richter.

In China sind hunderte Millionen Menschen von Corona-Lockdowns betroffen. In Shanghai wurden zwischenzeitlich Lebensmittel und Medikamente knapp. Stattdessen erhielten die Bürger massenhaft Präparate mit traditionellen Kräutermischungen. Die Lieferungen sollen wohl zweierlei bewirken: Sie zeigen, dass die Regierung etwas für die Bürger tut und ihnen Medizin zur Verfügung stellen kann. Und sie fördern international das Image traditioneller chinesischer Medizin (TCM) als Alternative zu westlicher Wissenschaft.

Doch die Kräuter-Kapseln sind auch im Inland umstritten, berichtet Fabian Kretschmer. Ihre Wirkung ist nicht durch Studien bewiesen, dafür haben sie möglicherweise Nebenwirkungen. Für die Hersteller sind sie jedoch ein Milliardengeschäft.

Bleiben Sie gesund!

Chinesische Konzerne greifen sich öffentliche Bauaufträge für Riesenbrücken in Kroatien, in der Volksrepublik dürfen EU-Firmen aber bei ähnlichen Projekten nicht einmal bei der Ausschreibung mitbieten. Genau das soll sich durch das “Instrument für das internationale Beschaffungswesen” (IPI) ändern. Mit der neuen EU-Verordnung will die Kommission den chinesischen Beschaffungsmarkt aufbrechen. Gleichzeitig will sie Billigangebote aus China bei öffentlichen Ausschreibungen benachteiligen. Über IPI soll bereits im Juni im Europaparlament abgestimmt werden. Dann fehlt nur noch das grüne Licht des EU-Rats, bevor die neuen Vorgaben formal beschlossen sind und in Kraft treten können.

Konkret ist der Plan: Wenn sich ein Drittstaat wie die Volksrepublik weigert, seinen öffentlichen Beschaffungsmarkt für EU-Anbieter im gleichen Ausmaß zu öffnen wie die EU, drohen Sanktionen. So können die Angebote aus China entweder komplett von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden oder bekommen einen Preisaufschlag obendrauf. Für einen Ausschluss bedarf es einer qualifizierten Mehrheit der EU-Regierungen. Das sind zwei Drittel der Mitgliedsstaaten. Geht es dagegen nur um einen Preisaufschlag, wird dieser von Brüssel aus angewiesen. Allerdings geht das nicht von heute auf morgen und auch nicht bei jeder Ausschreibung:

In China gebe es bisher “null Bereitschaft, den Markt zu öffnen”, sagte der für das IPI federführende EU-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) bei einer Pressekonferenz nach der Einigung des EU-Parlaments und des EU-Rats. Der EU gehe es mit dem neuen Instrument nicht darum, den europäischen Markt für Drittstaaten zu schließen, sondern vielmehr darum, andere Länder zu ermutigen, sich zu öffnen. Aber: “Wir wollen im Zweifel wehrhaft sein und Druck ausüben”, so Caspary. Er betonte, dass China mit billigen Aufträgen im Ausland auch Know-how ins eigene Land abziehen wolle.

Die große Frage ist jedoch, ob solche Strafen wirklich dazu führen werden, dass China seine öffentlichen Ausschreibungen für die Europäer öffnet. Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ist noch skeptisch. “Ich denke, grundsätzlich lassen sich die Auswirkungen schwer einschätzen.” Matthes sieht in der Volksrepublik derzeit zwei gegensätzliche Entwicklungen, die den von der EU gewünschten Erfolg mit dem IPI beeinflussen: Einerseits gebe es in China kleine Liberalisierungsschritte, etwa für ausländische Investitionen und Joint-Venture-Bestimmungen oder im Rahmen des Abkommens Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Auch bei den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bewege sich zumindest auf dem Papier etwas, so Matthes. “Das ist die eine Seite, wo wir durchaus hier und da positive Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen haben.”

Auf der anderen Seite wolle China zunehmend autark werden. Es fördert das unter anderem durch die “Made in China 2025”-Politik, so der Wirtschaftswissenschaftler. Im Auge habe Peking dabei eine Reihe von Hochtechnologie-Bereichen, unter anderem die Medizintechnik. “Hier gab es sogar noch weitere Einschränkungen für die öffentliche Beschaffung durch Vorgaben zum Domestic Content”, so Matthes.

Laut diesen Vorschriften zur heimischen Wertschöpfung sollen bei der öffentlichen Beschaffung bevorzugt Produkte und Hersteller aus der Volksrepublik gewählt werden. Provinzen wie Zhejiang und Guangdong haben beispielsweise Weiße Listen für die Einfuhr von Medizinprodukten veröffentlicht. Staatliche Krankenhäuser dürfen dort keine importierten Medizinprodukte anschaffen, die nicht auf der Liste stehen. Ausländische Unternehmen werden es in den Bereichen mit Fokus auf “Domestic Content” in Zukunft noch schwerer haben, in Ausschreibungen den Zuschlag zu bekommen, ist sich Matthes sicher.

Der Markt für öffentliche Beschaffung von Medizintechnik ist ein Paradebeispiel für die zunehmend autark ausgerichtete Politik Chinas: “Die chinesischen Importe von Medizintechnikgütern aus der EU, den USA und der Schweiz sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Darüber hinaus ist der Rückgang der chinesischen Importe von Medizintechnik insbesondere bei den zentralstaatlich beschafften Medizintechnik zu beobachten”, schreiben Forscher:innen der Denkfabrik Europäisches Zentrum für internationale politische Ökonomie in einer Studie. Für diese wurden öffentliche Ausschreibungen in der Medizintechnik in China genauer betrachtet. Chinesische Firmen konnten sich im beobachteten Zeitraum zwischen 2019 und 2021 demnach bei 68 Prozent der Ausschreibungen durchsetzen – Tendenz steigend, wie ECIPE schreibt.

Weil das IPI mehr Reziprozität schaffen könnte, fällt Matthes ein insgesamt verhalten optimistisches Urteil: “Die Chancen, dass sich in China etwas zum Vorteil europäischer Unternehmen in der öffentlichen Beschaffung tut, ist mit IPI definitiv größer als ohne.”

Auch für den EU-Markt sei das neue Instrument unverzichtbar, so Matthes. Denn oft gingen chinesische Anbieter mit Dumpingpreisen in den Beschaffungsmarkt. Das ließe sich verhindern, wenn die EU das IPI – nach vergeblichen Verhandlungen mit China – tatsächlich umsetzt. Zudem sei allein die Geschlossenheit der EU ein Zeichen an Peking. Auch wenn EU-Vertreter betonen, es handele sich nicht um ein “Lex China”.

Wie sich die Vorgaben aus Brüssel letztlich konkret in der öffentlichen Beschaffung niederschlagen, sei noch offen, sagt Matthes. “Das hängt auch davon ab, wie die Verwaltungsfachleute in den Kommunen das IPI bei ihren öffentlichen Ausschreibungen in die Praxis umsetzen.” Eine kritische Debatte über Chinas Rolle in der europäischen Wirtschaft könne dabei zu mehr Sensibilität gegenüber chinesischen Dumping-Offerten führen. Daher spricht Matthes sich für mehr China-Kompetenz auch auf regionaler und lokaler Ebene aus, wo Entscheidungen fallen.

Kritiker sehen in dem neuen Vergabe-Instrument zunehmenden Protektionismus der EU. Sie fürchten, dass das Instrument EU-Märkte gegen China abschotten werde, ohne dass sich in der Volksrepublik die Dinge positiv ändern. Die Behauptung, der chinesische Markt sei nicht offen genug für Firmen aus der EU, sei eine “Verzerrung der Fakten”, sagte der für Handel zuständige Minister bei der EU-Vertretung Chinas, Peng Gang, bei einer Online-Veranstaltung der EU-China Business Association (EUCBA).

Unternehmen aus der EU haben in China einen guten Ruf und seien deshalb durchaus sehr gefragt. Das ginge sogar so weit, dass chinesische Lokalregierungen Firmen aus der Heimat “diskriminierten”, weil sie lieber mit ausländischen Anbietern arbeiten wollten, so Peng Gang. “IPI ist bisher nicht implementiert, die Auswirkungen werden erst die Zeit zeigen”, sagt der Minister.

Als die Behörden Shanghai abriegelten, klagten die Leute schon bald über die zusammengebrochene Lebensmittelversorgung. Doch auch wenn frisches Gemüse und Speiseöl nur höchst sporadisch angeliefert wurden, erhielten alle der knapp 26 Millionen Einwohner eine Kräutermischung aus Süßholzwurzeln und Aprikosensamen. “Lianhua Qingwen” (连花清瘟) heißt die Arznei. Es handelt sich um ein Heilmittel der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).

Auch Zoe Zong und ihre vier WG-Mitbewohnerinnen haben sechs Packungen der Kräutermischungen bekommen. “Tatsächlich haben wir die Medikamente nicht geschluckt, denn laut den sozialen Medien, die ich folge, helfen sie weder dabei, Covid-Symptome zu heilen, noch eine Infektion zu verhindern”, sagt die Mittzwanzigerin, die in Shanghai seit mehr als drei Wochen in ihrer Wohnung eingesperrt ist: “Wir denken, dass die Regierung sich besser auf die wirklich wichtigen Bedürfnisse der Leute fokussieren sollte”.

Und mit ihrer Skepsis steht die Chinesin nicht allein. “Lianhua Qingwen” ist durchaus umstritten. Die Gesundheitsbehörden in Singapur haben das Mittel für die Behandlung von Covid nicht zugelassen, da es keine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit gibt. “Wir raten der Öffentlichkeit dringend, nicht auf unbegründete Behauptungen hereinzufallen oder Gerüchte zu verbreiten, dass pflanzliche Produkte zur Vorbeugung oder Behandlung von Covid-19 verwendet werden können”, hieß es von den Behörden in Singapur. Sie wollen nun durch eine unabhängige Studie Klarheit schaffen, doch die Ergebnisse werden noch auf sich warten lassen. Warnungen kamen derweil auch von offizieller Seite aus den USA und Australien.

Lianhua Qingwen könnte zwar durchaus eine Wirkung haben. Es gilt traditionell als fiebersenkend und hilfreich bei Erkältungssymptomen und zudem als entzündungshemmend. Chinesische Studien haben hier auch schon vor der Coronavirus-Pandemie positive Effekte ausmachen können. Offen bleibt jedoch die entscheidende Frage, ob es wirksamer ist als die gegen Fieber und Entzündungen üblichen Medikamente der Schulmedizin wie Ibuprofen. Auch die Nebenwirkungen sind nicht geklärt.

Doch in China wird weiterhin an der umstrittenen Praxis festgehalten. Und das hat nicht zuletzt auch industriepolitische Gründe: Seit der Coronavirus-Pandemie hat die Regierung nun ihr Interesse an TCM wiederentdeckt. Bereits 2020 nutzten die Covid-Spitäler in Wuhan Kräutermischungen bei der Behandlung von Infizierten. Die englischsprachigen Staatsmedien Chinas preisen die Praxis zudem auch international an und vermarkteten sie insbesondere im globalen Süden als kostengünstige Alternative zu westlicher Medizin.

Privatunternehmer profitieren derweil kräftig von dem Trend. Als im Zuge der Omikron-Welle sämtliche Einwohner Hongkongs mit “Lianhua Qingwen” versorgt wurden, gingen die Aktienkurse des Unternehmens “Yiling Pharmaceutical” durch die Decke. Das Vermögen der Gründerfamilie um den 73-jährigen Wu Yiling stieg plötzlich um viereinhalb Milliarden Dollar an.

Wu, der zu den 500 reichsten Menschen weltweit gehört, hat “Lanhua Qingwen” im Zuge der Sars-Epidemie 2003 auf den Markt gebracht. Damals wurde er von der Kommunistischen Partei sogar in die Politische Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes gewählt. 2009 schließlich wurde er Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurswissenschaften – die höchste Ehre, die man als Wissenschaftler in der Volksrepublik China überhaupt erreichen kann.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO macht der Markt für traditionelle chinesische Medizin bereits mehr als 60 Milliarden Dollar aus. “Die Idee hinter der Förderung dieses medizinischen Markts ist es, dass einige sehr hochwirksame Medikamente schließlich zum Teil des Mainstreams für ärztliche Behandlung werden – nicht nur im Inland, sondern auch international”, sagt David Palmer, Soziologe an der Universität Hongkong.

Doch im Fall von “Lianhua Qingwen” stößt dies auf beachtliche Kritik, auch innerhalb Chinas. Zum einen werden die nun immer öfter beobachteten Nebenwirkungen bemängelt, darunter Schäden an Leber und Nieren. Zudem haben mehrere Wissenschaftler angekreidet, dass die systematische Verteilung der Kräutermischungen an Millionen Menschen im Lockdown die ohnehin angespannten Lieferkapazitäten zusätzlich belastet.

Immerhin hat das umstrittene Medikament den Segen von Chinas führendem Epidemiologen erhalten: Zhong Nanshan gilt als eine Art chinesischer Christian Drosten, von Staatspräsident Xi Jinping hat er zuletzt gar den “Orden der Republik” erhalten. Was der 85 Jahre alte Wissenschaftler jedoch verschwiegen hat: Dass seine Stiftung vom TCM-Produzenten “Yiling Pharmaceutical” Gelder in Höhe von umgerechnet über 200.000 Euro erhalten hat. Fabian Kretschmer

Die Stadtregierung Pekings hat die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Die Seuchenkontrollbehörde hatte zuvor 52 neu entdeckte Fälle gemeldet, darunter ein Lieferfahrer, der weit in der Stadt herumgekommen war. Die Schulen der Stadt bleiben für mindestens eine weitere Woche geschlossen, wie die Behörden bekannt gaben. Ab Donnerstag müssen Personen, die nach Peking kommen oder aus Peking ausreisen, außerdem einen negativen Coronavirus-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zwölf der 16 Pekinger Bezirke führen in dieser Woche drei weitere Massentests durch, nachdem in der vergangenen Woche bereits alle Bürger der Stadt getestet wurden. Die Behörden haben Wohnblocks abgeriegelt und die Bewohner gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben, berichtet Bloomberg. Demnach wurde der Zutritt zu Parks und Denkmälern von einem negativen Test abhängig gemacht.

In Shanghai durften einige Einwohner ihre Wohnungen am Dienstag für kurze Dauer verlassen. In fünf Bezirken durfte ein Teil der Menschen zu Einkäufen aus dem Haus gehen. Das Ausmaß der Beschränkungen unterschied sich von Wohnkomplex zu Wohnkomplex. In vielen Wohnanlagen konnte jeweils nur eine Person aus jedem Haushalt für maximal drei Stunden vor die Tür gehen. Die meisten Menschen in der Finanzmetropole sitzen weiterhin zu Hause fest. nib/rtr

Die Bundesregierung will unter Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen die China-Kompetenz in Deutschland stärker fördern. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 20/1465) im Deutschen Bundestag heißt es: “Der Ausbau von Asien- und China-Kompetenz im Wissenschaftssystem – und darüber hinaus – hat für die Bundesregierung hohe Relevanz.”

Zum Ausbau sollen auch chinesische Partner einbezogen werden. Gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, “dass die Vermittlung der Kompetenzen den Ansprüchen und Werten unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems gerecht wird.” Um das gewährleisten zu können, “wird seitens der Bundesregierung der Ansatz verfolgt, ein größeres Bewusstsein für das Thema Einflussnahme zu schaffen.”

Die Regierung verfolge ausländische Versuche der Einflussnahme in Deutschland – über chinesische Konfuzius-Institute an deutschen Universitäten oder auf anderen Wegen – sehr genau, heißt es weiter. Der chinesische Staat habe Kontrolle über die in der Volksrepublik China für die Konfuzius-Institute ausgewählten chinesischen Lehrkräfte und Lehrmaterialien. “Daraus sowie aus der anteiligen Finanzierung der Institute durch die chinesische Seite ergeben sich Risiken für die akademische Freiheit an den Konfuzius-Instituten in Deutschland”, so die Bundesregierung.

Als Beispiel nennt die Regierung die Absage der virtuellen Lesung eines kritischen Buches über Xi Jinping am Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover und am Konfuzius-Institut Metropole Ruhr (China.Table berichtete). Ein zweites Beispiel ist der Versuch vonseiten der Konfuzius-Institute Ende 2019, die Tour der preisgekrönten Dokumentation “In the name of Confucius” über die wachsende globale Kontroverse um die Einrichtungen zu verhindern.

Belege dafür vor, dass Konfuzius-Institute in Deutschland auch ein Einfallstor für Forschungsspionage oder Technologieabfluss darstellten, hat die Bundesregierung aktuell nicht. Auch für eine gezielte Steuerung von chinesischen Studierenden und Wissenschaftlern in Deutschland zu Zwecken der Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage liegen laut Antwort der Regierung keine Belege vor. Allerdings gibt es Informationen darüber, dass das China Scholarship Council von seinen Stipendiatinnen und Stipendiaten ideologische Konformität einfordere.

Im deutschen Bildungswesen steigt das Misstrauen gegenüber China. Die Universitäten Hamburg und Düsseldorf haben Kooperationen mit den jeweiligen Konfuzius-Instituten bereits beendet. Mehrere Hochschulen überprüfen bestehende Verträge oder verhandeln sie mit ihren chinesischen Partnern neu. Die Universität Trier hat die Arbeit des dortigen Konfuzius-Institutes ausgesetzt. Grund sind die von der chinesischen Regierung am 21. März 2021 verhängten Sanktionen gegen deutsche und europäischer Akademiker.

Die Regierung empfiehlt, “ungeregelten Know-how- oder Technologietransfer” in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern zu minimieren. Kooperationen sollten auf Basis informierter Entscheidung eingegangen beziehungsweise fortgesetzt werden. Dazu zählten auch Abwägungen “mit Blick auf mögliche Zusammenhänge zu Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China.” Die Bundesregierung sieht zudem ein Problem darin, dass China auf einen Nutzen der Kooperationen für das eigene Militär drängt.

Auf die Nachfrage der CDU/CSU-Fraktion, ob ein “Ausbau der Unterstützung für das deutsche Institut Merics” geplant sei, heißt es, Merics spiele eine wichtige Rolle für chinapolitische Diskussionen und den Aufbau unabhängiger China-Kompetenz in Deutschland und Europa. “Die Sanktionsmaßnahmen der chinesischen Regierung gegen Merics und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inakzeptabel. Die Bundesregierung wird die Zusammenarbeit mit Merics fortsetzen.”

Die CDU/CSU begrüßt Bestrebungen für mehr China-Kompetenz “vor allem angesichts der sich immer deutlicher stellenden Fragen zur Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft, zur chinesischen Delegitimierung internationaler Organisationen und der regelbasierten internationalen Ordnung und der anhaltend verheerenden Menschenrechtslage in China”. grz

Die USA zeigen sich in Hinblick auf chinesische Militärhilfe für Russland vorerst beruhigt. Beamte in Washington ließen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag gezielt durchsickern, dass die US-Dienste keine konkrete Unterstützung für den angeblichen Bündnispartner registriert haben. Die Loyalitätsbekundungen spielen sich demnach vor allem auf verbaler Ebene ab.

Diese Feststellung fällt in den Kontext einer geplanten Asienreise von Joe Biden. Der US-Präsident will Ende des Monats verschiedene Länder in Fernost besuchen. Bei der Reise steht die Frage im Mittelpunkt, wie mit Chinas umzugehen sei. Die Regierung Biden wird zudem in Kürze ihre erste nationale Sicherheitsstrategie mit China-Fokus veröffentlichen. Am Donnerstag will zudem Außenminister Antony Blinken eine Rede in Washington halten, in der er die Strategie bereits umreißen wird. Indem Washington Chinas Bündnis zu Russland herunterspielt, hält es sich Kanäle für einen Dialog offen, ohne von seiner Linie einer Ausgrenzung Russlands abzuweichen. fin

China hat im ersten Quartal 2022 mehr als 25 Gigawatt neuer Kapazität Erneuerbarer Energien ans Netz gebracht. Die Windenergie-Kapazität stieg um 7,9 Gigawatt auf 337 Gigawatt. Die Solar-Kapazität verzeichnete einen Anstieg von 13,2 Gigawatt auf 318 Gigawatt. Das gab die Nationale Energiebehörde bekannt. Die neue Kapazität Erneuerbarer Energien machte demnach 80 Prozent aller neuen Stromerzeugungskapazität aus.

Stellenweise geht der Ausbau der Erneuerbaren sogar zu schnell. In der Wirtschafts-Hochburg Guangdong ging der Ausbau zuletzt so schnell voran, dass die Netzbetreiber nicht mit dem Anschluss neuer Kraftwerke an das Stromnetz hinterherkamen. Die Provinz hat nun einen Fünf-Punkte-Plan beschlossen, mit dem übermäßige Genehmigungen für den Solar-Ausbau “korrigiert” werden sollen, wie die Beratungsagentur Trivium lokale Medien zitiert. Die Behörden sollen demnach kurzfristig keine neuen Solar-Projekte mehr genehmigen.

Um das Problem der Überproduktion von Sonnenenergie zu lösen, bräuchte China mehr Energiespeicher (China.Table berichtete). Zur Mittagszeit, wenn Solar-Kraftwerke viel Strom liefern, könnte viel Energie angesammelt werden. Dadurch würden wilde Schwankungen bei den täglichen Strompreisen verhindert. Doch der Ausbau der Energiespeicher auf ein nennenswertes Niveau braucht Zeit.

Trotz des rapiden Ausbaus der Erneuerbaren Energien und auch aufgrund der damit einhergehenden Probleme, ist China weiterhin von Kohlestrom abhängig. Gut 60 Prozent der Stromproduktion wird mit Kohlekraft bestritten, wie die Daten der Nationalen Energiebehörde zeigen. “Obwohl die erneuerbaren Energien einen immer größeren Anteil an der chinesischen Energieerzeugungskapazität einnehmen, können sie mit der Gesamtenergieerzeugung aus Kohle einfach nicht konkurrieren“, schreiben die Analysten von Trivium China. Die Kapazität der Erneuerbaren Energien kann nur während eines kleinen Teils des Tages voll genutzt werden. Spielt das Wetter nicht mit, liefern Wind- und Solarkraftwerke weniger Strom. Der Ausbau der Energiespeicher wäre eine Option zur Minderung dieses Problems. nib

Hongkong ist im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen weit zurückgefallen. Die Sonderverwaltungszone verlor so viele Plätze wie kein anderes Land und befindet sich nun auf Rang 148 von 180. 2021 lag Hongkong noch auf Platz 80. Grund für den starken Abfall ist das Nationale Sicherheitsgesetz aus Peking und das massive Vorgehen gegen Medienschaffende. “Das ist der größte Niedergang des Jahres, aber aufgrund der anhaltenden Angriffe auf die Pressefreiheit und des langsamen Verschwindens der Rechtsstaatlichkeit in Hongkong völlig verdient”, sagte Cedric Alviani, Leiter des in Taiwan ansässigen Ostasien-Büros von Reporter ohne Grenzen der Nachrichtenagentur AFP. Die Organisation veröffentlicht den Index jährlich zum Tag der Pressefreiheit.

“Im vergangenen Jahr haben wir ein drastisches, drastisches Vorgehen gegen Journalisten erlebt”, fügte er hinzu. Die Datenbank von Reporter ohne Grenzen liste derzeit 13 inhaftierte Medienmitarbeiter aus Hongkong auf. Eine “enorme” Zahl, wie Alviani sagte. Diese mache fast zehn Prozent aller bekannten Inhaftierungen von Journalisten in China aus. Die Volksrepublik wurde von Reporter ohne Grenzen erneut als eines der schwierigsten Länder der Welt für Journalisten eingestuft. China liegt derzeit auf Platz 175 von 180. Dort befinden sich demnach derzeit 76 Medienschaffende sowie 34 Bürgerjournalisten und Blogger im Gefängnis. ari

Der Kunststoffhersteller Covestro rechnet im laufenden Quartal mit erheblichen Belastungen durch den Coronavirus-Lockdown in China. “Der wird uns im zweiten Quartal recht stark treffen”, sagte Finanzchef Thomas Toepfer am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Lockdown werde Covestro stärker und länger belasten als ursprünglich gedacht. Das Unternehmen hat einen großen Produktionsstandort in Shanghai. Dort habe Covestro zwar die Produktion grundsätzlich aufrechterhalten können, “indem wir die Mitarbeiter in einer Bubble haben operieren lassen. Aber drumherum haben sich die Logistikprobleme und die Probleme der anderen Lieferanten dermaßen verschärft, dass dann letztlich der Absatz recht stark sinkt.” rtr

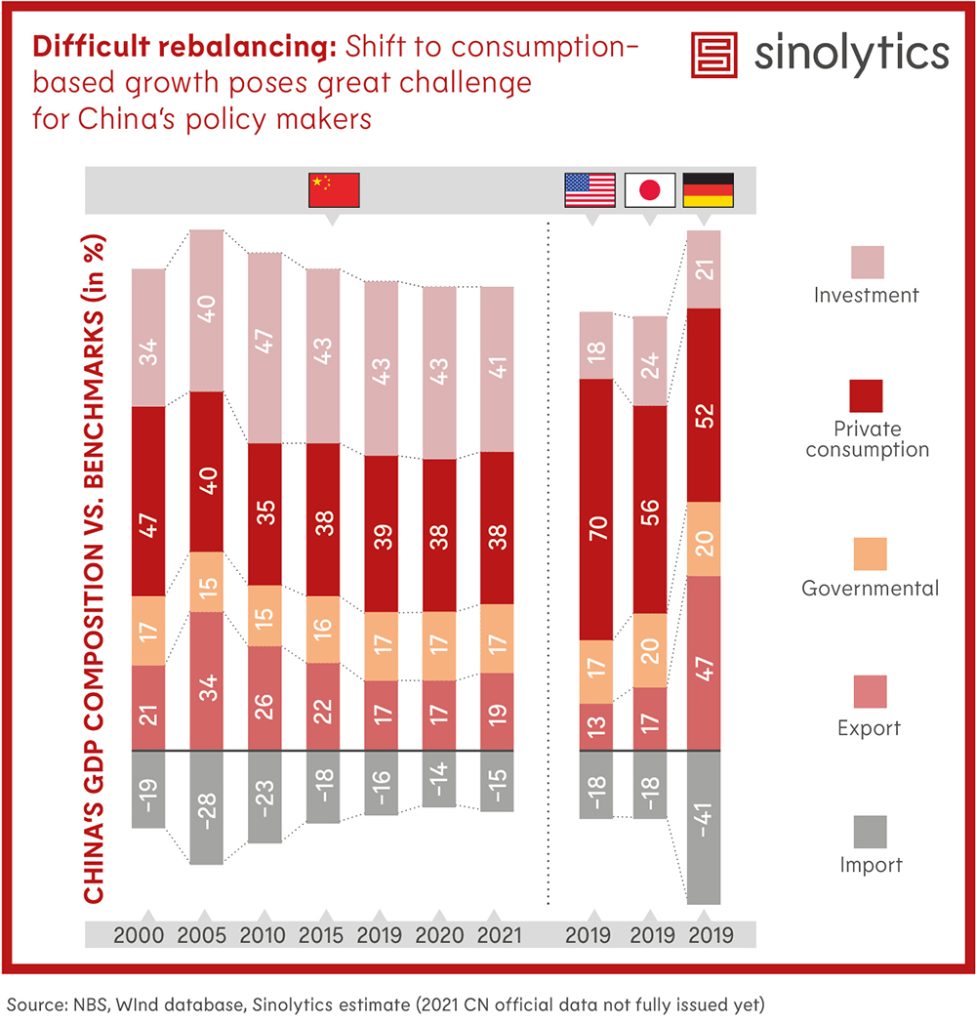

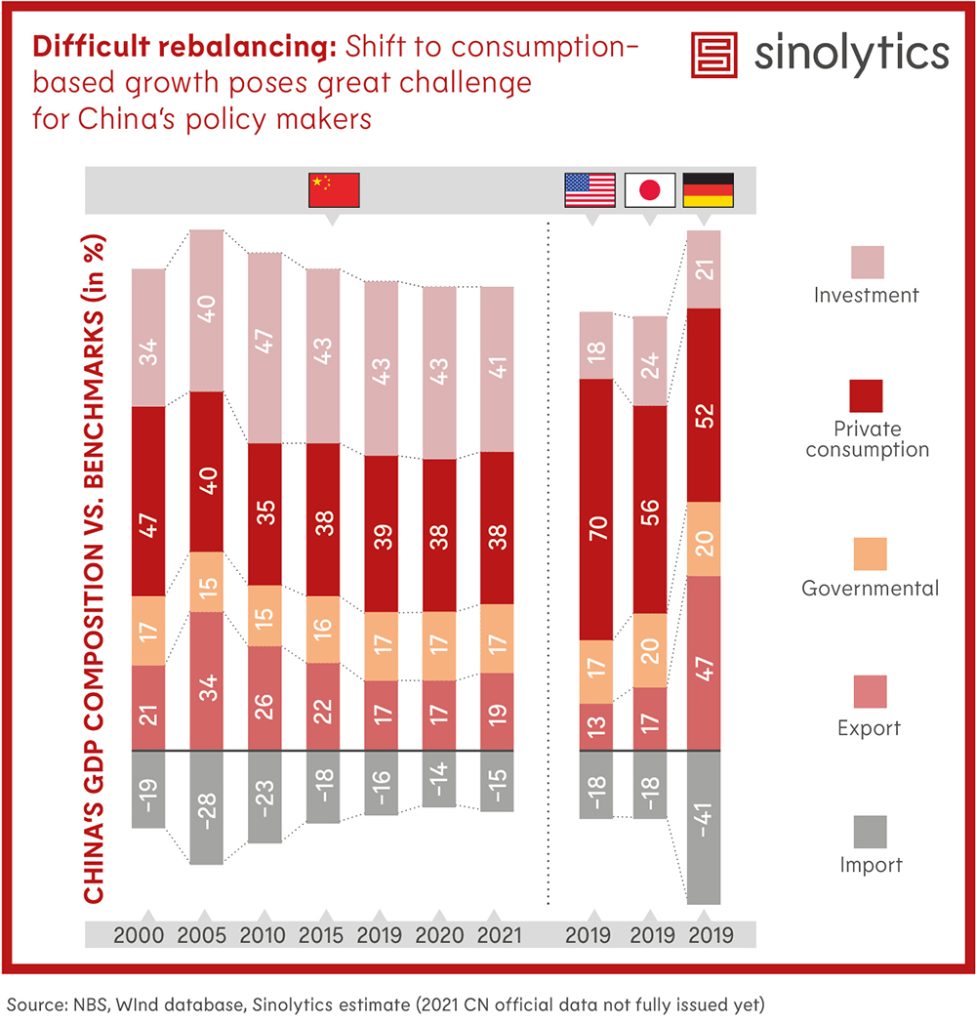

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

US relieved as China appears to heed warnings on Russia EURACTIV

Trade war: US looking at lifting tariffs on Chinese goods, American officials say SCMP

China wary of Russia-type sanctions, but Beijing’s ‘financial nuclear bombs’ are a powerful deterrent SCMP

Fearful of Getting Cut Off, China Pushes for Self-Reliance WSJ

Russia Could Sell More Energy to Asia, but Has to Slash Prices NYTIMES

The Controversy Over China’s New Embassy in London Reflects Growing Tensions With the West TIME

Deutsche Autobauer verdoppeln E-Auto-Marktanteil in China FAZ

Deutsche Autobauer: “China verschärft die Lieferprobleme” TONLINE

Lockdown in China durchkreuzt Covestro-Pläne NTV

Musk verspricht Twitter ohne Fesseln – doch China könnte das verhindern WELT

More survivors are found 3 days after China building collapse NPR

Chinese aircraft carrier leads large strike group into western Pacific as Taiwan tensions rise SCMP

Beijing city closes gyms and bans dining in as Covid controls tighten CNBC

Taiwan flags risk of Stinger missile delays, says pressing U.S. REUTERS

U.S. Ambassador to the UN vows to raise Uyghur’s case with Chinese counterparts AXIOS

Produktionsstopp und Lieferkettenproblem – was bedeutet der Lockdown in Shanghai aus rechtlicher Sicht?

Die 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai erlebt seit Ende März Lockdown-Maßnahmen, die sich extrem auf die Menschen der Stadt wie auch tausende Unternehmen im Großraum Shanghai auswirken. Für die Wirtschaft bedeutet der Lockdown Stillstand oder ein stark eingeschränktes operatives Geschäft, gestörte Lieferketten, Ausfall von Personal und sonstige Hindernisse. Zur Schadensminimierung versuchen die chinesische Zentral- und Lokalregierungen, der Wirtschaft mithilfe verschiedener Notfallmaßnahmen unter die Arme zu greifen. Trotz dieser Hilfe stellen sich für Unternehmen zahlreiche Fragen, die sich allein mit direkter staatlicher Unterstützung nicht beantworten lassen.

Wie soll mit dem Produktionsstopp in Shanghai umgegangen werden? Wie sieht die aktuelle Gesetzeslage hierzu aus?

Die Maßnahmen zur Pandemiekontrolle beruhen vor allem auf Chinas Emergency Response Law, Law on Prevention and Treatment on Infectious Diseases sowie lokalen Durchführungsvorschriften wie den Regulations of Shanghai Municipality on Public Health Emergency Management. In der Theorie können Unternehmen und Einzelpersonen nach diesen Vorschriften gegen rechtswidrige behördliche Maßnahmen vorgehen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, Rechtsmittel erfolgreich durchzusetzen, wegen der herausragenden Bedeutung des “Kampfes” gegen Covid-19 sehr gering. Allenfalls bei besonders krassen Rechtsverletzungen (wie etwa die Versiegelung von Gebäuden unter evidenter Verletzung brandschutzrechtlicher Vorschriften) kann ein Vorgehen gegen solche Maßnahmen erfolgreich sein. Im Regelfall ist jedoch – auch aus strategischer Sicht – der Weg der Schadensminderung im Rahmen der geltenden Gesetze vorzugswürdig. Unternehmen konzentrieren sich dabei darauf, Umsatzrückgänge durch vorübergehende Kostensenkungen auszugleichen sowie von staatlicher Unterstützung zu profitieren.

Sowohl auf nationaler als auch lokaler Ebene sind zwischenzeitlich zahlreiche Notfallmaßnahmen erlassen worden, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richten. In Shanghai wurde zum Beispiel ein Paket aus 17 finanziellen Unterstützungsmaßnahmen erlassen. Diese sehen unter anderem Erleichterungen bei der Kreditfinanzierung von KMU vor. Fraglich ist hier allerdings, ob auch ausländische Unternehmen insbesondere bei der Neuvergabe von Krediten zum Zuge kommen.

Auf Ausgabenseite spielt vor allem die Senkung von Personalkosten, Mieten und Steuern eine große Rolle.

Welche Möglichkeiten zur Risikobegrenzung bestehen bezüglich anhaltender Lieferkettenprobleme?

Trotz “Closed Loop” bleibt eines der größten Probleme, dass Unternehmen nicht an dringend benötigte Materialien und Rohstoffe gelangen beziehungsweise ihre eigenen Waren nicht oder nur sehr schlecht aus der eigenen Fabrik bekommen. Shanghai hat mittlerweile eine sogenannte “White List” erlassen, auf der 666 Unternehmen aufgeführt sind und die auf 1.188 Unternehmen ausgeweitet werden soll, die ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Zudem besteht die Möglichkeit der Beantragung sogenannter Transportpässe für lebensnotwendige Güter, Arzneimittel, Lebensmittel und strategische Reserven, Stromversorgung, Schlüsselinformationstechnologie und Außenhandel. Davon profitieren aber aktuell nur sehr wenige Unternehmen.

Ein großes Folgeproblem besteht in der möglichen Verletzung vertraglicher Pflichten in der Lieferkette. Ob sich die Lage im Wege der Rechtfertigung mit “höherer Gewalt” entschärfen lässt, hängt ganz von den konkreten Umständen und dem jeweiligen Vertragsinhalt ab. Bestehen keine vertraglichen Regelungen und unterliegt der jeweilige Vertrag chinesischem Recht, liegt höhere Gewalt nach dem chinesischen Civil Code vor, wenn es sich bei der Epidemie beziehungsweise den daraus folgenden Maßnahmen um ein aus objektiver Sicht unvorhersehbares, unvermeidbares und nicht zu bewältigendes Ereignis handelt.

Grundsätzlich wurde die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 durch das Komitee für legislative Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses als höhere Gewalt eingestuft. Allerdings betonte das Oberste Volksgericht von Shanghai in einer Mitteilung vom 10. April 2022, dass im Einzelfall vor allem die Ursächlichkeit und der Anteil der Pandemie für die vollständige oder teilweise Unmöglichkeit der Vertragserfüllung zu berücksichtigen und eine gerechte Interessenverteilung anzustreben ist. Daher ist auch hier vor einseitigen Aktionen dazu zu raten, zunächst das Gespräch mit dem Vertragspartner zu suchen, da dieser letztlich mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls von den gravierenden Auswirkungen der staatlichen Maßnahmen betroffen ist. Gegenwärtig bleibt für Unternehmen nur, sich bis auf Weiteres sowohl operativ als auch strategisch auf eine Fortsetzung der Maßnahmen einzustellen, was vertragliche Risikoverteilung einschließt.

Sebastian Wiendieck ist Rechtsanwalt und Partner bei Rödl & Partner in China und betreut in Shanghai mit seinem Team vorwiegend deutsche und europäische Unternehmen, die in China durch Tochtergesellschaften und Niederlassungen vertreten sind oder sich anderweitig im chinesischen Markt engagieren wollen.

Felix Engelhardt ist deutscher Rechtsanwalt und als Senior Associate bei Rödl & Partner in Shanghai tätig. Seit 2018 berät er ausländische Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen ihres Chinageschäfts, insbesondere zu investitions-, handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen, zum Schutz geistigen Eigentums sowie zu den Themen Cybersicherheit und Datenschutz.

Vincent Fremery ist seit Beginn des Monats Junior Advisor bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Er arbeitet dort für die Deutsch-Chinesische Energiepartnerschaft mit Fokus auf nachhaltigen Energielösungen in China.

Raumschiff Enterprise? Nicht ganz. Zu sehen ist ein Raum, in dem die Sensoren und Kameras von selbstfahrenden Autos richtig eingestellt werden. “Apollo” ist die Software-Plattform des KI-Konzerns Baidu aus Peking. Sie hat den Anspruch, das Android des autonomen Fahrens zu werden. Es gibt international allerdings reichlich Konkurrenz, beispielsweise von Google.

vom Kugelschreiber bis zur Autobahnbrücke – staatliche Stellen geben über die öffentliche Beschaffung jährlich Milliarden-Summen aus. Kein Wunder also, dass sich westliche Unternehmen über die Beschaffungspraxis in China regelmäßig empören. Die Behörden der Volksrepublik bevorteilen einheimische Firmen. Und im Ausland untergraben chinesische Unternehmen mit Dumping-Angeboten den fairen Wettbewerb. Die EU will nun Abhilfe schaffen. Mit einem neuen Instrument soll der europäische Beschaffungsmarkt gerechter werden und China zur Marktöffnung gezwungen werden. Ob das wirklich klappt, ist fraglich, analysiert Amelie Richter.

In China sind hunderte Millionen Menschen von Corona-Lockdowns betroffen. In Shanghai wurden zwischenzeitlich Lebensmittel und Medikamente knapp. Stattdessen erhielten die Bürger massenhaft Präparate mit traditionellen Kräutermischungen. Die Lieferungen sollen wohl zweierlei bewirken: Sie zeigen, dass die Regierung etwas für die Bürger tut und ihnen Medizin zur Verfügung stellen kann. Und sie fördern international das Image traditioneller chinesischer Medizin (TCM) als Alternative zu westlicher Wissenschaft.

Doch die Kräuter-Kapseln sind auch im Inland umstritten, berichtet Fabian Kretschmer. Ihre Wirkung ist nicht durch Studien bewiesen, dafür haben sie möglicherweise Nebenwirkungen. Für die Hersteller sind sie jedoch ein Milliardengeschäft.

Bleiben Sie gesund!

Chinesische Konzerne greifen sich öffentliche Bauaufträge für Riesenbrücken in Kroatien, in der Volksrepublik dürfen EU-Firmen aber bei ähnlichen Projekten nicht einmal bei der Ausschreibung mitbieten. Genau das soll sich durch das “Instrument für das internationale Beschaffungswesen” (IPI) ändern. Mit der neuen EU-Verordnung will die Kommission den chinesischen Beschaffungsmarkt aufbrechen. Gleichzeitig will sie Billigangebote aus China bei öffentlichen Ausschreibungen benachteiligen. Über IPI soll bereits im Juni im Europaparlament abgestimmt werden. Dann fehlt nur noch das grüne Licht des EU-Rats, bevor die neuen Vorgaben formal beschlossen sind und in Kraft treten können.

Konkret ist der Plan: Wenn sich ein Drittstaat wie die Volksrepublik weigert, seinen öffentlichen Beschaffungsmarkt für EU-Anbieter im gleichen Ausmaß zu öffnen wie die EU, drohen Sanktionen. So können die Angebote aus China entweder komplett von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden oder bekommen einen Preisaufschlag obendrauf. Für einen Ausschluss bedarf es einer qualifizierten Mehrheit der EU-Regierungen. Das sind zwei Drittel der Mitgliedsstaaten. Geht es dagegen nur um einen Preisaufschlag, wird dieser von Brüssel aus angewiesen. Allerdings geht das nicht von heute auf morgen und auch nicht bei jeder Ausschreibung:

In China gebe es bisher “null Bereitschaft, den Markt zu öffnen”, sagte der für das IPI federführende EU-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) bei einer Pressekonferenz nach der Einigung des EU-Parlaments und des EU-Rats. Der EU gehe es mit dem neuen Instrument nicht darum, den europäischen Markt für Drittstaaten zu schließen, sondern vielmehr darum, andere Länder zu ermutigen, sich zu öffnen. Aber: “Wir wollen im Zweifel wehrhaft sein und Druck ausüben”, so Caspary. Er betonte, dass China mit billigen Aufträgen im Ausland auch Know-how ins eigene Land abziehen wolle.

Die große Frage ist jedoch, ob solche Strafen wirklich dazu führen werden, dass China seine öffentlichen Ausschreibungen für die Europäer öffnet. Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ist noch skeptisch. “Ich denke, grundsätzlich lassen sich die Auswirkungen schwer einschätzen.” Matthes sieht in der Volksrepublik derzeit zwei gegensätzliche Entwicklungen, die den von der EU gewünschten Erfolg mit dem IPI beeinflussen: Einerseits gebe es in China kleine Liberalisierungsschritte, etwa für ausländische Investitionen und Joint-Venture-Bestimmungen oder im Rahmen des Abkommens Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Auch bei den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bewege sich zumindest auf dem Papier etwas, so Matthes. “Das ist die eine Seite, wo wir durchaus hier und da positive Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen haben.”

Auf der anderen Seite wolle China zunehmend autark werden. Es fördert das unter anderem durch die “Made in China 2025”-Politik, so der Wirtschaftswissenschaftler. Im Auge habe Peking dabei eine Reihe von Hochtechnologie-Bereichen, unter anderem die Medizintechnik. “Hier gab es sogar noch weitere Einschränkungen für die öffentliche Beschaffung durch Vorgaben zum Domestic Content”, so Matthes.

Laut diesen Vorschriften zur heimischen Wertschöpfung sollen bei der öffentlichen Beschaffung bevorzugt Produkte und Hersteller aus der Volksrepublik gewählt werden. Provinzen wie Zhejiang und Guangdong haben beispielsweise Weiße Listen für die Einfuhr von Medizinprodukten veröffentlicht. Staatliche Krankenhäuser dürfen dort keine importierten Medizinprodukte anschaffen, die nicht auf der Liste stehen. Ausländische Unternehmen werden es in den Bereichen mit Fokus auf “Domestic Content” in Zukunft noch schwerer haben, in Ausschreibungen den Zuschlag zu bekommen, ist sich Matthes sicher.

Der Markt für öffentliche Beschaffung von Medizintechnik ist ein Paradebeispiel für die zunehmend autark ausgerichtete Politik Chinas: “Die chinesischen Importe von Medizintechnikgütern aus der EU, den USA und der Schweiz sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Darüber hinaus ist der Rückgang der chinesischen Importe von Medizintechnik insbesondere bei den zentralstaatlich beschafften Medizintechnik zu beobachten”, schreiben Forscher:innen der Denkfabrik Europäisches Zentrum für internationale politische Ökonomie in einer Studie. Für diese wurden öffentliche Ausschreibungen in der Medizintechnik in China genauer betrachtet. Chinesische Firmen konnten sich im beobachteten Zeitraum zwischen 2019 und 2021 demnach bei 68 Prozent der Ausschreibungen durchsetzen – Tendenz steigend, wie ECIPE schreibt.

Weil das IPI mehr Reziprozität schaffen könnte, fällt Matthes ein insgesamt verhalten optimistisches Urteil: “Die Chancen, dass sich in China etwas zum Vorteil europäischer Unternehmen in der öffentlichen Beschaffung tut, ist mit IPI definitiv größer als ohne.”

Auch für den EU-Markt sei das neue Instrument unverzichtbar, so Matthes. Denn oft gingen chinesische Anbieter mit Dumpingpreisen in den Beschaffungsmarkt. Das ließe sich verhindern, wenn die EU das IPI – nach vergeblichen Verhandlungen mit China – tatsächlich umsetzt. Zudem sei allein die Geschlossenheit der EU ein Zeichen an Peking. Auch wenn EU-Vertreter betonen, es handele sich nicht um ein “Lex China”.

Wie sich die Vorgaben aus Brüssel letztlich konkret in der öffentlichen Beschaffung niederschlagen, sei noch offen, sagt Matthes. “Das hängt auch davon ab, wie die Verwaltungsfachleute in den Kommunen das IPI bei ihren öffentlichen Ausschreibungen in die Praxis umsetzen.” Eine kritische Debatte über Chinas Rolle in der europäischen Wirtschaft könne dabei zu mehr Sensibilität gegenüber chinesischen Dumping-Offerten führen. Daher spricht Matthes sich für mehr China-Kompetenz auch auf regionaler und lokaler Ebene aus, wo Entscheidungen fallen.

Kritiker sehen in dem neuen Vergabe-Instrument zunehmenden Protektionismus der EU. Sie fürchten, dass das Instrument EU-Märkte gegen China abschotten werde, ohne dass sich in der Volksrepublik die Dinge positiv ändern. Die Behauptung, der chinesische Markt sei nicht offen genug für Firmen aus der EU, sei eine “Verzerrung der Fakten”, sagte der für Handel zuständige Minister bei der EU-Vertretung Chinas, Peng Gang, bei einer Online-Veranstaltung der EU-China Business Association (EUCBA).

Unternehmen aus der EU haben in China einen guten Ruf und seien deshalb durchaus sehr gefragt. Das ginge sogar so weit, dass chinesische Lokalregierungen Firmen aus der Heimat “diskriminierten”, weil sie lieber mit ausländischen Anbietern arbeiten wollten, so Peng Gang. “IPI ist bisher nicht implementiert, die Auswirkungen werden erst die Zeit zeigen”, sagt der Minister.

Als die Behörden Shanghai abriegelten, klagten die Leute schon bald über die zusammengebrochene Lebensmittelversorgung. Doch auch wenn frisches Gemüse und Speiseöl nur höchst sporadisch angeliefert wurden, erhielten alle der knapp 26 Millionen Einwohner eine Kräutermischung aus Süßholzwurzeln und Aprikosensamen. “Lianhua Qingwen” (连花清瘟) heißt die Arznei. Es handelt sich um ein Heilmittel der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).

Auch Zoe Zong und ihre vier WG-Mitbewohnerinnen haben sechs Packungen der Kräutermischungen bekommen. “Tatsächlich haben wir die Medikamente nicht geschluckt, denn laut den sozialen Medien, die ich folge, helfen sie weder dabei, Covid-Symptome zu heilen, noch eine Infektion zu verhindern”, sagt die Mittzwanzigerin, die in Shanghai seit mehr als drei Wochen in ihrer Wohnung eingesperrt ist: “Wir denken, dass die Regierung sich besser auf die wirklich wichtigen Bedürfnisse der Leute fokussieren sollte”.

Und mit ihrer Skepsis steht die Chinesin nicht allein. “Lianhua Qingwen” ist durchaus umstritten. Die Gesundheitsbehörden in Singapur haben das Mittel für die Behandlung von Covid nicht zugelassen, da es keine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit gibt. “Wir raten der Öffentlichkeit dringend, nicht auf unbegründete Behauptungen hereinzufallen oder Gerüchte zu verbreiten, dass pflanzliche Produkte zur Vorbeugung oder Behandlung von Covid-19 verwendet werden können”, hieß es von den Behörden in Singapur. Sie wollen nun durch eine unabhängige Studie Klarheit schaffen, doch die Ergebnisse werden noch auf sich warten lassen. Warnungen kamen derweil auch von offizieller Seite aus den USA und Australien.

Lianhua Qingwen könnte zwar durchaus eine Wirkung haben. Es gilt traditionell als fiebersenkend und hilfreich bei Erkältungssymptomen und zudem als entzündungshemmend. Chinesische Studien haben hier auch schon vor der Coronavirus-Pandemie positive Effekte ausmachen können. Offen bleibt jedoch die entscheidende Frage, ob es wirksamer ist als die gegen Fieber und Entzündungen üblichen Medikamente der Schulmedizin wie Ibuprofen. Auch die Nebenwirkungen sind nicht geklärt.

Doch in China wird weiterhin an der umstrittenen Praxis festgehalten. Und das hat nicht zuletzt auch industriepolitische Gründe: Seit der Coronavirus-Pandemie hat die Regierung nun ihr Interesse an TCM wiederentdeckt. Bereits 2020 nutzten die Covid-Spitäler in Wuhan Kräutermischungen bei der Behandlung von Infizierten. Die englischsprachigen Staatsmedien Chinas preisen die Praxis zudem auch international an und vermarkteten sie insbesondere im globalen Süden als kostengünstige Alternative zu westlicher Medizin.

Privatunternehmer profitieren derweil kräftig von dem Trend. Als im Zuge der Omikron-Welle sämtliche Einwohner Hongkongs mit “Lianhua Qingwen” versorgt wurden, gingen die Aktienkurse des Unternehmens “Yiling Pharmaceutical” durch die Decke. Das Vermögen der Gründerfamilie um den 73-jährigen Wu Yiling stieg plötzlich um viereinhalb Milliarden Dollar an.

Wu, der zu den 500 reichsten Menschen weltweit gehört, hat “Lanhua Qingwen” im Zuge der Sars-Epidemie 2003 auf den Markt gebracht. Damals wurde er von der Kommunistischen Partei sogar in die Politische Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes gewählt. 2009 schließlich wurde er Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurswissenschaften – die höchste Ehre, die man als Wissenschaftler in der Volksrepublik China überhaupt erreichen kann.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO macht der Markt für traditionelle chinesische Medizin bereits mehr als 60 Milliarden Dollar aus. “Die Idee hinter der Förderung dieses medizinischen Markts ist es, dass einige sehr hochwirksame Medikamente schließlich zum Teil des Mainstreams für ärztliche Behandlung werden – nicht nur im Inland, sondern auch international”, sagt David Palmer, Soziologe an der Universität Hongkong.

Doch im Fall von “Lianhua Qingwen” stößt dies auf beachtliche Kritik, auch innerhalb Chinas. Zum einen werden die nun immer öfter beobachteten Nebenwirkungen bemängelt, darunter Schäden an Leber und Nieren. Zudem haben mehrere Wissenschaftler angekreidet, dass die systematische Verteilung der Kräutermischungen an Millionen Menschen im Lockdown die ohnehin angespannten Lieferkapazitäten zusätzlich belastet.

Immerhin hat das umstrittene Medikament den Segen von Chinas führendem Epidemiologen erhalten: Zhong Nanshan gilt als eine Art chinesischer Christian Drosten, von Staatspräsident Xi Jinping hat er zuletzt gar den “Orden der Republik” erhalten. Was der 85 Jahre alte Wissenschaftler jedoch verschwiegen hat: Dass seine Stiftung vom TCM-Produzenten “Yiling Pharmaceutical” Gelder in Höhe von umgerechnet über 200.000 Euro erhalten hat. Fabian Kretschmer

Die Stadtregierung Pekings hat die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Die Seuchenkontrollbehörde hatte zuvor 52 neu entdeckte Fälle gemeldet, darunter ein Lieferfahrer, der weit in der Stadt herumgekommen war. Die Schulen der Stadt bleiben für mindestens eine weitere Woche geschlossen, wie die Behörden bekannt gaben. Ab Donnerstag müssen Personen, die nach Peking kommen oder aus Peking ausreisen, außerdem einen negativen Coronavirus-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zwölf der 16 Pekinger Bezirke führen in dieser Woche drei weitere Massentests durch, nachdem in der vergangenen Woche bereits alle Bürger der Stadt getestet wurden. Die Behörden haben Wohnblocks abgeriegelt und die Bewohner gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben, berichtet Bloomberg. Demnach wurde der Zutritt zu Parks und Denkmälern von einem negativen Test abhängig gemacht.

In Shanghai durften einige Einwohner ihre Wohnungen am Dienstag für kurze Dauer verlassen. In fünf Bezirken durfte ein Teil der Menschen zu Einkäufen aus dem Haus gehen. Das Ausmaß der Beschränkungen unterschied sich von Wohnkomplex zu Wohnkomplex. In vielen Wohnanlagen konnte jeweils nur eine Person aus jedem Haushalt für maximal drei Stunden vor die Tür gehen. Die meisten Menschen in der Finanzmetropole sitzen weiterhin zu Hause fest. nib/rtr

Die Bundesregierung will unter Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen die China-Kompetenz in Deutschland stärker fördern. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Drucksache 20/1465) im Deutschen Bundestag heißt es: “Der Ausbau von Asien- und China-Kompetenz im Wissenschaftssystem – und darüber hinaus – hat für die Bundesregierung hohe Relevanz.”

Zum Ausbau sollen auch chinesische Partner einbezogen werden. Gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, “dass die Vermittlung der Kompetenzen den Ansprüchen und Werten unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems gerecht wird.” Um das gewährleisten zu können, “wird seitens der Bundesregierung der Ansatz verfolgt, ein größeres Bewusstsein für das Thema Einflussnahme zu schaffen.”

Die Regierung verfolge ausländische Versuche der Einflussnahme in Deutschland – über chinesische Konfuzius-Institute an deutschen Universitäten oder auf anderen Wegen – sehr genau, heißt es weiter. Der chinesische Staat habe Kontrolle über die in der Volksrepublik China für die Konfuzius-Institute ausgewählten chinesischen Lehrkräfte und Lehrmaterialien. “Daraus sowie aus der anteiligen Finanzierung der Institute durch die chinesische Seite ergeben sich Risiken für die akademische Freiheit an den Konfuzius-Instituten in Deutschland”, so die Bundesregierung.

Als Beispiel nennt die Regierung die Absage der virtuellen Lesung eines kritischen Buches über Xi Jinping am Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover und am Konfuzius-Institut Metropole Ruhr (China.Table berichtete). Ein zweites Beispiel ist der Versuch vonseiten der Konfuzius-Institute Ende 2019, die Tour der preisgekrönten Dokumentation “In the name of Confucius” über die wachsende globale Kontroverse um die Einrichtungen zu verhindern.

Belege dafür vor, dass Konfuzius-Institute in Deutschland auch ein Einfallstor für Forschungsspionage oder Technologieabfluss darstellten, hat die Bundesregierung aktuell nicht. Auch für eine gezielte Steuerung von chinesischen Studierenden und Wissenschaftlern in Deutschland zu Zwecken der Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage liegen laut Antwort der Regierung keine Belege vor. Allerdings gibt es Informationen darüber, dass das China Scholarship Council von seinen Stipendiatinnen und Stipendiaten ideologische Konformität einfordere.

Im deutschen Bildungswesen steigt das Misstrauen gegenüber China. Die Universitäten Hamburg und Düsseldorf haben Kooperationen mit den jeweiligen Konfuzius-Instituten bereits beendet. Mehrere Hochschulen überprüfen bestehende Verträge oder verhandeln sie mit ihren chinesischen Partnern neu. Die Universität Trier hat die Arbeit des dortigen Konfuzius-Institutes ausgesetzt. Grund sind die von der chinesischen Regierung am 21. März 2021 verhängten Sanktionen gegen deutsche und europäischer Akademiker.

Die Regierung empfiehlt, “ungeregelten Know-how- oder Technologietransfer” in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern zu minimieren. Kooperationen sollten auf Basis informierter Entscheidung eingegangen beziehungsweise fortgesetzt werden. Dazu zählten auch Abwägungen “mit Blick auf mögliche Zusammenhänge zu Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China.” Die Bundesregierung sieht zudem ein Problem darin, dass China auf einen Nutzen der Kooperationen für das eigene Militär drängt.

Auf die Nachfrage der CDU/CSU-Fraktion, ob ein “Ausbau der Unterstützung für das deutsche Institut Merics” geplant sei, heißt es, Merics spiele eine wichtige Rolle für chinapolitische Diskussionen und den Aufbau unabhängiger China-Kompetenz in Deutschland und Europa. “Die Sanktionsmaßnahmen der chinesischen Regierung gegen Merics und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inakzeptabel. Die Bundesregierung wird die Zusammenarbeit mit Merics fortsetzen.”

Die CDU/CSU begrüßt Bestrebungen für mehr China-Kompetenz “vor allem angesichts der sich immer deutlicher stellenden Fragen zur Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft, zur chinesischen Delegitimierung internationaler Organisationen und der regelbasierten internationalen Ordnung und der anhaltend verheerenden Menschenrechtslage in China”. grz

Die USA zeigen sich in Hinblick auf chinesische Militärhilfe für Russland vorerst beruhigt. Beamte in Washington ließen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag gezielt durchsickern, dass die US-Dienste keine konkrete Unterstützung für den angeblichen Bündnispartner registriert haben. Die Loyalitätsbekundungen spielen sich demnach vor allem auf verbaler Ebene ab.

Diese Feststellung fällt in den Kontext einer geplanten Asienreise von Joe Biden. Der US-Präsident will Ende des Monats verschiedene Länder in Fernost besuchen. Bei der Reise steht die Frage im Mittelpunkt, wie mit Chinas umzugehen sei. Die Regierung Biden wird zudem in Kürze ihre erste nationale Sicherheitsstrategie mit China-Fokus veröffentlichen. Am Donnerstag will zudem Außenminister Antony Blinken eine Rede in Washington halten, in der er die Strategie bereits umreißen wird. Indem Washington Chinas Bündnis zu Russland herunterspielt, hält es sich Kanäle für einen Dialog offen, ohne von seiner Linie einer Ausgrenzung Russlands abzuweichen. fin

China hat im ersten Quartal 2022 mehr als 25 Gigawatt neuer Kapazität Erneuerbarer Energien ans Netz gebracht. Die Windenergie-Kapazität stieg um 7,9 Gigawatt auf 337 Gigawatt. Die Solar-Kapazität verzeichnete einen Anstieg von 13,2 Gigawatt auf 318 Gigawatt. Das gab die Nationale Energiebehörde bekannt. Die neue Kapazität Erneuerbarer Energien machte demnach 80 Prozent aller neuen Stromerzeugungskapazität aus.

Stellenweise geht der Ausbau der Erneuerbaren sogar zu schnell. In der Wirtschafts-Hochburg Guangdong ging der Ausbau zuletzt so schnell voran, dass die Netzbetreiber nicht mit dem Anschluss neuer Kraftwerke an das Stromnetz hinterherkamen. Die Provinz hat nun einen Fünf-Punkte-Plan beschlossen, mit dem übermäßige Genehmigungen für den Solar-Ausbau “korrigiert” werden sollen, wie die Beratungsagentur Trivium lokale Medien zitiert. Die Behörden sollen demnach kurzfristig keine neuen Solar-Projekte mehr genehmigen.

Um das Problem der Überproduktion von Sonnenenergie zu lösen, bräuchte China mehr Energiespeicher (China.Table berichtete). Zur Mittagszeit, wenn Solar-Kraftwerke viel Strom liefern, könnte viel Energie angesammelt werden. Dadurch würden wilde Schwankungen bei den täglichen Strompreisen verhindert. Doch der Ausbau der Energiespeicher auf ein nennenswertes Niveau braucht Zeit.

Trotz des rapiden Ausbaus der Erneuerbaren Energien und auch aufgrund der damit einhergehenden Probleme, ist China weiterhin von Kohlestrom abhängig. Gut 60 Prozent der Stromproduktion wird mit Kohlekraft bestritten, wie die Daten der Nationalen Energiebehörde zeigen. “Obwohl die erneuerbaren Energien einen immer größeren Anteil an der chinesischen Energieerzeugungskapazität einnehmen, können sie mit der Gesamtenergieerzeugung aus Kohle einfach nicht konkurrieren“, schreiben die Analysten von Trivium China. Die Kapazität der Erneuerbaren Energien kann nur während eines kleinen Teils des Tages voll genutzt werden. Spielt das Wetter nicht mit, liefern Wind- und Solarkraftwerke weniger Strom. Der Ausbau der Energiespeicher wäre eine Option zur Minderung dieses Problems. nib

Hongkong ist im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen weit zurückgefallen. Die Sonderverwaltungszone verlor so viele Plätze wie kein anderes Land und befindet sich nun auf Rang 148 von 180. 2021 lag Hongkong noch auf Platz 80. Grund für den starken Abfall ist das Nationale Sicherheitsgesetz aus Peking und das massive Vorgehen gegen Medienschaffende. “Das ist der größte Niedergang des Jahres, aber aufgrund der anhaltenden Angriffe auf die Pressefreiheit und des langsamen Verschwindens der Rechtsstaatlichkeit in Hongkong völlig verdient”, sagte Cedric Alviani, Leiter des in Taiwan ansässigen Ostasien-Büros von Reporter ohne Grenzen der Nachrichtenagentur AFP. Die Organisation veröffentlicht den Index jährlich zum Tag der Pressefreiheit.

“Im vergangenen Jahr haben wir ein drastisches, drastisches Vorgehen gegen Journalisten erlebt”, fügte er hinzu. Die Datenbank von Reporter ohne Grenzen liste derzeit 13 inhaftierte Medienmitarbeiter aus Hongkong auf. Eine “enorme” Zahl, wie Alviani sagte. Diese mache fast zehn Prozent aller bekannten Inhaftierungen von Journalisten in China aus. Die Volksrepublik wurde von Reporter ohne Grenzen erneut als eines der schwierigsten Länder der Welt für Journalisten eingestuft. China liegt derzeit auf Platz 175 von 180. Dort befinden sich demnach derzeit 76 Medienschaffende sowie 34 Bürgerjournalisten und Blogger im Gefängnis. ari

Der Kunststoffhersteller Covestro rechnet im laufenden Quartal mit erheblichen Belastungen durch den Coronavirus-Lockdown in China. “Der wird uns im zweiten Quartal recht stark treffen”, sagte Finanzchef Thomas Toepfer am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Lockdown werde Covestro stärker und länger belasten als ursprünglich gedacht. Das Unternehmen hat einen großen Produktionsstandort in Shanghai. Dort habe Covestro zwar die Produktion grundsätzlich aufrechterhalten können, “indem wir die Mitarbeiter in einer Bubble haben operieren lassen. Aber drumherum haben sich die Logistikprobleme und die Probleme der anderen Lieferanten dermaßen verschärft, dass dann letztlich der Absatz recht stark sinkt.” rtr

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

US relieved as China appears to heed warnings on Russia EURACTIV

Trade war: US looking at lifting tariffs on Chinese goods, American officials say SCMP

China wary of Russia-type sanctions, but Beijing’s ‘financial nuclear bombs’ are a powerful deterrent SCMP

Fearful of Getting Cut Off, China Pushes for Self-Reliance WSJ

Russia Could Sell More Energy to Asia, but Has to Slash Prices NYTIMES

The Controversy Over China’s New Embassy in London Reflects Growing Tensions With the West TIME

Deutsche Autobauer verdoppeln E-Auto-Marktanteil in China FAZ

Deutsche Autobauer: “China verschärft die Lieferprobleme” TONLINE

Lockdown in China durchkreuzt Covestro-Pläne NTV

Musk verspricht Twitter ohne Fesseln – doch China könnte das verhindern WELT

More survivors are found 3 days after China building collapse NPR

Chinese aircraft carrier leads large strike group into western Pacific as Taiwan tensions rise SCMP

Beijing city closes gyms and bans dining in as Covid controls tighten CNBC

Taiwan flags risk of Stinger missile delays, says pressing U.S. REUTERS

U.S. Ambassador to the UN vows to raise Uyghur’s case with Chinese counterparts AXIOS

Produktionsstopp und Lieferkettenproblem – was bedeutet der Lockdown in Shanghai aus rechtlicher Sicht?

Die 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai erlebt seit Ende März Lockdown-Maßnahmen, die sich extrem auf die Menschen der Stadt wie auch tausende Unternehmen im Großraum Shanghai auswirken. Für die Wirtschaft bedeutet der Lockdown Stillstand oder ein stark eingeschränktes operatives Geschäft, gestörte Lieferketten, Ausfall von Personal und sonstige Hindernisse. Zur Schadensminimierung versuchen die chinesische Zentral- und Lokalregierungen, der Wirtschaft mithilfe verschiedener Notfallmaßnahmen unter die Arme zu greifen. Trotz dieser Hilfe stellen sich für Unternehmen zahlreiche Fragen, die sich allein mit direkter staatlicher Unterstützung nicht beantworten lassen.

Wie soll mit dem Produktionsstopp in Shanghai umgegangen werden? Wie sieht die aktuelle Gesetzeslage hierzu aus?

Die Maßnahmen zur Pandemiekontrolle beruhen vor allem auf Chinas Emergency Response Law, Law on Prevention and Treatment on Infectious Diseases sowie lokalen Durchführungsvorschriften wie den Regulations of Shanghai Municipality on Public Health Emergency Management. In der Theorie können Unternehmen und Einzelpersonen nach diesen Vorschriften gegen rechtswidrige behördliche Maßnahmen vorgehen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, Rechtsmittel erfolgreich durchzusetzen, wegen der herausragenden Bedeutung des “Kampfes” gegen Covid-19 sehr gering. Allenfalls bei besonders krassen Rechtsverletzungen (wie etwa die Versiegelung von Gebäuden unter evidenter Verletzung brandschutzrechtlicher Vorschriften) kann ein Vorgehen gegen solche Maßnahmen erfolgreich sein. Im Regelfall ist jedoch – auch aus strategischer Sicht – der Weg der Schadensminderung im Rahmen der geltenden Gesetze vorzugswürdig. Unternehmen konzentrieren sich dabei darauf, Umsatzrückgänge durch vorübergehende Kostensenkungen auszugleichen sowie von staatlicher Unterstützung zu profitieren.

Sowohl auf nationaler als auch lokaler Ebene sind zwischenzeitlich zahlreiche Notfallmaßnahmen erlassen worden, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richten. In Shanghai wurde zum Beispiel ein Paket aus 17 finanziellen Unterstützungsmaßnahmen erlassen. Diese sehen unter anderem Erleichterungen bei der Kreditfinanzierung von KMU vor. Fraglich ist hier allerdings, ob auch ausländische Unternehmen insbesondere bei der Neuvergabe von Krediten zum Zuge kommen.

Auf Ausgabenseite spielt vor allem die Senkung von Personalkosten, Mieten und Steuern eine große Rolle.

Welche Möglichkeiten zur Risikobegrenzung bestehen bezüglich anhaltender Lieferkettenprobleme?

Trotz “Closed Loop” bleibt eines der größten Probleme, dass Unternehmen nicht an dringend benötigte Materialien und Rohstoffe gelangen beziehungsweise ihre eigenen Waren nicht oder nur sehr schlecht aus der eigenen Fabrik bekommen. Shanghai hat mittlerweile eine sogenannte “White List” erlassen, auf der 666 Unternehmen aufgeführt sind und die auf 1.188 Unternehmen ausgeweitet werden soll, die ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Zudem besteht die Möglichkeit der Beantragung sogenannter Transportpässe für lebensnotwendige Güter, Arzneimittel, Lebensmittel und strategische Reserven, Stromversorgung, Schlüsselinformationstechnologie und Außenhandel. Davon profitieren aber aktuell nur sehr wenige Unternehmen.

Ein großes Folgeproblem besteht in der möglichen Verletzung vertraglicher Pflichten in der Lieferkette. Ob sich die Lage im Wege der Rechtfertigung mit “höherer Gewalt” entschärfen lässt, hängt ganz von den konkreten Umständen und dem jeweiligen Vertragsinhalt ab. Bestehen keine vertraglichen Regelungen und unterliegt der jeweilige Vertrag chinesischem Recht, liegt höhere Gewalt nach dem chinesischen Civil Code vor, wenn es sich bei der Epidemie beziehungsweise den daraus folgenden Maßnahmen um ein aus objektiver Sicht unvorhersehbares, unvermeidbares und nicht zu bewältigendes Ereignis handelt.

Grundsätzlich wurde die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 durch das Komitee für legislative Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses als höhere Gewalt eingestuft. Allerdings betonte das Oberste Volksgericht von Shanghai in einer Mitteilung vom 10. April 2022, dass im Einzelfall vor allem die Ursächlichkeit und der Anteil der Pandemie für die vollständige oder teilweise Unmöglichkeit der Vertragserfüllung zu berücksichtigen und eine gerechte Interessenverteilung anzustreben ist. Daher ist auch hier vor einseitigen Aktionen dazu zu raten, zunächst das Gespräch mit dem Vertragspartner zu suchen, da dieser letztlich mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls von den gravierenden Auswirkungen der staatlichen Maßnahmen betroffen ist. Gegenwärtig bleibt für Unternehmen nur, sich bis auf Weiteres sowohl operativ als auch strategisch auf eine Fortsetzung der Maßnahmen einzustellen, was vertragliche Risikoverteilung einschließt.

Sebastian Wiendieck ist Rechtsanwalt und Partner bei Rödl & Partner in China und betreut in Shanghai mit seinem Team vorwiegend deutsche und europäische Unternehmen, die in China durch Tochtergesellschaften und Niederlassungen vertreten sind oder sich anderweitig im chinesischen Markt engagieren wollen.

Felix Engelhardt ist deutscher Rechtsanwalt und als Senior Associate bei Rödl & Partner in Shanghai tätig. Seit 2018 berät er ausländische Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen ihres Chinageschäfts, insbesondere zu investitions-, handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen, zum Schutz geistigen Eigentums sowie zu den Themen Cybersicherheit und Datenschutz.

Vincent Fremery ist seit Beginn des Monats Junior Advisor bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Er arbeitet dort für die Deutsch-Chinesische Energiepartnerschaft mit Fokus auf nachhaltigen Energielösungen in China.

Raumschiff Enterprise? Nicht ganz. Zu sehen ist ein Raum, in dem die Sensoren und Kameras von selbstfahrenden Autos richtig eingestellt werden. “Apollo” ist die Software-Plattform des KI-Konzerns Baidu aus Peking. Sie hat den Anspruch, das Android des autonomen Fahrens zu werden. Es gibt international allerdings reichlich Konkurrenz, beispielsweise von Google.