die Polizei braucht für ihre Arbeit Zugriff auf Personendaten – soviel versteht sich von selbst. Auch in Deutschland können die Beamten beispielsweise Vorgangsdaten abfragen. Der Zugang zur zentralen Datenbank “Inpol” ist allerdings streng geregelt.

In China gibt es zwar auch strenge Regeln, und es gibt ebenfalls eine offizielle Polizeidatenbank. Zumindest in Shanghai gab es aber auch ein erhebliches Maß an Schluderei: Beamte haben Bürgerdaten offen zugänglich in die Cloud gelegt. Da war der Zugriff einfacher. Das Ergebnis war nun jedoch ein riesiges und vor allem enorm peinliches Datenleck. Jetzt hat der Premier reagiert. Er kündigt eine Verbesserung des Schutzes sensibler Informationen an.

Die Radikalität der chinesischen Internetregulierer ist aus europäischer Sicht zu beneiden. Im vergangenen Sommer wurde der beliebte Fahrdienst Didi, das chinesische Uber, aus dem App-Store geschmissen. Das Management hatte aus Sicht des Staates zu eigenwillig gehandelt. Inzwischen zeigt das Unternehmen sich demütig. Das wird offenbar belohnt: Die App könnte schon bald wieder abrufbar sein, schreibt unser Team in Peking. Zugleich flaut der harte Schlag gegen die Technik-Firmen nach einer mehrjährigen Kampagne wieder ab.

Eine perfekte Überwachung stößt auf wenig perfektionistische Anwender: Die Shanghaier Polizei hat eine Datenbank mit Bürgerinformationen offenbar monatelang ungeschützt auf einem öffentlich zugänglichen Server herumliegen lassen. Das berichten CNN und das Wall Street Journal. Die Hacker, die deshalb an Adressen sowie Telefon- und Personalausweisnummern von einer knappen Milliarde Menschen kamen, mussten also nicht viel tun, um in den Besitz des Datenschatzes zu gelangen. Jetzt bieten sie ihn für 23 Bitcoin auf dem freien Markt an (China.Table berichtete).

Der sagenhafte Datendiebstahl schlägt hohe Wellen. Wer trotz Zensur davon erfährt, ist empört. Und die Regierung reagiert offenbar auf den Vorgang, ohne direkt darauf Bezug zu nehmen. Premier Li Keqiang kündigte eine Verschärfung der Richtlinien für das Datenmanagement an. “Die Sicherheit der Handhabung persönlicher Informationen muss dem vom Gesetz vorgeschriebenen Niveau entsprechen”, teilte der Staatsrat am Donnerstag mit. “Handlungen, die die Rechte und Interessen von Einzelpersonen und Unternehmen verletzen, wie die illegale Nutzung und der Missbrauch von Informationen, müssen ernsthaft untersucht werden.”

Es kommt in China regelmäßig vor, dass sich die Zentralregierung entsetzt zeigt über die Unfähigkeit der Kader und Behörden vor Ort und schnelle Abhilfe verspricht. “Das Leck hat offensichtlich die Aufmerksamkeit der Top-Führung auf sich gezogen”, schreibt Kendra Schaefer von der Beratungsfirma Trivium China. Das sei wenig erstaunlich. “Es handelte sich wohl weniger um einen Hackerangriff und mehr darum, dass jemand die saftigen Daten-Donuts nebenbei mitgenommen hat, die einfach auf der Theke herumlagen.”

Dem CNN-Bericht zufolge lag die Datenbank in einem Verzeichnis des großen Rechenzentrums-Betreibers Alicloud. Dabei handelt es sich um eine Tochter des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba. Das Public Security Bureau (PSB, 公安) in Shanghai nutzte offenbar Cloud-Speicherplatz des Anbieters.

In dem Verzeichnis lag eine Datenbank mit 23 Terabyte an Informationen von 970 Millionen Bürgern aus ganz China. Westliche Datensicherheits-Experten haben die ungesicherte Hintertür demnach schon vor rund einem Jahr entdeckt. So lange waren die Informationen offenbar frei zugänglich. Der Zugriff war anscheinend sogar mit einem Weblink möglich.

Fachleute rätseln nun darüber, wie das Debakel passiert ist. “Es könnte sein, dass der Zugang absichtlich offen gelassen wurde, weil die Anwender dann viel einfacher darauf zugreifen konnten”, zitiert CNN den Sicherheitsexperten Vinny Troia von der Firma Shadowbyte, der schon früh auf das Leck aufmerksam wurde. Es könne sich jedoch auch um einen schlichten Fehler gehandelt haben.

Die IT-Verantwortlichen von Unternehmen in allen Ländern kennen das Dilemma: Hohe Datensicherheit ist zwar problemlos möglich – doch sie vermindert immer die Bequemlichkeit für die Nutzer. Das Ziel ist daher nie maximale Sicherheit, sondern immer ein Kompromiss mit der Anwendbarkeit des Systems. Dennoch kämpfen die Experten routinemäßig gegen die immer wieder einreißende Nachlässigkeit der Mitarbeiter. Das fängt bei zu einfachen Passworten an. Und endet – wie nun anscheinend in Shanghai – mit großen Mengen nützlicher Daten, die jeder einfach einsehen kann.

Klar: Wenn kein Passwort erforderlich ist und man per Link von jedem Browser – auch vom Handy aus – auf die Personen-Datenbank zugreifen kann, dann geht das viel einfacher. Industriestandard wäre hier eine doppelte Nutzeranmeldung durch Passwort und laufend generierte Einmalcodes aus einem eigenen Gerät oder einer App. Üblich wäre es auch, dass der Zugriff nur durch einen stark verschlüsselten Datentunnel erfolgen kann. Dazu wäre eine Einwahl erforderlich, die ihrerseits eine Anmeldung von einem sicheren Gerät aus erfordert.

Solche Mauern sparen sich Chinas Polizeibehörden anscheinend gerne. Vor zwei Jahren haben sich westliche Analysten bereits problemlos Millionen von Datensätzen zur Überwachung in Xinjiang aus einer Polizeidatenbank verschafft. Auch hier lagen die Informationen auf einem ungeschützten Server.

Das alles weist darauf hin, dass China zwar bereits viele Daten sammelt und sie den Behörden zur Verfügung stellt, die Professionalität in ihrer Handhabung jedoch noch nicht nachgezogen hat. Dazu wäre vermutlich eine extensive IT-Ausbildung der einfachen Beamten und ein ausgefeiltes System der Rechtevergabe notwendig. Bis dahin drohen aufgrund der lässigen Einstellung auf Nutzerebene weitere Lecks.

Für den führenden chinesischen Fahrdienst Didi brechen nach einem katastrophalen Jahr endlich wieder bessere Zeiten an. Das Unternehmen zog sich am 10. Juni offiziell von der New Yorker Börse zurück. Damit hat es die wichtigste Auflage Pekings erfüllt, um wieder zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren zu können.

Der chinesische Uber-Rivale musste im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag hinnehmen. Denn nach seinem US-Börsengang trat plötzlich die Regierung auf den Plan. Die Behörden ordneten an, Didis Angebote aus sämtlichen chinesischen App-Stores zu löschen. Das hatte zur Folge, dass sich keine neuen Nutzer mehr bei den Diensten des Konzerns anmelden konnten. Die Höchststrafe.

Didi hatte seinen Börsengang in den USA ohne Einverständnis der Pekinger Führung durchgesetzt. Die Ansage an das Unternehmen lautete daher: Korrigiert eure Fehler, oder ihr werdet es büßen. Die Maßnahmen gegen Didi bildeten damals eine weitere Eskalationsstufe des großen Tech-Crackdowns, von dem praktisch kein chinesisches Internetunternehmen verschont blieb.

Peking, so scheint es, hat in den vergangenen Monaten wegen der allgemein schwachen Wirtschaftsentwicklung seinen harten Kurs gegen die Tech-Giganten überdacht (China.Table berichtete). Und so brechen nun offenbar auch für Didi wieder bessere Zeiten an.

So berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen, dass Peking kurz vor einem Abschluss seiner Untersuchung gegen Didi steht. Demnach sollen die Apps des Konzerns schon bald wieder in chinesischen Stores freigegeben werden. Der Kurs der Didi-Aktie schoss daraufhin in die Höhe. Seit Mitte Mai hat sich der Wert der Papiere mehr als verdoppelt.

Für Anleger, die beim Börsengang vergangenen Sommer eingestiegen waren, bleibt das Investment jedoch ein Debakel, seitdem hat sich die Bewertung knapp halbiert. Auch nach der jüngsten Mini-Rally sitzen sie noch immer auf einem Verlust von mehr als 80 Prozent. 56 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung wurden ausgelöscht.

Dass Peking Didi jetzt aus dem Schwitzkasten nimmt, dürfte vor allem mit den Fortschritten zusammenhängen, die das Unternehmen bei seinem Rückzug von der US-Börse gemacht hat. Zwar klappte es bisher nicht – wie zunächst geplant – mit einem alternativen Börsengang in Hongkong. Dies ist ein äußerst kompliziertes Unterfangen. Stattdessen stimmten die Didi-Anteilseigner dafür, auf ein offizielles Listing an einer US-Börse zu verzichten.

Nun sind die Didi-Papiere ausschließlich über den sogenannten OTC-Markt (over the counter) handelbar. Der außerbörsliche Handel wird von vielen Brokern und Banken unterstützt. Damit gibt es für Anleger beim Kauf der Papiere kaum Unterschiede. Allerdings bestehen höhere Risiken, weil Didi sich nicht mehr an Auflagen und Regeln der New Yorker Börse NYSE halten muss, wo das Unternehmen bisher gelistet war. Große Fondsgesellschaften, deren Regelwerk vorsieht, nur offiziell gelistete Aktien zu halten, müssen sich von ihren Didi-Anteilen trennen.

Schlecht für den Aktienkurs ist ein Ausweichen auf den OTC-Markt nicht unbedingt. Das hat zuletzt das Beispiel Luckin Coffee gezeigt. Der chinesische Starbucks-Konkurrent musste sich vor zwei Jahren wegen eines Bilanzskandals von der Tech-Börse Nasdaq zurückziehen. Am OTC-Markt hat sich der Luckin-Kurs seitdem von weniger als zwei auf mehr als elf US-Dollar deutlich erholt.

Didi hat sich erstmal Luft verschafft, die der Konzern dringend benötigt. Denn andere heimische Konkurrenten wie der zum Autokonzern Geely gehörende Fahrdienst Cao Cao haben die Probleme des Unternehmens genutzt. Sie konnten im vergangenen Jahr viele neue Nutzer gewinnen. Während Didi bis Ende 2021 noch über 80 Millionen aktive User verfügte, was einem Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, legte Cao Cao um 65 Prozent auf 11,5 Millionen zu. Der kleinere Rivale T3 wuchs sogar um 125 Prozent auf 6,6 Millionen Nutzer. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

11.07.2022, 08:00-09:30 Uhr (MEZ) / 14:00-15:30 Uhr (Beijing Time)

EUCCC / Webinar und vor Ort: Briefing and Discussion on China Social Responsibility Bonds and EU Green Bonds Mehr

12.07.2022, 08:00-12:00 Uhr (MEZ) / 14:00-18:00 Uhr Beijing Time

SynTao Green Finance/ Webinar: 2022 China SIF Summer Summit : Building A Transition Finance System Mehr

12.07.2022, 04:00 Uhr (MEZ) / 10:00 Uhr (Beijing Time)

EU-Handelskammer / Webinar: Online Insight Sharing: Interpretation of the new Anti-monopoly Law Mehr

13.07.2022, 10:00-11:00 Uhr (Beijing Time)

AHK Greater China Shanghai/ Gesprächsabend vor Ort: Logistics recovery status post-lockdown and exchange on international logistics Mehr

14.07.2022, 18.15 Uhr (MEZ)

Konfuzius-Institut Berlin, Lesung vor Ort: Luo Lingyuan: Sehnsucht nach Shanghai Mehr

15.07.2022, 9:00-9:45 (MEZ) / 15:00-15:45 Uhr (Beijing Time)

star / Webinar: China’s Decarbonization and Energy Transformation Mehr

15.07.2022, 10:00-12:00 Uhr (MEZ) / 16:00-18:00 (Beijing Time)

China-Team Beratung/ Webinar und vor Ort: eCar production – production technology of tomorrow Mehr

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) fordert die Aufhebung des Quarantänezwangs für Geimpfte bei der Einreise nach China. Er kritisiert zudem die Einschränkungen, die mit der Null-Covid-Strategie des Landes einhergehen. “Das ist nicht nur für unsere Mitgliedsfirmen ein enormes Ärgernis mit wirtschaftlichen Auswirkungen. China schneidet sich mit dieser restriktiven Einreisepolitik auch ins eigene Fleisch, weil man sich den Zugang zu Service genauso versperrt wie zu neuen Technologien”, sagt Ulrich Ackermann, Leiter der Außenwirtschaftsabteilung des VDMA .

Ausgewählte Mitglieder bekräftigen diese Haltung. “Die aktuelle, unserer Meinung nach unmenschliche Quarantänesituation würgt das Geschäft mit China ab”, sagt Ingo Cremer von Cremer Thermoprozessanlagen. “Schlechte Quarantänehotels sind wie Knast für unser Servicepersonal.” Man könne den Eindruck gewinnen, dass China keine ausländischen Mitarbeiter im Land haben möchte.

Der VDMA fordert die Regierung in Peking auf, “die Quarantäne für ausreichend geimpfte Geschäftsreisende ebenso abzuschaffen wie die umständlichen und undurchsichtigen Visa-Anforderungen”. Die Unternehmen brauchen zudem wieder ein deutlich ausgeweitetes Flugangebot nach China, um ihre vertraglichen Verpflichtungen dort erfüllen zu können, so Ackermann.

Die strikten Reisebestimmungen werden laut VDMA als Bedrohung für Handel und Investitionen gesehen. In seiner Pressemitteilung verweist der Verband auf die Exporte des Maschinen- und Anlagenbaus nach China. Diese seien seit Beginn des Jahres “spürbar gesunken”. Von Januar bis einschließlich April sanken die Ausfuhren in die Volksrepublik um 8,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die Exporte in die Vereinigten Staaten legten dagegen im selben Zeitraum um 13 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zu. Damit bauten die USA ihre Spitzenposition im Export-Länderranking des Maschinen- und Anlagenbaus weiter aus, betont der Verband “China ist und bleibt ein wichtiger Markt, auch für mittelständische Unternehmen”, sagt Ackermann. “Aber angesichts all der Behinderungen werden immer mehr Firmen die Geschäftsrisiken vor Ort neu bewerten und sich auf die Suche nach alternativen Absatzmärkten und Produktionsstandorten in Asien machen.” niw

Hongkong hat die Corona-Regeln für Fluggesellschaften gelockert: Airlines, bei welchen positive Corona-Fälle nachgewiesen werden konnten, wurden bisher mit einem fünftägigen Anflugs-Verbot belegt. Diese Vorgabe wurde ab Donnerstag zurückgenommen, teilte ein Sprecher der Regierung mit. Die Regelung, in Hongkong unter dem Namen “circuit breaker mechanism” bekannt, hatte zu hunderten Flug-Stornierungen seit Beginn des Jahres geführt. Die Metropole möchte nun die Test-Kapazitäten hochfahren: Einreisende müssen am dritten Tag nach ihrer Ankunft einen zusätzlichen PCR-Test durchführen.

Bisher mussten Fluggesellschaften, auf deren Flügen mindestens fünf Passagiere oder mindestens fünf Prozent der Gesamtzahl der Passagiere an Bord bei der Ankunft positiv getestet wurden, ihre Reisen nach Hongkong für fünf Tage aussetzen. Zuvor waren es sogar 14 Tage Anflugs-Verbot.

Die Rücknahme der Maßnahme sei unter anderem beschlossen worden, da gerade viele Studenten einreisen würden, die im Ausland studierten und nach Hongkong zurückkehren wollten, sagte die Regierung in einer Erklärung. Dabei handelt es sich um die erste wesentliche Änderung der Coronavirus-Politik Hongkongs seit Amtsantritt von John Lee. Für die Metropole beginnt jetzt zum Sommer eine der Haupt-Reisezeiten.

In Shanghai mussten Bewohner indes den dritten Tag in Folge für erneute Massentests antreten. Die Metropole sei in Alarmbereitschaft, berichtete Reuters. Es habe neue Infektionen im Zusammenhang mit illegalen Karaoke-Parties gegeben. Karaoke-Lokale wurden demnach aufgefordert, sich an die Covid-Regeln zu halten und die Kundschaft Tests zu unterziehen. ari/rtr

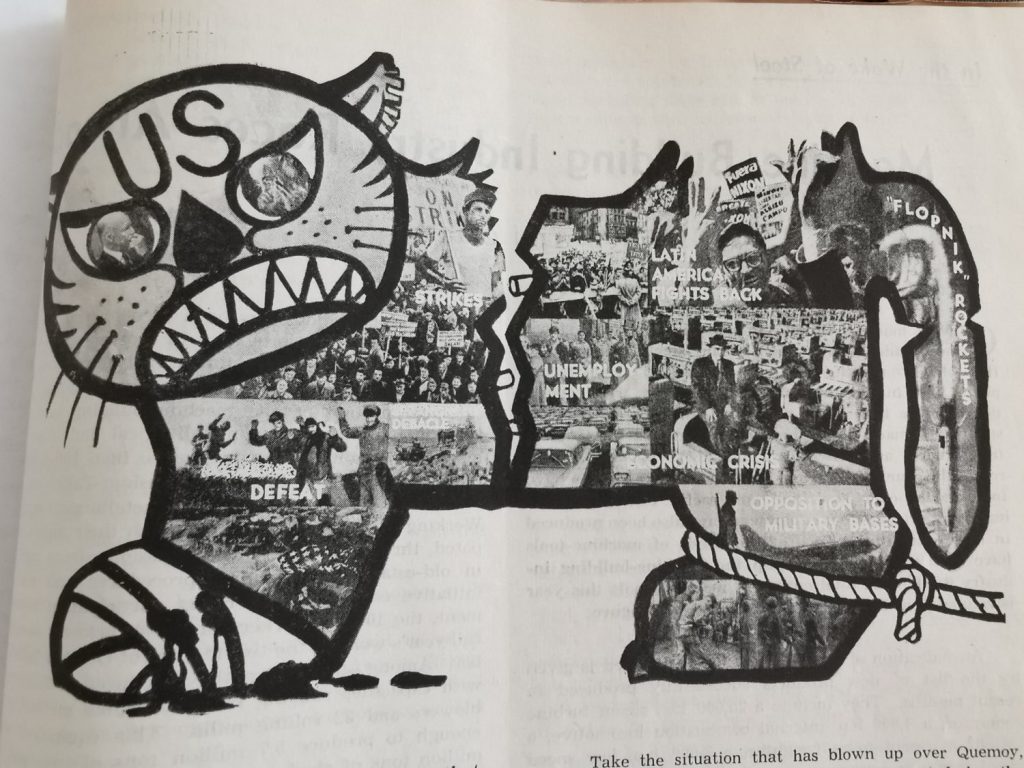

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien und den USA haben gemeinsam vor einer zunehmenden Bedrohung durch die Volksrepublik gewarnt. “China ist die größte langfristige Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray. Die Kommunistische Partei betreibe nicht nur industrielle Spionage und Diebstahl geistigen Eigentums auf schwindelerregendem Niveau. Sie versuche seit Kurzem auch, Wahlen in westlichen Ländern zu manipulieren, so Wray.

Der Chef des britischen Inlandsnachrichtendienstes, Ken McCallum, teilte mit, der MI5 habe seinen Einsatz gegen “besorgniserregende chinesische Aktivitäten” massiv erhöht. Im Vergleich zu 2018 würden mit Blick auf China siebenmal so viele Ermittlungen geführt. “Das fühlt sich vielleicht abstrakt an. Aber es ist real und drängend”, sagte McCallum. FBI-Direktor Wray machte Peking direkt verantwortlich: “Die chinesische Regierung versucht, die Welt zu verändern, indem sie sich in unsere Politik einmischt.” Peking wolle Technologie stehlen.

Auch geopolitisch zeigte sich der US-Geheimdienstler besorgt. Mit Blick auf Taiwan sagte Wray, China könne die Insel gewaltsam wieder unter seine Kontrolle bringen. Das wäre “eine der schlimmsten Wirtschaftsstörungen, die die Welt je gesehen hat”, warnte der FBI-Chef. ari

Das chinesische Handelsministerium stellte am Donnerstag zusammen mit anderen Ministerien eine Verlängerung der Steuervergünstigungen beim Kauf von Elektrofahrzeugen in Aussicht. Ein Plan, für E-Autos ab dem kommenden Jahr wieder die volle Steuer zu verlangen, könnte nun verworfen werden, hieß es. Der weltgrößte Automarkt wurde in den vergangenen Monaten von rigiden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Shanghai und anderen Teilen des Landes hart getroffen. Käufer vollelektrischer und teilelektrischer Fahrzeuge (New Energy Verhicle, NEV) erhalten die Steuererleichterung seit 2014. Die Verlängerung der Subvention ist bereits seit einigen Wochen im Gespräch (China.Table berichtete) rtr

Um die internationalen Klimaziele zu erreichen, müssen die Regierungen daruf hinarbeiten, die Produktion von Solarmodulen auf andere Staaten als China stärker ausweiten zu lassen. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Donnerstag veröffentlichter Sonderbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Laut der IEA haben sich die globalen Produktionskapazitäten für Solarmodule in den vergangenen zehn Jahren weiter aus Europa, Japan und den USA primär nach China verlagert. Die chinesische Industrie- und Innovationspolitik habe dazu beigetragen, dass die Photovoltaik in vielen Teilen der Welt zur erschwinglichsten Stromerzeugungstechnologie geworden ist. Dies habe jedoch auch zu Ungleichgewichten in den PV-Lieferketten geführt.

Der Bericht untersucht PV-Lieferketten von den Rohstoffen bis zum Endprodukt. Er umfasst die fünf Hauptsegmente Polysilizium, Ingots, Wafer, Zellen und Module und weist auf Risiken und Schwachstellen in jeder Phase des Herstellungsprozesses hin. China habe mittlerweile einen Anteil von 80 Prozent in allen Fertigungsstufen, warnt der Bericht. Kommen die sich zurzeit noch im Bau befindlichen Fertigungsanlagen hinzu, steigt der Anteil laut IEA bei wichtigen Elementen wie Polysilizium und Wafern sogar auf mehr als 95 Prozent.

Die IEA sieht die Rolle Chinas mit gemischten Gefühlen. “China hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kosten für Solaranlagen weltweit zu senken, was sich in mehrfacher Hinsicht positiv auf den Übergang zu sauberer Energie auswirkt”, sagte Exekutivdirektor Fatih Birol. “Gleichzeitig stellt der Grad der geografischen Konzentration in den globalen Lieferketten auch eine potenzielle Herausforderung dar, die die Regierungen angehen müssen.” Die Beschleunigung des globalen Übergangs zu sauberer Energie und die dadurch wachsende Nachfrage werde diese Lieferketten noch stärker belasten.

Um die internationalen Energie– und Klimaziele zu erreichen, müsse der weltweite Einsatz von Solar-Anlagen in einem enormen Ausmaß wachsen, heißt es im Bericht. Dies wiederum erfordere eine erhebliche Ausweitung der Produktionskapazitäten. leo

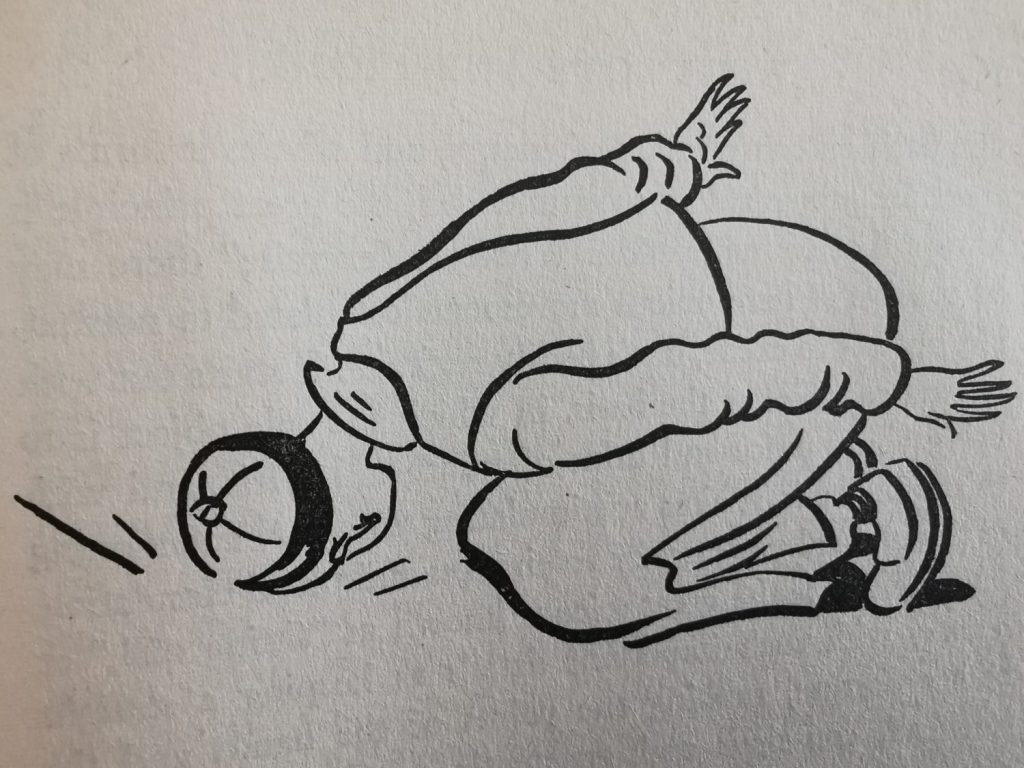

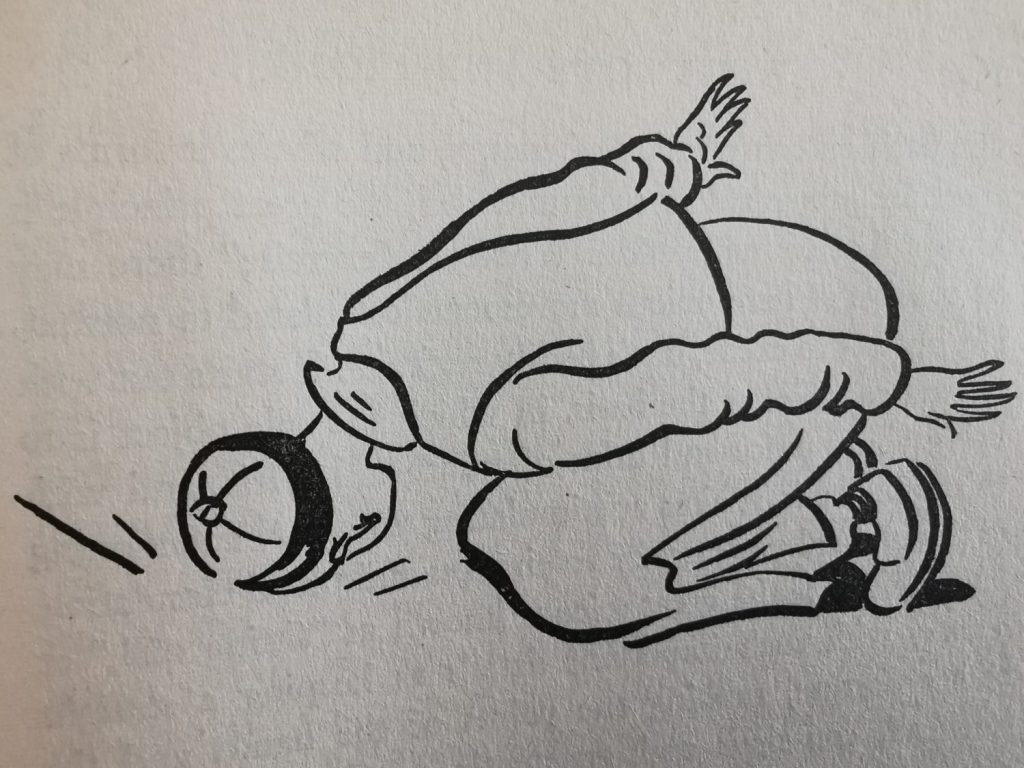

Chinas Kaiser erwarteten von allen Untertanen, sich ihrer Macht zu unterwerfen. Besucher mussten dreimal im Kotau niederfallen und jeweils dreimal mit ihrer Stirn 頭 (tou) den Boden berühren 磕 (ke). Das Ritual mit neun Stirnaufschlägen (三拜九叩) endete nach Abschaffung der Kaisertums 1911. Aber auch danach verlangt Chinas Führung bis heute mit verbalem Kotau, ihr absolute Loyalität zu schwören.

Peking macht sich auch Ausländer mit wirtschaftlichem Druck gefügig. Vor allem, wenn sie mit Handel oder ihren Worten vermeintlich chinesische Interessen verletzen. Mächtige Politiker und Wirtschaftsführer im Westen ließen sich so vorführen. Walt Disneys Präsident Michael Eisner erniedrigte sich 2008 ebenso wie zehn Jahre später Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Heimlich verrichteten sie verbale Kniefälle vor Chinas Machthabern. Bekannt wurde das, nachdem Pekings Führer selbst damit prahlten.

Kotau gehört zu den chinesischen Begriffen, die erfolgreich in die deutsche Sprache eingingen. Das war so mit Maos spöttischer Worterfindung Papiertiger (纸老虎), die wir heute als Synonym verwenden, wenn etwas furchterregender wirkt, als es ist. Kotau bezeichnet ein unterwürfiges Verhalten mit der Bitte um Vergebung. Offen ist die Frage, wie tief sich ein Ausländer beim Kotau vor der Macht in China verbeugen soll. Der Fall des Lord Macartney, einst Abgesandter des englischen Königs, Georg III.. gab den Anstoß für eine Debatte, die bis heute geführt wird. Denn der Earl verweigerte am 14. September 1793 bei der Audienz vor Kaiser Qianlong den Kotau. Dabei wollte er eigentlich alles tun, um für die Krone einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit dem Kaiserhof zu schließen, eine Botschaft in Peking zu eröffnen und den Handel durch Öffnung chinesischer Häfen auszuweiten.

Der Kaiser empfing ihn. Doch Macartney beugte vor ihm nur das Knie. Als er am 3. Oktober ein weiteres Mal den Kaiser aufsuchen durfte, um dessen Antwort auf seine Bitte nach Öffnung Chinas zu hören, kam es zum Eklat. In einem langen kaiserlichen Edikt besiegelte ein Satz sein Scheitern: “Unser himmlisches Reich besitzt innerhalb seiner Grenzen alle Dinge im Überfluss, Wir haben keinen Bedarf für Produkte, die in Eurem Land hergestellt werden und die wir von den Barbaren einführen müssten.”

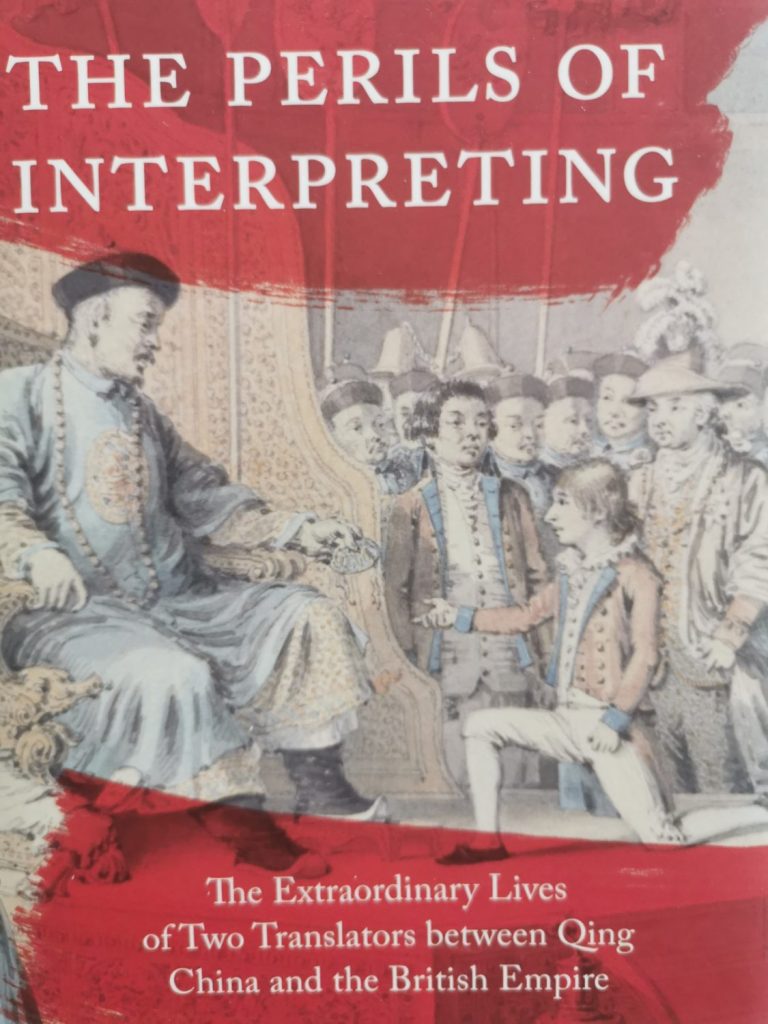

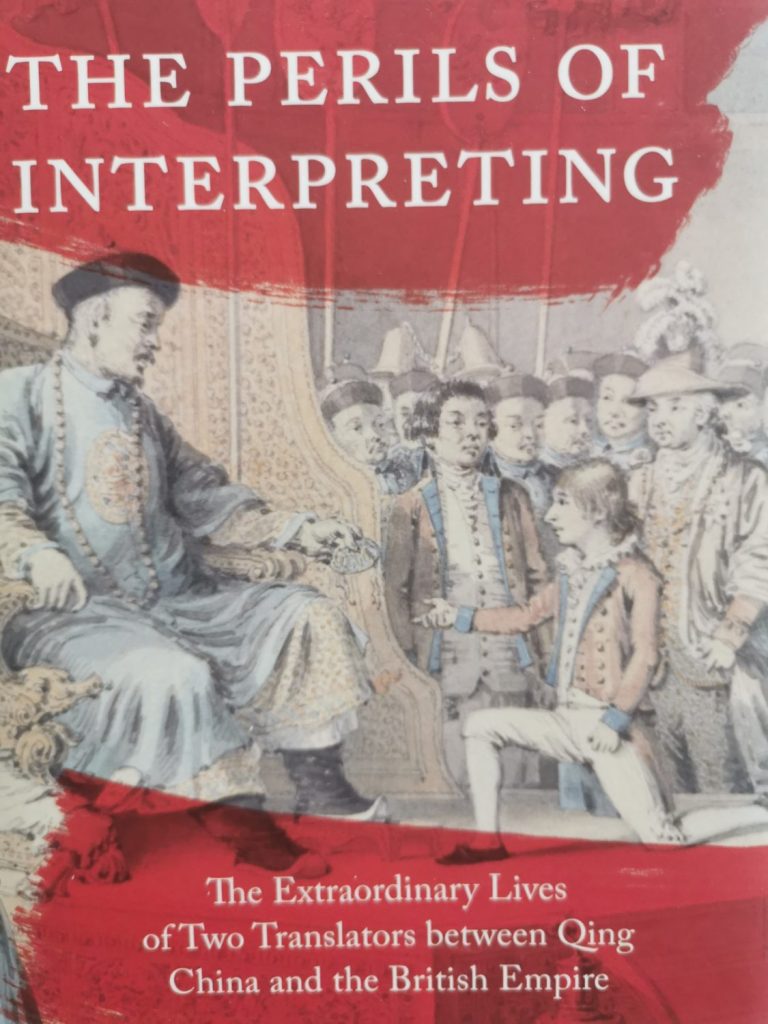

Macartneys Abfuhr wurde oft als ” Kampf der Kulturen” gewertet, als beabsichtigter Bruch zwischen Ost und West. In einem neuen Buch erzählt die Oxford-Professorin Henrietta Harrison ein anderes Narrativ, verfolgt Leben und Arbeit der beiden Dolmetscher der Mission, Li Zibiao und George Thomas Staunton Für ihr “The Perils of Interpreting” erforschte die Sinologin zehn Jahre lang die gescheiterte Mission von Macartney. Diese “hat Generationen von Historikern fasziniert, weil sie in Teilen noch ein Rätsel ist.” Macartney hätte nicht verstehen können, warum Chinas Beamten, “so handelten, wie sie handelten.” Und diese widerrum begriffen ihn nicht. Ungeklärt sei auch, was wirklich beim Kotau geschah. Harrison meldet Zweifel an den schriftlichen Aufzeichnungen an, sowohl der Briten als auch in den kaiserlichen Archiven. Sie spricht von Manipulationen des kulturellen Verständnisses und Probleme der Übersetzung.

Der Erste, der den Kotau ablehnte, soll 1656 der russische Gesandte Feodor Isakovitch Bankov gewesen sein, der deshalb prompt auch nicht in Peking empfangen wurde. 140 Jahre später waren Macartney und Chinas Kaiser längst zu Kompromissen bereit. Qianlong bestand nicht mehr auf neunfachem Niederwerfen. Ein einfacher Kotau hätte ihm genügt. Macartney bot einen Kniefall an, wie er auch am britischen Königshof üblich war. Die Mission scheiterte, weil es an kulturellem Verständnis fehlte. Erst 1816 machte London mit Lord Amherst (1733-1858) einen erneuten Versuch. Amherst aber lehnte von Anfang an jeden Kotau ab. Die Audienz beim Nachfolge-Kaiser Jia Qing kam nicht zustande.

Der Westen setzte auf Gewalt, um Chinas Märkte zu öffnen. Der Sinologe und Missisonar Richard Wilhelm, einer der besten Kenner chinesischer Gebräuche, bewertete den europäisch-chinesischen Streit um den Kotau als “trauriges Kapitel gegenseiten Missverständnises grundsätzlich verschiedener Standpunkte” . Die “Unkenntnis chinesischer Sitten führte zu einer weitgehenden Entwürdigung des englischen Gesandten Macartney”. Er verweigerte den Kotau, “der in chinesischen Augen normalen Huldigung vor dem chinesischen Kaiser, doch gab er wenigstens so weit nach, dass er ein Knie beugte.” Damit aber, schreibt Wilhelm 1905 in seinem Aufsatz “Chinesische Umgangsformen” trat Macartney nur in ein weiteres Fettnäpfchen. Denn diese Sitte war unter der mongolischen Yuan-Dynastie “erstmals eingeführt worden, galt als barbarisch und war für gewöhnlich am Kaiserhof ausgeschlossen.”

Die Briten lernten aus dem Fiasko ein anderes extremes Verhalten. Als Xi Jinping gut 220 Jahre später im Oktober 2015 auf Staatsbesuch nach London kam, wurde ihm ein majestätischer Empfang bereitet. Der KP-Chef durfte in einer Goldenen Königs-Kutsche gemeinsam mit Königin Elisabeth fahren. Heikle politische Fragen wurden ihm nicht gestellt. Am Ende des Besuches wurde gar ein neues “goldenes Zeitalter” in den Handelsbeziehungen ausgerufen. Die neue Euphorie aber hielt nicht lange.

Der Chinakenner Ian Buruma spottete über den käuflichen Westen, der gegenüber China zu jeder Art von Kotau bereit ist, “Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, ist nie derart mächtig gewesen, da dort kein Geld zu machen war. China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

Weil es um Chinas Markt geht, hat Pekings Führung alle Hebel in ihrer Hand. Damit zwang sie sogar den einflussreichen Walt-Disney-Konzern, sich selbst zu verleugnen. Auslöser seiner Unterwerfung war der neue Film “Kundun”, den Disney 1997 über das Leben des heutigen Dalai Lama drehen ließ, der Peking tief verhasst ist. Als Kundun in die Kinos kam erpresste Chinas Außenhandelsministerium den Konzern: “Wir überdenken unser gesamtes Geschäft.” Disney schränkte zunächst den Kinoumlauf des Films ein. Im Oktober 1998 jettete der Medienchef des Konzerns, Michael Eissner, zur Schadensbegrenzung nach Peking. Als Berater hatte er Henry Kissinger engagiert, der ihm hinter den Kulissen ein vertrauliches Gespräch mit Chinas Premier Zhu Rongji vermittelte.

Zhu empfing Eissner am 26. Oktober 1998 Im “Palais des Purpurenen Lichts” , wo ausländische Gesandte einst den Kotau vor dem Kaiserhof ausführten, in Zhongnanhai, das Pekings Führer 1949 als ihren Parteisitz wählten. Eissner übte den verbalen Kotau: “Wir haben mit dem Film Kundun einen törichten Fehler begangen. Er ist nicht nur eine Kränkung für unsere Freunde, sondern wir haben viel Geld ausgegeben. Die schlechte Nachricht ist, dass wir diesen Film gedreht haben. Die gute Nachricht ist: Außer Journalisten hat ihn bisher kaum jemand gesehen. Ich entschuldige mich mit Bedauern. So etwas wird nicht wieder vorkommen.” Großmütig lobte Zhu Eissners Mut, “einen Fehler zu korrigieren. Das zeigt Ihren unternehmerischen Weitblick”.

Zhu selbst hat den Wortlaut seines Gesprächs mit Eissner auf sieben Seiten veröffentlicht. Es ist Teil seiner 2011 erschienenen “Originalreden 1991 bis 2004” . Wäre Eissners Reuebekenntnis schon 1988 publik geworden hätte er in den USA wohl seinen Hut nehmen müssen.

Zehn Jahre später, 2018, war es an der Daimler-Führung, ihren Canossa-Gang anzutreten. Stein des Anstoßes wurde ein unpolitischer Sinnspruch auf dem Instagramm-Kanal von Mercdes Benz, der ein Werbefoto für eine Limousine zeigte. Unter dem Hashtag “Monday Motivation” stand: “Betrachte eine Situation von allen Seiten und du wirst offener werden”. Pekinger Patrioten schauten auf den Namen des Verfassers: “Dalai Lama.”

Sie starteten online ein Kesseltreiben und ließen von Daimler nicht ab, auch als der Konzern das Foto löschte. Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Chinavertreter Hubertus Troska schrieben darauf eiligst dem chinesischen Botschafter Shi Mingde in Berlin eine Entschuldigung. Staatsmedien wie Xinhua und Global Times ziterten genüsslich: Daimler erkenne “voll und ohne Einschränkung” die “Ernsthaftigkeit des Vorfalls” und “zutiefst das Leid, den der fahrlässige Fehler dem chinesischen Volk gebracht hat”. Sie hätten “keine Absicht, in irgendeiner Weise Chinas Souveränität und territoriale Integrität in Frage zu stellen oder herauszufordern.” Zetsche musste deutschen Medien den Inhalt seines Briefs bestätigen. Der FAZ schrieb er: Sein Konzern liefere “keine Unterstützung oder Hilfe” an Menschen, die die chinesischen Gebietsansprüche “vorsätzlich untergraben” oder dies beabsichtigten.”

Zetsche war nicht der Einzige, der sich so verrenkte. Immer wieder drehen Chinas Blogger hyperpatriotisch auf, müssen westliche Unternehmen und Marken sich für angebliche “Beleidigung der Gefühle des chinesischen Volkes” entschuldigen. Die Financial Times riet den betroffenen Firmen: “Schnell handeln, die Schuld auf einen isolierten, menschlichen Fehler schieben und begeistert der Sicht der Dinge zustimmen, wie sie die Kommunistische Partei vorgibt.”

Die Antwort auf die Frage, wie tief man sich beim Kotau vor Chinas Macht verneigen darf, hat allerdings nicht nur mit Selbstachtung zu tun, sondern auch mit physischer Konstitution. Der Sinologe Rainer Kloubert fand bei Recherchen für sein kommendes Buch über die Verbotene Stadt heraus, wie chinesische Würdenträger einst “körperlich die Tortur des Kotau überstanden.”. Für sie gab es eine praktische, chinesische Lösung. Zur Amtsrobe eines Hofbeamten gehörte eine Perlenkette, die beim erforderten Stirnaufschlag zuerst den Boden berührte. Damit war dem Kotau Genüge getan. Je älter der Zeitgenosse war, desto länger durfte seine Amtskette sein.

Auch der weltbekannte Shanghaier Satiriker Lin Yutang nahm den Kotau sportlich. In seinem 1930 erschienenen Essay “With Love and Irony” verspottete er den Kotau als “einzigartige chinesische kulturelle Kunst” und zugleich als “effiziente Turnübung. Wie beim Rudern beanspruche sie jeden Muskel im Körper”. Für Lin waren der Kotau und die typisch chinesische Angst vor Gesichtsverlust zwei Seiten derselben Medaille, über die die Welt sich sorgen sollte: “Erst, wenn jeder Chinese sein Gesicht verliert wird aus China eine demokratische Nation werden können.” Darauf, und auf das Ende aller Kotaus, warten nicht nur die Chinesen bis heute.

Martin Merk ist seit Anfang des Monats Sales Director für China beim Raumlufttechnik-Hersteller Robatherm. Merk war dort zuvor Geschäftsführer.

Sun Bo und Qian Shichun haben im Juni ihre Posten beim Staatsfonds China Investment Corp. verlassen. Der Fonds hat seit längerem Probleme, hochrangige Manager zu halten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mönche feiern den 87. Geburtstag des Dalai Lama in Kathmandu, Nepal. In China sind Hinweise auf das spirituelle Oberhaupt der Tibeter unterdrückt. Die tibetische Gemeinde in der nepalesischen Hauptstadt darf dagegen ihre Umzüge abhalten, wenn auch unter Bewachung durch Sicherheitskräfte. EU-Botschafterin Nona Deprez hat an den Feierlichkeiten teilgenommen.

die Polizei braucht für ihre Arbeit Zugriff auf Personendaten – soviel versteht sich von selbst. Auch in Deutschland können die Beamten beispielsweise Vorgangsdaten abfragen. Der Zugang zur zentralen Datenbank “Inpol” ist allerdings streng geregelt.

In China gibt es zwar auch strenge Regeln, und es gibt ebenfalls eine offizielle Polizeidatenbank. Zumindest in Shanghai gab es aber auch ein erhebliches Maß an Schluderei: Beamte haben Bürgerdaten offen zugänglich in die Cloud gelegt. Da war der Zugriff einfacher. Das Ergebnis war nun jedoch ein riesiges und vor allem enorm peinliches Datenleck. Jetzt hat der Premier reagiert. Er kündigt eine Verbesserung des Schutzes sensibler Informationen an.

Die Radikalität der chinesischen Internetregulierer ist aus europäischer Sicht zu beneiden. Im vergangenen Sommer wurde der beliebte Fahrdienst Didi, das chinesische Uber, aus dem App-Store geschmissen. Das Management hatte aus Sicht des Staates zu eigenwillig gehandelt. Inzwischen zeigt das Unternehmen sich demütig. Das wird offenbar belohnt: Die App könnte schon bald wieder abrufbar sein, schreibt unser Team in Peking. Zugleich flaut der harte Schlag gegen die Technik-Firmen nach einer mehrjährigen Kampagne wieder ab.

Eine perfekte Überwachung stößt auf wenig perfektionistische Anwender: Die Shanghaier Polizei hat eine Datenbank mit Bürgerinformationen offenbar monatelang ungeschützt auf einem öffentlich zugänglichen Server herumliegen lassen. Das berichten CNN und das Wall Street Journal. Die Hacker, die deshalb an Adressen sowie Telefon- und Personalausweisnummern von einer knappen Milliarde Menschen kamen, mussten also nicht viel tun, um in den Besitz des Datenschatzes zu gelangen. Jetzt bieten sie ihn für 23 Bitcoin auf dem freien Markt an (China.Table berichtete).

Der sagenhafte Datendiebstahl schlägt hohe Wellen. Wer trotz Zensur davon erfährt, ist empört. Und die Regierung reagiert offenbar auf den Vorgang, ohne direkt darauf Bezug zu nehmen. Premier Li Keqiang kündigte eine Verschärfung der Richtlinien für das Datenmanagement an. “Die Sicherheit der Handhabung persönlicher Informationen muss dem vom Gesetz vorgeschriebenen Niveau entsprechen”, teilte der Staatsrat am Donnerstag mit. “Handlungen, die die Rechte und Interessen von Einzelpersonen und Unternehmen verletzen, wie die illegale Nutzung und der Missbrauch von Informationen, müssen ernsthaft untersucht werden.”

Es kommt in China regelmäßig vor, dass sich die Zentralregierung entsetzt zeigt über die Unfähigkeit der Kader und Behörden vor Ort und schnelle Abhilfe verspricht. “Das Leck hat offensichtlich die Aufmerksamkeit der Top-Führung auf sich gezogen”, schreibt Kendra Schaefer von der Beratungsfirma Trivium China. Das sei wenig erstaunlich. “Es handelte sich wohl weniger um einen Hackerangriff und mehr darum, dass jemand die saftigen Daten-Donuts nebenbei mitgenommen hat, die einfach auf der Theke herumlagen.”

Dem CNN-Bericht zufolge lag die Datenbank in einem Verzeichnis des großen Rechenzentrums-Betreibers Alicloud. Dabei handelt es sich um eine Tochter des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba. Das Public Security Bureau (PSB, 公安) in Shanghai nutzte offenbar Cloud-Speicherplatz des Anbieters.

In dem Verzeichnis lag eine Datenbank mit 23 Terabyte an Informationen von 970 Millionen Bürgern aus ganz China. Westliche Datensicherheits-Experten haben die ungesicherte Hintertür demnach schon vor rund einem Jahr entdeckt. So lange waren die Informationen offenbar frei zugänglich. Der Zugriff war anscheinend sogar mit einem Weblink möglich.

Fachleute rätseln nun darüber, wie das Debakel passiert ist. “Es könnte sein, dass der Zugang absichtlich offen gelassen wurde, weil die Anwender dann viel einfacher darauf zugreifen konnten”, zitiert CNN den Sicherheitsexperten Vinny Troia von der Firma Shadowbyte, der schon früh auf das Leck aufmerksam wurde. Es könne sich jedoch auch um einen schlichten Fehler gehandelt haben.

Die IT-Verantwortlichen von Unternehmen in allen Ländern kennen das Dilemma: Hohe Datensicherheit ist zwar problemlos möglich – doch sie vermindert immer die Bequemlichkeit für die Nutzer. Das Ziel ist daher nie maximale Sicherheit, sondern immer ein Kompromiss mit der Anwendbarkeit des Systems. Dennoch kämpfen die Experten routinemäßig gegen die immer wieder einreißende Nachlässigkeit der Mitarbeiter. Das fängt bei zu einfachen Passworten an. Und endet – wie nun anscheinend in Shanghai – mit großen Mengen nützlicher Daten, die jeder einfach einsehen kann.

Klar: Wenn kein Passwort erforderlich ist und man per Link von jedem Browser – auch vom Handy aus – auf die Personen-Datenbank zugreifen kann, dann geht das viel einfacher. Industriestandard wäre hier eine doppelte Nutzeranmeldung durch Passwort und laufend generierte Einmalcodes aus einem eigenen Gerät oder einer App. Üblich wäre es auch, dass der Zugriff nur durch einen stark verschlüsselten Datentunnel erfolgen kann. Dazu wäre eine Einwahl erforderlich, die ihrerseits eine Anmeldung von einem sicheren Gerät aus erfordert.

Solche Mauern sparen sich Chinas Polizeibehörden anscheinend gerne. Vor zwei Jahren haben sich westliche Analysten bereits problemlos Millionen von Datensätzen zur Überwachung in Xinjiang aus einer Polizeidatenbank verschafft. Auch hier lagen die Informationen auf einem ungeschützten Server.

Das alles weist darauf hin, dass China zwar bereits viele Daten sammelt und sie den Behörden zur Verfügung stellt, die Professionalität in ihrer Handhabung jedoch noch nicht nachgezogen hat. Dazu wäre vermutlich eine extensive IT-Ausbildung der einfachen Beamten und ein ausgefeiltes System der Rechtevergabe notwendig. Bis dahin drohen aufgrund der lässigen Einstellung auf Nutzerebene weitere Lecks.

Für den führenden chinesischen Fahrdienst Didi brechen nach einem katastrophalen Jahr endlich wieder bessere Zeiten an. Das Unternehmen zog sich am 10. Juni offiziell von der New Yorker Börse zurück. Damit hat es die wichtigste Auflage Pekings erfüllt, um wieder zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren zu können.

Der chinesische Uber-Rivale musste im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag hinnehmen. Denn nach seinem US-Börsengang trat plötzlich die Regierung auf den Plan. Die Behörden ordneten an, Didis Angebote aus sämtlichen chinesischen App-Stores zu löschen. Das hatte zur Folge, dass sich keine neuen Nutzer mehr bei den Diensten des Konzerns anmelden konnten. Die Höchststrafe.

Didi hatte seinen Börsengang in den USA ohne Einverständnis der Pekinger Führung durchgesetzt. Die Ansage an das Unternehmen lautete daher: Korrigiert eure Fehler, oder ihr werdet es büßen. Die Maßnahmen gegen Didi bildeten damals eine weitere Eskalationsstufe des großen Tech-Crackdowns, von dem praktisch kein chinesisches Internetunternehmen verschont blieb.

Peking, so scheint es, hat in den vergangenen Monaten wegen der allgemein schwachen Wirtschaftsentwicklung seinen harten Kurs gegen die Tech-Giganten überdacht (China.Table berichtete). Und so brechen nun offenbar auch für Didi wieder bessere Zeiten an.

So berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen, dass Peking kurz vor einem Abschluss seiner Untersuchung gegen Didi steht. Demnach sollen die Apps des Konzerns schon bald wieder in chinesischen Stores freigegeben werden. Der Kurs der Didi-Aktie schoss daraufhin in die Höhe. Seit Mitte Mai hat sich der Wert der Papiere mehr als verdoppelt.

Für Anleger, die beim Börsengang vergangenen Sommer eingestiegen waren, bleibt das Investment jedoch ein Debakel, seitdem hat sich die Bewertung knapp halbiert. Auch nach der jüngsten Mini-Rally sitzen sie noch immer auf einem Verlust von mehr als 80 Prozent. 56 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung wurden ausgelöscht.

Dass Peking Didi jetzt aus dem Schwitzkasten nimmt, dürfte vor allem mit den Fortschritten zusammenhängen, die das Unternehmen bei seinem Rückzug von der US-Börse gemacht hat. Zwar klappte es bisher nicht – wie zunächst geplant – mit einem alternativen Börsengang in Hongkong. Dies ist ein äußerst kompliziertes Unterfangen. Stattdessen stimmten die Didi-Anteilseigner dafür, auf ein offizielles Listing an einer US-Börse zu verzichten.

Nun sind die Didi-Papiere ausschließlich über den sogenannten OTC-Markt (over the counter) handelbar. Der außerbörsliche Handel wird von vielen Brokern und Banken unterstützt. Damit gibt es für Anleger beim Kauf der Papiere kaum Unterschiede. Allerdings bestehen höhere Risiken, weil Didi sich nicht mehr an Auflagen und Regeln der New Yorker Börse NYSE halten muss, wo das Unternehmen bisher gelistet war. Große Fondsgesellschaften, deren Regelwerk vorsieht, nur offiziell gelistete Aktien zu halten, müssen sich von ihren Didi-Anteilen trennen.

Schlecht für den Aktienkurs ist ein Ausweichen auf den OTC-Markt nicht unbedingt. Das hat zuletzt das Beispiel Luckin Coffee gezeigt. Der chinesische Starbucks-Konkurrent musste sich vor zwei Jahren wegen eines Bilanzskandals von der Tech-Börse Nasdaq zurückziehen. Am OTC-Markt hat sich der Luckin-Kurs seitdem von weniger als zwei auf mehr als elf US-Dollar deutlich erholt.

Didi hat sich erstmal Luft verschafft, die der Konzern dringend benötigt. Denn andere heimische Konkurrenten wie der zum Autokonzern Geely gehörende Fahrdienst Cao Cao haben die Probleme des Unternehmens genutzt. Sie konnten im vergangenen Jahr viele neue Nutzer gewinnen. Während Didi bis Ende 2021 noch über 80 Millionen aktive User verfügte, was einem Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, legte Cao Cao um 65 Prozent auf 11,5 Millionen zu. Der kleinere Rivale T3 wuchs sogar um 125 Prozent auf 6,6 Millionen Nutzer. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

11.07.2022, 08:00-09:30 Uhr (MEZ) / 14:00-15:30 Uhr (Beijing Time)

EUCCC / Webinar und vor Ort: Briefing and Discussion on China Social Responsibility Bonds and EU Green Bonds Mehr

12.07.2022, 08:00-12:00 Uhr (MEZ) / 14:00-18:00 Uhr Beijing Time

SynTao Green Finance/ Webinar: 2022 China SIF Summer Summit : Building A Transition Finance System Mehr

12.07.2022, 04:00 Uhr (MEZ) / 10:00 Uhr (Beijing Time)

EU-Handelskammer / Webinar: Online Insight Sharing: Interpretation of the new Anti-monopoly Law Mehr

13.07.2022, 10:00-11:00 Uhr (Beijing Time)

AHK Greater China Shanghai/ Gesprächsabend vor Ort: Logistics recovery status post-lockdown and exchange on international logistics Mehr

14.07.2022, 18.15 Uhr (MEZ)

Konfuzius-Institut Berlin, Lesung vor Ort: Luo Lingyuan: Sehnsucht nach Shanghai Mehr

15.07.2022, 9:00-9:45 (MEZ) / 15:00-15:45 Uhr (Beijing Time)

star / Webinar: China’s Decarbonization and Energy Transformation Mehr

15.07.2022, 10:00-12:00 Uhr (MEZ) / 16:00-18:00 (Beijing Time)

China-Team Beratung/ Webinar und vor Ort: eCar production – production technology of tomorrow Mehr

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) fordert die Aufhebung des Quarantänezwangs für Geimpfte bei der Einreise nach China. Er kritisiert zudem die Einschränkungen, die mit der Null-Covid-Strategie des Landes einhergehen. “Das ist nicht nur für unsere Mitgliedsfirmen ein enormes Ärgernis mit wirtschaftlichen Auswirkungen. China schneidet sich mit dieser restriktiven Einreisepolitik auch ins eigene Fleisch, weil man sich den Zugang zu Service genauso versperrt wie zu neuen Technologien”, sagt Ulrich Ackermann, Leiter der Außenwirtschaftsabteilung des VDMA .

Ausgewählte Mitglieder bekräftigen diese Haltung. “Die aktuelle, unserer Meinung nach unmenschliche Quarantänesituation würgt das Geschäft mit China ab”, sagt Ingo Cremer von Cremer Thermoprozessanlagen. “Schlechte Quarantänehotels sind wie Knast für unser Servicepersonal.” Man könne den Eindruck gewinnen, dass China keine ausländischen Mitarbeiter im Land haben möchte.

Der VDMA fordert die Regierung in Peking auf, “die Quarantäne für ausreichend geimpfte Geschäftsreisende ebenso abzuschaffen wie die umständlichen und undurchsichtigen Visa-Anforderungen”. Die Unternehmen brauchen zudem wieder ein deutlich ausgeweitetes Flugangebot nach China, um ihre vertraglichen Verpflichtungen dort erfüllen zu können, so Ackermann.

Die strikten Reisebestimmungen werden laut VDMA als Bedrohung für Handel und Investitionen gesehen. In seiner Pressemitteilung verweist der Verband auf die Exporte des Maschinen- und Anlagenbaus nach China. Diese seien seit Beginn des Jahres “spürbar gesunken”. Von Januar bis einschließlich April sanken die Ausfuhren in die Volksrepublik um 8,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die Exporte in die Vereinigten Staaten legten dagegen im selben Zeitraum um 13 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zu. Damit bauten die USA ihre Spitzenposition im Export-Länderranking des Maschinen- und Anlagenbaus weiter aus, betont der Verband “China ist und bleibt ein wichtiger Markt, auch für mittelständische Unternehmen”, sagt Ackermann. “Aber angesichts all der Behinderungen werden immer mehr Firmen die Geschäftsrisiken vor Ort neu bewerten und sich auf die Suche nach alternativen Absatzmärkten und Produktionsstandorten in Asien machen.” niw

Hongkong hat die Corona-Regeln für Fluggesellschaften gelockert: Airlines, bei welchen positive Corona-Fälle nachgewiesen werden konnten, wurden bisher mit einem fünftägigen Anflugs-Verbot belegt. Diese Vorgabe wurde ab Donnerstag zurückgenommen, teilte ein Sprecher der Regierung mit. Die Regelung, in Hongkong unter dem Namen “circuit breaker mechanism” bekannt, hatte zu hunderten Flug-Stornierungen seit Beginn des Jahres geführt. Die Metropole möchte nun die Test-Kapazitäten hochfahren: Einreisende müssen am dritten Tag nach ihrer Ankunft einen zusätzlichen PCR-Test durchführen.

Bisher mussten Fluggesellschaften, auf deren Flügen mindestens fünf Passagiere oder mindestens fünf Prozent der Gesamtzahl der Passagiere an Bord bei der Ankunft positiv getestet wurden, ihre Reisen nach Hongkong für fünf Tage aussetzen. Zuvor waren es sogar 14 Tage Anflugs-Verbot.

Die Rücknahme der Maßnahme sei unter anderem beschlossen worden, da gerade viele Studenten einreisen würden, die im Ausland studierten und nach Hongkong zurückkehren wollten, sagte die Regierung in einer Erklärung. Dabei handelt es sich um die erste wesentliche Änderung der Coronavirus-Politik Hongkongs seit Amtsantritt von John Lee. Für die Metropole beginnt jetzt zum Sommer eine der Haupt-Reisezeiten.

In Shanghai mussten Bewohner indes den dritten Tag in Folge für erneute Massentests antreten. Die Metropole sei in Alarmbereitschaft, berichtete Reuters. Es habe neue Infektionen im Zusammenhang mit illegalen Karaoke-Parties gegeben. Karaoke-Lokale wurden demnach aufgefordert, sich an die Covid-Regeln zu halten und die Kundschaft Tests zu unterziehen. ari/rtr

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien und den USA haben gemeinsam vor einer zunehmenden Bedrohung durch die Volksrepublik gewarnt. “China ist die größte langfristige Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray. Die Kommunistische Partei betreibe nicht nur industrielle Spionage und Diebstahl geistigen Eigentums auf schwindelerregendem Niveau. Sie versuche seit Kurzem auch, Wahlen in westlichen Ländern zu manipulieren, so Wray.

Der Chef des britischen Inlandsnachrichtendienstes, Ken McCallum, teilte mit, der MI5 habe seinen Einsatz gegen “besorgniserregende chinesische Aktivitäten” massiv erhöht. Im Vergleich zu 2018 würden mit Blick auf China siebenmal so viele Ermittlungen geführt. “Das fühlt sich vielleicht abstrakt an. Aber es ist real und drängend”, sagte McCallum. FBI-Direktor Wray machte Peking direkt verantwortlich: “Die chinesische Regierung versucht, die Welt zu verändern, indem sie sich in unsere Politik einmischt.” Peking wolle Technologie stehlen.

Auch geopolitisch zeigte sich der US-Geheimdienstler besorgt. Mit Blick auf Taiwan sagte Wray, China könne die Insel gewaltsam wieder unter seine Kontrolle bringen. Das wäre “eine der schlimmsten Wirtschaftsstörungen, die die Welt je gesehen hat”, warnte der FBI-Chef. ari

Das chinesische Handelsministerium stellte am Donnerstag zusammen mit anderen Ministerien eine Verlängerung der Steuervergünstigungen beim Kauf von Elektrofahrzeugen in Aussicht. Ein Plan, für E-Autos ab dem kommenden Jahr wieder die volle Steuer zu verlangen, könnte nun verworfen werden, hieß es. Der weltgrößte Automarkt wurde in den vergangenen Monaten von rigiden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Shanghai und anderen Teilen des Landes hart getroffen. Käufer vollelektrischer und teilelektrischer Fahrzeuge (New Energy Verhicle, NEV) erhalten die Steuererleichterung seit 2014. Die Verlängerung der Subvention ist bereits seit einigen Wochen im Gespräch (China.Table berichtete) rtr

Um die internationalen Klimaziele zu erreichen, müssen die Regierungen daruf hinarbeiten, die Produktion von Solarmodulen auf andere Staaten als China stärker ausweiten zu lassen. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Donnerstag veröffentlichter Sonderbericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Laut der IEA haben sich die globalen Produktionskapazitäten für Solarmodule in den vergangenen zehn Jahren weiter aus Europa, Japan und den USA primär nach China verlagert. Die chinesische Industrie- und Innovationspolitik habe dazu beigetragen, dass die Photovoltaik in vielen Teilen der Welt zur erschwinglichsten Stromerzeugungstechnologie geworden ist. Dies habe jedoch auch zu Ungleichgewichten in den PV-Lieferketten geführt.

Der Bericht untersucht PV-Lieferketten von den Rohstoffen bis zum Endprodukt. Er umfasst die fünf Hauptsegmente Polysilizium, Ingots, Wafer, Zellen und Module und weist auf Risiken und Schwachstellen in jeder Phase des Herstellungsprozesses hin. China habe mittlerweile einen Anteil von 80 Prozent in allen Fertigungsstufen, warnt der Bericht. Kommen die sich zurzeit noch im Bau befindlichen Fertigungsanlagen hinzu, steigt der Anteil laut IEA bei wichtigen Elementen wie Polysilizium und Wafern sogar auf mehr als 95 Prozent.

Die IEA sieht die Rolle Chinas mit gemischten Gefühlen. “China hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kosten für Solaranlagen weltweit zu senken, was sich in mehrfacher Hinsicht positiv auf den Übergang zu sauberer Energie auswirkt”, sagte Exekutivdirektor Fatih Birol. “Gleichzeitig stellt der Grad der geografischen Konzentration in den globalen Lieferketten auch eine potenzielle Herausforderung dar, die die Regierungen angehen müssen.” Die Beschleunigung des globalen Übergangs zu sauberer Energie und die dadurch wachsende Nachfrage werde diese Lieferketten noch stärker belasten.

Um die internationalen Energie– und Klimaziele zu erreichen, müsse der weltweite Einsatz von Solar-Anlagen in einem enormen Ausmaß wachsen, heißt es im Bericht. Dies wiederum erfordere eine erhebliche Ausweitung der Produktionskapazitäten. leo

Chinas Kaiser erwarteten von allen Untertanen, sich ihrer Macht zu unterwerfen. Besucher mussten dreimal im Kotau niederfallen und jeweils dreimal mit ihrer Stirn 頭 (tou) den Boden berühren 磕 (ke). Das Ritual mit neun Stirnaufschlägen (三拜九叩) endete nach Abschaffung der Kaisertums 1911. Aber auch danach verlangt Chinas Führung bis heute mit verbalem Kotau, ihr absolute Loyalität zu schwören.

Peking macht sich auch Ausländer mit wirtschaftlichem Druck gefügig. Vor allem, wenn sie mit Handel oder ihren Worten vermeintlich chinesische Interessen verletzen. Mächtige Politiker und Wirtschaftsführer im Westen ließen sich so vorführen. Walt Disneys Präsident Michael Eisner erniedrigte sich 2008 ebenso wie zehn Jahre später Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Heimlich verrichteten sie verbale Kniefälle vor Chinas Machthabern. Bekannt wurde das, nachdem Pekings Führer selbst damit prahlten.

Kotau gehört zu den chinesischen Begriffen, die erfolgreich in die deutsche Sprache eingingen. Das war so mit Maos spöttischer Worterfindung Papiertiger (纸老虎), die wir heute als Synonym verwenden, wenn etwas furchterregender wirkt, als es ist. Kotau bezeichnet ein unterwürfiges Verhalten mit der Bitte um Vergebung. Offen ist die Frage, wie tief sich ein Ausländer beim Kotau vor der Macht in China verbeugen soll. Der Fall des Lord Macartney, einst Abgesandter des englischen Königs, Georg III.. gab den Anstoß für eine Debatte, die bis heute geführt wird. Denn der Earl verweigerte am 14. September 1793 bei der Audienz vor Kaiser Qianlong den Kotau. Dabei wollte er eigentlich alles tun, um für die Krone einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit dem Kaiserhof zu schließen, eine Botschaft in Peking zu eröffnen und den Handel durch Öffnung chinesischer Häfen auszuweiten.

Der Kaiser empfing ihn. Doch Macartney beugte vor ihm nur das Knie. Als er am 3. Oktober ein weiteres Mal den Kaiser aufsuchen durfte, um dessen Antwort auf seine Bitte nach Öffnung Chinas zu hören, kam es zum Eklat. In einem langen kaiserlichen Edikt besiegelte ein Satz sein Scheitern: “Unser himmlisches Reich besitzt innerhalb seiner Grenzen alle Dinge im Überfluss, Wir haben keinen Bedarf für Produkte, die in Eurem Land hergestellt werden und die wir von den Barbaren einführen müssten.”

Macartneys Abfuhr wurde oft als ” Kampf der Kulturen” gewertet, als beabsichtigter Bruch zwischen Ost und West. In einem neuen Buch erzählt die Oxford-Professorin Henrietta Harrison ein anderes Narrativ, verfolgt Leben und Arbeit der beiden Dolmetscher der Mission, Li Zibiao und George Thomas Staunton Für ihr “The Perils of Interpreting” erforschte die Sinologin zehn Jahre lang die gescheiterte Mission von Macartney. Diese “hat Generationen von Historikern fasziniert, weil sie in Teilen noch ein Rätsel ist.” Macartney hätte nicht verstehen können, warum Chinas Beamten, “so handelten, wie sie handelten.” Und diese widerrum begriffen ihn nicht. Ungeklärt sei auch, was wirklich beim Kotau geschah. Harrison meldet Zweifel an den schriftlichen Aufzeichnungen an, sowohl der Briten als auch in den kaiserlichen Archiven. Sie spricht von Manipulationen des kulturellen Verständnisses und Probleme der Übersetzung.

Der Erste, der den Kotau ablehnte, soll 1656 der russische Gesandte Feodor Isakovitch Bankov gewesen sein, der deshalb prompt auch nicht in Peking empfangen wurde. 140 Jahre später waren Macartney und Chinas Kaiser längst zu Kompromissen bereit. Qianlong bestand nicht mehr auf neunfachem Niederwerfen. Ein einfacher Kotau hätte ihm genügt. Macartney bot einen Kniefall an, wie er auch am britischen Königshof üblich war. Die Mission scheiterte, weil es an kulturellem Verständnis fehlte. Erst 1816 machte London mit Lord Amherst (1733-1858) einen erneuten Versuch. Amherst aber lehnte von Anfang an jeden Kotau ab. Die Audienz beim Nachfolge-Kaiser Jia Qing kam nicht zustande.

Der Westen setzte auf Gewalt, um Chinas Märkte zu öffnen. Der Sinologe und Missisonar Richard Wilhelm, einer der besten Kenner chinesischer Gebräuche, bewertete den europäisch-chinesischen Streit um den Kotau als “trauriges Kapitel gegenseiten Missverständnises grundsätzlich verschiedener Standpunkte” . Die “Unkenntnis chinesischer Sitten führte zu einer weitgehenden Entwürdigung des englischen Gesandten Macartney”. Er verweigerte den Kotau, “der in chinesischen Augen normalen Huldigung vor dem chinesischen Kaiser, doch gab er wenigstens so weit nach, dass er ein Knie beugte.” Damit aber, schreibt Wilhelm 1905 in seinem Aufsatz “Chinesische Umgangsformen” trat Macartney nur in ein weiteres Fettnäpfchen. Denn diese Sitte war unter der mongolischen Yuan-Dynastie “erstmals eingeführt worden, galt als barbarisch und war für gewöhnlich am Kaiserhof ausgeschlossen.”

Die Briten lernten aus dem Fiasko ein anderes extremes Verhalten. Als Xi Jinping gut 220 Jahre später im Oktober 2015 auf Staatsbesuch nach London kam, wurde ihm ein majestätischer Empfang bereitet. Der KP-Chef durfte in einer Goldenen Königs-Kutsche gemeinsam mit Königin Elisabeth fahren. Heikle politische Fragen wurden ihm nicht gestellt. Am Ende des Besuches wurde gar ein neues “goldenes Zeitalter” in den Handelsbeziehungen ausgerufen. Die neue Euphorie aber hielt nicht lange.

Der Chinakenner Ian Buruma spottete über den käuflichen Westen, der gegenüber China zu jeder Art von Kotau bereit ist, “Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, ist nie derart mächtig gewesen, da dort kein Geld zu machen war. China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

Weil es um Chinas Markt geht, hat Pekings Führung alle Hebel in ihrer Hand. Damit zwang sie sogar den einflussreichen Walt-Disney-Konzern, sich selbst zu verleugnen. Auslöser seiner Unterwerfung war der neue Film “Kundun”, den Disney 1997 über das Leben des heutigen Dalai Lama drehen ließ, der Peking tief verhasst ist. Als Kundun in die Kinos kam erpresste Chinas Außenhandelsministerium den Konzern: “Wir überdenken unser gesamtes Geschäft.” Disney schränkte zunächst den Kinoumlauf des Films ein. Im Oktober 1998 jettete der Medienchef des Konzerns, Michael Eissner, zur Schadensbegrenzung nach Peking. Als Berater hatte er Henry Kissinger engagiert, der ihm hinter den Kulissen ein vertrauliches Gespräch mit Chinas Premier Zhu Rongji vermittelte.

Zhu empfing Eissner am 26. Oktober 1998 Im “Palais des Purpurenen Lichts” , wo ausländische Gesandte einst den Kotau vor dem Kaiserhof ausführten, in Zhongnanhai, das Pekings Führer 1949 als ihren Parteisitz wählten. Eissner übte den verbalen Kotau: “Wir haben mit dem Film Kundun einen törichten Fehler begangen. Er ist nicht nur eine Kränkung für unsere Freunde, sondern wir haben viel Geld ausgegeben. Die schlechte Nachricht ist, dass wir diesen Film gedreht haben. Die gute Nachricht ist: Außer Journalisten hat ihn bisher kaum jemand gesehen. Ich entschuldige mich mit Bedauern. So etwas wird nicht wieder vorkommen.” Großmütig lobte Zhu Eissners Mut, “einen Fehler zu korrigieren. Das zeigt Ihren unternehmerischen Weitblick”.

Zhu selbst hat den Wortlaut seines Gesprächs mit Eissner auf sieben Seiten veröffentlicht. Es ist Teil seiner 2011 erschienenen “Originalreden 1991 bis 2004” . Wäre Eissners Reuebekenntnis schon 1988 publik geworden hätte er in den USA wohl seinen Hut nehmen müssen.

Zehn Jahre später, 2018, war es an der Daimler-Führung, ihren Canossa-Gang anzutreten. Stein des Anstoßes wurde ein unpolitischer Sinnspruch auf dem Instagramm-Kanal von Mercdes Benz, der ein Werbefoto für eine Limousine zeigte. Unter dem Hashtag “Monday Motivation” stand: “Betrachte eine Situation von allen Seiten und du wirst offener werden”. Pekinger Patrioten schauten auf den Namen des Verfassers: “Dalai Lama.”

Sie starteten online ein Kesseltreiben und ließen von Daimler nicht ab, auch als der Konzern das Foto löschte. Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Chinavertreter Hubertus Troska schrieben darauf eiligst dem chinesischen Botschafter Shi Mingde in Berlin eine Entschuldigung. Staatsmedien wie Xinhua und Global Times ziterten genüsslich: Daimler erkenne “voll und ohne Einschränkung” die “Ernsthaftigkeit des Vorfalls” und “zutiefst das Leid, den der fahrlässige Fehler dem chinesischen Volk gebracht hat”. Sie hätten “keine Absicht, in irgendeiner Weise Chinas Souveränität und territoriale Integrität in Frage zu stellen oder herauszufordern.” Zetsche musste deutschen Medien den Inhalt seines Briefs bestätigen. Der FAZ schrieb er: Sein Konzern liefere “keine Unterstützung oder Hilfe” an Menschen, die die chinesischen Gebietsansprüche “vorsätzlich untergraben” oder dies beabsichtigten.”

Zetsche war nicht der Einzige, der sich so verrenkte. Immer wieder drehen Chinas Blogger hyperpatriotisch auf, müssen westliche Unternehmen und Marken sich für angebliche “Beleidigung der Gefühle des chinesischen Volkes” entschuldigen. Die Financial Times riet den betroffenen Firmen: “Schnell handeln, die Schuld auf einen isolierten, menschlichen Fehler schieben und begeistert der Sicht der Dinge zustimmen, wie sie die Kommunistische Partei vorgibt.”

Die Antwort auf die Frage, wie tief man sich beim Kotau vor Chinas Macht verneigen darf, hat allerdings nicht nur mit Selbstachtung zu tun, sondern auch mit physischer Konstitution. Der Sinologe Rainer Kloubert fand bei Recherchen für sein kommendes Buch über die Verbotene Stadt heraus, wie chinesische Würdenträger einst “körperlich die Tortur des Kotau überstanden.”. Für sie gab es eine praktische, chinesische Lösung. Zur Amtsrobe eines Hofbeamten gehörte eine Perlenkette, die beim erforderten Stirnaufschlag zuerst den Boden berührte. Damit war dem Kotau Genüge getan. Je älter der Zeitgenosse war, desto länger durfte seine Amtskette sein.

Auch der weltbekannte Shanghaier Satiriker Lin Yutang nahm den Kotau sportlich. In seinem 1930 erschienenen Essay “With Love and Irony” verspottete er den Kotau als “einzigartige chinesische kulturelle Kunst” und zugleich als “effiziente Turnübung. Wie beim Rudern beanspruche sie jeden Muskel im Körper”. Für Lin waren der Kotau und die typisch chinesische Angst vor Gesichtsverlust zwei Seiten derselben Medaille, über die die Welt sich sorgen sollte: “Erst, wenn jeder Chinese sein Gesicht verliert wird aus China eine demokratische Nation werden können.” Darauf, und auf das Ende aller Kotaus, warten nicht nur die Chinesen bis heute.

Martin Merk ist seit Anfang des Monats Sales Director für China beim Raumlufttechnik-Hersteller Robatherm. Merk war dort zuvor Geschäftsführer.

Sun Bo und Qian Shichun haben im Juni ihre Posten beim Staatsfonds China Investment Corp. verlassen. Der Fonds hat seit längerem Probleme, hochrangige Manager zu halten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mönche feiern den 87. Geburtstag des Dalai Lama in Kathmandu, Nepal. In China sind Hinweise auf das spirituelle Oberhaupt der Tibeter unterdrückt. Die tibetische Gemeinde in der nepalesischen Hauptstadt darf dagegen ihre Umzüge abhalten, wenn auch unter Bewachung durch Sicherheitskräfte. EU-Botschafterin Nona Deprez hat an den Feierlichkeiten teilgenommen.