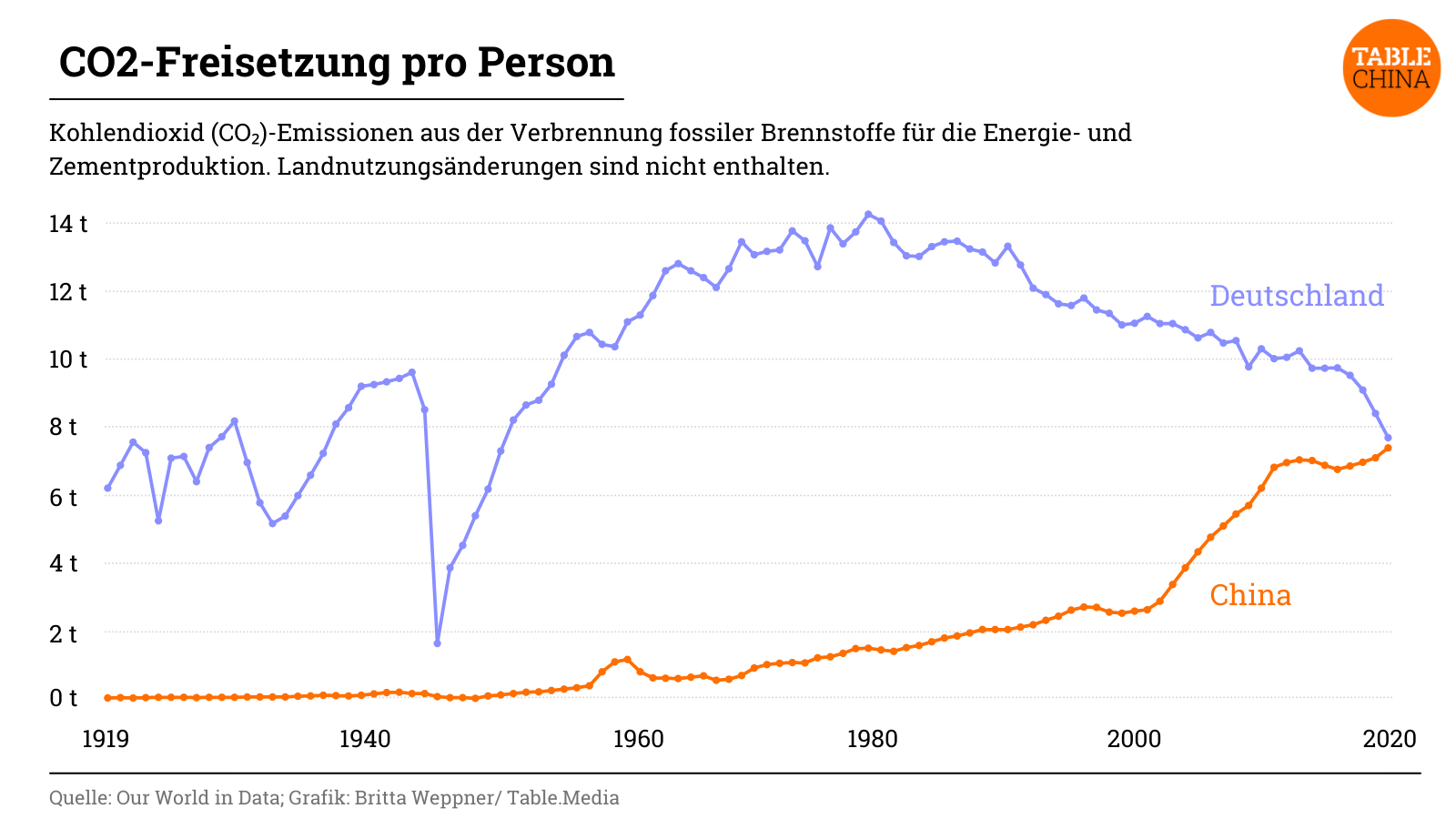

in Glasgow ringen die Staatenlenkerinnen und Staatenlenker derzeit um die Ausrichtung der Klimapolitik. Als großer Verschmutzer muss China besonders stark auf die CO2-Bremse drücken. Innerhalb von lediglich 30 Jahren sollen die Emissionen auf Null sinken, zumindest in der Gesamtbetrachtung. Das stellt die Volksrepublik vor große wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Dutzenden Millionen Menschen droht Arbeitslosigkeit. Wir beschäftigen uns heute mit der zentralen Frage: Wie kann es gelingen, Wachstum, Energiesicherheit und gesellschaftliche Stabilität im Einklang zu halten?

Auch in der Arktis zeigen sich die Auswirkungen der Klimakrise. Die Temperaturen steigen, das Eis schmilzt. Was dem Eisbären nicht gefällt, erfreut die Anrainer und “Arktis-nahen Staaten”, wie China sich nennt. Neue Rohstoffvorkommen werden freigelegt und kürzere Schiffsrouten erlauben schnellere Frachtpassagen. Amelie Richter analysiert, wie das Ringen um die Arktis zu neuen Konflikten führen könnte und welche Position die EU einnimmt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Chinas Klimaplan ist ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

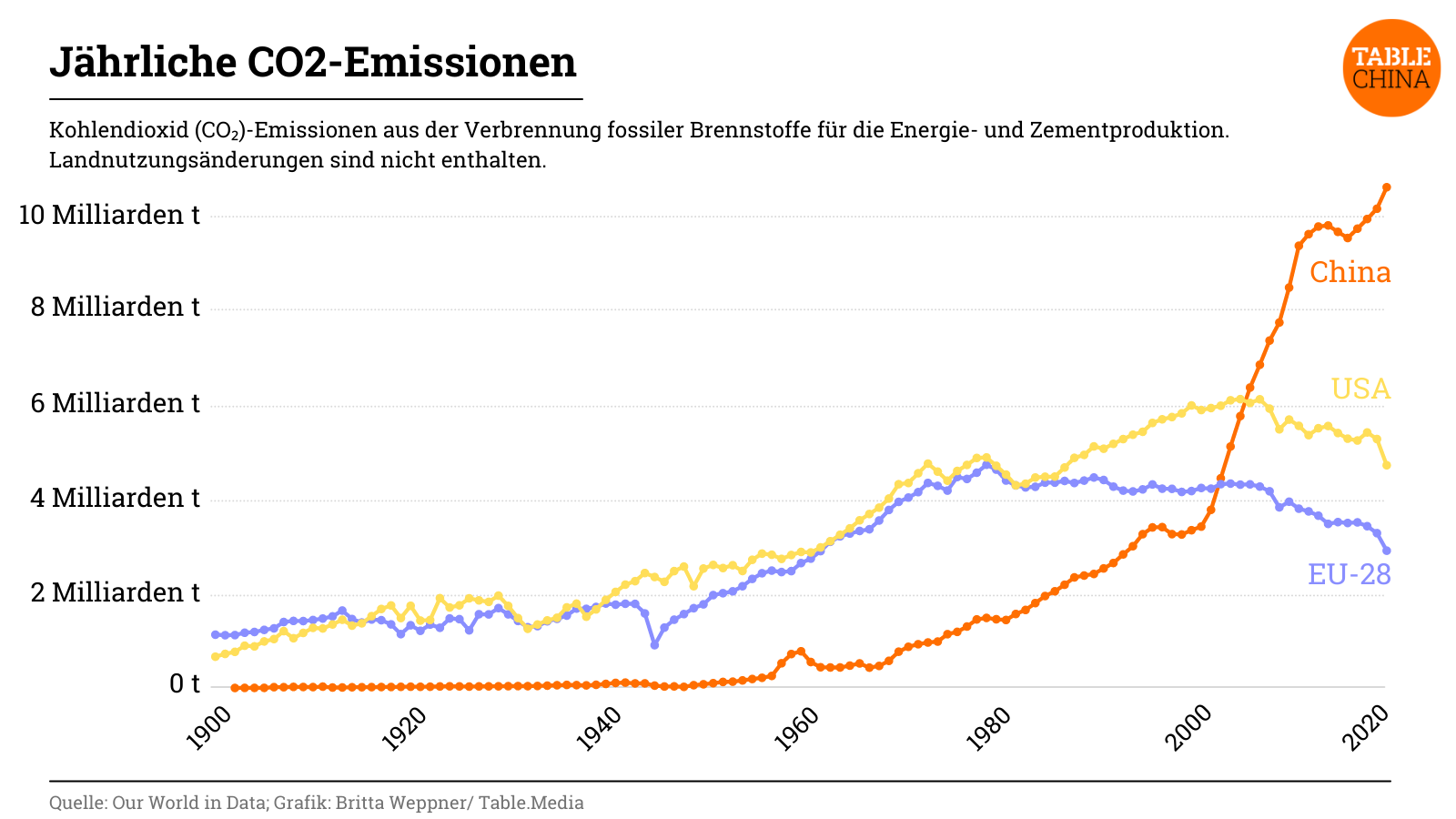

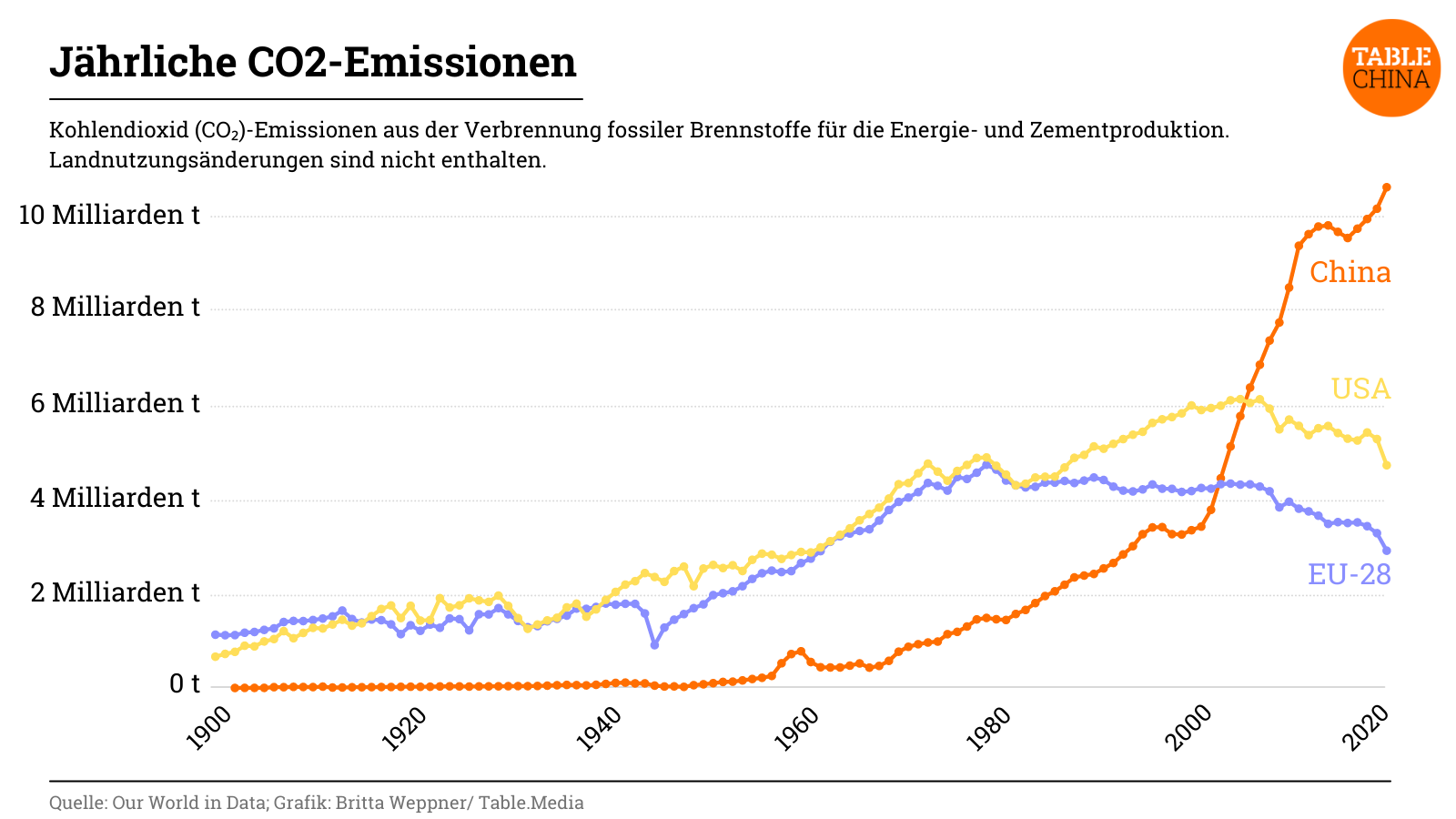

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang“, wie die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao sagt. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden”. Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: Der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung”. Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen. Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den letzten Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

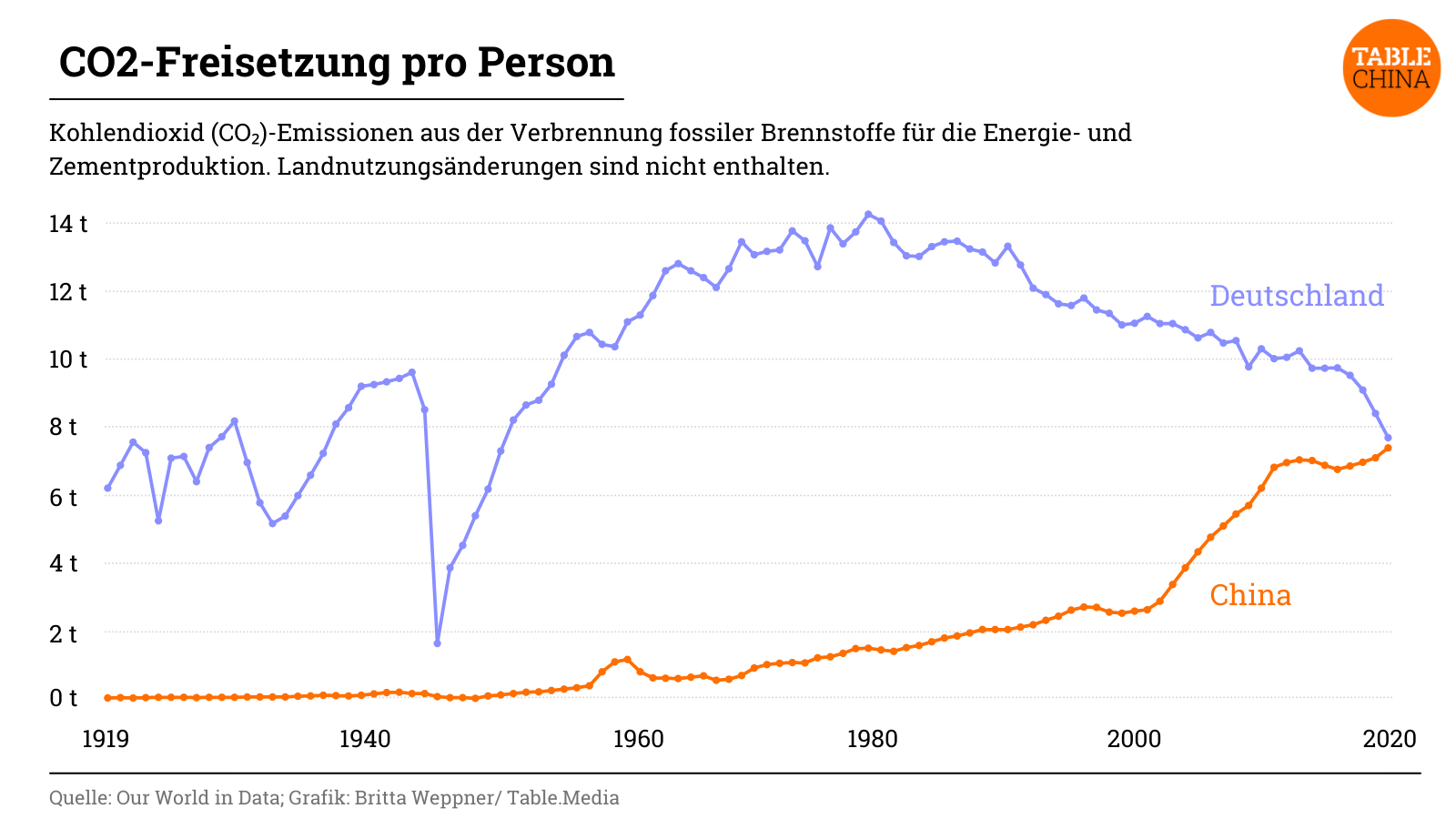

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu. Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den CO2-intensiven Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown gegenüber China.Table. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel. Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten, um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen (China.Table berichtete). Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

Ende September kehrte Chinas Eisbrecher “Xuelong 2” in seinen Heimathafen Shanghai zurück. Mit an Bord des “Schneedrachens”: Das autonome Unterwasserfahrzeug (AUV) “Tansuo 4500”, das erstmals für die wissenschaftliche Forschung in Meeresbodennähe in den Breiten der Arktis eingesetzt worden war. “Tansuo 4500”, das ein bisschen aussieht wie ein gelb-roter Riesenfisch, habe im eisigen Wasser am Gakkelrücken wichtige Daten gesammelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Daten sollen demnach Auskunft über den Stoff- und Energieaustausch und die geologischen Prozesse an dem Gebirgszug in der Tiefsee geben – und zu einer “intensiven Beteiligung Chinas” am Umweltschutz in der Arktis beitragen.

Denn das Eis der arktischen Region schmilzt. “Die Arktis erwärmt sich dreimal schneller als der weltweite Durchschnitt”, betont der EU-Sondergesandte für arktische Angelegenheiten, Michael Mann, gegenüber China.Table. Mit ihren Klima-Ambitionen im Rahmen des Green Deals hat auch die Europäische Union gesteigertes Interesse an der Polarregion. Mitte Oktober veröffentlichte Brüssel die Neuauflage seiner Arktis-Strategie. Diese wurde gemeinsam vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und der EU-Kommission erstellt. Es geht vor allem um Klima- und Umweltschutz, aber auch um internationale Zusammenarbeit.

Die EU will beispielsweise die Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis beenden: “Die EU wird darauf drängen, dass Öl, Kohle und Gas im Boden bleiben”, heißt es in dem Papier. Auch soll den Mitgliedstaaten der Energiekauf aus arktischen Quellen verboten werden.

Es geht aber nicht nur um die Umwelt und den Kampf gegen die Klimaerwärmung. Das schmelzende Eis hat auch geopolitische Ambitionen geweckt – nicht zuletzt in China. Peking will unter anderem die Polarrouten in seine “Belt and Road”-Initiative einbinden und wittert Rohstoffe in der Region (China.Table berichtete).

“Die geopolitische Situation in der Arktis hat sich in letzter Zeit sehr geändert. Es gibt viel mehr globales Interesse an den arktischen Angelegenheiten”, sagt Mann. Er ist seit April 2020 der EU-Botschafter für die Region, vor seinem Umzug nach Brüssel war Mann zweieinhalb Jahre EU-Botschafter in Island. Den chinesischen Einfluss in der Region kennt er deshalb genau: China unterhält die größte Botschaft in Reykjavík.

Für die EU sind chinesische Aktivitäten in der Region im Norden ein Sicherheitsproblem. Pekings Vorhaben im hohen Norden werden deshalb genau beobachtet: China investiere insbesondere in russisches Flüssiggas, Infrastrukturprojekte wie Kabel-Verbindungen und in Bergbau, erklärt Mann. “Peking investiert viel, ist aber in der Arktis noch nicht so aktiv wie in anderen Teilen der Welt.”

China nennt sich selbst einen “Arktis-nahen” Staat. Der EU-Sondergesandte Mann findet die Selbstbezeichnung “etwas seltsam”. Jeder könne sich selbst nennen, wie er möchte. Das Konzept des “Arktis-nahen” Staats sei jedoch konträr zu Chinas geopolitischen Ansätzen in seiner eigenen Nachbarschaft: Dort versuche Peking, Akteure aus dem Südchinesischen Meer herauszuhalten, die es dort als nicht angemessen ansehe, so Mann. Dass China sich nun für eine entferntere Region interessiere sei “ein bisschen inkonsequent”.

Der hohe Norden ist aber auch in Brüssel auf der Tagesordnung nach oben gerutscht. Drei EU-Mitgliedstaaten sowie zwei Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums sind Polar-Anrainerstaaten. Die EU ist außerdem ein großer Verbraucher von Rohstoffen aus dem Gebiet. Und sie will als “geopolitischer Player” in der Region eine Rolle spielen, wie Mann erklärt. Da die EU aber keine Militärmacht ist, muss sie den diplomatischen Weg gehen: über regionale und internationale Kooperationen.

Brüssel setzt auch in der überarbeiteten Strategie auf den Dialog mit allen Beteiligten in der Region. Das Konfliktpotenzial für die Region schätzt Mann derzeit gering ein. Das russische und chinesische Interesse an den maritimen Polarrouten sei bekannt. Die Strecken seien aber weiterhin noch schwer befahrbar, so Mann. Dass dort bald die Transportfahrten überhandnehmen, ist also eher unwahrscheinlich.

Zur Polarregion zählen alle Länder, deren Territorium in den nördlichen Polarkreis hineinragt. Das sind: die USA, Kanada, Russland, außerdem Dänemark für Grönland, Island, Norwegen, Schweden und Finnland. Die EU will nun noch enger mit Verbündeten zusammenarbeiten und beispielsweise ihre diplomatischen Aktivitäten in Grönland ausbauen. Das autonome Gebiet von Dänemark gehört nicht der EU an. Eine ständige Präsenz vor Ort könnte nun helfen, den Einfluss Brüssels auszubauen – und gleichzeitig den chinesischen einzudämmen.

Neben dem EEAS und der EU-Kommission drängt vor allem auch das Europaparlament auf ein stärkeres Engagement in der Arktis. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU), betonte: “Angesichts der wachsenden Herausforderungen in der Arktis ist es richtig und wichtig, den gemeinsamen Ansatz für ein koordiniertes europäisches Vorgehen im hohen Norden neu zu bewerten. In Zukunft sollte es mehr EU in der Arktis und mehr Arktis in der EU geben.”

Die Region zeichnete sich bis vor einigen Jahren als “Zone des Friedens” aus. “In den letzten Jahren hat die russische Regierung jedoch im hohen Norden militärisch aufgerüstet. Auch China entwickelt ein immer größeres strategisches Interesse an der Arktis”, warnt CDU-Europapolitiker McAllister.

China rückt in der Polarregion nah an die europäischen Staaten im Norden. Der estnische Europa-Abgeordnete Riho Terras, ein ehemaliger Heeresgeneral in seinem Heimatland, sieht das als großes Risiko: “China wird die Möglichkeit gegeben, Einfluss auf die Sicherheit Europas und des gesamten Westens zu nehmen“, erklärte er bei der Debatte um die EU-Arktis-Strategie. Das schmelzende Eis habe dem Wettlauf um die Region im Norden neuen Schwung verliehen, so Terras.

Ob es vor diesem Hintergrund gelingen wird, die Arktis konfliktfrei zu halten, wird die Zukunft zeigen. Das geopolitische Rennen um den Nordpol hat gerade erst begonnen.

Der Weltmarktführer für Kamera-Drohnen im Hausgebrauch, das Unternehmen DJI aus Shenzhen, hat am 27. Oktober nach über zwei Jahren Entwicklungszeit eine neue Actioncam vorgestellt. Die DJI Action 2 kommt im komplett neuen Design. Das würfelförmige Metallgehäuse wirkt im Vergleich zur Konkurrenz besonders handlich. Die aktuelle Hero 10 Black des bekannten US-Wettbewerbers GoPro ist größer, enthält aber unterlegene Technik. Kein anderes chinesisches Tech-Produkt ist seit dem von der US-Politik erzwungenen Rückschlag für Huawei Smartphones in den internationalen Technik-Foren so intensiv besprochen worden.

Der Markt für wasser- und stoßfeste Sportkameras, die sich beispielsweise an den Fahrradlenker oder beim Fallschirmsprung an den Helm klemmen lassen, ist hart umkämpft. Das Segment profitiert von der Digitalisierung der Outdoor-Sportarten und dem zunehmenden Bedürfnis, seine Erlebnisse und Erfolge im Netz zu teilen. Der Markt soll im laufenden Jahrzehnt jährlich knapp neun Prozent wachsen. Weltweit könnten schon bald drei Milliarden Euro mit der Produktgruppe umgesetzt werden.

Die Dominanz der US-Firma GoPro hat dazu geführt, dass hier ein bedeutendes Marktsegment der Elektronik noch weitgehend in amerikanischer Hand verblieben ist. Fotoapparate kommen längst fast alle von japanischen Marken, der IBM-PC ist zu Lenovo abgewandert und die sonstige Fotografie läuft heute zahlenmäßig auf koreanischen und chinesischen Handys. GoPro hat dagegen in den vergangenen Jahren sogar die konkrete Herstellung seiner Geräte aus China heraus verlagert.

Diese Bastion der US-Elektronikindustrie ist nun in Gefahr. Die 2006 gegründete Da Jiang International Sciences and Technology, wie DJI ausgeschrieben heißt, ist dagegen eine der großen Erfolgsgeschichten der chinesischen Tech-Branche.

Der Gründer des Unternehmens, Frank Wang, würde in einem Berliner Szenecafé als chinesischer Hipster durchgehen: Kinnbart, schwarze rechteckige Brille, französische Mütze und spöttisches Lächeln. Das Selbstbewusstsein hat einen Grund: Wang hat im vergangenen Jahrzehnt einen neuen Tech-Trend gesetzt. Durch ihn wurden Drohnen von einem teuren Profi-Produkt zur erschwinglichen, leicht bedienbaren Massenware. 2012 brachte DJI seine erste Drohne auf den Markt, inzwischen verkaufen die Chinesen ihre Produkte in mehr als 100 Ländern.

Schon drei Jahre nach der Unternehmensgründung waren Wangs Drohnen bereits gut genug, um den Mount Everest zu umrunden. Seinen Durchbruch schaffte er schließlich 2015 mit der inzwischen legendären “Phantom 3”, die in Shenzhen entwickelt und hergestellt wurde. Entscheidend war, dass es Wang gelang, eine Kamera in der Drohne zu installieren, die ein Livebild auf einen Bildschirm an der Steuerkonsole lieferte. Und das zu einem unschlagbaren Preis.

Bis dahin waren “zivile” Drohnen eher etwas für Freaks, die bereit waren, sich ihr Hobby viel Geld kosten zu lassen. In nur fünf Jahren hat Wang mit seinen Innovationen die Welt erobert. Inzwischen bietet er Drohnen mit VR-Brille an, bei der die User die Welt aus der Vogelperspektive sehen können. Zwischenzeitlich hatte DJI einen Marktanteil von über 70 Prozent.

Der amerikanische Weltmarktführer GoPro unterschätzte das Drohnensegment erst und schaffte es dann nicht mehr, gegen DJI anzukommen. 2017 macht das Unternehmen 76 Millionen US-Dollar Verlust, 2018 noch 24 Millionen. Im Jahr 2019 stieg Go-Pro aus dem Drohnengeschäft aus, konzentrierte sich auf die Kameras und erholte sich wieder. Das Unternehmen macht wieder Gewinne und auch der Aktienkurs ist in diesem Jahr bereits um rund zehn Prozent gestiegen, wenn er auch noch rund 35 Prozent unter seinem Spitzenwert liegt. Dass DJI GoPro nun auch im Bereich der Actionkameras, seinem Kerngeschäft, angreift, wirkt bedrohlich. Im Jahr 2017 erwarb DJI dafür sogar einen Mehrheitsanteil am schwedischen Kamerahersteller Hasselblad.

Der globale Erfolg des Konzerns brachte aber Gegenwind: Im Zuge des Handelsstreits beschränkte Washington den Einsatz von DJI-Drohnen in den USA, da sie mit ihren Kameras und Wifi-Verbindungen Spionage im Auftrag Chinas betreiben könnten. Dafür gibt es bisher keinen Beleg. Allerdings konnten einheimische Hersteller bereits im vergangenen Jahr Marktanteile gewinnen, was sicherlich auch ein Ziel der US-amerikanischen Politik war.

Inzwischen ist DJIs Weltmarktanteil am Markt für Drohnen wieder auf 54 Prozent gesunken. Allerdings hat der nächstgrößte Anbieter Autel nur einen Marktanteil von sieben Prozent. Autel ist eine US-Firma, die Teile ihrer Drohnen ebenfalls in Shenzhen herstellen lässt. Der Weltmarktanteil von allen US-Herstellern gemeinsam stieg um neun Punkte auf 16 Prozent. Der Anteil von China-Drohnen insgesamt fiel hingegen von 77 auf 64 Prozent. Um DJI in die Knie zu zwingen, reicht das nicht. Und es wird sehr spannend zu sehen, wie GoPro und die US-Regierung auf die neue Actioncam von DJI reagieren. fin

Die europäische Delegation mit Abgeordneten des Europaparlaments ist trotz Warnungen aus Peking in Taiwan gelandet. Die sieben EU-Parlamentarier aus dem Sonderausschuss für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE) wollen sich in Taiwan zu Desinformation und Cyber-Abwehr informieren, teilte das taiwanische Außenministerium mit. Gleichzeitig solle ein Umfeld für Meinungs- und Informationsfreiheit gefördert werden, hieß es weiter. Am Mittwoch traf die Gruppe Taiwans Premier Su Tseng-chang. Für Donnerstag soll ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen auf der Agenda stehen.

Die Delegation wurde vom französischen EU-Politiker Raphaël Glucksmann angeführt. “Weder die Drohungen noch die Sanktionen werden mich beeindrucken. Niemals”, schrieb Glucksmann zu seiner Abreise auf Twitter. Glucksmann wurde im Frühjahr von Peking mit Sanktionen belegt.

Die chinesische Vertretung in Brüssel hatte auf die Reiseankündigung scharf reagiert und auf das “Ein-China-Prinzip” gepocht (China.Table berichtete): Dieses sei “politische Grundlage für den Auf- und Ausbau der chinesisch-europäischen Beziehungen”, schrieb die Vertretung Chinas an die EU vergangene Woche auf Twitter. “Wir werden entsprechend der Entwicklung weiter reagieren”, hieß es. ari

Die US-Regierung erwartet, dass China die Zahl seiner Atombomben bis 2030 von derzeit 200 auf 1000 ausbaut. Das Land verfüge vermutlich jetzt schon über den “nuklearen Dreiklang” aus luft-, see- und landgestützten Trägersystemen für Atomwaffen, stellt das amerikanische Verteidigungsministerium in einem jährlichen Bericht zu den chinesischen Rüstungsplänen fest, der am Mittwoch herauskam. Hauptziel sei die Aufrechterhaltung nuklearer Abschreckung. Darüber hinaus sei die schnelle Modernisierung und Digitalisierung der chinesischen Streitkräfte bemerkenswert. Die Systeme wachsen zu einem geschlossenen Ganzen zusammen.

Das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm schätzt die Zahl der chinesischen Atomsprengköpfe etwas höher als die US-Regierung auf 350 Einheiten. Das Pentagon schlägt regelmäßig Alarm wegen Chinas Aufrüstung, doch die USA und Russland verfügen den Vergleichsdaten zufolge weiterhin über die meisten Atomwaffen. In Russland lagern rund 6300 Sprengköpfe, in den USA 5550. Da China um den Faktor 20 hinter Spitzenreiter Russland liegt, verweigert es bisher Abrüstungsgespräche mit dem Argument, die großen Atommächte müssten ihren Bestand zuerst abbauen.

Der Bericht beschäftigt sich auch mit allen anderen Waffengattungen. “Die Volksbefreiungsarmee entwickelt die Fähigkeiten und die nötige Denkweise, um Kriege führen und gewinnen zu können“, fassen die US-Analysten die Lage zusammen. Der rasche Aufbau an Fähigkeiten richte sich insbesondere gegen die USA, die als geostrategischer Hauptgegner aufgefasst werden. China schaffe derzeit die Möglichkeiten, um militärische Macht auch über die Landesgrenzen hinaus zu projizieren. Das gehe auch Hand in Hand mit dem größeren globalen Engagement beispielsweise entlang der Neuen Seidenstraße.

Auch digitale Kriegsführung gehöre heute zum Arsenal der Volksbefreiungsarmee, sagt das Pentagon. Einheiten des Militärs versuchten, in anderen Ländern die öffentliche Meinung auf Sozialmedien zu beeinflussen. Umgekehrt klage China darüber, dass US-Stellen ihrerseits IT-Mittel verwenden, um die Macht der KP in China zu untergraben.

Die konventionellen Streitkräfte dem Bericht zufolge weiterhin den Zahlen nach sehr stark. Chinas Infanterie hat dem Report zufolge 975.000 Soldatinnen und Soldaten unter Waffen. Das Land verfügt mit 355 aktiven Kampfschiffen und U-Booten über die größte Marine und mit 2250 Kampfflugzeugen über die drittgrößte Luftwaffe der Welt. fin

Chinas Wirtschaft steht “unter neuem Abwärtsdruck”. Das sagte Premier Li Keqiang bei einem Besuch der Marktregulierungsbehörde. Die Regierung müsse die Steuern und Gebühren senken, um die Probleme kleiner und mittelständischer Unternehmen zu lösen, sagte Li laut Bloomberg. Demnach machte der Premier keine Angaben über die Ursachen des Abwärtsdrucks oder das Ausmaß. Allerdings wird der Begriff von Offiziellen häufig genutzt, um auf ein sich verlangsamendes Wachstum aufmerksam zu machen. Li rief demnach dazu auf, Unternehmen aller Größen gleich zu behandeln und Monopole sowie unfairen Wettbewerb stärker zu bekämpfen.

Pekings Bemühen, das Wachstum des überhitzten Immobiliensektors abzubremsen und die Stromengpässe aus dem September und Anfang Oktober haben der Wirtschaft zugesetzt (China.Table berichtete). Die harten Corona-Maßnahmen haben zudem die privatwirtschaftliche Nachfrage gemindert. In der Vergangenheit hatte Peking bei ausbleibendem Wachstum den Bau neuer Wohnungen und Infrastruktur genutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Derzeit suche die Führung nach einem neuen Wachstumstreiber. Investitionen kleiner Firmen könnten eine “Quelle für ein gesünderes, langanhaltendes Wachstum” darstellen, gibt Bloomberg einen Analysten des Finanzunternehmens China Renaissance Securities wieder. nib

Die Fluggesellschaften müssen ihr Angebot von und nach China in den kommenden Monaten noch weiter ausdünnen. Die Luftfahrtbehörde sehe für den Winterflugplan noch weniger Verbindungen vor als in diesem Sommer, in dem bereits ein reduziertes Angebot galt. Das berichtet der ARD-Hörfunk aus Shanghai. Als Begründung für die Einschränkung des Flugbetriebs dient der Infektionsschutz. Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking versucht die Regierung derzeit, aufflammende Ausbrüche der Delta-Variante von Sars-CoV-2 im Keim zu ersticken (China.Table berichtete). Dazu gehört nach Vorstellung der Regierung, weitere Einschleppungen von außen zu unterbinden. Deshalb gelten in China derzeit die strengsten Quarantäneregeln unter den großen Volkswirtschaften.

Wirtschaftsvertreter kritisieren unterdessen die zunehmende Abschottung Chinas von der Außenwelt als übertrieben und schädlich. Die strengen Einreisebedingungen seien eine “kaum zumutbare Hürde” für deutsche Firmen, erklärte die Handelskammer in Peking gegenüber der ARD. “Die Hoffnung auf eine schnelle Öffnung” zerschlage sich damit, bekräftigte die Kammer in Shanghai. Andere asiatische Länder steuern derzeit, anders als China, dank steigender Impfquote auf eine vorsichtige Öffnung zu. fin

Das bereits vor Jahren ins Schlingern geratene E-Auto-Start-Up Byton kann keine Lohnzahlungen mehr an die Beschäftigten leisten. Das Unternehmen steckt in ernsthaften Finanzproblemen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Ein Gläubiger hatte demnach die Einleitung eines Konkursverfahrens gegen das Start-up beantragt. Ein Gericht in Nanjing hat dem Bericht zufolge auch bereits eine erste Anhörung abgehalten.

Byton hatte 2018 sein erstes Auto-Konzept, den M-Byte, präsentiert – anschließend geriet das Start-up jedoch in Schwierigkeiten. Der E-Auto Hersteller hatte bereits im Oktober 2019 die Vorserienproduktion des M-Byte gestartet und war auf dem Weg zur Serienproduktion. Spätestens im Zuge der Corona-Pandemie wackelte jedoch der Zeitplan, da zugesagte Gelder am Ende nicht flossen. Eine Kooperation mit Foxconn galt als Rettungsanker. Noch im Januar hatte das Unternehmen angekündigt, dass Foxconn Byton dabei unterstützen werde, den M-Byte bis zum ersten Quartal 2022 in Serie zu bringen – im Juli 2020 stellte das Unternehmen den Betrieb aber vorübergehend ein.

Byton war 2016 von ehemaligen Managern von BWM und Nissan gegründet worden und konnte anfangs Finanzmittel im hohen dreistelligen Millionenbereich einwerben. Insgesamt hat das E-Auto-Start-Up circa 1,1 Milliarden Euro verbrannt (China.Table berichtete). nib

Die Tennisspielerin Peng Shuai (35) hat einem hochrangigen Mitglied der KP China vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Zhang Gaoli (74) war von 2012 bis 2017 ein Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der KP. Er ist einer der mächtigsten Männer des Landes. Der Fall fällt in eine Welle von Vorwürfen der MeToo-Bewegung über sexuellen Missbrauch und die Ausnutzung von Machtverhältnissen. Peng machte ihren Vorwurf auf dem Sozialmedium Weibo öffentlich, wie am Mittwoch zahlreiche Medien berichteten. Ihr Vorwurf wurde nach kurzer Zeit zensiert.

Am Anfang der Vorgänge habe eine oberflächliche, aber einvernehmliche Beziehung gestanden, schrieb Peng. Sie gibt an, dass Zhang zu dieser Zeit Parteichef in der Stadt Tianjin war. Damit fällt die einvernehmliche Phase des Verhältnisses in die Zeit von 2007 bis 2012. Als Zhang im Ständigen Ausschuss des Politbüros saß, ruhte die Beziehung. Nach seinem Rückzug aus den höchsten Ämtern nahm Zhang jedoch wieder Kontakt auf, erzählt Peng auf Weibo. Er habe sie zu sich nach Hause eingeladen und ihr sexuelle Handlungen aufgezwungen.

Der Weibo-Beitrag schlug in China hohe Wellen. Die höchsten Parteikader sind normalerweise gegen Vorwürfe immun, die nicht von innerhalb der Partei ausgehen. Doch vor drei Jahren nahm MeToo unter den Hashtags #我也是 (#WoYeShi) und #米兔 (MiTu) in China an Fahrt auf. Wie in westlichen Ländern melden sich immer mehr Personen mit Berichten von Übergriffen. Beschuldigt wurden unter anderem Manager von Foxconn und Alibaba, Professoren und buddhistische Priester. Die Führung hat zum Teil versucht, die Bewegung einzudämmen, ihr an anderer Stelle aber freien Lauf gelassen. fin

Mehr als ein Vierteljahrhundert in China, das kann Perspektiven erheblich verändern. “Was mich fasziniert, auch bei Reisen, ist die Größe des Landes und die Vielfältigkeit der Regionen. Ich hatte die Chance, die Entwicklung von China über einen Zeitraum von über 30 Jahren live mitzuerleben”, sagt Bettina Schön-Behanzin, die Regionalrepräsentantin für Asien der Freudenberg Gruppe. Sie reise immer wieder gerne nach Deutschland, aber wenn sie nach ihren Aufenthalten in ihrem Heimatland dann wieder im Flieger nach Shanghai sitze, sei sie sehr glücklich, so Schön-Behanzin.

Freudenberg ist ein in Weinheim ansässiges Familienunternehmen, das als Zulieferer für den Automobil- und Maschinenbau sowie die Textil- und Energieindustrie tätig ist. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in China mit 28 Produktionsstätten und fast 8.000 Mitarbeitern. Schön-Behanzin übersieht seit 2012 als Regionalrepräsentantin von Shanghai aus die Aktivitäten des Unternehmens. “Die Funktion hat zwei Seiten: zum einen der Support nach innen für unsere Geschäftseinheiten und dann nach außen in der Region, sprich viel Government-Affairs-Arbeit. Wir befinden uns mit den zuständigen Regierungsstellen im Austausch, weil wir natürlich deren Unterstützung brauchen”, erklärt sie.

Auch auf andere Weise betätigt sich Schön-Behanzin im Feld der Government Affairs. Einige Jahre war sie Vorstandsvorsitzende der deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai und ist mittlerweile Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China. “Es sind zwar sowohl große als auch kleine und mittelständischer Unternehmen in den Kammern vertreten, aber die individuelle Hilfestellung dient vor allem den Kleinen und Mittelständlern, die eben kein Government-Affairs-Department haben”, sagt sie. Während die deutsche Auslandshandelskammer gerade beim Markteintritt Hilfe leistet, versucht die EU-Kammer vor allem Lobbyarbeit zu verrichten.

“Die EU-Kammer wurde 2000 gegründet, damals mit 51 Mitgliedsfirmen. Man hat gesagt, man wolle so den Industriesektoren der Europäischen Union, die hier in China tätig sind, eine Stimme geben. Somit hat man sich auf Government Relations fokussiert”, erinnert sich Schön-Behanzin. In Arbeitsgruppen, die auf die Industriezweige zugeschnitten sind, werden etwa wirtschaftliche und politische Empfehlungen für Regierungsstellen in China, aber auch für die EU ausgearbeitet.

Dass es sie einmal nach China verschlagen würde, kam nicht zufällig, sondern war geplant. “Da ich sehr an Sprachen interessiert bin und China damals ein Markt war, der sich gerade geöffnet hatte, habe ich mich entschieden, Chinesisch zu studieren”, erinnert sie sich. Sie studierte in den Achtzigerjahren in Bonn und Bochum Sinologie kombiniert mit BWL. Der erste Studienaufenthalt in China räumte letzte Zweifel aus, dass sie hier einmal leben würde. “Ich war das erste Mal 1987 in Shanghai und es war ein ganz entscheidendes Jahr. Denn wenn man ein Studium wie Chinesisch in Deutschland beginnt, ist der Bezug nicht so da. Deswegen war dieses Jahr hier in China praktisch eine Bestätigung für mich.”

1996 kam sie endgültig in die Volksrepublik und hat seitdem wohl selten zurückgeschaut. “Ich finde es beeindruckend, was dieses Land in dieser ja doch relativ kurzen Zeit geschaffen hat – wie modern die ganze Infrastruktur ist, wenn man sich die Flughäfen oder auch die Straßen anschaut, und wie viele Menschen es eigentlich in dieser Zeit aus bitterer Armut in einen recht gesunden Mittelstand gehoben hat.”

Angesprochen auf ihren Lieblingsort in China sagt Schön-Behanzin: “Das ist der Bund [Anm.: Uferpromenade in Shanghai gegenüber Pudong]. Als ich als Studentin hier war, sind wir mit dem Rad zum Bund gefahren und haben dagestanden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir eigentlich angeguckt haben, denn das waren Reisfelder damals. Der Fernsehturm wurde 1988/89 gebaut. Wir haben trotzdem fasziniert dagestanden, auf den Fluss geschaut und auf die gegenüberliegende Seite. Wenn ich heute hier am Bund stehe, dann ist das ganz schön beeindruckend, was alles entstanden ist.” Constantin Eckner

Zhang Yiming ist als CEO von Bytedance zurückgetreten. Schon im Mai hatte Zhang seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Er bleibt Berater der Firma, wird aber keinen offiziellen Titel mehr tragen.

Shouzi Chew tritt von seiner Stelle als Chief Financial Officer von Bytedance zurück, um sich ganz seiner Aufgabe als CEO von Tiktok zu widmen.

Vlado Koljibabic wurde jüngst zum Director Information Technology and Service Delivery bei Daimler Greater China ernannt. Zuvor war er in Stuttgart bei Mercedes-Benz als Head of Cloud Mobility tätig.

Der Winter steht vor der Tür – da gilt es, warme Füße zu bewahren. Diese Verkäuferin bewirbt Socken via Livestream aus der östlichen Provinz Zhejiang. Ob die Textilien auch aus der Ferne wärmen, ist nicht übermittelt.

in Glasgow ringen die Staatenlenkerinnen und Staatenlenker derzeit um die Ausrichtung der Klimapolitik. Als großer Verschmutzer muss China besonders stark auf die CO2-Bremse drücken. Innerhalb von lediglich 30 Jahren sollen die Emissionen auf Null sinken, zumindest in der Gesamtbetrachtung. Das stellt die Volksrepublik vor große wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Dutzenden Millionen Menschen droht Arbeitslosigkeit. Wir beschäftigen uns heute mit der zentralen Frage: Wie kann es gelingen, Wachstum, Energiesicherheit und gesellschaftliche Stabilität im Einklang zu halten?

Auch in der Arktis zeigen sich die Auswirkungen der Klimakrise. Die Temperaturen steigen, das Eis schmilzt. Was dem Eisbären nicht gefällt, erfreut die Anrainer und “Arktis-nahen Staaten”, wie China sich nennt. Neue Rohstoffvorkommen werden freigelegt und kürzere Schiffsrouten erlauben schnellere Frachtpassagen. Amelie Richter analysiert, wie das Ringen um die Arktis zu neuen Konflikten führen könnte und welche Position die EU einnimmt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Chinas Klimaplan ist ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang“, wie die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao sagt. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden”. Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: Der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung”. Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen. Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den letzten Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu. Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den CO2-intensiven Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown gegenüber China.Table. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel. Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten, um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen (China.Table berichtete). Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

Ende September kehrte Chinas Eisbrecher “Xuelong 2” in seinen Heimathafen Shanghai zurück. Mit an Bord des “Schneedrachens”: Das autonome Unterwasserfahrzeug (AUV) “Tansuo 4500”, das erstmals für die wissenschaftliche Forschung in Meeresbodennähe in den Breiten der Arktis eingesetzt worden war. “Tansuo 4500”, das ein bisschen aussieht wie ein gelb-roter Riesenfisch, habe im eisigen Wasser am Gakkelrücken wichtige Daten gesammelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Daten sollen demnach Auskunft über den Stoff- und Energieaustausch und die geologischen Prozesse an dem Gebirgszug in der Tiefsee geben – und zu einer “intensiven Beteiligung Chinas” am Umweltschutz in der Arktis beitragen.

Denn das Eis der arktischen Region schmilzt. “Die Arktis erwärmt sich dreimal schneller als der weltweite Durchschnitt”, betont der EU-Sondergesandte für arktische Angelegenheiten, Michael Mann, gegenüber China.Table. Mit ihren Klima-Ambitionen im Rahmen des Green Deals hat auch die Europäische Union gesteigertes Interesse an der Polarregion. Mitte Oktober veröffentlichte Brüssel die Neuauflage seiner Arktis-Strategie. Diese wurde gemeinsam vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) und der EU-Kommission erstellt. Es geht vor allem um Klima- und Umweltschutz, aber auch um internationale Zusammenarbeit.

Die EU will beispielsweise die Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis beenden: “Die EU wird darauf drängen, dass Öl, Kohle und Gas im Boden bleiben”, heißt es in dem Papier. Auch soll den Mitgliedstaaten der Energiekauf aus arktischen Quellen verboten werden.

Es geht aber nicht nur um die Umwelt und den Kampf gegen die Klimaerwärmung. Das schmelzende Eis hat auch geopolitische Ambitionen geweckt – nicht zuletzt in China. Peking will unter anderem die Polarrouten in seine “Belt and Road”-Initiative einbinden und wittert Rohstoffe in der Region (China.Table berichtete).

“Die geopolitische Situation in der Arktis hat sich in letzter Zeit sehr geändert. Es gibt viel mehr globales Interesse an den arktischen Angelegenheiten”, sagt Mann. Er ist seit April 2020 der EU-Botschafter für die Region, vor seinem Umzug nach Brüssel war Mann zweieinhalb Jahre EU-Botschafter in Island. Den chinesischen Einfluss in der Region kennt er deshalb genau: China unterhält die größte Botschaft in Reykjavík.

Für die EU sind chinesische Aktivitäten in der Region im Norden ein Sicherheitsproblem. Pekings Vorhaben im hohen Norden werden deshalb genau beobachtet: China investiere insbesondere in russisches Flüssiggas, Infrastrukturprojekte wie Kabel-Verbindungen und in Bergbau, erklärt Mann. “Peking investiert viel, ist aber in der Arktis noch nicht so aktiv wie in anderen Teilen der Welt.”

China nennt sich selbst einen “Arktis-nahen” Staat. Der EU-Sondergesandte Mann findet die Selbstbezeichnung “etwas seltsam”. Jeder könne sich selbst nennen, wie er möchte. Das Konzept des “Arktis-nahen” Staats sei jedoch konträr zu Chinas geopolitischen Ansätzen in seiner eigenen Nachbarschaft: Dort versuche Peking, Akteure aus dem Südchinesischen Meer herauszuhalten, die es dort als nicht angemessen ansehe, so Mann. Dass China sich nun für eine entferntere Region interessiere sei “ein bisschen inkonsequent”.

Der hohe Norden ist aber auch in Brüssel auf der Tagesordnung nach oben gerutscht. Drei EU-Mitgliedstaaten sowie zwei Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums sind Polar-Anrainerstaaten. Die EU ist außerdem ein großer Verbraucher von Rohstoffen aus dem Gebiet. Und sie will als “geopolitischer Player” in der Region eine Rolle spielen, wie Mann erklärt. Da die EU aber keine Militärmacht ist, muss sie den diplomatischen Weg gehen: über regionale und internationale Kooperationen.

Brüssel setzt auch in der überarbeiteten Strategie auf den Dialog mit allen Beteiligten in der Region. Das Konfliktpotenzial für die Region schätzt Mann derzeit gering ein. Das russische und chinesische Interesse an den maritimen Polarrouten sei bekannt. Die Strecken seien aber weiterhin noch schwer befahrbar, so Mann. Dass dort bald die Transportfahrten überhandnehmen, ist also eher unwahrscheinlich.

Zur Polarregion zählen alle Länder, deren Territorium in den nördlichen Polarkreis hineinragt. Das sind: die USA, Kanada, Russland, außerdem Dänemark für Grönland, Island, Norwegen, Schweden und Finnland. Die EU will nun noch enger mit Verbündeten zusammenarbeiten und beispielsweise ihre diplomatischen Aktivitäten in Grönland ausbauen. Das autonome Gebiet von Dänemark gehört nicht der EU an. Eine ständige Präsenz vor Ort könnte nun helfen, den Einfluss Brüssels auszubauen – und gleichzeitig den chinesischen einzudämmen.

Neben dem EEAS und der EU-Kommission drängt vor allem auch das Europaparlament auf ein stärkeres Engagement in der Arktis. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU), betonte: “Angesichts der wachsenden Herausforderungen in der Arktis ist es richtig und wichtig, den gemeinsamen Ansatz für ein koordiniertes europäisches Vorgehen im hohen Norden neu zu bewerten. In Zukunft sollte es mehr EU in der Arktis und mehr Arktis in der EU geben.”

Die Region zeichnete sich bis vor einigen Jahren als “Zone des Friedens” aus. “In den letzten Jahren hat die russische Regierung jedoch im hohen Norden militärisch aufgerüstet. Auch China entwickelt ein immer größeres strategisches Interesse an der Arktis”, warnt CDU-Europapolitiker McAllister.

China rückt in der Polarregion nah an die europäischen Staaten im Norden. Der estnische Europa-Abgeordnete Riho Terras, ein ehemaliger Heeresgeneral in seinem Heimatland, sieht das als großes Risiko: “China wird die Möglichkeit gegeben, Einfluss auf die Sicherheit Europas und des gesamten Westens zu nehmen“, erklärte er bei der Debatte um die EU-Arktis-Strategie. Das schmelzende Eis habe dem Wettlauf um die Region im Norden neuen Schwung verliehen, so Terras.

Ob es vor diesem Hintergrund gelingen wird, die Arktis konfliktfrei zu halten, wird die Zukunft zeigen. Das geopolitische Rennen um den Nordpol hat gerade erst begonnen.

Der Weltmarktführer für Kamera-Drohnen im Hausgebrauch, das Unternehmen DJI aus Shenzhen, hat am 27. Oktober nach über zwei Jahren Entwicklungszeit eine neue Actioncam vorgestellt. Die DJI Action 2 kommt im komplett neuen Design. Das würfelförmige Metallgehäuse wirkt im Vergleich zur Konkurrenz besonders handlich. Die aktuelle Hero 10 Black des bekannten US-Wettbewerbers GoPro ist größer, enthält aber unterlegene Technik. Kein anderes chinesisches Tech-Produkt ist seit dem von der US-Politik erzwungenen Rückschlag für Huawei Smartphones in den internationalen Technik-Foren so intensiv besprochen worden.

Der Markt für wasser- und stoßfeste Sportkameras, die sich beispielsweise an den Fahrradlenker oder beim Fallschirmsprung an den Helm klemmen lassen, ist hart umkämpft. Das Segment profitiert von der Digitalisierung der Outdoor-Sportarten und dem zunehmenden Bedürfnis, seine Erlebnisse und Erfolge im Netz zu teilen. Der Markt soll im laufenden Jahrzehnt jährlich knapp neun Prozent wachsen. Weltweit könnten schon bald drei Milliarden Euro mit der Produktgruppe umgesetzt werden.

Die Dominanz der US-Firma GoPro hat dazu geführt, dass hier ein bedeutendes Marktsegment der Elektronik noch weitgehend in amerikanischer Hand verblieben ist. Fotoapparate kommen längst fast alle von japanischen Marken, der IBM-PC ist zu Lenovo abgewandert und die sonstige Fotografie läuft heute zahlenmäßig auf koreanischen und chinesischen Handys. GoPro hat dagegen in den vergangenen Jahren sogar die konkrete Herstellung seiner Geräte aus China heraus verlagert.

Diese Bastion der US-Elektronikindustrie ist nun in Gefahr. Die 2006 gegründete Da Jiang International Sciences and Technology, wie DJI ausgeschrieben heißt, ist dagegen eine der großen Erfolgsgeschichten der chinesischen Tech-Branche.

Der Gründer des Unternehmens, Frank Wang, würde in einem Berliner Szenecafé als chinesischer Hipster durchgehen: Kinnbart, schwarze rechteckige Brille, französische Mütze und spöttisches Lächeln. Das Selbstbewusstsein hat einen Grund: Wang hat im vergangenen Jahrzehnt einen neuen Tech-Trend gesetzt. Durch ihn wurden Drohnen von einem teuren Profi-Produkt zur erschwinglichen, leicht bedienbaren Massenware. 2012 brachte DJI seine erste Drohne auf den Markt, inzwischen verkaufen die Chinesen ihre Produkte in mehr als 100 Ländern.

Schon drei Jahre nach der Unternehmensgründung waren Wangs Drohnen bereits gut genug, um den Mount Everest zu umrunden. Seinen Durchbruch schaffte er schließlich 2015 mit der inzwischen legendären “Phantom 3”, die in Shenzhen entwickelt und hergestellt wurde. Entscheidend war, dass es Wang gelang, eine Kamera in der Drohne zu installieren, die ein Livebild auf einen Bildschirm an der Steuerkonsole lieferte. Und das zu einem unschlagbaren Preis.

Bis dahin waren “zivile” Drohnen eher etwas für Freaks, die bereit waren, sich ihr Hobby viel Geld kosten zu lassen. In nur fünf Jahren hat Wang mit seinen Innovationen die Welt erobert. Inzwischen bietet er Drohnen mit VR-Brille an, bei der die User die Welt aus der Vogelperspektive sehen können. Zwischenzeitlich hatte DJI einen Marktanteil von über 70 Prozent.

Der amerikanische Weltmarktführer GoPro unterschätzte das Drohnensegment erst und schaffte es dann nicht mehr, gegen DJI anzukommen. 2017 macht das Unternehmen 76 Millionen US-Dollar Verlust, 2018 noch 24 Millionen. Im Jahr 2019 stieg Go-Pro aus dem Drohnengeschäft aus, konzentrierte sich auf die Kameras und erholte sich wieder. Das Unternehmen macht wieder Gewinne und auch der Aktienkurs ist in diesem Jahr bereits um rund zehn Prozent gestiegen, wenn er auch noch rund 35 Prozent unter seinem Spitzenwert liegt. Dass DJI GoPro nun auch im Bereich der Actionkameras, seinem Kerngeschäft, angreift, wirkt bedrohlich. Im Jahr 2017 erwarb DJI dafür sogar einen Mehrheitsanteil am schwedischen Kamerahersteller Hasselblad.

Der globale Erfolg des Konzerns brachte aber Gegenwind: Im Zuge des Handelsstreits beschränkte Washington den Einsatz von DJI-Drohnen in den USA, da sie mit ihren Kameras und Wifi-Verbindungen Spionage im Auftrag Chinas betreiben könnten. Dafür gibt es bisher keinen Beleg. Allerdings konnten einheimische Hersteller bereits im vergangenen Jahr Marktanteile gewinnen, was sicherlich auch ein Ziel der US-amerikanischen Politik war.

Inzwischen ist DJIs Weltmarktanteil am Markt für Drohnen wieder auf 54 Prozent gesunken. Allerdings hat der nächstgrößte Anbieter Autel nur einen Marktanteil von sieben Prozent. Autel ist eine US-Firma, die Teile ihrer Drohnen ebenfalls in Shenzhen herstellen lässt. Der Weltmarktanteil von allen US-Herstellern gemeinsam stieg um neun Punkte auf 16 Prozent. Der Anteil von China-Drohnen insgesamt fiel hingegen von 77 auf 64 Prozent. Um DJI in die Knie zu zwingen, reicht das nicht. Und es wird sehr spannend zu sehen, wie GoPro und die US-Regierung auf die neue Actioncam von DJI reagieren. fin

Die europäische Delegation mit Abgeordneten des Europaparlaments ist trotz Warnungen aus Peking in Taiwan gelandet. Die sieben EU-Parlamentarier aus dem Sonderausschuss für ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse (INGE) wollen sich in Taiwan zu Desinformation und Cyber-Abwehr informieren, teilte das taiwanische Außenministerium mit. Gleichzeitig solle ein Umfeld für Meinungs- und Informationsfreiheit gefördert werden, hieß es weiter. Am Mittwoch traf die Gruppe Taiwans Premier Su Tseng-chang. Für Donnerstag soll ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen auf der Agenda stehen.

Die Delegation wurde vom französischen EU-Politiker Raphaël Glucksmann angeführt. “Weder die Drohungen noch die Sanktionen werden mich beeindrucken. Niemals”, schrieb Glucksmann zu seiner Abreise auf Twitter. Glucksmann wurde im Frühjahr von Peking mit Sanktionen belegt.

Die chinesische Vertretung in Brüssel hatte auf die Reiseankündigung scharf reagiert und auf das “Ein-China-Prinzip” gepocht (China.Table berichtete): Dieses sei “politische Grundlage für den Auf- und Ausbau der chinesisch-europäischen Beziehungen”, schrieb die Vertretung Chinas an die EU vergangene Woche auf Twitter. “Wir werden entsprechend der Entwicklung weiter reagieren”, hieß es. ari

Die US-Regierung erwartet, dass China die Zahl seiner Atombomben bis 2030 von derzeit 200 auf 1000 ausbaut. Das Land verfüge vermutlich jetzt schon über den “nuklearen Dreiklang” aus luft-, see- und landgestützten Trägersystemen für Atomwaffen, stellt das amerikanische Verteidigungsministerium in einem jährlichen Bericht zu den chinesischen Rüstungsplänen fest, der am Mittwoch herauskam. Hauptziel sei die Aufrechterhaltung nuklearer Abschreckung. Darüber hinaus sei die schnelle Modernisierung und Digitalisierung der chinesischen Streitkräfte bemerkenswert. Die Systeme wachsen zu einem geschlossenen Ganzen zusammen.

Das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm schätzt die Zahl der chinesischen Atomsprengköpfe etwas höher als die US-Regierung auf 350 Einheiten. Das Pentagon schlägt regelmäßig Alarm wegen Chinas Aufrüstung, doch die USA und Russland verfügen den Vergleichsdaten zufolge weiterhin über die meisten Atomwaffen. In Russland lagern rund 6300 Sprengköpfe, in den USA 5550. Da China um den Faktor 20 hinter Spitzenreiter Russland liegt, verweigert es bisher Abrüstungsgespräche mit dem Argument, die großen Atommächte müssten ihren Bestand zuerst abbauen.

Der Bericht beschäftigt sich auch mit allen anderen Waffengattungen. “Die Volksbefreiungsarmee entwickelt die Fähigkeiten und die nötige Denkweise, um Kriege führen und gewinnen zu können“, fassen die US-Analysten die Lage zusammen. Der rasche Aufbau an Fähigkeiten richte sich insbesondere gegen die USA, die als geostrategischer Hauptgegner aufgefasst werden. China schaffe derzeit die Möglichkeiten, um militärische Macht auch über die Landesgrenzen hinaus zu projizieren. Das gehe auch Hand in Hand mit dem größeren globalen Engagement beispielsweise entlang der Neuen Seidenstraße.

Auch digitale Kriegsführung gehöre heute zum Arsenal der Volksbefreiungsarmee, sagt das Pentagon. Einheiten des Militärs versuchten, in anderen Ländern die öffentliche Meinung auf Sozialmedien zu beeinflussen. Umgekehrt klage China darüber, dass US-Stellen ihrerseits IT-Mittel verwenden, um die Macht der KP in China zu untergraben.

Die konventionellen Streitkräfte dem Bericht zufolge weiterhin den Zahlen nach sehr stark. Chinas Infanterie hat dem Report zufolge 975.000 Soldatinnen und Soldaten unter Waffen. Das Land verfügt mit 355 aktiven Kampfschiffen und U-Booten über die größte Marine und mit 2250 Kampfflugzeugen über die drittgrößte Luftwaffe der Welt. fin

Chinas Wirtschaft steht “unter neuem Abwärtsdruck”. Das sagte Premier Li Keqiang bei einem Besuch der Marktregulierungsbehörde. Die Regierung müsse die Steuern und Gebühren senken, um die Probleme kleiner und mittelständischer Unternehmen zu lösen, sagte Li laut Bloomberg. Demnach machte der Premier keine Angaben über die Ursachen des Abwärtsdrucks oder das Ausmaß. Allerdings wird der Begriff von Offiziellen häufig genutzt, um auf ein sich verlangsamendes Wachstum aufmerksam zu machen. Li rief demnach dazu auf, Unternehmen aller Größen gleich zu behandeln und Monopole sowie unfairen Wettbewerb stärker zu bekämpfen.

Pekings Bemühen, das Wachstum des überhitzten Immobiliensektors abzubremsen und die Stromengpässe aus dem September und Anfang Oktober haben der Wirtschaft zugesetzt (China.Table berichtete). Die harten Corona-Maßnahmen haben zudem die privatwirtschaftliche Nachfrage gemindert. In der Vergangenheit hatte Peking bei ausbleibendem Wachstum den Bau neuer Wohnungen und Infrastruktur genutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Derzeit suche die Führung nach einem neuen Wachstumstreiber. Investitionen kleiner Firmen könnten eine “Quelle für ein gesünderes, langanhaltendes Wachstum” darstellen, gibt Bloomberg einen Analysten des Finanzunternehmens China Renaissance Securities wieder. nib

Die Fluggesellschaften müssen ihr Angebot von und nach China in den kommenden Monaten noch weiter ausdünnen. Die Luftfahrtbehörde sehe für den Winterflugplan noch weniger Verbindungen vor als in diesem Sommer, in dem bereits ein reduziertes Angebot galt. Das berichtet der ARD-Hörfunk aus Shanghai. Als Begründung für die Einschränkung des Flugbetriebs dient der Infektionsschutz. Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking versucht die Regierung derzeit, aufflammende Ausbrüche der Delta-Variante von Sars-CoV-2 im Keim zu ersticken (China.Table berichtete). Dazu gehört nach Vorstellung der Regierung, weitere Einschleppungen von außen zu unterbinden. Deshalb gelten in China derzeit die strengsten Quarantäneregeln unter den großen Volkswirtschaften.

Wirtschaftsvertreter kritisieren unterdessen die zunehmende Abschottung Chinas von der Außenwelt als übertrieben und schädlich. Die strengen Einreisebedingungen seien eine “kaum zumutbare Hürde” für deutsche Firmen, erklärte die Handelskammer in Peking gegenüber der ARD. “Die Hoffnung auf eine schnelle Öffnung” zerschlage sich damit, bekräftigte die Kammer in Shanghai. Andere asiatische Länder steuern derzeit, anders als China, dank steigender Impfquote auf eine vorsichtige Öffnung zu. fin

Das bereits vor Jahren ins Schlingern geratene E-Auto-Start-Up Byton kann keine Lohnzahlungen mehr an die Beschäftigten leisten. Das Unternehmen steckt in ernsthaften Finanzproblemen, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtet. Ein Gläubiger hatte demnach die Einleitung eines Konkursverfahrens gegen das Start-up beantragt. Ein Gericht in Nanjing hat dem Bericht zufolge auch bereits eine erste Anhörung abgehalten.

Byton hatte 2018 sein erstes Auto-Konzept, den M-Byte, präsentiert – anschließend geriet das Start-up jedoch in Schwierigkeiten. Der E-Auto Hersteller hatte bereits im Oktober 2019 die Vorserienproduktion des M-Byte gestartet und war auf dem Weg zur Serienproduktion. Spätestens im Zuge der Corona-Pandemie wackelte jedoch der Zeitplan, da zugesagte Gelder am Ende nicht flossen. Eine Kooperation mit Foxconn galt als Rettungsanker. Noch im Januar hatte das Unternehmen angekündigt, dass Foxconn Byton dabei unterstützen werde, den M-Byte bis zum ersten Quartal 2022 in Serie zu bringen – im Juli 2020 stellte das Unternehmen den Betrieb aber vorübergehend ein.

Byton war 2016 von ehemaligen Managern von BWM und Nissan gegründet worden und konnte anfangs Finanzmittel im hohen dreistelligen Millionenbereich einwerben. Insgesamt hat das E-Auto-Start-Up circa 1,1 Milliarden Euro verbrannt (China.Table berichtete). nib

Die Tennisspielerin Peng Shuai (35) hat einem hochrangigen Mitglied der KP China vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Zhang Gaoli (74) war von 2012 bis 2017 ein Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der KP. Er ist einer der mächtigsten Männer des Landes. Der Fall fällt in eine Welle von Vorwürfen der MeToo-Bewegung über sexuellen Missbrauch und die Ausnutzung von Machtverhältnissen. Peng machte ihren Vorwurf auf dem Sozialmedium Weibo öffentlich, wie am Mittwoch zahlreiche Medien berichteten. Ihr Vorwurf wurde nach kurzer Zeit zensiert.

Am Anfang der Vorgänge habe eine oberflächliche, aber einvernehmliche Beziehung gestanden, schrieb Peng. Sie gibt an, dass Zhang zu dieser Zeit Parteichef in der Stadt Tianjin war. Damit fällt die einvernehmliche Phase des Verhältnisses in die Zeit von 2007 bis 2012. Als Zhang im Ständigen Ausschuss des Politbüros saß, ruhte die Beziehung. Nach seinem Rückzug aus den höchsten Ämtern nahm Zhang jedoch wieder Kontakt auf, erzählt Peng auf Weibo. Er habe sie zu sich nach Hause eingeladen und ihr sexuelle Handlungen aufgezwungen.

Der Weibo-Beitrag schlug in China hohe Wellen. Die höchsten Parteikader sind normalerweise gegen Vorwürfe immun, die nicht von innerhalb der Partei ausgehen. Doch vor drei Jahren nahm MeToo unter den Hashtags #我也是 (#WoYeShi) und #米兔 (MiTu) in China an Fahrt auf. Wie in westlichen Ländern melden sich immer mehr Personen mit Berichten von Übergriffen. Beschuldigt wurden unter anderem Manager von Foxconn und Alibaba, Professoren und buddhistische Priester. Die Führung hat zum Teil versucht, die Bewegung einzudämmen, ihr an anderer Stelle aber freien Lauf gelassen. fin

Mehr als ein Vierteljahrhundert in China, das kann Perspektiven erheblich verändern. “Was mich fasziniert, auch bei Reisen, ist die Größe des Landes und die Vielfältigkeit der Regionen. Ich hatte die Chance, die Entwicklung von China über einen Zeitraum von über 30 Jahren live mitzuerleben”, sagt Bettina Schön-Behanzin, die Regionalrepräsentantin für Asien der Freudenberg Gruppe. Sie reise immer wieder gerne nach Deutschland, aber wenn sie nach ihren Aufenthalten in ihrem Heimatland dann wieder im Flieger nach Shanghai sitze, sei sie sehr glücklich, so Schön-Behanzin.

Freudenberg ist ein in Weinheim ansässiges Familienunternehmen, das als Zulieferer für den Automobil- und Maschinenbau sowie die Textil- und Energieindustrie tätig ist. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in China mit 28 Produktionsstätten und fast 8.000 Mitarbeitern. Schön-Behanzin übersieht seit 2012 als Regionalrepräsentantin von Shanghai aus die Aktivitäten des Unternehmens. “Die Funktion hat zwei Seiten: zum einen der Support nach innen für unsere Geschäftseinheiten und dann nach außen in der Region, sprich viel Government-Affairs-Arbeit. Wir befinden uns mit den zuständigen Regierungsstellen im Austausch, weil wir natürlich deren Unterstützung brauchen”, erklärt sie.

Auch auf andere Weise betätigt sich Schön-Behanzin im Feld der Government Affairs. Einige Jahre war sie Vorstandsvorsitzende der deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai und ist mittlerweile Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China. “Es sind zwar sowohl große als auch kleine und mittelständischer Unternehmen in den Kammern vertreten, aber die individuelle Hilfestellung dient vor allem den Kleinen und Mittelständlern, die eben kein Government-Affairs-Department haben”, sagt sie. Während die deutsche Auslandshandelskammer gerade beim Markteintritt Hilfe leistet, versucht die EU-Kammer vor allem Lobbyarbeit zu verrichten.

“Die EU-Kammer wurde 2000 gegründet, damals mit 51 Mitgliedsfirmen. Man hat gesagt, man wolle so den Industriesektoren der Europäischen Union, die hier in China tätig sind, eine Stimme geben. Somit hat man sich auf Government Relations fokussiert”, erinnert sich Schön-Behanzin. In Arbeitsgruppen, die auf die Industriezweige zugeschnitten sind, werden etwa wirtschaftliche und politische Empfehlungen für Regierungsstellen in China, aber auch für die EU ausgearbeitet.

Dass es sie einmal nach China verschlagen würde, kam nicht zufällig, sondern war geplant. “Da ich sehr an Sprachen interessiert bin und China damals ein Markt war, der sich gerade geöffnet hatte, habe ich mich entschieden, Chinesisch zu studieren”, erinnert sie sich. Sie studierte in den Achtzigerjahren in Bonn und Bochum Sinologie kombiniert mit BWL. Der erste Studienaufenthalt in China räumte letzte Zweifel aus, dass sie hier einmal leben würde. “Ich war das erste Mal 1987 in Shanghai und es war ein ganz entscheidendes Jahr. Denn wenn man ein Studium wie Chinesisch in Deutschland beginnt, ist der Bezug nicht so da. Deswegen war dieses Jahr hier in China praktisch eine Bestätigung für mich.”

1996 kam sie endgültig in die Volksrepublik und hat seitdem wohl selten zurückgeschaut. “Ich finde es beeindruckend, was dieses Land in dieser ja doch relativ kurzen Zeit geschaffen hat – wie modern die ganze Infrastruktur ist, wenn man sich die Flughäfen oder auch die Straßen anschaut, und wie viele Menschen es eigentlich in dieser Zeit aus bitterer Armut in einen recht gesunden Mittelstand gehoben hat.”

Angesprochen auf ihren Lieblingsort in China sagt Schön-Behanzin: “Das ist der Bund [Anm.: Uferpromenade in Shanghai gegenüber Pudong]. Als ich als Studentin hier war, sind wir mit dem Rad zum Bund gefahren und haben dagestanden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir eigentlich angeguckt haben, denn das waren Reisfelder damals. Der Fernsehturm wurde 1988/89 gebaut. Wir haben trotzdem fasziniert dagestanden, auf den Fluss geschaut und auf die gegenüberliegende Seite. Wenn ich heute hier am Bund stehe, dann ist das ganz schön beeindruckend, was alles entstanden ist.” Constantin Eckner

Zhang Yiming ist als CEO von Bytedance zurückgetreten. Schon im Mai hatte Zhang seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Er bleibt Berater der Firma, wird aber keinen offiziellen Titel mehr tragen.

Shouzi Chew tritt von seiner Stelle als Chief Financial Officer von Bytedance zurück, um sich ganz seiner Aufgabe als CEO von Tiktok zu widmen.

Vlado Koljibabic wurde jüngst zum Director Information Technology and Service Delivery bei Daimler Greater China ernannt. Zuvor war er in Stuttgart bei Mercedes-Benz als Head of Cloud Mobility tätig.

Der Winter steht vor der Tür – da gilt es, warme Füße zu bewahren. Diese Verkäuferin bewirbt Socken via Livestream aus der östlichen Provinz Zhejiang. Ob die Textilien auch aus der Ferne wärmen, ist nicht übermittelt.