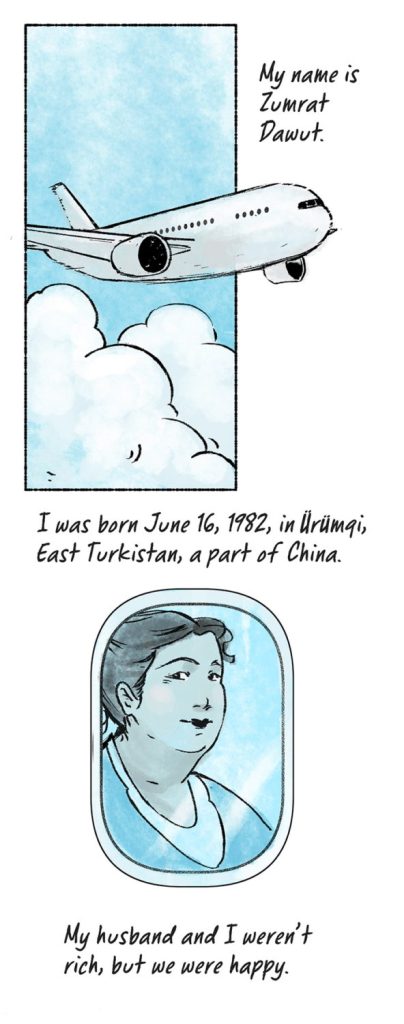

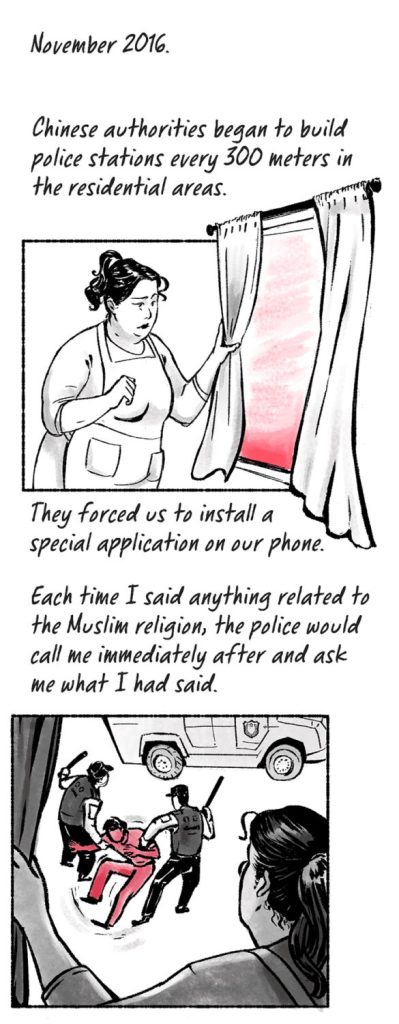

dass die chinesische Regierung die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang so lange leugnen konnte, lag auch daran, dass kaum Bilder aus dem Inneren der als “Bildungseinrichtungen” getarnten Zwangslager nach draußen dringen. Die Lücke schließen will ein Comic, der die Geschichte von Zumrat Dawut erzählt. Die junge Mutter wurde 2018 in Urumqi festgenommen und verbrachte zwei Jahre in einem Lager, wo sie nicht nur misshandelt sondern auch zwangssterilisiert wurde. Die Graphic-Novel-Reportage “I escaped A Chinese Internment Camp” erhielt im Mai den Pulitzer-Preis für “illustrierte Berichterstattung”. “Manchmal müssen die Menschen die Dinge sehen, um zu glauben, dass sie tatsächlich passieren”, sagt Walter Hickey, der das Projekt journalistisch leitete und mit China.Table über seine Entstehung und Umsetzung gesprochen hat.

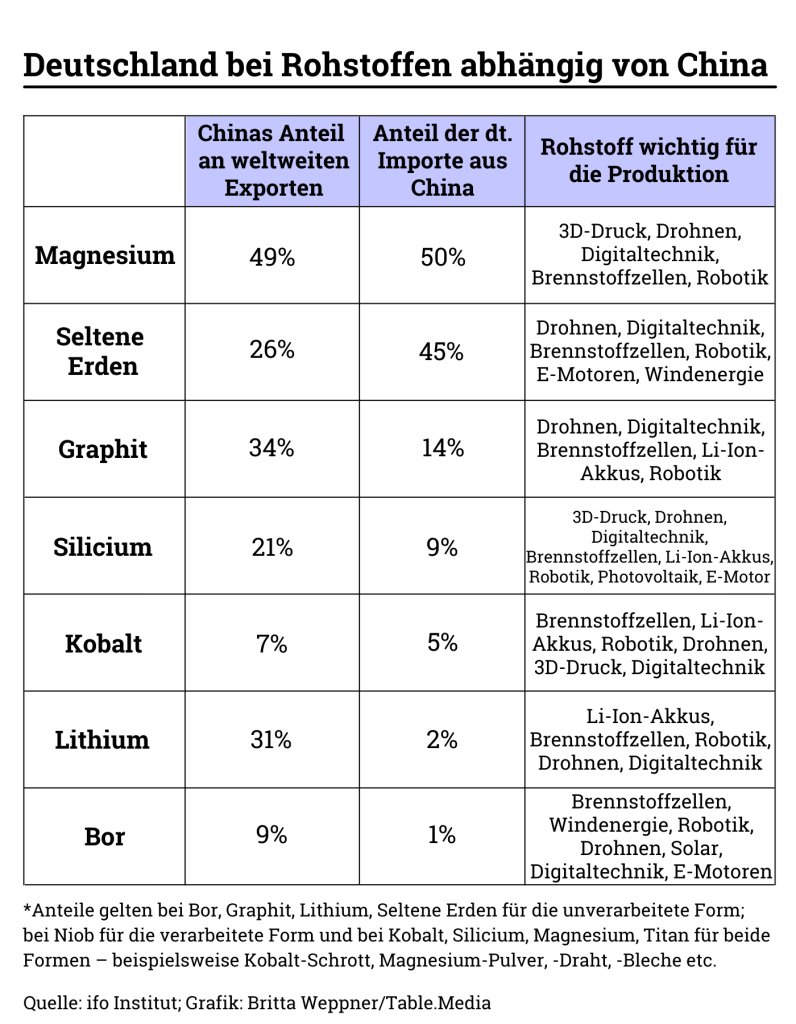

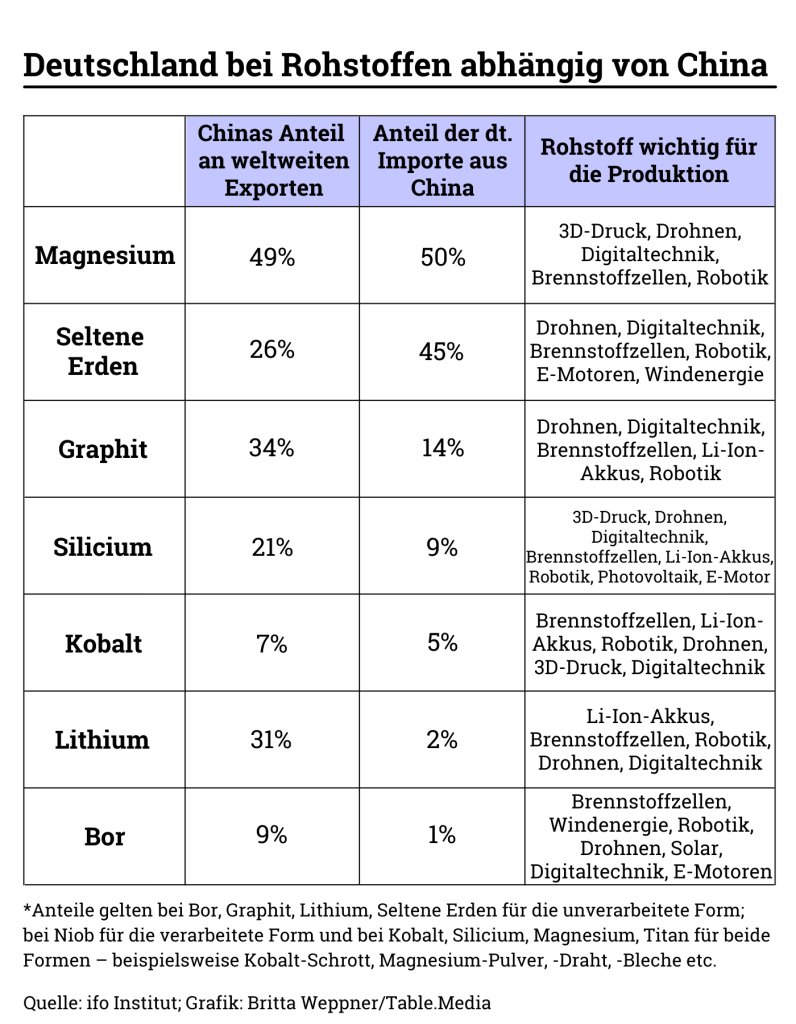

Obwohl sie seit Jahren beklagt wird, bleibt die Rohstoffabhängigkeit von China ein großes Problem für Deutschland. Direkte Abhängigkeiten bestehen etwa bei Seltenen Erden und Magnesium. Experten halten die indirekten Abhängigkeiten jedoch für noch relevanter, denn die deutsche Industrie ist auf Vorprodukte aus anderen EU-Ländern angewiesen, die noch mehr Rohstoffe von dem asiatischen Weltmarktführer beziehen. Nico Beckert analysiert, warum es uns so schwerfällt, von dem bewährten Lieferanten loszukommen und welche Konsequenzen wir jetzt aus dem Umgang mit russischem Gas für China ziehen sollten.

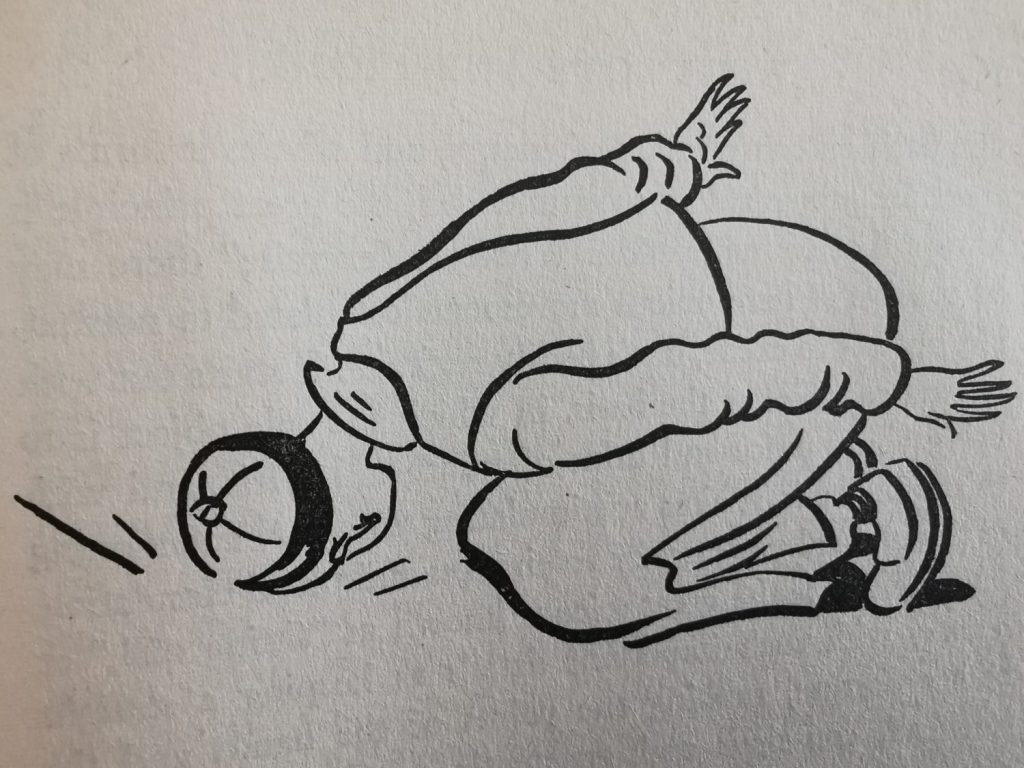

Vorschnelle Lehren ziehen unterdessen immer wieder Unternehmen, die in China boykottiert werden, weil sie angeblich die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt haben. Internationale Player wie Nike und Daimler baten bereits öffentlich um Vergebung – und bestätigten dabei der Welt nicht nur die Wichtigkeit des chinesischen Marktes sondern auch den globalen Machtanspruch Pekings. In einer kleinen Kulturgeschichte des Kotau zeigt uns Jonny Erling heute die Parallelen zum gleichnamigen Kniefall auf, mit dem chinesische Kaiser sich einst über die “Barbarenvölker” jenseits ihres Reiches erhoben. Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, sei im Westen nie derart mächtig gewesen, zitiert Erling den Chinakenner Ian Buruma. Dort konnte man eben kein Geld machen: “China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

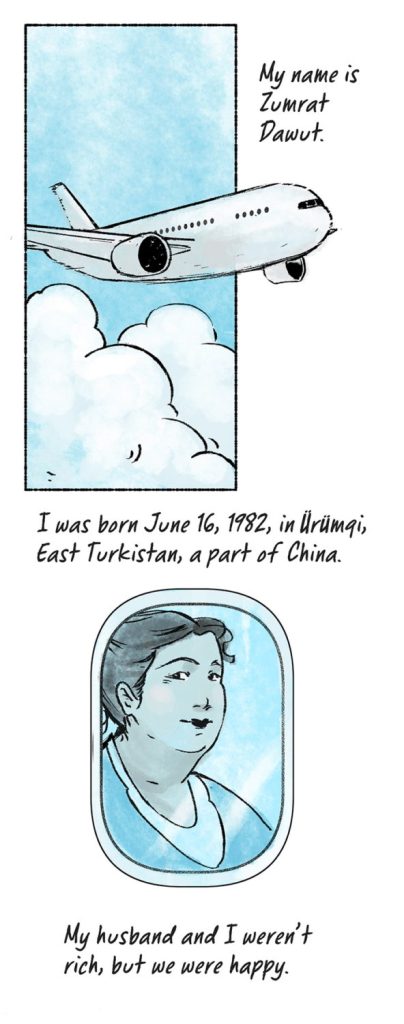

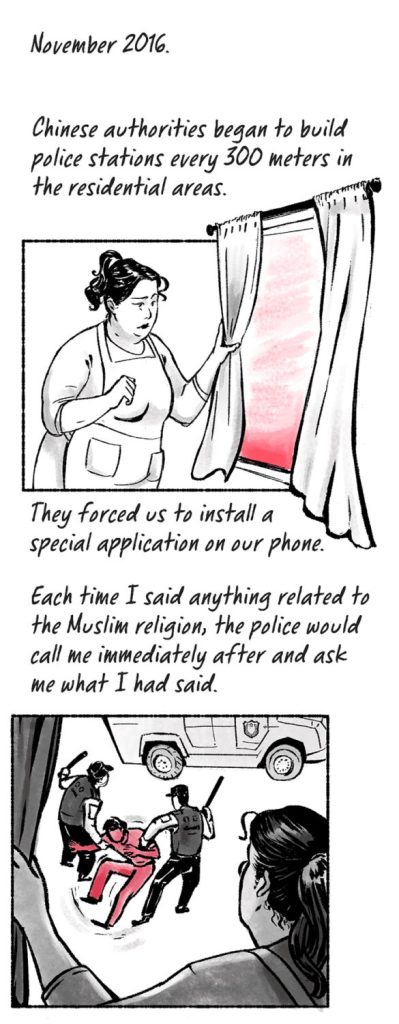

Am 31. März 2018 wird Zumrat Dawut auf die Polizeistation ihrer Heimatstadt Urumqi einbestellt. Die junge Frau und Mutter dreier Kinder hält es zunächst nur für eine Identitätskontrolle, wie sie in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang mittlerweile oft vorkommen. Doch dann geht alles ganz schnell: Zumrat wird auf einen der berüchtigten Tigerstühle geschnallt, eine mit eisernen Schlingen ausgestattete Sitzvorrichtung, aus der es kein Entkommen gibt. Einen Tag und eine Nacht lang wird sie verhört, soll über jeden Anruf und jede Reise ins Ausland Zeugnis ablegen. Zwischendurch prügeln die Polizisten mit Knüppeln auf sie ein. Es ist der Beginn eines Martyriums in einem chinesischen Umerziehungslager, das erst zwei Jahre später mit Zumrats Flucht aus China endet.

In all ihrer Tragik nachvollziehen kann man die Geschichte der 1982 geborenen Zumrat Dawut in der Graphic-Novel-Reportage “l escaped a Chinese Internment Camp”, die im Mai mit dem Pulitzer-Preis für “Illustrated Reporting and Commentary” ausgezeichnet wurde. Die “illustrierte Berichterstattung” sieht aus wie ein gezeichneter Comic, versucht dabei jedoch wie ein journalistischer Text reale Ereignisse zu dokumentieren und einzuordnen.

“Wir stehen bei der Berichterstattung über den Genozid in Xinjiang vor dem Problem, dass wir keine fotografischen Aufzeichnungen haben, um das Ausmaß der Grausamkeit zu dokumentieren”, erläutert Walter Hickey. Der Redakteur des US-Magazins “Insider” war verantwortlich für die journalistische Umsetzung des Projekts. Er interviewte Zumrat und versuchte, die Umstände ihrer Inhaftierung so detailliert wie möglich zu rekonstruieren, damit die Illustratorin Fahmida Azim die Geschichte anschließend detailgetreu umsetzen konnte. “Visuelle Details spielten eine wichtigere Rolle als in einem normalen Interview” erklärt Hickey. “Wenn es hieß: ‘Ich wurde auf die Rückbank eines Autos geworfen’, dann mussten wir herausfinden: War es eine Limousine, war es ein Van, war es ein Geländewagen? Auch die Farben der Wände spielten eine Rolle oder die Tatsache, dass die Hafteinrichtung zuvor als Grundschule gedient hatte.”

Selten ist man so nah dran am Schicksal der Uiguren wie in “I escaped a Chinese Internment Camp”. Mit sparsam eingesetzten Blau-und Rot-Schattierungen wird das Innenleben der Insassen gespiegelt. Mal voller Hoffnung, etwa als Zumrat ihre Brotration mit einer älteren Frau teilt. Mal voller Qual, wie in jenem Moment, als eine Mitinsassin ihr gesteht, dass sie Selbstmord begehen wolle, indem sie sich selbst die Pulsadern aufbeißt. Zumrats Geschichte stehe exemplarisch für all die “Mechanismen der Gewalt”, die die chinesische Regierung bei der uigurischen Minderheit anwende, sagt Hickey, von der Totalüberwachung, über medizinische Eingriffe bis hin zur Infiltration uigurischer Familien durch Han-chinesische “Gäste”.

Auch die Xinjiang Police Files, das bislang größte Datenleak zur Dokumentation der Uiguren-Verfolgung, setzt zum Teil auf Illustrationen, um Einzelschicksale zu visualisieren. “Manchmal müssen die Menschen die Dinge sehen, um zu glauben, dass sie tatsächlich passieren”, meint Hickey. Auch deshalb halte er die Comic-Reportage für ein sehr vielversprechendes Medium. “Dass wir für unsere Geschichte den Pulitzer-Preis bekommen haben, hat mich in dieser Ansicht noch bestärkt.”

Bestärkt habe Hickey auch die Tatsache, dass die chinesische Regierung sich mehrmals öffentlich zum Fall Zumrats geäußert hat. Nachdem die junge Uigurin, die mittlerweile in Washington lebt, vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesagt hatte, bezeichnete das chinesische Außenministerium sie als “Lügnerin und Schauspielerin”, die sich “zum Werkzeug chinafeindlicher Kräfte mit dem Ziel eines Angriffes auf Xinjiang” machen lasse.

“Die Bösartigkeit der Attacken spricht Bände”, so Hickey. Er hält dagegen, dass Zumrats Geschichte konsistent und größtenteils verifizierbar sei. “Zumrat Dawut war sehr enthusiastisch darüber, dass ihre Erfahrungen in dieser Weise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und das ist es ja auch, was du als Journalist möchtest: So viele Menschen erreichen wie möglich.”

Jahrzehntelang war unvorstellbar, dass Russland irgendwann kein Gas mehr nach Deutschland liefert. Jetzt hat Wladimir Putin die Gaslieferungen gedrosselt. Deutsche Ministerien entwickeln Notfall-Pläne für den Winter. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Industrie, die fast sicher die Produktion drosseln muss.

Das lenkt die Aufmerksamkeit auch auf andere Abhängigkeiten: China ist der größte Lieferant wichtiger Rohstoffe wie Seltener Erden und Magnesium. Bei anderen Rohstoffen liegt die Volksrepublik unter den Top 5-Exporteuren weltweit. Unter Managern, Ökonomen und Politikern wächst nun die Sorge vor den Folgen eines Konflikts mit China, der Deutschland wirtschaftlich in mehrfacher Hinsicht schwer treffen würde.

Die Hälfte der deutschen Magnesium-Importe und 45 Prozent der Importe Seltener Erden stammen aus der Volksrepublik, wie eine neue Studie des Ifo-Instituts zeigt. Die Metalle werden in wichtigen Zukunftstechnologien wie Brennstoffzellen, Elektromotoren, Windenergie-Anlagen, Digitaltechnik oder Robotern verbaut.

Es gibt bereits konkrete Warnzeichen. Ende vergangenen Jahres drosselte China die Magnesium-Produktion aufgrund der Stromkrise. Dadurch litt die europäische Industrie, die beispielsweise für die Aluminium-Herstellung auf Magnesium aus der Volksrepublik angewiesen ist (China.Table berichtete). Das Problem wurde schnell aufgelöst, zeigt aber die Abhängigkeiten sehr markant.

Bei den Seltenen Erden hatte China zwischenzeitlich ein Quasi-Monopol. Im Jahr 2011 entfielen 97 Prozent der weltweiten Produktion auf das Land. Mittlerweile ist Chinas Anteil an der Weltproduktion zwar gesunken, liegt aber immer noch bei rund 58 Prozent. Da die Volksrepublik selbst viel verbraucht, ist der Exportanteil geringer und beträgt 26 Prozent. Auch bei den Seltenen Erden gab es bereits Warnzeichen. Ende 2010 hatte China die Exporte an Japan aufgrund diplomatischer Verstimmungen für mehrere Wochen eingeschränkt.

Laut Ifo-Forscherinnen und -forschern gehören die Seltenen Erden und Magnesium zu den “Rohstoffen mit kritischen Abhängigkeiten”. Sie sind für viele Schlüsseltechnologien wichtig und werden nur von wenigen Ländern im großen Maßstab gefördert und exportiert.

Bei sieben weiteren kritischen Rohstoffen ist Deutschlands Abhängigkeit von China weniger stark ausgeprägt. Einzig bei Graphit liegt der Anteil der Importe aus China bei über zehn Prozent. Immerhin ist der Rest der Welt insgesamt noch abhängiger von China als Deutschland. Das zeigt sich an der Statistik. Der Anteil der Importe aus China ist global gesehen meist höher als der deutsche Wert. “Die deutschen Einfuhren sind stärker diversifiziert als der durchschnittliche Welthandel”, sagt Lisandra Flach, eine der Autorinnen der Ifo-Studie.

Doch das gilt nur für direkte Abhängigkeiten. China ist der größte Rohstoffproduzent und -verbraucher weltweit. “Jede rohstoffrelevante Veränderung in China, beispielsweise konjunkturbedingte Nachfrageschwankungen, beeinflusst die weltweiten Rohstoffmärkte und die Preisentwicklung“, sagt Yun Schüler-Zhou, China-Expertin bei der Deutschen Rohstoffagentur (Dera). Weil Deutschland von Rohstoffimporten abhängig ist, haben Preisschwankungen eine große Auswirkung auf die deutsche Industrie. “Diese indirekte Abhängigkeit von China ist viel weitreichender als die direkte Lieferabhängigkeit”, so Schüler-Zhou.

Zudem bestehen Abhängigkeiten durch verzweigte Lieferketten. “Die Abhängigkeit entlang der Wertschöpfungskette kann noch größer sein als in unserer Studie dargestellt”, so Flach. Wenn andere EU-Länder Rohstoffe aus China importieren, sie weiterverarbeiten und dann in Zwischengütern nach Deutschland exportieren, bestehe eine indirekte Abhängigkeit von China. Bei Seltenen Erden ist das besonders markant. Die EU-Staaten importieren 98 Prozent ihres Bedarfs aus China.

China ist häufig nicht das einzige Land, das über bestimmte Rohstoffvorkommen verfügt. Doch durch Preisvorteile wurden Produzenten aus anderen Ländern teils vom Markt verdrängt. Das beste Beispiel dafür sind die Seltenen Erden. Anders als der Name vermuten lässt, kommen diese 17 Metalle in der Erdkruste nicht selten vor. Doch: “China ist dominant beim Abbau von Seltenen Erden, weil Umwelt- und Gesundheitsstandards niedrig sind”, sagt Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO PowerShift.

Das ist ein Wettbewerbsvorteil, durch den die Preise gedrückt werden können. Minen in den USA mussten deswegen zwischenzeitlich schließen. Unternehmen sind oftmals schlicht nicht bereit, einen höheren Preis für die Rohstoffe zu bezahlen. Hier zeigt sich eine Parallele zum russischen Gas: Statt frühzeitig auch auf andere Lieferanten und LNG zu setzen, haben sich deutsche Unternehmen in die Abhängigkeit von Russland begeben. Solange das Angebot reichlich und günstig war, fielen die Probleme mit dieser Strategie nicht auf.

Obwohl es seit Jahren regelmäßig Klagen über die Abhängigkeiten bei Rohstoffen aus China gibt, sind sie immer noch beunruhigend hoch. Bei seltenen Erden lag der Anteil nach Angaben des Info-Instituts

Ob die jüngste Abnahme eine Trendwende darstellt, ist unklar, da sich die Corona-Politik Chinas auch auf den Bergbausektor ausgewirkt hat. Bei Magnesium kam es über die letzten Jahre sogar zu einem leichten Anstieg des chinesischen Importanteils von 40 Prozent im Jahr 2017 auf 51 Prozent 2021. Bei anderen Metallen sind die Importe sogar drastisch angestiegen. Dazu gehören Chrom, Wismut, Zirkon, Indium, sowie viele Produkte aus Eisen und Stahl, wie Schüler-Zhou von der Dera sagt.

Dabei ist schwer zu bewerten, ob genug getan wurde, um die Abhängigkeiten zu verringern. “Die Bemühungen passieren in der Regel auf Betriebs- beziehungsweise Unternehmensebene”, sagt Rohstoffexperte Reckordt. Zudem sind auch Malaysia und Myanmar keine idealen Lieferanten von Seltenen Erden. “Somit reduziert sich die Liste der Alternativen sehr schnell auf die USA”, so Reckordt.

Laut Experten geht die Abhängigkeit von China auch mit politischen Risiken einher. “Handelsbeziehungen mit China könnten im Zuge außenpolitischer Konflikte unterbrochen werden”, sagt Schüler-Zhou von der Dera. Strategische Rohstoffe wie Seltene Erden seien heute politisch weit relevanter als normale Wirtschaftsgüter. “Ihre Bedeutung für die Energiewende in China und den westlichen Ländern hat zugenommen. Dadurch steigen der Wettbewerb und das Konfliktpotenzial“, so Schüler-Zhou.

Deutschland bleibt als exportorientiertes Industrieland auf Rohstoff-Importe aus Drittländern und insbesondere aus China angewiesen. Die Abhängigkeiten zu verringern, wird – wie im Fall der russischen Gas-Abhängigkeit – mit höheren Kosten einhergehen. In anderen Weltregionen gelten teils höhere Umwelt- und Sozialstandards. Wenn der deutschen Industrie jedoch ernsthaft daran gelegen ist, die Risiken allzu großer Abhängigkeiten zu reduzieren, muss sie höhere Preise in Kauf nehmen.

Volkswagen hat nach vermehrter Kritik an seinem Werk in Xinjiang eine Beauftragte für Menschenrechte berufen. Kerstin Waltenberg gehört zur Compliance-Abteilung und soll in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte die Personalie am Freitag dem Aufsichtsrat vorgestellt.

Die Berufung von Waltenberg sei vor allem eine Vorbereitung auf die Einführung des Lieferkettengesetzes in Deutschland zum 1. Januar 2023, sagte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Posten werde aber auch auf die Kritik am VW-Werk in Xinjiang (China.Table berichtete) reagiert. Waltenberg arbeitet seit 2017 für Volkswagen als COO für Group Compliance. Sie ist Autorin von Fachliteratur zu Compliance- und Due-Diligence-Themen. ari

Die chinesische Kurzvideo-Plattform Tiktok hat im letzten Moment eine umstrittene Änderung im Umgang mit Nutzerdaten aufgeschoben. Nach Angaben der italienischen Datenschutzbehörde wollte Tiktok am Mittwoch die auf den Geräten der Nutzer vorhandenen Daten ohne deren Zustimmung für personalisierte Werbung nutzen. Nun verschob der Konzern die Umsetzung der Pläne. Die italienischen Datenschützer machten die in solchen Fällen EU-weit zuständige irische Datenschutzkommission DPC auf eine mögliche Verletzung der EU-Datenschutzregeln aufmerksam. rtr

Ausländische Firmen reagieren bei öffentlicher Kritik in China sehr unterschiedlich. So gebe es feine Unterschiede, für welche Kontroversen sie sich entschuldigen und für welche nicht, wie die Studie des in Stockholm ansässigen National China Centre ergeben hat. Der unabhängige Thinktank fand demnach heraus, dass 80 Prozent der Firmen bei Aussagen bezüglich der territorialen Integrität Taiwans, Hongkongs und Tibets öfter öffentlich zurückrudern als bei Kritik im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Dort entschuldigt sich laut der Studie nur rund ein Drittel der Firmen nach einem Shitstorm öffentlich.

Die unterschiedliche Entschuldigungsrate führt die Denkfabrik unter anderem darauf zurück, dass die Zwangsarbeitsproblematik in Xinjiang zuletzt immer stärker in den Fokus der Politik in Europa und Nordamerika gerückt ist (China.Table berichtete). Während die Unternehmen im Falle Taiwans einen Imageverlust im Westen verkraften könnten, sei “es viel schwerer vorstellbar, dass sie sich mit dem Vorwurf anfreunden könnten, in etwas verwickelt zu sein, was einige westliche Parlamente und Regierungen als Völkermord bezeichnen“, so die Studie.

Die Denkfabrik untersuchte Boykottvorfälle zwischen 2008 und 2021, wobei vor allem Unternehmen aus den USA, Japan und Frankreich betroffen waren. Zu den Firmen, die öffentlich einen Kotau vollzogen, gehörten unter anderem Walmart, Daimler und Nike (China.Table berichtete). Die meisten Boykottaufrufe gab es in der Lebensmittelbranche, bei Luxusgütern und in der Automobilindustrie – insbesondere in Branchen also, in denen starke lokale Alternativen vorhanden sind.

Neben einer allgemeinen Verschärfung des Nationalismus unter Chinas Konsumenten (China.Table berichtete) stellte die Studie zudem fest, dass die Boykotte im Jahr 2019 während des Handelsstreits mit Donald Trump einen Höhepunkt erreichten und dass Chinas Regierung bei mindestens einem Drittel der Fälle mit staatlichen Medienberichten zusätzlich Öl ins Feuer goss. fpe

Hongkongs neuer Gesundheitschef Lo Chung-mau hält es für möglich, dass rechtzeitig zum Global Banking Summit im November die quarantänefreie Einreise in die chinesische Sonderverwaltungszone erlaubt werden könne. Das berichtet die in Hongkong erscheinende South China Morning Post. Hongkong müsse die strenge Covid-19-Politik der Volksrepublik nicht befolgen, da die Stadt nach dem Prinzip “Ein Land, zwei Systeme” ein gewisses Maß an Freiheit genieße, sagte Lo in einem Interview mit der Zeitung.

Ihm schwebe ein Verfahren vor, bei dem Ankommende auf dem Internationalen Flughafen sofort PCR-Tests unterzogen werden. Er plane zudem die Einführung eines Gesundheitscodesystems, wie es ihn schon auf dem chinesischen Festland gibt. Ein gelber Code etwa erlaubt es den Menschen, zur Arbeit zu gehen, verbietet ihnen jedoch den Besuch von Orten mit Risikogruppen, etwa Alten- und Pflegeheime.

Zudem will Lo prüfen, schon in den nächsten Wochen die Quarantänezeit von derzeit sieben Tagen in einem Hotel und sieben Tage zu Hause auf fünf Tage im Quarantänehotel und zwei Tage zu Hause zu verkürzen. Er könne sich vorstellen, dass Einreisende künftig auch nur noch zu Hause ihre Quarantänezeit verbringen. Dieser Schritt werde derzeit aber noch geprüft. flee

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien und den USA haben gemeinsam vor einer zunehmenden Bedrohung durch die Volksrepublik gewarnt. “China ist die größte langfristige Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray. Die Kommunistische Partei betreibe nicht nur industrielle Spionage und Diebstahl geistigen Eigentums auf schwindelerregendem Niveau. Sie versuche seit Kurzem auch, Wahlen in westlichen Ländern zu manipulieren, so Wray.

Der Chef des britischen Inlandsnachrichtendienstes, Ken McCallum, teilte mit, der MI5 habe seinen Einsatz gegen “besorgniserregende chinesische Aktivitäten” massiv erhöht. Im Vergleich zu 2018 würden mit Blick auf China siebenmal so viele Ermittlungen geführt. “Das fühlt sich vielleicht abstrakt an. Aber es ist real und drängend”, sagte McCallum. FBI-Direktor Wray machte Peking direkt verantwortlich: “Die chinesische Regierung versucht, die Welt zu verändern, indem sie sich in unsere Politik einmischt.” Peking wolle Technologie stehlen.

Auch geopolitisch zeigte sich der US-Geheimdienstler besorgt. Mit Blick auf Taiwan sagte Wray, China könne die Insel gewaltsam wieder unter seine Kontrolle bringen. Das wäre “eine der schlimmsten Wirtschaftsstörungen, die die Welt je gesehen hat”, warnte der FBI-Chef. ari

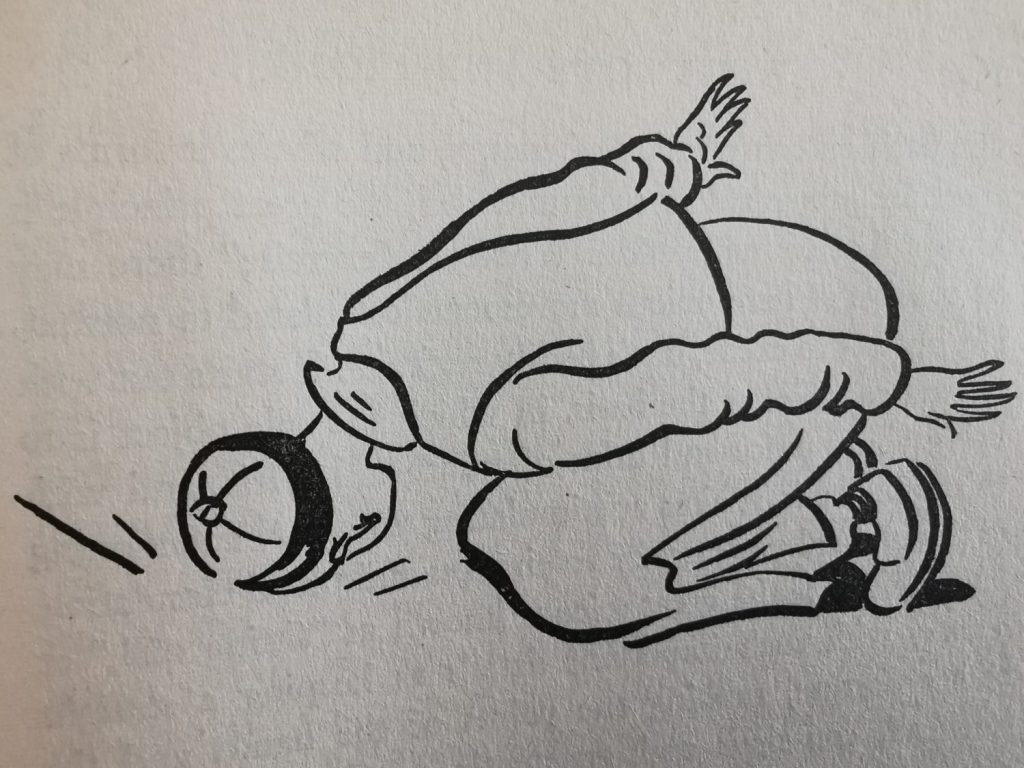

Chinas Kaiser erwarteten von allen Untertanen, sich ihrer Macht zu unterwerfen. Besucher mussten dreimal im Kotau niederfallen und jeweils dreimal mit ihrer Stirn 頭 (tou) den Boden berühren 磕 (ke). Das Ritual mit neun Stirnaufschlägen (三拜九叩) endete nach Abschaffung der Kaisertums 1911. Aber auch danach verlangt Chinas Führung bis heute mit verbalem Kotau, ihr absolute Loyalität zu schwören.

Peking macht sich auch Ausländer mit wirtschaftlichem Druck gefügig. Vor allem, wenn sie mit Handel oder ihren Worten vermeintlich chinesische Interessen verletzen. Mächtige Politiker und Wirtschaftsführer im Westen ließen sich so vorführen. Walt Disneys Präsident Michael Eisner erniedrigte sich 2008 ebenso wie zehn Jahre später Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Heimlich verrichteten sie verbale Kniefälle vor Chinas Machthabern. Bekannt wurde das, nachdem Pekings Führer selbst damit prahlten.

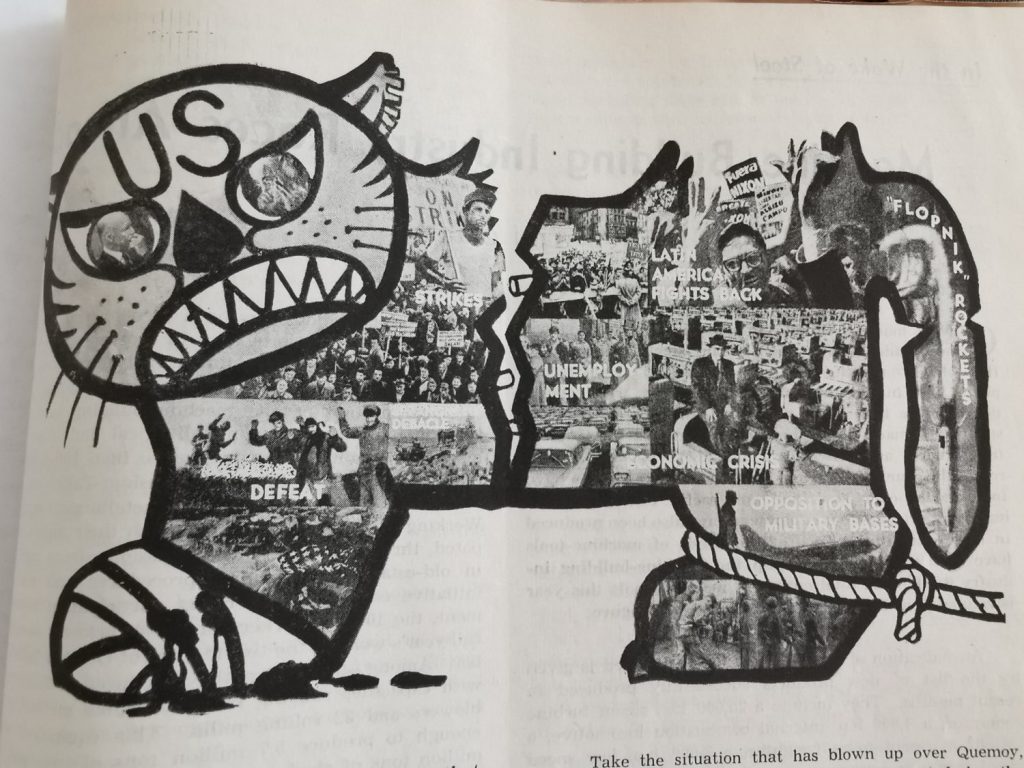

Kotau gehört zu den chinesischen Begriffen, die erfolgreich in die deutsche Sprache eingingen. Das war so mit Maos spöttischer Worterfindung Papiertiger (纸老虎), die wir heute als Synonym verwenden, wenn etwas furchterregender wirkt, als es ist. Kotau bezeichnet ein unterwürfiges Verhalten mit der Bitte um Vergebung. Offen ist die Frage, wie tief sich ein Ausländer beim Kotau vor der Macht in China verbeugen soll. Der Fall des Lord Macartney, einst Abgesandter des englischen Königs, Georg III.. gab den Anstoß für eine Debatte, die bis heute geführt wird. Denn der Earl verweigerte am 14. September 1793 bei der Audienz vor Kaiser Qianlong den Kotau. Dabei wollte er eigentlich alles tun, um für die Krone einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit dem Kaiserhof zu schließen, eine Botschaft in Peking zu eröffnen und den Handel durch Öffnung chinesischer Häfen auszuweiten.

Der Kaiser empfing ihn. Doch Macartney beugte vor ihm nur das Knie. Als er am 3. Oktober ein weiteres Mal den Kaiser aufsuchen durfte, um dessen Antwort auf seine Bitte nach Öffnung Chinas zu hören, kam es zum Eklat. In einem langen kaiserlichen Edikt besiegelte ein Satz sein Scheitern: “Unser himmlisches Reich besitzt innerhalb seiner Grenzen alle Dinge im Überfluss, Wir haben keinen Bedarf für Produkte, die in Eurem Land hergestellt werden und die wir von den Barbaren einführen müssten.”

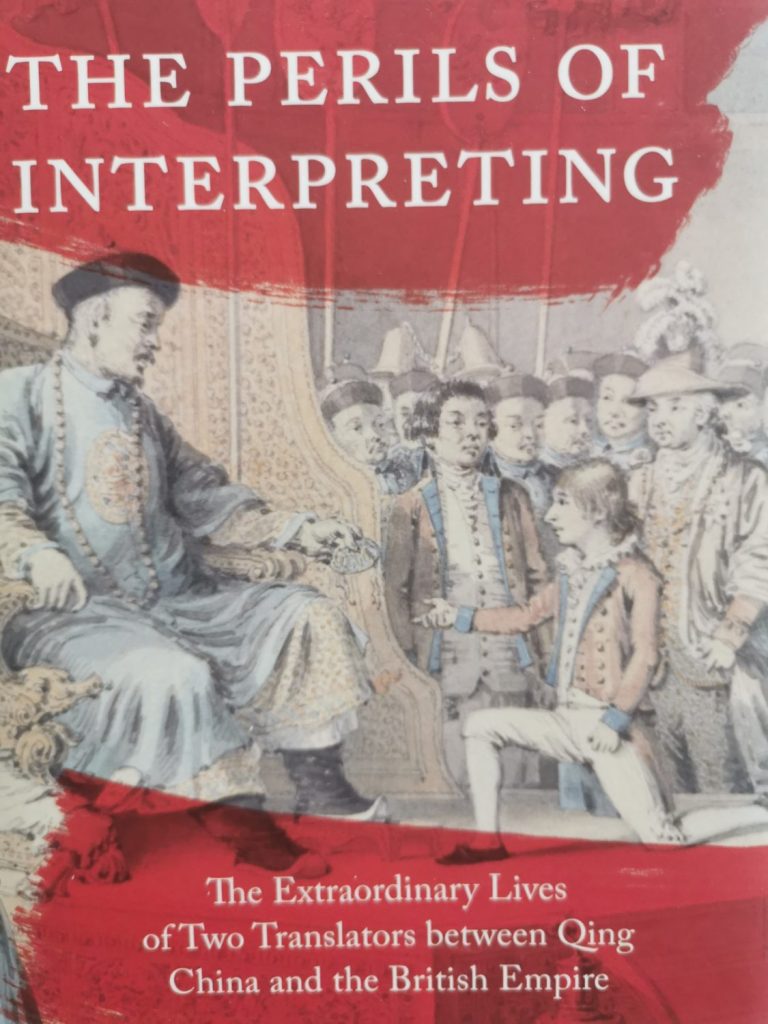

Macartneys Abfuhr wurde oft als ” Kampf der Kulturen” gewertet, als beabsichtigter Bruch zwischen Ost und West. In einem neuen Buch erzählt die Oxford-Professorin Henrietta Harrison ein anderes Narrativ, verfolgt Leben und Arbeit der beiden Dolmetscher der Mission, Li Zibiao und George Thomas Staunton Für ihr “The Perils of Interpreting” erforschte die Sinologin zehn Jahre lang die gescheiterte Mission von Macartney. Diese “hat Generationen von Historikern fasziniert, weil sie in Teilen noch ein Rätsel ist.” Macartney hätte nicht verstehen können, warum Chinas Beamten, “so handelten, wie sie handelten.” Und diese widerrum begriffen ihn nicht. Ungeklärt sei auch, was wirklich beim Kotau geschah. Harrison meldet Zweifel an den schriftlichen Aufzeichnungen an, sowohl der Briten als auch in den kaiserlichen Archiven. Sie spricht von Manipulationen des kulturellen Verständnisses und Probleme der Übersetzung.

Der Erste, der den Kotau ablehnte, soll 1656 der russische Gesandte Feodor Isakovitch Bankov gewesen sein, der deshalb prompt auch nicht in Peking empfangen wurde. 140 Jahre später waren Macartney und Chinas Kaiser längst zu Kompromissen bereit. Qianlong bestand nicht mehr auf neunfachem Niederwerfen. Ein einfacher Kotau hätte ihm genügt. Macartney bot einen Kniefall an, wie er auch am britischen Königshof üblich war. Die Mission scheiterte, weil es an kulturellem Verständnis fehlte. Erst 1816 machte London mit Lord Amherst (1733-1858) einen erneuten Versuch. Amherst aber lehnte von Anfang an jeden Kotau ab. Die Audienz beim Nachfolge-Kaiser Jia Qing kam nicht zustande.

Der Westen setzte auf Gewalt, um Chinas Märkte zu öffnen. Der Sinologe und Missisonar Richard Wilhelm, einer der besten Kenner chinesischer Gebräuche, bewertete den europäisch-chinesischen Streit um den Kotau als “trauriges Kapitel gegenseiten Missverständnises grundsätzlich verschiedener Standpunkte” . Die “Unkenntnis chinesischer Sitten führte zu einer weitgehenden Entwürdigung des englischen Gesandten Macartney”. Er verweigerte den Kotau, “der in chinesischen Augen normalen Huldigung vor dem chinesischen Kaiser, doch gab er wenigstens so weit nach, dass er ein Knie beugte.” Damit aber, schreibt Wilhelm 1905 in seinem Aufsatz “Chinesische Umgangsformen” trat Macartney nur in ein weiteres Fettnäpfchen. Denn diese Sitte war unter der mongolischen Yuan-Dynastie “erstmals eingeführt worden, galt als barbarisch und war für gewöhnlich am Kaiserhof ausgeschlossen.”

Die Briten lernten aus dem Fiasko ein anderes extremes Verhalten. Als Xi Jinping gut 220 Jahre später im Oktober 2015 auf Staatsbesuch nach London kam, wurde ihm ein majestätischer Empfang bereitet. Der KP-Chef durfte in einer Goldenen Königs-Kutsche gemeinsam mit Königin Elisabeth fahren. Heikle politische Fragen wurden ihm nicht gestellt. Am Ende des Besuches wurde gar ein neues “goldenes Zeitalter” in den Handelsbeziehungen ausgerufen. Die neue Euphorie aber hielt nicht lange.

Der Chinakenner Ian Buruma spottete über den käuflichen Westen, der gegenüber China zu jeder Art von Kotau bereit ist, “Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, ist nie derart mächtig gewesen, da dort kein Geld zu machen war. China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

Weil es um Chinas Markt geht, hat Pekings Führung alle Hebel in ihrer Hand. Damit zwang sie sogar den einflussreichen Walt-Disney-Konzern, sich selbst zu verleugnen. Auslöser seiner Unterwerfung war der neue Film “Kundun”, den Disney 1997 über das Leben des heutigen Dalai Lama drehen ließ, der Peking tief verhasst ist. Als Kundun in die Kinos kam erpresste Chinas Außenhandelsministerium den Konzern: “Wir überdenken unser gesamtes Geschäft.” Disney schränkte zunächst den Kinoumlauf des Films ein. Im Oktober 1998 jettete der Medienchef des Konzerns, Michael Eissner, zur Schadensbegrenzung nach Peking. Als Berater hatte er Henry Kissinger engagiert, der ihm hinter den Kulissen ein vertrauliches Gespräch mit Chinas Premier Zhu Rongji vermittelte.

Zhu empfing Eissner am 26. Oktober 1998 Im “Palais des Purpurenen Lichts” , wo ausländische Gesandte einst den Kotau vor dem Kaiserhof ausführten, in Zhongnanhai, das Pekings Führer 1949 als ihren Parteisitz wählten. Eissner übte den verbalen Kotau: “Wir haben mit dem Film Kundun einen törichten Fehler begangen. Er ist nicht nur eine Kränkung für unsere Freunde, sondern wir haben viel Geld ausgegeben. Die schlechte Nachricht ist, dass wir diesen Film gedreht haben. Die gute Nachricht ist: Außer Journalisten hat ihn bisher kaum jemand gesehen. Ich entschuldige mich mit Bedauern. So etwas wird nicht wieder vorkommen.” Großmütig lobte Zhu Eissners Mut, “einen Fehler zu korrigieren. Das zeigt Ihren unternehmerischen Weitblick”.

Zhu selbst hat den Wortlaut seines Gesprächs mit Eissner auf sieben Seiten veröffentlicht. Es ist Teil seiner 2011 erschienenen “Originalreden 1991 bis 2004” . Wäre Eissners Reuebekenntnis schon 1988 publik geworden hätte er in den USA wohl seinen Hut nehmen müssen.

Zehn Jahre später, 2018, war es an der Daimler-Führung, ihren Canossa-Gang anzutreten. Stein des Anstoßes wurde ein unpolitischer Sinnspruch auf dem Instagramm-Kanal von Mercdes Benz, der ein Werbefoto für eine Limousine zeigte. Unter dem Hashtag “Monday Motivation” stand: “Betrachte eine Situation von allen Seiten und du wirst offener werden”. Pekinger Patrioten schauten auf den Namen des Verfassers: “Dalai Lama.”

Sie starteten online ein Kesseltreiben und ließen von Daimler nicht ab, auch als der Konzern das Foto löschte. Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Chinavertreter Hubertus Troska schrieben darauf eiligst dem chinesischen Botschafter Shi Mingde in Berlin eine Entschuldigung. Staatsmedien wie Xinhua und Global Times ziterten genüsslich: Daimler erkenne “voll und ohne Einschränkung” die “Ernsthaftigkeit des Vorfalls” und “zutiefst das Leid, den der fahrlässige Fehler dem chinesischen Volk gebracht hat”. Sie hätten “keine Absicht, in irgendeiner Weise Chinas Souveränität und territoriale Integrität in Frage zu stellen oder herauszufordern.” Zetsche musste deutschen Medien den Inhalt seines Briefs bestätigen. Der FAZ schrieb er: Sein Konzern liefere “keine Unterstützung oder Hilfe” an Menschen, die die chinesischen Gebietsansprüche “vorsätzlich untergraben” oder dies beabsichtigten.”

Zetsche war nicht der Einzige, der sich so verrenkte. Immer wieder drehen Chinas Blogger hyperpatriotisch auf, müssen westliche Unternehmen und Marken sich für angebliche “Beleidigung der Gefühle des chinesischen Volkes” entschuldigen. Die Financial Times riet den betroffenen Firmen: “Schnell handeln, die Schuld auf einen isolierten, menschlichen Fehler schieben und begeistert der Sicht der Dinge zustimmen, wie sie die Kommunistische Partei vorgibt.”

Die Antwort auf die Frage, wie tief man sich beim Kotau vor Chinas Macht verneigen darf, hat allerdings nicht nur mit Selbstachtung zu tun, sondern auch mit physischer Konstitution. Der Sinologe Rainer Kloubert fand bei Recherchen für sein kommendes Buch über die Verbotene Stadt heraus, wie chinesische Würdenträger einst “körperlich die Tortur des Kotau überstanden.”. Für sie gab es eine praktische, chinesische Lösung. Zur Amtsrobe eines Hofbeamten gehörte eine Perlenkette, die beim erforderten Stirnaufschlag zuerst den Boden berührte. Damit war dem Kotau Genüge getan. Je älter der Zeitgenosse war, desto länger durfte seine Amtskette sein.

Auch der weltbekannte Shanghaier Satiriker Lin Yutang nahm den Kotau sportlich. In seinem 1930 erschienenen Essay “With Love and Irony” verspottete er den Kotau als “einzigartige chinesische kulturelle Kunst” und zugleich als “effiziente Turnübung. Wie beim Rudern beanspruche sie jeden Muskel im Körper”. Für Lin waren der Kotau und die typisch chinesische Angst vor Gesichtsverlust zwei Seiten derselben Medaille, über die die Welt sich sorgen sollte: “Erst, wenn jeder Chinese sein Gesicht verliert wird aus China eine demokratische Nation werden können.” Darauf, und auf das Ende aller Kotaus, warten nicht nur die Chinesen bis heute.

Kurz vor dem Abitur begann Thomas Höllmann, sich für China zu interessieren. Eigentlich hatte er geplant, an der Kunstakademie zu studieren, doch mit der Begeisterung für die chinesische Kunst wuchs auch das Interesse an der chinesischen Geschichte. “In den frühen 1970er Jahren hatte die Kulturrevolution in China noch ein hohes Aufmerksamkeitspotenzial”, sagt Höllmann.

Er schrieb sich für Sinologie an der Münchner Universität ein. Der Studiengang hatte damals großen Zulauf, doch die Abbruchquote lag bei mehr als 95 Prozent. Höllmann war einer der wenigen Studierenden, die bis zum Magister-Abschluss blieben – und sogar länger. Mit 29 Jahren schloss er seine Promotion ab, vier Jahre später die Habilitation.

Asien bereiste Höllmann zum ersten Mal, als er bereits mitten in seinem Sinologie-Studium war: “Ich verbrachte mein drittes und viertes Semester an der Furen-Universität in Taiwan”. Dort vertiefte er seine Sprachkenntnisse in Mandarin. “Aber ich bedaure bis heute, dass ich keinen der regionalen Dialekte beherrsche.”

In den späten Studienjahren folgten weitere Aufenthalte, in denen er sich mit den Tsou, einer ethnischen Minderheit in der zentralen Gebirgsregion der Insel beschäftigte. “Daraus erwuchs dann auch meine Dissertation”, erzählt Höllmann. Etwa 6.000 Menschen gehören zur Minderheit der Tsou, sie sind die siebtgrößte indigene Gruppe in Taiwan. Die frühesten schriftlichen Aufzeichnungen über sie gehen zurück ins 17. Jahrhundert, in die Zeit der holländischen Besatzung.

Ab den 1980er-Jahren bis zum Ausbruch der Pandemie reiste Höllmann regelmäßig nach China, unter anderem als Gastprofessor. Er hält enge Verbindungen nach Peking, an die Peking Universität und die dortige Akademie für Sozialwissenschaften. Eine besondere Zuneigung allerdings gilt den Oasenstädten in Xinjang: “Hier wurde mein Bild von der Seidenstraße mit Leben erfüllt.” Sein kürzlich erschienenes Buch “China und die Seidenstraße” rekonstruiert die Bedeutung der weltberühmten Handelsroute und beschreibt anschaulich, was Globalisierung in einem Zeitraum von rund zwei Jahrtausenden bedeutete.

Seit 2017 ist Höllmann Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und steht an der Spitze von annähernd 500 Mitarbeitern, die an mehreren Instituten und in mehr als 50 Projekten beschäftigt sind. “Ich schätze an meiner Position besonders die Möglichkeit, längerfristige Grundlagenforschung in einem weiten Fächerspektrum anzuschieben und zu betreuen”, sagt er.

Auf China blickt Höllmann aktuell mit Sorge. “Die faszinierende Multikulturalität in dem Land – das für mich eher einem Kontinent gleicht – erscheint mir derzeit sehr gefährdet.” Die Traditionen ethnischer und religiöser Minderheiten würden weniger geschützt und gepflegt als noch vor einigen Jahren. “Nicht das Nebeneinander der Kulturen wird von der Politik in den Vordergrund gerückt, sondern die Anpassung an die Wertvorstellungen der Bevölkerungsmehrheit.” Svenja Napp

dass die chinesische Regierung die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang so lange leugnen konnte, lag auch daran, dass kaum Bilder aus dem Inneren der als “Bildungseinrichtungen” getarnten Zwangslager nach draußen dringen. Die Lücke schließen will ein Comic, der die Geschichte von Zumrat Dawut erzählt. Die junge Mutter wurde 2018 in Urumqi festgenommen und verbrachte zwei Jahre in einem Lager, wo sie nicht nur misshandelt sondern auch zwangssterilisiert wurde. Die Graphic-Novel-Reportage “I escaped A Chinese Internment Camp” erhielt im Mai den Pulitzer-Preis für “illustrierte Berichterstattung”. “Manchmal müssen die Menschen die Dinge sehen, um zu glauben, dass sie tatsächlich passieren”, sagt Walter Hickey, der das Projekt journalistisch leitete und mit China.Table über seine Entstehung und Umsetzung gesprochen hat.

Obwohl sie seit Jahren beklagt wird, bleibt die Rohstoffabhängigkeit von China ein großes Problem für Deutschland. Direkte Abhängigkeiten bestehen etwa bei Seltenen Erden und Magnesium. Experten halten die indirekten Abhängigkeiten jedoch für noch relevanter, denn die deutsche Industrie ist auf Vorprodukte aus anderen EU-Ländern angewiesen, die noch mehr Rohstoffe von dem asiatischen Weltmarktführer beziehen. Nico Beckert analysiert, warum es uns so schwerfällt, von dem bewährten Lieferanten loszukommen und welche Konsequenzen wir jetzt aus dem Umgang mit russischem Gas für China ziehen sollten.

Vorschnelle Lehren ziehen unterdessen immer wieder Unternehmen, die in China boykottiert werden, weil sie angeblich die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt haben. Internationale Player wie Nike und Daimler baten bereits öffentlich um Vergebung – und bestätigten dabei der Welt nicht nur die Wichtigkeit des chinesischen Marktes sondern auch den globalen Machtanspruch Pekings. In einer kleinen Kulturgeschichte des Kotau zeigt uns Jonny Erling heute die Parallelen zum gleichnamigen Kniefall auf, mit dem chinesische Kaiser sich einst über die “Barbarenvölker” jenseits ihres Reiches erhoben. Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, sei im Westen nie derart mächtig gewesen, zitiert Erling den Chinakenner Ian Buruma. Dort konnte man eben kein Geld machen: “China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

Am 31. März 2018 wird Zumrat Dawut auf die Polizeistation ihrer Heimatstadt Urumqi einbestellt. Die junge Frau und Mutter dreier Kinder hält es zunächst nur für eine Identitätskontrolle, wie sie in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang mittlerweile oft vorkommen. Doch dann geht alles ganz schnell: Zumrat wird auf einen der berüchtigten Tigerstühle geschnallt, eine mit eisernen Schlingen ausgestattete Sitzvorrichtung, aus der es kein Entkommen gibt. Einen Tag und eine Nacht lang wird sie verhört, soll über jeden Anruf und jede Reise ins Ausland Zeugnis ablegen. Zwischendurch prügeln die Polizisten mit Knüppeln auf sie ein. Es ist der Beginn eines Martyriums in einem chinesischen Umerziehungslager, das erst zwei Jahre später mit Zumrats Flucht aus China endet.

In all ihrer Tragik nachvollziehen kann man die Geschichte der 1982 geborenen Zumrat Dawut in der Graphic-Novel-Reportage “l escaped a Chinese Internment Camp”, die im Mai mit dem Pulitzer-Preis für “Illustrated Reporting and Commentary” ausgezeichnet wurde. Die “illustrierte Berichterstattung” sieht aus wie ein gezeichneter Comic, versucht dabei jedoch wie ein journalistischer Text reale Ereignisse zu dokumentieren und einzuordnen.

“Wir stehen bei der Berichterstattung über den Genozid in Xinjiang vor dem Problem, dass wir keine fotografischen Aufzeichnungen haben, um das Ausmaß der Grausamkeit zu dokumentieren”, erläutert Walter Hickey. Der Redakteur des US-Magazins “Insider” war verantwortlich für die journalistische Umsetzung des Projekts. Er interviewte Zumrat und versuchte, die Umstände ihrer Inhaftierung so detailliert wie möglich zu rekonstruieren, damit die Illustratorin Fahmida Azim die Geschichte anschließend detailgetreu umsetzen konnte. “Visuelle Details spielten eine wichtigere Rolle als in einem normalen Interview” erklärt Hickey. “Wenn es hieß: ‘Ich wurde auf die Rückbank eines Autos geworfen’, dann mussten wir herausfinden: War es eine Limousine, war es ein Van, war es ein Geländewagen? Auch die Farben der Wände spielten eine Rolle oder die Tatsache, dass die Hafteinrichtung zuvor als Grundschule gedient hatte.”

Selten ist man so nah dran am Schicksal der Uiguren wie in “I escaped a Chinese Internment Camp”. Mit sparsam eingesetzten Blau-und Rot-Schattierungen wird das Innenleben der Insassen gespiegelt. Mal voller Hoffnung, etwa als Zumrat ihre Brotration mit einer älteren Frau teilt. Mal voller Qual, wie in jenem Moment, als eine Mitinsassin ihr gesteht, dass sie Selbstmord begehen wolle, indem sie sich selbst die Pulsadern aufbeißt. Zumrats Geschichte stehe exemplarisch für all die “Mechanismen der Gewalt”, die die chinesische Regierung bei der uigurischen Minderheit anwende, sagt Hickey, von der Totalüberwachung, über medizinische Eingriffe bis hin zur Infiltration uigurischer Familien durch Han-chinesische “Gäste”.

Auch die Xinjiang Police Files, das bislang größte Datenleak zur Dokumentation der Uiguren-Verfolgung, setzt zum Teil auf Illustrationen, um Einzelschicksale zu visualisieren. “Manchmal müssen die Menschen die Dinge sehen, um zu glauben, dass sie tatsächlich passieren”, meint Hickey. Auch deshalb halte er die Comic-Reportage für ein sehr vielversprechendes Medium. “Dass wir für unsere Geschichte den Pulitzer-Preis bekommen haben, hat mich in dieser Ansicht noch bestärkt.”

Bestärkt habe Hickey auch die Tatsache, dass die chinesische Regierung sich mehrmals öffentlich zum Fall Zumrats geäußert hat. Nachdem die junge Uigurin, die mittlerweile in Washington lebt, vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesagt hatte, bezeichnete das chinesische Außenministerium sie als “Lügnerin und Schauspielerin”, die sich “zum Werkzeug chinafeindlicher Kräfte mit dem Ziel eines Angriffes auf Xinjiang” machen lasse.

“Die Bösartigkeit der Attacken spricht Bände”, so Hickey. Er hält dagegen, dass Zumrats Geschichte konsistent und größtenteils verifizierbar sei. “Zumrat Dawut war sehr enthusiastisch darüber, dass ihre Erfahrungen in dieser Weise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und das ist es ja auch, was du als Journalist möchtest: So viele Menschen erreichen wie möglich.”

Jahrzehntelang war unvorstellbar, dass Russland irgendwann kein Gas mehr nach Deutschland liefert. Jetzt hat Wladimir Putin die Gaslieferungen gedrosselt. Deutsche Ministerien entwickeln Notfall-Pläne für den Winter. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Industrie, die fast sicher die Produktion drosseln muss.

Das lenkt die Aufmerksamkeit auch auf andere Abhängigkeiten: China ist der größte Lieferant wichtiger Rohstoffe wie Seltener Erden und Magnesium. Bei anderen Rohstoffen liegt die Volksrepublik unter den Top 5-Exporteuren weltweit. Unter Managern, Ökonomen und Politikern wächst nun die Sorge vor den Folgen eines Konflikts mit China, der Deutschland wirtschaftlich in mehrfacher Hinsicht schwer treffen würde.

Die Hälfte der deutschen Magnesium-Importe und 45 Prozent der Importe Seltener Erden stammen aus der Volksrepublik, wie eine neue Studie des Ifo-Instituts zeigt. Die Metalle werden in wichtigen Zukunftstechnologien wie Brennstoffzellen, Elektromotoren, Windenergie-Anlagen, Digitaltechnik oder Robotern verbaut.

Es gibt bereits konkrete Warnzeichen. Ende vergangenen Jahres drosselte China die Magnesium-Produktion aufgrund der Stromkrise. Dadurch litt die europäische Industrie, die beispielsweise für die Aluminium-Herstellung auf Magnesium aus der Volksrepublik angewiesen ist (China.Table berichtete). Das Problem wurde schnell aufgelöst, zeigt aber die Abhängigkeiten sehr markant.

Bei den Seltenen Erden hatte China zwischenzeitlich ein Quasi-Monopol. Im Jahr 2011 entfielen 97 Prozent der weltweiten Produktion auf das Land. Mittlerweile ist Chinas Anteil an der Weltproduktion zwar gesunken, liegt aber immer noch bei rund 58 Prozent. Da die Volksrepublik selbst viel verbraucht, ist der Exportanteil geringer und beträgt 26 Prozent. Auch bei den Seltenen Erden gab es bereits Warnzeichen. Ende 2010 hatte China die Exporte an Japan aufgrund diplomatischer Verstimmungen für mehrere Wochen eingeschränkt.

Laut Ifo-Forscherinnen und -forschern gehören die Seltenen Erden und Magnesium zu den “Rohstoffen mit kritischen Abhängigkeiten”. Sie sind für viele Schlüsseltechnologien wichtig und werden nur von wenigen Ländern im großen Maßstab gefördert und exportiert.

Bei sieben weiteren kritischen Rohstoffen ist Deutschlands Abhängigkeit von China weniger stark ausgeprägt. Einzig bei Graphit liegt der Anteil der Importe aus China bei über zehn Prozent. Immerhin ist der Rest der Welt insgesamt noch abhängiger von China als Deutschland. Das zeigt sich an der Statistik. Der Anteil der Importe aus China ist global gesehen meist höher als der deutsche Wert. “Die deutschen Einfuhren sind stärker diversifiziert als der durchschnittliche Welthandel”, sagt Lisandra Flach, eine der Autorinnen der Ifo-Studie.

Doch das gilt nur für direkte Abhängigkeiten. China ist der größte Rohstoffproduzent und -verbraucher weltweit. “Jede rohstoffrelevante Veränderung in China, beispielsweise konjunkturbedingte Nachfrageschwankungen, beeinflusst die weltweiten Rohstoffmärkte und die Preisentwicklung“, sagt Yun Schüler-Zhou, China-Expertin bei der Deutschen Rohstoffagentur (Dera). Weil Deutschland von Rohstoffimporten abhängig ist, haben Preisschwankungen eine große Auswirkung auf die deutsche Industrie. “Diese indirekte Abhängigkeit von China ist viel weitreichender als die direkte Lieferabhängigkeit”, so Schüler-Zhou.

Zudem bestehen Abhängigkeiten durch verzweigte Lieferketten. “Die Abhängigkeit entlang der Wertschöpfungskette kann noch größer sein als in unserer Studie dargestellt”, so Flach. Wenn andere EU-Länder Rohstoffe aus China importieren, sie weiterverarbeiten und dann in Zwischengütern nach Deutschland exportieren, bestehe eine indirekte Abhängigkeit von China. Bei Seltenen Erden ist das besonders markant. Die EU-Staaten importieren 98 Prozent ihres Bedarfs aus China.

China ist häufig nicht das einzige Land, das über bestimmte Rohstoffvorkommen verfügt. Doch durch Preisvorteile wurden Produzenten aus anderen Ländern teils vom Markt verdrängt. Das beste Beispiel dafür sind die Seltenen Erden. Anders als der Name vermuten lässt, kommen diese 17 Metalle in der Erdkruste nicht selten vor. Doch: “China ist dominant beim Abbau von Seltenen Erden, weil Umwelt- und Gesundheitsstandards niedrig sind”, sagt Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO PowerShift.

Das ist ein Wettbewerbsvorteil, durch den die Preise gedrückt werden können. Minen in den USA mussten deswegen zwischenzeitlich schließen. Unternehmen sind oftmals schlicht nicht bereit, einen höheren Preis für die Rohstoffe zu bezahlen. Hier zeigt sich eine Parallele zum russischen Gas: Statt frühzeitig auch auf andere Lieferanten und LNG zu setzen, haben sich deutsche Unternehmen in die Abhängigkeit von Russland begeben. Solange das Angebot reichlich und günstig war, fielen die Probleme mit dieser Strategie nicht auf.

Obwohl es seit Jahren regelmäßig Klagen über die Abhängigkeiten bei Rohstoffen aus China gibt, sind sie immer noch beunruhigend hoch. Bei seltenen Erden lag der Anteil nach Angaben des Info-Instituts

Ob die jüngste Abnahme eine Trendwende darstellt, ist unklar, da sich die Corona-Politik Chinas auch auf den Bergbausektor ausgewirkt hat. Bei Magnesium kam es über die letzten Jahre sogar zu einem leichten Anstieg des chinesischen Importanteils von 40 Prozent im Jahr 2017 auf 51 Prozent 2021. Bei anderen Metallen sind die Importe sogar drastisch angestiegen. Dazu gehören Chrom, Wismut, Zirkon, Indium, sowie viele Produkte aus Eisen und Stahl, wie Schüler-Zhou von der Dera sagt.

Dabei ist schwer zu bewerten, ob genug getan wurde, um die Abhängigkeiten zu verringern. “Die Bemühungen passieren in der Regel auf Betriebs- beziehungsweise Unternehmensebene”, sagt Rohstoffexperte Reckordt. Zudem sind auch Malaysia und Myanmar keine idealen Lieferanten von Seltenen Erden. “Somit reduziert sich die Liste der Alternativen sehr schnell auf die USA”, so Reckordt.

Laut Experten geht die Abhängigkeit von China auch mit politischen Risiken einher. “Handelsbeziehungen mit China könnten im Zuge außenpolitischer Konflikte unterbrochen werden”, sagt Schüler-Zhou von der Dera. Strategische Rohstoffe wie Seltene Erden seien heute politisch weit relevanter als normale Wirtschaftsgüter. “Ihre Bedeutung für die Energiewende in China und den westlichen Ländern hat zugenommen. Dadurch steigen der Wettbewerb und das Konfliktpotenzial“, so Schüler-Zhou.

Deutschland bleibt als exportorientiertes Industrieland auf Rohstoff-Importe aus Drittländern und insbesondere aus China angewiesen. Die Abhängigkeiten zu verringern, wird – wie im Fall der russischen Gas-Abhängigkeit – mit höheren Kosten einhergehen. In anderen Weltregionen gelten teils höhere Umwelt- und Sozialstandards. Wenn der deutschen Industrie jedoch ernsthaft daran gelegen ist, die Risiken allzu großer Abhängigkeiten zu reduzieren, muss sie höhere Preise in Kauf nehmen.

Volkswagen hat nach vermehrter Kritik an seinem Werk in Xinjiang eine Beauftragte für Menschenrechte berufen. Kerstin Waltenberg gehört zur Compliance-Abteilung und soll in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte die Personalie am Freitag dem Aufsichtsrat vorgestellt.

Die Berufung von Waltenberg sei vor allem eine Vorbereitung auf die Einführung des Lieferkettengesetzes in Deutschland zum 1. Januar 2023, sagte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Posten werde aber auch auf die Kritik am VW-Werk in Xinjiang (China.Table berichtete) reagiert. Waltenberg arbeitet seit 2017 für Volkswagen als COO für Group Compliance. Sie ist Autorin von Fachliteratur zu Compliance- und Due-Diligence-Themen. ari

Die chinesische Kurzvideo-Plattform Tiktok hat im letzten Moment eine umstrittene Änderung im Umgang mit Nutzerdaten aufgeschoben. Nach Angaben der italienischen Datenschutzbehörde wollte Tiktok am Mittwoch die auf den Geräten der Nutzer vorhandenen Daten ohne deren Zustimmung für personalisierte Werbung nutzen. Nun verschob der Konzern die Umsetzung der Pläne. Die italienischen Datenschützer machten die in solchen Fällen EU-weit zuständige irische Datenschutzkommission DPC auf eine mögliche Verletzung der EU-Datenschutzregeln aufmerksam. rtr

Ausländische Firmen reagieren bei öffentlicher Kritik in China sehr unterschiedlich. So gebe es feine Unterschiede, für welche Kontroversen sie sich entschuldigen und für welche nicht, wie die Studie des in Stockholm ansässigen National China Centre ergeben hat. Der unabhängige Thinktank fand demnach heraus, dass 80 Prozent der Firmen bei Aussagen bezüglich der territorialen Integrität Taiwans, Hongkongs und Tibets öfter öffentlich zurückrudern als bei Kritik im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Dort entschuldigt sich laut der Studie nur rund ein Drittel der Firmen nach einem Shitstorm öffentlich.

Die unterschiedliche Entschuldigungsrate führt die Denkfabrik unter anderem darauf zurück, dass die Zwangsarbeitsproblematik in Xinjiang zuletzt immer stärker in den Fokus der Politik in Europa und Nordamerika gerückt ist (China.Table berichtete). Während die Unternehmen im Falle Taiwans einen Imageverlust im Westen verkraften könnten, sei “es viel schwerer vorstellbar, dass sie sich mit dem Vorwurf anfreunden könnten, in etwas verwickelt zu sein, was einige westliche Parlamente und Regierungen als Völkermord bezeichnen“, so die Studie.

Die Denkfabrik untersuchte Boykottvorfälle zwischen 2008 und 2021, wobei vor allem Unternehmen aus den USA, Japan und Frankreich betroffen waren. Zu den Firmen, die öffentlich einen Kotau vollzogen, gehörten unter anderem Walmart, Daimler und Nike (China.Table berichtete). Die meisten Boykottaufrufe gab es in der Lebensmittelbranche, bei Luxusgütern und in der Automobilindustrie – insbesondere in Branchen also, in denen starke lokale Alternativen vorhanden sind.

Neben einer allgemeinen Verschärfung des Nationalismus unter Chinas Konsumenten (China.Table berichtete) stellte die Studie zudem fest, dass die Boykotte im Jahr 2019 während des Handelsstreits mit Donald Trump einen Höhepunkt erreichten und dass Chinas Regierung bei mindestens einem Drittel der Fälle mit staatlichen Medienberichten zusätzlich Öl ins Feuer goss. fpe

Hongkongs neuer Gesundheitschef Lo Chung-mau hält es für möglich, dass rechtzeitig zum Global Banking Summit im November die quarantänefreie Einreise in die chinesische Sonderverwaltungszone erlaubt werden könne. Das berichtet die in Hongkong erscheinende South China Morning Post. Hongkong müsse die strenge Covid-19-Politik der Volksrepublik nicht befolgen, da die Stadt nach dem Prinzip “Ein Land, zwei Systeme” ein gewisses Maß an Freiheit genieße, sagte Lo in einem Interview mit der Zeitung.

Ihm schwebe ein Verfahren vor, bei dem Ankommende auf dem Internationalen Flughafen sofort PCR-Tests unterzogen werden. Er plane zudem die Einführung eines Gesundheitscodesystems, wie es ihn schon auf dem chinesischen Festland gibt. Ein gelber Code etwa erlaubt es den Menschen, zur Arbeit zu gehen, verbietet ihnen jedoch den Besuch von Orten mit Risikogruppen, etwa Alten- und Pflegeheime.

Zudem will Lo prüfen, schon in den nächsten Wochen die Quarantänezeit von derzeit sieben Tagen in einem Hotel und sieben Tage zu Hause auf fünf Tage im Quarantänehotel und zwei Tage zu Hause zu verkürzen. Er könne sich vorstellen, dass Einreisende künftig auch nur noch zu Hause ihre Quarantänezeit verbringen. Dieser Schritt werde derzeit aber noch geprüft. flee

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien und den USA haben gemeinsam vor einer zunehmenden Bedrohung durch die Volksrepublik gewarnt. “China ist die größte langfristige Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray. Die Kommunistische Partei betreibe nicht nur industrielle Spionage und Diebstahl geistigen Eigentums auf schwindelerregendem Niveau. Sie versuche seit Kurzem auch, Wahlen in westlichen Ländern zu manipulieren, so Wray.

Der Chef des britischen Inlandsnachrichtendienstes, Ken McCallum, teilte mit, der MI5 habe seinen Einsatz gegen “besorgniserregende chinesische Aktivitäten” massiv erhöht. Im Vergleich zu 2018 würden mit Blick auf China siebenmal so viele Ermittlungen geführt. “Das fühlt sich vielleicht abstrakt an. Aber es ist real und drängend”, sagte McCallum. FBI-Direktor Wray machte Peking direkt verantwortlich: “Die chinesische Regierung versucht, die Welt zu verändern, indem sie sich in unsere Politik einmischt.” Peking wolle Technologie stehlen.

Auch geopolitisch zeigte sich der US-Geheimdienstler besorgt. Mit Blick auf Taiwan sagte Wray, China könne die Insel gewaltsam wieder unter seine Kontrolle bringen. Das wäre “eine der schlimmsten Wirtschaftsstörungen, die die Welt je gesehen hat”, warnte der FBI-Chef. ari

Chinas Kaiser erwarteten von allen Untertanen, sich ihrer Macht zu unterwerfen. Besucher mussten dreimal im Kotau niederfallen und jeweils dreimal mit ihrer Stirn 頭 (tou) den Boden berühren 磕 (ke). Das Ritual mit neun Stirnaufschlägen (三拜九叩) endete nach Abschaffung der Kaisertums 1911. Aber auch danach verlangt Chinas Führung bis heute mit verbalem Kotau, ihr absolute Loyalität zu schwören.

Peking macht sich auch Ausländer mit wirtschaftlichem Druck gefügig. Vor allem, wenn sie mit Handel oder ihren Worten vermeintlich chinesische Interessen verletzen. Mächtige Politiker und Wirtschaftsführer im Westen ließen sich so vorführen. Walt Disneys Präsident Michael Eisner erniedrigte sich 2008 ebenso wie zehn Jahre später Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Heimlich verrichteten sie verbale Kniefälle vor Chinas Machthabern. Bekannt wurde das, nachdem Pekings Führer selbst damit prahlten.

Kotau gehört zu den chinesischen Begriffen, die erfolgreich in die deutsche Sprache eingingen. Das war so mit Maos spöttischer Worterfindung Papiertiger (纸老虎), die wir heute als Synonym verwenden, wenn etwas furchterregender wirkt, als es ist. Kotau bezeichnet ein unterwürfiges Verhalten mit der Bitte um Vergebung. Offen ist die Frage, wie tief sich ein Ausländer beim Kotau vor der Macht in China verbeugen soll. Der Fall des Lord Macartney, einst Abgesandter des englischen Königs, Georg III.. gab den Anstoß für eine Debatte, die bis heute geführt wird. Denn der Earl verweigerte am 14. September 1793 bei der Audienz vor Kaiser Qianlong den Kotau. Dabei wollte er eigentlich alles tun, um für die Krone einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit dem Kaiserhof zu schließen, eine Botschaft in Peking zu eröffnen und den Handel durch Öffnung chinesischer Häfen auszuweiten.

Der Kaiser empfing ihn. Doch Macartney beugte vor ihm nur das Knie. Als er am 3. Oktober ein weiteres Mal den Kaiser aufsuchen durfte, um dessen Antwort auf seine Bitte nach Öffnung Chinas zu hören, kam es zum Eklat. In einem langen kaiserlichen Edikt besiegelte ein Satz sein Scheitern: “Unser himmlisches Reich besitzt innerhalb seiner Grenzen alle Dinge im Überfluss, Wir haben keinen Bedarf für Produkte, die in Eurem Land hergestellt werden und die wir von den Barbaren einführen müssten.”

Macartneys Abfuhr wurde oft als ” Kampf der Kulturen” gewertet, als beabsichtigter Bruch zwischen Ost und West. In einem neuen Buch erzählt die Oxford-Professorin Henrietta Harrison ein anderes Narrativ, verfolgt Leben und Arbeit der beiden Dolmetscher der Mission, Li Zibiao und George Thomas Staunton Für ihr “The Perils of Interpreting” erforschte die Sinologin zehn Jahre lang die gescheiterte Mission von Macartney. Diese “hat Generationen von Historikern fasziniert, weil sie in Teilen noch ein Rätsel ist.” Macartney hätte nicht verstehen können, warum Chinas Beamten, “so handelten, wie sie handelten.” Und diese widerrum begriffen ihn nicht. Ungeklärt sei auch, was wirklich beim Kotau geschah. Harrison meldet Zweifel an den schriftlichen Aufzeichnungen an, sowohl der Briten als auch in den kaiserlichen Archiven. Sie spricht von Manipulationen des kulturellen Verständnisses und Probleme der Übersetzung.

Der Erste, der den Kotau ablehnte, soll 1656 der russische Gesandte Feodor Isakovitch Bankov gewesen sein, der deshalb prompt auch nicht in Peking empfangen wurde. 140 Jahre später waren Macartney und Chinas Kaiser längst zu Kompromissen bereit. Qianlong bestand nicht mehr auf neunfachem Niederwerfen. Ein einfacher Kotau hätte ihm genügt. Macartney bot einen Kniefall an, wie er auch am britischen Königshof üblich war. Die Mission scheiterte, weil es an kulturellem Verständnis fehlte. Erst 1816 machte London mit Lord Amherst (1733-1858) einen erneuten Versuch. Amherst aber lehnte von Anfang an jeden Kotau ab. Die Audienz beim Nachfolge-Kaiser Jia Qing kam nicht zustande.

Der Westen setzte auf Gewalt, um Chinas Märkte zu öffnen. Der Sinologe und Missisonar Richard Wilhelm, einer der besten Kenner chinesischer Gebräuche, bewertete den europäisch-chinesischen Streit um den Kotau als “trauriges Kapitel gegenseiten Missverständnises grundsätzlich verschiedener Standpunkte” . Die “Unkenntnis chinesischer Sitten führte zu einer weitgehenden Entwürdigung des englischen Gesandten Macartney”. Er verweigerte den Kotau, “der in chinesischen Augen normalen Huldigung vor dem chinesischen Kaiser, doch gab er wenigstens so weit nach, dass er ein Knie beugte.” Damit aber, schreibt Wilhelm 1905 in seinem Aufsatz “Chinesische Umgangsformen” trat Macartney nur in ein weiteres Fettnäpfchen. Denn diese Sitte war unter der mongolischen Yuan-Dynastie “erstmals eingeführt worden, galt als barbarisch und war für gewöhnlich am Kaiserhof ausgeschlossen.”

Die Briten lernten aus dem Fiasko ein anderes extremes Verhalten. Als Xi Jinping gut 220 Jahre später im Oktober 2015 auf Staatsbesuch nach London kam, wurde ihm ein majestätischer Empfang bereitet. Der KP-Chef durfte in einer Goldenen Königs-Kutsche gemeinsam mit Königin Elisabeth fahren. Heikle politische Fragen wurden ihm nicht gestellt. Am Ende des Besuches wurde gar ein neues “goldenes Zeitalter” in den Handelsbeziehungen ausgerufen. Die neue Euphorie aber hielt nicht lange.

Der Chinakenner Ian Buruma spottete über den käuflichen Westen, der gegenüber China zu jeder Art von Kotau bereit ist, “Die Versuchung, vor der Sowjetunion zu Kreuze zu kriechen, ist nie derart mächtig gewesen, da dort kein Geld zu machen war. China lockt uns mit seinen Reichtümern, solange wir seine Kaiser lobpreisen.”

Weil es um Chinas Markt geht, hat Pekings Führung alle Hebel in ihrer Hand. Damit zwang sie sogar den einflussreichen Walt-Disney-Konzern, sich selbst zu verleugnen. Auslöser seiner Unterwerfung war der neue Film “Kundun”, den Disney 1997 über das Leben des heutigen Dalai Lama drehen ließ, der Peking tief verhasst ist. Als Kundun in die Kinos kam erpresste Chinas Außenhandelsministerium den Konzern: “Wir überdenken unser gesamtes Geschäft.” Disney schränkte zunächst den Kinoumlauf des Films ein. Im Oktober 1998 jettete der Medienchef des Konzerns, Michael Eissner, zur Schadensbegrenzung nach Peking. Als Berater hatte er Henry Kissinger engagiert, der ihm hinter den Kulissen ein vertrauliches Gespräch mit Chinas Premier Zhu Rongji vermittelte.

Zhu empfing Eissner am 26. Oktober 1998 Im “Palais des Purpurenen Lichts” , wo ausländische Gesandte einst den Kotau vor dem Kaiserhof ausführten, in Zhongnanhai, das Pekings Führer 1949 als ihren Parteisitz wählten. Eissner übte den verbalen Kotau: “Wir haben mit dem Film Kundun einen törichten Fehler begangen. Er ist nicht nur eine Kränkung für unsere Freunde, sondern wir haben viel Geld ausgegeben. Die schlechte Nachricht ist, dass wir diesen Film gedreht haben. Die gute Nachricht ist: Außer Journalisten hat ihn bisher kaum jemand gesehen. Ich entschuldige mich mit Bedauern. So etwas wird nicht wieder vorkommen.” Großmütig lobte Zhu Eissners Mut, “einen Fehler zu korrigieren. Das zeigt Ihren unternehmerischen Weitblick”.

Zhu selbst hat den Wortlaut seines Gesprächs mit Eissner auf sieben Seiten veröffentlicht. Es ist Teil seiner 2011 erschienenen “Originalreden 1991 bis 2004” . Wäre Eissners Reuebekenntnis schon 1988 publik geworden hätte er in den USA wohl seinen Hut nehmen müssen.

Zehn Jahre später, 2018, war es an der Daimler-Führung, ihren Canossa-Gang anzutreten. Stein des Anstoßes wurde ein unpolitischer Sinnspruch auf dem Instagramm-Kanal von Mercdes Benz, der ein Werbefoto für eine Limousine zeigte. Unter dem Hashtag “Monday Motivation” stand: “Betrachte eine Situation von allen Seiten und du wirst offener werden”. Pekinger Patrioten schauten auf den Namen des Verfassers: “Dalai Lama.”

Sie starteten online ein Kesseltreiben und ließen von Daimler nicht ab, auch als der Konzern das Foto löschte. Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Chinavertreter Hubertus Troska schrieben darauf eiligst dem chinesischen Botschafter Shi Mingde in Berlin eine Entschuldigung. Staatsmedien wie Xinhua und Global Times ziterten genüsslich: Daimler erkenne “voll und ohne Einschränkung” die “Ernsthaftigkeit des Vorfalls” und “zutiefst das Leid, den der fahrlässige Fehler dem chinesischen Volk gebracht hat”. Sie hätten “keine Absicht, in irgendeiner Weise Chinas Souveränität und territoriale Integrität in Frage zu stellen oder herauszufordern.” Zetsche musste deutschen Medien den Inhalt seines Briefs bestätigen. Der FAZ schrieb er: Sein Konzern liefere “keine Unterstützung oder Hilfe” an Menschen, die die chinesischen Gebietsansprüche “vorsätzlich untergraben” oder dies beabsichtigten.”

Zetsche war nicht der Einzige, der sich so verrenkte. Immer wieder drehen Chinas Blogger hyperpatriotisch auf, müssen westliche Unternehmen und Marken sich für angebliche “Beleidigung der Gefühle des chinesischen Volkes” entschuldigen. Die Financial Times riet den betroffenen Firmen: “Schnell handeln, die Schuld auf einen isolierten, menschlichen Fehler schieben und begeistert der Sicht der Dinge zustimmen, wie sie die Kommunistische Partei vorgibt.”

Die Antwort auf die Frage, wie tief man sich beim Kotau vor Chinas Macht verneigen darf, hat allerdings nicht nur mit Selbstachtung zu tun, sondern auch mit physischer Konstitution. Der Sinologe Rainer Kloubert fand bei Recherchen für sein kommendes Buch über die Verbotene Stadt heraus, wie chinesische Würdenträger einst “körperlich die Tortur des Kotau überstanden.”. Für sie gab es eine praktische, chinesische Lösung. Zur Amtsrobe eines Hofbeamten gehörte eine Perlenkette, die beim erforderten Stirnaufschlag zuerst den Boden berührte. Damit war dem Kotau Genüge getan. Je älter der Zeitgenosse war, desto länger durfte seine Amtskette sein.

Auch der weltbekannte Shanghaier Satiriker Lin Yutang nahm den Kotau sportlich. In seinem 1930 erschienenen Essay “With Love and Irony” verspottete er den Kotau als “einzigartige chinesische kulturelle Kunst” und zugleich als “effiziente Turnübung. Wie beim Rudern beanspruche sie jeden Muskel im Körper”. Für Lin waren der Kotau und die typisch chinesische Angst vor Gesichtsverlust zwei Seiten derselben Medaille, über die die Welt sich sorgen sollte: “Erst, wenn jeder Chinese sein Gesicht verliert wird aus China eine demokratische Nation werden können.” Darauf, und auf das Ende aller Kotaus, warten nicht nur die Chinesen bis heute.

Kurz vor dem Abitur begann Thomas Höllmann, sich für China zu interessieren. Eigentlich hatte er geplant, an der Kunstakademie zu studieren, doch mit der Begeisterung für die chinesische Kunst wuchs auch das Interesse an der chinesischen Geschichte. “In den frühen 1970er Jahren hatte die Kulturrevolution in China noch ein hohes Aufmerksamkeitspotenzial”, sagt Höllmann.

Er schrieb sich für Sinologie an der Münchner Universität ein. Der Studiengang hatte damals großen Zulauf, doch die Abbruchquote lag bei mehr als 95 Prozent. Höllmann war einer der wenigen Studierenden, die bis zum Magister-Abschluss blieben – und sogar länger. Mit 29 Jahren schloss er seine Promotion ab, vier Jahre später die Habilitation.

Asien bereiste Höllmann zum ersten Mal, als er bereits mitten in seinem Sinologie-Studium war: “Ich verbrachte mein drittes und viertes Semester an der Furen-Universität in Taiwan”. Dort vertiefte er seine Sprachkenntnisse in Mandarin. “Aber ich bedaure bis heute, dass ich keinen der regionalen Dialekte beherrsche.”

In den späten Studienjahren folgten weitere Aufenthalte, in denen er sich mit den Tsou, einer ethnischen Minderheit in der zentralen Gebirgsregion der Insel beschäftigte. “Daraus erwuchs dann auch meine Dissertation”, erzählt Höllmann. Etwa 6.000 Menschen gehören zur Minderheit der Tsou, sie sind die siebtgrößte indigene Gruppe in Taiwan. Die frühesten schriftlichen Aufzeichnungen über sie gehen zurück ins 17. Jahrhundert, in die Zeit der holländischen Besatzung.

Ab den 1980er-Jahren bis zum Ausbruch der Pandemie reiste Höllmann regelmäßig nach China, unter anderem als Gastprofessor. Er hält enge Verbindungen nach Peking, an die Peking Universität und die dortige Akademie für Sozialwissenschaften. Eine besondere Zuneigung allerdings gilt den Oasenstädten in Xinjang: “Hier wurde mein Bild von der Seidenstraße mit Leben erfüllt.” Sein kürzlich erschienenes Buch “China und die Seidenstraße” rekonstruiert die Bedeutung der weltberühmten Handelsroute und beschreibt anschaulich, was Globalisierung in einem Zeitraum von rund zwei Jahrtausenden bedeutete.

Seit 2017 ist Höllmann Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und steht an der Spitze von annähernd 500 Mitarbeitern, die an mehreren Instituten und in mehr als 50 Projekten beschäftigt sind. “Ich schätze an meiner Position besonders die Möglichkeit, längerfristige Grundlagenforschung in einem weiten Fächerspektrum anzuschieben und zu betreuen”, sagt er.

Auf China blickt Höllmann aktuell mit Sorge. “Die faszinierende Multikulturalität in dem Land – das für mich eher einem Kontinent gleicht – erscheint mir derzeit sehr gefährdet.” Die Traditionen ethnischer und religiöser Minderheiten würden weniger geschützt und gepflegt als noch vor einigen Jahren. “Nicht das Nebeneinander der Kulturen wird von der Politik in den Vordergrund gerückt, sondern die Anpassung an die Wertvorstellungen der Bevölkerungsmehrheit.” Svenja Napp