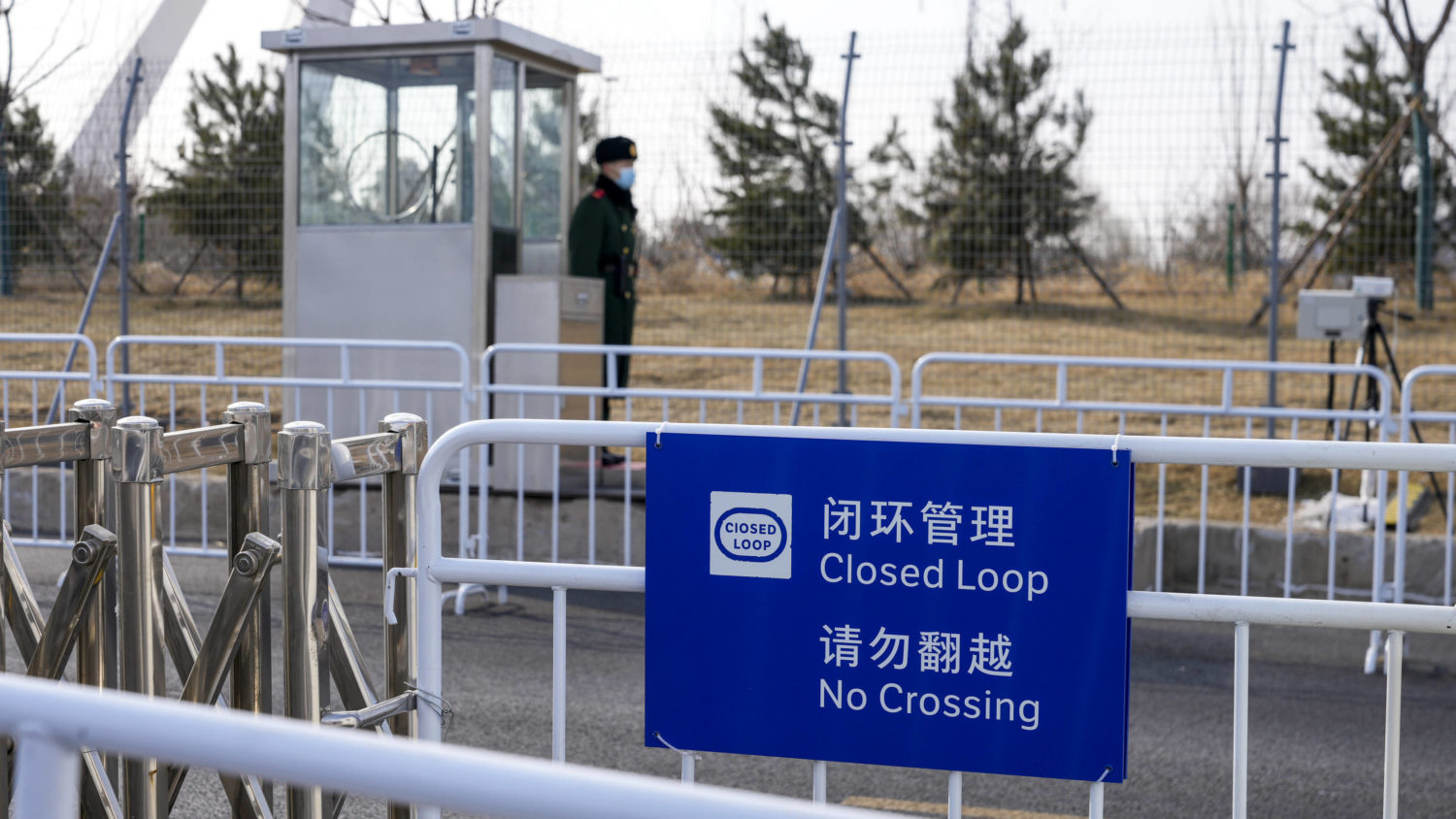

wie zu erwarten war, lässt Pekings Null-Covid-Strategie angesichts steigender Corona-Zahlen auch die Wirtschaft erlahmen. Firmen wie Bosch müssen bereits an einzelnen Standorten die Produktion aussetzen, um den strengen Vorgaben der chinesischen Regierung gerecht zu werden. Eine Notlösung, auf die momentan immer mehr Firmen setzen, ist der “geschlossene Kreislauf”: Statt ins Homeoffice zu gehen, bleiben die Mitarbeiter in der Firma.

Wer nicht raus darf, schleppt auch kein Virus ein, so die simple Rechnung – die Olympischen Winterspiele werden als Paradebeispiel angeführt. Doch ganz so einfach ist es nicht, erklärt Christiane Kühl. Der “Closed Loop” funktioniert nur, wenn die Unternehmen auf genügend Vorprodukte zurückgreifen können. Und das ist in Zeiten von “Just-in-time”-Produktion und passgenauer Anlieferung selten der Fall.

Ein Musikproduzent aus Italien gewährt uns derweil Einblick in das Shanghaier Quarantänezentrum, in das er nach einem positiven Test eingeliefert wurde. Dabei wollten ihn die Ärzte dort ursprünglich gar nicht: Für einen Ausländer seien die Bedingungen viel zu hart. Wie Alessandro Pavanello die Zeit überstanden hat, berichtet uns Fabian Kretschmer.

Neue Strategien sind derzeit auf dem chinesischen Automarkt gefragt. Dort macht jeder dritte Autohändler Verluste. Mehr Online-Verkäufe sollen das Wachstum ankurbeln, schreibt Christian Domke Seidel. Doch momentan werden gerade einmal fünf Prozent aller Neuwagenverkäufe in China über das Internet abgeschlossen. Unternehmen wie Tesla und Nio legen allerdings schon gut vor. Das inspiriert auch deutsche Hersteller wie VW, BMW und Mercedes dazu, digitale Showrooms einzurichten.

Der so genannte “Closed Loop” ist für viele Firmen in China zum letzten Rettungsanker geworden. Angesichts drohender Lockdowns quer durchs Land bauen sie einen “geschlossenen Kreislauf” auf, in dem die Arbeiter für mehrere Tage isoliert vom Rest der Gesellschaft arbeiten, leben und auf eigens angeschafften Betten im Büro schlafen. Damit soll die jeweilige Fabrik virenfrei bleiben, die Fertigung so normal wie möglich weiterlaufen.

Der Autozulieferer Bosch teilte zum Beispiel am Dienstag mit, dass je ein Autoteilewerk in Shanghai und der benachbarten Stadt Taicang derzeit im Closed Loop operierten. Die Produktion in einer Bosch-Fabrik für Thermotechnik in Shanghai und an einem Standort für Automobilkomponenten im abgeriegelten Changchun habe man allerdings unterbrechen müssen. “Wir sehen derzeit vorübergehende Auswirkungen auf die Logistik und die Beschaffung in der Lieferkette”, so das Unternehmen. “In dieser Situation tun wir alles, um die Lieferketten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten und die Nachfrage zu bedienen.”

Damit benennt Bosch auch gleich das Grundproblem des Closed Loop: Dieser funktioniert nur, solange einerseits die Behörden die Weiterproduktion genehmigen. Außerdem muss das jeweilige Unternehmen entweder genug Vorprodukte auf Lager haben – oder diese weiterhin geliefert bekommen.

In unserer Welt der “Just-in-time”-Produktion mit dezentralen Lieferketten und passgenauer Anlieferung stapelt allerdings kaum noch ein Unternehmen größere Mengen an Vorprodukten. Die Firmen sind also auch abhängig von lokalen Zugangsregelungen für Logistiker: Dürfen Fahrer von außerhalb in die Stadt, dürfen sie Ware in die Closed Loop-Werke bringen? Insgesamt gibt es inzwischen in mehr als 70 Städten Chinas Coronavirus-Beschränkungen. Und diese sind überall ein wenig anders. Daher ist es für Firmen in Shanghai und im Nordosten derzeit besonders kompliziert, sich mit Teilen zu versorgen.

Shanghai hat es sogar geschafft, seine eigenen Closed Loops in den Häfen unbenutzbar zu machen. So ermöglichen geschlossene Corona-Blasen weiterhin einen 24-Stunden-Betrieb an den Häfen von Yangshan oder Waigaoqiao. Doch kaum etwas kommt von dort weg. Es müsste dazu ja den Loop verlassen. Lastwagenfahrer dürfen aber ohne Sondergenehmigung weder innerhalb von Shanghai fahren, noch in die umliegenden Provinzen ein- und ausfahren. “Auch der in der Region übliche Binnenschiffsverkehr mit Schuten wurde eingestellt”, sagt der Wirtschaftsökonom Chris Rogers vom digitalen Spediteur Flexport, der ein Büro in Shanghai betreibt. “Dies stellt Importeure und Exporteure gleichermaßen vor Herausforderungen.”

Als Ende März der Lockdown im Ostteil der Stadt, Pudong, begann, hatte die Stadt isolierte Übernachtungen im Büro sogar selbst vorgeschlagen. Infoblättchen empfahlen, was Mitarbeitende für das temporäre Leben im Büro mitbringen sollten. Die Shanghai Stock Exchange wies Compliance-Beamte und Techniker an, vor Ort zu schlafen, um den zweitgrößten Kapitalmarkt der Welt am Laufen zu halten. Banken und Fondsgesellschaften riefen ihre Mitarbeiter vor Beginn des Lockdowns zum Campen ins Büro. Ein Fondsmanager sagte laut Agenturberichten, er und seine Kollegen hätten absichtlich einen Bodenablauf verstopft, damit von dort keine Viren eindringen. Zuvor seien einige Personen auf dem Stockwerk darüber positiv getestet worden, konnten aber wegen fehlender Kapazitäten nicht gleich in ein Quarantänezentrum geschickt werden.

Nicht viele Shanghaier Firmen konnten die Produktion indes bis heute aufrecht erhalten. “Nur wenige Unternehmen haben eine Genehmigung, weiterhin zu produzieren”, sagte kürzlich Bettina Schön-Behanzin, Vizepräsidentin der EU-Handelskammer in China mit Sitz in Shanghai. Dazu gehörten Firmen der Bereiche Pharma, Nahrungsmittel oder Chemie. “Ein Chemiewerk kann man nicht einfach herunterfahren.” Auch in Shanghai sind überdies die Lieferketten ein Problem. “Es ist schwierig, Fahrer zu finden und die nötigen Permits zu bekommen”, so Schön-Behanzin in einer Medienrunde der Kammer. “Wir hören außerdem, dass sich immer weniger Arbeiter freiwillig für die Closed Loops melden.” Gezwungen wird zumindest bei EU-Firmen wohl niemand.

Bekannt ist das Blasen-Konzept schon länger. Als im Dezember Xi’an im Nordwesten Ende 2021 abgeriegelt wurde, operierten zum Beispiel zwei Samsung-Fabriken in der Stadt in einem Closed Loop weiter. In Europa hatten geschlossene Blasen auch schon etwa für Wintersport-Weltcups funktioniert. Die größte Corona-Blase schufen dann die Olympia-Ausrichter Pekings während der Winterspiele im Februar.

Mit der anrollenden Omikron-Welle wurde das Konzept dann immer populärer. In Shenzhen gelang es unter anderem dem taiwanischen Elektronikhersteller und Apple-Zulieferer Foxconn, während des kurzen Lockdowns im März rasch eine Closed-Loop-Produktion aufzunehmen. Im schon länger abgeriegelten Changchun arbeiten manche Firmen nach Angaben des EU-Kammervorsitzenden für Nordostchina, Harald Kumpfert, bereits seit vier Wochen im Closed-Loop-System.

Doch inzwischen dominierten auch dort die Sorgen um die Lieferketten. Das BMW-Joint Venture in Shenyang etwa habe so lange produziert, wie es irgend ging, erzählt Kumpfert. Dann fehlte der Nachschub. Verstehen tut das jeder Insider sofort. “Es reicht schon ein einziges fehlendes Teil, damit die Produktion nicht mehr läuft“, sagt ein deutscher Automanager in China. Ideal ist der Closed Loop heute also eher in Gegenden, die entweder noch keinen kompletten Lockdown haben – oder in Städten, die trotz eines Lockdowns regelmäßige Warentransporte zulassen.

So gab der chinesische Batterieriese Contemporary Amperex Technology (CATL) am Samstag bekannt, in seinem Hauptwerk im südchinesischen Ningde auf ein Closed-Loop-Management umgestellt zu haben. Damit solle die Produktion aufrechterhalten werden. An dem Tag hatte die Provinz Fujian neun neue Fälle gemeldet, darunter einen in Ningde. Die Provinz erließ daher Reisebeschränkungen. CATL teilte mit, das Unternehmen habe “die Kommunikation mit der lokalen Regierung verstärkt.”

Ein Produktionsstopp des Marktführers für Eletroauto-Batterien würde praktisch den gesamten Sektor treffen: CATL beliefert unter anderem BMW, Daimler, VW, Hyundai, Honda, PSA, Tesla, Toyota, Volvo, Nio, Li Auto und XPeng. Die CATL-Arbeiter fahren nun in einem speziellen Shuttlebus zwischen ihren Wohnheimen und der Fabrik hin und her. Das zeigt: Es ist deutlich einfacher, schnell auf Closed Loop umzusteigen, wenn die Arbeiter ohnehin in werkseigenen Wohnheimen leben. Das ist in Südchina Gang und Gäbe. Auch Foxconn profitierte in Shenzhen davon. Dennoch muss auch CATL bangen, dass die Lieferkette hält.

Bis vor wenigen Wochen war Alessandro Pavanello noch einer von jenen Abenteurern, die Shanghai bereits seit Jahrzehnten magisch anzieht: Ein Millennial mit Dreitagebart aus Italien, der tagsüber in einer Musikagentur arbeitet und nachts als DJ durch die Clubs der Stadt tingelt. Jemand, dessen hedonistischer Alltag keine größeren Probleme kennt als die Entscheidung, in welcher der vielen hippen Rooftop-Bars man ins Wochenende starten soll. Doch spätestens seit dem 26. März ist das privilegierte Leben von Pavanello vorüber.

In China positiv auf das Virus zu testen ist eine Hiobsbotschaft, der nach wie vor ein ziemlicher Schrecken innewohnt. Denn normalerweise dauert es nur wenige Minuten, bis die Gesundheitsmitarbeiter in ihren Seuchenschutzanzügen vor der Haustür stehen, um den Infizierten abzuholen. Bei Alessandro hingegen passierte erstmal: garnichts. Nur ein einzelner Mann kam in seine Wohnung, um wie ein Kammerjäger sämtliche Zimmer mit Desinfektionsspray einzunebeln.

Nochmal Glück gehabt? Offensichtlich hatten die überforderten Behörden keine Kapazitäten mehr, jeden der mittlerweile über 150.000 Covid-Fälle in die Isolationszentren zu karren. Doch Alessandro Pavanellos Vorfreude sollte sich als trügerisch herausstellen: Knapp zwei Wochen später, als der junge Mann bereits längst wieder negativ testete, stand plötzlich ein Bus der Seuchenbehörde vor der Haustür.

In einer kafkaesken Odyssee wird Pavanello nun knapp 14 Stunden lang zwischen verschiedene Einrichtungen gekarrt. Keine will den Europäer aufnehmen; offensichtlich, da der Italiener kein Chinesisch spricht. In einem Quarantänezentrum sagt ihm ein Arzt: “Für einen Ausländer ist das kein guter Ort, die Zustände hier drinnen sind sehr schlecht.” Worauf Pavanello antwortet: “Was ist mit Chinesen, denkst du die Zustände sind gut für sie?”.

Doch nach Hause kann der Italiener auch nicht mehr. Sein Vermieter schickte ihm nämlich eine unverblümte Nachricht aufs Handy: “Ich akzeptiere dich hier nicht mehr, alle Bewohner sind dagegen. Nur dass du Bescheid weißt: Wir werden die Tür nicht öffnen”. Zu sehr ist die Angst, dass der “Aussätzige” das Virus in sich tragen könnte.

Es ist bereits zwei Uhr nachts, ehe Alessandro schlussendlich eine Bleibe findet – in einer riesigen Messehalle, wo der DJ und Musikproduzent nun dicht an dicht neben tausend anderen Infizierten schläft. “Ich kann euch mein Zimmer zeigen”, sagt Pavanello mit einem Lachen, das sich durch seine rote Gesichtsmaske abzeichnet.

Auf Instagram hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über seinen Alltag im Quarantänezentrum zu informieren – mit Humor, aber auch einer Menge Zynismus. Er filmt mit seiner Smartphone-Kamera das karge Camping-Bett, das schon beim bloßen Anblick Rückenschmerzen bereitet. Viele Sitznachbarn haben Planen aus Pappe über ihre Liege montiert, damit sie wenigstens nachts ein wenig Dunkelheit und Privatsphäre haben.

Dann zeigt Pavanello die sanitären Einrichtungen des Quarantänezentrums, doch diese sind ebenfalls alles andere als einladend. Mit einem kleinen Lappen müssen sich die Patienten ihren Körper waschen, Duschen gibt es keine. Die Toiletten sind Plumpsklos, in denen mehrheitlich noch Fäkalien von vorherigen Besuchern schwimmen. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie jene Einrichtungen aussehen, von denen der Italiener wegen “schlechter Zustände” abgewiesen wurde.

Pavanello versucht nun, das Beste draus zu machen. Doch er möchte die Situation auch nicht schönreden: “Wir werden hier wie Nutzvieh behandelt”, sagt der Italiener in einem Online-Chat: “Als Ausländer bin ich zwar nur Gast in China und muss mich an die Regeln des Landes halten. Aber ich fühle mich nicht mehr sicher hier und denke darüber nach, China zu verlassen”.

Doch seine Freundin, sagt Alessandro, habe es noch viel schlimmer erwischt: Sie sei bereits seit zwei Wochen in einem anderen Isolationszentrum untergebracht. Zweimal hintereinander sei sie bereits negativ getestet worden und dürfte eigentlich wieder in ihre Wohnung zurück. Warum ihr das nicht gestattet wird, weiß niemand so recht. “Es ist der Wahnsinn”, sagt Pavanello in seine Handy-Kamera und verabschiedet sich. Jetzt wolle er mal nachschauen, ob er in einen abgesperrten Bereich in die frische Luft kann – wenn er Glück hat, sieht er noch die Abendsonne. Fabian Kretschmer

Chinas Autohandel ist besonders kleinteilig aufgebaut. Die hundert größten Autohändler-Gruppen sind zusammengenommen gerade einmal für 30 Prozent des Autoabsatzes in der Volksrepublik verantwortlich, wie die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet hat. In den vergangenen Jahren schützten enorme Wachstumsraten die Branche vor größeren Pleiten. Doch jetzt nimmt der Druck zu. Auch die Hersteller reagieren auf das veränderte Kundenverhalten.

Jeder dritte Autohändler in China macht aktuell Verluste. Obwohl das Land immer noch der größte Automarkt der Welt ist, ist das Wachstum stark zurückgegangen. Mittlerweile stehen Neuwagen im Durchschnitt eineinhalb Monate beim Händler. Dazu kommt, dass die Kunden auch gerne online bestellen. Vor allem Elektrofahrzeuge werden auf diese Art abgesetzt. Tesla betreibt einen Direktverkauf und auch Nio konnte mit einem virtuellen Vertriebsmodell große Erfolge einfahren. Also ausgerechnet jene Marken, die für viele Kunden die Zukunft der Mobilität darstellen.

Auch wenn einige Autohäuser und Händlergruppen ins Straucheln geraten, liegt ein reiner Onlinehandel noch in der Zukunft. Aktuell werden gerade einmal fünf Prozent aller Neuwagenverkäufe in China über das Internet abgeschlossen. Die restlichen 95 Prozent der Kunden gehen dafür weiterhin ins Autohaus. Und das aus guten Gründen, wie Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber China.Table erklärt: “Autos sind hochwertige Produkte. Die kosten 30.000 bis 60.000 Euro. Bei diesem Preis will der Kunde, dass bestimmte Risiken ausgeschlossen sind.” Das Auto muss machen, was der Kunde will, Reparaturen müssen unkompliziert sein, der Wiederverkauf muss funktionieren. “Diese Risiken konnten ausgeklammert werden, weil es Autohäuser gibt. Die sind eine Art Versicherung.”

Die Autohändler setzen derweil auf die Strategie, Online-Handel und physischen Verkauf zusammenwachsen zu lassen. BMW sagt gegenüber China.Table: “In China setzen wir auf unsere bewährten Absatzkanäle über den Handel, ergänzt durch digitale und speziell auf die Kaufgewohnheiten unserer chinesischen Kunden zugeschnittene Angebote, wie beispielsweise im vergangenen Jahr eine Kooperation zwischen MINI China und Alibaba während des Double 11 Shopping Festivals.”

Auch Mercedes China geht davon aus, dass der Online-Anteil immer wichtiger werden wird: “Wir glauben, dass viele der Prozesse bald digitalisiert werden. Wir arbeiten deswegen hart daran, hochwertige digitale Touchpoints zu schaffen. Wie digitale Showrooms bei WeChat, Webseiten oder Apps”, erklärt eine Konzernsprecherin.

Eine Strategie, die auch Volkswagen fährt. Es sei schwer zu messen, welchen Anteil die Online-Präsentation am Absatz habe, da die digitale und physische Welt zu sehr miteinander verzahnt seien. Zwei von drei Volkswagen-Kunden wünschten sich die Möglichkeit, ein Auto auch online zu kaufen. Dies sei aber nur der letzte Schritt im Verkaufsprozess. Davor wollen die Kunden eben auch einmal im Auto gesessen sein, führt ein Sprecher des Wolfsburger Konzerns gegenüber China.Table aus.

Das Bedürfnis, den Wagen erst auszuprobieren, haben die Kunden Volkswagen zufolge vor allem beim Kauf von Elektroautos. Über Jahrzehnte habe der Konzern Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft. Die Kunden würden nicht einfach Elektrofahrzeuge kaufen, ohne sie vorher Probe gefahren zu haben. Allerdings habe die Coronakrise gezeigt, was im Onlinehandel möglich sei, so der VW-Sprecher. Die Kaufinteraktionen auf den Internetseiten der Firmen seien um 80 Prozent angestiegen.

Dass der Handel in China anders funktioniert als in Europa, musste Volkswagen schmerzhaft mit den ID-Modellen erfahren. Erst mit der Eröffnung spezieller ID-Shops konnte der Absatz gesteigert werden. Im Jahr 2021 hat Volkswagen weit über 100 Elektroauto-Läden eröffnet. In Shoppingmalls und Einkaufsstraßen. Die chinesischen Kunden erwerben nach dem Lebensmittelkauf auch gleich ein Elektroauto. In den ID-Läden sei die Conversion-Rate – also die Quote, mit der aus einem Interesse ein Kauf wird – weitaus höher als bei klassischen Händlern.

Auf die Händler wollen die Hersteller indessen nicht verzichten. Für Mercedes sind sie ein “zentrales Instrument”, um einen guten Kundenservice zu vermitteln. Auch Volkswagen streicht explizit heraus, dass ein starkes Händlernetz ein klarer Wettbewerbsvorteil sei.

Der Erfolg des Online-Handels hänge vor allem damit zusammen, was man verkaufen wolle, glaubt Dudenhöffer: “Man braucht das richtige Produkt. Es hat sich als nicht tragfähig herausgestellt, einfach eine Anzeige zu schalten und dann das Auto online zu verkaufen, weil man die Kunden mit den Risiken alleine lässt, die er online nicht bereit ist zu tragen.” Damit spielt er vor allem auf Abo-Modelle an. Volkswagen beispielsweise möchte sein Geschäftsmodell verändern: Weg von einem Autohersteller hin zu einem Anbieter von Mobilität. Schon im Jahr 2030 sollen zwischen 20 und dreißig Prozent des Umsatzes aus Abo-Modellen und ähnlichen Konzepten stammen.

Ein Wandel, der in China bald sehr viel schneller einsetzen könnte. “In China sind Financial Services noch entwicklungsfähig. Im Bankenwesen gibt es viele Restriktionen vom Staat. Autobanken und entsprechende Lizenzen gibt es in China noch nicht so lange. In Europa ist das schon sehr weit entwickelt. Dank Firmen wie Nio und Xpeng bricht der Markt in China jetzt aber sehr schnell auf”, erklärt Dudenhöffer.

Schon bei der Förderung der Elektroautos hat die Volksrepublik bewiesen, dass sie einen globalen Markt mit sich reißen kann. Bei der Digitalisierung des Handels könnte es angesichts aufstrebender heimischer Marken genauso sein. Dudenhöffer: “Derzeit hat Europa Vorteile, aber die Chinesen sind verdammt schnell, lernwillig und anpassungsfähig. Die Frage ist immer, welche Regulierungen die Kommunistische Partei erlässt.” Die Branche müsse sich so aufstellen, so gestaltet werden, dass sie sich entwickeln kann.”

Die Stadtregierung von Shanghai sucht eine Balance zwischen vorsichtigen Öffnungen und der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Am Dienstag durften erste Bürger in virusfreien Planquadraten wieder innerhalb ihrer Wohnanlage vor die Tür gehen. Sie können sich aber weiterhin nicht frei in der Stadt bewegen. Die psychologischen und wirtschaftlichen Kosten steigen derweil weiter. Mehrere Firmen berichten davon, trotz Einführung eines geschlossenen Kreislaufs (Closed Loop) nicht weiter produzieren zu können, darunter der Apple-Zulieferer Pegatron.

Die Regierung bemühte sich am Dienstag, ihre Strategie in einer Pressekonferenz der Seuchenkontrollgruppe des Staatsrates zu erklären. Der Chefexperte für Epidemiologie des Chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, Wu Zunyou, wiederholte die vorgegebene Linie: “Die dynamische Null-Covid-Politik entspricht den tatsächlichen Bedingungen in China am besten.” Es handele sich um “die beste Wahl” unter allen Pandemiestrategien. Die Epidemie laufe weiter auf hohem Niveau und sei auch in Shanghai weiter im Aufschwung. Ein Nachlassen sei jetzt nicht möglich.

Immerhin scheint der tägliche Anstieg der positiven Tests gebremst zu sein. Am Dienstag berichteten die Behörden nur von 22.342 neu entdeckten Infektionen. Am Montag waren es noch mehr als 26.000. Es läuft die siebte Runde der Massentests. Die Stadt hat die Wohnbezirke nach einem Ampelsystem eingestuft:

Die Stadt stellte die Einrichtung von “Eltern-Kind-Abteilen” in den Quarantänezentren als großen Fortschritt dar. Zu munterer Klaviermusik zeigen Video-Beiträge die Kabinen aus Plastikwänden, in denen 2- bis 18-Jährige mit einem Elternteil ihre Isolationszeit verbringen können. Die Orte wirkten trotz der Möglichkeit, ein Stofftier mitzubringen, aber eher trostlos. Sie gelten aber als Verbesserung im Vergleich zur bisher praktizierten Trennung der Kinder von den Eltern.

In der Stadt Jilin, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, eröffnete am Dienstag ein weiteres improvisiertes Quarantäne-Krankenhaus. Gleichzeitig begann auch hier eine neue Runde von Massentests von Mittwoch auf Donnerstag. Grund ist das kontinuierliche Auftreten neuer Fälle. Die Behörden sprachen aber von einem “Abwärtstrend” in den Zahlen. In der Provinz Jilin finden sich täglich rund 1.000 Neuinfektionen.

Hongkong meldet stolz einen Rückgang der Fallzahl auf ungefähr dieses Niveau. Am Dienstag hat ein freiwilliger Massentest weniger als 1.000 positive Ergebnisse hervorgebracht. Nach Ansicht der Infektionsschutzbehörde sind aktuell 0,2 Prozent der Bevölkerung aktiv infiziert. Forscher der Polytechnischen Universität Hongkong stellten unterdessen ein Messgerät vor, das Corona-Viren in Proben besonders genau und unkompliziert nachweisen kann. Es handelt sich aber letztlich um einen hochgradig automatisierten Nukleinsäuretest. Er ist für die Auswertung von Abstrichen von menschlichen Schleimhäuten und von Oberflächen wie Tischplatten geeignet. fin

Deutschland hat auf die mutmaßliche Lieferung eines chinesischen Boden-Luft-Abwehrsystems an Serbien mit einer Warnung reagiert: Grundsätzlich erwarte die Bundesregierung von allen EU-Beitrittskandidaten, dass sie an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union teilhaben und sich so an die EU annähern, teilte das Bundespresseamt mit. Am Wochenende waren in Belgrad sechs Y-20-Transportflugzeuge der chinesischen Luftwaffe gesichtet worden (China.Table berichtete). Diese sollen Medienberichten zufolge Teile des Boden-Luft-Abwehrsystem FK-3 nach Belgrad geliefert haben. Die Lieferung wurde von den serbischen Behörden zunächst nicht bestätigt.

Laut einem Bericht von Reuters hatte Serbien den Kauf bereits 2019 abgeschlossen. 2020 wurde der Deal, der auch den Erwerb chinesischer Kampfdrohnen beinhaltet, dann öffentlich bekannt. Serbien ist das erste europäische Land, das ein chinesisches Flugabwehrsystem gekauft hat. Bei FK-3 handelt es sich um die abgespeckte Exportversion des HQ-22-Systems, das 2017 von den chinesischen Streitkräften in Betrieb genommen wurde. Das System zur Abwehr von Flugzeugen, Raketen und Drohnen basiert angeblich auf dem russischen S-300.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte bereits am Montag Serbien erneut aufgefordert, sich der EU, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern bei den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Belgrad hat bei Abstimmungen unter den Vereinten Nationen dreimal gegen Russland gestimmt, aber bisher keine Sanktionen verhängt. Wenn Serbien Mitglied der EU werden wolle, sei es zentral, hier auch der EU-Außenpolitik zu folgen, so Baerbrock. rtr/ari

China vergibt erstmals seit Sommer 2021 wieder Lizenzen für Videospiele. Am Montag gaben die Regulierungsbehörden bekannt, 45 in China entwickelte Games für den Markt freigeben zu wollen. Zu den Entwicklern der Titel gehören laut einem Bericht von Reuters auch große Tech-Unternehmen wie Bilibili Inc und NetEase. Nach der Ankündigung stiegen ihre in den USA notierten Aktien im vorbörslichen Handel um 8 beziehungsweise 8,6 Prozent.

Den Zulassungsstopp für neue Spiele erließ Peking im vergangenen August zusammen mit Spielzeitbeschränkungen für unter 18-Jährige (China.Table berichtete). Peking wolle damit einer wachsenden Sucht Jugendlicher nach Videospielen begegnen. Die Behörden sprachen in diesem Zusammenhang auch von “geistigem Opium”.

Chinesische Unternehmen wie Tencent gehören zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Spielentwicklern der Welt. Laut einem Bericht der South China Morning Post hat die Sperre vor allem kleinere Unternehmen getroffen. Demnach mussten rund 14.000 Gaming-Firmen aus der Branche allein bis Ende Dezember den Betrieb einstellen. fpe

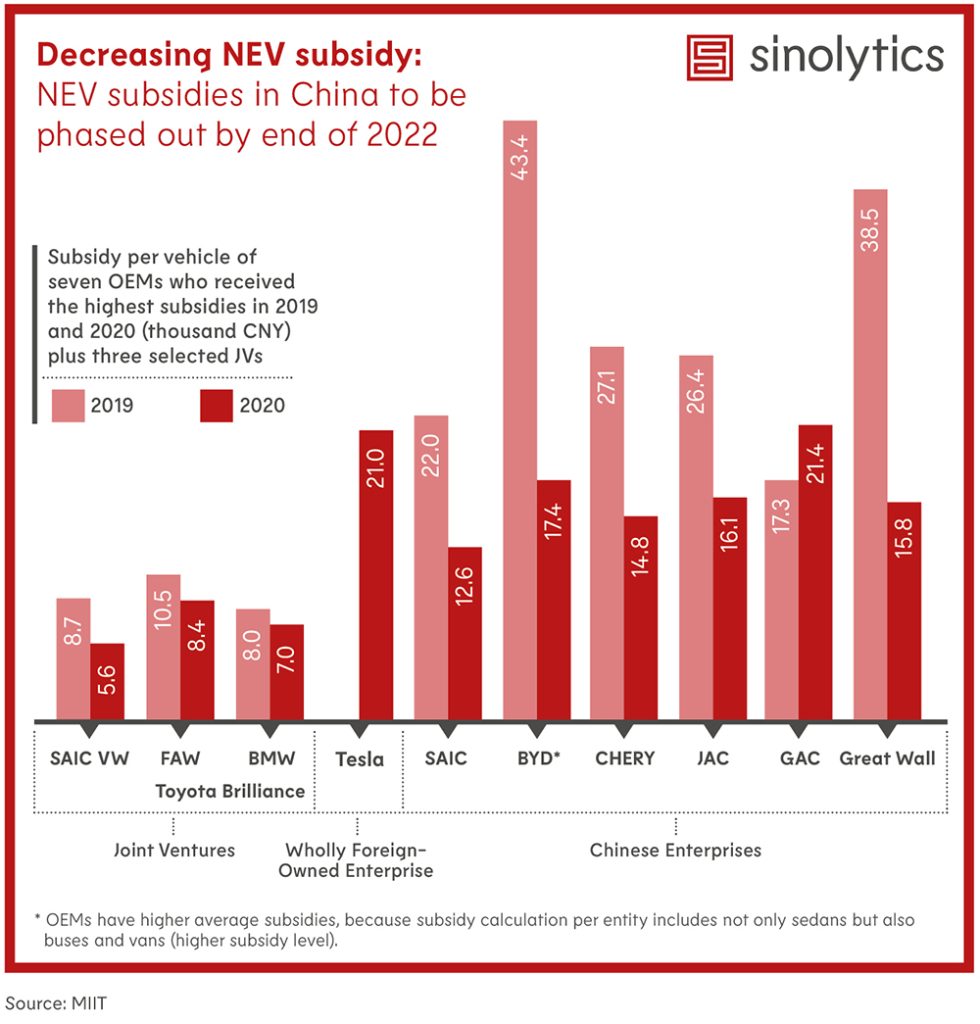

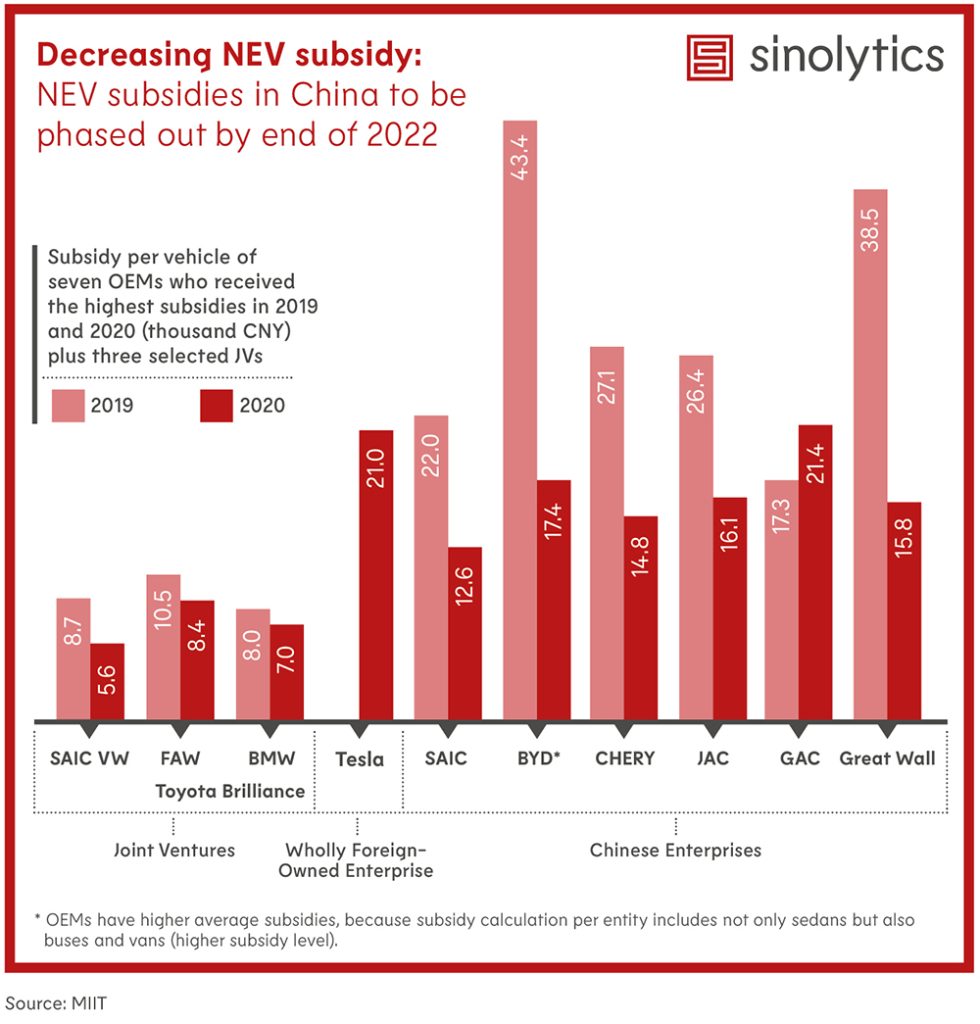

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Als Katja Levy nach dem Abitur vor der Wahl eines Studienfachs stand, suchte sie bewusst die größtmögliche Herausforderung: “Ich wollte unbedingt die schwierigste Sprache der Welt studieren.” Diese Entscheidung hat Levy nicht bereut – heute forscht die Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Manchester zu gesellschaftlichem Engagement in China. “Mich fasziniert, wie Menschen sich um andere kümmern – auch in einem politisch autoritären System.” Dazu sucht sie den Dialog mit chinesischen Organisationen und Wissenschaftlern – früher oft vor Ort in China, seit Beginn der Corona-Pandemie in Online-Interviews.

Das Thema Dialog hat Levy in ihrer Laufbahn immer wieder begleitet. Nach ihrem Studium in Hamburg und Shanghai waren akademische Stellen zunächst sehr rar. Levy arbeitete für vier Jahre bei Siemens in Shanghai. Sie habe es geliebt, in der chinesischen Metropole zu leben, sagt sie. Doch die Tätigkeit in einem internationalen Konzern sei auf Dauer nicht das Richtige für sie gewesen. Dann erhielt sie ein Angebot aus dem Deutschen Bundestag: Levy wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin der damaligen Grünen-Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, war zuständig für China- und Tibetpolitik.

Die Berliner Jahre seien sehr prägend gewesen, sagt Levy heute. In der rot-grünen Bundesregierung habe es eine große Aufbruchstimmung gegeben. Viele Politikfelder seien grundlegend neu angegangen worden – auch die Chinapolitik. “Das Ziel war ein neuer Dialog”, sagt Levy. Eine der Ideen war das außenpolitische Instrument des Rechtsstaatsdialogs: Die deutsche und die chinesische Regierung unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach man stärker über Themen des Rechtsstaats und der Menschenrechte ins Gespräch kommen wolle – auf politischer, wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Levy organisierte und betreute den gegenseitigen Austausch im Hintergrund. “Es war eine perfekte Zeit dafür: In China war man damals sehr offen für Rechtsberatung.” Im Jahr 2001 trat die Volksrepublik der Welthandelsorganisation WTO bei, musste ihr Rechtssystem an internationale Standards angleichen.

Mit der rot-grünen Niederlage bei der Bundestagswahl 2005 endete Levys Zeit im Berliner Politikbetrieb. Sie schrieb nun ihre Promotion, ihr Thema blieb dasselbe: Der Rechtsstaatsdialog mit China. Sie habe ganze Sommer in staubigen Kellern des Justizministeriums verbracht, um Akten zu wälzen, sagt sie. “Aber ich fand das toll: Wissenschaftliches Arbeiten ist immer meine Leidenschaft gewesen.” Seitdem arbeitet Levy an wechselnden Forschungsprojekten und Universitäten, beschäftigt sich neben dem Thema Wohltätigkeit auch mit Auswirkungen der Digitalisierung auf Chinas Gesellschaft und Arbeitswelt. Bis 2019 war sie Juniorprofessorin an der FU Berlin, in Manchester vergleicht sie derzeit in einer Studie Freiwilligenarbeit in China mit jener in England.

“Es ist heute nicht so einfach, sich in China sozial zu engagieren”, sagt Levy. In den 1990er und frühen 2000er Jahren sei das noch ganz anders gewesen: “Damals blühte die Zivilgesellschaft auf, neue Organisationen schossen aus dem Boden.” Heute lenke der Staat das Engagement in gewünschte Bahnen. Die Regierung sei zwar auf Hilfsbereitschaft angewiesen, etwa in der Altenpflege oder Bildung. Gehe es um Themen der Politik, Religion oder des Feminismus, sei gesellschaftliches Engagement aber weder erwünscht noch erlaubt. “Mich verblüfft oft, wie viel dennoch passiert. Die Menschen suchen sich ihre Nischen, um sich zu engagieren.” Und das trotz des hohen persönlichen Drucks, den die chinesische Arbeitswelt auf viele Menschen ausübe.

Für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin sei sie immer auf der Suche nach Kontakten, die Türen öffnen – etwa in wohltätigen Stiftungen. Um authentische Einblicke zu erhalten, sei es wichtig, vertrauliche Beziehungen aufzubauen. Die Forschung sei schwieriger geworden – durch die Pandemie, aber auch durch zunehmende politische Einschränkungen. “Man muss aufpassen, niemanden in Gefahr zu bringen.”

Gleichwohl pocht sie darauf, wissenschaftliche Beziehungen keinesfalls abzubrechen. Diesen Standpunkt erörterte Levy auch schon in einem Text für den China.Table. “Wir müssen die Kommunikationskanäle offenhalten – gerade dann, wenn der politische Dialog immer schwieriger wird.” Wissenschaftlicher Austausch und Forschung vor Ort trügen dazu bei, ein differenziertes Bild von China und seiner vielfältigen und komplexen Gesellschaft zu vermitteln. “Es ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, nicht nur mit Daten im Internet.” Die aufgebauten Beziehungen seien ein wichtiges Kapital: “Es kann Jahre dauern, bis jemand Vertrauen fasst und in einem Interview Hintergründe preisgibt. Eine Abschottung würde einen Riesenverlust an Wissen bedeuten.” Jan Wittenbrink

Maximilian Laschka übernimmt die Position Project Lead für den Audi Q8 e-tron China bei der AUDI AG in Ingolstadt. Der Q8 ist Audis neuester Elektro-SUV, der sich durch eine höhere Reichweite und eine größere Vernetzung auszeichnen soll. Zuvor war Laschka über drei Jahre als Project Manager Financial Product Strategy für Audi im Einsatz.

Chen Aidong wird Board Director, CEO und Chairman des Board of Directors bei der chinesischen Biotech-Firma AnPac Bio-Medical Science. Er tritt die Nachfolge von Chris Yu an, dem Gründer des Unternehmens, der sich fortan in einer leitenden Managementposition auf das Wachstum des Geschäfts in China konzentrieren will.

Diese zwei kleinen Königstiger haben noch drei Geschwister. Die Tiger-Fünflinge wurden im Chimelong Safari Park in Guangzhou in der Provinz Guangdong geboren. Am vergangenen Wochenende hatten sie den ersten Auftritt vor Publikum. Die fünf Bengal-Tiger-Babys kamen während des Frühlingsfestes auf die Welt und sind eine kleine Sensation – normalerweise bringt eine Tigermutter nur zwei oder drei Junge zur Welt.

wie zu erwarten war, lässt Pekings Null-Covid-Strategie angesichts steigender Corona-Zahlen auch die Wirtschaft erlahmen. Firmen wie Bosch müssen bereits an einzelnen Standorten die Produktion aussetzen, um den strengen Vorgaben der chinesischen Regierung gerecht zu werden. Eine Notlösung, auf die momentan immer mehr Firmen setzen, ist der “geschlossene Kreislauf”: Statt ins Homeoffice zu gehen, bleiben die Mitarbeiter in der Firma.

Wer nicht raus darf, schleppt auch kein Virus ein, so die simple Rechnung – die Olympischen Winterspiele werden als Paradebeispiel angeführt. Doch ganz so einfach ist es nicht, erklärt Christiane Kühl. Der “Closed Loop” funktioniert nur, wenn die Unternehmen auf genügend Vorprodukte zurückgreifen können. Und das ist in Zeiten von “Just-in-time”-Produktion und passgenauer Anlieferung selten der Fall.

Ein Musikproduzent aus Italien gewährt uns derweil Einblick in das Shanghaier Quarantänezentrum, in das er nach einem positiven Test eingeliefert wurde. Dabei wollten ihn die Ärzte dort ursprünglich gar nicht: Für einen Ausländer seien die Bedingungen viel zu hart. Wie Alessandro Pavanello die Zeit überstanden hat, berichtet uns Fabian Kretschmer.

Neue Strategien sind derzeit auf dem chinesischen Automarkt gefragt. Dort macht jeder dritte Autohändler Verluste. Mehr Online-Verkäufe sollen das Wachstum ankurbeln, schreibt Christian Domke Seidel. Doch momentan werden gerade einmal fünf Prozent aller Neuwagenverkäufe in China über das Internet abgeschlossen. Unternehmen wie Tesla und Nio legen allerdings schon gut vor. Das inspiriert auch deutsche Hersteller wie VW, BMW und Mercedes dazu, digitale Showrooms einzurichten.

Der so genannte “Closed Loop” ist für viele Firmen in China zum letzten Rettungsanker geworden. Angesichts drohender Lockdowns quer durchs Land bauen sie einen “geschlossenen Kreislauf” auf, in dem die Arbeiter für mehrere Tage isoliert vom Rest der Gesellschaft arbeiten, leben und auf eigens angeschafften Betten im Büro schlafen. Damit soll die jeweilige Fabrik virenfrei bleiben, die Fertigung so normal wie möglich weiterlaufen.

Der Autozulieferer Bosch teilte zum Beispiel am Dienstag mit, dass je ein Autoteilewerk in Shanghai und der benachbarten Stadt Taicang derzeit im Closed Loop operierten. Die Produktion in einer Bosch-Fabrik für Thermotechnik in Shanghai und an einem Standort für Automobilkomponenten im abgeriegelten Changchun habe man allerdings unterbrechen müssen. “Wir sehen derzeit vorübergehende Auswirkungen auf die Logistik und die Beschaffung in der Lieferkette”, so das Unternehmen. “In dieser Situation tun wir alles, um die Lieferketten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten und die Nachfrage zu bedienen.”

Damit benennt Bosch auch gleich das Grundproblem des Closed Loop: Dieser funktioniert nur, solange einerseits die Behörden die Weiterproduktion genehmigen. Außerdem muss das jeweilige Unternehmen entweder genug Vorprodukte auf Lager haben – oder diese weiterhin geliefert bekommen.

In unserer Welt der “Just-in-time”-Produktion mit dezentralen Lieferketten und passgenauer Anlieferung stapelt allerdings kaum noch ein Unternehmen größere Mengen an Vorprodukten. Die Firmen sind also auch abhängig von lokalen Zugangsregelungen für Logistiker: Dürfen Fahrer von außerhalb in die Stadt, dürfen sie Ware in die Closed Loop-Werke bringen? Insgesamt gibt es inzwischen in mehr als 70 Städten Chinas Coronavirus-Beschränkungen. Und diese sind überall ein wenig anders. Daher ist es für Firmen in Shanghai und im Nordosten derzeit besonders kompliziert, sich mit Teilen zu versorgen.

Shanghai hat es sogar geschafft, seine eigenen Closed Loops in den Häfen unbenutzbar zu machen. So ermöglichen geschlossene Corona-Blasen weiterhin einen 24-Stunden-Betrieb an den Häfen von Yangshan oder Waigaoqiao. Doch kaum etwas kommt von dort weg. Es müsste dazu ja den Loop verlassen. Lastwagenfahrer dürfen aber ohne Sondergenehmigung weder innerhalb von Shanghai fahren, noch in die umliegenden Provinzen ein- und ausfahren. “Auch der in der Region übliche Binnenschiffsverkehr mit Schuten wurde eingestellt”, sagt der Wirtschaftsökonom Chris Rogers vom digitalen Spediteur Flexport, der ein Büro in Shanghai betreibt. “Dies stellt Importeure und Exporteure gleichermaßen vor Herausforderungen.”

Als Ende März der Lockdown im Ostteil der Stadt, Pudong, begann, hatte die Stadt isolierte Übernachtungen im Büro sogar selbst vorgeschlagen. Infoblättchen empfahlen, was Mitarbeitende für das temporäre Leben im Büro mitbringen sollten. Die Shanghai Stock Exchange wies Compliance-Beamte und Techniker an, vor Ort zu schlafen, um den zweitgrößten Kapitalmarkt der Welt am Laufen zu halten. Banken und Fondsgesellschaften riefen ihre Mitarbeiter vor Beginn des Lockdowns zum Campen ins Büro. Ein Fondsmanager sagte laut Agenturberichten, er und seine Kollegen hätten absichtlich einen Bodenablauf verstopft, damit von dort keine Viren eindringen. Zuvor seien einige Personen auf dem Stockwerk darüber positiv getestet worden, konnten aber wegen fehlender Kapazitäten nicht gleich in ein Quarantänezentrum geschickt werden.

Nicht viele Shanghaier Firmen konnten die Produktion indes bis heute aufrecht erhalten. “Nur wenige Unternehmen haben eine Genehmigung, weiterhin zu produzieren”, sagte kürzlich Bettina Schön-Behanzin, Vizepräsidentin der EU-Handelskammer in China mit Sitz in Shanghai. Dazu gehörten Firmen der Bereiche Pharma, Nahrungsmittel oder Chemie. “Ein Chemiewerk kann man nicht einfach herunterfahren.” Auch in Shanghai sind überdies die Lieferketten ein Problem. “Es ist schwierig, Fahrer zu finden und die nötigen Permits zu bekommen”, so Schön-Behanzin in einer Medienrunde der Kammer. “Wir hören außerdem, dass sich immer weniger Arbeiter freiwillig für die Closed Loops melden.” Gezwungen wird zumindest bei EU-Firmen wohl niemand.

Bekannt ist das Blasen-Konzept schon länger. Als im Dezember Xi’an im Nordwesten Ende 2021 abgeriegelt wurde, operierten zum Beispiel zwei Samsung-Fabriken in der Stadt in einem Closed Loop weiter. In Europa hatten geschlossene Blasen auch schon etwa für Wintersport-Weltcups funktioniert. Die größte Corona-Blase schufen dann die Olympia-Ausrichter Pekings während der Winterspiele im Februar.

Mit der anrollenden Omikron-Welle wurde das Konzept dann immer populärer. In Shenzhen gelang es unter anderem dem taiwanischen Elektronikhersteller und Apple-Zulieferer Foxconn, während des kurzen Lockdowns im März rasch eine Closed-Loop-Produktion aufzunehmen. Im schon länger abgeriegelten Changchun arbeiten manche Firmen nach Angaben des EU-Kammervorsitzenden für Nordostchina, Harald Kumpfert, bereits seit vier Wochen im Closed-Loop-System.

Doch inzwischen dominierten auch dort die Sorgen um die Lieferketten. Das BMW-Joint Venture in Shenyang etwa habe so lange produziert, wie es irgend ging, erzählt Kumpfert. Dann fehlte der Nachschub. Verstehen tut das jeder Insider sofort. “Es reicht schon ein einziges fehlendes Teil, damit die Produktion nicht mehr läuft“, sagt ein deutscher Automanager in China. Ideal ist der Closed Loop heute also eher in Gegenden, die entweder noch keinen kompletten Lockdown haben – oder in Städten, die trotz eines Lockdowns regelmäßige Warentransporte zulassen.

So gab der chinesische Batterieriese Contemporary Amperex Technology (CATL) am Samstag bekannt, in seinem Hauptwerk im südchinesischen Ningde auf ein Closed-Loop-Management umgestellt zu haben. Damit solle die Produktion aufrechterhalten werden. An dem Tag hatte die Provinz Fujian neun neue Fälle gemeldet, darunter einen in Ningde. Die Provinz erließ daher Reisebeschränkungen. CATL teilte mit, das Unternehmen habe “die Kommunikation mit der lokalen Regierung verstärkt.”

Ein Produktionsstopp des Marktführers für Eletroauto-Batterien würde praktisch den gesamten Sektor treffen: CATL beliefert unter anderem BMW, Daimler, VW, Hyundai, Honda, PSA, Tesla, Toyota, Volvo, Nio, Li Auto und XPeng. Die CATL-Arbeiter fahren nun in einem speziellen Shuttlebus zwischen ihren Wohnheimen und der Fabrik hin und her. Das zeigt: Es ist deutlich einfacher, schnell auf Closed Loop umzusteigen, wenn die Arbeiter ohnehin in werkseigenen Wohnheimen leben. Das ist in Südchina Gang und Gäbe. Auch Foxconn profitierte in Shenzhen davon. Dennoch muss auch CATL bangen, dass die Lieferkette hält.

Bis vor wenigen Wochen war Alessandro Pavanello noch einer von jenen Abenteurern, die Shanghai bereits seit Jahrzehnten magisch anzieht: Ein Millennial mit Dreitagebart aus Italien, der tagsüber in einer Musikagentur arbeitet und nachts als DJ durch die Clubs der Stadt tingelt. Jemand, dessen hedonistischer Alltag keine größeren Probleme kennt als die Entscheidung, in welcher der vielen hippen Rooftop-Bars man ins Wochenende starten soll. Doch spätestens seit dem 26. März ist das privilegierte Leben von Pavanello vorüber.

In China positiv auf das Virus zu testen ist eine Hiobsbotschaft, der nach wie vor ein ziemlicher Schrecken innewohnt. Denn normalerweise dauert es nur wenige Minuten, bis die Gesundheitsmitarbeiter in ihren Seuchenschutzanzügen vor der Haustür stehen, um den Infizierten abzuholen. Bei Alessandro hingegen passierte erstmal: garnichts. Nur ein einzelner Mann kam in seine Wohnung, um wie ein Kammerjäger sämtliche Zimmer mit Desinfektionsspray einzunebeln.

Nochmal Glück gehabt? Offensichtlich hatten die überforderten Behörden keine Kapazitäten mehr, jeden der mittlerweile über 150.000 Covid-Fälle in die Isolationszentren zu karren. Doch Alessandro Pavanellos Vorfreude sollte sich als trügerisch herausstellen: Knapp zwei Wochen später, als der junge Mann bereits längst wieder negativ testete, stand plötzlich ein Bus der Seuchenbehörde vor der Haustür.

In einer kafkaesken Odyssee wird Pavanello nun knapp 14 Stunden lang zwischen verschiedene Einrichtungen gekarrt. Keine will den Europäer aufnehmen; offensichtlich, da der Italiener kein Chinesisch spricht. In einem Quarantänezentrum sagt ihm ein Arzt: “Für einen Ausländer ist das kein guter Ort, die Zustände hier drinnen sind sehr schlecht.” Worauf Pavanello antwortet: “Was ist mit Chinesen, denkst du die Zustände sind gut für sie?”.

Doch nach Hause kann der Italiener auch nicht mehr. Sein Vermieter schickte ihm nämlich eine unverblümte Nachricht aufs Handy: “Ich akzeptiere dich hier nicht mehr, alle Bewohner sind dagegen. Nur dass du Bescheid weißt: Wir werden die Tür nicht öffnen”. Zu sehr ist die Angst, dass der “Aussätzige” das Virus in sich tragen könnte.

Es ist bereits zwei Uhr nachts, ehe Alessandro schlussendlich eine Bleibe findet – in einer riesigen Messehalle, wo der DJ und Musikproduzent nun dicht an dicht neben tausend anderen Infizierten schläft. “Ich kann euch mein Zimmer zeigen”, sagt Pavanello mit einem Lachen, das sich durch seine rote Gesichtsmaske abzeichnet.

Auf Instagram hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über seinen Alltag im Quarantänezentrum zu informieren – mit Humor, aber auch einer Menge Zynismus. Er filmt mit seiner Smartphone-Kamera das karge Camping-Bett, das schon beim bloßen Anblick Rückenschmerzen bereitet. Viele Sitznachbarn haben Planen aus Pappe über ihre Liege montiert, damit sie wenigstens nachts ein wenig Dunkelheit und Privatsphäre haben.

Dann zeigt Pavanello die sanitären Einrichtungen des Quarantänezentrums, doch diese sind ebenfalls alles andere als einladend. Mit einem kleinen Lappen müssen sich die Patienten ihren Körper waschen, Duschen gibt es keine. Die Toiletten sind Plumpsklos, in denen mehrheitlich noch Fäkalien von vorherigen Besuchern schwimmen. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie jene Einrichtungen aussehen, von denen der Italiener wegen “schlechter Zustände” abgewiesen wurde.

Pavanello versucht nun, das Beste draus zu machen. Doch er möchte die Situation auch nicht schönreden: “Wir werden hier wie Nutzvieh behandelt”, sagt der Italiener in einem Online-Chat: “Als Ausländer bin ich zwar nur Gast in China und muss mich an die Regeln des Landes halten. Aber ich fühle mich nicht mehr sicher hier und denke darüber nach, China zu verlassen”.

Doch seine Freundin, sagt Alessandro, habe es noch viel schlimmer erwischt: Sie sei bereits seit zwei Wochen in einem anderen Isolationszentrum untergebracht. Zweimal hintereinander sei sie bereits negativ getestet worden und dürfte eigentlich wieder in ihre Wohnung zurück. Warum ihr das nicht gestattet wird, weiß niemand so recht. “Es ist der Wahnsinn”, sagt Pavanello in seine Handy-Kamera und verabschiedet sich. Jetzt wolle er mal nachschauen, ob er in einen abgesperrten Bereich in die frische Luft kann – wenn er Glück hat, sieht er noch die Abendsonne. Fabian Kretschmer

Chinas Autohandel ist besonders kleinteilig aufgebaut. Die hundert größten Autohändler-Gruppen sind zusammengenommen gerade einmal für 30 Prozent des Autoabsatzes in der Volksrepublik verantwortlich, wie die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet hat. In den vergangenen Jahren schützten enorme Wachstumsraten die Branche vor größeren Pleiten. Doch jetzt nimmt der Druck zu. Auch die Hersteller reagieren auf das veränderte Kundenverhalten.

Jeder dritte Autohändler in China macht aktuell Verluste. Obwohl das Land immer noch der größte Automarkt der Welt ist, ist das Wachstum stark zurückgegangen. Mittlerweile stehen Neuwagen im Durchschnitt eineinhalb Monate beim Händler. Dazu kommt, dass die Kunden auch gerne online bestellen. Vor allem Elektrofahrzeuge werden auf diese Art abgesetzt. Tesla betreibt einen Direktverkauf und auch Nio konnte mit einem virtuellen Vertriebsmodell große Erfolge einfahren. Also ausgerechnet jene Marken, die für viele Kunden die Zukunft der Mobilität darstellen.

Auch wenn einige Autohäuser und Händlergruppen ins Straucheln geraten, liegt ein reiner Onlinehandel noch in der Zukunft. Aktuell werden gerade einmal fünf Prozent aller Neuwagenverkäufe in China über das Internet abgeschlossen. Die restlichen 95 Prozent der Kunden gehen dafür weiterhin ins Autohaus. Und das aus guten Gründen, wie Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber China.Table erklärt: “Autos sind hochwertige Produkte. Die kosten 30.000 bis 60.000 Euro. Bei diesem Preis will der Kunde, dass bestimmte Risiken ausgeschlossen sind.” Das Auto muss machen, was der Kunde will, Reparaturen müssen unkompliziert sein, der Wiederverkauf muss funktionieren. “Diese Risiken konnten ausgeklammert werden, weil es Autohäuser gibt. Die sind eine Art Versicherung.”

Die Autohändler setzen derweil auf die Strategie, Online-Handel und physischen Verkauf zusammenwachsen zu lassen. BMW sagt gegenüber China.Table: “In China setzen wir auf unsere bewährten Absatzkanäle über den Handel, ergänzt durch digitale und speziell auf die Kaufgewohnheiten unserer chinesischen Kunden zugeschnittene Angebote, wie beispielsweise im vergangenen Jahr eine Kooperation zwischen MINI China und Alibaba während des Double 11 Shopping Festivals.”

Auch Mercedes China geht davon aus, dass der Online-Anteil immer wichtiger werden wird: “Wir glauben, dass viele der Prozesse bald digitalisiert werden. Wir arbeiten deswegen hart daran, hochwertige digitale Touchpoints zu schaffen. Wie digitale Showrooms bei WeChat, Webseiten oder Apps”, erklärt eine Konzernsprecherin.

Eine Strategie, die auch Volkswagen fährt. Es sei schwer zu messen, welchen Anteil die Online-Präsentation am Absatz habe, da die digitale und physische Welt zu sehr miteinander verzahnt seien. Zwei von drei Volkswagen-Kunden wünschten sich die Möglichkeit, ein Auto auch online zu kaufen. Dies sei aber nur der letzte Schritt im Verkaufsprozess. Davor wollen die Kunden eben auch einmal im Auto gesessen sein, führt ein Sprecher des Wolfsburger Konzerns gegenüber China.Table aus.

Das Bedürfnis, den Wagen erst auszuprobieren, haben die Kunden Volkswagen zufolge vor allem beim Kauf von Elektroautos. Über Jahrzehnte habe der Konzern Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft. Die Kunden würden nicht einfach Elektrofahrzeuge kaufen, ohne sie vorher Probe gefahren zu haben. Allerdings habe die Coronakrise gezeigt, was im Onlinehandel möglich sei, so der VW-Sprecher. Die Kaufinteraktionen auf den Internetseiten der Firmen seien um 80 Prozent angestiegen.

Dass der Handel in China anders funktioniert als in Europa, musste Volkswagen schmerzhaft mit den ID-Modellen erfahren. Erst mit der Eröffnung spezieller ID-Shops konnte der Absatz gesteigert werden. Im Jahr 2021 hat Volkswagen weit über 100 Elektroauto-Läden eröffnet. In Shoppingmalls und Einkaufsstraßen. Die chinesischen Kunden erwerben nach dem Lebensmittelkauf auch gleich ein Elektroauto. In den ID-Läden sei die Conversion-Rate – also die Quote, mit der aus einem Interesse ein Kauf wird – weitaus höher als bei klassischen Händlern.

Auf die Händler wollen die Hersteller indessen nicht verzichten. Für Mercedes sind sie ein “zentrales Instrument”, um einen guten Kundenservice zu vermitteln. Auch Volkswagen streicht explizit heraus, dass ein starkes Händlernetz ein klarer Wettbewerbsvorteil sei.

Der Erfolg des Online-Handels hänge vor allem damit zusammen, was man verkaufen wolle, glaubt Dudenhöffer: “Man braucht das richtige Produkt. Es hat sich als nicht tragfähig herausgestellt, einfach eine Anzeige zu schalten und dann das Auto online zu verkaufen, weil man die Kunden mit den Risiken alleine lässt, die er online nicht bereit ist zu tragen.” Damit spielt er vor allem auf Abo-Modelle an. Volkswagen beispielsweise möchte sein Geschäftsmodell verändern: Weg von einem Autohersteller hin zu einem Anbieter von Mobilität. Schon im Jahr 2030 sollen zwischen 20 und dreißig Prozent des Umsatzes aus Abo-Modellen und ähnlichen Konzepten stammen.

Ein Wandel, der in China bald sehr viel schneller einsetzen könnte. “In China sind Financial Services noch entwicklungsfähig. Im Bankenwesen gibt es viele Restriktionen vom Staat. Autobanken und entsprechende Lizenzen gibt es in China noch nicht so lange. In Europa ist das schon sehr weit entwickelt. Dank Firmen wie Nio und Xpeng bricht der Markt in China jetzt aber sehr schnell auf”, erklärt Dudenhöffer.

Schon bei der Förderung der Elektroautos hat die Volksrepublik bewiesen, dass sie einen globalen Markt mit sich reißen kann. Bei der Digitalisierung des Handels könnte es angesichts aufstrebender heimischer Marken genauso sein. Dudenhöffer: “Derzeit hat Europa Vorteile, aber die Chinesen sind verdammt schnell, lernwillig und anpassungsfähig. Die Frage ist immer, welche Regulierungen die Kommunistische Partei erlässt.” Die Branche müsse sich so aufstellen, so gestaltet werden, dass sie sich entwickeln kann.”

Die Stadtregierung von Shanghai sucht eine Balance zwischen vorsichtigen Öffnungen und der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Am Dienstag durften erste Bürger in virusfreien Planquadraten wieder innerhalb ihrer Wohnanlage vor die Tür gehen. Sie können sich aber weiterhin nicht frei in der Stadt bewegen. Die psychologischen und wirtschaftlichen Kosten steigen derweil weiter. Mehrere Firmen berichten davon, trotz Einführung eines geschlossenen Kreislaufs (Closed Loop) nicht weiter produzieren zu können, darunter der Apple-Zulieferer Pegatron.

Die Regierung bemühte sich am Dienstag, ihre Strategie in einer Pressekonferenz der Seuchenkontrollgruppe des Staatsrates zu erklären. Der Chefexperte für Epidemiologie des Chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, Wu Zunyou, wiederholte die vorgegebene Linie: “Die dynamische Null-Covid-Politik entspricht den tatsächlichen Bedingungen in China am besten.” Es handele sich um “die beste Wahl” unter allen Pandemiestrategien. Die Epidemie laufe weiter auf hohem Niveau und sei auch in Shanghai weiter im Aufschwung. Ein Nachlassen sei jetzt nicht möglich.

Immerhin scheint der tägliche Anstieg der positiven Tests gebremst zu sein. Am Dienstag berichteten die Behörden nur von 22.342 neu entdeckten Infektionen. Am Montag waren es noch mehr als 26.000. Es läuft die siebte Runde der Massentests. Die Stadt hat die Wohnbezirke nach einem Ampelsystem eingestuft:

Die Stadt stellte die Einrichtung von “Eltern-Kind-Abteilen” in den Quarantänezentren als großen Fortschritt dar. Zu munterer Klaviermusik zeigen Video-Beiträge die Kabinen aus Plastikwänden, in denen 2- bis 18-Jährige mit einem Elternteil ihre Isolationszeit verbringen können. Die Orte wirkten trotz der Möglichkeit, ein Stofftier mitzubringen, aber eher trostlos. Sie gelten aber als Verbesserung im Vergleich zur bisher praktizierten Trennung der Kinder von den Eltern.

In der Stadt Jilin, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, eröffnete am Dienstag ein weiteres improvisiertes Quarantäne-Krankenhaus. Gleichzeitig begann auch hier eine neue Runde von Massentests von Mittwoch auf Donnerstag. Grund ist das kontinuierliche Auftreten neuer Fälle. Die Behörden sprachen aber von einem “Abwärtstrend” in den Zahlen. In der Provinz Jilin finden sich täglich rund 1.000 Neuinfektionen.

Hongkong meldet stolz einen Rückgang der Fallzahl auf ungefähr dieses Niveau. Am Dienstag hat ein freiwilliger Massentest weniger als 1.000 positive Ergebnisse hervorgebracht. Nach Ansicht der Infektionsschutzbehörde sind aktuell 0,2 Prozent der Bevölkerung aktiv infiziert. Forscher der Polytechnischen Universität Hongkong stellten unterdessen ein Messgerät vor, das Corona-Viren in Proben besonders genau und unkompliziert nachweisen kann. Es handelt sich aber letztlich um einen hochgradig automatisierten Nukleinsäuretest. Er ist für die Auswertung von Abstrichen von menschlichen Schleimhäuten und von Oberflächen wie Tischplatten geeignet. fin

Deutschland hat auf die mutmaßliche Lieferung eines chinesischen Boden-Luft-Abwehrsystems an Serbien mit einer Warnung reagiert: Grundsätzlich erwarte die Bundesregierung von allen EU-Beitrittskandidaten, dass sie an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union teilhaben und sich so an die EU annähern, teilte das Bundespresseamt mit. Am Wochenende waren in Belgrad sechs Y-20-Transportflugzeuge der chinesischen Luftwaffe gesichtet worden (China.Table berichtete). Diese sollen Medienberichten zufolge Teile des Boden-Luft-Abwehrsystem FK-3 nach Belgrad geliefert haben. Die Lieferung wurde von den serbischen Behörden zunächst nicht bestätigt.

Laut einem Bericht von Reuters hatte Serbien den Kauf bereits 2019 abgeschlossen. 2020 wurde der Deal, der auch den Erwerb chinesischer Kampfdrohnen beinhaltet, dann öffentlich bekannt. Serbien ist das erste europäische Land, das ein chinesisches Flugabwehrsystem gekauft hat. Bei FK-3 handelt es sich um die abgespeckte Exportversion des HQ-22-Systems, das 2017 von den chinesischen Streitkräften in Betrieb genommen wurde. Das System zur Abwehr von Flugzeugen, Raketen und Drohnen basiert angeblich auf dem russischen S-300.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte bereits am Montag Serbien erneut aufgefordert, sich der EU, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern bei den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Belgrad hat bei Abstimmungen unter den Vereinten Nationen dreimal gegen Russland gestimmt, aber bisher keine Sanktionen verhängt. Wenn Serbien Mitglied der EU werden wolle, sei es zentral, hier auch der EU-Außenpolitik zu folgen, so Baerbrock. rtr/ari

China vergibt erstmals seit Sommer 2021 wieder Lizenzen für Videospiele. Am Montag gaben die Regulierungsbehörden bekannt, 45 in China entwickelte Games für den Markt freigeben zu wollen. Zu den Entwicklern der Titel gehören laut einem Bericht von Reuters auch große Tech-Unternehmen wie Bilibili Inc und NetEase. Nach der Ankündigung stiegen ihre in den USA notierten Aktien im vorbörslichen Handel um 8 beziehungsweise 8,6 Prozent.

Den Zulassungsstopp für neue Spiele erließ Peking im vergangenen August zusammen mit Spielzeitbeschränkungen für unter 18-Jährige (China.Table berichtete). Peking wolle damit einer wachsenden Sucht Jugendlicher nach Videospielen begegnen. Die Behörden sprachen in diesem Zusammenhang auch von “geistigem Opium”.

Chinesische Unternehmen wie Tencent gehören zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Spielentwicklern der Welt. Laut einem Bericht der South China Morning Post hat die Sperre vor allem kleinere Unternehmen getroffen. Demnach mussten rund 14.000 Gaming-Firmen aus der Branche allein bis Ende Dezember den Betrieb einstellen. fpe

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Als Katja Levy nach dem Abitur vor der Wahl eines Studienfachs stand, suchte sie bewusst die größtmögliche Herausforderung: “Ich wollte unbedingt die schwierigste Sprache der Welt studieren.” Diese Entscheidung hat Levy nicht bereut – heute forscht die Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Manchester zu gesellschaftlichem Engagement in China. “Mich fasziniert, wie Menschen sich um andere kümmern – auch in einem politisch autoritären System.” Dazu sucht sie den Dialog mit chinesischen Organisationen und Wissenschaftlern – früher oft vor Ort in China, seit Beginn der Corona-Pandemie in Online-Interviews.

Das Thema Dialog hat Levy in ihrer Laufbahn immer wieder begleitet. Nach ihrem Studium in Hamburg und Shanghai waren akademische Stellen zunächst sehr rar. Levy arbeitete für vier Jahre bei Siemens in Shanghai. Sie habe es geliebt, in der chinesischen Metropole zu leben, sagt sie. Doch die Tätigkeit in einem internationalen Konzern sei auf Dauer nicht das Richtige für sie gewesen. Dann erhielt sie ein Angebot aus dem Deutschen Bundestag: Levy wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin der damaligen Grünen-Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, war zuständig für China- und Tibetpolitik.

Die Berliner Jahre seien sehr prägend gewesen, sagt Levy heute. In der rot-grünen Bundesregierung habe es eine große Aufbruchstimmung gegeben. Viele Politikfelder seien grundlegend neu angegangen worden – auch die Chinapolitik. “Das Ziel war ein neuer Dialog”, sagt Levy. Eine der Ideen war das außenpolitische Instrument des Rechtsstaatsdialogs: Die deutsche und die chinesische Regierung unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach man stärker über Themen des Rechtsstaats und der Menschenrechte ins Gespräch kommen wolle – auf politischer, wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Levy organisierte und betreute den gegenseitigen Austausch im Hintergrund. “Es war eine perfekte Zeit dafür: In China war man damals sehr offen für Rechtsberatung.” Im Jahr 2001 trat die Volksrepublik der Welthandelsorganisation WTO bei, musste ihr Rechtssystem an internationale Standards angleichen.

Mit der rot-grünen Niederlage bei der Bundestagswahl 2005 endete Levys Zeit im Berliner Politikbetrieb. Sie schrieb nun ihre Promotion, ihr Thema blieb dasselbe: Der Rechtsstaatsdialog mit China. Sie habe ganze Sommer in staubigen Kellern des Justizministeriums verbracht, um Akten zu wälzen, sagt sie. “Aber ich fand das toll: Wissenschaftliches Arbeiten ist immer meine Leidenschaft gewesen.” Seitdem arbeitet Levy an wechselnden Forschungsprojekten und Universitäten, beschäftigt sich neben dem Thema Wohltätigkeit auch mit Auswirkungen der Digitalisierung auf Chinas Gesellschaft und Arbeitswelt. Bis 2019 war sie Juniorprofessorin an der FU Berlin, in Manchester vergleicht sie derzeit in einer Studie Freiwilligenarbeit in China mit jener in England.

“Es ist heute nicht so einfach, sich in China sozial zu engagieren”, sagt Levy. In den 1990er und frühen 2000er Jahren sei das noch ganz anders gewesen: “Damals blühte die Zivilgesellschaft auf, neue Organisationen schossen aus dem Boden.” Heute lenke der Staat das Engagement in gewünschte Bahnen. Die Regierung sei zwar auf Hilfsbereitschaft angewiesen, etwa in der Altenpflege oder Bildung. Gehe es um Themen der Politik, Religion oder des Feminismus, sei gesellschaftliches Engagement aber weder erwünscht noch erlaubt. “Mich verblüfft oft, wie viel dennoch passiert. Die Menschen suchen sich ihre Nischen, um sich zu engagieren.” Und das trotz des hohen persönlichen Drucks, den die chinesische Arbeitswelt auf viele Menschen ausübe.

Für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin sei sie immer auf der Suche nach Kontakten, die Türen öffnen – etwa in wohltätigen Stiftungen. Um authentische Einblicke zu erhalten, sei es wichtig, vertrauliche Beziehungen aufzubauen. Die Forschung sei schwieriger geworden – durch die Pandemie, aber auch durch zunehmende politische Einschränkungen. “Man muss aufpassen, niemanden in Gefahr zu bringen.”

Gleichwohl pocht sie darauf, wissenschaftliche Beziehungen keinesfalls abzubrechen. Diesen Standpunkt erörterte Levy auch schon in einem Text für den China.Table. “Wir müssen die Kommunikationskanäle offenhalten – gerade dann, wenn der politische Dialog immer schwieriger wird.” Wissenschaftlicher Austausch und Forschung vor Ort trügen dazu bei, ein differenziertes Bild von China und seiner vielfältigen und komplexen Gesellschaft zu vermitteln. “Es ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, nicht nur mit Daten im Internet.” Die aufgebauten Beziehungen seien ein wichtiges Kapital: “Es kann Jahre dauern, bis jemand Vertrauen fasst und in einem Interview Hintergründe preisgibt. Eine Abschottung würde einen Riesenverlust an Wissen bedeuten.” Jan Wittenbrink

Maximilian Laschka übernimmt die Position Project Lead für den Audi Q8 e-tron China bei der AUDI AG in Ingolstadt. Der Q8 ist Audis neuester Elektro-SUV, der sich durch eine höhere Reichweite und eine größere Vernetzung auszeichnen soll. Zuvor war Laschka über drei Jahre als Project Manager Financial Product Strategy für Audi im Einsatz.

Chen Aidong wird Board Director, CEO und Chairman des Board of Directors bei der chinesischen Biotech-Firma AnPac Bio-Medical Science. Er tritt die Nachfolge von Chris Yu an, dem Gründer des Unternehmens, der sich fortan in einer leitenden Managementposition auf das Wachstum des Geschäfts in China konzentrieren will.

Diese zwei kleinen Königstiger haben noch drei Geschwister. Die Tiger-Fünflinge wurden im Chimelong Safari Park in Guangzhou in der Provinz Guangdong geboren. Am vergangenen Wochenende hatten sie den ersten Auftritt vor Publikum. Die fünf Bengal-Tiger-Babys kamen während des Frühlingsfestes auf die Welt und sind eine kleine Sensation – normalerweise bringt eine Tigermutter nur zwei oder drei Junge zur Welt.