über die Probleme deutscher Unternehmen in China wird häufig berichtet. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Wie beurteilen chinesische Unternehmen die Bedingungen in Europa? Der am Montag vorgestellte Bericht der chinesischen Handelskammer in der EU zeigte diesbezüglich bemerkenswerte Ergebnisse auf: Vor allem “Falschinformationen und Überregulierung” bereiten den Konzernen große Sorgen. Auch das Thema 5G sorgt für nachhaltige Verstimmung. Aber es gibt auch Felder, in denen Chinas Konzerne große Chance sehen und ihre Investitionen verstärken wollen.

In unserer zweiten Analyse werfen wir einen Blick auf internationale Organisationen. Die Vorwürfe gegen Kristalina Georgiewa waren hart: In ihrer Zeit bei der Weltbank soll die Bulgarin eine wichtige Rangliste zugunsten Chinas manipuliert haben. Zwar haben sich die Anschuldigungen nicht erhärtet. Doch der Vorgang illustriere eine viel gravierendere Entwicklung, analysiert Frank Sieren. Er zeigt, wie internationale Institutionen wie die Weltbank, der IWF oder auch die WTO zunehmend zum Spielball des Konflikts zwischen China und den USA werden. Demnach versuchten die Amerikaner im Fall Georgiewa vor allem, ihre eigene Macht zu sichern. Doch auch China sägt längst am Fundament der internationalen Ordnung.

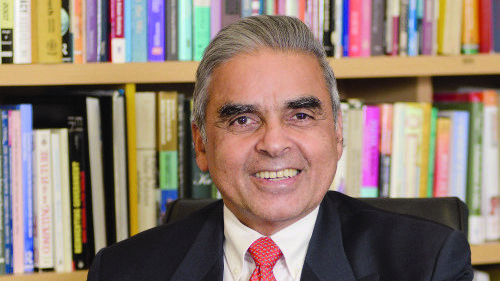

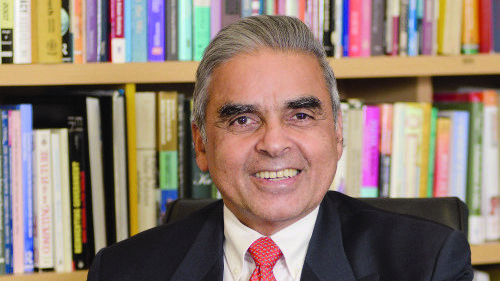

Außerdem erwartet Sie ein Interview mit Kishore Mahbubani. Er ist einer der angesehensten Diplomaten Asiens und war für Singapur Botschafter in den USA und bei der Uno. Zwischenzeitlich ging er unter die Wissenschaftler und lehrte an der National Universiy of Singapore. In allen diesen Rollen pflegte er eine Asien-zentrische Sicht auf die Welt. Im Interview mit dem China.Table provoziert er nun mit der These, dass China genau die Freiheiten hat, die es haben möchte und braucht.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Chinesische Unternehmen in Europa sehen ihre Geschäfte generell optimistisch – geplante neue Regularien aus Brüssel und zunehmend schwierige politische Fahrwasser trüben aber die Aussichten. Das geht aus einem Bericht der chinesischen Handelskammer in der Europäischen Union (CCCEU) hervor, der am Montag gemeinsam mit der Beratungsfirma Roland Berger in Brüssel vorgestellt wurde. Vor allem im Bereich des 5G-Ausbaus fühlen sich die Unternehmen aus der Volksrepublik gegängelt. Großes Potenzial für Kooperation zwischen China und der EU sieht der Kammer-Bericht bei grünen und digitalen Themen. Was bei der Vorstellung, und in dem Papier selbst, mehrfach betont wird: Es muss “gegenseitiges Vertrauen” geschaffen werden.

Brüssel wird in dem CCCEU-Report dazu angehalten, einen “offenen, fairen und diskriminierungsfreien Markt für Chinas Telekommunikationsunternehmen” zu schaffen. Der Ausschluss von Anbietern wie Huawei und ZTE habe primär politische Gründe, kritisierte Kammer-Präsident Xu Haifeng. Dass die Telekommunikationsriesen aus der Volksrepublik beim 5G-Ausbau in mehreren EU-Staaten gar nicht mitmischen dürften, basiere nicht auf technischen Problemen. “Sondern weil es chinesische Unternehmen sind”, kritisierte Xu. Im Bericht werden “klare Vorschriften, Standards und Umsetzungsrichtlinien für Cybersicherheit” verlangt. “Wir wollen mit Europäern zusammenarbeiten, um Cybersicherheitsstandards und -verfahren zu schaffen”, betonte der Kammer-Präsident.

Helfen soll dabei auch: vertieftes Vertrauen von beiden Seiten. Nur so könnten die Schwierigkeiten gelöst werden, betonte Xu. Brüssel und Peking blicken auf schwierige Monate zurück, in der Handelspolitik sowie in der Diplomatie. Gegenseitige Sanktionen und das Einfrieren des Investitionsabkommen CAI wurden laut CCCEU-Bericht als Hauptpunkte genannt, die die Stimmung im Handel zwischen EU und China trübten. Auch, dass Brüssel bei ausländischen Direktinvestitionen im Oktober 2020 abermals die Regeln verschärfte, kam bei chinesischen Unternehmen laut Umfrage nicht gut an.

Aber auch Falschinformationen machen den Konzernen aus der Volksrepublik zu schaffen. Laut der Umfrage der CCCEU glauben 59 Prozent der befragten chinesischen Unternehmen, dass Desinformation “eine Bedrohung für ihre Geschäftstätigkeit darstellt”. Einige Unternehmen erklärten, dass Zweifel und Spekulationen über Sicherheit und Wettbewerbsgeist chinesischer Unternehmen konkrete Auswirkungen auf ihre wirtschaftlichen Aktivitäten hätten. Die CCCEU vertritt nach eigenen Angaben rund 1.000 chinesische Unternehmen in den 27 EU-Mitgliedsstaaten.

Als konkrete Beispiele für “Unwahrheiten” wurden die Weitergabe von verbraucherbezogenen Daten und Technologie-Aneignung genannt. Die “negative öffentliche Meinung” habe einige der befragten Unternehmen in Bedrängnis gebracht, einigen bereits die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern gekostet. Das habe wiederum “zum Verlust von Verbrauchern und höheren Betriebskosten” geführt – und mache das Geschäftsumfeld in der EU weniger attraktiv und rentabel, warnt der Bericht.

Trotz allem: Die meisten chinesischen Unternehmen in der EU sind zuversichtlich ob der Zusammenarbeit und Entwicklung in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. 86 Prozent der befragten Unternehmen waren der Meinung, dass die EU für chinesische Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen habe. Vor allem aufgrund der Corona-Pandemie seien die Ergebnisse der chinesischen Firmen im vergangenen Jahr jedoch “bescheiden” gewesen:

Rund 44 Prozent der befragten Unternehmen gaben dem Bericht zufolge an, dass ihre Umsätze in der EU im Jahr 2020 unverändert geblieben sind. Rund 33 Prozent verzeichneten eine Umsatzsteigerung. Knapp mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten wollen ihre Geschäftsaktivitäten in der EU wie bisher fortführen. Gut 44 Prozent beabsichtigen, ihre Investitionen in der EU sogar auszuweiten. Der Gesamtumsatz chinesischer Firmen belief sich dem Papier zufolge in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf 150,3 Milliarden Euro. Das entspricht 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Optimismus wird jedoch wegen neuer EU-Regelungen geschmälert: Rund 68 Prozent der befragten Unternehmen gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass neue EU-Regularien gegen ausländische Subventionen (China.Table berichtete) “erhebliche oder eher negative Auswirkungen” auf ihr Tagesgeschäft und ihre Bietertätigkeit haben werden. In diesem Sinne fordert der Bericht die EU auf, negative Auswirkungen dieser europäischen Instrumente zu beseitigen und eine Überregulierung zu vermeiden.

Ansätze für mehr Zusammenarbeit sieht die chinesische Kammer bei grünen und digitalen Bereichen: Diese könnten ein Motor für die Geschäftsaktivitäten chinesischer Unternehmen in der EU sein. 30 Prozent der befragten Unternehmer sehen hier vor allem eine Chance. 46 Prozent sind der Umfrage zufolge jedoch noch skeptisch und sehen sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Ähnlich sieht es im Digitalen aus. Hier sehen dem Report zufolge rund 60 Prozent der befragten Unternehmen neue Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig Herausforderungen für ihre Geschäfte.

Die Zusammenarbeit der EU mit anderen Partnern kommt hingegen weniger gut an: Die chinesischen Unternehmen warnen, dass das “EU-US Trade and Technology Council” (kurz TTC) negative Auswirkungen haben könnte. Die Zusammenarbeit zwischen Brüssel und Washington bei Standards in Bereichen wie der Telekommunikation oder Lieferketten könnte durch den Ausschluss Chinas zu einer globalen Fragmentierung führen.

Die Aufregung war groß: Kristalina Georgiewa, aktuell Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), soll in ihrer Zeit bei der Weltbank willfährig geholfen haben, China im “Doing Business”-Bericht von Platz 85 auf Platz 78 heraufzustufen (China.Table berichtete). Schnell war von “Manipulation” die Rede. Doch die Bulgarin darf ihren Posten behalten. Der Verdacht gegen Georgiewa lässt sich eben nicht erhärten.

Aber es drängt sich zunehmend der Verdacht auf, dass die Amerikaner die Europäerin loswerden wollten. Ein wichtiges Indiz dafür liegt auch in den Vorwürfen selbst. Es lässt sich nämlich kein wirklicher Vorteil für China erkennen. Das Ranking ist vor allem wichtig für die Vergabe von Hilfsgeldern des IWF. Die braucht China jedoch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Deshalb ist es egal, ob China auf Rang 60, 70 oder 80 liegt. Zudem zeigt ein tiefergehender Blick: Das Reich der Mitte hat 2020 auch ohne Manipulationen weltweit die meisten Auslandsinvestitionen einsammeln können, nämlich 163 Milliarden US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es 140 Milliarden.

Warum sollte China also ein Ranking beeinflussen, wenn es aus der besseren Platzierung keine Vorteile ziehen kann? Mitarbeiter von Georgiewa bestreiten zudem, unter Druck gesetzt worden zu sein. Sie hatte sich zwar um das Projekt gekümmert und versucht, Objektivität gegenüber China zu wahren. Von einer gezielten Manipulation im Sinne Pekings könne jedoch keine Rede sein.

Der Fall Georgiewa ist also weniger ein Manipulation-Skandal, der zeigt, wie China den IWF unterwandert, als vielmehr eine Intrige der Weltbank gegen den IWF. So interpretiert auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz die Vorgänge. Es war nämlich auch die Weltbank, die ein Anwaltsbüro beauftragt hat, den Fall zu untersuchen – und damit den Fall erst ins Rollen gebracht hatte. Stiglitz erkennt eine Attacke gegen Georgiewa persönlich und gegen den IWF. “Einige sind der Ansicht, er solle bei seinen Leisten bleiben und sich nicht mit dem Klimawandel befassen”, schreibt der ehemalige Chefökonom der Weltbank. “Einigen missfällt die stärker progressive Ausrichtung, die weniger Gewicht auf Sparen legt und mehr auf Armut und Entwicklung.” Andere seien unzufrieden, weil der IWF nicht mehr streng marktorientiert den Schuldeneintreiber spiele.

Die USA wollen aber auch Europa einnorden in der Frage, wie man mit China in globalen Institutionen umgehen sollte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das sofort verstanden und sich demonstrativ vor Georgiewa gestellt. Sie möchte sich von den USA in IWF-Fragen nicht unter Druck setzen lassen, obwohl die Werteschnittmenge mit den USA größer ist als mit China und auch Brüssel große Differenzen mit Peking hat.

Der Machtkampf zwischen den USA und Europa in den globalen Institutionen hat eine lange Geschichte. Er schwelt seit der Bretton-Woods-Konferenz 1944, auf der die Amerikaner das heutige Finanzsystem mit den entsprechenden Institutionen handstreichartig etablierten. John Maynard Keynes, extra aus England angereist, wurde einfach ignoriert.

Die USA übernahmen damit den Weltmachtstatus, der zuvor jahrhundertelang in Europa lag: erst bei Spanien und Portugal, später bei England. Seitdem ist es den Europäern nie gelungen, die Machtfülle der USA wieder zu relativieren. Vor allem die Machtstruktur des Internationalen Währungsfonds zeugt bis heute davon. Washington hat zwar zugelassen, dass der IWF traditionell von einem Europäer geleitet wird. Doch die tatsächlichen Machtverhältnisse sprechen eine andere Sprache: Die USA haben 17,46 Prozent der Stimmanteile. Deutschland als wirtschaftlich stärkste EU-Nation lediglich 5,6 Prozent.

Da verwundert es wenig, dass auch dem aufstrebenden China bislang nicht gelungen ist, die Macht der USA im IWF zu brechen. China hat bisher nur 6,41 Prozent der Stimmrechte, obwohl man noch in diesem Jahrzehnt die USA als größte Volkswirtschaft einholen wird. An der Kaufkraft gemessen, die wirklichkeitsnähere Messmethode, liegt China schon seit einigen Jahren vor den USA.

Doch Peking gibt nicht kampflos auf und verfolgt durchaus eine Strategie, um die Machtverhältnisse in den Institutionen zu korrigieren. Spätestens in den 1990er-Jahren hat sich bei China und vielen anderen Schwellenländern die Sicht verfestigt, der IWF sei vor allem eine Institution der USA, die die Schwächen der Schwellenländer nutzt, um die eigene Machtposition zu zementieren. Auch immer mehr renommierte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler teilen diese Sicht.

Als Beispiel wird gerne angeführt, wie us-amerikanische Berater Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einer marktliberalen Schocktherapie unterzogen haben. Anfang der 1990er-Jahre sollten die Staatsunternehmen so schnell wie möglich privatisiert werden – auch auf die Gefahr hin, dass sie dem Wettbewerbsdruck nicht standhalten. Eine “Therapie”, die die russische Wirtschaft schwer geschädigt hat – was im Interesse der USA lag.

Peking hat die Ereignisse genau verfolgt und eigene Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die Planer des Landes waren daher 1997 während der Asienkrise gewappnet: China wie auch Indonesien hielten sich damals nicht an die Ratschläge des IWF, ihre geschwächten Märkte zu liberalisieren – und kamen so schlussendlich gut durch die Krise. Länder wie Thailand und Südkorea, die aufgrund ihrer hohen Schulden keine andere Wahl hatten, als den Anweisungen des IWF zu folgen, litten hingegen viel länger unter ihren Folgen.

Sowohl in der Russland- als auch in der Asienkrise stimmten die Chinesen mit der westlichen Mehrheitsmeinung des IWF nicht überein. Diese Position gewann immer mehr an Überzeugungskraft auch innerhalb des IWF gewann – vor allem bei den Europäern. Anfang der folgenden Dekade baute der spätere Bundespräsident Horst Köhler den IWF vorsichtig um. Die IWF-Manager sollten ihre Ratschläge stärker an den Gegebenheiten der Länder orientieren, gab Köhler vor.

Köhlers Nachfolger Rodrigo de Rato setzte wenig Impulse. Doch 2007 übernahm der ehemalige französische Wirtschafts- und Finanzminister Dominique Strauss-Kahn den Posten des Generalsekretärs. Er trieb den Umbau weiter voran, denn er war überzeugt, dass Schwellenländer wie auch China im IWF eine größere Rolle spielen sollten – auch auf Kosten der Machtposition der USA. Denn nur wenn der IWF die tatsächlichen globalen Machtverhältnisse widerspiegele, sei er effizient, glaubt Strauss-Kann. “Nur wenig Reformen gibt es im IWF und noch weniger in der WTO”, fasst Stiglitz die Lage bezüglich der globalen Realität und der Machtverteilung in den globalen Institutionen zusammen.

Aber auch in Deutschland, der wichtigsten Wirtschaftsmacht in Europa, wird die Kritik an den USA lauter. “Würde man heute eine Organisation neu aufsetzen – mit objektiven Kriterien, wie Länder repräsentiert sein sollten -, dann wäre China sehr viel stärker im IWF und der Weltbank vertreten”, erklärt Axel Dreher, Professor für Internationale und Entwicklungspolitik an der Universität Heidelberg.

Nicht nur der IWF ist betroffen. Auch in der Welthandelsorganisation WTO versuchen die Amerikaner den Status quo mit allen Mitteln zu zementieren. Mehr noch: “In den vergangenen Jahren haben US-Behörden die Neubesetzungen von Positionen des Appellate Body blockiert”, stellt das Washingtoner Peterson Institute for International Economics (PIIE) in einer Studie fest. Die USA wollen die WTO-Mitglieder damit zwingen, neue Regeln auszuhandeln. Die sollen dann amerikanischen Interessen entsprechen. Konkret würden sie den Rahmen für juristische Überstimmung ihrer Macht zu limitieren.

Dass es immerhin bei der Weltbank Reformen gegeben hat, liegt vor allem daran, dass es Peking wider Erwarten und trotz massiven amerikanischen Drucks gelungen ist, mit der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) im Juni 2015 eine alternative Institution zu gründen. Es ist die erste Gründung einer neuen, globalen Institution im Stil der Weltbank seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die erste globale Institution auf Initiative von China.

Mit 103 Mitgliedern ist die AIIB zwar noch kleiner als die Weltbank und der IWF mit 189 Mitgliedern. Sie expandiert jedoch immer weiter, und das auch außerhalb Asiens. Wie vergangene Woche bekannt wurde, will sich nun Ungarn 183 Millionen Euro von der AIIB leihen, um Krankenhäuser und andere Bereiche im Gesundheitswesen zu modernisieren. Der Ungarn-Deal ist für die AIIB der erste außerhalb des indopazifischen Raumes: “Für China hat das Darlehen an Ungarn eine große Signalwirkung: Schaut her, auch eine von uns dominierte Entwicklungsbank wird im Westen als Kreditgeber akzeptiert”, sagt Holger Görg, Direktor des Forschungszentrums Internationaler Handel und Investitionen am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Peking hofft, dass Länder, die stark von Darlehen der AIIB abhängen, sich auch mehr und mehr an der chinesischen Währung orientieren. Nur wenn sich der Yuan vom US-Dollar emanzipiert, kann er international stärker werden und sich vielleicht eines Tages als neue Leitwährung etablieren. Peking arbeitet systematisch auf dieses Ziel hin, auch mit der “Belt and Road”-Initiative, die weitere Länder in Chinas Radius ziehen soll. Während Washington versucht, seinen Machtverlust zu bremsen, kämpft Peking mit ebenso harten Bandagen darum, seinen Einfluss zu vergrößern.

Herr Kishore Mahbubani, Ihr aktuelles Buch “Hat China schon gewonnen? – Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht” ist gerade auf Deutsch erschienen. Ein sehr spannendes Buch, in dem Sie viele Annahmen des Westens herausfordern. Wir wollen mit Ihnen über den globalen Konflikt zwischen China und den USA reden. Hat China denn schon gewonnen?

Momentan werden viele Menschen denken: Ja. Doch soweit ist es nicht. Noch nicht. Aber sollten die Vereinigten Staaten so weitermachen wie bisher – ohne eine umfassende Strategie gegenüber China – dann werden sie tatsächlich verlieren.

Für viele ist das eine beängstige Vorhersage, denn im Westen hat man ein klares Bild der Auseinandersetzung: Hier die USA, eine Demokratie, ein Verbündeter, für manche sogar ein Freund. Dort China, böse, herausfordernd und gefährlich.

Ja, mag sein. Nur stimmt das so nicht. China ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Die meiste Zeit ihrer 4000 Jahre langen Geschichte war sie führend in der Welt. Nun hatten die Chinesen 200 schlechte Jahre – und der Westen war sehr erfolgreich. Aber nur wegen dieser kurzen Zeit denkt der Westen nun allen Ernstes, dass sich China nun wie der Westen entwickeln müsse? Eine Kopie des Westens werden – das ist ein Trugschluss. Die chinesische Zivilisation ist stärker und selbstbewusster als der Westen. Die Chinesen sehen gar keinen Grund, so zu werden wie der Westen. Das müssen Sie im Westen dringend verstehen.

China muss ja keine Kopie des Westens werden. Aber sollten universelle Rechte und Werte nicht überall auf der Welt gelten?

Ach ja, jetzt sprechen Sie wieder von Demokratie. Ja, Demokratie hat im Westen gut funktioniert. Aber in China weiß man aus der eigenen Geschichte, dass ohne eine starke Zentralregierung die Menschen unendlich leiden. Ohnehin, als China schwach war, hat der Westen kein Interesse gezeigt, dem Land Demokratie zu bringen. Im Gegenteil: Der Westen hat auf China herumgetrampelt und die Schwäche Chinas gnadenlos ausgenutzt. Und jetzt, da China zu alter Stärke zurückfindet, fällt dem Westen plötzlich ein: Ach, warum willst Du nicht so werden wie wir. Ist das ihr Ernst?

Das klingt sehr nach einer chinesischen Revanche.

Nein, überhaupt nicht. Die Chinesen haben kein Bedürfnis nach Revanche. Aber sie sind überrascht darüber, dass der Westen meint, besser zu wissen, was gut für Chinesen ist als die Chinesen selbst. Das ist sehr arrogant. Der Westen meint, alles was der Westen macht, sei richtig, und alles was China macht, sei falsch.

Was denken dann die Chinesen über ihre Situation?

Die Lebensumstände der Chinesen haben sich so stark verbessert wie in den ganzen 4000 Jahren zuvor nicht. Und genau in dem Moment, in dem die Chinesen wieder glücklich sind, kommt der Westen und sagt: So kann es nicht weitergehen.

Sie denken noch immer an den Punkt Demokratie und westliche Regierungssystem. Aber das meine ich nicht. Ich denke an Werte. Was wäre so falsch daran, den Chinesen universelle Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit zu ermöglichen?

Tja, die USA gelten ja als Ort der größten Meinungsfreiheit. Aber wenn ein Politiker aufsteht und sagt: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unser Land eventuell nicht länger die Nummer Eins in der Welt sein wird, dann ist er politisch tot – im Land der freien Rede. Was ich damit sagen will: Jede Gesellschaft muss für sich eine Balance finden zwischen Freiheit und Auflagen.

Ein sehr abstrakter Vergleich.

Natürlich gibt es in China nicht die gleichen Freiheiten wie in westlichen Gesellschaften. Aber sie müssen das in der Perspektive betrachten. In den vergangenen 150 Jahren sind die Chinesen durch die Hölle gegangen. Die Mehrheit hatte nichts zu essen. 80 Prozent lebten in bitterer Armut. Sie konnten nicht auswählen, wo sie leben, wo sie arbeiten, was sie studieren, nicht mal was sie anziehen. Alle trugen Mao-Anzüge. Heute ist China völlig anders.

Und alles ist toll: Kein Zwang, keine Unterdrückung, nur Freude?

Ich nenne ihnen eine andere Tatsache, die meinen Punkt verdeutlicht. Die Sowjetunion hatte ihren Bürger nicht erlaubt, ins Ausland zu reisen, weil sie alle abgehauen wären vor Angst, Armut und Unterdrückung. 2019 sind 139 Millionen Chinesen ins Ausland gereist. Das ist fast zweimal die gesamte Bundesrepublik. Und wissen Sie was? Alle sind zurück nach China gekommen. Wenn die chinesische Regierung die Menschen derart unterdrücken würde, wäre das wohl nicht passiert. Sie kommen zurück, weil sie ihr Leben und ihre Freiheiten in China genießen.

Die Sowjetunion stand auch im Konflikt mit den USA, nun ist Amerikas großer Rivale China. Sie sagen, im aktuellen Konflikt ist Amerika längst zur Sowjetunion geworden. Was meinen Sie damit?

Die USA sind inzwischen ideologisch, unflexibel und engstirnig – so wie es einst die Sowjetunion war. Und wie einst Moskau, ist es nun der Westen, vor allem die USA, die im Umgang mit China fundamentale Fehler machen.

Welche Fehler?

China ist den USA inzwischen voraus, weil sich Peking um seine Menschen kümmert. Amerikas Arbeiter sind längst zu einem Meer der Verzweifelten geworden. In der Politik hat man Donald Trump gewählt. Und noch schockierender: Donald Trump könnte bei den nächsten Wahlen wieder kommen. Was muss mit einer Gesellschaft passieren, dass man ernsthaft jemanden wie Donald Trump wählt? Aber Amerikas Selbstbewusstsein scheint das nicht zu beeinträchtigen, denn man denkt noch immer, man sei das Leuchtfeuer der Welt. Das Leuchtfeuer der Welt mit einem Präsidenten wie Donald Trump?

Umso mehr haben sich internationale Politiker darüber gefreut, dass Joe Biden die Wahl gegen Trump gewonnen hat. Aber ihr Urteil über Biden fällt nicht besser aus.

Joe Biden ist natürlich sehr viel besser als Donald Trump. Aber im Umgang mit China hat er rein gar nichts verändert. Im Wahlkampf hatte er Trumps Handelskrieg noch als schädlich für Amerikas Wirtschaft und Arbeiter gebrandmarkt, aber als Präsident hat auch Biden nichts geändert.

Die Volksrepublik ist aus Ihrer Sicht in einem besseren Zustand?

Ja, sie ist erfolgreich, rational, flexibel und zurückhaltend.

Zurückhaltend? Das werden viele Menschen anders sehen, beispielsweise in Hongkong.

Das ist ein kompliziertes Thema. Die Menschen dort haben natürlich das Recht, ihrem Unmut friedlich Ausdruck zu verleihen. Aber im vergangenen Jahr wurden die Proteste gewaltsam. Als die Legislative Assembly angegriffen wurde, jubelte man im Westen, das sei ein Ausdruck von Freiheit. Nur kurz ein Vergleich: Als im Januar 2021 der US-Kongress attackiert wurde, fiel das Urteil deutlich anders aus. In Amerika ist es Vandalismus, in Hongkong ein Akt der Freiheit? Ich bitte Sie, das ist doch Doppelmoral, die hier herrscht. Wenn Menschen das Gesetz brechen, müssen sie dafür bestraft werden. Überall auf der Welt.

Aber die Menschen in Hongkong wurden doch erst gewaltsam, weil sie nicht mehr demonstrieren durften. Es geht ihnen um ihre Rechte.

Nein, das ist Ihre westliche Sichtweise. Und entschuldigen Sie, aber die ist falsch. Es hat sicherlich mehrere Ursachen, aber der Hauptgrund ist die schlechte Lage der Wirtschaft und die angespannte Wohnungssituation. Hier hat Peking tatsächlich einen großen Fehler begangen und sich anfangs auf Hongkongs Immobilien-Tycoone verlassen. Aber sobald sich die soziale Lage in Hongkong wieder bessert, werden auch die Demonstrationen enden.

Noch ein Beispiel für Chinas Zurückhaltung war Pekings Reaktion auf den Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo. Damals verhängte man Sanktionen gegen Norwegen – weil dort die Preisverleihung stattfand.

China hat damals nur so schroff reagiert, weil es seine nationalen Interessen attackiert sah.

Genau wie es auch die USA in der internationalen Politik tun. Also doch kein Unterschied?

Eine milde Großmacht gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Großmächte werden immer ihre eigenen Interessen verteidigen. Die Vorstellung, dass eine Großmacht ihre eigenen Interessen opfern werde, um anderen Ländern zu helfen, ist Unsinn. Wenn China also seine Interessen in Gefahr sieht, wird es sehr, sehr stark reagieren. Aber noch ein Gedanke zum Nobelpreis: Deng Xiaoping hat 500 Millionen Menschen aus der Armut gerettet, wohl einer der größten Beiträge zum Frieden und Wohlergehen der Menschen auf der gesamten Welt. Ein wahrer Fall für den Friedensnobelpreis. Aber wenn ihn tatsächlich mal ein Asiate erhält, dann ist es ein Dissident. Das verstehen wir Asiaten nicht. Aus meiner Sicht ist das auch so ein Fall von Doppelmoral.

Trump und Biden machen aus Ihrer Sicht viele Fehler. Wie beurteilen Sie Xi Jinping? Einige fühlen sich angesichts seiner Machtfülle schon an Mao Zedong erinnert. Deng Xiaoping wollte so etwas verhindern. Aber die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten hat Xi längst aufgehoben, übrigens eine Idee von Deng.

Deng hat sich in den 1990er-Jahren zurückgezogen, und das Land war auf einem guten Weg. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er sicherlich wieder eingegriffen. Als Xi Jinping an die Macht kam, standen das Land und die Kommunistische Partei wegen Korruption und innerer Streitigkeiten kurz vor ihrem Ende. Nun kommt auch noch der Konflikt mit den USA hinzu. Kein Land der Welt würde in solch einer Situation seinen Anführer wechseln. Und warum auch? Die Chinesen sind zufrieden mit Xi. Sie wollen einen derart starken Anführer.

Auch unter Joe Biden ist im Konflikt zwischen den USA und China keine Entspannung in Sicht. Steht uns ein neuer Kalter Krieg bevor?

Ich denke, das wäre die falsche Bezeichnung. Damals standen sich zwei isolierte Blöcke gegenüber; heute sind beide Staaten wirtschaftliche eng miteinander verflochten. Interessant ist aber wieder die Veränderung Amerikas: Damals war Washington für freien Handel, heute scheut man Freihandelsabkommen, erhebt Strafzölle und zieht sich aus der Trans-Pazifik-Partnerschaft zurück. Allesamt Fehler.

Also kein neuer Kalter Krieg. Was erleben wir dann?

Es ist ein massiver geopolitischer Wettstreit, aber in einer kleinen, interdependenten Welt, die sich zunehmend auch gemeinsamen, globalen Herausforderungen stellen muss wie der Corona-Pandemie oder dem Klimawandel. Wenn China und die USA das nicht verstehen, werden sie zu zwei Affenstämme, die sich gegenseitig bekämpfen und dabei nicht merken, wie der Wald um sie herum abbrennt. Das wäre katastrophal – für Amerika, für China und für die gesamte Welt.

Eine Welt unter US-Führung ist uns bekannt. Sollte China nun tatsächlich den Wettstreit gewinnen, wie würde die Welt von morgen aussehen?

China wird nicht in die Fußstapfen Amerikas treten, es will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern. Denn China ist mit seinen 1,4 Milliarden Menschen genug beschäftigt. Sein Fokus liegt darauf, dass es seinen eigenen Leuten besser geht.

Was heißt das für den Westen?

Amerika und Europa sollten das aktuelle System stärken, ein System der Regeln. Und sind wir ehrlich: Es sind westliche Regeln. Aber egal. China wird sich an dieses System halten, denn es profitiert davon. China wird nicht das internationale System über den Haufen werfen und mit chinesischen Regeln neu aufbauen. Also nochmals mein klarer Rat: Europa und die USA sollten nicht selbst Axt an das internationale System legen, sich nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil das System mit seinen Regeln stärken. Dann wird auch China als Nummer Eins dieses System akzeptieren.

Ein letztes Wort zu Deutschland. Fast alle Parteien haben Angela Merkels Politik als zu china-freundlich kritisiert und eine härtere Gangart gegenüber Peking angekündigt. Eine gute Entscheidung?

Der größte Fehler in geopolitischen Fragen ist, wenn man emotional wird. Der Westen, wie auch Deutschland, scheint von einer Angst vor der Gelben Gefahr getrieben. Das kommt mir einer westlichen Psychose gleich. Deutschland sollte diesen Fehler nicht begehen. Das Herz neigt zu Amerika, aber die Fakten sagen etwas anders, was für Deutschland gut und wichtig ist. Chinas Markt ist in den vergangenen zehn Jahren um das Dreifache gewachsen. Sie sollten nicht vergessen, wo Sie ihre Autos verkaufen.

Kishore Mahbubani (73) stammt aus Singapur. Von 1971 bis 2004 stand er im diplomatischen Dienst des Stadtstaates und war unter anderem Präsident des Uno-Sicherheitsrates sowie Botschafter in den USA und Malaysia. Seit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst macht er mit Büchern auf sich aufmerksam, die das Ende der Herrschaft des Westens zum Thema haben. Er hatte eine Professur in Politikwissenschaften an der National University of Singapore.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang haben am Montag in einer Videoschalte über die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gesprochen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs habe man auch über eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaschutz und Energie beraten. Auch eine weitergehende Kooperation im Rahmen der Staatengruppe G20 sowie im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei diskutiert worden, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Im Anschluss habe es noch eine Gesprächsrunde mit Wirtschaftsvertretern gegeben. Details wurden allerdings nicht genannt.

Vergangene Woche hatte Merkel bereits mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping gesprochen (China.Table berichtete). Beide Male habe sich die Bundeskanzlerin zum Ende ihrer Amtszeit auch von ihren Gesprächspartnern in Peking verabschieden wollen. Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin, ein persönlicher Besuch in Peking sei pandemiebedingt nicht mehr möglich. rad

Die Regierung in Hongkong bemüht sich um eine vereinfachte Einreise seiner Bürger:innen in die Volksrepublik China. Am Sonntag wurden Vorschläge der Stadt an chinesische Behörden bekannt, wie die strengen Quarantäneregeln während der Corona-Pandemie umgangen werden können. Technologie-Minister Alfred Sit Wing-hang hat dazu die Einführung eines digitalen Gesundheitscodes vorgeschlagen, der auf freiwilliger Dateneingabe beruhe. Demnach sollen Reisewillige ihre Aufenthaltsorte zwei bis drei Wochen vor dem geplanten Grenzübertritt eigenständig angeben können.

Allerdings dämpfte Hongkongs einziges Mitglied im Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses (NVK), Tam Yiu-chung, bereits die Erwartungen. Er glaube nicht, dass Peking einen Gesundheitscode akzeptieren werde, der nicht voll und ganz dem Kontrollstandard innerhalb der Volksrepublik entspreche. Peking verlange ein lückenloses Protokoll und sei nicht bereit, Zugeständnisse wie Selbstverantwortung an Hongkong zu machen. Stattdessen würden es die chinesischen Behörden bevorzugen, die Metropole in ihr eigenes System der Nachverfolgung zu integrieren.

Die Diskussion um mögliche Erleichterungen war am Wochenende aufgekommen. Vier Delegierte der Stadt wurde die Teilnahme an einer regulären NVK-Versammlung in dieser Woche verwehrt, nachdem ein Covid-Fall am Hongkonger Flughafen aufgetreten war und die Infektion des betroffenen Arbeiters nicht zurückverfolgt werden konnte. Dadurch könnten wichtige Entscheidungen, die Hongkong betreffen, ohne Vertreter der Stadt diskutiert werden.

Hongkonger Bürger:innen werden bei der Einreise in die Volksrepublik zurzeit behandelt wie Einreisende aus anderen Teilen der Welt. Das heißt, auch sie müssen in der Regel in eine wochenlange Quarantäne. Darunter leiden vor allem Unternehmen der Stadt, die enge Verbindungen mit China pflegen und deren Mitarbeiter:innen auf Besuche in China angewiesen sind. Um die wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs nicht zu gefährden, sucht die Stadtregierung nach Lösungen. Eine Integration in die chinesische Nachverfolgung wird jedoch kritische gesehen aus Angst vor einem Missbrauch der Daten. grz

Chinas Präsident Xi Jinping hat in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel auf Differenzen zwischen Brüssel und Peking verwiesen. Xi habe in dem Gespräch betont, dass sich die internationale Lage seit diesem Jahr verändert habe und die Beziehungen zwischen China und Europa vor “neuen Problemen” stehen, berichteten Staatsmedien. “China und Europa unterscheiden sich in ihrer Geschichte, Kultur, sozialen Systemen und Entwicklungsstadien”, so Xi. Es sei nicht verwunderlich, dass es “Konkurrenz und Differenzen” gebe. Xi plädierte für Dialog und Verhandlungen, um diese aufzulösen. Es gebe ein Interesse an engeren Verbindungen zwischen beiden Seiten. Das betreffe unter anderem die Bereiche Klima, Digitalisierung und Konnektivität. Jedoch sei die Souveränität Chinas dabei nicht verhandelbar.

Xi und er hätten sich auf einen EU-China-Gipfel verständigt, teilte Michel auf Twitter mit. Nähere Angaben zu einem Datum für das Treffen machte der EU-Ratspräsident nicht. Trotz Differenzen zwischen der EU und der Volksrepublik bleibe der Dialog von entscheidender Bedeutung, schrieb der Belgier. Neben weiteren internationalen Themen habe er mit Xi auch über die Situation in Afghanistan gesprochen.

Michel betonte gegenüber Xi den Berichten chinesischer Medien zufolge die Einhaltung der Ein-China-Politik der EU bezüglich Taiwan. Das Europaparlament wird in der am Montag beginnenden Plenarwoche über seinen Bericht zu den künftigen EU-Taiwan-Beziehungen abstimmen. Darin fordern die EU-Abgeordneten eine Hochstufung der Verbindungen zu Taipeh und ein Investitionsabkommen mit der Insel (China.Table berichtete).

Beobachter gehen davon aus, dass Peking seine EU-Strategie nach dem Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel neu austariert. Xi hatte in der vergangenen Woche ein “Abschiedsgespräch” mit der scheidenden Bundeskanzlerin geführt (China.Table berichtete). ari

Chinas wirtschaftlicher Aufschwung verliert an Fahrt. Im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das zeigen die Daten des Pekinger Statistikamt National Bureau of Statistics (NBC) vom Montag. Noch im ersten Quartal ist das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft um 18,3 Prozent gewachsen, im zweiten Quartal um 7,9 Prozent.

Das Wirtschaftswachstum von Juli bis September blieb mit 4,9 Prozent nur knapp unter den Erwartungen der Analysten, die mehrheitlich ein Wachstum von fünf Prozent vorhergesagt hatten. Doch die Daten spiegeln die Herausforderungen wider, die die Unternehmen in China derzeit bewältigen müssen. Peking hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Maßnahmen eingeführt und damit große Teile der Wirtschaft unter Druck gesetzt. Auch die Liquiditätsprobleme des zweitgrößten Immobilienentwickler Evergrande haben sich negativ auf die gesamte Branche ausgewirkt (China.Table berichtete). Der Umsatz der 100 größten Bauträger im Land ist allein im September um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Dabei ist der September traditionell die Zeit, in der am meisten Eigenheime verkauft werden.

“Die Verlangsamung im Immobiliensektor wird sich auf die Aktivitäten von Unternehmen in anderen Bereichen wie Bauunternehmen, Baumaterialien und Wohnungsausstattung auswirken”, sagte Yue Su von der Economist Intelligence Unit. Immobilien machen zusammen mit verwandten Industrien bis zu 30 Prozent des BIP des Landes aus.

Zusätzlich zwingt der Strommangel Fabriken, ihre Produktion zu drosseln oder gar ganz zu schließen (China.Table berichtete). Auch ausländische Unternehmen sind von den Stromrationierungen betroffen. Deutsche und europäische Unternehmen berichten laut der Außenhandelskammer China und der EU-Handelskammer in China, dass ihnen häufig kurzfristig – am Abend zuvor oder auch mal eine Stunde vor Schichtbeginn – von den Behörden mitgeteilt wird, dass ihnen der Strom abgestellt werde.

“Als Reaktion auf die schlechten Wachstumszahlen, die wir für die kommenden Monate erwarten, werden die politischen Entscheidungsträger unserer Meinung nach weitere Maßnahmen zur Stützung des Wachstums ergreifen”, sagte Louis Kuijs, Leiter des Bereichs Asienwirtschaft bei Oxford Economics. “Dazu gehören die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität auf dem Interbankenmarkt, die Beschleunigung des Ausbaus der Infrastruktur und die Lockerung einiger Aspekte der allgemeinen Kredit- und Immobilienpolitik.”

Peking wird nach Einschätzungen von Ökonomen nach wie vor das gesetzte jährliche Wachstumsziel von mehr als sechs Prozent erreichen. Allein in den ersten drei Quartalen 2021 stieg das BIP um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jedoch warnte Fu Linghui, ein Sprecher der Statistikbehörde, davor, dass die wirtschaftliche Erholung “noch instabil und ungleichmäßig” sei. “Die Herausforderungen, die Wirtschaft am Laufen zu halten, sind gestiegen.” niw

Chinas Behörden haben der US-Investmentbank Goldman Sachs erlaubt, die volle Kontrolle über ihr Wertpapiergeschäft in der Volksrepublik zu übernehmen. Goldman will nun die restlichen Anteile an dem Joint Venture Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Ltd (GSGH) erwerben. Das berichtet die Zeitung Wall Street Journal. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte das Geldhaus die Genehmigung zur Aufstockung seines Anteils an dem Geschäft beantragt. Am Montag habe die chinesische Finanzmarktaufsicht, die China Securities Regulatory Commission, nun ihre Zustimmung gegeben, teilte das Unternehmen mit.

“Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für unser China-Geschäft nach einem erfolgreichen 17-jährigen Joint Venture”, schreiben Goldman-CEO David Solomon, Chief Operating Officer John Waldron und Chief Financial Officer Stephen Scherr in einer gemeinsamen Erklärung. Goldman gab nicht bekannt, wie viel es für die ausstehenden 49 Prozent der Anteile bezahlt hat.

Goldman Sachs ist damit die zweite Wall-Street-Bank, die von den chinesischen Behörden die Genehmigung für einen solchen Schritt erhalten hat. Im August hatte bereits die US-Investmentbank JP Morgan sein Wertpapiergeschäft in China vollständig übernommen. Ausländische Banken streben seit langem nach einer größeren Präsenz in der Volksrepublik und bauen ihre Chinageschäfte aufgrund der Finanzmarktreformen Pekings derzeit aus (China.Table berichtete).

So ist Goldman schon in anderen Bereichen tätig geworden. Im Mai genehmigten die chinesischen Aufsichtsbehörden ein Joint Venture zur Vermögensverwaltung zwischen dem US-Institut und dem staatlich unterstützten Bankenkonzern Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), an dem Goldman zu 51 Prozent beteiligt sein wird. niw

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten 47.200 E-Autos in China verkauft. Im dritten Quartal 2021 konnten die Verkäufe somit signifikant gesteigert werden, nachdem im ersten Halbjahr nur etwas mehr als 18.000 E-Autos verkauft wurden. Christian Dahlheim, Leiter des Konzernvertriebs: “Wir konnten den Markthochlauf in China im dritten Quartal deutlich beschleunigen und sind auf dem besten Weg, unser Jahresziel von 80.000 bis 100.000 ausgelieferten Fahrzeugen zu erreichen”, sagte Dahlheim. Im September lag VW mit den chinesischen Wettbewerbern Xpeng und Nio nahezu gleichauf. Alle diese Unternehmen konnten um die 10.000 E-Autos verkaufen.

Allerdings ist trotz der Elektro-Erfolge der Großteil der VW-Verkäufe weiterhin im Segment der Verbrenner zu finden. Zwei Volkswagen Joint-Ventures mussten deswegen am meisten “Emissionspunkte” für Autos zukaufen, wie Nikkei Asia berichtet. Autohersteller und -importeure müssen in China einen bestimmten Prozentsatz an Autos mit alternativen Antrieben herstellen oder verkaufen. Wenn sie die letztjährige Quote von zwölf Prozent übersteigen, erhalten sie “Emissionspunkte”. Erreichen sie die E-Auto-Quote nicht, müssen sie Emissionspunkte von anderen Anbietern zukaufen. VW musste dem Medienbericht am meisten Emissionspunkte zukaufen. Bei FAW-Volkswagen belaufen sich die Zukäufe demnach auf circa 400 Millionen Yuan, umgerechnet 53 Millionen Euro. SAIC Volkswagen Automotive muss nach FAW am zweitmeisten Emissionspunkte kaufen. Tesla konnte über das Emissionshandelssystem demnach über 330 Millionen Euro einnehmen. nib

China ist in gewisser Weise Opfer seines eigenen Erfolgs: Eine alternde Bevölkerung und eine immer besser ausgebildete Belegschaft verlangen nach immer mehr Angestellten im schnell wachsenden Dienstleistungssektor. Es entstehen Jobs, die ein höheres Maß an Flexibilität bieten, wie Essenslieferungen und Kurierdienste. Gleichzeitig bleiben Wanderarbeiter, die früher in große Städte gezogen sind, um Arbeit zu finden, jetzt näher an ihrem Zuhause.

All diese Faktoren tragen zum Rückgang bei Fabrikarbeitern bei und stellen sowohl für die Regierung als auch für Chinas Geschäftswelt seit vielen Jahren ein Problem dar. Sie sehen sich Forderungen nach Umsetzungslösungen gegenüber wie etwas einem höheren Automatisierungsgrad und einer Anhebung des Rentenalters.

Angesichts steigender Arbeitskosten und einer sich ändernden Zusammensetzung der Belegschaft erhöhen einige Unternehmen bereits die Anreize, um Arbeitskräfte zurückzugewinnen und bereits vorhandene zu behalten. Einige überdenken möglicherweise auch ihre Position in China insgesamt oder suchen nach alternativen Lösungen, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.

Wie die chinesischen Volkszählungsergebnisse aus diesem Jahr zeigen, hat eine alternde Bevölkerung in Verbindung mit niedrigen Geburtenraten, die teilweise auf die chinesische Familienplanungspolitik zurückzuführen sind, zu einem schrumpfenden Arbeitskräftepool geführt.

Dies hat zusammen mit anderen Faktoren, wie der Verlangsamung der Migrationsströme vom Land in die Städte und der zunehmenden Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor, den Druck auf das Arbeitskräfteangebot im verarbeitenden Gewerbe erhöht.

Dieser Trend ist den Werksleitern schon seit einiger Zeit bewusst. Derzeit ist einer der schwierigsten Aspekte beim Betrieb einer Fabrik in China die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die daraus resultierende Erhöhung der Löhne, die erforderlich ist, um Arbeitskräfte anzuziehen oder zu halten.

Unternehmen verfolgen eine Reihe verschiedener Strategien, um solche Einstellungsprobleme zu vermeiden. Die Hauptstrategie besteht darin, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen sowohl auf finanzielle als auch auf nicht-finanzielle Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen.

So wenden sich Unternehmen zunehmend an Personalvermittlungsagenturen, um mehr spezialisierte Arbeitskräfte einzustellen und kurzfristigen Einstellungsbedarf zu decken, insbesondere wenn schwerwiegende Personalengpässe vorliegen, die dringend behoben werden müssen. Einige Unternehmen nutzen Personalagenturen auch eher in beratender Funktion, hauptsächlich um robuste Rekrutierungskanäle und -verfahren aufzubauen, die sie dann intern verwalten können.

Unternehmen können auch von der Schaffung solider Personalrichtlinien profitieren, die darauf abzielen, faire Vergütungspraktiken zu gewährleisten und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Solche Richtlinien sollten Mechanismen umfassen für:

Unternehmen versuchen zudem, bessere HR-Strategien zu nutzen, um die nicht-finanziellen Anliegen ihrer Mitarbeiter zu adressieren. Mitarbeiter suchen zunehmend nach Zugang zu Aus- und Weiterbildung und haben höhere Ansprüche an klare Karrieremöglichkeiten und offene Kommunikationskanäle, um ihre Anliegen zu äußern.

Eine wirksame Personalstrategie, die diesen Belangen Rechnung trägt, wird sich nicht nur auf die Verweildauer eines Mitarbeiters im Unternehmen auswirken, sondern auch den Wert, den er im Laufe seiner Beschäftigung darstellt, erheblich steigern. Es hilft dem Management auch, einige ihrer Bedenken zu erkennen und zu lösen. Intelligente Unternehmen versuchen aktiv, diese Art von Vorteilen, insbesondere für Aus- und Weiterbildung, mit Personalbindungsrichtlinien zu verknüpfen.

Die Themen Arbeitsbedingungen und lange Arbeitszeiten haben in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren und sind fester Bestandteil einer öffentlichen Diskussion (China.Table berichtete). Dies hat wiederum zu einem wachsenden Verständnis der Unternehmen für den Wunsch der Mitarbeiter nach einer Verbesserung der Arbeitskultur und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geführt.

Diesen Problemen kann durch Maßnahmen begegnet werden, wie zum Beispiel Arbeits- oder Arbeitszeitflexibilität, oder das Erkennen und Unterstützen von häuslichen Belangen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, oder das Angebot einer familienfreundlichen Unterbringung, wenn das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Unterkunft zur Verfügung stellt.

Doch der wachsende Mangel an Fabrikarbeitern ist nicht nur eine schlechte Nachricht. China ist bereits auf dem Weg, führend in der High-End-Technologie und -Automatisierung zu werden, wofür mehr hoch qualifizierte und erfahrene Arbeitskräfte benötigt werden. Präsident Xi Jinping hat kürzlich Ziele zur Förderung und Ausbildung von Spitzentalenten dargelegt und dabei Chinas Fortschritt in Richtung High-End- und High-Tech-Industrien hervorgehoben.

Gleichzeitig bringen die sich ändernden Einstellungen zur Arbeit die Arbeitgeber dazu, eine gesunde Arbeitsplatz- und Bürokultur zu schaffen sowie Anreize und Wachstumschancen zu bieten.

Unternehmen, die diese wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen erkennen und geeignete Schritte unternehmen, um ihre chinesischen Mitarbeiter zu belohnen und weiterzubilden, werden besser aufgestellt sein, um in Chinas künftiger Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

Wenn Sie mehr über die Einhaltung des Arbeitsrechts in China erfahren und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Arbeitsrecht vermeiden möchten, lesen Sie bitte unseren Leitfaden zu Personalwesen und Gehaltsabrechnung in China oder kontaktieren Sie unsere Personalexperten und Anwälte unter china@dezshira.com.

Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

In gewisser Weise waren es der Dalai Lama und der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy, die Professor Andreas Fuchs dazu brachten, sich mit China zu beschäftigen. Das Treffen des tibetischen Oberhauptes und des damaligen EU-Ratsvorsitzenden im Jahr 2008 sorgten für Dissonanzen zwischen der EU und China. “Die politischen Spannungen waren so präsent, dass Chinesen in meinem Bekanntenkreis in Paris Arbeitsangebote in Frankreich abgelehnt haben und in ihre Heimat zurückgekehrt sind”, sagt Andreas Fuchs rückblickend. “Das war einer der Momente, in dem mir bewusst wurde, dass wir mit China nicht nur eine aufstrebende Weltmacht haben, sondern dass hier politische Beziehungen und Wirtschaft besonders eng verzahnt sind.” Das Interesse war geweckt.

Fasziniert von dem Wechselspiel politischer Spannungen und wirtschaftlicher Auswirkungen hat sich Andreas Fuchs einige Jahre später in seiner Dissertation mit der wachsenden Entwicklungszusammenarbeit Chinas beschäftigt – heute ist der 39-Jährige ein gefragter Forscher auf diesem Gebiet.

Das zeigt sich auch an seiner Professur für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen, die er seit 2019 innehat. In Göttingen leitet er auch das Centre for Modern East Asian Studies. Denn neben seiner persönlichen Motivation treibt ihn vor allem das fehlende Wissen über China in Deutschland und Europa an: “Die Forschung mit und über China muss unbedingt wachsen“, sagt er. “Wir haben einen Wissensrückstand, obwohl China weltweit und somit auch für Deutschland – politisch wie wirtschaftlich – immer wichtiger wird.”

Fuchs trägt nun dazu bei, diese Lücke zu schließen. Dazu baut er mit dem Institut für Weltwirtschaft die Kiel Institute China Initiative auf, ein Netzwerk aus Expertinnen und Experten, die sich in der Wissenschaft und Politikberatung mit Chinas Volkswirtschaft beschäftigen.

Fuchs schließt die Lücke dabei außerdem vor allem beim Verständnis von Chinas Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2010 erforscht der Volkswirt die grundlegenden Unterschiede zwischen westlicher und chinesischer Entwicklungszusammenarbeit und versucht die Motive der Führung in Peking zu verstehen, Entwicklungsprojekte zu etablieren – denn Chinas Einfluss wächst. Doch die Herangehensweise der Chinesen ist weniger humanitär und demokratisch als westliche Entwicklungszusammenarbeit.

Recht eindeutig zeigt sich in der Forschung: Vor allem wirtschaftliche und machtpolitische Interessen sind für China entscheidend. “In westlichen Kreisen wird dann schnell der Finger gehoben nach dem Motto: Haben wir’s doch geahnt”, sagt Fuchs. “Dabei sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass auch bei westlichen Entwicklungsprojekten Eigeninteressen einen großen Einfluss haben.”

Ein bedeutsamer Unterschied zur westlichen Hilfe? “China folgt in den meisten Projekten dem Prinzip der Nichteinmischung, gibt also nicht vor, wie etwa die Gelder von den Staaten genutzt werden”, sagt Fuchs. Das führe dazu, dass in Afrika etwa mehr Entwicklungsprojekte in bereits vergleichsweise wohlhabenden Gebieten entstehen, weil zum Beispiel viele Staatsoberhäupter das Geld in ihre Geburtsregionen lenken und nicht bedürfnisorientiert vorgehen. “Aus westlichen Sicht auf Entwicklungszusammenarbeit ist das problematisch.” So lasse sich die Schere zwischen Arm und Reich nicht schließen.

Dennoch zeigt sich, dass das Wirtschaftswachstum in den von China unterstützen Regionen ansteige. “In den kommenden Jahren wird es für Deutschland und Europa deshalb wichtig sein zu verstehen, ob und wie sich die Einstellung der Menschen in den unterstützen Ländern gegenüber China und Werten wie Demokratie und Marktwirtschaft verändern”, sagt Fuchs. “Unsere ersten Forschungen in Lateinamerika zeigen: China polarisiert.” Einige Menschen entwickeln eine sehr positive Einstellung, andere eine sehr negative gegenüber China.

Der Dalai Lama hat Fuchs übrigens nicht nur zum China-Interesse motiviert. Er hat es sogar in seine Forschung geschafft: 2013 zeigten Fuchs und sein Team, dass Länder, die den Dalai Lama empfangen, tatsächlich schlechtere wirtschaftliche Beziehungen zu China haben – der “Dalai-Lama-Effekt” war geboren. Leon Kirschgens

über die Probleme deutscher Unternehmen in China wird häufig berichtet. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Wie beurteilen chinesische Unternehmen die Bedingungen in Europa? Der am Montag vorgestellte Bericht der chinesischen Handelskammer in der EU zeigte diesbezüglich bemerkenswerte Ergebnisse auf: Vor allem “Falschinformationen und Überregulierung” bereiten den Konzernen große Sorgen. Auch das Thema 5G sorgt für nachhaltige Verstimmung. Aber es gibt auch Felder, in denen Chinas Konzerne große Chance sehen und ihre Investitionen verstärken wollen.

In unserer zweiten Analyse werfen wir einen Blick auf internationale Organisationen. Die Vorwürfe gegen Kristalina Georgiewa waren hart: In ihrer Zeit bei der Weltbank soll die Bulgarin eine wichtige Rangliste zugunsten Chinas manipuliert haben. Zwar haben sich die Anschuldigungen nicht erhärtet. Doch der Vorgang illustriere eine viel gravierendere Entwicklung, analysiert Frank Sieren. Er zeigt, wie internationale Institutionen wie die Weltbank, der IWF oder auch die WTO zunehmend zum Spielball des Konflikts zwischen China und den USA werden. Demnach versuchten die Amerikaner im Fall Georgiewa vor allem, ihre eigene Macht zu sichern. Doch auch China sägt längst am Fundament der internationalen Ordnung.

Außerdem erwartet Sie ein Interview mit Kishore Mahbubani. Er ist einer der angesehensten Diplomaten Asiens und war für Singapur Botschafter in den USA und bei der Uno. Zwischenzeitlich ging er unter die Wissenschaftler und lehrte an der National Universiy of Singapore. In allen diesen Rollen pflegte er eine Asien-zentrische Sicht auf die Welt. Im Interview mit dem China.Table provoziert er nun mit der These, dass China genau die Freiheiten hat, die es haben möchte und braucht.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Chinesische Unternehmen in Europa sehen ihre Geschäfte generell optimistisch – geplante neue Regularien aus Brüssel und zunehmend schwierige politische Fahrwasser trüben aber die Aussichten. Das geht aus einem Bericht der chinesischen Handelskammer in der Europäischen Union (CCCEU) hervor, der am Montag gemeinsam mit der Beratungsfirma Roland Berger in Brüssel vorgestellt wurde. Vor allem im Bereich des 5G-Ausbaus fühlen sich die Unternehmen aus der Volksrepublik gegängelt. Großes Potenzial für Kooperation zwischen China und der EU sieht der Kammer-Bericht bei grünen und digitalen Themen. Was bei der Vorstellung, und in dem Papier selbst, mehrfach betont wird: Es muss “gegenseitiges Vertrauen” geschaffen werden.

Brüssel wird in dem CCCEU-Report dazu angehalten, einen “offenen, fairen und diskriminierungsfreien Markt für Chinas Telekommunikationsunternehmen” zu schaffen. Der Ausschluss von Anbietern wie Huawei und ZTE habe primär politische Gründe, kritisierte Kammer-Präsident Xu Haifeng. Dass die Telekommunikationsriesen aus der Volksrepublik beim 5G-Ausbau in mehreren EU-Staaten gar nicht mitmischen dürften, basiere nicht auf technischen Problemen. “Sondern weil es chinesische Unternehmen sind”, kritisierte Xu. Im Bericht werden “klare Vorschriften, Standards und Umsetzungsrichtlinien für Cybersicherheit” verlangt. “Wir wollen mit Europäern zusammenarbeiten, um Cybersicherheitsstandards und -verfahren zu schaffen”, betonte der Kammer-Präsident.

Helfen soll dabei auch: vertieftes Vertrauen von beiden Seiten. Nur so könnten die Schwierigkeiten gelöst werden, betonte Xu. Brüssel und Peking blicken auf schwierige Monate zurück, in der Handelspolitik sowie in der Diplomatie. Gegenseitige Sanktionen und das Einfrieren des Investitionsabkommen CAI wurden laut CCCEU-Bericht als Hauptpunkte genannt, die die Stimmung im Handel zwischen EU und China trübten. Auch, dass Brüssel bei ausländischen Direktinvestitionen im Oktober 2020 abermals die Regeln verschärfte, kam bei chinesischen Unternehmen laut Umfrage nicht gut an.

Aber auch Falschinformationen machen den Konzernen aus der Volksrepublik zu schaffen. Laut der Umfrage der CCCEU glauben 59 Prozent der befragten chinesischen Unternehmen, dass Desinformation “eine Bedrohung für ihre Geschäftstätigkeit darstellt”. Einige Unternehmen erklärten, dass Zweifel und Spekulationen über Sicherheit und Wettbewerbsgeist chinesischer Unternehmen konkrete Auswirkungen auf ihre wirtschaftlichen Aktivitäten hätten. Die CCCEU vertritt nach eigenen Angaben rund 1.000 chinesische Unternehmen in den 27 EU-Mitgliedsstaaten.

Als konkrete Beispiele für “Unwahrheiten” wurden die Weitergabe von verbraucherbezogenen Daten und Technologie-Aneignung genannt. Die “negative öffentliche Meinung” habe einige der befragten Unternehmen in Bedrängnis gebracht, einigen bereits die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern gekostet. Das habe wiederum “zum Verlust von Verbrauchern und höheren Betriebskosten” geführt – und mache das Geschäftsumfeld in der EU weniger attraktiv und rentabel, warnt der Bericht.

Trotz allem: Die meisten chinesischen Unternehmen in der EU sind zuversichtlich ob der Zusammenarbeit und Entwicklung in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. 86 Prozent der befragten Unternehmen waren der Meinung, dass die EU für chinesische Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen habe. Vor allem aufgrund der Corona-Pandemie seien die Ergebnisse der chinesischen Firmen im vergangenen Jahr jedoch “bescheiden” gewesen:

Rund 44 Prozent der befragten Unternehmen gaben dem Bericht zufolge an, dass ihre Umsätze in der EU im Jahr 2020 unverändert geblieben sind. Rund 33 Prozent verzeichneten eine Umsatzsteigerung. Knapp mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten wollen ihre Geschäftsaktivitäten in der EU wie bisher fortführen. Gut 44 Prozent beabsichtigen, ihre Investitionen in der EU sogar auszuweiten. Der Gesamtumsatz chinesischer Firmen belief sich dem Papier zufolge in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf 150,3 Milliarden Euro. Das entspricht 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Optimismus wird jedoch wegen neuer EU-Regelungen geschmälert: Rund 68 Prozent der befragten Unternehmen gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass neue EU-Regularien gegen ausländische Subventionen (China.Table berichtete) “erhebliche oder eher negative Auswirkungen” auf ihr Tagesgeschäft und ihre Bietertätigkeit haben werden. In diesem Sinne fordert der Bericht die EU auf, negative Auswirkungen dieser europäischen Instrumente zu beseitigen und eine Überregulierung zu vermeiden.

Ansätze für mehr Zusammenarbeit sieht die chinesische Kammer bei grünen und digitalen Bereichen: Diese könnten ein Motor für die Geschäftsaktivitäten chinesischer Unternehmen in der EU sein. 30 Prozent der befragten Unternehmer sehen hier vor allem eine Chance. 46 Prozent sind der Umfrage zufolge jedoch noch skeptisch und sehen sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Ähnlich sieht es im Digitalen aus. Hier sehen dem Report zufolge rund 60 Prozent der befragten Unternehmen neue Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig Herausforderungen für ihre Geschäfte.

Die Zusammenarbeit der EU mit anderen Partnern kommt hingegen weniger gut an: Die chinesischen Unternehmen warnen, dass das “EU-US Trade and Technology Council” (kurz TTC) negative Auswirkungen haben könnte. Die Zusammenarbeit zwischen Brüssel und Washington bei Standards in Bereichen wie der Telekommunikation oder Lieferketten könnte durch den Ausschluss Chinas zu einer globalen Fragmentierung führen.

Die Aufregung war groß: Kristalina Georgiewa, aktuell Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), soll in ihrer Zeit bei der Weltbank willfährig geholfen haben, China im “Doing Business”-Bericht von Platz 85 auf Platz 78 heraufzustufen (China.Table berichtete). Schnell war von “Manipulation” die Rede. Doch die Bulgarin darf ihren Posten behalten. Der Verdacht gegen Georgiewa lässt sich eben nicht erhärten.

Aber es drängt sich zunehmend der Verdacht auf, dass die Amerikaner die Europäerin loswerden wollten. Ein wichtiges Indiz dafür liegt auch in den Vorwürfen selbst. Es lässt sich nämlich kein wirklicher Vorteil für China erkennen. Das Ranking ist vor allem wichtig für die Vergabe von Hilfsgeldern des IWF. Die braucht China jedoch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Deshalb ist es egal, ob China auf Rang 60, 70 oder 80 liegt. Zudem zeigt ein tiefergehender Blick: Das Reich der Mitte hat 2020 auch ohne Manipulationen weltweit die meisten Auslandsinvestitionen einsammeln können, nämlich 163 Milliarden US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es 140 Milliarden.

Warum sollte China also ein Ranking beeinflussen, wenn es aus der besseren Platzierung keine Vorteile ziehen kann? Mitarbeiter von Georgiewa bestreiten zudem, unter Druck gesetzt worden zu sein. Sie hatte sich zwar um das Projekt gekümmert und versucht, Objektivität gegenüber China zu wahren. Von einer gezielten Manipulation im Sinne Pekings könne jedoch keine Rede sein.

Der Fall Georgiewa ist also weniger ein Manipulation-Skandal, der zeigt, wie China den IWF unterwandert, als vielmehr eine Intrige der Weltbank gegen den IWF. So interpretiert auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz die Vorgänge. Es war nämlich auch die Weltbank, die ein Anwaltsbüro beauftragt hat, den Fall zu untersuchen – und damit den Fall erst ins Rollen gebracht hatte. Stiglitz erkennt eine Attacke gegen Georgiewa persönlich und gegen den IWF. “Einige sind der Ansicht, er solle bei seinen Leisten bleiben und sich nicht mit dem Klimawandel befassen”, schreibt der ehemalige Chefökonom der Weltbank. “Einigen missfällt die stärker progressive Ausrichtung, die weniger Gewicht auf Sparen legt und mehr auf Armut und Entwicklung.” Andere seien unzufrieden, weil der IWF nicht mehr streng marktorientiert den Schuldeneintreiber spiele.

Die USA wollen aber auch Europa einnorden in der Frage, wie man mit China in globalen Institutionen umgehen sollte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das sofort verstanden und sich demonstrativ vor Georgiewa gestellt. Sie möchte sich von den USA in IWF-Fragen nicht unter Druck setzen lassen, obwohl die Werteschnittmenge mit den USA größer ist als mit China und auch Brüssel große Differenzen mit Peking hat.

Der Machtkampf zwischen den USA und Europa in den globalen Institutionen hat eine lange Geschichte. Er schwelt seit der Bretton-Woods-Konferenz 1944, auf der die Amerikaner das heutige Finanzsystem mit den entsprechenden Institutionen handstreichartig etablierten. John Maynard Keynes, extra aus England angereist, wurde einfach ignoriert.

Die USA übernahmen damit den Weltmachtstatus, der zuvor jahrhundertelang in Europa lag: erst bei Spanien und Portugal, später bei England. Seitdem ist es den Europäern nie gelungen, die Machtfülle der USA wieder zu relativieren. Vor allem die Machtstruktur des Internationalen Währungsfonds zeugt bis heute davon. Washington hat zwar zugelassen, dass der IWF traditionell von einem Europäer geleitet wird. Doch die tatsächlichen Machtverhältnisse sprechen eine andere Sprache: Die USA haben 17,46 Prozent der Stimmanteile. Deutschland als wirtschaftlich stärkste EU-Nation lediglich 5,6 Prozent.

Da verwundert es wenig, dass auch dem aufstrebenden China bislang nicht gelungen ist, die Macht der USA im IWF zu brechen. China hat bisher nur 6,41 Prozent der Stimmrechte, obwohl man noch in diesem Jahrzehnt die USA als größte Volkswirtschaft einholen wird. An der Kaufkraft gemessen, die wirklichkeitsnähere Messmethode, liegt China schon seit einigen Jahren vor den USA.

Doch Peking gibt nicht kampflos auf und verfolgt durchaus eine Strategie, um die Machtverhältnisse in den Institutionen zu korrigieren. Spätestens in den 1990er-Jahren hat sich bei China und vielen anderen Schwellenländern die Sicht verfestigt, der IWF sei vor allem eine Institution der USA, die die Schwächen der Schwellenländer nutzt, um die eigene Machtposition zu zementieren. Auch immer mehr renommierte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler teilen diese Sicht.

Als Beispiel wird gerne angeführt, wie us-amerikanische Berater Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einer marktliberalen Schocktherapie unterzogen haben. Anfang der 1990er-Jahre sollten die Staatsunternehmen so schnell wie möglich privatisiert werden – auch auf die Gefahr hin, dass sie dem Wettbewerbsdruck nicht standhalten. Eine “Therapie”, die die russische Wirtschaft schwer geschädigt hat – was im Interesse der USA lag.

Peking hat die Ereignisse genau verfolgt und eigene Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die Planer des Landes waren daher 1997 während der Asienkrise gewappnet: China wie auch Indonesien hielten sich damals nicht an die Ratschläge des IWF, ihre geschwächten Märkte zu liberalisieren – und kamen so schlussendlich gut durch die Krise. Länder wie Thailand und Südkorea, die aufgrund ihrer hohen Schulden keine andere Wahl hatten, als den Anweisungen des IWF zu folgen, litten hingegen viel länger unter ihren Folgen.

Sowohl in der Russland- als auch in der Asienkrise stimmten die Chinesen mit der westlichen Mehrheitsmeinung des IWF nicht überein. Diese Position gewann immer mehr an Überzeugungskraft auch innerhalb des IWF gewann – vor allem bei den Europäern. Anfang der folgenden Dekade baute der spätere Bundespräsident Horst Köhler den IWF vorsichtig um. Die IWF-Manager sollten ihre Ratschläge stärker an den Gegebenheiten der Länder orientieren, gab Köhler vor.

Köhlers Nachfolger Rodrigo de Rato setzte wenig Impulse. Doch 2007 übernahm der ehemalige französische Wirtschafts- und Finanzminister Dominique Strauss-Kahn den Posten des Generalsekretärs. Er trieb den Umbau weiter voran, denn er war überzeugt, dass Schwellenländer wie auch China im IWF eine größere Rolle spielen sollten – auch auf Kosten der Machtposition der USA. Denn nur wenn der IWF die tatsächlichen globalen Machtverhältnisse widerspiegele, sei er effizient, glaubt Strauss-Kann. “Nur wenig Reformen gibt es im IWF und noch weniger in der WTO”, fasst Stiglitz die Lage bezüglich der globalen Realität und der Machtverteilung in den globalen Institutionen zusammen.

Aber auch in Deutschland, der wichtigsten Wirtschaftsmacht in Europa, wird die Kritik an den USA lauter. “Würde man heute eine Organisation neu aufsetzen – mit objektiven Kriterien, wie Länder repräsentiert sein sollten -, dann wäre China sehr viel stärker im IWF und der Weltbank vertreten”, erklärt Axel Dreher, Professor für Internationale und Entwicklungspolitik an der Universität Heidelberg.

Nicht nur der IWF ist betroffen. Auch in der Welthandelsorganisation WTO versuchen die Amerikaner den Status quo mit allen Mitteln zu zementieren. Mehr noch: “In den vergangenen Jahren haben US-Behörden die Neubesetzungen von Positionen des Appellate Body blockiert”, stellt das Washingtoner Peterson Institute for International Economics (PIIE) in einer Studie fest. Die USA wollen die WTO-Mitglieder damit zwingen, neue Regeln auszuhandeln. Die sollen dann amerikanischen Interessen entsprechen. Konkret würden sie den Rahmen für juristische Überstimmung ihrer Macht zu limitieren.

Dass es immerhin bei der Weltbank Reformen gegeben hat, liegt vor allem daran, dass es Peking wider Erwarten und trotz massiven amerikanischen Drucks gelungen ist, mit der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) im Juni 2015 eine alternative Institution zu gründen. Es ist die erste Gründung einer neuen, globalen Institution im Stil der Weltbank seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die erste globale Institution auf Initiative von China.

Mit 103 Mitgliedern ist die AIIB zwar noch kleiner als die Weltbank und der IWF mit 189 Mitgliedern. Sie expandiert jedoch immer weiter, und das auch außerhalb Asiens. Wie vergangene Woche bekannt wurde, will sich nun Ungarn 183 Millionen Euro von der AIIB leihen, um Krankenhäuser und andere Bereiche im Gesundheitswesen zu modernisieren. Der Ungarn-Deal ist für die AIIB der erste außerhalb des indopazifischen Raumes: “Für China hat das Darlehen an Ungarn eine große Signalwirkung: Schaut her, auch eine von uns dominierte Entwicklungsbank wird im Westen als Kreditgeber akzeptiert”, sagt Holger Görg, Direktor des Forschungszentrums Internationaler Handel und Investitionen am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Peking hofft, dass Länder, die stark von Darlehen der AIIB abhängen, sich auch mehr und mehr an der chinesischen Währung orientieren. Nur wenn sich der Yuan vom US-Dollar emanzipiert, kann er international stärker werden und sich vielleicht eines Tages als neue Leitwährung etablieren. Peking arbeitet systematisch auf dieses Ziel hin, auch mit der “Belt and Road”-Initiative, die weitere Länder in Chinas Radius ziehen soll. Während Washington versucht, seinen Machtverlust zu bremsen, kämpft Peking mit ebenso harten Bandagen darum, seinen Einfluss zu vergrößern.

Herr Kishore Mahbubani, Ihr aktuelles Buch “Hat China schon gewonnen? – Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht” ist gerade auf Deutsch erschienen. Ein sehr spannendes Buch, in dem Sie viele Annahmen des Westens herausfordern. Wir wollen mit Ihnen über den globalen Konflikt zwischen China und den USA reden. Hat China denn schon gewonnen?

Momentan werden viele Menschen denken: Ja. Doch soweit ist es nicht. Noch nicht. Aber sollten die Vereinigten Staaten so weitermachen wie bisher – ohne eine umfassende Strategie gegenüber China – dann werden sie tatsächlich verlieren.

Für viele ist das eine beängstige Vorhersage, denn im Westen hat man ein klares Bild der Auseinandersetzung: Hier die USA, eine Demokratie, ein Verbündeter, für manche sogar ein Freund. Dort China, böse, herausfordernd und gefährlich.

Ja, mag sein. Nur stimmt das so nicht. China ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Die meiste Zeit ihrer 4000 Jahre langen Geschichte war sie führend in der Welt. Nun hatten die Chinesen 200 schlechte Jahre – und der Westen war sehr erfolgreich. Aber nur wegen dieser kurzen Zeit denkt der Westen nun allen Ernstes, dass sich China nun wie der Westen entwickeln müsse? Eine Kopie des Westens werden – das ist ein Trugschluss. Die chinesische Zivilisation ist stärker und selbstbewusster als der Westen. Die Chinesen sehen gar keinen Grund, so zu werden wie der Westen. Das müssen Sie im Westen dringend verstehen.

China muss ja keine Kopie des Westens werden. Aber sollten universelle Rechte und Werte nicht überall auf der Welt gelten?

Ach ja, jetzt sprechen Sie wieder von Demokratie. Ja, Demokratie hat im Westen gut funktioniert. Aber in China weiß man aus der eigenen Geschichte, dass ohne eine starke Zentralregierung die Menschen unendlich leiden. Ohnehin, als China schwach war, hat der Westen kein Interesse gezeigt, dem Land Demokratie zu bringen. Im Gegenteil: Der Westen hat auf China herumgetrampelt und die Schwäche Chinas gnadenlos ausgenutzt. Und jetzt, da China zu alter Stärke zurückfindet, fällt dem Westen plötzlich ein: Ach, warum willst Du nicht so werden wie wir. Ist das ihr Ernst?

Das klingt sehr nach einer chinesischen Revanche.

Nein, überhaupt nicht. Die Chinesen haben kein Bedürfnis nach Revanche. Aber sie sind überrascht darüber, dass der Westen meint, besser zu wissen, was gut für Chinesen ist als die Chinesen selbst. Das ist sehr arrogant. Der Westen meint, alles was der Westen macht, sei richtig, und alles was China macht, sei falsch.

Was denken dann die Chinesen über ihre Situation?

Die Lebensumstände der Chinesen haben sich so stark verbessert wie in den ganzen 4000 Jahren zuvor nicht. Und genau in dem Moment, in dem die Chinesen wieder glücklich sind, kommt der Westen und sagt: So kann es nicht weitergehen.

Sie denken noch immer an den Punkt Demokratie und westliche Regierungssystem. Aber das meine ich nicht. Ich denke an Werte. Was wäre so falsch daran, den Chinesen universelle Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit zu ermöglichen?

Tja, die USA gelten ja als Ort der größten Meinungsfreiheit. Aber wenn ein Politiker aufsteht und sagt: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unser Land eventuell nicht länger die Nummer Eins in der Welt sein wird, dann ist er politisch tot – im Land der freien Rede. Was ich damit sagen will: Jede Gesellschaft muss für sich eine Balance finden zwischen Freiheit und Auflagen.

Ein sehr abstrakter Vergleich.

Natürlich gibt es in China nicht die gleichen Freiheiten wie in westlichen Gesellschaften. Aber sie müssen das in der Perspektive betrachten. In den vergangenen 150 Jahren sind die Chinesen durch die Hölle gegangen. Die Mehrheit hatte nichts zu essen. 80 Prozent lebten in bitterer Armut. Sie konnten nicht auswählen, wo sie leben, wo sie arbeiten, was sie studieren, nicht mal was sie anziehen. Alle trugen Mao-Anzüge. Heute ist China völlig anders.

Und alles ist toll: Kein Zwang, keine Unterdrückung, nur Freude?

Ich nenne ihnen eine andere Tatsache, die meinen Punkt verdeutlicht. Die Sowjetunion hatte ihren Bürger nicht erlaubt, ins Ausland zu reisen, weil sie alle abgehauen wären vor Angst, Armut und Unterdrückung. 2019 sind 139 Millionen Chinesen ins Ausland gereist. Das ist fast zweimal die gesamte Bundesrepublik. Und wissen Sie was? Alle sind zurück nach China gekommen. Wenn die chinesische Regierung die Menschen derart unterdrücken würde, wäre das wohl nicht passiert. Sie kommen zurück, weil sie ihr Leben und ihre Freiheiten in China genießen.

Die Sowjetunion stand auch im Konflikt mit den USA, nun ist Amerikas großer Rivale China. Sie sagen, im aktuellen Konflikt ist Amerika längst zur Sowjetunion geworden. Was meinen Sie damit?

Die USA sind inzwischen ideologisch, unflexibel und engstirnig – so wie es einst die Sowjetunion war. Und wie einst Moskau, ist es nun der Westen, vor allem die USA, die im Umgang mit China fundamentale Fehler machen.

Welche Fehler?

China ist den USA inzwischen voraus, weil sich Peking um seine Menschen kümmert. Amerikas Arbeiter sind längst zu einem Meer der Verzweifelten geworden. In der Politik hat man Donald Trump gewählt. Und noch schockierender: Donald Trump könnte bei den nächsten Wahlen wieder kommen. Was muss mit einer Gesellschaft passieren, dass man ernsthaft jemanden wie Donald Trump wählt? Aber Amerikas Selbstbewusstsein scheint das nicht zu beeinträchtigen, denn man denkt noch immer, man sei das Leuchtfeuer der Welt. Das Leuchtfeuer der Welt mit einem Präsidenten wie Donald Trump?

Umso mehr haben sich internationale Politiker darüber gefreut, dass Joe Biden die Wahl gegen Trump gewonnen hat. Aber ihr Urteil über Biden fällt nicht besser aus.

Joe Biden ist natürlich sehr viel besser als Donald Trump. Aber im Umgang mit China hat er rein gar nichts verändert. Im Wahlkampf hatte er Trumps Handelskrieg noch als schädlich für Amerikas Wirtschaft und Arbeiter gebrandmarkt, aber als Präsident hat auch Biden nichts geändert.

Die Volksrepublik ist aus Ihrer Sicht in einem besseren Zustand?

Ja, sie ist erfolgreich, rational, flexibel und zurückhaltend.

Zurückhaltend? Das werden viele Menschen anders sehen, beispielsweise in Hongkong.

Das ist ein kompliziertes Thema. Die Menschen dort haben natürlich das Recht, ihrem Unmut friedlich Ausdruck zu verleihen. Aber im vergangenen Jahr wurden die Proteste gewaltsam. Als die Legislative Assembly angegriffen wurde, jubelte man im Westen, das sei ein Ausdruck von Freiheit. Nur kurz ein Vergleich: Als im Januar 2021 der US-Kongress attackiert wurde, fiel das Urteil deutlich anders aus. In Amerika ist es Vandalismus, in Hongkong ein Akt der Freiheit? Ich bitte Sie, das ist doch Doppelmoral, die hier herrscht. Wenn Menschen das Gesetz brechen, müssen sie dafür bestraft werden. Überall auf der Welt.

Aber die Menschen in Hongkong wurden doch erst gewaltsam, weil sie nicht mehr demonstrieren durften. Es geht ihnen um ihre Rechte.

Nein, das ist Ihre westliche Sichtweise. Und entschuldigen Sie, aber die ist falsch. Es hat sicherlich mehrere Ursachen, aber der Hauptgrund ist die schlechte Lage der Wirtschaft und die angespannte Wohnungssituation. Hier hat Peking tatsächlich einen großen Fehler begangen und sich anfangs auf Hongkongs Immobilien-Tycoone verlassen. Aber sobald sich die soziale Lage in Hongkong wieder bessert, werden auch die Demonstrationen enden.

Noch ein Beispiel für Chinas Zurückhaltung war Pekings Reaktion auf den Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo. Damals verhängte man Sanktionen gegen Norwegen – weil dort die Preisverleihung stattfand.

China hat damals nur so schroff reagiert, weil es seine nationalen Interessen attackiert sah.

Genau wie es auch die USA in der internationalen Politik tun. Also doch kein Unterschied?

Eine milde Großmacht gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Großmächte werden immer ihre eigenen Interessen verteidigen. Die Vorstellung, dass eine Großmacht ihre eigenen Interessen opfern werde, um anderen Ländern zu helfen, ist Unsinn. Wenn China also seine Interessen in Gefahr sieht, wird es sehr, sehr stark reagieren. Aber noch ein Gedanke zum Nobelpreis: Deng Xiaoping hat 500 Millionen Menschen aus der Armut gerettet, wohl einer der größten Beiträge zum Frieden und Wohlergehen der Menschen auf der gesamten Welt. Ein wahrer Fall für den Friedensnobelpreis. Aber wenn ihn tatsächlich mal ein Asiate erhält, dann ist es ein Dissident. Das verstehen wir Asiaten nicht. Aus meiner Sicht ist das auch so ein Fall von Doppelmoral.

Trump und Biden machen aus Ihrer Sicht viele Fehler. Wie beurteilen Sie Xi Jinping? Einige fühlen sich angesichts seiner Machtfülle schon an Mao Zedong erinnert. Deng Xiaoping wollte so etwas verhindern. Aber die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten hat Xi längst aufgehoben, übrigens eine Idee von Deng.

Deng hat sich in den 1990er-Jahren zurückgezogen, und das Land war auf einem guten Weg. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er sicherlich wieder eingegriffen. Als Xi Jinping an die Macht kam, standen das Land und die Kommunistische Partei wegen Korruption und innerer Streitigkeiten kurz vor ihrem Ende. Nun kommt auch noch der Konflikt mit den USA hinzu. Kein Land der Welt würde in solch einer Situation seinen Anführer wechseln. Und warum auch? Die Chinesen sind zufrieden mit Xi. Sie wollen einen derart starken Anführer.

Auch unter Joe Biden ist im Konflikt zwischen den USA und China keine Entspannung in Sicht. Steht uns ein neuer Kalter Krieg bevor?

Ich denke, das wäre die falsche Bezeichnung. Damals standen sich zwei isolierte Blöcke gegenüber; heute sind beide Staaten wirtschaftliche eng miteinander verflochten. Interessant ist aber wieder die Veränderung Amerikas: Damals war Washington für freien Handel, heute scheut man Freihandelsabkommen, erhebt Strafzölle und zieht sich aus der Trans-Pazifik-Partnerschaft zurück. Allesamt Fehler.

Also kein neuer Kalter Krieg. Was erleben wir dann?

Es ist ein massiver geopolitischer Wettstreit, aber in einer kleinen, interdependenten Welt, die sich zunehmend auch gemeinsamen, globalen Herausforderungen stellen muss wie der Corona-Pandemie oder dem Klimawandel. Wenn China und die USA das nicht verstehen, werden sie zu zwei Affenstämme, die sich gegenseitig bekämpfen und dabei nicht merken, wie der Wald um sie herum abbrennt. Das wäre katastrophal – für Amerika, für China und für die gesamte Welt.

Eine Welt unter US-Führung ist uns bekannt. Sollte China nun tatsächlich den Wettstreit gewinnen, wie würde die Welt von morgen aussehen?

China wird nicht in die Fußstapfen Amerikas treten, es will nicht die Welt verändern oder gar missionarisch verbessern. China wird sich nicht in unnötigen Kriegen wie im Irak oder Syrien verheddern. Denn China ist mit seinen 1,4 Milliarden Menschen genug beschäftigt. Sein Fokus liegt darauf, dass es seinen eigenen Leuten besser geht.

Was heißt das für den Westen?

Amerika und Europa sollten das aktuelle System stärken, ein System der Regeln. Und sind wir ehrlich: Es sind westliche Regeln. Aber egal. China wird sich an dieses System halten, denn es profitiert davon. China wird nicht das internationale System über den Haufen werfen und mit chinesischen Regeln neu aufbauen. Also nochmals mein klarer Rat: Europa und die USA sollten nicht selbst Axt an das internationale System legen, sich nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil das System mit seinen Regeln stärken. Dann wird auch China als Nummer Eins dieses System akzeptieren.

Ein letztes Wort zu Deutschland. Fast alle Parteien haben Angela Merkels Politik als zu china-freundlich kritisiert und eine härtere Gangart gegenüber Peking angekündigt. Eine gute Entscheidung?