WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus geht von einer schnellen Verbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus aus. Die Realität sei, dass Omikron wahrscheinlich bereits in den meisten Ländern angekommen ist, auch wenn die Variante noch nicht überall entdeckt wurde, so der WHO-Generaldirektor am Dienstag.

Während der Rest der Welt bereits seit mehreren Wochen wegen der neuen Omikron-Variante bangt, hat China erst zu Beginn der Woche seinen ersten Fall vermeldet. Ning Wang wirft einen Blick auf die aktuelle Situation der Pandemie in der Volksrepublik und Hongkong. Größere Sorge als Omikron bereitet dort derzeit noch eine Unterform der Delta-Variante. Sie führt in Zhejiang zu einem Lockdown für eine halbe Million Menschen. Die Hoffnung auf eine Öffnung der Grenzen schwindet damit wieder – denn Peking wird mit der derzeitigen Entwicklung in seiner Null-Corona-Politik noch weiter bestärkt.

Vor der “Rénròu Sōusuo 人肉搜”, der “Menschenfleischsuche”, graut es Personen des öffentlichen Lebens in China – denn so wird auf Mandarin die Online-Hetzjagd genannt, die über Betroffene oder auch Firmen hereinbricht, nachdem sie sich beabsichtigt oder unvorsichtig daneben benommen haben.

In der Volksrepublik bekommt das Ganze jedoch eine spezielle Note. Dort ist die Beleidigung der chinesischen Kultur oder des chinesischen Volkes zur größtmöglichen Sünde im Netz geworden. Unser Autor Fabian Peltsch hat sich die nationalistische Cancel Culture näher angesehen und analysiert: Solche Online-Hetzkampagnen entspringen zum Teil wirklich einer patriotischen Stimmung, zum Teil sind sie aber auch von der Regierung orchestriert.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Während der Rest der Welt bereits seit mehr als zwei Wochen wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bangt, hat China erst zu Beginn der Woche seinen ersten Fall vermeldet. Ein Reisender aus dem Ausland wurde am Montag nach seiner Ankunft in Tianjin positiv auf die Variante getestet, rund 150 Kilometer nördlich von Peking. Schon am Dienstag wurde ein weiterer Fall in Guangzhou bekannt. Auch in Hongkong gab es Fälle von Omikron-Infektionen. Ein Reisender aus Südafrika soll dort sogar während der Quarantäne einen anderen Reisenden mit dem Virus angesteckt haben.

Die größte Sorge bereiten in der Volksrepublik aber weiterhin Ausbrüche der Delta-Variante: In der Provinz Zhejiang wurde am Dienstag ein Anstieg der Infektionen vermeldet und infolgedessen rund 540.000 Menschen in Quarantäne geschickt. Es wurden Massentests und Lockdowns angeordnet. Die meisten Fälle in der wirtschaftsstarken Provinz gab es demnach in den Städten Ningbo, Shaoxing und Hangzhou. Am Flughafen der Provinzhauptstadt Hangzhou wurden hunderte Flüge abgesagt. Im Bezirk Zhenhai in der Stadt Ningbo musste ein Großteil der Unternehmen vorübergehend schließen.

Die in Zhejiang registrierten Fälle waren Berichten des Senders CGTN zufolge vor allem auf die sogenannte Unterlinie AY.4 der Delta-Variante zurückzuführen. Diese Untervariante zeige eine höhere Viruslast und habe deshalb eine höhere Übertragungsrate, hieß es in Medienberichten. Beobachter erwarten nun, dass die Maßnahmen wieder strikter gehandhabt werden. Die neue Omikron-Variante droht also, Anlass für eine Verschärfung der chinesischen Nulltoleranzpolitik gegenüber dem Virus zu werden.

Vor Aufkommen der neuen Untervariante hatte Peking gerade angefangen, sein Corona-Management anzupassen. So wurden nicht mehr gleich ganze Häuserblocks abgesperrt. Bisher konnten die Bürger erst nach teils tagelang andauernden Massentest wieder auf die Straße. In einigen Metropolen finden Tests bereits immer gezielter statt. Sie beschränken sich zunehmend auf das engere Kontaktumfeld von infizierten Personen.

Die Mischung aus der Verbreitung des Delta-Subtyps und der Ankunft von Omikron bringt nun wohl eine Rückkehr der engmaschigen Überwachung. “Es muss unter Kontrolle gebracht werden und die Infektionen dürfen nicht so viele schwere Krankheiten und Todesfälle verursachen”, sagte Liang Wannian, ein ehemaliger Beamter der Nationalen Gesundheitskommission und Leiter eines Expertengremiums, das die Regierung in Peking bei der Reaktion auf das Coronavirus berät. Liang machte seine Aussage schon vor Bekanntwerden des Omikron-Falls.

Liangs fachliche Einschätzung steht auch in Zusammenhang mit Chinas Null-Covid-Strategie. Was er umschreibt, aber nicht direkt ausspricht: Neue, weit verbreitete Ausbrüche könnte Chinas Gesundheitssystem nicht verkraften. Hier unterscheidet sich China nicht von anderen Ländern. Die Bevölkerungsimmunität reicht zugleich bei weitem nicht aus, um Brandmauern gegen das Virus zu formen.

Für das Pandemie-Management wird es nun richtig ernst: In zwei Monaten beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Dass die Einreisebestimmungen bis dahin gelockert werden, ist in Anbetracht der neuen Fälle noch unwahrscheinlicher als es ohnehin schon war. Mit 120 Millionen Menschen hat ein Teil der Bevölkerung zwar bereits eine dritte Impfung bekommen. Wie wirkungsvoll die chinesischen Impfstoffe gegen die neuen Varianten sind, ist jedoch genauso wenig bekannt wie bei den westlichen Präparaten.

Auch die deutsche Wirtschaft geht seit Langem schon davon aus, dass eine Öffnung des Landes erst nach Olympia und womöglich selbst dann nur langsam und schrittweise erfolgen wird. Nach den Olympischen Winterspielen im Februar tagt der Volkskongress im März in Peking, im Herbst steht ein wichtiger Parteitag an. “Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass China davor große Lockerungen einführen wird bei den Restriktionen”, so Jens Hildebrandt, AHK-China Chef in Peking im Gespräch mit dem China.Table. “Andererseits kann sich China nicht auf Dauer von der Außenwelt abschließen, zumal der Binnenkonsum eben noch nicht ganz auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist”, fügte Hildebrandt hinzu.

Wie im vergangenen Jahr versuchen lokale Behörden bereits die traditionelle Reisewelle zum Chinesischen Neujahrsfest einzugrenzen. Spätestens ab Mitte Januar 2022 würde im Normalfall die Reisewelle im Land wieder losgehen, um rechtzeitig zum Fest zu Hause anzukommen.

Sorge gibt es nun auch darüber, dass der Anstieg der Omikron-Variante die UN-Konferenz zu Biodiversität COP15 in Kunming vereiteln könnte. Diese ist für Ende April bis Anfang Mai 2022 angesetzt. Doch bereits die nächste Runde von Verhandlungen über den Abkommensentwurf und Möglichkeiten zu seiner Umsetzung – geplant für Januar in Genf – wurde aufgrund von Bedenken über Omikron verschoben. “Das Ergebnis ist, dass die COP15 möglicherweise auch noch einmal verschoben werden muss”, sagte Lin Li, Direktorin für globale Politik und Interessenvertretung bei der Organisation WWF International.

Mit der neuen Virusvariante sind die Quarantäneregeln auch für Reisende nach Hongkong wieder strenger geworden. Deutschland ist mittlerweile nicht mehr als sogenanntes “medium-risk”-Land eingestuft, sondern gilt als “high-risk”. Das bedeutet, dass Reisende aus der Bundesrepublik nun drei Wochen in speziell ausgesuchten Hotels in Quarantäne müssen, anstatt wie bisher nur 14 Tage. Seit Anfang Dezember gilt das für alle Reisenden aus Deutschland oder Personen, die sich dort während der letzten 21 Tage aufgehalten haben – also auch, wenn Deutschland lediglich Transitland für die Reise nach Hongkong war.

Einige aktuelle Hongkonger Bestimmungen:

Wer im Flieger in der Nähe eines nach Ankunft positiv getesteten Mitreisenden gesessen hat, könnte als “enger Kontakt” von den Behörden identifiziert werden. In diesem Fall muss man in ein von den Hongkonger Behörden ausgewiesenes Quarantänezentrum. Der Aufenthalt dort wird von den Behörden bestimmt und kann bis zu drei Wochen dauern, wie das Auswärtige Amt auf seiner Seite informiert.

Viele Reisende nehmen die Hürden jedoch auf sich, um nach Hongkong zu kommen. Der deutsche Anwalt Björn Etgen saß im November eine 14-tägige Quarantäne in Hongkong ab. Er berichtet, dass die Nachfrage nach Hotelzimmern, trotz aller Reiseeinschränkungen und etlicher PCR-Tests, hoch ist. So gebe es von der Regierung der Sonderverwaltungszone zwar eine Liste mit 40 Hotels, in denen Reisende die obligatorische Quarantänezeit verbringen müssen – doch um ein Zimmer zu bekommen, ist langfristige Vorbereitung nötig. Er empfiehlt eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Monaten.

Der Rechtsanwalt, der seit mehr als 25 Jahren deutsche Unternehmen in China berät, rät zu einem Zimmer mit Ausblick, da das die Quarantänezeit erträglicher mache. Empfehlenswert seien außerdem Fitnessgeräte: manche Hotels bieten Laufbänder oder Fitness-Bikes an. Die Hotelkosten, die dabei entstehen, sind allerdings nicht zu unterschätzen.

Hilfreich waren für seine Reisevorbereitungen vor allem die Webseite der Hongkonger Regierung. Etgen empfiehlt außerdem eine Facebook-Gruppe, in der sich Hongkong-Reisende über ihre Erfahrungen und zu Fragen über die aktuellen Regulierungen austauschen und informieren.

Erst seit Ende August durften Reisende aus Deutschland wieder nach Hongkong einreisen. Die Infektionszahlen in Hongkong bewegen sich seit Beginn der Corona-Pandemie auf sehr niedrigem Niveau. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz war im Juli 2020 erreicht worden und lag bei 12,4. Seit April dieses Jahres liegt sie konstant unter 1. Als am 2. Dezember die Einreiseregeln verstärkt wurden, lag die Zahl bei 0,4. Hongkong hatte das nur durch die lange Schließung der Grenzen erreicht.

Im Alltag gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr genauso wie in Einkaufszentren und in öffentlichen Gebäuden. Für Restaurantbesuche wird nach wie vor eine App mit einem QR-Code benötigt, der nachweist, dass man nicht Corona-positiv ist. Dies ist weitestgehend auch auf dem Festland so.

Chinesen oder Ausländer mit Aufenthaltsstatus in der Volksrepublik, die rechtzeitig zum Jahr des Tigers aus der Quarantäne sein wollen, müssten spätestens am 9. Januar eingereist sein. Etgen hätte nach eigener Aussage die Reise nach Hongkong nicht angetreten, wenn sie nicht zum Erhalt seines Aufenthaltstitels nötig gewesen wäre. Er gehöre jedoch noch nicht zu den “Old-Quarantine-Hands“, scherzt Etgen. Er meint damit Reisende, die während der Corona-Pandemiezeit schon vier- bis fünfmal die Quarantäne in Festland-China durchgemacht haben. Mitarbeit Fabian Peltsch

Dass sie wegen eines Fotos als “Verräterin Chinas” gebrandmarkt würde, hatte Chen Man nicht kommen sehen. Nachdem die 41-jährige Starfotografin aus Peking ein asiatisches Modell für eine Handtaschen-Werbung von Dior abgelichtet hatte, stand sie Mitte November plötzlich am Internet-Pranger: Chen bediene mit ihren Bildern westliche Klischees chinesischer Frauen, schrieben empörte User auf chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo. Die Augen seien zu schmal, die Wangenknochen zu hoch, das Make-up und die Kleidung erinnern an eine “gruselige Konkubine” aus der Qing-Dynastie. Chinesische Schönheit sehe anders aus.

Auch die staatliche Zeitung Beijing Daily stimmte in den Chor der Entrüstung ein: Das Foto “verzerre die chinesische Kultur”. Daraufhin entschuldigte sich Chen für ihre “Rücksichtslosigkeit” und “Ignoranz”. Die “Rénròu Sōusuo 人肉搜索”, die “Menschenfleischsuche”, wie man eine Online-Hetzjagd in China nennt, war da jedoch bereits in vollem Gange. Die User arbeiteten sich systematisch durch Chens Portfolio und sammelten Beweisfotos, die Rückschlüsse auf ihre vermeintlich unpatriotische Haltung zulassen.

Bilder eines leicht bekleideten Models auf dem Drei-Schluchten-Damm, die Chen bereits 2008 veröffentlicht hatte, galten plötzlich als “antichinesisch”. Um “die Gefühle der Chinesen nicht weiter zu verletzen”, löschte die weltweit gefragte Fashion-Fotografin alle “problematischen” Bilder aus ihrem Werk. “In der Zwischenzeit werde ich mich besser über die chinesische Geschichte informieren und den selbstbewussten Geist der neuen Ära Chinas als Inspirationsquelle nutzen, um die chinesische Geschichte durch meine Arbeit zu erzählen”, erklärte Chen in einem offenen Brief auf Weibo. Eine Selbstkritik wie aus dem Parteileitfaden.

Auch in den USA und in Europa gibt es die Tendenz, die Absender von unkorrekten Äußerungen zu brandmarken und möglichst zum Schweigen bringen. Dafür hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff “Cancel Culture” etabliert. Wer etwas Unpassendes sagt, wird von der Netzgemeinde scharf kritisiert und seine Meinung “ausgelöscht” oder “rückgängig gemacht”, sprich: gecancelt. Es gibt diese Tendenz in allen Lagern von links bis rechts und von religiös bis liberal. In China ist ihre Ausprägung als patriotische Bewegung besonders stark.

Chinas nationalistische Cancel Culture macht heute vor niemandem Halt. Davon kann auch die Wirtschaftswelt ein Lied singen. Die Liste der Unternehmen, die bereits dafür abgestraft wurden, die “Gefühle des chinesischen Volkes” verletzt zu haben, wird mit jedem Monat länger. VW, H&M, Nike, Zara, Burberry, Adidas, Puma, Dolce & Gabbana und sogar die US-Basketball-Liga NBA sind nur einige Beispiele internationaler Player, die in China öffentlich angeprangert und boykottiert wurden.

Mal war der Stein des Anstoßes die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats, mal die vermeintlich böswillige Dreistigkeit, Taiwan auf der Firmenwebseite als eigenständiges Land zu kennzeichnen. “Jeder, der das chinesische Volk beleidigt, sollte darauf vorbereitet sein, den Preis zu bezahlen”, kommentierte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Anfang des Jahres die kollektive Wut über H&Ms Ankündigung, keine in Zwangsarbeit geerntete Baumwolle aus Xinjiang mehr verwenden zu wollen (China.Table berichtete).

Was bei solchen Online-Hetzkampagnen tatsächlich auf das chinesische Volk zurückgeht und was von der Regierung orchestriert wird, sei sei oft schwer zu bestimmen, erklärt Adam Ni, Vorstandsmitglied beim China Policy Center, einem unabhängigen australischen China-Think Tank. In dem von Ni herausgegebenen Blog “The China Story” und seiner dortigen Online-Kolumne “Neican 内参” hat sich der Jurist intensiv mit dem Phänomen des chinesischen Cyber-Nationalismus auseinandergesetzt. “Ich denke, dass sich die Regierungsaktivitäten und die Empörung der Internet-User gegenseitig bedingen und befeuern.”

Dass die chinesische Regierung seit Mitte der Nullerjahre gezielt das Meinungsbild in Online-Foren und sozialen Netzwerken mit bezahlten Kommentatoren manipuliert, ist kein Geheimnis. Oft werden diese Keyboard-Krieger als “Wumao 五毛” bezeichnet, ein Begriff, der suggeriert, dass sie für jeden ihrer Kommentare mit 0,5 Yuan entlohnt werden, umgerechnet sieben Cent. Das Bild des willenlosen Cyber-Söldners ist jedoch veraltet. Die lautesten und aggressivsten Stimmen in Chinas Online-Community sind heute oftmals Digital Natives aus der Mittelschicht, die über VPN-Kanäle Zugang zu westlichen Medien und Netzwerken haben. Man nennt sie auch “Little Pinks”, 小粉红 xiǎo fěnhóng”, nach der Farbe eines Online-Forums, in dem sich die jungen Cyber-Nationalisten früher oft tummelten.

Laut einer Umfrage von Asian Barometer Survey (ABS) legt die “Generation Z” der zwischen 1990 und 2000 geborenen Chinesen großen Wert auf persönlichen Selbstausdruck. Gleichzeitig sind sie mit der Propagandamaschinerie von Xi Jinping aufgewachsen, der die “Verjüngung der chinesischen Nation” heraufbeschwört. Sie unterstellt “ausländischen Kräften”, Chinas Aufstieg zu sabotieren. Die Spannungen mit dem Westen und die Überzeugung, dass China die Covid-Pandemie besser gemeistert habe als der Rest der Welt, erfüllt die jungen Chinesen mit Stolz, zugleich aber auch mit Trotz gegen die Außenwelt. Hier ist eine explosive Mischung entstanden, die schnell in offene Aggression umschlagen kann.

Eine bekannte Vertreterin der patriotischen Online-Bewegung ist die Bloggerin Guyanmuchan, die auf Weibo rund 6,5 Millionen Follower hat, aber auch auf westlichen Portalen wie Twitter Stimmung gegen die “Feinde Chinas” macht. Die Ästhetik ihres Kanals ist Teenie-gerecht, Memes und niedliche Comic-Figuren treffen dort auf Überschriften wie “Europa ist nur ein Hund an der Leine der USA”.

Der Staat bedient dieses nationalistische Sentiment gezielt, in dem er seine eigene Propaganda zusehends verjüngt. Regierungskanäle nutzen längst auch Internet-Slang. Staatlich produzierte Cartoons machen sich über den Westen lustig. “Rote” Rapsongs feiern die Errungenschaften der KPCh. Teilweise werden die Kommentare und Essays aus dem Little-Pink-Universum von offiziellen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet. “Oft beginnt eine Hetzkampagne mit ehrlicher Empörung. Wenn der Staat aber eine eigene Agenda zum jeweiligen Thema hat, gießt er weiter Öl ins Feuer”, erläutert Adam Ni. Darin liege auch der große Unterschied zur westlichen Ausprägung der sogenannten Cancel Culture. “In China mischt die Regierung vorne mit.”

Weil sie eine Stimmung der Angst erzeugen, verglichen Kritiker wie der in Shanghai und New York lebende Schriftsteller Xia Shang die Internet-Hetzer bereits mit den Roten Garden. Für Adam Ni geht dieser Vergleich zu weit: “Während der Kulturrevolution waren die Konsequenzen schrecklicher als heute”, erklärt der Blogger. Im Land habe Chaos geherrscht, Menschen seien ganz real ermordet worden. “Viele Funktionäre haben das Leid damals am eigenen Leib erfahren. Dass so etwas noch einmal passiert, will die Partei unbedingt vermeiden.” Die heutige Situation gleiche eher einem Dampfkochtopf, bei dem Peking den Deckel fest in der Hand hält, so Ni. “Die Regierung weiß ganz genau, wie man den Druck jederzeit wieder rausnimmt.”

Das kann etwa passieren, wenn eine staatliche Zeitung selbst plötzlich Opfer des Online-Mobs wird, zum Beispiel weil sie gegenüber dem Ausland eine gefühlt zu weiche Position vertreten hat. Dann werden kritische Kommentare und Accounts von den Zensoren gelöscht und beschwichtigende Artikel als Gegengewicht lanciert. “Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Little Pinks nicht dazu beitragen, Chinas Image in der Welt zu verbessern”, erläutert Ni. Andererseits benutzt die Regierung die Empörung der Massen gezielt, um außenpolitische Positionen zu rechtfertigen, etwa wenn sie erklärt, dass die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Covid-Pandemie “die Gefühle des chinesischen Volkes” verletze.

Wie zerbrechlich diese Gefühle sind, besingt mittlerweile sogar ein Popsong. Die beiden auf Taiwan lebenden Musiker Namewee und Kimberly Chen haben mit “Fragile” im Oktober eine musikalische Parodie auf die “gläsernen Herzen” der chinesischen Online-Krieger veröffentlicht, die bei der kleinsten Kritik zu zerspringen drohen. “Tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe”, heißt es im Refrain. “Ich höre, wie dein fragiles Selbstwertgefühl in 1000 Teile zerbricht.” Das Musikvideo ist voller Querverweise, von der Baumwolle, die auf den H&M-Skandal Bezug nimmt, bis hin zu Winnie The Pooh, dessen Ähnlichkeit mit Xi Jinping immer noch eines der vielen Tabus in der chinesischen Internet-Landschaft darstellt. Dort wurde der Song mitsamt der Künstler-Accounts erwartungsgemäß umgehend gelöscht. Die beiden Musiker nehmen es auf die leichte Schulter. Die australische Staatsbürgerin Kimberly Chen erklärt, ihr blieben ja immer noch Instagram und Facebook. Und der aus Singapur stammende Rapper Namewee schreibt in einem Beitrag auf Instagram, dass nicht er es war, der geblockt wurde: “Diejenigen, die wirklich geblockt sind, sind jene, die nicht das Recht haben, in Freiheit Musik zu hören.”

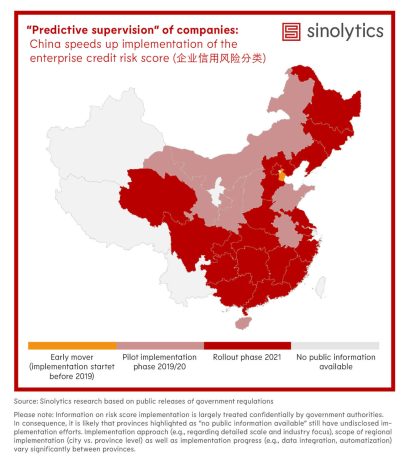

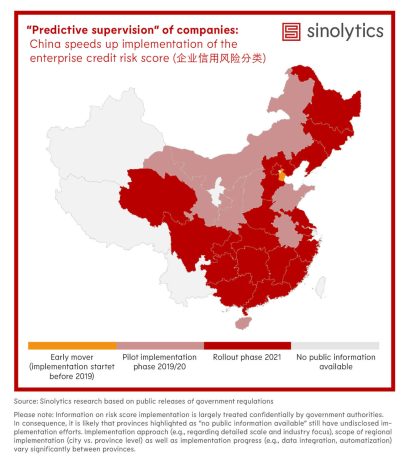

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

China will pauschale Beschränkungen des Energieverbrauchs lockern. Damit soll sichergestellt werden, dass die Umwelt- und Klimaziele des Landes nicht das Wirtschaftswachstum untergraben oder die Energiesicherheit gefährden. Das beschloss die Elite der Kommunistischen Partei auf der alljährlichen “Central Economic Work Conference” des Zentralkomitees. Diese Konferenz ist ein wichtiges wirtschaftliches Planungstreffen und legt die wirtschaftliche Agenda für das nächste Jahr fest.

Chinas wirtschaftliche Aufgabe im Jahr 2022 sei es, “der Stabilität Priorität einzuräumen”, teilte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Ende der Konferenz am vergangenen Freitag mit. So langsam schälen sich die Details heraus. Die Volksrepublik wird demnach dazu übergehen, die Kohlendioxidemissionen aus dem Gesamtenergieverbrauch zu begrenzen, um seine Umweltziele zu erreichen. Das soll die bisherigen Zielvorgaben für den Energieverbrauch ersetzen.

Der Fokus liegt in Zukunft also nicht mehr auf dem Energieverbrauch, sondern auf der Senkung des CO2-Ausstoßes. China wolle so schnell wie möglich von diesen Energieverbrauchszielen zu einer “doppelten Kontrolle” sowohl der gesamten CO2-Emissionen als auch der CO2-Intensität übergehen, hieß es in dem Papier. “Dies entfacht die Hoffnung, dass China ein Ziel für eine Obergrenze für die Gesamt-CO2-Emissionen festlegen wird”, sagte Li Shuo von Greenpeace Ostasien. Die neue Vorgabe könnte zum Beispiel zu einer stärkeren Ausweitung der erneuerbaren Energien führen. Denn die die Vorgabe, den Energieverbrauch zu kontrollieren, habe auch die Produktion von Erneuerbaren beeinflusst.

China hatte sich bislang strenge nationale und regionale Ziele für den Gesamtenergieverbrauch und die Energieintensität gesetzt – also die Menge an Energie, die pro Einheit Wirtschaftswachstum verbraucht wird. Einige Provinzen mit hohem Energieverbrauch haben jedoch Schwierigkeiten, diese Ziele zu erreichen.

China ist der größte Kohleverbraucher der Welt und emittiert zudem die meisten Treibhausgase im Jahr. Kohlestrom wird nun von den Wirtschaftsplanern weiterhin als “Basis” des Energiesystems definiert. Energieexperten gehen davon aus, dass im nächsten Jahr somit keine Beschleunigung des Kohleausstiegs zu erwarten ist. Lauri Myllyvirta prognostiziert, dass die CO2-Emissionen im kommenden Jahr weiter steigen werden. Darauf deutet der von der Planungskonferenz gelegte Schwerpunkt auf wirtschaftliche Stabilität. Hinzu komme, dass vor den alle fünf Jahre stattfindenden Parteitagen immer ein Bauboom ausgelöst wurde. Durch neue, häufig CO2-intensive Infrastrukturprojekte wird das Wachstum künstlich angekurbelt, sodass die politischen Eliten gut dastehen. Dies sei auch vor dem Parteitag im nächsten Jahr zu erwarten, auf dem sich Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern will, so der Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki. niw / nib / rtr

Chinas neue Regeln für Lebensmittelimporte werden trotz Kritik aus Washington und Brüssel wie geplant am 1. Januar in Kraft treten. Die Einfuhren von Lebensmitteln in die Volksrepublik müssen ab 2022 neue Registrierungs-, Inspektions- und Kennzeichnungspflichten erfüllen, wie die chinesischen Zollbehörden mitteilten. Die angekündigten Maßnahmen umfassen ein breites Produktspektrum von Whiskey, Kaffee, Schokolade bis hin zu Pflanzenölen und Säuglingsnahrung. Laut den neuen Vorschriften müssen alle ausländischen Lebensmittelhersteller, -verarbeiter und -lagerstätten beim chinesischen Zoll registriert werden (China.Table berichtete). Hersteller von Waren, die zu 18 bestimmten Kategorien gehören, benötigen Empfehlungen von Behörden in ihren Heimatländern, während andere sich über eine Online-Plattform selbst registrieren müssen.

Handelspartner wie die USA und Europa hatten Peking aufgefordert, die Einführung zu verschieben. Sie fürchten, dass die Richtlinie die Lieferketten beeinträchtigt. China hatte erklärt, dass der Schritt dazu beitragen wird, ein “effektives Managementsystem für Lebensmittelsicherheit und Hygiene” zu schaffen und sicherzustellen, dass Lebensmittelimporte den nationalen Vorschriften und Lebensmittelsicherheitsstandards entsprechen. ari

Mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor deren Gipfeltreffen am Donnerstag zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen. In einem offenen Brief appellieren die Organisationen an die EU-Mitgliedsstaaten, aufgrund der schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen eine klare Botschaft an die chinesische Regierung zu senden. “Es besteht keine Aussicht darauf, dass die Winterspiele 2022 in Peking eine positive Rolle für die Menschenrechte spielen”, schrieben die NGOs. Ein gemeinsamer Boykott der EU-Länder habe das Potenzial, die “bisher stärkste Erklärung” von Regierungen zu sein, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.

Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem die International Campaign for Tibet (ICT). “Mit einem Besuch der Spiele würden sich europäische Regierungsvertreter und Diplomaten zu Komplizen der KP-Propaganda machen und die Verbrechen der KP relativieren”, betonte ICT-Geschäftsführer Kai Müller. Er geht nicht von einem positiven Effekt der Spiele im Land aus. “Die mit den Spielen 2008 versprochene Öffnung Chinas hat nie stattgefunden”, sagt Müller mit Verweis auf die Olympischen Sommerspiele in Peking vor 13 Jahren.

Den offenen Brief unterschrieben neben der ICT unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Ostturkestanische Union in Europa, die Tibet Initiative Deutschland (TID) und der Weltkongress der Uiguren (WUC). Für Mittwoch kündigten sie Menschenrechtsorganisationen eine Aktion vor dem Auswärtigen Amt in Berlin an. Die EU-Außenminister waren am Montag zu keinem einheitlichen Ansatz gekommen. ari

Die chinesische Internet-Plattform Weibo ist von Chinas Internet-Regulierungsbehörde zu einer Geldstrafe von drei Millionen Yuan verurteilt worden – umgerechnet knapp 420.000 Euro. Die Cyberspace Administration of China (CAC) begründete die Strafe mit Verstößen gegen das neue Cybersicherheitsgesetz. Die Behörde erklärte jedoch nicht, gegen welche Regelungen Weibo genau verstoßen haben soll. Das Unternehmen, das ähnlich wie Twitter funktioniert, wurde angewiesen, “sofort Abhilfe zu schaffen und mit den entsprechenden Verantwortlichen ernsthaft ins Gericht zu gehen”, teilte CAC in einer Erklärung mit.

Weibo ist einer der meistgenutzten Social-Media-Kanäle Chinas und auch immer wieder Ort gesellschaftlicher Debatten und viraler Skandal-Posts. Auch die Tennisspielerin Peng Shuai hatte ihre Missbrauchsvorwürfe gegen den hochrangigen Politiker Zhang Gaoli erstmals auf Weibo publik gemacht (China.Table berichtete). Das Unternehmen mit Sitz in Peking erklärte, es “akzeptiere die aufrichtige Kritik” der Regulierungsbehörde und werde umgehend eine Arbeitsgruppe einrichten, um der Beschwerde Folge zu leisten. fpe

Die deutschen Maschinenbauer stellen sich im China-Geschäft auf schwierigere Zeiten ein. “Wir gehen davon aus, dass für eine Reihe von Unternehmen das Geschäftsumfeld in China herausfordernder wird”, erklärte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen am Dienstag gegenüber Reuters. Insbesondere das klassische Exportgeschäft von Deutschland nach China werde in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren. Ursache hierfür sei unter anderem die Politik in der Volksrepublik, die eine technologische Unabhängigkeit Chinas bei Schlüsseltechnologien vorsieht, wozu auch der Maschinenbau gehöre.

Auch Materialengpässe machen den Firmen zu schaffen. Der VDMA senkte den Ausblick für die Produktion 2021 auf ein Plus von sieben statt der bislang erwarteten zehn Prozent. 2022 werde die Produktion hingegen wohl um sieben statt wie bislang geschätzt um fünf Prozent zulegen. “Wir hätten mehr produzieren können, wären die verschiedenen Lieferengpässe nicht so hartnäckig gewesen”, sagte Haeusgen. Es sei damit zu rechnen, dass die Materialengpässe mindestens bis ins zweite Halbjahr 2022 anhalten.

China war lange Zeit der wichtigste Exportmarkt der überwiegend mittelständisch geprägten Branche, zu der auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp oder Siemens gehören. Der Aufbau einer eigenen Produktion in China sei kein Allheilmittel, erklärte Haeusgen. Viele der deutschen Maschinenbauer hätten insgesamt nur um die 80 bis 200 Mitarbeiter. Damit könne man keine Produktion in China aufbauen.

In den Vereinigten Staaten wie auch in Europa seien die Aussichten für die Hersteller von Maschinen “Made in Germany” jedoch weiter gut, betonte Haeusgen. Die Nachfrage ziehe nach dem Höhepunkt der Corona-Krise weiter an. In den USA sorge zudem das 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturprogramm von Präsident Joe Biden für eine Belebung. Die meisten Unternehmen kommen wohl 2022 wieder auf das Niveau von 2019 vor der Corona-Delle, glaubt Haeusgen. fpe/rtr

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und wie schon im vergangenen Pandemie-Jahr stellt sich die Frage: Wie verbringe ich die Festtage mit meinen Liebsten, ohne sie womöglich mit dem Coronavirus anzustecken? Eine mögliche Schutzmaßnahme: Luftreiniger. Die Stiftung Warentest hat angesichts der unvermindert ernsten Pandemielage Luftreiniger untersucht, die Viren, Bakterien, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft filtern. Der Testsieger stammte dabei aus China: Der Mi Air Purifier Pro des chinesischen Herstellers Xiaomi filterte als einziger der sieben Kandidaten sowohl Aerosole, die Viren enthalten können, als auch Pollen und Formaldehyd im großen Stil, heißt es in der Erklärung von Stiftung Warentest. Einziger Nachteil: Die Ersatzfilter sind verhältnismäßig teuer.

Das Coronavirus verbreitet sich vor allem über Aerosole, also Gemische aus Luft mit darin verteilten Coronavirus-Partikeln, die Menschen mit hoher Viruslast ausatmen. Große Aerosolpartikel, die zum Beispiel beim Husten oder Niesen entstehen, sinken schnell zu Boden. Kleine Partikel, die etwa vom Atmen und Sprechen austreten, schweben hingegen viele Stunden in der Luft. Wie Aerosol-Forscher schon zu Beginn der Pandemie feststellten: Luftreiniger mit guten Filtern senken die Virenkonzentration auf ein weniger riskantes Niveau. Chinesische Hersteller waren auf diese neue Viruslast viel besser vorbereitet. Denn in den Smog-geplagten Städten mit den exorbitant hohen Feinstaubwerten finden sie in China schon seit Jahren reißenden Absatz. flee

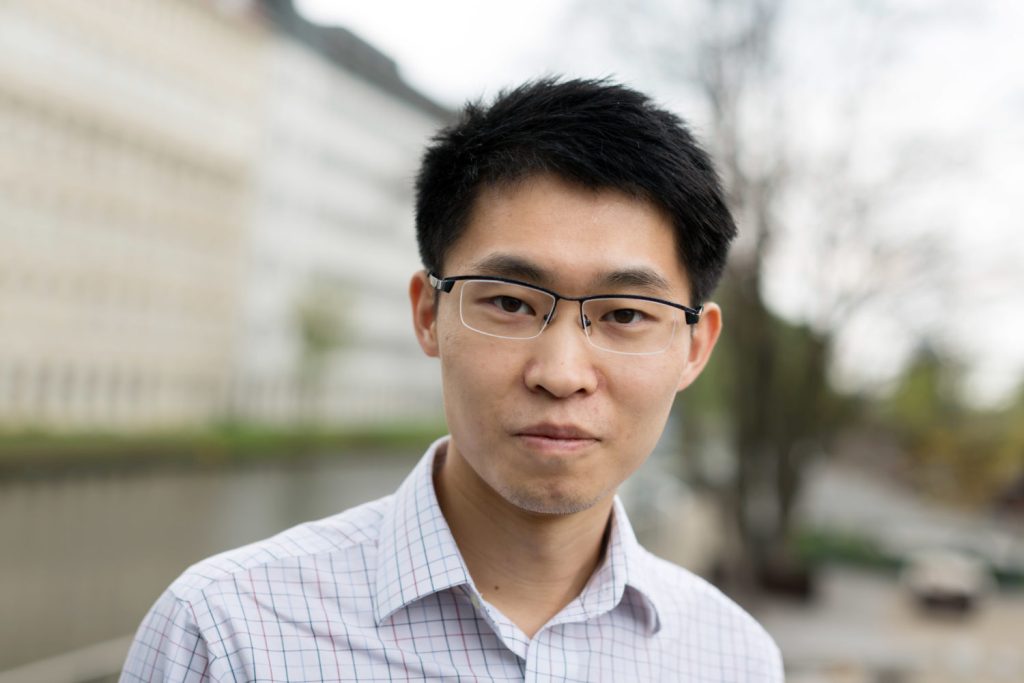

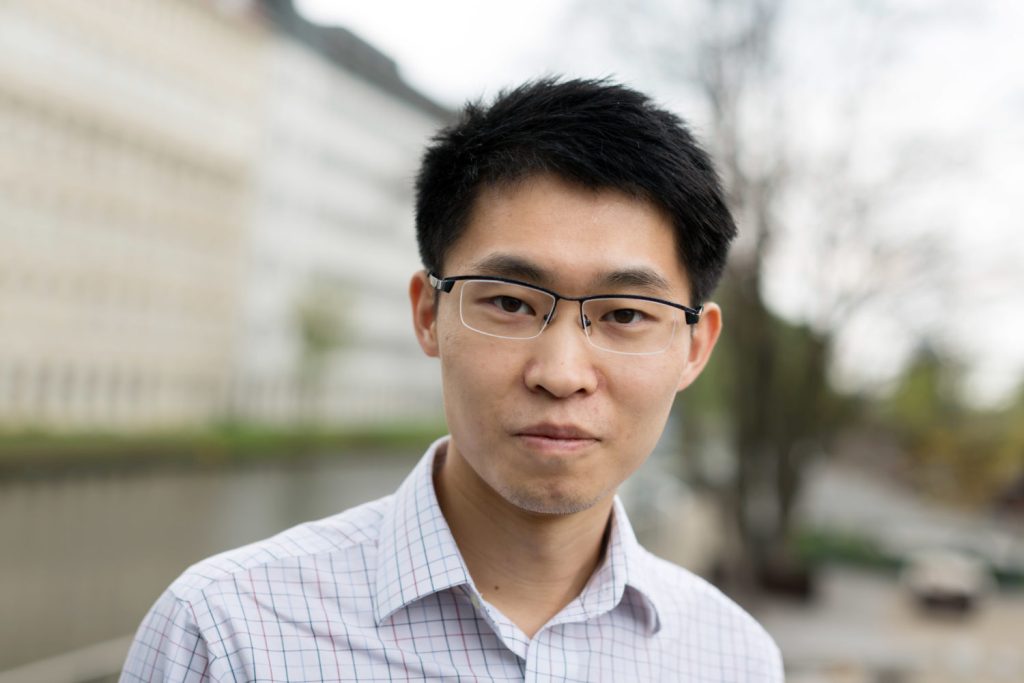

Seine letzte arbeitsbedingte Reise vor Beginn der Corona-Pandemie führte ihn nach Deutschland, Berlin. Die Stadt ist ihm nicht fremd: 2015 arbeitete Li Shuo hier im Rahmen des Internationalen Klimaschutzstipendiums der Humboldt-Stiftung. Auf die Frage, ob er die Landessprache gelernt habe, antwortet er bescheiden, aber grammatisch einwandfrei auf Deutsch: “Ich verstehe mehr oder weniger, aber mein Sprechen ist nicht genug.”

Nach der Schule studierte Li zunächst Politikwissenschaft und internationale Beziehungen am Hopkins-Nanjing-Zentrum in der Hauptstadt der Provinz Jiangsu. Sein Abschlussjahr verbrachte er dann in Washington D.C. Im Anschluss kehrte er zurück in sein Heimatland China und nahm an einem Graduiertenprogramm teil, welches sich auf die Beziehungen zwischen China und den USA fokussiert. Es ist naheliegend, dass er mit dieser akademischen Laufbahn einen Job mit “internationalem Flair” anvisierte, wie er sagt.

Bei Greenpeace arbeitet der 34-Jährige nun mit chinesischen Interessenvertretern und internationalen Akteuren gleichermaßen. Die Tätigkeit bei Greenpeace war für ihn zudem besonders reizvoll, da es sich um einen “Frontline-Job” handelt. Im chinesischen sozialwissenschaftlichen Bildungssystem lege man großen Wert auf Theorien und weniger auf Praxis, so Li. “Aber ich will mich unbedingt ins Wasser stürzen und schwimmen lernen.”

Greenpeace ist eine der größten internationalen Nichtregierungsorganisationen in China. Die Organisation sei auch dort eine bekannte Marke, so Li Shuo. In der Struktur unterscheide sie sich aber deutlich von dem, was man gemeinhin mit Greenpeace verbindet. In China findet man keine Greenpeace-Aktivisten, die auf der Straße mit Flyern und Ballons neue Mitglieder anwerben. Von freiwilligen Mitgliedschaften und Fundraising nimmt Greenpeace in China Abstand. Im Pekinger Büro der Organisation sind derzeit an die 90 Mitarbeiter beschäftigt. Nachdem Li Shuo hier 2011 als Campaigner mit dem Fokus Klima begonnen hatte, weitete sich sein Arbeitsfeld über die vergangenen zehn Jahre deutlich aus: Luftverschmutzung, Energiepolitik, Wasser und Biodiversität sind Themenkomplexe, die inzwischen in seinen Kompetenzbereich fallen.

Während er in seinem Job daran arbeitet, Chinas Klima- und Umweltpolitik zu optimieren, ist er auch in seinem Privatleben bemüht, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, zum Beispiel, indem er seinen Fleischkonsum reduziert. Bezüglich Chinas Energieerzeugung der Zukunft setzt Li eher auf den Ausbau und die Weiterentwicklung bereits bestehender Technologien. Über Projekte wie den chinesischen Kernfusions-Reaktor Künstliche Sonne sagt er: “Ich stehe nicht so auf Science-Fiction, um ehrlich zu sein”. Und ergänzt: “Dekarbonisierung ist in gewisser Weise keine Raketenwissenschaft.” Juliane Scholübbers

Mark S. Bradford soll das neue Mandarin Oriental in Shenzhen leiten. Das Luxushotel soll Anfang 2022 in der Tech-Metropole eröffnet werden, wie die Mandarin Oriental Hotel Group mitteilte.

Anita Ho wird die neue Direktorin für Großprojekte in Greater China für das australische Design-, Engineering- und Beratungsunternehmen Aurecon. Sie wird dafür in Hongkong ansässig sein und soll vor allem größere Bauprojekte leiten.

Adventliches Himmelsschauspiel: Heute Nacht erreichte einer der ergiebigsten Meteorschauer des Jahres seinen Höhepunkt – die Geminiden. Über dem Bergmassiv Yulong Xueshan unweit der Stadt Lijiang in der südwestchinesischen Provinz Yunnan erleuchteten die Sternschnuppen den Nachthimmel. Die Geminiden gehören neben den sommerlichen Perseiden zu den schönsten Sternschnuppen-Regen des Jahres. Mit 35 Kilometern pro Sekunde fallen die Staubkörnchen der Geminiden zudem eher langsam durch die Atmosphäre, weshalb sie lange leuchten.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus geht von einer schnellen Verbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus aus. Die Realität sei, dass Omikron wahrscheinlich bereits in den meisten Ländern angekommen ist, auch wenn die Variante noch nicht überall entdeckt wurde, so der WHO-Generaldirektor am Dienstag.

Während der Rest der Welt bereits seit mehreren Wochen wegen der neuen Omikron-Variante bangt, hat China erst zu Beginn der Woche seinen ersten Fall vermeldet. Ning Wang wirft einen Blick auf die aktuelle Situation der Pandemie in der Volksrepublik und Hongkong. Größere Sorge als Omikron bereitet dort derzeit noch eine Unterform der Delta-Variante. Sie führt in Zhejiang zu einem Lockdown für eine halbe Million Menschen. Die Hoffnung auf eine Öffnung der Grenzen schwindet damit wieder – denn Peking wird mit der derzeitigen Entwicklung in seiner Null-Corona-Politik noch weiter bestärkt.

Vor der “Rénròu Sōusuo 人肉搜”, der “Menschenfleischsuche”, graut es Personen des öffentlichen Lebens in China – denn so wird auf Mandarin die Online-Hetzjagd genannt, die über Betroffene oder auch Firmen hereinbricht, nachdem sie sich beabsichtigt oder unvorsichtig daneben benommen haben.

In der Volksrepublik bekommt das Ganze jedoch eine spezielle Note. Dort ist die Beleidigung der chinesischen Kultur oder des chinesischen Volkes zur größtmöglichen Sünde im Netz geworden. Unser Autor Fabian Peltsch hat sich die nationalistische Cancel Culture näher angesehen und analysiert: Solche Online-Hetzkampagnen entspringen zum Teil wirklich einer patriotischen Stimmung, zum Teil sind sie aber auch von der Regierung orchestriert.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Während der Rest der Welt bereits seit mehr als zwei Wochen wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bangt, hat China erst zu Beginn der Woche seinen ersten Fall vermeldet. Ein Reisender aus dem Ausland wurde am Montag nach seiner Ankunft in Tianjin positiv auf die Variante getestet, rund 150 Kilometer nördlich von Peking. Schon am Dienstag wurde ein weiterer Fall in Guangzhou bekannt. Auch in Hongkong gab es Fälle von Omikron-Infektionen. Ein Reisender aus Südafrika soll dort sogar während der Quarantäne einen anderen Reisenden mit dem Virus angesteckt haben.

Die größte Sorge bereiten in der Volksrepublik aber weiterhin Ausbrüche der Delta-Variante: In der Provinz Zhejiang wurde am Dienstag ein Anstieg der Infektionen vermeldet und infolgedessen rund 540.000 Menschen in Quarantäne geschickt. Es wurden Massentests und Lockdowns angeordnet. Die meisten Fälle in der wirtschaftsstarken Provinz gab es demnach in den Städten Ningbo, Shaoxing und Hangzhou. Am Flughafen der Provinzhauptstadt Hangzhou wurden hunderte Flüge abgesagt. Im Bezirk Zhenhai in der Stadt Ningbo musste ein Großteil der Unternehmen vorübergehend schließen.

Die in Zhejiang registrierten Fälle waren Berichten des Senders CGTN zufolge vor allem auf die sogenannte Unterlinie AY.4 der Delta-Variante zurückzuführen. Diese Untervariante zeige eine höhere Viruslast und habe deshalb eine höhere Übertragungsrate, hieß es in Medienberichten. Beobachter erwarten nun, dass die Maßnahmen wieder strikter gehandhabt werden. Die neue Omikron-Variante droht also, Anlass für eine Verschärfung der chinesischen Nulltoleranzpolitik gegenüber dem Virus zu werden.

Vor Aufkommen der neuen Untervariante hatte Peking gerade angefangen, sein Corona-Management anzupassen. So wurden nicht mehr gleich ganze Häuserblocks abgesperrt. Bisher konnten die Bürger erst nach teils tagelang andauernden Massentest wieder auf die Straße. In einigen Metropolen finden Tests bereits immer gezielter statt. Sie beschränken sich zunehmend auf das engere Kontaktumfeld von infizierten Personen.

Die Mischung aus der Verbreitung des Delta-Subtyps und der Ankunft von Omikron bringt nun wohl eine Rückkehr der engmaschigen Überwachung. “Es muss unter Kontrolle gebracht werden und die Infektionen dürfen nicht so viele schwere Krankheiten und Todesfälle verursachen”, sagte Liang Wannian, ein ehemaliger Beamter der Nationalen Gesundheitskommission und Leiter eines Expertengremiums, das die Regierung in Peking bei der Reaktion auf das Coronavirus berät. Liang machte seine Aussage schon vor Bekanntwerden des Omikron-Falls.

Liangs fachliche Einschätzung steht auch in Zusammenhang mit Chinas Null-Covid-Strategie. Was er umschreibt, aber nicht direkt ausspricht: Neue, weit verbreitete Ausbrüche könnte Chinas Gesundheitssystem nicht verkraften. Hier unterscheidet sich China nicht von anderen Ländern. Die Bevölkerungsimmunität reicht zugleich bei weitem nicht aus, um Brandmauern gegen das Virus zu formen.

Für das Pandemie-Management wird es nun richtig ernst: In zwei Monaten beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Dass die Einreisebestimmungen bis dahin gelockert werden, ist in Anbetracht der neuen Fälle noch unwahrscheinlicher als es ohnehin schon war. Mit 120 Millionen Menschen hat ein Teil der Bevölkerung zwar bereits eine dritte Impfung bekommen. Wie wirkungsvoll die chinesischen Impfstoffe gegen die neuen Varianten sind, ist jedoch genauso wenig bekannt wie bei den westlichen Präparaten.

Auch die deutsche Wirtschaft geht seit Langem schon davon aus, dass eine Öffnung des Landes erst nach Olympia und womöglich selbst dann nur langsam und schrittweise erfolgen wird. Nach den Olympischen Winterspielen im Februar tagt der Volkskongress im März in Peking, im Herbst steht ein wichtiger Parteitag an. “Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass China davor große Lockerungen einführen wird bei den Restriktionen”, so Jens Hildebrandt, AHK-China Chef in Peking im Gespräch mit dem China.Table. “Andererseits kann sich China nicht auf Dauer von der Außenwelt abschließen, zumal der Binnenkonsum eben noch nicht ganz auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist”, fügte Hildebrandt hinzu.

Wie im vergangenen Jahr versuchen lokale Behörden bereits die traditionelle Reisewelle zum Chinesischen Neujahrsfest einzugrenzen. Spätestens ab Mitte Januar 2022 würde im Normalfall die Reisewelle im Land wieder losgehen, um rechtzeitig zum Fest zu Hause anzukommen.

Sorge gibt es nun auch darüber, dass der Anstieg der Omikron-Variante die UN-Konferenz zu Biodiversität COP15 in Kunming vereiteln könnte. Diese ist für Ende April bis Anfang Mai 2022 angesetzt. Doch bereits die nächste Runde von Verhandlungen über den Abkommensentwurf und Möglichkeiten zu seiner Umsetzung – geplant für Januar in Genf – wurde aufgrund von Bedenken über Omikron verschoben. “Das Ergebnis ist, dass die COP15 möglicherweise auch noch einmal verschoben werden muss”, sagte Lin Li, Direktorin für globale Politik und Interessenvertretung bei der Organisation WWF International.

Mit der neuen Virusvariante sind die Quarantäneregeln auch für Reisende nach Hongkong wieder strenger geworden. Deutschland ist mittlerweile nicht mehr als sogenanntes “medium-risk”-Land eingestuft, sondern gilt als “high-risk”. Das bedeutet, dass Reisende aus der Bundesrepublik nun drei Wochen in speziell ausgesuchten Hotels in Quarantäne müssen, anstatt wie bisher nur 14 Tage. Seit Anfang Dezember gilt das für alle Reisenden aus Deutschland oder Personen, die sich dort während der letzten 21 Tage aufgehalten haben – also auch, wenn Deutschland lediglich Transitland für die Reise nach Hongkong war.

Einige aktuelle Hongkonger Bestimmungen:

Wer im Flieger in der Nähe eines nach Ankunft positiv getesteten Mitreisenden gesessen hat, könnte als “enger Kontakt” von den Behörden identifiziert werden. In diesem Fall muss man in ein von den Hongkonger Behörden ausgewiesenes Quarantänezentrum. Der Aufenthalt dort wird von den Behörden bestimmt und kann bis zu drei Wochen dauern, wie das Auswärtige Amt auf seiner Seite informiert.

Viele Reisende nehmen die Hürden jedoch auf sich, um nach Hongkong zu kommen. Der deutsche Anwalt Björn Etgen saß im November eine 14-tägige Quarantäne in Hongkong ab. Er berichtet, dass die Nachfrage nach Hotelzimmern, trotz aller Reiseeinschränkungen und etlicher PCR-Tests, hoch ist. So gebe es von der Regierung der Sonderverwaltungszone zwar eine Liste mit 40 Hotels, in denen Reisende die obligatorische Quarantänezeit verbringen müssen – doch um ein Zimmer zu bekommen, ist langfristige Vorbereitung nötig. Er empfiehlt eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Monaten.

Der Rechtsanwalt, der seit mehr als 25 Jahren deutsche Unternehmen in China berät, rät zu einem Zimmer mit Ausblick, da das die Quarantänezeit erträglicher mache. Empfehlenswert seien außerdem Fitnessgeräte: manche Hotels bieten Laufbänder oder Fitness-Bikes an. Die Hotelkosten, die dabei entstehen, sind allerdings nicht zu unterschätzen.

Hilfreich waren für seine Reisevorbereitungen vor allem die Webseite der Hongkonger Regierung. Etgen empfiehlt außerdem eine Facebook-Gruppe, in der sich Hongkong-Reisende über ihre Erfahrungen und zu Fragen über die aktuellen Regulierungen austauschen und informieren.

Erst seit Ende August durften Reisende aus Deutschland wieder nach Hongkong einreisen. Die Infektionszahlen in Hongkong bewegen sich seit Beginn der Corona-Pandemie auf sehr niedrigem Niveau. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz war im Juli 2020 erreicht worden und lag bei 12,4. Seit April dieses Jahres liegt sie konstant unter 1. Als am 2. Dezember die Einreiseregeln verstärkt wurden, lag die Zahl bei 0,4. Hongkong hatte das nur durch die lange Schließung der Grenzen erreicht.

Im Alltag gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr genauso wie in Einkaufszentren und in öffentlichen Gebäuden. Für Restaurantbesuche wird nach wie vor eine App mit einem QR-Code benötigt, der nachweist, dass man nicht Corona-positiv ist. Dies ist weitestgehend auch auf dem Festland so.

Chinesen oder Ausländer mit Aufenthaltsstatus in der Volksrepublik, die rechtzeitig zum Jahr des Tigers aus der Quarantäne sein wollen, müssten spätestens am 9. Januar eingereist sein. Etgen hätte nach eigener Aussage die Reise nach Hongkong nicht angetreten, wenn sie nicht zum Erhalt seines Aufenthaltstitels nötig gewesen wäre. Er gehöre jedoch noch nicht zu den “Old-Quarantine-Hands“, scherzt Etgen. Er meint damit Reisende, die während der Corona-Pandemiezeit schon vier- bis fünfmal die Quarantäne in Festland-China durchgemacht haben. Mitarbeit Fabian Peltsch

Dass sie wegen eines Fotos als “Verräterin Chinas” gebrandmarkt würde, hatte Chen Man nicht kommen sehen. Nachdem die 41-jährige Starfotografin aus Peking ein asiatisches Modell für eine Handtaschen-Werbung von Dior abgelichtet hatte, stand sie Mitte November plötzlich am Internet-Pranger: Chen bediene mit ihren Bildern westliche Klischees chinesischer Frauen, schrieben empörte User auf chinesischen Social-Media-Kanälen wie Weibo. Die Augen seien zu schmal, die Wangenknochen zu hoch, das Make-up und die Kleidung erinnern an eine “gruselige Konkubine” aus der Qing-Dynastie. Chinesische Schönheit sehe anders aus.

Auch die staatliche Zeitung Beijing Daily stimmte in den Chor der Entrüstung ein: Das Foto “verzerre die chinesische Kultur”. Daraufhin entschuldigte sich Chen für ihre “Rücksichtslosigkeit” und “Ignoranz”. Die “Rénròu Sōusuo 人肉搜索”, die “Menschenfleischsuche”, wie man eine Online-Hetzjagd in China nennt, war da jedoch bereits in vollem Gange. Die User arbeiteten sich systematisch durch Chens Portfolio und sammelten Beweisfotos, die Rückschlüsse auf ihre vermeintlich unpatriotische Haltung zulassen.

Bilder eines leicht bekleideten Models auf dem Drei-Schluchten-Damm, die Chen bereits 2008 veröffentlicht hatte, galten plötzlich als “antichinesisch”. Um “die Gefühle der Chinesen nicht weiter zu verletzen”, löschte die weltweit gefragte Fashion-Fotografin alle “problematischen” Bilder aus ihrem Werk. “In der Zwischenzeit werde ich mich besser über die chinesische Geschichte informieren und den selbstbewussten Geist der neuen Ära Chinas als Inspirationsquelle nutzen, um die chinesische Geschichte durch meine Arbeit zu erzählen”, erklärte Chen in einem offenen Brief auf Weibo. Eine Selbstkritik wie aus dem Parteileitfaden.

Auch in den USA und in Europa gibt es die Tendenz, die Absender von unkorrekten Äußerungen zu brandmarken und möglichst zum Schweigen bringen. Dafür hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff “Cancel Culture” etabliert. Wer etwas Unpassendes sagt, wird von der Netzgemeinde scharf kritisiert und seine Meinung “ausgelöscht” oder “rückgängig gemacht”, sprich: gecancelt. Es gibt diese Tendenz in allen Lagern von links bis rechts und von religiös bis liberal. In China ist ihre Ausprägung als patriotische Bewegung besonders stark.

Chinas nationalistische Cancel Culture macht heute vor niemandem Halt. Davon kann auch die Wirtschaftswelt ein Lied singen. Die Liste der Unternehmen, die bereits dafür abgestraft wurden, die “Gefühle des chinesischen Volkes” verletzt zu haben, wird mit jedem Monat länger. VW, H&M, Nike, Zara, Burberry, Adidas, Puma, Dolce & Gabbana und sogar die US-Basketball-Liga NBA sind nur einige Beispiele internationaler Player, die in China öffentlich angeprangert und boykottiert wurden.

Mal war der Stein des Anstoßes die Verwendung eines Dalai-Lama-Zitats, mal die vermeintlich böswillige Dreistigkeit, Taiwan auf der Firmenwebseite als eigenständiges Land zu kennzeichnen. “Jeder, der das chinesische Volk beleidigt, sollte darauf vorbereitet sein, den Preis zu bezahlen”, kommentierte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Anfang des Jahres die kollektive Wut über H&Ms Ankündigung, keine in Zwangsarbeit geerntete Baumwolle aus Xinjiang mehr verwenden zu wollen (China.Table berichtete).

Was bei solchen Online-Hetzkampagnen tatsächlich auf das chinesische Volk zurückgeht und was von der Regierung orchestriert wird, sei sei oft schwer zu bestimmen, erklärt Adam Ni, Vorstandsmitglied beim China Policy Center, einem unabhängigen australischen China-Think Tank. In dem von Ni herausgegebenen Blog “The China Story” und seiner dortigen Online-Kolumne “Neican 内参” hat sich der Jurist intensiv mit dem Phänomen des chinesischen Cyber-Nationalismus auseinandergesetzt. “Ich denke, dass sich die Regierungsaktivitäten und die Empörung der Internet-User gegenseitig bedingen und befeuern.”

Dass die chinesische Regierung seit Mitte der Nullerjahre gezielt das Meinungsbild in Online-Foren und sozialen Netzwerken mit bezahlten Kommentatoren manipuliert, ist kein Geheimnis. Oft werden diese Keyboard-Krieger als “Wumao 五毛” bezeichnet, ein Begriff, der suggeriert, dass sie für jeden ihrer Kommentare mit 0,5 Yuan entlohnt werden, umgerechnet sieben Cent. Das Bild des willenlosen Cyber-Söldners ist jedoch veraltet. Die lautesten und aggressivsten Stimmen in Chinas Online-Community sind heute oftmals Digital Natives aus der Mittelschicht, die über VPN-Kanäle Zugang zu westlichen Medien und Netzwerken haben. Man nennt sie auch “Little Pinks”, 小粉红 xiǎo fěnhóng”, nach der Farbe eines Online-Forums, in dem sich die jungen Cyber-Nationalisten früher oft tummelten.

Laut einer Umfrage von Asian Barometer Survey (ABS) legt die “Generation Z” der zwischen 1990 und 2000 geborenen Chinesen großen Wert auf persönlichen Selbstausdruck. Gleichzeitig sind sie mit der Propagandamaschinerie von Xi Jinping aufgewachsen, der die “Verjüngung der chinesischen Nation” heraufbeschwört. Sie unterstellt “ausländischen Kräften”, Chinas Aufstieg zu sabotieren. Die Spannungen mit dem Westen und die Überzeugung, dass China die Covid-Pandemie besser gemeistert habe als der Rest der Welt, erfüllt die jungen Chinesen mit Stolz, zugleich aber auch mit Trotz gegen die Außenwelt. Hier ist eine explosive Mischung entstanden, die schnell in offene Aggression umschlagen kann.

Eine bekannte Vertreterin der patriotischen Online-Bewegung ist die Bloggerin Guyanmuchan, die auf Weibo rund 6,5 Millionen Follower hat, aber auch auf westlichen Portalen wie Twitter Stimmung gegen die “Feinde Chinas” macht. Die Ästhetik ihres Kanals ist Teenie-gerecht, Memes und niedliche Comic-Figuren treffen dort auf Überschriften wie “Europa ist nur ein Hund an der Leine der USA”.

Der Staat bedient dieses nationalistische Sentiment gezielt, in dem er seine eigene Propaganda zusehends verjüngt. Regierungskanäle nutzen längst auch Internet-Slang. Staatlich produzierte Cartoons machen sich über den Westen lustig. “Rote” Rapsongs feiern die Errungenschaften der KPCh. Teilweise werden die Kommentare und Essays aus dem Little-Pink-Universum von offiziellen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet. “Oft beginnt eine Hetzkampagne mit ehrlicher Empörung. Wenn der Staat aber eine eigene Agenda zum jeweiligen Thema hat, gießt er weiter Öl ins Feuer”, erläutert Adam Ni. Darin liege auch der große Unterschied zur westlichen Ausprägung der sogenannten Cancel Culture. “In China mischt die Regierung vorne mit.”

Weil sie eine Stimmung der Angst erzeugen, verglichen Kritiker wie der in Shanghai und New York lebende Schriftsteller Xia Shang die Internet-Hetzer bereits mit den Roten Garden. Für Adam Ni geht dieser Vergleich zu weit: “Während der Kulturrevolution waren die Konsequenzen schrecklicher als heute”, erklärt der Blogger. Im Land habe Chaos geherrscht, Menschen seien ganz real ermordet worden. “Viele Funktionäre haben das Leid damals am eigenen Leib erfahren. Dass so etwas noch einmal passiert, will die Partei unbedingt vermeiden.” Die heutige Situation gleiche eher einem Dampfkochtopf, bei dem Peking den Deckel fest in der Hand hält, so Ni. “Die Regierung weiß ganz genau, wie man den Druck jederzeit wieder rausnimmt.”

Das kann etwa passieren, wenn eine staatliche Zeitung selbst plötzlich Opfer des Online-Mobs wird, zum Beispiel weil sie gegenüber dem Ausland eine gefühlt zu weiche Position vertreten hat. Dann werden kritische Kommentare und Accounts von den Zensoren gelöscht und beschwichtigende Artikel als Gegengewicht lanciert. “Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Little Pinks nicht dazu beitragen, Chinas Image in der Welt zu verbessern”, erläutert Ni. Andererseits benutzt die Regierung die Empörung der Massen gezielt, um außenpolitische Positionen zu rechtfertigen, etwa wenn sie erklärt, dass die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Covid-Pandemie “die Gefühle des chinesischen Volkes” verletze.

Wie zerbrechlich diese Gefühle sind, besingt mittlerweile sogar ein Popsong. Die beiden auf Taiwan lebenden Musiker Namewee und Kimberly Chen haben mit “Fragile” im Oktober eine musikalische Parodie auf die “gläsernen Herzen” der chinesischen Online-Krieger veröffentlicht, die bei der kleinsten Kritik zu zerspringen drohen. “Tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe”, heißt es im Refrain. “Ich höre, wie dein fragiles Selbstwertgefühl in 1000 Teile zerbricht.” Das Musikvideo ist voller Querverweise, von der Baumwolle, die auf den H&M-Skandal Bezug nimmt, bis hin zu Winnie The Pooh, dessen Ähnlichkeit mit Xi Jinping immer noch eines der vielen Tabus in der chinesischen Internet-Landschaft darstellt. Dort wurde der Song mitsamt der Künstler-Accounts erwartungsgemäß umgehend gelöscht. Die beiden Musiker nehmen es auf die leichte Schulter. Die australische Staatsbürgerin Kimberly Chen erklärt, ihr blieben ja immer noch Instagram und Facebook. Und der aus Singapur stammende Rapper Namewee schreibt in einem Beitrag auf Instagram, dass nicht er es war, der geblockt wurde: “Diejenigen, die wirklich geblockt sind, sind jene, die nicht das Recht haben, in Freiheit Musik zu hören.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

China will pauschale Beschränkungen des Energieverbrauchs lockern. Damit soll sichergestellt werden, dass die Umwelt- und Klimaziele des Landes nicht das Wirtschaftswachstum untergraben oder die Energiesicherheit gefährden. Das beschloss die Elite der Kommunistischen Partei auf der alljährlichen “Central Economic Work Conference” des Zentralkomitees. Diese Konferenz ist ein wichtiges wirtschaftliches Planungstreffen und legt die wirtschaftliche Agenda für das nächste Jahr fest.

Chinas wirtschaftliche Aufgabe im Jahr 2022 sei es, “der Stabilität Priorität einzuräumen”, teilte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Ende der Konferenz am vergangenen Freitag mit. So langsam schälen sich die Details heraus. Die Volksrepublik wird demnach dazu übergehen, die Kohlendioxidemissionen aus dem Gesamtenergieverbrauch zu begrenzen, um seine Umweltziele zu erreichen. Das soll die bisherigen Zielvorgaben für den Energieverbrauch ersetzen.

Der Fokus liegt in Zukunft also nicht mehr auf dem Energieverbrauch, sondern auf der Senkung des CO2-Ausstoßes. China wolle so schnell wie möglich von diesen Energieverbrauchszielen zu einer “doppelten Kontrolle” sowohl der gesamten CO2-Emissionen als auch der CO2-Intensität übergehen, hieß es in dem Papier. “Dies entfacht die Hoffnung, dass China ein Ziel für eine Obergrenze für die Gesamt-CO2-Emissionen festlegen wird”, sagte Li Shuo von Greenpeace Ostasien. Die neue Vorgabe könnte zum Beispiel zu einer stärkeren Ausweitung der erneuerbaren Energien führen. Denn die die Vorgabe, den Energieverbrauch zu kontrollieren, habe auch die Produktion von Erneuerbaren beeinflusst.

China hatte sich bislang strenge nationale und regionale Ziele für den Gesamtenergieverbrauch und die Energieintensität gesetzt – also die Menge an Energie, die pro Einheit Wirtschaftswachstum verbraucht wird. Einige Provinzen mit hohem Energieverbrauch haben jedoch Schwierigkeiten, diese Ziele zu erreichen.

China ist der größte Kohleverbraucher der Welt und emittiert zudem die meisten Treibhausgase im Jahr. Kohlestrom wird nun von den Wirtschaftsplanern weiterhin als “Basis” des Energiesystems definiert. Energieexperten gehen davon aus, dass im nächsten Jahr somit keine Beschleunigung des Kohleausstiegs zu erwarten ist. Lauri Myllyvirta prognostiziert, dass die CO2-Emissionen im kommenden Jahr weiter steigen werden. Darauf deutet der von der Planungskonferenz gelegte Schwerpunkt auf wirtschaftliche Stabilität. Hinzu komme, dass vor den alle fünf Jahre stattfindenden Parteitagen immer ein Bauboom ausgelöst wurde. Durch neue, häufig CO2-intensive Infrastrukturprojekte wird das Wachstum künstlich angekurbelt, sodass die politischen Eliten gut dastehen. Dies sei auch vor dem Parteitag im nächsten Jahr zu erwarten, auf dem sich Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern will, so der Energieexperte vom Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki. niw / nib / rtr

Chinas neue Regeln für Lebensmittelimporte werden trotz Kritik aus Washington und Brüssel wie geplant am 1. Januar in Kraft treten. Die Einfuhren von Lebensmitteln in die Volksrepublik müssen ab 2022 neue Registrierungs-, Inspektions- und Kennzeichnungspflichten erfüllen, wie die chinesischen Zollbehörden mitteilten. Die angekündigten Maßnahmen umfassen ein breites Produktspektrum von Whiskey, Kaffee, Schokolade bis hin zu Pflanzenölen und Säuglingsnahrung. Laut den neuen Vorschriften müssen alle ausländischen Lebensmittelhersteller, -verarbeiter und -lagerstätten beim chinesischen Zoll registriert werden (China.Table berichtete). Hersteller von Waren, die zu 18 bestimmten Kategorien gehören, benötigen Empfehlungen von Behörden in ihren Heimatländern, während andere sich über eine Online-Plattform selbst registrieren müssen.

Handelspartner wie die USA und Europa hatten Peking aufgefordert, die Einführung zu verschieben. Sie fürchten, dass die Richtlinie die Lieferketten beeinträchtigt. China hatte erklärt, dass der Schritt dazu beitragen wird, ein “effektives Managementsystem für Lebensmittelsicherheit und Hygiene” zu schaffen und sicherzustellen, dass Lebensmittelimporte den nationalen Vorschriften und Lebensmittelsicherheitsstandards entsprechen. ari

Mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor deren Gipfeltreffen am Donnerstag zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen. In einem offenen Brief appellieren die Organisationen an die EU-Mitgliedsstaaten, aufgrund der schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen eine klare Botschaft an die chinesische Regierung zu senden. “Es besteht keine Aussicht darauf, dass die Winterspiele 2022 in Peking eine positive Rolle für die Menschenrechte spielen”, schrieben die NGOs. Ein gemeinsamer Boykott der EU-Länder habe das Potenzial, die “bisher stärkste Erklärung” von Regierungen zu sein, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.

Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem die International Campaign for Tibet (ICT). “Mit einem Besuch der Spiele würden sich europäische Regierungsvertreter und Diplomaten zu Komplizen der KP-Propaganda machen und die Verbrechen der KP relativieren”, betonte ICT-Geschäftsführer Kai Müller. Er geht nicht von einem positiven Effekt der Spiele im Land aus. “Die mit den Spielen 2008 versprochene Öffnung Chinas hat nie stattgefunden”, sagt Müller mit Verweis auf die Olympischen Sommerspiele in Peking vor 13 Jahren.

Den offenen Brief unterschrieben neben der ICT unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Ostturkestanische Union in Europa, die Tibet Initiative Deutschland (TID) und der Weltkongress der Uiguren (WUC). Für Mittwoch kündigten sie Menschenrechtsorganisationen eine Aktion vor dem Auswärtigen Amt in Berlin an. Die EU-Außenminister waren am Montag zu keinem einheitlichen Ansatz gekommen. ari

Die chinesische Internet-Plattform Weibo ist von Chinas Internet-Regulierungsbehörde zu einer Geldstrafe von drei Millionen Yuan verurteilt worden – umgerechnet knapp 420.000 Euro. Die Cyberspace Administration of China (CAC) begründete die Strafe mit Verstößen gegen das neue Cybersicherheitsgesetz. Die Behörde erklärte jedoch nicht, gegen welche Regelungen Weibo genau verstoßen haben soll. Das Unternehmen, das ähnlich wie Twitter funktioniert, wurde angewiesen, “sofort Abhilfe zu schaffen und mit den entsprechenden Verantwortlichen ernsthaft ins Gericht zu gehen”, teilte CAC in einer Erklärung mit.

Weibo ist einer der meistgenutzten Social-Media-Kanäle Chinas und auch immer wieder Ort gesellschaftlicher Debatten und viraler Skandal-Posts. Auch die Tennisspielerin Peng Shuai hatte ihre Missbrauchsvorwürfe gegen den hochrangigen Politiker Zhang Gaoli erstmals auf Weibo publik gemacht (China.Table berichtete). Das Unternehmen mit Sitz in Peking erklärte, es “akzeptiere die aufrichtige Kritik” der Regulierungsbehörde und werde umgehend eine Arbeitsgruppe einrichten, um der Beschwerde Folge zu leisten. fpe

Die deutschen Maschinenbauer stellen sich im China-Geschäft auf schwierigere Zeiten ein. “Wir gehen davon aus, dass für eine Reihe von Unternehmen das Geschäftsumfeld in China herausfordernder wird”, erklärte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen am Dienstag gegenüber Reuters. Insbesondere das klassische Exportgeschäft von Deutschland nach China werde in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren. Ursache hierfür sei unter anderem die Politik in der Volksrepublik, die eine technologische Unabhängigkeit Chinas bei Schlüsseltechnologien vorsieht, wozu auch der Maschinenbau gehöre.

Auch Materialengpässe machen den Firmen zu schaffen. Der VDMA senkte den Ausblick für die Produktion 2021 auf ein Plus von sieben statt der bislang erwarteten zehn Prozent. 2022 werde die Produktion hingegen wohl um sieben statt wie bislang geschätzt um fünf Prozent zulegen. “Wir hätten mehr produzieren können, wären die verschiedenen Lieferengpässe nicht so hartnäckig gewesen”, sagte Haeusgen. Es sei damit zu rechnen, dass die Materialengpässe mindestens bis ins zweite Halbjahr 2022 anhalten.

China war lange Zeit der wichtigste Exportmarkt der überwiegend mittelständisch geprägten Branche, zu der auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp oder Siemens gehören. Der Aufbau einer eigenen Produktion in China sei kein Allheilmittel, erklärte Haeusgen. Viele der deutschen Maschinenbauer hätten insgesamt nur um die 80 bis 200 Mitarbeiter. Damit könne man keine Produktion in China aufbauen.

In den Vereinigten Staaten wie auch in Europa seien die Aussichten für die Hersteller von Maschinen “Made in Germany” jedoch weiter gut, betonte Haeusgen. Die Nachfrage ziehe nach dem Höhepunkt der Corona-Krise weiter an. In den USA sorge zudem das 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturprogramm von Präsident Joe Biden für eine Belebung. Die meisten Unternehmen kommen wohl 2022 wieder auf das Niveau von 2019 vor der Corona-Delle, glaubt Haeusgen. fpe/rtr

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und wie schon im vergangenen Pandemie-Jahr stellt sich die Frage: Wie verbringe ich die Festtage mit meinen Liebsten, ohne sie womöglich mit dem Coronavirus anzustecken? Eine mögliche Schutzmaßnahme: Luftreiniger. Die Stiftung Warentest hat angesichts der unvermindert ernsten Pandemielage Luftreiniger untersucht, die Viren, Bakterien, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft filtern. Der Testsieger stammte dabei aus China: Der Mi Air Purifier Pro des chinesischen Herstellers Xiaomi filterte als einziger der sieben Kandidaten sowohl Aerosole, die Viren enthalten können, als auch Pollen und Formaldehyd im großen Stil, heißt es in der Erklärung von Stiftung Warentest. Einziger Nachteil: Die Ersatzfilter sind verhältnismäßig teuer.

Das Coronavirus verbreitet sich vor allem über Aerosole, also Gemische aus Luft mit darin verteilten Coronavirus-Partikeln, die Menschen mit hoher Viruslast ausatmen. Große Aerosolpartikel, die zum Beispiel beim Husten oder Niesen entstehen, sinken schnell zu Boden. Kleine Partikel, die etwa vom Atmen und Sprechen austreten, schweben hingegen viele Stunden in der Luft. Wie Aerosol-Forscher schon zu Beginn der Pandemie feststellten: Luftreiniger mit guten Filtern senken die Virenkonzentration auf ein weniger riskantes Niveau. Chinesische Hersteller waren auf diese neue Viruslast viel besser vorbereitet. Denn in den Smog-geplagten Städten mit den exorbitant hohen Feinstaubwerten finden sie in China schon seit Jahren reißenden Absatz. flee

Seine letzte arbeitsbedingte Reise vor Beginn der Corona-Pandemie führte ihn nach Deutschland, Berlin. Die Stadt ist ihm nicht fremd: 2015 arbeitete Li Shuo hier im Rahmen des Internationalen Klimaschutzstipendiums der Humboldt-Stiftung. Auf die Frage, ob er die Landessprache gelernt habe, antwortet er bescheiden, aber grammatisch einwandfrei auf Deutsch: “Ich verstehe mehr oder weniger, aber mein Sprechen ist nicht genug.”

Nach der Schule studierte Li zunächst Politikwissenschaft und internationale Beziehungen am Hopkins-Nanjing-Zentrum in der Hauptstadt der Provinz Jiangsu. Sein Abschlussjahr verbrachte er dann in Washington D.C. Im Anschluss kehrte er zurück in sein Heimatland China und nahm an einem Graduiertenprogramm teil, welches sich auf die Beziehungen zwischen China und den USA fokussiert. Es ist naheliegend, dass er mit dieser akademischen Laufbahn einen Job mit “internationalem Flair” anvisierte, wie er sagt.

Bei Greenpeace arbeitet der 34-Jährige nun mit chinesischen Interessenvertretern und internationalen Akteuren gleichermaßen. Die Tätigkeit bei Greenpeace war für ihn zudem besonders reizvoll, da es sich um einen “Frontline-Job” handelt. Im chinesischen sozialwissenschaftlichen Bildungssystem lege man großen Wert auf Theorien und weniger auf Praxis, so Li. “Aber ich will mich unbedingt ins Wasser stürzen und schwimmen lernen.”

Greenpeace ist eine der größten internationalen Nichtregierungsorganisationen in China. Die Organisation sei auch dort eine bekannte Marke, so Li Shuo. In der Struktur unterscheide sie sich aber deutlich von dem, was man gemeinhin mit Greenpeace verbindet. In China findet man keine Greenpeace-Aktivisten, die auf der Straße mit Flyern und Ballons neue Mitglieder anwerben. Von freiwilligen Mitgliedschaften und Fundraising nimmt Greenpeace in China Abstand. Im Pekinger Büro der Organisation sind derzeit an die 90 Mitarbeiter beschäftigt. Nachdem Li Shuo hier 2011 als Campaigner mit dem Fokus Klima begonnen hatte, weitete sich sein Arbeitsfeld über die vergangenen zehn Jahre deutlich aus: Luftverschmutzung, Energiepolitik, Wasser und Biodiversität sind Themenkomplexe, die inzwischen in seinen Kompetenzbereich fallen.

Während er in seinem Job daran arbeitet, Chinas Klima- und Umweltpolitik zu optimieren, ist er auch in seinem Privatleben bemüht, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, zum Beispiel, indem er seinen Fleischkonsum reduziert. Bezüglich Chinas Energieerzeugung der Zukunft setzt Li eher auf den Ausbau und die Weiterentwicklung bereits bestehender Technologien. Über Projekte wie den chinesischen Kernfusions-Reaktor Künstliche Sonne sagt er: “Ich stehe nicht so auf Science-Fiction, um ehrlich zu sein”. Und ergänzt: “Dekarbonisierung ist in gewisser Weise keine Raketenwissenschaft.” Juliane Scholübbers

Mark S. Bradford soll das neue Mandarin Oriental in Shenzhen leiten. Das Luxushotel soll Anfang 2022 in der Tech-Metropole eröffnet werden, wie die Mandarin Oriental Hotel Group mitteilte.

Anita Ho wird die neue Direktorin für Großprojekte in Greater China für das australische Design-, Engineering- und Beratungsunternehmen Aurecon. Sie wird dafür in Hongkong ansässig sein und soll vor allem größere Bauprojekte leiten.

Adventliches Himmelsschauspiel: Heute Nacht erreichte einer der ergiebigsten Meteorschauer des Jahres seinen Höhepunkt – die Geminiden. Über dem Bergmassiv Yulong Xueshan unweit der Stadt Lijiang in der südwestchinesischen Provinz Yunnan erleuchteten die Sternschnuppen den Nachthimmel. Die Geminiden gehören neben den sommerlichen Perseiden zu den schönsten Sternschnuppen-Regen des Jahres. Mit 35 Kilometern pro Sekunde fallen die Staubkörnchen der Geminiden zudem eher langsam durch die Atmosphäre, weshalb sie lange leuchten.