die Szene ist berühmt geworden: Um Pflegekräften für ihre schwere Arbeit während der Pandemie Anerkennung zuteilwerden zu lassen, klatscht man ihnen von Balkonen aus zu. Finanzielle Anerkennung haben sie kaum bekommen.

So ähnlich geht es jetzt wieder: Ausgerechnet die Auszubildenden für Pflegehelfer, einer Berufsgruppe also, welche die Republik dringend braucht, sollen das Energiegeld nicht bekommen, das Studierenden und Fachschülern zusteht. Der Grund? Sie sind nur ein Jahr lang Fachschüler. So hat es meine Kollegin Anna Parrisius recherchiert – und das lässt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erneut schlecht dastehen. Denn sie hatte versprochen, dass Studierenden und Fachschülern noch im Winter unter die Arme gegriffen wird. Auch das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.

Die Unzufriedenheit mit der Amtsinhaberin im Bildungsressort wächst allerorten.

Zum Beispiel beim stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der SPD, Sönke Rix, der für Bildung zuständig ist. Er fordert doppelt so viel Geld von der Ministerin für das wichtige Startchancen-Programm. Es lohnt sich, das Interview meines Kollegen Moritz Baumann mit Rix zu lesen.

Zum Beispiel bei Kräften der Zivilgesellschaft, die zum sogenannten Bildungsgipfel der Ministerin keine Einladung bekommen haben. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm – denn die Veranstaltung ist eh nur ein Drei-Stunden-Talk; eine Paneldiskussion getarnt als Bildungsgipfel.

Zum Beispiel bei Jacob Chammon, dem neuen starken Mann der Telekom-Stiftung. “Ich erwarte, dass Bund und Länder zusammenfinden, um die dringend notwendige Transformation des Systems Schule mit wirksamen bildungspolitischen Maßnahmen einzuleiten und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern”, sagt Chammon.

Blockierte und doch bewegte Zeiten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Ein Jahr, das war der Eindruck, herrschte zwischen SPD, FDP und Grünen strikte Koalitionsdisziplin – zumindest in der Bildungspolitik. Viele Abgeordnete beschwerten sich in Gesprächen mit dieser Redaktion, dass das BMBF kaum Erfolge erzielt und viele Projekte liegenbleiben. Nur zitieren ließ sich keiner, bislang zumindest.

Die Sozialdemokraten haben Schulen, Kitas und Berufsbildung als Thema entdeckt, um sich in der Regierung zu profilieren – und den sparsamen liberalen Koalitionspartner unter Druck zu setzen. Mehr Ambition, mehr Geld, mehr Tempo. Das ist die Linie, die Sönke Rix, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, im Interview vorgibt. Dabei hatte Lindners Finanzstaatssekretär erst im Januar die Ministerien darauf eingeschworen, 2024 etwa 12 Milliarden Euro einzusparen (mehr dazu). Das Rennen um die Milliarden ist eröffnet.

Herr Rix, Ihre Parteichefin Saskia Esken findet ein Sondervermögen für Bildung “sehr sympathisch”. Das hat sie vergangene Woche der Stuttgarter Zeitung gesagt. Das sind große Pläne! Jetzt können wir nur hoffen, dass die SPD bald den Kanzler stellt.

Sönke Rix: Es ist ja bekannt, dass wir nicht allein regieren. Die FDP will keine Steuern erhöhen. Deshalb müssen wir kreativer sein. Die SPD will in Bildung investieren – und ist dafür auch bereit, die Steuern bei Topverdienern zu erhöhen. Als Partei ist das Aufstiegsversprechen Teil unserer DNA.

Wie sieht so ein Sondervermögen aus, wie viel ist im Topf?

Wir nennen jetzt noch keine konkrete Summe. Die jährliche Bildungsmilliarde, die Christian Lindner – übrigens ohne Absprache innerhalb der Koalition – am Dreikönigstreffen der FDP verkündet hat, ist der SPD jedenfalls deutlich zu wenig. Dafür haben wir zu viele Projekte im Portfolio stehen. Die SPD wäre auch bereit, kurzfristig Schulden aufzunehmen.

Befürwortet die gesamte Fraktionsführung ein solches Sondervermögen?

Das ist ein Vorschlag, den wir jetzt mit ins Spiel bringen. Das ist nun Teil der Verhandlungsmasse.

Vom Bundeskanzler hört man wenig zur aktuellen Bildungskrise. Warum eigentlich?

Der Kanzler managt die akuten Krisen. Seine Position hat er klargemacht: Die vielen Milliarden, die wir jetzt in der Krise investieren, dürfen nicht zulasten sonstiger Projekte im Koalitionsvertrag gehen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung – auch pro Bildung. Ich möchte aber sagen: Auch die Länder investieren zu wenig. Die Bildungsausgaben dürfen nicht stagnieren. Das können wir uns nicht erlauben.

Bettina Stark-Watzinger will eine neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik. Finanzminister Lindner, auch FDP, pocht dagegen auf die rechtliche Zuständigkeit der Länder. Was will die Bundesregierung eigentlich?

Es ist zunächst nicht verkehrt, dass der Finanzminister auf die Verfassung hinweist. Es ist Aufgabe der Länder, sich um Bildung zu kümmern. Dennoch hat Christian Lindner den Koalitionsvertrag unterschrieben. Und da stehen Projekte drin, bei denen wir als Bundesregierung in die Verantwortung gehen – von Kita bis Bafög. Ich habe nicht gehört, dass er die Vereinbarung infrage stellt.

Bitte nochmal konkreter: Was genau meint dann ein Kooperationsgebot mit den Ländern?

Ich möchte nicht Geld ausgeben und es den Ländern vor die Tür schütten. Kooperationsgebot heißt, gemeinsam zu überlegen, wie wir vernünftig in Bildung investieren. Das läuft gerade im Hintergrund, beispielsweise beim Startchancen-Programm. Da sind Bund und Länder in Arbeitsgruppen und Workshops in Verhandlung. Da wird Kooperation geübt.

Nur ist die Verfassungsänderung die Schwelle, über die Sie nicht gehen wollen.

… aber nicht, weil die Bundespolitik nicht will. Die Landesregierungen sind hier sehr empfindlich. Bildung ist ihre originäre Zuständigkeit.

Warum so mutlos? Viele Kultusminister haben sich offen gezeigt: Karin Prien, Alexander Lorz, Ties Rabe …

Die SPD-Fraktion hätte kein Problem damit, dass sich Bund und Länder zusammensetzen.

Dann stoßen Sie das doch an.

Jetzt arbeiten wir erstmal den Koalitionsvertrag ab, dafür müssen Bund und Länder eng zusammenarbeiten. Perspektivisch, da gebe ich Ihnen recht, müssen wir hinterfragen, welche Aufgaben sinnvoll bei den Ländern und welche beim Bund aufgehoben sind. Das stoße ich dann auch gerne mit an.

Das heißt, die SPD bringt dazu in dieser Legislatur noch eine Initiative ein?

Bund und Länder müssen sich erst miteinander unterhalten – beispielsweise beim Bildungsgipfel im März. Wenn die Länder mitziehen, wird die SPD-Fraktion eine Föderalismusreform sicher nicht aufhalten.

Nur hat die gesamte B-Seite, also alle CDU-Schulminister, die Einladung zum Bildungsgipfel ausgeschlagen.

Selbst schuld, wenn die unionsregierten Länder nicht bereit sind, mit Bund, Kommunen und Zivilgesellschaft gemeinsam zu diskutieren und zu beraten.

Können Sie uns erklären, was das Ziel des Gipfels sein soll? Das Programm klingt mehr nach lockerer Gesprächsrunde, ohne Ergebnis.

Gespräche sind nicht unwichtig …

… aber es ist kein Gipfel.

Die Bildungsministerin muss die Veranstaltung so gestalten, dass daraus konkrete Schritte folgen – mindestens beim Startchancen-Programm und beim Digitalpakt.

Ärgern Sie sich manchmal, dass die SPD nicht das Bildungsministerium übernommen hat?

Immer! Ich ärgere mich über jedes Ministerium, das die SPD nicht übernommen hat. Ich bin mir sicher, bei vielen Bildungsprojekten wäre das Tempo unter sozialdemokratischer Führung schneller – auch weil es eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt gäbe. Man muss fairerweise sagen – und das gilt für alle Ressorts: Die Krise war nicht eingeplant.

Hätte das BMBF nicht längst ein Konzept für das Startchancen-Programm vorlegen müssen?

Ich weiß, dass das Ministerium intensiv daran arbeitet. Es gibt Workshops und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe und wir als Fraktion haben die Erwartung formuliert, dass da Tempo reinkommt. Übernächste Woche kommen die Fachpolitiker der Ampel-Koalition zum ersten Mal mit dem Ministerium zusammen, um über die ersten Punkte zu sprechen.

Es ist durchgesickert, dass die federführende Länder-Arbeitsgruppe 80 Prozent der Startchancen-Milliarden nach dem Königsteiner beziehungsweise Umsatzsteuer-Schlüssel verteilen will. Ist das für Ihre Fraktion tragbar?

Da muss noch deutliche Bewegung reinkommen. Es gibt nun einmal Bundesländer mit höheren Bedarfen, daran sollte sich das Programm orientieren. Die Länder können jedenfalls nicht allein bestimmen, wie sie das Geld ausgeben. Das ist zusätzliches Geld, wir nehmen nichts weg. Und der Koalitionsvertrag sagt im Kern: Es müssen die Schulen profitieren, die das Geld besonders brauchen.

Interessant ist auch, dass die Länder 60 Prozent der Mittel für die Säule ‘Schulbau’ einplanen.

Wir werden nicht nur in Beton, sondern vor allem in Köpfe und in Fähigkeiten investieren. Da gibt es noch intensiven Gesprächsbedarf. Wir übernehmen nicht die Aufgaben der Schulträger. Denn: Startchancen heißt eben nicht, dass wir die Schultoiletten sanieren.

Die SPD will, anders als Bettina Stark-Watzinger, mehr als eine Startchancen-Milliarde pro Jahr. Was sind Sie bereit, an Bundesmitteln zu investieren?

Dazu laufen intensive Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Eine Milliarde Euro pro Jahr ist jedenfalls zu wenig. Wir brauchen eher das Doppelte.

Im Koalitionsvertrag steht auch ein zweiter Digitalpakt. Steht das Versprechen noch?

Ja. Olaf Scholz hat klar gesagt: An der Krise dürfen die anderen Projekte im Koalitionsvertrag nicht scheitern. Darauf baue ich.

Das heißt: mindestens wieder fünf Milliarden Euro für den Zeitraum 2025 bis 2030 – analog zum ersten Digitalpakt?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen – und nenne jetzt keine Summe. Die Koalition ist sich einig, dass der Bund einen zweiten Digitalpakt mitfinanziert.

Die KMK-Präsidentin hat im Interview mit Table.Media gesagt, dass die Programmlogik des ersten Digitalpakts ein Problem sei. Sie wünscht sich eine kontinuierliche Bund-Länder-Finanzierung, was auf eine Verfassungsänderung hinausläuft. Gehen Sie da mit?

Nochmal, an der SPD-Fraktion wird es nicht scheitern. Nur: Wenn Geld vom Bund fließt, haben wir auch den Anspruch, mitzugestalten. Da ist die Einigkeit unter den Ländern erfahrungsgemäß nicht mehr so groß.

Nervt Sie die Erwartungshaltung der Länder?

Wahrscheinlich sind die Länder auch genervt, dass wir ihre Erwartungshaltung nicht erfüllen – und in der Pandemie hat sich das Verhältnis nicht gerade verbessert. In der Bildungspolitik investiert der Bund zusätzliches Geld, was die Kultusminister gerne annehmen. Manchmal hakt es. Doch letztlich funktioniert es meistens. Schauen Sie sich die Sprach-Kitas an: In mindestens 14 von 16 Ländern sind jetzt Nachfolgeprogramme angelaufen.

Sie wollten als Koalition eine gemeinsame Arbeitsgruppe – Bund, Länder und Kommunen – einsetzen. Es ist nur ein Jahr lang nichts passiert. Ärgert Sie das?

Ich finde es schade. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitsgruppe zügig ihre Arbeit aufnimmt. Die Bundesbildungsministerin muss hier Tempo machen.

In Deutschland entwickelt sich eine neue Form von Studium, die einen Bachelor-Abschluss mit einem Ausbildungsabschluss kombiniert. Es ist eine Reaktion darauf, dass Ausbildungsberufe immer stärker mit Hochschulen um gute Abiturienten konkurrieren. NRW verknüpft daher seit diesem Schuljahr an neun Standorten Berufsschulen mit privaten und staatlichen Hochschulen.

Erfunden hat das Modell die Hansestadt Hamburg – die dazu die Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) gegründet hat. Seit dem Wintersemester 2021 kann man dort studieren und parallel eine Ausbildung absolvieren.

Völlig neu ist der Ansatz nicht. Zahlreiche duale Studiengänge verbinden bereits Uni und Praxis. Bei etwa der Hälfte erwirbt man laut einer Auswertung der BIBB-Datenbank “AusbildungPlus” von 2019 allerdings nur den Bachelor. Beim Rest ist ein Ausbildungsabschluss mit hohem Zusatzaufwand und Dopplungen im Lernstoff verbunden. Die studienintegrierende Ausbildung soll da eine “kluge Weiterentwicklung” sein, so Sjurts, die Ausbildung und Studium verzahnt.

Sie dauert vier Jahre – länger als so mancher dualer Bachelor, aber deutlich kürzer, als erst Ausbildung, dann Studium zu absolvieren. In den ersten 18 Monate sollen die “Stuzubis” sich orientieren: In mindestens zwei Gesprächen reflektieren sie mit Coaches, ob die Kombi aus Studium und Ausbildung für das Richtige für sie ist. Der Vorteil für Unentschlossene: Wer will, kann in die reguläre Ausbildung wechseln. Wer lieber Vollzeit studieren möchte, kann sich Leistungen von Hoch- und Berufsschule als ECTS an einer neuen Hochschule anrechnen lassen – sofern der neue Studiengang kompatibel ist.

210 Stuzubis gibt es bisher, bis zu 1.300 sollen es in den nächsten Jahren werden. Die Mehrzahl, 70 von ihnen, lässt sich zum Fachinformatiker ausbilden und studiert Informatik. Insgesamt 119 absolvieren eine von drei kaufmännischen Ausbildungen mit dazu passendem BWL-Bachelor. Im bisher kleinsten Studiengang, BWL mit Fokus auf das Management kleiner und mittlerer Unternehmen, erlernen die 21 Teilnehmer einen gewerblich-technischen oder einen handwerklichen Beruf. In NRW beschränken sich die Ausbildungsbereiche bisher vor allem auf Informatik und kaufmännische Berufe, ein Standort mit Handwerksberuf fehlt dort bislang.

Seit 2020 gibt es die BHH. Ein Ausgangspunkt: In der Hansestadt machen besonders viele Schüler Abitur – 54 Prozent waren es 2021. Insa Sjurts, die die BHH seit Jahresanfang leitet, findet, die Hochschule kam mit Blick auf den Fachkräftemangel gerade zur rechten Zeit. Wer Abitur hat, wolle häufig studieren – und beginne daher gar keine Ausbildung oder gehe dem Betrieb nach Ausbildungsende verloren. “Das ist ein ungeheurer Brain-Drain und ein Ressourcenverlust für die Unternehmen“, sagt Sjurts.

Julius Bleck kann sich vorstellen, länger beim Nivea-Hersteller Beiersdorf zu bleiben. Der 21-Jährige gehört zum ersten Jahrgang der BHH. Er studiert BWL mit Schwerpunkt Industrielles Management, parallel macht er die Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach seinem 1,0-Abi wollte er studieren, aber unbedingt mit einem starken Bezug zur Praxis. Dabei dachte er an ein duales Studium – und war anfangs skeptisch, was ein zusätzlicher Ausbildungsabschluss bringen könnte.

Nach anderthalb Jahren könne er definitiv bestätigen, dass das Konzept aufgeht. “An der Uni lernen wir die Theorie, Modelle und Konzepte, in der Berufsschule rechnen und planen wir Beispiele durch, spielen Situationen aus dem Unternehmensalltag nach. Bei Beiersdorf lernen wir alle Arbeitsprozesse und entwickeln wichtige Skills, um unterschiedliche Situationen im Unternehmen zu meistern.”

138 Unternehmen kooperieren inzwischen mit der BHH, rund 100 bilden bereits BHH-Studierende aus. Beim Onlinehändler Otto sehen sie das Konzept vor allem als weitere Chance, gutes Personal zu finden. Fünf Informatik-Stuzubis haben sie dort bereits. “Insbesondere im Tech-Bereich suchen wir Personal”, sagt Ingo Bertram, Pressesprecher und selbst Ausbildungsbetreuer. “Aber: Auch das duale Studium hat seine Berechtigung und passt für manchen Bewerber besser.”

Sven Boevelka, Geschäftsführer beim Elektro-, Daten- und Beleuchtungsbetrieb Herbert Herford GmbH, meint, seinen Stuzubi könne er nach Ausbildung und Uni gleich auf höherer Stelle einsetzen, zum Beispiel als Bauleiter. Perspektivisch könne er zum Projektleiter aufsteigen. Und: “Generell braucht es heute komplexer denkende Handwerker, um hochkomplexe Anlagen planen, installieren und in Betrieb nehmen können.”

Azubis, die studieren, hat Boevelka aber schon seit 2008. Sie studierten an der privaten Berufsakademie Hamburg. Die Vorteile der BHH: Sie ist näher, und die Studierenden zahlen nur 50 Euro Verwaltungsgebühr pro Semester – an der Berufsakademie waren es monatlich 390 Euro Studiengebühr. An der Berufsakademie ist Unterricht am Wochenende zudem Standard – die BHH will eine Fünf-Tage-Woche ermöglichen.

Eine Ausbildungsleiterin einer Hamburger Bank berichtet, die dualen Studierenden dort bereiteten sich früher größtenteils selbst auf ihre Ausbildungsprüfung vor – da sie auf gar keine Berufsschule gingen. Die studienintegrierende Ausbildung sei da besser machbar und weniger stressig.

Doch um Ausbildung und Studium aufeinander abzustimmen, waren viele Absprachen nötig zwischen BHH und Berufsschulen. BHH-Dozierende decken jetzt Lernfelder ab, die sonst die Berufsschule vermitteln würde, Berufsschullehrer Module der Uni – um Dopplungen im Stoff zu vermeiden. Der Unterricht an der Berufsschule muss wissenschaftlicher werden und umfassender.

Für die Lehrer bedeute das einen höheren Aufwand, meint Berufsschullehrer Peter Knust. Er verantwortet an einer der kooperierenden Schulen, der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation, die kaufmännische Ausbildung für Marketingkommunikation. ”Die Quellenarbeit muss noch sauberer sein, Klausuren können nicht nur Wissen abfragen, sondern müssen noch mehr Beurteilungsaufgaben enthalten.” Um Hochschulbedingungen zu erfüllen, braucht es bei Prüfungen neuerdings einen Zweitkorrektor und Wiederholungstermine, die schon zu Semesterbeginn feststehen.

An manchen Stellen ruckelt es noch. Bei Lernfeldern, die die Uni übernimmt, werden Knust und seine Kollegen schon mal nachsteuern müssen, meint der Berufsschullehrer. Wenn zum Beispiel Übungen fehlen, die für die Abschlussprüfung vor der Handelskammer relevant sind. Ausweiten wird die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation die studienintegrierende Ausbildung nicht. Schulleiterin Inga von Garrel sagt: ”Die Bildungsgänge sind zu klein, um jeweils einen parallelen Ausbildungsgang zu bilden.”

Präsidentin Insa Sjurts möchte das Angebot derweil sehr wohl ausweiten, auf welche Fächer ist noch offen. Daneben will sie “die studienintegrierende Ausbildung im besten Fall in andere Bundesländer weitertragen.” In NRW sieht Wirtschaftspädagoge Dieter Euler, einer der Initiatoren der studienintegrierenden Ausbildung, eine wesentliche Herausforderung: Staatliche Berufsschulen und Hochschulen täten sich dort schwer, “ein proaktives Bildungsmarketing zu gestalten.” Der BHH gelingt das offenbar besser.

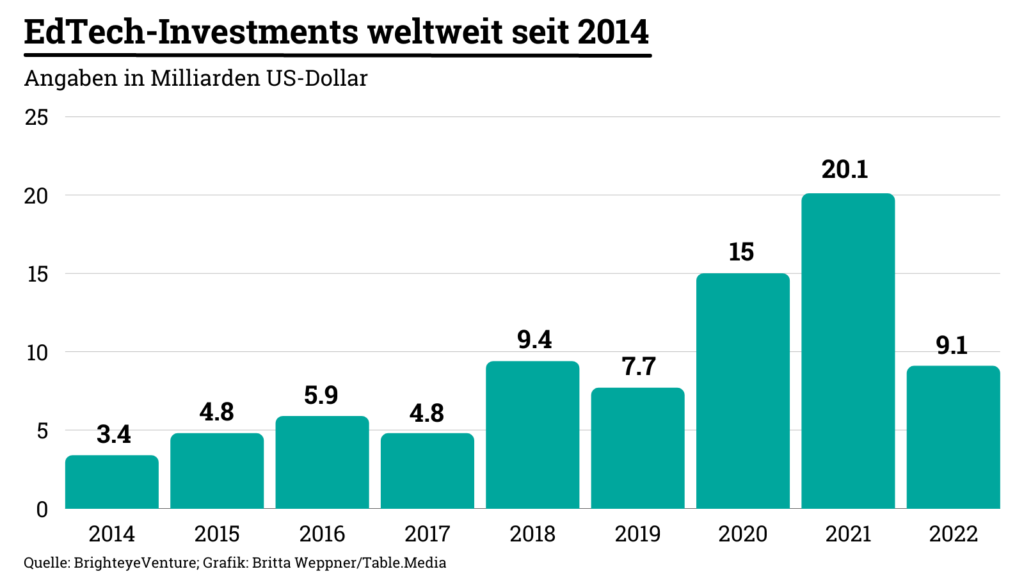

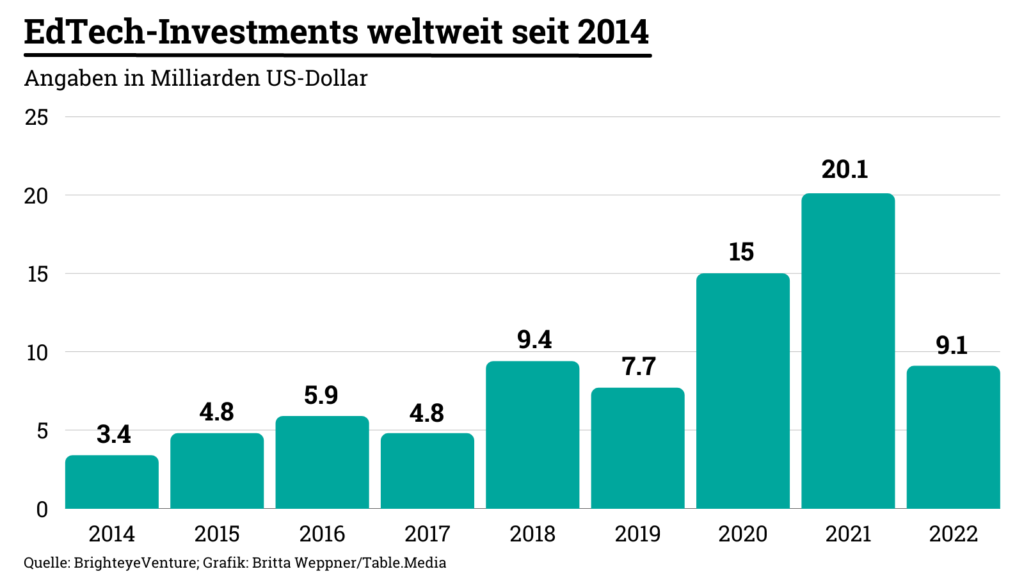

Die Hoffnung war groß unter Bildungs-Start-ups im Laufe der Coronapandemie: Schulen waren mit einem Mal gezwungen, sich mit digitalen Angeboten zu befassen, schließlich war vielerorts klassischer Präsenzunterricht nicht mehr möglich. Europäische EdTechs bekamen so viel Wagniskapital wie nie zuvor, 2021 waren es 785 Millionen US-Dollar.

Doch nun macht sich Katerstimmung in der Branche breit. Ende vergangenen Jahres entließ die Lernplattform Simpleclub ein Viertel ihrer Belegschaft, das Start-up will sich künftig mehr auf berufliche Bildung fokussieren, weniger auf das Geschäft mit Schülern. Das Wiener Nachhilfe-Start-up Gostudent setzte kurz vor Weihnachten hunderte Mitarbeiter vor die Tür, parallel zieht sich das Unternehmen aus mehreren internationalen Märkten zurück. Gostudent verweist als Begründung unter anderem auf die abnehmende Kaufkraft der Verbraucher.

Und nicht nur im deutschsprachigen Raum gibt es solche Nachrichten. Auch das indische Nachhilfe-Unicorn Vedantu, entließ 385 Mitarbeiter und Coursera, das US-amerikanische Unternehmen für Weiterbildungen, strich ebenfalls Stellen.

Zumindest auf den ersten Blick ist das nichts Ungewöhnliches: Auch Start-ups in anderen Sektoren verkleinerten in den vergangenen Monaten ihre Belegschaft. Seit der Kehrtwende in der internationalen Zinspolitik halten sich Wagniskapitalgeber, auf die viele Start-ups angewiesen sind, mit Ausgaben zurück, entsprechend werden Sparmaßnahmen nötig. Aber die Dichte der Einschläge im EdTech-Bereich ist ein Symptom für die ganz besonderen Herausforderungen, denen der Sektor unterliegt:

“EdTechs funktionieren am besten, wenn sie direkt bei den Schülern und den Eltern ansetzen”, sagt Mila Cramer. Sie ist Principal beim Wagniskapitalgeber (Venture Capitalist, kurz VC) Project A Ventures in Berlin und betreut dort die EdTech-Investitionen. Ihre Erfahrung: Wenn Start-ups ihr Produkt direkt an Bildungsinstitutionen verkaufen wollen, bremst das oft. “Die Sale-Cycles sind unglaublich lang, bis ein Kunde gewonnen ist, dauert es einfach.”

Eine Erfahrung, die Project A selbst gemacht hat. Der VC investierte unter anderem in ein britisches Start-up, das sich an Universitäten als Kunden richtete. “Britische Universitäten haben zwar häufig mehr Budget als deutsche, aber trotzdem sind sie nicht ohne Weiteres bereit, Millionen in die Hand zu nehmen, um das Produkt eines Start-ups zu kaufen”, sagt Cramer. Zu groß sei oft die Angst, dass das Start-up nicht liefern könne oder bald nicht mehr existiere. “Da haben die Verantwortlichen teilweise auch einfach Angst um ihren Job.” Das Start-up gibt es mittlerweile nicht mehr.

Den Ansatz, direkt auf die Endverbraucher – im Bildungsbereich also die Schüler – zuzugehen, hält Mila Cramer deswegen für erfolgversprechender. Sie verweist auf die Project-A-Investition Knowunity: “Dort generieren Schüler die Inhalte selbst, etwa als Lernvideo.” Ein weiterer Vorteil dieses Modells: Internationalisierung sei schnell möglich, da der Inhalt der Knowunity-App schließlich überall von örtlichen Nutzern befüllt wird. Knowunity gibt es neben dem DACH-Raum bereits in Polen, Frankreich, Italien und Großbritannien. “Von klassischen Nachhilfeplattformen haben wir uns aber ferngehalten, weil es da überall lokale Player gibt, gegen die schwer anzukommen ist”, sagt die Investorin.

Also Finger weg von institutionellen Kunden? Nicht unbedingt, meint Caro Aschemeier. Die Lehrerin hat gemeinsam mit ihrem Mann Simon 2019 das Start-up Deutschfuchs gegründet. Es bietet Unterrichtsmaterialien für Menschen an, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Die Idee kam Aschemeier, als sie selbst in Willkommensklassen für Flüchtlinge unterrichtete. “Da können digitale Hilfen eine riesige Unterstützung für die Lehrkräfte sein”, sagt sie.

Das Angebot von Deutschfuchs hat darüber hinaus Potenzial, international Kunden zu finden, schließlich lernen auch im Ausland viele Menschen Deutsch. Um diese zu erreichen, hat sich Deutschfuchs mit einem Partner zusammengetan.

Der Hueber Verlag, der weltweit Lehrmaterialien für Deutsch als Fremdsprache anbietet, agiert als Türöffner für das Start-up. So konnte Deutschfuchs etwa eine Elite-Universität in Tokio als Kooperationspartner gewinnen. “Wir haben gar nicht das Marketingbudget, um in Japan um Kunden zu werben, da hilft uns diese Kooperation ungemein”, sagt Aschemeier.

Noch macht der DACH-Raum zwar 90 Prozent des Geschäfts aus. Aber die Gründerin ist optimistisch, dass sich das auch dank der Kooperation mit dem Verlag zeitnah ändert – ganz ohne Investoren: “Wir sind nach wie vor komplett eigenfinanziert”, sagt sie. Gleichzeitig arbeite Deutschfuchs bereits kostendeckend, auch dank der Kooperation mit Hueber. Caro und Simon Aschemeier waren zwar mit Investoren im Austausch. Aber deren Fokussierung auf schnelle Rendite sei abschreckend gewesen. “Da ging es meist um Automatisierung und um Skalierung. Wir hatten das Gefühl, dass es an Expertise im Bildungssystem mangelt.”

Gerade Fonds, die sich auf mehrere Felder konzentrieren, tun sich oft schwer damit, EdTechs langfristig zu unterstützen. Das beobachtet auch Mila Cramer von Project A. “Die schauen dann doch lieber auf andere Bereiche, in denen sich vermeintlich schneller Returns erzielen lassen”, sagt sie. Reine Bildungs-Wagniskapitalgeber seien da anders gepolt, aber gerade in Deutschland fehle es an solchen.

Also dürfte sich das Kapital hierzulande wohl eher auf Angebote konzentrieren, die dank ihrer Fokussierung auf Eltern und Schüler bessere Wachstumschancen haben. Dann spricht nach Cramers Meinung auch wenig dagegen, dass diese Angebote auch international erfolgreich sind. “Gerade bei solchen Start-ups zeigt sich, dass auch im EdTech-Bereich schnelle Returns möglich sind”, sagt sie. Lars-Thorben Niggehoff

Nicht alle Fachschüler sollen 200 Euro Energiegeld erhalten: Ausgenommen ist, wer eine einjährige Ausbildung absolviert, zum Beispiel zum Pflegehelfer oder Krankenpflegehelfer. Das BMBF teilte mit, dass etwa 450.000 (Berufs-)Fachschülerinnen und Fachschüler in Bildungsgängen berechtigt seien, “mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschlusses”. Einem Schreiben des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt an die zuständigen Schulen lässt sich entnehmen, dass daher Pflegehelfer und Krankenpflegehelfer in einjähriger Ausbildung herausfallen.

Das Statistische Bundesamt ermittelte für 2019/-20 bundesweit etwas über 5.000 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer im ersten Ausbildungsjahr sowie etwas über 9.000 Altenpflegehelfer. Allerdings fielen darunter auch zweijährige Ausbildungen. Die Einmalzahlung über 200 Euro soll sich neben Fachschülern an alle 2,95 Millionen Studierenden richten. Am Dienstag hat Bildungsministerin Stark-Watzinger eine Informationskampagne gestartet. Ziel sei es, dass die Jugendlichen rechtzeitig mit den Anträgen beginnen. Laut Ministerin Bettina Stark-Watzinger könne es in der zweiten Februarhälfte losgehen. Die Länder gehen hingegen von einem flächendeckenden Start erst ab 15. März aus, wie Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda berichtete.

Zunächst sei ein Testlauf unter Beteiligung weniger Hochschulen in wenigen Ländern geplant. Daneben haben noch nicht alle Bundesländer die Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet und eine entsprechende Rechtsverordnung beschlossen. Bisher können Fachschüler und Studierende sich nur die für den Antrag nötige BundID besorgen, ein zentrales Benutzerkonto für digitale Verwaltungsleistungen. Um den Antrag auf der neu geschaffenen Plattform www.einmalzahlung200.de zu stellen, benötigen sie noch Zugangscodes von ihren Ausbildungsstätten. Anna Parrisius

Gründer des Alternativen Bildungsrats haben den sogenannten Bildungsgipfel der Bundesregierung kritisiert. “Ein Bildungsgipfel, der top-down organisiert wird, ist für mich nicht das richtige Format”, sagte Susanne Posselt, eine Gewerkschafterin und Lehrerin der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Der Gymnasiallehrer und Bildungs-Influencer Bob Blume hält es für falsch, in einer tiefgreifenden Bildungskrise nicht alle Akteure zu beteiligen. “Es müssen die wichtigsten Vertreter von Schule und Lernen die Möglichkeit haben, ihre Sicht einzubringen”, sagte Blume Table.Media. “Was wir jetzt mit dem Lehrermangel erleben, ist nur der Anfang von etwas, das – frei nach Georg Picht – die neue Bildungskatastrophe werden kann.”

Wie berichtet, ist der Bildungsgipfel ein dreistündiges Intermezzo am Rande einer Tagung von Bildungsforschern. Der Abteilungsleiter eines Forschungsinstituts hält ein Impulsreferat. Danach spricht die Bildungsministerin mit Vertretern von Ländern und Kommunen. Zum Schluss gibt es eine Paneldiskussion mit dem eigentlichen Kopf des Bundesbildungsministeriums, dem Parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP). Vertreter der Union verhöhnten die Veranstaltung als Gipfelchen – und sagten ab.

Der Gewerkschafterin Susanne Posselt reicht nicht, dass bei der Paneldiskussion unter anderem die Bundesvorsitzenden Maike Finnern (GEW) und Gerhard Brand (VBE) auf dem Podium sitzen. “Ich will erreichen, dass die volle Breite der Praxis gehört wird. Die Menschen, die vor Ort in den Schulen arbeiten, müssen mit einbezogen werden, wenn es um die großen Herausforderungen des Lehrkräftemangels geht.” Der Lehrermangel, genauer die eilfertigen Handreichungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, waren Impuls für die Gründung eines alternativen Bildungsrats von unten. Inzwischen haben sich 500 Menschen auf der Seite bildungsrat.org angemeldet. Die Gründer kommen aus sehr verschiedenen Lagern. Der Ex-SPD-Staatssekretär Mark Rackles, der linke Bildungspolitiker Philipp Dehne, der Gymnasiallehrer Bob Blume und die Gemeinschaftsschulaktivistin Susanne Posselt.

Rackles hatte als Berliner Staatssekretär und Chef der Schulkommission der KMK einen Staatsvertrag angestoßen, bei dem sich die Länder schriftlich zu gemeinsamen Maßnahmen gegen den Lehrermangel verpflichten. Auch nach seiner Demission forderte Rackles umso entschlossener, die Probleme koordiniert anzugehen – und keinen Wettlauf um Lehrer zu beginnen. Vergangene Woche beschloss die rot-rot-grüne Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus eine Initiative zu so einem Staatsvertrag. Was dieser Beschluss noch wert ist, muss sich nach der Wahlniederlage vom Sonntag zeigen. Christian Füller

Eine Ransomware hat die Server von mehreren Schulen in Karlsruhe angegriffen. Die Stadt geht aktuell von acht betroffenen Schulen aus. “Im Zuge der kriminellen Cyberattacke wurde Schadsoftware eingeschleust und Systemdaten verschlüsselt”, heißt es in einer Mitteilung. Die Erpresser fordern von sieben Schulen ein Lösegeld in Form von Bitcoin über insgesamt knapp 300.000 Euro – rund 40.000 Euro pro Schule.

Wie zuerst das Online-Magazin golem.de berichtete, verschlüsselten die Angreifer nach bisherigen Erkenntnissen nur Systemdaten, nicht jedoch personenbezogene Daten. Die Server der betroffenen Einrichtungen und aller weiteren Schulen wurden vorsorglich vom Netz genommen. Ausgenommen sind berufsbildende Schulen, da diese andere Systeme verwendeten.

“Die Server werden schrittweise überprüft und nach der Freigabe wieder ans Netz gehen”, sagte ein Sprecher der Stadt. Der Zeitraum dafür sei noch nicht abschätzbar. Priorität habe die Sicherheit der Daten. Wer hinter den Angriffen steckt, ist noch unklar. Die Stadt Karlsruhe hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und auch den Landesdatenschutzbeauftragten informiert. Außerdem hat sie das Amt für Informationstechnologie und Digitalisierung die Untersuchung des Vorfalls übernommen und externe Experten für Cybersicherheit zurate gezogen.

Durch die Cyberattacke ist aktuell die Arbeit der Schulverwaltungen eingeschränkt, ebenso etwa die digitale Kommunikation. Informationen dazu, ob auch der Unterricht betroffen ist, liegen dem Regierungspräsidium Karlsruhe nicht vor. Susanne Posselt, Lehrerin der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Karlsruhe, sagte Table.Media: “Für mich als Lehrkraft bedeutet es einfach back to the roots. Zum Glück arbeiten wir noch mit Büchern aus Papier und die Schüler:innen haben auch noch Hefte.”

Zu möglichen Motiven der Angreifer heißt es aus der Pressestelle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Baden-Württemberg: “In der Regel suchen Hacker, die Lösegelder erpressen wollen oder andere Motive haben, das Internet nach ungesicherten oder schlecht gesicherten Computersystemen ab. Wenn sie solche finden, nutzen sie die Schwachstellen aus.” Gerade personenbezogene Schülerdaten seien besonders sensibel und schützenswert. Das Risiko neuer erfolgreicher Angriffe könne man “durch angemessene technische organisatorische Maßnahmen auf ein Minimum” senken. Bleibt abzuwarten, ob solche Maßnahmen nun folgen. Anouk Schlung

Die neue Super-KI ChatGPT versetzt auch den Bundestag und seine Technikfolgegutachter in Stress. Der Bildungsausschuss hat das sogenannte “Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag” (TAB) beauftragt, die Folgen von ChatGPT für Schulen und Hochschulen vertieft zu untersuchen. Ungewöhnlich: Obwohl das TAB, das vom Karlsruher Institut für Technologie betrieben wird, für den Bundestag bereits zu KI in der Bildung arbeitet, sollen die Experten nun ein Blitz-Gutachten zu ChatGPT dazwischenschieben. Bis Ende März, so die Information von Table.Media, wollen die Risikoanalysten zunächst den Berichterstattern der Fraktionen ein Papier vorlegen. Mitte April soll das Gutachten dann öffentlich diskutiert werden.

Wie berichtet, stellt ChatGPT zentrale Lern- und Leistungsnachweise an Schulen und Hochschulen infrage, allen voran Hausaufgaben und Hausarbeiten. Lehrende tauschen sich darüber schon seit Wochen intensiv aus. Nun hat offenbar auch der Bundestag die Notwendigkeit erkannt, sich dem Thema zu widmen. Inzwischen hat OpenAI eine Bezahlversion des Dienstes im Angebot. Für 20 Dollar im Monat können zahlende Nutzer den Dienst bevorzugt gegenüber Nicht-Abonnenten in Anspruch nehmen.

Der Bundestag will vom TAB mehr über Anwendungsszenarien und Auswirkungen von sprachverarbeitenden KI-Systemen wie ChatGPT im Bildungs- und Wissenschaftssystem erfahren. “Wir brauchen einen umfassenden Überblick über die technischen, ethischen und sozialen Auswirkungen von ChatGPT auf Bildung und Wissenschaft”, sagte Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Das TAB ist ChatGPT bereits seit einigen Wochen auf der Spur. Intern kursiert ein Dutzende Seiten langes Papier. Auf dem Blog des Technikfolgenbüros schätzt der federführende Autor für KI ChatGPT als einen “im Grunde unzuverlässigen Gesprächspartner” ein. Antworten des Systems ließen “regelrechte Abgründe erblicken.” Es mache den Eindruck, “langfristig kommerziell ausgerichtet zu sein.” Christian Füller

Egal, ob er auf Messen Smartboards vorstellte oder Schülern im Klassenzimmer die Funktionsweise von Tablets erklärte – Jacob Chammon gilt seit zehn Jahren als Berlins charmantester Digital- und Schulversteher. Nun bekommt der 41-Jährige etwas hinzu, was nicht viele Digitalisten erleben dürfen: Macht. An der Seite des Vorstandschefs Thomas de Maizière wird der Däne Chammon ab August die Telekom-Stiftung als Geschäftsführer leiten. Bis ein Nachfolger für das Forum Bildung Digitalisierung gefunden ist, leitet der gelernte Lehrer auch diesen Kreis von Stiftungen weiter.

Chammon, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, lebt seit zehn Jahren in Berlin. Er gründete und etablierte die Skandinavische Gemeinschaftsschule in der Hauptstadt. Das bedeutet, er kennt sich mit der Schulform aus, die möglicherweise in den kommenden Jahren die wichtigste Institution des Lernens sein wird: eine Schule, die Schüler nicht nach Leistung in verschiedene Lerngruppen trennt. Man nennt das äußere Differenzierung, die in Deutschland sogar Gesamtschulen praktizieren. Stattdessen betreiben Gemeinschaftsschulen die sogenannte Binnendifferenzierung. Das bedeutet individuelles Lernen in verschiedenen Geschwindigkeiten innerhalb eines Klassenraums. Schulen, die das können, können die immer feineren Differenzierungen, die digital gestütztes Lernen künftig möglich macht, viel einfacher adaptieren.

Die nächste Etappe führte Jacob Chammon ziemlich schnell an die administrative Spitze der Telekom-Stiftung, die neben den Stiftungen von Bosch und Bertelsmann inzwischen der wichtigste Treiber der pädagogischen Digitalisierung ist. Chammon kam 2019 als Projektmanager in den Digitalisierungsverbund Forum Bildung Digitalisierung, dem mittlerweile neun Stiftungen angehören. Schon 2020 stieg er zum Geschäftsführenden Vorstand auf, verantwortlich für 15 Mitarbeitende, Projektkonzeption, Öffentlichkeitsarbeit und ein Budget von 1,5 Millionen Euro. Als Stiftungsgeschäftsführer der Telekom steigt sein Etat um das Zehnfache. Aus einem Anlagevermögen von rund 190 Millionen Euro schüttete die Stiftung Erträge von 15 Millionen Euro aus.

Mit Thomas de Maizière hat er einen ausgebufften Politprofi bei der Unternehmens-Stiftung des Megakonzerns vor und neben sich. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung leitete schon diverse Ministerien, war Kanzleramtschef wie Allzweckwaffe Angela Merkels. Nun wird er, in der Pension, zum preußischen Reformer. De Maizière und Chammon, das kann das Dreamteam der Schulreformation und des digitalen Wandels werden. Allerdings: Viel Zeit bleibt den beiden nicht. Denn die Kultusminister haben beides, Schulsystem und Digitalprojekte, gefährlich nahe an die Klippen manövriert.

Der Polit-Adlige de Maizière hat vergangenes Jahr eine Haupt- und Staatsreform des verkorksten Bildungsföderalismus auf der Makro-Ebene vorgeschlagen. Mit Chammon hat er nun einen Schulleiter, Technikfreak und Changemanager der Mikroebene an Bord. Ein Teil der Antworten, die dieses Duo auf die Bildungskrise geben kann, dürfte die Kultusminister verunsichern. Wenn es drei wichtige Player der Bildungspolitik gibt – die Kultusminister und ihre lahme Konferenz, das BMBF mit ihrer kraftlosen Ministerin und die Zivilgesellschaft mit den Stiftungen als Konzepter – dann ist letztere derzeit mit Abstand am besten besetzt. Niemand kann politisch und pädagogisch mit dem Powerpaar der Telekom-Stiftung Chammon/de Maizìere mithalten.

Eine Lücke muss Jacob Chammon allerdings noch schließen: Die Risiken der Digitalisierung waren weder für das Forum Bildung Digitalisierung noch für die Telekom-Stiftung bisher von Belang. Der bisherige Geschäftsführer Ekkehard Winter war ein einflussreicher und kraftvoller Manager – kritische Einwände gegen das Digitale wischte er geradezu barsch vom Tisch. Es gibt eine Szene, da hatte das Büro Winters hochrangige Kritiker zum Forum Bildung eingeladen – aber der Geschäftsführer soll nicht einmal die protokollarischen Pflichten eingehalten haben. “Was machen Sie denn hier?”, fragte er die – persönlich eingeladenen – Vertreter einer Kinderschutzorganisation. Von Chammon weiß man Ähnliches: Kommt ihm jemand mit Risiken des Digitalen, ist Schluss mit charmant. Auf dem Forum hat auch er interessant dürftigen Studien etwa der Vodafone-Stiftung Raum gegeben. Digitalisierung von Schule und Kindheit aber nur als Fortschritt ohne Nebenwirkungen zu verhandeln – das wäre zu wenig. Christian Füller

Wie Wissenschaft im Krieg funktioniert: Forschungskooperationen stärken, den Ausbildungsbereich unterstützen. Bei ihrem Besuch in Kiew in der vergangengen Woche hat Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger weitere Unterstützung für die Ukraine angekündigt. Eduard Klein von der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen hält Kontakt zu Forschenden vor Ort. Ein Gespräch. Zum Artikel

“Deutschland hat keine professionellen Transfer-Strukturen”: Mit welchen Strategien kann die Forschung in Deutschland aus den aktuellen Krisen kommen? Walter Rosenthal, Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, fordert im Interview verbesserte Übergänge von der Forschung zur Ausgründung. Zum Artikel

21. Februar 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Diskussion: Ausbildung in Sachsen-Anhalt in Zeiten des Fachkräftemangels

Wie es um die Ausbildungszufriedenheit junger Menschen in Sachsen-Anhalt steht, ist die zentrale Frage dieser Diskussion. Fabian Pfister (Referatssekretär für Jugend, Bildung und Berufsbildung der DGB) und Marcel Rauer (Referent der Friedrich-Ebert-Stiftung) sprechen über die Qualität von Berufsschulen und schulischer Berufsorientierung. INFOS & ANMELDUNG

23. Februar 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, online

TABLE.LIVE-BRIEFING: Ausbildung reloaded – Wie Hamburg Studium und Ausbildung kombiniert

Ausbildungsabschluss und Bachelor in einem – Kann dieses Modell dem aktuellen Fachkräftemangel entgegnen? Diese und andere Fragen diskutieren Prof. Dr. Insa Sjurts (Berufliche Hochschule Hamburg), Prof. Bernd Fitzenberger (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) mit Anna Parrisius vom Bildung.Table. INFOS & ANMELDUNG

23. Februar 2023, 17:00 Uhr, online

Webinar: Transnational Education

In diesem von HEInnovate organisierten Event können Interessierte lernen, wie transnationale Bildung Hochschuleinrichtungen dabei unterstützen kann, unternehmerischer zu agieren. HEInnovate ist eine Initiative der Europäischen Kommission und der OECD und will Bildungseinrichtungen dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. INFOS & ANMELDUNG

1. März 2023, 16.30 Uhr, online

Bundestagsdebatte: Zukunftsstrategie Forschung und Innovation

Der Bundestag berät in dieser Debatte erstmals über den Bericht zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, den die Bundesregierung angekündigt hat. Die Unterrichtung wird nach etwa 45-minütiger Aussprache zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen. INFOS & LIVESTREAM

1. und 2. März 2023, Erfurt

Jahrestagung: MINTvernetzt

Ihre erste Jahrestagung widmet die MINT-Vernetzungsstelle dem Thema Diversität. In verschiedenen Formaten geht es um Themen wie Diversitätssensibilität in Bildungsinstitutionen, Chancengerechtigkeit oder um die Frage, wie KI im Einsatz gegen Diskriminierung wirken kann. INFOS & ANMELDUNG

2. Februar 2023, 19:00-20:30 Uhr, Schwetzingen

Diskussion: Sinn und Unsinn von Kita Gebühren – was ist gerecht?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert auf diesem Event den Zusammenhang zwischen Kita-Gebühren und der Qualitätsentwicklung der frühen Bildung. Außerdem soll es darum gehen, wie ein hohes Niveau von Bildung und Betreuung in Zeiten von grassierendem Fachkräftemangel sichergestellt werden kann. INFOS & ANMELDUNG

2. März 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr, Bremerhaven

Bildungsforum: Energiewende und Kulturwandel

Mit Bildung für nachhaltige Entwicklung eine neue Zeit gestalten – So lautet das Motto des Bildungsforums vom Klimahaus Bremerhaven. Ziel des Events ist, innovative Bildungsformate im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung aufzeigen und Wege zu erarbeiten, um die zivile und gesellschaftspolitische Handlungskompetenz von Schülern zu erhöhen. INFOS & ANMELDUNG

2. und 3. März 2023, Berlin

Debatte: Zeit für (jetzt aber wirklich endlich mehr) Chancen.Bildung

Die Evangelische Akademie zu Berlin lädt zur Debatte über Bildungsgerechtigkeit. Mit dabei sind unter anderem die bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bundestagsfraktionen. INFOS & ANMELDUNG

3. März 2023, 13:30 bis 15:00 Uhr, online

Seminar: Was bedeutet Künstliche Intelligenz für unsere Bildung?

Das BMBF hat eine Gruppe von Experten damit beauftragt, die Entwicklungen und den Einsatz von Bildungstechnologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, zu begleiten. In diesem Workshop sprechen die Wissenschaftler über die Herausforderungen bei der Gestaltung und beim Einsatz von KI im Unterricht. INFOS & ANMELDUNG

die Szene ist berühmt geworden: Um Pflegekräften für ihre schwere Arbeit während der Pandemie Anerkennung zuteilwerden zu lassen, klatscht man ihnen von Balkonen aus zu. Finanzielle Anerkennung haben sie kaum bekommen.

So ähnlich geht es jetzt wieder: Ausgerechnet die Auszubildenden für Pflegehelfer, einer Berufsgruppe also, welche die Republik dringend braucht, sollen das Energiegeld nicht bekommen, das Studierenden und Fachschülern zusteht. Der Grund? Sie sind nur ein Jahr lang Fachschüler. So hat es meine Kollegin Anna Parrisius recherchiert – und das lässt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erneut schlecht dastehen. Denn sie hatte versprochen, dass Studierenden und Fachschülern noch im Winter unter die Arme gegriffen wird. Auch das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.

Die Unzufriedenheit mit der Amtsinhaberin im Bildungsressort wächst allerorten.

Zum Beispiel beim stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der SPD, Sönke Rix, der für Bildung zuständig ist. Er fordert doppelt so viel Geld von der Ministerin für das wichtige Startchancen-Programm. Es lohnt sich, das Interview meines Kollegen Moritz Baumann mit Rix zu lesen.

Zum Beispiel bei Kräften der Zivilgesellschaft, die zum sogenannten Bildungsgipfel der Ministerin keine Einladung bekommen haben. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm – denn die Veranstaltung ist eh nur ein Drei-Stunden-Talk; eine Paneldiskussion getarnt als Bildungsgipfel.

Zum Beispiel bei Jacob Chammon, dem neuen starken Mann der Telekom-Stiftung. “Ich erwarte, dass Bund und Länder zusammenfinden, um die dringend notwendige Transformation des Systems Schule mit wirksamen bildungspolitischen Maßnahmen einzuleiten und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern”, sagt Chammon.

Blockierte und doch bewegte Zeiten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Ein Jahr, das war der Eindruck, herrschte zwischen SPD, FDP und Grünen strikte Koalitionsdisziplin – zumindest in der Bildungspolitik. Viele Abgeordnete beschwerten sich in Gesprächen mit dieser Redaktion, dass das BMBF kaum Erfolge erzielt und viele Projekte liegenbleiben. Nur zitieren ließ sich keiner, bislang zumindest.

Die Sozialdemokraten haben Schulen, Kitas und Berufsbildung als Thema entdeckt, um sich in der Regierung zu profilieren – und den sparsamen liberalen Koalitionspartner unter Druck zu setzen. Mehr Ambition, mehr Geld, mehr Tempo. Das ist die Linie, die Sönke Rix, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, im Interview vorgibt. Dabei hatte Lindners Finanzstaatssekretär erst im Januar die Ministerien darauf eingeschworen, 2024 etwa 12 Milliarden Euro einzusparen (mehr dazu). Das Rennen um die Milliarden ist eröffnet.

Herr Rix, Ihre Parteichefin Saskia Esken findet ein Sondervermögen für Bildung “sehr sympathisch”. Das hat sie vergangene Woche der Stuttgarter Zeitung gesagt. Das sind große Pläne! Jetzt können wir nur hoffen, dass die SPD bald den Kanzler stellt.

Sönke Rix: Es ist ja bekannt, dass wir nicht allein regieren. Die FDP will keine Steuern erhöhen. Deshalb müssen wir kreativer sein. Die SPD will in Bildung investieren – und ist dafür auch bereit, die Steuern bei Topverdienern zu erhöhen. Als Partei ist das Aufstiegsversprechen Teil unserer DNA.

Wie sieht so ein Sondervermögen aus, wie viel ist im Topf?

Wir nennen jetzt noch keine konkrete Summe. Die jährliche Bildungsmilliarde, die Christian Lindner – übrigens ohne Absprache innerhalb der Koalition – am Dreikönigstreffen der FDP verkündet hat, ist der SPD jedenfalls deutlich zu wenig. Dafür haben wir zu viele Projekte im Portfolio stehen. Die SPD wäre auch bereit, kurzfristig Schulden aufzunehmen.

Befürwortet die gesamte Fraktionsführung ein solches Sondervermögen?

Das ist ein Vorschlag, den wir jetzt mit ins Spiel bringen. Das ist nun Teil der Verhandlungsmasse.

Vom Bundeskanzler hört man wenig zur aktuellen Bildungskrise. Warum eigentlich?

Der Kanzler managt die akuten Krisen. Seine Position hat er klargemacht: Die vielen Milliarden, die wir jetzt in der Krise investieren, dürfen nicht zulasten sonstiger Projekte im Koalitionsvertrag gehen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung – auch pro Bildung. Ich möchte aber sagen: Auch die Länder investieren zu wenig. Die Bildungsausgaben dürfen nicht stagnieren. Das können wir uns nicht erlauben.

Bettina Stark-Watzinger will eine neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik. Finanzminister Lindner, auch FDP, pocht dagegen auf die rechtliche Zuständigkeit der Länder. Was will die Bundesregierung eigentlich?

Es ist zunächst nicht verkehrt, dass der Finanzminister auf die Verfassung hinweist. Es ist Aufgabe der Länder, sich um Bildung zu kümmern. Dennoch hat Christian Lindner den Koalitionsvertrag unterschrieben. Und da stehen Projekte drin, bei denen wir als Bundesregierung in die Verantwortung gehen – von Kita bis Bafög. Ich habe nicht gehört, dass er die Vereinbarung infrage stellt.

Bitte nochmal konkreter: Was genau meint dann ein Kooperationsgebot mit den Ländern?

Ich möchte nicht Geld ausgeben und es den Ländern vor die Tür schütten. Kooperationsgebot heißt, gemeinsam zu überlegen, wie wir vernünftig in Bildung investieren. Das läuft gerade im Hintergrund, beispielsweise beim Startchancen-Programm. Da sind Bund und Länder in Arbeitsgruppen und Workshops in Verhandlung. Da wird Kooperation geübt.

Nur ist die Verfassungsänderung die Schwelle, über die Sie nicht gehen wollen.

… aber nicht, weil die Bundespolitik nicht will. Die Landesregierungen sind hier sehr empfindlich. Bildung ist ihre originäre Zuständigkeit.

Warum so mutlos? Viele Kultusminister haben sich offen gezeigt: Karin Prien, Alexander Lorz, Ties Rabe …

Die SPD-Fraktion hätte kein Problem damit, dass sich Bund und Länder zusammensetzen.

Dann stoßen Sie das doch an.

Jetzt arbeiten wir erstmal den Koalitionsvertrag ab, dafür müssen Bund und Länder eng zusammenarbeiten. Perspektivisch, da gebe ich Ihnen recht, müssen wir hinterfragen, welche Aufgaben sinnvoll bei den Ländern und welche beim Bund aufgehoben sind. Das stoße ich dann auch gerne mit an.

Das heißt, die SPD bringt dazu in dieser Legislatur noch eine Initiative ein?

Bund und Länder müssen sich erst miteinander unterhalten – beispielsweise beim Bildungsgipfel im März. Wenn die Länder mitziehen, wird die SPD-Fraktion eine Föderalismusreform sicher nicht aufhalten.

Nur hat die gesamte B-Seite, also alle CDU-Schulminister, die Einladung zum Bildungsgipfel ausgeschlagen.

Selbst schuld, wenn die unionsregierten Länder nicht bereit sind, mit Bund, Kommunen und Zivilgesellschaft gemeinsam zu diskutieren und zu beraten.

Können Sie uns erklären, was das Ziel des Gipfels sein soll? Das Programm klingt mehr nach lockerer Gesprächsrunde, ohne Ergebnis.

Gespräche sind nicht unwichtig …

… aber es ist kein Gipfel.

Die Bildungsministerin muss die Veranstaltung so gestalten, dass daraus konkrete Schritte folgen – mindestens beim Startchancen-Programm und beim Digitalpakt.

Ärgern Sie sich manchmal, dass die SPD nicht das Bildungsministerium übernommen hat?

Immer! Ich ärgere mich über jedes Ministerium, das die SPD nicht übernommen hat. Ich bin mir sicher, bei vielen Bildungsprojekten wäre das Tempo unter sozialdemokratischer Führung schneller – auch weil es eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt gäbe. Man muss fairerweise sagen – und das gilt für alle Ressorts: Die Krise war nicht eingeplant.

Hätte das BMBF nicht längst ein Konzept für das Startchancen-Programm vorlegen müssen?

Ich weiß, dass das Ministerium intensiv daran arbeitet. Es gibt Workshops und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe und wir als Fraktion haben die Erwartung formuliert, dass da Tempo reinkommt. Übernächste Woche kommen die Fachpolitiker der Ampel-Koalition zum ersten Mal mit dem Ministerium zusammen, um über die ersten Punkte zu sprechen.

Es ist durchgesickert, dass die federführende Länder-Arbeitsgruppe 80 Prozent der Startchancen-Milliarden nach dem Königsteiner beziehungsweise Umsatzsteuer-Schlüssel verteilen will. Ist das für Ihre Fraktion tragbar?

Da muss noch deutliche Bewegung reinkommen. Es gibt nun einmal Bundesländer mit höheren Bedarfen, daran sollte sich das Programm orientieren. Die Länder können jedenfalls nicht allein bestimmen, wie sie das Geld ausgeben. Das ist zusätzliches Geld, wir nehmen nichts weg. Und der Koalitionsvertrag sagt im Kern: Es müssen die Schulen profitieren, die das Geld besonders brauchen.

Interessant ist auch, dass die Länder 60 Prozent der Mittel für die Säule ‘Schulbau’ einplanen.

Wir werden nicht nur in Beton, sondern vor allem in Köpfe und in Fähigkeiten investieren. Da gibt es noch intensiven Gesprächsbedarf. Wir übernehmen nicht die Aufgaben der Schulträger. Denn: Startchancen heißt eben nicht, dass wir die Schultoiletten sanieren.

Die SPD will, anders als Bettina Stark-Watzinger, mehr als eine Startchancen-Milliarde pro Jahr. Was sind Sie bereit, an Bundesmitteln zu investieren?

Dazu laufen intensive Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Eine Milliarde Euro pro Jahr ist jedenfalls zu wenig. Wir brauchen eher das Doppelte.

Im Koalitionsvertrag steht auch ein zweiter Digitalpakt. Steht das Versprechen noch?

Ja. Olaf Scholz hat klar gesagt: An der Krise dürfen die anderen Projekte im Koalitionsvertrag nicht scheitern. Darauf baue ich.

Das heißt: mindestens wieder fünf Milliarden Euro für den Zeitraum 2025 bis 2030 – analog zum ersten Digitalpakt?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen – und nenne jetzt keine Summe. Die Koalition ist sich einig, dass der Bund einen zweiten Digitalpakt mitfinanziert.

Die KMK-Präsidentin hat im Interview mit Table.Media gesagt, dass die Programmlogik des ersten Digitalpakts ein Problem sei. Sie wünscht sich eine kontinuierliche Bund-Länder-Finanzierung, was auf eine Verfassungsänderung hinausläuft. Gehen Sie da mit?

Nochmal, an der SPD-Fraktion wird es nicht scheitern. Nur: Wenn Geld vom Bund fließt, haben wir auch den Anspruch, mitzugestalten. Da ist die Einigkeit unter den Ländern erfahrungsgemäß nicht mehr so groß.

Nervt Sie die Erwartungshaltung der Länder?

Wahrscheinlich sind die Länder auch genervt, dass wir ihre Erwartungshaltung nicht erfüllen – und in der Pandemie hat sich das Verhältnis nicht gerade verbessert. In der Bildungspolitik investiert der Bund zusätzliches Geld, was die Kultusminister gerne annehmen. Manchmal hakt es. Doch letztlich funktioniert es meistens. Schauen Sie sich die Sprach-Kitas an: In mindestens 14 von 16 Ländern sind jetzt Nachfolgeprogramme angelaufen.

Sie wollten als Koalition eine gemeinsame Arbeitsgruppe – Bund, Länder und Kommunen – einsetzen. Es ist nur ein Jahr lang nichts passiert. Ärgert Sie das?

Ich finde es schade. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitsgruppe zügig ihre Arbeit aufnimmt. Die Bundesbildungsministerin muss hier Tempo machen.

In Deutschland entwickelt sich eine neue Form von Studium, die einen Bachelor-Abschluss mit einem Ausbildungsabschluss kombiniert. Es ist eine Reaktion darauf, dass Ausbildungsberufe immer stärker mit Hochschulen um gute Abiturienten konkurrieren. NRW verknüpft daher seit diesem Schuljahr an neun Standorten Berufsschulen mit privaten und staatlichen Hochschulen.

Erfunden hat das Modell die Hansestadt Hamburg – die dazu die Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) gegründet hat. Seit dem Wintersemester 2021 kann man dort studieren und parallel eine Ausbildung absolvieren.

Völlig neu ist der Ansatz nicht. Zahlreiche duale Studiengänge verbinden bereits Uni und Praxis. Bei etwa der Hälfte erwirbt man laut einer Auswertung der BIBB-Datenbank “AusbildungPlus” von 2019 allerdings nur den Bachelor. Beim Rest ist ein Ausbildungsabschluss mit hohem Zusatzaufwand und Dopplungen im Lernstoff verbunden. Die studienintegrierende Ausbildung soll da eine “kluge Weiterentwicklung” sein, so Sjurts, die Ausbildung und Studium verzahnt.

Sie dauert vier Jahre – länger als so mancher dualer Bachelor, aber deutlich kürzer, als erst Ausbildung, dann Studium zu absolvieren. In den ersten 18 Monate sollen die “Stuzubis” sich orientieren: In mindestens zwei Gesprächen reflektieren sie mit Coaches, ob die Kombi aus Studium und Ausbildung für das Richtige für sie ist. Der Vorteil für Unentschlossene: Wer will, kann in die reguläre Ausbildung wechseln. Wer lieber Vollzeit studieren möchte, kann sich Leistungen von Hoch- und Berufsschule als ECTS an einer neuen Hochschule anrechnen lassen – sofern der neue Studiengang kompatibel ist.

210 Stuzubis gibt es bisher, bis zu 1.300 sollen es in den nächsten Jahren werden. Die Mehrzahl, 70 von ihnen, lässt sich zum Fachinformatiker ausbilden und studiert Informatik. Insgesamt 119 absolvieren eine von drei kaufmännischen Ausbildungen mit dazu passendem BWL-Bachelor. Im bisher kleinsten Studiengang, BWL mit Fokus auf das Management kleiner und mittlerer Unternehmen, erlernen die 21 Teilnehmer einen gewerblich-technischen oder einen handwerklichen Beruf. In NRW beschränken sich die Ausbildungsbereiche bisher vor allem auf Informatik und kaufmännische Berufe, ein Standort mit Handwerksberuf fehlt dort bislang.

Seit 2020 gibt es die BHH. Ein Ausgangspunkt: In der Hansestadt machen besonders viele Schüler Abitur – 54 Prozent waren es 2021. Insa Sjurts, die die BHH seit Jahresanfang leitet, findet, die Hochschule kam mit Blick auf den Fachkräftemangel gerade zur rechten Zeit. Wer Abitur hat, wolle häufig studieren – und beginne daher gar keine Ausbildung oder gehe dem Betrieb nach Ausbildungsende verloren. “Das ist ein ungeheurer Brain-Drain und ein Ressourcenverlust für die Unternehmen“, sagt Sjurts.

Julius Bleck kann sich vorstellen, länger beim Nivea-Hersteller Beiersdorf zu bleiben. Der 21-Jährige gehört zum ersten Jahrgang der BHH. Er studiert BWL mit Schwerpunkt Industrielles Management, parallel macht er die Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach seinem 1,0-Abi wollte er studieren, aber unbedingt mit einem starken Bezug zur Praxis. Dabei dachte er an ein duales Studium – und war anfangs skeptisch, was ein zusätzlicher Ausbildungsabschluss bringen könnte.

Nach anderthalb Jahren könne er definitiv bestätigen, dass das Konzept aufgeht. “An der Uni lernen wir die Theorie, Modelle und Konzepte, in der Berufsschule rechnen und planen wir Beispiele durch, spielen Situationen aus dem Unternehmensalltag nach. Bei Beiersdorf lernen wir alle Arbeitsprozesse und entwickeln wichtige Skills, um unterschiedliche Situationen im Unternehmen zu meistern.”

138 Unternehmen kooperieren inzwischen mit der BHH, rund 100 bilden bereits BHH-Studierende aus. Beim Onlinehändler Otto sehen sie das Konzept vor allem als weitere Chance, gutes Personal zu finden. Fünf Informatik-Stuzubis haben sie dort bereits. “Insbesondere im Tech-Bereich suchen wir Personal”, sagt Ingo Bertram, Pressesprecher und selbst Ausbildungsbetreuer. “Aber: Auch das duale Studium hat seine Berechtigung und passt für manchen Bewerber besser.”

Sven Boevelka, Geschäftsführer beim Elektro-, Daten- und Beleuchtungsbetrieb Herbert Herford GmbH, meint, seinen Stuzubi könne er nach Ausbildung und Uni gleich auf höherer Stelle einsetzen, zum Beispiel als Bauleiter. Perspektivisch könne er zum Projektleiter aufsteigen. Und: “Generell braucht es heute komplexer denkende Handwerker, um hochkomplexe Anlagen planen, installieren und in Betrieb nehmen können.”

Azubis, die studieren, hat Boevelka aber schon seit 2008. Sie studierten an der privaten Berufsakademie Hamburg. Die Vorteile der BHH: Sie ist näher, und die Studierenden zahlen nur 50 Euro Verwaltungsgebühr pro Semester – an der Berufsakademie waren es monatlich 390 Euro Studiengebühr. An der Berufsakademie ist Unterricht am Wochenende zudem Standard – die BHH will eine Fünf-Tage-Woche ermöglichen.

Eine Ausbildungsleiterin einer Hamburger Bank berichtet, die dualen Studierenden dort bereiteten sich früher größtenteils selbst auf ihre Ausbildungsprüfung vor – da sie auf gar keine Berufsschule gingen. Die studienintegrierende Ausbildung sei da besser machbar und weniger stressig.

Doch um Ausbildung und Studium aufeinander abzustimmen, waren viele Absprachen nötig zwischen BHH und Berufsschulen. BHH-Dozierende decken jetzt Lernfelder ab, die sonst die Berufsschule vermitteln würde, Berufsschullehrer Module der Uni – um Dopplungen im Stoff zu vermeiden. Der Unterricht an der Berufsschule muss wissenschaftlicher werden und umfassender.

Für die Lehrer bedeute das einen höheren Aufwand, meint Berufsschullehrer Peter Knust. Er verantwortet an einer der kooperierenden Schulen, der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation, die kaufmännische Ausbildung für Marketingkommunikation. ”Die Quellenarbeit muss noch sauberer sein, Klausuren können nicht nur Wissen abfragen, sondern müssen noch mehr Beurteilungsaufgaben enthalten.” Um Hochschulbedingungen zu erfüllen, braucht es bei Prüfungen neuerdings einen Zweitkorrektor und Wiederholungstermine, die schon zu Semesterbeginn feststehen.

An manchen Stellen ruckelt es noch. Bei Lernfeldern, die die Uni übernimmt, werden Knust und seine Kollegen schon mal nachsteuern müssen, meint der Berufsschullehrer. Wenn zum Beispiel Übungen fehlen, die für die Abschlussprüfung vor der Handelskammer relevant sind. Ausweiten wird die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation die studienintegrierende Ausbildung nicht. Schulleiterin Inga von Garrel sagt: ”Die Bildungsgänge sind zu klein, um jeweils einen parallelen Ausbildungsgang zu bilden.”

Präsidentin Insa Sjurts möchte das Angebot derweil sehr wohl ausweiten, auf welche Fächer ist noch offen. Daneben will sie “die studienintegrierende Ausbildung im besten Fall in andere Bundesländer weitertragen.” In NRW sieht Wirtschaftspädagoge Dieter Euler, einer der Initiatoren der studienintegrierenden Ausbildung, eine wesentliche Herausforderung: Staatliche Berufsschulen und Hochschulen täten sich dort schwer, “ein proaktives Bildungsmarketing zu gestalten.” Der BHH gelingt das offenbar besser.

Die Hoffnung war groß unter Bildungs-Start-ups im Laufe der Coronapandemie: Schulen waren mit einem Mal gezwungen, sich mit digitalen Angeboten zu befassen, schließlich war vielerorts klassischer Präsenzunterricht nicht mehr möglich. Europäische EdTechs bekamen so viel Wagniskapital wie nie zuvor, 2021 waren es 785 Millionen US-Dollar.

Doch nun macht sich Katerstimmung in der Branche breit. Ende vergangenen Jahres entließ die Lernplattform Simpleclub ein Viertel ihrer Belegschaft, das Start-up will sich künftig mehr auf berufliche Bildung fokussieren, weniger auf das Geschäft mit Schülern. Das Wiener Nachhilfe-Start-up Gostudent setzte kurz vor Weihnachten hunderte Mitarbeiter vor die Tür, parallel zieht sich das Unternehmen aus mehreren internationalen Märkten zurück. Gostudent verweist als Begründung unter anderem auf die abnehmende Kaufkraft der Verbraucher.

Und nicht nur im deutschsprachigen Raum gibt es solche Nachrichten. Auch das indische Nachhilfe-Unicorn Vedantu, entließ 385 Mitarbeiter und Coursera, das US-amerikanische Unternehmen für Weiterbildungen, strich ebenfalls Stellen.

Zumindest auf den ersten Blick ist das nichts Ungewöhnliches: Auch Start-ups in anderen Sektoren verkleinerten in den vergangenen Monaten ihre Belegschaft. Seit der Kehrtwende in der internationalen Zinspolitik halten sich Wagniskapitalgeber, auf die viele Start-ups angewiesen sind, mit Ausgaben zurück, entsprechend werden Sparmaßnahmen nötig. Aber die Dichte der Einschläge im EdTech-Bereich ist ein Symptom für die ganz besonderen Herausforderungen, denen der Sektor unterliegt:

“EdTechs funktionieren am besten, wenn sie direkt bei den Schülern und den Eltern ansetzen”, sagt Mila Cramer. Sie ist Principal beim Wagniskapitalgeber (Venture Capitalist, kurz VC) Project A Ventures in Berlin und betreut dort die EdTech-Investitionen. Ihre Erfahrung: Wenn Start-ups ihr Produkt direkt an Bildungsinstitutionen verkaufen wollen, bremst das oft. “Die Sale-Cycles sind unglaublich lang, bis ein Kunde gewonnen ist, dauert es einfach.”

Eine Erfahrung, die Project A selbst gemacht hat. Der VC investierte unter anderem in ein britisches Start-up, das sich an Universitäten als Kunden richtete. “Britische Universitäten haben zwar häufig mehr Budget als deutsche, aber trotzdem sind sie nicht ohne Weiteres bereit, Millionen in die Hand zu nehmen, um das Produkt eines Start-ups zu kaufen”, sagt Cramer. Zu groß sei oft die Angst, dass das Start-up nicht liefern könne oder bald nicht mehr existiere. “Da haben die Verantwortlichen teilweise auch einfach Angst um ihren Job.” Das Start-up gibt es mittlerweile nicht mehr.

Den Ansatz, direkt auf die Endverbraucher – im Bildungsbereich also die Schüler – zuzugehen, hält Mila Cramer deswegen für erfolgversprechender. Sie verweist auf die Project-A-Investition Knowunity: “Dort generieren Schüler die Inhalte selbst, etwa als Lernvideo.” Ein weiterer Vorteil dieses Modells: Internationalisierung sei schnell möglich, da der Inhalt der Knowunity-App schließlich überall von örtlichen Nutzern befüllt wird. Knowunity gibt es neben dem DACH-Raum bereits in Polen, Frankreich, Italien und Großbritannien. “Von klassischen Nachhilfeplattformen haben wir uns aber ferngehalten, weil es da überall lokale Player gibt, gegen die schwer anzukommen ist”, sagt die Investorin.

Also Finger weg von institutionellen Kunden? Nicht unbedingt, meint Caro Aschemeier. Die Lehrerin hat gemeinsam mit ihrem Mann Simon 2019 das Start-up Deutschfuchs gegründet. Es bietet Unterrichtsmaterialien für Menschen an, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Die Idee kam Aschemeier, als sie selbst in Willkommensklassen für Flüchtlinge unterrichtete. “Da können digitale Hilfen eine riesige Unterstützung für die Lehrkräfte sein”, sagt sie.

Das Angebot von Deutschfuchs hat darüber hinaus Potenzial, international Kunden zu finden, schließlich lernen auch im Ausland viele Menschen Deutsch. Um diese zu erreichen, hat sich Deutschfuchs mit einem Partner zusammengetan.

Der Hueber Verlag, der weltweit Lehrmaterialien für Deutsch als Fremdsprache anbietet, agiert als Türöffner für das Start-up. So konnte Deutschfuchs etwa eine Elite-Universität in Tokio als Kooperationspartner gewinnen. “Wir haben gar nicht das Marketingbudget, um in Japan um Kunden zu werben, da hilft uns diese Kooperation ungemein”, sagt Aschemeier.

Noch macht der DACH-Raum zwar 90 Prozent des Geschäfts aus. Aber die Gründerin ist optimistisch, dass sich das auch dank der Kooperation mit dem Verlag zeitnah ändert – ganz ohne Investoren: “Wir sind nach wie vor komplett eigenfinanziert”, sagt sie. Gleichzeitig arbeite Deutschfuchs bereits kostendeckend, auch dank der Kooperation mit Hueber. Caro und Simon Aschemeier waren zwar mit Investoren im Austausch. Aber deren Fokussierung auf schnelle Rendite sei abschreckend gewesen. “Da ging es meist um Automatisierung und um Skalierung. Wir hatten das Gefühl, dass es an Expertise im Bildungssystem mangelt.”

Gerade Fonds, die sich auf mehrere Felder konzentrieren, tun sich oft schwer damit, EdTechs langfristig zu unterstützen. Das beobachtet auch Mila Cramer von Project A. “Die schauen dann doch lieber auf andere Bereiche, in denen sich vermeintlich schneller Returns erzielen lassen”, sagt sie. Reine Bildungs-Wagniskapitalgeber seien da anders gepolt, aber gerade in Deutschland fehle es an solchen.

Also dürfte sich das Kapital hierzulande wohl eher auf Angebote konzentrieren, die dank ihrer Fokussierung auf Eltern und Schüler bessere Wachstumschancen haben. Dann spricht nach Cramers Meinung auch wenig dagegen, dass diese Angebote auch international erfolgreich sind. “Gerade bei solchen Start-ups zeigt sich, dass auch im EdTech-Bereich schnelle Returns möglich sind”, sagt sie. Lars-Thorben Niggehoff

Nicht alle Fachschüler sollen 200 Euro Energiegeld erhalten: Ausgenommen ist, wer eine einjährige Ausbildung absolviert, zum Beispiel zum Pflegehelfer oder Krankenpflegehelfer. Das BMBF teilte mit, dass etwa 450.000 (Berufs-)Fachschülerinnen und Fachschüler in Bildungsgängen berechtigt seien, “mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschlusses”. Einem Schreiben des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt an die zuständigen Schulen lässt sich entnehmen, dass daher Pflegehelfer und Krankenpflegehelfer in einjähriger Ausbildung herausfallen.

Das Statistische Bundesamt ermittelte für 2019/-20 bundesweit etwas über 5.000 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer im ersten Ausbildungsjahr sowie etwas über 9.000 Altenpflegehelfer. Allerdings fielen darunter auch zweijährige Ausbildungen. Die Einmalzahlung über 200 Euro soll sich neben Fachschülern an alle 2,95 Millionen Studierenden richten. Am Dienstag hat Bildungsministerin Stark-Watzinger eine Informationskampagne gestartet. Ziel sei es, dass die Jugendlichen rechtzeitig mit den Anträgen beginnen. Laut Ministerin Bettina Stark-Watzinger könne es in der zweiten Februarhälfte losgehen. Die Länder gehen hingegen von einem flächendeckenden Start erst ab 15. März aus, wie Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda berichtete.

Zunächst sei ein Testlauf unter Beteiligung weniger Hochschulen in wenigen Ländern geplant. Daneben haben noch nicht alle Bundesländer die Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet und eine entsprechende Rechtsverordnung beschlossen. Bisher können Fachschüler und Studierende sich nur die für den Antrag nötige BundID besorgen, ein zentrales Benutzerkonto für digitale Verwaltungsleistungen. Um den Antrag auf der neu geschaffenen Plattform www.einmalzahlung200.de zu stellen, benötigen sie noch Zugangscodes von ihren Ausbildungsstätten. Anna Parrisius

Gründer des Alternativen Bildungsrats haben den sogenannten Bildungsgipfel der Bundesregierung kritisiert. “Ein Bildungsgipfel, der top-down organisiert wird, ist für mich nicht das richtige Format”, sagte Susanne Posselt, eine Gewerkschafterin und Lehrerin der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Der Gymnasiallehrer und Bildungs-Influencer Bob Blume hält es für falsch, in einer tiefgreifenden Bildungskrise nicht alle Akteure zu beteiligen. “Es müssen die wichtigsten Vertreter von Schule und Lernen die Möglichkeit haben, ihre Sicht einzubringen”, sagte Blume Table.Media. “Was wir jetzt mit dem Lehrermangel erleben, ist nur der Anfang von etwas, das – frei nach Georg Picht – die neue Bildungskatastrophe werden kann.”

Wie berichtet, ist der Bildungsgipfel ein dreistündiges Intermezzo am Rande einer Tagung von Bildungsforschern. Der Abteilungsleiter eines Forschungsinstituts hält ein Impulsreferat. Danach spricht die Bildungsministerin mit Vertretern von Ländern und Kommunen. Zum Schluss gibt es eine Paneldiskussion mit dem eigentlichen Kopf des Bundesbildungsministeriums, dem Parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP). Vertreter der Union verhöhnten die Veranstaltung als Gipfelchen – und sagten ab.

Der Gewerkschafterin Susanne Posselt reicht nicht, dass bei der Paneldiskussion unter anderem die Bundesvorsitzenden Maike Finnern (GEW) und Gerhard Brand (VBE) auf dem Podium sitzen. “Ich will erreichen, dass die volle Breite der Praxis gehört wird. Die Menschen, die vor Ort in den Schulen arbeiten, müssen mit einbezogen werden, wenn es um die großen Herausforderungen des Lehrkräftemangels geht.” Der Lehrermangel, genauer die eilfertigen Handreichungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, waren Impuls für die Gründung eines alternativen Bildungsrats von unten. Inzwischen haben sich 500 Menschen auf der Seite bildungsrat.org angemeldet. Die Gründer kommen aus sehr verschiedenen Lagern. Der Ex-SPD-Staatssekretär Mark Rackles, der linke Bildungspolitiker Philipp Dehne, der Gymnasiallehrer Bob Blume und die Gemeinschaftsschulaktivistin Susanne Posselt.

Rackles hatte als Berliner Staatssekretär und Chef der Schulkommission der KMK einen Staatsvertrag angestoßen, bei dem sich die Länder schriftlich zu gemeinsamen Maßnahmen gegen den Lehrermangel verpflichten. Auch nach seiner Demission forderte Rackles umso entschlossener, die Probleme koordiniert anzugehen – und keinen Wettlauf um Lehrer zu beginnen. Vergangene Woche beschloss die rot-rot-grüne Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus eine Initiative zu so einem Staatsvertrag. Was dieser Beschluss noch wert ist, muss sich nach der Wahlniederlage vom Sonntag zeigen. Christian Füller

Eine Ransomware hat die Server von mehreren Schulen in Karlsruhe angegriffen. Die Stadt geht aktuell von acht betroffenen Schulen aus. “Im Zuge der kriminellen Cyberattacke wurde Schadsoftware eingeschleust und Systemdaten verschlüsselt”, heißt es in einer Mitteilung. Die Erpresser fordern von sieben Schulen ein Lösegeld in Form von Bitcoin über insgesamt knapp 300.000 Euro – rund 40.000 Euro pro Schule.

Wie zuerst das Online-Magazin golem.de berichtete, verschlüsselten die Angreifer nach bisherigen Erkenntnissen nur Systemdaten, nicht jedoch personenbezogene Daten. Die Server der betroffenen Einrichtungen und aller weiteren Schulen wurden vorsorglich vom Netz genommen. Ausgenommen sind berufsbildende Schulen, da diese andere Systeme verwendeten.

“Die Server werden schrittweise überprüft und nach der Freigabe wieder ans Netz gehen”, sagte ein Sprecher der Stadt. Der Zeitraum dafür sei noch nicht abschätzbar. Priorität habe die Sicherheit der Daten. Wer hinter den Angriffen steckt, ist noch unklar. Die Stadt Karlsruhe hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und auch den Landesdatenschutzbeauftragten informiert. Außerdem hat sie das Amt für Informationstechnologie und Digitalisierung die Untersuchung des Vorfalls übernommen und externe Experten für Cybersicherheit zurate gezogen.

Durch die Cyberattacke ist aktuell die Arbeit der Schulverwaltungen eingeschränkt, ebenso etwa die digitale Kommunikation. Informationen dazu, ob auch der Unterricht betroffen ist, liegen dem Regierungspräsidium Karlsruhe nicht vor. Susanne Posselt, Lehrerin der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Karlsruhe, sagte Table.Media: “Für mich als Lehrkraft bedeutet es einfach back to the roots. Zum Glück arbeiten wir noch mit Büchern aus Papier und die Schüler:innen haben auch noch Hefte.”

Zu möglichen Motiven der Angreifer heißt es aus der Pressestelle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Baden-Württemberg: “In der Regel suchen Hacker, die Lösegelder erpressen wollen oder andere Motive haben, das Internet nach ungesicherten oder schlecht gesicherten Computersystemen ab. Wenn sie solche finden, nutzen sie die Schwachstellen aus.” Gerade personenbezogene Schülerdaten seien besonders sensibel und schützenswert. Das Risiko neuer erfolgreicher Angriffe könne man “durch angemessene technische organisatorische Maßnahmen auf ein Minimum” senken. Bleibt abzuwarten, ob solche Maßnahmen nun folgen. Anouk Schlung

Die neue Super-KI ChatGPT versetzt auch den Bundestag und seine Technikfolgegutachter in Stress. Der Bildungsausschuss hat das sogenannte “Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag” (TAB) beauftragt, die Folgen von ChatGPT für Schulen und Hochschulen vertieft zu untersuchen. Ungewöhnlich: Obwohl das TAB, das vom Karlsruher Institut für Technologie betrieben wird, für den Bundestag bereits zu KI in der Bildung arbeitet, sollen die Experten nun ein Blitz-Gutachten zu ChatGPT dazwischenschieben. Bis Ende März, so die Information von Table.Media, wollen die Risikoanalysten zunächst den Berichterstattern der Fraktionen ein Papier vorlegen. Mitte April soll das Gutachten dann öffentlich diskutiert werden.

Wie berichtet, stellt ChatGPT zentrale Lern- und Leistungsnachweise an Schulen und Hochschulen infrage, allen voran Hausaufgaben und Hausarbeiten. Lehrende tauschen sich darüber schon seit Wochen intensiv aus. Nun hat offenbar auch der Bundestag die Notwendigkeit erkannt, sich dem Thema zu widmen. Inzwischen hat OpenAI eine Bezahlversion des Dienstes im Angebot. Für 20 Dollar im Monat können zahlende Nutzer den Dienst bevorzugt gegenüber Nicht-Abonnenten in Anspruch nehmen.

Der Bundestag will vom TAB mehr über Anwendungsszenarien und Auswirkungen von sprachverarbeitenden KI-Systemen wie ChatGPT im Bildungs- und Wissenschaftssystem erfahren. “Wir brauchen einen umfassenden Überblick über die technischen, ethischen und sozialen Auswirkungen von ChatGPT auf Bildung und Wissenschaft”, sagte Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Das TAB ist ChatGPT bereits seit einigen Wochen auf der Spur. Intern kursiert ein Dutzende Seiten langes Papier. Auf dem Blog des Technikfolgenbüros schätzt der federführende Autor für KI ChatGPT als einen “im Grunde unzuverlässigen Gesprächspartner” ein. Antworten des Systems ließen “regelrechte Abgründe erblicken.” Es mache den Eindruck, “langfristig kommerziell ausgerichtet zu sein.” Christian Füller

Egal, ob er auf Messen Smartboards vorstellte oder Schülern im Klassenzimmer die Funktionsweise von Tablets erklärte – Jacob Chammon gilt seit zehn Jahren als Berlins charmantester Digital- und Schulversteher. Nun bekommt der 41-Jährige etwas hinzu, was nicht viele Digitalisten erleben dürfen: Macht. An der Seite des Vorstandschefs Thomas de Maizière wird der Däne Chammon ab August die Telekom-Stiftung als Geschäftsführer leiten. Bis ein Nachfolger für das Forum Bildung Digitalisierung gefunden ist, leitet der gelernte Lehrer auch diesen Kreis von Stiftungen weiter.

Chammon, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, lebt seit zehn Jahren in Berlin. Er gründete und etablierte die Skandinavische Gemeinschaftsschule in der Hauptstadt. Das bedeutet, er kennt sich mit der Schulform aus, die möglicherweise in den kommenden Jahren die wichtigste Institution des Lernens sein wird: eine Schule, die Schüler nicht nach Leistung in verschiedene Lerngruppen trennt. Man nennt das äußere Differenzierung, die in Deutschland sogar Gesamtschulen praktizieren. Stattdessen betreiben Gemeinschaftsschulen die sogenannte Binnendifferenzierung. Das bedeutet individuelles Lernen in verschiedenen Geschwindigkeiten innerhalb eines Klassenraums. Schulen, die das können, können die immer feineren Differenzierungen, die digital gestütztes Lernen künftig möglich macht, viel einfacher adaptieren.

Die nächste Etappe führte Jacob Chammon ziemlich schnell an die administrative Spitze der Telekom-Stiftung, die neben den Stiftungen von Bosch und Bertelsmann inzwischen der wichtigste Treiber der pädagogischen Digitalisierung ist. Chammon kam 2019 als Projektmanager in den Digitalisierungsverbund Forum Bildung Digitalisierung, dem mittlerweile neun Stiftungen angehören. Schon 2020 stieg er zum Geschäftsführenden Vorstand auf, verantwortlich für 15 Mitarbeitende, Projektkonzeption, Öffentlichkeitsarbeit und ein Budget von 1,5 Millionen Euro. Als Stiftungsgeschäftsführer der Telekom steigt sein Etat um das Zehnfache. Aus einem Anlagevermögen von rund 190 Millionen Euro schüttete die Stiftung Erträge von 15 Millionen Euro aus.

Mit Thomas de Maizière hat er einen ausgebufften Politprofi bei der Unternehmens-Stiftung des Megakonzerns vor und neben sich. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung leitete schon diverse Ministerien, war Kanzleramtschef wie Allzweckwaffe Angela Merkels. Nun wird er, in der Pension, zum preußischen Reformer. De Maizière und Chammon, das kann das Dreamteam der Schulreformation und des digitalen Wandels werden. Allerdings: Viel Zeit bleibt den beiden nicht. Denn die Kultusminister haben beides, Schulsystem und Digitalprojekte, gefährlich nahe an die Klippen manövriert.

Der Polit-Adlige de Maizière hat vergangenes Jahr eine Haupt- und Staatsreform des verkorksten Bildungsföderalismus auf der Makro-Ebene vorgeschlagen. Mit Chammon hat er nun einen Schulleiter, Technikfreak und Changemanager der Mikroebene an Bord. Ein Teil der Antworten, die dieses Duo auf die Bildungskrise geben kann, dürfte die Kultusminister verunsichern. Wenn es drei wichtige Player der Bildungspolitik gibt – die Kultusminister und ihre lahme Konferenz, das BMBF mit ihrer kraftlosen Ministerin und die Zivilgesellschaft mit den Stiftungen als Konzepter – dann ist letztere derzeit mit Abstand am besten besetzt. Niemand kann politisch und pädagogisch mit dem Powerpaar der Telekom-Stiftung Chammon/de Maizìere mithalten.