wer gedacht hätte, dass kurz vor den Sommerferien in vielen Bundesländern Nessie aus dem See steigt, der hat sich getäuscht. Die Schul- und Bildungspolitik selbst gibt das spektakuläre Ferien-Ungeheuer.

Die neue starke Frau in Sachen Bildungspolitik ist – Karin Prien. Meinen Kollegen Holger Schleper und Moritz Baumann hat die CDU-Vize ein Interview gegeben, das es in sich hat. Von der Reform der ziemlich unverbindlichen Kultusministerkonferenz bis zur Verpflichtung, die sogenannten Vergleichsarbeiten endlich ernst zu nehmen, reicht ihre Spannweite. Karin Prien hat den Anspruch, die Christdemokraten (wieder) zu einer Bildungspartei zu machen.

Was man erwarten konnte, wird nun zur traurigen Gewissheit: Der Etat der Ministerin für weltbeste Bildung steigt nicht, sondern er schrumpft. Die Kollegen von Research.Table haben erste Hinweise zum Bundeshaushalt übermittelt. Es gibt überraschend sogar einen Gewinner.

Die Schulminister der Länder indes ziehen alle Register, um den Leerstand in den Lehrerzimmern zu bekämpfen. Anna Parrisius berichtet, was der beste Kenner der Berufsgruppe Lehrer, Klaus Klemm, zusammentragen konnte. Immerhin gibt es jetzt einen ersten wirklichen Länder-Überblick.

Für eine zumindest teilweise gute Nachricht reicht das, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, dahingegen leider nicht. Die Mathe-Abiturienten an der Küste sind kollektiv durchgefallen. In Wahrheit ist es ein bisschen komplizierter, aber schön ist wirklich nicht, was Lehrermangel, Corona und Mathematik-Indolenz zur Folge haben.

Freuen Sie sich trotzdem auf die Sommerferien – wir halten Sie auf dem Laufenden!

Frau Prien, die CDU hat kürzlich ein “Kinderzukunftspaket” beschlossen. Schauen Christdemokraten anders auf die Bildungspolitik als ihre politischen Wettbewerber?

Karin Prien: Wir haben zumindest in Nuancen ein anderes Menschen- und Gesellschaftsbild – weil wir sehr stark vom einzelnen Kind her und die Rolle der Eltern immer mitdenken. Wir sind überzeugt, dass Eltern zuvorderst für Bildung und Erziehung verantwortlich sind. In den letzten Jahrzehnten gab es bei den politischen Wettbewerbern auf der linken Seite eher die Vorstellung, dass der Staat alles machen muss. Ich halte das für eine völlige Überforderung von Kitas und Schulen. Wir müssen vielmehr Eltern ’empowern’, also ermuntern und ertüchtigen, sich von Anfang an gut um ihre Kinder zu kümmern. Wir brauchen ein anderes gesellschaftliches Klima für Kinder und Familien.

Hendrik Wüst erklärte jüngst, dass das Bild von Familien als Garanten guter Bildung nicht mehr trägt. Vielmehr sei der Staat gefordert. Aber dieser Staat ist doch gerade völlig überfordert.

Es gibt diesen wunderbaren Spruch: “Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.” Natürlich muss der Staat heute mehr tun, weil Kinder ganz unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Ein Teil der Eltern ist auch mit Bildungs- und Erziehungsarbeit überfordert. Dazu gehört auch, dass wir die Zusammenarbeit von Jugendhilfe, Schule und anderen Unterstützungssystemen verbessern und die vorhandenen Ressourcen besser nutzen.

Wie ist der elfseitige Leitantrag entstanden?

In der CDU arbeiten an der Bildungs- und Familienpolitik zwei Fachkommissionen. Denn die Kernfrage sozialer Gerechtigkeit in diesem Jahrhundert ist die Bildungs- und Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Das ist meine tiefe Überzeugung und inzwischen habe ich davon auch viele in meiner Partei überzeugt. In der Kommission ‘Aufstieg’ hatten wir über ein Jahr hinweg rund 20 Sitzungen. Wir haben bisher 50 Experten angehört. Das ist eine sehr intensive und fruchtbare Arbeit.

Die Kitas spielen für die CDU eine zentrale Rolle. Sie wollen Kinder, mit drei oder vier Jahren testen, ihren Sprachstand, aber auch Motorik und Selbstregulation erfassen, ergänzt durch eine verpflichtende Förderung – ob die Eltern wollen oder nicht. Warum so radikal?

Da gilt es, im Föderalismus zu lernen. In Hamburg und Hessen gibt es seit vielen Jahren eine Untersuchung der Viereinhalbjährigen – mit Erfolg. Es gelingt, das Auseinanderdriften der Lernausgangslagen zu reduzieren. Nur ist Testen eben kein Selbstzweck. Nach der Diagnose muss eine verpflichtende Förderung folgen. Ich bin überzeugt, in den Kitas braucht es eine guten und integrierte Sprachförderung. Da ist das Sprachbad wichtig, woran es leider oft hapert. Wenn ich bis zu 95 Prozent Migrantenanteil in den Gruppen habe, dann ist das mit dem Spracherwerb schwierig, jedenfalls mit dem Deutschen. Daneben braucht es für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf zusätzliche verpflichtende Maßnahmen in Kita und Vorschule oder Vorläuferklassen wie in Hessen.

Ähnlich entschlossen positionieren Sie sich bei der Schulfinanzierung – und brechen mit Traditionen.

Wir haben wachsende Schülerzahlen, gerade in westdeutschen Großstädten, und weiter einen hohen Zuzug von Geflüchteten. Parallel erwartet uns eine dramatische Fachkräfteentwicklung. Bis 2035 verlieren wir rund sieben Millionen Menschen aus dem Pool der Erwerbstätigen. Wir müssen Ressourcen künftig effizienter einsetzen. Das heißt für die CDU, Ungleiches ungleich zu behandeln. Bislang haben wir Schulen in herausfordernden Lagen schlicht mehr Geld gegeben. Das ist einfach, solange es viel Geld gibt. Jetzt müssen wir noch stärker differenzieren. In Schleswig-Holstein haben wir über einen Sozialindex 60 Schulen identifiziert, die mehr Ressourcen erhalten. Dann haben wir aus diesem Pool nochmal 20 Schulen ausgesucht, die es am allerschwersten haben und am meisten Geld bekommen. Davon können wir übrigens beim Startchancen-Programm lernen. Es ist Unsinn, zu sagen: 4.000 Schulen, egal mit welchem Sozialindex, bekommen das Gleiche.

Reicht es, allein die Geldströme stärker nach Sozialkriterien zu lenken?

Die Bildungsfinanzierung muss zumindest auf OECD-Niveau anwachsen. Dieses Ziel müssen wir uns, Bund, Länder und Kommunen, gemeinsam setzen. Ich fürchte, wir müssen aber auch sagen: Wo die Situation nicht so schwierig ist, muss vielleicht doch mal ein Schüler mehr in eine Klasse – schon wegen des Mangels an Personal. Und die Chancen der Digitalisierung müssen wir stärker für eine moderne Unterrichtsgestaltung nutzen.

Dass die KMK erst jetzt über Ressourcensteuerung spricht, ist doch ein krasses strukturelles Versäumnis.

Es gibt Länder, die damit schon sehr früh begonnen haben. Anderswo wird man sagen müssen: Ja, das ist ein strukturelles Versäumnis. Schlimmer noch ist, dass wir es über Jahre versäumt haben, die Wirksamkeit von Maßnahmen genauer zu monitoren.

Sie haben dem Bund zuletzt die Fähigkeit abgesprochen, Schule zu gestalten – und plädieren für eine Neuerfindung des Bildungsföderalismus. Trägt Ihre Partei das mit?

In der Tat kann der Bund die Bildung nicht neu gestalten, dafür fehlen im Bundesbildungsministerium schlicht die Kapazitäten und die Kompetenz. Andererseits brauchen wir eine Reform des Bildungsföderalismus hin zu mehr verbindlicher Kooperation zwischen den Ländern, damit Prozesse wie die Digitalisierung und die Implementierung neuer und wissenschaftlich anerkannter Methoden besser gelingen.

Die KMK unterzieht sich einer externen Evaluation. An welchen Reformen führt aus Ihrer Sicht kein Weg vorbei?

Es wäre von großem Wert, wenn wir wegkämen vom Einstimmigkeitsprinzip. Die Entscheidungsprozesse sind viel zu langwierig, zu schwerfällig und zu verwaltungslastig. Für einen stärker verbindlichen, horizontalen Föderalismus ist eine Grundgesetzänderung erwägenswert, die Details zur Zusammenarbeit der Länder in der Bildungspolitik müssten über einen Staatsvertrag geregelt werden. Für die ausgesuchten Bereiche, wo der Bund weiter Verantwortung übernehmen muss, wie die Digitalisierung, muss ebenfalls eine verfassungskonforme Lösung gefunden werden.

Bei welchen Themen glauben Sie, könnten Mehrheitsentscheidungen die Bildungspolitik beleben?

Bei allen Themen, die die Qualitätsverbesserung betreffen zum Beispiel. Wenn eine Mehrheit zum Beispiel Lernstandserhebungen wie VERA beschließt, dann müssen sie auch in allen Ländern gleichermaßen umgesetzt werden. Das wäre ein großer Schritt im Sinne der besseren Vergleichbarkeit.

Braucht nicht das KMK-Sekretariat, das sich gerade mit dem Verwalten begnügt, einen stärkeren politischen Auftrag – als Gegenpol zur Souveränität der Länder?

Wenn die Präsidentschaft nicht mehr jährlich wechseln würde, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit des Sekretariats, das dann mehr steuern und strukturieren müsste. Aber ich würde das nicht als Gegenpol zu den Ländern verstanden wissen wollen, sondern als sinnvolle Ergänzung und Unterstützung der Arbeit in den Ländern.

Verraten Sie uns, was die CDU in der beruflichen Bildung erreichen will?

Dass wir endlich ernst machen mit der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Das müssen wir rechtlich verankern – also den Deutschen Qualitätsrahmen (DQR) nicht nur als Transparenzinstrument sehen. Wir setzen uns für eine stärkere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung und eine Neubewertung des Übergangssystems ein. Wir müssen weg von dieser Haltung: “Oh Gott, wie furchtbar, wenn jemand nach der neunten Klasse noch ein Jahr im Übergangssystem ist.” Nach dem Abitur und im Studium sind wir da ja weit großzügiger. Wir wollen diese Phase zu einem Chancensystem umgestalten und Karrierewege aufzeigen. Besondere Begabungen in der beruflichen Bildung wollen wir besser fördern.

Das heißt was?

Die Jugendlichen müssen potenzielle Ausbildungsberufe kennenlernen. Berufsorientierung spielt da eine große Rolle. Daneben braucht es Seminare und andere Formate, um Kompetenzen über die Schule hinaus zu stärken – zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, KI, Future Skills. Auch Jugendliche und junge Erwachsene in der beruflichen Bildung sollten durch Stipendien gefördert werden.

Muss die Politik dafür nicht die Betriebe stärker in die Pflicht nehmen? Das macht die Wirtschaft doch nicht freiwillig; kostet ja Geld.

Die Haltung hat sich da in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Wenn ich vor fünf Jahren mit Unternehmern gesprochen habe, hieß es: “Ihr bringt uns ja keine geeigneten Absolventen.” Das fand ich damals schon unangemessen. Heute höre ich das nicht mehr. Die Unternehmen wissen, dass sie sich anstrengen müssen. Die Schulen müssen parallel die Eltern mit ins Boot holen. Digitale Formate können ein Weg sein, weil Eltern sich eher abends mal in eine Videokonferenz setzen, als in die Schule zu gehen. Wir müssen in mehreren Sprachen für bestimmte Berufe werben und mit der Potenzialanalyse bei Jugendlichen schon in der siebten Klasse beginnen. Das geht nur mit strukturierten Konzepten. In Schleswig-Holstein haben wir 2021 ein Konzept zur beruflichen Orientierung verabschiedet und vergangenes Jahr eine Art Orientierungswoche organisiert, in der die Schüler jeden Tag in einen anderen Betrieb hineinschauen konnten.

Zurück zur großen Politik. Wie war eigentlich das Gespräch mit Frau Stark-Watzinger?

… für das ja Vertraulichkeit vereinbart ist.

Uns interessiert dennoch: Wie war die Atmosphäre?

Wir gehen vernünftig miteinander um.

Waren Sie denn zufrieden, als Sie den Raum verlassen haben?

Wir haben wenig Konkretes bewegen können, so viel kann man sagen. Wir haben noch nicht den Dreh gefunden, an welchen Themen Bund und Länder gemeinsam arbeiten können. Ein Thema, das wir diskutiert haben, ist die Multiprofessionalität an Schulen. Je nach Profession kommt das Personal aus unterschiedlichen Rechtskreisen und hat damit unterschiedliche Anstellungsverhältnisse. Da reden wir zu einem erheblichen Teil über Bundesrecht. Das Thema war also: Welche Gesetzesänderungen braucht es, damit multiprofessionelle Teams effizient zusammenarbeiten können. Das würde uns richtig voranbringen.

Hat die Bundesministerin auch ihr Konzept zum Digitalpakt II vorgestellt?

Ich kann sagen, die Länder haben bereits im Frühjahr ein Eckpunktepapier vorgelegt, das bisher ohne Resonanz des Bundes geblieben ist. Der Bund hat nun die Gespräche ausgesetzt, mit dem Hinweis auf zu klärende Rechtsfragen. Was weiter fehlt, ist ein klares Commitment. Der Bundeskanzler hat auf der Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten gesagt, man könne gerne über den Digitalpakt II reden, wenn die Ministerpräsidenten bei anderen Bund-Ländern-Programmen in gleicher Höhe sparen. Das hat mich schon ziemlich wütend gemacht. Wir saßen im August 2021 bei der Bundeskanzlerin und haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der wir uns gegenseitig zugesichert haben, bei der Schuldigitalisierung gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Diese Zusicherung würde damit gebrochen. Das ist schon ein sehr ernsthafter Vorgang.

Sie waren offenbar so verärgert, dass Sie das Startchancen-Programm und den Digitalpakt gekoppelt haben.

… nicht im Sinne eines rechtlichen Junktims.

Dennoch gibt es den Vorwurf, die CDU-Länder würden das Ampel-Projekt sabotieren.

Ich vernehme da keinen Unterschied zwischen A- und B-Seite. Ich sage deutlich: Ich möchte gerne beide Programme. Ich möchte das Startchancen-Programm, wenn es vernünftig konfiguriert ist, sodass es mit unseren Perspektivschulen kompatibel ist. Denn ich kann keine zwei Programme parallel administrieren, geschweige denn kofinanzieren. Ich will das Startchancen-Programm mitnichten torpedieren, aber der Digitalpakt ist unverzichtbar. Das sehen alle Ministerinnen und Minister so.

Wie könnte ein unbürokratischer Digitalpakt II aussehen?

Gut ist, dass wir jetzt Strukturen haben, um die Schulträger bei der Antragstellung zu unterstützen. Die gab es 2019 nicht. Wir haben Musterlösungen geschaffen, an die wir anknüpfen können. In den Ländern sollten wir dazu übergehen, Mindeststandards für die Ausstattung von Schulen schlicht zu definieren – gerne gemeinsam in der KMK und im jeweiligen Landesrecht rechtlich verankert. Bei Standardlösungen müssen die Anträge dann schlank gestaltet sein.

Was uns aufgefallen ist: Ende 2022 waren in Ihrem Bundesland 55 Prozent der Digitalpakt-Mittel gebunden. Binnen weniger Monate ist die Quote auf 94 Prozent gesprungen. Wie kann das sein?

Der Pakt war auf fünf Jahre angelegt. Die Richtlinie, die wir in Ausführung der Bund-Länder-Vereinbarung erarbeitet haben, sah jedoch einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Damit hatten die Schulträger die Möglichkeit, mit den Baumaßnahmen zu beginnen und erst hinterher abzurechnen. So sind die meisten Kommunen vorgegangen und haben ihre Anträge tatsächlich erst kurz vor Fristende eingereicht. Wir waren darauf vorbereitet und konnten innerhalb kürzester Zeit bewilligen.

Moment. Das bedeutet, dass die Zahlen zu den bewilligten und gebundenen Digitalpakt-Mitteln, die Sie seit 2019 ans BMBF melden und über die wir Medien alle sechs Monate berichten, überhaupt nicht der Realität entsprechen – weil die Kommunen vor Ort viel weiter sind?

Ja, das habe ich immer wieder gesagt. Es wollte nur keiner hören. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden – auch durch eine verzerrte Berichterstattung.

Der Bund will keinesfalls vor 2025 weiter investieren. Jetzt gibt es die Idee, die entstehende Förderlücke mit Restmitteln aus dem ersten Digitalpakt zu überbrücken. Ist dafür noch Geld da?

Nein, die fünf Milliarden Euro sind verplant. Nur in einigen wenigen Regionen können noch Mittel abgerufen werden, weil die Schulträger dort schlicht keine Handwerker finden.

Ein Interview von Moritz Baumann und Holger Schleper

Die Landesregierung Brandenburg treibt die Lehrerbildung der Zukunft voran. Dafür entwarf sie im Eilverfahren einen neuen Studiengang in Senftenberg. Nun kleidet sie die Pläne in ein Zehn-Punkte-Programm, das Standards setzen könnte. Einige Fragen bleiben trotzdem offen.

Anfang Juni wurde bekannt, dass die Beruflich-Technische-Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg ein neues Studienangebot für Grundschullehrkräfte aufbaut. Und sie stattet es üppig aus. Zehn Professuren soll es geben, fünf davon sogar als W3-Professuren, wie zu hören ist.

Und die Verantwortlichen legen mit einem Zehn-Punkte-Programm nach, das verrät, was sie für Brandenburg im Sinn haben: eine Vorreiterrolle in der Lehrerbildung.

Noch nicht einmal ein Jahr hat es gedauert, den neuen Studiengang aus dem Boden zu stampfen. Wer weiß, wie langsam die Mühlen der Verwaltung auch in den Hochschulen üblicherweise mahlen, kann diesen Erfolg einordnen. Doch nicht nur die Entschlossenheit im Aufbau macht Mut, auch die inhaltlichen Pläne kommen vielversprechend daher:

Und das Land geht mit seinem Zehn-Punkte-Programm, das es am vergangenen Freitag vorstellte, noch mehrere Schritte weiter.

Und auch rhetorisch gehen die Verantwortlichen in die Offensive. “Bildungsexperten fordern bundesweit eine flexiblere und praxisnähere Ausbildung – wir sind das erste Bundesland, das liefert”, betont Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD).

Die Marschrichtung in Brandenburg macht also Mut. Für den neuen Studiengang in Senftenberg bleiben aber einzelne wichtige Fragen offen. So seien zwar “die ersten Professoren- und Mitarbeiter-Stellen besetzt“, doch bleibt ungewiss, ob es gelingt, bis zum Herbst zehn hochqualifizierte Professoren und dutzende Mitarbeiter für Prüfungsämter und Assistenzen in die Lausitz zu locken.

Gerade in Fragen über neue Formen der Lehrerbildung – Stichwort duales Studium – herrscht bundesweit große Bewegung. Die KMK lässt aktuell gleich zwei Gutachten erstellen, ihre Präsidentin ist ausgewiesene Verfechterin der Idee. Mehrere Länder pochen auf eine länderübergreifende Lösung, wie man aus den Ministerien hört – um Probleme bei der Anerkennung zu vermeiden. Es ist nicht absehbar, welche Konsequenzen eine solche Einigung auf die Brandenburger Pläne hätte. Torben Bennink

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

In meinem nächsten Leben gehe ich nicht in die Bildungspolitik, sondern direkt nach Bonn. Dort bietet die Universität für schlappe 10.500 Euro Studiengebühren den Studiengang “Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement” an. Nach eigenen Angaben werden dort Handlungs- und Schlüsselkompetenzen vermittelt, “die für eine nachhaltige Katastrophenvorsorge nützlich und erforderlich sind”. Als mögliches Berufsfeld nennt die Hochschule ausdrücklich “Bildung (Schulen)”! Was andere für den Ausdruck rheinländischen Humors halten mögen, halte ich für eine handfeste Investition in die Zukunft, denn die deutsche Bildungskatastrophe ist aktuell allgegenwärtig – und offenbar von Dauer.

Notstandsrhetorik, wo man hinhört: Der ehemalige Chef des Kanzleramts und heutige Chef der Telekom-Stiftung Thomas de Maizière spricht im März im öffentlichen Appell von einer “Katastrophe”, die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wenige Tage später, kurz vor dem Bildungsgipfel, von einer “tiefen Krise” des Bildungssystems. Gleichzeitig rufen die großen Bildungsstiftungen des Landes aktuell zur Einberufung eines nationalen Bildungsgipfels auf, sehen “massive Probleme” und fordern einen “Neustart” in der Bildung.

Zivilgesellschaftliche Akteure und Bildungsorganisationen formulieren Anfang Juni die “Bildungswende JETZT!” und sprechen von der “schwersten Bildungskrise seit Gründung der Bundesrepublik”. Seriöse Medien wie der Deutschlandfunk titeln im März 2023 ebenso wortgleich und selbstverständlich wie der SPIEGEL im Juni 2023 “Bildungsnotstand in Deutschland!”.

Dabei knüpft die aktuelle Ballung an Katastrophen- und Notstandsrufen an eine ganze Bibliothek deutscher Untergangsliteratur an: so etwa an das Werk des Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder Julian Nida-Rümelin mit dem schmissigen Titel “Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe” von 2015. Da war der deutsche Allround-Denker Richard David Precht schon zwei Jahre auf dem Markt und hatte mit “Anna, die Schule und der liebe Gott” die wesentlichen Punkte für eine Neuaufstellung der Schule fixiert. Der Taschenrevolutionär Precht (“Wir brauchen eine Bildungsrevolution!”) dürfte sich nach zehn langen Jahren inzwischen allerdings auch die Frage stellen, die all die anderen Rufer in der Bildungswüste umtreibt: Was folgt daraus?

Vermutlich wenig bis gar nichts. Das war vor ziemlich genau 60 Jahren anders. Da löste ein einzelner Rufer namens Georg Picht mit der Warnung vor dem “Bildungsnotstand” (1964) und dann mit dem Buch “Bildungskatastrophe” eine breite öffentliche Debatte und im Ergebnis strukturelle Bildungsreformen aus. Heute fehlt es an Intellektuellen wie Ralf Dahrendorf, der damals die Krisenanalyse Pichts in einer mehrteiligen Essay-Serie der ZEIT produktiv aufgriff (“Bildung ist Bürgerrecht”).

Auf dem Weg von Picht zur Precht ist nicht nur intellektuelles Format verloren gegangen. Die politische Öffentlichkeit hat angesichts der Dauerbeschallung in den sozialen Medien und anderen Dauerkrisen wie Krieg und Klima eine deutlich geringere Aufnahmefähigkeit, die Aufmerksamkeitsspannen werden von Bildungsnotstand zu Bildungsnotstand immer kürzer.

Nochmal: Was folgt daraus? Vermutlich müssen wir uns in der Politik von der Wiederholung als vertrautes Mittel der Schulpädagogik verabschieden. Die wiederholte Feststellung des Bildungsnotstands erzeugt nicht mehr Druck, sondern mehr Gewöhnung. Wenn auf den Alarm nichts folgt und er anhält, dann baue ich den Alarm in meinen Alltag ein.

Hier liegen die schlichten Botschaften eines erfolgreichen Katastrophenmanagements: klare und eindeutige Signale anstelle vielstimmiger Rufe – und dann Mut zur Tat. Bildungspolitisch übersetzt könnte dies heißen: Die vielen Akteure müssen sich besser aufeinander abstimmen, die Botschaften müssen möglichst prägnant sein, und auf einen breiten Resonanzboden in Politik und Öffentlichkeit kann nicht gehofft werden. Es ist bezeichnend für den fehlenden Gestaltungswillen der Bildungspolitik, dass nicht die Politik das – von Dahrendorf 1965 geforderte – Grundrecht auf Bildung aufgegriffen hat, sondern erst das Bundesverfassungsgericht 2021 aus der (Corona-)Krise heraus das Recht auf schulische Bildung entwickelt hat.

Wenn wir unser eigenes Reden vom Bildungsnotstand ernst nehmen, dann müssen wir über das aktuelle Niveau von TV-Talks und über unverbindliche öffentliche Appelle an die Politik hinauskommen. Ein “Notstand” ist ein juristischer Begriff und ein Rechtfertigungsgrund. Die Notstands- und Katastrophenrhetorik richtet sich dann nicht an die politischen Entscheidungsträger der Bildungsrepublik Deutschland. Sie richtet sich vielmehr an die Verantwortungsträger der Bildungspraxis, an die Menschen vor Ort in den Schulen und Bildungseinrichtungen.

Wenn die Politik auf den Bildungsnotstand und den anhaltenden Protest der Zivilgesellschaft nicht reagiert, dann kann es Zeit für neue Formen des zivilen Ungehorsams sein. Wenn eine Schule ihrem grundgesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommen kann, dann kann sie zum wiederholten Mal den Notstand beschreiben. Sie könnte aber auch ein Zeichen setzen und den Laden schließen. Ich benötige keinen Bonner Abschluss in Katastrophenmanagement, um vorauszusagen, in welchem Fall die Politik eher reagiert. Weniger Rhetorik, mehr Tat!

Gemunkelt wurde es schon lange. Befürchtet haben es viele. Nun ist Gewissheit, dass der Etat des Bundesbildungsministeriums schrumpft. Über eine Milliarde Euro weniger hat die Amtsinhaberin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur Verfügung. Insgesamt soll ihr 2024er-Etat 20,3 Milliarden Euro betragen. Das ist ein Minus von 5 Prozent. Rechnet man die stattliche Inflation hinzu, die nicht ausgeglichen wird, dürfte das Haus der Partei für weltbeste Bildung sogar 10 Prozent weniger in Erkenntnisgewinn und Zukunftschancen stecken. So jedenfalls sieht es vor den parlamentarischen Beratungen des Bundeshaushalts für das Jahr 2024 aus.

Das 1.364 Seiten lange Papier steht den Abgeordneten erst seit Montag zur Verfügung. Die Gewinner und Verlierer im Einzelplan 30 für Bildung, Wissenschaft und Forschung sind aber bereits absehbar.

Die Opposition geht logischerweise kritisch mit dem Haushaltsbuch der Ministerin um. Allerdings stehen das Selbstbild Stark-Watzingers und ihr Ansehen bei den Kollegen der Opposition in besonders scharfem Kontrast. “Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger wird die erste ihrer Zunft seit einem Jahrzehnt sein, die ein Minus in ihrem Ministerium verantworten muss. Und zwar ein Minus von über einer Milliarde Euro”, sagte der bildungspolitischen Sprecher der CDU, Thomas Jarzombek Table.Media.

“Ich bin bestürzt, dass die Gelder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung um 5,4 Prozent gekürzt werden sollen”, sagte die Linke Petra Sitte. Damit werde sich die Mangelsituation im Bildungs- und Forschungsbereich dramatisch verschärfen. “Ministerin Stark-Watzinger spricht stets von einem Chancen-Ministerium! Offenkundig sind Anliegen wie Bildung und Forschung in dieser Koalition chancenlos geblieben.” Christian Füller

Den Kampf gegen den Lehrermangel kämpft jedes Bundesland für sich – auch bei einem der Hauptlösungsansätze: der Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern. Schon die Begriffe bedeuten nicht überall das Gleiche. Um einen Überblick zu schaffen, hat sich Bildungsforscher Klaus Klemm die Regelungen der Länder nun in einem Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgenommen. Für jedes Land fasst er zusammen, wer ins Lehramt einsteigen kann und wie die Einsteigerprogramme ablaufen (zum Download).

Standardvoraussetzung ist ein Master-, Diplom- oder Magisterabschluss in einem ausgewiesenen “Mangelfach”. Teilweise müssen die Bewerber darüber hinaus Studieninhalte nachweisen, die sich für ein zweites Schulfach eignen. In zehn Bundesländern (Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) reicht auch der Masterabschluss einer Fachhochschule – allerdings nicht immer für alle Schularten.

Eine Besonderheit macht Klemm in drei Ländern aus: In ihnen können auch Absolventen einer Berufsausbildung mit Meisterprüfung einsteigen – in NRW können sie an weiterführenden Schulen, bis Klasse 10 unterrichten, in Sachsen-Anhalt und Thüringen an berufsbildenden Schulen.

Daneben sticht Schleswig-Holstein hervor: Hier können Bachelorabsolventen direkt unterrichten – an berufsbildenden Schulen. Sie müssen dafür lediglich zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen und sich in den ersten zwei Jahren als Lehrer zusätzlich weiterqualifizieren. Eine Chance auf Festanstellung haben sie im Anschluss nach einem weiteren Jahr Bewährungszeit.

Bei den Einsteigerprogrammen macht Klemm fünf Varianten aus:

Klemm schlüsselt daneben auf, wie viele Quer- und Seiteneinsteiger es von 2017 bis 2021 in den Ländern gab – insgesamt 19.061. Die Länder melden jedoch nicht, wie viele Einsteiger inzwischen insgesamt unterrichten. Das bemängelt Klemm. Ebenso vermisst er eine Aufschlüsselung nach Qualifikationswegen, belastbare Erfolgsquoten und Daten dazu, welchen Einfluss Quereinsteiger auf den Lernerfolg haben. Ein Anhaltspunkt ist für Klemm hier die IQB-Studie von 2018: Sie weist in Mathe, Chemie und Physik signifikant schwächere Kompetenztestergebnisse aus, wenn Quereinsteiger unterrichteten, anders als in Biologie. Allerdings zeigt die Studie auch, dass dieser Zusammenhang schwindet, bezieht man die Zusammensetzung der Schüler ein.

Neben besseren Daten plädiert Bildungsforscher Klemm dafür, dass die Bundesländer sich beim Quer- und Seiteneinstieg auf Standards einigen. Diese seien nötig, damit Interessierte sich schneller zurechtfinden und ihre Abschlüsse bundesweit Anerkennung finden. Anna Parrisius

Das erste Gespräch über Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesbildungsministerin wurde ein voller Erfolg. Allerdings ganz anders, als es sich die Planer im Ministerium und Bettina Stark-Watzinger wohl vorgestellt haben. Das Gespräch war angekündigt als Chancen-Talk. Es sollte der Auftakt zu einer ganzen Serie von Unterhaltungen werden, die die Ministerin offenbar ohne kritische Fragen absolvieren will. Diesen Gefallen taten ihr die Expertinnen und Experten für Künstliche Intelligenz nicht. Was am Dienstag Mittag stattfand (Mitschnitt), war das kritischste und am besten informierte Gespräch über KI seit langem.

Der Mitgründer und leitende Programmierer von Bettermarks, Christophe Spéroni, etwa warnte: “Ich glaube, in der Bildung ist es gefährlich, Kinder direkt in eine Interaktion mit der KI zu bringen.” Die Mathematiklehrerin und Medienbildnerin Paula Friedrich ging noch einen Schritt weiter. “Ich würde mir verbitten, dass die Maschine sagt: ‘Das Kind hat Dyskalkulie'”, sagte Friedrich. “Das entscheide immer noch ich als Mensch. Ich habe auch die Empathie und das Feingefühl.” Die Gymnasiallehrerin aus Merseburg erkannte sehr wohl das Potenzial der KI. Sie könne an Antworten von Schülern erkennen, ob diese womöglich Dyskalkulie oder eine Lese-Rechtschreibschwäche haben. Aber sie bestand wie Katharina Scheiter von der Uni Potsdam darauf, dass KI immer nur mit dem letztverantwortlichen Handeln von Lehrkräften kombiniert anzuwenden sei.

Das KI-Gespräch von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger stand unter einem ungünstigen Stern. Erst wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass der Etat der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung schrumpft. Es war nicht zu erwarten, dass die ins Ministerium geladenen Experten diesen Punkt direkt ansprechen. Aber selbst diese Rücksicht nahm Lehrerin Friedrich nicht – und sprach die Ministerin darauf an, dass sie gerade Mittel für Künstliche Intelligenz kürzt.

“Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel Institutionen wie das BMBF dafür Verantwortung übernehmen und durch politische Entscheidungen, aber auch durch das Bereitstellen von Fördergeldern, Wettbewerben und so weiter, Leuten wie Herrn Spéroni die Möglichkeit geben, das zu tun, was am Ende meinen Schülerinnen und Schüler einen echten Mehrwert bringt.” Auch hier assistierte Professorin Scheiter aus Potsdam. Für die Endnutzer müsse KI als Anwendung kostenfrei sein. Aber im Bereich KI brauche es eben “deutlich mehr Infrastruktur, Serverstruktur – und das kostet.”

Bettina Stark-Watzinger betonte in ihrem Schlusswort noch einmal, den positiven Ansatz von KI zu betrachten. “Das ist eine Riesenchance!” Da hatten ihre Mitdiskutanten allerdings bereits Ausrufezeichen gesetzt. Die Trainingsdaten der KI müssten transparent sein. Und: Es müsse geklärt werden, ob und in welcher Form Schülerprofile angelegt werden dürfen – ohne zu große Risiken für die Schüler. Christian Füller

Corona ist noch nicht vorbei – jedenfalls die Nachwirkungen der Pandemie auf das Mathematik-Abitur. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat nun zum zweiten Mal binnen drei Jahren die Ergebnisse seines Mathe-Abis nachträglich verbessert. Alle Schüler, die im Mathe-Grund- oder -Leistungskurs geschrieben haben, bekommen einen Punkt zusätzlich. Zuletzt war den Mathe-Absolventen 2021 geholfen worden – mit zwei Punkten Aufschlag.

Was sich wie eine Petitesse anhört, ist in Wahrheit eine große Hilfe: Denn der Durchschnittsschüler in Mathematik in Mecklenburg-Vorpommern ist beim aktuellen Abitur durchgefallen. Die Durchschnittsnote lag (je nach benutztem Taschenrechner) bei 4 beziehungsweise 4,2. Wer eine solche Note schreibt, hat nicht bestanden. Das bedeutet: Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hat ihre Mathe-Abiturienten kollektiv über den Zaun gehoben. “Die Ergebnisse der diesjährigen schriftlichen Mathematik-Prüfungen sind nicht akzeptabel“, sagte Oldenburg.

Die Ursachen für die Dyskalkulie im Norden sind vielfältig: Corona-Folgen in Form von langem Unterrichtsausfall und folgenden Entzündungswellen; Lehrermangel in Mathematik; und ein grundsätzliches Mathematikproblem. “Für die kommenden Abiturjahrgänge benötigen wir nun eine schnelle Analyse der Schwierigkeiten, um die Schüler bestmöglich auf die nächste Abschlussprüfung vorzubereiten”, sagte Landes-Elternsprecher Kay Czerwinski gegenüber Table.Media. Der Jahrgang, der nun das Abitur in Mathematik vermasselt hat, sei die Gruppe, die während Corona am längsten keinen Mathe-Unterricht hatte.

Der ehemalige Staatssekretär im Bildungsministerium, Thomas Sattelberger, sieht die Situation der Mathematik generell kritisch. “Mecklenburg-Vorpommern ist nur die Spitze des Eisbergs”, sagte Sattelberger. “Die genannten Probleme sind ja nicht spezifisch für dieses Bundesland, sondern gelten fast generell.” Die Anhebung sei nicht zuerst eine Wohltat für die Schülerinnen und Schüler, sondern das Eingeständnis einer gescheiterten Schulpolitik.

Schulleiter wiesen darauf hin, dass sich inzwischen auch der Lehrermangel in Mathematik niederschlage. Die besseren Lehrerstudenten gingen nicht mehr in die Schule, weil sie woanders viel mehr Geld verdienen könnten. Die anderen seien zu wenig und für Mathe im Prinzip nicht gut genug. Dem Philologenverband passt das nicht in den Kram. “Es ist nicht vertretbar, aufgrund von Pannen in jedem Jahr erneut öffentlich zu diskutieren und die Arbeit der Lehrkräfte infrage zu stellen“, schrieben die Gymnasiallehrer in einer Erklärung. Christian Füller

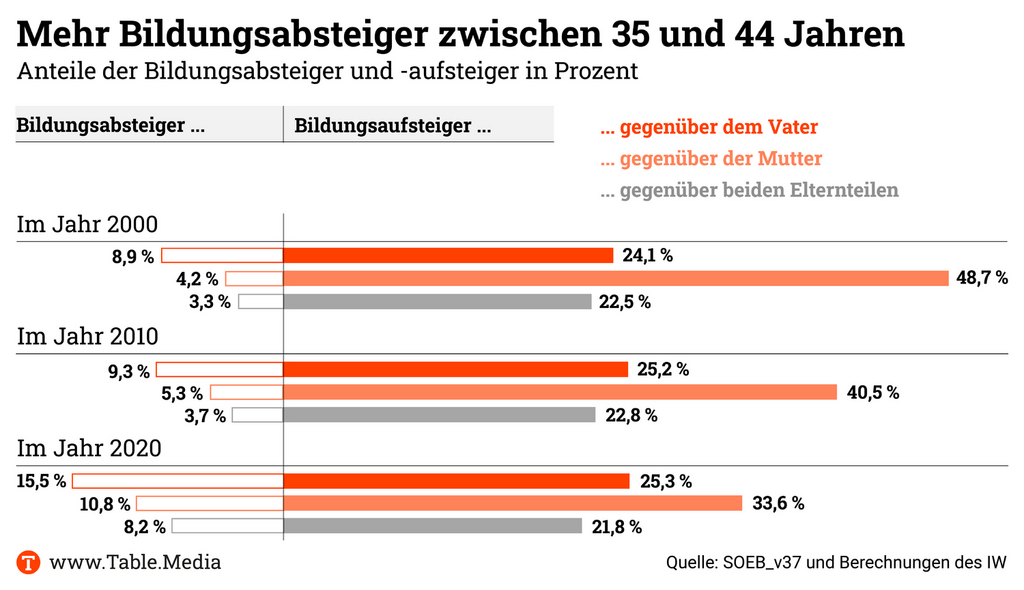

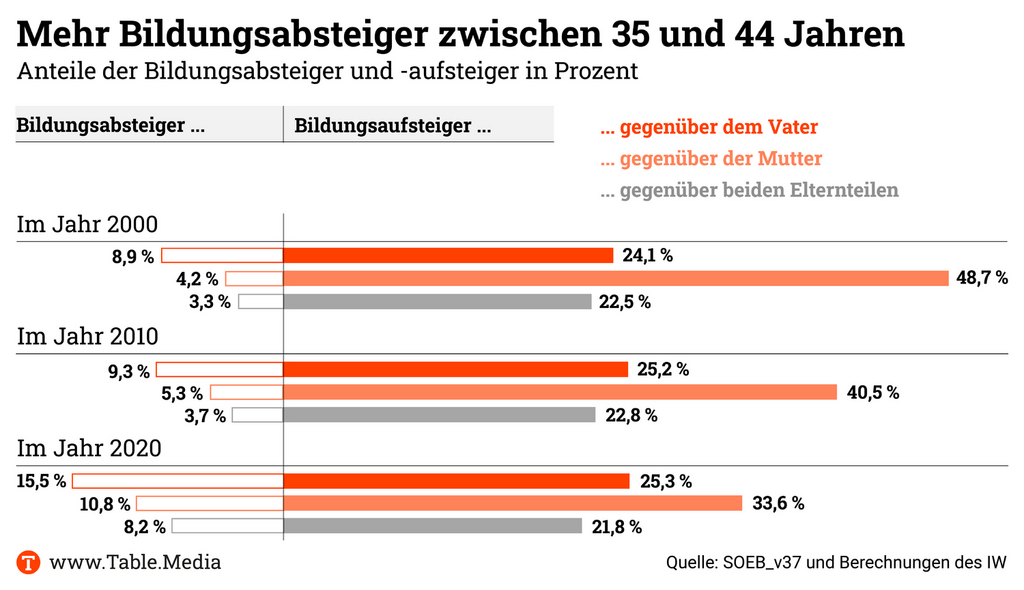

“Du sollst es einmal besser haben als wir” – dieses Versprechen eines sozialen Aufstiegs durch bessere Bildung verkehrt sich zunehmend ins Gegenteil. Von 3,3 auf 8,2 Prozent stieg zwischen 2010 und 2020 die Zahl sogenannter Bildungsabsteiger. Das sind Menschen, deren höchster Abschluss nicht an den ihrer Eltern heranreicht. In den zehn Jahren zuvor betrug der Anstieg 0,5 Prozent. Festgestellt hat das für die Alterskohorte der 35- bis 44-Jährigen das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die Zahl der Bildungsaufsteiger mit besserem Abschluss als ihre Eltern ging um 1 Prozent (22, 8 auf 21,8) zurück.

Einen zentralen Grund sieht das IW darin, dass die Elterngeneration heutiger Erwachsener stark von der Bildungsexpansion der späten 1970er-Jahre und folgende profitierte. Dennoch sei die rückläufige Aufwärtsmobilität bedenklich. “Nicht jeder Abstieg, etwa wenn jemand eine berufliche Ausbildung statt eines Studiums wählt, ist problematisch”, sagt Wido Geis-Thöne, einer der Studienautoren, “als Trend ist es jedoch kritisch zu bewerten.”

Insgesamt nahm das IW Personen zwischen 25 und 64 Jahren in den Blick; die Daten stammen vom Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes und aus dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP). Unterschieden wurde zwischen “keinem berufsqualifizierenden Abschluss”, “beruflichem Abschluss” und “Hochschulabschluss”.

Überdurchschnittlich häufige Bildungsaufstiege verzeichnen 25- bis 34-Jährige mit Migrationshintergrund. Mit 28,5 Prozent der selbst zugewanderten und 29,3 Prozent der in Deutschland geborenen zweiten Generation erreicht nahezu ein Drittel ein höheres Bildungsniveau als beide Elternteile. Auch wenn hier ebenfalls der – in diesem Fall oft niedrige – Bildungsstand der Eltern zum Tragen kommt, sieht der IW-Experte für Familienpolitik und Migrationsfragen auch große Erfolge, etwa unter Türkeistämmigen: “Vor allem Mädchen tun sich oft leicht mit dem Aufstieg.”

Wenig Mut macht die hohe Zahl der Bildungsabstiege bei zugewanderten 25- bis 34-Jährigen, die bei 11,4 Prozent liegt. In diese Gruppe fallen etwa die vor bald zehn Jahren aus Syrien eingereisten Geflüchteten. “Die Integration der großen Zuwanderung 2015/16 ist nicht gut geglückt”, konstatiert Geis-Thöne. Das zeige auch der deutliche Anstieg von 25- bis 64-Jährigen ohne berufsqualifizierenden Abschluss von 16 Prozent (2014) auf 21,2 Prozent im zurückliegenden Jahr. Hier spiele die hohe Zahl der Neuzuwanderer eine größere Rolle als die steigende Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss.

Der Migrationsexperte verweist darauf, dass 2022 – aus der Ukraine – so viele Kinder ohne Deutschkenntnisse in das Bildungssystem kamen, wie kaum je zuvor. Geis-Thöne: “Es braucht einen starken Ausbau der Sprachförderung, und zwar bereits ab der Kita.” In einer solchen Lage – wie Ende Juni geschehen – ein Bundesprogramm Sprach-Kitas auslaufen zu lassen, sei “völlig unverständlich”. Auch mehr Förderkurse in Mathe & Co. sowie stärkere Bemühungen zum Schließen der pandemiebedingten Lernrückstände seien vonnöten. Jeannette Goddar

In den Niederlanden hat die Regierung ein Verbot von Smartphones, Tablets und Smartwatches in Klassenzimmern beschlossen. Die Regelung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Zunächst ist aber den – in Holland traditionell unabhängigen – Schulen überlassen, wie sie den Beschluss umsetzen. Der Antrag auf ein privates Handyverbot in den Niederlanden kam vom linksliberalen Bildungsminister Robbert Dijkgraaf von der Partei D66.

“Auch wenn Handys fast untrennbar mit unserem Leben verbunden sind, gehören sie nicht in den Klassenraum”, sagte Dijkgraaf dem Regierungsportal. “Dort sollten sich die Schüler konzentrieren können und den nötigen Raum haben, um richtig zu lernen.” Mobiltelefone störten die Konzentration. Das habe die wissenschaftliche Forschung gezeigt. Das Handyverbot soll die Schüler in den Niederlanden vor negativen Folgen schützen.

Der Beschluss ist spektakulär und hat ein Presseecho in Europa ausgelöst. Die Schulen der Niederlande sind viel stärker digitalisiert als etwa die der Nachbarstaaten Belgien, Deutschland oder das nahe gelegene Frankreich. Bei der IGLU-Studie hatte die Niederlande zuletzt starke Leistungseinbrüche in den Grundschulen verzeichnet. Die Viertklässler aus Holland waren aus der Spitzengruppe um 27 Punkte ins Mittelfeld abgerutscht. Auch Schweden hat nach der Studie die Digitalisierung gebremst. Das Handyverbot in den Niederlanden wird allerdings nicht generell sein. Für die pädagogische Nutzung sind digitale Endgeräte weiter erlaubt.

Das Verbot soll die Schulen nach den Worten des Bildungsministers zunächst individuell umsetzen. Dann soll eine wissenschaftliche Studie die Maßnahme binnen eines Jahres evaluieren. Sollten die Ergebnisse positiv sein, ist die Regierung bereit, das Handyverbot durch ein nationales Gesetz im ganzen Land durchzusetzen. Christian Füller

300 allgemeinbildende Schulen haben seit 2018 bereits Unterstützung von Bund und Ländern erhalten, damit sie leistungsstarke Schüler gezielter fördern sowie solche, die Potenzial zu Leistung haben. Jetzt geht die Initiative namens “Leistung macht Schule” (LemaS) in ihre zweite Phase. In ihr soll innerhalb von fünf Jahren die Förderung auf 1.000 weitere Schulen ausgeweitet werden. Die 300 Schulen der ersten Phase sollen dabei Multiplikatoren sein und mit den neuen Schulen in 100 Netzwerken zusammenarbeiten. Unterstützen sollen Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen der Länder.

Hintergrund der Initiative war die Feststellung, dass vergleichsweise wenige deutsche Schüler in internationalen Bildungsvergleichsstudien wie PISA Spitzenleistungen erzielen. Bund und Länder zahlen hälftig 125 Millionen Euro über die insgesamt zehnjährige Programmdauer. Die 62,5 Millionen vom Bund fließen in die Arbeit des Forschungsverbunds LemaS, an dem sich Wissenschaftler von 15 Hochschulen beteiligen. Sie sollen die Entwicklung und Umsetzung von Fördermaßnahmen unterstützen.

Die Länder finanzieren mit ihren 62,5 Millionen Euro die Schulen. Diese sollen regional verteilt sein und alle Schularten vertreten. Wie viele Schulen es je Bundesland sind, orientiert sich am Königsteiner Schlüssel. In Baden-Württemberg waren es in der ersten Phase zum Beispiel 39 Schulen. Das Ländle bildete sieben regionale Cluster à vier bis acht Schulen, darunter jeweils ein Gymnasium mit Hochbegabtenzug. Für Phase zwei wählen die Länder die Schulen gerade noch aus.

Leistung fördern konnten die Schulen auf vier Wegen – (1) indem sie ein schulisches Leitbild entwickeln und ein Netzwerk aufbauen, (2) im Regelunterricht, (3) mit Diagnose und Beratung und (4) außerhalb des Regelunterrichts. Von den in Phase eins entwickelten Strategien und Materialien in diesen vier Bereichen sollen nun die 1.000 hinzukommenden Schulen profitieren. Anouk Schlung

Die PISA-Studie wird in ihrem nächsten Durchgang zum ersten Mal digitale Kompetenzen von Schülern in einem separaten Modul testen. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) mit. Für Deutschland droht dann der digitale PISA-Schock.

Neben den bekannten Feldern Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften möchte die OECD in ihrer internationalen Vergleichsstudie 2025 untersuchen, wie Schüler digitale Tools nutzen, um selbstbestimmt zu lernen. Auch Fähigkeiten im “block-based coding”, also dem Programmieren mithilfe grafischer Elemente, möchte die Studie systematisch erfassen. “Angesichts des rasanten technologischen Wandels müssen Lernende heute eine Reihe umfassender Fähigkeiten und Perspektiven entwickeln, die lebenslanges Lernen in neuen und ungewohnten digitalen Umgebungen ermöglichen”, schreibt die Organisation in der Vorstellung des neuen Moduls.

Von Staaten, die den Erwerb digitaler Kompetenzen schon lange curricular verankert haben – etwa Estland, Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten -, werden starke Ergebnisse erwartet. Die Bundesrepublik hingegen hängt bei der Förderung informatorischer Grundkenntnisse im europäischen Vergleich zurück. Deutsche Schüler schnitten in bisherigen Vergleichstests schlecht ab. Experten schwant deswegen Böses für den nächsten PISA-Durchgang. “Wir sollten uns bei den digitalen Kompetenzen und insbesondere den Programmierkenntnissen auf einen weiteren PISA-Schock einstellen”, sagt Andreas Koch vom Leipziger EdTech “Code it!”.

Die PISA-Studie ist die größte internationale Schulleistungsstudie und geht 2025 in ihren neunten Durchgang. Die Untersuchung testet die Kompetenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler aus 90 Ländern aller Kontinente. Die Ergebnisse sind nicht vor Ende 2027 zu erwarten. Torben Bennink

Für Pankraz Männlein hatte die Corona-Pandemie und der Distanzunterricht nicht nur schlechte Seiten. Der Schulleiter einer von drei staatlichen Berufsschulen in Bamberg konnte mit eigenen Augen erleben, wie Lehrer ihren Beruf ganz neu erfanden. Und auch die Berufsschüler hätten sich schneller als zu erwarten war, in der neuen Situation zurechtgefunden.

Die Arbeitsbedingungen für Lehrer und den Unterricht für die Schüler insgesamt zu verbessern, dieser Aufgabe hat Männlein sich verschrieben. Neben seiner Tätigkeit als Schulleiter sitzt er dem Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung vor und leitet auch den Landesverband in Bayern – beides ehrenamtlich.

Männlein selbst absolvierte einst eine duale Ausbildung zum Industriekaufmann und studierte anschließend Wirtschaftswissenschaften. Zunächst arbeitete er beim Softwarehaus DATEV. Daneben war er bereits Lehrbeauftragter an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Hof und begleitete als Mentor Studierende der Fernuniversität in Hagen.

Schließlich entschied Männlein sich für ein Referendariat und wurde Berufsschullehrer an der Schule, die er seit 2013 leitet, der Staatlichen Berufsschule III Bamberg Business School. Männleins Schüler: angehende Steuerfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement und Medizinische Fachangestellte.

Neben dem Unterricht beschäftigte sich Männlein schon bald mit der Frage, wie Berufsschulen besser werden können: Als Fachmitarbeiter bei der Bezirksregierung von Oberfranken kümmerte er sich um die innere Schulentwicklung, also die systematische Weiterentwicklung von Unterricht, Personal und Organisation an Einzelschulen. In diesem Zusammenhang beriet er auch berufliche Schulen bei der Umsetzung des bayerischen Qualitätsmanagementsystems QmbS.

Heute will Männlein als Vorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung das Wissen über Berufsschulen und damit die Wertschätzung für seine Kolleginnen und Kollegen steigern. “Was Lehrkräfte an beruflichen Schulen leisten, ist in weiten Teilen der Bevölkerung eher unbekannt.” Dabei leisteten sie einen wichtigen Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft. Berufsschulen seien zudem vielseitiger als viele denken.

Etwa 20 Prozent der Berufsschüler haben heute das Abitur, meint Männlein. Sie können Ausbildungen absolvieren, die auf dem Papier inzwischen wie der Bachelor an einer deutschen Universität zählen. Wenn sich ein Mechatroniker oder ein Chemielaborant zum Techniker weiterbilden lässt, kann er sich laut Deutschem Qualifikationsrahmen so zum Beispiel Bachelor Professional nennen.

Allerdings gibt es auch an Berufsschulen inzwischen einen gravierenden Lehrkräftemangel – an vielen Schulen liegt die Unterrichtsversorgung deutlich unter 95 Prozent. Auch deshalb will Männlein die Beschäftigungsbedingungen seiner Kolleginnen und Kollegen dringend verbessern sowie das Lehramt an beruflichen Schulen bekannter und attraktiver machen.

Von der Politik, so Männleins Eindruck, werden Berufsschulen immer noch eher stiefmütterlich behandelt. Dabei sei für viele berufliche Schulen eine Sanierung und eine bessere Ausstattung fällig. Männlein fordert zudem einen “flexibleren und größeren Entscheidungs- und Handlungsspielraum”. Nur so könnten Berufsschulen schnell auf Bedürfnisse der Betriebe in ihrer Region reagieren. Markus Brachat

Research.Table. Georg Krausch: “Ohne Vertrauen hätte es den Impfstoff nicht gegeben”: Mit welchen Strategien kann die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen? Wir haben führende Köpfe aus der Wissenschaftsszene befragt. Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg Universität-Mainz und Vorsitzender der German U15, fordert im Gespräch eine neue Gründerkultur für Deutschland. Mehr.

Research.Table. Von Wirén: “Offenheit gegenüber Genomeditierung nimmt zu”: Die EU-Kommission scheint eine Lockerung der Regeln für die Grüne Gentechnik zu befürworten. Aus wissenschaftlicher Sicht sei das zu begrüßen, sagt Pflanzenforscher Nicolaus von Wirén. Nun gelte es, Politik und Gesellschaft die Vorteile der Technologie besser zu erklären. Mehr

5. Juli 2023, 16:00 bis 17:15 Uhr, online

Impulsvortrag: Verlieren wir im Wettrennen gegen die künstliche Intelligenz?

OECD-Direktor Andreas Schleicher spricht darüber, wie KI sich auf die Arbeitsmärkte von morgen auswirken wird. Zudem geht es um die Frage, welche Fähigkeiten Schüler angesichts dessen brauchen – und ob unser Bildungssystem in der Lage ist, diese Fähigkeiten beizubringen. INFOS & ANMELDUNG

5. Juli 2023, 10:00 Uhr, online

Vortrag: How to Thrive in the Age of Digital Transformation in the Education System

Auf dem Event des European Digital Education Hub geht es darum, welche Zukunftskompetenzen Schüler brauchen, um zur digitalen Veränderung beizutragen. Das Motto ist: Von “Nowland to Nextland” gehen. INFOS & ANMELDUNG

6. und 7. Juli 2023, Berlin

Vernetzungsveranstaltung: Kooperation@MINT: Schultransformation gestalten – MINT-Cluster stärken

Akteure des Forschungs- und Entwicklungsprojekts Schultransform und die durch das BMBF geförderten MINT-Cluster kommen zusammen, um über Best Practices zur Gestaltung des Bildungswesens im digitalen Zeitalter und schulische Transformationsprozesse zu sprechen – und um sich zu vernetzen. INFOS & ANMELDUNG

22. bis 26. August 2023, Thessaloniki

Konferenz: EARLI

“Education as a Hope in Uncertain Times” ist das Motto der diesjährigen EARLI. Die Konferenz widmet etwa dem Wandel des Arbeitsmarktes und der Rolle, die Bildung bei der Bewältigung von sozioökonomischem Abschwung oder politischer Instabilität spielen kann. INFOS & ANMELDUNG

wer gedacht hätte, dass kurz vor den Sommerferien in vielen Bundesländern Nessie aus dem See steigt, der hat sich getäuscht. Die Schul- und Bildungspolitik selbst gibt das spektakuläre Ferien-Ungeheuer.

Die neue starke Frau in Sachen Bildungspolitik ist – Karin Prien. Meinen Kollegen Holger Schleper und Moritz Baumann hat die CDU-Vize ein Interview gegeben, das es in sich hat. Von der Reform der ziemlich unverbindlichen Kultusministerkonferenz bis zur Verpflichtung, die sogenannten Vergleichsarbeiten endlich ernst zu nehmen, reicht ihre Spannweite. Karin Prien hat den Anspruch, die Christdemokraten (wieder) zu einer Bildungspartei zu machen.

Was man erwarten konnte, wird nun zur traurigen Gewissheit: Der Etat der Ministerin für weltbeste Bildung steigt nicht, sondern er schrumpft. Die Kollegen von Research.Table haben erste Hinweise zum Bundeshaushalt übermittelt. Es gibt überraschend sogar einen Gewinner.

Die Schulminister der Länder indes ziehen alle Register, um den Leerstand in den Lehrerzimmern zu bekämpfen. Anna Parrisius berichtet, was der beste Kenner der Berufsgruppe Lehrer, Klaus Klemm, zusammentragen konnte. Immerhin gibt es jetzt einen ersten wirklichen Länder-Überblick.

Für eine zumindest teilweise gute Nachricht reicht das, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, dahingegen leider nicht. Die Mathe-Abiturienten an der Küste sind kollektiv durchgefallen. In Wahrheit ist es ein bisschen komplizierter, aber schön ist wirklich nicht, was Lehrermangel, Corona und Mathematik-Indolenz zur Folge haben.

Freuen Sie sich trotzdem auf die Sommerferien – wir halten Sie auf dem Laufenden!

Frau Prien, die CDU hat kürzlich ein “Kinderzukunftspaket” beschlossen. Schauen Christdemokraten anders auf die Bildungspolitik als ihre politischen Wettbewerber?

Karin Prien: Wir haben zumindest in Nuancen ein anderes Menschen- und Gesellschaftsbild – weil wir sehr stark vom einzelnen Kind her und die Rolle der Eltern immer mitdenken. Wir sind überzeugt, dass Eltern zuvorderst für Bildung und Erziehung verantwortlich sind. In den letzten Jahrzehnten gab es bei den politischen Wettbewerbern auf der linken Seite eher die Vorstellung, dass der Staat alles machen muss. Ich halte das für eine völlige Überforderung von Kitas und Schulen. Wir müssen vielmehr Eltern ’empowern’, also ermuntern und ertüchtigen, sich von Anfang an gut um ihre Kinder zu kümmern. Wir brauchen ein anderes gesellschaftliches Klima für Kinder und Familien.

Hendrik Wüst erklärte jüngst, dass das Bild von Familien als Garanten guter Bildung nicht mehr trägt. Vielmehr sei der Staat gefordert. Aber dieser Staat ist doch gerade völlig überfordert.

Es gibt diesen wunderbaren Spruch: “Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.” Natürlich muss der Staat heute mehr tun, weil Kinder ganz unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Ein Teil der Eltern ist auch mit Bildungs- und Erziehungsarbeit überfordert. Dazu gehört auch, dass wir die Zusammenarbeit von Jugendhilfe, Schule und anderen Unterstützungssystemen verbessern und die vorhandenen Ressourcen besser nutzen.

Wie ist der elfseitige Leitantrag entstanden?

In der CDU arbeiten an der Bildungs- und Familienpolitik zwei Fachkommissionen. Denn die Kernfrage sozialer Gerechtigkeit in diesem Jahrhundert ist die Bildungs- und Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Das ist meine tiefe Überzeugung und inzwischen habe ich davon auch viele in meiner Partei überzeugt. In der Kommission ‘Aufstieg’ hatten wir über ein Jahr hinweg rund 20 Sitzungen. Wir haben bisher 50 Experten angehört. Das ist eine sehr intensive und fruchtbare Arbeit.

Die Kitas spielen für die CDU eine zentrale Rolle. Sie wollen Kinder, mit drei oder vier Jahren testen, ihren Sprachstand, aber auch Motorik und Selbstregulation erfassen, ergänzt durch eine verpflichtende Förderung – ob die Eltern wollen oder nicht. Warum so radikal?

Da gilt es, im Föderalismus zu lernen. In Hamburg und Hessen gibt es seit vielen Jahren eine Untersuchung der Viereinhalbjährigen – mit Erfolg. Es gelingt, das Auseinanderdriften der Lernausgangslagen zu reduzieren. Nur ist Testen eben kein Selbstzweck. Nach der Diagnose muss eine verpflichtende Förderung folgen. Ich bin überzeugt, in den Kitas braucht es eine guten und integrierte Sprachförderung. Da ist das Sprachbad wichtig, woran es leider oft hapert. Wenn ich bis zu 95 Prozent Migrantenanteil in den Gruppen habe, dann ist das mit dem Spracherwerb schwierig, jedenfalls mit dem Deutschen. Daneben braucht es für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf zusätzliche verpflichtende Maßnahmen in Kita und Vorschule oder Vorläuferklassen wie in Hessen.

Ähnlich entschlossen positionieren Sie sich bei der Schulfinanzierung – und brechen mit Traditionen.

Wir haben wachsende Schülerzahlen, gerade in westdeutschen Großstädten, und weiter einen hohen Zuzug von Geflüchteten. Parallel erwartet uns eine dramatische Fachkräfteentwicklung. Bis 2035 verlieren wir rund sieben Millionen Menschen aus dem Pool der Erwerbstätigen. Wir müssen Ressourcen künftig effizienter einsetzen. Das heißt für die CDU, Ungleiches ungleich zu behandeln. Bislang haben wir Schulen in herausfordernden Lagen schlicht mehr Geld gegeben. Das ist einfach, solange es viel Geld gibt. Jetzt müssen wir noch stärker differenzieren. In Schleswig-Holstein haben wir über einen Sozialindex 60 Schulen identifiziert, die mehr Ressourcen erhalten. Dann haben wir aus diesem Pool nochmal 20 Schulen ausgesucht, die es am allerschwersten haben und am meisten Geld bekommen. Davon können wir übrigens beim Startchancen-Programm lernen. Es ist Unsinn, zu sagen: 4.000 Schulen, egal mit welchem Sozialindex, bekommen das Gleiche.

Reicht es, allein die Geldströme stärker nach Sozialkriterien zu lenken?

Die Bildungsfinanzierung muss zumindest auf OECD-Niveau anwachsen. Dieses Ziel müssen wir uns, Bund, Länder und Kommunen, gemeinsam setzen. Ich fürchte, wir müssen aber auch sagen: Wo die Situation nicht so schwierig ist, muss vielleicht doch mal ein Schüler mehr in eine Klasse – schon wegen des Mangels an Personal. Und die Chancen der Digitalisierung müssen wir stärker für eine moderne Unterrichtsgestaltung nutzen.

Dass die KMK erst jetzt über Ressourcensteuerung spricht, ist doch ein krasses strukturelles Versäumnis.

Es gibt Länder, die damit schon sehr früh begonnen haben. Anderswo wird man sagen müssen: Ja, das ist ein strukturelles Versäumnis. Schlimmer noch ist, dass wir es über Jahre versäumt haben, die Wirksamkeit von Maßnahmen genauer zu monitoren.

Sie haben dem Bund zuletzt die Fähigkeit abgesprochen, Schule zu gestalten – und plädieren für eine Neuerfindung des Bildungsföderalismus. Trägt Ihre Partei das mit?

In der Tat kann der Bund die Bildung nicht neu gestalten, dafür fehlen im Bundesbildungsministerium schlicht die Kapazitäten und die Kompetenz. Andererseits brauchen wir eine Reform des Bildungsföderalismus hin zu mehr verbindlicher Kooperation zwischen den Ländern, damit Prozesse wie die Digitalisierung und die Implementierung neuer und wissenschaftlich anerkannter Methoden besser gelingen.

Die KMK unterzieht sich einer externen Evaluation. An welchen Reformen führt aus Ihrer Sicht kein Weg vorbei?

Es wäre von großem Wert, wenn wir wegkämen vom Einstimmigkeitsprinzip. Die Entscheidungsprozesse sind viel zu langwierig, zu schwerfällig und zu verwaltungslastig. Für einen stärker verbindlichen, horizontalen Föderalismus ist eine Grundgesetzänderung erwägenswert, die Details zur Zusammenarbeit der Länder in der Bildungspolitik müssten über einen Staatsvertrag geregelt werden. Für die ausgesuchten Bereiche, wo der Bund weiter Verantwortung übernehmen muss, wie die Digitalisierung, muss ebenfalls eine verfassungskonforme Lösung gefunden werden.

Bei welchen Themen glauben Sie, könnten Mehrheitsentscheidungen die Bildungspolitik beleben?

Bei allen Themen, die die Qualitätsverbesserung betreffen zum Beispiel. Wenn eine Mehrheit zum Beispiel Lernstandserhebungen wie VERA beschließt, dann müssen sie auch in allen Ländern gleichermaßen umgesetzt werden. Das wäre ein großer Schritt im Sinne der besseren Vergleichbarkeit.

Braucht nicht das KMK-Sekretariat, das sich gerade mit dem Verwalten begnügt, einen stärkeren politischen Auftrag – als Gegenpol zur Souveränität der Länder?

Wenn die Präsidentschaft nicht mehr jährlich wechseln würde, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit des Sekretariats, das dann mehr steuern und strukturieren müsste. Aber ich würde das nicht als Gegenpol zu den Ländern verstanden wissen wollen, sondern als sinnvolle Ergänzung und Unterstützung der Arbeit in den Ländern.

Verraten Sie uns, was die CDU in der beruflichen Bildung erreichen will?

Dass wir endlich ernst machen mit der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Das müssen wir rechtlich verankern – also den Deutschen Qualitätsrahmen (DQR) nicht nur als Transparenzinstrument sehen. Wir setzen uns für eine stärkere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung und eine Neubewertung des Übergangssystems ein. Wir müssen weg von dieser Haltung: “Oh Gott, wie furchtbar, wenn jemand nach der neunten Klasse noch ein Jahr im Übergangssystem ist.” Nach dem Abitur und im Studium sind wir da ja weit großzügiger. Wir wollen diese Phase zu einem Chancensystem umgestalten und Karrierewege aufzeigen. Besondere Begabungen in der beruflichen Bildung wollen wir besser fördern.

Das heißt was?

Die Jugendlichen müssen potenzielle Ausbildungsberufe kennenlernen. Berufsorientierung spielt da eine große Rolle. Daneben braucht es Seminare und andere Formate, um Kompetenzen über die Schule hinaus zu stärken – zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, KI, Future Skills. Auch Jugendliche und junge Erwachsene in der beruflichen Bildung sollten durch Stipendien gefördert werden.

Muss die Politik dafür nicht die Betriebe stärker in die Pflicht nehmen? Das macht die Wirtschaft doch nicht freiwillig; kostet ja Geld.

Die Haltung hat sich da in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Wenn ich vor fünf Jahren mit Unternehmern gesprochen habe, hieß es: “Ihr bringt uns ja keine geeigneten Absolventen.” Das fand ich damals schon unangemessen. Heute höre ich das nicht mehr. Die Unternehmen wissen, dass sie sich anstrengen müssen. Die Schulen müssen parallel die Eltern mit ins Boot holen. Digitale Formate können ein Weg sein, weil Eltern sich eher abends mal in eine Videokonferenz setzen, als in die Schule zu gehen. Wir müssen in mehreren Sprachen für bestimmte Berufe werben und mit der Potenzialanalyse bei Jugendlichen schon in der siebten Klasse beginnen. Das geht nur mit strukturierten Konzepten. In Schleswig-Holstein haben wir 2021 ein Konzept zur beruflichen Orientierung verabschiedet und vergangenes Jahr eine Art Orientierungswoche organisiert, in der die Schüler jeden Tag in einen anderen Betrieb hineinschauen konnten.

Zurück zur großen Politik. Wie war eigentlich das Gespräch mit Frau Stark-Watzinger?

… für das ja Vertraulichkeit vereinbart ist.

Uns interessiert dennoch: Wie war die Atmosphäre?

Wir gehen vernünftig miteinander um.

Waren Sie denn zufrieden, als Sie den Raum verlassen haben?

Wir haben wenig Konkretes bewegen können, so viel kann man sagen. Wir haben noch nicht den Dreh gefunden, an welchen Themen Bund und Länder gemeinsam arbeiten können. Ein Thema, das wir diskutiert haben, ist die Multiprofessionalität an Schulen. Je nach Profession kommt das Personal aus unterschiedlichen Rechtskreisen und hat damit unterschiedliche Anstellungsverhältnisse. Da reden wir zu einem erheblichen Teil über Bundesrecht. Das Thema war also: Welche Gesetzesänderungen braucht es, damit multiprofessionelle Teams effizient zusammenarbeiten können. Das würde uns richtig voranbringen.

Hat die Bundesministerin auch ihr Konzept zum Digitalpakt II vorgestellt?

Ich kann sagen, die Länder haben bereits im Frühjahr ein Eckpunktepapier vorgelegt, das bisher ohne Resonanz des Bundes geblieben ist. Der Bund hat nun die Gespräche ausgesetzt, mit dem Hinweis auf zu klärende Rechtsfragen. Was weiter fehlt, ist ein klares Commitment. Der Bundeskanzler hat auf der Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten gesagt, man könne gerne über den Digitalpakt II reden, wenn die Ministerpräsidenten bei anderen Bund-Ländern-Programmen in gleicher Höhe sparen. Das hat mich schon ziemlich wütend gemacht. Wir saßen im August 2021 bei der Bundeskanzlerin und haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der wir uns gegenseitig zugesichert haben, bei der Schuldigitalisierung gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Diese Zusicherung würde damit gebrochen. Das ist schon ein sehr ernsthafter Vorgang.

Sie waren offenbar so verärgert, dass Sie das Startchancen-Programm und den Digitalpakt gekoppelt haben.

… nicht im Sinne eines rechtlichen Junktims.

Dennoch gibt es den Vorwurf, die CDU-Länder würden das Ampel-Projekt sabotieren.

Ich vernehme da keinen Unterschied zwischen A- und B-Seite. Ich sage deutlich: Ich möchte gerne beide Programme. Ich möchte das Startchancen-Programm, wenn es vernünftig konfiguriert ist, sodass es mit unseren Perspektivschulen kompatibel ist. Denn ich kann keine zwei Programme parallel administrieren, geschweige denn kofinanzieren. Ich will das Startchancen-Programm mitnichten torpedieren, aber der Digitalpakt ist unverzichtbar. Das sehen alle Ministerinnen und Minister so.

Wie könnte ein unbürokratischer Digitalpakt II aussehen?

Gut ist, dass wir jetzt Strukturen haben, um die Schulträger bei der Antragstellung zu unterstützen. Die gab es 2019 nicht. Wir haben Musterlösungen geschaffen, an die wir anknüpfen können. In den Ländern sollten wir dazu übergehen, Mindeststandards für die Ausstattung von Schulen schlicht zu definieren – gerne gemeinsam in der KMK und im jeweiligen Landesrecht rechtlich verankert. Bei Standardlösungen müssen die Anträge dann schlank gestaltet sein.

Was uns aufgefallen ist: Ende 2022 waren in Ihrem Bundesland 55 Prozent der Digitalpakt-Mittel gebunden. Binnen weniger Monate ist die Quote auf 94 Prozent gesprungen. Wie kann das sein?

Der Pakt war auf fünf Jahre angelegt. Die Richtlinie, die wir in Ausführung der Bund-Länder-Vereinbarung erarbeitet haben, sah jedoch einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Damit hatten die Schulträger die Möglichkeit, mit den Baumaßnahmen zu beginnen und erst hinterher abzurechnen. So sind die meisten Kommunen vorgegangen und haben ihre Anträge tatsächlich erst kurz vor Fristende eingereicht. Wir waren darauf vorbereitet und konnten innerhalb kürzester Zeit bewilligen.

Moment. Das bedeutet, dass die Zahlen zu den bewilligten und gebundenen Digitalpakt-Mitteln, die Sie seit 2019 ans BMBF melden und über die wir Medien alle sechs Monate berichten, überhaupt nicht der Realität entsprechen – weil die Kommunen vor Ort viel weiter sind?

Ja, das habe ich immer wieder gesagt. Es wollte nur keiner hören. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden – auch durch eine verzerrte Berichterstattung.

Der Bund will keinesfalls vor 2025 weiter investieren. Jetzt gibt es die Idee, die entstehende Förderlücke mit Restmitteln aus dem ersten Digitalpakt zu überbrücken. Ist dafür noch Geld da?

Nein, die fünf Milliarden Euro sind verplant. Nur in einigen wenigen Regionen können noch Mittel abgerufen werden, weil die Schulträger dort schlicht keine Handwerker finden.

Ein Interview von Moritz Baumann und Holger Schleper

Die Landesregierung Brandenburg treibt die Lehrerbildung der Zukunft voran. Dafür entwarf sie im Eilverfahren einen neuen Studiengang in Senftenberg. Nun kleidet sie die Pläne in ein Zehn-Punkte-Programm, das Standards setzen könnte. Einige Fragen bleiben trotzdem offen.

Anfang Juni wurde bekannt, dass die Beruflich-Technische-Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg ein neues Studienangebot für Grundschullehrkräfte aufbaut. Und sie stattet es üppig aus. Zehn Professuren soll es geben, fünf davon sogar als W3-Professuren, wie zu hören ist.

Und die Verantwortlichen legen mit einem Zehn-Punkte-Programm nach, das verrät, was sie für Brandenburg im Sinn haben: eine Vorreiterrolle in der Lehrerbildung.

Noch nicht einmal ein Jahr hat es gedauert, den neuen Studiengang aus dem Boden zu stampfen. Wer weiß, wie langsam die Mühlen der Verwaltung auch in den Hochschulen üblicherweise mahlen, kann diesen Erfolg einordnen. Doch nicht nur die Entschlossenheit im Aufbau macht Mut, auch die inhaltlichen Pläne kommen vielversprechend daher:

Und das Land geht mit seinem Zehn-Punkte-Programm, das es am vergangenen Freitag vorstellte, noch mehrere Schritte weiter.

Und auch rhetorisch gehen die Verantwortlichen in die Offensive. “Bildungsexperten fordern bundesweit eine flexiblere und praxisnähere Ausbildung – wir sind das erste Bundesland, das liefert”, betont Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD).

Die Marschrichtung in Brandenburg macht also Mut. Für den neuen Studiengang in Senftenberg bleiben aber einzelne wichtige Fragen offen. So seien zwar “die ersten Professoren- und Mitarbeiter-Stellen besetzt“, doch bleibt ungewiss, ob es gelingt, bis zum Herbst zehn hochqualifizierte Professoren und dutzende Mitarbeiter für Prüfungsämter und Assistenzen in die Lausitz zu locken.

Gerade in Fragen über neue Formen der Lehrerbildung – Stichwort duales Studium – herrscht bundesweit große Bewegung. Die KMK lässt aktuell gleich zwei Gutachten erstellen, ihre Präsidentin ist ausgewiesene Verfechterin der Idee. Mehrere Länder pochen auf eine länderübergreifende Lösung, wie man aus den Ministerien hört – um Probleme bei der Anerkennung zu vermeiden. Es ist nicht absehbar, welche Konsequenzen eine solche Einigung auf die Brandenburger Pläne hätte. Torben Bennink

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

In meinem nächsten Leben gehe ich nicht in die Bildungspolitik, sondern direkt nach Bonn. Dort bietet die Universität für schlappe 10.500 Euro Studiengebühren den Studiengang “Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement” an. Nach eigenen Angaben werden dort Handlungs- und Schlüsselkompetenzen vermittelt, “die für eine nachhaltige Katastrophenvorsorge nützlich und erforderlich sind”. Als mögliches Berufsfeld nennt die Hochschule ausdrücklich “Bildung (Schulen)”! Was andere für den Ausdruck rheinländischen Humors halten mögen, halte ich für eine handfeste Investition in die Zukunft, denn die deutsche Bildungskatastrophe ist aktuell allgegenwärtig – und offenbar von Dauer.

Notstandsrhetorik, wo man hinhört: Der ehemalige Chef des Kanzleramts und heutige Chef der Telekom-Stiftung Thomas de Maizière spricht im März im öffentlichen Appell von einer “Katastrophe”, die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wenige Tage später, kurz vor dem Bildungsgipfel, von einer “tiefen Krise” des Bildungssystems. Gleichzeitig rufen die großen Bildungsstiftungen des Landes aktuell zur Einberufung eines nationalen Bildungsgipfels auf, sehen “massive Probleme” und fordern einen “Neustart” in der Bildung.

Zivilgesellschaftliche Akteure und Bildungsorganisationen formulieren Anfang Juni die “Bildungswende JETZT!” und sprechen von der “schwersten Bildungskrise seit Gründung der Bundesrepublik”. Seriöse Medien wie der Deutschlandfunk titeln im März 2023 ebenso wortgleich und selbstverständlich wie der SPIEGEL im Juni 2023 “Bildungsnotstand in Deutschland!”.

Dabei knüpft die aktuelle Ballung an Katastrophen- und Notstandsrufen an eine ganze Bibliothek deutscher Untergangsliteratur an: so etwa an das Werk des Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder Julian Nida-Rümelin mit dem schmissigen Titel “Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe” von 2015. Da war der deutsche Allround-Denker Richard David Precht schon zwei Jahre auf dem Markt und hatte mit “Anna, die Schule und der liebe Gott” die wesentlichen Punkte für eine Neuaufstellung der Schule fixiert. Der Taschenrevolutionär Precht (“Wir brauchen eine Bildungsrevolution!”) dürfte sich nach zehn langen Jahren inzwischen allerdings auch die Frage stellen, die all die anderen Rufer in der Bildungswüste umtreibt: Was folgt daraus?

Vermutlich wenig bis gar nichts. Das war vor ziemlich genau 60 Jahren anders. Da löste ein einzelner Rufer namens Georg Picht mit der Warnung vor dem “Bildungsnotstand” (1964) und dann mit dem Buch “Bildungskatastrophe” eine breite öffentliche Debatte und im Ergebnis strukturelle Bildungsreformen aus. Heute fehlt es an Intellektuellen wie Ralf Dahrendorf, der damals die Krisenanalyse Pichts in einer mehrteiligen Essay-Serie der ZEIT produktiv aufgriff (“Bildung ist Bürgerrecht”).

Auf dem Weg von Picht zur Precht ist nicht nur intellektuelles Format verloren gegangen. Die politische Öffentlichkeit hat angesichts der Dauerbeschallung in den sozialen Medien und anderen Dauerkrisen wie Krieg und Klima eine deutlich geringere Aufnahmefähigkeit, die Aufmerksamkeitsspannen werden von Bildungsnotstand zu Bildungsnotstand immer kürzer.

Nochmal: Was folgt daraus? Vermutlich müssen wir uns in der Politik von der Wiederholung als vertrautes Mittel der Schulpädagogik verabschieden. Die wiederholte Feststellung des Bildungsnotstands erzeugt nicht mehr Druck, sondern mehr Gewöhnung. Wenn auf den Alarm nichts folgt und er anhält, dann baue ich den Alarm in meinen Alltag ein.

Hier liegen die schlichten Botschaften eines erfolgreichen Katastrophenmanagements: klare und eindeutige Signale anstelle vielstimmiger Rufe – und dann Mut zur Tat. Bildungspolitisch übersetzt könnte dies heißen: Die vielen Akteure müssen sich besser aufeinander abstimmen, die Botschaften müssen möglichst prägnant sein, und auf einen breiten Resonanzboden in Politik und Öffentlichkeit kann nicht gehofft werden. Es ist bezeichnend für den fehlenden Gestaltungswillen der Bildungspolitik, dass nicht die Politik das – von Dahrendorf 1965 geforderte – Grundrecht auf Bildung aufgegriffen hat, sondern erst das Bundesverfassungsgericht 2021 aus der (Corona-)Krise heraus das Recht auf schulische Bildung entwickelt hat.

Wenn wir unser eigenes Reden vom Bildungsnotstand ernst nehmen, dann müssen wir über das aktuelle Niveau von TV-Talks und über unverbindliche öffentliche Appelle an die Politik hinauskommen. Ein “Notstand” ist ein juristischer Begriff und ein Rechtfertigungsgrund. Die Notstands- und Katastrophenrhetorik richtet sich dann nicht an die politischen Entscheidungsträger der Bildungsrepublik Deutschland. Sie richtet sich vielmehr an die Verantwortungsträger der Bildungspraxis, an die Menschen vor Ort in den Schulen und Bildungseinrichtungen.

Wenn die Politik auf den Bildungsnotstand und den anhaltenden Protest der Zivilgesellschaft nicht reagiert, dann kann es Zeit für neue Formen des zivilen Ungehorsams sein. Wenn eine Schule ihrem grundgesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommen kann, dann kann sie zum wiederholten Mal den Notstand beschreiben. Sie könnte aber auch ein Zeichen setzen und den Laden schließen. Ich benötige keinen Bonner Abschluss in Katastrophenmanagement, um vorauszusagen, in welchem Fall die Politik eher reagiert. Weniger Rhetorik, mehr Tat!

Gemunkelt wurde es schon lange. Befürchtet haben es viele. Nun ist Gewissheit, dass der Etat des Bundesbildungsministeriums schrumpft. Über eine Milliarde Euro weniger hat die Amtsinhaberin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur Verfügung. Insgesamt soll ihr 2024er-Etat 20,3 Milliarden Euro betragen. Das ist ein Minus von 5 Prozent. Rechnet man die stattliche Inflation hinzu, die nicht ausgeglichen wird, dürfte das Haus der Partei für weltbeste Bildung sogar 10 Prozent weniger in Erkenntnisgewinn und Zukunftschancen stecken. So jedenfalls sieht es vor den parlamentarischen Beratungen des Bundeshaushalts für das Jahr 2024 aus.

Das 1.364 Seiten lange Papier steht den Abgeordneten erst seit Montag zur Verfügung. Die Gewinner und Verlierer im Einzelplan 30 für Bildung, Wissenschaft und Forschung sind aber bereits absehbar.

Die Opposition geht logischerweise kritisch mit dem Haushaltsbuch der Ministerin um. Allerdings stehen das Selbstbild Stark-Watzingers und ihr Ansehen bei den Kollegen der Opposition in besonders scharfem Kontrast. “Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger wird die erste ihrer Zunft seit einem Jahrzehnt sein, die ein Minus in ihrem Ministerium verantworten muss. Und zwar ein Minus von über einer Milliarde Euro”, sagte der bildungspolitischen Sprecher der CDU, Thomas Jarzombek Table.Media.

“Ich bin bestürzt, dass die Gelder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung um 5,4 Prozent gekürzt werden sollen”, sagte die Linke Petra Sitte. Damit werde sich die Mangelsituation im Bildungs- und Forschungsbereich dramatisch verschärfen. “Ministerin Stark-Watzinger spricht stets von einem Chancen-Ministerium! Offenkundig sind Anliegen wie Bildung und Forschung in dieser Koalition chancenlos geblieben.” Christian Füller

Den Kampf gegen den Lehrermangel kämpft jedes Bundesland für sich – auch bei einem der Hauptlösungsansätze: der Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern. Schon die Begriffe bedeuten nicht überall das Gleiche. Um einen Überblick zu schaffen, hat sich Bildungsforscher Klaus Klemm die Regelungen der Länder nun in einem Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgenommen. Für jedes Land fasst er zusammen, wer ins Lehramt einsteigen kann und wie die Einsteigerprogramme ablaufen (zum Download).

Standardvoraussetzung ist ein Master-, Diplom- oder Magisterabschluss in einem ausgewiesenen “Mangelfach”. Teilweise müssen die Bewerber darüber hinaus Studieninhalte nachweisen, die sich für ein zweites Schulfach eignen. In zehn Bundesländern (Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) reicht auch der Masterabschluss einer Fachhochschule – allerdings nicht immer für alle Schularten.

Eine Besonderheit macht Klemm in drei Ländern aus: In ihnen können auch Absolventen einer Berufsausbildung mit Meisterprüfung einsteigen – in NRW können sie an weiterführenden Schulen, bis Klasse 10 unterrichten, in Sachsen-Anhalt und Thüringen an berufsbildenden Schulen.

Daneben sticht Schleswig-Holstein hervor: Hier können Bachelorabsolventen direkt unterrichten – an berufsbildenden Schulen. Sie müssen dafür lediglich zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen und sich in den ersten zwei Jahren als Lehrer zusätzlich weiterqualifizieren. Eine Chance auf Festanstellung haben sie im Anschluss nach einem weiteren Jahr Bewährungszeit.

Bei den Einsteigerprogrammen macht Klemm fünf Varianten aus:

Klemm schlüsselt daneben auf, wie viele Quer- und Seiteneinsteiger es von 2017 bis 2021 in den Ländern gab – insgesamt 19.061. Die Länder melden jedoch nicht, wie viele Einsteiger inzwischen insgesamt unterrichten. Das bemängelt Klemm. Ebenso vermisst er eine Aufschlüsselung nach Qualifikationswegen, belastbare Erfolgsquoten und Daten dazu, welchen Einfluss Quereinsteiger auf den Lernerfolg haben. Ein Anhaltspunkt ist für Klemm hier die IQB-Studie von 2018: Sie weist in Mathe, Chemie und Physik signifikant schwächere Kompetenztestergebnisse aus, wenn Quereinsteiger unterrichteten, anders als in Biologie. Allerdings zeigt die Studie auch, dass dieser Zusammenhang schwindet, bezieht man die Zusammensetzung der Schüler ein.

Neben besseren Daten plädiert Bildungsforscher Klemm dafür, dass die Bundesländer sich beim Quer- und Seiteneinstieg auf Standards einigen. Diese seien nötig, damit Interessierte sich schneller zurechtfinden und ihre Abschlüsse bundesweit Anerkennung finden. Anna Parrisius

Das erste Gespräch über Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesbildungsministerin wurde ein voller Erfolg. Allerdings ganz anders, als es sich die Planer im Ministerium und Bettina Stark-Watzinger wohl vorgestellt haben. Das Gespräch war angekündigt als Chancen-Talk. Es sollte der Auftakt zu einer ganzen Serie von Unterhaltungen werden, die die Ministerin offenbar ohne kritische Fragen absolvieren will. Diesen Gefallen taten ihr die Expertinnen und Experten für Künstliche Intelligenz nicht. Was am Dienstag Mittag stattfand (Mitschnitt), war das kritischste und am besten informierte Gespräch über KI seit langem.

Der Mitgründer und leitende Programmierer von Bettermarks, Christophe Spéroni, etwa warnte: “Ich glaube, in der Bildung ist es gefährlich, Kinder direkt in eine Interaktion mit der KI zu bringen.” Die Mathematiklehrerin und Medienbildnerin Paula Friedrich ging noch einen Schritt weiter. “Ich würde mir verbitten, dass die Maschine sagt: ‘Das Kind hat Dyskalkulie'”, sagte Friedrich. “Das entscheide immer noch ich als Mensch. Ich habe auch die Empathie und das Feingefühl.” Die Gymnasiallehrerin aus Merseburg erkannte sehr wohl das Potenzial der KI. Sie könne an Antworten von Schülern erkennen, ob diese womöglich Dyskalkulie oder eine Lese-Rechtschreibschwäche haben. Aber sie bestand wie Katharina Scheiter von der Uni Potsdam darauf, dass KI immer nur mit dem letztverantwortlichen Handeln von Lehrkräften kombiniert anzuwenden sei.

Das KI-Gespräch von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger stand unter einem ungünstigen Stern. Erst wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass der Etat der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung schrumpft. Es war nicht zu erwarten, dass die ins Ministerium geladenen Experten diesen Punkt direkt ansprechen. Aber selbst diese Rücksicht nahm Lehrerin Friedrich nicht – und sprach die Ministerin darauf an, dass sie gerade Mittel für Künstliche Intelligenz kürzt.

“Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel Institutionen wie das BMBF dafür Verantwortung übernehmen und durch politische Entscheidungen, aber auch durch das Bereitstellen von Fördergeldern, Wettbewerben und so weiter, Leuten wie Herrn Spéroni die Möglichkeit geben, das zu tun, was am Ende meinen Schülerinnen und Schüler einen echten Mehrwert bringt.” Auch hier assistierte Professorin Scheiter aus Potsdam. Für die Endnutzer müsse KI als Anwendung kostenfrei sein. Aber im Bereich KI brauche es eben “deutlich mehr Infrastruktur, Serverstruktur – und das kostet.”

Bettina Stark-Watzinger betonte in ihrem Schlusswort noch einmal, den positiven Ansatz von KI zu betrachten. “Das ist eine Riesenchance!” Da hatten ihre Mitdiskutanten allerdings bereits Ausrufezeichen gesetzt. Die Trainingsdaten der KI müssten transparent sein. Und: Es müsse geklärt werden, ob und in welcher Form Schülerprofile angelegt werden dürfen – ohne zu große Risiken für die Schüler. Christian Füller

Corona ist noch nicht vorbei – jedenfalls die Nachwirkungen der Pandemie auf das Mathematik-Abitur. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat nun zum zweiten Mal binnen drei Jahren die Ergebnisse seines Mathe-Abis nachträglich verbessert. Alle Schüler, die im Mathe-Grund- oder -Leistungskurs geschrieben haben, bekommen einen Punkt zusätzlich. Zuletzt war den Mathe-Absolventen 2021 geholfen worden – mit zwei Punkten Aufschlag.

Was sich wie eine Petitesse anhört, ist in Wahrheit eine große Hilfe: Denn der Durchschnittsschüler in Mathematik in Mecklenburg-Vorpommern ist beim aktuellen Abitur durchgefallen. Die Durchschnittsnote lag (je nach benutztem Taschenrechner) bei 4 beziehungsweise 4,2. Wer eine solche Note schreibt, hat nicht bestanden. Das bedeutet: Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hat ihre Mathe-Abiturienten kollektiv über den Zaun gehoben. “Die Ergebnisse der diesjährigen schriftlichen Mathematik-Prüfungen sind nicht akzeptabel“, sagte Oldenburg.