politische Bildung an Schulen scheint angesichts zunehmender demokratiefeindlicher Tendenzen wichtiger denn je. Eine Reihe von Experten um PISA-Erfinder Andreas Schleicher fordert nun ein Demokratiebudget von 55 Millionen Euro jährlich für Schulen. Der Acht-Punkte-Plan der Hertie-Stiftung liegt Table.Media vorab vor. Christian Füller hat ihn sich angeschaut, bevor er heute offiziell vorgestellt wird. Der Appell wiegt umso schwerer vor dem Hintergrund, dass die Ampel der Bundeszentrale für politische Bildung ein Fünftel ihres Budgets streichen will – 20 Millionen Euro. Dieser Plan hat schon viel Kritik hervorgerufen.

Kritik an der Bildungspolitik gibt es auch an anderer Stelle: Die Bertelsmann-Stiftung sieht in einem Impulspapier, das wir ebenfalls vor der heutigen Veröffentlichung einsehen konnten, grobe Fehler bei der Integration zugewanderter Lehrkräfte. Einstiegshürden seien zu groß, Anschlussperspektiven unklar. Der Blick richte sich zu sehr auf das, was geflüchtete Lehrer nicht können, statt auf das Potenzial, das sie in die Schulen bringen können.

Potenzial birgt für Schulen auch Künstliche Intelligenz. Die Länder suchen derzeit nach Wegen, mit KI-Anwendungen umzugehen und geben Handreichungen heraus. Einheitliche Standards sind bislang Fehlanzeige. Jetzt hat die UNESCO als erste Organisation globale Leitlinien verfasst. Die wichtigste Botschaft: Eine Nutzung von KI-Anwendungen sollte erst für Schüler ab 13 Jahren erfolgen.

Abschließend noch der Hinweis auf eine besondere Veranstaltung: Am 27. September um 14.30 Uhr diskutiere ich in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Mitgliedern der Jury des Deutschen Schulpreises. Es geht darum, wie Schulen innovativ werden, was sie für ihre Schulentwicklung brauchen und was Preisschulen besser machen als andere. Eingeladen sind der Vorsitzende der Jury, Thorsten Bohl, Schulleiterin Kathrin Kösters und Isabella Keßler von der Bildungsverwaltung des Saarlandes. Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind und mitdiskutieren! Hier geht’s zur Anmeldung.

Eine Reihe von Experten um den renommierten Erfinder der Pisa-Studien, Andreas Schleicher, schlägt Alarm wegen der politischen Bildung an Schulen. “Die Dringlichkeit der demokratischen Bildung wird in der Politik unterschätzt”, heißt es in dem Gutachten, das Table.Media vorliegt. Die Bundesregierung gebe der Bedeutung der “Demokratiekompetenz für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie” keine Priorität.

Die Autoren fordern die verbindliche Festlegung des Demokratielernens – aber nicht nur im Unterricht, sondern als echte, folgenreiche Partizipation. Dafür sollten unter anderem “an Schulen Demokratiebudgets von mindestens fünf Euro pro Schülerin und Schüler” eingeführt werden. Die Hertie-Stiftung hat die Expertengruppe zusammengebracht und stellt das Papier heute in der Bundespressekonferenz vor.

Der dringende Demokratie-Appell fällt in eine Situation sich zuspitzender politischer Lagen. Aus einer Brandenburger Schule wurden couragierte Lehrkräfte vertrieben – weil sie rechtsradikale Ausfälle wie den Hitlergruß von Schülern öffentlich gemacht hatten. Studien legen nahe, dass gerade unter jungen Menschen autoritäre Politikstile große Anhängerschaft haben. Ausgerechnet in dieser Situation plant die Bundesregierung, der Bundeszentrale für politische Bildung 20 Millionen Euro zu kürzen – ein Fünftel ihres Budgets.

Ein Acht-Punkte-Plan der Hertie-Experten sieht unter anderem vor:

Die Studie der zehn Expertinnen und Experten ist einerseits ein Überblick über das heterogene Demokratielernen an Schulen. Und sie zeigt andererseits schonungslos auf die wunden Stellen. Zunächst auf den toxischen blinden Fleck politischer Bildung an beruflichen Schulen. Ausgerechnet dort, wo die größte Diversität herrscht, bleibt sie unbewältigt und ohne Foren und Rituale gelingender Kooperation, warnen die Gutachter. Und verweisen darauf, “dass neben Jugendlichen mit Fluchterfahrungen in den beruflichen Schulen auch Jugendliche mit einer ausgeprägten migrationskritischen, wenn nicht sogar völkisch-nationalistischen Haltung sitzen.”

Die Autoren verweisen auch darauf, dass die Digitalisierung Chancen für die Demokratisierung von Schulen bietet – und ebenso Risiken birgt. Denn Digitalität ermöglicht Kennenlernen, Foren des Austauschs und echte Kooperation über kulturelle Grenzen hinweg. Aber auch hier herrscht eine widersprüchliche Situation. Über Social-Media-Kanäle, die Erwachsene kaum kennen, werden Kinder und Jugendliche mit rechtsextremen Inhalten, gewaltverherrlichenden Fotos und Filmen mit einer Intensität beschossen, dass bei Schulleitern längst die Alarmglocken läuten.

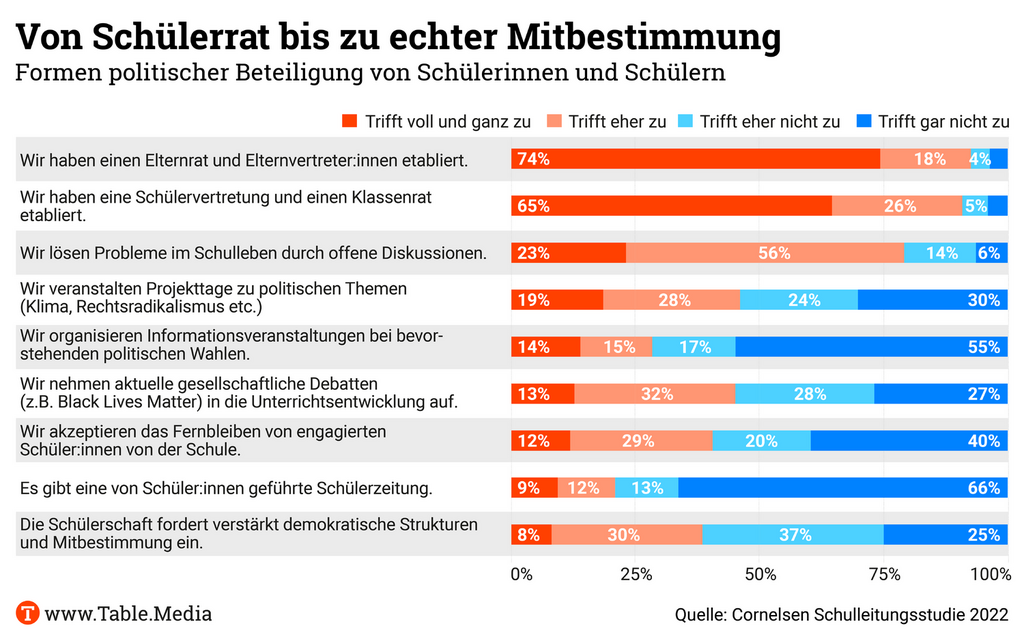

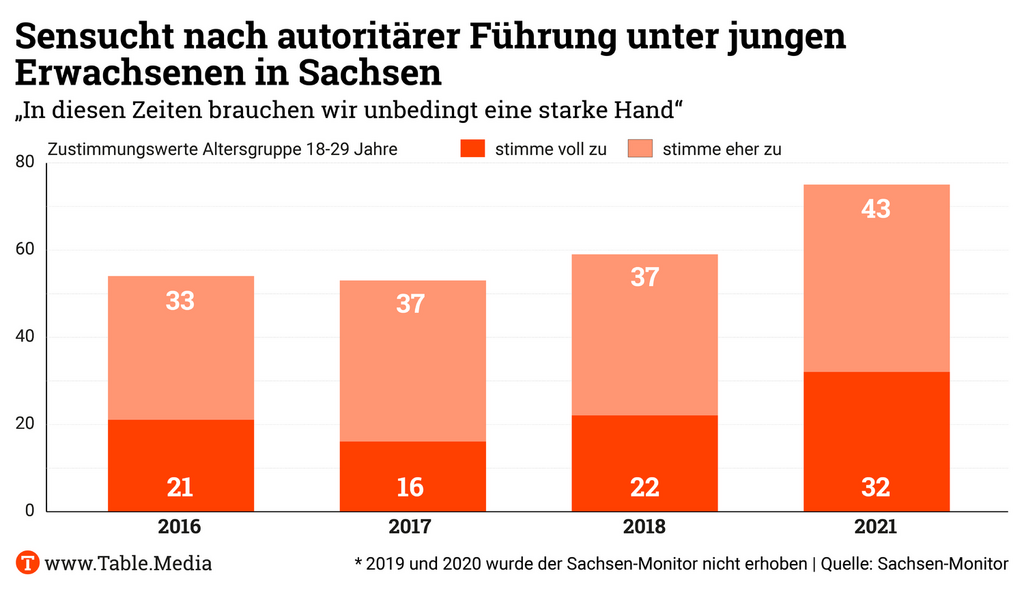

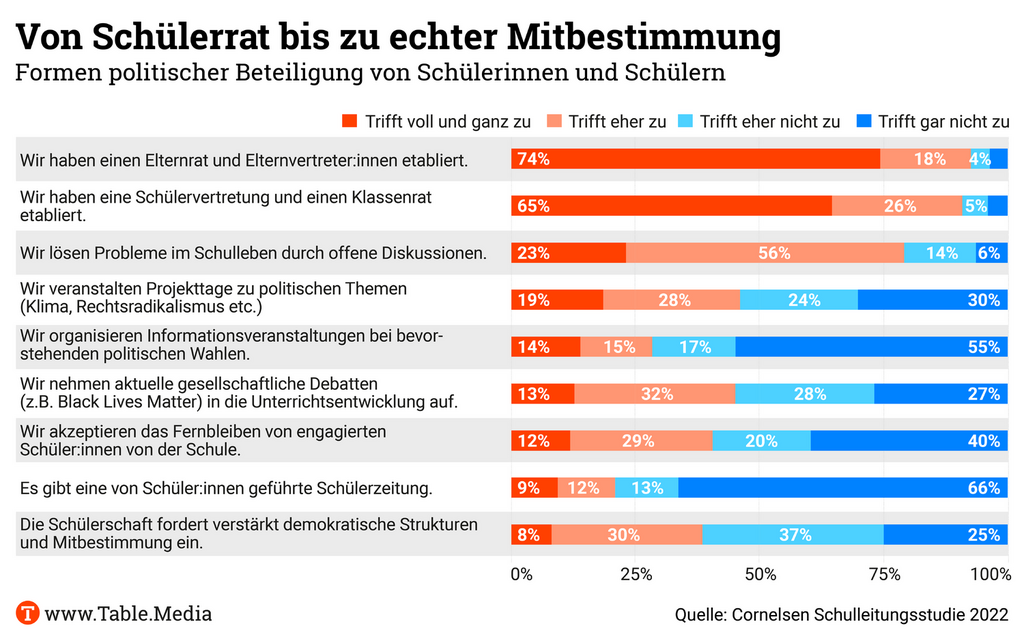

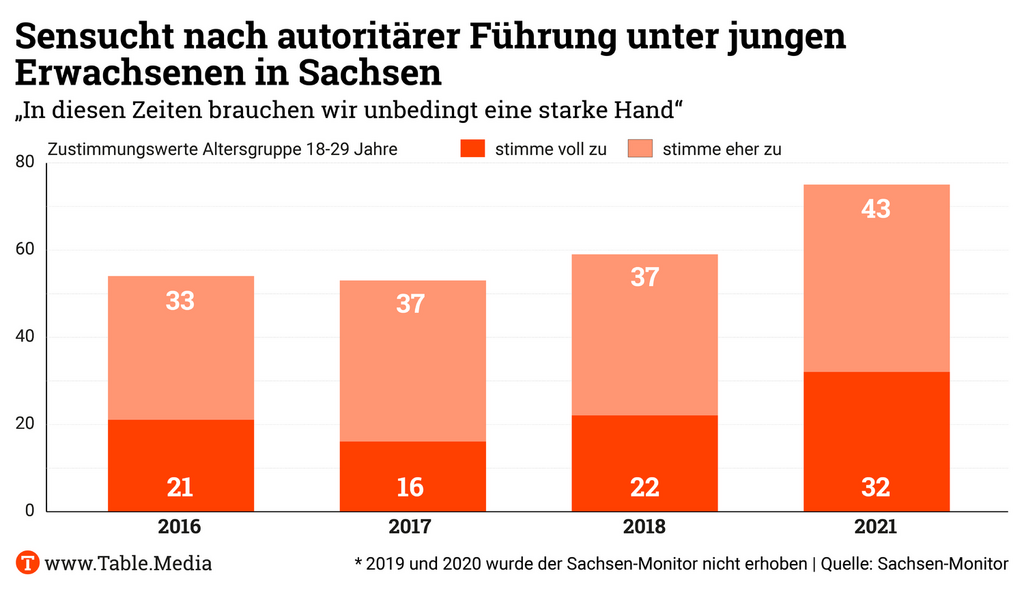

Wie hoch das Risikopotenzial einer fehlenden politischen Bildung ist, lässt sich an Studien ablesen. 77 Prozent der Befragten zwischen 14 und 24 Jahren haben nicht das Gefühl, dass Politik sich überhaupt für sie interessiert. Auch ein Papier, das die Hertie-Gutachter gar nicht berücksichtigen, unterstreicht die Größe der Herausforderung: 75 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Sachsen sind der Meinung, dass es in der derzeitigen Lage “unbedingt eine starke Hand braucht.” Das ist nicht nur im Vergleich zu den anderen Altersgruppen der mit Abstand höchste Wert. Es ist zugleich der Gipfel einer sich zuspitzenden Entwicklung seit 2016. (Siehe Grafik)

Die jungen Leute selbst übrigens haben in ihrer Wertschätzung des Sinns politischer Bildung in Schulen keine zwei Meinungen: 90 Prozent der befragten jungen Menschen finden, dass es politischer Bildung an Schulen dringend bedarf. Worauf warten wir noch? 2024 finden in den beiden AfD-Hochburgen Sachsen und Thüringen Landtagswahlen statt.

In der Theorie sind Lehrkräfte aus dem Ausland sehr willkommen. Umso erstaunlicher ist es, dass es aber in der Praxis viele zugewanderte Lehrkräfte gibt, die zwar voll ausgebildet sind und die gern hier arbeiten würden, es aber nicht können. Ein neues Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung, das Bildung.Table vorab exklusiv vorliegt, zeigt die Probleme auf und gibt Empfehlungen (zum Download). Zur aktuellen Lage heißt es in dem Papier: “In etwa vier von fünf Fällen gelingt es dem deutschen Bildungs- und Arbeitsmarktsystem nicht, Menschen mit einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildung als Lehrkraft entsprechend ihrer Qualifikation zu beschäftigen.”

Probleme gibt es für zugewanderte Lehrkräfte demnach in allen Phasen: vor allem vor dem Wiedereinstieg in den Beruf in Deutschland, aber auch beim Ankommen in der Schule sowie bei der Entwicklung langfristiger Perspektiven. Dabei bieten zugewanderte Lehrkräfte gerade unter den Aspekten Mehrsprachigkeit und einer diversitätsorientierten Schulentwicklung ein enormes Potenzial. “Vielfalt im deutschen Schulsystem ist bislang auf die Schülerinnen und Schülern beschränkt. Während 39 Prozent von ihnen einen Migrationshintergrund haben, sind es bei den Lehrkräften nur 13 Prozent. Hier brauchen wir unbedingt mehr Vielfalt”, sagt Dirk Zorn, Leiter des Bereichs Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung Table.Media.

Die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine ist dafür ein augenfälliges Beispiel: Für die mehr als 200.000 geflüchteten Schülerinnen und Schüler werden nach verschiedenen Schätzungen bis zu 20.000 Lehrer zusätzlich gebraucht. Die gibt es aber nicht im System. Hier sind ukrainische Lehrkräfte enorm wichtig, aber zu wenige arbeiten heute ihrer Qualifikation entsprechend an den Schulen.

Wie aus dem Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, ist es für ausländische Lehrkräfte trotz ihrer oft langjährigen Berufserfahrung meist schwierig und ein langwieriger Prozess, um eine ihrer Qualifikation entsprechende Beschäftigung an Schulen zu finden. Die größten Hürden sind demnach das langwierige Anerkennungsverfahren, das Erfordernis, zwei Fächer zu unterrichten, und das hohe Sprachniveau, das für den Einstieg vorausgesetzt wird.

Zuständig für die Anerkennung ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), die der Kultusministerkonferenz unterstellt ist. Die Zahl der Mitarbeiter bei der ZAB liegt aktuell bei etwa 250. Sie soll sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, auf bis zu 350 Mitarbeiter. Doch bis diese Aufstockung mehr Tempo in die Bearbeitung bringt, wird es wohl dauern. Wie aus dem Impulspapier hervorgeht, sind die Bearbeitungszeiten bislang bei der Anerkennung im Schnitt doppelt so lang wie bei Gesundheitsberufen.

Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt daher, die Anerkennungsverfahren zu beschleunigen, um so eine Weiterqualifizierung schneller zu ermöglichen. Außerdem dürfe es keine Einstiegsvoraussetzung sein, zwei Fächer zu unterrichten. Auch Ein-Fach-Lehrer müssten zugelassen werden. Auf die Qualifizierung für ein zweites Fach könnte dann entweder verzichtet werden, oder es könnte später berufsbegleitend erfolgen. “Darüber hinaus käme es in Betracht, das zweite Unterrichtsfach durch andere Fähigkeiten zu kompensieren”, heißt es im Impulspapier weiter. “Das kann die Herkunftssprache sein oder auch eine vom kulturellen Hintergrund unabhängige Fähigkeit: zum Beispiel eine spezielle Zusatzausbildung, ein besonderes Hobby, die Kenntnis weiterer Sprachen” erläutert Dirk Zorn. Wichtig sei, Maßnahmen zu finden, wie aus dem Potenzial zugewanderter Lehrkräfte Perspektiven entstehen können.

Wenn die Anerkennung dann erfolgt, ist diese meist mit Auflagen verbunden: Mehr als zwei Drittel müssen eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme, also eine Nachqualifizierung, absolvieren. Aber hier gibt es das nächste Problem: Teilnehmer müssen oft schon zu Beginn ein muttersprachliches Niveau (C2) im Deutschen nachweisen. Die wenigsten zugewanderten Lehrkräfte haben das.

Das ist ein Grund, wieso viele Lehrkräfte diese Qualifizierungsmaßnahme gar nicht erst antreten. Ein weiteres Problem für sie ist, dass nur teilweise eine Vergütung während der Qualifizierung erfolgt. Außerdem arbeiten einige Lehrerinnen und Lehrer bereits an einer Schule, wenn sie für eine Qualifizierung zugelassen werden – in den meisten Fällen allerdings unter ihrer Qualifikation und mit unklarer Perspektive.

Das Impulspapier, das die Bertelsmann-Stiftung mit Wissenschaftlern verschiedener Hochschulen und mit der Expertise zugewanderter Lehrkräfte erstellt hat, hat sich auch bestehende Qualifizierungsmaßnahmen angeschaut und kommt hier zu einer positiven Einschätzung. Die meisten Teilnehmer schließen die Maßnahmen erfolgreich ab, und sie selbst schätzen den Kompetenzgewinn sehr hoch ein.

Das größte Programm ist das einjährige Programm Lehrkräfte Plus, das es seit 2017 gibt und das an mehreren Universitäten in Nordrhein-Westfalen angeboten wird. Die 125 Teilnehmer sind angesichts des gravierenden Lehrkräftemangels zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch die Erfolgsquote ist hoch: 86 Prozent der Teilnehmer, die Lehrkräfte Plus beginnen, schließen das Programm erfolgreich ab. 73 Prozent gehen in das Folgeprogramm “Internationale Lehrkräfte fördern” (ILF) über. “Diese Zahlen zeigen: Das Programm ist sehr erfolgreich in der Unterstützung und Begleitung”, betont der Potsdamer Bildungsforscher Dirk Richter, der Lehrkräfte Plus evaluiert hat. Auch die Bewertung durch die Teilnehmer zeigt: Die Anforderungen sind richtig dosiert, die Unterstützungsmöglichkeiten werden genutzt.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Lehrkräfte Plus ist, dass es eine Anschlussperspektive bietet: Im Folgeprogramm ILF können Absolventen begleitet von Mentoren zwei Jahre lang 17 Stunden pro Woche weitere Unterrichtserfahrungen sammeln und zusätzlich ihre Kompetenzen und berufsbezogenen Sprachkenntnisse erweitern, um dann nach insgesamt drei Jahren Qualifizierung in den Schuldienst zu starten.

Andere Qualifizierungsprogramme bieten solch eine Option nicht, etwa das Refugee Teachers Program in Brandenburg, das InterTeach-Programm in Schleswig-Holstein oder das IGEL-Programm zur Integration geflüchteter Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg. Das Gleiche gilt für Lehrgänge der Bundesländer, die Lehrkräfte aus dem Ausland für die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation durchlaufen.

Dennoch ist die berufliche Perspektive auch nach dem Programm Lehrkräfte Plus unklar. Trotz des gravierenden Lehrkräftemangels und dem wiederholten Ruf nach mehr Diversität in den Lehrerkollegien bietet NRW den Absolventen keine verbindlichen Beschäftigungsperspektiven. Bildungsforscher Dirk Richter sagt dazu: “Es wäre wünschenswert, wenn so ein Anschlussprogramm mit der Konsequenz verbunden wird, dass ein erfolgreiches Absolvieren dem Seiteneinstieg gleichkommt.”

Und auch das Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung empfiehlt, nach der Qualifizierung die Teilnehmer weiter in die Berufsphase hineinzubegleiten und ihnen sichere und langfristige Anschlussperspektiven zu bieten. Außerdem, so eine weitere Empfehlung des Impulspapiers, sollten Qualifizierungsprogramme bundesweit angeboten werden.

Immerhin zwei Bundesländer, die bislang noch keine derartigen Angebote machen, machen sich hier offenbar auf den Weg. Auf Anfrage von Table.Media teilt Rheinland-Pfalz mit, die Einführung von entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen zu prüfen. In Hessen ist nach Auskunft des Kultusministeriums die “Ausweitung der Qualifizierungsprogramme in der planerischen Umsetzungsphase”. Mit Janna Degener-Storr

Baden-Württemberg setzt auf datengestützte Schulentwicklung. Das verkündete Bildungsministerin Theresa Schopper (Grüne) zum Auftakt des neuen Schuljahrs. Das Ländle führt einen sogenannten “Referenzrahmen Schulqualität” ein, der die anfallenden Lerndaten künftig besser zur Entwicklung von Schule und Unterricht nutzen soll. Vorbild ist Hamburgs “Orientierungsrahmen Schulqualität”. Im Südwesten soll so ein “einheitliches Verständnis für Schulqualität” entstehen. Anlass dafür ist, dass das bei empirischen Schultests weit vorne liegende Baden-Württemberg inzwischen deutlich an Boden verloren hat.

Kultusministerin Schopper erkannte schon im Januar bei einem Treffen mit Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) an: “Hamburg hat spätestens seit 2011 verschiedene Reformen durchgeführt, welche das Land deutlich vorangebracht haben.” Lernstandserhebungen, vorschulische Bildung und Sprachförderung sind Punkte, die sich Baden-Württemberg vom Stadtstaat abgucken will.

Auf die Schulen wartet fortan ein jährliches Statusgespräch zwischen Schule und Schulverwaltung samt Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die sukzessive einsetzen sollen. Die Schulen sollen zudem mit einem neuen Datenblatt über die Zusammensetzung und den Lernstand der Schülerschaft sowie die Personaldecke arbeiten. Bis Ende des Jahres sollen 1.500 Schulleitungen eine Fortbildung durchlaufen haben, wie sie mit den Daten arbeiten können.

Ein großes Augenmerk gilt den Lernstandserhebungen. Sie sollen konsequent ausgebaut werden. “Hamburg ist konkret Vorbild darin”, lässt Schopper ihren Sprecher ausrichten. Seit dem Schuljahr 2012/13 erheben alle Hamburger Schulen in sechs Klassenstufen die Lernstände der Schüler. Ganz ohne Daten steht auch Baden-Württemberg nicht da. Schon seit Jahren nehmen die Klassen 3 (seit 2008) und 8 (seit 2015) verpflichtend an den jeweiligen länderübergreifenden VERA-Vergleichsarbeiten des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) teil. Verbindlich sind seit dem Schuljahr 2015/16 auch Lernstandserhebungen zu Deutsch und Mathematik in Klasse 5. Allerdings hat Baden-Württemberg diese Daten bisher kaum benutzt. Das landeseigene Institut für Bildungsanalysen etwa hat die überraschend großen Lernzuwächse, die während der Corona-Schließzeiten bei den Achtklässlern entstanden, nicht näher analysiert. So etwas soll offenbar nicht noch einmal passieren.

Zunächst will das Land deutlich mehr Schülerdaten erheben. Gleich im Oktober soll es mit neuen Erhebungen zur Lesekompetenz in der zweiten Klasse losgehen. Das Instrument hat das Institut für Bildungsanalysen entwickelt. Ganz so entschlossen wie die Ankündigung klingt, startet der Südwesten aber nicht. Während in Hamburg alle KERMIT-Erhebungen Pflicht sind, bleibt Lernstand 2 in Baden-Württemberg zunächst freiwillig. Im Schuljahr 2024/25 soll ebenfalls in der zweiten Klasse die Lernstandserhebung Mathematik eingeführt werden. Wann diese Erhebungen zur Pflicht werden, darüber wird noch verhandelt. Kultusministerin Schopper betont, generell hätten alle Schulen in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2023/24 “den Auftrag, die datengestützte Qualitätsentwicklung systematisch umzusetzen”.

Erhebung ist das eine, die Förderung das andere. Gerhard Brand, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), der auch den baden-württembergischen VBE-Landesverband führt, verweist darauf, dass es in Baden-Württemberg nicht an Erhebungen fehle. Bei der Umsetzung der Ergebnisse hapert es seiner Ansicht nach erheblich. Brand hat – ebenso wie die GEW – nichts gegen datengestützte Schulentwicklung. Die Erhebungen müssten aber Konsequenzen haben. Und zwar für die Zuteilung der Kapazitäten und für die Struktur der Lehrerfortbildung. Brands Erfahrung der letzten Jahre: “Wir haben Daten erhoben und es ist nichts passiert.”

Andreas Stoch, Landes- und Fraktionschef der SPD im Landtag, war von 2013 bis 2016 baden-württembergischer Kultusminister. Er sieht Hamburg als “echtes Vorbild im Bildungsbereich” und nennt die datengestützte Schulentwicklung “ein wichtiges Instrument, um unser Bildungssystem zielgerichtet zu verbessern“. Auch Stoch pocht darauf: “Dabei ist es wichtig, dass keine Erhebung und keine Erkenntnis ohne Konsequenz bleibt.”

Für die Konsequenzen und die zielgerichtete Förderung braucht es allerdings Ressourcen, besonders Lehrkräfte, und die werden über Jahre hinaus Mangelware bleiben. Auch beim Einsatz und der Verteilung der Lehrer schaut Baden-Württemberg auf Hamburg, speziell auf die sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung, die die Hansestadt schon seit 1996 praktiziert.

Monika Stein, der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), geht die sozialindexbasierte Ressourcensteuerung in Baden-Württemberg viel zu langsam. Sie kritisiert: “Baden-Württemberg macht einen Pilotversuch bis in die nächste Legislaturperiode hinein.” Die beginnt planmäßig 2026. Das berge die Gefahr, dass die neue Form der Zuweisungen “überhaupt nicht kommt”. Stein fordert die Einführung noch vor 2026.

Etwas halbherzig stellt sich die Lage auch bei der Reform der Untersuchungen zum Sprachstand von Vorschulkindern dar. Dabei will Baden-Württemberg dem Beispiel Hamburgs folgen und Vierjährige statt bisher Fünfjährige testen. Werden Defizite festgestellt, bleibt aber eine Förderung in Baden-Württemberg bisher freiwillig. In Hamburg dagegen ist die Sprachförderung verpflichtend, wenn die Kinder Bedarf zeigen. Das grün-geführte Kultusministerium prüft, ob Änderungen möglich sind, um die Förderung zur Pflicht zu machen.

Der Koalitionspartner der Grünen, die CDU, prescht schon mal vor. Ihr bildungspolitischer Sprecher, Alexander Becker, sagte Table.Media: “Analog zu Hamburg schlagen wir vor, dass bei Feststellung eines ausgeprägten Förderbedarfs in Sprachtests für Vierjährige zukünftig eine verbindliche Sprachfördermaßnahme folgt und dass deren Erfolg im Anschluss evaluiert wird.” Die CDU sei “bereit, das Schulgesetz zu ändern, um für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf die Schulpflicht gegebenenfalls ein Jahr vor dem regulären Schuleintritt auszulösen.” Was Alexander Becker an Hamburg vor allem überzeugt, sind “aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die durch Monitoring und Evaluation begleitet werden”. Daran arbeitet Baden-Württemberg noch. Renate Allgöwer

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Die UNESCO fordert Altersbeschränkungen für KI-Anwendungen. Eine Nutzung empfiehlt die Organisation erst für Schüler ab dreizehn Jahren, “um die Rechte und das Wohlergehen von Kindern zu schützen”. Im Zuge ihrer Digital Learning Week veröffentlichte die UNESCO am Donnerstag die ersten globalen Leitlinien für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich. In der 48-seitigen “Guidance for generative AI in Education and Research” stellt die UNESCO Leitlinien für Regelungen des Einsatzes von KI in Schulen auf. Sie will die Regierungen außerdem dabei unterstützen, einheitliche Standards zu etablieren. Das Papier ist ein gemeinsames Projekt von Forschern aus den Bereichen KI und Bildung und UNESCO-Mitgliedern aus dem Bildungsbereich.

Den Staaten empfehlen die Autoren, ein nationales Gremium einzurichten, das sich ausschließlich mit KI auseinandersetzt. Dieses solle entscheiden, wie Regelungen, zum Beispiel Altersgrenzen, eingehalten werden sollen. Die UNESCO macht sich zudem für eine Bewertung und Klassifizierung potenzieller Risiken von KI im landesspezifischen Rahmen stark. KI-gestützte Anwendungen oder Systeme mit inakzeptablen Risiken müssen gegebenenfalls verboten werden, jene mit hohem Risiko erfordern spezielle Regelungen.

Empfehlungen gibt die UNESCO daneben für Fortbildungen von Lehrkräften: Die Länder sollen breitere Strukturen aufstellen und genau definieren, welches Wissen, welche Kompetenzen und Werte Lehrkräften vermittelt werden sollen. Neben den Mahnungen betont die Organisation, dass die Länder eine Balance zwischen der Regulierung von KI und der gleichzeitigen Förderung von KI-Innovationen finden müssen. Anouk Schlung

Die Kofinanzierung des Startchancen-Programms ist zwischen Bund und Ländern weiter umstritten. “Die Frage der 50/50-Finanzierung ist für uns noch nicht geklärt”, heißt es aus Länderkreisen. Das Eckpunkte-Papier des BMBF sieht vor, dass der Bund jährlich 4.000 ausgewählte Brennpunktschulen mit einer Milliarde Euro unterstützt – über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen.

Ein Kabinettsbeschluss vom 5. Juli untermauert die Forderung des BMBF. Dort steht, dass die Bundesregierung “die Finanzierung von neuen Bund-Länder-Programmen auf eine ausgeglichene Kofinanzierung begrenzen” werde. Von Länderseite ist zu hören, dass diese Maßgabe einige Bundesländer überfordert. Und auch die Frage der Anrechenbarkeit wird für die Länder so immer zentraler. Denn einige Bundesländer haben bereits Programme für Brennpunktschulen etabliert. Die Mittel für diese Programme wollen sie auf ihre Startchancen-Gelder anrechnen. Wie genau das aussehen könnte, verhandeln Bund und Länder noch immer.

Hier hat die Amtschefkonferenz der Länder vergangene Woche keinen Durchbruch gebracht. Größere Irritationen hatte es um ein Hintergrundgespräch gegeben. Zunächst allein vom Bund angesetzt, zwischenzeitlich gar parallel zum Start der Amtschefkonferenz, gab es schließlich einen gemeinsamen Auftritt von Bund und Ländern. In den Tagen danach zeigte sich, dass wesentliche Punkte weiter offen sind.

So ist hinter den Kulissen zu hören, dass der Bund nach wie vor auf ein Artikelgesetz und damit die Beteiligung des Parlamentes setzt. Die Länder hingegen wollen eine Verwaltungsvereinbarung. Ihr Argument: Nur so ist ein Programmstart im Herbst 2024 überhaupt noch möglich.

Aber auch Fortschritte sind erkennbar, wie Jan-Martin Wiarda auf seinem Blog öffentlich machte: Veränderungen scheint es bei den Säulen zu geben. Wie berichtet, zeichnet sich ab, dass die Säule eins von 50 auf 40 Prozent schrumpft. Zudem geht es hier nicht mehr allein um den Schulbau, sondern um die – mehr Spielraum gebende – Entwicklung lernförderlicher Umgebungen. Säule zwei (Schulautonomie) und Säule drei umfassen je 30 Prozent. Auch Säule drei wurde dem Vernehmen nach verändert. Die Gelder sollen nicht mehr allein der Schulsozialarbeit zugutekommen, sondern multiprofessionellen Teams.

Vergeben werden die Gelder allein in Säule eins nach Art 104c GG. Hier – so ist zu hören – kommt nun tatsächlich der vom BMBF vorgeschlagene Sozialindex und kein Königsteiner Schlüssel zum Tragen. Die Kriterien: Migrationshintergrund, Armutsquote und negatives BIP. Die Gelder in den Säulen zwei und drei wandern wohl nach Umsatzsteuerpunkten in die Haushalte der Länder – was der Bundesrechnungshof jüngst deutlich kritisiert hatte. Holger Schleper

In den ersten 20 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat die Ampel-Koalition bereits knapp zwei Drittel (64 Prozent) ihres sehr ambitionierten Koalitionsvertrages entweder umgesetzt (38 Prozent) oder mit der Umsetzung begonnen (26 Prozent). Das BMBF liegt mit rund einem Drittel umgesetzter und einem Viertel begonnener Vorhaben jedoch unter dem Durchschnitt der Ministerien. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung, der Universität Trier und der Berliner Denkfabrik Progressives Zentrum.

Zur Einordnung: Insgesamt hatte sich die aktuelle Regierung deutlich mehr vorgenommen als die Koalitionen zuvor. Im Bereich Bildung und Forschung gab es 29 Vorhaben, die sechs Prozent am Gesamtprogramm der Ampel ausmachen. Im Jahr 2018 betrug der Anteil nur vier Prozent. Von den 29 Versprechen waren 25 sogenannte Änderungsversprechen und vier Status-quo-Versprechen.

Im Forschungsbereich hat das BMBF mehrere Versprechen erfüllt: zusätzliche Mittel für die Exzellenzstrategie, die weitere Unterstützung und Dynamisierung des Pakts für Forschung und Innovation und die Erhöhung der institutionellen Förderung von DAAD und Alexander von Humboldt-Stiftung.

Als “angegangen” werten die Autoren in diesem Feld das Forschungsdatengesetz und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Hier lägen Entwürfe vor, es gebe aber noch keinen klaren Zeitplan für die Verabschiedung der Gesetze.

Für die allgemeine Bildung gilt die Einberufung eines Bildungsgipfels als vollzogen, allerdings zeigen sich hier Schwachstellen der Studie, denn von einem Gipfel konnte kaum die Rede sein. Weitere Projekte, die im Bereich allgemeine Bildung sind noch nicht erfüllt: Digitalpakt 2, die Länderkoordinierung Lehrerfortbildung und die Auflage eines Schulentwicklungsfonds.

In der beruflichen Bildung wandert auf das BMBF-Erfolgskonto, dass die Allianz für Aus- und Weiterbildung fortgeführt wird. Zwar auf dem Konto des Bundesarbeitsministeriums, aber auch in der beruflichen Bildung, verbuchen die Forscher zudem die Ausbildungsgarantie – auch wenn die Zahl zusätzlicher außerbetrieblicher Ausbildungsplätze gering bleiben soll.

Die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung ist bisher nur teilweise erfüllt. Und beim Bafög zeigen sich noch Leerstellen. So ist von der versprochenen Auszahlung eines elternunabhängigen Garantiebetrags an volljährige Azubis und Studierende im Rahmen der Kindergrundsicherung nichts zu sehen. Ebenso wenig von einer bundesweiten Vergütung vollzeitschulischer Ausbildungen und Abschaffung von Schulgeld.

Die Wahrnehmung der Bürger indes widerspricht dem Ergebnis der Recherche. Wohl durch den vermehrten Streit in der Regierung als auch die schlechte Kommunikation denkt über die Hälfte der Bevölkerung, dass die Ampel nur einen kleinen Teil oder kaum Versprechen umgesetzt habe. Das ergab eine parallel zu der Recherche durchgeführte Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. mw/anpa

Die komplette Bewertung der Umsetzung der Vorhaben im BMBF sehen Sie hier.

Der neue Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hat sich scharfe Kritik für seinen Satz vom “Datenschutz-Klimbim” eingefangen. Deutschlands oberster Bildungsdatenschützer, Lutz Hasse, hat sein Unverständnis ausgedrückt, dass ein hoher Funktionär wie Stephan Düll sich derart kenntnisfrei über Datenschutz äußere. “Vielleicht war das ja nur eine emotionale Entgleisung”, sagte Hasse Table.Media. “Damit dem neuen Präsidenten die Bedeutung dieses Grundrechts für den Schutz von Schüler:innen-Daten, also Kinderdaten, aber etwas deutlicher wird, habe ich ihm vorsorglich meine juristische Hilfestellung angeboten.”

Der Streit ist nicht nur anekdotisch interessant. Vor wenigen Tagen hat die Konferenz der 17 Landesdatenschutzbeauftragten (in Bayern gibt’s davon zwei) ein Beratungspapier herausgegeben. Die Datenschutzkonferenz (DSK) erteilt Nutzern darin Hinweise, wie sie mit personenbezogenen Daten beim Transfer über den großen Teich umgehen sollen. Dies ist wegen des “EU-US Data Privacy Framework” nötig. Es macht Kooperationen mit bisher im Datenschutz zuweilen als unsicher eingestuften US-Anbietern wie Microsoft, Google oder anderen Daten-Sammlern möglich. Das neue Abkommen wird den Ruf nach MS Teams und Google Classroom an Schulen wieder lauter werden lassen.

“Der Europäischen Kommission kommt hier die zentrale Beurteilungskompetenz zu, im Rahmen von sog. Angemessenheitsbeschlüssen festzustellen, dass in einem Drittland ein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet ist”, heißt es in dem Papier. Es erläutert das Framework von Standardklauseln über US-Gerichtsbarkeit bis zur schon bald erwarteten Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof.

Hasse ist Thüringens Datenschutzbeauftragter. Er hat zu dem DSK-Papier eine Ergänzung verfasst, die wichtig ist, weil Datentransfers möglicherweise nur kurz mit EU-Recht vereinbar sind. Max Schrems, der safe harbor und privacy shield zu Fall gebracht hat, steht mit der nächsten Klage in den Startlöchern. Hasse mahnt nun, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere von Schutzbefohlenen wie Schülern, abzuwarten. “Wenn die Daten einmal in die USA transferiert sind, kann man dort nicht wieder anrufen, um sie zurückzuholen”, sagte er Table.Media. “Die Wahrscheinlichkeit, dass der Europäische Gerichtshof den Adäquanzbeschluss aufheben wird, ist recht hoch.” Christian Füller

Eine neue Umfrage räumt mit dem Klischee auf, dass es jungen Menschen in erster Linie um Work-Life-Balance geht – das etwa Thomas de Maizière bemüht hat. Der Spiegel berichtete zuerst darüber. Die Umfrage zeigt: Azubis wollen zwar überwiegend ein freies Wochenende haben (85 Prozent) und keine Schichtarbeit leisten (60 Prozent). Allerdings kamen ihre Ausbildungsverantwortlichen auf noch höhere Werte: Unter ihnen wünschen sich 90 Prozent ein Wochenende und 83 Prozent möchten keine Schichtarbeit.

Befragt wurden bundesweit 4.284 Azubis und Schüler, die eine Ausbildung anstreben. Außerdem 1.639 Ausbildungsverantwortliche – die mehrheitlich Jahrgang 1965 bis 1990 sind. Durchgeführt hat die Umfrage U-Form Testsysteme, ein Unternehmen, das Einstellungstest anbietet und den Bewerbungsprozess und das Azubi-Management digitalisiert. Die “Azubi-Recruiting Trends” gibt es im elften Jahr heraus.

Mit Blick auf Fridays for Future und den neuen Trend des Climate Quitting hält die diesjährige Umfrage eine weitere Überraschung bereit. Nur knapp die Hälfte (47 Prozent) findet es wichtig, dass ihr Betrieb sich für Sozial-, Umwelt und Klimathemen engagiert. Dahingegen hat für die überwiegende Mehrheit Priorität, dass sie mit ihrem Ausbildungsberuf gute Arbeitsmarktchancen erlangen (92 Prozent). Wichtiger ist vielen auch, nach der Ausbildung viel zu verdienen (83 Prozent). Mit der Arbeit im Ausbildungsbetrieb streben die jungen Menschen eher die persönliche und fachliche Weiterentwicklung an als “einen Beitrag zu einem sinnvollen Zweck” zu leisten.

Unzufriedenheit deutet sich mit der Betreuung der Lehrlinge an: Während neun von zehn sich einen Ablaufplan für den ersten Tag wünschen, erhalten ihn bisher nur sechs von zehn. Und während 71 Prozent einen persönlichen Ansprechpartner möchten, hat in der Praxis nur jeder vierte einen solchen. Anna Parrisius

An der Technischen Universität Chemnitz können sich Absolventen des Grundschullehramts Mathematik künftig im Schnelldurchlauf für den Lehrberuf an Oberschulen – die Haupt- und Realschulbildungsgang vereinen – ausbilden lassen. Damit reagiert der Freistaat auf die prognostizierte Lehrerknappheit, vor allem in den MINT-Fächern der Sekundarstufe I.

Unter dem Titel “Primarstufe Plus” verspricht Sachsen fertig ausgebildeten Grundschullehrern, in einem verkürzten Masterstudiengang von nur zwei Semestern die offizielle Lehrbefähigung für den Unterricht an sächsischen Oberschulen zu erlangen. Diese Regelung ist Teil eines am Montag beschlossenen Eckpunktepapiers zwischen der Hochschule sowie dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium.

“Es muss uns gelingen, dass künftig wieder genügend Lehrerinnen und Lehrer vor den Klassen stehen. Dafür gehen wir in der Lehrerbildung ganz neue Wege, spezifisch am konkreten Bedarf orientiert”, betont Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow bei der Unterzeichnung des Papiers.

Dieser neue Weg sieht außerdem einen vereinfachten Übergang von Nicht-Lehramts-Bachelorstudiengängen im MINT-Bereich in das Staatsexamen mit dem Ziel Lehramt vor. Auch ein Kooperationsstudiengang der TU Chemnitz mit der lehrerbildenden Hochschule entweder in Dresden oder in Leipzig mit dem Namen “Staatsexamen MINT Lehramt an Oberschulen” werde geprüft.

Die verpflichtenden Praktika sollen die Studierenden in Schulen der Region rund um Chemnitz absolvieren. “Das Studium wird attraktiver, durchlässiger und regionaler”, sagt Kultusminister Christian Piwarz.

Grund für den klaren Fokus auf die Gewinnung neuer Oberschullehrer im MINT-Bereich dürften die gruseligen Prognosen für den Bewerbermarkt sein, die bis zum Jahr 2030 eine eklatante Lücke vorhersagen. Sachsen wählt mit dem Modell “Primarstufe Plus” jedoch einen Sonderweg, der vor allem den Bedarf vor Ort adressiert. Ein ähnlicher Ansatz war – Stichwort “Bildungsamtsleute” – zuletzt in Brandenburg zu beobachten. Torben Bennink

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Wenn der Bundeskanzler auf der eigenen Veranstaltung spricht, hat man wohl vieles richtig gemacht – was bedeutet, dass Julia Saalmann in jüngster Zeit vieles richtig gemacht hat. Die 41-Jährige ist Geschäftsführerin des Nationalen MINT Forums (NMF). Auf dessen letztem “Nationalen MINT-Gipfel” hat Bundeskanzler Olaf Scholz per digitalem Statement das gesagt, was Saalmann und ihre Kollegen schon lange sagen: Wie wichtig die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für Deutschland sei. “Für uns und unsere Mitgliedschaft war das ein ganz wichtiges Zeichen”, sagt Saalmann.

Die Mitglieder des NMF sind über 30 in der MINT-Bildung engagierte, sehr heterogene, Institutionen. Die Leopoldina gehört ebenso dazu wie die Telekom Stiftung, die Stiftung Jugend forscht und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Das NMF gibt es seit 2012, Saalmann ist seit knapp drei Jahren dabei. “Wir machen viel Öffentlichkeits- und Medienarbeit, politische Kommunikation, in Berlin regelmäßig auch Veranstaltungen”.

Die Mitglieder des Forums sind an Schulen und Universitäten aktiv. Im Nationalen MINT Forum treffen ihre Vertreter sich in Arbeitsgruppen, um gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Aktuell kümmere sich das Forum zum Beispiel um MINT in der Ganztagsschule. “Wir finden, dass da ganz viel Potenzial liegen bleibt. Wieso sollten Kinder, wenn sie den ganzen Tag in der Schule sind, nur vormittags lernen und nachmittags nur betreut werden? So wie Musikschulen oder Sportvereine in der Ganztagsschule schon ihren Platz gefunden haben, sollten das auch außerschulische MINT-Angebote”, findet Julia Saalmann.

Schülerlabore, Schüler-Forschungszentren, Coding-Initiativen – all das könnte man Saalmanns Meinung nach viel stärker noch in die Ganztagsschule integrieren. “Wir glauben, da könnten ganz viele Kinder davon profitieren”. Auch der Lehrkräftemangel beschäftigt die Geschäftsführerin. “Wir haben so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das eigentlich in den MINT-Fächern, auch KMK-seitig, inzwischen als gegeben akzeptiert ist.”

Bevor Saalmann zum NMF kam, war sie bei der arbeitgebernahen “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” und hat sich auch dort mit Bildungspolitik beschäftigt. In ihrer heutigen Arbeit als Leiterin der Geschäftsstelle des Nationalen MINT Forums ist Julia Saalmann mit ihrem Team auch Ansprechpartnerin bei Fragen zur MINT-Bildung aus Politik und Medien. Für das NMF ist klar: Für alle Kinder und Jugendlichen ist es heute wichtig, eine MINT-Grundbildung zu bekommen. Julia Saalmann findet: “Die Welt, in der Kinder heute agieren müssen, ist deutlich komplexer als die, als ich ein Kind war. Deshalb ist es superwichtig, dass wir sehr frühzeitig anfangen, unsere Kinder mit Zukunftskompetenzen auszustatten”.

Bei MINT-Bildung geht es aus Sicht der studierten Politologin in erster Linie um das “forschende und entdeckende Lernen”. Dieses sei insgesamt wichtig und auch für andere Fachgebiete relevant. “Ich glaube, wenn die grundsätzlich vorhandene Neugierde jedes Kindes herausgefordert wird, dann ist es auch motivierter, einen Text dazu zu lesen oder etwas dazu aufzuschreiben”, so Saalmann.

Nun könnte man einwenden, dass schon seit langem über den Stellenwert von MINT-Bildung, freilich nicht immer unter diesem Namen, gesprochen wird. Der Nationale MINT-Gipfel in diesem Jahr war bereits der elfte seiner Art, die Probleme sind aber noch immer da. Die Wochenzeitung Zeit bescheinigte den Gipfeln gar eine “durchschlagende Wirkungslosigkeit”. Julia Saalmann will eine solche Kritik unwidersprochen nicht stehen lassen. “Bei vielen Dinge bewegt sich durchaus etwas, etwa beim Thema Förderung von Frauen im MINT-Bereich”. Zwar sei es richtig, dass die Bildungspolitik sich nur sehr langsam ändere und für politische Entscheider häufig “überhaupt nicht attraktiv” sei, weil Erfolge erst spät sichtbar seien. Das NMF könne aber durchaus einiges vorweisen. Es gebe beispielsweise inzwischen MINT-Aktionspläne, an deren Entstehung das Forum maßgeblich beteiligt gewesen sei. Und zweifellos hat das Thema inzwischen eine solche Aufmerksamkeit, dass sogar der Kanzler darüber spricht. Franz Hausmann

Research.Table. Politikberatung: Experten gesucht. Wer sitzt im Corona-Expertenrat? Und wer in den Arbeitsgruppen der Akademien? Die Experten-Auswahl ist eine wichtige und viel diskutierte Frage in der wissenschaftlichen Politikberatung. Denn sie kann zu Verzerrungen oder blinden Flecken in den Ergebnissen führen. Mehr

Research.Table. Moritz Schularick – Spitzenforschung und Politikberatung besser verzahnen. Im politischen Berlin wird ab sofort eine Stimme aus dem Norden zu hören sein: Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klargemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think-Tanks. Mehr

Lehrerausbildung | Vier Menschen erzählen, wie sie sich durchs Referendariat kämpften – oder andere Wege gingen. Eine aktuelle Studie der Universitäten Rostock und Greifswald zeigt, dass je nach Studiengang zwischen 55 und 85 Prozent der Lehramtsstudierenden vor Ende des Referendariats abspringen. Vier aufrüttelnde Berichte aus der Praxis. SPIEGEL

Lehrermangel | Bundesweit fehlen 14.500 Lehrer – zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede. Eine Umfrage des RND legt offen, dass Nordrhein-Westfalen mit 6.700 unbesetzten Vollzeitstellen am schwersten betroffen ist. Niedersachsen schließt mit 1.760 fehlenden Lehrern an, gefolgt von Berlin mit 1.400 frei bleibenden Positionen. Bayern und das Saarland dagegen beklagen keine offenen Stellen. RND

Gen Z | Arbeitsmarktforscher: “Es ist ein Klischee, dass diese jungen Menschen faul sind.” Der Wissenschaftler Christian Brzinsky-Fay spricht darüber, welche jungen Menschen ohne Ausbildung bleiben und wie man ihnen Orientierung bieten kann. Sein Vorschlag: Jugendliche brauchen Verantwortliche, die mit ihnen nach individuellen Bildungsangeboten suchen. RBB

Lehramtsstudium | Berlin will Zulassungsbeschränkungen für Grundschullehramt senken. Um gegen den Lehrkräftemangel vorzugehen, beruft Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch eine Expertenkommission ein. Diese soll bis Frühjahr 2024 Vorschläge dafür erarbeiten, wie das Lehramtsstudium attraktiver werden und wie Zugangshürden abgebaut werden können. TAGESSPIEGEL

Bayern | Kultusminister Michael Piazolo – ein viel kritisierter Mann. Im Zuge der bevorstehenden Landtagswahlen zeichnet die SZ ein vielschichtiges Bild von Piazolo. Dass die schwarz-orange Koalition bestehen bleibt, gilt als wahrscheinlich – Piazolos Zukunft ist dagegen noch unklar. SZ

Ausbildung | Wie können die Chancen junger Menschen auf dem Ausbildungsmarkt verbessert werden? Diese Doku begleitet zwei Jugendliche auf ihrem Weg in Richtung Berufsausbildung. Sie beleuchtet, wie ihnen ein Berufsvorbereitungsjahr und Unterstützung der berufsbezogenen Jugendhilfe geholfen haben – und was junge Menschen brauchen, um Orientierung zu finden. ARTE

20. bis 22. September 2023, Berlin und online

Sitzungen: Bundestag

In dieser Woche gibt es gleich mehrere den Bildungsbereich betreffende Sitzungen: Am Mittwoch, den 20. September, befragt die Bundesregierung Bettina Stark-Watzinger und Christian Lindner. Am Donnerstag, den 21. September, findet der zweite Bericht über die Fortschritte der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung statt. Und am Freitag, den 22. September, berät der Bundestag über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel “Europäische KI-Verordnung – Für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa”. INFOS & ANMELDUNG

27. September 2023, 12:30 bis 18:00 Uhr, Marburg

Fachtag: Sprachsensibilität als gesamtschulische Aufgabe?!

Das Zentrum für Lehrkräftebildung der Uni Marburg spricht auf hier über sprachliches Lehren und Lernen unter den Bedingungen der Digitalität und über die Förderung bildungssprachlicher Textkompetenz in sprachlich heterogenen Klassen. Außerdem geht es um die Frage, ob sprachsensibler Unterricht als Mittel der Demokratieförderung wirken kann.

INFOS & ANMELDUNG

27. September 2023, 15:00 bis 16:30 Uhr, online

Seminar: Berufliche Orientierung an Gymnasien – Erfahrungen und Chancen

Im Rahmen des “Sommers der Berufsausbildung” präsentieren der Philologenverband, SCHULEWIRTSCHAFT und die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände in diesem Seminar Beispiele guter Praxis und besonderer Chancen der Berufsorientierung am Gymnasium. INFOS & ANMELDUNG

29. September 2023

Einsendeschluss: Deutscher Lehrkräftepreis

Bis Ende September sucht das Team des Deutschen Lehrkräftepreises Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler besonders unterstützen, Schulleitungen mit Weitblick und Lehrkräfte-Teams mit innovativen Unterrichtsprojekten. Die diesjährige Preisverleihung findet am 12. Oktober statt. INFOS & ANMELDUNG

29. September 2023, 10:00 bis 11:00 Uhr, online

Seminar: Einführung in die Künstliche Intelligenz

Unter dem Motto “Deutschland digitalisieren – mit den Menschen im Mittelpunkt”, will die bitkom Akademie die Bedeutung von KI für die Digitalisierung beleuchten. Zudem will sie Handlungsempfehlungen für die Nutzung aufzeigen. INFOS & ANMELDUNG

2. bis 5. Oktober 2023, New York City und online

Konferenz: EdTech-Week

Vordenker, Investoren, Unternehmer und Pädagogen zusammenbringen – das hat sich StartEd mit ihrer EdTechWeek auf die Fahne geschrieben. Darüber hinaus finden auch Sharktanks zu Themen wie KI, K-12-Innovationen und der Zukunft der Arbeitswelt statt.

INFOS & ANMELDUNG

politische Bildung an Schulen scheint angesichts zunehmender demokratiefeindlicher Tendenzen wichtiger denn je. Eine Reihe von Experten um PISA-Erfinder Andreas Schleicher fordert nun ein Demokratiebudget von 55 Millionen Euro jährlich für Schulen. Der Acht-Punkte-Plan der Hertie-Stiftung liegt Table.Media vorab vor. Christian Füller hat ihn sich angeschaut, bevor er heute offiziell vorgestellt wird. Der Appell wiegt umso schwerer vor dem Hintergrund, dass die Ampel der Bundeszentrale für politische Bildung ein Fünftel ihres Budgets streichen will – 20 Millionen Euro. Dieser Plan hat schon viel Kritik hervorgerufen.

Kritik an der Bildungspolitik gibt es auch an anderer Stelle: Die Bertelsmann-Stiftung sieht in einem Impulspapier, das wir ebenfalls vor der heutigen Veröffentlichung einsehen konnten, grobe Fehler bei der Integration zugewanderter Lehrkräfte. Einstiegshürden seien zu groß, Anschlussperspektiven unklar. Der Blick richte sich zu sehr auf das, was geflüchtete Lehrer nicht können, statt auf das Potenzial, das sie in die Schulen bringen können.

Potenzial birgt für Schulen auch Künstliche Intelligenz. Die Länder suchen derzeit nach Wegen, mit KI-Anwendungen umzugehen und geben Handreichungen heraus. Einheitliche Standards sind bislang Fehlanzeige. Jetzt hat die UNESCO als erste Organisation globale Leitlinien verfasst. Die wichtigste Botschaft: Eine Nutzung von KI-Anwendungen sollte erst für Schüler ab 13 Jahren erfolgen.

Abschließend noch der Hinweis auf eine besondere Veranstaltung: Am 27. September um 14.30 Uhr diskutiere ich in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Mitgliedern der Jury des Deutschen Schulpreises. Es geht darum, wie Schulen innovativ werden, was sie für ihre Schulentwicklung brauchen und was Preisschulen besser machen als andere. Eingeladen sind der Vorsitzende der Jury, Thorsten Bohl, Schulleiterin Kathrin Kösters und Isabella Keßler von der Bildungsverwaltung des Saarlandes. Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind und mitdiskutieren! Hier geht’s zur Anmeldung.

Eine Reihe von Experten um den renommierten Erfinder der Pisa-Studien, Andreas Schleicher, schlägt Alarm wegen der politischen Bildung an Schulen. “Die Dringlichkeit der demokratischen Bildung wird in der Politik unterschätzt”, heißt es in dem Gutachten, das Table.Media vorliegt. Die Bundesregierung gebe der Bedeutung der “Demokratiekompetenz für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie” keine Priorität.

Die Autoren fordern die verbindliche Festlegung des Demokratielernens – aber nicht nur im Unterricht, sondern als echte, folgenreiche Partizipation. Dafür sollten unter anderem “an Schulen Demokratiebudgets von mindestens fünf Euro pro Schülerin und Schüler” eingeführt werden. Die Hertie-Stiftung hat die Expertengruppe zusammengebracht und stellt das Papier heute in der Bundespressekonferenz vor.

Der dringende Demokratie-Appell fällt in eine Situation sich zuspitzender politischer Lagen. Aus einer Brandenburger Schule wurden couragierte Lehrkräfte vertrieben – weil sie rechtsradikale Ausfälle wie den Hitlergruß von Schülern öffentlich gemacht hatten. Studien legen nahe, dass gerade unter jungen Menschen autoritäre Politikstile große Anhängerschaft haben. Ausgerechnet in dieser Situation plant die Bundesregierung, der Bundeszentrale für politische Bildung 20 Millionen Euro zu kürzen – ein Fünftel ihres Budgets.

Ein Acht-Punkte-Plan der Hertie-Experten sieht unter anderem vor:

Die Studie der zehn Expertinnen und Experten ist einerseits ein Überblick über das heterogene Demokratielernen an Schulen. Und sie zeigt andererseits schonungslos auf die wunden Stellen. Zunächst auf den toxischen blinden Fleck politischer Bildung an beruflichen Schulen. Ausgerechnet dort, wo die größte Diversität herrscht, bleibt sie unbewältigt und ohne Foren und Rituale gelingender Kooperation, warnen die Gutachter. Und verweisen darauf, “dass neben Jugendlichen mit Fluchterfahrungen in den beruflichen Schulen auch Jugendliche mit einer ausgeprägten migrationskritischen, wenn nicht sogar völkisch-nationalistischen Haltung sitzen.”

Die Autoren verweisen auch darauf, dass die Digitalisierung Chancen für die Demokratisierung von Schulen bietet – und ebenso Risiken birgt. Denn Digitalität ermöglicht Kennenlernen, Foren des Austauschs und echte Kooperation über kulturelle Grenzen hinweg. Aber auch hier herrscht eine widersprüchliche Situation. Über Social-Media-Kanäle, die Erwachsene kaum kennen, werden Kinder und Jugendliche mit rechtsextremen Inhalten, gewaltverherrlichenden Fotos und Filmen mit einer Intensität beschossen, dass bei Schulleitern längst die Alarmglocken läuten.

Wie hoch das Risikopotenzial einer fehlenden politischen Bildung ist, lässt sich an Studien ablesen. 77 Prozent der Befragten zwischen 14 und 24 Jahren haben nicht das Gefühl, dass Politik sich überhaupt für sie interessiert. Auch ein Papier, das die Hertie-Gutachter gar nicht berücksichtigen, unterstreicht die Größe der Herausforderung: 75 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Sachsen sind der Meinung, dass es in der derzeitigen Lage “unbedingt eine starke Hand braucht.” Das ist nicht nur im Vergleich zu den anderen Altersgruppen der mit Abstand höchste Wert. Es ist zugleich der Gipfel einer sich zuspitzenden Entwicklung seit 2016. (Siehe Grafik)

Die jungen Leute selbst übrigens haben in ihrer Wertschätzung des Sinns politischer Bildung in Schulen keine zwei Meinungen: 90 Prozent der befragten jungen Menschen finden, dass es politischer Bildung an Schulen dringend bedarf. Worauf warten wir noch? 2024 finden in den beiden AfD-Hochburgen Sachsen und Thüringen Landtagswahlen statt.

In der Theorie sind Lehrkräfte aus dem Ausland sehr willkommen. Umso erstaunlicher ist es, dass es aber in der Praxis viele zugewanderte Lehrkräfte gibt, die zwar voll ausgebildet sind und die gern hier arbeiten würden, es aber nicht können. Ein neues Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung, das Bildung.Table vorab exklusiv vorliegt, zeigt die Probleme auf und gibt Empfehlungen (zum Download). Zur aktuellen Lage heißt es in dem Papier: “In etwa vier von fünf Fällen gelingt es dem deutschen Bildungs- und Arbeitsmarktsystem nicht, Menschen mit einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildung als Lehrkraft entsprechend ihrer Qualifikation zu beschäftigen.”

Probleme gibt es für zugewanderte Lehrkräfte demnach in allen Phasen: vor allem vor dem Wiedereinstieg in den Beruf in Deutschland, aber auch beim Ankommen in der Schule sowie bei der Entwicklung langfristiger Perspektiven. Dabei bieten zugewanderte Lehrkräfte gerade unter den Aspekten Mehrsprachigkeit und einer diversitätsorientierten Schulentwicklung ein enormes Potenzial. “Vielfalt im deutschen Schulsystem ist bislang auf die Schülerinnen und Schülern beschränkt. Während 39 Prozent von ihnen einen Migrationshintergrund haben, sind es bei den Lehrkräften nur 13 Prozent. Hier brauchen wir unbedingt mehr Vielfalt”, sagt Dirk Zorn, Leiter des Bereichs Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung Table.Media.

Die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine ist dafür ein augenfälliges Beispiel: Für die mehr als 200.000 geflüchteten Schülerinnen und Schüler werden nach verschiedenen Schätzungen bis zu 20.000 Lehrer zusätzlich gebraucht. Die gibt es aber nicht im System. Hier sind ukrainische Lehrkräfte enorm wichtig, aber zu wenige arbeiten heute ihrer Qualifikation entsprechend an den Schulen.

Wie aus dem Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, ist es für ausländische Lehrkräfte trotz ihrer oft langjährigen Berufserfahrung meist schwierig und ein langwieriger Prozess, um eine ihrer Qualifikation entsprechende Beschäftigung an Schulen zu finden. Die größten Hürden sind demnach das langwierige Anerkennungsverfahren, das Erfordernis, zwei Fächer zu unterrichten, und das hohe Sprachniveau, das für den Einstieg vorausgesetzt wird.

Zuständig für die Anerkennung ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), die der Kultusministerkonferenz unterstellt ist. Die Zahl der Mitarbeiter bei der ZAB liegt aktuell bei etwa 250. Sie soll sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, auf bis zu 350 Mitarbeiter. Doch bis diese Aufstockung mehr Tempo in die Bearbeitung bringt, wird es wohl dauern. Wie aus dem Impulspapier hervorgeht, sind die Bearbeitungszeiten bislang bei der Anerkennung im Schnitt doppelt so lang wie bei Gesundheitsberufen.

Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt daher, die Anerkennungsverfahren zu beschleunigen, um so eine Weiterqualifizierung schneller zu ermöglichen. Außerdem dürfe es keine Einstiegsvoraussetzung sein, zwei Fächer zu unterrichten. Auch Ein-Fach-Lehrer müssten zugelassen werden. Auf die Qualifizierung für ein zweites Fach könnte dann entweder verzichtet werden, oder es könnte später berufsbegleitend erfolgen. “Darüber hinaus käme es in Betracht, das zweite Unterrichtsfach durch andere Fähigkeiten zu kompensieren”, heißt es im Impulspapier weiter. “Das kann die Herkunftssprache sein oder auch eine vom kulturellen Hintergrund unabhängige Fähigkeit: zum Beispiel eine spezielle Zusatzausbildung, ein besonderes Hobby, die Kenntnis weiterer Sprachen” erläutert Dirk Zorn. Wichtig sei, Maßnahmen zu finden, wie aus dem Potenzial zugewanderter Lehrkräfte Perspektiven entstehen können.

Wenn die Anerkennung dann erfolgt, ist diese meist mit Auflagen verbunden: Mehr als zwei Drittel müssen eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme, also eine Nachqualifizierung, absolvieren. Aber hier gibt es das nächste Problem: Teilnehmer müssen oft schon zu Beginn ein muttersprachliches Niveau (C2) im Deutschen nachweisen. Die wenigsten zugewanderten Lehrkräfte haben das.

Das ist ein Grund, wieso viele Lehrkräfte diese Qualifizierungsmaßnahme gar nicht erst antreten. Ein weiteres Problem für sie ist, dass nur teilweise eine Vergütung während der Qualifizierung erfolgt. Außerdem arbeiten einige Lehrerinnen und Lehrer bereits an einer Schule, wenn sie für eine Qualifizierung zugelassen werden – in den meisten Fällen allerdings unter ihrer Qualifikation und mit unklarer Perspektive.

Das Impulspapier, das die Bertelsmann-Stiftung mit Wissenschaftlern verschiedener Hochschulen und mit der Expertise zugewanderter Lehrkräfte erstellt hat, hat sich auch bestehende Qualifizierungsmaßnahmen angeschaut und kommt hier zu einer positiven Einschätzung. Die meisten Teilnehmer schließen die Maßnahmen erfolgreich ab, und sie selbst schätzen den Kompetenzgewinn sehr hoch ein.

Das größte Programm ist das einjährige Programm Lehrkräfte Plus, das es seit 2017 gibt und das an mehreren Universitäten in Nordrhein-Westfalen angeboten wird. Die 125 Teilnehmer sind angesichts des gravierenden Lehrkräftemangels zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch die Erfolgsquote ist hoch: 86 Prozent der Teilnehmer, die Lehrkräfte Plus beginnen, schließen das Programm erfolgreich ab. 73 Prozent gehen in das Folgeprogramm “Internationale Lehrkräfte fördern” (ILF) über. “Diese Zahlen zeigen: Das Programm ist sehr erfolgreich in der Unterstützung und Begleitung”, betont der Potsdamer Bildungsforscher Dirk Richter, der Lehrkräfte Plus evaluiert hat. Auch die Bewertung durch die Teilnehmer zeigt: Die Anforderungen sind richtig dosiert, die Unterstützungsmöglichkeiten werden genutzt.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Lehrkräfte Plus ist, dass es eine Anschlussperspektive bietet: Im Folgeprogramm ILF können Absolventen begleitet von Mentoren zwei Jahre lang 17 Stunden pro Woche weitere Unterrichtserfahrungen sammeln und zusätzlich ihre Kompetenzen und berufsbezogenen Sprachkenntnisse erweitern, um dann nach insgesamt drei Jahren Qualifizierung in den Schuldienst zu starten.

Andere Qualifizierungsprogramme bieten solch eine Option nicht, etwa das Refugee Teachers Program in Brandenburg, das InterTeach-Programm in Schleswig-Holstein oder das IGEL-Programm zur Integration geflüchteter Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg. Das Gleiche gilt für Lehrgänge der Bundesländer, die Lehrkräfte aus dem Ausland für die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation durchlaufen.

Dennoch ist die berufliche Perspektive auch nach dem Programm Lehrkräfte Plus unklar. Trotz des gravierenden Lehrkräftemangels und dem wiederholten Ruf nach mehr Diversität in den Lehrerkollegien bietet NRW den Absolventen keine verbindlichen Beschäftigungsperspektiven. Bildungsforscher Dirk Richter sagt dazu: “Es wäre wünschenswert, wenn so ein Anschlussprogramm mit der Konsequenz verbunden wird, dass ein erfolgreiches Absolvieren dem Seiteneinstieg gleichkommt.”

Und auch das Impulspapier der Bertelsmann-Stiftung empfiehlt, nach der Qualifizierung die Teilnehmer weiter in die Berufsphase hineinzubegleiten und ihnen sichere und langfristige Anschlussperspektiven zu bieten. Außerdem, so eine weitere Empfehlung des Impulspapiers, sollten Qualifizierungsprogramme bundesweit angeboten werden.

Immerhin zwei Bundesländer, die bislang noch keine derartigen Angebote machen, machen sich hier offenbar auf den Weg. Auf Anfrage von Table.Media teilt Rheinland-Pfalz mit, die Einführung von entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen zu prüfen. In Hessen ist nach Auskunft des Kultusministeriums die “Ausweitung der Qualifizierungsprogramme in der planerischen Umsetzungsphase”. Mit Janna Degener-Storr

Baden-Württemberg setzt auf datengestützte Schulentwicklung. Das verkündete Bildungsministerin Theresa Schopper (Grüne) zum Auftakt des neuen Schuljahrs. Das Ländle führt einen sogenannten “Referenzrahmen Schulqualität” ein, der die anfallenden Lerndaten künftig besser zur Entwicklung von Schule und Unterricht nutzen soll. Vorbild ist Hamburgs “Orientierungsrahmen Schulqualität”. Im Südwesten soll so ein “einheitliches Verständnis für Schulqualität” entstehen. Anlass dafür ist, dass das bei empirischen Schultests weit vorne liegende Baden-Württemberg inzwischen deutlich an Boden verloren hat.

Kultusministerin Schopper erkannte schon im Januar bei einem Treffen mit Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) an: “Hamburg hat spätestens seit 2011 verschiedene Reformen durchgeführt, welche das Land deutlich vorangebracht haben.” Lernstandserhebungen, vorschulische Bildung und Sprachförderung sind Punkte, die sich Baden-Württemberg vom Stadtstaat abgucken will.

Auf die Schulen wartet fortan ein jährliches Statusgespräch zwischen Schule und Schulverwaltung samt Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die sukzessive einsetzen sollen. Die Schulen sollen zudem mit einem neuen Datenblatt über die Zusammensetzung und den Lernstand der Schülerschaft sowie die Personaldecke arbeiten. Bis Ende des Jahres sollen 1.500 Schulleitungen eine Fortbildung durchlaufen haben, wie sie mit den Daten arbeiten können.

Ein großes Augenmerk gilt den Lernstandserhebungen. Sie sollen konsequent ausgebaut werden. “Hamburg ist konkret Vorbild darin”, lässt Schopper ihren Sprecher ausrichten. Seit dem Schuljahr 2012/13 erheben alle Hamburger Schulen in sechs Klassenstufen die Lernstände der Schüler. Ganz ohne Daten steht auch Baden-Württemberg nicht da. Schon seit Jahren nehmen die Klassen 3 (seit 2008) und 8 (seit 2015) verpflichtend an den jeweiligen länderübergreifenden VERA-Vergleichsarbeiten des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) teil. Verbindlich sind seit dem Schuljahr 2015/16 auch Lernstandserhebungen zu Deutsch und Mathematik in Klasse 5. Allerdings hat Baden-Württemberg diese Daten bisher kaum benutzt. Das landeseigene Institut für Bildungsanalysen etwa hat die überraschend großen Lernzuwächse, die während der Corona-Schließzeiten bei den Achtklässlern entstanden, nicht näher analysiert. So etwas soll offenbar nicht noch einmal passieren.

Zunächst will das Land deutlich mehr Schülerdaten erheben. Gleich im Oktober soll es mit neuen Erhebungen zur Lesekompetenz in der zweiten Klasse losgehen. Das Instrument hat das Institut für Bildungsanalysen entwickelt. Ganz so entschlossen wie die Ankündigung klingt, startet der Südwesten aber nicht. Während in Hamburg alle KERMIT-Erhebungen Pflicht sind, bleibt Lernstand 2 in Baden-Württemberg zunächst freiwillig. Im Schuljahr 2024/25 soll ebenfalls in der zweiten Klasse die Lernstandserhebung Mathematik eingeführt werden. Wann diese Erhebungen zur Pflicht werden, darüber wird noch verhandelt. Kultusministerin Schopper betont, generell hätten alle Schulen in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2023/24 “den Auftrag, die datengestützte Qualitätsentwicklung systematisch umzusetzen”.

Erhebung ist das eine, die Förderung das andere. Gerhard Brand, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), der auch den baden-württembergischen VBE-Landesverband führt, verweist darauf, dass es in Baden-Württemberg nicht an Erhebungen fehle. Bei der Umsetzung der Ergebnisse hapert es seiner Ansicht nach erheblich. Brand hat – ebenso wie die GEW – nichts gegen datengestützte Schulentwicklung. Die Erhebungen müssten aber Konsequenzen haben. Und zwar für die Zuteilung der Kapazitäten und für die Struktur der Lehrerfortbildung. Brands Erfahrung der letzten Jahre: “Wir haben Daten erhoben und es ist nichts passiert.”

Andreas Stoch, Landes- und Fraktionschef der SPD im Landtag, war von 2013 bis 2016 baden-württembergischer Kultusminister. Er sieht Hamburg als “echtes Vorbild im Bildungsbereich” und nennt die datengestützte Schulentwicklung “ein wichtiges Instrument, um unser Bildungssystem zielgerichtet zu verbessern“. Auch Stoch pocht darauf: “Dabei ist es wichtig, dass keine Erhebung und keine Erkenntnis ohne Konsequenz bleibt.”

Für die Konsequenzen und die zielgerichtete Förderung braucht es allerdings Ressourcen, besonders Lehrkräfte, und die werden über Jahre hinaus Mangelware bleiben. Auch beim Einsatz und der Verteilung der Lehrer schaut Baden-Württemberg auf Hamburg, speziell auf die sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung, die die Hansestadt schon seit 1996 praktiziert.

Monika Stein, der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), geht die sozialindexbasierte Ressourcensteuerung in Baden-Württemberg viel zu langsam. Sie kritisiert: “Baden-Württemberg macht einen Pilotversuch bis in die nächste Legislaturperiode hinein.” Die beginnt planmäßig 2026. Das berge die Gefahr, dass die neue Form der Zuweisungen “überhaupt nicht kommt”. Stein fordert die Einführung noch vor 2026.

Etwas halbherzig stellt sich die Lage auch bei der Reform der Untersuchungen zum Sprachstand von Vorschulkindern dar. Dabei will Baden-Württemberg dem Beispiel Hamburgs folgen und Vierjährige statt bisher Fünfjährige testen. Werden Defizite festgestellt, bleibt aber eine Förderung in Baden-Württemberg bisher freiwillig. In Hamburg dagegen ist die Sprachförderung verpflichtend, wenn die Kinder Bedarf zeigen. Das grün-geführte Kultusministerium prüft, ob Änderungen möglich sind, um die Förderung zur Pflicht zu machen.

Der Koalitionspartner der Grünen, die CDU, prescht schon mal vor. Ihr bildungspolitischer Sprecher, Alexander Becker, sagte Table.Media: “Analog zu Hamburg schlagen wir vor, dass bei Feststellung eines ausgeprägten Förderbedarfs in Sprachtests für Vierjährige zukünftig eine verbindliche Sprachfördermaßnahme folgt und dass deren Erfolg im Anschluss evaluiert wird.” Die CDU sei “bereit, das Schulgesetz zu ändern, um für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf die Schulpflicht gegebenenfalls ein Jahr vor dem regulären Schuleintritt auszulösen.” Was Alexander Becker an Hamburg vor allem überzeugt, sind “aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die durch Monitoring und Evaluation begleitet werden”. Daran arbeitet Baden-Württemberg noch. Renate Allgöwer

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Die UNESCO fordert Altersbeschränkungen für KI-Anwendungen. Eine Nutzung empfiehlt die Organisation erst für Schüler ab dreizehn Jahren, “um die Rechte und das Wohlergehen von Kindern zu schützen”. Im Zuge ihrer Digital Learning Week veröffentlichte die UNESCO am Donnerstag die ersten globalen Leitlinien für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich. In der 48-seitigen “Guidance for generative AI in Education and Research” stellt die UNESCO Leitlinien für Regelungen des Einsatzes von KI in Schulen auf. Sie will die Regierungen außerdem dabei unterstützen, einheitliche Standards zu etablieren. Das Papier ist ein gemeinsames Projekt von Forschern aus den Bereichen KI und Bildung und UNESCO-Mitgliedern aus dem Bildungsbereich.

Den Staaten empfehlen die Autoren, ein nationales Gremium einzurichten, das sich ausschließlich mit KI auseinandersetzt. Dieses solle entscheiden, wie Regelungen, zum Beispiel Altersgrenzen, eingehalten werden sollen. Die UNESCO macht sich zudem für eine Bewertung und Klassifizierung potenzieller Risiken von KI im landesspezifischen Rahmen stark. KI-gestützte Anwendungen oder Systeme mit inakzeptablen Risiken müssen gegebenenfalls verboten werden, jene mit hohem Risiko erfordern spezielle Regelungen.

Empfehlungen gibt die UNESCO daneben für Fortbildungen von Lehrkräften: Die Länder sollen breitere Strukturen aufstellen und genau definieren, welches Wissen, welche Kompetenzen und Werte Lehrkräften vermittelt werden sollen. Neben den Mahnungen betont die Organisation, dass die Länder eine Balance zwischen der Regulierung von KI und der gleichzeitigen Förderung von KI-Innovationen finden müssen. Anouk Schlung

Die Kofinanzierung des Startchancen-Programms ist zwischen Bund und Ländern weiter umstritten. “Die Frage der 50/50-Finanzierung ist für uns noch nicht geklärt”, heißt es aus Länderkreisen. Das Eckpunkte-Papier des BMBF sieht vor, dass der Bund jährlich 4.000 ausgewählte Brennpunktschulen mit einer Milliarde Euro unterstützt – über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen.

Ein Kabinettsbeschluss vom 5. Juli untermauert die Forderung des BMBF. Dort steht, dass die Bundesregierung “die Finanzierung von neuen Bund-Länder-Programmen auf eine ausgeglichene Kofinanzierung begrenzen” werde. Von Länderseite ist zu hören, dass diese Maßgabe einige Bundesländer überfordert. Und auch die Frage der Anrechenbarkeit wird für die Länder so immer zentraler. Denn einige Bundesländer haben bereits Programme für Brennpunktschulen etabliert. Die Mittel für diese Programme wollen sie auf ihre Startchancen-Gelder anrechnen. Wie genau das aussehen könnte, verhandeln Bund und Länder noch immer.

Hier hat die Amtschefkonferenz der Länder vergangene Woche keinen Durchbruch gebracht. Größere Irritationen hatte es um ein Hintergrundgespräch gegeben. Zunächst allein vom Bund angesetzt, zwischenzeitlich gar parallel zum Start der Amtschefkonferenz, gab es schließlich einen gemeinsamen Auftritt von Bund und Ländern. In den Tagen danach zeigte sich, dass wesentliche Punkte weiter offen sind.

So ist hinter den Kulissen zu hören, dass der Bund nach wie vor auf ein Artikelgesetz und damit die Beteiligung des Parlamentes setzt. Die Länder hingegen wollen eine Verwaltungsvereinbarung. Ihr Argument: Nur so ist ein Programmstart im Herbst 2024 überhaupt noch möglich.

Aber auch Fortschritte sind erkennbar, wie Jan-Martin Wiarda auf seinem Blog öffentlich machte: Veränderungen scheint es bei den Säulen zu geben. Wie berichtet, zeichnet sich ab, dass die Säule eins von 50 auf 40 Prozent schrumpft. Zudem geht es hier nicht mehr allein um den Schulbau, sondern um die – mehr Spielraum gebende – Entwicklung lernförderlicher Umgebungen. Säule zwei (Schulautonomie) und Säule drei umfassen je 30 Prozent. Auch Säule drei wurde dem Vernehmen nach verändert. Die Gelder sollen nicht mehr allein der Schulsozialarbeit zugutekommen, sondern multiprofessionellen Teams.

Vergeben werden die Gelder allein in Säule eins nach Art 104c GG. Hier – so ist zu hören – kommt nun tatsächlich der vom BMBF vorgeschlagene Sozialindex und kein Königsteiner Schlüssel zum Tragen. Die Kriterien: Migrationshintergrund, Armutsquote und negatives BIP. Die Gelder in den Säulen zwei und drei wandern wohl nach Umsatzsteuerpunkten in die Haushalte der Länder – was der Bundesrechnungshof jüngst deutlich kritisiert hatte. Holger Schleper

In den ersten 20 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat die Ampel-Koalition bereits knapp zwei Drittel (64 Prozent) ihres sehr ambitionierten Koalitionsvertrages entweder umgesetzt (38 Prozent) oder mit der Umsetzung begonnen (26 Prozent). Das BMBF liegt mit rund einem Drittel umgesetzter und einem Viertel begonnener Vorhaben jedoch unter dem Durchschnitt der Ministerien. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung, der Universität Trier und der Berliner Denkfabrik Progressives Zentrum.

Zur Einordnung: Insgesamt hatte sich die aktuelle Regierung deutlich mehr vorgenommen als die Koalitionen zuvor. Im Bereich Bildung und Forschung gab es 29 Vorhaben, die sechs Prozent am Gesamtprogramm der Ampel ausmachen. Im Jahr 2018 betrug der Anteil nur vier Prozent. Von den 29 Versprechen waren 25 sogenannte Änderungsversprechen und vier Status-quo-Versprechen.

Im Forschungsbereich hat das BMBF mehrere Versprechen erfüllt: zusätzliche Mittel für die Exzellenzstrategie, die weitere Unterstützung und Dynamisierung des Pakts für Forschung und Innovation und die Erhöhung der institutionellen Förderung von DAAD und Alexander von Humboldt-Stiftung.

Als “angegangen” werten die Autoren in diesem Feld das Forschungsdatengesetz und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Hier lägen Entwürfe vor, es gebe aber noch keinen klaren Zeitplan für die Verabschiedung der Gesetze.

Für die allgemeine Bildung gilt die Einberufung eines Bildungsgipfels als vollzogen, allerdings zeigen sich hier Schwachstellen der Studie, denn von einem Gipfel konnte kaum die Rede sein. Weitere Projekte, die im Bereich allgemeine Bildung sind noch nicht erfüllt: Digitalpakt 2, die Länderkoordinierung Lehrerfortbildung und die Auflage eines Schulentwicklungsfonds.

In der beruflichen Bildung wandert auf das BMBF-Erfolgskonto, dass die Allianz für Aus- und Weiterbildung fortgeführt wird. Zwar auf dem Konto des Bundesarbeitsministeriums, aber auch in der beruflichen Bildung, verbuchen die Forscher zudem die Ausbildungsgarantie – auch wenn die Zahl zusätzlicher außerbetrieblicher Ausbildungsplätze gering bleiben soll.

Die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung ist bisher nur teilweise erfüllt. Und beim Bafög zeigen sich noch Leerstellen. So ist von der versprochenen Auszahlung eines elternunabhängigen Garantiebetrags an volljährige Azubis und Studierende im Rahmen der Kindergrundsicherung nichts zu sehen. Ebenso wenig von einer bundesweiten Vergütung vollzeitschulischer Ausbildungen und Abschaffung von Schulgeld.

Die Wahrnehmung der Bürger indes widerspricht dem Ergebnis der Recherche. Wohl durch den vermehrten Streit in der Regierung als auch die schlechte Kommunikation denkt über die Hälfte der Bevölkerung, dass die Ampel nur einen kleinen Teil oder kaum Versprechen umgesetzt habe. Das ergab eine parallel zu der Recherche durchgeführte Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. mw/anpa

Die komplette Bewertung der Umsetzung der Vorhaben im BMBF sehen Sie hier.

Der neue Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hat sich scharfe Kritik für seinen Satz vom “Datenschutz-Klimbim” eingefangen. Deutschlands oberster Bildungsdatenschützer, Lutz Hasse, hat sein Unverständnis ausgedrückt, dass ein hoher Funktionär wie Stephan Düll sich derart kenntnisfrei über Datenschutz äußere. “Vielleicht war das ja nur eine emotionale Entgleisung”, sagte Hasse Table.Media. “Damit dem neuen Präsidenten die Bedeutung dieses Grundrechts für den Schutz von Schüler:innen-Daten, also Kinderdaten, aber etwas deutlicher wird, habe ich ihm vorsorglich meine juristische Hilfestellung angeboten.”

Der Streit ist nicht nur anekdotisch interessant. Vor wenigen Tagen hat die Konferenz der 17 Landesdatenschutzbeauftragten (in Bayern gibt’s davon zwei) ein Beratungspapier herausgegeben. Die Datenschutzkonferenz (DSK) erteilt Nutzern darin Hinweise, wie sie mit personenbezogenen Daten beim Transfer über den großen Teich umgehen sollen. Dies ist wegen des “EU-US Data Privacy Framework” nötig. Es macht Kooperationen mit bisher im Datenschutz zuweilen als unsicher eingestuften US-Anbietern wie Microsoft, Google oder anderen Daten-Sammlern möglich. Das neue Abkommen wird den Ruf nach MS Teams und Google Classroom an Schulen wieder lauter werden lassen.

“Der Europäischen Kommission kommt hier die zentrale Beurteilungskompetenz zu, im Rahmen von sog. Angemessenheitsbeschlüssen festzustellen, dass in einem Drittland ein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet ist”, heißt es in dem Papier. Es erläutert das Framework von Standardklauseln über US-Gerichtsbarkeit bis zur schon bald erwarteten Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof.

Hasse ist Thüringens Datenschutzbeauftragter. Er hat zu dem DSK-Papier eine Ergänzung verfasst, die wichtig ist, weil Datentransfers möglicherweise nur kurz mit EU-Recht vereinbar sind. Max Schrems, der safe harbor und privacy shield zu Fall gebracht hat, steht mit der nächsten Klage in den Startlöchern. Hasse mahnt nun, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere von Schutzbefohlenen wie Schülern, abzuwarten. “Wenn die Daten einmal in die USA transferiert sind, kann man dort nicht wieder anrufen, um sie zurückzuholen”, sagte er Table.Media. “Die Wahrscheinlichkeit, dass der Europäische Gerichtshof den Adäquanzbeschluss aufheben wird, ist recht hoch.” Christian Füller

Eine neue Umfrage räumt mit dem Klischee auf, dass es jungen Menschen in erster Linie um Work-Life-Balance geht – das etwa Thomas de Maizière bemüht hat. Der Spiegel berichtete zuerst darüber. Die Umfrage zeigt: Azubis wollen zwar überwiegend ein freies Wochenende haben (85 Prozent) und keine Schichtarbeit leisten (60 Prozent). Allerdings kamen ihre Ausbildungsverantwortlichen auf noch höhere Werte: Unter ihnen wünschen sich 90 Prozent ein Wochenende und 83 Prozent möchten keine Schichtarbeit.

Befragt wurden bundesweit 4.284 Azubis und Schüler, die eine Ausbildung anstreben. Außerdem 1.639 Ausbildungsverantwortliche – die mehrheitlich Jahrgang 1965 bis 1990 sind. Durchgeführt hat die Umfrage U-Form Testsysteme, ein Unternehmen, das Einstellungstest anbietet und den Bewerbungsprozess und das Azubi-Management digitalisiert. Die “Azubi-Recruiting Trends” gibt es im elften Jahr heraus.

Mit Blick auf Fridays for Future und den neuen Trend des Climate Quitting hält die diesjährige Umfrage eine weitere Überraschung bereit. Nur knapp die Hälfte (47 Prozent) findet es wichtig, dass ihr Betrieb sich für Sozial-, Umwelt und Klimathemen engagiert. Dahingegen hat für die überwiegende Mehrheit Priorität, dass sie mit ihrem Ausbildungsberuf gute Arbeitsmarktchancen erlangen (92 Prozent). Wichtiger ist vielen auch, nach der Ausbildung viel zu verdienen (83 Prozent). Mit der Arbeit im Ausbildungsbetrieb streben die jungen Menschen eher die persönliche und fachliche Weiterentwicklung an als “einen Beitrag zu einem sinnvollen Zweck” zu leisten.

Unzufriedenheit deutet sich mit der Betreuung der Lehrlinge an: Während neun von zehn sich einen Ablaufplan für den ersten Tag wünschen, erhalten ihn bisher nur sechs von zehn. Und während 71 Prozent einen persönlichen Ansprechpartner möchten, hat in der Praxis nur jeder vierte einen solchen. Anna Parrisius

An der Technischen Universität Chemnitz können sich Absolventen des Grundschullehramts Mathematik künftig im Schnelldurchlauf für den Lehrberuf an Oberschulen – die Haupt- und Realschulbildungsgang vereinen – ausbilden lassen. Damit reagiert der Freistaat auf die prognostizierte Lehrerknappheit, vor allem in den MINT-Fächern der Sekundarstufe I.

Unter dem Titel “Primarstufe Plus” verspricht Sachsen fertig ausgebildeten Grundschullehrern, in einem verkürzten Masterstudiengang von nur zwei Semestern die offizielle Lehrbefähigung für den Unterricht an sächsischen Oberschulen zu erlangen. Diese Regelung ist Teil eines am Montag beschlossenen Eckpunktepapiers zwischen der Hochschule sowie dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium.

“Es muss uns gelingen, dass künftig wieder genügend Lehrerinnen und Lehrer vor den Klassen stehen. Dafür gehen wir in der Lehrerbildung ganz neue Wege, spezifisch am konkreten Bedarf orientiert”, betont Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow bei der Unterzeichnung des Papiers.

Dieser neue Weg sieht außerdem einen vereinfachten Übergang von Nicht-Lehramts-Bachelorstudiengängen im MINT-Bereich in das Staatsexamen mit dem Ziel Lehramt vor. Auch ein Kooperationsstudiengang der TU Chemnitz mit der lehrerbildenden Hochschule entweder in Dresden oder in Leipzig mit dem Namen “Staatsexamen MINT Lehramt an Oberschulen” werde geprüft.

Die verpflichtenden Praktika sollen die Studierenden in Schulen der Region rund um Chemnitz absolvieren. “Das Studium wird attraktiver, durchlässiger und regionaler”, sagt Kultusminister Christian Piwarz.

Grund für den klaren Fokus auf die Gewinnung neuer Oberschullehrer im MINT-Bereich dürften die gruseligen Prognosen für den Bewerbermarkt sein, die bis zum Jahr 2030 eine eklatante Lücke vorhersagen. Sachsen wählt mit dem Modell “Primarstufe Plus” jedoch einen Sonderweg, der vor allem den Bedarf vor Ort adressiert. Ein ähnlicher Ansatz war – Stichwort “Bildungsamtsleute” – zuletzt in Brandenburg zu beobachten. Torben Bennink

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Wenn der Bundeskanzler auf der eigenen Veranstaltung spricht, hat man wohl vieles richtig gemacht – was bedeutet, dass Julia Saalmann in jüngster Zeit vieles richtig gemacht hat. Die 41-Jährige ist Geschäftsführerin des Nationalen MINT Forums (NMF). Auf dessen letztem “Nationalen MINT-Gipfel” hat Bundeskanzler Olaf Scholz per digitalem Statement das gesagt, was Saalmann und ihre Kollegen schon lange sagen: Wie wichtig die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für Deutschland sei. “Für uns und unsere Mitgliedschaft war das ein ganz wichtiges Zeichen”, sagt Saalmann.

Die Mitglieder des NMF sind über 30 in der MINT-Bildung engagierte, sehr heterogene, Institutionen. Die Leopoldina gehört ebenso dazu wie die Telekom Stiftung, die Stiftung Jugend forscht und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Das NMF gibt es seit 2012, Saalmann ist seit knapp drei Jahren dabei. “Wir machen viel Öffentlichkeits- und Medienarbeit, politische Kommunikation, in Berlin regelmäßig auch Veranstaltungen”.