es sollte ein Gebot der Stunde sein, dass Bund und Länder in der Bildungspolitik kooperieren – oder? Ganz anderer Meinung ist Bildungsökonom und Forschungsdirektor Dieter Dohmen. Er plädiert für ein konsequentes Kooperationsverbot. Wie das gehen soll, hat er in einem Standpunkt aufgeschrieben. Es ist ein belebender Debattenbeitrag. Die Länder hätten fortan alle Macht und Verantwortung – und die Zivilgesellschaft mehr Kontrolle.

Einen weiteren frischen Ansatz im Feld der Bildungsinnovation stellt Ihnen Nils Wischmeyer vor. Er beschreibt das Erfolgsmodell von Sdui, einem 100 Millionen Euro schweren EdTech. Während viele Start-ups klagen, im öffentlichen Bildungswesen schlecht Fuß fassen zu können, hat Sdui ein Rezept gefunden: Sie backen auch kleine Brötchen, können sich den Wünschen der Schulen gut anpassen – und sind damit erfolgreich. Das zeigt sich übrigens erneut im Saarland, dem kleinen Land mit der großen digitalen Bildung.

Den jungen Gründern aus Koblenz mangelt es nicht an ökonomischer Bildung; den deutschen Schülern aber sehr wohl, sagen Studien. Die FDP setzt dieses Thema nun auf die bildungspolitische Agenda der Ampelregierung. Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger probten kürzlich den Schulterschluss. Was sie mit den zwei Millionen Euro für Finanzbildung vorhaben, hat Anna Parrisius recherchiert. Die Liberalen setzen erneut auf eine digitale Plattform. Zuletzt konnten sie mit diesem Ansatz einen Erfolg erzielen: Die 200 Euro Soforthilfe haben innerhalb weniger Wochen fast zwei Millionen Studierende erhalten.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Gerade noch hat Daniel Zacharias seinen Energy Drink über den Schreibtisch geschüttet, jetzt lächelt der 25-Jährige in die Webcam. Nötig hat Zacharias den ein oder anderen Energieschub sicherlich. Sein Ed-Start-up Sdui ist seit mehr als zwei Jahren auf Wachstumskurs. Erst vor einigen Wochen sammelte das Unternehmen eine weitere Millionenfinanzierung ein – was die Bilanzen, zur Freude der Investoren, wohl weiter glänzen lässt.

Den Umsatz hat das Start-up, das Zacharias einst mit zwei Freunden gründete, in den vergangenen 18 Monaten eigenen Angaben zufolge verdreifacht. Dazu hat das Unternehmen mittlerweile 10.000 Kunden gewonnen und zwischen März 2021 und März 2023 insgesamt 25 Millionen Euro von Investoren eingesammelt.

Investiert haben unter anderem HV Capital (früher HV Holtzbrinck Ventures), aber auch das Family Office von Franz Haniel und andere Szene-Investoren. Die Unternehmensbewertung hat das Start-up so zuletzt in den dreistelligen Millionenbereich katapultiert, was für den Edtech-Bereich ungewöhnlich hoch ist und bei vielen Beobachtern die Frage aufwirft: Was macht Sdui mit all den Millionen an Investorengeld?

Die Geschichte des Start-ups beginnt 2018. Daniel Zacharias gründete gemeinsam mit zwei Freunden das Unternehmen inmitten des Start-up-Hypes – und doch fernab davon. Statt in Berlin tun sich die Männer in Koblenz zusammen und entwickeln die Software für einen digitalen Abwesenheitsplan; damit Schüler am Morgen direkt prüfen können, welche Stunden entfallen.

Aus der einfachen Idee entstand die Vision, eine Plattform zu entwickeln, die den bisher analog organisierten Schulalltag digitalisiert. Zwar ist Gründer Zacharias ein großer Freund von E-Learning. “Den Schulalltag mit einem Gebäude und Lehrern wird es aber künftig weiter geben, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen”, sagt er. Darauf zielt Sdui – auf drei Ebenen.

Kommunikation: ein Messenger, der Lehrer, Eltern und Schüler vernetzt und über den sie beispielsweise Sprachnachrichten austauschen können und in dem Lehrer unter anderem Adminrechte vergeben dürfen, um zu zeigen, wer wann mit wem schreiben darf.

Organisation: ein digitaler Stundenplan, über den auch Abwesenheiten eingetragen werden können und der Zugang zu LibreOffice – ein Softwarepaket, über das Schüler gemeinsam in Dokumenten arbeiten können, beispielsweise bei Gruppenarbeiten. Über die App können Schüler außerdem digital krankmelden.

Administration: eine digitale Schülerakte, auch die Verbreitung von News zur Schule auf alle oder ausgewählte Smartphones von Lehrern, Eltern oder Schülerinnen und Schülern, die Erstellung von Umfragen.

Zielgruppe des Angebots sind Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsschulen und Kindertagesstätten; 10.000 Institutionen haben Zacharias und sein Team mittlerweile in Europa begeistern können. Sdui ist in insgesamt sieben Ländern aktiv, in jedem sind die Einsteigerpakete ein wenig anders. In Deutschland am beliebtesten: das Kommunikationspaket, das die Schulträger inklusive Lizenzen und Support im Durchschnitt 1500 Euro im Jahr kostet. Rechnet man diesen Durchschnittsbetrag hoch, würde der Umsatz bei stolzen 15 Millionen Euro liegen. Dazu äußern wollte sich der Gründer nicht.

Angst, dass andere Anbieter von kommerziellen oder öffentlichen Plattformen Sdui verdrängen, hat Zacharias nicht – weil sein Konzept ein anderes ist. “Wir wollen explizit nicht die Gesamtlösung an Schulen sein”, sagt er. “Wir freuen uns deshalb über digitale Lösungen beispielsweise von einzelnen Bundesländern, die wir dann mit unserem Angebot kombinieren können”, so der Gründer von Sdui.

Das funktioniere beispielsweise im Saarland. Dort stellt das Land die Bildungscloud Online-Schule zur Verfügung – unter anderem Basis für die landesweite systematische Medienausleihe im Saarland (LSMS), die Schüler und Lehrer mit digitalen Bildungsmedien ausstattet. Dabei arbeitet das Saarland auch mit kommerziellen Anbietern, darunter Sdui.

“Die Devise lautet: Man muss das Rad nicht neu erfinden. Im Falle eines Messenger Systems bietet der Markt bereits einige Produkte an. Dementsprechend hat das Saarland keine Eigenentwicklung, sondern den Rückgriff auf bestehende Produkte forciert”, so das Ministerium auf Anfrage von Table.Media. Sdui erhielt schließlich den Zuschlag. Mehr als 100.000 der 120.000 Schüler und 9500 Lehrkräfte nutzen die App bereits, die Rückmeldungen für den Messenger “sind positiv”, heißt es.

Auch Alexander Eisen, Lehrer an der Realschule Feudenheim in Mannheim, der die Plattform mit seiner Schule schon länger einsetzt, lobt die Kompatibilität. Seine Schule hat Sdui in der Pandemie angeschafft, wechselt jetzt aber zu einem Konkurrenten, weil dort der digitale Stundenplan übersichtlicher ist. Den Messenger behalten sie von Sdui. “Dass man das kombinieren kann, ist natürlich sehr praktisch”, sagt er.

Mit den frisch eingesammelten 25 Millionen Euro will Sdui das Design der Plattform weiterentwickeln, aber auch neue Bausteine hinzufügen. So soll beispielsweise der digitale Stundenplan neue Features bekommen. Darüber hinaus will das Edtech weiter stark auf Expansion setzen. Bereits in der Vergangenheit hat es zwei Start-ups geschluckt, einmal Pupil in der Schweiz und einmal Konecto Belgien. Künftig peilt Zacharias weitere Ziele im europäischen Ausland an, Frankreich beispielsweise. Wer solche Pläne hat, kann den Energydrink-Vorrat schon einmal auffüllen. Nils Wischmeyer

Ein Aufbruch sollte es sein, den Bettina Stark-Watzinger und ihr Parteikollege Christian Lindner Ende März verkündeten. Fast eineinhalb Stunden dauerte er, moderiert von ntv-Redakteurin Carola Ferstl, sechs Gäste sprachen. Man könnte meinen, es ging um eins der aktuell brennenden Bildungsthemen – Lehrermangel, die Krise am Ausbildungsmarkt, marode Schulen. Nein, die Ministerin für Bildung und der Minister der Finanzen sprachen zum Thema: Finanzbildung.

Laut beider FDP-Minister mangelt es den Deutschen generationsübergreifend an finanziellem Wissen. Stützen können sie sich zum Beispiel auf eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact, der zufolge nur jeder Zweite weiß, dass bei einem Dispokredit Zinsen anfallen.

Ihre “Eckpunkte für finanzielle Bildung” lesen sich dennoch nach verhaltener Aufbruchstimmung (zum Download):

Wie viel Geld es für die drei Vorhaben insgesamt geben soll, ist noch unklar. Lindner machte bei der Präsentation wenig Hoffnung: Es sei “gegenwärtig ja eine schwierige Zeit für den Bund”. Angekündigt hat das BMBF im November zwei Millionen Euro. Damals allerdings noch für eine “Nationale Strategie zur Ökonomischen Bildung”. Diese soll nun Teil sein der gemeinsamen Initiative. Allerdings: Es geht nicht mehr breit um ökonomische, sondern nur noch um finanzielle Bildung.

Der Zuschnitt sorgt für Kritik. Sven Schumann, Co-Vorsitzender beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland, eine Initiative von Lehrerverbänden, Stiftungen, Wissenschaft und Wirtschaft, sagt: “Der Fokus auf Finanzbildung ist besser als nichts, aber Entrepreneurship Education oder Wertebildung könnten so wegfallen.” Schumann ist bei der Deutschen Börse Senior Vice President für strategische Kommunikation und Stakeholder Management.

Steve Kenner, seit April Juniorprofessor für Politikwissenschaft und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten in Baden-Württemberg, vermisst Themen wie “Armut, Gewerkschaft, Arbeitskampf, Wirtschaftskrise, (globale) Ausbeutung”. Außerdem fürchtet er, es könne an einer “kritischen Auseinandersetzung mit dem Finanzwesen” mangeln. Zweifel an der Ausgewogenheit kommen auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. So war der DGB Anfang Februar nicht zu einem Werkstattgespräch über ökonomische Bildung im BMBF eingeladen – wohl aber die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, richtete daraufhin einen Brief an Stark-Watzinger, der Table.Media vorliegt. Eine Antwort fehlt bisher.

Geht es nach Stark-Watzinger und Lindner sorgt die gemeinsame Initiative für nicht weniger als mehr Chancengerechtigkeit. Carl Mühlbach, Geschäftsführer von Fiscal Future, einer Initiative junger Menschen, die über Finanzpolitik aufklärt, hat hieran Zweifel. “Es ist ein Irrglaube, dass Altersvorsorge, Vermögensaufbau am Kapitalmarkt und der Erwerb von Eigentum vor allem an mangelnder finanzieller Bildung scheitere”, sagt Mühlbach. Grund seien viel mehr nicht vorhandene Mittel, die “die massive Chancenungleichheit in Deutschland zementieren”.

Und: Dass in der deutschen Gesellschaft im internationalen Bereich überhaupt gravierende Defizite bei der Finanzbildung bestehen, hält Didaktiker Steve Kenner, nicht einmal für ausgemacht. Er verweist auf eine Befragung der OECD von 2020, bei der die Befragten aus Deutschland überdurchschnittlich gut abschnitten (zum Download).

BMBF und BMF wollen als Erstes die Plattform an den Start bringen. Ihr Ziel: Eine zentrale Bündelung von schon bestehenden Finanzbildungsangeboten. Potenzielle Urheber sind für Lindner “nicht nur unsere großartigen Institutionen wie Bundesbank und BaFin, sondern auch viele private Stiftungsinitiativen etwa und auch Finanz-Influencer, die tollen, hochwertigen Content produzieren.”

Kein Wort zu Angeboten der Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung oder fachdidaktischen Lehrmaterialien. Oder dazu, dass der Content werbefinanzierter “Finfluencer” kritisch zu beurteilen wäre. Immerhin: Eine Qualitätssicherung soll es geben, laut einem Sprecher des BMF “etwa von staatlichen Stellen”. Es seien “belastbare und objektive Qualitätskontrollen” geplant, “die Erarbeitung sinnvoller Governance- und Mitwirkungsstrukturen”.

Nutzen soll die Plattform dem 17-jährigen Azubi genauso wie der alleinerziehenden Mutter oder einer “Karrierefrau”, so Bettina Stark-Watzinger. Mark Branson, Präsident der Finanzaufsicht BaFin, wies beim Auftakt jedoch auf ein gewichtiges Problem hin: Zwar kenne seine Behörde aktuelle Gefahren im Finanzbereich gut. Aber: “Insbesondere die, die uns brauchen, würden nie auf eine BaFin-Website klicken, obwohl wir viele interessante Inhalte vorbereiten können.” Fraglich, wieso das bei einem Portal von BMBF und BMF anders sein soll.

Zu dem Ort, der junge Menschen treffsicherer erreichen könnte, der Schule, sagen Lindner und Stark-Watzinger derweil wenig. Dabei hapert es dort an ökonomischer Bildung. Als Auftrag für allgemeinbildende Schulen festgeschrieben hat die KMK sie schon 2001. Der Index Ökonomische Bildung in Deutschland (Oebix) von 2021 zeigt jedoch: In allen Bundesländern gibt es Defizite, besonders an Gymnasien. Kein Land erreicht laut der Berechnung vom Institut für Ökonomische Bildung der Uni Oldenburg 200 Unterrichtsstunden ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I. Das Ziel hat die KMK 2003 in einer Arbeitsgruppe mit den großen Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften empfohlen (zum Download).

Dass sich das ändert, fordert das Bündnis Ökonomische Bildung. “Schon bessere Lehrerbildung wäre gut”, sagt der Co-Vorsitzende Sven Schumann. Meist wird Wirtschaft in Kombination mit Politik unterrichtet, Lehrer müssen dann nicht Wirtschaft studiert haben. “Gerade wer Politikwissenschaft oder Soziologie studiert hat, unterrichtet aber sicher weniger Wirtschaft und schon gar nicht Finanzbildung.”

Lindner und Stark-Watzinger meinen, immerhin könnten Lehrkräfte künftig auf ihre Plattform schauen, vielleicht Kooperationspartner finden. Die Bildungministerin betont, sie könne ansonsten nur pilotieren, außerschulische Lernorte stärken. Nach Verhandlungen mit den Ländern klingt das nicht. Ein Sprecher der KMK bestätigt: Gespräche mit dem Bund sind dem Sekretariat der KMK nicht bekannt.

Vor knapp 20 Jahren hatten CDU-Politiker:innen die Nase voll: vom Bund bzw. einer Bundesbildungsministerin, die ihnen mit ambitionierten Programmen in ihr höchstes Gut, die Bildungspolitik, hineinregieren wollte. Sie initiierten eine Föderalismusreform, die den Bund aus allen bildungspolitischen Entscheidungen heraushalten sollte. Sie waren – entgegen den einhelligen Mahnungen fast aller Expert:innen – erfolgreich. Seither gibt es das Schlagwort vom “Kooperationsverbot”. Dass eine der Vorkämpferinnen, Annette Schavan, anschließend als “amputierte” Bundesministerin ihr Dasein fristete, ist ein Bonmot am Rande.

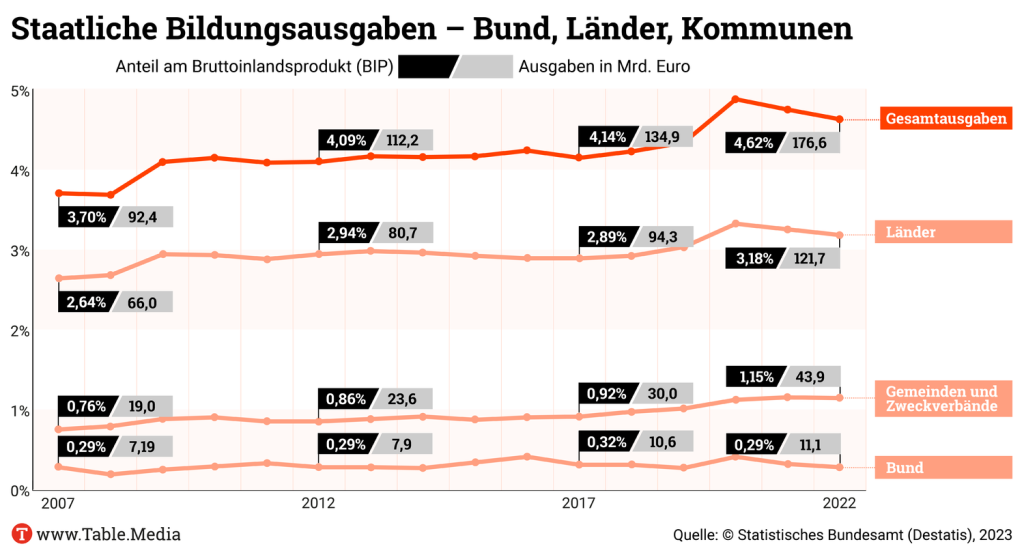

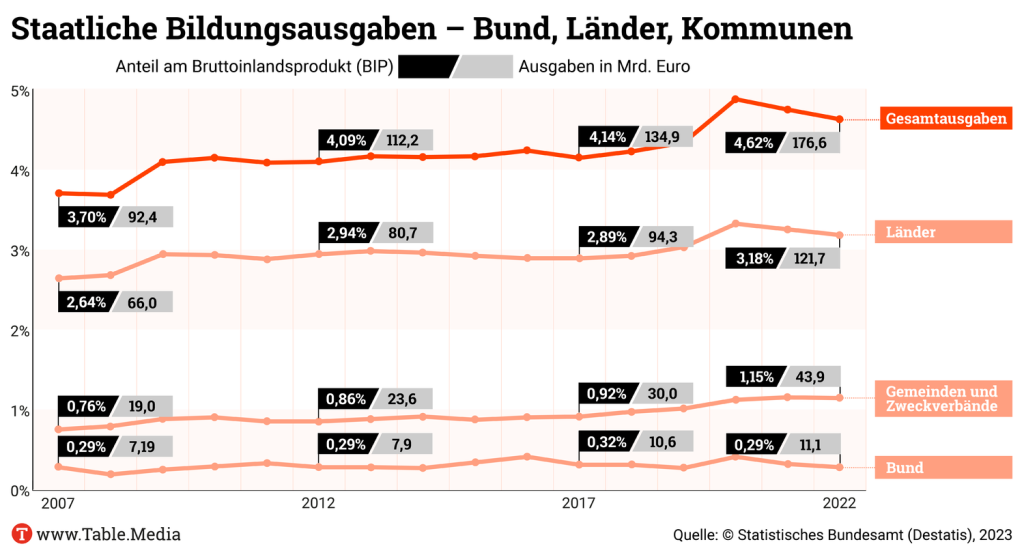

Wer aber nun gedacht hatte, die Länder würden ernst machen, sah sich getäuscht: Kurz danach wurden der Hochschulpakt, das Kita-Ausbauprogramm im U3-Bereich beschlossen und – natürlich – durch Bundesmittel unterlegt. Wenig überraschend ist seither der Bundesanteil an der Bildungsfinanzierung in allen Bildungsbereichen von der Kita bis zur Hochschule gewachsen.

Der entscheidende Vorteil für die Länder: Sie können jederzeit sagen, sie hätten die Alleinverantwortung für die Bildungspolitik, und können den Bund jederzeit in die Schranken verweisen. Was sie allerdings nicht daran hindert, permanent nach mehr Bundesgeld zu rufen.

Und was macht der Bund? Er kämpft darum, zur Verbesserung des Schulsystems beitragen zu dürfen. Er biedert sich fast schon den Ländern an, die ihn kühl abtropfen lassen. So wie vor wenigen Wochen, als wir den Höhepunkt eines immer unwürdiger werdenden Schauspiels beobachten durften. Die Bundesbildungsministerin lud ein, die meisten Länderminister:innen sagten ab, mit bisweilen befremdlichen Begründungen. Um sie im Gegenzug zu ihrem eigenen, regelmäßig tagenden “Bildungsgipfel” (aka Kultusministerkonferenz) einzuladen, wie sie es nannten.

Um die Bundesbildungsministerin ein weiteres Mal zu desavouieren: mit einem sogenannten Kompromiss zum Startchancen-Programm, der faktisch nur zeigt, wo der Hase langläuft. Das BMBF muss quasi klein beigeben, es wird “weichgekocht”. Nur fünf Prozent des Fördergelds sollen sozial gewichtet zwischen den Ländern verteilt werden. Eine lächerlich geringe Summe, ein Brotkrumen, wird dem Bund gereicht, damit er nicht völlig “blank” dasteht. Es ist – auch unabhängig von Personen – das politische Sandkastenspiel, das hier im Vordergrund steht.

Lange Prozesse mit mehr oder weniger absehbarem Ergebnis, Verzögerungen bei wichtigen Programmen und dringend notwendigen, zusätzlichen Finanzmitteln sind die Folge. Der Digitalpakt ist ein beredtes Beispiel. Vier Jahre, in denen geringe Fortschritte beim Mittelabruf als Erfolg verkauft werden. “Schneckentempo” wäre noch eine geschönte Beschreibung.

Wenn die Länder so darauf pochen, die Hoheit im Bildungsbereich zu haben, dann machen wir doch Ernst damit und geben ihnen die alleinige Verantwortung. Vollständig! Ausnahmslos! Keine “Einflugschneise” mehr für das Pille-Palle-Spiel der Länder. Ein echtes Kooperationsverbot!

Und was tun wir, die Zivilgesellschaft? Wir bauen ein wirklich unabhängiges Monitoring auf, mit dem wir – wissenschaftlich fundiert und sozio-ökonomische Unterschiede fair berücksichtigend – nachvollziehen, wie sich die Bildungspolitik, die Bildungssysteme und die Leistungen der Schüler:innen weiterentwickeln.

Und küren jedes Jahr den/die Bildungsminister:in des Jahres. Also die Person, die dafür gesorgt hat, dass sich das Bildungssystem seines/ihres Landes am meisten weiterentwickelt hat. Ein echter Wettbewerbsföderalismus, wie ihn die Länder ja immer beschreien. An Taten, nicht an Worten, messen – das sollte unser Credo sein.

Dieter Dohmen ist Gründer, Direktor und wissenschaftlicher Projektleiter des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomik (FiBS). Lesen Sie hier ein Porträt über den Autor.

Die Super-KI ChatGPT gerät ins Visier der Landesdatenschutzbehörden. “Die Taskforce KI der Datenschutzkonferenz hat das Thema übernommen“, sagte die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, Table.Media. “Offensichtlich sind die Risiken umfassender als ‘nur’ Datenschutz, sodass nicht nur ein Tätigwerden der Datenschutzaufsicht und beispielsweise der Landesmedienanstalten gefordert ist, sondern auch der Politik und Gesetzgebung.” Man kümmere sich nun darum, an die nötigen Informationen heranzukommen. Bisher lägen zwar keine formellen Beschwerden gegen ChatGPT vor, so Hansen. Auf der jüngsten Datenschutzkonferenz am Montag wurde das Thema offenbar aber aufgeworfen, weil es Anfragen bei Aufsichtsbehörden zu der extrem leistungsstarken KI gab.

Halten sich die Datenschützer der Länder an ihre eigenen Entschlüsse, dürfte ChatGPT keine Chance haben. In ihrer Hambacher Erklärung hatten Deutschlands Datenschützer bereits 2019 festgehalten, dass KI Menschen nicht zum Objekt machen dürfe. “KI muss transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein“, heißt es in dem Papier. Und sie müsse Diskriminierungen vermeiden. Dies alles gilt für ChatGPT nicht, da Open AI seit Version GPT-4 keine Auskünfte mehr über die Herkunft und Verarbeitung der Daten gibt.

Italiens Datenschützer haben die Künstliche Intelligenz ChatGPT inzwischen gesperrt. “Wir wollen das Datensammeln nicht verbieten”, sagte Guido Scorza, Vorstandsmitglied der italienischen Datenschutzbehörde, der FAZ. “Doch eine Person, die Daten hergibt, hat das Recht, darüber informiert zu werden, was damit geschieht.” Sie müsse auch das Recht ausüben können, dem Sammeln sehr privater Daten etwa im Chat mit der KI von Open AI zu widersprechen. Auch der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Ulrich Kelber, hält Scorzas Begründung für plausibel. Er habe Italien um Informationen gebeten, um diese an die deutschen Landesdatenschützer weiterzugeben.

Italiens Datenschützer warnt vor ChatGPT, weil es ein Mindestalter seiner Nutzer (13 Jahre) vorschreibe, die Angaben aber nicht überprüfe. Scorza äußerte auch grundsätzliche Bedenken. “Milliarden von Daten werden hier gesammelt, um Algorithmen zu kreieren, die nur wenigen Personen gehören und ihnen erheblichen Profit sichern“, sagte er. Italien sei mit Open AI in Kontakt getreten. Er suche eine konsensuelle Lösung. Grundsätzlich könne er das Unternehmen zwingen, “die Daten über italienische Nutzer zu löschen oder in Zukunft nicht mehr zu sammeln.” Oder eine Strafe von bis zu 4 Prozent des Umsatzes verhängen.

Die Vorsitzende des Ethikrates Alena Buyx äußerte sich zu der Befürchtung von KI-Programmierern, die Algorithmen seien nicht mehr kontrollierbar. Wenn dem so sei, “dann muss man vermutlich mit Regulierungen hinein.” Genau das ist es, was Prominente um Elon Musk in einem Offenen Brief forderten: “Die Regierungen sollten eingreifen und ein Moratorium verhängen.” Christian Füller

Nach Pannenwahl und Wahlwiederholung haben CDU und SPD in Berlin am Montag den Entwurf ihres Koalitionsvertrags vorgelegt. Im Fokus des Bildungskapitels steht unter anderem die Schulbauoffensive in der Hauptstadt. Die mögliche neue Koalition setzt auf eine finanzielle Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE, öffentlich-private Partnerschaften und vereinfachte Verwaltungsvorschriften.

Die beiden Parteien wollen sich darüber hinaus für ein Sonderbaurecht für soziale Infrastruktur wie Schulen oder Kitas auf Bundesebene einsetzen. Ein Landesprogramm soll die Schulen mit IT-Administratoren versorgen; Schulen in freier Trägerschaft wollen CDU und SPD in Berlin stärken – durch zusätzliche Zuschüsse für Inklusion und soziale Durchmischung.

Aus dem von der CDU geforderten Vorschuljahr soll ein verpflichtendes Kita-Chancenjahr für Kinder mit Sprachdefiziten werden. Die Wirtschaft soll stärker in die Berufsorientierung und die Betreuung von Schulabbrechern eingebunden werden. Auch eine Berliner Ausbildungsgarantie ist geplant.

Nach der Präsentation des Entwurfs schießt ein ehemaliger Bildungsstaatssekretär gegen die eigene Partei: “Die CDU konnte ihre wichtigsten ideologischen Punkte durchsetzen: Hervorhebung der Gymnasien, deutliche Stärkung der Privatschulen, der Einstieg in eine Privatisierung des Schulbaus”, sagt der Sozialdemokrat Mark Rackles, der heute als Berater unterwegs ist.

Er kritisiert, dass sich die Koalition nicht selbst – per Gesetz – verpflichtet, ausreichend Lehrer auszubilden und das Ziel eines bundesweiten Staatsvertrags zur Lehrkräfteausbildung aufgegeben hat. “Das wäre gerade angesichts des laufenden KMK-Vorsitzes Berlins wichtig gewesen”, betont Rackles.

Lesen Sie auch: Staatsvertrag statt Einstimmigkeit – Vorstoß gegen den Lehrermangel

Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Katharina Günther-Wünsch soll wohl neue Bildungssenatorin – und damit zugleich Präsidentin der KMK – werden (lesen Sie hier ein Porträt).

Was auffällt: Günther-Wünsch forderte im Wahlkampf eine Beschleunigung des Lehramtsstudiums sowie eine 110-prozentige Personalausstattung an den Berliner Schulen. Beide Forderungen haben es nicht in den Vertragsentwurf geschafft, dem die SPD-Mitglieder und ein CDU-Parteitag noch zustimmen müssen. Janna Degener-Storr

Ihr KI-Vortrag hat die KMK geflasht. Das Bildung.Table-Gespräch mit Informatik-Professorin Doris Weßels als Bericht und die Aufzeichnung als Video.

Nach ihrem Auftritt bei der KMK drängt die KI-Forscherin Doris Weßels wegen Technologien wie ChatGPT auf einen Umbau des Fortbildungsangebots für Lehrkräfte. “Wir brauchen Aufklärung”, betonte sie am Montag im Live-Briefing von Table.Media. “Wir müssen die Weiterbildung neu und anders denken; wir müssen in viel engeren Zyklen Informationsangebote durchführen. Denn es kann nicht sein, dass die Lernenden den Lehrenden deutlich voraus sind bei diesem Thema”, sagt sie im Gespräch über ChatGPT mit Christian Füller.

Seit einigen Monaten erklärt die KI-Expertin von der Fachhochschule Kiel im Fernsehen genauso wie in Ministerien, wie Schüler und Lehrer mit durchdachten Prompts das Potenzial der GPT-Technologie nutzen können. Weßels macht dabei immer wieder gleiche Erfahrungen: “Man muss ChatGPT den Menschen wirklich zeigen; noch besser: Sie motivieren, es wirklich auszuprobieren. Denn das Ausprobieren führt bei den meisten Menschen erstmal zu einem kleinen Schockzustand. Man ist hochgradig irritiert.”

Hier können Sie die Aufzeichnung des Live-Briefings ansehen.

Von der Faszination, die generative KI wie ChatGPT auslöst (“Es sprengt wirklich die Vorstellungskraft”), dürften sich Lehrer nicht blenden lassen. Die Technologie sei “ein Wortsilbenwürfeln auf sehr hohem Niveau. Es sind ja keine Fakten, das System hat kein semantisches Verständnis über das, was es dort macht”, betont sie. “Es ist ein großartiger Blender.”

Gerade erst forderten Vordenker wie Elon Musik (Tesla, Twitter), Steve Wozniak (Mitgründer von Apple) und Yuval Noah Harari (Bestseller-Philosoph) ein sechsmonatiges KI-Moratorium (zum offenen Brief). Die Professorin für Wirtschaftsinformatik sprach sich am Montag ebenfalls für eine politische Regulierung aus. “Eigentlich bräuchten wir ein weltweites Internetrecht. Das ist seit Ende der 90er eine Erkenntnis, nur haben wir es bis heute nicht hinbekommen”, sagt sie. “Jetzt kommt die generative KI, die Leistungsfähigkeit dieser Systeme wächst exponentiell und ruft ganz neue Risiken hervor.”

Eine weitere Baustelle seien die Lehrpläne. Florian Nuxoll, Lehrer und Podcaster, wies im Talk darauf hin, dass Gymnasiasten in Baden-Württemberg, die Informatik als fünfstündigen Leistungskurs wählen, laut Lehrplan nicht über KI sprechen müssten. Bräuchte es, fragt er, angesichts der rasanten Verbreitung von ChatGPT eine Art “Notfalllehrplan” in allen Bundesländern?

“Da muss ich spontan lachen”, scherzt die Professorin. An ihrer eigenen Hochschule müssten die Dozenten eigentlich jedes Semester alle Module inhaltlich überarbeiten – so schnell verändert sich die Technologie. Nur: “In so kurzen Zyklen selbstkritisch auf die eigenen Inhalte zu schauen, verursacht große Diskussionen.” Das Bildungswesen sei ein solch agiles Arbeiten nicht gewöhnt – Hochschulen genauso wenig wie Schulen. Moritz Baumann

Iter: Kostspielige Verzögerungen drohen: Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg lassen die Kosten für Großforschungsprojekte steigen. Größtes Sorgenkind in der EU ist derzeit der Fusionsreaktor Iter. Neben den aktuellen Krisen ist auch die Grundidee verantwortlich: Iter ist vor allem ein politisches Projekt. Mehr

Steffen Mau erhält Communicator-Preis. Für seinen “mutigen Kommunikationsansatz” sowie eine beeindruckende Vielfalt an Formaten wird der Berliner Soziologe Steffen Mau mit dem Communicator-Preis 2023 der DFG und des Stifterverbands geehrt. Mehr

Datengesetz: Unsicherheiten und Unterschiede beseitigen: Mit dem im Koalitionsvertrag vorgesehenen Forschungsdatengesetz will die Bundesregierung den Zugang zu Daten für die Wissenschaft verbessern. Derzeit läuft dazu eine Konsultation des BMBF. Ein Wirrwarr bei Zuständigkeiten und Akteuren droht. Mehr

Das wissenschaftliche Beratergremium der KMK ist Ende Januar mit Vorschlägen angeeckt, die Teilzeit von Lehrern zu beschränken. Jetzt stellt sich heraus, dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) offenbar eine verzerrte Datengrundlage verwendete. Das berichtet der SPIEGEL.

In der SWK-Stellungnahme zum Lehrermangel hieß es: “Die Teilzeitquote im Lehramt ist mit rund 47 Prozent im Verhältnis zu jener bei Erwerbstätigen insgesamt (29 Prozent) deutlich höher”. Die Zahlen bezogen sich auf das Schuljahr 2020/2021. Das Statistische Bundesamt weist dagegen nur eine Teilzeitquote von 40 Prozent bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen aus.

Auf Anfrage von Table.Media und dem SPIEGEL räumt die SWK ein, auch sogenannte “stundenweise Beschäftigte” seien mit eingerechnet: Referendare etwa; beziehungsweise Personen, die hauptamtlich einem anderen Beruf nachgehen und nur wenige Stunden in der Woche an Schulen arbeiten, “etwa ein Pastor, der Religionsstunden gibt oder eine Bademeisterin, die Schwimmunterricht erteilt”. Dies habe zu »Verzerrungen« geführt.

Im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda erklärt der Vorsitzende der SWK, Olaf Köller, ein: “Diese Kritik ist teilweise berechtigt. Wir hätten stärker differenzieren müssen. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass eine hohe Teilzeitquote ein alleiniges Problem von Schule ist, muss man das geraderücken.” Die SWK arbeitet aktuell an einer Überarbeitung der Stellungnahme.

Dennoch bleibt er dabei, dass Privilegien gestrichen werden müssen: “Jede Stunde zählt. Wenn jede in Teilzeit arbeitende Lehrkraft nur eine Stunde mehr in der Woche unterrichten würde, wäre der Effekt enorm”, betont Köller (lesen Sie hier die Analyse).

Der Datenfehler ist ein Problem für das Gremium. Seit Veröffentlichung des Berichts muss sich die SWK gegen den Vorwurf der Instrumentalisierung verteidigen. Die Empfehlungen, so die Kritik, gebe den Notmaßnahmen der Ministerien einen wissenschaftlichen Anstrich.

“Fatal, dass KMK-Kommission ein solches Zerrbild von Lehrer*innen zeichnete”, schreibt Kai Gehring, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, auf Twitter. “Künftig mehr Sorgfalt, Differenziertheit & bessere Wissenschaftskommunikation nötig!”

Der Bertelsmann-Forscher Dirk Zorn geht noch weiter: “Genauso daneben war übrigens, die Teilzeitquote unter Lehrkräften mit der aller abhängig Beschäftigten zu vergleichen (47 zu 29 Prozent)”, sagt er. Die SWK hätte nach Geschlecht differenzieren müssen: Denn in der Regel seien es Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Moritz Baumann

Die intensive Nutzung sozialer Medien schadet der digitalen Kompetenz von Schülern. Das ist das Ergebnis einer Studie mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Probanden. Ein Forscher des renommierten Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) hat die Daten von 14.000 Jugendlichen untersucht. Er hat dabei herausgefunden, dass Onlinechats und das Posten von Bildern oder Videos “in der Regel keine anspruchsvolleren Denkoperationen benötigt“.

Die Studie ist einerseits bahnbrechend, denn es handelt sich um eine Längsschnittanalyse. Das bedeutet, die Forscher beobachten die Kompetenzentwicklung von Schülern über einen längeren Zeitraum. Andererseits hat die Studie ein Problem: Die Daten stammen aus den Jahren 2010 bis 2013 – damals gab es soziale Netzwerke noch kaum, etwa jenes mit dem größten Zerstreuungspotenzial, TikTok, existierte noch gar nicht. Damals waren Jugendliche auf SchülerVZ angemeldet – einem Netzwerk, das heute niemand mehr kennt.

Auf Anfrage von Table.Media sagte Martin Senkbeil vom IPN in Kiel: “Die Daten, die wir jetzt ausgewertet haben, sind schon etwas älter, das stimmt. Aber der Zusammenhang zwischen intensiver Nutzung von Social Media und niedrigen ICT-Kompetenzen ist eigentlich über die Auswertungen hinweg stabil.” In der Tat hat Senkbeil in mehreren Studien diesen Zusammenhang nachgewiesen. Nur wurde das bisher kaum rezipiert. Wahrscheinlich, weil Eltern derartige Erfahrungen heutzutage täglich machen: Social Media lenkt Kinder und Jugendliche ab.

Der Ergebnisbericht von Martin Senkbeil bestätigt dies. Das Warten auf und Beantworten von Posts sei noch keine digitale Kompetenz. “Beispielsweise erfordern diese Tätigkeiten keine gründliche und sorgfältige Bewertung von Suchergebnissen oder Hyperlinks”, schreibt Senkbeil. “Darüber hinaus werden soziale Online-Medien (z. B. soziale Netzwerke, Lesen von E-Mails) häufig parallel zu schulischen Aufgaben genutzt. Dieses ‘Multitasking’ beeinträchtigt jedoch Verstehens- und Lernprozesse, was sich wiederum in einer geringeren ICT Kompetenz niederschlägt.” Christian Füller

Erst im kommenden Jahr will die Bundesregierung eine “Grundsatzentscheidung zu einer langfristig tragfähigen Governance-Struktur und dem dauerhaften Betrieb” der Nationalen Bildungsplattform (NBP) treffen. Das berichtet Tagesspiegel Background unter Berufung auf das Bundesbildungsministerium und eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Damit ist die Zukunft der NBP weiter ungewiss.

Bei der Bitkom-Bildungskonferenz hatte die zuständige Abteilungsleiterin im BMBF, Johanna Börsch-Supan, bereits klargestellt, dass es sich bei der NBP nicht um eine Bildungsplattform im eigentlichen Sinne handele, sondern lediglich um eine Vernetzungsinfrastruktur. “Es gibt sehr viele Bildungsangebote. Diese wollen wir sichtbar und besser strukturiert verfügbar machen.” Das 630 Millionen Euro teure Leuchtturmprojekt sorgt weiter für viel Diskussionsstoff.

Ende März hatte der Beirat Digitalstrategie die Pläne für die NBP begutachtet, wie Tagesspiegel Background berichtet. Im Beirat bestehe “große Sorge, dass die Trennung von Entwicklung und Betrieb der Plattform sowie die Unklarheit über das künftige Betreibermodell den Erfolg der Plattform gefährde”, sagte Daniel Krupka, Geschäftsführer der Gesellschaft für Informatik und Beiratsmitglied. Das BMBF kündigt eine “kontinuierliche Veröffentlichung von neuen Funktionen, Verbesserungen und Erweiterungen der NBP” bis Ende 2025 an. Wie es danach weitergeht, scheint unklar. npr

Andere Bundesländer sind voraus gespurtet, jetzt legt Baden-Württemberg nach: Mit einem Sofortprogramm, bestehend aus 18 Maßnahmen, reagiert die Landesregierung auf den Lehrermangel (zum Download). Eine striktere Linie gilt ab dem Schuljahr 2024/2025 bei der Teilzeit: Wer als Lehrer künftig weniger als 75 Prozent arbeiten will, muss das begründen – beispielsweise mit Elternzeit, Pflegezeit oder sonstigen familiären Gründen. Damit folgt das Land der Empfehlung der SWK (“Teilzeit als größte Beschäftigungsreserve“).

“Wir haben nicht den Giftzahn ausgepackt, dass wir sagen, wir gehen auf hundert Prozent hoch”, erklärt Kultusministerin Theresa Schopper, die den Lehrern nun ihre Privilegien streichen will: Laut ihrem Ministerium arbeiten in Baden-Württemberg mehr als die Hälfte der Lehrer (= 56.000) in Teilzeit; 14 000 davon aus “sonstigen Gründen” – und genau um die geht es ihr.

Die schwarz-grüne Koalition plant außerdem:

“Diese Schritte sind uns nicht leicht gefallen”, betonte Schopper, ohne jedoch Fehler einzuräumen. Haben ihre Vorgänger zu zögerlich auf die absehbaren Engpässe reagiert? Das Kultusministerium hat eine andere Deutung: “Die Ursachen sind vor allem demografischer Natur“, heißt es. Bildungsökonomen wie Klaus Klemm widersprechen dem (sehen Sie dazu diese ZDF-Dokumentation)

Am Dienstag kündigte Schopper außerdem an, sie arbeite mit Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) an der Einführung eines dualen Lehramtsstudiums. Das forderte kürzlich die Bildungsforscherin Anne Sliwka (mehr dazu). Bis zum Sommer, so berichtet die Schwäbische Zeitung, soll der Plan stehen; kommendes Jahr soll das duale Studium mit einem Master starten. Moritz Baumann

Tobias Friedrich, Ralf Herbrich und Marcus Kölling führen seit dem 01. April als Geschäftsführer das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Parallel verabschiedete das HPI seinen langjährigen Direktor Christoph Meinel, der unter anderem openHPI, Europas erste offene Lernplattform mit kostenlosen Onlinekursen, und zwischen 2017 bis 2021 die HPI Schul-Cloud entwickelt mitentwickelt hat (weitere Informationen).

Mathias Iffert ist seit dem 01. April neuer Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, LISUM. Zentrale Aufgabe sei die Neuausrichtung hin zu einem neuen Landesinstitut für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Iffert ist Lehrer und leitete das Studienseminar in Potsdam. Er beschäftigte sich zuletzt in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Ausbildungsqualität und der Lehrerbildung in Brandenburg (weitere Informationen).

Alexander Schöpke ist seit dem 01. April Geschäftsführer bei der Lobbyorganisation ‘Bündnis für Bildung’. Er arbeitete im Bundestagsbüro von Jens Brandenburg (FDP) und zuletzt als Büroleiter von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Lesen Sie hier ein Portrait des Liberalen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an bildung@table.media!

Als Alexander Schöpke sich um die ausgeschriebene Stelle als Geschäftsführer bewarb, sei die Sache schnell klar gewesen. “Ich wollte mich wieder der digitalen Bildung widmen und sie suchten jemanden, der weiß, wie man Themen im parlamentarischen System platzieren kann”, sagt der 28-Jährige. Anfang April hat sein neuer Job beim Bündnis für Bildung begonnen.

Mit den Forderungen der Lobbyorganisation steht Schöpke jetzt Politikern gegenüber, für die er zuvor fünfeinhalb Jahre lang als Mitarbeiter des Deutschen Bundestages tätig war. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär des BMBF, lernte Schöpke während seines Bachelorstudiums in BWL kennen. Schöpke wurde damals Mitglied der Jungen Liberalen, Brandenburg war sein Neumitgliederpate.

2017, Schöpke musste noch einige Wochen bis zum Beginn seines Masterstudiums überbrücken, suchte Brandenburg Unterstützung für die letzten Monate Bundeswahlkampf. Die beiden nahmen wieder Kontakt auf – und verbrachten eine intensive Zeit zusammen. “Plakate aufhängen, Wahlkampfstände machen, öffentliche Veranstaltungen begleiten, die Pressearbeit koordinieren – ich habe das alles ehrenamtlich gemacht, weil es für mich eine einmalige Erfahrung war”, sagt Schöpke.

Als Brandenburg in den Bundestag einzog, um sich dort der Hochschulpolitik zu widmen, ging Schöpke mit nach Berlin, unterstützte ihn weiter in der Kommunikationsarbeit. Dabei profitierte Schöpke von seinen Erfahrungen als AStA-Vorsitzender an der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg. 2020 wurde er Büroleiter und Pressesprecher von Katja Suding, damals stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Suding verantwortete den Arbeitskreis “Weltbeste Bildung für alle” der Fraktion, Schöpke entwickelte parlamentarische Initiative zur Bildungspolitik. Nach der Bundestagswahl übernahm er dann die Büroleitung für Justizminister Marco Buschmann. Nebenbei absolvierte Schöpke berufsbegleitend einen Master in Philosophie, Politik und Wirtschaft an der LMU München.

Im Gespräch mit Table.Media präsentiert Schöpke sich freundlich und gut gelaunt im weißen Hemd. Der frisch gebackene Verbandsgeschäftsführer beschreibt sich als “gesellschaftsliberalen Menschen”, dessen Herz für Chancengerechtigkeit brennt. Er sagt Sätze wie: “Kinder sollten unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten oder der Migrationsgeschichte ihres Elternhauses das Beste aus ihrem Leben in einer digitalisierten Welt machen können, dafür muss die Schule die Grundlagen legen.”

Wie gut diese Grundhaltung zu einer Forderung des Bündnisses für Bildung passt, Eltern sollten die Tablets ihrer Kinder mitbezahlen? Schöpke antwortet nüchtern: “Sicher wäre eine nachhaltige und dauerhafte Vollfinanzierung dieser Ausstattung durch die öffentliche Hand wünschenswert, aber das ist eben leider auch unrealistisch”.

Einkommensschwache Familien sollte der Staat jedoch durchaus unterstützen, findet Schöpke, und das nicht nur einmalig. Der Bund müsse dafür sorgen, dass digitale Endgeräte künftig dauerhaft über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden können. Ein weiteres Thema, das ihn bewegt, sind flexible Lösungen für digitale Bildung. Mit der Privatwirtschaft will er technische Referenzlösungen schaffen, die Schulen und Pädagogen bundesweit einsetzen können.

Schöpke meint, er freut sich darauf, als Geschäftsführer des Bündnisses für Bildung jetzt eine überparteiliche Rolle einnehmen zu können. Und er hofft, dass künftig mehr vorangeht. “In den föderalen Fragen würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Dynamik und unpolitischere Debatten wünschen”, sagt er.

Das Ziel für ihn: Dass alle Beteiligten mehr an einem Strang ziehen, um die Digitalisierung für gute pädagogische Konzepte zu nutzen. Dass das einer Herkulesaufgabe gleichkommt, ist klar. Doch Durchhaltevermögen und Belastbarkeit hat Schöpke schon als Kind und Jugendlicher bewiesen: Mit vierzehn Jahren zog der gebürtige Dresdner in ein Internat für Leistungssportler in Erfurt. Die Deutsche Welle berichtete damals über ihn als charismatischen Eiskunstläufer. Janna Degener-Storr

19. April 2023, 09:00 bis 16:00 Uhr, online

Fachtag: Aktuelle Perspektiven auf Schulabsentismus

Auf diesem Event geht es um den wissenschaftlichen und praxisbezogenen Blick auf Schulabsentismus. Die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Fachhochschule Dresden wollen die Expertise unterschiedlicher Professionen zusammenbringen und Anregungen zur Sensibilisierung der beteiligten Fachkräfte liefern. INFOS & ANMELDUNG

19. April 2023, 10:30 bis 16:00 Uhr, Berlin

Fachtagung: Arbeitsmarktpolitik in der Transformation: Die Weichen durch effektive Qualifizierungsförderung auf Zukunft stellen!

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Friedrich-Ebert-Stiftung diskutieren auf diesem Event, wie eine aktive Arbeitsmarktpolitik gestaltet werden kann. Ziel soll sein, berufliche Weiterbildung zur Priorität zu machen, um Transformationsprozesse zu begleiten. INFOS & ANMELDUNG

20. April 2023, 15:00 bis 17:00 Uhr, online

Seminar: Globale Krisen – grenzenlose Verunsicherung? Multiple Krisen als Lerngelegenheiten

Wie können Krisen und deren Folgen im Unterricht thematisiert werden? Wie lassen sich trotz Unsicherheiten und Widersprüchen Zukunftsperspektiven entwickeln? Diese und weitere Fragen erörtert das Land Niedersachsen im ersten Teil der Veranstaltungsreihe “Global denken, vor Ort lernen”. INFOS & ANMELDUNG

21. April 2023, Berlin

Konferenz: Jugendzukunftskonferenz

Auf der Zukunftskonferenz erarbeiten junge Menschen gemeinsam kreative Vorschläge, wie die Zukunft des Lernens besser gestaltet werden kann. Es geht sowohl darum, was, wie und wo künftig gelernt werden soll. INFOS & ANMELDUNG

22. April 2023, Oldenburg

Fachtag: Macht der Sprache

Das Zentrum für Lehrkräftebildung und das Oldenburger Fortbildungszentrum untersuchen auf diesem Fachtag, wie ein sensibler Umgang mit Sprache geschaffen werden kann. In zwei Keynotes und acht Workshops werden verschiedene Blickwinkel auf Sprache und deren Wirkung aufgezeigt. INFOS & ANMELDUNG

24. April 2023, 18:00 bis 20:00 Uhr, online

Fachgespräch Gute Startchancen für mehr Bildungsgerechtigkeit

Seit vielen Monaten konzipieren Bund und Länder das Startchancen-Programm. Nun laden die Grünen im Bundestag zu einem digitalen Fachgespräch – unter anderem mit dem Bildungssoziologen Aladin El-Mafaalani, Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin im BMFSFJ, und der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Theresa Schopper.

INFOS & ANMELDUNG

es sollte ein Gebot der Stunde sein, dass Bund und Länder in der Bildungspolitik kooperieren – oder? Ganz anderer Meinung ist Bildungsökonom und Forschungsdirektor Dieter Dohmen. Er plädiert für ein konsequentes Kooperationsverbot. Wie das gehen soll, hat er in einem Standpunkt aufgeschrieben. Es ist ein belebender Debattenbeitrag. Die Länder hätten fortan alle Macht und Verantwortung – und die Zivilgesellschaft mehr Kontrolle.

Einen weiteren frischen Ansatz im Feld der Bildungsinnovation stellt Ihnen Nils Wischmeyer vor. Er beschreibt das Erfolgsmodell von Sdui, einem 100 Millionen Euro schweren EdTech. Während viele Start-ups klagen, im öffentlichen Bildungswesen schlecht Fuß fassen zu können, hat Sdui ein Rezept gefunden: Sie backen auch kleine Brötchen, können sich den Wünschen der Schulen gut anpassen – und sind damit erfolgreich. Das zeigt sich übrigens erneut im Saarland, dem kleinen Land mit der großen digitalen Bildung.

Den jungen Gründern aus Koblenz mangelt es nicht an ökonomischer Bildung; den deutschen Schülern aber sehr wohl, sagen Studien. Die FDP setzt dieses Thema nun auf die bildungspolitische Agenda der Ampelregierung. Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger probten kürzlich den Schulterschluss. Was sie mit den zwei Millionen Euro für Finanzbildung vorhaben, hat Anna Parrisius recherchiert. Die Liberalen setzen erneut auf eine digitale Plattform. Zuletzt konnten sie mit diesem Ansatz einen Erfolg erzielen: Die 200 Euro Soforthilfe haben innerhalb weniger Wochen fast zwei Millionen Studierende erhalten.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Gerade noch hat Daniel Zacharias seinen Energy Drink über den Schreibtisch geschüttet, jetzt lächelt der 25-Jährige in die Webcam. Nötig hat Zacharias den ein oder anderen Energieschub sicherlich. Sein Ed-Start-up Sdui ist seit mehr als zwei Jahren auf Wachstumskurs. Erst vor einigen Wochen sammelte das Unternehmen eine weitere Millionenfinanzierung ein – was die Bilanzen, zur Freude der Investoren, wohl weiter glänzen lässt.

Den Umsatz hat das Start-up, das Zacharias einst mit zwei Freunden gründete, in den vergangenen 18 Monaten eigenen Angaben zufolge verdreifacht. Dazu hat das Unternehmen mittlerweile 10.000 Kunden gewonnen und zwischen März 2021 und März 2023 insgesamt 25 Millionen Euro von Investoren eingesammelt.

Investiert haben unter anderem HV Capital (früher HV Holtzbrinck Ventures), aber auch das Family Office von Franz Haniel und andere Szene-Investoren. Die Unternehmensbewertung hat das Start-up so zuletzt in den dreistelligen Millionenbereich katapultiert, was für den Edtech-Bereich ungewöhnlich hoch ist und bei vielen Beobachtern die Frage aufwirft: Was macht Sdui mit all den Millionen an Investorengeld?

Die Geschichte des Start-ups beginnt 2018. Daniel Zacharias gründete gemeinsam mit zwei Freunden das Unternehmen inmitten des Start-up-Hypes – und doch fernab davon. Statt in Berlin tun sich die Männer in Koblenz zusammen und entwickeln die Software für einen digitalen Abwesenheitsplan; damit Schüler am Morgen direkt prüfen können, welche Stunden entfallen.

Aus der einfachen Idee entstand die Vision, eine Plattform zu entwickeln, die den bisher analog organisierten Schulalltag digitalisiert. Zwar ist Gründer Zacharias ein großer Freund von E-Learning. “Den Schulalltag mit einem Gebäude und Lehrern wird es aber künftig weiter geben, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen”, sagt er. Darauf zielt Sdui – auf drei Ebenen.

Kommunikation: ein Messenger, der Lehrer, Eltern und Schüler vernetzt und über den sie beispielsweise Sprachnachrichten austauschen können und in dem Lehrer unter anderem Adminrechte vergeben dürfen, um zu zeigen, wer wann mit wem schreiben darf.

Organisation: ein digitaler Stundenplan, über den auch Abwesenheiten eingetragen werden können und der Zugang zu LibreOffice – ein Softwarepaket, über das Schüler gemeinsam in Dokumenten arbeiten können, beispielsweise bei Gruppenarbeiten. Über die App können Schüler außerdem digital krankmelden.

Administration: eine digitale Schülerakte, auch die Verbreitung von News zur Schule auf alle oder ausgewählte Smartphones von Lehrern, Eltern oder Schülerinnen und Schülern, die Erstellung von Umfragen.

Zielgruppe des Angebots sind Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsschulen und Kindertagesstätten; 10.000 Institutionen haben Zacharias und sein Team mittlerweile in Europa begeistern können. Sdui ist in insgesamt sieben Ländern aktiv, in jedem sind die Einsteigerpakete ein wenig anders. In Deutschland am beliebtesten: das Kommunikationspaket, das die Schulträger inklusive Lizenzen und Support im Durchschnitt 1500 Euro im Jahr kostet. Rechnet man diesen Durchschnittsbetrag hoch, würde der Umsatz bei stolzen 15 Millionen Euro liegen. Dazu äußern wollte sich der Gründer nicht.

Angst, dass andere Anbieter von kommerziellen oder öffentlichen Plattformen Sdui verdrängen, hat Zacharias nicht – weil sein Konzept ein anderes ist. “Wir wollen explizit nicht die Gesamtlösung an Schulen sein”, sagt er. “Wir freuen uns deshalb über digitale Lösungen beispielsweise von einzelnen Bundesländern, die wir dann mit unserem Angebot kombinieren können”, so der Gründer von Sdui.

Das funktioniere beispielsweise im Saarland. Dort stellt das Land die Bildungscloud Online-Schule zur Verfügung – unter anderem Basis für die landesweite systematische Medienausleihe im Saarland (LSMS), die Schüler und Lehrer mit digitalen Bildungsmedien ausstattet. Dabei arbeitet das Saarland auch mit kommerziellen Anbietern, darunter Sdui.

“Die Devise lautet: Man muss das Rad nicht neu erfinden. Im Falle eines Messenger Systems bietet der Markt bereits einige Produkte an. Dementsprechend hat das Saarland keine Eigenentwicklung, sondern den Rückgriff auf bestehende Produkte forciert”, so das Ministerium auf Anfrage von Table.Media. Sdui erhielt schließlich den Zuschlag. Mehr als 100.000 der 120.000 Schüler und 9500 Lehrkräfte nutzen die App bereits, die Rückmeldungen für den Messenger “sind positiv”, heißt es.

Auch Alexander Eisen, Lehrer an der Realschule Feudenheim in Mannheim, der die Plattform mit seiner Schule schon länger einsetzt, lobt die Kompatibilität. Seine Schule hat Sdui in der Pandemie angeschafft, wechselt jetzt aber zu einem Konkurrenten, weil dort der digitale Stundenplan übersichtlicher ist. Den Messenger behalten sie von Sdui. “Dass man das kombinieren kann, ist natürlich sehr praktisch”, sagt er.

Mit den frisch eingesammelten 25 Millionen Euro will Sdui das Design der Plattform weiterentwickeln, aber auch neue Bausteine hinzufügen. So soll beispielsweise der digitale Stundenplan neue Features bekommen. Darüber hinaus will das Edtech weiter stark auf Expansion setzen. Bereits in der Vergangenheit hat es zwei Start-ups geschluckt, einmal Pupil in der Schweiz und einmal Konecto Belgien. Künftig peilt Zacharias weitere Ziele im europäischen Ausland an, Frankreich beispielsweise. Wer solche Pläne hat, kann den Energydrink-Vorrat schon einmal auffüllen. Nils Wischmeyer

Ein Aufbruch sollte es sein, den Bettina Stark-Watzinger und ihr Parteikollege Christian Lindner Ende März verkündeten. Fast eineinhalb Stunden dauerte er, moderiert von ntv-Redakteurin Carola Ferstl, sechs Gäste sprachen. Man könnte meinen, es ging um eins der aktuell brennenden Bildungsthemen – Lehrermangel, die Krise am Ausbildungsmarkt, marode Schulen. Nein, die Ministerin für Bildung und der Minister der Finanzen sprachen zum Thema: Finanzbildung.

Laut beider FDP-Minister mangelt es den Deutschen generationsübergreifend an finanziellem Wissen. Stützen können sie sich zum Beispiel auf eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact, der zufolge nur jeder Zweite weiß, dass bei einem Dispokredit Zinsen anfallen.

Ihre “Eckpunkte für finanzielle Bildung” lesen sich dennoch nach verhaltener Aufbruchstimmung (zum Download):

Wie viel Geld es für die drei Vorhaben insgesamt geben soll, ist noch unklar. Lindner machte bei der Präsentation wenig Hoffnung: Es sei “gegenwärtig ja eine schwierige Zeit für den Bund”. Angekündigt hat das BMBF im November zwei Millionen Euro. Damals allerdings noch für eine “Nationale Strategie zur Ökonomischen Bildung”. Diese soll nun Teil sein der gemeinsamen Initiative. Allerdings: Es geht nicht mehr breit um ökonomische, sondern nur noch um finanzielle Bildung.

Der Zuschnitt sorgt für Kritik. Sven Schumann, Co-Vorsitzender beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland, eine Initiative von Lehrerverbänden, Stiftungen, Wissenschaft und Wirtschaft, sagt: “Der Fokus auf Finanzbildung ist besser als nichts, aber Entrepreneurship Education oder Wertebildung könnten so wegfallen.” Schumann ist bei der Deutschen Börse Senior Vice President für strategische Kommunikation und Stakeholder Management.

Steve Kenner, seit April Juniorprofessor für Politikwissenschaft und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten in Baden-Württemberg, vermisst Themen wie “Armut, Gewerkschaft, Arbeitskampf, Wirtschaftskrise, (globale) Ausbeutung”. Außerdem fürchtet er, es könne an einer “kritischen Auseinandersetzung mit dem Finanzwesen” mangeln. Zweifel an der Ausgewogenheit kommen auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. So war der DGB Anfang Februar nicht zu einem Werkstattgespräch über ökonomische Bildung im BMBF eingeladen – wohl aber die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, richtete daraufhin einen Brief an Stark-Watzinger, der Table.Media vorliegt. Eine Antwort fehlt bisher.

Geht es nach Stark-Watzinger und Lindner sorgt die gemeinsame Initiative für nicht weniger als mehr Chancengerechtigkeit. Carl Mühlbach, Geschäftsführer von Fiscal Future, einer Initiative junger Menschen, die über Finanzpolitik aufklärt, hat hieran Zweifel. “Es ist ein Irrglaube, dass Altersvorsorge, Vermögensaufbau am Kapitalmarkt und der Erwerb von Eigentum vor allem an mangelnder finanzieller Bildung scheitere”, sagt Mühlbach. Grund seien viel mehr nicht vorhandene Mittel, die “die massive Chancenungleichheit in Deutschland zementieren”.

Und: Dass in der deutschen Gesellschaft im internationalen Bereich überhaupt gravierende Defizite bei der Finanzbildung bestehen, hält Didaktiker Steve Kenner, nicht einmal für ausgemacht. Er verweist auf eine Befragung der OECD von 2020, bei der die Befragten aus Deutschland überdurchschnittlich gut abschnitten (zum Download).

BMBF und BMF wollen als Erstes die Plattform an den Start bringen. Ihr Ziel: Eine zentrale Bündelung von schon bestehenden Finanzbildungsangeboten. Potenzielle Urheber sind für Lindner “nicht nur unsere großartigen Institutionen wie Bundesbank und BaFin, sondern auch viele private Stiftungsinitiativen etwa und auch Finanz-Influencer, die tollen, hochwertigen Content produzieren.”

Kein Wort zu Angeboten der Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung oder fachdidaktischen Lehrmaterialien. Oder dazu, dass der Content werbefinanzierter “Finfluencer” kritisch zu beurteilen wäre. Immerhin: Eine Qualitätssicherung soll es geben, laut einem Sprecher des BMF “etwa von staatlichen Stellen”. Es seien “belastbare und objektive Qualitätskontrollen” geplant, “die Erarbeitung sinnvoller Governance- und Mitwirkungsstrukturen”.

Nutzen soll die Plattform dem 17-jährigen Azubi genauso wie der alleinerziehenden Mutter oder einer “Karrierefrau”, so Bettina Stark-Watzinger. Mark Branson, Präsident der Finanzaufsicht BaFin, wies beim Auftakt jedoch auf ein gewichtiges Problem hin: Zwar kenne seine Behörde aktuelle Gefahren im Finanzbereich gut. Aber: “Insbesondere die, die uns brauchen, würden nie auf eine BaFin-Website klicken, obwohl wir viele interessante Inhalte vorbereiten können.” Fraglich, wieso das bei einem Portal von BMBF und BMF anders sein soll.

Zu dem Ort, der junge Menschen treffsicherer erreichen könnte, der Schule, sagen Lindner und Stark-Watzinger derweil wenig. Dabei hapert es dort an ökonomischer Bildung. Als Auftrag für allgemeinbildende Schulen festgeschrieben hat die KMK sie schon 2001. Der Index Ökonomische Bildung in Deutschland (Oebix) von 2021 zeigt jedoch: In allen Bundesländern gibt es Defizite, besonders an Gymnasien. Kein Land erreicht laut der Berechnung vom Institut für Ökonomische Bildung der Uni Oldenburg 200 Unterrichtsstunden ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I. Das Ziel hat die KMK 2003 in einer Arbeitsgruppe mit den großen Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften empfohlen (zum Download).

Dass sich das ändert, fordert das Bündnis Ökonomische Bildung. “Schon bessere Lehrerbildung wäre gut”, sagt der Co-Vorsitzende Sven Schumann. Meist wird Wirtschaft in Kombination mit Politik unterrichtet, Lehrer müssen dann nicht Wirtschaft studiert haben. “Gerade wer Politikwissenschaft oder Soziologie studiert hat, unterrichtet aber sicher weniger Wirtschaft und schon gar nicht Finanzbildung.”

Lindner und Stark-Watzinger meinen, immerhin könnten Lehrkräfte künftig auf ihre Plattform schauen, vielleicht Kooperationspartner finden. Die Bildungministerin betont, sie könne ansonsten nur pilotieren, außerschulische Lernorte stärken. Nach Verhandlungen mit den Ländern klingt das nicht. Ein Sprecher der KMK bestätigt: Gespräche mit dem Bund sind dem Sekretariat der KMK nicht bekannt.

Vor knapp 20 Jahren hatten CDU-Politiker:innen die Nase voll: vom Bund bzw. einer Bundesbildungsministerin, die ihnen mit ambitionierten Programmen in ihr höchstes Gut, die Bildungspolitik, hineinregieren wollte. Sie initiierten eine Föderalismusreform, die den Bund aus allen bildungspolitischen Entscheidungen heraushalten sollte. Sie waren – entgegen den einhelligen Mahnungen fast aller Expert:innen – erfolgreich. Seither gibt es das Schlagwort vom “Kooperationsverbot”. Dass eine der Vorkämpferinnen, Annette Schavan, anschließend als “amputierte” Bundesministerin ihr Dasein fristete, ist ein Bonmot am Rande.

Wer aber nun gedacht hatte, die Länder würden ernst machen, sah sich getäuscht: Kurz danach wurden der Hochschulpakt, das Kita-Ausbauprogramm im U3-Bereich beschlossen und – natürlich – durch Bundesmittel unterlegt. Wenig überraschend ist seither der Bundesanteil an der Bildungsfinanzierung in allen Bildungsbereichen von der Kita bis zur Hochschule gewachsen.

Der entscheidende Vorteil für die Länder: Sie können jederzeit sagen, sie hätten die Alleinverantwortung für die Bildungspolitik, und können den Bund jederzeit in die Schranken verweisen. Was sie allerdings nicht daran hindert, permanent nach mehr Bundesgeld zu rufen.

Und was macht der Bund? Er kämpft darum, zur Verbesserung des Schulsystems beitragen zu dürfen. Er biedert sich fast schon den Ländern an, die ihn kühl abtropfen lassen. So wie vor wenigen Wochen, als wir den Höhepunkt eines immer unwürdiger werdenden Schauspiels beobachten durften. Die Bundesbildungsministerin lud ein, die meisten Länderminister:innen sagten ab, mit bisweilen befremdlichen Begründungen. Um sie im Gegenzug zu ihrem eigenen, regelmäßig tagenden “Bildungsgipfel” (aka Kultusministerkonferenz) einzuladen, wie sie es nannten.

Um die Bundesbildungsministerin ein weiteres Mal zu desavouieren: mit einem sogenannten Kompromiss zum Startchancen-Programm, der faktisch nur zeigt, wo der Hase langläuft. Das BMBF muss quasi klein beigeben, es wird “weichgekocht”. Nur fünf Prozent des Fördergelds sollen sozial gewichtet zwischen den Ländern verteilt werden. Eine lächerlich geringe Summe, ein Brotkrumen, wird dem Bund gereicht, damit er nicht völlig “blank” dasteht. Es ist – auch unabhängig von Personen – das politische Sandkastenspiel, das hier im Vordergrund steht.

Lange Prozesse mit mehr oder weniger absehbarem Ergebnis, Verzögerungen bei wichtigen Programmen und dringend notwendigen, zusätzlichen Finanzmitteln sind die Folge. Der Digitalpakt ist ein beredtes Beispiel. Vier Jahre, in denen geringe Fortschritte beim Mittelabruf als Erfolg verkauft werden. “Schneckentempo” wäre noch eine geschönte Beschreibung.

Wenn die Länder so darauf pochen, die Hoheit im Bildungsbereich zu haben, dann machen wir doch Ernst damit und geben ihnen die alleinige Verantwortung. Vollständig! Ausnahmslos! Keine “Einflugschneise” mehr für das Pille-Palle-Spiel der Länder. Ein echtes Kooperationsverbot!

Und was tun wir, die Zivilgesellschaft? Wir bauen ein wirklich unabhängiges Monitoring auf, mit dem wir – wissenschaftlich fundiert und sozio-ökonomische Unterschiede fair berücksichtigend – nachvollziehen, wie sich die Bildungspolitik, die Bildungssysteme und die Leistungen der Schüler:innen weiterentwickeln.

Und küren jedes Jahr den/die Bildungsminister:in des Jahres. Also die Person, die dafür gesorgt hat, dass sich das Bildungssystem seines/ihres Landes am meisten weiterentwickelt hat. Ein echter Wettbewerbsföderalismus, wie ihn die Länder ja immer beschreien. An Taten, nicht an Worten, messen – das sollte unser Credo sein.

Dieter Dohmen ist Gründer, Direktor und wissenschaftlicher Projektleiter des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomik (FiBS). Lesen Sie hier ein Porträt über den Autor.

Die Super-KI ChatGPT gerät ins Visier der Landesdatenschutzbehörden. “Die Taskforce KI der Datenschutzkonferenz hat das Thema übernommen“, sagte die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, Table.Media. “Offensichtlich sind die Risiken umfassender als ‘nur’ Datenschutz, sodass nicht nur ein Tätigwerden der Datenschutzaufsicht und beispielsweise der Landesmedienanstalten gefordert ist, sondern auch der Politik und Gesetzgebung.” Man kümmere sich nun darum, an die nötigen Informationen heranzukommen. Bisher lägen zwar keine formellen Beschwerden gegen ChatGPT vor, so Hansen. Auf der jüngsten Datenschutzkonferenz am Montag wurde das Thema offenbar aber aufgeworfen, weil es Anfragen bei Aufsichtsbehörden zu der extrem leistungsstarken KI gab.

Halten sich die Datenschützer der Länder an ihre eigenen Entschlüsse, dürfte ChatGPT keine Chance haben. In ihrer Hambacher Erklärung hatten Deutschlands Datenschützer bereits 2019 festgehalten, dass KI Menschen nicht zum Objekt machen dürfe. “KI muss transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein“, heißt es in dem Papier. Und sie müsse Diskriminierungen vermeiden. Dies alles gilt für ChatGPT nicht, da Open AI seit Version GPT-4 keine Auskünfte mehr über die Herkunft und Verarbeitung der Daten gibt.

Italiens Datenschützer haben die Künstliche Intelligenz ChatGPT inzwischen gesperrt. “Wir wollen das Datensammeln nicht verbieten”, sagte Guido Scorza, Vorstandsmitglied der italienischen Datenschutzbehörde, der FAZ. “Doch eine Person, die Daten hergibt, hat das Recht, darüber informiert zu werden, was damit geschieht.” Sie müsse auch das Recht ausüben können, dem Sammeln sehr privater Daten etwa im Chat mit der KI von Open AI zu widersprechen. Auch der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Ulrich Kelber, hält Scorzas Begründung für plausibel. Er habe Italien um Informationen gebeten, um diese an die deutschen Landesdatenschützer weiterzugeben.

Italiens Datenschützer warnt vor ChatGPT, weil es ein Mindestalter seiner Nutzer (13 Jahre) vorschreibe, die Angaben aber nicht überprüfe. Scorza äußerte auch grundsätzliche Bedenken. “Milliarden von Daten werden hier gesammelt, um Algorithmen zu kreieren, die nur wenigen Personen gehören und ihnen erheblichen Profit sichern“, sagte er. Italien sei mit Open AI in Kontakt getreten. Er suche eine konsensuelle Lösung. Grundsätzlich könne er das Unternehmen zwingen, “die Daten über italienische Nutzer zu löschen oder in Zukunft nicht mehr zu sammeln.” Oder eine Strafe von bis zu 4 Prozent des Umsatzes verhängen.

Die Vorsitzende des Ethikrates Alena Buyx äußerte sich zu der Befürchtung von KI-Programmierern, die Algorithmen seien nicht mehr kontrollierbar. Wenn dem so sei, “dann muss man vermutlich mit Regulierungen hinein.” Genau das ist es, was Prominente um Elon Musk in einem Offenen Brief forderten: “Die Regierungen sollten eingreifen und ein Moratorium verhängen.” Christian Füller

Nach Pannenwahl und Wahlwiederholung haben CDU und SPD in Berlin am Montag den Entwurf ihres Koalitionsvertrags vorgelegt. Im Fokus des Bildungskapitels steht unter anderem die Schulbauoffensive in der Hauptstadt. Die mögliche neue Koalition setzt auf eine finanzielle Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE, öffentlich-private Partnerschaften und vereinfachte Verwaltungsvorschriften.

Die beiden Parteien wollen sich darüber hinaus für ein Sonderbaurecht für soziale Infrastruktur wie Schulen oder Kitas auf Bundesebene einsetzen. Ein Landesprogramm soll die Schulen mit IT-Administratoren versorgen; Schulen in freier Trägerschaft wollen CDU und SPD in Berlin stärken – durch zusätzliche Zuschüsse für Inklusion und soziale Durchmischung.

Aus dem von der CDU geforderten Vorschuljahr soll ein verpflichtendes Kita-Chancenjahr für Kinder mit Sprachdefiziten werden. Die Wirtschaft soll stärker in die Berufsorientierung und die Betreuung von Schulabbrechern eingebunden werden. Auch eine Berliner Ausbildungsgarantie ist geplant.

Nach der Präsentation des Entwurfs schießt ein ehemaliger Bildungsstaatssekretär gegen die eigene Partei: “Die CDU konnte ihre wichtigsten ideologischen Punkte durchsetzen: Hervorhebung der Gymnasien, deutliche Stärkung der Privatschulen, der Einstieg in eine Privatisierung des Schulbaus”, sagt der Sozialdemokrat Mark Rackles, der heute als Berater unterwegs ist.

Er kritisiert, dass sich die Koalition nicht selbst – per Gesetz – verpflichtet, ausreichend Lehrer auszubilden und das Ziel eines bundesweiten Staatsvertrags zur Lehrkräfteausbildung aufgegeben hat. “Das wäre gerade angesichts des laufenden KMK-Vorsitzes Berlins wichtig gewesen”, betont Rackles.

Lesen Sie auch: Staatsvertrag statt Einstimmigkeit – Vorstoß gegen den Lehrermangel

Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Katharina Günther-Wünsch soll wohl neue Bildungssenatorin – und damit zugleich Präsidentin der KMK – werden (lesen Sie hier ein Porträt).

Was auffällt: Günther-Wünsch forderte im Wahlkampf eine Beschleunigung des Lehramtsstudiums sowie eine 110-prozentige Personalausstattung an den Berliner Schulen. Beide Forderungen haben es nicht in den Vertragsentwurf geschafft, dem die SPD-Mitglieder und ein CDU-Parteitag noch zustimmen müssen. Janna Degener-Storr

Ihr KI-Vortrag hat die KMK geflasht. Das Bildung.Table-Gespräch mit Informatik-Professorin Doris Weßels als Bericht und die Aufzeichnung als Video.

Nach ihrem Auftritt bei der KMK drängt die KI-Forscherin Doris Weßels wegen Technologien wie ChatGPT auf einen Umbau des Fortbildungsangebots für Lehrkräfte. “Wir brauchen Aufklärung”, betonte sie am Montag im Live-Briefing von Table.Media. “Wir müssen die Weiterbildung neu und anders denken; wir müssen in viel engeren Zyklen Informationsangebote durchführen. Denn es kann nicht sein, dass die Lernenden den Lehrenden deutlich voraus sind bei diesem Thema”, sagt sie im Gespräch über ChatGPT mit Christian Füller.

Seit einigen Monaten erklärt die KI-Expertin von der Fachhochschule Kiel im Fernsehen genauso wie in Ministerien, wie Schüler und Lehrer mit durchdachten Prompts das Potenzial der GPT-Technologie nutzen können. Weßels macht dabei immer wieder gleiche Erfahrungen: “Man muss ChatGPT den Menschen wirklich zeigen; noch besser: Sie motivieren, es wirklich auszuprobieren. Denn das Ausprobieren führt bei den meisten Menschen erstmal zu einem kleinen Schockzustand. Man ist hochgradig irritiert.”

Hier können Sie die Aufzeichnung des Live-Briefings ansehen.

Von der Faszination, die generative KI wie ChatGPT auslöst (“Es sprengt wirklich die Vorstellungskraft”), dürften sich Lehrer nicht blenden lassen. Die Technologie sei “ein Wortsilbenwürfeln auf sehr hohem Niveau. Es sind ja keine Fakten, das System hat kein semantisches Verständnis über das, was es dort macht”, betont sie. “Es ist ein großartiger Blender.”

Gerade erst forderten Vordenker wie Elon Musik (Tesla, Twitter), Steve Wozniak (Mitgründer von Apple) und Yuval Noah Harari (Bestseller-Philosoph) ein sechsmonatiges KI-Moratorium (zum offenen Brief). Die Professorin für Wirtschaftsinformatik sprach sich am Montag ebenfalls für eine politische Regulierung aus. “Eigentlich bräuchten wir ein weltweites Internetrecht. Das ist seit Ende der 90er eine Erkenntnis, nur haben wir es bis heute nicht hinbekommen”, sagt sie. “Jetzt kommt die generative KI, die Leistungsfähigkeit dieser Systeme wächst exponentiell und ruft ganz neue Risiken hervor.”

Eine weitere Baustelle seien die Lehrpläne. Florian Nuxoll, Lehrer und Podcaster, wies im Talk darauf hin, dass Gymnasiasten in Baden-Württemberg, die Informatik als fünfstündigen Leistungskurs wählen, laut Lehrplan nicht über KI sprechen müssten. Bräuchte es, fragt er, angesichts der rasanten Verbreitung von ChatGPT eine Art “Notfalllehrplan” in allen Bundesländern?

“Da muss ich spontan lachen”, scherzt die Professorin. An ihrer eigenen Hochschule müssten die Dozenten eigentlich jedes Semester alle Module inhaltlich überarbeiten – so schnell verändert sich die Technologie. Nur: “In so kurzen Zyklen selbstkritisch auf die eigenen Inhalte zu schauen, verursacht große Diskussionen.” Das Bildungswesen sei ein solch agiles Arbeiten nicht gewöhnt – Hochschulen genauso wenig wie Schulen. Moritz Baumann

Iter: Kostspielige Verzögerungen drohen: Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg lassen die Kosten für Großforschungsprojekte steigen. Größtes Sorgenkind in der EU ist derzeit der Fusionsreaktor Iter. Neben den aktuellen Krisen ist auch die Grundidee verantwortlich: Iter ist vor allem ein politisches Projekt. Mehr

Steffen Mau erhält Communicator-Preis. Für seinen “mutigen Kommunikationsansatz” sowie eine beeindruckende Vielfalt an Formaten wird der Berliner Soziologe Steffen Mau mit dem Communicator-Preis 2023 der DFG und des Stifterverbands geehrt. Mehr

Datengesetz: Unsicherheiten und Unterschiede beseitigen: Mit dem im Koalitionsvertrag vorgesehenen Forschungsdatengesetz will die Bundesregierung den Zugang zu Daten für die Wissenschaft verbessern. Derzeit läuft dazu eine Konsultation des BMBF. Ein Wirrwarr bei Zuständigkeiten und Akteuren droht. Mehr

Das wissenschaftliche Beratergremium der KMK ist Ende Januar mit Vorschlägen angeeckt, die Teilzeit von Lehrern zu beschränken. Jetzt stellt sich heraus, dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) offenbar eine verzerrte Datengrundlage verwendete. Das berichtet der SPIEGEL.

In der SWK-Stellungnahme zum Lehrermangel hieß es: “Die Teilzeitquote im Lehramt ist mit rund 47 Prozent im Verhältnis zu jener bei Erwerbstätigen insgesamt (29 Prozent) deutlich höher”. Die Zahlen bezogen sich auf das Schuljahr 2020/2021. Das Statistische Bundesamt weist dagegen nur eine Teilzeitquote von 40 Prozent bei Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen aus.

Auf Anfrage von Table.Media und dem SPIEGEL räumt die SWK ein, auch sogenannte “stundenweise Beschäftigte” seien mit eingerechnet: Referendare etwa; beziehungsweise Personen, die hauptamtlich einem anderen Beruf nachgehen und nur wenige Stunden in der Woche an Schulen arbeiten, “etwa ein Pastor, der Religionsstunden gibt oder eine Bademeisterin, die Schwimmunterricht erteilt”. Dies habe zu »Verzerrungen« geführt.

Im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda erklärt der Vorsitzende der SWK, Olaf Köller, ein: “Diese Kritik ist teilweise berechtigt. Wir hätten stärker differenzieren müssen. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass eine hohe Teilzeitquote ein alleiniges Problem von Schule ist, muss man das geraderücken.” Die SWK arbeitet aktuell an einer Überarbeitung der Stellungnahme.

Dennoch bleibt er dabei, dass Privilegien gestrichen werden müssen: “Jede Stunde zählt. Wenn jede in Teilzeit arbeitende Lehrkraft nur eine Stunde mehr in der Woche unterrichten würde, wäre der Effekt enorm”, betont Köller (lesen Sie hier die Analyse).

Der Datenfehler ist ein Problem für das Gremium. Seit Veröffentlichung des Berichts muss sich die SWK gegen den Vorwurf der Instrumentalisierung verteidigen. Die Empfehlungen, so die Kritik, gebe den Notmaßnahmen der Ministerien einen wissenschaftlichen Anstrich.

“Fatal, dass KMK-Kommission ein solches Zerrbild von Lehrer*innen zeichnete”, schreibt Kai Gehring, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, auf Twitter. “Künftig mehr Sorgfalt, Differenziertheit & bessere Wissenschaftskommunikation nötig!”

Der Bertelsmann-Forscher Dirk Zorn geht noch weiter: “Genauso daneben war übrigens, die Teilzeitquote unter Lehrkräften mit der aller abhängig Beschäftigten zu vergleichen (47 zu 29 Prozent)”, sagt er. Die SWK hätte nach Geschlecht differenzieren müssen: Denn in der Regel seien es Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Moritz Baumann

Die intensive Nutzung sozialer Medien schadet der digitalen Kompetenz von Schülern. Das ist das Ergebnis einer Studie mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Probanden. Ein Forscher des renommierten Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) hat die Daten von 14.000 Jugendlichen untersucht. Er hat dabei herausgefunden, dass Onlinechats und das Posten von Bildern oder Videos “in der Regel keine anspruchsvolleren Denkoperationen benötigt“.

Die Studie ist einerseits bahnbrechend, denn es handelt sich um eine Längsschnittanalyse. Das bedeutet, die Forscher beobachten die Kompetenzentwicklung von Schülern über einen längeren Zeitraum. Andererseits hat die Studie ein Problem: Die Daten stammen aus den Jahren 2010 bis 2013 – damals gab es soziale Netzwerke noch kaum, etwa jenes mit dem größten Zerstreuungspotenzial, TikTok, existierte noch gar nicht. Damals waren Jugendliche auf SchülerVZ angemeldet – einem Netzwerk, das heute niemand mehr kennt.

Auf Anfrage von Table.Media sagte Martin Senkbeil vom IPN in Kiel: “Die Daten, die wir jetzt ausgewertet haben, sind schon etwas älter, das stimmt. Aber der Zusammenhang zwischen intensiver Nutzung von Social Media und niedrigen ICT-Kompetenzen ist eigentlich über die Auswertungen hinweg stabil.” In der Tat hat Senkbeil in mehreren Studien diesen Zusammenhang nachgewiesen. Nur wurde das bisher kaum rezipiert. Wahrscheinlich, weil Eltern derartige Erfahrungen heutzutage täglich machen: Social Media lenkt Kinder und Jugendliche ab.

Der Ergebnisbericht von Martin Senkbeil bestätigt dies. Das Warten auf und Beantworten von Posts sei noch keine digitale Kompetenz. “Beispielsweise erfordern diese Tätigkeiten keine gründliche und sorgfältige Bewertung von Suchergebnissen oder Hyperlinks”, schreibt Senkbeil. “Darüber hinaus werden soziale Online-Medien (z. B. soziale Netzwerke, Lesen von E-Mails) häufig parallel zu schulischen Aufgaben genutzt. Dieses ‘Multitasking’ beeinträchtigt jedoch Verstehens- und Lernprozesse, was sich wiederum in einer geringeren ICT Kompetenz niederschlägt.” Christian Füller

Erst im kommenden Jahr will die Bundesregierung eine “Grundsatzentscheidung zu einer langfristig tragfähigen Governance-Struktur und dem dauerhaften Betrieb” der Nationalen Bildungsplattform (NBP) treffen. Das berichtet Tagesspiegel Background unter Berufung auf das Bundesbildungsministerium und eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Damit ist die Zukunft der NBP weiter ungewiss.

Bei der Bitkom-Bildungskonferenz hatte die zuständige Abteilungsleiterin im BMBF, Johanna Börsch-Supan, bereits klargestellt, dass es sich bei der NBP nicht um eine Bildungsplattform im eigentlichen Sinne handele, sondern lediglich um eine Vernetzungsinfrastruktur. “Es gibt sehr viele Bildungsangebote. Diese wollen wir sichtbar und besser strukturiert verfügbar machen.” Das 630 Millionen Euro teure Leuchtturmprojekt sorgt weiter für viel Diskussionsstoff.

Ende März hatte der Beirat Digitalstrategie die Pläne für die NBP begutachtet, wie Tagesspiegel Background berichtet. Im Beirat bestehe “große Sorge, dass die Trennung von Entwicklung und Betrieb der Plattform sowie die Unklarheit über das künftige Betreibermodell den Erfolg der Plattform gefährde”, sagte Daniel Krupka, Geschäftsführer der Gesellschaft für Informatik und Beiratsmitglied. Das BMBF kündigt eine “kontinuierliche Veröffentlichung von neuen Funktionen, Verbesserungen und Erweiterungen der NBP” bis Ende 2025 an. Wie es danach weitergeht, scheint unklar. npr

Andere Bundesländer sind voraus gespurtet, jetzt legt Baden-Württemberg nach: Mit einem Sofortprogramm, bestehend aus 18 Maßnahmen, reagiert die Landesregierung auf den Lehrermangel (zum Download). Eine striktere Linie gilt ab dem Schuljahr 2024/2025 bei der Teilzeit: Wer als Lehrer künftig weniger als 75 Prozent arbeiten will, muss das begründen – beispielsweise mit Elternzeit, Pflegezeit oder sonstigen familiären Gründen. Damit folgt das Land der Empfehlung der SWK (“Teilzeit als größte Beschäftigungsreserve“).

“Wir haben nicht den Giftzahn ausgepackt, dass wir sagen, wir gehen auf hundert Prozent hoch”, erklärt Kultusministerin Theresa Schopper, die den Lehrern nun ihre Privilegien streichen will: Laut ihrem Ministerium arbeiten in Baden-Württemberg mehr als die Hälfte der Lehrer (= 56.000) in Teilzeit; 14 000 davon aus “sonstigen Gründen” – und genau um die geht es ihr.

Die schwarz-grüne Koalition plant außerdem:

“Diese Schritte sind uns nicht leicht gefallen”, betonte Schopper, ohne jedoch Fehler einzuräumen. Haben ihre Vorgänger zu zögerlich auf die absehbaren Engpässe reagiert? Das Kultusministerium hat eine andere Deutung: “Die Ursachen sind vor allem demografischer Natur“, heißt es. Bildungsökonomen wie Klaus Klemm widersprechen dem (sehen Sie dazu diese ZDF-Dokumentation)

Am Dienstag kündigte Schopper außerdem an, sie arbeite mit Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) an der Einführung eines dualen Lehramtsstudiums. Das forderte kürzlich die Bildungsforscherin Anne Sliwka (mehr dazu). Bis zum Sommer, so berichtet die Schwäbische Zeitung, soll der Plan stehen; kommendes Jahr soll das duale Studium mit einem Master starten. Moritz Baumann

Tobias Friedrich, Ralf Herbrich und Marcus Kölling führen seit dem 01. April als Geschäftsführer das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Parallel verabschiedete das HPI seinen langjährigen Direktor Christoph Meinel, der unter anderem openHPI, Europas erste offene Lernplattform mit kostenlosen Onlinekursen, und zwischen 2017 bis 2021 die HPI Schul-Cloud entwickelt mitentwickelt hat (weitere Informationen).

Mathias Iffert ist seit dem 01. April neuer Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, LISUM. Zentrale Aufgabe sei die Neuausrichtung hin zu einem neuen Landesinstitut für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Iffert ist Lehrer und leitete das Studienseminar in Potsdam. Er beschäftigte sich zuletzt in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Ausbildungsqualität und der Lehrerbildung in Brandenburg (weitere Informationen).

Alexander Schöpke ist seit dem 01. April Geschäftsführer bei der Lobbyorganisation ‘Bündnis für Bildung’. Er arbeitete im Bundestagsbüro von Jens Brandenburg (FDP) und zuletzt als Büroleiter von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Lesen Sie hier ein Portrait des Liberalen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an bildung@table.media!

Als Alexander Schöpke sich um die ausgeschriebene Stelle als Geschäftsführer bewarb, sei die Sache schnell klar gewesen. “Ich wollte mich wieder der digitalen Bildung widmen und sie suchten jemanden, der weiß, wie man Themen im parlamentarischen System platzieren kann”, sagt der 28-Jährige. Anfang April hat sein neuer Job beim Bündnis für Bildung begonnen.

Mit den Forderungen der Lobbyorganisation steht Schöpke jetzt Politikern gegenüber, für die er zuvor fünfeinhalb Jahre lang als Mitarbeiter des Deutschen Bundestages tätig war. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär des BMBF, lernte Schöpke während seines Bachelorstudiums in BWL kennen. Schöpke wurde damals Mitglied der Jungen Liberalen, Brandenburg war sein Neumitgliederpate.

2017, Schöpke musste noch einige Wochen bis zum Beginn seines Masterstudiums überbrücken, suchte Brandenburg Unterstützung für die letzten Monate Bundeswahlkampf. Die beiden nahmen wieder Kontakt auf – und verbrachten eine intensive Zeit zusammen. “Plakate aufhängen, Wahlkampfstände machen, öffentliche Veranstaltungen begleiten, die Pressearbeit koordinieren – ich habe das alles ehrenamtlich gemacht, weil es für mich eine einmalige Erfahrung war”, sagt Schöpke.

Als Brandenburg in den Bundestag einzog, um sich dort der Hochschulpolitik zu widmen, ging Schöpke mit nach Berlin, unterstützte ihn weiter in der Kommunikationsarbeit. Dabei profitierte Schöpke von seinen Erfahrungen als AStA-Vorsitzender an der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg. 2020 wurde er Büroleiter und Pressesprecher von Katja Suding, damals stellvertretende Fraktionsvorsitzende.