wenn es um neue Bildungsprogramme gehen, finden Bund und Länder zumindest einen gemeinsamen Nenner: Über die Details diskutieren sie am liebsten hinter verschlossenen Türen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So läuft es gerade auch beim Startchancen-Programm, für das bis zu 20 Milliarden Euro im Gespräch sind, wobei selbst Fachleute und Bildungsforscher kaum Details kennen.

Wer sich umhört, erfährt: Hinter den Kulissen knirscht es. Die Länder ringen in diesen Tagen um eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. Die Grundfrage lautet: Gönnt das reiche Bayern dem, mit Blick auf die soziale Lage der Schülerschaft, benachteiligten Bremen ein paar Millionen mehr? Eine Länder-Arbeitsgruppe hat dazu einen Vorschlag gemacht. Das bislang unveröffentlichte Finanztableau präsentieren wir Ihnen heute im Briefing.

“Dieser Herausforderung stellen wir uns”, betonte das Bundesbildungsministerium Mitte Januar mit Blick auf eine Reform der beruflichen Bildung. Junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern – beim Bäcker, in der Kita, im Pflegesektor – sei eine der großen Zukunftsausgaben, heißt es. Doch zwei Forscherinnen, Mitglieder der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, zerpflücken jetzt die Exzellenzinitiative des BMBF. Anna Parrisius hat ihre Stellungnahme zusammengefasst.

Christian Füller beschäftigt sich in dieser Ausgabe außerdem mit einer Meta-Studie, die das renommierte Magazin ,Nature’ am Montag veröffentlicht hat. 42 Einzelstudien, 15 Länder, ein Ergebnis: In der Pandemie hätten Schüler enorme Lerndefizite aufgebaut. Doch ausgerechnet eine bemerkenswerte Untersuchung aus Deutschland berücksichtigen die Forscher nicht. Warum eigentlich nicht?

Ein Hinweis in eigener Sache: Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine gute Lektüre wünscht,

Geschichte wiederholt sich, das gilt offenbar auch für die Bildungspolitik. Demonstrativ versammelten sich die 17 Bildungsminister der Republik – an der Spitze Bettina Stark-Watzinger – im vergangenen Jahr hinter dem Startchancen-Programm. Weg mit der Gießkanne, stattdessen: ein gemeinsamer Kraftakt zur Förderung von 4000 Brennpunkten. Doch wie lange hält die Einigkeit?

Hinter den Kulissen feilschen die Länder in diesen Wochen um jeden Euro. Wie soll der Bund die Startchancen–Milliarden auf die Länder aufteilen? Das ist der zentrale Streitpunkt. Ziel ist, bis spätestens Mitte März eine gemeinsame Länderposition auszuloten. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein, steuert den Prozess.

Schon im Dezember legte die Vierergruppe intern einen bislang unveröffentlichten Vorschlag vor – eine konkrete Berechnung, wie ein Verteilschlüssel aussehen könnte. Bildung.Table liegt das Finanztableau exklusiv vor. Es ist ein vorbereitendes Dokument. Noch haben sich die Länder nicht final geeinigt.

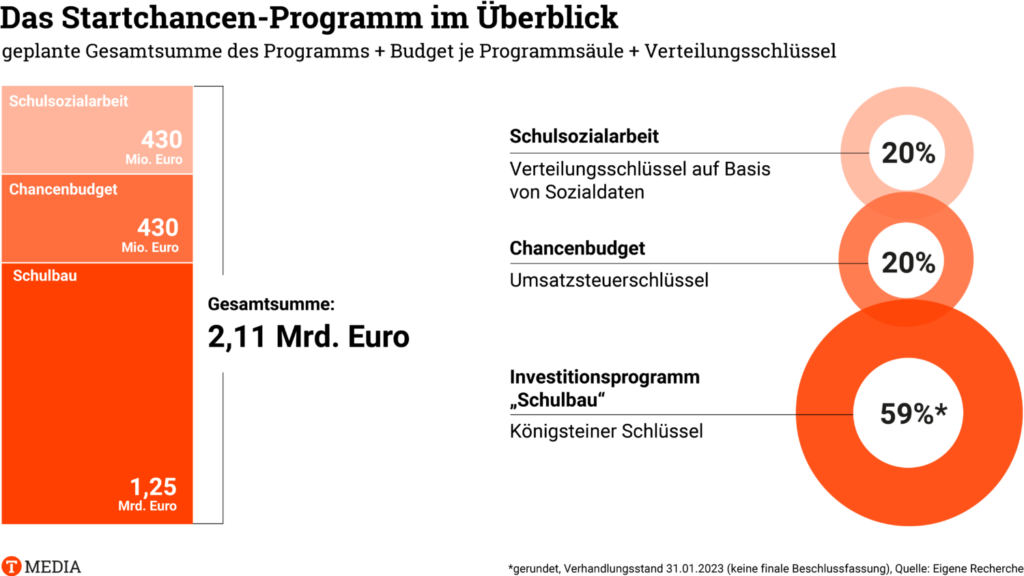

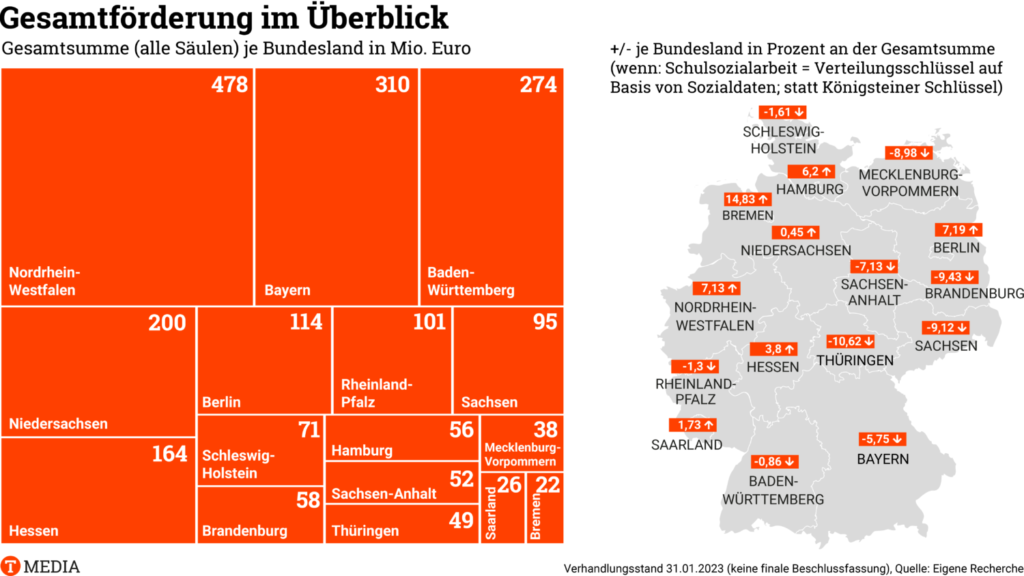

Die Beispielrechnung im Überblick:

Soweit, die vorläufigen Ideen. Parallel ist Mitte Januar – nach langem Schweigen – die Bundesbildungsministerin vorgeprescht. Eine Milliarde Euro jährlich hat Bettina Stark-Watzinger versprochen, zugesagt für 10 Jahre. Die Länder, das ist die Erwartung im BMBF, müssten sich mit der gleichen Summe beteiligen. Fifty-Fifty.

Kaum war die Nachricht raus, zerfiel die Bund-Länder-Einheit. Karin Prien betonte, eine Milliarde Euro vom Bund sei zu wenig. “Das Startchancen-Programm braucht einen sehr viel größeren Finanzrahmen, um es sinnvoll umsetzen zu können”, sagte sie den Zeitungen der sh:z Verlagsgruppe. Ähnlich äußerte sich die neue KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse im Interview mit Bildung.Table: “In den Verhandlungen sind gerade zwei Milliarden Euro pro Jahr im Gespräch. Das reicht aus meiner Sicht aber nicht, um damit Infrastruktur und Schulbaukomponenten zu finanzieren – nicht für die ganze Republik.”

Die Länder-Arbeitsgruppe, das zeigen die Dokumente aus den Verhandlungen, rechnen dennoch mit einem Volumen von 2,1 Milliarden Euro. Welchen Anteil sie selbst tragen, lassen die Verhandler bislang offen – doch eine 50:50-Finanzierung, das hört man, wollen die Länder nicht mittragen. Schließlich habe zuerst die Ampel-Koalition in Berlin große Versprechungen gemacht. Jetzt müsse der Bund auch liefern.

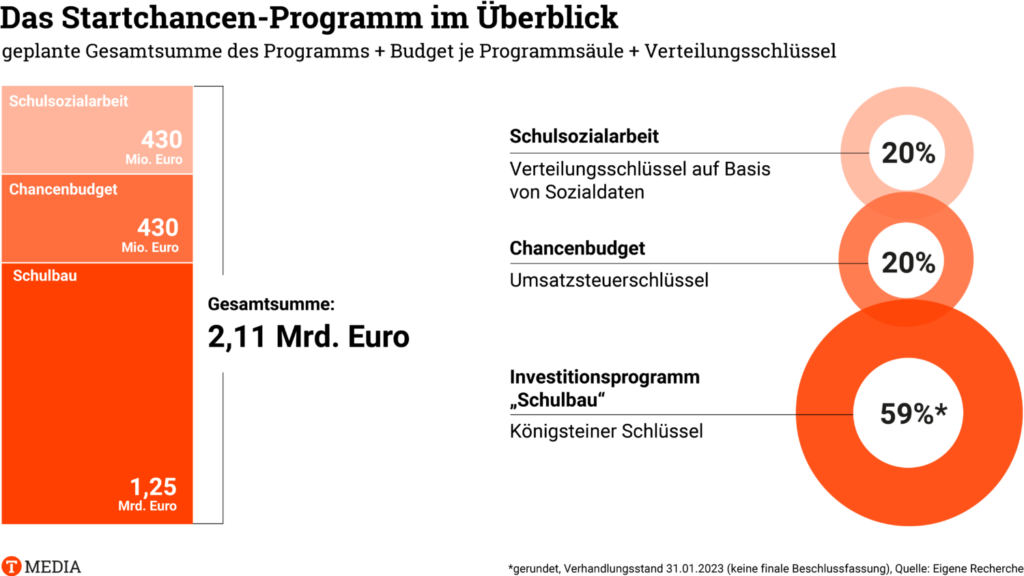

In den Beispielrechnungen sind rund 60 Prozent des Startchancen-Budgets für die erste Säule, den Schulbau, eingeplant; jeweils 20 Prozent für das von der FDP forcierte Schulbudget und die Säule der Schulsozialarbeit.

Überschlagen heißt das für jede einzelne der 4000 Schulen:

Soweit der Rahmen. Doch wie soll der Bund das Geld verteilen? Das Grundgesetz sieht aufgrund des Kooperationsverbots nur wenige Mechanismen vor. Die Arbeitsgruppe hat hier eine klare Vorstellung.

Schulbau: Analog zum Digitalpakt soll der Bund Investitionen in Schulgebäude und Ausstattung über Artikel 104c des Grundgesetzes abwickeln.

Schulbudget: Besonders die FDP wollte ein sogenanntes “Chancenbudget” – Geld, über das die Schulleiter an den Brennpunktschulen relativ frei verfügen können. Hier sei rechtlich nur eine Finanzierung über den Umweg der Umsatzsteuer möglich, ergänzt durch eine Bund-Länder-Vereinbarung, heißt es aus Länderkreisen.

Schulsozialarbeit: Die Arbeitsgruppe schlägt hier den Weg über das Sozialgesetzbuch vor. Der Bund könne demnach, ähnlich wie beim Bildungs- und Teilhabegesetz (BUT), direkt in Personal investieren.

Im Kern ringen die Länder vor allem um die Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. Dabei war Bettina Stark-Watzinger kürzlich gegenüber der Augsburger Allgemeinen ziemlich klar: “Das Geld soll nach dem tatsächlichen Bedarf verteilt werden und nicht wie üblich nach dem Königsteiner Schlüssel.”

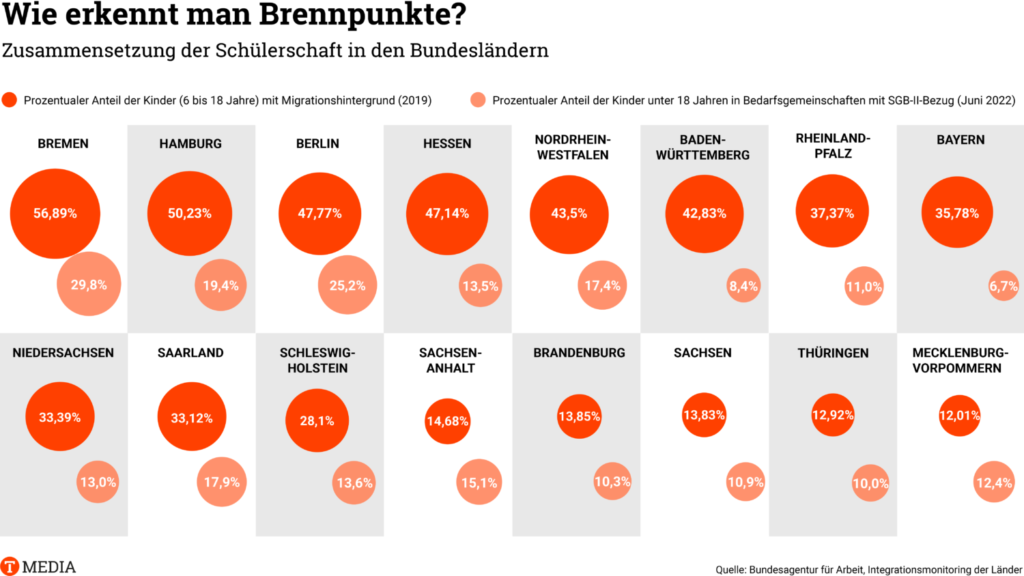

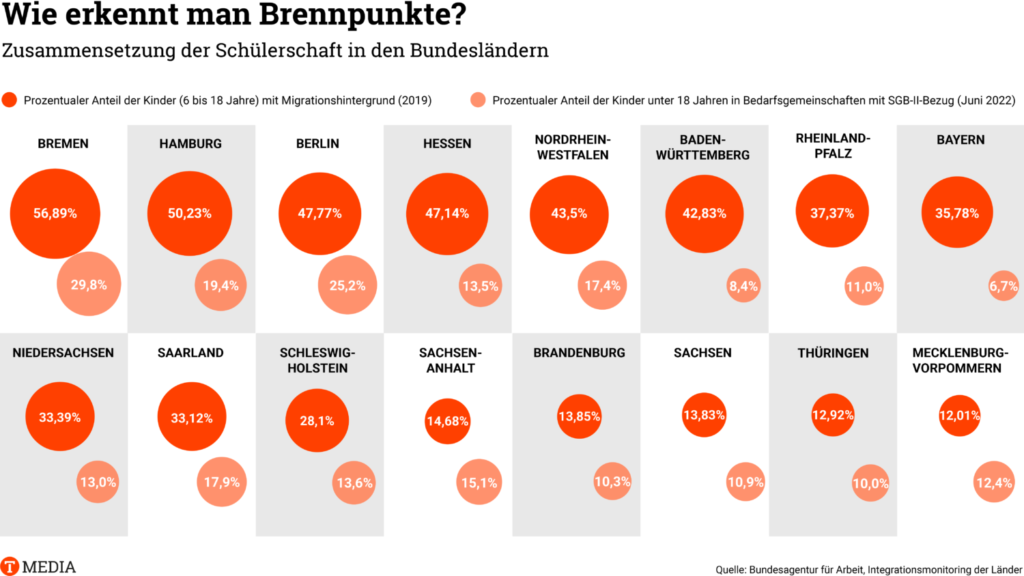

Den Ländern, die unterm Strich Geld verlieren, fällt das erwartbar schwer. Sie schauen auf den eigenen Etat und sorgen sich vor der Schelte ihrer Finanzminister. Nur, was ist die Alternative zum Königsteiner Schlüssel? Passende Indikatoren könnten die Quote der SGB-II-Bezieher sowie die Quote der Schüler mit Migrationshintergrund sein – als Ersatz für einen komplexen Sozialindex, der erst für alle 16 Bundesländer entwickelt werden müsste.

Ein Blick in die Daten.

In der KMK sei der “klare Tenor”, dass die “Königsteiner Gießkanne beim Startchancen-Programm nicht das optimale Instrument ist”, sagte KMK-Präsidentin Busse noch im Januar gegenüber Bildung.Table. Das Finanztableau der Arbeitsgruppe sieht dennoch nur eine zaghafte Abkehr vom Königsteiner Schlüssel vor. 80 Prozent der Mittel, (1,7 Milliarden Euro), soll der Bund wie gehabt nach Königsteiner- und Umsatzsteuerschlüssel verteilen, nur 20 Prozent auf Basis von Sozialdaten.

Einige Länder hätten sonst sofort blockiert, heißt es aus Verhandlungskreisen. Außerdem gebe es noch eine zweite Verteilungsstufe: die zwischen Landesregierung und Einzelschule beziehungsweise Schulträger. Selbst Länder wie Bayern könnten ihre Startchancen-Millionen innerhalb der eigenen Grenzen, nach eigenen Kriterien, zielgerichtet an Problemschulen weiterleiten. Dafür bräuchte es eine verbindliche Zusage.

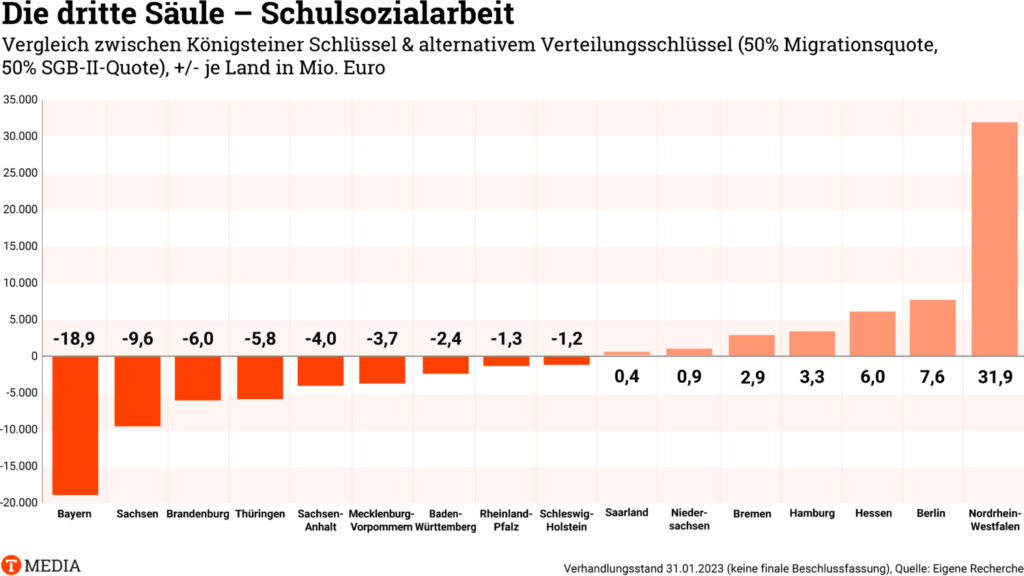

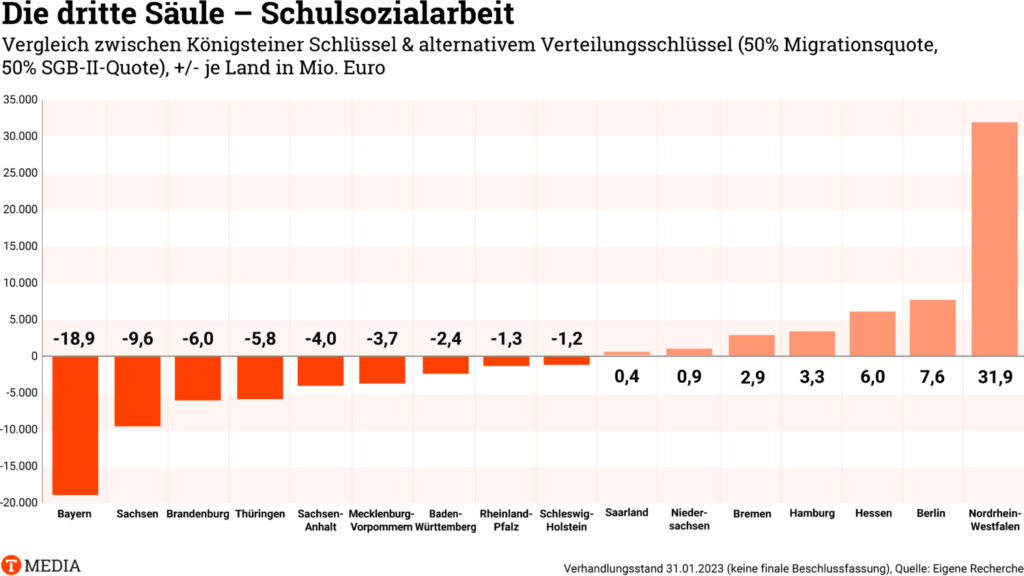

Im Ergebnis hat die Arbeitsgruppe nur für die dritte Säule der Schulsozialarbeit, für die 430 Millionen Euro vorgesehen sind, einen neuen Schlüssel entwickelt – zusammengesetzt aus dem Anteil an SGB-II-Beziehern und der Migrationsquote, berechnet im Verhältnis 50:50. Nordrhein-Westfalen würde – verglichen mit dem Königsteiner Schlüssel – in absoluten Zahlen besonders profitieren.

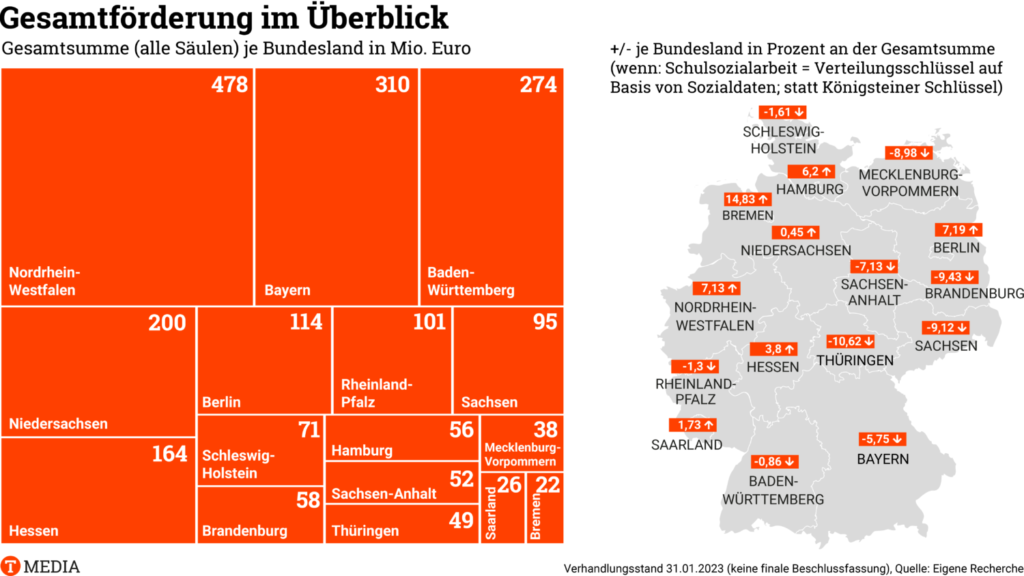

Die Gewinn- und Verlustrechnung relativiert sich jedoch in der Gesamtschau, wenn man alle drei Säulen zusammenrechnet – und dann die Bundesländer vergleicht. Am Ende gehe es nur um ein paar Millionen hoch oder runter, sagt einer der Verhandler.

Es war kurz vor Weihnachten, als die Arbeitsgruppe ihren Vorschlag im Kreis der Länder präsentierte. Doch unter anderem Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt blockten angesichts des dicken Minus direkt ab. So berichten es Teilnehmer übereinstimmend. Gleichzeitig hätten sich auch einige A-Länder, wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, ebenfalls nicht klar zu einer Abkehr vom Königsteiner Schlüssel bekannt. Deren Position sei ein “gut gehütetes Geheimnis”, heißt es aus Kreisen der B-Länder.

Nach der Weihnachtspause gab es dann Bewegung: Die B-Länder setzten eine Beratung an und verständigten sich, so heißt es, eine “Lösung jenseits des Königsteiner Schlüssels zu finden”. Aktuell arbeitet Nordrhein-Westfalen, CDU geführt, an einem neuen Finanztableau – um nochmal einige Millionen Euro zu verschieben. Die Rede ist von einer “Sockellösung“, bei der ein Teil des Geldes für die Schulsozialarbeit nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt wird, der andere Teil auf Basis von Sozialdaten.

Derweil schirmen sich betroffene Länder ab: Ist die Sozialdemokratin Britta Ernst bereit, auf Geld zu verzichten? Gönnt das reiche Bayern den Schülern in Bremen einige Millionen mehr? Darauf gibt es keine Antworten. “Die Meinungsbild dauert an“, teilt das Brandenburger Bildungsministerium mit. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zieht sich ganz aus der Affäre und verweist auf den Bund.

Eine Ausnahme ist Sachsen: “Für die Verteilung der Bundesmittel braucht es ein transparentes Verfahren auf einer stabilen Datengrundlage. Der Königsteiner Schlüssel hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt”, teilt das sächsische Kultusministerium mit. Tatsächlich müssten – ausgehend vom diskutierten Finanztableau – vor allem die Flächenstaaten im Osten auf Geld aus Berlin verzichten.

Sachsen kontert daher: “Migrationshintergrund und Sozialhilfebezug sind nur zwei von vielen Kriterien, an denen sich erschwerte Ausgangslagen festmachen lassen.” Die Situation in Westdeutschland beziehungsweise in den Stadtstaaten sei eben anders gelagert. Bislang sehe Sachsen jedenfalls keinen Schlüssel, der die “Heterogenität der Problemlagen angemessen und fair abbildet”.

Und doch sind die Verhandler optimistisch. Allen sei daran gelegen, keine Blockade aufzumachen, heißt es. Nächste Woche Mittwoch treffen sich die Amtschefs in Berlin – mit dem Ziel einer Vorverständigung und mit der Hoffnung, dass weder die Ministerebene noch selbstbewusste Ministerpräsidenten dazwischengrätschen.

Nur dann nämlich geht die Strategie der Länder auf: Geschlossenheit gegenüber dem Bund. “Wir haben aufs Tempo gedrückt”, sagt der Amtschef eines Ministeriums gegenüber Bildung.Table. Denn in einer Frage gibt es große Einigkeit: Bislang verhandele der Bund nicht mit höchster Dringlichkeit. Die Länder wollen also den Druck erhöhen.

Diese Studie könnte Aufsehen erregen. Denn sie nimmt für sich in Anspruch, in dem führenden Wissenschaftsmagazin Nature erstmals einen Überblick über Lernlücken während Corona zu geben. Aber diese Untersuchung wird wohl auch Aufsehen erregen, weil sie Zahlen berichtet, die für Deutschland nicht verallgemeinert werden können – und eine Studie unberücksichtigt lässt. Aber der Reihe nach.

Die Zusammenfassung des Papiers von Bastian Betthäuser und seinen Co-Autoren ist spektakulär. In der Coronapandemie haben danach Schülerinnen und Schüler 35 Prozent ihres normalen Lernzuwachses pro Schuljahr nicht realisiert. Das ist das zentrale Ergebnis der Studie mit dem Titel “A systematic review and meta-analysis of the evidence on learning during the COVID-19 pandemic“. Die Online-Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlichte sie am Montag.

Die Metaanalyse untersuchte insgesamt 42 Einzelstudien zu Lernerfolgen in der Pandemie aus 15 Ländern. Vier der Datensätze stammten aus Deutschland, weitere vor allem aus den USA und aus Großbritannien.

“Lerndefizit” meint in der Untersuchung eine Verzögerung des erwarteten Lernfortschritts als auch einen Verlust bereits erworbener Fähigkeiten und Kenntnisse. Neben dem Lerndefizit in unterschiedlichen Schulfächern wurden auch der soziodemografische Status und das Durchschnittseinkommen im Land aufgezeichnet. Schüler aus allen Ländern seien betroffen, vor allem aber Kinder aus einkommensschwachen Familien und aus Ländern mit mittlerem Durchschnittseinkommen. Die Erkenntnis, dass vor allem Letztere unter Corona-Lernlücken leiden, ist nicht besonders neu, aber dennoch sehr beunruhigend.

Beunruhigend ist auch, welche Studien aus Baden-Württemberg die Metaanalyse einbezog – und welche nicht. Ausgerechnet zwei Lernstandserhebungen der fünften Klasse, die Baden-Württemberg selbst entwirft, fanden Eingang. Die Autoren einer der beiden Studien zogen in einer öffentlich zugänglichen Fassung folgendes Resümee: “Die Kompetenzrückstände sind insgesamt nicht sehr groß und haben sich seit 2020 verringert.” Das klingt ganz anders als das Ergebnis von Betthäuser – und auch anders als die Pressemeldungen, die sich gestern sogleich verbreiteten.

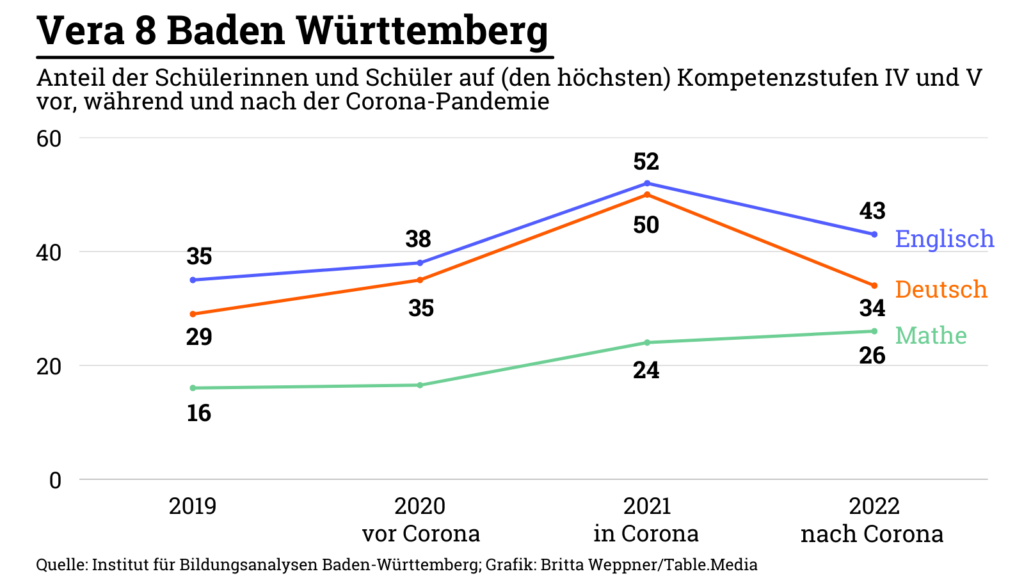

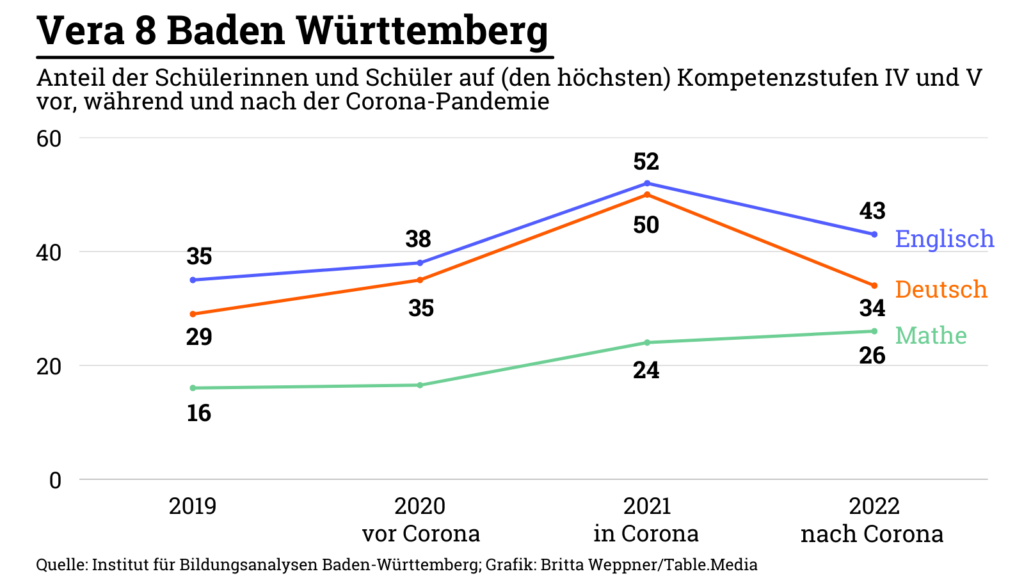

Gleichzeitig haben die Autoren aus Oxford eine Vera-8-Studie nicht berücksichtigt. Dazu muss man wissen, dass die Kompetenzfragen dieser Vera-Vergleichsarbeiten eigens das Berliner Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen entwirft, damit sie bundesweit vergleichbar sind. Die Vergleichsarbeit 8 hatte in Baden-Württemberg das überraschende Ergebnis, dass die Achtklässler dort mitten in der Pandemie in Deutsch und Englisch deutlich besser abschnitten als vor und nach Corona.

Warum fand diese Studie keine Berücksichtigung in Nature? Diese Vera-8-Erhebung stelle nur “eine Momentaufnahme der Lernkompetenzen dar”, antwortete Oxford-Forscher Betthäuser auf Anfrage von Bildung.Table. Seltsam. Seltsam. Die Vergleichsarbeiten (Vera) sind gerade keine punktuellen Studien, sondern ein Instrument zum Vergleich. Dafür wurden sie unter anderem erfunden. Das zuständige Institut in Stuttgart, so erfuhr Bildung.Table vom zuständigen Abteilungsleiter empirische Bildungsforschung, hat aber zu Vera-8 aus dem Jahr 2021 erst gar keinen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst. Und zwar, weil die Ergebnisse so außerordentlich und unvergleichbar seien. Könnte es sein, dass sie einfach zu deutlich von der handelsüblichen These “Corona macht Kinder dümmer” abwichen?

Die Begründung der Forscher um Professor Benjamin Fauth lautete gegenüber Bildung.Table – wie bereits im September, als wir die Ergebnisse erstmals berichteten – die Schüler seien bei Vera 8 im Jahr 2021 logischerweise viel besser gewesen, da sie im Vergleich zu anderen Vera-Testzeitpunkten ein halbes Jahr länger Schule hatten. Nur stimmt das eben nicht. In dieser Zeit waren die Achtklässler zunächst monatelang in Corona-Quarantäne gewesen, dann in den Sommerferien – und erst danach wieder für wenige Wochen in der Schule. Im Distanzunterricht besser geworden! Diese Schlagzeile wollte offenbar niemand riskieren.

Auch die Co-Kommentierung der Nature-Studie nährt den Verdacht, dass hier möglicherweise kein umfassender Bericht stattfinden sollte. Zu Wort kommt ausgerechnet Klaus Zierer, der Schulpädagoge an der Universität Augsburg, obwohl er selbst an zwei Studien mitgeschrieben hatte, die in die Metaanalyse einflossen. Er sagt zu den Ergebnissen das, was er immer sagt – und was er bereits in einem umstrittenen Buch “Ein Jahr zum Vergessen” veröffentlicht hatte. Es sei zu erwarten, “dass sich eine ‘Generation Corona‘ bildet, die besonders stark unter der Pandemie gelitten hat”. Dass diese Gruppe in Deutschland offensichtlich viel kleiner ist als anderswo, erwähnt Zierer nicht. Christian Füller/Anouk Schlung

Das Urteil der Berufsforscherinnen liest sich niederschmetternd für Stark-Watzingers Exzellenzinitiative Berufliche Bildung: “Insgesamt erachten wir es als erforderlich, Vorhaben stärker evidenzbasiert – d. h. ausgehend von den Problemlagen und Herausforderungen des Gesamtsystems beruflicher Bildung – zu entwickeln”. Fundamentale Probleme würden “in der Breite nicht aufgegriffen”, wichtige Herausforderungen “nicht oder allenfalls ansatzweise bearbeitet”.

So steht es in einer Stellungnahme zweier Forscherinnen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. Susan Seeber, Professorin für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Uni Göttingen, und Birgit Ziegler, Professorin für Berufspädagogik und Berufsbildungsforschung von der TU Darmstadt, haben das Eckpunktepapier zur Exzellenzinitiative des BMBF analysiert. Fünf Kritikpunkte stechen hervor.

Ihr eigentliches Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, erreicht die Exzellenzinitiative aus Sicht der Forscherinnen nicht. Dafür müsste sie leistungsschwächere Jugendliche in den Blick nehmen. Mehr als 220.000 Jugendliche befinden sich derzeit in sogenannten Übergangsmaßnahmen – darunter wenige Abiturienten. Den Schwerpunkt legt das BMBF jedoch auf Jugendliche mit Abitur und besonders leistungsstarke Schüler. Die Ausbildung soll für sie attraktiver werden. Dabei steigt der Anteil der Abiturienten, die eine Berufsausbildung beginnen, schon seit Jahren kontinuierlich.

Das Potenzial, noch mehr Abiturienten zu einer Ausbildung zu motivieren, halten Seeber und Ziegler für klein. Bewerber fehlen vor allem in Berufen, die Abiturienten nur selten ergreifen, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe. In Berufen, die schon jetzt viele Abiturienten anziehen – etwa gehobene kaufmännische oder IT-Berufe – sei der Azubi-Mangel eher regionalen Passungsproblemen geschuldet. Mit dem Ansatz, Abiturienten in Ausbildung zu bringen, könnte Stark-Watzingers Initiative sogar einen negativen Effekt haben: Jugendlichen mit Mittlerer Reife und insbesondere Hauptschulabsolventen könnte es noch schwerer fallen, eine Lehrstelle zu ergattern.

Seeber und Ziegler bezweifeln, dass der Schwerpunkt Sinn ergibt, “mehr berufliche Orientierung – auch an Gymnasien” zu schaffen. Alle Bundesländer haben in den vergangenen Jahren Berufsorientierung an Gymnasien eingeführt. Abiturienten hätten zudem weniger Probleme bei der Orientierung, da sie persönlich reifer sind und von zu Hause eher Unterstützung erhalten. Angesichts eines zunehmenden Anteils an Jugendlichen, der keine Ausbildung findet – darunter wenige Abiturienten – halten die Bildungsforscherinnen den Fokus auf Gymnasien für “sozial fragwürdig”. Er gehe “auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht an den Problemen vorbei”.

Kritisch sehen die Bildungsforscherinnen die Förderung neuer digitaler Angebote zur beruflichen Orientierung. Noch eine neue Plattform gehe “definitiv am aktuellen Erkenntnisstand zum Nutzungsverhalten von Jugendlichen vorbei”. Diese suchten eher selbständig im Netz, anstatt Angebote formaler Institutionen zu nutzen. Wichtiger seien Fortbildungen für Lehrer – damit Schüler die neuen digitalen Angebote überhaupt nutzen.

Die Exzellenzinitiative konzentriere sich zu sehr auf größere Betrieben, monieren die SWK-Forscherinnen. Betriebe also, die ohnehin mehr Bewerbungen für Lehrstellen erhalten, weil sie bekannter sind, Jugendliche sich mit ihnen identifizieren und ihre Ausbildungsqualität als höher einschätzen. Beim geplanten Innovationswettbewerb InnoVET Plus dürfte ihnen eine Teilnahme deutlich einfacher fallen, wie schon beim Vorgänger InnoVET. Klein- und Kleinstbetriebe mit maximal 250 Beschäftigten werden hingegen nur partiell von der Exzellenzinitiative profitieren, fürchten Seeber und Ziegler. Und das, obwohl sie 70 Prozent aller Azubis ausbilden und sie aktuell die größten Probleme haben, Azubis zu finden.

Die Forscherinnen kritisieren zudem, dass die Exzellenzinitiative den Fokus einseitig auf die Ausbildung im Betrieb legt. Das Schulberufssystem spart sie aus – obwohl es gerade an Erziehern oder Pflegern mangelt, die vollzeitschulisch ausgebildet werden. Und warum tauchen eigentlich Berufsschullehrer nicht auf?

Das BMBF sollte nicht nur überbetriebliche Berufsbildungsstätten fördern, sondern auch Berufsschulen adressieren, die oft über Labore und Praxisräume verfügen. Auch den Übergangssektor – also Maßnahmen, die junge Menschen auf eine Ausbildung vorbereiten sollen – spart das Ampel-Vorhaben aus. Dabei müsste das System dringend effektiver werden und mehr Jugendliche in eine berufliche Ausbildung bringen.

Die SWK-Forscherinnen vermissen Evaluationen: Bei der Berufsorientierung empfehlen sie, zunächst den Ist-Stand zu analysieren. Nur so ließe sich auch die Qualität verbessern. Das gelte auch für digitale Tools.

Beim Innovationswettbewerb InnoVET sehen die Bildungsforscherinnen Mängel bei Evaluation und Begleitforschung. Für die Konzeption des neuen Wettbewerbs InnoVET Plus fehle es daher an belastbaren Befunden. Seeber und Ziegler merken zudem an: Bislang gebe es kaum Transfer aus den 17 InnoVET-Projekte. Die Projektförderung von zwei bis drei Jahren sei zu kurz, die Breitenwirkung von Modellversuchen und Innovationen in der beruflichen Bildung “eher enttäuschend”.

Letzter Punkt: Koordination und Vernetzung. Bund und Länder müssten sich besser abstimmen. Nur: Die Exzellenzinitiative greift das gar nicht auf. Wo Gesprächsbedarf besteht: Die Förderung von Ausbildungs- und Prüfungspersonal sollte an die Qualitätsoffensive Lehrerbildung andocken, die bereits Berufsschullehrer ausbildet. Ein geplantes zentrales Onlineportal für Ausbilder sollte Maßnahmen für Berufsschullehrer, wie das Portal für berufliche Bildung der Länder, einbeziehen.

Bei internationalen Kooperationen, die das BMBF plant, befürworten Seeber und Ziegler, “Doppelentwicklungen und Doppelstrukturen vorab genauer zu prüfen”. Berufsschulen pflegten bereits diverse Kooperationen mit internationalen Partnern. In der Berufsorientierung empfehlen sie, die zuständigen Akteure – die Länder, die Bundesagentur für Arbeit, Jugend- und Sozialämter – besser zusammenzubringen, damit kein “Maßnahmendschungel” entsteht.

Gleich vier Partner haben sich für das neueste Projekt der Nationalen Bildungsplattform – ITs.Jointly – zusammengetan. Dataport, edu-sharing-net, die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung und Yovisto wollen Instrumente entwickeln, mit denen Lernende schneller und zielgerichteter die für sie richtigen Bildungsinhalte finden. “Der freie Zugang zu Wissen braucht intelligente, leistungsfähige Strukturen der Contentverwaltung“, sagt Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport. Das Bildungsministerium fördert das Projekt zunächst für zwei Jahre.

Das Problem, das ITs.Jointly lösen will, ist relativ einfach zu beschreiben: Ein Sechstklässler braucht andere Lerninhalte als ein Arzt, wenn er beispielsweise nach der Anatomie des menschlichen Körpers sucht. Nur, wie finden beide die passenden Inhalte? Genau dort will ITs.Jointly ansetzen und Werkzeuge entwickeln, um einzelne Inhalte bestenfalls automatisiert zu verschlagworten – unter Berücksichtigung des jeweiligen Lernniveaus.

Künstliche Intelligenz soll unter anderem bei der Klassifikation der Inhalte zum Einsatz kommen. Zugleich soll sie helfen, die Metadaten eines Lerninhalts zu erfassen. Das können beispielsweise maschinenlesbare Beschreibungstexte oder Angaben zur Komplexität der Materialien sein. Diverse Bildungseinrichtungen sollen die Open-Source-Tools später nutzen können. “In Deutschland gibt es viele gute digitale Bildungsangebote, diese sind aber oft schwer zu finden und nicht miteinander vernetzt“, heißt es in einer Meldung von Dataport. Zusätzlich soll das Projekt Plug-ins für Lernplattformen wie Moodle entwickeln oder auch für Webbrowser.

ITs.Jointly ist eines von vielen geförderten Projekten der Nationalen Bildungsplattform. Sie bietet – anders als der Name suggeriert – selbst keine Lerninhalte an. Sie soll lediglich einheitliche Standards schaffen, um einzelne Angebote miteinander zu kombinieren. Dafür nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand, was bereits zu massiver Kritik führte. So sah der Bundesrechnungshof das mehr als 600 Millionen Euro teure Projekt als “drohende Förderruine” und warnte in seinem Bericht: “Mit der Nationalen Bildungsplattform, für die 630 Mio. Euro aufgewandt werden sollen, deutet sich ein erneutes Scheitern des BMBF bei einem bundesweiten Infrastrukturprojekt an.” Nils Wischmeyer

Die Bildungsminister streben mehr länderübergreifende Verbindlichkeit der Regeln für die gymnasiale Oberstufe wie für das Abitur an. Hintergrund ist die Forderung des Bundesverfassungsgerichts in seinem Numerus-clausus-Medizinurteil von Ende 2017 nach mehr Vergleichbarkeit der Abiturnoten zwischen den 16 Bundesländern und die anhaltende Diskussion über unterschiedliche Leistungsanforderungen für die Reifeprüfung. Ein Beschluss der KMK wird spätestens im Sommer erwartet.

Ein Reformbündnis verschiedener Organisationen von Schulpraktikern und Initiativen sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert dagegen für die Abiturregeln mehr Flexibilität und ein stärkeres Eingehen auf neue Herausforderungen in der Schulpolitik. “Wir erwarten von der KMK neben der Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit auch den digitalen Wandel, die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt und die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft in der Neufassung der Regelungen zu berücksichtigen”, heißt es in einer “Potsdamer Erklärung”. Die Initiatoren wollen sie an diesem Freitag auf einer Online-Pressekonferenz vorstellen. Bildung.Table liegt das Papier vorab vor.

Die Verfasser plädieren für eine Oberstufe, die stärker interdisziplinär, individuell und im Team, projektorientiert, digital und analog, sowie inhaltlich auf hohem Niveau lernen und arbeiten kann. Dazu bedürfe es “entsprechender Lern- und Prüfungsformate in einer flexibilisierten Oberstufe“. Eine Kernforderung der Initiatoren ist zudem die Ausweitung einer “Innovationsklausel”. Sie gilt bisher nur für einzelne Modellschulen im Rahmen von Schulversuchen. “Nur so kommen wir zu einem Wettbewerb der besten Ideen zur Gestaltung der Schule der Zukunft”, heißt es in dem Papier.

Der Arbeitsauftrag für den Schulausschuss der KMK geht da in eine andere Richtung. Dort heißt es unter anderem, es solle bundesweit “eine genaue Anzahl verpflichtend zu belegender und in die Gesamtqualifikation einzubringender Fächer einschließlich ihrer Gewichtung” festgelegt werden. Karl-Heinz Reith

Im vergangenen Schuljahr haben zwei Drittel mehr Schüler als im Schuljahr zuvor wiederholt und acht Prozent mehr gegenüber 2019/2020. Rund 155.800 Schülerinnen und Schüler haben bundesweit entweder freiwillig wiederholt oder sind nicht versetzt worden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor.

Im Zuge der Pandemie hatten viele Bundesländer aufgrund von Unterrichtsausfällen oder Wechsel- und Distanzunterricht besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt. “So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft”, erklären die Statistiker.

Der Anteil der Schüler, die eine Klasse wiederholen, ist in allen Bundesländern wieder gestiegen; einzige Ausnahme ist Bremen, wo die Quote um 0,2 Prozentpunkte zurückging. Am höchsten war der Anteil mit fünf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. 5.800 Kinder und Jugendliche wiederholten dort die Klasse oder Stufe. Am niedrigsten fiel die Quote mit 1,2 Prozent in Berlin aus. Jedes Bundesland regle die Versetzung unterschiedlich. dpa/asl

Den Fokus seiner Arbeit will Maximilian Daub ganz auf Lehrerinnen und Lehrer richten – die Menschen, von denen Wandel und Innovation im Bildungssystem ausgehen, wie er sagt. Daub ist Geschäftsführer von meinUnterricht, einer Online-Bibliothek für Lehrkräfte, die digitale Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätter anbietet.

Er und sein Team wollen ein System schaffen, in dem Lehrkräfte Freiheit und Handlungsmacht haben, die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Schließlich agieren sie auf der Ebene, die am nächsten an den Schülerinnen und Schülern dran ist. Sein Enthusiasmus für Bildung kommt nicht von ungefähr, er ist selbst Vater von drei Kindern. “Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass Kinder wirklich in unserem Bildungssystem lernen müssen. Das sollte motivieren, uns dafür einzusetzen, es so gut wie möglich zu gestalten”, sagt er.

Nach seinem Master in General Management an der Uni Witten/Herdecke begann Daub 2014 als Business Development Manager beim Klett-Verlag. In der Unternehmensentwicklung beschäftigte er sich mit Investments in Bildungs-Start-Ups und Prototypen von digitalem Unterricht. 2015 organisierte er den ersten #excitingedu-Kongress, ein seitdem regelmäßig stattfindendes Austauschformat zum Thema digitale Bildung.

Geschäftsführer von meinUnterricht ist er seit 2017. Genauso wie Daub hat auch seine GmbH ihre Anfänge bei Klett gemacht. 2011 gegründet, war Klett immer Mehrheitseigner der Firma. Seit 2017 gehört meinUnterricht zu 100 Prozent zur Klett-Gruppe. Laut Daub gehöre es allerdings zu deren Philosophie, dass Tochterunternehmen selbstständig und dezentral agieren können.

MeinUnterricht bietet Arbeitsmaterialien für insgesamt 18 Fächer aus 25 verschiedenen Verlagen an, von denen ein wesentlicher Teil zur Klett-Gruppe und deren Tochterfirmen gehört. Daub betont allerdings, dass finanziell alle Verlage gleichbehandelt werden. Vom monatlichen Abopreis gehen 50 Prozent an die Verlage und 50 Prozent an meinUnterricht.

Die digitale Bibliothek feierte 2012 auf der didacta-Bildungsmesse Premiere und wird heute von circa 300.000 Lehrkräften genutzt. Und um genau die geht es dem Team der Plattform. Daub nennt drei zentrale Ideen dafür, wohin die Reise seiner Firma gehen soll. Zum einen planen er und sein Team, die Bibliothek weiter auszubauen und pluraler zu gestalten, auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, wie den wachsenden Einfluss Künstlicher Intelligenz. Zweitens soll die Weiterentwicklung der Plattform mit der Digitalisierung von Schulen einhergehen.

Digitale Workflows sollen sich für Lehrkräfte lohnen, nur so kann die Digitalisierung in deutschen Schulen voranschreiten. “Wandel und Impulse im Schulsystem können und müssen von den Lehrkräften und Schulleiterinnen selbst ausgehen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.” Genau darauf baut auch der dritte Punkt auf: Aktuell bezahlen viele Lehrer das monatliche Abo von um die 20 Euro selbst. Davon will Daub weg und hin zu einem System, in dem Schulen ihren Lehrkräften das Angebot zur Verfügung stellen. Anouk Schlung

Trust-Index: Das Vertrauen in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist 2023 weiterhin deutlich höher als beispielsweise das Vertrauen in Regierungsvertreter, CEOs oder in die eigenen Nachbarn und Kollegen. Das zeigt sich im neuen Edelmann Trust Barometer 2023, für das im November 2022 mehr als 32.000 Menschen in 27 Ländern befragt wurden. Mehr

Showdown: Bald fünf Jahre ist es her, dass die europäische Pflanzenforschung ein historisches Trauma erfuhr: Im Juli 2018 hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass auch neue Methoden der Pflanzenzüchtung als Gentechnik zu regulieren sind. Seither liegt die Forschung brach. 2023 könnte die Wende bringen. Mehr

7. Februar 2023, 16:30 bis 17:30 Uhr, online

Workshop: ChatGPT – Ein Weg in die Zukunft der Bildung?!

Die Robert Bosch Stiftung bietet in diesem Workshop eine Einführung in das System von ChatGPT und dessen mögliche Anwendungsbereiche. Im Anschluss findet eine Diskussion über die Frage statt, wie Bildungs- und Trainingsinteraktionen effizienter gestaltet werden können. Referent der Veranstaltung ist Tim Kantereit, der selbst Lehrkräfte ausbildet. INFOS & ANMELDUNG

8. Februar 2023, 17:00 bis 18:30 Uhr, online

Panel: Psychische Belastung in der Schule – Zeit für eine neue Prüfungskultur

Ebenfalls von der Robert Bosch Stiftung organisiert ist dieses Event zum Thema mentale Gesundheit. Teilnehmende diskutieren, wie sich die Art der Leistungsbewertung auf die psychische Gesundheit junger Menschen auswirkt und welche Handlungsansätze für eine weniger belastende Prüfungskultur bestehen. Speaker ist unter anderem Hendrik Haverkamp vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. INFOS & ANMELDUNG

13. Februar 2023, 16:00 bis 18:00 Uhr, online

Buchvorstellung: Umrisse einer Pädagogik des 21. Jahrhunderts im Kontext der Digitalisierung

Der Sammelband “Umrisse einer Pädagogik des 21. Jahrhunderts im Kontext der Digitalisierung” entstand aus dem GEW-Bundesforum “Bildung in der digitalen Welt” heraus. In dem Werk geht es um die Forderung nach dem Primat der Pädagogik, bei dem sich technische Fakten und pädagogische Prinzipien aufeinander beziehen. Am 13. Februar stellen Herausgeber und Forschende den Band vor. INFOS & ANMELDUNG

15. Februar 2023

Bewerbungsschluss: Deutscher Schulpreis 2023

Bis zum 15. Februar 2023 können sich allgemeinbildende und berufliche Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft für den Deutschen Schulpreis der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung bewerben. Zentrales Thema des Deutschen Schulpreises 2023 ist die Unterrichtsqualität und das damit verbundene qualitätsvolle Lehren und Lernen. INFOS

16. Februar 2023, 15:00 bis 17:00 Uhr, Bremen

Round Table des Landeskuratoriums Bremen: Wege aus der MINT-Fachkräftekrise

Die Position Bremens im Fachkräftemangel ist Thema dieser Veranstaltung. Leitfragen zum Thema MINT-Nachwuchs sind unter anderem: Was sind die größten Herausforderungen bei Ausbildung und Qualifizierung? Mit welchen Maßnahmen kommt Bremen aus der MINT-Krise – und was können Wissenschaft, Wirtschaft und Politik konkret beitragen? INFOS & ANMELDUNG

16. und 17. Februar 2023, Chur (CH)

Konferenz: Inverted Classroom and beyond

“Agile Didaktik für nachhaltige Bildung” ist das Motto der ICM 2023, die an der Fachhochschule Graubünden in der Schweiz stattfindet. Keynotes finden unter anderem zu der Frage statt, wie wir die Lehre heute gestalten können, wenn wir nicht wissen, was morgen gebraucht wird. Oder Lehrer ihre Tätigkeit durch Scholarship of Teaching and Learning professionalisieren. INFOS & ANMELDUNG

wenn es um neue Bildungsprogramme gehen, finden Bund und Länder zumindest einen gemeinsamen Nenner: Über die Details diskutieren sie am liebsten hinter verschlossenen Türen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So läuft es gerade auch beim Startchancen-Programm, für das bis zu 20 Milliarden Euro im Gespräch sind, wobei selbst Fachleute und Bildungsforscher kaum Details kennen.

Wer sich umhört, erfährt: Hinter den Kulissen knirscht es. Die Länder ringen in diesen Tagen um eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. Die Grundfrage lautet: Gönnt das reiche Bayern dem, mit Blick auf die soziale Lage der Schülerschaft, benachteiligten Bremen ein paar Millionen mehr? Eine Länder-Arbeitsgruppe hat dazu einen Vorschlag gemacht. Das bislang unveröffentlichte Finanztableau präsentieren wir Ihnen heute im Briefing.

“Dieser Herausforderung stellen wir uns”, betonte das Bundesbildungsministerium Mitte Januar mit Blick auf eine Reform der beruflichen Bildung. Junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern – beim Bäcker, in der Kita, im Pflegesektor – sei eine der großen Zukunftsausgaben, heißt es. Doch zwei Forscherinnen, Mitglieder der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, zerpflücken jetzt die Exzellenzinitiative des BMBF. Anna Parrisius hat ihre Stellungnahme zusammengefasst.

Christian Füller beschäftigt sich in dieser Ausgabe außerdem mit einer Meta-Studie, die das renommierte Magazin ,Nature’ am Montag veröffentlicht hat. 42 Einzelstudien, 15 Länder, ein Ergebnis: In der Pandemie hätten Schüler enorme Lerndefizite aufgebaut. Doch ausgerechnet eine bemerkenswerte Untersuchung aus Deutschland berücksichtigen die Forscher nicht. Warum eigentlich nicht?

Ein Hinweis in eigener Sache: Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine gute Lektüre wünscht,

Geschichte wiederholt sich, das gilt offenbar auch für die Bildungspolitik. Demonstrativ versammelten sich die 17 Bildungsminister der Republik – an der Spitze Bettina Stark-Watzinger – im vergangenen Jahr hinter dem Startchancen-Programm. Weg mit der Gießkanne, stattdessen: ein gemeinsamer Kraftakt zur Förderung von 4000 Brennpunkten. Doch wie lange hält die Einigkeit?

Hinter den Kulissen feilschen die Länder in diesen Wochen um jeden Euro. Wie soll der Bund die Startchancen–Milliarden auf die Länder aufteilen? Das ist der zentrale Streitpunkt. Ziel ist, bis spätestens Mitte März eine gemeinsame Länderposition auszuloten. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein, steuert den Prozess.

Schon im Dezember legte die Vierergruppe intern einen bislang unveröffentlichten Vorschlag vor – eine konkrete Berechnung, wie ein Verteilschlüssel aussehen könnte. Bildung.Table liegt das Finanztableau exklusiv vor. Es ist ein vorbereitendes Dokument. Noch haben sich die Länder nicht final geeinigt.

Die Beispielrechnung im Überblick:

Soweit, die vorläufigen Ideen. Parallel ist Mitte Januar – nach langem Schweigen – die Bundesbildungsministerin vorgeprescht. Eine Milliarde Euro jährlich hat Bettina Stark-Watzinger versprochen, zugesagt für 10 Jahre. Die Länder, das ist die Erwartung im BMBF, müssten sich mit der gleichen Summe beteiligen. Fifty-Fifty.

Kaum war die Nachricht raus, zerfiel die Bund-Länder-Einheit. Karin Prien betonte, eine Milliarde Euro vom Bund sei zu wenig. “Das Startchancen-Programm braucht einen sehr viel größeren Finanzrahmen, um es sinnvoll umsetzen zu können”, sagte sie den Zeitungen der sh:z Verlagsgruppe. Ähnlich äußerte sich die neue KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse im Interview mit Bildung.Table: “In den Verhandlungen sind gerade zwei Milliarden Euro pro Jahr im Gespräch. Das reicht aus meiner Sicht aber nicht, um damit Infrastruktur und Schulbaukomponenten zu finanzieren – nicht für die ganze Republik.”

Die Länder-Arbeitsgruppe, das zeigen die Dokumente aus den Verhandlungen, rechnen dennoch mit einem Volumen von 2,1 Milliarden Euro. Welchen Anteil sie selbst tragen, lassen die Verhandler bislang offen – doch eine 50:50-Finanzierung, das hört man, wollen die Länder nicht mittragen. Schließlich habe zuerst die Ampel-Koalition in Berlin große Versprechungen gemacht. Jetzt müsse der Bund auch liefern.

In den Beispielrechnungen sind rund 60 Prozent des Startchancen-Budgets für die erste Säule, den Schulbau, eingeplant; jeweils 20 Prozent für das von der FDP forcierte Schulbudget und die Säule der Schulsozialarbeit.

Überschlagen heißt das für jede einzelne der 4000 Schulen:

Soweit der Rahmen. Doch wie soll der Bund das Geld verteilen? Das Grundgesetz sieht aufgrund des Kooperationsverbots nur wenige Mechanismen vor. Die Arbeitsgruppe hat hier eine klare Vorstellung.

Schulbau: Analog zum Digitalpakt soll der Bund Investitionen in Schulgebäude und Ausstattung über Artikel 104c des Grundgesetzes abwickeln.

Schulbudget: Besonders die FDP wollte ein sogenanntes “Chancenbudget” – Geld, über das die Schulleiter an den Brennpunktschulen relativ frei verfügen können. Hier sei rechtlich nur eine Finanzierung über den Umweg der Umsatzsteuer möglich, ergänzt durch eine Bund-Länder-Vereinbarung, heißt es aus Länderkreisen.

Schulsozialarbeit: Die Arbeitsgruppe schlägt hier den Weg über das Sozialgesetzbuch vor. Der Bund könne demnach, ähnlich wie beim Bildungs- und Teilhabegesetz (BUT), direkt in Personal investieren.

Im Kern ringen die Länder vor allem um die Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. Dabei war Bettina Stark-Watzinger kürzlich gegenüber der Augsburger Allgemeinen ziemlich klar: “Das Geld soll nach dem tatsächlichen Bedarf verteilt werden und nicht wie üblich nach dem Königsteiner Schlüssel.”

Den Ländern, die unterm Strich Geld verlieren, fällt das erwartbar schwer. Sie schauen auf den eigenen Etat und sorgen sich vor der Schelte ihrer Finanzminister. Nur, was ist die Alternative zum Königsteiner Schlüssel? Passende Indikatoren könnten die Quote der SGB-II-Bezieher sowie die Quote der Schüler mit Migrationshintergrund sein – als Ersatz für einen komplexen Sozialindex, der erst für alle 16 Bundesländer entwickelt werden müsste.

Ein Blick in die Daten.

In der KMK sei der “klare Tenor”, dass die “Königsteiner Gießkanne beim Startchancen-Programm nicht das optimale Instrument ist”, sagte KMK-Präsidentin Busse noch im Januar gegenüber Bildung.Table. Das Finanztableau der Arbeitsgruppe sieht dennoch nur eine zaghafte Abkehr vom Königsteiner Schlüssel vor. 80 Prozent der Mittel, (1,7 Milliarden Euro), soll der Bund wie gehabt nach Königsteiner- und Umsatzsteuerschlüssel verteilen, nur 20 Prozent auf Basis von Sozialdaten.

Einige Länder hätten sonst sofort blockiert, heißt es aus Verhandlungskreisen. Außerdem gebe es noch eine zweite Verteilungsstufe: die zwischen Landesregierung und Einzelschule beziehungsweise Schulträger. Selbst Länder wie Bayern könnten ihre Startchancen-Millionen innerhalb der eigenen Grenzen, nach eigenen Kriterien, zielgerichtet an Problemschulen weiterleiten. Dafür bräuchte es eine verbindliche Zusage.

Im Ergebnis hat die Arbeitsgruppe nur für die dritte Säule der Schulsozialarbeit, für die 430 Millionen Euro vorgesehen sind, einen neuen Schlüssel entwickelt – zusammengesetzt aus dem Anteil an SGB-II-Beziehern und der Migrationsquote, berechnet im Verhältnis 50:50. Nordrhein-Westfalen würde – verglichen mit dem Königsteiner Schlüssel – in absoluten Zahlen besonders profitieren.

Die Gewinn- und Verlustrechnung relativiert sich jedoch in der Gesamtschau, wenn man alle drei Säulen zusammenrechnet – und dann die Bundesländer vergleicht. Am Ende gehe es nur um ein paar Millionen hoch oder runter, sagt einer der Verhandler.

Es war kurz vor Weihnachten, als die Arbeitsgruppe ihren Vorschlag im Kreis der Länder präsentierte. Doch unter anderem Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt blockten angesichts des dicken Minus direkt ab. So berichten es Teilnehmer übereinstimmend. Gleichzeitig hätten sich auch einige A-Länder, wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, ebenfalls nicht klar zu einer Abkehr vom Königsteiner Schlüssel bekannt. Deren Position sei ein “gut gehütetes Geheimnis”, heißt es aus Kreisen der B-Länder.

Nach der Weihnachtspause gab es dann Bewegung: Die B-Länder setzten eine Beratung an und verständigten sich, so heißt es, eine “Lösung jenseits des Königsteiner Schlüssels zu finden”. Aktuell arbeitet Nordrhein-Westfalen, CDU geführt, an einem neuen Finanztableau – um nochmal einige Millionen Euro zu verschieben. Die Rede ist von einer “Sockellösung“, bei der ein Teil des Geldes für die Schulsozialarbeit nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt wird, der andere Teil auf Basis von Sozialdaten.

Derweil schirmen sich betroffene Länder ab: Ist die Sozialdemokratin Britta Ernst bereit, auf Geld zu verzichten? Gönnt das reiche Bayern den Schülern in Bremen einige Millionen mehr? Darauf gibt es keine Antworten. “Die Meinungsbild dauert an“, teilt das Brandenburger Bildungsministerium mit. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zieht sich ganz aus der Affäre und verweist auf den Bund.

Eine Ausnahme ist Sachsen: “Für die Verteilung der Bundesmittel braucht es ein transparentes Verfahren auf einer stabilen Datengrundlage. Der Königsteiner Schlüssel hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt”, teilt das sächsische Kultusministerium mit. Tatsächlich müssten – ausgehend vom diskutierten Finanztableau – vor allem die Flächenstaaten im Osten auf Geld aus Berlin verzichten.

Sachsen kontert daher: “Migrationshintergrund und Sozialhilfebezug sind nur zwei von vielen Kriterien, an denen sich erschwerte Ausgangslagen festmachen lassen.” Die Situation in Westdeutschland beziehungsweise in den Stadtstaaten sei eben anders gelagert. Bislang sehe Sachsen jedenfalls keinen Schlüssel, der die “Heterogenität der Problemlagen angemessen und fair abbildet”.

Und doch sind die Verhandler optimistisch. Allen sei daran gelegen, keine Blockade aufzumachen, heißt es. Nächste Woche Mittwoch treffen sich die Amtschefs in Berlin – mit dem Ziel einer Vorverständigung und mit der Hoffnung, dass weder die Ministerebene noch selbstbewusste Ministerpräsidenten dazwischengrätschen.

Nur dann nämlich geht die Strategie der Länder auf: Geschlossenheit gegenüber dem Bund. “Wir haben aufs Tempo gedrückt”, sagt der Amtschef eines Ministeriums gegenüber Bildung.Table. Denn in einer Frage gibt es große Einigkeit: Bislang verhandele der Bund nicht mit höchster Dringlichkeit. Die Länder wollen also den Druck erhöhen.

Diese Studie könnte Aufsehen erregen. Denn sie nimmt für sich in Anspruch, in dem führenden Wissenschaftsmagazin Nature erstmals einen Überblick über Lernlücken während Corona zu geben. Aber diese Untersuchung wird wohl auch Aufsehen erregen, weil sie Zahlen berichtet, die für Deutschland nicht verallgemeinert werden können – und eine Studie unberücksichtigt lässt. Aber der Reihe nach.

Die Zusammenfassung des Papiers von Bastian Betthäuser und seinen Co-Autoren ist spektakulär. In der Coronapandemie haben danach Schülerinnen und Schüler 35 Prozent ihres normalen Lernzuwachses pro Schuljahr nicht realisiert. Das ist das zentrale Ergebnis der Studie mit dem Titel “A systematic review and meta-analysis of the evidence on learning during the COVID-19 pandemic“. Die Online-Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlichte sie am Montag.

Die Metaanalyse untersuchte insgesamt 42 Einzelstudien zu Lernerfolgen in der Pandemie aus 15 Ländern. Vier der Datensätze stammten aus Deutschland, weitere vor allem aus den USA und aus Großbritannien.

“Lerndefizit” meint in der Untersuchung eine Verzögerung des erwarteten Lernfortschritts als auch einen Verlust bereits erworbener Fähigkeiten und Kenntnisse. Neben dem Lerndefizit in unterschiedlichen Schulfächern wurden auch der soziodemografische Status und das Durchschnittseinkommen im Land aufgezeichnet. Schüler aus allen Ländern seien betroffen, vor allem aber Kinder aus einkommensschwachen Familien und aus Ländern mit mittlerem Durchschnittseinkommen. Die Erkenntnis, dass vor allem Letztere unter Corona-Lernlücken leiden, ist nicht besonders neu, aber dennoch sehr beunruhigend.

Beunruhigend ist auch, welche Studien aus Baden-Württemberg die Metaanalyse einbezog – und welche nicht. Ausgerechnet zwei Lernstandserhebungen der fünften Klasse, die Baden-Württemberg selbst entwirft, fanden Eingang. Die Autoren einer der beiden Studien zogen in einer öffentlich zugänglichen Fassung folgendes Resümee: “Die Kompetenzrückstände sind insgesamt nicht sehr groß und haben sich seit 2020 verringert.” Das klingt ganz anders als das Ergebnis von Betthäuser – und auch anders als die Pressemeldungen, die sich gestern sogleich verbreiteten.

Gleichzeitig haben die Autoren aus Oxford eine Vera-8-Studie nicht berücksichtigt. Dazu muss man wissen, dass die Kompetenzfragen dieser Vera-Vergleichsarbeiten eigens das Berliner Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen entwirft, damit sie bundesweit vergleichbar sind. Die Vergleichsarbeit 8 hatte in Baden-Württemberg das überraschende Ergebnis, dass die Achtklässler dort mitten in der Pandemie in Deutsch und Englisch deutlich besser abschnitten als vor und nach Corona.

Warum fand diese Studie keine Berücksichtigung in Nature? Diese Vera-8-Erhebung stelle nur “eine Momentaufnahme der Lernkompetenzen dar”, antwortete Oxford-Forscher Betthäuser auf Anfrage von Bildung.Table. Seltsam. Seltsam. Die Vergleichsarbeiten (Vera) sind gerade keine punktuellen Studien, sondern ein Instrument zum Vergleich. Dafür wurden sie unter anderem erfunden. Das zuständige Institut in Stuttgart, so erfuhr Bildung.Table vom zuständigen Abteilungsleiter empirische Bildungsforschung, hat aber zu Vera-8 aus dem Jahr 2021 erst gar keinen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst. Und zwar, weil die Ergebnisse so außerordentlich und unvergleichbar seien. Könnte es sein, dass sie einfach zu deutlich von der handelsüblichen These “Corona macht Kinder dümmer” abwichen?

Die Begründung der Forscher um Professor Benjamin Fauth lautete gegenüber Bildung.Table – wie bereits im September, als wir die Ergebnisse erstmals berichteten – die Schüler seien bei Vera 8 im Jahr 2021 logischerweise viel besser gewesen, da sie im Vergleich zu anderen Vera-Testzeitpunkten ein halbes Jahr länger Schule hatten. Nur stimmt das eben nicht. In dieser Zeit waren die Achtklässler zunächst monatelang in Corona-Quarantäne gewesen, dann in den Sommerferien – und erst danach wieder für wenige Wochen in der Schule. Im Distanzunterricht besser geworden! Diese Schlagzeile wollte offenbar niemand riskieren.

Auch die Co-Kommentierung der Nature-Studie nährt den Verdacht, dass hier möglicherweise kein umfassender Bericht stattfinden sollte. Zu Wort kommt ausgerechnet Klaus Zierer, der Schulpädagoge an der Universität Augsburg, obwohl er selbst an zwei Studien mitgeschrieben hatte, die in die Metaanalyse einflossen. Er sagt zu den Ergebnissen das, was er immer sagt – und was er bereits in einem umstrittenen Buch “Ein Jahr zum Vergessen” veröffentlicht hatte. Es sei zu erwarten, “dass sich eine ‘Generation Corona‘ bildet, die besonders stark unter der Pandemie gelitten hat”. Dass diese Gruppe in Deutschland offensichtlich viel kleiner ist als anderswo, erwähnt Zierer nicht. Christian Füller/Anouk Schlung

Das Urteil der Berufsforscherinnen liest sich niederschmetternd für Stark-Watzingers Exzellenzinitiative Berufliche Bildung: “Insgesamt erachten wir es als erforderlich, Vorhaben stärker evidenzbasiert – d. h. ausgehend von den Problemlagen und Herausforderungen des Gesamtsystems beruflicher Bildung – zu entwickeln”. Fundamentale Probleme würden “in der Breite nicht aufgegriffen”, wichtige Herausforderungen “nicht oder allenfalls ansatzweise bearbeitet”.

So steht es in einer Stellungnahme zweier Forscherinnen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. Susan Seeber, Professorin für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Uni Göttingen, und Birgit Ziegler, Professorin für Berufspädagogik und Berufsbildungsforschung von der TU Darmstadt, haben das Eckpunktepapier zur Exzellenzinitiative des BMBF analysiert. Fünf Kritikpunkte stechen hervor.

Ihr eigentliches Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, erreicht die Exzellenzinitiative aus Sicht der Forscherinnen nicht. Dafür müsste sie leistungsschwächere Jugendliche in den Blick nehmen. Mehr als 220.000 Jugendliche befinden sich derzeit in sogenannten Übergangsmaßnahmen – darunter wenige Abiturienten. Den Schwerpunkt legt das BMBF jedoch auf Jugendliche mit Abitur und besonders leistungsstarke Schüler. Die Ausbildung soll für sie attraktiver werden. Dabei steigt der Anteil der Abiturienten, die eine Berufsausbildung beginnen, schon seit Jahren kontinuierlich.

Das Potenzial, noch mehr Abiturienten zu einer Ausbildung zu motivieren, halten Seeber und Ziegler für klein. Bewerber fehlen vor allem in Berufen, die Abiturienten nur selten ergreifen, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe. In Berufen, die schon jetzt viele Abiturienten anziehen – etwa gehobene kaufmännische oder IT-Berufe – sei der Azubi-Mangel eher regionalen Passungsproblemen geschuldet. Mit dem Ansatz, Abiturienten in Ausbildung zu bringen, könnte Stark-Watzingers Initiative sogar einen negativen Effekt haben: Jugendlichen mit Mittlerer Reife und insbesondere Hauptschulabsolventen könnte es noch schwerer fallen, eine Lehrstelle zu ergattern.

Seeber und Ziegler bezweifeln, dass der Schwerpunkt Sinn ergibt, “mehr berufliche Orientierung – auch an Gymnasien” zu schaffen. Alle Bundesländer haben in den vergangenen Jahren Berufsorientierung an Gymnasien eingeführt. Abiturienten hätten zudem weniger Probleme bei der Orientierung, da sie persönlich reifer sind und von zu Hause eher Unterstützung erhalten. Angesichts eines zunehmenden Anteils an Jugendlichen, der keine Ausbildung findet – darunter wenige Abiturienten – halten die Bildungsforscherinnen den Fokus auf Gymnasien für “sozial fragwürdig”. Er gehe “auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht an den Problemen vorbei”.

Kritisch sehen die Bildungsforscherinnen die Förderung neuer digitaler Angebote zur beruflichen Orientierung. Noch eine neue Plattform gehe “definitiv am aktuellen Erkenntnisstand zum Nutzungsverhalten von Jugendlichen vorbei”. Diese suchten eher selbständig im Netz, anstatt Angebote formaler Institutionen zu nutzen. Wichtiger seien Fortbildungen für Lehrer – damit Schüler die neuen digitalen Angebote überhaupt nutzen.

Die Exzellenzinitiative konzentriere sich zu sehr auf größere Betrieben, monieren die SWK-Forscherinnen. Betriebe also, die ohnehin mehr Bewerbungen für Lehrstellen erhalten, weil sie bekannter sind, Jugendliche sich mit ihnen identifizieren und ihre Ausbildungsqualität als höher einschätzen. Beim geplanten Innovationswettbewerb InnoVET Plus dürfte ihnen eine Teilnahme deutlich einfacher fallen, wie schon beim Vorgänger InnoVET. Klein- und Kleinstbetriebe mit maximal 250 Beschäftigten werden hingegen nur partiell von der Exzellenzinitiative profitieren, fürchten Seeber und Ziegler. Und das, obwohl sie 70 Prozent aller Azubis ausbilden und sie aktuell die größten Probleme haben, Azubis zu finden.

Die Forscherinnen kritisieren zudem, dass die Exzellenzinitiative den Fokus einseitig auf die Ausbildung im Betrieb legt. Das Schulberufssystem spart sie aus – obwohl es gerade an Erziehern oder Pflegern mangelt, die vollzeitschulisch ausgebildet werden. Und warum tauchen eigentlich Berufsschullehrer nicht auf?

Das BMBF sollte nicht nur überbetriebliche Berufsbildungsstätten fördern, sondern auch Berufsschulen adressieren, die oft über Labore und Praxisräume verfügen. Auch den Übergangssektor – also Maßnahmen, die junge Menschen auf eine Ausbildung vorbereiten sollen – spart das Ampel-Vorhaben aus. Dabei müsste das System dringend effektiver werden und mehr Jugendliche in eine berufliche Ausbildung bringen.

Die SWK-Forscherinnen vermissen Evaluationen: Bei der Berufsorientierung empfehlen sie, zunächst den Ist-Stand zu analysieren. Nur so ließe sich auch die Qualität verbessern. Das gelte auch für digitale Tools.

Beim Innovationswettbewerb InnoVET sehen die Bildungsforscherinnen Mängel bei Evaluation und Begleitforschung. Für die Konzeption des neuen Wettbewerbs InnoVET Plus fehle es daher an belastbaren Befunden. Seeber und Ziegler merken zudem an: Bislang gebe es kaum Transfer aus den 17 InnoVET-Projekte. Die Projektförderung von zwei bis drei Jahren sei zu kurz, die Breitenwirkung von Modellversuchen und Innovationen in der beruflichen Bildung “eher enttäuschend”.

Letzter Punkt: Koordination und Vernetzung. Bund und Länder müssten sich besser abstimmen. Nur: Die Exzellenzinitiative greift das gar nicht auf. Wo Gesprächsbedarf besteht: Die Förderung von Ausbildungs- und Prüfungspersonal sollte an die Qualitätsoffensive Lehrerbildung andocken, die bereits Berufsschullehrer ausbildet. Ein geplantes zentrales Onlineportal für Ausbilder sollte Maßnahmen für Berufsschullehrer, wie das Portal für berufliche Bildung der Länder, einbeziehen.

Bei internationalen Kooperationen, die das BMBF plant, befürworten Seeber und Ziegler, “Doppelentwicklungen und Doppelstrukturen vorab genauer zu prüfen”. Berufsschulen pflegten bereits diverse Kooperationen mit internationalen Partnern. In der Berufsorientierung empfehlen sie, die zuständigen Akteure – die Länder, die Bundesagentur für Arbeit, Jugend- und Sozialämter – besser zusammenzubringen, damit kein “Maßnahmendschungel” entsteht.

Gleich vier Partner haben sich für das neueste Projekt der Nationalen Bildungsplattform – ITs.Jointly – zusammengetan. Dataport, edu-sharing-net, die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung und Yovisto wollen Instrumente entwickeln, mit denen Lernende schneller und zielgerichteter die für sie richtigen Bildungsinhalte finden. “Der freie Zugang zu Wissen braucht intelligente, leistungsfähige Strukturen der Contentverwaltung“, sagt Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport. Das Bildungsministerium fördert das Projekt zunächst für zwei Jahre.

Das Problem, das ITs.Jointly lösen will, ist relativ einfach zu beschreiben: Ein Sechstklässler braucht andere Lerninhalte als ein Arzt, wenn er beispielsweise nach der Anatomie des menschlichen Körpers sucht. Nur, wie finden beide die passenden Inhalte? Genau dort will ITs.Jointly ansetzen und Werkzeuge entwickeln, um einzelne Inhalte bestenfalls automatisiert zu verschlagworten – unter Berücksichtigung des jeweiligen Lernniveaus.

Künstliche Intelligenz soll unter anderem bei der Klassifikation der Inhalte zum Einsatz kommen. Zugleich soll sie helfen, die Metadaten eines Lerninhalts zu erfassen. Das können beispielsweise maschinenlesbare Beschreibungstexte oder Angaben zur Komplexität der Materialien sein. Diverse Bildungseinrichtungen sollen die Open-Source-Tools später nutzen können. “In Deutschland gibt es viele gute digitale Bildungsangebote, diese sind aber oft schwer zu finden und nicht miteinander vernetzt“, heißt es in einer Meldung von Dataport. Zusätzlich soll das Projekt Plug-ins für Lernplattformen wie Moodle entwickeln oder auch für Webbrowser.

ITs.Jointly ist eines von vielen geförderten Projekten der Nationalen Bildungsplattform. Sie bietet – anders als der Name suggeriert – selbst keine Lerninhalte an. Sie soll lediglich einheitliche Standards schaffen, um einzelne Angebote miteinander zu kombinieren. Dafür nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand, was bereits zu massiver Kritik führte. So sah der Bundesrechnungshof das mehr als 600 Millionen Euro teure Projekt als “drohende Förderruine” und warnte in seinem Bericht: “Mit der Nationalen Bildungsplattform, für die 630 Mio. Euro aufgewandt werden sollen, deutet sich ein erneutes Scheitern des BMBF bei einem bundesweiten Infrastrukturprojekt an.” Nils Wischmeyer

Die Bildungsminister streben mehr länderübergreifende Verbindlichkeit der Regeln für die gymnasiale Oberstufe wie für das Abitur an. Hintergrund ist die Forderung des Bundesverfassungsgerichts in seinem Numerus-clausus-Medizinurteil von Ende 2017 nach mehr Vergleichbarkeit der Abiturnoten zwischen den 16 Bundesländern und die anhaltende Diskussion über unterschiedliche Leistungsanforderungen für die Reifeprüfung. Ein Beschluss der KMK wird spätestens im Sommer erwartet.

Ein Reformbündnis verschiedener Organisationen von Schulpraktikern und Initiativen sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert dagegen für die Abiturregeln mehr Flexibilität und ein stärkeres Eingehen auf neue Herausforderungen in der Schulpolitik. “Wir erwarten von der KMK neben der Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit auch den digitalen Wandel, die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt und die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft in der Neufassung der Regelungen zu berücksichtigen”, heißt es in einer “Potsdamer Erklärung”. Die Initiatoren wollen sie an diesem Freitag auf einer Online-Pressekonferenz vorstellen. Bildung.Table liegt das Papier vorab vor.

Die Verfasser plädieren für eine Oberstufe, die stärker interdisziplinär, individuell und im Team, projektorientiert, digital und analog, sowie inhaltlich auf hohem Niveau lernen und arbeiten kann. Dazu bedürfe es “entsprechender Lern- und Prüfungsformate in einer flexibilisierten Oberstufe“. Eine Kernforderung der Initiatoren ist zudem die Ausweitung einer “Innovationsklausel”. Sie gilt bisher nur für einzelne Modellschulen im Rahmen von Schulversuchen. “Nur so kommen wir zu einem Wettbewerb der besten Ideen zur Gestaltung der Schule der Zukunft”, heißt es in dem Papier.

Der Arbeitsauftrag für den Schulausschuss der KMK geht da in eine andere Richtung. Dort heißt es unter anderem, es solle bundesweit “eine genaue Anzahl verpflichtend zu belegender und in die Gesamtqualifikation einzubringender Fächer einschließlich ihrer Gewichtung” festgelegt werden. Karl-Heinz Reith

Im vergangenen Schuljahr haben zwei Drittel mehr Schüler als im Schuljahr zuvor wiederholt und acht Prozent mehr gegenüber 2019/2020. Rund 155.800 Schülerinnen und Schüler haben bundesweit entweder freiwillig wiederholt oder sind nicht versetzt worden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor.

Im Zuge der Pandemie hatten viele Bundesländer aufgrund von Unterrichtsausfällen oder Wechsel- und Distanzunterricht besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt. “So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft”, erklären die Statistiker.

Der Anteil der Schüler, die eine Klasse wiederholen, ist in allen Bundesländern wieder gestiegen; einzige Ausnahme ist Bremen, wo die Quote um 0,2 Prozentpunkte zurückging. Am höchsten war der Anteil mit fünf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. 5.800 Kinder und Jugendliche wiederholten dort die Klasse oder Stufe. Am niedrigsten fiel die Quote mit 1,2 Prozent in Berlin aus. Jedes Bundesland regle die Versetzung unterschiedlich. dpa/asl

Den Fokus seiner Arbeit will Maximilian Daub ganz auf Lehrerinnen und Lehrer richten – die Menschen, von denen Wandel und Innovation im Bildungssystem ausgehen, wie er sagt. Daub ist Geschäftsführer von meinUnterricht, einer Online-Bibliothek für Lehrkräfte, die digitale Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätter anbietet.

Er und sein Team wollen ein System schaffen, in dem Lehrkräfte Freiheit und Handlungsmacht haben, die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Schließlich agieren sie auf der Ebene, die am nächsten an den Schülerinnen und Schülern dran ist. Sein Enthusiasmus für Bildung kommt nicht von ungefähr, er ist selbst Vater von drei Kindern. “Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass Kinder wirklich in unserem Bildungssystem lernen müssen. Das sollte motivieren, uns dafür einzusetzen, es so gut wie möglich zu gestalten”, sagt er.

Nach seinem Master in General Management an der Uni Witten/Herdecke begann Daub 2014 als Business Development Manager beim Klett-Verlag. In der Unternehmensentwicklung beschäftigte er sich mit Investments in Bildungs-Start-Ups und Prototypen von digitalem Unterricht. 2015 organisierte er den ersten #excitingedu-Kongress, ein seitdem regelmäßig stattfindendes Austauschformat zum Thema digitale Bildung.

Geschäftsführer von meinUnterricht ist er seit 2017. Genauso wie Daub hat auch seine GmbH ihre Anfänge bei Klett gemacht. 2011 gegründet, war Klett immer Mehrheitseigner der Firma. Seit 2017 gehört meinUnterricht zu 100 Prozent zur Klett-Gruppe. Laut Daub gehöre es allerdings zu deren Philosophie, dass Tochterunternehmen selbstständig und dezentral agieren können.

MeinUnterricht bietet Arbeitsmaterialien für insgesamt 18 Fächer aus 25 verschiedenen Verlagen an, von denen ein wesentlicher Teil zur Klett-Gruppe und deren Tochterfirmen gehört. Daub betont allerdings, dass finanziell alle Verlage gleichbehandelt werden. Vom monatlichen Abopreis gehen 50 Prozent an die Verlage und 50 Prozent an meinUnterricht.

Die digitale Bibliothek feierte 2012 auf der didacta-Bildungsmesse Premiere und wird heute von circa 300.000 Lehrkräften genutzt. Und um genau die geht es dem Team der Plattform. Daub nennt drei zentrale Ideen dafür, wohin die Reise seiner Firma gehen soll. Zum einen planen er und sein Team, die Bibliothek weiter auszubauen und pluraler zu gestalten, auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, wie den wachsenden Einfluss Künstlicher Intelligenz. Zweitens soll die Weiterentwicklung der Plattform mit der Digitalisierung von Schulen einhergehen.

Digitale Workflows sollen sich für Lehrkräfte lohnen, nur so kann die Digitalisierung in deutschen Schulen voranschreiten. “Wandel und Impulse im Schulsystem können und müssen von den Lehrkräften und Schulleiterinnen selbst ausgehen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.” Genau darauf baut auch der dritte Punkt auf: Aktuell bezahlen viele Lehrer das monatliche Abo von um die 20 Euro selbst. Davon will Daub weg und hin zu einem System, in dem Schulen ihren Lehrkräften das Angebot zur Verfügung stellen. Anouk Schlung

Trust-Index: Das Vertrauen in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist 2023 weiterhin deutlich höher als beispielsweise das Vertrauen in Regierungsvertreter, CEOs oder in die eigenen Nachbarn und Kollegen. Das zeigt sich im neuen Edelmann Trust Barometer 2023, für das im November 2022 mehr als 32.000 Menschen in 27 Ländern befragt wurden. Mehr

Showdown: Bald fünf Jahre ist es her, dass die europäische Pflanzenforschung ein historisches Trauma erfuhr: Im Juli 2018 hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass auch neue Methoden der Pflanzenzüchtung als Gentechnik zu regulieren sind. Seither liegt die Forschung brach. 2023 könnte die Wende bringen. Mehr

7. Februar 2023, 16:30 bis 17:30 Uhr, online

Workshop: ChatGPT – Ein Weg in die Zukunft der Bildung?!

Die Robert Bosch Stiftung bietet in diesem Workshop eine Einführung in das System von ChatGPT und dessen mögliche Anwendungsbereiche. Im Anschluss findet eine Diskussion über die Frage statt, wie Bildungs- und Trainingsinteraktionen effizienter gestaltet werden können. Referent der Veranstaltung ist Tim Kantereit, der selbst Lehrkräfte ausbildet. INFOS & ANMELDUNG

8. Februar 2023, 17:00 bis 18:30 Uhr, online

Panel: Psychische Belastung in der Schule – Zeit für eine neue Prüfungskultur

Ebenfalls von der Robert Bosch Stiftung organisiert ist dieses Event zum Thema mentale Gesundheit. Teilnehmende diskutieren, wie sich die Art der Leistungsbewertung auf die psychische Gesundheit junger Menschen auswirkt und welche Handlungsansätze für eine weniger belastende Prüfungskultur bestehen. Speaker ist unter anderem Hendrik Haverkamp vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. INFOS & ANMELDUNG

13. Februar 2023, 16:00 bis 18:00 Uhr, online

Buchvorstellung: Umrisse einer Pädagogik des 21. Jahrhunderts im Kontext der Digitalisierung

Der Sammelband “Umrisse einer Pädagogik des 21. Jahrhunderts im Kontext der Digitalisierung” entstand aus dem GEW-Bundesforum “Bildung in der digitalen Welt” heraus. In dem Werk geht es um die Forderung nach dem Primat der Pädagogik, bei dem sich technische Fakten und pädagogische Prinzipien aufeinander beziehen. Am 13. Februar stellen Herausgeber und Forschende den Band vor. INFOS & ANMELDUNG

15. Februar 2023

Bewerbungsschluss: Deutscher Schulpreis 2023

Bis zum 15. Februar 2023 können sich allgemeinbildende und berufliche Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft für den Deutschen Schulpreis der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung bewerben. Zentrales Thema des Deutschen Schulpreises 2023 ist die Unterrichtsqualität und das damit verbundene qualitätsvolle Lehren und Lernen. INFOS

16. Februar 2023, 15:00 bis 17:00 Uhr, Bremen

Round Table des Landeskuratoriums Bremen: Wege aus der MINT-Fachkräftekrise

Die Position Bremens im Fachkräftemangel ist Thema dieser Veranstaltung. Leitfragen zum Thema MINT-Nachwuchs sind unter anderem: Was sind die größten Herausforderungen bei Ausbildung und Qualifizierung? Mit welchen Maßnahmen kommt Bremen aus der MINT-Krise – und was können Wissenschaft, Wirtschaft und Politik konkret beitragen? INFOS & ANMELDUNG

16. und 17. Februar 2023, Chur (CH)

Konferenz: Inverted Classroom and beyond

“Agile Didaktik für nachhaltige Bildung” ist das Motto der ICM 2023, die an der Fachhochschule Graubünden in der Schweiz stattfindet. Keynotes finden unter anderem zu der Frage statt, wie wir die Lehre heute gestalten können, wenn wir nicht wissen, was morgen gebraucht wird. Oder Lehrer ihre Tätigkeit durch Scholarship of Teaching and Learning professionalisieren. INFOS & ANMELDUNG