fast eine halbe Milliarde Euro floss in den vergangenen acht Jahren vom Bund in die Länder. Mit dem Geld sollten sie die Lehrerbildung verbessern. Zum Jahresende läuft die Qualitätsoffensive Lehrerbildung aus, ohne Verlängerung. Und es sieht nicht danach aus, dass das BMBF die Bitten von Kultusministerien und Hochschulrektoren erfüllen wird, wie Moritz Baumann und Holger Schleper berichten. Es ist ein Vorgeschmack auf den Haushalt, der noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll – und auch dem BMBF einen Sparkurs verordnen dürfte.

Die CDU verantwortet zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder die Berliner Bildungspolitik. Prompt verkündete sie, den Religionsunterricht stärken zu wollen. Doch stößt diese politische Profilierung auf ein Problem am Boden: Es gibt in Berlin kaum Lehrkräfte, die das Fach unterrichten können, wie Jeannette Goddar von Kirchen, Hochschulen und dem Senat erfuhr.

ChatGPT ist längst in den Klassenzimmern angekommen – und steht in klarem Konflikt mit dem europäischen Datenschutz. Im Gespräch mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, diskutiert Bildung.Table-Redakteur Christian Füller Risiken und Nebenwirkungen von KI in Form großer Sprachmodelle. Der österreichische Startup-Unternehmer, Stefan Raffeiner, berichtet, wie man Künstliche Intelligenz in Lernwolken für Lehrer einsetzen kann.

Melden Sie sich hier zum Table.Live-Briefing am 22. Juni um 12:30 Uhr an.

Wir freuen uns auf Sie uns wünschen viel Spaß beim Lesen,

Die Bundesländer drängen das BMBF, sich klar zur Zukunft der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) zu positionieren. Rund 470 Millionen Euro hat der Bund seit 2015 an Hochschulen in ganz Deutschland überwiesen, um die Lehrerausbildung zu verbessern. Ende des Jahres läuft das Programm aus. Wie es weitergeht: Da sind sich KMK, BMBF und selbst die Ampel-Koalition intern keineswegs einig, was Anfang des Jahres zu einem munteren Briefwechsel führte.

Eine Fortsetzung der Qualitätsoffensive sei “zwingend erforderlich”, schrieb die damalige KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse. Die Bundesbildungsministerin sieht das ganz anders: Die QLB komme “vereinbarungsgemäß zum Abschluss”, antwortete ihr Bettina Stark-Watzinger. Sie wolle jedoch prüfen, “welche Möglichkeiten für ein zusätzliches Engagement des Bundes bestehen”.

Seitdem sind zwei weitere Monate vergangen und die Tonlage ändert sich. Offiziell läuft die Prüfung zwar noch, doch nach Informationen von Table.Media gilt es intern als unwahrscheinlich, dass sich der Bund ab 2024 weiter in einem Programm wie der QLB engagiert. Es deutet viel auf ein Ende hin. Grund dafür ist dem Vernehmen nach einerseits die Haushaltslage, die sich in der vergangenen Woche nochmal in Sparbriefen des Finanzministers manifestierte, andererseits ein taktischer Kurswechsel des BMBF.

Der Bund beende sein Engagement nicht, betont Stark-Watzinger. Sie verweist auf die neu gegründeten Digital-Kompetenzzentren, die bis Ende 2026 befristet laufen, 205 Millionen Euro kosten und aus EU-Geldern finanziert sind. Damit leiste das BMBF einen “substantiellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fortbildungslandschaft – und zwar weit über die eigentlichen Zuständigkeiten des Bundes hinaus“. Sie drückt die Shift-Taste: Die Hochschulen haben mittels QLB über Jahre wissenschaftliche Erfahrungen gesammelt. Diese will Stark-Watzinger nun über die Kompetenzzentren in die Fläche, an die Schulen vor Ort, spülen.

Lesen Sie auch: Digitale Didaktik – BMBF fördert Kompetenzzentren und Transferstelle

Die Schul- und Wissenschaftsminister der Länder hoffen dennoch auf weitere Fördermillionen aus Berlin. “Die Bundesministerin hat angekündigt, einen Gesprächsvorschlag zu unterbreiten. Diese Antwort warten wir jetzt ab”, sagt KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch gegenüber Table.Media. Stark-Watzinger ist bereits zu einem informellen Austausch am Rande der nächsten KMK-Sitzung Ende Juni eingeladen. “Dort wird sicherlich auch das Thema QLB eine Rolle spielen”, betont Günther-Wünsch.

Die KMK will die Qualitätsoffensive mit neuen Schwerpunkten fortsetzen, die an aktuelle Baustellen in der Bildung anknüpfen: bessere Lehrveranstaltungen im Bereich der Fachdidaktik; eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis; eine Sprint-Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteigern an den Hochschulen, damit das Niveau des Schulunterrichts nicht absinkt.

Auf eine Fortsetzung setzt auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Die QLB sei eine “Erfolgsgeschichte“, heißt es auf Anfrage. “Sie hat die Lehrkräftebildung in den Hochschulen sichtbar in den Vordergrund gerückt und den Transfer von Innovationen in die Schulen modellhaft ermöglicht.” Die Fortsetzung des Programms, wie im Koalitionsvertrag (Seite 96) festgehalten, biete die Chance, die Förderbedarfe und Förderlogiken gemeinsam mit den Hochschulen weiterzuentwickeln.

QLB-Evaluationsberichte: zum Download

Doch diese Chance könnte zerbröseln. Die Haushaltslage zwingt das FDP-geführte Bildungs- und Forschungsministerium zu sparen – trotz der versprochenen jährlichen Bildungsmilliarde. Für Stark-Watzinger, so ist aus Kreisen des Ministeriums zu hören, hat eine Neuauflage der QLB keine Priorität. Sie konzentriert sich auf das Startchancen-Programm. Die Länder könnten nicht blind darauf vertrauen, dass sich befristete Förderprogramme automatisch in eine Dauerfinanzierung umwandeln.

Das erinnert an den monatelangen Machtkampf rund um die Sprachkitas vor etwa einem halben Jahr, genauso wie an den berüchtigten Gastbeitrag des FDP-Finanzministers in der FAZ: “Die Länder beklagen, der Bund leiste bei vielen Investitionen nur eine Anschubfinanzierung. Auf den langfristigen Kosten blieben schließlich die Länder sitzen.” Man müssen sich ehrlich machen, betonte Christian Lindner 2022. “Was ist notwendig und auch langfristig finanzierbar?” Lindner will die Bund-Länder-Finanzen entflechten. Die QLB passt dazu nicht.

Die Qualitätsoffensive hat das BMBF finanziell allein getragen. Diese Förderung läuft nun aus, so wie es die Bund-Länder-Vereinbarung vorsieht, teilt ein Sprecher mit. “Für die Sicherung der Ergebnisse und deren Transfer sind zuvorderst die für die Lehrkräftebildung zuständigen Länder in der Pflicht.“

“Wir werden uns weiter engagieren”, sagte Bettina Stark-Watzinger im April im Bundestag. “Aber erlauben Sie bitte, dass man nach zehn Jahren auch prüft und fragt: Müssen wir die Ergebnisse vielleicht schneller und breiter in die Fläche bekommen? Das gehört einfach dazu. Nicht einfach weiter so.”

Weiter so? Das will auch die SPD-Bundestagsfraktion nicht. Die QLB auslaufen lassen? Das sei auch keine Lösung, sagt der bildungspolitische Sprecher Oliver Kaczmarek. “Wir wollen die Qualitätsoffensive neu auf die Spur setzen und die Lehrerbildung an Hochschulen fördern. Wir erwarten hier zeitnah Umsetzungsvorschläge der Bundesregierung“, so Kaczmarek. Die SPD will, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die QLB weiterentwickeln. Stark-Watzinger hat andere Pläne.

2013 einigten sich Bund und Länder, mit der QLB zu starten. Damals saß noch Johanna Wanka (CDU) im Ministerium am Ufer der Spree. In der gemeinsamen Vereinbarung heißt es: Bund und Länder wollen mit dem Programm “den absehbaren Generationswechsel im Lehrpersonal nutzend – begonnene Reformen unterstützen und beschleunigen und neue Entwicklungen anstoßen und fördern.” Konkreter: Das Programm sollte dazu beitragen, das Studium stärker mit der Praxis zu verzahnen, Lehrkräfte besser auf den Umgang mit heterogenen Lerngruppen vorzubereiten und ihre Kompetenzen beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht fördern.

Seitdem ist viel Geld geflossen, wie aus einer parlamentarischen Anfrage hervorgeht. Insgesamt förderte der Bund 91 Projekte an deutschlandweit 72 Hochschulen. Nahezu alle Projekte der ersten Förderphase unterstützte das BMBF auch in der zweiten Förderphase.

Die HRK ist überzeugt, die QLB habe die Qualität der Lehrerausbildung verbessert. Das Programm habe innovative Initiativen etwa in Bereichen wie Lehrplanentwicklung, Lehrmethoden und Bildungstechnologie finanziert, wofür sonst womöglich kein Geld da gewesen wäre. “Ein Wegfall des Programms gefährdet diese Strukturen.” Offenbar sind die Hochschulen nicht überzeugt, dass die Länder einen Rückzug des Bundes auffangen. Moritz Baumann, Holger Schleper

Es war eine der Überraschungen der neuen Koalition von CDU und SPD: Religion soll in Berlin ordentliches Unterrichtsfach werden, in einem Wahlpflichtbereich ab der 7. Klasse, in dem als Alternative zu Religion auch Lebenskunde angeboten werden soll. So steht es im Koalitionsvertrag. Bisher bieten Berliner Schulen das Fach freiwillig, ohne Noten und oft in den Randstunden an.

Die Einführung wird indes noch auf sich warten lassen. Mit einem “Schnellschuss” sei nicht zu rechnen, teilt die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage mit. Damit ist das kommende Schuljahr ausgeschlossen, das Jahr 2024/25 unwahrscheinlich. Ein Beginn 2025 – Schuljahresbeginn 6. September – fände nur wenige Wochen vor den nächsten Wahlen statt. Die Gespräche laufen, das bestätigen auch die Religionsgemeinschaften.

Berlin ist neben Bremen das einzige Bundesland, in dem die Bremer Klausel, Artikel 141 des Grundgesetzes (GG), gilt. Danach kommt Artikel 7, Absatz 3 GG (Religion ist ordentliches Unterrichtsfach) nicht zur Geltung, weil bei Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 eine andere Regelung bestand. In Bremen wie in Berlin ist Religionsunterricht Angelegenheit der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Der Staat prüft die Rahmenpläne, zahlt – ab einer bestimmten Klassengröße – die Räume sowie 90 Prozent der Lehrkräftegehälter, muss ansonsten aber draußen bleiben.

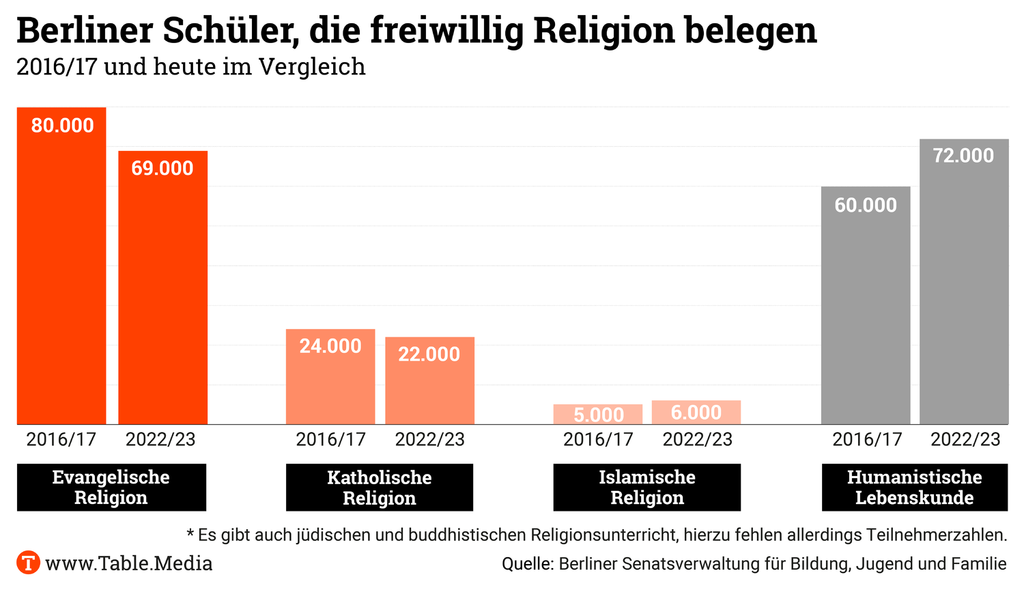

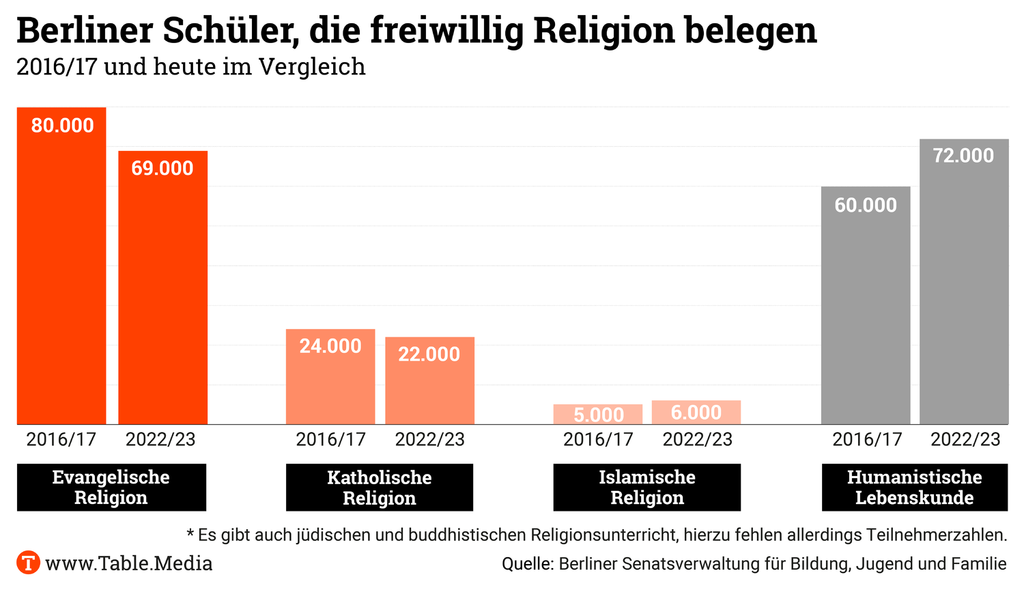

Wie groß das Interesse an christlichem Religionsunterricht in einer Stadt ist, in der kaum mehr als jeder Fünfte der evangelischen Kirche (13,4 Prozent) oder katholischen Kirche (7,8 Prozent) angehört, bleibt abzuwarten. In den zurückliegenden Jahren sank das Interesse an evangelischem und katholischem Reli-Unterricht stetig, obwohl die Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen insgesamt stieg (von 346.000 auf 389.000). Einen deutlichen Anstieg konnte dagegen das freiwillige Fach humanistische Lebenskunde verzeichnen.

Doch wer soll, steigt die Zahl der Reli-Schüler wider Erwarten, den Unterricht eigentlich erteilen; in Zeiten, in denen Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch (CDU) 1.500 fehlende Lehrkräfte für das kommende Schuljahr meldet – und auch noch eine Lösung für über 12.000 unbeschulte geflüchtete Kinder und Jugendliche gesucht wird? Auch die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das Erzbistum Berlin melden seit Jahren zu wenige Lehrkräfte für den freiwilligen Religionsunterricht; bereits seit 2017 lernen Katholiken und Protestanten daher in vielen Schulen im “konfessionell-kooperativen Unterricht” gemeinsam.

Ausgebildet werden die Reli-Lehrkräfte von den Kirchen und an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin. An der HU nahmen das Institut für Islamische Theologie und das Institut für Katholische Theologie jedoch erst 2019/20 den Betrieb auf – nach jahrelangen Debatten. Und: Von insgesamt 403 potenziellen, angehenden Religionslehrkräften sind laut Universität aktuell 381 noch ohne Bachelorabschluss. Neben dem zweijährigen Master fehlt ihnen das Referendariat.

Wie wenig bisher mit einem größeren Bedarf gerechnet wurde, zeigt sich auch darin, dass der Grundschullehramt-Studiengang der Islamischen Theologie 2020 mit zehn Plätzen startete; auf elf wurde wegen einer großen Zahl an Bewerbern aufgestockt. Sollte das Land “zusätzlichen Bedarf sehen, würde dies sicherlich im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen thematisiert”, heißt es nun aus der HU-Pressestelle.

Weitere Lehrkräfte bilden EKBO und die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin (KHSB) aus. Die EKBO verweist für Berlin “summa summarum” – inklusive Referendaren – jedoch auch nur auf 76 Religionslehrkräfte in Aus- und Weiterbildung. Ein Drittel davon durchläuft außerdem nur im Rahmen eines Religionspädagogischen Vikariats eine Schulstation, will also nicht unbedingt an einer Schule unterrichten. Die KHSB nennt jährlich 15 Plätze in einem viersemestrigen Weiterbildungsstudium für den Religionsunterricht. Die Islamische Föderation ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Den Start des Religionsunterrichts in Verantwortung der Islamischen Föderation versuchte die Bildungsverwaltung einst in einem regelrechten Klagemarathon zu verhindern. Damals wie heute bestanden enge personelle Verbindungen zur (nicht nur) in Berlin vom Verfassungsschutz beobachteten islamistischen Milli Görus. Der Rechtsstreit ging verloren, seit 2001 bietet die Islamische Föderation Unterricht an. Auch als ordentliches Unterrichtsfach ist Islamische Religion in allen Bundesländern wegen der Frage der Ansprechpartner eine spezielle Herausforderung.

Der Einsatz der erstmals seit fast 30 Jahren wieder bildungspolitisch verantwortlichen Berliner CDU für Religion ist nicht neu: 2009 wollte die Initiative “Pro Reli” diesen per Volksentscheid durchsetzen; Vorsitzender war der katholische CDU-Politiker Christoph Lehmann. Der Plan scheiterte krachend: Weniger als jeder Dritte ging zur Abstimmung – mehr als jeder Zweite (51,3 Prozent) stimmte mit Nein. Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich der Reli-Plan der Berliner CDU jetzt in Regierungsverantwortung ist. Jeannette Goddar

Es ist ein Baustein der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung: Das BMBF will die ideelle und finanzielle Förderung der 13 Begabtenförderungswerke für die Berufsbildung öffnen. Seit März 2022 gibt es Gespräche. Jetzt haben sich Ministerium und Förderwerke darauf geeinigt, dass ab 2024 einige Institutionen eine Pilotphase starten sollen. Das teilte der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg Table.Media mit. “In der mehrjährigen Pilotphase wollen wir Erfahrungen sammeln, auf deren Basis danach über die Weiterentwicklung und eine mögliche Verstetigung entschieden wird”, sagte er.

Welches Begabtenförderwerk aktiv wird und ab wann genau, steht noch nicht fest. Das BMBF stellt dies den Institutionen, zu denen etwa Konrad-Adenauer-, Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Studienstiftung des deutschen Volkes gehören, offen. Zuletzt hätten in Gesprächen jedoch alle Werke Brandenburg zufolge Offenheit signalisiert. Wie die bisher auf Studierende fokussierten Einrichtungen die beruflich Ausgebildeten einbeziehen, ist noch offen. Es soll kein einheitliches Programm für alle geben.

Im Gespräch sei, dass manche Werke die Weiterbildung von Menschen mit Berufsabschluss fördern – ohne die Weiterbildungs-Förderung der Stiftung für Berufliche Bildung (SBB) zu kopieren. Außerdem gebe es Pläne, Azubis zu fördern. Das wäre ein Novum, denn die SBB fördert bisher nur Stipendiaten nach ihrer Ausbildung – wenn sie eine Weiterbildung machen oder studieren.

Staatssekretär Brandenburg betonte, dass es mehr als reine Vernetzung und vereinzelte Kooperationsveranstaltungen akademischer und beruflicher Talente geben soll. “Wir wollen jungen Schulabgängern zeigen, dass ihnen auch in der beruflichen Bildung alle Türen offenstehen. Dazu kann auch der Zugang zu gemeinsamen Stammtischen und Alumni-Netzwerken gehören.” Die Werke, die sich beteiligen, will das BMBF finanziell unterstützen. “Der Haushalt für das Jahr 2024 wird gerade aufgestellt und das haben wir im Blick”, versprach Jens Brandenburg.

Das BMBF will auch die SBB weiter stärken. Brandenburg sagte: “Die Anzahl der Stipendien haben wir im Januar bereits erhöht und wollen das stufenweise fortsetzen.” Bereits zum Jahresbeginn wurde die Zahl der Stipendien um 1.000 angehoben: 500 mehr im Weiterbildungsstipendium (auf 6.500) und 500 im Aufstiegsstipendium (auf 1.500), das sich an beruflich Gebildete richtet, die ein Studium aufnehmen. Anna Parrisius

Schon Monate bevor ein gewaltiges Datenleck Ende April öffentlich wurde, soll das nordrhein-westfälische Schulministerium von den Schwachstellen seines IT-Systems gewusst haben. Der Server sei weder rechtskonform noch technisch sicher, warnte das Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) das Schulministerium in zwei Schreiben im Herbst 2022. Dies legte eine Recherche des WDR offen. Bislang beteuerte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) im Landtag, sie hätte erst Ende April von den Problemen erfahren. Am heutigen Mittwoch soll sie im Schulausschuss dazu Stellung nehmen.

Das erste Schreiben erreichte das Schulministerium im September 2022. QUA-LiS-Direktor Rüdiger Käuser macht darin deutlich: Es sei “dringend erforderlich”, das Internet-Angebot der QUA-LiS so zu erneuern, dass es wieder den “Anforderungen der Datensicherheit” entspreche. Da die internen Kapazitäten für diese “besondere und einmalige Aufgabe” nicht ausreichen, würde eine externe Agentur benötigt. Da wohl die Reaktion ausblieb, wiederholte das Landesinstitut seine Forderung in einem zweiten Brief im November.

Mit den Recherchen konfrontiert, gab das Schulministerium gegenüber dem WDR zu, diese Schreiben erhalten zu haben. Man habe darin jedoch “keine akute Problemanzeige” gesehen. Für Franziska Müller-Rech, schulpolitische Sprecherin der FDP, ist das völlig unverständlich: “Für einen Behördenbrief fand ich die Wortwahl sehr deutlich.” Da hätten an mehreren Stellen die Glocken läuten müssen, sagte sie im Gespräch mit Table.Media.

Ab welchem Zeitpunkt Ministerin Feller von den Warnungen wusste, ist bislang unklar. Wurden diese Informationen tatsächlich nicht an die Spitze des Hauses weitergegeben? Oder wusste Feller doch schon von möglichen IT-Problemen, bevor im April sensible Daten von mehreren tausend Lehrkräften öffentlich einsehbar im Netz landeten? “Aktuell steht der Verdacht im Raum, dass die Ministerin das Parlament getäuscht hat”, sagt Müller-Rech. Die Oppositionsparteien FDP und SPD erwarten im Schulausschuss eine Erklärung von Feller. Dass das Ministerium trotz der Hinweise untätig geblieben ist, sei ein schweres Versäumnis, sagte Dilek Engin, schulpolitische Sprecherin der SPD, unserer Redaktion.

Dem Schulministerium zufolge soll die Sicherheitslücke, auf die in den Schreiben hingewiesen wurde, nicht in direktem Zusammenhang mit dem Datenleck oder der Abi-Panne im April stehen. Der Bericht zu diesen beiden IT-Problemen soll ebenfalls im Rahmen der aktuellen Schulausschuss-Sitzung besprochen werden. Die externe Analyse führte, laut Informationen von Table.Media, Ernst & Young durch. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen Ministerin Feller aus dieser Untersuchung ableiten wird. Ginge es nach der FDP, sollte eine solche externe Untersuchung auch in anderen IT-Bereichen des Schulministeriums stattfinden. Außerdem müsse politische Verantwortung übernommen werden. Ergebnis dürfe nicht sein, dass QUA-LiS als Sündenbock hinhalten müsse, “damit Feller sich politisch retten kann”, sagt Müller-Rech. Vera Kraft

Der Bund ist auf dem Weg, sich eine spektakuläre Fehlinvestition bei der digitalen Ausstattung der Bildung in Deutschland zu leisten. Die Länder haben bislang kein Angebot vom Bund, wie sie an die 630 Millionen Euro teure Nationale Bildungsplattform andocken können. “Die KMK erachtet es als zentral, die auf Länderseite etablierten Strukturen systemisch in die Nationale Bildungsplattform integrieren zu können”, sagte der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Udo Michallik, zu Table.Media. “Bisher liegt jedoch noch kein Gesprächsangebot vor.”

Angesichts des zerrütteten Verhältnisses zwischen Bund und Ländern droht nun ein weiterer, teurer Flop. Nach der glücklosen nationalen Schulcloud, die lange nur an ein Prozent der Schulen lief, wäre die Nationale Bildungsplattform der nächste Fehlschlag. Nur geht es diesmal nicht um 37 Millionen, sondern gleich um eine halbe Milliarde Euro. Der Rechnungshof hatte bereits massiv Kritik geübt – an beiden Projekten. Der Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI hatte sogar berichtet, die Länder wollten die Bildungsplattform gar nicht nutzen.

Dass die Nationale Bildungsplattform nicht ohne Probleme ist, sah man von Tag eins dieses Projektes an. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte das Projekt 2021 vor – und hatte sich zwei Professoren dazu geholt, um den Journalisten erklären zu können, worum es hier eigentlich geht. Für sie sei das zu kompliziert. Auch im Fortgang war nie klar, ob diese Plattform eine Fantasie von Bundesbeamten ist – oder reale Verbesserung für etwa den Schulalltag bringt. Stets wurde betont, dass die Nationale Bildungsplattform keine weitere Bildungscloud ist. Inzwischen wurde die Plattform denn auch zu einer digitalen Infrastruktur herunter gedimmt.

In der Kultusministerkonferenz geht man außerordentlich kühl mit dem 630-Mio-Euro-Projekt des BMBF um. Von einem “Vorhaben des Bundes, mit der Nationalen Bildungsplattform an die in den Ländern bereits bestehenden Plattformen anzuschließen”, sei nichts bekannt, hieß es im Background. Michallik schlug nun – etwas – freundlichere Töne an. “Da es sich ausdrücklich nicht um eine neue Lernplattform handeln soll, gehen die Länder davon aus, dass die Nationale Bildungsplattform auch über Schnittstellen verfügen wird, um zu den in den Ländern bereits bestehenden Plattformen zu vernetzen”, sagte der KMK-General Table.Media.

Die Länder haben nicht ohne Grund Vorbehalte gegen das Megaprojekt aus Berlin. Das BMBF betont die Funktion des Single-Sign-On als eines der wichtigsten Vorteile der Infrastruktur. Die Länder haben ein solches Projekt indes bereits im Probebetrieb. Der Vorteil des Länder-Projektes namens Vidis: Dort nehmen konkrete Schulen und Schüler teil. Was ein Single-Sign-On auf nationaler Ebene ohne Schüler soll, dürfte indes schwer zu erklären sein. cif

Das Wissenschaftszentrum Berlin und Stiftungen für Bildung e. V. beginnen mit einer umfangreichen Untersuchung zur Rolle der Zivilgesellschaft in Zeiten von Bildungskrise und Lehrermangel. Ab Juli wollen die Forschenden mindestens 3000 engagierte Einzelpersonen und um die 2500 Organisationen und Initiativen befragen. Der Fokus liegt dabei auf drei Feldern: Fördervereinen, Mentoringprogrammen und Organisationen von und für Eingewanderte.

Laut Jana Priemer, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, geht es ums Erkennen von Strukturen des Engagements. Die Rolle der Zivilgesellschaft im Bildungsbereich sei in der Forschung bisher ein Nischenthema. Peter Schubert, einer der Autoren der diesjährigen ZiviZ-Survey, einer zentralen repräsentativen Datenerhebung zur Zivilgesellschaft, stellt heraus, dass unter Organisationen im Bildungsbereich viel Dynamik besteht. Dort entstünden mit am meisten neue Akteure.

Diesen Wandel habe die Forschung bisher verpasst, so Priemer. Der Fokus der Forschung lag lange auf den klassischen Bereichen der Zivilgesellschaft, wie Sport, Kultur oder Freizeit. Der Bildungsbereich sei lange fehlinterpretiert worden: Handlungsbereiche von Akteuren wie zum Beispiel Schulfördervereinen haben sich verändert. Sie sammeln nicht mehr nur Geld, sondern bieten auch (Ganztags-)Betreuung an oder stellen Personal, wie Sozial- und Sonderpädagogen zur Verfügung.

Katja Hintze von der Stiftung Bildung betont, dass die wichtigsten Ehrenämter im Bildungsbereich – Fördervereine, Elternvertretungen, Schülervertretungen – noch nicht angemessen genug als solche betrachtet werden. “Es braucht eine Bewusstseinsschulung bei Ehrenamtlichen”. Auch die Frage nach den Zuständigkeiten müsse anders gestellt werden, so Hintze. In der Bildungsforschung werde stets nach Zuständigkeiten von Schule, Land und Bund gefragt, aber nie nach der des zivilgesellschaftlichen Engagements.

Das Forschungsprojekt will nicht nur Akteure sichtbar machen, sondern zudem Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis entwickeln. So sollen zum Beispiel Kommunen beim Aufbau kommunaler Bildungslandschaften unterstützt werden, indem WZB und Stiftungen für Bildung ihnen vor Augen führen, welche Akteure relevant sind und mit an den Tisch geholt werden müssen. Das Projekt, das von Januar 2023 bis Dezember 2024 läuft, verspricht erste Ergebnisse im frühen Herbst dieses Jahres. Anouk Schlung

Dem Land Brandenburg ist es offenbar gelungen, in kürzester Zeit eine neue Lehrerbildung zu etablieren. Die Cottbusser Erziehungswissenschaftlerin Juliane Noack Napoles wechselt in die Zweigstelle der TU an das neu zu schaffende Institut für Lehrerbildung in Senftenberg. Dort können schon ab kommendem Wintersemester 2023/24 die ersten Studierenden beginnen. Napoles hat das Konzept entworfen. Sie will einen Schwerpunkt auf die Verbindung der frühkindlichen und der Primarbildung setzen. So berichtet es das Tech-Briefing Neue Lausitz.

Brandenburg hätte somit im Eilverfahren eine neue Lehrerbildung erschaffen – ohne in die Falle zu tappen, die sich Sachsen-Anhalt gestellt hat. Dort will die Hochschule Anhalt Lehrer in einer Art Azubi-Studiengang ausbilden. Die angehenden Lehrkräfte besuchen Seminare und Vorlesungen der Hochschule. Zugleich sollen sie als Anlern-Lehrer an Schulen arbeiten. Allerdings besitzt die Hochschule in Köthen gar keine Erziehungswissenschaftler.

In Senftenberg sollen auf 50 Studienplätzen Lehrkräfte mit zwei Fächern ausgebildet werden. Die Schmalspurlehrer mit nur einem Fach – Bildungsamtsrätin oder Bildungsamtsfrau -, welche das Land ebenfalls einführen will, sollen nicht in Senftenberg studieren. Diese Lehrkräfte neuen Typs soll es ausschließlich in Brandenburg geben. Christian Füller

Ausländische Fachkräfte gewinnen – dieses Thema steht weit oben auf der Agenda der Ampel. Doch während Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock noch versuchen, in Brasilien Fachkräfte anzuwerben, und Yasmin Fahimi, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Einrichtung kommunaler Einwanderungsbüros fordert, findet keine 90 Kilometer von der Hauptstadt entfernt bereits handfeste Integrationsarbeit statt.

Hier, im Landkreis Dahme-Spreewald, engagiert sich Swantje Rosenboom. Seit 2017 koordiniert sie “LDS integriert”, das Integrationsprogramm des Landkreises, und bringt Arbeitgeber mit Geflüchteten und Migranten zusammen. Der Landkreis liegt im Südosten Brandenburgs, 175.000 Einwohner leben hier, zwischen Wald und Äckern. Bei der letzten Landtagswahl war die AfD in allen drei Wahlkreisen vorne dabei, in einem sogar die stärkste Kraft.

Swantje Rosenboom vermittelt im Landkreis derweil junge Ausländer in Ausbildungen und Jobs. Durch Eins-zu-eins-Betreuung begleitet sie deren Berufseinstieg aktiv, hilft ihnen, Hürden aller Art zu meistern. Die Geschichte, wie sie zu dem kam, was sie jetzt tut, beginnt bereits in den frühen Achtzigern. Damals studiert Rosenboom Islamwissenschaften, Volkswirtschaft und Politik, anderthalb Jahre lang in Damaskus.

Entgegen ihrem eigentlichen Wunsch, Botschafterin zu werden, geht Rosenboom danach in die IT-Branche. Zuletzt war sie Microsoft-Managerin für Education und Research. Vor etwa zehn Jahren gingen Rosenboom und ihr Mann in Rente, wollten sich ein schönes Leben machen, erzählt sie. Doch die Rechnung sei nicht aufgegangen, die Ruhe direkt nach ihrem Hochleistungsjob habe sie schnell gelangweilt. Mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 setzte Rosenboom sich in entstehenden Flüchtlingsinitiativen ein, unter anderem als Dolmetscherin.

So kam ihr jetziges Projekt ins Rollen. Bereits 2016 begann Rosenboom in Ehrenamtskreisen geflüchteten Menschen Arbeit zu vermitteln – “an allen Strukturen vorbei”, wie sie sagt, “teils zum Erstaunen der Zivilgesellschaft und auch des Jobcenters.” Die Arbeitsaufnahme sei viel unkomplizierter gewesen, als sich das alle Beteiligten vorgestellt hatten.

Rosenbooms Initiative löste Begeisterung aus. Sie beschloss, ihr Engagement zu verfestigen. Heute arbeitet sie 30 Stunden pro Woche für “LDS integriert”, eine Kollegin 20 Stunden. Daneben sind mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Getragen wird das Angebot von der Arbeiterwohlfahrt Brandenburg Süd. Rosenbooms Rezept sieht vor, Arbeitgeber und Azubis oder Arbeitnehmer passgenau aneinander zu vermitteln. Dann nämlich, wenn sie sich sicher sein kann, dass Wünsche und Vorstellungen beider Parteien harmonieren.

Mit den Firmen habe sich ein tolles Vertrauensverhältnis entwickelt. Am Anfang eines Jahres sagen Unternehmen ihr Bescheid, wie viele Menschen sie übers Jahr brauchen, in welchen Berufen, auf welchen Qualifikationsstufen, in welchen Einsatzgebieten. Rosenboom vermittelt dann jene, die zu ihr ins Büro kommen. Ihre Vermittlung nennt sie eine “360-Grad-Betreuung”. Sie hilft beim Papierkram, kümmert sich um Formalia wie Steuernummer und Rentenversicherung, begleitet die Geflüchteten und Migranten zu Vorstellungsgesprächen, übersetzt Arbeitsverträge.

Gerade jene, die als erste in ein Unternehmen kommen, hätten es oft schwer. Hier sei Fingerspitzengefühl gefragt, um Menschen zu finden, die damit klarkommen. Sobald ein Betrieb erstmal einen Grundstock an migrantischen Mitarbeitern beschäftigt, folge oft die Schubumkehr. “Dann kommen die Leute und sagen ,Ich möchte auch in der Firma arbeiten’”, sagt Rosenboom.

Die Menschen, die Rosenboom vermittelt, unterstützt sie bis über die Probezeit hinaus, teils über mehrere Jahre hinweg, teils bei weiteren Jobwechseln. Das Konzept geht auf: Bei den Geflüchteten, die zwischen 2015 und 2018 gekommen sind, sei mittlerweile fast Vollbeschäftigung erreicht, erzählt sie. Das Engagement von “LDS integriert” hilft nicht nur gegen den Fachkräftemangel, sondern fördert die Integration, betont Rosenboom. “Wir stimmen alle darin überein, dass jemand, der arbeitet, eine größere Selbstzufriedenheit, eine größere Selbstbestimmtheit und vor allen Dingen auch eine größere nachbarschaftliche Akzeptanz erfährt.” Anouk Schlung

Research.Table. WissZeitVG: Alleingang des BMBF mit 4-plus-2-Modell. Das BMBF hat seinen Referentenentwurf zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) veröffentlicht, ohne zuvor Einigkeit in der Koalition erzielt zu haben. Vorgesehen ist ein 4-plus-2-Modell in der Postdoc-Phase. Arbeitnehmer-Initiativen und Gewerkschaften sind nicht zufrieden. Mehr

Research.Table. Marode Gebäude, veraltete Technik: Sanierungsstau an Hochschulen wird immer größer. Rund 74 Milliarden Euro müssen an deutschen Hochschulen für Sanierung und Modernisierung investiert werden. Hochschulmanager wünschen sich entschlossene Bauinitiativen – und sehen auch den Bund in der Pflicht. Die KMK bereitet bereits einen entsprechenden Austausch mit dem Bund vor. Mehr

13. Juni 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Podiumsdiskussion: Fake oder Fakt – Wie Deutschunterricht hilft, Fake News zu erkennen

Der Friedrich Verlag lädt zum Gespräch mit Bildungsfachleuten und Medienexperte Martin Spiewak, um die verschiedenen Facetten von Fake News zu beleuchten. Zudem werden Bildungs- und Digitalexperten ausloten, wie Deutschunterricht an Schulen aussehen muss, um Schüler für den Umgang mit Fake News zu sensibilisieren. ANMELDUNG VIA MAIL

14. Juni 2023, 10:00 bis 14:30 Uhr, Berlin

Gipfel: 11. Nationaler MINT Gipfel

Das Nationale MINT-Forum will auf dieser Veranstaltung interdisziplinäre, ressortübergreifende und kreative Ansätze finden, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ziel ist ein Zusammenspiel der Expertisen von Akteuren aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Arbeitsmarktressort. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

BarCamp: Schulversuch hybrides Lehren und Lernen

Initiatoren des Schulversuchs zum hybriden Lehren und Lernen geben hier Einblicke in die bisherigen Entwicklungen und Erfahrungen. Insgesamt 22 Schulen teilen Erfolge, sowie Grenzen, an die sie gestoßen sind. INFOS & ANMELDUNG

16. und 19. Juni 2023, online

Akademie: Künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung

Im Rahmen des Deutsches Digitaltages veranstaltet die EPALE am 16. Juni ein Input zu ChatGPT, DALL-E und Midjourney statt. Am 19. Juni geht es in einem Follow-up verstärkt um Bedarfe der Erwachsenenbildung, sowie die Frage, was KI für Bildungsträger und Lehrende bedeutet. INFOS & ANMELDUNG

19. bis 23. Juni 2023, Athen

Weltkongress: Deutsche Auslandsschulen

Dieses Event dient Schulexperten der ganzen Welt, sowie Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Vernetzen. Gemeinsam soll über die Zukunft deutscher Auslandsschulen diskutiert werden. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 19:00 Uhr, Hambach

Forum: Demokratieforum

“Bildung 3.0 – Modernes Lernen zwischen Krise und KI” – so das Thema des Demokratieforums. Es diskutieren Lehrer und Youtuber Bob Blume, Juso-Vorsitzende und MdB Jessica Rosenthal, und DIPF-Direktor Kai Maaz. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Juni 2023, Berlin

Fachkonferenz: Zukunftsforum Überbetriebliche Ausbildung – Digital. Exzellent. Nachhaltig.

Das Bundesministerium will hier die Zukunft der überbetrieblichen Ausbildung skizzieren und diskutieren, wie die berufliche Bildung weiter gestärkt werden kann. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger stellt zudem die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung vor. INFOS & ANMELDUNG

28. und 29. Juni 2023, Berlin

Festival: hub.berlin

Künstliche Intelligenz ist eines der vier Kernthemen der hub.berlin. Politiker, Unternehmer und Gründer sprechen über Aspekte von Individualisierung, Automatisierung, Ethik, Arbeit und Information. INFOS & ANMELDUNG

fast eine halbe Milliarde Euro floss in den vergangenen acht Jahren vom Bund in die Länder. Mit dem Geld sollten sie die Lehrerbildung verbessern. Zum Jahresende läuft die Qualitätsoffensive Lehrerbildung aus, ohne Verlängerung. Und es sieht nicht danach aus, dass das BMBF die Bitten von Kultusministerien und Hochschulrektoren erfüllen wird, wie Moritz Baumann und Holger Schleper berichten. Es ist ein Vorgeschmack auf den Haushalt, der noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll – und auch dem BMBF einen Sparkurs verordnen dürfte.

Die CDU verantwortet zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder die Berliner Bildungspolitik. Prompt verkündete sie, den Religionsunterricht stärken zu wollen. Doch stößt diese politische Profilierung auf ein Problem am Boden: Es gibt in Berlin kaum Lehrkräfte, die das Fach unterrichten können, wie Jeannette Goddar von Kirchen, Hochschulen und dem Senat erfuhr.

ChatGPT ist längst in den Klassenzimmern angekommen – und steht in klarem Konflikt mit dem europäischen Datenschutz. Im Gespräch mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, diskutiert Bildung.Table-Redakteur Christian Füller Risiken und Nebenwirkungen von KI in Form großer Sprachmodelle. Der österreichische Startup-Unternehmer, Stefan Raffeiner, berichtet, wie man Künstliche Intelligenz in Lernwolken für Lehrer einsetzen kann.

Melden Sie sich hier zum Table.Live-Briefing am 22. Juni um 12:30 Uhr an.

Wir freuen uns auf Sie uns wünschen viel Spaß beim Lesen,

Die Bundesländer drängen das BMBF, sich klar zur Zukunft der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) zu positionieren. Rund 470 Millionen Euro hat der Bund seit 2015 an Hochschulen in ganz Deutschland überwiesen, um die Lehrerausbildung zu verbessern. Ende des Jahres läuft das Programm aus. Wie es weitergeht: Da sind sich KMK, BMBF und selbst die Ampel-Koalition intern keineswegs einig, was Anfang des Jahres zu einem munteren Briefwechsel führte.

Eine Fortsetzung der Qualitätsoffensive sei “zwingend erforderlich”, schrieb die damalige KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse. Die Bundesbildungsministerin sieht das ganz anders: Die QLB komme “vereinbarungsgemäß zum Abschluss”, antwortete ihr Bettina Stark-Watzinger. Sie wolle jedoch prüfen, “welche Möglichkeiten für ein zusätzliches Engagement des Bundes bestehen”.

Seitdem sind zwei weitere Monate vergangen und die Tonlage ändert sich. Offiziell läuft die Prüfung zwar noch, doch nach Informationen von Table.Media gilt es intern als unwahrscheinlich, dass sich der Bund ab 2024 weiter in einem Programm wie der QLB engagiert. Es deutet viel auf ein Ende hin. Grund dafür ist dem Vernehmen nach einerseits die Haushaltslage, die sich in der vergangenen Woche nochmal in Sparbriefen des Finanzministers manifestierte, andererseits ein taktischer Kurswechsel des BMBF.

Der Bund beende sein Engagement nicht, betont Stark-Watzinger. Sie verweist auf die neu gegründeten Digital-Kompetenzzentren, die bis Ende 2026 befristet laufen, 205 Millionen Euro kosten und aus EU-Geldern finanziert sind. Damit leiste das BMBF einen “substantiellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fortbildungslandschaft – und zwar weit über die eigentlichen Zuständigkeiten des Bundes hinaus“. Sie drückt die Shift-Taste: Die Hochschulen haben mittels QLB über Jahre wissenschaftliche Erfahrungen gesammelt. Diese will Stark-Watzinger nun über die Kompetenzzentren in die Fläche, an die Schulen vor Ort, spülen.

Lesen Sie auch: Digitale Didaktik – BMBF fördert Kompetenzzentren und Transferstelle

Die Schul- und Wissenschaftsminister der Länder hoffen dennoch auf weitere Fördermillionen aus Berlin. “Die Bundesministerin hat angekündigt, einen Gesprächsvorschlag zu unterbreiten. Diese Antwort warten wir jetzt ab”, sagt KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch gegenüber Table.Media. Stark-Watzinger ist bereits zu einem informellen Austausch am Rande der nächsten KMK-Sitzung Ende Juni eingeladen. “Dort wird sicherlich auch das Thema QLB eine Rolle spielen”, betont Günther-Wünsch.

Die KMK will die Qualitätsoffensive mit neuen Schwerpunkten fortsetzen, die an aktuelle Baustellen in der Bildung anknüpfen: bessere Lehrveranstaltungen im Bereich der Fachdidaktik; eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis; eine Sprint-Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteigern an den Hochschulen, damit das Niveau des Schulunterrichts nicht absinkt.

Auf eine Fortsetzung setzt auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Die QLB sei eine “Erfolgsgeschichte“, heißt es auf Anfrage. “Sie hat die Lehrkräftebildung in den Hochschulen sichtbar in den Vordergrund gerückt und den Transfer von Innovationen in die Schulen modellhaft ermöglicht.” Die Fortsetzung des Programms, wie im Koalitionsvertrag (Seite 96) festgehalten, biete die Chance, die Förderbedarfe und Förderlogiken gemeinsam mit den Hochschulen weiterzuentwickeln.

QLB-Evaluationsberichte: zum Download

Doch diese Chance könnte zerbröseln. Die Haushaltslage zwingt das FDP-geführte Bildungs- und Forschungsministerium zu sparen – trotz der versprochenen jährlichen Bildungsmilliarde. Für Stark-Watzinger, so ist aus Kreisen des Ministeriums zu hören, hat eine Neuauflage der QLB keine Priorität. Sie konzentriert sich auf das Startchancen-Programm. Die Länder könnten nicht blind darauf vertrauen, dass sich befristete Förderprogramme automatisch in eine Dauerfinanzierung umwandeln.

Das erinnert an den monatelangen Machtkampf rund um die Sprachkitas vor etwa einem halben Jahr, genauso wie an den berüchtigten Gastbeitrag des FDP-Finanzministers in der FAZ: “Die Länder beklagen, der Bund leiste bei vielen Investitionen nur eine Anschubfinanzierung. Auf den langfristigen Kosten blieben schließlich die Länder sitzen.” Man müssen sich ehrlich machen, betonte Christian Lindner 2022. “Was ist notwendig und auch langfristig finanzierbar?” Lindner will die Bund-Länder-Finanzen entflechten. Die QLB passt dazu nicht.

Die Qualitätsoffensive hat das BMBF finanziell allein getragen. Diese Förderung läuft nun aus, so wie es die Bund-Länder-Vereinbarung vorsieht, teilt ein Sprecher mit. “Für die Sicherung der Ergebnisse und deren Transfer sind zuvorderst die für die Lehrkräftebildung zuständigen Länder in der Pflicht.“

“Wir werden uns weiter engagieren”, sagte Bettina Stark-Watzinger im April im Bundestag. “Aber erlauben Sie bitte, dass man nach zehn Jahren auch prüft und fragt: Müssen wir die Ergebnisse vielleicht schneller und breiter in die Fläche bekommen? Das gehört einfach dazu. Nicht einfach weiter so.”

Weiter so? Das will auch die SPD-Bundestagsfraktion nicht. Die QLB auslaufen lassen? Das sei auch keine Lösung, sagt der bildungspolitische Sprecher Oliver Kaczmarek. “Wir wollen die Qualitätsoffensive neu auf die Spur setzen und die Lehrerbildung an Hochschulen fördern. Wir erwarten hier zeitnah Umsetzungsvorschläge der Bundesregierung“, so Kaczmarek. Die SPD will, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die QLB weiterentwickeln. Stark-Watzinger hat andere Pläne.

2013 einigten sich Bund und Länder, mit der QLB zu starten. Damals saß noch Johanna Wanka (CDU) im Ministerium am Ufer der Spree. In der gemeinsamen Vereinbarung heißt es: Bund und Länder wollen mit dem Programm “den absehbaren Generationswechsel im Lehrpersonal nutzend – begonnene Reformen unterstützen und beschleunigen und neue Entwicklungen anstoßen und fördern.” Konkreter: Das Programm sollte dazu beitragen, das Studium stärker mit der Praxis zu verzahnen, Lehrkräfte besser auf den Umgang mit heterogenen Lerngruppen vorzubereiten und ihre Kompetenzen beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht fördern.

Seitdem ist viel Geld geflossen, wie aus einer parlamentarischen Anfrage hervorgeht. Insgesamt förderte der Bund 91 Projekte an deutschlandweit 72 Hochschulen. Nahezu alle Projekte der ersten Förderphase unterstützte das BMBF auch in der zweiten Förderphase.

Die HRK ist überzeugt, die QLB habe die Qualität der Lehrerausbildung verbessert. Das Programm habe innovative Initiativen etwa in Bereichen wie Lehrplanentwicklung, Lehrmethoden und Bildungstechnologie finanziert, wofür sonst womöglich kein Geld da gewesen wäre. “Ein Wegfall des Programms gefährdet diese Strukturen.” Offenbar sind die Hochschulen nicht überzeugt, dass die Länder einen Rückzug des Bundes auffangen. Moritz Baumann, Holger Schleper

Es war eine der Überraschungen der neuen Koalition von CDU und SPD: Religion soll in Berlin ordentliches Unterrichtsfach werden, in einem Wahlpflichtbereich ab der 7. Klasse, in dem als Alternative zu Religion auch Lebenskunde angeboten werden soll. So steht es im Koalitionsvertrag. Bisher bieten Berliner Schulen das Fach freiwillig, ohne Noten und oft in den Randstunden an.

Die Einführung wird indes noch auf sich warten lassen. Mit einem “Schnellschuss” sei nicht zu rechnen, teilt die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage mit. Damit ist das kommende Schuljahr ausgeschlossen, das Jahr 2024/25 unwahrscheinlich. Ein Beginn 2025 – Schuljahresbeginn 6. September – fände nur wenige Wochen vor den nächsten Wahlen statt. Die Gespräche laufen, das bestätigen auch die Religionsgemeinschaften.

Berlin ist neben Bremen das einzige Bundesland, in dem die Bremer Klausel, Artikel 141 des Grundgesetzes (GG), gilt. Danach kommt Artikel 7, Absatz 3 GG (Religion ist ordentliches Unterrichtsfach) nicht zur Geltung, weil bei Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 eine andere Regelung bestand. In Bremen wie in Berlin ist Religionsunterricht Angelegenheit der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Der Staat prüft die Rahmenpläne, zahlt – ab einer bestimmten Klassengröße – die Räume sowie 90 Prozent der Lehrkräftegehälter, muss ansonsten aber draußen bleiben.

Wie groß das Interesse an christlichem Religionsunterricht in einer Stadt ist, in der kaum mehr als jeder Fünfte der evangelischen Kirche (13,4 Prozent) oder katholischen Kirche (7,8 Prozent) angehört, bleibt abzuwarten. In den zurückliegenden Jahren sank das Interesse an evangelischem und katholischem Reli-Unterricht stetig, obwohl die Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen insgesamt stieg (von 346.000 auf 389.000). Einen deutlichen Anstieg konnte dagegen das freiwillige Fach humanistische Lebenskunde verzeichnen.

Doch wer soll, steigt die Zahl der Reli-Schüler wider Erwarten, den Unterricht eigentlich erteilen; in Zeiten, in denen Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch (CDU) 1.500 fehlende Lehrkräfte für das kommende Schuljahr meldet – und auch noch eine Lösung für über 12.000 unbeschulte geflüchtete Kinder und Jugendliche gesucht wird? Auch die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das Erzbistum Berlin melden seit Jahren zu wenige Lehrkräfte für den freiwilligen Religionsunterricht; bereits seit 2017 lernen Katholiken und Protestanten daher in vielen Schulen im “konfessionell-kooperativen Unterricht” gemeinsam.

Ausgebildet werden die Reli-Lehrkräfte von den Kirchen und an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin. An der HU nahmen das Institut für Islamische Theologie und das Institut für Katholische Theologie jedoch erst 2019/20 den Betrieb auf – nach jahrelangen Debatten. Und: Von insgesamt 403 potenziellen, angehenden Religionslehrkräften sind laut Universität aktuell 381 noch ohne Bachelorabschluss. Neben dem zweijährigen Master fehlt ihnen das Referendariat.

Wie wenig bisher mit einem größeren Bedarf gerechnet wurde, zeigt sich auch darin, dass der Grundschullehramt-Studiengang der Islamischen Theologie 2020 mit zehn Plätzen startete; auf elf wurde wegen einer großen Zahl an Bewerbern aufgestockt. Sollte das Land “zusätzlichen Bedarf sehen, würde dies sicherlich im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen thematisiert”, heißt es nun aus der HU-Pressestelle.

Weitere Lehrkräfte bilden EKBO und die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin (KHSB) aus. Die EKBO verweist für Berlin “summa summarum” – inklusive Referendaren – jedoch auch nur auf 76 Religionslehrkräfte in Aus- und Weiterbildung. Ein Drittel davon durchläuft außerdem nur im Rahmen eines Religionspädagogischen Vikariats eine Schulstation, will also nicht unbedingt an einer Schule unterrichten. Die KHSB nennt jährlich 15 Plätze in einem viersemestrigen Weiterbildungsstudium für den Religionsunterricht. Die Islamische Föderation ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Den Start des Religionsunterrichts in Verantwortung der Islamischen Föderation versuchte die Bildungsverwaltung einst in einem regelrechten Klagemarathon zu verhindern. Damals wie heute bestanden enge personelle Verbindungen zur (nicht nur) in Berlin vom Verfassungsschutz beobachteten islamistischen Milli Görus. Der Rechtsstreit ging verloren, seit 2001 bietet die Islamische Föderation Unterricht an. Auch als ordentliches Unterrichtsfach ist Islamische Religion in allen Bundesländern wegen der Frage der Ansprechpartner eine spezielle Herausforderung.

Der Einsatz der erstmals seit fast 30 Jahren wieder bildungspolitisch verantwortlichen Berliner CDU für Religion ist nicht neu: 2009 wollte die Initiative “Pro Reli” diesen per Volksentscheid durchsetzen; Vorsitzender war der katholische CDU-Politiker Christoph Lehmann. Der Plan scheiterte krachend: Weniger als jeder Dritte ging zur Abstimmung – mehr als jeder Zweite (51,3 Prozent) stimmte mit Nein. Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich der Reli-Plan der Berliner CDU jetzt in Regierungsverantwortung ist. Jeannette Goddar

Es ist ein Baustein der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung: Das BMBF will die ideelle und finanzielle Förderung der 13 Begabtenförderungswerke für die Berufsbildung öffnen. Seit März 2022 gibt es Gespräche. Jetzt haben sich Ministerium und Förderwerke darauf geeinigt, dass ab 2024 einige Institutionen eine Pilotphase starten sollen. Das teilte der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg Table.Media mit. “In der mehrjährigen Pilotphase wollen wir Erfahrungen sammeln, auf deren Basis danach über die Weiterentwicklung und eine mögliche Verstetigung entschieden wird”, sagte er.

Welches Begabtenförderwerk aktiv wird und ab wann genau, steht noch nicht fest. Das BMBF stellt dies den Institutionen, zu denen etwa Konrad-Adenauer-, Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Studienstiftung des deutschen Volkes gehören, offen. Zuletzt hätten in Gesprächen jedoch alle Werke Brandenburg zufolge Offenheit signalisiert. Wie die bisher auf Studierende fokussierten Einrichtungen die beruflich Ausgebildeten einbeziehen, ist noch offen. Es soll kein einheitliches Programm für alle geben.

Im Gespräch sei, dass manche Werke die Weiterbildung von Menschen mit Berufsabschluss fördern – ohne die Weiterbildungs-Förderung der Stiftung für Berufliche Bildung (SBB) zu kopieren. Außerdem gebe es Pläne, Azubis zu fördern. Das wäre ein Novum, denn die SBB fördert bisher nur Stipendiaten nach ihrer Ausbildung – wenn sie eine Weiterbildung machen oder studieren.

Staatssekretär Brandenburg betonte, dass es mehr als reine Vernetzung und vereinzelte Kooperationsveranstaltungen akademischer und beruflicher Talente geben soll. “Wir wollen jungen Schulabgängern zeigen, dass ihnen auch in der beruflichen Bildung alle Türen offenstehen. Dazu kann auch der Zugang zu gemeinsamen Stammtischen und Alumni-Netzwerken gehören.” Die Werke, die sich beteiligen, will das BMBF finanziell unterstützen. “Der Haushalt für das Jahr 2024 wird gerade aufgestellt und das haben wir im Blick”, versprach Jens Brandenburg.

Das BMBF will auch die SBB weiter stärken. Brandenburg sagte: “Die Anzahl der Stipendien haben wir im Januar bereits erhöht und wollen das stufenweise fortsetzen.” Bereits zum Jahresbeginn wurde die Zahl der Stipendien um 1.000 angehoben: 500 mehr im Weiterbildungsstipendium (auf 6.500) und 500 im Aufstiegsstipendium (auf 1.500), das sich an beruflich Gebildete richtet, die ein Studium aufnehmen. Anna Parrisius

Schon Monate bevor ein gewaltiges Datenleck Ende April öffentlich wurde, soll das nordrhein-westfälische Schulministerium von den Schwachstellen seines IT-Systems gewusst haben. Der Server sei weder rechtskonform noch technisch sicher, warnte das Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) das Schulministerium in zwei Schreiben im Herbst 2022. Dies legte eine Recherche des WDR offen. Bislang beteuerte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) im Landtag, sie hätte erst Ende April von den Problemen erfahren. Am heutigen Mittwoch soll sie im Schulausschuss dazu Stellung nehmen.

Das erste Schreiben erreichte das Schulministerium im September 2022. QUA-LiS-Direktor Rüdiger Käuser macht darin deutlich: Es sei “dringend erforderlich”, das Internet-Angebot der QUA-LiS so zu erneuern, dass es wieder den “Anforderungen der Datensicherheit” entspreche. Da die internen Kapazitäten für diese “besondere und einmalige Aufgabe” nicht ausreichen, würde eine externe Agentur benötigt. Da wohl die Reaktion ausblieb, wiederholte das Landesinstitut seine Forderung in einem zweiten Brief im November.

Mit den Recherchen konfrontiert, gab das Schulministerium gegenüber dem WDR zu, diese Schreiben erhalten zu haben. Man habe darin jedoch “keine akute Problemanzeige” gesehen. Für Franziska Müller-Rech, schulpolitische Sprecherin der FDP, ist das völlig unverständlich: “Für einen Behördenbrief fand ich die Wortwahl sehr deutlich.” Da hätten an mehreren Stellen die Glocken läuten müssen, sagte sie im Gespräch mit Table.Media.

Ab welchem Zeitpunkt Ministerin Feller von den Warnungen wusste, ist bislang unklar. Wurden diese Informationen tatsächlich nicht an die Spitze des Hauses weitergegeben? Oder wusste Feller doch schon von möglichen IT-Problemen, bevor im April sensible Daten von mehreren tausend Lehrkräften öffentlich einsehbar im Netz landeten? “Aktuell steht der Verdacht im Raum, dass die Ministerin das Parlament getäuscht hat”, sagt Müller-Rech. Die Oppositionsparteien FDP und SPD erwarten im Schulausschuss eine Erklärung von Feller. Dass das Ministerium trotz der Hinweise untätig geblieben ist, sei ein schweres Versäumnis, sagte Dilek Engin, schulpolitische Sprecherin der SPD, unserer Redaktion.

Dem Schulministerium zufolge soll die Sicherheitslücke, auf die in den Schreiben hingewiesen wurde, nicht in direktem Zusammenhang mit dem Datenleck oder der Abi-Panne im April stehen. Der Bericht zu diesen beiden IT-Problemen soll ebenfalls im Rahmen der aktuellen Schulausschuss-Sitzung besprochen werden. Die externe Analyse führte, laut Informationen von Table.Media, Ernst & Young durch. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen Ministerin Feller aus dieser Untersuchung ableiten wird. Ginge es nach der FDP, sollte eine solche externe Untersuchung auch in anderen IT-Bereichen des Schulministeriums stattfinden. Außerdem müsse politische Verantwortung übernommen werden. Ergebnis dürfe nicht sein, dass QUA-LiS als Sündenbock hinhalten müsse, “damit Feller sich politisch retten kann”, sagt Müller-Rech. Vera Kraft

Der Bund ist auf dem Weg, sich eine spektakuläre Fehlinvestition bei der digitalen Ausstattung der Bildung in Deutschland zu leisten. Die Länder haben bislang kein Angebot vom Bund, wie sie an die 630 Millionen Euro teure Nationale Bildungsplattform andocken können. “Die KMK erachtet es als zentral, die auf Länderseite etablierten Strukturen systemisch in die Nationale Bildungsplattform integrieren zu können”, sagte der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Udo Michallik, zu Table.Media. “Bisher liegt jedoch noch kein Gesprächsangebot vor.”

Angesichts des zerrütteten Verhältnisses zwischen Bund und Ländern droht nun ein weiterer, teurer Flop. Nach der glücklosen nationalen Schulcloud, die lange nur an ein Prozent der Schulen lief, wäre die Nationale Bildungsplattform der nächste Fehlschlag. Nur geht es diesmal nicht um 37 Millionen, sondern gleich um eine halbe Milliarde Euro. Der Rechnungshof hatte bereits massiv Kritik geübt – an beiden Projekten. Der Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI hatte sogar berichtet, die Länder wollten die Bildungsplattform gar nicht nutzen.

Dass die Nationale Bildungsplattform nicht ohne Probleme ist, sah man von Tag eins dieses Projektes an. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte das Projekt 2021 vor – und hatte sich zwei Professoren dazu geholt, um den Journalisten erklären zu können, worum es hier eigentlich geht. Für sie sei das zu kompliziert. Auch im Fortgang war nie klar, ob diese Plattform eine Fantasie von Bundesbeamten ist – oder reale Verbesserung für etwa den Schulalltag bringt. Stets wurde betont, dass die Nationale Bildungsplattform keine weitere Bildungscloud ist. Inzwischen wurde die Plattform denn auch zu einer digitalen Infrastruktur herunter gedimmt.

In der Kultusministerkonferenz geht man außerordentlich kühl mit dem 630-Mio-Euro-Projekt des BMBF um. Von einem “Vorhaben des Bundes, mit der Nationalen Bildungsplattform an die in den Ländern bereits bestehenden Plattformen anzuschließen”, sei nichts bekannt, hieß es im Background. Michallik schlug nun – etwas – freundlichere Töne an. “Da es sich ausdrücklich nicht um eine neue Lernplattform handeln soll, gehen die Länder davon aus, dass die Nationale Bildungsplattform auch über Schnittstellen verfügen wird, um zu den in den Ländern bereits bestehenden Plattformen zu vernetzen”, sagte der KMK-General Table.Media.

Die Länder haben nicht ohne Grund Vorbehalte gegen das Megaprojekt aus Berlin. Das BMBF betont die Funktion des Single-Sign-On als eines der wichtigsten Vorteile der Infrastruktur. Die Länder haben ein solches Projekt indes bereits im Probebetrieb. Der Vorteil des Länder-Projektes namens Vidis: Dort nehmen konkrete Schulen und Schüler teil. Was ein Single-Sign-On auf nationaler Ebene ohne Schüler soll, dürfte indes schwer zu erklären sein. cif

Das Wissenschaftszentrum Berlin und Stiftungen für Bildung e. V. beginnen mit einer umfangreichen Untersuchung zur Rolle der Zivilgesellschaft in Zeiten von Bildungskrise und Lehrermangel. Ab Juli wollen die Forschenden mindestens 3000 engagierte Einzelpersonen und um die 2500 Organisationen und Initiativen befragen. Der Fokus liegt dabei auf drei Feldern: Fördervereinen, Mentoringprogrammen und Organisationen von und für Eingewanderte.

Laut Jana Priemer, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, geht es ums Erkennen von Strukturen des Engagements. Die Rolle der Zivilgesellschaft im Bildungsbereich sei in der Forschung bisher ein Nischenthema. Peter Schubert, einer der Autoren der diesjährigen ZiviZ-Survey, einer zentralen repräsentativen Datenerhebung zur Zivilgesellschaft, stellt heraus, dass unter Organisationen im Bildungsbereich viel Dynamik besteht. Dort entstünden mit am meisten neue Akteure.

Diesen Wandel habe die Forschung bisher verpasst, so Priemer. Der Fokus der Forschung lag lange auf den klassischen Bereichen der Zivilgesellschaft, wie Sport, Kultur oder Freizeit. Der Bildungsbereich sei lange fehlinterpretiert worden: Handlungsbereiche von Akteuren wie zum Beispiel Schulfördervereinen haben sich verändert. Sie sammeln nicht mehr nur Geld, sondern bieten auch (Ganztags-)Betreuung an oder stellen Personal, wie Sozial- und Sonderpädagogen zur Verfügung.

Katja Hintze von der Stiftung Bildung betont, dass die wichtigsten Ehrenämter im Bildungsbereich – Fördervereine, Elternvertretungen, Schülervertretungen – noch nicht angemessen genug als solche betrachtet werden. “Es braucht eine Bewusstseinsschulung bei Ehrenamtlichen”. Auch die Frage nach den Zuständigkeiten müsse anders gestellt werden, so Hintze. In der Bildungsforschung werde stets nach Zuständigkeiten von Schule, Land und Bund gefragt, aber nie nach der des zivilgesellschaftlichen Engagements.

Das Forschungsprojekt will nicht nur Akteure sichtbar machen, sondern zudem Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis entwickeln. So sollen zum Beispiel Kommunen beim Aufbau kommunaler Bildungslandschaften unterstützt werden, indem WZB und Stiftungen für Bildung ihnen vor Augen führen, welche Akteure relevant sind und mit an den Tisch geholt werden müssen. Das Projekt, das von Januar 2023 bis Dezember 2024 läuft, verspricht erste Ergebnisse im frühen Herbst dieses Jahres. Anouk Schlung

Dem Land Brandenburg ist es offenbar gelungen, in kürzester Zeit eine neue Lehrerbildung zu etablieren. Die Cottbusser Erziehungswissenschaftlerin Juliane Noack Napoles wechselt in die Zweigstelle der TU an das neu zu schaffende Institut für Lehrerbildung in Senftenberg. Dort können schon ab kommendem Wintersemester 2023/24 die ersten Studierenden beginnen. Napoles hat das Konzept entworfen. Sie will einen Schwerpunkt auf die Verbindung der frühkindlichen und der Primarbildung setzen. So berichtet es das Tech-Briefing Neue Lausitz.

Brandenburg hätte somit im Eilverfahren eine neue Lehrerbildung erschaffen – ohne in die Falle zu tappen, die sich Sachsen-Anhalt gestellt hat. Dort will die Hochschule Anhalt Lehrer in einer Art Azubi-Studiengang ausbilden. Die angehenden Lehrkräfte besuchen Seminare und Vorlesungen der Hochschule. Zugleich sollen sie als Anlern-Lehrer an Schulen arbeiten. Allerdings besitzt die Hochschule in Köthen gar keine Erziehungswissenschaftler.

In Senftenberg sollen auf 50 Studienplätzen Lehrkräfte mit zwei Fächern ausgebildet werden. Die Schmalspurlehrer mit nur einem Fach – Bildungsamtsrätin oder Bildungsamtsfrau -, welche das Land ebenfalls einführen will, sollen nicht in Senftenberg studieren. Diese Lehrkräfte neuen Typs soll es ausschließlich in Brandenburg geben. Christian Füller

Ausländische Fachkräfte gewinnen – dieses Thema steht weit oben auf der Agenda der Ampel. Doch während Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock noch versuchen, in Brasilien Fachkräfte anzuwerben, und Yasmin Fahimi, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Einrichtung kommunaler Einwanderungsbüros fordert, findet keine 90 Kilometer von der Hauptstadt entfernt bereits handfeste Integrationsarbeit statt.

Hier, im Landkreis Dahme-Spreewald, engagiert sich Swantje Rosenboom. Seit 2017 koordiniert sie “LDS integriert”, das Integrationsprogramm des Landkreises, und bringt Arbeitgeber mit Geflüchteten und Migranten zusammen. Der Landkreis liegt im Südosten Brandenburgs, 175.000 Einwohner leben hier, zwischen Wald und Äckern. Bei der letzten Landtagswahl war die AfD in allen drei Wahlkreisen vorne dabei, in einem sogar die stärkste Kraft.

Swantje Rosenboom vermittelt im Landkreis derweil junge Ausländer in Ausbildungen und Jobs. Durch Eins-zu-eins-Betreuung begleitet sie deren Berufseinstieg aktiv, hilft ihnen, Hürden aller Art zu meistern. Die Geschichte, wie sie zu dem kam, was sie jetzt tut, beginnt bereits in den frühen Achtzigern. Damals studiert Rosenboom Islamwissenschaften, Volkswirtschaft und Politik, anderthalb Jahre lang in Damaskus.

Entgegen ihrem eigentlichen Wunsch, Botschafterin zu werden, geht Rosenboom danach in die IT-Branche. Zuletzt war sie Microsoft-Managerin für Education und Research. Vor etwa zehn Jahren gingen Rosenboom und ihr Mann in Rente, wollten sich ein schönes Leben machen, erzählt sie. Doch die Rechnung sei nicht aufgegangen, die Ruhe direkt nach ihrem Hochleistungsjob habe sie schnell gelangweilt. Mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 setzte Rosenboom sich in entstehenden Flüchtlingsinitiativen ein, unter anderem als Dolmetscherin.

So kam ihr jetziges Projekt ins Rollen. Bereits 2016 begann Rosenboom in Ehrenamtskreisen geflüchteten Menschen Arbeit zu vermitteln – “an allen Strukturen vorbei”, wie sie sagt, “teils zum Erstaunen der Zivilgesellschaft und auch des Jobcenters.” Die Arbeitsaufnahme sei viel unkomplizierter gewesen, als sich das alle Beteiligten vorgestellt hatten.

Rosenbooms Initiative löste Begeisterung aus. Sie beschloss, ihr Engagement zu verfestigen. Heute arbeitet sie 30 Stunden pro Woche für “LDS integriert”, eine Kollegin 20 Stunden. Daneben sind mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Getragen wird das Angebot von der Arbeiterwohlfahrt Brandenburg Süd. Rosenbooms Rezept sieht vor, Arbeitgeber und Azubis oder Arbeitnehmer passgenau aneinander zu vermitteln. Dann nämlich, wenn sie sich sicher sein kann, dass Wünsche und Vorstellungen beider Parteien harmonieren.

Mit den Firmen habe sich ein tolles Vertrauensverhältnis entwickelt. Am Anfang eines Jahres sagen Unternehmen ihr Bescheid, wie viele Menschen sie übers Jahr brauchen, in welchen Berufen, auf welchen Qualifikationsstufen, in welchen Einsatzgebieten. Rosenboom vermittelt dann jene, die zu ihr ins Büro kommen. Ihre Vermittlung nennt sie eine “360-Grad-Betreuung”. Sie hilft beim Papierkram, kümmert sich um Formalia wie Steuernummer und Rentenversicherung, begleitet die Geflüchteten und Migranten zu Vorstellungsgesprächen, übersetzt Arbeitsverträge.

Gerade jene, die als erste in ein Unternehmen kommen, hätten es oft schwer. Hier sei Fingerspitzengefühl gefragt, um Menschen zu finden, die damit klarkommen. Sobald ein Betrieb erstmal einen Grundstock an migrantischen Mitarbeitern beschäftigt, folge oft die Schubumkehr. “Dann kommen die Leute und sagen ,Ich möchte auch in der Firma arbeiten’”, sagt Rosenboom.

Die Menschen, die Rosenboom vermittelt, unterstützt sie bis über die Probezeit hinaus, teils über mehrere Jahre hinweg, teils bei weiteren Jobwechseln. Das Konzept geht auf: Bei den Geflüchteten, die zwischen 2015 und 2018 gekommen sind, sei mittlerweile fast Vollbeschäftigung erreicht, erzählt sie. Das Engagement von “LDS integriert” hilft nicht nur gegen den Fachkräftemangel, sondern fördert die Integration, betont Rosenboom. “Wir stimmen alle darin überein, dass jemand, der arbeitet, eine größere Selbstzufriedenheit, eine größere Selbstbestimmtheit und vor allen Dingen auch eine größere nachbarschaftliche Akzeptanz erfährt.” Anouk Schlung

Research.Table. WissZeitVG: Alleingang des BMBF mit 4-plus-2-Modell. Das BMBF hat seinen Referentenentwurf zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) veröffentlicht, ohne zuvor Einigkeit in der Koalition erzielt zu haben. Vorgesehen ist ein 4-plus-2-Modell in der Postdoc-Phase. Arbeitnehmer-Initiativen und Gewerkschaften sind nicht zufrieden. Mehr

Research.Table. Marode Gebäude, veraltete Technik: Sanierungsstau an Hochschulen wird immer größer. Rund 74 Milliarden Euro müssen an deutschen Hochschulen für Sanierung und Modernisierung investiert werden. Hochschulmanager wünschen sich entschlossene Bauinitiativen – und sehen auch den Bund in der Pflicht. Die KMK bereitet bereits einen entsprechenden Austausch mit dem Bund vor. Mehr

13. Juni 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Podiumsdiskussion: Fake oder Fakt – Wie Deutschunterricht hilft, Fake News zu erkennen

Der Friedrich Verlag lädt zum Gespräch mit Bildungsfachleuten und Medienexperte Martin Spiewak, um die verschiedenen Facetten von Fake News zu beleuchten. Zudem werden Bildungs- und Digitalexperten ausloten, wie Deutschunterricht an Schulen aussehen muss, um Schüler für den Umgang mit Fake News zu sensibilisieren. ANMELDUNG VIA MAIL

14. Juni 2023, 10:00 bis 14:30 Uhr, Berlin

Gipfel: 11. Nationaler MINT Gipfel

Das Nationale MINT-Forum will auf dieser Veranstaltung interdisziplinäre, ressortübergreifende und kreative Ansätze finden, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ziel ist ein Zusammenspiel der Expertisen von Akteuren aus dem Wirtschafts-, Bildungs- und Arbeitsmarktressort. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr, Berlin

BarCamp: Schulversuch hybrides Lehren und Lernen

Initiatoren des Schulversuchs zum hybriden Lehren und Lernen geben hier Einblicke in die bisherigen Entwicklungen und Erfahrungen. Insgesamt 22 Schulen teilen Erfolge, sowie Grenzen, an die sie gestoßen sind. INFOS & ANMELDUNG

16. und 19. Juni 2023, online

Akademie: Künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung

Im Rahmen des Deutsches Digitaltages veranstaltet die EPALE am 16. Juni ein Input zu ChatGPT, DALL-E und Midjourney statt. Am 19. Juni geht es in einem Follow-up verstärkt um Bedarfe der Erwachsenenbildung, sowie die Frage, was KI für Bildungsträger und Lehrende bedeutet. INFOS & ANMELDUNG

19. bis 23. Juni 2023, Athen

Weltkongress: Deutsche Auslandsschulen

Dieses Event dient Schulexperten der ganzen Welt, sowie Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Vernetzen. Gemeinsam soll über die Zukunft deutscher Auslandsschulen diskutiert werden. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 19:00 Uhr, Hambach

Forum: Demokratieforum

“Bildung 3.0 – Modernes Lernen zwischen Krise und KI” – so das Thema des Demokratieforums. Es diskutieren Lehrer und Youtuber Bob Blume, Juso-Vorsitzende und MdB Jessica Rosenthal, und DIPF-Direktor Kai Maaz. INFOS & ANMELDUNG

27. und 28. Juni 2023, Berlin

Fachkonferenz: Zukunftsforum Überbetriebliche Ausbildung – Digital. Exzellent. Nachhaltig.

Das Bundesministerium will hier die Zukunft der überbetrieblichen Ausbildung skizzieren und diskutieren, wie die berufliche Bildung weiter gestärkt werden kann. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger stellt zudem die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung vor. INFOS & ANMELDUNG

28. und 29. Juni 2023, Berlin

Festival: hub.berlin

Künstliche Intelligenz ist eines der vier Kernthemen der hub.berlin. Politiker, Unternehmer und Gründer sprechen über Aspekte von Individualisierung, Automatisierung, Ethik, Arbeit und Information. INFOS & ANMELDUNG